#発酵と熟成の違い

Explore tagged Tumblr posts

Text

発酵と熟成 何が違うの? 発酵と腐敗は紙一重

その昔、納豆を食べている時に「納豆って豆を腐らせて作ってる食べ物だろ」と友人は、言っていました。

私自身も、一時そう思ってました。

しかし、冷静に考えて腐った食べ物が美味しいなんて事あるの?

そもそも、発酵と腐敗ってどう違うのか?

みなさんもそんな事考えたことありませんか。

食品に時間や手間をかけておいしくする技法は多々ありますが、その中でも発酵と熟成は当たり前の技法です。

しかし、食品をおいしくするにはそれなりの時間を要する過程で、腐敗していることに気づかない場合もあると思いませんか。

具体例や菌の種類も交えて、発酵と腐敗と熟成の違いについて調べてみました。目次

食品を発酵・熟成させる意味

発酵食品は腐らない? 実は発酵と腐敗は紙一重

発酵と腐敗は菌の種類が違う

発酵と腐敗は菌の種類が違う1・悪い菌

発酵と腐敗は菌の種類が違う2・良い菌

発酵と腐敗と熟成の違い

発酵と腐敗と熟成の違い1・発酵

発酵と腐敗と熟成の違い2・腐敗

発酵と腐敗と熟成の違い3・熟成

意外?発酵食品の具体例

意外?発酵食品の具体例1・調味料

意外?発酵食品の具体例2・野菜類

意外?発酵食品の具体例3・豆類

意外?発酵食品の具体例4・乳製品

意外?発酵食品の具体例5・肉類

意外?発酵食品の具体例6・魚介類

意外?発酵食品の具体例7・酒類・お茶

意外?発酵食品の具体例8・パン

熟成の具体例

熟成品1・味噌・醤油・酒(ワイン)

熟成品2・黒にんにく

熟成品3・肉や魚

最後に

関連

食品を発酵・熟成させる意味

栄養たっぷりな発酵食品は納豆やヨーグルトなどのそのまま食べられるものから、味噌、食酢などの調味料まで幅広く存在します。

しかも安価ですぐに食べられる物がほとんど。

健康ブームの中でも食品の質をより上げる発酵、熟成食品ってよく見聞きする言葉になりました。

食品を寝かせて発酵や熟成することによって、その食品が持つ旨みを更に引き立てることができます。

今や発酵や熟成は豊かで健康的な食生活を送る上で欠かせない状況です。

特定の食品に発酵や熟成を施すことによって、人の体に有益な状態をもたらしてくれることが発酵や熟成です。

発酵食品は腐らない? 実は発酵と腐敗は紙一重

後でもう少し解説しますが、発酵食品は腐らないなどの説が出回っていますが本当なんでしょうか?

しかし、いくら発酵食品と言っても腐敗しやすい食品もありす。

代表的なものとして、甘酒などは特に腐敗しやすい食品なんです。

塩分やアルコールが多いものは腐敗菌を防御するため味噌や醤油などは腐りにくい部類ですが、糖分を多く含んだ甘酒は腐敗菌が混入しても防御する成分が含まれていないからです。

食べる機会の多い納豆も、もともと腐っているから大丈夫とよく見聞きしますが、発酵食品��あっても適切な環境に置かなければ腐敗することもあるんです。

発酵と腐敗は菌の種類が違う

菌の働きで食品を良くも悪くも変えますが、菌=悪いものだと考えている方も多いことでしょう。

菌には種類があり、良い菌と悪い菌が存在します。

発酵と腐敗は菌の種類が違う1・悪い菌

食品の腐敗を促す悪い菌は「腐敗菌」と呼ばれ、タンパク質やアミノ酸を分解してアンモニアなどの強烈な臭いを放ちます。

目では見えない微生物は人の手指や空気中、土壌中など様々な場所に点在しており、そこから食品に付着します。

製造元を離れるとその過程で菌の付着は起こりやすくなりますが、食品工場で菌の付着を一切なくすというのは非常に困難です。

微生物が食品の中で増え、成分が変わることによって腐敗します。

発酵と腐敗は菌の種類が違う2・良い菌

良い菌は腐敗ではなく、発酵して体に有益な状態を与える菌です。

「発酵菌」と呼ばれ、ヨーグルトでお馴染みの乳酸菌や麹菌などの菌は食品の質を高める良い菌です。

また、酢を作るために必要な酢酸菌や納豆を作るために必要な納豆菌といった酵母菌もお腹の調子を整えたり血液の流れを良くする欠かせない菌です。

発酵と腐敗と熟成の違い

発酵や熟成といった食品に何らかの手を���える製法は、普段食べている数多くの食品を作り出す上で必須です。

しかし、発酵と腐敗と熟成はどれも時間を置くことが多いため、違いが分かりにくい部分があります。

一歩間違えれば腐敗になってしまうこともあるため、発酵と腐敗と熟成の違いについてです。

発酵と腐敗と熟成の違い1・発酵

発酵とは、微生物の動きによって食品の中の物質が変化し、人の体へプラスになる物質を作り出すことです。

発酵した食品は人の体に嬉しいだけではなく、保存に向く性質になったり、食べたときによりおいしいと感じる旨み、風味をアップさせる働きもあります。

発酵過程でアミノ酸やビタミンが生成されることで栄養価が高くなるため、発酵はおいしく体に良い食品作りをする上で必要なのです。

発酵と腐敗と熟成の違い2・腐敗

腐敗とは、食品の中に含まれる微生物の働きで物質が変わり、人に悪影響を与えるもののことを指します。

腐って食べられない状態に当たる腐敗は、微生物が関与する点までは発酵と同じです。

しかし、発酵との違いは変化した状態が人に有益か有害かが大きな違いです。

実は発酵と腐敗にはきちんと決められた定義がなく、発酵か腐敗かを決めるのは作り手の判断に任されています。

目的のものを作ることができれば発酵、食べられないのであれば腐敗といった具合に、同じ現象が起きても発酵になることもあれば腐敗になることもあります。

発酵と腐敗と熟成の違い3・熟成

熟成とは、特定の食品に温度や湿度、時間などの条件を設けて長期間置き、化学変化が生じることです。

発酵や腐敗のように、熟成に関しては必ず微生物が必要になるというわけではありません。

厳密には微生物が産んだ化学物質がお互いに反応している状態ですが、そこで微生物が死んでいる場合があるため、生きている微生物が関わっているわけではないのです。

熟成は微生物なしでも食品が持つ酵素の働きなどにより寝かせることで分解され、旨みや香りが良くなります。

熟成は発酵と同じように見えても過程や製法が異なります。

意外?発酵食品の具体例

発酵食品を意識的に取り入れている方も多いですが、手軽に続けやすい納豆やキムチ以外にもた���さんの発酵食品が存在します。

意外?発酵食品の具体例1・調味料

醤油、味噌、酢、タバスコ、ワインビネガーなどが調味料類の発酵食品です。

各調味料は非常に種類があり、使う材料や製造法など細かく異なります。

意外?発酵食品の具体例2・野菜類

野菜由来の発酵食品はいわゆる漬け物のことです。

ピクルスやキムチ、メンマ、ザーサイ、わさび漬け、ぬか漬け、奈良漬け、べったら漬け、野沢菜、ザワークラウトなどがあります。

意外?発酵食品の具体例3・豆類

豆由来となっている発酵食品は納豆やテンペ、バニラビーンズ、腐乳、豆腐ようなどです。

意外?発酵食品の具体例4・乳製品

乳酸菌を使用して作られる発酵食品は、チーズやヨーグルト、サワークリーム、発酵バターなどがあります。

意外?発酵食品の具体例5・肉類

肉を使用する発酵食品は、生ハムやサラミ、キビヤックなどがあります。

作り方は非常に幅広く、酵母を使ったりカビを使ったりと様々な製造方法があります。

意外?発酵食品の具体例6・魚介類

魚介類の発酵食品は、塩辛やくさや、なれ寿司、かつお節、へしこ、アンチョビ、ホンオフェ、舞昆などがあります。

地域や国によって数多くの魚介類を用いた発酵食品が存在します。

意外?発酵食品の具体例7・酒類・お茶

酒類の他にも、発酵食品に当たるお茶も存在します。紅茶やウーロン茶、プーアール茶などがお茶の発酵食品で、日本酒や焼酎、ビール、泡盛、ワイン、マッコリ、甘酒、酒粕などが酒類の発酵食品です。

意外?発酵食品の具体例8・パン

発酵食品という観点ではパンも該当します。酵母菌とイースト菌などを小麦粉と合わせ、発酵したものを焼きます。

このように、日本以外に他国を含むと書き切れないほど発酵食品は存在します。

熟成の具体例

熟成品1・味噌・醤油・酒(ワイン)

発酵食品のカテゴリーに含まれる味噌や醤油、酒ですが、これらは過程で発酵と熟成が行われているため発酵食品とも熟成食品とも言えます。

味噌や醤油はアミノ酸と糖が反応して色が変わり、褐色したのち香りがアップします。ワインなどの酒類も酸味と渋味がまろやかさに変わり、より洗練された味わいへと変化し��す。

熟成品2・黒にんにく

自己発酵させることにより熟成された黒にんにくも人気が高い食品です。

にんにくを熟成させることにより、糖度が増しておいしくなります。

熟成品3・肉や魚

熟成させる食品の中で最も登場頻度の高い食品は肉類や魚介類です。

タンパク質が分解されてアミノ酸が増えることにより、おいしさの深みが高まります。

熟成させたエイジングフィッシュやエイジングビーフは人気が爆発的に高まり、今では食の一部として定着しています。

最後に

発酵や熟成は食品をおいしくして質を上げる作用がありますが、腐敗と紙一重な部分があるため区別が難しいと言われています。

実際、明確な定義はないですが発酵と腐敗と熟成の状態を知って、毎日の食生活に役立ていただけたら嬉しいです。

0 notes

Text

味噌の上の白い紙、捨てていいの?→大手メーカー「捨てて大丈夫です」 味噌のプロ「保管は『冷凍庫』で」 - ライブドアニュース

以下引用

「パックの味噌に付いている白い紙は捨てていいのか調べてください」ーーまいどなニュース編集部に複数の読者から取材依頼が来ました。たしかに透明カップの味噌は白い紙で覆われている商品が多い印象です。SNS上では「味噌の上の紙、捨てていいのか迷う」「白い紙、いるの?いらないの?」「味噌の紙、邪魔なんだけど微妙に捨てにくい…」などの声が。開封後は捨てていいのか、残すべきなのか。調べました。

マルコメ「捨ててしまって大丈夫です」

大手メーカー「マルコメ」(本社、長野県長野市)は「捨ててしまって大丈夫です」。 同社商品の一部には、脱酸素剤と白いシートが入っています。脱酸素剤は、開封前の��器内にある酸素を吸い取り、味噌の表面の酸化を防ぐため。一方、シートの役割は「脱酸素剤が味噌の中に埋まってしまわないように敷いてあります」。開封後、紙は処分しても問題なく、脱酸素剤についても「開封後は効果がなくなってしまうため処分してください」。 最近では環境に配慮し、シートと脱酸素剤を使用しない商品も発売されているようで、「別の技術により、上部すき間の空気をガス(窒素と炭酸ガスの混合ガス)で置換してパックし、味噌表面の酸化を防いでいます」(同社サイトより)。 他社でもホームページや公式SNSなどで「白い紙」について説明しています。 マルカワみそ(本社、福井県越前市)では、ホームページに「味噌の上に敷いてある白い紙は、味噌の表面が変色しないようにするためのものです。捨てても構いませんが、敷いておくと、変色、変質を緩和します」。山崎醸造(本社、新潟県小千谷市)公式SNSでは「白い紙は、カップのお味噌の蓋にお味噌が付いて汚れないように入れられているものです。ご家庭でご使用の際には捨てていただいてもそのままでもどちらでも問題ありません」と案内しています。

味噌のプロ「冷凍庫での保管がおすすめ」

「人によっては紙の扱いが面倒くさいという人もいるでしょう。雑菌が混ざらないようにきちんと保管してもらえたら、邪魔くさいと感じる人は取っていただいても結構です」 こう話すのは「みそ健康づくり委員会」の委員長、鈴木亮輔さん。全国の813企業が所属する「全国味噌工業協同組合連合会」の中の組織で、味噌の情報を発信し続ける、味噌のエキスパートです。 味噌の上の紙やシートについては、メーカーにより材質が違っていたり、二重にしていたり。社によって見解もまちまちだそう。「どっちが良くてどっちがダメということはないんです。雑菌をはびこらせないようにすることと、風味が落ちないようにおいしさを保つことが重要です」(鈴木さん) おすすめの保管方法を教えてもらいました。 「味噌は、大豆と麹と食塩を混ぜ合わせ、発酵・熟成させたものです。乾くと風味が落ちてしまいます。商品を開封後は、味噌の表面にラップを貼るなど、なるべく空気に触れないようにすることがポイントです。風味を長持ちさせるため、冷凍庫での保管をおすすめします。冷蔵庫より冷凍庫の方が温度が下がり、変色も防げます。味噌は凍らないため、冷凍庫から取り出しすぐに使えます」(鈴木さん) 前出のマルコメも、白い紙を処分後は「味噌の乾燥を防ぐために開封した後、天面シールを剥がし、ラップで味噌の表面を覆ってください。保管は冷蔵庫または冷凍庫でお願いします」と呼びかけています。

(まいどなニュース・金井 かおる)

5 notes

·

View notes

Text

🍵美濃加茂茶舗さんの「萎凋煎茶」-イチョウセンチャ-お試し用を飲んでみた🍵

萎凋煎茶というのは、茶葉を収穫後すぐ蒸して発酵を止める普通の煎茶と違って、一晩熟成させた微発酵茶だそうで、花のような香りがするとの事。

開封した瞬間いい香りが溢れ出してきて、思わずスースー嗅いでしまいました😄

渋味や苦味も少なくて、とても飲みやすいお茶だと思います🍵

#tea#japanese tea#sencha#my post#my photo#yay \(^o^)/ gifu!#green tea#withered green tea#お茶#日本茶#緑茶#���茶#萎凋煎茶#美濃加茂茶舗#5g80℃1分

5 notes

·

View notes

Text

2023梅干し&梅麹LESSON

今年も一緒に。

“ワンルームでも狭いお部屋でも、少量でも、ひとりでも、かわいく仕込む”

これをコンセプトに毎年開催している大人気のレッスン。

梅干しを作ると、副産物として“梅酢”と“ゆかり”も作れます。

梅酢はわたしの中でも爽やかな酸味でヴィーガンでチーズを表現するときによく使う食材のひとつです。

ゆかりは、ごはんにかけたり、おにぎりにしたり、また野菜と和えたり、和ハーブとして料理に香りと彩りを添えてくれます。

梅の時期は本当に短く儚いです。

抗酸化作用があり身体を元気にしてくれる梅干しを、我々日本人が作って食べなくなったらどうするんだろう。もちろん最新のヴィーガンフードをクリエイトしていますが、このような伝統的なものこそ、私たちのベースに常に据えて生きていきたい。そんな想いをもって毎年開催をして10年ほどになりました。

無農薬のオーガニック南高梅を「梅漬け」の状態まで皆で一緒に仕込み、こちらがご用意した瓶に詰めてお持ち帰りいただきます。

今年はアデリアさんの新作のCCコンテナをセレクト。かわいらしいクリアピンクの蓋と取り外し可能な取っ手。内蓋がついているので、干す時にざるに出さなくても梅酢を流し出せる優れもの!干した後もここに入れて梅を保存するのにも便利◎毎年楽しみながら保存できるように瓶のセレクトにもこだわっています^^

梅雨が明けたら梅をご自身で干して完成です。

そこまでできるようにお伝えいたします。

つぶれてしまった梅の利用方法としてわたしが考案した

“梅糀”の作り方もレッスン内容に入っています。

梅干しとはまた一味違った、フルーツのような香りを楽しめます。

完成までに時間がかかるため

こちらで一年かけて熟成したものを、瓶詰めしてお渡しいたします。

練り梅やたたき梅のように、手軽にお料理に使えます。

オーガニックの梅、オーガニックの赤紫蘇、ピンクの藻塩で作るスペシャルな梅干しと梅麹。

このレッスンで梅干し、iinaオリジナル梅麹、梅酢、ゆかりの作り方がわかります。

また、梅酵素シロップの作り方、梅醤油は梅味噌のご紹介、梅を使ったお味噌やヴィーガンフード、はじめの一歩!の中のレシピ、梅びしおのおむすびもご試食にお出しする予定です。

さらに、去年作ったオーガニック梅干しの出来上がりサンプルもお土産にお渡しいたします。

LESSON日程

6/24(土) 満席・キャンセル待ち受付中

6/25(日) 満席・キャンセル待ち受付中

6/28(水) 満席・キャンセル待ち受付中

6/29(木) 満席・キャンセル待ち受付中

7/1(土) 満席・キャンセル待ち受付中

7/2(日) 満席・キャンセル待ち受付中

※満席のところはキャンセルが出る可能性がありますので、ぜひキャンセル待ちのお申し込みをご連絡ください。

時間 12:30~14:00 ※少しすぎる場合もございます

アクセス

吉祥寺駅徒歩5分 (参加確定されましたら詳しい場所をお送りしております)

レッスン料 ¥11,500【レッスン代・材料費・アデリアのCCコンテナ1L・梅麹&小瓶、サンプル梅など全て含みます】

◉申し込みメール受領後、指定日までの先払いをお願いしております。お振込によってお申込完了となります。

定員 最大5名

持ち物 エプロン、筆記用具、お手拭、マスク、梅漬けの瓶(大瓶)、梅麹(小瓶)を入れて持ち帰るお手提げやエコバッグ

液漏れが気になる方は大きめのジップ袋やビニール袋などもお持ちください。

お申込みはこちらから

●レッスン希望日お書き添えの上、お申込みください。

●PCから受信可能なメールアドレスをご入力ください。(携帯のアドレスはセキュリティで弾かれる可能性が高いです)

●お申し込みを複数名でされる場合は参加者全員のお名前とメールアドレスをお書き添えの上、お支払いをまとめてされるか別々でお支払いをされるか明記してください。

●書籍販売をご希望の方はその旨お申込みの際にご記入ください。

(すでに本をご購入で、お持ちいただければ喜んでサインをいたしますのでお持ちください)

「MODOKI 菜食レシピ」

「vege&spice」絶版

「SUSHI MODOKI」

いずれも税込1650円

「ヴィーガンフード、はじめの一歩!」税込1760円

●メールの着順でお受付いたしますのでキャンセル待ちになってしまうこともございます。ご了承願います。

●システム上、自動返信はありません。

●24時間たっても返信がない場合は再度お問い合わせください。

※ご注意※ よくお読みください

容器や材料発注、梅干しの仕込み等をしてしまいます。開催10日前からレッスン料の50%のキャンセルチャージを設けさせていただいております。

また、開催日から1週間前からの参加者都合にてのキャンセルにおきましてはいかなる理由でも100%のキャンセルチャージがかかります。(キャンセル待ちの方が入られた場合はかかりません)

出来る限りキャンセルの無いよう、ご予定がご確定の上お申込みくださいますようご協力お願い申し上げます。

エネルギー溢れる梅干しを一緒に作りましょう!

みなさまからのお申込を心よりお待ちしております。

iina

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【ヴィーガンフード、はじめの一歩!】

Amazon購入はこちら

楽天ブックス購入はこちら

3 notes

·

View notes

Text

読書の記録

言語が消滅する前に 國分巧一郎/千葉雅也

國分さん、千葉さんの著書等についての対談ですが、単なる本の宣伝では無く、奥深く有意義な内容でした。

違うテーマでの5回の対談の収録ですが各章を通して、中動態についてと言語の大切さに触れられていました。

昔は、能動態と受動態では無く、能動態と中動態であったが、現在は能動態と中動態の区分が無くなり、能動態の中に中動態も含まれてしまっている。

現在は、能動態と受動態、『する』か『される』しか無い考え方の為、社会がギスギスした感じになってしまっている。

ボキャブラリーと知識が無さ過ぎて、私にはかなり難しい内容でしたが、なんとなく興味をそそられ、脳みそを引っ掻き回されながらなんとか読了。

今度は、お二方の本を読んでみようと思います。

【メモ】

✏恋い慕う気持ちを持つなど、自分が場所になって一つのプロセスが進んで行く場合には中動態が使われる。それに対して物をあげるとか、何かを切るとか、行為が自分の外側で終わるときには、中動態が使われるんですね。(國分)

✏人間の考え方には、言葉の仕組みによってある程度縛られている部分がある。つまり、こういう言葉の使���方をするからこういう考え方になってしまう、という側面がある。(千葉)

✏言葉がただの道具になってしまっているんですね。使えさえすればいいから、言葉それ自体が完全に透明な手段になっていて、そこに引っかかることがない。だから、絵文字に置き換えてもかまわないし、記号に置き換えてもかまわない。言葉が言葉であるという理由がない。(千葉)

✏「心の闇」による隔離が弱まった結果、これまでだったら人目に触れるはずのなかったような欲望がネットに書き込まれるようになり、ネットはまるで無意識が書き込まれる場所のようになっている、と。(國分)

✏文学や芸術は、言語を道具的に直接使うのではなく、言語を言語として取り扱います。(千葉)

✏勉強するとは、いままでの自分の生活を規定していたものの考え方の枠組みの外に出ることです。(千葉)

✏ところがレスポンスを待つ雰囲気がいまの社会にはない。とにかく誰かが俺にインピュートしてくるのではないか、俺のせいにしてくるかもしれないということばかり考えているから、責任回避が過剰になる。(國分)

✏言語が少しずつ発酵したり、熟成したりしていくような空間の多元性に近いものを作り出していくことが必要ということになるかな。(國分)

✏人間ってやっぱり言葉で現実を織りなしているわけです。言葉というフィクションのレイヤーで包むことによって、人間は生きていくことができるわけだから、そこを疎かにすることは、人間らしさを損なうことになるんですよ。(千葉)

✏同じ空間にいると、時間や視線を共有している共犯関係があって、無数の糸が張られている中で、糸を複雑に繰りながら話している。その空間を満たしている、非常に抽象的な力場みたいなものをコントロールして何事かを伝えている。いわば全身芸術です。(千葉)

2 notes

·

View notes

Quote

アメリカの研究では「ヒトや霊長類の共通の祖先では双子は珍しくなかった」ということが示されました。 The Evolution of Primate Litter Size https://www.mdpi.com/2673-9461/4/3/14 Twins were the norm for our ancient primate ancestors − one baby at a time had evolutionary advantages https://theconversation.com/twins-were-the-norm-for-our-ancient-primate-ancestors-one-baby-at-a-time-had-evolutionary-advantages-237420 今日生息している霊長類は、マーモセットやタマリン、キツネザルなど一部の種類を除き、1回の妊娠で1頭の子どもを出産するのが一般的です。ヒトにおける双子の出産率は約1.1~1.5%程度であり、近年は生殖補助医療の進歩によって一部の地域で双子の出生率が上昇しているものの、依然として双子や三つ子は圧倒的に少数です。 アメリカのウェスタンワシントン大学で人類学准教授を務めるテスラ・モンソン氏らの研究チームは、霊長類が一度に妊娠する子どもの数(リッターサイズ)の進化について研究してきました。研究チームは霊長類のリッターサイズの歴史を再構築するため、155種の霊長類を含む合計946種の哺乳類におけるリッターサイズのデータを収集し、数学的アルゴリズムによるパターン分析を行いました。 さらに、霊長類については生活史や妊娠期間、最大寿命、成熟年齢、出生時および成熟時の体重、離乳年齢、出産の間隔、出生時および成熟時の脳の質量といったデータも収集し、分析に組み込まれました。 分析の結果、ある種のリッターサイズは系統発生的に保存されており、近縁の種ではリッターサイズが類似している傾向がみられました。たとえばシカは1回の妊娠で1頭または2頭の子どもを産みますが、ネコ科やイヌ科の動物は一度により多くの子どもを産む傾向があります。 多くの進化生物学者らは、霊長類では1回の妊娠で1頭を産むのが一般的であり、マーモセットやタマリンなどの双子以上を産む種が派生的な種であると考えていました。ところが今回の研究では、「祖先から派生したのは1回の妊娠で1頭の子どものみを産む霊長類」の方であることが判明。つまり、霊長類の祖先は1回の妊娠で2頭の赤ちゃんを産むのが一般的であり、ヒトを含む多くの霊長類はそこから派生して1頭の子どものみを産むようになったというわけです。 数学的なモデリングに基づくと、霊長類における双子の出産から1頭の出産への切り替わりは、少なくとも5000万年前に起きていたことが示されています。さらに、双子の出産から1頭の出産への切り替えは、霊長類の系統において複数回起こったとみられるとのこと。これは、霊長類では1回の妊娠で1頭のみを出産することに、何らかの進化上の利点があったことを示唆しています。 霊長類が1回の妊娠で1頭の子どもを産むようになった理由については、「体に対して頭のサイズが大きくなったこと」が原因ではないかと考えられています。ヒトの大きい脳は、有用な技術を生み出し、文化を受け継いでいく能力につながっています。しかし、複数の子どもを同時に出産する場合、それぞれの子どもがより小さく、早く生まれがちなため、大きな子どもを1頭だけ産む方が生存において有利だった可能性があるとのことです。 この記事のタイトルとURLをコピーする ・関連記事 「なぜ双子が生まれるのか?」という進化のパズルをひもとく - GIGAZINE 世界中で「双子が生まれる確率」が上がっていることが判明、その理由とは? - GIGAZINE 「育った国や家族が違う一卵性双生児」のIQや価値観にはどのような差が出たのか? - GIGAZINE 自身に「生まれる前に消えた双子の兄妹」がいたか否かはDNAをチェックすることで確認できる - GIGAZINE 通常ではあり得ない「半一卵性双生児」が世界で初めて妊娠中に報告される - GIGAZINE 人間の脳が大きくなって進化したのは「小さくて素早い獲物を狩るため」という主張 - GIGAZINE 「発酵食品」���人間の脳を大きくしたのかもしれないと研究者が主張 - GIGAZINE 人間は他の霊長類よりも「パンドラの箱」を開けたがることが実験で示される - GIGAZINE 人間の脳を他の霊長類よりも発達させている遺伝子が特定される - GIGAZINE ・関連コンテンツ ジャイアントパンダの赤ちゃんは「早く生まれ過ぎている」ことが判明 父親由来のミトコンドリアDNAが発見され、「ミトコンドリア・イブ」が覆る可能性が示される ボノボの母親は息子の性生活を守って繁殖の手助けをする 「なぜ双子が生まれるのか?」という進化のパズルをひもとく キリンは子育てや捕食される危険性を回避するために群れているわけではないと研究者が指摘 現生人類固有の遺伝子はわずか7%だけという研究結果 世界中で食べられている米はたった2種の「母親」から生まれた 「バイセクシャルの遺伝子」を持つ異性愛者の男性はより多くの子どもを持つという研究結果

なぜ祖先の霊長類では双子が当たり前だったのにヒトの双子は少ないのか? - GIGAZINE

0 notes

Text

人間はそう変わらない

先月、鎌倉まで海を見に行った。ここ数年自宅が仕事場となる生活をしていて、そうなると日々の暮らしは半径300メートルで完結してしまう。リビングにあるパソコン。近所のスーパーマーケット。スマホで得る情報と、ドラッグストアのクーポン券。そんなもののあいだを行ったり来たりしてるうち、日が暮れてしまうわけだ。窮屈なのは苦にならない性格だけども、それでもときどき頭の中に真水を流し込みたくなる。進みすぎた発酵は、腐敗と見分けがつかなくなるから。そんなときは、いったん全部流し台に流してしまう。蛇口をひねれば水が出るわけで、それで洗い流してしまえばいい。そんなわけで湘南新宿ラインを乗り継ぎ、鎌倉を目指した。

普段乗り慣れない電車に乗ると、不思議なもので、乗客たちの様相がいつもとは異なって見える。顔つきや着てるもの、塾帰りの長女と連れ添う母親の風貌も、光学的にいつもと異なる風景となって映る。ここにいる彼や彼女たちにも日常があり、暮らしがあるのだろう。車窓から見える家の、あの窓の向こうには、夫婦の寝室か、子供部屋がある。そこを拠点に半径300メートルの暮らしがあるやもしれない。見知らぬこの街で、一生のほとんどを過ごす人だっているだろう。なじみのレストランが閉店してしまったり、本当に愛し合った恋人たちが別れてしまったり。そんな平常がきっとここにもある。ことによっては自分がその彼や彼女だったかもしれないと考えるとき、ぼくは彼らとの連帯を強く感じる。ぼくは即席のコミュニタリアンになってしまうわけだ。共同体主義者がたったひとり、海を目指す。これはおかしなこと。

鎌倉駅の前は人でごったがえしている。外国人観光客の密集が路地の裏まで。グローバリズムが生み出したマルチチュード=「来るべき大衆」というのは、彼らのことだろうか。ともかくその密集から離れ、海があるらしき方向に歩き出す。地元の住人であろう老人に尋ねてみた。ここから歩いて海までいけますかね?一瞬ぎょっとした目でぼくを見つめた紳士は、しばらくの呼吸停止の後、丁寧に応えてくれた。しばらく行くと大通りがあるから、そこを右折して道なりに行けば海に行けますよ、20分くらいかな。

雲のあいだから陽光が差し、海面の絨毯が光で揺れる。海だ。海を前にすると、人は天文学者になってしまう。海のさきにある広大な水平線が、日常の些末な出来事を飲み込んでしまう。だから人はそれを遠くから眺めるしかない。天文学者が望遠鏡で惑星を眺めるようにして。大好きだった人のこと。大嫌いな同僚のこと。そうした好意や反感に関連したやっかいな事情が、銀河の彼方にある無機質な恒星になる。これって不思議じゃないだろうか?だってぼくはいま海を前にしているだけで、ぼくの頭や手足の部品が交換されたわけではない。違うのは、目の前の風景だけ。でも風景が心の中を変えてしまう。情緒の変化が起こり、かかとの足音がこれまでと変わってしまう。なぜだろう。だって、ぼくは、ぼくだろ?ほんのすこし気分が変わっただけなんだろ?好きな人の前では緊張するし、通勤ラッシュの電車の中では殺伐とした気持ちになる。要するにそうした類のちょっとした気分の問題であって、ぼくの精神が耕した土、そこで実った果実が、増えたり、減ったりしたわけではないんだよね?

おそらくそうだ。なにも変わってはいない。人間はそう変わらない。少なくとも気分以外は。気分が変わることは、日常生活において十分にその意義のあること。それについて異論はない。しかし海を見て心が晴れたとて、あるいは空を見て感傷に浸ったとて、それはあなたを変えはしない。旅があなたを変える、旅はあなたのあらたな局面を切り開くとのスローガンは、羊飼いが羊を飼い慣らすためのトリックではないだろうか。広大な丘のどこにいってもいい。どこで草を食んでも、どの小川の清流を飲んでも、どこをどう駆けずってもいい。そう命じられた羊は、きっと命題としての自由を実感するだろう。だけどその自由は、あくまで羊飼いのためのもの。

これは結論とはいえない。けれども、さしあたり、いまのところ、前提条件ではある。結論を出すには時期尚早との迷いから、ぼくはそれを結論だとは見なさない。でも本当は知っているのだ。時期尚早でないどんな結論も、この世に存在しないことを。急ごしらえで生煮えの結論を、ぼくたちは生きている。そしてもちろんのこと、電車内の乗客たちはそんなのお構いなしみたいな顔をしている。蛇口をひねれば水は出るわけで、いったいなにを迷��必要がある?

ともかくこういうことだ。いつか機が熟すのを待って、然るべきときが来たなら、いざ飛び立とうなんて気でいたら、熟した柿は落ちてしまう。時のはざまへと落ちていく柿。そんなつぶれた柿の堆積こそが歴史なのかもしれない。だとするなら、ぼくの柿ももうすでに落ちてしまった後だ。だからそんな失われた時を求めて、書き始めることにしよう。ぼくは変わらない。新しい風景が、ぼくを新しくはしない。それは気分をほんの少し変えるだけ。だからといってなにも変える必要がないわけではない。ぼくはそう思っている。この同じ場所、半径300メートルをこそ、変えなければいけない。窓から見えるブロック塀を地図に見立て、そこに導線を引かなければならない。それは鉛筆で描くドローイングのようなもの。ぼくの目論見では、それらドローイングは成功も失敗もなく、すべてが傑作へと連なっていく。そしてそのために必要なのは翼で飛び立つことではない。線を引くこと。言葉を書き記すこと。失われた時を求めて、空想と現実とを散文で描き出すことなのだ。

1 note

·

View note

Text

味噌作り

毎回、味噌を仕込む時は『寒仕込み』になるように1月や2月の寒い時期に仕込んでゆっくりと発酵熟成させて、旨味と香りが強くなるような自家製味噌を作っていました。 最近の日本の気候変化が著しく、梅雨の湿度や夏の気温の高さが昔と違うので、少し早く12月に仕込むことにしました。 時期を選ぶ目安にしたのは、冬将軍の到来後に上空寒気が日本を広く覆っている時。特に1月の気温と大差無い状態になったら、味噌作り開始!と決めました。 写真は今日の午前1:30頃から、大豆を水で洗って水に浸したもの。 本来の味噌作りの季節は1月〜5月終わりの冬から春に仕込むのが慣例っぽいのですが、気候に合わせてずらしてみるのも、良いかなぁと今回初のチャレンジです。

View On WordPress

0 notes

Text

Nulabel 暮染めデニムコートをアップしました。生地には12ozのデニム生地を、国内有数の染色加工工房である株式会社おおまえに依頼し、日本古来から伝わる伝統的な染め方である暮染めにより染色したものを使用。暮染めは渋柿の搾汁を発酵・成熟させたもので染める、いわゆる渋柿染めにしたものを、鉄分を多く含んだ水につける事により『夕暮れ』のような深みのある黒色に染色にする工法で、この工法で染色された生地は撥水、抗菌、消臭、防腐性を持ち、更に生地の耐久性を向上させる特性を持っています。デザインはややゆったりとしたシルエットに前見頃にジップを配したパッチポケットが3つに、左胸は上部しか見頃に縫い付けてなく下部はスナップボタンで留める仕様の面白いデザインのポケットを採用。また袖や後ろ見頃、裾などに綾テープを配す事によりパッカリングを生じさせ、アイテムにコントラストを演出。更に各所のスナップボタンにはビッグメゾンも使用する高級パーツであるCOBRAXを使用し、それを3列に並べるという独創的なアイデアによりアクセントに。現代の日常において必要な高機能を最新のテクノロジーではなく、日本において1000年以上の歴史を持つ伝統的な技法により備えさせた、今までにない試みによるデニムコートとなっております。通常のインディゴとは違う暮染めを施したデニム生地特有の経年変化を是非お試しください。

※後日、インスタライブにて商品説明を行います。日時はSNSにて告知しますので是非チェックしてみてください!

https://www.instagram.com/lampa_tokyo/

WebStore→ https://lampa.jp/ Baseshop→ https://lampa.base.shop/ ※Amazon Pay、Paypal、D払いなどご希望の方はBase Shopをご利用ください。

0 notes

Text

「今年も手前味噌」

去年のお味噌を使い切ったので、1月に仕込んでおいたものを詰め替えて使い始めています。チーズのような奥深さの中に黒糖のような後味も感じられて、なんだか今年は更においしくなっていました。

去年との違いは、麹を発芽玄米麹、塩をシママースに変えたこと(大豆は去年と同じ新潟の無農薬大豆)。そしてすこぶる猛暑だったので熟成期間を半月ほど短くしたこと。

同じと思ってる大豆だって年々で違うだろうし、きっと全てが重なりあったのね。発酵って利他なところがとても面白いです。9/23

0 notes

Text

2024/8/5

おはようございます!念のためにこんにちはとこんばんはも。

日曜日は水戸の黄門祭りへ。

昼間から美味いものいただきました。

娘もビリヤニのおいしさに気がついたようです😋

・・・

🍇 コーラ ロッソ 2021 赤

・生産者 ラーチノ

・生産地 イタリア / カラブリア

・品種 マリオッコ

・Alc. 12%

ミンティー&スパイシー&ジューシー🥤

まだまだ若い微々微々発泡も夏ってことで氷入れるか冷たくしていってみよう!

この「コーラ」のほんとの意味とは違うのですが、あら不思議、コーラみたいなニュアンスで楽しめますよ~⛱️

室温でもやわらかエレガント、食事の終盤にも良いと思います✌︎

〈以下、インポーターさん資料より〉

コーラは古代ギリシャ語で「田園風景」を意味し、ギリシャ時代に都市の周りにある田園をイメージして名付けられた。

標高400mのところにあるディーノ自身で2007年に植えた区画のマリオッコを収穫、ステンレスタンクにて皮や種ごと8日間の醗酵を行い圧搾後、またステンレスタンクに戻し、約10か月間醗酵の続きと熟成を行ったワイン。

・・・

それでは本日もはりきっていきまし��う。

0 notes

Text

BioGaia®︎ L.reuteri Soy Yogurt / Apple / アップル

東京広尾のBioGaia醍醐さんの大豆ヨーグルト、今回の連投分はこれでラスト。

大豆でもいろんな展開があるのってすごく珍しい✨

お店で選んでると、海外の方がSOYを手に取られる状況によく遭遇する。

スペック

大豆を丸ごと使用した植物性ヨーグルト。

ストロベリーはロイテリ菌の「プロテクティス株」やったけど、アップルは特に口腔内にアプローチする「プロデンティス株」が配合されてるみたい。

(オープンまもない頃の情報につき変更あったらスミマセン🙏)

その他4種類の乳酸菌と共に発酵。

手作業で選別した青りんごを生食し、都度最適なカットサイズや煮込み時間を調整。

ヨーグルトと合わせたあとに48時間以上熟成してから販売されているそう。

牛乳バージョンのアップルはヨーグルトの中にざく切り果肉がドンドンドーンと入ってたけど、同じ感じかな?

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・୨୧ 開封 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・୨୧

おや!

牛乳の違って果肉が見えない👀

一面、凝固した大豆のヨーグルト。

掘り起こしてみると底からざく切りの大きな果肉がゴロゴロ出てきた🍏🍏🍏

毎回サプライズたっぷりのBioGaiaさん!

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・୨୧ 頂きます🙏 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・୨୧

上の大豆ヨーグルトの部分だけ食べてもしっかり甘い😍

ねっとりこっくり💓

青りんごのシロップが染み込んだ感じ��、甘々で大豆の香りは後味のみ。

「食べやすい」通り越して「おいしい」!

スイーツ!

果肉はびっくりするほど大きくて、ジャムみたいに甘く煮てあって、そのまま食べるには贅沢すぎる味😋🍏

ヨーグルトとたくさん絡めてもぐもぐ。

もうこうなると大豆感はゼロ。

クリーム。

ストロベリーは酸味があったけど、こっちは甘さしかないから小さい子供ちゃんにも大喜びで食べてもらえると思う🥰

永久にモサモサし続けてた植物性ヨーグルトをこんなに垢抜けさせられるなんて、すごいすごいすごい!!!!!

============================ 初期の購入につき成分・原材料表記なし (おそらく現在は表記あり) ————————————————— 購入価格 380円(税込) ————————————————— 製造所 バイオガイア広島工場 ============================

1 note

·

View note

Text

Trip to Taiwan, April 2024 - Day 2: KAVALAN Distillery

This trip, the main event of the second day, was a visit to the distillery of the internationally acclaimed KAVALAN whiskey.

この旅行の2日目のメインイベント、世界的に評価が高いウイスキー「KAVALAN」の蒸溜所、「金車噶瑪蘭威士忌酒廠」見学へ!

台北から、KAVALAN蒸溜所がある宜蘭(いーらん)へは、バスで約1時間の旅。前日にバスターミナルの場所はチェック済みだったので、スムーズに行けそうです。

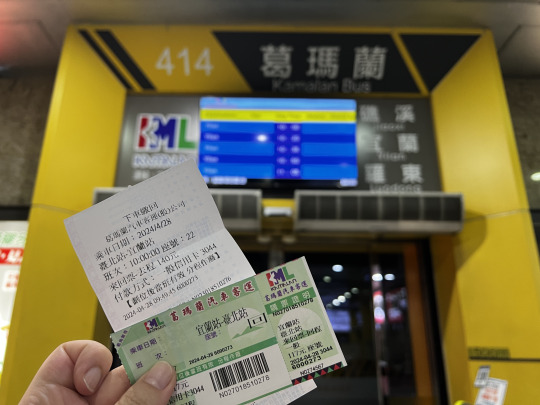

▼宜蘭行きのバスは「葛瑪蘭汽車客運」(KML)という会社がサービス提供をしています。台北駅バスターミナルで、往復でNT$140(約700円)のバスチケットを購入。

割引がきくので往復で買いましたが、台湾のSuica「悠遊カード」でも乗れるらしい。

▶︎10:00 台北駅バスターミナルから出発

行きのバスは3列シートで、飛行機よりもリッチな座席w USB充電もできてめちゃくちゃ快適です。

▶︎11:00 宜蘭バスターミナル到着

宜蘭で有名な小籠包屋さん「正常鮮肉小籠湯包」でお昼ごはんを食べ、宜蘭駅でタクシーをピックしていざKAVALAN蒸溜所へ!

▶︎13:00 KAVALAN蒸溜所

めちゃくちゃ広い!

事前にOnlineで13:00からの日本語ツアーを予約していたので、12:55に見学棟の入口に集合。この日は10名くらいの日本の方と一緒に解説ツアーに参加しました。

\でかい/

1号棟は2005年4月設立、その後ろの2号棟は2016年設立だったかな?1号棟の方に見学コースが作ってあります。

▲蒸留棟の左側にそびえるモルトタンク。1号棟と2号棟それぞれにモルトが供給されるパイプがついているとのこと。

▲入口。2005年のリリースから、世界的なウイスキーのコンペティションでも賞を取っていて、とても有名です。

(が、会社でその話してもみんな全然知らないんだよな...まだまだ知名度が低いのか、周りの人の酒知識が少ないのかどっちなんだろう...)

入口に置いてある樽から滲み出ているウイスキーのタレ、「香り嗅いでみて」と言われたのでお試し。

す、すごい...!濃厚なチョコレートやバニラのような香りがします。

見学ルートは、ウイスキーの原料と製造工程に沿って解説してもらうことができます。まずは原料になるモルト。

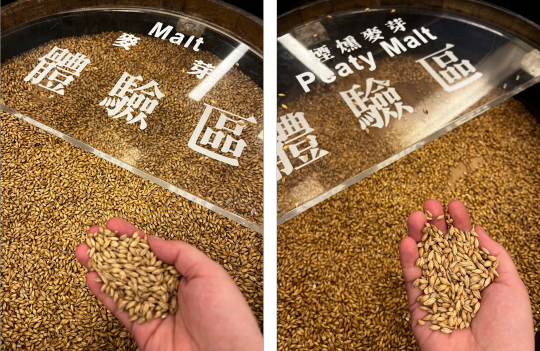

▼モルトとピートモルト。ピートモルトはしっかりとピート(泥炭)の独特なスモーキーな香りがします。(実はこの香りが苦手な私...w)

このモルトから麦汁を作り、酵母で一回発酵させます。

そして、蒸留して、樽詰めして熟成するとウイスキー完成。

やはりウイスキーの命は「樽」なので、KAVALANでは4種類の樽を使っているとのこと。 左から ・Vinho Barrique(ポルトガルの白ワインの樽) ・Brandy Cask(フランスのブランデーの樽) ・Port Cask (ポルトガルのポートワインの樽) ・Bourbon Barrel(アメリカのバーボンの樽) それぞれに特徴が出るみたい。

樽の作り方の解説だったり、

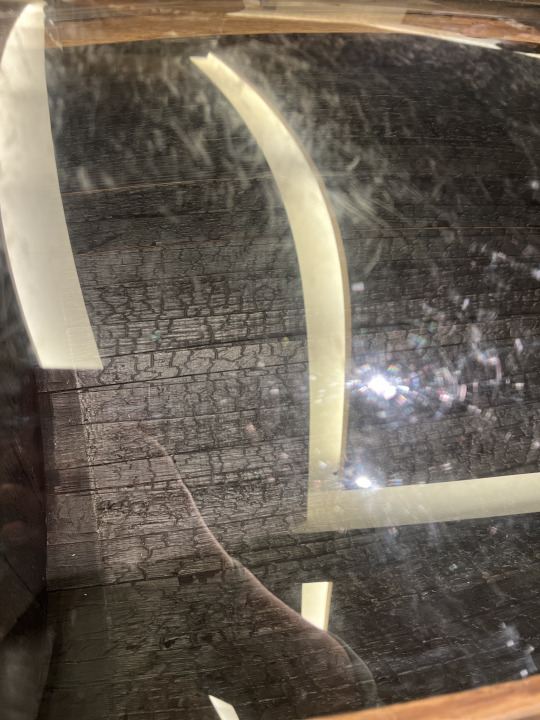

内側の「焼き」を入れる(後から調べたら「チャーリング」というらしい)レベルによって香りや味わいが変わるという解説。KAVALANではミドルくらいの焼きにしているって言ってたかな。

▲焦げ。蒸溜所のどっかのスペースではこのチャーリングも見学できるらしい(私はみてないけど)

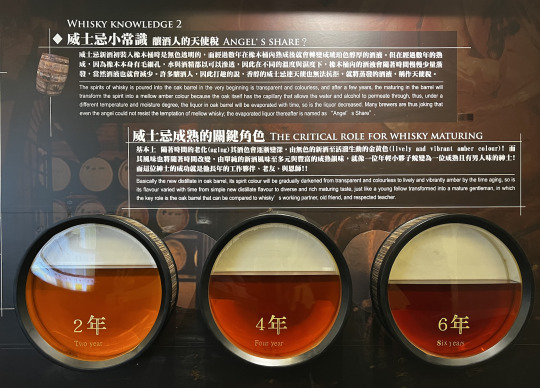

樽の種類と熟成の経過時間によって、どんどん色付いていく様子も見ることができます。「新酒(New Make)」は透明なんですが、オロロソ(シェリー)やポートワインの樽で熟成したものは結構早い段階で色がつくのね。

そして「Angel's Share」(=天使の分け前)と言われる、容量が減っていく様子。広島の桜尾蒸溜所でも、海からの暖かい風で結構減りが早いというのを教えていただいたのですが、さらに温暖な気候の台湾もこの減りが多いのかも。

ここからはいよいよ、実際に使われている機械があるスペースへ。

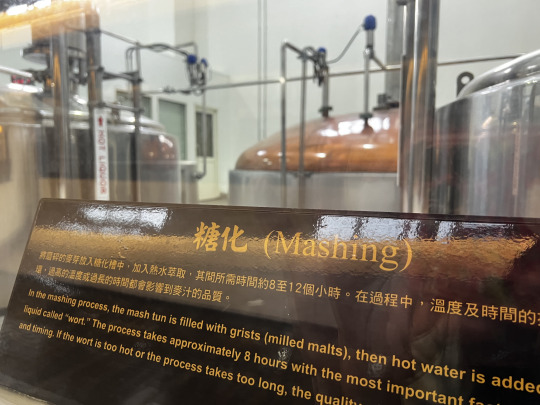

▲「糖化」(麦汁の糖化・マッシング)の工程。 「ビールと同じ工程なんですが、ここではビールは作っていません。ウイスキーの原料になるのとビールと、何が違うかわかりますか?」というガイドさんの質問に、颯爽と手を挙げて 🐰「ホップです!」と答える私。(ビール脳...w)

▲「蒸留」の工程。

ポットスチルがたくさん並んでる〜〜〜かっこいい〜〜〜

つやつやである。

この形は「ポットスチル」という単式蒸留器。ウイスキーの蒸溜所といえばこれ。

こっちに並んでるのはハイブリッド式(ポットスチルとカラムスチル(連続式蒸留機)が繋がっているタイプ)かな。

萌えます。工場萌えます。かっこいい......!!!

そして最後にバレルハウス。樽の熟成庫ですね。

KAVALANのバレルハウスは、すべて縦置き。縦に積んで、ぎっちりと紐で縛っている理由は、地震対策のためとのこと。広島の桜尾蒸溜所では、モルトウイスキーは横置きで、グレーンウイスキーは縦置きにしているとのことだったので、蒸溜所によってこだわりがあるのかもね。

バレルハウスはガラスの向こう側だったのにも関わらず、見学エリアまでものすごくウイスキーの香りが充満してた!酔っ払っちゃうくらいアルコール濃度の濃い空気で大満足でした。

▼この倉庫の中に、いったいいくら相当のウイスキーが保管されているんだろう...w

ツアーに申し込まなくても、無料で見て回ることができるのですが、日本語ツアーに申し込んだからこそゆっくり説明いただけたので、とても良かったです。

蒸溜所見学の後は、いよいよテイスティング!

【2024年4月 台北の旅】 ・Day 0 ・Day 1 └ 四海豆漿大王 └ 迪化街(油飯・蚵仔煎)&WANGTEA LAB └ Gin&Tonic Pa 2024 └ 寧夏夜市→六堆夥房 ・Day 2 └ KAVALAN Distillery👈THIS ・Day 3

0 notes

Text

菌

今年は、不覚にもたびたび体調不良に陥りました。どこで拾ってしまったのか発熱し、風邪様の症状が出て、周囲にご迷惑をおかけしてしまっている私を見て、ルーム北の職員さんがヨーグルトを勧めてくれました。それ以来、毎日毎食ヨーグルトを摂取しています。ヨーグルトに限らず、摂取する食べ物に変化が生じると、身体面でも変化が生じてくる、というのは多くの方が体験的にご存じのことと思います。私自身は、ヨーグルトを食べる習慣が普段あまりなかったので、腸内環境の変化をこれから実感する機会があるかもしれません。

ヨーグルトは、微生物である乳酸菌などにより発酵という作用を経て生成されるものなわけですが、私たちが口にする食べ物という観点から、発酵は人間にとって益のある現象です。一方で、腐敗という現象は、お腹を壊してしまうかもしれず、益のない現象と言えるわけですが、これは、食する食べ物という意味においてです。自然界において腐敗という現象は、例えば森の落ち葉が腐敗して腐葉土へと変化するプロセスのように、有機物が形を変えて自然界で再利用されていくプロセスを支える根幹現象の一つとして、自然界にとっては欠かすことのできない益のある現象と言えるでしょう。発酵と腐敗の違いについては、定義の仕方そのものに様々な観点があるので、関心のある方は調べてみると面白いかもしれません。

※参考サイト 農林水産省 公式Web Site 日本の食文化に欠かせない「発酵」の世界 https://www.maff.go.jp/j/pr/aff/2211/spe1_01.html

私たちが口にする食べ物という観点からすれば、腐敗は益のない現象なわけで、食べ物の腐敗を防ぐ方法というのは、古くから人間が取り組んできた課題だったという指摘があります。果物や魚を乾燥させて作るドライフルーツや魚の干物、塩漬けにすることで作る梅干し、砂糖の含有量を増やすことで日持ちするよう作られた羊羹、酢漬けにすることで作るピクルス、煙で燻すことで作るハムなどの燻製食品など、食べ物の腐敗を防いで長期保存を実現すべく、様々な方法が現代に受け継がれています。

砂糖に関しては、つい先日、焼き菓子の食中毒が発生し大々的にニュースで報じられたのをご存じの方も多いと思います。塩と同様、砂糖自体には腐敗を防ぐ効果はないのですが、含有割合を増やすことで、浸透圧の効果により食材中の水分が外部へ排出され、その結果として食材中の微生物の繁殖が抑えられます。羊羹などは、全体重量の40~70%近くを砂糖が占めており、これゆえに長期保存が可能となっているわけです。先日の焼き菓子の食中毒というのは、ヘルシーを唄って砂糖の使用量を減らしていたと報道されており、しかも作り置きをするなど幾多の条件が重なった結果、焼き菓子であるにも関わらず食中毒が発生した、という経緯と推測されています。減塩の梅干しや、砂糖を減らした自家製のジャムなどは、塩や砂糖を相応に減らした分、賞味期限が短くなることはよく知られていますが、焼き菓子においても同様の事象が起きてしまったと言えるのでしょう。

ところでつい先日、ちょっと興味深い研究成果が発表されました。和歌山県の伝統食であり、約800年以上の歴史がある「紀州なれ寿司」から、微生物の一種であるビフィズス菌を分離することに成功した、というものです。乳酸菌と並びヨーグルトなどでよく耳にするビフィズス菌は、空気を嫌う性質(嫌気性)があり、動物の腸管内など、存在箇所は限られることでも知られています。このビフィズス菌を、発酵食品であるなれ寿司から分離し検出することに成功したという研究です。

和歌山県で800年以上食されている「紀州なれ寿司」は、サバを開いて1ヶ月塩漬けにしたあと、塩抜きをして、ダンチク(あせ)などの葉っぱに巻いて樽の中で発酵させたもの。発酵が進むほど甘みのあるチーズのような味わいになるとされ、秋の祭りの時期に振る舞われてきた。滋賀の「鮒(ふな)寿司」など地域によっては違う魚で作られることもある。 岩橋教授は和歌山県出身。和歌山市にある老舗寿司店の「弥助寿司」からなれ寿司を取り寄せ、次世代シーケンサーで微生物群を解析した。なれ寿司を作った直後にはビフィズス菌は存在しないが、和歌山の方言で「なれた」頃、つまり熟成が進んだ頃にビフィズス菌が出現することが分かった。このビフィズス菌は他の乳酸菌と共生している。しかし、嫌気性であることや、共生する他の乳酸菌群に比べて増殖速度が遅いことなどから分離が難しかった。 ※引用元 サイエンス・ポータル 和歌山の紀州なれ寿司からビフィズス菌分離に成功 岐阜大 https://scienceportal.jst.go.jp/newsflash/20231128_n01/index.html ※公式リリース 国立大学法人 東海国立大学機構 岐阜大学 公式 Web Site 紀州なれ寿司からビフィズス菌を分離することに成功 -日本の伝統的発酵食品からの分離は世界初- https://www.gifu-u.ac.jp/news/research/2023/10/entry18-12755.html ※プレスリリース(PDFファイル) https://www.gifu-u.ac.jp/about/publication/press/20231018.pdf

これまで、日本の伝統的な自然発酵食品にビフィズス菌が存在するという報告は無く、分離された例もありませんでした。和食に使われている味噌、醤油、酢、みりん、酒はすべて発酵食品ですし、納豆菌により生み出される納豆もまた、日本の伝統的な発酵食品の一つですが、ビフィズス菌が介在する日本の伝統食品は、これまで例がありませんでした。今回の研究を主導した岩橋教授によれば、なれ寿司から検出されたとは言え、弥助寿司で作ったなれ寿司からしか検出できておらず、その理由も現状では不明とのことで、そもそも嫌気性であるビフィズス菌が、なぜ弥助寿司にのみ検出可能な形で存在しているのか、こちらもまた興味深いお話です。

岩橋教授はこのビフィズス菌を「ビフィドバクテリウム サイクロアエロフィルム ヤスケ株」と名付けた。ヤスケ株は広く使ってほしいとの考えからあえて特許出願せず、製品評価技術基盤機構のバイオテクノロジーセンターに登録を申請した。同機構によると、現在登録の準備中で、完了すれば誰でも使うことができる。現在、岩橋教授は増殖させたヤスケ株を用いた国産チーズやヨーグルトの製品化への試作に取り組んでおり、協力できる機関を探しているところだ。 ヤスケ株は名前の通り、弥助寿司で作ったなれ寿司からしか検出できてない。岩橋教授は「ビフィズス菌は葉っぱ由来ではなく魚由来という仮説を立てていたものの、弥助寿司のなれ寿司以外から分離できないので、弥助寿司の店舗の小屋に住み着いているのかもしれない」と話している。今後、別のなれ寿司からヤスケ株が見つけられるかどうか、実験を重ねるとしている。 ※引用元 サイエンス・ポータル 和歌山の紀州なれ寿司からビフィズス菌分離に成功 岐阜大 https://scienceportal.jst.go.jp/newsflash/20231128_n01/index.html

日本の発酵食品について、改めて考えさせられた私ですが、ひとまず、勧められたヨーグルトを日々摂取して、体質改善につながれば良いなと思う今日この頃です。

(野村)

0 notes

Text

山崎製パンが爆ギレした件から、食品表示と食品添加物について語ろう。 2019年、パンメーカーの最大手山崎製パン(以下「ヤマザキ」)から突如リリースが出され、食品業界の一部が騒然とした。リリースのタイトルはこうだ。 『「イーストフード、乳化剤不使用」の強調表示について』 これは今でも山崎製パンのトップページから読めるので、興味があれば読んで欲しい。熱量がエグい。 yamazakipan.co.jp/oshirase/0326.… 背景から説明すると、山崎製パンってパン業界ではぶっちぎりのトップなんだよね。2位のフジパン、3位の敷島製パン(以下「パスコ」)でが3強なんだけど、この中でも売上高は2位のフジパンの4倍強。まさにパン業界の王者なんだ。 さて、当時食パンで一番売れてた商品ってなんだろうか。ちょっと年代が高い人だとダブルソフトって言うかもしれない。これも発売時はヤマザキの中で発売するかすごい揉めたって話があって面白いんだけど、今回は割愛しよう。 答えはパスコの「超熟」。今買ってるって人も多いんじゃないかな。1998年に発売してから、パスコのみならず食パンを代表する商品になってしまった。 さて、何度も繰り返してる話だけど、トップメーカーがそのカテゴリーの代表商品で負けるのはあってはならんのよね。 ヤマザキも当然黙ってはおらず、2012年に「ロイヤルブレッド」を発売している。これもヒットはしているし、今もヤマザキの基幹商品だ。ただそれでも「超熟」の牙城は崩せなかったんよ。 その「超熟」、発売当時からのこだわりがある。 それは、食品添加物を使っていないこと。そして当時強く謳っていたのが「イーストフード、乳化剤不使用」という言葉なんだ。 で、当然他社のヒットを見ると当然他のメーカーも追随するよね。フジパンの「本仕込」も、その他のメーカーもこぞってイーストフード・乳化剤不使用を謳ったわけです。 正直、イーストフードも乳化剤も間違いなく安全だし便利なものだけど、一般のお客様としてはそりゃ「食品添加物は無いにこしたことはない」。 これは実際、意識調査とかでも出てるし、売り上げも変わる。同じ値段で片方が食品添加物フリー、片方が食品添加物使用だと、やっぱりフリーを取るよね。 で、話は冒頭に戻るんだけど、ヤマザキがこの件に噛みついた訳です。簡単に言うと以下の通り。 「『イーストフードや乳化剤不使用』ってめっちゃ他のメーカーが言ってるけどさぁ、製品調べたら似たようなもん入ってるよなぁ? これで『不使用』とか言っちゃうの、ええんか?」 そうなんです。 イーストフードの代わりも、乳化剤の代わりも、表示に出さずに原材料を加工して作る方法があるのです。 色々な方法があるんだけど、なんとヤマザキは訴えの中でその手法もバラしちゃった。酵素使うとか、ドロマイト使うとか、乳製品使うとか。 この辺りを超わかりやすく言うとこんな感じかな。 緑の絵の具を使うのがめっちゃ嫌われてる世界で「あいつら緑の絵の具は使ってないけど、青と黄色使って緑色作ってるじゃん!」と告発した感じ。 しかもその詳細な分析結果までホームページに載せちゃってて「もうネタ上がってんだよね」という一分の隙もない、キレッキレの内容をいきなり叩きつけたわけです。 外から見てた僕は正直震え上がったね。僕は酵素が専門だから、パンメーカーが酵素を使ってるのは知ってたけど、マジシャンがマジックの種晒すようなもんというか、ここまでやるかと。 他メーカーを貶める意味は無いと思ってるんだけどね。 ヤマザキって大きい会社だし、わりと添加物に対して寛容なゆえに叩かれがちな企業だけど、美味しいパンを手頃な価格で届けることを使命としてる会社なのは疑いないと思うんよ。 実際、災害あるとどのメーカーよりも先にトラックにパン積んで被災地に走らせる会社だしね。 腹に据えかねたところはあるとは思うけど、それ以上にパン業界として、そういうグレーなことを業界でやってていいんですか? っていう、リーディングカンパニーとしての役割を果たそうとしたんだと思うよ。 ヤマザキだってこんなん出したら、少なからず叩かれるのは覚悟してただろうし。 ただこの件、こちらがハラハラしてたのとは裏腹に、世間には広がらなかったなという印象はある。 まぁちょっと難しいし、内容がとっつきにくいよね。30秒のニュースとかでは、とても伝え切れる気がしないもん。 ただやはり業界での影響は大きかった。 この件の事の顛末としては、この後日本パン工業会で「イーストフード・乳化剤不使用」という強調表示は自粛することになり、他メーカーはこの表示を外している。 実際、日本食品添加物協会のガイドラインでも「好ましくない例」に抵触しかねないし、ヤマザキのリリースには全く反論の余地もないし、妥当だと思う。 そして現在、食パンのシェア1位はどうなったかというと…やっぱり超熟のままです。イメージなんてそう変わらないわな。 実際美味しいしね。 工程中でイーストフードや乳化剤の代わりは作れるといっても、やっぱりそこにも技術やノウハウはあるし、パン作りも当然その2つの有無だけで全てが決まる訳じゃない。 超熟も名前の通り、湯種を時間かけて熟成させてることに技術的価値があるし、お客様もそれを認めてくれてるから売れている。 表示の話だって、そういうルールだからね。何一つ悪いことしてない。創意工夫の一つ。 あ、言うまでもないけど、ヤマザキがイーストフードや乳化剤を使わずにパンを作る技術を持っていないわけでもない。 分かってて、あえて使っているだけ。 じゃないとあんな分析結果も出せないし、テクニックも晒せないので。 さて、この件から何を言いたかったかって言うと、食品添加物って結局なんなの?ってことなんだよね。 ぶっちゃけ、今回みたいに表示に出さずに添加物のようなものを作ることは出来る。前にnoteに書いた酵素技術なんてまさにそれ。ツリーにぶら下げておくから、興味ある人は読んでみてね。 そもそも、食品と食品添加物の境目だって曖昧。散々話題になるグルタミン酸ナトリウム、いわゆる味の素は、水に溶ければグルタミン酸、つまり必須アミノ酸。ステーキ食べれば消化されてあなたの身体の中でたくさんグルタミン酸が吸収されます。 卵黄もそのままだと食品だけど、そこからレシチンを抽出して乳化剤として使うと食品添加物。でも、レシチンは卵黄の成分なわけだから、当然含まれているよね。 イーストフードもミネラルの集まったものだし、乳化剤なんてそもそも表現がざっくりしている。水と油をなじませるものが「乳化剤」なんだから、極論タンパク質だって卵黄だって乳化剤なわけだよ。大抵グリセリン脂肪酸エステルとかだけどさ。 自給自足で全ての食事をカバー出来ない以上、基本的に他者が作ったものを僕たちは食べるしかない。それが安全に作られているかは、性善説を適用するしかない。表示されているもの、作ってる人を信頼するしかない。 そしてそのルールを守らせる条件は、もう現時点で充分に整えられていると思ってるんだよね。 食べ物って過剰に神聖視されてる部分と蔑ろにされている部分が同居している。 食品添加物を避ける人の心境は分かるけれども、そんなことよりも微生物的な安全性が担保されているかとか、栄養摂取基準を満たせているかとかの方がよっぽど健康には役立つはずなのよ。 食品メーカーの人間がこんなこと言うとポジトークだと思われるんだけどね。 ただ業界抜きに、僕の個人的な信念としては「食べ物は安全で美味しければそれで良くない?」って思ってる。そしてもう世の中の大半のものは安全で美味しくできている。僕たちは幸せな時代に生きている。 今回例に挙げた市販のパンは、どれも安全だし美味しいです。パンに限らず、食品メーカーは事故ったらめっちゃ叩かれるのでみんなしっかりしてるし、やらかしたらちゃんと対応しています。 あまり考えて食���物食べるのも大変だと思うので、いろいろ試して、一番美味しいと思ったりコスパいいと思ったものを食べるのが一番ストレスフリーなんじゃないかと思うわけです。 以上、ヤマザキブチギレの件から食品表示と食品添加物について考えてみた話でした。 https://x.com/itsuki26_labo/status/1724077601696923664

0 notes

Text

コーヒーは発酵食品って知ってました?

香ばしい香りと苦味のバランスが絶妙のコーヒー。

多くの健康効果も高いと言われ、毎日のようにコーヒーを楽しまれている方も多いと思います。

そんなコーヒーは発酵食品ってご存知でしたか?

そうコーヒーは、納豆やキムチと同じ発酵食品なんです。

クセのある味わいのコーヒーは発酵というプロセスを踏むことで味の行方が左右されます。

嗜好品として楽しんでいる方も多いコーヒーの発酵方法からコーヒー酵母、乳酸発酵、麹菌、酸素が関わる複雑な情報をまとめました。目次

そもそもコーヒーってなに?

コーヒーは発酵食品

コーヒー豆は製造過程で発酵

コーヒーの発酵方法

コーヒーの発酵方法1・水洗式(ウォッシュド)

コーヒーの発酵方法2・非水洗式(アンウォッシュド)

コーヒーの発酵で多くの味が楽しめる

アナエロビックファーメンテーション

ハニープロセス

マロラクティック(乳酸発酵)

麹菌

酵母の力で発行

最後に

関連

そもそもコーヒーってなに?

コーヒー豆はアカネ科の植物であるコーヒーの木から収穫されます。

コーヒーの果肉は完熟した状態になるとサクランボのように鮮やかな赤色になるため、コーヒー豆は別名コーヒーチェリーとも呼ばれています。

そんなコーヒーは気軽に飲めるものと答える方、こだわりを持っていると答える方、様々な楽しみ方があります。

コーヒーは突き詰めていくと非常に奥が深い飲み物です。

市販されているコーヒーは粉末のものからドリップして飲むものなど、個々の嗜好によって好みの飲み方ができます。

しかし、そんな世界中で愛飲されるコーヒーは独特の香りやクセのある味わいから、発酵食品のカテゴリーに入るのではないかと疑問を抱いている方も多いのではないでしょうか。

コーヒーは発酵食品

コーヒーは発酵食品か、という点ですが、結論から言えばコーヒーは発酵食品です。

コーヒー豆が収穫されてから私達が普段目にする状態になるまでに様々な工程を踏んでいきます。

そもそもコーヒーはコーヒー豆を収穫した後に、果肉を処理加工して種の部分が見慣れたコーヒーの元になります。

コーヒー豆の生産処理は味わいが変化するだけではなく、輸送や保存の関係で腐敗を防ぐために行われます。こういった生産処理のことを「プロセス」と呼び、様々なプロセス方法を実施されることで口に入れた際の香りや味わいが変わります。

ちなみに、このコーヒー豆の生産処理は他にも「コーヒー加工方法」や「精製」とも呼ばれます。

コーヒー豆は製造過程で発酵

コーヒーの実が馴染んだ豆の姿になるまでには、木の育成から収穫、生産処理、脱殻、焙煎という順番を経て消費者の元へ届きます。

コーヒーが発酵する段階は生産処理を行う際に進んでいきます。

コーヒー豆が発酵食品に含まれるということは、ヨーグルトなどの乳酸菌を体内に取り込めるのかという疑問が出てきますが、焙煎が終わっているコーヒーは既に死滅した乳酸菌のみが含まれています。

生きたまま体内へ送ることはできませんが、死滅した状態でも腸内で善玉菌のエサになってくれるため、コーヒーは適度に飲むと体に良いと言われています。

しかし、コーヒーの発酵に関しては効用を期待するというよりも、発酵することによって発生する香りや味わいを楽しむという方向性に期待されています。

コーヒーの発酵方法

手間をかけずに飲めれば良いという方や、コーヒー豆によって抽出する道具を変えるほどこだわりを持っている方など、コーヒーにかける熱量は違うものの、万人に愛されるコーヒーはどのような発酵方法を経ているのでしょうか。

大きく分けて2種類の果実を取り除くための方法があります。

コーヒー��発酵方法1・水洗式(ウォッシュド)

水洗式(ウォッシュド)と呼ばれるプロセスは、その名の通り水につけて発酵させることで果実を除去する方法です。

コーヒー豆の果皮と果肉を機械で除去してから水へ浸すと、ほぼ完璧に果肉を除去することができます。

水を使ったこの方法は、水の中に含まれる微生物の増殖が進むことで、その働きによりコーヒー豆を分解(発酵)していきます。

ただし、水洗式で発酵したコーヒー豆は腐敗に近い状態の欠陥豆になってしまうことが多く、その場合は取り除かれてしまいます。

水洗式で作られたコーヒーは香りや質の良い酸味を味わえ、この方法を定番として取り入れているのはブラジルやエチオピア、イエメン以外の地域です。

コーヒーの発酵方法2・非水洗式(アンウォッシュド)

非水洗式(アンウォッシュド)と呼ばれるプロセスは、乾燥をメインに果肉を除去する方法です。

果皮と果肉を天日干しにして乾燥させた後に、機械的に除去が行われます。

乾燥させる間は虫の被害や不純物が混ざる可能性も高くなりますが、しっかりと熟した味わいと香り、コクが楽しめます。

非水洗式では果肉に残った微生物が酸素と触れて増え、果肉や種の部分の発酵が進んでいきます。

ブラジル、エチオピア、イエメンなどの地域がアンウォッシュド式を主流としています。

ちなみに非水洗式の方が乳酸菌発酵が進みやすいのだそうです。

コーヒーの発酵で多くの味が楽しめる

コーヒーは非常に歴史の古い飲み物です。上記で触れた製造方法や発酵などを用いて現代まで飲み続けられていますが、嗜好の広がりからコーヒーは多用性を求められる時代になりました。

コーヒーがもともと持っているおいしさを異なるおいしさにシフトさせられないかと、今現在でも試行錯誤が続けられています。

次は上記でご紹介した以外の方法で作られるプロセスについて触れていきます。

アナエロビックファーメンテーション

アナエロビックファーメンテーションは日本語にすると「嫌気性発酵」です。もともとワインの製造工程で見られるこの方法を、コーヒーのプロセスにすることで特別な発酵が起こります。

発酵酵母の中には酸素を嫌うものがおり、酸素がない環境で活発になる酵母やバクテリアが存在します。

それらを活発にさせるために、タンクや容器などにコーヒーチェリーを入れて酸素をなくした環境で発酵させる方法がアナエロビックファーメンテーションです。

一般的な発酵と比べ、フルーティーな香りや独特の甘みが発生します。

ハニープロセス

ハニープロセスは前述した水洗式と非水洗式の中間である「半水洗式(セミウォッシュド)」とほぼ工程が同じです。

ハニープロセスは中米産のものに対して言い、果皮、果肉を除去してから乾燥させます。

コーヒー豆には殻の部分に「粘液質(ミューシレージ)」と呼ばれるネバネバとしたものが付いていますが、ハニープロセスはこの粘液質を付着させたまま乾燥が行われます。

その結果、ハニープロセス独自の甘い香りと味わいが引き立ち、クセのない魅力的なコーヒーが出来上がります。

また、ハニープロセスは粘液質をどの程度残すのかによって呼び方が変わり、90%除去されているものをホワイトハニー、75~80%除去されているものをゴールデンハニー、50%除去されているものをイエローハニー、20~25%除去されているものをレッドハニー、全く除去していないものをブラックハニーとしています。

マロラクティック(乳酸発酵)

マロラクティックという方法は上記でも少し触れましたが、もとはワインを製造する際に用いられる発酵プロセスです。

この方法は添加された乳酸菌の働きでリンゴ酸が乳酸に変化し、酸味を軽減させて広がる風味を引き出します。

コーヒーの果実に含まれるリンゴ酸が乳酸発酵することにより、甘さやなめらかさがアップしたコーヒー豆に仕上がります。

麹菌

コーヒーを発酵させる過程で麹菌を使ったものに注目が集まっています。

その元となっているのは、幻のコーヒーと謳われるほど希少価値の高い「コピ・ルアック」という高級コーヒーです。

東南アジアに生息するジャコウネコがコーヒー豆を食べて排泄した豆を使用します。

ジャコウネコの消化器官で発酵されたこのコーヒー豆は、麹菌を使うことで再現できるのではないかということで、麹菌発酵したコーヒーを開発しました。

麹菌発酵されたコーヒーはクリーミーで軽い口当たりと甘さが付加され、丸くカドが取れた味わいになるようです。

酵母の力で発行

そもそも酵母とは、含まれる糖をアルコールと炭酸ガスに変える善玉菌(微生物とも言う)のことです。

パン作りに詳しい方はコーヒー酵母や〇〇酵母という言葉を聞いたことがあるかもしれませんが、発酵や酵母などは良く似ているため違いが分からないという方も多いことでしょう。

酵母は簡潔に言うと目的のものをアルコール発酵させる親のようなものです。

酵母があるから発酵するのですね。

コーヒーにも同じことが言え、コーヒー豆から起こした酵母をコーヒー酵母と言います。

ナチュラル思考の方が多い現代では、コーヒー酵母のような自家製酵母を1から作り、パンやケーキ作りに活用しています。

コーヒー酵母を混ぜて作ったパンはふっくらと膨らみ、良い香りを放ちます。

最後に

コーヒーは発酵食品か、についてご紹介させて頂きましたが、いかがでしたでしょうか。

コーヒーはただでさえ種類が多いため、情報の多さに困惑させられる食品です。

歴史を刻んできたコーヒーは普段目にする段階では既に発酵し終えていて、それが普段楽しんでいる香りや味わいに直接アプローチされます。

一杯のコーヒーに手間暇がかかっていることを考えると、丁寧にゆったりとしたコーヒータイムを楽しみたいものですね。

1 note

·

View note