Text

読書の記録

みがわり 青山七恵

作家である律は、彼女のファンであるという人物から、���くなった自分の姉の伝記の執筆を依頼される。

律が取材をしながら、作中作のような形で物語が進んで行く。

常に少し異様な雰囲気を醸し出し、先が気になるけど、全く読めないストーリー展開。

最後は、かなり混乱。

だれが主人公だったのか分からなくなる。

ずっしりとした余韻が心に響く。

最後を知った上で読んだら、また違うものが見えてきそう。

青山さんから紡ぎ出される言葉、アイディアに感服。

好き嫌いが、パックリ分かれそうな作品。

1 note

·

View note

Text

読書の記録

もっと結果を出せる人になる!「ポジティブ脳」の使い方 茂木健一郎

今までの考えを覆された本。”ネガティブな感情も必要である”

ウィルス等と戦って体が免疫力を付けて強くなっていくように、ネガティブな感情が人の心の強い免疫となり、ポジティブな感情と一体となりエネルギーを発揮していく。

ネガティブな感情を抑えつけるのではなく、「自分は不安や怒りやねたみという、ネガティブな感情を持っている」ということを、自分自身で認め、「自分がネガティブな感情を持っているのは、どういうことなんだろう」と客観的に受け止め、理解することにより、ポジティブな方向へ変化していく。

【メモ】

✎本当に向き合うべきなのは、”ネガティブな感情の向こうにあるポジティブな感情”です。

✎ネガティブに考えがちな人であれば、前頭��がその「現状=安定」を守るため、一見すると「変化=危険」に思えるポジティブな考え方を回避する指令を出してしまうのです。

✎目の前のことを「良い」とも「悪い」ともとらえずに、ただ淡々と「今、ここ」に集中する。そしてそれを、毎日わずかでもいいから続ける。

✎広大な大地を掘り起こして「好きなもの」を見つけるための手がかり、それが「人からほめられた言葉」なのです。 ~中略~ 他人の指摘する「長所」は、それまであなたが「弱点」と感じていたところだったりすることもよくある話です。

✎一八〇度違う”逆方向”に向かうことは、結局は同じ軌道上ということになり、脳の気分転換にはあまり適していません。それよりも、九〇度、つまり直角に曲がって「別方向」へと向かったほうが、いい気分転換になるのです。

✎「一般的」や「常識的」といった言葉にとらわれ過ぎず、少しくらいはみ出していいと思えると、ストレスから解放されれて、毎日の生活がラクなものへと変わっていきます。

✎そしてそのリラックスした心でいたほうが、緊張していたときよりも、はるかにすぐれた結果を出すことができるのです。

✎いちばん大切なことこは、評価や結果じゃなくて、自分で努力を続けているその「時間」なのかもしれない。そう考えると、人生がラクになりませんか? なぜなら、自分の努力した時間さえ大切にしていれば、まわりがどう評価しようと、結果がどう変わろうと、心はゆるがないのですから。

2 notes

·

View notes

Text

読書の記録

大事なことほど小声でささやく 森沢明夫

愛とユーモア溢れるスポーツジム仲間たちのそれぞれのお話。

筋肉ムキムキだけどオカマのゴンママを主軸に、笑いあり、感動ありのストーリーが展開されます。

登場人物それぞれの言葉が、じんわりと心に染みます。

【メモ】

✎「それって、すごく難しい質問だなって思ったんだけど、そのとき俺、たしか、こう答えたんだ。人はね、人に喜ばれるために生まれてくるんだよって。そしたら葉月、こう言ったんだ。そっかぁ、だからパパとママはわたしを喜ばせてくれるんだって……」

✎「ねえ奥さん、筋肉ってのはね、トレーニングで苛めて、苛めて、わざと傷をたくさんつけてやるの。そうすると筋肉痛が起きるけど、それでいいのよ。傷ついた筋肉は、治るときに以前よりも太く、強くなるから。これ、超回復っていうんだけどね」 「家族も同じ。ときには傷つけ合ってもいいの。仲直りしたときに、それまで以上に深い絆でつながれるんだから。だって、それが家族でしょ。他人同士じゃ、なかなそうはいかないものよ」

✎「いいこと? 人生に大切なのはね、自分に何が起こったかじゃなくて、起こったことにたいして自分が何をするか、なのよ。起こったことなんて、そのまま受け入れればいいの。どうせ過去は変えようがないんだから。でもね、考え方ひとつで、起こったことをチャンスに変えることはできるの。ピンチはチャンスよ。」

✎誰かと分かち合った喜びは大きくて長持ちするけれど、ひとりぼっちで味わう喜びは、小さくてすぐに消えてしまうのである。

✎人を判断するときは、あくまでも個人の資質を問うべきであって、団塊世代だの、ゆとり世代だの、新人類だのと、目に見えない枠に勝手にあてはめてはいけないのだ。

✎「俺、死んだじいちゃんに教えてもらったんす。仕事って、他人に《仕える事》だって。誰かに喜ばれることが、仕事なんだって。」

✎やり直すことのできない過去を悲しんでいたら、せっかく生きている「いま」が不幸になっちゃうだけでしょ? それにね、まだ来てもいない未来を不安がっても仕方ないじゃない。大切なのは「いま」をつまらなくするだけだわ。 辛い過去になんてとらわれないで、未来の不安もぜーんぶ忘れて、いまこの瞬間だけをしっかりと味わって生きなさい。

5 notes

·

View notes

Text

'25.2.14 飛火野にて

池凍り、霜降りる朝。陽が昇ると、ほわっと温かくなって顔が綻びます。

振り返ると、鹿さんたちも太陽見てほっこり笑顔でしたw

再告知:京都の三条寺町でグループ写真展に参加しています。2/15・2/16の両日、12:00~17:00在廊しております。お近くにお越しの際は、ぜひお立ち寄りくださいませ😌

G2.8写真展 ”断片集” No.29

会期:'25.2.11(火祝)~2.16(日)

開廊:12:00~19:00(最終日17:00まで)

場所:同時代ギャラリー 京都市中京区三条通御幸町東入弁慶石町56 1928ビル 2F

よろしくお願いいたします!

202 notes

·

View notes

Text

読書の記録

空白を満たしなさい 平野啓一郎

亡くなった人が甦るお話です。

主人公は自殺した事になっていますが、本人は、自殺した覚えもないし、自殺するような悩みも無かったと記憶してます。

上巻は、亡くなった経緯を調べるミステリー的な感じで進みますが、下巻は、主人公やその周囲の人々の内面に深く入り込んでいく、心理学的な内容で考えさせられました。

【メモ】

✎目鼻の真ん中辺りが、皺も寄りきれないまま、くしゃっとなる。少し厚ぼったい両目が、細くつぶれて黒目になる。そして、笑い声と共に除く隙間のあいた前歯。-ただ愛情を以て接するだけで、人はこんなにも喜ぶ。そういう性質が、人間には��め備わっている。その事実そのものの、胸の内に優しく触れられるような心地よさ。

4 notes

·

View notes

Text

"Before enlightenment, no one can rely on strength. Enlightenment comes across by itself, and enlightenment can only be helped by a ray of enlightened power." Dogen Zenji

[Dogen Zenji (19 January 1200 - 22 September 1253) was a Japanese monk, writer, poet, philosopher and Zen master, and the founder of the Soto sect in Japan.]

Being lost and being enlightened are like two sides of the same coin, in fact they are one and the same. So you don't have to be in panic to seek enlightenment, but when you are lost, you should just be lost.

You may try the hardest to “enlightenment, enlightenment” and think, for example, that we must do Zazen sitting meditation, read Buddhist scriptures, and so on.

But it is a force beyond enlightenment. Enlightenment comes to you far beyond enlightenment. In other words, Dogen teaches us that enlightenment has nothing to do with the efforts we make to try our hardest to find a way to become enlightened. Enlightenment comes one day out of the blue. So if you are lost now, then do not hesitate to be lost. Not ‘more lost’, but ‘firmly lost’.

It's okay to be ‘just lost.’ Just think so and just be lost.

155 notes

·

View notes

Video

youtube

【願いが叶う言葉】現実創造する『日本語』のチカラ

1 note

·

View note

Video

youtube

全ての日本人は見てください。僕が出会った「時を止めてくれる��」の話。 #しょうげん #ショーゲン #ブンジュ村

0 notes

Text

Zobeida Viktoria Tereshkina as Zobeida, ballet "Scheherazade", Mariinsky Ballet, N. Rimsky-Korsakov in choreography by M. Fokin

18 notes

·

View notes

Text

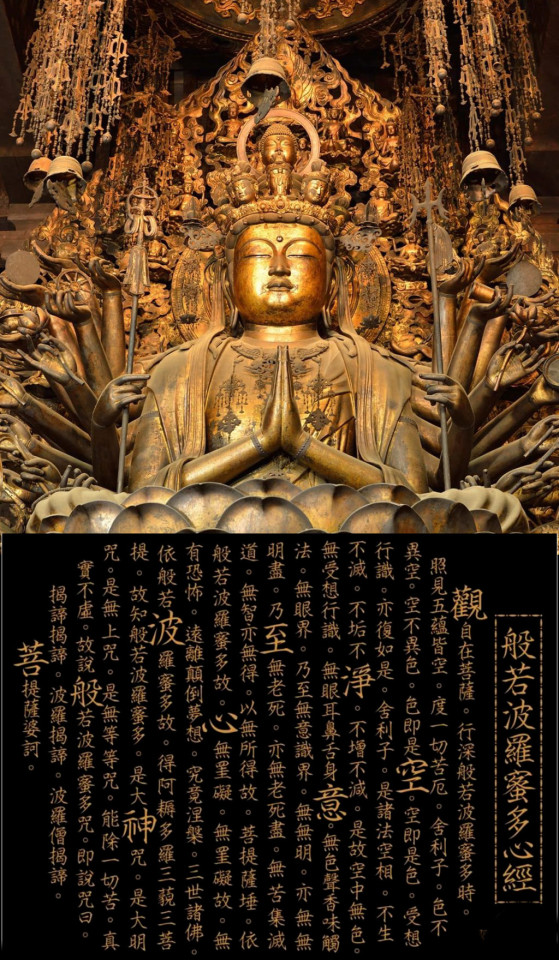

Heart Sutra ~ A sutra that describes “The Heart of the Perfection of Wisdom" (1) [So far]

The modern translation

While Avalokiteshvara practising the perfection of profound wisdom, they* saw that the five components (the five skandhas) of all beings are all ‘empty’, without inherent nature or substance, and therefore overcame all suffering and calamities.

(*There are no established theories on the origin or gender of Avalokitesvara Bodhisattva.)

O Sariputra (Ref), what is form (colour: the body as matter) is not different from Emptiness, and Emptiness is not different from what is form. That which is form is Emptiness, and Emptiness is form. And perception (impression and sensation), thought (perception and representation), action (will and other mental actions), and sense (mind) are emptiness as well.

O Sariputra, since every being is characterised by Emptiness, it neither birth nor death, it neither defilement nor purity, it neither increases nor decreases. That is why, in Emptiness there is no physical body, no perception, no thought, no action, and consciousness.

There are also no laws for the objects of the sense organs, such as form, sound, smell, taste, touch and mental objects.

The eyes, ears, nose, tongue, body and mind do not exist. The objects of these sense organs - forms, sounds, smells, tastes and things that can be touched, as well as the Dharma as an object of the mind - also do not exist. There are no Eighteen Realms from the eyes as a category to consciousness. Eighteen Realms are the 18 elements of sensory awareness which are six roots, six borders, six consciousnesses (Ref2). There is no condition without wisdom, and there is no end to wisdom. There is no old age and death, and no end to ageing and death. There are no Four Noble Truths (Ref3): 'painful', 'cause', 'thirst' and 'cessation'. There is neither knowing nor gaining.

Precisely because there is nothing to gain, the bodhisattva relies on the perfection of wisdom, because there is nothing to obstruct the mind and precisely because there is no hindrance to the mind, there is no fear. Transcending false thoughts and dreams, they attain Nirvana. The Buddhas of the past, present and future also attain the supreme perfection of enlightenment because they rely on the perfection of wisdom.

That is why you should know. The Prajnaparamita (lit. Perfection of Wisdom) is the great mantra, the mantra of the great enlightened wisdom, the greatest mantra, the most wonderful mantra that has no comparison. It excludes all suffering completely, it is real and not vague.

That is why I shall here preach a mantra in praise of the Perfection of Wisdom.

O ye who go forth, ye who go forth, ye who go to the other shore, O enlightenment, be blessed.

般若心経 〜「智慧の完成」の精髄を述べる経典 (1) (これまで)

『般若波羅蜜多心経 (梵: プラジュナーパーラミター・フリダヤ・スートラ) 』 現代語訳

観自在菩薩が深遠なる智慧の完成を実践していたとき、もろもろの存在の五つの構成要素(五蘊)は、皆、固有の本性・実体を持たない「空」であると見極め、だからこそ、あらゆる苦しみと災いを克服した。

舎利子よ(参照)、形あるもの(色: 物質要素としての肉体)は、空に異ならず、空は、形あるものと異ならないのである。形あるものは空であり、空は形あるものなのである。そして、感受作用・表象作用・形成作用・識別作用もまた、同じく空なのである。

舎利子よ、あらゆる存在は空を特質としているから、生じることも滅することもなく、汚れることも清まることもなく、増えることも減ることもない。だからこそ、空であることには、形あるものは存在せず、感受作用・表象作用・形成作用・識別作用も存在しない。

眼・耳・鼻・舌・身体・心も存在しない。これらの感覚器官の対象である形・音・香り・味・触れられるもの・心の対象の法も存在しない。範疇としての眼から、意識にいたるまでの十八界もない。十八界とは、六根、六境、六識である、感覚的意識の十八の要素(参照2)のこと。智慧が無い状態もなければ、智慧が無い状態も尽きることもない。また、老いて死ぬこともなければ、老いて死ぬことが尽きることもない。苦・集・滅・道という四諦(参照3)もない。知ることもなければ得ることもない。

得るところのものが何もないからこそ、菩薩は智慧の完成に依るのであり、心には妨げるものがなく、心に妨げるものがないからこそ、恐怖があることもない。誤った考えや夢想を超越して、涅槃を究めるのである。また、過去・現在・未来の諸仏も、智慧の完成に依るからこそ、無上なる完全なさとりを得るのである。

だからこそ知るべきである。般若波羅蜜多とは、大いなる真言であり、大いなるさとりの智慧の真言であり、この上ない真言であり、比べるものがないほど素晴らしい真言なのである。よく一切の苦悩を除き、それは実在であり、虚ろなものではないのである。

だからこそ、般若波羅蜜多を讃える真言を、ここで説こう。 往ける者よ、往ける者よ、彼岸に往ける者よ、さとりよ、幸いあれ。

126 notes

·

View notes

Text

書かれたもの以外も詩だと思います

みんな言葉をたくさん使ってすごい意味が詰まったような詩を書きたがるけど、そういうのだけが詩だとは思わないですね。たとえば、井伏鱒二さんの短い詩なんかはいいですよね。ごく普通の人にちゃんとアピールしてるわけ。短い詩のちょっと間の抜けた感じなんかも、詩が持つ大事な機能ですよね。

僕は書かれたもの以外も詩だと思っています。写真を撮るときも、これは詩だという気持ちで撮っている。

写真も詩も、短い時間で世界を切りとるってところが似てるんじゃないかな。

詩の定義を広げていきたいって意識はありましたね。書いてるうちにだんだんね、これは一見、詩ではないんだけど、詩だとしてもいいんじゃないかっていうふうに思うようになってるね。

現代詩の捉えられ方が狭い、という思いは、書き始めた頃からあったんですよね。詩の雑誌に載ってる現代詩だけが詩ではないと思ってた。歌謡曲の詞の中にももちろん詩があるんだし。世間一般に認知されているよりも広く詩を捉えてたところがありますよね。

はじめの頃は、ちゃんと詩を書きたいって意識が強くて、書いたものが詩かどうか気にしてたんですよね。だんだんそれが気にならなくなっちゃって。たくさん詩を書いてきたから、あんまり厳密に詩とは何かってことを考えなくてもいいんだと思うようになったんでしょうね。

いまは何を書いても、自分が詩だと思えば詩、と思っています。年を取るとだんだん責任が薄れていきますね。

谷川俊太郎

38 notes

·

View notes

Text

読書の記録

たゆたえども沈まず 原田マハ

画家、フィンセント・ファン・ゴッホに纏わるお話。

フィクションではありますが、ゴッホについて、ゴッホの生きた時代について、絵画は美術館で観るものになっている私にとってなじみのない画商について、日本人でも実物を目にする機会の少ない浮世絵について、色々勉強になりました。

絵についての表現が素晴らしく、ゴッホの作品、浮世絵の作品について、想像力を掻き立てられ、実物を観たくなりました。

【メモ】

✏この街をセーヌが流れている。その流れは決して止まることはない。どんなに苦しいことがあっても、もがいても、あがいても……この川に捨てれば、全部、流されていく。そうして、空っぽになった自分は、この川に浮かぶ舟になればいい。-あるとき、そう心に決めた。

✏嵐になぶられ、高波が荒れ狂っても、やがて風雨が過ぎれば、いつもの通りおだやかで、光まぶしい川面に戻る。 だから、あなたは舟になって、嵐が過ぎるのを待てばいい。たゆたえども、決して沈まずに。

✏風が彼の友だちだった。風に誘われ、村道をどこまでも歩いていった。オリーブの木々は灰色がかった銀色の葉を風に舞う蝶の群れのように震わせ、畑道では目の覚めるようなアイリスの一群が迎えてくれた。この世界すべてが、画家、フィンセント・ファン・ゴッホの味方だった。

3 notes

·

View notes

Text

読書の記録

(日本人)かっこにっぽんじん 橘玲

想像していたよりも壮大なテーマ。

データ等を駆使し、世界情勢や歴史、宗教等様々角度から語っています。

私の頭では、ちょっと入り込めない部分もあり、中盤からダルダルな感じでなんとか読了。

そのまま記録に残すかしばらくダルダルしていたけど、見返すと興味深い内容もあったので、メモを残すことに。

新型コロナ騒動よりずっと前に書かれた本ではありますが、ウイルスのことについても触れていまいた。

【メモ】

✏日本人は戦争が起きても国のためにたたかう気もないし、自分の国に誇りも持っていないのだ。

✏貨幣空間の拡大(市場原理主義)というのは、世界の歪みを平準化する運動のことだ。 経済のグローバル化は北と南の経済格差を解消させる巨大な圧力だ。しかしこの無慈悲な市場メカニズムは、経済的な弱者を振り落とすことで先進国のなかの格差を拡大させていく。 たとえ世界全体が幸福になったとしても、ひとは自分が(相対的に)貧しくなることに耐えられない。その意味でグローバル化は、私たちの生活を破壊する侵略者なのだ。

✏貨幣空間が拡張するのは、私たちがそれを望むからだ。ほとんどのサービスが貨幣で購入できる社会では、親戚づきあいは不要になり、友だちとの関係もドライになっていく。ようするに、ベタな人間関係は面倒くさいのだ。 だがそれと同時に、私たちはこのような”無縁社会”に根源的な不安を感じてもいる。ヒトは長い進化の歴史を通じて、ずっと集団(共同体)のなかで生きてきた。群れからの追放は、ただちに死を意味した。ヒトは一人で生きていけるようにはできていないのだ。

✏ヒトは確率的な出来事をうまく理解できない

✏ウイルスが宿主を病気にさせるのは、咳やくしゃみ、下痢といった防御機構を作動させるためだ。宿主が体内からウイルスを排除しようとすることで、手足のないウイルスは遺伝子を他の宿主に移植させることができる。 このことから、ウイルスや病原菌など「寄生者」の目的が、宿主を殺すことではないことがわかる。

✏しかし感染症とのこのたたかいに、人類が最終的な勝利を収めることはけっしてない。それは、寄生者の生き残りの戦略のほうがはるかに巧妙で強力だからだ。 寄生者の武器は、数が膨大なことと寿命はきわめて短いことだ。頻繁に世代交代を繰り返すことで進化の速度は上がり、新種の抗生物質に対しても、たちまちのうちに抵抗力を持つ細菌やウイルスが現れる。

✏狩猟採集生活では、穀類や果実、動物の肉などから炭水化物やビタミン類、たんぱく質を摂取したが、脂肪や砂糖などはきわめて稀少だった。そこで私たちの脳は、このような得がたい機会に遭遇したときは、可能なかぎり多く食べるよう命令を下す。「甘いものを食べると幸福な気持ちになる」のは、大量摂取を促すプログラムなのだ。

✏白人とニューギニア人のあいだに人種的な優劣があるのではなく、歴史や文明は地理的な初期条件のちがいから生まれた

✏だがこれは、彼女たちにとってはファッションの問題ではなかった。みんながルーズソックスのときに、一人だけストレートソックスをはくのは危険なのだ。本人たちが意識しているかどうかは別として、彼女たちは”生き残る”ために同じ髪型、同じヘアメイク、同じソックスに揃えようとしたのだ。

✏ニスベットは、その他の実験においても、西洋人がこのような「分類学的規則」を素早く見つける傾向があることを明らかにした。それに対して東洋人は、規則を適用してものごとをカテゴリーに分類することが苦手で、そのかわり部分と全体の関係や意味の共通性に関心を持った。 (中略) 西洋人は世界を「名詞」で考え、東洋人は「動詞」で把握しようとしているともいえる。

✏西洋人の認知構造が世界をもの(個)へと分類していくのに対し、東洋人は世界をさまざまな出来事の関係として把握する。この世界認識のちがいが、西洋人が「個人」や「論理」を重視し、東洋人が「集団」や「人間関係」を気にする理由になっている。

✏インドで興った仏教は、中国で漢訳される際に変容し、日本に伝来したときにもういちど変容した。これは、もともとその国のひとたちが持っていた認識構造に合った思想しか受容されなかったからだ。

✏風光明媚な自然を愛でる日本人には、この世界を穢土とする思想はまったく理解不能だった。そこで日本の仏教者は、仏へと至るステップをひとつ飛ばし、現世をいわば極楽浄土に格上げすることで、死ねばすぐに(修行抜きで)仏になれるようにしたばかりか、生身の肉体のままで究極の悟りを得る「即身成仏」の思想まで”創造”した。

✏私たちは快適な家に住み、季節に合わせた服を着て、山海の珍味を楽しんでいるが���そのなかで独力で獲得できるものは数えるほどしかない。高度な文明社会では、ひとびとは”無力”になることでゆたかになっていく。 狩猟採集の民が現代人と遭遇したら、彼らは私たちがなにひとつできない(火を起こす方法すら知らない)ことを笑うだろう。

✏真の意味でのグローバルな宗教は、キリスト教と、ムハンマドが新たな預言を得て聖書を再解釈したイスラム教のふたつしかない。仏教は「法治」によって、儒教は「人治」によって身分や民族の壁を越えようとしたが、そこでは「神」が世界を支配しているわけではない。

2 notes

·

View notes