#ルームスタッフコラム

Explore tagged Tumblr posts

Text

A君の事例

2Eという言葉を聞いたことがある方は少なくないかもしれません。2Eとは、twice-exceptional(二重に特別な)という意味で、知的に高い要素と発達障害の要素を併せ持つ子どもたちを指す言葉です。

一方、ギフテッドという言葉を聞いたことがある方は多いと思いますが、こちらは”知的に高い”という意味を有する言葉とされています。例えば大学の飛び級制度で進学した人やメンサ(全人口の上位2%のIQを持つ人で構成される団体)の会員のように、ギフテッドという言葉は、高い知能と特殊な才能を持つ人のニュアンスを込めて使われることがあります。

ギフテッドという言葉が使われてきた中で、適応的なギフテッドと、必ずしも適応がうまくいかないギフテッドの双方の存在が指摘されるようになります。そして、適応に困難を感じる後者のギフテッドには、しばしば発達障害の特徴が見いだされるとの指摘がある中で、例えば日高(2020)は次のように指摘しています。

知的ギフテッドという名称や知的発達水準の高さから、「知的ギフテッドの子どもは困っていない、何でもできる」と誤解されやすいが、知的機能と適応機能の2軸で考えるとそうではないことが明らかになる。 知的ギフテッドには2つのグループに大別でき、困り感を持ち配慮や支援を必要とする子どもと、家庭や学校等で適応的に生活する(明らかな支援対象とならない)子どもに分けられると考える。 ※引用元 日高茂暢(2020).知的ギフテッドの子どもの持つ特別な教育的ニーズの理解-特別支援教育の「個に応じた学習」を用いたインクルーシブな才能教育-,J.Fac.Edu.Saga Univ.,Vol.4,No.1,pp147-161

※画像引用元 日高茂暢(2020).知的ギフテッドの子どもの持つ特別な教育的ニーズの理解-特別支援教育の「個に応じた学習」を用いたインクルーシブな才能教育-,J.Fac.Edu.Saga Univ.,Vol.4,No.1,pp147-161

上述の「困り感を持ち配慮や支援を必要とする子ども」については、周囲の素朴な知能観が、支援の必要性という問題を見えにくくしているという指摘もあります。これについて前述の日高(2020)は次のように指摘します。

世間一般における知能に関する誤解、即ち、「知能の高さは学業成績の高さと比例する」「知能の高い人は学業的・社会的・行動的に困っていない(困り感が少ない)」「知能の高い人は学校や社会において問題を起こさない」等の素朴な知能観の弊害によると考えられる。 ※引用元 日高茂暢(2020).知的ギフテッドの子どもの持つ特別な教育的ニーズの理解-特別支援教育の「個に応じた学習」を用いたインクルーシブな才能教育-,J.Fac.Edu.Saga Univ.,Vol.4,No.1,pp147-161

これに関して、例えば小泉(2014)は、「隠れディスレクシア」を持つ知的ギフテッドのA君という臨床症例について次のように言及しています。A君は高校生、小泉(2014)が在籍する北海道大学において、開講教室や相談を通じて小泉(2014)が出会った児童・生徒の一人です。この開講教室を訪れた児童・生徒たちは、トータルのIQが130前後あり、学力的に高く発想も豊かで、学校では問題のない児童・生徒とみなされてきたといいます。ちょっと長くなりますが、一部を引用してみます。

知的ギフテッドを持つA君と臨床現場で出会った。高い知的能力を持っているために、学校のテストでは9割程度の得点で、成績も優秀だった。そのため、学校はもちろん、相談機関や医療機関からも読み書き計算等の問題についての指摘はなかった。 認知特性の把握と、IEP作成のためのエビデンスとする目的で、WISC-IVを実施した。驚くべき結果だった。4つの指標の合成得点についてみると、言語理解と知覚推理で「非常に高い」、ワーキングメモリーでは「平均の上」、処理速度では「平均」を示した。処理速度が、個人内では弱い能力であり、「絵の抹消」、「符号」が低得点であった。結果は、WISC-IVの知的ギフテッドと想定できる高い知的能力を示した。 しかし、臨床場面では日々の悩みを幾度となく繰り返して訴えてきた。一つは、「漢字を書いても覚えられない、似たような文字を間違える、書くのが遅い、計算が遅い、本を読んでも頭に入らない、集中できない」などの学習の問題である。もう一つは、「だるい、何をしても楽しくない、嫌いなことが増えていく、自分はダメな人間だ」など、感覚的にも精神的にも脆弱性のあることがうかがわれた。 学習の問題では、個人内における処理速度の能力が低く漢字では旁と偏の間違いや、撥ねや払いなどの間違いが見られた。ただ、学習場面では理解が速く、教えればほとんど漏らすことなく覚えていった。学習の困難は想定しにくかった。ただ、どんなに高い得点をとっても満足せず、自分で間違ったいくつかの問題を気にしていた。そのような点からは、完璧主義であることがうかがわれた。 また体のちょっとした刺激が気になる点からは感覚過敏、加えてギフテッドの持つ過度激動という特性を想定した。ちょっとした失敗や間違いを引きずる場面や、情感の激しい揺れがうかがわれたからである。 ※引用元 小泉雅彦(2014).読み書き困難を持つ知的ギフテッドの支援,子ども発達臨床研究,Vol.6,pp131-136

ここで、過度激動(OE:Overexcitabilities)とはギフテッドに見られる心理特性とされ、刺激に対する過度な感受性の高さや刺激への強い行動的・感情的反応が見られる、とされます。OEは5つの領域で構成され、次のような特徴が見いだされるとされています。

※参考文献および画像引用元 日高茂暢(2023).ギフテッドとOverexcitability-肯定的分離理論を通じて-,LD研究,Vol.32,No.4,pp244-250

また、ディスレクシア(dyslexia)とは、知的能力および一般的な理解能力などに特に異常がないにもかかわらず、文字の読み書きに著しい困難を抱える障害であり、学習障害の要因となることがある疾患、とされています。これについて、例えば���立成育医療研究センターのサイトには次のような解説が掲載されています。

ディスレクシアとは、学習障害のひとつのタイプとされ、全体的な発達には遅れはないのに文字の読み書きに限定した困難があり、そのことによって学業不振が現れたり、二次的な学校不適応などが生じる疾患です。 知的能力の低さや勉強不足が原因ではなく、脳機能の発達に問題があるとされています。そのため発達障害の学習障害に位置づけられており、2013年に改定された米国精神医学会の診断基準(DSM-5)では、限局性学習症(いわゆる学習障害)のなかで読字に限定した症状を示すタイプの代替的な用語としてdyslexia(ディスレクシア)を使用しても良いことになりました。 (中略) 留意しておきたいことは、ディスレクシアの子どもでは文字が読めないと表現されることが多いのですが、これが誤りであり正しくは読むのが極端に遅いし、よく間違えるという表現になるという点です。1文字を読むのに時間がかかり、間違えることもあるといった状態では、読むだけで疲れてしまって、意味を把握する段階まで至りませんし、読書に対する拒否感が生じてしまうことになります。その結果、語彙や知識が不足して、学業不振が著しくなっていきます。さらには心身症や不登校といった二次障害の状態になってしまうこともあります。 ※引用元 国立研究開発法人 国立成育医療研究センター https://www.ncchd.go.jp/hospital/sickness/children/007.html#:~:text=%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%83%AC%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%82%A2%E3%81%A8%E3%81%AF,%E3%81%AA%E3%81%A9%E3%81%8C%E7%94%9F%E3%81%98%E3%82%8B%E7%96%BE%E6%82%A3%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82

A君の症例に話を戻します。小泉(2014)は、A君の相談を受ける中で、A君の訴えの根底にはディスレクシアの存在があるのではないかと考え、次のように述べます。

ディスレクシアを疑ったのは、彼と行ったテストの分析からである。テストでは長文の文脈はきちんと理解できているにもかかわらず、問題文を読み違えたことによる誤答が目立った。数学や理科では、解答のやり方は分かっているが、計算に時間がかかり最後の問題までたどり着かなかった。本人自ら伝えてくれたからこそ、分かったことでもある。 そこで、再度WISC-IVを見直した。言語理解と知覚推理からなる一般能力的指標とワーキングメモリーと処理速度からなる認知熟達度指標に差が見られる。この事が、彼に2つの学習面でのアンバランスさを生じさせている。一つは、公式の意味や��念は把握できているが計算が遅いこと、もう一つは、読解力には優れているが読みや書きが遅いこと、である。テストの問題の解き方は分かっているのだが、単純な処理に時間がかかり焦燥感がどんどん募っていく。彼の頭の中は、高性能のCPUを持ちながら、メモリーが不足しているコンピュータのような状態であったといえる。一般能力的指標と認知熟達度指標の差が、結果として「読み書き計算」の困難と関連すると想定した。 では、読みに困難を抱えながらも談話が流暢であり、読解力も高く、成績も優秀なのはなぜか。おそらく、「読み」関しては、文脈処理が優先されるために、結果としては苦手な読みをマスキングされ、そのため表面的には、読解には読みの問題が生じなかったと考えた。 読み書き計算の苦手さは、彼の自尊感情も低下させていた。「こんなこと幼稚園児だってできるのに」と言いながら自分の心を吐露していた。彼に「あなたはこんなに点数がいいのだから」と言っても納得はしない。将来の自分の姿と結び付けて、ネガティブループにはまっていく。 「読み書き計算」の苦手は、家庭や学校はもちろん専門機関でも見逃されてきた。それは、本人が困り感を訴えても、勉強ができているために、些細な問題として片づけられてきたのである。 ※引用元 小泉雅彦(2014).読み書き困難を持つ知的ギフテッドの支援,子ども発達臨床研究,Vol.6,pp131-136

A君本人が自ら伝えてくれたから分かったこと、という記載は、前述した「素朴な知能観」の存在を浮き彫りにさせます。高校のテストで9割近い得点を出し成績優秀とみなされていたA君に対して、「学校はもちろん、相談機関や医療機関からも読み書き計算等の問題についての指摘はなかった」のは、周囲の人たち自身が「素朴な知能観」を持っていたことの影響を指摘し得るかもしれません。A君自身は「こんなこと幼稚園児だってできるのに」と自分を否定的に捉えていたのですが、(A君を成績優秀と見なしていた)周囲の人たちからは「勉強ができているために、些細な問題として片づけられてきた」結果、その悩みが周囲の人たちに可視化されることはありませんでした。

※画像引用元 日高茂暢(2020).知的ギフテッドの子どもの持つ特別な教育的ニーズの理解-特別支援教育の「個に応じた学習」を用いたインクルーシブな才能教育-,J.Fac.Edu.Saga Univ.,Vol.4,No.1,pp147-161

高い知能を持っていても、特別なニーズを抱えている子どもは多数存在していると考えられます。しかし、検査結果や学習面で成績が良いために見落とされてしまう。A君の症例は���このような特別な支援を必要とする児童・生徒たちに対して、その体制をどう構築していけばよいのかという問題を浮き彫りにする、と小泉(2014)は指摘します。これに関して、冒頭に紹介した日高(2020)は、特殊教育という点について次のように指摘しています。

特別な教育的ニーズのある子どもを対象にした特別支援教育は、かつては特殊教育(Special Education)という概念で呼ばれた。日本では、特殊教育という用語は障害児教育とほぼ同義に運用されてきたように考えられる。ここでSpecialという形容詞の定義をOxford英語辞典で確認すると、初めに"Better,greater,or otherwise different from what is usual"とあり、次に"Belonging specifically to a particular person or place"という文脈で"Used to denote education for children with particular needs, especially those with learning difficulties."と書かれている。 Specialという概念は、通常と異なって優れた、またはその人がもつ特別な何か、というニュアンスであり、その一部として学習困難が含まれている。したがって、Special Educationという用語は、本来、平均的な通常教育では効果のあがらない子どもを対象にした教育という意味であると考えられる。すなわち、通常よりも学習上の困難のある障害を持つ子ども(children with Handicapped)と、通常よりも優れた潜在能力を持つ子ども(children with Gifted or Talented)との2つの側面を持ち、障害児教育よりも広い概念と言える。 ※引用元 日高茂暢(2020).知的ギフテッドの子どもの持つ特別な教育的ニーズの理解-特別支援教育の「個に応じた学習」を用いたインクルーシブな才能教育-,J.Fac.Edu.Saga Univ.,Vol.4,No.1,pp147-161

日本における特殊教育といえば、上述したようにほぼ障害児教育と同義に扱われている、というのは皆さんもご承知のことと思います。海外と日本では、特殊教育という言葉が本来持つニュアンスが異なっており、言語を翻訳する際、常につきまとう言語間の意味やニュアンスのずれを考慮しても、日本における特殊教育の指す範囲は比較的限定的で、特別支援学校で行われる障害児の教育という受け止め方が主流です。これに対して、インクルーシブの観点から考察し、海外との差を含めて論じているのが引用元の論文、なのですが、その主題はひとまず置き、このブログで注目したかったのは、A君の事例が示唆する学習面の課題を持つ子どものアセスメントという点です。

高いIQを持つギフテッドのA君ですが、上述したような学習上の困難が生じていました。数式の意味や概念の理解は高い到達度を示す(数学の解き方がわかる)のに計算が遅い(処理が遅い)、読解力には優れている(言葉や文脈の理解も高い)のに読みや書きが遅い(処理が遅い)A君の学習上の困難を生じさせている要因をアセスメントしてみたところ、「(例えば64ビット処理の)高性能CPUを持ちながら、メモリーが不足しているコンピュータのような状態」であり、「一般能力的指標と認知熟達度指標の差が、結果として「読み書き計算」の困難と関連する」という背景の存在が示唆されていました。

このような処理能力や認知的側面のアンバランスという側面は、A君のようなギフテッドに��った話ではもちろんなく、例えばワーキングメモリーの不足で学習上の困難を抱える発達障害の子どもは多く存在しています。そして、その逆の場合もあるでしょう。処理は速いが概念の理解が困難(例えばメモリーは多いがCPUは16ビット処理)な場合などです。

漢字の習得に苦労する、計算を頻繁に間違える、会話はできるのに音読が難しい、会話で伝えることができて言葉を知らないわけでもないが文章化するのが難しい、様々な様態を呈する発達障害の子どもがいます。このような子どもたちに学習面を支援するに際しては、学習上の困難をもたらしている要因がどこにあるのかアセスメントすることができれば、それが望ましいと考えられます。例えば漢字の習得に苦労するという場合、文字の形態認識の問題なのか、ワーキングメモリーの問題で書き取り作業にリソースが取られた結果として漢字の形態認識に影響が生じているのか、高機能自閉症などにしばしばみられる相貌性の問題なのか、など、どのように捉えるかにより、その後のサポートの方向性は大きく異なってくるはずです。

加えて、A君の事例は、アセスメントする視点の重要性を示唆していると同時に、支援の際は、支援者自身のバイアスがアセスメントを阻害する可能性(例:素朴な知能観)に留意し、学習を困難にさせている要因を様々な視点からアセスメントすることの必要性を示唆していると捉えることが可能です。

なお、A君の事例については、一般能力的指標と認知熟達度指標の差から生み出される学習上の困難に対して、どのように対処しサポートしていったのか詳しく掲載されています。関心のある方は、文献を参照してみてください。

※引用元 日高茂暢(2020).知的ギフテッドの子どもの持つ特別な教育的ニーズの理解-特別支援教育の「個に応じた学習」を用いたインクルーシブな才能教育-,J.Fac.Edu.Saga Univ.,Vol.4,No.1,pp147-161

(野村)

0 notes

Text

村井ネイチャーズDiary23

日に日に暖かくなり、気温も20℃を超える日が多くなってきましたね。

生き物たちも活発に動く季節になり、そろそろ採集シーズンの到来ですね!

そんな訳で行ってきましたよ。生き物採集に!

場所は小幡緑地公園の本園にある池からつながる小さなクリーク。

ここには夏場にたくさんの蛍が見れます。小川には蛍の幼虫のエサになるカワニナや水生昆虫や小魚がたくさんいます。

ルームから近場でもこんなに素晴らしい場所があるのは嬉しいですね。

今日の目的はヌマエビの種類をみてみようです。

チームに分かれて水草がある周辺をガサガサ。

落ち葉が堆積している場所もガサガサ。

手当たり次第にガサガサ。

結果は外見では判断がしづらく、おそらくカワリヌマエビ類ではなかと思います。それがたくさん採取できました。

あとはカワトンボのヤゴや、ウスバキトンボのヤゴも見つけました。

ルーム内ではクワガタの掘り出し体験をしました。

今年の冬に成虫へ羽化したメンガタメリークワガタ。

国産オオクワガタも掘り出しました!

隔週木曜日に村井ネイチャーズクラブで生き物採集をしています。

これからどんどん暖かくなるので、ガサガサ採集も定期的に行こうと思います。

0 notes

Text

村井ネイチャーズDiary22

そろそろカブクワ採集の時期ですね。

採集に向けて新たな樹液ポイントを探索しようかと考えています。

5月の半ば頃に入るとコクワガタやヒラタクワガタが冬眠から目ざめて活動再開しますね。

今年はライトトラップをしてみようかと考えています。

これは強力なHIDバルブを使ったライトで遠くから虫をおびき寄せる装置です。

このライトトラップは自分も初めてやりますので、カブトムシやクワガタ以外にどんな虫が捕れるのか楽しみです。

暖かくなってきたので、そろそろルームでもカブクワ採集に出かけようと思います。今年はどんな大きな個体が採集できるかな。

ルームでは隔週木曜日に自然体験活動で生き物の観察採集や爬虫類触れ合い会などをしています。

木曜日のデイサービスにまだ少し空きがございますので、新規利用者様大募集です!

ルーム北 村井

0 notes

Text

僕、久しぶりにスケートに行く

どうも

ルーム北の細井です

久しぶりにブログを書く順番がまわってきたので仕方なくパソコンに向かっている 正確には前回僕の順番の際に忘れており、別の職員に書いてもらったため今回は書くことにしている

しかし考えていることを文字にするのは難しい 話すのとはまた別のスキルが必要で、そのスキルが僕にはないようだ

だが褒めてほしいのは、しっかり投稿すべき日にこの作業をしていることだ

このルームブログは天白のルームと隔週金曜に書く約束になっている 守山のルームでは僕も含めて、机が用意されている職員で順番にまわしている

順番がまわってくるタイミングで休みの場合は次の人にまわるといった具合で、タイミングによっては全く書かない期間があるなんてのもザラである 僕はというと金曜日に休むことはあまりないため、結構な頻度でまわってきてしまうのだが高確率で忘れてしまう 嫌��ことや苦手なことを後回しにする子供の頃からの悪癖が抜けておらず、「今日はブログか…、後でやろう」が頻発し、その“後で”が訪れないのである 次の日に出社した際に「細井さん、ブログ忘れてますよ」という言葉で思い出すのだ いや、正確にはやっていないことは自覚しているので「指摘されたか…」という表現が正しい そんなブログを今回は忘れていないことを誇らしく思いながらキーボードをタップしている

たまには偉いのだ!

【一人称について】

唐突だがふと思ったことを書こうと思う それは一人称のことだ 私や僕など自分を指す人称である

僕はこうしたブログもそうだが、LINEでもメールでも文章を書く際に一人称に迷っている 今回は“僕”と書いているが、普段は“私”を使うように心がけている これは大人っぽくて格好いいからなのだが、正直この“私”は好きではない 柄でもないし、気取っている感じがしてしまう そう意識した時に普段はどう使い分けてるのかを考えてみた

関係機関の方とのやり取り

これは“私”だ 多分正解だろう いくらなんでも、ここは取り繕う必要がある 読み方も「ワタシ」ではなく「ワタクシ」なのだ 内容はGoogleで「ビジネス文書」と検索をしてそれを真似てメッセージを打つ 時には“当方”や“弊社”なども使いこなす!

ではルームを利用してくださっている保護者の方に対してはどうだろう 思い返してみると“私”と“僕”を使い分けていることに気づく 打ち解けてきたかな?という方には「僕は〜…」と表現でメッセージを送っているが… これははたして正しいのであろうか イメージ的に“私”を使う方が違和感があるのではないだろうか まあ、怒られるまではこのままでいこう

職員さんには“俺”と“僕”が混雑する 今年でら42歳になったので職員さんの多くは歳下である そのため決して偉そうにしたいわけではないが、“僕”では何か恥ずかしい場面があるのだ かと言って“私”というキャラでもないので“俺”が最適解な気がするのだ 職場で“俺”って…とも思うがしばらくはこのまま行こうかなと思う

あと激レアな一人称が“自分”である 自分なんて言い方は渡哲也のような無骨なタイプにしか似合わないのだが、稀に使うことがある 直接会って話すなら“僕”や“俺”でもいいのだがメッセージとなると恥ずかしくて使えない時があるのだ 憧れの人のように大きく意識をしてしまってる人がその対象だ 嫌われたくない!でもフランクすぎたり、気取るのもどうだろうなどの思考が交錯した時に“自分”が出現する

個人的には“僕”がしっくりくるので“僕”で統一したいと目論んでいる

スケートに行きました

そんな僕は先日の放課後等デイサービスのイベントで約35年ぶりのアイススケートをしてきました

ルーム北では2回目になるのだが、モリコロパークにあるアイススケート場は愛護手帳があれば職員も無料で入場できるため靴代だけで遊ぶことができます

1回目はあまり時間がとれず、もっと滑りたかったとの声が強かったため短期間でのイベント開催となった 僕はというと前回は小幡祭りの打ち合わせと被ってしまったため、今回が初参加となりました

実に小学生ぶりのことで、スケート靴の履き方から覚えていない、スケート初めましてな感覚だった

靴を履くと

「え?氷上でもないのに安定感がなく歩きにくい!」

「足も固定されて違和感あるし、滑れるのかな?」

という思いがよぎった(多分実際にも口に出した)

子どもたちはと言うと、早く滑りたいといった表情で入場を心待ちにしていた 安定感のない靴でも平気で歩いている 怖いもの知らずの若者に恐怖を感じた

ほどなくしてリンクへ入り、滑ることになる 手すりを掴みながらでないと歩くこともままならない状態 子どもたちは転んでもお構いなしでガンガン進む子や、僕と同じように手すりから手を離せない子、立ったまま動けない子など様々だった

この産まれたての子鹿のように足元もおぼつかない状態で子どもたちを見守らなければいけない そう緊張していると 利用者のAくんの妹さんが「こう滑るといいよ」と身振り手振りでレクチャーしてくれた

ルームが行くということで、お母さんと一緒に遊びに来てくれたのだ Aくんの妹はとても上手で、その姿は氷上の妖精のようだった

後ろ向きで滑りながら僕に指示をだす 「こう足を出すといいよ!」

「上手!100点!」

といった具合にとても優しくて教え上手だ 子どもの面倒を見にきた僕は、その子どもの妹に褒められながらスケートを頑張っていたのだ

「どう?おっちゃん上手くなってきた?」

「うん!最初より全然上手!凄いね!」

「コーチ!ありがとうございます!」

いつの間にかスケート教室に来た気分だった

氷上の妖精は僕だけではなく、ルームの子どもたちにもレクチャーをする その甲斐あって後半は僕も含めて、手すりがなくても前へ進むことができるようになった

子どもたちも楽しかったみたいで「また行きたい!」との声が多かった どうなるかと思っていたが、楽しくすごせたようで嬉しい コーチありがとう! また企画したら来てね

次回は4月にアイススケートを企画する予定です お暇な方は遊びに来てはいかがでしょうか?

0 notes

Text

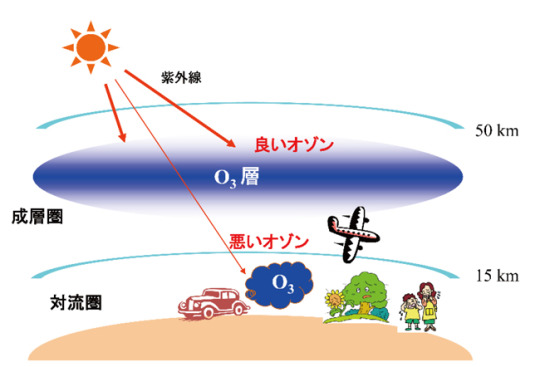

オゾンの日

※画像引用元 国立研究開発法人 国立環境研究所 対流圏オゾンの増加─良いオゾンと悪いオゾン─ https://www.nies.go.jp/kanko/kankyogi/67/column1.html

もう過ぎましたが、11月3日はオゾンの日でした。オゾンは殺菌、消毒、脱臭、脱色、空気清浄などに優れた効果を発揮する物質で、化学式は O3 です。人間の生活や地球環境に貢献している物質の1つであり、良いオゾンという語呂合わせで11月3日がオゾンの日に制定されました。

オゾンホールという言葉をご存じの方は多いと思います。地球を取り巻くように成層圏に存在しているオゾンは、エアコンなどに使われていたフロンガスの放出等により、分解され、オゾンの膜に穴が開きました。これがオゾンホールと呼ばれるもので、南極の上空で発見されたのは1982年のことでした。南極の昭和基地で日本の観測隊が発見したのですが、これは、国際地球観測年とされた1957年に、南極基地でオゾンの観測を開始したことがその起源でした。これに関して、次のような指摘があります。

1981年、アイルランドの化学者ハートレー(W.N.Hartley)は、オゾンが波長200ナノメートルから300ナノメートルの紫外線を吸収してしまう性質を持っていることを発見しました。さらに1896年、イギリスの天文学者ハギンス(W,Huggins)は、シリウスから届く光を使って、オゾンには300~340ナノメートルの紫外線を吸収する性質もあることを見つけました。 ハートレーは、太陽を出発したばかりの光には紫外線も含まれているのに、私たちの住む地球上で太陽の光を調べると、紫外線がないことに注目しました。そして、その原因として、「上空にはたくさんのオゾンがあって、紫外線を吸収しているからに違いない」と考えたのです。気球を打ち上げて、上空にオゾンがあるかを確かめてみる実験も行われましたが、気球がオゾン層の高さまで届きませんでした。 約80年の時が流れ、1940年代。ようやくロケットを使った観測ができるようになり、成層圏にオゾンがあることが確かめられたのです。ハートレーがすでに亡くなってからのことです。上空にオゾンがあることが確かめられた後、オゾンが地球の上空にどのように分布しているのか、どこで作られているのかなど、多くの研究へと発展していきます。1957年には、国際地球観測年のプログラムの1つとして、南極基地でオゾンの観測が始まりました。この観測が、やがてオゾンホールの発見につながっていくことは、当時はだれにも予想できなかったことでしょう。 一方、オゾンが紫外線を吸収するという性質に注目して、私たち人間を含む陸上の生物の多くが安全に繁栄できるのは、オゾン層のおかげであるという研究も進みました。これらの研究の足がかりとなったのは、ハートレーを始めとする世界中の研究者がオゾンという化学物質に興味をもってくれたからこそ、といえます。

※画像および記事引用元 名古屋大学 宇宙地球環境研究所 「50のなぜ?」を見てみよう https://www.isee.nagoya-u.ac.jp/hscontent/books.html 「…ってなんだ!?」シリーズ - オゾンってなんだ?! https://www.isee.nagoya-u.ac.jp/pub/nanda/ozone_j.pdf

冒頭の画像にもありますが、オゾンは、成層圏だけでなく、私たちが生活している対流圏の空間にも存在しており、対流圏のオゾンは、窒素酸化物(NOx)と紫外線が反応することで生み出されるとされます。工場や自動車から排出される二酸化窒素はその原因物質の1つとされ、いわゆる光化学スモッグの発生とも密接に関連しています。

そして皆さんご承知のとおり、オゾン層保護の必要性からフロンの排出は規制され、現在は代替フロンへの置き換えが進んでいます。エアコンで使われていたフロンは、平成16年に制定されたモントリオール議定書に基づいて世界的に規制が進み、2020年には実質的に全廃されたとされます。ちなみに、地球規模のオゾンの全量が、1960年(人為起源のオゾン層破壊物質による大規模なオゾン層破壊が起こる前)レベルまで回復する時期は、北半球の中・高���度域で2030年頃、また南半球中緯度では2055年頃と予測されています。

※参考サイト 名古屋市 公式HP 光化学スモッグについて https://www.city.nagoya.jp/kurashi/category/7-19-2-0-0-0-0-0-0-0.html

※画像引用元 半田市 公式HP 光化学スモッグ緊急時対策 https://www.city.handa.lg.jp/machi/kankyo/1003025/1005362.html

ところで、オゾンの日から2日後の2024年11月5日、京都大学と住友林業が共同開発した世界初の木造人工衛星「LignoSat」が、SpaceXのロケットによって打ち上げられました。ニュースでご存じの方も多いと思いますが、この木造人工衛星は、まず国際宇宙ステーション(ISS)に届けられ、その後、ISSから宇宙空間へ放出される予定となっています。そして、展開されたLignoSatは衛星軌道上に6カ月間とどまり、宇宙の極端な環境に木造人工衛星がどのように耐えるのかを測定する予定となっています。

※画像引用元 京都大学宇宙木材研究室 X 京大宇宙木材プロジェクト https://x.com/spaceKUwood/status/1853634018207785044

木造衛星の開発は、環境負荷の低減というコンセプトからスタートしています。現在、地球の衛星軌道上に打ち上げられ運用されて��る人口衛星は約9000基とされ、その筐体は金属で作られています。そして、運用を終えた衛星の扱いについて、次のような指摘があります。

人類初の人工衛星は、1957年にソビエト連邦が打ち上げたスプートニク1号である。2024年4月時点で約9000基が運用されており、2022年だけで2368基が打ち上げられた。運用を終えた多数の人工衛星は墓場軌道への移動させられたり、大気圏再突入により消失させられたりしたほか、一部はスペースデブリ化している。 ※記事引用元 人工衛星 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%BA%E5%B7%A5%E8%A1%9B%E6%98%9F

多くの衛星は大気圏へ再突入され、燃え尽きることで処理されるのですが、大気圏突入の際、酸化アルミニウムの細かな微粒子が対流圏へ放出されます。そしてこの微粒子が、長い時間をかけて成層圏に到達し、オゾン層を破壊するのではないかという研究が2024年6月に発表されています。

※参考文献 Geophysical Research Letters Potential Ozone Depletion From Satellite Demise During Atmospheric Reentry in the Era of Mega-Constellations José P. Ferreira, Ziyu Huang, Ken-ichi Nomura, Joseph Wang First published: 11 June 2024 https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2024GL109280

研究では、例えば次のような指摘がなされています。

研究チームは、人工衛星を構成する物質の化学組成と結合をモデル化し、大気圏再突入時にどのような汚染が生じるのかを調査しました。その結果、質量の30%がアルミニウムである典型的な250kgの人工衛星が大気圏再突入で燃え尽きると、約30kgの酸化アルミニウムのナノ粒子が生成されることがわかりました。酸化アルミニウムのナノ粒子はほとんどが地表から50~85kmの中間圏で生成され、オゾン層の90%が位置する成層圏まで最大30年かけて到達すると推定されています。 2022年には合計約17トンの酸化アルミニウムのナノ粒子が、燃え尽きた人工衛星によって生成されたとのこと。また、計画中の人工衛星がすべて展開されるとその量は年間360トンに達し、大気中の酸化アルミニウムの量は自然のレベルより646%増加するとみられています。 酸化アルミニウムはそれ自体がオゾン分子と化学的に反応するわけではありませんが、オゾンと塩素間の破壊的な反応を引き起こします。酸化アルミニウムはこれらの化学反応によって消費されないため、成層圏を漂うオゾン分子を数十年にわたり破壊し続けるとのこと。これらの点から研究チームは、人工衛星の増加が重大なオゾン層破壊を引き起こす懸念があると警告しています。 ※記事引用元 2024年06月20日 21時00分 SpaceXの衛星インターネット「Starlink」などの人工衛星が急増すると地球を守るオゾン層が破壊されてしまう可能性 https://gigazine.net/news/20240620-satellite-constellations-destroy-ozone-layer/

この問題のやっかいなところは、大気圏突入で生み出される酸化アルミニウムが、オゾン分子を破壊する触媒として作用するという点です。酸化アルミニウム自体が化学反応で結合や分解されるのではなく、化学反応を橋渡しする触媒としての作用なので、一連の化学反応が終わっても、酸化アルミニウムは長期間にわたり残り続けます。そこに、次々と新たな人工衛星が投入されると、モントリオール議定書以来続けられてきたオゾン層の保護・回復に支障が出るのではないかと懸念されているのです。

※画像引用元 京都大学新聞 世界初の木造衛星完成 金属製の環境負荷に一石 https://www.kyoto-up.org/archives/9246

一方で、多数の人工衛星の打ち上げにより構築される、SpaceX社のスターリンク(衛星ブロードバンド)は、大規模災害時などに活用できる通信手段として、世界的に注目されています。日本でも、能登半島地震でスターリンクが提供され、復旧支援活動で大きな役割を果たしたという指摘があります。

人工衛星は今後も増え続け、通信環境や気象を初めとした気球規模での観測に貢献するものであるからこそ、上述した木造衛星の研究は、今後、新たな人工衛星の開発に貢献する最初の一歩となるかもしれません。これに関して、次のような指摘があります。

京都大学と住友林業は2020年にスタートした「宇宙木材プロジェクト(LignoStella Project)」で、約4年かけて世界初の木造人工衛星「LignoSat」を開発し、2024年6月に宇宙航空研究開発機構(JAXA)へ引き渡しました。他にも木造の人工衛星を研究するチームは���ったものの、JAXAおよびNASAの安全審査を通過し、宇宙での木材活用が公式に認められたのはLignoSatが初めてとのこと。 LignoSatは1辺の長さが約10cmの立方体で、重さは約1kg。チームはISSの船外プラットフォームで行われた木材の宇宙暴露実験をはじめ、さまざまな物性試験で得られたデータを基に木造人工衛星の開発を進めました。最終的なLignoSatの実機には、住友林業紋別社有林で伐採されたホオノキが使われています。 (中略) 人工衛星の本体に木材を使うことで、大気圏突入時に燃え残る材料を極力減らすことができます。また、宇宙には木材の腐食を促す酸素や水がないため、地球上よりも宇宙空間で強い耐久性を発揮するとのこと。 (中略) 元宇宙飛行士としてスペースシャトルの搭乗経験もある京都大学大学院の土井隆夫特定教授は、「金属製の人工衛星は将来的に禁止されるかもしれません」「木材という自分たちで生産できる材料があれば、私たちは宇宙で永久に家を建てたり、生活したり、働いたりすることができます」とコメントしました。 ※記事引用元 京大と住友林業が開発した世界初の木造人工衛星「LignoSat」の打ち上げが成功 2024年11月07日 06時00分 https://gigazine.net/news/20241107-worlds-first-wooden-satellite-lignosat-launched/

(野村)

0 notes

Text

村井ネイチャーズDiary21(番外編)

6月にロードバイクを購入して、大阪→名古屋の旅を決行しました

大阪から滋賀まで80キロ走ったが、途中で心が折れて断念しました

そのリベンジを果たす為に、9月17日、18日とお休みをもらい、リタイアした場所から名古屋まで約100キロをロードバイクで旅をしてきました

前回リタイアした場所の滋賀県守山までは電車で行きました

自転車を組み立てて装備をくっ付けて

中仙道から八日市に向けて出発しました

快晴で気温もそこそこ。わりと快適に走れました

走り始めて1時間

気持ちいい

走り始めて3時間

この日の為にトレーニングの甲斐あってか、あまり疲れが出ない

ここまで約30キロ

いろいろ寄り道していたらもう昼過ぎになってしまった

ペースを上げないと

風避けがない平坦道

ペースを上げて走行したけど風が強すぎて全然進まない

めちゃくちゃ疲れた

ホテルまであと10キロくらい

今は17時くらい

ナビで近道を検索したら、とんでもないルートを走らされた

18時半 ホテル到着

初日は40キロを走って終わりました

疲労感はそこまで無く明日も快適に走れそう

ホテルは質素な和室

寝るだけなので宿にはこだわり無く安ければいい

次の朝も早いし

2日目

朝5時、永源寺ダムに向けてスタート

2日目のルートは峠道

登りばかりでめちゃくちゃキツイ

3時間くらい登って

見えてきました永源寺ダム

ここまで20キロ

さらに登る

この上に道の駅があるので頑張ります

道の駅到着

疲れた

もう体力が無い、、、

やばい、、、

とりあえず水分とカロリー摂取

生チーズケーキがうまかった

現在11時

道の駅を後にしてさらに登ると

見えてきました国道421

この道は途中で旧石榑峠に入るんですが

もう廃道になっているので車は通り抜けできません

自転車は行けます

この道は所々地すべりが起きていて、ロードバイクじゃ厳しい

人っけも無くなんだか気味が悪い道

走り始めて峠道の奥に進むと���がザワザワしてる

動物の気配がある感じがして見渡すと

いた。サルが

集団でたくさんいたからちょっとビビりました

サルの集団を後にして進むと

土砂で道が塞がれいる、、、困った

仕方が無いのでここでしっかり休憩とりました

土砂崩れのところは自転車を担いで何とか攻略しました

疲れたので小川のあるところで水浴びしました

かなりリフレッシュ

またここで獣臭い感じがして周りを見渡すと動物はいませんでしたがシカの角が落ちていました

記念に持って帰りました

疲れたから、だらだらと漕いでると見えてきた

あと少しの看板

ようやくこの恐ろしい峠道を抜けれそうだ

峠道の出口に来た!

なんだか恐ろしかったけどワクワクした旧石榑峠

冒険心をくすぐるいい道だったかな

峠道を過ぎると後は下り

残り40キロくらい

宇賀渓からいなべ市までは楽して走れました

多度大社まで来ました

あと残り30キロくらい

ここで遅めの昼休憩をとりました

名古屋まで来たー!!!!

最後のひと踏ん張り

ここまで来るとペダルが軽く感じる

自宅に到着!

無事リベンジ達成できてよかったよかった

これで大阪から名古屋まで180㎞

自転車で制覇できたことになりました

みなさんも健康にロードバイクの旅をはじめてはいかがでしょうか

0 notes

Text

チーズトースト狂の夢

上の画像は、いわゆるチーズトースト。 このブログを書いている私が不勉強で知らなかったのですが、チーズトーストの源流を辿っていくと、イギリスの料理の一種である「ウェルシュ・ラビット(英語: Welsh rarebit)」に行き着くようです。”ラビット”という単語が入っているもののウサギのお肉を使っているわけではなく、そしてかれこれ500年以上の歴史がある料理だったということも初めて知りました。

トーストに温かいチーズソースをかけた料理である。日本語のカタカナ表記としてはウェルシュ・レアビットとすることもある。 古くはWelsh rabbitと綴られていたが、rabbit=ウサギの肉は使用されない。見た目がウサギに近いわけでもなく、名前の由来は不明である。発祥もはっきりしないが、1725年の文献に登場するのが最も古い記録であり、1500年頃から作られていたと考えられている。 また、発祥がウェールズという確証もなく、かつてイングランド人がウェールズ人を揶揄する意味で、低品質の贋真珠を「ウェルシュ・パール」と呼んだように、チーズトーストを「贋物のウサギ肉」=ウェルシュ・ラビットと呼んだとする説もある。 ※画像および記事の引用元 ウェルシュ・ラビット https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%83%AB%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%83%BB%E3%83%A9%E3%83%93%E3%83%83%E3%83%88

さて、毎度お馴染み?私のバイブル「The Traditional BRITISH Cooking」(英国伝統料理書)に寄る、ウェルシュ・ラビット、チーズトースト編の作り方です。 ちなみにこの本でもラビット、と言ったらこのトーストを指しているようです。また、もうひとつのバイブル「ENGLISH TRADITIONAL RECIPES」(イングランド伝統レシピ)には、当然のように?載っていませんでした。 ※画像および記事の引用元 いつでもどこでも美味しい暮らし 2010-09-20 ウェルシユ・レアビット(ウェルシュ・ラビット) https://www.umemomoko.com/entry/62761920

ところで、現代は料理のレシピというのが当たり前のように書籍などの形で存在していますが、その歴史は実はそれほど古くはないとされます。もちろん、レシピという形で記録するには、一般的には文字が誕生していることが必要とされますが、古代の壁画において動物を焼いて捌く絵が描かれていたとして、それは当時における肉の調理法という意味で、料理のレシピの記録と言えば言えなくもないかもしれません。それはともかく、例えばイギリス料理の場合、テキスト記録として残る初期のレシピとはなんなのかと調べてみると、例えば次のような記載があります。

人間の営みにおいて必要不可欠なものが食事であることは言うまでもない。料理の歴史は、採取したものをそのまま食べること、煮たり焼いたりなどと加工して、食材を変化させ、口においしいものを作り出していくところから始まる。料理の歴史は人間の文化の歴史そのものと言えるだろう。しかし、王侯貴族の饗宴を除けば、料理は日々の変哲ない行為の繰り返し作業であるため、この技術を文字で伝えるテキストが書かれたのは、他のジャンルに比べて遅かった。これは、現存している最古の料理の manuscript が、14世紀末にまとめられた The Forme of Cury であったことからも理解される。cury という語は cookery という意味であるため、このタイトルの意味は文字通り『料理の本』あるいは『レシピ集』ということになる。 ※引用元 実践女子大学 学術機関リポジトリ 小柳 康子(實踐英文學 巻 61, p. 21-33, 発行日 2009-02-19) イギリスの料理書の歴史(1)-Hannah WoolleyのThe Gentlewomans Companion (1673) https://jissen.repo.nii.ac.jp/records/702

※画像引用元 The Forme of Cury https://en.wikipedia.org/wiki/The_Forme_of_Cury

料理のレシピとしてのテキスト記録は中世以降とされていますが、素材の製法に関しては、さらに古い時代から存在しているとされ、例えばチーズの場合は、古代ローマ時代を経て、60年には、南スペインにおいて Lucius Junis Moderatus Columella という人物がチーズを作る方法をすべて記録したとされています。

イタリアの家庭料理について研究する中小路葵は、自身のサイトにおいて、キンステッドの「チーズと文明」という著作の第5章「Caesar, Christ, and Systematic Cheese Making(ローマ帝国とキリスト教 体系化されるチーズ)」に上記の記載があると指摘しています。中小路葵氏のサイトから、その一部を引用してみます。

チーズの品質管理が重要だ コルメラ Lucius Junis Moderatus Columella(4-70AD) 南スペイン出身 Res Rusticaを60年頃に記載 ・チーズ作りの過程について初めて全てを記載し、品質管理の重要性を強調 ;チーズ用の牛乳は純ミルクで、できる限り新鮮なものを ・ホエイ除去の重要性の記述 ・カードの水切り、押しつけ、塩入れのステップと、熟成期間の環境条件についても詳細に記載 ・同じベースのチーズを用いて異なる味の���ーズを作る → 異なる顧客のニーズに応えることで売上を上げるマーケティング ・軽く押しつけられ、表面に塩入れがなされたローマタイプに似たチーズに、「ハードプレス」チーズが加わる ;凝乳の直後に熱い湯がカードに加えられる …ローマ帝国のチーズ生産者が熱入れを行っていたことを示す ※引用元 古代ローマ帝国は多層の文化を吸収して出来た大帝国。チーズも然り。(文化の読書会:キンステッド『チーズと文明』(5)「ローマ帝国とキリスト教 体系化されるチーズ」) https://note.com/ciaobella_aurora/n/n921577804796

・・・といった具合で、この記事を読んでいる皆さんもご承知のとおり、チーズ自体の歴史は大変古いものなのですが、この古さに関して、記憶にある方も居るかもしれませんが、例えば6年前には、古代エジプトの墓の埋蔵品から3000年以上前のチーズが発見されたというニュースが世界を駆け巡りました。

3000年以上前のものとみられる古代エジプトの墓の埋蔵品から、「世界最古のチーズ」が発見されました。チーズは劣化していて食べられる状態ではなかったとのことですが、「このチーズをぜひ食べたい」という人がTwitterで続々登場し、話題となっています。 (中略) チーズが発見された墓は、1885年にエジプト・カイロ南部のサッカラで発見された遺跡で、その後、砂嵐で埋まってしまったために場所がわからなくなったものの、2010年に再発見されました。この墓は、紀元前13世紀頃にラムセス2世に仕えた高官プタヒメスのものといわれています。 カターニャ大学の考古学者エンリコ・グレコ氏率いるチームがこの墓を調査したところ、布で覆われた甕(かめ)をいくつか発見。そのうちの1つには白い物質が詰められていることが判明しました。発掘された白い物質が以下の画像です。 ※画像および記事の引用元 2018年08月20日 17時00分 約3300年前の「世界最古のチーズ」が発掘され、食べたがる人がネットに続出 https://gigazine.net/news/20180820-ancient-egyptian-cheese/

ただ、この世界最古のチーズは細菌で汚染されていることも判明しており、もし食べると、わりと冗談では済まない事態となるであろうことは想像に難くありません。それでもなお、「(四つんばいになって口から泡を吹いている犬のようにあえぎながら)世界最古のチーズを一口食べさせて!チーズの試食を合法化して!」と懇願する人物が登場したり、「私たちは既に呪われた棺を開けてしまいました。もはや、世界最古のチーズを食べても同じことです」と述べてまで食することを望む人物も登場するなど、世界には熱烈なチーズ狂が存在しているのだということを改めて知ることにもなるわけです。

グレコ氏がこの甕の中に入っていた白い物体を調査したところ、およそ3200~300年前のチーズであることがわかりました。あまりにも古いものであるため、このチーズが牛・ヤギ・羊のどの乳で作られたかは不明です。調査ではチーズがブルセラ症を引き起こす細菌「Brucella melitensis」で汚染されていることも判明しました。 (中略) ただし、調査ではチーズが生物兵器として培養されたこともあるブルセラ症を引き起こす細菌「Brucella melitensis」で汚染されていることが判明しており、呪いが本当にあるかどうかはさておき、食べると最悪の場合は死に至ります。

※画像および記事の引用元 2018年08月20日 17時00分 約3300年前の「世界最古のチーズ」が発掘され、食べたがる人がネットに続出 https://gigazine.net/news/20180820-ancient-egyptian-cheese/

といった具合で、古代エジプトの時代から存在していたとされるチーズなのですが、前述したように、その後の古代ローマ時代においても食されており身近な食材であったのは確かです。例えば古代ローマ時代の哲学者であるルキウス・アンナエウス・セネカは、いわゆる「三段論法の誤り」について哲学的に論じる書簡の中で、チーズを引き合いに出して次のように記しています。

約2000年前のローマで活躍した哲学者であるルキウス・アンナエウス・セネカは、友人に宛てた書簡で以下のように記しています。 “Mouse” is a syllable. Now a mouse eats its cheese; therefore, a syllable eats cheese… Without a doubt, I must beware, or some day I shall be catching syllables in a mousetrap or, if I grow careless, a book may devour my cheese! Unless, perhaps, the following syllogism is shrewder still: Mouse is a syllable. Now a syllable does not eat cheese. Therefore a mouse does not eat cheese. 和訳:「ネズミ」は音節である。ネズミはチーズを食べる。だから、音節はチーズを食べる。間違いなく、私は気をつけなければならない。さもなくば、私はいつかネズミ取りで音節を捕まえることになるだろうし、私が油断すれば本が私のチーズを食べ尽くすかもしれない!あるいは、次のような「ネズミは音節である」というずる賢い三段論法があるかもしれない。ネズミは音節である。音節はチーズを食べない。つまり、ネズミはチーズを食べない。 ※引用元 2023年03月12日 09時00分 ネズミは本当にチーズが好き��のか?チーズよりも好きなものはあるのか? https://gigazine.net/news/20230312-mice-like-cheese-myth/

三段論法の誤りについての哲学的議論はともかくとして、当時のローマ人はすでに「ネズミはチーズを食べるものだ」と考えていたことがうかがえる、と上記の記事では指摘されています。そして、チーズのイメージといえば、丸い穴が空いた三角形のチーズを思い浮かべる人は少なくないかもしれません。トムとジェリーでおなじみの、ジェリーが好んで食べる穴が開いたあのチーズです。上記の記事は、ネズミは本当にチーズが好きなのか?ということについて記されているわけですが、これに関して、アメリカのドレクセル大学で進化生物学を研究するMegan Phifer-Rixey氏は、次のように指摘しています。

ハツカネズミは近くで手に入るものであれば穀物や昆虫、ゴミ、そしてチーズも含めて基本的に何でも食べます。しかし、問題なく食べるからといってそれがハツカネズミの好物かどうかは別の話であり、チーズはハツカネズミの好物とは言えないとPhifer-Rixey氏は指摘しています。 チーズの代わりにハツカネズミの好物だと考えられているのが、「ピーナッツバター」です。Phifer-Rixey氏は、「ハツカネズミは優れた嗅覚を持っており、ピーナッツバターはかなり強い匂いを放ちます」と述べており、タンパク質と脂肪が豊富な点もハツカネズミにとって魅力的だそうです。 (中略) ハツカネズミはチーズが好きであるという証拠はないものの、現に「ネズミはチーズが好き」というイメージは世界中に広がっています。この答えにも正確なものはありませんが、1つの仮説として「チーズは他の食品のように瓶の中で保管されたり天井からつるされたりせず、棚にそのまま置かれることが多かったため、ネズミがチーズを食べる様子が目撃されやすかった」というものがあります。 ※引用元 2023年03月12日 09時00分 ネズミは本当にチーズが好きなのか?チーズよりも好きなものはあるのか? https://gigazine.net/news/20230312-mice-like-cheese-myth/

・・・ということで、実はここからが本題のつもりで書き始めた今回のブログなのですが、長くなってしまいました。

日本人には馴染みがない表現なのですが、欧米では「チーズを食べると悪夢を見る」と言われることがあります。これについて、2015年に大真面目に検証を試みる論文が発表されました。結論からいえば、チーズを食べると悪夢が引き起こされることを示唆する証拠は見つからなかった、とされているのですが、この「チーズを食べると悪夢を見る」というのは、英語の言い回しでは、Dream of the Rarebit Fiend と表現されることがあります。

レアビットといえば、冒頭で紹介したイギリスのチーズトーストと同じ英語表現なわけですが、この表現は、アメリカの漫画家ウィンザー・マッケイが1904年9月10日に始めた新聞漫画のタイトルにもなっています。

Dream of the Rarebit Fiend Dream of the Rarebit Fiend is a newspaper comic strip by American cartoonist Winsor McCay, begun September 10, 1904. It was McCay's second successful strip, after Little Sammy Sneeze secured him a position on the cartoon staff of the New York Herald. Rarebit Fiend appeared in the Evening Telegram, a newspaper published by the Herald. For contractual reasons, McCay signed the strip with the pen name "Silas". The strip had no continuity or recurring characters, but a recurring theme: a character has a nightmare or other bizarre dream, usually after eating a Welsh rarebit?a cheese-on-toast dish. The character awakens in the closing panel and regrets having eaten the rarebit. The dreams often reveal unflattering sides of the dreamers' psyches?their phobias, hypocrisies, discomforts, and dark fantasies. (日本語訳) 『レアビット・フィーンドの夢』は、アメリカの漫画家ウィンザー・マッケイが1904年9月10日に始めた新聞漫画である。これは、リトル・サミー・スニーズがニューヨーク・ヘラルド紙の漫画スタッフの地位を確保した。レアビット・フィーンドは、ヘラルド紙が発行する新聞、イブニング・テレグラム紙に掲載された。契約上の理由により、マッケイは「サイラス」というペンネームで漫画に署名した。 この漫画には連続性や繰り返し登場するキャラクターはいなかったが、繰り返し登場するテーマがあった。キャラクターが悪夢や奇妙な夢を見るのだが、これはたいていウェルシュ レアビット(チーズ トースト) を食べた後のことである。最後のコマでキャラクターは目を覚まし、レアビットを食べたことを後悔する。 ※引用元 Dream of the Rarebit Fiend https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Dream_of_the_Rarebit_Fiend?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ja&_x_tr_hl=ja&_x_tr_pto=sc

長くなったので、また機会があれば続きを記してみたいと思います。

※画像引用元 Dream of the Rarebit Fiend https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Dream_of_the_Rarebit_Fiend?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ja&_x_tr_hl=ja&_x_tr_pto=sc

(野村)

0 notes

Text

村井ネイチャーズDiary20

週2回、木曜日にルーム北では自然体験活動というものをしています。

雑木林で昆虫採集をしたり、小川でガサガサしたり、採集した生き物を図鑑で調べ観察したり。

自然や生物をより身近に感じて発見しようという活動です。

今回は夏休みということもあり、三重県まで行ってきました。

藤原岳を中心としたいなべ市の自然を紹介している施設で大人から子どもまで楽しめます。誰でも無料で入れます。

館内入り口前にはイシガメが展示されていました。

ニホンイシガメ、日本固有種で淡いオレンジ色の美しいカメです。

館内に入ると藤原岳の固有種や絶滅が危惧される貴重な動植物が写真や生体、標本で展示されていました。

子どもたちはスタンプラリーを見つけて挑戦していました。

ここ、さかなクン���来たんですねー

ギョギョギョ〜!

さかなクンの説明を見てみるとネコギギという魚の紹介がされていました。

ネコギギはナマズの仲間で愛知県、岐阜県、三重県の川の中上流域のみにすむ、体長10㎝ほどの国指定天然記念物の淡水魚だそうです。

いなべ市はネコギギの保護活動を行なっているそうです。

実物のネコギギ���見れていや〜これは勉強になりました。

いなべ市で採集された、キンカメムシ類の貴重な標本も見れました。

キリギリスなどの鳴く虫も展示されていました。

キリギリスって大きく分けて2種属で分けられていて、ニシキリギリスとヒガシキリギリスがあるようです。見た目は全く同じで素人では見分けがつかないけど、どちらも別種属のようです。

これも勉強になりました。

昆虫好きのTくんが鳴いているところを見れたよ!と教えてくれました。

Nくん、昆虫の体の不思議を熱心に見ておりました。

藤原岳にすむ哺乳類の骨格標本や生態の詳しい説明も見れました。

最近、爬虫類が好きになったTくん。

蛇の液浸標本をじっくり観察しておりました。

私も子どもたちと一緒に見て学び楽しみました。

Kくん、地元産地の化石や岩石標本の解説をじっくり熟読されておりました。いや〜勉強熱心。

こんなところにいたのか!

テレビや新聞で一時話題になったピンクバッタ。

実物見れました。これはすごい。

みんな自由に見学しております。

外国の大きな蝶や巨大な蛾の標本もありました。

蛾が大好きなAくん、いましたー!と教えてくれました。

日本の国を象徴する蝶。

国蝶オオムラサキの標本もありました。

この蝶、めちゃくちゃ綺麗なんですよ。

見たことない珍しい鳥類の剥製もたくさんありました。

今回の藤原岳自然科学館。

スタンプラリーの記念品ももらい、皆楽しく勉強できたのではないだろうか。

まだ行ったことがない人、是非行ってみて。ここはおすすめですよ。

ルーム北 村井

0 notes

Text

どうもルームの細井です

中途半端な梅雨も明け

いよいよ本格的な夏が始まりました

夏が苦手な私には酷な季節です

元気だけが取り柄なので頑張って乗り切りたいなと思っております

さて

たまにはルームのことを書いてみようかなと思います

今日はAPERO HYLE BIOSさんという就労継続支援B型の昆虫&生き物専門店へ行きました

ルームでお預かりしている子たちの中には

卒業後に働きに出る子がいます

「どんな仕事が向いてるのかな」

「うちの子は働けるのかな」

こんな相談をよく受けるのですが

恥ずかしい話

私もあまり詳しくはないので知りたいなと思っておりました

そんな時BIOSさんを知り

昆虫好きな子と一緒に見に行こうとなったのです

BIOSさんは天白区の相生山商店街の一角にある素敵お店です

中に入ると所狭しと昆虫たちが並べられており

男子ならワクワクすること間違いなしです

昆虫クジなるものもあり

ヘラクレスオオカブトが目玉でした(もう当てられていましたが1回300円は安すぎます)

私もクジに挑戦して

シロヘリオオツノカナブンが当たりました

桃のような香りをはなつ

最高にカッコイイカナブンでした

正直カナブンでこんなテンション上がる日がくるとは思っていませんでした

大切に育てます

ここは職員さんの対応も非常に良く

凄く素敵な場所でした

ルームの子どもたちもこんな職場もあるんだと良い経験になったと思います

将来ここで働く子がルームから出てくれたら定期的に買いに行きたいです

昆虫クジが8月8日に第二弾に入れ替わるそうなので

そこを狙ってまた行きたいなと思います

近くに観葉植物のお店もあり

そこも見学してきました

昆虫のお店も元はこちらにあったみたいで

手狭になり今のような形になったと言っていました

7周年のようです

素晴らしいです!

緑が沢山で目がよくなった気がします

こちらにもクジがあり

引いてきました

ガジュマル狙いでしたが

ルビーネックレスという多肉植物が当たりました

知らない植物でしたが

オシャレ度が上がった気がします

こちらも同じくとても良い環境で

働いている方達の笑顔がとても印象的です

今日はなんだかオシャレになって

良い笑顔を見て

一つ成長した気がします

優しい気持ちをもって

空手の稽古に行き

手と足が動かなくなるくらい打ちのめされてきました

今日も良い日です

ルーム北・細井

0 notes

Text

ラニーニャ現象

※画像引用元 ウェザーニュース 2022/07/04 07:51 台風4号(アイレー) 湿った空気を送り込み、太平洋側で大雨のおそれ https://weathernews.jp/s/topics/202207/040015/

まだ梅雨明けしていませんが、つい先日、猛烈な暑さとなりました。静岡で最高気温がいきなり40度越えとなり、今夏の暑さはスタートダッシュの勢いが際立っている感があります。七夕の頃を境に到来した暑さという状況に覚えがあり、遡って調べてみたところ2022年の夏でした。

この年、気象庁は全国的に異例の早さで梅雨明けを宣言しました。東海地方でいえば6月27日(月)で、これは例年と比べると22日も早く、最短での梅雨明けとなりました。この年時点で、九州南部や関東甲信においても梅雨の期間は最短となりました(※ただし、この梅雨明け宣言は、後日訂正されることになります)。

そして、東海地方が梅雨明けした6月27日(月)ですが、名古屋の最高気温は35.5℃でした。この週の名古屋はとんでもない暑さで、6/28(火):36.7度、6/29(水):37.5度、6/30(木):37.9℃、7/1(金):38.4℃、7/2(土):34.9℃という、7月を前にして既に夏本番が始まっていました。

※画像引用元 リセマム 2022.6.27 Mon 15:45 関東甲信・東海・九州南部で梅雨明け…各地で最短記録 https://resemom.jp/article/2022/06/27/67597.html

そんな猛烈な暑さで始まった2022年の名古屋の夏は、台風4号から伸びる雨雲により、7/3(日)に27.8℃まで一旦気温が下がります。

2022年7月1日、沖縄のはるか南方海上で台風4号(アイレー・AERE)が発生しました。7月5日の9時には九州で温帯低気圧に変わったものの、7月5日の21時に神戸付近、日付が変わって7月6日の3時には遠州灘沖の太平洋付近と、東海地方をかすめていきます。

そして名古屋の気温はというと、7/4(月):27.1℃、7/5(火):29.1度、7/6(水):35.0度、7/7(木):33.1℃、7/8(金):33.7℃、7/9(土):31.9℃という推移。七夕の前日に温帯低気圧が通過してフェーン現象が起き、一旦落ち着いていた気温は再び上昇に転じました。台風一過と七夕が重なり、暑さと共に印象的な記憶となった人も少なくないかもしれません。

※画像引用元 tenki.jp(2022年07月31日18:14) 7月の振り返り 明けたはずの梅雨 まるで梅雨末期の大雨 線状降水帯発生 8月は? https://tenki.jp/forecaster/y_maki/2022/07/31/18682.html

2022年の夏は、6月最後の週にいきなり到来した暑さがあまりにも強烈すぎて、感覚的にはむしろそこがピークだった印象すらありましたが、7月後半から8月にかけても全国的に猛烈な暑さとなりました。

6月の終わりから続いた暑さが、7月に入っても続きました。7月1日には群馬県桐生市で最高気温が40.4℃まで上がり、7月31日現在、全国で今年最も高い気温となっています。この日は、全国の6地点で最高気温が40.0℃以上になり、同日に6地点で40.0℃以上になるのは観測史上はじめてです。 また、最高気温が35℃以上の猛暑日の地点が全国の約4分の1の235地点となりました。関東地方では3日まで、猛烈な暑さが続き、東京都心では3日までの9日間連続で最高気温35℃以上の猛暑日となりました。(観測史上最長) その後、月末は再び猛暑になり、29日には猛暑日地点数が2日以来の100以上、31日には真夏日が今年最多の725地点(17時まで)となりました。 ※引用元 tenki.jp(2022年07月31日18:14) 7月の振り返り 明けたはずの梅雨 まるで梅雨末期の大雨 線状降水帯発生 8月は? https://tenki.jp/forecaster/y_maki/2022/07/31/18682.html

※画像引用元 NHK 公式Web site 災害列島 -命を守る情報サイト- 線状降水帯とは?顕著な大雨に関する情報が出たらどうする? https://www3.nhk.or.jp/news/special/saigai/basic-knowledge/basic-knowlege_20230626_01.html

一方で、この年は、線状降水帯の発生など大雨が相次ぎ、全国で水害が発生した夏でもありました。線状降水帯とは、広い範囲で長時間に亘って大雨が降る領域を指す、天気予報における予報用語とされていて、この用語を初めて使用し定義したのは、気象庁気象研究所の加藤輝之らの著書である「豪雨・豪雪の気象学」という2007年に出版された研究者向けの教科書においてだそうです。なお、気象庁では、線状降水帯を次のように定義しています。

「次々と発生する発達した雨雲(積乱雲)が列をなした、組織化した積乱雲群によって、数時間にわたってほぼ同じ場所を通過または停滞することで作り出される、線状に伸びる長さ50~300km程度、幅20~50km程度の強い降水をともなう雨域」 (出典:気象庁『降水』雨に関する用語) ※引用元 NTT宇宙環境エネルギー研究所 Beyond Our Planet 線状降水帯とは?定義や特徴、メカニズム、予報システムについて解説(更新日:2024/02/29) https://www.rd.ntt/se/media/article/0015.html

そしてこの年は、気象庁において、スーパーコンピュータ「富岳」を用いた線状降水帯の予測が開始された年でもあります。

近年、線状降水帯による大雨によって毎年のように甚大な被害が引き起こされています。 このような災害を引き起こす線状降水帯の発生について、事前に予測することは困難でしたが、気象庁では線状降水帯予測精度向上を喫緊の課題と位置づけ、産学官連携で世界最高レベルの技術を活用し、船舶 GNSS による洋上の水蒸気観測等の観測の強化や、大学等の研究機関とも連携した予報モデルの開発を前倒しで進めています。 その第1歩として、気象庁では、早めの避難につなげるため、6月1日から線状降水帯による大雨の可能性を予測し、まずは「九州北部」など大まかな地域を対象に半日前からの情報提供を開始します。 ※引用元 気象庁 公式Web site 線状降水帯予測の開始について(令和4年4月28日 報道発表) https://www.jma.go.jp/jma/press/2204/28a/senjoukousuitaiyosoku_20220428.pdf

振り返ってみるとこういった具合なわけですが、そもそも2022年はラニーニャ現象が生じていました。ラニーニャ現象とは、太平洋赤道域の日付変更線付近から南米沿岸にかけて海面水温が平年より低くなり、その状態が1年程度続く現象です。 ラニーニャ現象が発生すると、日本においては夏の時期に太平洋高気圧が北へ向かって張り出しやすくなり、気温が高くなる傾向があるとされています。

2022年6月におけるラニーニャ現象の状況について、当時の7月15日に、気象庁は次のような速報を出していました。

気候系の特徴(2022年6月) ・ラニーニャ現象が続いている(エルニーニョ監視速報 No.358 参照)。また、インド洋熱帯域の海面水温は、南東部で顕著な正偏差、西部で負偏差だった。 ・東、西日本の月平均気温はかなり高く、西日本太平洋側の月降水量はかなり少なかった。 ・ヨーロッパ中部~北アフリカ北部で異常高温、ロシア西部~ヨーロッパ東部で異常少雨となった。 ・熱帯の対流活動は、平年と比べて、インド洋赤道域~インドネシア南部付近で活発、ベンガル湾~太平洋赤道域の日付変更線付近で不活発だった。 ・500hPa 高度は、地中海~バレンツ海~東シベリア西部付近で正偏差、グリーンランド、西シベリア南部で負偏差となった。亜熱帯ジェット気流はユーラシア大陸上で南北に蛇行した。 ※引用元 気象庁 大気海洋部(令和4年7月15日) 気候系監視速報(2022年(令和4年)6月) https://www.data.jma.go.jp/cpd/diag/sokuho/sokuho202206.pdf

※画像引用元 気象庁 公式Web site 日本の天候に影響を及ぼすメカニズム https://www.data.jma.go.jp/cpd/data/elnino/learning/faq/whatiselnino3.html

ラニーニャ現象が生じていたことを考慮すると、2022年は6月下旬の猛烈な暑さもうなずけるものではあるのですが、今年2024年はどうなのか、というのが気になるところではあります。気象庁では、エルニーニョ現象など熱帯域の海洋変���を監視するとともに、それらの実況と見通しに関する情報を「エルニーニョ監視速報」として毎月1回(10日頃に)発表しています。6月10日に発表された速報では次のような記載があります。

・昨年の春から続いていたエルニーニョ現象は終息したとみられる。 ・今後、秋にかけて平常の状態が続く可能性もあるが(40%)、ラニーニャ現象が発生する可能性の方がより高い(60%)。 ※引用元 気象庁 大気海洋部(令和6年6月10日) エルニーニョ監視速報(No.381) 2024年5月の実況と2024年6月~2024年12月の見通し https://www.data.jma.go.jp/cpd/elnino/kanshi_joho/kanshi_joho1.html

エルニーニョ現象とは、ラニーニャ現象とは反対に、太平洋赤道域の日付変更線付近から南米沿岸にかけて海面水温が平年より高くなる現象をいいます。エルニーニョ現象が終息すると、太平洋高気圧の張り出しが強まり、その縁を回って暖かく湿った空気が日本へ向かって流れ込みやすくなるとされています。このため、今回のエルニーニョ現象の終息に関して気象庁は、ほかの地域の海面水温なども踏まえ、ことし8月までの3か月の平均気温が全国的に平年と比べて高くなると予想しています。

もしここで、ラニーニャ現象への移行が生じると、気象予報士などの専門家からは、日本にとっては暑くなる条件が更に加わるという指摘がなされていますが、実際のところ果たしてどうなるのか。

昨日あたりから、名古屋も梅雨の時期を感じさせる雨天となっていますが、梅雨明け前から充分すぎる暑さが既に到来しているので、まずは熱中症対策を怠らず、水分補給をしっかりとして、これから来る梅雨明け後の夏本番を乗り切りたいものです。また、毎年どこかで水害が発生しているので、暑さ対策と共に、いざという時の災害への備えもまた、万全にしておきたいところです。

※画像引用元 ウェザーニュース(2022/09/30 10:46) 異質だった今年の梅雨から夏 早い猛暑と梅雨明けの大幅な見直しに大雨も https://weathernews.jp/s/topics/202209/270215/

なお、冒頭で記した2022年の異例に早かった梅雨明けは、その後、気象庁により、1ヶ月近くもの大幅訂正が為されることとなります。2022年6月時点で発表された梅雨明け日は速報値という位置づけですが、その後2022年9月1日に確定値として訂正がなされました。これは、6月下旬から7月にかけての猛暑の時期を、「梅雨の中休み」と判断したことに依る訂正とされており、北海道、東北、北陸、沖縄地方を除いた全地域で、約1ヶ月ほど梅雨明け時期が後ろ倒しされると共に、東北と北陸については特定できないとされました。これほどの大型訂正は、1997年以降では初めてという、異例の措置だったのだそうです。

梅雨入り、梅雨明け日に発表される情報は、その日までの天候経過と1週間先までの見通しをもとに気象台が発表する「速報値」です。 しかし、その後の天気傾向は変わることがあるため、最終的に夏までの天気経過を考慮して見直しが行われ、期日が変更となる場合があるというわけです。これまでにも、速報値の記録が「幻の記録」となったことがたびたびあります。 今日9月1日に更新された「確定値」をみると、関東甲信地方は速報値の6月27日から7月23日へと1か月近く遅くなっています。そのほかの西日本や東海も6月下旬も、軒並み7月下旬に変更されています。 関東以西の各地では、6月末~7月はじめにかけて、夏の天気を支配する太平洋高気圧の勢力が強まり、晴天が続いて連日の記録的猛暑となりました。しかし、7月上旬の内に再び梅雨前線の影響を受けるようになり、曇りや雨の日が多くなってしまいました。この期間を梅雨明け後の夏とするか、梅雨の中休みだったとするかで判断が分かれることになり、最終的には梅雨の中休みだったと判断されたかたちです。 また、北陸と東北は梅雨明けの時期を特定できませんでした。立秋の頃までに梅雨明けが特定出来ない場合はそのように記録されます。 ※画像および引用元 ウェザーニュース(2022/09/01 17:35) 梅雨の期間が大幅見直し 6月末~7月はじめの晴天は「中休み」に https://weathernews.jp/s/topics/202209/270215/

(野村)

0 notes

Text

どうもルーム細井です

早いものでもうブログのタイミングです

30歳を過ぎた頃からでしょうか

時の流れが早過ぎて驚きの連続です

ところで皆さんは夏に向けて体を作っていますか?

多くの方はこの時期にダイエットやトレーニングを始めるのではないでしょうか

ダイエットやトレーニングと聞くとジムに通って~とイメージすると思いますが一番大切なのは食事だと考えています

自分の場合は脂質を減らしてタンパク質を多くとるようにしています

タンパク質は基本的には食事からとるようにしていますが不足している分はサプリメントからとるようにしています

今回は自分が普段飲んでいるタンパク質��サプリメント

いわゆるプロテインについて紹介しようかなと思います

プロテインですが自分はミキサーで色々混ぜて飲んでいます

Amazonさんで3,500円程度で売っていたミキサーです

めちゃくちゃ使いやすくておすすめです

日にもよりますがまずは豆乳をいれます(水や牛乳の日もあります)

豆乳は無調整のやつですね

こいつだけで飲むと液状の豆腐で美味しくないです

ただ色々混ぜると良いアクセントになるのです

そこにプロテインをいれます

最近はコレが多いです

安くて美味しいので重宝します

次にヨーグルトです

オイコスが美味しいです

コストコで比較的に安く購入できるのでまとめ買いがおすすめです

そこに冷凍フルーツです

ブルーベリーとパインが好きです

家にバナナがあれば入れます

今回はないのでなしですね

これだけ入れたらスイッチをいれます

このミキサー充電式でどこでも使えるのが最高なところです

約10秒程度で完成です

トレーニングのあとのこの一杯が最高です

冷凍フルーツのおかげでさながらスイーツです

色々入れるので正直コスパはよくないですが

美味しく続けるためには必要経費です!

みなさんも是非お試し下さい!

0 notes

Text

卵が先か鶏が先か

最初がどっちなのか判然としない、そんなことが私たちの世の中にはたくさんあります。それを表現する言葉の一つとして挙げられるのが、今回の投稿のタイトルにある「卵が先か、鶏が先か」というものです。

”どちらが原因として先にあるのか?”という循環論法のようなこの例えの起源は、古代ギリシャ時代の文人であったプルタルコスにまでさかのぼるとされていて、そちらはそちらで興味深いお話なのですが、今回の話題は、鶏と卵双方に関わりがある、ヒヨコです。

※参考文献 橋本順光(2008)「タマゴが先かニワトリが先か:神の証明から環境決定論まで」 横浜国立大学教育人間科学部紀要Ⅱ(人文科学),No.10,1-11 https://ynu.repo.nii.ac.jp/records/344

1222年創立というイタリアで2番目に古いパドヴァ大学で動物の認知について研究する心理学者のローザ・ルガーニは、かれこれ9年ほど前になりますが、ヒヨコを用いたある研究を発表しました。人間が持っているとされる心的数直線(メンタルナンバーライン)が、ヒヨコにも存在することが示唆される、というものです。

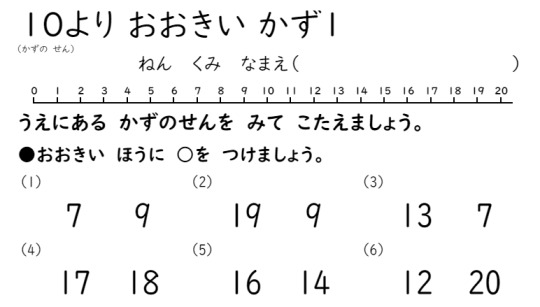

私たちが小学校の算数で習う内容の一つに、数直線というものがあります。用語としての「数直線」が登場するのは小学3年生ですが、数直線の概念自体は、小学1年生から登場しており、「数の線(かずのせん)」などの言い方で授業に取り入れられています。

数直線は、みなさんご存じのとおり、左から右へ行くにしたがって数が大きくなります。1→2→3・・・という具合です。この数直線ですが、これまでの研究によれば、人間は脳内において、小さい数字は左側空間に、それに対して大きい数字は右側空間にマッピングする性質が備わっているとされており、これが逆になると、人間は、数字を視認した際の行動レスポンスが有意に遅れるとされます。

車のスピードメーターは、左が速度0kmで、右に行くほど高速になりますが、もしこれが逆向きで表示されていると、人間は強い違和を抱くとされます。また、スピーカーのボリュームは、左から右へ回すと音が大きくなります。壁についている部屋の照明スイッチは、左側を押すと照明オフ、右側を押すと照明オンとなります。

このように、小さい数・数量を減らす時は左側、大きい数・数量を増やす時は右側という空間上のマッピングが人間界では数多く見られるわけですが、これは、人間の脳内に存在する心的数直線に依るとされています。

また、心的数直線は、上下の配置で考えた場合には、大きい数は上空間に、小さい数字は下空間にマッピングする性質が備わっているとも指摘されています。これは、車のガソリン表示(上が満タン、下がエンプティ)、航空機の操縦席における各種メーター(高度計や気圧計など、数値が高いのは上、数値が低いのは下)にその傾向が表れています。

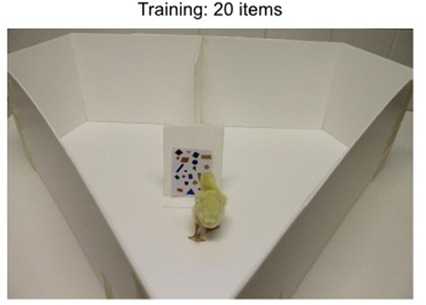

さて、上述したローザ・ルガーニによるヒヨコを用いた実験の話ですが、内容は次のようなものです。手順は少し複雑ですが、かなりざっくりと概略を記してみます。

※画像引用元 Number-space mapping in the newborn chick resembles humans’ mental number line https://siegler.tc.columbia.edu/wp-content/uploads/2019/12/4027Reading-Rugani-etal2015.pdf

【実験1】まず、三角形のフィールド(▽)を用意し、奥に衝立と餌を置きます。 ・「5つの図柄」が描かれた衝立を1つ置き、その奥にはヒヨコの餌が置いてある。 ・ヒヨコは、衝立の奥へ回り込み、餌を食べる。これを繰り返して「5」に条件付ける。

次に、同じ三角形のフィールド(▽)で、奥の左右にそれぞれ衝立と餌を置きます。 ・まず、5より小さい「2個の図柄」描かれた衝立を左右に置き、その奥にはそれぞれヒヨコの餌が置いてある。

・▽の下の頂点からヒヨコが歩き出し、左右どちらの衝立に向かうかを観察する(計5回実施)。 ・次に、5より大きい「8個の図柄」描かれた衝立を左右に置き、その奥にはそれぞれヒヨコの餌が置いてある。

・▽の下の頂点からヒヨコが歩き出し、左右どちらの衝立に向かうかを観察する(計5回実施)。

【実験2】次に、「20個の図柄」描かれた衝立を1つ置き、同様の手順で「20」に条件付けてから、20より小さい「8個の図柄」の場合と20より大きい「32個の図柄」の場合とを、同様の手順で実施し、観察します。

※画像引用元 Number-space mapping in the newborn chick resembles humans’ mental number line https://siegler.tc.columbia.edu/wp-content/uploads/2019/12/4027Reading-Rugani-etal2015.pdf

実際の実験の画像を2つ掲載しましたが、イメージできたでしょうか?実際の手順は衝立の図柄も様々なパターンで試したりするなど、実験の精度と信頼性を高めるため、もっと細かく厳密に組み立てられています。

さて、その結果はどうだったのかといえば、【実験1】では、5に条件づけられたヒヨコは、2の衝立では左を選択する確率が70%、8の衝立では右を選択する確率が70%でした。【実験2】では、20に条件づけられたヒヨコは、8の衝立では左を選択する確率が70%、32の衝立では右を選択する確率が78%でした。

つまり、「自分(ヒヨコ)が覚えている数より小さな数が出ると左」、「自分(ヒヨコ)が覚えている数より大きな数が出ると、右」という傾向だったということです。これは、人間が有するとされる心的数直線に似た結果となっており、言語を操るわけでもなく、算数を学んだわけでもないヒヨコで似た結果が出たということは、心的数直線は、学習による後天的なものではなく、生まれ持った先天的な(本能的な)ものなのではないか、という説を支持する結果にもなりました。

※↓こちらのURLで、ヒヨコの実験の動画を見ることができます。

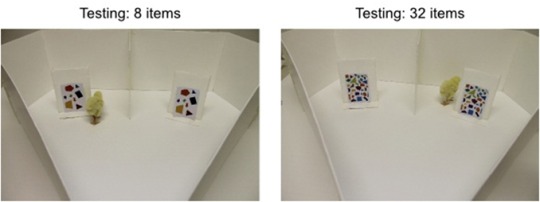

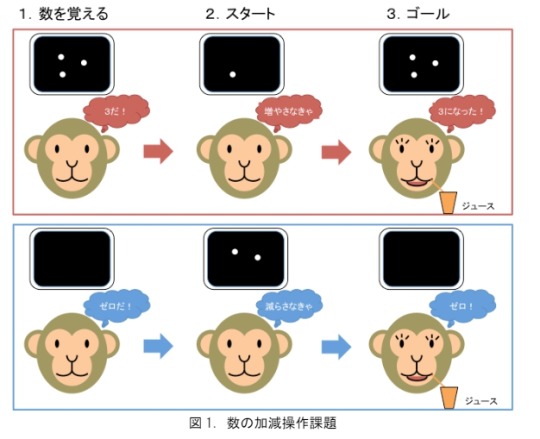

・・・といったような研究が9年ほど前に発表されていたわけですが、日本において2ヶ月ほど前、東北大学の研究チームが次のような研究を発表しました。サルの脳に、足し算と引き算を実行する際に強く反応する細胞が発見された、というものです。

※画像引用元 東北大学 公式Web Site 2024年 | プレスリリース・研究成果 サルの脳に足し算、引き算細胞を発見 足し算は右手、引き算は左手と関連 https://www.tohoku.ac.jp/japanese/2024/03/press20240329-01-monkey.html

実験の概要は、引用した上の図のとおりなのですが、この研究のポイントは次のとおりです。

・サルの脳から足し算、引き算に関連する細胞を発見した。 ・足し算、引き算細胞の多くは手の運動にも関与しており、足し算細胞は右手の動作と、引き算細胞は左手の動作と強く関連していた。 ・脳には計算を実行する特殊な細胞が存在するのではなく、手の運動を制御する細胞を再利用することにより、計算という抽象的な操作を可能にしていることが示唆され、脳機能から見た数学の学習法など教育分野への応用が期待される。

これまでの研究において、サルやチンパンジー、オランウータンなどの哺乳類でも、簡単な足し算や引き算ができるという結果が発表されているわけですが、これらが示唆するのは、計算に言葉が必須なわけではなく、種を超えて、計算を可能にする脳細胞が存在するのでは?というものでした。これに関して、次のように述べられています。

計算を実施するのに特別な細胞があるのではなく、元々手の動作に関連した細胞群を再利用して、計算を可能にしているとみられる。指で数えたり、そろばんを使ったり、計算と運動の密接な関係性は脳機能から説明できるといえる。 人は無意識に数字を数直線に並べて考えていることが分かっており、「メンタルナンバーライン」と呼ばれる。メンタルナンバーラインは最近、足し算、引き算にも存在することが明らかにされている。 われわれの身の回りでは、音楽プレーヤーで音量を上げるときには右側につまみを回すこと、車のスピードを上げるときには右のアクセルペダルを踏むこと、電気をつけるにはスイッチの右側を押すことなど、数量を加えるときには右側、減らすときには左側という関係が見られる。 霊長類の脳から同様の表現が得られたことから、メンタルナンバーラインは人間の文化や教育によるものではなく、元々、霊長類の脳に備わっていた可能性が示唆される。今後、脳機能に基づいた数学教育など教育分野への応用の可能性があるという。 ※引用元 産経新聞 公式Web Site サルの脳に「足し算、引き算細胞」発見 言語を持たない霊長類でも計算できる可能性 https://www.sankei.com/article/20240328-KPAQC6DYZ5K7JLUUTIVF5634OE/

ヒヨコの実験でも触れた心的数直線(メンタルナンバーライン)に関して、今回の東北大学の研究におけるプレスリリースでは、次のように記されています。

メンタルナンバーライン: 数は脳内で線上に配列しているという考え方。小さな数字は左の空間に、大きな数字は右の空間に関連づけて脳内で処理されていることが示唆されています。計算でも足し算は右空間、引き算は左空間に関連づけられており、脳梗塞で左空間無視を認めた患者さんでは引き算の成績が落ちることが明らかになっています。 ※引用元 東北大学 公式Web Site 2024年 | プレスリリース・研究成果 サルの脳に足し算、引き算細胞を発見 足し算は右手、引き算は左手と関連 https://www.tohoku.ac.jp/japanese/2024/03/press20240329-01-monkey.html

事故や疾患により脳がダメージを受けて、左空間無視の状態となった患者さんでは、引き算に支障が出ることがわかっており、左空間(小さい数字)・右空間(大きな数字)というマッピングは、これまでも経験的に存在が示唆されていたものでした。今回の研究により、脳細胞の活動レベルで存在が明らかになったわけで、興味深い実験結果です。

※画像引用元 東北大学 公式Web Site 2015年 | プレスリリース・研究成果 "なにも無いこと(ゼロ)"が分かる ‐サルの大脳皮質にゼロを表現する細胞を発見‐ https://www.tohoku.ac.jp/japanese/2015/05/press20150525-01.html

この東北大学の研究チームは、上述したイタリア・パドヴァ大学のローザ・ルガーニがヒヨコの研究を発表したのと同じ2015年に、サルの大脳皮質にゼロを表現する細胞を発見したという研究を発表しています。この研究において、次のような3つの細胞が見出されました。

1 ゼロで強く反応する神経細胞(ゼロ細胞) 2 ゼロ以外の数には全く反応しない細胞(デジタルゼロ細胞) 3 ゼロ以外に隣の数である1にも反応し活動する細胞(アナログゼロ細胞)

2は「有無としてのゼロ」に相当し、3は「順列としてのゼロ」に相当すると研究では指摘されています。3のアナログゼロ細胞については、数がゼロに近づくほど応答が大きくなり、ゼロから離れる���ど応答が小さくなることが明らかになっています。これは、人間の心的数直線における認知モデルに相当すると考えられる、と研究では指摘されており、引用すると次のとおりです。

人では無料(コスト=ゼロ)ということを特別な意味で捉えることで、価値判断に偏りが生じます。最近の行動経済学では、数の認知が行動へおよぼすたいへん興味深い影響が明らかにされており、無料と価格との間には特別の関係があることがわかっています。有料の中でいくら無料(ゼロ)に近くても好まれないもの(製品)が、無料となった途端に選り好み(価値判断)が逆転したりします。このような事例からも、脳の中に 2 つのゼロ細胞、デジタルゼロ細胞とアナログゼロ細胞が存在するということは、それぞれが異なる価値判断に結びつく可能性を示唆しています。 ※引用元 東北大学 公式Web Site 2015年 | プレスリリース・研究成果 "なにも無いこと(ゼロ)"が分かる ‐サルの大脳皮質にゼロを表現する細胞を発見‐ https://www.tohoku.ac.jp/japanese/2015/05/press20150525-01.html

・・・といった具合の研究群から改めて考えさせられるのは、数の認識や計算に言語は必要なのだろうか?ということですが、それに加えて数の操作という抽象的な概念の学習に際し、指折り数えたりという指を使った運動との関連が細胞レベルで確認されたのも興味深い事柄です。そろばんを習っていることと数学力の向上に相関関係があることは経験的に知られていますが、指差しで数を把握するというシンプルな物理的行動が、数の概念の形成に細胞レベルで寄与している可能性を示唆する結果であるとも言えるかもしれません。

果たして先天的なのか(心的数直線という仮説)、それとも後天的なのか(日常的に目にする環境や親からの学習という仮説)、二者択一にするのがそもそもトラップな感じもしますが、相関関係はあっても因果関係があるとは簡単には言えないことが実際には非常に多いわけで、今後の研究に期待したいところです。

(野村)

0 notes

Text

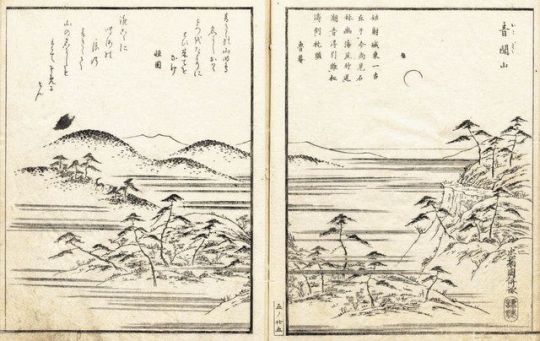

音聞山

※画像引用元 中日新聞公式Web Site <あいちの民話を訪ねて> (103)きよの坂(名古屋市天白区) https://www.chunichi.co.jp/article/677305?rct=aichi

ルーム南からほど近い八事地区。地下鉄鶴舞線と名城線の八事駅があり、中京大学、八事山興正寺などがある界隈ですが、ここに、「きよの坂」と呼ばれる古来の坂があります。

この、きよの坂を下っていくと、音聞山(おとききやま)というエリアにたどり着くのですが、これは、その昔その名のとおり、音聞山という山があった場所です。現在は住宅地になっていて想像しにくいのですが、下の画像が示唆するとおり、江戸時代の音聞山は大変見晴らしのよい山だったようです。

※画像引用元 中日新聞公式Web Site <あいちの民話を訪ねて> (103)きよの坂(名古屋市天白区) https://www.chunichi.co.jp/article/677305?rct=aichi

この音聞山に関して、室町時代中期の禅僧、正徹(しょうてつ)が編纂したとされる和歌集「草根集(そうこんしゅう)」に、次のような歌があります。

音に聞く 音聞山の峰高み ひびく鳴海の沖つ白浪

また、それより更に遡り平安時代前期、当時の歌人であり官人であった凡河内 躬恒(おおしこうち の みつね)の歌枕とされる、次のような歌もあります。

いつくなる 山にかあらむ 雁かねの おときき高く聞こゆるかな

前者の歌は、海(後述する「鳴海潟」)から届く潮騒の音が響く山が詠われています。一方で後者の歌は、雁(かり/がん)という水鳥の鳴き声が高らかに響く山が詠われています。そして、どちらも広く水辺を臨む情景が浮かんでくる歌となっていることがわかると思います。

現代では、天白区は海��は接していないのですが、平安時代には、現在の天白区島田の辺りまで海が達していたとされています。ルーム南の近くの天白警察署前に、名古屋市営バスのバス停「西浦」がありますが、そもそもこの西浦という名称は、年魚市潟(あゆちがた)という干潟の入り江につけられた名称なのだそうです。

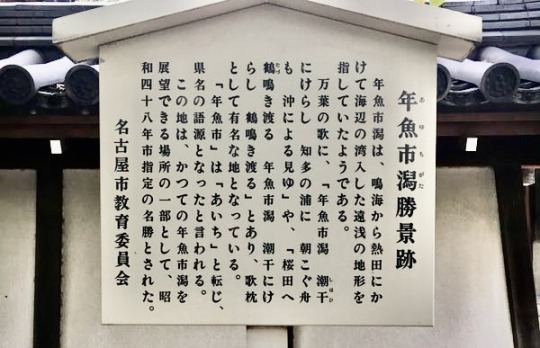

西浦 年魚市潟(あゆちがた)の入り江につけられた名称で、八事村の西にあたる。大字植田にも西浦がある。 ※引用元 名古屋市公式 Web Site 過去から学ぶ防災マップ(天白区) 旧地名付き 天白区標高データマップ https://www.city.nagoya.jp/bosaikikikanri/cmsfiles/contents/0000093/93310/65-72_16tenpaku.pdf

年魚市潟(あゆちがた)とは、現在の鳴海から熱田の領域に広がっていたとされる海や干潟の名称です。南区の白毫寺(びゃくごうじ)境内には、「年魚市潟勝景」という石碑が建てられており、古くからの景勝地だったことがうかがえます。年魚市潟は、縄文海進という約7000年前の温暖化に伴う海面上昇により形成されたとされます。この干潟には、越冬のためであろう鶴も数多く訪れていたと推測されており、この情景は万葉集に歌として収録されると共に、現代においては「鶴里」という地名の由来にもなっているとされます

万葉集に「年魚市潟 潮干にけらし 知多の浦に 朝漕ぐ舟も 沖に寄る見ゆ」とある(7巻-1163の歌)。他にも、高市連黒人(たけちのむらじくろひと)の「桜田へ 鶴鳴き渡る 年魚市潟 潮干にけらし 鶴鳴き渡る」という歌があり、現在の南区桜本町あたりの年魚市潟で詠んだとされる。近辺には『鶴里駅』という名古屋市営地下鉄桜通線の駅名にも残る。 ※引用元 年魚市潟 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B4%E9%AD%9A%E5%B8%82%E6%BD%9F

※引用元 更級日記紀行 平安時代東海道、走って渡る鳴海潟(尾張国) https://sarasina.jp/products/detail/109

上の画像は、平安時代の東海道と推測されるルートを示した図になるのですが、図の上側に、音聞山という表記があります。島田橋の近くには、現代にも残る神社「島田神社」がありますが、神社の建立時期は、現在残されている資料や記録からは、室町時代前期とされており、平安時代に存在していたのかは不明です。しかし、平安時代の島田に存在していたであろう集落を守る拠り所として、神社の前身となる何かがあった可能性も・・・と想像してしまいます。

なお、上の画像で示されている干潟は「鳴海潟」と表記されていますが、これは、潮騒が聞こえる(海が”鳴る”)が転じたものと推測されています。また、そもそも年魚市潟が広範囲に渡るため、鳴海潟など地域ごとに呼び名があるともされています。

それはともかく、こうしてみると、現代の天白区島田の辺りまで海だったと考えられていることがわかります。もし音聞山の頂上に立ったならば、南の方向へ向かって広がる広大な年魚市潟を見渡すことが��来たと推測されます。当時の東海道を行く旅行者は、熱田神宮との行き来を最短で繋ごうとするなら、年魚市潟を歩いて渡るのが最速ルートになります。しかしそれが可能なのは干潮時で、満潮時には年魚市潟沿いを歩き、島田橋と音聞山を経由して迂回するしかなかったことでしょう。

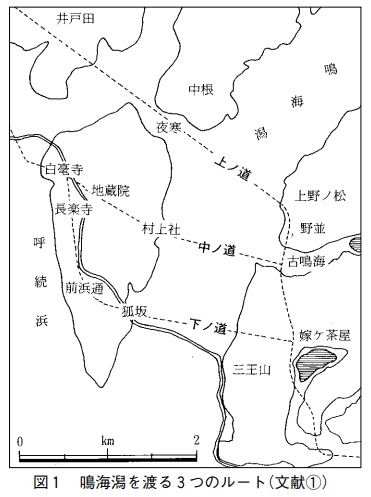

※画像引用元 一般社団法人 日本電気協会 中部支部 プロジェクト紀行 なごやの鎌倉古道をさがす 【8】鳴海潟を渡る(上)・・・広い河原を行く https://www.chubudenkikyokai.com/archive/syswp/wp-content/uploads/2015/09/ca75d3549ec97cf7c68fcc48e7d4e9d0.pdf

一方で、年魚市潟に関わる東海道のルートに関して、平安時代から時が下った鎌倉の中頃から南北朝の時代においては、干潟を渡る複数のルートの存在を示唆する歌が詠まれています。

天白川は、精進川より後の時代まで海が入り込んでいたようです。そこは鳴海浦とか鳴海潟という名前で呼ばれ、古くは街道の難所とされたところでした。 ここは多くの紀行文に登場します。有名なのは、中世より前、菅原孝標の娘が書いた『更級日記』です。その旅日記の中では、 「尾張の国、鳴海の浦を過ぐるに、夕汐ただ満ちに満ちて、今宵宿らむも、中間に汐満ち来なば、ここをも過ぎじと、あるかぎり走りまどひ過ぎぬ」 と、苦労して渡ったことが記されています。鳴海は中世には有名な歌枕になっており、残されただけでも百数十首にのぼると言われます。その中で、街道の情景を歌っているものとして、次のような歌があります。 「なるみ潟 潮干に浦やなりぬらん上野の道を行く人もなし」 藤原景綱 「なるみ潟 汐満ち時になりぬれば野並の里に人伝うなり」 藤原景綱 「なるみ潟 汐の満ち干のたびごとに道ふみかうる浦の旅人」 宗良親王 これらが詠われた時代は鎌倉の中頃から南北朝の時代になりますが、潮の状況によって道を選びつつ渡っていたことが分かります。この鳴海潟を渡る道は、上・中・下の3つのルートに分けて考えることができそうです(図1)。 ※引用元 一般社団法人 日本電気協会 中部支部 プロジェクト紀行 なごやの鎌倉古道をさがす 【8】鳴海潟を渡る(上)・・・広い河原を行く https://www.chubudenkikyokai.com/archive/syswp/wp-content/uploads/2015/09/ca75d3549ec97cf7c68fcc48e7d4e9d0.pdf

上の画像は、現代の音聞山付近から南南西寄りの方面を臨むグーグルマップの画像です。画像の真ん中の下あたりが音聞山になります。ちなみにルーム南は、画像の左側に位置しています。平安時代にこのアングルから眺めたとするならば、広大な年魚市潟(鳴海潟)を見渡すことができたはずで、歌に詠まれるのも頷ける風光明媚な眺めだったのかもしれません。普段住んでいて身近なエリアですが、掘り下げてみると興味深い歴史がある、と改めて感じた次第でした。

(野村)

0 notes

Text

菌

今年は、不覚にもたびたび体調不良に陥りました。どこで拾ってしまったのか発熱し、風邪様の症状が出て、周囲にご迷惑をおかけしてしまっている私を見て、ルーム北の職員さんがヨーグルトを勧めてくれました。それ以来、毎日毎食ヨーグルトを摂取しています。ヨーグルトに限らず、摂取する食べ物に変化が生じると、身体面でも変化が生じてくる、というのは多くの方が体験的にご存じのことと思います。私自身は、ヨーグルトを食べる習慣が普段あまりなかったので、腸内環境の変化をこれから実感する機会があるかもしれません。

ヨーグルトは、微生物である乳酸菌などにより発酵という作用を経て生成されるものなわけですが、私たちが口にする食べ物という観点から、発酵は人間にとって益のある現象です。一方で、腐敗という現象は、お腹を壊してしまうかもしれず、益のない現象と言えるわけですが、これは、食する食べ物という意味においてです。自然界において腐敗という現象は、例えば森の落ち葉が腐敗して腐葉土へと変化するプロセスのように、有機物が形を変えて自然界で再利用されていくプロセスを支える根幹現象の一つとして、自然界にとっては欠かすことのできない益のある現象と言えるでしょう。発酵と腐敗の違いについては、定義の仕方そのものに様々な観点があるので、関心のある方は調べてみると面白いかもしれません。

※参考サイト 農林水産省 公式Web Site 日本の食文化に欠かせない「発酵」の世界 https://www.maff.go.jp/j/pr/aff/2211/spe1_01.html

私たちが口にする食べ物という観点からすれば、腐敗は益のない現象なわけで、食べ物の腐敗を防ぐ方法というのは、古くから人間が取り組んできた課題だったという指摘があります。果物や魚を乾燥させて作るドライフルーツや魚の干物、塩漬けにすることで作る梅干し、砂糖の含有量を増やすことで日持ちするよう作られた羊羹、酢漬けにすることで作るピクルス、煙で燻すことで作るハムなどの燻製食品など、食べ物の腐敗を防いで長期保存を実現すべく、様々な方法が現代に受け継がれています。

砂糖に関しては、つい先日、焼き菓子の食中毒が発生し大々的にニュースで報じられたのをご存じの方も多いと思います。塩と同様、砂糖自体には腐敗を防ぐ効果はないのですが、含有割合を増やすことで、浸透圧の効果により食材中の水分が外部へ排出され、その結果として食材中の微生物の繁殖が抑えられます。羊羹などは、全体重量の40~70%近くを砂糖が占めており、これゆえに長期保存が可能となっているわけです。先日の焼き菓子の食中毒というのは、ヘルシーを唄って砂糖の使用量を減らしていたと報道されており、しかも作り置きをするなど幾多の条件が重なった結果、焼き菓子であるにも関わらず食中毒が発生した、という経緯と推測されています。減塩の梅干しや、砂糖を減らした自家製のジャムなどは、塩や���糖を相応に減らした分、賞味期限が短くなることはよく知られていますが、焼き菓子においても同様の事象が起きてしまったと言えるのでしょう。

ところでつい先日、ちょっと興味深い研究成果が発表されました。和歌山県の伝統食であり、約800年以上の歴史がある「紀州なれ寿司」から、微生物の一種であるビフィズス菌を分離することに成功した、というものです。乳酸菌と並びヨーグルトなどでよく耳にするビフィズス菌は、空気を嫌う性質(嫌気性)があり、動物の腸管内など、存在箇所は限られることでも知られています。このビフィズス菌を、発酵食品であるなれ寿司から分離し検出することに成功したという研究です。

和歌山県で800年以上食されている「紀州なれ寿司」は、サバを開いて1ヶ月塩漬けにしたあと、塩抜きをして、ダンチク(あせ)などの葉っぱに巻いて樽の中で発酵させたもの。発酵が進むほど甘みのあるチーズのような味わいになるとされ、秋の祭りの時期に振る舞われてきた。滋賀の「鮒(ふな)寿司」など地域によっては違う魚で作られることもある。 岩橋教授は和歌山県出身。和歌山市にある老舗寿司店の「弥助寿司」からなれ寿司を取り寄せ、次世代シーケンサーで微生物群を解析した。なれ寿司を作った直後にはビフィズス菌は存在しないが、和歌山の方言で「なれた」頃、つまり熟成が進んだ頃にビフィズス菌が出現することが分かった。このビフィズス菌は他の乳酸菌と共生している。しかし、嫌気性であることや、共生する他の乳酸菌群に比べて増殖速度が遅いことなどから分離が難しかった。 ※引用元 サイエンス・ポータル 和歌山の紀州なれ寿司からビフィズス菌分離に成功 岐阜大 https://scienceportal.jst.go.jp/newsflash/20231128_n01/index.html ※公式リリース 国立大学法人 東海国立大学機構 岐阜大学 公式 Web Site 紀州なれ寿司からビフィズス菌を分離することに成功 -日本の伝統的発酵食品からの分離は世界初- https://www.gifu-u.ac.jp/news/research/2023/10/entry18-12755.html ※プレスリリース(PDFファイル) https://www.gifu-u.ac.jp/about/publication/press/20231018.pdf

これまで、日本の伝統的な自然発酵食品にビフィズス菌が存在するという報告は無く、分離された例もありませんでした。和食に使われている味噌、醤油、酢、みりん、酒はすべて発酵食品ですし、納豆菌により生み出される納豆もまた、日本の伝統的な発酵食品の一つですが、ビフィズス菌が介在する日本の伝統食品は、これまで例がありませんでした。今回の研究を主導した岩橋教授によれば、なれ寿司から検出されたとは言え、弥助寿司で作ったなれ寿司からしか検出できておらず、その理由も現状では不明とのことで、そもそも嫌気性であるビフィズス菌が、なぜ弥助寿司にのみ検出可能な形で存在しているのか、こちらもまた興味深いお話です。

岩橋教授はこのビフィズス菌を「ビフィドバクテリウム サイクロアエロフィルム ヤスケ株」と名付けた。ヤスケ株は広く使ってほしいとの考えからあえて特許出願せず、製品評価技術基盤機構のバイオテクノロジーセンターに登録を申請した。同機構によると、現在登録の準備中で、完了すれば誰でも使うことができる。現在、岩橋教授は増殖させたヤスケ株を用いた国産チーズやヨーグルトの製品化への試作に取り組んでおり、協力できる機関を探しているところだ。 ヤスケ株は名前の通り、弥助寿司で作ったなれ寿司からしか検出できてない。岩橋教授は「ビフィズス菌は葉っぱ由来ではなく魚由来という仮説を立てていたものの、弥助寿司のなれ寿司以外から分離できないので、弥助寿司の店舗の小屋に住み着いているのかもしれない」と話している。今後、別のなれ寿司からヤスケ株が見つけられるかどうか、実験を重ねるとしている。 ※引用元 サイエンス・ポータル 和歌山の紀州なれ寿司からビフィズス菌分離に成功 岐阜大 https://scienceportal.jst.go.jp/newsflash/20231128_n01/index.html

日本の発酵食品につい���、改めて考えさせられた私ですが、ひとまず、勧められたヨーグルトを日々摂取して、体質改善につながれば良いなと思う今日この頃です。

(野村)

0 notes

Text

村井ネイチャーズDiary番外編

11月に入り、いよいよ寒さが増してきましたね。

来週あたりから、夜は一桁くらいの冷え込みになるそうですね。

嫌ですね、、、

とはいえ、夜は冷えますが、日中はまだ暑い日があるのでそこまで冬な感じはしませんね。

ルーム北では月1回、金曜日にドラムサークル活動をしています。

このドラムサークル活動、以外に身体を使うので終わったあとはけっこう汗をかきます。

寒いこの時期にはいいですね。

子どもたちもドラムの日はとても楽しみにしています。

「みんなでどーぞ!」の先生の掛け声に合わせて、みんな叩きまくります。リズムも何もありません笑

それが楽しいんです。自分の表現そのままが。

みんな夢中で叩きまくります。いいストレス発散になります。

先生もいろんなドラム遊びを提案してくれます。

ときにはマラカスを回し合う遊びや木製の楽器なんかも持ってきてくれます。

ドラムでリズムを刻むのに必要な打楽器スキルが、自閉症の子どもたちの社交性、抑制制御、集中力向上に役立つ可能性があるらしいですよ。

毎週金曜日はまだデイサービスに空きが御座います。

楽器や音楽、楽しい遊びが大好きな子どもたち、金曜日に集まれ!

ルーム北 村井

0 notes

Text

道迷い

ここ1ヶ月ほど、登山がらみの遭難・事故のニュースをよく見かける気がします。 暑い夏が終わって紅葉も間近なこの時期、夏山とはまた別の意味で、登山の繁忙期となります。メディアでは100名山ならぬ100低山というくくりの登山番組も放送されており、それゆえに、各種メディアにおいてもここ数年は登山ブームが続いているという指摘がされています。

そして、それに伴い、事故や遭難もまた増える傾向にあるわけですが、それに加えて、今年は猛烈な暑さの影響で、広葉樹の森でブナやコナラの樹木が充分な実を付けることができず、それを餌としているクマが食べ物を求めて低山や里山付近まで下りてきて、クマと遭遇して被害に遭うという事故も頻発しています。

北海道や秋田でそうしたクマが里山どころか街の近辺にまで出没し、住民の安全確保のため止む無く駆除の処置が執られたことに対して、都会やクマが生息していない九州などから、行政に向けて苦情の電話が数多く届くという事態が生じているニュースも報じられており、ご存じの方も少なくないと思います。

標高が1000m前後の低山であっても、ちょっとしたことで遭難することが少なくありません。足をくじいて下山できなくなる、尾根筋や沢筋のルートで道を誤り、自身の現在地を見失う、日没までに下山できず身動きが取れなくなるなど、いずれもちょっとしたことで遭難につながるリスクがあるわけですが、装備の問題、自身の体力の問題、登山計画の問題など、山へ入る前から準備し得る事柄をきちんと準備することで、事故や遭難のリスクを下げることが可能です。

また、実際に入山してからも、地図アプリを使っていてもスマホを落としたり、バッテリーが切れたらアウトというケースも少なくないという指摘もある中で、紙の地図とコンパスを使い地形図を読み取って、自身の現在地を把握できるようにしておくなど、複数の手段を駆使することが、遭難のリスクを下げることにつながるとされています。

それはともかく、登山や山歩きは楽しいもので、ブームになっているというのも頷けるものはあります。日帰りで近場の山へ出かけて1日過ごすだけでも心身ともにリフレッシュされますし、日帰りできる距離でも、こんなに良い場所があるんだと驚くことも少なくありません。一方で、そんな身近な低山でも事故や遭難は様々に起きており、その中には帰らぬ人となる例も少なくありません。

道迷いが生じる要因は様々です。日没までに下山できず暗くなった山道で目印を見落として道迷いに陥る、1年前に通って知っているはずのルートが土砂崩れ等で消失し迂回するも分岐の選択を誤り道迷いに陥る、尾根を降りる際に林業の作業員が作った踏み跡を登山道と誤認して尾根筋に踏み込んだ末に道迷いに陥る、通る人が少なく荒れたルートで笹薮をこいでいる内に方向を失い道迷いに陥る、数え上げればきりがないと思います。

正規の登山ルートであっても、季節が変わればその様相は一変します。例えば夏、草木が生い茂る登山ルートが、晩秋には落ち葉に覆われて樹幹が透けて、本来の登山ルートが非常に分かりにくくなる、という場面はよくあります。一見すると樹幹が透けているがゆえに見通しが効くため、むしろなぜそれで迷うのかと思う方も居るかもしれませんが、実際はその逆の状況に陥ることがあります。

歩いていて、何かおかしいと思う場面が生じたら、明らかな目印がある場所まで一旦引き返すのが鉄則なのですが、疲労している時や、日没が近づいている時などは特に正常性バイアスが働いて、なにか変だと思っても、「いや、これで正しいはずだ」という思い込みが生じやすいとされています。その結果、すでに進むことも退くこともできない状態になっていて、そこでようやく道に迷ったという事実と向き合うことになります。

このブログを書いている私自身は、遭難するような道迷いはまだ経験したことがありませんが、山へ出かける際は、標高の高低に関わらず他人事ではないと感じる場面がやはりあります。最近頻発している山での事故・遭難のニュースを見る度に、安全に帰宅するまでが登山なので、せっかくのリフレッシュの時間を無駄にしないよう、改めて気を付けようと思った次第でした。

(野村)

0 notes