#美の壺

Explore tagged Tumblr posts

Text

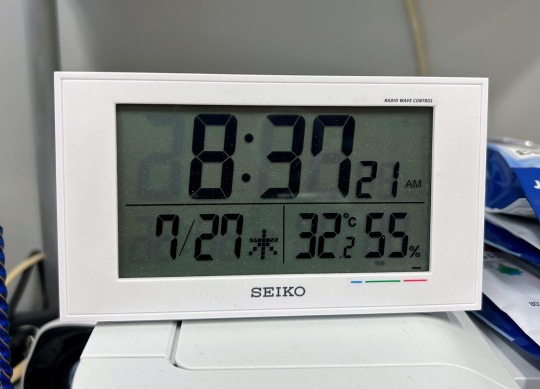

2023年7月27日(木)

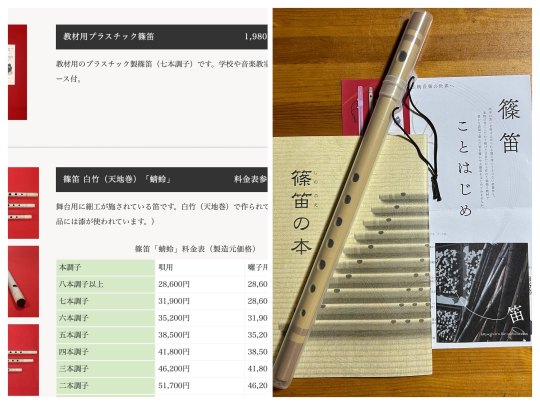

しばらく前のことだが、<美の壺>で和楽器の特集番組を興味深く観た。太鼓・三味線・尺八・篠笛、もし自分がやるとしたら・・・ということで選ぶと篠笛が第一候補となったのだ。<日音>という会社のサイトを見てみると・・・、とても気軽に買える値段ではない。結局<教材用のプラスティック製篠笛>を注文して本日到着、夏休みの気分転換に練習するのだ。もちろん、「ウクレレはどうした!」などという無粋な質問は御法度なり。

5時15分起床。

日誌書く。

朝食。

洗濯。

弁当*2。

プラごみ、45L*1。

ツレアイは夜の太鼓ワークショップのために自転車で出勤。

やはり夏休み、名神には普段見慣れないナンバーが沢山。

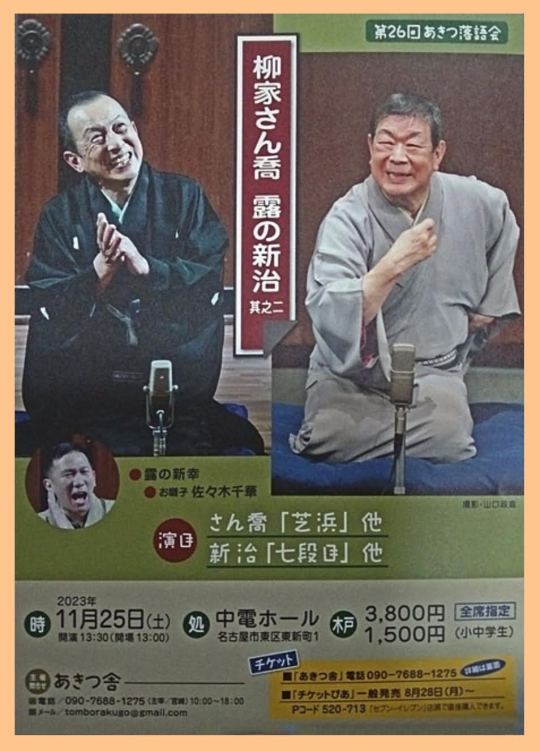

午前中は昨日同様に露の新治さんの『へらへら日記』の整理、htmlをテキストファイルにして検索、他の噺家に稽古を付けたネタをリスト化した。

11/25(土)の落語会の先行販売が始まっているとのこと、早速主催者に電話するとゆうちょで払込をせよとのこと。

お昼を食べて帰路の道路の状況をチェックすると、30kmの大渋滞、これも夏休みによくある減少、普段運転していない車が増えると事故に繋がりやすいのだ。しばらく様子を見ていると少し解消傾向となったので、下道ではなく高速を選択して帰宅した。

まずは西七条郵便局で、<あきつ落語会>の申込、2枚+手数料で7,700円を払い込む。

<舞坂本店>で土用の丑の日の鰻を注文しようとするとすでに完売とのこと、<ととや>へ行くと当日販売のみで予約は受け付けていないとのこと。

ライフ西七条店で買物、タラが安かったので今夜はムニエルにしよう。

夕飯は、タラのムニエル・ナスの煮浸し・小松菜と薄揚げの炊いたん・トマト・辛子明太子、Wさんから頂いた<蒼空>を息子たちにも味見して貰う。

ツレアイは第4木曜日は夜に太鼓のワークショップ、帰宅は20時45分、冷やした蒼空で慰労する。

ココは昨日の点滴で元気回復、活動量が増えてご飯もちゃんと食べている。

片付け、入浴、体重は300g減、よし!

無事に3つのリング完成、水分は2,040mlと久しぶりにクリアできた。

4 notes

·

View notes

Text

この前、東京遠征でマラサに行ってきました!夕方に入ったらもう人だらけでムラムラMAXに。

まず1人目は、ガタイ良すぎるビルダー体型のイケオジと。チンポしごきあいながらベロチュー���まくって、最後は俺の口マンコに濃いザー汁放出された。ちょっとしょっぱい感じで美味かった!

次は久しぶりの白人さん。まだケツ掘られてなくて疼いてたのがバレたのか、すれ違うたびにケツ揉まれて個室に。まだ掘られてないのに20cm級かつコーヒー缶くらいの太さのデカマラで少し不安だったけど無事挿入完了。

根本まで突き刺さると圧迫感が半端なく、それだけで先走りがダラダラでまくってケツイキしまくり状態に…。ケツたたかれながらバッグで犯されたけど、ガタイもデカいから吹っ飛ばされそうになるのを耐えながら、全身でチンポ受け止めて、最後は正常位でケツマンコの奥まで抜き差しされて大量に種付けされた。プリケツ気持ち良かったって言われて嬉しかった!

さすがに疲れてフラフラになってたら、普通っぽい感じのリバにチンポ掴まれてやる事に。

普通っぽいのにめちゃくちゃ淫語責めにあって種マンガン掘りされる。今日何発目?種マンたまんねー、お前ヤリマン変態野朗だな、俺の種もしっかり吸収しろよ!と言われながら色んな体位で掘られまくる。その後、交代して騎乗位で俺がリバのケツマンコ掘ってヤベー連呼。その後、俺のマン汁付きのチンポ咥えさせられて、ガチガチになったところでまた掘られて、どこに欲しい?と聞かれ、俺の変態マンコの奥に種欲しいっすと叫んだ瞬間、あったかい感触が。2発目完了。

その後、長さは普通だけど太くてガチガチのチンポん持った短髪青年に高速ピストンされてあっという間に3発目が注がれる。

種満タン状態で通路に立ってたら、隣にいた胸筋ムキムキのガタイ兄貴にケツ触られて個室に。

チンポ触ったらデカマラで思わずケツ穴開いて溜め込んでたザーメンこぼしそうになるけど、グッとこらえてデカマラ口マンコで咥えまくる。

その後デカマラ入ったけど、鍛えてるから腰振り激しくて、騎乗位でずっと掘られ続けてケツマンコがパックリ開いて種垂れ流し状態に。お返しに俺も騎乗位で自分からケツ振りまくるけど、お互い疲れて一旦休憩。

最後はSっぽい感じのタチに乳首触られてまた個室に。ほんとにドSな人でケツに入れて欲しかったらチンポ気持ちよくさせろよ!と言われ、咥えまくってたら、喉マン奥に突っ込まれてイマラ状態で窒息しかける。それでも焦らされてなかなか入れてくれず、ナマチンポ変態マンコに入れてくださいとお願いしてやっとケツマンコに。

その後は掘られまくって最後は種付けプレスされて4発目。種貰った後に乳首責められて俺も手コキで大量にぶっ放して終了。

合計4発貰って楽しめたけど、今度マラサに行った時はブランコに待機して種壺になりてー。

次はスポメンでぶっ飛びたい。誰か良かったら!

213 notes

·

View notes

Text

いろいろ大丈夫そ?って感じなんだけどw

nm四回親父(8/1021時から歌舞伎町のホテルでハメ撮り種壺待機します 8/11

撮影なし個別で)

第 1 話

出演 種馬英図さん、nm凹回親父

制作 nm凹回親父

撮影 種馬英図さん、nm凹回親父

美術 nm凹回親父

照明 部屋の蛍光灯

編集 iPhone

(U=U投薬、prep推奨)

FULL Movieは→myfansで😘

560 notes

·

View notes

Text

はにわ展

東京国立博物館ではにわ展を見る。「挂甲の武人」(上のチラシ画像のメインビジュアル)の国宝指定50周年を記念した特別展である。埴輪以外の出土品も展示されている。

つかみは修復後初お目見えの「踊る人々」。最近では、踊っているのではなく馬の手綱を持って馬を引いているのでは、という説が有力になってきているらしい。

修理の模様を収めた動画がとてもおもしろかったのでリンクしておく。(この動画は会場では流れていなかった)

踊る人々の次は、国宝ばかりを集めた展示、および2メートル超の高さを誇る円筒埴輪を含む展示。撮影禁止だったり見学者多数でうまく撮れなかったりしたのでここに載せられる写真はないが、埴輪だけでなく大刀(金の象嵌)、沓(金銅製)、耳飾り(金製)、甲冑など状態の良い出土品も並んでいて、ヤマト王権の威勢を見せつけるかのような展示室だった。

以降の展示室では、埴輪を造形で分類して紹介する流れがわかりやすかった。まず基本の円筒埴輪とそのバリエーション。壺のように見えるものも埴輪で、そのまま壺形埴輪と呼ばれている。

船形埴輪。

武具の形をした埴輪。

そのほか見学者の写り込み多数でここには写真をアップできないが、盾形埴輪、靫形埴輪、椅子形埴輪などがあった。靫(ゆぎ)は矢を入れる道具。

土ではない素材で作られた埴輪様のものが古墳に置かれることもあったのだそうで、例として武装石人(下の写真)、大刀の形をした木製品、靫の形の木製品が紹介されていた。

このあと群馬県太田市の窯で焼かれた「挂甲の武人」埴輪5体が揃い踏みする室へと向かう。展示のしかたがやたら凝っていて、戦隊モノのヒーローをキャラづけして紹介するようなノリだった。たとえば下の写真は国立歴史民俗博物館所蔵のもので、台が黄色、そして展示ケースの背面に埴輪の上半身がぼうっと浮かび上がるように見えている。埴輪ごとに台の色が異なり(キャラごとに色が違うのは戦隊モノのお約束)、ケース背面もそれぞれ同様にデザインされている。

おもしろかったが、埴輪そのものをつぶさに見るというより展示方法に注意が向いてしまったので、個人的にはもっと淡々と見たかった。出来の良いよく似た埴輪が5体揃ったというだけでじゅうぶん派手なのだから、見せ方まで派手にしなくとも……と思ったり、しかし埴輪を作った人がこうして華やかに展示されたのを見たら喜ぶかもしれないな……と思ったり。

埴輪は赤、白、灰色、黒の顔料で彩色されることもあったのだそう。上のチラシ画像のメインビジュアルの挂甲の武人が当時彩色されていたらこんな感じかも?という復元が下の画像。

次の3枚は、挂甲の武人が着ているのと同じタイプの冑、挂甲、籠手。こういうものも現物がちゃんと出土してるのか!と驚いた。

造形別埴輪紹介に戻る。人の形の埴輪がたくさんあったが見学者の写り込みも多数でやはり写真は載せられない。モチーフとしては、盾や杯や何かを持った男子や女子、座った男子や女子、力士などが挙げられる。

家形埴輪はとても神聖なものなのだそうで、これも多数展示されていた。下の写真は作りかけのままの家形埴輪。埴輪工房が焼失した状態で発見されたとのことで、気の毒ながらたいへん興味深い。

導水施設形埴輪。導水施設。意外すぎてキャプションを二度見三度見してしまった。聖水の儀礼または遺骸を洗浄した施設と考えられている由。

これは埴輪棺。このように古墳を飾るためではない埴輪もあったとのこと。

みんなの人気者、動物埴輪の皆さん。

少なくとも四つ足の動物のお尻にはたいてい穴が空いているように見えた。鳥のお尻にも空いていることがある。

下の写真の中央は鵜形埴輪。ここで鵜が出てくるとは想像できなかった。

魚形埴輪。鵜がいるなら魚もいて不思議ではない。

最後は近現代における埴輪の受容のされかたに関する展示。内容的にはごくあっさりしているので、この分野については東京国立近代美術館の「ハニワと土偶の近代」を見るべ��だろう。

東京タワー近くの芝公園から出土した男女の埴輪。これが出土したときの調査が郷土研究のきっかけになったとのこと。

三船敏郎が所持していたらしい、ひよこ形埴輪。

版画家の斎藤清が下の写真の埴輪をモチーフにした作品を作っている。

次の埴輪は、映画『男はつらいよ』主演の渥美清に似ていると話題になったそうだが、別に似てないよね……?と思ったら、葛飾柴又の古墳から出土したものだそうで、まあ納得。

群馬県が開催したHANI-1グランプリで優勝した埴輪。満面の笑みが勝因か。

下の3体は明治天皇の陵に奉献された埴輪と同じ形で作った模型。吉田白嶺の作。このあたりのヤマト民族らしいきな臭さなどは上述の「ハニワと土偶の近代」の守備範囲。

おまけ。展示室の壁の装飾。

3 notes

·

View notes

Text

題詠100首 2024

「短歌は奴隷の韻律」と喝破した小野十三郎の短歌否定論を読んだあとで、それでもここに戻ってきてしまうのは、やはりこの詩型が好きだからなのかもしれない。

五十嵐きよみさん主宰の「題詠100首」に参加しました。ありがとうございました

2024-001:言 言ひかけたそのくちびるをくちびるでふさげば夜はすみれのにほひ

2024-002:置 置く露の消ぬべきものと思へどもなほなつかしき鬢のほつれ毛

2024-003:果 白鳥のゆくへ知らずもさびしさの果てなんくにへ飛び去りぬらむ

2024-004:吸 くちづけは甘き陶酔蜜を吸ふみつばちににて飽くことのなき

2024-005:大切 大切なものこそ目にはさやかなれこの目この肩このふくらはぎ

2024-006:差 差しみづするやうにして息をつぐ逢瀬のまへの胸の高鳴り

2024-007:拭 足拭ふそのくるぶしの白さゆゑねむれぬ夜をすぐしてけりな

2024-008:すっかり もうすっかり秋なのですね江ノ電に待ち合はすれば日影のながく

2024-009:可 不可分のふたりなりけりかんづめの鰯のやうに身を寄せあつて

2024-010:携 天の川白しと言ひて仰ぎみつ手を携へて川わたるとき

2024-011:記 ツンドクをツンドラと読みまちがへてガリア戦記に雪のふりつむ

2024-012:ショック あの夏の藤の木かげをおもひいづルドルフ・ショックのあまき歌ごゑ

2024-013:屈 身を屈め砂に字を書く主イエスは赦したまふやこのふかなさけ

2024-014:外国 マラケシュへ脱出したしサフランとなつめの香る外国(とつくに)の果て

2024-015:見 あひ見てののちのおもひはすみれいろ日の出のまへのひさかたの空

2024-016:叡 あさぼらけ比叡のやまにたつ霧のふかくぞひとを思ひそめてし

2024-017:いとこ 豆好きの子の記念日につくりおくかぼちやとあづきいとこ煮にして

2024-018:窮 窮鼠にも朝は来るらし鎧戸のすきまより洩るひかりひとすぢ

2024-019:高 抱きあげて高いたかいをするたびにはじけるやうにわらひたりけり

2024-020:夢中 青春は夢中のうちにすぎさりぬめざめていまは白き秋風

2024-021:腰 腰骨の上に手をおき抱きよせる サルサのリズム 波うつ体

2024-022:シェア イヤフォンをシェアしてバッハ聴きをりぬ予定日すぎて子を待ちながら

2024-023:曳 ひかり曳くものこそなべてかなしけれ流るる星もほたるのむれも

2024-024:裏側 いかにせんうかがひしれぬものありて人のこころは月の裏側

2024-025:散 知られじ��夜もすがら吹く木枯らしに散るもみぢ葉のつもる思ひを

2024-026:頁 世界史の頁を閉ぢて夢見をり講義のをはりとこの世のをはり

2024-027:おでん 二日めのおでんのやうにしみてくるやさしく気づかふあなたのことば

2024-028:辞 言霊の幸ふ国に聞き飽きる 美辞も麗句も誹謗も揶揄も

2024-029:金曜 泣きぼくろつついておこすとなりの子金曜五限睡魔のきはみ

2024-030:丈 つり革にとどく背丈となりし子の腋窩の白く夏さりにけり

2024-031:けじめ ひるよるのけじめもつかぬ薄明かりいのちの果てのけしきとぞ見る

2024-032:織 経糸も緯糸もなき鳥たちの声の織りもの聞けども飽かぬ

2024-033:制 制限字数こえてあふるるわが思ひたぎつ早瀬となりにけるかも

2024-034:感想 「感想を十四字以内で述べなさい」「あいたいときにあなたはいない」

2024-035:台 灯台のやうに照らせよぬばたまの無明の闇におよぐこの身を

2024-036:拙 目をとぢてなにおもふらん古拙なる笑みをうかぶる半跏思惟像

2024-037:ゴジラ 清涼水ささげまつらん着ぐるみをぬいでくつろぐゴジラのひとに

2024-038:点 夕されば宵宮に灯の点されて稲穂をわたる風かぐはしき

2024-039:セブン 響きあふセブンスコードやはらかくスイスロマンドかんげんがくだん

2024-040:罪 罪深きものと知りつつやめられぬ午前零時のキッシュロレーヌ

2024-041:田畑 とり入れををへし田畑に雀らのさわぐを聞けば秋更けにけり

2024-042:耐 陣痛に耐ふるつまの手にぎりをり痛みを分かつすべあらなくに

2024-043:虫 別れきて秋の夜長をなきとほす虫の息にもなりにけるかな

2024-044:やきもち 黒い怒りもしづまるでせうやきもちにきなこまぶして頬張るならば

2024-045:桁 花ごろも衣桁にかけて待ち遠し色とりどりに咲きみつる春

2024-046:翻訳 ふさふさのしつぽを立ててあゆみ去るねこのことばの翻訳もがな

2024-047:接 おたがひの足音のみを聞いてをり話の接ぎ穂見つからぬまま

2024-048:紐 「結んでよ後ろの紐を」あらはなる背中見せつつ言ひたまひける

2024-049:コロナ かろやかに走り抜けたり太陽のコロナのやうに髪なびかせて

2024-050:倍 この仕打ち受けても七の七十倍赦しなさいと命ぜらるるや

2024-051:��� 少女らのもはや倦みたる遊具あり遊具にもまた適齢期あり

2024-052:圧力 ゆつくりと圧力かけて皺のばすアイロン台に湯気は立ちつつ

2024-053:柄 春の夢見させてください花柄のスカートのうへに膝まくらして

2024-054:朧 朧なる記憶の底にきこゆなり赤子のわれを呼ぶ祖母のこゑ

2024-055:データ データなぞ改竄するのが前提といふひとあ��ば美しくない国

2024-056:紋 わがうたにいまだ紋章なきことも恥ぢずこよひも豆腐が旨い

2024-057:抑 「好きといふきもちは抑へられなくて」読みかへす午後ひざしうつろに

2024-058:反対 環状線反対まはりに乗せられてはじまりしわが大阪時代

2024-059:稿 ブルックナー第八初稿で祝ひたり生誕二百周年の宵

2024-060:ユーロ ふらんすはあまりに遠し「赤と黒」原書にはがすユーロの値札

2024-061:老 生ましめしのちのよふけのしづもりに老助産師のたばこくゆらす

2024-062:嘘つき どうせならうつとりさせて狂はせる目覚ましい嘘つきなさいませ

2024-063:写 ちちははの結婚写真色あせてアルバム白く夏は来たりぬ

2024-064:素敵 はにかんでものいふときの片頬にゑくぼをきざむ笑顔が素敵

2024-065:家 家ひとつこぼちて三つ家を建つなんのふしぎもなしとはいへど

2024-066:しかし 焼き魚ほぐしつついふもしかしてわたし妊娠してゐるかしら

2024-067:許 胸許にきつつなれにしスカーフあり柩のひとの息あるごとく

2024-068:蓋 きみがため抜山蓋世のますらをも恋のとりことなりにけらしな

2024-069:ポテト ベークドポテトふたつにわればふうはりと湯気立ちのぼるバター落して

2024-070:乱 黒髪の乱れも知らずうちふして幾何証明にゆきなやむ吾子

2024-071:材料 材料はグラム単位ではかりませう恋の女神にささぐるお菓子

2024-072:没 ひそやかにゐなくなりたし没年齢しられぬままに墓標もなしに

2024-073:提 下駄ならしなつまつりよりかへりきぬゆかたの子らは金魚を提げて

2024-074:うかつ 「もうすこし一緒にゐたいな」うかつにもつぶやきしゆゑ底なしの沼

2024-075:埒 ひとり舞ふほかにすべなしもろびとの大縄跳びの埒外なれば

2024-076:第 しんしんと肺蒼きまでしみとほるかなしみふかき第二楽章

2024-077:オルガン オルガンの裏にひかへてふいご踏み風を送りし労苦を思ふ

2024-078:杯 願はくはおなじ杯よりのみほさん媚薬なりとも毒薬なりとも

2024-079:遺 「きらひなのさういふところ」といはれたり不貞寝して聞く遺愛寺の鐘

2024-080:なかば ランウェイに踏みだすやうなあひびきはのぞみとおそれ相なかばして

2024-081:蓮 さきゆきは見通さずともしろたへの酢蓮を食めばこころはなやぐ

2024-082:統一 姿見のまへでくるりとひとまはり「青で統一秋色コーデ」

2024-083:楼 春高楼の花のうたげはまぼろしか廃墟の城を照らす月かげ

2024-084:脱 管弦のとよもすホール脱けだせばしんとしづもる明きフォアイエ

2024-085:ブレーキ ブレーキのきかぬくるまかすこしづつあなたの方にかたむくこころ

2024-086:冥 冥府よりプロセルピナはもどりたり野の緑もえ春のおとづれ

2024-087:華やか 華やかに開幕ベルは鳴りしかどせりふおぼえずお化粧もまだ

2024-088:候 姸を競ふ花嫁候補に目もくれず選びたまふは桐壺の姫

2024-089:亀 わたつみの底の浄土の住みごこちいかにと問ひぬ青海亀に

2024-090:苗 十年後ジャスミンティーの再会は苗字かはりて人の子の母

2024-091:喪 青き花好みたまひしひとなれば青き旗もて喪章となしつ

2024-092:休日 窓ごしに別れを告げる新幹線休日なんてあつといふ間ね

2024-093:蜜 乳と蜜ながるるところといはれたるカナンの地いま血潮ながるる

2024-094:ニット 置きわすれられしニットのセーターに顔うづむればにほひなつかし

2024-095:祈 祈るやうに手をあはせたりめづらしき蝶見つけしと馳せきたりけり

2024-096:献 妻あての訳者の献辞見返しにあり「罪と罰」古書あがなへば

2024-097:たくさん ひとつぶのあかい木の実をかみしめるあしたまたたくさんとぶために

2024-098:格 格変化となへつつ夜ぞふけにけるロシヤ語講師の赤き唇

2024-099:注 ちらぬまま朽ち果ててゆくあぢさゐのはなのをはりにふり注ぐ雨

2024-100:思 さめやらぬ夢のほとりに置く露のかわくまもなくもの思ふころ

3 notes

·

View notes

Text

Kanno Gekiga Taizen/Showa no Ukiyoe[官能劇画大全/昭和の浮世絵]

Kifunjingari[貴婦人狩り]

Injunomori[淫獣の森]

Chijyoku no Kokuin[恥辱の刻印]

Kitsune no Hanayome[きつねの花嫁]

Ingyakunokifujin[淫虐の貴婦人]

Yawahada Midaretsubo[柔肌みだれ壺]

Baragoodha no Hihou[バラグーダの秘宝]

Mishiranu Kyaku[見知らぬ客]

[鬼畜と隷嬢]

Nawa Fujin[縄夫人]

Inbiteno Bishoujo[淫靡邸の美少女]

Oijyou Monogatari[愛縄物語]

Jyunjyo Monogatari[純縄物語]

Bijyuku Fujin[美熟夫人]

Onnazakari Gomon Hicho[女盛り拷問秘帖]

Edo Onna Yawajiri Goyomi[江戸おんな柔尻暦]

14 notes

·

View notes

Photo

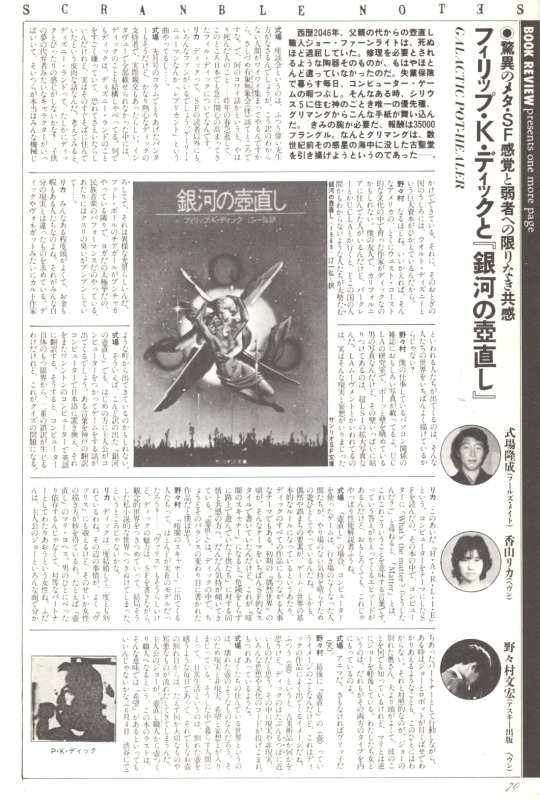

Fool’s Mate magazine(1983) - フィリップ K. ディック「銀河の壺直し」を巡る座談会。医大生時代の香山リカの姿があったり...

They talks about the book “Galactic Pot-Healer”(Philip K.Dick)

野々村 最後に『壺直し』の<壺>っていうイメージのことなんだけど、これはディックの作品によく出てくるイメージだね。ふつう<壺>というと、古美術品か何かを思うけど、ディックのはたぶんるつぼに近いものだと思う。その中に現実や非現実、いろんな思想や文化のコードが投げこまれ、もつれあっているような。

式場 ぼくたちの住んでいる世界というのは、壊れた壺のようなものなん��ろう。そのため現実と非現実、希望と妄想とが入りまじっている。そうした中で暮らす人間にとって、日常生活というのは、割れた壺を繕うような毎日であって、それでもなお壺の割れ目からは、たえず何か大切なものや邪悪なものが流れだしてきてしまうんだ。

(via Fool's Mate No.29(1983) (2) | Tokyo Dragon Road)

7 notes

·

View notes

Text

ベケット映画祭のオープニングイベントへ行った。 20世紀欧州の戦後から現代までの文学・美術・舞台&映画にめちゃめちゃ影響ある作家だよなーーーという理解を強化して帰ってきた。映画祭自体は来月なので楽しみ。

シェイクスピアもそうなんだが、影響元というより作品が文法として機能してしまうと、その文法にのっとって作られたものとかそうとわからず受容されるよね。おおもとを知らなくても「そういうもの」になっているというか。

「ベケット映画祭」(会場:京都)で検索するか、演劇博物館(会場:東京)のサイトを見るとイベント情報が出てるのでぜひみてほしい。

京都会場のほうは代表作の『ゴドーを待ちながら』や『エンドゲーム』、バスター・キートン主演の『フィルム』などなどの上映。東京会場のほうは実験的な映像作品が上映されるんだけど、アラン・リックマンとかジュリアン・ムーアとかの主演作品がかかる。ただしアラン・リックマンはでかい壺に入って首だけ出た状態のままだしジュリアン・ムーアは口だけしか出ていない。

何かの作家について語ると「その作家(あるいは作品)にめちゃめちゃ心酔している」ととらえられることが毎度なので毎度申しあげておきますがべつに作家が好きなわけではないです。>>>上演されるもの<<<が好きなだけで。そして上演されるものにも面白いものと面白くないもがあり、傑作か駄作かどうかもまた別。退屈を体現した傑作もあるし、作品見てめちゃめちゃ楽しく笑った挙句評価は駄作になることもある。評価軸は絶対のものではないし、見た時期によっても変わるので。

ベケットの作品を面白いものだと思っているけど、だれにでも100%ウケるものだなんて微塵も思わんもん。そりゃそうでしょう。なんだってそうよ。

これは最近作った絵具。 青・赤・黄の比率でどういう色の違いが出るのかなあってためしてみたもの。水干で作っているのでちょっとマットめ。アラビアガムの分量というか水分の具合で絵の具のまとまり方に違いがあってなんかちょうどいい感じがまだつかめてない。

2 notes

·

View notes

Text

2024/5/27〜

5月27日 また都庁へ行って午後から職場へ出勤した。 今日も移動中は嘘みたいに眠ってしまった。

先週一週間不在だった方から長崎の和泉屋のカステラをいただく。長崎へ旅行か、ご用事か、聞くタイミングを逃してしまって、お土産(たぶん)のお礼だけ伝える。私は昨年の冬に長崎に行って、とてもよい海の風景の記憶が新しくてお話ししたい気持ちで、でも今日のところはタイミングも余裕もなかった。 2期下の方から愛媛と香川のお土産をいただく。 遅れたゴールデンウィーク(という設定の有給休暇)に旅行へ行っていたとのこと。直島に行ったお話を聞かせてもらい、大学卒業の時友人と旅行へ行ったことを思い出す。もう10年も?前!! 高松はとても栄えていて、古い建築を保存している施設のことを教えてもらった。私が行った時はそんなものはなかった気がしていたら「当時は無かったかもしれませんね〜」と、やはり10年の月日を実感。

明日は健康診断なのでもう何を食べればいいのかすっかりわからなくなっている。

5月28日 本当ならば全方面において落ち込んでいるのが��解なのはずなのだけれど、もうどの方面にどう落ち込んでいるのかもわからず麻痺したまま、ただただ悲しいという感情だけがある。

6月2日で閉店するスーパーは日々売り場が縮小されていて、日々とても焦らされる。すりごまは黒が最後までのこっている。桜エビは最後の3パックを全て買い占めた。塩麹パウダーがやたらと残っているので買ってみようか検討中。でもこれ以上調味料を増やしてパニックになりたくない。

先日の建築祭で大行列のため見学を諦めたハケ屋さんが、NHKの番組(美の壺)で取り上げられていたことを一期下の方が教えてくれた!

社会でも生活でも、やっぱり大抵のことが嫌で、奥歯を噛み締めながらがまんしたりキリキリになっていろんなことを何とかしている。 きっと、たとえお仕事をお休みしてもこれは変わらなくて、やっぱり社会の方がではなくて私の方が、変わらないといけないのかもしれない(いつも通院する度に、なぜ!わたしの方が変わることを強要されているの!!!と思っている。)

明日は通院で初めての主治医との診察なので緊張しているという建前の気持ちづくりをしている(ひねくれ過ぎ)。

昨日いただいたカステラの包みを開けると“内祝い”ののしがついており意味を検索してしまった。

風が強すぎる。

4 notes

·

View notes

Text

ハッハッハムライス ハッハハムライス イェイイェイ!

オムライスの上にバラを乗せるお仕事 (刺身の上にタンポポを乗せるお仕事のなんか美麗なやつ)

\調理班もいるよーー/

オムライスを一番うまく作れるのは・・・ ぼくだよ

ぼくはただ教えてあげたかっただけさ、お前の作ったオムライスで輝けるのはこの世でたった一匹…… くんせいハムだけだってことをなァ!!

売れ残ったオムライスには値下げシール(校則違反チケット)が貼られました。オムラーメン、いつか流行る 右上の子めっちゃやる気出してるように見えるね・・・? 指の骨をパキパキ

🙋♀️鯨飲馬食! 簞食壺漿! 栄養過多! 夜更大敵! 人間爆睡!

(´Y`)フン・・・

2 notes

·

View notes

Text

今日はこちらも!

会社帰りにギャラリーをハシゴ。こちらも歩いて行けるの。

こちらはお世話になったいけばなの先生がお花をいけられたの。

素敵だわ〜╰(*´︶`*)╯♡

薪や藁、灰が織りなす自然の景色。絵を描いてるわけじゃないのに、それぞれ個性があります。

私は白いところが天の川のように見えたり、満月に何かが掛かってるように見えたり、朝焼けのようだったり夜空のように見えました。

丸い壺も三角の花入も、どこを正面にするかで印象が変わりますね。以前、美術館の展示で、自然が偶然に作り出した景色は、ひとつとして同じところがありません。見る人の数だけ違う正面があるのです。っていうのがあって、それを思い出しました。

あなたならどう飾りますか?という問いにお花をいけて答えてくださっています。

いろいろお話も聞けて興味深かったです。

2 notes

·

View notes

Text

永遠に黄色い向日葵を

なつのおわり

衿君

鮮やかで少ししょっぱい花。愛嬌があって可愛らしい。砂糖をあげてみて。もっとずっと強くしなやかに育つから。

西峰ケイ

凛と咲いている、芯があって醒めない夢。作り手の目線で考えてみて。君をリアルまで持って来てくれる。

舞原まひろ

誰よりも大きな花。規則正しいフィボナッチ。それが崩れる時に一番輝いて見える。熱い水を一滴あげてみて。もっと、もっと大きくなる。

雨々単元気

風と踊る花。しなやかで、折れてもすぐに立ち上がる。一度独りで踊ってみて。風と良い友達になるために。

箏

太陽に向かって真っ直ぐ伸びている。芽吹き。理科の教科書の花。たまには反抗期でもいい、そっぽを向いてみて。複雑でシンプルなそんな何かが見つかるかも。

肆桜逸

アスファルトに咲く花。よく萎れるけれど水をあげればより強くなる。他人から水をたくさんもらってみて。根をしっかりと張れるから。

緒田舞里

畑の花。元気いっぱいに咲いている。たまには日差しから逃げてみて。心の栄養分になる。

ミル鍋

ゴッホの花。周りから期待されて、期待以上に咲き誇る。どこか嘘を孕んでいる、そんな境目の日差し。他の花ももっと見てあげて。もっと嘘が鮮やかになるから。

児

クレヨンで描いた花。奇抜に色を塗ろうとして結局黄色にする。未来から僕を見て。いつか時計は追いつくから。

苔丸

花弁を増やしすぎてしまった花。手数が多い。必要ないものを精査してみて。きっと一番綺麗な花びらが見つかるから。

テキストを入力

壺の中で佇んで、こっちを見てる。たまには宿替えしてみて。どの壺がよく見えるのかよくわかるはず。

東愛莉

真ん中で咲いている花。周りの花を色濃くする。先頭に出て来てみて。見る人の笑顔が君にむき始める。

紫苑

波に乗って来た種。知らない場所でもすくすくと育つ。自分のいる場所をしっかりと見つめてみて。その熱は冷めないから。

岡崎仁美

パッチワークの花。種が鋭くてよく刺さる。ごはんを食べてみて。笑うとすごく素敵だから。

錫蘭リーフ

上を向いた花。陽光を手に入れる。角度を調整してみて。太陽は動いているから。

縦縞コリー

まるで目玉みたい。食べるとおいしい花。いい育手を見つけてみて。いつか誰にも触れない物語が始まるから。

大良ルナ

芳しい花。清潔な泥を浴びている。自分が強いと思う他の花から養分を奪ってみて。誰より華やかに薫るから。

響夜

草に紛れた花。独自の世界を持っている。少し雑草を取り除いてみて。きっと興味が湧いてくる。

アリリ・オルタネイト

手塩にかけて育てた花。物足りなさを感じてみて。もっともっと根を張っていける。

たぴおか太郎

半分地面に埋まった花。地下に長い長い茎がある。勇気を持って飛び出してみて。ナルシズムが君を大きくする。

海泥波波美

輝く花。隣の花と手を繋いでいる。大きな夢を抱いてみて。きっとどこかに飛んでいく。

この夏が終わってしまったら、思い出は枯れてセピア色になってしまう。

せめて押し花にして長く大切に

そしてぼくたちは

いつまでも黄色くいてほしい

2 notes

·

View notes

Text

202408大塚国際美術館と直島

ずっと行きたいと思い続けていた大塚国際美術館と直島に行った。特に直島は、ひとり旅だと結構お金もかかるし、かといってアート系に興味ない人と行く場所でもなく、、、しかし今年は友達が一緒に旅をしてくれたので、念願が叶いました。ありがとう。豊島美術館の時間が取れなかったので、ここはいつかリベンジしたいです。

大塚国際美術館、あまりにも広大。1日いても足りないくらいだった。ルーヴルやナショナルギャラリー、コートルードには過去行っているので、本物を見ているものも一部ある。日本の美術館の企画展で、貴婦人と一角獣なども見たし。全て陶器に絵付けし、サイズも原画に忠実で、圧巻。もちろん、それまで見たオリジナルと比べると魅力は劣るものの、ここはそういう目的の場所ではない。本物を見に、バチカンに、ギリシャに、イタリアに、フランスに、あらゆる国に全て回れるか?あちこちにあるゴッホのひまわりを同じ場所に集めて見比べられるか?あらゆる受胎告知を一気見できるか?修復前と修復後のレオナルドの最後の晩餐を向かい合わせで鑑賞することができるか?壺絵を平面にして見ることができるか?古代から近現代まで、一気に駆け抜けることができるか?可能性の実験、追及がここでできる。記録として残しておける。ここで気になったものがあれば、本物を見に行けばいい。きっかけになる。まずはここにきてみればいい。すごいところだった。細部を近くでじっと見ることも、通常なら難しいし。観察のしがいがある。ただやはり、システィーナ礼拝堂など、宗教的なものはそこに信仰があるからこその厚みがあるので、素晴らしくはあるものの、信仰抜きの展示は虚しいなとは感じたし、スペインでゲルニカを見た時の本物のエネルギーの圧と比べると、ややあっさりしすぎな感じもあったり、しかしこれはわたしの感情であり、いかに感情でものを見ているかという表出でもあるなとも思う。

直島、晴れた夏の青、海と空、ロケーションの贅沢。初めて、安藤忠雄の建築に感動した。こういうのだけ作っていればいいのに!(暴論)地中美術館のモネの展示もモネで初めて感動した。靴を脱いで、大きな白い部屋に入る。地下なのに柔らかい自然の光だけで目の前に大きな睡蓮の絵がある。(部屋自体には計5点)こんなに美しい睡蓮に出会ったことがない。時間と光の移り変わりの睡蓮を、時間と光の移り変わりのために見るための部屋。正直、そこまでモネが好きなわけではないので、パリに行った時も他との兼ね合いでオランジュリー美術館をスキップしてしまったのだけど、今になって後悔している。ウォルター・デ・マリアのタイム/タイムレス/ノー・タイム、ここの美術館で1番好き。圧倒される。神殿のような静かな空気を壊しては行けないようで、ここだけ時が止まっているみたい。階段を登ると音が響く。時が移れば光の加減が変わって、また違う表情を見せるのだろう。だから時間の概念がないわけではないし、時は止まってはいないのだけど、この空間から外だけの時間であり、ここは時間がなくて、それを永遠というのかもしれない。永遠は長いのではなくて、ある種の無である状態かもしれない。ウォルターは確か作品についてはあまり言及しない人だった気がする。美術館ではない屋外の展示は写真が撮れる。直島の景色を花崗岩の球体に移して、石は何を我々に見せているのだろう。(見えて/見えず 知って/知れず)

タレルの光の展示は好きだし、直島のオープンスカイは直島の空の良さがあるけど、他2人に比べるとここのロケーションを活かせるかといえば、まぁまぁになってしまうのが少し残念。

李禹煥の本領は美術館ではない。国立新美術館の展示に行ったけれど、もの派の本領は美術館では語れない気がした。いや李禹煥「美術館」なんですが、スケールが違う。作品を語らせるためにある場所なのがすごかった。

全て上げているとキリがない。ベネッセのミュージアムは夜中まで。ブルースナウマン100生きて死ねを暗い中で静かに鑑賞している。深夜映画を観ているみたい。〇〇(行動や感情)AND DIE,LIVEのワードのネオンがひとつずつ不規則に光り、最後は全て光る。暴力的で乱暴な気もするし、ワードの組み合わせがめちゃくちゃで元気が出る気もするし、全てがネオンで品はあまりなくて、死も生も、期待もないし失望するほどでもなく、そういうものかなという気もする。

ヴァレーギャラリー、草間彌生のナルシスの庭、自分の写り込みはどうでもよくなって、どうしても球の集合体が卵に見えて、再生をイメージする。でもそこに映るのが自分なら、自分の再生産なのかも、アタシ、再生産(いや舞台少女じゃないですけど、まぁシェイクスピアも、この世は舞台、人はみな役者と言っているし)

杉本博司も何年か前の美術館展で杉本博司展示があって行ったわけですが、妙な陳腐さがあったのですが、これも時間というものを詰め込んではいけないのだと思った次第。昼の時の回廊、夜の時の回廊、時間とは本来、贅沢でゆとりのあるものだと身に沁みた。

直島でずっとお金と芸術についてぼんやり考えていた。結局、こういうものを楽しむには金と時間が必要だ。感動と共に、金と時間がすべてなのでは?という虚しさが脳裏にはずっとあった。何もかも素晴らしい。けれど、所詮は持てるものの楽しみでしかないものなのでは。

2 notes

·

View notes

Text

#お弁当 #お弁当記録 コロッケ(お惣菜)海苔弁。紅白なます。きのこのマリネ。ほうれん草のおひたし。壺漬け。

冷凍でお弁当サイズじゃない揚げてあるコロッケを発見。けっこう美味しい。

6 notes

·

View notes

Text

「シン・東洋陶磁―MOCOコレクション」展

大阪市立東洋陶磁美術館で、リニューアルオープン記念特別展「シン・東洋陶磁―MOCOコレクション」を見る。惹句にあるように“オールスター・珠玉の約380件(国宝2件、重要文化財13件含む)”が揃った、なんとも贅沢な特別展である。全面的に撮影可能。無料のアプリをダウンロードすれば音声ガイドも聞ける(書き起こしもあって文字でも読める)。

また、美術館の公式サイトでは収蔵品画像オープンデータが公開されており、この展覧会に出品されている作品も参照することができる。さらに、公開されている画像は“当館への申請が必要なく、自由にダウンロード、複製、再配布することができます。例えば出版物やウェブサイトへの掲載、講演会等でのスクリーンへの投影、テレビ番組での放送、販売商品への印刷など、営利・非営利に関わらず利用が可能です”とのこと。でも、公式画像は美しいけれども展覧会の臨場感(?)が出ないので、いつもどおり自分で撮ったしょぼいスマホ写真を載せることにする。

展示は全部で13のパートに分かれており、それぞれに格好良さげなタイトルがついている。

1 「天下無敵(てんかむてき)-ザ・ベストMOCOコレクション」

この展示室では陶磁器と六田知弘の写真作品《壁の記憶》との取り合わせが楽しめる。《壁の記憶》は写真家が世界各地で撮った壁の写真のシリーズのようである。展示風景はたとえばこんな感じ。

このようにコーディネートされており、意外性もあってなかなかよかった。上の赤い写真作品の壁はベネチア(イタリア)、下の白っぽいのはサンティアゴ・デ・コンポステーラ(スペイン)。

展示室から展示室へと移動する途中に特別あつらえらしい展示ケースがあり、国宝の油滴天目が鎮座していた。たしかに美しいが、正直なところ自分の好みではあまりなく、油滴天目なら以前別の美術館で見た別のもの(もっと油滴が細かくて繊細に光る感じ)のほうが好みだったなあと思い出すなどした。

2 「翡色幽玄(ひしょくゆうげん)-安宅コレクション韓国陶磁」

青磁好きにはたまらない展示室。あれもこれも全部青磁、もちろんクオリティも高い。

3 「粉青尚白(ふんせいしょうはく)-安宅コレクション韓国陶磁」

下の写真の3点は日本では三島とか三島手と呼ばれるタイプの焼き物。三島は朝鮮半島製のほうが日本のより圧倒的に良い出来で、とても好き。

そして次の3点は粉引の瓶。日本の茶人などの間で好まれたタイプで、たしかに良い風情である。

4 「清廉美白(せいれんびはく)-安宅コレクション韓国陶磁」

《青花 草花文 面取瓶》。日本では「秋草手」と呼ばれる文様。面取の具合も文様も端正で美しい。

《白磁 角杯》。遊牧民族が酒などを飲むのに用いていた角の形の杯を模したもの。王室用の白磁らしく、品がある。

ロビーの展示ケースにあった、ルーシー・リー《青ニット線文鉢》。

これもロビーにあった、《青花 虎鵲文 壺》。18世紀後半、朝鮮時代の作。ここに描かれた虎が美術館のキャラクターに採用されて「mocoちゃん」と呼ばれることになった。MOCOは美術館の英語名の略である。

6 「優艶質朴(ゆうえんしつぼく)-李秉昌コレクション韓国陶磁」

《青磁象嵌 雲鶴文 椀》。象嵌技法にすぐれた一品。釉薬の貫入がまったくないのも特徴。

《白磁鉄地 壺》。下半分はちょっと見には焼き締めのようだがそうではなく、鉄絵具を塗ったもの。16世紀朝鮮時代の作だが不思議と現代的に見え、たとえば「ルーシー・リー(あるいは誰か他の現代の陶芸家)の作品だよ」などと言われたらつい信じてしまいそうである。無理を承知で言うならこれはうちにも欲しい。

6 「陶魂無比(とうこんむひ)-日本陶磁コレクション」

中国や朝鮮半島の優品を見てしまうと、日本の焼き物は正直かなり見劣りしてしまう。悪くないものはあるのだが、ほうっと溜め息をついたりつくづく感心しながら眺めるようなものはなかなかない(好みの問題かもしれないが)。そんな中で自分の目に留まったのはこれ。料理が映えそうなデザインで、実際に使ってみたいと思った。

7 「陶花爛漫(とうからんまん)-李秉昌コレクション中国陶磁」

このパートに展示してある作品は、古いものだと新石器時代ごろまで遡る。中国文明の先進ぶりを目の当たりにして恐れ入る。この下の美しい白磁の杯も、さすがに紀元前とまではいかないが隋の時代(7世紀)の作。高台に釉薬が溜まって緑がかって見えるのもチャームポイント。

8 「喜土愛楽(きどあいらく)-現代陶芸コレクション」

現代の作家の作品がロビーにいくつか並んでいた。下の写真は金子潤《2フィート・トール・ダンゴ》。ガラス張りのロビーだが、作品の背後には薄手のシェードが掛けてあった。

9 「明器幽遠(めいきゆうえん)-安宅コレクション中国陶磁」

MOCOのヴィーナスこと《加彩 婦女俑》。自分がお目にかかるのはこれで2度目である。360度回転する展示台にお乗りあそばされている。

こんなふうに回っておられる。

後ろ姿のなんと優美なことか。

《黒釉刻花 牡丹文 梅瓶》。白化粧をした上に黒釉をかけ、黒釉を削り落として文様を表現する技法(掻落し)で作られたもの。掻落しで自分の好みに合うものはあまり多くないのだが、これは堂々とした存在感でひときわ目を引いた。

《木葉天目 茶碗》。本物の木の葉(桑の枯葉)を焼き付けて作られた天目茶碗。加賀藩前田家伝来とのこと。

10 「天青無窮(てんせいむきゅう)-安宅コレクション中国陶磁」

点数は少ないが、うっとり眺めてしまうようなものばかり集めた特別な室。

《青磁 水仙盆》。これは以前この美術館を訪れた際にも見たので、またお会いできましたねと声をかけたくなった。宋の時代に宮廷用の青磁を生産していた汝窯の逸品。美しいが、これよりもっと素晴らしいのがこの世に存在している(台湾の故宮博物院が持っている)というのもまたすごい。

国宝《飛青磁 花生》。自分のスマホ写真では到底うまく色を再現できないのが残念。

この特別な展示室では自然光による採光がなされているのが大きなポイント。青磁の微妙な色合いをよく見ることができるとされる。

11 「皇帝万歳(こうていばんざい)-安宅コレクション中国陶磁」

中国の皇帝の身辺を彩るにふさわしい、文様が華やかだったり色鮮やかだったりする作品の多い室。

《釉裏紅 牡丹文 盤》。銅顔料が使われており、たまたま中央部の牡丹の花のところだけ赤っぽく濃いめに発色したというのがおもしろい。

抹茶色が特徴的な《茶葉末釉 双耳方形瓶》。茶葉末釉は個人的にそれほど好きな色ではないのだが、これはとても出来が良いように見えて印象に残った。

12 「百鼻繚乱(ひゃくびりょうらん)-沖正一郎コレクション鼻煙壺」

いわゆる嗅ぎタバコ入れが勢ぞろい。下の写真はほんの一部である。

この虫づくしのはどこか現代的な感じがする。とてもいい。虫好きな人がこぞって欲しがるのではないか。自分も欲しい。

13 「泥土不滅(でいどふめつ)-現代陶芸コレクション」

現代の陶芸作家の作品がいくつか展示されていた。これは星野曉《表層・深層》。

併設のカフェには「陶片クッキー」なるメニューがある。これは注文せざるを得ない。作家がひとつずつ彩色(アイシング)を施しているというから凝っている。ふたつとも涼しげな色合いなのは、もしかして夏だから? 海や水辺をイメージしたとか? 別の季節にも行ってクッキーの色合いを確かめてみたい。なお、味のほうはいまいち口に合わなかった……惜しい。

3 notes

·

View notes