#selbst

Explore tagged Tumblr posts

Text

Todays fit

181 notes

·

View notes

Text

Ich bin nicht gut genug,

das wird wohl immer so sein,

ich habe versagt, jeden Tag, immer klein.

Versinke nicht in Selbstmitleid,

sagt mein Verstand,

doch wie soll das gehen,

wenn alles in mir zerbricht?

Täglich ein Schlag der mir ins Gesicht schlägt,

dass ich nichts wert bin,

dass es nie reicht.

Gefangen im Kreis aus Schmerz und Versagen,

Wie soll ich da noch Hoffnung wagen?

#versagt#trauma#trauer#nicht gut genug#selbst#krieg im kopf#selbstzweifel#schmerz#hoffnung#poetry#ich hasse es#hässlich#this is depressing#depressiv#tw depressing thoughts#depressing shit#tw depressing stuff#depressing life#depressing quotes#deutsche sprüche#deutsche poesie#deutsches tumblr#deutsche lyrik#deutsches zeug#deutschland#deutscher text#zitate

27 notes

·

View notes

Text

wo das unmögliche wohnt

verspüren wir den drang

alles möglich zu machen,

der angst inne zu halten.

————-

und plötzlich stellen wir fest,

dass das unmögliche nur eine geschichte war,

die wir uns erzählt haben.

montagsgedicht „unmöglich“ © j.k / gedankensprache

#selbst#eigenes#unmöglich#montagsgedicht#j.k#gedankensprache#poesie#poetry#excerpt from a book i'll never write#gedanken#text#möglichkeiten#geschichte#tintentropfen#thoughts#writer#spilled writing

17 notes

·

View notes

Text

Es ist schon okey wenn du vergessen hast wer du bist, es ist okey neu zu suchen

#hilflos#verletzt#enttäuscht#schmerz#angst#gebrochen#trauer#liebe#hilfe#einsam#selbst#selbstsuche#suche#suchend#suchen#brennen#Hilfen

14 notes

·

View notes

Text

Selbst | Despondency Chord Progression | 19th April, 2024

Venezuelan Black Metal

Artwork by Fabio Rincones

#Selbst#Despondency Chord Progression#Venezuela#Venezuelan Black Metal#Black Metal#music#band#art#artwork#artist#Fabio Rincones#Debemur Morti Productions#Bandcamp

12 notes

·

View notes

Text

Wenn du Konflikte immer vermeidest, um die Harmonie zu wahren, dann bist du irgendwann im Krieg mit dir selbst.

Unbekannt

#wenn#du#Konflikte#immer#vermeidest#um#die#Harmonie#zu#wahren#dann#bist#irgendwann#im#Krieg#mit#dir#selbst#Zitat

8 notes

·

View notes

Text

Wenn wir nicht mehr mit den Augen der anderen auf uns selbst blicken, dann sind wir frei.

Kübra Gümüsay: "Sprache und Sein", S.162

18 notes

·

View notes

Text

LogBuchEintrag🏴☠

Herz über Haupt!

Da schwebt ein Herz Hoch über meinem Haupt Geformt von Kronen und Im schönsten Lichte, Strahlend blau!

Und ohne Scherz: Den Blick im Unterholz & Überhaupt am Boden, Seh ich es nicht, Da ich nur stur Nach unten schau.

Das gütig liebend Herz Hat's mir erlaubt & Wird weiter oben thronen. Bis einst von selbst verblüht, Was halt mein Haupt Stets stur geglaubt Und sich mein Blick erhebt Zum Selbst, nach oben.

So will wohl Alles Zu mir sprechen, Auf dass das Haupt Mit Herz sich füllt Und folgt damit Dem ewigen Versprechen Dass Sein verborg'ner Wille Sich erfüllt! 💜

���️Bous

Thanx @Thomas Für das inspirierende Foto

#poesie#deutsche poesie#lyrik#tagebuch#herz#Haupt#Denken#Gebet#selbst#selbstreflektion#selbstbewusstsein#selbstgeschriebenes

1 note

·

View note

Text

youtube

SELBST-CHANT OF SELF CONFRONTATION

2 notes

·

View notes

Text

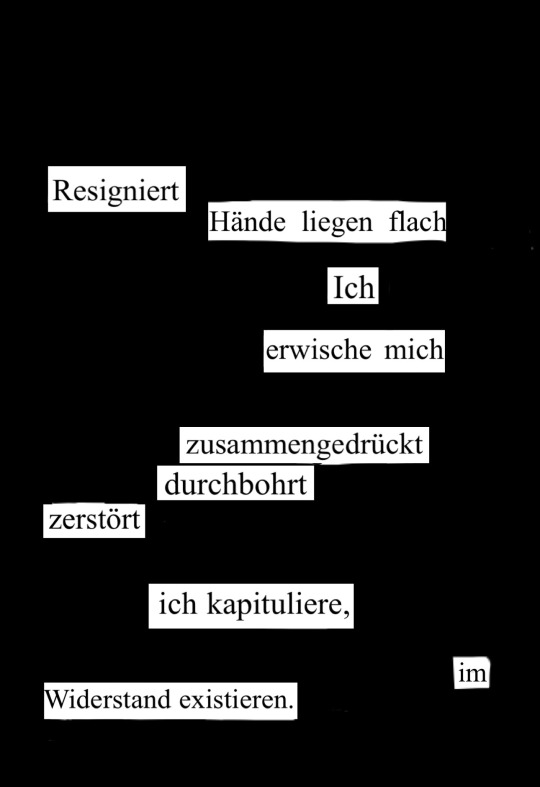

montagsgedicht „black out poetry“ © j.k /gedankensprache

#gedanken#gedankensprache#j.k#excerpt from a book i'll never write#poesie#wortsplitter#black out poetry#selbst#eigenes#text#montagsgedicht

24 notes

·

View notes

Text

Gondold végig, hogy mennyi olyan kapcsolatot tartasz fent az életedben, ami arról szól, hogy te igazodsz a másikhoz, megfelelsz neki, az ő játékszabályai alapján játszod el magadat, és ezzel arra kényszerít, hogy te lépj be az ő világába. Eladod magad egy olyan embernek, akinek önmagadért soha nem kellenél. Talán nem is lát téged, csak egy eszköz vagy az ő ideális világképének a fenntartásához. Ha eljátszod, hogy minden a legnagyobb rendben közöttetek, akkor nyugalom van. Ha bármikor kinyilvánítanád a saját szükségleteidet, vagy nézeteidet, vagy pusztán önmagad lennél, akkor életre kelne a haragja. Megtapasztalhatnád azt, hogy milyen az, amikor gyűlölnek téged.

De tudod mindez a másikról szól…. Tedd fel magadnak a kérdést, hogy miért fontosabb neked egy mások által teremtett hazug világ fenntartása, mint a saját életed képviselete? Tényleg ennyire fontos az adott ember elismerése, vagy esetleg megkímélhetnéd önmagad a feszültségtől és a kényszerektől. Emlékezz önmagadra, és soha többé ne add el!

🦋

3 notes

·

View notes

Text

warten

Wielange werde ich noch auf dich warten müssen?

Wielange wirst du brauchen bis du bei mir, bei Uns angekommen bist?

Wie sehr soll ich hoffen, wieviele Wimpern soll ich pusten bis ich weiß alles hat sich gelohnt?

Ich weiß nicht mehr ob ich noch warten kann.

Ich stehe wie bestellt und nicht abgeholt irgendwo in meinem Leben und schaue nicht mehr zurück auf unsere schlimmen Stunden, habe aufgehört Uns zu vergleichen mit allem was ich kenne, und doch komme ich im Leben weiter und lasse dich zurück ohne es zu merken.

Wie wird es sein wenn ich weg bin?

Wie wird es für dich wenn du merkst dass ich ohne dich weitergezogen bin, weil du nur in deiner eigenen Blase, getrübt von all deiner Trauer nicht siehst wie ich davongeflogen bin?

2 notes

·

View notes

Text

Fakten über das Gehirn – 10 Neuro-Mythen aufgeklärt

Seit vielen Jahren werden die Neurowissenschaften in der Öffentlichkeit gehypt. Überall ist es das Gehirn, das vielen Menschen als Schlüssel zum Bewusstsein gilt. Dabei gibt es gar keine einheitliche, wissenschaftliche Theorie zur Funktionsweise unseres Gehirns. Im Gegenteil: Weitverbreitete Vorstellungen entpuppen sich (wissenschaftlich betrachtet) als hartnäckige Mythen, die längst überholt sind.

Inhaltsverzeichnis:

Der 10%-Mythos

3-tlg. Gehirn Mythos

Gehirnhälften-Mythos

Lokalismus

Persönlichkeitstests

Neurotransmitter-Mythos

Männliches Gehirn vs. Weibliches Gehirn

Das Gehirn ist ein Computer

Das Libet-Experiment widerlegt Willensfreiheit

Das Ich als Illusion

Überschätzung der Neurowissenschaften

Die Hirnforschung ist seit mehreren Jahrzehnten Trendthema. Mittlerweile hat sie unser Menschenbild so weit geprägt, dass überall nicht mehr von einem Selbst oder Ich die Rede ist, sondern vom Gehirn.

Überall finden sich Schlagzeilen, wie

"…Die negativen Schlagzeilen überfordern unser Gehirn" (Tagesspiegel 08.11.24),

“Emotionen: Wie das Gehirn Gefühle macht” (Spektrum, 01.0.823),

“Wie Putzen dem Gehirn guttut und sogar durch schwierige Zeiten helfen kann” (GEO, 01.09.24).

Dabei können die Neurowissenschaften bis heute vieles gar nicht erklären. Das hat mehrere Gründe. Einer der wichtigsten: die naturalistischen Vorurteile, dass die Psyche und das Verhalten des Menschen hauptsächlich oder einzig durch Biologie bestimmt seien.

Natürlich ist das Gehirn wichtig – das leugnet niemand – aber die Funktion des Gehirns wird überschätzt. Das Hirn benötigt den Körper, und der Körper ist auf die Umwelt angewiesen.

Die Behauptung „psychische Prozesse beruhen auf Gehirnprozessen" ist in dieser Kürze einfach falsch. Denn für unser Denken, Handeln und Fühlen sind noch viele andere Funktionen wie Atmung, Blutkreislauf und sogar Umweltfaktoren entscheidend.

Der 10-Prozent-Mythos:

Wir nutzen nur 10 % unseres Gehirns

Die Vorstellung, dass Menschen nur 10 % ihrer Gehirnkapazität nutzen und die restlichen 90 Prozent nicht, ist weit verbreitet. Untersuchungen zeigen, dass diese Behauptungen vor allem in populär-psychologischen Zeitschriften und Selbsthilfebüchern vertreten werden, insbesondere im Themenbereich positive Psychologie und anderen Pseudowissenschaften.

In der New-Age-Bewegung wurde diese Überzeugung so interpretiert, dass die Aktivierung der ungenutzten 90 Prozent sogar besondere psychische Fähigkeiten erweckt.

Diese Ansicht hört man auch häufiger von esoterisch interessierten Personen.

Fakten – Wie viel Gehirn nutzen wir wirklich?

Warum ist dieser Mythos heute noch aktuell? Weil er häufig wiederholt wird und sich so fest in unseren Köpfen verankert. Denn je häufiger wir eine Aussage hören oder lesen, desto glaubhafter wird sie.

Was genau bedeutet eigentlich „Gehirnkapazität"? Der Begriff wird unscharf und sehr willkürlich genutzt. Doch je nach Autor und Fach werden damit unterschiedliche Prozesse oder Phänomene beschrieben. Darunter Gehirnvolumen, Intelligenz, Gedächtnisleistung, eine Art Leistungsfähigkeit des Gehirns.

Bildgebende Verfahren zeigen, dass alle Areale im Gehirn die ganze Zeit aktiv sind. Es gibt keine inaktiven Gehirnbereiche, außer bei massiven Hirnschädigungen.

Evolutionswissenschaftlich gesehen, hätte der Mensch diese 90 % ungenutzte Gehirnmasse abbauen müssen, da kleiner und effizienter für das Überleben. Überhaupt weiß die Medizin heute, dass Gehirnzellen, die inaktiv sind, schnell absterben. Wären 90 % ungenützt, würde sich das bei Autopsien in Form von degenerierten Gehirnbereichen deutlich zeigen. Die lassen sich aber nur bei Verstorbenen finden, die an neuronalen Erkrankungen litten.

Noch ein interessanter Fakt: Wenn eine Hirnregion tatsächlich ungenutzt bliebe, etwa weil sie nicht mehr von einem Sinnesorgan aktiviert wird, würde sie rasch neue Funktionen übernehmen. Wie zum Beispiel bei blinden Menschen, bei denen die Sehrinde häufig Tast- oder Hörsignale verarbeitet.

Der Triune-Brain-Mythos:

Menschen haben ein Reptiliengehirn

Das "Reptiliengehirn" des Menschen machte in den 1950er Jahren Furore. Die Bezeichnung stammt aus der Drei-Gehirn-Theorie von Paul MacLean. Er teilte das Organ in 3 Haupt-Bereiche: Reptiliengehirn (Basalganglien), limbisches System (Altsäugergehirn, Appetit, Leidenschaften) und Neocortex (Neusäugergehirn, rationale Kontrolle). Wissenschaftlich wurde die Theorie nicht ernst genommen.

Ein modernes Beispiel in diesem Kontext: Porges populärpsychologische Polyvagaltheorie, die ebenfalls nicht haltbar ist, doch weiterhin in Psychotherapie und Medien grassiert. Doch eigentlich ist die Idee von einem animalisch-autonomen Teil des Menschen sehr viel älter. Schon Platon (sowie viele vor und nach ihm) teilte die Seele zum Beispiel im Phaidros in einen intellektuellen und einen tierischen Teil.

Fakten über das menschliche Gehirn

Der Begriff „reptilienartig“ weckt völlig falsche Vorstellungen, da der Mensch keine gemeinsamen Vorfahren mit Reptilien hat.

Und bei der menschlichen Evolution ist nicht einfach der Neokortex “gewachsen”, vielmehr hat sich die gesamte Architektur des Gehirns verfeinert. Das sind hochkomplexe Systeme, die sich nicht in “primitive” oder “höher entwickelte” Strukturen aufspalten lassen.

Das menschliche Gehirn ist ein hoch entwickeltes Organ, das aus mehreren miteinander vernetzten und interagierenden Regionen besteht. Das sind aber keine getrennten Areale, sondern ein ineinander verschachteltes System, in dem Emotionen, Kognition und Verhalten miteinander verwoben sind.

Neuere Forschungen zeigen, dass Emotionen und soziale Interaktionen eine Unzahl neuronaler Prozesse umfassen, die in verschiedenen Hirnregionen stattfinden, einschließlich des limbischen Systems und der kortikalen Strukturen. Trotzdem werden bestimmte Gehirnaktivitäten, die mit Überlebensinstinkten assoziiert sind, dem Reptiliengehirn zugeschrieben. Diese Aktivitäten sind jedoch eigtl. Teil neuronaler Dynamiken, die viele andere Funktionen integrieren, wie Lernen, Gedächtnis und Entscheidungsfindung.

So legen moderne Studien nahe, dass das menschliche Gehirn als integriertes Ganzes zusammen mit dem Körper funktioniert.

Der Hirnhälften-Mythos :

Die rechte Gehirnhälfte ist kreativ, die linke logisch

Die Vorstellung von den 2 Gehirnhälften stammt ebenfalls aus den 1950er Jahren. Damals entdeckten Sperry und Gazzaniga, dass das Durchtrennen des Corpus epileptische Anfälle beseitigte. Sie untersuchten außerdem, wie die Kommunikation zwischen den Gehirnhälften nach der Callosotomie gestört war, was zur Entdeckung der „Konfabulation“ führte—einem Phänomen, bei dem das Gehirn Geschichten aus unvollständigen Informationen zu generieren scheint.

Diese Erkenntnis ist mittlerweile wichtig für das Verständnis von Erkrankungen wie Alzheimer. Heute verstehen wir, dass Informationen, die wir über unsere Sinne aufnehmen — wie Sehen, Hören oder Fühlen — nicht nur von einer der beiden Hirnhälften verarbeitet werden. Stattdessen gelangen diese Informationen in beide Gehirnhälften.

Fakten zum Hemisphären-Modell

In den Wissenschaften hat dieses Konzept nie Anklang gefunden. Warum es trotzdem in den Köpfen der Menschen hängen blieb?

Weil die Idee ein Phänomen einfach erklärt bzw. ein Vorurteil stützt: Die eine Seite sei emotional und kreativ, während die andere rational und logisch ist.

Selbstverständlich werden Unterschiede festgestellt, wenn man das Gehirn eines Künstlers mit dem eines Wissenschaftlers vergleicht. Und auch, wenn man Musiker vergleicht, die jeweils ein anderes Instrument spielen. Doch das sagt nichts aus.

Es gibt keine Gehirnhälfte oder -Areale, die nur für bestimmte Aufgaben zuständig sind – alles ist vernetzt. Linkshänder sind also nicht per se kreativer als Rechtshänder.

Das große Missverständnis liegt bereits in der Grundlage: Wenn man nach Unterschieden sucht, werden diese auch gefunden. Kognitive Verzerrungen, wie Motivated Reasoning (Motivated Cognition, „motiviertes Denken“) oder der Bestätigungsfehler, kommen hier zum Tragen.

Der Struktur-Funktions-Mythos :

Bestimmte Gehirnareale sind für bestimmte Aufgaben zuständig

Diese Theorie nennt sich Lokalismus und ist in Psychologie und Psychiatrie weit verbreitet. Verständlich, denn auch dieses Konzept passt zu unserer Alltagsvorstellung: Der Magen verdaut, die Lunge atmet und das Gehirn steuert.

Diese Theorie hat ihren Ursprung in der Phrenologie, einer pseudowissenschaftlichen Lehre, die im 19. Jahrhundert populär war. Die Annahme: Form und Struktur des Schädels geben Aufschluss über Persönlichkeit und Verhalten eines Menschen. Phrenologen glaubten, dass bestimmte Bereiche des Schädels mit spezifischen Charaktereigenschaften und Fähigkeiten verknüpft sind und untersuchten diese, indem sie die "Hügel" und "Gruben" auf der Kopfoberfläche ertasteten.

Fakten über das Gehirn

Die Wissenschaft weiß heute, diese einfachen Vorstellungen sind nicht richtig. Denn die Verdauung beginnt bereits mit dem Speichel, die Atmung benötigt Mund- und Nasenraum zur Luftaufnahme, und das Gehirn agiert und reagiert zusammen mit dem gesamten Organismus.

Es ist eigentlich seit Langem bekannt, dass Struktur-Funktions-Zuordnungen unzulänglich sind. Zum Beispiel beim Sehen: Dabei sind über 30 verschiedene Hirnareale und rund 900 Verbindungswege beteiligt. Entsprechend haben Regionen wie der präfrontale Kortex viele verschiedene Aufgaben – darunter visuelle Wahrnehmung, Bewerten und Gedächtnisverarbeitung.

Eine Ursache dieses Hirnmythos liegt in der Fehl-Interpretation von bildgebenden Verfahren:

Im MRT sieht man keine Neuronen und auch keine elektrischen oder chemischen Signale. Man schließt vielmehr aus einem Muster, indem die Maschine Veränderungen im Blut-Sauerstoff in bestimmten Arealen misst. Daraus folgern Forscher dann, ob die Nervenzellen an gewissen Stellen aktiver sind.

Welche Bereiche farbig hervorgehoben werden, damit sie im Anschluss von Menschen interpretiert werden können, entscheidet ein Algorithmus.

Der Persönlichkeits-Mythos 5:

Persönlichkeitstests sind aussagekräftig

Persönlichkeitstests sind beliebt – in Unternehmen und auch im Privatleben. Die Idee ist ebenfalls einfachen Vorstellungen geschuldet. Sie bieten einen scheinbar direkten Zugang zur Selbstreflexion und zur Einschätzung von Charaktereigenschaften. Im Grunde sind Persönlichkeitstests eine Art modernes Horoskop, nur eben mit weniger Sternzeichen und damit weniger Variabilität.

Am populärsten ist der sogenannte Myers-Briggs-Persönlichkeitstest im Internet. Allerdings beruht dieser Test nicht auf fundierter wissenschaftlicher Psychologie, sondern auf Theorien von C. G. Jung. In seinen Konzepten flossen zudem auch Elemente der damaligen Astrologie und Alchemie mit ein.

In wissenschaftlichen Bereichen wird gerne der Big Five Persönlichkeitstest genutzt, weil man ihn für fundiert und empirisch belegt hält.

Fakten – methodische Fehler & Kontext

Die Bezeichnung “Test” suggeriert Wissenschaftlichkeit, doch der Myers-Briggs-Test ist definitionsgemäß kein Test.

Erster Grund: Personen müssen über einen längeren Zeitraum mehrmals getestet werden, wenn man relativ zuverlässige Ergebnisse erzielen möchte. Ein mehrmaliger Persönlichkeitstest mit zeitlichen Abständen wird aber nicht gemacht.

Zweiter Grund: Verschiedene Personen müssten den Test auswerten. Nicht ein und dieselben Recruiter oder eine Privatperson selbst.

Auch das Big-Five-Modell ist nicht interdisziplinär anerkannt. Es hat Logikfehler und sein Konzept kann höchstens Teilaspekte der Persönlichkeit betrachten. Es ignoriert die Relevanz von individuellen Erfahrungen und beurteilt vermeintliche Eigenschaften positiv oder negativ.

Die Leistungsfähigkeit und Merkmale einer Person werden nicht nur durch ihren Charakter geprägt, sondern sind auch von den konkreten Lebensverhältnissen bzw. Umständen beeinflusst.

Nehmen wir zum Beispiel eine junge Frau mit Eheproblemen. Die kann noch so gelassen sein und tolle Abschlüsse vorweisen, doch ihre stressigen Lebensumstände werden sich höchstwahrscheinlich negativ auf ihre Stimmungen, Empathiefähigkeit und Leistungen auswirken. Sowohl im beruflichen als auch im privaten Bereich.

Der Hormon-Mythos:

Serotonin macht glücklich, Dopamin berauscht

Sind wir von Hormonen gesteuert? Neurotransmitter spielen eine entscheidende Rolle im Organismus und sie beeinflussen unsere Stimmung, unser Verhalten und unsere Wahrnehmungen. Allgemein wird dabei Serotonin mit Glück, Dopamin mit Lust und Oxytocin mit Zuneigung assoziiert. Das erweckt den Eindruck, allein die Menge dieser Neurotransmitter in unserem Gehirn bestimme, wie wir uns fühlen und verhalten.

Ein typisches Beispiel: die Serotonin-Hypothese bei Depressionen. Antidepressiva sind oft Serotonin-Wiederaufnahmehemmer, sie erhöhen also die Serotonin-Konzentration im synaptischen Spalt.

Ähnliches gilt für Dopamin. Die meisten von uns wissen mittlerweile, es wird beim Essen von Schokolade oder anderen Genüssen ausgeschüttet und hat etwas mit dem Belohnungsempfinden zu tun.

Fakten zu Neurotransmittern

Tatsache ist, dass wir nach wie vor nur ein extrem begrenztes Wissen über die genaue Chemie im Gehirn besitzen. Es bestehen keinerlei Indikatoren, die uns zeigen könnten, wie ein „ideales“ chemisches Gleichgewicht aussieht oder wie viel von einem bestimmten Neurotransmitter tatsächlich im Gehirn vorhanden sein muss.

Bzgl. ADs: die Wirkung von Serotonin auf das Wohlbefinden ist nicht so geradlinig, wie oft vermittelt wird. ADs beeinflussen auch andere Körperfunktionen, wie die Regulierung des Körpergewichts oder die Libido. Und es gibt viele Patienten, bei denen Serotonin-Pusher alles nur noch schlimmer machen oder überhaupt nichts bewirken.

Dopamin allein ist nicht für das Gefühl der Lust verantwortlich. Studien zeigen, dass auch andere Botenstoffe, wie Serotonin, Endorphine und Oxytocin, eine entscheidende Rolle einnehmen. Zudem ist in vielen Fällen die Erwartung einer Belohnung oder eines Genusses bedeutender als das Ereignis mitsamt Hormon-Ausschüttung selbst.

Nicht zu vergessen: Korrelationen sind keine Kausalitäten. Nur weil sich eine bestimmte Hormon-Konzentration in bestimmten Gefühlslagen zeigt, ist das kein Ursache-Wirkungs-Zusammenhang.

Der Mythos vom weiblichen und männlichen Gehirn:

Gehirne von Mann & Frau unterscheiden sich

Dass Frauen besonders einfühlsam in zwischenmenschlichen Beziehungen und stark in Sprachen sind, während Männer hauptsächlich im analytischen und mathematischen Denken brillieren, ist ein bekannter Glaubenssatz. Diese Sichtweise ist jedoch mehr Vorurteilen geschuldet als wissenschaftlichen Erkenntnissen.

Zwar zeigen IQ-Tests, dass Männer oft in Mathe und Frauen in Sprachaufgaben besser abschneiden, aber diese Unterschiede spiegeln lediglich die Normen wider, die wir internalisiert haben – wie eine selbsterfüllende Prophezeiung.

Das wissen jedoch die wenigsten. Kein Wunder, in den Medien sind Unterschiede zwischen den Geschlechtern immer wieder Thema, beruhen allerdings auf Missdeutungen.

Fakten – keine biologischen Gehirnunterschiede

Es gibt keine eindeutigen biologischen Unterschiede zwischen Männer- und Frauengehirnen, da beide Geschlechter unterschiedlichen Lernumwelten ausgesetzt sind.

Bei Erwachsenen ist es oft schwierig festzustellen, ob festgestellte neuronale Unterschiede genetisch bedingt oder durch Umwelteinflüsse geprägt sind. Das Ergebnis ist wohl ein komplexes Zusammenspiel aus beiden Faktoren.

Unterschiede zwischen Probandengruppen werden mit höherer Wahrscheinlichkeit veröffentlicht als Studien ohne signifikante Befunde. Dieses Phänomen, bekannt als Publikationsbias, kann die Wahrnehmung von Geschlechterunterschieden verzerren. Insbesondere in der Geschlechterforschung ist dieser Publikationsbias besonders ausgeprägt, Ergebnisse werden übertrieben dargestellt.

Der Computer-Gehirn-Mythos:

Das Gehirn ist wie eine Festplatte

Die Vorstellung, das Gehirn funktioniere wie ein Computer, ist ein weit verbreitetes Missverständnis. Entsprechend wäre das Gehirn die agierende Rechen- und Steuereinheit, welche Eingaben mithilfe eines Speichers in Ausgaben umwandelt.

Diese Idee wird zum Beispiel durch KI-Technologien gestützt. Ein anschauliches Beispiel sind künstliche neuronale Netze: Die Knotenpunkte dieser Netze haben ähnlich wie Nervenzellen mehrere Eingänge, die ihre Aktivierung beeinflussen können. Durch die Bewertung der Verbindungen zwischen den Knoten können Lernprozesse nachvollzogen werden.

Vgl. Entmenschlichte Menschenbilder – Grenzen der Naturwissenschaft

Fakten – Ein Organ ist keine Maschine

Auch wenn Gehirn und Computer oberflächlich betrachtet ähnlich wirken, bestehen tiefgreifende Unterschiede.

Zum Beispiel das Verständnis von Bedeutung: Computer verarbeiten quantitative Daten, sie verstehen nicht.

Während ein Computer Informationen ohne Kontext speichert (außer wir geben diesen explizit an) integriert unser Geist jeden neuen Lerninhalt in ein komplexes Geflecht aus Erfahrungen.

Das Gehirn speichert nicht einfach Daten, sondern verknüpft Wissen und Bedeutung mit einer Vielzahl von Assoziationen, Körperempfindungen und Gefühlszuständen.

Überdies hat das menschliche Gehirn die beeindruckende Fähigkeit, seine Kapazität zu erweitern und nach Bedarf ganz neue Verbindungen zwischen den Neuronen zu bilden. Es ist ein dynamisches und lebendiges System, das sich ständig weiterentwickelt.

Trotz aller technologischen Fortschritte wissen wir kaum etwas Gesichertes über die Funktionsweise des Gehirns. Computer und Programme sind zwar komplex, doch grundsätzlich sind ihre Funktionen glasklar an den Aufbau gekoppelt – ihr Bauplan ist uns bekannt.

Mythos vom determinierten Willen

Die Willensfreiheit ist eine Illusion

Hier geht es eigentlich um Determinismus, also die Vorstellung, dass zukünftige Ereignisse bereits durch gegenwärtige Bedingungen festgelegt sind. Und in der Philosophie diskutiert man seit Jahrhunderten, ob Denken und Handel durch Naturgesetze oder höhere Mächte bestimmt sind.

Spezielle die Frage nach dem freien Willen bzw. wie sehr unser Unterbewusstsein unsere Entscheidungen beeinflusst, ist hoch interessant. Dass die Willensfreiheit widerlegt sei, wird oft mit dem Libet-Experiment begründet:

In seinem Experiment 1983 entdeckte Libet, dass er bereits ein elektrisches Signal im Gehirn beobachten konnte, bevor die Teilnehmer überhaupt den Wunsch verspürten, sich zu bewegen etc. – das sogenannte Bereitschaftspotential. Ein ähnliches Experiment von 2008 führte sogar zum Ergebnis, dass die Entscheidung im Gehirn bis zu 10 Sekunden früher, also bevor sie ins Bewusstsein gelangte, fiel.

Fakten zum Libet-Experiment

In der Diskussion wurde oft übersehen, dass Libet selbst und viele andere Forscher diese Interpretation nicht unterstützten. Und Libet untersuchte auch nicht die Willensfreiheit, sondern das Zeitfenster zwischen dem Bewusstseinserlebnis und motorischer Aktivierung.

Übrigens: Libet stellt fest, dass ein Bereitschaftssignal auch dann auftrat, wenn sich die Probanden gegen eine Bewegung entschieden. D. h. damit lässt sich nicht das Verhalten vorhersagen.

Viele ähnliche Studien ignorieren, dass Menschen ihre Handlungen im Voraus planen oder diese auch mittendrin abbrechen können, eben je nach Situation und Umwelt – beides wurde in den Experimenten jedoch ausgeschlossen. Im Gegenteil, es gab keinerlei äußere Reize: Die Teilnehmer lauerten auf einen Drang, sich zu bewegen, weil konkrete Verhaltensregeln aufgestellt wurden, die so im Alltag gar nicht gelten. Das macht weder eine unbewusste noch eine freie Entscheidung möglich.

Vgl auch Geist und Gehirn, Mensch & Person – Ich ist nicht Gehirn

Mythos: Ich als Illusion

Es gibt kein Ich, nur das Gehirn

In den Neurowissenschaften wurde lange nach dem Ort gesucht, an dem sich unser Ich aufhält. Je nach Forscher gab es verschiedene Vorschläge, zum Beispiel der Präfrontalkortex oder das mediale Frontalhirn.

Es fanden sich jedoch auch viele Stimmen, die das Ich zur Illusion erklärten. Die Begründung: es gibt keine zentrale Region im Gehirn, von der alle anderen abhängen.

Das erinnert nicht von ungefähr an den Homunkulus-Mythos aus dem 17. Jh. Denn auch hier wird eine Instanz vorausgesetzt, die im Gehirn als Zentraleinheit wahrnimmt, denkt und steuert.

Fakten zum Ich-Empfinden

In der Neurowissenschaft zeigen zahlreiche Studien, dass das Gefühl eines „Ichs“ aus einem komplexen Zusammenspiel vieler Gehirnareale resultiert, die miteinander kommunizieren und interagieren.

Es existiert keine spezifische Region, die alle anderen kontrolliert oder die für unser Bewusstsein verantwortlich ist; vielmehr funktioniert das Gehirn als Netzwerk.

Tatsache ist, dass unser Selbstgefühl und unsere Identität aus einer dynamischen und fluiden Verbindung von Erfahrungen, Emotionen und kognitiven Prozessen hervorgehen, welche weit über die biologischen Gehirnfunktionen hinausgehen.

Fazit: Fakten über das Gehirn

Die Idee, den Menschen und all seine intellektuellen sowie kulturellen Leistungen lediglich auf sein Gehirn zu reduzieren, ist sehr abgehoben. In diesem vereinfachten Konzept wird der Mensch als Subjekt und Person in seiner komplexen Vielschichtigkeit nicht mehr wahrgenommen.

Allerdings ist es immer die ganze Person, die Erfahrungen macht, nachdenkt, Entscheidungen trifft, fühlt oder Erinnerungen besitzt.

Quellen: 1) Wiwo: Diese Mythen ranken sich um unser Hirn 2) Kompetenzzentren für Nervensystem, Gehirn sowie seelisch-psychische Krankheiten 3) Wikipedia: Zehn-Prozent-Mythos 4) Wikipedia: Himisphärenmodell 5) Deutschlandfunk Nova: Hirntypen sind ein Mythos 6) Theodor Schaarschmidt: Gibt es Geschlechterunterschiede im Gehirn? (Spektrum der Wissenschaften) 7) Anna von Hopffgarten: 5 Irrtümer über unser Gehirn (Houman Resources) 8) Max-Planck-Gesellschaft: Das Gehirn von Frauen und Männern 9) Stephan Schleim: Mythen der Hirnforschung – Was stimmt wirklich?

#gehirn#neurobiologie#neurowissenschaften#hirnmythen#neuro-mythen#selbst#identität#biologismus#determinismus#lokalismus#neuroplastizität#dopamin#serotonin#persönlichkeit#kritische psychologie

0 notes

Text

🪬

Kannst du in den Spiegel schauen?

Nicht das Ding im Bad!

Das Ding im Horizont!

0 notes