#segregazione

Explore tagged Tumblr posts

Text

" Il volto del colonialismo inglese si rivelò in tutta la sua brutalità in Sudafrica. I bianchi si erano impadroniti dell'88 per cento delle terre, mentre i neri, con la Legge sulla terra dei neri, il Natives Land Act, del 1913, avevano perso ogni diritto di proprietà. Fu l’inizio della politica razzista di segregazione dei neri in “riserve per gli indigeni”. Ma siccome questo processo non funzionò, nel 1948 fu introdotto il sistema dell'apartheid. Nel 1949 furono proibiti i matrimoni misti e nel 1950 la popolazione fu catalogata secondo quattro gruppi razziali: bianchi, indiani, gente di colore e neri, con questi ultimi relegati in bantustan. Almeno tre-quattro milioni di neri furono segregati con la forza in queste zone loro riservate. Mentre ai neri che rimanevano, per ragioni di lavoro, in zone “bianche”, era vietato accedere a scuole, locali pubblici, mezzi di trasporto, riservati ai soli bianchi. I leader del movimento anti-apartheid, tra i quali Nelson Mandela, furono condannati all'ergastolo. Ma la repressione del governo non riuscì a soffocare la ribellione degli africani. Sia i lavoratori sia gli studenti neri diedero vita a una serie di scioperi e di manifestazioni che lentamente fece entrare in crisi il sistema dell'apartheid. La svolta avvenne nel 1990 quando il primo ministro Frederik De Klerk annunciò in Parlamento la rimozione della messa al bando del Congresso nazionale africano e il rilascio dei prigionieri politici. Dopo ventisette anni di carcere, Nelson Mandela fu liberato. Nel 1994 si svolsero le prime elezioni su base non razziale e, il 10 maggio, Mandela divenne il presidente del Sudafrica. Anche qui le Chiese dei bianchi, tanto cattoliche quanto anglicane e protestanti, appoggiarono in larga maggioranza il sistema dell'apartheid. Ma un piccolo gruppo profetico, composto dall'arcivescovo cattolico di Durban, Denis Hurley, dal pastore della Chiesa riformata Beyers Naudé e dall'arcivescovo anglicano Desmond Tutu, guidò la resistenza dei neri contro l’apartheid. "

Alex Zanotelli, Lettera alla tribù bianca, Feltrinelli (collana Serie Bianca); prima edizione marzo 2022. [Libro elettronico]

#Alex Zanotelli#letture#leggere#libri#citazioni#colonialismo inglese#Lettera alla tribù bianca#apartheid#Nelson Mandela#umanità#Frederik De Klerk#Padre Alessandro Zanotelli#Denis Hurley#Beyers Naudé#Desmond Tutu#missionari comboniani#bantustan#preti di strada#Africa#Beati i costruttori di pace#Natives Land Act#società africane#segregazione#Chiesa Cattolica#preti missionari#razzismo#umanitarismo#intellettuali italiani#Storia del XX secolo#'900

34 notes

·

View notes

Text

Ma perché un Centro d’accoglienza in periferia di Milano é bontá, equitá e solidarietá e la stessa struttura, ma migliore, in un altro posto é segregazione, apartheid, nazismo?

Se uno scappa da una guerra o dalla fame gli importa avere dove dormire e mangiare o vuole essere in zona Corso Como…..?

Non è che conta chi gestisce e non chi viene ospitato...?

Bonifacio Castellane (X)

.

.

.

41 notes

·

View notes

Text

Cosa succede a Venezia.

Sono stati messi dei "tornelli" di ingresso alla città, dove per entrare si devono pagare 5 euro.

Il tutto giustificato ( come al solito) con la "sicurezza" e con la "protezione delle opere d'arte".

Poi ancora, con il troppo PESO delle persone che la visitano, facendola sprofondare. ( Ma le strade di Venezia sono acqua...)

Una persona "normale", non in dissonanza, sa che queste sono soltanto misure coercitive "sperimentali", per vedere fino a che punto arrivi l' obbedienza dei cittadini e dei turisti a regole completamente ILLEGALI.

( Infatti nessuno può limitare la libera circolazione sul territorio nazionale, città comprese).

Ci sono in corso atti di disobbedienza, per mettere il comune con le spalle al muro, da parte di alcuni come Davide Tutino, che "inseguono" i vigili per farsi multare, ma gli stessi si rifiutano di farlo, perché sanno che saranno passibili di denunce.

Questo "esperimento" è legato alla istituzione delle città da 15 minuti, per ora facendo entrare pagando, poi, se non ci sarà ribellione, gli stessi residenti saranno SEGREGATI e dovranno PAGARE PER USCIRE.

Vorrei tanto capire cosa aspettano i cittadini a "scrollarsi di dosso" queste stupide amenità, fatte con il chiaro scopo della futura segregazione e NON per la tutela della città.

Sarebbe ora che tutti prendessimo coscienza che non c'è proprio NIENTE di buono in nostro favore, ed accettassimo il fatto che la corruzione sia in ogni livello della società.

Sarebbe anche ora che tutti facessero qualcosa per gli altri, anziché solo pensare sempre a sé stessi, perché chi pensa solo a sé stesso, presto sarà SOLO, e non avrà vie di uscita.

Buona giornata.

@roby6732

63 notes

·

View notes

Text

Apartheidi

Apartheidi sost.inv.f. segregazione razziale tra le Alpi.

4 notes

·

View notes

Text

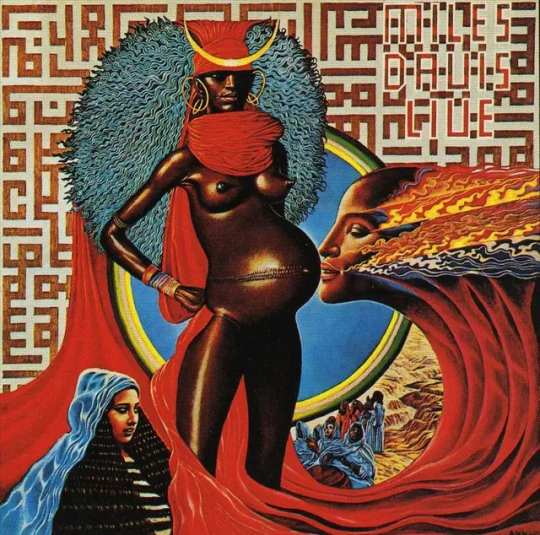

Storia Di Musica #300 - Miles Davis, Live-Evil, 1971

Quando si ascoltò questo disco per la prima volta, i critici ebbero un profondo senso di smarrimento: Come bisogna definirlo? Cosa è? È jazz? È rock? È qualcosa di altro? In parte era lo scopo del suo creatore, in parte perfino a lui, genio incontrastato delle rivoluzioni musicali, qualcosa "sfuggì di mano", divenendo addirittura qualcosa di altro dalla sua idea primigenia. Questo è un disco che parte da un percorso iniziato qualche anno prima, quando Miles Davis e il suo storico secondo quintetto iniziano ad esplorare le possibilità che gli strumenti elettrici e le strutture della musica rock possono dare al jazz. I primi esperimenti con Miles In The Sky (1968), poi con quel capolavoro magnetico che è In A Silent Way (1969), il primo con la nuova formazione elettrica, la quale sviluppa a pieno quella rivoluzione che va sotto il nome di jazz fusion con il fragoroso, e irripetibile, carisma musicale rivoluzionario che fu Bitches Brew (1970, ma registrato qualche giorno dopo il Festival di Woodstock, nell'Agosto del 1969). Davis è sempre stato curioso e non ha mai avuto paura di guardarsi intorno dal punto di vista musicale, ne è testimone la sua discografia. E nell'idea che il jazz stesse morendo, era sua intenzione innestarlo di nuova vitalità contaminandolo con altri generi, non solo il rock, ma anche il funk, il soul, la musica sperimentale europea. A tutto ciò, per la prima volta nel jazz (e questa fu l'accusa più viva di eresia), il ruolo del produttore, del suo fido e sodale Teo Macero, è proprio quello di cercare tra le sessioni di prove le parti migliori, o come amava dire Davis "le più significative", e metterle insieme in un lavoro sorprendente e meticoloso di collage musicale, che in teoria elimina la componente espositiva solista del musicista jazz, ma che allo stesso tempo regala una nuova filosofia musicale ai brani, del tutto inaspettata. Decisivo fu, nel 1970, il compito che fu affidato a Davis di curare la colonna sonora del film documentario A Tribute To Jack Johnson, di Bill Cayton, sulla vita del pugile che nel 1908 divenne il primo pugile di colore e il primo texano a vincere il titolo del mondo di boxe dei pesi massimi, quando sconfisse il campione in carica Tommy Burns. Per questa ragione fu considerato una sorta di simbolo dell'orgoglio razziale della gente di colore all'inizio del ventesimo secolo, soprattutto poiché nel periodo erano ancora in vigore le leggi Jim Crow, leggi che di fatto perpetuarono la segregazione razziale in tutti i servizi pubblici, istituendo uno status definito di "separati ma uguali" per i neri americani e per gli appartenenti a gruppi razziali diversi dai bianchi, attive dal 1875 al 1965.

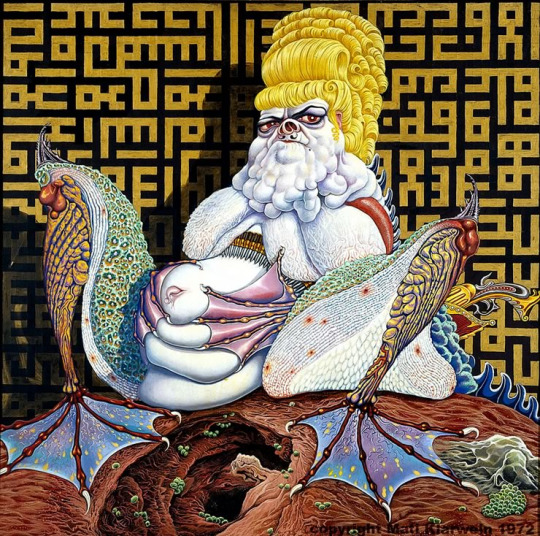

Il disco di oggi somma tutte queste istanze, in maniera unica e per certi versi selvaggia, divenendo di fatto una sorta di manifesto che Il Signore Delle Tenebre ostenta alla sua maniera, cioè nel modo più sfavillante possibile. Live-Evil esce nel Novembre del 1971, ma è frutto di storiche serate live al The Cellar Dome di Washington DC, dove la band di Davis si esibì per diverse serate nel Dicembre del 1970, e una parte di registrazioni in studio sotto lo sguardo attento di Teo Macero, presso gli studi della Columbia di New York. Con Davis, nelle esibizioni al Cellar Dome, che come prima pietra dello scandalo usa la tromba elettrica, infarcita di pedali di effetti e di wah wah (amore trasmessogli da Jimi Hendrix) c'erano Gary Bartz (sassofono), John McLaughlin (chitarra elettrica), Keith Jarrett (piano elettrico), Michael Henderson (basso elettrico), Jack DeJohnette (batteria) e Airto Moreira (percussioni) e in un brano solo, come voce narrante, l'attore Conrad Roberts. Nelle sessioni in studio di aggiungono altre leggende, tra cui Herbie Hancock e Chick Corea (con lui nei precedenti dischi citati), Billy Cobham, Joe Zawinul e il fenomenale musicista brasiliano Hermeto Pascoal, la cui musica e i cui brani saranno centrali in questo lavoro. Tutto il magma creativo di queste idee sfocia in un doppio disco dalla forza musicale devastante, tanto che oggi alcuni critici lo definiscono un heavy metal jazz, che parte dalle origini più profonde ma sfocia in una musica caotica e sfacciatamente meravigliosa, trascinante e indefinibile, che gioca tutto sulle dissonanze, sugli ossimori, sui palindromi simbolici e musicali. E manifestazione più chiara ne è la copertina, bellissima, di Mati Klarwein, artista francese autore di alcune delle più belle copertine musicali, tra cui quella di Bitches Brew: lasciato libero di creare da Davis, pensò alla copertina con la donna africana incinta, come simbolo di creazione "primordiale", ma fu lo stesso Davis, a pochi giorni dalla pubblicazione, una volta deciso il titolo, che gli chiese un nuovo disegno, che accostasse il "bene" al "male" attraverso una rana. Klarwein in quel momento aveva una copertina della rivista Time che raffigurava il presidente Hoover, che fu presa come spunto per la rana del male, che campeggiò sul retro della copertina, e che vi faccio vedere:

Musicalmente il disco si divide in brani autografi di Davis, che diventano lunghissime jam session di sperimentazione, di assoli di chitarra, sfoghi di batteria, con la sua tromba elettrica che giganteggia qua e la, che raccolgono quel senso di rivoluzione, anche giocata sulla sua storica abilità di comunicazione (Sivad e Selim, che sono il contrario di Davis e Miles, la seconda scritta per lui da Pascoal, languida e dolcissima), il medley Gemini/Double Image, scritta con Zawinul, e le lunghissime e potentissime What I Say, quasi una dichiarazione di intenti, Funky Tonk, rivoluzionaria e la chiusura con Inamorata And Narration by Conrad Roberts, che è quasi teatro sperimentale, e le altre composizioni di Pascoal, Little Church e Nem Um Talvez, musica che stupì tantissimo lo stesso Davis, che considerava Pascoal uno dei più grandi musicisti del mondo: il brasiliano, polistrumentista, arrangiatore, produttore, è una delle figure centrali della musica sudamericana, e essendo albino è da sempre soprannominato o bruxo, lo stregone. Tutti brani vennero "perfezionati" da Macero, e addirittura nelle ristampe recenti è possibile leggere nelle note del libretto l'esatta costruzione dei brani, ripresi dalle sessioni live e dalle registrazioni in studio. Di quelle leggendarie serate al The Cellar Dome, nel 2005 la Columbia pubblicò un inestimabile cofanetto, di 5 cd, The Cellar Door Sessions 1970 con le intere esibizioni del Dicembre 1970: le parti usate in Live-Evil sono nel quinto e sesto disco, nei precedenti ulteriori esplorazioni musicali da brividi, per una delle serie di concerti storicamente più importanti del jazz.

Il disco verrà considerato il capolavoro che è solo dopo anni, in un periodo, quello degli anni '70, dove Davis accettò apertamente di sfidare la critica con la sua musica. Da allora però, per quanto in parte ancora enigmatico e "difficile", è considerato l'ennesimo pilastro della leggenda Davis, in uno dei suoi capitoli musicali che ebbe più fortuna, poichè buona parte dei fenomenali musicisti che contribuirono a questo disco erano in procinto, o già alle prese, con esperienze musicali che partendo dalla lezione del Maestro, ne approfondiranno i contenuti, e ne esploreranno i limiti: sarà quest'ambito che legherà le altre scelte di Novembre e questo omaggio, che come i precedenti numeri miliari (1,50,100,150,200,250) è dedicato al formidabile uomo con la tromba.

24 notes

·

View notes

Text

Grazie degli auguri,

Ma la reclusione delle donne al lavoro di cura e la loro difficoltà ad accedere al lavoro salariato è causa di scarsa indipendenza economica e di maggiore esposizione a violenze e abusi.

Grazie degli auguri,

Ma la femminilizzazione dei settori accademici e occupazionali (segregazione orizzontale) provoca perdita di status e quindi di retribuzione di molte discipline.

Grazie degli auguri,

Ma la narrativa diffusa per cui la sessualità è una cosa subita dalle donne e la totale assenza di educazione sessuale in Italia porta i ragazzini a sviluppare dinamiche di dominio all'interno delle loro relazioni fin dai primi rapporti e causa una cultura che legittima lo stupro e la violenza come fatto naturale.

Grazie degli auguri, veramente,

Ma la mimosa deve essere brandita come simbolo rivoluzionario e non regalata come gesto galante, rafforzando la divisione binaria dei ruoli di genere e rendendo anche la Giornata internazionale dei diritti delle donne un palcoscenico.

3 notes

·

View notes

Text

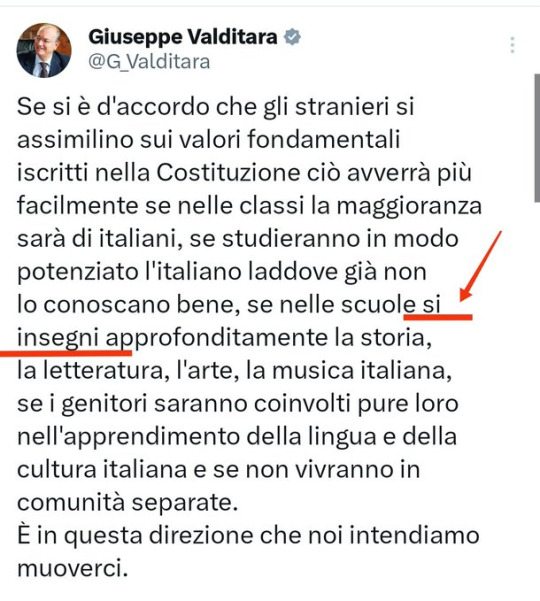

Il campione della segregazione degli studenti stranieri nelle scuole italiane perchè - a suo dire - potrebbero avere difficoltà con la lingua italiana.

7 notes

·

View notes

Text

quindi, fatemi capire, solo perché era pubblicizzato come "hijab friendly" significa che, secondo loro, nessun altra avrebbe voluto andare?

un giorno in un parco acquatico senza doversi preoccupare se il costume copre come si deve, di non fare movimenti che possano attrarre attenzioni indesiderate, di divertirsi si, ma sentirsi comunque vulnerabili (e questo è universale) e potersi sentire a proprio agio con qualsiasi cosa addosso, perché non sempre riusciamo a fottercene del giudizio altrui e andare al parco acquatico con una canotta e un pantaloncino, o un costume intero, perché oddio, che problei hai a metterti un bikini?

dove devo firmare?

vorrei un termine che significhi l'opposto di segregazione ma con gli stessi connotati negativi, perché quelli che abbiamo ora ne hanno solo di positivi.

15 notes

·

View notes

Text

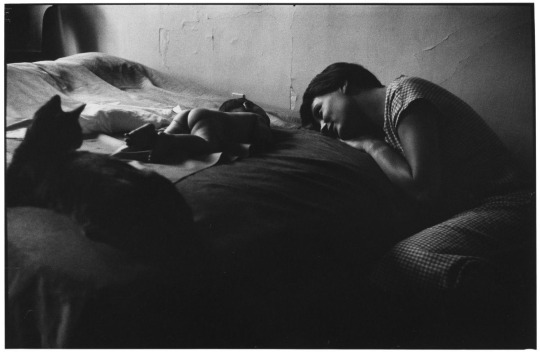

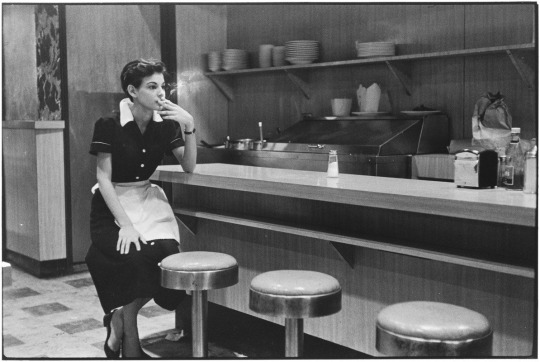

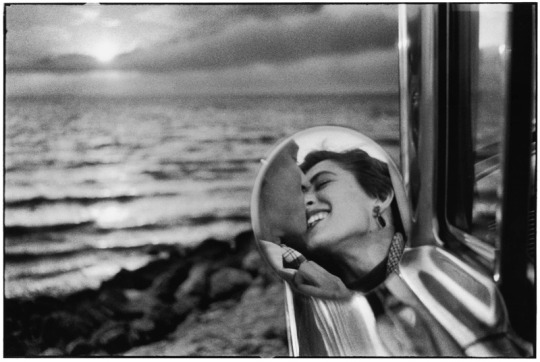

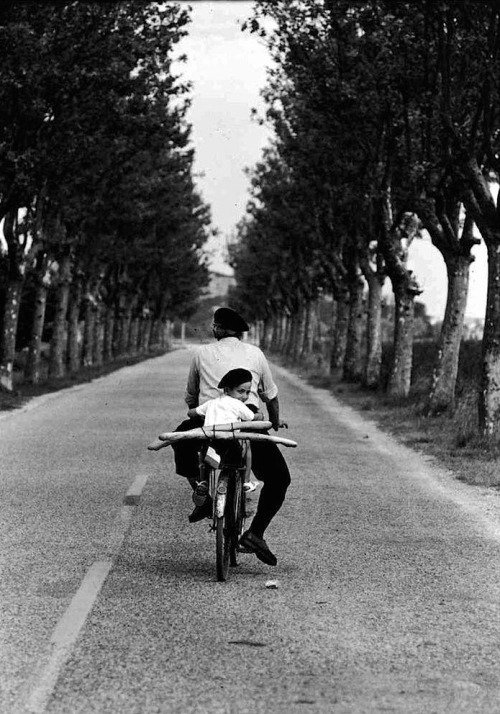

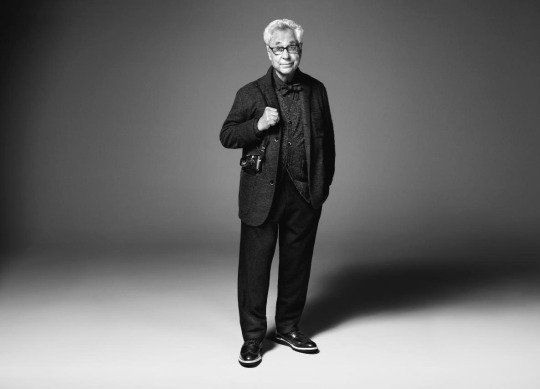

Elliott Erwitt [Elio Romano Erwitz], fotografo staunitense (26/7/1928-29/11/2023)

Nessuna scelta può dare il giusto rilievo a questo grande fotografo. Grazie di tutto

[*] Mother and baby 1953 - NY

[*] Smoke break - NYC (1955)

[*] California (1955)

[*] Marylin Monroe - NY (1956)

[*] Provenza (1955)

[*]

"Qualche volta ho fatto foto che forse erano utili. Segregazione razziale, Guerra fredda… Ma non l’ho fatto in modo premeditato. Le fotografie non si preparano, si aspettano. Si ricevono."

https://guardache.wordpress.com

https://24hoursinthelifeofawoman.tumblr.com

http://photojunkie.livejournal.com

https://artslife.com/2023/11/30/morto-elliott-erwitt-il-poeta-della-fotografia-in-bianco-e-nero/

http://www.faciepopuli.com/post/122092510694/elliott-erwitt-provence-1955

https://biografieonline.it/biografia-elliott-erwitt

2 notes

·

View notes

Text

Dopo l'attacco di Hamas del 7 ottobre, ho ricevuto un messaggio dagli organizzatori [di una conferenza sulla lingua francese che si sarebbe tenuta a Innsbruck], in cui mi si chiedeva di rendere noto il titolo del mio discorso, di « astener[mi] dal fare riferimento alla situazione attuale e di lasciare la dimensione politica fuori dal [mio] discorso per evitare qualunque scompiglio». Ho risposto che a queste condizioni non avrei potuto partecipare, poiché tutto il mio lavoro e la mia vita sono sono costantemente messi in discussione da quanto sta accadendo nel mio paese. L'organizzatrice ha insistito nel volermi chiamare per spiegarmi che «la situazione attuale» - un eufemismo - le sembrava molto confusionaria e complicata, una sorta di campo minato, e per questo voleva solo assicurarsi che quello che avrei detto sarebbe stato appropriato.

«Mi rendo conto », ha aggiunto, « che non diresti nulla di orribile. Voglio solo accertarmene ». Nelle settimane successive ho ripensato a questa conversazione e a quanto ci racconti del modo in cui noi palestinesi siamo trattati come esseri viventi, che respirano, che scrivono, che agiscono politicamente. Che io non abbia partecipato a un evento letterario è una conseguenza minima, ridicola, di quanto sta accadendo. Ma può indicare una cornice, una forma, per ciò che ancora fatico a nominare per paura che si avveri, e che in effetti sta accadendo ora a Gaza e in Cisgiordania. «Cerchiamo di trovare una risoluzione positiva», mi ha suggerito l'organizzatrice al telefono.

[…] La voce al telefono, come tanta parte del mondo che ci circonda, chiedeva la stessa cosa: per favore, cerchiamo di trovare una risoluzione positiva. Se solo voi poteste svanire, o - ancora meglio - se solo non foste proprio mai esistiti, e se solo poteste risparmiarci l'orrore, le espulsioni, i bombardamenti, le uccisioni, la fame di un popolo che ci costringete a scatenare su di voi. Il mondo intero risuonava in questa voce al telefono che mi diceva: c'è una soluzione, se solo tu non fossi così ostinato, c'è una soluzione, che è dissolverti nelle contraddizioni che ti sono state cucite addosso; se solo tu potessi disinvitarti dal mondo, se solo tu non complicassi il mondo con la tua esistenza, se solo non dovessi parlare con te, se solo non dovessi ascoltarti, se solo.

---------

Brano tratto dall'articolo dello scrittore palestinese Karim Kattam pubblicato sul sito The Baffler il 31 ottobre 2023 , quindi tradotto e pubblicato in:

ARABPOP - Rivista di arti e letterature arabe contemporanee, N. 6 / Palestina - Primavera 2024, Tamu Edizioni, Napoli.

#Karim Kattam#Palestina#letteratura araba contemporanea#Gaza#West Bank#Cisgiordania#apartheid#segregazione#ARABPOP#Mar Mediterraneo#Medioriente#sionismo#citazioni#questione palestinese#Storia del Medio Oriente#Territori occupati#colonialismo#indipendentismo#lotta di liberazione#Storia contemporanea#oppressione#irredentismo palestinese#crimini contro l'umanità#resistenza#conflitto israelo-palestinese#Conflitto arabo-israeliano#Territori palestinesi#mondo arabo#intellettuali palestinesi#letteratura in lingua francese

13 notes

·

View notes

Text

7 APRILE 1915 nasceva BILLIE HOLIDAY

"Non tardai molto a diventare una schiava tra le meglio pagate. Prendevo anche mille dollari alla settimana, ma quanto a libertà non ne avevo più di quando ne potesse avere il più pidocchioso bracciante della Virginia, cento anni fa".

Cento e dieci anni fa la nascita di una delle più grandi interpreti del 900.

Una vita breve e intensa di dolore e trionfi.

Un talento immenso fatto di pathos e sensualità.

Che ieri come oggi la rende un modello.

I successi con le grandi orchestre e i piccoli combo, le truffe dei discografici e gli anni tristi.

Storia (senza stereotipi) della vita scandalosa di una creatura meravigliosa

Cosa resta oggi di BILLIE HOLIDAY?

Risposta scontata. Moltissimo.

Intanto la profonda bellezza che ha donato al mondo. E non solo quello del jazz.

Anzi. Nata Eleanora Fagan a Philadelphia il 7 aprile del 1915, Billie è stata - e resta - una delle più belle e influenti interpreti vocali del Novecento tout court. E il suo centesimo dalla nascita val bene qualche pensiero intorno a quella figura così incredibilmente dotata, sensuale, fragile, seducente.

Una pasoliniana disperata vitalità la sua, che unita al ciclopico talento musicale le ha aperto i cuori di milioni di persone. Con però, alla distanza, la discutibilissima prevalenza – il maledettismo, quello degli altri però, va sempre di moda – della prima sul secondo. Tesi che con molta ragione Cassandra Wilson, che le ha da poco dedicato un disco di abbagliante intelligenza, bellezza e sensibilità, sostiene con vigore.

Un omaggio il suo che, fra i pochi realizzati – anzi i pochissimi, a dispetto di ambita rotondità del centenario e fama del personaggio: solo altri due che si sappia, quello asciuttamente molto jazz dell’ottimo portoricano d'America Jose James e l’altro della vociante e troppo giovane inglese Rebecca Ferguson – brilla proprio per il suo compiuto desiderio di accendere, con bel piglio contemporaneo, lo splendore senza tempo di un classico moderno.

Che come Billie non può più scendere dall’Olimpo cui è saputa assurgere. Per, appunto, l’enormità di ciò che ebbe in dono e di cosa seppe farsene. E non, una volta per tutte, per le inenarrabili sofferenze, la miseria e le violenze sessuali da bambina, la prostituzione da adolescente, l’eroina (con processi e galera al seguito) e l’alcol che mise nel sangue per turare la voragine nella sua anima, gli infiniti amori folli e senza speranza, la segregazione durissima di cui per tutta la vita fece le spese. Malgrado una celebrità che tra gli afroamericani, fin lì, era toccata solo al genio, anche di businessman, del però integerrimo e religiosissimo Duke Ellington.

0 notes

Text

Il diritto di contare: alla conquista dello spazio e dei diritti civili

La sceneggiatura di Ted Melfi e Allison Shroeder appaia la battaglia per diritti civili alla sfida della NASA per la corsa allo spazio nei primi anni '60, raccontando la storia vera di tre donne importanti e misconosciute: Katherine G. Johnson, Dorothy Vaughan e Mary Jackson.

C'è un'ineluttabile amarezza nel ricordarli oggi, quegli anni di battaglie e di speranze. Nei primi anni Sessanta l'America sognava di esplorare le stelle, oggi si rinchiude nei suoi confini, accecata dal terrore. Il diritto di contare è un film particolarmente rilevante, oltre che un successo pazzesco: incassò solo in USA più di 130 milioni di dollari a fronte di un budget di 25, conquistando anche tre candidature agli Academy Awards, inclusa quella come miglior film.

Il diritto di contare: Taraji P. Henson, Glen Powell e Octavia Spencer in una scena del film

Oscar o non Oscar, non è un'opera destinata a rimanere nella storia del cinema per i suoi traguardi artistici quella di Theodore Melfi. Gli manca decisamente la voglia di osare e c'è qualche debolezza tipica del biopic convenzionale, ma la storia che racconta è talmente incredibile che siamo perfettamente disposti ad apprezzarlo per le sue intenzioni quanto per i suoi meriti effettivi, e a difendere l'attenzione che ha ricevuto: Il diritto di contare non ha bisogno di essere pionieristico quando le pioniere, le rivoluzionarie dell'impegno e della solidarietà sono le sue protagoniste.

Mai più invisibili

Il diritto di contare: Janelle Monae in una scena del film

Il titolo orginale del film (e del libro di Margot Lee Shetterly da cui è tratto) è Hidden Figures, un pun un po' diverso da quello rappresentato dal non disprezzabile titolo italiano: le hidden figures sono cifre e formule matematiche cruciali per la pianificazione dei lanci spaziali, ma anche figure storiche rimaste nell'oscurità nonostante la loro importanza. In decine e decine di film dedicati alle missioni spaziali - una delle più nobili espressioni della curiosità e della tenacia della nostra specie - abbiamo incontrato decine e decine di astronauti, controllo missione, e dirigenti della NASA che erano quasi sempre maschi bianchi. Niente di nuovo sotto il firmamento hollywoodiano, ma è semplicemente inaccettabile che, a oltre cinquant'anni dagli eventi narrati nel film, non si sia mai sentito parlare di personaggi come Katherine G. Johnson, Dorothy Vaughan e Mary Jackson.

Il diritto di contare: Taraji P. Henson in una scena del film

Il diritto di contare pone rimedio a questo oltraggio con una sceneggiatura, firmata dallo stesso Melfi e da Allison Schroeder, che altera parzialmente eventi e cronologia nell'ottica della drammatizzazione, ma fa soprattutto un ottimo lavoro nell'inquadrare storicamente i fatti: non solo le difficoltà e le frustrazioni di queste brillanti scienziate costrette a lavorare in un regime di segregazione razziale, ma anche il clima di paranoia e tensione generale degli anni della Guerra Fredda, con la corsa allo spazio a rappresentare una forma di competizione pacifica, ma non per questo meno vitale, coi sovietici.

Il diritto di contare: una scena del film

Il genio umile

Nonostante i suoi meriti nell'inquadramento e nell'elaborazione del soggetto, Il diritto di contare non sarebbe il film accattivante che è senza le sue interpreti Octavia Spencer, Janelle Monae e sorpattutto Taraji P. Henson, un'attrice dalla presenza scenica incandescente che dopo aver conquistato immense platee televisive con il ruolo memorabile di Cookie Lyon in Empire si dimostra perfettamente a suo agio anche nei panni della nerd un po' imbranata.

Il diritto di contare: Taraji P. Henson in un momento del film

Nonostante l'equilibrio dello script, attento agli spazi personali e alle sfide professionali di tutte e tre le sue eroine e con tutte munifico in materia di momenti esaltanti, potremmo ben definire la sua Katherine la vera protagonista del film, se non altro per quel prologo che sottolinea quale tesoro, scovato in circostanze proibitive, sia la sua intelligenza. La chiamata di Katherine Johnson nel circolo che conta, ovvero nella task force che si occupa della missione spaziale che deve portare l'astronauta John Glenn a diventare il primo americano nello spazio, è frutto di una contingenza mai verificatasi prima: la necessità di dare una possibilità a chi è effettivamente più bravo degli altri pur essendo una donna di colore (la "rivalità" di Katherine con il dottor Stafford interpretato da Jim Parsons è uno degli elementi più gustosi del film, anche se ad esclusivo appannaggio degli spettatori di The Big Bang Theory).

Il diritto di contare: Octavia Spencer in un'immagine di gruppo del film

Prima dell'avvento di Katherine, Dorothy e Mary, le "computers" di colore, matematiche a cui erano affidati i calcoli prima della rivoluzione informatica, lavoravano isolate dal resto del personale in uno scomodo casermone, con affollate toilette destinate all'uso dei "coloured"; Il diritto di contare illustra dunque la storia di come John Glenn arrivò in orbita, e di come loro, non grazie a un uomo liberatore ma grazie al proprio ingegno, vennero fuori dalla reclusione. Per unirsi a una causa comune: perché un'altra cosa che ci piace - e si può persino definire abbastanza originale - dell'impostazione narrativa del film è la scelta di raccontare con Katherine e le sue amiche non il genio visionario, isolato ed egocentrico di tanti film dedicati alle grandi menti scientifiche, ma un'intelligenza umile e generosa al servizio di un'intera comunità e di un'intero paese.

Uno sforzo comune

Il diritto di contare: Kevin Costner in una scena del film

Le "figure nascoste" sono state dunque non superstar, ma elementi di un vasto ingranaggio volto a ottenere un trionfo scientifico e tecnologico, e quando non è impegnato a rivelare la dedizione e l'umanità di Katherine, la generosità e la pazienza di Dorothy e la determinazione e l'orgoglio di Mary, a sfruttare, insomma, il carisma delle sue brillanti prime attrici, Melfi si profonde senza troppi guizzi in una messa in scena corale che ci restituisce il messaggio più attuale del film: l'inclusione fa la forza. Un pensiero che gli autoindulgenti e abulici nemici del "politically correct" chiameranno forse sempliciotto e buonista, ma la mancanza di complessità non è necessariamente semplicismo e l'approccio del film alle questioni razziali è anzi piuttosto apprezzabile: non predica, non accusa e non minaccia; non offre facili e ipocrite soluzioni, ma mostra il cauto ottimismo e la dignitosa pazienza di persone che attendono di poter brillare e dare il proprio contributo, e nell'attesa si sostengono e si supportano generosamente. Finendo per rendere loro - finalmente - l'onore che meritano.

#hidden figures#il diritto di contare#recensione#recensione film#review#taraji p. henson#octavia spencer#janelle monae

0 notes

Text

Doris Salcedo

Compito importante per un'artista è cercare di dare alla società strumenti per elaborare il lutto. L'arte non può spiegare le cose, ma almeno può esporle.

Doris Salcedo, artista visiva e scultrice, ricerca ed esplora le tracce della violenza sociale e politica nella vita di persone vissute ai margini della società, in una sorta di topologia del lutto.

Narratrice di un disagio collettivo, con le sue installazioni di grande impatto estetico, dona forma al dolore, al trauma e alla perdita, attraverso l'utilizzo di oggetti comuni come mobili in legno, vestiti, cemento, erba e petali di rosa.

Riflettendo sulla condizione umana segnata da guerra, migrazione, sfide economiche e perdite personali, la sua pratica proviene da un profondo impegno con filosofia, letteratura e poesia.

Nata nel 1958 a Bogotà, in Colombia, ha studiato all'Universidad Jorge Tadeo Lozano per poi ottenere il Master in Belle Arti alla New York University.

Dal 1988 ha iniziato a visitare villaggi abbandonati, luoghi di omicidi e fosse comuni, intervistando parenti di persone fatte sparire per motivi politici o criminali.

Per anni ha tenuto archivi sui campi di concentramento, sia storici che più contemporanei, evidenziando come, nonostante le differenze storiche e geografiche, si assomiglino tutti.

L'installazione Atrabiliarios (1992-2004) è stata sviluppata in risposta alle persone fatte sparire e alle insopportabili condizioni che le donne hanno dovuto sopportare durante la loro prigionia e scomparsa. Composta da una serie di piccole nicchie incastonate nel muro, ciascuna ospita paia o singole scarpe, per lo più da donna, visibili dietro pelli di animali traslucide, che sono state suturate con filo chirurgico.

Nella serie La Casa Viuda, affronta il tema dello sfollamento forzato delle donne colombiane vittime della guerra civile in cerca di sicurezza dove frammenti di mobili sono forzatamente uniti in configurazioni interbloccate talvolta abbelliti con abiti usati o giocattoli.

I suoi progetti pubblici su larga scala sono formulati come un'istanza di lutto collettivo. Ambientati in spazi civici, propongono un'opportunità per l'espressione della perdita e chiedono la responsabilità condivisa del ricordo.

La sua serie ventennale Untitled, che affronta il genocidio di un partito politico, comprende sculture composte da armadi, cassettiere, letti e sedie in legno uniti i cui spazi negativi sono stati riempiti con cemento colato. Trasformate in inquietanti assemblaggi dislocati, le sue opere parlano di traumi, sepolture e gravi interruzioni che la guerra impone alle normali faccende domestiche.

Nel 2003 ha partecipato alla Biennale di Istanbul creando la celebre installazione fatta con 1.550 sedie posizionate tra due palazzi. Un monumento alla memoria delle vittime della violenza, in cui ogni sedia rappresentava una persona. Un’enorme fossa comune nobilitata da un oggetto semplice e universale come la sedia.

Nel 2007 la Tate Modern le ha commissionato un’opera per la Turbine Hall. Ha così prodotto Shibboleth una crepa lunga 167 metri che rappresenta i confini, la sofferenza delle persone immigrate, la segregazione, l'odio razziale.

Nel 2012 per il MAXXI di Roma ha creato Plegaria Muda, installazione composta da tavoli di legno sovrapposti sulle cui superfici si intravedono sottilissimi fili d’erba, chiaro riferimento a un cimitero, dedicata alle vittime delle stragi avvenute in Colombia a partire dagli anni Novanta, ma anche ai sobborghi di Los Angeles e, più in generale, alla sofferenza umana.

Nel 2016, dopo un plebiscito in cui si è votato contro gli accordi di pace che avrebbero posto fine al conflitto durato decenni, in un'azione collettiva, ha cucito duemila pezzi di stoffa bianca, ognuno dei quali mostrava il nome di una vittima scritto in cenere, creando un'enorme tela, Sumando Ausencias (Aggiungere assenze), che ha ricoperto l'intera piazza Bolívar di Bogotà.

L'installazione Uprooted, creata per la Biennale di Sharjah del 2023, affronta la natura sempre più inabitabile del mondo, gli effetti differenziali del cambiamento climatico e la migrazione forzata ad esso correlata. Presenta oltre 800 alberi morti accuratamente posizionati per dare forma a una casa archetipica, senza porte o finestre, un edificio di pura esteriorità che non offre alcuna possibilità di riparo.

Doris Salcedo indaga il lato oscuro della globalizzazione, creando una forma di poesia spaziale, al contempo elegiaca ed epica, comune e monumentale, generata per evocare emozioni intense in grado di elevare la consapevolezza, affinché il dolore e la sofferenza umana che acutamente percepisce nel mondo, non siano vani.

L’emozione estetica è politica e l’arte è il terreno sul quale il personale e l’intimo possono incontrare il collettivo e il pubblico.

Insegnante all'Universidad Nacional de Colombia e insignita con diversi importanti riconoscimenti, le sue opere sono presenti nelle maggiori istituzioni museali internazionali.

0 notes

Text

Falsi ortopedici

Capita a tutti di citare erroneamente. capita anche di credere vera una citazione o un aforisma legati a qualche personaggio che si ammira. Io che ne scrivo tante, ne sono certo, avrò fatto qualche errore di valutazione. Qualche volta però mi capita di incuriosirmi e verificare: per esempio una molta bella e famosa dice

Volevo scriverti, non per sapere come stai tu, ma per sapere come si sta senza di me. Io non sono mai stato senza di me, e quindi non lo so. Vorrei sapere cosa si prova a non avere me che mi preoccupo di sapere se va tutto bene, a non sentirmi ridere, a non sentirmi canticchiare canzoni stupide, a non sentirmi parlare, a non sentirmi sbraitare quando mi arrabbio, a non avere me con cui sfogarsi per le cose che non vanno, a non avermi pronto lì a fare qualsiasi cosa per farti stare bene. Forse si sta meglio. Forse no. Però mi e venuto il dubbio, e vorrei anche sapere se, ogni tanto, questo dubbio è venuto anche a te. Perché sai, io a volte me lo chiedo come si sta senza di te, poi però preferisco non rispondere che tanto va bene così. Ho addirittura dimenticato me stesso, per poter ricordare te.

Attribuita nientemeno a Kierkegaard nel suo Diario di un seduttore. Ebbene, grazie anche ad una mia splendida amica lettrice, ho constatato che nel libro non esiste niente di tutto ciò, e la citazione è costruita prendendo parti diverse da altri libri.

In questi giorni, mi è capitato di rileggere un post che sostiene questo:

Anni fa, uno studente chiese all'antropologa Margaret Mead quale riteneva che fosse il primo segno di civiltà in una cultura. Lo studente si aspettava che Mead parlasse di armi, pentole di terracotta o macine di pietra. Ma non fu così. Mead disse che il primo segno di civiltà in una cultura antica era un femore rotto e poi guarito. Spiegò che nel regno animale, se ti rompi una gamba, muori. Non puoi scappare dal pericolo, andare al fiume a bere qualcosa o cercare cibo. Sei carne per bestie predatrici che si aggirano intorno a te. Nessun animale sopravvive a una gamba rotta abbastanza a lungo perché l'osso guarisca. Un femore rotto che è guarito è la prova che qualcuno si è preso il tempo di stare con colui che è caduto, ne ha bendato la ferita, lo ha portato in un luogo sicuro e lo ha aiutato a riprendersi. Mead disse che aiutare qualcun altro nelle difficoltà è il punto preciso in cui la civiltà inizia. Noi siamo al nostro meglio quando serviamo gli altri. Essere civili è questo.

L'autore è qualche volta sconosciuto, altre volte Ira Byock, un medico scrittore americano. Dato che sono in vacanza, mi sono messo a cercare un po' di notizie, poichè secondo me questa affermazione è altamente improbabile che l'abbia detta l'antropologa Margaret Mead.

La prima evidenza della frase appare in un libro del 1980, Fearfully and Wonderfully Made, del chirurgo Paul Brand e di Philip Yancey, in cui dice "reminded of a lecture given by the anthropologist Margaret Mead, who spent much of her life studying primitive cultures".

La storia però cambia quando un articolo di Forbes durante la pandemia (del Marzo 2020) cita lo stesso episodio: How A 15,000-Year-Old Human Bone Could Help You Through The Coronacrisis di Remy Blumenfeld:

Years ago, the anthropologist Margaret Mead was asked by a student what she considered to be the first sign of civilization in a culture. The student expected Mead to talk about clay pots, tools for hunting, grinding-stones, or religious artifacts. But no. Mead said that the first evidence of civilization was a 15,000 years old fractured femur found in an archaeological site. A femur is the longest bone in the body, linking hip to knee. In societies without the benefits of modern medicine, it takes about six weeks of rest for a fractured femur to heal. This particular bone had been broken and had healed.

L'aggiunta è questa datazione del reperto osseo, e l'articolo continua suggerendo pratiche di condivisione di aspetti gioiosi e comunitari nei periodi di segregazione sociale imposto dal Covid19. L'articolo diviene virale e diffonde sul web lo stesso misterioso passo.

Tuttavia, pur ammettendo che in una determinata occasione non documentata Margaret Mead abbia detto come sopra, ad una domanda specifica "When does a culture become a civilization?", l'antropologa rispose così:

Well, this is a matter of definition. Looking at the past we have called societies civilizations when they have had great cities, elaborate division of labor, some form of keeping records. These are the things that have made civilization. Some form of script, not necessarily our kind of script, but some form of script or record keeping; ability to build great, densely populated cities and to divide up labor so that they could be maintained. Civilization, in other words, is not simply a word of approval, as one would say “he is uncivilized,” but it is technical description of a particular kind of social system that makes a particular kind of culture possible. (Bene, questa è una questione di definizione. Guardando al passato abbiamo definito civiltà le società quando hanno avuto grandi città, elaborata divisione del lavoro, qualche forma di conservazione dei documenti. Questi sono i fattori che hanno fatto la civiltà. Una qualche forma di organizzazione ( il senso di script è questo N.d.t.), non necessariamente il nostro tipo di organizzazione, ma una qualche forma di organizzazione e di conservazione dei documenti; capacità di costruire grandi città densamente popolate e di dividere il lavoro in modo che potessero essere mantenute. La civiltà, in altre parole, non è semplicemente una parola di approvazione, come si direbbe ad un altro “è un incivile”, ma è la descrizione tecnica di un particolare tipo di sistema sociale che rende possibile un particolare tipo di cultura. - fonte Talks with Social Scientists, a cura di Charles F. Madden, Southern Illinois University Press, 1968).

Che non è affatto la stessa cosa. Ci sono poi altre questioni, ancora più profonde: tra tutte, è "la cura medica" il fulcro della umanità? Non è che quella esigenza, in quel contesto storico preciso, era necessariamente più sentita e ben accolta?

Probabilmente non saprò mai se davvero Margaret Mead ha raccontato la storia del femore. Ma sono certo che ha scritto questo:

La natura umana è incredibilmente malleabile, tale da adattarsi accuratamente, con aspetti contrastanti, a condizioni culturali in contrasto (Sesso e temperamento in tre società primitive, Il Saggiatore, 1967, pag 184)

8 notes

·

View notes

Text

Azar Nafisi pubblicò quello che nel 2010 considerai il mio libro preferito, una definizione forse sommaria e superficiale per chi si è sempre definita lettrice compulsiva. Eppure fu così. Ricordo di me seduta su un prato, immersa nella lettura di quell’Adelphi dalla copertina per niente affascinante, che, però, mi rapiva pagina dopo pagina. Mi trasportava in un mondo culturalmente lontano e, mentre parlava dei libri che avevo amato all’università, mi raccontava anche di un paese che sognavo di visitare per la sua bellezza artistica e il suo fascino culturale: l’Iran.

Era il 2010, ero una ragazza piena di sogni e di aspettative. Quel libro rappresentava per me l’emblema dei miei studi, la più alta espressione di tutto ciò che avevo approfondito negli ultimi dieci anni: la letteratura, in particolare quella inglese, la cultura dei paesi occidentali, la spaccatura culturale che spesso divide, solo apparentemente, popoli distanti geograficamente, la condizione della donna – subordinata nel mondo mediorientale nella sua manifestazione più evidente – il potere emancipatore dell’istruzione, il diritto islamico e la funzione del matrimonio all’interno della società.

Erano gli anni in cui cominciavo a conoscere internet come luogo di confronto, in cui conducevo seminari all’università sul matrimonio forzato, considerato rappresentazione dello scontro culturale nelle seconde generazioni di popolazioni di fede islamica in Occidente. In quei seminari, però, ribadivo sempre quanto questo istituto fosse stato parte integrante anche della nostra cultura, utilizzato come mezzo di controllo per soffocare ogni ribellione ai canoni pre-impostati delle società patriarcali, solo apparentemente lontane dalla cultura islamica.

Erano anni in cui passavo ore a parlare, con chiunque fosse interessato, su quanto l’istruzione fosse liberatoria, quanto la considerassi l’arma più efficace contro le dittature politiche e la segregazione culturale. Erano anni in cui mi battevo per dimostrare il potere della parola.

Un giorno incontrai questo libro, in enorme ritardo rispetto alla sua pubblicazione e fu amore incondizionato sin dalle prime pagine. Un manifesto di ribellione disarmata e disarmante. Un manifesto forse troppo politically correct per le voci più forti dell’epoca, forse anche un filino borghese, ma, per me, un grido di battaglia potente e coinvolgente.

Leggere per resistere

Azar Nafisi, professoressa all’Università di Teheran, è costretta a interrompere il suo corso di letteratura inglese a causa delle pressioni del regime insediatosi dopo la rivoluzione di Khomeini nel 1979. Spettatrice della repressione e della violenza subita dalle sue studentesse ad opera della polizia morale, decide, nonostante tutto, di non rinunciare all’insegnamento. Ogni giovedì riunisce un piccolo gruppo di ex studentesse nella sua casa, che diventa così il rifugio per la lettura e il confronto. In questo spazio tutto al femminile, lontano dalle repressioni dittatoriali, queste donne parlano di loro stesse e della nuova condizione post-rivoluzione. Vivono un momento di libertà, studiando e rivivendo sulla loro pelle le pagine dei testi proibiti dall’ayatollah, dialogando attraverso le parole di autori come Nabokov, Austen e Fitzgerald.

I romanzi diventano strumenti per analizzare la quotidianità, dando alle donne l’opportunità di mettersi a nudo nelle loro fragilità e, allo stesso tempo, fornendo loro una chiave di lettura per decostruire il nuovo regime. Lolita ridotta a oggetto dalla mostruosità di Humbert, diventa il simbolo della loro stessa reificazione, mentre le opere di Jane Austen, caratterizzate dal magistrale uso del detto e non detto, offrono spunti di riflessione sull’evoluzione del ruolo della donna in paesi ed epoche diverse.

La professoressa spiega alle sue alunne come il divario tra amore e sesso, nella loro cultura, rappresenti un ostacolo alla vera percezione della figura femminile; così si presenta a uno degli ultimi incontri con Orgoglio e pregiudizio in una mano e un libro sulla sessualità intitolato Noi e il nostro corpo nell’altra. La letteratura diventa, ancora una volta, un’arma per conservare la propria dignità e sviluppare una consapevolezza di se stesse a tutto tondo. Nafisi propone la ribellione attraverso la letteratura, il conoscersi e il conoscere come unica forma di resistenza alla censura, al pensiero obbligato e pilotato da una società che ha paura delle donne, della parità, dell’equità, ma più di tutto, del sapere.

Ho amato questo libro, l’ho letto e riletto fino a consumarlo. Solo pochi giorni fa, però, ho scoperto dell’esistenza di un film di Eran Riklis, regista israeliano, uscito nel novembre 2024.

La trasposizione cinematografica: una sfida complessa

Il film di Riklis affronta una delle sfide più complesse e, in un certo senso, anche più spirituali: la trasposizione sullo schermo di un’opera letteraria. Operazione delicata che, personalmente ho rispettato solo in Ivory e Zeffirelli. Riklis, oltretutto, ha affrontato la sfida di portare sullo schermo un libro che, come già detto, è un vero e proprio spartito di voci letterarie, distanti per epoca e provenienza geografica. Nabokov, Austen, Brontë, Flaubert, Naipaul e Fitzgerald sembrano dialogare tra loro, interrogando il lettore su quali siano i limiti della propria libertà di agire.

Il regista riesce, a mio avviso, a rispondere abbastanza bene all’obiettivo che si era prefissato, mostrando anche a uno spettatore privo di nozioni storiche o politiche, l’atmosfera di oppressione della Teheran post-rivoluzionaria. Enfatizza il contrasto tra il mondo esterno, rigido e soffocante, e gli incontri segreti tra Azar Nafisi e le sue allieve, offrendo allo spettatore momenti alternati di respiro e angoscia.

Eppure, nonostante il messaggio legato al potere della letteratura risulti chiaro ed efficace, manca proprio la forte analisi sociologica che Nafisi trasmette attraverso il suo straordinario intreccio letterario. Riklis sembra sottolineare superficialmente quello che Nafisi precisa nella sua opera: l’Islam e rivoluzione islamica sono due cose distinte e distanti. Il regista, inoltre, soprassiede anche sulle molte citazioni letterarie della cultura persiana, in particolar modo tratte da Le mille e una notte di Sherazade, che l’autrice ritiene potenti quanto la desiderata e proibita cultura occidentale.

Le figure maschili, inoltre, sembrano essere svuotate di personalità, una visione quasi macchiettistica della società iraniana, che fa, in alcuni punti, pensar male lo spettatore della produzione israeliana del film. Un altro limite, inoltre, potrebbe essere anche la ridotta rappresentazione dei fatti storici – se non all’inizio con le proteste studentesche alla rivoluzione – che invece emerge con forza nella narrazione accurata in cui l’autrice racconta i suoi vent’anni in Iran, dal ritorno dagli Stati Uniti fino alla nuova fuga alla fine degli anni ’90.

Se il film avesse osato di più su questo fronte narrativo e avesse avuto un occhio più attento sull’Iran e la sua storia, avrebbe potuto raggiungere un pubblico più vasto e convincere di più, invece, si ha, purtroppo, la sensazione che la pellicola si rivolga a una nicchia di spettatori già familiari con il libro di Nafisi che abbiano le coordinate interpretative delle molte citazioni del testo.

Il potere della parola

È un film potente, che merita comunque di essere visto, ma che, se mi è concesso, perde in qualche modo l’occasione di denunciare un tema che non si riduce all’Iran della polizia morale e della rivoluzione. Il compito della parola – così come quello dell’immagine, in questo caso – è quello di risvegliare le coscienze sopite: vittime della fragilità del nostro tempo, della sua precarietà e della provvisorietà esistenziale che accomuna la storia contemporanea mondiale.

La potenza della parola. La potenza del sapere. La libertà di conoscersi come risposta alla soffocante repressione del pensiero unico.

Leggere come più alta forma di libertà, questa è da sempre la vera grande ribellione.

Source: Leggere Lolita a Teheran: la ribellione della parola

#femminismo#nafisi#teheran#vladimir nabokov#feminism#gender critical feminism#radical feminism#intersectional feminism#gender stereotypes#sexism

1 note

·

View note

Text

0 notes