#narrativa visiva

Explore tagged Tumblr posts

Text

Stella del deserto di Gordon Wallis – Avventura tra sabbia, diamanti e pericolo. Recensione di Alessandria today

Informazioni bibliograficheAutore: Gordon WallisAnno di pubblicazione: 2024Genere: Thriller d’azione, Avventura, SpionaggioValutazione: ★★★★☆ Un thriller mozzafiato ambientato nei paesaggi aridi e magnetici del deserto africano, Stella del deserto di Gordon Wallis è un romanzo che trascina il lettore in un vortice di inseguimenti, colpi di scena e segreti sepolti nella sabbia. Con un ritmo…

#Alessandria today#avventura moderna#deserto e mistero#elicotteri abbattuti#Google News#Gordon Wallis#inseguimenti nel deserto#italianewsmedia.com#Lava#mercenari e guerre segrete#narrativa africana#narrativa contemporanea#narrativa di frontiera#narrativa emotiva#narrativa geopolitica#narrativa intensa#narrativa internazionale#narrativa maschile#narrativa visiva#Pier Carlo#romanzi adrenalinici#romanzi ambientati in Africa#romanzi con ambientazione naturale#romanzi con colpi di scena#romanzi di guerra#romanzi di spionaggio#romanzi di viaggio#romanzi drammatici#romanzi epici#romanzi militari

0 notes

Text

IL PADRE FONDATORE DEI MANGA: oSAMU tEZUKA

In questo articolo parleremo di Osamu Tezuka: maestro della tradizione manga giapponese, a breve scopriremo la sua vita durante la seconda guerra mondiale e ci inoltreremo negli incredibili mondi nati dalla sua matita. La Trasformazione di un Medico in Artista: Il Percorso di Osamu Tezuka nel Mondo del Manga Nato a Toyonaka nel 1928 e cresciuto a Takarazuka, fu un rivoluzionario artista del…

View On WordPress

#amore per l&039;arte#avventure epiche#cultura pop giapponese#disegno distintivo#dramma medico#eredità artistica#esperienza postebellica#espressione creativa#fantascienza manga#fede buddista#genio creativo#icone del fumetto#iconografia manga#impatto culturale#influente mangaka#innovazione narrativa#kenjuu tenshi#la nuova isola del tesoro#legacy di tezuka#leggende del fumetto#Ma-Chan no Nikkicho#maestri mangaka#manga#manga giapponese#narrativa visiva#narrazione rivoluzionaria#opere intramontabili#Osamu Tezuka#padre dei manga#personaggi memorabili

0 notes

Text

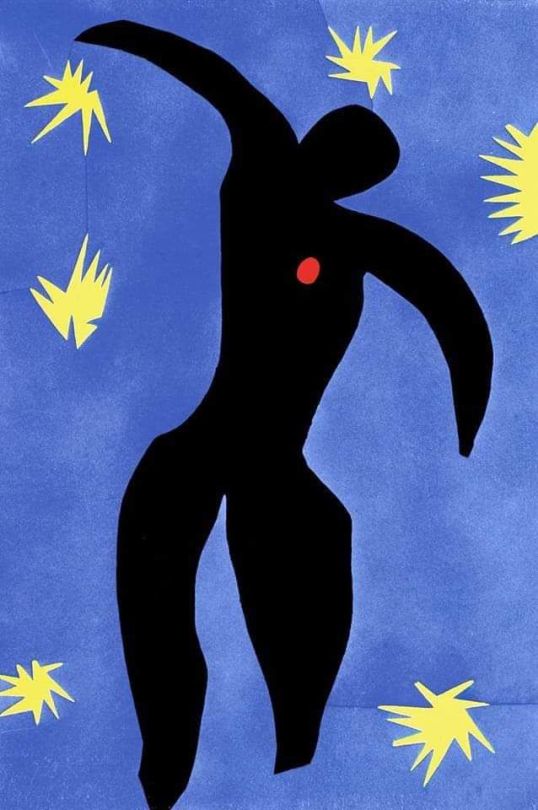

L'Icarus di Matisse è un Icaro particolare

ICARO L’Icarus di Matisse è un Icaro particolare. Pur simboleggiando infatti limite insito nella natura umana, è ritratto mentre ancora volteggia tra le stelle, un attimo prima della caduta. Esso rappresenta il desiderio dell’uomo di andare oltre, e di superare le stelle, il suo limite. Questa dissonanza è rappresentata dal contrasto tra il blu del cielo, colore della speranza e dell’infinito, e…

View On WordPress

#anima#archetipo#Arte Contemporanea#Arte Narrativa#Arte Visiva#ArteConMessaggio#artee#Caduta E Ascesa#Contrasto Cromatico#Cuore Umano#dance#Desiderio DellUomo#Espressionismo#Icaro#infinito#Libertà Creativa#LimitinUmani#Matisse#Mito#Quadri Moderni#RappresentazionebSimbolica#sentimento interiore#Significato Quadro#Simbolismo Artistico#SimbolismoArte#Speranza Infinita#spirituale#stanza delle meraviglie#Stelle E Man#Visioni DellInfinito

3 notes

·

View notes

Text

Scenari

Dopo tre saggi, ho letto tre romanzi di fila. Quello in mezzo è stata una scelta estemporanea quanto deliziosa, e finendo il terzo mi sono accorto che anche stavolta c'è un legame comune tra i tre. Ve li presento:

Alison Espach racconta di Phoebe, una giovane professoressa di letteratura inglese in una piccola Università del Midwest, che dopo una serie di circostanze personali drammatiche decide di suicidarsi: sceglie l'hotel extralusso di Newport, nel Rhode Island, che aveva visto su una rivista e decide di uccidersi lì. Ma al suo arrivo, la variopinta umanità di un fantasmagorico quanto sgangherato matrimonio le cambieranno i piani.

Samantha Harvey racconta invece la vita sulla Stazione Spaziale internazionale di 6 astronauti, dalle loro mansioni, dei loro pensieri, in un momento dove lo spazio (confinati nei moduli della stazione spaziale) e il tempo sono diverso ( il modulo viaggia una velocità media di 27600 km/h, completando 15,5 orbite al giorno, che significa vedere 16 albe e tramonti, e viene mantenuta in orbita a un'altitudine compresa tra 330 e 410 km, che sembra notevolissima, ma la si può vedere ad occhio nudo in una serata limpida e con poco inquinamento luminoso).

Ferenc Karinthy (la cui vita è da sola un romanzo, invito i curiosi ad andarla a leggere) è stato un linguista ungherese (tra le altre cose, nota alla parentesi di prima) che si cimentò con la narrativa: in questo romanzo racconta la storia di Budai, un professore di linguistica atteso a Helsinki per un convegno, che per stanchezza e distrazione sbaglia volo all'aeroporto di Budapest. Si sveglia così in un paese sconosciuto, dove si parla e si scrive una lingua incomprensibile perfino per lui che ne parla moltissime, dove non riesce a spiegarsi in nessun modo, passandone di tutti i colori.

Sono tre libri stilisticamente diversi: frizzante e vivacissimo quello di Espach, riflessivo e dall'andamento "a-gravitazionale" quello di Harvey, preciso e diretto quello di Karinthy, che devo ammettere è stata una delle letture più drammatiche di sempre per la capacità di quelle pagine di farmi immedesimare nell'incubo di Budai. E tutte e tre offrono, secondo me, la descrizione di un cambio di prospettiva personale: Phoebe è spinta ad affrontare i suoi tormenti da quel matrimonio, gli astronauti sulla Stazione Spaziale cambiano prospettiva visiva per ragionare sul loro ruolo sulla e per la Terra, Budai sperimenta l'estremo del sentirsi incapace e impossibilitato a relazionarsi (che ammetto è qualcosa che mi fa paura molto) pur avendone avuto sempre tutte le capacità. Sono tre letture che vi consiglio.

Una delle più grandi scoperte della mia generazione è che un essere umano può cambiare la propria vita semplicemente cambiando il proprio modo di pensare. William James

14 notes

·

View notes

Text

Oceania 2: un sequel che espande i confini

Il secondo capitolo del grande successo Disney Animation ci riporta nelle isole del Pacifico per una nuova avventura in compagnia di Vaiana, Maui e dei loro compagni di viaggio.

I sequel, croce e delizia dei nostri giorni. Da una parte chi critica, chi attacca la carenza di idee, dall'altra un pubblico che dimostra di volerli, di accogliere con affetto le storie che vanno avanti. Storie che nel 2024 sono andate e vanno avanti: Inside Out 2, è stato un successo, o Mufasa (che è un prequel, ma rientra nello stesso discorso), anch'esso in arrivo sul grande schermo. Oceania 2, nelle sale dal 27 novembre, è invece pronto a riportarci nelle isole del Pacifico da cui una ragazza di nome Vaiana ha salpato e ha conquistato il mondo dell'animazione ormai otto anni fa.

Vaiana e la sorellina

Un nuovo capitolo atteso, come confermano i numeri dei contenuti condivisi online, che riporta su schermo quanto già visto nel 2016 in quanto a contesto narrativo, doppiatori (originali e nostrani), con qualche aggiunta di rilievo come Giorgia a dar voce alla novità Matangi e protagonista vocale di una delle nuove canzoni del film. Un sequel che va a occupare lo spazio, impegnativo e responsabile, del 63° Classico Disney, promettendo un'altra boccata d'aria per un boxoffice che, tra alti e bassi, non smette mai di averne bisogno.

Oceania 2: Un nuovo viaggio

Vaiana e i suoi compagni di viaggio

È passato qualche anno dalle avventure del primo Oceania e ora Vaiana è una leader del suo popolo, o potrebbe esserlo. Non è più la ragazzina che avevamo conosciuto, ma una donna che deve scegliere chi vuole essere realmente, se provare a fare quell'ulteriore passo verso il mondo e la crescita o fermarsi e accontentarsi di quello che lei e il suo popolo hanno. Una scelta che deve compire quando le arriva un inaspettato richiamo dai suoi antenati, che la spinge a compiere un nuovo viaggio verso territori inesplorati, a perseguire una nuova missione insieme a Maui, Pua ed HeiHei, ma anche di quei improbabili compagni di avventura che vanno a completare il suggestivo quadro che è Oceania 2.

"Abbiamo bisogno di una barca più grande"

I protagonisti di Oceania 2 in viaggio

Rubo la celebre citazione de Lo squalo per accompagnare i presupposti narrativi del nuovo viaggio di Vaiana, non più sola (con Pua ed HeiHei) ma accompagnata da quelle figure che possano rendere possibile l'impresa: Loto, esperta di barche dalla battuta pronta; il robusto Moni, che vede in Maui un idolo sa seguire; lo scontroso Kele, contadino che assicura il sostentamento in nave. E la nave stessa, più ampia, autonoma, adatta a perseguire l'impresa, a portare a termine una missione pericolosa e ampliare gli orizzonti del popolo di Vaiana. Perché di questo parliamo, di espandere i propri confini, trovare altri popoli per quell'interscambio culturale che ha contribuito a definire i presupposti dell'evoluzione culturale e sociale umana.

Oceania 2 e l'esigenza di crescere

Un'esigenza di crescere che è assecondata anche sul piano tecnologico dalla stessa Disney Animation, che punta sempre a migliorare anche risultati già di per sé ottimi. Lo si nota nella ricchezza di dettagli dei fondali, nella resa dell'acqua sempre più credibile e dettagliata, in un impatto visivo generale che porta su schermo un'avventura di grandi proporzioni visive che non tradisce la genesi iniziale del progetto come serie piuttosto che film per il grande schermo.

Un'immagine suggestiva del 63mo Classico Disney

Manca qualcosa dal punto di vista della profondità narrativa, o nel rafforzare linee narrative secondarie di quei personaggi che avremmo voluto conoscere più a fondo, come la stessa Matangi, antagonista solo abbozzata che speriamo di vedere in un ulteriore sequel la cui via sembra già tracciata.

Conclusioni

Oceania 2 è un sequel che porta avanti storia e personaggi in modo coerente, secondo il loro naturale percorso di crescita. Un'evoluzione che si accompagna anche a quella visiva, con una resa ambientale e visiva notevole, ma risulta un po' più esile del primo capitolo in termini di profondità e ricchezza narrativa. Menzione speciale, anche nel nuovo film, per Pua ed HeiHei, due sidekick adorabili che rubano la scena.

👍🏻

La crescita dei personaggi, coerente e naturale rispetto a quanto impostato nel primo film.

Il modo in cui la storia getta le basi per costruire qualcosa anche in futuro.

Pua ed HeiHei, due comprimari in grado di rubare la scena.

L'evoluzione tecnologica che rende ancor più vivo e credibile il mondo in cui si muovono i personaggi.

👎🏻

Manca un po' di spessore narrativo che arricchisca la storia e il viaggio di Vaiana e i suoi compagni di avventura.

Manca una hit, tra le canzoni, che colpisca quanto quelle del primo film.

#moana 2#oceania 2#walt disney#disney#walt disney productions#disney animation#recensione film#review#movie#film

2 notes

·

View notes

Note

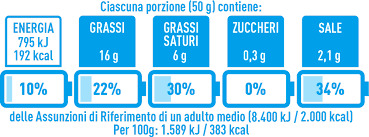

NUTRISCORE E ULTRA-PROCESSED FOOD

(Non che le due cose abbiano correlazione diretta in questo submit ma se c'è un fuoco perché non metterci due pezzi di carne? E aumentare così il rischio di tumori colon-rettali)

Polemica sull'indicatore semaforico per la salubrità dei cibi che la Francia ha creato e proposto per l'EU, che secondo alcuni sarebbe troppo semplificatorio e non terrebbe conto di altre caratteristiche degli alimenti.

Per esempio olio di oliva o parmigiano reggiano-> alto tenore di grassi -> nutriscore D

La semplificazione visiva ha più senso di una (fallimentare?) educazione al concetto di giusta proporzione giornaliera di nutrienti?

Lo chiedo perché se il sistema è supportato da solidi basi scientifiche contrapposte all'incapacità generalizzata delle persone di comprendere la proporzionalità dei nutrienti, io sarei anche d'accordo.

No, dai... è che in realtà se Salvini smatta contro qualcosa l'esperienza mi ha insegnato che allora siamo sulla strada giusta per farne venire fuori una cosa decente, ecco.

Sono MESI che voglio farci un video/post sul mio sito, ma mi fermo sempre allo stesso punto: abbiamo cominciato a usare il nutriscore in qualche supermercato? Abbiamo cominciato a usare l'alternativa, il Nutrinform Battery (italiano)?

Voglio dire: 'sta roba, la signora Mariuccia che non si interessa a quel che dicono i soloni e i dottoroni, l'ha mai vista? Io non ho mai notato nelle etichette queste indicazioni, né di un tipo né dell'altro.

Però a domanda rispondo, e siccome il perché o il percome il primo sia meglio del secondo (senza se e senza ma) è una questione molto complicata su cui credevo di farci un video (forse il prossimo), mi limito al quesito.

La semplificazione visiva ha più senso di una (fallimentare?) educazione al concetto di giusta proporzione giornaliera di nutrienti?

Sì, ha decisamente più senso. Se mi accorgo che l'olio è rosso, nonostante la narrativa imperante che vuole l'olio extravergine d'oliva come un toccasana capace di curare l'AIDS, allora magari - se non sto a sentire Coldi**tti o Salv**i - sarò più portato a usarne di meno, o almeno a farmi delle domande. La stessa cosa per il vino o per i prodotti ultralavorati.

La presupposta superiorità dei prodotti italici si basa su una narrativa commerciale, non scientifica. Quando dico che anche il prosciutto di P*rma è cancerogeno, la gente mi guarda male, pure se lo dico col camice addosso. E dato che questa narrativa è difficile da scardinare, ecco che il Nutriscore viene osteggiato pure da Mariuccia, che l'altro ieri ha ricevuto il volantino della Coldir**ti contro la carne coltivata e signora mia chissà cosa ci mettono dentro.

Il Nutriscore è un modo semplice e diretto per capire se di un dato alimento posso mangiarne in abbondanza o devo limitarlo, la semplicità è direttamente collegata al cambio d'azione dell'acquirente, e per questo viva la semplicità visiva, che possa trainare una educazione alimentare più approfondita, perché causa come minimo il dubbio nel consumatore.

@kon-igi

37 notes

·

View notes

Link

0 notes

Text

Ne Zha 2 – L’epica mitologica torna a infiammare il cinema d’animazione

Dopo il successo travolgente del primo Ne Zha, il sequel Ne Zha 2 arriva come un tornado infuocato nel panorama dell’animazione cinese, portando con sé ancora più azione, emozione e una spettacolare messa in scena che lascia senza fiato. Il film dimostra ancora una volta che l’animazione cinese non solo può competere con le grandi produzioni occidentali, ma sa anche offrire una narrazione unica e visivamente straordinaria.

Una storia che affonda le radici nella mitologia cinese

Se il primo Ne Zha ci ha introdotto all’eroe ribelle, questa volta la posta in gioco è ancora più alta. La storia riprende le vicende di Ne Zha e Ao Bing, il principe drago, dopo gli eventi catastrofici del primo film. Ora i due devono affrontare nuove minacce che mettono a rischio il loro mondo, tra battaglie spettacolari e scoperte che approfondiscono il loro passato e destino. L’evoluzione dei personaggi è uno degli elementi più interessanti del film. Ne Zha, pur rimanendo il solito ragazzo testardo e impulsivo, inizia a maturare e a comprendere meglio il significato del sacrificio e della responsabilità. Ao Bing, d’altra parte, lotta con il suo retaggio e il peso delle aspettative, creando un dinamico contrasto tra i due protagonisti che tiene incollati allo schermo.

Animazione e direzione artistica mozzafiato

Se il primo capitolo aveva stupito con un comparto visivo all’avanguardia, Ne Zha 2 alza ulteriormente l’asticella. Le scene d’azione sono una vera gioia per gli occhi, con un’animazione fluida e coreografie di combattimento che sembrano uscite da un wuxia adrenalinico. Gli effetti speciali, le esplosioni di colori e l’uso magistrale della CGI rendono il film un’esperienza visiva incredibile, che immerge completamente lo spettatore nel mondo mitologico cinese. Ogni frame è un dipinto digitale curato nei minimi dettagli: dalle imponenti montagne sacre agli oceani agitati, ogni scenario è progettato con una maestria che rende il film un capolavoro visivo.

Colonna sonora epica e sound design coinvolgente

Non si può parlare di Ne Zha 2 senza menzionare la colonna sonora. Le musiche epiche accompagnano perfettamente ogni momento del film, alternando brani orchestrali imponenti a momenti più intimi e toccanti. Il sound design è altrettanto curato: i colpi di spada, le esplosioni di energia e i rombi dei draghi creano un’atmosfera potente che amplifica ogni scena d’azione.

Un sequel che supera le aspettative

Uno dei rischi dei sequel è quello di non essere all’altezza dell’originale, ma Ne Zha 2 riesce nell’impresa di espandere l’universo narrativo e di rendere la storia ancora più avvincente. Il film combina perfettamente azione, dramma e umorismo, offrendo momenti intensi alternati a gag che alleggeriscono la tensione senza mai risultare fuori posto. L’approfondimento dei personaggi e il loro sviluppo emotivo rendono la narrazione più coinvolgente, mentre il ritmo serrato della storia fa sì che non ci siano tempi morti. Il mix di tradizione e innovazione è perfettamente bilanciato, riuscendo a catturare sia gli appassionati della mitologia cinese sia il pubblico internazionale. Ne Zha 2 non è solo un film d’animazione, ma un’esperienza visiva e narrativa che dimostra quanto il cinema cinese stia raggiungendo nuove vette. Con una storia avvincente, personaggi carismatici e un comparto tecnico impressionante, questo sequel si conferma come una delle migliori produzioni animate dell’anno. Se hai amato il primo capitolo, non puoi assolutamente perderti questo seguito che espande ed eleva ulteriormente l’epopea di Ne Zha. E se ancora non hai visto il primo film, è il momento perfetto per recuperarlo e lasciarti trascinare in questa spettacolare avventura mitologica! Read the full article

0 notes

Text

Influenza culturale storica di Nostradamus

L’influenza culturale storica di Nostradamus è vasta e complessa toccando molteplici aspetti della società, dalla letteratura all’arte dal cinema alla musica le sue profezie hanno lasciato una impronta indelebile sulla cultura mondiale. Comprendere questa influenza ci permette di apprezzare pienamente la figura di Nostradamus e di riconoscere il suo contributo molto importante alla storia e alla cultura. Per quel che riguarda l’influenza di Nostradamus sulle arti cominceremo a prendere in considerazione la sua influenza sulla letteratura. Nostradamus ha ispirato numerosi autori nel corso dei secoli. Le sue profezie con il loro linguaggio enigmatico e il loro contenuto simbolico hanno fornito materiale ricco per scrittori di generi diversi. Uno degli esempi più noti è quello di Giulio Verne il padre della fantascienza moderna che cita Nostradamus nei suoi romanzi utilizzando le sue visioni per arricchire le trame avventurose. Anche Umberto Eco famoso per il suo approccio esoterico alla narrativa Ha fatto riferimento a Nostradamus nelle sue opere. Eco ha esplorato nelle sue opere temi di mistero e conoscenza nascosta. Per fare un esempio concreto Umberto Eco nel suo romanzo "Il pendolo di Foucauld” ha integrato elementi della tradizione profetica costruendo un intricato labirinto di cospirazioni e segreti. Nel mondo della poesia Nostradamus è stato una ispirazione per poeti che cercavano di catturare il senso del mistero e della predestinazione. Yeats conosciuto per il suo interesse per la dimensione dell’occulto ha tratto ispirazione dalle profezie di Nostradamus per i suoi lavori. Anche nel teatro figure come Cristopher Marlowe e Ben Yonson hanno creato personaggi ispirati a veggenti come Nostradamus. In tal modo essi hanno arricchito le loro opere con elementi di profezia e premonizione. La rappresentazione del veggente come un personaggio enigmatico e ambiguo ha permesso ai drammaturghi di esplorare temi collegati al destino e al libero arbitrio. L’influenza di N si estende anche alle arti visive dove il simbolismo nelle sue profezie è stato rappresentato in vari modi. Salvator Dalì il maestro del surrealismo ha creato opere ispirate ai temi profetici di Nostradamus. Le sue opere caratterizzate da immagini oniriche e simboli criptici riflettono la complessità e l’enigmaticità delle profezie dell’autore francese. Per fare une esempio l’opera “il volto di Nostradamus” di Dalì rappresenta il veggente con un volto deformato circondato da simboli astrali a sottolineare l’interconnessione tra il tempo il destino e la psiche umana. Il pentagramma la clessidra e altre icone esoteriche sono state ampiamente utilizzati dagli artisti per rappresentare le visioni di Nostradamus. Questi simboli intrisi di significati profondi hanno contribuito a creare un immagine visiva forte e duratura del veggente. Altri artisti hanno utilizzato simboli astrologici e iconografie rinascimentali per rappresentare il mistero e la profezia nelle loro opere. Le profezie di Nostradamus hanno esercitato una forte influenza anche sui mass media. Le profezie di Nostradamus hanno affascinato non solo scrittori e artisti ma anche i creatori di film serie televisive. Numerosi film e documentarli hanno esplorato la vita e le profezie varie del veggente francese. Tra questi "Nostradamus” un film che traccia la vita del veggente e vari documentari che analizzano l’accuratezza delle sue profezie. Queste rappresentazioni hanno contribuito a formare l’immagine popolare di Nostradamus come profeta misterioso e lungimirante. Alcuni documentari come quelli prodotti da History Chanel hanno cercato di decodificare le sue quartine collegandole a eventi storici contemporanei. La serie tv "Reign” ha incluso Nostradamus come personaggio utilizzando le sue profezie per arricchire la trama storica e drammatica. Questo approccio ha permesso di introdurre elementi di mistero e tensione rendendo la narrazione più avvincente. Anche la musica è stata influenzata dalle profezie di Nostradamus con artisti che hanno incluso riferimenti alle sue visioni nelle loro opere. Il gruppo heavy metal Judas Priest ha pubblicato un album intitolato “Nostradamus” in cui le canzoni esplorano temi di profezia e destino. Altri artisti hanno scritto canzoni ispirate alle visioni di Nostradamus utilizzando la sua figura per esplorare temi di mistero e premonizioni. prenderemo ora in considerazione l’influenza storica di Nostradamus. Le profezie del veggente francese sono state interpretate come predizioni di vari eventi storici influenzando la percezione pubblica e politica di tali eventi. Alcune delle quartine di Nostradamus sono state interpretate come profezie della rivoluzione francese. Inoltre la figura di Napoleone Bonaparte è spesso collegata alle sue quartine considerate come premonizioni dell’ascesa di un grande leader militare. Durante la II guerra mondiale le profezie di Nostradamus sono state utilizzate sia dagli alleati che dai nazisti per la propaganda. Entrambe le parti cercavano di trovare nelle sue quartine previsioni che potessero giustificare le loro azioni e motivare le truppe. Per fare un esempio il ministro della propaganda nazista utilizzò le quartine per far credere che il nazismo era destinato a durare mille anni basandosi su presunte previsioni di Nostradamus. Dobbiamo mettere in evidenza che l’impatto delle profezie del veggente francese non si è limitato solo agli eventi storici ma ha avuto una influenza significativa anche sulla società e la cultura. Per quel che riguarda la percezione pubblica della figura di Nostradamus dobbiamo dire che egli è stato percepito in modi diversi nel corso dei secoli passando dall’essere venerato come un veggente profetico a essere criticato come un impostore. Tale cambiamento di percezione riflette le fluttuazioni nei valori culturali e degli atteggiamenti nei riguardi della profezia e dell’occulto. Durante il Rinascimento la sua figura era messa in relazione con la saggezza esoterica mentre nei secoli successivi è stato visto con scetticismo da parte di una società sempre più scientifica e razionale. Per quanto riguarda l’eredità di Nostradamus della cultura popolare dobbiamo dire che essa è evidente in numerosi riferimenti a lui in libri , film e programmi televisivi e altre forme di intrattenimento. La sua figura è diventata sinonimo di profezia e mistero perpetuando il suo fascino nel tempo. A loro volta gli studiosi hanno continuato a esplorare ed analizzare le opere di Nostradamus fornendo nuove interpretazioni e elaborando nuove prospettive sul suo lavoro. La ricerca accademica su Nostradamus ha messo in luce la complessità delle sue opere e ha esplorato le influenze culturali storiche e personali che hanno condizionato le sue profezie. Alcuni studiosi hanno cercato di decodificare le quartine offrendo interpretazioni che collegano le profezie a eventi specifici. Altri ricercatori hanno esaminato le fonti storiche letterarie utilizzate da Nostradamus rivelando come abbia combinato influenze diverse per creare le sue visioni profetiche. Le opere di Nostradamus hanno ricevuto sia critiche che sostegno in ambiente accademico. Alcuni studiosi criticano l’ambiguità delle sue profezie mentre altri riconoscono il valore storico e culturale delle sue opere. In definitiva dobbiamo dire che la questione della interpretazione delle quartine continua a essere un argomento di dibattito nell’ambiente accademico con alcune teorie che sostengono che Nostradamus abbia voluto scrivere in maniera oscura per proteggere le sue conoscenze. Per quanto riguarda le interpretazioni moderne delle profezie di Nostradamus esse continuano a evolversi riflettendo i cambiamenti nelle credenze e nelle aspettative culturali. Per fare un esempio le profezie di Nostradamus sono state spesso utilizzate nelle teorie del complotto che le interpretano come messaggi nascosti destinati a guidare e condizionare l’umanità. Alcuni teorici del complotto sostengono che Nostradamus avesse accesso a conoscenze esoteriche o a informazioni segrete che gli permisero di prevedere eventi futuri con una precisione sorprendente. Tuttavia queste interpretazioni sono spesso basate su interpretazioni vaghe ed ambigue nelle sue profezie. Le profezie di Nostradamus continuano a essere rilevanti nel contesto contemporaneo influenzando la cultura nella società moderna. La loro capacità di adattarsi a vari contesti storici e culturali contribuisce a mantenere vivo l’interesse per Nostradamus. Per quanto riguarda l’impatto delle profezie nella psicologia gli studi psicologici hanno analizzato l’impatto delle profezie sulla psiche umana e sulla paura del futuro. Il concetto di predestinazione e la ricerca di significati nascosti possono influenzare il modo in cui le persone percepiscono e reagiscono agli eventi futuri. La figura di Nostradamus è stata utilizzata per studiare come le credenze nelle profezie possano influenzare il comportamento e le decisioni degli individui. Molto importante in psicologia è il cosiddetto "Effetto Nostradamus” che si riferisce al fenomeno per cui le persone cercano di adattare i riti attuali alle profezie di Nostradamus. Questo effetto è spesso alimentato dalla ricerca di conferme e dal desiderio di trovare un senso negli eventi caotici. Gli studi psicologici hanno esplorato come l’effetto Nostradamus possa influenzare la percezione del futuro e la credenza nelle profezie. Concludiamo il nostro discorso prendendo in considerazione l’influenza delle profezie di Nostradamus nelle religioni e nella spiritualità. Le profezie di Nostradamus sono state interpretate integrate in diverse tradizioni religiose spirituali. Alcuni gruppi religiosi vedono nelle sue quartine delle premonizioni divine utilizzandole come parte delle loro credenze e pratiche spirituali. Ad esempio alcuni gruppi cristiani tradizionalisti hanno interpretato le sue profezie come previsioni della fine dei tempi e del ritorno di Cristo. Infine i movimenti spirituali moderni come il New Age hanno adottato le profezie di Nostradamus considerandole fonti di saggezza e di guida spirituale tanto che le sue visioni sono state spesso utilizzate per esplorare i concetti di energia cosmica ed evoluzione spirituale. Prof. Giovanni Pellegrino Read the full article

0 notes

Video

vimeo

Gli Effetti Visivi (VFX) di 'NAPOLI - NEW YORK" from Masked Frame Pictures on Vimeo.

Candidatura per i David di Donatello – Migliori Effetti Visivi (VFX)

'Napoli - New York', diretto da Gabriele Salvatores e basato su un trattamento originale di Federico Fellini e Tullio Pinelli, è un’opera cinematografica che combina la potenza narrativa del cinema con l’innovazione tecnologica degli effetti visivi. Ambientato nel 1949, il film presenta un viaggio straordinario tra Napoli e New York, dove gli effetti visivi sublimano la realtà, amplificando l’emozione e la forza della storia.

Il lavoro del supervisore VFX Victor Perez e del suo team composto da 167 professionisti ha dato vita a 534 inquadrature di VFX, per un totale di 63.560 fotogrammi (oltre 44 minuti del film), che hanno trasformato visivamente il film in un capolavoro tecnico e artistico. Ogni effetto visivo è stato concepito per servire la narrazione, rispettando il concetto di Fellini: "Napoli la conosciamo, New York ce la siamo inventata," offrendo una visione riflessa e poetica di questa città.

Ricostruzione storica e artistica: New York del 1949 è stata ricreata con accuratezza storica e con una forte influenza estetica derivata dallo stile di Fellini. Le architetture della città emergono come "riflessi" di un immaginario cinematografico, influenzato dai film della Golden Age di Hollywood. Tecniche miste per l'autenticità visiva: Le sequenze della nave, girate in un vero porto a Rijeka, sono state integrate con esterni digitali fotorealistici, realizzati con simulazioni fisiche plausibili di mare e vento. Crowd replication, CGI e bluescreen sono stati utilizzati per popolare la città e il viaggio transatlantico. Innovazione e machine learning: L’integrazione dell’intelligenza artificiale ha potenziato il lavoro creativo, permettendo un uso etico e innovativo della tecnologia per ottenere risultati eccezionali. Omaggio all’arte e alla storia: La sequenza iniziale del film, ispirata al chiaroscuro di Caravaggio e ai tragici ricordi del terremoto de L'Aquila, è un esempio di come il fotorealismo sia stato unito a un’estetica poetica e drammatica. Anche la polvere della scena rimanda visivamente al simbolismo dell’11 settembre, evocando una forte connessione emotiva. Economia narrativa degli effetti visivi: Ogni decisione tecnica è stata guidata dall’idea di "effetti visivi cost-effective", dove le limitazioni di budget non hanno mai compromesso la qualità artistica. Il team ha raggiunto un equilibrio perfetto tra tecnologia e creatività.

La capacità degli effetti visivi di fondersi armoniosamente con la fotografia, mantenendo un'estetica visiva che replica le lenti Technovision utilizzate per le riprese, è la prova della collaborazione straordinaria tra reparto cinematografico e VFX.

Con questa candidatura, 'Napoli - New York' celebra l’arte degli effetti visivi come parte essenziale del cinema italiano, dimostrando come l'innovazione tecnologica possa elevare il racconto cinematografico senza mai sopraffarlo.

Supervisione VFX: Victor Perez

0 notes

Text

Fragile: Note di un’Adolescenza Digitale – La potenza disturbante e poetica di “Adolescence” di Fabrizio De Zuani. Recensione di Alessandria today

Ci sono opere che si guardano, altre che si vivono, e poi c’è Adolescence di Fabrizio De Zuani: una miniserie che si subisce come un urto emotivo, uno specchio deformante che riflette con crudezza e struggente bellezza l’età più vulnerabile, quella adolescenza resa ancora più fragile dall’ecosistema digitale in cui oggi si consuma. In quattro episodi da circa cinquanta minuti, De Zuani ci conduce…

#adolescence#adolescenza e dolore#Alessandria today#analisi tematica serie#bullismo online#critica alla società digitale#educazione affettiva#Educazione Digitale#emotività giovanile#esperienza visiva intensa#Fabrizio De Zuani#fragilità adolescenziale#futuro generazionale#Generazione z#giovani e tecnologia#Google News#identità digitale#Incel#Isolamento Sociale#italianewsmedia.com#Lava#linguaggio emozionale#manosfera#miniserie italiana#musica e immagine#narrativa visiva#piano sequenza#Pier Carlo#rapporto scuola-alunni#recensione serie TV

0 notes

Text

Il Monaco che vinse l’Apocalisse

Il film, intitolato “Il Monaco che vinse l’Apocalisse“, promette di essere un’esperienza visiva e narrativa unica, intrecciando storia, misticismo e introspezione. Questo film ci trasporta in un’epoca di oscurità e fervore religioso. Il protagonista, Joachim, è un asceta il cui saio è diventato una seconda pelle. La sua vita è avvolta dall’oscurità del mondo, ma è anche illuminata da esperienze…

0 notes

Text

immagine alt

Stai leggendo il tuo ultimo articolo gratuito.

Abbonati per 2,50 dollari a settimana.

Ottieni l'accesso digitale

Il saggio del fine settimana

Perché A.I. Non ha intenzione di fare arte

Per creare un romanzo o un dipinto, un artista fa scelte che sono fondamentalmente estranee all'intelligenza artificiale.

Nel 1953, Roald Dahl pubblicò "The Great Automatic Grammatizator", un racconto su un ingegnere elettrico che segretamente desidera essere uno scrittore. Un giorno, dopo aver completato la costruzione della macchina calcolatrice più veloce del mondo, l'ingegnere si rende conto che "la grammatica inglese è governata da regole che sono quasi matematiche nella loro rigore". Costruisce una macchina per la scrittura narrativa in grado di produrre un racconto di cinque mila parole in trenta secondi; un romanzo dura quindici minuti e richiede all'operatore di manipolare maniglie e pedali, come se guidasse un'auto o suonasse un organo, per regolare i livelli di umorismo e pathos. I romanzi risultanti sono così popolari che, entro un anno, metà della narrativa pubblicata in inglese è un prodotto dell'invenzione dell'ingegnere.

C'è qualcosa nell'arte che ci fa pensare che non possa essere creata premendo un pulsante, come nell'immaginazione di Dahl? In questo momento, la finzione generata da grandi modelli linguistici come ChatGPT è terribile, ma si può immaginare che tali programmi potrebbero migliorare in futuro. Quanto potrebbero diventare bravi? Potrebbero diventare migliori degli umani nello scrivere narrativa, o fare dipinti o film, nello stesso modo in cui le calcolatrici sono migliori nell'addizione e nella sottrazione?

Iscrivendoti, accetti il nostro Accordo con l'utente e l'Informativa sulla privacy e l'Informativa sui cookie. Questo sito è protetto da reCAPTCHA e si applicano l'Informativa sulla privacy e i Termini di servizio di Google.

L'arte è notoriamente difficile da definire, e lo sono anche le differenze tra buona arte e cattiva arte. Ma lasciatemi offrire una generalizzazione: l'arte è qualcosa che deriva dal fare molte scelte. Questo potrebbe essere più facile da spiegare se usiamo la scrittura narrativa come esempio. Quando scrivi narrativa, stai, consciamente o inconsciamente, facendo una scelta su quasi ogni parola che scrivi; per semplificare oltre, possiamo immaginare che un racconto di diecimila parole richieda qualcosa dell'ordine di diecimila scelte. Quando dai un programma di IA. generativo un prompt, stai facendo pochissime scelte; se fornisci un prompt di cento parole, hai fatto nell'ordine di cento scelte.

Se un'IA genera una storia di diecimila parole in base al tuo prompt, deve riempire tutte le scelte che non stai facendo. Ci sono diversi modi in cui può farlo. Uno è prendere una media delle scelte che altri scrittori hanno fatto, come rappresentato dal testo trovato su Internet; quella media è equivalente alle scelte meno interessanti possibili, motivo per cui il testo generato dall'IA è spesso molto insipido. Un altro è quello di istruire il programma a impegnarsi nel mimetismo di stile, emulando le scelte fatte da uno scrittore specifico, che produce una storia altamente derivata. In nessuno dei due casi sta creando arte interessante.

Penso che lo stesso principio di base si applichi all'arte visiva, anche se è più difficile quantificare le scelte che un pittore potrebbe fare. Dipinti reali portano il segno di un numero enorme di decisioni. In confronto, una persona che utilizza un programma text-to-image likedall-e inserisce un prompt come "Un cavaliere in un'armatura combatte un drago surafuoco" e lascia che il programma faccia il resto. (La versione più recente di dall-e accetta suggerimenti fino a quattromila caratteri, centinaia di parole, ma non abbastanza per descrivere ogni dettaglio di una scena.) La maggior parte delle scelte nell'immagine risultante devono essere prese in prestito da dipinti simili trovati online; l'immagine potrebbe essere resa in modo squisito, ma la persona che entra nel prompt non può rivendicare il credito per questo.

Alcuni commentatori immaginano che i generatori di immagini influenzeranno la cultura visiva tanto quanto l'avvento della fotografia una volta. Anche se questo potrebbe sembrare superficialmente plausibile, l'idea che la fotografia sia simile all'IA generativa merita un esame più attento. Quando la fotografia è stata sviluppata per la prima volta, sospetto che non sembrasse un mezzo artistico perché non era evidente che ci fossero molte scelte da fare; basta impostare la fotocamera e avviare l'esposizione. Ma nel corso del tempo le persone si sono rese conto che c'era un gran numero di cose che si potevano fare con le fotocamere, e l'arte sta nelle molte scelte che un fotografo fa. Potrebbe non essere sempre facile articolare quali sono le scelte, ma quando confronti le foto di un dilettante con quelle di un professionista, puoi vedere la differenza. Quindi la domanda diventa: c'è un'opportunità simile per fare un gran numero di scelte utilizzando un generatore di testo-immagine? Penso che la risposta sia no. Un artista, sia che lavori digitalmente che con la vernice, prende implicitamente molte più decisioni durante il processo di realizzazione di un dipinto di quanto si adatterebbe a un prompt di testo di poche centinaia di parole.

Possiamo immaginare un generatore di testo-immagine che, nel corso di molte sessioni, ti consente di inserire decine di migliaia di parole nella sua casella di testo per consentire un controllo estremamente fine sull'immagine che stai producendo; questo sarebbe qualcosa di analogo a Photoshop con un'interfaccia puramente testuale. Direi che una persona potrebbe usare un programma del genere e merita comunque di essere chiamata artista. Il regista Bennett Miller ha usato dall-e 2 per generare alcune immagini molto sorprendenti che sono state esposte nella galleria gagosiana; per crearle, ha creato suggerimenti di testo dettagliati e poi ha incaricato dall-e di rivedere e manipolare le immagini generate più e più volte. Ha generato più di centomila immagini per arrivare alle venti immagini nella mostra. Ma ha detto che non è stato in grado di ottenere risultati comparabili sulle versioni successive di dall-e. Sospetto che questo possa essere perché Miller stava usando dall-e per qualcosa che non era destinato a fare; è come se avesse hackerato Microsoft Paint per farlo comportare come Photoshop, ma non appena è stata rilasciata una nuova versione di Paint, i suoi hack hanno smesso di funzionare. OpenAI probabilmente non sta cercando di costruire un prodotto per servire utenti come Miller, perché un prodotto che richiede a un utente di lavorare per mesi per creare un'immagine non è attraente per un vasto pubblico. L'azienda vuole offrire un prodotto che generi immagini con poco sforzo.

È più difficile immaginare un programma che, in molte sessioni, ti aiuti a scrivere un buon romanzo. Questo ipotetico programma di scrittura potrebbe richiedere che tu inserisca centomila parole di suggerimenti in modo che generi centomila parole completamente diverse che costituiscono il romanzo che stai immaginando. Non mi è chiaro come sarebbe un programma del genere. Teoricamente, se esistesse un tale programma, l'utente potrebbe forse meritare di essere chiamato l'autore. Ma, ancora una volta, non credo che aziende come OpenAI vogliano creare versioni di ChatGPT che richiedano tanto sforzo da parte degli utenti quanto scrivere un romanzo da zero. Il punto di forza dell'IA generativa è che questi programmi generano molto di più di quanto tu ci metti, ed è proprio questo che impedisce loro di essere strumenti efficaci per gli artisti.

Le aziende che promuovono programmi di IA generativa affermano che scateneranno la creatività. In sostanza, stanno dicendo che l'arte può essere tutta ispirazione e non sudore, ma queste cose non possono essere facilmente separate. Non sto dicendo che l'arte deve comportare noia. Quello che sto dicendo è che l'arte richiede di fare scelte su ogni scala; le innumerevoli scelte su piccola scala fatte durante l'implementazione sono altrettanto importanti per il prodotto finale quanto le poche scelte su larga scala fatte durante la concezione. È un errore equiparare "su larga scala" con "importante" quando si tratta delle scelte fatte quando si crea l'arte; l'interrelazione tra la grande scala e la piccola scala è dove si trova l'arte.

Credere che l'ispirazione superi tutto il resto è, sospetto, un segno che qualcuno non ha familiarità con il mezzo. Sostengo che questo è vero anche se il proprio obiettivo è quello di creare intrattenimento piuttosto che alta arte. La gente spesso sottovaluta lo sforzo necessario per intrattenere; un romanzo thriller potrebbe non essere all'altezza dell'ideale di Kafka di un libro - un "ascia per il mare ghiacciato dentro di noi" - ma può ancora essere finemente realizzato come un orologio svizzero. E un thriller efficace è più della sua premessa o della sua trama. Dubito che potresti sostituire ogni frase in un thriller con una che sia semanticamente equivalente e che il romanzo risultante sia altrettanto divertente. Ciò significa che le sue frasi, e le scelte su piccola scala che rappresentano, aiutano a determinare l'efficacia del thriller.

Molti romanzieri hanno avuto l'esperienza di essere avvicinati da qualcuno convinto di avere una grande idea per un romanzo, che sono disposti a condividere in cambio di una divisione cinquanta-cinquanta dei proventi. Una persona del genere rivela inavvertitamente che pensa che formulare frasi sia un fastidio piuttosto che una parte fondamentale della narrazione in prosa. L'IA generativa fa appello a persone che pensano di potersi esprimere in un mezzo senza effettivamente lavorare in quel mezzo. Ma i creatori di romanzi, dipinti e film tradizionali sono attratti da quelle forme d'arte perché vedono il potenziale espressivo unico che ogni mezzo offre. È il loro desiderio di sfruttare appieno quelle potenzialità che rende il loro lavoro soddisfacente, sia come intrattenimento che come arte.

Naturalmente, la maggior parte degli scritti, che si tratti di articoli o relazioni o e-mail, non si aspetta che incarnino migliaia di scelte. In questi casi, c'è qualche danno nell'automatizzare il compito? Permettetemi di offrire un'altra generalizzazione: qualsiasi scrittura che meriti la vostra attenzione come lettore è il risultato dello sforzo speso dalla persona che l'ha scritta. Lo sforzo durante il processo di scrittura non garantisce che il prodotto finale valga la pena leggere, ma un lavoro utile non può essere fatto senza di esso. Il tipo di attenzione che presti quando leggi un'e-mail personale è diverso dal tipo che paghi quando leggi un rapporto aziendale, ma in entrambi i casi è giustificato solo quando lo scrittore ci pensa.

Recentemente, Google ha mandato in onda uno spot durante le Olimpiadi di Parigi per Gemini, il suo concorrente del GPT-4 di OpenAI. L'annuncio mostra un padre che usa Gemini per comporre una lettera di fan, che sua figlia invierà a un atleta olimpico che la ispira. Google ha ritirato lo spot dopo un ampio contraccolpo da parte degli spettatori; un professore di media lo ha definito "uno degli spot più inquietanti che abbia mai visto". È notevole che le persone abbiano reagito in questo modo, anche se la creatività artistica non era l'attributo soppiantato. Nessuno si aspetta che la lettera di un fan di un bambino a un atleta sia straordinaria; se la giovane ragazza avesse scritto la lettera da sola, probabilmente sarebbe stata indistinguibile da innumerevoli altre. Il significato della lettera del fan di un bambino, sia per il bambino che la scrive che per l'atleta che la riceve, deriva dal suo essere sincero piuttosto che dal suo essere eloquente.

Molti di noi hanno inviato biglietti di auguri acquistati in negozio, sapendo che sarà chiaro al destinatario che non abbiamo composto le parole da soli. Non copiamo le parole di una carta Hallmark nella nostra calligrafia, perché sarebbe disonesto. Il programmatore Simon Willison ha descritto la formazione per grandi modelli linguistici come "riciclaggio di denaro per dati protetti da copyright", che trovo un modo utile per pensare al fascino dei programmi di generative A.I.: ti consentono di impegnarti in qualcosa come il plagio, ma non c'è colpa associata ad esso perché non è chiaro nemmeno a te che stai copiando.

Alcuni hanno affermato che i grandi modelli linguistici non stanno riciclando i testi su cui sono addestrati, ma piuttosto, stanno imparando da loro, allo stesso modo in cui gli scrittori umani imparano dai libri che hanno letto. Ma un grande modello linguistico non è uno scrittore; non è nemmeno un utente del linguaggio. Il linguaggio è, per definizione, un sistema di comunicazione e richiede un'intenzione per comunicare. Il completamento automatico del tuo telefono può offrire suggerimenti buoni o cattivi, ma in nessuno dei due casi sta cercando di dire qualcosa a te o alla persona a cui stai scrivendo. Il fatto che ChatGPT possa generare frasi coerenti ci invita a immaginare che comprenda il linguaggio in un modo che il completamento automatico del tuo telefono non fa, ma non ha più intenzione di comunicare.

È molto facile fare in modo che ChatGPT emetta una serie di parole come "Sono felice di vederti". Ci sono molte cose che non capiamo su come funzionano i modelli linguistici di grandi dimensioni, ma una cosa di cui possiamo essere sicuri è che ChatGPT non è felice di vederti. Un cane può comunicare che è felice di vederti, e così può fare un bambino prelinguistico, anche se entrambi non hanno la capacità di usare le parole. ChatGPT non sente nulla e non desidera nulla, e questa mancanza di intenzione è il motivo per cui ChatGPT non sta effettivamente usando il linguaggio. Ciò che rende le parole "Sono felice di vederti" un'espressione linguistica non è che la sequenza di gettoni di testo di cui è composta sia ben formata; ciò che la rende un'espressione linguistica è l'intenzione di comunicare qualcosa.

Poiché il linguaggio ci arriva così facilmente, è facile dimenticare che si trova in cima a queste altre esperienze di sentimento soggettivo e di voler comunicare quel sentimento. Siamo tentati di proiettare quelle esperienze su un grande modello linguistico quando emette frasi coerenti, ma farlo significa cadere preda della mimetica; è lo stesso fenomeno di quando le farfalle sviluppano grandi macchie scure sulle loro ali che possono ingannare gli uccelli nel pensare di essere predatori con grandi occhi. C'è un contesto in cui le macchie scure sono sufficienti; gli uccelli hanno meno probabilità di mangiare una farfalla che le ha, e alla farfalla non importa davvero perché non viene mangiata, purché arrivi a vivere. Ma c'è una grande differenza tra una farfalla e un predatore che rappresenta una minaccia per un uccello.

Una persona che utilizza l'IA generativa per aiutarla a scrivere potrebbe affermare di trarre ispirazione dai testi su cui è stato addestrato il modello, ma sosterrei ancora una volta che questo è diverso da ciò che di solito intendiamo quando diciamo che uno scrittore trae ispirazione da un altro. Considera una studentessa universitaria che consegna un documento che consiste esclusivamente in una citazione di cinque pagine da un libro, affermando che questa citazione trasmette esattamente ciò che voleva dire, meglio di quanto potesse dirlo lei stessa. Anche se la studentessa è completamente sincera con l'istruttore su ciò che ha fatto, non è corretto dire che sta traendo ispirazione dal libro che sta citando. Il fatto che un grande modello linguistico possa riformulare la citazione abbastanza da non identificare la fonte non cambia la natura fondamentale di ciò che sta accadendo.

Come la linguista Emily M. Bender ha notato che gli insegnanti non chiedono agli studenti di scrivere saggi perché il mondo ha bisogno di più saggi degli studenti. Il punto di scrivere saggi è rafforzare le capacità di pensiero critico degli studenti; allo stesso modo in cui sollevare pesi è utile indipendentemente dallo sport di cui pratica un atleta, scrivere saggi sviluppa le abilità necessarie per qualsiasi lavoro che uno studente universitario alla fine otterrà. Usare ChatGPT per completare i compiti è come portare un carrello elevatore nella sala pesi; non migliorerai mai la tua forma fisica cognitiva in questo modo.

Non tutta la scrittura deve essere creativa, o sincera, o anche particolarmente buona; a volte ha semplicemente bisogno di esistere. Tale scrittura potrebbe supportare altri obiettivi, come attirare visualizzazioni per la pubblicità o soddisfare i requisiti burocratici. Quando le persone sono tenute a produrre tale testo, difficilmente possiamo biasimarle per aver utilizzato qualsiasi strumento disponibile per accelerare il processo. Ma il mondo sta meglio con più documenti che hanno avuto uno sforzo minimo speso su di loro? Sarebbe irrealistico affermare che se ci rifiutiamo di utilizzare modelli linguistici di grandi dimensioni, allora i requisiti per creare testo di bassa qualità scompariranno. Tuttavia, penso che sia inevitabile che più usiamo grandi modelli linguistici per soddisfare tali requisiti, maggiori saranno i requisiti. Stiamo entrando in un'era in cui qualcuno potrebbe usare un grande modello di lingua per generare un documento da un elenco puntato e inviarlo a una persona che utilizzerà un grande modello di lingua per condensare quel documento in un elenco puntato. Qualcuno può seriamente sostenere che questo è un miglioramento?

Non è impossibile che un giorno avremo programmi per computer che possono fare tutto ciò che un essere umano può fare, ma, contrariamente alle affermazioni delle aziende che promuovono l'IA, non è qualcosa che vedremo nei prossimi anni. Anche in domini che non hanno assolutamente nulla a che fare con la creatività, gli attuali programmi di IA. hanno profonde limitazioni che ci danno ragioni legittime per chiederci se meritano di essere chiamati intelligenti.

L'informatico François Chollet ha proposto la seguente distinzione: l'abilità è quanto bene ti esibisci in un compito, mentre l'intelligenza è la capacità di acquisire nuove abilità. Penso che questo rifletta abbastanza bene le nostre intuizioni sugli esseri umani. La maggior parte delle persone può imparare una nuova abilità con sufficiente pratica, ma più velocemente la persona raccoglie l'abilità, più intelligente pensiamo che sia. La cosa interessante di questa definizione è che, a differenza dei test I.Q., è applicabile anche alle entità non umane; quando un cane impara rapidamente un nuovo trucco, lo consideriamo un segno di intelligenza.

Nel 2019, i ricercatori hanno condotto un esperimento in cui hanno insegnato ai ratti come guidare. Hanno messo i ratti in piccoli contenitori di plastica con tre barre di filo di rame; quando i topi mettono le zampe su una di queste barre, il contenitore andrebbe in avanti, o girava a sinistra o girava a destra. I topi potevano vedere un piatto di cibo dall'altra parte della stanza e cercarono di far andare i loro veicoli verso di esso. I ricercatori hanno addestrato i ratti per cinque minuti alla volta e, dopo ventiquattro sessioni di pratica, i ratti erano diventati abili nella guida. Ventiquattro prove sono state sufficienti per padroneggiare un compito che nessun topo aveva mai incontrato prima nella storia evolutiva della specie. Penso che sia una buona dimostrazione di intelligenza.

Ora considera gli attuali programmi di I.I. che sono ampiamente acclamati per le loro prestazioni. AlphaZero, un programma sviluppato da DeepMind di Google, gioca a scacchi meglio di qualsiasi giocatore umano, ma durante il suo allenamento ha giocato quarantaquattro milioni di partite, molto più di quanto qualsiasi essere umano possa giocare in una vita. Per padroneggiare un nuovo gioco, dovrà sottoporsi a una quantità altrettanto enorme di allenamento. Secondo la definizione di Chollet, programmi come AlphaZero sono altamente qualificati, ma non sono particolarmente intelligenti, perché non sono efficienti nell'acquisire nuove competenze. Attualmente è impossibile scrivere un programma per computer in grado di imparare anche un semplice compito in sole ventiquattro prove, se al programmatore non vengono fornite informazioni sul compito in anticipo.

Le auto a guida autonoma addestrate su milioni di miglia di guida possono ancora schiantarsi contro un camion con rimorchio rovesciato, perché tali cose non si trovano comunemente nei loro dati di addestramento, mentre gli umani che prendono la loro prima lezione di guida sapranno fermarsi. Più che la nostra capacità di risolvere equazioni algebriche, la nostra capacità di far fronte a situazioni non familiari è una parte fondamentale del motivo per cui consideriamo gli esseri umani intelligenti. I computer non saranno in grado di sostituire gli esseri umani fino a quando non acquisiranno quel tipo di competenza, e questo è ancora molto lontano; per il momento, stiamo solo cercando lavori che possano essere fatti con il completamento automatico turbocompresso.

Nonostante anni di clamore, la capacità dell'IA generativa di aumentare drasticamente la produttività economica rimane teorica. (All'inizio di quest'anno, Goldman Sachs ha pubblicato un rapporto intitolato "Gen AI: Too Much Spend, Too Little Benefit?") Il compito in cui l'IA generativa ha avuto più successo è abbassare le nostre aspettative, sia delle cose che leggiamo che di noi stessi quando scriviamo qualcosa per gli altri da leggere. È una tecnologia fondamentalmente disumanizzante perché ci tratta come meno di ciò che siamo: creatori e apprenditori di significato. Riduce la quantità di intenzione nel mondo.

Alcuni individui hanno difeso grandi modelli linguistici dicendo che la maggior parte di ciò che gli esseri umani dicono o scrivono non è particolarmente originale. È vero, ma è anche irrilevante. Quando qualcuno ti dice "Mi dispiace", non importa che altre persone abbiano detto scusa in passato; non importa che "Mi dispiace" sia una stringa di testo statisticamente insignificante. Se qualcuno è sincero, le sue scuse sono preziose e significative, anche se le scuse sono state precedentemente pronunciate. Allo stesso modo, quando dici a qualcuno che sei felice di vederlo, stai dicendo qualcosa di significativo, anche se manca di novità.

Qualcosa di simile vale per l'arte. Che tu stia creando un romanzo o un dipinto o un film, sei impegnato in un atto di comunicazione tra te e il tuo pubblico. Ciò che crei non deve essere completamente diverso da ogni opera d'arte precedente nella storia umana per essere prezioso; il fatto che tu sia quello che lo dice, il fatto che derivi dalla tua esperienza di vita unica e arrivi in un momento particolare nella vita di chiunque stia vedendo il tuo lavoro, è ciò che lo rende nuovo. Siamo tutti prodotti di ciò che ci è venuto prima, ma è vivendo le nostre vite in interazione con gli altri che portiamo significato nel mondo. Questo è qualcosa che un algoritmo di completamento automatico non può mai fare, e non lasciare che nessuno ti dica il contrario. ♦

1 note

·

View note

Text

Jenny Holzer e la Word Art

Jenny Holzer, artista annoverata tra le 100 persone più influenti del 2024 per la rivista Time, è una importante esponente dell’arte neo-concettuale e pubblica.

Appartiene al ramo femminista di una generazione di artisti e artiste emersa intorno al 1980, alla ricerca di nuovi modi espressivi e narrativi.

Tra le sue opere più suggestive si ricordano la gigantesca scritta luminosa a Times Square Protect Me From What I Want e la scritta monumentale sopra il famoso casino Caesar’s Palace di Las Vegas, Money Creates Taste.

L’obiettivo principale del suo lavoro è la trasmissione di parole e idee negli spazi pubblici.

La sua arte è politica e tratta temi come violenza, oppressione, sessismo, potere, guerra e morte, provando a fare luce su vicende e argomenti che si vogliono silenziare o oscurare.

È stata un’esponente del Colab, Collaborative Projects, gruppo artistico nato alla fine degli anni Settanta, che propugnava una forma di attivismo culturale collettivo.

Le parole sono alla base dei suoi atti creativi. I suoi testi brevi sono presentati su tabelloni elettronici, stampati su poster e magliette, incisi su panchine di pietra, pavimenti di marmo e sarcofagi di granito, fusi in targhe di bronzo o d’argento. Le sue scritte sono state proiettate su facciate di edifici, versanti montuosi e superfici acquee.

Nata a Gallipolis, Ohio, il 29 luglio 1950, ha studiato arte alla Duke University di Durham, poi pittura, incisione e disegno all’Università di Chicago prima di laurearsi alla Ohio University. Trasferitasi a New York nel 1976, si è unita al programma di studi indipendenti del Whitney Museum. Lì ha iniziato a lavorare con le parole e il linguaggio, rendendoli parte delle sue opere.

La sua prima opera narrativa è stata Truism (1977-79), brevi enunciati su quotidianità, potere, guerra, giustizia, rapporti umani, stampati su fogli distribuiti e affissi in forma anonima per la città in un contesto di disordine finanziario e degrado. Gli anni di Reagan che seguirono hanno dato origine a un lavoro critico e analitico rivolto al potere istituzionale.

Ha iniziato a inserire i suoi testi su cartelli elettronici all’inizio degli anni Ottanta, che spesso scorrevano troppo velocemente, creando un sovraccarico sensoriale.

Nel giugno del 1980 ha partecipato, col Colab, al Times Square Show, maestosa mostra collettiva a cielo aperto della durata di un’intero mese. Un vero e proprio forum per lo scambio di idee e un catalizzatore per esplorare nuove direzioni politico-artistiche.

Le sue opere e i suoi progetti sono stati esposti in sedi prestigiose di tutto il mondo come il Guggenheim, il MoMA e il Whitney di New York; il Centre Pompidou di Parigi; l’Oslo Museum of Contemporary Art e la Neue Nationalgalerie di Berlino.

Nel 1990 ha rappresentato gli Stati Uniti alla Biennale di Venezia e vinto il Leone d’Oro per l’installazione Mother and Child.

Tre anni dopo, ha pubblicato la discussa serie Lustmord, per denunciare stupri e omicidi durante la guerra in Bosnia.

Dal 2010 il suo lavoro si è concentrato sui documenti governativi riguardanti l’Iraq e il Medio Oriente. Una grande opera al LED ha presentato estratti dei verbali degli interrogatori dei soldati americani accusati di aver commesso violazioni dei diritti umani e crimini di guerra durante la guerra in Iraq.

Insignita di numerosi premi internazionali, nel 1996 ha ricevuto il premio Crystal del World Economic Forum, nel 2000 il Berlin Prize Fellowship, il National Art Awards nel 2011 e l’Innovator Awards nel 2022.

Nel 1995 ha realizzato il suo primo progetto interattivo per il web, rendendo modificabili alcuni dei suoi più noti Truism.

L’approdo più recente della sua ricerca artistica è costituito dalle proiezioni allo xeno, presentate per la prima volta a Firenze nel 1996. In queste opere le frasi luminose formano lunghi testi che scorrono sulle superfici urbane, assumendo inediti connotati di grande suggestione visiva.

Nel 2018, un estratto dell’opera Inflammatory Essays (1979-1982) è stato stampato su una carta cucita sul retro del vestito che la cantautrice neozelandese Lorde ha indossato ai Grammy. Il testo diceva: “Rallegrati! I nostri tempi sono intollerabili. Coraggio, perché il peggio è un presagio del meglio. Solo circostanze terribili possono accelerare il rovesciamento degli oppressori. I vecchi e i corrotti devono essere distrutti prima che i giusti possano trionfare. La contraddizione sarà accentuata. La resa dei conti sarà accelerata dalla messa in scena dei disordini seminali. L’apocalisse fiorirà”.

Fino alla fine di settembre 2024, al Guggenheim Museum è possibile visitare la sua personale Light Line, rivisitazione della storica opera d’arte del 1989 installata nello stesso museo. L’insegna LED, che lampeggia mentre cambia colore, carattere ed effetti speciali, era stata. ai tempi, la più lunga del mondo (163 metri) ed è considerata un capolavoro della word art.

Nel corso degli anni, il suo linguaggio è cambiato seguendo il corso del tempo e della storia, facendosi più politico, più cupo, più intenso e in altri casi più intimo e personale. Da I Cannot Breath, a Destroy Superabundance fino a I Smell You On My Skin.

La sua arte, provocatoria, di forte impatto e altamente comunicativa, l’ha resa una delle artiste più importanti della post-modernità.

0 notes

Text

Dune - Parte Due, un sequel imponente, tra continuità e naturale evoluzione

Ci siamo. Finalmente

Finalmente perché è uno di quei film che sono in grado di portare il pubblico in massa nelle sale. Finalmente perché è indubbiamente il tipo di produzione di cui il cinema ha bisogno per solleticare l'immaginario degli spettatori e mostrare come e quanto il grande schermo possa fare ancora la differenza rispetto all'ormai abituale visione casalinga.

L’attesa è stata ampiamente ripagata da quanto si è potutto vedere, perché ha contribuito nell’ accrescere l’ hype per questo secondo capitolo e anche perché arriva in un periodo meno carico di novità rispetto lo scorso autunno, quando era programmata inizialmente la sua uscita.

Dune - Parte Due si presenta al proprio pubblico in una perfetta continuità con quanto visto nella prima parte, non solo continuando ma anche sviluppando la storia che era stata impostata, rappresentandone la naturale evoluzione sia in termini narrativi che espressivi. Resta il Dune che molti avevano amato nella sua prima parte alzano però l'asticella sotto molti punti di vista.

Dune - Parte Due riparte da dove ci aveva lasciato, da quella conclusione che a molti aveva lasciato l'amaro in bocca. La seconda parte riprende l'arco narrativo di Paul Atreides (Timothée Chalamet) e le fila del racconto in senso ampio e compiuto. In questa seconda parte molto più spazio è finalmente dedicato al personaggio di Zendaya che nella prima parte aveva un ruolo molto introduttivo. Ed è alla Chani di Zendaya e ai Fremen che Paul si unisce, alla ricerca della vendetta contro i cospiratori che hanno distrutto la sua famiglia e per fermare quel terribile futuro che è in grado di prevedere. Una missione che mette Paul davanti a sfide e scelte, portando avanti la componente drammatica ed epica che l'adattamento di Villeneuve aveva già introdotto nel precedente.

Denis Villeneuve ci riconduce in un mondo affascinante e costruisce il film attorno ai suoi personaggi: il suo Dune, pure essendo un grande spettacolo visivo, è anche sopratutto la loro storia che il regista asseconda sia in termini di scelte visive che per la fotografia. L'autore di Arrival e Blade Runner 2049 ci mette faccia a faccia con le scelte che deve compiere Paul per poter portare avanti la sua missione, ma sopratutto si affida per dare cuore e forza al racconto alla Chani di Zendaya, forse uno dei personaggi con il percorso più solido e strutturato. Se però lei non è una novità assoluta, lo è invece Austin Butler con il suo Feyd-Rautha Harkonnen, figura enigmatica e folle, a cui l'attore dà vita sia nello sguardo che nelle movenze, in un perfetto equilibrio su un filo sottilissimo senza scivolare in eccessi che l'avrebbero potuto rendere una macchietta.

Peccato per le altre New Entry che hanno poco spazio, che come per Zendaya nel capitolo precedenti fanno capolino nella storia in attesa di avere maggior spazio e ulteriore importanza nel seguito. È il caso di Florence Pugh e Christopher Walken, la cui valutazione andrà ragionata sulla lunga distanza e sulla trilogia che Villeneuve ha in mente. Si tratta in ogni caso di limiti dovuti alle scelte di scrittura e costruzione narrativa su più film, piuttosto che valenza e qualità degli attori, perché tutto il cast e la relativa resa visiva è sempre a fuoco e ottimale.

C'è infatti continuità narrativa e visiva in Dune - Parte Due rispetto al suo precedessore. Il nuovo film riprende e amplifica quanto già visto con coerenza stilistica e contenutistica, un aspetto che consideriamo come uno dei suoi pregi, ed è qualcosa di non così scontato come potrebbe sembrare. Il Dune di Villeneuve si dimostra un'opera unica e potente. Nessun compromesso a cui sottostare, Villeneuve, nel dettare i tempi del suo racconto, lo porta avanti con un andamento calmo e ragionato ma allo stesso tempo potente e travolgente: non c'è scena di Dune - Parte Due che non lasci il segno, che sia un semplice dialogo o una battaglia che lascia senza fiato.

Ci si sente travolti dalla sabbia del deserto di Arrakis, tremano le gambe quando ci si trova faccia a faccia con i possenti vermi che abitano quei luoghi, e si freme di emozione nei momenti più intensi ed emotivi. Si partecipa alla visione e ci si immerge al suo interno sostenuti dalla musica di un Hans Zimmer e da una fotografia d'impatto capace di adattarsi ai diversi momenti e luoghi del film e dei personaggi. Dune - Parte Due prende a piene mani quanto c'era già di buono nel capitolo precedente e fa quel passo in avanti che ci si aspettava e augurava. E travolge lo spettatore come una tempesta di sabbia.

Concludendo Dune Parte 2 è un sequel in perfetta continuità con quanto visto nel precedente, un secondo film che affonda a piene mani in quanto di buono e forte era già presente nel primo capitolo e lo sviluppa con coerenza. Una vera e prorpia evoluzione, più che una sola continuazione di quanto già visto, che porta alla realizzazione del percorso di alcuni personaggi, sviluppandone altri soltanto accennandoli e guarda avanti introducendo altri elementi che la possibile e probabile terza parte avrà modo di approfondire. Molto a fuoco tutto il cast, ma è la messa in scena del racconto da parte di Denis Villeneuve a lasciare davvero senza fiato, grazie alla potenza e magnificenza della costruzione audio-visiva. Un film da vedere e da ammirare.

Perché ci piace

- La coerenza con cui vengono sviluppati i discorsi introdotti nella prima parte, sia dal punto di vista narrativo che visivo.

- La potenza della messa in scena e tutto il comparto audio-visivo del film.

- Un Hans Zimmer in stato di grazia nel sostenere il racconto con la sua colonna sonora.

- La Chani di Zendaya, su cui è stato fatto un ottimo lavoro di scrittura e costruzione narrativa.

- Timothée Chalamet, Zendaya e tutto il cast.

Cosa non va

- … al netto di un paio di personaggi che sono solo introdotti e che dovremo aspettare di veder sviluppati nella possibile Parte Tre.

- Se eravate scettici dopo il primo film, è possibile che anche il secondo non vi travolga. Ma per qualità e potenza vale la pena di provare.

#dune#dune part two#dune part 2#dune movie#dune 2#paul atreides#timothee chamalet#zendaya#florence pugh#austin butler#review#recensione

18 notes

·

View notes