#Schildzeichen

Explore tagged Tumblr posts

Text

Schildzeichen/ Digmata

1.

In Russland sei das Unerwartete jederzeit möglich, dank der Helden, heißt es neben dem Schild, das einem rät, in Anbetracht solcher dollen Phantasien sich erst einmal auf der Krim zu erholen. Manche, wie der Vater der Wald- und Inselfee von der Krim, haben damals die Gelegenheit ergriffen und ihre private Landnahme betrieben. Sie haben dann aber auch das gemacht, was man mittels Ferienwohnungskauf, Erwerb einer 'Finca' macht, damit prinzipiell jeder früher oder später seinen infinity pool bekommt und sich die Bürger aller Länder an den Küstenstreifen in privaten Wohnananlagen gut isoliert vereinigen. Dann erzählen sie sich, dass sie einen Flecken erwischt haben, der bisher noch nicht so überlaufen und nicht so zerstört ist. Am Abend laufen dann ab und zu Nachrichten über Sportler, die sich nach dem Ende ihrer Karriere in solchen Häusern totsaufen und man sagt dazu huch.

2.

2015 lief der Krieg mit der Ukraine bereits ein Jahr in der lauheißen Mischung, Russen und Ukrainer hatten nicht nur angefangen, sich zu schlachten, aber was tut man nicht alles für was noch mal genau, sie konnten auch schon Jahrestag feiern. Die Schildzeichen, die sogenannten digmata, verhäkelten fröhlich die zivile Sphäre und die Militärverwaltung, die Kunst und den Krieg. dafür sind sie da. Sie beschirmen society.

Das Portrait des weder fremden noch ausländischen, sondern durch und durch heimischen Agenten Vladimir Pushkin stammt von Sergey Bermeniev. Das ist ein bekannter Abstrichphotograph. Abstrichphotographen werden berühmt, indem sie Berühmtheiten photographieren, manchmal machen sie dazu sogar gute Photos, aber wenn die durchgehend oder anhaltend, auffällig gut sind, sind sie keine Abstrichphotographen mehr. In seinem Projekt Immersion sammelt Bemeniev amerikanische Stars aus dem Filmgeschäft, also dort her, woher die Stars kamen. Zwei Ausnahmen: Arnold Newman und Vladimir Pushkin tauchen unter den Stars auf. Das ist schon wieder witzig, was für Linien Bermeniev da zieht, ausgerechnet zu Arnold Newman und am anderen Ende zu Vladimir Pushkin. Sein Kopf ist keine Petrischale und worin er genau seinen Kopf getunkt hat, um von Immersion zu sprechen, das müsste ich mal überlegen.

2 notes

·

View notes

Text

notitia dignitatum

1.

Was ist die notitia dignitatum? Die notitia dignitatum ist die Bezeichnung einer Anzahl von Objekten, die sich mal mehr, mal weniger stark unterscheiden. So werden unter anderem Sammelhandschriften und Editionen genannt, so werden Teile von Sammelhandschriften und Editionen genannt. Codices, Bücher und Abschnitte in Büchern werden so bezeichnet. Es heißt, dass es für diese Objekt einen Ursprung gäbe, eine historische Referenz, und diese Referenz soll Garant dafür ein, dass alle diese Objekte bei allen Unterschieden eine Gleichheit aufweisen würden.

Sie alle seien eins, weil sie alle Nachbildungen dieser Referenz seien. Wie in monotheistischer Dogmatik alle Menschen ein Mensch sein sollen, weil dieser eine Mensch eine Nachbildung oder ein Ebenbild Gottes sein soll, so sollen alle diese Objekte ein Objekt namens notitia dignitatum sein, weil sie alles dieses eine Objekt nachbilden sollen. Die Referenz soll insofern in einer großen Anzahl, in allen Objekten dieses Namens, in allen Nachbildungen vorkommen, Insofern ist das eine große Referenz und ein großes Objekt, denn es soll eine große Anzahl davon geben. Das soll eine monumentales Objekt sein.

Dieses eine Objekt, die REFERENZ, sei ein Objekt aus der Spätantike. Es ist umstritten, ob es ein Werk oder eine Version ist, es ist umstritten, wie dieses Objekt geschmückt war, welches Musterung, welchen Stil, welches Material dieses Objekt hatte. Es ist vorstellbar, dass es eine Version war, vorstellbar, dass es eine prunkvolle Version von etwas war, was auch weniger prunkvoll vorkam, dass aber dank dieses Prunks höher geschätzt und häufiger kopiert, so also überliefert wurde. Dieses Objekt soll auch alltäglich, banal gewesen sein. Es ist umstritten, ob dieses Objekt beides, prunkvoll und alltäglich war. Es ist umstritten, von wann genau, der Zeitraum kann großzügig auf das erste Viertel des 5. Jahrhunderts nach Christus. Es sei ein Objekt gewesen, vermutlich aus Pergament, mit graphischen Elementen, die von der Schrift über Tabellen und Listen bis hin zu unterschiedlichen Bildtypen (Schildzeichen, Bildnisse, Personifikationen und Allegorien, Schriftbild, Abbildungen bürokratischer Apparate) reichen.

Dieses Werk wird unterschiedlich beschrieben. Hans Belting nennt dieses Werk in seinem Buch Bild und Kult ein römisches Staatshandbuch, man findet auch die Bezeichnung Handbuch der Verwaltung, Formularbuch, Akte, und Verzeichnis. Man könnte es eine Loseblattsammlung, Zettel römischer Bürokratie nennen. In der notitia dignitatum tauchen die Wörter status, res publica nicht auf, aber Imperium und Rom tauchen auf. Notitia ist ein lateinischer Begriff für Note, Notiz, Aufzeichnung, Auflistung, Aufzählung, Bemerkung, Anmerkung, Gewußtes/ Wissen, Bekanntheit, Wahrgenommenes, Ruhm, Schicksal, also ein vieldeutiger Begriff, nicht weniger vieldeutig als dignitas/ dignitatum. Oben sieht man eine Seite aus der Baseler Edition von 1552, dort sieht man eine Tafel, auf der eine Tafel steht (das dürfte eine Konsulardyptichon, ein Diplom, eine prunkvolle Akte oder ein Ordner sein). Daneben und darunter sieht man eine tabellarische Liste mit sog. Digmata, Schildzeichen. Man könnte notitia auch mit Markierung oder Marke übersetzen, denn solche Schildzeichen gelten auch als Vorbilder dessen, was heute im Markenrecht eine Marke genannt wird. Der Name notitia dignitatum taucht am Anfang der gleichnamigen Objekte, in einem ersten Satz auf: Notitia dignitatum continet omnium tam civilium quam militarium dignitatum utriusque imperii occidentis orientisque

2.

Diese Referenz, das erste und monumentale Objekt, ist verschollen, damit ist es auch entfernt, damit ist es schon 'verabschiedet', also auf spezifische Weise normativ, nämlich durch juridische Kulturtechniken unberührbar und symbolisch geworden, vergleichbar mit Moses Gesetzestafeln oder den 12 Tafeln der Römer, vergleichbar aber auch mit einem Gesetz, dass durch Verabschiedung ebenfalls 'unberührbar', nämlich im Wortlaut, Grammatik, Syntax etc. festgestellt wird.

Ab 1552 tauchen auch gedruckte Bücher auf, die entweder selbst als notitia dignitatum bezeichnet werden oder aber so bezeichnete Abschnitte enthalten und die Editionen der Codices sein sollen. In der heutigen Forschung geht man von einer weiteren Referenz aus, das ist der Codex Spirensis, der aus dem 9. oder 10. Jahrhundert stammensoll, aber ebenfalls verschollen ist. Mitte des sechzehnten Jahrhunderts zirkulierte er noch auf mehr oder weniger gut dokumentierten Bahnen, es gibt einen Verdacht, bei wem der Codex abhanden kam, die Bibliotheken haben immer aufgezeichnet, wer welchen Codex ausleiht. Es kursiert die These, dass dieser Codex eine zeitlang das einzige Objekt gewesen sei, so ist dieses Objekt zu einer weiteren, monumentalen Referenz geworden. Man kann rekonstruieren, dass eine Reihe von anderen Codices von diesem einen verschollenen Codex kopiert wurden. Die Literatur stuft die Qualität der Codices ab und entwickelt einen Maßstab dafür, welche Codices dem Ursprung wie nahe kommen und welche Codices welche Abweichungen aufweisen. Auch für die Editionen gilt das, bis heute. Um eine Übersicht über alle Objekte zu bekommen, die unter den Namen notitia dignitatum kursieren und wie sie voneinader abhängen, werden selbst Tafeln und Tabellen, in dem Fall als Synopsen erstellt. Man hat auf der einen Seite eine monumentale Referenz, die die Einheit der Objekte garantieren soll, auf der anderen Seite hat man diese Tabellen, die auch für die Einheit der Objekte sorgen sollen. Das sind aber unterschiediche Einheiten. In großer Spannbreite kann man über die Notitia Dignitatum sowohl im Singular als auch im Plural sprechen. Mit Warburgs Vokabular: Diese Spannbreite kann polar sein, die monumetale Referenz und solche Tabellen können Pole der Bezeichnung bilden. In gewisser Hinsicht kann man die monumentale Referenz als beständiger, ruhiger, stiller, weniger bewegt (es ist ja eine symbolische und unberührbare Referenz) und die Tabellen als unbeständiger, unruhiger, weniger still (also sowohl mit mehr Information als auch mehr Rauschen), als bewegter ansehen.

3.

Objekt ist, was ein Gegenstand wird, der von einem Subjekt unterschieden und der Gegenstand von Handlung, Kommunikation, Beobachtung oder Wissen wird. Ein Stein kann ein Objekt sein, ein blauer Himmel, ein Wort, ein Geste, ein Gedanke, eine Norm, eine Akte, ein Affekt, ein Zittern, ein Zustand,eine Meinung, ein unaufgeräumtes Zimmer können Objekte sein. Kommunikation, Beobachtung, Handlung und Wissen können Objekte sein. Ob ein Objekt groß oder klein ist, dass bestimmt sich danach, inwieweit alles das, was dieses Objekt auszeichnet, in einer Anzahl weiterer Objekte vorkommt. Je mehr Objekte vorkommen, die als identisch gelten, desto größer das Objekt. Je weniger Objekte vorkommen, die als identisch gelten, desto kleiner das Objekt. Ich bestimmte die Größe und die Kleinheit von Objekten über Wiederholung und Differenz, nicht über Länge, Breite, Höhe, Tiefe, Dauer, Gewicht, Kraft oder andere physikaliche Größen. Ich bin an Assoziationen interssiert, meine Forschun bezieht sich auf Recht und Kulturtechniken und darauf, wie etwas durch Trennungen und Austauschmanöver Assoziationen, zum Beispiel sog. 'Verbindlichkeiten', das sind angenommene Assoziationen, schafft. Darum stelle ich bei der Größe und der Kleinheit von Objekten auf Wiederholung und Differenz ab.

4.

Ein Codex, also ein mit der Hand hergestelltes und gebundenes Objekt ist ein kleines Objekt, denn jeder Codex weicht von seiner Kopie so vielfältig ab, dass einer dieser Unterschiede sogar selbst wiederum zu einem Objekt werden kann, etwa das Pergament, die Schrift, die Tinte, eine Zeichnung, eine Farbe, eine Austauschmanöver, die Schreibweise, das Schriftbild, irgendeine Auffälligkeit.

Die Edition der notitia dignitatum, die Siegfried Gelenius für Froben in Basel erstellt, was ist dieses Edition für ein Objekt? Wie groß war die Auflage und wie stark weichen innerhalb einer Edition die Objekte voneinander ab? Teilweise sehr deutlich. Einer derjenigen Unterschiede, die heute auf dem Markt für diese Editionen für den deutlichsten Preisunterschied sorgt, ist der, ob man es mit einer kolorierten oder nichtkolorierten Fassung zu tun hat, denn bei der Edition von 1552 kommt beides vor. Je nachdem, wie großzügig ich den begriff der Edition verwende, desto kleiner oder größer werden die Objekte, die darunter fallen. Die Größe und die Kleinheit von Objekten, die man darüber bestimmt, wie oft diese Objejkte auf eine Weise vorkommen, dass eine Identität zwischen den Objekten angenommen wird, das ist eine relative Größe und eine relative Kleinheit, keine absolute Größe und keine absolute Kleinheit.

Wird ein Codex gescannt und zu einer Datei und dann die Datei vielfach kopiert, ist die Datei des Codex ein größeres Objekt als der Codex, der gescannt wurde. Öffnet jemand eine dieser Dateien an seinem Computer mit seinem Bildschrim, kann aus einer dieser Dateien dann ein kleines Objekt werden, denn schon die Farbdarstellungen auf dem Bildschirm können skaliert oder nicht skaliert sein - und das könnten sorgfältige Drucker zum Gegenstand machen. Es kommt immer darauf an, was genau zum Objekt wird.

In der Literatur wird mit relativer Präzision über Objekte gesprochen. Wenn Otto Seeck ein Buch herausgibt, dass er Notitia Dignitatum nennt, ohne Anführungszeichnen, aber mit dem Anspruch, dese Bezeichnung nicht metaphorisch oder allegorisch, ironisch, analog oder sogar unbegriffen, unachtsam oder nicht als Namen zu verwenden, dann kann er gleichzeitig doch die Meinung vertreten, die Notitia Dignitatum sei seit 300 Jahren verschollen.

Das ist relativ präzise, weil Seeck völlig unterschiedliche Objekten gleich bezeichnet, aber allen Unterschieden nachgehen kann, wenn es darauf ankommt und nicht nachgehen kann, wenn es nicht darauf ankommt. Sogar im modernen Buchdruck mit seinen hochstandardisierten Verfahren, bei denen in der Regel bei einer Auflage von 1000 Büchern diese 1000 Bücher nicht unterscheidbar sein können, können sie auch unterscheidbar sein. Es gibt Abweichungen im Druckprozess, mancmal gibt es Unterschiede in der Leimung, in der Farbe oder Qualität des Papiers, der Druckerschwärze oder der Farben im Buch. Darum werden sgar Rechtststreitigkeiten zwischen den Druckereien und den Verlagen geführt, dafür gibt es sogar spezialisierte Anwälte. Ab wann sind die Abweichungen so deutlich, dass man von einem Mangel ausgehen muss? Dann komm noch das Schicksal einzelner Bücher dazu. Frisch aus der Druckerei, frisch aus dem Laden (wo stand oder lag es? Hat Klaus Bittner das Buch auf einen seiner Tische genommen?). Dann bekommt das Buch Eigentümer, die mit dem Buch eigentümlich umgehen, zum Beispiel Marginalien eintragen. Auch so etwas kann aus einem großen Objekt ein kleines Objekt machen.

#notitia dignitatum#siegfried gelenius#basel#froben#1552#digmata#schildzeichen#tabellen#tafeln#consulardyptichon#diplom#Aktenordner#Akten

3 notes

·

View notes

Text

Schildzeichen

Schildzeichen oder Digmata: in der Ausgabe der notitia dignitatum, die 1623 in Genf erscheint und zu der Guido Panciroli ausführliche Kommentare beisteuert, werden auch die Schildzeichen/ digmata der römischen Verwaltung wieder abgedruckt.

Sie werden tabellarisch in Zeilen und Spalten abgedruckt, die Tabelle wird aber mit einem Bild zur Kanzlei wie mit einer Initiale eingeleitet. Auf einer Tafel/ Tisch liegt ein Tuch, darauf steht ein Objekt, das als Consulardyptichon gedeutet wird also auch Akte oder Codex ist. In den Objekten wird das Material des Consuls gesammelt, also auch notitia dignitatum. Die Zettel römischer Verwaltung sind als Prunkversionen überliefert, sie breiten ihre Organsisation und Assoziation prunkvoll, feierich aus. Trotzdem können sie noch etwas vom Alltag der römischen Verwaltung mitteilen. Auchin den Kanzleien können Schildzeichen und Consulardyptichen aufgestellt worden sein, allein schon, damit Gesandte wissen, mit wem sie es gerade zu tun haben.

#notitia dignitatum#guido panciroli#genf 1623#colsulardyptichon#Akten#Codices#Tafeln#Schildzeichen#digmata#insignien#tabellen

0 notes

Text

Notitia Utraque

1.

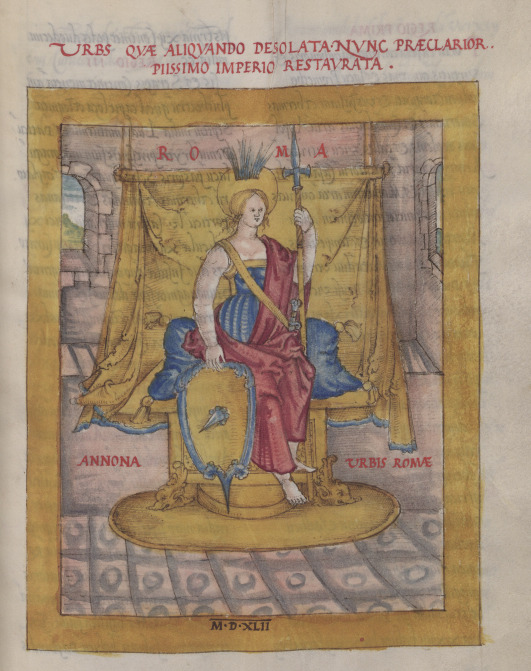

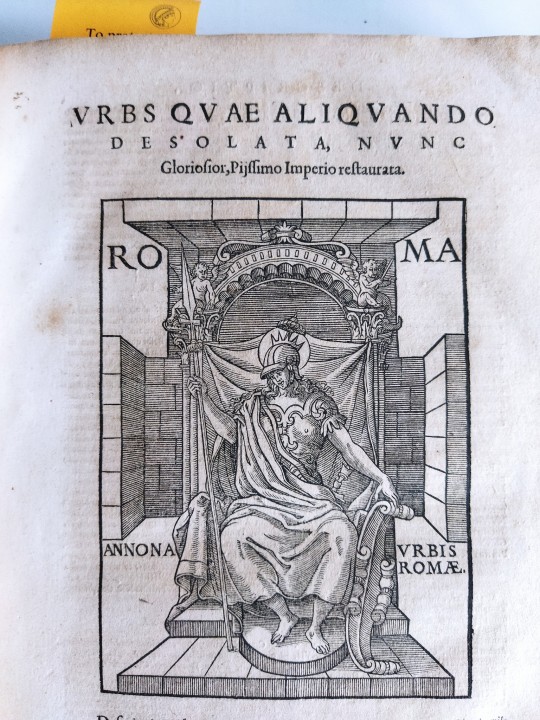

Notitia Vtraqve Cvm Orientis Tvm Occidentis Vltra Arcadii Honoriiqve Caesarvm Tempora: hört dieser Titel irgendwann auf, ist das überhaupt ein Titel? Das ist das Titelblatt eines kolorierten Druckes, der 1552 in Basel erschien und der zur Publikationsgeschichte der sog. notitia dignitatum gehört. Man zählt diesen Druck (dessen 'Auflage' nicht vollständig standardisiert ist) zur ersten Ausgabe der notitia dignitatum. Was bis dahin in verschiedenen Codices überliefert wurde, wird damit Teil einer neuen Technologie, dem Buchdruck. Durch diesen technologischen Wechsel änder sich vieles, aber bei der notitia dignitatum ändert sich unter anderem eins nicht: Das ist vorher ein heterogenes und nicht vollständig homogenes Material. Danach auch nicht. Schon die erste Auflage ist nicht vollständig homogenisiert. Der deutlichste Unterschied innerhalb dieser Auflage ist, dass es kolorierte und nichtkolorierte Fassungen dieses Druckes gibt. Bis ins 19. Jahrhundert hinein bleibt das Material in hohem Maße wild, es wird immer neu zusammengesetzt und mit anderem Material kombiniert. Man findet sogar Editionen, da sind die notitia dignitatum der Anhang zu den Konstitutionen der Spätantike. Die Editionswissenschaften des 19. Jahrhunderts haben mit ihren Systenmansprüchen dieses Treiben vielleicht eher erschöpft als erledigt. Es kursiert nur als Gerücht, dass die notitia dignitatum der Name eines Materials sei, dessen historischer Bestand feststehe.

Das Drucker-Signet auf dem Titelblatt wird von der Literatur Hans Holbein dem Jüngeren zugeschrieben. Solche Drucker-Signets stehen in der Tradition dessen, was die notitia dignitatum selbst überliefert, nämlich Schildzeichen römischer, (militärischer) Verwaltungseinheiten, den sogenannten digmata. Die Drucker-Signets sind Vorläufer von Markenzeichen oder Logos, sie stehen für ein Geschäft ein, an dem mindestens eine Person hängt. Die Drucker-Signets sind von Drucker-Marken nicht scharf abgegrenzt. Wie sie haben sie eine amtliche Dimension. Sie bindet Rechte, in dem Fall noch keine Urheberrechte, aber Druckerprivilegien. Das sind nicht geseztesförmige, nicht satzförmige Rechtsquellen, aber weil sie Rechte binden sind es auch Rechtsquellen.

Anders als Bildnisse und Portraits oder anders, wie es angeblich für Konzerne in der Moderne zum Problemen geworden sein soll, haben diese Drucker-Signet kein Problem damit, nicht anthropomorph zu sein. Frobens Signet muss nicht Froben zeigen und muss keine Ähnlichkeit mit ihm haben, es steht auch so für ihn wie er für es ein. Die Signets stehen für ein Geschäft und einen Betrieb, auch für eine oder mehrer Personen, die aber nicht unter dem Zwang stehen, natürlich gedacht zu werden, es geht um eine Technik der Zuschreibung, die kein Problem damit hat, abstrakt, komplex, nicht natürlich und nicht abbildend zu sein. Auch insoweit müssen diese Signets nicht anthropomorph sein. Es kann sein, dass so eine Gestaltung um 1552 wie eine Naivität oder Plattheit gewirkt hätte. Über das Verhältnis zwischen Zerstreuung und Ego denkt man vielleicht um 1552 alltäglich und gründlich nach, ohne daraus aber eine große Sache, eine entscheidende Differenz oder eine These zur Fragmentierung des Subjektes, des Staates und der Gesellschaft machen. Angeblich soll später einmal, bei Deleuze findet man Formulierungen und bei Vesting dann Thesen dazu, der Unterschied zwischen Zersplitterung und Ego später große, nationale und kontinentale Geographien und sogar den Unterschied zwischen Kulturen und Ländern gekennzeichnet haben. Das angloamerikanische Subjekt sei eher zersplittert, das kontinentaleuropäische eher ein totales Ego. Wenn das stimmt (was mir zwar zweifelhaft, aber auch nicht unmöglich erscheint, es sind ja einsetzbare Symbole), dann wäre etwas, was in den Signets sich nahe kommt, später einmal eine große Sache geworden. Angeblich soll es später auch eine Zeit gegeben haben, in der für komplexe Unternehmens- und Geschäftformen und für komplexe juristische Assoziationen zuerst die passenden Bilder gefehlt hätten, das hätte sogar die Reform des Gesellschaftsrechts blockiert. Aber dann hätten sich Bilder eingestellt und so sei das Gesellschaftsrecht auch reformierbar geworden. Das kann sein. Daniel Damler vertitt diese These, ich bin mir auch da noch nicht sicher. Wenn man Macht als puissance versteht, dann ist das eine zweischneidige Angelegeneit, die es schwierig macht, Bilder als Machthaber oder als Gründe zu verstehen. Sie sind Effekte und effektiv, das scheint mir sicher.

2.

In der frühen Neuzeit sind die Drucker-Signets emblematisch geprägt und auf eine alltägliche Weise assoziativ, die die Grenze zwischen Namen und Bildern so überspringt, wie diejenige zwischen Anthropomorphie und einem gleichermaßen abstrakten wie konkreten Komplex wieder dieser Zusammenstellung von Händen, Tieren, Wolken, Stäben bei Froben. Während die römischen Schildzeichen einfache geometrische Formen, vereinfachte Tierzeichen oder knapp Ornamente verwenden, verwenden die Drucker-Signet eine komplexere Gestaltung, die meist auch humanistitisch aufgeladen ist. Das sind Bilder, die an und aus der Literatur entstehen. Stab und Schlange zum Beispiel sind aus der Literatur ebenfalls bekannte Motive, zum Beispiel auf dem Buch Moses. Die Doppelung ist im Kontext der Literaturen und Ikonographien zu Rom und zur Klugheit bekannt, etwa bei Ianus oder bei der Prudentia taucht das auch auf, aber auch beim Doppeladler, dem byzantinischen Signet des 'zweitens Roms'. Solche Drucker-Signets sind lesbare und besprechbare, diskutierbare Bilder und sichtbare Worte.

Das ist das Drucker-Signet des Baseler-Druckers Johannes Froben. Er hat sich ein Motiv gewählt, in dem man Polobjekte erkennen kann. Da ist der Stab, der als pole bezeichnet wird; da sind die beiden Schlangen, die man als polare Symbole verstehen kann, die zum Beispiel über die Laokoon-Passage bei Vergil oder auch über die römische Kopie des griechischen Laokoon aus dem Belvedere im Vatikan zu den meistkommentierten polaren Symbolen der römischen Gesellschaft gehören. Das sind nicht nur zwei Schlangen, das sind auch zweideutige Schlangen und mehr noch sind das zwei Schlangen, die ihre Zweideutigkeit eindeutig für Fragen der Deutung explizieren. Der Stab wird von zwei meteorologisch, in Wolken gefassten Händen gegriffen und in der Waage (vielleicht gegen ein Kippen) gehalten, auch das lässt sich als ein Zeichen für Polarität deuten, Da wird keinen allgemeine, aber besondere Vorstellung zur Mehrdeutigkeit, Zweideutigkeit, Ambivalenz oder Ambiguität mit verbunden sein. Walter Schulz hat einmal an der deutschen Systemphilosophie eine, wie er es nennt, "Metaphysik des Schwebens" entwickelt, eine Ästhetik. In der frühen Neuzeit lässt sich zu so einer Meterorologie kein philosophisches System der Ästhetik entdecken, aber ein zerstreutes Wissen, zerstreute Hinweise. Dieses Drucker-Signet würde ich insoweit zwar als Bild von Polobjekten lesen, aber ich würde es nicht direkt als Polobjekt verstehen. Es ist im engeren Sinne keine Tabelle, kein Kalender, kein drehbares, wendiges, kippbares oder kehrbares Objekt, es operiert nicht mit Bild und Bildgrund, nicht mit Schreiben und Schreibgrund, es ist in einem einfachen Sinne 'nur', aber immerhin das Bild von Polobjekten.

2.

Auch dieses Druckersignet würde ich als ein Schildzeichen römischer Verwaltung und römischer Kanzleikultur verstehen. Ich würde es auch zum büro- und studiokratischen Apparat zählen. Bei allen Unterschieden, die es zwischen den (militärischen) Schildzeichen der römischen Verwaltung aus der Spätantik und dem Drucker-Signet bei Froben gibt, gibt es alle solche Unterschiede auch schon in den und mit den Zeichen. Selbst wenn man die römischen Schildzeichen staatliche Zeichen nennt, dann sind das Zeichen eines Status, den nicht nur die Einrichtung hat, die man Staat nennt. Was man Staat nennt, ist nicht das einzige große Symbol, nicht das einzige monumentale Subjekt, nicht die einzige Assoziation und nicht einzige Montage, die einen Status haben soll. Selbst in der römischen Spätantike wäre das nicht der Fall gewesen. Selbst wenn man großzügig ist und den Staatsbegriff schon für Rom anwendet, dann wäre der römische Staat nicht der einzige Staat der römischen Spätantike gewesen, nicht einmal innerhalb eigener Grenzen. Auch er war schon gespalten und am eigenen Ort metaphorisch oder in seiner eigentlichen Anwendung übertragen. Das markiert dieser Druck von 1552 ganz gut, wenn er, wie mit einen Titel, mit der Zeile notitia utraque beginnt und man sich doch unsicher ist, ob das jetzt der Zitel ist. Soll das die Kopfzeile sein, ist sie abgeschlossen, bevor das Schreiben dann weitergeht und 'ausufert'? Schon hier ist, was römisch und assoziiert sein sowie einen Status haben soll, verdoppelt und gespalten, und das sogar mit einer kalendarischen Dimension, denn auf dem Titelblatt ist von einem römischen Abendland und einem römischen Morgenland die Rede, beides findet man in den Akten.

In einem Sammelband, den Cornelia Vismann einmal mit Walter Seitter herusgegeben hat, hatte sie darauf bestanden, dass der Titel des Bandes klein geschreiben wird. Er sollte römisch heißen. Die Herausgeber vom Tumult Verlag haben es vermasselt und auf das Cover Römisch gesetzt, man sieht die geplante Schreibweise heute nur noch in dem Band, nicht mehr auf seinem Cover. Alles Ständische und Stehende mag verdampfen, aber nicht auf den Covern von Herausgebern, die groß denken. Man sollte aber auch polar denken, immer mit Größe und Kleinheit kalkulieren.

3.

Was man notitia dignitatum nennt, das ist nicht nur ein Buch, es ist auch etwas anderes als ein Buch. Der Textbegriff ist so weit, der kann das schlucken, aber man steht dann auch vor einem vagen Textbegriff. Das Material ist kein verfasster Text. Das ist ein heterogenes Material, das aus der Verwaltung stammt. Insoweit orientiere ich mich an einer Unterschiedung, die Cornelia Vismann in ihrem Buch über Akten entwickelt hat. Die notitia dignitum ist in dem Sinne der Name für Akten, die nicht signiert und nicht verfasst sind. Das ist in Vismanns Sinne ein schwaches, niederes Schreiben, weil es nicht verfasst, nicht autorisiert nicht einmal nur Schreiben ist. Wenn es überhaupt homogenisiert ist, dann wird auch eine solche Homogenität noch von Heterogenität begleitet. Man findet unterschiedliche Schreibtechniken und unterschiedliche Bildgebungstechniken in der notitia dignitatum, in jeder Ausgabe und in jedem Codex. Man findet Listen, Tabellen, vereinzelt Fliesstext oder auch Dialoge. Das ist eine Sammelhandschrift, die in der Überlieferungsgeschichte auch laufend ihren Umfang und ihre Zusammenstellung wechselt. Das hat dazu geführt, dass eine Reihe von Autoren, unter anderem Pierre Legendre, glauben, ein Satz, den man in diesen Sammlungen findet, sei ein Satz von Andreas Alciatus. Sabine Hackbart zum Beispiel nennt in ihren Arbeiten zu Legendre den Satz 'Quid est pictura? Veritas falsa' einen Aphorismus von Andreas Alciatus.

In den Sammelhandschriften sind im Laufe der frühen Neuzeit noch Texte von Alciatus mit aufgenommen und dann später wieder ausgeschieden worden. So ist der Satz an den Namen eines Autors gekommen, der nicht der Autor oder Urheber dieses Satzes ist. Dem Satz ist passiert, was er sagt. Zu sagen, das sei ein Satz des Alciatus ist auch veritas falsa, obwohl dieser Satz kein pictura ist. Wie soll man das übersetzen? Veritas falsa ist eine Wahrheit, die über ein Polobjekt versendet wird und/oder gefällt. Man kann das zwar auch einfacher übersetzen und sagen, dass sei schlicht eine falsche Wahrheit, eine Verfälschung oder gar eine Lüge. Aber was ist, wenn Alciatus gesagt hätte, das sei genau sein Satz, den habe er immer schon gesucht? Vielleicht hat er sich ja auch darum so um die Codices und die Vorbereitung erster Drucke bemüht, weil er sich dieses Material zu eigen machen wollte. Dann ist die Aussage, das sei ein Satz des Alciatus nicht eimal urheberrechtlich falsch, den der Satz ist längst gemeinfrei geworden, als er an den Namen Alciatus geriet. In einer Polarforschung hat man es mit Wahrheiten zu tun, die sich kehren, drehen, kippen und wenden und dabei nur die durchgehenden Kontraktionen und Distraktionen begleiten, die immer und überall vorgehen. Solche Wahrheiten sind mal naheliegend, mal fernliegend, mal abwegig und mal treffend, mal subjektiv mal objektiv. Man würde wohl eher von Wahrscheinlichkeiten, von dogmatischen Wahrheiten oder aber von Evidenzen sprechen.

4.

Weil Warburgs Staatstafeln nicht isoliert sind, sondern Teil seines Atlas,bieten sie an, römische Wahrheiten auch als solche dogmatischen Wahrheiten, als Wahrscheinlichkeiten oder Evidenzen zu verstehen. Sie bieten an, römisch-staatliche Wahrheit so zu verstehen, als Wahrheit, die über Polobjekte gesendet wird und/oder gefällt. In dem Sinne ist sie gefällt, nämlich über ein Polobjekt gesendet, in dem Sinne gefällt sie, leuchtet ein und macht Sinn. So eine Wahrheit ist insoweit gründlich , wie sie saisonal und kalendarisch mit Reizen versehen ist.

Warburg legt es mit einem amtlichen Schreiben aus dem Sommer 1929, also nach der Rückkehr aus Rom und vor der letzten Kuratoriumssitzung der K.B.W. nahe, Polobjekte in einer studio- und bürokratischen Dimension zu betrachten. Er spricht dort nämlich nicht einfach nur von dem Pendeln, von dem er öfters spricht, schreibt und zu dem er immer wieder etwas zeichnet. Er spricht dort plötzlich von einem Pendelgang, also einem Corridor, wie man ihn aus Verwaltungsarchitekturen kennt. Er muss vor das Kuratorium, um Rechenschaft abzulegen und um sein Budget bewilligen zu lassen, er muss selbst durch so einen Gang. Er muss das Geschäft, das Legenden aus dem Archiv des Dogmas großer Trennung teilweise so deuteten, als ob Warburg es losgeworden wäre, weiterführen. Und das macht er professionell, er hat das Bankgeschäft auch in der Familie gelernt. Und da spricht er das erste mal nicht nur vom Pendeln, sondern vom Pendelgang. In diesem Schreiben hat der Pendelgang (und damit auch ein Polobjekt) einen vierfachen Sinn. Er spricht in einem historischen, geographischen, psychischen und gesellschaftlichen Sinn von diesem Pendelgang. Insoweit gibt es bei Aby Warburg in Bezug auf die magischen und mantischen Praktiken seiner Deutung einen vierfachen Pendelsinn, den er zu rationalisieren sucht. Er versucht, zu dem Treiben Techniken zu entwickeln - und er beharrt darauf, dass er das auch für das Bankgeschäft macht. Damit ist kein Marketing gemeint, Warburg ist weit davon entfernt, davon zu glauben, dass er irgendjemanden Prestige bringen müsste. Warburgs Denken ist ein Denken jenseits der Ausdifferenzierung, jenseits des Glaubens an funktionale Differenzierung oder Selbstreferen, jensiets des Glaubens daran, die Welt sei fragmentiert oder mehrdeutiger geworden. Warburg sammelt durchaus, wie Didi-Huberman sagt, die Zerstückelung der Welt, er setzt sie nicht zusammen. Den Kniff, zu behaupten, in der Gegenwart sei irgendwas unübersichtlicher und vieldeutiger geworden, die Bilder seien mehr oder zuviel geworden, darauf müsse man reagieren, den wendet er nicht an. Das wäre wohl auch ein reaktionärer Imperativ.

#notitia dignitatum#Basel 1551#Sigismundus Gelenius#Hans Holbein dJ#Digmata#Schildzeichen#polarforschung

0 notes

Text

Ceci

Ceci n'est pas Zaphod Beeblebrox, oder? Ein doppelköpfiges Wesen auf dem 'scrinium', eine janusähnliche, prudentiaähnliche Figur, ähnlich aufgrund der bifrontalen Form. Aber ist sie bifrontal oder sind es zwei Personen? Zwei Kaiser?

Ein Vergleich der Illustrationen/ insignia viri Illustris magistri militum praesentalis:

Edition Lyon 1608

PN Cod. lat. 9661 ( Speyer? 1436)

BSB Cod . lat. 10291 (Erstlieferung, Speyer 1542)

BSB Cod. lat. 10291 ("Nachbesserung", Speyer 1550/1551)

Diese Illustration bildet innerhalb der notitia digniatum einen Typus (das heißt: es gibt auch andere Typen und untypische, einzelne Illustrationen).

Die Tabelle der runden Schildzeichen, die der Gliederung der Verwaltung 'entsprechen' (es ist ein Ausschnitt, man sieht 'nur' Schildzeichen höherer Verwaltung, und nur solche Verwaltungseinheiten, denen Schildzeichen zugewiesen sind, das ist kein vollständiges Verzeichnis) beginnt mit einer Initiale: Das ist die Darstellung, die man als Tafel-auf-Tafel oder Tafel-auf-Tisch bezeichnen kann. Eine rechteckige Tafel, in deren Zentrum ein Bildnis (hier: ein Doppelbildnis) prangt und die oben, mittig und unten von einem Balken durchzogen ist, steht hochkant auf einem Tisch, der mit einem (blauen, gemusterten) Tuch bedeckt ist. Man sieht, dass auf der einen Tafel, nämlich der Tafel im Sinne von mensa, eine zweite Tafel aufgestellt ist, eine tabula picta oder ein Bild. Innerhalb der Reproduktionen wird die aufgestellte Tafel aber auch als dreidimensionales Objekt gedeutet, also als scrinium, Diplom oder eine Art niederes Consulardyptichon, als codicillus (eventuell mit Kaiserportrait), zumindest als ein prunkvoller 'Aktenordner' (so Panciroli, Lyon 1608).

Sowohl die Initiale als auch die Tabelle können nicht nur Abbildungen sein, sondern auch Bildprotokolle, d.h. sie könnten eine Praxis anweisen, die Verwaltung so einzurichten und ihr officium so aufzustellen. Officium ist dann keine Architektur, das ist eine Möblierung, eine Einrichtung, eine Institution, why not? Die notitia dignitatum wird auch als eine Art Handbuch beschrieben, dann wären solche Darstellungen Abbildungen und Anleitungen, sie wären Protokoll und würden nicht nur etwas aufzeichnen/protokollieren, sondern Verwaltungsläufe auch vorzeichnen.

#notitia dignitatum#warburgs staatstafeln#guido panciroli#lyon 1608#bsb cod lat 10291#pn cod lat 9661

3 notes

·

View notes

Text

Romvergleich

1.

Oben der Codex latinus 9661 aus Paris, unten Codex latinus 10291 aus München, zuerst die jüngere, dann die ältere Version aus dem Münchener Codex. Der Pariser Codex soll 1436 in Basel entstanden sein, München dann 1542 und 1550/1551.

2.

Noch einmal: der Münchner Codex ist so herausragend, weil er von allen Bildern zwei Versionen hat. Die ersten Versionen, also die älteren Versionen der 'Erstlieferung' von 1542 haben den jüngeren, damals zeitgenössischen deutschen Renaissancestil, während die jüngeren Versionen der späteren, zweiten Nachlieferung einen älteren,selbst aber wiederum künstlichen 'archaischen' Stil haben. Man sieht ihnen, dass sie gemalt sind, als ob sie älter, naiver oder primitiver seien. Sie simulieren eine größere Nähe zu größeter historischer Entfernung. Das ältere Bild hat den jüngeren Stil, das jüngere Bild den älteren Stil. Angeblich galt die Erstlieferung als mangelhaft, die Zweitlieferung soll eine Nachbesserung gewesen sein, ddie historische Einstellung ("das historische Bewusstsein") und die juridische Einstellung fordern einen doppelten Austausch, die Renaissance bleibt in sich widerständig und insistierend. Und bei der Figur der Roma wird in dieser Phase auch das Geschlecht noch gekreuzt oder getauscht. Nur die Münchner Version der Erstlieferung weist Roma eindeutig als Frau aus. Das machen die anderen beiden Versionen nicht. lm Buchdruck werden durch Roma auch die Geschlechter geteilt, dort wird Roma wieder dem weiblichen Geschlecht zugeschlagen, wie in der Edition von Guido Panciroli, die 1608 in Lyon erscheint, und die geschickt Elemente der antiqua forma mit dem Stil des späten 16. Jahrhunderts kreuzt:

Der Graphiker kreuzt sogar die alten Elemente des scriniums (Roma saß vor/in einer Faltung oder Schachtelung) mit Elementen der Architektur, er stellt das Faltobjekt im Hintergrund als Architektur da.

3.

Der Status der Figur pendelt: ist das eine Personifikation, eine Allegorie, ist das selbst schon Schildzeichen oder ein emblematisches Element? Wird Übertragung expliziert oder 'eingeschlagen', ist sie mehr als involviert, wird sie unterschlagen? Ob ein Bild begreift oder ob es metaphorisiert, ob es allegorisiert, das ergibt sich nicht aus dem Zeichen selbst, sondern aus den Protokollen seiner Produktion und Reproduktion. Und insofern weisen schon die drei Roma-Darstellungen vielleicht nicht alle Möglichkeiten, aber genug Abundanz auf, dass drei kleine Objekte darin Platz finden, ohne zu einem großen Objekt zu verschmelzen. Sie schaffen Distanz, durchgehende, rundum, noch durch solche Stellen, die ein Entstehungsort, eine Entstehungszeit, ja sogar eine diskrete Adresse wie Cod. lat. 10291 markieren sollen. Der Begriff mag mathematische besetzt sein, aber das muss ja nicht so bleiben: die kleinen Objekte multiplizieren, explizieren und implizieren. Das ist gemeint: Rom sitzt einer Kaskade von Trennungen und Austauschmanövern auf, deren Größe und deren Kleinheiten nicht einrasten.

3.

Das alles sind Details von diplomatischen und administrativen Objekten, von vagen und polaren Objekten. Sie haben die Form der Akte, das ist eine twistige/ zwistige Form. Ich denke nicht, dass man solche Reproduktionen nur entweder als Homogenisierung oder Heterogenisierung, nicht entweder als Hybridisierung oder Reinigung beschreiben sollte. Das könnte sogar vorschnell unterstellen, das Objekt würde endgültig auf eine Seite seiner Unterscheidungen umschlagen, eine Unterscheidung würde sich im Objekt endgültig niederschlagen. Man könnte vorschnell unterstellen, früher seien die Dinge zusammen gewesen, danach sei etwas fragmentiert oder uneindeutig geworden. Man könnte rasch glauben, früher seien die wild und unbeständig gewesen, dann geordnet worden. Man könnte zu ungeduldig annehmen, Komplexität hätte sich vermehrt, alles hätte sich vermehrt.

Alles in allem: Man könnte zu schnell eine zu große Trennung unterstellen, wenn man die Reproduktion solcher Objekte entwerde als Reinigung/ Homogenisierung oder aber Hybridisierung/Heterogenisierung beschreibt. Solche Objekte sind und bleiben auf präzise Weise ambigue. Solche Objekte kreuzen fröhlich, sie versäumen etwas stechend. Sie operationalisieren Differenz, dasvheißt: sie formieren und formalisieren Unterscheidungen, aber keine der Differenzierungen ist oder geht aus. Diese Objekte multiplizieren,sie implizieren und explizieren Übersetzungen. Die Differenz wird händelbar gemacht, nicht 'festgeklebt'. Solche Objekte schaffen Distanz, legen die Distanz, die sie schaffen, aber nicht zurück, sie lassen nicht einmal das Maß und die Richtung der Trennung einrasten. Welches Verhältnis in der 'Entfernung Roms' eingestellt wird, steht im kleinen Objekt zwar fest, aber nicht in der Reproduktion, die pendelt weiter.

3.

Urbs quae aliquando desolata nunc praeclarior. Piissimo imperio restaurata. Die Stadt, die trostlos heruntergekommen war, strahlt jetzt klarer, erneuert durch eine rechtschaffene Regierung. Na dann wäre die römische Frage ja auch geklärt.

3 notes

·

View notes

Text

Opfer

Im April 2022 hat sich Wynn Bruce auf Treppen vor dem Supreme Court selbst verbrannt. Das wurde ein Brandopfer und eine Treppenszene, die nun zur Ikonographie der Klimapolitik beitragen. Auch diese Bilder liefen über die Twitterkanäle von Just Stop Oil. Ein Bildnis von Bruce ist inzwischen dazu eine Ikone der Klimaproteste, ihrer Demonstrationen und Schildzeichen ("Digmata") geworden. Bruce hatte sich für die Aktionzweifach qualifiziert: er war Buddhist und Fotograf.

Bei aller Ambiguitätstoleranz, bei allem Witz, bei aller Weigerung, das eigenen Denken künstlich zu verknappen und dadurch exklusiv, originell oder eigen zu halten: in einem Punkt ist Aby Warburg immer eindeutig: es sei ein Fortschritt, das reale Opfer durch ein symbolisches Opfer zu ersetzen. Warburg weigert sich nur, diesen Schritt mit einem historischen Datum exklusiv zu verknüpfen und insofern fortschrittliche Gesellschaften von unterentwickelten Gesellschaften zu unterscheiden. Argumente wie aus der Dialektik der Aufklärung tauchen bei Warburg nicht direkt auf, aber Beobachtungen zur Wiederholbarkeit von Trennungen, die eine Idee der Trennung relativieren. Er assoziiert diesen Schritt mit vielen historischen Ereignissen, die zwar nicht 'sich wiederholen', ihnen fehlt es nämlich an Rekursion und Selbstreflexivität, auch die Aufhebung fehlt. Solche Trennungen kommen aber immer wieder vor, wohl auch so, dass man hier einen "Dämon des Selben" ausmachen könnte, differenzieren kann auch alles.

Der Abschied von Opfer, von der Intensität des Opfers, vom Realen des Opfers, vom echten Opfer, der kommt immer wieder vor. Dass es sich darum um gleiche oder selbe Ereignisse handelt, dazu sagt Warburg nichts. Nicht erst der Schritt vom katholischen Dogma der Transsubstantiation zur protestantischen Vorstellung reiner Deutungsakte, nicht erst der Schritt vom Judentum zum Christentum, nicht erst der Schritt zur abrahamitisch monotheistischen Religion und von einer Opferreligion zu einer Religion des Bundes mit Gott habe sich vom Realen des Opfers distanziert: Warburg macht solche Schritte immer wieder, sogar für die heidnisch römische Gesellschaft aus. Natürlich kennt er die Stellen in der antiken, vorchristlichen, römischen Literatur, in denen auch gesagt wird, dass symbolische Opfer gegenüber echten Opfern vorzuziehen seien. Zumindest nach seiner anthropologischen Erfahrung in Normamerika und ihrer Ausweitung in Kreuzlingen stellt Warburg ein Teil des Dogmas großer Trennung in Frage, auch weil er die Wiederholungen und Austauschmanöver sieht, die mit jeder Trennung einhergehen.

Ironie geht, Witz geht, Zynismus ist ausgeschlossen. Das gilt für die Ratgebung, sonst nicht. Das kann ich nicht vergessen, das Klimaktivisten diesem Opfer Sinn abgewinnen wollen und dass sie Wynn Bruce als Heiligen mit Heiligenschein zeigen. Das ist keine unangemessene Verwechslung, keine Gotteslästerung (bzw: Gotteslästerung ist ein Straftatbestand, der das Rechtsgut Heiligkeitsmonopol schützt). Es kann gut sein, dass Bruces Aktion ganz herkömmlich heiliges Tun war. Das macht es so schlimm.

3 notes

·

View notes

Text

Wo ist die Verwaltung?

Sind das die kafkaesken Fragen schlechthin: Wie komme ich zur, wo finde ich die, wo ist die Verwaltung? Wie, bitte, geht es zum Gericht? Welcher Weg führt zum Gesetz?

Für die Verwaltung beantwortet die notitia dignitatum solche Fragen, das ist ihr Geschäft, Rom abzubilden. Sie ist nicht das erste Objekt, das zur Verwaltung führt. Eine mobile Verwaltung, die den Ort wechselt, hat den kurulischen Stuhl, das ist ein Klappstuhl, der noch in der römischen Republik zu einem Prunkobjekt, fetischisiert wird. Wo ein kurulischer Stuhl ist und jemand darauf sitzt, da ist ein kurulischer Beamter, da ist die Verwaltung. Nicht nur da, da aber auch. Auch so ein Klappstuhl führt zur Verwaltung, weil er etwas signifikant macht, etwas deutlich macht, etwas signalisiert, sicht- und wahrnehmbar macht. Der Stuhl gibt dem Sitz der Verwaltung eine Form, in dem Fall sogar eine bewegliche und bewegbare Form. Whereever i place my seat, that's my office. Wo ich bin, da ist Rom, so einen Satz könnte man auch auf den Pliant schreiben, der die sella curulis heißt.

Die notitia dignitatum schwankt, Warburg würde wohl sagen: pendelt, zwischen Prunk und banaler Information. Unter anderen sieht man zu den Listen und Tabellen, den Gliederungsverzeichnissen der Verwaltung nicht nur die Schildzeichen der Verwaltungseinheiten. Man sieht auch eine Tafel, auf der eine (Bild-)Tafel steht. Man sieht tabula picta, eine angepinnte Tafel, eine aufgestellte Tafel auf der Tafel. Man sieht etwas, was in Warburgs Staatstafel leicht übersetzbar ist, denn auch er stellt Tafel auf Tafel. Beides Mal sieht man diplomatisches Protokoll, Ämter ziehen über das Operationsfeld.

Pancirolis Ausgabe ist meines Erachtens die erste Ausgabe, die 'erkennt', dass die auf einer gedeckten Tafel aufgestellte Tafel wohl ein Aktenordner, ein Diplom, und ganz speziell wohl ein Consulardyptichon (?) sein kann. Panciroli schreibt das zwar nicht in seinen Kommentaren, der Begriff taucht nicht auf (nicht in der von mir benutzten Edition von 1653). Aber bei Panciroli wird das Objekt auf der Tafel als Klappobjekt, 'Cover' und dreidimensional ausgewiesen, so etwa in der Ausgabe Lyon 1608 (mit der ich gerade arbeite). Das ist noch in den Codices nicht klar, hier wird es verdeutlicht. Wenn ich mich Recht erinnere, ist das auch in der Froben Ausgabe von 1552 noch zweidimensional, das muss ich aber nochmal prüfen.

Damit ist diese Szene leicht erklärt. Wenn schon die Verwaltungsarchitektur nicht signifikant ist, dann ist es das Möbel, dann ist das die Möblierung, dann ist das so eine Aufstellung. Wo irgendwas war, soll etwas eingerichtet werden, und zwar wie gezeigt. Wo Architektur war, soll Einrichtung, soll Institution dazukommen. Die mobile Verwaltung ist da, wo ein Tisch ist, auf dem der Amtsträger sein Diplom, sein Schildzeichen, eventuell sogar sein Consulardyptichon aufgestellt hat. Die Aufstellung des Zeichens stellt die Stellvertretung her- und dar. Sie ist Verfahren, auch im Luhmannschen Sinne. Diese Aufstellung ist ein diplomatisches Protokoll, sie läuft hier nicht nur metaphorisch, aber auch metaphorisch über ein Faltobjekt, macht aber auch den Amtsträger zu einem Falter, zu einem Diplomaten, einem Gesandten, einem Stellvertreter, zu jemandem, der 'biegsam, "allzu biegsam"' (Warburg), darum aber auch noch menschlich, allzu menschlich, ein Wanderer mit seinem Schatten ist.

Das ist eine These. Für ein Consulardyptichon spricht der Umstand, das ein Bildnis auf dem Ordner prangt, er damit prunkvoll ist und, auch das ist eine These, nur die Consulardyptichen prunkvoll waren. Dagegen spricht eine Untreue. Die bekannten Consulardyptichen zeigen Ganzköperfiguren, oft mit der mappa circensis und der Geste, die den Consul in den Sekunden seines Amtsantrittes zeigt, unmittelbar bevor er die mappa circensis auf den Boden wirft, um den Circus (der er finanzieren muss), zu eröffnen. Sie sind noch prunkvoller als hier gezeigt, sind aus Elfenbein, das Bild ist dort ein Relief. Die notitia dignitatum zielt mit ihrem Schwanken zwischen hohem Stil und niedrigem Stil, zwischen Prunk und banaler Information, zwischen Fetisch und durchrauschender Verwaltung aber sowohl auf Tradition als auch auf Transmission. Sie liefert high and low fidelity. Darum kann man ihr Untreue auch nur bedingt entgegenhalten. Sie ist und bleibt jene zwielichtige Quelle, deren Edition Mommsen nicht wagte, die er seinem Schüler Seeck überliess.

1 note

·

View note

Text

Polobjekte/ Digmata

1.

Polobjekte können Diplome sein, die entweder gerollt, gefaltet oder geklappt, gewendet oder gekippt werden. Hauptache ist, dass diese Objekte Polarität operationalisieren und dazu ihre Polarität einsetzbar ist. Das sind Objekte, die Distanzschaffen - aber die Distanz kann 'pendeln'. Die Entfernung, die dabei geschafft wird, wird nicht zurückgelegt. Polobjekte operationalisieren Differenz nicht nur als und in Bewegung, sondern auch durch Bewegung, sogar durch ein Bewegtbild oder Bewegtobjekt. Das Diplom ist so etwas. Es dient ja nicht nur dazu, jemanden von dort nach da zu bringen, wie man Diplomaten versendet oder Leute die Karriereleiter aufsteigen lässt.

Diplome bleiben auch selbst beweglich, wendig. So sie etwas vergegenwärtigen, entfernen sie auch etwas. Wo sie etwas entfernen, vergegenwärtigen sie etwas. Das Diplom liefert mit dem Stolz auch Pein, etwa wenn man sich erinnert, dass man im Examen doch auch geschwitzt hat oder auch, wenn man später drei weitere Diplome und 23 Ehrendoktorwürden aufstapelt und im Nachhinein schief lächelt, wie stolz man schon auf das erste war. Man muss ja nur lächeln, wenn einem einer mit einem Diplom kommt, wenn man doch selber fünf davon hat. In allen Fällen ist es praktisch, dass man Diplome auf- und zurollen, auf- und zuklappen kann.

2.

Fotos von Juristinnen und Juristen, die man heute im Netz bei den Kanzleien, Gerichten, Ministerien, Parlamenten und Universitäten findet, tendieren dazu, institutionelle Bilder, Amtsbilder oder Bilder von Stand und Status zu sein - und darin noch Nachfolger der Digmata (Schildzeichen), die in der notitia dignitatum auftauchen und die auch als coats of arms bezeichnet werden. Nur weil es dann Bilder von Stand und Status sind, also auch Bilder, die nicht nur Stand und Status zeigen, sondern die auch stehen und statuieren, wird aber wohl das, was Warburg als Polarität beschreibt, nicht aus dem Bild vertrieben. Noch weniger, wenn auf dem Bild ein Polobjekt als Insignie in der Hand und mit den Fingern gehalten wird. Das Lächeln der Thrakerin kommt nicht von selbst, das kommt mit solchen Objekten und Verfahren.

3.

Insignien, die Polobjekte sind, wie etwa der Stab und die Sphaere/ der Globus, aber auch das Schwert oder eine Waage, das sind Insignien, die deutlich machen, dass die Tätigkeit, die wahrgenommen und ausgeübt wird, eine Tätigkeit ist, die bestritten werden muss. Sagen wir so: Das Amt steht nicht von selbst. Es wird bestritten wie ein Haushalt, die Ausführung ist Wendung, Kehre, Kippen, Drehen, Klappen - das ist diplomatisch, wenn es involviert.

#polobjekte#Diplomatik#diplomatische objekte#wien#Bodleian Library MS. Canon. Misc. 378. Cosmogrpahia Scoti#Notitia dignitatum. Etc.#dated 1436

1 note

·

View note

Text

Die Fabrik des abendländischen Menschen

1.

Sie kann aus Trikotage sein. Ein Shirt kann es sein. Das kann ein Gewand sein, auf dessen Vorderseite ein Bild auftaucht. Das ist dann meist in Brusthöhe, man spricht manchmal von einem Logo oder einem Emblem, man könnte es auch zu den Schildzeichen zählen, die in der notitia dignitatum, also auf antiken römischen Staatstafeln auftauchen und in der Literatur dazu digmata genannt werden. Das Wörtchen Emblem bezeichnet je nach Regung etwas Eingelegtes oder (wie der französische Verwaltungsrechtler Pierre Legendre mit seinem Pathos sagt) Eingeworfenes. Die Emblematik ist im Bereich der Bildgebung eine ballistische Technik. Im Lukasevangelium (12.5) zum Beispiel taucht das Wort embalein (Aorist) auf. Luther übersetzt die Passage so:

Ich will euch aber zeigen, vor welchem ihr euch fürchten sollt: Fürchtet euch vor dem, der, nachdem er getötet hat, auch Macht hat, zu werfen (embalein) in die Hölle. Ja, ich sage euch, vor dem fürchtet euch.

2.

Hier wirft sich jemand in Schale. Das ist Olli in seinem Städtchen, er will in die Ukraine, kämpfen. Zweimal wurde er zurückgewiesen, also unternimmt er einen dritten Versuch. Jemand spricht von Menschenfassungen, und solche Trikotagen, wie Olli sie trägt, sind auch welche. Bei Olli taucht an der Brust das Bild einer spiralförmig aufgestellten Schlange auf, es wird von ihm mit Metallica assoziiert, bei denen gibt es ein Lied , das im Titel das Motto des Emblems trägt: Don't tread on me. So gehören Bild und Text (google it selber) zu einer Flagge, der sog. Gadsen-Flag, die in den letzten Jahren an heterogenen Stellen auftauchte. Das ist auf jeden Fall das Schildzeichen einer Bewegung. Bei Olli ist der Krieg privat, aber nicht vollständig privatisiert.

Ricardo Wiesinger hat das Bild im Abendlicht und mit langen Schatten aufgenommen, das hat er ikonographisch informiert zu einem kleinen Historienbild aufgeladen. Hier schwebt keine Tafel über Olli, nicht wie das bei Altdorfers Alexanderschlacht und in dessen Dämmerszene der Fall ist. Das Licht gibt dem Bild eine Wendung, es erinnert auch daran, das das größte Polobjekt auf Erden immer noch die Erde selbst ist. Ich frage mich, welche Tabellen, Täfelchen und Tafeln so dem Olli vorschweben, so idiosynkratisch werden sie vermutlich nicht sein. Er hat was gelesen und was gesehen und trotzdem wird er selber denken. Ich will nicht, dass das zynisch klingt, aber wenn man Botschaften über ein Polobjekt schickt, kommen sie nicht so an, wie sie abgeschickt werden. Olli wird für eine Sache kämpfen wollen, vielleicht auch für etwas Unbetretbares und für Freiheit. Er kann wollen, dass man in Zukunft nur noch für Sachen kämpft, nicht für Geld und nicht , weil man über den Tisch gezogen wurde.

#ricardo wiesinger#olli#schlangenritual#don't tread on me#der private krieg#gadsen flag#ἐμβάλλω#emblematik#Kunst und Krieg

3 notes

·

View notes

Text

Schildzeichen/ Digmata

1.

Die notitia dignitatum zeigt, dass das Büro dort ist, wo das Schildzeichen aufgestellt wurde. Das römische Büro ist ein Amt, ein officium, eine Pflicht, keine Immobilie. Weil das Büro da ist, wo sein Bild ist, ist römische Bürokratie römische Studiokratie. Wo gestempelt und gesiegelt, wo beurkundet und signiert, wo was bildlich und graphisch gemacht wird, da wird verwaltet. Heute sind zwei 'Schildzeichen' in der Falkstraße aufgestellt, die stehen normalerweise nicht da. Whereever my fähnchen im wind flattert, that' my office, das wäre ein Motto für die, die nicht im eigenem Namen sprechen, sondern Stellvertretung mitmachen. Wer stellvertretend spricht, Stellvertreter macht oder sie wieder abwählt, für den sind die Schilder Zeichen, dass er hier und jetzt tun und machen kann. Heute ist hier das Abstimmungsbüro für die Frage, ob der Bürgermeister abgewählt wird.

2.

Ein Dilemma gibt es: eine Schuld ist noch nicht bewiesen, das ist ein ernstes Problem. Es gab eine harte Kampagne in der auch schlicht weitere Interessen eine Rolle spielten, nicht die Person. Es ging dreckig zu, auf allen Seiten. Die Verwaltung steht aber nun still, sie ist blockiert, darum habe ich heute nicht auf das Ende der Wahlperiode gewartet, sondern heute mit Ja, für die Abwahl und für einen vorgezogenen Neubeginn, für ein Reset gestimmt.

In der Dynamik der Auseinandersetzung wurde auf mehreren Seiten das Vertrauen zerstört. Die Empörungswellen, die Berichterstattung über ungemessenen Umgang mit Fußballern und Witzen, die haben mich zaudern lassen, fast war ich soweit, ihn nicht abzuwählen, aber um mich zaudern zu lassen, braucht es auch nicht viel. Solche Empörungsspiralen: würg. Dennoch, heute nonfabian society, heute ein Ja zum Neubeginn. Danach führe ich Feldmann persönlich über die documenta, wenn er dann noch will.

1 note

·

View note

Text

Joachim Camerarius

1.

Die Emblembücher des Altdorfer Prokanzlers sind auch modernen Juristen teilweise noch bekannt, weil eines seiner Embleme auf dem Cover von Carl Schmitts Land und Meer Verwendung fand.

Camerius' Embleme zeichnen sich unter anderem durch die Rundform aus. Sie enstehen um 1600, zu einer Zeit, als diese Rundform bei Emblemen nicht die die einzige Form war. Manche behaupten, diese Rundform sei eher selten vorgekommen und unüblich gewesen. Carsten-Peter Warncke schreibt sogar, sie seien damals etwas ganz singuläres, einzigartiges gewesen, und diese Rundform sei wahrscheinlich dadurch zu erklären, dass Camerarius an Vorlagen für Münz- und Medaillenprägungen dachte. Wie schwierig solche Annahmen über die Häufigkeit und dann noch das Regelmäßige, Normale und Verbindliche so einer Form sind, das wird daran deutlich, dass Warncke trotz der Behauptung über das Singuläre auch sagt, diese Orientierung an Münzen sei auch bei Alciatio nachweisbar, an Drucken, die 1546, also nur 15 Jahre vorher, erschienen. Neben der Orientierung an der Münzen kommt eine Orientierung an Schildzeichen, an den digmata in Betracht, wie man sie in der notitia dignitatum findet. Die sind ebenfalls rund.

Das Motto dieses Emblems varriert leicht, sic orbis iter ist eine andere Version, sic vertitur orbis iter ist auch eine andere Version. Warncke schreibt, solche Formulierungen über den Krebsgang der Welt kämen auch in den Adagien von Erasmus von Rotterdam vor. Dieser Krebs trägt wie Atlas die Weltkugel, wie beim Atlas sind hier die Positionen von Träger und Globus verkehrt, wenn man dieses Konstellation mit Darstellungen der Fortuna vergleicht, aber dieses Bild zeigt und sagt auch etwas, wie Fortuna, von Kehren.

2.

Die aquarelllierte Handzeichnung, die auf einer Seite mit einer Assoziation zu Fortuna erscheint, taucht in einem sog. alba amicorum auf, einem alba amicorum von Bernardus Paludanus. Das waren aufwendig gebundene Bände mit 'gutem Papier', so etwas ähnliches kann man heute in guten Schreibwarenläden kaufen. Es wird meist als Geschenk verkauft und soll dann zum Beispiel als Gästebuch dienen. Diese Objekte wurde aber von ihren Besitzern wohl mitgenommen, das heißt, dass sie nicht beim Hausherrn lagen, sondern mit den Gästen reisten. Die legten die den Gastgebern vor, der etwas eintragen sollte. Das Ritual dieses Manövers mag im übrigen ähnlich gewesen sein - man soll Schreiben, als ob man eine Gabe überreichen würde. Tut man ja auch.

1 note

·

View note

Text

Staatskalender und Staatstafeln

1.

Wofür braucht man Alexander Kluge, wenn es Wien oder Rom, wenn es dort Akten und Staatskalender gibt? Wiener Akten, römische Kalender klingen alle so ausgedacht, wie die besten Fälle von Alexander Kluge. Kalender werden aus Akten gemacht: Die Amststuben sammeln erst, dann streuen sie. In Rom die notitia dignitatum und der Kalender des Filocalus, dann in Wien zum Beispiel der Staats-Schematismus, der listetete nicht nur die höheren, auch die niederen Amtlichen auf, zum Beispiel die Wiener Türhüter mit ihren Adressen auf: Herr Joseph Karl L'Ouvrier im Judengässel 500, alle anderen aber auch. Klingt wie ausgedacht. In den Akten, Handbüchern und den Kalendern präsentieren sich Städte als große studio- und bürokratische Apparate, also große bild- und wortgebene Einrichtungen, und das, obschon sie nur etwas wiedergeben. Die Städte sammeln in ihren Kalender die wichtigen Informationen und geben sie wieder aus. Das Manöver verwandelt die Daten in Muster, das ist Censorentätigkeit. Seitdem Hamburg auch so einen Staatskalender hat gibt es ein Indiz mehr, dass diese Stadt auch eine der vielen sekundären Roms ist. So klingt auch in Hamburg plötzlich alles, solange man im Kalender liest, wie ausgedacht. Und das ist es ja auch. Das ändert aber kein Fitzelchen daran, dass Hamburg passiert ist, dass passiert ist, was seine Staatskalender bezeichnen und was sie bezeichnen lassen. Die Zeiten gab es, die Räume, alles in und an ihnen auch.

2.

Ich erfinde grundsätzlich nichts. Und Aby Warburg auch nicht. Seine Staatstafeln erfinden nichts, nicht die Bilder, nicht die Schreiben, nicht die Tafel, nicht das Protokoll und das Protokollieren, nicht den Kommentar und das Kommentieren. Sie erfinden nicht den Vertrag, nicht die Staatengründung, nicht das Opfer, nicht das Blutwunder, nicht den Mord an Matteotti, und nicht "das Verzehren Gottes". Die Methoden erfindet Warburg nicht. Warburg ist nie modern gewesen, nicht im Sinne einer Signatur, die das Moderne bezeichnend gemacht hätte. Noch die polare Struktur der Staatstafeln folgt polaren Strukturen,wie man sie im Hamburgischen Staatskalener von 1894 findet (demjenigen, in dem Sally George Melchior, Warburgs Komplize vom Sommer 1896) das erste mal auftaucht.

3.

Diese Staatskalender beginnt hinter dem Cover sofort meteorologisch, astrologisch und astronomisch. Er beginnt mit den Bildern oder Schildern (Digmata/ Schildzeichen) der Tierkreiszeichen, dann kommen die Asteroiden, sie werden aufgezählt, es ist eine große Anzahl. Das kann für Überraschung sorgen, man weiß nicht welche, am besten macht man sich auf alles gefasst. Dann kommen Sonnen- und Mondfinsterniss, dann Fluth und Ebbe.

Wir sind in einer Hafenstadt, hier wimmelt es von Polobjekten, Pollern etwa, an denen die Schiffe festgemacht werden sollen und Tabellen, an denen die Kurswerte festgemacht werden sollen. Diese Stadt hat einen Gefahren- und einen Chancensinn für alles Schaukelnde, Schwankende und Kippende. Hier gibt es einen Sinn für magische und mantische Praktiken, um mit dem umzugehen, was unberechnet, unberechenbar ist oder was bloß aus routinierten Kurven ausschlägt. Hier, sagt Warburg, sei er nicht von Geburt (insoweit sei er Jude). Aber hier sei er von Herzen, hier schlägt sein schwankender Kreislauf.

1 note

·

View note

Text

Emblematik

1.

Es ist vielleicht einem Pathos, also einem hohen, auch in Gefasstheiten hocherregten Stil geschuldet, wenn Autoren die Emblematik als eine Technik bezeichnen, die vom Einwurf oder Einwerfen käme.

Dann wäre die Emblematik eine ballistische Technik, eine Wurftechnik, und die Schildzeichen, die sie produziert, würden in einem ballistischen Kontext produziert, der auch etwas von einem hohen, auch in souveränen Gefasstheiten erregten Stil hat.

2.

Die Unterscheidung zwischen einer zivilen Verwaltung und einer miliärischen Verwaltung wird in der Bild- und Rechtswissenschaft teilweise an Stilen festgemacht. Einzelne Autoren unterscheiden den Höfling und die Kurtisane mit ihren kriegerischen, gewaltigen, machterregten Kontexten von dem Gentleman und einer zivilen, höflichen und unerregten, disziplinierten Art. Andere Autoren unterscheiden die römischen Schildzeichen von den Logos amerikanischer Konzerne. Man sagt, die einen seien miliärisch, die anderen zivil, die einen voller Gewalt, die anderen friedlich. Unterscheidungen, die an einer Stelle vorkommen, werden dabei von anderen Unterscheidungen ersetzt. Was an anderer Stelle Gesetz und Gewalt, an wieder anderer Stelle wilde und zivilen Gesellschaften, an wieder anderer Stelle die Vergangenheit von der Höhe der Zeit, an wieder ander Stelle Unterschichten von Oberschichten, an wieder anderer Stelle Krieger von Manager unterscheiden soll, das kann an einer Stelle Emblematik unterscheiden und an einer Stelle von Emblematik unterschieden sein. Die Unterscheidungen können sich übersetzen. Sie können abstrakt und konkret werden, sogar in einem.

3.

Die Emblematik kann auch eine Einlegetechnik, eine Einsatztechnik sein. Warburgs Protokolle haben den Vorzug vage zu sein, verschlungen zu sein. Darum ersetzen sie nicht eine Unterscheidung durch eine andere Unterscheidung, ohne gleichzeitig etwas vom Verkehr, auch von der Verkehrheit eins Austauschmanövers aufzuzeichnen.

Warburgs Wechselwissenschaft gilt auch dem Verwechseln, darum kann er nicht einfach ein Unterscheidung durch eine andere ersetzen, er kann der Substitution nicht trauen. Seine Polarforschung stöbert etwas auf, was er nach seiner Lektüre von Hermann Osthoff "energetische Identität" nennt: Wie gelungen diese Formulierung auch ist, sie bezieht sich auf Austauschmanöver, die in einem Aspekt nicht gelingen: die Polarität wird nicht unterbrochen. Die Ambiguität der Arbeit von Warburg ist nicht scharf begriffen, wenn man sie "kreativ" nennt. Das ist eine entsicherte Technik. Das schließt auch nicht aus, dass Warburgs Protokolle transgressiv sein können. Er ist weder ausdifferenzierungsgerecht noch netzwerkgerecht.

#Aby Warburg#Frau flieht vor Warburgs Kamera in ein Gebäude#April 1896#Walpi#W 124#Prokoll#transgression#balistik#emblematik

1 note

·

View note

Text

Hurragegröße

1.

Seinen Namen kenne ich nicht. Er ist gegen Olli. Olli hat sich mit einem Emblem in Schale geworfen, dem Bild einer Schlange und dem Motto Don't tread on me. Das Symbol taucht über die Gadsen-Flag in Nordamerika auf. Olli hat eine Version gewählt, die wiederum über Metallica überliefert wurde. Dieses Symbol taucht in den letzten Jahren an heterogenen Stellen auf. Schon was Olli mit denjenigen verbindet, die das Capitol gestürmt haben, ist heterogen. Das ist das Schildzeichen einer Bewegung, die teilweise als neorechte Bewegung, teilweise als Querdenkerbewegung, teilweise als Bewegung der Selberdenker bezeichnet wird. Solche Schildzeichen sind auch Agitpop. Bei den Leuten ist der Krieg privat, aber nicht vollständig privatisiert. Diese oder ander Unvollständigkeiten zeichnet eine solche Bewegung nicht aus, dafür haben sie Schildzeichen.

Der namenlose Breitbeiner ist gegen Olli, weil er in jenem Kampf, dem Olli sich anschließen will, auf der Gegenseite kämpfen würde, wenn er kämpfen würde. Ich habe ihn am Rande einer Demonstration fotografiert, die die Diskriminierung von Russen beklagen sollte. Wie ein Opfer sieht er nicht aus, das muss er auch nicht. Ob er mit dem, was man so Russophobie nennt, nicht umgehen kann oder ob ihm diese Phobie Ängste machen würde, das zeigt er nicht. Das Motto von Demonstrationen ist manchmal wie der Name von katholischen Feiertagen, es kann sein, dass der namenlose Breitbeiner sich nicht diskriminiert fühlt und trotzdem sich mit Russen treffen will. Er hat sich für das Foto aufgestellt, ich musste nichts sagen. Ob er aus irgendetwas Schlüsse über eine Ukrainophobie oder Westphobie zieht, das zeigt er nicht, er muss es auch nicht. Er steht doch breitbeinig da und folgt einem Protokoll des Hurragegrößes.

Auch ihm ist der Krieg privat, wenn auch nicht vollständig privatisiert. Man erkennt das weniger an dem Shirt, das diesmal mehr oder weniger klassische osteuropäische Militärunterwäsche ist. Aber an seiner Geste ist etwas aus der staatlichen Sphäre in die Privatsphäre gerutscht. Aus dem offiziellen, 'staatlichen' V für Viktory ist ihm das sog. Devil-Horn geworden, eine Geste, die aus der Heavymetallszene stammt, also der Szene, zu der man auch noch Metallica zählen kann.

2.

Vor dem Hintergrund solcher privatisierter, aber nicht vollständig privatisierter Embleme und Gesten scheint es nicht umöglich, das 'zersplitterte, fragmentarische und relative Ich' (Deleuze) einer Kultur von einem 'substantiellen, totalen und solipsitischen Ego' (Deleuze) einer anderen Kultur zu unterscheiden. Man sollte das aber als Teil eines Protokolls polarer Verhältnisse verstehen. Morgens früh um sieben ist er Kraut und Rüben, morgens früh um acht totales Ego. Ich würde mich weigern darin das Symptom eines Verlustes von Eindeutigkeit und Verbindlichkeit , ein gesteigerte Vieldeutigkeit und Brüchigkeit der Welt zu sehen. Ich wäre vorsichtig dabei, Gegenvorschläge zu entwickeln oder Prognosen zu erstellen, denn in Prognosen sammelt das Begehren seine größte Energie. Der Lauf der Dinge ist entsichert, diesem Lauf ein flaches das-war-immer-schon-so entgegenzusetzen, kann man versuchen. Aber für eine Geschichte und Theorie des Vagen und für eine Polarforschung sollte man lieber an etwas erinnern und daraus etwas weiter zu entwickeln.

Die Symbole und alles, was mit ihnen zu tun hat, pendeln nach Aby Warburg in einem geographischen, historischen, psychischen und gesellschaftlichen Sinne von einer Stelle zur anderen Stelle. Aber sie pendeln 'gleichzeitig' auf der Stelle, übereinander und gekreuzt. Sie pendeln überall. Während Deleuze aus der Unterscheidung der Subjekte eine Geographie ableitet, nach der man bei den Angelsachen eher das eine, bei den Kontinentaleuropäern eher noch das andere finde, legt Aby Warburg nahe, dass sich auf allen Seiten alles findet, nur in anderen Reihenfolgen, in anderen Verkettungen, an anderen Stelle, d.h. in anderen Stellungen. Warburg macht die anthropologische Erfahrung, die Levi-Strauss betont. Andere Orte, nennen wir sie einmal Fremde, sind verstellte Orte, weil wir alles dort zwar wiedertreffen, aber anders verkettet, in anderen Reihenfolgen.

Warburg entwickelt dazu einen Atlas. Er sagt, das sei ein Atlas zum Nachleben der Antike, aber das ist auch der Atlas eines Polarforsches, ein Atlas für das Wechselgeschäft der Symbole und ein Atlas zur Geschichte und Theorie verschlungener, vage Wege. Er sammelt das Pendeln an einer Stelle (an einer Tafel), er löst nämlich nicht die Abstraktion von 'der Einfühlung' (damit meine ich jetzt nicht Worringers technische Begriffe). Er hebt das Abstrakte nicht an anderer Stelle als das Konkrete auf. Er ist Polarforscher, er muss die Polarität an den 'selben' Stellen sammeln, selbig nicht im Sinne von identisch. Er sammelt die Polarität geschichtet, gemustert, gemessen und jederzeit nach allen möglichen Gesichtspunkten unterscheidbar oder trennbar. Aber die Größe der Trennung, die wird nicht arretiert, nicht versiegelt. Wie es bei Wölfflin zum Unterschied zwischen Italien und dem deutschen Formgefühl heißt: Beiderseits kommt beides vor. Man findet den Unterschied zwischen der einen Kultur und der anderen Kultur sowohl in der einen Kultur als auch in der anderen Kultur. Man findet den Unterscheid zwischen Deutschland und Italien in Deutschland und Italien. Man findet den Unterschied zwischen dem namenlosen Breitbeiner und Olli in dem namenlosen Breitbeiner und in Olli.

Warburg entwickelt für seinen Atlas 'simple' Techniken, mit denen er Bilder kehrt, kippt, dreht und wendet. Er verwendet das graphische Protokoll von Tabellen, von Kalender und Listen, alle Mittel, die in Kanzleikulturen Austauschmanöver und Wechsel begleiten. Er erstellt pedantisch Protokolle, pedantisch legt er an einer geographischen Stelle verschiedene historische Schichten, an einer historischen Stelle verschiedene geographische Schichten frei. An einem historischen Datum in Rom, also einer historisch-geographischen Stelle legt er wiederum unterschiedliche gesellschaftliche, unterschiedliche psychische Schichten frei. Seine Methode ist nicht ein-, nicht zwei-, nicht dreidimensional. Sie ist erstens mannigfaltig, zweitens bewegend und bewegt.

Spekulation: Als Polarforscher hat Warburg eventuell auch ein Interesse daran, nicht gleich etwas zu widerlegen, nur weil es ihm nicht stimmt. Er kennt die 'Welt im Rücken' so gut wie deren unaufhaltsames Rücken, wie sie sich immer wieder in die sanfte Plausibilität der Gegenwart schiebt um ihr Plausibilität zu entziehen. Da ist sein Widerlegungswunsch vielleicht eher schwach ausgeprägt, sein Sinn für Vorsprünglichkeit schwächer als der für Entsicherung. Statt zu widerlegen, was unstimmig scheint und statt etwas in Gegenvorschlägen aushärten zu lassen nimmt Warburg vielleicht lieber Druck heraus, in dem er kehrt. Das macht ihn nicht zu einem besseren Wissenschaftler und nicht zu einem besseren Direktor der K.B.W. Es gibt so aber zwei Warburgs, den nach wie vor diktatorischen und 'gewaltigen' Warburg, aber dann gibt es auch den Pendler mit seinen Kehrmanöver.

1 note

·

View note