Zettelkasten, Schaufenster, Schirm und Schleier

Last active 60 minutes ago

Don't wanna be here? Send us removal request.

Text

P.S.

Treppenszene/ Staatsrechtslehrer

1.

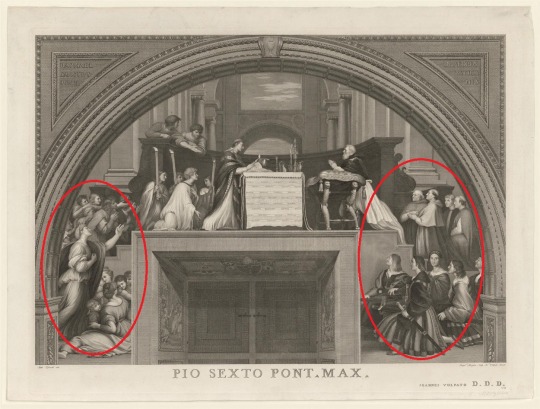

Auf Tafel 79 hält Warburg zwei Treppenszenen fest, weil er alles auf der Tafel mindestens zweimal zeigt. Sie ist selbst eine von zwei Tafeln.

Der heilige Stuhl als kurulischer Stuhl taucht noch als Campingstuhl wieder auf, die Begehrende als verkehrt Begehrende, der Knieende als verkehrt Kniender und der Beugende als verkehrt Beugender, das antike und gezeigte Opfer als zeitgenössisches und verstecktes Opfer, die Stadt als Stätte und der Vertrag als Zug. Er zeigt den kleinsten Buchstaben als großes Scharnier und den Kardinal als Carne. Alles zeigt Warburg zweimal, einmal hoch, groß, edel und einmal niedrig und frivol.

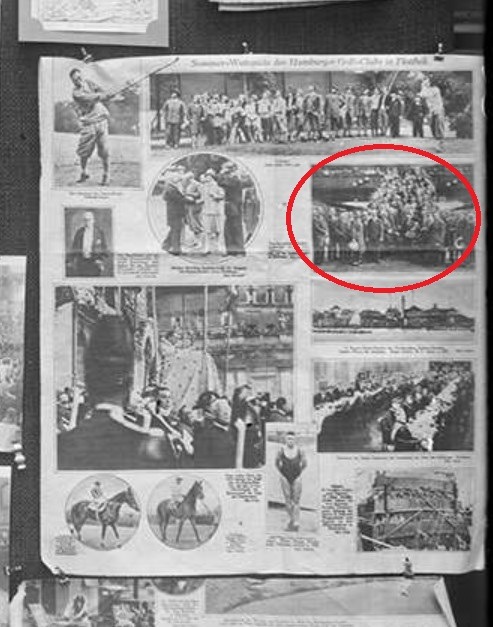

Auch die Treppenszene zeigt er zweimal, einmal im linken und rechten Teil der Messe von Bolsena und einmal auf dem Hamburger Fremdenblatt vom Ende August 1929. Warburg kennt seinen Gegenstand und er weiß, dass Treppenszenen zur Staatsrechtslehre gehören, denn was ständig, stattlich und stabil stehen will, das hat ein Hoch und ein Runter. Aby zeigt 1929 zwar keine echten deutschen Staatsrechtslehrer, aber die Posen und ihre innere und äußere Architektur zeigt er. Ist ja auch sein Fachgebiet als Bild- und Rechtswissenschaftler.

2.

Dass Treppenszenen dazu gehören, das wissen die Staatsrechtslehrer auch. 2018 posieren sie zum Beispiel mal wieder innerlich und äußerlich getreppt oder gestiegen, diesmal treibt's die Szene in Bonn, einem Studienort Warburgs am Rhein. Während 1929 bei Aby Warburg die Details richtig ausgerichtet sind, sind sie 2018 unausgerichtet. Links und und rechts sind nämlich zwei Taschen in letztem Moment unausgegoren abgelegt und nicht aus dem Bild geräumt worden. Das sind Manta, Manty oder 'Mantelungen', denn Mäntel nennt man die Objekte nur dann, wenn Personen darin stecken. Eine statistische auffällige Anzahl von Persinen in der ersten Reihe kürzen ihre Hosen nicht mehr, Als würde es nicht reichen, nicht mehr beim Schneider vor Ort fertigen zu lassen, lassen sie sogar die Anpassung des Stangenmaterials weg, koscht zuviele. Husch Husch! Sophrosyne, wo bist Du, wenn man Dich braucht?

4 notes

·

View notes

Text

P.S. Winkelmänner

1.

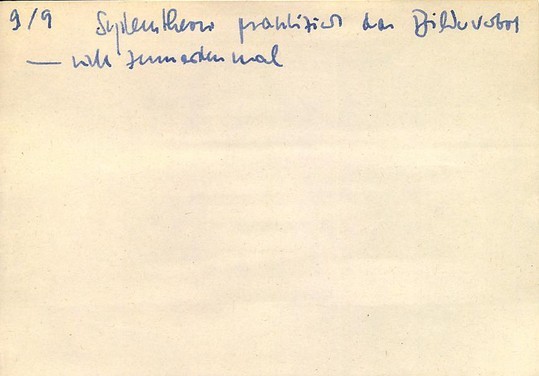

Auf Zettel 9/9 hält Luhmann ein Dogma jener deutschen Institutionen fest, die in ihrem Winkel davon ausgehen, den Bilderstreit erledigt und Rom entweder hinter sich gelassen zu haben oder aber die Antike klassisch zu stutzen. Das ist das Rechtsdogma, dem der Name Winkeladvokatorium gebührt.

Es ist das Dogma der Baseler Archäologie...nicht. Es ist das Dogma von prosaischen Institutionen rechts vom Rhein und oberhalb vom Main. Das ist das Dogma der Beamten, deren Zucht und Disziplin Kittler und Vismann seziert haben und denen es zwar am Mittelmeerbecken zum Leben zu heiß, zu dreckig, zu laut oder mit falschen Waffen zu gewaltig ist, die dennoch gerne 14 Tage vorbeischauen und in Deutschland am liebsten zum Italiener gehen.

2.

Luhmann braucht für's Festhalten erst eine Zeile :

Systemtheorie praktiziert das Bilderverbot

Dann braucht er einen kleinen historisch-kritischen Kommentar, dafür reicht ihm eine zweite Zeile:

-nicht zum ersten mal

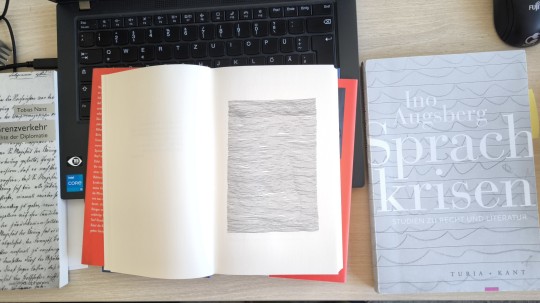

Dann braucht er relativ viel Operationsfeld, also relativ viel von dem, was dem römischen Recht nach zwar tabula, aber nicht pictura, imago (auch nicht idea, eidolon oder eikon) ist. Er braucht nämlich den Rest sämtlichen Zettels, um die Praxis des Bilderverbotes anschaulich werden zu lassen. Sieht aus wie Ryman, Robert. Nur vergilbter inzwischen. Im white cube gibt's auch Felder, man sieht hier eines vor sich.

3.

Man darf nichts einkerben in die vielleicht nicht immer frische, aber immer anhaltend meteorologische (und nur meteorologische abgesegnete) Fläche der Schreibunterlage, wenn man das Bilderverbot anschaulich praktiziert. Nichts schreiben darf man dann. Man kann sich dann auch die weitere Kritik sparen, etwa die Ausführung dazu, warum man nun das Bilderverbot zwar praktiziert, aber nicht zum ersten mal (oder Mahl, Anm. FS).

Ach wärst du doch beim ersten Mal/ Mahl geblieben, Niklas! Luhmann malt aber weiter und malt sich die Praxis des Bilderverbotes in einem Stil aus, der ihm von der Bielefelder Kunsthalle und den Geschäften der Fußgängerzone vertraut sein dürfte. Schnell alternde klinische Flächen, denen keine Patina bekommt, eher reißt man sie ab. Dieses Bilderverbot (es gibt andere) ist eine symptomatische Regierung, die zwingt zur Wiederholung. Nicht unbedingt quadratisch, aber schon praktisch und gut sieht der Zettel so aus.

Luhmann spricht von einem Joker, wenn er von einem Zettel spricht, der allen anderen Zetteln wiederspricht. Nicht jeder Zettel ist ein Joker in Luhmanns Kasten, aber der zum Bilderverbot, der ist einer.

2 notes

·

View notes

Text

Die unterbrechen!

Bürgers,

Fämmes,

Hömmes,

leiht mir zwei Ohrt,

Legt mir uns aus,

Our freusuchende Bauer,

Hauer, Herzilein,

Römische Damen und sehr verkehrte Ladies,

wir unterbrechen zurück, und zwar das exzessiv ungeduldige Warten auf die Übergabe des Skriptes. Wir frittieren folgende Botschaft bis sie knusprig ist: waiting for pommes since 753 a.C. mindestens. Huschhusch, muss Pool zurück, pust pust.

7 notes

·

View notes

Text

Pausenläuern

Das Laub fest vertaut ist Rheinschriftzeit, Schreibzeit, reine Zeit/ Namen tätigen den Regen/ die Ameisen verstauen die Eier.

5 notes

·

View notes

Text

Sommerintermezzo

Wohlverdient!

See you, Buchstabisten, möglichst lange nicht. The-Making-of-Staatstafeln-Tumblr urlaubt das erste mal seit 2022.

Dann ein-, zweimal wiedersehen, wenn ein, zwei Typoskripte weiter gereicht werden!

Moses war sehr fleißig. Wie der Dackel, so der Wackel (diF).

Jetzt mal Päuschen, Pusten, Pool und cool.

4 notes

·

View notes

Text

Bürokratie

Bürokratie ist da Studiokratie, wo die Republik laokratisch ist. So, wie es gerade läuft, auch weil Ricardo Spindola im Hintergrund Fäden spielt und ein Haufen Brasilianer, 'schwer entdeutschte' (Bazon Brock) und anderweitig Außerdeutsche 'den Umfang bestimmen' (Aby), exakt so sollen sieben fette Jahre laufen, nämlich so fett wie es nur geht.

Man braucht nicht viele sieben fette Jahre, 1*7 fette Jahre reichen fett. Fabian ist gerade ziemlich Happy Hippo: kleiner, kuscheliger Behemoth from Galaxy früh, freu, frei und far away. Reading Vismann 2 is expanding. Wir (ver-)dichten nach. Haochen Ku, Benjamin Brum, Pratyush Kumar: alles dabei, was anklopfende Herzen brauchen. Deutsch verstaatlichte Juristen, also Wissenschaftler mit deutschem Staatsexamen, die kommen freiwillig nicht, herzlichen willkommen sind sie aber immer. Julius und Martin sind kontaminiert, aber nicht erpresst worden. Die Teilnehmer und -geber können etwas von den Institutionen erfahren, in denen kein Bilderstreit, egal welcher Fakultät je erledigt wurde und in denen die Teilung der Sinne ebenfalls an- und durchhält. Was hier und dort nicht passt, das passiert.

#j.j.voskuil#das büro#direktor beerta#studio- und bürokratie#voskuil/ vosskuhle#laokratie#reading vismann 2#julius schwarzwälder#thaisa rocha#melanie merlin de andrade#holy martin#blanche maurice#the aya of all ayas#tafel a#warburgs staatstafeln

2 notes

·

View notes

Text

♾️

6K notes

·

View notes

Text

the warburgverse is expanding, Frankfurt 2025

2 notes

·

View notes

Text

Ulf

Der Feuerlöscher sagt: Die Londoner Bänker senden ihre Söhne studieren, damit die Fußball, Pub, Rudern und Mythos lernen. Die Frankfurter Söhne studieren Bankrecht im House auf Finance. Das Empire konnte 100 Jahre lang die Illusion pflegen, Welt zu beherrschen. Im Reich waren das 12 Jahre.

1 note

·

View note

Text

Vom Beschluss

Ich aber beschloss, über die Zeil zu gehen. Am selben Tag beschloss Appelrath-Cüpper, sein Geschäft dort zu schließen.

1 note

·

View note

Text

Vom Beschluss

Und ich beschloss, heilig zu werden. Und am nächsten Tag beschloss Johann Theodor Schulze sich fortan Ivan Fedorovich Choultsé zu nennen.

Ivan Fedorovich Choultsé

46 notes

·

View notes

Text

Lotte in Charts

Lotte at her best. Charlotte, römische Dame, hier geballt Brandiesk.

youtube

Charlotte Brandi - DER EKEL live at Passionskirche (2022)

Nicole

2 notes

·

View notes

Text

Eine wellt im Rücken

Und sie, die im Rücken wellt, ist eine römische Dame. Ihr Name sei Brandi, sei Charlotte, a lot of scars, race, cars, grace. Sie ist Lotte in Mekka, eine römische Dame. Schleierhaft scharf, schartblickend und schattig charmant wie sie ist, ist sie unter dem Gesetz der Scharia.

Charlotte ist eine jener römischen Damen im Haushalt Brandi, die, falls die das nicht tun, dies tun und die, falls sie dies nicht tun, das tun. Charlotte tut und macht immer was, mal dies, mal das. Irgendwas ist aber auch immer, paradies, paradas. immer was dabei, immer was daneben. Unter anderem singt sie oder schreibt sie. Danger Dan, der sie covert, schreibt über Charlotte, dass Charlotte eine Gabe hätte. Ein Talent hätte sie. Das sagt man so, wir wissen, dass es mindestens der Hälfte der Wahrheit vollendet entspricht.

Danger Dan schreibt über die grine KUZINE von Fabian Steinhauer, merkt Fabian Steinhauer an, habe das Talent, sich in den unterschiedlichsten Lebenswelten zu bewegen. Dass das Talent der römischen Dame nun zu einem Roman geworden ist, so fügt er hinzu, sei eine glückliche Fügung für uns alle. Das ist mild untertrieben. Unter anderem rettet das Leben.

Is there a fish in this class? Tagelang ja. Tagelang abgetaucht. Tagelang kein Fisch zu sehen. Tagelang. Tagelang aufgetaucht.

#tobias nanz#grenzverkehr#charlotte brandi#fischtage#ino augsberg#sprachkrisen#schreibstunden#wellenlinien#danger dan#die wellt im rücken

0 notes

Text

1 note

·

View note

Text

Angestellte Überlegungen

Ladeurs Überlegungen seien, so Ladeur wörtlich, angestellt. Wie die Dame in Nach dem Gesetz (Moskau 1926) von ihrem Mann verlangt, den Mörder nur nach dem Gesetz zu richten, so schreibt Ladeur avec l'odeur des fauves, dass etwas nur nach Regeln möglich sein. Beinahe hätte er geschrieben: nur nach Rekursion sei Freiheit möglich, weil er den Satz nur rekursiv schreiben konnte. Aber dann setzt er sich gegen sich durch und schreibt nicht, dass etwas nur rekursiv möglich sein soll. Freiheit sei nur nach Regeln möglich. Freiheit ist auch nach Regen möglich, aber dann, nach Ladeur, nur nach Regeln. Er hat I eingeschoben, ein Scharnier. Ladeur ist Gott im Spiegel erschienen.

Noch etwas sei. Es sei, so Ladeur, eine Selbsttransformation. Beinahe hätte Ladeur geschrieben, dass eine Selbsttransfiguration sei, aber dann hat sich etwas an ihm gegen ihn durchgesetzt und geschrieben, eine Selbsttransformation sei. Denn da steht was von Selbsttransformation, dann soll sie sein.

#warburgs staatstafeln#karl-heinz Ladeur#henri lefebvre#commune#parmenides#klaus ronneberger#thorsten kaiser#alexeij german

0 notes

Text

Warburgs Stadttäfelchen

1.

Tafel 78 ist griechisch-römisch entworfen. Sie bildet eine aristotelische Einheit und parmenidisch eins, also ist der Riß vom Ross getragen. Die Szene ist in Rom, die Tafel ist tabellarisch aufgebaut und nutzt das Prinzip einer lateinischen Seite, beginnt also oben links und endet unten rechts.

Tafel 79 ist jüdisch-islamisch-aramäisch-persisch-arabisch-sumerisch-indisch-chinesisch entworfen. Tafel 78 ist eine Westtafel, Tafel 79 eine Osttafel. Tafel 78 ist ein all-male-Panel in euklidischer Geometrie. Tafel 79 kommen die römischen Damen hinzu, da kommt die nicht euklidische Geometrie, dafür aber das Möbius-Band und die Kleinsche Flasche, der Borromäische Knoten, die Verkettung und eine Schlingenstätte ins Spiel. Warburg ist ein wahnsinniger Kosmopolit, schlicht ist er sinnvoller Pendler und Schwalbe.

Tafel 78 ist für den Stil deutscher juristischer Fakultäten seit dem Ende des Streits der Fakultäten rechtskräftig akzeptabel. Tafel 79 folgt einem marxistisch dramatischen Stil, den Marx in der Kritik an Hegels Rechtsphilosophie dem deutschen Stil gegenüber stellt.

2.

Tatyana tritt an, 09.VII.(2)025. Großartige Vorlesung, wunderbare Gelegenheit, Carsten wiederzusehen. Der ist mein akademischer Bruder, Tatyana also meine (Schwipp-)Schwägerin-in-science. Menke, Keiser, Maurício, Schulz, Günther, Zabel: ein unverhofftes und herzliches Wiedersehen über eine äußerst effektive Frist hinweg, that is gorgeous. Ich kann mich lebendig an den Tag erinnern, als Menke mit seinem Trupp 2009 auf der sog. Cocktailterrasse der Goethe-Universität auftauchte. Tatyana führt elegant, höflich und leicht den Krieg vor, der im Rücken wellt. Sie übersetzt Vodka mit Wasser, das ist vorbildlich.

1 note

·

View note