#guido panciroli

Explore tagged Tumblr posts

Text

youtube

Verlassen/ Verladen

1.

Man sagt, dass Arbeiter verlassen eine Fabrik, der Titel des ersten Film sei, der auf den Schirm gebracht wurde. Das Cover der notitia dignitatum zeigt auch nur einen einzigen Arbeiter, der die Fabrik verlässt, sein Titel lautet anders. Auf dem Cover ist nur einer und die Fabrik ist nicht so groß und modern wie diejenige der Lumieres.

Aber beide Bilder, der Film der Gebrüder Lumière und das Cover kommen aus Lyon, beide zeigen auch eine Lyoner Regung, eine Tor querende, in dem Sinne sogar torkelnde Regung, beide erscheinen als Bild, durch das Regung geht, die flammt oder fackelt, zumindest ziehen die beiden Bilder unruhige, neugierige Betrachter an.

Lyoner Regung ist die Regung einer Flussstadt in klammem Tal, deren Topographie Manhattan und Passau größer und kleiner ähnelt, weil das Centrum und die Schwerkraft der Ahnungen von zwei Flüssen geklammert wird, sich zur Nadel zuspitzt, bis zwei Flüsse einer sind. Hier verfliesst nichts, immer kommt fließend Wasser nach. In solchen Städten mit Landspitzen meint man aber, alles zu versäumen, das sind Geburtstätten der Melancholie, oft nebelig ist es da und man vermisst den Wind.

Der Film, der noch bei Harun Farocki unter dem Titel Arbeiter verlassen eine Fabrik vorgestellt wird, kann die bolische Übersetzung des Covers der notitia dignitatum aus dem 17. Jahrhundert sein. Arbeiter verlädt Fabrik wird zu Arbeiter verlassen die Fabrik. Arbeiter verladen eine Fabrik, Arbeiter verlässt Fabrik: Die Figuren enttäuschen Erwartung an das Textile, die Textur, die man erwartet, erwarten zu lassen. Der Film und das Cover regen und bewegen, sie lassen die Betrachtung schnellen, stoßen den Blick auf und in den Verkehr zurück. Cover und Film entäuschen Erwartung schlicht, in dem sie pendeln, was ja nicht schlimm sein muss. Sie kommen nicht weg, die Fabrik kommt nicht weg, was sie verladen, kommt nicht weg. Der Arbeiter und die Arbeiter kommen nicht weg. Die Entäuschung instituiert, sie trainiert den Umgang mit einer Welt, in der nach der Differenzierung vor der Differenzierung ist.

Der Arbeiter, der auf dem Lyoner Cover etwas verlässt und etwas verlädt, trägt einen anderen Titel als Arbeiter, der wird Held genannt und sein Name ist Samso. Samson sein, das Verlassene ein Ort in Gaza, was er verlädt, das ist Träbläte, ein beladener Träger mit stoischen Schriftzügen, was er verlässt ist die Zone nach dem Tor um zur Zone vor dem Tor zu treten. Er ist vielleicht vom Lande, kommt im Augenblick aber nicht vom Lande, sondern aus der Stadt Gaza, er ist Arbeiter und Held, von mir aus Held der Arbeit oder Arbeiter der Held, er quert das Tor, ist ein Torquato mit anderem Namen. Statt vor den Tor stehen zu bleiben und K. zu sein macht er was anderes. Die Arbeiter, die die Fabrik verlassen, sollen Minore sein, sie gehen haufenweise durch. Die Bretter, die auf dem Cover verladen sind, um etwas zu verlassen, sollen Torflügel, Flügel von Toren, träge Objekte sein. Werkende verlassen die Faktoren, die Fakten. Eine Welt, die verlassen und verladen ist, erstarrt nicht, sie wellt auch, dreht sich weiter, hört nicht auf, Welt zu sein und mit Norm und Form beladen und getragen zu sein, noch wenn sie vague und ungewollt oder flach und gewollt dreht.

The first film ever brought to the screen: Wer hat den Käse zum Bahnhof gerollt und wer den Film auf den Schirm gebracht? Arbeiter, die juridisches Handwerk gelernt haben. Anfangen ist nämlich eine juridische Kulturtechnik. Mit Arbeiter verlassen eine Fabrik wird von den Gebrüdern Lumiere erstmals etwas auf den Schirm gebracht, indem es im Namen der Gebrüder Lumiere auf den Schirm gebracht wird. Sonst war alles, was sie auf den Schirm bringen, vorher schon anderswo, nur in anderer Reihenfolge und dabei nicht in ihrem Namen. Der Film, dieser, wird als Prinzip, als Cover vorgestellt.

Wir brauchen nicht nur den Flicken, wir brauchen das ganze Werk, also: Streik. Das Cover bildet um 1600 einen klammen Film einem dichten Buch, bildet einem eben noch als Akte kursierenden Codex und Kommentar einen klammen Film, durch den Regung geht. Im sowjetischen Film taucht das Verladen wiederholt auf. Sie, um 1600/ um 1900, Streikbrecher haben die Bretter im Rücken, er gekreuzt und sie zur Kiste gemacht. Hier und da Atlanten.

#arbeiter verlassen eine fabrik#notitia dignitatum#judge a book by its cover#guido panciroli#harun farocki

2 notes

·

View notes

Text

Tutela del suolo e rinnovo delle città: quale legge urbanistica regionale? Reggio Emilia, 13 giugno

Reggio Emilia, 13 giugno 2017 Ore 20:00 – Centro Sociale Catomes Tot Via Guido Panciroli, 12

Sono tante le sfide cruciali che passano per la pianificazione del territorio e sulle scelte urbanistiche nei prossimi decenni. Tutelare la campagna e la sua capacità di garantirci cibo e bellezza. Fermare lo sprawl urbano, piaga della pianura padana dall’ altissimo costo sociale e ambientale. Rigenerare le…

View On WordPress

0 notes

Text

Schiffbruch mit Rechtswissenschaftlern XV

1.

Schiffbruch kann da stattfinden, wo Schiffe sowie Schiffende sind und wo was schifft. Wo Wolkenbruch ist, ist der Schiffbruch nicht weit. Der Schiffbruch sei auf dem Cover der Edition der Notitia Dignitatum, die Guido Panciroli besorgt und das Haus A Porta/ de la Porte dann gedruckt hat, eine versteckte Referenz, das sagte ich schon. Die Referenz steckt da und ist ein Stück im Stück (das Ganze eine Heteroglosse), mehr oder weniger stark, mehr oder weniger schwach, alles in Stücken.

Nimmt man auf, was zu Ianus in der Supraporte steht (Recondita pando), dann ist die Referenz verschlüsselt oder eingeschlossen. Sie ist inklusive, inkludiert oder implizit, in Form geborgen und von der Form beinhaltet. In der Fassung verfasst, im Stück versteckt. Recondita pando übersetzen die Handbücher zu Emblematik mit: Ich enthülle das Verborgene. Schulisch übersetzt: Ich breite das Versteckte aus. Carolin Behrmann übersetzt das mit: Ich enthülle alles.

Die Notitia Dignitatum: das ist Kunde der Kunden, die Urkunde, der Kundenverkehr oder die Verkehrskunde, denn dignitas leiten wir ( das kommt nicht selten vor) über griechisch dokeo und lateinisch decere über Amt/ Ansehen/ Würde und Büro/ officium, über Stätte/ stattlich/ ansehnlich und Sichten. Dignitas ist ein würdevoller Begriff, darum kann es unpassend erscheinen, notitia dignitatum mit Urkunde, Kunde der Kunden, mit Kundenverkehr oder Verkehrskunde zu übersetzen. Gerade weil dignitas aber ein würdevoller Begriff ist, verdient er, dass man, wenn man etwa dazu sagt, es nicht bei Allgemeinheiten belässt, sondern alle Besonderheiten würdigt. An der Stelle, wo notitia dignitatum auftaucht, passt die Übersetzung. Von mir aus kann man auch sagen, sie passiere, sie gehe in diesem besonderen Fall durch

Kunde der Kunden und damit Urkunde ist ein Manual und eine Institution. Dieses Objekt mit seinen Graphien, seinen Listen, Texten, seinen Tabellen, Karten, Mappen und Bildtafeln macht nämlich die Verwaltung im Kundenverkehr wahrnehmbar. Das ist auch ein Objekt, es hilft dem Subjekt zu zeigen, wie man ein Büro ein- und ausrichtet, wie man es findet und woran man erkennt, ob man gerade bei den Zuständigen oder aber selbst zuständig ist (und sei es nur dafür, weiterhin die Zuständigen zu finden). Das alles erscheint jetzt, wieder einmal 1608, als ein Buch.

Erst war die Notitia Dignitatum eine Akte, aber spätestens seit der ersten Edition, die Froben 1552 in Basel mit der Hilfe von Andreas Alciatus (bis zu Alciatus' Tod) und Sigismund Gelenius gedruckt hat, erscheint sie als Buch. Der Begriff der Erscheinung ist janusköpfig. Man sagt ausserhalb der Welt des Buchdrucks damit, dass etwas scheint, was es nicht ist. Der Wolf erscheint als Lamm, ist aber keins; er erscheint als Großmutter, das ist ein Trick und Märchen noch dazu. Die Akte erscheint als Buch: In der Welt des Buchdrucks sagt man damit, dass die Akte zum Buch gemacht wurde, ohne Lüge, Trock, Täuschung oder Märchen. Akte und Buch kann man mit zwei juristischen Begriffen unterscheiden. Eine Akte verwaltet und ist verwaltet. Ein Buch verfasst und ist verfasst. Akten haben Verwaltungen. Bücher haben Verfassungen. Bücher werden veröffentlicht, sie werden publiziert, indem sie mit mit einer (Kontra-)Signatur, mit Autorenschaft versehen werden. War das vorher eine Akte, wird die Akte erst mit dem Ideogramm (dem Bild- oder Schildzeichen der Verwaltung), dann mit der (Kontra-)Signatur verfasster Texte, mit dem Namen der Autoren versehen. Das Druckersignet operiert hier als Ideogramm (als Bild- oder Schildzeichen dessen, was die Edition verwaltet) und als (Kontra-)Signatur, als dasjenige, was die Edition zum Buch macht, indem es verfasst wird.

Die Akte führt den Namen des Autors nicht, sie hat auch keine Autorenfunktion. Die Notitia Dignitatum ist nicht im Namen eines Autors geschrieben. Erst die Kommentare, die Andreas Alciatus und später Guido Panciroli dazu schreiben, die sind im Namen der Autoren geschrieben, so kam es ja auch zu der Verwechslung mit der noch heute in der Literatur das Gerücht kursiert, dass der Text der Notitia Dignitatum von Andreas Alciatus sei. Das Gerücht haben Peter Goodrich und Pierre Legendre in die Welt gesetzt, ihm zumindest lässig Schub gegeben. Recondita pando: Ich republiziere, was in die Akte kam, auch so könnte man wohl Recondita pando übersetzen, dann wäre das der Spruch einer Republik, die ihre Akte, ihr Handeln und Händeln, öffentlich macht, ausplaudert und verrät.

2.

Der Schiffbruch ist in den Akten, er ist versteckt. Samson trägt das Motto libertatem meam mecum porto, das wir als Kontrafaktur bezeichnet haben, weil darin Austauschmanöver stecken. Aus omnia mea mecum porto wurde libertatem mean mecum porto und aus Bias oder Stilpon wurde Samson. Aus Atlas oder Herkules wurde Samson. Aus Gaza, der Stadt, deren Tore Samson laut Buch der Richter aus den Angel gehoben hat, wurde eine Stadt römischer Provinienz. Wir knüpfen den Begriff der Kontrafaktur an den der Fiktion und an den der Norm, an den der Art, den des Artifiziellen, des Technischen, des Künstlichen und Kunstvollen, aber auch an den von Austauschmanövern und Kreuzungen. In der Verkettung der Referenzen wird ein Austausch manövriert, ein Wechsel bewegt, eine Übersetzung wird angeregt (etwas wird dann an der Übersetzung ausgewechselt): dass meine ich im engeren Sinne mit einer Kontrafaktur.

Ich greife also denjenigen Begriff der Kontrafaktur auf, der sich in Bezug auf die Musik gebildet hat, nicht in Bezug auf Portraits (die auch als Contrefait/ Konterfei/ Kontraktur) und Stadtansichten oder in Bezug auf Historiographie herausgebildet hat (in der Historiogaphie bezeichnet die Kontrafaktur eine Uchronie, das ist die Schilderung einer Geschichte, die sich nicht ereignet haben soll und damit einen alternativen Geschehensablauf darstellen soll). Was eine Kontrafaktur im engeren Sinne ist, bleibt dem verbunden, was sie im weiteren Sinne ist. Das Austauschmanöver kann dazu dienen, eine Geschichte aufzuzeichnen, die sich nicht ereignet haben soll, man kann damit uchronisch arbeiten, utopisch auch. Aber ist die Literatur zur Musik, die den Begriff über das Austauschmanöver herausgeschält hat.

3.

Mit klingt Samsons Motto, das vor der Erscheinung, vor der Edition von 1608 und vor dem Austauschmanöver stoisch und paradox war, als Motto der Schiffenden (das ist ein Begriff für Seefahrer oder Matrosen, der in der Literatur zum Schiffbruch nicht selten ist). Das kann am Echo liegen, an der Resonanz, an recondita, an der Verschlüsselung, am Einschluss, den Kontrafakturen mit sich bringen, weil das Austauschmanöver zurückverfolgt werden kann. Alles das, was kreuzt, kann pendeln. Die Kreuzung und der Austausch sind keine Einbahnstraße, nicht den Lesern und nicht den Betrachtern, die können vor und zurück. Dass das ein Motto der Schiffenden ist, liegt nahe. Haben sie mehr als das dabei, was sie am Leib tragen, ist das Risiko groß, dass sie im Fall des Schiffbruches untergehen. Der Schiffende soll leicht sein, tragbar vom Wasser. Dafür soll er selbst nicht so viel tragen. Er soll es dem Wasser nicht schwer machen, er soll sich dem Wasser nicht schwer machen. Das ist dann keine Frage des Stoisch-seins oder der Paradoxie, sondern des Überlebens. Anders herum: der Suizidale steckt sich Steine in die Taschen (Szondi) und kann damit stoisch in den See gehen.

Das stoische Motto kann ein Motto derjenigen gewesen sein, die Hans Blumenberg Zuschauer nennt. Er meint damit auch Theoretiker, zum Beispiel Rechtstheoretiker. Die schauen beim Schiffen nur zu. Theoretisch fahren sie zur See, tatsächlich bleiben sie an Land. Weder Cicero noch Seneca, auch nicht Valerius Maximus, also keiner derer, denen der Satz zugeschreiben wird und keiner von denen, denen von diesen dreien wiederum der Satz zugeschrieben wird (weder Bias noch Stilpon) ist Schiffender. Das sind alles Landratten. Der einzige, der von denen einem Schiffenden nahekommt, ist Seneca. Ganz zuletzt soll er in der Wanne gestanden haben (in der Wanne seiner Macht) und es schüttet aus ihm vergleichbar einem Wolkenbruch: die Adern aufgeschnitten auf Geheiß des Kaisers Nero. Sind es nicht die Adern die schütten (weil sie strahlen oder schießen), dann schüttetet es aus dem Bild, das erschüttert und nur so dem Betrachter die Entscheidung lässt, ob er weint oder stoisch Haltung bewahrt. Rubens Bild von Senecas Tod zeigt das. Näher kommt den Schiffenden nichts, auch Senca kommt den Schiffenden nicht näher als auf diesem Bild von Rubens, und dann auch 'nur' dadurch, dass er bis zu den Waden im warmen Wasser, in der Wanne mit leichter Kniebeuge steht und mit ihm auch das Blut aus der geöffneten Arterie strahlt, schießt oder schifft, wie die Wolken das beim (tropischen) Wolkenbruch tun.

4.

Dass das Motto ein Motto der Schiffenden ist, hat mir einmal ein Lehrer gesagt (Onkel Bazon). Der hat das zwar Naheliegende, aber doch nicht Nahtlose gesagt. Nahtlos ist diese Wahrheit nicht, wenn es überhaupt wahr ist, dass das ein Motto der Schiffenden ist. Wen es tröstet: nichts, das Referenzen vorweist, ist nahtlos. Die Wahrheit hat eine Form, eine zügige Form manchmal.

Mit Samson und der Edition der Notitia Dignitatum ist noch etwas dazugekommen. Man kann, soll auch darüber streiten, ob Samson sich damit, dass er Türflügel trägt, leicht gemacht hat. Die Freiheit kann schwer wiegen, wenn die Türflügeln schwer wiegen. Man sieht was vom ehernen Beschlag: die Scharniere, die Angel, die Achsen, alles das, was die Türflügel zu Flügeln eines Polobjektes ausweist (eines Objektes, mit dem Polarität operationalisiert werden kann, auch die Polarität Samsons). Die Tür ist immerhin aus Holz, die Planken sind dick, wie ein Kasten, ein Floß oder sogar wie eine Arche schleppt Samson die Flügel dieses dickkantigen Polobjektes mit sich. Ich kann nicht anders, als an einen der Schiffenden zu denken, der einen Schiffbruch dank einer Arche überlebt hat, die von jemandem auf den Schultern mit sich geschleppt wurde. Von ihm wird erzählt, also die Geschichte vorbei ist. Von ihm wird im Epilog erzählt. Wir sollen ihn, darum hat er am Anfang gebeten, Ismael nennen. Das Stück sei aus, aber einer habe den Schiffbruch habe der überlebt. Ismael soll, so sieht das Hermann melville vor, den Epilog selbst geschreiben haben, er ist noch einmal die Stimme des Textes. Als das Schiff brach und unterging, trieb Ismael am Rande der Szene.

Der Strudel oder Wirbel (vortex; Warburg zeichnet einen solcher Strudel und Wirbel auf dem Zettel von 1896) schließt sich und zieht nun die Stimme an, den Erzähler (wie das Licht den Falter). Als Ismael den Strudel erreicht, sei der zu einem sahnigen Pfuhl verebbt (so übersetzt Matthias Jendis den Text von Melville). Ismael kreist, enger und enger, um die knopfrunde schwarze Blase in der Achse dieses rotierenden Rades, so heißt es in der Übersetzung. Wo Achsen sind, sind Polobjekte, hier ist der Strudel ein Rad, wie das der Fortuna oder Fortuna/ Lady Justice/ Fortuna Iustitiae, wie die, die das Schicksal kippen lässt (zum Kippsal macht). Da barst die schwarze Blase (das ist gedruckter Text, der etwas einschliesst, das bersten kann, auch darauf kann recondita pando bezogen werden) und der lebensrettende Sarg (ein vages Objekt für Fleisch, ein hölzerner Sarkophag) schoß mit mächtigem Auftrieb hockkant aus dem Wasser. Auf dem Sarg, dem Kasten, der Arche, dem Floß trieb Ismael bis zu seiner Rettung. Der Mensch ist ein von Natur aus phantasiebegabtes Wesen, das auch mit Illusionen eine, wenn auch unsichere und limitierte, Zukunft hat. Der Mensch kann sogar asymptomatisch leben, das tun zum Beispiel Überlebende, die so leben, als ob sie überleben würden.

5.

Nachdem die Drucker des Hauses A Porta/ de la Porte in der Mitte des 16. Jahrhunderts ihr Austauschmanöver am stoischen Paradox und am Buch der Richter vorgenommen haben und seitdem Hermann Melville in der Geschichte der Verfassung (verfasster Bücher) der Figur des Schiffes, des Schiffbruches und der Schiffenden eine Version/ Wendung gegeben hat, mit der man ihn zu einem der drei (!) Gründungsväter amerikanischer Literatur machte, seitdem auch ich an die Elemente geraten bin, kann ich nicht anders, als Samson noch als Kontrafaktur von Ismael zu lesen. Das ist und bleibt eine Version, eine Wendung, bleibt wendig. Wenn das, was man im Druckersignet sieht, ein römisches Tor ist und wenn das ein Triumphbogen ist, dann ist das nicht das Stadttor von Gaza. Dann ist die Stadt im Hintergrund auch nicht Gaza. Ich lese mit und nehme in Betrachtung, dass Samson getrieben wurde, dass er auf Türflügeln eine zeitlang von Gaza aus über und durch das Mittelmeerbecken trieb, bevor er wieder Land unter den Füßen hatte und dann nicht alles in trockenen Tüchern war, aber er so trocken mit seiner Freiheit da stand.

2 notes

·

View notes

Text

Schiffbruch mit Rechtswissenschaftlern I

1.

Offensichtlich wohnt nicht jedem Anfang ein Zauber inne. Manchem Anfang wohnt ein Kippen inne und kein Zauber dabei. Anderen ein Kehren und Fegen und immer noch nichts Bezauberndes in Sicht. Und wieder andern ein Wenden, vielleicht eine Volte, aber dann keine Magie, nicht einmal hinter den sieben Bergen und sonstigen Mühen, nur Aufwand zu wenden.

Anfängerübungen müssen üben, nicht nur mit demjenigen anzufangen, dem ein Zauber innewoht. Dieses Titelblatt von 1608 ist ein Anfang, dem ein Kippen, ein Kehren und Wenden innewohnt.

Es stammt von der Edition der Notitia Dignitatum, die 1608 in Lyon erscheint und von dem Juristen Guido Panciroli mitbesorgt wurde (er schreibt lange Kommentare hinein). Das ist eine barocke Edition, das insoweit auch typische Rot und das Schwarz mag man von mir aus aber gerne schon mit Stendhal assoziieren, auch wenn der erst viel später entsprechenden Widersprüchen diesen Titel gegeben hat. Gleichzeitigkeit ist ohnhin ein Gerücht, nicht einmal in einer Sekunde ist man gleichzeitig mit sich, da kann man auch, in Anfängerübungen sollte man das: großzügig sein und einen Zeitraum von 1608 bis zur Erscheinung von Stendhals Rot und Schwarz aufspannen können Man kann mit dem Recht so anfangen, wie es dieses Titelblatt tut. Das geht, denn sie, die Leute des Druckhauses und Guido Panciroli haben es ja getan. Sie haben das Titelblatt gesetzt, da steht es nun am Anfang der Notitia Dignitatum.

2.

Anfangen ist eine juridische Kulturtechnik, früher oder später taucht dann auch das Recht auf, wie immer vorbeigehend, früher oder später taucht es auch wieder ab. Taucht nach diesem Titelblatt einmal das Recht auf? Das kann unterschiedlich der Fall sein. Das, was im dem Titelblatt folgt, kann eine Rechtsquelle sein, wie Gesetzbücher, Verträge oder Urkunden das sein sollen. Was folgt, das kann juristische Literatur sein, wie es Kommentare, Aufsätze oder Bücher sind, die vom Recht zu wissen geben und meist selbst rechtswissenschaftlich qualifiziert sind. Recht und oder Rechtswissenschaft, mehr oder weniger direkt qualifiziertes Wissen zum Recht, können dem Titelblatt folgen. Was dem Titelblatt folgt, kann auch von der Qualität sein, wie das sog. Nachbarwissenschaften sein sollen, das sind Wissenschaften, denen von Rechtswissenschaftlern großzügig gewährt wird, ein Nachbargrundstück erwerben zu können (wenn es nicht auf ihre Kosten geht, da muss der liebe Nachbar sich schon selber drum kümmern). Die Notitia Dignitatum kann auch zum Wissen der Maulwürfe gehören oder zur Archäologie. Kurz und hinreichend nichtssagend treffend gesagt: Das Werk ist umstritten.

Das Recht, das früher oder später dort auf- und abtaucht, wo juridische Kulturtechniken was gemacht haben, wäre blöd, nicht bestreitbar zu sein. Was einen Stolz um das römische Recht später einmal, etwa in Fritz Schulz Arbeit zu den Prinzipien des römischen Rechts begründen wird, kommt in der Notitia Dignitatum nicht vor. Nicht einmal ein Satz des Prätors, keine Isolierung, kein System. Statt dessen Tabellen, Listen, Karten, FAQ, immer auch ein Mal-dies-mal-das.

Dazu kommt, dass die Notizen zwischen den Codices und und zwischen den Editionen ihren Bestand noch auffälliger wechseln, als es die Suche nach einer Ursprungsfassung und Korrektur rechtfertigen könnten. Als wäre das noch nicht genug, wechselt mit den Editionen auch die Position der Notitia Dignitatum. Eine eher späte Version macht sie zum Anhang von Konstitutionen, also zum Anhang kaiserlicher Gesetzgebung aus dem vierten Jahrhundert, aber danach überlegen andere es sich wieder anders. Ihre Graphien (die Aufschreibungen und Aufzeichnungen im engeren Sinne) und ihre Biographie, erscheint abenteuerlich wie die Wege eines Vagabunden oder eines romantischen Taugenichts. So ein Material wollen nicht alle Quelle nennen (ich dann erst recht), es wird aber teilweise so verstanden, teilweise als zweifelhafte oder zwielichte Quelle bezeichnet. Die Notitia Dignitatum ist schließlich von genau der Art, von der man erst sagt, es sei eine Art und dann ergänzend varriiert, was für eine Art es sei. Es sei eine Art Staatshandbuch, eine Art Beamtenkalender: das sind die wohl wichtigsten, vielleicht auch schrägsten Bezeichnungen, die in der moderne Rechtswissenschaft auftauchen Sie ist ganz bestimmt eine Art Art.

2.

Notitia Dignitatum ist der Titel von Notizen oder Notierungen, also von Aufschreibungen und Aufzeichungen, von denen man sagt, dass sie seit Ende des 4. Jahrhunderts kursieren. Sie kursieren im Verkehr, nehmen am Verkehr auch dadurch Teil, dass sie ihren Bestand wechseln. Sie müssen, eventuell seit Ende des vierten Jahrhunderts so geschätzt gewesen sein, dass sie abgeschrieben wurden, aber auch nicht so hoch geschätzt, dass Treue hier heilige Pflicht gewesen wäre. Der Titel klingt schon etwas heilig, aber auch ein bisschen wie Vermischte Bemerkungen oder besser noch wie Bemerkte Vermischungen. Notitia mit Aufschreibung oder Aufzeichnung zu übersetzen ist ebenfalls zwielichtig, üblicher wäre es über den Begriff Notiz bei Kenntnis/ Kunde/ Erkundigung, Wissen (inclusive geben und nehmen) oder aber Umgang und Verkehr zu landen. Dignitatis/ dignitatum hat aus heutiger Sicht eines deutschen Verfassungsrechtlers Karriere gemacht, geht im Verlaufe der nächsten 1600 Jahre eine einerseits enge, anderseits häufige, also auch On/Off-Beziehung zu Vorstellungen des Menschenbildes und der Ebenbildlichkeit ein. Dignitatis wird ein Begriff für das, was das Menschenbild auszeichnen soll. Begründet wird das über eine Ebenbildlichkeit, die die Menschen im Bild auch in ein Verhältnis zu demjenigen setzen, der ihr Schöpfer sein doll.

Dignitatis kann Ansehen, Würde, Amt, Rang, Stelle/ Stellung meinen, aber auch Umgang, der einem gebührt, in dem Sinne nicht nur Menschenbild oder Ansehen, sondern sogar auch Kunde oder Verkehr. Damit kann sich die Bedeutung von dignitatis und notitia sogar überschneiden und beides kann eine Tautologie und trotzdem noch widersprüchlich bleiben sein. Wenn die Würde des Menschen unantastbar ist, dann könnte man dennoch in dieser zwielichtigen Quelle etwas von ihr zu Kenntnis nehmen.

Ich würde Notitia Dignitatum wegen der anhaltenden Faszination für das heterogene Material, das man darin findet, lieber mit Bemerkte Vermischungen statt mit Stellenkunde, Kundenverkehr oder Amtskenntnisse übersetzen, auch weil die Quelle im Verlauf blieb, aber biegsam blieb. Obwohl: Kundenverkehr wäre als zeitgenössische Übersetzung des Titels 'Notitia Dignitatum' auch sehr hut.

3.

In den ersten 100 Jahren, nachdem die Letter in Mainz entwickelt sind, gehen die Notizen in Buchdruck über. Der Jurist Andreas Alciatus ist mit dem Druckhaus Froben in Basel damit beschäftigt, eine erste Ausgabe herzustellen. 1550 stirbt er. Er stirbt vor Fertigstellung des Buches, das erscheint dann 1552. Gelenius hatte nach Alcitaus' Tod die Aufgaben des Herausgebers übernommen. Alciatus hatte zu den Notizen Notizen geschrieben, die im Druck auch aufgenommen werden und., typisch für die Geschichte dieser Quelle, sogar von der Quelle geschluckt werden. Heute findet man Literatur, die behauptet Andreas Alciatus sei der Autor von "Quid est pictura? Veritas falsa" obwohl das einer der Sätzem, die dort schon vor Alciatus vorkommen. Die erste Edition wird so vollendet, dass die Notizen später für ein Buch gehalten und wie ein Buch behandelt werden. Im 19. Jahrhundert man schon eine ursprüngliche Fassung und will alles, was mit dem bemerkten Vermischungen passierte, wieder abstreifen.

4.

Im Rahmen der Anfängerübung wollen wir auch üben, zu kanonsieren. Der Kanon ist unter Druck geraten, im Fall dieser Notizen kann man das dem Jahr nach datieren. Die sind 1552 in Basel unter Druck geraten, ab da zähle ich sie zum Kanon.

Man kann die Situtation zwischen Alciatus und den Notizen mit derjenigen von Aby Warburg und dem Atlas vergleichen. Beide sind damit beschäftigt und sterben vor Fertigstellung, bei beiden ist sowohl die 'Rechtsform' als auch die Buchform fragwürdig. Warburg sammelt Bilder, um sie im Atlas an passender Stelle einzusetzen. Alciatus sammelt Notizen, die Aufschreibungen und Aufzeichnungen sind. Die kommen zerstreut über Europa vor, in Codices und mit zahlreichen Abweichungen. Zu den Variationen, die man im Hinblick auf ein Text, der ein Original sein und dieses Original bleiben soll, Fehler nennen würde, kommen hier Variationen, die dadurch entstanden sein können, weil schon die erste Notierung eine Variable, ein aktualisierbares Muster gewesen sein soll. Im Nachhinein (nach nun bald 500 Jahren) wirkt es vielleicht so, als sei es bei Alciatus leichter und schneller gelaufen mit dem Buch-Werden und dem Recht-Werden als im Fall mit Warburg und seinem Atlas. Damit wurde es im Fall Alciatus und den Notizen erstens vielleicht auch verkehrter und zweitens hätte die Warburg-Rezeption noch genug Zeit um aufzuholen.

Hier und da liest man heute also, wäre Teil vom Stand der Wissenwschaft, bei den Notizen handele es sich um ein Buch, dessen Autor Andreas Alciatus sei. Dass das, was drin stehe, Recht sei, ist dort in Form der Voraussetzung selbstverständlich. Das wäre ein Teil des Standes. Meines Erachtens handelt es sich um eine Konstellation aus einem Titel, Objekten und einem Muster. Dass daraus dann auch Bücher entstanden sind (wie vorher Codices), das würde ich nicht bestreiten, man kann auch mit dem Begriff des Buches erst einmal großzügig umgehen.

5.

Cornelia Vismann zählt diese Notizen zu den Akten und zur Verwaltung, nicht zu den Büchern und nicht zu den Verfassungen oder deren Urkunden. Sie spricht von ersten Listen der römischen Verwaltungspraxis und von Tabellen (das sind kleine Tafeln). Weil das erste Listen der Verwaltung sind, keine ersten Urkunden der Verfassung, meint sie vielleicht (ich vermute es) auch, dass das immerhin erste Listen aber auch nur erste Listen sind.

Sie sind vorläufig, man spricht besser von Fassungen und Versionen als von Verfassungen und Besiegeltem. Vismann verortet das Wissen um solche Listen und Tabellen nicht in der Grammatik, einem angestammten Sprach- und Schriftwissen, sondern in der Diagrammatik, einem Wissen um unbedingt durchgehende Zeichnungen, die bedingt für etwas stehen, also nur bedingt Zeichen sind. Stehen sie überhaupt und taugen sie zum Stand? Sie sind gezogene und zügige Formen, die bewegen sowie bewegt sind und die meist dann zum Einsatz kommen, wenn Bewegungen durch Raum und Zeit operationalisiert werden müssen.

In der jüngeren Forschung zu Diagrammatik ist das eigentliche Feld ein irrer und untergründiger Verkehr, der die Geschichte der Trennungen unterläuft, indem er sich dazu quer stellt. Während die höheren Zeichenwissenschaften die Trennung zwischen Osten und Westen betonen (damit den Abstand der griechischen Schrift gegenüber Vorgängern oder die Deutungskünste des Judentums gegenüber Nachbarn) und dann auch die Trennung zwischen Bild und Wort oder zwischen Sprache und Schrift zum Anfang großer Zeichenreiche und Zeichenzeiten bis hin zur Gutenberg-Galxis machen, verkehren die Tabellen und Listen diese Trennungen. Dass man Notitia mit Kunde und Verkehr übersetzt, passt insofern pesonders gut zu den Tabellen und Listen. Diese Notizen kommen nicht unbelastet auf, sie kommen am Ende des 4. Jahrunderst in römischen Schreibstuben auf, das ist Verwaltung, hat auch schon mit Bürokratie zu tun, ist aber auch Verwaltung, wie man sie im privaten Hauhalt oder im Unternehmen einrichten sollte, um am Austausch teilzunehmen und den Verkehr operationalisieren zu könne. Auch da trennt man schon in Rom Rom in Osten und Westen blickt von zwei Seiten auf die Unterscheidung, nämlich von West- und Ostrom aus, und auch da wäre das nicht die erste und nicht die letzte Unterscheidung, die auch durch Konflikte ausgetragen wird. Aber entweder ist das zu frisch oder zu unwichtig, um eine große Sache draus zu machen. Bilder gibts dort, Schrift kommt vor. Sonderbar werden die Notizen durch Listen und Tabellen, auch durch solle, die kleine Bildtafeln auf größeren Tischen zeigen und die der Warburg-Begeisterte schnell als ein antikes Objekt wahrnehmen kann, das nachlebt, wenn Warburg seine Staatstafeln entwirft

6.

Bei Vismann wird die Notitia Dignitatum als ein historisches Beispiel genannt, das einen Aspekt ihres Modells gründlicher Linien entfalten soll. Ihr Modell gründlicher Linie ist vielfältig. Will man es mit wenigen Zahlen und schon am Rande kleiner Zahlen zählen, dann hat dieses Modell fünf Aspekte, also einen fünffachen Liniensinn.

Vismann entfaltet diesen fünffachen Liniensinn nicht besonders abstrakt, nicht wie Thomas von Aquin das beim Schriftsinn über vier Begriffe macht oder wie Savigny das bei der Auslegung von Texten mit vier abstraken Begriffen macht. Sie macht das konkret mit 5 historischen Beispielen, die eher als Objekt denn als Begriff erscheinen. Sie werden zudem teilweise nur aufgerufen, dazu gehört die Notitia Dignitatum. Vismann ruft sie im Aktenbuch auf, zeigt aber nicht von ihnen (das ist bei Kafkas Saum und dem Ideogramm der Kanzleien anders, die ruft sie nicht nur auf, sondern zeigt auch das Objekt dazu). Sie ruft diese Notizen an einer Stelle auf, die man nicht zentral nennen kann, aber eine prägende Kreuzung für das Modell gründlicher Linien ist. Sie ruft sie auf, wenn sie erklärt, was die Wellenlinien der Nambikwara sind (im Fußnotenapparat). Dem Einwand, dass man mit einem Hinweis auf römisches Recht oder ein Buch nicht erklären kann, was Notizen in den Tropen sind, kann man durch die Hinweise entkräften, dass der Status der Notizen äußerst umstritten und alles andere als Gesicht ist, dass das römisches Recht und ein Buch sein soll. Das macht die prägende Kreuzung aus. Bis heute bleibt es eine tolle Überraschung, dass Vismann mit den verschlungenen Pfaden, den Kurven und den Wegen um's Eck erfolgreich promovierte.

4.

Das Titelblatt ist der noch Anfang von Notizen, wie es Claude Lévi-Strauss' Notizen sind, die später mit ihrem Anfangssatz in Traurige Tropen auftauchen. Ein Schreiben, in dem es darum geht, Erkundigungen einzuholen und Kunde von weiten Ländern zu geben, folgt.

Im Rahmen einer kurzen Beschäftigung mit einem Anfangsatz des berühmten Textes tauchte noch die Behauptung auf, darin stecke, wenn auch versteckt, eine Referenz, nämlich die des Schiffbruches. Die Behauptung knüpft daran an, dass Recife die Hauptstadt der Schiffbrüchigen genannt wird und dieser Satz davon erzählt, wie sein Schreiber dort morgens um 5.30 Uhr bei Möwengeschrei mit und vom Schiff kommend auftaucht. Sie knüpft zweitens daran an, dass Lévi-Strauss verschiedentlich Hinweise darauf gibt, dass die erste der zahlreichen Forschungsreisen von der Qualität war, die auch die Flucht hat. In der philosophischen Fakultät vor die Wand gerannt, in der juristischen Fakultät (beide Ausbildung besaß Lévi-Strauss) nicht einmal vor die Wand gerannt, sondern vorher schon, vielleicht sogar wegen der flüssigen Beweglichkeiten von Juristen in die Auswegslosigkeit geraten. Im Rahmen dessen, was in Europa als Institution und Gegebenheit da steht, hat der Forschungsreisende schon Schiffbruch erlitten, bevor er nur den Dampfer bestieg. Die dritte Anknüpfung führt zu diesem Titelblatt . Hier ist sie wieder die Referenz, der Schiffbruch, genauer gesagt Schiffbruch sowohl mit Held, Tatmensch oder Täter als auch mit Zuschauer und Theoretiker. Und noch exakter: Schiffbruch mit Rechtswissenschaftlern. Und wieder ist sie versteckt.

1 note

·

View note

Text

Schiffbruch mit Rechtswissenschaftlern VIII

1.

Nanu! Heute sieht man das Titelblatt nicht, das 1608 mit Guido Pancirolis Ausgabe der Notitia Dignitatum erschien und das man sonst auf den Zetteln zum Schiffbruch mit Rechtswissenschaftlern immer gesehen hat. Man sieht statt dessen eine Doppelseite aus dem Buch Untergang und neue Fahrt (Andreas Bähr/ Peter Burschel/ Jörg Trempler/ Burkhardt Wolf), rechts sieht man eine eigentliche Contrafactur und Abbildung, die einen Schiffbruch zeigen soll, den ein englisches Schiff 1589 nahe der Insel Pines erlitten haben soll.

2.

Von dem Schiffbruch ist in Bezug auf das Titelblatt der Notitia Dignitatum gesagt worden, dass er als Referenz versteckt wäre. Als Referenz kann er unsichtbar sein und unsichtbar bleiben, muss als Referenz nicht sichtbar sein. Ob eine Referenz sichtbar ist oder ob sie unsichtbar ist, das geht mit dem gleichen Aufwand einher. Eine Referenz sichtbar zu machen und vor Augen zu stellen oder zu laden, das ist nicht aufwendiger, als sie unsichtbar zu machen und zu verstecken. Ein Bild zu geben, das ein Schiff im Wasser, teils von Wasser bedeckt, ins Wasser abtauchend zeigt, das ist nicht weniger aufwendig, als ein Tor römischer Stadtprovenzienz emblematisch aufgeladen zu zeigen, vor dem ein Samson ebenfalls emblematisch aufgeladen mit zwei Türflügeln steht. Es ist nicht aufwendiger, dem Schiffbruch einen Begriff zu geben, als ihm eine Metapher zu geben. Der direkte Weg zum Schiffbruch ist nicht weniger aufwendig als ein Umweg dorthin. Sein Eigentliches ist nicht weniger aufwendig als sein Uneigentliches. Ihn zu übertragen ist nicht aufwendiger, als seine Stellung zu halten. Man muss den Schuffbruch so oder so auf Papier bringen, sei es, in dem man Schiff und Bruch zeichnet oder in dem man etwas anderes zeichnet, dass aber auch auf den Schiffbruch verweisen kann.

Auch wenn der Aufwand sich gleicht, kann man mal ein Bild zeigen, das Eigentliche Contrafactur und Abbildung (also beides!) eines Schiffbruches sein soll. Wir schreiben Kontrafaktur, der Begriff ist aus der jüngeren Rechtstheorie durch Niklas Luhmann bekannt gehalten geworden, sonst scheint er eher vergessen. Bei Luhmann ist er bekannt gehalten, weil Luhmann das Recht als kontrafaktisch stabilisierte Verhaltenserwartung beschrieben hat. Daran schließt später seine Unterscheidung zwischen normativen und kognitiven Erwartungen an, der Begriff des Normativen übernimmt dann später das, was früher der Begriff des Kontrafaktischen tragen sollte (ist also selbst Kontrafaktur des Begriffes Kontrafaktur).

Dass das Kontrafaktische eine Kontrafaktur sein kann, unterstellen wir mal. Dass Kontrafaktur sowohl ein Synonym zur Fiktion als auch ein Synonym zur Abbildung (vor allem zum Konterfei (Bildnis/ Portrai) und zur Stadtansicht) wurde, teilen wir mit. Dass die Kontrafakatur nicht darin aufgeht, Fiktion oder Abbildung zu sein, das ist trivial (weil nichts in seiner Bezeichnung und nichts in seinen bisherigen Erscheinungen aufgeht) - aber was daraus folgt, ist nicht trivial. Niemand hat die Absicht, die Kontrafaktur auf etwas zu reduzieren. Die Kontrafaktur ist auch eine Teilung, damit auch Trennung und Assoziation, dazu eine, an der das Austauschmanöver explizit, deutlich oder extra vor Augen geladen wird. Eine Kontrafaktur ist insoweit ein Manteltausch (wie ihn manchmal kleine Doktoranden mit zu großen Uniformen vornehmen), ein Kleiderwechsel, ein Austausch von Text oder Melodie, ein Referenzwechsel, damit auch eine Kreuzung. Als Historiographie wird die Kontrafaktur auch mit dem Begriff der Uchronie in Verbindung gebracht. Das ist eine Methode der Geschichtsschreibung, die dich zu der Frage sich äußert, was geschehen wäre, wenn ein Ereignis nicht, nicht so stattgefunden oder eine andere Wendung genommen hätte. Auch mit der Utopie wird die Kontrafakatur verknüpft, der Aufsatz aus dem die Doppelseite stammt, ist ein Beispiel dafür.

3.

Die Kontrafaktur ist eine Art, zu kopieren, Mimesis zu betreiben und sie kommt dabei als Austauschmanöver vor, das man versucht hat, mit der Unterscheidung von Form und Inhalt zu beschreiben oder aber, so in der Musik, als Austausch von Melodie und Text.

#schiffbruch mit rechtswissenschaftlern#peter burschel#schiffbruch und utopie#eigentliche contrafactur und abbildung eines englischen schiffes so nahe der insyl pines

1 note

·

View note

Text

Schiffbruch mit Rechtswissenschaftlern V

1.

Die Figur hat die Welt im Rücken, das heißt hier: sie hat das Tor römischer Provenienz im Rücken, dazu einen Türflügel auf der rechten Schulter und einen unter dem linken Arm. Sie steht mit leichtem Abstand vor dem Tor, ihr rechtes Bein steht leicht vor dem linken, so steht sie mit Stand- und Spielbein vor einem. Die Graphik des Druckersignets, das 1608 auf dem Titelblatt der Notitia Dignitatum auftaucht und damit etwas von Inhalt des Buches auf das Cover hebt (nämlich die Zeichnung, dessen Geschichte von den digmata römischer Verwaltung zum Markenzeichen oder Logo verlaufen soll) gestaltet diese Zeichung als Emblem, mit Motto und moralischen Sentenzen, aus.

Ich spreche von einer Zeichnung, obwohl das eine Druckgraphik ist. Ich meine damit den Umstand, dass die Zeichnung Elemente der (Kontra-)Signatur und des Ideogramms der Kanzleien verbindet. Das Buch ist mit dem Drucksignet gezeichnet, fertig zur Ausgabe, es kann das Druckhaus verlassen, als ob es unterzeichnet wäre. Das Buch ist hier im und mit Namen des Druckhauses (a Porta/ de la Porte) gezeichnet. Mit und in Pancirolis Namen einerseits, mit und in Namen a Porta/ de la Porte trägt das Buch also Signatur und Kontrasignatur.

2.

1608 arbeiten zwei Druckhäuser an der Edition (die Guido Panciroli übernommen hat) mit: Das Druckhaus der Erben von Hugues oder Huguet a Porta (de la Porte) und das Druckhaus Gebrüder Jean Gabiano. Die Familien sind verwandt, das Druckhaus Gabiano wird diese Zeichnung später vollständig übernehmen, die Unternehmen werden erst verbunden, dann eins. 'Hugues a Porta' benutzt das Signet seit Mitte des 16. Jahrhunderts in Lyon, ein ähnliches Signet ist aus Venedig bekannt. Die Zeichnung wird von den Druckern immer wieder varriiert. Hier, auf der Version von 1608, steht die Figur, sie rennt nicht, durchbricht nichts und schreitet nicht durch. Hier trägt die Figur keinen Helm, keinen Spitzhut (die Versionen gibt es), hier trägt sie Bart (es gibt Versionen, wo die Figur keinen Bart trägt, und einen kräftigen Haarschopf, der mit Tuch gebändigt ist. Die Architektur ist hier eine Fassung, in Versionen davor und danach hat sie andere Fassungen.

Hier sind die Türflügel aus den Angeln gehoben und nichts an den Türen ist zerbrochen, auch liegen keine Bruchstücke hinter der Figur (solche Versionen gibt es auch). Das Tor hat eine Sopraporta, das ist hier ein Bogen (anders ist es auch möglich). Dort prangt eine Medaille mit dem Janus bifrons und einem zweiten Motto: Recondita pando. Auf anderen Versionen steht auf dem Tor noch Aeternitati (Dativ: der Ewigkeit), das steht hier nicht - gut so, möchte man in Anbetracht der laufenden kleinen Veränderungen dieser Zeichnung sagen.

3.

In der Literatur wird die Figur als Samson identifiziert (dazu gibt es eine ikonographische Vorgeschichte, die über die Geschichte der Buchmalerei auch in Wandbilder führt, auf denen man Samson sieht, wie er Türflügel trägt). Man kann die Deutung direkt auf eine Passage im Buch der Richter stützen, Kapitel 16,3: Simson aber schlief bis gegen Mitternacht. Dann stand er auf, packte die Flügel des Stadttors mit den beiden Pfosten und riss sie zusammen mit dem Riegel heraus. Er lud alles auf seine Schultern und trug es auf den Gipfel des Berges, der Hebron gegenüberliegt.

Die Szene würde dann Flügel des Stadttors zeigen, nicht des Tempels (oder die deutsche Übersetzung hat hier was verwechselt). Samson ist hier noch jung, mit Dirnen unterwegs, noch nicht mit Delia verheiratet. Samson lässt zwar später den Tempel in Gaza einstürzen, er kommt dabei aber auch selbst um. Das heißt nicht, dass man ihn hier nicht mit den Türen des gestürzten Tempels sieht. Manche Versionen zeigen die Türen deutlicher herausgebrochen und die zeigen dann auch Bruchstücke hinter Samson. Behrmann liest die Version von 1611 als Bild, das Samson als denjenigen zeige, der den Tempel von Gaza mit eigenen Händen zum Einsturz gebracht hätte. Das ist wohl auch möglich, selbst wenn die Version von 1608 wahrscheinlich einen früheren Samson zeigt (den jungen Samson vor seiner Zeit als Richter, vor seiner Zeit als Blinder und bevor der den Tempel zum Einsturz brachte, also Samson auch vor seinem Tod). Die Szene ist allegorisch, das Bild ist emblematisch ausgestaltet,also keine kleine Historie. Insofern zieht sich im Bild etwas zusammen, kontrahiert, und zerstreut sich, distrahiert, hier werden Motive verdichtet und poiniert ausgerichtet (nicht als Geschichte entfaltet), insofern kann sowohl Behrmanns Interpretation als auch meine mit ihrem Verweis auf Richter 16,3 hier anschließen.

Samson ist auf der Version von 1608 noch zweimal zu sehen, beides mal in Versionen, die ikonographisch populärer werden. Links auf dem Tor sieht man ihn in Aktion, rasend oder in Rage: der Geist des Herrn ist über ihn gekommen und er reisst den Löwen, das ist Buch der Richter 14,6. Oben rechts sieht man ihn erschöpft schlafend, Delia schneidet seine Haare, das ist Buch der Richter 16,9. Samson mit dem Löwen und Samson, dem die Haare geschnitten werden: diese beide Motive entwickeln sich wohl zu den bekanntesten Bildern Samsons. In den Variationen des Druckersignet gibt es noch eine weitere Variation, mit der Samson noch ein viertes mal auftaucht, dort 'gekreuzt' mit der der Personifikation der Fortitudo, der Stärke. Man sieht in einer der Versionen auf dem Bogen noch zwei Personifikationen römischer Tugenden, links eins weibliche Figur mit Schlange und Spiegel, das ist Prudentia ( Klugheit) und rechts einen jungen Mann, bartlos, der eine Säule trägt, das ist Fortitudo, Stärke. Diese Figur ist auf einer weitern der Variante und Version des Druckersignets auch bärtig und trägt dort auch, statt einer Säule, zwei Türflügel, ist also wohl auch Samson.

3.

Das Signet taucht ökonomisch auf. In der Kette der Variationen, die diese Zeichungen mit ihren jeweiligen Trennungen, Assoziationen und Austauschmanövern so auftauchen lassen, als seien die Variationen laufend und als sei jede Version ein Still laufender Variation gibt es immer kleine Schritte. Jede der Zeichungen wird zu einer kleinen Form, weil sie bald wieder verkehrt wird, etwas an ihr wieder ausgetauscht wird. Dass die Zeichnung eine kleine Form ist, liegt nicht an der Anzahl der Zentimeter, die sie misst (obwohl sie auch in dem Sinne klein ist), sondern an der Anzahl der Operationen, durch die sie sich erhält, ohne sich zu verkehren. Die Angaben sind immer relativ, kleine Formen sind relativ kleine Formen, wie große Formen relativ große Formen sind. Schon 1611 sieht das Signet so anders aus, dass die Interpretation vom jungen, noch unverheirateten Samson zum Tod des Samson und von den Stadttoren von Gaza zum Tempel von Gaza führen kann, die Handlung besteht einmal darin, ein Tor aus den Angeln zu heben, einmal darin, einen Tempel einstürzen zu lassen.

4.

Samson gilt als ambiguer oder ambivalenter, widersprüchlicher Held, sogar nicht unbedingt als Held. Den einen ist er Held, den anderen ein Schlächter, manchen beides. Den einen ist er Täter, den anderen Opfer, manchen beides. Die beiden Figuren auf dem Bogen deuten ihn auf eine Weise aus, auf die Aby Warburg wohl hätte aufmerksam werden können. Man sieht ihn einmal mit flatterndem Gewand und in starker Erregung links, schlafend und wie ein Flußgott liegend rechts, also über zwei Pole, die auch Aktion und Passion/ Passivität an verteilten Stellen auftauchen lassen. Auf der einen Seite sieht man ihn rasend und reissend, auf der anderen Seite ruhend. Bei Simson geht die Ruhe nicht unbedingt mit Besonnenheit einher (beides verknüpft Warburg gerne) , er ist auch schlicht erschöpft und hat schon aus Erschöpfung Delia das Geheimnis seines Haarschopfes verraten. Zu Variationen, die intern oder endogen das Motiv in doppelte Bewegung versetzen, kommen externe, exogene Variationen, durch die Samson als Version oder Variation anderer Helden erscheint, etwa weiter westlich als ein anderer Herkules, ein anderer Achilles, ein anderer Atlas, oder, weiter östlich, ein anderer Ninurta. Samson trägt etwas und hat dabei etwas im Rücken, ist insoweit auch ein anderer Atlas. Die Ambivalenz und Ambiguität taucht hier am Tor auf, mit einem Tor, zumal mit einem römischen Tor und dem Janus bifrons.

In der Version als Samson wird die Figur auch ein Richter, eine Richterfigur. Für Richterrecht (dazu arbeitet Florian Foster) kann diese Figur interessant sein, muss sie aber nicht. Die Zeichung spannt etwas auf: Samson ist keine stoische Figur, keine Figur, von der man gleich vermuten würde, dass omnia mea necum porto oder libertatem meam mecum porto ihr Motto sein könnte.Dennoch wird hier eine Assoziation zwischen ihm, dem polaren Täter-und-Opfer-Typus und dem stoischen Motto hergestellt, was dann sowohl der Figur als auch dem Motto eine besondere Ausprägung gib: Selbst Samson trägt es, dieses Motto. Selbst dieses Motto trägt Samson. Selbst das ist seine Freiheit. Selbst so, also selbst durch den mal rasenden, mal ruhenden Samson und selbst aus den Angeln gehoben oder aber eingestürzt, soll etwas immer noch tragend und getragen sein.

0 notes

Text

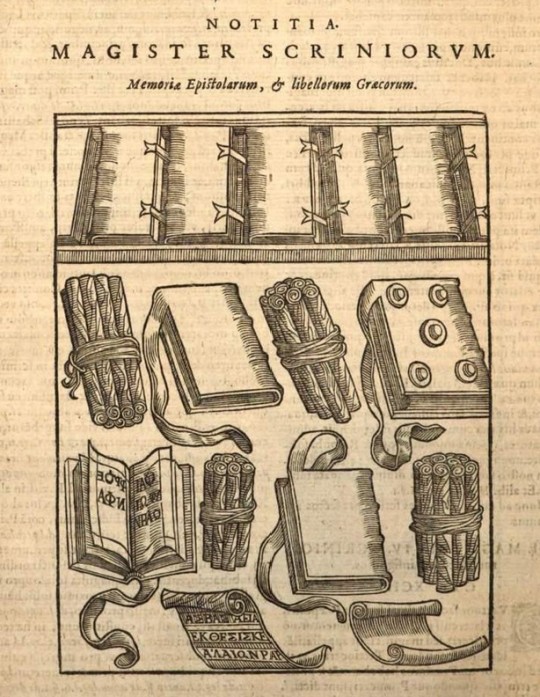

Die Bildgeschichte römischer Verwaltung

Aby Warburgs Staatstafeln schöpfen aus dem Wissen um eine römische Kanzleikultur und ihre Bildproduktion, aus dem Wissen um Akten, Protokolle, Listen und Kalender. In der kleinen Ausstellung in Hamburg habe ich unter anderem einen Druck von Guido Pancirolis Edition der Notitia Dignitatum mitgebracht, die mit ihrer Aufreihung von Bildern, die immer wieder Tafeln auf Tafeln (Schildtafeln, Aktenornder und Diplomae auf Tischen) zeigen eines der Vorbilder von Warburgs Staatstafeln ist. Man müsste bei einer größeren Austellung auch eine Edition des Kalenders von 354 mitbringen, man müsste mehrere Codices und Edition der beiden Quellen mitbringen, um den Leuten vorzuführen, dass diese Quellen keiner Buchlogik und keiner Autorenlogik, sondern einer Aktenlogik und einer Schreiberlogik folgen: ihre Ränder sind vielfältig aufgequollen, der Bestand dieser Quellen ist launisch, das sind 'meteorologische' und unbeständige Quellen die jede Auswechslung kuratieren, sorgevolll und sorgsam begleiten, aber nicht aufhalten wollen.

Die Krönungsdiarien aus Franfurt, allen voran dasjenige der Merians von 1658 mit seinen Tafelszenen und des pastoralen Szenen im Hintergrund wäre ebenfalls das nächste mal gemeinsam mit Warburgs Staatstafeln zu zeigen. Es bleibt viel zu tun, die Ausstellung in Hamburg ein Anfang.

1 note

·

View note

Text

notitia dignitatum

Anfang 2019 bin ich aus Deutschland nach Brasilien gezogen, um dort eine Gastprofessur anzutreten, aber auch um mal wieder auszutreten, um mal wieder 'zu scheiden', in diesem Fall wieder mal von einer Rechtswissenschaft, die an den juristischen Fakultäten und Fachbereichen für die Forschung und Lehre, die ich mache, keinen Platz hat. Andere haben den Platz, tschüss.

Ich erinnere mich, dass in diesen Tagen Carolin Behrmanns Buch über Tyrann und Märtyrer mir deswegen so wertvoll war, weil sie dort auf einer Druckersignet aufmerksam machte, das aus Lyon stammt, man sieht einen andere Version davon oben im Bild. Druckersignets sind Zeichen des Druckhauses, Firma des Unternehmens. Sie gehören zu einem Druckhaus, das verwendet dieses Druckersignets auf seinen Titelblättern, also auf wechselnden Büchern. Darum halten viele die Beziehung zwischen Druckersignet und Unternehmen für verbindlicher als die Verbindung zwischen der Druckersignet und dem Text/Buch, den das Signet schmückt. Manche glauben, die eine Beziehung sei arbiträr, die andere nicht.

Das ist eine Frage der Technik, der Verfahren, eine Frage der Normativität: Was trennt man wie? Wie trennt man was? Was assoziiert man wie? Wie assoziiert man was? Solche Fragen sind nur relativ, nur perspektivisch zu beantworten, sie sind eine zeitlang und mit limitierter Reichweite zu beantworten. Mal von Frankfurt bis Wiesbaden zwei Jahre lang, dann von Paris bis Japan für ein paar Sekunden. Einem Leser, einem Nutzer, der nur dieses Buch hat, dem wird auch zwischen dem Drucksignet und dem Buch eine innige Beziehung entstehen. Das Druckhaus druckt auch nicht alles, es druckt nur Bücher, die es drucken will, auch da gibt es eine Assoziation zwischen dem Signet und dem Buch. Wie intensiv, wie haltbar solche Assoziationen sind, das ist relativ. Und weil Verbindlichkeit keine bruchlosen Verbindungen lötet, weil normativ ist, was getrennt ist, kann so eine Bindung hier tief sein, da aufgelöst sein. Hier kann sie plausibel sein, da nicht. Das kann sich verkehren.

2.

Im Frühjahr 2019 bin ich nach Recife gezogen. Diese Stadt wird unter anderem die Hauptstadt der Schiffbrüchigen genannt: Capital dos Naufrágios. Das Druckersignet zeigt mir einen Schiffbrüchigen, das glaube ich. Der hält zwei Flügel eines Portals, auf denen steht Libertatem meam mecum porto. Das ist eine Variation auf ein Motto, das als stoisch gilt: Omnia mea mecum porto. Das ist in der frühen Neuzeit auch eine Moral der Schiffbrüchigen: Sammel nur so viel an, wie du selbst jederzeit tragen kannst. Mach Dir das zu eigen, mit dem Du schwimmen kannst. Ino Augsberg sagt mir ab und zu am Apparat: Was Du nicht lieben kannst, das lass' fahren, das ist vermutlich auch eine stoische Variation auf diesen Gedanken leichter Freiheit, freier Leichtheit.

Das ist ein gutes Motto, das ist ein freie Vorstellung, das ist mir liberaler als die Idee von "Grundrechte als Institutionen", liberaler als die Vorstellung, der Staat habe eingerichtete Freiräume auch in Zukunft frei zu halten. Das ist sprunghafte Freiheit, Freiheit, bereit zum Sprung. Das assoziiere ich auch mit dem zwar elitären, snobistischen und durch und durch faszinierenden Ernst Kantorowicz und seinem unerbittlichen Verfahren, nach dort zu gehen, wenn hier etwas nicht möglich ist. Bei dem gibt es keine Flucht, nur Fugen, sieht zumindest nach außen schick aus. Anfang 2019 hat mich Behrmanns Buch auf dieses Signet aufmerksam gemacht, das war mit in dieser Zeit nicht nur tolles Motto, sondern Trost, denn Scheiden tut trotzdem weh, auch wenn man dann in die Tropen geht.

Inzwischen hat auch Goodrich darüber geschrieben, der den Kommentar von Behrman aber nicht erwähnt (er liest keine deutsche Literatur) und der in üblicher Lässigkeit den Eindruck erweckt, dieses Signet gehöre zu einem Text, es stünde den Textenals Emblem vor (wie ich das in dem Buch Bildregeln auch getan habe). Das ist nur halbrichtig, denn das Signet istwie gesagt ans Druckerhaus gebunden, an den Verleger; nicht an den Autor und seinen Text. Das sieht Goodrich regelmäßig sehr lässig, sehr locker, er schreibt aber auch jedes Jahr gefühlt 10 Bücher und wird dann inder Präzision ab und zu vom Goodrich zum Moodrich.

3.

In Recife entzündete sich dann schnell mein Interesse an der Anthropofagie, mit der mein Interesse an Warburg sich zu einem neuen Buchprojekt, eben dem über die Staatstafeln mit ihrem Kommentar zum dem "Verzehren des Gottes" entwickelte. Jetzt, wo ich weiter über das Verhältnis zwischen Aby Warburg und die notitia dignitatum arbeite, stosse ich wieder auf dieses Signet. Schöne Bildfäden, schöne Schlaufen.

Mit dem Warburgschen Blick ist mir nicht nur der Janus aufgefallen, sondern auch der Samson, der hier als der christliche Herkules und ebenso polar, nach damaliger Zeit also "melancholisch" präsentiert wird, denn damals hieß Melancholie auch Manie. Die Manie war nicht das andere der Melancholie, sie war ein Teil davon. Nicht bei allen, aber diese Vorstellung gab es. Das melancholische Talent äußert sich in der zurückgezogenen Ruhe, deren Antriebslosigkeit als Sammlung gedeutet wurde, und den erregten Phasen, darum auch wurde das melancholische Talent mit dem künstlerischen oder dem poetischen Talent assoziiert. Samson steht oben auf dem Portal, links mit flatterndem Gewand, erregt, getrieben und mit dem Löwen ringend; rechts liegt er, schlafend, bewußtlos, ihm werden die Haare geschnitten, er wird hier kraftlos, ohne Antrieb. Der Janus bifrons in dem Portalgiebel, der schaut auf beide Versionen des Samson. Bei ihm steht: Recondita Pando. Behrmann nutzt in ihrem Buch das Lyoner Druckersignet von 1611, also drei Jahre später, da findet sich im Gebälk noch der Zusatz: Aeternitatis. Behrmann übersetzt Recondita pando mit: Ich enthülle alles. Könnte man das auch anders übersetzen? Etwa so: Ich gebe allem wieder einen Grund/ Ich werde alles wieder bergen/ Ich werde alles verschlingen/ Ich werde alles verschlucken/ Ich werde alles wieder verschließen. Wäre das überhaupt eine andere Übersetzung? Meint doch beides Recondita pando. Wenn das ein janusköpfiges Motto ist, dann ist und bleibt es janusköpfig, Das Motto, ein Rat, kann von der Enthüllung als einer Öffnung und Klärung bis zum Verschlingen, sogar als einem 'heilenden Einschließen' reichen. Zeige Deine Narbe, ich schließe. So ein Motto gibt was zu denken, was zu besprechen, was zu betrachten. Das ist ein humanistisches Signet, das gibt der Deutung keinen Befehl. Das ordnet den Sinn nicht an, es macht ihn sortierbar.

Behrmann schreibt, dass derjenige den ich für einen Schiffbrüchigen halte und von dem ich mir vorstelle, er sei auf diesen Planken geschwommen, wie Ishmael auf dem Sarg, sagt, die Person im Portal sei ebenfalls Samson, er halte die zerbrochenen Reste des Tempels von Gaza, das sei das Gericht der Philister gewesen, sie verweist insoweit auf einen Gerichtsraum in Lucigano und auf die Literatur zu dem Thema. Die Haare geschnitten, der Held gebrochen, aber unten steht er wieder vor uns. Recondita Pando. Ich schlucke alles, ich stehe wieder auf, ich lass meine Haare drüberwachsen; die Bodenlosigkeit rationalisiere ich, ich bekommen wieder Boden unter den Füßen. Auch so etwas ist hier denkbar.

Die Druckersignet werden als Markenzeichen beschrieben, als Embleme, als Symbol, als 'Gemme', als Allegorien: Die Wissenschaft unterscheidet das alles sehr genau, aber in der Alltagssprache geht das kreuz und quer. Aber schon dadurch ist das Druckersignet im Fall der notitia dignitatum noch einmal auf besondere Weise mit dem Inhalt des Buches assoziiert, denn dort tauchen antike Vorbilder für Marken und Signet, für 'Embleme' (in untechnischen Sinne) auf. Das Druckhaus in Lyon, das ist das Druckhaus Huguet de la Porta (das Emblem betreibt Namensfetisch, richtig so!), der aber schon 1572 starb und danach von Jean de Gabiano beerbt wurde, das steht auch alles auf dem Titelblatt: Ex Offi Q H. á Porta: Apud Io. de Gabiano.

#notitia dignitatum#lyon 1608#guido panciroli#titelblatt#recondita pando#janus bifrons#libertatem meam mecum porto#samson#polarität#forschungsbericht

4 notes

·

View notes

Text

Ceci

Ceci n'est pas Zaphod Beeblebrox, oder? Ein doppelköpfiges Wesen auf dem 'scrinium', eine janusähnliche, prudentiaähnliche Figur, ähnlich aufgrund der bifrontalen Form. Aber ist sie bifrontal oder sind es zwei Personen? Zwei Kaiser?

Ein Vergleich der Illustrationen/ insignia viri Illustris magistri militum praesentalis:

Edition Lyon 1608

PN Cod. lat. 9661 ( Speyer? 1436)

BSB Cod . lat. 10291 (Erstlieferung, Speyer 1542)

BSB Cod. lat. 10291 ("Nachbesserung", Speyer 1550/1551)

Diese Illustration bildet innerhalb der notitia digniatum einen Typus (das heißt: es gibt auch andere Typen und untypische, einzelne Illustrationen).

Die Tabelle der runden Schildzeichen, die der Gliederung der Verwaltung 'entsprechen' (es ist ein Ausschnitt, man sieht 'nur' Schildzeichen höherer Verwaltung, und nur solche Verwaltungseinheiten, denen Schildzeichen zugewiesen sind, das ist kein vollständiges Verzeichnis) beginnt mit einer Initiale: Das ist die Darstellung, die man als Tafel-auf-Tafel oder Tafel-auf-Tisch bezeichnen kann. Eine rechteckige Tafel, in deren Zentrum ein Bildnis (hier: ein Doppelbildnis) prangt und die oben, mittig und unten von einem Balken durchzogen ist, steht hochkant auf einem Tisch, der mit einem (blauen, gemusterten) Tuch bedeckt ist. Man sieht, dass auf der einen Tafel, nämlich der Tafel im Sinne von mensa, eine zweite Tafel aufgestellt ist, eine tabula picta oder ein Bild. Innerhalb der Reproduktionen wird die aufgestellte Tafel aber auch als dreidimensionales Objekt gedeutet, also als scrinium, Diplom oder eine Art niederes Consulardyptichon, als codicillus (eventuell mit Kaiserportrait), zumindest als ein prunkvoller 'Aktenordner' (so Panciroli, Lyon 1608).

Sowohl die Initiale als auch die Tabelle können nicht nur Abbildungen sein, sondern auch Bildprotokolle, d.h. sie könnten eine Praxis anweisen, die Verwaltung so einzurichten und ihr officium so aufzustellen. Officium ist dann keine Architektur, das ist eine Möblierung, eine Einrichtung, eine Institution, why not? Die notitia dignitatum wird auch als eine Art Handbuch beschrieben, dann wären solche Darstellungen Abbildungen und Anleitungen, sie wären Protokoll und würden nicht nur etwas aufzeichnen/protokollieren, sondern Verwaltungsläufe auch vorzeichnen.

#notitia dignitatum#warburgs staatstafeln#guido panciroli#lyon 1608#bsb cod lat 10291#pn cod lat 9661

3 notes

·

View notes

Text

Wo ist die Verwaltung?

Sind das die kafkaesken Fragen schlechthin: Wie komme ich zur, wo finde ich die, wo ist die Verwaltung? Wie, bitte, geht es zum Gericht? Welcher Weg führt zum Gesetz?

Für die Verwaltung beantwortet die notitia dignitatum solche Fragen, das ist ihr Geschäft, Rom abzubilden. Sie ist nicht das erste Objekt, das zur Verwaltung führt. Eine mobile Verwaltung, die den Ort wechselt, hat den kurulischen Stuhl, das ist ein Klappstuhl, der noch in der römischen Republik zu einem Prunkobjekt, fetischisiert wird. Wo ein kurulischer Stuhl ist und jemand darauf sitzt, da ist ein kurulischer Beamter, da ist die Verwaltung. Nicht nur da, da aber auch. Auch so ein Klappstuhl führt zur Verwaltung, weil er etwas signifikant macht, etwas deutlich macht, etwas signalisiert, sicht- und wahrnehmbar macht. Der Stuhl gibt dem Sitz der Verwaltung eine Form, in dem Fall sogar eine bewegliche und bewegbare Form. Whereever i place my seat, that's my office. Wo ich bin, da ist Rom, so einen Satz könnte man auch auf den Pliant schreiben, der die sella curulis heißt.

Die notitia dignitatum schwankt, Warburg würde wohl sagen: pendelt, zwischen Prunk und banaler Information. Unter anderen sieht man zu den Listen und Tabellen, den Gliederungsverzeichnissen der Verwaltung nicht nur die Schildzeichen der Verwaltungseinheiten. Man sieht auch eine Tafel, auf der eine (Bild-)Tafel steht. Man sieht tabula picta, eine angepinnte Tafel, eine aufgestellte Tafel auf der Tafel. Man sieht etwas, was in Warburgs Staatstafel leicht übersetzbar ist, denn auch er stellt Tafel auf Tafel. Beides Mal sieht man diplomatisches Protokoll, Ämter ziehen über das Operationsfeld.

Pancirolis Ausgabe ist meines Erachtens die erste Ausgabe, die 'erkennt', dass die auf einer gedeckten Tafel aufgestellte Tafel wohl ein Aktenordner, ein Diplom, und ganz speziell wohl ein Consulardyptichon (?) sein kann. Panciroli schreibt das zwar nicht in seinen Kommentaren, der Begriff taucht nicht auf (nicht in der von mir benutzten Edition von 1653). Aber bei Panciroli wird das Objekt auf der Tafel als Klappobjekt, 'Cover' und dreidimensional ausgewiesen, so etwa in der Ausgabe Lyon 1608 (mit der ich gerade arbeite). Das ist noch in den Codices nicht klar, hier wird es verdeutlicht. Wenn ich mich Recht erinnere, ist das auch in der Froben Ausgabe von 1552 noch zweidimensional, das muss ich aber nochmal prüfen.

Damit ist diese Szene leicht erklärt. Wenn schon die Verwaltungsarchitektur nicht signifikant ist, dann ist es das Möbel, dann ist das die Möblierung, dann ist das so eine Aufstellung. Wo irgendwas war, soll etwas eingerichtet werden, und zwar wie gezeigt. Wo Architektur war, soll Einrichtung, soll Institution dazukommen. Die mobile Verwaltung ist da, wo ein Tisch ist, auf dem der Amtsträger sein Diplom, sein Schildzeichen, eventuell sogar sein Consulardyptichon aufgestellt hat. Die Aufstellung des Zeichens stellt die Stellvertretung her- und dar. Sie ist Verfahren, auch im Luhmannschen Sinne. Diese Aufstellung ist ein diplomatisches Protokoll, sie läuft hier nicht nur metaphorisch, aber auch metaphorisch über ein Faltobjekt, macht aber auch den Amtsträger zu einem Falter, zu einem Diplomaten, einem Gesandten, einem Stellvertreter, zu jemandem, der 'biegsam, "allzu biegsam"' (Warburg), darum aber auch noch menschlich, allzu menschlich, ein Wanderer mit seinem Schatten ist.

Das ist eine These. Für ein Consulardyptichon spricht der Umstand, das ein Bildnis auf dem Ordner prangt, er damit prunkvoll ist und, auch das ist eine These, nur die Consulardyptichen prunkvoll waren. Dagegen spricht eine Untreue. Die bekannten Consulardyptichen zeigen Ganzköperfiguren, oft mit der mappa circensis und der Geste, die den Consul in den Sekunden seines Amtsantrittes zeigt, unmittelbar bevor er die mappa circensis auf den Boden wirft, um den Circus (der er finanzieren muss), zu eröffnen. Sie sind noch prunkvoller als hier gezeigt, sind aus Elfenbein, das Bild ist dort ein Relief. Die notitia dignitatum zielt mit ihrem Schwanken zwischen hohem Stil und niedrigem Stil, zwischen Prunk und banaler Information, zwischen Fetisch und durchrauschender Verwaltung aber sowohl auf Tradition als auch auf Transmission. Sie liefert high and low fidelity. Darum kann man ihr Untreue auch nur bedingt entgegenhalten. Sie ist und bleibt jene zwielichtige Quelle, deren Edition Mommsen nicht wagte, die er seinem Schüler Seeck überliess.

1 note

·

View note

Text

Kanzleikultur

1.

Kulturen, die sich mit Hilfe eines graphischen Apparates reproduzieren, sind Kanzleikulturen. Die Reproduktion erfolgt durch ein diplomatisches Material. Rom ist eine Kanzleikultur. Die juridischen Kulturtechniken kann man über Medien beschreiben. In der Literatur wird teilweise vorgeschlagen insoweit vn elemetaren Kulturtecniken zu sprechen: zählen, schreiben, lesen, Bildgebung. Solche Vorgänge bringen die Medien hervor und dazu sogar abstrakte Begriffe der Medien. Es handelt sich aber nicht um medial homogene Vorgänge, d.h. das nicht alleine Schreiben den Begriff der Schrift, Schrifttheorie und die Historiographien mit ihren Anfangs- und Gründungserzählungen hervorbringt. Es wird teilweise sogar vorgeschlagen, Medien als das zu behandeln, was in anderen Wissenschaft Souveräne oder Dritte seien. Soweit die so ausgewiesenen Referenzen in Operationsketten eingestellt werden, das 'Dritte' nur sekundär behandelt wird, weil Referenzen 'nur' durch mehr und weniger als Referenzen ("Hyperreferenzen") operieren, sind die Vorschläge vielleicht auf die Goldwaage zu legen, aber nur um sie zu relativieren.

2.

Man kann die Kulturtechniken auch anders als durch Medienbegriffe unterteilen. Vismann zum Beispiel hat versucht, Verwaltung ("Akten. Medientechnik und Recht") von Rechtsprechung ("Medien der Rechtsprechung") und von Gesetzgebung ("Verfassung nach dem Computer") zu unterscheiden. Bei ihr schimmert das Schema der Gewaltenteilung durch.

In juridischem Kontext kann man sich aber noch an anderen Ordnungen ornientieren, man kann die Techniken als Scheiden, Schichten, Skalieren, Messen, Mustern beschreiben, das Versuche ich zum Beispiel. Ob das wirklich abstrakter ist, das ist fraglich, es ist aber auf jeden Fall ein Versuch, abstrakter anzusetzen. Scheidetechniken unterscheiden etwas, sie entscheiden etwas, sie können auch etwas verabschieden: gemeint ist, dass sie mit einem binären Code operieren, es sind in dem Sinne mosaische (Assmann) Techniken oder parmenidische Techniken, die einen Umgang mit dem Satz der Identität, dem Satz vom Widerspruch und dem Satz vom ausgeschlossenn Dritten ermöglichen. Sie operationalisieren Differenz, indem sie Differenz codieren. Man kann das machen, indem man spricht, schreibt, mit Zäunen und Toren, mit Messer und Schere, es gibt viele Möglichkeiten.

Das ist schon beim Schichten und Skalieren anders. Niklas Luhmann hat einmal zur stratifikatorischen Differenzierung angemerkt, man könne nur in und auf Schichten von Schichten sprechen. Man hat es dort mit 'mindestens' ternären Strukturen zu tun. Säulenordnungen, rhetorische Ordnungen haben Schichten, deren Bestand nicht binär gefasst ist, da gibt etwas drei oder fünf Säulenordnungen, drei oder mehr Stilebenen etc. Skalieren ist eine relativierende Technik, die etwas größer oder kleiner macht, stärker oder schwächer, höher oder niedriger, näher oder weiter, leichter oder schwerer, heisser oder kälter, subtiler oder sublimer fasst. Für das Messen und das Mustern gilt das gleiche, beides bringt verschiedene Schemata mit. Die Censoren mustern und messen und bringen nicht nur ganz verschiedene Schemata mit. Wer passt am besten auf ein Pferd, wer an einen Herd? Wer hat und kann überhaupt was und kann wie und wo einsetzbar sein? So ein Wissen ist nicht binär codiert, nicht absolut, nicht einmal entweder inkludierend oder exkludierend, nicht entweder Negation oder Affirmation. Das ist ein durchgehend relatives Wissen, das 'nichts vergeblich' weiß, wie es bei den Wahr- und Weisssagern heißt. Irgendwann und irgendwo könnte man alles Mal gebrauchen. Das Wissen der Censoren muss sein, was man heute etwas hilflos komplex nennt, solange man die Details noch nachreichen will. Was die Censoren homogenisieren, hört vermutlich auch nicht auf, von Heterogenität begleitet zu werden; ihre Eindeutigkeiten werden von Mehrdeutigkeiten begleitet; sie systematisieren Rom nicht, im strengen Sinne ordnen sie Rom nicht einmal. Sie sortieren. Kein Sortieren, dass nicht Umsortieren und Gestellschieberei wäre. Diese anderen, nicht binären Techniken operationalisieren Differenz nicht mit Hilfe eines binären Codes. Sie codieren nicht, aber sie protokollieren, sie liefern Protokolle und ein diplomatisches Material, dass an den juristischen Fakultäten teilweise als Hilfswissenschaft, höflich als Nachbarwissenschaft und unhöflich als Äußerlichkeit klassifiziert wird.

1 note

·

View note

Text

1 note

·

View note

Text

Guido Panciroli

In der Edition der Notitia Dignitatum von Panciroli fügt der Text ausführliche Kommentare ein, die der Form des Kommentars (dem nach Walter Benjamin sog. Sekretariat/Retabel) nicht so schnell erkennbar entsprechen, weil der Kommentar seine Referenz durchzieht, er durchzieht, was er kommentiert. Er setzt sich sich nicht so eindeutig von ab, wie man das in anderen Formen des Kommentars gewohnt sein kann. Aber andererseits: erinnert sich noch jemand an Ferdinand Kopps Handkommentar zur VWGO, zur Verwaltungsgerichtsordnung? Das war ein fast unlesbares Buch, so unlesbar wie Kopps Sprache genuschelt hat und darum schwer zuhörbar war , weil der Abstand zwischen Kommentar und Referenz dauernd durchbrochen wurde. Guide Panciroli und Ferdinand Kopp haben die Grenzen zwischen Referenz/ Gesetz und Kommentar nicht verwischt, sie haben nichts eingeschmolzen. Aber sie haben es einem graphisch nicht besonders leicht gemacht, die Trennung nachzuvollziehen.

Vor allem auch die Illustrationen selbst kommentieren, sie deuten aus, was sie abbilden. In dieser Edition ist die Tafel auf dem Tisch deutlich als Ordner, als scrinium, sogar nach Art eines Consulardyptichons, eines Diploms dargestellt. Für ein codicillus scheint mir das fast zu dick, aber wer weiß. Das Objekt auf dem Tisch wird hier dreidimensional, als Kapsel/ Hülle oder schwerer Umschlag mit Schnallen dargestellt.

1 note

·

View note

Text

Notitia Dignitatum

Das Bild ist nicht das Medium, wenn ein Bild in unterschiedlichen Medien und Materialien auftaucht und doch das Bild bleibt. Die Akte ist nicht das Medium, wenn die Akte in unterschiedlichen Medien auftaucht und doch die Akte bleibt. Für die notitia dignitatum gilt, dass sie eine Mediengeschichte, eine Aktengeschichte, einen Begriffsgeschichte, eine Objektgeschichte, eine Materialgeschichte, eine Bildgeschichte ist, alle das und auch eine Namensgeschichte hat. Alles an +ihr Geschichte, alles an ihr unterliegt Austauschmanövern und Trennungen. Die notitia dignitatum wird reproduziert, sie wird wiederholt und differenziert. Manchmal ist sie ein Objekt, das keine Ähnlichkeit mit einer Akte mehr hat, manchmal ist sie aufdringlich Akte.

Im MPI ist das wertvollste Objekt wohl die Ausgabe aus Lyon von 1608, das ist eine Ausgabe von Panciroli. Das Warburg Institut hat sogar eine Froben Ausgabe von 1552, seit wann sie sich in der Bibliothek Warburg befindet, versuche ich gerade zu klären. Warburg benutzt für den Atlas den Chronographen 354, also den Kalender des Filocalus. Abbildung der Notitia Dignitatum findet man im Atlas nicht. Man findet nur, aber immerhin, die Magie, die Mantik, den auch Warburgschen Zauber der Ähnlichkeit, und das auf mehreren Stufen. Einzelne Bildern sehen wie Übersetzungen der Staatstafeln aus. Einzelne Bilder ähneln Bildern, die man auch auf den Tafel findet. Man ahnt Assoziationen.

1 note

·

View note

Text

Lyon 1608

Mit einem Patent von Henry IV. Das ist die Ausgabe aus Lyon von 1608, mit der ich gerade arbeite. Guido Panciroli ist der prominenteste Mitarbeiter, aber nicht der einzige. Die Ausgabe übernimmt auch wieder Texte, die dort Alciatus zugeschrieben werden, Kommentare. Die meisten Kommentare hier werden Panciroli zugeschrieben. Wer die Graphiker sind, das habe ich noch nicht geklärt. ich tippe jetzt schon darauf, dass es mehrere waren. Das Druckersignet etwa, das stammt vielleicht von einem anderen Graphiker als die Illustrationen im Buch.

1 note

·

View note