#爆音試聴会

Explore tagged Tumblr posts

Text

ウインターセール開催♪5点お買い上げでそのうち一番お安いものを無料に!(12/31まで)

ブログ更新!『ウインターセール開催♪5点お買い上げでそのうち一番お安いものを無料に!(12/31まで)』 古着もあわせ、期間中4点お買上頂けましたらそのうちの一番お安いもののお値段を上限に一点無料に致します。是非ご利用ください♪

やっと気温も下がってきて、オシャレも楽しむシーズン到来☆夜が長く音楽もじっくり楽しむ季節です!! 久しぶりに開催しました『爆音試聴会』の内容も、今回は『フォーク』ということで秋らしさも満載!皆さんと一緒に楽しい時間をすごせたかな…と思います。フォークを爆音で聴くというのもオツでした。 ご参加下さいました皆様と、今回貴重なコレクションをお持ちいただき、丁寧な解説でレコードを聴かせてくださいましたゲストのカモノハシオさんに、改めてお礼申し上げます。大変ありがとうございました! View this post on Instagram A post shared by SORC 60-70’s Used Record Shop (@sorc.japan) そして!12月といえば…セールのシーズン!当店でも開催します!『ウィンターセール 5点お買上で1点無料!BUY 4 GET 1 FOR…

0 notes

Text

2024年11月7日(木)

今朝はよく冷え込んだ。お昼のニュースでは東京と近畿で<木枯らし1号>が観測され、去年より東京で6日、近畿で4日早いとか。さすがに<立冬>だけのことはある。あわててリビングに出しっぱなしになっていた扇風機を仕舞い、石油ストーブを出して試運転、昨日灯油を買っておいて大正解。しかし、夏が長く秋が短い、高齢者には生きづらい世の中になってきたことだ。

5時起床。

日誌書く。

ツレアイが起きて、洗濯開始。

朝食は、奥川ファームの最後のそば。

洗濯物を干す。

珈琲をいれる。

彼女は昼までの勤務、弁当はなし。

プラごみ、30L*1。

彼女の職場経由で出勤。

順調に到着する。

換気、ラジオ体操第一、お茶。

木曜日1限は<共生社会と人権>、前回の<障がい者>の復習で<発達障がい>について補足の映像を見て貰う。今回のテーマは<同和問題を考える>。近年は大阪���子でも部落問題を知らなくて当たり前、<士農工商>も教えなくなったので、<ケガレ>の概念を中心に解説する。

水曜日の入力課題をチェックする。

早めに退出。

何とか昼前に帰宅。

次男は既にランチを済ませていたので、三男にレタス炒飯。

彼女が帰宅したので、残りものパスタ+🍷。

BSシネマを録画モードで鑑賞する。

「駅 STATION」

高倉健の代表作の一つ。脚本・倉本聰、監督・降旗康男。北海道を舞台に、ある刑事の人生と、宿命的に出会うさまざまな女性たちを描く重厚なドラマ。刑事の三上は、過酷な日々と、射撃のオリンピック代表選手としての重責に耐えかね、妻と幼い子どもに別れを告げる。犯人の妹や、飲み屋を営むおかみ、女性たちの悲しい人生と孤独な三上の人生が交錯し10余年にわたる歳月が過ぎていく…。劇中を流れる八代亜紀の『舟唄』も印象的。 放送日時:11月7日(木)午後1:00~午後3:13 内容時間:2時間13分 〔製作〕田中壽一 〔監督〕降旗康男 〔脚本〕倉本聰 〔撮影〕木村大作 〔音楽〕宇崎竜童 〔出演〕高倉健、倍賞千恵子、いしだあゆみ、烏丸せつこ、古手川祐子、根津甚八 ほか(1981年・日本)〔日本語/カラー/レターボックス・サイズ〕

夢中になって観てしまった。

彼女はあちこち買物、私は扇風機を片付けてストーブを出す。

夕飯前にココに点滴。

昆布締めポーク、厚切りなのでやはり3日は必要。今夜から、サバ缶とタマネギスライスの和え物をみなでいただくことにした。

録画番組視聴。

春風亭一之輔の江戸落語入門 (5)今も昔も変わらない親子の噺

初回放送日:2024年11月5日 春風亭一之輔さんが、ディープな落語の世���にあなたをご招待。落語をぜんぜん知らない人も楽しめる!さらに、NHKに残る名人たちの名演VTRにはマニアも垂ぜん。今回は今も昔も変わらない親子の話。「初天神」は子供が駄々をこねる様子が見どころ。こまっしゃくれたオチに爆笑。「やぶ入り」はじんわりほろり、子を思う親の気持ちに共感する。

久しぶりに米朝のDVDから、「骨つり」「まめだ」。

今夜も風呂前にダウン、布団に吸い込まれる。

買い物に出なかったので、こんな数字。

3 notes

·

View notes

Text

241013

朝8時ごろ起床

軽くご飯を食べてから時間に余裕をもって出る

唐突な模写が過ぎる驚き猫失礼します

新幹線に乗り東京~高円寺へ

いつも東京でライブをするときは深夜か早朝に車を運転して行っていたから、今回の新幹線移動にはひどく感動した 体力の消耗が明らかに少ない

こそねくん、なぎちゃんと合流

置かせてもらっていた機材、物販を引き取り西荻窪へ

リンキーディンクに到着

2時間練習のつもりだったが、新幹線移動の甲斐もあり、調子が良かったので1時間弱で切り上げた

こんな余裕のあるライブはじめて…

時間が余ったので周辺を散策

それいゆ行きたかったけど満席だった

コンビニで水やラムネ、間食用のおにぎりを買う

おにぎりは瞬で食べた

会場に戻りSüdenの方々とご挨拶

Südenのリハーサルをみる

ツアーを15本くらいやったとのことで、その成果というか経験値が演奏に還元されており割と感動する Südenのリハをみて自分たちも音を大きくしなければ…と覚悟を決める

リハーサル

何曲かやる Südenの人たちが正面でさながら面接官のように座ってリハーサルを見てくれており、「我々は合格でしょうか…」と思いながら演奏

音を大きくして演奏したので、なぎちゃんは何が何だかわからなかったとのことだったが、本番はなんとかいけるっしょっと謎の気概でごまかす

リハーサル後、外へ

それいゆに再びきらわれる

食べていなかった昼ご飯兼軽く夜ご飯を探し、最近オープンしたらしいconiwaという喫茶店へ

ルーローハンとルイボスティーを注文

おいしく、ボリュームもあり助かった

あることないこと話す

途中で企画がソールドアウトしたことを知り緊張度が急激に高まる すごい

会場に戻りメリメリの2人と久しぶりに会う

普通にテンションが上がり大声を出してしまいお店の方に注意される

オープンまでの間に来てくれたこにたんやおやまさんとしゃべる おやまさんは最初からなんかテンションが高かった気がする

merimeriyeahの演奏

二人になってから初めて見たが、とてもよかった merimeriは形態やメンバーが変わることがそこそこ多いが、一度も「大丈夫だろうか」みたいな��安な気持ちになったことがないし、常に試行錯誤してアウトプットしているのがわかるから、観るたびにグッとくる いい演奏、いい曲、merimeriみたいに違和感なく変わり続けられてるバンドまじで関西いないから、観るたびにいいなって思う

at field of schoolの演奏

途中までしか見ていないがとにかく若い 一世代近く下のバンドらしく馬力と景色が違くていい体験になった 何となくドラムの方が一番目立っていた気もするが各メンバー速さに追いつけ追い越せの演奏で自分が経験しえないバンドだったなと思った

途中抜けて外に出てこにたんと話したりバーカンらへんで来ていた堀部さんと田端さんと話す

お二人とも物腰柔らかく、周辺に落ちてる棘を体中に刺しまくって威嚇しながら周囲から距離を置いている自分から一本ずつ棘を抜いてくれるような会話に救われる

bnjちゃんから連絡いただく 余裕でまた会いましょう!

knitの演奏

ライブを始める10秒前に「ライブがんばれ」とLINEが来て、ライブを配信しているみたいでアガった

演奏を重ねるにつれて完全にフラットな意識状態となり、何をやっても自分の範疇で捉えられてる気がした とても楽しかった

懸念してた曲の展開をわりと恥ずかしいレベルでトチってしまったが何とか終わりにたどり着けたのは不幸中の幸い

最前で見てくれていた方はノリノリという感じで、なかなかない経験

命中率が10%未満と呼ばれているおもしろ狙い打ちMCも奇跡の大ハマりと言っても過言ではなく、お客さんの温かさに救われた

自分がやりやすい、楽しいと感じられたのは、自分が年を取って周りの方々が気を遣ってくれている部分も大きいのではという気持ちも今大きくなっているが、アルバムを作りそれを聞いてきてくれた人たちが少なからずいるという事実を踏まえると、そういう方々の思いと心遣いでいい演奏ができたとも考えられると思っている

個人的には自分のギターの音もかなり理想的だったし、どの曲も走りまくったがライブ感の範疇だと思われるし、総じて満足度が高い

こそねくんとなぎちゃんもライブ慣れしているから、練習よりも増してエモーショナルな演奏をしてくれて3人で演奏していてとてもアガった

良い演奏ができて本当に良かった

演奏後、下の控室兼物販室にて皆様と話す

評判も良くMCで話した自分のフリマを見てくれたり、物販を買ってくれたり、これまで音源でknitの音楽を楽しんでくれていた方々の顔が見れたり、自分の身には余るいい時間を過ごせた

12月の企画でやっと一緒にできる村上くんとも話せてよかった

Südenの演奏

数曲見逃したが、ツアーファイナルらしいお客さんとバンドのコミュニケーション(発話有無を問わない)が全編を通して発光しておりとてもいい演奏だった

MCでもknitのことを触れてくれてうれしかった

自分がこれまでにアウトプットしたものをかなりチェックしてくれていたことや、長い期間knitのことを聴いてくれていたことがとても伝わってきて本当にうれしかった

自分が残しているものがちゃんと届いているという実感

アンコール含め、良いライブ・いい演奏!

終演後、物販

信じられないが、物販に人が絶えず様々な人が様々に言葉でライブの感想を伝えてくれ、本当にうれしかった 本当にいいライブができたんだと思った

自分の知らない若い世代のバンドをされている方、 Südenを見に来た方、そういう方に届いたというのが胸に響く

アルバムを出して数年たっても、こうして機会をいただき、演奏をして、誰かに届き、新しい何かがはじまる バンドをするというのはそういことなのかもしれないが、実感として強く心に残る感触はこれを書いている今も熱を帯びている

フリマも想定以上に売れて、何よりも持ってきたアルバムが全部捌けてこれ以上ない結果になった(いつもそういう感じの象の背マジですごいと思った)

フラットを後にし、残った方々で打ち上げの居酒屋へ

総じて皆テンションが高く、いいイベントだったなとしみじみ

長田さんともゆっくり話せたしとてもうれしかった

ライブ会場からヤバかったお客さんがいよいよ本格的にやばくなったのをきっかけに一次会終了

さらに残ったメンバーでニ次会の居酒屋へ

一次会まで気苦労絶えなかったであろうSüdenのこしだかくんも合流

途中、テンションが上がらざるを得ない話も聞けて最高だった

というか本当にみんな気持ちの良い人たちやったなあ

2次会終了後、マジで行く先を誰も知らずに1時間くらい右往左往したり公園でしゃべったりした

さらに残った、こしだかくん、こにたん、おやまさんで西荻窪に戻り、24時間営業の松のやでとんかつ定食を食べながら始発を待った

足利市より車で来ているというこしだかくんのバイタリティというか体力本当すごいなと思った

始発の時間となり解散

おやまさんと電車に乗り、最終的に始発の新幹線で帰った

家に帰り爆眠り

録っていただいていた演奏を見返したが、どう考えても自分だけが走っている箇所が割と多く存在しており、少しつらくなったが画面に映っているお客さんの様子とか時折聞こえてくる自分じゃないお客さんの歌声にうれしくなった 歌ってもらうことを想定していないだけに

またやりたいなと思う

一番最後に作って音源化していない曲"100年後"を音源化したいと思う

どうやったら進めるだろう

いい日、良い演奏、良いひと、心が洗濯されました

いろんな事情でこれなかった方、話せなかった方もいましたが、みなさんまたどこかで会いたいです 自分が向かえるように頑張ります

この日ばかりは一日中ポジティブに過ごせた

ありがとうございました!絶対続ける

3 notes

·

View notes

Quote

とっくの昔に旬を過ぎている質問と思われますが、面白そうなので回答します。 一般的に思われている「クラシック」とは、ヨーロッパの市民階級を対象とした芸術音楽です。古典派の時代くらいから市民階級を対象とした「コンサート」が行われるようになり、レパートリーとして交響曲をはじめとする器楽曲が数多く書かれ、19世紀を通じて隆盛を極めました。はじめは存命の作曲家の作品ばかりが演奏されていたようですが、コンサートの数が増えるにつれ、曲が足りなくなり、「すぐれた作品であれば、故人のものでも演奏しよう」ということになります。数々の音楽雑誌が創刊され、音楽に関する言論が盛り上がります。シューマンが創刊した「新音楽時報」が代表格で、これは現在も刊行されています。音楽雑誌の主要な関心は、「未来に遺すべき優れた音楽作品の選定」でした。現在コンサートのプログラムを飾る数々のクラシックのレパートリーは、こうした中で選ばれてきたものです。バロック時代の作品はいわば「前史」として、後に発掘されたものです。メンデルスゾーンがバッハを発掘した例はあまりにも有名です。 作曲家たちは、こうした中で勝ち残りつつ、世俗的な成功を��さめようとしのぎを削っていました。みんな「世界で自分にしか書けない、鮮や��な個性」を目指していた、といっていいと思います。が、19世紀後半に爆発的な数の作曲家が出て、個性を追求しようにも、もはや音の組み合わせが尽きつつあるのではないか…その問題から逃れようがなくなっていきました。そもそもオクターブに12音しかないものを、多くの作曲家が競争して曲を書いて行ったら、可能性を汲みつくしてしまうのではないか…そういう種類の問題です。 その問題の処し方は、ヴァーグナーが切り開いた半音階和声の道や、国民楽派が切り開いた民族性追求の道、フランス人たちが切り開いた旋法や非機能的和声の活用の道でした。 20世紀に入っても、少なくとも第一次世界大戦まではこの延長上で数々の作曲がなされていました。民族性追求はジャズやガムランなど非ヨーロッパ音楽への関心を生み、そのよって立つ民族を広げながら続いていきます。フランス人たちの切り開いた道も、それはそれで継承されていきます。 が、半音階和声の追求の中からシェーンベルクが無調の道を開き、一般の聴衆と決別する傾向が出て来ます。複調を多用した作品でスキャンダルとなったストラヴィンスキーの春の祭典も、同じように言えるかもしれません。新しい作曲技法の追求は、第1次世界大戦前の段階で、「クラシック」の前提であった「市民階級を対象とした芸術音楽」から外れ始めたのです。簡単に言えば、「最新の技法で曲を書くと、市民に聞いてもらえない」「市民を置き去りにしないと、最新の技法を試せない」という状態に陥ったのです。 第1次世界大戦以降、ロマン的な感覚が毛嫌いされ(民族主義を盛り上げる=ナショナリズムに訴える=戦争に結果的に協力する部分があったのは否定できません)、クラシック界は新古典主義の時代となります。シェーンベルクは十二音技法を開拓しますが、これも言ったら無調のシステム化であり、理性的です。中には新古典主義の語法を適度に取り入れつつもロマン的な曲を書いた人もいますし(バーバーとか)、ルネサンス期の舞曲や民謡を編曲した懐古的な作品も見られますが、例外的です。 ただ、この新古典主義ですが、形式への回帰とロマン的な感情表現の否定、下手をするとオリジナリティの否定(民謡と現代的な作曲技法を結びつけたりしています)ですので、大物は出て来にくいです。最大の大物はラヴェルとバルトークだと思いますが、フランス6人組といっても一般的には知られていないでしょうし、コダーイやカゼッラやマリピエロも通常は知らないでしょう。 何より、第1次世界大戦が、それまでの「未来に遺すべき優れた音楽作品の選定を行う市民階級の共同体」に物理的・経済的に深刻なダメージを与えたことは間違いないでしょうし、それまでのようにナイーブに共同体の共同主観を信じることも難しくなったでしょう。ナイーブに自国の素晴らしさと誇りを信じた結果、破局的な大戦に至り、ドイツ・ロシア・オーストリア・オスマンの4帝国は解体となりました。フランスは人口構成が変わるほどの大ダメージです。ロマン派音楽の前提だった「世界で自分にしか書けない、鮮やかな個性」という理想自体が、技術的にも理念的にも疑わしくなったと言えるのではないでしょうか。 悪いことは続くもので、ソ連では社会主義リアリズムが叫ばれるようになり、音楽は大衆に奉仕するものとして、人為的に古めかしい様式で書くことを強制されるようになりました。ナチスは実験的な音楽とユダヤ人の音楽を抑圧しつつ東方に勢力を広げました。ここでもロマン派音楽の前提だった「世界で自分にしか書けない、鮮やかな個性」を試みるための自由が奪われたわけです。結局、そうした自由が残っているのは実質アメリカだけのような状態になりました。ガーシュウィンやグローフェやコープランドやバーバーやケージなど、アメリカだけがかなり元気に見えるのは、絶対に偶然ではないでしょう。 要するに、戦間期の段階で、すでに「クラシック」を生み出してきた種々の条件が大幅に崩れています。オリジナリティの余地は狭まり、オリジナリティ自体の正当性が疑われ、クラシックを支えてきた市民階級の共同体は物理���・経済的・精神的に力を失い、やがては全体主義国家による抑圧も行われるようになった、ということです。こうした時代に、ベートーヴェンのような素朴な市民共同体の信奉者や、ショパンのような詩人や、ヴァーグナーのような誇大妄想狂が伸び伸びと作曲できたでしょうか。 さらに、凄惨な独ソ戦はドイツ以東を滅亡の淵に突き落とします。一応戦勝国のはずのフランスも、ドイツに率先して協力した者を糾弾するなどで戦後は内輪もめです。クラシックを支えてきた市民階級の(ある意味のんきな)共同体など、大陸諸国では崩壊したものと思われます。おまけに戦後は鉄のカーテンで、東欧は全てソ連の影響下となり、抑圧体制となります。社会主義リアリズムは粛清を伴う形になり、自由な創作は生命の危険を伴う状態にすらなりました。社会主義リアリズムとは「強制されたロマン主義音楽や民族主義音楽」と言えると思います(ショスタコーヴィチやハチャトゥリアンを聞けばわかります)。ソ連の音楽界は、西側諸国から離れ、ガラパゴス的な世界となりました。 対抗上、西側諸国では、いわゆる前衛音楽が各国政府によってバックアップされ、自由のアピールとされ��した(ロマン主義・民族主義・新古典主義のどれをやっても、社会主義リアリズムと被ってしまいます)。前衛音楽は新しくていいのですが、一般市民にアピールする力はありません(ヨーロッパの音楽愛好者が、「前衛音楽は、風変わりな音が古い城の大広間などで演奏される様が最初は非常に新鮮で面白かったが、すぐに飽きた」などと書いています。一番好意的な反応でこのくらい、と考えられます)。受け取り手の共同体が崩壊し、作品をつくる側が市民階級から背を向けていたとしたら、巨匠が出てくる余地があるわけがないではありませんか。 一応、メシアンだのブーレーズだのケージだのライヒだのと、主要な作曲家を挙げることはできますが、おそらく一番影響力があって楽壇をリードしていたブーレーズが、ある時期からほとんど作曲をしなくなり、指揮ばかりするようになってしまったのが象徴的です。要するに、「クラシック」を生み出してきた種々の条件が完全に崩れてしまったのです。質問に対する直接のお答えは、これです。 戦後に起きた大きな変化としては、世界の中心がヨーロッパからアメリカに移ったこと、旧体制(ナショナリズム的な国家体制)が若者世代から各国で猛反発を食らい無視できなくなったこと、貴族主義やエリート主義の崩壊(といって悪ければ地下化)などがあるでしょうが、これもすべてクラシックの首を絞めています。代わりに台頭した音楽が、アメリカ起源のロックで若者対象の音楽であることが象徴的です。 それでもクラシックに関心のある層は、クラシックの新作ではなく、指揮の巨匠によるレコードの演奏の違いに関心を寄せるようになりました。が、徐々に生演奏のハッタリ要素は自粛され、レコードにしても傷のない演奏をコンサートで行うのが当たり前になり、クラシックは新作という意味でも、演奏という意味でも、活力を削がれる形になっていきます。1960年代くらいのライブ録音など聴くと、相当にロマン的な無茶をやっていて楽しいですし、各国のオーケストラにもまだ明確にエスニシティがありますが、70年代以降どんどんそれは消え失せていきます。演奏に全く傷のない録音とそれとそん色ない生演奏の極北は、シャルル・デュトワとモントリオール交響楽団だと思いますが、あれはあれで尖った個性だったと思います。しかし、もはやその路線もありません。クラシックのCDは、どれをとっても似たような穏健な解釈とそこそこ傷のない演奏により、聴く人の「既存の曲のイメージ」をほぼ再確認するだけのものになっているように思います。おまけに値崩れも甚だしく、昔の巨匠と世界的オーケストラの録音が、500円くらいで投げ売りされていたりします。 それでも、宮廷料理に起源のある高級料理が滅びないのと同様、クラシック音楽が絶えることは一応ないでしょうし、また映画音楽などのネタ元として、クラシック音楽は活用され続けるでしょう。もしかしたら、一応西欧文明の影響下にある国々に普遍的に流行する音楽も書かれる余地はあるかもしれません(クラシックではありませんが、Let it goが世界43か国語に訳されて歌われたのはなかなかエポックメイキングだと思います)。が、その時に使われる作曲技法は絶対に最新の前衛的な技法などではなく、多くの人にわかりやすいロマン的あるいは民族的あるいは新古典的な様式でしょう。 クラシック的(あくまで「的」ですよ)な作曲法で大流行した例としては、パーシー・フェイスとか、ヘンリー・マンシーニとか、ポール・モーリアとかが挙げられるでしょう。映画音楽は後期ロマン的な様式で書くというルールがハリウッドで確立されており、ジョン・ウィリアムスはその巨匠です。日本だと久石譲ですね。こうした音楽は、おそらく今後も書かれ続け、一定程度の人気を得る曲も出てくると思われます。 が、クラシックの系譜に直接つながる音楽=ヨーロッパの市民階級を対象とした芸術音楽で、作曲家が世界で自分にしか書けない鮮やかな個性を目指して最新の技法で書き、多くの人に受け入れられた上、歴史の審判を経て残る音楽=はもはや、存在しえないと思います。

なぜ、現代に、クラシックの大作曲家が輩出されないのですか?大昔の作曲家のみで、例えば1960年生まれの大作曲家なんていません。なぜでしょうか? - Quora

5 notes

·

View notes

Text

今年の8月末日、短編小説と音源がセットになった『JAGUAR』というZINEを制作した。200冊限定ナンバリング入りで、現時点(10/13)での在庫が30冊程度となった。ところが4月にリリースした『ほんまのきもち』と違って、本作についての感想がほとんど聞こえてこない。もちろん直接口頭、あるいはソーシャルメディアのダイレクトメッセージで読後感を伝えて下さった方々は沢山いる。しかし書評と呼べるものは実はいまのところ皆無に等しい。批評することを躊躇わせる斥力のようなものが作品に内包されていたのかもしれないと密かに勘繰ってみたりした。虚しかった。そこで、である。敢えてこの場を借りて、稀有で貴重な『JAGUAR』評を紹介しようと思い立つ。当ブログへの転載を快諾してくれた評者の方々にはとても感謝している。ほんまにありがとう。早速おふたりの素晴らしいレビューを読んで頂きたいのだが、いましばらく当方の四方山話にお付き合い下さい。

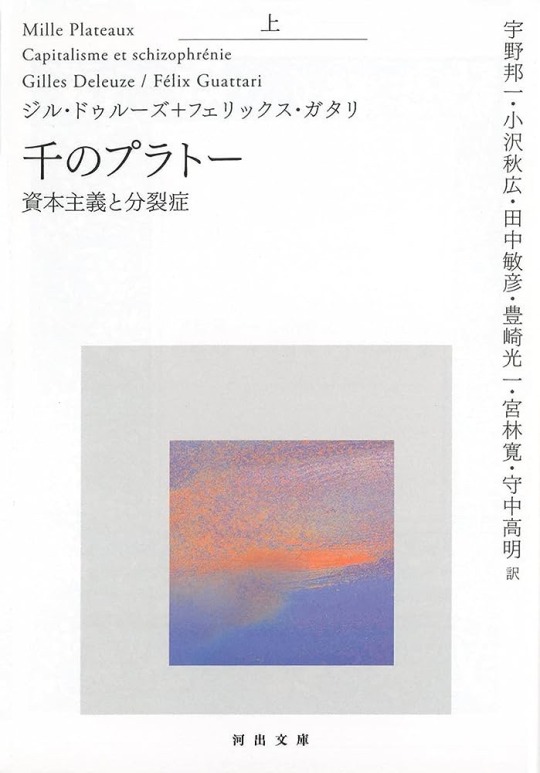

まず最初に『JAGUAR』という物語がかれこれ10年以上も前に執筆していたものであるということを前提に、すでに読んで下さった方々には当時の僕の意識混濁っぷりが窺い知れる内容になっていると思う。ビルメンテナンス会社の営業職に就いて忙殺される日々、精神と肉体が泥のように疲弊していくなかで書き上げた小説。大袈裟でなく、このままでは生きるという行為を自ら手放してしまうのではないかという危うい精神状態だったが、幸運にも当時に知ることができた偉大な哲学者、思想家、精神科医たちの言葉に背中を押され、結果的に今日まで生きのびた。以下に引用した名著の言葉たちが『JAGUAR』と僕を根底から支え、励まし、作品を世に放つ機会を与えてくれた訳だ。特に大気を裂く稲妻のように強烈な『千のプラトー』は、書かれている内容がわかるわからないというスノッブな価値観を遥かに超越した位置から自分を叱咤激励してくれた。こんなにぶっ飛んだ内容の読み物は他にないし、未読の方は絶対、ぜぇぇったいに読んでほしい。

小説は、自分の名も、自分が探しているものも、していることも、すべて忘れ、記憶喪失、運動失調症、緊張症となった登場人物、なすすべを知らない登場人物の冒険によって定義されてきた。(中略)。宮廷愛小説の騎士のすることといえば、自分の名前、自分がしていること、人が自分に言ったことを忘れることであり、どこに行��のか、誰に話しているのかも知らずに、たえず絶対的脱領土化の線を引き、またたえず道を失って立ち止まりブラック・ホールに転落することである。『千のプラトー』ドゥルーズ+ガタリ著

各人は、他者の世界の中での一客体であるばかりではなく、自分の世界の中で自分の体験や構成や行為がそこから生じるところの、時空間における一つの場所でもある。人は自分自身の視点をもった自分自身の中心である。そしてわれわれが見つけたいと思っているのは、まさに、他人と共有する状況において各人がもつところのパースペクティヴである。『狂気と家族』R.D.レイン/A.エスターソン著

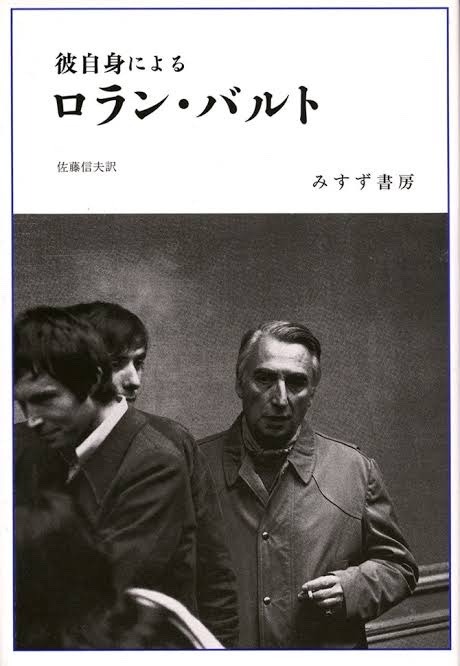

私にはひとつ、ことばを≪見る≫という病気がある。ある風変わりな欲動があり、それは、願望がまちがった対象に向かうという点で倒錯的な欲動なのだが、そのせいで、本来なら単に聴くべきものが、私には一種の≪ヴィジョン≫として現れるのだ。(中略)。言語活動に関して、私は自分が幻視者で、また、のぞき見の倒錯者であるような気がしている。『彼自身によるロラン・バルト』ロラン・バルト著

そして小説版『JAGUAR』と一蓮托生の身である特級呪物、音源版『JAGUAR』については、僕が最も敬愛する女性DJにその制作を依頼した。マルコムXの演説を逆再生させたところから始まるMIXは、いくつかの世界線が交錯と混濁を繰り返し、正気と狂気の狭間を湿気をたっぷり含んだ低空飛行でかいくぐり、やがてひとつの景観ヘと辿り着くまでの過程をコラージュを交えた手法でドキュメントした、とんでもない内容に仕上がっている。揺るぎないベースライン、不意に降り注ぐ天啓となる言葉の数々、妖艶極まりない夜の気配、そして匂い。ぜひとも爆音で体験してほしい。以上のことをふまえて、OBATA LEO、moanyusky両名による書評をご覧下さい。

「JAGUAR」評① :評者OBATA LEO(ROLLER SKATE PARK作者)

土井政司の新作「JAGUAR」を読んだ。内容の理解云々以前にまず、地を這いずるような具体性の塊、描写に喰らった。自分が普段労せずざっくり物事を把握するための便利な道具として使っている言葉という同じものを使って、この作品はレンズのように細密にものを描き出す。ひとがきちんと見ずに済ませているような部分にまで光を当てる。そんな驚きもありつつ、やはり気になる。「JAGUAR」とは何なのか?

-「彼女は常に超越的な地位にあり、私たちとは隔たれた外部に位置している。そうであるにもかかわらず内部であるここにも存在しているのだからタチが悪い。絶えず外にいて内にあるもの、それがJAGUARだ。」最も端的にJAGUARについて書かれたこの部分を読んで、体内・体外の関係を想起した。普段「体内」と何気なく口にしているが、胃袋のように体には空洞がある。皮膚や粘膜などの体表に覆われて血液が流れている内部を体と呼ぶのだとしたら、その空洞は体に囲まれた「体外」ともい��て、私たちは体内に体外を抱えているという言い方もできるというわけで。それで繋がるのは、口腔内の歯の溝に落ちたタブレットを舌で触る場面である。「体内」でありながら自分では視認することのできない、舌で探るしかないその空間は確かに「体外」であるし、JAGUARもまた、己にとって内なるものでありながら断絶した他者でもあるような何かとして捉えられるのかもしれない。そんな線で読んでいくと、-「だが実際に私の目の前で何者かの手によって鍵の施錠は実行され、おまけに用心深くレバーハンドルを何度か動かしてしっかりと鍵がかかっていることを確認した。」という作品の終盤に出てくるこの部分で、文法的なエラーに感じる違和感は、そのまま私とJAGUARとの関係の違和感そのもののように思えてくる。得体の知れない何かに鍵をかけて、何食わぬ顔で電車に乗って仕事場へ行くなかでの体の軋み、のような何か。体といっても、いわゆる「(近代的な)身体」というキーワードで片付けるにはあまりに繊細な、大いにパーソナルな部分を含む体の感覚が、この作品にはあると思う。

出かけた「私」は、電車のなかで女性が着ている服のボーター柄の反転を目にするが、ここまで読み進めてくると、気持ちの良い幻惑に襲われはじめる。異常にディティールが詳しいのでそうと気づいていなかったが、やはりこのフィクションの中で起こる出来事たちは、出来事の形をとった何か夢やイメージのようなものだったのではないか。そして冒頭のリフレインまで突き当たると、この作品は初めから何についての話だったのだろうかと、今までひとつひとつ理解しながら読んできたはずの物語が全く違う相貌を携えているように見えてくる。そんなぐにゃんとした気持ちになるのは、良い小説を読む醍醐味のひとつだ。

「JAGUAR」評②:評者 moanyusky(音楽レーベルprivacy主催)

当たり前の様に無造作にある事で、それを見るか見ないか、それだけのことだと思います。土井政司の最新作「JAGUAR」を読みました。ここではJAGUARとなっていますが、人によってそれの名称は変わると思っています。よくわからぬ相手との対話や闘いがあるかどうかというところが、この作品の感じ方が分かれるところだと思っていて、私はどちらかといえば、その相手に困らされた事があったので、この作品を読んで、え!土井さんもやったんやとびっくりしました笑。ここは勘違いして欲しく無いところなのですが、人それぞれという言葉があるようにそれは一緒ではないのですが、構造はかなり近いと言ったような事でした説明がつかないわけですね。私は人の「想像」は人を殺しにかかるような死神として、隙があれば、それは現れる���けです。世の中ではアートであったり、想像力は良いように言われていますが、全くもってそれは何かが隠されているわけで、私は良かった試しが無いわけです。出来れば普通のルートで現代社会を楽しみたかったです。でも多分知っていくという事はそういう事なのかもしれない。想像力に悩まされてきた身としては、この作品は、別の場所で、それと闘って、きっちり答えが出ているというところ、しかも、10数年前の作品という事で、私は土井さんに出会って、色々な対話を交わして、初めて彼の濃厚な苦悩との生活に出会う事となったわけです。各人の時間軸が理解の範疇を超えて、重なり合って手を取ったのだと思っています。その時に置いてきぼりになってしまう、その真ん中で産まれゆく、刻まれた何かがずっとどこかで成長していたら、人は正気を保てるだろうかと思ってしまいます。誰かが入ったであろう、部屋のノブをあなたは回せるかどうか。私はそれには名前をつけなかったが、もう二度と会いたくないですし、いつまた来るのだろうと、恐れを感じます。彼は人が地面を無くした時に現れるように思います。浮遊した瞬間、命をもぎ取ろうとする。

でもそれはオカルト的なアレとか、スピリチュアル的なアレなんてものではないのですね。確実に自分、自分を構成する設計図の謎のようにも思え、それが薄らぐために生活をやり、音楽をやり、愛し合い、話し合い、何かを育てるのだと思います。現実社会で経験した摩擦は地面をはっきりさせ、そいつのいる世界から距離が出て、薄めてくれるように思うわけです。だからこそ。JAGUARの言葉を借りれば「痛みと不安から自分自身を取り返し、その自分に立ち止まるために語りを紡ぎ出す」。が救いの言葉となっているように思います。2部構成で出来上がる、この作品のバランス感覚は、人と創作の関係性をSFとして描いているように感じます。同じ場所にて語る事は嫌がられるかもしれませんが、私が映画を観に行った時に続々と子供たちが外へ出て行った宮崎駿の最新作「君たちはどう生きるか」を出したタイミングと、土井政司がこれはいけると思ったタイミングで出されたJAGUAR。それは何もかもを抜きにして考えると、世の中の人たちに対して彼らは同じことを思っているのだと思います。今それを出さなければならなかった。その「灯り」の意味を考えなければならないのです。

〆はもちろんこの曲で!

youtube

5 notes

·

View notes

Text

BTS Sugaのワールドツアーは究極のポップス転覆 / The Atlantic 翻訳

アメリカでグループ初となるソロコンサートを開催、アーティストとしての個性を強烈に宣言した。

Story by Lenika Cruz

フォグマシーンの柔らかな吐息に包まれたステージから、フードを被った4人の人物が舞い降りてきたかのようだった。その肩には、黒をまとった体が乗っている。雨と稲妻が背後のスクリーンに真っ白に映し出される。ようやく、その男が地面に横たえられた。その後には、まるで死からの復活を思わせるような光景が待っていた。スポットライトが彼を見つけ、歓声が上がり、ついに彼は動き出した。そして、マイクを口に当てた。

このロックスター、ラザロの正体はミン・ユンギ。グラミー賞にもノミネートされ、チャートを席巻している韓国のグループ、BTSのラッパー兼ソングライターのSugaとして広く知られている。しかし、その夜ニューヨーク州ロングアイランドにあるUBSアリーナのステージには、彼のバンドメンバーは誰もいなかった。なぜなら、この日は彼のソロワールドツアーの初日だったからだ。昨年の夏以降、メンバーは各々の兵役義務遂行に向け、個人活動に集中してきた。BTSで初めてソロツアーを行うSugaはグループ作品よりも暗く、生々しく、パーソナルな音楽制作のために2016年につけた名前、Agust Dとしても公演を行っていた。先月、Agust Dの3部作の完結編となる強烈なスタジオアルバム『D-Day』をリリー���した。このアルバムで社会批判やトラウマの黙想、名声、精神疾患、孤独、そして許しについて語っている。

同じくD-Dayと題されたSugaの現在進行中のツアーは、彼の作品を初めて本格的にショーケースするものだ。完売したアメリカでのツアーは、まるで10年以上の歳月を経て作り上げた芸術的個性の宣言のようだった。コンサートはフロントマンのエネルギーと作家主義的な華麗さで爆発していた。しかし、彼の最も際立った功績はポップミュージックが持つ共感を生み出す潜在的な力を受け入れながらも、その非人間的な作用に立ち向かっていることだ。

水曜日の夜、カリフォルニア州オークランドで幕を閉じた全米ツアーの全11公演は雷雨の中、道路に横たわるSugaの姿で終わるショートフィルムからスタートした。これはBTSとしてデビューするまでの練習生時代、生活費を賄うためにソウルで配達のアルバイトをしていた時に、車にはねられたことにちなんでいる。この事故で肩に傷を負った彼はBTSが世界的な名声を得た後も、この怪我に悩まされ続けた。この映像の後に命を落としたかのような実物のSugaがステージに担ぎ込まれる展開は、スムーズでありながらも衝撃的であり、何日も会場の外で待ち続けるファンを持つポップスターの人間的な脆さを再認識させるものであった。

初日のUBSアリーナ、そしてアメリカ最終日のオークランド・アリーナで私が観たSugaの公演は、ポップ・コンサートの常識を覆すものだった。ある面では子供の頃に日本の作曲家である坂本龍一の曲をサンプリングして自分のビートを作っていた技術に長けたラッパーによるダイナミックなヒップホップショーだった。Sugaは『Haegeum』でこの夜の空気を作った。タイトルは韓国の弦楽器と解禁を意味する。「溢れ返る情報は想像の自由を禁ずると同時に思想の統一を求める」「資本の奴隷 カネの奴隷 憎悪と偏見 嫌悪の奴隷 / YouTubeの奴隷 Flexの奴隷」とSugaは韓国語でラップする。Haegeumの耳に残るストリングスと、心地よく荒れたベースが空気を振動させた。この曲はすべて韓国語で書かれたものだが、観客は歌詞を大声で彼に歌い返した。反骨精神に満ちた『Daechwita』、初期のファンに人気の『Agust D』、『Give It to Me』と激しいラップ曲で序盤を駆け抜ける彼は催眠状態にあるかのようだった。

観客がまだ落ち着かないうちに、Sugaはアコースティックギターを取り出した。ギターにはBTSの他の6人のメンバーからのメッセージや絵が描かれていた。パンデミック期間中にギターを習得した彼のアンプラグド・バージョンの『Seesaw』は、振り付けやバックダンサー���凝ったセットを伴う過去のパフォーマンスとは一線を画すものであった。序盤の盛り上がる曲で見せた力みのない威勢が、静かなシンガーソングライターモードのSugaへと移り変わっていった。その後、アップライトピアノの前に座り、2020年のBTSの楽曲『Life Goes On』の自作バージョンを披露した。特に感極まる瞬間は、歌手のWoosungと亡き坂本龍一が参加した楽曲『Snooze』のソロパフォーマンスだった。2022年後半にSugaと坂本が唯一対面した時の映像が、前もって大型スクリーンに流れた。グランドピアノで曲を演奏する年上のミュージシャンと喜びを抑えようとする若者。Snoozeは、坂本にとって最後のコラボレーション作品のひとつになった。坂本を敬愛し、苦闘する若きアーティストを慰めるためにこの曲を書いたSugaにとって曲中の坂本の存在は、とりわけ心に響くものだろう。

BTSの活動で、できなかった試みをD-Dayで再三にわたり実践するSugaの姿は、実にスリリングだった。 そう、彼は依然として熟練したエンターテイナーなのだ。何万人もの観客の心をつかむ術を熟知している。BTSのコンサート中盤の爽快なラップメドレーで見せるとおり、息をつく様子もなくラップをしながらステージを飛び回れる人なのだ。そして、ロサンゼルスの2公演ではアメリカ人歌手、MAXとHalseyをゲストに迎え、それぞれのコラボレーションを披露した。その一方で、彼の破壊的な選択も際立った。コンサートに散りばめられたショートフィルムは、デヴィッド・リンチの夢の論理とグラインドハウス映画の粗い質感を思わせる。ポップアイドルのSuga、影のAgust D、そして人間ミン・ユンギという3つのアイデンティティーのストーリーが描かれている。このコンサートにおける究極の芸術的意図は、それぞれの自己を観客に明瞭に示すと同時に、それらがすべて共存していなければならないのだと認識させることにあるようだ。BTSのソロ曲である『Interlude: Shadow』やBTSの他のラッパーたちとの曲のヴァースを披露する姿を見て、彼は自分の過去を否定しているのではなく、むしろ誇りに思っているのだと確信した。なにしろ、その過去が彼を韓国の青瓦台、アメリカのホワイトハウス、国連総会、そしてグラ��ー賞の舞台にまで導いたのだから。

もうひとつの魅力的な演出があった。公演全体を通じて、舞台の一部がチェーンで天井に引き上げられ、Sugaのパフォーマンスできるスペースが次第に狭くなり、より慎重に舞台を進行させる必要があったのだ。 アンコール前の最後の曲『Amygdala』では、寂しげな四角い床に立っていた。周囲には炎が燃え上がり、まるで恐ろしい牢獄のようだった。アルバム D-Dayの核となる、このエモ・ラップトラックには、Agust Dのオルター・エゴの起源が記されている。交通事故、母親の心臓手術、父親の肝臓がん宣告など、彼の人生を決定づけたトラウマに言及し、それらがいかに彼を形成したかを語っている。曲の最後のフレーズで、力尽きたように地面に倒れ込むとフードをかぶった人物たちが戻ってきて彼を運び去った。ただし、今回は全身真っ白な服を着ていた。まるで浄化されたかのようだった。彼のカタルシスが完了したのだ。

アンコールの頃には舞台装置がすべて取り払われ、下に隠れていた機材が露わになった。 消火器、電気コード、発火装置などが散乱していた。Sugaはもう観客の頭上に立つことなく、地面の高さからファンの目の前で最後の数曲をパフォーマンスした。時にはファンの携帯電話を手に取り、自身の姿を撮影してみせた。最後の瞬間は、ほろ苦かった。ほとんどの観客は、6月下旬にあるソウル公演でツアーが終了した後、Sugaが少なくとも18ヶ月間の兵役に就くことを知っていたからだ。その現実がコンサートを一時的な別れのように感じさせた。ファンが持つライトスティックの輝きが、まるでひとつの波のようにアリーナ全体を駆け巡った。 時折、野生的なエネルギーに駆られた観客が吠え始めるとSugaは驚いたり笑ったりしていた。オークランドでは観客に向かって、BTSの他のメンバーと一緒に戻ってくること伝え、ファンにもう少しだけ待って欲しいと頼んだ。

ツアー初日の夜、もうひとつのサプライズが待っていた。私は最後の曲は感傷的なものなのか、軽快なものかだと思っていた。 ところが、Sugaは不気味なビデオカメラの輪の中に入っていき、その真ん中に立った。つぶやきはじめたのは『The Last』のヴァースだった。第一作目のミックステープに収録されているこの曲は、彼の最高傑作であり、私が最も好きな曲のひとつだ。そして、このところ私が聴くのに苦労している曲でもある。The LastでSugaは、強迫性障害、鬱、社交不安について語っている。低く控えめな表現から徐々に切迫していき、最後には叫び声と泣き声の間のような声へと変化していた。数年前、この曲を初めて聴いたとき、私は自分自身の絶え間ないパニック障害による発作と息苦しい死への渇望を思い出した。この曲は私の心に刺さり、歓迎すべき欠片になったのだ。

ここ数年、Sugaは成長、自己愛、不安や苦しみを肯定することをテーマにした音楽を多く作ってきた。 コンサートの序盤、彼は英語で「あまり怒りを抱えずにパフォーマンスしたい」と語り『SDL』、『People』、『People Pt.2』といった曲に焦点を当てた。これらの曲は人生の試練を前にして冷静に考え、許し、謙虚でいられる人物像を描いている。ひどい苦しみから解放され、自分なりの癒しを見つけられたときの安堵感を私もよく知っている。だから、The Lastの出だしの歌詞(「有名なアイドルラッパーその後ろに、弱い俺が立ってる 少し危険だ」)を聴いたとき、私は凍りついた。彼は一体何をしているのだろうか。 監視システムのように並んだカメラ、その映像が映る彼の頭上のスクリーン。彼が見せる苦しみを貪るように映し出す。つまり私もまた、彼の苦しみを貪っているのだ。

しかし、すぐに理解できた。23歳のときと同じように息もつかせぬ情熱でラップしているが、単なる激高ではなく時間とともに和らいだ怒りでパフォーマンスしているのだと。その感情の力強さや真摯さに陰りはないが、それを発信する側が受けるダメージは少ないのだ。今の彼は炎の中に立って熱を感じながらも、その炎に飲まれることはない。若き日の自分に回帰することなく、当時の自分と心を通わせられる。

そして、魔法が解けた。曲が終わった瞬間、客席の照明がつき、彼が舞台袖に無言で歩いていくのが見えた。別れの挨拶も、長々とした感謝の言葉も、歓声を上げる観客に手を振ることもない。後ろを振り返ることさえもしなかった。初日の夜、突然の退場に衝撃を受けた人々は戸惑いの表情を浮かべた。このフィナーレを観客との静かな対決、愛されてやまない芸術家による大いなる自己主張と捉えることもできるかもしれない。けれども、もしそれが対決であったなら、それは見下しているのではなく、むしろ信頼に基づくものだ。観客が不快感に耐えられるだけの知性を備えており、彼が見せたものに気分を害したり、恐怖を感じたりしないのだという信頼だ。

完璧なエンディングだった。闇と神話作りから始まったコンサートが明かりの中で、さらけ出すように終わったのだ。他の誰かに運ばれきてスタートさせた公演をSugaは自らステージを去ることで終わらせたのだ。これ以上、何を望むというのか。彼は私たちに何もかも見せてくれたのだから。

4 notes

·

View notes

Text

tokyo

UNKNOWN DEVIL'S CALLING」セルフライナーノーツ9曲目、何だかんだでリリースから半年経とうとしている、光陰矢の如し、残念ながら俺は諦めが悪い、最後までやる

「tokyo」

始まりはThe Keeleyというバンドの木下という男だった、西永福JAMでのライブで初めて対バンした時だった

平日だったので俺と藤井は仕事が終わった後に会場に行きライブをした、Keeleyの出番は早めだったのでその日のライブは観れていない、俺はバンドの存在は知っていたしbandcampで音源聴いていたが

ライブが終わり会場で打ち上げをする、俺も酒を飲んでいた、その日のライブこそ観れてはいないがKeeleyのことは知っていたし、何ならカッコイイとすら思っていた

当時は一度だけしか会ったことなかったばたこくんや、初対面のKeeleyの面々と無論意気投合し酒を飲んでいた、中でもベロンベロンに酔っていた木下くんが泥酔したときの悪い癖で初対面にもかかわらずえらいオラついてきたのであった

一瞬気圧されたが、その時にスプリットを作らないかと持ちかけられ、結果的に「Enter The Void」というスプリットシングルが生まれたのであった、ちなみに当時のKeeleyは木下くんがまだベースを弾いていた

その日は楽しく打ち上げを終え、何なら終電を逃した木下を雨宮メンバーの車にのっけて送ってやった

しばらくしてスタジオで練習していた際、藤井が心なしか不服そうな顔で、「こないだの打ち上げでKeeleyの木下さんに"もっと盛り上がりどころない曲とかやんなよ!"って言われたんすよね…」と呟いていた、確かに我々の曲には侘び寂びのような要素など小さじ一杯あるかないかだ、藤井は結構そういうの好みだろうし、意外と気にするタイプだからちょっと引っかかっていたんじゃないかと思う

あろうことか藤井にもオラついていたのか木下め、と思い、イマイチ盛り上がりどころない曲でも作ってやるぜということで生まれたのが「tokyo」という曲である、割と本当の話だ

結構最後は爆発して終わる曲なんだが、かなり異質な曲になったと思う

メモは存在しないが、元々構想自体はあって、前述したきっかけで形になったという感じだ

無機質なビートの中ベースのリフが反復し、淡々と進んでいくイメージだった、最初は藤井に何かベース弾いてみてくれと無茶振りして作り始めたと思う

曲前半部分は7拍×3小節で一周する譜割り?シンコペーション?になっている、使い方合ってるかわからんが

奇妙な拍と小節によってつんのめるような妙なグルーブが生まれている、中でも2コーラス目のスネアが後ろにズレたパターンがマジで素晴らしいと思う、雨宮は大した奴だ

これはRadioheadというかトムヨークなのか、の影響がデカい、俺はRadioheadの大ファンで、しかし自分のバンドの曲にほぼ還元されていないのだが、この「tokyo」という曲には影響されている

"idioteque"や"reckoner"など、5小節等で一周するシンコペーションがとても好きだったのだ、"idioteque"がたまらなく好きだ

ほぼあって無いようなRadioheadからの影響を受けつつ制作された、中盤からの展開は何でこうなったのか思い出せない、後半からはベースのリフをユニゾンで弾こうとは考えていたんだが、それに至るまでは忘れた、結構皆んなで考えてた気がする、今聴くと中盤のあたりとかマイブラのonly shallowが不良化したみたいでい��なと思う

妙なリズムのせいでボーカルを乗っけるのもまあまあ苦労したような気がするが、今聴くと絶妙なライム感というかフロウ感みたいのが出ててよくやったなと思う、俺は大した奴だ

レコーディング後のミックスではドラムの音に一番時間を費やした、インダストリアルで冷徹で少しザラついている音にしたかった、試行錯誤の末かなりカッコよく仕上がった、ばたこくんは大したエンジニアだ

冒頭で聞こえるのは公園で録音した音声、中盤では雨宮の家にあったハロゲンヒーターみたいなやつの音と某知事の会見中継の音声、あと最後には山手線のホームで録音した音声が入っている、「tokyo」という曲名にしたときに色々な音を入れようと思った、もはやドラムも打ち込みにしようかとすら思った、雨宮の家にあった高いドライヤーの音も入れてみたがあんまよくなかったので不採用とした、ハロゲンヒーターはいいのか

まさしく禍中にあった当時の混沌とした状況とそれと対比した我々の生活、東京というテーマの曲は数多のバンドにあるが、俺たちも今それをやらなければ、と何となく思い、「tokyo」と名付けた

曲調か���して俺が東京に対してネガティブなイメージを持っているのかと思うかもしれないがそんなことはなく、むしろ東京は好きだ、無関心や無感情は時に楽に感じるシチュエーションすらあるが、同時に異常だとも思う、愛憎入り混じる感じだろうか

いずれにせよ正体不明の感染症の禍中で東京という都市で生活をしていて、その時代の中で感じるフィーリングを表現したかった、ロックミュージックはその時代の感覚を反映するべきだと俺は思っている

サブスクで配信した際のジャケット画像はオリンピック開会式を行っている最中の国立競技場の画像だ、たまたま中継していたのでスクショした

正直完成した時は何じゃこれはという印象で、ライブでの演奏は個人的には未だに一番難しい、最近ようやく掴めてきたような感じだ、どう演奏するのが一番カッコイイのか試行錯誤している、こういう曲をライブでめちゃくちゃカッコよく演奏したいものだ、Radioheadみたいに

レコーディング時期とリリース時期にかなり時差があるので長くなってしまった、未だに得体の知れない曲だが間違いなくカッコよく、そういうものは中々作れるものでなく、また自分の理解の範疇を知らずに超えているものをもっと作りたいと思う、今後の指針のひとつになり得る曲だ、ちなみにアルバム収録版とシングル版で微妙にミックスが違うので気が向いたら聴いてほしい、インダストリアル冷凍都市ナンバー「tokyo」

MVは渋谷のスクランブル交差点を俺が行き来するだけの映像だが、ばたこ氏の手腕により非常にクールに仕上がっている、交差点×スローモーションはゴリゴリの映画監督・豊田利晃作品のオマージュだ、こちらも是非観て欲しい

youtube

3 notes

·

View notes

Text

"Kill them with kindness" Wrong. CURSE OF MINATOMO NO YORITOMO

アイウエオカキクケコガギグゲゴサシスセソザジズゼゾタチツテトダ ヂ ヅ デ ドナニヌネノハヒフヘホバ ビ ブ ベ ボパ ピ プ ペ ポマミムメモヤユヨrラリルレロワヰヱヲあいうえおかきくけこさしすせそたちつてとなにぬねのはひふへほまみむめもやゆよらりるれろわゐゑを日一国会人年大十二本中長出三同時政事自行社見月分議後前民生連五発間対上部東者党地合市業内相方四定今回新場金員九入選立開手米力学問高代明実円関決子動京全目表戦経通外最言氏現理調体化田当八六約主題下首意法不来作性的要用制治度務強気小七成期公持野協取都和統以機平総加山思家話世受区領多県続進正安設保改数記院女初北午指権心界支第産結百派点教報済書府活原先共得解名交資予川向際査勝面委告軍文反元重近千考判認画海参売利組知案道信策集在件団別物側任引使求所次水半品昨論計死官増係感特情投示変打男基私各始島直両朝革価式確村提運終挙果西勢減台広容必応演電歳住争談能無再位置企真流格有疑口過局少放税検藤町常校料沢裁状工建語球営空職証土与急止送援供可役構木割聞身費付施切由説転食比難防補車優夫研収断井何南石足違消境神番規術護展態導鮮備宅害配副算視条幹独警宮究育席輸訪楽起万着乗店述残想線率病農州武声質念待試族象銀域助労例衛然早張映限親額監環験追審商葉義伝働形景落欧担好退準賞訴辺造英被株頭技低毎医復仕去姿味負閣韓渡失移差衆個門写評課末守若脳極種美岡影命含福蔵量望松非撃佐核観察整段横融型白深字答夜製票況音申様財港識注呼渉達良響阪帰針専推谷古候史天階程満敗管値歌買突兵接請器士光討路悪科攻崎督授催細効図週積丸他及湾録処省旧室憲太橋歩離岸客風紙激否周師摘材登系批郎母易健黒火戸速存花春飛殺央券赤号単盟座青破編捜竹除完降超責並療従右修捕隊危採織森競拡故館振給屋介読弁根色友苦就迎走販園具左異歴辞将秋因献厳馬愛幅休維富浜父遺彼般未塁貿講邦舞林装諸夏素亡劇河遣航抗冷模雄適婦鉄寄益込顔緊類児余禁印逆王返標換久短油妻暴輪占宣背昭廃植熱宿薬伊江清習険頼僚覚吉盛船倍均億途圧芸許皇臨踏駅署抜壊債便伸留罪停興爆陸玉源儀波創障継筋狙帯延羽努固闘精則葬乱避普散司康測豊洋静善逮婚厚喜齢囲卒迫略承浮惑崩順紀聴脱旅絶級幸岩練押軽倒了庁博城患締等救執層版老令角絡損房募曲撤裏払削密庭徒措仏績築貨志混載昇池陣我勤為血遅抑幕居染温雑招奈季困星傷永択秀著徴誌庫弾償刊像功拠香欠更秘拒刑坂刻底賛塚致抱繰服犯尾描布恐寺鈴盤息宇項喪伴遠養懸戻街巨震願絵希越契掲躍棄欲痛触邸依籍汚縮還枚属笑互複慮郵束仲栄札枠似夕恵板列露沖探逃借緩節需骨射傾届曜遊迷夢巻購揮君燃充雨閉緒跡包駐貢鹿弱却端賃折紹獲郡併草徹飲貴埼衝焦奪雇災浦暮替析預焼簡譲称肉納樹挑章臓律誘紛貸至宗促慎控贈智握照宙酒俊銭薄堂渋群銃悲秒操携奥診詰託晴撮誕侵括掛謝双孝刺到駆寝透津壁��仮暗裂敏鳥純是飯排裕堅訳盗芝綱吸典賀扱顧弘看訟戒祉誉歓勉奏勧騒翌陽閥甲快縄片郷敬揺免既薦隣悩華泉御範隠冬徳皮哲漁杉里釈己荒貯硬妥威豪熊歯滞微隆埋症暫忠倉昼茶彦肝柱喚沿妙唱祭袋阿索誠忘襲雪筆吹訓懇浴俳童宝柄驚麻封胸娘砂李塩浩誤剤瀬趣陥斎貫仙慰賢序弟旬腕兼聖旨即洗柳舎偽較覇兆床畑慣詳毛緑尊抵脅祝礼窓柔茂犠旗距雅飾網竜詩昔繁殿濃翼牛茨潟敵魅嫌魚斉液貧敷擁衣肩圏零酸兄罰怒滅泳礎腐祖幼脚菱荷潮梅泊尽杯僕桜滑孤黄煕炎賠句寿鋼頑甘臣鎖彩摩浅励掃雲掘縦輝蓄軸巡疲稼瞬捨皆砲軟噴沈誇祥牲秩帝宏唆鳴阻泰賄撲凍堀腹菊絞乳煙縁唯膨矢耐恋塾漏紅慶猛芳懲郊剣腰炭踊幌彰棋丁冊恒眠揚冒之勇曽械倫陳憶怖犬菜耳潜珍

“kill them with kindness” Wrong. CURSE OF RA 𓀀 𓀁 𓀂 𓀃 𓀄 𓀅 𓀆 𓀇 𓀈 𓀉 𓀊 𓀋 𓀌 𓀍 𓀎 𓀏 𓀐 𓀑 𓀒 𓀓 𓀔 𓀕 𓀖 𓀗 𓀘 𓀙 𓀚 𓀛 𓀜 𓀝 𓀞 𓀟 𓀠 𓀡 𓀢 𓀣 𓀤 𓀥 𓀦 𓀧 𓀨 𓀩 𓀪 𓀫 𓀬 𓀭 𓀮 𓀯 𓀰 𓀱 𓀲 𓀳 𓀴 𓀵 𓀶 𓀷 𓀸 𓀹 𓀺 𓀻 𓀼 𓀽 𓀾 𓀿 𓁀 𓁁 𓁂 𓁃 𓁄 𓁅 𓁆 𓁇 𓁈 𓁉 𓁊 𓁋 𓁌 𓁍 𓁎 𓁏 𓁐 𓁑 𓀄 𓀅 𓀆

193K notes

·

View notes

Text

いいアンプができたら見せびらかしたい

師匠「ただね、試聴会のたびに毎回アンプを作ってばかりいるのは、僕は好きじゃない。」

弟子「そういえば、師匠は寡作ですもんね。」

師匠「その時にたまたまいい作品が出来あがっていたら、出て行くことはあるさ。僕だって、いいアンプができたら見せびらかしたいからね。」

弟子「へえ、師匠も自分のアンプを見せびらかしたいんですか。」

師匠「あたりまえじゃないか。人間誰しも��ういう欲求はあるもんさ。程度の違いや表現スタイルが違ってもね。反動で逆の行動に出る人もいるな。」

弟子「そうかぁ、師匠も人の子ですもんね。」

師匠「そうでなきゃ、こんなHomePageなんか作るもんかね。」

弟子「っていうことは、師匠は誰よりも見せびらかしたがりってことになりはしませんか。」

師匠「よく気がついたね。だから、これ以上目立っちゃまずいから、出て行かないのさ。」

弟子「なるほど。でも、やっぱり違いますね。師匠は愚図でなかなかアンプ作らないから、ネタがないんでしょう?」

師匠「むむっ、ばれたか。」

(http://www.op316.com/tubes/honneb/honneb18.htm)

本音爆裂・神経逆撫

師匠と弟子のいいたい放題-18

試聴会 2000.12.13

by ぺるけさん

0 notes

Text

日々を生きてるとめんどくさい事、ウザい事が多々ある。

労働とか、練習、トレーニング、家事、連絡、支払いなど。

あとはタメ口の店員とか、

原付で走ってると舐めて調子に乗った運転してくる中型バイクとか、

白いスニーカーを履いてる時に限って電車で足踏まれまくるだとか。

なにかに並んでる時前にいるヤツらが自撮りしだして見切れちゃうとか。

そんなストレスを溜めると心身共に疲弊してしまう。

ので、なるべく元気な時は外に出て遊ぶ時間も大事にしている。

しかしどんなに楽しみでも、予定の前には面倒くさく感じてしまう事があるのが私。

逆に何なら面倒くさく感じないのだろう?とすら思う。

ラッパーの友達にゲストをお願いしてもドタキャンしてしまう事も多々あった。

なるべくそれを乗り越えて遊びに行く。

ストーリー見てあの子も来てたのか!とか

この曲見れたんだ!とか後悔することが多かったので。

何より遊びに行く機会が減ると人と喋らなくなってしまうと痛感しているここ最近。

日曜日に行ったのは渋谷WWW。

ラッパー、SANTAWORLDVIEWのワンマンライブである。

ワンマンライブではよくあると感じるけど、オールスタンディングに禁煙はなかなか厳しかった。

やっぱり音楽聴きながらちょっと腰掛けて一服の時間は欲しい…。

あとお酒濃すぎて量多すぎてDKは早々にフラフラで、何を飲んでもテキーラ味だった。

何の曲で誰が出てるかあまり分からずぶち上がってた。勿体ないことをしたけど楽しかった😂

フラフラ、ヘロヘロながらも

あの頃 石川町のCRIBで、関内の7th AVENUEで

聴けてたアーティストが次々と都内に来ないと観れなくなったなぁ。とエモ悲しくなっていた。

好きなアーティストは聴けるうちに近い距離で聴いておきたいなと思った。

そして、この曲だったかな?

私はカウボーイビバップは全然詳しくないのだけれども、

SANTAWORLDVIEWがカウボーイビバップが好きすぎるあまり作曲の菅野よう子さんに許可を得てると話していて

なにそれアツすぎる!!と1人でめちゃくちゃ食らっていた。

そしてクライマックス。

SANTAWORLDVIEWのMCで

絶対誰しも試練が訪れるけど逃げちゃダメだし、

逃げたら後悔するから。

何をするにも遅くない。

ゴールまで行く過程を楽しもうぜ。

的な深すぎる事を言っていて更に食らった私。

いいライブだったなとそのまま外出て

近くのシェイクシャックでポテト買って、みんなで食べてプリクラ撮りに行って、すごく充実した休日となった。

1週間前の同じ日は横須賀でLiMITのリリースイベントに。

(一番下にLiMITのEPのリンクがあります。)

逗子に住んでいた頃はちょいちょい行っていた横須賀。

⬇️ここから空白の8年の一部エピソード⬇️

バーの面接に落ちてフラフラしていた所を

ソウルエンバシーというお店のアンナさんという人がうちで働きなよと拾ってくれた。

しかしバーで働いたことのない私は全く仕事が出来なかった。

外国の人が言う「コーラ」が聞き取れず、

朝方に遊びに来た軍人にチューされて耐えられなくなりそのバイトも飛んだ。

そんなソウルエンバシーは横須賀で遊ぶ人達はみんなが知っているお店だったとあとから知った。

そして今年、アンナさんが亡くなっていたと聞いた。

残念ながら、遊びに行った日はソウルエンバシーは営業していなかった。

もう少し当時に横須賀をとソウルエンバシーをよく知りたかったなと思った。

後悔の多い人生である。

会場はグリーンヒルという場所。

初めて行くのでドキドキしながらGooglemapで探していると、人だかりができた場所。

久しぶりのイベント、イケた服装の受付の人にドギマギしながら中へ行くと超満員!!

一旦抜けてLiMITのメンバーがたまにいるというMillion Dollarというアイスクリームショップへ。

めちゃくちゃ美味しかったし、店内も超カワイかった。

昼間に友達と改めて遊びに行こうと決めた。

アイスやイベントの写真はインスタの方に載せてるのでページ下のリンクから見てみてね。

この日もフラフラヘロヘロであった。

試合も近かったので少し早めに帰宅して、即爆睡した記憶がある…。

有難いことに2週連続いい週末を過ごさせて貰っていて、

今日も少しウエイトもしてきて少しスッキリした心持ちだ。

日々面倒くさいウザい事はやってくるけど。

とりあえず日々を乗り越えて、そういうタイミングで友達に会ったりする機会をもっと増やそうと思った。

それを楽しみにガンバるために。

遊べる時間も有限だ。

そしてその時いる友達、場所なんかもずっとある訳じゃない。

行かなければ二度と同じイベントはない。

私もそう思って貰えるように演者としての在り方を少し考える。

満足したので今日はこの辺で。

あざした。

https://www.instagram.com/droog_k1996?igsh=MWJxN2RzMHUxMGtubw%3D%3D&utm_source=qr

0 notes

Text

240820

日常にささやかな音楽を 2024年8月号 セットリスト事前公開

ほぼ喋らないのでセットリストとまつわる話。

演奏前に公開する試みです。

※8月21日AM0930、一部変更しました。

01 Summer Ad-lib入り Dmaj

夏といえば、の久石譲さんの名曲。

1999年の映画「菊次郎の夏」メインテーマ。

父の生家、日陰の全く無い田舎の一本道を思い出します。

VIm7-IV△7-V7-I△7ずっとアドリブ弾いていられる

気持ち良い進行。

02 我は海の子 Fmaj

夏の唱歌で好きな曲。音域が広く伸びやかなメロディが魅力。

歌詞は7番(!)まであったようです。

実家から徒歩で行けるところに「光市虹ヶ浜」という

漫画のような名前の海水浴場があり、海は近しい存在です。

徳山駅にある駅ピアノで弾いたのをSNSにアップしています。

03 イパネマの娘 Fmaj

夏といえばボサ・ノヴァ。

1962年アントニオ・カルロス・ジョビンの曲。

一番有名な音源は「ゲッツ/ジルベルト」に収録されたもの。

小野リサさんの「イパネマの娘」も素敵です。

シンプルな演奏、Ad-lib込みで。

04 ふたりの愛ランド Cmaj (弾かないかも)

1984年、昭和歌謡。

JALのCMソングとして起用されたChageさんの曲。

キラキラしていて、まさに「夏!」石川優子さんとの

デュエット。出来た当初はデュオ曲でなかったので、

男女で歌えるキー合わせで苦労したそうです。

1989年、イントロが全く同じ「リゾ・ラバ」という曲で、

爆風スランプさんに「全部うーそさ」と

歌われたところまで一曲。

05 少年時代 Amaj

井上陽水さんの静かな1990年同名映画の主題歌、

静かに染み渡る、冒頭曲「Summer」に並んで夏の代表曲。

曲作りとしてとても興味深い出来上がる過程の話が

Wikipediaに書いてあります。

ギター弾きながら歌うときっと気持ち良いだろうなぁ。

ここから、夏休み最後の週という事で、子供達の知っている曲を。

06 アンパンマンのマーチ Ab maj

1988年以来、36年間(!)ずっとアニメオープニング曲。

作詞は「アンパンマン」原作者のやなせたかしさん。

アニメでは1番ではなく2番が歌われているのだそうです。

封印していましたが(理由は聞かない)解禁して弾きます。

07 さんぽ 多分Cmaj

(子供たちがどっか行っちゃってなかなか始まれないさんぽ)

1988年、映画「となりのトトロ」オープニングテーマとして

制作された曲。

当時は主題歌シングルB面(今の子達にはわからないですよね)

で発売されましたが、1992年以降、

小学校の音楽の教科書に度々掲載されている程スタンダード。

08 Bling-Bang-Bang-Born Am

子供達が歌って踊るCreepyNutsの秀作。

音の作られ方がめちゃくちゃ凝っていて、

ヘッドフォンで聴くと尋常じゃなく凄いです。

Wikipedia見ると、2023年4月から(!)

長時間掛けて制作したそうです。

Rap出来ないからメロディあるところ以外は

BlueNoteスケール一発で埋めます。

09 Anytime , Anywhere Emaj

アニメ「葬送のフリーレン」エンディング曲。

2024年シンガーソングライターmilet(ミレイ)さんの楽曲。

美しく力強い旋律と歌声、人間讃歌、物語の内容(テーマ)、

アニメ劇中音楽(劇伴)を手掛けたエバン・コールさん編曲で

素晴らしさが相まり、聴くたびに鳥肌が立ちます。

偶然にも本日(8月21日)「葬送のフリーレンオーケストラ

コンサート」が開演されています。

弾きたかった曲。フランメ役声優、田中敦子さん哀悼も込め。

10 イントロがSweetMemories → 虹 Gmaj

「虹」は子供の保育園時代に感銘を受けた歌。

親に向けて歌う子供たちの無垢な声に、大丈夫、

と言ってもらえて色々な事が許されたような気がして、

当時とても心が絆されました。

保護者の皆さんで演奏して頂いたのも含め、

生涯に渡り忘れられない好きな曲です。

11 Over the Rainbow (虹の彼方に)

クロージングテーマ。前曲「虹」つながりで毎回弾きます。

1939年ミュージカル映画「オズの魔法使い」劇中歌。

ジャズ演奏でもよく取り上げられます。

普遍のメロディと希望に満ちた良曲、

これも生涯好きな曲の一つです。

12 翼を下さい Bb maj

1971年、フォークグループ「赤い鳥」シングルB面

(…わからないですよね)で発表。

1976年以降、音楽教科書にも掲載、合唱曲として有名になり、

1997年FIFAワールドカップ予選から、

日本代表チームの応援歌として歌われるようになったそうです。

きっと子供達も知っている、

全ての世代をつなぐ希望の歌だと思います。

また近い未来、3ヶ月後に想いを馳せて。

変わらぬ日常でお変わりなくお会いできます事を。

0 notes

Text

湾岸レコードフェア、ありがとうございました!次回も出れますように♪

ブログ更新しました!! 『湾岸レコードフェア、ありがとうございました!次回も出れますように♪』 とHPに新着追加しています。こちらもご一覧よろしくお願い致します。11月もキバって参ります! ブログ→ https://wp.me/p2OYgh-3no

なかなかやってこない秋ですが、時間は容赦なく過ぎていきます!!なんともう11月!今年もあと2ヵ月…!もっと落ち着いて日々を過ごしていきたいものですが。 まずは、10月27日(日)に浜松町で開催されました『湾岸レコードフェア ( https://www.wangang-recordfair.com/…

0 notes

Text

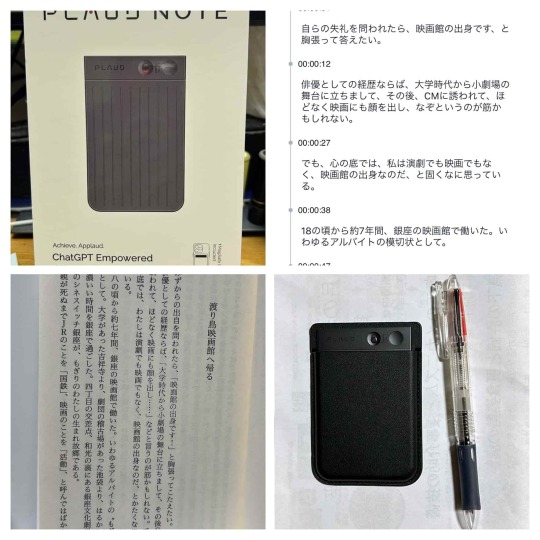

2024年1月30日(火)

昨年11月に<Makuake>で支援したプロジェクト、<PLAUD NOTE ChatGPT連携AIボイスレコーダー>が届いた。薄くてとてもコンパクト、試しに文庫本1ページを朗読して起こしてみると、いやぁなかなかの精度である。会議録やインタビューの記録、エクスポートして編集すればあっという間にテキストの完成、カセットレコーダーを止めたり巻き戻したりしてテープ起こしをしていた頃の苦労が夢のようだ。少々お金ははったけど、これ、使えるね!

5時起床。

夜中に体調が回復したので、咳はまだ少し出るがもう心配ない。

日誌書く。

朝食。

洗濯。

可燃ゴミ、20L*1&30L*2。

ヤクルトさんから野菜ジュース購入。

ツレアイは8時30分に自転車で出勤する。

<PLAUD NOTE>を早速試用、

1)生産性爆上がり「録音 ➤ 文字起こし ➤ 要約作成」が即時に完了 2)ワンタッチするだけで、通話も対面会議もクリアに録音し、57カ国語対応の高精度文字起こし 3)ChatGPT連携で、文字起こしデータを議事録や講義ノートなど選べる5つの形式に即時に要約可能

いやぁ、凄いとしか言いようがない。

ちなみに、私の場合は<早割26%OFF>で24,500円、決して高いとは思わない。

11時を待って<ポワロ>を録画、テレビではカーリングを楽しむ。

ツレアイは昼前に帰宅、ランチは全員<日清冷凍お好み焼き>、30%引きでまとめ買いしたがこれが実に美味いのだ。

<胃がん検診>の回覧用紙を、町内(5組)の組長宅に届ける。

ツレアイはあちこち買物に走る。

私は月1の歯医者、西村歯科の予約は16時15分、10分前に入るとすぐに呼ばれる。年末から左下の歯茎が腫れていたのだが、ドクターの判断は大分マシになっているのでもう少し様子を見ようとのこと。いつもの通り、丁寧にクリーニングしていただく。

途中でツレアイか連絡、同居猫・ココをクリニックへ、貧血対応の注射をしてもらい、体重は3kmで少し回復したとのこと。便が溜まっているので、下剤を処方していただく。

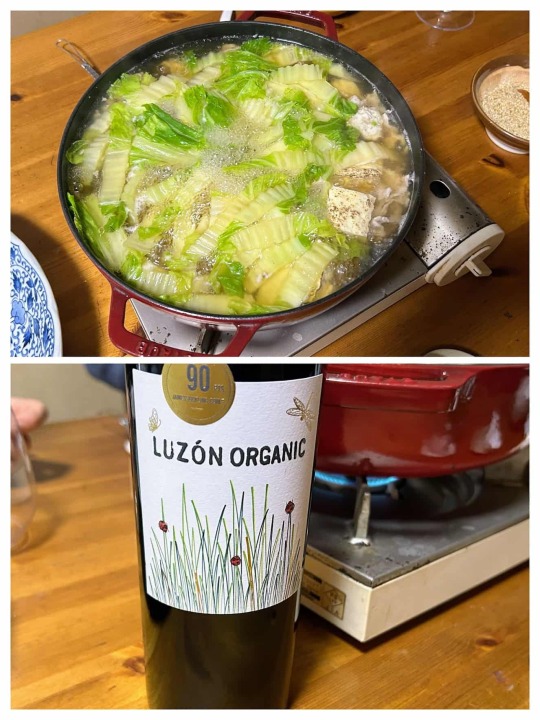

早い時間にみなで夕食、今夜は奥川ファームの野菜をフィーチャーした寄せ鍋、ワインはスペインのオーガニック。

録画番組視聴、ポワロから・・・

第2話「100万ドル債券盗難事件」/ The Million Dollar Bond Robberyシーズン 3, エピソード 2 次回放送日: 2024/03/10(日)17:00〜 ロンドン・スコテッシュ銀行がアメリカでの事業拡大のため、債券100万ドルをアメリカへと輸送することに。だが、これを運ぶ役目のショーが不審な車にはねられた。心配した重役はポワロに調査を依頼。ショーは単なる事故と主張するが、再び命を狙われる。

片付け済ませて三日ぶりの風呂へ、気持ちいいー!

体重は、3日前から750g減。血圧もそこそこ。

明日は久しぶりの出勤、早めに寝ることにしよう。

さすがに歯科受診すると、勝手に歩数が伸びてくれる。

5 notes

·

View notes

Text

カーリヤのインタビューinリトアニア再び!

先日7/27(土)に、リトアニア最大級の夏フェス'Granatos Live'に出演し、観客を多いにわかせたカーリヤ。 その裏で、地元リトアニアでユーロビジョン情報を配信するwebサイト eurodiena のインタビューを受けていたようで、動画がYouTubeにアップされました!

youtube

実はeurodienaのインタビューを受けるのはこれが2回目。1回目は2023年のユーロビジョン期間中のことで、大会を前に心境を語ったり、シャコティスという郷土菓子をもらって食べたりなどしていました。笑

↑前回のインタビューもyoutubeで見れます。(https://t.co/LaAZycgU9z) ということで、今回のインタビューの内容をざっと和訳してみました!細かすぎるところなどは省いているのと、イェレングリッシュは最大限意図を汲み取っての和訳となりますのでご注意ください😂

=以下和訳=

MC:(ユーロビジョン前にインタビューしてから1年ぶりで)生活も大きく変わったんじゃない?

カーリヤ(以下K):そうだね、前よりはカーリヤが誰かってのを知ってる人がちょっとは増えたと思う(笑)

MC:去年はひと夏だけで40本くらい国内でライブをやったあと、ヨーロッパツアーに出て、そしてまた今年もヨーロッパツアーに行くわけだけど、どういう気持ち?

K:誰かがカーリヤに来てほしいと思ってくれるのはうれしいし、そりゃライブしなきゃって思うけど、人間、時には休みが必要だから、たぶん来年には自分のための時間や休暇をとると思う。でも、今は仕事しなきゃな時期だから。

MC:休みには遠出をしてたみたいだけど、どこに旅行したの?

K:3月にタイに行ったんだけど、1週間くらいしかいなかったから、十分な休暇じゃなかったなあ。

MC:自分でこれまで何回Cha Cha Cha(以下CCC)を歌ったかわかる?

K:難しい質問だな!たぶん100回?1000回?わかんないけど、とにかくたくさん歌ったよ。なんでかっていうと、去年はライブの最後にCCCを2回歌ってたから。今年は1回だけにしてるんだ。CCCだけの男って思われたくないからさ。あと去年は、子どもがたくさん来るライブもけっこうやったから、子どもたちにはCCCをいっぱい歌って、楽しんでほしかったんだ。

MC:今夜は何回CCCを聴けるかな?

K:うーん、たぶん1回。CCCだけじゃない、別のものもたくさん見せたいから。まあ、CCC以外の曲を知ってる人がいるかわかんないし、カーリヤのことを誰も知らないかもしれないけどね(笑)

MC: ここのみんなは君のことが大好きだよ!ユーロビジョンでは(リトアニアは)君に12ポイントをつけたんだ。それに(あの後も)クールな曲を出したよね。アルバムも出るのかな?

K:もちろん!今はアルバムの制作に取り組んでるけど、同時にたくさんのライブやほかのことなんかもやってるから…平行してアルバムを作るのは大変なんだ。もちろんはやく発売日を決められるようベストは尽くすけど、より良い曲を届けられるよう試行錯誤して、納得できたときにリリースすると思う。

MC:君は今年もユーロビジョンに出てたね!大会に自分が影響を与えたと思う?つまり、今年は"Crazy Party"な曲のエントリーがかなり増えていたよね。ユーロビジョンのアイコンになったこと、ヨーロッパの音楽界に大きな影響を与えたことについて、どう感じてる?

K:もちろんそのことについては嬉しいけど、ユーロビジョンで起こったことについては…いい気持ちじゃない。たくさんの"Trafik"があったから…すべてが正しい方向に向かっていくことを願ってるけど、今はもう二度とユーロビジョンに出たいとは思わない。だって…(自分が出たときは)みんなが家族のようだったのに、突然ボスのようなのが現れて…そういうシステムは好きじゃない。

MC:僕も何回かユーロビジョンに関わったけど、今年みたいなのは……まあ、それより君とヨーストの友情についてもっと話そう。きっかけは?どんなふうに出会ったの?

K:初めて会ったのは、去年ヨーロッパツアーでベルギーに行ったときかな。ヨーストがインスタでメッセージを送って来たんだ。「君が好きなんだ、ベルギーでライブをやるって聞いたけど、行ってもいいかな?」って。もちろんおいでよ、っていって…その時初めてヨーストと出会ったんだ。

MC:君たちはつい最近"TRAFIK!"っていう曲をリリースしたよね。いつレコーディングしたの?ヨーストは君を訪ねてフィンランドに行ってたみたいだけど。

K:そうそう、たしか…レコーディングしたのはユーロビジョンの前だったかな。ヨーストは3日間くらい、ただフィンランドに遊びに来ただけだったんだけど、そのとき俺の車の中であの曲をかけたら、ヨーストが「こりゃすげえ、歌詞を書きたいんだけどいい?」って言って。だから、強制はしないから、もし書きたいならどうぞ、って言ったんだ。それで、その日のうちに俺らはスタジオに行って、ヨーストは自分のパートの歌詞を書いて…まぁ、そんな感じかな。

MC:今年のユーロビジョンの推しはヨーストだった?

K:もちろん、ヨースト推しだったよ!友達だからってだけじゃなくて、彼の曲が大好きだし、彼の独自のスタイルも好きなんだ。もちろん他にも、クロアチアのやつとかも好きだったし…

MC:みんな彼と君を比べてたよね(笑)結果も君と同じだった、一番視聴者票を獲得して…共通点がたくさんあったと思う!でも君は、彼が自分のパクリだとは思わない、って言ってたね。

K:そうだね、だって俺たちはみんな色んな音楽を聴いて、参考にしているわけで…もしかしたらCCCも参考にしたかもしれないけど、でもそんなのは問題じゃなくて、大事なのは、いい曲を作ること、そして幸せになることだから。

MC:今年の優勝者Nemo(スイス代表)の"Code"についてどう思う?

K:いい曲だと思うよ!最初に聴いた時は「なんだこれ?」って思ったけど、何回も聴いてるうちに大好きになって、今はSpotifyのプレイリストにも入ってるしね。彼のスタイルもすげえかっこいいじゃんって思う。

MC:フィランドは今年もクレイジーなWindows95manが出てきたね(笑)彼についてどう思う?

K:もちろん大好き!(笑)だって、あんな短いパンツはいてさ(笑)、あの人はすげえクレイジーだ、DJだけど、いい仕事をしたと思う。 MC:次にユーロビジョンに出場すべきフィンランドのアーティストは誰だと思う?

K:えー、次のフィンランド代表?!ちょっとまって…ちょっと時間くれる…?めっちゃ難しいな…フィンランドにはビッグなアーティストしかいなくて…みんな同じくらいのレベルだから…なんというかスペシャルな…とがったアーティストがいないっていうか…つまり、ユーロビジョンに出たいなら、スペシャルな曲で、パフォーマンスも、衣装も、独創的なアーティストじゃないと…だから、うーん、わかんないな、カーリヤかもね!(笑)

MC:僕たちは大歓迎だけどね!でも、さっきもう二度と出たくないって言ってたじゃない?君に戻って来てもらうには、(ユーロビジョンは)どんな風に変わっていくべきだと思う?

K:そうだな、そのためには……(通訳[イェッセか?]に単語を確認)…そう、差別、差別があるのはいやだ。ヨーストに起こったことを見てくれよ、あの組織は彼を打ちのめしたんだ、あんなのはクソだろ、俺はああいうのはいやだ。

MC:つまり…組織自体が変わるべきだって感じだね

K:そう、そんな感じ

MC:そしたら、カムバックを検討してくれる?

K:多分ね!ロリーンと戻ってくるかも、10年後に(笑)

MC:リトアニア代表へのアドバイスはある?つまり、君は大成功したわけだけど、アーティストが君のように成功する秘訣はなんだと思う?

K:そうだなあ、わかんないけど…自分自身の音楽を作ること、自分の好きな音楽をね。ほかの人が自分に何をしてほしいと思ってるかなんて考える必要はないんだ。俺たちがCCCをうみだしたときは、本当に爆発的なインパクトがあって、初めて聴いたときから「これめっちゃ好き!」って感じたんだ。だから、自分の最初の感情を信じること。何も変えないこと。それから、笑顔も大事!

MC:自分自身を偽らず、笑顔でいることだね

K:その通り!ユーロビジョンのファンは、「リアル」を求めてるんだ。「フェイク」じゃなくてね。俺も作り物の人間は嫌いだ。ユーロビジョンファミリーは誰が「フェイク」かわかってる。彼らはアーティストの目を見てるし、すべてを見てるから。

MC:去年の君のモットーは「It's crazy It's party」だったけど、まだこのモットーを掲げてる?

K:もちろん、時々はこの言葉を使うけど、去年ほどではないかな。もちろん、曲のタイトルにもなってるし、いつでもこれは俺のモットーなんだけど、でも今はもうインスタやTiktokにいつもで"It's crazy It's party"なんて書きこむことはしないと思う。何事も流れがあって起こるわけで、それが起こるのは一度きり、そのあとはまた次の何かが起こっていくから…

MC:去年、君はこのフレーズをリトアニア語で言ってみようとしてたけど、またやってみる?(笑)もう一回やろう、楽しかったから(笑)

<リトアニア語をがんばってリピートするカーリヤ(笑)>

MC:ありがとう、最後に、ファンに一言。

K:もちろん最初に言いたいのは、ありがとうリトアニアの皆さん、体に気をつけて、色々なものをくれて本当にありがとう、愛してる、またいつか会おう!

MC:君のワンマンライブも待ってるよ!

K:もちろんそうしたいんだ、ベストを尽くしたいんだけど、大きなチームの中にいて、彼らにもカーリヤの売り方があるから…

MC:わかるよ、ありがとう、今日はまた来てくれて本当にうれしかったよ!

0 notes

Text

7月9日 日記

最近めっきり文章を書かなくなってしまったが、月に一度くらいはせめて日記だけでも書くようにしようと思う。

最近は文章も書いていないし、写真も全然撮っていない。そうすると、後から今の時期を振り返ろうと思っても手がかりがなにもないので、まったく思い出せない。自分がどんなふうに暮らしていたか、それを一本の線で結んで今の自分につなげるためには、とにかく何かを残していかなきゃいけない。

積み重ねていくことがとにかく大事だと思う。そして私はそれがすごく苦手だ。興味あることに手を出しては、すぐに飽きてほっぽり出してしまう。しばらくしてもう一度写真を撮ろうとか、文章を書いてみようと思ったときに、以前考えていたこととか試みていたことをすべて忘れてしまっていては、一からやり直すのと同じになってしまう。それではいつまで経ってもどこへも行けない。

日常の記録であっても同じことだ。自堕落な生活を送っていると、昨日も今日も明日も全部同じようなもので、そこになんら質的な違いがないという毎日を過ごしていると、本当に自分が一直線の時間を生きているのか不安になってくる。バラバラの似たような毎日の断片的な記憶が、ランダムに錯雑しているような。

方向性を据えて継続的になにかに取り組むということだけが、毎日を一本の線にしてくれる。

かといって、目的や目標を絶対的なものにしたくはない。目的を忘れて没頭する瞬間に、歓びを感じることができるのだということもまた知っている。適度に新しい目的地を選ぶ。そしてそちらへ向かって走り出す。でも興が乗ってきたらルートを変えてもいいし、最初の目的地とは全然違うところに着いてもいい。

とにかく、ぐだぐだ言ってないでさっさと走り出せばいい。

こう書いているのも、私が常に意識していることを書いているわけではなく、むしろわたしがしょっちゅう忘れてしまうことについて書いているのだ。書きながら思い出し、忘れるなと戒める。どうせまたすぐ忘れるのだが。

最近は何をしているかというと、音楽にはまっている。

iPadのAUMというDAWソフトでシンセサイザーやサンプラーを鳴らしてビートを作ったり。会社で使っているオーディオインターフェースもあるのでギターを繋げて音を録ることもできる。

高校生の頃はバンドもやっていたしギターもそれなりに練習していたのだが、大学に入って映画に興味を持ってからはまったく触らなくなっていた。約10年ぶりの再燃である。でも当時使っていたマルチエフェクターとか今でもちゃんと取ってあったので我ながら物持ちが良くて偉い。

最近まわりの友達も音楽をやっている人がなんとなく多いので、その影響もあったと思う。普通に飲んだり遊んだりしているときに友達とギターを適当に弾いたり歌ったりするのが楽しくて、自分でもやりたくなった。

自分でやり始めると音楽の聴き方って変わるな。今まではただ「気持ちいい〜」とか「かっけえ〜」と思いながら聴いていたのが、どのパートがどんなニュアンスを加えているかとか、音色が変化しているから複雑に感じるけど進行はシンプルなんだなとか、そういう分析的な意識で少しは聴くようになった気がする。技術を学ぼうとする聴き方と言うか。

こういう変化は映画を学んでいた頃にもあったことで、何事も、分析ができるようになるにつれて、「何も考えずに楽しむ」ことはできなくなっていく。映画を観ていても、例えば急に予想外の出来事が起こった時、それを観ながら「なぜプロット上このイベントが必要だと制作者は考えたのか」みたいなメタ読みをしてしまうようになる。

こうなってしまうと、ほんとうの意味で純粋に映画を楽しむことなんてできはしない。でも映画を作っている人たちは全員がそういう目を持っていると思う。音楽も同じだろう。音楽をやっている人は微細なニュアンスを聴き分けられる耳を持っている。しかしそれは、音楽を聴きながら常にメタ分析が脳内で展開されることを意味する。純粋に楽しむためには、こういうメタ思考は本来邪魔なものだ。

でも作る側になりたいのだったら、こういう目や耳を持つしかないのだと思う。子どもの頃に聴いたすごい音楽や昔観たすごい映画、あのときの衝撃がもう二度とやってくることがないのはそういうわけだ。でもまあ、それでもいいじゃないか。いろんなことができるようになるっていうのは、楽しい。

最近の昼飯事情はすこぶる充実している。前も書いたかもしれないが、4月くらいから会社でのお昼ご飯は近所のお弁当屋さんで買うようにしている。

お店のインスタグラムで、10時過ぎくらいに開店のお知らせが投稿される。そうしたら急いで買いに行かないと、ものの30分でみんな売り切れてしまう。私はちょっとタバコを吸いに外へ出るふりをして、自転車に乗って買いに行く。

どのお弁当も500円、しかもご飯少なめにしたら50円引き。元の量がとても多いので私はいつもご飯少なめ。

メニューは日替わりで毎日数種類のお弁当が並ぶのだが、それに加えて日替わりの海鮮丼もある。こちらも500円で、しかもスーパーのお刺身とは比べ物にならないうまさ。私は最近は毎日海鮮丼を食べている。

基本的にコンビニの食べ物があまり好きではなくて食べたいものが全然ないので、一時期はずっとサラダといなり寿司だけを食べていたのだが、その頃に比べたらQOL爆上がりである。

そういえば髪を切った。いつぶりだっけと思ってカレンダーを見たら最後に切ったのは7か月前だった。胸のあたりまで伸びていたのを肩くらいまで短くした。

いつもは近所の顔なじみの美容室に行っていたのだが、そこのオーナーが気さくだけどちょっと合わないんだよな……と思っていた。男で髪伸ばすならこういう感じにしないと男らしく見えないよ! とか言ってくるので、別に男らしくしたくないんだけど……と思ったり。

かと言って、行ったことのない美容室もハードルが高い。そもそも美容師という職業で話が普通に合う人っているんだろうか? と彼女にぼやいてみたら「美容師ってね、いないのよ」というシンプルな答えが返ってきた。

そんなこんなでまあ駅ビルの中の入りやすそうな美容室を選んでいってきたのだが、店に入った瞬間に「あ、ロン毛が来た」みたいな店員たちの視線をすごく感じる。別にそこには「あ、ロン毛だ」以上の意味は込められていないと思うのだが、それでもいきなり視線が集まるとウッとなる。

切ってくれた人は若いオシャレなお兄さんで、普通に上手かったからまた次もここで切ってもいい。ただ初回40%OFFだったので、次から正規の料金でリピートするかどうかというのが微妙に悩みどころ。

仕事は、今年の年度頭から本格的に運用し始めた会社のYoutubeチャンネルが登録者1000人を超えた。意外とコツコツやれば伸びるもんだ。しかしいくら伸びたところで私の評価が上がるわけで���、ましてや給料が上がるわけでもないので、頑張りすぎない。これ大事。給料が少ないのはこの歳にもなるとさすがに苦しくもなってくるが、キャリアと無縁で別に最低限やってればいいや、っていう環境が結局自分には合っているのかもしれない。

最近KORGのnanoKey2というmidiキーボードを買ったんだけど、これ見た目があまり鍵盤に見えないので堂々と仕事中にパソコンの前に置いてソフトシンセをいじっている。会社の人には映像編集ソフトとシンセサイザーの画面の区別なんてつかないし。

彼女とはそろそろ結婚しようと思っていて、普通にまわりの友達とかにも言っているのだが、なかなか腰が上がらず結婚式だとか結婚指輪とかどうするっていうのがはっきり決まらない。

しかしなんか気づいたら友達や親戚から結婚祝いをもらったりしていて、どうやら周りの人たちの認識ではもう私たちは結婚しているようだ。

結婚って結局なんなのよ? っていうのはずっと考えてきて、昔は抵抗もそれなりにあった。まず日本の婚姻制度時代がいろいろと問題含みのもので、それに乗っかること自体が家父長制への加担だから、事実婚でも別にいいじゃないか、などと言ったこともあったけれど彼女にしてみればそんなのは屁理屈にしか聞こえないわけで、そしてまたそれを言う私の側も実のところ言葉の下に「なんとなく縛られたくない」みたいな我儘を隠してもいた。

今ではそういうのも色々とどうでもよくなって、彼女が喜ぶなら結婚式もやった方が良いし、ずっと一緒にいるんだったら婚姻届を出したほうが税制上の恩恵も得られるし、みたいな感じで、別になんの抵抗もなくなった。

こういうのも「大人になる」って言うんだろうか。結局いろんなことがどうでもよくなっていくことが大人なのだろうか。子どもの頃の私がそれを知ったらがっかりするだろうが。私はいま結構幸せだ。

しかしそれでも時々、毎日会社へ行くのを��とうん十年も続けなければならないことには未だに絶望するし、発狂ゲージも貯まるし、それを騙し騙しやっていかなければならないという現実に打ちのめされたりもする。あるいは夏休みが二度とやってこないということに。

こんな異常な暑さになっても私はやっぱり夏は好きだ。バイクでぬるい空気を切り裂くのは気持ちがいい。日陰で吸うタバコも美味しい。

0 notes

Text

ダイエットログ016

突然閃いてですね、物をちょっと移動したら、生活が0.1%向上しました。(パーセント?)

Work

凍結日誌

お昼前にちょうど時間が取れたのと、身体が回復してきたことで気持ちも回復傾向だったので、異議申し立て++を実行しました。 前回は移動中だったこともあり、凍結直後にスマートフォンからTwitterのWebアプリで短文の申請を行いましたが、現在に至るまで特に何も起こりません。 僕の情緒がおもしろい感じになっただけでした。 調べてみると、Xヘルプセンターに申し立てフォーム?があることが分かったので、今回はここに状況を説明した文と、DeepLで英訳した文を併記して申請を行いました。 お返事届くと良いですね (^q^)

fig01 存在を証明する為の5つの試練

fig02 こちらこそどうもです (^q^)

研究室にいる人の手記

昨年度まではラズパイ縛りで頑張りPythonでマジ頑張ってようやく解放されたのですが、今年度は危惧していた通りJetson縛りになり、マジ頑張り始めたところです。 Nanoでなく、Xavierであり、さらに今後Nanoとも分かり合う必要性があり、また事情によりインストールされているOSのバージョンも古いでござるのよ...TT で、面白くなってきました。 手元にあるマシンは新規起動時からCPUファンが爆音で回り続け、電源を落としても止まらない怪現象を起こしていて、なにこれドライバ? みたいな感じでめっちゃ設定を考慮しまくって諦めて電源を落としてファンの配線をくにくにしてみたら正常に。 やったぜ!! (ある意味初期不良なのでは...)

fig03 配線を回転させコネクタの接続を安定させる謎の技法

Diet

2024-06-04 火

歩数:3333 徒歩:2km エアロバイク:1時間 71km、1時間 74km 朝食:ベーコントースト、グラノーラ+低脂肪乳 昼食:わかめうどん 夕食:グラノーラ+豆乳 間食:チョココロネ、微糖コーヒー 体重:63.5kg 体脂肪率:20.2 内臓脂肪:9

体重は特に変化しませんが、今日も元気がいっぱいです。 体組成計の値は、もはや信用していません。(※心がやさぐれているため)

早起きに失敗して焦りましたが、午前は編集した動画の最終チェックを行いながら1時間、夜はreadline.fmを聴きながら1時間のエアロバイクでした。

古典

古典と言われる本を読む時に、その本がどの時代に書かれて、どの時代のことを言及しているのかを意識してみると、歴史を紐解いているぜ感が出てなかなか良い体験になります。 同時代に書かれた書籍と比較するのも興味深くて面白いですなー。 EP009からはピープルウェアの話に入るので、これも楽しみにしています。 この本は去年オンライ��の技術書読書会でも読んできた書籍なので、なかなか感慨深いものがあります。

EP007 『熊とワルツを』 Part3 - readline.fm - LISTEN https://listen.style/p/readlinefm/2nexpfum

EP008 『熊とワルツを』 Part4 - readline.fm - LISTEN https://listen.style/p/readlinefm/cmsnhdlc

技術書読書会 - connpass https://technical-book-reading.connpass.com/

fig04 廊下にあるソファーで人目を忍んでおやつのチョココロネを展開している様子

0 notes