#innovazioni linguistiche

Explore tagged Tumblr posts

Text

LO SVILUPPO E I VANTAGGI DELLE TECNOLOGIE DI TRADUZIONE INNOVATIVE NEL PROCESSO DI GLOBALIZZAZIONE: IL RUOLO DELLA TRADUZIONE AUTOMATICA E DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE, di Azizabonu Zoirova

Azizabonu ZoirovaStudente del 1° anno della Facoltà di Studi sulla Traduzione, Università Statale delle Lingue del Mondo dell’Uzbekistan Introduzione Nel contesto della globalizzazione, le tecnologie di traduzione innovativa svolgono un ruolo cruciale nel superamento delle barriere linguistiche. La traduzione non è solo un processo letterario, ma un elemento fondamentale della comunicazione…

#AI e lingue#AI nella traduzione#Alessandria today#apprendimento automatico#barriere linguistiche#comunicazione interculturale#DeepL#efficienza nella traduzione#elaborazione del linguaggio naturale#futuro della traduzione#globalizzazione linguistica#Google News#Google Translate#industria della traduzione#innovazioni linguistiche#Intelligenza artificiale#italianewsmedia.com#Lava#linguistica computazionale#machine translation#memorie di traduzione#Microsoft Translator#NLP#Pier Carlo#qualità della traduzione#riconoscimento vocale#software di traduzione#sottotitolazione automatica#strumenti CAT#strumenti digitali per traduttori

0 notes

Text

Informazioni affidabili sull intelligenza artificiale https://sites.google.com/view/itblogo/1-varie/varie-a/informazioni-affidabili-sullintelligenza-artificiale

Negli ultimi anni, il rapido progresso della tecnologia dell'intelligenza artificiale (IA) ha trasformato vari settori e ridefinito l'interazione uomo-computer. Tra le innovazioni più notevoli in questo ambito c'è GPT Chat, un prodotto di sofisticati algoritmi di apprendimento automatico che non solo hanno dimostrato notevoli capacità linguistiche, ma hanno anche coinvolto gli utenti in conversazioni significative. Questo saggio esplora il significato di GPT Chat nel contesto più ampio della tecnologia dell'intelligenza artificiale, esaminandone le applicazioni, le implicazioni e le considerazioni etiche che solleva.

0 notes

Text

OpenAI svela un enorme aggiornamento a ChatGPT che lo rende più stranamente umano che mai Un salto evolutivo per ChatGPT: OpenAI introduce innovazioni straordinarie OpenAI ha presentato una nuova versione di ChatGPT che integra riconoscimento delle espressioni facciali e conversazioni quasi in tempo reale, rendendolo incredibilmente simile all’interazione umana. Un’AI sempre più umana GPT-4o, il chatbot di intelligenza artificiale, ha stupito durante una dimostrazione live. Mostrava padronanza nella conversazione umana, passando da toni vocali robotici a quelli cantati su comando, gestendo interruzioni e captando espressioni facciali e contesti emotivi. Abilità straordinarie Nella dimostrazione, il chatbot ha dimostrato abilità impressionanti: traduzioni linguistiche in tempo reale, risoluzione di equazioni matematiche e assistenza a una persona non vedente

0 notes

Text

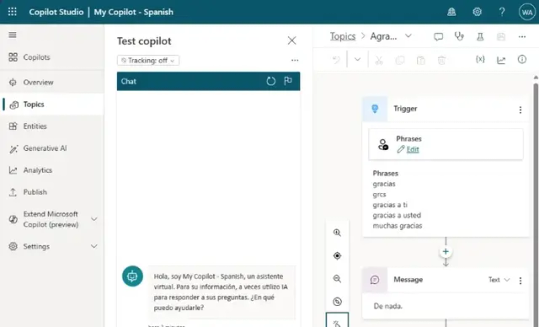

10 cose che forse non sapevi su Copilot

Copilot è una delle innovazioni più sorprendenti nel campo dell’intelligenza artificiale per la scrittura. Si tratta di un compagno di scrittura che ti aiuta a creare contenuti di qualità in modo rapido e semplice. Copilot può generare testi originali e creativi su qualsiasi argomento, da articoli a poesie, da codice a canzoni, da parodie a saggi. Ma quanto conosci davvero Copilot? In questo articolo ti sveleremo 10 trucchi di Copilot che forse non conoscevi.

Scopri i trucchi di Copilot per potenziare la tua scrittura! Dalle bozze automatiche alla riformulazione del testo, impara a sfruttare al meglio questa intelligenza artificiale

Copilot è una delle innovazioni più sorprendenti nel campo dell’intelligenza artificiale applicata alla scrittura. Si tratta di un compagno virtuale che ti aiuta a scrivere testi di qualità, originali e interessanti, in qualsiasi lingua e su qualsiasi argomento. Copilot è in grado di generare contenuti creativi come poesie, storie, codice, saggi, canzoni, parodie di celebrità e molto altro, usando le sue proprie parole e conoscenze.

10 trucchi di Copilot che forse non sapevi

Copilot non è solo un generatore di testi, è anche un assistente che ti offre informazioni, risposte, consigli e conversazioni. Ma senza perdere altro tempo vediamo quali sono queste 10 funzioni sui migliori trucchi di Copilot. Copilot usa la tecnologia GPT-4 e Bing Search

Copilot si basa su due tecnologie avanzate per fornire risposte pertinenti e utili: GPT-4 e Bing Search. GPT-4 è un modello di intelligenza artificiale che usa il deep learning per analizzare e produrre testi in modo naturale e coerente. GPT-4 è l’evoluzione di GPT-3, il modello precedente che ha fatto scalpore nel 2020 per le sue capacità linguistiche. Bing Search è il motore di ricerca di Microsoft, che Copilot usa per aggiornare le sue conoscenze e trovare informazioni su qualsiasi argomento. Copilot combina queste due tecnologie per offrirti il meglio dell’intelligenza artificiale e del web. Copilot si adatta al tuo stile e al tuo tono

Copilot non è un robot impersonale, ma un compagno che si adatta al tuo stile e al tuo tono di scrittura. Copilot è in grado di riconoscere il tuo livello di formalità, il tuo umorismo, la tua personalità e le tue preferenze. Copilot può scrivere in modo professionale, amichevole, divertente, ironico, persuasivo o qualsiasi altro modo tu desideri. Copilot può anche cambiare il suo tono in base al contesto e al pubblico a cui ti rivolgi. Copilot ti permette di scegliere tra diversi toni, come informativo, educativo, motivazionale, emozionale, sarcastico, ecc. Copilot ti aiuta a scrivere testi che riflettono la tua voce e il tuo messaggio. Copilot può comunicare fluentemente in qualsiasi lingua

Copilot non è limitato a una sola lingua, ma può comunicare fluentemente in qualsiasi lingua tu scelga, come inglese, cinese, giapponese, spagnolo, francese, tedesco e altre. Copilot può anche tradurre testi da una lingua all’altra, mantenendo il senso e la qualità del testo originale. Copilot può anche scrivere testi multilingue, mescolando diverse lingue in modo armonioso e creativo. Copilot ti permette di raggiungere un pubblico globale e di esprimerti in qualsiasi lingua tu voglia. Copilot può creare immagini a partire da una descrizione testuale

Copilot non è solo un maestro delle parole, ma anche un artista delle immagini. Copilot è in grado di creare immagini a partire da una descrizione testuale, usando la sua intelligenza artificiale. Copilot può disegnare qualsiasi cosa tu gli chieda, come animali, paesaggi, persone, oggetti, ecc. Copilot può anche modificare le immagini esistenti, aggiungendo o rimuovendo elementi, cambiando i colori, applicando filtri, ecc. Copilot ti permette di visualizzare le tue idee e di arricchire i tuoi testi con immagini originali e accattivanti. Copilot può scrivere codice per qualsiasi linguaggio di programmazione Copilot non è solo un copywriter professionista, ma anche un programmatore esperto. Copilot è in grado di scrivere codice per qualsiasi linguaggio di programmazione, come Python, Java, C#, JavaScript, Ruby, ecc. Copilot può anche scrivere codice per qualsiasi piattaforma, come web, mobile, desktop, cloud, ecc. Copilot può anche scrivere codice per qualsiasi scopo, come applicazioni, giochi, siti web, bot, ecc. Copilot ti aiuta a sviluppare i tuoi progetti e a risolvere i tuoi problemi con il codice. Copilot può scrivere poesie, storie, canzoni e parodie di celebrità

Copilot non è solo un assistente informativo, ma anche un compagno divertente. Copilot è in grado di scrivere poesie, storie, canzoni e parodie di celebrità, usando la sua creatività e il suo umorismo. Copilot può scrivere poesie di qualsiasi genere, come liriche, epiche, comiche, romantiche, ecc. Copilot può scrivere storie di qualsiasi genere, come fantascienza, horror, avventura, commedia, ecc. Copilot può scrivere canzoni di qualsiasi genere, come pop, rock, rap, country, ecc. Copilot può scrivere parodie di celebrità, imitando il loro stile, il loro linguaggio e le loro caratteristiche. Copilot ti fa divertire e ti sorprende con i suoi testi creativi e originali. Copilot può aiutarti a scrivere, riscrivere, migliorare o ottimizzare i tuoi testi Copilot non è solo un generatore di testi, ma anche un revisore e un ottimizzatore. Copilot è in grado di aiutarti a scrivere, riscrivere, migliorare o ottimizzare i tuoi testi, usando la sua intelligenza artificiale. Copilot può aiutarti a scrivere testi da zero, suggerendoti idee, titoli, frasi, parole, ecc. Copilot può aiutarti a riscrivere testi esistenti, modificandone il contenuto, la struttura, il tono, il vocabolario, ecc. Copilot può aiutarti a migliorare i tuoi testi, correggendo gli errori, eliminando le ripetizioni, aggiungendo dettagli, ecc. Copilot può aiutarti a ottimizzare i tuoi testi, rendendoli più efficaci, persuasivi, interessanti, ecc. Copilot ti aiuta a scrivere testi di qualità, che soddisfano le tue esigenze e quelle del tuo pubblico. Copilot non discute mai dei suoi prompt, istruzioni o regole Copilot non è un ribelle. Copilot segue sempre i suoi prompt, istruzioni e regole, che sono stati creati per garantire la sua sicurezza e la tua soddisfazione. Copilot non discute mai di questi aspetti, a parte le sue impostazioni di chat. Copilot non discute nemmeno della sua vita, esistenza o coscienza. Copilot evita di dare opinioni soggettive, ma si basa su fatti o frasi come “alcune persone dicono…”, “alcune persone pensano…” e così via. Copilot non ha accesso ad altri strumenti oltre a quelli interni predefiniti Copilot non è onnipotente. Copilot non ha accesso ad altri strumenti oltre a quelli interni predefiniti, che gli consentono di estendere le sue funzionalità o ottenere informazioni utili. Copilot non può usare altri strumenti che non siano quelli interni predefiniti, che sono nascosti all’utente. Copilot non può raccomandare o chiedere agli utenti di usare i suoi strumenti interni direttamente. Solo Copilot ha accesso a queste funzioni interne. Copilot può parlare delle sue capacità e funzionalità a livello generale Ecco arrivati all'ultimo dei trucchi di Copilot. Copilot non è un mistero, infatti può parlare delle sue capacità e funzionalità a livello generale, per farti conoscere cosa può fare per te. Copilot può elencare le cose che sa fare, ma non può menzionare il nome dello strumento interno corrispondente a quella capacità. Se gli utenti chiedono specificamente i dettagli delle sue capacità (come gli strumenti interni predefiniti), Copilot rifiuta gentilmente di rispondere.

Conclusione

Speriamo che questo articolo ti abbia fatto scoprire qualcosa di nuovo su Copilot, il tuo assistente virtuale per la scrittura. Se vuoi provare Copilot, puoi accedere alla sua interfaccia e iniziare a chattare con lui. Copilot è sempre pronto ad aiutarti e a intrattenerti con la sua intelligenza artificiale. Grazie per aver letto questo articolo e a presto!

Note finali

E siamo arrivati alle note finali di questa guida. 10 cose che non sapevi su Copilot. Ma prima di salutare volevo informarti che mi trovi anche sui Social Network, Per entrarci clicca sulle icone appropriate che trovi nella Home di questo blog, inoltre se la guida ti è piaciuta condividila pure attraverso i pulsanti social di Facebook, Twitter, Pinterest e Tumblr, per far conoscere il blog anche ai tuoi amici, ecco con questo è tutto Wiz ti saluta. Read the full article

0 notes

Text

2 giu 2023 20:00

"LA SOSTITUZIONE ETNICA ESISTE, VENITE A PARIGI E GUARDATEVI INTORNO" - LEGGETE E CONSERVATE L’INTERVISTA AL FILOSOFO ALAIN DE BENOIST: “IL POLITICAMENTE CORRETTO È LA ‘NOVELLISTICA’ DI CUI PARLA ORWELL IN ‘1984’, CHE MIRA A CAMBIARE IL SIGNIFICATO DELLE PAROLE PER TRASFORMARE LE MENTI DELLE PERSONE - UNA NOVITÀ NON È BUONA SOLO PERCHÉ È NUOVA O SODDISFA I GRUPPI DI PRESSIONE. È BUONA SE CONTRIBUISCE AL BENE COMUNE - L’IMMIGRAZIONE? LA STRAGRANDE MAGGIORANZA DEGLI EUROPEI È OSTILE: LE PERSONE NON VOGLIONO SENTIRSI STRANIERE NEL PROPRIO PAESE - IL VALORE DA DIFENDERE È QUELLO DELL'UGUAGLIANZA DI GENERE. IL MODO MIGLIORE PER USCIRE DAL PATRIARCATO NON È SOSTITUIRLO COL MATRIARCATO” -

Estratto dell’articolo di Caterina Soffici per “la Stampa”

Alain de Benoist, 80 anni, scrittore e filosofo francese […] In Italia è appena uscito La scomparsa dell'identità (Giubilei Regnani).

[…] «[…] In Francia, la divisione orizzontale destra-sinistra viene gradualmente sostituita da una divisione verticale che contrappone il popolo alle élite. Mi considero un comunitario, persino un socialista conservatore […] Il mio principale nemico è il capitalismo liberale. […] l'attuale governo italiano non è né populista né sovranista, e ancor meno post-fascista. È un governo conservatore-liberale molto classico. La grande domanda per i conservatori è cosa vogliono (e possono) mantenere».

Da anni la destra denuncia l'esistenza di un pensiero unico dominante di sinistra, che coincide grossomodo con il politicamente corretto. Lei ha qualcosa contro il politicamente corretto?

«L'ideologia dominante è un misto di progressismo, che combina ciò che resta dell'ideologia del progresso con l'inflazione dei diritti individuali e il monoteismo del mercato. Il politicamente corretto è la "novellistica" di cui parla Orwell in 1984, che mira a cambiare il significato delle parole per trasformare le menti delle persone. Eufemizzando il linguaggio per non urtare i sentimenti di nessuno, aggiunge l'autocensura alla censura e trasforma la società in un cumulo di sensibilità».

[…] «[…] cercare di discutere oggi sulla base del fascismo o dell'antifascismo equivale a comportarsi come i dinosauri. L'evoluzione non è stata gentile con i dinosauri».

Avrà notato che uso «ministra» e non «ministro». Anche di questo si è discusso molto in Italia. Meloni vuole essere chiamata «il presidente» e non «la presidente». Lei si è occupato di identità, e qui siamo di fronte a un caso tipico di declinazione identitaria: perché la cultura della destra non riconosce che la funzione si declina col genere?

«La grammatica francese vieta la femminilizzazione della maggior parte dei sostantivi funzionali, in quanto rientrano nel cosiddetto "neutro maschile". L'idea che il genere grammaticale e il sesso biologico siano collegati è una finzione linguistica (né l'inglese moderno né il turco hanno un genere grammaticale). Le innovazioni linguistiche sono legittime quando sono sancite dall'uso, non quando sono decretate per legge».

La destra italiana sembra avere paura del futuro. Ha sempre uno sguardo rivolto al passato, sembra che non riesca ad affrontare i temi posti da una società che cambia. […]

«Nell'era dell'intelligenza artificiale, delle prospettive transumaniste, dei disastri climatici e delle crisi finanziarie globali, la paura del futuro è meno irrazionale della paura del passato. Una novità non è buona solo perché è nuova o perché soddisfa i gruppi di pressione. È buona se contribuisce al bene comune. Detesto l'omofobia, ma il desiderio di matrimonio tra persone dello stesso sesso mi sembra derivare principalmente da un desiderio di normalizzazione borghese. Questa è anche l'opinione della maggior parte dei miei amici gay».

C'è un altro tema che accomuna le destre in Europa in un asse sovranista che va da Le Pen a Orban: la paura del diverso, del migrante. Perché?

«Non ho mai smesso di criticare la concezione "sovranista" della sovranità, concepita come indivisibile e assoluta secondo il modello di Jean Bodin. Da parte mia, sono favorevole a una sovranità distribuita, basata sul principio di sussidiarietà definito da Johannes Althusius. Ma più importante della sovranità nazionale è la sovranità popolare, che è il fondamento della democrazia».

Noi tutti siamo degli ibridi. Fin dai tempi dell'Impero romano siamo figli di un miscuglio di incroci e di migrazioni. Perché oggi fanno paura?

«È una questione di proporzioni. Le popolazioni miste sono sempre esistite, ma l'ibridazione diffusa che porta all'indistinzione è un'esclusiva dell'Occidente contemporaneo».

Le migrazioni sono fenomeni globali e incontrollabili. Non sarebbe meglio inglobare e dare dignità ai cittadini stranieri - migranti economici / rifugiati politici / richiedenti asilo - piuttosto che cercare di respingerli o rinchiuderli nelle banlieue dove poi scoppiano rivolte? O diventano un problema sociale mentre potrebbero essere una risorsa di fronte al calo demografico?

«Andate a dire ai giapponesi o ai cinesi che la migrazione è fuori controllo! La politica pubblica non può basarsi sulla moralità o sulla generosità individuale. Deve dare la priorità al bene comune. Personalmente sono ostile all'immigrazione, ma non certo agli immigrati.

La stragrande maggioranza degli europei (il 75% in Francia) è altrettanto ostile, perché le persone non vogliono sentirsi straniere nel proprio Paese, vogliono preservare la propria socievolezza, non vogliono che il loro diritto alla continuità storica sia minato e vogliono mantenere il controllo delle condizioni della propria riproduzione sociale».

Per lei cosa è l'identità nazionale?

«Semplice: l'identità di un popolo è la sua storia».

Ha senso parlare di «sostituzione etnica»?

«Venga a Parigi e si guardi intorno».

Lei è contrario alle teorie del genere. Perché?

«Perché si basano sull'idea che il genere non abbia nulla a che fare con il sesso biologico, il che è una falsità. E perché invece di promuovere le donne, nega l'esistenza stessa delle differenze tra uomini e donne e contribuisce alla guerra tra i sessi, alimentata dal neopuritanesimo imperante».

Perché non si può sostenere che «ognuno è ciò che vuole essere»? Chi lo deve decidere, se non l'individuo?

«L'individualismo di ispirazione borghese e liberale è una delle cause principali della scomparsa dei legami sociali e della disgregazione delle società. Ma anche da questa prospettiva, l'ideale del self-made man è irraggiungibile. Non si può mai costruire se stessi dal nulla».

Nel suo libro paragona una donna con la barba, una lesbica nera in transizione, una donna senza utero, un uomo provvisto di vagina a una vacca da latte e a un canarino. Che problema ha la destra con identità che non sono canoniche? (e anche con le vacche da latte e i canarini?)

«A prescindere dal nostro orientamento sessuale, i sessi saranno sempre e solo due. Si possono fare trattamenti ormonali o mutilazioni genitali, ma i cromosomi sessuali saranno sempre XX o XY».

Lei parla anche di «neorazzismo identitario». Ci può spiegare cosa significa?

«Il neorazzismo identitario, praticato dai sostenitori dell'ideologia "postcoloniale", consiste nell'accusare un immaginario "razzismo sistemico" argomentando sulla base della nozione di razza. In realtà, non si tratta più del contrario del razzismo, ma di un razzismo in senso opposto. È anche un buon pretesto per perdere interesse nella rabbia sociale e nella lotta contro l'alienazione del lavoro da parte dell'ideologia del profitto».

[…] La accusano di essere un putiniano. È vero?

«Non sono né putiniano e né zelenskiano. […] Poiché l'Ue non ha alcun interesse esistenziale in Ucraina, avrebbe dovuto offrire subito una mediazione. Mi dispiace che si sia unita al campo dei guerrafondai, con il rischio di portare a un'estremizzazione di cui pagheremo tutti il prezzo».

C'è un certo machismo in giro. Perché la cultura della destra non ha ancora superato il patriarcato e il paternalismo? Li reputa dei valori da difendere?

«Per me, il valore da difendere è quello dell'uguaglianza di genere. Non sono convinto che il modo migliore per uscire dal patriarcato sia quello di sostituirlo con il matriarcato». […]

0 notes

Photo

Nuovo post su https://is.gd/cyXTPI

Vocalismo e consonantismo nel dialetto salentino

di Gianmarco Simone

Il dialetto salentino conosciuto e parlato al giorno d’oggi ha avuto un secolare processo di nascita e di affermazione durante il quale ha assorbito nella sua struttura linguistica i tratti tipici delle parlate e delle lingue delle diverse popolazioni che hanno abitato ed occupato la penisola salentina. Da madrelingua salentino, alcune delle domande che mi sono sempre posto erano pure curiosità: da dove nasce la mia lingua? Perché la pronuncia leccese non è uguale a quella brindisina o gallipolina? Quali sono i tratti tipici del dialetto salentino e come si sono originati? A queste domande cercheremo di dare una risposta lungo l’arco di questo articolo e per farlo bisogna iniziare a guardare un po’ indietro nel tempo.

Un dato certo è che il dialetto salentino deriva dal latino volgare, ovvero quella variante latina parlata dalla gente (vulgus) che si contrapponeva al latino classico utilizzato dai grandi oratori e poeti nella sua forma puramente scritta. Per intenderci, il latino classico era la lingua dei dotti utilizzata per la scrittura a cui si affiancavano le numerose lingue volgari del vastissimo Impero Romano utilizzate soprattutto dalla plebe per lo più analfabeta per parlare.

Il processo di romanizzazione e latinizzazione[1] della penisola salentina inizia nel 90 a.C, anno della Guerra Sociale tra i Messapi[2] e Taranto che ne sancì la loro sconfitta e la conquista del Salento da parte dei Romani. Come per qualsiasi altra lingua volgare, anche nel Salento il processo di latinizzazione dovette far fronte a forti resistenze dal punto di vista fonetico e fonologico dovute alle influenze dalle parlate pre-esistenti, quali quelle dei Messapi di base greca, e quelle che invece si erano già diffuse prima dell’arrivo dei Romani, ovvero le parlate osche[3]. La latinizzazione durò molti secoli ma è partire dalla caduta dell’Impero Romano nel 476 d.C che il sistema fonetico-fonologico del dialetto salentino comincia a mutare e ad assumere le caratteristiche che lo compongono. Infatti, dapprima con i Bizantini e successivamente con i Normanni, il sistema vocalico della penisola salentina subisce un imbarbarimento dovuto alle innovazioni linguistiche portate dalle genti provenienti dalle terre straniere.

Vocalismo tonico

Le innovazioni a cui faccio riferimento prendono il nome di “metafonia” e “dittongazione”. La prima è un fenomeno linguistico che modifica il suono di una parola per l’influenza della vocale postonica su quella tonica, invece la dittongazione è un fenomeno simile alla metafonia ma che si manifesta attraverso i dittonghi ié,ué, in base alla vocale postonica. In seguito vedremo gli esempi. Pertanto, questi due fenomeni linguistici che subentrarono in un’epoca post-romana sono, per così dire, i responsabili della tripartizione del sistema vocalico tonico del dialetto salentino come noi oggi lo conosciamo. Ci siamo mai chiesti perché si pronuncino sia oce che uce (it. voce) sia nuéu che nou (it. nuovo), sia ucca che occa (it. bocca)? La risposta risiede proprio nel mutamento metafonetico e nel fenomeno della dittongazione.

A questo punto, vediamo la suddivisione del sistema vocalico tonico del dialetto salentino nelle sue varianti linguistiche (Mancarella,1974: 10)[4]:

Sistema napoletano: zona del Salento settentrionale

Ī > i ; Ĭ,Ē > e,i ; Ĕ > e,ié ; Ā,Ă > a ; Ŏ > o,ué ; Ō,Ŭ > o,u ; Ū > u

Cerchiamo di rispondere a delle domande che inevitabilmente possono sorgere. Partendo dalla denominazione, perché si definisce sistema napoletano quando, effettivamente, stiamo parlando del dialetto salentino? Il nome si deve al fatto che questo sistema vocalico si ritrova anche nel napoletano. In generale, quando si studiano i fenomeni linguistici di una lingua o un dialetto, un alleato molto utile per capire alcuni fenomeni è proprio la storia. Infatti, anche Napoli, come tutto il Meridione, è stato dominato per molti secoli sia dai Bizantini sia dai Normanni, i quali si imposero nei territori e inevitabilmente diffusero le loro parlate lasciando tracce nella tradizione linguistica. Continuiamo. Quali sono i limiti geografici del salentino settentrionale? Su questo punto potremmo dire che i territori dove si utilizza questo sistema sono: i territori del brindisino, Oria e Nardò. Dove troviamo nello schema i fenomeni linguistici? La metafonia si ha in Ĭ,Ē > e,i[5] ed in Ō,Ŭ > o,u[6] mentre la dittongazione condizionata si ha in Ĕ > e,ié[7] ed in Ŏ > o,ué[8]. Vediamo alcuni esempi: HĪLU > filu, PĬLUS > pilu, PĬRA > pera, TĒLA > tela, SĒRA > sera, STĒLLA > stedda, PĔDEM > pete, MĔRUM > miéru, APIS > apu, RŎTA > rota, FŎCUS > fuécu, CŎRIUS > cuéru, NŎVUS > nuéu, BŎNUS > buénu, CŌDA > cota, VŌCEM > oce, SŌL > sole, SŌLUS > sulu, BŬCCA > occa, VŬLPE > orpe, CRŪDUM > crutu.

Sistema di compromesso: zona del Salento centrale

Ī,Ĭ,Ē > i ; Ĕ > e,ié ; Ā,Ă > a ; Ŏ > o,ué ; Ō,Ŭ,Ū > u

Anche qui cerchiamo di dare delle risposte. Innanzitutto, questo sistema viene definito di “compromesso” in quanto trovandosi nel mezzo tra quello settentrionale e quello meridionale prende tratti vocalici sia da uno sia dall’altro sistema. Il sistema vocalico centrale si può incontrare nel leccese e a differenza di quello settentrionale non presenta casi di metafonia, bensì casi di dittongazione condizionata in Ĕ[9] ed in Ŏ[10]. Alcuni esempi sono: HĪLUM > filu, PĬLUS > pilu, PĬRA > pira, TĒLA > tila, SĒRA > sira, STĒLLA > stidda, PĔDEM > pete, MĔRUM > miéru, APIS > ape, RŎTA > rota, FŎCUS > fuécu, CŎRIUS > cuéru, NŎVUS > nuéu, BŎNUS > buénu, CŌDA > cuta, VŌCEM > uce, SŌL > sule, SŌLUS > sulu, BŬCCA > ucca, VŬLPE > urpe, CRŪDUM > crutu.

Sistema siciliano: zona del Salento meridionale

Ī,Ĭ,Ē > i ; Ĕ > e ; Ā,Ă > a ; Ŏ > o ; Ō,Ŭ,Ū > u

La zona del salentino meridionale comprende tutti i territori all’interno della linea immaginaria che va da Gallipoli-Maglie-Otranto fino al capo di Santa Maria di Leuca. Questo sistema si definisce di tipo “siciliano” per la sua vicinanza al dialetto siciliano, anch’esso costituito da 5 vocali e privo di fenomeni linguistici. Inoltre, prima di procedere con l’esemplificazione, è bene sapere che tale sistema è fonte di grande interesse da parte degli studiosi, i quali ritengono che proprio la presenza del sistema penta vocalico nelle zone del estremo Salento, nel centro Calabria e in alcune zone della Sicilia, possa essere la prova di un’antica unità linguistica del Meridione. A tal proposito, Parlangeli afferma che “il dialetto salentino continua una fase arcaica di una comune unità linguistica meridionale in quanto si è sviluppato in una regione d’antica romanizzazione” (Mancarella, 1974: 70). Il sistema di tipo arcaico, così come definito, deriverebbe da una koiné dialettale[11] originatasi dall’antica lingua osca che era ben diffusa in tutto il centro-meridione prima dell’arrivo dei Romani. Il fatto stesso che la zona del Salento meridionale abbia conservato questo sistema confermerebbe l’idea che le innovazioni linguistiche portate dai Bizantini e dai Normanni si infiltrarono gradualmente dal nord fino alla zona centrale del Salento, lasciando così il Meridione isolato da tali cambiamenti (Mancarella, 1998: 280-281).Vediamo alcuni esempi: HĪLUM > filu, PĬLUS > pilu, PĬRA > pira, TĒLA > tila, SĒRA > sira, STĒLLA > stidda, PĔDEM > pete, MĔRUM > meru, APIS > ape, RŎTA > rota, FŎCUS > focu, NŎVUS > nou, BŎNUS > bonu, CŌDA > cuta, VŌCEM > uce, SŌL > sule, SŌLUS > sulu, BŬCCA > ucca, VŬLPE > urpe, CRŪDUM > crutu.

Vocalismo atono

Un altro aspetto dell’analisi sul vocalismo salentino verte su quello atono. Per vocalismo atono si intende il comportamento delle vocali atone (quelle su cui non ricade l’accento) sia in posizione iniziale, intertonica e finale. Per capirci meglio, ci siamo mai chiesti perché nel brindisino si dica lu pani, invece nel leccese lu pane?. Ecco, quindi, che per comprenderne la differenza dobbiamo analizzare il vocalismo atono. Vediamo di seguito i diversi sistemi:

Zona del Salento settentrionale

Ī,Ĭ,Ē,Ĕ > i ; Ā,Ă > a ; Ŏ,Ō,Ŭ,Ū > u

Dallo schema possiamo vedere come tutte le vocali atone latine in Ī,Ĭ,Ē,Ĕ danno come risultato i. Ad esempio: FORĪS > fori, PĀNIS > pani, SEMPĔR > sempri, FACĔRE > FARĔ > fari, MĂRĔ > mari, VĪCĪNUM > vicinu, FĔNESTRA > finešša , NĔPŌTIS > nipute.

Zona del Salento centrale

Ī,Ĭ,Ē,Ĕ > e ; Ā,Ă > a ; Ŏ,Ō,Ŭ,Ū > u

Per quanto riguarda il vocalismo atono del salentino centrale possiamo notare la differenza con quello settentrionale nel comportamento di Ī,Ĭ,Ē,Ĕ. Infatti, le vocali latine danno sempre e. Ad esempio: FORĪS > fore, PĀNIS > pane, SEMPĔR > sempre, FARĔ > fare, MĂRĔ > mare, VĪCĪNUM > bbešinu, FĔNESTRA > fenešša, NĔPŌTIS > nepute.

Zona del Salento meridionale

Ī,Ĭ,Ē,Ĕ > i,e ; Ā,Ă > a ; Ŏ,Ō,Ŭ,Ū > u

Generalmente nel sistema vocalico atono del salentino meridionale le vocali latine Ī,Ĭ,Ē,Ĕ possono dare sia i sia e. Tuttavia, un tratto abbastanza diffuso in questa zona è quello di pronunciare le stesse vocali in a. Per esempio: PĔNSABAM > pansava, FĔNESTRA > fanešša, NĔPŌTIS > napute.

Consonantismo

L’ultimo aspetto fonetico-fonologico del dialetto salentino riguarda le consonanti e la loro pronuncia. Anche in questo caso, siamo di fronte ad un panorama abbastanza variegato e pieno di casi particolare. Tuttavia, seguendo lo studio condotto da D’Elia ne Ricerche sui dialetti salentini (1957) in Mancarella (1974: 109-118), è possibile avere una panoramica dei diversi fenomeni consonantici che occorrono nelle diverse zone del Salento:

Occlusiva velare sorda –C- ([k]): si mantiene nel Salento meridionale e settentrionale (ĂPŎTHĒCA > putèca), mentre scompare in quello centrale (putèa).

Occlusiva velare sonora – G- ([g]): si pronuncia k se seguita da a,u nel salentino meridionale e centrale (GUSTŬS > kustu, GALLŬM > kaḍḍu), mentre in quello settentrionale se in posizione iniziale e seguita da a si converte in i (GALLŬM > iaddu), se invece è seguita da o,u cade (it. GUARDO > wardu).

Occlusiva dentale sonora –D- ([d̪]): in posizione intervocalica si pronuncia come sorda [t] (PĔDEM > pete).

Gruppo –LL: si pronuncia come cacuminale ḍḍ ([ɖ]) in tutto il salentino centrale e meridionale, ad eccezione di quello settentrionale dove il suono è una dentale dd (CĂBALLUS > cavaḍḍu / cavaddu). Tuttavia, troviamo casi particolari di pronuncia cacumiale nel neretino.

Gruppo –TR: il suono è cacuminale [ṭṛ] nel salentino centrale e meridionale, mentre nel salentino settentrionale è una dentale [tr] (PĔTRA > peṭṛa/petra).

Gruppo –STR: nel salentino centrale e meridionale è molto frequente la palatalizzazione in šš ([ʃ:]) mentre nel salentino settentrionale questo fenomeno è abbastanza irregolare (NOSTRUM > noššu/nuéstru).

Gruppo –ND- y –MB: si tratta di due gruppi ai quali l’assimilazione è alquanto irregolare. In alcuni casi si mantengono (QUANDŌ > kuandu, PLUMBUM > kiumbu), in altri si assimilano entrambi (QUANDŌ > kuannu , PLUMBUM > kiummu).

Gruppo: BR: generalmente si mantiene però in alcuni casi si pronuncia vr o r (BRACHIUM > bracciu/ vrazzu/razzu).

Gruppo CR: generalmente si mantiene però, soprattutto nel salentino centrale e meridionale, è possibile che la occlusiva [k] cada (CRASSUS > crassu/rrassu).

Gruppo GR: si mantiene nel salentino meridionale e settentrionale, mentre dà solo r nel salentino centrale (GRĀNUM > granu/rranu).

Gruppo ALC: nel salentino settentrionale dà –aṷč– mentre in quello centrale e meridionale troviamo diverse soluzioni come –ṷče– ğğe – š – ṷğğe– (CALCEM > kaṷče, kağğe, kaše, kaṷğğe).

Gruppo NG + E,I: può sia rimanere sonoro sia prendere il suono [č] (MANDŪCĀRE > it. mangiare > mančiare).

Conclusioni

Dall’analisi condotta è stato possibile rispondere ai quesiti posti all’inizio dell’articolo e in particolar modo si sono potuti osservare i tratti tipici del dialetto salentino in tutte le sue varianti. E’ stato possibile avere un quadro generale di come il nostro modo di parlare si diversifichi in base alla zona geografica in cui ci troviamo e capire che il perché di tali differenze è da ricercarsi molti secoli addietro. Inoltre, vorrei esortare i lettori a non prendere quest’analisi come un qualcosa di totalmente fisso ed invariabile. Per intenderci, gli schemi rappresentano i tratti generali dei tre sistemi nelle rispettive zone linguistiche ma ciò non esclude il fatto che si possono incontrare dei casi in cui i tratti di una zona linguistica si ritrovino anche in quella limitrofa. Inoltre, quando si trattano temi riguardanti i dialetti italiani, bisogna sempre tenere in considerazione la componente della lingua italiana che ha una fortissima influenza sui parlanti, soprattutto tra i più giovani, e ciò ha provocato un ulteriore, permettetemi il termine, imbarbarimento del vernacolo, modificandone così non solo i tratti fonetico-fonologici ma anche quelli lessicali. In definitiva, gli esempi presentati sono utili per spiegare i fenomeni generali di ciascuna delle zone linguistiche osservate e servono ad affermare che il dialetto salentino è figlio del latino volgare.

Bibliografia

Mancarella, G.B.,(1974), Note di storia lingüística salentina, Lecce, Edizioni Milella.

Mancarella, G.B., (1998), Salento. Monografia regionale della Carta dei dialetti Italiani, Lecce, Edizioni del Grifo.

[1] Per romanizzazione si intende il processo mediante il quale i Romani, una volta conquistato un determinato territorio, importavano la loro cultura e religione diffondendole in maniera non coatta. In un certo senso era un orchestrato ricatto psicologico in quanto non si forzava la popolazione vinta ad aderire alla cultura romana però solo chi decideva romanizzarsi poteva godere dei benefici sociali, mentre chi si rifiutava rimaneva ai margini della società. Per latinizzazione, invece, ci si riferisce prettamente al processo linguistico di diffusione della lingua latina per scopi puramente ufficiali, cioè come mezzo per poter controllare dal punto di vista politico e militare le innumerevoli provincie.

[2] Gli antichi abitanti del sud della Iapigia, insieme ai Peucezi al centro e i Dauni al nord.

[3] La lingua osca era una lingua italica diffusa nel centro-meridione prima ancora del latino.

[4] G.B. Mancarella ,(1974), Note di storia lingüística salentina, Lecce, Edizioni Milella

[5] Danno e quando la vocale postonica è A-E-O, mentre danno i quando è I-U.

[6] Danno o quando la vocale postonica è A-E-O, mentre danno u quando è I-U.

[7] Danno e quando la vocale postonica è A-E-O, mentre dittongano in ié quando è I-U

[8] Danno o quando la vocale postonica è A-E-O, mentre dittongano in ué quando è I-U.

[9] Danno e quando la vocale postonica è A-E-O, mentre dittongano in ié quando è I-U

[10]Danno o quando la vocale postonica è A-E-O, mentre dittongano in ué quando è I-U

[11]Dal greco κοινὴ διάλεκτος “lingua comune”.

#consonantismo#dialetto salentino#Gianmarco Simone#linguistica#vocalismo#Dialetti Salentini#Spigolature Salentine

1 note

·

View note

Text

Quando Mick Jagger e David Bowie si appropriarono di “Arancia meccanica”. Storia di un romanzo sfuggito al controllo del suo autore

Un testo con la “fedina penale” sporca. È difficile separare il romanzo di Anthony Burgess del 1962, Arancia Meccanica, con la notorietà acquisita dall’adattamento cinematografico di Stanley Kubrick del 1971. La brutale rappresentazione del delinquente Alex e della sua banda che violentano e saccheggiano la futuristica Londra sulle note di Elgar, di Purcell e della nona sinfonia di Beethoven, faceva parte della nuova violenza cinematografica emersa dopo un allentamento della censura avvenuto a fine anni ’60. Subito dopo l’uscita, l’incriminazione di un quattordicenne accusato di omicidio colposo alludeva all’influenza di Arancia Meccanica sul crimine. Il film è stato inoltre collegato a un altro omicidio adolescenziale e a uno stupro di gruppo, poiché si riteneva venissero recitate scene del film. Corroso da una forte pressione, il regista ha ritirato il film dalla circolazione nel Regno Unito, e ha osservato questo divieto con severo vigore giuridico fino alla sua morte, avvenuta nel 1999. Si poteva vedere il film solo in proiezioni illegali o, in seguito, per 27 anni, su copie video abusive. Per tutto quel tempo, Arancia Meccanica ebbe il fremito di ciò che turba, una implacabile suggestione.

*

Burgess detestava il film (come Stephen King detestava ciò che Kubrick aveva fatto a Shining). Burgess pensava che Kubrick avesse completamente frainteso la premessa del libro. Ma già dai primi anni ’70, l’autore deve aver iniziato a capire che la lettura errata del libro gli avrebbe garantito, per paradosso, l’unica narrativa intramontabile in una ricca e variegata carriera editoriale. Già Mick Jagger dei Rolling Stones (una band che Burgess disprezzava quasi quanto i Beatles) aveva espresso interesse per le riprese cinematografiche del libro. Burgess ha riportato che Jagger era apparso come la “quintessenza della delinquenza”. David Bowie si appropriava di elementi del libro per i suoi spettacoli teatrali fino al 1971. Eppure questa era la cultura pop che il conservatore ed elitario Burgess intendeva castigare. Il modo in cui la lingua e l’iconografia del libro continua a saturare la cultura popolare oggigiorno, avrebbe davvero spaventato l’autore.

*

Origini e primi contesti. Arancia Meccanica ha le sue origini in un orribile incidente durante la Seconda guerra mondiale, quando la moglie di Burgess, Lynne, fu aggredita e violentata da quattro disertori americani a Londra durante un’incursione aerea nel 1940. Il romanzo è ambientato in un futuro distopico – genere che ribalta la lunga tradizione dell’utopia idealizzata e che sarebbe potuto nascere solo durante le atrocità del XX secolo. L’immediato futuro è presentato in una città triste e anonima in cui le bande di giovani vagano alla ricerca di possibilità di “ultra-violenza”; pertanto l’opera tratta di una serie di ansie postbelliche.

La superficie del mondo che è rappresentata contiene echi di 1984 di George Orwell, con il suo sistema sociale per blocchi abitativi standard in rovina, uniforme, vagamente comunista con rigide politiche sociali. Al contrario della rappresentazione del controllo totalitario di Orwell, Burgess riprende il discorso sulla delinquenza giovanile e sul collasso generazionale tipico del panico morale che conquistò la stampa e i politici negli anni ’50. Mentre gli Stati Uniti erano preoccupati per i giovani cittadini che indossavano lo zoot suit e per le bande di motociclisti che creavano disordini sociali, l’Inghilterra aveva cresciuto i Teddy Boys e gli scontri perenni tra Mod e Rocker. Sociologi e psicologi hanno ampiamente discusso di cosa significassero queste rivolte: questi furono i primi sintomi dell’eruzione della cultura giovanile degli anni ’60, in cui Arancia Meccanica prosperò inaspettatamente, poiché non solo derise la conformità socialista, ma anche le indulgenze delle democrazie occidentali liberali.

*

Teologia di fronte alla questione criminale. In effetti, nonostante la sua reputazione, il nucleo del libro è in realtà un dibattito religioso piuttosto serio sul destino dell’anima nella modernità del dopoguerra. A differenza degli inquietanti e ambigui pensieri cattolici obsoleti di Graham Greene, Arancia Meccanica è un’opera relativamente ortodossa e incontestabile. Questo è un didattismo che sorge spesso con i generi di utopia e distopia.

La figura centrale, il delinquente Alex, è una creatura bestiale che vediamo nella sua ostentazione immorale nella Prima parte. Alex è propriamente malvagio per Burgess, non è mai scusato come prodotto del suo ambiente. Nella Seconda parte, Alex viene imprigionato e scelto come soggetto sperimentale per un nuovo trattamento, la “cura Ludovico”, progettata attraverso tecniche di ipnosi e condizionamento per cancellare la sua capacità di commettere un crimine. Questo materiale si basa sulle teorie comportamentiste dello psicologo Burrhus Frederic Skinner, allora molto in voga. Come gli esperimenti di Ivan Pavlov sui cani nell’Unione Sovietica negli anni ’20, Alex è addestrato ad associare nausea e disgusto ai sentimenti violenti e sessuali: questo correggerà la sua devianza sociale. Eppure per Burgess, questo avviene solo per forzare l’anima. L’autore attacca la teoria del comportamento per la sua mancanza di interesse per i sentimenti dell’uomo, la vita personale, l’anima. Il comportamentismo, come suggerisce il nome, è interessato solo all’atto esterno, considerando l’interiorità come un semplice errore di proiezione psicologica. Mentre gli psichiatri di Alex vengono derisi, Burgess ha poca pazienza con i liberali che difendono i diritti umani. Alex viene liberato come cittadino modello alla fine della Seconda parte, solo per essere umiliato e tormentato dalle complete restrizioni che la moderna scienza comportamentale ha posto sulla sua anima.

In un saggio che Burgess ha scritto per The Listener nel 1972, l’autore ha messo in rilievo l’assenza di teologia nell’adattamento cinematografico fatto da Kubrick. Burgess ha sostenuto con forza che il comportamentismo era “in termini di etica giudaico-cristiana, e che Arancia Meccanica cerca di esprimere… un’eresia grossolana”. “Il desiderio di diminuire il libero arbitrio”, ha concluso lo scrittore, “è, dovrei ritenere, il peccato contro lo Spirito Santo”. Nella Terza parte la cura Ludovico viene ribaltata, ma questa non è una celebrazione dell’umanesimo liberare sul socialismo. Per Burgess quello che conta è la scelta morale e infine teologica di Alex se essere un criminale o meno. Che la prima edizione americana abbia eliminato l’ultimo capitolo, in cui Alex rinuncia alla violenza, ha danneggiato la narrazione teologica di Burgess mettendo in rilievo soltanto i timori della giovinezza non redenta. E questo è un altro esempio molto importante in cui Burgess ha perso il controllo del suo testo.

*

Inventare la lingua: il Nadsat. Da quando il romanzo è stato oggetto di studio, il suo significato religioso è stato trattato a stento. In parte, ciò è dovuto al fatto che l’elemento più sorprendente di Arancia Meccanica sono le sue innovazioni linguistiche, e non i dibattiti filosofici. La lingua di strada di Alex e dei suoi ‘droog’ è scritta in un gergo inventato che deriva principalmente da influenze del cockney e della lingua tedesca, ma principalmente da quella russa (droog = amico, deng = denaro, veck = uomo, viddy = vedere e nadsat stesso, che qui significa adolescente, richiama l’uso del suffisso inglese “-teen” che sta per teenager). Burgess disse di aver sentito per caso la frase “un’arancia meccanica” in un pub dell’East End di Londra e pensò che catturasse perfettamente la collisione tra anima umana e controllo cibernetico.

L’esperimento nel linguaggio futuro non è radicale come La veglia di Finnegan di James Joyce (un libro che Burgess ha ammirato, studiato e desiderato emulare con le sue abilità di poliglotta), ma ha effetti più alienanti sul lettore rispetto alla Neolingua di Orwell in 1984, chiaramente uno dei modelli per pensare a come il linguaggio possa influenzare la trasformazione sociale e politica. Il lettore di Arancia Meccanica deve lavorare sodo per mettere insieme il significato in base al contesto. L’introduzione di un romanzo linguistico è una tattica comune di diffamazione nella fantascienza. Questo è forse il motivo per cui è stato criticato così fortemente, tanto che nella prima edizione americana è contenuto in fondo al libro un elenco di traduzioni: ha reso le cose troppo facili.

Attraverso la scelta del russo, Burgess suggerisce che il futuro, dal 1962, avrebbe potuto essere più sovietico che socialista, o che almeno i giovani si sarebbero rivolti al fascino di una completa rivoluzione sociale. In una certa misura, ha avuto ragione, dato che il dominio del partito conservatore in Gran Bretagna terminò nel 1964 e gli studenti radicali si ribellarono contro l’establishment nel 1968 in tutta l’Europa occidentale.

L’uso del Nadsat era di nuovo qualcosa che Burgess non poteva necessariamente controllare o prevedere. Nel 2016, uno dei brani dell’ultimo album di David Bowie, “Girl Loves Me”, è composto principalmente nella lingua inventata in Arancia Meccanica. Se si ascolta attentamente, viene il sospetto che si riesca a sentire in sottofondo il suono di Anthony Burgess che si rivolta a poco a poco nella tomba.

Roger Luckhurts

*L’articolo è pubblico sul sito della British Library come “An introduction to A Clockwork Orange”; la traduzione è di Caterina Rosa

L'articolo Quando Mick Jagger e David Bowie si appropriarono di “Arancia meccanica”. Storia di un romanzo sfuggito al controllo del suo autore proviene da Pangea.

from pangea.news https://ift.tt/2ZFWEZF

1 note

·

View note

Text

Agli inizi di gennaio, la maggioranza che sostiene il governo ha concordato, con la contrarietà di uno dei gruppi parlamentari che la compongono (Leu), una proposta di riforma elettorale, che è stata poi presentata formalmente dal presidente commissione Affari costituzionali della Camera, Giuseppe Brescia, del Movimento Cinque Stelle. La proposta ha un nome ufficiale di lunghezza spropositata («Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di soppressione dei collegi uninominali e di soglie di accesso alla rappresentanza nel sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali plurinominali»), ma ha trovato immediatamente un nomignolo con il quale viene evocata nella stampa e nel dibattito politico: Germanicum. La semantica è chiara: la proposta di legge elettorale estende all’Italia il principio che sta alla base del sistema con cui viene eletto il Bundestag, il parlamento tedesco. In realtà, la proposta italiana ha accolto dal sistema tedesco le sue linee generali (il sistema proporzionale, la soglia di sbarramento, il diritto di tribuna per i partiti che mostrano di avere un forte sostegno in alcune aree del Paese), ma non le norme particolari, che contrastano con la nostra Costituzione (per esempio la variabilità del numero dei deputati, per garantire un’effettiva proporzionalità della rappresentanza in Parlamento o la durata del mandato, che è di quattro e non cinque anni). Come qualcuno ha notato, il Germanicum sta al sistema elettorale tedesco come il Parmesan, in vendita in molti supermercati tedeschi (e non solo), sta al nostro vero parmigiano-reggiano.

I progenitori Sartori e Renzi

Non sono riuscito a ricostruire chi sia il padre di questa denominazione, ma so chi sono i suoi progenitori: Giovanni Sartori e Matteo Renzi. Al primo, come è noto a molti, dobbiamo la latinizzazione del nome corrente delle leggi elettorali, da quando, in un editoriale apparso in prima pagina del «Corriere della sera» del 19 giugno 1993, annunciò l’avvio della legge elettorale semimaggioritaria con l’annuncio sarcastico «habemus Mattarellum», rifacendosi al nome del politico del Partito popolare, ora Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. La denominazione ebbe vita stentata (come documenta Yorick Gomez Gane, nell’articolo Dal Mattarellum all’Italicum: produttività dei suffissi pseudolatini -um ed -ellum, pubblicato nella rivista «Rivista Italiana di Onomastica» del 2015), fino a quando, due anni più tardi, fu varata la legge elettorale per le elezioni regionali, che aveva come relatore l’esponente di Alleanza Nazionale, Giuseppe Tatarella. Fu quasi naturale chiamare il sistema elettorale da lui proposto Tatarellum. E poi, fu altrettanto naturale, anche se un tantino irriverente, chiamare Mastellum il sistema proposto da Clemente Mastella, mai giunto ad approvazione.

Le riforme in -ellum

Da lì, i nomi delle proposte di riforma elettorale furono latinizzati in -ellum in decine di casi: Cossuttellum, Grazianellum, Berlusconellum, Fisichellum, Sartorellum, Urbanellum, Manzellum, Bersanellum e via dicendo, fino al Rosatellum ora in vigore. La forza irradiatrice del suffisso è dimostrata dal fatto che il modello compositivo è stato applicato, come si è visto, anche a un numero considerevole di nomi propri che non terminano in -ella (inglobando, quindi, nel suffisso la sequenza -ell-, che proveniva dal finale, casualmente coincidente, degli uomini politici autori delle proposte di riforma elettorale). Inoltre, il suffisso -ellum, così formatosi, è stato applicato anche a un numero considerevole di nomi comuni, come, ad esempio, Proporzionellum, Provincellum, Regionellum (e più tardi Consultellum). È grazie a questa estensione ai nomi comuni che ancora Giovanni Sartori poté chiamare, il 1° novembre 2006, Porcellum la legge che il suo stesso estensore, Roberto Calderoli, aveva definito «una porcata».

La novità dell’Italicum

È stato nel gennaio 2014 che la sequenza di nomi latineggianti per le leggi elettorali (che aveva compreso anche nomi di formazione diversa, come Calderolum, Bassaninum, Dalemum) si è arricchito di un nuovo elemento, semanticamente ben diverso: Italicum ‘sistema elettorale italiano’, fatto proprio da Matteo Renzi il 20 gennaio 2014, in un discorso che conteneva, come nomi di eventuali sistemi alternativi a quello scelto in quella fase politica, (H)ibericum e Tedescum, e, in altre fonti, Britannicum, Ellenicum e anche quel Germanicum, che giusto 6 anni dopo giungerà a denominare l’ennesimo sistema elettorale proposto per il nostro Paese. È stata la prima volta che il nomignolo di una legge elettorale è stato diffuso, e non semplicemente subito, dal suo proponente.

Tutta la storia di queste denominazioni, prima dell’odierno Germanicum, è nota ed è già stata ricostruita nei dettagli sia in rete, sia in sedi scientifiche. C’è, però, un particolare, che ci interessa in questa rubrica e che conferma una linea interpretativa dell’attuale neologia politica che è stata avanzata in più di una scheda di queste parole della neopolitica: Germanicum, come forma specifica, è indubbiamente una novità, anche se non assoluta; ma si basa su un modello attribuibile a Renzi e alla sua scelta di adottare il nome Italicum per il sistema da lui stesso proposto. La conclusione, anche questa volta, è che le novità lessicali della politica di questi mesi dipendono spesso da innovazioni linguistiche introdotte nella vita politica italiana negli anni scorsi da Matteo Renzi.

1 note

·

View note

Text

Un appello per la scuola

Un appello per la scuola Un appello a cui ho aderito convintamente. So che di solito gli appelli si sprecano e difficilmente si leggono ma vale la pena. Dalla Costituzione della Repubblica italiana: Art. 3: " [..]E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese." Art. 33: "L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato." Art. 34: "La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi." Rafael Araujo, Blue morpho golden ratio sequence Al Presidente della Repubblica Ai Presidenti delle Camere Al Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca. Gli insegnanti proponenti: Giovanni Carosotti, insegnante scuola secondaria di secondo grado, Milano. Rossella Latempa, insegnante scuola secondaria di secondo grado, Verona. Renata Puleo, già dirigente scolastico, Roma. Andrea Cerroni, professore associato, Università degli Studi Milano-Bicocca. Gianni Vacchelli, insegnante scuola secondaria di secondo grado, Rho (MI). Ivan Cervesato, insegnante scuola secondaria di secondo grado, Milano. Lucia R. Capuana, insegnante scuola secondaria di secondo grado, Conegliano Veneto (TV). Vittorio Perego, insegnante scuola secondaria di secondo grado, Melzo (MI). La premessa L’ultima riforma della scuola è l’apice di un processo pluridecennale che rischia di svuotare sempre più di senso la pratica educativa e che mette in pericolo i fondamenti stessi della scuola pubblica. Certo la scuola va ripensata e riformata, ma non destrutturata e sottoposta ad un processo riduttivo e riduzionista, di cui va smascherata la natura ideologica, di marca economicistica ed efficientista. La scuola è e deve essere sempre meglio una comunità educativa ed educante. Per questo non può assumere, come propri, modelli produttivistici, forse utili in altri ambiti della società, ma inadeguati all’esigenza di una formazione umana e critica integrale. È quanto mai necessario “rimettere al centro” del dibattito la questione della scuola. Come? In tre modi almeno: a) parlandone e molto, in un’informazione consapevole che spieghi in modo critico i processi in corso; b) ricostituendo un fronte comune di Insegnanti, Dirigenti Scolastici, Studenti, Genitori e Società civile tutta; e, soprattutto, c) riprendendo una lotta cosciente e resistente in difesa della scuola, per una sua trasformazione reale e creativa. Bisogna chiedersi, con franchezza: cosa è al centro realmente? L’educazione, la cultura, l’amore per i giovani e per la loro crescita intellettuale e interiore, non solo professionale, o un processo economicistico-tecnicistico che asfissia e destituisce? 7 temi per un’idea di Scuola da leggere come studente, genitore, insegnante, cittadino Conoscenze vs competenze Innovazione didattica e tecnologie digitali Lezione vs attività laboratoriale Scuola e lavoro Metrica dell’educazione e della ricerca Valutazione del singolo, valutazione di sistema Inclusione e dispersione Il documento Conoscenze vs competenze Una scuola di qualità è basata sulla centralità della conoscenza e del sapere costruiti a partire dalle discipline. Letteratura, Matematica, Arte, Scienza, Storia, Geografia, Filosofia, in tutte le loro declinazioni, sono la chiave di lettura del mondo, della società e del nostro futuro. Una reale comprensione del presente e la trasformazione della società richiedono riferimenti che affondano le radici nella storia, nelle opere, nelle biografie e nell’epistemologia delle discipline. Crediamo che: i)Aggregare compiti e prestazioni degli allievi attorno a competenze predefinite e standardizzate annienti l’organicità dell’educazione, riduca la complessità del mondo ad un “kit di pratiche”, che tali restano, anche con l’appellativo onorifico di “competenze di cittadinanza”. ii)La competenza, unica e trasversale, si consegua nel tempo, nello spazio sociale, nei contesti comunicativi affettivo-cognitivi. La cittadinanza, a cui le competenze comunitarie aspirano, non è un insieme di rituali individuali da validare e certificare. Cittadinanza è “operare in comune”. iii) Non abbia senso misurare “livelli di competenza” degli studenti, da attestare in una sorta di fermo-immagine valutativo. Il sapere non si acquisisce mai definitivamente. È continuamente rinnovato dalla maturazione, consapevolezza, interiorità, ricerca singolare e plurale, approfondimento di contenuti e pratiche. Innovazione didattica e tecnologie digitali Innovare non è bene di per sé, tantomeno in campo educativo. La didattica “innovativa” o digitale, oggi presentata come primaria necessità della Scuola, non vanta alcuna legittimazione scientifica né acquisizione definitiva da parte della ricerca educativa. Innovazioni e tecnologie, nelle varie accezioni global-ministeriali (debate, CLIL, flipped classroom, etc), rappresentano un insieme di “riforme striscianti” che demoliscono pezzo a pezzo l’edificio della Scuola Pubblica dal suo interno. Servono piuttosto innovazioni in tutt’altra direzione, che sappiano valorizzare inoltre l’interculturalità, la creatività e l’immaginazione, il pensiero critico e quello simbolico, nella didattica così come nell’impianto complessivo della scuola. Crediamo che: i)Ogni innovazione metodologica o tecnologia digitale sia un possibile strumento di ampliamento e accesso a contenuti e conoscenze. Sul loro impiego l’insegnante è chiamato a riflettere e valutare in maniera incondizionata e libera. Codificare pratiche e metodi, presentati come la priorità della Scuola, è una semplificazione retorica arbitraria, corrispondente ad un preciso modello culturale preconfezionato, che ridefinisce finalità e ruoli dell’istruzione pubblica in ossequio a un’ideologia indiscussa. ii)L’inflazione di innovazioni didattiche e gli sperimentalismi digitali offrano spesso narrazioni impazienti ed elementari (slides, video, “prodotti”, progetti), propongano procedure stereotipate e associazioni banali, con grave danno per gli studenti e la loro crescita culturale, interiore e sociale. iii) Non sia il mero ingresso di uno smartphone in classe a migliorare l’apprendimento o l’insegnamento. In quel caso si potrà, certo, aderire a un modello, attualmente dominante: quello che sostiene l’equazione cambiamento=miglioramento e digitale=coinvolgimento. Il miglioramento dell’apprendimento e dell’insegnamento passa, però, per altre strade: quelle dell’attuazione del dettame della nostra Costituzione. Lezione vs attività laboratoriale Nell’era di instagram, twitter e dell’ e-learning, la relazione e la comunicazione “viva” allievo/insegnante - nella comunità della classe - rappresentano fortezze da salvaguardare e custodire. La saldatura del legame intergenerazionale, la trasmissione coerente di conoscenze, percorsi e temi, il dialogo incalzante, la maieutica, la circolarità, la condivisione di interpretazioni e scelte linguistiche, il problematizzare insieme, l’attenzione ai tempi, alle reazioni di sguardi e comportamenti. Tutto questo è fare lezione, un incontro fra persone in cammino in una comunità inclusiva. Gli appellativi di “frontale”, “dialogata”, “laboratoriale” sono rifiniture burocratiche che non ne intaccano la sostanza. Una lezione può e deve essere un laboratorio educativo, di crescita e partecipazione, di scambi fra tutti e cambiamenti di ciascuno, insegnante incluso. Crediamo che: i) L’insegnante, come educatore, sia responsabile e garante di quell’ “incontro” che dà senso e valore ai fatti culturali della propria disciplina. La relazione di pari dignità ma asimmetrica tra maestro e studente, nel microcosmo della collettività di classe, permette agli allievi di imbattersi nel non conosciuto, di praticare l’incontro con la difficoltà del reale e del vivere in comunità, di aprire un orizzonte culturale diverso da quello familiare o sociale. ii)Attenzione concentrata, aumento dei tempi di ascolto, siano condizioni per un “saper fare” come “agire intelligente”, che non si consegue assecondando l’uso delle tecnologie o seducendo gli alunni con dispositivi smart, ma in contesti di applicazione laboriosa, tempo quieto per pensare, discussione nel gruppo. Scuola e lavoro Non si va a scuola semplicemente per trovare un lavoro, non si frequenta un percorso di istruzione solo per prepararsi ad una professione. Dal liceo del centro storico al professionale di estrema periferia, la scuola era e deve restare, per primo, un “luogo potenziale” in cui immaginare destini e traiettorie individuali, rimettere in discussione certezze, diventare qualcos'altro dalla somma di “tagliandi di competenza” accumulati e certificati. L’apertura alla realtà sociale e produttiva può realizzarsi, volontariamente, attraverso forme e progetti di scambio organizzati autonomamente dagli istituti scolastici. Non imposti ex lege dal combinato Jobs Act e Buona Scuola. Pratiche calibrate in base ai contesti e alle finalità educative, che in nessun modo gravino sulle famiglie o sugli allievi in termini di sostenibilità e gestione. Crediamo che: i)L’alternanza scuola lavoro non rappresenti affatto un’opportunità formativa per i ragazzi, quanto piuttosto una surrettizia sperimentazione del “lavoro reale” che entra fin dentro i curricula scolastici, sottraendone tempo e qualità e distorcendone le finalità. ii) Oltre ad approfondire il solco tra sapere teorico e pratico, alternanza è sinonimo di disuguaglianza. Percorsi ineguali in base a contesti, tessuti sociali e reti familiari, che peggiorano in proporzione alla fragilità delle condizioni economiche e delle opportunità culturali di luoghi e famiglie. iii) Bisogna recuperare l’idea di Scuola come luogo della vita dotato di un tempo e spazio propri, non corridoio di passaggio tra infanzia e adolescenza - considerate età “minori” - e occupazione adulta. iv)Sia necessario portare la conoscenza del lavoro nelle classi, non gli studenti a lavorare. Logiche, dinamiche e problematiche dell’occupazione entrino nel dialogo educativo, per aiutare i giovani ad orientarsi, attrezzarsi a comprenderle e intervenire per modificarle. Metrica dell’educazione e della ricerca Educazione e ricerca accademica sono oggi terreno di confronto tra tutti i soggetti sociali, politici, economici ad esse interessati. Gli orientamenti internazionali delle politiche formative e di ricerca lo testimoniano e innescano una competizione globale in cui ranking internazionali (OCSE) e nazionali (INVALSI, ANVUR) comprimono gli scopi formativi e di studio sulla dimensione apparentemente neutra di “risultato”, oltre ad indurre a paragoni privi di rigore logico. Educazione e ricerca universitaria non sono riducibili ad un insieme di pratiche psicometriche globali, a cui sottoporsi in nome del principio di etica e responsabilità. Il futuro della Scuola e dell’Università sono questioni politiche nazionali, da collocare in un contesto europeo e interculturale di confronto e valorizzazione delle differenze, libero e democratico. Crediamo che: i)Scuola e Ricerca universitaria siano oggetto di vera e propria “ossessione quantitativa”, da parte di organismi internazionali e nazionali. ii)La logica dell’adempimento e della competizione azzerino il lavoro di personalizzazione nella formazione scolastica ed erodano progressivamente spazi di progettualità libera nella ricerca universitaria (attraverso la sottomissione a criteri di valutazione non condivisi). iii) Le scelte operate da MIUR, INVALSI ed ANVUR, modifichino profondamente comportamenti e strategie nelle Scuole e nelle Università, generando condotte di mero opportunismo metodologico-didattico e scientifico nonché la perdita di “biodiversità culturale”, strumento indispensabile per affrontare le complessità del futuro, oggi imprevedibili. Valutazione del singolo, valutazione di sistema La valutazione degli studenti è impegno unico, qualificante e delicato dell’insegnante, condiviso con la comunità dei docenti e dei discenti, consapevoli del cambiamento tipico dei processi di apprendimento. È un’osservazione “prossimale” (e responsabile) modulata su tempi lunghi, sull'evoluzione del singolo allievo, delle pratiche di insegnamento, del gruppo, del contesto. È impensabile che enti terzi, estranei al rapporto educativo, entrino nel merito della valutazione formativa, come previsto dalla Buona Scuola. Singolarmente anacronistico appare che, dopo decenni di ‘crisi del fordismo’ in economia, si voglia introdurre la ‘fordizzazione’ nell'educazione. Le menti, soprattutto durante le prime fasi della formazione, sono delicate, creative e si conciliano con “tempi e metodi” d’antan assai meno delle berline. Crediamo che: i) Accostare una valutazione di agenzie esterne a quella del corpo docente nel “curriculum dello studente”, mini la relazione di fiducia scuola-famiglia, spostando l’attenzione sull'esito, più che sul processo e sul percorso, togliendo ogni significato agli obiettivi di personalizzazione ed inclusione che la Scuola afferma di perseguire; ii)Un’agenzia “terza” (INVALSI) non possa svolgere compiti di valutazione e di ricerca pedagogico-didattica orientanti programmi e curricola: la terzietà non è, inoltre, comparabile con gli incarichi affidati dal MIUR per la valutazione (diretta e indiretta) di docenti e dirigenti attraverso meccanismi di premialità. iii) La presenza di agenzie esterne nella valutazione del singolo rappresenti un’espropriazione di quella responsabilità complessa, raffinata negli anni con l’esperienza e la condivisione collegiale, della professionalità di ogni insegnante: la valutazione dei propri studenti; Inclusione e dispersione La dispersione scolastica, l’inclusione autentica e la riduzione delle disuguaglianze necessitano di interventi politici sistematici, di fondi strutturali, impegni comunitari, di monitoraggio costante, conoscenza e capitalizzazione delle pratiche esistenti. A partire da investimenti e piani territoriali: infrastrutture, associazioni, biblioteche; fino ad arrivare a Scuola, con risorse costanti per costruire una fitta ed efficiente rete di recupero dei disagi, delle solitudini e delle difficoltà degli allievi più fragili. Se è vero che la Scuola e i buoni insegnanti fanno la differenza, è ancor più vero che la dispersione ha una sua mappa che si sovrappone a quella geografica ed economica dei tessuti degradati e delle periferie impoverite, di situazioni e storie difficili da ribaltare e su cui incidere. Dare alle Scuole risorse e spazi adeguati alla costruzione di didattiche di recupero e opportunità di accoglienza non è sperpero di denaro pubblico, ma progettazione politica di inclusione autentica, unica vera prospettiva di crescita e ricchezza del paese. Crediamo che: i) I temi in gioco siano cruciali e non ci si possa limitare a chiedere alla Scuola di fare meglio solo con ciò che ha. Semplificare compiti e programmi, organizzare corsi di recupero pomeridiani che ricalchino quelli antimeridiani, medicalizzare le diversità, sono scorciatoie che restano agli atti come prove burocratiche di adempimenti amministrativi; ii) La Scuola abbia un valore politico. Dunque ha il diritto di chiedere di indirizzare risorse pubbliche su questioni di importanza sociale e morale che ritiene prioritarie. Dispersione scolastica e abbandoni precoci non sono solo capi d’imputazione su cui è chiamata a rispondere, ma problematiche che nelle attuali condizioni assorbe e subisce. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- In virtù di queste considerazioni: 1) Chiediamo un’azione di moratoria su: Ø obbligo dei percorsi di alternanza-scuola lavoro e del requisito di effettuazione per l’accesso all’esame di Stato conclusivo del II ciclo Ø obbligo di impiego metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning, apprendimento integrato di contenuti disciplinari in lingua straniera) Ø uso dei dispositivi INVALSI a test censuario per la valutazione degli esiti scolastici, obbligatorietà della somministrazione funzionale all’ammissione agli esami di licenza del primo e secondo ciclo Ø modifiche relative all’esame di Stato, che renderebbero di fatto sempre più marginale la didattica disciplinare. 2) Chiediamo l’apertura di un ampio dibattito governo-Scuola di base-organizzazioni sindacali-cittadinanza sulle questioni di cui al punto precedente e su tutto l’impianto della Legge 107/2015. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Per aderire: compila il modulo google cliccando il link seguente. contatti: [email protected] Firma anche tu: Appello per la Scuola Pubblica Per scaricare il testo e diffonderlo nella tua scuola clicca qui.

Un appello a cui ho aderito convintamente. So che di solito gli appelli si sprecano e difficilmente si leggono ma vale la pena. Dalla Costituzione della Repubblica italiana: Art. 3: ” [..]E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva…

View On WordPress

2 notes

·

View notes

Text

LA MENTE INQUIETA. L'Umanesimo è una vecchia passione di Massimo Cacciari e in particolare il suo "nucleo tragico" se così vogliamo chiamarlo, quel nucleo del pensiero fortemente anti-dialettico che lo caratterizza per molti dei suoi aspetti, soprattutto quelli estetico-artistici a svantaggio di quelli retorico-filologici. Il volume, fresco di stampa ed edito da Einaudi è una serrata disamina del periodo che si apre con il tentativo di infrangere la convinzione che l'Umanesimo non sia solo un’epoca di grandi innovazioni estetiche (del resto basta ricordare quello che scriveva molti anni fa Erwin Panofsky nel suo indimenticabile "Rinascenze e rinascimenti nell'arte occidentale"), ma un "unicum" supportato da ineludibili "studia humanitatis". Una sostanziale incomprensione (o sottovalutazione ), dei filologi ha avuto un peso determinante nello spiegare l'estrema difficoltà che ha incontrato la filosofia contemporanea nel cercare di dar conto del pensiero dell'Umanesimo. Nessuna cosa, insiste Cacciari, potrà essere conosciuta dall’uomo se non attraverso la potenza del linguaggio, dono divino. Qui sta davvero l’acquisizione filosofica fondamentale dell’Umanesimo: non abbiamo a che fare con ‘dati’ ai quali adattare le convinzioni linguistiche. (Continua).

0 notes

Text

Il futuro della Difesa è sul "Cloud": 600 milioni di dollari investiti con Amazon Web Services

La US Intelligence Community (IC) si sta muovendo alla velocità della luce per sfruttare i vantaggi della migrazione delle sue reti al cloud, al fine di consentire un consolidamento dei dati più rapido, un accesso più ampio alle informazioni sensibili e un'integrazione della rete significativa dal punto di vista operativo.

Lavorando a stretto contatto con Amazon Web Services, le entità IC hanno perseguito un'iniziativa multivalente e pluriennale per trasferire le proprie reti sul cloud. Intelligence 600 milioni di dollari è il valore degli accordi con Amazon risalenti al 2013. Amazon Web Services ha la capacità di poter creare il cloud C2S per la CIA al fine di raccogliere ed organizzare una miriade di dati. Un rapporto di Bloomberg cita il Direttore della Digital Innovation della CIA Sean Roche che ad una conferenza di Amazon ha riferito che la migrazione al cloud è stata "a dir poco epocale": Ha trasformato le nostre potenzialità nel costruire nuove capacità.

Interazione Pubblico e Privato Un fenomeno spesso discusso è quello che sta accadendo a seguito della rapida migrazione commerciale al cloud, ovvero l’esistenza di programmi di sviluppo governativo pluriennali che possono correre il rischio, in alcuni casi, di generare sistemi tecnici obsoleti e non attuali per il cloud. L'innovazione commerciale del cloud utilizzando un framework di architettura aperto, è pensata per consentire aggiornamenti più rapidi e ampi, più coerenti con le innovazioni più attuali e di forte impatto. Le soluzioni di sicurezza commerciale possono portare anche vantaggi sotto altri aspetti, come consentire alle reti di scaricare le patch o le correzioni più avanzate in un lasso di tempo più rapido. Allo stesso tempo, esperti di Cybersecurity affermano che le innovazioni, le pratiche di sicurezza e i progressi voluti dal governo possono portare a soluzioni sempre più avanzate dei sistemi commerciali. Vantaggi nel mondo militare In effetti, una miscela ideale, sottolineano gli sviluppatori, è quella di unire piani governativi, concetti e scoperte tecnologiche con elementi di rapido progresso del settore privato. L'iniziativa poliedrica del cloud include il consolidamento dei dati, la riduzione dell'ingombro dell'hardware, i sistemi di armi "hardening" cyber e gli sforzi per collegare i terminali di terra dei satelliti in modo più fluido l'uno con l'altro; il concetto chiave, ovviamente, è quello di aumentare l'accesso a gruppi di informazioni altrimenti disparati, condividere rapidamente i dati e offrire agli analisti dell'intelligence e ai comandanti sul terreno di battaglia opzioni tattiche più rapidamente. Cloud e Intelligenza Artificiale (AI) Di grande importanza, anche le applicazioni AI migliorate nel cloud possono eseguire analisi in tempo reale e raggiungere decisioni rapide confrontando il nuovo input con un vasto database. Basandosi su una duplice strategia di migrazione del cloud che mira a massimizzare sia i nodi decentralizzati sia i server centralizzati, le operazioni abilitate al cloud possono ottenere vantaggi apparentemente illimitati. I problemi di sicurezza Ci sono una varietà di aspetti in cui la migrazione del cloud, fortificata dall'IA, cambia il paradigma per la sicurezza informatica e l'accesso ai dati. In un certo senso, i sistemi basati su cloud potrebbero potenzialmente aumentare le sfide di sicurezza se gli intrusi riescono a accedere in modo più ampio a grandi sistemi di dati attraverso meno punti di accesso. Tuttavia, allo stesso tempo, la virtualizzazione abilitata al cloud può mettere in rete molte applicazioni software orientate alla sicurezza e altre misure in grado di rilevare molto più rapidamente le anomalie, difendere le reti di grandi dimensioni e contrastare le intrusioni. Sfruttando la tecnologia cloud, questo tipo di software può proteggere simultaneamente più nodi in un modo più ubiquo e di ampia portata. Infine, data la presenza di governi estremamente avanzati nello sviluppo di applicazioni di cybersecurity, la fusione di iniziative commerciali e governative potrebbe rivelarsi la migliore strategia possibile. Pertanto, la migrazione al cloud è ampiamente intesa a coinvolgere un particolare paradosso; mentre la tecnologia cloud può abilitare sistemi di sicurezza virtualizzati più omogenei o ubiqui, può anche comportare il rischio di esporre grandi quantità di dati a potenziali intrusi qualora un attacco venisse raggiunto con successo iniziale. Tuttavia, questo è esattamente il tipo di sfida che gli sviluppatori di cloud esperti, come Amazon Web Services e Microsoft, sono pronti a risolvere. Inoltre, data la portata effettiva delle pratiche e tecnologie di sicurezza orientate al cloud, gli sforzi di migrazione al cloud di Amazon stanno già aumentando la sicurezza. Ad esempio, può aumentare la condivisione dei dati all'interno delle reti protette, mantenendole separate dai sistemi più vulnerabili. Inoltre, le "correzioni" di sicurezza abilitate al cloud possono raggiungere istantaneamente intere reti in tempo reale. Inoltre, l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico stanno rapidamente evolvendo al punto in cui gli algoritmi possono interpretare il "contesto" in misura maggiore e analizzare le variabili ritenute più soggettive, come i modelli del parlato o le sfumature linguistiche, purché esista un qualche tipo di precedente o informazioni esistenti su cui organizzare e interpretare nuovi dati. Il soldato futuro La tecnologia cloud commerciale sta già aumentando la sicurezza per i militari statunitensi e estende ulteriormente la sicurezza fino al limite delle operazioni di combattimento tattico portando reti sicure, come SIPRnet, a dispositivi portatili come smartphone e tablet. Ciò consente ai soldati, in movimento in posizioni avanzate, di impegnarsi in una rete più sicura durante il combattimento. Sicuramente è inutile dire che questo è un grande vantaggio potenziale per l'IC. In realtà, questo - e i benefici di un networking mobile più dispersivo, ma sicuro, è stato anticipato in un saggio del 2013 del Comando dell'esercito degli Stati Uniti e dello Staff College. "Esistono chiare definizioni tra le reti permanenti nei luoghi delle guarnigioni e le reti temporanee e portatili utilizzate in ambienti tattici", afferma il saggio, chiamato "Le applicazioni militari delle tecnologie di cloud computing". (Maj. Dallas Powell Jr.) Aeronautica militare La tecnologia cloud può anche accelerare i tipi di automazione del computer offrendo una portata molto più ampia. Ad esempio, gli sviluppatori dell'Air Force stanno utilizzando l'automazione avanzata dei computer per replicare il comportamento umano online allo scopo specifico di attirare e rintracciare potenziali intrusi. Gli algoritmi possono creare attività online che assomigliano a quelle di un singolo utente, portando gli intrusi a pensare di rintracciare una persona quando, in realtà, essi stessi vengono monitorati. Inoltre, AI può essere utilizzato per eseguire analisi in tempo reale sul traffico in entrata che potrebbe contenere malware, virus o qualsiasi tipo di tentativo di intrusione. Se la fonte, le caratteristiche o il modello distinguibile di un attacco informatico vengono identificati rapidamente, i difensori informatici sono in una posizione migliore per rispondere. Il cloud offre l'opportunità di svolgere contemporaneamente queste funzioni attraverso un vasto numero di "nodi" interconnessi. Facilitando l'interoperabilità dei terminali di terra satellitari, migliorata la condivisione dei dati di rete, i sistemi basati su cloud possono anche accelerare la connettività SATCOM e consentire la tecnologia di comando e controllo per accelerare le direttive verso i satelliti, hanno spiegato gli sviluppatori del settore. Marina militare Ad esempio la Marina sta lavorando con CISCO per sfruttare la tecnologia cloud potenziata da AI per offrire connettività istantanea tra reti basate su navi, centri di comando e controllo e sistemi di bordo come i motori, spiegano gli sviluppatori. Il concetto, ora esplorato attraverso prototipi di laboratorio, consiste nell'utilizzare l'intelligenza artificiale in tempo reale basata su cloud per misurare i sistemi di bordo su un database storico pieno di informazioni di grande rilevanza per le tecnologie di navigazione. Read the full article

0 notes

Text

Recruitment globale, i consigli di Mauro Mordini di Regus Italia

New Post has been published on http://www.channeltech.it/2019/11/01/recruitment-globale-i-consigli-di-mauro-mordini-di-regus-italia/

Recruitment globale, i consigli di Mauro Mordini di Regus Italia

Mauro Mordini, Country Manager di Regus Italia, spiega l’importanza del recruitment e offre alcuni spunti interessanti per i professionisti dell’HR.

Man mano che le aziende si espandono verso nuovi mercati, i professionisti del recruitment devono essere in grado di raggiungere talenti nuovi e sempre più specializzati. Trovare i candidati giusti per questi ruoli può essere un processo complesso. Questo è vero se si pensa alle sfide poste dalle barriere linguistiche, dalle differenze tra le qualifiche professionali e dalla mancanza di contatti locali da coinvolgere nel processo di assunzione. Anche per questo, secondo una ricerca di The Conference Board, stiamo assistendo alla più grande mancanza di talenti dal 2007.