#Gino Bonichi

Explore tagged Tumblr posts

Text

Scipione (Italian, 1904-1933)

Il ponte degli angeli

5 notes

·

View notes

Text

Gino Bonichi, in arte Scipione

Fichi spaccati, 1930

20 notes

·

View notes

Text

Scipione (Gino Bonichi)

1904-1933

"Il cardinal decano" (1930)

Galleria d'arte moderna, Roma

1 note

·

View note

Photo

Gino Bonichi aka Scipione - Apocalisse (1930) [4600X3900]

11 notes

·

View notes

Text

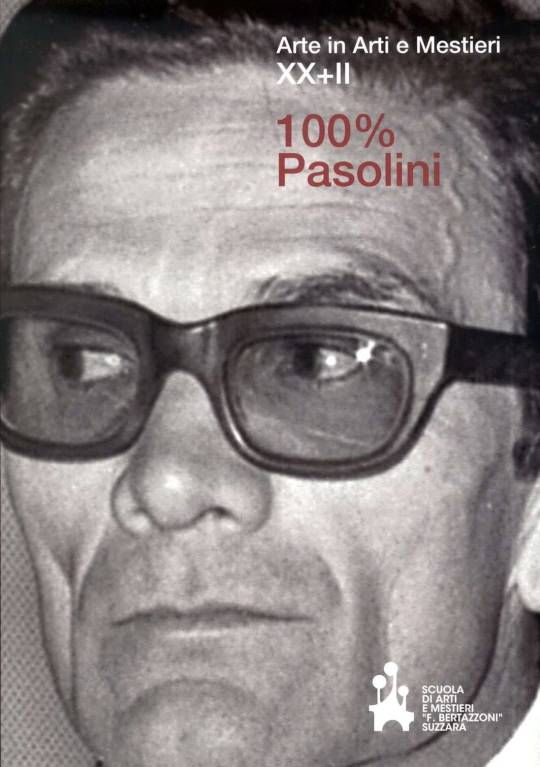

Per i 100 anni di Pier Paolo Pasolini

Per i 100 anni dalla nascita di Pier Paolo Pasolini, che cadono in questo 2022, continuano omaggi e contributi. In merito è da portare a conoscenza anche l’impegno della “Scuola di Arti e Mestieri – F. Bertazzoni” di Suzzara (MN), presieduta da Giovanni Marani, che ogni anno bandisce il concorso “Arti in Arti e Mestieri”, giunto al 22° appuntamento per artisti under 40, selezionati da una apposita commissione formata da Mauro Carrera (curatore di Arti in Arti e Mestieri), Alberto Ferrari (direttore della Scuola di Arti e Mestieri), Chiara Gallo (membro della citata scuola) e giudicati da Fabrizio Binacchi (giornalista), Daniela Fonti (presidente della Fondazione “Carlo Levi” di Roma), il già citato Giovanni Marani, Ivan Ongari (sindaco del Comune di Suzzara) e Stefano Roffi (curatore). Ma non è questo che ci interessa in quest’articolo, ma per la cronaca il primo Premio “Enzo Lionello Natilli” è stato assegnato al libro d’artista Tevere di Emanuela Alexandra Sandu (Romania, 1998, laureata in Grafica d’Arte presso l’ABA di Roma) «per l’intensità poetica e la perizia grafica nella realizzazione del leporello» (Mauro Carrera, Arte in Arti e Mestieri XX+II. 100% Pasolini, in 100% Pasolini, 2022, p. 19); a Giulia Bozzetti (Vizzolo Predabissi-MI, 1994, specializzata in Grafica d’Arte all’ABA di Urbino), con l’opera Senza titolo, il Premio “Nebbia Gialla”, mentre il premio alla carriera, destinato a personalità che si distinguono per meriti artistici e culturali, è stato assegnato all’artista romano Luca Maria Patella. Tornando a Pasolini, la XXII edizione della rassegna è proprio dedicata al poliedrico intellettuale di Casarsa col titolo 100% Pasolini (da cui è stato pubblicato l’omonimo volume-catalogo), inaugurata il 4 settembre e aperta al pubblico fino al 2 ottobre. Sotto la cura di Mauro Carrera sono stati invitati alcuni poeti con i quali si apre il volume che raccoglie gli omaggi pasoliniani, «a guisa d’epigrafe: si va dagli acrobatici Anagrammi per Pier Paolo Pasolini di Franco Carrera alle dicotomie illuminanti de El ingenioso hidalgo… de Casa Arsa de la Delicia di Mauro Carrera, dall’intimo conflitto contemporaneo de lo stomaco in fermento fomenta disordini di Oronzo Liuzzi all’eloquente Acrostico per Pier Paolo Pasolini di Gian Ruggero Manzoni, dall’altro suggestivo acrostico Poesia non consolatoria di Giorgio Moio fino alla sincera e contraddittoria Identità di Gian Paolo Roffi, seguiti da interventi di due maestri dell’area verbovisuale: Luca Maria Patella (Cari Taglia!, con Rosa Foschi, introdotto con un breve scritto, L’umanesimo sperimentale di Luca Maria Patella, da Mauro Carrera) e Lamberto Pignotti con Intervento invisibile. Seguono alcuni scritti letterari (del curatore ‒ Nomen omen ‒, dello scrittore spagnolo Carlos Martín ‒ Pasolini visto dalla Luna ‒ e di Tito Pioli ‒ Gli occhiali di Pasolini ‒» (Mauro Carrera, Arte in Arti e Mestieri XX+II. 100% Pasolini, ivi, p. 14). La parte più corposa, dopo alcuni saggi a firma di Guido Andrea Pautasso (Pasolini “incontra” Fantozzi: galeotto fu il calcio…), Francesco Tuscano (Guttuso, il realismo socialista l’Astrattismo. Pittura e rivoluzione in “La Rabbia”), Alessandro Zontini (Pasolini, l’arte, il cinema e Dante), è rappresentata dalla carrellata di opere in mostra (Bruno Aller, Bruno Ceccobelli, Omar Galliani, Giovanni Tommasi Ferroni, Fausto Beretti, Maria Cristina Crespo, Gianantonio Cristalli, Angelo Bianchi, Gruppo Sinestetico, Benedetta Bonichi, Marco Rigamonti, Sergio Borrini, Anna Boschi, Dario Brevi, Pietro Dente, Silvano De Pietri, Paolo Collini, Ruggero Maggi, Nadia Nava, Nero Corsa, Giovanni Fontana, Gian Paolo Roffi, Fernanda Fedi, Barbara Grossato, Valdi Spagnulo, Gino Gini, Maurizio Osti, Andrea Pellicani); dal progetto P.P.P. (Progetto Portatile Pasolini). «Il progetto nasce sui Navigli a Milano, una bella domenica mattina di primavera nello studio degli amici Fernanda Fedi e Gino Gini per i quali stavo lavorando ad una importante esposizione al Collegio Cairoli di Pavia. La ricorrenza del centenario dalla nascita di Pasolini e l’esigenza di avere una mostra pronta per partire verso qualsiasi destinazione ci si offrisse all’orizzonte mi ha spinto a concepire con loro questo piccolo progetto portatile a cui partecipano 39 artisti invitati (40 – Gino Gini)» (Carrera, ivi, p. 100). Citiamoli tutti, non altro per il valore di questo progetto espositivo che annovera alcune importanti personalità del panorama artistico italiano, scusandoci se l’elenco potrebbe sembrare come un lungo elenco della spesa: Gabriele Albanesi, Franco Ballabeni, Milena Barberis, Fausto Beretti, Carla Bertola, Angelo Bianchi, Adalberto Borioli, Claudio Calzavacca, Angelo Caruso, Giorgio Celon, Andrea Cesari, Luca Compiani, Nero Corsa, Gianantonio Cristalli, Renzo Dall’Asta, Antonio De Marchi-Gherini, Fernanda Fedi, Mavi Ferrando, Kiki Franceschi, Nunzio Garulli, Pino Lia, Nadia Magnabosco, Marilde Magni, Annalisa Mitrano, Giorgio Moio, Daniela Nenciulescu, Giacomo Nuzzo, Alvaro Occhipinti, Antonella Ortelli, Andrea Pellicani, Antonella Prota Giurleo, Carlo Alberto Rastelli, Gian Paolo Roffi, Filippo Soddu, Stefano Soddu, Antonio Sormani, Tommasina Bianca Squadrito, Alessandro Traina, Alberto Vitacchio. Il volume-catalogo si conclude con le opere che hanno partecipato al Premio riservato, come già detto, agli artisti Under 40 che quest’anno è stato intitolato all’artista Enzo Lionello Natilli, «invitato alla passata edizione della Rassegna e scomparso recentemente. nelle intenzioni della Fondazione “F. Bertazzoni” e del curatore ricordare in questa occasione l’artista e l’uomo, che ha lasciato un segno indelebile nella memoria della Rassegna e di coloro che lo hanno conosciuto» (Carrera, ivi, pp. 18-19). A conclusione di questo scritto va sottolineato che la scelta di questo omaggio pasoliniano (in sostanza di un poeta), anche con lavori artistici, dalla poesia visuale alla pittura, da parte del curatore, non già con alcune poesie o perché il curatore è un critico d’arte, non è casuale. Si ricordi che Pasolini, oltre che poeta, critico letterario, scrittore, regista e drammaturgo, si dedicò con discreti risultati anche alla pittura che, in modo particolare, soprattutto lungo gli anni sessanta-settanta, ebbe una significativa evoluzione. C’è da dire che la sua attività pittorica (più di duecento dipinti e disegni che partono però dai primi anni quaranta, in quel di Casarsa, dove il giovane Pasolini creò parallelamente alle prime poesie in friulano, che dal 14 ottobre fino al 16 aprile 2023, saranno esposti alla Galleria d’Arte Moderna di Roma, a cura di Graziella Chiarcossi, Silvana Cirillo, Claudio Crescentini e Federica Pirani), spesso fu trascurata dalla critica, ma forse anche perché rimase nell’oblio, ai limiti e oscurata dalle altre attività intellettuali di Pasolini con più cassa di risonanza nell’ambiente culturale del tempo. «… ritratti, nature morte e paesaggi dal sapore fortemente intimista e familiare, fino alla serie di giovani ragazzi ritratti seduti, sdraiati o con fiori che documentano da altro punto di vista l’eccezionale sperimentazione artistica del giovane Pasolini. Un focus è dedicato all’ambiente creativo bolognese de Il Setaccio, mensile della GIL, (Gioventù Italiana del Littorio) di Bologna, tra novembre 1942 e maggio 1943), dove troviamo in particolare i disegni di Pasolini e Fabio Mauri realizzati per la rivista, a testimonianza di una forte amicizia, che fu anche frutto di continui scambi di idee, e allo stesso tempo della crescente passione di Pasolini per la storia dell’arte» (da L’iter artistico di Pier Paolo Pasolini. Una mostra alla GAM di Roma nell’autunno 2022, in «RAI-Cultura», s.d.). Read the full article

1 note

·

View note

Photo

Gino Bonichi 'Scipione' (1904-1933) Il profeta in vista di Gerusalemme, 1930 (42x46,7 cm)

1 note

·

View note

Text

L’ultima volta che incontrai Schifano, maestro dissipatore dell’istante lirico...

Ho incontrato per l'ultima volta Mario Schifano a metà degli anni Novanta nello studio dietro Via della Lungara qualche anno prima della sua morte ed era in compagnia di Achille Bonito Oliva… Mario, indaffarato e con le mani imbrattate di colore, era teso a dipingere grandi scenari di lussureggiante natura con emersione di gigli d'acqua e altre brillanti figure a smalti vividi grondanti sulla tela. Era sorridente, ammiccava, ed aveva improvvise illuminazioni di idee che lo divertivano come occasioni per dare il titolo a un'opera o per impostare un nuovo ciclo di lavori .

Quando morì il 26 Gennnaio del 1998 sono tornato davanti al suo studio un giorno limpido e freddo per salutarlo con molti altri che lo avevano conosciuto. Ero giunto assieme al mio amico Gino De Dominicis che lo ammirava come pochi. Appena vide Achille Bonito Oliva (col quel era ii ferri corti) che si apprestava a prendere la parola, si inalberò. Gino trovò che il clima creatosi attorno alla salma di Schifano (un tono di circostanza) fosse più che riprovevole: molta gente adesso lo piangeva senza aver fatto mai nulla per sostenerlo. Ci mettemmo in disparte e ci allontanammo in fretta senza ascoltare i discorsi commemorativi. Gino quel giorno prese la decisione di non consentire a nessuno di celebrare per lui un funerale analogo. Nemmeno un anno dopo all'improvviso anche lui ci lasciò togliendo a Roma un altro dei suoi fari.

Mario Schifano (1934-1998) aveva da poco compiuto dieci anni sul finire della Seconda Guerra Mondiale . Appena in tempo per conoscere l' esodo delle truppe italiane dalle coste del Nord Africa dove era nato: tra la polvere sollevata dagli automezzi, le case in rovina , lo schianto degli argini di difesa, la paura degli uomini in fuga e fatti prigionieri. Attorno era il deserto con le sue luci intorpidite e le distese notturne così vicine all'occhio umano da farti quasi toccare il manto delle grandi stelle e l' alone di luna.

Di questo scenario parlano i suoi quadri per allusione o per semplice assonanza: solo di rado egli si svincola da quello sguardo ravvicinato di bambino atterrito e messo troppo in fretta a contatto con la durezza del mondo. E così accendeva impressioni isolandole in alone di meraviglia. La scuola dello sguardo nasceva come gelosa custodia di una esperienza del cataclisma e della equivoca calma che ad esso consegue come dopo una violenta mareggiata. Schifano come Burri, o meglio Giuseppe Berto nelle pagine de ‘Il cielo è rosso’ . Mario, italiano del lungo dopoguerra che traccia segni sulla sabbia, filamenti di memoria, figure labili di impressioni condensate nell' istante visivo grazie ad una sensibilità che diventa tecnica e stile. Penso alle gocciolature di vernice smaltata che sembrano cadute per caso dal pennello di un militare mentre ripassa a mano la fascia metallica di un parafango blindato. E sono generalmente colori di mastice dal sapore di resina e dalla sfarinata consistenza della sabbia . Osservare un monocromo di Mario vuol dire saper distinguere la provenienza mimetica di certe materie colorate ( il mastice, la sabbia ; il rosso , come di sangue rappreso; il blu, nel cielo piatto della notte africana ) .

Parlare di Mario Schifano come di un emulo di Jasper Johns o di Jim Dine non giova ad intendere l'essenziale: quel procedere per istantanee cariche di emozione è il risultato poetico di un artista che cerca la vitalità espressiva in un corpo a corpo con le materie e le tecniche più fredde e indifferenti. I quadri di Schifano sembrano segmenti visivi disseccati dal flusso di uno sguardo cosciente e appassionato. Essi conservano tuttavia la virtù di una melodìa interna che non rinnega la vita ma ad essa rimanda con fresco piglio di gioventù.

Mario aveva il movimento rapido, gesti del volto e segnali dell'occhio mobili e sorprendenti, un sorriso facile e la parola bruciante, anticipatrice, qualche volta visionaria o profetica. Non tollerava il conformismo. Era di estrema sinistra, però andava aldilà delle sistemazioni politiche. Si appassionava per le sorti del Viet Nam o di Cuba come di tutte le rivolte antimperialiste. Detestava le semplificazioni a proposito dell'arte moderna e di quella postmoderna. Il suo disordine poetico era dispendioso con magnificenza barocca nel modo di elargire sapienza di pittura quasi in modo convulsivo sullo spazio bianco di una superficie. Ma l'automatismo o la distanza emotiva non prendevano il sopravvento sull'opera come racconto figurato che deve suggerire allo sguardo la brillante autonomìa della forma.

Schifano era totalmente imprigionato nel sogno della pittura. Mostrava di crederci proprio quando più la maltrattava. Così l'ho sempre riconosciuto ed ammirato in una frequentazione sporadica e pure intensa come segno di solidale cammino , di una avventura legata a Roma, ai nostri anni , a certe malsopite rabbie che prendono forma solo nella Città di Dio. Mario era figlio adottivo di Roma e si era nutrito del rosso cupo di Gino Bonichi nel modo più giusto, cioè inconsapevolmente come l'aria che si respira . Per cogliere il ritmo della sua pittura bisogna accostare quella ombrosa decadenza romana al non senso di una coscienza translucida da ‘straniero’, come l’uomo di Camus che riflette l’assurdo nel suo stesso comportamento. Prima ancora del New Dada americano l'opera di Schifano si lega alla inquieta disperazione europea del secondo dopoguerra . Bisogna pensare al "Voyeur" e alle cellule descrittive de "La jalousie" di Robbe-Grillet per paragonare l' impasto di una visione non limitata alla fredda superficie degli oggetti . Nell’opera di Schifano la visione non genera monumenti alla comunicazione di massa ma pone domande tramite un distacco, una ironìa e una disarticolazione programmata di ogni narrazione , dissociando sequenze , situazioni e immagini.

Basterà per questo ricordare Anna Carini e il gioco delle sue gambe nel filmato girato ‘con l'occhio delle farfalle’ (siamo nel 1967) per misurare l' evidenza di uno stile che viene dalla vecchia Europa. L'uso della fotografia, del video , il tentativo di produrre ‘film d'artista’, erano congeniali al progetto poetico di Mario che camminava lungo la via indicata per rami letterari dalla ‘école du régard’ e non dai semplificatori della Pop-Art. Il grande equivoco estetico americano dall' enfatico entusiasmo ‘pop’ era agli antipodi dello spirito poetico di questo spirito mediterraneo che gli amici chiamavano ‘il puma’ per la capacità di agguantare uomini e cose riducendoli ad occasione di uno sguardo istantaneo.

Mario ha dipinto migliaia di quadri perché era un dissipatore di sé stesso. Era simile in ciò a Renato Guttuso che ha prodotto una grande opera accanto ad una messe innumerevole di cose meno ragguardevoli. Ambedue avevano in comune la radice espressionista. Ambedue avevano cercato il successo senza amarlo, per navigare nel mondo come condanna o come necessaria espiazione. Al Guttuso umanista ( procuratore di ideologici ‘cammini della speranza’) segue e si oppone la disperata vitalità di Mario -più consonante con un certo modo d'essere di Pier Paolo Pasolini- agganciata alle certezze elementari del qui ed ora, alla singolarità di esperienze ripetute, ossessive, rivissute in una sorta di esaltazione gridata , esilarante, stupefatta. Inquadrature, sequenze, ‘réportages’, l'intervento del proiettore nella definizione d'immagine, sono tutti ingredienti di una poetica che non si dissocia dalla vita e dalla onnivora capacità visiva. Mario era un occhio in permanente azione creativa. Sorrideva indifferente ai titoli dei suoi quadri, ma decideva in un lampo il diagramma della visione, il lascito provvisorio del colore , la disposizione della forma. I contorni dei suoi oggetti così apparentemente definiti per caso, diventavano sempre emblemi. Era il segreto della forma che in lui rinasceva dal rumore di fondo delle informazioni visive. Penso alla palma, questo stereotipo che non finisce di produrre meraviglia nelle sue riproduzioni ora velocemente abbozzate, ora pittoricamente trattate curando le zone di grumo cromatico con elegante sciatteria. E penso a certe sistemazioni cromatiche (il grezzo della tela, l'azzurro fondo, il colore della sabbia) che segnalano l' elemento contemplativo, addirittura. E lo ripropongono negli smalti che contornano la sagoma in controluce della palma, ritagliata nel bianco della tela , qualche volta tra stelle di un cielo osservato dall'occhio meravigliato di un bambino.

Si è parlato di immagini sgualcite e non a torto. Io direi volutamente sgualcite e cariche di lusso dissipatore. Della segnaletica ‘pop’ a Schifano non importava molto. Non era un ideologo pro o contro la ‘civiltà di massa’ . Sapeva cosa era e da dove veniva il potere e lo emblematizzava da pittore misurandone la dimensione "trash". Mario non dava molta importanza all'emblema o alla ripetizione del ‘segno’ ideologico come Franco Angeli. In lui prevaleva l'elemento pittorico come testimone del flusso vitale, del respiro personale, dell'impronta della vita tradotta in immagine . La pittura come perenne autoscatto diventava così la più difficile delle scommesse in cui una marea di imitatori inesperti, animule dal fiato corto, si sono venuti a confondere e a rompere le ossa. La dissipazione ‘fotografica’ di Schifano riscattava la pittura fin dentro la più riproducibile e sterilizzata delle tipologie visive. Provate a guardare una tela emulsionata da Mario con qualche personaggio televisivo incorniciato e considerate pure l'effetto.

Provate ad osservare la serie dei maestri dell'arte moderna rabberciati dentro lo schermo televisivo per cogliere lo spaesamento che ne deriva (di ‘quale’ De Chirico si parla qui ? Di una copia , di una contraffazione , di una interpretazione o di una riproduzione deformante ? Oppure si parla di tutt' altro: e cioè di un quadro di Mario Schifano , con un titolo che depista volutamente il pubblico? ) . Ce n'è abbastanza per riconoscere che Schifano non si muoveva in linea con una versione conformista ed ‘evolutiva’ dell'arte italiana del '900. Con il futurismo egli aveva ben poco a che vedere: non era ottimista, non esaltava la tecnica e non era neppure interessato alla qualità estetica del ‘movimento’.

Schifano lavorava sulle immagini filmate o video per isolare la ‘superficie’ e intravedere l'alito di vita che sfugge alla velocità della comunicazione. Egli cercava la esaltazione lirica dell'istante in quanto tale. I suoi omaggi al futurismo italiano (‘Futurismo rivisitato’ , o l'uomo che cammina di Balla) sono conferma di una energia creativa in controtendenza rispetto ai messaggi della estetica ‘pop’ (così come tale resta la sua straordinaria testa di Leonardo , o le citazioni di Michelangelo realizzate da Tano Festa , o la ‘Lupa di Roma’ di Franco Angeli....) . Nell'arte di Schifano sorprende la sicurezza del gesto, l'assenza di pentimenti che garantisce ad ogni opera una freschezza tale da riscattare perfino gli errori o le approssimazioni. Cosi meravigliosamente ‘naturale’ la pittura di Schifano piace a molti ed ha successo perché appare semplice, diretta e comunicativa. E infatti lo è. Ma è soprattutto il risultato di una complicata chimica creativa che affonda le radici in una storia molto personale e ‘italiana’, come ho tentato sommariamente di delineare.

Duccio Trombadori

0 notes

Photo

Gino Bonichi aka Scipione - Apocalisse (1930) [4600X3900] posted by Reddit User: JanosValuskaCTE #uncategorized http://artofreddit.com/gino-bonichi-aka-scipione-apocalisse-1930-4600x3900/?feed_id=16127&_unique_id=5eb3b17e167cb artofreddit.com

0 notes

Photo

Gino Bonichi aka Scipione - Apocalisse (1930) [4600X3900]

0 notes

Text

RENATO GUTTUSO

Renato Guttuso è stato uno dei più grandi artisti italiani del Novecento, attento filosofo del suo tempo, cronista cromatico della condizione degli ultimi, pittore dimenticato dopo la sua morte, non tanto per la qualità della sua arte, ma perché uomo legato a un mondo che con il crollo del Muro di Berlino stava per essere confinato nelle pagine dei libri di storia.

di Pasquale Di Matteo

RENATO GUTTUSO: LA MORALE

L’arte di Guttuso nasce dai meccanismi dell’epoca in cui è vissuto e della quale l’artista siciliano è stato narratore indiscusso, capace di analizzare fatti e circostanze scaturite dal secolo dei totalitarismi, trasformandoli grazie a una spiccata capacità di ragionamento e di una grande empatia, per poi declinare i propri messaggi nella sua arte, fatta di racconti di colore.

Renato Guttuso era nato nel 1912, a Bagheria, in una famiglia del ceto medio.

La Sicilia del tempo vedeva la società divisa in tre categorie distinte: i proprietari terrieri, che in parte dettavano legge, entravano in politica e vivevano nel benessere; i contadini, che venivano sfruttati dai proprietari dei grandi latifondi e vivevano di stenti; quelli che stavano nel mezzo, che andavano avanti con piccoli o grandi crimini, sfruttando una posizione sociale invidiabile, o sgomitando quando si proveniva dalla classe sfruttata.

In fondo, si trattava per lo più dei delusi dall’Unità dello stivale, di quelli a cui erano state fatte promesse dai mazziniani mai mantenute.

Della nobiltà siciliana tratta ampiamente Verga, nei suoi lavori, mentre tutti i più grandi autori dell’isola hanno in parte sviscerato l’enigmatica società siciliana del Novecento.

Da bambino, Renato Guttuso giocava di frequente negli spazi intorno a Villa Palagonia, una costruzione aristocratica non lontana dalla casa in cui abitava, il cui giardino era circondato da decine di statue inquietanti, raffigurazioni di mostri e di scene violente che, sebbene bambino, dovevano dare un senso al giovane artista del pensiero aristocratico e della netta dicotomia che esisteva tra chi viveva nel lusso e chi di stenti.

Fu in tale contesto che, probabilmente, si svilupparono il senso morale di Guttuso e quell’attenzione alle dinamiche sociali che ne fecero uno dei più importanti artisti internazionali del Socialismo reale.

Renato Guttuso arrivò a Roma per la prima volta nel 1931, quando fu inizialmente rapito dal malinconico romanticismo dell’arte di artisti del calibro di Mario Mafai e di Scipione, nome d’arte di Gino Bonichi.

Il primo dipingeva scene comuni, soprattutto nature morte in cui esaltava la capacità della vita di rinascere dalle macerie della guerra, mentre Scipione metteva su tela la sua visione onirica del mondo, con piazze vuote, associazioni angosciose, da apocalisse, attraverso i quali l’artista dava enfasi alla solitudine sociale.

Altra figura che influenzò notevolmente Renato Guttuso fu senza dubbio il medico, pittore e scrittore, Carlo Levi, antifascista e attivista di sinistra che rivolgeva attenzione e lavori nei confronti di quel mondo contadino e povero soggiogato dai potenti.

Fu probabilmente lo stesso Levi a introdurre Guttuso nel mondo della poesia ermetica, che in quel tempo vedeva esplodere i capolavori di grandi autori, tra i quali: Montale; Ungaretti e Quasimodo.

E proprio dall’opposizione dell’ermetismo al pathos di D’annunzio e alla retorica di Marinetti, Guttuso trasse ispirazione e motivo d’analisi per avvicinarsi all’essenza delle cose e al loro legame con l’essere umano.

Autoristratto, Guttuso – Immagine di Proprietà del web

NELLA STANZA DELLE DONNE, Guttuso – Immagine di Proprietà del Web

MARSIGLIESE CONTADINA, Guttuso – Immagine di Proprietà del Web

Ecco dunque, che glorificare il potere con versi altisonanti o dipingere il duce a cavallo diventavano attività sospette, non vere, in contrasto con la modernità, tanto che gli artisti, come lo stesso Guttuso fece, preferivano parlare di cose più pacate, quasi intime, come OSSI DI SEPPIA, nel caso di Montale, oppure rappresentare nature morte.

D’altro canto, serpeggiavano i nomi di quelli che stavano rinnovando il mondo dell’arte anche nel resto d’Europa e si discuteva delle tendenze avviate da maestri del calibro di Picasso e di Matisse, sebbene la dittatura fascista impedisse che tali influenze giungessero in Italia.

Fu proprio Renato Guttuso a scrivere un saggio su Picasso, nel 1933, nonostante non avesse mai visto un suo quadro.

Nel 1937, a Guttuso fu regalata una cartolina con la raffigurazione di Guernica, l’opera di Picasso che ricorda il bombardamento della città spagnola durante la guerra civile.

Fu una circostanza che influenzò prepotentemente l’arte di Guttuso, perché quei temi erano i suoi, l’attenzione della condizione dei più deboli gli apparteneva e Picasso gli aveva dato il codice per interpretarli e declinarli sulla tela.

Guttuso capì che, grazie al Cubismo e al genio del pittore spagnolo, era possibile andare oltre la costruzione formale dell’immagine, trascendendo i vincoli e gli schemi delle scuole classiche.

Guernica fu un’opera fondamentale, non soltanto a livello artistico, ma anche in ambito politico e sociale, poiché contribuì alla nascita di una resistenza al fascismo, in Italia, evidenza che si nota anche nelle opere di quel periodo del pittore siciliano, in cui regnano l’angoscia e la rabbia nei confronti del regime mussoliniano.

Tuttavia, la sua discesa in politica avvenne soltanto nel 1940, all’indomani dell’ingresso dell’Italia nel conflitto mondiale, quando l’artista si iscrisse al Partito Comunista.

Influenzato dallo stile di Picasso e dando sfogo ai temi del suo credo politico, Guttuso diede vita a molti disegni in cui rappresentava tori infuriati, scene di violenza, di omicidi, di rappresaglie, che poi raccolse nella cartella GOTT MIT UNS.

RENATO GUTTUSO: LA PITTURA

La sua pittura, fino ad allora vicina al fauvismo, vivace ed espressivamente affine ai lavori di Van Gogh e di Soutine, si evolse verso una concezione dello spazio più complessa.

La sua sperimentazione e la contaminazione con i lavori di altri maestri, nonché l’epoca in cui era incastrato, portarono Guttuso a rivisitare il protagonismo degli oggetti e dei colori, ai quali cominciò a dare un senso più metaforico e iconico, anche se non abbandonò mai il classicismo, mitigando serie di lavori più innovativi a opere riconducibili al passato, come FUCILAZIONE IN CAMPAGNA.

FUCILAZIONE IN CAMPAGNA, Guttuso – Immagine di Proprietà del Web

Si avvicinò al Cubismo, pur restandone ai margini, perché gli oggetti, per Guttuso, avevano una dignità ch’egli non deturperà mai, strutturando uno stile personale, una visione del movimento in cui persevera la realtà, pur nella prepotenza dell’espressione narrativa.

Questa visione del reale la si nota in maniera netta ed esaustiva in CROCIFISSIONE.

CROCIFISSIONE, di Renato Guttuso – Immagine di Proprietà del Web

RENATO GUTTUSO: CROCIFISSIONE

In quest’opera, il pittore siciliano strutturò l’immagine come un prisma, con tante sfaccettature di colore a dare forma a oggetti e figure.

Diversamente da come era stato affrontato il tema fino ad allora, Guttuso pose le croci in diagonale, limitando i piani dello spazio.

Intorno, poche figure umane: due cavalieri e tre donne addolorate, tra cui la Maddalena, che, completamente nuda, si avvinghia al Cristo sulla croce, contorcendosi per la disperazione.

Altra peculiarità di quest’opera è rappresentata dal fatto che il volto del Cristo non è visibile, perché coperto dalla croce antistante e lo si riconosce solo per il drappo bianco e per la corona di spine sul capo.

La scena, nella sua esaltazione prismatica della spazialità, assume dimensioni differenti, a seconda dei punti di vista e delle differenti focalizzazioni, trasportando la storia e l’angoscia in un vortice in cui il tempo diventa un loop, nonché metafora delle angosce e delle sofferenze delle epoche successive, perciò opera universale.

Gli sconfitti, i condannati, hanno il capo chino, mentre i vincitori, stanno dritti, in sella al cavallo, e uno si mostra in volto.

La santità del figlio di Dio si manifesta nella carnagione bianca, mentre i due altri crocifissi vedono cadaveri di un rosso fuoco, di stampo demoniaco, e di una tonalità di verde che richiama la putrefazione e la perdizione.

La struttura dell’opera volge verso l’alto, con la croce del Cristo e quella alle sue spalle, a cui segue il paesaggio sullo sfondo, mentre, sul vertice destro, il cadavere dalle carni rosse è legato a una croce posizionata in maniera opposta, frontalmente al Cristo, quasi a volerne chiedere grazia e, allo stesso tempo, rappresentando la perdizione causata da un moto in contrasto a quello ascensionale del resto dell’opera.

Al cavallo blu su cui troneggia fiero un cavaliere, fa da contrasto il cavallo grigio in primo piano, che sembra rifiutare non soltanto quanto offerto dal suo padrone, ma l’intera circostanza.

La fede politica si manifesta nei pungi chiusi del Cristo e del crocefisso alle sue spalle, nonché nel drappo rosso sul cavallo ribelle, invito a resistere ai soprusi e alla crudeltà dei dispotismi.

La tela richiama una costruzione derivante dalla sperimentazione picassiana, sia nei corpi squadrati e spigolosi, sia nel posizionamento dei vari elementi, eppure presenta diverse altre influenze, come la dinamica rotatoria e ascensionale della scena, che riconduce agli studi di Cézanne, oppure come le case in lontananza, ricordo di una pittura del passato.

Infine, l’universalità di quest’opera si declina anche attraverso la stesura netta e definita dei colori, che danno forma a un espressionismo raffinato in cui la struttura, le cromie e la pennellata contribuiscono di concerto ad esaltare il tema trattato.

L’opera si classificò al secondo posto al prestigioso Premio Bergamo, ma scatenò il rifiuto da parte di borghesi e mondo ecclesiastico.

RENATO GUTTUSO: ESPRESSIONISMO REALISTICO

La maturità stilistica di Guttuso esplose conclusa la Seconda Guerra mondiale, quando la direzione dell’internazionale comunista dichiarò il Realismo Socialista lo stile della rivoluzione, circostanza che spinse Guttuso a continuare sulla strada intrapresa.

BOOGIE-WOOGIE, Guttuso – Immagine di Proprietà del Web

CESTO E BOTTIGLIE, Guttuso – Immagine di proprietà del Web

LA DISCUSSIONE- Immagine di proprietà del Web

VUCCIRIA, Guttuso – Immagine di proprietà del Web

Le sue figure, tuttavia, non cominciarono a smontarsi, come nel Cubismo picassiano, perché a Guttuso interessava raccontare la società e le dinamiche che la svelano, per cui esagerare nella stilizzazione sarebbe risultato svilente per lo stesso messaggio dell’opera.

L’arte di Guttuso si espleta nel suo racconto sociale, nel bisogno di sviscerarne la realtà, enfatizzando gli aspetti negativi del divenire, arrivando ad anticipare il materialismo esploso nel nostro tempo.

Non a caso, uno dei temi ricorrenti in Guttuso è quello del ballo, visto come elemento di rottura, di voglia di trasgredire, sostituendo le danze tradizionali con i nuovi stili moderni, un inno alla vita e alla positività con cui aprirsi al futuro, evocando e pretendendo un cambiamento.

I suoi lavori non sono semplicemente opere pittoriche, ma aneddoti, articoli, storie, racconti, vicissitudini, ammonimenti, di un cronista del suo tempo animato dal desiderio di far capire agli uomini che solo nella ribellione si evita l’appiattimento al potere.

La carne, le braccia nude, spesso i corpi, sono fondamentali nell’arte di Guttuso, perché rappresentano la ricerca dell’essenza, contraria agli orpelli con cui il mondo dei potenti tentava di distinguersi dagli umili e da quei contadini verso cui l’artista aveva un’attenzione particolare.

RENATO GUTTUSO: I FUNERALI DI TOGLIATTI

Alla morte di Palmiro Togliatti, Guttuso dedicò un’imponente opera, 440×340.

I FUNERALI DI TOGLIATTI, Guttuso – Immagine di Proprietà del Web

Uno spaccato della storia del Partito Comunista, in cui l’artista pose personalità contemporanee e del passato del mondo sindacale, uomini di partito, intellettuali, in una ricostruzione senza tempo con la quale Guttuso ricordava come le grandi battaglie si vincono insieme, con il contributo di tutti, di persone di diverse competenze ed estrazione sociale, nonché il fatto che i risultati sono spesso processi che necessitano di anni, ma anche che, in fondo, le idee resistono alla morte e vanno oltre.

Tutti questi uomini importanti per il mondo comunista sono circondati dal popolo, con un’infinità di bandiere rosse, centinaia di operai, contadini, impiegati, studenti e intellettuali, tutti raffigurati in bianco e nero, riuniti intorno ai fiori che circondano il leader defunto.

RENATO GUTTUSO: LA MEMORIA

Renato Guttuso morì il 19 gennaio del 1987.

I suoi funerali bloccarono Roma, invasa da una folla immensa di bandiere rosse che accompagnò la salma, dal Senato, dove era stata allestita la camera ardente, fino a piazza del Pantheon, dove si svolse la cerimonia laica.

Non fu l’unica commemorazione; ve ne furono altre, sia a Roma, che nel resto d’Italia, soprattutto nella sua Sicilia.

Guttuso, d’altronde, era stato un pittore importante, riconosciuto anche all’estero, nonché personalità influente del suo tempo.

Senatore della Repubblica dal 1976 al 1979, l’artista era stato amico dei più importanti intellettuali dell’epoca: da Picasso a De Chirico; da Moravia a Pasolini.

Era stato editorialista di diverse testate e aveva scritto per i quotidiani più importanti in qualità di pittore, di critico, ma anche di politico e di opinionista.

Ciononostante, Renato Guttuso fu dimenticato nel giro di poco tempo e non soltanto da quella parte d’Italia sempre meno acculturata e scollegata dal mondo dell’arte, ma anche dalle stesse istituzioni che pure l’artista ha servito.

È probabile che la figura del Guttuso artista e intellettuale cominciò ad affievolirsi con le battaglie per accaparrarsi la sua eredità, tra quell’amante, Marta Marzotto, che non voleva più vedere dalla scomparsa della moglie, Maria Luisa Dotti, detta Mimise, e il figlio adottivo, Fabio Carapezza, che venne poi nominato erede, dopo anni di processi e di ricorsi in appello.

Ciò che era accaduto a Picasso, la cui fama dopo la morte era crollata, ma parallelamente all’aumento vertiginoso del valore delle sue opere, non avvenne con Guttuso, che vide crollare anche il prezzo dei suoi dipinti.

Purtroppo, Guttuso era un pittore d’altri tempi, convinto che, in fondo, i galleristi servissero a poco, così come non ritenne mai necessario dare vita a un catalogo generale della sua arte, inoltre, bisogna altresì aggiungere che le sue opere vendettero prevalentemente in Italia e soltanto pochissime collezioni estere vantano qualche suo lavoro

Ma è probabile che, in un mercato dell’arte in cui l’influenza statunitense è determinante, non abbia certamente giovato essere bollato come activist comunista, perciò rifiutato dagli Stati Uniti sia come persona, sia come artista.

Eppure il maestro del realismo italiano, il cultore dell’espressionismo sociale, non era il perfetto intellettuale dedito alla causa; la sua attenzione ai più deboli e la sua fede politica non gli impedivano, infatti, di essere anche amico di Andreotti, del cardinal Angelini, o di personalità con differenti ideologie.

Anche a livello artistico, era viscerale il suo amore per Picasso, soprattutto nella sua espressione più sociale e intellettuale, ma apprezzava anche molto di quanto espresso dalla modernità americana, a cominciare dalla Pop Art, amore ricambiato da alcuni suoi protagonisti, tanto che Andy Warhol, che negli anni Settanta arrivò a Roma durante una campagna elettorale, nel notare i manifesti con Falce e Martello che Guttuso disegnò nel ’53 per il partito comunista, si appropriò di quel logo, regalandone una delle prime versioni al pittore italiano, per correttezza e in segno di stima.

Guttuso fu anche apertamente contrario a Togliatti, quando il leader comunista invitò gli artisti che si rifacevano al Comunismo ad abiurare ogni forma di astrattismo, poiché definiti scarabocchiari.

Tuttavia, va ricordato che poco dopo la morte di Guttuso, i libri di storia si riempirono di un nuovo fatto sconvolgente, la caduta del Muro di Berlino, del 1989.

Fu un primo passo che portò alla dissoluzione dell’Unione Sovietica e alla sconfitta di un mondo che in Occidente era stato solo ipotizzato.

Il cambiamento, anche all’interno degli stessi apparati comunisti occidentali, fu tale per cui molte personalità del passato riconducibili a quella ideologia furono dimenticate.

In Italia accadde a Guttuso, ma anche a Moravia.

Inoltre, Renato Guttuso, proprio in virtù della sua mentalità aperta, grazie alla quale non aveva problemi a instaurare amicizie profonde anche con avversari politici, non era molto amato all’interno dello stesso Partito Comunista.

Soltanto negli ultimi anni, pare si sia riacceso interesse per un pittore che non è stato soltanto un maestro di stile e di sperimentazione, ma soprattutto un attento filosofo del suo tempo, che ha raccontato con l’occhio vigile del cronista, il piglio del critico e la semplicità dei grandi, attingendo dalla sperimentazione del cubismo, per costruire una figurazione espressionista, ma realista, nonché vicina alla gente comune.

Renato Guttuso è stato uno dei più grandi artisti italiani del Novecento, attento filosofo del suo tempo, cronista cromatico della condizione degli ultimi, pittore dimenticato dopo la sua morte, non tanto per la qualità della sua arte, ma perché uomo legato a un mondo che con il crollo del Muro di Berlino stava per essere confinato nelle pagine dei libri di storia. RENATO GUTTUSO Renato Guttuso è stato uno dei più grandi artisti italiani del Novecento, attento filosofo del suo tempo, …

0 notes

Text

venticinque febbraio

Enzo Sellerio, Palermo Quartiere della Kalsa, bambini giocano alla fucilazione con le armi giocattolo (2 novembre 1960).

La terra è secca, ha sete e si spacca. Sui labbri dei crepacci le lucertole arroventate corrono in fiamme. … La terra è secca, ha sete e la notte è nera e perversa. Cristo, dalle da bere, ché vuol peccare e farsi perdonare.

( Gino Bonichi [Scipione] )

§

View On WordPress

#Aldo Busi#Amin Maalouf#Anthony Burgess#Antimo Negri#Antonio Damasio#Benedetto Croce#Carlo Goldoni#Cesário Verde#Dan Pagis#Daniel Sada#Enrico Caruso#Enzo Sellerio#Fausta Cialente#Gëzim Hajdari#Gerald Murnane#Giuseppe De Nittis#Ibn Battuta#Jacob Taubes#John Wainwright#Mario Scipione#Martin Kippenberger#Pierre-Auguste Renoir#Richard G. Stern#Severo Sarduy#William Lakin Turner

0 notes

Link

SAN BENEDETTO – Il Comune di San Benedetto del Tronto, in collaborazione con l’Associazione Culturale Verticale D’Arte e Stefano Papetti, presenta l’appuntamento speciale conclusivo con i curatori di Vedo nudo. Arte tra seduzione e censura presso la Palazzina Azzurra a San Benedetto del Tronto.

L’evento espositivo nella Palazzina Azzurra ha superato di misura le 5.000 presenze durante l’estate ed ha concluso la trilogia promossa dal Comune di San Benedetto del Tronto. Dopo i successi degli scorsi anni con “Uomo in mare. De Chirico, Licini, De Pisis, Warhol e i grandi maestri dell’Arte” e “Abbronzatissima.

Glamour e arte all’ombra delle Palme”, la mostra ha fatto registrare visitatori interessati ed appassionati al tema da tutte le parti del territorio marchigiano e anche d’Italia.

A cura di Stefano Papetti e dell’Associazione culturale Verticale d’Arte (Elisa Mori e Giorgia Berardinelli) l’esposizione Vedo Nudo. Arte tra seduzione e censura, con il patrocinio dell’ENIT – Ente Nazionale del Turismo, della Regione Marche, della Fondazione Marche Cultura e del Comune di San Benedetto del Tronto, si è posta come obiettivo lo sviluppo di un percorso storico artistico -ma anche concettuale – che ha accompagnato lo spettatore a scoprire le molteplici espressioni e trasformazioni dei contenuti legati al nudo e alla sua percezione, dai primi del Novecento ai giorni nostri, ponendo al centro forme d’arte quali pittura, scultura, video installazioni, grafica e fotografia, ed ha coinvolto il visitatore in un gioco di seduzione sottile in stretta connessione con le opere.

Il il tutto senza mai dimenticare l’aspetto ironico, e in alcuni casi la componente di sensibilizzazione verso un tema che può anche essere identificato come controverso ma che da sempre ha stuzzicato la mente e la fantasia umana. Le opere, che si collocano nei due piani espositivi della Palazzina Azzurra, provengono da prestigiose collezioni pubbliche e private, e da artisti affermati nell’ambito dell’arte contemporanea a livello nazionale e internazionale.

A partire dall’Estasi di Giuseppe Renda, un busto di donna in bronzo realizzato dallo scultore nel 1890, il percorso espositivo prosegue in un susseguirsi di dipinti e disegni dove figure di nudi maschili e femminili dominano la scena: dall’olio su tela Nudo femminile di Osvaldo Licini, all’olio su tavola di Cagnaccio San Pietro che ritrae una donna allo specchio, passando per una Maddalena di Renato Guttuso e le ancestrali sculture della serie ‘tagli’ di Lucio Fontana per arrivare ai giorni nostri con il nudo inquietante di Oliviero Toscani per la campagna control’anoressia e il grande acrilico su tela di Giuseppe Veneziano, dal titolo Novecento 2009 che riprende la tradizione iconografica dell’allegoria restituendoci, in una immagine grottesca, i tratti dei protagonisti della storia del secolo scorso.

Tra gli altri artisti in mostra grande spazio è stato dato alla fotografia con Gian Paolo Barbieri (la cui mostra omaggio realizzata dal Consiglio regionale della Lombardia e curata dalla Fondazione Gian Paolo Barbieri in questi giorni a Milano ha avuto un incredibile successo di pubblico), Piero Gemelli, Giuseppe Mastromatteo e un’opera che ritrae il noto critico Vittorio Sgarbi, e ancora il video Peep Show di Rino Stefano Tagliafierro, le ceramiche di Andrea Salvatori, le due sculture del quartetto The Bounty Killart tra le quali campeggia un inedito creato ad hoc per la mostra, Claudio Cintoli, Scipione (Gino Bonichi).

L’incontro conclusivo di sabato 5 ottobre sarà un’occasione per ripercorrere il percorso espositivo attraverso le parole e le curiosità narrate dai tre curatori e vedrà la speciale presenza del Concerto Bandistico “Città di San Benedetto del Tronto e majorettes”.

0 notes

Text

Arco, 5 marzo 1932 di Scipione Gino Bonichi

Arco, 5 marzo 1932 di Scipione Gino Bonichi

Gino Bonichi, in arte Scipione, pittore e poeta, è nato nel 1904 e morto nel 1933. Tutto sta saldo, attaccato forte. Tutte queste piante vivono, diventano grandi. I rami crescono a caso nel tronco eppure obbediscono a voleri precisi, perché si allargheranno così e non di più, tanto per dare a quell’albero la fisionomia che lo farà conoscere. Ognuno ha un suo ritmo come tutte le creature del…

View On WordPress

0 notes

Photo

Scipione (Italian, 1904-1933), La via che porta a San Pietro (I Borghi) [The Road to San Pietro (Villages)], 1930. Oil on board.

97 notes

·

View notes

Text

Scipione, il pittore che con 10 poesie cambiò la letteratura italiana

C’è un dipinto del 1929, Il risveglio della bionda sirena, l’autore è Scipione, al secolo Gino Bonichi, che ha consumato la sua esistenza in ventinove anni (nato il 25 febbraio del 1904 a Macerata – il padre, Serafino, era capitano d’amministrazione presso il Distretto Militare e sua madre, Emma Wlderk, era di origini polacche –, e morto nel sanatorio di Arco, in Trentino, il 9 novembre 1933). Il soggetto è un sogno, e come tutti i sogni cosparso di simboli. Lì aveva dipinto il legame di un’amicizia nata sotto la stella dell’arte. La sirena giunonica, distesa su una pelle di leopardo, era Antoniette Raphaël, e il sogno da cui nasceva il quadro era il suo, che lo aveva raccontato in una lettera al marito, l’altro genio della «Scuola di via Cavour», così coniata da Roberto Longhi: Mario Mafai. Antoniette scriveva – da Montepulciano, nell’agosto del 1925 –, con quel suo italiano sbilenco, lei che era nata in Lituania da una famiglia ebrea e si era trasferita a Roma dopo molti pellegrinaggi in giro per l’Europa (Londra, Parigi…): «La luna guardava ancora nel lago e sembrava più pallida di prima, meditativa ed addolorata. Evidentemente il suo cuore era pieno di tristezza, piangeva con le lagrime amare che andavano nel lago e facevano l’acqua spumeggiante rimbalzare subitamente io udii una voce femminile cantare. Era una voce bella e chiara e l’eco la portava per tutto. Ma ella cantava senza sentimento, cantava con cuore allegra e era contenta di se stessa. Io cercai per parecchi minuti di dove venisse quella voce, non molto profondo, ma simpatica. E dopo trascorso poco tempo vidi che era una sirena emergente dalle acque del lago con una specchia in una mano e pettine nell’altra e mentre si specchiava ravviandosi i bei riccioli d’oro, ammirava se stessa…».

Scipione aveva compiuto il miracolo di rappresentare il patto artistico con Mafai, col quale passeggiava per le vie di Roma discutendo d’arte, educandosi alla vita, per mezzo di Raphaël, colei che aveva portato in Italia l’estro onirico di Chagall.

Per capire quale fosse l’eterogeneità dell’ambiente artistico romano tra le due guerre, che guardava con uguale interesse alla pittura di Tiziano e Raffaello, El Greco e Soutine bisogna almeno ricordare qualcuno. Fausto Pirandello, che era stato mandato da suo padre Luigi a bottega da uno sculture – e fu un’intuizione felice, perché pure se abbandonò presto quell’arte, le figure dal pittore sembrano scolpite, nate dalla stessa terra.

Scipione, “Cardinale decano”, 1930, Galleria comunale d’arte moderna e contemporanea (Roma)

Il colore dei suoi quadri, pure (quanta pastosità di ocra!), fa emergere soggetti a uno stato quasi primordiale ma forti proprio della loro presenza fisica, tellurica. Poi il realismo magico nei volti porcellanati di un rinascimentale novecentesco, Antonio Donghi, che sembrava venuto fuori dalla scuola di Raffaello. O ancora il dandysmo di Mazzacurati e la pittura sorniona e metafisica dello stesso Mafai, il quale aveva rassicurato Gino sul suo innato talento e lo aveva convinto a frequentare con lui l’Accademia di nudo. E poi appunto Scipione che, vitale come un inguaribile adolescente, sembra ustionare la vita in un rosso che sta per incenerire ogni cosa. In lui c’è la consapevolezza di una malattia (la tubercolosi) che è il nemico da combattere quotidianamente. «La malattia», fa notare Giuseppe Appella, il critico e storico dell’arte che più ha studiato l’opera di Bonichi, pubblicando, tra le altre cose, un’importante e accuratissimo volume che raccoglie tutti i disegni – Scipione. 306 disegni, Edizioni della Cometa, 1984 – «sovverte il ritmo di vita di Scipione, ne deforma le abitudini, producendo un ribaltamento psicologico testimoniato dalle lettere e dalle poesie; tenerezza, angoscia, tolleranza, richiesta d’amore, solitudine, abbandoni sentimentali e impennate d’ironia, e quel vecchio demone dell’occidente che è la malinconia: l’estro legato all’imprevedibilità, l’intelligenza alla instabilità, l’esitazione alla depressione, il tormento alla dolcezza. Creativo e fantasioso, Scipione si porta dentro la malattia come una stimmate, come privilegio e sfida, come apertura ad una nuova esistenza, una realtà trasformata per incanto, come stimolo a vivere più intensamente». In una lettera dal sanatorio di Arco in cui è ricoverato, il 12 dicembre 1932 scrive al suo amico Enrico Falqui, che dopo la sua morte curerà le sue carte e che molto lo aiutò negli ultimi anni di vita: «Il male è il solo assoluto padrone e fa quello che vuole. È una bestiaccia che si sveglia affamata, poi si satolla della nostra carne, si riaddormenta, a volte cade in letargo, oppure in silenzio, senza che nulla venga turbato in apparenza, continua a distruggere e sempre e ancora c’è da distruggere». Ecco che la materia, allora, sembrava liquefarsi sulla tela come il suo stesso corpo. Era una rincorsa cieca e consapevole, una spiritualità incendiaria, una calamità, quella di Scipione, in cui il desiderio (espresso in una sessualità corrosiva) andava a scontrarsi con lo spavento di un distacco ultimo, proprio a lui che era tanto acceso di vita, dal proprio corpo.

«Iddio salvami, caccia i miei nemici, aiutami, perdona al tuo figliolo. Io non sono degno di te, ma voglio salvarmi da questo abisso da cui non si può risalire. Castigami, che io senta le mie colpe in vita, ma voglio la salvezza, voglio dormire puro come il pane, voglio gettarmi sulla terra senza contaminarla. Fa’ che io possa avvicinarmi a te, dammi la forza per vincere». Sono le ultime pagine di Diario di Gino Bonichi. Quest’ansia di salvezza, questa febbrile necessità di essere accolti da Dio, questo bisogno di svestizione, di denudamento, lo ritroviamo, prima ancora che nei quadri, in alcuni disegni. Del resto un significato deve pur esserci nei tre soggetti che segnano l’entrata al sanatorio di Arco (il 13 novembre del 1931), fino alla sua morte (1933) nello stesso sanatorio (vi era uscito alla fine di maggio del ’32, tornando a Roma, felice di poter proseguire il suo lavoro, ma una nuova crisi lo aveva riportato a quel ricovero sulle montagne, il 26 ottobre dello stesso anno). Quei tre soggetti sono i due disegni (sul verso e recto dello stesso foglio) de La spoliazione (1931), dell’inchiostro acquerellato dell’Uomo che si lava (1932) e infine dei due disegni dello Studio per «La fustigazione» (1933). Le analogie sono impressionanti. In tutti e tre i soggetti, nonostante esprimano, almeno in apparenza, “scene” diverse, la figura protagonista ha le mani dietro la schiena – appena sotto al collo –, coi gomiti alzati verso il cielo, nella posizione di chi si sta sfilando una maglia di dosso. Ma quel vestito di cui ci si vuole liberare è la propria pelle, la propria carne (che una volta viene pulita, un’altra fustigata – come se la fustigazione della carne e la sua pulizia fossero in stretto collegamento; quasi che la punizione che si vuole dare alla carne abbia un significato sinonimico con la sua pulizia), non per restare esseri di puro spirito, ma uomini fatti di altra carne; una carne, si direbbe, finalmente riconciliata con lo spirito.

Scipione, “Ritratto di Ungaretti”, 1931 ca.

Se la vicenda artistica di Scipione era stata fulminea e abbagliante, non lo era stata di meno quella poetica. Bonichi scrisse solo dieci componimenti, che gli valsero però un posto nell’antologia dei Lirici nuovi curata da Anceschi nel 1943 (fu affiancato ai maggiori poeti italiani del Novecento: Montale, Ungaretti, Saba, Betocchi, Luzi ecc.). Ma già nel ’38 il corpo poetico era stato raccolto da Enrico Falqui. Poesie che Scipione scrisse febbrilmente, in stato allucinato, visionario, tra il ‘28 e il ’30: «La terra è secca, ha sete/ e la notte è nera e perversa./ Cristo, dalle da bere,/ ché vuol peccare/ e farsi perdonare». Ha ragione Davide Brullo, che ha curato l’ultima edizione delle poesie di Scipione – Le stelle cadono accese, Raffaelli, 2017 – a scrivere che «l’opera scritta di Scipione è abbacinante, bacia chi è disposto a perdere ogni cognizione di sé. Va soppesata come un breviario, come si legge il libro della Sapienza, o Epitteto, o Pascal». Lettore fanatico del libro dell’Apocalisse, Scipione aveva visto nell’arte (quella pittorica ma anche quella poetica) la verità di una rivelazione. E quello che gli si era rivelato aveva a che fare col segreto della creazione – artistica e sacra insieme: il giorno della fine non è che la ripetizione di una nascita eterna, per questo in quei disegni va riconosciuto il corpo di un uomo che nasce una seconda volta; un corpo risorto già qui, su questa terra, e non ancora altrove.

In tutte le edizioni a stampa delle poesie, da quella curata da Enrico Falqui (che possedeva i manoscritti), fino a quella introdotta da Amelia Rosselli e annotata da Paolo Fossati e infine quella curata da Davide Brullo, leggiamo il componimento «Sento gli strilli degli angioli» in questa versione:

Sento gli strilli degli angioli

che vogliono la mia salvezza,

ma la saliva è dolce

e il sangue corre a peccare.

L’aria è ferma, tutto è rosa come la carne; se pervade beatitudine bisogna rompere e cadere.

Il sole entra nel mio petto come in una canestra e io mi sento voto,

la mano si stacca da terra, tocca l’aria, la luce, la carne.

Nel manoscritto del componimento (riportato da Giuseppe Appella nel volume da lui curato: Scipione, Lettere a Falqui) leggiamo, nel terzo verso della seconda strofa: «se pervade è beatitudine»; nei testi a stampa, invece, «se pervade beatitudine». Se lasciassimo il verbo essere prima di «beatitudine» (e del resto non c’è ragione di toglierlo, perché fu una scelta arbitraria di Enrico Falqui, che curò la prima edizione delle carte di Scipione), la stessa beatitudine assumerebbe un ruolo assai diverso nel verso. Nei testi a stampa, «beatitudine» funziona da soggetto e il verso successivo, «bisogna rompere e cadere», è la conseguenza di quel pervadere della beatitudine. Se invece mantenessimo il verbo essere, il pervadere è già beatitudine (che in questo caso sarebbe un complemento predicativo del soggetto) e l’enjambement funzionerebbe come una congiunzione sintattica, come una «e», un «quindi»: «Se pervade è beatitudine» e/quindi «bisogna rompere e cadere». Falqui avrà forse ipotizzato che quel verbo essere fosse una svista di Scipione, magari dovuta a una meccanica reiterazione del ritmo del verso precedente, «tutto è rosa come la carne». O, meglio ancora, avrà visto in quel verso una stonatura di senso, come se quel verbo essere non spiegasse cosa pervadesse per far sì che fosse beatitudine. Infatti, per creare una cesura sintattica che separa i significati e quindi sdoppiando il soggetto (per i primi due versi della strofa «L’aria», per i secondi due «beatitudine»), alla fine del verso «tutto è rosa come la carne» aggiunge un segno di interpunzione, un punto e virgola che nel manoscritto non c’è. Eppure, a mio avviso, ha sottovalutato che quel verbo, in successione di un altro verbo – pervadere – voleva creare un’immagine che si collegasse a «L’aria». Del resto, se fosse, come credo, l’aria il soggetto della strofa, come ci indicherebbe il verbo essere prima di beatitudine, si confermerebbe un contrasto ottenuto per immagine. L’aria infatti «è ferma» all’inizio della strofa e l’ipotetico «se» del terzo verso della strofa, farebbe cambiare condizione attraverso quella pervasione. Ovvero, se l’aria pervade è beatitudine. Quello di Scipione è un rimando al proprio respiro, che è stanco, affaticato, morente per via di quella tubercolosi, di quel buco al polmone che lo sta uccidendo. Agogna «l’aria», ma un’aria che non ha già più a che fare con la vita. È un soffio, un alito divino. Forse, addirittura, vuole fare sua l’aria che appartiene a (o che proviene da) quegli «angioli» che strillano volendo la sua salvezza. «Io voglio fermare i miei occhi, le mie mani e non vagare» scrive all’amico Libero De Libero «Voglio far uscire dalle mie mani le cose di cui il mio cuore è stato pieno. Voglio stringere, non carezzare. Voglio, forse avrei dovuto scrivere: vorrei, perché infine non faccio che rivoltarmi in questo spazio e l’infinito è grande come un lenzuolo. In esso ci si riposa; è un morire…».

Andrea Caterini

*

Di Gino Bonichi, ovvero Scipione, scrittore per rari, da leggere facendo fiamme delle proprie dita – tra i silenti esegeti, ricordiamo Gian Ruggero Manzoni, recentemente intervistato su questo foglio telematico – sono facilmente disponibili due testi: le “Carte segrete” – le poesie più brandelli del diario – pubblicate da Einaudi nel 1982 con una entusiasta introduzione di Amelia Rosselli (“la sua poesia è calma, candida, sensoria sì, quasi più dei quadri, ma in essa v’è una tranquillità non espressionistica che la rende del tutto individuale e difficilmente classificabile anche in questi moderni tempi”) e, da pochi mesi, la piccola edizione d’arte di Raffaelli, “Le stelle cadono accese”, che recepisce le dieci poesie scritte da Scipione. Al grande artista arride anche un sorprendente successo ‘internazionale’: la poetessa americana Susan Stewart, come ricordato nella recente intervista andata in onda su Pangea (qui), ha tradotto nel 2001 “Poems and prose” di Scipione. Al contempo, questa estate, l’editore Raffaelli ha promosso in Colombia l’opera letteraria dell’artista, trovando ampi riscontri, e forse la possibilità di una traduzione nel mondo spagnolo. Di seguito, alcune formidabili poesie di Scipione. (f.s.)

Solstizio

Mise le mani per terra ed era simile

ad una bestia.

La terra ha tutti i nascondigli,

gli scarabei ronzano nell’aria.

La testa alla radice dei capelli brucia,

le spalle si aprono, le viscere si commuovono.

Non ci sono voci:

la terra s’alza, il ventre suona vuoto,

i seni s’allungano, precipitano verso terra,

le dita ritorte dei piedi,

i ginocchi, le dita delle mani toccano la terra.

Il sole si è fermato

lungo le reni. Corre un vento pieno di polline.

*

Tutto ci abbandona a nostra insaputa.

Il sangue corre nel cerchio chiuso.

Le membra del giovane sono belle,

la sua mente è chiara e serena,

ma i vizi degli altri scrivono in nero

e nei laghi degli occhi

nuotano le anguille cattive.

La canna leggera, verde e bianca,

non sa dove appoggiarsi

ma non può cadere.

Le giunture si piegano con mollezza:

tutto si realizza e tutto si perde.

*

Nessuno t’aspetta

e tu meravigli i boschi illuminandoli,

e l’acqua ritorna bella

in tua presenza. Sotto di te i semi divengono lucidi,

gli alberi divorano la loro ombra.

Tutte le cose hanno fiducia nel tuo ritorno,

e rimangono ferme ad ignorarsi.

Il canto scava la sua forma nell’aria

ma il cielo è in attesa

dei gridi che lo squarciano.

Anche il ventre si è riasciugato per concepire

e l’uomo vi poserà la sua mano.

La carne cerca nelle carni le sorgenti:

per tutto il tempo la calma lievita e invade.

Ma se le braccia si alzano,

il gesto si perpetua

nella pietra del bene perduto.

L'articolo Scipione, il pittore che con 10 poesie cambiò la letteratura italiana proviene da Pangea.

from pangea.news http://ift.tt/2yiIehu

0 notes

Quote

Ora dovrei parlarti della mia solitudine. Anche tu conosci questa bestia: essa inaridisce il cuore sa scavare come una talpa e come essa ha il pelo morbidissimo impalpabile ed è del suo stesso colore, grigia. Tutti i grigi che vanno verso l'azzurro e tutti i grigi sordi misteriosi che vanno verso il rosso. Annientare distruggere: non è la mia età. Io voglio fermare i miei occhi le mie mani e non vagare. Io voglio far uscire dalle mie mani le cose di cui il mio cuore è stato pieno. Voglio stringere non carezzare. Voglio forse avrei dovuto scrivere; vorrei, perché infine non faccio che rivoltarmi in questo spazio e l'infinito è grande come un lenzuolo. In esso ci si riposa; è un morire... Sai è una felicità che accarezzo con una passione grande.

Scipione (Gino Bonichi)

4 notes

·

View notes