#弘明寺

Explore tagged Tumblr posts

Text

Blossoms and Blurs: Evening at Gumyoji Temple's Gate・仁王門から弘明寺の本堂へ続く石段には上りと桜が

Location: Gumyoji, Minami Ward, Yokohama, Japan Timestamp: 18:19・2024/04/09

Fujifilm X100V with 5% diffusion filter ISO 160 for 10 sec. at ƒ/11 Classic Negative film simulation

This photograph captures the Niōmon Gate of Gumyoji Temple, the oldest Buddhist temple in Yokohama, during a tranquil evening.

Taken from the top of the stone staircase, the shot showcases the historic gate illuminated softly in the background, while cherry blossoms frame the scene with their delicate petals. The image employs a long exposure technique, resulting in the ethereal blur of the nobori flags along the stairs, which add a dynamic element to the otherwise calm and serene composition.

The subtle play of light and shadow highlights the intricate details of the temple architecture and the surrounding foliage, creating a compelling contrast between the past and present.

Shot with a Fujifilm X100V camera and a standard wide-angle lens (equivalent to 35mm on a full-frame sensor), this photo encapsulates the beauty and peaceful ambiance of Gumyoji Temple at dusk.

Check out the full write-up here: https://www.pix4japan.com/blog/20240409-nobori (2-minute read), which cites sources and a provides a glossary.

100 notes

·

View notes

Text

個展のお知らせ

来月は神奈川県弘明寺にあるGoozenさんで個展を開きます。弘明寺は公園の高台で街を眺めたり、桜並木の川沿いを歩いたりすることができます。

会期中は関連イベントの散策やトークもあります。 どうぞよろしくお願いいたします。

ー

阿部龍一個展「歩き方」 Ryuichi Abe solo Exhibition 2025年5月7日(水)~5月29日(木)

Goozen @goozen6 open 水、木、土、日曜 close 月、火、金曜 13:00~19:30 *24日はイベント日のため通常展示は休廊。最終日18:30まで 。 *作家在廊日 … 5/7, 10, 18, 24, 25, 29

「歩き方」と名付けた作品を描いて2018年に発表してから、 2023年に個展というかたちで発表しました。これからも自分自身と向き合っていくために同じタイトルで展覧会を開きます。新作の油彩のほか、過去に発表した作品とあわせて、今までのあゆみを辿って見れる展示空間を作れたら。 春の陽気が漂う季節です。 散策の途中にお立ち寄りいただけたら嬉しいです。 阿部龍一

【プロフィール】 阿部龍一 Ryuichi Abe 1987年 東京都生まれ 2010年 東京造形大学造形学部美術学科絵画専攻卒業 個展を中心にイラストレーション制作などで活動。 主な個展に「歩き方」2023年/ 台湾・東京、「石を拾いに」2020年/東京、「旅と風景」2018年/東京

-関連イベント- 「阿部龍一と行く、弘明寺の歩き方」 5月24日(土) 13:00~16:00 横浜三殿台遺跡まで散策 (京急線弘明寺駅改札前集合/参加費 実費) 16:30~18:00 Goozenにて阿部さんとトーク (時間までにお集まりください。/参加費¥500/インスタライブ配信あり。)

阿部さんと一緒に弘明寺周辺を歩いてみよう!目指すは横浜三殿台遺跡(弘明寺駅から徒歩25分程度)。どんなところなんでしょうか���誰も知りません笑。寄り道ありの気ままな散歩にあなたも参加しませんか? (雨天の場合は近場の商店街付近を散策します)

Goozenに帰ってからは阿部さんのライフワークとも言える「歩き方」をテーマにトークライブも敢行します!

*お問い合わせはGoozen(080-6559-8040/[email protected])まで。

2 notes

·

View notes

Text

中島館@弘明寺 2023/12

2023年12月30日

デカ盛りそして銭湯へ

3 notes

·

View notes

Video

Untitled by Yoshihisa Ijuuin

0 notes

Text

名古屋市千種区山門町1丁目61

千躰地蔵堂

���大師様の日 毎月21日の縁日には、日泰寺参道が歩行者天国になって、この地蔵堂も開帳されるそう🙏

このお堂の瓦が素敵だったんだけど、撮るの忘れた😰💦

虚空蔵菩薩 と 不動明王

伊藤萬蔵 さんというお方が、 燈籠などの石造物を全国の神社やお寺へ寄進されている?らしい

2 notes

·

View notes

Text

1982年 映画「幻の湖」

監督・脚本・原作:橋本忍

音楽:芥川也寸志

撮影監督:中尾駿一郎、斉藤孝雄、岸本正広

撮影:斎藤孝雄

光学合成:宮西武史

出演:南條玲子、隆大介、北大路欣也、長谷川初範、かたせ梨乃、菅井きん、下条アトム、室田日出男、大滝秀治、関根恵子、中谷昇、ローザ・デビ・カムダ、光田昌弘、星野知子、北村和夫、杉山とく子、谷幹一、宮口精二、荒木由美子、中村れい子、西田健、

イングリッシュ・セッター:シロ(ラウンドウェイ・KT・ジョニー号)ほか

東宝創立50周年記念作品、第37回文化庁芸術祭参加作品。

監督は「砂の器」、「八甲田山」を大ヒットさせた橋本忍。

琵琶湖畔にある弥勒菩薩を見物した時にこの映画のストーリーを思いついた橋本監督。

最初の企画会議では「LSIを内蔵した仏像」という、ぶっとんだ内容だったらしいですが、2年を費やして「幻の湖」という脚本が出来上がり撮影がスタート。

撮影は「影武者」の斎藤孝雄。

世間ではとんでも映画として名高い本作ですが、百聞は一見に如かず。

雄琴のソープランドで「お市」の源氏名で働く道子(南條玲子)は、愛犬シロと琵琶湖の湖西をランニングするのが毎日の日課だった。

お金もある程度溜まったので、そろそろソープ嬢を引退して静かに暮らそうと考えていた道子だが、そんなある日、琵琶湖畔で大切な愛犬シロが何者かによって殺される事件が起こる。

シロを失い、毎日涙も枯果てるほど悲しみに暮れる道子に映画を見ているこっちまで泣けてくる。

(犬好きならわかる)

必ず犯人に復讐すると誓った道子は様々な困難の中、シロの幻や恋人の倉田にも支えられ遂に琵琶湖大橋の真ん中で犯人と対峙する。

婚約も決まって、幸せな将来が待っていた道子だったが、それもシロを殺した犯人への復讐心を超えられるほどの価値はなかった。

滋賀県全面協力なのかと思うくらい全編、琵琶湖周辺を中心とした滋賀一色。

雄琴のソープ街はもちろん、当時できたばかりの琵琶湖大橋や、大津、長浜周辺の湖北、この映画のカギとなる竹生島、高島あたりの街並みに彦根城、びわこタワーも登場。

道子の恋人銀行員・倉田の愛車はリトラクタブルヘッドライトのマツダ・コスモ。

観終われば、滋賀旅行に行ったかのような不思議な満足感。(笑)

東京でシロを殺した犯人の人気作曲家を追うシーンでは駒沢オリンピック公園、正面玄関前に立派なニッパー犬の像が鎮座する今は無き渋谷のビクター音楽産業本社、三軒茶屋、霞が関、世田谷の太子堂周辺、「神霊教」という新興宗教の建物。

道子が恋人の倉田とデートの途中、日本一美しい国宝・十一面観音立像で知られる滋賀・長浜の渡岸寺が登場して暫し息を飲む。

今は本堂に隣接した立派な収蔵庫に十一面観音は展示されていますが、この映画では、まだその観音像が本堂(観音堂)に展示されていた時代の風景。

映画内で登場する仏像案内の担当者が、僕が行ったときに長時間死ぬほど詳しく説明してくれていたおじさんで再びひっくり返る。

(映画の中で再会。笑)

この映画を見なければ知らなかったであろう嬉しい衝撃。

芥川也寸志のサウンドトラックが最高にマッチしているし、脚本の奇抜さに気を取られて見逃しがちですが、何気に大物俳優が大勢出演しています。

現代から戦国時代、そして宇宙へと新奇な展開が繰り広げられますが、画面の隅々に目を凝らして観ていると、物語もキャストもすべてに繋がりがあり、ストーリーに破綻するところはなく絶妙。

単なる復讐劇ではなく、シロを殺した犯人を執念で探し出し、最後は出刃包丁で一刺しするところなど、正しく忠臣蔵や江戸時代以前の「かたき討ち」を現代になぞったものであることに気が付いて、最後の「2001年宇宙の旅」のような哲学的な宇宙シーンを見終わって橋本忍という監督の凄さに感動。

しかし、この映画の凄さを理解できる賢い視聴者がどれだけいるだろうか・・。

愛犬家なら絶対見るべき映画だし、主演の南條玲子が尋常じゃないくらい美人でスタイルも良く惚れ惚れする。

(ファンになった)

62 notes

·

View notes

Text

「宮崎正弘の国際情勢解題���

令和七年(2025年)5月7日(水曜日)弐

通巻第8773号

「失われた八十年」(宮崎正弘)

(北国新聞「北風抄」、4月28日号から再録)

*************************

▲失われた八十年

「失われた三十年」とは誰が言い出したのか。

知日派ジャーナリストのリチャード・カッツは『「失われた三十年」に誰がした』(早川書房)を書いた。読んでみると何のことはない。日本的経営のアキレス腱とガバナンスのあり方を問うたもので、肝心要の日本の精神に言及していない。

江藤淳は「第二の敗戦」と表現した。日本経済新聞にいたっては「次は失われる四十年」とか、「日本を待つ”転落の五十年”」(二〇二五年四月十九日コラム)と絶望的なほど自虐的である。

1990年代央にバブル崩壊があって、日本経済は右肩下がりとなり、若者から活気が失せ、社会はダイナミズムを喪失した。就職氷河期といわれた。

「失われた十年」、「失われた二十年」が連続し、メディアは自嘲的にこうした比喩を多用した。

ラジカセからウォークマンの爆発的ブームもデジタルカメラのブームも去って、鉄鋼・造船は中国に、日本が自慢した半導体は台湾と韓国に市場を奪われていた。

能登震災の仮設住宅もままならないのに米国の圧力でウクライナ支援に1兆7000億円もの国民の血税を支払わされた。

まさにアメリカのATMが日本だ。

「失われた三十年」という言い方は主に経済的停滞を視野に入れてGDPの伸び悩み、技術開発力の停滞、賃金上昇の低さから判断した分析でしかない。

わずか三十年の話ではない。

戦後八十年、日本はずぅっと『日本らしさ』が失われたままなのである。

いったい何を喪失したかと言えば、自立自存の精神、大切な主権の喪失である。

基盤となる大和精神の消滅である。日本は日本ではなくなって、これまでの歴史とは「別の国」が極東の島国に残存し、グローバリズムなどと面妖な呪文を称えている。

私たちが守ろうとした国は深い霧の中で喘いでいるかのようだ。

古代では縄文時代から弥生への転換期に、それまで日本にはなかった環濠集落が造成されるようになった。

次に三世紀後半から六世紀にかけて各地に造成された古墳が、仏教伝来ととともに寺院築造がブームとなって、突然廃れた。これは歴史上の“大事件”である。「失われた300年」なのである。

前方後円墳など日本独自の文化・文明が異教の乱入で消えたのだ。

奈良時代には外国かぶれが流行した。唐の文化が朝廷を覆い尽くしていた。

平安遷都を経て菅原道真の遣唐使廃止(894年)まで、国風文化は時間をかけてようやく甦るのである。

古今集、源氏物語、更級日記など日本独特の文化が花開いた。日本文学はこのときに“真昼”を経験した。

以後、元寇の襲来まで摂関政治の貴族社会は曲がりなりにも続いた。政治の実権は武士に移行したが、朝廷の権威に変わりは無かった。

次の日本らしさの喪失は1543年の種子島への鉄砲伝来、フランシスコ・ザビエルの来日(1549)以後の、キリシタン伴天連の猖獗である。異教の教えは日本古来の神道、仏教と衝突した。

ところが、信長の保護と奨励により伴天連は猖獗を極め、1633年までのおよそ90年間は「伴天連の世紀」である。

明治時代は「西側信仰」の時代だった。

近代化と重工業化、脱亜論、鹿鳴館の西欧かぶれは日本らしさ喪失の再現ではなかったのか。

萩原朔太郎は『月に吠える』のなかで、

「その菊は饐え、その菊はいたみしたたる(中略)。菊は病み、すえたる菊はいたみたる」

皇室の御紋章が病んでいるとは日本の歴史が病んでいることである。

朔太郎はこうも読んだ。

「桜の木の下に立ちてみたけれども わがこころはつめたくして、花びらの散りておつるにも涙こぼるるのみ。いとほしや」

桜は日本の国花、その衰微を嘆いた。

国風の蘇生、日本独自の文化の再生は、表面的なGHQ政策の排除だけではなく、基底からの刷新が必要であり、まだまだ日本を取り戻すには、時間を要する。

6 notes

·

View notes

Text

2025年6月21日(土)

今日は6月21日、今年の<夏至>となる。まだまだ暑さは厳しくなるが、少しずつ日の出が遅くなることを思うと、暑さも(ほんの少し)愛おしくなる気がする(当社比)。京都では、毎月21日は<弘法市(=こうぼうさん)>が東寺(教王護国寺)で開催され、終日善男善女で賑わう。コロナ以来、久しく訪れてはいないが幸い好天、恐らく外国人観光客も含めて多くの人出があったことだろう。暮れの<終い弘法>には、久しぶりに行ってみるかな?

5時30分起床。

昨日の日誌を書く。

5時50分、彼女の起床を待って洗濯開始。

朝食を頂く。

洗濯物を干す。

珈琲を淹れる。

8時15分、彼女を近鉄東寺駅まで送る。

9時、コレモ七条店で買物、車内で嗜むタブレットがなくなったので、4種類購入する。

iMac のマウスが動かなくなったのでチェック、充電切れだ。普段なら警告メッセージが出るのだが、気づかなかったようだ。充電しながらトラックパッドに切り替えて作業する。

11時、BSでドジャース戦を流す。

息子たちのランチ、残りご飯で炒飯を用意する。

13時30分、彼女を近鉄東寺駅まで迎えに行く。

遅めのランチは伊勢うどん。

録画番組資料、超 文楽入門

大阪育ちの伝統芸能「文楽」。俳優・北村有起哉と、人形遣いの人間国宝・桐竹勘十郎がその魅力をお伝えします。スタジオで、文楽があらわす「情」、感情表現を太夫・三味線・人形それぞれの技で魅せ、北村さんも間近で体験するなど、文楽を「人形」、「竹本義太夫」、「近松門左衛門」、「曾根崎心中」というキーワードでひも解きます。 そして今回は特別編、文楽「菅原伝授手習鑑(すがわらでんじゅてならいかがみ)寺子屋の段」を、珍しい“天地会(てんちかい)”でご覧頂きます。天地会では演者が役割を代えて上演するため、それぞれの役割がいかに高い技術を駆使しているのかがよくわかります。さらに、知ると楽しくご覧頂ける情報を桐竹勘十郎と北村有起哉がご紹介。 他では出会えない文楽の楽しみ方をどうぞ! 【出演】北村有起哉(俳優・大阪局制作のドラマ「ちかえもん」で文楽に目覚める)、桐竹勘十郎(文楽人形遣い・人間国宝)、竹本織太夫(文楽太夫)、鶴澤清志郎(文楽三味線)、ほか 【ご案内】秋鹿真人アナウンサー

いやぁ、“天地会”を見ることが出来たのは最高!

彼女は買物に、私は軽く午睡。

夕飯、昆布締めポークソテー・ピーマンと揚げのクタクタ煮・レタスとトマト・ホッケ。

土曜は寅さん

ポンシュウ(関敬六)と五島列島にやってきた寅さんは、クリスチャンのお婆ちゃん(初井言榮)と知り合うが、お婆ちゃんは急逝してしまう。その葬儀に参列した東京で働く孫娘・若菜(樋口可南子)から、寅さんに礼状が届く。若菜をたずねた寅さんは、写植オペレーターの技術を持つ彼女の再就職を、博にたのむ。若菜のアパートには、気の良い管理人のおばさん(杉山とく子)や、司法試験に挑戦している酒田民夫(平田満)が暮らしており、若菜に夢中な民夫は勉強も手につかない。そこで寅さんが恋の指南役を買って出るが… 風光明媚な長崎県五島列島。そこで、懐の寂しい���さんとポンシュウに、一夜の宿を提供してくれた老婆の優しさと、彼女の死。人の出会いの美しさと、そこから始まる新しい運命。今回はこうした“人の縁”がおりなす、温かい物語が微苦笑のなかに展開される。樋口可南子と平田満。二人が演じる若いカップルを取り持つ、恋のベテラン・寅さん。都会で一人暮らしをする女性の孤独や、彼女をとりまく社会を、さりげなくリアルに描いている。後半、秋田県鹿角を舞台に繰り広げられる騒動まで、明るい笑いが、幸福な気分に誘ってくれる。

忘れていることが多く、とても新鮮に楽しめた。

例によって早めに睡魔到来。

久しぶりの痛風発作、完治とは言えないが歩くにはほとんど支障なくなった。

4 notes

·

View notes

Text

A painted image of the local female mountain deity Niu Myōjin (丹生明神), thought to have given her approval to the Shingon founder Kūkai (空海) a.k.a. Kōbō Daishi (弘法大師) to establish his monastic center upon her territory of Mount Kōya

Color on silk dating to the Kamakura period (1185-1333) from the collection of Kongōbuji Temple (金剛峯寺) on Mount Kōya (高野山) in Wakayama Prefecture

Image from "Shintō: The Sacred Art of Ancient Japan" edited by Victor Harris, published by the British Museum Press. 2001, page 171

#japanese art#buddhist art#丹生明神#niu myojin#和歌山県#wakayama prefecture#高野山#koyasan#mount koya#金剛峯寺#kongobuji#真言宗#shingon#crazyfoxarchives#arte japonés#arte budista

32 notes

·

View notes

Text

いつもご利用いた��きまして誠にありがとうございます。香十は名跡を受け継ぎ、本年2025年に450年をむかえます。

お客様各位

この度、日本香堂グループ450年を迎えるにあたり、香十を長年にわたり、ご愛顧、お引き立てくださり誠にありがとうございます。

改めて心より感謝申し上げます。

香十として、グループ内のテーマであります「450プロジェクト “聞く〜awake your spirit〜」を2025年4月より香りを通して実現して参ります。お香、香りの持つ素晴らしさを感じていただければ幸いです。

今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。

株式会社香十天薫堂

代表取締役社長 山田昌彦

日本香堂グループ

450プロジェクト始動について

この度、⽇本⾹堂グループ450年を迎えるにあたり、2025年4⽉8⽇(⽕)より「450プロジェクト “聞く〜awake your spirit〜”」を始動します。それに伴い、日本香堂グループ450年「450プロジェクト “聞く〜awake your spirit〜”」記者発表を、以下の内容で東京丸の内『東京會舘』で開催いたしました。450年を迎えるにあたり、2025年4⽉8⽇(⽕)より「450プロジェクト “聞く〜awake your spirit〜”を始動します。

本プロジェクトは、「⾹りを聞くことで五感が磨かれ、新たな⾃分へと内⾯から研ぎ澄まされていく。 時空を超え、⾹りとともに旅をする時間」というストーリーのもと、2025年4⽉から2026年3⽉にかけて「今までを聞く(過去)」「今を聞く(現在)」「これからを聞く(未来)」の3つの視点から、新事業やプロジェクト、新製品を発表していきます。

物質的な豊かさだけでなく、⽬に⾒えない精神的な価値や⼼の充⾜が求められる時代へと移⾏し、「本物」の価値がより⼀層注⽬される今、当グループは「⾹りを聞く」という体験を通じて、時空を超えた感覚を呼び覚まし、感性をより深く研ぎ澄ます機会を提案していきたいと考えています。

450年記念商品の発売

4月18日のお香の日に発売開始いたします

「⾼井⼗右衛⾨(たかいじゅうえもん)2025 No.4」

清和源氏の末裔、安田又右衛門源光弘を初代とする香十は、天正年間の初め、京で創業し御所御用も務めていました。 香十第四代は徳川家康公に召され、駿府と江戸を往還し京に名跡の地歩を築きます。 江戸時代に名跡香十第八代を継承した高井十右衛門は香具師十右衛門として茶道界に名の知られた香の名人です。十右衛門による香十銘香(練香)は、光格天皇献上香「千歳」をはじめ、茶道各流派家元に納め続けた数々の銘が記録に遺されます。 第八代として「香十 高井十右衛門 家傳薫物調香覚書」を書き残し、その技術と理念を今日に伝えます。

この伝統を継承し最高の香原料と最新の技術で丁寧に心を込めて創香されたのが「高井十右衛門」の名を冠するこの逸品です。

香調:透明感のある梔子と華やかな薔薇が乳香や白檀と調和したみずみずしい香り

お香 内容量:50本入 香立付 価格:3,300円(税込)

平安時代の⾹りを再現した練香「六種の薫物(むくさのたきもの)」

「六種の薫物」は平安期を代表する薫物(練香)です。 「梅花」「荷葉」「侍従」「菊花」「落葉」「黒方」の六種類。 伝来する家や、調合する人物によってその処方に違いがあり、『薫集類抄』や『香秘書』は古くからの香の処方や原料の扱い、保管の方法など細かく記されています。そのような貴重な書から香合わせの達人の処方を再現し、450年記念の「六種の薫物」を限定で製造した逸品です。

「黒方」 朱雀院処方 沈香や麝香、丁子を豊富に用い、重厚かつ格式の高い香り

「梅花」 源公忠処方 沈香や占唐に丁子の酸味が効いた、梅の花に似せた華やかな香り

「荷葉」 山田尼処方 沈香や白檀などを用い、清涼感のある蓮の花に似せた軽やかな香り

「侍従」 八條宮処方 沈香や甘松に熟鬱金が調和した秋風のような落ち着いた香り

「菊花」 白河院、平忠盛処方 沈香や甲香、薫陸など用い、菊花に似せて作られた香り

「落葉」 後小松院処方 沈香や甲香、麝香などを用い、落葉がはらはらと散るような香り

練香 内容量:3粒 価格:4,950円~5,500円(税込)

※数量限定のためなくなり次第終了とさせていただきます

日本香堂グループ450年記念

書籍「⽇本の⾹」発売 「⽇本の⾹ The scent of Japan」

世界に誇る長い歴史と深さをもつ日本の香文化。 仏教とともに日本に伝えられたとされ、1500年にさかのぼると言われています。 時代の移り変わりとともに香りと人とのあり方も変化してきました。 「日本人にとって香りとは」。 歴史と育んできた文化、美意識をわかりやすいコラムと美しい写真・絵画などの資料でまとめたビジュアルブックです。

日本香堂グループが450年の節目に老舗出版社である誠文堂新光社とともに、類書には無い構成で制作をいたしました。

書籍 価格:4,950円 2025年4月22日発売

座香十サイトリニューアル

2019年に『⽇本の⾹り⽂化の継承と創造』をテーマに、⽇本の⾹⽂化を楽しみながら、知り・学び・創る場として⾹⼗銀座本店、オンラインでスタートした『座⾹⼗』。 450年を機に、⽇本の⾹⽂化体験の場を鎌倉・寺院と広げ、インバウンド向け⾹体験などメニューも充実化し、4⽉18⽇リニューアルします。日本香堂グループで開催されるワークショップの総合サイトです。

こちらからご覧ください

香器デザインコンテスト

日本香堂グループ450年を記念し、日本の地域の風土・文化・技術を文脈とし、心のゆとりや潤いを感じて豊かな暮らしを演出する香器(香皿・ディフューザー容器)を募集しております。第一次募集締め切りは2025年5月15日となっております。

詳しくはこちらをご覧ください。

日本香堂グループ450年の詳しい内容はこちらから

2 notes

·

View notes

Text

Resonance of History: Gumyoji Temple's Belfry・桜と弘明寺の鐘楼堂

Location: Gumyoji, Minami Ward, Yokohama, Japan Timestamp: 18:47・2024/04/09

Fujifilm X100V with 5% diffusion filter ISO 160 for 20 sec. at ƒ/11 Classic Negative film simulation

In this long-exposure photo of the bell and belfry at Gumyoji Temple in Yokohama, Japan, I tried to capture the serene atmosphere of the temple grounds. This nighttime scene showcases the traditional Japanese architectural style of the belfry, with its large, curved roof and wooden beams. I especially like the cherry blossoms that are in full bloom in contrast with the bare branches of other trees, all subtly illuminated by ambient lighting.

The bronze bell hanging in the belfry, which was cast in 1798, is central to the Japanese Buddhist ceremony Joya-no-Kane held on New Year’s Even, where it is rung 108 times to symbolize the cleansing of 108 earthly desires accumulated over the past year.

Check out the full write-up here: https://www.pix4japan.com/blog/20240409-belfry (2-minute read), which also cites sources and a glossary.

55 notes

·

View notes

Text

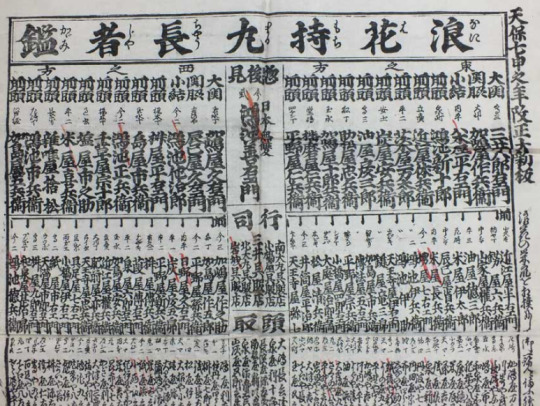

【かいわいの時】天保八年(1837)二月十九日:大坂町奉行所元与力大塩平八郎決起(大阪市史編纂所「今日は何の日」)

難波橋を渡った大塩軍は、二手に分かれて今橋筋と高麗橋筋に進みます。森鴎外の『大塩平八郎』には次のように描写されています。

方略の第二段に襲撃を加へることにしてある大阪富豪の家々は、北船場に簇(むら)がつてゐるので、もう悉く指顧の間にある。平八郎は倅格之助、瀬田以下の重立つた人々を呼んで、手筈の通に取り掛かれと命じた。北側の今橋筋には鴻池屋善右衛門、同く庄兵衛、同善五郎、天王寺屋五兵衛、平野屋五兵衛等の大商人がゐる。南側の高麗橋筋には三井、岩城桝屋等の大店がある。誰がどこに向ふと云ふこと、どう脅喝してどう談判すると云ふこと、取り出した金銭米穀はどう取り扱ふと云ふこと抔(など)は、一々方略に取り極きめてあつたので、ここでも為事(しごと)は自然に発展した。只銭穀の取扱だけは全く予定した所と相違して、雑人共は身に着つけられる限の金銀を身に着けて、思ひ���\に立ち退いてしまつた。鴻池本家の外は、大抵金庫を破壊せられたので、今橋筋には二分金が道にばら蒔まいてあつた。(七、船場)

この時の模様は、被害に遭った商人側でも詳細な記録が残されており、たとえば、三井文庫所蔵の史料「天保七年 浪速持丸長者鑑」(写真=コメント欄)には、焼き打ちされた商家に赤線が引かれています。ランク順に並べてみると

鴻池善右衛門(総後見)、三井呉服店(行事)、岩城呉服店(行事)、米屋平右衛門(東小結)、鴻池他治郎(西小結)、鴻池正兵衛(西前頭)、米屋喜兵衛(西前頭)、日野屋久右エ門、炭屋彦五郎、米屋長兵衛、甥屋七右衛門、和泉屋甚治郎、鴻池徳兵衛、長崎屋与兵衛、米屋与兵衛、泉屋新右衛門、紙屋源兵衛、小西佐兵衛、越後屋新十郎、よしの屋久右衛門、大庭屋甚九郎、昆布屋七兵衛、さくらいや八兵衛、平野屋喜兵衛、某

など、25商(店)の名前があがっています。今橋筋、高麗橋筋の商家は軒並み焼き打ちに遇っています。肥後橋の加島屋久右衛門(西大関)はコースから外れていたため難を逃れたようです。

(写真)「天保七年 浪速持丸長者鑑」1837(公益財団法人 三井文庫蔵) 相撲の番付表のように商人をランキングした表で、大塩の乱で被害を受けた商家に赤線が引かれている。三井、鴻池などが被害にあっていることがわかる(三井広報委員会)。

また、諸家の記録から、事件当日の様子や対応策、その後の復旧策を見てみると

(鴻池家)加島屋某筆とされる『天保日記』(大阪市立中央図書館所蔵)では天保八年(一八三七)二月十九日、火見台から望見して「鴻池本宅黒焰大盛二立登、其恐懼シキ事不可云」、幸町別邸めざして落ちのび、そこで加島屋某らが「鴻池於隆君・勝治・和五郎」らと無事出あうところが生々しくえがかれている。和泉町の鴻池新十郎家の記録 『北辺火事一件留』(大阪商業大学商業史資料館所蔵)でも、鴻池本家当主の善右衛門が土佐藩邸、長音は泰済寺、そのほか瓦屋町別荘などへ逃げ、鴻池深野新田農民をガードマンとして急遽上坂させるなど、その被害状況や防衛対策が丹念に記録されている。

(三井呉服店)三井では、同日三郎助高益(小石川家六代)が上町台地の西方寺に避難し、「誠に絶言語、前代未聞之大変にて」と、 ただちにレポを京都に送り、木材・釘・屋根板・縄莚などをすぐ仕入れ、はやくも三月八日に越後屋呉服店大坂店の仮普請完成=開店している様子が詳細に記録されている。(コメント欄参照)

(住友家)住友家史『垂裕明鑑』には、大塩事件のまっただなかで、泉屋住友が鰻谷(銅吹所その他)から大坂城にむけて鉛八千斤(弾丸)を三度にわけて必死で上納運搬したこと、事件による住友の被害として、「豊後町分家、別家久右衛門・喜三郎掛屋敷の内、備後町・錦町・太郎左衛門町三ケ所延焼」に及んだこと、そして住友の親類の豪商としては、「鴻池屋善右衛門、同善之助、平野屋五兵衛、同郁三郎」家などが軒並み“大塩焼け”で大きな被害をこうむったこと等々が、 生々しく記されている。

三井家では、享保の大飢饉の後に起きた江戸における打ち毀し(1733年)に衝撃を受け、以後、食料の価格が暴騰すると近隣に米や金銭を配って援助したり、また飢えた人々に炊き出しをしたりするなど、三都(江戸・京都・大坂)において施行を継続しています。それが、大塩平八郎の乱では標的にされ、襲撃された大坂本店は全焼、銃撃による負傷者まで出るほどであったと伝えています(三井広報委員会)。

儒学者の山田三川が見聞きした飢饉の様子や世間の窮状を日記風に書き留めた『三川雑記』には、乱の前に大塩は鴻池・加島屋・三井の主人らと談じ、富商十二家から五千両ずつ借りれば六万両となり、これで何とか八月半ばまでの「飢渇」をしのげると、「しばらくの処御取替」を依頼していたとあります。同意した加島屋久右衛門は襲われず、三井と鴻池は反対したため焼き打ちに遭ったとも言われています(山内昌之)。

ただし、『浮世の有様』の天保八年雑記(熊見六竹の筆記)には、この話は「或説」として取り上げられており、それによると、「十人両替へ被仰付候処、町人共御断申上候筋有之」とあります。三井はもちろん、鴻池や加島屋にも記録はなく、風評の域を出ないものと思われます。

(参考文献) 中瀬寿一「鷹藁源兵衛による泉屋住友の “家政改革”-大塩事件の衝撃と天保改革期を中心に-」『経営史学/17 巻』1982 三井広報委員会「三井の苦難(中編)」三井グループ・コミュニケーション誌『MITSUI Field』vol.39|2018 Summer 山内昌之「将軍の世紀」「本当の幕末――徳川幕府の終わりの始まり(5)大塩平八郎の乱」文芸春秋2020 山田三川『三川雑記』吉川弘文館1972 矢野太郎編『国史叢書 浮世の有様』1917

16 notes

·

View notes

Quote

私は「里見八犬伝」(1983年公開。以降は角川版と表記)世代なので 「虚の世界」のパートでの比較は避けられず、JACスター勢揃いの角川版からのパワーダウンが半端ないのだ。 ちなみに、2作はどちらも馬琴の書いた八剣士の物語ではあるものの、ストーリーが大きく異なっている。 それについては本記��の後半で紹介するが、ひとまず本題に戻そう。 角川版の八犬士がヘビー級なら、本作の八犬士はミドル級にも程遠く、せいぜいライト級かフェザー級といったところ。 敵役も玉梓が夏木マリから栗山千明では勝負にならない。 浜路の河合優実も、全く彼女の良さが出ていなかった。 角川版では八剣士の中心人物であった親兵衛は本作ではほぼ空気。 ちなみに演じている藤岡真威人は藤岡弘の息子で、2020年にセガ創立60周年を記念して せがた三四郎の息子・せが四郎としてメディアデビュー。 先日から始まった実写ドラマ版「ウイングマン」では主演を務めている。 原作が違うのだからストーリー展開が異なるのは仕方ないとはいえ 演者も演出も外連味の塊とも言える角川版に比べると芝居が圧倒的に軽く、演出もVFX頼みで迫力に欠ける。 旬の俳優を集めた超豪華な2.5次元舞台、と書くとその筋のファンの方に怒られるだろうか。 唯一頑張ったのは、犬坂毛野を演じた板垣李光人。 角川版でも登場した暗殺シーンは、志穂美悦子の見惚れる剣術とはまた違ったアプローチでなかなか良かった。 皆がああいった形で角川版とは違う魅力を見せてくれていれば印象は随分と変わっていたはず。 ここまで「実の世界」のキャストを実力派で固めるのであれば 「虚の世界」は「キル・ビル」のように、いっそアニメで作っても良かったのではないだろうか。 「平家物語」「犬王」のサイエンスSARUあたりに頼めていれば...。 「実の世界」は、物語進行と同時に馬琴の作家としてのプライドの高さやへんくつさ、 良き父・良き夫ではなかった部分を浮かび上がらせていて見応えは抜群。 特に北斎と連れ立って芝居を観に行く場面での立川談春とのヒリヒリするやり取りこそが 本作の最大の見所とも言える。 辛い現実が多い世の中で、せめて物語の中ぐらいは最後に正義が勝つ物語を作りたいと主張する馬琴と 空蟬に漂う毒を露悪的に舞台に取り入れる南北は、まさに水と油。 しかしどちらかが言い負かすまでは続けず、わだかまりを残したまま剣を収め、互いの信じる日常に戻っていく。 この場面を見れただけでも、149分付き合って良かったと思える。 反面、馬琴の妻の寺島しのぶは最初から最後までヒステリックに悪態をついているだけで、 息子の磯村隼斗もいつの間にか病に倒れてしまい、チラリと登場した息子以外の子もほとんど出て来ない。 『ここを描きたい』という監督の思いにムラがあり過ぎる。 光を失った馬琴の代わりに無学だったお路(黒木華)が筆を取り、 叱責されながらも教えを乞い続けてついに作品を完成させた偉業すら エンドロール直前に文章でつらつらと表示して終わりではあまりにも軽い。 本作が馬琴の物語ならばそこは端折るべきではなかったし 八犬士の物語をしっかり描くなら、和風ハムナプトラのような安いCGでお茶を濁すべきではなかった。 思い入れのある作品なので何もかも自分でやりかたったのかも知れないが、脚本は別の人に任せた方が良かったように思う。 散々あれこれ書いてきて何だが、「里見八犬伝」世代だから気になる箇所がたくさんあっただけで 149分間一度も退屈だと感じることはなかったので、予備知識のない方のほうが素直に楽しめそう。 本作を見て楽しかったなら、鑑賞後に補完のつもりで角川版も見て欲しい。 (そもそも今作には出てこない)静姫と親兵衛の恋愛を軸にした大胆なアレンジは 一流の役者陣による本気のごっこ遊びとして、また違った楽しさを得られるはず。

映画「八犬伝」虚と実の重量感の差が惜しい|「南総里見八犬伝」「里見八犬伝」との違いも解説 - 忍之閻魔帳

4 notes

·

View notes

Text

港まちアートブックフェア、今年も出品します!

新書である個展「SPACE」の記録冊子は初めての販売となります。

その他、「アインシュタインかの手紙」、「きらめきの結晶体/紡がれる物語」も出品いたします。

ぜひお手に取ってご覧ください。

-

港まちアートブックフェア2024

「本」を中心にアーティストやデザイナー、出版者の作品や活動を紹介し、鑑賞者と出会う場を作ることを目的に名古屋の港まちで開催している「港まちアートブックフェア」を今年も開催します。

これまで港まちと関わりのある方々をはじめ、今回は140組以上が参加し、アーティストやデザイナー、出版社、レーベルなどが手がけたアーティストブック、作品集、ヴィジュアルブック、ZINEなどの本が一堂に集まります。

会場ではゆったりと本を楽しむことができる展覧会形式のブックフェアです。

「本」によってたくさんの表現や作品と出会うことのできる機会に、ぜひご来場ください。

2024年8月27日(火)–10月5日(土)

11:00–19:00(入場は閉館30分前まで)

会場|Minatomachi POTLUCK BUILDING 3F:Exhibition Space

休館日|日曜・月曜・祝日

入場|無料

主催|港まちづくり協議会

出品者

ノブセノブヨ、つくじか出版、LOVERS'NAGOYA、よはく舎、夕書房、長島有里枝、artical inc.、K.Art Studio、本屋メガホン、平川祐樹、山下拓也、NEUTRAL COLORS、soda、迫 鉄平、蜜柑出版、KANA KAWANISHI ART OFFICE、佐藤李青、crevasse、寺脇扶美、Landschaft、これでいいんだ村、SeeSaw gallery + hibit・小野冬黄、若尾武幸、CLUB METROアーカイブ実行委員会、さとういもこ、Life Stories Project、paper company、EMI YOKOGOSHI、山をおりる、まるいわ書店、大福書林、hikita chisato、イシグロカツヤ、鈴木悠哉、Manila Books & Gift、Kana Kurata、ELVIS PRESS、小栗沙弥子、平松純一 平松絵里奈、田中瑞穂、anaguma 文庫、CAVE-AYUMI GALLERY、Type Slowly、吉岡千尋、madras、久常未智、村瀬ひより、谷澤陽佑、斉と公平太、秋吉風人、平尾 菫、Aokid + さとうかい、浄土複合、金 佳辰、土屋誠一(お蔵出し)、CYRO、今村 航/土屋小春、溝田尚子、いったーんプロジェクト編集部、新多正典、MOTEL、2ndLap、原田和馬、世界西垣感と伊藤健太、verse-paradox、小栢健太、上田 良、オル太、浅沼香織、momos(平出規人&今村 文)、平出規人、へいめん子、Yoshiki Fujiwara、365 wishes(神村泰代)、masayoshi suzuki gallery、のだはる、森田新聞社、小林真依、福田 柊、C-DOTS DESIGN PROJECT、The Liminal Voice、道音舎、C7C gallery and shop、坂田健一、komagoma press、oar press、彦坂敏昭、宮田明日鹿、lurie1969、早川美香、MYY Books(白澤真生、尾崎芳弘、荒木由香里のユニット)、Akane Yamazaki、this and that、ADHDじん編集部、リア制作室、ケルベロス・セオリー、千賀凱喜 | Kaiki Senga、くま書店、佐藤克久、タン・ルイ、片山 浩、PARADISE AIR、アートオブリスト実行委員会、mufubooks、霜山博也、between in between、名古屋芸術大学 文芸・ライティングコース、三村萌嘉、川崎光克、tunnel PRESS(天野入華・張 祐寿/psyain)、when press、デザイン・クリエイティブセンター神戸、Dog Ears Archive and Distribution、泉麻衣子・中島久美子、なかむら出版、Chizu Ogai research+design、山口由葉、のわ、服部浩之、詫間のり子、torch press、ウエヤマトモコ、細井章世、田本雅子、シバタリョウ、加納俊輔、北條知子、WEI-NI LU 陸 瑋妮+上田佳奈+六根由里香、Art Space & Cafe Barrack、川村格夫、ミヤギフトシ、山村國晶、川上幸之介、Sakumag+佐久間裕美子、Project Space hazi、Tiny Splendor、山口麻加、喫水線、蓮沼昌宏 ほか

2 notes

·

View notes

Text

店は暑気払いで20日も休んでいます。明日からまた通常通り店を開けます。ご寛恕ください。

写真は、先月末奈良へ行った際に久しぶりに訪ねた「塔の茶屋」にて。塔の茶屋は『工芸青花』17号でも特集された、「無窮亭」河瀬虎三郎ゆかりの店ですが、以前は興福寺五重塔のすぐ裏手、え、ここ、公園というか寺域だよなあ、と思うような場所にありました。会社員のころは年末になると大和文華館の裏手にある義祖父の家に滞在し、夕暮れどきに皆で訪ね、春日大社への参拝者が静かに砂利踏む音を聞きながら懐石をいただくのが楽しみだったのですが、ならまちちょっと外れたあたりに移転されてからは初。

また伺いたいな、とこのところずっと思っていたのは、昨年末、honograの小松さん @akenosora8 とお酒を飲んだことがきっかけでした。店を営むにあたって、やることは決めていないけれど、やらないことは決めている、といった話が、ロラン・バルトの「私は好きだ、私は好きでない」みたいに、好き/嫌いをつらつら書き立てる楽しさってありますよね、などという話へ移りゆき、小松さんが、『無窮亭 数寄書留 竹柏のしづく』にもやはり「スキ・キライ」が記されているから、お持ちでなければ一冊お譲りします、という流れ(……ですよね?)でご恵与いただいていたこともあり、そこに記された「キライなもの」への共感から、あらためてまた行きたいな、と思っていたのでした。

最近は海外からの旅行客が多いようで、日取りの電話をした際には、団体さんがいらっしゃっているので、お帰りになってからの時間、簡単なしつらえでよければ……とのお返事でしたが、伺うと軸は「銅燈薹銘 并序 弘仁七載歳…」で始まる、興福寺国宝館に納められている燈籠火袋羽目銘文の拓、床には薄板を敷き、土師器の壺に野の花添えて、奈良らしい様子。懐石も先付・向附・煮物椀から、すっと飛んで鉢肴・茶がゆに甘味という軽めの流れでしたが、いずれも無駄なく(まさにキライなものなく)結構、老婦人からお話なども伺いつつ御酒もいただけて、たのしい一席でした。また伺いたいです。

4 notes

·

View notes