#川上トンネル

Explore tagged Tumblr posts

Text

千曲川左岸道路が開通しました。国道141号線方面からず〜っと来ると中央右側に見える村で唯一のスーパー「ナナーズ」方向に自然に曲がっていた道路が右方向に進めるようになったのです。 私の家に行くのも少し早くなったみたい。

さらに進んで行くとトンネルがあります。左は千曲川です。左下が下流となります。下流に向かって左側を走る道路なので千曲川左岸道路というわけです。

村で初めての道路トンネルなので「川上トンネル」と」名付けられました。

やがて右側に川上村文化センターが見えてきます。手前の茶色の建物は村民体育館です。左側の橋と体育館から向こう側の白く見える道路はもう少し先の民間の野菜集荷場まで以前からありました。

そして、その先は畑の中に新しい道路がカーブを描きながら伸びてい��す。

ある意味快走路ですね。カーブは多いですが野菜を運ぶ大型トラックも走りやすそうです。

やがて以前からの右岸道路に合流します。この間4.8kmです。

右岸の道は県道68号線です。南牧村海の口の国道141号線から川上村梓山まで結んでいます。そしてその先は三国峠を越えて秩父に向かいます。冬季閉鎖されますし、未舗装の酷道ですが・・・。昔、川上村に住むずっと以前にオフロードバイクで走ったことがあります。 ということで、村の新しい道路の紹介でした。(2024/6/29)

1 note

·

View note

Text

秋旅2023 横川~アプトの道へ

信越線 群馬側の終点 横川からアプトの道を散歩してみた。

関東近辺も紅葉が色づき始め、一度 行ってみたいなと思っていたアプトの道をこの度 散策。何気に群馬県に降り立つのは初めてかもしれない(いつも通過ばかりなので)。

北陸新幹線(当時は長野新幹線)長野先行開業に合わせて、廃止となった旧信越本線 横川-軽井沢。その線路跡の一部を遊歩道として整備したのが、このアプトの道。 下り線の一部は今も碓氷峠鉄道文化むらの施設として、トロッコやかつての電気機関車が走る一方で、上り側は線路もはがされた歩行者専用。とはいえ錆びた信号機等、鉄道遺構も残っていることもあり、前面展望の列車に乗っている気分がしなくもない。かつて列車を苦しめた難所 碓氷峠の勾配を登っていきます、歩いて登る分にはダラダラ坂なのでそんなに苦ではないね(なお、下りは後述…)

途中の温泉施設から先は、さらに古い信越線の旧線跡(長野新幹線開業までに使われていたのは新線)に道はつながります。レトロなトンネルを何個もくぐり、一度道をそれて碓井湖の眺望を楽しんだのち、さらに足を進め。。。

歩き始めて2時間弱、目的地 めがね橋で知られる碓氷第三橋梁。レンガ積みの壮大な橋梁で、ここもかつては信越旧線が通っていたところ。なかなかの高さがあり、眼下に紅葉した山々のグラデーションを楽しめました。いやぁ、美しい!わき道から険しい階段を降り橋を見上げれば、某峠を攻める漫画をもとにしたゲームで見覚えのある光景に。聖地みたいなものなので、スポーツカーでお越しの方もちらほら。なるほど、車で来るのも楽しそうね。

アプトの道はもう少し続きますが、足腰の疲れがいい感じ(嫌な感じ)にきはじめていたので、ここでUターンします。一転して今度は下り勾配。登るときは特に何も感じなかったダラダラ坂ですが、下ってみると結構 急に感じるものね。踏ん張りをきかせないといけない故に、足が辛い。。。というわけで中間地点くらいの温泉施設 峠の湯でお湯につかり小休止。冷たい峠風を浴びながらの露天風呂は最高でした(ちょっと湯温が低めでしたが、まあその分 長湯できるということでよしとしましょう)。

湯冷めしないよう速足で来た道を戻り横川駅へ。道中、くつろぐお猿さんも。

遅めのお昼に、おぎのやの峠の釜めしをいただいた後、電車に揺られ帰路へ。気持ちよく寝られました。

67 notes

·

View notes

Text

Made books 2024

HOMMAGE 特別号 地味なひとり旅

HOMMAGE No.4 共通ラッピング車両

HOMMAGE No.5 山手線

HOMMAGE No.6 ドラえもん電車

東急8500系 2020系がいない日常

HOMMAGE No.7 行ってみたい駅

My Train No.1 京急1000形

My Train No.2 横浜

My Train No.3 上越線

大分発金沢経由上野行き

東急8500系 サークルKの終焉

My Train 総集編 目的地は駅(Kindle版)

2024年は12冊作成しました。

・HOMMAGE 特別号 地味なひとり旅

(発売開始:サンシャインクリエイション 2024spring)

目次:山中城跡公園 / URまちとくらしのミュージアム / NTT技術史料館 / 澤乃井(小澤酒造) 豆らく、きき酒処 / 旧伊藤博久金沢別邸 / 江戸東京たてもの園 前川國男邸 / 横浜市電保存館 / 京王れーるランド / 大崎公園・披露山公園

ひとりで巡った場所を厳選して紹介。テーマがニッチだったり、開館日が極めて限定的だったり、さらには美味しい日本酒を満喫したり。 話題にしても地味でパッとしない、でもそこでの学びや感動はひとりで行くからこそ味わえないかと。

・HOMMAGE No.4 共通ラッピング車両

(発売開始:COMIC1☆24)

目次:共通ラッピング車両ガイド(JR西日本323系 / 大阪メトロ30000系 / 京阪8000系 / 近鉄9820系・近鉄5820系 / 阪急1000系・1300系 / 阪神1000系 / 大阪モノレール2000系 / キャラクターを探して / 横浜市営バス「あかいくつ」)

増殖するキャラクターラッピング車両。大規模イベント開催前に、この一冊はいかが?

・HOMMAGE No.5 山手線

(発売開始:コミティア148)

目次:数字で知る山手線 / E235系 伝統のウグイス色を受け継ぐ / 影の薄い山手線の駅/駅そば、うどんの思い出 / 山手線横断~南と北の名所~ / New brand / Natirta Express E259 / N'EX From Hachioji

東京の中心を1周60分で走る山手線。東京に行けば必ず乗る路線だが、意外と知らないことも多かったり。 そんな山手線の気になること、一緒に探してみませんか。

・HOMMAGE No.6 ドラえもん電車

(発売開始:おもしろ同人誌バザール大崎)

目次:高岡市 藤子・F ・不二雄ふるさとギャラリー / ドラえもん電車に乗ろう(DORAEMON-GO!・DORAEMON TRAM��Wrapping train) / 小田急F-trainⅠ correction / 小田急F-trainⅡ 8 month diary / 川崎市 藤子・F ・不二雄ミュージアム

今や国内問わず海外でも人気な「ドラえもん」と電車のコラボを紹介。今も走るドラえもん電車や幻のF-trainなど、藤子・F・不二雄ファン必見な一冊。

・東急8500系 2020系がいない日常

(発売開始:コミックマーケット104)

目次:朝 / 偶然 / 四季

2013~2015年の東急8500系の写真を掲載。毎朝の始業光景から、偶然な一枚、そして四季と8500系。沿線住人にとっては懐かしい光景、それ以外の方も見たことがない鉄道のシーンを見てみませんか?

・HOMMAGE No.7 行ってみたい駅

(発売開始:コミティア149)

目次:3駅連続 スノーシェルターの駅 / 首都圏のご当地発車メロディのすすめ / 旅先の変わった駅 / 食べたかった駅弁 / 復活?80年代の歌姫 / ひと夏の思い出 小田急ロマンスカーLSE

駅は旅の経由地ではなく目的地。そんな行きたくなる駅を紹介。あなたの地元の駅もあったりして。

・My Train No.1 京急1000形

(発売開始:おもしろ同人誌バザール神保町)

目次:空増結 金沢文庫 / 車体別車両図鑑 / 1000形(アルミ) 2100形 600形 同じじゃないですか!? / 体感快特!?普通浦賀行き / イエローハッピーターントレイン

総製造数500 両を越えた京急1000 形。600 形、2100 形から受け継いだ車両は、確立した技術をもとに今も進化を続けている。今回は20年以上同じ形式をつくり続けた京急のスタンダードを見ていく。

・My Train No.2 横浜

(発売開始:コミティア150)

目次:歩き鉄 汽車道・山下臨港線プロムナード / 濱の鉄道ヒストリー / リバイブ横浜市電 横浜市営バスで辿る横浜市電の旅 / SOTETSU NAVY BLUE / Seaside Line シーサイドラ���ン / 南町田グランベリーパーク号

1872年10月14日、横浜~ 新橋に日本初の鉄道が開業した。その後もネットワークを広げ新たな鉄道が誕生したり、時代と共に消えた鉄道もあった。発祥の地で歴史を変えた鉄道を訪れる。

・My Train No.3 上越線

(発売開始:文学フリマ東京39)

目次:繁栄期の歴史 1962-1982 / 明日使える?上越線の小ネタ / 新清水トンネルの駅 土合駅・湯檜曽駅 / 過去の栄光を残す 石打駅 / SLを支えた車両の最後 DLぐんま4fine / 最後のひととき 特急ときの振り回された転属劇 / 群馬デスティネーションキャンペーンラッピング車両

上越線と言われて雪国(作 川端康成)を浮かぶ人は多いだろう。群馬と新潟を結ぶ重要な路線は、東���発着の特急が行き交っていた。時代の流れで変わってしまった路線だが、そんなかつての繁栄を探した。

・大分発金沢経由上野行き

(発売開始:文学フリマ東京39)

目次:はじまり / 大分発金沢経由上野行き / コラム 鉄道博物館で図書を読む / あとがき

昭和45年10月1日ダイヤ改正の運用表から気になる列車を見つけた。今では考えられない大分から大阪、金沢さらには上野と広範囲で運転を行っていた。なぜこの運用が出来たのか、当時を知らないからこそ気になる疑問が出て来る。新幹線のネットワークにより、縮小する在来線特急列車。今とは違う特急列車の存在を探ってみる。

・東急8500系 サークルKの終焉

(発売開始:コミックマーケット105)

目次:新生 / 大井車 / 非直車 / 幕車終焉

東急8500系写真集第三弾。2020系の導入により、変化するサークルKを中心に取り上げる。

・My Train 総集編 No.1 目的地は駅 (us / uk)

(e-book 発売開始:12/26 Thu)

目次:3駅連続 スノーシェルターの駅 / 美佐島 / 分割増結 / 復活?80年代の歌姫 / #八景シリーズ Best shot No.468 秩父八景-私鉄貨物

駅は旅の経由地ではなく目的地。そんな目的地として行きたくなる駅を紹介。意外と近くの駅があったりして。

★Can buy

メロンブックス / フロマージュブックス

★Link

Made books 2023

About(2024.10) Post:10.10 2024

Work Post:9.13 2024

#dojinshi#comic market#comitia#doujinshi my train#コミックマーケット#コミケ#コミティア#同人誌#即売会#鉄道#おもしろ同人誌バザール#同人誌My Train

14 notes

·

View notes

Photo

(建築設計事務所 可児公一植美雪から)

KUGENUMA-Y 敷地は湘南の海の近く、5層高さ15mのRCラーメンフレームが6層長さ150mの鉄骨スロープを纏った、単純な構成の住宅。 最初に施主から求められたのは高さが15mである事、そして何があってもその高さまで登れる事という2点だけだった。これには施主の大らかな生き方と、海の近くで生きてきた覚悟のようなものを感じた。この施主にとっての生きる事を具現化したような力強く、かつ軽やかで大らかな建築がふさわしいと考えた。同時に海に近いこの場所で、建築自身にも生き残っていける強かさが必要だとも感じた。 15mのラーメンフレームには溶融亜鉛メッキの施された鉄骨のスロープが巻きつく。エレベーターでもなく、階段でもない単純な坂道であるこのスロープは、どんな時でも必ず各層を経て15mの高さまで届けてくれる。また、この単純な坂道は様々な別の意味でも捉えられる。 外部に生み出す拡張空間は上層階でありながら、全ての開口部で掃き出し窓を可能とし、上層での複雑な内外の繋がりを生み出す。それは拡張する床であり、日射を遮る庇であり、���全のための手すりであり、地上からの視線を遮る目隠しとなる。 また、天井高の高い1,2層、壁のない3層、トンネルのような4層、東屋のような5層、均質な5層のフレームの中の質の異なる空間に対して、均質な6層のスロープが少しずつずれながら絡みついてくる事で均質なルールの中に小さな歪みを生み出す。同時に、このスロープは住人が建物の隅々までを自分の目で見る事を可能としている。 通常、高さ15mの建物の外壁は近くで見る事が出来ず、知らず知らず劣化し建物の寿命を縮めていくが、ここでは常に目線の高さにあり、日常的な確認ができる。メンテナンス工事の際には、高さのある建物は足場も高くなり大きなコストとなるが、ここではスロープが足場となる。住人の生きる事が同時に建築を生かす、そんな単純で複雑な建築を目指している。

建築敷地 : 神奈川県 竣工年月 : 2018年3月 工事種別 : 新築 主要用途 : 専用住宅 主要構造 : 鉄筋コンクリート造 地上4階 敷地面積 : 185.67m2 建築面積 : 69.04m2 延床面積 : 102.89m2 構造設計 : 鈴木啓/ASA 担当 : 木村洋介 長谷川理男 施工会社 : 大同工業 担当 : 川上冬��� 写真撮影 : 藤井浩司/ナカサアンドパートナーズ

- - - - - - - - - - - - - - - -

via

増井 俊之 - 江ノ島のマクドの隣にあるこの建物がすごく不思議なのだが...... | Facebook

14 notes

·

View notes

Quote

当時は地上の電車はともかく、地下鉄は冷房できないと言われていました。 その理由は屋根上の冷房機器からの排熱でトンネル内の温度が上昇するから。 丸ノ内線と銀座線は第3軌条方式なので屋根上にパンタグラフが無いため、トンネル内の天井が低く、冷房装置を車体に取り付けることができない。 ではどうしていたのかというと、トンネル内の柱と柱の間に冷房装置を取り付けて、トンネル全体を涼しくしていました。 一番利用者が多かったこの2路線はこうして涼しくしていたのですが、屋根上のパンタグラフから集電する区間では、冷房機器からの排熱があるから地下鉄は冷房化できないとされていました。 でも、当時はぼちぼち私鉄各線は冷房化が進んできていました。 京浜急行の特急電車は都営浅草線に乗り入れています。 看板である特急や快特に使用する車両は早くから冷房化されていて、当然、冷房をガンガン使って横浜の方から品川駅に到着します。 でも、地下鉄線内では冷房を使ってはいけないルールになっていましたので、京浜急行の車掌さんは品川を出ると冷房のスイッチを切るわけです。 そして泉岳寺に到着。 都営の乗務員と交代します。 「異常なしです。」 「はい、異常なし了解です。」 そう言って京浜急行の車掌から列車を引き継いだ都営の車掌さん。 ピ~ッ! 笛を吹いてドアを閉める。 電車は発車します。 そして、駅のホームを出たところで、お兄さん車掌は冷房のスイッチをON! ブ~ン! 屋根上の冷房機を作動させます。 地下鉄線内は冷房の使用禁止。 そんなこたぁ、知ったこっちゃない! 都営の5000系電車には冷房が無く、乗り継ぎで京浜急行の電車が入って来て、その電車に冷房がついていれば、ラッキー!ってなもんで、そりゃ使いたくなるでしょう。 お客も自分も暑くてたまらないんですから。 当時の電車では冷房は最高のサービスだったのです。 「都営の兄ちゃんが、勝手に冷房のスイッチ入れるんだよね。」 当時のお役人さんたちが、いつだったかの会合で言ってました。 そりゃそうだよ。 せっかくの冷房なんだから。 で、どうなったかというと、トンネル内や駅の温度が本当に上昇するなんてことはなかったみたい。 だって、電車がピストンのように空気を押し出していくんですから。 で、いつの間にか地下鉄線内でもちゃんと冷房を使ってよいという話になりました。 当時の時代背景としては労働組合運動真っ盛りの頃でして、関東の場合は私鉄の職員はきちんと教育されてたけど(東武と京成は除く)、特に国鉄をはじめ、公営交通にはそういう人が多かった���うに記憶しています。 どうしてわかったかというと、私鉄の職員の皆様方は髪の毛をきちんと7-3に分けていたけど、国鉄や公営交通の人たちはパンチだったり茶髪だったり。そして帽子を斜にかぶってるから、高校生の目でも、「あぁ、そういうことね。」とわかったのです。 だから京浜急行の車掌さんは品川を出たところできちんと冷房のスイッチを切って引き継ぐけど、受けた都営の兄ちゃんは迷わずスイッチオン! 今だったらコンプライアンスとかガバナンスとか、いろいろ言われるんでしょうけどね。 「お前は何をやってるんだ。」 と乗務指導も受けるかもしれません。 でも、当時はそういう世の中でしたから、規則なんか糞くらえ。せっかく冷房があるのに何で使わないんだ。となったのです。 結果として「地下鉄線内で冷房使っても別に問題ないじゃないですか。」となって、今の地下鉄の冷房があるのです。 そう考えると、今は皆さんお利巧さんな時代になってしまいましたので、たぶんそこからは何もブレイクスルーするものが無いから、これから時代が壁にぶつかったらどうするんだろうなあ。 こういうところで国力が落ちていくんだろうなあ。

都営の兄ちゃん | 大井川鐵道社長 鳥塚亮の地域を元気にするブログ

3 notes

·

View notes

Text

俺の架鉄コンプレックスの話。たぶん長くなるから折り返す

俺は基本車両以外に興味がないから架鉄を構築する際も車両以外の設定は基本一切しないんだけど、それに対する弊害が「地域性がまったく表現できない」ってことなんだよね。ていうか地域性の考慮をまったく考えていない。これで実在の土地を使う意味があるのか、って話

例えば彦島電鉄は当初それなりに「自分を殺した架鉄」ができたと喜んでいたんだけど、改めてみるとたとえばパンタグラフを黒く塗ってない点がなんか気になった。海岸沿い、特に唐戸付近なんか海上を走るんだから、さび止めに黒く塗るくらいの気遣いはあってしかるべきだったんですよ

だもんでミカキューでは一部車両に霜取りパンタを乗っけた。これはトンネルが多いミカキューで架線の霜害はけっこうクリティカルだから

先頭で畳んだパンタが霜取パンタ。このパンタ一基で沿線の季節感を表現できるのだから載せない手はない

このほか車両は日本車両製造、台車はNA/ND台車を履くことで「生粋の名古屋企業」であることを演出(原理主義者は住友系を出禁にします)したり、三菱のトルクモータを使うんだからパンタは東洋の機器より多少多めにつける(=電流食い)とかまあそういう表現をね、入れていってます

さらに自分では気づかない部分でサポートしてもらえたのがスノーフリー高架橋。これなんかは自分の知見では気づかなかったこと。さらにほぼほぼ民鉄に近い第三セクター鉄道なら地元企業とのコラボレーションもあってしかるべきだろうということで明宝ハムとのコラボ列車みたいなのも考えてみた。コンビニだってセブン-イレブンじゃなくてひまわりの方がそれっぽいかもしれないしそういった「その土地らしさ」を出していく必要はあるんじゃないかなと最近は思い始めているんだよね。実在地で架鉄やるならさ

これまで「地域性」をまったく表現できなかった俺の架鉄。はたしてミカキューは「名古屋と石川の鉄道」を表現できるだろうか

4 notes

·

View notes

Text

反万博フィールドワークに参加!

1月18日、大阪・関西万博反対のために立ち上がったバビロン解体企画のお招きで、反万博フィールドワークに参加するため訪阪した。

新大阪駅を降りるとさっそく駅構内に万博プロモーションが登場。商店街にも、数メートル感覚で万博ののぼりが並ぶという異様ぶりである。

集合場所の扇町公園に集まった約10名ほどの参加者たちは、皆、思い思いのプラカードやバナーを作る。これを、これから訪れる万博関連施設などで掲げフォトアクションを行うのだ。

まず私たちは扇町公園を出て淀川へ向け歩いて北上。途中��ストリップ劇場「東洋ショー劇場」を通り過ぎる。ここでは2024年11月にダンサーら10人が逮捕されるという弾圧が起こった。東京五輪前の2021年にも上野のストリップ劇場が弾圧を受けたように、これも万博前の「社会浄化」の一環と目されている。メガイベントに際したストリップ劇場の弾圧と、抗議や文化としての裸体についてはバビロン解体企画のzineにある「ハダカとバンパク」が興味深いので是非読んでほしい。

町内会の看板も万博仕様。

続いて訪れたのは国分寺公園という小さな公園。ここには万博開催中の1970年4月に起こった大阪地下鉄建設中のガス爆発事故の慰霊碑が建っている。死者79名、負傷者400名余り、26戸48世帯が焼失するという大惨事だったという。慰霊碑には「今後都市の建設工事を実施するにあたってはさらに安全性の確保に努め再びこのような惨事を引きこ起こすことのないように」と書かれている。ところが、現在推進されている2度目の大阪万博では既に2024年3月にメタンガスによる爆発事故が発生。ゴミの埋立地であった��洲では、またいつこのような事故が起こってもおかしくない。過去から学ばず、開発を優先し過ちを繰り返すこの国の情けなさがここでも見て取れる。

さらに歩くと、なんと万博仕様のマンホールが登場!東京五輪のときもありましたね!くだらないことに税金を使うんじゃないよ!

ここは淀川河川敷。広々とした風景を切断するように白い鋼板が建てられ、何やら工事をしている。これは淀川左岸線延伸部整備事業といい、2011年に政府の都市再生プロジェクトとして位置づけられた全長8.7㎞の道路建設計画である。しかし、この一部が万博の際に大阪駅や新大阪駅から万博会場を結ぶシャトルバスの専用道路として暫定的に利用される予定だという。

また、この工事の一部は大深度地下を活用している。つまり、地中深くであるから地表の地権者の了承は必要ないというものである。しかし、この大深度地下を活用した工事においては既に2020年東京で外環道の工事によって地面の陥没事故が起きている。

この淀川河川敷を散歩コースとして拠り所としていたフィールドワーク参加者は「散歩を返せ」と強く憤っていた。

私たちは電車を乗り継ぎ湾岸部へ。ATC(アジア太平洋トレードセンター前)周辺は、まるで東京の湾岸エリアのよう。荒涼とした空間の中に、大阪入管もそびえている。

建物の中には万博オフィシャルショップや万博支援自動販売機!(東京五輪のときもあった!やっぱりコカ・コーラである。)この自販機の売り上げが、万博の機運醸成活動に利用されるのだという。誰が買うか。

ATC内に掲示してあった万博作文コンクールのポスター。東京でもオリパラ教育が強要されたように、万博もまた子どもたちを洗脳しようとしている。

万博の初日に皆で「第9」を歌いましょうというチラシ。なんと参加者は2万円支払ったうえに3回のレッスンを受けなければならないらしい。こんなのやりたい人いるのか。

展望台に登ると、西側に万博会場である夢洲が見えてくる。344億円かけたという空しいリングでそこが夢洲だとわかる。手前はコンテナふ頭、右手の更地はカジノ建設予定地だ。既に各所で言われている通り、夢洲に出入りするには夢舞大橋か地下トンネルの2つしかない。事故や災害があったらどうやってこの島を脱出するのか、考えただけで恐ろしい。

ここでもバナーを掲げ、反万博をアピールする。あちこちに貼られた万博ポスターは「すごいぞ!」などの空虚な言葉ばかり。

衝撃的だったのはこちら。大阪メトロの各駅に設置されている顔認証自動改札機(!)。東京五輪の際も、五輪会場のゲートでNECの顔認証システムが採用されていた。また、JR東日本は2021年7月から主要駅や車両基地、変電所、線路沿線などに約8350台もの監視カメラを設置して通行人の顔情報を取得し①過去にJR東日本の施設内で重大な罪を犯して服役した人、②指名手配中の容疑者、③うろつくなど不審な行動を取った人を検知していた。批判を受け、①については検知を見直したが②と③は継続しているという。メガイベントのたびに監視システムはどんどん強化され、私たちの個人情報は奪われていく。大阪万博でも同じことが起ころうとしている。

最後は12月1日に強制執行があったばかりの釜ヶ崎へ。JR新今宮を挟んで向かい側、かつて遊園地フェスティバルゲートが撤退して以降長らく空地だった場所には、いま高級ホテル・星野リゾートがそびえたっている。労働者の街・釜ヶ崎を、観光客やミドルクラスのための街に変容させようというジェントリフィケーションの象徴のような場所に、大阪万博を宣伝するきらびやかなプロジェクションマッピングが施されている。私たちはこの場所��、万博反対の最後のアピールを行い、フィールドワークを終えた。

実際に街を歩いてみると、メガイベントがいかに私たちの生活に侵食しているかがよくわかる。たとえ興味がなかったとしてもだ。東京五輪のときも酷かったことをありありと思い出した。その中で、反万博を訴え、プラカードやバナーを掲げ、街の景色を少しだけでも変えることができた。この一日に参加できたことを有難く思う。

2 notes

·

View notes

Text

#おでかけ #乳岩峡

総仕上げとばかりに、最後はこのハシゴが立ちはだかっておりました。まあでも、さっきのアレのせいでハシゴがあるだけマシだと思えてきました。しかもこのハシゴ、手すりまである、優しい。

そしてやっと!外に出られました!青空が目に染みます。ものすごい冒険を越えてきたかのような達成感があるんだけど、果たして二度目挑戦したいかと問われると、怖さの方が勝つ気がします。いのちとほね、だいじに。

大きな大きな自然のトンネル、石門をくぐっていきます。今まではずっと上ってきたけれど、ここからは下りになります。

今の乳岩川はだいぶ下の方を流れているけれど、かつてはこれぐらいの高さを流れていて、川の浸食→���の風化→割れ目から大きな岩が崩れ落ちてこのような門の形になったと考えられているんだそう。

今の川の位置とかなりの高低差があるんですが、長い年月でこんなに川の流れる場所って下がってくるもんなんですね……驚きです。

よく乳岩峡の観光案内ページに出てくるのはこれから向かう乳岩洞穴の写真なんですが、洞穴内には子安観音と三十三ヶ所観音が祀られているとのことで、そこに向かう道端にもぽつぽつとお地蔵さんの姿がありました。石もそこここで積まれていて、何だか違う世界へと迷い込もうとしているかのよう……。

8 notes

·

View notes

Text

「宮崎正弘の国際情勢解題」

令和五年(2023)12月27日(水曜日)参

通巻第8070号

AIは喜怒哀楽を表現できない。人間の霊的な精神の営為を超えることはない

文学の名作は豊かな情感と創造性の霊感がつくりだしたのだ

*************************

わずか五七五の十七文字で、すべてを印象的に表現できる芸術が俳句である。三十一文字に表すのが和歌である。文学の極地といってよい。

どんな新聞や雑誌にも俳句と和歌の欄があり、多くの読者を引きつけている。その魅力の源泉に、私たちはAI時代の創作のあり方を見いだせるのではないか。

「荒海や佐渡によこたう天の川」、「夏草や強者どもが夢の跡」、「無残やな甲の下の蟋蟀」、「旅に病で夢は枯野をかけ巡る」。。。。。

このような芭蕉の俳句を、AIは真似事は出来るだろうが、人の心を打つ名句をひねり出すとは考えにくい。和歌もそうだろう。

『春過ぎて 夏来にけらし 白妙の 衣干すてふ 天香具山』(持統天皇)

皇族から庶民に至るまで日本人は深い味わいが籠もる歌を詠んだ。歌の伝統はすでにスサノオの出雲八重垣にはじまり、ヤマトタケルの「まほろば」へとうたいつがれた。

しかし人工知能(AI)の開発を米国と凌ぎを削る中国で、ついにAIが書いたSF小説が文学賞を受賞した。衝撃に近いニュースである。

生成AIで対話を繰り返し、たったの3時間で作品が完成したと『武漢晩報』(12月26日)が報じた。この作品は『機憶(機械の記憶)の地』と題され、実験の失敗で家族の記憶を失った神経工学の専門家が、AIとともに仮想空間「メタバース」を旅して自らの記憶を取り戻そうとする短編。作者は清華大でAIを研究する沈陽教授である。生成AIと66回の対話を重ね、沈教授はこの作品を「江蘇省青年SF作品大賞」に応募した。AIが生成した作品であることを予め知らされていたのは選考委員6人のうち1人だけで、委員3人がこの作品を推薦し

「2等賞」受賞となったとか。

きっと近年中に芥川賞、直木賞、谷崎賞、川端賞のほかに文学界新人賞、群像賞など新人が応募できる文学賞は中止することになるのでは? 考えようによっては、それは恐るべき時代ではないのか。

文学の名作は最初の一行が作家の精神の凝縮として呻吟から産まれるのである。

紫式部『源氏物語』の有名な書き出しはこうである。

「いづれの御時にか、女御、更衣あまたさぶらひたまひける中に、いとやむごとなき際にはあらぬが、すぐれて時めきたまふありけり」

ライバルは清少納言だった。「春は曙、やうやう白く成り行く山際すこし明かりて、紫立ちたる雲の細くたなびきたる」(清少納言『『枕草子』』

「かくありし時すぎて、世の中にいとものはかなく、とにもかくにもつかで、世に経るひとありけり」(道綱母『蜻蛉日記』)

額田女王の和歌の代表作とされるのは、愛媛の港で白村江へ向かおうとする船団の情景を齊明天王の心情に託して詠んだ。

「熟田津に 船乗りせむと月待てば 潮もかなひぬ今は漕こぎ出いでな」(『万葉集』)。

「昔、男初冠して、平城の京春日の郷に、しるよしして、狩りにいにけり。その里に、いとなまめいたる女はらから住みけり。」(『伊勢物語』)

▼中世の日本人はかくも情緒にみちていた

「ゆく河の流れは絶えずして、しかももとの水にあらず。淀みに浮かぶ泡沫(うたかた)はかつ消えかつ結びて、久しくとどまりたるためしなし」(『方丈記』)

『平家物語』の書き出しは誰もが知っている。

「祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響きあり。 沙羅双樹の花の色、盛者必衰の理をあらはす。 奢れる人も久からず、ただ春の夜の夢のごとし。 猛き者も遂にはほろびぬ、 偏(ひとへ)に風の前の塵におなじ」。

『太平記』の書き出しは「蒙(もう)竊(ひそ)かに古今の変化を探つて、安危の所由を察(み)るに、覆つて外(ほか)なきは天の徳なり」(『太平記』兵藤祐己校注、岩波文庫版)

「つれづれなるままに、日くらし硯にむかひて、心にうつりゆくよしなし事を、そこはかとなく書きつくれば、あやしうこそものぐるほしけれ」(『徒然草』)

古代から平安時代まで日本の文学は無常観を基盤としている。

江戸時代になると、文章が多彩に変わる。

井原西鶴の『好色一代男』の書き出しは「「本朝遊女のはじまり、江州の朝妻、播州の室津より事起こりて、いま国々になりぬ」

上田秋成の『雨月物語』の書き出しはこうだ。

「あふ坂の関守にゆるされてより、秋こし山の黄葉(もみぢ)見過しがたく、浜千鳥の跡ふみつくる鳴海がた、不尽(ふじ)の高嶺の煙、浮島がはら、清見が関、大磯小いその浦々」。

近代文学は文体がかわって合理性を帯びてくる。

「木曽路はすべて山の中である」(島崎藤村『夜明け前』)

「親譲りの無鉄砲で小供の時から損ばかりしている。小学校に居る時分学校の二階から飛び降りて一週間ほど腰を抜ぬかした事がある」(夏目漱石『坊っちゃん』)

「石炭をば早はや積み果てつ。中等室の卓つくゑのほとりはいと静にて、熾熱燈の光の晴れがましきも徒らなり。今宵は夜毎にこゝに集ひ来る骨牌カルタ仲間もホテルに宿りて、舟に残れるは余一人ひとりのみなれば」(森鴎外『舞姫』)。

描写は絵画的になり実生活の情緒が溢れる。

「国境の長いトンネルをぬけると雪国だった」(川端康成『雪国』)

谷崎潤一郎『細雪』の書き出しは写実的になる。

「『こいさん、頼むわ』。鏡の中で、廊下からうしろへ這入はいって来た妙子を見ると、自分で襟えりを塗りかけていた刷毛はけを渡して、其方は見ずに、眼の前に映っている長襦袢姿の、抜き衣紋の顔を他人の顔のように見据みすえながら、『雪子ちゃん下で何してる』と、幸子はきいた」。

「或春の日暮れです。唐の都洛陽の西の門の下に、ばんやり空を仰いでいる、一人の若者がありました」(芥川龍之介『杜子春』)

▼戦後文学はかなり変質を遂げたが。。。

戦後文学はそれぞれが独自の文体を発揮し始めた。

「朝、食堂でスウプをひとさじ吸って、お母様が『あ』と幽(かす)かな声をお挙げになった」(太宰治『斜陽』)

「その頃も旅をしていた。ある国を出て、別の国に入り、そこの首府の学生町の安い旅館で寝たり起きたりして私はその日その日をすごしていた」(開高健『夏の闇』)

「雪後庵は起伏の多い小石川の高台にあって、幸いに戦災を免れた」(三島由紀夫『宴のあと』)

和歌もかなりの変質を遂げた。

正統派の辞世は

「益荒男が 手挟む太刀の鞘鳴りに 幾とせ耐えて今日の初霜」(三島由紀夫)

「散るをいとふ 世にも人にも さきがけて 散るこそ花と 吹く小夜嵐」(同)

サラダ記念日などのような前衛は例外としても、たとえば寺山修司の和歌は

「マッチ擦る つかのま海に霧ふかし 身捨つるほどの 祖国はありや。」

わずか三十一文字のなかで総てが凝縮されている。そこから想像が拡がっていく。

こうした絶望、空虚、無常を表す人間の微細な感情は、喜怒哀楽のない機械が想像出来るとはとうてい考えられないのである。

AIは人間の霊感、霊的な精神の営みをこえることはない。

9 notes

·

View notes

Text

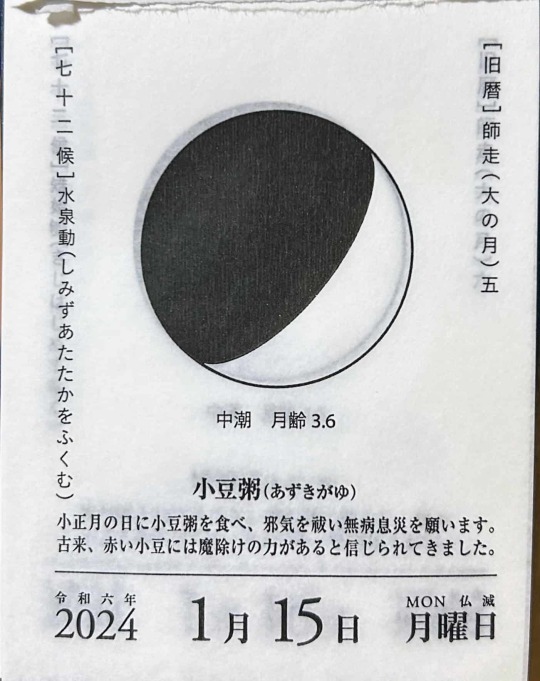

2024年1月15日(月)

昨秋から体重の漸増傾向が止まらない。何とかせねばとあがく毎日、今年からは弁当箱を代えてみた。これまで使ってきたものは700mlのわっぱ弁当、それを500mlのステンレス製のものにバトンタッチ。ご飯と梅干しだけでも良いほどの米好きだが、真ん中の仕切りを忠実に守ることにする。次回の内科受診まで5週間、減らせ体重、下がれ血圧!

5時30分起床。

洗濯機回す。

朝食。

弁当*3。

先週申し込んでおいた大型ゴミをガレージに並べ、1人で出勤。

名神下り線、天王山トンネルを出て左右合流する地点で事故発生、車が追い越し車線を塞いでいる。幸い3車線区間なので渋滞になる前に通り過ぎる。

これまでの各クラスの出欠状況をチェックし、評価作業の準備をする。

京都市大型ゴミセンターから着信、今朝出した<モニター>が<TV>とのことで回収出来ないとのこと。ツレアイに片付けを依頼する。

月曜日3限・4限<情報機器の操作Ⅱ(看護学科)>は14週目、Wordでの長文作成トレーニング。これまでの総仕上げ、見出し指定・目次作成・文章校正などこれから必要となる内容ばかり。真剣度は確認出来たが、果たして理解度はどの程度か。

終了後はすぐに退出。

帰路も概ね順調。。

私が帰宅するとすぐに、午後の訪問2件を終えたツレアイも帰宅。一緒に夕飯を準備する。

残りものとあり合わせ食材で手早く準備、Wさんからいただいた南アのワインをみなで味わう。

録画番組視聴、滝川鯉昇「日和違い」。再放送だが、何度聴いても味わい深い。

腹ごなしに町内ウォーキング。

入浴、体重は600g減。

日誌書く。

寒さがきついので無理はせず、それでも10,000歩をクリア出来たのは上首尾。水分は、1,590ml。

7 notes

·

View notes

Text

丸の内線、御茶ノ水駅。トンネルを潜り神田川を越えて、更に北は高低差があるので地上に出たりまた地下に潜ったり。とても表情のある路線です。

16 notes

·

View notes

Text

他人事人生を自分のものに変えるには

JR東海のリニア工事は岐阜県瑞浪市の水枯渇��例で工事のストップを余儀なくされているとか、ひょっとするとJR東海は実は内心では工事をやめてしまいたいと考えているのでは?、ハハ。これから首都圏も深い所をトンネル工事を進めることになるが、果たして順調に進むのか、また今でさえ夏の電力に不安がある各電力会社にJR東海にリニアの電力を供給する余裕があるのか、それこそ原発を早く再運転しなければそんなことは無理で、国民の不安はこれからますます大きくなり、水不足も夏が更に暑くなると深刻な状態が日本を襲うことになりかねない。静岡県知事選も与野党一騎打ちの様相で上川氏の発言は何だか応援演説なのか選挙民をディする結果になっただけではないか、相も変わらず保守政治の戦前意識をそのままに、お天狗さんのハラスメント政治そのものを披露しただけのような、全体としてどの政治家の言葉を聞いていても現実認識の開きが甘く、緩いという印象がとても強く、今の国民にとって政治の苛立ちそのものが非常に厭わしい気持ちになっている事さえ彼らには理解できていないのが哀しい。私的には日本は歴史を変える時が今ではないか、と心から感じているがその政治意識とのギャップが今の日本の世界での立場をそのまま演出していないか?。21世紀と未だ19世紀の現実、それを今度こそ変える為に、国民は意識を別の目標にする事が政治を変えることになる、そう願いたいものだが・・・・。

3 notes

·

View notes

Text

虎の威を借る狐の威を借る

Podcast『虎の威を借る狐』にお招きいただき、おしゃべりしてきました。説明不要で通じるタメトークはめちゃくちゃ楽しかったのですが、いざ録音されると緊張で全く思うように話せなかったので…プレイリスト含め少し補完的なものを書きたいと思います。

⚫︎虎の威を借る狐 (#33〜#35に出てます)

【カバーアートについて】 事前に聞いていたキーワードや番組のイントロから’80〜’90年代っぽい感じをイメージしました。具体的にはうる星やつらのOPやED、サンリオ、ファミコンのカセット(シティコネクションとか)、を頭の隅に置きつつ5つ提案してめでたく3つ採用となりました。

【マイファーストユーミンの話】 「オレたちひょうきん族」のEDや、TVCMで聴くともなしに 耳にしてたけど誰が歌っているかなんて長らく意識することもないまま。

中学生になってラジオを聴く習慣ができるとオールナイトニッポンも聴くようになって、そこで初めてサビしか知らなかったいろんな曲をほぼフル尺で聴くようになります。でもラジオだから途中でCMに入ったり、オートリバースの折り返しで録音できてなかったり苦労しました。田舎ゆえ生活圏内にレンタルCD屋がなかなかできなかったんですよね…。

そこで歌から鮮明に情景が浮かんだり、ノスタルジーとも違う(と思う)知らないのに懐かしい、みたいな感覚を覚えたのが初めてで感動してハマりました。それと言葉の美しさ、面白さ、歌詞を読む楽しさも教わったし、それは今でも続いています。

で、一番好きな曲は?という質問?え!そんな?愚問!w いやでもまぁ当然訊かれますよね…全然考えてなかったので焦りましたが、あのころ慌てて歌詞を書き留めた曲の中から「水の影」を選びました。ラジカセの前��一時停止を繰り返しながらルーズリーフに歌詞を書き留めたのを今でもはっきり覚えています。

youtube

黄昏色とゆっくり流れる(時の)川の心象風景。穏やかだけど抗えない時の流れに、切なさと少し怖いような気持ちになったのを覚えています。まだ中学生だった自分には「遠くなった過去たちを振り返る」ことは想像するのも難しかったけど、なんかめっちゃエエやん(雑)!と初めて聴いた時から大好きな曲です。

*****************

まず大訂正。 今年(2023年)はユーミン51周年ですね…失礼しました。 1972年7月5日「返事はいらない」でデビュー。 プロデューサーは、かまやつひろし。ムッシュ! このシングルのアレンジも可愛らしくて好き。

「牛乳瓶にダリア」 たしかデートしてる時に「何の花が好き?」という質問にユーミンが「ダリアの花が好き」って答えたのを覚えていて、後日スタジオのピアノにそっと飾ってくれてた〜というエピソードだったと思います。正隆さんはオシャレで、キザというよりロマンチストというイメージがあります。ポジティブなイメージはそんな感じでしょうか…w

『ユーミン万歳!』 番組内で全曲リマスタリング言うてますけど全曲エディット&リミックスですね。上手く聴こえる!なんて言いましたが、声の解像度がグンと上がってユーミンの声の魅力を改めて感じられるアルバムだと思います。アレンジの違いも楽しいです。 ちなみに配信用リマスタリングはサブスク解禁の時、全423曲に施されています。

『Man In the Moon』 これはヤンエグ男ではなくそれを目指している上昇志向強めな若い男の歌ですね。 彼の夢は白いロールス プール付きの家 他人の鍵を腰で鳴らして クロークに戻す ってことなのでホテルの駐車場とかで働いてるイメージかな。マッチョでギラギラ。

*****************

【プレイリストについて】 最初にユーミンの曲にちゃんと触れたのはオールナイトニッポン(ANN)だったという話にちなんで、ラジオ経由で初めて聴いて好きになった曲、『天国のドア』以降は発売日にCDを買ってるので、それ以前の曲を中心に選んで当時の印象など添えてみました。

⚫︎あなただけのもの それまで聴いたことのある曲たちのイメージと全く違う、ファンキーな曲調にびっくりして、かっこいいー!ってなった曲。

⚫︎あの頃のまま ANN恒例の苗場からの放送、弾かな語りライブのコーナーで聴いて、その歌詞に強いゲイネスを感じた曲。のちにセルフカバーアルバム『FACES』に収録。元はブレッド&バターへの提供曲でオリジナルも良い。

⚫︎青いエアメイル それぞれの決断とその行方を信じる気持ちが尊い。 “青い”という言葉(色)が情景や心情にも掛かっているようで切ない。

⚫︎ジャコビニ彗星の日 歌詞の解釈で友達と意見が対立した思い出… “流星群”は電話が少なくなった”あなた”のことで、”寂しくなればまた(私のところへ)来るかしら”と歌っている。という友人。 僕は、もうその”あなた”はどうでもよくなってきてて、また誰かを好きになることができるかな…って歌。”流星群”は誰かを好きになる気持ちの隠喩なのでは?と反論。 もちろん答えは出ないままー。

⚫︎影になって メロディーも歌詞も、なんか知らんけど都会的やん!って思った。 真夜中は全てが媚びることもなく それでいてやさしい えーかっこよ…

⚫︎星空の誘惑 車の助手席で勝手に盛り上がってるオンナの歌なんですがー(好) オレンヂのトンネルの中は 横顔がネガのようだわ というフレーズが映像的でハマりました。

⚫︎夕涼み イントロから少し気だるい夏の夕暮れ時の映像が目に浮かぶ。 虹も雲も風も濡れた髪も焼けたうなじも全て儚い。 ちょうど夏の終わり頃に聴いて刺さりました。

⚫︎晩夏 (ひとりの季節) 空色は水色に 茜は紅にー 藍色は群青に 薄暮は紫にー ただちに色の名前とどんな色なのか調べました。空の色の変化と季節の移り変わりに気持ちの変化をなぞらえる繊細さと美しさよ!

⚫︎青い船で 初めて聴いたときイントロから完全に宇宙の映像しか見えなくて、どんな歌かと聴いてると実際そういう歌詞で、え…イントロのイメージすごい…てなっりました。愛を天体で語るスケールの大きさも好きです。

⚫︎TROPIC OF CAPRICORN ドラマチックで好き! アルバトロス=アホウドリというのもこの曲で知りました。

⚫︎かんらん車 TROPIC OF CAPRICORNが”動”ならこちらは”静”のドラマチック。静かに雪が降り積もる遊園地のモノクロの情景が、とても冷たくて悲しくて美しい大好きな曲。

⚫︎水の影 シモンズ版は具体的な情景で、ビルの間を車のライトが流れる都会の川のイメージ。同じ曲なのに印象が全然違うのが面白い。

⚫︎A HAPPY NEW YEAR 今年も沢山いいことがあなたにあるように いつも いつも 恋人のもとへ真っ直ぐ向かう気持ちとその姿が初々しくて清々しい。素敵だなぁと素直に憧れました。年賀状に「今年も沢山いいことが⚫︎⚫︎さんにありますように」とか書いたなぁーw

⚫︎翳りゆく部屋 戻らない「輝き」って恋人や過ごした時間や愛情のことだけではなく、本当に失ってしまったのは有ると思っていた未来のことかー(むしろ過去は変わらない)!と気づき、歌詞を読む楽しさを知った曲のひとつ。そんなの聴けばわかるやろと思われるかもしれませんが自発的にわかった(と思えた)時は快感なんですよね。

⚫︎経る時(ふるとき) 四月ごとに同じ席は うす紅の砂時計の底になる 転調のドラマチックさ最高。情景描写の積み重ねで、巡る時間と季節の移ろいをこんなに美しく表現できるものかと。アルバム『REINCARNATION』のラスト曲。この曲も輪廻転生やん!って気づいて興奮。

▶︎MY FIRST YUMING PLAYLIST

あなただけのもの あの頃のまま 青いエアメイル ジャコビニ彗星の日 影になって 星空の誘惑 夕涼み 晩夏 (ひとりの季節) 青い船で TROPIC OF CAPRICORN かんらん車 水の影 A HAPPY NEW YEAR 翳りゆく部屋 経る時

以上14曲。 よろしければサブスクなどで聴いてみてください。

5 notes

·

View notes

Text

逸脱

トンネルの入り口に蔦が絡み付いている。名前が書かれたプレートはもうすぐで文字が見えなくなってしまいそうで、まるで血脈を広げるように蔦がトンネルの中へと触手を伸ばしているようだった。僕は、いずれこのトンネルごと蔦に飲み込まれてしまう景色を思い浮かべた。

多くの通勤者にとって、このトンネルは都心の会社へとつながる道程だった。車道の横に歩道が整備され、車が通ることはほとんどなかった。僕は、このトンネルに毎朝足を踏み入れるたびに、いつもむくむくと心の中で天邪鬼が燻り始めるのを感じる。それというのも、あまりにも綺麗に、歩行者が左と右に分かれて歩いているからである。無論、それは指示されているわけでもなく、導線がひかれているわけでもない。ただ自発的に左側通行を当然のこととして、おそらく無意識のうちに自分の体を左側に寄せるように足が動くのである。その結果、長い列が糸を引くように左右に出来上がるのである。

それはルールとして当然だろう、という声が自分の中から聞こえてくる。しかし一方で、その行列の中にいる自分を俯瞰的に見ると、違和感を覚えるのだった。あまりにも秩序だった光景のなかに、己が埋没して窒息してしまうような気持ちになった。靴が地面に当たる音がトンネルのなかに一定のリズムで響く。皆、前を向いて、その秩序を乱すまいとするかのような空気。一列の長い行列を作ってトンネルに進入する僕らは、その出口で完成形の戦力として吐き出される企業戦士だった。僕の中の天邪鬼は「お前、真ん中を歩いてみろ」と囁いてくる。しかし、そうすることが憚られるほど、その空間は秩序だっていて、隙間というものが存在しなかった。

しかし、その秩序のなかに一ヶ所だけ、乱れが生じる場所があった。それは、トンネルのちょうど真ん中あたり。白髪で髭の伸びた男性が、地べたにダンボールを敷いて座っている場所だった。いくばくかの生活の必要なものを詰めたと思われるリュックを横に、いつも男性はじっとうずくまっていた。まるで、一定方向に流れる川の流れが岩にぶつかり、その周りだけ曲線が膨らむように、トンネルの流れは、男性の周りだけ弛緩していた。物理法則のように、男性の周りだけ膨らむ流れは、実際にところは不明だが、多くの通行者にとって男性の存在がその場所にある物のように見えていることを強調しているように見えた。

僕は、その男性の横を通るときいつも、大勢の靴が地面を蹴る音が、彼にはどのように聞こえているのだろうかということを考えていた。その靴の音はまるで、私たちとその男性の間に一本の線を引くように、暴力的にトンネルの中を鳴り響いていたからである。僕には、その音が、仕事をするもの、しないもの、あるいは生産活動に従事するもの、しないものという、ただその一点のみに集約された区分を強迫的に私たちに突きつけているように感じられた。

その男性は、あるときは全く姿を見せなくなったり、そうかと思えば、夜、仕事を終えて駅に向かって歩いていると、またそこに戻っているというような具合で生活をしていた。あるときは、どこかで拾ってきた本を読んでいたり、あるときはどこかで調達してきたおにぎりやお弁当を手に持っていたり、そしてあるときは、見知らぬ誰かが、「食べてください。困ったことがあればいつでも連絡ください」とポストイットとともに食料が置いてあることもあった。男性は姿を見かけるときはいつも、静かにそこに佇んでいた。その姿が、僕には全てを達観している仙人のように見えて、いつしか僕はその男性のことを師匠と勝手に心の中で呼ぶようになっていた。

僕は、師匠が駅の近くで動き回っている様子を見かけたことがあった。車がビュンビュンと走り抜ける通りの反対側で、道端で体を折り曲げながら、なにやらゴミ袋のようなものを運んでいたように見えた。それは、暑い初夏の日で、師匠にも容赦なく太陽が照りつけていた。近くで見ていたわけではないのに、額から汗が吹き出して、汗で背中に服が張り付いている様子が目に浮かんだ。師匠にとってはそれが日常だったのだろう。

次第に、師匠は僕の決まり切った毎日の生活のなかで、唯一、僕自身という水面に波紋を引き起こす存在となっていった。師匠は孤独ではないのか、師匠にとって生きるとはいかなる意味を持つものなのか、師匠はなぜ生きているのか。そうした問いが僕の中で生まれてはぐるぐると回って、次第にそれは己の中の奥深い部分へと侵入するかのように、全て自分へと問い返されるのであった。

事件が起きたのは、ちょうどお盆を迎えようかという8月の半ばごろだった。僕がそのことを知ったのは、ネットの記事によってだった。スマホの画面上にいつも歩いているトンネルの遠景写真が載っていた。捜査員が路上で現場検証をしている様子が写っていた。未明に3人の少年によって、ホームレスの男性が襲撃され死亡。師匠のことに間違いなかった。

僕は、翌日、あのトンネルへと足を運んだ。入り口から出口まで、規制線が張られ、警察官が立っていた。誰もいなかった。

師匠は誰によって殺されたのか。

僕の頭から離れなかったのは、少年たちの供述として書かれた一文だった。

「遊びみたいなもんだった。ホームレスの人たちを見下していた」

その一文が僕にとって大きな意味を持った。なぜなら、そうした社会の空気を作り出しているのは、自分がしている仕事そのものではないかと思ったからだった。

ホームレスは視聴率が取れる。そんな言葉を職場でしばしば耳にすることがあった。僕は、テレビでニュース番組を作る仕事していた。ニュースと言っても、ワイドショーと大差ないようなもので、常に映像にインパクトがあるものが求められた。それが高い視聴率をとる上で鉄則とされていた。ホームレスの人たちは、だから格好のネタと認識されていて、先輩たちは、その認識を疑うこともなく口にした。しかし、どれもこれも、まるで私たちとは違う生き物を興味本位で覗き見するかのような内容のものがほとんどで、それらは単なる好奇な眼差し以上のなにものでもなかった。肥大化した大衆の欲望を刺激し続けるメディアにとって、普通から逸脱した存在は、格好の捕食対象だった。それが僕のしている仕事の本質なのかもしれなかった。

僕が日々仕事として生産しているものとはなんなのだろうか。それは果たして社会の役に立っているのであろうか。急に僕の目の前にトンネルの光景が広がった。トンネルを歩く人たちと師匠との間に大きな溝が広がっていた。その溝をせっせと掘っているのは、他でもない自分自身だった。そして、一方の溝の縁に立って、多くの群衆が師匠に溝の中に飛び込むように囃し立てていた。僕はただそれを遠巻きに眺めているだけだった。

師匠を殺したのは誰なのか。

僕の目の前には、いつもと変わらぬ日常がありふれていた。いつものように、スーツを着た無数の人たちが、いつものように駅のコンコース���歩いて行く。

あのトンネルに差し掛かろうとしていた。

「お前、真ん中を歩いてみろ」

天邪鬼が僕に囁いてくる。

しかし僕はいつものように、体を左側に寄せて群衆の中へと引き寄せられていく。師匠がいた場所の周りは弛緩することなく、革靴がトンネルの中を響いていた。間違いなく僕もそのなかの一人だった。

5 notes

·

View notes

Quote

1987年5月3日午後8時15分ごろ、朝日新聞阪神支局に、全身黒ずくめの男が散弾銃を構えて押し入った。 男は小尻知博記者(享年29)と犬飼兵衛(ひょうえ)記者(当時42)に対し、散弾銃を発射。小尻記者が殺害され、犬飼記者は重傷を負った。 ここから露見した一連の事件は、犯行声明に「赤報隊一同」と記されていたことから「赤報隊事件」と呼ばれ、世間を震撼させた。しかも、事件は未解決のまま、2002年に時効を迎えている。 「赤報隊事件には、統一教会の関連団体『国際勝共連合(以下、勝共連合)』を含め、信者が関係している可能性があると思っています。末端の信者の暴発がなかった、とは言い切れません」 そう証言するのは、大江益夫氏だ。現在75歳の大江氏は、1992年に統一教会(現・世界平和統一家庭連合)の広報担当になり、翌年から1999年までの7年間、広報部長の要職を務めてきた人物だ。 その間に、桜田淳子氏の合同結婚式参加などがあり、大江氏は教団の “激動期” を目撃してきた。60年近く旧統一教会員として過ごし、教団の深部を知り尽くしている。 そんな大江氏を朝日新聞元記者で「襲撃事件取材班キャップ」だったジャーナリストの樋田毅氏は熱心に取材してきた。そこで、旧統一教会による事件への関与の可能性をめぐるさまざまな情報を得たという。2018年に『記者襲撃 赤報隊事件30年目の真実』(岩波書店)も出版している樋田氏が、こう話す。 「事件前に、勝共連合の名前で『アカサタンを殺すことだけが生きがい』と書かれた脅迫状が、朝日新聞社に届いていました。信者たちにとって、“サタン” は排除すべき存在。 “サタン” が文鮮明教祖(当時)の身に危害を加えるかもしれないと考えれば、朝日は抹殺すべき存在になっていたかもしれません」 2023年2月の衆議院予算委員会で、日本共産党の宮本岳志議員も「朝日ジャーナル」編集長だった筑紫哲也氏のコラムを引用する形で、この脅迫状の存在を取り上げ、当時の谷公一国家公安委員長に対して、赤報隊事件の再捜査を求めていた。事件後も兵庫県警が統一教会、勝共連合を捜査していた。 そして、大江氏もこう話す。 「統一教会には、かつてのオウム真理教のような敵対者を『ポア(殺害)する』という発想はありません。しかし、共産勢力と戦う勝共連合の “武闘派” となると、話は別です。侵略者に対しては武器を持って戦うという軍人精神的な発想があったと思います」 樋田氏はこれらの取材をまとめ、『旧統一教会 大江益夫・元広報部長懺悔録』(光文社新書)を8月20日に上梓する。 そこであらためて、本誌は大江氏を取材した――。 事件当時、すでに教団の幹部として、日韓トンネルの建設を推進する関連団体「国際ハイウェイ建設事業団(当時)」の事務局長だった大江氏は、「赤報隊事件」の犯人像について、こう話す。 「単独犯ではなく、グループだったと思います。ヒットマン以外に逃走を助ける人物、声明文を書く人物、依頼者などがいたはず。犯行を指揮した人物は、教団関係者だった可能性が高いかもしれません。 いずれにしても、犯行に関わった人物は、全員が共同正犯。罪はみな同じだと私は思っています」(以下、断わりのない発言は大江氏のもの) 朝日新聞阪神支局に押し入ったのは、全身黒ずくめのヒットマン1人だった。大江氏は “実行犯” についてふたつの可能性を感じているという。 「赤報隊事件は用意周到に準備され、犯人が見せた腰だめの撃ち方、銃身を短く切った散弾銃の使用など、プロの犯行とみられていました。 ひとつは “ヤクザ組織” が絡んでいる可能性です。当時の教団側の関係者に “闇社会” との関わりがまったくなかったとは言い切れません。また、あの残虐な事件は、そういった人間でないとできないと、思うところもあるからです。 しかし、勝共連合のなかにも “武闘派” は存在していました。これが、もうひとつの可能性です。もともとは、旧ソ連が日本に攻めてきた場合、先頭に立つのは自衛隊ですが、その後方支援という位置づけで生まれました。勝共連合が民間防衛を担うという発想でした。 この組織に属する信者たちは、実際に軍事訓練をおこなっていたのです。私自身も、何度も陸上自衛隊に体験入隊しました。ふだんから、山中で散弾銃の訓練もやっていました。こうした信者が400人ほどおり、元自衛官や元警察官もいたのです。そうした “武闘派” の信者が実行犯だったのではないかという推測も可能だと思います」 じつは今回、大江氏が『懺悔録』を世に出すという情報が、旧統一教会内に事前に広がった。教団は出版を踏みとどまらせようと、大江氏に対して執拗に圧力をかけてきた。 「京都の山里にある私の自宅に、教団の人間が突然来るのです。これまでに十数人来ました。彼らが何を危惧しているのかといえば、やはり『赤報隊』に関する記述でした。 安倍(晋三)元首相の銃撃事件があり、2023年には宗教法人法に基づき、政府が教団に対する解散命令を裁判所に請求する事態になっています。ここにきて『赤報隊事件と統一教会が関係がある』と言われたら、教団は潰れてしまうということでしょう。 でも、私は『断定的な言い方はしていない』と言って追い返しました。自宅に押しかけてきたなかには、かつての私の部下たちもいました」 そんななか、な��大江氏はあえて赤報隊について語る決意をしたのか。『懺悔録』でも記したように、こういう思いがあるという。 「信者の可能性がある犯人がこの世、あるいはあの世で、のうのうと生きていることが許せないのです。犯人が口をつぐんでいるのであれば、私が犯人の代わりに、小尻さんとご遺族に謝罪しなければならない。そう考えたのです。絶対に謝罪が必要です。そうでなければ、私はあの世で亡くなった小尻さんの霊と会うことができない」 だが、大江氏は赤報隊事件について語るためだけに、樋田氏の取材に応じたわけではなかった。長年、旧統一教会内部で抱いていた教団運営への違和感があったのだ。 そして、それをすべて樋田氏に打ち明けようと思ったきっかけがある。 「樋田さんと “川口君” の五十回忌の法要でばったり会ったんです。そこで、私は『これは腹を割って話さないといけないな』と思いました」 大江氏が口にする “川口君” とは、1972年、革マル派のリンチを受けて殺害された早稲田大学生・川口大三郎さん(享年20)だ。当時、早大で旧統一教会系の学生団体「原理研究会」に所属していた大江氏は、革マル派と対峙していた。 そのため、大江氏は川口さんの死を悼み、2021年秋におこなわれた五十回忌まで供養を続けてきた。 そして、五十回忌法要には、川口さんの事件に関するノンフィクション『彼は早稲田で死んだ 大学構内リンチ殺人事件の永遠』(文藝春秋)を出版した樋田氏も出席していた。 その後の交流を通じて、「最後の懺悔」を受け止めてくれるのは樋田氏しかいないと思うようになったという。 大江氏は「かつての統一教会は、こんな教団ではありませんでした。私たちは、なぜ韓国の教団本部に巨額の送金をするようになり、霊感商法といわれるような悪質な行為をおこなうようになったのか」と、次のように話す。 「私は1966年、17歳のときに統一教会に入信しました。教団には『開拓伝道』という布教活動があります。学生時代には、自分で廃品回収をしてお金を作り、屋根裏部屋のような部屋を借りる。そこを足場にし、廃品回収をしながら伝道活動をおこないました。非常に清貧な暮らしでした。自分が行く教会の教会長さんを中心にして、統一教会は家庭的な教団でした」 その教団の性質が大きく変わったのは、今から49年前の1975年のことだったという。 「それまでは伝道活動が中心でしたが、1975年から経済活動が始まります。統一教会は韓国でできた教団です。伊藤博文が初代韓国統監に就任した1905年から、日本による韓国の植民地支配が始まったと統一教会はとらえています。 それが終わる1945年までの40年間について “贖罪” しなければならない。統一教会には『40年の蕩減(とうげん)復帰』という教えがあります。なので、日本の信者は韓国の本部に40年にわたって送金を続けるとして、経済活動に励むことになった。そのスタートが、1975年だったんです。 そうすると、経済活動が強化されるなかで、霊感商法が始まりました。『先祖の霊や祟りを取り除くには、霊力のある高額な壺などが必要だ』という考え方は、キリスト教にはありません。『先祖の怨(おん)を解くための献金』についても同様です。しかも、韓国への送金は40年間を過ぎた現在も続いていて、日本の信者を苦しめています。 これは『40年の蕩減復帰』の教えから外れていて、約束違反ではないか。やりすぎなんですよ。全財産を捧げるような献金をさせてはいけません。教団も受け取るべきじゃないんです」 韓国の教団本部への高額の送金が、日本の教団の性格を歪め、さまざまな問題を引き起こしてきた。 「今、教団には解散命令が出されようとしています。それを回避するには過去に遡って、高額献金を反省し、被害者に補償する必要があります。自分の家族が路頭に迷うような献金を求めるのは、公序良俗に反しています。日本の教団は、多額の送金を求め続けてきた韓国の本部から独立する必要があります。それが、解散命令を免れる唯一の道です。 なぜ、こんな単純なことがわからないのでしょうか。私は、これまでもこうした問題提起を教団内でしてきましたが、“危険分子” とみなされ、意見は通らなかった。でも、教団は間違っていたのだから、反省しなければいけないのです。力不足かもしれませんが、私自身も霊感商法を後押しする側にいた問題を含めて、懺悔したいと思います」 現在、旧統一教会への解散命令請求が東京地裁で審理されているが、大江氏は末端の “純粋な信者” たちに向けて、こう提言する。 「統一教会は全国に300の教会があります。しかし、解散命令が実施されると教会施設のほとんどはなくなり、礼拝をする場所がなくなる。これは信者にとっては大変なことです。私は、家庭が教会になればいいと思っているのです。 建物がなくても、毎日礼拝する場を家庭に作ろうということです。このままだと、絶望する信者が増えていくだけです。私は、2024年6月で教団を退会しました。それでも、家に礼拝の場があります。私は退会後も、礼拝を欠かしていません」 本誌に対する大江氏の告白は2時間に及んだ。彼が長く過ごしてきた教団が、この言葉を聞いて、悔い改めることはあるのか。

「赤報隊事件」旧統一教会・元広報部長が明かす “散弾銃訓練”と “武闘派”…教団からは「懺悔本」出版への圧力も(SmartFLASH) - Yahoo!ニュース

4 notes

·

View notes

Text

2 notes

·

View notes