#poesia e ciclo della vita

Explore tagged Tumblr posts

Text

Del Buio e l’Apparenza di Gianfranco Isetta: Il Buio della Perdita e la Luce della Memoria. Recensione di Alessandria today

Una poesia che affronta la perdita e la morte con delicatezza e profondità, trovando nel tempo e nella natura un simbolo di eterno cambiamento.

Una poesia che affronta la perdita e la morte con delicatezza e profondità, trovando nel tempo e nella natura un simbolo di eterno cambiamento. Biografia dell’autore:Gianfranco Isetta è un poeta italiano che esplora con sensibilità e acume le grandi tematiche dell’esistenza, come la natura, la memoria e la transitorietà della vita. Con una produzione poetica ricca di immagini evocative e…

#Alessandria today#Bellezza della natura#Bellezza poetica#Del Buio e l’Apparenza#Emozione e poesia#Gianfranco Isetta#Gianfranco Isetta poeta#Google News#immagini evocative#introspezione personale#Introspezione poetica#italianewsmedia.com#lutto e amicizia#lutto e poesia#malinconia poetica#memoria e natura#morte e ricordo#perdita e accettazione#Pier Carlo Lava#poesia breve#poesia contemporanea#poesia dedicata#poesia dedicata a un amico#poesia del cambiamento#poesia del ricordo#poesia del tempo#poesia dell’anima#poesia e cambiamento#poesia e ciclo della vita#poesia e natura

0 notes

Text

PERFECT DAYS

“Sospendere il divenire è l’unico modo per rimanere eterni”. Lo scrisse Carmelo Bene, molti anni fa, in una intervista. Ecco, se volessimo partire da un punto fermo dell’ultimo ed attesissimo film di Wim Wenders, potremmo partire da questa affermazione del grande uomo di teatro italiano. Hirayama, il protagonista silente di “Perfect Days”, vive “in” e “di” una continua ripetizione degli atti quotidiani della sua umile vita: si sveglia, si rade, si lava, si veste, va al lavoro ascoltando cassette di classici rock, blues, soul (pulisce i bagni pubblici in diversi punti di Tokyo), pranza al parco con un panino e fotografa i rami degli alberi, prima di tornare a casa passa dai bagni pubblici per una doccia, poi esce a cena sempre presso lo stesso localino di ramen, (tranne la domenica); poi torna a casa e legge (Faulkner) prima di coricarsi sul futon dell’umilissima dimora. E al mattino dopo il ciclo ricomincia da capo. La ripetizione è la forza della storia di Wenders e “La ripetizione”, detto per inciso, è anche il titolo di un libro di Peter Handke che con Wenders ha più di una similitudine. Le increspature in questa vita assolutamente monotona, ma soddisfacente per Hirayama, sono pochissime, come il rapporto minimale con un collega un po’ svitato e approssimativo nel lavoro, l’incrocio di sguardi con una donna al parco anch’essa in pausa pranzo o le poche battute scambiate con la proprietaria di un altro locale dove Hirayama è solito cenare alla domenica sera e dove incontrerà il di lei ex-marito sofferente di una malattia incurabile. Anche la sporadica visita di una giovane nipote, non scuote la vita di Hirayama. Per essere perfette le sue giornate non necessitano di nulla: il lindore ritrovato di un water, la cura maniacale della pulizia di un lavabo, l’archiviazione delle fotografie scattate al parco, la quotidianità ripetuta e autosufficiente, fanno di ogni giorno un “Perfect Day”, quasi come quella della canzone di Lou Reed che scorre nella audiocassetta, ma con un surplus di solitudine che basta a sé stessa. Mi piace ricordare qui, una seconda similitudine col pensiero di Peter Handke, che ne “Il peso del mondo” scrive: “Prendere il calamaio, caricare la penna, in questo può risiedere la salvezza”. Di cosa è fatto il film di Wenders? È certamente un film calligrafico (del resto è o non è il Giappone l’impero dei segni, come lo definì Roland Barthes?) e la calligrafia è quella delle immagini che da sole raccontano l’esistenza e l’esistente, senza bisogno di molto altro. Il loro ritmo geometrico, come nelle sequenze (in un raffinatissimo b/n) dei sogni di Hirayama o come nella poesia dell’architettura della città o nelle trame delle superstrade di Tokyo che sembrano trasportare la linfa del vivere quotidiano. Tokyo è certamente co-protagonista del film, una città che ha sempre affascinato il regista dai tempi di “Tokyo-Ga” del 1985, che a sua volta era un omaggio a quel quotidiano di cui si alimentava il cinema del più grande regista giapponese di tutti i tempi, Yasujirō Ozu. Magnifico film che va a completare il mio personale trittico della vacanze natalizie insieme a “Foglie al vento” di Aki Kaurismäki e “La Chimera” di Alice Rohrwacher. Tre film difficili da dimenticare.

4 notes

·

View notes

Text

Domenica mattina, dopo l’evento di Roma del 25 marzo,

mentre mi incamminavo per prendere

i mezzi per tornare a casa,

ho visto un uomo nel piazzale esterno dell’Ateneo Salesiano

che faceva una foto ad un ciliegio in fiore.

"Che bello vedere un essere umano

capace di meravigliarsi

di fronte alla bellezza della vita!”- ho pensato dentro di me.

È stata come una sintesi di quello che stiamo tentando

di fare, di tutto il percorso intrapreso

in questi anni,

e di questo nuovo ciclo che si sta aprendo.

In fondo sto vedendo che abbiamo bisogno di cose semplici

ma essenziali. Soffriamo spesso, nella vita di tutti i giorni,

non per mancanza di qualcosa di “straordinario”

o di “eccezionale”, come vuole farci

credere la pubblicità.

Soffriamo perché non veniamo ascoltati dalla persona

che abbiamo affianco, o perché magari

non abbiamo qualcuno

al nostro fianco che ci ascolti.

Soffriamo perchè sembra che conti solo sopravvivere

economicamente, e avere successo nell’arena sociale.

Soffriamo spesso perché le nostre città, in nostri quartieri,

le nostre relazioni, i nostri lavori

sono costruiti in modo BRUTTO, caotico e disordinato.

Soffriamo perchè sembra non contare nulla

il nostro essere, le nostre emozioni, il nostro sentire,

e ci viene chiesto solo di funzionare,

di performare al meglio,

per corrispondere alle richieste di un Mercato Globale

senza direzione né scopo ulteriore

rispetto a quello del profitto e dell’interesse particolare.

Ecco perché SENTIRE LA BELLEZZA,

RESTARE COMMOSSI dalla festa di colori della primavera,

dalla pulsazione vitale di questa energia intelligente

che siamo e che ci attraversa,

é RIVOLUZIONARIO.

È rivoluzionario, in questa fase della storia,

imparare a ridere nella verità,

a sciogliere il proprio ghiaccio e abitare il contatto

autentico,

è rivoluzionario imparare a contemplare,

a fare silenzio, a leggere e a parlare senza urlare

e senza arrabbiarsi.

Poi però tutto questo processo di liberazione e di guarigione

è chiamato a calarsi nelle difficoltà quotidiane,

nelle problematiche concrete

dei nostri ambienti familiari e di lavoro;

questo processo è chiamato a scontrarsi e a scendere

nelle istituzioni scolastiche, nelle accademie,

nei parlamenti, nei ministeri,

nei quartieri e nelle periferie delle nostre città.

Come dice un maestro Zen

“bisogna andare nel mondo contaminato nascondendo

il proprio splendore. Con la faccia impregnata

di sudore e la testa coperta di polvere

bisogna vivere e agire nelle strade affannate e affollate.

Un uomo Zen di vera realizzazione e abilità è chi ha gettato

via le tracce sante del satori. Se hai un satori qualsiasi,

getta via ogni parte di esso!

Ecco perché bisogna dare origine a comportamenti umili

e azioni compassionevoli. Parlare di una vita Zen

come questa può essere facile, ma vivere

nella realtà secondo essa

non lo è per nulla”.

Ecco perché è proprio portando a terra queste intuizioni,

integrando meditazione, poesia e azione rivoluzionaria

che la Nuova Umanità può venire alla luce.

È in questo umile lavoro che i ciliegi sono in fiore.

È in questo umile lavoro che ognuno di noi

impara a fiorire.

FRANCESCO MARABOTTI

4 notes

·

View notes

Text

La Dolce vita in concerto al Teatro San Leonardo

Ciclo “Tra Musica e Parole”: La Dolce vita in concerto Venerdì 3 gennaio Ore 21 . Una serata dedicata alle atmosfere della Dolce Vita, dove musica, parole e poesia si incontrano per raccontare un’epoca indimenticabile. Attraverso racconti avvincenti e omaggi indimenticabili, ripercorreremo le vite e le opere di grandi protagonisti della cultura italiana: Franca Valeri, De Sica, Monica Vitti,…

#Alberto Sordi#De Sica#Dolce Vita#franca Valeri#Gabriella Ferri#gigi proietti#monica vitti#Nino Manfredi#Paola Lorenzoni#pasolini

0 notes

Text

*𝐏𝐑𝐎𝐒𝐒𝐈𝐌𝐈 𝐄𝐕𝐄𝐍𝐓𝐈*

𝐑𝐨𝐦𝐚, 𝐠𝐢𝐮𝐠𝐧𝐨-𝐥𝐮𝐠𝐥𝐢𝐨 𝟐𝟎𝟐𝟒

// Mercoledì 19 giugno ore 17.30 per il ciclo "Retrospettive" presentazione dei libri di Franco Ferrara "Il cielo era già in noi" (Argo, 2023) e "Lettere a Natasha" (La Vita Felice, 2023) alla Libreria Panisperna 220 con Gianluca Armaroli, Giorgiomaria Cornelio e Fabio Orecchini.

--> video integrale disponibile sul sito www.centroscritture.it e sul canale YouTube

// Venerdì 28 giugno ore 18.30 per il ciclo "Nuove Uscite" presentazione del libro "bacon, fast-food" di Carlo Bellinvia (ECS, 2024), terza uscita della collana Melanos per le nostre edizioni, alla Terrazza di Giorgio Villani, con consegna di estratti in lettura del libro e aperitivo gratuito. Presenta Giulia Cittarelli.

// Lunedì 1 luglio ore 18.30 per il ciclo "Nuove Uscite" presentazione del libro "Oggettistica" di Marco Giovenale (Tic Edizioni, 2024) con Giuseppe Garrera alla Libreria Panisperna 220.

--> libro disponibile su www.centroscritture.it/edizioni

// Mercoledì 3 luglio ore 19 per il ciclo "Nuove Uscite" presentazione del libro "Soluzioni per ambienti" di Antonio Francesco Perozzi (Zacinto edizioni, 2024) con Marco Giovenale alla libreria Sinestetica.

Coordina Valerio Massaroni.

#poesia contemporanea#poesia italiana#poesia#letteratura italiana#poetiitaliani#poesiaitaliana#poesiaitalianacontemporanea#letteratura contemporanea#corsionline#editore

0 notes

Text

Patti Campani Testo di presentazione a Luca Dimartino Vintage age "Il moltiplicarsi all'infinito delle fotografie che colgono solo il fuori della vita può contribuire alla fine del mondo. Ma alcuni fotografi, grandi in questo, cercano di salvarlo". Poesia e fotografia – Yves Bonnefoy

La bellezza dell’arte e del paesaggio è patrimonio comune, ma in questo contemporaneo che la ignora e la priva di senso, la distrugge come un vandalo terribile e ce la rende in un fluire di immagini irrimediabilmente superficiale e continuo di allettanti mete per le vacanze, è ancora possibile percepire il senso della sua presenza, del suo essere splendida, della sua singolarità? Per preservarla è necessario uno sguardo che sappia non solo coglierla, ma anche e soprattutto divenire dispiegamento del visibile. Bonnefoy suggerisce che “il fotografo come i veri poeti, percepisce nelle cose ciò che oltrepassa il loro senso mondano” e ancora “Come il poeta, solo il fotografo è colui che accoglie e custodisce la presenza, dialogando con il tempo e lo spazio, presentificando anche il nulla, allontanando l'orrore attraverso lo sguardo meravigliato del primo giorno, strappando al non senso un frammento di senso.” La fotografia può mostrare il lampo della presenza nella distruzione che la modernità ha perseguito e lo sguardo poetico sulle cose dell’arte, del paesaggio, di noi stessi, è una forma di custodia attiva, una custodia che permette di sentirsi parte di un mondo che anziché distruggerle, le moltiplica. Luca Dimartino, artista e poeta, ricerca da sempre questa prossimità alle cose, in un rapporto poetico che lo conduce al loro mostrarsi essenziale e quindi denso di esistenza. Ne accoglie la presenza, ne percepisce l’istante, le pensa e le rende a noi con gesto artistico. In alcuni precedenti progetti che abbiamo realizzato insieme (Luca Dimartino, personale a Walk about, Post Cards, collettiva a Fiorile+De Diseno) le immagini fotografiche erano strettamente fuse alla parola, brevi versi che ne definivano la durata termine inteso qui - sui magnifici versi di P. Handke in Canto alla durata - come il momento in cui ci si pone in ascolto, mutando il momento in meditazione e restituendo l’immagine in una nuova apparenza: libera da ogni simbolizzazione e allo stesso tempo non ridotta alla lettera. Così pure per il ciclo dedicato al Teatro (presentato per Accrochage, collettiva) nel quale il gesto degli attori era di fatto il fluire stesso della durata. In Vintage age Luca Dimartino accompagna una preziosità altra e realizza una serie di scatti dedicati all’arte e al paesaggio della sua terra: emulsioni dipinte su carta da incisione Rosaspina. Una tecnica antica quella dell’ emulsione, lenta, che si appropria di visibilità ad ogni singolo passaggio per arrivare ad essere un unico irripetibile pezzo. Riporto le parole, che lo stesso Dimartino mi ha inviato: - Le emulsioni sono una tecnica che, se usata come faccio io stesa su carta da incisione Rosaspina, cerca di ritrovare la texture delle Albumine di fine ottocento (…) io le utilizzo perche come le albumine mi riportano ad una sorta di prima Impronta (...) cioè ripercorrendo tutti i procedimenti per emulsionare la carta, per stendere col pennello l'emulsione alla luce rossa, lasciarla asciugare e poi stampare (...) ripercorro, dicevo, le fasi iniziali della stampa; perciò produco immagini uniche, irripetibili. Poi una cosa importante del testo (cioè l'emulsione è come la pagina di un romanzo) è che, sotto la cadenza del japonisme, viene dipinto a mano, acquerellato. Queste sono da sempre le sue funzioni nel mio lavoro; le immagini agresti, le architetture (che simulano i viaggiatori del Grand Tour, le vedute e i particolari) e le marine (…) riportare la fotografia da dove i fotografi dell800 l'avevano lasciata (...). -

In Vintage age la parola è sostituita dalla lentezza preziosa della tecnica di stampa, per ricondurre il qui ad essere un luogo dotato di valore, nella consapevolezza che questo luogo fissato nell’immagine ha rifrazioni infinite, resta dentro di noi ed ha il ritmo della durata. Vintage age ci rende la presenza di una parte di ciò che ci circonda, la sottolinea e ne esalta la presenza e singolarità e lo sguardo poetico di Luca Dimartino ci riporta questa presenza, fino ad un istante prima immersa ancora nel buio della disattenzione, situandola in un nuovo significato, in una nuova sorprendente luce.

Patti Campani

#patti campani#luca dimartino#arte#arte contemporanea#artecontemporanea#arte italiana#scrittura#arte e cultura#fotografia#bologna#fiorile+#testi d'arte#stampa fotografica#art on tumblr

1 note

·

View note

Text

Il Maestro Sandro Trotti, luminare dell'arte italiana, festeggia il suo novantesimo compleanno, un traguardo che sottolinea una carriera straordinaria e il ruolo di ambasciatore culturale in Cina. Nel 2007, la sua grandiosa mostra antologica a Shanghai e la prestigiosa nomina a professore di Storia dell'Arte presso l'Accademia Centrale di Pechino e l'Accademia di Belle Arti di Canton hanno consolidato il suo status di eminente figura artistica italiana nel panorama internazionale. La dedica affettuosa sul volume "Trotti 10 anni in Cina" per Maurizio e Carlo Riccardi rivela il suo viaggio da Olevano alla Cina, un percorso intriso di ispirazione e innovazione artistica. Nato a Monte Urano (Ascoli Piceno) nel 1934, Trotti ha plasmato la sua identità artistica frequentando il liceo artistico a Roma, dove è entrato in contatto con maestri del calibro di Domenico Purificato, Pericle Fazzini, Sante Monachesi e Corrado Cagli. Il Maestro ha forgiato un legame profondo con Luigi Montanarini, futuro direttore dell'Accademia di Belle Arti di Roma, contribuendo alla sua crescita artistica. Dopo un inizio con sperimentazioni fotografiche e oli astratti su vetro e cellophane, Trotti ha evoluto il suo stile nei decenni successivi, esplorando gli oli monocromi, lo stile figurativo e lo studio approfondito del colore come elemento compositivo. Negli anni settanta, ha condiviso la sua saggezza insegnando al corso di Pittura all'Accademia di Belle Arti di Roma, influenzando le generazioni future. I suoi viaggi e le esposizioni internazionali, dall'India alla Cina, hanno consolidato il suo ruolo di ambasciatore culturale. Nel 1999, è stato l'unico rappresentante degli artisti italiani invitato in Cina, esponendo con successo a Pechino, Canton e Shanghai. Le mostre recenti, come "Il ritratto" nel 2004 e "La celebrazione della vita" nel 2006, hanno evidenziato la profondità e la diversità del suo talento. La mostra "Tesori dell'Italia" a Chongqing nel 2007 è stata un altro trionfo significativo. La sua esposizione personale "Sandro Trotti: pittura infinita poesia" nel 2010 a Civitanova Marche è stata un successo artistico, così come il ciclo di quattro mostre personali al Palazzo dei Priori di Fermo nel 2016, nell'ambito dell'omaggio a Fermo. Il libro d'arte "La materia del sublime" (1992) e la monografia "La celebrazione della vita" testimoniano l'approfondito studio critico dedicato a Trotti. Sandro Trotti e Carlo Riccardi con Pericle Fazzini, Luigi Montanarini e Ferruccio Ulivi presso lo studio Fazzini di Via Margutta 51 con il Manifesto della Quinta Dimensione ideato da Carlo Riccardi. La foto storica con Carlo Riccardi, Pericle Fazzini, Luigi Montanarini e Ferruccio Ulivi presso lo studio Fazzini di Via Margutta 51, immortalando l'Ultimo Manifesto Pittorico nel 1974, attesta la sua influenza nella scena artistica italiana. Il Maestro Sandro Trotti, attraverso la sua vita e la sua arte, rimane un faro della creatività italiana, continuando a ispirare e ad elevare il panorama artistico internazionale.

0 notes

Text

Note di poesia: le canzoni italiane più poetiche di sempre

Oggi vogliamo ricordare le canzoni italiane più poetiche di sempre. Il panorama della musica italiana, nella sua ricchezza, offre canzoni per tutti i gusti. Canzoni d'amore, d'impegno politico e sociale, capaci di farci divagare ma anche di riflettere. Alcune canzoni si ergono come vere e proprie opere poetiche, capaci di toccare le corde dell'anima. Immergiamoci, allora, nella bellezza della lingua e delle emozioni che solo la musica può suscitare. Il Cielo in Una Stanza Con "Il Cielo in Una Stanza", Gino Paoli cattura l'essenza dell'amore in un modo delicato e suggestivo. La canzone è un dipinto poetico che esplora la profondità delle emozioni amorose, utilizzando metafore evocative. La dolcezza della melodia completa l'atmosfera romantica e malinconica che caratterizza questo classico senza tempo. Quando Pino Daniele, maestro del blues partenopeo, ci offre una canzone intrisa di poesia e vitalità con "Quando". Il testo riflette sulla vita e sull'amore in un modo fresco e appassionato, mentre la melodia, arricchita dalla maestria chitarristica di Daniele, trasporta l'ascoltatore in un viaggio emozionale intenso e coinvolgente. La canzone, in ultimo, è la colonna sonora di uno dei film più iconici di Massimo Troisi: "Credevo fosse amore invece era una calesse". Rimmel Francesco De Gregori, noto per la sua abilità nelle tessere racconti, ha dato al mondo "Rimmel". La canzone è un dialogo intimo e poetico tra il cantautore e la vita stessa. Le parole, dense di significato, sono accompagnate da una melodia che cattura l'essenza delle esperienze umane. La Canzone del Sole "La Canzone del Sole" è una delle canzoni più rappresentative cantate da Lucio Battisti. La melodia soave e lirica si intreccia con versi che descrivono il ciclo della vita, trasportando l'ascoltatore in un viaggio tra le stagioni e gli stati d'animo. La magia di questa canzone risiede nella sua capacità di dipingere immagini poetiche che si fondono con le note, creando un sole luminoso di emozioni. Chi, da ragazzo non l'ha strimpellata almeno una volta con la chitarra? La Canzone di Marinella Fabrizio De André, maestro della canzone d'autore, crea un capolavoro poetico con "La Canzone di Marinella". La canzone narra, rigorosamente in rima, la storia di Marinella, una donna dal destino difficile. La prosa di De André offre un'immersione profonda nella vita di Marinella, con una combinazione di empatia e delicatezza che trasforma la canzone in una poesia cantata. L'Anima Vola Con la sua voce eterea e il testo evocativo, Elisa ci porta in un viaggio emozionale con "L'Anima Vola". Le parole affrontano temi di libertà interiore e di espansione dell'anima, rendendo la canzone un inno all'essenza umana. La melodia, delicata ma potente, si fonde perfettamente con il contenuto poetico del brano. Canzoni poetiche italiane: emozioni che arrivano a tutti noi Con questi esempi non possiamo esaurire il panorama delle canzoni poetiche della musica italiana; ne abbiamo dato solo un piccolo assaggio. Perché le consideriamo così poetiche? I testi trattano temi universali come l'amore, la libertà e la vita, toccando corde emotive con le quali chiunque può identificarsi. Inoltre, la scelta accurata delle parole e delle immagini crea dipinti vividi nella mente dell'ascoltatore, trasportandolo in un viaggio emotivo. Infine, la combinazione di melodia e testo crea un'esperienza completa, in cui la poesia della lingua si fonde armoniosamente con la bellezza della musica. In copertina foto di Ri Butov da Pixabay Read the full article

0 notes

Text

Tempo senza tempo che rincorre se stesso.

Quando scrivo entro in un tempo tutto mio che è assoluto, bello ed emozionante a un tempo.

Tempo di grande calma, come lo specchio cristallino di un grande mare, dove chiunque si può specchiare.

E come l'ouroboro che si morde la coda in un ciclo eterno, così questi momenti non hanno inizio e non hanno fine, perchè la poesia è così: non ha inizio e non ha fine, finché ci saranno esseri umani sulla Terra, e magari anche altrove, ci sarà la poesia.

All'origine di ogni vita, di ogni storia, di ogni avventura, creazione, mito, c'è la poesia, anche prima della creazione della terra il Signore era già poesia, come egli/lei lo è oggi e lo sarà sempre.

Tutte le cose belle e buone sono poesia, per questo aveva ragione Pasolini quando scriveva che la poesia è in sé stessa inconsumabile, certo, e vero: sarebbe come come consumare Dio, o mangiare un angelo. Il solo pensiero è assurdo.

Le cose, le persone, le situazioni, ecc. belle lo sono per sempre, e sono anche buone per sempre, se smettono di esserlo è perchè non lo erano nemmeno prima

0 notes

Text

Gabriele d’Annunzio, il Vate della poesia italiana

Il re della letteratura italiana del primo Novecento, con una vita che sembra quasi un romanzo… Gabriele d’Annunzio nacque a Pescara il 12 Marzo 1863 da Francesco D'Annunzio e Luisa de Benedictis, terzogenito di cinque fratelli e fin dalla prima infanzia spiccò tra i coetanei per intelligenza e la precocissima capacità amatoria. Il padre lo iscrisse al reale collegio Cicognini di Prato, celebre per gli studi severi e rigorosi e li Gabriele fu un allievo irrequieto, ribelle e insofferente alle regole collegiali, ma studioso, brillante, intelligente e deciso a primeggiare. Nel 1879 scrisse una lettera a Giosuè Carducci, nella quale chiese di potergli inviare alcuni suoi versi, nello stesso anno a spese del padre pubblicò l'opera Primo Vere, che fu però sequestrata ai convittori del Cicognini per i suoi accenti sensuali e scandalistici, ma fu recensita favorevolmente dal Chiarini sul Fanfulla della domenica. Al termine degli studi liceali conseguì la licenza d'onore; ma fino al 9 luglio non tornò a Pescara e si recò a Firenze, da Giselda Zucconi, detta Lalla, il suo primo amore, che gli ispirò i componimenti di Canto Novo. Nel novembre 1881 D'Annunzio si trasferì a Roma per frequentare la facoltà di lettere e filosofia, ma si immerse con entusiasmo negli ambienti letterari e giornalistici della capitale, trascurando lo studio universitario, collaborò al Capitan Fracassa e alla Cronaca Bizantina di Angelo Sommaruga e pubblicò nel maggio 1882 Canto Novo e Terra Vergine. Inoltre si sposò con la duchessina Maria Altemps Hordouin di Gallese, figlia dei proprietari di palazzo Altemps, di cui D'Annunzio frequentava assiduamente i salotti, anche se fu osteggiato dai genitori di lei. Mentre lo scrittore era perseguitato dai creditori, a causa del suo stile di vita eccessivamente dispendioso, nacque il primogenito Mario, oltre a continuare la collaborazione con il Fanfulla, occupandosi di costume e aneddoti sulla società dei salotti. Nell'aprile 1886 nacque il secondo figlio, ma D'Annunzio riacquistò l'entusiasmo artistico e creativo solo quando incontrò ad un concerto Barbara Leoni, ossia Elvira Natalia Fraternali. La relazione con la Leoni creò non poche difficoltà a D'Annunzio che, desideroso di dedicarsi a un romanzo, si ritirò in un convento a Francavilla dove scrisse in sei mesi Il Piacere. Nel 1893 Gabriele dovette affrontare un processo per adulterio, che non fa altro che far nascere nuove avversità nei confronti del poeta negli ambienti aristocratici. I problemi economici spinsero D'Annunzio ad affrontare una situazione difficile, dove , oltre ai debiti da lui contratti, si sommarono quelli del padre, deceduto il 5 giugno 1893. Il 1894 cominciò nella solitudine del convento, dove D'Annunzio elaborò Trionfo della morte e in settembre, a Venezia, conobbe Eleonora Duse, già avvicinata a Roma in veste di cronista della Tribuna. In autunno si stabilì nel villino Mammarella, a Francavilla, dove avviò la stesura del romanzo Le vergini delle rocce, apparso a puntate sul Convito e poi in volume presso Treves nel 1896. Nell'estate 1901 scrisse il dramma Francesca da Rimini, anche se questi furono anni contrassegnati dall'intensa produzione delle liriche di Alcyone, e del ciclo delle Laudi, poi si trasferì a villa Borghese dove elaborò la Figlia di Iorio, , rappresentato al Lirico di Milano, che ebbe un enorme successo grazie all’interpretazione di Irma Gramatica. Con il legame tra la Duse e D'Annunzio ormai alla fine, il poeta ospitò alla Capponcina, la sua residenza estiva in Toscana, Alessandra di Rudinì, vedova Carlotti, con cui visse una vita lussuosa e mondana. Nel maggio 1905 Alessandra si ammalò gravemente, travolta dal vizio della morfina e D'Annunzio la assistè affettuosamente ma, dopo la sua guarigione, la abbandonò, per la contessa Giuseppina Mancini. Le difficoltà economiche spinsero D'Annunzio ad abbandonare l'Italia e a recarsi nel marzo 1910 in Francia, con un nuovo amore, la giovane russa Natalia Victor de Goloubeff. La permanenza lo vide diventare amico della pittrice Romaine Brooks, Isadora Duncan e la danzatrice Ida Rubinstein, a cui dedicò il dramma Le martyre de Saint Sébastien, musicato in seguito da Claude Debussy. Nel 1912 compose la tragedia in versi Parisina, musicata da Pietro Mascagni e, dopo aver collaborato alla realizzazione del film Cabiria di Giovanni Pastrone, scrisse la sua prima sceneggiatura cinematografica, La crociata degli innocenti. Il soggiorno francese terminò all'inizio della guerra, considerata da D'Annunzio l'occasione atta ad esprimere con l'azione gli ideali che aveva affidato produzione letteraria. Inviato dal governo italiano a inaugurare il monumento dei Mille a Quarto, D'Annunzio, il 14 maggio 1915 rientrò in Italia, si arruolò come tenente dei Lancieri di Novara e partecipò a numerose imprese militari. Nel 1916 un incidente aereo gli causò la perdita dell'occhio destro e, assistito dalla figlia Renata, nella casetta rossa di Venezia, D'Annunzio visse tre mesi nella immobilità e al buio, componendo la prosa memoriale e frammentaria del Notturno. Tornato all'azione si distinse nella Beffa di Buccari e nel volo su Vienna con il lancio di manifestini tricolori, ma considerò l'esito della guerra “Una vittoria mutilata”. A favore dell'annessione dell'Istria e della Dalmazia, il poeta decise di passare all'azione, con i suoi uomini si diresse verso su Fiume e la occupò il 12 settembre 1919, per poi essere costretto dal governo italiano ad andarsene poco tempo dopo. Dopo l’avventura di Fiume D'Annunzio elesse come sua dimora la villa Cargnacco sul lago di Garda, oggi nota come il Vittoriale degli Italiani. Nel 1924, dopo l'annessione di Fiume, il re, consigliato da Mussolini, nominò il poeta Principe di Montenevoso, Al Vittoriale Gabriele ospitò la pianista Luisa Bàccara, Elena Sangro che gli rimase accanto dal 1924 al 1933, oltre alla pittrice polacca Tamara De Lempicka. L’opera più autentica dell'ultimo D'Annunzio è il Libro segreto, a cui affidò riflessioni e ricordi nati da un ripiegamento interiore ed espressi in una prosa frammentaria poco prima della scomparsa, avvenuta nel suo Vittoriale nella notte dell'1 marzo 1938. Read the full article

0 notes

Text

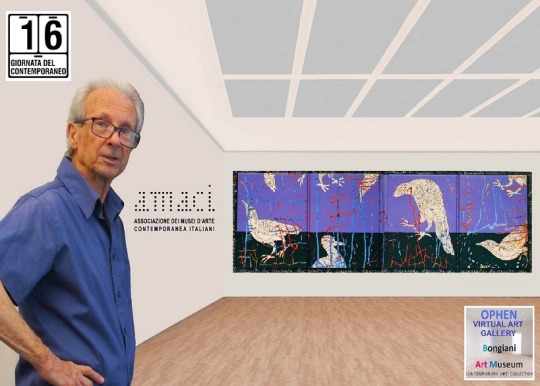

RETROSPETTIVA di MAURO MOLINARI “TEXTURES - Racconti e trame per un immaginario gentile”

Comunicato stampa

SPAZIO OPHEN VIRTUAL ART GALLERY

RETROSPETTIVA di MAURO MOLINARI

“TEXTURES - Racconti e trame per un immaginario gentile”

Ciclo di opere ispirate ai motivi tessili con opere del 1994 - 2007

a cura di Sandro Bongiani

Preview: 4 dicembre 2020

dal 5 dicembre 2020 al 14 marzo 2021

L’evento partecipa alla giornata del contemporaneo

promossa da AMACI

Associazione dei Musei d'Arte Contemporanea Italiani

#GiornataDelContemporaneo

S’inaugura sabato 5 dicembre 2020, alle ore 18.00, la mostra Retrospettiva “TEXTURES - Racconti e trame per un immaginario gentile”, dedicata a Mauro Molinari, con 72 opere dal 1994-2007, che cerca di fare il punto sulle proposte tessili e immaginative dell’artista romano. In questa retrospettiva l’autore ci introduce nel mondo del linguaggio simbolico, nei racconti e tra le trame di un immaginario gentile dove ogni cosa sottesa racchiuse un senso, anche se possiamo percepirlo soltanto come una suggestione “appena trascritta” con il procedimento antico dei tessuti e carte utilizzate, rievocando lontani richiami per divenire suggestioni poetiche di una realtà sempre più evocativa e immaginaria.

Il percorso di Mauro Molinari, in circa un cinquantennio di lavoro, è contrassegnato da cicli diversi, come quelli dedicati all’informale, alla poesia visiva, ai libri d’artista, alla reinterpretazione degli antichi motivi tessili e nell’ultimo quindicennio al racconto della realtà urbana. Una lunga e appassionata ricerca contrassegnata da momenti diversi, tra filo, trama, intreccio e contrappunto, con un’attenzione assidua sulla presenza che apre un varco nel tempo e sul vuoto spaziale in un intreccio di momenti e tempi diversi alla ricerca della relazione e dell’equilibrio per manifestarsi. Alla fine, l’intreccio diviene filo conduttore di storie e di significati che si dipanano in un viaggio carico di suggestioni e vibrazioni poetiche suggerite per frammenti di senso.

A partire dagli anni 90, i motivi tessili rielaborati come segni, frammenti e presenze simboliche di forme naturali, vegetali e persino araldiche prendono forma fantastica su carte e tele, su preziosi libri d’artista, teatrini, abiti di carta, scarpe, cravatte e anche paramenti liturgiche, paliotti e pianete.

Sandro Bongiani nella presentazione in catalogo scrive: “Un universo assai complesso dettato da una specifica motivazione alla ricerca dell’invenzione creativa e dell’interpretazione fantastica. Il tutto avviene in circa 15 anni di lavoro con una pittura lieve e insostanziale che si deposita sulla pelle velata e fragile della carta per divenire sfuggente apparizione.

Libri teatro di carta dipinta su tessuto, libri oggetto, libri giocattolo, libri a rilievo da aprire e libri d’artista non sfogliabili che purtroppo non possiamo mai aprire, nelle sue mani tutto diventa favola e racconto ordito tra filamenti e trame di apparizioni che si stabilizzano nello spazio provvisorio della pittura, in un tempo sospeso e precario in cui l’immaginazione s’incarna alla ricerca dell’invenzione. Da questo incanto nascono presenze assorte nate tra le trame e i vagiti di remoti tessuti per divenire delicati racconti poetici di una realtà tutta contemporanea.

Una lunga e proficua stagione creativa “tessile” in cui l’artista è intento a indagare in modo assiduo un possibile recupero della memoria e a svelare le simbologie e i grovigli della vita con una verve visionaria in cui le coordinate del tempo e dello spazio si dilatano e perdono le loro abituali caratteristiche logiche in vista di nuove associazioni e traiettorie. La traccia di un suggerimento di memoria può ora finalmente distendersi tra la fragile carta e i brani di tessuto reale e divenire “ordito gentile”, trama e frammento di racconto che si libera dalle costrizioni in una narrazione a più livelli di lettura che s’intersecano e convivono. Solo in questo modo i frammenti del passato possono prendere forma e divenire materia lirica in rapporto alla vita, in un succedersi cadenzato e assorto di accadimenti e di intrecci allusivi che emergono da un tempo remoto per divenire contemporaneità e soprattutto essenza concreta di assoluto”.

BIOGRAFIA

Mauro Molinari Nato a Roma, vive a Velletri (RM). La sua ricerca artistica si è svolta per cicli che vanno dai registri informali degli anni ’60 alla pittura scritta e alle geometrie modulari del ventennio successivo. Nel 1974 personale alla galleria d’Arte Internazionale di Roma, pres. S. Giannattasio. Nel 1975 le sue opere sono presenti alla X Quadriennale di Roma. Dal 1974 all’81 partecipa alle rassegne internazionali sul disegno della Fundació Joan Miró di Barcellona. Nel 1979 personale alla galleria Il Grifo di Roma , pres. D. Micacchi. Nel 1982 personale alla galleria Il Luogo di Roma, pres. M. Lunetta e C. Paternostro. Nel 1983 e 1985 partecipa all’International Drawing Biennale di Cleveland. Nel 1987 personale alla galleria Incontro d’Arte di Roma, pres. I. Mussa. Negli anni ’90 si dedica alla rielaborazione pittorica dei motivi tessili avviando un ciclo che dura più di 15 anni. Nel 1995 nasce la collana di Orditi & Trame, di cataloghi editi in proprio. Il primo illustra la mostra itinerante promossa dalla Tessitura di Rovezzano e presentata a Roma alla galleria Pulchrum, pres. L. de Sanctis. Nel 1998 personale allo Spazio de la Paix e alla Biblioteca Cantonale di Lugano, pres. A. Veca. Dal 2000 al 2014 partecipa ai Rencontres Internationales di Marsiglia. Dal 2000 al 2008 collabora con la rassegna internazionale Miniartextil che si tiene a Como ogni anno. Nel 1999-2000 crea il ciclo Stellae Errantes sculture dipinte ispirate ai tessuti sacri, che è stato ospitato in numerosi musei italiani in occasione del Giubileo. Nel 2001 personali alla galleria Il Salotto di Como e al Museo Didattico della Seta di Como, pres. M. De Stasio. Nel 2001 personale al Museo dell’Infiorata di Genzano, pres. C. F. Carli. Nel 2002 personale al Museo S. Maria di Cerrate Lecce, pres. L. Caramel. Nel 2003 sala personale al Musèe de l’Impression sur Ètoffes di Mulhouse, pres. L. Caramel. Nel 2004 personale a Oman Caffè di Como, pres. L. Caramel. Nel 2005 esposizione allo Spazio Mantero di Como e al Salons de l’Hôtel de Ville di Montrouge, pres. L. Caramel. Nel 2006 Salone d’Arte Moderna di Forlì, pres. F. Gallo, e sala personale al Museo di Palazzo Mocenigo di Venezia, pres. L. Caramel. Nel 2007 personale alla Fondazione Venanzo Crocetti di Roma, pres. C. F. Carli e C. Paternostro. Nel 2008 sala personale alla VI Triennale Internazionale di Tournai, e personale alla Biblioteca Angelica di Roma, pres. E. Di Raddo. Dal 2008 sviluppa un ciclo pittorico dove è centrale la figurazione, che si pone come naturale evoluzione del suo percorso creativo. Nel 2009 personale alla galleria Renzo Cortina di Milano, pres. A. Veca. Nel 2010 personale al Museo Carlo Bilotti di Roma, pres. A. Arconti e L. Canova. Dal 2011 al 2016 e 2019 partecipa al Festival del Libro d’Artista di Barcellona, pres. E. Pellacani. Nel 2012 e 2015 Galleria Gallerati Roma primo e secondo progetto mixed media. Nel 2013 due personali alla galleria Baccina Techne di Roma, pres. G. Evangelista e personale allo Spazio Ophen Virtual Art Gallery di Salerno, pres. G. Bonanno. Nel 2014 personale allo Spazio COMEL di Latina, pres. M. Cozzuto e a Roma presso il Municipio Roma III, Aula Consiliare, pres. G. Evangelista. Nel 2016 Dante e i Papi nella Divina Commedia Fondazione Pescabruzzo a cura di Giorgio Di Genova, donazione delle opere. Dal 2014 al 2019 Artisti per Nuvolari Casa Museo Sartori Castel d’Ario (MN). Nel 2017 Museo Jean Lurçat Angers Francia, donazione bozzetto originale. Personale Spazio Medina e AF CasaDesign pres. F. Farachi. Antologica 1990/2006 Museo Diocesano e Sala Angelucci Velletri, pres. Sara Bruno e Claudia Zaccagnini, donazione di sei sculture. Nel 2018 donazione di un’opera al costituendo museo di arte contemporanea SAmac di Benevento, Antologica 2007/2017 Tibaldi Arte Contemporanea Roma a cura di Carlo Fabrizio Carli. Nel 2019 il Museo Comunale di Praia a Mare ha acquisito l’opera “White and Brown. Nel 2020 Retrospettiva “Textures - Racconti e trame per un immaginario gentile” , Ciclo di opere ispirate ai motivi tessili con opere del 1994 - 2007 - Spazio Ophen Virtual Art Gallery di Salerno a cura di Sandro Bongiani

Studio: Interno 5, via Paolina 25, 00049 Velletri (RM) Italia, info: cell. 328 6947561 www.facebook.com/mauro.molinari.73 e-mail: [email protected] web: www.mauromolinari.it sito web storico: www.caldarelli.it/molinari.htm

SPAZIO OPHEN VIRTUAL ART GALLERY - SALERNO

COLLEZIONE BONGIANI ART MUSEUM

http://www.collezionebongianiartmuseum.it

Orario continuato tutti i giorni dalle 00.00 alle 24.00

http://www.collezionebongianiartmuseum.it/sala.php?id=14

http://www.collezionebongianiartmuseum.it/sala.php?id=89

2 notes

·

View notes

Text

“Tramonto” di José Saramago: una meditazione poetica sul tempo e i ricordi. Recensione di Alessandria today

L’intensità del crepuscolo come simbolo di memoria e riflessione esistenziale

L’intensità del crepuscolo come simbolo di memoria e riflessione esistenziale La poesia “Tramonto” di José Saramago, uno degli autori più influenti del Novecento e Premio Nobel per la Letteratura, è un componimento che esplora i legami tra natura, memoria e interiorità. Attraverso immagini evocative e profonde, Saramago dipinge il tramonto non solo come fenomeno naturale, ma come metafora del…

#Alessandria today#analisi poesia Saramago#analisi poetica#Arte e Natura#bellezza del tramonto#condizione umana#emozioni nella poesia#Google News#grande poesia moderna#grande poesia mondiale#grandi poeti del Novecento.#immagini poetiche#introspezione filosofica#Introspezione poetica#introspezione umana#italianewsmedia.com#José Saramago#José Saramago opere#José Saramago poesia#Letteratura Portoghese#linguaggio evocativo#lirica portoghese#Memoria e nostalgia#Pier Carlo Lava#poesia contemporanea#poesia e ciclo della vita#poesia e natura#poesia filosofica#poesia portoghese#poesia simbolica

0 notes

Text

“Amleto? Un dandy epigrammatico vestito a lutto”. Borges, l’inimitabile. Un ricordo di Félix della Paolera

La concatenazione di casualità diede all’invisibile una fattezza, un profilo. Arrivai a César Mermet per via di un suggerimento, credo, di un crollo. Borges lo giudicava “una specie di Emily Dickinson argentina”; preferii l’altro lato, polare, della frase, “fu pienamente poeta”. Come se quel pienamente riguardasse il sortilegio di una sparizione. Mermet scrisse nugoli di poesie, sommerso, sommessamente, senza pubblicare nulla. Nato nel 1923, giornalista, morì durante i Mondiali del 1978. Il suo confidente si chiamava Felix della Paolera: fu lui, nel 2006, a pubblicare tutte le poesie di Mermet – di particolare bellezza – ,“l’uomo invisibile”, come lo ha definito parte della stampa argentina. A quel punto, cercai Félix della Paolera: mi interessava un uomo impegnato a onorare i morti, con caino accanimento, a dare la parola all’invisibile. Arrivai in ritardo, come quasi sempre. Della Paolera era morto nel 2011. Amen.

*

Il libraio della Recoleta, a Buenos Aires, trafficava in tomi come Caronte in anime. Mi diceva che Borges, quando passava di lì, non proferiva parola. Lui gli prendeva un libro, a suo gusto, gli leggeva l’incipit. Quasi sempre Borges si fidava, chiedeva all’accompagnatore – uomo o donna che fosse – di pagare, andava via, ciondolando, cieco. Forse l’aneddoto era menzogna – è bello, perciò, per ciò che mi riguarda, vero. Chiesi al libraio di fare altrettanto, per me. Il libraio vendeva carcasse di libri, libri esauriti, fuori mercato, defunti. Questo è il libro più bello scritto su Borges, mi fa. Leggo. Borges: develaciones. Il libro non ha prezzo né marchio isbn, è stampato da una fondazione, le fotografie di Facundo de Zuviría sono meravigliose perché di ogni cosa intercetta il punto di sparizione, la nudità, l’istante in cui potrebbe sparire. Lo ha scritto Félix della Paolera. Chiedo fari su quella identità; il libraio scuote la mano, come se fare certe domande siginificasse interrompere la sequela di un segreto; la mia amica ride, si tace. Mi colpì, più tardi, che di Félix della Paolera, persona la cui importanza nella cultura argentina è esaltata dalla sua invisibilità, dal plastico pudore, non esistesse un ‘coccodrillo’, un pezzo che onorasse la sua dipartita. Come se, per espresso desiderio, non volesse essere ricordato.

*

Tutti gli uomini che entrano in amicizia con Borges, diventano borgesiani, icone prima che volti, simboli, l’accesso a un altro mondo – pensiamo a Macedonio Fernández. Borges, in fondo, fa degli amici delle vittime, degli esercizi verbali, l’eremo di una metafora, un incipit, l’estro retorico; d’altronde, il ‘realismo’ è enigma triplicato. “Borges mi parlava spesso di Félix della Paolera, ‘el Grillo’. Era, a suo dire, una specie di eminenza grigia, un uomo discreto, che discretamente aiutava gli amici, non molti, era riservato ed esigente. ‘El Grillo’ conosceva come nessuno la letteratura inglese e si produceva in raffinati e analitici giudizi sull’opera di Henry James; sapeva inoltrarsi con invidiabile facilità tra i romanzi di William Faulkner. I suoi interessi letterari si estendevano alla Cina, al Giappone, era soprattutto esperto di haiku, di cui dialogava spesso con Borges. Queste coincidenze fecero sì che dagli anni Quaranta, tra Borges e Félix della Paolera si instaurasse una amicizia autentica, basata sulla comune passione verso la letteratura”, ricorda María Kodama. Fu Della Paolera, ‘il Grillo’, a inoltrare Borges all’estetica dell’haiku, mostrandogli arcane fratellanze tra mito norreno e divinità nipponiche. Era nato a Buenos Aires nel 1923, la figura alta, aristocratica e aristotelica era l’esito di una remota nobiltà, selvaggia; a diciassette anni frequentava Olga Orozco e Juan Rodolfo Wilcock. Entusiasti del gergo poetico, orfici dell’altro mondo, condividevano versi in una bettola che in onore di Rimbaud avevano chiamato “Il battello ebbro”. Per un paio di decenni, tutti i giorni, accompagnò Borges a pranzo – amavano i tavoli lontani, inviolabili, cambiare spesso ristorante e parlare, ogni giorno, di un autore, di un libro, di un verso diversi.

*

Borges lo conobbe nel marzo del 1948, alle 10.15 di mattina, alla stazione di Adrogué. Quando vide Borges, non osò avvicinarsi: credeva, forse, che bastasse rivolgergli la parola per mandarlo in frantumi. Trovò il coraggio più tardi, in treno, mentre i finestrini ricapitolavano l’Argentina in una idea, fugace. “Lei è Borges?”. “Non ho scelta”, rispose lui, borgesianamente. “Era in vacanza da sua sorella Norah, quella mattina doveva andare dall’oculista. Lo accompagnai. Siamo tornati insieme ad Adrogué, la sera ci siamo fermati all’Hotel La Delicia, menzionato nei suoi libri, abbiamo bevuto e parlato fino all’alba. Accennai a un uomo, un inglese, solitario, che abitava in quel luogo: gli chiesi se non fosse lui l’Herbert Ashe di Tlön Uqbar Orbis Tertius. Fece cenno di sì, abbassò il viso. Gli dissi, invitiamolo con noi, allora. Borges mi rimproverò, ‘Ma se l’immagina… sarei terrorizzato a parlare con uno dei miei personaggi’”, così ricorda Felix della Paolera con Facundo García su Pagina 12.

*

Dicono che abbia portato William Faulkner a bere, durante un ciclo di presentazioni, a Buenos Aires (lui lo guardava, pronto a spulciare alcoliche riservatezze); negli anni Sessanta era a Friburgo, davanti alla porta di casa di Martin Heidegger. “Era deliziato dalla bellezza della ragazza che mi faceva da interprete, cominciammo a parlare davanti a due bottiglie di vino”, ricorda Della Paolera. “Disse che trovava significativo il modo in cui la morte viene descritta nella poesia spagnola. Sparì per qualche minuto. Tornò con un volume delle opere complete di García Lorca, che gli era stato regalato da Ortega y Gasset. Pubblicai la nostra chiacchierata su ‘La Nación’… non so se la gradì. Ci scrivemmo qualche lettera. A suo avviso, ciascuna lingua significava una particolare predisposizione verso la morte, un rapporto con i morti. Si parla, d’altronde, parlando ai morti, non è vero?”. Fu ‘il Grillo’ a presentare Astor Piazzolla a Borges: lavorarono insieme, nel 1965, per comporre un disco di milonghe. L’accoppiata pareva micidiale, ma il disco fu un fiasco.

*

“La letteratura appartiene all’ambito del segreto”, diceva Della Paolera. Quando, leggi, in effetti, non stai svelando nulla, il libro si apre per poterlo chiudere – è trasmesso, proprio a te, tra i veli del giorno, un messaggio, una testimonianza, una parola ultima, certamente intima. Come una confidenza pronunciata tra i portici, Felix della Paolera è scomparso, all’angolo di una leggenda; il rilievo di un’ombra è la rivelazione. (d.b.)

***

Felix della Paolera, Borges: rivelazioni

Gabriel García Márquez una volta ha dichiarato che a partire da Borges lo spagnolo viene scritto diversamente. Questo cambiamento è causato principalmente dai suoi apporti alla depurazione del linguaggio, a una evidente esibizione delle strutture narrative, al pudore espressivo, al restringimento del divario tra parole e idee o, volendo, all’appropriazione immediata del significato da parte del significante, a quella economia di elementi descrittivi che Roland Barthes racchiude nel termine “catalisi”. Questi e altri suoi procedimenti formano il corpus di una precettistica che ha rinnovato lo stile di molti autori ispano-americani e persino di quanti scrivono in altre lingue. Ciò non implica che possano assomigliargli.

*

In una nota pubblicata nel 1952, Enrique Pezzoni evidenziava che Borges aveva intrapreso una scrittura di cui non esistevano precedenti e che difficilmente avrebbe potuto essere replicata dai posteri. Tale valutazione si è rivelata premonitrice, dato che, pur essendo stato lo scrittore che ha maggiormente influenzato la letteratura spagnola, e forse quello che più ne ha segnato il rinnovamento, non ha lasciato – al pari di Alejo Carpentier, Juan Rulfo o García Marquez – un retaggio di autori aderenti alla sua modalità narrativa. Le sue innovazioni risultano intrasferibili, dato che poggiano su una vita tesa a indagare le possibilità e i limiti della parola e, pertanto, richiederebbero a un qualsiasi seguace una vocazione e una passione analoghe alle sue; vale a dire, qualcuno che, con pari intensità, si interessasse contemporaneamente di linguistica, etimologia, metafisica, teologia, miti, letteratura comparata, logica, enciclopedie, lingue arcaiche. Non è facile trovare siffatti discepoli.

*

Anche se un certo intuito artistico potrebbe bastare per ricalcare, con esiti modesti e senza estro, uno stile metaforico come quello di Neruda, la sensibilità più estrema sarebbe insufficiente per imitare quello di Borges; un plagio passabile richiederebbe la sua riproduzione testuale. “Nessuno può paragonarsi a Borges o imitarlo”, ha scritto Douglas Davis, in un articolo pubblicato su The New York Press il 18 novembre 1998. Solo i profani della sua letteratura hanno creduto di riconoscerlo in una deplorevole poesia intitolata Instantes, o hanno potuto attribuirgli un romanzo dalla stesura indegna. Se Borges rigettò – al punto da escluderle dal suo Obras Completas – molte poesie del suo periodo ultraista e due libri di critica e saggi fu perché, nella maturità, trovava artefatta l’esteriorità delle metafore e delle costruzioni barocche. Per questo il suo linguaggio è diventato inimitabile e qualsiasi copia del modello originale si riduce a una parodia. Escluso il ricorso puerile al suo lessico, come intessere una riproduzione di Borges? Mediante una sintassi nella quale abbondino le litoti? Attraverso la prevalenza della metonimia sulla metafora? Un’analisi dei motivi che inducono a optare per una o per l’altra di queste figure retoriche aiuta a chiarire l’enigma di una letteratura inimitabile. Come i sinonimi (a cui di solito assomigliano), le metafore possiedono un certo carattere arbitrario che richiede la cooperazione del lettore affinché vengano accettate nella loro rappresentazione significativa. Sanno di trovata, di subitanea ispirazione, di intromissione delle muse. Ecco perché il loro uso risulta predominante nei poeti giovani, adepti del patetismo lirico, di una emotività che ostacola l’espressione oggettiva e sono inclini all’uso di metafore quasi sempre oscure – quando non indecifrabili – perché oscillano tra la manifestazione esplicita e l’occultamento. Fatta eccezione per qualche fugace entusiasmo, difficilmente si potrebbe etichettare la prima poesia di Borges come giovanile. Certamente contiene molte più metafore rispetto alle poesie scritte a partire dal 1955 (vale a dire, dal momento in cui la perdita della vista diventò quasi totale), ma tali metafore sono diverse da quelle tipiche dei poeti recenti. Sono intenzionali, vicine al dialogo e alla riflessione che all’enfasi sentimentale, favoriscono una lettura cauta e attenta, sopperiscono con l’intelligenza all’estasi e alla vertigine.

*

Già nella sua prima versificazione si può notare una tendenza all’utilizzo della metonimia che andrà accentuandosi fino alle ultime poesie. Si tratta in questo caso di una figura più intellettuale, dato che presuppone una discriminazione, un criterio selettivo. Nominare un soggetto o un oggetto mediante un segno, qualcuna delle sue parti, un qualsiasi attributo, un rapporto causale o una specie che implichi il genere (non si fa distinzione in questa sede tra metonimia e sineddoche) è un’operazione che chiama in causa il raziocinio nel momento in cui si deve discernere quale tra gli elementi particolari potrà rappresentare alla perfezione un’entità più grande, un concetto più ampio. Vale a dire, la scelta di una metonimia esprime contemporaneamente cultura e esperienza, ed è improbabile che, come la metafora, sopravvenga in virtù della sola ispirazione.

*

Per quanto riguarda l’utilizzo della litote da parte di Borges, anch’esso denota una capacità letteraria inscindibile da un processo di maturazione. Attenuare un’asserzione mediante l’espediente di negarne l’antitesi, mitigare il tono dogmatico di un giudizio, rifuggire la dissertazione altezzosa e stroncante rivelano una prudente diffidenza verso “la sicurezza di quanti ignorano il dubbio”. Questo scetticismo, lungi dal rappresentare meramente una peculiarità del suo stile, discende da una concezione agnostica della realtà (e perfino della irrealtà) che – paradosso istruttivo – andò accentuandosi man mano che aumentava il suo sapere.

*

Se, come asseriva Pezzoni, quello di Borges è un percorso difficilissimo da seguire per quanti vengono dopo di lui, ciò è dovuto al fatto che la sua genesi parte da una struttura così personale che il riprodurla risulta quasi impossibile. Basterebbe riguardare alcune delle domande che gli rivolgevano di solito i giornalisti, e che ovviamente non poteva prevedere, per notare la piega imprevedibile delle sue risposte immediate e spontanee. Quando gli chiedevano un’opinione sul Papa, poteva rispondere immediatamente “è un funzionario di cui non mi interesso”, riuscendo così non solo a sventare il tentativo di strappargli un giudizio etico ma anche a sottolineare il carattere burocratico dell’istituzione ecclesiastica (nomine, promozioni, trasferimenti, grado gerarchico), tanto distante dalla discussione metafisica e teologica che lo interessava. Una volta cercarono di fargli esprimere la sua opinione, senza dubbio ben nota, sulla figura di Perón. Prima che il cronista avesse finito di parlare, Borges dichiarò: “Non mi sono mai curato dei milionari”, mandando così all’aria il piano ideologico della domanda, oltre a conferire al personaggio una connotazione di disinvolta corruzione.

*

Interpellato in merito alla censura, rispose rapidamente che “spesso ha contribuito a stimolare la metafora” e aggiunse l’esempio di libri che riuscirono a eludere la sorveglianza dei censori mediante il cambio dei nomi o l’appello al simbolismo.

*

Si potrebbe argomentare che, per quanto le risposte di Borges fossero istantanee, poggiavano su convincimenti originari e, pertanto, non rappresentavano una battuta improvvisa. Ad ogni modo, resta notevole la definizione del papato come una burocrazia; quella di Perón, tramutato da politico a magnate; e quella della censura, a suo avviso efficace promotrice della metafora e dell’impiego dei simboli. Tutto ciò sottolinea oltre la prontezza e l’opportunismo con cui individuava quei “convincimenti originari”, la sferzante ironia davanti a uditori abituati a uomini pubblici la cui opinione di solito oscillava tra la solennità e il patetismo.

*

L’oratoria sintetica e il taglio inatteso delle sue risposte non sono diversi quando caratterizza Amleto come “…il dandy epigrammatico e vestito a lutto della corte di Danimarca…”; definisce (con fini ossimori) Martínez Estrada “uno scrittore dalle splendide amarezze” e Ray Bradbury autore “dai dilettevoli terrori”; ci avvisa che, con il trascorrere del tempo, qualsiasi ricordo diventa “circoscritto e sbiadito…”; o si insospettisce di fronte a “una poesia che sembrava estendere all’infinito le possibilità della cacofonia e del caos…”.

*

A casa sua, di ritorno da un pranzo, mi chiese di leggere, in un foglio piegato sopra la tavola della sala, una nota a matita che senz’altro si era fatto trascrivere. Diceva: “Non ero tanto illetterato da non poter scrivere un sonetto, né tanto incauto da scriverne due”. Quando terminai la mia lettura a voce alta, mi disse: “Sa di chi é? Di Baltasar Gracián. Non lo trova straordinario? Potrebbe essere benissimo di Bernard Shaw o di Wilde”. In quel momento pensai che, se non fosse stata scritta nello spagnolo del XVII secolo, quell’ironia, quella forte litote, sarebbe stata degna della paternità di Borges, il quale, non a caso, la ricordava e chiedeva che gliela ripetessero nonostante il suo noto disdegno per la prosa di Gracián.

*

Rigore etimologico, intertestualità, erudizione, chiarezza strutturale, metonimia, litote, precisione del lessico, polivalenza verbale e magia urbana sono alcune delle cifre che contraddistinguono la scrittura di Borges e, per il fatto di essere intrinseche alla sua personalità, non si possono riprodurre in assenza di un analogo vissuto esperienziale. Per emulare Borges bisognerebbe cercare di assomigliargli in tutto. Qualcosa di simile pensò (e poi escluse) Pierre Menard quando voleva scrivere come Cervantes.

Félix della Paolera

*Il testo è tratto da “Borges: develaciones” (Fundación E. Costantini, 1999), da cui si è scelto il capitolo “Alcances de su influencia”; la traduzione italiana è di Marianna Marchi

L'articolo “Amleto? Un dandy epigrammatico vestito a lutto”. Borges, l’inimitabile. Un ricordo di Félix della Paolera proviene da Pangea.

from pangea.news https://ift.tt/2BV21Kq

1 note

·

View note

Photo

ONLINE: UN MANIFESTO CULTURALE

Anno 2020: in piena era digitale, superato il ciclo iniziale di entusiasmo e rifiuto per la RIVOLUZIONE INFORMATICA, ci ritroviamo in un mondo irrimediabilmente mutato. La portata storica del cambiamento sembra ormai essere stata non solo accettata ma metabolizzata dalla nostra società, con la digitalizzazione di molti aspetti della vita quotidiana.

Lo svago in particolare è diventato dominio quasi esclusivo delle nuove tecnologie; proporre contenuti per l'INTRATTENIMENTO tramite social network o piattaforme digitali ne rende più immediata la fruizione, incentivandone al contempo la condivisione con altri potenziali utenti/clienti. Abituati ad avere a che fare con format digitali di story-telling, quasi interamente figurativi, tendiamo ad escludere altri supporti per l'acquisizione di informazione (il cartaceo o lo pseudo-cartaceo dei materiali nati per la stampa classica e semplicemente trascritti in digitale).

Succede quindi che i giornali e le altre fonti di INFORMAZIONE si servano di internet per diffondere le notizie. Lentamente il mercato del lavoro si trasforma per adeguarsi alle nuove esigenze di vendita. Il mondo del fare e del raccontare ciò che accade, gli ambiti di produzione e azione, cronaca e opinione, assumono una forma tanto simile a quella dell'intrattenimento da travaricarne i confini, correndo il rischio di confondervisi.

Eppure la CULTURA LETTERARIA e umanistica in genere sembra essere esclusa da questo traffico di idee, fondamentalmente a causa di due fattori: esigenza di spazio e senso di colpa.

Per quanto riguarda il primo punto, è evidente come la rapidità con cui siamo abituati a fruire di contenuti attraverso lo schermo dei nostri smartphone tagli le gambe a prodotti culturali a LENTO CONSUMO, soprattutto se si tratta di testi di una certa lunghezza.

Questo scatena in molti un dissidio interiore, un SENSO DI COLPA spesso difficile da decifrare: immergersi nel digitale mortifica lo spirito di chi ne percepisce la potenziale tossicità culturale e al contempo ne intuisce la soggiacente capacità d'innesco intellettuale senza capire come farne uso. Si sperimenta una scissione tra il desiderio di partecipare al girotondo virtuale e l'incapacità di riconoscerne la legittimità e l'effettiva capacità di produrre materiale intellettualmente stimolante e culturalmente valido.

Il termine stesso "CULTURA" deriva dal latino colere, "coltivare". Il riferimento è quindi non solo al sapere in sè ma anche e soprattutto al percorso educativo atto ad ottenerlo. La fatica di costruirsi un bagaglio culturale da portarsi dietro per la vita difficilmente si concilia con gli insegnamenti dei genitori, che condannavano il nostro interesse verso le nuove tecnologie nel momento della loro prima diffusione di massa.

Siamo la generazione di mezzo, che per educare i propri figli dovrebbe superare il senso di colpa interiorizzato e assumersi la responsabilità di trasferire il sapere online, adattandolo per renderne la fruizione più immediata e meno FATICOSA. Ben vengano la capacità di abnegazione e lo sforzo di sintesi e di analisi necessari a costruirsi un ricco mondo interiore. Non dimentichiamoci però che le energie psico-fisiche, così come la buona volontà, sono geneticamente limitate nell'uomo: sarebbe forse più saggio utilizzarle per costruire nuova cultura con il massimo della spinta possibile, senza disperdere le energie intellettive in attività inutilmente sfiancanti.

I piccoli di oggi, nativi digitali, hanno trasformato in AUTOMATISMO il nostro entusiasmo; sta a noi scegliere se far fruttare la loro naturale spinta all'apprendimento incanalandone le inclinazioni verso obiettivi costruttivi o mortificarne lo spirito additandoli come passivi prigionieri di una moderna Medusa dal crine di cavo.

Affrontiamo la realtà: l'editoria è in crisi e le librerie sono vuote da anni, vuote di tutti, giovani annoiati e adulti sostenuti, ignoranti impenitenti e intellettuali da tastiera. Dobbiamo coraggiosamente riconoscere e gestire il senso di colpa ed accettare di dedicarci ad attività che SODDISFINO le nostre due anime, ovvero che arricchiscano la mente ma che non siano sfiancanti per il cervello, ormai abituato, in un mondo di stimoli continui, a selezionare quelli immediatamente (e quindi visivamente) accattivanti e/o dal forte impatto emotivo.

Non solo fatica, dunque. La cultura è sì acquisizione lenta che può convertirsi in un raffinato piatto da ristorante stellato, ma a volte si presenta spontanea e giovane come un pomodoro maturo, con la sua bellezza accattivamente, vitale, da cogliere e mangiare per trarne subito energia - utile anche a coltivare altri ortaggi. Non è solo un lungo romanzo, è anche una nuova POESIA, fresca, gradevole e a portata di clic. E i tempi sono forse maturi per un'autentica rinascita poetica.

Appurato l'assoluto bisogno umano di letteratura, intesa come racconto più o meno lungo, in prosa o poesia, di vicende reali o immaginarie, non resta che liberarsi dall'ipocrisia della non accettazione ed abbracciare i propri bisogni. Sforziamoci di formulare pensieri NON GIUDICANTI, nei confronti degli altri e di riflesso verso noi stessi. Non condanniamo il mondo virtuale (che è soprattutto intrattenimento e leggerezza) per poi foraggiarlo dal chiuso delle nostre case; ammettiamo invece che se il mondo è cambiato non l'ha fatto spontaneamente, ma in conseguenza ai mutati bisogni dell'umanità.

Accettiamo, come insegna Bauman, il carattere LIQUIDO della cultura, in continuo mutamento e adattamento, compagna naturale del nostro linguaggio, sempre più dinamico e rapido nell'evolversi. Ogni prodotto culturale in senso lato è improntato al soddisfacimento di pulsioni fisiche o esigenze emotive, che pur restando sempre uguali a se stesse necessitano con l'andare delle generazioni di nuovi stimoli e occasioni di sfogo. Autosabotarci restando sordi a noi stessi, per volontà o per capriccio, ci renderà aridi.

Ascoltiamoci: siamo al mondo per essere FELICI.

http://www.davidebonazzi.com/portfolio.html

https://www.facebook.com/Linguistica-Mente-102246794635120/?__xts__[0]=68.ARAas2OWTJFeXjAmqqXfvFU5FwDBgAuVbLqSA34UU_AMqsjkb7g3UQBcW9QEzFTauD7QkYQGnWnwyhHg085glpfQ2ivu_kp73yRYtQXaHA4YmJN1FNrlgeTK1nHfjcVZbTH7EemKGmypBfvvO1hON2BfDZpOdpVIWXSzLFIInB-7lF_G2YTYVpfxVWzckOSFh78tkGwOYDMQmpHGTgo6ofm2HlHsK-tL8_L5MIYHZp61flbTbmr7-t92LkrgR5XnlzH7z3HEGE_j5-mYepFsgA1ye0PaxY_RkLTiYGdy29syeo8q1I59tzaOp11V0rus7I-Qh9bfNRQZTNX8HBSY-cA

2 notes

·

View notes

Text

La Dolce vita in concerto al Teatro San Leonardo

Ciclo “Tra Musica e Parole”: La Dolce vita in concerto Venerdì 3 gennaio Ore 21 . Una serata dedicata alle atmosfere della Dolce Vita, dove musica, parole e poesia si incontrano per raccontare un’epoca indimenticabile. Attraverso racconti avvincenti e omaggi indimenticabili, ripercorreremo le vite e le opere di grandi protagonisti della cultura italiana: Franca Valeri, De Sica, Monica Vitti,…

#Alberto Sordi#De Sica#Dolce Vita#franca Valeri#Gabriella Ferri#gigi proietti#monica vitti#Nino Manfredi#Paola Lorenzoni#pasolini

0 notes

Text

*𝐏𝐑𝐎𝐒𝐒𝐈𝐌𝐈 𝐄𝐕𝐄𝐍𝐓𝐈*

𝐑𝐨𝐦𝐚, 𝐠𝐢𝐮𝐠𝐧𝐨-𝐥𝐮𝐠𝐥𝐢𝐨 𝟐𝟎𝟐𝟒

// Mercoledì 19 giugno ore 17.30 per il ciclo "Retrospettive" presentazione dei libri di Franco Ferrara "Il cielo era già in noi" (Argo, 2023) e "Lettere a Natasha" (La Vita Felice, 2023) alla Libreria Panisperna 220 con Gianluca Armaroli, Giorgiomaria Cornelio e Fabio Orecchini.

// Venerdì 28 giugno ore 18.30 per il ciclo "Nuove Uscite" presentazione del libro "bacon, fast-food" di Carlo Bellinvia (ECS, 2024), terza uscita della collana Melanos per le nostre edizioni, alla Terrazza di Giorgio Villani, con consegna di estratti in lettura del libro e aperitivo gratuito. Presenta Giulia Cittarelli.

// Lunedì 1 luglio ore 18.30 per il ciclo "Nuove Uscite" presentazione del libro "Oggettistica" di Marco Giovenale (Tic Edizioni, 2024) con Giuseppe Garrera alla Libreria Panisperna 220.

Coordina Valerio Massaroni.

#poesia contemporanea#poesia italiana#poesia#letteratura italiana#poetiitaliani#poesiaitaliana#poesiaitalianacontemporanea#letteratura contemporanea#editore

0 notes