#déficience intellectuelle

Explore tagged Tumblr posts

Text

Champs-les-Sims - Eté 1909

4/7

Elle-même passe beaucoup de temps avec nos enfants (ce dont je ne vous ai pas encore parlé comme je m'en rends compte). Ils ont eu trois ans cette année. Le temps passe très vite, mais c'est tant mieux, je suis enfin en mesure de tous les différencier. Marc-Antoine me ressemble physiquement, c'est indéniable, alors que Arsinoé et Cléopâtre sont le portrait de leur mère et que Sélène semble avoir mélangé à merveille nos deux visages. Et Dieu merci, aucun n'a hérité de mes déficiences ! Je ne pouvais pas imaginer pire trait à transmettre.

Albertine m'a reproché à plusieurs reprises de ne pas passer assez de temps avec mes enfants. Pourtant, les enfants de cet âge ne sont pas encore intellectuellement assez murs pour avoir une conversation constructive et je ne suis pas le parent le plus affectueux qui soit. En sus, tout ce qui appartient au domaine du jeu échappe complètement à ma compréhension depuis que j'ai quitté l'enfance. Je m'efforce de suivre son conseil, mais cela m'ennuie et il me tarde que ces enfants grandissent un peu. A ce jeu là, Juliette est bien meilleure.

J'espère que ma prochaine lettre partira d'Egypte et portera le compte rendu de mon chantier. D'ici là, j'ose espérer que ma thèse vous divertira un temps soit peu.

Docteur Constantin Le Bris

Transcription :

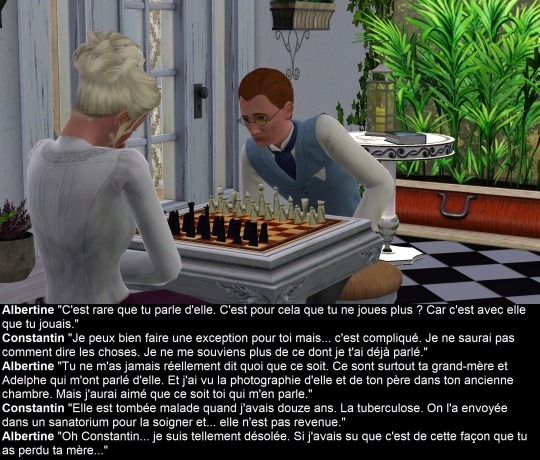

Albertine : C'est rare que tu parle d'elle. C'est pour cela que tu ne joues plus ? Car c'est avec elle que tu jouais.

Constantin : Je peux bien faire une exception pour toi mais... c'est compliqué. Je ne saurai pas comment dire les choses. Je ne me souviens plus de ce dont je t'ai parlé.

Albertine : Tu ne m'as jamais réellement dit quoi que ce soit. Ce sont surtout ta grand-mère et Adelphe qui m'ont parlé d'elle. Et j'ai vu la photographie d'elle et de ton père dans ton ancienne chambre. Mais j'aurai aimé que ce soit toi qui m'en parle.

Constantin : Elle est tombée malade quand j'avais douze ans. La tuberculose. On l'a envoyée dans un sanatorium pour la soigner et... elle n'est pas revenue.

Albertine : Oh Constantin... je suis tellement désolée. Si j'avais su que c'est de cette façon que tu as perdu ta mère...

Constantin : Ne le sois pas, elle n'est pas décédée là-bas si c'est cela que tu as compris.

Albertine : Ah non ? Mais où alors ?

Constantin : Elle n'est pas morte. Elle est simplement partie ailleurs. N'écoute pas Adelphe, il se trompe à son sujet.

Albertine : Partie ailleurs ? Mais où ?

Constantin : Je ne sais pas, quelque part pour mieux guérir sans doute. Elle reviendra quand elle le pourra. Juliette se marie bientôt après tout...

Albertine : Constantin...

Constantin : Je... je ne veux plus en parler... S'il te plait Albertine, ne me force pas... Jouons plutôt.

Albertine : Pardonne moi. Je ne t'en parlerai plus.

#lebris#lebrisgens4#legacy challenge#history challenge#decades challenge#nohomechallenge#sims 3#ts3#simblr#sims stories#Constantin le Bris#Jules Le Bris#Albertine Maigret#Clémence Brion#Maximilien Le Bris#Adelphe Barbois#Eugénie Le Bris#Juliette Le Bris#Arsinoé Le Bris#Cléopâtre Le Bris#Sélène Le Bris#Marc-Antoine Le Bris

7 notes

·

View notes

Text

Traitement Reiki Valleyfield

Découvrez les soins énergétiques, la naturopathie, et la massothérapie en Montérégie avec Coeur-Corps-Ame.ca. Réservez en ligne vos séances de thérapie.

Traitement Reiki Valleyfield

About CompanyCertains m'ont connu il y a plus de 20 ans comme designer d'intérieur et propriétaire de Décor & Âmes et Décoration Pellerin en 1992. D'autres me connaissent comme mère de 4 enfants et épouse depuis plus de 30 ans. Aujourd'hui, je m'implique bénévolement auprès de la communauté de Salaberry-de-Valleyfield en tant que Présidente de l’Association pour les personnes ayant une déficience intellectuelle du Suroît (APDIS) ainsi que du Festi-Bières du Suroît. Beaucoup d'eau a coulé sous le pont depuis mon passage comme étudiante au Collège de Valleyfield.

Cliquez ici pour plus d'informations: https://coeur-corps-ame.ca/

0 notes

Text

Enfant en situation de handicap : inclusion, droits et solutions

Accompagner un enfant en situation de handicap est un enjeu majeur pour garantir son développement, son bien-être et son inclusion dans la société. Chaque enfant étant unique, son accompagnement nécessite une approche individualisée, alliant bienveillance, expertise et adaptation aux besoins spécifiques. Dans un contexte où l’accessibilité et l’inclusion sont au cœur des préoccupations éducatives et sociales, il est important de comprendre les dispositifs existants et les bonnes pratiques à mettre en place pour favoriser l'épanouissement des enfants.

Qu'est-ce qu’une situation de handicap ?

La définition légale et médicale du handicap chez l’enfant La définition du handicap s’inscrit dans un cadre législatif et médical précis. Selon la loi du 11 février 2005 sur l’égalité des droits et des chances, est considéré comme en situation de handicap toute personne dont les fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques sont altérées de manière durable et significative, entraînant des difficultés dans l’accomplissement des activités quotidiennes et la participation sociale. Appliquée aux enfants, cette définition souligne l’importance d’une prise en charge spécifique permettant de réduire ces limitations et de leur offrir les mêmes opportunités d’apprentissage, d’épanouissement et d’intégration que les autres. Il ne s’agit pas seulement d’une condition médicale, mais bien d’une interaction entre un enfant et un environnement qui peut être plus ou moins inclusif et facilitateur. Les différentes formes de handicap chez l’enfant Le handicap chez l’enfant peut prendre différentes formes, chacune ayant ses spécificités et nécessitant un accompagnement adapté. On distingue généralement plusieurs grandes catégories : - Le handicap moteur : il concerne les limitations physiques qui entravent les déplacements, la motricité fine ou l’autonomie. Il peut être causé par des maladies neuromusculaires, des lésions cérébrales ou des malformations congénitales. - Le handicap sensoriel : il regroupe les déficiences visuelles et auditives qui affectent la perception de l’environnement et nécessitent souvent des aides techniques, comme des appareils auditifs ou des dispositifs en braille. - Le handicap cognitif : il se caractérise par des troubles du développement intellectuel affectant les capacités d’apprentissage, la mémoire, la compréhension et l’adaptation aux situations nouvelles. Il est notamment observé chez les enfants porteurs de trisomie 21 ou de troubles du spectre autistique (TSA). - Le handicap mental : il englobe les déficiences intellectuelles plus sévères, entraînant des difficultés importantes dans la communication, l’autonomie et l’intégration sociale. - Le handicap psychique : bien qu’il soit souvent confondu avec le handicap mental, il concerne plutôt des troubles affectant le comportement, les émotions et les relations sociales, comme les troubles anxieux sévères ou la schizophrénie infantile. - Le polyhandicap : il associe plusieurs déficiences, souvent motrices et intellectuelles, rendant l’accompagnement plus complexe et nécessitant une prise en charge multidisciplinaire. L'impact du handicap sur le développement et le quotidien de l’enfant Un enfant en situation de handicap fait face à des défis quotidiens qui varient selon la nature et la sévérité de son handicap. Ces défis ne se limitent pas aux difficultés physiques ou cognitives ; ils touchent également son interaction avec les autres, son autonomie et son accès à l’éducation. Sur le plan scolaire : Ces enfants peuvent rencontrer des obstacles liés à l’accessibilité des supports pédagogiques, à la compréhension des consignes ou à la gestion du temps d’apprentissage. L’aménagement des espaces, la présence d’un accompagnant et l’adaptation des méthodes d’enseignement sont alors des éléments déterminants pour favoriser leur inclusion. Dans la sphère sociale : L’acceptation par les autres enfants et la sensibilisation à la diversité jouent un rôle crucial. L’isolement, souvent causé par un manque de compréhension ou par des infrastructures inadaptées, peut avoir des répercussions sur l’estime de soi et l’épanouissement de l’enfant. Enfin, au sein du cadre familial : La prise en charge d’un enfant en situation de handicap représente un investissement émotionnel et organisationnel important pour les parents. L’accès aux soins, aux aides financières et aux accompagnements spécialisés constitue un enjeu central pour garantir le bien-être de l’enfant et de son entourage.

Quels sont les droits et dispositifs d’accompagnement pour un enfant en situation de handicap ?

Un cadre législatif garantissant l’inclusion et l’égalité des chances Comme précédemment cité plus haut, la loi handicap du 11 février 2005 constitue le texte de référence en matière d’accompagnement des personnes en situation de handicap. Elle pose le principe fondamental du droit à l’accessibilité, à la compensation et à l’inclusion dans la société. Cette loi impose notamment aux établissements scolaires, aux structures d’accueil de la petite enfance et aux entreprises de mettre en place des aménagements raisonnables afin de garantir l’égalité des chances pour chaque enfant. Cette législation affirme également le droit à une scolarisation en milieu ordinaire, privilégiant autant que possible l’inclusion des enfants en situation de handicap dans les écoles classiques. Lorsqu’une inclusion totale n’est pas envisageable, des dispositifs spécifiques comme les Unités Localisées pour l’Inclusion Scolaire (ULIS) ou les Instituts Médico-Éducatifs (IME) permettent d’assurer une éducation adaptée. La Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) : un guichet unique pour les familles La Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) est l’organisme central chargé d’orienter et d’accompagner les familles dans l’ensemble des démarches administratives liées au handicap. Présente dans chaque département, elle joue un rôle clé dans l’évaluation des besoins de l’enfant et l’attribution des aides. Elle est chargée d’instruire les demandes de Projet Personnalisé de Scolarisation (PPS), qui définissent les adaptations pédagogiques et les aménagements nécessaires pour assurer une scolarité adaptée à l’enfant. Elle coordonne également l’attribution des Auxiliaires de Vie Scolaire (AVS/AESH) et des aides techniques facilitant l’apprentissage. Les familles peuvent y déposer un dossier de reconnaissance du handicap, qui permet d’accéder aux différentes prestations compensatoires, aux allocations et aux orientations vers des structures spécialisées. Ce guichet unique vise ainsi à simplifier les démarches et à garantir un accompagnement cohérent tout au long du parcours de l’enfant. Les aides financières et humaines pour soutenir les familles L’accompagnement d’un enfant en situation de handicap représente souvent un coût important pour les familles. Afin d’atténuer cette charge, plusieurs aides financières sont accessibles selon les besoins de l’enfant et la situation de la famille. L’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé (AEEH) : Il s'agit de la principale aide financière destinée aux parents. Versée par la CAF, elle vise à compenser les dépenses liées au handicap et peut être complétée par des compléments en fonction du niveau de dépendance de l’enfant. La Prestation de Compensation du Handicap (PCH) : Cette aide permet quant à elle de financer les aides humaines, techniques ou matérielles nécessaires à l’autonomie de l’enfant. Elle couvre notamment l’intervention d’un Auxiliaire de Vie Scolaire (AVS/AESH), l’aménagement du logement ou l’acquisition de matériel spécialisé. Les familles peuvent également solliciter des aides spécifiques pour la prise en charge des frais de transport, de soins et d’accompagnement en structures adaptées. Ces prestations, bien que parfois complexes à obtenir en raison des démarches administratives, sont essentielles pour garantir une prise en charge optimale de l’enfant. Les structures et dispositifs d’accueil adaptés aux enfants en situation de handicap Les crèches et assistantes maternelles inclusives : Elles accueillent de plus en plus d’enfants en situation de handicap, avec un personnel formé pour adapter les activités et favoriser l’éveil dans un cadre bienveillant. Certaines structures bénéficient d’un soutien de professionnels du secteur médico-social afin d’adapter les pratiques pédagogiques et les équipements. Le système scolaire : Pilier de l'éducation, il propose plusieurs dispositifs d’inclusion selon les capacités et les besoins de l’enfant. L’accueil en milieu ordinaire est privilégié lorsque cela est possible, avec des aménagements spécifiques tels que l’attribution d’un Accompagnant des Élèves en Situation de Handicap (AESH) et l’adaptation des supports d’apprentissage. Les classes ULIS offrent quant à elles une prise en charge individualisée au sein d’un établissement scolaire classique. Les Instituts Médico-Éducatifs (IME) et les Services d’Éducation Spéciale et de Soins à Domicile (SESSAD) : Lorsque la scolarisation en milieu ordinaire n’est pas envisageable, ces instituts constituent des alternatives adaptées. Les IME assurent une éducation et un suivi thérapeutique intensif, tandis que les SESSAD accompagnent les enfants à domicile ou en milieu scolaire pour favoriser leur développement et leur autonomie.

Comment adapter l’environnement et les pratiques pour accompagner un enfant en situation de handicap ?

Aménager l’espace pour favoriser l’accessibilité et l’autonomie Un enfant en situation de handicap doit évoluer dans un cadre qui facilite ses déplacements et ses interactions avec son environnement. L’accessibilité ne se résume pas à l’adaptation des infrastructures pour les enfants ayant un handicap moteur, elle concerne également les enfants ayant des déficiences sensorielles, cognitives ou psychiques. L’organisation des espaces doit être pensée pour permettre à l’enfant de se repérer facilement et d’agir en autonomie. Un mobilier ergonomique et modulable, une signalétique claire et des zones de transition bien définies facilitent sa prise d’initiative et sa sécurité. Pour un enfant ayant des troubles sensoriels, il est pertinent de créer des espaces calmes et de limiter les sources de stimulation excessive. La mise en place de repères visuels, comme des pictogrammes ou des codes couleurs, permet d’aider les enfants ayant des difficultés de compréhension à mieux s’orienter et à anticiper leurs actions. Communiquer avec bienveillance et favoriser l’autonomie La communication joue un rôle fondamental dans l’accompagnement d’un enfant en situation de handicap. Adapter son langage, être attentif aux signaux non verbaux et encourager les échanges sont autant de stratégies permettant de renforcer la confiance et la compréhension mutuelle. Les enfants ayant des troubles de la communication bénéficient de méthodes alternatives comme la Communication Alternative et Augmentée (CAA), qui regroupe divers outils allant des pictogrammes aux applications de synthèse vocale. L’objectif est de leur offrir des moyens d’exprimer leurs besoins et de participer pleinement aux interactions sociales. L’attitude des accompagnants est tout aussi importante que les outils utilisés. Parler de manière posée, utiliser des phrases courtes et claires, reformuler les consignes si nécessaire et valoriser chaque effort contribuent à créer un climat de confiance et d’encouragement. L’enfant doit se sentir compris et soutenu, sans être infantilisé ni mis à l’écart.

Impliquer les familles et les professionnels pour une prise en charge cohérente L’accompagnement d’un enfant en situation de handicap ne repose pas uniquement sur les structures éducatives et sociales. Il nécessite une implication conjointe des familles et des professionnels pour assurer une continuité dans l’adaptation de son environnement et de ses apprentissages. Les parents jouent un rôle central dans le développement de l’enfant et doivent être considérés comme des partenaires à part entière. Leur expérience et leur connaissance des besoins spécifiques de leur enfant permettent d’orienter les pratiques et d’assurer une cohérence entre les différents lieux de vie. Maintenir un dialogue régulier entre les familles, les enseignants, les éducateurs et les professionnels de santé est essentiel pour ajuster l’accompagnement et éviter les ruptures dans le suivi. La formation des professionnels de la petite enfance Les formations et les sensibilisations aux différentes formes de handicap sont également indispensables pour les professionnels de la petite enfance et de l’éducation. Mieux comprendre les spécificités de chaque enfant permet d’adapter plus efficacement les pratiques et d’adopter une posture bienveillante et inclusive.

Le rôle des professionnels dans l’accompagnement d’un enfant en situation de handicap

Les professionnels de la petite enfance, premiers acteurs de l’inclusion Les structures d’accueil de la petite enfance, telles que les crèches, les haltes-garderies et les assistantes maternelles, jouent un rôle fondamental dans le développement des jeunes enfants en situation de handicap. Dès les premiers mois de vie, ces professionnels sont amenés à identifier les besoins spécifiques de chaque enfant et à adapter l’environnement et les interactions en conséquence. Les éducateurs de jeunes enfants, auxiliaires de puériculture et assistantes maternelles peuvent être formés à l’accompagnement des enfants présentant des particularités de développement. Leur rôle consiste à proposer des activités adaptées, à favoriser la socialisation et à encourager l’autonomie tout en assurant un cadre bienveillant et sécurisé. La mise en place d’aménagements sensoriels et d’outils de communication alternatifs permet de faciliter l’accueil des enfants ayant des troubles du langage, des difficultés motrices ou des hypersensibilités sensorielles. Les professionnels de santé et du médico-social pour une prise en charge globale Le suivi médical et paramédical d’un enfant en situation de handicap est essentiel pour assurer son bien-être et optimiser ses capacités. Les professionnels de santé interviennent en complément des éducateurs et des enseignants pour répondre aux besoins thérapeutiques et améliorer l’autonomie de l’enfant. Plusieurs spécialistes participent à cette prise en charge : - Les psychomotriciens travaillent sur la coordination motrice, la perception corporelle et l’équilibre, permettant à l’enfant de mieux appréhender son environnement et de développer ses habiletés motrices. - Les orthophonistes interviennent en cas de troubles du langage et de la communication, en mettant en place des stratégies adaptées pour améliorer l’expression orale, la compréhension et l’utilisation des outils de communication alternative. - Les ergothérapeutes aident à l’adaptation des gestes du quotidien et à l’utilisation d’aides techniques facilitant l’autonomie, notamment pour l’écriture, l’habillage ou l’alimentation. - Les psychologues et neuropsychologues accompagnent l’enfant dans la gestion de ses émotions, des troubles du comportement ou des difficultés cognitives. Leur intervention permet d’optimiser les capacités de l’enfant et de soutenir son épanouissement affectif. - Les médecins spécialisés, tels que les neuropédiatres et les pédopsychiatres, assurent un suivi médical global et prescrivent les interventions thérapeutiques adaptées aux besoins de l’enfant.

Inclusion et socialisation : comment favoriser l’épanouissement d’un enfant en situation de handicap ?

Créer un environnement inclusif dès le plus jeune âge L’inclusion ne se limite pas à la simple présence d’un enfant en situation de handicap dans un groupe, elle implique une réelle prise en compte de ses besoins et un aménagement des interactions pour qu’il puisse participer pleinement. Dès la petite enfance, l’intégration dans des structures d’accueil inclusives permet de poser les bases d’une socialisation réussie. Les crèches et écoles maternelles jouent un rôle clé dans ce processus. L’adaptation des espaces et des activités, l’utilisation d’outils de communication adaptés et la mise en place d’un accompagnement individualisé sont autant de leviers favorisant son intégration. Plus tôt l’enfant est exposé à des environnements inclusifs, plus il développe des compétences sociales et une autonomie qui l’aideront à interagir avec les autres. Encourager les interactions et les relations sociales Le développement des compétences sociales passe par des interactions régulières et valorisantes avec les autres enfants. Pour un enfant en situation de handicap, ces interactions peuvent être entravées par des barrières physiques, cognitives ou comportementales, rendant nécessaire la mise en place de méthodes adaptées. Les activités collectives sont de puissants leviers d’inclusion. Qu’il s’agisse d’ateliers artistiques, de jeux coopératifs ou d’activités sportives adaptées, ces moments permettent à l’enfant de tisser des liens, de s’exprimer et de se sentir pleinement acteur du groupe. L’objectif est d’éviter toute forme d’isolement en l’intégrant naturellement aux dynamiques collectives, sans qu’il se sente mis à l’écart ou traité différemment. La sensibilisation des autres enfants est une étape essentielle pour garantir une inclusion réussie. Leur expliquer le handicap avec des mots simples, répondre à leurs questions et encourager l’entraide permet de déconstruire les stéréotypes et de favoriser un climat d’acceptation. Lorsque les enfants comprennent les différences, ils sont plus enclins à interagir naturellement et à intégrer leurs camarades en situation de handicap dans leurs jeux et leurs activités. Renforcer la confiance en soi et l’estime de soi Un enfant en situation de handicap peut parfois ressentir une différence qui l’amène à douter de ses capacités ou à développer une forme de retrait social. Pour prévenir ce sentiment, il est essentiel de renforcer sa confiance en lui en valorisant ses réussites et en mettant en lumière ses compétences. L’encouragement joue un rôle central dans ce processus. Read the full article

0 notes

Text

IMC ou IMOC : Quelle Différence et Quels Termes Utiliser Aujourd'hui ?

En France, on utilisait traditionnellement les termes IMC (Infirmité Motrice Cérébrale) et IMOC (Infirmité Motrice d'Origine Cérébrale) pour distinguer deux réalités distinctes. Cependant, cette distinction tend à disparaître dans l'usage courant actuel.

Quelle était la différence ?

IMC (Infirmité Motrice Cérébrale) : Ce terme désignait les troubles moteurs résultant d'une lésion cérébrale survenue avant la naissance, pendant l'accouchement ou dans les premières années de la vie, sans forcément de déficience intellectuelle associée.

IMOC (Infirmité Motrice d'Origine Cérébrale) : Ce terme était utilisé lorsque les troubles moteurs étaient associés à une déficience intellectuelle. L'IMOC était souvent considérée comme une forme plus sévère d'IMC.

Pourquoi cette distinction est-elle moins utilisée aujourd'hui ?

Complexité et variabilité des situations : Les troubles moteurs et les déficiences intellectuelles peuvent se présenter de multiples façons, avec des degrés de sévérité variables. Il est apparu que la distinction entre IMC et IMOC ne permettait pas de rendre compte de cette complexité et de la diversité des situations rencontrées.

Évolution des connaissances : Les progrès de la médecine et des neurosciences ont permis de mieux comprendre les mécanismes à l'origine des troubles moteurs et des déficiences intellectuelles. Il est maintenant établi que ces troubles peuvent avoir des causes communes et qu'il est préférable de les considérer comme un continuum plutôt que comme des entités distinctes.

Volonté d'inclusion : La distinction entre IMC et IMOC pouvait parfois être perçue comme stigmatisante, notamment pour les personnes atteintes d'IMOC. Dans une logique d'inclusion et de respect des droits des personnes handicapées, il est apparu préférable d'utiliser un terme générique, tel que "paralysie cérébrale" ou "infirmité motrice cérébrale", pour désigner l'ensemble des troubles moteurs d'origine cérébrale, quelle que soit l'association ou non avec une déficience intellectuelle.

Quel terme utiliser aujourd'hui ?

Dans l'usage courant actuel, le terme "paralysie cérébrale" est de plus en plus utilisé pour désigner l'ensemble des troubles moteurs d'origine cérébrale, qu'ils soient ou non associés à une déficience intellectuelle. Ce terme est reconnu par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et est utilisé dans de nombreux pays.

En France, le terme "infirmité motrice cérébrale (IMC)" reste également très utilisé, mais il englobe désormais toutes les formes de troubles moteurs d'origine cérébrale, y compris celles qui étaient auparavant désignées par le terme IMOC.

Conclusion

La distinction entre IMC et IMOC est de moins en moins utilisée aujourd'hui. Les termes "paralysie cérébrale" et "infirmité motrice cérébrale (IMC)" sont utilisés de manière plus générique pour désigner l'ensemble des troubles moteurs d'origine cérébrale, quelle que soit l'association ou non avec une déficience intellectuelle.

Il est important de noter que le vocabulaire évolue avec le temps et qu'il est essentiel d'utiliser un langage respectueux et inclusif envers les personnes en situation de handicap.

Aller plus loin

#IMC#IMOC#ParalysieCérébrale#InfirmitéMotriceCérébrale#TroublesMoteurs#DéficienceIntellectuelle#Inclusion#Handicap#Terminologie#OMS#Respect#Évolution#Neurosciences#Médecine#Santé#BienÊtre

0 notes

Text

◀ 20 JANVIER ▶ 365 jours pour ranimer la flamme

L’Éternel est avec toi, vaillant héros ! Juges 6.12

Vaillant héros !

Cette proclamation faite par l’ange de l’Éternel (que d’aucuns pensent qu’il s’agit de Jésus) à l’intention de Gédéon, un homme pauvre et si effrayé par Madian qu’il se cachait dans le pressoir pour battre son froment (cf. Juges 6.11), précéda une prophétie de l’ Éternel révélant l’avoir choisi pour délivrer Israël de l’oppression des Madianites. Cependant, malgré les paroles puissantes de l’ange de l’Éternel et Sa présence surnaturelle et extraordinaire à ses côtés, Gédéon – qui était loin de se voir dans la peau d’un vaillant héros, qui plus est libérateur d’un peuple – restait incrédule et se retranchait derrière ses manques et ses faiblesses. Par la suite, malgré les encouragements de l’Éternel, Gédéon, qui doutait encore, Lui demandera des signes pour confirmer cet appel et sera exaucé. Au-delà de l’incrédulité, Gédéon était également terrifié de devoir répondre à cet appel divin. Et pourtant, Dieu, qui connaissait d’avance sa réaction, l’appela « vaillant héros ! ». Il est certain qu’au début de la rencontre entre Dieu et Gédéon, à la lecture de leurs premiers échanges, on peut légitimement se dire qu’il y avait erreur sur la personne. Toutefois, malgré les apparences, le choix de Dieu était le bon puisqu’au final Gédéon devint un libérateur qui délivra Israël des mains de Madian. Gédéon avait une piètre estime de lui et aucune conscience de ses capacités enfouies. De plus, il est probable que ceux qui le côtoyaient partageaient le même avis. Voilà d’ailleurs ce que Gédéon disait à son propos : « Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » (Juges 6.15). Cependant, Le Seigneur ne tient pas compte des jugements de valeur des Hommes. Il connaît et voit notre potentiel au-delà de nos faiblesses, et le déclare dans Sa Parole : « Dieu choisi les choses viles du monde et celles qu’on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. » (1 Corinthiens 1.28). Changeons donc notre regard sur nous-même mais aussi sur les autres ! Apprenons à ne pas mépriser nos frères et nos sœurs en nous arrêtant sur leur âge, leur apparence, leur genre, leur nationalité, leur passé, leur appartenance sociale, leur environnement, leur bagage intellectuel, leur inexpérience ou encore leur déficience, et croyons que Dieu peut faire de grandes choses avec qui Il veut et de la manière dont Il le veut ! Encourageons-nous les uns les autres, et supportons-nous mutuellement dans l’amour afin d’honorer Dieu et Sa Parole (cf. 1 Thessaloniciens 5.11). - Lire plus ici :

0 notes

Text

Les premiers jets du hand fauteuil

Développer le handball fauteuil est un des objectifs du Comité de Handball de Côte d'Or qui vient de faire l’acquisition de 14 fauteuils roulants. Concernant le hand pour handicap moteur, aucune structure n’existe en Côte d’Or alors que 7 clubs régionaux sont engagés dans un championnat régional : Besançon, Lons, Vesoul, Nevers, Nord Franche-Comté, Autun, Auxerre. A terme l'objectif est donc de constituer une équipe représentative du Comité de handball de Côte d’Or en hand fauteuil. Pour cela André Kotyla compte faire coopérer des clubs qui ont déjà des référents en matière d’inclusion et notamment la JDA Association qui a l'expérience du para-handball adapté compétitif pour les publics en situation de déficience intellectuelle. Le projet va être initié en faisant collaborer des compétences de l’Association JDA Handball et de l’AS Auxois. Une annonce d'André Kotyla qui coïncide avec la première compétition internationale de l'équipe de France en Egypte au Mondial de Hand Fauteuil qui s'est déroulé en septembre.

Sept dirigeants ont officié dans l'étape dijonnaise de l'Incroyable Tournée

Christelle Bailly, présidente HBC Pontailler Mirebeau, Marie Laure Logerot CSIT Genlis, élue Ligue et Comité, André Kotyla, Nathalie Carbillet Vocoret Présidente JDA Association, Bruno Jacquenet président AS Auxois, Quintia Locatelli, chargée de développement Ligue régionale, Olivier Morizot, dirigeant DMH Association.

0 notes

Text

On souligne ce qu'il y a de bien dans la vie quand tant de choses vont mal

0 notes

Text

Mars est le mois de la sensibilisation aux troubles du développement ! Célébrons les forces et les contributions uniques des personnes ayant une déficience intellectuelle. Ensemble, favorisons la compréhension, l’acceptation et l’inclusion.

0 notes

Text

Anne de Gaulle (1928-1948 )

Ou l’enfant qui a révélé au monde le côté tendre du Général de Gaulle.

Le sujet du handicap me touche particulièrement et notamment celui de la Trisomie 21. Le frère de ma grand-mère, mon grand-oncle donc, est trisomique.

J’aime l’Histoire.

J’aime les personnages oubliés.

Et surtout, j’aime partager à propos de ces personnages oubliés.

Ainsi, quand j’ai découvert la petite Anne de Gaulle, après avoir lu son histoire, je me suis sentie obligée de vous en parler ici.

Anne de Gaulle (1928-1948) est la deuxième fille, le troisième et dernier enfant du Général de Gaulle (1890-1970) et de son épouse Yvonne (1900-1979). Avant d’avoir Anne, ils ont eu Philippe (1921-2024) et Elisabeth (1924-2013).

Anne naît le 01 janvier 1928 à Trèves (Allemagne) et à sa naissance, son père dit à son ami Lucien Nachin :

« Nous l’appellerons Anne. Elle verra peut-être l’an 2000 et la grande peur qui se déchaînera sans doute dans le monde à ce moment-là. Elle verra les nouveaux riches devenir pauvres et les anciens riches recouvrer leurs fortunes à la faveur des bouleversements. Elle verra les socialistes passer doucement à l’état de réactionnaires. Elle verra la France victorieuse une fois de plus manquer la rive gauche du Rhin et, peut-être, son petit-fils tiendra-t-il garnison dans Trèves. »

Très vite, il s’avère que la fillette est porteuse de trisomie 21 en plus d’une déficience intellectuelle. Pour rappel, la trisomie 21 est une maladie génétique qui touche toute la personne. Elle résulte d’une anomalie chromosomique : normalement, l’être humain possède 46 chromosomes organisés en 23 paires. Dans la trisomie 21, le chromosome 21 est en trois exemplaires au lieu de deux, portant le nombre total de chromosomes à 47. (Cf le site de la fondation Jérôme Lejeune). Et dans une époque où les personnes trisomiques sont cachées dans des centres, le Général et son épouse décident pourtant de la garder auprès d’eux. Charles de Gaulle, de nature introvertie, est avec sa petite dernière un papa dévoué, aimant, presque gâteau, la laissant jouer avec son képi, et dévoilant ainsi son côté plus doux et tendre derrière sa carrure de colosse militaire. D’ailleurs, il la surnomme « Ma joie ».

Afin de toujours développer un peu plus son éveil, il lui chante des chansons, essaye de lui apprendre à parler. Si elle parlera peu, l’un des mots qu’elle prononcera le plus sera « Papa ».

En 1945, Yvonne de Gaulle fonde la fondation Anne de Gaulle afin qu’il y ait un lieu où accueillir les jeunes filles atteintes de déficience mentale, « sans ressources, bénéficiant des secours de l’assistance publique et de préférence provenant de familles éprouvées par la guerre ». Cette institution existe encore de nos jours.

Malheureusement, trois ans plus tard, la tragédie frappe la famille.

Lors des funérailles de sa fille, Charles s’écroule sur la tombe d’Anne puis dans les bras du prêtre officiant le service, lequel dira plus tard :

« Je me suis agenouillé pour prononcer une prière. Quand je me suis relevé, il a fait deux pas vers moi et il s’est littéralement effondré sur mon épaule. Peut-être étions-nous ridicules : Sancho Pança soutenant Don Quichotte »

Le Général de Gaulle aurait prononcé ces mots à son épouse éplorée :

« Maintenant, elle est comme les autres. »

Le souvenir d’Anne restera présent pour le Général de Gaulle, lequel ne se remettra jamais de la mort de sa précieuse fille.

Le 22 août 1962, il est victime d’un attentat, l’attentat raté au Petit Clamart. On lui a tiré dessus. Il racontera plus tard qu’une balle avait été arrêtée par le cadre de la photo d’Anne que son épouse avait toujours avec elle dans une mallette, placée ce jour-là sur la plage arrière de la voiture.

Le 09 novembre 1970, Charles meurt et est inhumé aux côtés de sa petite Anne. Yvonne les rejoindra neuf ans plus tard, puis Elisabeth, la sœur aînée de la jeune fille, en 2013. Philippe, quant à lui, est décédé tout récemment, le 13 mars 2024, à 102 ans.

Du 3 au 10 décembre 2022, dans le cadre de la journée internationale des personnes handicapées, l’aéroport Paris-Charles de Gaulle est temporairement rebaptisé “Paris-Anne de Gaulle” pour sensibiliser à l’insertion des personnes en situation de handicap.

Comme quoi, même les vies vues comme plus modestes impactent aussi le cours du temps.

Si toi aussi tu veux en lire plus sur Anne, tu peux aller regarder ces sources :

Article sur Anne dans Vanity Fair :

https://www.vanityfair.fr/pouvoir/politique/story/la-veritable-histoire-danne-de-gaulle-la-fille-handicapee-du-general/1115

De Gaulle intime et méconnu de Dominique Lormier

De Gaulle de Julian Jackson

Le Général et son double : de Gaulle écrivain d’Adrien Le Bihan

De Gaulle malgré lui de Pierre de Boisdeffre

« Philippe de Gaulle : la mort de mon père », Le Point, no 948, 19 novembre 1990, p. 58

0 notes

Link

0 notes

Text

Thérapie par naturopathie

Découvrez les soins énergétiques, la naturopathie, et la massothérapie en Montérégie avec Coeur-Corps-Ame.ca. Réservez en ligne vos séances de thérapie.

Thérapie par naturopathie

About CompanyCertains m'ont connu il y a plus de 20 ans comme designer d'intérieur et propriétaire de Décor & Âmes et Décoration Pellerin en 1992. D'autres me connaissent comme mère de 4 enfants et épouse depuis plus de 30 ans. Aujourd'hui, je m'implique bénévolement auprès de la communauté de Salaberry-de-Valleyfield en tant que Présidente de l’Association pour les personnes ayant une déficience intellectuelle du Suroît (APDIS) ainsi que du Festi-Bières du Suroît. Beaucoup d'eau a coulé sous le pont depuis mon passage comme étudiante au Collège de Valleyfield.

Cliquez ici pour plus d'informations: https://coeur-corps-ame.ca/

0 notes

Text

Pour de nombreuses personnes atteintes de l'X fragile, le gène muté qui cause les symptômes est actif plutôt que réduit au silence. Thom Leach/Photothèque scientifiqueLe syndrome de l'X fragile est une maladie génétique causée par une mutation dans un gène situé à l'extrémité du chromosome X. Elle est liée aux troubles du spectre autistique. Les personnes atteintes de l'X fragile éprouvent une gamme de symptômes qui comprennent des troubles cognitifs, des retards de développement et d'élocution et de l'hyperactivité. Ils peuvent également avoir certaines caractéristiques physiques telles que de grandes oreilles et un front large, des muscles flasques et une mauvaise coordination. Avec nos collègues Jonathan Watts et Elizabeth Berry-Kravis, nous sommes une équipe de scientifiques spécialisés en biologie moléculaire, en chimie des acides nucléiques et en neurologie pédiatrique. Nous avons récemment découvert que le gène muté responsable du syndrome de l'X fragile est actif chez la plupart des personnes atteintes de la maladie, et non réduit au silence comme on le pensait auparavant. Mais le gène affecté sur le chromosome X est toujours incapable de produire la protéine qu'il code parce que le matériel génétique n'est pas correctement traité. La correction de cette erreur de traitement suggère qu'un traitement potentiel pour les symptômes de l'X fragile pourrait un jour être disponible. Réparer l'épissage d'ARN défectueux Le gène FMR1 code pour une protéine qui régule la synthèse des protéines. Un manque de cette protéine conduit à une synthèse globale excessive de protéines dans le cerveau, ce qui entraîne de nombreux symptômes du X fragile. La mutation qui cause le X fragile entraîne des copies supplémentaires d'une séquence d'ADN appelée répétition CGG. Tout le monde a des répétitions CGG dans son gène FMR1, mais généralement moins de 55 copies. Avoir 200 répétitions CGG ou plus fait taire le gène FMR1 et entraîne le syndrome de l'X fragile. Cependant, nous avons constaté qu'environ 70 % des personnes atteintes de l'X fragile ont encore un gène FMR1 actif que leur machinerie cellulaire peut lire. Mais il est suffisamment muté pour être incapable de diriger la cellule pour qu'elle produise la protéine qu'elle code. Les gènes sont transcrits dans une autre forme de matériel génétique appelé ARN que les cellules utilisent pour fabriquer des protéines. Normalement, les gènes sont traités avant la transcription afin de créer un brin d'ARN lisible. Cela implique de supprimer les séquences non codantes qui interrompent les gènes et de recoller le matériel génétique. Pour les personnes atteintes de l'X fragile, la machinerie cellulaire qui effectue cette coupe épisse incorrectement le matériel génétique, de sorte que la protéine pour laquelle code le gène FMR1 n'est pas produite. Le syndrome de l'X fragile est la forme héréditaire de déficience intellectuelle la plus courante. En utilisant des cultures cellulaires en laboratoire, nous avons découvert que la correction de ce mauvais épissage peut restaurer le bon fonctionnement de l'ARN et produire la protéine du gène FMR1. Pour ce faire, nous avons utilisé de courts morceaux d'ADN appelés oligonucléotides antisens, ou ASO. Lorsque ces morceaux de matériel génétique se lient aux molécules d'ARN, ils modifient la façon dont la cellule peut le lire. Cela peut avoir des effets sur les protéines que la cellule peut produire avec succès. Les ASO ont été utilisés avec un succès spectaculaire pour traiter d'autres troubles de l'enfance, tels que l'amyotrophie spinale, et sont maintenant utilisés pour traiter une variété de maladies neurologiques. Au-delà des modèles de souris Notamment, le syndrome du X fragile est le plus souvent étudié à l'aide de modèles murins. Cependant, parce que ces souris ont été génétiquement modifiées pour ne pas avoir de gène FMR1 fonctionnel, elles sont assez différentes des personnes atteintes de l'X fragile.

Chez l'homme, ce n'est pas un gène manquant qui cause l'X fragile, mais des mutations qui entraînent la perte de fonction du gène existant. Étant donné que le modèle murin du X fragile ne possède pas le gène FMR1, l'ARN n'est pas fabriqué et ne peut donc pas être mal épissé. Notre découverte n'aurait pas été possible si nous avions utilisé des souris. Avec d'autres recherches, de futures études chez l'homme pourraient un jour inclure l'injection d'ASO dans le liquide céphalo-rachidien de patients X fragiles, où il se rendra au cerveau et, espérons-le, restaurera le bon fonctionnement du gène FMR1 et améliorera leur fonction cognitive. Joel Richter reçoit des fonds du NIH et de FRAXA. Sneha Shah reçoit un financement de la FRAXA Research Foundation. Source

0 notes

Text

c'est débile!

c’est débile!

” J’ai fait l’ado attardée. ” ” Il est tellement mongol. ” ” C’est vraiment handicapé. ” ” Wow, c’est débile! ”

D’une oreille, je continue d’écouter ce que la personne en face de moi me raconte. En même temps, je calcule ma réaction. Je laisse passer comme si je n’avais rien entendu? Je passe un commentaire? Comment j’aborde la question? Est-ce que la personne a remarqué son choix de mot? Je dis…

View On WordPress

0 notes

Text

Infirmité Motrice Cérébrale (IMC) : Tout Ce Qu'il Faut Savoir

L'infirmité motrice cérébrale (IMC), également connue sous le nom de paralysie cérébrale, est un groupe de troubles qui affectent le mouvement et le tonus musculaire ou la posture. Elle est due à des lésions non progressives du cerveau en développement, survenant généralement avant la naissance, pendant l'accouchement ou dans les premières années de la vie.

Infirmité motrice cérébrale infantile

L'IMC infantile se manifeste dès la petite enfance et peut varier considérablement en termes de gravité et de type de troubles moteurs. Les symptômes peuvent inclure :

Troubles moteurs : Difficultés à contrôler les mouvements, faiblesse musculaire, raideur musculaire (spasticité), mouvements involontaires (athétose, ataxie), troubles de la coordination.

Troubles de la posture et de l'équilibre : Difficultés à maintenir la tête droite, à s'asseoir, à se tenir debout, à marcher.

Troubles de la parole et de la communication ️: Difficultés à articuler les mots (dysarthrie), troubles du langage (aphasie).

Troubles de l'alimentation ️: Difficultés à sucer, à avaler, à mâcher.

Troubles associés : Déficience intellectuelle, épilepsie, troubles visuels, troubles auditifs, troubles du comportement.

Infirmité motrice cérébrale de l'adulte

L'IMC n'est pas une maladie progressive, ce qui signifie que les lésions cérébrales ne s'aggravent pas avec le temps. Cependant, les symptômes peuvent évoluer et devenir plus apparents à l'âge adulte, en particulier si la personne n'a pas reçu une prise en charge adaptée pendant l'enfance.

Les adultes atteints d'IMC peuvent rencontrer des difficultés dans leur vie quotidienne, notamment :

Mobilité : Difficultés à se déplacer, à réaliser des activités physiques, à utiliser les transports en commun.

Autonomie : Difficultés à réaliser des tâches quotidiennes, telles que se laver, s'habiller, manger.

Communication ✍️: Difficultés à s'exprimer, à comprendre les autres, à utiliser des outils de communication alternative.

Vie professionnelle : Difficultés à trouver et à conserver un emploi, à s'adapter aux exigences du monde du travail.

Vie sociale : Difficultés à nouer des relations, à participer à des activités sociales, à se sentir inclus.

Prise en charge de l'infirmité motrice cérébrale

La prise en charge de l'IMC est multidisciplinaire et individualisée. Elle peut inclure :

Kinésithérapie ️♀️: Pour améliorer la force musculaire, la coordination, l'équilibre et la mobilité.

Ergothérapie ️: Pour aider la personne à développer des stratégies pour réaliser les activités de la vie quotidienne de manière autonome.

Orthophonie ️: Pour améliorer la parole, la communication et les fonctions oro-motrices (mastication, déglutition).

Psychologie : Pour soutenir le bien-être émotionnel et psychologique de la personne et de sa famille.

Soutien social : Pour faciliter l'inclusion sociale et professionnelle de la personne.

Traitements médicaux : Pour gérer les troubles associés, tels que l'épilepsie ou les troubles de la spasticité.

Chirurgie 🪡: Dans certains cas, pour corriger des déformations orthopédiques ou améliorer la fonction motrice.

Combien de personnes sont atteintes d'IMC dans le monde ?

On estime qu'il y a environ 17 millions de personnes atteintes d'infirmité motrice cérébrale (IMC) dans le monde. Cependant, il est important de noter que ce chiffre est une estimation et que le nombre réel de personnes atteintes d'IMC pourrait être plus élevé, car de nombreux cas ne sont pas diagnostiqués ou sont mal diagnostiqués.

Ressources et associations

De nombreuses associations et organisations proposent des informations, du soutien et des ressources aux personnes atteintes d'IMC et à leurs familles. N'hésitez pas à les contacter pour obtenir de l'aide et des conseils.

Conclusion

Il est important de sensibiliser le public à l'IMC et de soutenir les personnes atteintes de cette condition et leurs familles. Les personnes atteintes d'IMC ont le droit de vivre pleinement et de participer à la société.

Aller plus loin

#InfirmitéMotriceCérébrale#IMC#ParalysieCérébrale#TroublesMoteurs#TroublesDeLaPosture#TroublesDeLaParole#TroublesDeLAlimentation#TroublesAssociés#Kinésithérapie#Ergothérapie#Orthophonie#Psychologie#SoutienSocial#Inclusion#Handicap#Santé#BienÊtre#17Millions#Associations#Ressources

0 notes

Text

◀ 20 JANVIER ▶ 365 jours pour ranimer la flamme

L’Éternel est avec toi, vaillant héros ! Juges 6.12

Vaillant héros !

Cette proclamation faite par l’ange de l’Éternel (que d’aucuns pensent qu’il s’agit de Jésus) à l’intention de Gédéon, un homme pauvre et si effrayé par Madian qu’il se cachait dans le pressoir pour battre son froment (cf. Juges 6.11), précéda une prophétie de l’ Éternel révélant l’avoir choisi pour délivrer Israël de l’oppression des Madianites. Cependant, malgré les paroles puissantes de l’ange de l’Éternel et Sa présence surnaturelle et extraordinaire à ses côtés, Gédéon – qui était loin de se voir dans la peau d’un vaillant héros, qui plus est libérateur d’un peuple – restait incrédule et se retranchait derrière ses manques et ses faiblesses. Par la suite, malgré les encouragements de l’Éternel, Gédéon, qui doutait encore, Lui demandera des signes pour confirmer cet appel et sera exaucé. Au-delà de l’incrédulité, Gédéon était également terrifié de devoir répondre à cet appel divin. Et pourtant, Dieu, qui connaissait d’avance sa réaction, l’appela « vaillant héros ! ». Il est certain qu’au début de la rencontre entre Dieu et Gédéon, à la lecture de leurs premiers échanges, on peut légitimement se dire qu’il y avait erreur sur la personne. Toutefois, malgré les apparences, le choix de Dieu était le bon puisqu’au final Gédéon devint un libérateur qui délivra Israël des mains de Madian. Gédéon avait une piètre estime de lui et aucune conscience de ses capacités enfouies. De plus, il est probable que ceux qui le côtoyaient partageaient le même avis. Voilà d’ailleurs ce que Gédéon disait à son propos : « Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » (Juges 6.15). Cependant, Le Seigneur ne tient pas compte des jugements de valeur des Hommes. Il connaît et voit notre potentiel au-delà de nos faiblesses, et le déclare dans Sa Parole : « Dieu choisi les choses viles du monde et celles qu’on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. » (1 Corinthiens 1.28). Changeons donc notre regard sur nous-même mais aussi sur les autres ! Apprenons à ne pas mépriser nos frères et nos sœurs en nous arrêtant sur leur âge, leur apparence, leur genre, leur nationalité, leur passé, leur appartenance sociale, leur environnement, leur bagage intellectuel, leur inexpérience ou encore leur déficience, et croyons que Dieu peut faire de grandes choses avec qui Il veut et de la manière dont Il le veut ! Encourageons-nous les uns les autres, et supportons-nous mutuellement dans l’amour afin d’honorer Dieu et Sa Parole (cf. 1 Thessaloniciens 5.11). - Lire plus ici :

0 notes

Text

Precilia ambassadrice du paracyclisme

Photo @Patrick Van Heghe

Le 13 mars au critérium handisport de Longchamp, la Côte d’Orienne Precilia Peccini effectuait une course de classification de handicap mise en place par la FFH autour de l’hippodrome parisien. Elle y obtenait un classement en WNE, W pour femmes et NE pour National Éligible, une catégorie créée en 2023, inspirée de ce qui existe déjà en Angleterre et en Belgique, destinée à ouvrir le champ handisport à des handicaps qui ne rentrent pas dans les critères : déficiences intellectuelles, psycho traumatisme, sport adapté, asthénie majeure, algie sévère, sclérose en plaques non classée en C. Avec ce sésame Precilia peut accéder aux championnats de France handisport de Thorigné d’Anjou (Maine-et-Loire) qui se sont déroulés du 9 au 11 juin. Alors que 10 hommes sont en catégorie MNE, Precilia est la première et la seule française en WNE. A Thorigné d’Anjou Precilia rejoint le gratin du cyclisme handisport ; parmi les 68 engagés, 60 hommes et 8 femmes, issus des catégories solos C1 à C5, National Eligible et sourds, elle retrouve : Alexandre Léauté, champion paralympique à Tokyo en poursuite C2, Heidi Gauguin, première athlète handi devenue championne du monde junior chez les valides, Kévin Cunff titré à Tokyo en course en ligne C4-C5, Florian Bouziani, champion du monde de contre la montre 2021 C3, Sandrine Blanc, sépienne C4. Sans adversaire, le titre n’est pas pour autant acquis pour la Lirienne du Pays Châtillonnais. Elle doit terminer : une chute, un incident sérieux, une arrivée hors délai, le titre s’envole. Le jour J, elle assure l’essentiel et finit dans un peloton de 29 coureurs ; classée 22e au scratch, elle devient la première femme titrée en catégorie WNE. Son exercice préféré, le contre-la-montre, lui donne droit, le lendemain, à une seconde Marseillaise chantée par les écoliers du village. Avec deux titres nationaux, Precilia Peccini fait désormais figure de porte-drapeau recruteur de la catégorie National Éligible. « Si ça peut attirer à la compétition de nouvelles personnes en situation de handicap, cela donnera un plus grand intérêt au paracyclisme » souligne la championne de France qui se projette sur la course internationale UCI de Méjanes-le-Clape (Gard) les 24 et 25 juin. En 2024, elle défendra ses tuniques tricolores à Pontarlier aux prochains championnats handisport.

Le podium 2023 des catégories Hommes et Femmes National Eligible

François Dussaud 2e, Precilia Peccini, Timothy Chiabo, Cédric Travers 3e.

Photo @Rémy Barbier

Des courses et des titres avec les valides

Âgée de 28ans, Precilia Peccini est originaire de l’Hérault. Elle commence le cyclisme à 18 ans puis participe à des courses sur route ; elle devient ainsi championne du Languedoc Roussillon FSGT en contre-la-montre. Elle s’installe en 2016 en Côte d’Or. En 2017, elle est victime d’un accident de travail alors qu’elle conduit un train percuté à l’arrière par une locomotive. Le traumatisme cervical est violent. De ce coup du lapin, elle garde des séquelles permanentes avec des douleurs chroniques à la nuque qui se propagent aux membres supérieurs. Elle stoppe le vélo pendant 3 ans. La remise en selle est progressive : choix de vélo, réglages, études posturales pour retrouver les sensations. « Je suis attentive au poids du casque c’est important. À l’entraînement j’utilise souvent des prolongateurs ; ça me permet de me reposer ». Precilia est membre de 2 clubs, le Tandem Club Dijonnais, adhérent des fédérations FFH et FFVELO, et Dijon Sport Cyclisme, affilié aux fédérations FFC et FSGT. La double licence FFH - FFC lui permet de participer aux courses organisées sous l’égide de l’UCI, c’est-à-dire les courses internationales et les championnats de France. Elle détient en contre-la-montre, son exercice préféré, le titre féminin 2022 du critérium national FSGT.

1 note

·

View note