#Wilde Westen

Explore tagged Tumblr posts

Text

Dandelion óftewel het Vliegende Paard uit Aswan, een ReisKunst-verhaal

Dandelion, the Flying Horse, jaren geleden in Egypte geboren in de fantasie van Toos van Holstein en daarna in allerlei vormen uitgevlogen over de hele wereld. Een aflevering in de reeks ReisKunst-verhalen in TOOS&ART. #kunst #art #expo # brons #bronze

Af en toe moeten er weer eens wat ReisKunst-verhalen uit. Verhalen over kunstwerken van mij naar aanleiding van ervaringen ergens over de grens, in Verweggistan of wat dichterbij in Europa. Van ervaringen en beelden opgeslagen in het alleen in mijn hoofd aanwezige Museum der Verbeelding. Als je naar https://toosvanholstein.wordpress.com/ gaat en daar in het groene zoekvenster tje met de loep…

View On WordPress

#Arizona#Aswan#bronsgieten#Creekside Gallery#Cubal Bronsgieterij#Dandelion#Egypte#Europa#feluka#mythologie#Nijl#Nubian Village#Nubisch dorp#paardenbloem#Pegasus#Phoenix#reiskunst#Verweggistan#wasmodel#Wilde Westen

3 notes

·

View notes

Photo

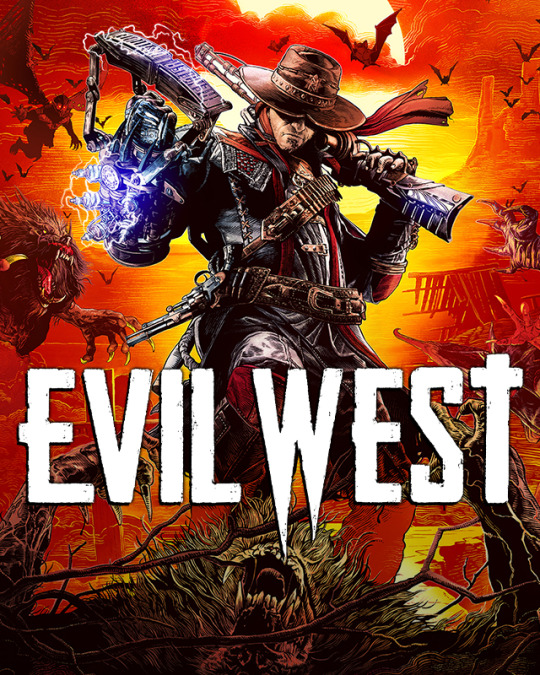

Evil West beginnt mit einem Überfall auf einen Zug. Doch es geht nicht um Gold oder ähnliches, es geht um einen Vampir. Nachdem man ihn zum Reden gebracht hat, deckt man eine Verschwörung auf. Danach wird es chaotisch, brutal und voller Action. Am besten spielt man es zu zweit, da macht die Jagd auf Vampire im Welten Westen am meisten Spaß.

#Adventure#Flying Wild Hog#Focus Entertainment#Horror#Playstation 4#PlayStation 5#Shooter#Survival#Vampire#Wilde Westen#Xbox One#Xbox Series X#Games

0 notes

Text

Kritik: Evil West – Haudrauf statt Revolverheld

View On WordPress

#AA#action#antonia bernath#emilia blackwell#evil west#flying wild hog#focus entertainment#playstation 4#review#steampunk#steuerung#test#vampire#wilder westen

2 notes

·

View notes

Text

Herbstriten: Reise eines Falkners durch den amerikanischen Westen

Buchvorstellung Ende Oktober stellte ich einmal wieder Der Habicht von Terence Hanbury White in der Facebookgruppe des KRAUTJUNKER vor. Tobias Kueblboeck kommentierte dies mit den Worten: „Wenn wir schon bei Belletristik mit Falknereibezug sind: Rites of Autumn und Equinox von Dan O‘Brien sind auch empfehlenswert. Zumindest ersteres gibt es auch in einer deutschen Übersetzung“. Ich bin froh,…

#Beizjagd#Buch Beizjagd#Buch Falknerei#Buchvorstellung#Crazy Horse#Dan O‘Brien#Falknerei#Herbstriten#Jagdblog#Klett Cotta#Kritik#Reise eines Falkners durch den amerikanischen Westen#Rezension#Rites of Autumn#Sustainable Harvest Alliance#Wild Idea Buffalo Company

0 notes

Text

Wozu Anthropofagie?

1.

Im Rahmen des Forschungsprojektes zu Aby Warburg befasse ich mich mit der Theofagie (nach Gertrud Bing: Das Verzehren Gottes) und der Anthropofagie (dem Verschlingen des Menschen). Kommende Woche stellen Melanie Merlin de Andrade und Ricardo Spindola einen Text vor, den sie zur Anthropofagie und zu Robert Alexy geschrieben haben. Besonders interessiert mich, dass sie die Anthropofagie erstens als eine Technik der Übersetzung, zweitens als Kulturtechnik verstehen und dass sie dabei auch auf eine Kritik am Dogma der großen Trennung eingehen.

Das verdient, weiter ausgeleuchtet und diskutiert zu werden. Beide verweisen in dem Zusammenhang auf Bernhard Siegerts Arbeiten zu Kulturtechnik und zitieren ihn in Bezug auf dessen Beschäftigung mit de Castro und Descola mit dem Hinweis auf eine plurale Ontologie, nach der es mehr oder weniger und vielfach Sein gibt. Wie öfters denke ich, dass an der Vielfalt die Falten das Interessanteste sind, sind so zügige Formen. Der Komos ist schon ziemlich viel, mehr geht eigentlich gar nicht, aber Falten gehen immer, sie kommen und gehen sogar.

2.

Ich befasse mich mit Anthropofagie ebenfalls aus einer Kritik am Dogma der großen Trennung heraus, das ist konkret von Eduardo Viveiros de Castro in seinen Kannibalischen Metaphysiken angeregt worden, hängt allerdings auch schon an Warburgs Umgang mit dem Wilden und dem Westen. Der Begriff der großen Trennung taucht explizit erst in den Siebzigern in der Anthropologie auf, in dem Buch The Domestication of the Savage Mind von Jack Goody und bezeichnet dort die Unterscheidung zwischen 'unserer Gesellschaft' und anderen Sozietäten, zwischen Wir und Anderen. Sie bezieht sich dort auch schon auf die Unterscheidung zwischen der westlichen, einer modernen Gesellschaft und wild-geistigen Sozietäten, da soll sich etwas groß unterscheiden. Goody hält in der Schwebe, wie er diese Figur mitmacht oder bewertet. Die Figur bleibt nicht anthropologisch reserviert, sie wird u.a. auch rechtstheoretisch verarbeitet und mit Fragen verbunden, was den modernen Rechtstaat und seine Gesellschaft von seinem Anderen unterscheidet. In Latours berühmten Buch zur Verfassung der Moderne, das man auch als Verfassungsgeschichte und Verfassungstheorie lesen sollte, spielt der Begriff großer Trennung eine explizite Rolle; in Eduardo Viveiros de Castros Kannibalischer Metaphysik, die mit ihren Ausführungen zum Anti-Narziss auch als Antwort auf Pierre Legendres Rechtstheorie und Rechtsgeschichte gelesen werden sollte, spielt die großen Trennung ebenfalls eine explizite Rolle und eine Schlüsselrolle. De Castro ist derjenige, der auch schon eine Verbinfung zwischen Anthropofagie, minderer Anthropologie und 'kleinen Literaturen' bei Deleuze und Benjamin herstellt.

In der Literatur, die zur Geschichte und Theorie des Rechts mit kulturwissenschaftlichen Bezügen auftaucht, taucht auch die Idee der 'Unterscheidung des Westens' auf, teilweise (etwa bei Vesting) wird Goody explizit rezipiert oder zumindest zitiert, vor allem aber wird die Fragestellung scheinbar ernst genommen, auf jeden Fall wird sie wie eine seltsam verkehrte Frage nach dem Rivalen oder Nebenbuhler gestellt. Die Frage nach dem Rivalen und Nebenbuhler lautet doch an sich: Was hat er, was ich nicht habe? Die Frage scheint ja nicht unproduktiv, kann sie doch dazu führen, dass man in Zukunft mehr Gymnastik macht und sich noch aufmerksamer und noch charmanter verhält.

In der juristischen Literatur taucht aber umgekehrt die Frage auf: Was haben wir, die anderen aber nicht, und was sollten wir darum auch behalten, entwickeln und ausbauen? So verstehe ich die Passagen in Vesting Arbeiten, in denen er im Trend zur permanenten Reformation einer westlichen Gesellschaft, die in Californien zu gipfeln scheint, dort zumindest ihre zeitgenössischen Ideale findet, von kontinentalen, südmexikanischen oder von der russischen Gesellschaft unterscheidet, wie so oft an den R��ndern seiner Texte, in sogenannten Nebenbemerkungen, die ihren Namen freilich nicht davon haben, dass sie daneben sein sollen. Man soll sie ernst nehmen und davon ausgehen, dass sie den Lesern wohlgesonnen sind und wohlgesonnen gelesen werden sollen. Ladeur stellt in seinem Buch zum Anfang des westlichen Rechts schon im Titel klar, dass es ihm um den Anfang des Westens geht, darauf zielt er im Prinzip. Listig wie er ist arbeitet er dann gleich am Anfang mit einer Loki-Formel: die Qualität des Westens liege darin, sich selbst irritieren zu können. Da kann man kaum was gegen sagen.

In Bezug auf die rechtswissenschaftliche Verarbeitung einer Figur, an der Goody nicht unbedingt die Urheberschaft besitzt, spreche ich vom Dogma der großen Trennung. Das geht mit Vorstellung von den Eigenschaften westlicher Gesellschaften und der Vorstellungen eines monumentalen, leitenden, qualifizierten Subjektes einher, das sich über ein Auslaufen der Gattung Fürstenspiegel, ein Ende aristokratischer Souveränität, ein Ende stratifizierter Differenzierung in anderen idealen Subjekten fortsetzen soll. Man kann Vestings Geschichte der Persönlichkeitsideale auch als Nachleben eines Subjektes lesen, das durch die Geschichte gegangen ist und dabei vorübergehend in bestimmten Bildern Aufenthalt fand. Immerhin fängt diese Bildgeschichte zur Transformation des Subjektes mit einem Grabstein an, demjenigen von Darling Thomas. Das bietet an, an ein Nachleben der Bilder zu denken. Das Dogma der großen Trennung verbindet die Qualität einer Gesellschaft mit der eines Subjektes, was ja nicht abwegig erscheint. Zweifel können u.a. auftauchen, wenn man die anthropologische Erfahrung macht, dass alles das, was hier vorkommt, auch da vorkommt (nur in anderen Reihenfolgen) und dass alles das, was nicht jetzt passiert, dann passiert (zu anderen Terminen).

Trivial zu sagen, dass es sich rechtswissenschaftlich lohnt, bei Trennungen nicht nur nach Größe zu fragen, sondern auch nach Kleinem und Minderen, nach Skalierung und Messen oder auch dazu, wie eine Trennung ihre Richtung ändern kann, also aus der Vergößerung zum Beispiel in die Verkleinerung abdrehen kann. Die Trennung soll von mir nicht prinzipiell kritisiert, etwa als Spaltung oder Verlust von paradiesischer Gemeinschaft und Einheit, auch nicht als typischer 'Juridismus' im Sinne Loicks oder typische Erscheinungform einer bürgerlichen Gesellschaft seit dem 19. Jahrhundert verstanden werden.

Für alle Fälle sollte man nicht unbedingt an Größe festhalten. Manche Bausteine des Dogma der großen Trennung, zum Beispiel die Thesen zur Ausdifferenzierung, zu der großen Beschleunigung , zur großen Anreicherung und Bereicherung sowie zum großen Austausch, kann man ohnehin nicht für gegeben hinnehmen. Nicht nur für die Zukunft ist unsicher, ob Größe Sinn macht, auch für die Vergangenheit ist unsicher, ob Größe Sinn macht. Immerhin setzt sie sich oft aus Kleinem zusammen. Man muss am Dogma der großen Trennung nicht die Wirklichkeit leugnen, auch nicht die, die als Konsequenz dieses Dogmas auftauchte. Es ist auch hilfreich, den kleinen, minderen und schwächeren Trennungen nachzugehen, also zum Beispiel (wie Warburg das tut), den Details oder aber, wie Benjamin und Deleuze, den kleinen Literaturen nachzugehen.

Das, womit ich mich beschäftige ist nicht in Zentimetern groß, sondern in der Anzahl der Operationen, die sich wiederholen, bis sich die Erscheinung verkehrt. Eine große Trennung muss sich in einer großen Anzahl von Trennungen wiederholen, ohne sich zu verkehren, um ihre Größe durchhalten zu können. Im Dogma der großen Trennung wird eine große große Anzahl von Unterscheidungen unterstellt, die dann die Unterscheidung zwischen uns und den Anderen trägt, sie wird zuerst auf die Unterscheidung zwischen dem Westen und Anderem bezogen. Die Unterscheidung zwischen dem Westen und Anderen muss sich zum Beispiel in der Unterscheidung zwischen Mensch und Tier, Subjekt und Objekt, Sprache und Krach wiederholen und vielen anderen Unterscheidungen wiederholen, ohne sich zu verkehren, damit die Trennung Größe entwickeln und halten kann. Insofern beginnt die Kritik am Dogma der großen Trennung mit einer kleinen Anzahl von Trennungen, Assoziationen und Austauschmanöver.

Zweitens denke ich, dass die Geschichte und Theorie juridischer Kulturtechniken ein gutes Angebot damit macht, Operationen, Operationsfelder und Operationalisierungen von Differenz zu beschreiben. Unter einer Norm verstehe ich insoweit ein Stelle, dank der und durch die Differenz operationalisiert wird, unter Normativität verstehe ich den Effekt operationalisierter Differenz. Die Norm hat ohnehin doch Form. So, wie Luhmann Kommunikation analytisch in Variation, Selektion und Retention unterteilt hat, schlage ich vor, eine kulturtechnische Operation analytisch in Trennung, Assoziation und Austauschmanöver zu unterteilen. Der Blick auf kulturtechnische Operationen als Operationen, die etwas trennen, etwas assoziieren und ein Austauschmanöver machen ist u.a. davon geprägt, wie Aby Warburg die Summe und das Manual seiner Bild- und Rechtswissenschaft anlegt. Er sortiert seine Tafeln an der Tafel, setzt kleine Täfelchen (auf Tafel 78 sogar in kalendarisch gefassten Tabellen mit aristotelischer Einheit) auf die große Tafel. Er nennt das einmal, wohl wegen der dauerhaften und teils rastlosen Beschäftigung, Gestellschieberei.

Man sieht den beiden Tafeln 78 und 79 zuerst an, dass sie sortiert sind, erst danach kann man anfangen wahrzunehmen, ob und wie sie geordnet sind. Sie ähneln doch eher dem Sortiment eines Geschâftes, das einen bei Eintritt überrascht oder überfordert. Manche würden wohl sagen, dass die Sprache auf Warburgs Tafeln zuerst stumm, wortlos, sprachlos, implizit oder stillschweigend erscheint, andere würden vielleicht eher und vielleicht ein Rauschen oder so etwas wie unverständliches Plappern registrieren. Was gemeint ist, nämlich dass hier kein Text und kein Gespräch so vorliegt, wie man es gewöhnt ist würde ich nicht leugnen. Die Gewöhnung an die Tafeln wird sich auch nicht zu jener Sprache beruhigen, die man mit dem Logos und Rationalität in eins setzen mag. Dennoch wird deutlich, dass man diese beiden Tafeln als Summa und Manual einer Rechtswissenschaft deuten kann, an der Warburg seit dem Sommer 1896 in Reaktion auf die anthropologische Erfahrung seiner berühmten Amerikareise, konkret beginnend mit einer nicht so berühmten, aber durchaus schon in Fachkreisen bekannten Kreuzfahrt nach Nordeuropa und einem Gespräch mit dem Juristen (und späteren Rechtsvergleicher) Sally George Melchior explizit über römisches Recht (und höchstwahrscheinlich auch Friedrich Carl von Savignys Vorstellungen einer historischen Rechtsschule) geführt hat. Warburg arbeitet ab diesem Zeitpunkt nicht an einer allgemeinen Rechtslehre. Er arbeitet an der Geschichte und Theorie eines Rechts, das unbeständig ist und mit Unbeständigkeit umgehen lässt. Diese Unbeständigkeit ist ein 'meteorologisches Problem', das heißt in Thomas Hobbes' Worten : eine Frage von Körpern, die manchmal kommen und manchmal gehen (man kann "sometimes" in dem Kontext so lesen: zu säumigen/ versäumten Zeiten , nicht regelmäßig, nicht zu richtigen Zeitpunkten, nicht zu rechter Zeit). In anderen Vorstellungen ist dieses meteorologische Problem ein Problem von Bewegungen, die schwer berechenbar bis notorisch unkalkulierbar sind. Bei Warburg wird eine Geschichte und Theorie der Unbeständigkeit und der Polarität mit Überlegungen zum Verzehr und Verschlingen verbunden.

3.

Die Unterteilung in Trennung, Assoziation und Austauschmanöver bietet hoffentlich genug Möglichkeiten für eine Beschreibung der Physik und ihrer Überschreitungen. Sie ist nicht nur auf Warburgs Hantieren mit Tafeln an Tafeln hin orientiert, auch wenn ich ihn mit der Art und Weise, wie er Bilder und Worte hin und her schiebt, für einen hervorragendes Vorbild für Möglichkeiten der Kulturtechnikforschung halte. Ich erinnere insoweit nicht nur an Siegerts und Vismanns Entwürfe dieser Forschung, sondern auch an Bredekamps und Krämers 'kurzes Manifest' der Kulturtechnikforschung, in dem sie das Programm ein Titel zu einer Wendung wider die Diskursivierung der Kultur zugespitzt haben und damit auch eine Orientierung an anderen Medien als Sprache, Schrift und Buchdruck sowie anderen Figuren als denen des Textes und der Textualität in den Blick nahmen.

Die Dreiteilung orientiert sich also an dem, was Warburg tut, sie filtert sein Tun, seinen Umgang mit den Tafeln begrifflich, aber man kann diese Dreiteilung wohl auch aus Arbeiten der Anthropologie (z.B. Wagner, Strathern, Descola, de Castro) und 'strukuralistischer' Rechtsgeschichte (z.B. bei Marta Madero oder Yan Thomas) finden. Vom Scheiden, ein erster, jetzt schon älterer Text zu Kulturtechnik und Recht, kann insofern fortgeschrieben werden. Scheiden meint dann trennen, assoziieren und ein Austauschmanöver vornehmen. Beispiel 1 in dem Buch führt das an zwei Versionen eines ersten, vorsokratischen Satzes, an seiner Übersetzung in einem deutschen Buch zum römischen Recht und den Fußnoten bei Fritz Schulz vor, Buch endet auch mit einem Kapitel über Tafeln, die gehen. Aber das Buch ist nur ein Anfang gewesen, Entwurf eines Forschungs- und Lehrprogramms, der damals juristischen Fakultäten und Fachbereichen angeboten wurde.

Ich sage Austauschmanöver, weil der Begriff ökonomisch und ökologisch offen oder indifferent gehalten werden soll und weil er keinen erfolgreichen Vollzug des Austausches voraussetzen soll. Gegenüber Vorstellungen von System-Umwelt-Beziehungen soll er unabhängig bleiben. Die Anthropofagie, so lautet einer meiner Thesen zu Warburgs Staatstafel, operationalisiert ein Kreisen (in dem Sinne auch eine Ökonomie, eine Ökologie und einen Austausch), das stattfindet und trotzdem ungestillt und unerledigt bleibt. Das Distanzschaffen, von dem Aby Warburg spricht, legt die Distanz, die es schafft, nicht zurück, und das bei aller fleißigen und effektiven Bewegung. Das ist ein Austausch, bei dem man etwas gibt und nicht los wird, man bekommt etwas und erhält es nicht.

4.

Anthropofagie, die Kulturtechnik ist, geht mit etwas einher, das man auf deutsch nicht besonders gut mit dem Wort essen bezeichnet, besser ist fressen. Man frisst zwar, indem man auch isst, aber das, was an dem Fressen noch Essen isst, macht man, um etwas anderes zu tun als zu essen und sogar, um etwas anderes zu tun, also zu fressen. Um zu fressen, muss man nicht viel essen, es reicht auch so zu essen, dass in jeder kleinen Portion mitläuft, anderes zu tun als zu essen. In einer kleinen Typologie der Verzehrung hat Georges Didi-Huberman vier Beispiele nur für das Fressen aufgeführt, die auch für das Verständnis des Kannibalismus hilfreich sind, schon weil dort auch Menschen, aber nicht nur Menschen verspiesen werden und weil nicht alles am Mensch menschlich ist. Dass dort Menschen fressen oder gefressen werden, die sich allesamt durch 'anthropologischen Geiz' auszeichnen, also die sich weigern, die Qualität ihrer Gattung auf alle Wesen zu erstrecken, ist auf geradezu unerhebliche Weise selbstverständlich. Die Details sind erheblich. Sowohl die Theofagie als auch die Anthropofagie kommen als Techniken vor, um den Umstand zu händeln, dass der Gott oder Mensch verschlingen und verschlungen sein kann. Dann, so würde ich es zuspitzen, sind vor allem die Details erheblich.

Ich glaube, dass schon der griechische Begriff phagein, den man als einen Ausgangspunkt für die (Begriffs-)Geschichte der Anthropofagie verstehen kann, einen metaphorischen Hintergrund mitführt, der über das, was metaphorischer Status sein soll und als solcher teilweise vom Begriff unterschieden wird (wie in dem Spruch, eine Metapher sei eine junge Tatsache und der Begriff der Tatsache sei eine alte Metapher), weit hinausgeht, sogar so weit, dass die Bezeichnung der Anthropofagie als Metapher den Verdacht auslöst, ein (wohlgesonnener ) Zähmungsversuch zu sein. Das heißt: Wenn die Anthropofagie eine Metapher ist, dann ist sie nicht nur eine. Wenn zu alten griechischen Zeiten Menschen von Menschen gefressen wurden, dann nicht nur, um Menschen zu fressen sondern auch, indem man etwas anders macht als Menschen frisst und schließlich auch, damit man etwas anderes tut als Menschen zu fressen.

Insofern scheint mir wichtig festzuhalten, dass man, wenn man die Anthropofagie eine Metapher nennt, auch an der Geschichte des Bilderstreites oder der Bilderkriege teil nimmt. Man lässt sich als Katholik ungern absprechen, keinen Mensch geworden Gott zu verspeisen, man tue nur so, mache sich und anderen was vor. Es kursiert sogar das Gerücht, die Geschichte des Kannibalismus sei die Geschichte katholischer Kolonialisierer, die damit ihre Untertanen, die Wilden, diskreditieren wollten. Gerüchte sind normatives Material, ich würde nicht zuviel Aufwand betreiben, die Fakten zu checken, aber viel Aufwand, den Effekten in diesem Gerücht nachzugehen, wo sie so herkommen und wo sie hingehen. Kann doch sein, dass die Wilden gar kein Problem damit haben, Kannibalen zu sein, sie wollen damit ja vielleicht keinem Missionar gefallen. Auf jeden Fall frage ich mich, was denn an der Anthropofagie nicht (kredit-)würdig sein soll und warte noch mit einer Antwort (Warburg wird seine pünktlich 1929 liefern). Bevor die gegeben wird, ist mir das theoretische Setting wichtig, in dem Fall eine weitere Beschäftigung mit der Frage, worin die besondere Perspektive einer Geschichte und Theorie juridischer Kulturtechniken in Bezug auf auf Anthropofagie und auf Übersetzung sein kann.

5.

Ich denke, dass man Siegerts Verweis auf plurale Ontologien ergänzen kann, und ich orientiere mich dabei an dem Projekt zu Warburg. Warburgs Beschäftigung mit der Anthropofagie wird, wenn sie nicht direkt aus Bildern angeregt wird, aus drei Quellen angeregt: Das eine ist die Geschichte der Dogmatik und das dort rationalisierte Verhältnis zwischen Opfer, Theofagie und Anthropofagie. Das andere sind seine Phantasien (die in Bezug auf Anthropofagie ihn, sein Reden, Schreiben, Zeichnen und Gebärden während der Zeit in Kreuzlingen noch mit der Energie schizoider Schübe durchfahren), beide Quellen 'speisen sich wechselseitig'. Dazu kommt drittens noch seine Zeitungslektüre. Auch während der letzten Italienfahrt stösst er ab und zu auf 'bemerkte Vermischungen' in den vermischten Bemerkungen, d.h. auf monströse Nachrichten über Kannibalismus in größerer oder kleiner Entfernung, die er dann ausschneidet und in seinen Zettelkasten legt.

Mit diesem Hintergrund legt er die Staatstafeln auch als Tafeln zur Geschichte der Verkörperung, Verleibung und des Verzehrs/ Verschlingens an. Schon mit der Initiale auf Tafel 78, dem ersten Bild oben links, stellt er klar, dass er das (Unter-)Schreiben und Vertragen mit dem Mahl assoziiert. Er wählt das Bild, das die Diplomaten in Posen zeigt, mit denen sie Muster des Abendmahls, einer Gründungsszene der Kirche, nachstellen. Diese Initiale dient auch als Relais zu einer anderen Tafel, sie bildet einen direkten Anschluß an Tafel 72, der 'Tafel zum Tafeln".

Im Verhältnis zwischen Protestantismus und Katholizismus wiederholt sich nach Warburg etwas von einer Rationalisierung, die Warburg wegen des sensationellen Fundes einer Mosaik auch in der weiteren Geschichte des Opfers und des Judentums wahrnimmt. Der Verzicht auf ein Menschenopfer und die Idee des Opferersatzes erscheint als Schritt hin zu Artifizialität, Künstlichkeit und Rationalität des Opferns. Dass er eine wiederholte Rationalisierung mit den durchaus üblichen offen Fäden und unerledigten Fällen wahrnimmt, nach der der Verzicht auf das reale Opfer und seine Ersatz durch Bock, Brot und protestantische Dogmatik einen Distanzgewinnersatzes sieht, ist bei ihm Teil seiner Geschichte und Theorie unbeständig polaren Rechts. Dazu gehört die Vorstellung, dass nichts wegkommt. Ich würde das nicht in Nietzsches Theorie von der ewigen Wiederkehr des Gleichen übersetzen und auch nicht in andere Arbeiten zum Selben übersetzen, aber übersetzt werden muss es. Man kann, so legt das Warburg nahe, die Dinge nur entfernen und vor allem tut man das auch, man entfernt sie nur. Das legt Warburg weniger dadurch nahe, dass er dafür an entsprechenden Begriffen systematisch feilt, obschon er das auch tut. Er legt es eher und besser durch die Routinen des Umsortierens nahe. Soweit die Entfernung eine Bewegung, eine Regime, ein Regung, ein Regierung, eine Richtung oder ein Recht ist, nimmt Warburg daran auch die Polarität war, das 'vermögen', kippen, kehren oder wenden zu können.

Nicht nur das griechische Wort phagein markiert einen Anfang für die (Begriffs-)Geschichte der Anthropofagie. Mit Warburg würde ich Begriffe und Metaphern mit einer Logik des Tafelns betrachten und verfolgen, wie ihre Buchstaben und wie ihre Laute pendeln und gependelt sind, wie sie zum Beispiel von Osten nach Westen ziehen und so noch dabei kooperieren, den Osten vom Westen zu unterscheiden. Im historischen Protokolle dieses Pendelns tauchen weiter westlich Begriffen auf, die vom phagein etwas mitgenommen haben oder nach Osten pendelten und dort was im Begriff phagein ablieferten. Vagari, vagus, vagor, vagio, vagina, vagatio: eine Bewegung verläuft zwischen Griechenland und römischen Nachbarn, deren Ausrichtung nicht festeht und die darin eine schweifende, vielleicht sogar ungerichtete, unkontrollierte Attraktivität, ein Rauschen zum Beispiel, entwickelt, diese Bewegung zieht mit, wenn diese Wörter von hier nach da ziehen. Spreche ich von den Worten oder von dem, was die bezeichnen? Das ist schon Teil der Frage nach der Anthropofagie. Die Anthropofagie hat auch damit zu tun, dass Phantasien weit gehen und dabei teils unsere, teils uns fremd sind.

Vom Mons Vaticanus wird berichtet, dass er vom Schrei hungriger Säuglinge seinen Namen erhalten haben, die nämlich essen und fressen wollen, sie wollen die Milch aus der Brust ihrer Mutter, sie wollen unbedingt was von der Mutter, auch wenn sie noch nicht begreifen, dass das Milch ist. Noch zwischen vagire und Vatikan soll etwas Bezeichnendes stattgefunden haben. Die Geschichte ist in der Moderne u.a. über Lacans Vortrag in Rom bekannt, damit auch eingespannt in die Größe der Unterscheidung zwischen dem Symbolischem, dem Imaginären und dem Realen. Phagein pendelt weiter, zum Fagieren (einem veralteten Begriff für verkehren, begehren und verzehren), zum Vagen, zur Waage zu dem Wagen (Fahrzeug und Riskieren), zum Wägen, Wogen und Wiegen, zur Vogue, zum Wachen, zum Woke, zur Nouvelle Vague und zu Luhmanns Zettelkasten, zu einem Eintrag über Gleichgewicht und vague Assoziation. Auf zum Fagott, der Begriff windet weiter. What the Fuck, was für eine Begriffsgeschichte! Was für eine Metaphorologie! Was für eine Bildgeschichte! Warburgs Verfahren macht dann Sinn, wenn er an etwas arbeitet, das aus dem Fugen ist. Seine Arbeiten sind am Wahn und am Wilden zu testen, darin sind sie ernst zu nehmen.

Pendeln, einer der Schlüsselbegriffe bei Warburg, übersetzt mindestens einen der beteiligten Begriffe. Pendeln ist nicht gleich Genealogie, es läuft über Kulturtechniken, die mit ihren Trennungen, Assoziationen und Autauschmanövern genau so gut etwas verwechseln können, wie sie legitimes Sprechen ermöglichen. Den Begriffen passiert, wovon sie sprechen. Den Metaphern passiert, wovon sie sprechen. Warburgs Tafel sind rekursiv angelegt, sie machen etwas aus dem, was sie haben.

Auf Warburgs Staatstafeln nimmt die Beschäftigung mit der Verzehren des Gottes (Bing) und mit dem Verschlingen des Menschen für die Initiale auf Tafel 78, also für den Anfang des Protokolls, und für den Kommentar auf Tafel 79 (dort für eine Geschiche und Theorie der natürlichen und der künstlichen Person, der Verkörperung, der Verleibung sowie für Erinnerung daran, dass Gasparri dort am Tisch mit einem Mörder sitzt) also herausragende Bedeutung ein.

Mit der Kulturtechnikforschung kann eine Pluralisierung der Ontologie stattfinden, wenn das geschieht, ist das nicht mein Verdienst, das machen andere besser, Siegert macht's fantastisch. Mit der Ontologie kann auch etwas Minderes passieren, könnte ich dafür verantwortlich sein? Bitte!

10 notes

·

View notes

Note

Huh, I always thought "Rai" was just the Japanese word for Thunder/Lightning. It shows up very often in electrical contexts. Even the westen made Mortal Kombat named their Japanese Thunder dude Raiden

It does show up frequently, yes.

雷 Kaminari is the overarching term for thunder and lightning, which branches out into 雷鳴 Raimei for the booming sound of thunder and 稲妻 Inazuma for the lightning flash itself.

雷電 Raiden can also mean a bolt of lightning and the sound of thunder together. And it's a regional name for the Shinto deity 雷神 Raijin, combining the kanji for 雷 Kaminari with the god kanji 神 Kami.

So... yes. Upon further research, this may be another "Drake eats crow" moment where I should have probed the name a little deeper than Wikimon and the Digimon Reference Guide. I always use their etymology section to double-check my work.

Yeah. No. I brought up the "Holsmon" situation in the episode and said this wasn't that.

Nobody fucking knows how to translate Horus and it makes me want to throw things.

For Lighdramon/Raidramon? I don't know. But I am inclined to agree that, with the on'yomi interpretation of 雷 Rai having a long history of association with thunder and lightning, the katakana ライ probably is just supposed to be that word.

I think you're right. It is another Holsmon situation.

And, looking at wikimon again, the ironic thing is that I probably would have realized that if I'd bothered to care what the dub calls them. Because this is fucking wild.

Yeah, it was right there. Incorrectly.

No, Wikimon. I don't think the Japanese word ライ Rai is based on the English word ライトニング Raitoningu but the English word "Rai" is based on a deep appreciation of Japanese mythology, and I feel utterly humiliated for having taken your word for it last night.

Yeah. Okay. Consider this a retraction and help yourself to a cookie, on me.

11 notes

·

View notes

Text

Namibia, Botswana, Simbabwe 2024/25 - Tag 9

Herrschaften und Oukies!

Zwölf Kilometer außerhalb von Outjo verbirgt sich die Gästefarm Sophienhof Lodge an einem Berghang zwischen Mopanebäumen.

Der Sophienhof liegt an der geteerten C 39, die kurz nach dem nördlichen Ortsausgang von Outjo nach Westen in Richtung Khorixas abbiegt.

Abgesehen von der günstigen Verkehrslage bietet der Aufenthalt auf dem Sophienhof die Möglichkeit, in kurzen Ausflügen nahe gelegene Sehenswürdigkeiten aufzusuchen.

Zu der weitläufigen Formation der Ugab-Terrassen bei gehört auch die Fingerklippe (Vingerklip). Bis zum Etosha Nationalpark sind es noch 120 Kilometer.

Sophienhof ist mit seinem großen Areal und den Sehenswürdigkeiten der Umgebung schon für sich als Reiseziel mit erholsamen Tagen geeignet. Passt aber auch als Zwischenstopp auf der Fahrt ins Damaraland und zum Kaokoveld in der Region Kunene oder vor der Weiterfahrt zur Etosha-Nationalpark gut ins Programm.

Wie bei allen guten Flecken in Namibia kommen auch der Sophienhof und seine Umgebung erst zur Geltung, wenn der Besucher sich ausreichend Zeit gönnt.

Es gibt vier unterteilte Bungalows mit jeweils zwei Zimmer mit Platz für jeweils maximal 3 Personen.

Die Bungalows sind ausgestattet mit Klimaanlage, Badezimmer mit Dusche und Toilette, Küchenzeile mit Spüle, Microwave, Herd mit zwei Platten, Kühlschrank und solidem Equipment. Direkt neben dem Haus befinden sich der eigene Grillplatz mit Tisch und Stühlen.

Dazu gibt es für die Campingfreunde noch schöne, schattige Campsites zwischen den Mopanebäumen und auf den Rasenflächen.

Am Fuße eines kleinen Hügels schmiegt sich das sogenannte VIP Haus mit privatem Pool und eigenem Carport in die Landschaft. Dieses haben wir in diesem Jahr für uns gebucht.

Die Veranda bietet einen fabelhaften Rundumblick in die Ebene:

Sogar ein Fernglas auf einem Stativ - selbstverständlich von der Marke Swarowksi, was auch sonst - gibt es.

Damit lässt sich das Geschehen unten am Wasserloch besonders gut beobachten.

Der große Living Room bietet ebenso ausreichend Platz für 6 Personen, wie das ganze Haus.

Statt Fernsehen gibt es Musikinstrumente für die abendliche Unterhaltung.

Die großzügige Küche ist ebenfalls gut ausgestattet. Da es zum Grillen einfach viel zu heiß draußen ist, packe ich das bei Ariane gekaufte Gnufillet einfach in den Potjie und in den Ofen. Das Ergebnis ist butterzart und von dem ganzen Kilo, bleibt grade einmal 1 Scheibchen übrig.

Es gibt zwei nahezu identische Schlafzimmer im Haus. Eines oben mit eigenem Balkon und unten befindet sich der "Master Bedroom" mit Bad en-suite mit Badewanne und großer Dusche. Natürlich hat das Master Bedroom einen eigenen Zugang zur Veranda.

Die fest eingebauten Schrankwände bieten großzügigen Stauraum für all unsere Habseligkeiten.

Unten gibt es auch noch ein Gemeinschaftsbadezimmer für alle Bewohner.

Vom Balkon aus genießt man einen fantastischen Panoramablick auf die Umgebung. Der Knaller sind die rustikalen Schaukelstühle.

Als Besucher erfährt hier einmal mehr das Gefühl, ganz weit weg und mitten "im Busch" zu sein.

Je nach Tageszeit kann man von dort aus auch verschiedene wilde Tiere beobachten, die sich am Wasserloch versammeln oder an den Futterstellen.

Wegen der seit Monaten anhaltenden Dürre werden die Tiere an verschiedenen Stellen zur Zeit zugefüttert.

Nach Absprache kann man an einer Pirschfahrt über das weitläufige Gelände der Farm teilnehmen. Wir sind für Morgen mit Timo, den wir bereits von unseren vorherigen Besuchen kennen, zu einem privaten Gamedrive verabredet.

Was haben wir im Vorfeld meiner Mutter nicht alles von den herrlichen Abendstimmungen und Sternenhimmeln vorgeschwärmt!

Doch heute ziehen Wolken auf und wieder ist es nix mit Sternenhimmel. Darauf gibt es erst einmal einen Drink. Hoffentlich regnet es bald!

Einer der Höhepunkte sind die 14 zahmen und halbzahmen Stachelschweine, die teilweise sogar aus der Hand gefüttert werden können.

Micha installiert noch schnell, bevor es dunkel wird, die Wildkamera unten am Wasserloch. Man weiß ja nie, wer sich da so nachts blicken lässt.

Lekker Slaap!

Angie, Micha, Mama & der Hasenbär

13 notes

·

View notes

Text

I came across this in the wild and immediately had to slap it onto Michael Westen bc blueberry 🤣🤣

15 notes

·

View notes

Text

Meine Top 3 Videospiele 2023

Lesedauer ca. 5:50 Min.

Das Jahr neigt sich dem Ende zu und es wird Zeit ein Resüme zu ziehen und ein klein wenig über meine Top 3 Videogames des Jahres zu plaudern.

Platz 3

Armored Core 6: Fires of Rubicon

Ich bin normalerweise kein Fan großer japano Tropes. Bin nicht der größte Animé Liebhaber, kenne wenig von der Kultur und habe auch nicht wirklich das Bedürftnis dorthin zu Reisen.

Dennoch konnte mich From Software dieses Jahr mit einer Sache begeistern, die man sonst egtl auch des öfteren mit japanischer Utopie in Verbindung bring... und zwar riesige, hochgerüstete Kampfmechs!

Armored Core war vor den Soulstiteln egtl eine der langlebigsten und erfolgreichsten Serien der, mittlerweile auch bei mir sehr beliebten, Spieleschmiede und sie konnten mich nun auch mit der Wiederbelebung dieser, seit nun glaube, fast 10 Jahren pausierten Serie vollends abholen. In Armored Core 6 kommt ihr vor Mech-Action kaum zur Ruhe. Ihr erledigt Missionen für die verschiedenen auf dem Planeten Rubicon ansässigen Fraktionen, welche sich dort um die hochenergetische Substanz Coral streiten. So verdient ihr euch Credits mit denen ihr euren Mech für noch waghalsigere Missionen aufrüsten könnt.

Schon bald trefft ihr aber auf die mysteriöse Ayre, welche euch bittet die Wahrheit über das Coral in Erfahrung zu bringen und euch auf die Probe stellt, ob ihr es tatsächlich Wert seid, das Rufzeichen "Raven" zu tragen.

Armored Core 6 kommt, für FromSoft Verhältnisse nicht unbedingt typisch, extrem rasant und Actionlastig rüber, dann aber wieder mit eher typisch epischen Cutscenes und knallharten Bossfights. Das Spiel hat den Entwickler dieses Jahr endgültig zu einem meiner Lieblingsentwickler werden lassen und den dritten Platz auf meiner Liste redlich verdient.

Platz 2

Evil West

Mein zweiter Platz dieses Jahr stammt eigtl gar nicht aus diesem Jahr. Der Titel Evil West vom Entwickler Flying Wild Hogs wurde egtl im November des letzten Jahres released und hat eher nur durchschnittliche Kritiken von der Fachpresse abgesahnt, sich mit seinem wuchtigen Gameplay aber schnell einen meiner Topplätze gesichert.

Zur Prämisse sag ich nur soviel: speziell ausgebildete Cowboys ziehen im wilden Westen einer machthungrigen Vampirhorde die Zähne!

Wer jetzt nicht scharf auf den Titel geworden ist, dem ist nicht mehr zu helfen! 😂

Ihr spielt den Cowboy Jesse Rentier, der mit Elektrokampfhandschuh, Winchester und Revolver regelrechte Horden an Untoten zu Brei verarbeitet. Das Spiel hat mir Anfang des Jahres oft ein Lächeln ins Gesicht gezaubert und wenn ich nur eine Sache bemängeln müsste, dann wäre dies, dass es sich für meinen Geschmack doch noch ein kleines bißchen zu ernst genommen hat! 😜

Alles in allem aber ein Haidenspaß und mein Platz Nummer 2.

Honorable Mention

Machen wir es wie bei anderen Toplisten im Netz auch und erwähnen noch einen weiteren Titel, der mir dieses Jahr viel Spaß gemacht hat, die Top 3 aber knapp verfehlte!

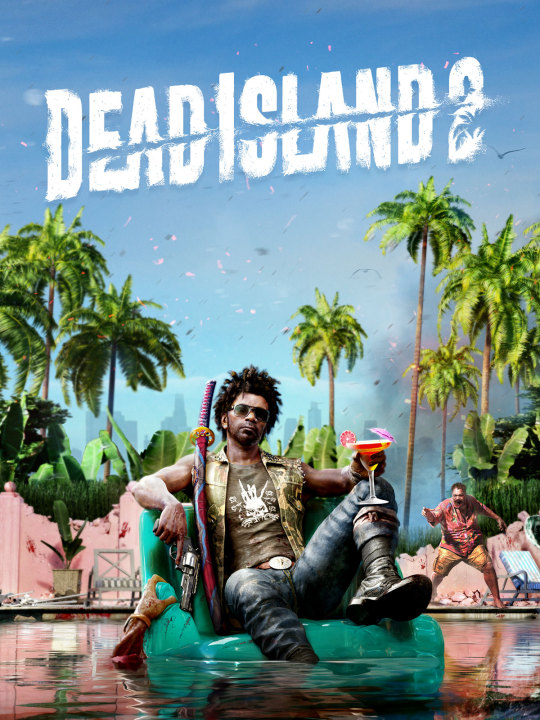

Und zwar der 1st Person Zombieklopper/ Shooter Dead Island 2. Ich hatte weder den Vorgänger gespielt, noch hatte ich das Spiel sonst großartig als etwas, das mir Spaß machen könnte, auf dem Schirm und von daher hatte es egtl nicht das recht mir tatsächlich so unverschämt viel Spaß zu machen. Eine durchgeknallte Story, ikonische, kalifornische Locations, ne handvoll liebenswerte, zu Beginn des Spiels auswählbare Hauptcharaktere und ein sowas von krasses Schadensmodell, für die Gegner, dass es eine wahre Wonne war. Für mich dieses Jahr Platz 4 nur knapp hinter Armored Core 6.

Und nun TROMMELWIRBEL!!!

Platz 1

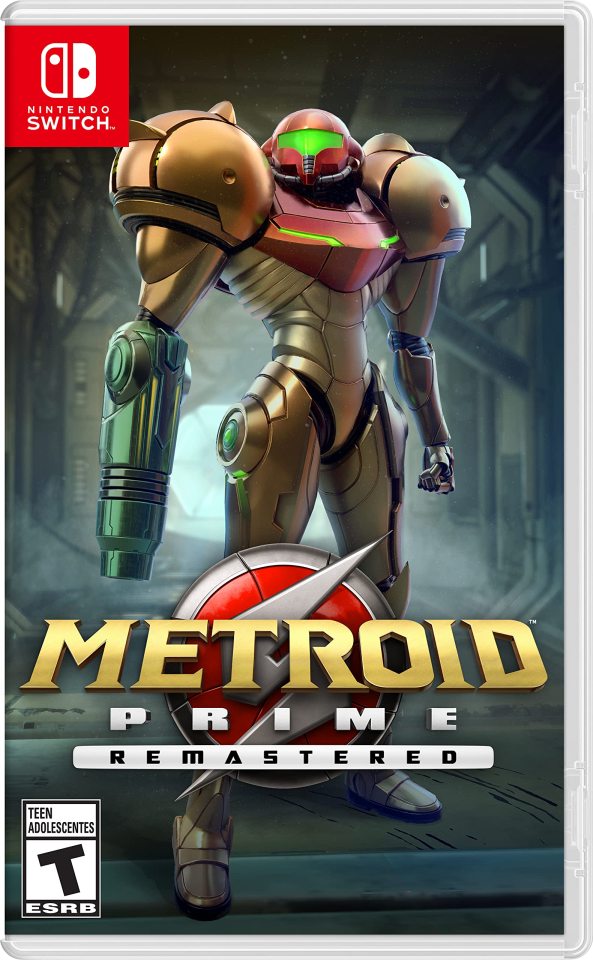

Metroid Prime Remastered

Wer hätte es erwartet, mein Topspiel des Jahres ist egtl schon 20 Jahre alt und lief auf Nintendos betagter Switch Hardware! Ein Remaster, das schon seit Jahren durch die Gerüchteküche geisterte und von Nintendo während einer Direct Anfang des Jahres als Shadowdrop einfach so mal eben rausgehauen wurde.

Ich selbst hatte wenig Berührungen mit der Reihe zuvor, hab das Original nie gespielt und außer Metroid Dread (das schnell jedoch zu meinem Lieblings Switchtitel wurde) so wirklich keinen Teil der Reihe durchgespielt.

So saß ich also am Morgen nach dem Drop da, mit der Kaffeetasse in der einen Hand und mit dem Zeigefinger der anderen Hand auf dem "kaufen" Button und dachte mir, wird schon ok sein das Ding und mein lieber Scholli, war das OK!!!

Eine für Switchverhältnisse Wahnsinnsgrafik, On Point Steuerung und Gameplay und ein Soundtrack, der seines gleichen immernoch sucht! Es blowt noch jetzt meinen Mind, dass das Ding einfach schon 20 Jahre alt ist und ich finds unglaublich schade, dass es neben den anderen, großen Remakes des Jahres relativ wenig Beachtung gefunden hat. Also mein absoluter Toptitel dieses Jahr! Habt ihrs nicht gespielt, tut euch den Gefallen und spielt es! Richtig krass gut!

So, das wars nun also für dieses Jahr mit den Topspielen. Aktuell bin ich noch am Phantom Liberty DLC von Cyberpunk dran und wünsche mir zu Weihnachten Super Mario RPG, denke dennoch, dass diese drei Titel dieses Jahr für mich nix mehr topt!

Auch das nächste Jahr startet stark für mich und wird sicherlich krass weiter gehen. Ich selbst bin jetzt schon gespannt, was mich davon dann alles umhaut. Dieses Jahr waren es ja doch eher unscheinbarere Kandidaten, die mein Herz gewinnen konnten, auch wenn ich so Hochkaräter wie Tears of the Kingdom, Final Fantasy XVI, oder Super Mario Wonder ebenfalls gezockt habe.

Und umso mehr freu ich mich nun auf 2024 und hoffe auch da evtl von den unscheinbaren Kandidaten überrascht zu werden.

LG

#gaming#deutsches tumblr#deutsch#videospiele#ps5#nintendo#nintendo switch#metroid prime remastered#evil west#armored core#from software#dead island 2

2 notes

·

View notes

Text

Mijn Nieuwjaarswens voor 2024

Meer 'Ensemble' in 2024? Lees en zie de Nieuwjaarsaflevering van Toos van Holstein in haar blog TOOS&ART. #2024 #nieuwjaar

Toos van Holstein, ‘Ensemble’ (steendruk/mixed media) ‘Ensemble’, samen. Die titel van bijgaand kunstwerkje behoeft, vermoed ik, geen toelichting. Zou iets meer van dat soort ‘Ensemble’ in onze maatschappij niet wat prettiger zijn? Gewoon wat minder van dat verschil tussen stad en platteland, tussen het Wilde Westen en het Verre Oosten van ons landje? Gewoon wat minder verschil tussen arm,…

View On WordPress

#2024#arm-rijk#cultuurverschillen#Ensemble#harmonisch#litho#mixed media kunstwerk#muziek#nieuwjaarswens#stad-platteland#steendruk#Verre Oosten#Wilde Westen

0 notes

Text

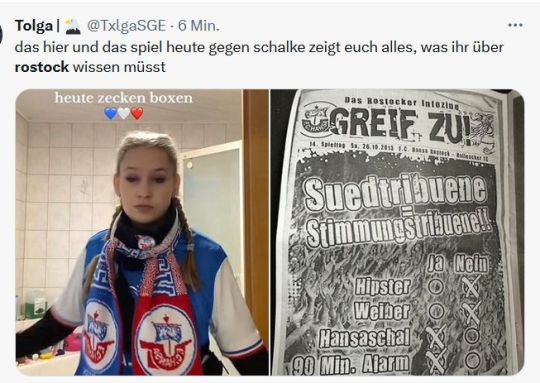

Ich möchte dieses Ereignis so interpretieren:

Natürlich ist es vollkommen normal, dass es im Ostseestadion Rostock (sowie auf den Wegen dorthin und von dort weg) regelmäßig wilde Kloppereien gibt.

Nicht erwartet (!) wurde also einzig, dass die Fans einer Mannschaft aus dem verhaßten Westen damit angefangen haben. Ob das wirklich so war, ist m.E. noch gar nicht geklärt. Und wenn, dürften dem zumindest heftige Provokationen vorausgegangen sein.

Das "Erschrecken" auf der Rostocker Seite ist daher (egal, wie man es betrachtet) mehr als unglaubwürdig.

Also zum Mitschreiben:

Als gewalttätig bekannte Fans von Vereinen aus Sachsen oder Brandenburg dürfen in Rostock selbstverständlich mit den Angriffen beginnen, es steht ja schließlich auch nur ein begrenztes Zeitfenster zur Verfügung.

Vereine aus Westdeutschland hingegen haben gefälligst zu warten, bis die Rostocker Fans sie angreifen. Und darauf scheint Verlaß zu sein. Ein Kurzbesuch bei X bestätigte meine Sicht der Dinge:

2 notes

·

View notes

Text

Entzündet. (überarbeitet)

Auf dem mit Polster verkleideten Zweisitzer aus Korb, Blick auf das Flimmern gegenüber, Beine zum Schneider und Rücken gesteift, hält sie, den Ärmel gerafft, vor sich ihren linken Unterarm und bearbeitet die Blöße mit den Fingerspitzen ihrer rechten Hand, auf und ab. Nach einem Takt, der ihren Puls mal vier-, mal siebenmal, übertrifft. Sie kratzt.

Ich verfolge. Ich denke daran um ihr angespanntes Handgelenk und die aufgerissen, heißgekratzte Haut zu greifen, beides zu mir zu ziehen und in ihren blinden, nach innen gekehrten Augen ihr Verlangen zu genießen; ihr Verlangen zu genießen ihre Reize und sich selbst auszulöschen.

Ich glaube nicht, dass ich so ihre Aufmerksamkeit gewinne. Ihr Wollen soll einfach auf meinem Gesicht, auf jedem Flecken meiner Haut, brennen. Verschlingen soll mich ihre nun nicht teilbare Wirklichkeit.

Kurz vor meinem achten Geburtstag nahm meine Familie eine Einladung von Freunden meiner Eltern im Westen an. Sie hatten ein Haus in einem grünen Teil am Rande ihrer Stadt. Sie hatten außerdem zwei Töchter. Eine, mehrere Jahre älter als ich, die andere mir nur ein Jahr voraus. Ich hingegen hatte zwei jüngere Brüder. Als Familie war uns in dem großzügigen Arbeitszimmer unterm Dach Platz gemacht worden, zu erreichen durch das Wohnzimmer mit angrenzender Terasse, eine hölzerne Wendeltreppe hinauf, entlang eines Stahlgeländers. Der Fußboden warmes Holz. Als Schmuck ein schwarzes, borstiges Fell mit an den Rändern unklarem Verlauf, auf der Unterseite gegerbt.

Am ersten Abend stieg ich die drehenden Stufen hinunter in das Wohnzimmer zu den fernsehenden Erwachsenen. Ich setzte mich zu ihnen. Auch ich schaute gern Nachrichten. Zu sehen bekamen wir einen Flugzeugträger mit Flugzeugen und Wüste mit Panzern. Einschläge, von weiter weg gefilmt. Krieg. Das enthob mich. Ein Bild, das zur Zeit passte, als meine Großeltern jung waren und deren Eltern im Leben standen. Hatten sie damals nicht selbst noch ihre Großeltern? Sechseinhalb Leben, von mir aus gerechnet, war mir Krieg entfernt.

Teil unseres Urlaubsauftrages war es, mit unseren Gastgebern an einen See zu fahren. Baden. Trotzdem, dass ich nicht schwimmen konnte, saß ich, mit der ein Jahr älteren Tochter der Freunde meiner Eltern und einem mitgekommenen Freund von ihr, in einem aufgeblasenen Paddelboot. Wir fuhren zu einem verankerten Holzplateau auf dem Badee. Der Freund, der ein Jahr älteren Tochter der Freunde meiner Eltern, sprang von dem Holzdeck weit und kopfüber in die weichen Wellen. Er kraulte vier Züge, und zurück.

Bei ihr fiel mir was auf. Sie hatte verdickte Haut, wie Schwielen, an den Innenseiten der Unterarme. Das meiste gerötet mit schneenen Punkten, wo die Haut gefetzt war gelblicher, offene, blutige Striche, Schorf. Auch an Hals und Fingerknöcheln trug sie das. Schmuck.

Als wir zusammen auf Decken im sandigen Gras kauerten schaute ich immer wieder zu ihr. Sie neckte sich mit ihrem Freund. Ihre entzündete und verletzte Haut nahm ich wahr. Wild fand ich sie. Ich fand sie stolz.

Schmerz, Entzündung, Unbeherschtheit trug sie. Und ohne Maß. Konnte sie maßlos vergnügt sein. Konnte sie maßlos bös werden. Konnte sie ohne Maß in Phantasien untertauchen.

Seit damals fand ich, wenn ich es an Mädchen, auch Jungs, zu sehen bekam, dass sie all ihr Fleischiges abgeklärt durch ihre Tagfolge tragen, mit Verachtung für die Welt. Seit damals erwarte ich ihr Inneres widerborstig. Und, dass es, jeden Moment, ohne dass ich es berechnen könnte, durch sie hindurch heraus schießt. Klar, apart bewegen sie sich - ich weiß nicht, vielleicht wie ein Jaguar der den Dschungel durchmisst - durch die städtischen Vorhallen. Ihre offene Haut ist dann zart bedeckt durch Kleidung. Ein vornehmes Zugeständnis, vermute ich. Doch komme ich näher, oder werde ein Stück von ihnen mitgenommen, schreit alles an ihnen. Daseinsbekundung.

In ihr Pulverfass greife an diesem Abend vor dem Fernseher nicht. Was ich tue ist, mir verdeckt den Nagel meines Daumens unter die Haut zu drücken. Eine substitutive Befriedigung. Befriedigung für die Sehnsucht hin zu jenem Moment, an dem ich den Anlauf zum kurzen Sprung über die Kluft nehmen werde. Und mit ihr dann um ihren Unterarm kämpfe.

8 notes

·

View notes

Text

Tag 98

"man kann im weltraum tun und lassen was man möchte

ohne Zähne putzen ins Bett. Sonntags Altglas einwerfen. aus Summen kürzen. Der Weltraum ist der wilde Westen des 20. Jhdts."

Zitat by (Schaust du eig?!) Jan Böhmermann

find geil wie random diese Beispiele sind und wie schnell er sie aufgelistet hat, gibt mir improv vibes (altho I know it's not haha) und gets attention to einem wichtigen Thema

7 notes

·

View notes

Text

Annie Oakley

von Harald Schweim Annie Oakley, die Titelheldin aus Irving Berlins Musical Annie Get Your Gun (1946), eigentlich Phoebe Ann Mosey, nach anderen Quellen Phoebe Ann Moses Butler, (* 13. August 1860 in der Nähe von Willowdell; † 3. November 1926 in Greenville, Ohio); war eine US-amerikanische Kunstschützin. International berühmt wurde sie durch ihre Auftritte in der Wildwest-Show von Buffalo Bill.…

View On WordPress

#Annie Get Your Gun#Annie Oakley#Annie Oakley Foundation#Buffalo Bills Wildwest-Show#Butler and Oakley#Harald Schweim#Little Sure Shot#Phoebe Ann Moses Butler#Phoebe Ann Mosey#Sitting Bull#The Little Sure Shot of the Wild West#US-amerikanische Kunstschützin#Watanya Cecilia#Wilder Westen

0 notes

Text

Züge/ Training

Wo sich der Himmel von der Erde unterscheidet, da ist eine meteorologische Zone. Wo Dinge zwischen uns stehen, da teilen wir eine Welt. Wo Tore sind, da steht das Personal der Institutionen parat, also zum Beispiel Verwalter, Verteidiger und andere Anwälte wiederum anderer Angelegenheiten, Gesetzgeber, Polizisten, Richter und andere Juristen, vor allem auch solche, die versprechen, die Welt nicht mehr so eng zu sehen wie das angeblich vor ihnen noch der Fall gewesen sei. Wo eine Enge ist, eine Klamm, eben ein Tor, da wird Weite, Offenheit und Freiheit ein Versprechen, anderes wohl auch.

Michael Cimino eröffnet seinen Epos zur großen Anreicherung des Westens, zum Gründungsmythos der Vereinigten Staaten, mit einer Szene, in der sich Züge junger Absolventen formieren. Ich stelle mir vor, dass einige davon Juristen seien könnten. Man sieht nämlich Elite nachwachsen. Deren Spitze, so ungefähr die Knospen, Blüten und Kronen, bilden ab und zu Juristen. Cimino gibt am Anfang von Heaven's Gate eventuell also auch zu sehen, wie Juristenstand fabriziert wird- das Fest am Schluss ist zu sehen. Man sagt, die Neuzeit habe Status in Vertrag verwandelt, vielleicht hat es dabei geholfen, Stand ziehen zu lassen, also ein paar Männer oder Frauen auf feierliche Weise sich bewegen zu lassen. Wie Aby Warburg die Lateranverträge u.a. in 'Trakte' und Züge übersetzt, so zeigt Cimino etwas von einem Gesellschaftsvertrag, indem er rituelle Züge zeigt, nicht Massen in Bewegung, aber Leute in Bewegung. In Laufe der Szene wird die Bewegung zum Reigen und zu einem Ball. Das ist die erste große Szene zum Zeremonial in diesem legendären Film. Später wird es eine zweite Szene tief im Westen geben, die in einem Zelt spielt, dort ist alles dann richtig bolisch, erst recht geballt, alles von Sumpf und Grund auf ein Ball - und dort bedient sich Cimino teilweise der politischen Ikonographie des späten 19. Jahrhunderts. Auf Rollschuhen tanzen díe Immigranten dort und es ist, als würde Giuseppe Pellizza da Volpedos berühmtes Gemälde vom vierten Stand in Bewegung gesetzt, gleichzeitig in vielen Runden Rollerskates abgerundet und erstmals fröhlicher. Noch ist es aber nicht so weit, noch ist man in der ersten Szene zum Zeremonial der nordamerikanischen Gesellschaft.

Kris Kristofferson, partly truth and partly fiction, always walking contradiction, ist eine der Figuren dieser Eröffnungsszene, der wild durch Harvard (Cambridge, Massachusetts) eilt. Könnte man den Film zwischendurch anhalten, dann würde man ihn wiederholt als jene Pathosformel sehen, die Aby Warburg sonst an Nymphen festmacht. Um ihn herum ehrwürdig herumstehende Universitätsarchitektur sowie der eine oder andere stramm herumstehende Polizist, aber Kristofferson eilt mit wehendem Haar und wie ein meteorologisches Geschehen, stürmisch wirbelnd, durch das Bild. Teilweise glaubt man, er würde wie ein Bolide aus der Kurve getragen. Dann reiht er sich in die Formation der Absolventen ein. Aus seinem rauschenden Lauf wird ein informierte Bewegung, die eines erfolgreichen Absolventen. Am Rande wiederholt sich dieses Motiv: ein paar andere Spätaufsteher machen, was er macht, aber dann marschieren sie eindrucksvoll. Am Fenster winken die Frauen wie aus einer hübsch eingewickelten Box und als dürfte man dann am Abend Geschenke auspacken vielleicht. John Hurt, der hier diejenige Rolle seines Lebens spielt, die ihn einem schmerzhaft ins Herz verstrickt, der ist auch schon zu sehen. Seine Schwäche macht ihn nicht weniger sympathisch, sie sticht einem nur ins Herz. Sein Gesicht hat in diesem Film den Gipfel seiner Traurigkeit erreicht, oder? Vielleicht ist er etwas zu besoffen im Film. Kris Kristoffersen verspielt sich übrigens auch in einer Szene, leider in einer der wichtigsten, nämlich in der Sterbeszene von Ella, die gelingt ihm nicht. Auch das passiert erst später, noch sind wir in der Szene des Eintritts der Männer in Gesellschaft. Die Szene ist in Harvard. Gesichter kommen der Kamera entgegen, sie werden größer, die Jungens werden Männer, kommen näher und werden auch größer. Das Lied wird militärischer, die himmlischen Heerscharen nimmt man wörtlicher und kurz glaubt man, in den Trompeten schon Geräte solcher himmlischer Heerscharen zu erkennen, aber das sind sie ja auch.

An die Szene schließt gleich eine weitere Szene mit Zügen an: 20 Jahre später, ein Haufen von denen, die man heute nicht Immigranten, sonden Migranten nennen würde, wenn man sie nie ankommen lassen will, sitzen auf dem Dach eines Zuges in den Westen, dann geht auch gleich das Schlachten schon los. Der Film ist viel vom Fleisch und von einer anderen vaguen Assoziation, in diesem Fall der Wyoming Stock Growers Association, einer Viezüchtervereinigung. Der Film ist vom Eigentum und, um noch einmal auf diejenigen zu sprechen zu kommen, die auf den Zügen sitzen statt in ihnen, von vorübergehenden Körpern, von Vergehenden, die zu unsicheren Zeitpunkten auftauchen und zu unsicheren Zeitpunkten verschwinden. Der Film ist auch davon, wer zuerst kommt und wer alles behalten darf.

Weil das Publikum damals den Film hat floppen lassen, geschieht es den Leuten heute recht, dass sie heute besonders viel Marvelscheiße zu sehen bekommen.

3 notes

·

View notes

Photo

“Wounded horses,” says Kat. It’s unendurable. It is the moaning of the world, it is the martyred creation, wild with anguish, filled with terror, and groaning. We are pale. Detering stands up. “God! For God’s sake! Shoot them.” He is a farmer and very fond of horses. It gets under his skin. Then as if deliberately the fire dies down again. The screaming of the beasts becomes louder. One can no longer distinguish whence in this now quiet silvery landscape it comes; ghostly, invisible, it is everywhere, between heaven and earth it rolls on immeasurably. Detering raves and yells out: “Shoot them! Shoot them, can’t you? damn you again!” “They must look after the men first,” says Kat quietly. We stand up and try to see where it is. If we could only see the animals we should be able to endure it better. Müller has a pair of glasses. We see a dark group, bearers with stretchers, and larger black clumps moving about. Those are the wounded horses. But not all of them. Some gallop away in the distance, fall down, and then run on farther. The belly of one is ripped open, the guts trail out. He becomes tangled in them and falls, then he stands up again. Detering raises up his gun and aims. Kat hits it in the air. “Are you mad–?” Detering trembles and throws his rifle on the ground. We sit down and hold our ears. But this appalling noise, these groans and screams penetrate, they penetrate everywhere. We can bear almost anything. But now the sweat breaks out on us. We must get up and run no matter where, but where these cries can no longer be heard. And it is not men, only horses.

From the dark group stretchers move off again. Then single shots crack out. The black heap convulses and then sinks down. At last! But still it is not the end. The men cannot overtake the wounded beasts which fly in their pain, their wide open mouths full of anguish. One of the men goes down on one knee, a shot–one horse drops–another. The last one props itself on its forelegs and drags itself round in a circle like a merry-go-round; squatting, it drags round in circles on its stiffened forelegs, apparently its back is broken. The soldier runs up and shoots it. Slowly, humbly, it sinks to the ground. We take our hands from our ears. The cries are silenced. Only a long-drawn, dying sigh still hangs on the air. Then only again the rockets, the singing of the shells and the stars there–most strange. Detering walks up and down cursing: “Like to know what harm they’ve done.” He returns to it once again. His voice is agitated, it sounds almost dignified as he says: “I tell you it is the vilest baseness to use horses in the war.“

Erich Maria Remarque - Im Westen nichts Neues

8 notes

·

View notes