#私的貴族風

Explore tagged Tumblr posts

Text

貴族風擬人化最新バージョン

目の色と一部の髪の色が変わるという、かっこいいというだけでつけた設定も追加

7 notes

·

View notes

Text

【かいわいの時】天正十六年(1588)二月十六日:出雲大社の巫女、大坂天満宮で神歌・小歌踊りを演じる(大阪市史編纂所「今日は何の日」)。

京博本の「阿国歌舞伎図屏風」は、昭和三十年代に、山本発次郎コレクションとして、しばしば観照する機会を得た。出光本と違って、芝居小屋の内部描写を主題に、役者と観客の交歓を描く。その人物描写(姿・形・配置) や小屋の外の松の姿形に長谷川派の筆を感じたが、拙著『桃山の風俗画』(平凡社、昭和四十二年十月刊)ではなお町絵師出身の逸名の風俗画名手の筆と逃げた。華やかな阿国歌舞伎の図としては、すべてに出光本より適切な表現を見せると言えよう。とくに登場人物が出光本より有機的な関連をもち、見物と舞台が一つに融け合うさまは秀れている。その後、やはり長谷川派の筆だと考え、近稿の「宗宅研究」ではいずれ筆者を特定したいと書いた。もとより、長谷川派でもっとも風俗画に熱意をもつ等学を意識していたのである。

これより、判定の過程を省略して、もっぱら私が等秀や等学と考える風俗画 (歴史画も含める)について述べたい。 まず宗宅の風俗画に触れると、さきの秀吉の醍醐花見図屏風以外では、同じく秀吉が宮中で貴族たちや南蛮人と 一緒に能楽を見る「観能図屏風」(八曲一隻、紙本著色、神戸市立博物館蔵)が同筆と思われる。宗宅は秀吉関係の風俗図だけを描いたのかもしれない。等秀となると、出光本の「阿国歌舞伎図」一点で、ほかには見出せない。地味な等秀は、派手な風俗画には不適と自認していたのであろう。

つぎもすぐ風俗画とは言い難い変った屏風絵だが、「誰が袖美人図屏風」(六曲一双、金地著色、根津美術館蔵)(挿図七八) を取り上げたい。左隻はいわゆる誰が袖屏風に美人図を組み合わせたもので、中央に派手な小袖を着た兵庫髷ふっくらした女性と三味線を左手に持つ禿姿の童女が静かに対峙し、その右方と背後に衣桁・屏風・衣桁を配す《略》ここでさきの等学唯一の署名をもつ帝鑑図を想起したい。それは正面向きの古風な宮殿を奥へ重ねたものだったが、これは最新流行の誰が袖図と扇面散図屏風による知的な構成である。人の女性の姿態や配置は京博本阿国歌舞伎図屏風にも現われているもの。さらに右隻の桜や杉の描法や構図は、前出の「太閤花見図屏風」や等学の妙蓮寺の松・桜・杉図絵などに類似する。以上からこの「誰が袖美人図屏風」が等学筆であるのは納得されると思う。その制作年代は慶長十年ごろの京博本の「阿国歌舞伎図屏風」より後で、サントリー本の「東山・吉野遊楽図屏風」より前であろう。一応、慶長十年代とみておく。コメント欄に写真。

以上、主として等学の風俗画について、彼の金障壁画より得た画風の特徴を基礎に、もっぱら直観による大胆な想定をなしてきた。ここに至ると、理論的にも妥当な等学を京博本「阿国歌舞伎図屏風」の筆者と判定することに、これ以上躊躇する必要もなかろう(山根有三)。「長谷川等秀・等学研究」『国華 第1228号』1998より、抜粋して編集。

(写真)「阿国歌舞伎図屏風」1605頃(京都国立博物館蔵)より 舞台上を見ると、刀を肩にかけたかぶき者、柱のそばに坐す茶屋のかか、頬かむりをした道化役の猿若がおり、これは阿国歌舞伎の代表的演目である「茶屋遊び」が演じられていることを示す。出雲の阿国が北野社の能舞台を代用して「歌舞伎踊り」を始めたのは慶長8年(1603)、本図はその舞台を描いたもので、制作もそれからさほど降らぬ頃と考えられる。囃座も三味線などなく、笛、小鼓、大鼓、太鼓ばかりで、いかにも初期的様相を示す。図中に印象的に配された松の表現が、たとえば妙蓮寺障壁画中のそれと通有する性格を有しており、長谷川派による風俗画の一例とする有力な説がある(e国宝=画像も)。

13 notes

·

View notes

Text

2024年総括

いつまで「良い年ではなかった」ということを書かなきゃならないのでしょうね。

1月1日の衝撃的な地震のニュース、翌日の航空機事故という混乱から始まり、まさか2024年の年末にもアゼルバイジャンで起きたロシアの航空機攻撃(と言ってよいだろう)と韓国では事故とそんなこと起こると思わなかった。問題はこれだけじゃなくて、世界各地に大なり小なり大なりある訳だけれども、それらに心痛める誰かと共にありたいと思う。

同時期、Xで現首相が韓国語で哀悼の意を表明した��けで、それに怒る“ネット右翼的愛国戦士”(嫌味ですよ)の人が出始め、それにタメイキを吐く年末。 そうしたネット右翼的愛国戦士の人が形成したコミュニティというのは日本のポップカルチャーの中に数多いて、まるで自分が“貴族”(日本風に言うなら公家?)であるかのように振る舞う人が多くいる。とある若い女性アクティビストは「社長目線」という言葉を使っていた。多くは社会のピラミッドの下側に居て、こき使われる側なのだが。 韓国で戒厳令が発布されたとき、韓国烈士(社会を変えようと努力するアクティビストのことを言う)が外に出て、大統領の命令を止めようと必死になっている最中、Twitter(現X)でバカにして、韓国のTwitterユーザーから「徴兵制の無い国で軍師気取りの童貞」とハッキリ言われているのが、反女を長く続けている差別者ばかりで、本当に情けなかった。

私は本当に疑問に感じる。その昔の戦争で鍋をかき集めていたほど資源の無い国で、さまざまなものが値上がりしている最中、もし戦争なんてことになったら、「スマホ」や「パソコン」「ゲーム機」なんて半導体や金属を多く使うモノなのだから、私たちの手に渡りにくくなるだろうし、場合によっては古いゲームソフトやゲーム機が回収されて溶かされ、兵器になる可能性あるでしょ?

戦争になれば今以上に生活が苦しくなるだろうし、良くなるわけがない。私を含めた10~50代の一般市民は戦争に送られる可能性が大いにある。その時に「戦争反対」と言っても遅いのに、なぜ市民の側ではなく「軍師目線」「社長目線」「貴族目線」でいられるのだろう?

今年『ゼルダの伝説 知恵のかりもの』でゼルダが旅に出たのが本当にうれしかったです。『プリンセスピーチ Showtime!』も今年発売だったのですが、ピーチが劇場文化を守るという狭い冒険に見えてしまったのに対して、ゼルダは一応ハイラルを旅して闘っていたので、私はそれが何よりうれしくて仕方がありません。女も旅して闘えるわけで(ただしゲームの中で)。 また、『未解決事件は終わらせないといけないから』という短いながらも印象に残る良作を始めとしたアドベンチャーゲームを多く楽しんだ年でした。耳で聞く『UNHEARD』、それから、ヴァンサバ系アクションにハマった年(『ANTIPAINT』『Halls of Torment』など)でした。 リメイク・リバイバル・旧作も多く遊びました。実はゲームボーイアドバンスで『FF6』を、Switchで『FF12』、PSP『Zill O’ll』を、リメイクされた『ロマサガ2』、中古ゲームショップのリストを眺めては、まだまだやりたい作品が多くあることにも驚きます。

2024年、個人としては1月に帯状疱疹を患い、何者かに操られているかのような自分の体なのだけれど、他人の体であるかのような不可思議な感覚に悩まされました。夏頃にブログが地味に騙られているという「微のっとり」的騒動も経て、パソコンもDドライブが機能せず修理に出し、年末はコレでしょう。 グワーッ! となった一年でした。

世界がメチャクチャ不安定な中で、日本に影響する大きい国の大統領が性暴力で告発され、丁度今日、控訴棄却のニュースが飛び込んできた。トランプが大統領になった瞬間、「Your body, my choice」(お前の体は俺が決める)というヒドイ言葉が世界を駆け巡り、多くの人が打ちのめされそうになっている中、東京を中心としてデモが起こり、ネット配信を見て「あの場所に居たかった」と思いました。そして、「My body, My choice」(「私の体は私のもの」)の言葉が聞けて良かった。30日にもデモが行われ、多くの人の“ことば”が集まって、多分また大きくなっていくのだろうと思う。

韓国でアイドルの応援棒(ペンライト)を持ってデモに行く若者の映像が中々ニュースで報道されず、北九州での事件にセンセーショナルなフォーカスを当て、デモの映像を報道しなかった堕ちたニュースにも、私はムカついている。一度検索して2024年のデモ映像を見て欲しい。アイドルの音楽に合わせて、応援棒を持つ人々が様々な形で外に出て集まったあの映像と、夜にきらめく応援棒が美しかったことも。

youtube

↑応援棒(ペンライト)を持って大統領弾劾を求める市民のデモ(MBC(韓国文化放送)の映像)。流行の音楽に合わせて応援棒、ロウソク、さまざまなプラカードを持って大統領弾劾を訴えた。同時に、「アイドルにうつつを抜かす頭空っぽな女の子」たちというイメージが覆された瞬間でもある。30秒頃から謳われる少女時代の歌は2016年7月にソウルの梨花女子大学で行われた、学部新設への反対を訴えた学生デモ(ハフポストより)で警察官への抵抗で歌われた。 ■参考 HUFFPOST:K-POPとペンライト、なぜ韓国の大統領退陣要求デモの象徴に? 少女時代からBTS、aespa、「アパトゥ」まで【解説】 https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_675900ffe4b0955c355453c3

徐台教:「死ぬ覚悟で来た」…尹錫悦大統領の‘非常戒厳宣布’に抗った韓国市民、背景に民主主義の歴史 https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/eb4ac57368e90261e03fedde2fb1a9b3a65f6562

AFPBB:トランプ氏の控訴棄却 性的暴行認定の地裁判決支持 https://www.afpbb.com/articles/-/3556376

そして私なりにもっと声を上げようと思った。誰を応援するでもない、もっと平和のために正義を希求する政治を望むために。私がMiiにゲームに、���を描くことに、サイトを更新することが好きだから。

来年もまた大変な年になるだろうが、生きてほしい。今年ももやいさんが「年末年始の生活に困ったときの相談先リスト(2024~2025)」(https://www.npomoyai.or.jp/20241227/9904)を公開している。誰か必要な方に届きますように。

癒しがあなたにありますように。生きよう!

とび子

1 note

·

View note

Text

2024年7月28日(日)

SOU・SOUから足袋下2足と手ぬぐいが毎月届く頒布会、葉月号が届いた。今月のテーマは<彩々>

山のような 雲のような 花のような 何かが ぐんぐん 登っていく 鮮やかな光の輝きのようでもあり 見る人に いろんな想像をさせる

もちろん色や柄もそうなのだが、デザイナーによる解説も楽しみの一つ、言葉遣いの勉強にもなる。しかしこのシリーズも、ずいぶん長い付き合いになったなぁ。

3時45分起床。

日誌書く。

���度寝。

5時30分起床。

洗濯一回目、布団カバー・シーツ・タオルケット。

朝食。

珈琲。

洗濯2回目、レギュラーもの。

8時30分、奥川ファームから臨時便、餅を送っていただいた。

洗濯3回目、タオル類を入れ忘れたので。

ツレアイは知人の展覧会へ。

私は大丸へ、さんだかん燻製工房出店中、ハム・ベーコンを仕入れる。

息子たちのランチは素麺、その後帰宅したツレアイと残りもので🍺。

録画番組視聴、名探偵ポワロ。

第3話「プリマス行き急行列車」/ The Plymouth Express オーストラリアの鉱山王ハリデイが、娘がつきあっているフランス人伯爵の調査を依頼。かつてハリデイは金目当ての伯爵と娘の���を裂き、娘を名門イギリス人へ嫁がせたが、この男も浪費癖があった。強制的に離婚させるつもりのところへ伯爵が再接近したのだ。

第4話「スズメバチの巣」/ Wasp's Nest 彼は自分の婚約者モリーをポワロに紹介、ポワロは戯れに紅茶占いをするが、彼女のカップには彼女自身の口紅と一緒に別の口紅がついていた。会場にはモリーの元婚約者で今は良き友人というクロードも参加していたが、三人の関係にポワロは暗雲を予測する。

ツレアイは買物へ、私は午睡。

大量の洗濯物を取り込む。

夕飯、ベーコンと茄子の醤油風味・骨付きハムと玉ねぎのマリネ・酢卵・キュウリのしょうゆ漬け・レタスとトマト。

録画番組視聴、名探偵ポワロ。

第5話「マースドン荘の惨劇」/ The Tragedy at Marsdon Manor ポワロとヘイスティングスはロンドンから遠く離れた村、マースドン・リーに来た。ホテルの主人から、複雑な殺人事件を解決してほしいと依頼を受けたのだが、実はそれは主人が書いた小説の話。怒ったポワロは帰ろうとするが、マースドン荘の主人が急死する。

第6話「二重の手がかり」/ The Double Clue ジャップ警部が浮かない顔でポワロのもとを訪れる。イギリス各地の貴族の邸で発生した3件の宝石強盗事件の解決の糸口が掴めず、クビさえ危ないというのだ。待つしかないというポワロの言葉通り、第4の事件が発生。エメラルドのネックレスが盗まれる。

��後のものは録画状態が悪く、再放送時に録画し直そう。

風呂の順番を待つ間にダウン。

歩数は足りないが、辛うじて3つのリング完成。

4 notes

·

View notes

Text

日頃から公私ともにお世話になっているmole musicの店主、中村光貴にインタビューを試みた。メディアに露出する機会のほとんどない孤高の音楽生活者の「生活」についての一問一答、お楽しみください。

【2023年10月17日12時43分インタビュー開始】

〔土井〕 かつてタラウマラで発行していた季刊ZINE『FACE TIME』の記念すべき創刊号に素晴らしいテキストを寄稿してくれた光貴くん。そのなかで「それぞれが人生を続けるように、風景は変化し続ける。そして忘れ去られる。ユートピアは存在しない。悲しくもディープハウスは状況に対して意味を持つ」という極めて辛辣な言葉で論考に幕を下ろしていたけど、mole musicは大阪〜古市、古市〜新大宮と移転を繰り返してきた訳で、その都度、心境や生活に変化はあるの?

〔光貴〕 土井さん、こんにちは。相変わらず突然ですね。今日はよろしくお願いします。変化はあります。どちらかというと心境や生活の変化に合わせて、移動している感じですね。『FACE TIME』創刊号に提出した「無題」は2019年に自身のパーティーや物質の制作に向けて、普段は公開することのないステートメントや論考のテキスト断片と影響を受けたテキストのサンプリングをミックスして展開してます。昔から変わらないんですが、僕は動く前に書いてます。動いてから書くことは稀で。「無題」はカットアップというより自身のDJの方法に近いです。テマティック批評で編集したと思います。うまくできたかはわかりませんが。「無題」をタイトルとしたのはテマティックの逆説です。逆説の逆説かよってなるかもですが。僕の性質をよくご存じ��方はまたやっとるわぁぐらいで思ってもらえれば。結果、活字の世界では違法な戯言みたいなものになりました。結果、土井さんが楽しんでくれていたので良かったと思っていますよ。

(中村光貴の「無題」は『FACE TIME vol.1』に収録)

-skit-リズムを取る二人。土井返答無し。恐らく仕事。中村は定休日、湯に入る。

〔土井〕 ごめん、ごめん、パンク修理してた!なるほど。まさに「状況に対して意味を持つ」というか「はじめに言葉ありき」という感じやね。僕は古市時代からのお付き合いで、初めて家族でmole musicに合宿させてもらったとき、何か具体的なきっかけがあった訳でもなく、早朝から光貴くんとうちの息子が突然の音楽セッションをはじめたときのことがいまも鮮烈に脳裏に焼き付いてる。そもそも建物の佇まい自体が店というか、家。いや、家というか、掘っ建て小屋。街中によくある「古民家を改造して良い感じに仕上げました」という数多の量産型とは一線を画す、マジの荒屋やん。あそこを住居兼店舗として利用するのはそれなりの覚悟が必要やと思うし、「不便」と添い寝する気概がないと成立しないよね。ガスは通ってないし、水道管に地下茎が蔓延ってどえらいことになっていたし、夏は死ぬほど暑いし、冬は寒すぎて凍え死にそうになるし、秋は猛烈な花粉の飛散でこれまた死にそうになる。僕はmole musicに宿泊するたびに死にかけてる(笑)。それでもまた行きたいと思わせてくれる魅力があそこには���った。一転、新天地は閑静な住宅街の一角という極端な振れ幅!それこそ光貴くんに教えてもらった西井一夫の『写真編集者』という本のなかに「写真をやろうと思う人は、人から何であなたは写真を撮っているの?というか何であなたは写真家になったの?と聞かれたときに、自分が写真というものを選んだ理由を言えるようにしていなければならない」というようなことが書かれていて、ほな光貴くんがレコード屋をはじめた理由を聞き出したら何日も夜を跨ぐことになりそうやけど、簡潔に言うとどういう理由でmole musicを立ち上げたの?

〔光貴〕 今日もパンクしてますね (笑)。古市は僕にとっては「不便」じゃなかったですよ。家が無い路上のハウスDJだった時代もありますし (笑)。奈良古市は住み込みながら、友人と4カ月かけてレコード家と呼べるような場所にしました。移転前、がらんどうになった家を見ながら、良いハウスになったなぁと勝手に納得していましたね (笑)。

レコード屋をはじめた理由を簡潔にいうと、制約のある時間、あるいは一生をかけて、語るには最高の方法だからじゃないでしょうか。それを続けられるかは別として (笑) 、今もそう思っています。肩書をレコード屋とDJのハイブリッド。これは僕の造語なのですが「音楽生活者」と名乗っています。因みに最高の方法っていうのは僕にとっての最高ですね。方法なので、目的はその先にあります。目的の先があってほしいとも思っています。続けられていることはラッキーです。

〔土井〕 「音楽生活者」という肩書きはめちゃくちゃ納得。mole musicの特異点は店舗そのものが完全自立型の語り部として機能していることやな。同じレコードを買うにしても、意味合いが変わってくるというか、そのレコードを手にした人間に、歴史的な背景や文脈を突き付けてくるというか、ほんま恐ろしい店やで(笑)。

〔光貴〕 その反応は純粋に嬉しいです。答えはなくて色んな方法で楽しんでもらえていると糧になります。僕自身が駄菓子屋からレコード屋に育てられてきた世代の人間なので。現代では何か目新しいことをしているように見えちゃうかもしれませんが、実は時代遅れの混成型。過去にあった、忘れられた当たり前の風景だと思いながら続けています。

〔土井〕 みんなええかっこして「お客さんのために」とか「文化を絶やさないために」とか言うけど、何よりも自分にとっての最善を模索し、追求し続けるのが自営業やと思う。

〔光貴〕 「お金のために?」「利権を絶やさないために?」(笑) 嗚呼、幻?気のせいです。

〔土井〕 自分にとっての最高の方策でないんやったら、店なんかやらん方がええもんね、しんどいだけやし……。

〔光貴〕 あっ、土井さん、しんどいのはお互いさまですよ。だって未だに好きなこと続けさせてもろてるから、しょうがないですよね (笑)。

〔土井〕 光貴くんがある種の目的を見��えて走り続けるmole musicを端的に表明するキーワードを挙げるとすれば何やろう?

〔光貴〕 キーワードかぁ。鍵の言葉ですよね。いつもなら反対とか逆説って言うような気がするんですが……。走っているつもりは無いのですが、うまく歩めていないかもしれません。歩むこともテーマなのですが、活動で脱落者が出てくるのは事実ですよね。ここは土井さんも思い当たる節はありそう (笑)。今日は定休日なのですが、実はさっきもお客さんが来てました。今は次の制作のミックスダウン作業をしながら返信しています。土井さんはパンク修理しながら質問を投げてるでしょう?休み方だけは忘れてしまったかもしれませんね (笑)。

〔土井〕 それはほんまにそうかも。僕も昨年に片足がもげたわ (笑)。好きなことを続けるのは絶対にしんどい!そう言えば、1年の半分以上を全国津々浦々の現場でライブをして生活しているブルースシンガーの方に「しんどくないですか?」ってアホみたいな質問を投げかけたことがあって、その方は「土井くん、子どもは好きなことやってるときは何時間でも何日でも同じことを苦もなくやってるやろ?わてはあれと同じや。好きなことしかしてへんねやからしんどいことなんてあれへんで」って言うてはって、やっぱりレベルが違うなって思うたんやけど、その数日後に体調を崩されてライブの途中にまったく声が出なくなったらしく、後日タラウマラに来てくれたときには「土井くん、やっぱり好きなことでもしんどいときあるわ」って苦笑してはって、逆に「好き!」ってなってん。

〔光貴〕 土井さんの生活はシーケンスがあるから。しっかりと家族と向き合ってるのが凄いなと。この間、ブログで売り上げのサンプルを提供してたじゃないですか。売り上げをデータベースにアーカイヴする時点でえらいパフォーマンスやなぁって思ってみてたんですけど。目的が明確だなと。もう素直過ぎるやんって感心してました。土井さんは家族と過ごしている時間は絶対譲りませんもんね (笑)。比べて僕は即興の要素が多いかもしれません。今やっていることが正にそうですし。あとで辻褄あわすかもやけど (笑)。

〔土井〕 いつも僕のわがままに付き合ってくれてありがとう (笑)。僕は光貴くんの即興性に底知れぬものを感じているから、ついつい無茶振りしたくなるねん。そのくせ自分は家族との時間を断固として死守するという超わがまま (笑)。あと光貴くんが挙げてくれた「歩むこと」「駄菓子屋」は確実に鍵となる概念やね。それこそうちの店名になってるメキシコのタラウマラ族の人たちも速く走ることを得意としている訳ではなくて、ゆっくりと永くいつまでも走り続けることに長けてるみたい。それってつまり「歩むこと」やと思うねん。周りの情勢や速度を気にせずに歩みを止めないというのは意外と大変なことで、誰しもついつい周囲と歩調を合わせてしまうもんやからね。それと2000年代前半くらいまでの過剰なマニュア��至上主義の横行によって、個人経営の店でさえも当たり前にシステマチックな対応を求められるようになったやん。店は客に対してこうでなければならない、というのを無意識に植え付けられている人が多い。でも僕らが子どもの頃に通ってた駄菓子屋のおっさんらは客である僕らに平気で怒鳴ってきたし、ひどいときには殴られたやろ(笑)。せやけど結局それが自然というか、店員と客である前に人間と人間やから、双方で怒りたいときに怒れば良いし、笑いたいときに笑えばいいと思うねん。そういや光貴くんとの電話をしている最中に「工具貸してくれや」って言うてきた客のおっさんにキレたこともあったな(笑)。

〔光貴〕 幼少期、駄菓子屋がはじめて触れた「社会」や小さな「世界」だったと思いますね。決して学校では無かったです。「社会」の教科書を見ても、殺した人間の数が多い人が太文字で書かれているだけだったので。あの書物は時間軸が遠くなればなるほど、太文字が神格化され、現代に近づくほど不明瞭な二元論で語られる不思議な読み物ですね。実際、今は「社会」と呼ばれる教科書を趣味で読んでます。特に意味はありませんよ (笑) 。子どもながらに駄菓子屋で思考するか否かで大きく人生が変わったと思います。田舎育ちだったことも影響しているかもですが、僕の好きな駄菓子屋の風景は無くなりましたね。まだフィールドワークは終えてないのですが、地元の駄菓子屋が潰された時期、各地で駄菓子屋が消えていってるんですよね。その後、街のたまり場はコンビニエンスストアになって、駄菓子屋の無い町の夜は大荒れ。

〔土井〕 いや、ほんまに。教科書ってやっぱり権力側の呪具みたいなもんやから、駄菓子屋のおっさんみたいに「俺が教科書」という人間との折衝はそのまま「社会」に出会う行為と等しいやんな。一時期、うちの長男が家の近所の「ひさご」っていう駄菓子屋で万引きを繰り返すということがあって大変やってんけど、あれも息子がはじめて「社会」というものに触れた瞬間やったと思う。さっき言うたみたいにうちの子らが打楽器で光貴くんとセッションしたり、共通の知人の息子が遊びに来ていたり、mole musicは駄菓子屋の原風景をいまも確実に描き続けてるよね。原風景という言葉で思い出したんやけど、光貴くんと友人との共同制作 Zip Up Parker 「帰り道」について聞きたくて、あの印象的なバックプリントの風景は何をモチーフにしてるの?

-skit-土井:因みに自分も「帰り道」パーカーを愛用している。マジで毎日着てる。

【インタビュー開始から6時間が経過】

-skit-中村:気絶 自称巨匠からのメールで起きる。理由もなく日々えらくなっていく巨匠に恐怖。

〔光貴〕 気絶してました。そうそう駄菓子屋はそういうイメージですね。子供にとっては実は軽く超えられる境界なんです。モールは敷居が高いイメージかもしれませんが、それは現代の風景から切り取��ばそう見えるように作っています。住宅地の一角の何故か開かれた場所なので。一駅隣に住んでいる、鉄道マニアの中学生がたまに友達と自転車漕いでレコード買いにきたり。「書くのはやめた」って言ってたのですが、その子は仮想国家のSFも書いていて。まぁ、おもしろいですね。彼らのクルーには昭和アニメのマニアもいるので、この場所がきちんと店に見えてるんですよ。「帰り道」については去年奈良古市に店を置いていた時代に友人と製作したかったもので、タイトルそのままですね。完成して現物が届いてからタイトルを付けたので、特に深く考えずに出てきた言葉ですね。「深く考えず」にということは、日頃からある共通認識だと言うことで「帰り道」としました。モチーフはタッチ、タイトル、カタログ番号等から察して頂ければ幸いです。

〔土井〕 鉄道マニアの中学生クルーに是非とも会いたい!自画自賛になって気持ち悪いけど、ほんまに僕らの店に来る人たちって、良くも悪くも個性的で最高に笑えるよね。光貴くんの言うようにmole musicやタラウマラが「店に見えない」人たちにとっては、一向に可視化されないのに。それでも彼らは自然と集まってくる。そこに何があって、何が見えて、何が果たされたのかというのは各自が自分の胸に手を置いて考えたら良いし、それが通過点なのか終着点なのかは誰にもわからへんもん。光貴くんの製作物には常に何かしらの意図があって、それをこちらの解釈で勝手に紐解くのが面白い。さっきは無粋な質問を投げかけたなって、いまちょっと反省してる(笑)。レコード屋としての光貴くんの考えはほんの少し掴めたような気がするので、次はDJとしての活動について聞かせてください。キャリアはどれくらい?

〔光貴〕 いえいえ、大丈夫です (笑) 。楽しんでもらえればありがたいんです。(ここはインターネットメディアの露出が無ければ話しているかも知れません。でっち上げの可能性もありますが)。DJをはじめたと感じたのはギターからターンテーブルに持ち替えた18歳、地元でDIYパーティーをはじめた頃ですね。レコードプレイヤーを買ったのは16歳、この頃からレコードコレクターだったと思います。DJのキャリアは22年ですね。

《2022.11.26 Hopkins Creek at Northcote Theatre》

〔土井〕 キャリア22年!龍ちゃん a.k.a VNZ(東淀川区出身のラッパー)がオギャーと生まれてから現在までの人生をまるごと飲み込む期間やん!その22年間のDJ活動に於いての変化や矜持みたいなものがあれば教えてほしい��。

〔光貴〕 じぶんアーカイヴが下手くそなので、仮に22年としておきます (笑) 。実際はもう少し前かもしれないです。DIYパーティーと並行してDAWN(現NOON)でレギュラーパーティーをはじめたのは恐らく19歳でした。僕は行為においては物質より現場のみに重きを置いてきたので、制作物があまりにも少ないんです。変化について簡潔に書くと、僕にとって良いとされていた時代は去っていった、ということに尽きると思います。これは時代の話なので、個と音楽との関係性はもっと複雑かつ多元的です。僕の場合、レコードのような多元的な物質でなければ、ここまでDJを続けることができなかったと思います。戦後日本の時代の変革と世界の変革はおよそ10年と20年、ふたつのタームで考えることができるのではと過程していました。音楽においてもこのタームというのは有効で音楽史を振り返れば自然と見えてくるように思います。未成年(当時)の頃から20年ターム、この姿勢は続けてみようと思っていました。少し欲張って40歳までこの景色を見ようと。既に40歳を迎えたので、矜持としての行為者として続けるという役目はひとつ果たしました。その過程の中で行為として他人と同じことはしないという制約も徹底できたのかな?と。しかし求道的に今尚続けているのは、レコードという物質の魅力に尽きると思います。僕の場合レコード屋とDJのハイブリッドなので、ここを肯定できないと終わりなんです。かと言ってデジタルを否定している訳ではありません。じゃないと、このインタビューも厳密には成立しないので。いま現在もCD-Rで実験しています。この歴史はなかなかおもしろいんですよね。そろそろCD-R史のフィールドワークをはじめようかなと思っていたところです。

〔土井〕 めちゃくちゃ具体的な回答かつ、これが今日のハイライトかもしれない。「現場のみに重きを置いてきた」というのはここ数年の付き合いの自分からしても納得できる話で、mole musicという思想の実体化としての店舗、DJの現場ひとつひとつが光貴くんにとっての作品なんやと思う。レコードを多元的共有物と見据えて向き合う姿勢、CD-R史の探求など深掘りしたい話題がてんこ盛りで、興味が尽きない。ほんまに稀有なまなざしでレコード屋とDJを両立させてる人やと驚くわ。これも答えにくい質問かもしれないけど、光貴くんにとって特に思い入れのある作品(レコードorパーティー)は何ですか?

〔光貴〕 アナログとしてのCD-R史ですね。僕の青年後期は友人と何か作品を交換したり、プレゼントするメディアがカセットテープからCD-Rへと転換する時期でした。僕自身もこの転換は驚くほど簡単に移行できたんですよ。今は歴史と物質自体の持つ情報(ここでの情報はデータ情報で音楽の内容では無いです)その理由に近づいていってる感覚ですね。90年代にはポスト・テクノロジーミュージックの時代は既にはじまっていて、様々な試みが成されていました。実際そういった作品に触れることはありましたし、��有していますが、物質そのものを解釈するという段階まで、青年後期 (90年代後期~ゼロ前代初頭) では思考が追いつかなかったような気がします。まだまだ趣味として楽しめることはたくさんありそうです。そういえば、特別という事を意識したことが無いかもしれません。幸いなことに僕は身近に特別に感じられる人が多いので。ラッキーなのか、どうなのか (笑) 。作品は……ヒミツですね (笑)。

-skit-中村:音楽家の先輩来店、ひたすらレゾナンスについて語る、癒やしの時間。

-skit-土井:龍ちゃん超久々の来店、新曲を持参。

【インタビュー開始からすでに40時間が経過】

もしもし 土井さん、おはようございます。今日タラウマラに何時に入りますか?光貴くん、おはよう。今日からタラウマラは臨時休業で家族でおでかけするねん。えっ、マジで?せやねん、ごめんな。いやいや、頭の中どういう切り替えしてるんですか?こっちにはインタビュー投げっぱなしで (笑)。ごめんな、旅行中は電話でえへんけど、いまはまだ大丈夫やで。いつも思うけど、仕事の向き合い方が全然ちゃいますわ。光貴くんはひとつの案件があったら48時間とか平気で手綱を離さへんもんな。そうですよ、ずっと長時間向き合ってますよ、短時間での仕事の強度が土井さんとは全然ちゃうんかな。自分は究極のメリハリやからね(笑)。僕はこのインタビューに応じながら、店の営業して、次の制作のミックスダウン作業をして、今週末にはパーティーを控えてますからね。ほんまようやるわ、悪いけど僕は家族で温泉につかって来るよ。マジでむちゃくちゃやな、この人(笑)。そうそう、それはそうと昨日タラウマラに龍ちゃん来たわ。だいぶ久々ですか?うんうん、彼はサイクルショップすずめの頃から足繁く通ってくれてたけど、この2年での来店回数は1回か2回やからね、だいぶ久々やな、しかもインタビューで名前が出てきたタイミングで本人登場っていうね(笑)。それは素晴らしいことですよ、何やかんや言うて結局は僕ら、寂しいんですよ(笑)、ずっと続けていることは精神的にも負荷がかかるんで。ほんまそうやわ、ほなそろそろ赤穂に向かう準備するわ、一旦LINEでのメッセージのやりとりに切り替えてええかな?あと週末のパーティーは光貴くん何時の出番なん?ほんまこの人……(笑)

そういや今後の展望を聞かれていた気がするな。このインタビューを土井さんにデジタルアーカイブさせないことですね。

【2023年10月19日8時46分インタビュー終了】

……ということで、いつも通りに互いに仕事をしながらLINEとメールと電話とGoogleドライブを行ったり来たりしながら2週間かけてようやく終わりを迎えたインタビュー……いや、どう考えても僕が喋りすぎてるな、ほんま、すんません(笑)。最後に光貴くんが選んでくれたPARLIAMENT - GLORYHALLASTOOPIDをどうぞ。最高にイカれた週末を���過ごし下さい。

youtube

8 notes

·

View notes

Text

東北のある地域に伝わる儀式

執筆者: 河合 曽良

◆

うちの地域に伝わる"ある伝統行事"を世に広めてほしい。

そう頼まれたのは、一昨日の明朝でした。

その日はたまたま大きな町に立ち寄ったということもあり、採った宿も比較的豪勢で、夕餉をいただいた合同の宴会場もとても賑やかなものでした。

一度も顔を合わせたことのない者同士でも肩を組み合い、大声で笑い合って、浴びるように酒を飲んでは給仕を口説いたり踊ったりして、また飲んで。

ジジイも久しぶりに熱燗を嗜み、気を良くして絡んで来やがるのがウザかったことをよく覚えています。

そんな騒がしい酒の席も夜が更ければやがて鎮まり、そろそろ太陽が顔を出すのではないか。そんな時でした。

「失礼。貴方のお隣の翁は、もしやかの高名な俳聖松尾芭蕉殿ではございませんか」

声をかけてきたのは、三十路前後の青年でした。

「高名とは滅相もないですよこんなジジイ」

「いやいや、そんな。…けどご本人様、なのですよね?」

「ええ、まあ。」

「そうでしたか! …それは光栄だ。私人の手を借りたい事柄を抱えているものですから、もし俳聖のお力をお借りできるのであれば、是非ともと思いまして」

「芭蕉さんの、ですか?」

聞き返すと、妙な光の宿る目で彼は頷きました。

それから話半分で詳細を聞いてみると、「うちの地域に伝わる"ある伝統行事"を世に広めてほしい」とのことでした

何でも彼の地元の地域には 一風変わった風習があるらしく、それは伝統行事や祭りごとというよりも、"儀式"に近いものなのだそうです。

つまるところその"儀式"の様子を、芭蕉さんが俳句にして詠み、世に発表することで存在を知らしめてほしいのだと、。

そういった説明をされました。

…なるほど、これは面白いかもしれません

だって年��スランプなジジイにとって良い刺激になるかもしれないじゃないですか。

どんな風習かは分かりませんが、当事者である彼自身が「変わってる」と表現するくらいですから、きっと珍しい行為が行われているのでしょうし

それについて芭蕉さんがどんな反応を見せるのかも、気になるじゃないですか?

この手の言い回しをするだなんて、きっと"因習"の可能性高いですよ。

…ということで、引き請けることにしたんです。

芭蕉さんには夜が明けてから事の経緯を説明しました。酒にめっぽう強い芭蕉さんはやはりケロッと目を覚まして、すぐに快諾してくれました。(最初 めんどくさがってたんで試しに一発パンチしてみたら言うことを聞きました)

出発は巳の刻直前。件の彼の案内で、該当地域まで移動しました。

町から然程遠くはなく、一刻程歩くと到着したくらいでしょうか。

その地域に入ると、彼は僕たちを自宅に招いてくださいまして。唐代の宮殿さながらの 荘厳で広大な邸宅に、芭蕉さんは大はしゃぎ…

恐らく地域一帯を治める地主か、領主の家系なんでしょうね。

彼はその家の次男らしく、僕たちはひとけのない小さな倉へと案内されました。

そこで、こんなものを見せられました。

※写しについて承諾済

それは粘土を固めたような、土臭いお面でした。

最初に倉に入った時、これには白い布が被せられていて、布を剥ぐ前には 「決して面と目を合わせないでください」とも言われまして。それもかなり念入りにね(芭蕉さんとんでもなくビビってました)

これを承諾すると布が剥がされ、彼は"儀式"について説明してくださいました。

"儀式"の詳細は、以下にまとめさせていただきます。

◆この地域に伝わる"儀式"について

儀式の名称・・・ 降来 (コウレイ)[kou-lei]

概要・・・ 一般的な葬祭(葬儀や供養等)はせず、その

代わりに行う。死者が無事冥府へと辿り

着けるよう、その迎えの者を呼び出す儀

式だとか

時期・・・ 身内の死去後すぐ

用いる道具・・・ ◼️◼️◼️◼️◼️(面の名前)、懐刀

◆儀式の流れ

(一) 身内が亡くなったら、湯灌して奥座敷に三日安置する。下一枚目間取図参照。この間に諸々の準備をする。関係者への声がけや、会場の設営など。下二枚目簡易図参照。

(二) 翌明朝、正面から見て鳥居の右側に遺体を置き、左側に喪主が立つ。喪主は左前にした束帯を着用し、◼️◼️◼️◼️◼️を被る。懐刀は左手に持っておく。

(三) 日の出を合図に舞を舞う。(懐刀で地を切り開くような所作が主になっているとのこと)

(四) 舞が終わったら、目の前の鳥居をくぐり遺体と目を合わせながら「○○さん(亡くなった方の下の名前)、来ましたよ」と呼びかける。

(五) ここで遺体の顔が微笑んでいれば儀式は成功。しかし微笑む以外の表情をしていた場合は失敗と見做され、鳥居の左側に戻った瞬間 喪主は斬首される。(その首は七日間の間境内に捧げられる)

尚、儀式の最中は決して◼️◼️◼️◼️◼️と目を合わせてはいけない。遺族や参列者だけがという訳ではなく、たまたま通りかかっただけの人間もNG(肉眼で確認できる距離であればどれほど遠巻きでもダメだそうです)

もし目が合えば、その者は降来(コウレイ)している者に連れていかれるという。

儀式については、以上となります。

確かに、大分変わった印象を受けました。変わったというより、恐ろしいと表現した方が適切かもしれません。

芭蕉さんなんて途中から悲鳴をあげる余裕もなく、凝視するように開いた瞳孔と強張った表情で彼の話を聞いていました。

「成程。儀式については分かりました。………しかし今も◼️◼️◼️◼️◼️と目を合わせてはいけない理由は何ですか? 儀式の最中ではありませんよね。」

「はい。…ですが儀式でない時に目が合うと、その者は喪主になってしまうんです」

「喪主に…ですか?」

「えっ。それってどういうこと……?」

「そのままの意味です。ふつう喪主は亡くなられた方の一番近しい等身者、つまり親であれば子、子であれば親、親が居ない場合は長男か弟………などが該当しますよね。けれどうちの地域では、人が亡くなるとその方との"縁"が深い親族が集まり皆で◼️◼️◼️◼️◼️を見つめるんです。そしてその中で目が合ったたった一人を、喪主とするんですよ。けれど時たま、本当にごく稀にですが、複数人と目が合うことがあるんです。二人の時もあれば、十人の時もあったそうです。それは一斉に喪主を決める行為の前後でうっかり◼️◼️◼️◼️◼️を見てしまった場合も、例外ではありません。親族ではない者だったとしても、喪主にさせられてしまいます。まあその場合は、順番に◼️◼️◼️◼️◼️を被って舞うんですが………とにかく誰かが亡くなって、儀式が始まるまでの間が期限なんです」

「そんな………じゃあ私ももし目が合ったらさ、喪主になっちゃうってこと? で儀式失敗したら殺されちゃうってこと…?!」

「そうなりますねバカジジイ」

「ひっ………」

芭蕉さんの情けない声は相変わらず滑稽でした。

して聞くところによると、不遇なことに今度の喪主は彼自身なのだそうです。

だから儀式が成功しようと失敗しようと、この儀式の様子を詠み世間に向けて表沙汰にしてほしいのだと。

壊してください。

そう懇願しておりました。

………………え? 芭蕉さんの答え……?

勿論ノーですよ。

「嫌だよ怖いよ!」の一点張りで一向に話が進まなかったので、また一発いかせてもらいました。(しぶとかったのでもう二、三発追加させていただいたことはざらですが。)

この日は怖くて眠れなかったらしいです。

いい気味だ

『東北のある地域に伝わる儀式_続』へ続く

2 notes

·

View notes

Quote

千葉県の熊谷俊人知事(45)が6月12日、自身のTwitterで新型コロナの感染対策についての考えを投稿したが、その内容が波紋を呼んでいる。すでに削除されているが、その内容は以下の通りだ。 ���医療関係者の中には繰り返す感染の波に疲弊し、できれば多くの人等が自分たちが病院の中でしているように強い感染対策をして欲しいと思うかもしれません。「医療従事者に感謝を」の言葉の繰り返しの中で医療従事者が最優先される風潮に慣れてしまったかもしれませんが、この3年以上もの間、観光・宿泊含め、多くの人たちが職を失い、生活を犠牲にしてでも、医療を最優先に感染対策に協力してきてくれました。 頑張ってきたのは医療従事者だけではありません。 雇用を失い、借金をしてきた人達、青春の貴重な経験を失った子供・若者のことも忘れないで欲しいのです。 私は「医療従事者に感謝を」だけは言いません。必ず「医療従事者を始め、協力頂いた事業者・県民に感謝します」と申し上げています。 社会を「緩やかに」正常化していきましょう》 感染対策の緩和を訴えた熊谷知事だが、コロナ禍の最前線で奮闘してきた医療従事者について疑問を呈するかのような発言には、批判が相次いだ。 《ちょっと認識のズレがある 自分たちが疲れて大変だから感染対策を呼びかけてはいないです 搬送先がなくなったり、救急車来なくなったり、通常医療が回らなくなったりする事を懸念していましたし、今もそれが懸念材料です》 《医療関係者が疲弊するから感染対策を呼びかけてるって思われるのうけるな。感染拡大して困るのは、医療関係者というより医療を必要とする人やその家族だと思うけど》 《医療従事者以外にも事業者などが苦しんだ点を認識する重要性はわかりますが、わざわざ医療従事者を敵視するような前置きをおく必要はありません》 《「医療従事者」が最優先されたのではなく、命を守るために「医療」が最優先されてきたけど、それって当たり前のことじゃない…? 「医療従事者が周囲に病院と同じような感染対策してほしいと思ってるかもしれない」って聞いたことないけど? 医療従事者に矛先が向くよう誘導する謎の知事。。》 実は、熊谷知事は昨年12月にもTwitterで“炎上”騒ぎがあった。学校行事の人数制限や給食の“黙食”の規制緩和をいち早く千葉県独自で取り入れ、Twitterで宣言したのだが、そのことに疑問を呈した千葉県民のツイートに“対決姿勢”で反論して波紋を呼んだのだ。 千葉県在住の小説家・北里紗月氏が「黙食の見直し」の熊谷知事のツイートに下記のようにコメント。 《黙食が何の自粛に当たるのか不明です。給食時、短時間の黙食はメリットこそあれ特にデメリットはないと考えます。また、対面給食+黙食の指導をしている学校もありますがメリットが分かりません。喋りたくなる環境を作り、会話禁止は意味がないと思いま��》 すると熊谷知事はこれを引用する形で、下記のように反論。 《では、貴方は全ての食事において他人と対面せず、かつ黙食を今後も続けて下さい。教室のように換気が十分な環境で、管理者も居て、前向きに着席した状態での、大声でない会話すら規制することを子供に強いることを望むのですから、当然自らもされているのですよね?》 《千葉県では県民にも飲食店にもそのような要請はしていませんし、教職員が自らそのようなことを実践しているわけではないので、学校における合理的な範囲での黙食見直しを推進します。個人の要望は尊重されるべきで、お子さんは換気が十分でリスクの低い窓や廊下に近い席で食事をされれば良いでしょう》 この言い方にネットでは、《今回の千葉県知事のアレ、「そんなに言うならお前の子供は窓際で食えよ(意訳)」これだなあ、やっぱり 子どものことを想った提言というタテマエが全部ぶっ飛んだよコレ》《千葉県知事のあの意見は100%「言い方」で損してる感じがする》などと集中砲火を浴びることとなった。 「今回の熊谷知事の発言は、他の発言も見れば、“コロナ初期のワクチンも有効な治療薬等もなく医療現場が逼迫していたころとは状況が変わったので、状況に応じた合理的な感染対策にシフトして、正常な社会生活を取り戻しましょう”といったことが本来伝えたかった趣旨であることはわかるのですが、わざわざ医療従事者を“槍玉”にあげたことで批判が集まりました。 “黙食”のときもそうですが、“規制緩和路線”は医療従事者も含めて反対の声も根強く、反対意見の人たちを説得するのに苦心してきた苛立ちがあるのかもしれません。発言の本来の趣旨は知事なりの科学的な理解に基づいた政治判断なので、賛否はあれど炎上案件ではないはずですが、“負けず嫌い”な言い方で損をしていると思います」(全国紙記者)

「頑張ってきたのは医療従事者だけではありません」千葉県知事のコロナ対策緩和の提言が波紋…その後削除(女性自身) - Yahoo!ニュース

4 notes

·

View notes

Text

やっと、ウラジーミル・ソローキンの「親衛隊士の日」を読了した。

この作品の舞台は2028年のロシアなのだけれど、なんとこのロシア、帝政が大復活を遂げている。

で、何が原因かはあまりわからないのだけど(なんとなく想像は出来る)西側に万里の長城を築いたり国交を遮断したりして、中国とか一部の国以外に対しては鎖国状態にある。数年前に、某大統領が選挙の公約でやるぞって言ってたような世迷いごとを実際やるやつがあるかと思ったけど、この作品のロシアはやってしまったんだなあ。

で、ロシア帝国(作中ではもっぱら古い呼び名のルーシと呼ばれている)はロシア正教を国教にする、いつの時代だよと頭を抱えたくなるほど古臭い、しかし強力で封建的な国家。で、そんなルーシの秩序を暴力によって支える親衛隊(オプリーチニク)の一員であるコミャーガを主人公に据えて彼の目線からこの国家の歪みを体験していく、という作品になっている。

国家の暴力装置である親衛隊の一日を描い��いるだけあって、序盤からすさまじく、謀反を起こしたらしい貴族の邸宅を焼き討ちする、賄賂や闇の取引をする、違法薬物で集団トリップする、蒸し風呂で集団でいかがわしい行為をする、等々やりたい放題の限りを尽くす。しかし、その乱暴狼藉の合間合間にいかにルーシが正しくて強い国家で、無法者の敵に囲まれていて、でもくじけない素晴らしい国家なんだ的な主人公の独白が差し挟まれてくるので脳内でツッコミが追い付かない。まあ、権力というものが内包する暴力性と、その暴力を正当化し権力を与える正当性(フィクションと言っても良いかもしれない)の相互関係のグロテスクさを表現したかったのかもしれないけど。

ソローキン特有の、泡状のデバイスや胎生製品等の近未来感ある技術は、作中世界をここではない生きた世界として表現する有効なフレーバーになっていて、読むたびにワクワクする。けれど、一部の表現は権力のグロテスクさを表現するためとはいえちょっと過剰なまでに露悪的なところがあって、そういう部分はやや引き状態になってしまう。天眼女のくだりとかは結構幻想的で好きだったんだけどなー。あの、未来予知の能力はどうやって得たものなのだろうか…。

ああそうだ、最後の方で没落しかかっている元権力者が親衛隊に賄賂を渡して助けてもらおうとするも受け入れられずほぼ私刑の形で謀殺されてしまう場面があるのだけど、金と権力があれば大体のことは成し遂げられるルーシでも越えてはいけない一線ってあるんだなあという妙な感慨というか、納得がありましたね。まあ、没落しかかっている貴族が、庇ってやる価値もないくらい立場が終わっていただけかもしれないけども。

この作品は現在のロシアの状態と照らし合わして、まるで予言書のようだと評価されているらしい。それだけ作者の国家や人間を見る目が鋭いということなのかもしれない。

4 notes

·

View notes

Text

街とその不確かな壁/君たちはどう生きるか/ジブリ・春樹・1984

最初のジブリの記憶は『魔女の宅急便』(1989年)だ。母がカセットテープにダビングした『魔女の宅急便』のサントラを幼稚園の先生に貸していたから、幼稚園の頃に見たのだ。

まだ座席指定の無い映画館に家族で並び、私は映画館の座席で親に渡されたベーコン入りのパンを食べていた。4・5歳の頃の記憶だ。

その夜、私は夢の中で魔女の宅急便をもう一度見た。私は親に、夢でもう一度映画を見たと伝えた。

『おもひでぽろぽろ』(1991年)も映画館で見たが、あまりよく分からなかった。『紅の豚』(1992年)も映画館で見た。帰りにポルコ・ロッソのぬいぐるみを買ってもらい、縫い付けられたプラスチックのサングラスの後ろにビーズで縫い付けられた黒い目があることを確認した。

『平成狸合戦ぽんぽこ』(1994年)『耳をすませば』(1995年)までは両親と一緒に見たと思う。

父はアニメに近い業界にいたため、エンドロール内に何人かの知人がいたようだった。アニメーターの試験を一度受けたそうだが、他人の絵を描き続けることは気が進まなかったらしい。

家のブラウン管の大きなテレビの台の中にはテレビ放送を録画したVHSテープが並び、ジジやトトロの絵とタイトルを父が書いていた。テレビ放送用にカットされたラピュタやナウシカを私は見ていて、大人になってから初めて見たシーンがいくつかあった。

“家族で映画を見る”という行事はジブリと共にあった。ジブリ映画の評価は今から見て賛否両論いくらでもあればいいと思うが、批評も何も無い子ども時代に、母がとても好きだった魔女の宅急便や、戦争は嫌いだが戦闘機が好きな父と紅の豚を見られたことは幸福な年代だったのだと思う。

評価が何も確定していない映画をぽんと見て、よく分からなかったり面白かったりする。

親は『おもひでぽろぽろ』を気に入り、子どもにはよく分からない。父からは昔の友だちが熱に浮かされたように「パクさんは本当に凄いんだよ」と言い続けていたと聞かされた。

※

大人になった私は『ゲド戦記』(2006年)を見て「面白い映画に必要なものが欠けているこの作品を見ることにより今までに見たジブリ映画のありがたみが分かった」とぐったりし、『崖の上のポニョ』(2008年)を新宿バルト9で見て、全然楽しめず、新宿三丁目のフレッシュネスバーガーで「神は死せり!」と叫んでビールを飲んだ。

2020年には『アーヤと魔女』の予告編に驚愕し、『モンスターズ・インク』(初代、2001

年)からずっと寝てたのか!?と罵倒した(見ていない)。

私が持っていたジブリという会社への尊敬は過去のものになり、多彩な才能を抱えていたにもかかわらず明らかにつまらないものばかり作る血縁にしか後任を託せない状況にも嫌悪感を抱いた。

期待値は限りなく低く、『君たちはどう生きるか』を見ようかどうか迷っている、とこぼしたら「見て文句も言えるからじゃあまあ一緒に行く?」という流れになり、見た。

あまりにも期待値が低かったため、文句を言いたくなるような作品ではなかった。私は2023年、もっともっとつまらない映画を何本も劇場で見ている。つまらない映画を劇場で見ると、もう2度と見なくて良いという利点がある。

『君たちはどう生きるか』の序盤、空襲・火災・戦火で街が焼ける場面、画面が歪で、不安で、安定感がなく、私はホッとしていた。綺麗に取り繕う気のない、表現としての画面だった。

複数の場面に対してセルフ・パロディーであるというテキストを読んでいたが、私にはあれらはオブセッションに見えた。小説家でも芸術家でも脚本家でも、何を見ても何度も同じことを書いているな、という作家に私は好感を持っている。少なくとも、いつも結局テーマが同じであることは減点の理由にはならない。

『君たちはどう生きるか』になっても高畑勲の作品に比べればどうにも女性の人格が表面的で、天才はこんなにもご自身の性別をも超えて何もかもわかり物語に落とし込めるのかと感激した『かぐや姫の物語』(2013年)に比べてしまうと胸の打たれかたが違うのだけれども、でも私は取り憑かれたテーマがある作家のことが、いつも好きだ。

スティーブン・スピルバーグは『フェイブルマンズ』(2022年)でもう大人として若い頃の母親を見つめ直せていたように思うが(フェイブルマンズで取り憑かれていたのは別のものだ)、

宮崎駿は小さい頃に一方的に見つめていた母に取り憑かれ、母の内面には踏み込めないまま、少年・子どものまま母を見つめ続け、自分が老年の大人として若い母親を見つめ直す気は無い。

そして、母親の方を少女にして映画の中に登場させる。しかも「産んでよかった」という台詞を創作する。

貴方は大人なのにずっと子どものままで母親に相対したいのですか、と思いはするものの、子どものままの視線で母を見つめ続けたいのなら、それがあのように強烈ならば、それがオブセッションなら全くかまわないことだと思う。

最初に屋敷に出てきた7人のおばあちゃんがあまりにも妖怪じみているので驚いたが、あれは向こうの世界とこっちの世界の境界にいるかた達という理解で置いておいてあげよう。

それにしてもアオサギが全く可愛くもかっこよくも無いことに最後まで驚いていた。頭から流れる血液も、赤いジャムも気持ちが悪い。途中途中、激烈に気色が悪い。世界や生き物は気持ちが悪く、性能の良い飛行機みたいに美しくは無い。カエル、内臓、粘膜、血液、食物もグロテスクだ。嫌悪ではない、全部生々しい。生々しく、激烈だ。その生々しさを必要としたことに胸をうたれた。

塔の中のインコについて、愚かな大衆だとかジブリはもう人が多すぎてしまったんだとか商業主義的な人間の表現だというテキストも読んだのだけど、私はあのインコたちがとても好きだった。

インコたちは自分達で料理をして、野蛮で、楽しそうだった。終盤、緑豊かな場所にワッセワッセと歩いていくインコさんが、「楽園ですかねぇ」「ご先祖さまがいますねぇ」と言ったようなことを言うシーンが面白く、可愛らしく、インコたちの賑やかな生活(時に他者に攻撃的であっても)を想像した。

私は水辺の近くをよく散歩していて、大きな渡り鳥が飛来してまた消えていくのをじっと見つめている。鳥たちがある日増えて、いなくなる。国を越えて飛んで行き、地球のどこかには居続けているのがいつも不思議だ。

映画の中で、鳥やカエルはあのように生々しく、実体をつかんでアニメーションに残すことができるのに、全てを生々しく捉える気が無い対象が残っている。どうしてもそれを残すことが寄す処なら、それはそのままでかまわない。

※

小説では、村上春樹の『街とその不確かな壁』を読んだ。

私の父は村上春樹と同��年で高校卒業後に東京へ出てきたので、『ノルウェイの森』で書かれている、まだ西新宿が原っぱだった頃を知っている。その話を友人にしたところ、『西新宿が原っぱだったというのは春樹のマジックリアリズムかと思っていた』と言っていた。

私が村上春樹を読み始めたのは及川光博が「僕はダンス・ダンス・ダンスの五反田君を演じられると思うんだけど」と書いていたの読んだのがきっかけだ(曖昧だけれども、1999年くらいか?)。

『風の歌を聴け』は家にあったので、そのまま『1973年のピンボール』『羊をめぐる冒険』『ダンス・ダンス・ダンス』を読み、その後短編集をあるだけと、『ノルウェイの森』『世界の終わりとハートボイルドワンダーランド』を読み、『ねじまき鳥クロニクル』は途中途中覚えていないが一応読み、『スプートニクの恋人』(1999年)を高校の図書館で読んだがあまり面白くないと感じた。

最近ではイ・チャンドン監督の映画『バーニング』(2018年)が素晴らしかったし、濱口竜介監督の『ドライブ・マイ・カー』(2021年)も面白かった。

『ドライブ・マイ・カー』の原作(短編集『女のいない男たち』収録)は映画を見た後に読んだが、反吐が出るほどつまらなく、気持ちが悪い短編だった。

イ・チャンドン監督も、濱口竜介監督も、「今見たらその女性の描写、気持ち悪いよ」を意識的に使っていたのだろう。『バーニング』は『蛍・納屋を焼く・その他の短編』時期の初期春樹、『ドライブ・マイ・カー』はタイトルこそドライブ・マイ・カーだけれども、ホテルの前の高槻の佇み方はダンス・ダンス・ダンスの五反田君であろう(港区に住む役者である)。

村上春樹のことは定期的にニュースになるのでその度に考えているのだけど、2023年に、フェミニズムのことをある程度分かった上で過去作を読むのはかなり厳しい気もしている。

次から次にセックスをしているし、主人公はガツガツしていない風なのに何故かモテているし、コール・ガールを呼びまくっている。

『ダンス・ダンス・ダンス』に出てくるユキは13歳の女の子で、ユキの外見・体型に関する記述はそこまで気持ち悪くはないのだが、『騎士団長殺し』に出てきた未成年の女性に対する描写はとても気持ちが悪かった(はず。売ってしまったので正確ではないのだが、あまりに気持ちが悪くて両書を比較をした)。

いくら今「この人は世界的巨匠」と扱われていても、作品を読んで気持ち悪いと思えばもう読む価値のない作家であるので、まだ読んだことがない人に読むべきとは全く思わない。

けれども、20年前に読んだ村上春樹は面白かったし、『ダンス・ダンス・ダンス』に書かれる母娘の話に私は救われたのだと思う。

最近友人に会い、「村上春樹は読んだことないんだけど、どうなの?」と聞かれたので、「春樹の物語は色々な本で同じモチーフが多い。主人公がいて、どこかへ行って、帰ってくる。戻ってきた世界は同じようでいて少し変わっている。私たちが現実だと思っている世界は世界の一部分に過ぎず、どこかでみみずくんが暴れているかもしれないし、やみ��ろが狙っているかもしれないし、誰かが井戸の底に落ちたかもしれない。だけど主人公は行って、戻ってくる。どこかで何かが起こっていても、行って戻ってくる。一部の人は行ったっきり、帰ってこられない。」

「この世では 何でも起こりうる 何でも起こりうるんだわ きっと どんな ひどいことも どんな うつくしいことも」は岡崎京子の『pink』(1989年)のモノローグだけれども、何でも起こりうる、現実はこのまま永遠に続きそうだけれども、ある日小さなズレが生じ、この世では何でも起こりうるんだわ、という小説を次々に読みながら大人になったことを、私は愛している。日常を暮らしていると現実の全てに理由があるかのように錯覚してしまうけれども、「何でも起こりうる」世界には、本当はあまり理由がない。何か理由があると錯覚し過ぎてしまうと、公正世界仮説に囚われて、善悪の判断を間違ってしまう。

「主人公が、行って、帰ってくる」形は数えきれないほどの小説・映画��構造なので特徴とも呼べないところだけれども、『君たちはどう生きるか』もそうだし、『ダンス・ダンス・ダンス』も、『世界の終わりとハードボイルドワンダーランド』も、昔読んだ『はてしない物語』だって勿論そうだし、『オズの魔法使い』もそうで、『君の名は。』もそうだったような気がする。

『はてしない物語』の書き方はわかりやすい。

「絶対にファンタージエンにいけない人間もいる。」コレアンダー氏はいった。「いけるけれども、そのまま向こうにいきっきりになってしまう人間もいる。それから、ファンタージエンにいって、またもどってくるものもいくらかいるんだな、きみのようにね。そして、そういう人たちが、両方の世界を健やかにするんだ。」

※

『街とその不確かな壁』は春樹の長編も最後かもしれないしな、と思って読み始めたが、半分を超えるまで全然面白くなく、半分を超えてもちょっと面白いけどどう終わるんだろうこれ、の気持ちだけで何とか読み終わった。

17歳の少年のファーストキスの相手の音信が突然途絶えようと、『世界の終わりとハードボイルドワンダーランド』の世界の終わり側の話をもう一度読まされようと、どうしてそれを45歳までひっぱり続けるのか、読んでいて全然情熱を感じなかった。

イエロー・サブマリンのパーカを着た少年が何のメタファーなのかは勿論書かれていないが、春樹は昔に還りたいんだろうか?何故か「あちらの世界」から物語がこちらに、鳥に運ばれてきたみたいにするすると現れ世界を覗けたあの頃に?活発な兎が息を吹き返すように?

※

宮崎駿のオブセッションや視線は今も跳ね回っており、村上春樹の滾りは、もう私にはよくわからないものになった。

私は昔『ダンス・ダンス・ダンス』を何ヶ月もずっと読み続け、どのシーンにどんな形の雲がぽつんと浮かんでいるかも記憶していた。欲しいものだけ欲しがればいいし、くだらないものに対してどんなことを友だちと言い合いビールを飲めば良いかを知った。

岡崎京子に「幸福を恐れないこと」を教えてもらったみたいに。

5 notes

·

View notes

Text

「貴方がつぎの人?、よろしくね。私の名前は---------」

2145年の大東京都渋谷一階層3丁目は

貧困区で昔ながらの風景がありながらも比較的都会だ

俺はもう何人目かわからないが どうやら次の家族に配属されて初日を迎えていた

家族は恐らく血の繋がりのある親戚もいて10人ぐらいだろう

屋敷が大きすぎて把握できない

俺に与えられた部屋は無機質なコンクリート壁の縦長で 奥にはデスクとPCが備え付けてある

「そろそろ食事だよ、お父さん待ってるから!」

さっきから話しかけてくる女が多分”候補”なのだろう

よれてはいるが清潔感のある白いタンクト���プからは白く華奢な腕なのになぜかたくましかった

黒髪のボブにはっきりと凛とした顔立ち、純日本人でありながら英国の混血だと間違われるタイプだろう

確かに”候補”としてはなにか光るものを感じるが、しかしながら誘惑と謎もまだまだ多い

デスクには”前の人”との家族写真がまだスタンドに入ってる

部屋がデザインされている割にそこまで几帳面な性格でもないようだ

親の美意識の高さに家族ごと触発されて習慣になっているのであろう

リビングに向かうと昔ながらのコンロを食卓で囲み、家族らしき人たちが準備を始めていた

気は強そうだが美意識は高い金髪のこれまた英国混じりの顔立ちの姉であろうか

隣は”候補”であろう長髪縮毛の男、父親、母親

今夜の食卓はこれだけなのだろう

「まあ座ってよ!酒は?なにがいいの?ウイスキーでいいよね?」

続いてぶっきらぼうな父も口を開いた

「やあ赤毛くん、———をよろしくね。ところで映画は好きかな?”ミラサイケ”は見たかね、名作だな」

父は父、という典型的な恰幅の良い髭の親父で、なのにどことなくこれまたやはり紳士の品を感じる出立ちであった

「いえ、すみません映画は好きなのですが勉強中で」

本当のことを言うと知らなかった悔しさよりも部屋のあちこちにある姉妹の写真に目を惹かれていた

“TWO Star twins” 壁の写真にはそうロゴが入ったものが何枚か飾られてあった

家政夫さんが察して、小声で耳打ちしてくれる

「彼女たちはトースターツインズという姉妹のアイドルなのです、惹かれちゃいますよね。」

たしかに双子かとも思うぐらい似てはいるが、やや姉のほうが顔立ちはよりはっきりしていて、妹は少し甘えん坊というか奔放な印象は受ける

「来週から悪の祭典でして、女王が復活するんです!姉は1年に2度しか現れない、超貴重なアイドルなんですよ!女王の復活祭が楽しみですよね!」

家政夫もどうやらファンなのだろう、まだ20代そこそこの気さくで邪気のない青年だ

「赤毛くんは前の人、どんな人だったの?話したくなければいいけど」

姉は芯が通っていて、立派な女性なのだろう

俺のことを気にかけてくれて、初夜を穏便で円滑に進めようとはしてくれているようだ

質素な服装なのになぜこんなにも気品や強さを感じるのだろう

顔立ちだろうか

昔見た映画”レオン”のマチルダをあのまま24歳にしたような姉妹だ

滞りなく晩餐を終えて、引き続き晩酌を進める父以外の家族たちは寝室へと散り散りになってい���た

“候補”の女はなにを考えているのかここまで全然読み取れていない

家族の人たちの波にかき消されて、そういえばほとんど話していない

「ねえ、赤毛くん。どうする?」

どうする?の意味がこれでもかというほど難解に思えた

話の脈略がまったくないのに、なんだろうこのぐいぐいと引っ張られていくというか

それは竜巻に手を引かれるような印象のほうが強かったのかもしれない

「そっか、まだわかんないよね。・・・いいよ!散歩しよ!?いくよっ!」

特に主張したいこともないので否が応でもその通りに事は進む

俺はこの家族に迎え入れられた初日の緊張で萎縮しているのか

どこかこの女に振り回されたいという願望があるのか

混沌としていた

「ほらなにやってんの、男は酒と煙草両方持って!」

そうだぞと言わんばかりの顔の父がそっと目を閉じながら缶酎ハイと煙草をこちらにスライドさせてきた

随分と偏った理想像も不思議と心地よくて、両手に退廃を持った2人は深夜の住宅街に繰り出した

深夜にも関わらず大東京は明るく、分厚い雲はサイケデリックな工場地帯からの煙と混じりあって空は見えない

遠くの繁華街の明かりが巨大な雲に反射して怪しげに光っていた

もうかつての高層ビルはなく、低い建物の住宅街の遥か上には上層階があるだけだ

空気は良くもなく悪くもない

サイバーパンクな夜は酒と煙草を嗜むには確かに丁度良かった

ベンチに座り、遠くの工場地帯で黄緑色のネオンが反射した横顔は 煙草がよく似合うほどに凛々しかった

「で、どうする?決めた?」

「いや、別に、」

「お父さんがミラサイケ知らないのがっかりしてたよ〜、名作なのにーって。前の人はね、つまんなかったな正直。夜も一緒に歩いてくれないからお酒足りないしさ。

でも赤毛くんなら結婚してみてもいいよ?なんか面白そうじゃん」

矢継ぎ早に展開していく会話にまたしても振り回されている心地よさと、まだこの女のなにひとつ知れていないミステリアスな部分も良かった

「俺で何人目?」

「んー、8人目ぐらいかなー。なんかロックじゃなかったんだよねーみんな。私は正直結婚とかどうでもよかったりするんだけどさ、

一応この国のルールじゃん?だったらどうせだったら面白い人がいいなーって思うの。なんかこう、2人がそれぞれ単独で成立してるっていうか、依存もせず独立してて

それぞれ活躍してるしテレビで見ても絶対結婚してるようには見えないのに、誰にも言わなくても絆は2人の間にしかわからない固さがあって。それは2人きりの時も特に口にだして確認するって野暮なことはしないの。すごく不安定そうに見えてでも確実に強固な自���はあるの。だから干渉もしないしどうでもいいんだけど、すっごいラブラブなの!お互いがお互いのファンっていうかさ、遠くで応援してますーって感じの!」

結婚に対する理想像だけは驚くほど一致していて、ほとんど自我を出していない初夜の俺なのに今までの”候補”と俺の違いを解っているこの女は、全て見抜いているとしか思えない

「じゃあさ、ひとつだけ約束してくれたら」

「え!なになに?いいよ!」

彼女は吸っていた煙草を中断してこちらに身を乗り出して弾んでい��

「ずっと俺が追いつけないように前にいてよ、俺も絶対追い付かれないように前で走ってるから」

「なにその多次元論!面白!わっかんないけどそれって、[わかったよ!そうなるよう努力するね!]って言ったらもう正解じゃないよね?だからわっかんないけど〜・・・・まあ好きにしてよ!」

そこまでも完璧な回答をされるともうこちらもお手上げである

俺は重い腰を上げて煙草をふかしなおす

こちらが返事をしなくても、彼女はなにも聞いてこない利口さがある

夜はどんどん加速して、2人は何億もの光と闇に呑み込まれていく

俺も彼女もまだ、アンニュイな中でそのほとんどがよくわからないにも関わらずだ

婚前準夜、渾然契約/赤毛はひとり

2 notes

·

View notes

Text

わしは、密かに愛されキャラである。ワシを嫌う奴は、ワシのことを、鼻血が出てしまうほどに嫌う。しかし、幸せなのは、その逆も然り。ワシに魅せられると、鼻血が止まらなくなる位に、ワシのことが好きになるらしい。う~む。なんでこんなに二極なのかという、大人になってから自覚した生きていく悩みに、祖母は、あんた自身がリトマス試験紙なんやから、えーのんよと、実に呑気にしていた。最近、私も人生の折返し地点を意識し、私は私で良いのだと、自覚するに至る。そんな開き直りワシのことを、一時帰国寸前まで、実に多くの友人がワシと怒涛の如くに時間を共に過ごしてくれ、たった一ヶ月の別れを惜しんでくれた。嫌われる事も大変だが、愛されるという事も大変だ。閑話休題。

ワシが始めて大学非常勤講師として教え始めた時に、お風呂の師匠は、あのね。世の中、2・6・2の法則なのよ。2割の天才、6割の凡才、2割のバカの法則よ。っで、あーたは誰をターゲットに講義するのかで講義の標準を合わせるのよ。大概、あーたはアホだから、上位2割を対象とするのよ。そんな事をしても、ハッキリ言って無駄よ。あーたのユニークな発想を、面白いって思える人は少ない。だから、あーたはアータからして、常識ですけど。。。って事を授業でポロリと出すだけで、十分、学生に愛されるわ。と。

標準を決めるのは難しいけど、ワシも段々分かってきた。教授職も地味に6年目ですよ。早いもんだ。して、ワシは某私大の寛大な働きで、今学期はオンライン授業をする。昨年春学期の京大以来、久しぶりの授業だ。ワシの授業には履修登録制限をかけて下さり、抽選で十二名の学生を教える事になった。今どきの学生は、大概、マジメなので、可哀想だ。マジメなのに、高校までの基礎学力が付いていないので、勉強したくても、勉強できないのだ。日本の義務教育がオワっている上に、高校も全入、入試もマニュアル化しているので、日本の大学のレベルが全体的に落ちていることを痛感する。それでも、やはりmarchレベルというのは、日本のザ中間所得層の未来である。

彼ら学生を見ていると、2030年頃の日本が見える。今学期が楽しみだ。彼らは私に、どんな未来を見せてくれるのだろう。探求の協同体として、私のクラス、二十四の瞳は、私に何を気付かせてくれるのだろうか。そして、彼らは私から何を引き受けるのだろうか。ワシが教員になって、学生達と触れる度に心から感謝するのは、大学生まで子供を慈しみ育てた、学生一人一人の後ろにいる御家族の姿だ。ワシも、一大学人として、貴方がたの大切なお子さんの教育機関における最後のブラッシュアップの機会に、お子さんを託してくれた事に、責務を感じる。だから、今の時代、ワシは教員に向かないのだ。大学教員になる事が目的化して、教員になっただけで踏ん反り返るバカ共からすると、ワシみたいな勝手にアツイ教員は目障りでしかない。学生なんて、金持ってくるだけで、ドーでもい~って思ってる奴が、先のお風呂の師匠の法則に基づくと、6割だ。

ワシが国連時代に可愛がっていた、他部局にいた中国人のインターンの子は、今や正規職員として世界中を飛び回っている。そんな彼女が、次の赴任先と共に、マキ、ドイツは桜のシーズンよ、サクラ見た?花の生命は短いから、今を精一杯生きようね!と、連絡をしてきてくれた。居ても立ってもいられず、最高気温が十度に満たないハンブルグの街をフラフラと桜狩りに行く。ドイツの桜のほとんどは、日本が友好都市とか姉妹都市、東西ドイツ統一のお祝いで、送ったもの。三十年ほどの樹齢のものが多いと推察される。

ヘルシンキに到着。いつものラウンジで、いつものチョコレートを食べる。日本語がチラホラ聞こえる。団塊世代の海外旅行ツアーだ。元企業戦士とその妻たちは、ザ日本だ。愛おしく、可笑しく、日本語が嬉しい。日本語訛の英語でさえ嬉しい。日本が近くに感じられる。私はかくも日本が好きなんだ。。。

2 notes

·

View notes

Text

"Kill them with kindness" Wrong. CURSE OF MINATOMO NO YORITOMO

アイウエオカキクケコガギグゲゴサシスセソザジズゼゾタチツテトダ ヂ ヅ デ ドナニヌネノハヒフヘホバ ビ ブ ベ ボパ ピ プ ペ ポマミムメモヤユヨrラリルレロワヰヱヲあいうえおかきくけこさしすせそたちつてとなにぬねのはひふへほまみむめもやゆよらりるれろわゐゑを日一国会人年大十二本中長出三同時政事自行社見月分議後前民生連五発間対上部東者党地合市業内相方四定今回新場金員九入選立開手米力学問高代明実円関決子動京全目表戦経通外最言氏現理調体化田当八六約主題下首意法不来作性的要用制治度務強気小七成期公持野協取都和統以機平総加山思家話世受区領多県続進正安設保改数記院女初北午指権心界支第産結百派点教報済書府活原先共得解名交資予川向際査勝面委告軍文反元重近千考判認画海参売利組知案道信策集在件団別物側任引使求所次水半品昨論計死官増係感特情投示変打男基私各始島直両朝革価式確村提運終挙果西勢減台広容必応演電歳住争談能無再位置企真流格有疑口過局少放税検藤町常校料沢裁状工建語球営空職証土与急止送援供可役構木割聞身費付施切由説転食比難防補車優夫研収断井何南石足違消境神番規術護展態導鮮備宅害配副算視条幹独警宮究育席輸訪楽起万着乗店述残想線率病農州武声質念待試族象銀域助労例衛然早張映限親額監環験追審商葉義伝働形景落欧担好退準賞訴辺造英被株頭技低毎医復仕去姿味負閣韓渡失移差衆個門写評課末守若脳極種美岡影命含福蔵量望松非撃佐核観察整段横融型白深字答夜製票況音申様財港識注呼渉達良響阪帰針専推谷古候史天階程満敗管値歌買突兵接請器士光討路悪科攻崎督授催細効図週積丸他及湾録処省旧室憲太橋歩離岸客風紙激否周師摘材登系批郎母易健黒火戸速存花春飛殺央券赤号単盟座青破編捜竹除完降超責並療従右修捕隊危採織森競拡故館振給屋介読弁根色友苦就迎走販園具左異歴辞将秋因献厳馬愛幅休維富浜父遺彼般未塁貿講邦舞林装諸夏素亡劇河遣航抗冷模雄適婦鉄寄益込顔緊類児余禁印逆王返標換久短油妻暴輪占宣背昭廃植熱宿薬伊江清習険頼僚覚吉盛船倍均億途圧芸許皇臨踏駅署抜壊債便伸留罪停興爆陸玉源儀波創障継筋狙帯延羽努固闘精則葬乱避普散司康測豊洋静善逮婚厚喜齢囲卒迫略承浮惑崩順紀聴脱旅絶級幸岩練押軽倒了庁博城患締等救執層版老令角絡損房募曲撤裏払削密庭徒措仏績築貨志混載昇池陣我勤為血遅抑幕居染温雑招奈季困星傷永択秀著徴誌庫弾償刊像功拠香欠更秘拒刑坂刻底賛塚致抱繰服犯尾描布恐寺鈴盤息宇項喪伴遠養懸戻街巨震願絵希越契掲躍棄欲痛触邸依籍汚縮還枚属笑互複慮郵束仲栄札枠似夕恵板列露沖探逃借緩節需骨射傾届曜遊迷夢巻購揮君燃充雨閉緒跡包駐貢鹿弱却端賃折紹獲郡併草徹飲貴埼衝焦奪雇災浦暮替析預焼簡譲称肉納樹挑章臓律誘紛貸至宗促慎控贈智握照宙酒俊銭薄堂渋群銃悲秒操携奥診詰託晴撮誕侵括掛謝双孝刺到駆寝透津壁稲仮暗裂敏鳥純是飯排裕堅訳盗芝綱吸典賀扱顧弘看訟戒祉誉歓勉奏勧騒翌陽閥甲快縄片郷敬揺免既薦隣悩華泉御範隠冬徳皮哲漁杉里釈己荒貯硬妥威豪熊歯滞微隆埋症暫忠倉昼茶彦肝柱喚沿妙唱祭袋阿索誠忘襲雪筆吹訓懇浴俳童宝柄驚麻封胸娘砂李塩浩誤剤瀬趣陥斎貫仙慰賢序弟旬腕兼聖旨即洗柳舎偽較覇兆床畑慣詳毛緑尊抵脅祝礼窓柔茂犠旗距雅飾網竜詩昔繁殿濃翼牛茨潟敵魅嫌魚斉液貧敷擁衣肩圏零酸兄罰怒滅泳礎腐祖幼脚菱荷潮梅泊尽杯僕桜滑孤黄煕炎賠句寿鋼頑甘臣鎖彩摩浅励掃雲掘縦輝蓄軸巡疲稼瞬捨皆砲軟噴沈誇祥牲秩帝宏唆鳴阻泰賄撲凍堀腹菊絞乳煙縁唯膨矢耐恋塾漏紅慶猛芳懲郊剣腰炭踊幌彰棋丁冊恒眠揚冒之勇曽械倫陳憶怖犬菜耳潜珍

“kill them with kindness” Wrong. CURSE OF RA 𓀀 𓀁 𓀂 𓀃 𓀄 𓀅 𓀆 𓀇 𓀈 𓀉 𓀊 𓀋 𓀌 𓀍 𓀎 𓀏 𓀐 𓀑 𓀒 𓀓 𓀔 𓀕 𓀖 𓀗 𓀘 𓀙 𓀚 𓀛 𓀜 𓀝 𓀞 𓀟 𓀠 𓀡 𓀢 𓀣 𓀤 𓀥 𓀦 𓀧 𓀨 𓀩 𓀪 𓀫 𓀬 𓀭 𓀮 𓀯 𓀰 𓀱 𓀲 𓀳 𓀴 𓀵 𓀶 𓀷 𓀸 𓀹 𓀺 𓀻 𓀼 𓀽 𓀾 𓀿 𓁀 𓁁 𓁂 𓁃 𓁄 𓁅 𓁆 𓁇 𓁈 𓁉 𓁊 𓁋 𓁌 𓁍 𓁎 𓁏 𓁐 𓁑 𓀄 𓀅 𓀆

193K notes

·

View notes

Text

今年の8月末日、短編小説と音源がセットになった『JAGUAR』というZINEを制作した。200冊限定ナンバリング入りで、現時点(10/13)での在庫が30冊程度となった。ところが4月にリリースした『ほんまのきもち』と違って、本作についての感想がほとんど聞こえてこない。もちろん直接口頭、あるいはソーシャルメディアのダイレクトメッセージで読後感を伝えて下さった方々は沢山いる。しかし書評と呼べるものは実はいまのところ皆無に等しい。批評することを躊躇わせる斥力のようなものが作品に内包されていたのかもしれないと密かに勘繰ってみたりした。虚しかった。そこで、である。敢えてこの場を借りて、稀有で貴重な『JAGUAR』評を紹介しようと思い立つ。当ブログへの転載を快諾してくれた評者の方々にはとても感謝している。ほんまにありがとう。早速おふたりの素晴らしいレビューを読んで頂きたいのだが、いましばらく当方の四方山話にお付き合い下さい。

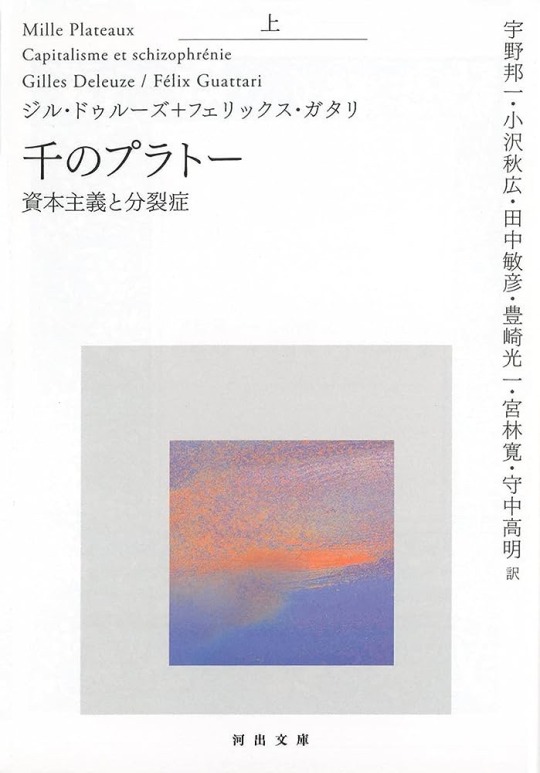

まず最初に『JAGUAR』という物語がかれこれ10年以上も前に執筆していたものであるということを前提に、すでに読んで下さった方々には当時の僕の意識混濁っぷりが窺い知れる内容になっていると思う。ビルメンテナンス会社の営業職に就いて忙殺される日々、精神と肉体が泥のように疲弊していくなかで書き上げた小説。大袈裟でなく、このままでは生きるという行為を自ら手放してしまうのではないかという危うい精神状態だったが、幸運にも当時に知ることができた偉大な哲学者、思想家、精神科医たちの言葉に背中を押され、結果的に今日まで生きのびた。以下に引用した名著の言葉たちが『JAGUAR』と僕を根底から支え、励まし、作品を世に放つ機会を与えてくれた訳だ。特に大気を裂く稲妻のように強烈な『千のプラトー』は、書かれている内容がわかるわからないというスノッブな価値観を遥かに超越した位置から自分を叱咤激励してくれた。こんなにぶっ飛んだ内容の読み物は他にないし、未読の方は絶対、ぜぇぇったいに読んでほしい。

小説は、自分の名も、自分が探しているものも、していることも、すべて忘れ、記憶喪失、運動失調症、緊張症となった登場人物、なすすべを知らない登場人物の冒険によって定義されてきた。(中略)。宮廷愛小説の騎士のすることといえば、自分の名前、自分がしていること、人が自分に言ったことを忘れることであり、どこに行くのか、誰に話しているのかも知らずに、たえず絶対的脱領土化の線を引き、またたえず道を失って立ち止まりブラック・ホールに転落することである。『千のプラトー』ドゥルーズ+ガタリ著

各人は、他者の世界の中での一客体であるばかりではなく、自分の世界の中で自分の体験や構成や行為がそこから生じるところの、時空間における一つの場所でもある。人は自分自身の視点をもった自分自身の中心である。そしてわれわれが見つけたいと思っているのは、まさに、他人と共有する状況において各人がもつところのパースペクティヴである。『狂気と家族』R.D.レイン/A.エスターソン著

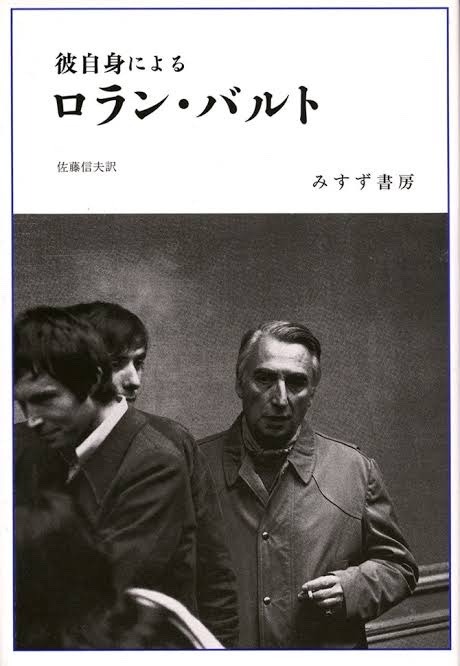

私にはひとつ、ことばを≪見る≫という病気がある。ある風変わりな欲動があり、それは、願望がまちがった対象に向かうという点で倒錯的な欲動なのだが、そのせいで、本来なら単に聴くべきものが、私には一種の≪ヴィジョン≫として現れるのだ。(中略)。言語活動に関して、私は自分が幻視者で、また、のぞき見の倒錯者であるような気がしている。『彼自身によるロラン・バルト』ロラン・バルト著

そして小説版『JAGUAR』と一蓮托生の身である特級呪物、音源版『JAGUAR』については、僕が最も敬愛する女性DJにその制作を依頼した。マルコムXの演説を逆再生させたところから始まるMIXは、いくつかの世界線が交錯と混濁を繰り返し、正気と狂気の狭間を湿気をたっぷり含んだ低空飛行でかいくぐり、やがてひとつの景観ヘと辿り着くまでの過程をコラージュを交えた手法でドキュメントした、とんでもない内容に仕上がっている。揺るぎないベースライン、不意に降り注ぐ天啓となる言葉の数々、妖艶極まりない夜の気配、そして匂い。ぜひとも爆音で体験してほしい。以上のことをふまえて、OBATA LEO、moanyusky両名による書評をご覧下さい。

「JAGUAR」評① :評者OBATA LEO(ROLLER SKATE PARK作者)

土井政司の新作「JAGUAR」を読んだ。内容の理解云々以前にまず、地を這いずるような具体性の塊、描写に喰らった。自分が普段労せずざっくり物事を把握するための便利な道具として使っている言葉という同じものを使って、この作品はレンズのように細密にものを描き出す。ひとがきちんと見ずに済ませているような部分にまで光を当てる。そんな驚きもありつつ、やはり気になる。「JAGUAR」とは何なのか?

-「彼女は常に超越的な地位にあり、私たちとは隔たれた外部に位置している。そうであるにもかかわらず内部であるここにも存在しているのだからタチが悪い。絶えず外にいて内にあるもの、それがJAGUARだ。」最も端的にJAGUARについて書かれたこの部分を読んで、体内・体外の関係を想起した。普段「体内」と何気なく口にしているが、胃袋のように体には空洞がある。皮膚や粘膜などの体表に覆われて血液が流れている内部を体と呼ぶのだと���たら、その空洞は体に囲まれた「体外」ともいえて、私たちは体内に体外を抱えているという言い方もできるというわけで。それで繋がるのは、口腔内の歯の溝に落ちたタブレットを舌で触る場面である。「体内」でありながら自分では視認することのできない、舌で探るしかないその空間は確かに「体外」であるし、JAGUARもまた、己にとって内なるものでありながら断絶した他者でもあるような何かとして捉えられるのかもしれない。そんな線で読んでいくと、-「だが実際に私の目の前で何者かの手によって鍵の施錠は実行され、おまけに用心深くレバーハンドルを何度か動かしてしっかりと鍵がかかっていることを確認した。」という作品の終盤に出てくるこの部分で、文法的なエラーに感じる違和感は、そのまま私とJAGUARとの関係の違和感そのもののように思えてくる。得体の知れない何かに鍵をかけて、何食わぬ顔で電車に乗って仕事場へ行くなかでの体の軋み、のような何か。体といっても、いわゆる「(近代的な)身体」というキーワードで片付けるにはあまりに繊細な、大いにパーソナルな部分を含む体の感覚が、この作品にはあると思う。

出かけた「私」は、電車のなかで女性が着ている服のボーター柄の反転を目にするが、ここまで読み進めてくると、気持ちの良い幻惑に襲われはじめる。異常にディティールが詳しいのでそうと気づいていなかったが、やはりこのフィクションの中で起こる出来事たちは、出来事の形をとった何か夢やイメージのようなものだったのではないか。そして冒頭のリフレインまで突き当たると、この作品は初めから何についての話だったのだろうかと、今までひとつひとつ理解しながら読んできたはずの物語が全く違う相貌を携えているように見えてくる。そんなぐにゃんとした気持ちになるのは、良い小説を読む醍醐味のひとつだ。

「JAGUAR」評②:評者 moanyusky(音楽レーベルprivacy主催)

当たり前の様に無造作にある事で、それを見るか見ないか、それだけのことだと思います。土井政司の最新作「JAGUAR」を読みました。ここではJAGUARとなっていますが、人によってそれの名称は変わると思っています。よくわからぬ相手との対話や闘いがあるかどうかというところが、この作品の感じ方が分かれるところだと思っていて、私はどちらかといえば、その相手に困らされた事があったので、この作品を読んで、え!土井さんもやったんやとびっくりしました笑。ここは勘違いして欲しく無いところなのですが、人それぞれという言葉があるようにそれは一緒ではないのですが、構造はかなり近いと言ったような事でした説明がつかないわけですね。私は人の「想像」は人を殺しにかかるような死神として、隙があれば、それは現れるわけです。世の中ではアートであったり、想像力は良いように言われていますが、全くもってそれは何かが隠されているわけで、私は良かった試しが無いわけです。出来れば普通のルートで現代社会を楽しみたかったです。でも多分知っていくという事はそういう事なのかもしれない。想像力に悩まされてきた身としては、この作品は、別の場所で、それと闘って、きっちり答えが出ているというところ、しかも、10数年前の作品という事で、私は土井さんに出会って、色々な対話を交わして、初めて彼の濃厚な苦悩との生活に出会う事となったわけです。各人の時間軸が理解の範疇を超えて、重なり合って手を取ったのだと思っています。その時に置いてきぼりになってしまう、その真ん中で産まれゆく、刻まれた何かがずっとどこかで成長していたら、人は正気を保てるだろうかと思ってしまいます。誰かが入ったであろう、部屋のノブをあなたは回せるかどうか。私はそれには名前をつけなかったが、もう二度と会いたくないですし、いつまた来るのだろうと、恐れを感じます。彼は人が地面を無くした時に現れるように思います。浮遊した瞬間、命をもぎ取ろうとする。

でもそれはオカルト的なアレとか、スピリチュアル的なアレなんてものではないのですね。確実に自分、自分を構成する設計図の謎のようにも思え、それが薄らぐために生活をやり、音楽をやり、愛し合い、話し合い、何かを育てるのだと思います。現実社会で経験した摩擦は地面をはっきりさせ、そいつのいる世界から距離が出て、薄めてくれるように思うわけです。だからこそ。JAGUARの言葉を借りれば「痛みと不安から自分自身を取り返し、その自分に立ち止まるために語りを紡ぎ出す」。が救いの言葉となっているように思います。2部構成で出来上がる、この作品のバランス感覚は、人と創作の関係性をSFとして描いているように感じます。同じ場所にて語る事は嫌がられるかもしれませんが、私が映画を観に行った時に続々と子供たちが外へ出て行った宮崎駿の最新作「君たちはどう生きるか」を出したタイミングと、土井政司がこれはいけると思ったタイミングで出されたJAGUAR。それは何もかもを抜きにして考えると、世の中の人たちに対して彼らは同じことを思っているのだと思います。今それを出さなければならなかった。その「灯り」の意味を考えなければならないのです。

〆はもちろんこの曲で!

youtube

5 notes

·

View notes

Quote

多重派遣プログラマを20年以上やっていた就職氷河期高卒増田が出会ってきたパワハラ上司、パワハラ顧客たちの記憶。全部昔の話。①派遣が結婚??男増田が結婚した時のこと、新婚旅行で1週間休むと伝えたら「派遣社員なのに結婚するんだ?」と高笑いした某銀行システム部の50代社員。そうなんすよーと答えつつ、ホントにこういう奴っているんだ!と感動した。②タクシー男ここは20年以上前の銀行合併の現場。タクシーで帰ることが認められていた。プロパーのリーダーは毎日15時すぎに出勤して24時にタクシーで帰るのである。私は朝9時に来て、毎日21時~終電あたりで帰っていたが、タクシー男、自分より早く若者が帰るのが気に入らない。ある日嫌がらせで、後に聞いた話だと「あいつは絶対出来ない」と他者に語っていた課題を渡された。アホくさいのでその後は毎日昼すぎに出勤してタクシーで帰る生活にした。労働時間はさほど変わらなかったが何も言われなくなった。 なんとそれが半年続いた。無駄。③ゴルフしないか社長ゴルフ経験者増田。若手の時は手取りが17万円なのに、参加費が4万円(名門コースのプレー代込)かかる年2回の自社ゴルフコンペにしつこく誘われた。出向先に総務部長、常務、社長から電話がかかってきて、最終的にはゴルフをやれるほど給料貰っていないと言ったが、1度、老いた会長のキャディをやらされつつ回ることになった。その日のコンペの準備も当然全部若手増田。楽しさなど微塵もない。苦行。④缶詰男最初の現場の増田の教育係現場に入った直後、いきなり仕様書を渡され今週中にやれとだけ言われ、他は何も教えてくれない。何をどうしていいか分からず困惑。今であれば開発環境、システムの概要など現場に入ってまず何を見れば良いか解るが。まず何をどうしたら良いかを尋ねるとブチギレ。他の社員に助けられる。彼の知らないExcelの関数を使っても怒鳴られる。「田舎に帰って頭の使わなくていい缶詰工場で働け。業界にいたら迷惑だ」強く叱責された後、地下鉄の電車に飛び込みそうになる自分が居た。その10年後、別な現場の上司(プロパー会社の社員として転籍していた)として缶詰男が登場。だが仏のような性格に変わっていて、当時の俺は頭がおかしかったと謝られ、2人で昼飯を食う仲に。人間、誰しもおかしくなる事はある。だがそのおかげで他人が死にかける事もある。⑤不夜城の姫不具合多発のシステムの開発現場、SEを奴隷としか思っていない顧客システム部。その中で25歳くらいの女性がいたが、まだ若手なのでシステムの知識が浅い。顧客システム部の方針で指摘をいくつか上げなければならないのか、ドキュメントの語句のどうでも良いツッコミが多い。無駄なテストのやり直しも多数要求。そして性格が偉そうでヒステリック。周囲も止めないしわりと偉そう。開発側にメンタルを壊される人間が現れ、一次受けのSI会社の営業が「お前が〇〇を壊したんだよ!!!」と客である姫にお前呼ばわりで超ブチギレ。あんな光景は他に見た事が無い。というPJの端に目立たないようにして座っていた。⑥定期ping男リモートワークになった時、自堕落な増田が働いているのか、下手すると1時間おきに起きてます?働いてます?と聞いてくる年下現場リーダーがいた。全く失礼なやつだが、わりと寝てたし、仕事してるときもアニメ見ながらプログラム書いてた。ごめんな。⑦バブルの残り香これも20年前の話。某巨大システムの現場の打ち上げ、1次会は普通に居酒屋だったが、二次会に連れて行かれたのがPMの大好きなフィリピンパブだった。逃げれず、自分の前についたのは20歳の若い子だった。 だが、日本に来たばかりで日本語が喋れない。増田はコミュ障で喋れない上に英語が喋れない。今みたいに携帯で翻訳も出来ない。ほぼ沈黙で1時間が過ぎた。辛い。次に行くぞ!の号令が聞こえた時に逃げ帰ってきた。3次会はまた外国人パブ、4次回は風俗だったらしい。打ち上げで風俗に行った話はこの現場以外で聞かない。ちなみに支払いは大手SIの会社の若手が入社時に貴族カードを持たされていて巨額の支払いが来たと言っていた。(会社が勿論負担はしてくれる)⑧高血圧の理由私は低学歴で努力もしない人間だ。銀行システム部に出向(立場上は銀行員側になる)した際、海外の支店のシステム担当と毎日英語でやりとりをしなくてはならなくなった。私は英語だけは本当に出来ないと伝えていて、出向する際はプロパーの営業から英語以外の仕事で大丈夫と聞いていたのだが、現場のリーダーにそ���事を伝えてみると、「そんなの(英語を使わないのなんて)許されないですよ」と笑顔で即答された。詐欺だ。プロパーの営業に文句を言うと、ごめんね。じゃあがんばって。との返信。詐欺だ。翻訳サイトを使い、泣きながら英語で文章を書いたが、高学歴の銀行員に文法の怪しい英語を嘲笑されつつ英語のメールを描き続けた。ストレスを食で解消したせいで12キロ太った。⑨「番外編」雪塩ちんすこうおじさん とある現場の大手SI企業の40代後半リーダー、金曜日は早く帰って沖縄に発ち、月曜日の早朝に東京に戻って来る生活をしていて、月曜日は毎週のように雪塩ちんすこうをくれるのである。雪塩ちんすこうすき。プロジェクトが終わった時には増田、韓国人中国人の部下達へ、南青山の高級フレンチで自腹で奢ってくれたりした。人生楽しそうな人であった。仕事の振られる量も的確で嫌な空気になったことも無く、ほどほどの緊張感もある良い現場だった。自腹で奢るのが良いという話では無い。だが面白い上司も居た。 今は派遣プログラマを卒業して起業し、全く別の業種で働いているのだが、それから何故か更に8キロ太った。おかげで高血圧。もっと酷いことが色々あったはずなのに、辞めてから2年以上経つともう記憶があやふやだ。どうやら喉元を通り過ぎてしまったらしい。

派遣PGが出会ったパワハラ上司図鑑

5 notes

·

View notes

Photo

古代ペルシャの冷凍庫 —- ヤクチャル人

今日、現代世界では、私たちは冷凍庫、そして冷凍庫で凍った結果を当然のことと考えています。 しかし、古代においては、冷たい飲み物、フローズン デザート、冷たいトロピカル カクテルは、ほとんどの人には知られていない贅沢品でした。 しかし、商品を人工的に冷凍するという考えは新しいものではありません。 紀元前 400 年に遡ると、古代ペルシャ人はヤクチャルと呼ばれる特別な冷凍庫を作りました。 ヤクチャルは、ペルシャの暑い夏に氷や食料を保管するために使用された大きな建物でした。 通常、それらの高さは約60フィートで、その下から掘られた大きな地下貯蔵スペースがありました。 ヤクチャル自体は、粘土、砂、石灰、ヤギの毛、卵白、灰を特別な割合で混合したサルージと呼ばれる特別なタイプの泥粘土から作られており、熱伝導に非常に耐性がありました。 言い換えれば、内部は涼しく保たれ、一方、厚い断熱壁のおかげで外部からの熱が建物内に入るのを防ぎました。 これと地下保管庫を組み合わせることで、地下の温度は通常華氏 60 度から 65 度の範囲にあるため、ピット内に保管される物品はすべて低温に保たれることが保証されました。 しかし、これらの設計はヤフチャルを冷凍庫にしたものではありません。 ヤクチャルが一年中凍りつくことを保証するもう一つの素晴らしい設計上の特徴がありました。

ドームの上部には、ウィンドキャッチャーと呼ばれる小さな穴、または一連の小さな穴がありました。 通常、ウィンドキャッチャーは卓越風の方向に向けられていました。 その円錐形の形状により、ヤクチャル内部には常に負の圧力勾配が存在しました。 ベルヌーイの法則によれば、高圧の空気の流れは常に低圧の領域に向かって移動します。 したがって、外部からの���気が常にヤフチャルを通って流れていました。 さらに、ベンチュリの校長によれば、空気が小さな穴を通って流れるとき、穴が小さければ小さいほど、流れの速度は速くなります。 ヤクチャルの小さな穴、または一連の穴により、空気が大きな流れで通過することが保証されました。 その結果、大量の外気が高速でヤクチャルに流入することになった。 空気自体は冷たくありませんでしたが、空気がヤクチャルに取り込まれる流れによって氷点下の気温が発生しました。 通常、ウィンドキャッチャーは、入ってくる空気の噴流が貯蔵ピットに向けられるように切断されていました。

古代ペルシャ人は主に氷や食料を保管するためにヤクチャルを使用しました。 夏の間、ペルシャの貴族はファルーデ(上の写真)と呼ばれる冷凍菓子をよく楽しんでいた。ファルーデ(上の写真)は、細い麺に砂糖とローズウォーターで作ったシロップを入れ、レモン、ライム、フルーツ、アーモンド、ピスタチオ、その他の香料で味付けしたものである。 ペルシャの冷凍技術のおかげで、ファルーデ (今日でも人気があります) は、最初の冷凍デザートの 1 つとして歴史に名を残しています。 ヤクチャルを作って使用する習慣は 20 世紀まで続き、最終的には現代の冷凍庫や冷蔵庫に置き換えられました。

プロフィール画像 ピーターモーウッド 2017年7月23日 「これはカッコいい!」という場面のひとつ。 単なる反応ではなく説明です…

「Yakhchal」テクノロジーが、私の執筆フォルダーの「これは知っておく価値がある」セクションに追加されました。

また、ケンウッドには春雨麺用のパスタメーカーアタッチメントがあり、私のスパイス棚にはアーモンド、おそらくサワーチェリー、ドライアプリコット、ローズウォーターとオレンジウォーター(そしてボッシュの電気「ヤクチャル」)が入っているので、 ファローデを試してみてください。

ドーランド風に聞こえますが、退屈なサンド・スネークよりもはるかに興味深いものになりそうです…

ソース: Eartharchitecture.org

華氏 60 度から 65 度≒摂氏15から18度

Ancient Persian Freezers —- The Yakhchals

Today in the modern world we take freezers, and the frozen results of freezers for granted. But in ancient times, cold drinks, frozen desserts, and chilled tropical cocktails were a luxury unknown to most people. However the idea of artificially freezing goods is nothing new. As far back as 400 BC, the ancient Persians built special freezers called yakhchals. Yakhchals were large buildings used for storage of ice and foodstuffs during the hot Persian summers. Typically they were around 60 feet tall, and had a large subterranean storage space dug out from under it. The Yakhchal itself was made from a special type of mud clay called sarooj which was composed of clay, sand, lime, goat hair, egg whites, and ash mixed in a special proportion which made it extremely resistant to heat transfer. In other words the inside stayed cool, while heat from the outside was prevented from entering the building because of the thick insulated walls. This combined with the subterranean storage ensured that whatever goods were stored in the pit stayed cool, as temperatures below ground level are usually around the 60 to 65 degree Fahrenheit range. However, these designs were not what made a yakhchal a freezer. There was one other brilliant design feature which ensured that the yakhchal would stay frosty all year long.

At the top of the dome was a small hole, or series of small holes called windcatchers. Typically windcatchers were pointed in the direction of the prevailing winds. Due to its conical shape there was always a negative pressure gradient inside the yakhchal. According to Bernoulli’s Law air flow at a high pressure will always move toward areas of low pressure. Thus air from the outside was constantly flowing through the yakhchal. In addition, according to Venturi’s Principal, whenever air flows through a small hole, the smaller the hole, the greater the speed of the flow. The small hole, or series of holes of the yakhchal ensured that air passed into it at great flows. What resulted was a great amount of outside air entering into the yakhchal at high speeds. While the air itself wasn’t cool, the flows at which it was being entrained into the yakhchal created temperatures that were below freezing. Typically the windcatchers were cut in such a way that the incoming jet of air would be directed onto the storage pit.

The ancient Persians primarily used their yakhchals for storing ice and foodstuffs. During the summer, Persian nobles often enjoyed a frozen treat called faloodeh (pictured above), which is made from thin noodles with syrup made from sugar and rose water, then flavored with lemon, lime, fruits, almond, pistachio, and other flavorings. Due to the Persian’s freezing technology, faloodeh (which is still popular today) goes down in history as one of the first frozen desserts. The practice of building and using yakhchals continued up to the 20th century, when they were eventually replaced with modern freezers and refrigerators.

12K notes

·

View notes

Text

論巴勒斯坦民族性的代表一一哈馬斯:

西方的媒體,都直接或間接掌握在猶太復國主義財團手裡,這就注定了在以巴問題上,沒公平,沒有真相,沒公義。他們簡單化地、強勢地定性:哈馬斯是恐怖組織,哈馬斯戰士是恐怖分子;而以色列是在自衛。現在有必要揭開真相,認識真正的、本來的哈馬斯,哈馬斯戰士。

揭開黑幕,才了解到西方媒體的黑暗,睜眼說瞎話,顛倒黑白。錫安主義就是猶太復國主義,他們在1945~1948年爭取以色列立國期間,就發明了近現代意義上的恐怖主義;1948年~2025年,以色列一直在用恐怖主義作殖民擴張。

由於西方國家非法地授予以色列“輿論免責權”,令以色列人的恐怖主義行為得到極完美的保護,他們對巴勒斯坦人的殘酷佔領,都被帖上合法的標籤:以色列有權自衛。川普(加薩屠夫3)剛剛解封了拜登(加薩屠夫2)的禁令,向以色列提供了1800枚2000磅高爆炸彈,這也是基於「有權自衛」。

加薩人民長期生活在地獄般的籠牢裡,他們受盡屈辱、折磨、死亡的煎熬。他們一有反抗,就被指責為反猶太主義、恐怖活動。 「10月7日」後,世界人民終於明白過來:巴勒斯坦人是在反抗壓迫,是在死亡線上掙扎,他們在求生存,反屈辱;而號稱「有權自衛」的聖族以色列,才是真正的恐怖主義,真正的佔領者和壓迫者,真正的撒旦。

有壓迫,就有反抗;反抗不能光憑喊口號,要有行動;有行動就要有組織,武裝組織,哈馬斯就是加薩人民反抗壓迫的武裝組織。哈馬斯管理加沙,它獲得70%選票,誰說哈馬斯沒民主?它所得的選票,比拜登4年前所得的選票幹淨許多。第46屆美國大選,民主黨偷竊了多少票是個迷。偷票黨!

我對遜尼派的原教旨激進組織,極為厭惡、反感,他們名目繁多的恐怖組織,只會將槍口對準自已人,什葉派穆斯林兄弟,他們是一直被以色列豢養著的伊斯蘭叛逆。阿拉伯的酋長們也沒有令人尊敬的地方。埃及,“連一杯水都沒給過加薩人民”,約旦、土耳其長期私通以色列。

加薩人民則不同,浩然正氣,視死如歸;寧站著死,不跪著生。加薩這15個月裡,以軍投下九萬噸高爆炸彈,加沙人每天的工作,就是邊捱炸,邊徒手挖掘死傷者,全世界人民都驚愕:連手套都沒有,基本工具都沒有,他們仍拼命地挖掘,然後飛快地抬向醫院搶救,珍惜同胞生命的高貴人性,世界第一。我邊看邊淚湧,我們中國人還不如他們,他們才是最偉大的人類。

2025年1月27日,哈馬斯拒絕川普的搬遷計畫:「我們的人民抵制了最殘酷的種族滅絕企圖,並且沒有屈服於強迫移民。我們絕對拒絕任何形式的流亡或移民計劃。

2025年1月28日,一位英國年輕人欽佩葉海亞辛瓦爾司令:「以色列聲稱他躲在地道裡,周圍都是人質。事實證明,他是前線的老虎般的殺手。該男子只用一條毯子來保護自己。

2025年1月27日,巴勒斯坦是地球上唯一無權抵抗對其人民的非法佔領、種族清洗和種族滅絕的國家…

2025年1月28日,「沒有什麼能打敗我們。不是特朗普,也不是內塔尼亞胡那條狗,也不是任何生物。」這就是韌性.

2025年1月28日,他們可能愛上了哈馬斯武裝分子,或者受到了他們的影響!以色列正在調查這個問題,以色列衛生部:“四名新獲釋的女性人質處於‘情感和醫療複雜’的境地。”

2025年1月25日,以色列導演埃納特·魏茨曼在評論女俘虜釋放儀式時說道:「多麼棒的舞台佈置、服裝、戲劇準備……這就是絕對勝利的產生方式。」制定交付計畫的人所表現出的天才不亞於軍事領導人的天才。這就是一個上陣的人的心態,他已經確定了勝利,所以他準備了一切,以這種精心設計的戲劇形式出現。

在大量迅息裡,我特別注意哈馬斯的表現,哈馬斯武裝人員的表現,結論:他們是戰士,頂天立地的戰士。他們的勇敢性、機智性、視死如歸性,都無與論比,他們是世界上最優秀的戰士,並且尊守日內戰爭公約、對待俘虜準則:有尊嚴、不屈辱、穿著自己的軍服。四個被釋放的女士,精神風情,其過程大放異彩,歷史會留下閃耀的記錄。

反觀以軍,是些殘暴無人性的屠夫,沒有資格算是軍人,他們才是真正「人型動物」。他們任意射殺瞄準鏡上的任何生物,這是一場人類史上最殘暴、最肆無忌憚、最無人性的狙擊平民目標的屠殺。他們專門殺害醫護、記者、兒童、婦女。這是一個虐囚的民族,雞姦囚犯的民族。

我不是阿拉伯人,更不是巴勒斯坦人,但看到他們求生存、反凌辱的決心;看到拿著自製的輕武器,對抗敵酋的F22、F35的狂轟爛炸,我坐不住了,我要吶喊:哈馬斯,他們不是恐怖分子,他們不但是武裝人員,而且是戰士,超越中國軍人的,人類最英勇的戰士。願上帝保佑他們,阿門! (加拿大司馬田2025.1. 谷歌翻譯facebook:Markss Tang)

0 notes