#歴��建築

Explore tagged Tumblr posts

Text

Capitulo 1:ヨーロッパの雰囲気が漂う五稜郭/Goryokaku a hallmark with European airs.

-

Sean bienvenidos a una nueva entrega de cultura e historia japonesa, en este caso vamos a hablar sobre Goryokaku, localizado en Hakodate en la prefectura de Hokkaido al norte de la isla de Honshu.

-

Toponimia de Hokkaido en, el siglo XIX se llamaba Ezo, fue el último reducto del shogunato contra el nuevo orden creando una república (1868-1869). Hay que destacar que Japón estuvo cerrado al mundo durante 260 años de su historia (1603-1868), este periodo se le conoce como periodo Edo, bajo el régimen militar Tokugawa.

-

En 1854 finalizaron los tratados de amistad con Estados Unidos, Gran Bretaña, Rusia. Hakodate se convirtió en una ciudad portuaria abierta al mundo exterior y en 1858, concluyendo el tratado comercial y al año siguiente se convirtió en puerto comercial. Hisaburo Takeda, estudio en Europa y se formó en fortalezas tipo estrelladas de traza italiana, en 1864 se completaron las contribuciones de la fortaleza.

-

Espero que os guste y nos vemos en próximas publicaciones.

-

Welcome to a new installment of Japanese culture and history, in this case we are going to talk about Goryokaku, located in Hakodate in the Hokkaido prefecture north of the island of Honshu.

-

Toponymy of Hokkaido in the 19th century was called Ezo, the last stronghold of the shogunate against the new order creating a republic (1868-1869). It should be noted that Japan was closed to the world for 260 years (1603-1868), this period is known as the Edo period, under the Tokugawa military regime.

-

In 1854 the friendship treaties with the United States, Great Britain, and Russia ended. Hakodate became a port city open to the outside world and in 1858, concluding the commercial treaty and the following year it became a commercial port. Hisaburo Takeda, studied in Europe and trained in Italian star-type fortresses, in 1864 the contributions of the fortress were completed.

-

日本の文化と歴史の新しい記事へようこそ。今回は、本州の北、北海道の函館にある五稜郭について話します。

-

19 世紀の北海道の地名は蝦夷と呼ばれ、共和制を樹立する新秩序(1868~1869 年)に対抗する幕府の最後の拠点でした。 日本は 260 年間 (1603 年から 1868 年まで) 鎖国していたことに注意してください。この期間は、徳川軍事政権下の江戸時代として知られています。

-

1854 年にアメリカ、イギリス、ロシアとの友好条約が終了しました。 函館は対外に開かれた港湾都市となり、1858年に通商条約を締結し、翌年には商業港となりました。 武田久三郎はヨーロッパに留学し、イタリアの星型要塞で訓練を受け、1864 年に要塞の建設を完了しました。

source/ソース:photos internet/写真インターネット

#japan#history#architecture#Hakodate#Hokkaido#republic#unesco#fortitude#geography#perdioedo#Erameiji#archaeology#Goryokaku#日本#歴史#建築#函館#北海道#共和国#ユネスコ#慰霊#地理#永明寺#考���学#五稜郭#Photography#写真#photographers on tumblr#artists on tumblr

469 notes

·

View notes

Text

「ド田舎だ…」約50年前に撮影された“駅舎建設中の仙台駅”写真が話題に😳

以下転載 https://x.com/kazenotoki/status/1837759636553838953

昭和51年に撮影された建築中の現仙台駅。意外と撮られてない珍しい写真。(提供/小松利邦さん) #仙台 #仙台駅

・https://x.com/TaiKaizokuka/status/1837861754266963983

うわー! 空の広い駅前懐かしいです。 旧駅舎の頃、2階に食堂があったと思うのですが、幼い時分なんとなく薄暗いゴミゴミ感があって落ち着かなかった。 今にして思えば主要駅にしては小さな駅舎でしたね。

・https://x.com/snow_u3gi1951/status/1837789207705932199

昭和48年頃は右側2階建の駅舎の様な記憶が…

・https://x.com/Bin_goh/status/1837790066745528763

この頃は未だ仙台市内を路面電車が走ってたんだねぇ・・・

8 notes

·

View notes

Text

高山旧い街並み

何度来ても飽きない奥飛騨高山。駅からして良い感じ👍

駅飾られている山車

ちょうど雪がちらついていっそう雰囲気が🤭

高山といえば先ずは陣屋

陣屋朝市

続いて旧高山町役場。なんと入館無料😲

昭和レトロなミュージアム

路地の一つ一つに❤️

陽が暮れてますます雪が☃️

ライトアップされた中橋

欄干にも雪

夜の路地

#travel#photographers on tumblr#photo#photography#history#cool japan#岐阜県#高山#castle#classic#昭和#日本の景色#日本の歴史#日本建築#明治#飛騨#夜景#日本の街並#路地裏

10 notes

·

View notes

Text

【家具職人の想い(組立て) 三越製作所】-三越伊勢丹プロパティ・デザイン

#家具デザイン研究室#ファニチャー#三越#サステナビリティ#職人#伊勢丹#三越製作所#塗装#IsetanMitsukoshi#mitsukoshiseisakusho張替え#内装#新宿メンズ館#百年先まで使える家具#建築#三越伊勢丹プロパティ・デザイン#FSC森林認証#伝統#IMPD#FSCCoc認証#技術#六郷工場#クリーンウッド法#歴史#百貨店#ブランドショップ#特注#日本橋本店#公共施設#組立#大田区六郷

0 notes

Text

TEDにて

マーク・クシュナー:あなたが作る建築の未来

(詳しくご覧になりたい場合は上記リンクからどうぞ)

マーク・クシュナーは、建築とは計算や都市計画ではなく、理屈抜きの感情であると言います。

大胆でユーモアに富んだ講演の中で、クシュナーは、過去30年間の建築の歴史を駆け抜け、一度は遠ざかってしまった大衆が、どのようにしてデザインの過程に必要不可欠な存在になったのか��語ります。

現在では、ソーシャルメディアのおかげで、建築家たちは数年先の建物の完成を待たずして、設計した建物の感想を耳にすることができるようになりました。

その結果はいかに?建築がかつてないほど私たちに近い存在になります。リビングストン公立図書館は、私の故郷で2004年に完成しました。

ドームをたずさえ、丸い装飾と円柱に赤レンガときました。リビングストンがこの建物で何を伝えたいのか検討がつくでしょう。子供たち、資産価値、歴史です。でも、現代図書館の役割とはあまり関係がありません。

同じ年の2004年。���メリカの反対側では別の図書館が完工しました。こちらです。シアトルにあります。この図書館はデジタル時代におけるメディアへの接し方を象徴するものです。都市における新しい公共施設の姿で人々が集まって読んだり共有したりできます。

どうしてこうなったのでしょう。同じ年に同じ国内で建てられた「図書館」と呼ばれる2つの建物がなぜ?こんなにも違うのでしょうか?その答えは、建築は振り子の原理に従っていることにあります。

一方には、イノベーションがあり、建築家たちは、今日見られるような新しいテクノロジーやタイポロジー、新たな解決法を常に推し進めてきました。

そして、ひたすら推し続けた結果。皆さんに完全にそっぽを向かれた形です。

今や真っ黒な出で立ちでとても落ち込んでいます。皆さんは素敵だと思われるかもしれませんが心は死んでいるんです。選択肢がなかったのですから。ですから、反対側に行って大衆が好む象徴をまた取り入れなければいけません。

そうすれば、皆さんはハッピーですが、私たちは後ろめたい気分なのでまた実験を始めます。振り子を押し戻して、左右に揺らしながら、第二次世界大戦もあり300年が経ちました。過去30年は間違いなくそうでした。

実は、建築デザインというのは目まぐるしく動くものです。

建築の構想にそんなに時間はかかりません。

時間がかかるのは実際の建設で3年から4年かかりますが、この間にも建築家は、2つか8つ、百もの異なる建築をデザインします。4年前に設計した建物が成功するか否か分からないままデザインするわけです。

これは建築界でフィードバックの循環がうまく行われなかったためです。

そして、こんな建物が生まれたのです。

30年前。ちょうど70代の終盤に起きたブルータリズム(要するにコンクリートです)は、2年間の動向ではなく、20年間の傾向でした。

20年間も建築家はこのような建物を建て続けていたのです。皆さんに不評だったとは思いもよらなかったのです。このようなことは二度と起こりません。なぜなら、私たちは建築における偉大なる変革を目前にしているからです。

ポストモダン建築。80年代後半から90年代初頭の脱構築主義。

と変化し、コンクリートや鉄、エレベーターの発明を経た今、メディア革命を迎えつつあるのです。

私たちは新しい時代にいます。建物家とはもったいぶった言葉や難しい構図を掲げるミステリアスな生き物ではなく、皆さんも 声のない大衆ではないのです。もはや、建築家の言うがままを受け入れるだけではありません。

建築家は、皆さんに耳を傾けますし、皆さんも彼らを恐れません。

つまり、左右に揺れながらスタイルからスタイルへ。時代の流れを移動してきた振り子は意味をなさないのです。

私たちは実際に一歩前に出て、社会が直面する問題の効果的な解決策を見つけることができるのです。これが、建築の歴史の最後です。ですから、未来の建築は、今日の建築とは非常に異なった姿になるはずです。

災害に日照りという異常気象。100年前なら歴史的に見ると大飢饉のレベルかもしれません。違いは政治以外のテクノロジーによる大量生産が可能になった、インターネット、金融工学の発展などが貢献してる!

そういえば、今年の猛暑日は自動販売機クーラー控えめにした?猛暑日になったらやれ!これが夜の都心部を熱くする要因かもしれないのに。

都心部の電柱に霧のスプリンクラーつければ?地中から配管伸ばすだけ!地中に電柱埋めなければ現在の資産を有効活用しつつ、雨の降らない日のみ電柱点灯同様、夜中に自動放水すれば、東京都など都市部のヒートアイランド現象回避できる可能性は高いかも?

都市部でのアスファルト50度以上は火事と同様災害!適正温度に消火するべきです!

都心部の電柱に霧のスプリンクラー搭載で夜中放水と同時に全消防署が神社に夜放水。それと同時に東京都のお祭り日には全員で打ち水する。すべては、猛暑日の夜に同時実行がヒートアイランド対策のポイント?

そして、雨降れば中止!こうして、効率を上げ幸福を増やしつつ、でも、税金だから節約もしていく。

SDGsや気候変動対策は、再生可能エネルギーのことではありません。パンデミック対策の一環です!それ以外の活動は派生物。権力濫用��口実に注意!

SDGsや気候変動対策は、再生可能エネルギーのことではありません。パンデミック対策の一環です!それ以外の活動は派生物。権力濫用の口実に注意!

SDGsや気候変動対策は、再生可能エネルギーのことではありません。パンデミック対策の一環です!それ以外の活動は派生物。権力濫用の口実に注意!

(合成の誤謬について)

合成の誤謬とは、ミクロの視点では正しいことでも、それが、合成されたマクロ(集計量)の世界では、必ずしも意図しない結果が生じること。物理学では、相転移みたいな現象です。性質が変わってしまうということ。

ミクロのメカニズムが個人同士の経済における仕組みであるのに対して、マクロのメカニズムは、国家間や経済全体の循環における仕組みだからである。

例えば、家計の貯蓄などがよく登場するが悪い例えです。前提条件が、所得が一定の場合!!所得が一定じゃない増加する場合は?これは、論じていませんので参考になりません!!(法人が提供する製品やサービスの価格も一定の場合も前提条件です)

1930年代のアメリカ経済が金融危機2008と似たような状態に陥った時、ケインズは、「倹約のパラドックス」というケインズ経済学の法則を発見しています。

それは、ポール・A・サミュエルソン(1915-2009)が、近代経済学の教科書「経済学」の冒頭で「個人を富裕にする貯金は、経済全体を貧困にする!(所得が一定の場合)」というわかりやすい言葉で表現しました。しかし、庶民の所得が増加し、貯蓄が投資、消費に回る場合には、「倹約のパラドックス」は生じません。

その後、この「倹約のパラドックス」は、アメリカの経済学者・ケネス・J・アロー(1921- )が「合成の誤謬」を数学的論理に基づいて「個人個人がそれぞれ合理的選択をしても、社会システム全体は合理的選択をするとは限らない」を検証してみせた。 要するに、部分最適ではなく、全体最適させていくということ。

つまり、新産業でイノベーションが起きるとゲーム理論でいうところのプラスサムになるから既存の産業との 戦争に発展しないため共存関係を構築できるメリットがあります。デフレスパイラルも予防できる?人間の限界を超えてることが前提だけど

しかし、独占禁止法を軽視してるわけではありませんので、既存産業の戦争を避けるため新産業だけの限定で限界を超えてください!ということに集約していきます。

なお、金融危機2008では、マイケル・メトカルフェも言うように、「特別資金引出権(SDR)」は、2008年に行われた緊急対策で、一国だけで行われたのではなく、驚くほど足並みの揃った協調の下に国際通貨基金(IMF)を構成する188ヶ国が各国通貨で総額2500億ドル相当を「特別資金引出権(SDR)」を用いて世界中の準備通貨を潤沢にする目的で増刷してます。

このアイデアの根本は、元FRB議長であったベンバーナンキの書籍「大恐慌論」です。この研究がなければ、誰一人として、変動相場制での当時の状況を改善し解決できなかったと言われています。

それ以前では、固定相場制でのマーシャルプランが有名です。

続いて、トリクルダウンと新自由主義

インターネットの情報爆発により隠れていた価値観も言葉となり爆発していくことになった。

しかし、法定通貨の方が、その価値、概念に対する通貨量拡大として価格で応じることができず、圧倒的に通貨量が足りない状況が生まれていたのが、2010年代の問題点のひとつでした。

リーマンショックの後に、新自由主義が誤りであることが、ピケティやサンデルによって指摘され、当時のFRBバーナンキ議長が、通貨供給量を大幅に増やした対策により、ベースマネーの金融、銀行間の相互不信を解消して収束した。

それでも、まだ足りないが、適正水準に収まったことで、さらに価値も増幅され、マネーストックの財政政策から再分配、事前分配を大規模に行い、さらなる通貨供給量が重要となっている現在の日本国内。

例えば

Googleがしようとしてた事は、まだ新産業として、基礎研究から発展できない機械学習の先端の成果をすべて持ち込んだ社会実験に近いこと。

シュンペーターの創造的破壊は、一定数の創造の基礎を蓄積後に、未来を高密度なアイデアで練り上げてから破壊をするのが本質です。

こうして、憎しみの連鎖や混乱を最小限にする。

アルビン・トフラーの言うように、法人と行政府とのスピードの違いが縮まらないのは、構造上の違いであって、それを補うためにプラスサムな連携するということが、必要になってくることを説いています。

三権分立が、規制のないGAFAMを非政府部門としてMMT(現代貨幣理論)からプラスサムに連携したらどこで均衡するのか?という社会実験も兼ねています。

このような前提で、あらゆるインターネット企業が、創業時、貢献するためコンセプトの中心であったものが、今では、悪性に変質して違う目的に成り下がっています。

再分配、事前分配の強化がスッポリ抜けてる欠点があり、ここに明かしたくないイノベーションの余地があります!!

2021年には、新自由主義のような弱肉強食では自然とトリクルダウンは生じないことは明らかになる。

確かに、トリクルダウンは発生しないが、法律で人工的に同じ効果は、貨幣の再分配、事前分配という形にできる可能性は高い。

再分配や事前分配をケムにまく「金持ちを貧乏にしても、貧乏人は金持ちにな��ない」「価値を生み出している人を罰するつもりがないのであれば税に差をつけないほうがいい」(サッチャー)

とあるが、新自由主義は誤りで、ピケティやサンデルによると違うみたいだ。

2024年のノーベル経済学賞でも指摘しているように・・・

国家システムが繁栄するかどうかは、幅広い政治参加や経済的な自由に根ざす「包括的な制度(ポジティブサム)」の有無にかかっているとデータでゲーム理論から実証した。

欧州諸国などによる植民地支配の時代のデータを幅広く分析し、支配層が一般住民から搾取する「収奪型社会(ゼロサム)」では経済成長は長く続かない(収穫遁減に陥る?)

一方、政治や経済面での自由や法の支配を確立した「再分配や事前分配を同時に行う包括型社会(ポジティブサム)」なら長期の成長を促すと理論的に解明した(乗数効果とは異なる経路の収穫遁増がテクノロジー分野とシナジーしていく?)

「再分配や事前分配を同時に行う包括型社会(ポジティブサム)」は、日本の高度経済成長時代のジャパンミラクルが、一度、先取りして体現しています。

2020年代からはもう一度、ジャパンミラクルが日本で起こせる環境に入っています。安倍総理が土台、管、岸田総理が再分配や事前分配の包括型社会(ポジティブサム)の土台を形成しつつあります。

日本の古代の歴史視点から見ると・・・

安土桃山から江戸幕府初期の農民出身徳川家康が国際貿易を促進しつつ再分配や事前分配の包括型社会(ポジティブサム)を形成してます。

その後、大航海時代の覇権争いを避けるため数代かけて「収奪型社会(ゼロサム)」になってしまい、綱吉の頃には基本的人権の概念も希薄になり選挙もないため

低収入者の農民から商人も収奪していきます。

江戸幕府末期まで数度改革をしましたが、ノーベル経済学賞の人達によると包括型社会(ポジティブサム)に転換しずらい

結局、薩摩と長州が徳川家康式の国際貿易のイノベーションを復活させるも(水戸藩の文献から)国民主権の憲法や選挙がないため

明治維新を起こすしかなく、第二次大戦で原爆が投下されるまで軍備拡大して資源が枯渇します。

国家システムの独裁から法人や個人の優越的地位の乱用にすり替わるため、財産権や特許権などを含めた低収入者の基本的人権を尊重することで独占禁止法の強化も必要になっていくことも同時に示しています。

(個人的なアイデア)

経済学者で、ケンブリッジ大学名誉教授のパーサ•ダスグプタが、イギリス政府に提出した報告書の中に登場。

経済学を学ぶと、登場する資本や労働などの生産要素の投入量と算出量の関係を示す生産関数があります。

こうした関数は、様々な前提条件に基づきますが、経済学者は、収穫逓減の法則と言うものをよく知っています。

このような人工的な生産関数とは、他に天然由来の生産関数。

つまり、自然から収穫できる生産関数を導き出し、地球全体の生産関数というエコシステムを数値化することでバランスをコントロールできるかもしれないというアイデア。

ここでは、自然資本と呼びます。

自然資本を加味すれば現在の経済成長ペースがどこまで持続可能かを分析することもできます。

人間は、国内総生産GDPを生み出すため、自然から資源を取り出して使い、不要になったものを廃棄物として自然に戻す。

もし、自然が自律回復できなくなるほど、資源が使われて、廃棄されれば、自然資本の蓄積は減少し、それに伴い貴重な生態系サービスの流れも減っていくことになります。

さらに、教授は、経済学者も経済成長には限界があることを認識すべきだと説いています。地球の限りある恵みを効率的に活用しても、それには上限があります。

したがって、持続可能な最高レベルの国内総生産GDPと言う臨界点の水準も存在するということが視野に入るようにもなります。これは、まだ現時点では誰にもわかりませんので解明が必要です。

なお、地球1個分は、ずいぶん昔に超えています。

<おすすめサイト>

アスメレット・アセファー・ベルへ:私たちの足元にある気候変動の解決策

チャド・フリシマン: 100の温暖化対策法

フレッド・クラップ:人工衛星を打ち上げ 恐ろしい温室効果ガスを追跡しよう

ヨハン・ロックストローム:繁栄する持続可能な世界SDGsを築く5つの革新的な政策?

テッド・ハルステッド: 皆が勝利する気候問題へのソリューション

ジョン・フランソワ・バスタン:地球に1兆本多く木があったら?

リサ・ジャクソン:2030年までにカーボンニュートラル(気候中立)達成を目指すAppleの誓い

クリスティン・ベル:「ネット・ゼロ(相対的なCO2排出量ゼロ)」とは何か?

ロジェカイヨワ戦争論と日本の神仏習合との偶然の一致について2019

オーレ・シェーレン:優れた建築が語るストーリー

マイケル・グリーン:なぜ木材を使って高層ビルを建てるべきなのか?

ロバート・マガー:急成長する都市を成功に導く方法

レイチェル・アームストロング:自己修復する建築?

ハビエル・ビラルタ: 国地域に密着した建築を

<提供>

東京都北区神谷の高橋クリーニングプレゼント

独自サービス展開中!服の高橋クリーニング店は職人による手仕上げ。お手頃50ですよ。往復送料、曲Song購入可。詳細は、今すぐ電話。東京都内限定。北部、東部、渋谷区周囲。地元周辺区もOKです

東京都北区神谷高橋クリーニング店Facebook版

#マーク#クシュナー#建築#都市#感情#歴史#デザイン#古代#イノベーション#カルチャー#コンピューター#インター#ネット#ソーシャル#NHK#zero#ニュース#発見#discover#discovery#森林

0 notes

Text

令和11年がやって来ると建築されてから四百年になるんだとか

五条川桜まつりで山車の中に上がらせてもらえた🐉

文化財なので、刺繍や土台のヒノキは、当時のものしか使えないらしく、修理するにも材料用意するのが難しいみたいですね🧵

1 note

·

View note

Text

日本のトリビアまとめ #0004

#日本の文化財#Japanese cultural assets#Nagasaki castella#長崎#Nagasaki sweets#キリスト級の歴史#長崎のお菓子#christian history#Nagasaki#長崎和紙#Japanese Trivia#異国情緒と西洋建築#長崎カステラ#Exoticism and Western architecture#Nagasaki washi paper#日本のトリビア

1 note

·

View note

Text

Sean bienvenidos japonistasarqueologicos a una nueva entrega, esta ocasión os hablaré del castillo de Takeda dicho esto pongase comodo que empezamos. - El castillo, se localiza en la ciudad de Asago, prefectura de Hyogo, data del siglo XV del periodo Muromachi, en este periodo podemos encontrar el clan del shogun Ashikaga, fue construido por Sozen Yamana, el daimyo de la provincia. - Entre sus Restos podemos encontrar : Muros de piedra, fosos, pozos , también fue escenario de la batalla entre el ejército de Hidenaga Hashiba y el ejército de Terunobu Otagaki. - ¿Dónde se localiza el castillo Takeda? Se localiza en el monte Kojo, Oda Nobunaga derrotó al castillo con su ejército en varias ocasiones en el siglo XVI, mientras que Hideyoshi Hashiba tomaba el castillo de Ueda, su hermano pequeño Hidenaga Hashiba condujo a 3000 soldados al castillo de Takeda y marchó desde el paso de Mayumi hasta Tajima , el 28 de octubre de 1600 el castillo takeda fue abandonado. - Espero que os haya gustado y nos vemos en próximas publicaciones de Japón que pasen una buena semana. - 日本の考古学者を歓迎します。今回は竹田城についてお話ししますので、楽にしていてください。 - 兵庫県朝来市にあるこの城は、15世紀の室町時代に遡り、この時代には将軍足利氏の一族を見出すことができ、県内大名の山名宗全が築城したものである。 - 羽柴秀長軍と太田垣輝信軍の戦いの舞台にもなった。 - 竹田城はどこにあるのですか?古城山に位置し、16世紀には織田信長が何度も軍を率いて城を破り、羽柴秀吉が上田城を手に入れる一方、弟の羽柴秀長が3000人の兵を率いて竹田城に入り、真弓峠から但馬に進軍、1600年10月28日に竹田城は放棄された。 - また、次の記事でお会いしましょう。 - Welcome Japanese archaeologists to a new installment, this time I will tell you about Takeda Castle, so make yourself comfortable and let's get started. - The castle, located in the city of Asago, Hyogo prefecture, dates back to the 15th century Muromachi period, in this period we can find the clan of the shogun Ashikaga, it was built by Sozen Yamana, the daimyo of the province. - Among its remains we can find: stone walls, moats, wells, it was also the scene of the battle between the army of Hidenaga Hashiba and the army of Terunobu Otagaki. - Where is Takeda Castle located? It is located on Mount Kojo, Oda Nobunaga defeated the castle with his army several times in the 16th century, while Hideyoshi Hashiba took Ueda castle, his younger brother Hidenaga Hashiba led 3000 soldiers to Takeda castle and marched from Mayumi pass to Tajima, on 28 October 1600 Takeda castle was abandoned. - I hope you liked it and see you in the next Japan posts have a nice week.

#日本#歴史#ユネスコ#写真#芸術#建築#考古学#文化#地理#japan#history#unesco#photos#art#architecture#archaeology#culture#geography

119 notes

·

View notes

Text

スペインの『サグラダ・ファミリア』着工から140年…2026年についに完成へ!! : はちま起稿

以下引用

サグラダ・ファミリア聖堂、2026年つい���完成 スペイン - CNN.co.jp

【記事によると】 ・スペインのバルセロナにあるサグラダ・ファミリア聖堂が、着工から140年あまりを経て2026年、ついに完成する。

・6つの塔のうち最後の塔の建設が完了すれば、サグラダ・ファミリア聖堂は完成を迎える。 ・サグラダ・ファミリアは23年の年次報告書発表の声明で、「聖母被昇天の礼拝堂は25年に、イエス・キリストの塔は26年に完成が見込まれる」と発表した。 ・サグラダ・ファミリア聖堂が完成すれば、ドイツのウルム大聖堂を抜いて世界一高い教会となる。 ・カタルーニャの建築家アントニ・ガウディが設計したサグラダ・ファミリア聖堂の建設は1882年に始まった。聖堂は、それぞれ聖書の登場人物(12使徒と4人の福音書作家、聖母マリア、イエス)を象徴する18の��大な尖塔で構成される。 ・ガウディが1926年に死去した時点で建設はまだ10~15%しか進んでいなかった。

3 notes

·

View notes

Text

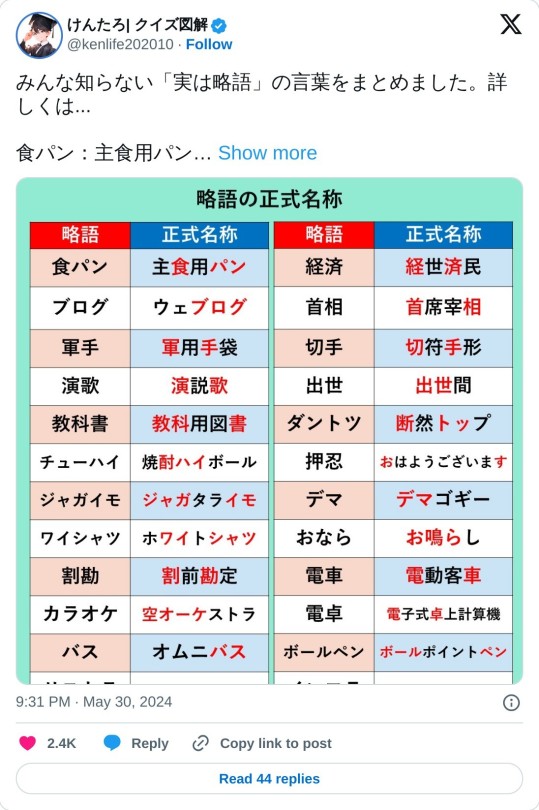

みんな知らない「実は略語」の言葉をまとめました。詳しくは...

食パン:主食用パン

食パンの語源に関しては複数ありどれが正しいかわかりませんが、有力な説を2つ紹介します。1つは、「主食用パン」の略。パンが日本に入って来た当時はイースト菌などもなく、比較的小さな菓子パンだけが作られていました。それからパンが大きく膨らむようになり、米の代わりになり得るようになったため、「主食用」と名付けられました。もう1つは、消しパンではない「食べられるパン」の略。昔は美術のデッサンなどでパンを消しゴム代わりに使用していたためです。

ブログ:ウェブログ

ウェブサイトの一種で日記形式のもの。英単語でも”blog”がありますが、もともとは”Web”と記録を意味する”log”が合わさった言葉である”web log”の略です。

軍手:軍用手袋

元々軍隊用の手袋として使われていたためです。日露戦争の際に、寒冷地を戦場とする兵士に支給するために考案されたものです。その後、荷物運搬や土いじりなど日常生活で使われるようになりました。

演歌:演説歌

元々は自由民権運動の政治運動家(壮士)たちが演説の代わりに歌った壮士節が始まりとされます。1930年代にジャズやクラシックが大衆歌に組み込まれていき、歌詞も政治とは関係のない叙情詩的なものに変わっていきました。

教科書:教科用図書

主に小・中・高および特別支援学校などで学ぶ時に配布される中心的な教材のことで、「教科用図書」の略です。教科書と教材の違いは、文部科学大臣の検定に合格したものが教科書と呼ばれます。

チューハイ:焼酎ハイボール

焼酎とハイボールを組み合わせた「焼酎ハイボール」の略語。焼酎やウォッカなど無色で香りのない酒類をベースに、炭酸で割ったものを一般的に指しますが、炭酸ではなくウーロン茶で割ったウーロンハイもチューハイの一種です。

ジャガイモ:ジャガタライモ

ジャガイモはそもそも南米原産の食材であり、日本には16世紀末にインドネシアのジャカルタからオランダ人により伝えられました。そのため当時は「ジャガタライモ」と呼ばれていましたが、後に略されていきました。ちなみに日本では中国語由来の馬鈴薯とも呼ばれます。

ワイシャツ:ホワイトシャツ

主に男性が背広の下に着るシャツのことですが、元々は和製英語である「ホワイトシャツ」の略。よく「Yシャツ」と記載されることがありますが、これは完全に当て字です。一方で、「Tシャツ」はアルファベットのTの字に似ているためこう呼ばれるようになりました。

割勘:割前勘定

友人との飲み会などでよくある割勘は「割前勘定」の略。割前とは分割してそれぞれに割り当てることを意味する言葉です。江戸時代後期の戯作者で浮世絵師として有名な山東京伝が発案されたと言われており、当時は「京伝勘定」と言われていたそうです。ちなみに世界的に見ると割勘の文化は少数派で、男性や年上が払うのが一般的のようです。

カラオケ:空オーケストラ

歌のないオーケストラの意味で、「空(から)オーケストラ」から「カラオケ」と略されました。カラオケは日本で1960年後半に誕生したとされ、その後世界に広がっていきました。そのため英語でも”karaoke”と書きます。ちなみに中国語では「卡拉OK」と突然アルファベットが出てくる不思議です。

バス:オムニバス

ラテン語で「すべての人のために」という意味の「オムニバス」が語源で、フランスの乗合馬車の発着所の雑貨屋の看板に書かれていたことに由来します。そこから多くの人が利用する乗合自動車をオムニバスと呼ぶようになり、その後略されました。

リストラ:リストラクチャリング

英語で「再建」を意味する”restructuring”から略されたものです。リストラと聞くと人員削減をイメージしますが、本来の意味は事業構造を再構築することです。その中の一環として、人員削減が起こります。

リモコン:リモートコントロール

英語で「遠隔操作」を意味する”remote control”から略されたものです。TVなどに向かってリモコンから赤外線をデジタル信号で送ることでチャンネルや音量などを操作することができます。

ソフトクリーム:ソフト・サーブ・アイスクリーム

海外では「柔らかいクリーム?」となり伝わらない和製英語です。英語では” soft serve icecream”であり、ソフトクリームサーバーの製造などを行っている日世の創業者・田中穰治が日本でソフトクリームを広めるのにわかりやすくするために省略したとされています。

ペペロンチーノ:アーリオ・オーリオ・ペペロンチーノ

唐辛子をオリーブ油で炒めたパスタ料理。正式名称は「アーリオ・オーリオ・ペペロンチーノ」と言います。イタリア語で「アーリオ」は「ニンニク」、「オーリオ」は「オリーブオイル」、「ペペロンチーノ」は「唐辛子」を意味しています。

経済:経世済民

中国の晋朝について書かれた歴史書である『晋書』に書かれた「経世済民」を略した言葉です。現在の政治と同じような意味で昔から使われていました。明治以降、”economy”の訳語として頻繁に使われるようになったようです。

首相:首席宰相

首席はトップを意味し、宰相は辞書で調べると「古く中国で、天子を補佐して大政を総理する官。総理大臣。首相。」と載っています。首相の言葉の中に首相が含まれている二重表現のような言葉です。ただ「首相」は日本国憲法に記載された言葉ではなく、報道などで使われる内閣総理大臣の通称です。

切手:切符手形

お金を払って得た権利の証明となる紙片のことを古くから「切手」と呼んでいました。日本の近代郵便制度の創始者である前島密が、“郵便物に貼って支払済を表す印紙”に「切手」という言葉をそのまま当てたそうです。

出世:出世間

元々は仏教語で、仏陀が衆生を救うためにこの世に出現することを指す言葉で、「出+世間」でした。そこから略され、日本では僧侶が高い位に上ることを意味するようになり、世間一般でも役職が上がることなどを指す言葉となりました。

断トツ:断然トップ

2位以下を大きく引き離すことを指す言葉ですが、元は「ずば抜けて」の意味を持つ「断然」と首位を表す英語の”top”が合わさった言葉の略。そのため「断トツの1位」という表現は二重表現になります。

押忍:おはようございます

朝の挨拶である「おはようございます」から「おっす」と短くなり、さらに「おす」へと略されました。そこから「自我を押さえて我慢する」という意味を込めて「押忍」という漢字が当てられました。

デマ:デマゴギー

大衆を扇動するための政治的な宣伝を意味するドイツ語の「デマゴギー」を略したものです。元の意味の通り、政治的な意味合いを持つ言葉でしたが、昭和になってから、単純に「嘘」や「根拠のない噂」の意味で使われるようになりました。

おなら:お鳴らし

屁を「鳴らす」の名詞である「鳴らし」に「お」をつけて婉曲に表現した言葉で、そこから一文字略されました。元々の言い方の方が上品な感じがあって良いですよね。というのも、一般庶民は昔から「屁」と言っていましたが、宮中に仕える女房たちは隠語として用いていたためです。

電車:電動客車

電動客車をより細かく表現すると、「電動機付き客車」または「電動機付き貨車」となります。電車は架線あるいは軌道から得る電気を動力源として走行しています。

電卓:電子式卓上計算機

計算機という本来役割を表す意味の言葉が略されています。1963年に世界初の電卓が登場し、1964年に現在のシャープから日本初の電卓が発売されました。当時の価格は53万5千円と車を買えるほどの値段でした。今では100均で売られているものもあるのに驚きですね。

ボールペン:ボールポイントペン

英語で”ball-point pen”と言い、これを略した言葉です。ボールという単語が使われている理由は、ボールペンの構造上、先端に小さな回転玉(ボール)があるためです。

インフラ:インフラストラクチャー

英語で「下部構造」や「基盤」を意味する”infrastructure”から略されたものです。電気・ガス・水道・電話・道路・線路・学校や病院などの公共施設など、私たちの生活に欠かせないものを指す言葉となっています。

シネコン:シネマコンプレックス

「コンプレックス”complex”」が「複合の」を表す英単語で、同一ビル内に複数のスクリーンを備えた複合型映画館のことを表します。国内の代表的なものとしては、TOHOシネマズ、イオンエンターテイメント、MOVIX、ユナイテッド・シネマなどがあります。

シャーペン:エバー・レディー・シャープペンシル

シャーペンが「シャープペンシル」の略ということを知っている方は多いと思いますが、実はこれも略語。1838年にアメリカで「エバーシャープ」という筆記具が登場し、その後1915年に現シャープの創設者である早川徳次氏が国内初となるものを考案し、「エバー・レディー・シャープペンシル」という商品名をつけヒットさせました。

ピアノ:クラヴィチェンバロ・コル・ピアノ・エ・フォルテ

イタリア語で「小さい音と大きい音を出せるチェンバロ」という意味です。いつの間にか「小さい音」を表すピアノだけに略され、楽器を表す名詞となりました。元のピアノの意味は今でも音の強弱を表す「メッゾピアノ」や「ピアニッシモ」と合わせて音楽記号として使われていますね。

362 notes

·

View notes

Photo

企画展「日本の万国博覧会 1970-2005」会 期 第1部「EXPO'70 技術・デザイン・芸術の融合」2025年3月8日(��)~5月25日(日) 第2部「EXPO'75以降 ひと・自然・環境へ」2025年6月14日(土)~8月31日(日)会 場 文化庁国立近現代建築資料館(東京都文京区湯島4-6-15 湯島地方合同庁舎内)開館時間 10:00~16:30休館日 毎週月曜日(祝日の月曜日は開館し翌平日休館)(5月5日、6日、7月21日、8月11日開館、7月22日、8月12日休館)(5月26日~6月13日展示入れ替えにつき休館)入場料 展覧会のみ観覧の場合(平日のみ)無料 旧岩崎邸庭園と同時...

0 notes

Text

16.首相官邸の建築 - 東京建築散歩

「これは、テレビの画面から撮った写真だけど、正面だけ、非常に開放的に作られているのがよくわかるなあ」「これは、とっても不思議なデザインだと思いますが、どういう人が設計したものなんですか?」 「これは、官邸のなかに検討委員会ができて、ずいぶん時間をかけて検討した結果なんだよ。有識者会議が開かれて、丹下健三、芦原義信、鈴木博之などという人から意見を聞いたらしい」 「丹下さんまで呼ばれているんだ」 「まあ、丹下さんと芦原さんはすでにかなり高齢だったはずだから、注目したいのは歴史家の鈴木博之さんだ」「鈴木さんはとくにハイテクと和の要素を組み合わせたデザインにすべきだ、と力説したらしい」と宮武先生。 「全体はモダニズムだ。しかし、たしかに和の要素が感じられる」と東郷さん。 「どこが和なんですか?」と恵美ちゃん。 「第一に左右非対称。つぎに軒。」 「えーっ、左右非対称がどうして和なんですか?」

「これはアメリカの大統領官邸ホワイトハウスだ。左右対称、シンメトリーなデザインが国の権威を表現するデザインとしてよくきいているだろ」 「たしかに日本の国会議事堂もシンメトリー��すね。では、なぜ首相官邸は非対称なんですか」 「じつは、日本建築の特質として左右非対称ということが昔から言われているんだよ」 「昔の建築も、もとは中国から入ってきた時は、全部左右対称だったのに、日本に入ったとたんに、非対称にくずしてゆく。法隆寺からして非対称なんだ」 「えーと、法隆寺は中門を入ると、金堂と五重塔と左右に並んでいますね」 「そうだろう、中国では、金堂を中心に据えて、五重塔を左右対称に置くのが原則なんだよ」 「確かに法隆寺は非対称ですね」 「それは、桃山時代になって、茶室、数寄屋建築になるとますますはっきりする。それこそ、日本建築の特徴だといわれてきたんだ」 「でも、和のデザインという方針から、非対称のデザインへ行くのは、相当大胆な決断力ですね」 「もし、丹下さんが設計していたら、必ずシンメトリーになっただろうなあ」 「つまり、日本的なデザインと指示されて、非対称のデザインでこたえた建築家は相当なツワモノだということだ」

「ガラスの中に木の格子が見えるだろう。これも和のデザイン要素だよ」 「そうですね。あれは、町家の格子のようですね」 「国家を代表する建築としては、かなり大胆なデザインだと思うよ」 「参考意見は、分かりましたけど、設計したのはだれなんですか?」 「うーん。それがはっきりしない。公式には建設大臣官房 官庁営繕部ということになっている。つまりお役人が設計した。しかし、漏れ聞くところでは、じっさいには日建設計がやったということだ」 「そうだろうなあ、これは、相当腕のたつヤツの仕業だぜ」と東郷さん。

「モダニズムの建築でこれだけ軒が出ているのはめずらしい」 「ヨーロッパのモダニズム建築は立方体で、軒はないですからね」 「車寄せの庇から、ピアノの鍵盤のような壁面、そして軒と実にリッチなデザイン要素が重なっているぞ」 「ハイテクと和のデザイン、この建築の見せ場だな」

166 notes

·

View notes