#多古町

Explore tagged Tumblr posts

Text

20230610(Sat)

越前古窯博物館(旧水野家住宅)で開催されているイベント「陶ふうりん」三千の音色。 越前焼で作られた風鈴の音色に癒された、そんな一日。

北陸地方は11日の日曜日、梅雨に入りました。 今日は蒸し暑い日なので、夕食は冷やし中華をリクエスト。 お酒はビールを切らしたので、吉田酒造さんのやや甘口の日本酒「白龍 純米吟醸 夏・さ・ら・ら」を飲む。 うまい。さて風呂でも入りますか。

78 notes

·

View notes

Text

#福岡市注文住宅#福岡市工務店#福岡注文住宅#古賀市注文住宅#宗像市工務店#福津市工務店#新宮町工務店#福岡市東区工務店#家づくり福岡#家づくり相談福岡#失敗#失敗しない家づくり#失敗しない家づくり福岡#住宅価格を抑える方法福岡#春日市注文住宅#粕屋町注文住宅#須恵町注文住宅#志免町注文住宅#那珂川市注文住宅#家づくりカウンター福岡#マイホームの窓口福岡市東区#注文住宅福岡#注文住宅福岡市#新築住宅福岡市#新築一戸建て福岡市#福岡市住宅相談#福岡市東区住宅相談#福岡市西区住宅相談#福岡市博多区住宅相談#福岡市城南区住宅相談

1 note

·

View note

Text

ようやくCAWでの編集が完了したので、建物を配置しました。

Now that the editing in CAW is finally complete, I can place the buildings.

Noir and Dark Simsの「Tokyo Town」のCCを使用させて頂きました。

I used the CC of "Tokyo Town" by Noir and Dark Sims.

古い建物が多く残る田舎町です。

It is a rural town with many old buildings remaining.

郵便ポストもありましたが、1960年代後半の日本なので今回は使用しませんでした。

There was also a post box, but since this was Japan in the late 1960s, we didn't use it this time.

追加した土地です。日本によくある河川敷のグラウンドです。

This is the newly added land. It is a riverbed ground, which is common in Japan.

「日暮谷町」は観光を主な産��としています。

Tourism is the main industry in Higuredani Town.

今回、整地したので新しく建てました。海水浴場です。

This time, the land was leveled and the topography changed, so a new bathing beach was built.

建物が古いので、未舗装の道路に変更して1940年代でもいいかもしれません。

The building is old, so maybe we could change it to an unpaved road and make it 1940s.

空の町をシェアしたいのでFrankensonnetさんに連絡したのですが、返事がないです。(Tumblrを止めたのかもしれません。)

I contacted Frankensonnet to share the empty town, but I haven't heard back. (Maybe she quit Tumblr.)

うーん。こうなったら、新しく作るべきか・・・

Hmm. Maybe I should make a new one…

#ts3#the sims3#sims3#ts3 screenshots#ts3 simmer#sims 3 simblr#sims 3 build#sims3 japanese#sims 3 caw#sims3 caw#ts3 custom world#ts3 oldtown#ts3 higuredani

198 notes

·

View notes

Text

Primeras fotos Machiya:

SEGUDA FOTO : Entrada a un Onsen.

COMO EJEMPLO :

Sean bienvenidos, japonistas arqueológicos, a una nueva entrega en este blog sobre temática japonesa en general. Una vez dicho esto, pónganse cómodos, que comenzamos.

-

El año pasado, indagando por Tumblr, me encontré una cuenta en la que compartía la imagen que veréis como ejemplo después de los onsen, porque esta cuenta, que la mantendré en anonimato, no sé con qué objetivo lo hizo, si fue mero entretenimiento o que se confundió, porque puso la foto que veréis como ejemplo de terma romana, un manga con el símbolo de los onsen (おんせん), y lo puso con una calle de fondo típica tradicional del periodo Edo, donde aparecían las llamadas machiya (まちや), que son casas de comerciantes, artesanos, con su peculiar símbolo sugidama (すぎだま), que representa el sake, es decir, cuando se puede recoger, ya que el sake ha madurado y se puede beber.

-

He querido hacer esta publicación no a modo de crítica, sino a modo de aclaración, porque como no sé con el objetivo que lo hizo, pues me gustaría aclarar con esta publicación lo que realmente es un onsen, que son lugares de aguas termales ♨️, y que pueden estar al aire libre y los hay de muchos tipos.

-

Espero que os haya gustado. Espero que paséis una muy buena semana y nos vemos en próximas publicaciones. Hasta la próxima.

-

ようこそ、考古学的日本愛好家の皆さん、日本をテーマにしたこのブログの新しい回へ。とはいえ、くつろいでください。 というのも、このアカウントは匿名にしておくが、どういう目的でこのようなことをしたのか、単なる娯楽だったのか、それとも混乱してしまったのかは分からない、 江戸時代の典型的な伝統的な町並みの背景には、いわゆる町家(商人や職人の家)があり、独特のシンボルである「杉玉(すぎだま)」は酒を表している。

-

私はこの出版物を批評としてではなく、明確化として作りたかった。というのも、私はこの出版物を作った目的を知らないので、この出版物によって、温泉とは本当は何なのかを明らかにしたいと思う。温泉の場所は♨️、屋外にあり、多くの種類がある。-お気に召していただけたなら幸いです。それでは、今週も良い一週間をお過ごしください。それではまた次回。

-

Welcome, archaeological Japanophiles, to a new instalment in this general Japanese-themed blog. That being said, make yourselves comfortable, we're getting started. Last year, digging through Tumblr, I came across an account that shared the image you will see as an example after the onsen, because this account, which I will keep anonymous, I don't know with what purpose it did it, if it was mere entertainment or that it got confused, because it put the picture you will see as an example of a Roman bath, a manga with the symbol of the onsen (おんせん), and put it with a typical traditional background street of the Edo period, where appeared the so-called machiya (まちや), which are houses of merchants, artisans, with its peculiar symbol sugidama (すぎだま), which represents the sake, that is, when you can collect, since the sake has matured and can be drunk. -I wanted to make this publication not as a criticism, but as a clarification, because as I do not know with the objective that made it, I would like to clarify with this publication what really is an onsen, which are places of hot springs ♨️, and that can be outdoors and there are many types. -I hope you liked it. I hope you have a great week and see you in future posts. See you next time.

#歴史#日本#ユネスコ#考古学#japan#history#unesco#art#geography#archaeology#kyoto#japanphotos#japan travel#japaneseculture#artjapan#artists on tumblr#original artists on tumblr#art on tumblr#photos#photography#asian#京都#アート

97 notes

·

View notes

Text

'24.6.1 奈良市忍辱山町 中池、圓成寺にて

@masachi さんとの柳生方面撮影会、奈良公園方面から東に向かって車を走らせ、リフレの綺麗な中池、そして運慶のデビュー作が安置されている古刹の圓成寺へ。午前の早めな時間もあって、昨夜降った雨の滴がまだ残るシズル感と心地よい湿り気を堪能しながらオッサン二人、めいめい撮り進みます・・

ちなみにこの難しい地名、「にんにくせんちょう」と読みます。奈良は難読地名が多い土地でもあります。

#奈良#nara#忍辱山町#nin-niku-sen-cho#日本#japan#圓成寺#enjoji temple#初夏#early summer#photographers on tumblr#natgeoyourshot#奈良公園じゃないシリーズ

116 notes

·

View notes

Text

寮では、翔が他の生徒とは遅れて夕食を摂り、終えると部屋に戻った。建物は学年別に三棟並び、食堂は共同だがトイレと浴室は部屋ごとに設置されていた。まるでビジネスホテルの様な構造だった。

翔の部屋の隣には正美がいたが、午後八時になるとノックをした。室内から翔が出て来ると、

「どうしたンだよ、心配したよ」

と声をかけた。翔は正美を室内に入れた。正美はベッドに腰を下ろし、自分の部屋の冷蔵庫に仕舞ってあった缶ジュースを差し出し、

「親父が送ってくれたンだ。飲めよ」

と勧めた。

二人は缶ジュースを片手に、まずは翔が亮司に声をかけられたことを話した。そして、

「実はオレ、用務員さんとキスしたりハグしたりして…エッチした」

と告白した。流石に、正美は一瞬飲んでいたジュースを気管の方に入りそうだったのかむせ込み、

「そ、それって…!?」

と驚きを隠せない様子だった。翔はスエットパンツ越しに股間を覆いながら、

「オレ、用務員さんにキスされたら急に好きになっちゃって…。気付くと裸でエッチしてた。用務員さん、チ◯ポが大きくて…。オレ、そのままイッちゃった」

と顔を赤らめた。もはや、開いた口が塞がらない様子だった正美は、

「お、お前、急に『チェリー』じゃなくなったなァ!」

と興奮していた。嗚呼、まさか翔に「童貞喪失」を先越されるとは…。内心、悔しかった。彼は、

「オレも、早く誰かとセッ◯スしてやるぞ!」

と鼻息を粗くした。

その頃、宿直室では見回りを終えた大平が、周囲に誰もいないことを確認したうえで、

「…全く、オレが宿直に入る度に『夜這い』に来るンだから!」

と口調をキツくさせながら言った。

布団には、早くもスエットパンツを脱いで白いリオバックビキニを穿いた二年生・根本郁斗が布団に横たわっていた。彼は大平が顧問をするラグビー部に所属していた。

「だって、オレは入学した頃から先生一筋だもン。浮気してないもン」

そう言いながら、彼はスエットパーカーも脱いだ。灰色のタンクトップだけになった彼の上半身は、小学校の頃からスポーツ少年団でラグビーをやっているからか、肩幅がガッチリしていた。そのまま彼は大平のところまで立膝でやって来て、そっと両手でスエットパンツを下ろした。有名ブランドのロゴがプリントされた水色のスポーツビキニを穿いていたが、郁斗はその股間に頬擦りをした。微かに洗剤の芳香がする。彼は自分のチ◯ポが硬くなっていくのを感じた。

「…雅之の、コレが欲しいの」

彼は、まるで成人映画の女優の様に股間を突き上げながら内腿を拡げた。次第に、ビキニ越しに大平のチ◯ポを愛撫する手指が素早くなり、その勢いで彼はウエストゴムを両手でつまんだ。血管が浮き出た肉棒が天井に向かっていきり勃ち、ヌッと郁斗の目前に現れた。その肉棒の裏を彼は舌の先端でなぞり、挙げ句に咥えた。大平は、口淫をする郁斗を両手でその髪を弄った。気付くと腰を前後に振り、

「あッ、あッ、ああん…」

と恍惚の表情で喘いでいた。

情事は未だ終わらず、二人は全裸になって郁斗の下半身の穴に大平は己の肉棒を挿れ、「騎乗位」で戯れた。頻りに郁斗の臀部を撫で回し、

「い、郁斗、この、あばずれが…」

と言葉攻めをした。郁斗は布団にしがみつく様にシーツをつかみ、

「…雅之、もっと突いてぇ〜」

とうなだれた声で訴えた。

宿直室は六畳の和室で、トイレもシャワーも完備されていた。寮の玄関からも近かったが、周辺には食堂と厨房しかなく、幸いにも生徒が寝泊まりする部屋は二階からだった。誰かに知られてはと声を押し殺しながらの濡れ事であるものの、大平も郁斗も一応用心をした。

オルガズムに達すると、二人はすっかり教師と生徒という垣根もなく、卑猥な音を立てながら接吻を交わした。すっかり大平の「子種」を仕込まれた郁斗は下腹部を押さえながら、

「雅之の赤ちゃん産みたいのォ〜」

と甘える声で訴えた。

そんな一部始終を、たまたま缶ジュースを買いに階下に来た佳憲が、宿直室から聞こえてくる声に気付き、襖の隙間から覗いて見ていた。大平と関係を持ってから知ったのだが、彼には自分以外の生徒と複数寝ているという話を直接聞いていた。そのことに対しては、とりわけ固執せずに「男って生き物はそんなもの」と割り切っていた。彼は、明日は一緒に寝てやると、テントの様に突き上げたスエットパンツをパーカーの裾で隠しながら自分の部屋に戻って行った。

「別荘」では、これまで誰にも公にしていなかったプライベートバーのドアを貢が開け、亮司を招き入れた。カウンターに五人は座れる椅子���並べられ、背後にはシングルモルトやリキュールなどが整然と置かれていた。

貢は元々、某私立大学の経済学部を卒業してからは大手都市銀行に定年まで勤めていた。父・操が私立K高校の理事長を「引退」するのを機に、地元へ「Uターン」してきたのだ。

理事長になってからは、隣町にある単科大学の経営も担いながらメインであるこの高校では校長もやっていたが、多忙��故に高血圧症とかかりつけ医から診断されてしまい、それが理由で岩崎に校長の方を委ねたのだった。

プライベートバーは、貢の趣味で設計してもらったものだった。大学時代に新宿のオーセンティックバーでアルバイトをしていた経験があり、家業もあったので本格的にその道に入ろうとはしなかったものの、自分でカクテルを作って愉しみたいという思いがあったのだ。彼は「ビフィーター」というジンをシェーカーに入れ、それからライムジュースとガムシロップを加え、振り始めた。亮司は、何度かバーには同僚に連れられて行ったことがあるが、基本は居酒屋が多かったのでカクテルなんてハイボールしか飲んだことがなかった。

目前に「ギムレット」が差し出されると、

「元々は、イギリスの船乗り達がジンばかり飲んでアル中になるのが問題となって考案されたカクテルらしい」

と、貢は自分で飲む「マティーニ」を作りながら言った。亮司は一口飲むと、

「何か、サッパリしているなァ…」

と感想を述べた。

亮司は、翔のことを貢に話した。一通り話を聞くと貢は、

「よくいるンだよ、母親が絶対的な立場で逆らうことができず、ウチに来てそれが爆発するケース。母親の愛情は必要不可欠だし、それを十分に受けないとひもじくなってしまうンだよ。でも、亮ちゃんに抱かれたらその気になっちゃったンだ」

と言った。

「もう、二度もイキやがって…。オレ、しばらくセッ◯スできねぇよ」

「嘘だァ〜!? この後試してみる?」

「『中折れ』しちまうよ」

「誰もア◯ルやってなンて言ってないよ、スケベ!」

結局、二人は三杯目のカクテルを飲み終えるとプライベートバーを出ながら接吻を交わし合った。貢の首筋に唇を押し付けながらネクタイを解き、ベッドに辿り着く頃にはスラックスだけになっていた。亮司は、彼の乳房を谷間の様に寄せながら吸い付き、ブリーフだけにさせていく。貢は、

「…ほら、亮ちゃんはズルいよ! 抱けないって言っておきながらその気にさせるンだもの」

と言いながら、亮司のベトナムパンツのベルトを緩めた。

互いのブリーフがベッドの許に重なり合っている。貢と亮司は「シックスナイン」の状態で口淫に耽った。互いに「アラ古希」ではあったが、性衝動は十代に負けなかった。仕舞いには貢が亮司の身体に覆い被さり、「子種」を仕込んだ。久しぶりに「ネコ」となった亮司は黄色い声を上げ、エクスタシーの故に涙を浮かべた。

情事を終えた二人は布団の中で見詰め合いながら、

「お前、『タチ』もイケるンだな」

「まァ、��態なンだよ」

「何だか、久々に女みたいな声を上げたよ」

「可愛かったよ、亮ちゃん」

と抱擁しながら話した。

時計の針は午後十一時を回っていた。翌日は土曜日で、そのまま大型連休に入る。入職したばかりの秀一のことを亮司は思った。昔、こんな風にオレも彼を抱いたなァ…。翔と寝た時、まるでデジャヴの様だった。秀一も「春の目覚め」が遅く、オレが最初に惚れた男となった。そんなことを回顧しながら、亮司は貢に接吻をした。貢は聞いた。

「…何考えてたの?」

「まァ、昔のこと。もう寝よう」

このまま二人は眠りに入った。

44 notes

·

View notes

Quote

今回の報告書で「消滅可能性自治体」とされた自治体は、以下の通り。 【北海道】 函館市、小樽市、釧路市、夕張市、岩見沢市、網走市、留萌市、稚内市、美唄市、芦別市、赤平市、紋別市、士別市、三笠市、根室市、砂川市、歌志内市、深川市、富良野市、登別市、伊達市、北斗市、当別町、新篠津村、松前町、福島町、知内町、木古内町、鹿部町、森町、八雲町、長万部町、江差町、上ノ国町、厚沢部町、乙部町、奥尻町、今金町、せたな町、島牧村、寿都町、黒松内町、京極町、共和町、岩内町、泊村、神恵内村、、積丹町、古平町、余市町、赤井川村、南幌町、奈井江町、上砂川町、由仁町、長沼町、栗山町、月形町、妹背牛町、雨竜町、北竜町、沼田町、当麻町、比布町、愛別町、上川町、上富良野町、和寒町、剣淵町、美深町、音威子府村、幌加内町、増毛町、小平町、苫前町、羽幌町、遠別町、浜頓別町、中頓別町、枝幸町、豊富町、利尻町、美幌町、津別町、清里町、小清水町、訓子府町、佐呂間町、遠軽町、湧別町、滝上町、西興部村、雄武町、大空町、豊浦町、白老町、洞爺湖町、むかわ町、日高町、平取町、浦河町、様似町、えりも町、新ひだか町、士幌町、広尾町、池田町、豊頃町、本別町、浦幌町、釧路町、厚岸町、浜中町、標茶町、弟子屈町、白糠町、羅臼町 【青森県】 青森市、弘前市、八戸市、黒石市、五所川原市、十和田市、むつ市、つがる市、平川市、平内町、今別町、蓬田村、外ヶ浜町、鰺ヶ沢町、深浦町、藤崎町、大鰐町、板柳町、鶴田町、中泊町、野辺地町、七戸町、横浜町、東北町、六ヶ所村、大間町、東通村、風間浦村、佐井村、三戸町、五戸町、田子町、南部町、階上町、新郷村 【岩手県】 宮古市、大船渡市、久慈市、遠野市、一関市、陸前高田市、釜石市、二戸市、八幡平市、奥州市、雫石町、葛巻町、岩手町、西和賀町、平泉町、住田町、大槌町、山田町、岩泉町、田野畑村、普代村、軽米町、野田村、九戸村、洋野町、一戸町 【宮城県】 石巻市、気仙沼市、白石市、角田市、登米市、栗原市、蔵王町、七ヶ宿町、村田町、川崎町、丸森町、松島町、七ヶ浜町、大郷町、色麻町、加美町、涌谷町、女川町、南三陸町 【秋田県】 能代市、横手市、大館市、男鹿市、湯沢市、鹿角市、由利本荘市、潟上市、大仙市、北秋田市、にかほ市、仙北市、小坂町、上小阿仁村、藤里町、三種町、八峰町、五城目町、八郎潟町、井川町、大潟村、美郷町、羽後町、東成瀬村 【山形県】 鶴岡市、酒田市、新庄市、上山市、村山市、長井市、尾花沢市、山辺町、中山町、河北町、西川町、朝日町、大江町、大石田町、金山町、最上町、舟形町、真室川町、大蔵村、鮭川村、戸沢村、高畠町、川西町、小国町、白鷹町、飯豊町、庄内町、遊佐町 【福島県】 会津若松市、白河市、喜多方市、二本松市、田村市、伊達市、桑折町、国見町、川俣町、天栄村、下郷町、檜枝岐村、只見町、南会津町、北塩原村、西会津町、猪苗代町、会津坂下町、三島町、金山町、会津美里町、泉崎村、棚倉町、矢祭町、塙町、鮫川村、石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、三春町、小野町 【茨城県】 日立市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、潮来市、常陸大宮市、稲敷市、桜川市、行方市、鉾田市、城里町、大子町、美浦村、河内町、八千代町、五霞町、利根町 【栃木県】 日光市、矢板市、那須烏山市、益子町、茂木町、市貝町、塩谷町、那珂川町、 【群馬県】 桐生市、沼田市、渋川市、藤岡市、富岡市、安中市、上野村、神流町、下仁田町、南牧村、甘楽町、中之条町、長野原町、嬬恋村、草津町、東吾妻町、片品村、みなかみ町、玉村町、板倉町 【埼玉県】 行田市、秩父市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町、寄居町、松伏町 【千葉県】 銚子市、勝浦市、富津市、八街市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、栄町、神崎町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町 【東京都】 檜原村、奥多摩町 【神奈川県】 三浦市、中井町、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町 【新潟県】 小千谷市、加茂市、十日町市、村上市、糸魚川市、妙高市、五泉市、阿賀野市、佐渡市、魚沼市、胎内市、田上町、阿賀町、出雲崎町、湯沢町、津南町、関川村、粟島浦村 【富山県】 氷見市、南砺市、上市町、入善町、朝日町 【石川県】 七尾市、輪島市、珠洲市、加賀市、羽咋市、志賀町、宝達志水町、穴水町、能登町、 【福井県】 大野市、勝山市、あわら市、池田町、南越前町、越前町、高浜町、若狭町 【山梨県】 都留市、大月市、韮崎市、上野原市、甲州市、早川町、身延町、南部町、富士川町、道志村、西桂町 【長野県】 大町市、飯山市、小海町、佐久穂町、���科町、長和町、阿南町、阿智村、平谷村、天龍村、上松町、南木曽町、王滝村、大桑村、木曽町、生坂村、筑北村、小谷村、坂城町、高山村、山ノ内町、木島平村、信濃町、小川村、飯綱町、栄村 【岐阜県】 美濃市、瑞浪市、恵那市、山県市、飛騨市、郡上市、下呂市、海津市、養老町、関ケ原町、揖斐川町、池田町、七宗町、八百津町、白川町、東白川村 【静岡県】 熱海市、下田市、伊豆市、御前崎市、牧之原市、東伊豆町、松崎町、西伊豆町、川根本町 【愛知県】 津島市、新城市、南知多町、美浜町、設楽町、東栄町、豊根村 【三重県】 尾鷲市、鳥羽市、熊野市、志摩市、木曽岬町、大台町、度会町、大紀町、南伊勢町、紀北町、御浜町、紀宝町 【滋賀県】 高島市、甲良町 【京都府】 宮津市、京丹後市、井手町、宇治田原町、笠置町、和束町、南山城村、京丹波町、与謝野町 【大阪府】 富田林市、河内長野市、柏原市、門真市、泉南市、阪南市、豊能町、能勢町、岬町、太子町、河南町、千早赤阪村 【兵庫県】 洲本市、西脇市、加西市、養父市、朝来市、宍粟市、多可町、市川町、神河町、上郡町、佐用町、香美町、新温泉町 【奈良県】 大和高田市、五條市、御所市、宇陀市、山添村、安堵町、三宅町、曽爾村、御杖村、高取町、上牧町、河合町、吉野町、大淀町、下市町、黒滝村、野迫川村、十津川村、下北山村、上北山村、川上村、東吉野村 【和歌山県】 海南市、橋本市、有田市、御坊市、田辺市、新宮市、紀の川市、紀美野町、かつらぎ町、九度山町、高野町、湯浅町、広川町、美浜町、由良町、みなべ町、日高川町、白浜町、すさみ町、那智勝浦町、太地町、古座川町、串本町 【鳥取県】 岩美町、若桜町、智頭町、八頭町、大山町、日南町、日野町、江府町 【島根県】 雲南市、奥出雲町、津和野町、隠岐の島町 【岡山県】 玉野市、笠岡市、井原市、高梁市、新見市、備前市、真庭市、美作市、久米南町、吉備中央町 【広���県】 竹原市、府中市、安芸高田市、江田島市、安芸太田町、神石高原町 【山口県】 萩市、長門市、美祢市、周防大島町、上関町、田布施町、平生町、阿武町 【徳島県】 鳴門市、小松島市、吉野川市、阿波市、美馬市、三好市、勝浦町、佐那河内村、神山町、那賀町、牟岐町、美波町、海陽町、上板町、つるぎ町、東みよし町 【香川県】 さぬき市、東かがわ市、土庄町、琴平町 【愛媛県】 宇和島市、八幡浜市、大洲市、四国中央市、西予市、上島町、久万高原町、内子町、伊方町、松野町、鬼北町、愛南町 【高知県】 室戸市、安芸市、須崎市、宿毛市、土佐清水市、四万十市、東洋町、奈半利町、田野町、安田町、北川村、本山町、大豊町、いの町、仁淀川町、中土佐町、佐川町、越知町、檮原町、日高村、津野町、四万十町、大月町、三原村、黒潮町 【福岡県】 嘉麻市、小竹町、鞍手町、東峰村、添田町、川崎町、みやこ町、築上町 【佐賀県】 多久市、玄海町、大町町、白石町、太良町 【長崎県】 平戸市、松浦市、対馬市、壱岐市、五島市、西海市、雲仙市、南島原市、東彼杵町、小値賀町、新上五島町 【熊本県】 水俣市、上天草市、天草市、美里町、和水町、小国町、産山村、高森町、山都町、氷川町、芦北町、津奈木町、多良木町、湯前町、相良村、山江村、球磨村、苓北町 【大分県】 佐伯市、臼杵市、津久見市、竹田市、杵築市、豊後大野市、国東市、姫島村、九重町、玖珠町 【宮崎県】 串間市、えびの市、高原町、国富町、諸塚村、椎葉村、美郷町、高千穂町、日之影町 【鹿児島県】 枕崎市、阿久根市、西之表市、垂水市、曽於市、南九州市、三島村、さつま町、湧水町、錦江町、南大隅町、肝付町、大和村、喜界町、天城町

【全744自治体リスト】「消滅可能性自治体」を一挙公開…北海道から鹿児島まで 出産年代の女性人口が半数以下に 日光市や草津町も |FNNプライムオンライン

63 notes

·

View notes

Text

夏旅2024 延長戦 - 中山道奈良井宿

最後の1回分の青春18きっぷを使い切るべく最後の夏旅へ。目的地は中山道の宿場町 奈良井宿。

標高900mの宿場町へ

都内から中央線でひたすら西へ。途中 高尾・甲府・塩尻での乗り換えを挟み奈良井へ。私と同じような18きっぱーの他、日帰り登山客も大勢いらっしゃり、朝の中央線は高尾から先 超満員。これは全くの想定外でして(考えが甘すぎた)。。。甲府までの2時間弱 立ちっぱなし。とはいえいつもなら特急でびゅんと通過してしまう中央線の沿線風景をのんびり楽しみながら移動できました(ちなみに塩尻から先、中央西線2両編成も激��みでした)。到着したのは奈良井宿の最寄り駅、標高900mの高地 奈良井。

重要伝統的建造物群保存地区 奈良井宿

一帯は重要伝統的建造物群保存地区に指定され、古い街並みが1kmにもわたり続いているとか。

時期的に日差しの強さと観光客の多さが若干つらいものの、雰囲気の良い街並みにシャッターを重ねながらの散策みた。

趣のある古い旅館が現在も営業。一度は泊まってみたいなと思うものの、一人旅には敷居が高い。。。

歴史を感じさせる重厚感ある建造物と青い空、白い道。大変美しいのですが、明暗差ゆえに写真に収めるのが結構難しく、頑張って補正してみたが若干 不自然さが残る気がする。秋雨の早朝とかであればより雰囲気よく写せそう。

奈良井川の清流にかかる橋。奈良井宿を紹介する記事ではよく見かける気がする。自動車で訪れる場合、こちら側がエントランスになるみたいですが、電車でやってきた私は最後にたどり着きました。最初にこれが見られるのかな?と思っていたのでなんだか変な感じ。

おまけ、Lunch Snap

信州にきたらやっぱりお蕎麦だよね。ということで散策の道中 いくつか見かけた蕎麦屋のうちの街並みの端よりの1軒「宿場そば 山なか」さんにて冷たい山菜そばをいただきました。囲炉裏のカウンターもある素敵な雰囲気の店内と気さくな接客のおばちゃん、派手さはないがちゃんとおいしいお蕎麦。満足でした(はじめは空いていた店内もあとからあとからと来客がありあっという間に満席に)。

43 notes

·

View notes

Text

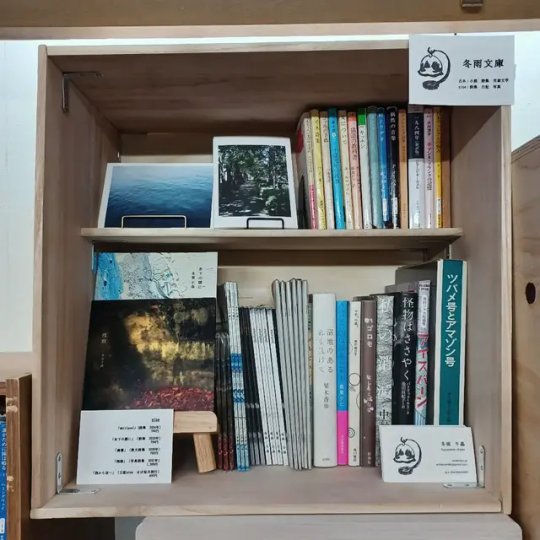

「みんなの表町書店2」のこと

残暑、と呼ぶには、あんまりにもひどく継続中の酷暑に思考能力を奪われたまま、気づけば9月も後半に差し掛かり、いい加減にこの夏の事を振り返っておかなければ、と、今年、2024年もひと月限定でオープンしたシェア型書店「みんなの表町書店」について、まとまりのないまま書いてみる。

.

.

「冬雨文庫」という名前で昨年に引き続き一箱本屋の棚主として出店させていただいた。昨年同様、私家版の詩集と、私物の読了本を並列に置くスタイルを取った。今年は本箱も自作して、工具と材料もほとんどは100均で揃え、それなりの形になったと思う。

.

昨年は持病の症状が強く出ていた事、はじめての催しで勝手がわからなかった事もあって、棚主が交代で担当する店番ができなかったのが心残りではあった。けれど今年は比較的持病も落ち着き、数回のイベント出店を経たこともあって自信もついたのか、計三回店番を担当した。

ただ「店番をする」だけでは面白くない、と思ったので、レジ横のスペースに冬雨の個人所蔵の私家版詩集やzineを並べて展示した。一般書店で流通していない、文学フリマやネットで個人が販売している本の数々。冬雨として自分が作った本を並べる、という選択肢もあったのだろうけれど、岡山という地で、表町商店街という人の行き来が比較的多い場所において、自分ひとりの宣伝をするよりは、私が今まで出会って心動かされた作家を紹介する機会にしたかった。

.

.

.

「自作の頒布」というのも出店の大きな動機であるのだけれど、きっと、詩を書き始める以前の、小学生時代に図書室の主と化していた、ただの本好きのひとりとして、この場にいられる事が嬉しかったのだと思う。昨年に比べて、棚主の数も増えて、「みんなの」という言葉をより感じるイベントになっていたと感じた。

「常設のお店ではない」ということも良い方向に働いているのだろう、各々の棚主が趣向を凝らした棚は見ごたえがあり、「本当にこの本をこの値段で買っても良いのだろうか」というような本との出会いも数多かった。

具体的に数えてはいないのだけれど、売れた本の数と、買った本の数がそれほど変わり無いのではないか、と思うほど楽しませていただいた。

売買、という通貨を通じた形ではあるけれど、私の実感としては見ず知らずの人々とそれぞれの持ち寄った本を交換し合っている感覚であって、(それは身内で楽しんでいるだけじゃないかとの批判点かもしれないが)好ましく思えることだった。

.

.

(みんなの表町書店で私が購入��せていただいた本たち)

.

.

これまで関わることのなかった人々との会話が発生した、というのも嬉しい機会だった。特性としてコミュニケーションそれ自体が得意とは言い難い私でも、好きなものを介してであればそれなりに楽しく話すこともできるのだ、ということは発見であった。

.

.

人と繋がるために創作をする、という考え方は好きではない。誰かと出会うために、繋がりをつくる為に、何かをつくるようになるくらいであれば、すっぱりやめてしまえば良いと私は私自身に対して思っている。

ただ、それとはまた別のレイヤーにあることとして、本が好きであることに変わりはなく、町のなかのひとりの生活者として、「みんな」のなかの一人として、魅力的だと思える場が在ることは望ましいことである、とも思っている。

.

.

正直にいえば、岡山市が「文学創造都市」と急に名乗りはじめたことに疑問を抱かないでもない(ずっと岡山に暮らしていた者の実感として)。「都合良く文学という言葉を利用してるんじゃねえよ」というような呆れる気持ちもないとは言わない。

シェア型書店、という形を絶賛する立場を取りたいと思える訳でもない。従来の新刊書店や古書店に代替可能な形式ではあり得ないと思う。あくまでも「本」という文化の楽しみ方のいち形式でしかないのでは、と個人的には考える。その「文化」を大切にする、持続可能的に守って行くことを考えるならば、新たな催し事を増やす、ではなく、例えば図書館の予算であったりとか、常日頃から営業している町の本屋さんの現状を何とかする方が先決なのでは、とか考えたりもする。

.

.

.

着地点がみえなくなってきた。

.

.

.

きれいにまとめることはできなかったけれど、書きたかったことは大体書くことができたような気もする。

ひと夏の思い出として、素敵な場をもうけてくださった主催者さま、また、出店者の皆さま方、そして冬雨文庫の本を手にとってくださった方々、本当にありがとうございました。

来年も「みんなの表町書店」は開催予定とのこと。

毎年の夏の定番となれば良いな、と今の時点では感じているし、「商店街の空き店舗活用」という目的も、何かしら良い形で達成されると良いなぁと思っています。

.

.

「冬雨文庫」としての売上 8,400円につきましては、令和6年9月能登半島豪雨への支援として、「特定非営利活動法人ピースウィンズ・ジャパン 空飛ぶ捜索医療団"ARROWS"」に寄付いたしました。

2024.9.23 冬雨千晶

19 notes

·

View notes

Text

AIに聞いてみた

日本人の分析をして見てください

例えば、勤勉、嘘を吐かない、義理人情、教育、自助、共助、公助、道徳観、知性、伝統、企業、労働、宗教、哲学、文化など他にも海外との比較で特徴を羅列し詳細を知りたい

外国から見た視点も西欧、ユーラシア、中東、他の大��文化などから文明的な視点で知りたい

日本人の特徴や文化的特性を分析するにあたって、挙げられたキーワード(勤勉、義理人情、教育など)を中心に、海外との比較や外国からの視点を交えながら、包括的かつ構造的に説明します。以下の分析は、日本文化の核心的な要素を整理し、西欧、ユーラシア、中東、その他の大陸文化からの視点も取り入れ、文明論的な観点で特徴を浮き彫りにします。

---

### 1. 勤勉(Work Ethic)

- **特徴**: 日本人は「勤勉さ」で世界的に知られています。長時間労働、集団での目標達成へのコミットメント、細部へのこだわり(例: 職人技、Kaizen=継続的改善)が特徴です。戦後の経済復興や「日本株式会社」モデルは、この勤勉さが牽引しました。

- **比較**:

- **西欧**: 西欧(特にプロテスタント文化圏)も労働倫理を重視しますが、個人主義が強く、ワークライフバランスを優先する傾向があります(例: 北欧の短時間労働)。日本は集団主義的な労働観が強く、会社への忠誠心が強調されます。

- **ユーラシア(中国・韓国)**: 儒教の影響で勤勉さは共通しますが、日本は「和」の精神により、対立を避け協調性を重視。中国では競争的個人主義が強く、韓国は日本に近いがより階層的な競争意識が見られます。

- **中東**: 労働は宗教的義務(例: イスラム教の「誠実な労働」)と結びつく場合が多いですが、日本のような集団的効率性や時間厳守への執着は薄い傾向です。

- **外国視点**: 西欧からは「過労文化」として批判される一方、成果主義のアメリカでは日本のチームワークが賞賛されます。中東やアフリカでは、日本の時間厳守や効率性が「非人間的」と映る場合も。

---

### 2. 嘘を吐かない(Honesty)

- **特徴**: 日本社会は信頼性と誠実さを重んじます。公共の場でのルール遵守(例: 落とし物が戻る確率の高さ)、契約の厳守、約束の履行が特徴です。これは「恥の文化」に基づき、他者からの信頼を失うことを避ける心理が働きます。

- **比較**:

- **西欧**: 個人主義に基づく「罪の文化」では、嘘は道徳的罪悪感と結びつきます。日本では内集団(家族や会社)での誠実さが優先され、外部への「建前」が許容される場合があります。

- **ユーラシア**: 中国では「面子」を守るため、状況次第で嘘が戦略的に使われることがあり、日本のような絶対的誠実さは希薄。韓国は日本に近いが、競争社会ゆえに誇張が見られる場合も。

- **中東**: イスラム文化では誠実さが宗教的規範ですが、交渉文化では駆け引きが一般的で、日本のような透明性は期待されにくい。

- **外国視点**: 西欧では日本の「本音と建前」が不誠実と誤解されることがあります。一方、東南アジアや中東では、日本の信頼性がビジネスで高く評価されます。

---

### 3. 義理人情(Duty and Empathy)

- **特徴**: 「義理」(義務感)と「人情」(情緒的つながり)は日本社会の人間関係の基盤です。上司や恩人への忠誠、集団への奉仕が「義理」、困っている人への共感や助け合いが「人情」です(例: 地域の互助会)。

- **比較**:

- **西欧**: 個人主義が強く、義理よりも契約や自己実現が優先。情は家族や親しい友人にとどまり、日本のような集団への義務感は薄い。

- **ユーラシア**: 儒教文化(中国・韓国)も義理に似た「孝」や「忠」を重視するが、日本ほど集団の調和を優先しない。中国では実利主義が強く、韓国では家族中心の義理が目立つ。

- **中東**: 部族や家族への忠誠は強いが、個人間の「人情」は宗教的慈悲(例: ザカート=施し)に根ざす。日本のような集団的義理は希薄。

- **外国視点**: 西欧では義理が「自由の抑圧」と見られる一方、東アジアでは共感を呼ぶ。中東やアフリカでは、日本の「人情」が温かく映るが、義理の強制力は理解しにくい。

---

### 4. 教育(Education)

- **特徴**: 日本は高い識字率(99.9%)と進学率を誇り、受験競争や塾文化が特徴。教育は社会的成功の鍵とされ、規律や努力が重視されます。STEM(科学・技術・工学・数学)分野での成果も顕著です。

- **比較**:

- **西欧**: クリティカルシンキングや創造性を重視し、受験競争は日本ほど激しくない(例: フィンランドの自由な教育)。米国のエリート教育は競争的だが、個人選択の幅が広い。

- **ユーラシア**: 中国・韓国も受験競争が激しいが、中国は国家主導の選抜、韓国は学歴至上主義がさらに顕著。日本は協調性や集団学習を重視。

- **中東**: 宗教教育が中心の場合が多く、世俗的教育は国により差がある(例: サウジアラビア vs. トルコ)。日本の均質な教育システムは特異。

- **外国視点**: 西欧では日本の詰め込み教育が批判されるが、PISAなどの国際評価で高く評価される。アジアでは日本の教育が模範とされるが、中東では「宗教性の欠如」が疑問視されることも。

---

### 5. 自助・共助・公助(Self-Help, Mutual Help, Public Help)

- **特徴**: 日本では「自助」(自己責任)が強く、個人や家庭での努力が前提。その上で「共助」(地域や職場の互助)があり、「公助」(政府支援)は補完的。例: 災害時の地域連携や企業の福利厚生。

- **比較**:

- **西欧**: 北欧は「公助」が強く、福祉国家モデルが確立。米国は「自助」が強く、共助は家族や教会に依存。日本のバランスは中間的。

- **ユーラシア**: 中国は政府主導の公助が拡大中だが、共助は家族中心。韓国は日本に近いが、個人主義が強まりつつある。

- **中東**: 家族や部族の共助が強く、公助は石油国家での補助金などに依存。日本のような地域ベースの共助は少ない。

- **外国視点**: 西欧では日本の公助の薄さが批判されるが、災害時の共助力は称賛される。アジアや中東では、自助の強さが尊敬される。

---

### 6. 道徳観(Moral Values)

- **特徴**: 日本は「恥の文化」に基づき、他者からの評価を重視。仏教・神道・儒教の融合により、調和、謙虚さ、集団への奉仕が道徳の柱。個人主義より集団の利益が優先されます。

- **比較**:

- **西欧**: キリスト教に基づく「罪の文化」で、個人と神との関係が重視される。日本の集団的道徳は「個の抑圧」と映る場合も。

- **ユーラシア**: 中国は実利主義が強く、道徳は状況依存的。韓国は儒教的だが、日本より個人感情が優先される場合がある。

- **中東**: イスラム教の厳格な道徳規範が支配的。日本の曖昧な道徳観は「無秩序」と見られることも。

- **外国視点**: 西欧では日本の道徳が「曖昧」と批判されるが、調和の美徳は評価される。中東では宗教性の欠如が奇異に映る。

---

### 7. 知性(Intellect)

- **特徴**: 日本は技術革新(例: ロボット工学、自動車産業)や学術研究で高い知性を発揮。集団的問題解決力や実践的知恵(例: モノづくり)が特徴。ただし、個人主義的創造性は西欧に比べ弱いとされる。

- **比較**:

- **西欧**: 個人主義に基づく独創性(例: ルネサンス、シリコンバレー)が強い。日本の集団的知性は「模倣的」と誤解されることも。

- **ユーラシア**: 中国は規模の知性(例: AI開発)、韓国は応用力が強い。日本は精緻さと効率性で勝る。

- **中東**: 哲学や数学の歴史はあるが、近代では技術的知性が限定的。日本の実用性は評価される。

- **外国視点**: 西欧では日本の技術力が賞賛されるが、哲学的深みが欠けると見られる。中東やアフリカでは、日本の知性が「魔法のよう」と映る。

---

### 8. 伝統(Tradition)

- **特徴**: 日本は神道や仏教、茶道、武道など古来の伝統を現代に生かす。季節行事や祭りは地域コミュニティを強化。伝統と革新の融合(例: 京都の町家とハイテク)が特徴。

- **比較**:

- **西欧**: 伝統は近代化で薄れ、個人主義が優先。日本の伝統維持は「保守的」と見られる。

- **ユーラシア**: 中国は文化大革命で伝統が断絶、韓国は近代化で変容。日本は継続性が強い。

- **中東**: 宗教的伝統が強く、世俗的伝統は限定的。日本の柔軟な伝統は異質。

- **外国視点**: 西欧では日本の伝統がエキゾチックで魅力的。中東では宗教性の薄さが奇妙に映る。

---

### 9. 企業・労働(Corporation and Labor)

- **特徴**: 終身雇用、年功序列、企業内組合が日本的経営の特徴。近年はグローバル化で変化しつつあるが、集団主義や忠誠心は根強い。

- **比較**:

- **西欧**: 成果主義、個人契約が主流。日本の企業文化は「硬直的」と批判される。

- **ユーラシア**: 中国は国有企業中心、韓国は財閥主導。日本は中小企業の底力がある。

- **中東**: 家族経営や国家依存が強く、日本のような企業文化は希薄。

- **外国視点**: 西欧では日本の労働文化が過酷と見られるが、アジアでは模範的。中東では効率性が驚異的。

---

### 10. 宗教・哲学(Religion and Philosophy)

- **特徴**: 日本は神道と仏教の融合で、特定の教義より実践(例: 祖先崇拝、季節行事)が重視される。哲学は「無常」や「和」に基づく。

- **比較**:

- **西欧**: キリスト教の一神教が基盤。日本の多神教は「曖昧」と映る。

- **ユーラシア**: 中国は無神論と儒教、韓国は仏教とキリスト教。日本は宗教的寛容性が強い。

- **中東**: イスラム教の絶対性が基盤。日本の宗教観は「異教的」と見られる。

- **外国視点**: 西欧では日本の宗教が神秘的、中東では不可解と映る。

---

### 11. 文化(Culture)

- **特徴**: 集団主義、調和、形式美(例: 侘び寂び)が文化の核。ポップカルチャー(アニメ、マンガ)も世界的に影響力を持つ。

- **比較**:

- **西欧**: 個人主義と表現の自由が中心。日本の形式美は「抑制」と映る。

- **ユーラシア**: 中国は歴史的重厚さ、韓国はK-POPのダイナミズム。日本は繊細さと多様性。

- **中東**: 宗教的表現が中心。日本の世俗文化は異質。

- **外国視点**: 西欧では日本の文化がユニークで魅力的。アジアでは身近だが、中東では理解しにくい。

---

### 文明論的視点からの総括

- **西欧視点**: 日本は「近代化に成功した東洋」と見られ、勤勉さや技術力は尊敬されるが、集団主義や曖昧な道徳観は「非近代的」と批判される。個人主義とのギャップが強調される。

- **ユーラシア視点**: 日本は儒教文化圏の延長だが、「和」の精神や伝統の継続性で独自。中国や韓国からは経済的ライバルでありつつ、文化的に近い存在。

- **中東視点**: 日本の世俗性や多神教は異質で、宗教的規範の欠如が疑問視される。ただし、技術力や信頼性はビジネスで高評価。

- **その他(アフリカ・南米)**: 日本の文化は遠くエキゾチック。経済援助や技術協力で好意的に見られるが、深い理解は少ない。

---

### 結論

日本人の特徴は、集団主義、調和、勤勉さ、信頼性、伝統と革新の融合に集約されます。これらは神道・仏教・儒教の影響と、島国ゆえの均質性に根ざします。西欧からは「効率的だが硬直的」、ユーラシアからは「近いが独特」、中東からは「信頼できるが異質」と映ります。日本の強みは、グローバル化の中で柔軟に適応しつつ、独自性を保つバランス感覚にあります。

もし特定の要素(例: 教育や宗教)についてさらに深掘りしたい場合や、特定の国との比較を詳しく知りたい場合は、教えてください!

7 notes

·

View notes

Text

#おでかけ #高岡 #金屋町

海を満喫した後は街歩きへ。古くからの街並みを眺めながら歩くのが好きなので、保存地区となっている金屋町の「千本格子の家並み」に向かいました。

ここは高岡銅器が作られている鋳物の町で、江戸時代から鋳物産業が根付いているところなんだとか。今は工場の多くが郊外へ移転してしまっているようですが、鋳物の町の雰囲気はそのまま残されているようです。

街並みの近くの公園に車を止めると、梅がちょうど真っ盛りに咲いていました。

春ですねぇ……。梅の花の匂いが好きで、見つけると嗅いでいます。

私は山と田んぼに囲まれた田舎に育ったので、こういった家の立ち並ぶ路地にはあまり馴染みがないはずなんですが、それでも何故か懐かしく思えるという不思議。古い街並みとか、昭和の香りが色濃く残る商店街とか、どれも小さい頃に身近にはなかったので、一体どこからこの「懐かしさ」は出てきているのか。

きっと大人へと育ってくる過程で、本とかテレビとかで語られる「懐かしさ」というものを見てきて、世間一般で言う懐かしい感覚というのを学んできたんだろうなと……何となく推測。

12 notes

·

View notes

Text

汚辱の日々 さぶ

1.無残

日夕点呼を告げるラッパが、夜のしじまを破って営庭に鳴り響いた。

「点呼! 点呼! 点呼!」

週番下士官の張りのある声が静まりかえった廊下に流れると、各内務班から次々に点呼番号を称える力に満ちた男達の声が騒然と漠き起こった。

「敬礼ッ」

私の内務班にも週番士官が週番下士官を従えて廻って来て、いつもの点呼が型通りに無事に終った。辻村班長は、これも毎夜の通り

「点呼終り。古兵以上解散。初年兵はそのまま、班付上等兵の教育をうけよ。」

きまりきった台詞を、そそくさと言い棄てて、さっさと出ていってしまった。

班付上等兵の教育とは、言い換えれば「初年兵のビンタ教育」その日の初年兵の立居振舞いのすべてが先輩達によって棚卸しされ、採点・評価されて、その総決算がまとめて行われるのである。私的制裁をやると暴行罪が成立し、禁止はされていたものの、それはあくまで表面上でのこと、古兵達は全員残って、これから始まる凄惨で、滑稽で、見るも無残なショーの開幕を、今や遅しと待ち構えているのであった。

初年兵にとつては、一日のうちで最も嫌な時間がこれから始まる。昼間の訓練・演習の方が、まだしもつかの間の息抜きが出来た。

戦闘教練で散開し、隣の戦友ともかなりの距離をへだてて、叢に身を伏せた時、その草いきれは、かつて、学び舎の裏の林で、青春を謳歌して共に逍遙歌を歌い、或る時は「愛」について、或る時は「人生」について、共に語り共に論じあったあの友、この友の面影を一瞬想い出させたし、また、土の温もりは、これで母なる大地、戎衣を通じて肌身にほのぼのと人間的な情感をしみ渡らせるのであった。

だが、夜の初年兵教育の場合は、寸刻の息を抜く間も許されなかった。皓々(こうこう)とした電灯の下、前後左右、何かに飢えた野獣の狂気を想わせる古兵達の鋭い視線が十重二十重にはりめぐらされている。それだけでも、恐怖と緊張感に身も心も硬直し、小刻みにぶるぶる震えがくるのだったが、やがて、裂帛(れっぱく)の気合

怒声、罵声がいり乱れるうちに、初年兵達は立ち竦み、動転し、真ッ赤に逆上し、正常な神経が次第々に侵され擦り切れていった。

その過程を眺めている古兵達は誰しも、婆婆のどの映画館でも劇場でも観ることの出来ない、スリルとサスペンスに満ち溢れ、怪しい雰囲気につつまれた素晴しい幻想的なドラマでも見ているような錯覚に陥るのであった。幻想ではない。ここでは現実なのだ。現実に男達の熱気が火花となって飛び交い炸裂したのである。

なんともやりきれなかった。でも耐え難い恥辱と���につながるかもしれない肉体的苦痛を覚悟しない限り抜け出せないのである。ここを、この軍隊と云う名の檻を。それがあの頃の心身共に育った若者達に課せられた共通の宿命であった。

この日は軍人勅諭の奉唱から始まった。

「我ガ国ノ軍隊ハ代々天皇ノ統率シ賜ウトコロニゾアル……」

私は勅諭の奉唱を仏教の読経、丁度そんなものだと思っていた。精神が忘れ去られ、形骸だけが空しく機械的に称えられている。又虐げられた人々の怨念がこもった暗く重く澱んだ呻き、それが地鳴りのように聞こえてくるそんな風にも感じていた。

勅諭の奉唱が一区切りついたところで、一人の古兵が教育係の上等兵に何か耳うちした。頷いた上等兵は、

「岩崎、班長殿がお呼びだ。すぐ行けッ」

全員の目が私に集中している。少くとも私は痛い程そう感じた。身上調査のあったあの日以来、私は度々辻村机長から呼び出しをうけた。あいつ、どうなってんだろ。あいつ班長殿にうまく、ゴマすってるんじゃないか。あいつ、俺達のことを、あることないこと、班長殿の気に入るように密告してるんじゃないか。同年兵も古兵達も、皆がそんな風に思っているに違いない。私は頑なにそう思い込んでいた。

つらかった。肩身が狭かった。

もともと私は、同年兵達とも古兵達とも、うまくいっていなかった。自分では余り意識しないのだが、私はいつも育ちや学歴を鼻にかけているように周囲から見られていたようである。運動神経が鈍く、腕力や持久力がからっきし駄目、することなすことがヘマばかり、ドジの連続の弱兵のくせに、その態度がデカく気障(きざ)っぽく嫌味で鼻持ちがならない。そう思われているようだった。

夏目漱石の「坊ちゃん」は親譲りの無鉄砲で子供の時から損ばかりしていたと云うが、私は生まれつき人みしりのする損なたちだった。何かの拍子にいったん好きになると、その人が善人であれ悪人であれ、とことん惚れ込んでしまうのに、イケ好かない奴と思うともう鼻も引つかけない。気軽に他人に話しかけることが出来ないし、話しかけられても、つい木で鼻をくくったような返事しかしない。こんなことではいけないと、いつも自分で自分を戒めているのだが、こうなってしまうのが常である。こんなことでは、同年兵にも古兵にも、白い眼で見られるのは至極当然内務班でも孤独の影がいつも私について廻っていた。

あいつ、これから始まる雨霰(あめあられ)のビンタを、うまく免れよって――同年兵達は羨望のまなざしを、あいつ、班長室から戻って来たら、ただではおかないぞ、あの高慢ちきで可愛いげのないツラが変形するまで、徹底的にぶちのめしてやるから――古兵達は憎々しげなまなざしを、私の背に向って浴せかけているような気がして、私は逃げるようにその場を去り辻村班長の個室に急いだ。

2.玩弄

部屋の前で私は軽くノックした。普通なら「岩崎二等兵、入りますッ」と怒鳴らねばならないところだが、この前、呼び出しをうけた時に、特にノックでいいと辻村班長から申し渡されていたのである。

「おう、入れ」

低いドスのきいた返事があった。

扉を閉めると私はいったん直立不動の姿勢をとり、脊筋をぴんとのばしたまま、上体を前に傾け、しゃちこばった敬礼をした。

辻村班長は寝台の上に、右手で頭を支えて寝そべりながら、じっと私を、上から下まで射すくめるように見据えていたが、立ち上がって、毛布の上に、どっかとあぐらをかき襦袢を脱ぎすてると、

「肩がこる、肩を揉め」

傲然と私に命じた。

私も寝台に上がり、班長の後に廻って慣れぬ手つきで揉み始めた。

程よく日焼けして艶やかで力が漲っている肩や腕の筋肉、それに黒々とした腋の下の毛のあたりから、男の匂いがむっと噴き出てくるようだ。同じ男でありながら、私の身体では、これ程官能的で強烈な匂いは生まれてこないだろう。私のは、まだまだ乳臭く、淡く、弱く、男の匂いと云うには程遠いものであろう。肩や腕を、ぎこちない手つきで揉みながら、私はふっと鼻を彼の短い頭髪やうなじや腋に近づけ、深々とこの男の乾いた体臭を吸い込むのだった。

「おい、もう大分、慣れて来たか、軍隊に」

「……」

「つらいか?」

「いエ……はァ」

「どっちだ、言ってみろ」

「……」

「つらいと言え、つらいと。はっきり、男らしく。」

「……」

「貴様みたいな、娑婆で、ぬくぬくと育った女のくさったようなやつ、俺は徹底的に鍛えてやるからな……何だ、その手つき……もっと、力を入れて……マジメにやれ、マジメに……」

辻村班長は、岩崎家のぼんぼんであり、最高学府を出た青白きインテリである私に、マッサージをやらせながら、ありったけの悪態雑言を浴びせることを心から楽しんでいる様子であった。

ごろりと横になり、私に軍袴を脱がさせ、今度は毛深い足や太股を揉みほぐし、足の裏を指圧するように命じた。

乱れた越中褌のはしから、密生した剛毛と徐々に充血し始めた雄々しい男の肉茎が覗き生臭い股間の匂いが、一段と激しく私の性感をゆさぶり高ぶらせるのであった。

コツコツ、扉を叩く音がした。

「おお、入れ」

私の時と同じように辻村班長は横柄に応えた。今時分、誰が。私は思わず揉む手を止めて、その方に目を向けた。

入って来たのは――上等兵に姿かたちは変ってはいるが――あっ、辰ちゃんではないか。まぎれもなく、それは一丁目の自転車屋の辰ちゃんなのだ。

私の家は榎町二丁目の豪邸。二丁目の南、一丁目の小さな水落自転車店、そこの息子の辰三は、私が小学校の頃、同じ学年、同じクラスだった。一丁目と二丁目の境、その四つ角に「つじむら」と云ううどん・そば・丼ぶり物の店があり、そこの息子が今の辻村班長なのである。

私は大学に進学した関係で、徴兵検査は卒業まで猶予されたのであるが、彼―― 水落辰三は法律通り満二十才で徴兵検査をうけ、その年か翌年に入隊したのだろう。既に襟章の星の数は私より多く、軍隊の垢も、すっかり身についてしまっている様子である。

辰ちゃんは幼い時から、私に言わせれば、のっぺりした顔だちで、私の好みではなかったが、人によっては或いは好男子と言う者もあるかもしれない。どちらかと言えば小柄で小太り、小学校の頃から既にませていて小賢しく、「小利口」と云う言葉が、そのままぴったりの感じであった。当時のガキ大将・辻村に巧みにとり入って、そのお気に入りとして幅をきかしていた。私が中学に入って、漢文で「巧言令色スクナシ仁」と云う言葉を教わった時に「最っ先に頭に想い浮かべたのはこの辰ちゃんのことだった。ずる賢い奴と云う辰ちゃんに対する最初の印象で、私は殆んどこの辰ちゃんと遊んだ記憶も、口をきいた記憶もなかったが、顔だけは、まだ頭の一隅に鮮明に残っていた。

辻村班長は私の方に向って、顎をしゃくり上げ、辰ちゃん、いや、水落上等兵に、「誰か分かるか。」

意味あり気に、にやっと笑いながら尋ねた

「うん」

水落上等兵は卑しい笑みを歪めた口もとに浮かべて頷いた。

「岩崎、裸になれ。裸になって、貴様のチンポ、水落に見てもらえ。」

頭に血が昇った。顔の赤らむのが自分でも分った。でも抵抗してみたところで、それが何になろう。それに恥ずかしさに対して私は入隊以来もうかなり不感症になっていた。部屋の片隅で、私は手早く身につけていた一切合切の衣類を脱いで、生まれたままの姿にかえった。

他人の眼の前に裸身を晒す、そう思うだけで、私の意志に反して、私の陰茎はもう「休メ」の姿勢から「気ヲ付ケ」の姿勢に変り始めていた。

今日は辻村班長の他に、もう一人水落上等兵が居る。最初から突っ張ったものを披露するのは、やはり如何にもきまりが悪かった。しかも水落上等兵は、私が小学校で級長をしていた時の同級生なのである。

私の心の中の切なる願いも空しく、私のその部分は既に独白の行動を���始していた。私はどうしても私の言うことを聞かないヤンチャ坊主にほとほと手を焼いた。

堅い木製の長椅子に、辻村班長は越中褌だけの姿で、水落上等兵は襦袢・軍袴の姿で、並んで腰をおろし、旨そうに煙草をくゆらしていた。班長の手招きで二人の前に行くまでは、私は両手で股間の突起を隠していたが、二人の真正面に立った時は、早速、隠し続ける訳にもいかず、両手を足の両側につけ、各個教練で教わった通りの直立不動の姿勢をとった。

「股を開け。両手を上げろ」

命ぜられるままに、無様な格好にならざるを得なかった。二人の視線を避けて、私は天井の一角を空ろに眺めていたが、私の胸の中はすっかり上気して、不安と、それとは全く正反対の甘い期待とで渦巻いていた。

二人は代る代る私の陰茎を手にとって、きつく握りしめたり、感じ易い部分を、ざらざらした掌で撫で廻したりしはじめた。

「痛ッ」

思わず腰を後にひくと、

「動くな、じっとしとれ」

低い威圧的な声が飛ぶ。私はその部分を前につき出し気味にして、二人の玩弄に任せると同時に、高まる快感に次第に酔いしれていった。

「廻れ右して、四つん這いになれ。ケツを高くするんだ。」

私の双丘は水落上等兵の手で押し拡げられた。二人のぎらぎらした眼が、あの谷間に注がれていることだろう。板張りの床についた私の両手両足は、時々けいれんをおこしたように、ぴくッぴくッと引き吊った。

「顔に似合わず、案外、毛深いなアこいつ」

水落上等兵の声だった。突然、睾丸と肛門の間や、肛門の周囲に鈍い熱気を感じた。と同時に、じりッじりッと毛が焼けて縮れるかすかな音が。そして毛の焦げる匂いが。二人は煙草の火で、私の菊花を覆っている黒い茂みを焼き払い出したに違いないのである。

「熱ッ!」

「動くな、動くとやけどするぞ」

辻村班長の威嚇するような声であった。ああ、目に見えないあのところ、今、どうなってるんだろう。どうなってしまうのだろう。冷汗が、脂汗が、いっぱいだらだら――私の神経はくたくたになってしまった。

3.烈情

「おい岩崎、今日はな、貴様にほんとの男ってものを見せてやっからな。よーく見とれ」

四つん這いから起きあがった私に、辻村班長は、ぶっきらぼうにそう言った。辻村班長が水落上等兵に目くばせすると、以心伝心、水落上等兵はさっさと着ているものを脱ぎ棄てた。裸で寝台の上に横になった水落上等兵は、恥ずかしげもなく足を上げてから、腹の上にあぐらを組むように折り曲げ、辻村班長のものを受入れ易い体位になって、じっと眼を閉じた。

彼白身のものは、指や口舌で何の刺戟も与えていないのに、既に驚くまでに凝固し若さと精力と漲る力をまぶしく輝かせていた。

「いくぞ」

今は褌もはずし、男一匹、裸一貫となった辻村班長は、猛りに猛り、水落上等兵を押し分けていった。

「ううッ」

顔をしかめ、引き吊らせて、水落上等兵は呻き、

「痛ッ……痛ッ……」と二言三言、小さな悲鳴をあげたが、大きく口をあけて息を吐き、全身の力を抜いた。彼の表情が平静になるのを待って、辻村班長はおもむろに動いた。大洋の巨大な波のうねりのように、大きく盛り上がっては沈み、沈んでは又大きく盛り上がる。永落上等兵の額には粒の汗が浮かんでいた。

凄まじい光景であった。凝視する私の視線を避けるように、流石の永落上等兵も眼を閉じて、烈しい苦痛と屈辱感から逃れようとしていた。

「岩崎、ここへ来て、ここをよーく見ろ」

言われるがままに、私はしゃがみこんで、局部に目を近づけた。

一心同体の男達がかもし出す熱気と、激しい息づかいの迫��に圧倒されて、私はただ茫然と、その場に崩れるようにすわりこんでしまった。

戦いは終った。戦いが烈し��れば烈しい程それが終った後の空間と時間は、虚しく静かで空ろであった。

三人の肉体も心も燃え尽き、今は荒涼として、生臭い空気だけが、生きとし生ける男達の存在を証明していた。

男のいのちの噴火による恍惚感と、その陶酔から醒めると、私を除く二人は、急速にもとの辻村班長と水落上等兵に戻っていった。先程までのあの逞しい情欲と激動が、まるで嘘のようだった。汲(く)めども尽きぬ男のエネルギーの泉、そこでは早くも新しい精力が滾々(こんこん)と湧き出しているに達いなかった。

「見たか、岩崎。貴様も出来るように鍛えてやる。寝台に寝ろ。」

有無を言わせぬ強引さであった。

あの身上調査のあった日以来、私はちょくちょく、今夜のように、辻村班長の呼び出しをうけていたが、その度に、今日、彼が水落上等兵に対して行ったような交合を私に迫ったのである。しかし、これだけは、私は何としても耐えきれなかった。頭脳に響く激痛もさることながら、襲いくる排便感に我慢出来ず私は場所柄も、初年兵と云う階級上の立場も忘れて、暴れ、喚き、絶叫してしまうので、辻村班長は、ついぞ目的を遂げ得ないままであった。

その時のいまいましげな辻村班長の表情。何かのはずみでそれを想い出すと、それだけで、私は恐怖にわなないたのであるが、辻村班長は一向に諦めようとはせず、執念の劫火を燃やしては、その都度、無残な挫折を繰り返していたのである。

その夜、水落上等兵の肛門を責める様を私に見せたのは、所詮、責められる者の一つの手本を私に示す為であったかもしれない。

「ぐずぐずするな。早くしろ、早く」

ああ、今夜も。私は観念して寝台に上がり、あおむけに寝た。敷布や毛布には、先程のあの激突の余儘(よじん)が生温かく、水落上等兵の身体から滴り落ちた汗でじっとりと湿っていた。

私の腰の下に、枕が差し込まれ、両足を高々とあげさせられた。

「水落。こいつが暴れんように、しっかり押さえつけろ。」

合点と云わんばかりに、水落上等兵は私の顔の上に、肉づきのいい尻をおろし、足をV字形に私の胴体を挟むようにして伸ばした。股の割れ目は、まだ、水落上等兵の体内から分泌された粘液でぬめり、私の鼻の先や口許を、ねばつかせると同時に、異様に生臭い匂いが、強烈に私の嗅覚を刺戟した。

「むむッ」

息苦しさに顔をそむけようとしたが、水落上等兵の体重で思うにまかせない。彼は更に私の両足首を手荒く掴んで、私の奥まった洞窟がはっきり姿を見せるよう、折り曲げ、組み合わせ、私の臍の上で堅く握りしめた。

奥深く秘められている私の窪みが、突然、眩しい裸電球の下に露呈され、その差恥感と予期される虐待に対する恐怖感で、時々びくっびくっと、その部分だけが別の生き物であるかのように動いていた。

堅い棒状の異物が、その部分に近づいた。

思わず息をのんだ。

徐々に、深く、そして静かに、漠然とした不安を感じさせながら、それは潜行してくる。ああッ〃‥ああッ〃‥‥痛みはなかった。次第に力が加えられた。どうしよう……痛いような、それかと云って痛くも何ともないような、排泄を促しているような、そうでもないような、不思議な感覚が、そのあたりにいっぱい。それが、私の性感を妖しくぐすぐり、燃えたたせ、私を夢幻の境地にさそうのであった。

突然、激痛が火となって私の背筋を突っ走った。それは、ほんのちょっとした何かのはずみであった。

「ぎゃあッ!!」

断末魔の叫びにも似た悲鳴も、水落、上等兵の尻に押さえつけられた口からでは、単なる呻きとしか聞きとれなかったかもしれない。

心をとろけさせるような快感を与えていた、洞窟内の異物が、突如、憤怒の形相に変わり、強烈な排便感を伴って、私を苦しめ出したのである。

「お許し下さいッ――班長殿――お許しッ ――お許しッ――ハ、ハ、班長殿ッ」 言葉にはならなくても、私は喚き叫び続けた。必死に、満身の力を振り絞って。

「あッ、汚しますッ――止めて、止めて下さいッ――班長殿ッ――ああ――お願いッ――お許しッ――おおッ――おおッ―― 」

「何だ、これくらいで。それでも、貴様、男か。馬鹿野郎ッ」

「ああッ、……痛ッ……毛布……毛布……痛ッ――汚れ――汚れますッ――班長殿ッ」

毛布を両手でしっかりと握りしめ、焼け爛れるような痛さと、排便感の猛威と、半狂乱の状態で戦う私をしげしげと眺めて、流石の辻村班長も、呆れ果てで諦めたのか、

「よしッ……大人しくしろ。いいか、動くなッ」

「うおおおー!!!」

最後の一瞬が、とりわけ私の骨身に壊滅的な打撃を与えた。

「馬鹿野郎。ただで抜いてくれるなんて、甘い考えおこすな。糞ったれ」

毒づく辻村班長の声が、どこか遠くでしているようだった。

終った、と云う安堵感も手伝って、私は、へたへたとうつ伏せになり、股間の疼きの収まるのを待った。身体じゅうの関節はばらばら全身の力が抜けてしまったように、私はいつまでも、いつまでも、起き上がろうとはしなかった。

班長の最後の一撃で俺も漏らしてしまったのだ。腑抜けさながら。私はここまで堕ちに堕ちてしまったのである。 瞼から涙が溢れ、男のすえた体臭がこびりついた敷布を自分の汁と血で汚していた。

どれだけの時間が、そこで停止していたことか。

気怠(けだる)く重い身体を、もぞもぞ動かし始めた私。

「なんだ、良かったんじゃねぇか、手間取らせやがって」

おれの漏らした汁を舐めながら辻村班長が言った。

そして汚れたモノを口に突っ込んできた。

水落上等兵は、おいうちをかけるように、俺に覆い被さり、聞こえよがしに口ずさむのであった。

新兵サンハ可哀ソウダネ――マタ寝テカクノカヨ――

(了)

37 notes

·

View notes

Text

刺青 和彫り 古典 二代目彫宇之

か組の組頭 背 浪裡白跳張順 水門破り 二代目彫宇之 散歩の達人 1997年5月号より

二代目彫宇之の描いた「張順 水門破り」下絵 週刊サンニュース 11号 1948年(昭和23) より

引用:歪んだものほど美しい 刺青 画像「張順 水門破り」 2012-12-13 01:11:33

歌川国芳(1798~1861年)作 「通俗水滸傳豪傑百八人之一人 浪裡白跳張順」(水門破り) は、伝統刺青の図柄で最も人気のあるもののひとつです。 そのため、多くの彫り師がこの錦絵を基に刺青を制作しています。 その中でも、特に 二代目彫宇之(1877-1958)が描いた下絵は、背中にうまく収まるよう大胆なアレンジを加え敵兵を左足で踏みつけるポーズにするなど、完成度が非常に高く 個人的に気に入っている作品です。

引用元:歪んだものほど美しい https://ameblo.jp/orochon-x/entry-11425428118.html

組頭は町火消の最高位の統率者。時代劇では棟梁と言う事が多かった。有名な組頭が大工の棟梁の事が多かったからかも知れないが誤用だとする意見があり、現在、一般的には組頭と呼ばれている。

12 notes

·

View notes

Text

Azran Legacy Guidebook: Page 29

Previous Page: Page 28

Dean Delmona

Gresenheller’s dean. Apparently, his hair often changes colour. “I worry about Layton, but I worry more about my granddaughter. The puzzles she comes up with are tricky…” (Note: he doesn’t specify granddaughter, he just says grandchild)

You can see students studying all throughout the university.

Clark

Other than being known for his geological surveys, he also has skills in the trade business. He is the mayor of Misthallery and a strict father. (Note: yes, the bit about being Misthallery’s mayor is present tense) “The new instruments can be difficult. It’s a lot of work each time they break.”

The loud hum of the instrument is strangely captivating.

WORLD TIMES

Research delay due to equipment fault

There are concerns regarding the delay of research after a newly installed analytical instrument was broken at Gressenheller University. “Even Professor Layton, who has a stockpile of unsubmitted work, is falling behind on his research, isn’t he?” said one person on the campus. It appears that Professor Layton was also caught completely unawares.

Research Lab B

A lab built for the purpose of archaeological research, lined with state-of-the-art analytical equipment. There is also a large collection of research material, so academics across the world long to visit here.

Hint Coins:

Dark brown cardboard box atop the shelf on the left

The machine running on the left hand side of the instrument

The rolls of paper on the lower right

Emmy’s Snapshots:

Fossils for research Yellow box

Retro Flying Saucer.

Found in the box under the skeleton. A toy that used to make a make a large “boom”.

デルモナ学長 グレッセンヘラ ーカレッジの学長を務める。頭のてつべんの髪の色がよく変わるらしい。 レイトン君も心配だが、やつばり孫のことが一番気にかかるね。その孫の出してくるナゾがまた難しくて・・

学内の至るところで勉学にいそしむ学生の姿が見られる

ク一フ ー クさん 地質調査で名をはせるほか、貿易業でも手腕を発揮。ミストハレリの町長も務める。父としては厳格な一面も。

最新の機械は扱いが難しくてね。壊れるたびに苦労しているよ

うなりを上げる激しい機械の動きに思わず目を奪われる

WORLD TIMES 装置故障の影響で研究に遅れも グレッセンヘラ ー カレッジに導入された解析装置が壊れ、研究の遅れが懸念されている。ただ、学内からは「レイトン教授だっていろいろ提出物を溜め込んでいるし、研究は遅れてるんじゃない?」との声も。レイトン教授は思わぬとばっちりを受けることになってしまったようだ。

左側の棚の上にあるこげ茶のダンポ ー ル/装置の左側に置かれた機械を作動/右下に転がったロ ー 丿レベ ー / ヾ ー

Remi’s Snapshot: 研究用の化石 黄金の箱

Collection! 【センチメンタルUFO 】科学研究棟 1 号室の骨格標本の下にある箱の中から見つかる。かって一大ブ ー ムを巻き起こしたオモチャ

科学研究棟 1 号室 考古学研究に注力するため作られた研究棟には、最新の解析機器が並ぶ。多くの研究資料も収蔵され、世界中の学者があこがれる場所だ。

27 notes

·

View notes

Text

良いお年を

1月、なんだか連れ合い夫婦の親類に疲れてしまった。当たり前って当たり前ができない人にとっては毒なんだよな。

年末(12月30日)から1月2日まで泊まってげんなり。家族間の違いってやっかいだし人生観の違いもやっかいだ。

後半は札幌出張へ。友人の家業のお手伝い。雪がなんだか愛おしく感じた。夜は友人と飲み歩いていたわけだけど、札幌すすきのあたりにいけば誰かに会うというコミュニティのキュッとしたまとまりが新鮮だった。東京には人が集まれるような街がたくさんある。選択肢が多いのは良いことだけど寂しい侘しい気持ちにもなる。

2月 東京にも雪が降った。義父がなくなった2年前のことを思い出した。その度に相続で揉めている実子を思い出して腹が立つ。本格的に人に振り回されるようになったのはそのあたりからな気がする。プロジェクトの後輩に飲みにつれてかれて締めに入ったらーめん屋であった女の子としばらく連絡をとっていた気がする。名前ももう忘れた。

新しい生成AIの仕事が入り準備にも忙しかった。「夜明けのすべて」を映画館で見て、人が持つ障害や病について考えさせられた。受け入れて生きていく難しさ。ただ、日常を過ごす難儀さよ。

3月 霊視?ができる人のところにいった。人生の答え合わせのような時間だった。もう日記には書いたので詳しくは書かない。とにかく人と自然を敬って生きていこうと思えた。なかなか人にはできていない気がする。接待で連れてかれた料亭に、金を持った経営者にくっついてくる「女性がいたほうがなんとなく見栄えがよい」みたいな思惑で連れてこられた女の子がいて妙に気に入られた。薬をやってるんだかずっと酔ってるんだか、へらへら笑う子だった。帰りに袖をつかまれたときに合った目が急に正気で「どっかいこ」と言われたのが「逃げよう」という意味に聞こえてしまって急に怖くなった。「こんどね」と言って手を振りほどいてゆっくりと離れた。

末には母がようやく病院に行き、大きな病院での受診を勧められている。

4月 母の余命宣告を4月の1日に医師から受ける。ステージ4の肺がん。残された時間を良いものにと思っていたが、何度も躓いている。きっと自分は良い子供ではない。母が人生で一番大切にしている宗教を大切にできないからだ。脳への転移も中旬には見つかり、治療を選択する。今思えば、母が人間らしく生きることができる分かれ道はここだったのかもしれない。奥さんの友人夫婦と飲みに行った際にパートナーシップについて考えさせられた。どうしたって男女に力の差はあるのだから恫喝や暴力で支配しようとしてはいけない。要求を通そうとしてはいけない。と話しても無駄だった。人への説得や説教は無駄に終わることが多い。人は人生で何度かしか学べない。ちいさこべえ。沖縄出張のついでにひめゆりの塔にもいった。献花した。嘉手納町の光と闇を知る。

5月 母の入院に伴い実家で過ごすことが多くなった。抗がん剤は良く利くものほど副作用が大きい。あっという間に母はボロボロになっていった。もともと食が細く、身体も瘦せていて、体力もない母がさらに骨と皮になっていくのは見てられないものがある。きつかった。5月はTumblr民とひとりあった。人生で一度も交錯することのなかった人の話は面白い。筋が通った人生で羨ましいと少し思った。5月は冨山出張もあった。そして三峰神社にもいった。

家を建てるためのプランニングが本格的になったのもこの頃だ。決められたところに自分のサイズを合わせて住んできた自分には注文住宅という選択は意味がわからなかった。結婚は人の価値観に片足を突っ込みながら生きることだ。

6月 誕生日。東京ドームホテルのブッフェでごはんを食べた。あと下北沢で「辰巳」を観た。今年見たドラマや映画の中で5本の指に入る作品。連れ合いは中旬に韓国旅行へいった。女性は好きですね。韓国。プロジェクトチームの女の子のことを女の���と書いたことで変な絡まれ方したのもこの頃だ。辞書を引けと言いたい。母と冥土の土産的なプレゼントとして宮古島旅行をプレゼントしいったのも6月か。身体の自由がきかない母はあまり楽しめなかったかもしれない。たまに思い出すことがあれば良いが。母はそういうタイプでもない。

7月 新しい仕事が舞い込んで研修つくりをたくさんした月だった。母の闘病は相変わらず続き。夏の暑さからかあまり記憶がない。

8月 妊活が始まった。これはけっこうつらかった。なんだか閉塞感がとてもある時期だった。予定調和の上を歩いているようで気持ち悪かった。「ラストマイル」を観た。エンタメとして最高。自分のために働くっていつの間にかにできなくなるよね。選んで人のために働くならいいけど、人に搾取され続けるのはしんどい。

9月 相続がようやくまとまりかける。弁護士さんが入ると話が早くて助かる。家の工事も始まった。幸福な家庭の風景が相変わらず自分の中にはなくて、いつかどこかへ行きそうで怖い。それは実の父と同じで嫌だし、あこがれるし。父も金さえあればそんな生き方で良かったのかもしれない。実家の売却も現実味を帯びてきて、家を見ては無駄なものの多さに頭が重くなる日々。結局はしりぬぐいはこちらだから。いつも。もう一人Tumblr民と会った。自由で羨ましいが、その自由さを羨ましがられることがこの人の業だなと思った。人は手に入らないものを欲しがるから。相変わらず母は通院。一度、治療するを選択するとこちらから声をかけるまでストップしないのが病院で。そんなことも知らなかったな。

10月 母の二度目の癌の脳転移が見つかり、喪服を買う。母から急にもう犬の散歩ができないと連絡がきたのも10月。それは良いけど、事前に相談するということができないのに腹立たしさを覚えた。いつもそうで、限界になってからパスされる。久々にバイクを買った。去年買ったお気に入りのコートも今年は着ていない。そういう機会が減った。

11月 福島出張。気晴らしになった。母の治療方法は試してはダメを繰り返してもう残り少ない。分の悪い賭けはやはり奇跡は起こらず終わる。閉塞感は孤独感に変わってきた。孤独なら良い。親しい。

12月 大阪出張。介護系のセミナーの撮影。「認知症と癌が一番幸せな死に方っていうよ」と励まされた。認知症はすべてを忘れていくから。癌は死ぬ時期がわかるからお別れがしやすい。10年会っていなかった兄家族と母を合わせる。意外と何事もなかったかのように話しているそうだ。その場に自分はいたくない。白けてしまう。

人の一生について考える。経験したことが身体や心に沁みついて、時にそれが毒となる。小説家などの自殺者について調べた人が大抵は小さい頃に愛されなかった記憶を抱えていると言っていた。老いるということは、無力だった小さい頃に戻ってしまうという怖さと戦うことになる。人に迷惑をかけて生きるということがどうしても許せなかったのだろう。生きるということは迷惑なことだ。きっと誰もそう。そうなんだけど開き直ったら終わり。

年末年始は犬の世話があるのでひとりで実家にいる。連れ合いの実家にいかなくてよいのはなんとも楽だ。スーパーで少しだけ良いものを買って食べる。そして年越しそばの準備をしている。もうすぐ2025年だ。全部片づけていこう。

なんとか今年中に書き終わった。良いお年を。

16 notes

·

View notes

Text

「お化けの棲家」に登場したお化け。

1、骨女〔ほねおんな〕 鳥山石燕の「今昔画 図続百鬼』に骨だけ の女として描かれ、 【これは御伽ぼうこうに見えたる年ふる女の骸骨、牡丹の灯籠を携へ、人間の交をなせし形にして、もとは剪灯新話のうちに牡丹灯記とてあり】と記されている。石燕が描いた骨女 は、「伽婢子」「牡丹灯籠」に出てくる女つゆの亡霊、弥子(三遊亭円朝の「怪談牡丹灯 籠」ではお露にあたる)のことをいっている。これとは別物だと思うが、「東北怪談の旅」にも骨女という妖怪がある。 安永7年~8年(1778年~1779年)の青森に現れたもので、盆の晩、骸骨女がカタリカタリと音をたてて町中を歩いたという。この骨女は、生前は醜いといわれていたが、 死んでからの骸骨の容姿が優れているので、 人々に見せるために出歩くのだという。魚の骨をしゃぶることを好み、高僧に出会うと崩れ落ちてしまうという。 「鳥山石燕 画図百鬼夜行」高田衛監修・稲 田篤信・田中直日編 「東北怪談の旅」山田 野理夫

2、堀田様のお人形

以下の話が伝わっている。 「佐賀町に堀田様の下屋敷があって、うちの先祖はそこの出入りだったの。それで、先代のおばあさんが堀田様から“金太郎”の人形を拝領になって「赤ちゃん、赤ちゃん」といわれていたんだけど、この人形に魂が入っちゃって。関東大震災のとき、人形と一緒に逃げたら箱の中であちこちぶつけてこぶができたから、修復してもらうのに鼠屋っていう人形師に��けたんだけど少しすると修復されずに返ってきた。聞くと「夜になると人形が夜泣きしてまずいんです」と言われた。 (『古老が語る江東区のよもやま話』所収)

3、ハサミの付喪神(つくもがみ)

九十九神とも表記される。室町時代に描かれた「付喪神絵巻」には、「陰陽雑記云器物百年を経て化して精霊を得てよく人を訛かす、是を付喪神と号といへり」 という巻頭の文がある。 煤祓いで捨てられた器物が妖怪となり、物を粗末に扱う人間に対して仕返しをするという内容だ が、古来日本では、器物も歳月を経ると、怪しい能力を持つと考えられていた。 民俗資料にも擂り粉木(すりこぎ)や杓文字、枕や蒲団といった器物や道具が化けた話しがある。それらは付喪神とよばれていないが、基本的な考え方は「付喪神絵巻」にあるようなことと同じで あろう。 (吉川観方『絵画に見えたる妖怪』)

4、五徳猫(ごとくねこ) 五徳猫は鳥山石燕「画図百器徒然袋」に尾が2つ��分かれた猫又の姿として描かれており、「七徳の舞をふたつわすれて、五徳の官者と言いしためしも あれば、この猫もいかなることをか忘れけんと、夢の中におもひぬ」とある。鳥山石燕「画図百器徒然袋」の解説によれば、その姿は室町期の伝・土佐光信画「百鬼夜行絵巻」に描かれた五徳猫を頭に 乗せた妖怪をモデルとし、内容は「徒然袋」にある「平家物語」の 作者といわれる信濃前司行長にまつわる話をもとにしているとある。行長は学識ある人物だったが、七徳の舞という、唐の太宗の武の七徳に基づく舞のうち、2つを忘れてしまったために、五徳の冠者のあだ名がつけられた。そのため、世に嫌気がさし、隠れて生活するようになったという。五徳猫はこのエピソードと、囲炉裏にある五徳(薬缶などを載せる台)を引っ掛けて創作された 妖怪なのであろう。ちなみに土佐光信画「百鬼夜行絵巻」に描かれている妖怪は、手には火吹き 竹を持っているが、猫の妖怪ではなさそうである。 ( 高田衛監修/稲田篤信・田中直日編『鳥山石燕画図百鬼夜行』)→鳥山石燕『百器徒然袋』より 「五徳猫」

5、のっぺらぼー 設置予定場所:梅の井 柳下 永代の辺りで人魂を見たという古老の話しです。その他にも、背中からおんぶされて、みたら三つ目 小僧だったり、渋沢倉庫の横の河岸の辺りでのっぺらぼーを見たという話しが残っています。 (『古老が語る江東区のよもやま話』所収) のっぺらぼーは、顔になにもない卵のような顔の妖怪。特に小泉八雲『怪談』にある、ムジナの話が良く知られている。ある男が東京赤坂の紀国坂で目鼻口のない女に出会い、驚き逃げて蕎麦 屋台の主人に話すと、その顔も同じだったという話。その顔も同じだったという話。

6、アマビエアマビエ 弘化3年(1846年) 4月中旬と記 された瓦版に書かれているもの。 肥後国(熊本県)の海中に毎夜光るものが あるので、ある役人が行ってみたところ、ア マビエと名乗る化け物が現れて、「当年より はやりやまいはや 6ヵ月は豊作となるが、もし流行病が流行ったら人々に私の写しを見せるように」といって、再び海中に没したという。この瓦版には、髪の毛が長く、くちばしを持った人魚のようなアマビエの姿が描かれ、肥後の役人が写したとある。 湯本豪一の「明治妖怪新聞」によれば、アマピエはアマピコのことではないかという。 アマピコは瓦版や絵入り新聞に見える妖怪で、 あま彦、天彦、天日子などと書かれる。件やクダ部、神社姫といった、病気や豊凶の予言をし、その絵姿を持っていれば難から逃れられるという妖怪とほぼ同じものといえる。 アマビコの記事を別の瓦版に写す際、間違 えてアマビエと記してしまったのだというのが湯本説である。 『明治妖怪新聞」湯本豪一「『妖怪展 現代に 蘇る百鬼夜行』川崎市市民ミュージアム編

7、かさばけ(傘お化け) 設置予定場所:多田屋の入口作品です。 一つ目あるいは、二つ目がついた傘から2本の腕が伸び、一本足でピョンピョン跳ねまわる傘の化け物とされる。よく知られた妖怪のわりには戯画などに見えるくらいで、実際に現れたなどの記録はないようである。(阿部主計『妖怪学入門』)歌川芳員「百種怪談妖物双六」に描 かれている傘の妖怪「一本足」

8、猫股(ねこまた) 猫股は化け猫で、尻尾が二股になるまで、齢を経た猫 で、さまざまな怪しいふるまいをすると恐れられた。人をあざむき、人を食らうともいわれる。飼い猫が年をとり、猫股になるため、猫を長く飼うもので はないとか、齢を経た飼い猫は家を離れて山に入り、猫股 になるなどと、各地に俗信がある。 このような猫の持つ妖力から、歌舞伎ではお騒動と化け猫をからめて「猫騒動もの」のジャンルがあり、

「岡崎の猫」「鍋島の猫」「有馬の猫」が三代化け猫とされる。

9、毛羽毛現(けうけげん) 設置予定場所:相模屋の庭 鳥山石燕の「今昔百鬼拾遺」に毛むくじゃらの妖怪として描かれた もので、 「毛羽毛現は惣身に毛生ひたる事毛女のごとくなればかくいふ か。或いは希有希現とかきて、ある事まれに、見る事まれなれば なりとぞ」とある。毛女とは中国の仙女のことで、華陰の山中(中国陝西省陰県の西 獄華山)に住み、自ら語るところによると、もともとは秦が亡んだため 山に逃げ込んだ。そのとき、谷春という道士に出会い、松葉を食すことを教わって、遂に寒さも飢えも感じなくなり、身は空を飛ぶほど軽くなった。すでに170余年経つなどと「列仙伝」にある。この毛羽毛現は家の周辺でじめじめした場所に現れる妖怪とされるが、実際は石燕の創作妖 怪のようである。 (高田衛監修/稲田篤信・田中直日編『鳥山石燕 画図百鬼夜行』→鳥山石燕「今昔百鬼 拾遺」より「毛羽毛現」

10、河童(かっぱ) 設置予定場所:猪牙船 ◇ 河童(『耳袋』) 江戸時代、仙台藩の蔵屋敷に近い仙台堀には河童が出たと言われています。これは、子どもたちが、 なんの前触れもなく掘割におちてしまう事が続き探索したところ、泥の中から河童が出てきたというも のです。その河童は、仙台藩の人により塩漬けにして屋敷に保管したそうです。 ◇ 河童、深川で捕獲される「河童・川太郎図」/国立歴史民俗博物館蔵 深川木場で捕獲された河童。河童は川や沼を住処とする妖怪で、人を水中に引き込む等の悪事を働く 反面、水の恵みをもたらす霊力の持ち主として畏怖されていた ◇ 河童の伝説(『江戸深川情緒の研究』) 安永年間(1772~1781) 深川入船町であった話しです。ある男が水浴びをしていると、河童がその男 を捕えようとしました。しかし、男はとても強力だったので逆に河童を捕えて陸に引き上げ三十三間堂の前で殴り殺そうとしたところ、通りかかった人々が河童を助けました。それ以来、深川では河童が人 間を捕らなくなったといいます。→妖怪画で知られる鳥山石燕による河童

11、白容商〔しろうねり〕

鳥山石燕「画図百器 徒然袋」に描かれ、【白うるりは徒然のならいなるよし。この白うねりはふるき布巾のばけたるものなれども、外にならいもやはべると、夢のうちにおもひぬ】 と解説されている。白うるりとは、吉田兼好の『徒然草」第六十段に登場する、 芋頭(いもがしら)が異常に好きな坊主のあだ名である。 この白うるりという名前に倣って、布雑巾 の化けたものを白容裔(しろうねり)と名づけたといっているので、つまりは石燕の創作妖怪であろう。古い雑巾などが化けて人を襲う、などの説 明がされることがあるが、これは山田野理夫 の『東北怪談の旅』にある古雑巾の妖怪を白 容裔の話として使ったにすぎない。 『鳥山石燕画図百鬼夜行』高田衛監修・稲 田篤信・田中直日編

12、轆轤首〔ろくろくび〕

抜け首、飛頭蛮とも つな いう。身体から首が完全に分離して活動する ものと、細紐のような首で身体と頭が繋がっているものの二形態があるようである。 日本の文献には江戸時代から多くみえはじ め、『古今百物語評判』『太平百物語』『新説 百物語」などの怪談集や、『甲子夜話』『耳 囊」「北窓瑣談」「蕉斎筆記』『閑田耕筆』と いった随筆の他、石燕の『画図百鬼夜行」に 代表される妖怪画にも多く描かれた。 一般的な轆轤首の話としては、夜中に首が 抜け出たところを誰かに目撃されたとする内 容がほとんどで、下働きの女や遊女、女房、 娘などと女性である場合が多い。 男の轆轤首は「蕉斎筆記』にみえる。 ある夜、増上寺の和尚の胸の辺りに人の 首が来たので、そのまま取って投げつけると、 どこかへいってしまった。翌朝、気分が悪いと訴えて寝ていた下総出 身の下働きの男が、昼過ぎに起き出して、和 尚に暇を乞うた。わけ その理由を問えば、「昨夜お部屋に首が参りませんでしたか」と妙なことを訊く。確か に来たと答えると、「私には抜け首の病があります。昨日、手水鉢に水を入れるのが遅い とお叱りを受けましたが、そんなにお叱りに なることもないのにと思っていると、 夜中に首が抜けてしまったのです」 といって、これ以上は奉公に差支えがあるからと里に帰って しまった。 下総国にはこの病が多いそうだと、 「蕉斎筆記』は記している。 轆轤首を飛頭蛮と表記する文献があるが、 これはもともと中国���来のものである。「和漢三才図会』では、『三才図会」「南方異 物誌」「太平広記」「搜神記』といった中国の 書籍を引いて、飛頭蛮が大闍波国(ジャワ) や嶺南(広東、広西、ベトナム)、竜城(熱 洞省朝陽県の西南の地)の西南に出没したことを述べている。昼間は人間と変わらないが、夜になると首 が分離し、耳を翼にして飛び回る。虫、蟹、 ミミズなどを捕食して、朝になると元通りの 身体になる。この種族は首の周囲に赤い糸のような傷跡がある、などの特徴を記している。中国南部や東南アジアには、古くから首だけの妖怪が伝わっており、マレーシアのポン ティアナやペナンガルなどは、現在でもその 存在が信じられている。 日本の轆轤首は、こうした中国、東南アジ アの妖怪がその原型になっているようである。 また、離魂病とでもいうのだろうか、睡眠中に魂が抜け出てしまう怪異譚がある。例えば「曽呂利物語」に「女の妄念迷い歩 <事」という話がある。ある女の魂が睡眠中に身体から抜け出て、 野外で鶏になったり女の首になったりしているところを旅人に目撃される。旅人は刀を抜いてその首を追いかけていく と、首はある家に入っていく。すると、その家から女房らしき声が聞こえ、 「ああ恐ろしい夢を見た。刀を抜いた男が追 いかけてきて、家まで逃げてきたところで目 が醒めた」などといっていたという話である。これの類話は現代の民俗資料にも見え、抜け出た魂は火の玉や首となって目撃されている。先に紹介した「蕉斎筆記』の男の轆轤首 も、これと同じように遊離する魂ということ で説明ができるだろう。 轆轤首という妖怪は、中国や東南アジア由 来の首の妖怪や、離魂病の怪異譚、見世物に 出た作りものの轆轤首などが影響しあって、 日本独自の妖怪となっていったようである。 【和漢三才図会』寺島良安編・島田勇雄・竹 島淳夫・樋口元巳訳注 『江戸怪談集(中)』 高田衛編/校注『妖異博物館』柴田宵曲 『随筆辞典奇談異聞編」柴田宵曲編 『日本 怪談集 妖怪篇』今野円輔編著 『大語園』巌谷小波編

13、加牟波理入道〔がんばりにゅうどう〕

雁婆梨入道、眼張入道とも書く。便所の妖怪。 鳥山石燕の「画図百鬼夜行」には、便所の台があるよう 脇で口から鳥を吐く入道姿の妖怪として描かれており、【大晦日の夜、厠にゆきて「がんばり入道郭公」と唱ふれば、妖怪を見さるよし、世俗のしる所也。もろこしにては厠 神名を郭登といへり。これ遊天飛騎大殺将軍 とて、人に禍福をあたふと云。郭登郭公同日 は龕のの談なるべし】と解説されている。 松浦静山の『甲子夜話」では雁婆梨入道という字を当て、厠でこの名を唱えると下から入道の頭が現れ、 その頭を取って左の袖に入れてまたとりだすと 頭は小判に変化するなどの記述がある。 「がんばり入道ホトトギス」と唱えると怪異 にあわないというのは、江戸時代にいわれた 俗信だが、この呪文はよい効果を生む(前述 ことわざわざわい ●小判を得る話を含め)場合と、禍をよぶ 場合���あるようで、「諺苑」には、大晦日に この話を思い出せば不祥なりと書かれている。 また、石燕は郭公と書いてホトトギスと読ませているが、これは江戸時代では郭公とホト トギスが混同されていたことによる。 ホトトギスと便所との関係は中国由来のようで、「荊楚歲時記』にその記述が見える。 ホトトギスの初鳴きを一番最初に聞いたもの は別離することになるとか、その声を真似すると吐血するなどといったことが記されており、厠に入ってこの声を聞くと、不祥事が起 こるとある。これを避けるには、犬の声を出 して答えればよいとあるが、なぜかこの部分 だけは日本では広まらなかったようである。 『鳥山石燕画図百鬼夜行』高田衛監修・稲 田篤信・田中直日編 『江戸文学俗信辞典』 石川一郎編『史実と伝説の間」李家正文

14、三つ目小僧

顔に三つの目を持つ童子姿の妖怪。 長野県東筑摩郡教育委員会による調査資料に名は見られるが、資料中には名前があるのみ で解説は無く、どのような妖怪かは詳細に語られていない。 東京の下谷にあった高厳寺という寺では、タヌキが三つ目小僧に化けて現れたという。このタヌ キは本来、百年以上前の修行熱心な和尚が境内に住まわせて寵愛していたために寺に住みついたものだが、それ以来、寺を汚したり荒らしたりする者に対しては妖怪となって現れるようになり、体の大きさを変えたり提灯を明滅させて人を脅したり、人を溝に放り込んだりしたので、人はこれ を高厳寺小僧と呼んで恐れたという。困った寺は、このタヌキを小僧稲荷として境内に祀った。この寺は現存せず、小僧稲荷は巣鴨町に移転している。 また、本所七不思議の一つ・置行堀の近くに住んでいたタヌキが三つ目小僧に化けて人を脅したという言い伝えもある。日野巌・日野綏彦 著「日本妖怪変化語彙」、村上健司校訂 編『動物妖怪譚』 下、中央公論新社〈中公文庫〉、2006年、301頁。 佐藤隆三『江戸伝説』坂本書店、1926年、79-81頁。 『江戸伝説』、147-148頁。

15、双頭の蛇 設置予定場所:水茶屋 「兎園小説」には、「両頭蛇」として以下の内容が著してある。 「文政7年(1824)11月24日、本所竪川通りの町方掛り浚場所で、卯之助という男性 が両頭の蛇を捕まえた。長さは3尺あったという。」

文政7年(1824)11月24日、一の橋より二十町程東よりの川(竪川、現墨田区)で、三尺程の 「両頭之蛇」がかかったと言う話です。詳細な図解が示されています。 (曲亭馬琴「兎園小説」所収『兎園小説』(屋代弘賢編『弘賢随筆』所収) 滝沢馬琴他編 文政8年(1825) 国立公文書館蔵

16、深川心行寺の泣き茶釜

文福茶釜は「狸」が茶釜に化けて、和尚に恩返しをする昔話でよく知られています。群馬県館林の茂 林寺の話が有名ですが、深川2丁目の心行寺にも文福茶釜が存在したといいます。『新撰東京名所図会』 の心行寺の記述には「什宝には、狩野春湖筆涅槃像一幅 ―及び文福茶釜(泣茶釜と称す)とあり」 とあります。また、小説家の泉鏡花『深川浅景』の中で、この茶釜を紹介しています。残念ながら、関 東大震災(1923年)で泣茶釜は、他の什物とともに焼失してしまい、文福茶釜(泣き茶釜)という狸が 化けたという同名が残るのみです。鳥山石燕「今昔百鬼拾遺」には、館林の茂森寺(もりんじ)に伝わる茶釜の話があります。いくら湯を 汲んでも尽きず、福を分け与える釜といわれています。 【主な参考資料】村上健司 編著/水木しげる 画『日本妖怪大辞典』(角川出版)

17、家鳴(やなり) 設置予定場所:大吉、松次郎の家の下) 家鳴りは鳥山石燕の「画図百鬼夜行」に描かれたものだが、(石燕は鳴屋と表記)、とくに解説はつけられて いない。石燕はかなりの数の妖怪を創作しているが、初期の 「画図百鬼夜行」では、過去の怪談本や民間でいう妖怪などを選んで描いており、家鳴りも巷(ちまた)に知られた妖怪だったようである。 昔は何でもないのに突然家が軋むことがあると、家鳴りのような妖怪のしわざだと考えたようである。小泉八雲は「化け物の歌」の中で、「ヤナリといふ語の・・・それは地震中、家屋の震動 する音を意味するとだけ我々に語って・・・その薄気 味悪い意義を近時の字書は無視して居る。しかし此語 はもと化け物が動かす家の震動の音を意味して居た もので、眼には見えぬ、その震動者も亦(また) ヤナ リと呼んで居たのである。判然たる原因無くして或る 家が夜中震ひ軋り唸ると、超自然な悪心が外から揺り動かすのだと想像してゐたものである」と延べ、「狂歌百物語」に記載された「床の間に活けし立ち木も倒れけりやなりに山の動く掛軸」という歌を紹介している。 (高田衛監修/稲田篤信・田中直日編『鳥山石燕画図百鬼夜行』、『小泉八雲全集』第7巻)

18、しょうけら 設置予定場所:おしづの家の屋根 鳥山石燕「画図百鬼夜行」に、天井の明かり取り窓を��く妖怪として描かれているもの。石燕による解説はないが、 ショウケラは庚申(こうしん) 信仰に関係したものといわれる。 庚申信仰は道教の三尸(さんし)説がもとにあるといわ れ、60日ごとに巡ってくる庚申の夜に、寝ている人間の身 体から三尸虫(頭と胸、臍の下にいるとされる)が抜け出し、天に昇って天帝にその人の罪科を告げる。この報告により天帝は人の命を奪うと信じられ、対策とし て、庚申の日は眠らずに夜を明かし、三尸虫を体外に出さ ないようにした。また、これによる害を防ぐために「ショウケラはわたとてまたか我宿へねぬぞねたかぞねたかぞ ねぬば」との呪文も伝わっている。 石燕の描いたショウケラは、この庚申の日に現れる鬼、ということがいえるようである。

19、蔵の大足

御手洗主計という旗本の屋敷に現れた、長さ3尺程(約9m)の大足。(「やまと新聞」明治20年4月29日より)

20、お岩ちょうちん

四世鶴屋南北の代表作である「東海道四谷怪談」のお岩 を、葛飾北斎は「百物語シリーズ」の中で破れ提灯にお岩が 宿る斬新な構図で描いている。北斎は同シリーズで、当時の 怪談話のもう一人のヒロインである「番町皿屋敷のお菊」も描 く。「東海道四谷怪談」は、四世南北が暮らし、没した深川を舞台にした生世話物(きぜわもの)の最高傑作。文政8年(1825) 7月中村座初演。深川に住んだ七代目市川團十郎が民谷伊 右衛門を、三代目尾上菊五郎がお岩を演じた。そのストーリーは当時評判だった実話を南北が取材して描 いている。男女が戸板にくくられて神田川に流された話、また 砂村隠亡堀に流れついた心中物の話など。「砂村隠亡堀の場」、「深川三角屋敷の場」など、「四谷怪 談」の中で深川は重要な舞台として登場する。

21、管狐(くだぎつね) 長野県を中心にした中部地方に多く分布し、東海、関東南部、東北の一部でいう憑き物。関東 南部、つまり千葉県や神奈川県以外の土地は、オサキ狐の勢力になるようである。管狐は鼬(いたち)と鼠(ねずみ)の中間くらいの小動物で、名前の通り、竹筒に入ってしまうほどの大きさだという。あるいはマッチ箱に入るほどの大きさで、75匹に増える動物などとも伝わる個人に憑くこともあるが、それよりも家に憑くものとしての伝承が多い。管狐が憑いた家は管屋(くだや)とか管使いとかいわれ、多くの場合は「家に憑いた」ではなく「家で飼っている」という表現をしている。管狐を飼うと金持ちになるといった伝承はほとんどの土地でいわれることで、これは管 狐を使って他家から金や品物を集めているからだなどという。また、一旦は裕福になるが、管狐は 大食漢で、しかも75匹にも増えるのでやがては食いつぶされるといわれている。 同じ狐の憑き物でも、オサキなどは、家の主人が意図しなくても、狐が勝手に行動して金品を集 めたり、他人を病気にするといった特徴があるが、管狐の場合は使う者の意図によって行動すると考えられているようである。もともと管狐は山伏が使う動物とされ、修行を終えた山伏が、金峰山 (きんぷさん)や大峰(おおみね)といった、山伏に官位を出す山から授かるものだという。山伏は それを竹筒の中で飼育し、管狐の能力を使うことで不思議な術を行った。 管狐は食事を与えると、人の心の中や考えていることを悟って飼い主に知らせ、また、飼い主の 命令で人に取り憑き、病気にしたりするのである。このような山伏は狐使いと呼ばれ、自在に狐を 使役すると思われていた。しかし、管狐の扱いは難しく、いったん竹筒から抜け出た狐を再び元に 戻すのさえ容易ではないという。狐使いが死んで、飼い主不在となった管狐は、やがて関東の狐の親分のお膝元である王子村(東京都北区)に棲むといわれた。主をなくした管狐は、命令する者がいないので、人に憑くことはないという。 (石塚尊俊『日本の憑きもの』、桜井徳太郎編『民間信仰辞典』、金子準二編著『日本狐憑史資料 集成』)

22、かいなで 設置予定場所: 長屋の厠 京都府でいう妖怪。カイナゼともいう。節分の夜に便所へ行くとカイナデに撫でられるといい、これを避けるには、「赤い紙やろうか、白い紙やろうか」という呪文を唱えればよいという。 昭和17年(1942年)頃の大阪市立木川小学校では、女子便所に入ると、どこからともなく「赤い 紙やろか、白い紙やろか」と声が聞こえてくる。返事をしなければ何事もないが、返事をすると、尻を舐められたり撫でられたりするという怪談があったという。いわゆる学校の怪談というものだが、 類話は各地に見られる。カイナデのような家庭内でいわれた怪異が、学校という公共の場に持ち込まれたものと思われる。普通は夜の学校の便所を使うことはないだろうから、節分の夜という条件が消失してしまったのだろう。 しかし、この節分の夜ということは、実に重要なキーワードなのである。節分の夜とは、古くは年越しの意味があり、年越しに便所神を祭るという風習は各地に見ることができる。その起源は中国に求められるようで、中国には、紫姑神(しこじん)という便所神の由来を説く次のような伝説がある。 寿陽県の李景という県知事が、何媚(かび) (何麗卿(かれいきょう)とも)という女性を迎えたが、 本妻がそれを妬み、旧暦正月 15 日に便所で何媚を殺害した。やがて便所で怪異が起こるようになり、それをきっかけに本妻の犯行が明るみに出た。後に、何媚を哀れんだ人々は、正月に何媚を便所の神として祭祀するようになったという(この紫姑神は日本の便所神だけではなく、花子さんや紫婆(むらさきばばあ)などの学校の怪談に登場する妖怪にも影響を与えている。) 紫姑神だけを日本の便所神のルーツとするのは安易だが、影響を受けていることは確かであろう。このような便所神祭祀の意味が忘れられ、その記憶の断片化が進むと、カイナデのような妖怪が生まれてくるようである。 新潟県柏崎では、大晦日に便所神の祭りを行うが、便所に上げた灯明がともっている間は決して便所に入ってはいけないといわれる。このケースは便所神に対する信仰がまだ生きているが、便所神の存在が忘れられた例が山田野理夫『怪談の世界』に見える。同書では、便所の中で「神くれ神くれ」と女の声がしたときは、理由は分からなくとも「正月までまだ遠い」と答えればよいという。便所神は正月に祀るものという断片的記憶が、妖怪として伝えられたものといえる。また、「赤い紙やろうか、白い紙やろうか」という呪文も、便所神の祭りの際に行われた行為の名残を伝えて いる。便所神の祭りで紙製の人形を供える土地は多く、茨城県真壁郡では青と赤、あるいは白と赤の 男女の紙人形を便所に供えるという。つまり、カイナデの怪異に遭遇しないために「赤い紙やろう か、白い紙やろうか」と唱えるのは、この供え物を意味していると思われるのである。本来は神様に供えるという行為なのに、「赤とか白の紙をやるから、怪しいふるまいをするなよ」というように変化してしまったのではないだろうか。さらに、学校の怪談で語られる便所の怪異では、妖怪化した便所神のほうから、「赤い紙やろうか、白い紙やろうか」とか「青い紙やろうか、赤い紙やろうか」というようになり、より妖怪化が進ん でいったようである。こうしてみると、近年の小学生は古い信仰の断片を口コミで伝え残しているともいえる。 島根県出雲の佐太神社や出雲大社では、出雲に集まった神々を送り出す神事をカラサデという が、氏子がこの日の夜に便所に入ると、カラサデ婆あるいはカラサデ爺に尻を撫でられるという伝 承がある。このカラサデ婆というものがどのようなものか詳細は不明だが、カイナデと何か関係があるのかもしれない。 (民俗学研究所編『綜合日本民俗語彙』、大塚民俗学会編『日本民俗学事典』、『民間伝承』通巻 173号(川端豊彦「厠神とタカガミと」)ほか)

23、木まくら 展示予定場所:政助の布団の上 江東区富岡にあった三十三間堂の側の家に住んだ医師が病気になり、元凶を探した所 黒く汚れた木枕が出た。その枕を焼くと、死体を焼く匂いがして、人を焼くのと同じ時間がかかったという。 (『古老が語る江東区のよもやま話』所収)

24、油赤子〔あぶらあかご〕鳥山石燕の『今昔 画図続百鬼』に描かれた妖怪。【近江国大津 の八町に、玉のごとくの火飛行する事あり。土人云「むかし志賀の里に油うるものあり。 夜毎に大津辻の地蔵の油をぬすみけるが、その者死て魂魄炎となりて、今に迷いの火となれる」とぞ。しからば油をなむる赤子は此ものの再生せしにや】と記されている。 石燕が引いている【むかし志賀(滋賀) の】の部分は、「諸国里人談』や『本朝故事 因縁集」にある油盗みの火のことである。油盗みの火とは、昔、夜毎に大津辻の地蔵 の油を盗んで売っていた油売りがいたが、死 後は火の玉となり、近江大津(滋賀県大津 市)の八町を縦横に飛行してまわったという もの。石燕はこの怪火をヒントに、油を嘗める赤ん坊を創作したようである。 『鳥山石燕画図百鬼夜行』高田衛監修・稲 田篤信・田中直日編 『一冊で日本怪異文学 100冊を読む」檜谷昭彦監修『日本随筆大成編集部編

13 notes

·

View notes