#壁紙選び

Explore tagged Tumblr posts

Text

アクセントクロスで失敗しない!色・柄・組み合わせの選び方

お部屋の雰囲気をガラッと変えるアクセントクロス。でも、選び方を間違えると「思ってたのと違う…」と後悔することも。そんな失敗を防ぐために、プロが教える選び方のポイントをまとめました!

✔ アクセントクロスの選び方の基本

部屋の用途に合わせたカラー選び リビングなら落ち着いたトーン、寝室ならリラックスできる色が◎

家具や床との調和を考える 壁だけが浮かないように、インテリア全体のバランスを意識する

照明との相性も大事 昼と夜で色の見え方が変わるので、実際の環境でサンプルをチェック!

耐久性とお手入れのしやすさを確認 キッチンや玄関など汚れが気になる場所には撥水クロスが◎

✔ 色や柄の組み合わせでセンスアップ!

アクセントクロスは色や柄の選び方次第で、お部屋の印象が変わります。

✅ シンプル×シンプル → 落ち着いた雰囲気に ✅ シンプル×柄物 → 適度なアクセントでおしゃれに ✅ 大胆な柄×シンプル → 個性的で洗練された空間に

ポイントは���壁の一面だけ」に使うこと!やりすぎると圧迫感が出るので、適度に取り入れるのが成功のコツです。

✔ 失敗しがちなパターンと対策

❌ 色が派手すぎて圧迫感が… → 明るいトーンで統一するとスッキリ ❌ 柄を詰め込みすぎてごちゃごちゃ… → 他のインテリアをシンプルにして調和させる ❌ 流行の柄を選んだけど飽きた… → ベースカラーはシンプルにして、柄は小さめを選ぶ

✔ 実例から学ぶ成功パターン

🏡 リビング → ベージュ×グレーの落ち着いた色で統一感UP 🛏 寝室 → ライトブルーやグリーンでリラックス空間に 🍽 キッチン → タイル調クロスで明るく清潔感を演出 🚪 玄関 → ストーン調や木目調で高級感のある印象に

「どんなクロスを選べばいいかわからない…」という方は、実例を参考にすると◎

✔ 施工のポイントと注意点

🛠 施工前の下地チェック 壁に凹凸や汚れがあると、仕上がりが悪くなるのでしっかり確認!

💡 クロスの伸縮に注意 引っ張りすぎると後で縮んで隙間ができるので、適度なテンションで貼る

👀 継ぎ目を目立たせない工夫 柄物は特に、デザインの流れを意識して貼るとキレイに仕上がります

📌 施工後のチェックも忘れずに! 貼った直後はきれいに見えても、時間が経つと剥がれることも。しっかりチェックして、必要なら補修を!

おしゃれなアクセントクロスで理想の空間を

アクセントクロスは、選び方次第でお部屋の印象を大きく変えます。成功の秘訣は「全体のバランスを意識すること」。統一感を持たせながら、おしゃれなアクセントをプラスするのがポイントです。

「どのデザインを選べばいいの?」 「施工ってどうすればいい?」 そんな疑問を解決するなら、プロのアドバイスをチェック!

▼ 詳しくはこちら👉

1 note

·

View note

Quote

スティク掃除機を初めて買おうとしているそこのお前 そう、お前だ マキタだのダイソンだなんだのスティック掃除機の有名どこのポジキャンされて、深く考えずダサくて古臭いキャニスター(コンセント繋ぐゴロゴローって転がす掃除機のこと)から買い換えようとしているそこのお前 1分でいい 時間をくれ そう長くはかからない スティック掃除機のことをもう少し知って欲しい ①バッテリー いいか スティック掃除機はほとんどが充電式だ 充電式ということはスマホと一緒でリチウムイオンバッテリーが中に入っていて、当然バッテリーは寿命が来る 毎日フルで使ってざっくり2年、ダイソンなら3年計算だ そうなった時のバッテリー交換代金は バッテリーが着脱できるものなら8000〜12000円 できなければ16000〜だ みんな大好き吸引力めちゃ強ダイソンも当然そう 5万ぐらいの安いモデルは一体型バッテリーだから16000円〜のコストがかかるし 着脱式はそもそもクリーナー本体が8万ぐらいする アレはかかるコストを必要経費として割り切れる富裕層向けのクリーナーだ お前は庶民か?じゃあやめておけ こんなことジャパネットは教えてくれなかっただろう この時点で「エッ!?」ってなった奴 いるか? いるなら諦めて大人しくキャニスター式(ゴロゴロ引っ張るやつ)を使い続けろ ただしシャークとかなら4000円だ 持ち手太くても平気ならシャーク買えばこの問題は回避できる こだわり無いならシャークを買え ダストボックスめちゃくちゃ小さいけど ②吸引力 冷静に考えて欲しい コンセントから半永久的に給電できるキャニスター式(ゴロゴロ)用に使われるモーターと バッテリーから限られた給電しかされないモーター どっちの方が強力なモーターを使えると思う? 当然キャニスター式だ 吸引力を数値化すると キャニスターの紙パック式で500〜600w サイクロンで300wぐらいある だがスティック式だと そもそも吸引力を非公開にしているメーカーが多い 何故なら弱いから 「ウチは強い!」って言ってるメーカーでも強モードで120wぐらいだ しかも使用時間は8分 どう足掻いても半分以下になる吸引力に耐えられるか?今まで一発で据えていたゴミに悪戦苦闘する生活にイライラしないか?するならお前も脱落だ 大人しくキャニスターを使え それとな 強モードは8分なら標準ならもっとできると思うだろう?それは事���だ でもな 強モードで120wなんだから標準ならもっと吸引力下がるわけよ それで全部綺麗に掃除できるか?できるやつはそれで良い できないなら諦めろ スティックタイプクリーナーは選ばれし者しか使えねえんだ ③じゃあなんでこんなに売れてるんだよ ①と②を読んで買う気が失せたお前らの中には「でもじゃあ………なんでみんなこんなに持て囃すんだよ!」と逆ギレをかましている奴もいるかもしれない よし お前は素晴らしい 疑問を持つことこそ成長への重要な一歩だ どうかそのまま悩み続けろ 安易に言葉を求めて陰謀論にハマるなよ 答えは「手軽だから」だ いいか 考えてみろ キャニスター式のデザインは基本ダサい。 それはそもそも押入れ等に収納するのが前提で作られているからだ。 お前が掃除機を使う時 お前は押入れからゴロゴロと掃除機を引っ張り出し コンセントにさしてスイッチを入れ 別の部屋に移動する際ボディをゴンゴンと壁に当てながらコンセントの赤い線を無視してギリギリまで引っ張りながら掃除をするだろう。 それが階段なら?考えるだけでウンザリするな。 じゃあポテチのカスをカー���ットにぶちまけた時は?たったそれだけの為に掃除機をゴロゴロと?最悪だな。 だがスティック式は違う。 そもそもスティックが部屋に置く前提で作られているから基本見栄えがいい。 部屋に置いておいて 使う時にさっと手にとってスイッチを押すだけで良い。 そう、「掃除に対するハードルが下がる」んだ。 掃除する時の「押入れから取り出し」「コンセントを差し」「電源コードが伸びるギリギリを攻め」「ゴンゴン家とボディを傷つけながら掃除」というストレス源が消えるんだ。 ただでさえストレスフルで時間がない現代、みんなそんなことにストレスを抱えたく無いんだ。 分かったか? ここまで読んでくれてありがとうな。 これでお前が買おうとしているものがなんなのかなんとなく分かってもらえたと思う。 何事にも向き不向きがあるんだ。 流行り廃りに流されず、お前に合う掃除機を使ってくれ。 それじゃあ。

初めてスティック掃除機を買う前に知っておけ

42 notes

·

View notes

Text

お待たせしました。3月はものすごく更新が遅れております。 先月も投稿数が多いからセレクトに時間がかかるのではないか?ということで、エントリー制導入の話も出ていたのですが。今回投稿数の問題というよりも、私的に雑用が多くて時間がとれなかった、のです。 さて3月に入りちょっと春めいたりして暖かい日もありましたが、また雪の降る地域もあったりして、まだまだ春本番とはいきませんねぇ。

メンバーの全員がこれを読んでくださってるかどうかわかりませんが、毎月グループのトップページ(表紙にあたる部分)の写真を一枚セレクトして掲載しています。これまでは期間中、全部の写真からセレクトしていました。ただ投稿数も増えてセレクトするのに時間がかかりすぎてしまうので、「エントリー宣言」や「ハッシュタグ#」を描いて投稿してもらうという方法も考えました。しかしFacebookの機能上、その写真だけを抽出することは難しく、結局は全部チェックしなくてはいけないという壁にぶち当たりました。全部チェックするということは今までと変わらないからです。ということで、次なる作戦を日々考えているところです。メンバーさんか良いご提案などございましたらお気軽に管理人までポストしてください。よろしくお願いいたします。 今回セレクトした星 静雄さんの写真ですが、確かに頂いたコメントの中に書いてあるように、この日同じような雲の写真をソラクモグループ内で見ました。波状で立体感のある面白い雲です。ただ星 静雄さんの撮影したこの雲はパターンのような(背景の色もグラデーションも面白い)、絵のような感じ(壁画のような、影絵のような)にインパクトがあり引き込まれました。実は星 静雄さんのノミネート作品の中にもう1点すごく良いのがあり悩みましたが、それはアメーバブログ、X、Tumblrで合わせてご紹介したいと思います。 星 静雄さんからコメントをいただきました。「この日の関東平野では、ソラクモメンバーの皆様が、この雲を様々な角度、さまざまなタイミングで撮影されていました。関東平野北西地域の方たちは雲の真下に居られるようで、迫力のある写真。私の住む南東地域からは、広大に広がる雲が撮れたようです。この写真はその寄稿者様達に見ていただけるよう、全体像を撮りました。雲の発生から2時間ほどで滲んで流れるようになり、そのまま日没となりました。拙宅のベランダから40年間、変わりゆく東京を定点撮影をしていますが、あまり見た記憶のないものでした。また、半世紀以上写真を楽しんでおりますが、最近『世の中にダメな写真なんてない』特にそう感じるようになりました。今回運営の皆様がお選びくださいましたが、個人的にはもっと胸を打つ、その人の心を感じる写真が、このサイトには沢山あると思っています。ありがとうございました。」とのこと。

■ソラクモグループ(空と雲の写真)

14 notes

·

View notes

Text

2024-6月号

アンビグラム作家の皆様に同じテーマでアンビグラムを作っていただく「月刊アンビグラム」、主宰のigatoxin(アンビグラム研究室 室長)です。

『アンビグラム』とは「複数の異なる見方を一つの図形にしたもの」であり、逆さにしたり裏返したりしても読めてしまう楽しいカラクリ文字です。詳しくはコチラをご参照ください⇒アンビグラムの作り方/Frog96

◆今月のお題は「中華」です◆

今月は参加者の皆様に「中華」のお題でアンビグラムを制作していただいております。中華といえば漢字発祥の地。現代の蒼頡たちの宴をご覧ください。今月も逆さまな作字が集まっております。

ではまずはdouse氏から。

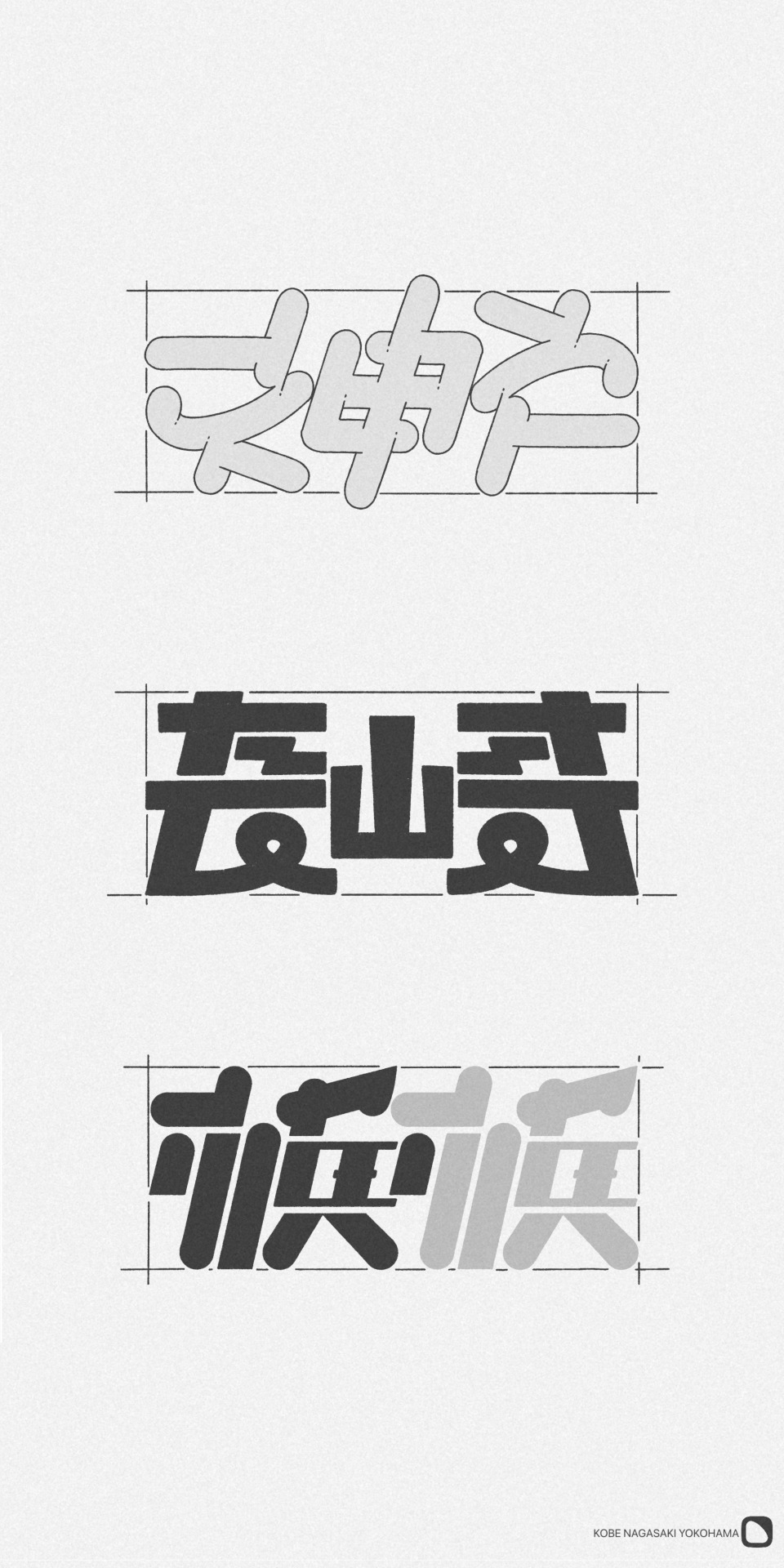

「麻婆茄子」 回転型:douse氏

180°回転させても同じように麻婆茄子と読めるアンビグラムです。中華には「福到了」という福の字を上下逆さにひっくり返して貼るアンビグラム的な縁起物の風習がありますが 本作は麻婆茄子が無限に到来しそうな御目出度い回転字面になっています。対応解釈が最高ですね。この語句でこの文字組みが出来るのはきっとdouse氏だけでしょう。

「酢豚」 回転型:peanuts氏

世界範囲で有名な中華料理の一つです。酢豚は日本で付けられた名称で 中華料理においては広東料理の「古老肉」や上海料理の「糖醋排骨」が該当するようです。本作は作字のデザインと対応解釈が高次で両立した理想的アンビグラムです。「乍/月」部分のギミックは美しくてかっこいいです。

「酢豚」 図地反転鏡像型: いとうさとし氏

左右の鏡像図地で酢豚。作者いとうさとし氏はネガポ字(図地反転)の達人です。本作は真ん中から折りたたむとピッタリ嵌ります。まるでこの漢字がもとより嵌り合う構造を持っていたかのような自然さです。

「回鍋肉」 図地反転鏡像型:douse氏

四川料理の一つ。本作は斜め鏡像の図地反転アンビグラムです。文字の組み方がテクニカルでブリリアントカットされたような光学的な装いが抜群にカッコいいです。

「回鍋肉」 図地反転鏡像型: いとうさとし氏

上下の鏡像で図地反転になっている回鍋肉。日本語のアンビグラムは2022年に入ったころから飛躍的に進化発展した印象がありますが とくにネガポ字(図地反転)の進化は顕著で 英語圏でも作例はさほど多くないこのジャンルが日本ではたくさん作られるようになりました。それも本作の作者いとうさとし氏の尽力が大きいでしょう。

「酸辣湯」 鏡像型:螺旋氏

中国料理のスープの一つで 酸味・辛味・香味が特徴。本作は斜めの鏡文字で組まれています。斜めの鏡像型は漢字のアンビグラム制作に向いた対応だと思います。うまく作ればアンビグラムだと見破られない作字が可能で 本作も「束」部分が自然で驚きます。

「中華そば」 敷詰振動同一型:Jinanbou氏

発想が面白いです。「華」の字の中に異なる文字を幻視し抽出するその眼力には感服します。これは文字に隠された秘密のゲシュタルトを解析する行為でアンビグラム作りには欠かせないセンスです。

「青椒肉絲」 重畳型:きいろいビタ氏

ピーマンと細切りにした肉などを炒めた中華料理。本作 重畳型は同じ図形で韻を踏み 青椒肉絲と読ませるアンビグラムです。そのまま亜細亜のどこかの国で商品のロゴとして使用されているのではと思えるほど完成度が高いレタリングです。

「杏仁豆腐(⿸广フ)」 旋回型:Σ氏

中国発祥のデザート。135°回転の旋回型アンビグラムです。「腐」の字が「广」の中に片仮名の「フ」を入れた略字になっているところが凄すぎます。この略字は実際にゲバ字(アジビラ文字)などで使用例があります。柔軟な発想ができる人のアンビグラムは読みやすいですが 本作は作者Σ氏のアンビグラムが優れている理由の一端が垣間見える好例です。

「中華/北京/上海/広東/四川」 共存型(回転・鏡像):ラティエ氏

一般に四大中国料理と言われている4つの場所に お題をプラスした多面相アンビグラム。なんと5パターンの変化が起こる作字なのです。北京/上海/広東/四川は回転型で 大きく表示された中華はその鏡像になっています。 多面相漢字アンビグラムの制作はある種「挑戦」ジャンルです。多面相を作ろうとするその発想や度胸だけでも凄いですし 本作はその挑戦に成功していると思います。

「横浜中華街」 回転型:ぺんぺん草氏

東アジア最大の中華街を回転アンビグラムに。細かい説明は無用の傑作。この完璧な対応解釈をご覧ください。けしてアンビグラマビリティは高くない語句ですが冷静的確に作字されています。最高です。

「神戸」 回転型: 「長崎」 鏡像型: 「横浜」 重畳型:.38氏

日本三大中華街。それぞれ趣向を凝らした楽しい対応解釈で可読性も充分高い設計です。 これは文字数寄にはたまらない作字ですね。そのまま都市の紋章に使用してほしいナイスデザインです。

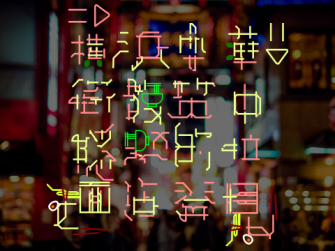

「横浜中華街散策中隠処的拉麺店発見」 回転重畳型:超階乗氏

ブレードランナーに出てきても違和感のないサイバーパンクアンビグラムの名作。文字の各所に丼図案などが組み込まれていて そのおかげで回転重畳構造を把握しやすい親切設計です。回転重畳型とは ある図形の上��同じ図形をレイヤーで重ね、上に重ねた図形だけを規則正しく回転させて文字を形成するアンビグラムです。

「西安」 回転型:うら紙氏

陝西省の省都で、旧名は長安というのは有名でしょう。 かっちりした輪郭でありながら墨のカスレを生かしたステキなタイポグラフィですね。アンビグラマビリティの高い語句ですが図案としてきれいにまとめるには作家の力が必要で、うら紙氏はその能力に長けています。

「Qingdao/青島」 図地反転回転共存型:ヨウヘイ氏

青島(チンタオ)は中国有数の港湾都市・商工業都市・国際都市。 図地反転で漢字の隙間にアルファベットを見出そうとすると、青島は横画が多くて打ってつけの言葉なのですね。省略があっても読み取りやすい作品です。

「シャンハイ」 旋回型:つーさま!氏

上海は中国で最高位の都市である直轄市の一つ。 五面相の旋回型。「シ/ン」の点の有無のみの差をどう表現するか難しいところですが、少し角度を変えるだけで違って見えてきますね。羽様の形状とグラデーションも読みやすさに一役買っています。すばらしい作品です。

「万里の長城」 回転型:douse氏

中国にある城壁の遺跡。中国の象徴の一つでしょう。 回転中心の作り方が見事です。「の」が伸びているのも不自然に見えず、「長」の横画を切っているので「長」のバランスもよく見えます。「万/戈」の字画接続の切り替えが見事ですね。さすがの一作です。

「麺/龍」 図地反転鏡像型: いとうさとし氏

どちらも中国を象徴するものでしょう。 自然に読めすぎて言うことがないですね。図地反転にピッタリすぎる組み合わせが今回のお題によって発掘されたと言えるかも知れません。一点、「龍」の上部の突き出した部分は作者も悔しいところだと想像しますが、それを差し引いても可読性最高の傑作です。

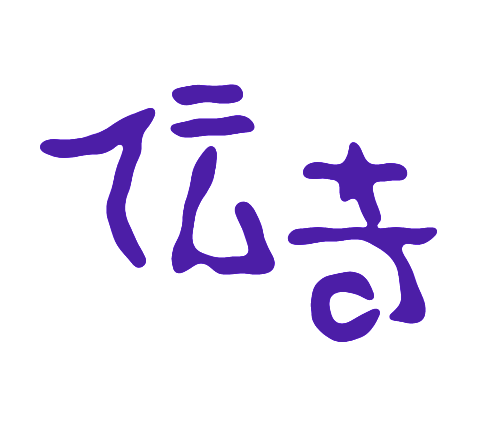

「伝奇/でんき」 振動型:kawahar氏

中国の古典的な演劇である戯曲形式の1つ。 氏の得意な「読み漢」で一作。ぐにゃりとした書体が「ん/ム」の振動などにマッチしていますね。読み漢はひらがなしか読めない人にも漢字が読めてしまう実用的な手法ですが、適用できる漢字は少なく本作のように限られた言葉だけです。

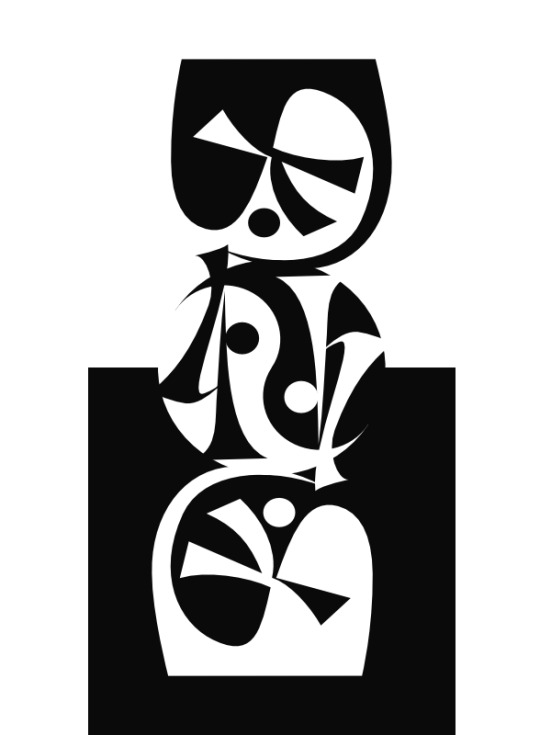

「太極図」 図地反転回転型:lszk氏

「易」の生成論において陰陽思想と結合して宇宙の根源として重視された概念である「太極」を表した図。 中央の「極」に本家の陰陽魚太極図があしらわれています。太極図の円形を「太��図」にもあしらって統一感を出していますね。図と地が絡み合い逆転しながら文字を形成しているところが、陰と陽が互いに飲み込みあい無限に繰り返す太極の思想を表しているようです。

「造書 研究」 回転共存型:意瞑字査印氏

「造書」を90°傾けると「研究」と読める対応です。造書とは文字を造るという意味。『蒼頡、鳥獣蹏迒の跡を見て分理の相別異すべきを知り、初めて書契を造る』 そのむかし蒼頡という人が鳥獣の足跡をヒントに漢字を発明した故事からの語句選択です。なるほどアンビグラム制作とは 新文字を発明する行為とも言えますね。

「東夷/西戎」「南蛮/北狄」 回転共存型:兼吉共心堂氏

四つまとめて「四夷」、���代中国で中華に対して四方に居住していた異民族に対する総称。 筆文字の効果を生かした表現がすばらしいです。「夷/西」「虫/北」ではカスレにより字画の本数を増減させ、「南亦/狄」では墨垂れで字画密度差を克服しています。真似が難しいテクニックです。

「東夷」「西戎」 重畳型: 「南蛮」「北狄」 振動型:lszk氏

「四夷」は「夷狄」あるいは「夷狄戎蛮」とも。 お誂え向きの言葉がきれいにそろっていたものですね。というのは簡単ですが読みやすく仕上げるのは難しい字形もあります。氏は知覚シフトのバランス感覚が抜群なので調整の妙もさることながらこの対応にも気付けるのでしょう。

「劉備玄徳/関羽 張飛」 回転共存型:KSK ONE 氏

「蜀漢」を建国した劉備と、劉備に仕えた関羽・張飛。三国志の武���からのチョイス。 髭文字ならではのハネなど遊びの部分を生かした作字ですね。一文字目の「劉」が読みやすくすらすらと読みを捕まえることができます。関連する名前同士でうまく対応付けできるのが運命的ですね。

「熊猫」 敷詰図地反転型:松茸氏

ジャイアントパンダのこと。 パンダの白黒は図地反転にもってこいの題材ですね。どうやって考え付くのかわからない図案が毎回驚異的で目を白黒させてしまいます。きちんと敷詰できるのか不安になりますがちゃんと隙間なく並びますので安心してください。

「伊布」 旋回型:YФU氏

「イーブイ」の漢字表記。 久方ぶりに参加していただきました。言葉のチョイスも氏らしいですね。図形の長さを読みやすいところに調整するバランス感覚は健在です。

「マオ」 交換式旋回型:ちくわああ氏

かいりきベア氏の楽曲名より。「猫」の意味もある中国語らしい言葉の響きです。 線種を変えているのでかわいらしい作字になっています。対応付く字画も分かりやすいですね。それでもうまく敷き詰めてみるのは骨が折れそうです。

「西游记」 回転型:オルドビス紀氏

16世紀の中国の白話小説、繁体字では「西遊記」です。 簡体字をうまく活用しているのですね。「遊」よりも自然に回りますし、「記」よりも「西」との相性がよく一石二鳥です。「西・记」の右下がりのラインと「游」の右上がりのラインの視覚効果が心地よく作字として最高の仕上がりだと思います。

「 不 此 君 我 / 当 今 災 偶 成 夕 已 為 / 時 日 患 因 長 渓 乗 異 / 声 爪 相 狂 嘯 山 軺 物 / 跡 牙 仍 疾 但 対 気 蓬 / 共 誰 不 成 成 明 勢 茅 / 相 敢 可 殊 嘷 月 豪 下 / 高 敵 逃 類 」 交換型:繋氏

「山月記」より。縦に読んでください。 7×4の組全体を縦横に交換するともう一方になるという超絶技巧です。「爪」(爪痕の装飾がにくいです)を基準にすると見つけやすいでしょう。じっくりご覧ください。

最後に私の作品を。

「截拳道」 交換式旋回型:igatoxin

≪友よ水になれ≫で有名なブルース・リーの武術、截拳道(ジークンドー)から。

お題 中華 のアンビグラム祭、いかがでしたでしょうか。御参加いただいた作家の皆様には深く感謝申し上げます。

さて次回のお題は「猫」です。長靴をはいた猫、シュレディンガーの猫、仕事猫、吾輩は猫である、猫男爵、猫目石、煮干し、マタタ��、夏への扉、蚤、百閒、注文の多い料理店、ハローキティ、ドラえもん、など 参加者が自由に 猫 というワードから発想 連想してアンビグラムを作ります。

締切は6/30、発行は7/8の予定です。それでは皆様 来月またお会いしましょう。

——————————–index——————————————

2023年 1月{フリー} 2月{TV} 3月{クイズ} 4月{健康} 5月{回文} 6月{本} 7月{神話} 8月{ジャングル} 9月{日本史} 10月{ヒーロー} 11月{ゲーム} 12月{時事}

2024年 1月{フリー} 2月{レトロ} 3月{うた} 4月{アニメ} 5月{遊園地} 6月{中華}

※これ以前のindexはこちら→《index:2017年~》

10 notes

·

View notes

Note

GW辺りに札幌に行こうと思っています。おすすめの、絶対行ったほうがよい場所を教えていただけないでしょうか。カフェとかレストランとか美術館とか美術館とか…。あと夜パフェに行きたいので、どこを選ぶと間違いないか教えてほしいです。あともしかしたら注意したほうが良いことがあれば教えていただきたいです。

こんな質問がたまにDMでも来るので、いつも楽しく回答しています。あなたの住む街に行くときはおすすめを教えてくださいね。札幌というワードで、わたしを思い出してくれるのが嬉しい。

パフェの語源はフランス語の“完璧”から来ているそうですね。夜パフェはカフェテリアパルが間違いないです。人匙ごとに味や食感が変わり、その美味しさにくらりと来ます。パフェって素晴らしい。価格帯が高めなのにいつも行列です。札幌の夜パフェは締めパフェなので、21時ごろから混み合います。すすきのでの1件目を手早く切り上げるのがおすすめです。

他にもパルよりは価格が安めな“ななかま堂”やお酒とのペアリングを楽しむ“ペンギン堂”とかもあります。クセ強店主がやっている“ぴーぷる・ぴーぷ”は色々な掟があり、確実に終電を逃しますが札幌名物って言えば名物なのかもしれません。夜ではないですが、札幌で1番美味しいパフェは“くなう”というアパートの一室で営われる喫茶“室”で、るるぶやSNSには掲載されません。アパートの一室と言えども、黒い壁紙にレースのカーテンが揺らめくだけの内装。華美ではなく、ただただ美しいパフェは美術品のようです。その甘みに背筋が伸びる。なんだか神様との対話みたいだなと思いながら食べています。勝手に“札幌で1番天国に近い場所”と呼んでいます。

どうしましょう。パフェの話だけでこんなに行数を使ってしまいました。あなたのために続けますね。北海道でみれば美術館は多いですが、札幌に屋内の美術館は少ない気がします。札幌にある北海道立近代美術館や札幌芸術の森美術館は気になった特別展の時に行く程度です。風が寒くなければ、モエレ沼公園なんてどうでしょう。イサムノグチが作った彫刻公園です。モエレ沼まで行かなくとも、街中を歩いていると、野外彫刻をよく見かけるのも札幌の小さな楽しみです。大通公園を西に降って散歩するのも面白いかもしれないですね。札幌の中心は、大通りで分断して北と南、創成川で東と西に分断した碁盤の目のような住所をしています。札幌で定められている景観色に則った建物が整然と並ぶので、他の政令都市とは違う空気感に包まれた街並みです。https://artpark.or.jp/sansaku/

よくお一人様をしてカフェを探訪していました。上記した“くなう”はパフェとして完成され過ぎている。お一人様専用なってはしまいますが“カルメル堂”は、深海のような濃いブルーの壁紙の内側でゆったりと過ごせます。季節ごとに出す甘味が変わり、5月はプリンとラムレーズンどら焼きだった気がします。わたしは7月の珈琲あんみつが梅酒寒天が乗ってて好き。“ギャラリー犬養”は、わたしが菊水に住むひとつの理由になった喫茶店です。大通り駅から地下鉄で2駅なので行きやすいかと思いますが、住宅街の奥にあるから迷いやすいかも。聞き馴染みのない西洋の伝統的なケーキが沢山あってどれも美味しい。食べた後に河川敷を散歩するの���好きでした。“喫茶店つばらつばら”と“石田珈琲店”、“一粒の麦”も好きです。

食は飲酒に重きを置いた人間なのでレストランには疎いですが、二四軒にある“ユニヴェール エス”は友人が修行していた洋食屋です。一皿一皿がキラキラして見えるのはきっととてつもなくこだわり抜かれているからなのでしょうね。後は、また菊水になってしまいますが”プティットレジョン”はフランスの家庭料理を出すビストロです。店内を一歩入ればそこは南フランス。ここもまた美味しいです。

注意することと言えば、気温でしょうか。北海道の桜はGWに咲くので、そのくらいの気温で、風も強い日が多い印象です。GWでの札幌観光ということで、移動は公共機関を想定しておすすめしてみました。土日祝日は、地下鉄が540円で1日乗り放題のドニチカという切符が買えます。おすすめしたモエレ沼公園以外は地下鉄だけで移動できます。特にカフェに関しては地下鉄で行けるものをピックアップしてみたので、レンタカーを使用するのであればまたお知らせくださいね。

5月中旬以���であればライラック祭りが大通公園で開催されます。金木犀と同じモクセイ科なので、とてもいい匂いがする薄紫の花の木です。札幌市のシンボルで、自生できる南限は関東らしいですね。大通公園のベンチの横にライラックが植えられているので、花の下でゆっくりするのが好きです。今年は雪解けも早そうなので、あなたが来る頃にライラックが咲いていたなら嬉しいな。旅行から帰ったらまた、質問箱でも良いので、札幌でのお話を一緒にしましょうね。

11 notes

·

View notes

Text

2024年10月7日(月)

私の職場(私立女子大学)では、今日から後期授業が3週目に入る。と言うこととは関係なく、<11月文楽公演>の友の会チケット発売日なのだ。午前10時販売開始だが、例によって最初はなかなか繋がらない。それでも5分もすればログイン、希望はともかく初日(11/2)の最前列、少し<床>からは遠いが何とか席を確保することが出来た。恐らく、文楽劇場での観劇はこれが最後となるだろう、しっかりと目に焼き付けておこう。

4時50分起床。

日誌書く。

洗濯機回す。

朝食を頂く。

洗濯物を干す。

珈琲を淹れる。

弁当*2を用意する。

ひとりで出勤する。

順調に到着する。

換気、ラジオ体操第一、お茶。

10時を待って国立文楽劇場へアクセス、少し時間はかかったが初日第一部の最前列を確保出来た。

今日の授業内容の確認、例題を一通りチェックする。

ラジオ体操第二、お茶。

月曜日3限・4限<情報機器の操作Ⅱ(看護学科)>、今日はPowerPointの3回目、次週は試験だ。4限クラスで3週連続欠席の学生1名、聞いてみると他の授業にも来ていないとのこと。これ以上こちらは立ち入れないので、学科での対応に任せるしかない。

終了後、すぐに退出。

ようやく暑さもおさまってエアコンの負荷も減ったので、燃費が大分良くなってきた。

ツレアイは午後からの訪問2件、ほぼ同じ頃に帰宅した。

ありあわせで夕飯準備、豚バラと大根のうま煮・昨日の安売りコロッケ・関東煮の残り・キュウリのしょうゆ漬け・レタスとトマト。

録画番組町、BS松竹特選落語から

入船亭扇遊「厩火事」 年下の遊び人を亭主に持った髪結が喧嘩が絶えないことを、仲人の旦那に相談する。亭主の本心が知りたいという事で仲人は厩の火事で弟子たちからさらなる信望を集めた孔子の逸話を聞かせ、亭主を試すことをすすめる。 生粋の江戸の落語で、文化4年落語家喜久亭壽曉のネ��帳「滑稽集」に「唐の火事」を元にしたといわれる演目。 (2021年5月18日 国立演芸場) 立川龍志「だくだく」 貧乏人の男は引越しをしたが、家財道具の一切を古道具屋に売ってしまった。男は壁、床、天井一面に白い紙を貼り、近所に住む画家に、豪華な家具や日用品などを細密に描いてもらった所、泥棒が部屋に入ってきて・・・。 上方落語の一席を東京落語に移植した作品。 (2022年12月13日 国立演芸場)

片付け、入浴の段取りだが、例によって睡魔到来、布団の中へ。

月曜日は学内移動が少ないので、帰宅後にウォーキングが必要なのだが・・・。

3 notes

·

View notes

Text

『KING OF PRISM -DramaticPRISM.1-』とコラボ決定!!

現在劇場公開中の『KING OF PRISM -Dramatic PRISM.1-』と『劇場版 ポールプリンセス!!』とのコラボ上映会の開催が決定いたしました。

9月2日(月)~5日(木)、全国7会場にて両作とも‟応援上映“にてお楽しみいただけます。

また今回のコラボ上映を記念して、タツノコプロCGチームによる描きおろしコラボCGビジュアルも公開され、コラボ上映会では入場者特典としてこちらのイラストを使用したオリジナルスマホ壁紙がプレゼントされます。壁紙は「コラボビジュアル ver.」、「シン ver.」、「ヒナノver.」の全3種からお選びいただけます。

【上映作品】 『KING OF PRISM -Dramatic PRISM.1-』 ※「プリズムスタァ応援上映」となります。 『劇場版 ポールプリンセス!!』 ※「全力上等☆応援上映」<応援上映全編>となります。

◆みんなで守ろう!発声あり応援上映マナー ・歓声、応援、声出しOK ・うちわ、タオル、ペンライト、サイリウムの持ち込み&点灯OK ・曲に合わせた手拍子、拍手、振り付けOK ・コスプレOK ・座席から立ち上がってのご鑑賞や、飛ぶ、跳ねる、あばれるなど、周りのお客様のご迷惑になる行為はご遠慮ください。

【会場・日時】

・サツゲキ(北海道):9月5日(木)19:00の回

・新宿バルト9(東京):9月4日(水)19:00の回

・グランドシネマサンシャイン 池袋(東京):9月3日(火)19:00の回

・横浜ブルク13(神奈川):9月4日(水)19:00の回

・ミッドランドスクエア シネマ(愛知):9月2日(月)19:00の回、9月4日(水)19:00の回

・T・ジョイ梅田(大阪):9月4日(水)19:00の回

・T・ジョイ博多(福岡):9月4日(水)19:00の回

【チケット】 3500円均一(税込/全席指定) ※2作品セットでの上映となります。 ※一部劇場では追加料金がございます。 ※各劇場、先着販売となります。 ※各劇場、通常スケジュールでの販売となります。購入方法等の詳細につきましては、各劇場の公式HP等でご確認ください。 ※特別興行につき、各種前売り券・各種割引・サービスデイ・各種招待券・無料鑑賞券・無料鑑賞クーポンは、ご利用頂けません。

【入場者プレゼント】 オリジナルスマホ壁紙

【注意事項】 ※状況により、止む無く上映を中止させて頂く場合がございます。予めご了承下さい。

※転売を目的としたチケットのご購入は固くお断りいたします。

※場内でのカメラ(携帯カメラを含む)、ビデオ等による撮影・録音等は固くお断りいたします。

※会場内ではマスコミ各社の取材による撮影、弊社記録撮影が行われ、テレビ・雑誌・ホームページ等にて、放映・掲載される場合がございます。また、イベントの模様が後日販売されるDVD商品等に収録される場合がございます。予めご了承ください。お客様の当催事における個人情報(肖像権)については、このイベントにご入場されたことにより、上記の使用にご同意いただけたものとさせていただきます。

※車いすでのご鑑賞をご希望されるお客様は座席指定券の購入後、劇場までご連絡ください。

車いすスペースには限りがありますので、ご利用人数によっては所定のスペース以外でご鑑賞いただく場合がございます。また、イベントの内容やマスコミ取材により、所定のスペースからご移動いただく場合がございます。あらかじめご了承ください。

※イベント中の途中入場はお断りさせていただく場合がございますので、ご了承ください。

🔗『KING OF PRISM -Dramatic PRISM.1-』オフィシャルHP

https://kinpri.com/

2 notes

·

View notes

Text

バビロンの王は彼の両眼をつぶし、青銅の足枷をはめ、彼をバビロンに連れて行った。

列王記下25・1-12

バビロンの王は彼の両眼をつぶし、青銅の足枷をはめ、彼をバビロンに連れて行った。

列王記

25・1ゼデキヤの治世第九年の第十の月の十日に、バビロンの王ネブカドネツァルは全軍を率いてエルサレムに到着し、陣を敷き、周りに堡塁を築いた。2都は包囲され、ゼデキヤ王の第十一年に至った。3その月の九日に都の中で飢えが厳しくなり、国の民の食糧が尽き、4都の一角が破られた。カルデア人が都を取り巻いていたが、戦士たちは皆、夜中に王の園に近い二つの城壁の間にある門を通って逃げ出した。王はアラバに向かって行った。5カルデア軍は王の後を追い、エリコの荒れ地で彼に追いついた。王の軍隊はすべて王を離れ去ってちりぢりになった。6王は捕らえられ、リブラにいるバビロンの王のもとに連れて行かれ、裁きを受けた。7彼らはゼデキヤの目の前で彼の王子たちを殺し、その上でバビロンの王は彼の両眼をつぶし、青銅の足枷をはめ、彼をバビロンに連れて行った。8第五の月の七日、バビロンの王ネブカドネツァルの第十九年のこと、バビロンの王の家臣、親衛隊の長ネブザルアダンがエルサレムに来て、9主の神殿、王宮、エルサレムの家屋をすべて焼き払った。大いなる家屋もすべて、火を放って焼き払った。10また親衛隊の長と共に来たカルデア人は、軍をあげてエルサレムの周囲の城壁を取り壊した。11民のうち都に残っていたほかの者、バビロンの王に投降した者、その他の民衆は、親衛隊の長ネブザルアダンによって捕囚とされ、連れ去られた。12この地の貧しい民の一部は、親衛隊の長によってぶどう畑と耕地にそのまま残された。

答唱詩編

詩編137・1+2、3+4、答5+6

エルサレムよ、おまえを忘れるよりは、わたしの右手がなえたほうがよい。エルサレムを思わず、最上の喜びとしないなら、わたしは口がきけなくなったほうがよい。

詩編137

137・1バビロンの流れのほとりにすわり、 柳にたて琴をかけ、 2シオンをおもい、 すすり泣いた。

3わたしたちをとりこにしたものが、歌をもとめ、 しいたげる者がなぐさみに 「シオンの歌をうたえ」と命じた。 4異国の地にあって、どうして主の歌がうたえよう。

福音朗読

マタイ8・1-4

アレルヤ、アレルヤ。主は私たちの病を身に負い、わたしたちの苦しみを担ってくださる。アレルヤ、アレルヤ。

マタイによる福音

そのとき、8・1イエスが山を下りられると、大勢の群衆が従った。2すると、一人の重い皮膚病を患っている人がイエスに近寄り、ひれ伏して、「主よ、御心ならば、わたしを清くすることがおできになります」と言った。3イエスが手を差し伸べてその人に触れ、「よろしい。清くなれ」と言われると、たちまち、重い皮膚病は清くなった。4イエスはその人に言われた。「だれにも話さないように気をつけなさい。ただ、行って祭司に体を見せ、モーセが定めた供え物を献げて、人々に証明しなさい。」

聖ペトロ、聖パウロ使徒・前晩のミサ 聖人の記念

第一朗読

使徒言行録3・1-10

わたしには金や銀はないが、持っているものをあげよう。ナザレの人イエス・キリストの名によって立ち上がり、歩きなさい。

使徒たちの宣教

その日、3・1ペトロとヨハネが、午後三時の祈りの時に神殿に上って行った。2すると、生まれながら足の不自由な男が運ばれて来た。神殿の境内に入る人に施しを乞うため、毎日「美しい門」という神殿の門のそばに置いてもらっていたのである。3彼はペトロとヨハネが境内に入ろうとするのを見て、施しを乞うた。4ペトロはヨハネと一緒に彼をじっと見て、「わたしたちを見なさい」と言った。5その男が、何かもらえると思って二人を見つめていると、6ペトロは言った。「わたしには金や銀はないが、持っているものをあげよう。ナザレの人イエス・キリストの名によって立ち上がり、歩きなさい。」7そして、右手を取って彼を立ち上がらせた。すると、たちまち、その男は足やくるぶしがしっかりして、8躍り上がって立ち、歩きだした。そして、歩き回ったり躍ったりして神を賛美し、二人と一緒に境内に入って行った。9民衆は皆、彼が歩き回り、神を賛美しているのを見た。10彼らは、それが神殿の「美しい門」のそばに座って施しを乞うていた者だと気づき、その身に起こったことに我を忘れるほど驚いた。

答唱詩編

詩編19・2+3、4+5

天は神の栄光を語り、大空はみ手のわざを告げる。

詩編19

19・2天は神の栄光を語り、 大空はみ手のわざを告げる。 3日は日にことばを語り継ぎ、 夜は夜に知識を伝える。

4ことばでもなく、話でもなく、 その声も聞こえないが、 その響きは地を覆い、その知らせは世界に及ぶ。 5神は天に太陽の幕屋をすえられた。

第ニ朗読

ガラテヤ1・11-20

わたしが告げ知らせた福音は、人によるものではありません。

使徒パウロのガラテヤの教会ヘの手紙

1・11兄弟たち、あなたがたにはっきり言います。わたしが告げ知らせた福音は、人によるものではありません。12わたしはこの福音を人から受けたのでも教えられたのでもなく、イエス・キリストの啓示によって知らされたのです。13あなたがたは、わたしがかつてユダヤ教徒としてどのようにふるまっていたかを聞いています。わたしは、徹底的に神の教会を迫害し、滅ぼそうとしていました。14また、先祖からの伝承を守るのに人一倍熱心で、同胞の間では同じ年ごろの多くの者よりもユダヤ教に徹しようとしていました。15しかし、わたしを母の胎内にあるときから選び分け、恵みによって召し出してくださった神が、御心のままに、16御子をわたしに示して、その福音を異邦人に告げ知らせるようにされたとき、わたしは、すぐ血肉に相談するようなことはせず、17また、エルサレムに上って、わたしより先に使徒として召された人たちのもとに行くこともせず、アラビアに退いて、そこから再びダマスコに戻ったのでした。18それから三年後、ケファと知り合いになろうとしてエルサレムに上り、十五日間彼のもとに滞在しましたが、19ほかの使徒にはだれにも会わず、ただ主の兄弟ヤコブにだけ会いました。20わたしがこのように書いていることは、神の御前で断言しますが、うそをついているのではありません。

福音朗読

ヨハネ21・15-19

アレルヤ、アレルヤ。あなたはいわお。この岩の上にわたしの教会を建てよう。地獄の門もこれに勝つことはできない。アレルヤ、アレルヤ。

ヨハネによる福音

イエスは、弟子たちに御自身を表され、食事を共にされた。21・15食事が終わると、イエスはシモン・ペトロに、「ヨハネの子シモン、この人たち以上にわたしを愛しているか」と言われた。ペトロが、「はい、主よ、わたしがあなたを愛していることは、あなたがご存じです」と言うと、イエスは、「わたしの小羊を飼いなさい」と言われた。16二度目にイエスは言われた。「ヨハネの子シモン、わたしを愛しているか。」ペトロが、「はい、主よ、わたしがあなたを愛していることは、あなたがご存じです」と言うと、イエスは、「わたしの羊の世話をしなさい」と言われた。17三度目にイエスは言われた。「ヨハネの子シモン、わたしを愛しているか。」ペトロは、イエスが三度目も、「わたしを愛しているか」と言われたので、悲しくなった。そして言った。「主よ、あなたは何もかもご存じです。わたしがあなたを愛していることを、あなたはよく知っておられます。」イエスは言われた。「わたしの羊を飼いなさい��18はっきり言っておく。あなたは、若いときは、自分で帯を締めて、行きたいところへ行っていた。しかし、年をとると、両手を伸ばして、他の人に帯を締められ、行きたくないところへ連れて行かれる。」19ペトロがどのような死に方で、神の栄光を現すようになるかを示そうとして、イエスはこう言われたのである。このように話してから、ペトロに、「わたしに従いなさい」と言われた。

2 notes

·

View notes

Text

棕櫚の姫

そのコンクリートの塀を城壁と呼んでいた。広い広い敷地を囲って、高さもあり、壁の上には有刺鉄線が張り巡らされいかめしい。書道教室の行き帰りにいつも通る道で、城壁の作る影は湿って��た。苔が生え、蟻や蜘蛛が這っていた。蟻を目で追い、歩いていると、足元がぼこんぼこん鳴った。壁とはちがう色のコンクリートで蓋がされており暗渠だった。かつて川だったところにかけられた蓋で、ところどころ揺れる。城壁だなんて巨大に感じていたのはわたしが小さかったためだろう。

城壁の内側は二階建ての細長い建物で、庭が広いのでぽつんとして見える。クリーム色の壁がくすんでいた。そんなに豪華な建物ではないのでかえって城だった。余計な華美は避け、質素に屹立している。ほんとうの城はこうでなくっちゃと納得し、庭の芝生がかなり禿げていてそういう滅びの気配も城だと思った。どうやらどこか大学か会社の寮であるらしく、何々寮という文字が見えた。といっても、城門はめだたないつくりで奥まったところにありそっちへ行くのはこわかった。どんな寮だか、どんな人が住んでいるのか、ちゃんと見たことはなかった。

わたしが見ていたのは壁と棕梠シュロだった。お城の庭には一本だけ、背の高い棕梠の木があった。灰色の壁の向こうですっくと伸びている。壁よりも建物よりも高く、ぼさぼさの幹が風にしなっている。棕梠という名を知ったのはもっとあとで、わたしはあれはヤシの木だと思っていた。あの揺れ方は南国だなあと、南国のことを知らないのに感心していた。雪の降りそうな寒い低い雲の日でも、冷たい風に手の甲が痒くても、壁の向こうのヤシの木だけ南の島で、お城の中だから当然だと思った。壁の外から見上げる葉はいつも影になり、動物の毛みたいにぎゅっと密集して見えた。

この木の下にどんな人が住んでいるのだろう。なんとなく、人魚姫の姉たちを想像した。絵本の話、もっとわたしが小さかったころの話。母が、人魚姫の姉たちが泳ぎ回るページを開いて、「この中だったら誰が好き?」とわたしに選ばせた。深い意味はなかったと思うが——人魚の姉たちは色とりどりで、きっとわたしに色の名前を言わせたかった——、わたしは青い髪のお姉さんを指した。彼女の髪の毛はそんなに長くないがAラインにふわふわ広がっていて、ひたいに垂らしたアクセサリーが大人っぽく、いちばん素敵だと思った。そうして青い髪の人魚はその一ページだけの登場で、人魚姫に短刀を渡すシーンにはいなかった。それもよかった。きっと海の底で静かに悲しんだ。悲しみはするが彼女にはその後の人生があり、死なない。青い髪の姉についてわたしは幾度も想像した。棕梠のお城にいる誰かを想像すると、彼女になった。

やがて暗渠の町からは引越して、わたしは川に挟まれた町に住むことになった。両親が離婚し、母と二人の家になり、近くに祖母と伯母が住んでいてちょくちょく行き来した。蓋のない、どころか、おおきなおおきな川で河川敷もだだっ広い。二つの川はカーブし、町はレモンの形をしている。アーケードの商店街があり暗渠の町よりだいぶ騒がしい町だったが、学校は小さかった。わたしの学年はそれまで三十九人で、わたしが引っ越してきたことにより四十人になり、あなたのおかげで一クラスだったのが二クラスになったのだと春休み明けの転校初日に先生に言われ、自分が福音なのか災厄なのかわからなかった。

新学期早々ずっと休んでいる子がいて、盲腸で入院しているとのことだった。クラスみんなでお見舞いの手紙を書きましょうと先生が言った。色画用紙が配られ、一人一通、工夫してメッセージカードを作るよう言われ、まだ一度も会ったことがないのにわたしも書くんですかと先生に尋ねたら、「みんなクラスの仲間でしょう」とたしなめられた。でも知らないんだよな、となりのクラスの子たちは書かないのかな、わたしが来なければひとつのクラスだったのにな……と思った。

どうせ知らない人に書くのなら棕梠のお城にいるはずの彼女、青い髪の人魚に宛てて書きたかった。棕梠のお城の人魚たちには足があり、城壁の外では完璧に人間のふりができる。王子に恋をせず生き続け、芝生の上を駆けたり寝そべったり、真夜中、お城の中でだけ人魚に戻る。庭に水をまいて海にするかもしれない。そうか、だから芝が禿げていた。棕梠の葉ずれの音を聞きながら足の使い方を練習し、人魚の下半身がいらなくなったらお城——寮から出て行く。でも彼女たちは人間��ふりも人魚でいることも好きだから、のらりくらりお城に住みつづけ、出て行かない。棕梠はどんどん伸びてゆき、葉の重さで腰が曲がる。青い髪の彼女はぼさぼさの幹をやさしく撫でてくれる。それなら手紙を書けるのだ。書けるか? わたしはなにを書くだろう?

たとえばいつも棕梠を見上げていたこと。黒い葉。風。書道教室は畳の部屋で薄暗かったこと。流しの水がいつも細く、冷たくて、お湯は出ず、わたしは手についた墨汁をきれいに落とせなかった。黒く染まった指先をきつく握って、すれちがう人たちから隠した。なぜ隠さなければと思ったのか、わたしがあらゆる視線をおそれていたためだが、そそりたつ棕梠にはぜんぶばれている気がした。人魚を見守る南の島の木は、わたしのことだって知っていたはずだ。墨汁はいつも風呂で落とした。浴槽で足を伸ばし、そのころにはもう一人で風呂に入るようになっていた。墨の溶けた湯だからほんとうは透明ではない、目に見えない黒色の混じった湯なのだと思った。そういうことを書く。書いた。学校から帰ってきて便箋につづり、糊をなめて封をした。でもこれでは、わたしが思っていることを書いただけで、受け取る相手、青い髪の彼女に向けてなにか発信しているわけではないなとも思った。

盲腸のクラスメイトには、画用紙を切ったり貼ったりして「飛び出すカード」を作り、おだいじにとか当たり障りのないことを書いた。

レモンの町では書道教室に通わなかった。伯母はフラダンス教室の先生をやっており、招かれたので何度か見学したが、自分にはできる気がしなかったので(踊るのは恥ずかしい)、見学しただけだった。伯母はフラをやるからこまかいウェーブの髪がすごく長くて、想像の人魚よりも長かった。教室はおばあさんが多く、ハイビスカスの造花がたくさん飾ってあり、でもヤシの木はなかった。

盲腸のクラスメイトとは友だちになれた。退院してすぐ話しかけられ、飛び出すカードすごくかわいかった、どんな子が転校してきたのだろうと楽しみだったと言われ、わたしはちょっと申し訳なく思った。

だからというわけではないがかなり仲良くなった。すみれちゃんという名前で、しばしば自分の名前をSMILEと書いた。たとえば授業中に回ってくる手紙、ノートの切れ端にぎっしり書かれたいろいろの最後にSMILEとあり、それは署名だけども、受け取ったわたしには「笑って!」というメッセージにも見え、わたしはすみれちゃんの手紙がけっこう好きだった。

きのうみた夢とか、好きな音楽とか、誰々が雑誌のインタビューでこう言っていた、ラジオでこんな話をしていた、いますごく眠い、親とケンカしてすげえムカついてる、そういう日記みたいな手紙で、いや日記でもないようないろいろで、思っていることを書くだけでもちゃんと手紙になることを知った。わたしが手紙を読むときすみれちゃんはもう眠くないし、すげえムカついた気持ちもいくらかおさまっている。その時差こそが手紙の肝だと思った。

手紙ではたまにシリアスな悩みも吐露され、そういうときはSMILEの下に「読んだら燃やして」と強い筆跡で書かれていた。わたしはすみれちゃんの手紙を一度も燃やしたことはなかった。うちにはマッチもライターもなく燃やし方がわからなかったためで、ガスコンロで火をつけるのもこわかった。父親がいたらライターがあったろうか。ないな。たばこは吸わなかった。うちに小さな火がないのは父とは関係ない。父にはときどき会った。父も暗渠の町から引っ越したので暗渠の町に行くことはなくなった。

中学に入り、すみれちゃんの家が建て替えすることになった。古い家をぜんぶ取り壊すからラクガキしていいよということになり、友だち何人かで誘われた。すでに家具はぜんぶ運び出されからっぽになった家の壁や床だ。油性マジックとか書道の墨汁とかカラースプレーとか、みんなでいろいろ持ってきて、こんなことは初めてだったから最初わたしたちはおそるおそるペンを握ったが、だんだんマンガの絵を描いたり好きな歌詞を書いたり、家じゅう思い思いにラクガキした。腕をぜんぶ伸ばし、肩がもげるくらい大きなマルを描いてみた。マルの中に顔も描いた。すみれちゃんの妹が壁いっぱいの巨大な相合傘を描いた。片側に自分の名前、もう片側はいろんな人の名前で、芸能人もマンガのキャラクターもあったがやがて尽きたのか、後半は「優しい人」「うそをつかない人」「趣味が合う人」と理想を並べていた。すみれちゃんは最後、床に大きく「ありがとう」「SMILE」と書き、このラクガキは家への手紙だったのかと思った。

あとになってGoogleマップで暗渠の町を見たら棕梠のお城はなくなっ��いた。見つけられなかっただけかもしれないが、区画整理にひっかかったのか、暗渠の道もないように見えた。お城を取り壊すさい誰か壁にラクガキしたろうか。しなかったろう。だからすみれちゃんの家はとても幸運だったろう。そうして道の形が変わっても、地面の下にかつて川だった跡は残っているとも思った。

あのとき人魚に宛てて書いた手紙が、このあいだ本棚のすきまから出てきて、なにを書いたかだいたいおぼえていた。恥ずかしいなと思いつつ封を開けたら、しかし便箋は白紙だった。文字はどこかに消えてしまったのか、書いたというのはわたしの思い込みだったのか、ぜったい後者なんだけど、後者なんだけど……と思う。すみれちゃんはマスカラを塗るとき、ビューラーをライターの火であたためる。小さな火を持っている。

ペーパーウェルというネットプリントの企画に参加します。

セブンイレブン【24438044】 10/8 23:59まで

ファミマ・ローソン【DA5W82BGB9】 10/9 16時ごろまで

これは4年くらい前に書いたやつ。読んだことある人もいるかもしれない(覚えていてくださる方がいたらうれしい)。

今回のペーパーウェルのテーマが「時間」だったので、時間のことを考えながら書いた小説にしました。いやどこらへんが?って感じなんだけど、自分の中では…。過去のことを語るときの距離感、時間の長さとか流れを探りたかったというか。

つい最近読んだ川上弘美のインタビュー記事ですが、「年をとって記憶がいっぱい自分の中に貯まっているせいか、ある時期から、一瞬にフォーカスして書くよりも時間の流れを書くことが多くなってきた」とあって、なるほどなあと思いました。そして「でもコロナのもとで生活しながら小説を書いていると、なぜだか自然に、今この瞬間にフォーカスした書き方に回帰していくことになりました」と続き、とても興味深かった。

『群像』のweb記事で、「物語るために遠ざかり、小説全体であらわしていく」という題の鴻巣友希子との対談です。

10 notes

·

View notes

Text

『ガラスの街』

五月は読書の月だ。僕は本を読んだ。数多の本を。 最初、それは次の小説のアイデアを得るためだった。頭上の樹々からワインのための葡萄をもぎ取るような、循環を続けるにあたっての摂取だった。いきおい堕落しつつある現実から少しでも意識を逸らすためでもあった。 普段の僕は、本を読んで時間を過ごすことは少ない。長い時間ひとつの文章に集中することができないのだ。 それに読むことよりは書くことのほうがずっと大切だと僕は思っている。読む行為は、現実という制限された枠組みのなかではせいぜい膝丈ほどの優先度しかなかった。 しかし五月ではあらゆるものが落下した。熟れ過ぎた果実が枝との繋がり終え、足元に開いた坩堝に呑み込まれていった。読む行為もそうだ。落ち、煮え滾る器の中で混合した。 いまでは僕の「読む」は混沌としている。それはいまでは長身の僕、その僕以上にのっそりとそびえる一本の巨大な柱となっている。物言わぬ花崗岩の柱。五月、僕はそんな柱を中心にぐるぐると回り続けている。手は文庫本に添えられ、目は9.25ポイントの文字に注がれている。足は僕の意識から離れて交互に動いている。ひたすら歩き、ひたすら読んでいる。柱から少し離れた誰彼にどう見られているかどう言われているかなんてことお構いなしに。

いや。そんな話自体がどうでもいい。関係ない。 きょう、僕は自分自身が”うすのろ”だということを語りにきたのだ。

***

五月。 僕はどんなものを読んだのだろうか。 金ができて僕がまずやったことは大学生協の本屋に行くことだった。カウンターで二枚つづりの注文用紙を手に取り、もう何年も使い続けている青のボールペンで書いた。 "9784002012759" 週明け、僕は地下の生協で注文の品を受け取った。『失われた時を求めて』全十四冊。いまは第一巻を読んでいる。僕がふと目をあげると、あの遠い窓の奥で、大叔母が目を爛々と輝かせているというイメージが浮かぶ。泳ぐような精神の移ろいもまた。

シェイクスピアの『夏の夜の夢』も読んだ。 『MONKEY』のvol.31の三篇、ケン・リュウ「夏の読書」、イーディス・ウォートン「ジングー」、ボルヘス「バベルの図書館」も読んだ。 仕方なく後回しにされていた本を買って読んだのだ。 金銭の自由は、精神という鈍い壁に茂っていた蔓植物のような不足を一太刀で解決した。

『春の庭』も読んだ。『九年前の祈り』も。 ウ��フの『波』も読み始めている。 僕の貪欲は、過去に読んだことがあるかどうかなんてものでは選ばなかった。カーヴァーの『象』、春樹の「タイ・ランド」、マンローの「イラクサ」、ヴォネガットの『スローターハウス5』。マラマッドの「悼む人」も読んだ。

一度の時に、僕はこれらの本を読んだのだった。 こんなに大量のフィクションを仕入れて、いったい何をしようとしているのか? 紛争でも起こそうとしているのか?

何のためか。それは僕自身にもわからなかった。 僕は特定の目的をもって読んだわけではなかったようだった。五月の読書は「文章の上達」や、「ストーリーテリングの技法」といったそれまでの興味とは別物だった。振り返ればそうだとわかる。

五月の読書は、それまでの自分を抑制しようとする、極めて機械的な態度とは違っていたのだ。 言えば、それは無垢に機械的な読書だった。 これまでの僕は断じて読書好きではなかった。どんな傑作でも一時間もしないうちに音を上げて投げ出した。ドストエフスキーやメルヴィルと出会ったときでさえ、メインストリームは”書くこと”、そして”生きること”で変わらなかった。この五月に僕は初めてむさぼるように読んだのだ。頭を空っぽにして。堆い小説の亡骸の山に坐すかのようにして。

それで、僕は何かしら成長したか。 いや。成長なんて一つもなかった。 そこには変化さえなかった。二週間前と、すべては同じだった。僕が着るのは依然深いグレーのブルゾンだった。コミュニケーションもぎこちないままだった。 だからそこで起きたことはシンプルだ。つまり、僕はポール・オースターの『ガラスの街』を読み、ある一つの事実に行き当たった。 「僕はなんという低能なのだ」という事実に。

***

一昨日から僕はポール・オースターの『ガラスの街』を読み始める。 『MONKEY』でオースターのエッセイを読んで彼のことを思い出し、その夜に丸善に立ち寄った僕は彼の本を久々に手に取った。 三日で読んだ。 「三日で読む」というのは僕にとってほとんどあり得ないことだった。僕のリュックサックには必ず四、五冊の本があった。読むときにはまずそのとき一番惹かれる本を手に取った。そして十数ページが過ぎ、抱いていた軽度の好奇心が満たされてしまうと、浮気性の蜜蜂のようにまた別の小説の甘いのを求めるのだった。 だから、一日目、二日目と時を経るごとに加速度的にその好奇心が勢いを増し、三日目には150ページを一つの瞬間に通貫して読んでしまったのだ。僕の読書体験において、異例中の異例だった。

『ガラスの街』を読んで、僕はうちのめされた。徹底的に。 ”面白さ”、そして”新鮮さ”の二つが、やはり事の中心だった。読書においておきまりのその二つが今回も僕を虐め抜いたというわけだ。 『ガラスの街』を読み終えた瞬間、僕の生きる世界のどこかが確実に変化した。

「祈っている。」 僕がこの最後の一文を読んだとき、曇り空の下にいた。その一節がこちらに流れ込んできたあと、僕は立ち上がった。テーブルがごとりと揺れるほどぶっきらぼうに立った。取り乱していたのだった。僕はそのままであてもなく歩き始めた。 「これ以上座っていることはできない」 「このまま座っていると、僕は頭の先から崩れ落ちてしまう不可逆的に」 そうした、僕という精神を一切合切覆してしまうほどの強烈な予感のために。 僕は予感に乗っ取られないよう、何も考えないと努めていた。何も感じまい、何も見まい、と。 リラックスを意識し、肩から力を抜く。腕をぐんと伸ばし、指をぽきぽきと鳴らした。イヤホンを耳にした。『ベリーエイク』を再生する。いつか足元をくすぐった波のように心地よい、ビリーアイリッシュの声に心をしっとり傾けた。 もちろん、そんなことは無駄だった。とりあえずの形など、何の助けにもならなかった。以前との比較から始まる違和感たちは強権的に僕の感情の戸をこじ開けた。 歩く中、透明の空気が奇妙に凪いでいた。風景からは特定の色が抜け落ちていた。向こうで笑う声、衣擦れの音、靴底の摩擦。音という音がワンテンポずれて聞こえた。 変化は女王だった。彼女は支配的だった。 僕は小説による変化を受け入れ、恭順のように認めたわけではなかった。むしろ、変化は僕にどうしようもなく訪れていた。言わば、言い渡しのようにして。 女王を僕は素晴らしい小説を読んだ後の”ゆらぎ”の中に閉じ込めたのだった。何もかもが、僕に合わない形に作り替えられていた。建物を構成する直線はいまやでたらめで恐怖がつのった。頭上の青はこのように汚い灰色では絶対なかった。

――そして、当然、この点についての文章はかたちだけに過ぎない。これらは省略した文章。書く必要がないということ。 なぜなら、あなたたちもかつて同じ経験を経ているからだ。小説を読み終えたあとに来る世界の変質を。 加えて、忘れるなんてことを女王が許すわけもない。これについても言わずもがなだろう。

そして、重要なのは変化のよろめきではない。 そうなんだ。きょうしたいのは女王の話とは実は違うのだ。ここであなたに伝える言葉は破壊だ。 破壊。 それは”面白さ”と”新鮮さ”のコンビがやったわけではなかった。変化の体験に曝されたゆえのサイコ・ショックでもない。 木々を打ち砕く手斧となり、人体を壊す剣となり、バベルの塔をゼロにする雷となったのは、オースターの書きっぷりだった。

オースターは、考え抜いていた。 そこで”感じ”は排除されていた。 感覚による言い表しがまるで無かったのだ。僅かにイメージに依拠するものがあっても、それは必ず共感の姿勢だった。テーブルに身を乗り出し、相手の声に耳を澄ませる態度。

『ガラスの街』では、本当に一切妥協はなかった。僕はとても信じられず、街を隅から隅までしつこく歩き回った。しかし、本当に妥協はどこにも無かった。

オースターは僕とコミュニケートすることを選んでいた。そのへんの宙に感覚という水彩画を描いて「ほらご覧」とする、ごく個人的で他者には見せつけるだけという表現は徹底的にしなかった。チャンドラーを始め、私立探偵ものに由来する例の論理的な高慢さはあった。しかし、確実にオースターは読者と対峙していた。彼は殴る、殴られる痛みを完全に了解した上でリングに立っていた。 彼の据わった眼が僕を揺るがしたのだった。彼は完全の脆弱性を知りながら、完全に書いていた。 それだから、彼を読んだとき、僕は……

向こうから厚底ブーツの女が歩いてくる。 女は痩せている。薄い、流線形の黒一枚に身を包んでいる。背が高く、ありったけに若い。二十歳前後に見える。二つの瞳はキャップに隠れている。すれ違いざまに見える耳にさえ、カナル型のイヤホンで黒が差されている。マニキュアはあまりにも美しい銀色に染まっており、高まりを誘う。 センスがいい。綺麗だ。 彼女はなんて豊かなんだ。 僕はそう思う。 ほとんど同時に、ガラス一枚を隔てた向こうで本を読む人を見つける。 また女だったが、今回性別は重要ではなかった。その読む人は区切られたブースで、文庫に目を落としていた。化粧や唯一のファッションなどもなく、やはり装飾は重要でなかった。というのも、いまにも涎が垂れてきそうなほどに口をあんぐりと開けて読んでいた間抜けなその放心が、僕の記憶に楔として打ち込まれていたからだ。

これらのスケッチが、何かを直截に意味することはない。二つの風景は隠喩ではない。 正直に、上記は僕が受けた印象の再放送だ。 この日記は『不思議の国のアリス』ではない。二つは作為的な意味を持たない。 書いたのは「意味を持たない」ということを明らかにするためだ。 その内容でなく、外側、僕のスタイルという基本的な骨組みを露わにするためだ。

そう。だから、つまり……僕は痛みから逃げている。オースターとは違って。 きょう、読んで、事実は突きつけられる。

***

”言葉”はもう一度響く。

「大西さんの小説は、けっきょく古典から表現を引用しているだけ」

「僕は彼にもう興味がないんだ。かつて、彼は賢い人だと思っていた。書くものに何かしらの意味があると思っていた。でも、そうじゃないと知った」

「あなたの課題は、独自の世界観を提示できるかということです。海外の小説、そして村上春樹でなく」

***

そして、このように敗北してもなお、僕は決定的な何かについて述べることはなかった。張りつめた表情で、まやかし、それ自体に必死に祈る。もうそのような生き方しかできないと信じ込んでいるのだ。

「この大地にあるものはすべて���消え去るのだ。そして、今の実体のない見世物が消えたように、あとには雲ひとつ残らない。私たちは、夢を織り成す糸のようなものだ。そのささやかな人生は、眠りによって締めくくられる」

祈りの文句を何度も何度も口にした。 僕の声はいつも通りにすごく軽くで響いた。 そして一度響いてしまったものは泡沫のようにたちまち消え去った。

4 notes

·

View notes

Text

長々と「ゴーストワールド」考

私がテリー・ツワイゴフ監督の映画「ゴーストワールド」と出会ったのは、2000年代中盤のことだった。映画館ではなく、ツタヤでDVDを借りて実家のリビングで観た。コロナ禍によってビデオ・DVDレンタル屋としてのツタヤが街から消えた今になって振り返ると、あの日からずいぶん遠くに来てしまったことを実感する。

映画冒頭、アップテンポなジャズが流れ出し、こぶしの利いた男性シンガーの声が重なる。「シャンフェケシャンフゥ」--何語だか分からないが、気分を高揚させる陽気なグルーヴ。しかし、映像はアメリカ郊外の白いマンションで、音楽の古めかしさと不釣り合いな印象を与える。

カメラはマンションの外から窓の中を捉えつつ、右へと移動する。それぞれの窓の向こうにいる住人たちが部屋でくつろいだり食事をしたりといった光景がいくつか展開された後、濃いオレンジの壁紙の部屋が映し出される。部屋の中央で、黒縁眼鏡をかけたぽっちゃりめの女の子が、黒髪のボブを振り乱して踊っている。傍らには昔ながらのレコードプレーヤー。そこから大音量で流れる「シャンフェケシャンフウ」--アメリカにおけるサブカル眼鏡女子の強烈な自己主張は、無機質な郊外の光景へのレジスタンスのようだ。

細かい台詞やキャラクターは忘れてしまっても、このシーンだけは鮮烈に頭に残っている。この映画が何を描こうとしているのか、冒頭を観ただけで分かった。自分の世界を持っている人間の素晴らしさと痛々しさ。そんな存在を愛おしむ監督の眼差し。

2時間弱の物語の中では、高校を卒業したものの進路が決まらない主人公イーニドが迷走に迷走を重ねる。そして、彼女が何かを成し遂げるようなラストも用意されていない。

ありがちなティーンエイジャー文化に埋没する無個性なクラスメイトや郊外の退屈な人々を馬鹿にしている割に自分自身もぱっとしないイーニドの姿は痛々しいが、十代の自分にも確かにそんな一面があったことが思い出され、いたたまれない気持ちになる。それでも、映画を見終えた私の心には温かい余韻が残った。監督が最後までイーニドに寄り添い続けていることが伝わってきたから。

2023年下旬、何の気なしに見ていたX(旧twitter)で、ゴーストワールドのリバイバル上映を知った。絶対に行かなければと思った。あの名作と、映画館で出会い直したい。 上映が始まって約1ヶ月後の2024年1月、再開発によって円山町から宮下に移転したBunkamuraル・シネマの座席で、私はイーニドたちと再開することになった。

改めて観てみると、最初に観た時の感動が蘇ったシーンもあれば、初見では気付かなかった要素が見つかったシーンもあり、希有な鑑賞体験になった。 これ以降、個人的に気になった部分を列挙してみる。

自由という試練

物語の序盤で、主人公イーニドと幼馴染みのレベッカは、揃って高校を卒業する。式が終わると、イーニドとレベッカは会場から走り出て、卒業生が被る伝統の角帽を脱ぎ、校舎に中指を突き立てる。二人とも大学には進学せず就職もしないので、これからは受けたくない授業を受ける必要もなく、大人として自分の道を選ぶことができる。スクールカースト上のポジションに惑わされることもない。

しかし、コーヒーのチェーン店で働きながら親元を離れて暮らすためアパートを探し始めるレベッカとは対照的に、イーニドは将来のビジョンを持てないまま高校の補講に通い、髪を派手な色に染めてみたり、映画館のアルバイトを一日でクビになったりしている。ルームシェアをする約束を果たす気があるのかとレベッカに問い詰められれば「自立、自立って馬鹿みたい」と滅茶苦茶な言葉を返して怒らせ、家に帰ってからベッドで泣く。イーニドは自由を満喫するどころか、自由を持て余しているように見えた。

高校生の頃は、学校の教員たちが決めたルールに従い、与えられたタスクをクリアすることが求められていた。経済的に親に頼っている分、親や家族というしがらみもある。大人の介入を避けられない年代にいるうちは、人生の問題を大人のせいにすることもそれなりに妥当だ。

しかし、高校を卒業してしまえば、もう人生の諸問題を安易に大人のせいにできない。複雑な家庭の事情に悩まされていても、「もう働ける年齢なんだから、お金を貯めて家を出ればいいんじゃない?」と言われてしまう。

自分の進路を選び、やるべきことを見極めて着実に実行することは、何をすべきなのか指示してくる人間に「やりたくない!」と反抗することよりもはるかに難しい。与えられた自由を乗りこなすだけの自分を確立できていないイーニドの戸惑いと迷走は、滑稽でありながらも、既視感があってひりひりする。

シスターフッドの曲がり角

この映画には、イーニドとレベッカのシスターフッド物語という側面もある。十代を同じ街で過ごし、お互いの恋愛事情も知り尽くしている二人が、高校卒業という節目を境に少しずつ噛み合わなくなってゆく過程が切ない。二人とも、相手を大切に思う気持ちを失ったわけでは決してない。それでも、環境の変化が二人の違いを鮮明にし、今まで通りではいられなくなる。

イーニドもレベッカも、世界をシニカルに見ている点は共通している。派手に遊んでいたクラスメイトが交通事故で身体障害を負ってから改心し、卒業式のスピーチで命の尊さを語っていたことに対して「人間そんなに簡単に変われるわけない」と陰で批判したり、卒業パーティーでも弾けたりせずぼそぼそ喋っていたりと、どこかひねくれた態度で生きている。世の中が用意する感情のフォーマットに素直に乗っからない低温な二人の間には、確かな仲間意識が見て取れた。

しかし卒業を契機に、二人の関係はぎくしゃくし始める。 イーニドは仮に卒業できたものの、落第した美術の単位を取得するため補講に出なければならない。スムーズに卒業したレベッカはカフェのチェーン店で働き始め、アルバイトではあるが社会に居場所を得る。卒業したばかりの頃はイーニドと一緒にダイナーに行き、新聞の尋ね人欄に出ていた連絡先にいたずら電話をするといった行動にも付き合っていたレベッカだったが、アルバイトも続かずルームシェアの部屋探しにも消極的なイーニドに徐々に愛想を尽かす。イーニドが中年男性シーモアとの関係を隠していたことが、さらに二人の距離を広げてしまう。

イーニドは古いレコードを集めるのが好きで、一癖あるファッションを身に纏い、多少野暮ったい部分はあるにしても自分の世界を持っている。バイト先でも、上司の指示に違和感を覚えれば分かりやすく態度で示す。表面的にはリベラルな国を装いつつ水面下では依然として差別が行われているアメリカ社会に対しても、批判的な眼差しを向けている。

しかし、それを表現した自分のアート作品が炎上した際、イーニドは作品を批判する人々に対して展示の意義を説明せず、展覧会の会場に姿を見せることすらしなかった。どんなに鋭い感性があっても、表現する者としての責任を全うする姿勢のないイーニドは、アーティストにはなれないだろう。黒縁眼鏡の媚びない「おもしれー女」ではあってもカリスマになる素質はなく、かといってマジョリティ的な価値観への転向もできないイーニドの中途半端さは、何とも残念である。

一方レベッカは、シニカルな部分もありつつ、現実と折り合いを付けて生きてゆけるキャラクターだ。店に来たイーニドに客への不満を漏らしながらも、上司に嫌味を言ってクビになったりすることはない。経済的に自立して実家を出るという目標に向かって、地に足の着いた努力ができる。

そして、レベッカは白人で、イーニドより顔が整っている。二人がパーティーに行くと、男性たちはユダヤ系のイーニドに興味を示さず、レベッカにばかり声を掛ける。 どう考えても、社会で上手くやってゆけるのはレベッカの方なのだ。

卒業を契機に、高校という環境の中ではそれほど目立たなかった二人の差が浮き彫りになる。置いて行かれた気持ちになるイーニドと、現実に向き合う意欲が感じられないイーニドに苛立つレベッカ。どちらが悪いわけでもないのに、高校の時と同じ関係ではいられない。絶交するわけではないけれど、何となく離れてゆく。

人生のフェーズに応じて深く関わる人が変わってゆくのはよくあることだし、どうにもならない。それでも、楽しかった長電話が気まずい時間に変わったり、昔だったら隠さなかったことを隠すようになる二人を見ていると、人生のほろ苦い部分を突きつけられるようで、胸が締めつけられる。

シーモア:大人になりきらないという選択肢

冴えない中年男性シーモアは、この映画におけるヒーローでありアンチヒーローだ。平日は会社員だが、休日は音楽・レコード・アンティークオタクとして自分の世界に耽溺し、友達も似たような同性のオタクばかり。せっかくライブハウスで女性が隣に座っても、音楽の蘊蓄を語って引かれる。そのくせ「運命の出会い」への憧れをこじらせている。自分の世界を持っている人間の素晴らしさと痛々しさを、これでもかと体現しているキャラクターだ。

イーニドとシーモアの出会いは、イーニドのいたずら電話がきっかけだった。新聞の尋ね人欄を読んでいたイーニドは、バスで少し会話をした緑のワンピースの女性にまた会いたいと呼びかける男性の投書を発見し、この気持ち悪いメッセージの発信者を見てやろうと、緑のワンピースの女性を装って電話をかける。会う約束を取り付け、待ち合わせの場所に友達と共に向かうと、呼び出されたシーモアがやって来る。

待ちぼうけを食らうシーモアを陰で笑いものにするイーニドだったが、別の日に街で偶然見かけたシーモアを尾行して、彼がレコードオタクであることを知り興味を持つようになる。シーモアのマンションで開かれたガレージセールで、イーニドはシーモアが売りに出した中古のレコードを買い、会話を交わし、徐々に距離を縮めてゆく。

シーモアが自宅でレコードオタクの集まりを開いた日、イーニドはシーモアの部屋に入る機会を得、彼のコレクションと生き様に驚嘆する。

恐らくイーニドは、シーモアという存在から、アーティストやクリエーターにはなれなくても自分らしさを手放さずに生きられると学んだ。たとえ恋愛のときめきが去ったとしても、シーモアの残像はイーニドの中に残り、社会と折り合いを付けられない彼女の行く先をささやかに照らすのではないだろうか。

(そして、シーモアの姿が、一応仕事や勉学などで社会と折り合いを付けながらも、家庭を持たず読書や映画鑑賞や執筆に明け暮れる独身中年の自分と重なる。その生き様が誰かの未来を照らしたりすることはあるのだろうか。もちろん作家として誰かの人生に言葉で貢献するのが一番の目標ではあるものの、映画を観た後、最低限シーモアになれたらいいなという気持ちになった。初見の時と感情移入するキャラクターが変わるというのは、なかなか新鮮な体験。)

矛盾を抱えたアメリカ社会への言及

最初に観た時はイーニドや一癖あるキャラクターたちが織り成す人間模様にしか目が行かなかったが、二度目の鑑賞では、画面の端々に映り込むアメリカ社会への皮肉もいくつか拾うことができた。

ライブハウスのシーンに、ブルースに影響を受けたと思われる白人のボーイズバンドが登場する。ヴォーカルは「朝から晩までcotton(綿花)を摘む毎日さ」みたいな歌を熱唱する。確かにブルースにありがちな歌詞だ。しかし、綿花を摘む労働をさせられていたのは主に黒人であり、白人は黒人をこき使う側だったはず。労働者の心の拠り所として作られたブルースという文化を、ブルジョワである白人が無神経に簒奪しているという皮肉な現実が、この短い場面にそっと描かれている。

また、イーニドとレベッカが一緒にパーティーに行くとレベッカばかりが男性に声を掛けられる件には既に触れたが、声を掛けてくる男性はほぼ白人だ。アジア系の男性や黒人男性などがレベッカをナンパすることはない。たまたま二人の住む街が白人の多い地域という設定なのかもしれないが、このようなキャスティングが決まった背景には、制度上の人種差別がなくなっても人種によるヒエラルキーが社会に残っているという監督の認識があるのではないかと感じた。

そして、個人商店がチェーン店に取って代わられ、住宅地が画一的なマンションで占められ、街が少しずつ個性を失ってゆく描写もある。レベッカが働くカフェ(ロゴがスターバックス風)やイーニドがバイトをクビになるシネコン内の飲食店は、無個性なチェーン店そのものだ。モノやサービスが画一的になり、雇用や労働のスタイルも画一的になり、マニュアル通りに動けない人間が排除される世界へのささやかな批判が、様々なシーンの片隅にそっと隠されている。

この映画は、十代の葛藤を単なる自意識の問題として片付けず、矛盾だらけで個性を受け入れない社会にも責任があると言ってくれていた。改めて、監督や制作者たちのティーンエイジャーに対する温かい眼差しを感じた。

ラストシーンをどう解釈するのか

ネタバレになるので詳細は伏せるが、この映画のラストシーンは比喩的で、どう受け止めるのが正解なのか分からない。イーニドの人生に希望の光が差すことはなく、かといって大きな絶望が訪れることもなく、自分を命がけで守ってくれた人の思い出を胸に強く生きることを誓うみたいな展開にもならない。とにかく、分かりやすいメッセージのある終わり方ではないのだ。

(映画館を出た後にエレベーターで乗り合わせた若いカップルも、やはりラストの解釈が難しいという会話をしていた。)

私自身は、このラストを、イーニドが他力本願な自分から卒業することをようやく決意したという意味に捉えている。

これまでのイーニドは、心細くなれば友人のレベッカ���ジョシュを呼び出し、映画の中盤以降ではシーモアにも絡んでいた。人生に行き詰まれば、誰かを頼って気を紛らわす。偶発的に何かが起こって道が開けないかな、みたいな感覚で生きているような印象だった。 しかし、物語の終盤で、一時はイーニドにとってヒーローだったシーモアが、突然遠のく。レベッカとも既に疎遠になっているイーニド。そして、不思議なラストシーン。イーニドは、私たちに背中を向けている。

イーニドは、自分を導いてくれるヒーローも、どう生きるべきか教えてくれる天使も、どこにもいないということに気付いたのではないだろうか。 人間は最終的には孤独で、自分の人生は自分で切り拓いてゆくしかない。ラストシーンのイーニドからは、彼女が紆余曲折の果てに辿り着いた人生の真理が滲んでいるように思える。

そして、イーニドの後ろ姿は、スクリーンのこちら側にいる私たちに対しても「自分の人生は自分で切り拓いてゆくしかないよ」と語りかけている気がする。どう生きるべきか、映画に教えて貰おうなんて思うなよ。自分で行動して、傷ついたり恥をかいたりしながら、自力で見つけるんだ。

以上が私なりの解釈だが、違う見方もあるのかもしれない。他の人の批評も検索してみたい。

おわりに

Bunkamuraル・シネマでの「ゴーストワールド」上映は明日で終わる。しかし、各地の名画座での上映はまだ続くようだ。これからも沢山の人がイーニドたちに出会うことを想像すると、自然と笑いがこみ上げる。

イーニドの冴えない青春は、観た人の心に何をもたらすのか。

これを読んで少しでも気になった方は、是非スクリーンで、ラストシーンまで見届けてください。

4 notes

·

View notes

Text

我が国の未来を見通す(77)

『強靭な国家』を造る(14)

「強靭な国家」を目指して何をすべきか(その4)

宗像久男(元陸将)

─────────────────────

□はじめに

前回、字数の関係で先送りした“論点”を先に紹

介しておきます。先日、都内某駅前の道路を歩いて

いた時、ある建物の入り口いっぱいに「軍拡より生

活 平和な未来を」と2行にわたる大きなポスター

のような看板が目に入ってきました。確かにそのよ

うな主張する政党などもありますので、政党か何か

の建物かと思って注意深くみてみますと、何と、立

派な“病院”でした(細部はあえて省略します)。

しばらくの間、「病気やけがを治し、人の命を救う

病院の玄関にふさわしいのだろうか」との疑問が頭

から離れませんでした。

最近、沖縄の与那国島では「自衛隊が来たからミサ

イル攻撃の目標になるのが怖い」と発言する住民の

声があたかも島民の大多数の考えのように報道され

たり、石垣島では「自衛隊を人口に含めるな」との

某地元紙の社説も波紋を呼びました(さすがに後日、

謝罪記事を掲載したようですが)。

現役時代から、何度もこのような主張を耳にしてき

ましたが、立場上表立った反論はできませんでした。

今はもう“失うものはない”ので、あくまで個人的

な率直な印象のみを述べておきたいと思います。

病院の看板は、「軍拡、つまり防衛力を増強すれば、

生活が苦しくなり、平和も壊れる」と言いたげなフ

レーズですが、逆に「軍拡さえしなければ、生活が

豊かになり、平和も続く」と信じ込んでいるのでし

ょうか。

言うまでなく、防衛力を増強し、自衛隊を国土の隅

々まで配置する目的は、現在の国民の生活や我が国

の平和が永遠に続くよう万全を尽くすとともに、万

が一にもそれが侵されそうな事態になった時には、

ま��に“病院が病人やけが人を治す”ように、被害

を最小限にするための処置です。つまり、上記のフ

レーズは、言葉を代えれば、「病院があるから、病

人やけが人が出る」と言っていることと同じなので

す。優秀な医者の先生方の集まりである病院がなぜ

そのことに気がつかないのか、不思議でなりません。

残念なのは、このような方々は、「普段の生活や平

和がどうやって維持されているのか」などには全く

考えが及ばず、それどころか、「何も抵抗せずにし

て外国に占領されても、普段の生活や平和が維持で

きる」と勝手に思い込んでいる節があることです。

古くは欧米列国の植民地、現在でも中国の占領下に

あるチベットや新疆ウイグルで何が行なわれている

かを知れば、そのような考えは一挙に吹っ飛ぶはず

です。

関係しているマスコミ人も同様の認識なのでしょう。

「表現の自由」を盾に、「自衛隊がいなくなれば、

簡単に占領されてしまう可能性がある」ことなどに

は全く思いが至らず、“思慮が至らない”街中の声

をあたかも真っ当な意見のように報道するのだと思

います。

我が国は、戦後70年余りの間に、どうしてこのよ

うな“能天気な大人たち”を大量に輩出してしまっ

ているのでしょうか。それでも、一般の国民の皆様

には正確な情報が届かず、学校でも教えられず(た

ぶん、逆のことを教えられ)、国の防衛などについ

て考える機会も余裕もなかったと言い訳ができるこ

とでしょう。

しかし、一部のマスコミや政治家、そしてその道で

は優れた知見をお持ちの高名な有識者の中にも同じ

ような思想を持っている人がかなりおられるのはシ

ョックです。一例を挙げましょう。最近、手に取っ

て読ませていただいた1冊に『主権者を疑う』(駒

村圭吾著)があり、「主権者とは何か」を考えさせ

てくれる、私に取りましてはとても興味深い1冊で

した。

しかし、その「はしがき」には、「改憲と言う重大

なプロジェクトの前提となるような、“今そこにあ

る危機”や“忍び寄る危機”がどうしても見当たら

ない。少なくともそれらが“国民に共有される”よ

うなかたちで議論が展開されていない」として、著

者は、「憲法改正を否定しているわけではないが、

私が否定的なのは、意味不明な政治状況で改憲が提

案され、議論されることに対してである」との立場

を述べていました。

ことさら批判する気はありませんが、正直、「これ

ほど優秀な方が、またこれほど勉強しているのに、

もったいないな」との印象を持たざるを得ませんで

した。書籍を発刊するような有識者は、少なくとも

国民を誤って誘導するような言動は厳に慎むべきと

思いますが、現時点においても我が国には様々な課

題が山積しており、近未来も、遠い将来も、国内外

の情勢がますます厳しくなる可能性が大と考えます。

一方、これほどの「危機」が差し迫っていても、

“眼をふさぎ、耳を閉じ、関心を持たなければ”何

も見えません。そして、そのような自分自身を、不

勉強とも、偏っているとも、恥とも思っていないこ

とでしょう。

私が「もったいない」と考えたのは、少しでもそれ

らに気がつけば、また違った視点で「主権者」につ

いて解説できたのではないか、と考えたからでした。

このような認識の方々から導かれる結論は、せいぜ

い「今のままで何が悪いのか」でしょう。かなり多

くの政治家、マスコミ人、有識者、そして我が国の

未来などに関心もなければ考えたこともない、大多

数の国民はこのような認識で留まっているものと想

像します。そして、そのような“現実”を知ってい

るから、小室氏のような方でも“歩き出す”で止ま

ってしまったではないでしょうか。

我が国の最大の課題・問題点は、小室氏が「アノミ

ー」と表現した社会現象に代表され、かつ「権利の

み主張し、義務を果たさない国民」とか「3メート

ル以内しか関心がない若者」と揶揄されるような、

多くの日本人の「行動原理」にあると考えます。そ

れが「政局と選挙しか考えない政治家」とか、自己

主張に固守し「目立つことしか考えない言論人」な

どを生み出し、それが巡り巡って、このような現状

を“矯正”できない主要因となっていると考えます。

よって、少数の先見者が様々な形で警鐘を鳴らして

も、あるいはウクライナ戦争のような具体例をもっ

て注意喚起してもほとんど届かないのでしょう。

我が国が少なくとも現状程度の「国力」を保持し、

国際社会で「名誉する地位」を保ちながら、後世に

この日本を残すために、私たちの世代がやらなけれ

ばならないことは、「国力」の要素のどれ一つとし

て簡単なものはないと思います。どうしても「ソフ

ト・パワー」として、個々の要素を束ねて向かうべ

き方向を定める「国家戦略」のようなものが必要と

考えていた矢先でした。

偶然にも「戦略は統治を超えられない」という言葉

を見つけ(『軍事と政治 日本の選択』(細谷雄一

編)より)、再び立ち止まりました。歴史を振り返

ると、大正時代の政治家や有識者たちも当時の内外

情勢の変化などに無頓着で、主に大日本帝国憲法に

謳われている我が国の「統治機構」がこのままでよ

いのか、などには露ほども思いが至らなかったよう

ですが、それが「激動の昭和」を迎える大きな要因

にもなりました。

見方によっては、大正時代と現在は“よく似てい

る”と考えますが、最大の違いは「主権が国民にあ

る」ことでしょう。つまり、最終的には、どうして

も“統治”の主役である「主権者」の「行動原理」、

その基となる「国民の精神」に行き着くのです。

「戦略は統治を超えられない」は、改めて、「現憲

法下で我が国は未来へ立ち向かうことができるのか」

を私達に突き付けているような“重い言葉”となっ

て響いてきます。そしてその先に、大方の“能天気

な国民の精神”を、戦争や天変地異や外圧に委ねる

ことなく、“内側からの改革”として、どのように

変えていけばよいのだろうか、という命題に突き当

たるのです。

細部はいずれまた触れることにしますが、またして

も「任重く道遠し」の感を一層強くしながらも、気

を取り直して、今回以降、再定義した「国力」のそ

れぞれの要素を分解しつつ、我が国が向かうべき方

向、私たちの世代があらゆるものに優先してやるべ

きこと、やらなければならないことを微力ながら導

き出そうと思います。

▼「人口」が「国力」に及ぼす影響

「はじめに」が長くなりました。さっそく 前回取

り上げたように、「国力」の柱となる「ハード・パ

ワー」のそれぞれの要素から考えてみましょう。そ

の筆頭は「人口」です。

これについては、本メルマガの第1編で18回にわ

たり、様々な角度から割と詳しく分析し、書き綴り

ました。興味ある方は、バックナンバーをお読みい

ただきたいと思います。それにしても、最近、「少

子化対策」などを取り上げる記事や解説が目立つよ

うになりました。「少子化」などの文字自体が多く

の国民の目に触れることはとても良いことと思いま

す。

私はすでに、「少子化対策」として「“3人産んだ

ら家が建つ”くらいの超異次元の政策が必要」と主

張しましたが、マクロ経済学の専門家・小黒一正氏

も「第3子以降、1時金1000万円に」と抜本的

な対策を提案していました(産経新聞6面(7月9

日朝刊))。小黒氏は、「“既婚者にさらに一人で

も多く産んでもらう”『有配偶出生数』を引き上げ

ことに資源を集中すべき」として、そちらの方が婚

姻率などを高めることなどより“近道”としていま

す。

最近、マスコミでは「500万円の壁」が話題にな

っています。内閣府の資料では、男性の有配偶者の

年収「500万円」が“子供を持つかどうかを分け

る最低ラインになっている”とのことです。一方、

既婚男性の年収は400万円台が最多で、不足分は

共稼ぎによって「500万円の壁」を突破している

ようですが、そうなると、出産・子育てを機に仕事

を辞めざるを得ないケースも珍しくありません。

すでに、パパ育休制度の推進とか児童手当の増額な

ども「こども未来戦略方針」に盛り込まれています

が、「月額数万円を増額したことで結婚や出産に踏

み切る人は少数派だろう」と分析されていることも

事実です。その対策として、公務員やサラリーマン

など社会全体で、“子育てが終了した世代の賃上げ

は抑制してでも、若者世代の賃上げを優先する”よ

うな、思い切った給与制度の改善なども必要なので

しょう。

イマイチ盛り上がりに欠けることに危機意識を持っ

たのでしょうか、岸田首相は、「政策を気兼ねなく

活用してもらうために社会が変わらなければならな

い」として、「少子化対策国民運動」をスタートす

ることを決意したようです。

しかし、今後、この国民運動が盛り上がるかどうか

は疑問でしょう。「どうやって社会自体をかえてい

くか」の提示もなければ、「最近の支持率低下を防

止するためのその場凌ぎ」などと揶揄されているよ

うでは、首相の“発信力(本気度)”が国民に届く

可能性が低いように思えてなりません(読む限り、

関連記事も1回のみでした)。

メルマガですでに取り上げましたが、我が国は、非

嫡出子が2.3%と50%を超えるフランスや北欧

諸国などと比較してとても低いことを例示しながら、

「日本の『少子化』の原因は、『直系家族病の病』」

だ」とするような意見(『老人支配国家日本の危機』

(エマニエル・トッド著))もあります。

トッドは、「核家族」化が進んできたとはいえ、

「日本に依然として強く残っている『家族』の過剰

な重視が『非婚化』や『少子化』を生み、逆に『家

族』を消滅させてしまっている」というのです。そ

の対策として、欧米のように、子育ても老人介護も

公的扶助によって「家族」の負担を軽減させる(ほ

ぼゼロにする)必要があると提言します。

これは、後に述べる日本の「文化」の問題でもある

のですが、「人口」は「経済力」と正比例の関係に

あることから、「国力」維持の“一丁目一番地”と

も言えるでしょう。その「人口」を確保するために

は、我が国の伝統的な「文化」の領域にまで踏み込

んで考える必要があるという点には私も同意です。

さて、「人口」の中の要素の「人的資源」について

これまでほとんど触れませんでした。世界に誇れる

「ものづくり」の精神や技術、及び(すでに紹介し

ましたような)無形の価値としての「インタンジブ

ルス」のようなものはすべてこの「人的資源」に包

含されると考えます。

一方で、後に詳しく述べる「教育」の実態や最近の

若い世代の価値観、そして「働き方改革」などによ

って大きな曲がり角にある雇用環境など考える時、

「将来の『人的資源』は大丈夫だろうか」との懸念

を払しょくできないことも事実です。

「少子化」になればなるほど、一人ひとりの「真の

力」が試される機会が増えることは間違いないでし

ょう。幸い、AIをはじめデジタル化やロボットの

活用など、人的資源を補完する資源が増える傾向に

ありますが、それらを有効かつ適切に使いこなすの

は何と言っても「人間」でしょうから、「人口」の

質的側面の尺度としての「人的資源」は、“その時

代時代に適合する人材をいかに多く抱えるか”に集

約されると考えます。そのような視点に立った教育

や人材育成が求められてきていますが、それぞれの

“現場”はどうなっているのでしょうか。この続き

は、「教育」のところで触れたいと思います。

「高齢化」の問題点については第1編で詳しく取り

上げましたので省略しますが、焦点は、“「少子化」

がさらに加速すれば、国が滅ぶ”との「危機意識」

を全国民が共有できるかどうか、そしてどのように

して共有するか、にかかっていると考えます。

このような発言をすると“袋叩き”に遭うような気

もしますが、かつての日本には「産めよ、増やせよ」

という時代があったのです。この後に「地に満ちよ」

と続くフレーズは旧約聖書の言葉ですが、大東亜戦

争最中の昭和16(1941)年1月22日に閣議

決定されました。いわゆる“敵国”のフレーズをそ

のまま引用して人口増加を目論んだ当時の為政者た

ちは相当先の日本まで思い描いていたことでしょう。

今では、「軍国主義の象徴的な人口政策で、個人の

権利を侵害する決定であった」旨の批判もあります

が、翌日の「朝日新聞」1面は、「日本民族悠久の

発展へ」の大見出しで本閣議決定がトップ記事で紹

介されていました。敗戦はしましたが、この「唱導」

(当時は、このように呼んでいました)のもとの国

民精神が全国津々浦々に行き渡り、終戦時の約7千

2百万人から、終戦直後のベビーブームを含めて、

現在の1億人を超える大国になるまで成長させたの

でした。

ちなみに昭和26年生まれの私は、7人兄弟の末っ

子ですが、私たちの親の世代は、終戦後の食料事情

が極端に悪い中でも、我が国の未来のために子孫を

残してきたのです。「時代が違う」と言えばそれま

でですが、戦争を体験した世代のご苦労に比べれば、

「500万円の壁」などはさほどの障壁ではないと

思ってしまいます。要は、国民がこぞって「危機意

識」を持つかどうかにあると私は考えます。

そのためには、目先の「少子化対策」とか、言葉だ

けが先行している「こども未来戦略方針」などの内

容では何とも不十分で、冒頭に述べたような、「国

の形」を問う「国家戦略」の範疇に及ぶものと考え

ます。それについてはのちほど取り上げましょう。

(つづく)

(むなかた・ひさお)

6 notes

·

View notes

Quote

はじめに 2024年11月17日、兵庫県知事選挙にて、斎藤元彦さんの当選が決まりました。心よりお祝い申し上げます。前代未聞の歴史的な選挙が無事に終わった今、「SNS」という言葉が一人歩きしてしまっているので、今回広報全般を任せていただいていた立場として、まとめを残しておきたいと思います。 この記事が、今後の選挙で候補者を支える関係者の皆さまに、そして広報に関わる全ての方にとって、役に立つものとなることを心から願っています。 「広報」というお仕事の持つ底力、正しい情報を正しく発信し続けることの大変さや重要性について、少しでもご理解が深まるきっかけになれば幸いです。 目次 はじめに スタート 1. プロフィール撮影 2. コピー・メインビジュアルの一新 3. SNSアカウント立ち上げ セキュリティについて 公式アカウントとしての信頼感の担保 ハッシュタグについて 4. ポスター・チラシ・選挙公報・政策スライド 5. SNS運用 すべて表示 スタート 今回の知事選では、新たな広報戦略の策定、中でも、SNSなどのデジタルツールの戦略的な活用が必須でした。 画像 オフィスで「#さいとう元知事がんばれ」を説明中 その時作成した資料を一部公開します。 画像 提案資料(一部) 画像 1. プロフィール撮影 まず、プロフィール写真の撮り直しからスタート。3年前の兵庫県知事選挙の時のイメージは、今の斎藤さんのイメージと異なるため、撮り直しのご提案をしました。大阪にプライベートスタジオをお持ちの信頼できるカメラマンさんと、友人に紹介してもらったヘアメイクさんに急遽ご依頼をしました。 画像 全ての告知物に使われる重要な写真なので全員で念入りにチェック 2. コピー・メインビジュアルの一新 画像 X本人アカウントでのコピー・メインビジュアル一新の投稿 次に、コピー考案とメインビジュアル作成に移りました。 コピーは、以前の「躍動する兵庫」から「兵庫の躍動を止めない!」へ。 カラーは、兵庫県旗の色を意識した「兵庫ブルー」をベースとした斎藤さんオリジナルの「さいとうブルー」に一新しました。斎藤さんの持つ、芯の強さと柔らかさを、グラデーションカラーで演出しています。グラフィックエレメントは、ご本人の出身地である須磨の海をイメージした波を採用しました。右斜め上に向かわせることで、 今回の選挙戦を突破し、斎藤さんの率いる改革が進み、兵庫が躍動していく様子を表しています。また、斎藤さんご自身の「人生」を表してもいます。 画像 提案資料(一部) 画像 メインビジュアルを一新 メインビジュアルの統一を徹底するため「デザインガイドブック」の作成も合わせて行いました。選挙カーや看板を制作してくださる業者に配布し、統一したデザインで素敵に仕上げていただきました。 3. SNSアカウント立ち上げ 当時、世の中は100%の反斎藤ムード。 一方、少数ではあるものの、Xなどで斎藤さんを応援する声がチラホラ出初めておりました。 プロフィール撮影やコピー・メインビジュアルの作成が完了したタイミングで、【公式】さいとう元彦応援アカウントを立ち上げ、ご本人のSNSアカウントとは別に、応援したい人が集えるハブとして運用を開始しました。 画像 公開前のX公式応援アカウントプロフィール セキュリティについて 全てのアカウントで、認証アプリを活用した2段階認証の設定を徹底し、乗っ取りやアカウントバンなどへの対策を行いました。 公式アカウントとしての信頼感の担保 X本人アカウント��、この公式応援アカウントをフォローし、フォロー数を1としたことで、本人公認の公式アカウントであることが明示され、ユーザーが偽アカウントなどと混乱しないような対策を施しました。 ハッシュタグについて 斎藤さんへの世の中の見方を変えていく上で重要だったのが、ハッシュタグ「#さいとう元知事がんばれ」です。 当時、様々なアカウントで多種多様なハッシュタグが使用されており、公式としてタグを一本化して発信することで、応援の流れに方向性を提供する必要があると考えました。また、タグが統一されてポスト数が増えていくことで、アルゴリズムにも有利に働くため、急速な支援の輪の広がりも期待できます。 「#さいとう元彦がんばれ」ではなく、あえて「知事」を入れることで、「さいとうさん=知事」という視覚的な印象づけを狙いました。さらに、「元彦」さんと「元知事」を掛け合わせて、「前知事がんばれ」ではなく「元知事がんばれ」としたのも、こだわったポイントです。 ハッシュタグというシンプルで簡単に見えるワードでも、それをどのように拡散してもらいたいのか、表記揺れなどを最小限にできるか、入力しやすいかなど様々な視点を考慮して設計することが大切です。 2024年10月7日のX公式応援アカウント公開の翌日には、約2万件の投稿に付与されトレンド入りしました。 4. ポスター・チラシ・選挙公報・政策スライド 今回、既存のやり方は通用しないと考えていたため、紙媒体も既存の型にははめず、斎藤さんのことを分かりやすく様々な年代の県民の皆さまに届けるためにはどうしたら良いのか、仕様やサイズの異なるそれぞれの媒体でのベストをデザインチームと日夜追求しました。斎藤さんの今回の選挙におけるブランドイメージを統一すべく、全ての制作物は先述のデザインガイドブックに準拠する形で制作しています。 画��� 制作した告知物 中でも最も作成に時間を要したのが、こちらの公約スライドです。ご本人から上がってくる文字のみのワードファイルを読み解き、どのような方でも見やすいデザインを意識したスライドに仕上げるため、2024年10月23日に行われた記者発表のギリギリまで手直しをしていました。 画像 公約スライド(一部) 画像 公約スライド(一部) 公約スライドの全貌はこちらからご覧いただけます。 https://saito-motohiko.jp/wp-content/themes/saito_motohiko_v3/img/saito-motohiko_20241023.pdf 画像 X本人アカウントでの記者発表に関する投稿 当日の発表では、公約スライドをパネルとして印刷していただき、多くの媒体に掲載されました。選挙期間中には事務所の壁にも掲示されており、県民の方に斎藤さんの政策や想いを届けることができました。 政策発表記者会見も1番手で行うことを目指し、全広報活動において、スピード感や小回りの利いた対応を常に心がけ、「先手」を意識しておりました。 5. SNS運用 斎藤陣営が公式として情報を発信していたのは、以下のX本人アカウント、X公式応援アカウント、Instagram本人アカウント、YouTubeです。TiktokやLINEなど他にも様々なSNSがあるため、リソースが潤沢に準備できる陣営であれば、全方位的な運営ができたのかもしれません。ただ、今回は本当に限られたリソース(皆さま本業もお忙しい)での運営でしたので、戦略に基づき最適な媒体を取捨選択しました。私のキャパシティとしても期間中全神経を研ぎ澄ましながら管理・監修できるアカウント数はこの4つが限界でした。 ◉X本人アカウント:元兵庫県知事 さいとう元彦(当時) https://x.com/motohikosaitoH ◉X公式応援アカウント:【公式】さいとう元彦応援アカウント https://twitter.com/saito_ouen ◉Instagram本人アカウント:さいとう 元彦 https://www.instagram.com/motohikosaito_hyogo ◉YouTube:【公式】届け、さいとう元彦の声 https://www.youtube.com/@motohikosaito_hyogo 運用でこだわったポイントは大きく以下です。SNS戦略については、こちらのnoteでは収まりきらないので、また別記事で公開できればと思っています。 ・ブランドイメージの統一 ・ご本人のリアルな姿や人柄が伝わるコンテンツを届けること ・政策を分かりやすいビジュアルや表現で県民に届けること ・各SNSに適したレイアウトや内容に最適化して届けること ・できる限り配信回数を増やして多くの情報を届けること 画像 Instagram本人アカウント投稿 画像 Instagram本人アカウント投稿 画像 X本人アカウントの投稿 画像 X公式応援アカウント 私が監修者として、運用戦略立案、アカウントの立ち上げ、プロフィール作成、コンテンツ企画、文章フォーマット設計、情報選定、校正・推敲フローの確立、ファクトチェック体制の強化、プライバシーへの配慮などを責任を持って行い、信頼できる少数精鋭のチームで協力しながら運用していました。写真および動画の撮影については、現地で対応してくださっているスタッフの方々にお願いすることをベースに、私自身も現場に出て撮影やライブ配信を行うこともありました。 画像 選挙カーの上から臨場感を届けるためのライブ配信中 今回の支援期間中にフォロワー数は以下の通り急増し、注目度の高さを日々感じていました。結果、X公式応援アカウントは、東京都知事選挙で盛り上がりを見せた【公式】石丸伸二 後援会のフォロワー数54,000を超えておりました。 ◉X本人アカウント:元兵庫県知事 さいとう元彦(当時) 約78,000(9月末時点)→約243,000(11月20日時点) ◉X公式応援アカウント:【公式】さいとう元彦応援アカウント 0(10月7日立ち上げ)→約64,000(11月20日時点) ◉Instagram本人アカウント:さいとう 元彦 約6,800(9月末時点)→約36,000(11月20日時点) ◉YouTube:【公式】届け、さいとう元彦の声 0(10月11日立ち上げ)→約48,300(11月20日時点) 2024年11月19日、斎藤さんが第54代兵庫県知事に就任されたと同時に「#さいとう元知事がんばれ」から「#さいとう元彦知事がんばれ」へとハッシュタグをアップデートすることで、この物語は無事に幕を下ろしました。 選挙は広報の総合格闘技!? 実際選挙を終えてみての私の率直な感想は、「選挙は広報の総合格闘技」であるということです。質・量・スピード全てが求められ、食べる暇も寝る暇もない程でした。脳みそを常にフル回転し続けなければならない点が、最もハードでした。ただ、やはり会社を設立してから仲間とともに日々真剣に広報と向き合ってきたこの8年の経験があったからこそ、この大きな試練も乗り越えることができたのかなと思います。 今回、様々なメディアで「広報・SNS戦略」を誰が手掛けているのかについて憶測が飛び交い、「大手広告代理店がやっている」やら「都内のPRコンサルタントが手掛けている」やら本当に都度事実無根の記事が拡散されていることは身内から聞いていながらも、当時、目の前の成果物を仕上げることだけに集中するようにしていました。当選後の日経新聞の記事や大手テレビ局の複数のニュース番組でも、「400人のSNS投稿スタッフがいた」という次なる「デマ」がさも事実かのように流されてしまい、驚きを隠せないと同時に、「私の働きは400人分に見えていたんや!」と少し誇らしくもなりました。そのような仕事を、東京の大手代理店ではなく、兵庫県にある会社が手掛けたということもアピールしておきたいです。 日経新聞の記事: https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUF15D1O0V11C24A1000000/ そして、SNSを通して応援の輪が広がった背景を語るのに外せないのは、やはり、デジタルボランティア皆さまの存在だと思っています。広報の総合格闘技の試合の中で、同じ目的に向かって、皆さまと一緒に闘っているような感覚を持っていました。ありがとうございました。 最後に 今回の知事選は、兵庫県の未来だけでなく、今後の日本、そして政治や選挙のあり方にすら大きな影響を与える重要な選挙であったと考えており、約1か月半、試行錯誤しながら全身全霊で向き合ってきました。従来のマスメディアを通して、県民の皆さまに情報を届けるのではなく、「オンライン(空中戦)」でも「オフライン(地上戦)」、ご本人の口から、兵庫県に対する想いや、これまでの実績、これから取り組まねばならない重要な政策について、愚直にそして必死に直接語り続けたこと、そしてそれが県民の皆さまに届いたことが今回の勝因だったと考えています。決して「SNS戦略」だけが勝因ではないことも強く訴えたいと思います。出口調査で、政策や公約を重視したという回答が最も多かったことからもそれが裏付けられており、お一人お一人がしっかりと情報を吟味して判断し、投票というアクションを起こした結果、この歴史を変える大勝利を生み出しました。 何はともあれ、私自身も本当に一生の記憶に残る素晴らしい経験をさせていただいた1ヶ月半でした。 繰り返しになりますが、この記事が今後の選挙で候補者を支える関係者の皆さまに、そして広報に関わる全ての方にとって、役に立つものとなることを心から願っています。 また、「広報」というお仕事の持つ底力、正しい情報を正しく発信し続けることの大変さや重要性について、少しでもご理解が深まるきっかけになれば幸いです。 最後に、よくご質問を頂きますが、私は政界に進出するつもりは全くありません。また、特定の団体・個人やものを支援する意図もなく、株式会社merchuの社長として社会に貢献できるよう日々全力で走り続けたいと思っています。 結びの言葉として、心からのお祝いを申し上げるとともに大逆転での勝利を掴むことができて本当に良かったと嬉しく思います。 画像 X公式応援アカウントのサムネイル撮影の際。須磨海岸にて。 株式会社merchu 代表取締役 折田 楓(おりた かえで) https://www.instagram.com/kaede.merchu/ https://merchu-inc.com ○ 2021年より兵庫県地方創生戦略委員 ○ 2022年より兵庫県eスポーツ検討会委員 ○ 2023年より兵庫県空飛ぶクルマ会議検討委員 / 西宮市産業振興審議会委員 フランスESSEC大学留学 | 慶応義塾大学卒業 | フランス大手金融機関勤務 | 株式会社merchu創業・代表取締役 外資系金融機関退職後、母とともに婚活サロン“mariagetutu”を立ち上げ、SNSおよびWebを活用し効率的なターゲット層へのアプローチに成功。 これまでの経験から、ブランディングの持つ影響力や重要性を実感し、オンラインブランディングが実現可能な会社、“株式会社merchu”を地元兵庫県で設立。 兵庫県、広島県、山口県、徳島県、高知県、神戸市、藤沢市、倉敷市、広島市、江田島市、由布市、株式会社リクルートや有馬グランドホテルなど、これまでに150以上の行政・企業・団体の広報・PRを手がけている。 最近では、全国紙へのインタビュー記事の掲載や地元テレビ局・ラジオ局の番組への出演、日本各地でのセミナーなど社外での活動にも力を入れている。

兵庫県知事選挙における戦略的広報:「#さいとう元知事がんばれ」を「#さいとう元彦知事がんばれ」に|折田 楓

2 notes

·

View notes

Text

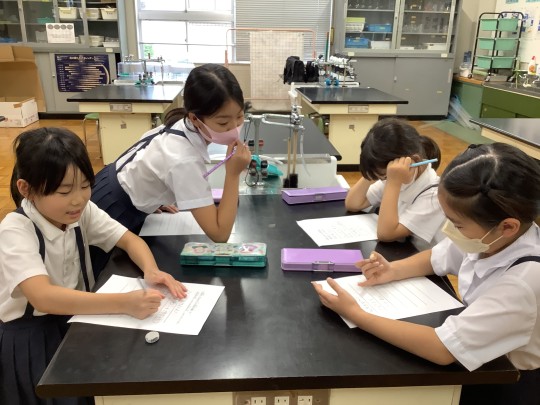

取材プログラム ~インタビューに挑戦しよう!~ <前編>

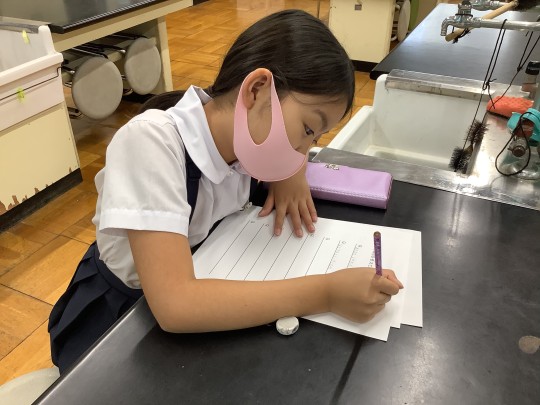

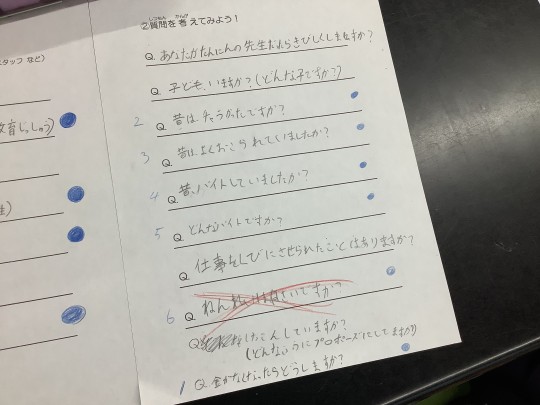

こんにちは! しのわくスタッフの長南(ちょうなん)と申します。前職がテレビ番組のディレクターで、20年以上ドキュメンタリーを作ってきました。 そこで今回、「取材プログラム」を担当させて頂くことに。子どもたちが忍岡小学校の先生にインタビューをし、最後はポスター(壁新聞)にまとめました。 以下、子どもたちの奮闘をレポートします!

🖊🖊🖊🖊🖊🖊🖊🖊🖊🖊🖊🖊 みなさんは「取材」と聞くと、どんなイメージをお持ちでしょうか? 「材料・題材を取り集める」行為…ノンフィクションと呼ばれる映像・出版物・新聞などは全て、「取材」があってこそ生み出されています。 今回はその中でも、「インタビュー」に挑戦してみることに。これが中々奥が深い…。20年やっていても、うまく行く時もあれば、失敗することもある難作業です。 その難関に挑んだのは、自ら「取材をしてみたい!」と手を挙げた3年女子3名、4年女子1名の、計4名の子どもたち。プログラムは全4回に及びました。 第1回目は、インタビューしたい人物を自分たちで決めました。まずは各自がリストアップ。忍岡小の先生方、しのわくで専門のプログラムを教えて下さる講師の方、しのわくスタッフ、習い事の先生、通っている歯医者さん、大谷選手(野球)…などの名前が挙がりました。

出揃ったところで4人で話し合い、多数決で忍岡小の とある先生に白羽の矢が。(後日インタビューを申し込んだところ、快くお引き受け頂けました。) そして1回目のメインイベントは、「質問を考える」。何もアドバイスせずに子どもたちだけで考えると、「好きな食べ物は?」 「好きな色は?」といった質問が挙がってきます。もちろんそれも第一歩ではありますが、ここで少し 私たちプロがどんな風に質問を作るのか、ヒントを。 「その人の人生や人柄を知ることができる質問を考えよう」

【質問を考える時のキーワード】 「人生(過去・現在・未来)」 「気持ちや考え方(性格)」 「意外な一面(だれも知らない部分)」 例えば、人生で過去(子どもの頃/先生になった時)のことを尋ねる質問をしたり、気持ち(嬉しかったこと/挫折)について聞いてみる、といった具合です。 …かなり高度な内容ですよね。実はプロでも、この質問の立て方で 上手い下手が分かれるぐらいの、肝となる作業です。 そんな難しいことを小学生が考えられるの?…いやいや、それがびっくり、プロでも考えつかないようなオリジナリティー溢れる質問を考えてくれました!

・昔は、チャラかったですか? ・バイトしていましたか? ・自分の子どもに嫌われたことはありますか? ・一番ショックだったことは? ・100万円もらえたら何をしますか? ・年を取ったら何をしますか? …これらの質問が、のちに実際のインタビューで、先生の知られざる��顔を大いに引き出してくれたのです。

第2回目は、いよいよインタビュー本番。4人の子どもたちが満場一致でインタビューしたいと挙げた、忍岡小のとあるベテラン先生に30分のお時間を頂けることになりました。 まず、インタビュー前の準備として、前回4人それぞれが考えた質問のうち、30分で聞けそうな数に絞ります。1人につき2~3問。子ども自身がどうしても聞きたい質問と、私から見て、オリジナリティーがあって良いと思う質問を織り交ぜて選びました。(子どもは意外と、せっかく良い質問なのになぜか選ばなかったりするので…笑) 次に、インタビューの予行演習をします。ここで私が一番大事なポイントとしてみんなに伝えたのは… 「インタビューは会話である」 用意していた質問を投げて、答えをもらったら終わり…の一方通行ではなく、あくまでキャッチボール。 【インタビュー時のポイント】 ・根掘り葉掘り(しつこく掘り下げる!) ・相手の答えの中に、次の質問を見つける ・アドリブ力(用意した質問を捨ててもいい!) ということで、まずは私が3年女子Aさんを相手に、お手本を見せます。 私 「何色が好き?」 A 「黒」 私 「なぜ?」 A 「かっこいいから」 私 「黒いもので好きなものは?」 A 「服とか」 私 「服は自分で選ぶの?」 A 「お母さんと一緒に」 私 「どこで買う?」 A 「ユニクロやGU」 私 「スカート派?パンツ派?」 A 「スカート持ってないよー!」 大事なポイントは、「最初の一問一答で終わってしまったら見えなかったAさんのキャラクターや家族との関係が、根掘り葉掘りすることで見えてくる」。 みんなすぐに理解できたようで、2人1組になって練習開始。子どもたちにとっては、いつもの会話と少し違う流れなので、実際に声に出してみることが大事です。さあ、これを先生に対しても実践できるかな…?

いよいよ、ベテラン先生を教室にお招きし、インタビュースタート! まずは4人で先生に「取材の目的」を説明します。インタビューした内容を紙にまとめて、しのわくルームの廊下に貼り出させてもらうことの了承を得ました。 そして、各自が担当する質問を聞いていきます。さすが先生、お話がとっても面白く、4人も笑いが絶えません。あたたかな座談会のような雰囲気で、あっという間の30分でした。

子どもたちは、事前に用意していた質問以外にも、先生の話にすかさず反応してその場で新たに質問、どんどん食らいつく! つまり、「根掘り葉掘り」も 「相手の答えの中に、次の質問を見つける」も、自然に上手にできていました。その結果… ・元々会社勤めをしていたが、意外なきっかけで先生に転職したこと ・大学時代のサークル活動で大好きなことを見つけ、それが今の職業につながったこと ・アルバイト中の武勇伝 ・実は奥さん思いで優しい😊 …などの、興味深いエピソードの数々を引き出すことができ、よく知っていると思っていた先生の、全く知らなかった素顔を垣間見ることができました。

子どもたちが 楽しく充実した時間を過ごしたのはもちろんのこと、きっと先生も、より深くご自分のことを子どもたちに伝えられる機会となり、お互いにとってかけがえのないひと時になったのではないでしょうか… これこそ、インタビューの醍醐味! 次回 ブログ後編では、インタビューのアウトプットである「ポスター作り」をレポートします。

2 notes

·

View notes

Text

2023.07.29 ハンチバック、報酬系、遠く

Lily chou-chouの「エロティック」を聴いているときの私と、相対性理論「スマトラ警備隊」を聴いているときの私、Nirvanaの「Lithium」を聴いているときの私と、長谷川白紙の「エアにに」を聴いているときの私、はそれぞれ異なっていて別のもの、だと思いながら机の上のスマートフォンを掴もうとするけれど、さっき首元を触ったときの僅かな油分が指に付着していて、掴むことに失敗する。スマートフォンが数ミリ落ちて机とぶつかって音がする。

***

誠実に日記を書くこと。その日に起きたことを時系列順に、淡々と記述していくこと。ただそれだけのことがとても苦手で、それは単純に記憶力が弱くて曖昧ということもあるけれど、その日に起きたことをすべて順番に、正直に書いてしまったのなら、その日の私の行動が一つに定まってしまうから、それが嫌なのかもしれない。

その日に起きたことを正直に日記に書く、というのはその日の私を一つに収束させるということで、それをしなければ、その日の私は沖縄で船に乗っていたことにもできるし、バイトをしていたことにもできるし、ずっと天井を見ていたことにもできる。太平洋にいたことにもできるし、大江健三郎を読んでいたことにもできるし、街を破壊しにやってきた恐竜をサイキックで迎え撃っていたことにもできる。

いつだって、現実が一つに定まること、一つに収束するということを恐れているのかもしれない。でも、人は二つの場所に同時にいることはできないし、常に一つを選んで、その一つ以外の数えきれないすべてを捨て去らないといけない。

***

市川沙央の『ハンチバック』について書こうと思いながら、2、3か月くらい経ってしまっていて、その間に『ハンチバック』が芥川賞を取った。

『ハンチバック』のラストは大きく二通りに読むことができて、自分は初めて素朴に読んだとき、「主人公である釈華が、家庭環境の悪い不幸な風俗嬢の女子大生として紡いだ虚構(ネットで公開されているかもしれない小説もしくは記事)」として読んだ。

その場合、先天性ミオパチーという重度の障害を持つために妊娠そのものが不可能である「私」が、(いわゆる)健常者女性たちが行いうるような「妊娠をして中絶をしたい」という願望をフィクションに託している、と読める。不幸で破滅的な風俗嬢である(フィクションの)沙花が、妊娠不可能な「私(釈華)」の願いを叶えている、と。

でも、ラストの10行くらいで、むしろ不幸な風俗嬢である沙花が、兄が殺した重度障害者である釈華の物語を紡いでいる、虚構を紡いでいるということが明かされる。ここで、事態はむしろ逆転するわけだけど、このとき、重度障害者である釈華は不幸な風俗嬢である沙花を虚構することで救われようとするし、沙花は柔道障害者である釈華の物語を紡ぐことで救われようとしていて、奇妙な支え合い、相互依存じみた関係になる(そして、どちらが本物なのかは決して分からないし、ある意味で入れ子構造でもある)。

ここで、純粋に純文学の、特に「私小説」として考えるのならば、このラストの部分は一切必要なかったはずで、でも、作者はそれでもこのラストの部分を書いたわけだし、個人的な感覚ではこのラストの部分は重要だし、好きだとも思う。

ラストの部分がなければ、重度障害者である釈華(≒作者の市川沙央)がそのリアルを(フィクションを交えつつ)書いて、一般的な「大人しくて、欲望もない聖者のような、かわいそうな存在」としての障害者表象を破壊する、という一本の筋で成立するはずだけど、ラストの部分で、そのようないわゆる私小説な「私」というものの裏返し可能性、みたいなものが同時に提示されているのかもしれない。

***

コンサータ、飲んでいると「物事をこなすこと」に対する達成感みたいなものが存在していることにびっくりする。作用機序についてはよく知らないけれど、実感として、自分の報酬系がまともに働いているというのが分かるし、自分の報酬系は元々半分くらい壊れているのだと思う。でも、効果時間が切れるとどっと疲れるのもよく分かる。休憩するということができないくらい、6時間くらい集中して作業をしていたので、身体がずっと変な体勢で固まっていたらしいし、頭も疲れる。耳をすまさなくても、外から蝉の鳴き声が聞こえてくる。午前5時半。数日前、学校でパルプ・フィクションを見た時も、かすかに蝉の声が聞こえていた。外は熱風。ウェルベ��クの『プラットフォーム』とキャシー・アッカーの『血みどろ臓物ハイスクール』を少しだけ読んだ。昨日読んだドゥルーズの『千のプラトー』で引用されていた箇所がよかったので、ヴァージニア・ウルフの『ダロウェイ婦人』を読みたい。

***

電車に乗ると、原色に近い黄色の服を着た小学生くらいの子どもが母親と一緒に座っていて、黄色と黒のおもちゃみたいな双眼鏡で電車の窓から遠くを見ている。白と黒のチェック柄の帽子を被って、遠くを見ている、遠くを見ている、遠くを見ている。どこを見ているんだろう、と思う。たぶん自分にはもう見ることのできないどこか。

***

言葉はこの世界を組み換えられるし、別の世界を作り出すことさえできるけれど、一方でたとえば鬱の時期には本なんて読めないし、そのときそこからはあらゆる意味が失われていて、それは黒いインクの染みや、白い壁を這っていく名前も知らない黒色の虫と何も変わらないということを絶え間なく、重力みたいに感じていて、だから言葉というものが素晴らしいとか、読書が素晴らしいとかそういうことはほとんど思えなくて、だけどそれでもどこかのタイミングで、何らかの方法で、ときには受苦を伴いながら何かを読むし、書くということから出発するしかないんだと思う。

2 notes

·

View notes

Text

230603

昨日の夜がつづいたまま、何かが生まれそうな、ふくらんだ気配。 絵を描きたい、と思ったまま、詩とか製本とかをする。 絵の描き始め方を忘れてしまって、絵が描けない。 絵と詩と本と、バランスのとりかたが分からない。

東京蚤の市。 台風一過、痛いくらいの晴れ。 日焼け止めを塗り忘れたことを、早々に悔いる。 太陽が眩しすぎて頭が少し痛いような。でも、あちらこちらに素敵なものが散らばっていて、あちらこちらに引き寄せられてしまう。 一緒に来ていた友人はいくつもの茶色のカップを手に取り、何度もよくみて、2つ選んで購入していた。わたしは取っ手のついたかごを買った。食器は買わなかった。 素敵と思うものはあれど、なんとなく買えなくて、友人をうらやましく思った。のは、彼女の生活かもしれなかった。 今のわたしは1Kの一人で素敵な食器を置く場所も、一緒に楽しんでくれる人もいなくて。 だから、たぶん、買えなくて。 自分で選んだ生活だけれど。

カフェで食べた、サンマルクっていうケーキ、おいしかった。

-

230604

アルバイト。 今日もいい天気。 壁にうつる木々の影がたのしげ。風に揺れている。 今日は早く帰ろうと思っていたのに、画材屋へ。 紙を探しているときはわくわくと楽しかったけれど、レジは長蛇の列で、疲れてしまった。

-

230605

朝、疲れが取れていないのを感じる。 金土日、休み全部、外出してしまった。

晩ごはん、じゃがいもとひき肉を炊いて、甘辛く味付けした。 せっかちなわたしにしてはちゃんとじゃがいもに火を通すことができた。

腰が痛くて、それによさそうなヨガをして、ねた。

-

230606

朝、夢をみつつ、おきる。 米の上に目玉焼きをのせて食べる。 体が重く、ねむい。気圧のせいだろうか。雨。静かな雨が降っていて、濡れながら帰っても苦じゃなかった。 なすの煮びたしを作って、食べる。 ささやかでも料理をして、食べる。 生活がしっかりするような感覚。 落ち着いて制作したくて、家事を食い気味に終わらせたけれど、眠気がとまらず、5分タイマーを繰り返しかけ、ねていた。 制作はあきらめて、日記をかいて、ねた。

4 notes

·

View notes