Text

5

五月のとある晴れの日のこと。 「大西さん、カードをお忘れです」 電話で彼はそう教えてくれた。声には親切な響きがあった。 僕は「すいませんまた」と言って、ちょっと笑いながら戻っていった。さっきのぼったばかりの階段を下り、その本屋を訪ねた。大学の書籍部だ。自動ドアを��り、僕にしてはめずらしくちぢこまって歩いていく。カウンターの向こうに立つ書籍部の彼が僕を見つけて、はにかむ。穏やかに「どうもすいません」と言う。僕も駆け寄っていって「いえいえ。すいません。電話ありがとうございます」と言う。ああ。ありがとうございます。カードを受け取る。 去りぎわに「すいません」と声がかかる。 びくっと震えて、それから振り返る。 彼がA6サイズのちらしを手に微笑んでいる。 「大西さんはたくさん本を読まれています。もしよろしければどうでしょう?」 そこには”読書感想文”を誘う文句がプリントされていた。

***

きょう、天気は晴れだ。 きのうは嵐だった。台風一号と呼ばれる風、雲、流れの塊が日本の広域を襲った。 雨がひどく降った。あんまりにも激しいので外に出るのがためらわれた。雨がアスファルトを打ち鳴らし轟音が立っていた。うち返すしぶきでなにもかも白に染まった。 で、きょうの天気は晴れだ。 素敵な光だ。のんびりコメダの豆を食べているとカケスがおりてきて「ちょっとちょうだい」とねだってきた。こつこつ跳ねては首をかしげるカケスは可愛すぎた。さすがにあげたね。

きょうの日記はのどかに書こうかな。そう思っている。 "5"というタイトルはJJケイルのアルバムを意味している。 言うまでもないけど、いいアルバムだ。これも有名だけど、「ボイリン・ポット」もだいぶ好き。

youtube

***

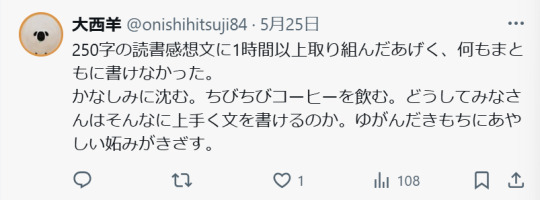

最初は「遠慮しておこう」と思った。僕は多読じゃないから。 けど、渡されたのは嬉しかった。 「大西さんはよく読まれらっしゃるから」 その響きに、はじめはどぎまぎしていたけれど、けっきょくにやにやしてしまった。言われて嬉しかった。 そして、やはりというのかな。読書感想文は僕を苦しめた。 つまづく原因はいろいろあった。本名が必要とか短篇ひとつだけじゃなく一冊とか。いちばん苦しんだのは字数だった。そこでは250字までしか書けなかった。 250字! 原稿用紙一枚に満たない器は、つらかった。いったいそれで何が言えるというんだろう。ペンを回しながらそう思った。ためしに「おもしろかった。」と書いてみた。 ハッと気づいたときには六百字書いていた。削っても400字なので泣きながら全部消した。くやしくなった僕はもう一度問うた。250字でいったい何が言える? それでも書いてみた。『喋る馬』、『スクラップ・アンド・ビルド』、『言葉と歩く日記』について。ときには一時間もかけて熱心に入れ込むこともあった。 「大西さんは成長性がない。あたらしいところに参加すべきよ」 そう言われたのをひきづっていたのだ。

***

それにしてもカケスは可愛かった。人なれしているのかすごく近くまできた。ぼうっとコーヒーを飲んでる僕の足元を跳ねて、くりくりと目を漂わせてうかがっていた。写真がなくてごめんなさい。

きのう、図書館で賢人と会った。男だ。丸い頭にどっしりとした体躯をしていた。 賢人は中国文学、とりわけ『三国志演義』の研究をしているらしかった。座る彼の隣に立て看板があってそこにそう書かれていた。まるで商品みたいな扱いだが、実際言葉は僕の気を惹いた。「十分くらいなら」。そう思い僕はちょっと訊ねてみた。

賢人は賢かった。変な日本語だが、そうなのだから仕方ない。 僕は「小説を書いている人間に勧められる中国文学はなんですか」ときいただけだったが、話は長いことめぐった。気づくと一時間が過ぎていた。 賢人はけっこう一人で喋った。基本的に僕は「はい」や「そうですね」と相槌をうっていた。 賢人は賢人自身の歴史を紐解きながら中国文学について語った。僕は聞き入っていた。 そして彼と話した内容については、ここに書けなかった。複雑だ、読み物としての面白さと内容の確実性を両立させるのが大変、そもそもそれは僕の言葉ではないといった理由のために。

***

最近他に何があっただろうか。

きょうは本当はメイドカフェに行く予定だった。バイト先のNさん、そしてまたべつのNさんが「メイドカフェにいったんです」と話していて気になっていたからだ。しかしなかなかうまいことはいかないものだ。行きたいきもちはあるものの、とりあえずきょうの予定は流れた。

あと、コークオンを使い始めた。 こんなことを書くとほんとうに日記みたいだ。 コークオンを使ってジョージアのコーヒーを買うようになった。先週スタンプが15個溜まった。僕はタダで170円のアメリカンを飲んだ。どうせ毎日のように飲んでいたので、なかなか嬉しい。

そして、最近はまあ、それくらいだ。五月、僕はのんびりやってるよ。

きょうの天気は晴れだ。 というのは話したか。そう。晴れだ。晴れなので、だれかとカフェに行きたい気分だ。こんな日にはエスプレッソがいい。 けど、悲しいかな。残念なことに行けなかった。予定が合わなかった。小学校のころから僕は突然に人を誘うタイプだった。予定という機能を備えず産まれてきた。だから断られることも多々あった。きょうがそうだ。折り合いがつかない。

だから日記を書いていた。なぐさめに。 だからきょうの日記は穏やかだった。話すように。

そしてエスプレッソはもう空だ(残念なことに)。カケスも満腹になって飛び立っていった(残念なことに)。 「そろそろ出ようか」。僕はあなたにそう言った。そ��て会計は僕がもち、二人は五月のカフェをあとにした。

みたいな結びはどうかな? 日記もカフェも、終わらせるのは難しい。 惜しいんだ。

3 notes

·

View notes

Text

『ガラスの街』

五月は読書の月だ。僕は本を読んだ。数多の本を。 最初、それは次の小説のアイデアを得るためだった。頭上の樹々からワインのための葡萄をもぎ取るような、循環を続けるにあたっての摂取だった。いきおい堕落しつつある現実から少しでも意識を逸らすためでもあった。 普段の僕は、本を読んで時間を過ごすことは少ない。長い時間ひとつの文章に集中することができないのだ。 それに読むことよりは書くことのほうがずっと大切だと僕は思っている。読む行為は、現実という制限された枠組みのなかではせいぜい膝丈ほどの優先度しかなかった。 しかし五月ではあらゆるものが落下した。熟れ過ぎた果実が枝との繋がり終え、足元に開いた坩堝に呑み込まれていった。読む行為もそうだ。落ち、煮え滾る器の中で混合した。 いまでは僕の「読む」は混沌としている。それはいまでは長身の僕、その僕以上にのっそりとそびえる一本の巨大な柱となっている。物言わぬ花崗岩の柱。五月、僕はそんな柱を中心にぐるぐると回り続けている。手は文庫本に添えられ、目は9.25ポイントの文字に注がれている。足は僕の意識から離れて交互に動いている。ひたすら歩き、ひたすら読んでいる。柱から少し離れた誰彼にどう見られているかどう言われているかなんてことお構いなしに。

いや。そんな話自体がどうでも��い。関係ない。 きょう、僕は自分自身が”うすのろ”だということを語りにきたのだ。

***

五月。 僕はどんなものを読んだのだろうか。 金ができて僕がまずやったことは大学生協の本屋に行くことだった。カウンターで二枚つづりの注文用紙を手に取り、もう何年も使い続けている青のボールペンで書いた。 "9784002012759" 週明け、僕は地下の生協で注文の品を受け取った。『失われた時を求めて』全十四冊。いまは第一巻を読んでいる。僕がふと目をあげると、あの遠い窓の奥で、大叔母が目を爛々と輝かせているというイメージが浮かぶ。泳ぐような精神の移ろいもまた。

シェイクスピアの『夏の夜の夢』も読んだ。 『MONKEY』のvol.31の三篇、ケン・リュウ「夏の読書」、イーディス・ウォートン「ジングー」、ボルヘス「バベルの図書館」も読んだ。 仕方なく後回しにされていた本を買って読んだのだ。 金銭の自由は、精神という鈍い壁に茂っていた蔓植物のような不足を一太刀で解決した。

『春の庭』も読んだ。『九年前の祈り』も。 ウルフの『波』も読み始めている。 僕の貪欲は、過去に読んだことがあるかどうかなんてものでは選ばなかった。カーヴァーの『象』、春樹の「タイ・ランド」、マンローの「イラクサ」、ヴォネガットの『スローターハウス5』。マラマッドの「悼む人」も読んだ。

一度の時に、僕はこれらの本を読んだのだった。 こんなに大量のフィクションを仕入れて、いったい何をしようとしているのか? 紛争でも起こそうとしているのか?

何のためか。それは僕自身にもわからなかった。 僕は特定の目的をもって読んだわけではなかったようだった。五月の読書は「文章の上達」や、「ストーリーテリングの技法」といったそれまでの興味とは別物だった。振り返ればそうだとわかる。

五月の読書は、それまでの自分を抑制しようとする、極めて機械的な態度とは違っていたのだ。 言えば、それは無垢に機械的な読書だった。 これまでの僕は断じて読書好きではなかった。どんな傑作でも一時間もしないうちに音を上げて投げ出した。ドストエフスキーやメルヴィルと出会ったときでさえ、メインストリームは”書くこと”、そして”生きること”で変わらなかった。この五月に僕は初めてむさぼるように読んだのだ。頭を空っぽにして。堆い小説の亡骸の山に坐すかのようにして。

それで、僕は何かしら成長したか。 いや。成長なんて一つもなかった。 そこには変化さえなかった。二週間前と、すべては同じだった。僕が着るのは依然深いグレ��のブルゾンだった。コミュニケーションもぎこちないままだった。 だからそこで起きたことはシンプルだ。つまり、僕はポール・オースターの『ガラスの街』を読み、ある一つの事実に行き当たった。 「僕はなんという低能なのだ」という事実に。

***

一昨日から僕はポール・オースターの『ガラスの街』を読み始める。 『MONKEY』でオースターのエッセイを読んで彼のことを思い出し、その夜に丸善に立ち寄った僕は彼の本を久々に手に取った。 三日で読んだ。 「三日で読む」というのは僕にとってほとんどあり得ないことだった。僕のリュックサックには必ず四、五冊の本があった。読むときにはまずそのとき一番惹かれる本を手に取った。そして十数ページが過ぎ、抱いていた軽度の好奇心が満たされてしまうと、浮気性の蜜蜂のようにまた別の小説の甘いのを求めるのだった。 だから、一日目、二日目と時を経るごとに加速度的にその好奇心が勢いを増し、三日目には150ページを一つの瞬間に通貫して読んでしまったのだ。僕の読書体験において、異例中の異例だった。

『ガラスの街』を読んで、僕はうちのめされた。徹底的に。 ”面白さ”、そして”新鮮さ”の二つが、やはり事の中心だった。読書においておきまりのその二つが今回も僕を虐め抜いたというわけだ。 『ガラスの街』を読み終えた瞬間、僕の生きる世界のどこかが確実に変化した。

「祈っている。」 僕がこの最後の一文を読んだとき、曇り空の下にいた。その一節がこちらに流れ込んできたあと、僕は立ち上がった。テーブルがごとりと揺れるほどぶっきらぼうに立った。取り乱していたのだった。僕はそのままであてもなく歩き始めた。 「これ以上座っていることはできない」 「このまま座っていると、僕は頭の先から崩れ落ちてしまう不可逆的に」 そうした、僕という精神を一切合切覆してしまうほどの強烈な予感のために。 僕は予感に乗っ取られないよう、何も考えないと努めていた。何も感じまい、何も見まい、と。 リラックスを意識し、肩から力を抜く。腕をぐんと伸ばし、指をぽきぽきと鳴らした。イヤホンを耳にした。『ベリーエイク』を再生する。いつか足元をくすぐった波のように心地よい、ビリーアイリッシュの声に心をしっとり傾けた。 もちろん、そんなことは無駄だった。とりあえずの形など、何の助けにもならなかった。以前との比較から始まる違和感たちは強権的に僕の感情の戸をこじ開けた。 歩く中、透明の空気が奇妙に凪いでいた。風景からは特定の色が抜け落ちていた。向こうで笑う声、衣擦れの音、靴底の摩擦。音という音がワンテンポずれて聞こえた。 変化は女王だった。彼女は支配的だった。 僕は小説による変化を受け入れ、恭順のように認め��わけではなかった。むしろ、変化は僕にどうしようもなく訪れていた。言わば、言い渡しのようにして。 女王を僕は素晴らしい小説を読んだ後の”ゆらぎ”の中に閉じ込めたのだった。何もかもが、僕に合わない形に作り替えられていた。建物を構成する直線はいまやでたらめで恐怖がつのった。頭上の青はこのように汚い灰色では絶対なかった。

――そして、当然、この点についての文章はかたちだけに過ぎない。これらは省略した文章。書く必要がないということ。 なぜなら、あなたたちもかつて同じ経験を経ているからだ。小説を読み終えたあとに来る世界の変質を。 加えて、忘れるなんてことを女王が許すわけもない。これについても言わずもがなだろう。

そして、重要なのは変化のよろめきではない。 そうなんだ。きょうしたいのは女王の話とは実は違うのだ。ここであなたに伝える言葉は破壊だ。 破壊。 それは”面白さ”と”新鮮さ”のコンビがやったわけではなかった。変化の体験に曝されたゆえのサイコ・ショックでもない。 木々を打ち砕く手斧となり、人体を壊す剣となり、バベルの塔をゼロにする雷となったのは、オースターの書きっぷりだった。

オースターは、考え抜いていた。 そこで”感じ”は排除されていた。 感覚による言い表しがまるで無かったのだ。僅かにイメージに依拠するものがあっても、それは必ず共感の姿勢だった。テーブルに身を乗り出し、相手の声に耳を澄ませる態度。

『ガラスの街』では、本当に一切妥協はなかった。僕はとても信じられず、街を隅から隅までしつこく歩き回った。しかし、本当に妥協はどこにも無かった。

オースターは僕とコミュニケートすることを選んでいた。そのへんの宙に感覚という水彩画を描いて「ほらご覧」とする、ごく個人的で他者には見せつけるだけという表現は徹底的にしなかった。チャンドラーを始め、私立探偵ものに由来する例の論理的な高慢さはあった。しかし、確実にオースターは読者と対峙していた。彼は殴る、殴られる痛みを完全に了解した上でリングに立っていた。 彼の据わった眼が僕を揺るがしたのだった。彼は完全の脆弱性を知りながら、完全に書いていた。 それだから、彼を読んだとき、僕は……

向こうから厚底ブーツの女が歩いてくる。 女は痩せている。薄い、流線形の黒一枚に身を包んでいる。背が高く、ありったけに若い。二十歳前後に見える。二つの瞳はキャップに隠れている。すれ違いざまに見える耳にさえ、カナル型のイヤホンで黒が差されている。マニキュアはあまりにも美しい銀色に染まっており、高まりを誘う。 センスがいい。綺麗だ。 彼女はなんて豊かなんだ。 僕はそう思う。 ほとんど同時に、ガラス一枚を隔てた向こうで本を読む人を見つける。 また女だったが、今回性別は重要ではなかった。その読む人は区切られたブースで、文庫に目を落としていた。化粧や唯一のファッションなどもなく、やはり装飾は重要でなかった。というのも、いまにも涎が垂れてきそうなほどに口をあんぐりと開けて読んでいた間抜けなその放心が、僕の記憶に楔として打ち込まれていたからだ。

これらのスケッチが、何かを直截に意味することはない。二つの風景は隠喩ではない。 正直に、上記は僕が受けた印象の再放送だ。 この日記は『不思議の国のアリス』ではない。二つは作為的な意味を持たない。 書いたのは「意味を持たない」ということを明らかにするためだ。 その内容でなく、外側、僕のス��イルという基本的な骨組みを露わにするためだ。

そう。だから、つまり……僕は痛みから逃げている。オースターとは違って。 きょう、読んで、事実は突きつけられる。

***

”言葉”はもう一度響く。

「大西さんの小説は、けっきょく古典から表現を引用しているだけ」

「僕は彼にもう興味がないんだ。かつて、彼は賢い人だと思っていた。書くものに何かしらの意味があると思っていた。でも、そうじゃないと知った」

「あなたの課題は、独自の世界観を提示できるかということです。海外の小説、そして村上春樹でなく」

***

そして、このように敗北してもなお、僕は決定的な何かについて述べることはなかった。張りつめた表情で、まやかし、それ自体に必死に祈る。もうそのような生き方しかできないと信じ込んでいるのだ。

「この大地にあるものはすべて、消え去るのだ。そして、今の実体のない見世物が消えたように、あとには雲ひとつ残らない。私たちは、夢を織り成す糸のようなものだ。そのささやかな人生は、眠りによって締めくくられる」

祈りの文句を何度も何度も口にした。 僕の声はいつも通りにすごく軽くで響いた。 そして一度響いてしまったものは泡沫のようにたちまち消え去った。

4 notes

·

View notes

Text

春のサンドイッチ

四月、うそだろう? きょう、僕は画面の右下の数字をにらみつける――2024/04/03。ちょっと、あまりいろんなことを考えたくない感じがある。数字を数字として受け入れたくないきもちが浮かぶ。 ここ半月ほどの、春という、「解放」を表現してる暖か��のために、あらゆる時間はするすると過ぎ去っていった。四月、雪どけ水は自由自在に町を流れた。

***

この半月ほど、僕はそんなに小説を書いていない。 「そんなに書いていない」というのは、ほんとうだった。三月の終わりまでにつくったのは十ページにも満たない小品ひとつだけだった。 書くことをべつにすれば――社会という庭で、僕が僕の人生を生きるためには対処の必要がある、ごたごたをこなしていた。でも、それは言葉通りではない。ここでの「ごたごた」には気力がなくてだらだらするだとか、小説をやりたいきもちはあるけれどまとまった集中力を(あるいは勇気を)用意できなくてゲーム("Balatro","幸運の大家様"のふたつだ)をして時間がつぶすなんてことが、含まれている。つまり、三月、僕はだらだらしていた。

***

春のサンドイッチに意味なんてなかった。 コンビニ裏のゴミ捨て場で、ハムときゅうりがむき出しになっていたサンドイッチにもまた、意味なんてなかった。 意味なんてない。 そういうことを受け入れるのは難しかった。そのときに不安な心であればあるほど。

三月も終わりのころ、あまりに早い時の流れに何もかもをうっちゃりたくなった僕は、こんなふうに書いた(Twitterでね)。 たしかに多少やさぐれはいたけど、べつに、僕が「不安な心」であるわけではなかった。これは、僕ではない他人――たとえばあなたとかに警告するための、言葉だった。 「そんな比喩や物語、ふるまい、あとゲームをして過ごす時間なんかにはなにも意味ないよ」なんてふうに、いちいち言われてウンザリするのが嫌で、それに先手をうつための言葉だった。 とうぜん、そんなのってパラノイアだった=他人が自分をしつこく責め立てているという妄想。 でも、根っこからの空想というわけでもないというのが、問題をややこしくしていた。というのは、他人の口からこのような言葉がとび出したことがあったのだ。それも、僕に向かって。現実において。 もうそれってかなり昔のことだった。あんまり具体的な年月は明かせないけど、実際、もうノーゲームにしてもいいくらい前のことだった。 「ああ。そういえばそんなこともありましたねえ」 おちゃに縁側みたいな、のどかさを装ったにこにこ顔をして、それで受け流してもいい感じになっていた。 でも、僕はねちっこく覚えていたし、ゲームを降りるなんてこともまだしていない。 「言ったあいつはぜんぜん記憶にないかもしれない」なんてことはわかってるけれど。

***

それでは、きょうの日記はこのあたりで終わる。記事の最後に、きのうとか一昨日にした、Twitterでのつぶやきをここに貼り付けて。 それで、日記でもいい。こんなふうにでも書いてみさえすれば、僕自身の現在みたいなところがちょっとわかりやすくなるようだった。 うん。僕は小説をやってたほうがいい。ゲームやパラノイアに稀なる価値はない。

でも、小説は書き上げたときはぜったい最悪だった。小説で楽しいのなんて、実際はまるでありきたりだけど浮かんできた瞬間にはぴっちぴちに輝いているアイデアを書き留めるとき、そしてどっぷり集中力の水に沈み込んでいるときに「ああ。表現ってこうやるんだ」ってもう一度感覚を思いだすときの、その二つだけだった。 他の瞬間はぜんぶ苦しかった。耐えがたくみじめな自分の実力に対する”怒りという名の僕自身を殺したいきもち”と”なみだ”、それに”ため息”だけだった。もうずっと前から、「僕は小説家です」だとか、「小説を書いてます」ってひとに話すのが嫌だった。僕のしたあれらが「作品」だとする考えが、一ミリも受け入れられなかったからだ――身の毛のよだつほどに。僕はこっそり書いている。それがいちばんよかった。それがいちばんゆっくりとしたきもちで生きていられた。 けど、このまえ賞に応募した。 また新しいのを書いて、賞に出すつもりだ。

***

月がぬらりとひかる。あなたは空を見上げていた。四月、夜はむらさき色だった。

床に石の環があって、それを迂回して僕は歩いた。 環は僕の歩みに沿って緩やかにつづいた。明るい灰色は四月の光にまたたいては犬のように僕の気を引こうと一生懸命になっていた。

奇妙という言葉はあまりにも魅力的だし、だからこそ絶対つかってはならない言葉だった。ほんとう、それは他の言葉をぜんぶあとにしてしまい、ちりひとつさえ残さないほどの力をもっていた。つまり、神みたいな。 だからこそ、その言葉を口にしてはいけなかった。誰も神を試してはいけなかったんだね。

無感覚になったとき、「いま、自分は無感覚になっている」とはきづかない。五感はどれも疲れてしまっていて、自分が”疲れている”とも気づかない。

時はいたずらだ。落ち着くことをしらない。この手にしっくり馴染んで、クラシックを聴くなんてしない。でたらめに走っては自動販売機をバンバン蹴り上げてわらっている。

皮肉や、悪意ある分解を勉強したいと、メトロに乗りながらおもっていた。

4 notes

·

View notes

Text

タコ

三月、十六日。晩御飯のナゲットをかじりながら、僕は昨日書いた日記を読み返す。そして、ぎゅっと顔を歪ませる。なんてつまらないのだろう。

そもそも、日記とはすなわち行動の記録であったはずだ。 実際、きのう日記を書こうと思い立った午後――店内でせわしなく動き回り、刺すような冷気のなかでほっそりとした指を動かしていたとき、今回の日記は必ず記録的であろうと考えていた。そこでは比喩や嘘は排除されている。 それでもたらされたのが、例のポエムだった。なんとつらいことだろう。

そもそも、日記である前に僕は文章を書いていたはずだ。 日記であろうと小説であろうと記録であろうと、それが文章であるからには一貫したルールがあった。つまり、我々は何も説明してはいけないというルール。 ルールを守ろう。

***

きょうを振り返ろう。

きょう、三月十五日金曜日、僕は��事をもたない。 けたたましいアラームの音声にうたれ、僕は十時過ぎに無理やり起こされる。目脂に濡れたまなこはカーテンにつくられた暗やみの部屋をさまよう。

昼過ぎまではのんびりしている。連日動いていたために、体が硬くなっていた。寝間着から着替えてしまうと、とても何かする気にはなれなかった。着替えた僕は成城石井のフォッカチャをぱくつく。まなこはYoutubeをうろつく。

きょうが、太陽のばりっとした素晴らしい一日であることは、カーテンを開けたときからわかっていた。網戸にすると、清廉な春の空気のにおいがした。 僕はしばらく網戸のそばに立っていた。すっきりとした冷たさが伸びてきた襟足をさぐった。後ろではTwitchのアーカイブが流れていた。

晩秋と春のためのコートを着て、僕は近鉄の電車に乗った。 金曜日の午後だというのに、車内は乗車率100%という具合で、シートは僕に似た若い人で埋めつくされていた。 窓からは光がもれていた。 春は、閉め切られた車内でもあまりにも瑞々しかった。

京都駅で降りて町を歩けば、やはり春は新しかった。どんなところで両手でカメラみたいに長方形をつくっても、絶対その景色は春だった。光が行き届いていたのだ。森のそばの騒音や迷惑といったごたごたから切り離された世界で、永遠に遊んで過ごしている稚児たちみたいだった。なにもかもにでたらめに輝きがもたらされていた。

信号を待つ、大人たちさえも採れたての牛乳みたいに新しくみえていた。

そしてこのあとの記録は素早い。

僕はイオン・モールに入った。そしてIKEA、無印良品、ユニクロをめぐった。 言葉を正せば、僕は現代の巡礼者として、IKEA、無印良品、ユニクロはめぐらなくてはいけなかった。だから、僕は三つの聖地をめぐった。

買ったものも、巡礼者らしくしおらしい。水を持ち運ぶためのボトル、タコのぬいぐるみ、ランニングのためのズボン。IKEAでは例のビニルバッグも買った。

あと、ビックカメラでマイクも買った。

最後に、僕はフードコートで丸亀製麵を食べる。とろろ醤油うどんの大盛に、かしわ、アスパラの天ぷらまでつけてしまう。

「お会計1060円になります。すいません、ここペイペイはやってないんですよ」 僕は出しかけたスマートフォンをしまって、「すいませんすいません」と現金をならべる。

千円か。 もっさりとした空気��だようフードコートでうまいうどんをすすりながら、食べ物もずいぶん高くなったものだと一人思う。 隣のテーブルでは二人のギャルがつっぷして寝入っていた。そのミニスカートはかなり大胆に切り詰められていた。

***

帰りの近鉄で、僕はおもった。 明日出かけるとき、リュックにこのタコのぬいぐるみが入っていたらどれだけ素敵なんだろうか。 午後の六時。乗換駅で人々は電車からどっさり吐き出される。 僕はなんとか彼らに取り残されないよう歩いて、自分のねどこに帰っていった。

1 note

·

View note

Text

まだ感じていること

youtube

三月。先週のこと。僕は裁断される。裁ちばさみの二枚の刃が、ざぶざぶと布の水面を泳ぐようにして僕は”裁断”された。

***

”さ い だ ん”。 縦ノリで踊る四文字。

もちろん、僕は裁断されたわけではない。裁断というのは、つまり比喩だ。比喩。それは現実を隠す、言葉のラッピング。

先週、僕がされたのは”判断”だった。 先週の金曜日、僕は、僕のした七万五千字からなる長編小説を、五人の文学徒から評価された。「これは良い」だとか、「これは悪い」だとか、判断されたのだ。 それは文藝賞とかではまったく違った。それは閉じられた”会”(サークル)での活動だった。ごく個人的に集まった六人が、枯れた財布をはたいてささやかな寄付をするみたいに、各々の意思の力をささげて作品を評価したのだった。 僕の作品は、そんな会に投稿された四作品、のうちの四作品目だった。僕の作品が舞台に立ったとき、すでに三作品は合評済みで、会の内にこもる潮力のようなものは、非常なポイントまで高まっていた。会という楕円の塊はまだらな熱狂にさらされていた。あるところは盛り上がり、あるところにはへこみが見えるというふうに、そのころの会の空気は水底で眠っている蠣のように、でたらめな形に歪んでいた。 そんな折に、僕の長編は舞台に上がったのだった。人前で着るにはいくらか硬��ぎるパンツに、大きすぎるジャケット。黒のかっこうに身を包み、つるりと乾いた白い肌をした不器用の僕の小説という青年が、すでに汗みずくになっていた彼らのまえに立ったのだった。青年はトムソン椅子を引く。息を改めてピアノのまえに座る。鍵盤に細い指を揃え、何度も何度も練習してきた例の曲の、最初の一音を始める。

そして、結果、僕は裁断された。みだらなまでに巨大な、裁ちばさみの二枚の刃は、うっとりと僕をのみこんだ。 会で僕の小説は判断された。僕の長編小説は解体され、火が通され、ずらりとテーブルクロスの上に並べられた。あらゆる部分にメスが入った。「良いところ」を良いとされ、「悪いところ」を悪いとされた。僕の魂を込めた長編は五人の文学マニアの手中でころげた。正しい評価が与えられんとしていた。 与えられた。

***

評価は必ずしも悪いわけではなかった。 もちろん、良いわけでもなかった。 つまり、僕の長編はおさまるべき場所におさまったのだった。コロコロところげていって、正しいくぼみ、ねむりにつくのに最適な穴ぐらにしっかりと入り込んだのだった。 でも、同時に、僕は裁断された。

やはり、裁断された。これまでも、そうだった。小説を評価されるとき、評価者が熱心であればあるほど、僕は深々と傷ついてきた。

先週の金曜日――三月八日。僕は裁断された。 心は戸惑い、湖面には波がおこった。僕の弱くてやわらかな部分が、浮き上がっては沈んだ。やがて、高い波にさらわれて、ずんと深く沈んだ。

一週間たったいま、僕はもう沈んではいない。僕は弱くて、やわらかい、空気をたっぷり含んだウールであったために、もう一度湖面に顔を出した。 しかし、心という生地には、いまくっきりと湖底の記憶が刻まれている。湖底で、いったい何が見えたか。湖底で、唯一確かだったのは何だったか。湖底で出会った蠣の殻から、感じ取ったあの感情は何か。

***

いま、湖面をたゆたう生地には新しい波型の文様が浮かびあがっている。 三月の日差しは、そんな湖面をきらきらと舐めた。

2 notes

·

View notes

Text

小澤征爾だけの

二月。二月はまだ終わらない。この一週間には、あまりの輝きにお���わず目を細めてしまうような朝もあったけれど、冬はまだ終わっていない。冬は時という滝にあって、しかし同時に断崖に手を掛けてもいる。まだ、モリアーティは死んでいない。二月の今日、まだ、私はダウンのコートを必要としている。

***

小澤征爾がこの世を去る。 僕は小澤征爾についてあまり��しくない。ずらりと二千曲ほど並ぶ僕のプレイリストに、彼の指揮した音楽が一つ二つあるのかな、というその程度だ。 そんな僕の隣で、彼はひどく驚き、取り乱してもいた。「号外」みたいにインターネットでするすると拡散していた情報を僕が読み上げたとき、彼は「まさか」と叫んだ。 それからしばらく、彼は僕のパソコンの液晶に食い入っていた。そしてしきりにうめきのようなぼやきを漏らしていた。訃報記事に浮かびあがる言葉を切れ切れにつぶやき、そのたびにはっと息をのんで口をつぐんでいた。 そんな彼の隣で僕はすげなくつぶやく。 「人は誰でも死ぬからね」 彼は何も答えない。

僕にとって、そのニュースはおもしろくなかった。 つまり、興奮しなかったということ。僕は小澤征爾について何もしらなかったのだ。

そして二週間の時が経ち、いまでは彼の死がこの世界にいったい何をもたらしたのか、理解し始めている。

僕は二週間の間、彼の音楽を聴く。 次の小説のために必要な音楽を集めていて、偶然彼の音楽に出会う。 「死んだ」という好奇心を出発点に、そのふと思い出される憧憬のような音楽を耳にする。

二週間、僕は彼の音楽を聴く。彼の二時間三十六分に渡るベスト・セレクションを何度も何度も聴き続ける。朝、目を覚ましてから夜に眠るまでの十余時間――ずっと聴いている。 そして、僕は涙を流す。ドトール・コーヒーで小澤征爾の「《ぺリアスとメリザンド》作品80 - シシリエンヌ」を聴いているとき、僕は思いがけず涙を流す。 泣いてしまったその瞬間まで、何を考えていたのか思い出せない。 イヤホンを差してラップトップに向かい、ただひたすらに小説のプロットを書いているとき、ふと目頭が熱くなったのだ。 戸惑いつつも、僕はこらえようとする。「ここはカフェだから」とまばたきをし、涙を押し戻そうとする。しかし、イヤホンを伝って囁かれる、森の記憶のようなその音楽に、涙はほろほろとこぼれ出してしまう。どうしようも、どうしようもなかった。僕がどうしようもなく頬は濡れて、何度も、何度拭っても、何度拭ってもまた頬は濡れた。

そんな音楽をつくった人間はもういない。 僕の生きているうちに、彼のように素晴らしい指揮者はまた現れるかもしれない。 ただ、小澤征爾ほど音楽を親しみ深く引き出せる指揮者とは出会えないだろう。僕にはそのことがわかる。湖面の静寂のように繊細で、あたらしい絹のように温かい、まれな人間だけがするあの最良の優しさを音楽という世界につくり出せる指揮者はもういない。誰も、小澤征爾ほどには優しくなれない。

「人は誰でも死ぬからね」 過去、僕はそう口にした。響きは簡単には消えない。

***

youtube

0 notes

Text

浮遊する人/しない人

二月、町に雨が降る。 そう。雨はもう一度降った。雨は「バズカット・シーズン」の一回では満足しなかった。雨はもう一度トムソン椅子に掛けた。指は鍵盤の上に帰ってきた。その日、町にピアノ音楽が戻る。

ただ、まったく同じというわけじゃない。 その雨は温かい雨。春を知らせる萌芽のリズムをしていた。 いたずらっぽく唇に人差し指を立てて、雨はその明るい音楽を奏でていた。軽いステップで水たまりに笑って踊った。薄い緑のワンピースに、ちょっと早すぎるかもしれない麦わら帽子。

それは僕の好きな雨。

***

先日、僕は”試験”を受ける。比喩じゃない。僕たちが中高大学でやってきた、本物の試験だ。

これまでは試験なんてのは、大学を出ればおしまいだと思っていた。

「それではテストを開始します」 試験官の合図と共に一秒でも早く用紙をめくるのなんてのは、大学三年生が最後の、すでに過ぎ去った人生の部分と思っていた。かつて、火は燃えた。ごうごうと、狂気に啼く山月の虎の如く。 いまは、燃えていない。熾も無し。焦げた薪さえ探しても無い。雨は一様に降ったということ。

しかし火は再び熾った。試験はもう一度僕の前に現れた。あれだけ何度も潜り抜けてきた火の輪を、僕はまた求められた。あの時と同じように歯を食いしばった。もう一度、李徴は火に飛び込んだ。

火の輪はいつも部分的に開かれていた。

***

作品を書き終えることは「セックスみたいなものだよ」とみんな言った。 うん。みんな、みんな…… 少なくともヘミングウェイと村上春樹と三島由紀夫は言った。 彼ら曰く、書くことは即ち「脱力感」だった。

「セックス」をしない生き物が小説を書き終えたとき、いったいどういう気持ちになるのだろう?

そもそも、「セックス」なしの生き物は小説なんて書かないのかもしれない。 「セックス」や「小説」なんかより、ずっと大切で感じのいい仕事――たとえばサンタクロースみたいにして全国に春を届けるみたいな――に従事しているのかもしれない。

僕は小説を書いた。 『世界最長の犬』。 セックスはしていない。

***

昨日、僕は四条河原町にいる。四条河原町で、お尻まる出しの男の子が担がれて運ばれていくのを見る。横断歩道での一コマ。 男の子はまるで薪のようにして脇に抱えられていた。彼のお父さんのマッチョな右腕がきっちり、すっかりおなじみのシートベルトのように男の子の腰回りにフィットしていた。 父子は黙って横断歩道を行く。ずれたズボンからは真っ白のやわらかいのが見える。手足は無邪気にちょっとじたばたしていて、でも不平とかは無し。四条河原町の喧騒のなかですべてを知ることはむずかしい。だけど、あれはたぶんもう怒られたあとなのだ。

ちょっと後ろを歩いて、僕は指さす。小声で。 (ねえ、ねえあれ、すごくいいね) 「なんのこと?」 (あれだよ、あれだって!) 僕はしきりに指をさした。びしびしと、興奮気味の塾講師みたいに指さした。(あれ!)を繰り返した。彼らが横断歩道を渡ったあとも。親子が三条方面へと消えていってからも。

***

だから、そう。 四条河原町で僕は二人の友人と歩いている。

二人は良いことばかり口にした。 あるいは、僕にはちょっとよくわからないけど、たぶん「良い」んだろうなという言葉を。

京都の街を歩きながらいろいろ話している僕たちは、はっきり言ってだいぶいい感じだ。 ダークで鉛みたいな空気の夜。四条の銃撃みたいに騒がしい街を、バチバチでグッドな音楽、そのミュージック・ビデオみたいにして僕たちは歩いている。都会の夜に呑まれて風船のようにどんどん体が浮いていってしまう若者たち。その中でピカピカと目立ち、ビーチ・ボーイズみたいなザバーンと爽やかで新しい三人。ナイーヴな詩人と、将軍のような批評家。そんな二人の隣で、気前よく笑っている羊。 そんな三人は地に足付けて歩いた。 もう一度会う、三人の小説家。

そしてこういったことも、必ず過去になってしまう。 寂しいことに。

二月は過ぎゆく。 冬は終わる。春は来る。 春はどうしようもなく来る。春が来ないということは、無い。 時を止めることは誰にもできない。無敵の三人にも、時は止められなかった。 やがて全ての人は浮き上がった――京都の若者も、三島由紀夫も、二月の思い出も、僕ら三人、子どもを担いだ父親も。みんな綿毛や風船のように澄んだ空に解き放たれ、昇っていく。 ああ。天は安らかなるかな。

2 notes

·

View notes

Text

バズカット・シーズン

二月。町に雨が降る。 雨はしげしげと降る。無表情の女神ペルセポネが水がめをじっと傾けているかのように降る。つまり、雨はアリ・スミス的には降らなかった。雨はルイーズ・グリュック的に降り注いだのだ。石灰色の曇天がきのこのかさのようにのっそりとわたしたちを包み込む。 雨、寒さ、ペルセポネ。 全てが何かを隠喩している。

一昨日、田中慎弥の『共喰い』を読む。 読んで、僕は声も上げられない。あまりにも文が上手くて。 田中慎弥のする言葉はフードを深くかぶっていた。言葉はそれと気づく間もなく素早く僕の背中を取り、僕の首を締め上げた。その手つきはきわめて俊敏で、僕は声も上げられない。 数瞬、中空でじたばたともがいたあとに、僕は昏り込む。暗殺者は去り、花壇の陰に無味な死体が横たわる。

二月、僕と会のメンバーはそんな田中慎弥の小説について話す。 もちろん、全員悉く締め上げられていて、あれこれと話す喉にはあざが残っている。各々が彼の悪口をさかんにつくり出したりもしたものの、その首にはチョーカーみたいに青黒いしるしがくっきりと残っている。

そして、暗殺者はどこへ消えたのか?

***

僕は雨の町をいった。 アイボリーの傘をふりまわし、鉛色の電柱をよける、女子大生とすれ違う。 車がそばを通り過ぎ、水たまりたちがざわめく。 雨の町を一歩歩くたび新しいスニーカーに泥が跳ねて、「新しい」はすこしずつすこしずつ嘘の言葉になっていく。 雨脚が強くなる。息が激しくなる。マスクがずれる。右手は使えない。傘をさしているときは、何をするのも難しい。

僕は市役所を訪ねる。ぶ厚いビニール・シートの敷かれたカウンターで住所・電話番号を記入していく。ビニール・シートは書き損じた無数の線、たくさんの落書きでにぎやかだ。

そして僕は用紙を提出する。僕が書いたものを出す。 窓口のおじさんが僕の用紙を順にチェックしている数分、僕はすごく緊張している。胸がどきどきとして痛みさえする。こんな気もちは久しぶりだった。「22番」。僕はおじさんに「22番」を渡される。

「待っててね」

チェックの後、おじさんは微笑んで、とても切なげにそう言う。僕はありがとうを言って窓口から離れ、並んだグレーのパイプ椅子のひとつに男の体をねじ込む。

それから「22番」と呼ばれるまでの二時間、僕は何を読む見るもしない。市役所の行き届いた照明と鳴り続けるベルの中で、お母さんのいない子どもみたく「22番」をぎゅっと握ってしずかにしていた。

***

イヤホンの中ではロードが「バズカット・シーズン」を何度も歌う。

「爆発(エクスプロージョン)、テレビ、あなたの頭に火がうつる……このシーンは幼いころに何度か見てた。初めてなのに、感じたことはそんなふう」

この翻訳はぜんぜん嘘だけど、��にかくロードは「バズカット・シーズン」を何度も歌った。

"I remember when your head caught flame It kissed your scalp and caressed your brain (I remember when your head caught flame) Well, you laughed, baby, it's okay It's buzzcut season anyway (Well, you laughed, baby, it's okay)" Lorde - Buzzcut Season

youtube

つちのこみたいな時計の短針がまた進む。市役所のパイプ椅子に囚われて一時間、僕の思考は美容院に漂っている。 とりとめもなく。

高校以来はじめてで美容院に行きたいと最近思っている。泥に白いスニーカーを見ていたさっきも、ほんとは美容院のことばっかり考えてたんだよね。

美容院に行って、僕は「フォーマル」にと言う。

「とにかく短く。時計でいうと短針。木でいうと灌木。2月は何度かきちんとした場に出てくんです。さっぱりしたのでお願いします」

鏡の中で黄/黒のぎざぎざヘアをしたお兄さんは、ハサミ片手にこくりとうなずく。

「それと、僕は、じつは作家なんです。小説を書いてます。小説を書いてる、そういうところもきちんと表現されるようにカットしてください」

お兄さんはまた黙ったままでこくりとだけうなずく。 そして、僕もお兄さんもそこで停止してしまう。どちらも動けず/話せず。たちまち沈黙が流れる。 そして沈黙は一粒で何もかもを台無しにしてしまう。沈黙はそれぞれのバケツの水だった僕とお兄さんをいっぺんに駄目にしてしまう。包んでた薄いビニール袋が破けて、沈黙が墨汁みたいにどんどん流れてく。どんどん、どんどん。美容院が、雨の町が、学校の机が、特別な視覚芸術みたいにべったりと、黒と呼ぶしかない色に染まってゆく。永遠の処女ペルセポネは花を摘もうと手を伸ばす。 瞬間、大地は裂け、ハデスが暗黒の冥界へ乙女を連れ去る。

チョキリ。 そんな想像の瞬間、お兄さんが銀のハサミを何もない空中で「チョキリ」とやる。すると、たちまち沈黙は消え去る。 「ほんとは何でもなかったんですよ」みたいにカットがはじまる。店内のBGMが途中から急にはっきりと聞こえはじめる。他の客、スタッフが日常を生きる声が聞こえる。 「最初から永遠の処女なんていなかったんですよ」

「プール・サイドにいるときがいちばん心やすらぐわ。いまでは坊主頭(バズカット)はあなただけじゃない。 世界のあらゆることがどんどん、どんどんつめた���なって、あなたのいちばんの友達であるわたしにも、バズカットの季節がやってきたの」

「でもこういう友情も、きっといま限りで、ちょっとしたらあのとき切ったのばかみたいって、そんなふうにさえ思うんでしょうね。 ほら。私の髪だけこうしてどんどん生えてくる。 いまここにある時間はぜんぶ、黒い穴に流れ込んでしまう」

僕の髪が切り落とされて、ペルセポネの花のように散っていく。 鏡の中の髪をまえに、そんな偽物の歌詞はうたかたのように生まれる。消える。

1 note

·

View note

Text

隠されたクラリネット

二月。僕はいそいそと家事をこなす。ノルダスのサックに本を詰め込んでいる。出かけるために準備をしているのだ。そのとき、起き出したベッドから彼女が僕に声をかける。彼女はこんな冬だというのに眠るときは必ず裸だ。だから毛布をかぶったところからひょっこりと顔だけを出していろいろと僕に話している。彼女の裸体は毛布一枚で隠されていて、そこにはシルエットが浮かび上がっていて、とても性的に大胆だ。盛り上がりとやすらかなくぼみをもつそのシルエットは、どことなくクラリネットのようでもある。

「それでね、嘔吐読んだのよ」 「嘔吐」 「村上春樹の嘔吐読んだのよ」 「ああ。『回転木馬のデッドヒート』のやつだね」 「そう。うん。わかんないけど、とにかく読んだのよ『嘔吐1984』」 「『嘔吐1984』」 「大西さんは面白かった?」 「どうだろう。あんまり覚えてないなあ」 僕がそう言うと、ちょっと沈黙が流れる。曇りの日の水たまりみたいなタイプの沈黙だ。僕は水たまりを大股で越えて問う。 「嘔吐はつまんなかったでしょ」 「ううん。すごく面白かったわ」 「もう一度読んでみて」 顔だけの彼女は僕にそう言う。僕はうなずいて、ずんぐりとしたサックに追加で『回転木馬のデッドヒート』を詰める。 「それじゃあ行ってくるよ」 「いってらっしゃい」

***

駅までの少し。カンカンカンカンと鳴る踏切のそばで僕は『回転木馬のデッドヒート』を手に取り嘔吐をさがす。見つかる。 でもそれは『嘔吐1984』じゃない。 『嘔吐1979』。 僕は『嘔吐1979』を読み始める。さむくて手がかじかむ。踏切はカンカン鳴っている。 カンカンカンカン…… ドオー……と音を立てて京阪の車両が過ぎる。 ドオー……

***

『嘔吐1979』はおもしろかった。とくに「僕の趣味は友達の恋人や奥さんとセックスすることなんです」という入りがすごくいい。僕も友達の恋人や奥さんとセックスしたい。

そしてじつは僕は村上春樹博士でもある。村上春樹のことなら生命線の長さから尻毛の本数まで完��きに知り尽くしている。 だから当然『嘔吐1979』を読���だことはあった。それも何度も。きみ、『回転木馬のデッドヒート』は良い短編集だよ。 ただ、むかしに『嘔吐』を読んだときはそんなに好きになれなかった。むしろ、なんだか歪に感じていた。ぐにゃりとしていて、さっぱり心くすぐられないアイスクリームみたいな印象を受けていた。

この五年で僕の好みが変わったのかもしれないし、小説をどっさり読んでいく過程で「これくらいのでも許してあげよう」という寛大さに似た諦観が育まれたのかもしれない。

それとも昔はちゃんと読んでいなかったのかもしれない。当時の僕はしみったれた間男が吐く話なんかより、同じ合唱部の女の子たちとセックスするシチュエーションを妄想することでいっぱいいっぱいだったのかもしれない。

あるいは『嘔吐1979』が僕の読んでいない間に変形したのかもしれない。 『嘔吐1979』は五年前僕に読まれて以来、『回転木馬のデッドヒート』のなかで瓶詰めピクルスのように固く固く封印されていた。その間にピクルスを貪り、栄養をため込み、白亜の色をしたさなぎをつくったのかもしれない。そして象牙に似た外殻の中で全身を溶かし、ドロドロとした液体になり、すべてをもう一度初めから再構成したのかもしれない。 かくして『嘔吐1979』は間男が吐いて痩せる話に変態する。

たんに当時の僕は友達の恋人とは寝たくなかったのかもしれない。 いまはそんなことぜんぜんない。友人宅で、彼がコンビニに行っている間に、その電気が消された寝室に、僅かばかりに開いたままのドアのすき間から、すっと滑りこむことをいまの僕は望む。 さわやかな水色をした毛布の下で、彼の奥さんがすうすうやすらかに眠り込んでいる。僕は時間をかけてかがみこむ。呼吸で上下する、その隠されたクラリネットに手を伸ばす――その愛らしい曲線に魅入られて、触れたくて、右手の指をゆっくり、ゆっくり近づける。

愛まであとすこしというところで立ち上がり、静かに歩き、クラリネットを後にする。寝室から出る。すると僕が何をするでもなく寝室へのドアは音もなくすっと閉じ、開くことは二度とない。

2 notes

·

View notes

Text

こんにちは(爆撃機より)

一月。僕はBig Dataの「Dangerous」を聞いている。

”危険”。激しい曲だ。牧歌的な幸せではなく、衝撃を聴衆に要求する音楽だ。 しかしそのリズムはテーマから離れている。始まりから、均一。決して決して焦らない。

デ・デデデン。デデ――デデ。 デ・デデデン。デデ――デデ。

”How could you know, how could you know? That those were my eyes Peepin' through the floor, it's like they know”

youtube

まず、Bluetoothは耳栓だ。挿せば駅の雑踏さえもくぐもって聞こえる。 ――ボタンを押せば音楽が流れる。音量は最大で、皮膚・血液・脊椎に三原色でリズムが巡る。体が揺れる。

交感神経に音楽が噴水のようにきらきらと溢れる。 足は人間でごった返す駅の階段を上る。

「駅構内で走るのはおやめください」

薄汚れた階段を真っ白なスニーカーが踏みつけていく。靴底からのテクニカルな響きが、がつんがつんとリズムを作り、人ごみの中でも音楽中毒者を露にする。曲調に合わせ、力強く一段一段。

全身の筋肉という筋肉に熱い血が駆け巡る。さあっと雲が割れるように、気持ちが明るい側へと開けていく。 あたらしい一日が始まるのがわかる。

☟☟☟

洋楽を聞いていると、言葉が雨のように降り注ぐ。 アルファベット歌詞の断片がうかぶ。広告の文字がおどる。リズムを刻んで歩いてく肉体のダイナミズムが七色の熟語を産み落とす。

「レインボー」、「水は敵ではないからね」、「ソースと目玉焼き」。 「リーガルのスニーカー」、「語ることと、その言葉」。 「セックスがつむぐ運命の糸」、「試験会場」、「輪ゴム即売会」。 「全てがどんな場所でも一度に」、「鳩を撃つ」。 「もう一度ファインダー」。 「ピクチャー・イン・アメリカ」。

「アメリカの風景」。

そう、「アメリカの風景」……

☟☟☟

僕はアメリカの小説をうんとたくさん読んできた。 高校生の頃に『ロング・グッドバイ』と『ひまわりのお酒』を読んで以来ぞっこんだった。『偉大なるギャッツビー』もまた。

そして僕は洗脳され、アメリカの小説に首ったけになった。ホーソーンからアンソニー・ドーアまで、アメリカの作家なら何でもよし。時代を問わず読み漁った。

『キリマンジャロの雪』、『ティファニーで朝食を』、『スローターハウス5』、『頼むから静かにしてくれ』。

『あしながおじさん』、『アンドロイドは電気羊の夢を見るか?』、『ディキンソン詩集』、『ウインドアイ』、『宇宙戦争』。

『ジーザス・サン』、『キャッチャー・イン・ザ・ライ』、『オン・ザ・ロード』、『心は孤独な狩人』、『あの夕陽』、『東オレゴンの郵便局』、『賢者の贈り物』、『吠える』、『ドイツ難民』。

何度も何度もアメリカのごつごつとした人情ドラマにときめいた。そのふくよかにして安らかなる腹に、禿頭を照らす脂に、腐臭とファストフードをしてゆらめく体臭に、心をまるごと奪われた。

僕は『白鯨』を脇に抱えて高校までの坂を駆け上がった。黒板に並んだ公式ではなく、バナナフィッシュの読解に挑んだ。昼休みにはクラスメイトにフォークナーのリアリズムを論じた。ポール・オースターのする幽霊をひとり紐解いた。

気づけば放課後だった。時の過ぎるは手のひらから滑り落ちる水滴がごとく素早かった。 眼は窓を見た。クラスに残っているのは一人で、夕陽もすでに隠れんとしていた。いま、文学青年の眼にはアンダーソンの文学に似た漠たる闇だけが映り込んだ。闇は太った白人女のようにさえみえた……

実際、当時は「アメリカの小説」というラベルさえあればなんでも読めた。読むと必ず手を叩き、跳ねてまで面白いと感じていた。そんな彼の心にあったのは青年期特有の曇り。正しくは、夏の夜の冷風のようにもたらされて形無き闇。

ぶうん……

響く、静寂で巨大な暗闇。甘く、性的でさえある美しい深紫。 そんな闇をギザギザに裂いてしまうアメリカの小説のけばけばしい光。光、光は当然24時間無料、無料で、青年の眼球は視神経まるごと剥き出しにされ、麻薬のようにガンガンと無料、無料で、思考は麻痺して、その心には『巨大なラジオ』。

でも、それはけして悪いことではなかった。僕はアメリカの小説と一緒で、幸せだった。

つまり、恋をしていたんだ。それも猛烈に、刺激的に、甘く。

LA、スプリング・フィールド、タコマ……僕のイメージはアメリカを横断した。 僕はモーテルに飛び込み、アメリカの小説とでベッドに入った。シーツの下で僕らはえんえん悲鳴に似た喘ぎ声をあげ、朝陽がみえるまでのたうち回った。 朝陽は新鮮な希望を満載して町に襲来し、東の空を陶器のように白く磨き上げる。モーテルの一室にも朝陽はそっと忍び込む。情熱に果てて眠り込む若者をも白く輝かせる。あたたかく、やさしく抱きとめる。

☟☟☟

爆撃機はずっと唸る。

ぶうん……

ぶうん……

「大西君はどうしてアメリカの小説が好きなんだい?」 「アメリカが好きだからですね」 「どうして大西君はアメリカが好きなの?」 僕は���つもみたいにときめいて言う。 「やっぱりアメリカにはアメリカン・ドリームがあるじゃないですか。おおきな夢が、僕をうきうきさせてくれるんです!」 「でもアメリカは戦争をしているよ。人を殺している。戦争を応援している。ベトナムを焼き払っている。戦争を計画している」 「大西君は戦争は好きかい?」

その答えは当然ノン(否)。でも、言葉は詰まって動かない。

大学二年生のあるとき、懇意にしていた教授から僕はそう問われる。 そのときのことは一から十まで覚えている。教授の授業が終わって、いつもみたく談笑をして、爆撃機みたいなエレベーターに乗っているときだった。パーマに水牛みたいなのんびりとした顔つきをした彼は僕にそう問いた。 「アメリカの文学は戦争だ。戦争と資本主義のメカニズム、その歪を何度も何度も解釈する文学だ。悪夢を、どうやって覗くかの文学だ」 「大西君は戦争が好きなのかい?」

リアルとは厄介だ。文章と違い、書き直すことも、一度手を放して寝かせるということもできない。 瞬間は過ぎれば過去となり、過去は改変不可能で、爆撃機式エレベーターは五階から四階へと渡っ���。 そして四階から三階。誰かが乗り込んでくるということもなく、扉は完全に閉じたまま。 それで、仏文学の教授は大部のファイルを両腕で抱えており、ずんぐりとして柔和な表情をこちらを向けていて、均一。崩れない。エレベーターもぶうん――ぶうんと同じ。一つの形を崩さない。

ぶうん……

ぶうん……

「戦争は嫌いです」 「ふうん……」 そこでエレベーターの扉がゴトゴト開く。学生がなだれ込み、その日の僕たちの話は過去になり、終わった。高校二年生から続いていた僕の米文学への忠誠もまた同様に。

でも、それは悪いことではなかった。結果僕は仏文学や英文学、カナダ文学、ボルヘス。そしてシェイクスピア、カフカ、ドストエフスキー。新しい文学をノックすることになる。だから悪いなんてことはなかった。

そもそも、善悪なんてものは実際には存在しない。正しさなんてものはまやかしだ。比較でしか示せないものに大した価値なんてものはあるわけがない……

でも、僕は戦争は嫌だった。心からそう思った。 文学も、恋もそこまではごまかせなかった。

0 notes

Text

泥棒のいる町

一月、僕を含めた三人は円城塔の「道化師の蝶」を読む。 僕達は現在、毎週土曜日の夜に読書会をひらいている。2010年からの芥川賞受賞作をひとつずつ読み、それについて話すというものだ。人数はごくささやかで、様態もしずかだ。���態というのはつまり、存在のルールみたいなもの。昨晩も囁くように読書会は開かれていた。僕と、他の二人はそこで話した。銀色の網の秘密。構造がもたらす潤い。鱗翅目研究者のいざない。狭い暗いその部屋で、僕達はアルルカンの蝶を考える。存在のルールについて言葉を交わす。テーブルでは一本のロウソクがじろじろ燃えたっている。ゆらめき、歪むひとつの火だけを頼りに、僕達は秘められたことについておずおずと話す。まるで隣に赤子でも眠っているみたいに、三人が三人、つかう言葉はとてもしずかなものばかり。 「ほんとうに恥ずかしいことですが……アルルカンはいまも僕達の頭上をひらひら飛んでいるんじゃないかとさえ思っています」 「じつは、私もです」 「僕もです」

***

一月の午後。僕は雨のあがったあとの町を歩く。アスファルトは朝の弱い雨でじんわりと濡れている。足跡がそっとできては瞬く間に乾いて消える。僕はぺたぺたと足音を立てながら、濡れた町の坂を下ってゆく。ダウンのフードをすっぽりとかぶっていたから、その姿は泥棒みたいにもみえた。 歯抜けの子どもが笑いながら駆けてきて、そんな僕のまわりでくるくるとおどる。可愛らしくイエローのレインコートの袖をふりふり言う。 「ねえお母さん! 泥棒さん!」 「泥棒じゃないよ。小説家だよ」僕は素早くそう言って、そそくさと歩く。後ろでは母親が子どもをつかまえ、町の人々は怪訝な視線を僕に送る。おい。おれらはお前のことを見ているぞ。この町で泥棒は許さないぞ。そう言わんばかりに偽泥棒の僕をにらむ。逃げる――

僕は坂のカフェでコーヒーを飲みながら日記を書いている。カフェでも、僕は泥棒みたいだ。わずかな人々からの、ありったけの視線を感じる。後方からはかつかつとテーブルを弾く意味ありげな信号が届く。僕はカフェの隅にちょこんと座り、書きものに必死になっているふりをし、自分という存在をひた隠しにしようと努めている。もちろん、他の客やカフェの従業員にそんな思いは筒抜けだ。

坂のカフェから見えるものは、坂だ。坂、坂、坂。 坂は過去の雨から遠ざかり、いまのところはスニーカーたちの往来がメインになっている。履かれて歩く、赤白青のスニーカーたちはことばを話すことはなかった。ただ、どれもすごくきびきびと動いていたし、一歩一歩でまるで体操選手みたいにしてしなやかに靴底を曲げて、きゅっきゅっとかろやかに踊っていた。スニーカーたちはたしかに言葉を持たなかったけれど、僕達人類よりもずっとこの坂を楽しんでいるみたいだった。 坂を歩いている人類は駅に急いでいるか、プラスチック製品みたいに寡黙を守っていた。

***

坂でいま、二匹の犬が出会った。 犬たちがどんなことを話しているかはわからない。なぜなら僕はカフェのこちら側にいて、坂とは分厚いガラス窓で仕切られているからだ。聞こえてくるのはカフェのマスターと客の政治談義ばかり。安倍一派への追求について。 僕はしばらく日記を書く手を止めて、ただそうした犬たちを眺めることに徹していた。鼓膜には安倍晴明について喧々諤々する老人たちの声が届いた。 「安倍晴明は、未来がみえた。いまの日本のことも、みえていた。だから元旦の地震のことも、誰よりもずっとわかっとんだろう」 「地震で誰かが死ぬべきやったんか?」 「わからんよ。安倍晴明には、わかっとんやろか」 「わかっとったはずや。陰陽師やから。けど、なにもしてくれんかった。悲しい」 「ほんまに地震で誰も死んでほしくなかった。悲しい」 「うん。悲しいな」 「悲しい」 「もう地震なんて起こらんかったらええ」 「うん。起こらんかったらええね。起こらんかったら、みんな最高、ハッピーや」 「けどね、もう地震は起きたんや。死んだ人は生き返らん。ぼくらにできることは限られるとる。だからこそ、いまは祈る時間なんやと思うんや」 「わかった。祈る」 「うん。祈ろう」 僕はそれでも犬をみていた。僕は小説家だったから。でも、部分的には泥棒だった。みることはいつも盗むことだった。深々とフードをかぶり、僕はあらゆる風景を盗んでいた。そのとき、僕は薄いコーヒーをすすりつつ息を殺してすべてをみていた。駆け回る犬の幸せを、老人がする死者への黙祷を盗んでいた。

2 notes

·

View notes

Text

プロフィール

大西羊<onishihitsuji@gmail.com>

小説を書く人

Twitter

Tumblr(清潔で、とてもあかるいところ)

note

<2024>

掌編

中編「世界最長の犬」

中編「最後の物語」

<2023>

ひつじ合評会発足

中編「電話口のミズキ」

中編「中国を見てる」

長編「晃」

<2022>

短編「ランニング」

短編「涙を流す」

<~2021>

短編「占い師」

短編「もう一度しないか?」

短編「シャープの窓」

小説「文学について語るときに私の語ること」

短編「ジャイアント・ステップス」

晃はプレイヤーから『夢』を取り出してカルロス・ジョビンの『波』をかけた。途端にボサノヴァのたっぷりとした響きが部屋を満たした。 「これ、いい曲よね」 「だね。温かい思い出みたいだ」 ――「晃」

1 note

·

View note