#下鴨神社お守り

Explore tagged Tumblr posts

Quote

去年のことなのだが、一国一城の主になることができた。 昼と夜に営業する飲食店を開いた。若い頃から、ずっと関東地方にあるレストランで修行してて、いつかは自分の店持ちたいなー、と思ってた。先輩方は30代後半までにお店を起こす人が多かった。出遅れた感はあるけ��、やっと達成できたのが心地よかった。 悩みというのは、「おしぼり業者をどうすればよかったのか?」ということだ。本業に比べれば、なんとも小さいことなんだが、地域でやっていくにあたり最適な業者を選びたかった思いがある。 以下長いけど、経過をまとめてみた。 (以下経過。長いです) 東京で修行して、故郷である京都市内でお店を開くっていうのが若い頃からの理想だった。 最初は故郷である山科の郊外でお店を開こうと思ってたが、(いろいろ問題がわかって)試行錯誤した結果、祇園にいいところが空いていた。 で、まさに開業をしようという時だった。残りひと月を切ったあたりかな? お店の開店準備をしてると、何かの営業の人がふたり来ていた。「こんにちは。ちょっと、いいですか?」ってプランクな感じだった。見た目は京都スタイルの和風私服だったけど、まあビジネスにもありかなって装いだった。 それまで営業は全部断っていた。自分で調達先を決めていたから。でも、『おしぼり』の会社だったんだ。京都でずっとやってるという。 おしぼりは、当時の自分が失念していた調達先のひとつだった。その時に「うわ、まずい忘れてた」と思ってひとまず話を聞いた。 「オーナーさんですよね。開店おめでとうございます」 という感じで名刺を渡されて、いろいろ話を聞いて、その場では返事をしなかったけど、こんな感じの内容だった。 ・おしぼりのレンタル(リース)をやっている ・長い間営業していて、京都市内の飲食店だとシェアがある ・祇園の半分の店はうちを使っている ・飲食店組合にも話は通してあるので すごいニコニコしていた。嫌な感じはしなかった。 「少し、考えさせていただけます?」でその場は乗り切った。 一応は、東京都内の飲食店に勤めていた過去がある。一部マネージャーの仕事もやってたから、なんとなく嫌な予感がした。最悪、反社の可能性がある。はてな民・増田民の皆様も、ああいう営業で人当たりが良すぎるのは気を付けた方がいい。 『地面師たち』のドラマ見たことある人はわかると思うけど、反社の人って演技力が抜群である。いい人の演技が熟達してるヤツが結構いる。 正直迷った。ちゃんとした業者の可能性も十分あるので。どうしようか迷った結果、飲食店の組合に聞いてみることにした。 京都は飲食店組合が強いと聞いていた。コミュニティが熟成しているのは間違いない。祇園なんて、全体で見ても狭い街である。最短で10分もあれば横断できる。新宿や六本��も狭いけど、一般市街地まで含めたら広い。 ただ、この京都のコミュニティの中で、(反社含めて)いろんな業者がどれほどの力を持っているのか、自分には全然想像もつかなかった。 祇園の飲食店組合(※正式名称は出しません。一応……)に思い切って聞いてみた。長年の経験によるアドバイスがほしかった。 業者が来た経過を説明したのだけど……正直スゲー他人事みたいな表情だった。その初老の役員さんは。 「まあ、○○さんですか。昔からある業者さんやわな」 「聞きにくいんですが、いわゆる、そういう方々なのでしょうか?」 「さあ、どうやろなぁ~祇園も色々あるやんなぁ~答えられん。おしぼりをどこから取るかは、結局、お店が決めることやし。組合がどうこう言う話でもない」 そっけなかった。「お店が決めること」っていうのは、自己責任ということだ。 組合は相談に乗ってくれなかった。絶対あんた情報知ってるやろ。反社かそうでないかくらい教えてくれよ。 ほかの店のおしぼり業者も気になった。 「うちの店の近所である」と断言できるお店が3つだけあった。同じ通りにある。 ただ、そこも教えてはくれなかった。口が重いというか、うちが新参だから気にされてる感はあった。 返答はこんな感じだった。 ・うちは昔から付き合いのあるところに頼んでる。会社は教えられない ・おしぼりなんて、適当に決めたら?(紙おしぼりでもええですよ) ・あなたもお店も、まずはええお客を作らんと。細かいところは後でいい ・どこも似たようなもん。京都府内だったら適当に会社を選んでもハズレはない ・話聞く限り、あなたのお店は高いんでしょう?おしぼりくらい自分で選びや~ なんか、どのお店もよそよそしい感じだった。それはわかるんだよ。近所とはいえライバルなのだから。 私が京都に帰ってきたのはつい先日である。料理の専門学校を卒業して都会に出たのだが、その暮らしの中で京都弁はすっかり抜けて標準語になってた。年に一度は山科に里帰りしていたのだが(京都の人は地元感を気にする)。 あの人たちは核心に触れるのを避けているように感じられた。面倒事に関わりたくないというか。 例えば、鴨川を挟んで真向かいにある木屋町だったら、今でも反社に守ってもらってるお店はある。高瀬川の上流にあるエリアである。第一観光ビルとかグリーンビルとか、昔小学校が建っていて今ホテルになってるとことか、あの周辺が特にそうだ。※たまに足がついて京都府警のお縄になっている 下流のエリアだと、ハイソがお店が並んでいる。同じ木屋町でも、お金持ち向けのエリアである。高瀬川の反対側にも飲食街��あるが、そのあたりは残念ながら確信がない。 あきらめたくなかった。当時、一生懸命にどの業者がいいか?を調べていった。 おしぼりや什器といったお客さんが絶対に使うモノは、どこぞの知らない業者から手に入れたくなかった。こだわりがあった。反社など論外。東京で痛い目にあったことがあるからわかるのだ(秋葉原~台東区にかけての飲食街。アキバ冥途戦争はあながち間違ってない)。 ところで、故郷である山科で開業しなかったのは、開店時に「そういう人達」がやってくる可能性が極めて高かったから。木屋町も同様だった。その点、祇園は飲食店組合がしっかりしているからか、明らかにそういう連中が「うちが守ってあげますよ(^^)」みたいに来ることはなかった。 というわけで、食材やメニューや仕入れルートを決め切った後で、細かいことでも一生懸命に調べまくったよ。まな板とか包丁とか、食器とか、キッチンの導線とか、メインでもメイン以外でも、こだわりたかった。何事も最初が肝心だと思ってる。 今になっての感想だが、調べておいてよかったという確信はある。小さいことにも専心するのが事業の基本である。おしぼり業者は、結局インターネットで見つけた大手の無難そうなところにした。 ただ……今になって後悔がある。あの例のふたりで営業にきたおしぼり業者なのだが、彼らは反社ではなかった。正直、まっとうというか、京都市内でも伝統があると断言して差し支えないところだった。 彼らは、「祇園の半分の店はうちを使っている」旨の発言をしてたけど、それはマジかもしれなかった。実際、うちの近所の3店は、その業者からおしぼりをリースしてもらってた。 だったら、なんで教えてくれなかったんだよ!! 最近になって、そのおしぼり業者がもう一度きて、「しょうがないか……」という感じで、ほかの店とリース契約している証拠を見せてもらった。うちが京都と地縁が薄い新参店ということで、特別な配慮をしてもらったのだ。 ※私が失礼にも証拠を要求したのもある 後悔している感はある。実際、今からでも間に合うなら、その会社とおしぼりの契約をしたいと考えてる。ここだけは、明らかに選択を誤った。 けど、今の会社もまっとうな大手企業だし、契約期間1年未満で切るのもちょっとな~という思いがある。 おしぼりって意外と大事なんだよ。今の時期だったら、温かいおしぼりと、冷たいおしぼりが選べる店があるかと思うんだが、どっちにも適応できる神おしぼりを提供できるリース業者だってある。 あと、食事中もお手拭きや、洋食のナフキン代わりにおしぼりを使うお客さんもいるので、できればいいやつをお店に置きたいのである。 飲食店を開いたのは、「自分の料理で人を幸せにしたい」という確固たる思いがあるからだ���その思いは、開店前も今も変わらない。 だからこそ、全部こだわりたい思いがある。自分でうだうだ悩んでいてもしょうがないので、こちらに相談してみようと思った。その道に詳しい人が増田にはた��さんいるはずだ。 商売とかやってる人でも、会社員の人でも、経済社会に今は参加してない人でも、アドバイスをいただけるとありがたいです。クソバイスになってても読ませてもらいます。

レストラン営業のこじんまりとした悩み

17 notes

·

View notes

Text

漢のひとり旅2025春③

DAY3

この日は優雅にパンを食べたところからスタート。

朝から昔��がらの趣のあるパン屋さんで買ってきました。看板商品のカレーパン、揚げたてでめちゃ美味しかったです。カツが入ってたけど胃ザコのボクでも驚くほどペロリと食べられました。

本日は京都の神社巡りをしていきます。最初の目的地は三宅八幡宮。バスと叡山電車で向かうつもりがバスを間違え1時間ほどロスしてしまった…。

なんとか目的地にたどり着くことができました。電停から出た瞬間突風が吹きビニ傘が折れました。折れた傘で雨の中がんばって歩きます。

着きました!鳩の神社、三宅八幡宮です。

境内の至る所に鳩がいます。鳥居の横にいるのは狛犬ならぬ狛鳩です。鳩のお守りも売っていたのでお土産に購入しました。

御朱印も無事ゲット!手描きのイラストが大変可愛らしいです。社務所にいたおじいちゃん宮司さんが描いたかと思うととても癒されます。

次なる目的地、下鴨神社へ向かいます。叡山電車で来た道を戻りそこから徒歩で向かいました。ビニール傘を買い直したのですが折れた傘を捨てる場所がなく、傘を2本持って歩きました。これが地味にキツかったです。

10分ほど歩くと辿り着きました。下鴨神社は敷地にいくつかの神社があるのですが、まず初めに立ち寄ったのは美麗祈願の河合神社。美しくなれるように祈ってきました。

休憩所で頂いたかりん水 ほんのり甘くて温まりました

敷地内を進んでいきます。この時かなり天気が悪く気温 1桁台に加えて雨と強風で体感めちゃくちゃ寒かったです。しかしそのおかげか、人も少なくいい“画”が撮れたんじゃないかと思います。

神社のしっとりした湿度とか…パワースポット感(?)伝わってたらいいな

次に、縁結びで有名な相生神社へ立ち寄りました。縁結びおみくじを引いて神様に必死でお祈りしました。

最後に下鴨神社で御朱印をいただき、お参りして帰りました。カメラが濡れないよう必死で、写真がないことに帰ってから気づきました…。干支毎にお参りする社が決まっているのが面白かったです。

写真では分かりにくいですが、梅の部分が箔押しだ!✨

この後は植物園へ向かいました。

はじめに外のガーデンを見て回ったのですがどうやら今の季節はそんなに花が咲いていないようですね。

暖を求めて温室へ向かいました。ここも平日の昼間でそこまでお客さんも多くなく、写真をたくさん撮ることができました。

パパイヤ

温室の雰囲気だいすき

たくさんの植物が展示されておりかなりじっくり鑑賞できました。温室といえど、少し寒くて気づい���時にはだいぶ体が冷えていました。ちょっと風邪ひきそうな気がしてきました。

植物園内のカフェで遅めのお昼をいただきます。お得なランチセット(きのこハンバーグとピラフ 紅茶付き)です。温まったしおいしかった!ガーデンを見ながらゆっくりお食事できました。

その後市街地の方へ行き、新風館でショッピングしました。購入したものはまた別記事で紹介しようと思います。

新風館内のおしゃれ空間でいただくカフェラテ

まだ行きたいところはあったのですが、体調面が不安で早めに切り上げて帰りました。

一旦帰宅した後出直して、夜はお蕎麦!

鴨寿司や鴨南蛮そばなどいただきました。生?のカモは初めて食べたのですが馬刺しみたいな味でおいしい!鴨南蛮のお肉もビックリするくらい柔らかくて美味しかったです。そば湯まで飲み干しました。

そばの実が大量にかかったブリュレ。これほんとに香ばしくておいしかった!!!

風邪ひくかな?と思ったけどどうやら無事だったようで一安心です。

④に続く

0 notes

Quote

テセウスの船(テセウスのふね)はパラドックスの一つであり、テセウスのパラドックスとも呼ばれる。ある物体において、それを構成するパーツが全て置き換えられたとき、過去のそれと現在のそれは「同じそれ」だと言えるのか否か、という問題(同一性の問題)をさす。 パラドックスのバリエーション ギリシャ神話 プルタルコスは以下のようなギリシャの伝説を挙げている。 テセウスがアテネの若者と共に(クレタ島から)帰還した船には30本の櫂があり、アテネの人々はこれをファレロンのデメトリウス(英語版)[注釈 1] の時代にも保存していた。このため、朽ちた木材は徐々に新たな木材に置き換えられていき、論理的な問題から哲学者らにとって恰好の議論の的となった。すなわち、ある者はその船はもはや同じものとは言えないとし、別の者はまだ同じものだと主張したのである。 プルタルコスは全部の部品が置き換えられたとき、その船が同じものと言えるのかという疑問を投げかけている。また、ここから派生する問題として置き換えられた古い部品を集めて何とか別の船を組み立てた場合、どちらがテセウスの船なのかという疑問が生じる。 ヘラクレイトスの川 ギリシャの哲学者ヘラクレイトスは同一性に関して独自の視点を持っていた。Arius Didymus は次のような彼の言葉を引用している[1]。 人々が同じ川に入ったとしても、常に違う水が流れている。 プルタルコスもヘラクレイトスの言葉として同じ川に2度入ることはできないという主張を引用している[2]。 また鴨長明による方丈記では類似した例えで、 ゆく河の流れは絶えずして、しかももとの水にあらず。 と述べられており、「川」としての「存在」はそこにありながら、そこに流れている水は時間を経れば「ある瞬間を流れていた水」ではない事を指摘している。 おじいさんの古い斧 「おじいさんの古い斧(Grandfather's old axe)」とは、本来の部分がほとんど残っていないことを意味する英語での口語表現である。すなわち、「刃の部分は3回交換され、柄は4回交換されているが、同じ古い斧である。」この成句は冗談として、明らかに新しい斧を掲げて「これはジョージ・ワシントンの使った斧で…」などと使われる。 実例 船・乗り物 現代の船舶は部品の交換や改造・所有者の変更は可能であるが、建造時に付与されたIMO番号は廃船となるまで変更されないため、同一性は保たれている。 自動車の場合、日本では車台番号の打刻されたフレームが法的な同一性を規定する。同一の名称でもモデルチェンジにより構成要素が定期的に変更されることはあるが、車名を継承することで「同一の車(ブランド)」として販売されている[注釈 2]。 鉄道車両では車体(もしくは走行機器類)を更新してしばらく経った後、残された走行機器類(または車体)を更新した事例もある。但し、鉄道車両では更新工事に際して車両形式も変更することが多く、書類上で同一形式が残った例は少ない。同一の車両番号が残された例はJR九州の国鉄8620形蒸気機関車58654号機[注釈 3]やJR東日本のEF81 90号機[3]、近江鉄道の自社発注車[注釈 4]などごく一部に限られる。 航空機の場合、機体記号は再登録が可能である。航空業界では製造とサポートの会社が別であることも普通であり、エンジンやアビオニクスなどを新型に入れ替えることも多い。また生産したメーカーが廃業後も他社が生産した主翼に交換して延命することもある。航空事故により胴体が大破した場合は廃棄されるため、胴体部分が同一性を規定するとされる。 その他の製品 工業製品の多くはサポート期間内であれば任意の部品の交換用部品を取り寄せることができ、基本的には全部品を置換できる。また同一ではなく改良された部品に入替えることも可能であり、筐体や���台以外は導入時と異なっている場合もある。 パソコンでは部品の入れ替えが可能であるが、バンドルされたソフトウェアは特定のパーツと紐付けされる(OEMライセンス)ことがあり、その部品を交換すると別のパソコンとして扱われることがある。 老舗料理店で「タレやスープを何年も継ぎ足している」ことをウリにしている店の多くは、一定の期間で中の古いタレやスープの全てが入れ替わっているとされる[4]。 建築 日本の伝統的な木造建築では、劣化を考慮して定期的に建て直すことが前��となっていることがある(現存天守の改修等)。石造りの建築物は基礎と建物はそのままで内装を変えて使い続けることが多い。 伊勢神宮、出雲大社などの神社では、式年遷宮と呼ばれる本殿の定期的な新築移転を行っているが、新築されても同一の神社として認識されている。 生物 生物には寿命があるが、それを全うする前に生殖によって子孫を残すことによって、それぞれの個体が死んでも種は存続する。 多細胞生物においては新陳代謝によって常に細胞が入れ替わるが、個体そのものの生存は継続される。たとえばヒトの成人では、細胞の平均寿命は10年以下とされている[5]。また生物の脳細胞を同じ働きをするナノマシンに置き換えたらどうなるか、という発想もある(精神転送#脳細胞の逐次的置換)。 生命工学の分野では、人工合成した塩基をつないだ短いゲノムを酵母のもともとの染色体の端から置き換えていき、すべての塩基を合成したものにする、といった研究が進行している[6]。 自然現象・科学 大気や水は地球上を絶えず循環している。陸地でさえ、数億年単位で見れば地球内部に沈み込んだり隆起したりしている。 鴨長明『方丈記』の冒頭に「ゆく河の流れは絶えずして、しかももとの水にあらず」とあるように、河川は目に見えて同一性の問題を想起させる。 台風やハリケーンは名前が付けられるほど同一性が認識されるが、その勢力圏では常に空気や水が入れ替わっており、発生時と消滅時では構成する物質はまるで違うものになっている。同一性を行動や現象と関係付けるとすれば、同一性はさらに把握するのが難しくなる。個人の同一性の捉え方によって、例えばハリケーン「エヴァン」がある地点で消滅した直後に、ごく近い場所に(別の)ハリケーンが発生した場合、それを「エヴァン」が復活したと見るか、あるいは別のハリケーン「フランク」なり「ジョージア」なり���発生したと見るかが決められていくからである。 組織・団体 前述のように生物は子孫を残すことで同一性を維持しているが、社会的には国家をはじめとした組織も構成員が入れ替わりながら存続している。企業や学校、スポーツチーム、楽団などの組織も時間が経つにつれて所在地や所属先(親会社など)が変わり構成員(社員など)も入れ替わっていくが、社会的には同じ組織として認識される。 建設会社の金剛組は法人化や他社へ営業権を譲渡するなどしているが、578年創業の(世界最古の)企業法人として認知されている。 学校や部活動は入学・卒業により所属する学生(生徒、児童)が毎年入れ替わる。早稲田大学校歌『都の西北』には「集まり散じて人は変われど仰ぐは同じき理想の光」という一節がある。 世界最古のサッカークラブは1857年創設のシェフィールドFC、世界最古の野球球団は1871年創設のアトランタ・ブレーブスとされる。もちろん、いずれも創設時の選手は既に全員死去している。 アイドルグループ「モーニング娘。」はデビューから7年を経た2005年1月に最後の結成時メンバーが卒業したが、後に加入したメンバーによってそれ以後も活動している。2011年1月には卒業したメンバーからの選抜で「ドリームモーニング娘。」が結成され[注釈 5]、現役の「モーニング娘。」と並行して活動していた時期がある[注釈 6]。C.C.ガールズはデビュー時のメンバーと解散時のメンバーが完全に入れ替わっていた。 ロックバンドのイエスは、唯一のオリジナルメンバーであったクリス・スクワイアが2015年に死去しデビューからのメンバーがいなくなった。フジファブリックも志村正彦の死去でオリジナルメンバーはいない。メヌードもデビュー時のメンバーと解散時のメンバーが完全に入れ替わっていた。WANDSも同様であったが、再結成時に結成当初のメンバーが復帰している。 テレビの長寿番組と呼ばれるものには、開始当初からの出演者が全て降板しながらも番組が継続している例も存在する。イギリスの自動車番組『トップ・ギア』は司会者と主要スタッフの一部が独立し、似たような構成の自動車番組(The Grand Tour)を立ち上げており、元の『トップ・ギア』は司会者全員とスタッフの一部を入れ替えた状態で放送を継続している。 1971年開始のアニメ『ルパン三世』シリーズは主要キャラクターが五人いるが、そのキャスト(声優)は徐々に交代していき、2021年に小林清志が高齢のため降板したことで開始時からのオリジナルメンバーは一人もいなくなり、全員が入れ替わった。 米国の株式相場の代表的指数、ダウ平均株価は、30銘柄で構成されるが、時代に合わせて入れ替えが行われている[7]。2018年6月26日以降、算出開始時の銘柄で現在も構成銘柄として残っている会社はなくなっている[注釈 7]。詳しくはダウ平均株価#構成銘柄#銘柄の入れ替えを。 解答の試み アリストテレスの四原因説 アリストテレスの哲学体系では、事象の原因を4つに分け(四原因説)、これらを分析することでパラドックスに答えることができるとされる。アリストテレスによれば、ある事象が「何であるか」は「形相因」であり、その観点では設計などの本質が変わっていないため、テセウスの船は「同じ」であるとされる。同様にヘラクレイトスの川も「形相因」的には変わっていないが、「質料因」が時と共に変化しているとされる。 また、「目的因」から見ると、テセウスの船は「質料因」としての材質が変わったとしても、テセウスが使った船であるという「目的因」は変わっていないとされる。「動力因」は誰がどのように作ったかを指し、テセウスの船の場合、船を最初に作った職人は同じ道具や技法を使って修理(部品の置換)をしたと考えることができる。 「同じ」の定義 哲学書によくある主張として、ヘラクレイトスの川の場合、「同じ」が2種類の意味で使われているとされる。1つは「質的(qualitatively)」な「同じ」であり、属性が一致していることを意味する。もう1つは「数的(numerically)」な「同じ」である。例えば、同じに見えるボウリングのボールが2個あるとする。それらは質的には同じだが、数的には同じではない。一方を別の色で塗り替えた場合、塗り替える前と比較して数的には同じだが、質的には同じではない。 このような主張では、ヘラクレイトスの川は質的には同じだが、数的には同じではないということになる。テセウスの船も同様である。 このような解答は、質的な同一性をさらに詳細化して考えていったとき、それが数的な同一性より範囲が狭くなるという問題をはらんでいる。例えば、ボウリングのボールの属性をその時空間における位置であるとした場合、異なる位置や時間に存在するボールは(数的には同じであっても)質的には同じであるとは言えなくなる。同様に、川も時と共に属性が変化していると見ることもでき、水面の波の状態などは一度として同じになることはない。質的に同じでないものは数的にも同じでないとされるため、異なる時点の川は数的にも異なるということになる[注釈 8]。 4次元主義 →「メレオロジー」も参照 このパラドックスへの1つの解答が4次元主義(en)の概念から生じた。David Lewis らは、全ての事象を4次元オブジェクトとして考えることでこれらの問題が解決すると提案した。あるオブジェクトは空間的には3次元の広がりを持ち、第4の次元として時間的にも広がりを持つ。4次元オブジェクトは3次元時系列からなる。すなわち、空間的広がりを持って、ある期間だけ存在する。あるオブジェクトは因果関係のある一連のタイムスライスから構成される。各タイムスライスは数的に同じであり、タイムスライスの集合体としての4次元オブジェクトも数的に同じである。しかし、個々のタイムスライスは質的に異なる。 川の問題で言えば、各時点で川は異なる属性を持つ。したがって、3次元タイムスライスを抜き出してみれば、川はそれぞれのタイムスライスで異なる属性を示す。しかし、それらをまとめたとき、全体として川としての同一性があると言える。したがって、同じタイムスライスの川に入ることはできないが、同じ川に2度入ることは可能である[10]。 ここで���殊相対性理論を考慮すると、タイムスライスを形成する唯一の「正しい」方法が存在しないことになる。しかし、これはあまり問題ではない。ミンコフスキー空間では観測者は同じタイムスライスを2度通過することはないため、依然として「同じ川の同じタイムスライスに2度入ることはできない」のである。 属性の形而上学 ロバート・M・パーシグ の Lila: An Inquiry into Morals で示された属性の形而上学(Metaphysics of quality)では、パターンの階層が定義され、それを使ってこのパラドックスの新たな解答が与えられている。すなわち、船は、変化する低位のパターン(部品)の集合体であり、単一の高位のパターン(船全体)は変化しない。 構造主義 言語学者フェルディナン・ド・ソシュールは「テセウスの船」に直接解答した訳ではないが、あくまで言語学の立場から「午後8時45分ジュネーブ発パリ行きの列車」を例に出し、列車や乗客や運行などが違っていても同じ列車であると近代言語学を開いた『一般言語学講義』で述べている。実体が違っても価値は同じという考え方を採り、これが構造主義や記号論を形成する考えの一つになっていく。同じようにチェスにおいても、駒の素材が何であれ、キングなりビショップなりがどういう位置にあるか、どういう構造の中にあるか、によってその価値が決まってくると考える。 フィクションでの事例 この節には独自研究が含まれているおそれがあります。 問題箇所を検証し出典を追加して、記事の改善にご協力ください。議論はノートを参照してください。(2014年2月) テリー・プラチェットのディスクワールドシリーズの小説 "The Fifth Elephant" では、テセウスの船のパラドックスが扱われている。持ち手と刃が定期的に交換される斧が登場し、登場人物たちはこの斧が物理的には同じではないが、感情的には同じであると考える。ディスクワールドシリーズにはヘラクレイトスへのオマージュとして Ank-Morpork という街にある River Ankh は唯一の2度渡ることのできる川とされている。 アイザック・アシモフのロボットシリーズとファウンデーションシリーズをつなぐ鍵であるR・ダニール・オリヴォーについて、1986年の『ファウンデーションと地球』では、脳も含めた全ての部品が何回か交換されており、脳については6回設計が変更され、新たな記憶領域が追加された、という設定で登場する。 BoichiのマンガORIGINでも、ロボットのオリジンが、2度、ほぼ全面的交換を行った。 ダグラス・アダムズの『宇宙の果てのレストラン』では、ロボットのマーヴィンも同様のことを言っているが、左半身のダイオードは元のまま残っている。 田中啓文の推理小説「���れる黄色」では、100以上からなるクラリネットのパーツを、何年もかけて1つ1つ交換し、最終的に全部入れ替える、というトリックが用いられている。 フランシス・フォード・コッポラの『地獄の黙示録』で後に追加されたシーンでヘラクレイトスの川についての言及がある。 Roxanne: "Do you know why you can never step into the same river twice?"(何故、同じ川に2度入れないか知っているか?) Willard: "Yeah, 'cause it's always moving."(ああ、常に流れているからだ。) 日本の作品では、手塚治虫の『火の鳥 復活篇』の主人公レオナは事故でサイボーグに生まれ変わった際、脳の一部までもを人工物に置き換えたためか(作中には、それが原因だろうという示唆はあるが、明言はされない)有機生命体を見てもそれを生き物であると感じることができなくなるなどし(作中では、彼の目を通した情景として、生物がゴミクズのように描かれる)、自分が何者なのか悩みつづける。後の作品では、士郎正宗の『攻殻機動隊』において、全身を義体化し、脳を電脳化したサイボーグは人間なのかというテーマは繰り返し語られている。 2013年に発売されたPCゲームThe Swapperでは、地球から遠くはなれた惑星軌道上で無人と化した宇宙ステーション「テセウス」を舞台としている。自分のクローンを任意の場所に作り出し、さらにそのクローンへと自分の精神を移し替えることが出来る謎の装置を主題としているが、この装置で創りだされるクローンは移動困難な場所へたどり着くための単なる道具としてしか使われず、次々と精製されるクローンは精神を移し替え終えると使い捨てにされ、死んでいく。「自分」を犠牲にしながら物語を進める内に、精神をクローンに移し替えた場合、それはもはや自分と言えるのか、という本パラドックスがプレイヤーに去来することになる。 転送装置は、遠未来の超科学技術を前提としたSFではよく使われるSFガジェットだが、テセウスの船と同様の議論の対象となり得る。作品のメインテーマとなる場合もあれば、1エピソードとしてそういった話が盛り込まれることもある。 アンパンマンは、頭部を交換することで力を回復するが意識や記憶は新しい頭部に引き継がれる。 『パワプロクンポケット13』では、雨崎千羽矢に脳の移植手術を受けさせる際に、主人公が桧垣東児から継続性についての説明を受けている。この時桧垣は、「手術が成功したとしても、千羽矢は手術前の千羽矢とは別人である可能性がある」ということを示唆している。

テセウスの船 - Wikipedia

0 notes

Text

ハイパー越境観光案内所『INTA-NET』 / 京都三条の路地奥

▼『INTA-NET』が目指す、新しい観光の形

はじめまして。『INTA-NET』運営チームです。

私たちは、時代・コミュニティ・文化圏の境界線を超える、「ハイパー越境」な観光を実践する “観光案内所” を、京都の三条京阪につくります。

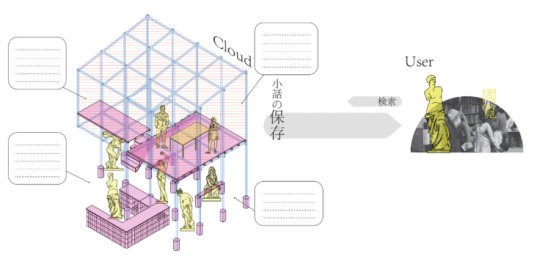

『INTA-NET』は、カフェ/Bar、ショップ、ラジオスペースを持ち、かつてのインターネット掲示板のように、その日居合わせた人と交流を楽しんだり、京都でオススメの場所や集まりについて情報交換する空間です。

かつて2000年代前後のインターネットは、世間の常識にうまく馴染めない人たちの「逃げ場」でした。掲示板でのやりとりや、個人サイトが張り巡らされたハイパーリンクのなかで、ゆるい連帯感で集まった人たちが交流していました。

キュレーションされていない、カオスな情報で溢れていたあの頃。インターネットはいつだって、私たちの物足りない日常を満たしてくれる、新しい出会いと発見がある場所でした。

私たちがつくる観光案内所は、いわば掲示板のスレッド。

そこから先にどんな物語が生まれるかは、訪れる人次第です。

誰もが立ち寄れて、それぞれが知っている京都について語り合い、旅の遍歴(ストーリー)を集積する。

たまたま出会った人と語り合い、一緒に街歩きするなかで、普通の観光ではアクセスできない街の「境界線の先」を探していく。

私たちは、そんな場所をつくります。

▼誰が運営しているのか

私たちはこれまで、台湾・台北でアートスペースの運営や、世界各国の”カワイイ”をキュレーションしたポップアップなどを行ってきました。

まずは、鈴木宏明と神明竜平が共同代表を務める「スーパーゴリラパワー合同会社」。

2019年、台湾・台北にアートスペース『空屋』をオープン。これまで台湾と日本のアーティストの橋渡しとなる展示などの企画を実施・受け入れしてきました。

空屋を起点に今後もアジアのネットワークを広げて、『INTA-NET』でコンテンツをお披露目していく予定です。

台北のアートスペース『空屋』

続いて、「越境カワイイ」を提唱���、世界各国でのキュレーションや商品販売を行うクリエイターチーム・メンメイズ-menmeiz-

menmeizビジュアル(by moe_magmag)

世界中の「カワイイ」をディグり、これまでラフォーレ原宿やSHIBUYA TSUTAYA、阪急うめだなどでポップアップショップを開催し、今回の『INTA-NET』が初のリアル店舗展開となります。

阪急梅田ポップアップの様子

▼なぜ京都なのか?

私たちはこれまで、台湾や韓国、タイ、インドネシアなどのアジア圏に関心を持ち、活動をしてきました。

毎月のように飛行機に乗り、新たなスポットで現地の人と交流していましたが、それができなくなった2020年。 改めて日本に興味を持ち、京都に焦点を当て、街の人たちやお店と交流を続けてきました。

そのなかで気づいたことがあります。

京都には、普通の観光では垣間見れない文化や歴史が、地下水脈のように流れているのです。

数百年前の鴨川の様子

戦後大きく変わる国を憂い、西部講堂や吉田寮で起こった学生運動。

文豪たちが夜な夜な集い、議論を交わした居酒屋。

名だたる著名人が遊びに来る、一見様お断りの舞妓や芸妓の世界。

先人たちの文化に誇りを持ち、伝統を守りながら生きる人々。

『四畳半神話大系』や『鴨川ホルモー』で描かれるような、歴史とファンタジー入り混じる世界観も、京都から生まれています。

さまざまな時代・コミュニティ・文化が混在する京都で、「境界線」を超える観光の在り方を探っていきたい。まずはリアルな場所を京都につくり、その可能性を追求していきます。

京都の夜は次元を超えた境界線の先に行けそうな気がします

▼店舗について

『INTA-NET』の建築にあたり、建築家の甲津多聞氏と、都市研究家の清山陽平氏に、今回の空間を設計していただきました。

(建築設計テーマ企画書を、SlideShareにて公開しています。画像をクリック、もしくはこちらのリンクから飛びます。)

観光案内所の、具体的な用途は以下です。

①カフェ&BAR

『INTA-NET』の一階では、アジア各国のドリンクや、お酒を提供する予定です。みんながゆるっと集まり、旅の想い出や、ひとりひとりの遍歴を語るスペースをつくります。ここは貸し切りでイベントも開催可能です。

②ショップ・ギャラリー

また一階では、menmeizをはじめとするクリエイターやグッズ、また世界各国からキュレーションした音楽やブランドなどをスーベニアとして展開・販売します。またギャラリーとして、京都や海外アーティストの展示も実施。日本文化の発信元と言える京都から、世界をつなぐ新たなカルチャーを創り、広めていきます。

③観光案内所

『INTA-NET』を運営するなかで発見した、オススメの場所やコミュニティを紹介するツアーをつくります。��た、運営メンバーはアジア各国と繋がりが深く、台湾・韓国・インドネシア等と提携したツアーも展開予定です。*1

④ラジオスペース

お店の二階にはラジオスペースを配置。「これからの観光」をテーマに、京都の街や観光に詳しい人たちを招待し、Podcast等で発信を行う予定です。

また紹介制でラジオスペースにフリーアドレス席を使える仲間を集めていく予定です。

ちなみに、「観光案内所」としてはこんな企画を考えています。*1

・伏見・旧遊郭地帯を巡る旅

・狩猟体験

・左京区カウンターカルチャー会

・山寺修行/座禅体験

・台湾のディープなツーリズム紹介

・インドネシアのオルタナティブスペース紹介

…などなど。ツアーを企画したい人と、京都で遊びたい人をプラットフォームとしてマッチングしていきます。

0 notes

Text

各地句会報

花鳥誌 令和6年1月号

坊城俊樹選

栗林圭魚選 岡田順子選

………………………………………………………………

令和5年10月2日 花鳥さざれ会 坊城俊樹選 特選句

日本海見ゆる風車や小鳥来る 泰俊 駅近の闇市跡に後の月 同 山門を標とするや小鳥来る 同 師の墓の燭新涼のほむらかな 匠 渡り鳥バス停一人椅子一つ 啓子 紫に沈む山河を鳥渡る 希 ひらひらと行方知らずや秋の蝶 笑 なりはひの大方終了九月尽 数幸

(順不同特選句のみ掲載) ………………………………………………………………

令和5年10月4日 立待花鳥俳句会 坊城俊樹選 特選句

朱の色に蝋涙たれし日蓮忌 ただし コスモスのたなびく道を稚児の列 洋子 抱かれて稚児は仏よ日蓮忌 同 めらめらと朱蝋のうねり日蓮忌 同 ピストルの音轟ける運動会 誠

(順不同特選句のみ掲載) ………………………………………………………………

令和5年10月5日 うづら三日の月花鳥句会 坊城俊樹選 特選句

友の墓秋空の下悠然と 喜代子 棟上げの終はりし実家や竹の春 由季子 菊人形幼き記憶そのまゝに さとみ 長き夜や楽し思ひ出たぐり寄せ 都 強持てに進められたる温め酒 同

(順不同特選句のみ掲載) ………………………………………………………………

令和5年10月6日 鳥取花鳥会 岡田順子選 特選句

蜜と恋どちらも欲しく秋の蝶 都 八幡の荘園かけて飛ぶばつた 美智子 彼岸花軍馬の像を昂らせ 都 露の手に一度限りの炙り文 宇太郎 杖の歩や振返るたび秋暮るる 悦子 露けしや既視感覚の病棟に 宇太郎 コスモスの乱れ見てゐて老いにけり 悦子

(順不同特選句のみ掲載) ………………………………………………………………

令和5年10月7日 零の会 坊城俊樹選 特選句

天高く誇り高きは講談社 きみよ 華やかに滅びゆく香や秋の薔薇 和子 秋冷を暗くともして華燭の火 千種 白帝は白い梟従へて きみよ 薔薇は秋その夜会より咲き続け 順子 肘掛に秋思の腕を置いたまま 光子 爽やかや罅ひとつなきデスマスク 緋路 一族の椅子の手擦れや秋の声 昌文 邸宅の秋に遺りし旅鞄 いづみ 洋館に和簞笥置いて秋灯 荘吉

岡田順子選 特選句

栗の毬むけば貧しき実の二つ 瑠璃 流星を見ること永きデスマスク いづみ 正五位のまあるき墓を赤蜻蛉 小鳥 秋天の青は濃度を増すばかり 緋路 月光の鏡の中で逢ふ二人 きみよ 聖堂は銀に吹かるる鬼芒 いづみ 実石榴をロイヤルホストで渡されて 小鳥 石榴熟る女人の拳より重く 光子 秋の灯を落して永久のシャンデリア 俊樹 毬栗を踏み宰相の家を辞す 緋路

(順不同特選句のみ掲載) ………………………………………………………………

令和5年10月9日 色鳥句会 坊城俊樹選 特選句

コスモスの島にひとつの小学校 修二 檸檬の香そは忘れざる恋なりき 美穂 嫁がせる朝檸檬をしぼりきる 朝子 母乳垂る月の雫のさながらに 睦子 タンゴ果て女は月へ反りかへる 同 護送車の窓には見えぬ草の花 成子 やはらかく眉をうごかし秋日傘 かおり 天と地を一瞬つなぐ桐一葉 朝子 流れ星太郎の家を通り過ぎ 修二 正面に馬の顔ある吾亦紅 朝子 傘たゝみ入る雨月のレイトショー かおり 幾千の白馬かけぬく芒原 成子 古備前に束ねてさびし白桔梗 睦子 糸芒戻れぬ日々を追ふやうに 愛 黒葡萄いつもの場所の占ひ師 修二

(順不同特選句のみ掲載) ………………………………………………………………

令和5年10月9日 なかみち句会 栗林圭魚選 特選句

新生姜甘酢に浸り透き通り のりこ 風を掃き風に戻されむら芒 秋尚 足音にはたと止まりし虫の声 怜 ���露に草ひやひやと眩しかり 三無 出来たての色の重たき今日の月 秋尚 徒競走つい大声で叫びたり ことこ 秋落暉炎のごときビルの窓 あき子 秋祭り見知らぬ顔の担ぎ手に エイ子 秋霜や広がる花を沈ませて のりこ 面取ればあどけなき子や新松子 あき子

(順不同特選句のみ掲載) ………………………………………………………………

令和5年10月9日 武生花鳥俳句会 坊城俊樹選 特選句

万葉の歌碑一面に曼珠沙華 信子 金木犀優しき人の香りかな みす枝 昇る陽も沈む陽も秋深めゆく 三四郎 廃線の跡をうづめて草紅葉 信子 駅に待つ猫と帰りぬ夜寒かな 昭子 天の川下界に恋も諍ひも 同 ひらひらとバイクで走る盆の僧 同 蟋蟀の鳴く古里や母と歩す 時江

(順不同特選句のみ掲載) ………………………………………………………………

令和5年10月10日 萩花鳥会

夜鴨なく門川暗くひろごれり 祐��� サムライ衆ナントで決戦秋の陣 健雄 これ新酒五臓六腑のうめき声 俊文 露の身や感謝の祈り十字切る ゆかり 虫食ひのあとも絵になる柿落葉 恒雄 すり傷も勲章かけつこ天高し 美惠子

………………………………………………………………

令和5年10月14日 枡形句会 栗林圭魚選 特選句

魁の櫨紅葉の朱句碑の径 三無 花よりも人恋しくて秋の蝶 幸子 咲き初めし萩の風呼ぶ年尾句碑 秋尚 女人寺ひそと式部の実を寄せて 幸子 豊年の恵みを先づは仏壇へ 和代 篁を透かし二三個烏瓜 三無 日の色の波にうねりて豊の秋 秋尚 曼珠沙華に導かれゆく道狭し 白陶 二人居の暮しに適ふ豊の秋 亜栄子 林檎好き父と齧つたあの日から 三無

(順不同特選句のみ掲載) ………………………………………………………………

令和5年10月14日 さくら花鳥会 岡田順子選 特選句

ガシャガシャと胡桃を洗ふ音なりし 紀子 秋日和小児科跡は交番に 光子 歩かねば年寄鵙に叱咤される 令子 稲の秋チンチン電車の風抜けて 実加 不作年新米届き合掌す みえこ

(順不同特選句のみ掲載) ………………………………………………………………

令和5年10月15日 風月句会 坊城俊樹選 特選句

街騒も葉擦れも消して秋の雨 三無 大寺の風を擽る榠櫨の実 幸風 尾を引きて鵯のひと声雨の句碑 秋尚 水煙に紅葉かつ散る結跏趺坐 幸風 菩提樹を雨の宿りの秋の蝶 千種

栗林圭魚選 特選句

観音の小さき御足やそぞろ寒 三無 絵手紙の文字の窮屈葉鶏頭 要 駐在も綱引き離島の運動会 経彦 小鳥飛び雨止みさうにやみさうに 千種 秋霖や庫裏よりもるる刀自の声 眞理子 句碑の辺に秋のささやき交はす声 白陶 秋黴雨だあれもゐない母の塔 亜栄子 梵鐘の撞���の先や秋湿り 眞理子

(順不同特選句のみ掲載) ………………………………………………………………

令和5年10月16日 伊藤柏翠記念館句会 坊城俊樹選 特選句

考へる事に始まる端居かな 雪 おは黒を拝み蜻蛉と僧の云ふ 同 道草の一人は淋しゑのこ草 同 朝霧の緞帳上がる音も無く みす枝 秋灯火優しき母の形見分け 同 役目終へ畦に横たふ案山子かな 英美子 孫悟空のつてゐるやも秋の雲 清女 穴感ひ浮世うらうら楽しくて やす香 栗食めば妹のこと母のこと 同 天高し飛行機雲の先は西 嘉和 屋根人を照らし名月たる威厳 和子 秋深し生命線の嘘まこと 清女 蜩に傾きゆける落暉かな かづを

(順不同特選句のみ掲載) ………………………………………………………………

令和5年10月18日 福井花鳥会 坊城俊樹選 特選句

枯れて行く匂ひの中の秋ざくら 世詩明 一声は雲の中より渡り鳥 同 見えしもの見えて来しもの渡り鳥 同 菊まとひ紫式部像凜と 清女 越の空ゆつくり渡れ渡り鳥 和子 秋扇に残る暑さをもて余す 雪 山川に秋立つ声を聞かんとす 同 鳥渡る古墳の主は謎のまま 同 鳥渡る古墳は謎を秘めしまま 同

(順不同特選句のみ掲載) ………………………………………………………………

令和5年10月20日 さきたま花鳥句会

SLの汽笛を乗せて刈田風 月惑 寝ころびて稜線を追ふ草紅葉 八草 残る海猫立待岬の岩となる 裕章 大夕焼分け行く飛機の雲一本 紀花 曼珠沙華二体同座の石仏 孝江 白萩の花一色を散り重ね ふゆ子 秋の野や課外授業の声高に ふじ穂 秋寒し俄か仕立てのカーペット 恵美子 秋空や山肌動く雲の影 彩香 爽籟や赤子よく寝る昼下り 良江

………………………………………………………………

令和5年10月21日 鯖江花鳥句会 坊城俊樹選 特選句

生身魂梃子でも動かざる構へ 雪 古団扇此処に置かねばならぬ訳 同 飾られて菊人形の顔となる 同 亭主運なき一枚の秋簾 一涓 菊の香に埋り眠る子守唄 同 叱りてもすり寄る猫や賢治の忌 同 友の家訪へば更地やそぞろ寒 みす枝 叱られて一人で帰るゑのこ草 同 朝霧が山から里に降りて来し やすえ 隣家より爺の一喝大くさめ 洋子 菊師にも判官贔屓あるらしき 昭子 人の秋煙となりて灰となる 世詩明

(順不同特選句のみ掲載) ………………………………………………………………

令和5年10月27日 月例会 坊城俊樹選 特選句

靖国の秋蝶は黄を失ひて 愛 柿に黄をあづけ夕日の沈み行く 緋路 神池の何処かとぼけた鯉小春 雅春 細りゆく軍犬像や暮の秋 愛 うらがへり敗荷の海のなほ明し 千種 英霊の空はまだ薄紅葉かな 愛

岡田順子選 特選句

秋蝶に呼ばれ慰霊の泉かな 愛 鉢物はしづかに萎れ秋の路地 俊樹 年尾忌も近し小樽の坂の上 佑天 道幅は両手くらゐの秋の路地 俊樹 秋天へ引つ張られたる背骨かな 緋路 老幹の凸凹としてそぞろ寒 政江 板羽目の松鎮まれる秋の宮 軽象 御神樹の一枝揺らさず鳥渡る かおり

(順不同特選句のみ掲載) ………………………………………………………………

1 note

·

View note

Text

祇園祭【花傘巡行】2023年7月24日(月)

「織商鉾(京都・ミスきもの)」「花傘娘」「祇園東」「先斗町」「祇園甲部」「宮川町」

今年は巡行ルートが大幅に変更になっていました。

今年の新しい「花傘巡行ルート」

下京中学校成徳学舎から高辻通東・烏丸通北・四条通東・御旅所(くじ改め)・四条通東・石段下南・神幸道東を通って八坂神社へ。

https://youtu.be/k_Urid8iINo

【花傘娘】【織商鉾(京都・ミスきもの】

京都じゅうの京美人が集まった感じですが、この猛暑の中で日陰も無く歩いての巡行は本当に大変でしょうね。

https://youtu.be/BYE-q7xiIDk

【祇園東】花街の屋台

「祇園東は京都市東山区花見小路通四条上ル東側に位置する花街。江戸初期に八坂神社の門前で営業された水茶屋がこの花街の始まり。明治14年に祇園甲部から分離独立。一時は『祇園乙部』と称されたが、戦後は名称を『祇園東』に改め現在に至る。」

例年は四花街の内、隔年で二花街が参加でしたが、今年は4年ぶりということで祇園東・先斗町・祇園甲部・宮川町の四花街が参加。

尚、花傘巡行終了後に八坂神社の舞殿で祇園祭花傘巡行舞踊奉納が行われます。

先斗町が歌舞伎踊り・祇園東が小町踊り・祇園甲部が雀踊り・宮川町がコンチキ音頭を奉納しますが、残念ながら猛暑の中で疲れ果て観覧は断念。

https://youtu.be/GMRBca9swkk

【先斗町】花街の屋台

「先斗町は京都市中京区に位置し、鴨川と木屋町通の間にある花街及び歓楽街。細い道の両脇に、昔ながらのお店がひしめく京都の花街で、祇園とは一味違う“ディープな路地裏感”満載。」

https://youtu.be/YAkiLHdF-ls

【祇園甲部】花街の屋台

『祇園甲部は、京都市東山区にある京都で最大の花街。寛永年間より祇園社(八坂神社)の門前町として栄えた祇園町にある昔ながらの伝統を今に守り伝えています。明治以来の京都の春の風物詩である「都をどり」、錦秋の古都を彩る「温習会」の二大公演を筆頭に、随時特別公演などを企画・主催。専属の公演会場である「祇園甲部歌舞練場」をはじめ、舞台座敷と庭園を擁する「八坂倶楽部」を管理・運営。』

https://youtu.be/bVGqCZDTHPc

【宮川町】花街の屋台

『京都には、八坂神社の門前に「祗園甲部」「祗園東」、鴨川の流れに沿って「先斗町」「宮川町」、そして北野天満宮の近くに「上七軒」と5つの花街があり、総称して京都五花街といわれています。

鴨川のほとり、歌舞伎の隆盛とともに発展した花街、宮川町は京都市東山区の町丁、宮川筋二丁目から六丁目までが花街。

地名の由来は、四条以南の鴨川が八坂神社の神輿洗い神事が行われるために宮川と呼ばれていたことなどにちなむと伝わっています。

260年程の歴史があり、四条通りの南座も近く、芝居茶屋として栄えたのが始まりと言われています。現在は若手の芸舞妓が多く、大変賑わっている花街で、京都の春を華やかに彩る宮川町芸舞妓総出演の「京おどり」、毎年4月に16日間、宮川町歌舞練場で上演されます。

10月中旬には「みずゑ会」が催されます。』

https://youtu.be/BIPYkcQWekc

#祇園祭 #八坂神��� #花笠巡行 ##花傘娘 #織商鉾 #京都・ミスきもの #花街の屋台 #祇園東 #先斗町 #祇園甲部 #宮川町 #京都

https://youtu.be/k_Urid8iINo

0 notes

Text

神と富、どちらが主人?

主を愛する者たちよ、 悪を憎め。詩篇97:10

あなたがたは 神と富とに仕えることはできない。マタイ6:24

ルカ22:14~20 マタイ7:24~29(通読箇所) (ローズンゲン『日々の聖句』7/28;金)

―――― α&ω ――――

聖書が啓示している神、天の神、【主】、 「『わたしはある(I am)』という者」と 名乗られる方(出エジプト3:14)。

この方を愛する者、 この方の御思いが成ることを願う者は、 悪、この方と対立、対抗して、 自分の善悪の判断をこの方の善悪の判断よりも優先する 生き方を憎むのですね。

なぜなら、それが、すべての悪の根源なのですから。

ですからイエスは言われます。 「だれも二人の主人に仕えることはできません。 一方を憎んで他方を愛することになるか、 一方を重んじて他方を軽んじることになります。 あなたがたは神と富とに仕えることはできません」と。

イエスが十字架刑での処刑を受けられたのは、 過越しの祭りのときなのですね。

そして、過ぎ越しの祭りで、大祭司がエルサレム神殿で 羊を屠(ほふ)るその時刻にイエスは息を引き取られて。

過越しの祭りは、 昔、モーセの時代(紀元前1500年頃)、 エジプトで奴隷であったイスラエルの民が エジプトを脱出しようとする時、 これを阻止するエジプトの王ファラオは、 神がモーセを通して九つの災害をもってエジプトを打っても、 なお、心を頑(かたく)なにし、 イスラエルの民を去らせようとはしませんでした。

そして、モーセに、 「私のところから出て行け。 私の顔を二度と見ないように気をつけろ。 おまえが私の顔を見たら、 その日、おまえは死ななければならない」と 最後通告を言い渡しました。

それで神である【主】は、エジプト中の長子、 王の長子から奴隷の長子、家畜の初子に至るまでを 打たれ、死ぬことを言い渡されました。

そして神は命じて言われました。 「その月(旧暦)の10日に、 家族ごとに、傷のない一歳の羊を取り分け、 14日まで、それをよく見守り、 14日の夕暮れにそれを屠(ほふ)る。 そして、その血を取り、羊を食べる家々の 二本の門柱と鴨居に塗らなければならない。

そして、その夜、その肉を食べる。 それを火で焼いて、 種なしパンと苦菜を添えて食べなければならない。

その夜、わたしはエジプトの地を行き巡り、 人から家畜に至るまで、 エジプトの地のすべての長子を打ち、 また、エジプトのすべての神々にさばきを下す。 わたしは主である。

その血は、あなたがたのいる家の上で、 あなたがたのためにしるしとなる。 わたしはその血を見て、あなたのところを過ぎこす。 わたしがエジプトの地を打つとき、 滅ぼす者のわざわいは、 あなたがたに起こることはない。」(出エジプト10 :27~ 12: 13)

神は、イスラエルの民に、 この出エジプトの出来事を記念して、 毎年、過越しの祭りを行うよう命じられました。 イエスご在世当時、 家々で羊を屠ることはなかったのでしょうが、 その代表として、夕暮れ(午後3時頃)、 エルサレム神殿で、大祭司が羊を屠り、 それが完了するとラッパが吹き鳴らされたそうです。

イエスは、この過越しの食事を 一日前に行われたようです。

ルカは記します。

その時刻が来て、イエスは席に着かれ、 使徒たちも一緒に座った。 イエスは彼らに言われた。 「わたしは、苦しみを受ける前に、 あなたがたと一緒にこの過越しの食事をすることを、 切に願っていました。

あなたがたに言います。 過越しが神の国において成就するまで、 わたしが過越しの食事をすることは、決してありません。」

そしてイエスは杯を取り、 感謝の祈りをささげてから言われた。 「これを取り、互いの間で分けて飲みなさい。 あなたがたに言います。 今から神の国が来るときまで、 わたしがぶどうの実からできた物を飲むことは 決してありません。」

それからパンを取り、 感謝の祈りをささげた後これを裂き、 弟子たちに与えて言われた。 「これは、あなたがたのために与えられる、 わたしのからだです。 わたしを覚えて、これを行いなさい。」

食事の後、杯も同じようにして言われた。 「この杯は、あなたがたのために流される、 わたしの血による、新しい契約です。」(ルカ22:14~20)

このようにして、エレミヤ書に記され、 エゼキエル書に記されている 「新しい契約」が始まったのですね。

(エレミヤ31~34) 「見よ、その時代が来る——【主】のことば——。 そのとき、わたしはイスラエルの家およびユダの家と、 新しい契約を結ぶ。 その契約は、わたしが彼らの先祖の手を取って、 エジプトの地から導き出した日に、 彼らと結んだ契約のようではない。 わたしは彼らの主であったのに、 彼らは私の契約を破った——【主】のことば——。

これらの日の後に、わたしがイスラエルの家と結ぶ契約は こうである——【主】のことば——。 わたしは、わたしの律法を彼らのただ中に置き、 彼らの心にこれを書き記す。 わたしは彼らの神となり、彼らは私の民となる。 彼らはもはや、それぞれ隣人に、 あるいはそれぞれ兄弟に、 「【主】を知れ」と言って教えることはない。 彼らがみな、身分の低い者から高い者まで、 わたしを知るようになるからだ。——【主】のことば——。 わたしは彼らの不義を赦し、 もはや彼らの罪(「的外れ」)を 思い起こさないからだ。」

「わたしが きよい水をあなたがたの上に振りかけるそのとき、 あなたがたはすべての汚(けが)れからきよくなる。 あなたがたに新しい心を与え、 あなたがたのうちに新しい霊を与える。 わたしはあなたがたのからだから石の心を取り除き、 あなたがたに肉の心を与える。 わたしの霊をあなたがたのうちに授けて、 わたしの掟に従って歩み、わたしの定めを 守り行うようにする。」(エゼキエル36:25~27)

イエスは言われます。 「ですから、わたしのこれらのことばを聞いて、 それを行う者はみな、岩の上に自分の家を建てた 賢い人にたとえることができます。 雨が降って洪水が押し寄せ、 風が吹いてその家を襲っても、家は倒れませんでした。 岩の上に土台が据えられていたからです。

また、わたしのこれらのことばを聞いて、 それを行わない者はみな、砂の上に自分の家を建てた 愚かな人にたとえることができます。 雨が降って洪水が押し寄せ、 風が吹いてその家に打ちつけると、倒れてしまいました。 しかもその倒れ方はひどいものでした。」

イエスがこれらのことばを語り終えられると、 群衆はその教えに驚いた。 イエスが、彼らの律法学者たちのようにではなく、 権威ある者として教えられたからである。(マタイ7:24~29)

イエスのことばを聞いてそのとおりを、 自分の力でやっていこうとする生き方は、 シナイ山以来の「古い契約」の生き方であり、 神を愛し、神と思いを一つにしていく生き方ではなく、 神の向こうを張って 自分の誇り、自分の誉れを求めていく生き方。

「神の一人のようになり、善悪を知る者」になっている 〔生まれたときからの私〕の善悪の判断を土台として 人生という家を建てている人、ということなのでしょうね。

この〔生まれたときからの私〕という私の霊から出て来た 善悪の判断は、 イエスの十字架刑での処刑に合わせていただいて 「死んだ者」から出て来た思いであることを認めて、 イエスの前に差し出しながら、 イエスを通して来てくださる 「わたしの霊」と言われる【聖である霊】と呼ばれる方が 心に置いてくださる【父である神】の思いによって生きる 「新しい契約」の生き方が、 「神の御思い」という岩盤を土台として 人生という家を建てる生き方なのでしょうね。 私たちも、この方を待ち望んで。

今日も。

~~~~~~~~~~~~~~

(聖書のことばへの疑問やご意見、 近くの教会を知りたい等の方、 また、婚活で広く出会いを求めたい、 教会に行っていないけれど 葬儀をキリスト教でしたい、等の方、 お問い合わせは、 [email protected]へどうぞ。)

(株)ブレス・ ユア・ ホーム��https://christ-sougi.com/所属〉)

〈日本仲人協会 https://www.omiaink.com/ 認定

〈クリスチャンの結婚相談所

〈復活社 http://www.sougi8849.jp/index.html 〉

[にほんブログ村 哲学・思想ブログ キリスト教へ]

[https://blog.with2.net/link/?1470390人気ブログランキングへ

0 notes

Quote

下駄箱と下足番 下足番という言葉がある。屋外用の履物で、なかへはいることをゆるさない。そんな施設では、外履きの靴や草履などを、入口であずかる場合がある。そして、それらをうけとり管理する者のことを、下足番とよぶ。 かつては、たいていの芝居小屋が、こういう人をやとっていた。百貨店などでも、彼らが履物の保管をひきうけたものである。 しかし、今の劇場は、たいてい土足のままあがりこめる。百貨店でも、事情はかわらない。場内や店内を裸足で歩く客がいれば、むしろそちらのほうがあやしまれる。あるいは、足をつつむ履物が靴下だけという姿で、うろうろする者も。 日本旅館や和食の店には、今でも下足をあずかるところが、のこっている。客が自らの手で、それらを下駄箱へおさめるよううながす店も、なくはない。神社や寺でも、そういうところは多かろう。個人の住宅とはちがい、不特定の人びとがおおぜいやってくる。そんな空間でも、外履きでの入室をうけつけない場合はある。 余談だが、下駄箱という言葉は今でも生きている。現代人が、あそこへ文字どおりの下駄をいれることは、あまりないだろう。もう、下駄履きの習慣はすたれている。収納するのは靴やサンダルというケースのほうが、ふつうである。にもかかわらず、靴箱という言い方は、ほとんど聞かない。用語としては、下駄箱のほうが一般的である。 人類学者のE・モースが、明治前半期にえがいた下駄箱。草履やスリッパもある。しかし、下駄箱という言葉は、今よりもずっとリアリティもっていた(『日本人の住まい(E.S.モース)』より) 東海理化電機製作所のカレンダー(1973年6月)。下駄がノスタルジーをさそうアイテムとして、あしらわれている 下足の収納家具は、下駄の時代からできている。そして、靴の普及した時代には、履物をあずからない施設がふえた。言葉をかえれば、靴をはいたまま入室できるところが多くなっている。外履きの管理箱は、その意味で靴より下駄のほうに、強い親和性をもつ。下駄箱という語彙が温存されたのは、そのためか。 話をもどす。かつての日本社会は、土足で屋内にはいることを、公共的な場でもゆるさなかった。百貨店や芝居小屋にかぎったことではない。今のオフィスにあたるような場所でも、土足は厳禁とされていた。 商人たちが算盤をはじき、帳簿をつける。そういう作業も、かつては畳や板敷床の上でおこなわれた。下足はしかるべきところに、おいている。侍たちの仕事場も、江戸時代の話だが、その点は同じである。彼らも職場、つまり役所や城では草履などを足からはずしていた。 日本人は、家のなかだと外出用の靴をぬぐ。土足で床にあがることはない。このならわしは、階級のちがいをこえ、わかちあわれている。地域差も見られない。ごく特殊な人びとをのぞけば、それが民族共通の生活習慣となっている。そこに���本文化論がなりたつ可能性を見たいと、これまで私はのべてきた。 しかし、この土足ぎらいとでも言うべき感性には、歴史がある。それが通用する範囲は、しだいにせばめられてきた。時代が下るにしたがい、まかりとおる区域は小さくなっている。とりわけ、公共的な場での凋落はいちじるしい。 かつては、おおぜいの人があつまる場でも、屋内なら履物をぬがされた。だが、今はそういう場所が、よほどかぎられるようになっている。寺社や旅館か和食の店、あるいは規模の小さいクリニックぐらいに限定されだした。たいていの公共空間が、土足での入館をうけいれるにいたっている。 ほぼ百パーセントの人びとが、外履きでの歩行をゆるさない。そんな場所は、個人のすまいだけになってきた。パブリックな領域からはしめだされ、プライベートなエリアへ局所化されている。 なるほど、屋内での土足厳禁という習慣は、民族的な感受性とともにある。だが、かつてのそれは、屋根でおおわれた床の、ほぼ全域にゆきわたっていた。今は、あるかぎられた場所でしか作動しない。この文化を全面的にたもっているのは、住宅だけなのである。土足嫌悪の心情は民族性にねざすが、その力はおとろえてきたと言うしかない。 女給をあつめての訓話をこころみるキャバレーの絵(和田義三)。公共的なスペースとみなされるが、彼女たちは履物をぬいでいた。20世紀なかごろなら、よくあった光景である(「月刊読売」昭和26年11月21日、34ページ) 衆議員選挙の投票風景(1920年)。投票所は姫路市役所。西洋建築の公共施設だが、投票者たちは入口で下駄をぬいでいた。下駄箱がない場所でも、土足をはばかる時代はあったということか(神戸新聞写真部『目で見るひょうご100年』より) 小中学校、高等学校でも、上下足の分離をしいられた。そういう記憶をもつ人は、おおぜいいると思う。しかし、土足で教室へはいれる学校も、じつはけっこうある。少数だが、存在する。やはり、土足ぎらいの心性を、いちばんね強くとどめているのは住宅だと考える。 プライベートとパブリック 今、大多数の日本人は、日常的に洋服を着用する。とりわけ、勤務時の服装にその傾向はいちじるしい。和装ではたらくという人は、ほとんどいないだろう。落語家や芸妓をはじめ、和服で職務に従事する人たちも、一部にいる。僧侶や神官も、洋装ではないが、まあ例外的な職業人だと言ってよい。 だが、江戸時代までの日本人は、つねに和服をはおっていた。それこそ、身分や地域のちがいをこえ、伝統的な衣服に身をつつんできたのである。いわゆる南蛮時代をべつとすれば、そもそも洋服の普及じたいがありえなかった。 様子がかわりだしたのは、幕末の開国をむかえてからだろう。西洋諸国の軍事的な優位を知った幕府や少なくない藩は、軍隊の西洋化にのりだした��武器や戦闘技術のみならず、軍服も西洋にあわせだしている。 明治の廃藩置県以後は、政府の官僚たちが洋服を身につけだした。内閣制度が確立してまもなく、それは公務員の義務となる。羽織袴をはじめとする和服での出勤は、ゆるされなくなった。 20世紀には、勤務着の洋装化が、サラリーマン一般へおよんでいく。1920年代には、半数以上の男たちが、洋服姿で外をあるきだした。20世紀のなかばをすぎたころには、大半の仕事着が洋装になったのである。 ただ、外では洋服でつとめだした男たちも、家へかえれば着物姿になった。きゅうくつに思えた洋服はぬぎ、肩がこらないと感じられる和服へきがえている。20世紀のなかばごろまでは、それが標準的な勤労者の生活スタイルだった。しかし、20世紀後半の高度成長期には、室内着からも和服は追放されていく。家でくつろぐさいのウェアも、しだいに西洋化していった。 女たちの場合は、学校から洋装化がすすんでいったと思う。いわゆるセーラー服も、1930年代には多くの女学校に普及した。しかし、そんな女学生たちも、家へかえれば和服姿になっている。少なくとも、20世紀のなかばすぎごろまでは。まあ、今は彼女らも、家の内外を問わず洋装が常態となっているが。 おおざっぱに、話をまとめよう。近代日本の服飾史は洋装化の途をたどってきた。そして、そのコースは、勤労の場をはじめとする公共空間から端緒がひらかれている。西洋化の波は、まず公的なところから浸透していった。いっぽう、私的なすまいは、おそくまで和装をたもたせている。その意味では、伝統をたもつ保守的な場として機能した。 この論じっぷりは、自分で言うのもなんだが、単純でありすぎる。地域差や階層差、そして職種によるちがいから、目をそむけている。何より男女差、ジェンダーの溝をないがしろにしてしまった。しかし、家庭が洋装化にたいする防波堤の役目を、しばらくになったことは、いなめまい。 日本では、屋内での土足をいやがる心性が、伝統的にねづいていた。だが、近代化以後、それは公共的な空間からの撤退を余儀なくされている。さまざまな場が、外履きの靴などをうけいれるようになった。ただ、家庭は土足厳禁の民族精神を維持する、最大のよりどころでありつづける。 公的な場から追放されても、すまいのなかでは温存される。この同じ経緯を、土足ぎらいの心性は、和装の伝統とともにたどってきた。両者と社会や住居のかかわりには、どこか並行的な要素がありそうである。 だが、すまいにおける部屋着としての和服は、今日ほとんど消滅した。いっぽう、土足ぎらいの習慣は、まだ健在である。和装と同じように、公の場からはおいだされてきた。にもかかわらず、住宅では、ほぼ十割の水準でたもたれている。こちらのほうは和服より、よほど深く民族性にねざすことがしのばれる。 敷居も鴨居もなくなって 「敷居が高い」という言いまわしは、今でもよくつかう。高級すぎて近よりがたい状態を、このごろはさすようである。「あの店は敷居が高いからたちよれない」などといった物言いを、しばしば耳にする。 この慣用句に、もともとそういった含みはない。ほんらいは、不義理がつづいて訪問しづらくなった様子をあらわす文句である。それが、いつのころからか、ちがうニュアンスでもちいられるようになった。 そう言えば、このごろの新築住宅に敷居のそなえがあるところを、まず見ない。これとペアになる鴨居も、ほぼ見かけなくなった。間仕切りの襖や障子などが敷居の上を、鴨居にもささえられスライドする。この光景が、今の新しいすまいからは消えだしている。慣用句の意味合いがゆらぐのも、やむをえないということか。 さいきんの間仕切りは、たいてい上からつるされている。カーテン状のスライディング・パーティションに、とってかわられた。そして、こういうものをつかえば、敷居をもうける必要はなくなる。現代住宅から敷居がなくなったゆえんである。 敷居がとりはずされた床は、たいてい面一つらいちで構成されている。端から端へ、それこそ便所にいたるまで、フローリングしあげとするのがふつうである。畳の部屋もないバリア・フリーの住宅が、今はふえている。マンションでは、玄関の土間までふくめ段差のないところが、少なくない。 かつての日本家屋は、床が三和土たたきの土間と板の間、そして畳の部屋にわかれていた。それぞれの床面は、高さをちがえていたのである。のみならず、敷居が床へ凸状の小さな突起をあたえていた。あちらこちらに、段差ができていたのである。バリア・フリーとは、およそ言いがたい形状になっていた。 だが、このごろの床は高低差をなくしている。台所や番所と居間が、同じフロア―にならべられだした。おまけに、座敷や床の間は、おおむね姿をけしている。伝統的な日本家屋とは、ずいぶんちがう形に変貌した。誤解をおそれず書けば、もう日本家屋とはよびづらい姿になっている。 すまいの本質を、保守精神の場だときめつけることはできない。そこにも、近代化や西洋化の波はおしよせている。集成材や合板の使用が一般化された。洋便器やシステム・キッチンの導入も、あたりまえになっている。今の日本家屋は、かつての「日本」をあまりとどめない。 にもかかわらず、と言っていいだろう。われわれは、土足がゆるせないくらしを、あいかわらずたもっている。玄関までふくめ床の段差をなくしてもなお、靴では家にあがりこもうとしない。くつろぐための和装をてばなしたが、土足厳禁の精神は強固にたもっている。くりかえすけれども、やはりそこには深い民族性があるのだと考えたい。

第3回 住まいの近代 | 土足の限界 日本人はなぜ靴を脱ぐのか | 井上章一 | 連載 | 考える人 | 新潮社

2 notes

·

View notes

Photo

#下鴨神社 #下鴨 #下鴨神社チームラボ #下鴨神社糺の森 #下鴨神社ライトアップ #下鴨神社お守り #下鴨納涼古本まつり #下鴨神社近く #下鴨神社⛩️ (下鸭神社) https://www.instagram.com/p/Cp7vYTEJ9kn/?igshid=NGJjMDIxMWI=

0 notes

Text

『犬王』舞台巡り【山陽道編】

友魚の旅路/平家都落ちルートも巡りたいよね、という記録です。関西在住・北部九州出身なのでこの経路なんてもう数え切れんほど往復しているが視点を変えるだけでこんなにも新鮮な旅ができるってすごいなあと思う。

行った場所:腕塚(腕塚堂・腕塚神社)/草戸千軒町遺跡/厳島神社/花岡八幡宮/壇ノ浦古戦場・赤間神宮ほか

腕塚(兵庫県神戸市・明石市)

腕を埋めて腕塚。一の谷の戦いに破れ西へと落ちゆく途中で非業の死をとげた平忠度の腕を埋めたと伝えられる"腕塚"は神戸市長田区駒ヶ林と明石市天文町の2箇所にある。え どゆことじゃ?と思ったけど知りたいこと全部書いてある論文ありました(大坪舞2008「祭祀される忠度の腕ー伝承を引き寄せる場をめぐってー」『論究日本文学』88)。こちらを参考にすると、そもそも忠度死地は『平家物語』でも史実でも絞り込めない。両地の忠度伝承は、駒ヶ林は17世紀後半(腕塚そのものは19世紀)、明石は17世紀初頭(腕塚は17世紀後半)までは遡れそう、とのこと。

駒ヶ林の腕塚は一の谷からちょっと東に位置。地下鉄海岸線駒ヶ林駅が最寄り。長田港に面する民家に囲まれて"腕塚堂"がある。細い路地に入っていくけど看板や標石があるので迷いはしないと思う。ガレージみたいなお堂。北西に忠度胴塚もある(こっちは看板少なくてわかりにくかった。伍魚福さんの隣)。

明石の腕塚は一の谷から西へ10kmほど離れる。山陽電鉄人丸前駅下りてすぐの"腕塚神社"。神社といってもお堂はごく小さい。木製の腕は地元の彫刻家の方が奉納されたもので、これで患部を撫でるとよくなるとか(境内においてあった「腕塚神社縁起」より)。東南に忠度塚と忠度公園もある。駅をはさんで北の丘陵にある人丸神社は柿本人麻呂を祀るが、境内に"盲杖桜"があり目の見えない人とのゆかりが深い。このへんからは明石海峡と行き交う船たちがよく見えます。

当たり前ですが京都とは全然景色が違っている。南が海、北が山。海を眺めていると友魚としてはこのへんまでは始めて来た場所であっても(見えなくても)"知ってる景色"なんだろうし逆に平家の人びとにとっては都を落ちて流浪の身になってしまったことを思い知らされる景色なんだろうなと思う。

どちらの腕塚も、いまも地元の人に愛されているのが伝わってくるたたずまい。腕塚が複数箇所にあるの、後世の人たちが"物語"を求めた結果だと思うのでそんな人間の営みが愛おしくなります。

草戸千軒町遺跡(広島県福山市)

直接の舞台ではないのですが、湯浅監督がふくやま草戸千軒ミュージアム(広島県立博物館)の街並み復元模型に言及されていたので。博物館では中世の人々の生活に関連する出土品を沢山見られる。本編で町の人たちが持ってて印象的な曲物の容器もいっぱい並んでる。

草戸千軒町遺跡は当時の海岸線で芦田川の河口付近にあった中世の港町。友魚と谷一さんも寄ったかな?と思っていたのですが、拠点的な大都市というわけではないようなのと、どうやら14世紀後半は一時的に町が衰退していたようなので寄ってないかもしれません。友魚が魚をほぐしているシーンはまだ広島らしいので(オーコメより。広島を2年もまったり旅していたのはちょっと謎)、このあたりかなと思っていたのですが、お金持ちがの人がいるのは尾道とか鞆とかかな。

遺跡現地は博物館から西南約2kmに位置。調査後に掘削されあとかたもありませんが、法音寺橋に説明板が設置されている。橋を渡って芦田川の右岸には草戸稲荷神社と明王院(常福寺)がある。明王院は本堂が1321年、五重塔が1348年に建てられたものなので、友魚たちが見たかもしれない建物がそのまま残っていることになる。明王院入り口付近の石垣にはひょうたん形の石が組み込まれている箇所があり(現地に説明板あり)、犬王ポイント高いように思います。

厳島神社(広島県廿日市市)

あれに見えるは厳島(ここでお社は映さないの超好き)。斎き島=神様をお祀りする島 として古くから信仰されてきた。1151年に安芸守となった平清盛は厳島神主家の佐伯氏と関係を深め、12世紀後半に海上の社を造営。その後何度か建て替えられているが、主要な建物の配置は基本的には変わっていないらしい。特に印象的な回廊は、現在のものは永禄~慶長年間(1558~1615)の再建。作中の回廊は、1241年に再建され、1537年に焼けたものにあたる。

干潮のタイミングで訪問したので、社殿が建ってるベースとの距離感がわかってよかった。友魚が落ちちゃっても自力で這い上がれそうな深さで安心(海の子なので心配には及ばないんだろうけど)。社殿が海に浮かんでいる姿が見られなかったのがかなり残念だけど、昼に干潮だと夜に満潮になる、という関係が理解できた。

大鳥居は改修中だったので足場が組んであり近くまで行けず。でも社殿の柱にもフジツボいっぱい付いてるのが確認できました。大鳥居も何回か建て替えられていて、現在のものは明治期の再建。1325年に2代目が倒壊してから1371年に3代目が建てられるまで空白期間があるので、友魚訪問時(1360年代後半くらい?)、実際には建ってなかったぽい。

しゃもじって琵琶みたいな形だな~と思いながらお土産見てたのですが、弁財天の琵琶っぽい工芸品としてつくられるようになったんですね。知らなかった。

花岡八幡宮(山口県下松市)

境内に友魚が雨宿りしてた塔(閼伽井坊多宝塔)がある。多宝塔の建てられた時期、立て看板では「室町中期」となっているのですが、ガイドブックやウェブ上で「室町末期」説も見るのでど~いうこっちゃと思っていたのですが、建築様式からみて室町中~後期、解体修理で見つかった木片に永禄3年(1560)の墨書あり、ということのようです(下松市HPより)。また、お宮そのものも創建当初の鎮座地から1489年頃に現在地に動いているらしい。作中で描かれているのは実際よりも少し下った時期の姿になるのかなと思います。

多宝塔の実物は思っていたより小さい印象を受ける。というか、ここに友魚があの感じで座っているのを想像すると、まだだいぶこどもだな...?!と感じました。

旧山陽道に面した丘陵上に位置し、高いところにあるのでめちゃくちゃ石段を登る。現代人にとっては雨宿りにちょっと寄るレベルを越えてるので、参道入り口あたりでお寺の人が友魚に声をかけたのかもとか想像します。

壇ノ浦古戦場・赤間神宮ほか(山口県下関市)

鴨の河原と同様、壇ノ浦も始まりの場所であり終わりの場所。

壇ノ浦古戦場跡は関門大橋の下関側のふもとに「みもすそ川公園」として整備されている。ちょうどこのあたりに友魚の暮らしていた集落があったのかなと想像できる景色。作中では霧に包まれて対岸は描かれていないけど、九州側の門司がかなり近くに見える。この土地も"境界"ですね。

赤間神宮は壇ノ浦古戦場跡から南西1kmに位置。壇ノ浦の戦いで入水した安徳天皇を祀る。江戸時代までは阿弥陀寺で、明治の神仏分離により天皇社赤間宮へ。1940年に赤間神宮に改称。1958年につくられた水天門は「波の下にも都がございます」の竜宮城を地上に造りだす意図でデザインされている。

耳なし芳一の舞台でもあり、境内の片隅に芳一堂あり。宝物館ではいろんな種類の琵琶も見られる。境内に平家蟹の標本も置いてる。

生きてる平家蟹は市立しものせき水族館海響館で見られる。海響館ができるまえの旧下関市立水族館は長府にあったのだけど、敷地内に"鯨館"という鯨形の建物があった。現在は中には入れないけど外観は見られます。小さい頃訪れたことがあって、でっかい鯨!のイメージだったけど今回再訪したら思っていたより小さいな...となりました。場所は関見台公園。下関は近代捕鯨発祥の地とされ、鯨とゆかりが深い。たまたまかもしれませんがモチーフの重なりが面白いです。

旅してこの文章を書くことで、山陽道、というか瀬戸内の海辺が友魚の旅路であり作中作(腕塚、鯨、竜中将)の舞台でもあるという重なりをはっきり認識できたのでよかった。この作品の重層的につくられているところが大好きです。

文献(本文中で言及したものを除く)

小川國治編 2001『長州と萩街道』街道の日本史43 吉川弘文館

県立広島大学宮島学センター2020「宮島 大鳥居のひみつ」

広島県歴史散歩編集委員会編2009『広島県の歴史散歩』山川出版社

ふくやま草戸千軒ミュージアム2020『瀬戸内の交流 まちのにぎわい 人のつながり』

峰岸隆2015『日本の回廊、西洋の回廊』鹿島出版会

山口県歴史散歩編集委員会編2006『山口県の歴史散歩』山川出版社

山口佳巳2008「仁治度厳島神社廻廊の復元的研究」『国立歴史民俗博物館研究報告』第148集

頼祺一編 2006『広島・福山と山陽道』街道の日本史41 吉川弘文館

7 notes

·

View notes

Text

20220103 新年おめでとうございます

年があけて、お天気も良く、上賀茂神社を参拝することにする。午後からは書家の人がきて書初めをおこなうイベントがあったらしいが、まだ人の少なそうな午前に訪れてみた。 去年とくらべて、あきらかに人が多い。迎える神社側も、あちらこちらにお守りを売ったり、大根やぜんざいを食べさせたりするテントを立ち並べ、商魂たくましく、その規模はコロナ禍前よりも派手になっている感じすらした。ご朱印をかいてくれる人も3名、待機してテントにならんでいた。さぞかしの福をさずけてくれるのだろう。 かといって、人ごみをかきわけて、というほどでもなく、適度なにぎわいを楽しみながら、ひさしぶりに本殿までのぞいてかえってきた。氏子としてカウントされている近所の民ではあるが、けっして熱心なほうではない。日本人の宗教観というのは、かなり特異なものだと思うが、これしか知らなければ、こんなもんだろうと思うよりほかにはない。 午後からは、いつものように加茂川を下って、そして下鴨神社をのぞいてみた。こちらももちろん、人が多かった。きっとコロナ退散などと願う人も多数いるのだろうが、この非合理性こそ、実にニッポンらしい。

6 notes

·

View notes

Photo

20200223(日)

「県内の第1号患者にはなりたくないの」「ほやって」と家族でゆるい会話をしている我が家ですが、29日現在隣県すべてコロナが発生し、福井県が四面楚歌、包囲されている状況では、防戦空しく陥落するのも時間の問題となっているそんな夕間暮れのひと時、皆さまいかがお過ごしでしょうか。

そんな中、tumblrの度量が試される投稿というか、23日に福井市にある賀茂神社(かもじんじゃ、小学校の隣に建っています)にお詣りしてきた折のフォトをのせます。

この神社は養老元年(717年)に廣部民部が京都の上賀茂、下鴨両宮を勧請し建立された陰陽道の古社です。 以来廣部家が社家(しゃけ、代々特定神社の奉祀を世襲してきた家(氏族))として代々奉仕し、現神職は43代目になるそうです。 遠祖は役小角(えんのおずぬ)を祖とする賀茂氏(陰陽師)で、賀茂保憲(かものやすのり)は安倍晴明(あべのせいめい)の師とされる人物とか。 その賀茂氏から伝えられた「守符之秘傳千抄」を基に謹製した300種類以上の秘伝のお守りやお札を授与しているとのこと。 ご祭神は別雷神、大國主神、玉依姫命、伊賀古夜比売命、神武天皇、賀茂建角身命など約15の神様が祀られている。 それで写真の「大きい」木像、2016年「金勢大明神」(子孫繁栄の御利益があるらしい)が祭られていたという内容の縁起書の木版が見つかり、その縁起書をもとに作られたとのこと。 この歳で関係はありませんが、何か御利益があるかもと嫁さんとなでてきました。

ちなみに、写真にはありませんが太いしめ縄をした朱塗りの鳥居は、二本の縄を一本に締め込んだもので男と女、いわゆる夫婦和合を表わしているとか。

28 notes

·

View notes

Text

絶望のパレード

魂がうわついている。まるで自分が自分でないみたいだ。ここしばらく意識は常に前方斜め下で、歩いているのは抜け殻か尻尾のようなものである。いつから、そしてなぜそのようになってしまったのだろうか。正月にかこつけて内省的になってみる。

昨年の初めに私家版詩集を刊行した。それまでに書き溜めた僅かな詩編を、2人の詩人と編集者、美術家とともに共著の形でまとめた。処女詩集にして全集のようなおもむきがあるけれども、自分としてはそれでよい。稲垣足穂風に言うなら、以降に自分が書くものはその注釈かバリエーションに過ぎないということだ。共著者と編集者が営業に奔走してくれ、関西の大型書店のみならず、関東の書店にも置いてもらうことができた。ありがたいことに帯には人類学者の金子遊氏が一文を寄せてくださった。個人的には、自分の高校時代からの読書遍歴を決定づけた恵文社一乗寺店に置いてもらえたこと、そしてそこで一度品切れになったことが大変嬉しかった。これで一地方のマイナーポエットになることができたという感じがある。それ以上は望まないが、この営みは細々と続けていくつもりだ。

詩集に関するあれこれが落ち着いてからは、英語の学習に明け暮れた。一昨年は仕事で繁忙を極めており、勉強どころか読書も満足にできなかったため、それを取り戻すように必死にやった。おかげで昨年度中の目標としていた点数を一発で大きく上回ることができ、すぐに違う分野へ手を出した。次はフランス語であった。気合を入れて5000円もする参考書を買い、基礎からやり直していった。ところがその参考書、誤植があまりにも多く、解説も非常に不親切で、ページをめくるのが億劫になり早々にやる気を失ってしまった。なんとも情けない話である。新しい参考書を買う気もなくなり、漢字の勉強へシフトしたところ、こちらはうまくいった。徐々に、平日はカフェで、週末は図書館で勉強するスタイルが出来上がっていった。その間も読書は続け、昨年で40~50冊程度は読むことができた。

秋ごろには面白い出会いがあった。実存的な不安が高まったこともあり、有休を取って哲学の道を散歩していたところ、海外からの観光客に、掛かっている看板の意味を聞かれた。訛りのある英語だったため、フランス人ですか? と問うと、そうだとの答え。自分がわずかばかりフランス語が話せるとわかって意気投合し、3日間観光ガイドのようなことをした。彼の名はムッシュー・F、ひとりで日本にバカンスに来て、東京でラグビーの試合を見たりしたとのこと。七十を超える高齢だが、つい最近まで自分もラグビーをしていたと話すエネルギッシュな人���で、全く年齢を感じさせない。パリで会社を営んでいるそうで、これが私の家だと言って見せられたのは、湖畔に浮かぶ大邸宅の写真であった。週末には森を散歩したり、湖にモーターボートを浮かべたり、馬に乗ったりしているよと言う。もちろんそれらは全て私有(森や湖でさえ!)、モノホンの大金持ちである。京都では一緒にカフェに行ったり、大文字に登ったり、うどんをご馳走したり、孫用の柔道着を探したり、旅行の手配を手伝ったりした。是非フランスにおいでと言い残し、彼は去った。それから今でも連絡を取り合っている。実に50歳差の友人ができた。

かつて自分は、日本で日々を平穏に過ごしながらたまに外国語を話す生活を望んでいたが、今になって少しばかり叶っていることに気が付いた。仕事ではしばしば英語を使う。ただ、本音を言えば、金子光晴のように海外を旅して回りたい。学生時代に思い描いていた生活はと言えば、高等遊民か世界放浪者であった。金子は詩の中で「僕は少年の頃/学校に反対だった。/僕は、いままた/働くことに反対だ。」と言った。人間は何からも自由なのである。自分も「成績」や「評価」、「管理」などには絶対に反対である。人に指示され、その目を気にして送る生活など耐えられない......。ところが、じっさいの自分には構造の外へ飛び出す勇気がない。そもそも自分は道の外から生のスタ-トを切ったのだ。そこから正道に戻るだけで精いっぱいだった。血の鉄鎖に引きずられながらもなんとか空転を繰り返した結果、保守的な思想が全身に染みついてしまった。今はなすすべもないまま泣く泣くレールの上を鈍行で走っている。窓からは、空中を並走するもうひとりの自分が見える。全てに背を向けて純粋な精神の飛翔を楽しむ自分の姿が。金子の詩友・吉田一穂は「遂にコスモポリタンとは、永生救はれざる追放者である」と言った。世界は狭量だ。自分にとっては、シュマン・ド・フィロゾフもアヴェニュ・デ・シャンゼリゼも等価である。どうにか国や所属を超越したいと強く思う。やはり勉強をし直さねばならない。

自分の様子がおかしくなったのは10月頃からだ。一昨年度に忙殺されたせいで少なからず人間の心を失った自分は、仕事における虚脱感に苛まれていた。家における問題もあり、また昨年度新たに来た上司とは全くウマが合わず、フラストレーションも募っていた。そもそもが5年で5人も上司が変わるという異常な環境である。自分はよく耐えてきたと思う。働くことが馬鹿馬鹿しくなり、ぼーっとする時間が多くなる。そんな中、自分はある大きなミスをしでかしてしまった。それは実際大した問題ではない、誰にでも起こりうることだった。尻ぬぐいは上司とともに行うこととなった。しかし、そのミスのせいでかなり落ち込んでしまい、さらに事後対応や予防策の打ち出し方が虫唾が走るほど不快なものであったため、自分は深く考え込むこととなった。���らにそこで追い打ちのごとく転勤が告げられたため、自分はついに心身に不調をきたしてしまった。抑鬱、不眠、吐き気、緊張性頭痛、離人感、悲壮感、食欲不振……全ての事物から逃げ出したくなる衝動に眩暈がする。ある日職場で人と話している時に、どうにもうまく言葉が出てこなくなったため、何日か休む羽目になった。初めて心療内科を受診し薬をもらった。一日中涙が止まらなかった。その頃の記憶はあまりない。日々、ふわふわと悲しみのなかを漂っていたように思う。ただ、話を聞いてくれる周りの人々の存在はかなりありがたく、ひとりの人間の精神の危機を救おうとしてくれる数多の優しさに驚かされた。転勤の話は自分の現況を述べたところひとまず流れた。その際、上役が放った言葉が忘れられない。「私は今までどこに転勤しても良いという気持ちで仕事をしてきましたけどね」。他人の精神をいたずらに脅かすその無神経さに呆れて物が言えなかった。薬の服用を続け、1ヶ月半ほどかけて不調はゆるやかに回復したが、自分が何もできずに失った貴重な期間を返して欲しいと強く思う。仕事に対する考え方は世代間でもはや断絶していると言ってもよいだろう。

労働を称揚する一部の風潮が嫌いだ。仕事をしている自分は情けない。それにしがみついてしか生きられないという点において。システムに進んで身を捧げる人間の思考は停止している。彼らは堂々と「世の中」を語り始め、他人にそれを強制する。奴隷であることの冷たい喜びに彼らの身体は貫かれている。何にも興味を持てなかった大多数の人間が、20代前半に忽然と現れる組織に誘拐され、奇妙にも組織の事業であるところの搾取に加担・協力までしてしまう。それは集団的なストックホルム症候群とでも言うべきではないか。社会全体へのカウンセリングが必要だ。尤も、使命感を持って仕事に臨む一部の奇特な人々のことは尊敬している。生きる目的と収入が合致しさえすれば、自分も進んでそうなろう。だが自分は、「社会とはそういうもの」だという諦念には心の底から反抗したい。組織とは心を持たない奇形の怪物だ。怪物は人間の心の欠陥から生まれる。ただ怪物のおかげで我々は生きられる。それをなだめすかしておまんまを頂戴しようという小汚い算段に、虚しさを深める日々。人間的であろうとする以上、この虚しさを忘れてはいけない。

どうしようもない事実だが、労働によって人の心は荒む。労働は労働でしかない。肉体を動かすことによる健康維持という面を除けば、それ自体、自己にとっては無益なものだ。勤労意欲のない文学青年たちはいかなる生存戦略を以て生活に挑んでいるのか。彼らの洞窟を訪ねて回りたいと思う。現代には、彼らのように社会と内面世界を対立させたまま働き消耗する人々がいる。ある経営者がその現象を「ロキノン症候群」と呼んでいた。芸術に一度でもハマったことがあるような人々がそうなのだという。しかし彼らも納得はいかないながら、どこかで折り合いをつけて頑張っているはずだ。自分は彼らに一方的な連帯感を覚える。来る亡命に向けて、励まし合っているような気さえするのだ。世間様はきっと我々を馬鹿者だと罵るだろう。「なんとでもいはしておけ/なんとでもおもはしておけ」と、山村暮鳥の強い声が聞こえる。目に見えるものだけを信じるのもいいが、それを周りに強いてはならない。我々は今、ようやく開けてきた時代を生きている。だが認識は未だ模糊としている。完全な精神が保証される世界からすると、まだまだ古い時代なのだ。人間の姿を見失いがちな現代に対して言えるのはただ一つ、みんなで一緒に幸せになろう、ということだけだ。

さて、年末に3日間の有休をぶち込んだので年末年始は12連休となった。天六で寿司を食べ、友人宅に入り浸ってジャークチキンをむさぼった。ポルトガル料理に舌鼓を打ち、サイゼリヤで豪遊した。特に予定を立てずに、ひたすら酒とコーヒーを鯨飲する毎日であった。心身の不調はマシになったものの、不運が続き、人と会わなければどん底に落ちると思った。それはまるで自分という神輿を中心にした絶望のパレードのようだった。

休みの初日、ふと思い立ち、生き別れた父親の所在を探るべく、戸籍を請求してみた。私は父親の顔も名前も知らなかった。さほど興味がなかったというのもあるが、これまで家族に問うても曖昧な答えしか返ってこなかったのだ。働き出してからしばらくして、親戚から聞いたのは、父親は母親と同じく耳が聞こえなかったこと、暴力をふるう人間であったことの二つだけだ。養育費が払われることはなかったともどこかで聞いたような気もする。いずれにせよクズのような人間であったことは疑いようもない。生まれてから会った記憶もなく、不在が当たり前の環境で育ったため、会いたいと思ったことはほとんどない。ただ、自分の身体の半分が知らない人間の血によって構成されていることに何とも言えない気持ち悪さを覚えていた。というのも、顔は母親似だと言われるが、色覚異常の遺伝子は父親から受け継いだものであり、おかげで少年はある夢を断念せざるを得なくなったからだ。その「不可視の色」を意識するたび、自分の身の内には不在の存在がかえって色濃く反映された。違和感は自分が年を重ねる��とに増してゆくような気がした。そのため、せめて名前と消息だけでも知っておこうと思い、今回ようやく役所に出向いたのだ。職員に尋ねたところ丁寧に教えてもらえた。自分の戸籍から遡れば簡単に辿ることができる。しばらくして数枚の紙きれが手渡された。そこには聞きなれない苗字が書かれてあった。そして、案外近くにひとりで住んでいることがわかった。ふーん。何か虚しさを覚えた。自分は何がしたかったのか。カメラを持って突撃でもすれば面白いのかもしれない。ネットで調べてみると同じ名前の者が自己破産者リストに載っていた。そうかもしれないし、そうではないかもしれない。結局自分には関係のないことだ。じっさいこの文章を書いている今、父親の下の名前をまったく忘れてしまっている。思い出そうとしても思い出せないのだ。

旅行前日の夜中に家の鍵をなくした。普段ほとんど物をなくさないのでかなり焦った。約4㎞の距離を3往復し、交番に駆け込むも見つからず。最後に寄ったコンビニの駐車場を這うように探し回ったところ、思いがけない場所で発見し安堵した。寒くて死ぬかと思った。自分は落とし物を探す能力には自信がある。物をなくさない、などと言いながらイヤホンのイヤーピースはこれまでに3度落としたことがある。しかし、その都度血眼になって道端から救出してきたのだ。今回見つからなかったら自分はどんなに落ち込んでいただろう。2時間も無駄にしてしまったが、とにかく良かった。もうお洒落を気取ったカラビナは使わない。

中学時代の友人3名と有馬温泉に行った。ここ数年、年末の旅行は恒例行事となっている。とはいえこの4人で遊ぶために集まるのはおよそ10年ぶりだ。有馬は京都から車でおよそ1時間半。温泉街は観光客でごった返している。外国人も多い。昼飯にカレーを食べ、しばしぶらつく。細く入り組んだ坂道が続く。公園には赤く錆びついた蛇口があった。飲用可能な鉄泉だったが、衝撃的な味に顔がゆがむ。血だ。その後、目当ての温泉旅館に行くも臨時休業であった。どこの湯も混雑しており、20分待ちがザラだった。日帰り湯の看板が出ていないホテルにダメもとで聞いてみると、幸運にも入れるとの答え。客もほとんどおらず、金泉をこころゆくまで楽しめた。歩き途中、炭酸せんべいを土産に買う。特徴のない普通のせんべいだ。ここで一旦宿に戻って車を置き、再びタクシーで温泉街へ。鉄板焼き屋でお好み焼きを食べ、銀泉に入る。顔がツルツルになった。宿はそこからかなり離れた山裾にある合宿所のようなところだった。嫌がるタクシーに乗り込み、外灯のない急坂を登る。受付には緩い感じのおじさんがいて、懐かしさを覚える。鍵を受け取り、宿泊棟へ。一棟貸しなので騒ぎ放題だ。大量に仕入れた酒とつまみと思い出話で深夜までウノに耽った。翌朝気が付いたのは隣の棟の声が意外とよく聞こえるということだ。大声、というか爆音で昔の先生のモノマネやらツッコミやらを繰り返していた我々の醜態は筒抜けになっていたようだ。棟を出る時に同年代くらいの若者と鉢合わせてかなり気まずかった。ここにお詫び申し上げる。この日は朝から中華街へと移動し、料理を食らった。鰆の酒粕餡かけという聞きなれない一皿がめっぽう美味かった。バリスタのいるコーヒー屋でエスプレッソを飲み、だらだら歩いて旅行は終了。京都に着いてからなぜか3時間ほどドライブし、大盛の鴨南蛮そばを腹に入れてから解散となった。

大晦日は友人宅で蕎麦をご馳走になってから鐘を撞きに行き、深夜まで運行している阪急で松尾大社へ。地元の兄ちゃんが多い印象。社殿がコンパクトにまとまっていて良かった。おみくじは末吉だった。年明け早々、以前付き合っていた人が結婚したことを人づてに聞く。めでたい気持ち半分、複雑な気持ち半分。元日は高校時代の友人3人と四条で酒を飲むだけに留まる。2日は友人らと蹴上の日向大神宮へ。「大」と名づくが割合小さい。社殿の奥には天の岩屋を模したと思しき巨大な岩をL字型にくりぬいた洞窟があり、潜り抜けることができる。いつ作られたものかは不明だそう。暗闇を抜けて日の光を再び浴びる時、不思議にもスッキリとした感覚になる。ここでもおみくじは小吉だった。その後は下鴨神社の露店を物色し、ケバブとヤンニョムチーズチキンなる悪魔のような食べ物に枡酒で乾杯。旧友と合流し、深夜まで酒を飲み、コーヒーで〆。怒涛のアルコール摂取はここで一旦落ち着いた。

3日、昼に起きる。夕方ごろ喫茶店に行くもぼんやりして何もできず。3時間で本のページを3回めくったのみ。その帰りがけに初めて交通事故を起こした。自分は自転車に乗っていたが、考え事ごとをしていたかそれとも何も考えていなかったか、赤信号の灯る横断歩道の真ん中で車に真横からはねられて、初めて意識が戻った。即座に状況を理解し、平謝りする。非常に幸運なことに怪我も物損もなく、さらには運転手が気遣ってくれたおかげで大事には至らず、事故処理のみしてその場を後にした。自分はあまりにぼーっとしすぎていたのだ。赤信号はおろか、横断歩道があることさえも気づいていなかった。完全にこちらが悪い。ただ、こんなことを言ってはヒンシュクを買うだろうが、何か自分のせいではないような気もした。昔、轢かれたことのある友人が、「車は鉄の塊、人なんて無力」と言っていた。生と死は笑えるほどに近い。車の同乗者には、生きててよかったなぁ! と半ば怒った口調で言われた。果たしてそうなのか。苦しんで生きるか、知らぬ間に死ぬか、どちらが良いのか。よくわからない頭のまま先輩の家に遊びに行き、帰ってからおみくじを捨てた。馬鹿にもほどがある。

“WWⅢ”がツイッターのトレンド入りした日に、リニューアルしたみなみ会館で映画「AKIRA」を見た。第三次世界大戦で荒廃・復興した2020年のネオ東京が舞台である。東京オリンピックの開催まで予言されていて瞠目する。作画の緻密さと色彩の美麗さ、展開のスピードが尋常ではなく、見るドラッグのようであった。見に来ていたのは意外にも20代の若者が多かった。なぜか終了30分前に入ってきた女性3人組もいた。目がぐるぐる回って、もう何が何か訳がわからなかった。溢れそうな鍋に蓋をしたところ、その蓋の上から具が降ってきた。そんな脳内で、世界の終わりというよりは、自分の終わりという感じだった。翌日から仕事だったが、変に興奮して夜中まで寝付くことができなかった。

3 notes

·

View notes

Link

最初の特攻を命じたことによって、「特攻の産み親」と呼ばれることになった大西瀧治郎中将は、天皇が玉音放送を通じて国民に戦争終結を告げたのを見届けて、翌16日未明、渋谷南平台の官舎で割腹して果てた。

特攻作戦を採用した責任者といえる将官たち、前線で「おまえたちだけを死なせはしない」と言いながら特攻を命じた指揮官たちの中で、このような責任のとり方をした者は他に一人もいない。

そして、ひとり残された妻・淑恵さんも、戦後、病を得て息を引き取るまで33年間、清廉かつ壮絶な後半生を送っていた。

最初の慰霊法要に駆け込み、土下座した貴婦人

終戦の翌年、昭和21(1946)年3月のある日、全国の有力新聞に、

〈十三期飛行専修予備学生出身者は連絡されたし。連絡先東京都世田谷区・大山日出男〉 との広告が掲載された。

空襲で、東京、大阪、名古屋はもちろん、全国の主要都市は灰燼に帰し、見わたす限りの廃墟が広がっている。

連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)は昭和21年1月、「公職追放令」を出し、旧陸海軍の正規将校がいっさいの公職に就くことを禁止した。日本の元軍人が集会を開くことさえ禁じられ、戦犯の詮議も続いている。広告を見て、「戦犯さがし」かと疑う者も少なからずいたが、呼びかけ人の大山のもとへは全国から続々と連絡が寄せられた。

戦争が終わってこの方、掌を返したような世の中の変化で、生き残った航空隊員には「特攻くずれ」などという侮蔑的な言葉が投げかけられ、戦没者を犬死に呼ばわりする風潮さえもはびこっている。そんななか、大勢の戦友を亡くして生き残った者たちは、戦没者に対し、

「生き残ってすまない」

という贖罪の気持ちをみんなが抱いている。それは、はじめから陸海軍を志した、いわばプロの軍人も、戦争後期に学窓から身を投じた予備士官も、なんら変わるところがない率直な感情だった。

「十三期飛行専修予備学生」は、大学、高等学校高等科、専門学校(旧制)を卒業、または卒業見込の者のうち、10万名を超える志願者のなかから選抜された5199名が、昭和18(1943)年10月、土浦、三重の両海軍航空隊に分かれて入隊、特攻戦死者448名をふくむ1616名が戦没している。呼びかけに応じて集まった予備学生十三期出身者たちの意思は、

「多くの戦没者同期生の慰霊こそ、生き残った者の務めである」

ということで一致した。そして、同期生たちが奔走し、GHQ、警察、復員局の了承をとりつけて、ふたたび10月30日の新聞に、

〈十一月九日、第十三期飛行専修予備学生戦没者慰霊法要を東京築地本願寺にて行ふ〉

と広告を出し、さらにNHKに勤務していた同期生の計らいで、ラジオでも案内放送が流れた。

昭和21年11月9日、国電(現JR)有楽町駅から築地まで、焼跡の晴海通りを、くたびれた将校マントや飛行靴姿の青年たち、粗末ななりに身をやつした遺族たちが三々五々、集まってきた。築地本願寺の周囲も焼け野原で、モダンな廟堂の壁も焦げている。寺の周囲には、機関銃を構えたMPを乗せたジープが停まって、監視の目を光らせている。焼跡のなかでその一角だけが、ものものしい雰囲気に包まれていた。

広い本堂は、遺族、同期生で埋め尽くされた。悲しみに打ち沈む遺族の姿に、同期生たちの「申し訳ない」思いがさらにつのる。読経が終わると、一同、溢れる涙にむせびながら、腹の底から絞り出すように声を張り上げ、「同期の桜」を歌った。

歌が終わる頃、一人の小柄な婦人が本堂に駆け込んできた。「特攻の父」とも称される大西瀧治郎中将の妻・淑惠である。

大西中将は昭和19(1944)年10月、第一航空艦隊司令長官として着任したフィリピンで最初の特攻出撃を命じ、昭和20(1945)年5月、軍令部次長に転じたのちは最後まで徹底抗戦を呼号、戦争終結を告げる天皇の玉音放送が流れた翌8月16日未明、渋谷南平台の官舎で割腹して果てた。特攻で死なせた部下たちのことを思い、なるべく長く苦しんで死ぬようにと介錯を断っての最期だった。遺書には、特攻隊を指揮し、戦争継続を主張していた人物とは思えない冷静な筆致で、軽挙を戒め、若い世代に後事を託し、世界平和を願う言葉が書かれていた。

昭和19年10月20日、特攻隊編成の日。マバラカット基地のそば、バンバン川の河原にて、敷島隊、大和隊の別杯。手前の後ろ姿が大西中将。向かって左から、門司副官、二〇一空副長・玉井中佐(いずれも後ろ姿)、関大尉、中野一飛曹、山下一飛曹、谷一飛曹、塩田一飛曹

昭和19年10月25日、マバラカット東飛行場で、敷島隊の最後の発進

淑惠は、司会者に、少し時間をいただきたいと断って、参列者の前に進み出ると、

「主人がご遺族のご子息ならびに皆さんを戦争に導いたのであります。お詫びの言葉もございません。誠に申し訳ありません」

土下座して謝罪した。淑惠の目には涙が溢れ、それが頬をつたってしたたり落ちていた。

突然のことに、一瞬、誰も声を発する者はいなかった。

われに返った十三期生の誰かが、

「大西中将個人の責任ではありません。国を救わんがための特攻隊であったと存じます」

と声を上げた。

「そうだそうだ!」

同調する声があちこちに上がった。十三期生に体を支えられ、淑惠はようやく立ち上がると、ふかぶかと一礼して、本堂をあとにした。これが、大西淑惠の、生涯にわたる慰霊行脚の第一歩だった。

生活のために行商を。路上で行き倒れたことも

同じ年の10月25日。港区芝公園内の安蓮社という寺には、かつて第一航空艦隊(一航艦)、第二航空艦隊(二航艦)司令部に勤務していた者たち10数名が、GHQの目をぬすんでひっそりと集まっていた。

関行男大尉を指揮官とする敷島隊をはじめとする特攻隊が、レイテ沖の敵艦船への突入に最初に成功したのが、2年前の昭和19年10月25日。三回忌のこの日に合わせて、一航艦、二航艦、合計2525名の戦没特攻隊員たちの慰霊法要をやろうと言い出したのは、元一航艦先任参謀・猪口力平大佐だった。安蓮社は、増上寺の歴代大僧正の墓を守る浄土宗の由緒ある寺で、住職が猪口と旧知の間柄であったという。

神風特攻隊敷島隊指揮官・関行男大尉。昭和19年10月25日、突入、戦死。最初に編成された特攻隊4隊(敷島隊、大和隊、朝日隊、山桜隊)全体の指揮官でもあった。当時23歳

昭和19年10月25日、特攻機が命中し、爆炎を上げる米護衛空母「セント・ロー」

寺は空襲で焼け、バラックの一般家屋のような仮本堂であったが、住職は猪口の頼みに快く応じ、特攻隊戦没者の供養を末永く続けることを約束した。この慰霊法要は「神風忌」と名づけられ、以後、毎年この日に営まれることになる。

遺された「神風忌参会者名簿」(全六冊)を見ると、大西淑惠はもとより、及川古志郎大将、戸塚道太郎中将、福留繁中将、寺岡謹平中将、山本栄大佐、猪口力平大佐、中島正中佐……といった、特攻を「命じた側」の主要人物の名前が、それぞれの寿命が尽きる直前まで並んでいる。

生き残った者たちの多くは、それぞれに戦没者への心の負い目を感じつつ、慰霊の気持ちを忘れないことが自分たちの責務であると思い、体力や生命の続く限り、こういった集いに参加し続けたのだ(ただし、軍令部で特攻作戦を裁可した事実上の責任者である中澤佑中将、黒島亀人少将は、一度も列席の形跡がない)。

東京・芝の寺で戦後60年間、営まれた、特攻戦没者を供養する「神風忌」慰霊法要の参会者名簿。当時の将官、参謀クラスの関係者が名を連ねるなか、淑惠は、亡くなる前年の昭和51年まで欠かさず列席していた

十三期予備学生の戦没者慰霊法要で土下座をした大西淑惠は、その後も慰霊の旅を続けた。特攻隊員への贖罪に、夫の後を追い、一度は短刀で胸を突いて死のうとしたが、死ねなかった。ずっとのち、淑惠は、かつて特攻作戦渦中の第一航空艦隊で大西中将の副官を勤めた門司親徳(主計少佐。戦後、丸三証券社長)に、

「死ぬのが怖いんじゃないのよ。それなのに腕がふにゃふにゃになっちゃうの。それで、やっぱり死んじゃいけないってことかと思って、死ぬのをやめたの」

と語っている。

大西瀧治郎中将(右)と、副官・門司親徳主計大尉(当時)。昭和20年5月13日、大西の軍令部次長への転出を控えて撮影された1枚

暮らしは楽ではない。夫・大西瀧治郎はおよそ金銭に執着しない人で、入るにしたがって散じた。門司は、フィリピン、台湾での副官時代、大西の預金通帳を預かり、俸給を管理していたから、大西が金に無頓着なのはよく知っている。淑惠もまた、金銭には無頓着なほうで、もとより蓄えなどない。

家も家財も空襲で焼失し、GHQの命令で軍人恩給は停止され、遺族に与えられる扶助料も打ち切られた。

昭和3年2月、華燭の典を挙げた大西瀧治郎(当時少佐)と淑惠夫人

自宅でくつろぐ大西瀧治郎、淑惠夫妻。大西が中将に進級後の昭和18年5月以降の撮影と思われる

焼け残った千葉県市川の実家に戻って、淑惠は生きるために商売を始めた。最初に手がけたのは薬瓶の販売である。伝手を求めて会社を訪ね、それを問屋につなぐ。次に、飴の行商。元海軍中将夫人としては、全く慣れない別世界の生活だった。

昭和22(1947)年8月上旬のある日、薬瓶問屋を訪ねる途中、国電日暮里駅東口前の路上で行き倒れたこともある。このとき、たまたま日暮里駅前派出所で立ち番をしていた荒川警察署の日下部淳巡査は、知らせを受けてただちに淑惠を派出所内に運び、近くの深井戸の冷水で応急手当をした。

「質素な身なりだったが、その態度から、終戦まで相当な身分の人と思った」

と、日下部巡査はのちに語っている。柔道六段の偉丈夫だった日下部は、元海軍整備兵曹で、小笠原諸島にあった父島海軍航空隊から復員してきた。後日、淑惠が署長宛に出した礼状がもとで、日下部は警視総監から表彰を受けた。だが、その婦人が誰であるか知らないまま8年が過ぎた。

昭和30(1955)年、日下部は、元零戦搭乗員・坂井三郎が著した『坂井三郎空戦記録』(日本出版協同)を読んで坂井の勤務先を知り、両国駅前の株式会社香文社という謄写版印刷の会社を訪ねた。日下部は、昭和19(1944)年6月、敵機動部隊が硫黄島に来襲したとき、父島から硫黄島に派遣され、そこで横須賀海軍航空隊の一員として戦っていた坂井と知り合ったのだ。

香文社を訪ねた日下部は、そこに、あの行き倒れの婦人がいるのに驚いた。そして、この婦人が、大西中将夫人であることをはじめて知った。日下部は淑惠に心服し、こののちずっと、淑惠が生涯を閉じるまで、その身辺に気を配ることになる。

淑惠が、坂井三郎の会社にいたのにはわけがある。

淑惠の姉・松見久栄は、海軍の造船大佐・笹井賢二に嫁ぎ、女子2人、男子1人の子をもうけた。その男の子、つまり大西夫妻の甥にあたる笹井醇一が、海軍兵学校に六十七期生として入校し、のちに戦闘機搭乗員となった。

笹井醇一中尉は昭和17(1942)年8月26日、ガダルカナル島上空の空戦で戦死するが、戦死するまでの数ヵ月の活躍にはめざましいものがあった。ラバウルにいたことのある海軍士官で、笹井中尉の名を知らぬ者はまずいない。

その笹井中尉が分隊長を務めた台南海軍航空隊の、下士官兵搭乗員の総元締である先任搭乗員が坂井三郎だった。笹井の部下だった搭乗員はそのほとんどが戦死し、笹井の活躍については、坂井がいわば唯一の語り部となっている。

坂井は、海軍航空の草分けで、育ての親ともいえる大西瀧治郎を信奉していたし、

「敬愛する笹井中尉の叔母ということもあり、淑惠さんを支援することは自分の義務だと思った」

と、筆者に語っている。

坂井は淑惠に、両国で戦後間もなく始めた謄写版印刷店の経営に参加してくれるよう頼み、淑惠は、実家の了解を得て、夫の位牌を持ち、坂井の印刷店のバラックの片隅にある三畳の部屋に移った。日暮里で行き倒れた数年後のことである。

だが、坂井には、別の思惑もある。淑惠が経営に関わることで、有力な支援者を得ることができると考えたのだ。坂井の謄写版印刷の店は、福留繁、寺岡謹平という、大西中将の2人の同期生(ともに海軍中将)ほかが発起人となり、笹川良一(元衆議院議員、国粋大衆党総裁。A級戦犯容疑で収監されたが不起訴。のち日本船舶振興会会長)が発起人代表となって株式会社に発展した。

出資金は全額、坂井が出し、名目上の代表取締役社長を淑惠が務めることになった。会社が軌道に乗るまでは、笹川良一や大西に縁のある旧海軍軍人たちが、積極的に注文を出してくれた。淑惠は、香文社の格好の広告塔になったと言ってよい。

「裏社会のフィクサー」の大西に対する敬意

淑惠には、ささやかな願いがあった。大西の墓を東京近郊に建て、その墓と並べて、特攻隊戦没者を供養する観音像を建立するというものである。

苦しい生活のなかから細々と貯金し、昭和26(1951)年の七回忌に間に合わせようとしたが、それは到底叶わぬことだった。だが、この頃から慰霊祭に集う人たちの間で、淑惠の願いに協力を申し出る者が現れるようになった。

大西中将は、まぎれもなく特攻を命じた指揮官だが、不思議なほど命じられた部下から恨みを買っていない。フィリピンで、大西中将の一航艦に続いて、福留繁中将率いる二航艦からも特攻を出すことになり、大西、福留両中将が一緒に特攻隊員を見送ったことがあった。このときの特攻隊の一員で生還した角田和男(当時少尉)は、

「大西中将と福留中将では、握手のときの手の握り方が全然違った。大西中将はじっと目を見て、頼んだぞ、と。福留中将は、握手しても隊員と目も合わさないんですから」

と述懐する。大西は、自身も死ぬ気で命じていることが部下に伝わってきたし、終戦時、特攻隊員の後を追って自刃したことで、単なる命令者ではなく、ともに死ぬことを決意した戦友、いわば「特攻戦死者代表」のような立場になっている。淑惠についても、かつての特攻隊員たちは、「特攻隊の遺族代表」として遇した。

「大西長官は特攻隊員の一人であり、奥さんは特攻隊員の遺族の一人ですよ」

というのが、彼らの多くに共通した認識だった。

そんな旧部下たちからの協力も得て、昭和27(1952)年9月の彼岸、横浜市鶴見区の曹洞宗大本山總持寺に、小さいながらも大西の墓と「海鷲観音」と名づけられた観音像が完成し、法要と開眼供養が営まれた。

昭和27年9月、鶴見の總持寺に、最初に淑惠が建てた大西瀧治郎の墓。左は特攻戦没者を供養する「海鷲観音」

その後、昭和38(1963)年には寺岡謹平中将の筆になる「大西瀧治郎君の碑」が墓の左側に親友一同の名で建てられ、これを機に墓石を一回り大きく再建、観音像の台座を高いものにつくり直した。

墓石の正面には、〈従三位勲二等功三級 海軍中将大西瀧治郎之墓〉と刻まれ、側面に小さな字で、〈宏徳院殿信鑑義徹大居士〉と、戒名が彫ってある。再建を機に、その隣に、〈淑徳院殿信鑑妙徹大姉〉と、淑惠の戒名も朱字で入れられた。

この再建にあたって、資金を援助したのが、戦時中、海軍嘱託として中国・上海を拠点に、航空機に必要な物資を調達する「児玉機関」を率いた児玉誉士夫である。児玉は、海軍航空本部総務部長、軍需省航空兵器総局総務局長を歴任した大西と親交が深く、私欲を微塵も感じさせない大西の人柄に心服していた。大西が割腹したとき、最初に官舎に駆けつけたのが児玉である。

昭和20年2月、台湾・台南神社で。左から門司副官、児玉誉士夫、大西中将

児玉は、昭和20(1945)年12月、A級戦犯容疑で巣鴨プリズンに拘置され、「児玉機関」の上海での行状を3年間にわたり詮議されたが、無罪の判定を受けて昭和23(1948)年末、出所していた。

巣鴨を出所したのちも、淑惠に対し必要以上の支援はせず、一歩下がって見守る立場をとっていた。「自分の手で夫の墓を建てる」という、淑惠の願いを尊重したのだ。だから最初に墓を建てたときは、協力者の一人にすぎない立場をとった。

だが、再建の墓は、大西の墓であると同時に淑惠の墓でもある。児玉は、大西夫妻の墓は自分の手で建てたいと、かねがね思っていた。ここで初めて、児玉は表に出て、淑惠に、大西の墓を夫婦の墓として建て直したいが、自分に任せてくれないかと申し出た。

「児玉さんの、大西中将に対する敬意と追慕の念は本物で、見返りを何も求めない、心からの援助でした。これは、『裏社会のフィクサー』と囁かれたり、のちにロッキード事件で政財界を揺るがせた動きとは無縁のものだったと思っています」

と、門司親徳は言う。

鶴見の總持寺、大西瀧治郎墓所の現在。墓石に向かって左側に海鷲観音と墓誌、右側には遺書の碑が建っている

大西瀧治郎の墓石右横に建てられた遺書の碑

墓が再建されて法要が営まれたとき、淑惠が参会者に述べた挨拶を、日下部巡査が録音している。淑惠は謙虚に礼を述べたのち、

「特攻隊のご遺族の気持ちを察し、自分はどう生きるべきかと心を砕いてまいりましたが、結局、散っていった方々の御魂のご冥福を陰ながら祈り続けることしかできませんでした」

と、涙ながらに話した。

「わたし、とくしちゃった」

淑惠は、昭和30年代半ば頃、香文社の経営から身を引き、抽選で当った東中野の公団アパートに住むようになった。3階建ての3階、六畳と四畳半の部屋で、家賃は毎月8000円。当時の淑惠にとっては大きな出費となるので、児玉誉士夫と坂井三郎が共同で部屋を買い取った。ここには長男・多田圭太中尉を特攻隊で失った大西の親友・多田武雄中将夫人のよし子や、ミッドウェー海戦で戦死した山口多聞少将(戦死後中将)夫人のたかなど、海軍兵学校のクラスメートの夫人たちがおしゃべりによく集まった。門司親徳や日下部淳、それに角田和男ら元特攻隊員の誰彼も身の周りの世話によく訪ねてきて、狭いながらも海軍の気軽な社交場の趣があった。

「特攻隊員の遺族の一人」である淑惠には、多くの戦友会や慰霊祭の案内が届く。淑惠は、それらにも体調が許す限り参加し続けた。どれほど心を込めて慰霊し、供養しても、戦没者が還ることはなく、遺族にとって大切な人の命は取り返しがつかない。この一点だけは忘れてはいけない、というのが、淑惠の思いだった。

大西中将は生前、勲二等に叙せられていたが、昭和49(1974)年になって、政府から勲一等旭日大綬章を追叙された。この勲章を受けたとき、淑惠は、

「この勲章は、大西の功績ではなく、大空に散った英霊たちの功績です」

と言い、それを予科練出身者で組織する財団法人「海原会」に寄贈した。大西の勲一等の勲章は、茨城県阿見町の陸上自衛隊武器学校(旧土浦海軍航空隊跡地)内にある「雄翔館」(予科練記念館)におさめられている。

昭和49年、大西瀧治郎を主人公にした映画「あゝ決戦航空隊」が東映で映画化され、淑惠は京都の撮影所に招かれた。大西中将役の鶴田浩二、淑惠役の中村珠緒とともに撮られた1枚

淑惠は、毎年、この地で開催されている予科練戦没者慰霊祭にも、欠かさず参列した。

「こういう会合の席でも、奥さんはいつも自然体で、ことさら変わったことを言うわけではない。しかし短い挨拶には真情がこもっていて、その飾らない人柄が参会者に好感をもたれました。大西中将は『特攻の父』と言われますが、奥さんはいつしか慰霊祭に欠かせない『特攻の母』のようになっていました」

と、門司親徳は振り返る。

昭和50(1975)年8月、淑惠は最初に特攻隊を出した第二〇一海軍航空隊の慰霊の旅に同行し、はじめてフィリピンへ渡った。

小学生が手製の日の丸の小旗を振り、出迎えの地元女性たちが慰霊団一人一人の首にフィリピンの国花・サンパギータ(ジャスミンの一種)の花輪をかける。特攻基地のあったマバラカットの大学に設けられた歓迎会場では、学長自らが指揮をとり、女子学生が歌と踊りを披露する。警察署長が、慰霊団の世話を焼く。

予想以上に手厚いもてなしに一行が戸惑っていたとき、突然、淑惠が壇上に上った。

「マバラカットの皆さま、戦争中はたいへんご迷惑をおかけしました。日本人の一人として、心からお詫びします。――それなのに、今日は、こんなに温かいもてなしを受けて……」

涙ぐみ、途切れながら謝辞を述べると、会場に大きな拍手が起こった。

淑惠は、翌昭和51(1976)年にも慰霊団に加わったが、昭和52(1977)年6月、肝硬変をわずらって九段坂病院に入院した。この年の4月、二〇一空の元特攻隊員たちが靖国神社の夜桜見物に淑惠を誘い、砂利敷きの地面にござを敷いて夜遅くまで痛飲している。

「こんなお花見、生まれて初めて……」

77歳の淑惠は、花冷えのなかで嬉しそうに目を細め、しみじみつぶやいた。

九段坂病院5階の奥にある淑惠の病室には、門司親徳や、かつての特攻隊員たちも見舞いに駆けつけ、人の絶えることがなかった。児玉誉士夫は、自身も病身のため、息子の博隆夫妻に見舞いに行かせた。香文社時代の同僚、遠縁の娘など身近な人たちが、献身的に淑惠の世話をした。日下部淳は、警察の仕事が非番の日には必ず病院を訪れ、ロビーの長椅子に姿勢よく座って、何か起きたらすぐにでも役に立とうという構えだった。

昭和53(1978)年2月6日、門司親徳が午前中、病室に顔を出すと、淑惠は目をつぶって寝ていた。淑惠が目を開けたとき、門司が、

「苦しくないですか?」

とたずねると、小さく首をふった。そして、しばらくたって、淑惠は上を向いたまま、

「わたし、とくしちゃった……」

と、小さくつぶやいた。子供のようなこの一言が、淑惠の最期の言葉となった。淑惠が息を引き取ったのは、門司が仕事のために病室を辞去して数時間後、午後2時24分のことであった。

「『とくしちゃった』という言葉は、夫があらゆる責任をとって自決した、そのため、自分はみんなから赦され、かえって大事にされた。そして何より、生き残りの隊員たちに母親のようになつかれた。子宝に恵まれなかった奥さんにとって、これは何より嬉しかったんじゃないか。これらすべての人に『ありがとう』という代わりに、神田っ子の奥さんらしい言葉で、『とくしちゃった』と言ったに違いないと思います」

――門司の回想である。

淑惠の葬儀は、2月18日、總持寺で執り行われた。先任参謀だった詫間(猪口)力平が、葬儀委員長を務め、数十名の海軍関係者が集まった。納骨のとき、ボロボロと大粒の涙を流すかつての特攻隊員が何人もいたことが、門司の心に焼きついた。

こうして、大西淑惠は生涯を閉じ、その慰霊行脚も終わった。残された旧部下や特攻隊員たちは、淑惠の遺志を継いで、それぞれの寿命が尽きるまで、特攻戦没者の慰霊を続けた。戦後すぐ、芝の寺で一航艦、二航艦の司令部職員を中心に始まった10月25日の「神風忌」の慰霊法要は、元特攻隊員にまで参会者を広げ、平成17(2005)年まで、60年に���たって続けられた。60回で終わったのは、代のかわった寺の住職が、先代の約束を反故にして、永代供養に難色を示したからである。

大西中将の元副官・門司親徳は、「神風忌」の最後を見届け、自身が携わった戦友会の始末をつけて、平成20(2008)年8月16日、老衰のため90歳で亡くなった。昭和と平成、元号は違えど、大西瀧治郎と同じ「20年8月16日」に息を引き取ったのは、情念が寿命をコントロールしたかのような、不思議な符合だった。

大西夫妻の人物像について、門司は生前、次のように述べている。

「大西中将は、血も涙もある、きわめてふつうの人だったと思う。ふつうの人間として、身を震わせながら部下に特攻を命じ、部下に『死』を命じた司令長官として当り前の責任のとり方をした。ずばぬけた勇将だったとも、神様みたいに偉い人だったとも、私は思わない。だけど、ほかの長官と比べるとちょっと違う。人間、そのちょっとのところがなかなか真似できないんですね。ふつうのことを、当り前にできる人というのは案外少ないと思うんです。軍人として長官として、当り前のことが、戦後、生き残ったほかの長官たちにはできなかったんじゃないでしょうか

奥さんの淑惠さんも、無邪気な少女がそのまま大人になったような率直な人柄で、けっして威厳のあるしっかり者といった感じではなかった。でも、人懐っこく庶民的で、人の心をやわらかく掴む、誠実な女性でした。長官は、そんな淑惠さんを信じて後事を託し、淑惠さんは、つましい生活を送りながら、夫の部下たちやご遺族に寄り添って天寿を全うした。

正反対のタイプでしたが、理想的な夫婦だったんじゃないでしょうか。いまの価値観で見ればどう受け止められるかわかりませんが……」

そう、現代の価値観では計り知れないことであろう。責任ある一人の指揮官と、身を捨てて飛び立った若者たち。そして、自決した夫の遺志に殉ずるかのように、最期まで慰霊に尽くし続けた妻――。

「戦争」や「特攻」を現代の目で否定するのは簡単だ。二度と繰り返してはならないことも自明である。しかし、人は自分が生まれる時や場所を選べない。自らの生きた時代を懸命に生きた人たちがいた、ということは、事実として記憶にとどめておきたい。

旧軍人や遺族の多くが世を去り、生存隊員の全員が90歳を超えたいまもなお、全国で慰霊の集いが持たれ、忘れ得ぬ戦友や家族の面影を胸に、命がけで参列する当事者も少なくない。彼らの思いを封じることは誰にもできないはずだから。

10 notes

·

View notes

Photo

#下鴨神社 #下鴨 #下鴨神社チームラボ #下鴨神社糺の森 #下鴨神社ライトアップ #下鴨神社お守り #下鴨納涼古本まつり #下鴨神社近く #下鴨神社⛩️ (Shimogamo Shrine(Kamomioya Shrine)) https://www.instagram.com/p/Cp7unnsJ_qf/?igshid=NGJjMDIxMWI=

0 notes

Text

2019/7/21

くもり。午後、バングラのカリーを食べにいくトに公園に寄ると、なんとまたカモの赤ちゃんが産まれている、4匹なり。前回は昼にみて夕方に戻ってくる頃には全滅していたので、今回はカリーを食べしだいすぐに戻ってくると、4匹の赤ちゃんはいまだ顕在! それがあんなことになろうとは。

カモたちが池を出たので、あとを追ってゆくと、そこにはちょうど犬の散歩の子供がいる、犬はカモたちに吠える、子供はそれはチキンじゃないよとリードを懸命に握って止める。危うく食べられかかったカモの赤ちゃんだったが、犬を避けて、池から離れたあらぬ方向へテクテク歩いてゆく。その方向は住宅地で、通行人たちは珍客の行列に歓喜する、あとを追うひともひとりふたりと増えてくる。

カモたちは小さな神社へ。そこに水場でもあるのかと思うとそうでもなく、神社というよりは神職のひとの自宅である、あろうことかカモたちは番犬に近づいてゆき吠えられる、柵がなければまた食べられているところだった。

それからカモたちはマンションの駐車場へ。駐車場の奥のほうは袋小路になっていてカモたちは右往左往、カモの行方を追うひとのひとりのおばさんの自転車くぐったりする、彼女は足もとをテクテク歩きまわるカモたちをメモ帳にスケッチしている。とうとう出口を見つけたかにみえた親ガモ、そのあとを追う赤ちゃんたち、すると4匹の赤ちゃんのうち3匹の姿がふいにみえなくなる、さらに残りの1匹もふいにみえなくなるというより、落ちた。カモたちの歩いていたのは地下に埋め込んである立体駐車場のてっぺんで、からだの小さな赤ちゃんカモはその隙間から地下に落下してしまったのだ。地下からピイピイ鳴声がきこえる、この鳴声は子鴨が親鴨とはぐれそうになると発する声なのはすでに知っている、親鴨も子鴨に応えてガーガーガーガー鳴いている。赤ちゃんカモの落下した隙間から4匹の姿を目視、地下に落ちても4匹列になって歩いているのに一応安堵する。

あわててマンションの管理室に駆けこむものの休日なので閉じている、たまたま近くにいた住民と思わしきおばさんに声をかける。急に声をかけられて、はじめは不信感でいっぱいだったおばさんの顔はカモの赤ちゃんのひと声で一変する、彼女も赤ちゃんを公園でみていたのだ。彼女の声で住民がひとりふたりと増え、たまたま通りがかった立体駐車場の利用者の初老の男性が鍵を使って駐車場を操作してくれる。ところが駐車場の構造上、赤ちゃんたちのいる一番底へはひとは降りて行かれない、鳴声ばかりがピイピイと響いている。そこで住民たちが連携をとり、マンションの管理会社や駐車場の管理会社に連絡をとってみるものの��そもそも休日だから対応してくれなかったり管轄が違うからとたらい回しにされた末に警察を呼んでくださいということになる。

それからだいぶ経ち、タラタラと自転車を漕いでやって来た警察官がなかなかの食わせもので、いったい何んなんすか、カモで出動なんて10年やっててはじめてッスよ、と明らかに不機嫌な様子、野鳥は警察の管轄外なんすよね、管轄を越えるとどうなるか分かりますよね、違法ですよ、僕もさすがにカモでクビにはなりたくないですからね、と。すると、住民の幼い子供のひとりが、ひとりのクビと4つの命とどっちが大切なんだ、と。そんな無礼な発言をやめさせる大人は幸いにもひとりもいなく、警察官はタラタラと自転車を漕いで帰っていった。

鍵を持った初老の男性は予定があるから失礼しなくてはならないけれど���鍵は必要でしょうから置いていきます、と。ここでも住民たちが連携をとり、〇〇号室に〇〇といいます、鍵は私が責任をもって預かっておきます、と。

それからも駐車場を上げ下げしたりしてみるものの打開策は見つからず、最初の目視いらい赤ちゃんたちの姿はみえず、ピイピイの鳴声と、マンション上空を旋回する親鴨の鳴声ばかりがむなしく響いている。もう夕方になり、車に乗って帰ってくる住民がちらほらあり、はじめは空きばかりだった駐車場がしだいに埋まってゆく、親鴨のガーガー鳴いて飛んでいるのが自動車の窓に反射している。

管理会社の対応してくれる明日まで待つか、それまで赤ちゃんたちがもつのか、そんな話し合いのなかで、ダメ元で消防に頼んでみようということになる。意外にも消防は快諾してくれて、しかもすぐに消防車で出動して来てくれる、太いロープを持った消防士が3人も。隊長がロープで地下まで降りて、若手のふたりが上からライトや網やバケツなんかをロープにくくりつけて下ろしてゆく。みんな固唾をのんで赤ちゃんたちの落ちた隙間から地下を覗く、こっちにライトの光が、あっちにも光が、そんな声がちらほらあがる。そしてロープにくくりつけられたバケツが上ってくる、そのなかには1匹の震える赤ちゃんカモが。ひどく汚れてぐっしょりと濡れている。それから隊長が口の縛られたズダ袋を持って上がってくる。言わずとも誰もが承知した。中身を確認しますかと聞かれたけれど首を振った。

鳥のことは専門ではないので今後のことはみなさんにお任せします、ただ地下は油なんかの汚れがひどかったのであらってあげたほうがいいと思いますと言い残して消防の方々は帰っていった。みんな、ありがとうございますと口を揃えて見送った。

さて、洗ってみてはみたものの、この弱った赤ちゃんをどうすべきなのか、また話し合いがはじまる。一刻も早く親のもとへ返してあげたい気持ちと、体力の回復するまで面倒をみたほうがいいのではないかとの思いがせめぎ合う、しかも、親はいまにでも飛んでどこかへ行ってしまうかもしれない、もう日は暮れようとしている、返すならまだ明るいうちのほうがいい、鳥は夜は目が利かないし、でも、弱ったままで放って猫にでも食べられたらどうしよう。

明るいうちに返すことになった。大人も子供もぞろぞろと連れだって公園まで歩いてゆく。親鴨は池に戻ってきていた。池のほとりの石の上に赤ちゃんを置く、ピイピイと鳴きはじめる、その声を察知して親鴨が近くまで泳いでくる、ガーガー鳴いて赤ちゃんを呼ぶ、でも、なぜだか子鴨は池に下りていかれない。みんな、ちょっと離れたところから2匹の動向を沈黙して見守っている。そんなやりとりを何十分か繰り返しているうちにすっかり夜になりマンションの住民たちはあとは自然の摂理に任せましょうと挨拶をしてぞろぞろと帰っていった、さいごに残った自分たちも夕食をたべに公園を立ち去ることにした、まだ蝉が鳴いていて、いまこの瞬間に夏の始まりが来たような気がした。

中華屋であったかいスープを飲んで、公園に戻ると、石の上に赤ちゃんはいなくなっている、かといって親鴨のところにも戻っていない、でも、ピイピイの鳴声はきこえるので探してみると、池の真ん中の平たい岩の上に赤ちゃんはいる。どうにかそこまでは泳いだらしいのだが、今度はこの岩の上でまごまごしてまた池に下りていかれない、親鴨は近くの別の岩の上から呼んでいる。しばらく見守っていると、マンションの住民で赤ちゃんを洗っていたおばさんが公園に戻ってくる、ここですよーと手を振って合図する。と、そのとき、ついに赤ちゃんカモが岩から下りる、でも、懸命に足をバタつかせて泳いでいるのにからだが沈んで首から上だけが水面にでている状態に、親鴨の岩までは辿り着けずに、近くの急な斜面の岩に登ろうとするものの、ひっくり返って頭から池に落っこちてしまう、もういちどよじ登ろうとして、またひっくり返ってしまう。どうやら油汚れがまだ羽に残っていてからだが水面に浮かないらしいのだ。仕方がないので岩をつたって赤ちゃんカモを確保、池の外に連れ出す。携帯電話のひかりで赤ちゃんを照らして様子をみながらマンションのおばさんと色々相談をする、ひかりに虫が集まってくる、さらに昼間にカモたちが公園の外にでていくのをみて心配になったというおじさんまでがやって来て、今日の一日の話を聞かせてあげる。

赤ちゃんカモは今晩だけ、マンションのおばさんがもういちど念入りにからだを洗い、エサと暖かい場所を用意して預かるということになった。一日じゅうずっと気を張っていたからか、お風呂の湯につかったときにようやく、お尻に大きな汗疹ができているのに気がついた。

2 notes

·

View notes