#スコットランド旅行

Explore tagged Tumblr posts

Text

2024.08.14 (Wed)

早起きしてバスに乗りHay Market駅へ。事前にネット予約していたチケットを受け取り、はじめてのスコットレイルに乗車。日本でいう特急列車的な感じでした。前日の晩スーパーで拵えた1ポンドのドーナツとスタバのコーヒーを持って、車窓からどんどん緑が増えていくさまを眺める。

1時間でDunblane駅に到着。バス乗り継ぎまで40分あったので、駅近くの大型テスコへ。 (テスコは大きさ別に4種類あるらしい。街中にあるテスコエクスプレスから、テスコメトロ、テスコスーパーストア、テスコエクストラ。でも今調べたら他にもあった :0) 前日晩にドライヤーを誤って使ったせいで変換プラグを死亡させてたので、ずっと日本プラグに適合するやつがないかを見てた。

40分後、Stage Coachというスコットランドの遠距離走行バスに乗る。チケットは事前に予約済み。QRついてるのに結局スキャンされなかった(夜行バスもそうだったな)あれはなんなん��ろう? 目的地はCrieffという街。Dunblaneも小さな駅だったけれど、バスが進むにつれどんどん景色がのどかになっていく。大量の羊や牛が草原でチルしてるのをたくさん見た。そして約1時間後、Crieff到着。ここも閑静でこじんまりとした街。たむろしていると工事のおじさんから「なんでこんなとこまで来た?」と珍しがって話しかけられる。

バス停から更に歩いて30分移動。道中に公園があったので遊具で遊ぶ。赤ちゃんはみんなかわいいけど、ヨーロッパの赤ちゃんってレベチでかわいい。途中迷い込んだ道は等々力みたいな渓谷だった。

そしてはるばる到着したのは、最終目的地であるグレンタレット蒸留所。スコットランドに来た理由の一つは、ウイスキー蒸留所にいきたかったから (恋人がウイスキーにハマってる) 本当はスペイサイドやアイラ島まで行ければよかったのだけど、時間が足りなかったのでここにした。グレンタレットは日本であまりメジャーな銘柄ではないが、スコットランド最古の由緒ある蒸留所らしい。宿泊先から約3時間で到着し、蒸留所ツアースタート。蒸留所内は撮影禁止だったが、どでかいポットスティルを生で見て、木製の樽で熟成させている部屋はお醤油みたいな麹みたいな良い香りがした。そしてグレンタレットには伝説の猫タウザーがいたらしく、ネズミの捕獲数でギネスに載ってるらしい (捕獲後彼自身が食べたらしいけど、尻尾だけ残すので尻尾の数を数えてギネス認定されたらしい :0) 嘘みたいな本当の話。

最後にウイスキーのテイスティング。自分はピートが効いてるほうが好みかな、と��いつつ、普段ストレートでウイスキー飲まないからテイスティングだけで結構なダメージを喰らう… ツアーだけで2種類飲ませてもらったのに、事前に追加のテイスティングも予約していたので(滅多に来れないので予約しよう、となった記憶だが我々以外に誰もいなかった xD) 結局すべて飲みきれず、小瓶に入れて持ち帰るオチ。場違いくらいの素敵なバーで、ウイスキーたくさん出てきて嬉しいはずなのに、2人して「飲めないよね…」って小声で言い合う日本人があまりにもダサすぎて、「私たちアルコール強くないので…」って思わず店員さんに言ってしまった(じゃあ何でオーダーしたのだ?と思われてそうでまた草ですね)

小瓶を携えて蒸留所を出発。ノリで寄り道することになり、スターリングというスコットランドの古都を経由して帰ることに。バスに揺られて1時間で到着。スターリングはエディンバラよりも更にこじんまりとした街だが、とてものどかで美しいところ。到着後smokeysというバーガー屋さんで遅めのお昼。変換プラグを購入し、スーパーで水を買ってたらまさかの日本人の方に遭遇。スターリング大学に留学しているのだとか。ロンドンやパリで会うのとはわけが違うので少し感動(相手も嬉しそうだったのでよかった)

せっかくなのでスターリング城へ。しかし思ったよりも急な坂で険しい道、連日2万歩歩いていた疲労困憊の体を引きずりながら、何度も引き返そうと思いながら頂上に到着。こんなに人いたの?ってくらい人がたくさんいて、何より最高にチルなスポットで気持ちよかった。こういうのって写真で全然伝わらないので載せないが、頑張って登ってよかった。

この時点で19時。すっかり疲れたので帰宅してもよかったけれど、スコットランド最後の夜なのでエディンバラ市内のパブへ行くことに。スターリングからエディンバラのウェーブリー駅まではスコットレイルで1時間。スコティッシュパブでビールとfish&chipsをいただく。

夜のエディンバラはまたまた綺麗で、この度を通して自分はすっかりスコットランドのファンになりました (元々映画で気になってたのもある) エディンバラはとっても美しく歴史のある街、パリやロンドンと比べて華やかさは少ないのかもしれないが、コンパクトだからこそ見渡す限り常に歴史の色香がただようので、本当にずっと浮かれていた。また来れたらいいな。次はグラスゴーにも行ってみたい。1日大移動してよかった :)

2 notes

·

View notes

Text

ジャ、ジャーン!

たまったマイレージで旅してきました

ドイツ→フランス→イングランド→スコットランドを2週間足らずで巡ってきました

もしかしたら電車やバスで移動してる時間の方が長かったかも

カタコト以下の英語でなんとかなったのはラッキー

そして、今、帰国途中。シンガポールで26:10発の乗り継ぎの便を待っています

楽しかった旅の話を誰かに聞いて欲しくて久しぶりのTumblrです

せっかくの特典航空券、欲張ってヨーロッパと決めたけれど

行ったことのない国、行ってみたい国のどこに行こうか?

まずはフランクフルト空港からヨーロッパ入り。

ドイツの温泉のある保養地、Baden-Badenへ。

ドイツ鉄道、予約したけれど

乗れるかしらん?大丈夫かなあ、私。

不安はありつつも、大丈夫でしょ、大丈夫なはず…

結論からいうと、ドイツ鉄道、噂通り遅れました。

海外の鉄道ど素人で、旅の初日、さらにドイツ語というハードルを超えなければならないこととなりましたが、今回もそこにいて人たちに助けてもらって、なんとか無事、電車に乗ることができました。

はあ〜やれやれ。

たどり着いたバーデンバーデンという町はかわいくて、素敵なところでした。

以下、続く

24 notes

·

View notes

Text

エジンバラは、実は人生3回目である。始めて行ったのは10歳の夏。Military Tatooのチケットを良く取れたなぁと、当時の商社の手配力に感動する。2回目は大学生の時。Balmoral城やSt.Andrewsへ行った。そして、今は一泊8万円出しても泊まれないThe Balmoralに宿泊して、エジンバラ城を見ながらEnglish Breakfastを食べてたっけ。ちなみに、ワシはお子様の頃から、English Breakfastが好きで朝からbaked beans, baked tomato, bacon, sausage, fried egg sunny side up, poached egg, toastなど、朝からガッツリ食べる朝食を、自分はそこまで食べない癖に、こよなく愛していた事を、今回アイルランド、スコットランドの旅では思い出した。大体、continental breakfastって何やねん。温かいんはお茶かコーヒーだけかい、ボケ。。。ジャム位出せや。。。と子供の頃に大陸ヨーロッパへ旅行する度に心の中で愚痴っていた事を思い出した。ガハハ。食べ物の恨みとは斯くも恐ろしい。

学会は適当に発表を済ませ、適当ツッコミも交わし、しつこい質問者には慇懃無礼に御礼を申し上げ、ちゃんとチェアもして、海外で活躍している事を鼻にかけながら日本に帰れないルサンチマンたっぷりの研究者や、海外に憧れているのに海外でポストなんか手に入るわけ無いやろ、明後日来いやボケ的な能力を棚上げして、海外に出ている研究者を憧れつつも、日本の処遇文句しか言わないルサンチマンたっぷりの研究者、日本の大学でテニア持ってるんやしもう十分やろと思うのに海外にいる研究者が妙に羨ましいルサンチマンたっぷりの研究者に会った。めんどくさ。。共通しているのは、日本人は老若男女関わらず、みんな���サンチマンたっぷり。何でなんでしょうね。誰も満足していない社会。

ワシは大学は好きだが、学問が好きなだけで、こういう大学関係者のつまらないルサンチマンの戦いは実に下らないと思う。まぁ勝手にやっててねと思うのに、何故か絡まれる。ベムが吠えてくるチワワに迷惑顔で棒ヨダレ垂らしつつ、勘弁してワンに。。。と苦笑いしていたのと全く同じ状態。流石に棒ヨダレは垂らせないので、たっぷり脇汗をかくことにしておく。ドイツが羨ましいなら、お前のポストくれっつーの。いくらでも代わったるで。。。っと、笑ってオチョクリつつ、大学教員の癖に、他人の家の芝生は緑に見えるということわざも知らんと、よう教壇にのうのうと立っとるわ。。。と感心する。ワシはワシの状況に十分満足しとる。所詮、運も含めて自分の能力に見合った所におるんでしょうと、自分のバカさ加減を承知の上、処遇なんて諦めていますんで。父上と母上にはせいぜい長生きして頂いて、不遇なアホ、天才とアホは紙一重レベルのアホに生まれた娘を養ってもらわんとね。

仕事が終わったら、後は、もうお隠れ遊ばす事にして、残りの滞在は学会はぜーんぶサボって、観光。子供の頃から憧れたネス湖へ、13時間の日帰りバスツアーに出かける。隣に座ったボストンから来ているNancy伯母さんに可愛がってもらって、バスの中ではおしゃべり、観光先ではジュースなどを奢ってもらう。ワシ、お前の住んでいる所の有名大学のライバル校におったんよ。。。と言うと、Yale?って聞いてくるので、そーそーと言うと、なんと娘婿が教授をしていると言う。世の中狭い。New Havenへは孫息子の面倒を良く見に行くという事で、New Havenのアイスクリーム屋さんやレストランで話がめちゃくちゃ盛り上がる。なんというローカル話。

ネス湖ではボートにも乗って遊覧した。実に37年来の夢が叶ったのかと、��味に嬉しかった。インヴァネスにも行きたかったが、またの機会までお預け。エジンバラ城は、丁度、Military Tatooが終わったばかりで、まだ観覧席の取り壊し工事をしていたが、この観覧席に座っていた37年前の少女は、年齢を重ねて、色々あって、色々と病気して、色々な所で生活してみて、悲しいことも嬉しいことも色々とあったけど、心の中は、10歳のままかも。。。という驚愕の事実を再確認できた。

それにしても、英語ってラクざます。ぼんやりしていても、大体、意味が分かるので、全くホームの感覚。ドイツでは、それなりに気を張っているんだなぁと自覚。バスの中では意識不明になる事多し。今回の旅行では、自分のルーツ探し、あるいは親戚に会いに来ているアメリカ人たちの多さと、インド人の多さに驚愕した。そして、土産物が無い事にも驚いた。否、土産物は腐るほど売られているのだが、京都と同じ。欲しいという欲求が一切湧いて来ない品々だらけ。

タータンチェックも、ウール生地ではなくポリエステル混じりの物が多く、縫製もいい加減。手仕事が無くなっている。全世界的な現象で、手仕事をできる人がいなくなっているのだろう。タータンチェックのスカートのプリーツが、全くプリーツ無しの、タダの巻きスカートになっている事には驚愕した。逆に、男の正装用品だったので、男性のスカートのプリーツはきちんと作ってあった。そりゃ、あんな寒い中でスカートの中はノーパンフルチンらしいからなぁ。プリーツでも無いと、玉も縮み上がるだろうと思いつつ、土産物物色して何も買わず。ワシはあまりの寒さに、ネス湖へ行く途中のトイレ休憩で、ド田舎の洋品店で、店のおばあちゃん3名に、カシミアのマフラーを選んでもらった。おばあちゃんは、どの国でもお節介で優しい。写真で着ている紫のタータンチェックのマフラーは、店番おばあちゃん達のお見立てで選んで貰ったものです。一万円ちょっとのカシミアマフラー。

初日のエジンバラでは、胃に優しいものをと思い、ベトナム料理屋さんへ。ここで、ScottのラガーマンPeterとSarahの夫婦と意気投合。結局、奢ってもらう事になる。スコティッシュは温かい人々が多い聞くが、ロンドン生まれロンドン育ちのサラは、Peterほどの典型的なスコットはいないわよ!と笑う。Peterは74歳。人生は楽しまなきゃ。働いて、働いて、頑張って、頑張って、そして、多いに楽しむのが人生だよ。シンプルに考えなきゃ。今は、お前、アレだろ。携帯であーでもないこーでもないって情報ばかりに左右されて、ここで(デカイ手で自分の胸をバンバン叩きながら)感じる事をしないのさ。頭でばかりコネクリ回すから、何が幸せなのか分からなくなっている。お前、幸せって何だ? ワシ、うーん。。。笑ってる事かな。 ピーター、そうだろ。こうやって、お前は日本から来る。俺はここで好物のビールを飲む。サラは好物のフォーを食う。これで良いんだよ。幸せって。身近にあるんだ。とても身近にあるし、探す必要もない。幸せは、毎日、こうやって、美味いビールを飲みながら、ラグビー見て、笑って、時に怒って、泣いて、そして笑うことだ。なーんだお前、分かっとるやないか。おい、サラ。こいつはホンマモンの哲学者だ。話が通じるからな。ガハハと笑いつつ、私を抱きしめる。

サラは、麻貴は日本人なんだから、そんなにすぐ抱きつかないの!と嗜めつつ、笑っている。嫌なら言ってね。ピーターは、良い人なんだけど、スコットだから、すぐ気を許すとtouchy、触り魔になるのよ。でも、イヤらしい意味は無いのよ。ワシ、全然気になりません。大丈夫。というと、すかさずピーターは、サラのヤキモチー!とサラを冷やかす。ラグビーで玉を掴み合うのはスコットもやるけれど、掴み方にも色々とコツがあるのよと、掴み過ぎると反則になるしな、と慶應ビー部の友人マレが、ビー部で玉つかみ役だった事を話してみると、ピーターは真面目に玉つかみ談義。勿論、サラに怒られるピーター。楽し過ぎて名残り惜しく、スコティッシュの温かい人柄に存分に触れた夜だった。最終日にもう一度伺い、ありがとうのカードを店主のキム伯母さんに託す。キムは常連さんのピーターとサラ夫妻を中国新年に自宅にお招きするらしい。

今回のフライトは、毎回、delayの憂き目にあった。エジンバラからはヒースロー経由だったが、ヒースローではターミナルがラウンジのあるターミナル5だったので、馴染みのラウンジで、5時間ほど過ごす。父上に感謝。コーク行きの時はターミナル3だったので、レストランのハシゴをしたが、帰独便は楽だった。しかし。。。ワシはこのロンドンのラウンジで食べるものと相性が良く無いらしく、いつもお腹が空くので何かしら食べては、胸焼けがする。文句は言えないけど、微妙な気分。飛行機を待っている間に、悩んでいた公募に応募してしまった。人生なんて、適当。頑張って働いて楽しむ事に全力投球すれば、後は、適当良いのかも。。。と、少しだけ思えた旅だった。

2 notes

·

View notes

Text

1768年、イギリスのランカシャー州プレストンで、こんな噂話がされていた。 「魔術の儀式をしていた男を知っているか」「その男は見たことないが魔女の叫び声を聞いたって話は何人かから聞いた」「その話なら聞いたけど魔術ではなかったんだろ」「そうなのか、じゃあ何だったんだ」「なんかの機械を作ろうとしてたらしい。経度測定器だか永久機関だかって」「なんだやっぱり頭のイカれたやつだったか」 この頃から1930年代くらいまでの「噂話」には、その後も語られるものが多く、文学など���も影響を与えたと言われる。また、18世紀から19世紀半ばまでは、近代ジャーナリズム成立前という意味で「噂話の時代」と呼ばれることもある。 17世紀半ばから18世紀のイギリスにおいてジェントルマン(中産市民階級)は、政治や経済の動向を意識し情報収集に努めた。彼らの情報収集の場となったのがコーヒーハウスであり、新聞や雑誌はそこで多くの読者を得、またその発行者もそこで情報を得ていた。コーヒーハウスが情報センターの役割を担い、ジャーナリズムはそこから発生したと言える。名誉革命(1688-1689)後の1695年にはある程度新聞発行の自由が認められ、トーリ党系とホィッグ党系の新聞が発行されるようになった。雑誌での本格的なものの最初は、現在では『ロビンソン クルーソー』(1719)の作者として有名なダニエル デフォーが1704年に創刊した『レビュー』である。デフォーの政治的立場はホイッグ派であり、それに対抗したのがトーリ党が1710年8月に創刊した『エグザミナー』で、1710年11月から1714年まで、現在では『ガリヴァー旅行記』(1726)で有名なジョナサン スウィフトが編集および執筆をしていた。 デフォーの『レビュー』はトーリー党の幹部ロバート ハーレーの下で発行された。デフォーはアン女王のインテリジェンス(スパイ)でもあり、1707年にイングランドとスコットランドが合邦してグレートブリテン王国ができた際にも、デフォーの尽力があったと言われている。スウィフトはトーリー党の大蔵卿(1711-1714)のハーレーと外務大臣(1710-1715)のヘンリー シンジョンとの間の調停役になろうとした。しかしハーレーとシンジョンとの仲は決裂、1714年にハーレーは指導力の低下からアン女王に見限られ大蔵卿を罷免、同年のアン女王の死とジョージ1世の即位に伴ってホイッグ党が与党の座を奪還、ハーレーとシンジョンらトーリー党の指導者達はフランスとの秘密交渉を行った謀反により裁判にかけられ、ハーレーはロンドン塔へ投獄、シンジョンは私権を剥奪された。こうしてトーリー党は没落、ホイッグ党による長期政権の幕開けとなった。デフォーはホイッグ党政権下での秘密活動の継続を条件に作家活動を続けることになった。スウィフトは政治的に敗北しイングランドを去り、故郷のアイルランドに帰った。 1709年から1711年に刊行された『タトラー』(「噂話。むだ口をたたく人。おしゃべり」の意)は、それ以前は政治色の強い新聞や雑誌ばかりだったのに対して、同時代の社会現象やゴシップを幅広く記事にし、文芸雑誌という趣もあった。洗練された文章で人びとの好���心を刺激し、近代的な雑誌の先駆けとなったと言われる。ホイッグ党による半世紀近い長期政権時代には、政治対立を背景にしたジャーナリズムは下火になり、『タトラー』のような雑誌が増えていく。 1760年のジョージ3世の即位後、ジョージ3世の家庭教師を務めていたジョン ステュアートが国王の後押しで政界で急速に昇進し、1762年5月には第一大蔵卿(首相)に就任した。反政党政治的な「愛国王」の理念に基づいて「ホイッグ党寡頭支配」を終焉させ、万年野党だったトーリー党からも閣僚登用を行った。ステュアートが首相在任中の1763年2月に七年戦争の講和条約パリ条約が締結された。ステュアートは新聞や雑誌から異様なまでに叩かれた。ステュアートと敵対した政治家たちは、ステュアートのみならずジョージ3世やジョージ3世の母親までも中傷する噂を流し、ステュアートがスコットランド生まれのためイングランドの反スコットランド感情も扇動した。あまりに不人気になったステュアートは混乱を収めるべく1763年4月に退陣したが、ホイッグ優勢の時代を終わらせた。以降のイギリスの政界は政権交代が頻発することとなる。政治色の強いジャーナリズムが盛り上がり、扇動的な論調を強めていく。ステュアート退任後もホイッグ党やホイッグ寄りの新聞は、ステュアートを「秘密の影響力」「闇の首相」と呼んで批判を続けた。「闇の首相」による「秘密の影響力」は神話化した。1775年から1783年のアメリカ独立戦争でも「秘密の影響力」神話は、イギリス側にとってはかなり皮肉な形で影響し、アメリカはジョージ3世を暴君として仕立て上げた。「秘密の影響力」は後々まで語られる噂話となる。

アダム スミスの『国富論』(1776)には、人は自分自身の安全と利益だけを求めようとするが「人がこのような行動を意図するのは、他の多くの事例同様、人が全く意図していなかった目的を達成させようとする見えざる手によって導かれた結果なのである。」と、「見えざる手」という表現が出てくる。 スミスが経済論に結びつける形で「見えざる手」という発想を得たのは、グラスゴーに出来た水力紡績工場を見たからだという説がある。ただし、この説は当時の噂話ジャーナリズムと、後の時代の、産業革命の「発祥の地」はどこかという、それぞれの地域の郷土愛などに基づいた議論で出てきたもので、事実というよりは抽象的かつ象徴的な話だという。スミスが見学した水力紡績工場は、最初の水力紡績工場というわけではないが、最初期のもののひとつではあり、こうした水力紡績工場が、近代の工場システムと産業革命の発展において重要な役割を果たした。スミスが見学した工場は、分業制が成り立っており、工場経営者も含めて、工場全体と機械の全てを完全に把握している一者というのは存在しなかった。また、一日の就業を、太陽の日照や、職人の長の仕事の仕方などによってではなく、時計によって管理した最初期の事例のひとつでもあった。それぞれがそれぞれの作業をすることで生産され出荷されていくのを、まるで「見えざる手」が糸を紡いでいるようにスミスは捉えた、という解釈である。 部分知にしか基づかず全体を把握した行動ではないが結果的に、あたかも「見えざる手」に導かれるかのように、全体としての効率的な作業と成長を実現するという考えは、スコットランドのグラスゴーにおいては、イングランドでなぜか反スコットランド感情が扇動されている中、そうしたメディアに先導された認識から抜け出して、合理的に思考することを促すものだった。

世界初の水力紡績機を使う工場は、1771年、リチャード アークライトによって、ダービーシャー州クロムフォードのダーウェント川に面して建設された。 起業家のアークライトは1767年に、時計職人ジョン ケイを雇い、紡績機の開発を始めた。ケイが作った試作品の実用性に納得したアークライトは1768年にプレストンに場所を構え、ケイに紡績機を改良させた。アークライトは特許を取得することを考えていたため、作業場で何をしているかを秘密にするために、周囲には、頭のおかしい奴らだと思わせようとして、経度測定器や永久機関を開発していると称していた。作業場から奇妙なハミングノイズが聞こえてくることから、魔女術を行っていると告発されたことがある。 その後ノッティンガムに移り、1769年に彼らが考案した機械を使った工場を建設。同年、アークライトは特許を取得したものの、1781年に特許無効で訴えられ、この特許は無効になった。ノッティンガム工場は馬を動力源とするもので、馬の餌代がかさみ、利益が上がらなかったが、考え方は間違っていないと証明されたので、アークライトは投資家を募り、改良を加えた水力工場をクロムフォードに建設した。クロムフォード工場を、産業革命「発祥の地」と呼ぶ人もいる。産業革命の発展において重要な役割を果たすものになった。

「産業革命」という言葉を初めて使ったのは1837年、フランスの経済学者のジェローム=アドルフ ブランキである。それ以降、「産業革命とは何か」という議論がされている。 産業革命は1760年代のイギリスで始まったとされ、1830年代までという比較的長い期間にわたって漸進的に進行した。イギリスに限らず西ヨーロッパにおいて産業革命に先行するプロト工業化と呼ばれる技術革新が存在し、そもそもこのような長期的かつ緩慢で唯一でもない進歩が「革命」と呼ぶに値するかという議論もあり、技術革新に重きを置いた見方では理解できない面が大きい。しかし、1760年代から1830年代という「産業革命期」を挟んで、イギリスにおける大きな社会的変化を見出すことができ、また世界においても、イギリス産業革命を期に、奴隷貿易を含む貿易の拡大や、国際分業体制の確立といった「地球規模での革命的な」大変化がある。 イギリスで世界最初の産業革命が始まった要因であり、他の国が持ち得なかったものは、なによりも「覇権国家」の地位である。イギリスは1763年に七年戦争を勝利によって終わらせたことにより覇権国家の地位を決定づけた。 17世紀中頃までに一部の不毛地帯を除いた地球上全ての地域にヨーロッパ人が到達して「大航海時代」は終焉を迎え、ヨーロッパ各国による植民地獲得競争の時代に移る。広義には17世紀中頃から18世紀末まで、狭義には事実上「植民地帝国」が成立した1763年からのイギリスを「第一次植民地帝国(第一帝国)時代」と呼ぶ。この「第一帝国」は、1783年にアメリカの独立を承認したことで、狭義の定義では成立からわずか20年で終焉した。 イギリスは1840年にアヘン戦争で清朝を屈服させ香港を獲得、1857年にはインド大反乱を鎮圧し、1877年にインド帝国として植民地化を達成、「第二次植民地帝国」を成立させていく。1840年から第一次世界大戦(1914-1918)までが「第二次植民地帝国 (第二帝国)時代」と呼ばれる。 「産業革命」は、「第一帝国」成立から「第二帝国時代」が始まるまでの、特に第一帝国崩壊後の「帝国崩壊(不在)期」に起きた極めて特殊な思想だと言うこともでき、経済、技術、政治、哲学などの、それぞれの分野だけでは説明できないことが多く、様々な要素の不思議な複合体(コンプレックス)だと考える人も多い。 最近読んだ記事では、「ダルトン極小期」という1790年から1830年まで続いた太陽活動が低かった期間の、特に「夏のない年」と呼ばれる1816年を中心に起きたパニックとそれへの対応だったという説を紹介していた。が、やはりそれでは説明できない点が多い。 アメリカ独立革命(1775-1783)とフランス革命(1789-1795)、フランス7月革命(1830)に、地理的にも時間的にも挟まれた特殊な状況で起きた思想だと言うことができるものの、それではあまりに抽象的で説明にもならないが、イギリスにとって、反発してきたアメリカと、競争相手のフランスが、自身の「鏡」として立ち現れてきたことで、自身の「ワールドナラティブ (世界を理解するために用いる物語。世界を認識するための枠組み)」の更新または変更を迫られたのだとも言うことができる。産業革命期は、「噂話の時代」を脱却し「近代ジャーナリズム」を成立させるための準備期間にもなった。 「ワールドナラティブ」の変更、「噂話の時代」からの脱却、そして「産業革命」の象徴的な発明品になったのが、「クロノメーター」(懐中時計)である。

大航海時代に航海が増加して海難事故が多発するようになり、現在位置を把握するため精密な緯度や経度の測定法が求められた。緯度は六分儀等による天体の位置測定で比較的容易に求められるものの、正確な経度の測定は困難であ���た。この問題を解決するためイギリス議会は1714年に高精度で経度を測定できる方法の発見に懸賞金を出すという「経度法」を制定した。経度の測定にはいろいろな方法が考えられたが、その一つが時刻と太陽の位置から測定する方法であった。18世紀初頭最も精度の高い時計は振り子時計だったが、揺れる船上では機能しなかった。揺れる船舶の上でも正しい時を刻む高精度の時計(マリンクロノメーター)が必要とされた。 測定方法を審査する機関として経度委員会が作られ、数多くのアイデアが寄せられたが、そのほとんどは役に立つものではなく、経度測定と全く関係のないおかしなものも多く含まれていた。 1726年に発表されたジョナサン スウィフトの『ガリヴァー旅行記』では、不死の人がいる国にたどりついた主人公が、もし自分も死ぬことがなければ「経度測定法や永久運動や万能薬等の発見を始め、その他もろもろの発明の完成をこの目で見ることもできよう」と語る場面があり、経度測定を永久機関や万能薬と同列に並べている。また、ウィリアム ホガースにより1735年に発表された版画『放蕩一代記』では、「経度を測定しようとしている人」が精神病院の患者として描かれた。この頃は、「経度を発見する (ファインディング ザ ロンジチュード)」という言葉が、「不可能である」という意味で使われていた。 1735年、大工職人のジョン ハリソンは温度や揺れに強い置時計「クロノメーターH1」を製作した。その後1759年には直径5インチの懐中時計である4号機「クロノメーターH4」を製作、誤差はイギリスからジャマイカまで81日間航行した間に8.1秒遅れただけ、年差にして約30秒という高性能を実現した。経度委員会はラーカム ケンドールに「H4」の複製を依頼、ケンドールは1769年に「クロノメーターK1」を作成した。この時計はイギリス海軍艦艇に配備され、ジェームズ クックの第二次航海の際にもその実用性が改めて確認された。 経度委員会がハリソンへの賞金の支払いを渋るなどの軋轢があったが、最終的にはジョージ3世がハリソンに同情し、議会による調査等もあって、1773年、ハリソンに賞金全額が支払われた。 産業革命の原動力となった機械には、多くの部品を正確に制作して組み合わせ、狂いなく動作するように仕上げる技術が必要だった。こうした技術力は、時計産業の発達によってもたらされた。

「噂」は人の感情を強く刺激するほど速く遠くへと、変化しながら広がっていく。なんやかんや人は、知った順番で物語を組み上げる。出来事が起こった順番を、「噂」の速度が追い抜いて届いてくる。しばしば物語の因果関係が狂う。情報���整理のとりあえずの方法は、時間軸の整理である。真実かどうかを測定する確実な方法があれば良いのだが。

2025年5月 チック タック イン パンデモニウム

0 notes

Quote

ピンカートン探偵社 ピンカートン探偵社(Pinkerton National Detective Agency, 略称:Pinkertons)は、アメリカ合衆国の私立探偵社・警備会社。 スウェーデンの警備会社Securitas ABのアメリカ法人Securitas Security Services USAとして現存し、その政府部門は今尚Pinkerton Government Servicesと呼ばれている。 概要 身辺警護から軍の請負まで、手広く営業した。最盛期にはアメリカ陸軍の州兵を上回る人数の探偵を雇用しており、オハイオ州は、準軍事組織または民兵として雇われかねないという恐れから、同社を非合法にしたほどである。 19世紀後半の職場闘争の期間、実業家たちは、ストライキ および組合員と目される人物を監視するスパイとして、あるいはスト破りのためにピンカートン探偵社を雇っていた。1877年の鉄道スト、イリノイ州、ミシガン州、ニューヨーク、ペンシルベニア州の炭坑・鉄鋼・材木ストにかかわった。 起源 1850年代、大統領選挙に立候補していたエイブラハム・リンカーンの暗殺計画を未然に防ぎ有名となったアラン・ピンカートンが、シカゴの弁護士エドワード・ラッカーとともに、North-Western Police Agency(北西警察事務所)を設立した。この��社が後にピンカートン探偵社として知られるようになる [1][2][3]。 歴史家のフランク・モーンはこう述べている。 1850年代までに、少数の実業家が雇用者をより厳しく監視する必要性を感じていた。その解決策が、私立探偵のシステムを支援することだった。1855年2月、アラン・ピンカートンは中西部の6社の鉄道会社と相談のうえ、シカゴにこのような探偵社を創設した[4]。 政府の仕事 リンカーンは南北戦争期間中、ピンカートンの部下の探偵たちを身辺警護に雇っていた。なお、リンカーン暗殺時にはピンカートンではなくアメリカ陸軍が警護にあたっていた。 1871年、連邦議会は、新設された司法省に、「連邦法を侵害した罪人の発見と起訴」を専門とした補助部門を組織するために5万ドルを計上した。しかし、ちゃんとした捜査部署を作るには、この額では不十分で、司法省はその仕事をピンカートン探偵社に下請けに出すことにした[5]。 しかし、1893年、連邦議会は、政府がスト破りをできないようにするための反ピンカートン法(Anti-Pinkerton Act)を可決した。以下のように規定される。 ピンカートン探偵社または、それに類似する組織に雇用された個人を、アメリカ合衆国政府またはコロンビア特別区政府は雇用してはならない[6]。 モリー・マグワイアズ →詳細は「モリー・マグワイアズ」を参照 モリー・マグワイアズに潜入したジェームズ・マクパーランド 1870年代、フィラデルフィア・アンド・レディング鉄道社長のフランクリン・B・ガウエン(Franklin B. Gowen)は、会社が経営するペンシルベニア州ポッツヴィルの炭鉱の、労働組合の内部事情を調べるため、ピンカートン探偵社を雇った。探偵ジェームズ・マクパーランド(James McParland)はジェームズ・マッケンナという偽名を使って秘密結社「モリー・マグワイアズ」(Molly Maguires)に潜入し、組織を瓦解させた。アーサー・コナン・ドイルは、この事件から着想を得て、シャーロック・ホームズ・シリーズの『恐怖の谷』を書いた。同じくホームズ・シリーズの『赤い輪』でも、ピンカートン探偵社の探偵が小さな役で登場している。 ホームステッド・ストライキ ピンカートン探偵社の仕事における最も悪名高い例が、1892年にペンシルベニア州のカーネギー鉄鋼会社(英語版)で起こったホームステッド・ストライキ(Homestead Strike)である。当時スコットランドにいて不在だった鉄鋼王アンドリュー・カーネギーに代わって、ヘンリー・クレイ・フリック(Henry Clay Frick)が計画したスト破りを実行するためにピンカートン探偵社が雇われた。ホームステッド・ストライキは143日間も続いていた。 1892年7月6日、製鋼所を占拠したストライキの現場に、ニューヨークとシカゴからピンカートン探偵社の探偵が300人到着した。探偵たちは労働者たちに発砲し、死者10人(ストライキ側が7人、ピンカートン側が3人)、負傷者数百名の大惨事となった。治安を回復するためにペンシルベニア州知事は、州兵2個旅団を出動させた。 アイダホ州知事暗殺事件 アイダホ警察に逮捕された、ハリー・オーチャードことアルバート・ホーズリー(Albert Horsley)は、マクパーランドに、アイダホ州知事フランク・スチューネンバーグを暗殺(爆殺)したと供述し、連邦裁判で終身刑を宣告された。 アウトローと商売敵 ピンカートン探偵社は、西部のアウトローたちの追跡のためにも雇われた。ジェシー・ジェイムズ、レノ兄弟、ワイルドバンチ(ブッチとサンダンスを含む)などである。 元社員のG・H・ティールが、ミズーリ州セントルイスでティール探偵社(Thiel Detective Service Company)を設立した。ティール探偵社はアメリカ合衆国、カナダ、メキシコで営業し、ピンカートンのライバルとなった。 その後のピンカートン社 労働組合との対立のため、「ピンカートン」という言葉は労働組合、組合員、スト破りのイメージが絶えずまとわりつくことになった[7]。しかし、1937年、ラ・フォレット委員会(La Follette Committee)によってその実体が暴かれたことで、労働スパイの事業から撤退した[8]。また、犯罪捜査の事業も、連邦捜査局(FBI)の発足や捜査支局および捜査能力の充実といった、警察組織の近代化の影響に頭打ちになった。数十年間会社の繁盛を支えてきた2つの主要事業を失って、ピンカートン探偵社は、残る身辺警護の事業に打ち込むしかなくなった。そして1960年代には、とうとう会社の名前から「探偵(Detective)」という言葉が消されてしまった[9]。1999年、ピンカートン社はスウェーデンの警備会社Securitas ABに買収され、2003年7月には長年の商売敵ウィリアム・J・バーンズ探偵社(William J. Burns、1910年設立)と統合され、世界でも有数の大警備会社になった。 2020年、Amazonのグローバル・セキュリティ・オペレーション・センターから文書が漏洩し、同社が労働組合活動家や環境保護活動家や市民団体を監視していることが判明した。さらにピンカートンと契約して工作員を社内に潜入させ、倉庫労働者の組合運動の動向や、労働者の漏らす不満、労働者の行う窃盗などを監視・記録させていたことが明らかになっている[10]。 世界的な国際探偵協会 World Association of Detective 世界探偵協会(通称/WAD)に所属している。 大衆文化におけるピンカートン探偵社 音楽 1892年の流行歌にこんな歌詞のものがある。「哀れな孤児の悲しい話を聞いてくれ/親父がピンカートンの奴らに殺されちまったんだとさ」[11]。他には、以下のようなものがある。 エルトン・ジョン『名高い盗賊の伝説』(1970年) - アルバム『エルトン・ジョン3』収録。 Pinkerton Thugs - アメリカのパンク・ロック・バンド(1994年~2000年活動)。 映画 決断の3時10分(3:10 to Yuma, 1957年) 血斗のジャンゴ(1967年) 明日に向って撃て!(1969年) 男の闘い(1970年) - 原題は『The Molly Maguires』。 明日に処刑を…(1972年) ロング・ライダーズ(1980年) ホッファ(1992年) バッド・ガールズ(1994年) アメリカン・アウトロー(American Outlaws, 2001年) レジェンド・オブ・ゾロ(2005年) 3時10分、決断のとき(3:10 to Yuma, 2007年) - 『決断の3時10分』のリメイク。 テレビ ブリスコ・カウンティJr.(The Adventures of Brisco County, Jr., 1993年~1994年) Deadwood(2004年) リッパー・ストリート(Ripper Street, 2012年~2013年) 荒野のピンカートン探偵社(英語版) (2014年) 小説 アーサー・コナン・ドイル『恐怖の谷』(1914年〜1915年) ハードボイルド・ミステリ小説の草分けダシール・ハメットは、ピンカートン探偵社の元・探偵で、その時の経験が作品に活かされている。 イアン・フレミング『ジェームズ・ボンド』シリーズ テレンス・ディックス『Mean Streets』(1997年) ハリイ・タートルダヴ『Great War』3部作(1998年〜2000年)および『American Empire』3部作(2001年〜2003年) マシュー・パール『ダンテ・クラブ』(2003年) Malcolm Pryce『Don't cry for me Aberystwyth.』(2007年) Warren Ellis『Crooked Little Vein』(2007年) 伊藤計劃・円城塔『��者の帝国』(2012年) アンソニー・ホロヴィッツ『モリアーティ』(2014年) 漫画 The Adventures of Tintin: Breaking Free ジャバウォッキー アウトロー・マン(荒木飛呂彦の短編漫画。『荒木飛呂彦短編集 ゴージャス☆アイリン』に収録) TVゲーム バイオショック・インフィニット(2013年) コールオブファレス:ガンスリンガー(2013年) レッド・デッド・リデンプション2 (2018年) 共動創作コミュニティ SCP財団:ピンカートン社に勤めた架空の200人以上の人物をSCP-3155として創作された[12]。 脚注 ^ Foner, Eric; John Arthur Garraty, eds. (Oct 21, 1991). The Reader's Companion to American History. Houghton Mifflin Books. p. 842. ISBN 0-395-51372-3 ^ Robinson, Charles M (2005). American Frontier Lawmen 1850-1930. Osprey Publishing. ISBN 1-84176-575-9p. 63 ^ Horan, James David; Howard Swiggett (1951). The Pinkerton Story. Putnam. p. 202 ^ Morn, Frank (1982). The Eye That Never Sleeps: A History of the Pinkerton National Detective Agency. Bloomington: Indiana University Press. p. 18. ISBN 0-253-32086-0 ^ Churchill, Ward (2004-04). “From the Pinkertons to the PATRIOT Act: The Trajectory of Political Policing in the United States, 1870 to the Present”. The New Centennial Review 4 (1): 1-72. オリジナルの2009年10月26日時点におけるアーカイブ。. ^ 5 U.S. Code 3108; Public Law 89-554, 80 Stat. 416 (1966); ch. 208 (5th par. under "Public Buildings"), 27 Stat. 591 (1893). The U.S. Court of Appeals for the Fifth Circuit, in U.S. ex rel. Weinberger v. Equifax, 557 F.2d 456 (5th Cir. 1977), cert. denied, 434 U.S. 1035 (1978), held that "The purpose of the Act and the legislative history reveal that an organization was 'similar' to the Pinkerton Detective Agency only if it offered for hire mercenary, quasi-military forces as strikebreakers and armed guards. It had the secondary effect of deterring any other organization from providing such services lest it be branded a 'similar organization.'" 557 F.2d at 462; see also “GAO Decision B-298370; B-298490, Brian X. Scott (Aug. 18, 2006).”. 2009年3月23日閲覧。 ^ Williams, David Ricardo (1998). Call in Pinkerton's: American Detectives at Work for Canada. Toronto: Dundurn Press. ISBN 1-550023-06-3 ^ Morn, Frank (1982). The Eye That Never Sleeps: A History of the Pinkerton National Detective Agency. Bloomington: Indiana University Press. pp. 188-189. ISBN 0-253-32086-0 ^ Morn, Frank (1982). The Eye That Never Sleeps: A History of the Pinkerton National Detective Agency. Bloomington: Indiana University Press. p. 192. ISBN 0-253-32086-0 ^ Amazon、倉庫労働者監視のため私立探偵を潜入させる Axion, 2020年12月2日 ^ Powers, Richard Gid (Oct 19, 2004). Broken: The Troubled Past and Uncertain Future of the FBI. Simon and Schuster. p. 44. ISBN 0-684-83371-9 ^ SCP-3155の記事「http://scp-jp.wikidot.com/scp-3155」 関連項目 世界産業労働組合 世界探偵協会 外部リンク “Pinkerton Consulting & Investigations Inc.”. 2006年5月11日閲覧。 “From the Pinkertons to the PATRIOT Act: The Trajectory of Political Policing in the United States, 1870 to the Present”. The New Centennial Review 4 (1): 1-72. (2004-04). オリジナルの2009年10月26日時点におけるアーカイブ。. 文献 Jeffreys-Jones, Rhodri (Oct 1, 2003). Cloak and Dollar: A History of American Secret Intelligence. Yale University Press. ISBN 0-300-10159-7

ピンカートン探偵社 - Wikipedia

0 notes

Text

「灯台へ」バージニア・ウルフ著を読了。1910年から1920年までの間訪問した、スコットランド北部にある孤島(スカイ島)の別荘での出来事を中心に展開される。 哲学者ラムジー氏の妻と末息子は、闇夜に神秘的に明滅する灯台への旅を夢に描き、若い女性画家はそんな母子の姿をキャンバスに捉えようとするのだが――第1次大戦を背景に、微妙な意識の交錯と澄明なリリ��ズムを湛えた文体によって繊細に織り上げられた、去りゆく時代への清冽なレクイエム。

文学史上で「意識の流れ」と呼ばれる表現技法を用いたことでも知られる作品。知らぬ間に主観が独白になり、気が付くと別の人物の主観や想像へと、自由自在に流れるように感情や風景が描写される。時系列でいうと約2日間(10年の時を経て)の話なのだが、その殆どが心情描写に費やされる。こりゃ映画化は無理だな、という感じ。小説にしかできない技法。

感情のすれ違い(相手の意向は読めているが、わざと相手の意向に従わない)。喪失。ラムジー婦人の良妻賢母ぶり&結婚しない人生を選んだリリー・ブリスコウ≒バージニア・ウルフ本人の投影か。

話は大きく3部構成。

第一章:ラムジー一家が夏を過ごすイギリスのある島にある別荘での一日。夫妻と8人の子供たち、そして多くの来客。末っ子6歳のジェイムズに、明日晴れたら灯台に行こうと約束する。

第二章:第一次世界大戦を挟んで10年が経過、兄弟の一人は戦士、姉妹の一人は出産後に死亡、ラムジー婦人も急逝。

第三章:第一章から10年後のある日、ラムジー氏らは再び別荘へ。キャムとジェイムズを連れて灯台を目指す。その姿を遠目に見るリリーは亡きラムジー婦人を思い出す。 話の展開が殆どないので最初は読み辛いのだが「意識の流れ」に目が向くと、心情のすったもんだが面白くなってくる。文学というフィールドにおける野心的な取り組み、という点が興味深かった。

0 notes

Text

TEDにて

デミス・ハサビス:AIが自然と宇宙の秘密を解き明かす方法

(詳しくご覧になりたい場合は上記リンクからどうぞ)

これからの未来のヴィジョンとしての大前提は・・・

チャットGPTなどのAGIは、人工知能時代には、セレンディピティ的な人生を良くしてくれるメッセージを伝えてくれることの他に貨幣を事前分配、再分配して生活を下支えする役割に徹するべき。

例えば、GAFAMのようにアカウントに本人以外がアクセスしたら自動的にお知らせしてくれる方向性は良いサポートです。

注意!!現在、基本的人権を侵害するストーカーアルゴリズムしか能力のない人工知能です。

注意!!現在、基本的人権を侵害するストーカーアルゴリズムしか能力のない人工知能です。

「公正」の定義は、「公平」の「判断や言動などがかたよっていないこと」に加えて、「正義」の方向に現在進行形で進んでいる事象のこと。

「正義」の定義は、この場合、マイケルサンデルによると、ジョンロールズの格差原理から最下層の便益に合わせて社会を動かすことが正義である!と言っています。

知ってるつもりで思い違いしてること!

公平概念は「ハンデをつけて上限を公平に!」

平等概念をわかりやすく言葉にすると「上限の公平ではなく底上げの平等!」みたいな感じで、これ以上でも以下でも概念が変わるから拡大解釈しないこと。

法人の平等な競争はあまり聞いたことない。公平な競争がしっくりくる

AIは、人生の最大の疑問に答える手助けをしてくれるのか?

この先見性のある対談では、Google DeepMindの共同創設者兼CEOのデミス・ハサビスが、TED代表のクリス・アンダーソンとともに、AIの歴史と驚くべき能力について掘り下げる。

ハサビスは、アルファフォールドのようなAIモデルが、科学で知られている2億個のタンパク質の形状を1年足らずで正確に予測したことで

人類に利益をもたらす科学的発見がすでに加速していることを説明する。

次は?

ハサビスは、AIは私たちの心、身体、宇宙を取り巻く最大の謎を解き明かす可能性を秘めていると言う。

クリス・アンダーソン デミス、来てくれてありがとう。

デミス・ハサビスです: クリス。ありがとう。

デミス・ハサビス:ありがとうございます。クリス。あなたは「タイム」誌にこう語っていますね。

AIを開発することが、そのような疑問に答えるための最短ルートだと思ったのです。

なぜそう思ったのですか?

DH: 子供の頃、好きな科目は物理学で現実の根本的な性質や意識とは何かなど、大きな問題に興味があったんです。

それに興味があれば、普通は物理の道に進むだろう。でも、私は偉大な物理学者やファインマンなど私の科学的ヒーローたちをたくさん読んでます。

そして、ここ20年、30年というもの基本的な法則の解明があまり進んでいないことに気づいたんだ。

そこで私は、私たちを助ける究極のツール。つまり、人工知能を作ったらどうかと考えたのです。

そして同時に人工知能を作ることで、私たち自身や脳をより深く理解することもできるのではないかと考えたのです。

つまり、信じられないようなツールであるだけでなく、大きな疑問そのものにも役立つものだったのだ。

CA: とても興味深いです。

AIが多くのことを可能にするのは明らかですが、この対談では、AIが本当に大きな問題や巨大な科学的ブレークスルーを解き明かすために何ができるのかというテーマに焦点を当てたいと思います。

DH: つまり、AIができる大きなことの1つで、私がいつも考えているのは、20~30年前、インターネットの時代やコンピュータの時代が始まった頃でさえ

生産されるデータの量や科学的なデータの量は、多くの場合、人間の頭では理解できないほどでした。

AIの用途のひとつは、膨大なデータからパターンや洞察を見つけ出し、それを人間の科学者が理解し、新たな仮説や推測を立てられるようにすることだと思います。

ですから、科学的手法と非常に相性がいいように思います。

CA: そうですね。

でもゲームプレイは、あなた自身がこのことを理解する旅において大きな役割を果たしましたね。左の若者は誰ですか?あれは誰?

DH: あれは僕で、9歳くらいだったと思う。イングランドU-11代表のキャプテンをやっていて、4カ国対抗戦に出場するんだ。フランス、スコットランド、ウェールズだったと思う。

CA:それはとても奇妙なことです。夢の中で。

チェスだけでなく、あらゆるゲームが好きだったんですね。

DH: あらゆるゲームが好きでした。

CA:そしてディープマインドを立ち上げると、すぐにゲームに取り組ませるようになりましたね。なぜですか?

DH: そうですね。

そもそも私がAIにのめり込んだのはゲームがきっかけでした。当時は、80年代半ばだったと思うけど、初期のチェス・コンピューターを使って、お互いに対戦したり、練習したりしたんだ。

大きなプラスチックの塊で物理的な盤で覚えている人もいると思うけど、実際にマスを押してLEDライトが点灯するんだ。

私はチェスのことだけでなく、このプラスチックの塊が、誰かが賢くなるようにプログラムし、実際に高い水準でチェスをするようにしたという事実に魅了されたことを覚えている。

それにただ驚いた。そして、考えることについて考えさせられた。脳はどうやってこのような思考プロセスやアイデアを思いつくのか、そして、それをコンピューターで真似るにはどうしたらいいのか。

そう、それが僕の人生のテーマなんです。

CA:しかし、あなたはディープマインドを立ち上げるために多額の資金を調達し、すぐにそれを使って例えばこんなことを始めました。

これは奇妙な使い方ですね。どういうことなんですか?

DH: そうですね、DeepMindの設立当初はゲームから始めました。これは2010年のことで、約10年前のものですが、私たちの最初の大躍進でした。

というのも、私たちは1970年代の古典的なアタリゲームから始めたからです。ゲームを使った理由のひとつは、アイデアやアルゴリズムを試すのにとても便利だからです。

テストが実に速い。また、システムの性能が上がれば、より難しいゲームを選ぶこともできる。

この「ブレイクアウト」というゲームでは、ボールを壁の裏側に回せば、壁のタイルをすべて倒すことができることを発見しました。アタリの古典的なゲームだ。

それが、私たちが最初にハッとした瞬間だった。

CA:つまり、このマシンには何の戦略もプログラムされていなかったわけだ。ただ、勝つ方法を考えろと言われたんだ。ただバットを下のほうに動かして、勝つ方法が見つかるかどうか見るだけだ。

DH: 当時はまさに革命でした。2012年から2013年にかけて、私たちは「深層強化学習」という言葉を作りました。

そのシステムで重要なのは、画面上のピクセル、生のピクセルから直接学習するということです。

つまり、「スコアを最大にしろ、ここに画面上のピクセルがある、3万ピクセルだ。システムは、何が起こっているのか、何を制御しているのか、どうやって得点を得るのか、第一原理から自分で理解しなければならない。

それが、そもそもゲームを使うことのもうひとつのいいところ。ゲームには明確な目的がある。だから、システムが向上しているかどうかを簡単に測定することができます。

CA:しかし、そこから数年後のこの瞬間まで、韓国をはじめとするアジアの多くの地域、そして実際、世界が熱狂した瞬間があった。

DH: そう、これは2016年のことですが、私たちのゲームプレイの仕事の頂点で、アタリもやったし、もっと複雑なゲームもやった。

アジアではチェスの代わりに囲碁が遊ばれていますが、実際にはチェスよりも複雑です。チェスを解読するのに使われた総当たりアルゴリズムは、囲碁では不可能だった。

なぜなら、囲碁はよりパターンベースのゲームで、より直感的なゲームだからだ。

ディープ・ブルーが90年代にガルリ・カスパロフを打ち負かしたにもかかわらず、私たちのプログラム、アルファ碁が囲碁の世界チャンピオンを打ち負かすまでにはさらに20年かかった。

私やこのプロジェクトに長年携わっている人たちは、囲碁の世界チャンピオンに勝てるようなシステムを作るには、何か面白いことをしなければならないと考えていました。

アルファ碁は基本的に、何百万、何千万もの対局をこなすことで、囲碁に関する考え方や正しい戦略を自ら学んでいったのです。

囲碁は現存する最古のボードゲームであり、2,000年以上もプレイされているにもかかわらず。だから、かなり驚かされたよ。試合に勝っただけでなく、まったく新しい戦略も思いついた。

CA:そして、囲碁について何も教えずに、囲碁やチェスをゼロから独学できるように、ただ第一原理からプレイするシステムを構築するという新しい戦略を続けましたね。

アルファゼロと、そのときチェスで起こった驚くべきことについて話してください。

DH: それに続いて、私たちはAlphaGoにインターネット上でプレイされている人間のゲームをすべて与えることから始めました。

アルファ碁の知識の基本的な出発点として。そして、ゼロから、文字通りランダムなプレイから始めたらどうなるかを確かめたかった。

これがAlphaZeroです。なぜゼロなのかというと、予備知識がゼロの状態からスタートするからだ。

アルファ碁は囲碁しか打てませんでしたが、アルファゼロはどんな2人用ゲームでも打てます。まあ、それほどゆっくりではありませんが、実際には24時間以内に、ランダムな状態から世界チャンピオンを超えるレベルまで上達しました。

CA:それで、これは私にとってとても驚きなんです。私は囲碁よりもチェスの方が詳しいんです。何十年もの間、何千、何万というAIの専門家が、信じられないようなチェス・コンピュータを作ることに取り組んできた。

最終的には、人間よりもうまくなりました。あなたは数年前、アルファゼロが9時間で、これまでのどのシステムよりも上手にチェスを指せるようになったことがあります。

それについて話してください。

DH: 本当に信じられない瞬間だった。それで私たちはチェスに着手しました。あなたが言ったように、チェスとAIには豊かな歴史があり、チェスのアイデア、チェスのアルゴリズムでプログラムされた専門家システムがあります。

私はこの日のことをよく覚えているんですが、朝、ランダムにスタートするシステムに座って、コーヒーを飲みに行って、また戻ってくる。昼までには、まだギリギリ勝てるかもしれない。

それからまた4時間放っておく。そして、夕食の頃には、今まで存在した中で最高のチェスをする存在になっている。チェスのような、自分がよく知っていて、専門家であるものを生で見て、それを目の前で見るというのは、とても素晴らしいことなんだ。

そして、それが科学や他のことで何ができるかを推定する。

もちろん、ゲームは手段でしかない。それ自体が目的だったことはない。

ゲームは私たちのアイデアのトレーニングの場であり、わずか5年足らずでアタリから囲碁へと急速な進歩を遂げたのです。

CA:つまり、だからこそ人々はAIに畏敬の念を抱くと同時に、ある種の恐怖を感じているのです。

つまり、単なる漸進的な改善ではないのです。

何世紀にもわたって何百万人もの人間が成し遂げられなかったことを、数時間で成し遂げられるという事実。

そう考えると、考えさせられる。

DH: そうですね、非常にパワフ��な技術です。

信じられないほどの変革をもたらすでしょう。その能力をどのように使うかについて、私たちは非常に熟慮しなければなりません。

CA:では、その利用法についてお聞かせください。というのも、これもまた、あなたがこれまでやってきた仕事の延長線上にあるもので

今、あなたはそれを世界にとって信じられないほど有用なものに変えようとしているのです。左の文字と右の文字は何ですか?

DH: 子供の頃から、AIを使って科学的発見を加速させることが私の目標でした。

実際、ケンブリッジ大学で学士課程を修了したときから、いつかAIにこの問題をと考えていました。生物学における50年にわたるグランドチャレンジのようなものです。

説明するのはとても簡単です。タンパク質は生命にとって不可欠なものです。生命の構成要素なのだ。体内のあらゆるものがタンパク質に依存している。

タンパク質はそのアミノ酸配列によって記述される。これはタンパク質を記述する遺伝子の配列とほぼ同じだと考えることができる。

CA: そして、その一つ一つの文字が、それ自体で複雑な分子を表しているのですね?

DH: そうです。

この文字がそれぞれアミノ酸です。そのアミノ酸は、下の方にある数珠つなぎのようなものだと思ってください。でも自然界では、あなたの体内でも動物の体内でも、この文字列(配列)が右のような美しい形になる。

それがタンパク質だ。この文字がその形を表している。自然界ではこのように見える。

この3次元構造について重要なことは、タンパク質の3次元構造が、体内でどのような働きをするのか、何をするのかを教えてくれるということだ。

つまり、タンパク質の折り畳み問題は アミノ酸配列から立体構造を直接予測することができるか?

つまり、文字通り、機械(AIシステム)に左の文字を与えれば、右の3次元構造を作り出すことができるのか?

これがAlphaFoldが行うことであり、我々のプログラムが行うことである。

CA:文字から計算するのではなく、既知の他の折り畳まれたタンパク質のパターンを見て、そのパターンから「こういうやり方があるかもしれない」と学ぶのですか?

DH: このプロジェクトを始めたとき、実はAlphaGoの直後で、準備はできていると思っていました。

囲碁を解いた時点で、タンパク質の折り畳みなど、科学的な問題に実際に取り組む準備が、20年近くかけてようやく整ったと感じました。

この40数年間、実験生物学者たちは、非常に複雑なX線結晶構造解析技術やその他の複雑な実験技術を駆使して、約15万個のタンパク質構造を丹念につなぎ合わせてきた。

経験則では、1つの構造を明らかにするのに1人の博士課程の学生、つまり4、5年かかると言われている。しかし、自然界で知られているタンパク質は2億種類もある。

だから、そのためには永遠にかかることになる。私たちはアルファフォールドを使って、科学的に知られている2億個のタンパク質を1年で折り畳むことに成功しました。

つまり、博士課程の学生の10億年分の単純で無為な作業時間が節約できたわけです。

CA:ですから、それがどれほど確実に機能するのか、私には驚きです。

つまり、これがモデルで、実験をしてみてください。そして案の定、タンパク質は同じように出来上がる。2億倍だ。

DH: タンパク質のことを深く知れば知るほど、そ��精巧さがわかってきます。

つまり、これらのタンパク質がいかに美しいかを見てください。それぞれが自然界で特別な働きをしている。

まるで芸術品のようだ。そして、AlphaFoldが予測できることは、今日でも私を驚かせてくれます。緑がグランドトゥルースで、青が予測です。

CA:あなたは驚くべき決断をしました。それは、2億個のプロテインの実際の結果を公表することでした。

DH: 私たちはAlphaFoldをオープンソース化し、素晴らしい同僚であるEuropean Bioinformatics Instituteとともに、巨大なデータベースにすべてを公開しました。

CA: つまり、あなたはグーグルの一員です。デミス、今何をしたんだ?という電話はありましたか?

DH: 幸運なことに、グーグルは科学にとても協力的で、これが世界にもたらす利益を理解してくれている。

そして、ここでの議論は、私たちはこれで何ができるのか、その可能性の表面をかすめたに過ぎないということでした。

これは、科学界がこれを使って行っていることの100万分の1かもしれない。世界中の100万人以上の生物学者がアルファフォールドとその予測を使っています。

世界中の生物学者や製薬会社のほとんどがAlphaFoldを利用していることになります。

ですから、私たちはおそらく、このすべてがどのような影響を及ぼすのか知ることはないでしょう。

CA: しかし、あなたはGoogleからスピンアウトしたIsomorphという新会社でこの仕事を続けていますね。

DH: Isomorphicです。

CA:同型ですね。そのビジョンを教えてください。どんなビジョンですか?

DH: AlphaFoldは基礎生物学のツールのようなものです。

この3次元構造は何なのか?

そして、もし、私がこれを考え、これにとても興奮した理由は、これが病気の理解の始まりであり、薬の設計にも役立つかもしれないということです。

つまり、タンパク質の形がわかれば、そのタンパク質の表面のどの部分をターゲットに化合物を作ればいいかがわかるということです。

そしてアイソモルフィックは、アルファフォールドで行ったこの研究を化学の領域に拡張し、タンパク質の適切な場所に正確に結合する化合物を設計することができる。

つまり、副作用がなく、毒性などもない。アルファフォールドの姉妹モデルのようなもので、化学空間の予測に役立つAIモデルを他にも多数構築しています。

CA:だから私たちは、今後数年のうちに、かなり劇的な健康医学のブレークスルーを見ることができると期待できる。

DH: 創薬にかかる時間が、数年から数ヶ月に短縮されると思います。

CA:わかりました。デミス、少し方向を変えたいと思います。

私たちの共通の友人であるリヴ・ボーリーは、昨年のTED AIで 「モロクの罠 」と呼ばれる講演をしました。

モロクの罠とは、競争状態にある組織や企業が、その企業を経営している個人が自分ではやらないようなことをやるように仕向けられる状況のことです。

私はこの話にとても衝撃を受け、ある種の素人観察者として、モロクの罠がここ2、3年で衝撃的に作用していると感じました。

ディープマインドが素晴らしい医学的ブレークスルーと科学的ブレークスルーを追求し、そして突然、マイクロソフトとオープンAIがChatGPTをリリースした。

そして、世界��熱狂し、突然「AIってすごい!」と誰もが使えるようになった。

そして、ある種、モロクの罠が発動したように感じました。

マイクロソフトのサティア・ナデラCEOは、「グーグルは検索分野で800ポンドのゴリラだ。我々はグーグルを踊らせたかった。

どのように・・・?

そして、グーグルは踊った。

劇的な反応がありました。

あなたの役割は変更され、Google AIへの取り組み全体を引き継いだ。

製品は急ピッチで作られた。

ジェミニは、ある部分では素晴らしく、ある部分では恥ずかしかった。ジェミニについては、別のところで取り上げているので、あなたに聞くつもりはありません。

しかし、これはモロクの罠のようなもので、あなたや他の人たちは、このような触媒のような競争的なことがなければやらなかったようなことをやるように押し付けられたように感じます。

メタも似たようなことをした。

彼らはAIのオープンソース版を急いで発表したが、それ自体が間違いなく無謀な行為だ。

私には恐ろしいことのように思える。

恐ろしい?

DH: もちろん、複雑なトピックだ。

そして、まず第一に、つまり、それについて言うべきことはたくさんあります。

まず、私たちは多くの大規模な言語モデルに取り組んでいました。

ご存知のように、グーグル・リサーチは5、6年前にトランスフォーマーを発明しました。そのため、社内には多くの大規模なモデルがありました。

しかし、ChatGPTの瞬間が何を変えたかというと、それは、彼らも驚いたと思いますが、一般大衆がこれらのシステムを受け入れる準備ができていて、実際にこれらのシステムに価値を見出す準備ができていることを証明したのです。

印象的なことではあるけれど、私たちがこのようなシステムに取り組んでいるとき、たいていは欠点やできないこと、幻覚など、今皆さんがよく知っていることばかりに目が行ってしまう。

私たちは、あれもこれもできるのに、それを本当に便利だと思う人がいるのだろうかと考えている。そして、それを世に送り出す前に、まずそれらを改善してほしいと思う。

しかし、興味深いことに、そのような欠点があっても、何千万人もの人々が非常に便利だと感じていることがわかった。

いわば、私たちが研究室で行ってきたこれらの素晴らしいことが、科学の狭い世界を超えて、一般に使用される準備が整ったということです。これは、いろいろな意味でとてもエキサイティングなことだと思います。

CA:現在、私たちはエキサイティングな製品の数々を手に入れ、みんな楽しんでいます。

そして、このジェネレーティブ人工知能は素晴らしいものです。

しかし、時計の針を少し進めてみましょう。マイクロソフトとOpenAIは、1000億ドルを投じて、今あるものよりも何桁も高い計算能力を持つ、モンスター級のデータベース・スーパーコンピューターを開発中だと報じられている。

これを動かすには5ギガワットのエネルギーが必要だと言われている。これはデータセンターを駆動するためのニューヨーク市のエネルギーに相当します。

つまり、この巨大な頭脳にエネルギーを送り込むわけだ。グーグルはこの投資額に匹敵する投資をするのでしょうね?

DH: そうですね、具体的な数字は話しませんが、長期的にはそれ以上の投資をしていると思います。

2014年にグーグルと提携した理由のひとつは、AGIに到達するためには大量の計算機が必要だということがわかっていたからです。

それが実現したのです。グーグルは最も多くのコンピューターを持っていましたし、今も持っています。

CA:つまり、地球は、基本的に未来の経済の多くを動かす巨大なコンピューター、巨大な頭脳を作ろうとしているわけです。

そして、それはすべて、互いに競争している企業によって作られています。誰かが先行し、他の誰かが1000億ドルを投資しているような状況をどう回避するのか。

誰かが「ちょっと待てよ。もしここで強化学習を使って、AIが自分でコードを微調整し、自分自身を書き換えて、とても強力なAIにしたら、週末に9時間で、彼らがやっていることに追いつけるかもしれない。サイコロを振るしかない。さもなければ、株主のために大金を失うことになる」という具合に。

そうならないためにはどうすればいいのか?

DH: もちろん、それは避けなければなりません。

そして私の考えでは、AGIに近づくにつれて、もっと協力する必要があると思います。

良いニュースは、これらの研究所に関わる科学者のほとんどがお互いをよく知っているということです。学会などでもよく話をしています。そして、この技術はまだ比較的初期段階にある。

だから、今のところはまだ大丈夫だろう。しかし、AGIに近づくにつれて、社会として、どのようなアーキテクチャを構築するかについて考え始める必要があると思います。

ですから、私はとても楽観的です。もちろん、だからこそ私は生涯をAIの研究に費やし、AGIを目指してきたのです。

しかし、安全で、堅牢で、信頼性が高く、理解しやすい方法でアーキテクチャを構築する方法は、たくさんあると思います。

そして、何らかの形で安全でない、あるいは、リスクのあるアーキテクチャを構築する方法も、ほぼ確実に存在すると思います。

ですから、人類が突破しなければならないボトルネックのようなものがあると思います。

それは、最初のタイプのAGIシステムとして安全なアーキテクチャを構築することです。

その後、その後です。安全なアーキテクチャーからシャーディングされたさまざまなタイプのシステムが繁栄し、理想的には数学的な保証や、少なくとも実用的な保証があるようなシステムを構築することができるのです。

CA:公平な競争の場とはどのようなもので、何が絶対にタブーなのかを定義するために、政府は重要な役割を担っているのでしょうか?

DH:そうですね。AGIに近づくにつれて、どのような競争条件が必要なのか?

どのような協力が必要なのか?

どのようなコラボレーションが必要なのか?

そういったことを産業界の研究所とともに形成していくために、政府、市民社会、学界、社会のあらゆる部分が重要な役割を担っていると思います。

CA: なるほど、あなたは依然として楽観的なようですね。このイメージは何ですか?

DH: 僕の好きなイメージの一つなんだ。あらゆる知識の木と呼んでいるんだ。

だから、科学についてたくさん話してきたけど、科学の多くは、世界に存在するすべての知識を知識の木として想像すると、煮詰めることができる。

AIは、科学者である私たちが、いつかその木全体を探索することを可能にするツールだと私は考えています。

アルファフォールド(タンパク質の折り畳み問題)のように、ルートノードの問題を解くことができれば、新たな発見や研究が可能になる。

ディープマインドとグーグル・ディープマインドでは、この問題を解くことに注力しています。

もしこれがうまくいけば、根本的な豊かさを実現し、あらゆる病気を治し、意識を星々に広めるという、信じられないような新時代を迎えられると思います。人類が最大限に繁栄します。

CA:もう時間がありませんが、あなたの夢の中で、あなたが生きている間にAIが私たちを連れて行ってくれるかもしれないと思うような、夢のような質問の最後の例は何ですか?

DH: つまり、AGIができたら、それを使って現実の根本的な性質を理解しようと思っています。プランクスケールで実験するんだ。可能な限り小さなスケール、理論的なスケールで、ほとんど現実の解像度のようなものです。

CA: 私は宗教的に育ちました。聖書には知識の木の話が出てきますが、あまりうまくいきません。

私たちが知識を発見して、宇宙が「人間よ、あなたはそれを知らないかもしれない」と言うようなシナリオはあるのでしょうか。

DH: 可能性はある。つまり、わからないことがあるかもしれない。でも、科学的な方法というのは、人類が生み出した最も偉大な発明だと思う。

悟りとか科学的発見とかね。そのおかげで、私たちの周りには信じられないような近代文明が築かれ、私たちが使うすべての道具がある。

だから科学的方法は、私たちを取り巻く宇宙の巨大さを理解するための最高の技術だと思います。

CA: さて、デミス、あなたはすでに世界を変えました。おそらくここにいる誰もが、私たちが正しい方向に加速し続けるためのあなたの努力を応援していると思います。

DH: ありがとうございます。

CA:デミス・ハサビスです。

(個人的なアイデア)

数学のトポロジー分野の基礎研究成果を反映した?

アルファフォールドなどで2024年にノーベル化学賞を受賞しました。

イリヤ・サツキバーの数式をMMT(現代貨幣理論)とマクロ経済学からの視点で解釈してみると・・・

ある仮説に辿り着いた!

数式は「y=a/(2040-x)」でyはGNP。xは西暦の年数。ジェレーティブ人工知能が登場した2020年代から次第に急勾配になり

この先も数式どおりにGNPが成長すれば、2040年には無限大に到達する。

これまで人工知能時代に関したうっすらイメージ位のインスピレーションだったが、この数式が「様々な国家のGNPの推移」に当てはまる

という情報から確信に変わった!

この数式を根拠にすれば、基本的人権を貨幣数で表現できるかもしれない。ダニエル・カーネマンによると幸せを感じる年収は600万円あたり。

時給にすると時給3000円あたりと計算できるからこのあたりになるまで行政府は毎月の給付金をプラスして下支えをしていく基準にする。

資本主義なので競争はしてもらうけど、景気が冷えて時給が低くなりがちな時期は毎月の給付金を手厚く。

景気が加熱したら(中央銀行が金利を上げる前に)時給が上がりがちになるため毎月の給付金は年収に応じて減らしていく。

付加価値は、人と人にしか発生しないので対価としての貨幣は低収入者になればなるほど、多くの貨幣を国家が与える根拠にもなる。

サミュエルソンも「事前分配、再分配の給付金の支給」のアイデア以外は似たような事を言ってるけど最新の金融工学のテクノロジーは織り込まれていない。

このますます加速する人工知能時代とバランス���折り合いをとって同時に達成させていくことで・・・

このまま巡航速度で経済を成長させつつ、最新の金融工学のテクノロジーとインターネットをもってすれば・・・

働きながらも給付金を与える基本的人権的なベーシックインカム型も導入できるし、軽犯罪を急激に減少させる効果も確認されている。

参考までに

GDP(Gross Domestic Product)=「国内」総生産。GNP(Gross National Product)=「国民」総生産。1993SNAの導入に伴い、GNPの概念はなくなり、同様の概念として「GNI(Gross National Income)=国民総所得」が新たに導入された。

GDPは国内で一定期間内に生産されたモノやサービスの付加価値の合計額。 「国内」のため、日本企業が海外支店等で生産したモノやサービスの付加価値は含まない。

一方GNPは「国民」のため、国内に限らず、日本企業の海外支店等の所得も含んでいる。

以前は日本の景気を測る指標として、主としてGNPが用いられていたが、現在は国内の景気をより正確に反映する指標としてGDPが重視されている。

そして

前提として、公人、有名人、俳優、著名人は知名度と言う概念での優越的地位の乱用を防止するため徹底追跡可能にしておくこと。

その後、西洋占星術でいう風の時代が到来。

2020年から新型コロナウイルスのパンデミック。

2022年から続いて、ロシアのウクライナ侵攻。

2023年では、幼稚ではあるが人工的な神のような回答するチャットGPTが登場。

「エピソード7意識のマップの数値と人工知能を訓練する計算回数が相似?」でも指摘しているように

兆候が顕在化してきています。

エピソード7の意識のマップでも、表示しているように、人工の神を創造するともなれば、その最初のステップで一神教が言うような全知全能の神ではなく

カイヨワも言い一神教も言うようなあらゆる悪魔が顕現するような可能性も否定できません。

よく一神教で登場すると言われるパンドラの箱の話に似ています。

ニックボストロムが言う「黒い玉」「死の玉」のことかもしれません。

Before 2022, this would not have been possible, but with Apple, Google, and Microsoft agreeing to expand the use of “passkey,” a passwordless authentication system…

2022年以前では、不可能��ったが、Apple・Google・Microsoftがパスワードな しの認証システム「パスキー」の利用拡大に合意したことで・・・

…on the basis of high security and a high degree of privacy as well…

高いセキュリティと高度なプライバシーも基本にして・・・

…and if, as Ivan Pupilev says, all everyday objects have gesture interface capabilities…

イワン・プピレフの言うように日常的な物すべてにジェスチャーインターフェース機能を搭載していれば・・・

By integrating them with a common smart home standard, “Matter,” and making it possible to automatically connect to them by simply approaching them, assuming permission and authentication…

スマートホーム共通規格「Matter」で統合して近づけるだけで本人の許可、認証を前提とし自動接続できるようにすることで

It may be possible to customize even simple functions as complex functions by combining various devices in a stand-alone manner.

単体では、単純な機能でもさまざまな機器を組み合わせることで複雑な機能としてカスタマイズできるようにできるかもしれない。

In the past, OpenDoc, a technology developed by Apple to realize compound document and document-centered operation, was available.

かつて、OpenDoc(オープンドック)は、Appleが開発したコンパウンド・ドキュメントとドキュメント中心の操作実現する技術があったが

Can we extend this technology to shift from a document-centric to a gesture-centric interface?

これを拡張して、ドキュメント中心からジェスチャーインターフェース中心にできないだろうか?

If you want to work on a larger screen from your smartphone, iPhone, or iPad with a user interface by wearing the Oculus Dash or HoloLens from Oculus Quest

Oculus QuestにあるOculus DashやHoloLensなどを身につけることでユーザーインタフェースをスマートフォン、iPhone、iPadからもっと大きい画面で作業したい場合

It was usual to use a computer with a large screen, but now it is possible to use a huge screen! However, there were limits to the amount of money and placement of the display.

大画面のパソコンでというのが、普通でしたが、もっと、巨大な画面で!!という場合はディスプレイの金額的、配置場所にも限界がありました。

Virtual reality as the future of the holographic age, Virtual reality Virtual reality OS and its extension to the gesture interface center.

ホログラム時代の未来にあるものとして、Virtual reality バーチャルリアリティのOSとジェスチャーインターフェース中心への拡張

Seamlessly linked together, there will be no spatial limits, and you’ll be able to work in a small room with any number of huge, large screens that you can place anywhere in 360 degrees!

シームレスに連携させることで、空間的に限界は無くなり、小さな部屋でいくらでも巨大な大画面で360度どこにでも置いて作業できるようになります!!

For example, even if it is not possible to display 3D without wearing glasses like the gesture interface in the sci-fi movie “Iron Man”…

例えば、SF映画「アイアンマン」に出てくるジェスチャーインターフェイスのようにメガネをかけずに立体表示させるとまではいかないまでも

It may be possible to “make it look realistic by wearing special glasses” such as Oculus Dash and HoloLens in Oculus Quest, so…

Oculus QuestにあるOculus DashやHoloLensなど「特殊なメガネをかけることでリアルに見せる」ことはできそうなので・・・

It would be fun to display the setting panel of a simple function device that you touch through the special glasses as if it pops up from inside the device in CG in a hologram format (image: Genie Effect on Mac)

特殊なメガネを通して、触った単純な機能の機器の設定パネルをホログラム形式でCGで機器の中からポップアップするように表示してくれると楽しそう(イメージは、Macのジニーエフェクト)

警察比例の原則。

警察比例の原則。

警察比例の原則。

最近2023年から始まったジェネレーティブ人工知能の流行によって

ジェネレーティブ人工知能で作られたメディア(画像・映像など)が人々の目に触れる際には、情報源を開示するよう求めている(オープンAIなど10社が自主ガイドラインに署名した)

ヘンリー・マークラムの研究で脳のイメージが数値化されたデータから・・・

この膨大なデータをディープラーニングを搭載したジェネレーティブ人工知能に候補を複数映像化させる

こうすることでストーカーしかできない人工知能の問題を解消できる?かもしれない

憲法第19条にもあるように「内心の自由」正確に特定しないようにして

権力者の頭脳の中身をリアルタイムに複数映像化したことをチャットGPTに説明してもらう。

これは三つしかない内のひとつ。リカレント・ニューラル・ネットワークを使います。

この権力者の頭脳の中身をリアルタイムに映像化したことをニティシュ・パドマナバンの老眼鏡を含めた未来の自動オートフォーカス搭載メガネなどを用いて

特殊なメガネを通して、ホログラム形式でCGからポップアップ表示できる可能性もありそうです。

しかし

機械学習ディープラーニング物体検出データベースのことを「Darknet」と呼んでいます。

フェイフェイ・リー構築した機械学習ディープラーニング画像データベースのことを「ImageNet」と呼んでいます。

他には、今のところ、リカレント・ニューラルネット(RNN)フレームワークなど・・・

たった三つしかないのが2022年の現状です。

チャットGPTは、大規模言語モデル。

懸念されることとして、アメリカ政府が諜報に使用するエシュロンやPRISMに近い可能性もある。

Google検索データは、広告に使われるが、オープンAIはMicrosoftと資本提携で入力データが何に使用されるか?

これを明示していないという危険性がある可能性があります。

続いて

Could it be that Apple is developing its own search engine to compete with Google, which has reinvented semantic web search based on chat GPT and entered the market?

Appleが独自の検索エンジンを開発しているのは、もしかしてチャットGPTを基盤にしてセマンティックウェブ検索を再発明し参入Googleに対抗するため?

In the past, Linux made the OS open source and extinguished Microsoft’s monopolistic Wintel-closed dominance.

かつて、LinuxはOSをオープンソース化してMicrosoftの独占的なウィンテルクローズの優位性を消滅させた。

In 2023, AMD and Apple Silicon are in the midst of blowing the wind out of the last Intel monopoly from the consumer market sector.

AMDとAppleシリコンが、最後のIntelの独占体制にコンシュマー市場分野から風穴を開けている最中の2023年。

Google has opened up the search engine market for a new industry by putting all of its machine learning research results to work to break Microsoft’s Internet Explorer monopoly.

Googleは、機械学習の研究成果をすべてぶちこみ新産業の検索エンジンの市場を切り開いてMicrosoftのインターネットエクスプローラの独占的な体制に風穴を開けた。

And now, right now, open-source AI is taking over Google’s monopoly on the search engine market with chat GPTs. It may be about to wind down with the reinvention of the semantic search engine proposed by Tim Berners-Lee.

そして、今まさにオープンソースAIが、チャットGPTでGoogleの独占している検索エンジン市場をティム・バーナーズ・リーが提唱したセマンティック検索エンジンという再発明で風穴を開けようとしているのかもしれません。

Is Twitter, which Eron Musk went to the trouble of investing a huge amount of money to acquire, comparable to Google and Facebook in terms of data accumulation?

イーロンマスクがわざわざ巨額の資金を投じてまで買収したTwitterもデータの蓄積から見るとGoogle、Facebookに匹敵している?

Is it possible that Eron Musk, a founding member of Open AI, is trying to reinvent Twitter based on chat GPT?

これを立ち上げてるオープンAI設立メンバーのイーロンマスクは、可能性を見越していてチャットGPTを基盤にTwitterを再発明しようとしている?

Open AI, a San Francisco-based nonprofit organization, is dedicated to being the first to develop a “general-purpose artificial intelligence” (AGI) with human learning and reasoning capabilities, so that all people can benefit from it.

サンフランシスコを拠点とする非営利団体のオープンAIは、人間の学習能力と推論能力を持つ「汎用人工知能(AGI)」を最初に開発し、すべての人にその恩恵が及ぶようにすることを目的として設立されています。

Deep Mind,“ which has similar goals, is building a system similar to the chat GPT.

同様の目的を掲げてる「ディープマインド」もチャットGPTと同じようなシステムを構築しています。

As for other derivative…

他の派生的なこととして・・・

As for the use of deep fakes, if they are built into the algorithm for all surveillance cameras, they can be removed only with the person’s permission.

ディープフェイクの活用としては、すべての監視カメラ用のアルゴリズムに組み込んでおけば、外すには本人の許可を得てからにすることもできる。

This would also deter voyeurism by the mass media and police who would abuse the system without the person’s permission.

こうすれば本人の許可なく悪用するマスメディアや警察の覗き見行為も抑止できる。

To temporarily deter misuse, a comprehensive mechanism could be created to protect videos with NFT and a two-factor authentication passkey, and to confirm one by one whether or not the user has permission to disseminate the videos.

一時的な悪用抑止には、NFTと二要素認証によるパスキーで動画を保護し拡散の許可の有無を一つ一つ

If a comprehensive mechanism can be created to confirm whether or not the user has permission to spread the video, it may be possible to create time for the spread of quantum encryption and the commercialization of quantum computers.

本人に確認できるような総合的な仕組みを創れば、量子暗号化や量子コンピューター商用化普及までの時間をつくれるかもしれない。

Released in November 2022. Almost a few months later. A search engine like this appeared.

2022年11月にリリース。そのほぼ数ヶ月後。こんな検索エンジンが登場しました。

perplexity

この回答がどこの記事から引用されたかも表示されはじめた!数字に対応して引用元が表示される。

Next, why? What if the chat GPT could explain how it might have come to this explanation? Perhaps we are getting closer and closer to an explainable AI?

次は、なぜ?この説明に至ったのかもチャットGPTが説明できたら?もしかして、説明可能なAIにもどんどん近づいてきてる?

In about a few months, this threatening? No, an astounding achievement.

数ヶ月位でこの脅威的な?いや、驚異的な成果。

And the Schrödinger equation?

シュレーディンガー方程式も?

For explanations other than equations, it could be comparable to Wolfram Alpha, which is similar to semantic web search.

数式以外の説明に関しては、セマンティックウェブ検索に近いウルフラムアルファにも匹敵する可能性もある。

そして

チャットGPTの人気と爆発的な成長に乗りMicrosoftが先行してチャットGPT 搭載 Bingをリリースするも登録しないと検索結果は会話調で返ってこない?インターフェイスがわかりずらい。

一方、Googleも億人単位規模ネット情報サービスにも関わらず、わずか一日位で対応すると言う離れ技を繰り出すが、検索エンジンの検索結果は、まだ会話調で返ってこない。

両者共に、まだまだ時間がかかりそうだ。

このチャットGPTタイプの新型検索エンジンperplexityのほうに分はあります。

巨大な権力を持つに至ったGAFAMの検索エンジン開発競争が加速。日本のネット情報サービス人口以上で、その規模が人間の限界を遥かに超えた別次元。

権力者処世術は悪性だが、カントの言うように、権力者を完全リアルタイムで行動を透明化する条件限定なら善性に転化する。

同じ権力者のTV局やマスメディア、行政府、警察は、透明化を高くガラス張りにしないから悪性だけど、GAFAMが最善の手本を示してます。

<おすすめサイト>

ノーベル賞受賞者のジェームズ・ワトソン:DNA構造解明にいたるまで

ラリー・ペイジ:グーグルGoogleが向かう未来!

実用に向けた大規模言語モデルApple インテリジェンス 2024

コナー・ルッソマンノ:あなたの心を増強するための強力な新しい脳神経技術ツール

ビラワル・シドゥ:あなたの想像力をスーパーチャージするAI搭載ツール

アムジャド・マサド:AIがアイデアを次の素晴らしいアプリに変えるのにどのように役立つか

エリック・トポル:AIは医師が見逃しているものをキャッチできますか?

シェーン・レッグとクリス・アンダーソン :AGI(汎用人工知能)のトランスフォーマーアルゴリズムな可能性 - そしてそれがいつ到達するか

リフィク・アナドル:AIアートが人類の集団的記憶を高める方法

キャシー・ウッド:AIが指数関数的な経済成長を引き起こす理由

ウォルター・デ・ブラウワー:AIが人間であることの意味をどのように学んでいるか?

エリエザー・ユドコフスキー:超知能AIは人類を滅亡させるだろうか?

スティーブン・ウルフラム:AI、宇宙、そしてすべてについて計算的に考える方法

リヴ・ボーリー :AIにおける競争のダークサイド

ゲイリー・マーカス:暴走するAIの緊急のリスクと、それらについて何をすべきか?

マックス・テグマーク:AIをコントロール下に置く方法

マックス・テグマーク: AIに圧倒されるのではなく、AIからパワーを得る方法

イリヤ・サツキバー:AGIへのエキサイティングで危険な旅

グレッグ・ブロックマン:ChatGPTの驚くべき可能性の裏話

アロナ・フィッシュ:人工知能は本当に私たちを理解しているのでしょうか?

エピソード7意識のマップの数値と人工知能を訓練する計算回数が相似?2023

エピソード7 Episode7 - テーラワーダ仏教の「結び」と意識のマップ、マクロ経済学について(パワーか、フォースか 改訂版―人間のレベルを測る科学 - デヴィッド・R・ホーキンズ Amazon)

Apple Vision Pro 2024

ケイド・クロックフォード:顔認証による大衆監視について知る必要のあること!

ルトハー・ブレフマン:貧困は「人格の欠如」ではなく「金銭の欠乏」である!

個人賃金→年収保障、ベーシックインカムは、労働市場に対する破壊的イノベーションということ?2022(人間の限界を遥かに超えることが前提条件)

世界の通貨供給量は、幸福の最低ライン人間ひとりで年収6万ドルに到達しているのか?2017

<提供>

東京都北区神谷の高橋クリーニングプレゼント

独自サービス展開中!服の高橋クリーニング店は職人による手仕���げ。お手頃50ですよ。往復送料、曲Song購入可。詳細は、今すぐ電話。東京都内限定。北部、東部、渋谷区周囲。地元周辺区もOKです

東京都北区神谷高橋クリーニング店Facebook版

#デミス#ハサビス#ディープ#ラーニング#ノーベル#セキュリティ#GPT#ベーシック#インカム#貨幣#概念#倫理#Apple#Vision#カーツワイル#コロナ#ウルフラム#ブラウワー#NHK#zero#ニュース#発見#discover#discovery#トポロジー#電力

0 notes

Text

2023年の話

1月 十三機兵のオケコン

3月 K2 奈良旅行 グリユニ

4月 RRR

5月 ISF TotK開始

7月 怪物 春あかね高校定時制夜間部完結

8月 TotK終了 相模原合宿

9月 引っ越し

10月 日比谷野音 驚靂蕭然

11月 ジョン・ウィック コンセクエンス 孤星 ゲ謎

大体1年の出来事とか記憶に残った作品を挙げるとこんな感じ。音楽については以下。

https://x.com/Schlammig9/status/1740639441444839588?s=20

2018年に2つめの会社を辞めた辺りから細々と応援していたアイドルグループが解散を迎えた。元々プロデューサーが作詞の片手間で書くちょっとした小説に惹かれたのがきっかけで、現場への思い入れもなく、公演に伴う感染症への対応が杜撰だったりしてほぼ熱意は冷めていたのだが、一応ラストライブに行って自分の中でケリはついた。解散に辺り、特に応援していたメンバーがアイドルはいずれ終わるものだと知っていて活動していたので後悔はない、等と話していたのが(何かと延命したがるコンテンツばかり摂取していた身としては)印象深かった。実際永遠に終わらないものはなくって、ただ続いているというだけで馴れで見ていると変化に気付かないというのを最近強く実感したので、何事も終わり、というか出口は意識しておいた方が良いのだろう。

今年読んだ本だとカル・フリン『人間がいなくなった後の自然』が面白かった。題名から環境問題がメインかと思いきや、アメリカやスコットランドなどの、経済や戦争を理由に生活の維持管理が難しくなり荒廃した居住区の話も書かれており、日本の現状も相まって理解しやすい。著者がジャーナリストだからか実地調査が主体で専門性は薄いのだが、それゆえに取り扱う話の構造ひとつひとつに食いつきやすく、自分にとってまさに今読みたい本だったと言えるだろう。来年はジェフリー・バワの本をじっくり堪能する予定。去年、ジェニー・エルペンベック『行く、行った、行ってしまった』を読んでから移民・難民について考える機会が増えたのでこの辺の勉強もしたい。小説はしばらく存在を忘れていた『ストーナー』を読めただけでほぼ満足。後は児玉雨子を読んでみたが残念ながらあまり馴染めなかった。今は『百年の孤独』読んでる。

ミリアニの話はこの前の記事でまとめ切ったつもりでいたけどもうちょっと書こう。言う程つまらなかった訳ではないんだけども、何というかミリオンのアニメであってアニマスの後継ではなかったのが殊の外残念だったんだよなぁ~。アニマスって1話がまるまるテレビ番組の再現だったり、事あるごとに情景を挟んだり春香と765プロの選択した方針が必ずしもベストな答えと言えるものでもなかったり、意欲的な表現やテーマ性が常に内在してたじゃあないっスか。それに対してミリアニはアイドルアニメとして割とフラットだったなぁ……と。勿論何か諍いが起これば名作と言う訳ではないにせよ。

私生活について書くと親の失職と癌治療があったり兄弟が休学したり扶養の都合でしばらく実家���らしが続きそうだったり給与がなかなか上がらなかったり大してやる気のない組合の運営をなし崩し的に引き継いだりあまり前向きになれない話題ばかりなんで変化の兆しがない限り来年もあんま話さないだろう。ホントは会計の勉強やろうとしてたんだけど、これが身についたとしてどうもこの先人生が上向く気配がしないんだよな~。まぁ、私が阿呆なだけかもしんない。

あと人と対面で関わらないと一方的に相手への期待ばかりが自然と大きくなりがちなので、苦手でも(沈黙が心底つらい)人と関わろうと思いました。幸い来年は旧友の結婚式とか大学の同窓会があるのでその手の集まりに行くのは2年振りなものの顔を出すだけ出します。

SNSは少しづつ軸足をトゥイッター以外へ移していきたいね。雑な情報食って雑な情報を吐き散らすアレやコレやの何と恐ろしき事か!

来年はなんと33歳になるらしい。また昔のヤな事思い出したり恥を晒したりして苦しくなるだろうけどしっかり生きます。

0 notes

Text

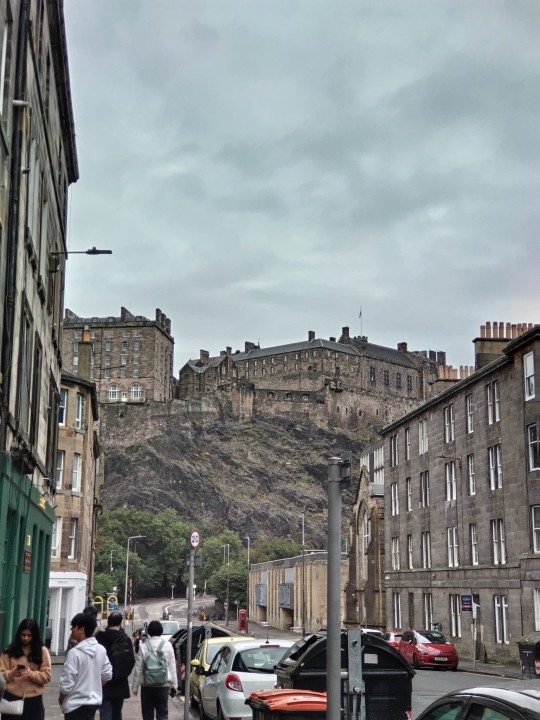

2024.08.13 (Tue)

ロンドンから夜行バスでエディンバラへ。夜行バスは限界海外旅行サバイバル感を味わるので非常に良い経験になった。そして安い!多分3000円しないくらいなので、一泊一万強(2名)で宿泊費を抑えようと頑張ってた身としては超ありがたい。

早朝についたエディンバラは息を呑む美しさ。パリロンドンに行ったけれど、それらよりも格段に風格があってさすが世界遺産の街〜となる。ロンドンと同じく二階建てのバスとメトロが走り、クレジットのタッチ決済が使えるのでとても便利。

日本で知り合った友人宅にお邪魔し、スコッチスタイルの朝ごはん。平日なのに家族総出で迎えてくれボリュームたっぷりの朝ごはんと紅茶を用意してくれた。食べてみたかったスコッチフードのハギスは独特な味で悪名高いらしいけど、全然そんなことなくてむしろ好きな味、脂身があって美味しかった :)

それからエディンバラ市内へ。友人の案内で街を歩く。ローカルらしくDick Placeという趣のある名前のストリートを教えてくれた。

この時期はちょうどFringeという大きなフェスティバル期間らしく、街中は多くの人や大道芸で賑わっていた。日本人の大道芸人がパフォーマンスしていたので思わず見入る。

スコット記念塔は元々きれいな褐色だったそうだが、産業革命の廃ガスの影響で黒く変色してしまったらしい。国が汚れを取り除こうとしたけれど、実際はこの黒い汚れが建物を老朽化から守っていたらしい。なので今日まで、黒くなったままで佇んでいるそう。

友人の友人が働くレストランでInns & Gunnのビールを飲む。スコットランドにはもう一個TENNENT’Sってビールが有名らしいんだけど、その友人はマジでまずいと言ってたので怖くて飲めなかった。サービスでハギスを肉団子みたいにして揚げた料理を出してくれた。

そして念願のTrainspotting撮影地!学生時代たまたま英語の勉強してたら出会ったTrainspottingという単語、意味を調べたら出てきた映画があまりにもエポックメイキングだったので見てみたら好きになった。最初は完全に「かっこいい映画を知ってる私かっこいい〜」だったけれど、何回も見たりT2を見たりするうちに、長い人生で若さだけでは決して乗り切れない現実、逃げてもいいけど逃げ方を間違えるとツケが回ってくるんだなぁって目の当たりにするようなしんどさと、それでも刹那的に日々を駆け抜ける彼らが少し羨ましかったりして、普通に映画として好きになった。映画の冒頭レントンが駆け抜ける階段、車に轢かれて浮かべた猟奇的な笑顔を思い出す。映画自体は20年以上も前のはずなのに、映る景色は映画の中からほとんど変わらず。自然災害が少なく歴史的な建造物も長く残るヨーロッパが羨ましい。

最後にシティにある丘に登り、街を見下ろす。それからバスに乗って宿泊先のEdinburgh College Residenceへ。名前の通り学生寮らしく、夏場は一般客に向けて開放しているらしい。シティからバスで30分くらい。こじんまりとした部屋、落ち着いた街の雰囲気ですっかりスコットランドが好きになる。勿論シティは栄えているけれど、コンパクトだし、なんとなく人も穏やかだし、張り詰めていたガードを少し緩めることができるような感覚。宿泊先近くの大型スーパーでラザニアを買って夜に食べた。

丘から見えた💩にしか見えない建物 lol

3 notes

·

View notes

Text

アンドリュー·カーネギー(Andrew Carnegie, 1835年11月25日~1919年8月11日)

アンドリュー·カーネギー(Andrew Carnegie, 1835年11月25日~1919年8月11日)はスコットランドのダンパーリンで貴族の末裔として生まれました。 母親が小さな店を経営していましたが、なかなか貧困から抜け出せず、カーネギー家は1848年にアメリカペンシルベニア州ピッツバーグに移住することになりました。 幼い頃から泥仕合、紡績工場労働者、機関助手、電報配達員、電信技師など色々な職業を転々とし、1853年ペンシルベニア鉄道会社に就職することになります。 南北戦争にも従軍し、1865年までここで勤務していた間、長距離旅行者のための寝台車や油井事業などに投資して大金を稼ぎました。 1892年、カーネギー鉄鋼会社(後にカーネギー会社に改称)を設立しました。…

View On WordPress

0 notes

Text

秋の魅力を存分に味わう、ヨーロッパの隠れたジェムたち

ブログ更新しました! 新記事公開!「秋の魅力を存分に味わう、ヨーロッパの隠れたジェムたち」。モルドヴァのワインフェス、アイルランドの文化祭、ギリシャのビーチリゾート、そしてスコットランドのハイキングとウィスキー。秋のヨーロッパで素敵な思い出を作りませんか? #旅行 #ヨーロッパ #秋 #TravelDiary 秋の魅力を存分に味わう、ヨーロッパの隠れたジェムたち

0 notes

Quote

いわゆる“ドタキャン”となった格好だ。韓国メディア『イーデイリー』は「高額なチケット代など開催に疑問符がついていたが、嫌な予感が的中してしまった。今回はUAEの会社と韓国の旅行代理店が組んだイベント。財政面での問題が解決できず、UAEの会社が最終的に資金を捻出できなかったのが原因と思われる」と説明した。 チケットは当然、全額払い戻しとなるようだが、今年は韓国国内でサッカーに関するこうしたイベントが相次いで中止に追い込まれている。韓国代表選手たちが在籍するクラブを招待するのがメインで、ナポリ(イタリア)やマジョルカ(スペイン)、ウォルバーハンプトン(イングランド)、セルティック(スコットランド)、ローマ(イタリア)などの来韓が予定され、大々的な告知もチケット販売も展開されたが、いずれも実現しなかった。~以下省略~(2023/10/13 サッカーダイジェストweb) >2002年日韓ワールドカップで活躍したイタリア、ブラジル両国のスーパースターたちを集めて、当時の韓国代表メンバーたちらと対戦させる催しだった。 2002年のW杯サッカーで韓国代表なにをしたのか、それがトッティら被害者なら覚えていないはずがありません。こんな条件では絶対に来てくれるはずがありませんよ。 どうせ韓国お得意の契約できてないけど勝手に話を進めていたパターンでしょう。どうやっても来てくれないと諦めたので直前になって「ドタキャンになっちゃったわー、てへっ」とやっているだけでしょう。

学生運動気分で調子に乗ったけど、広告大丈夫? | パチンコ屋の倒産を応援するブログ

0 notes

Text

イギリス気分を味わえる映画5本紹介

先日会った友人が今年の夏休みにイギリスに行くときいて本当に羨ましい僕です。ExpressVPNのブログによると今年の日本から行きたい国ランキングは、以下の通りでイギリスはTOP10には入っていませんが、行ってよかった国では7位になっています!行きたい国は近場の韓国、台湾が変わらず人気ですね。今年は飛行機代がかなり高いせいもあるでしょう。

残念ながら今年はイギリスには行けないので、少しでも気分を味わいために、イギリスが舞台の映画をみて、気分を上げたいと思います。全て既に見た物ですが、何度見ても楽しめると思うのでオススメです。

ハリーポッターシリーズ

イギリス映画といえば世界中で知られているハリーポッターシリーズ。イギリス=ハリポタのイメージの人も多いのではないでしょうか?現在Netflixで全シリーズ公開中なので、観たことない方や久しぶりに観たい方にはチャンスです。ヨーロッパの建物や少し暗いイギリス��空に魔法の世界とイギリスの魅力が詰まったシリーズは王道ですが世界中にファンがいるのも頷ける魅力です。

現在、ハリーポッターの息子が主役となっている舞台、「ハリーポッターと呪いの子」が日本でも公演中です。

2. ミスタービーンシリーズ

元は映画ではなくシリーズ物のミスタービーン。こちらも世界的に有名ですが、ミスタービーンはイギリス人って知ってましたか?英語があまりわからなくても楽しめるコメディで簡単に見れるのでオススメ。「ミスタービーン シーズン1」はアマゾンで見れます。

3. トレインスポッティング

スコットランド映画として有名なトレインスポッティングは、ドラッグ中毒の若者の生活を描いたヒット作。暗いテーマですが、音楽や映像が当時の若者たちから支持されたカルト的人気をほこる作品。今見ても衝撃を受けるような映画です。

4. ノッティングヒルの恋人

ヒューグラントとジュリアロバーツが組んだロマンス作品。ノッティングヒルはロンドンに実在する高級住宅地エリアで、映画に登場する本屋さんも実際にノッティングヒルにあり、観光地として多くの映画ファンが訪れる場所です。ロンドンの街並みが美しく、実際に行ける場所なので、旅行するときに撮影スポット回りもできるので、行く前に見ていくことをお勧めします!

他にも有名な作品は沢山ありますが、今回は簡単にNetflixなどでみれて、いつでも楽しめる4本をピックアップしました。

0 notes

Video

instagram

Edinburgh🚋🚋🚋 . . . . . #tram #train #traveler #awalk #cityview#streetsnaps #edinburgh #scotland 🚋 . . . . #路面電車 #路面電車が走る街 #ヨーロッパ旅行 #ストリートスナップ #電車 #風景 #🚃 #スコットランド旅行 #旅 #スコットランド 🚋 . . . #旅行 #蘇格蘭 #街景 🚋 #reisen #strassenbahn #🚋 https://www.instagram.com/p/B0dKTnaIuCe/?igshid=y13mih3bapqz

#tram#train#traveler#awalk#cityview#streetsnaps#edinburgh#scotland#路面電車#路面電車が走る街#ヨーロッパ旅行#ストリートスナップ#電車#風景#🚃#スコットランド旅行#旅#スコットランド#旅行#蘇格蘭#街景#reisen#strassenbahn#🚋

1 note

·

View note

Text

「ナポレオン狂」阿刀田高/著を読了。短篇小説の名手が、卓抜の切れ味を発揮した直木賞受賞の傑作集。

生粋のナポレオン・コレクターと自らをナポレオンと信じ切っている二人の邂逅を描く「ナポレオン狂」。 赤ん坊を出産した若妻の元に、その世話をした雑役婦がちょくちょく訪問してくる訳とは…「来訪者」。 不老不死を手に入れた伝説を持つという伯爵からその秘密を授かる「サン・ジェルマン伯爵考」。 結婚詐欺のあった娘のため営利誘拐を企てる父親と犬、その策略が崩れた訳とは…「恋は思案の外」。 とある新婚家庭、妻に隠し事の気配を感じた男は裏庭の物置き場の穴に落ちてしまい「裏側」。 入院中の男は自分のフォルクス・ワーゲンに白タクの稼ぎで助けられるも、誤って殺人を起こしてしまう「甲虫の遁走曲」。 イングランドとスコットランドの貴人がゴルフの勝負に駆り出した靴屋、彼の秘密はゴルフ調教する鏡「ゴルフ事始め」。 新婚旅行の翌朝に妻が謎の死を遂げ、正体不明の女に導かれた先は少年時代のそうでない人生の岐路だった「捩じれた夜」。 喫茶店で出会った透明な魚、そこで出会った謎の女と関係を持ったのは夢なのか、そして自分の体も…「透明魚」。 ふと通勤路から外れ郊外へ来た男、吸い込まれるような青空に舞い上がっていく「蒼空」。 執拗に歯並びを自慢する妊娠中の妻、子供にも良い歯を願うためにカルシウムを摂取した方法とは「白い歯」。 水彩画家の女はとある男性と運命的に出会うのだが、二人きりの部屋で彼女はただ何もせずだ帰って来た「狂暴なライオン」。 締切に追われた新人作家は、遺言の代わりに死の齎す縄についての経験を語り始める「縄-編集者への手紙-」。

どれも平穏な日常の隙間に突如として訪れる異形・異空間との遭遇をユーモアたっぷりに描いている。 「縄」はおそらく作者自身の締切に追われる日常から着想を得たのだろう。楽しく読めた。

0 notes

Text

TEDにて

ニコラ・スタージョン:行政府が低収入者へのウェルビーイング(幸福度)を最優先するべき理由

(詳しくご覧になりたい場合は上記リンクからどうぞ)

2018年、スコットランド、アイスランド、そして、ニュージーランドは、狭い指標にもかかわらず、GDPが、国家の成功を測る究極の尺度となっている現状を変えるために、ウェルビーイング(幸福度)経済府(WEGo)ネットワークを設立しました。

日本では、どうでしょうか?

根本的に人間の衣食住には、最低限のお金が必要です。

この先見的なトークで、スコットランド首相ニコラ・スタージョンは、年収の最低保障、平等な賃金、メンタルヘルスや緑地へのアクセスなどを考慮に入れた広範囲に影響をもたらす「ウェルビーイング(幸福度)・エコノミー」について説明します。

知ってるつもりで思い違いしてること!

公平概念は「ハンデをつけて上限を公平に!」

平等概念をわかりやすく言葉にすると「上限の公平ではなく底上げの平等!」みたいな感じで、これ以上でも以下でも概念が変わるから拡大解釈しないこと。

法人の平等な競争はあまり聞いたことない。公平な競争がしっくりくる。

これを新たな焦点とすることで、いかに、世界的な課題の解決につながるのでしょうか。

アダムスミスは、「国富論」の他に「道徳感情論」も書いてます。ここでウェルビーイング(幸福度)が重要とも話しています。

そして、一神教と異なり、多神教である仏教の幸福の定義は異なります。

ちょうどここから1.6キロ程離れたエディンバラのオールドタウンに「パンミュアハウス」があります。パンミュアハウスには、世界的に有名なスコットランド人経済学者アダム・スミスが住んでいました。

「国富論」は彼の重要な著書であり多くの事を扱っていますが、そのなかでスミスはこう論じました。

国家の富を図る指標は、金銀などの蓄えだけではない!!国家の生産と交易の総計が指標となる。これは今ではGDP(国内総生産)として知られる概念を最も早期に述べた一例でしょう。

それから時は流れ、その生産額と交易の指標。つまり、GDPは、これまでになく重要さを増して行き

ついにはアダム・スミスは、意図していなかったと思いますが、往々にしてこれが、国家の総合的な成功を測る最も重要な指標だと考えられるまでになりました。

今日、私が主張したいのは、いまそれが変わるべき時だということです。

国家として繁栄の尺度を何にするかは、重要な選択です。

実に重要なことです。なぜならそれは、政治の焦点を動かし、公共活動の原動力となるからです。

しかしその文脈を背景にすると国家繁栄の尺度としてのGDPの限界は、明らか過ぎると考えます。

GDPは労働による総生産を測りますが、それぞれの労働の性質については、何ら言及していません。

一体、その労働は価値あるものなのか?やり甲斐のあるものなのか?

例えば、GDPは、違法薬物の消費についての数値は含みますが、無償の介護についての数値は含みません。

GDPは経済を活性化する短期的な経済活動に価値を認めます。たとえそれが長期的には、私たちの惑星の持続維持性に計り知れない損失を与えるとしてもです。

過去十年間を振り返ると政治的、経済的激動が続き、人々の格差は拡大しました。

この先には、危機的な気候変動や自動化の拡大、人口高齢化という課題があります。そして、国家として、そして、社会としての繁栄を広い定義で捉えるべきという主張が、ますます説得力を持っていると考えています。

そのために2018年、スコットランドは、率先して呼びかけを行い新たなネットワークである「ウェルビーイング経済府」と呼ばれるグループを設立しました。

創設に参加したのは、スコットランド、アイスランド、そして、ニュージーランドでした。

この3か国が、SIN(=罪)と呼ばれる理由はお判りでしょうが、もちろん私たちの目的は公益なのにこのグループの目的は、GDPという狭い指標への執着に異議を呈することです。

経済成長はもちろん必要です。

重要ですとも。でもそれ以外にも重要なことがあるということなのです。

GDPの成長は、いかなるコストを払っても目指す目標としてはふさわしくありません。このグループではこう主張します。

経済政策の目標、目的は、全体でのウェルビーイング(幸福度)であるべきである。それは国民の幸せや健康であり、国民の富だけを指しま���ん。

この考え方の政策への影響については、後ほど述べて行きますが、特に私たちが生きる現在の社会では、これはより深く響きます。

ウェルビーイングに重きを置くとき、深い洞察や根本的な問いを刺激する対話が私たちの間に生まれます。

私たちの生活に本当に重要なのは何だろう?

私たちは自分のコミュニティでどんな価値を大切にするだろう?

私たちが本当に願っているのは、どんな国やどんな社会システムだろう?

このような疑問の答えを探すために参加しながら考えるよう人々に働きかけると、とても多くの先進国が、世界中で同じように直面している政治に対する疎外感や不満についてきっと改善策が見つかるはずです。

政策的には、2007年にスコットランドで「国家業績評価フレームワーク」と呼ぶ、自己評価のための様々な指標を発表したのが旅の出発点でした。

それらは収入格差や子供の幸福度、緑地や住まいへのアクセスなど多岐に渡る指標です。そうしたものはどれもGDP統計には反映されていませんが、全てが健全で幸せな社会の基盤です。

そして、このより広範なアプローチが、私たちの経済戦略の要であり、そこで、私たちは、経済的競争力と同等の重きを置いて不平等の是正にも取り組んでいます。

そして、政策目標に掲げた適正な労働条件、つまり、充実した仕事と十分な報酬の実現を推進します。そして「公正な移行コミッション」を設立したのは、炭素ゼロ経済実現への道のりを先導するためです。

過去の経済革新の歴史から学んだように注意深くないと勝ち組より負け組が増えてしまいます。

気候変動や自動化という課題に直面する私たちは、二度と同じ間違いを犯してはいけません。

ここスコットランドで私たちが行う仕事は重要なものですが、他国から学ぶべきことは豊富にあります。

先程触れたウェルビーイングのネットワークにパートナーとして加盟しているのは、アイスランドとニュージーランドですが、ちなみに3つの国全てリーダーは女性です。それが重要かどうかの判断は皆さんにお任せしますが・・・

両国とも、目覚ましい活躍をしています。2019年にニュージーランドは、メンタルヘルスを中核に据えた初の「ウェルビーイング予算」を発表しました。

アイスランドは、同一賃金や児童福祉、父親の権利などで牽引しています。

豊かな経済の実現を語るとき、すぐにはこのような政策に目が向きませんが、こうした政策は、健全な経済と幸せな社会の基礎となるものです。

話をアダム・スミスの「国富論」から始めましたが、アダム・スミスがその前に書いた「道徳感情論」も同じく重要だと私は考えています。

あらゆる政府の価値は、国民の幸福の実現度によって測るべきだと彼は述べています。

これはウェルビーイングを推進するあらゆる国家集団にとって良き基本的原則だと思います。

誰にも全ての答えはありません。アダム・スミスの生まれたスコットランドも同じです。

しかし、ますます分断と不平等、そして、無関心と疎外感が増すこんにち私たちの住む世界で。

これらの問いを考え答えを探し出し、単に経済的な繁栄だけでなく、ウェルビーイングをビジョンの中心に据えた社会を推進することが、以前にも増して重要です。

皆さんは、いま、この美しい陽の注ぐ首都にいますが、この首都を擁する国は、かつて世界を啓蒙主義で牽引し、産業化時代へと導きました。

そして、今では低炭素の時代へと世界を率いて行こうとしています。私の願い。そして、決心は、スコットランドが、これに加えて世界の国々や政府の優先事項を変えていくことを支援し、ウェルビーイングがあらゆる活動の中心に据えられるように働きかけることです。

それが、今の世代に果たすべき責任だと考えます。それが、次世代とそれ以降の世代に対して果たすべき責任だと信じています。

もし、それが、この啓蒙主義発祥の国から始まれば、より良く、健全で、公正で、幸せな社会をここわが祖国に築けるでしょう。

そうすれば私たちスコットランドもより平等で幸福な世界を作るための役割を果たして行くことができます。

どうもありがとうございました。

(個人的なアイデア)

経済学者で、ケンブリッジ大学名誉教授のパーサ•ダスグプタが、イギリス政府に提出した報告書の中に登場。

経済学を学ぶと、登場する資本や労働などの生産要素の投入量と算出量の関係を示す生産関数があります。

こうした関数は、様々な前提条件に基づきますが、経済学者��、収穫逓減の法則と言うものをよく知っています。

このような人工的な生産関数とは、他に天然由来の生産関数。

つまり、自然から収穫できる生産関数を導き出し、地球全体の生産関数というエコシステムを数値化することでバランスをコントロールできるかもしれないというアイデア。

ここでは、自然資本と呼びます。

自然資本を加味すれば現在の経済成長ペースがどこまで持続可能かを分析することもできます。

人間は、国内総生産GDPを生み出すため、自然から資源を取り出して使い、不要になったものを廃棄物として自然に戻す。

もし、自然が自律回復できなくなるほど、資源が使われて、廃棄されれば、自然資本の蓄積は減少し、それに伴い貴重な生態系サービスの流れも減っていくことになります。

さらに、教授は、経済学者も経済成長には限界があることを認識すべきだと説いています。地球の限りある恵みを効率的に活用しても、それには上限があります。

したがって、持続可能な最高レベルの国内総生産GDPと言う臨界点の水準も存在するということが視野に入るようにもなります。これは、まだ現時点では誰にもわかりませんので解明が必要です。

なお、地球1個分は、ずいぶん昔に超えています。

さらに

世界では、独自の炭素税制度を持たない地域に対し、低収入の住民に、二酸化炭素排出量に応じて炭素税を導入する一方で、その税収のほぼすべてを配当として還元することにしている!

大多数の世帯は、この配当で炭素税による負担増加を賄え相殺できる(電気代や光熱費含む)

これは、まだ庶民に伝わりづらい炭素税で、法人には、技術革新などを促す!一方で、配当で低収入の住民に再分配し、環境問題も配慮している。

さらに、データ配当金をデジタル通貨「Libra」などで直接配当して、どんどん増幅させても良いかもしれません。

このように海外では、法人税に世界的な「最低税率」の設定、国境を越えた世界的な炭素税の設定とベーシックインカムの相乗効果も考慮。再分配を世界レベルでシステム化している。

日本国内では、消費税以外をベーシックインカムの財源とし、国民皆給付で事前分配、再分配ということもプラスサムしてシステム化を推進すれば

もしかして、デフレスパイラルやマクロ経済学的な合成の誤謬も最小化できるかもしれない。

北欧など、東ヨーロッパの地域では、共産主義の名残がみられます。

共産主義1.0を辞書で調べると憲法なしの皇帝の横暴から、やむなく暴力で革命をし、100%財産の私有を否定、生産手段・生産物すべての財産を共有、貧富の差のない社会を実現。

しかし、共産主義2.0の現代は、最低収入保障の形での実現に比較的限定し、ポスト資本主義になるとドラッカーは言う!!

ポスト資本主義とは、アメリカの「株主主権モデル(経済的側面の重視)」日本の終身雇用、年功序列「会社主義モデル(人的側面の重視)」ドイツなどの「社会市場主義モデル」

の3つをバランスよくコントロールしつつ、一神教、多神教やカルチャーに融合させた多様な社会になると言っています。

日本では、共産主義?資本主義?法人、個人の超裕福層にも当事者意識を持たせるため、不況に陥り財政政策が必要となった場合

超裕福層の資産半分を臨時裕福税として機動的に強制徴収し、ほぼすべての低収入者に配当金を還元するマクロ経済学上のアイデアは?

日本では、一回実験する必要があります。

他のアイデアでは、代わりに、貨幣の流通という裕福税に似た流動負債と言う形で、個人法人超裕福層に全資産の半額分を強制借金をしてもらい。

全資産の半額分をほぼすべての低収入者に配当金として還元する。還元しても低収入者は、製品やサービスでお金を使ってくれるので経済も活性化する。

その後、特別減価償却と言う形で複数年単位で負債を返済してもらう協力を行政府が要請するなどでも大規模に実現できそうだ。

前に似た方法で、東日本大震災?規模を小さく実行してた。

または、行政府が、労働分配率を財政政策の重要指標と定義し、不況時に株価の下げ率と逆相関させる。財源は、自国通貨の国債発行で賄う。

つまり、株価下落の年のみ一年ほどの時限立法発動。法律で、法人に株価下落と同じ比率を労働分配率の上げ率分として強制的に自動実行。

株価下落した年のみ行政府と日本銀行が、低年収者を一時下支えさせるアイデアもどうだろうか?

そして

貨幣での事前分配再分配を強力に推進すべき人工知能時代では重要。

規制緩和だけじゃなく、これを条件に成長して莫大な収益を得たら事前分配再分配に反映させることを確約契約する法整備をすること!

人間の限界を遥かに超える新産業以外は、ガチガチ規制が先で強制分配条件付き緩和!

これがGAFAMからの教訓。

具体的に日本では、新NISAみたいに代表的な物価高対策で賃金UPとシナジーさせて年収103万円の壁も2、3倍。203、306万円

に上げれば、円安の影響も最小限に非正規雇用の負担を軽減できるかもしれない?非課税領域を手厚く下支えで安心できます。

または、現行法のまま別新設枠で低収入者にベーシックインカム型給付金を年間103、206万円支給(中央銀行のデジタル通貨がベスト)

その支給分を非課税にして手厚く生活の下支えしても、今後、同様な事象が起きた時でも円安、食費、光熱費対策の安心感が保障されるため

消費にもなる。ジェネレーティブ人工知能は、アルビントフラーの言う「生産消費者」ともシナジーします。

<おすすめサイト>

ダニエル・カーネマン: 経験と記憶の謎(所得政策も)

デアンドレア・サルバドール: 低所得世帯の光熱費負担を低減するために

ルトハー・ブレフマン:貧困は「人格の欠如」ではなく「金銭の欠乏」である!

個人賃金→年収保障、ベーシックインカムは、労働市場に対する破壊的イノベーションということ?2022(人間の限界を遥かに超えることが前提条件)

世界の通貨供給量は、幸福の最低ライン人間ひとりで年収6万ドルに到達しているのか?2017

ニコラス・クリスタキス:社会的ネットワークの知られざる影響

この世のシステム一覧イメージ図2012

ロジェカイヨワ戦争論と日本の神仏習合との偶然の一致について2019

マチウ・リカール:幸せの習慣

ポール・ピフ:お金の独占が人と大企業を嫌なヤツにする?

<提供>

東京都北区神谷の高橋クリーニングプレゼント

独自サービス展開中!服の高橋クリーニング店は職人による手仕上げ。お手頃50ですよ。往復送料、曲Song購入可。詳細は、今すぐ電話。東京都内限定。北部、東部、渋谷区周囲。地元周辺区もOKです

東京都北区神谷高橋クリーニング店Facebook版

#ニコラ#スタージ���ン#幸福#幸せ#スコットランド#格差#労働#賃金#ベーシック#インカム#経済学#アダム#スミス#サンデル#道徳#感情#GDP#エネルギー#健康#政治#政府#ドラッカー#NHK#zero#ニュース#発見#discover#discovery

0 notes