#シベリア抑留体験を語る会

Explore tagged Tumblr posts

Quote

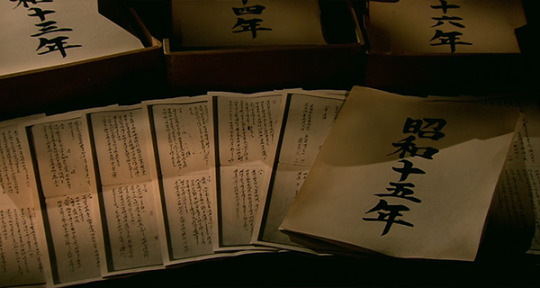

熊谷伸一郎『金子さんの戦争』(リトルモア)を読む。副題が「中国戦線の現実」。著者熊谷が太平洋戦争の中国戦線に従軍していた金子安次にインタビューしてまとめたもの。金子安次は浦安の漁師の次男として生まれた。徴兵検査の結果は甲種合格、1940年の12月入隊する。20歳だった。北支派遣軍、独立混成旅団第44大隊に配属された。 初年兵は古兵から一日中殴られる。訓練期間中の3か月間で殴られなかった日なんて3日くらいのものだった。さらに教育作戦では中国人捕虜を銃剣で刺し殺すことを強制された。木に縛り付けられた中国人たちに一人ずつ突っ込んで行って銃剣を突き立てた。これは実際に殺させることで初年兵に度胸を付けるための訓練だった。 敵対している部落を襲うこともあった。家を焼く。若い男性などは逃げてしまっているから女子どもしかいない。女子どもだからって殺さないって考えはない。女は子どもを産むし子どもは大きくなれば日本軍に敵対するようになる。一軒一軒の家を回って家の中にいる住民を外に連れ出す。彼らを共同井戸に連れて行き一人ひとり井戸に落とし込む。最後に手榴弾を投げ込む。残った家には火を付けて燃やす。隠れている住民たちを焼き出すためだった。 八路軍(中国共産党の軍)が入ったという村を攻めたときは、二つの中隊で挟み撃ちにして銃撃し、ガス弾も使った。四方にある門から八路軍の兵士や住民たちが逃げ出してくる。そこを狙って機関銃が掃射された。頃合いを見計らって部隊が集落の内部に入った。敵兵や武器を探すのだが、古兵は強姦を目的にする者もいた。抵抗した女を井戸に投げ込んだら、小さな男の子が「マーマ!マーマ!」と泣きながら自ら井戸へ飛び込んでいった。そこへ手榴弾を投げ込んだ。 強姦はしばしば行われた。慰安所はあったが、慰安所では金がかかるが強姦はただだったし、上官に咎められることもなかったから。敵地区では何をしてもいいんだと。 敗戦は北朝鮮で迎えた。これで��は助かった、故郷へ帰れると思った。しかしソ連の捕虜にさせられて、シベリアへ送られた。その時は天皇が助けに来てくれると信じていた。天皇のために戦ってきて、それで捕虜になったんだから。それが、3年経っても4年経っても来やしない。 ソ連の取り調べで特務機関だろうと責められる。破れかぶれになって「好きなようにしろ」と啖呵をきった。それで戦犯にされて、仲間が日本に帰れるのに中国へ送られた。1950年だった。 中国では戦犯管理所に入れられた。ソ連の収容所と比べてひどい扱いは受けなかった。1951年の正月に、餅やキャラメル、南京豆、リンゴがたくさん出された。そのことを話しながら金子が泣いた。「嬉しかったんだよ」と。 1956年、軍事裁判が始まった。起訴を免じて即時釈放というものだった。その日のうちに監獄である管理所から出された。その夜はそのまま汽車に乗って天津に着き、日本に帰る船を待った。1956年7月金子さんは16年ぶりに日本へ帰国した。 しかし日本に帰ってきても、ソ連に抑留されていたという経歴から警察の監視は続いた。 その後、慰安婦の集会や、中国戦線について語る会で自分の体験を話すようになった。

熊谷伸一郎『金子さんの戦争』を読む - mmpoloの日記

2 notes

·

View notes

Text

2023/08/09

BGM: Robbie Robertson - Coyote Dance

今日は休みだった(水曜日なので)。ここ最近Twitterを見ていて、あらためて戦争について考える。とはいえぼくは根っからのひねくれ者なので、高校生の時に読んだ山崎浩一の「戦争は8月が旬だ」という言葉を連想する(正確な引用ではないが、『リアルタイムズ』という著作で読んだ)。戦争についてはもちろん言うまでもなく「常に」「一年を通して」考え続けたいとはぼくだって思う。だけど、8月の敗戦間近に起きたさまざまな出来事を「きっかけ」として考え始めることも無為・無駄ではないだろう。広島や長崎の惨禍について考え、終戦記念日(敗戦記念日)について考える。そこから「あの出来事はどうして起こったのか」「あの出来事はその後何をもたらしたのか」と考え始めていくことが大事だと思うのだった。ぼくは太平洋戦争を知らない。1975年に生まれたぼくがリアルに「戦争とは何だろう」と考え始め、そこから「日本に何ができるだろう」「日本人としてぼくは何をすべきだろう(できることがあれば、の話になるけれど)」と考えるようになったのは湾岸戦争からの話だ。戦争はいつだって「よその国」の出来事だった。その「当事者意識の欠如」が果たしていいことなのかどうか……いや悪いことばかりでもないと思うけれど。

そんな��とを考え始めたので今日は朝、Twitter(現X)で友だちに薦められたこともあって図書館に行きそこで岩波現代文庫の『石原吉郎セレクション』を借りる。すっかり詩人気取りの毎日だ。石原吉郎についてはシベリア抑留体験があったということや、代表的な詩文・エッセイを少しかじったことはあった。辺見庸のエッセイを愛読していた時期があったので(アメリカ同時多発テロやその後のイラク戦争の時期のことだったと記憶している)、辺見が敬意を込めて引用する石原をいずれきちんと読まないといけないという思いはあった。これから腰を据えて、自分なりに真面目に読めればと思う。そして、そうした「死と隣り合わせ」に生きた人、やや手垢のついた表現を使えば「極限状態」を生きた人のことを思った。過去はそうした「極限状態」が普通だった。今はたぶんビッグモーターの報道が語るような「ブラック企業」が「極限状態」を味わわせるところなのだろう。いや、ぼくもビッグモーターのことは内実を報道程度でしか知らないのだけれど、いつどのような時代にもそうしたシビアな環境はありうる……と書くと「シベリアとブラック企業を一緒にするな」と言われるかもしれない(ぼくも「さすがに勇み足だったかな」と思い始めてきたので、これについてはもっと考えを深めたい)。

昼、ご飯を食べた後昼寝をした。その後イオンに行きフードコートで詩作。今回はキング・クリムゾン『レッド』を聴く。だが、頭の中でぼくの詩の材料がストックされているはずの「冷蔵庫」を見つめても空っぽ。この盛夏で頭も夏バテしてしまったか、ふだん読書をサボってしまったことがついにツケとなって回ってきたか。しょうがないので塩分チャージタブレットを舐めながら(涙のような味がした。ぼくの涙は薄味なのだろうか)うんうん唸って考え、やっとのことでひねり出す。キング・クリムゾンについて書いていたはずがいつの間にかニルヴァーナやセックス・ピストルズにつながる。ロック史的にはまったくもってデタラメなのだけれど、そこは詩ということで許して欲しい。その後はアンビエント・ミュージックをテキトーに聴きながら涼む。デタラメということで言えば、ぼくは系統立てて文学史を追いかけてきたわけではないのである。多様に……と言えば聞こえはいいけれど要は手当たり次第に「今日は蜂飼耳を読んだけど、明日は趣向を変えて小川洋子や平出隆を読んでみようか」と読み進めてきた。オリジナリティやユニークネス、というのはそうした「気まぐれ」「デタラメ」から生まれるのかもしれない。これもまた考えたい。

夜、断酒会に行く。そしてそこで自分の体験を語る。日曜日にバーベキューを楽しんだこと。そこから過去、空きっ腹にビールをありったけ注いでご飯を食べたこと。酒に溺れた末期はそんな感じで「食べる前にとにかく酒を、浴びるようにごくごく呑む」生活だったことを思い出す。うっかりすると酒で胃が満ちるのでそのまま何も食べないで寝てしまうことさえあった。栄養失調まっしぐらである。今は施設のスタッフや世話人さんの料理をおいしくいただけている。普通の生活だ。シラフで、この時期だとそうめんや夏野菜の天ぷらを楽しむ……そんな中にこそ幸せが転がっているものなのだ。そして、このようにして幸せを楽しめるところまでずいぶん長かったとも思った。夜、荒川洋治や松下育男の詩を少し読む。荒川洋治が女性のおしりについての詩を書いているのを読み、ドキッとしてしまう。そうした性的なモチーフを「鋭く」「クリティカルに」綴るところがさすが熟達した日本語の使い手だなと思い、「ぼくも『オレオレ』な詩ばかり書いてないでこうしたエロティックなものも書いてみたい」とも思い始める。だが、書くといつだって「デタラメ」なものになってしまうのである。日本語は難しい。

1 note

·

View note

Photo

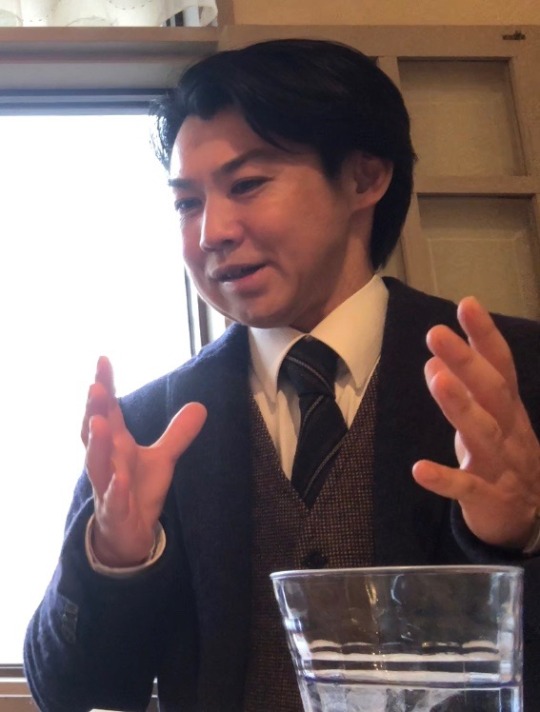

シベリア抑留体験講演会! シベリアってナニ? 〜74年ぶりにシベリアの地を踏む〜 素晴らしい貴重なお話聞かせていただきました!勉強になりました。あつい語り部。 未来への引き継ぎ。 ありがとうございました! スタッフ関係者の皆様お疲れ様でした! 9月16日 18時半〜20時半 利尻町交流促進施設 どんと大ホール 語り部 吉田欽哉氏 利尻町仙法志字神磯 リーシリーボーイズ コンブアッペカッチャ #利尻島 #rishiri #利尻 #シベリア #シベリア抑留 #シベリア抑留体験を語る会 #シベリア抑留日本人慰霊碑 #リーシリーボーイズ #リーシリーボーイズのコンブアッペカッチャ氏の素の一面 #リーシリーボーイズファンクラブ #利尻昆布 #吉田欽哉 #利尻町 #利尻町交流促進施設どんと @ 利尻島 (利尻町役場利尻町交流促進施設 どんと郷土資料室) https://www.instagram.com/p/B2erE7OglLL/?igshid=1ll9qxb2dtrx5

#利尻島#rishiri#利尻#シベリア#シベリア抑留#シベリア抑留体験を語る会#シベリア抑留日本人慰霊碑#リーシリーボーイズ#リーシリーボーイズのコンブアッペカッチャ氏の素の一面#リーシリーボーイズファンクラブ#利尻昆布#吉田欽哉#利尻町#利尻町交流促進施設どんと

0 notes

Text

(山本幡男 - Wikipediaから)

山本 幡男(やまもと はたお) 第二次世界大戦終結後に旧ソビエト連邦によるシベリア抑留を経験した日本人の一人。 日本への帰国が絶望的な状況下において、強制収容所(ラーゲリ)内の日本人俘虜たちに日本の文化と帰国への希望を広め、一同の精神的支柱になり続けた。 自身は帰国の夢が叶わず収容所内で病死したが、死の間際に家族宛ての遺書を遺しており、同志たちがその文面を暗記することで日本の遺族へ届けたことでも知られる。

- - - - - - - - - - - - - - - -

収容所では、日本語を書き残すことはスパイ容疑と見なされており、ほぼ不可能であった。帰国時に隠し持っていても所持品検査で発見されれば収容所へ逆戻りとなり、帰国の希望は完全に断たれてしまう[44]。 事実、帰国の機会を得たにも関わらず、隠し持っていた日本語の書物を没収されて収容所に逆戻りした者や[45]、新たに10年の刑が加重された者[46]、重労働25年の刑を受けた者もいた[47]。山本自身もそれを理解していた

告別式の後、アムール句会の出席者を始めとして、山本と親しい者、信頼のおける者、体力のある者、記憶力に長ける者、計6人が分担して、遺書を暗記することになった[46][49]。一同はそれぞれ、遺書の一部を紙片に書き写して隠し持ち、作業中に監視の目を盗みつつその文面を暗唱して頭に叩きこむ方法をとった[50][51]。 作業後も貴重な睡眠時間を削って暗記に費やし、その記憶を遺書の写しと照合しながら、山本からの依頼通り、一字一句洩らさない完璧な暗記を目指した[50][52]。帰国は何年先、何十年先になるかもわからない、気の遠くなる作業であった[51]。

10 notes

·

View notes

Text

我が国の未来を見通す(54)

「気候変動・エネルギー問題」(19)

我が国のエネルギー問題(その1)

宗像久男(元陸将)

───────────────────────

□はじめに

たまには、映画の話題に触れてみましょう。Fa

cebookでは紹介しているのですが、年末に邦

画「ラーゲリより愛を込めて」を、つい最近は、ア

メリカのゴールデングローブ映画祭の非英語映画賞

と歌曲賞に輝いたインド映画「RRR」を観賞しま

した。

「ラーゲリ」の二宮和也演じる主人公は、島根県

出身の実在した方で、戦後、シベリアに抑留され、

1956年の日ソ平和条��締結によって最後の引き

揚げとなる直前に現地で病気に亡くなった方です。

私自身、シベリア抑留の状況については書籍や写真

などを通じて全く知らないわけではなかったですが、

あらためてその生活や労働の悲惨さ、生きて帰ろ

うとする抑留者の皆様の思いや葛藤などが本当にリ

アルの描かれており、何度も何度も涙が流れました。

映画では、主人公のお人柄がたっぷり描かれた最

後の方で、子供たちに残した遺書の「生きる上で大

切なことは道義である」との言葉にも強く胸を打た

れました。

「RRR」のRRRは、蜂起(Rise)、咆哮

(Roar)、反乱(Revolt)を意味し、イ

ンドがまだイギリスの植民地だった頃を舞台に、立

場の違う2人の主人公が出会って友情が深まり、立

場を知って争いもあったが究極的には助け合って目

的を達成するというストーリーですが(細部は省略

します)、評判どおりの迫力やキレキレのダンスも

あって3時間があっという間でした。私自身は、英

国のインド支配がいかに残虐で卑劣なものであった

かを強く印象づけたこの映画をアメリカ映画界が認

めたことに驚きましたが、そのくらい、当時の状況

がリアルに表現されていました(実際にはこの程度

でなかったことは容易に想像つきます)。

私は、日本人はこのような映画をしっかり観るべき

と考えます。前者からは、今ある我が国の独立とか

平和の陰にこのような日本人がたくさんおられたこ

とを知ってもらいたいし、後者からは、わずか70

数年前までは、インドのみならずアジアやアフリカ

各地で西欧文明至上主義のもと、徹底的な人種差別

による残虐な植民地支配がはびこっていた事実や、

国家が独立するという意義や価値を感じ取っていた

だきたいと願っています。

「RRR」には100億円近い製作費が投入された

ということですが、ハリウッド映画に引けを取らな

い完成度だったことから、この世界の“格差”が縮

まっていることにも強く印象に残りました。インド

映画を馬鹿にしてはいけません。

▼ドイツのエネルギーひっ迫と事態打開方策

さて前回の最後に、エネルギー危機の原因は、地

球温暖化対策を強調して間欠性のある再生可能エネ

ルギーに依存し過ぎた結果、コロナ禍やウクライナ

戦争という予期せぬ事態に追随できず、需要と供給

のバランスが崩れてしまったことにあると述べまし

たが、問題は、このような“不可測な事態”が発生

するのは今回限りなのか、あるいは、将来も起こり

得る可能性はあるのか、ということにあります。こ

れの対する見解も立場によって意見が真っ二つに分

かれることでしょう。

この細部は後述するとして、今回の非常事態に対し

て、ドイツがどのように対処したかは、我が国にと

っても大いに参考になると思いますので、概要のみ

を紹介しましょう。

ロシアのウクライナ侵攻によって、欧州諸国は、地

球温暖化対策上、「化石燃料はダメだ」とばかり言

っていられない状況になりました。“背に腹は代え

られない”ということでしょう。まさかの時には、

環境や気候変動よりも、日々の快適な生活や生存が

優先するということのようです。

これまで信頼できるエネルギー供給国と信じ込んで

いたロシアが当事国になったのです。特にドイツは、

2020年時点で石油の34%、天然ガスの43%、

石炭の48%をロシアからの輸入に依存していまし

た。それにメルケル前首相とプーチン大統領の蜜月

を背景に着手したパイプライン「ノルドストリーム

2」が稼働すれば、対ロシアガス依存度は7割に達

するところだったのです(「ノルドストリーム2」

はすでに完成はしているようです)。

そのようなロシアガス依存の背景は、福島原発事故

の後、地震も津波もないドイツが「脱原発」の大幅

前倒しを決めたエネルギー政策に発端がありました。

つまり、ロシアのガスの供給の増加と再生可能エ

ネルギーの拡大に合わせて、原発を大幅に縮小する

という計画でした。

CDU(キリスト教民主同盟)のメルケル首相退陣

後のドイツの現政権は、社民党、緑の党、自民党3

党の連立政権になっています。特に緑の党は、今で

は環境党として知られていますが、結成当時は、反

体制、反核、反原発、ウーマンリブ、フリーセック

スなどを謳っていた新左翼でした。その後も「反炭

素」「反原発」を掲げ、2022年以降は「脱石炭」

も掲げており、彼らが目指しているのは、再生可

能エネルギー100%の世界なのです。

現政権は、緑の党の主張を取り入れ、2021年暮

れに、6基残っていた原発のうちの3基を止め、2

022年1月、再生可能エネルギー比率の目標をそ

れまでの65%から80%に引きあげました。

そこに、ロシアのウクライナ侵攻が勃発したので、

ドイツは悲鳴を��げました。そのはずです、EUが

対ロシア制裁を決めると、ロシアガスがストップし

て窮地に追い込まれることを覚悟して、ドイツも加

わらなければならなかったのでした。そして案の定、

ロシアのガスが徐々に減り始めると、ドイツは、

誰が誰に制裁を科しているのかわからないような状

態になり、その代替として、予備の褐炭発電を稼働

させる方針を発表しました。褐炭は石炭よりCO2

排出が多いことで知られていますが、これまでCO

2を“毒ガス扱い”にしてきた緑の党を含む現政権

にとっては、「苦渋の選択」などの言葉では言い表

せないくらい、真逆の政策への変更を余儀なくされ

たのです。

ドイツは、ロシアの代わりにカタールやカナダへ天

然ガスの供給を懇願しましたが、どこも不首尾に終

わりました。そして残った3基の原発については、

1基は予定通り止め、残りの2基は予備として4月

まで待機させるという方針に発表しましたが、国民

の反発もあって、4月半ばまで稼働延長を打ち出し

たのです。

昨年の9月26日には、2011年以来稼働してい

た「ノルドストリーム」が爆発し、その後の調査で

50メートルほど破損していることが判明しました。

その真犯人は未だに不明です。

このように、ドイツのエネルギー政策は大幅に揺れ

ています。これまでのロシアガスより安いガスは存

在しないため、インフレも進みました(最新の発表

では昨年12月で9.6%)。ただ、政府がガス代

を支援しているため、予想以上にインフレは減速し

ているとも分析されています。

幸いにも、今年の“暖冬”が味方したようですが、

ドイツは、フランスからは原発で発電でした電力を、

ポーランドやチェコからは石炭火力で発電した電

力を輸入しています。これは「ドイツの原発は不可

だが、フランスの原発はOK」あるいは「ドイツの

石炭火力は不可だが、ポーランドやチェコの石炭火

力はOK」ということを意味し、あまり身勝手で矛

盾しているとの批判もあります。

最近、ドイツがウクライナに歩兵戦闘車「マルダー」

を供与することとか、ポーランドがドイツ製の戦

車「レオパルド」を供与することがニュースになり

ました。ウクライナ戦争勃発後、それまでの「紛争

地域に武器を輸出しない」としてきたドイツはその

政策を変更して、軍事、経済、人道支援の総額は、

アメリカ、イギリスに次いで3番目に多くなってい

ます。背景には、エネルギー源のロシア依存から脱

却するため、おおよそのメドがついていることがあ

るのかも知れませんが、欧州の歴史的経緯からドイ

ツ自体が複雑な立場にあることなども重なって、依

然として��透明な部分が残っており、今後ともドイ

ツの政策に注目する必要があるでしょう。

このように、エネルギー政策は、一歩間違うと国家

の存亡にかかわるといっても過言でないでしょう。

その前例として、我が国はドイツの今回の混乱(失

敗というべきか)から大いに学ぶべきと考えます。

▼我が国の資源エネルギーの変遷

さて我が国のエネルギー事情です。ご存じの通り、

各省庁は毎年、政治社会経済などの実態や政府の施

策の現状を国民に周知することを目的に「白書」を

発刊しています。個人的にも防衛白書をはじめ、こ

れまで多くの白書を紐解いた経験がありますが、経

済産業省の資源エネルギー庁が発刊している「エネ

ルギー白書」は、その中でも我が国の資源エネルギ

ーの実態や政策が実によく整理されている“優れも

の”との印象を持ちます。ぜひ皆様もぜひ一度ご覧

ください。白書の中身を抜粋する形でまず我が国の

資源エネルギーの変遷を紹介しましょう。

最も新しい2022年版白書の第1部第1章が「

福島復興の進捗」から始まるように、我が国は、「

東日本大震災」を契機にエネルギー政策が大きく変

貌し、依然としてその後遺症から抜けきれないこと

がわかります。

その細部はのちに触れるとして、GDP世界第3

位の我が国のCO2排出量は全体の約3%というこ

とからもわかるように、実質GDP当たりのエネル

ギー消費は世界平均を大きく下回る水準を維持して

おり、インド、中国の5分の1から4分の1程度の

少なさであり、 省エネルギーが進んでいる欧州の

主要国と比較しても遜色ない水準となっています。

これは誇れることです。

これには長い歴史があります。我が国のエネルギー

需要は、1960年代以降急速に増大し、それまで

の国産石炭依存から中東の地域で大量に生産される

石油に転換したことによって高度成長時代を迎える

ことになりました。当時は石油が安価だったことも

あって、1970年代前半には、一次エネルギー供

給の75.5%を石油に依存していました。

しかし、1970年代に発生した2度の石油危機に

よって原油価格の高騰と石油供給断絶の不安を経験

した我が国は、エネルギー供給を安定化させるため、

石油依存度を低減させ、石油に代わるエネルギー

として、原子力、天然ガス、石炭の導入を進め、新

エネルギーの開発を加速させていきました。その結

果、一次エネルギー供給に占める石油の割合は、2

010年には40.3%と大幅に低下し、その代替

として、石炭(22.7%)、天然ガス(18.2

%)、原子力(11.2%)の割合が増加すること

で、エネルギー源の多様化が図られました。

一方、2度の石油危機を契機に、製造業を中心に省

エネルギー化(省エネ)が進むとともに、省エネ型

製品の開発も盛んになり、こうした努力の結果、エ

ネルギー消費を抑制しながら経済成長を果たすこと

ができ、その結果が、実質GDP当たりのエネルギ

ー消費が世界平均を大きく下回る水準の維持につな

がりました。

こうしてみますと、まだ人為的CO2の排出削減が

世に叫ばれるだいぶ前、つまり、地球が寒冷化して

いた頃から、我が国はエネルギー消費を大幅に削減

してCO2排出を抑制してきたことがわかります。

しか し、2011年に発生した「東日本大震災」

の結果、その後の原子力発電所の停止により、原子

力に代わる発電燃料として化石燃料の消費が増え、

減少傾向にあった石油の割合が、2012年度に

44.5%まで上昇しました。その後、発電部門で

再エネの導入や原子力の再稼動が進んだことなどに

より、石油火力の発電量が減少しました。その結果、

一次エネルギー供給に占める石油の割合は8年連

続で減少し、2020年度には、1965年度以降

最低の36.4%となりました。

ただ、この石油に加え、天然ガス、石炭を加えた化

石燃料が一次エネルギー供給に占める依存度は、2

019年時点で88.3%となっています。このあ

たりが環境団体から「化石賞」を受賞した要因にな

っていると考えますが、確かに、化石燃料の比率だ

けをみれば、原子力の比率が高いフランスや、風力、

再生可能エネルギーの導入を積極的に進めてきたド

イツなどと比べると高い水準にとどまっています。

化石燃料の依存度が高い国を挙げますと、中国が8

7.6%と日本に次ぐ高依存ですが、中国の場合、

CO2排出量が大きい石炭の化石燃料に占める比率

が61.1%と、日本の27.8%に比してダント

ツで世界一になっています。それ以外では、米国

(81.8%)、イギリス(77.3%)、インド

(75.6%)などが続くなど、列国とも依然とし

て化石燃料の比率が高いことがわかります。

これらの化石燃料のほとんどを輸入に依存している

我が国なので、前回紹介しましたように、エネルギ

ー自給率12.0%という数字となって現れるので

す。つまり、これらの安定的な供給は、今もそして

将来も我が国の大きな課題と言わねばならないでし

ょう。

そして、二次エネルギーである電気は長期的には多

くの分野で使う場面が増え、電力化率は、1970

年度には12.7%でしたが、 2020年度には

27.7%に達しました。家庭用及び業務用を中心

に電力需要は2000年代後半まで増加の一途をた

どりましたが、特に東日本大震災後は節電等により

水準が一時的に低下し、2020年度以降はコロナ

禍の影響で、最終エネルギー消費に占める非電力エ

ネルギーの消費が減少したのに対して、テレワーク

の普及から情報・通信��器利用増加や在宅率上昇に

伴う家庭用の電力需要が増加したことなどによって、

2019年度対比で1.5%上昇した結果が20

20年の数字のようです。

一方、昨年来、電気料金の値上がりが深刻な話題に

なっています。今年の4月頃には各電力会社とも平

均28~45%の値上げを申請していることもニュ

ースになっています。元々の自給率の低さに加え、

東日本大震災の影響、気候変動対策、ウクライナ情

勢などを考えるとこれまでが安すぎたのかも知れま

せんし、安定供給のためにある程度の値上がりは容

認する必要があるとも言えるでしょう。

人為的CO2排出ゼロ、つまり2050年までに

「脱炭素」を目指して、我が国が現状のエネルギー

資源をどのように転換するか、つまり今後のエネル

ギー政策をどのように考えればよいのか、またそこ

にはどのような問題が内在しているのかなどについ

ては、「エネルギー白書」で紹介されている政策を

含め、次回以降、取り上げましょう。

(つづく)

3 notes

·

View notes

Link

先の大戦で日本の降伏表明後に日ソ両軍が交戦した千島列島シュムシュ島(占守島)の戦没者を追悼する慰霊祭が16日、札幌市の札幌護国神社で行われ、約30人が激戦に思いをはせた。

終戦とされる8月15日以降も千島や樺太で戦闘が続いた事実が知られていない上、戦闘経験者が数少なくなり遺族も高齢化。記憶の継承が難しくなる中、遺族や有志らが「日本を守った戦いを語り継ごう」と主催した。

新型コロナウイルスの感染が拡大する中、元少年戦車兵の小田英孝さん(92)=山形県東根市=は出席を断念。「終戦の行事は8月15日に行われるが、僕らの戦争は8月18日。生きて語り続けなければならない」と苦衷を語る。

昭和20年8月9日、日ソ中立条約を破って満州や南樺太に侵攻したソ連軍は同18日未明に占守島に上陸した。戦闘は日本軍が終始優勢に展開したが、同21日に停戦。ソ連軍は南下し、同28日から9月5日にかけて北方四島を占領した。

当時17歳の小田さんは8月18日未明に非常呼集を受けて戦車で偵察に向かい、ソ連軍と戦闘になった。総攻撃を始める同21日午前6時を前に停戦命令を受け、「悔し涙で体が動かなくなった」と振り返る。

占守島の戦闘をめぐっては、戦死者数には諸説があるが、ソ連軍に対し日本軍を上回る打撃を与えたとされる。近年は、戦後の日本が朝鮮半島やドイツのように分断されるのを防いだとの���方が強くなっている。

戦闘に参加した元兵士らでつくる「北千島慰霊の会」による慰霊祭は平成28年が最後となったが、遺族や千島・樺太関係者らが昨年、「占守島追悼戦没者慰霊の会」(発起人代表=出口吉孝・樺太豊原会会長)を発足させた。

新たな会による慰霊祭は今年で2回目。小田さんら占守島で戦った日本兵が武装解除後にシベリアで鉱山採掘や森林伐採などを強いられ、大勢が命を落としたことから、シベリア抑留犠牲者の追悼も合わせて行われた。

今回の慰霊祭には、兄が昭和20年8月19日に占守島で戦死したという伊藤スミエさん(88)=札幌市=とその娘の西井千鶴子さん(55)=同=が出席。西井さんは「遺族が私たちだけで驚いた。占守島の戦いを北海道民すら知らない。遺族ではない方々に関心を持ってもらい、うれしい」と話していた。

かつて日本が領有した千島列島と南樺太について、日本政府は領有権の帰属を「未定」としている。現在の占守島はロシアによって立ち入りが制限され、戦車や大砲の残骸が当時のまま残っている。

14 notes

·

View notes

Text

心の旅~その10

宮城県美術館で開催されている『香月泰男展』の招待券をいただいていました。

なかなか行けずにいたのですが、いよいよ今週の日曜日まで、とのことで娘と行ってきました。

良く知らない画家でもあり、正直あまり期待せずに行ったのですが、最初から最後まで心を鷲掴みにされながら、1枚1枚と対面するように見てきました。

展示室を出てすぐに娘と「素晴らしかったね。感動したね。見に来て良かったね」と言い合いました。帰りの車の中でもずっと語り合っていました。

チラシより抜粋

『復員後の香月は故郷を離れることなく、戦争と抑留の体験を元にした「シベリア・シリーズ」に取り組み、亡くなるまでに57点を描きあげました。黒と黄褐色の重厚な画面に刻まれた、極限状態の苦痛、鎮魂と望郷の想い、厳しくも鮮烈な自然の美しさは、今なお深い衝撃と感動をもたらしてやみません』

長く厳しいシベリアでの抑留を生き延びることができたのは「もう一度絵を描きたい」という強い強い祈りもあったのだろうと、いつ死んでもおかしくない状況の中でも自然の美しさに心打たれずにはいられないその感性もまた、命をかろうじて繋ぐ命綱となったのではないか・・・娘とそんな話をしました。

チラシの表の言葉「生きることは、私には絵を描くことでしかない」という言葉は心からのものだろうと感じました。

見終えて会場を後にする直前に飾られた2枚の絵と言葉がさらに心打ちました。娘は「あの絵ハガキがあったら買いたかった」と言っていました。この展覧会は9月5日(日)まで。これから見に行く、という方もいらっしゃるかもしれないので、展覧会終了してからその絵と言葉についてお伝え出来たらと思います。

展覧会前半と後半では絵の入れ替えもあったと知りました。前半も見たかったです。

「行って良かった」と心から思う「心の旅」となりました。

もう終了間近だからか、人も少なくてゆったりとみることができましたが、行ってみようと思われる方は、感染対策をしてお出かけください。

0 notes

Text

『泡』松家仁之

薫は東京の私立男子校に通う高校二年生。学校が休みになる八月の一か月間、紀伊半島にある砂里浜���さりはま)という漁師町で暮らすことになった。どうにも学校に足が向かなくなったのだ。特にいじめにあった、というのではない。生理的嫌悪感に似たもので、体育系教師が幅を利かす校風も嫌だし、もともと志望校に落ちて滑り止めに受かって通うようになっただけの学校で、そこに居場所が見つからなかったということもある。

祖父のいちばん下の弟で、薫にとっては大叔父にあたる兼定が、砂里浜でジャズ喫茶を営んでいた。両親ともに教職者という家庭で育った薫には、法事の際に帰郷しては面白おかしく話を聞かせてくれる兼定がお気に入りだった。東京にいれば同じ学校の生徒に出くわすこともある。かといって昼間誰もいない家に、ひとり閉じこもってばかりもいられない。温泉と海水浴場しかない漁師町だが、ひと夏過ごすにはうってつけだった。父が電話すると大叔父は快く受け入れてくれた。

佐内兼定(さないかねさだ)はもともと東京生まれだが、小樽高商でロシア語を学び、戦争が始まると軍属として満州に渡った。不可侵条約を破って侵攻してきたソ連軍により、シベリア抑留生活を送る憂き目を見た兼定は、復員後生家に戻ったが、両親は死に、長兄の鍬太郎が家長となっていた。当時、シベリア抑留者は、ソ連によって赤化教育を受けた「アカ」だという風評が蔓延っており、兼定の帰国を家族は喜ばなかった。

シベリア抑留時の友人の遺品を届けるため、砂里浜を訪れた兼定は、海が見えて坂のある町の佇まいが気に入り、当地に腰を据えることにした。保険の営業で得た蓄えを元手に、閉店したバーを格安で譲り受け、中古ながらオーディオ機材は高級品を揃えた。コーヒーと軽食を出し、モダンジャズを聴かせる店は、それなりに地元に受け入れられ、常連客もでき、どうやら軌道に乗るようになっていた。

はじめは一人でやっていた「オーブフ」(ロシア語で「靴」の意)に、ある日、ダッフルバッグを手にし、長髪に髭を伸ばし放題にした男が顔を出した。なぜかその男を見たとき、店にいつきそうだと感じた兼定は、そのまま自分の経営する貸アパートに案内し、店で雇うことにした。岡田というその男は、料理も上手にこなし、客あしらいも上々で、最近では岡田目当てに足を���ぶ客も出てきて、兼定は隠居気分になりつつあった。

それぞれ理由は異なるものの、東京を捨てた男三人が、太平洋に面した海辺の町で暮らし始める。薫にとっては、自分というものを意識してはみたものの、それをどう扱っていいやら分からない、思春期の葛藤を抱えた若者の自分探しの旅である。兼定にとってはシベリア抑留という過酷な試練を経て、ようやく帰国してみれば、国家や家族からまるで余計者扱いされるという理不尽な目に遭い、わだかまりを覚えていた親族との和解の機縁でもある。

根のある二人とちがい、流れ者の岡田は謎めいている。過去を語ることもない。ふらりとやってきて、偶々ここに草鞋を脱いだだけの人物だ。しかし、岡田が緩衝材となることで、年の離れた兼定と薫の関係がぎくしゃくせず、薫はいつもより自然に自分と向き合うことができる。兼定は兼定で、親戚の年配者らしい説教を垂れたりせずにすむ。薫にしてみれば、邪魔にもされず、かといって放りっ放しというのでもない、東京にいるのとは違って、実に気持ちのいい毎日が送れるのだった。

緊張の高まる町にどこからか流れ者がやってきて、いつの間にか住み着いては町の人の気持ちを宥め、それぞれが自分の思うように生活を始める、そんな映画か小説がどこかにあったような気がするが、はっきりとは思い出せない。薫は岡田に料理を習い、その流れるような自然な動きに魅せられる。繰り返しを厭う気持ちの強い薫だが、ジャズ喫茶の調理場を手伝ううちに、日々の繰り返しの中に確かにある生きる実感のようなものを感じ始める。

妄想ばかりで、憧れの女性との関係は中途半端で終わる薫とちがい、岡田には新しい女性との関係が始まる。兼定の目には日に灼けた薫は外見だけでなく、内面もたくましくなったように見える。店はいつでも岡田に譲って引退する気でいるが、岡田にはそれが桎梏と受け止められはしまいか。お互い、突っ込んだ話は抜きでやってきた。それがよかったのだ。今更、面と向かって話すようなことでもない。

特に何が起きるでもない。都会を遠く離れた海辺の町のジャズ喫茶をめぐる他愛ないと言えばそうも言える話。ジャズ喫茶といっても、マニアが眉根に皺を寄せて黙りこくって曲に耳を傾ける、といった本格的な店ではない。昼食がてら店を訪れ、食後のコーヒーと店長こだわりのジャズをいっとき味わってはそれぞれの職場に帰っていく。そんな止まり木のような店だ。薫もまたひと夏、羽をやすめに来た若鳥のようなものだ。

一昔前のヨーロッパ映画の、若者のひと夏の経験を描いたモノクロフィルムのような、全篇に白く乾いた熱気を感じる一篇。年老いたものには、巡り巡ってようやく落ち着いた老年の淡々とした日々の何気ない日常の持つ滋味を、若者には思春期の自我の芽生えに、手を焼く疾風怒濤の惑乱を、そして、人生の渦中にあって何かと悩むことの多い諸兄には、孤独な放浪者が、一時ところを定め、人間らしい暮らしを送る、つかのまの安らぎを、しみじみと味わわせてくれる。近頃、なかなかお目にかかれない端正な小説である。

0 notes

Text

索引

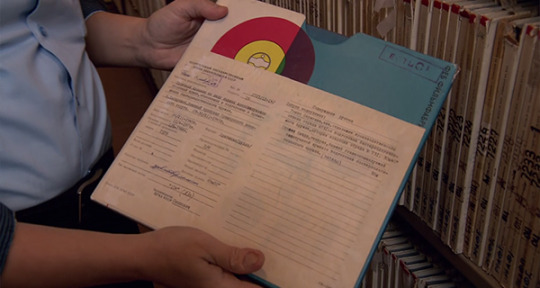

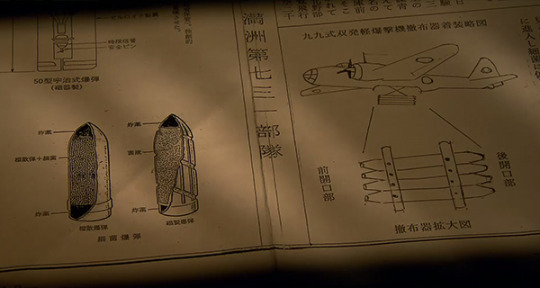

NHKは,2017年8月13日,恒例の日本軍悪玉論にのっとった番組のひとつとしてNHKスペシャル「731部隊の真実~エリート医学者と人体実験」(五十分)を放送した.それにとどまらず「大きな反響があった」として五ヵ月後の今年一月二十一日,二倍の長さに再編集してBS1スペシャル「731部隊 人体実験はこうして拡大した/隊員たちの素顔」(百分)を放送した 七三一部隊とは関東軍防疫給水部の通称である.防疫給水部は日本陸軍に置かれた疫病対策を目的とした医務と浄水を行う部隊だ.七三一部隊が細菌戦の研究も行っていたのは事実だが,細菌兵器の人体実験や中国での実地使用については見方が分かれている これらの番組では,今回NHKがロシア国立音声記録アーカイブで発見した,「ハバロフスク裁判」における被告と証人の音声テープを証拠として関東軍による細菌兵器の人体実験と実地使用を事実として報道した なぜ今ごろ六十八年も前のハバロフスク裁判なのか.私は「死人に口なし」の故人被告を当時の音声テープを持ち出して一方的に裁く「第二のハバロフスク裁判」(今度は欠席裁判)を意図したと見ている.ふたたび極悪非道な犯罪者として断罪したのである ハバロフスク裁判とは,ソ連極東のハバロフスクで一九四九年十二月二十五日から十二月三十日までの六日間,主に関特演(関東軍特種演習)や関東軍防疫給水部,いわゆる七三一部隊などに関して抑留日本将兵を裁いた軍事裁判のことである.ハバロフスク地方は十五万人以上の日本人を抑留した���大の抑留地であり,かつ最後に日本人「戦犯」を集結させた収容所もあったし,日本人向けの宣伝新聞「日本新聞」を編集発行した場所でもあるから象徴的な意味を持っていた

NHKはこのハバロフスク裁判が公正な取調べに基いた公正な裁判であるとの前提で,音声テープをあたかも鬼の首を取ったかのように放送した.しかし,ソ連における「戦犯」裁判に公正な取調べも公正な裁判もなかったことはとうに明らかなのだ.この番組には共産主義独裁国家の司法制度に対する理解がまったく欠けているといわざるをえない まず日本兵のシベリア抑留が国際法(ジュネーヴ条約)とポツダム宣言の「日本兵は速やかに帰国させるべし」との規定に違反する不法な長期抑留であった.加えて,「戦犯」裁判は,弁護士の接見など容疑者の正当な権利などかけらもない密室での強要,拷問などを伴う長期の尋問によってでっちあげられた尋問調書を証拠として,まともな審理も弁護もないままあらかじめ決めた判決を言い渡すだけの形骸化した裁判だった.私はかねて日本人「戦犯」受刑者は無実の囚人だと論証してきた

その「戦犯」裁判のひとつであるハバロフスク裁判も後述するようにフェイク(偽)裁判,もしくは暗黒裁判である.それゆえ,この裁判での被告の供述と証人の証言は,たとえ当人の肉声テープであっても真実を証明する証拠と認めることはできな��.言い換えれば,このテープには裁判での証拠能力がない 念のために申せば,音声テープの証言内容がすべて嘘だといっているわけではない.ハバロフスク裁判の虚妄性を踏まえた上で,個々の証言が真実なのか真実でないのか,厳密かつ公正に検証すべきなのである まずNHKは大好きな日本国憲法の第三十八条第二項をよく噛みしめてみるべきだろう 《強制,拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は,これを証拠とすることができない》 これは近代法の大原則である.国内の冤罪裁判には過敏なほど反応をするNHKなのだからこの条項の重要性はもとより承知のはずだ.仮に強制,拷問,脅迫はなかったと仮定しても,ソ連で四年の長きにわたって抑留・拘禁されたなかでの供述というだけで法廷での証拠能力は否定されるであろう ソ連はシベリア抑留の当初から捕虜にした日本人軍民のなかから「戦犯」を捜し出して裁くという行動を意図的に取った.満洲,北朝鮮,樺太,千島に侵攻したソ連軍は,悪名高い「スメルシュ(防諜特別管理局)」を使って日本人軍民の「戦犯」容疑者を摘発し拘束した.摘発の対象となったのは山田乙三関東軍総司令官などの高級将校,憲兵,特務機関員だけでなく警察官,司法関係者,行政幹部,満洲国協和会関係者,民間会社の役員などの「前職者」も含まれた.もちろん七三一部隊の隊員もターゲットになっていた ソ連内務省捕虜抑留者管理総局の昭和二十四年三月二十二日付の資料によれば,八八七〇人もの日本人が「戦犯」容疑者として登録され,うち二〇六人が七三一部隊員となっている.このなかからソ連当局が公開裁判に出廷させるのにふさわしいと認定した人が東京裁判とハバロフスク裁判に被告や証人として出廷させられ,二六〇〇人余りが二十年,二十五年といった長期刑を宣告された ソ連では逮捕―取調べ―裁判―判決という形式は一応あった.しかしそれらの内実は西側の司法制度とは大きくかけ離れたものだったのだ.若槻泰雄の『シベリア捕虜収容所』などによれば,密告が奨励され,拷問が常套手段として使われ,自白が偏重され,裁判ではまともな弁護が行われず,実行行為ではなく企図や思想や職務が裁かれ,欠席裁判が横行し,銃殺や過重な長期刑が科されたのである 容疑者は監獄か収容所で取調べられるのだが,夕方から始まって深夜や明け方に及ぶのが常だった.寝静まった夜更け,薄暗い電灯の下で尋問されるだけで恐怖を覚えさせる.不眠と疲労で意識がもうろうとするなか自白を迫るの��一種の拷問だった.取調官が拳銃をちらつかせて脅すこともよくあった.このほか絶食,減食,水攻め,寒冷攻め,脅迫,暴力などがあった

以下はNHKによる捏造虚報情宣 731部隊の真実~エリート医学者と人体実験~ 戦時中,細菌兵器の開発を行った日本軍の秘密部隊,関東軍防疫給水部,通称731部隊.この組織の全貌を知る手がかりがロシアのモスクワで発見された.命を守るべき医学者が,なぜ人体実験に手を染めたのか.70年の時を経て明らかになるその真実とは 人体実験を主導したエリート医学者 当事者たちの肉声を記録した22時間に及ぶ音声テープ.終戦から4年後,731部隊の幹部らを裁くために旧ソ連で開かれた軍事裁判の音声記録だ.細菌兵器開発のために,生きた人間を実験の材料として使ったと証言されていた

「秘密中の秘密というのは,細菌戦をもって攻撃をやるという研究をやったということと.それから人体実験を行ったという2つの点であります」(関東軍 梶塚軍医部長の証言) 731部隊が実験を行っていたのは,中国東北部の旧満洲にある秘密研究所.実験材料とされ,亡くなった人は3,000人に上るとも言われている.NHKが収集した国内外の数百点に及ぶ資料から,軍人だけでなく,東大や京大などから集められたエリート医学者たちも,人体実験を主導していた実態が浮かび上がった.専門知識を持った医学者が集められ,組織されたことで,実験が大規模に進められていったのだ 中国東北部ハルビンの郊外20キロに,今も731部隊の本部跡が残る.部隊は,周囲数キロに及ぶ広大な敷地で極秘に研究を進めていた.四角い3階建てのビルには最先端の研究室が並び,その中央には周囲から見えない形で牢獄が設置され,実験材料とされた人々がとらわれていたという

731部隊が編成されたのは1936年.当時,日本は旧満州に進出し,軍事的脅威となっていたソ連に対抗するため細菌兵器を開発していた.細菌兵器は当時,国際条約で使用が禁止されていたが,部隊を率いていた軍医 石井四郎は,防衛目的の研究はできるとして開発を進めた.部隊の人数は最大3,000人.石井は細菌兵器開発のため,全国の大学から医学者を集めていた 極秘だった731部隊の研究活動を公にしたのが,終戦の4年後に旧ソ連が開いた軍事裁判,ハバロフスク裁判.今回見つかった音声記録では,部隊の中枢メンバーが,人体実験の詳細を証言していた Q 人体実験はどのように行われたのか,できる限り詳しく話してください 「昭和18年の末だと記憶しています.ワクチンの効力検定をやるために,中国人,それから満人(満州人)を約50名余り人体実験に使用しました.砂糖水を作って,砂糖水の中にチブス菌を入れて,そしてそれを強制的に飲ませて細菌に感染をさせて,そして,その人体実験によって亡くなった人は,12~13名だと記憶しています」(731部隊 衛生兵 古都証人) 医学者たちの指示の元で,致死率の高い細菌を使って人体実験を繰り返したと語られた 「ペストノミ(ペストに感染させたのみ)の実験をする建物があります.その建物の中に約4~5名の囚人を入れまして,その家の中にペストノミを散布させて,そうしてその後,その実験に使った囚人は全部,ペストにかかったと言いました」(731部隊 軍医 西俊英)

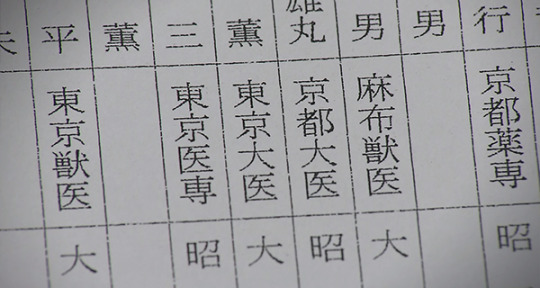

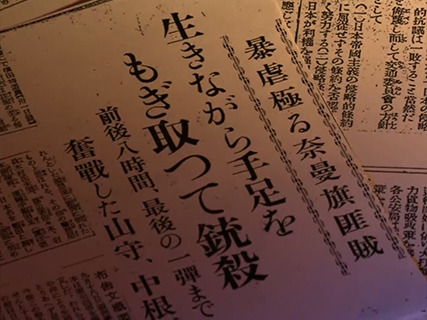

当時,日本軍は日本に反発する中国やソ連の人を匪賊(ひぞく)と呼び,スパイや思想犯としてとらえていた.ロシアで発見された資料には,��スパイにするなどの利用価値がないと軍が判断した人は,裁判を経ずに部隊に送られたと記されている.その中には,女性や子どもも含まれていたと裁判で証言されていた こうした人体実験に,大学から集められた医学者たちは,どう関わっていたのか.当時を知る元部隊員,三角武さんは事実を知ってほしいと今回初めて取材に応じた.部隊が保有する飛行機の整備に携わった三角さんは,医学者の実験のため,囚人が演習場へ運ばれたときに立ち会っていた.囚人は頭を丸坊主に刈られ,「マルタ」と呼ばれていたという 「杭を打ってね,ずーっと杭を打って,そこにマルタをつないどくんです.実験の計画に沿って憲兵が連れて行って,“何番の杭に誰を縛る”とかって,“つなぐ”とかっていう,やるわけね」(三角さん) 三角さんたちは少年隊員と呼ばれ,1年間,細菌学などの教育を受けた.指導したのは全国の大学から集められた優秀な医学者だった 「薬学博士だとか,理学博士,医学博士なんてえのが,いっぱいいますからね.だから『731部隊』って言えば,そういった各界の権威が集まってましたよ.」(三角さん) 元少年隊員の1人,須永鬼久太さんは,731部隊の戦友会が戦後まとめた名簿を保管していた.載っていたのは731部隊に集められていた医学者たちの出身大学と名前.こうした人々は軍に所属し,技師と呼ばれていた NHKはこの資料のほか,現存する部隊名簿や論文から技師の経歴を洗い出した.その結果,最も多くの研究者を出していたのは京都大学,次いで東京大学だったことが明らかになった.少なくとも10の大学や研究機関から,あわせて40人の研究者が731部隊に集められていた

「技師」となった医学者たちは,軍医と並ぶ将校クラスとして位置づけられ,731部隊の中枢にいた.エリート医学者が部隊の研究を主導していた 大学と731部隊の知られざる関係

なぜ,これほど多くの医学者が731部隊に関わることになったのか.取材を進めるうち,部隊と大学の知られざる関係が浮かび上がってきた.最も多い11人の技師が確認された京都大学.京都大学大学文書館で,731部隊と大学の金銭のやりとりを示す文書が初めて見つかった 細菌研究の報酬として1,600円,現在の金額で500万円近い金額を受け取っていたのは,医学部助教授だった田部井和(たべい・かなう).致死率の高いチフス菌を研究していた田部井は,731部隊設立後まもなく赴任し,研究班の責任者になった 田部井がそこでどんな実験をしていたのか,部下が証言している 731部隊 衛生兵 古都証人:チブス菌を注射器でもってスイカ,マクワ(うり)に注射しました.そしてそれを研究室へ持って帰って,菌がどのように繁殖したか,または減ったか等を検査しました.そして完全に菌が増殖してるのを確かめてから,それを満州人と支那人に,約5~6名の人間に対して食べさせました 通訳:果物を食べた哀れな人間は,どうなったんですか 古都証人:全員感染しました 同じ時期,京大からは医学者7人が部隊に赴任.取材を進めると,教え子たちを部隊へ送ったとみられる教授たちの存在が浮かび上がってきた.大きな影響力を持っていたのが,京都帝国大学の医学部長を2度務めた戸田正三.戸田は軍と結びつくことで多額の研究費を集めていた 戸田の研究報告書には,陸軍などから委託された防寒服の研究で8,000円.軍の進出先での衛生状態の研究で7,000円.現在の額で合わせて2億5,000万円にのぼる研究費を得ていたことが記されていた

軍と戸田が関係を深めるきっかけとなったのが,満州事変だ.傀儡国家・満州国が建国されると,国民はそれを支持.こうした世論の中で,大学は満洲の病院などに医��を派遣.現地の人々を病気から守る防疫活動のためとして,ポスト争いを始める.東大や慶応大などと競いながら,京大は派遣する医師の数を急増させていく こうした中,大学への影響力を拡大したのが731部隊だ.部隊内で石井に次ぐ部長を歴任した川島清は,731部隊には,昭和15年度だけでも今の金額で300億円の国家予算が与えられていたとハバロフスク裁判で証言している.巨額の予算を動かしていたのが731部隊の部隊長,石井四郎だ.京大医学部出身の石井は,母校の指導教官の1人だった戸田と関係を深めていた 教え子が書いた回顧録(雑誌「国民衛生」)には,戸田が中国の731部隊の関連施設を繰り返し訪れていたことが記されている.戸田と関係が深い教授の研究室からは8人の医学者が,京大全体では11人が731部隊へ赴任したことが分かっている 京大に次いで,多くの研究者が731部隊に集められた東京大学.取材に対し「組織として,積極的に関わったとは認識していない」と回答している.その東大の幹部が石井と交流していた事実が,取材から明らかになった.医学者で東大の総長を務めた長與又郎だ 遺族の許可を得て入手した長與の日記には,総長時代から石井と接点があったこと.そして退任後の昭和15年,731部隊の本部を長與が視察した際,水炊きを囲んだ歓迎会が開かれ,石井や東大出身の部隊員らが同席していたことが記されていた

東大からは戦時中,少なくとも6人が集められたことが分かっている 石井が大学の幹部と結びつく中で,集められていった医学者たち.医学者の中には,731部隊に送られた経緯を詳細に書き残していた人もいた.京大医学部の講師だった吉村寿人は,基礎医学の研究で多くの命を救いたいと医学者を志したという.国内で研究を続けたいと思いながらも,教授の命令には抗えなかったと回想している 「軍の方と既に約束済みのような様子であった.先生は突然,満州の陸軍の技術援助をせよと命令された.せっかく熱を上げてきた研究を捨てることは,身を切られるほどつらいことであるから,私は即座に断った.ところが先生は『今の日本の現状からこれを断るのは,もってのほかである.もし軍に入らねば破門するから出て行け』��言われた」(吉村の回想「喜寿回顧」より) 生理学が専門だった吉村は,731部隊で凍傷の研究を命じられた.当時,関東軍の兵士たちは,寒さによる凍傷に悩まされていた.その症例と対策を探る目的で人体実験を行っていた様子が,裁判で語られていた 「吉村技師から聞きましたところによりますと,極寒期において約,零下20度ぐらいのところに監獄におります人間を外に出しまして,そこに大きな扇風機をかけまして風を送って,その囚人の手を凍らして凍傷を人工的に作って研究しておるということを言いました.」(731部隊 軍医 西俊英) 「人体実験を自分で見たのは,1940年の確か12月頃だったと思います.ま��,その研究室に入りますと,長い椅子に5名の中国人のその囚人が腰を掛けておりました.それで,その中国人の手を見ますと,3人は手の指がもう全部黒くなって落ちておりました.残りの2人は指がやはり黒くなって,ただ骨だけ残っておりました.吉村技師のそのときの説明によりますと凍傷実験の結果,こういうことになったということを聞きました.」(731部隊憲兵班 倉員証人) 吉村は部隊で凍傷研究を進めながら,満洲の医学会で論文も発表していた.論文には様々な条件に人体をおいて,実験していたことが記されていた.絶食3日,一昼夜不眠などの状態においてから,零度の氷水に指を30分浸けて観察していた 部隊から高額の報酬を受け取っていた京大の田部井は,実験室での研究から実戦使用の段階へと進んでいく.開発していたのは細菌爆弾.大量感染を引き起こす研究を始めていたのだ.一度に10人以上の囚人を使い,効果を確かめたと部下が証言している

「安達の演習場で自分の参加した実験はチフス菌であります.それは瀬戸物で作った大砲の弾と同じ形をした細菌弾であります.空中でもって爆破して,地上に噴霧状態になって,その菌が落ちるようになってました.そして菌が地上に落ちたところを,被実験者を通過させたのと,それから杭に強制的に縛り付けておいて,その上でもって爆破して,頭の上から菌をかぶせたのと2通りの方法が行われました.大部分の者が感染して,4人か5人か亡くなりました」(731部隊 衛生兵 古都証人) 医学者は なぜ一線を越えたのか 本来,人の命を守るべき医学者は,なぜ一線を越えたのか.それを後押ししたとみられるのが日本国内の世論だ

1937年,日中戦争が勃発.中国側の激しい抗戦で日本側の犠牲も増えていった.日本軍は反発する中国人らを匪賊と呼び,掃討作戦を行った.政府もメディアも日本の犠牲を強調する中,匪賊に対する敵意が高まり,世論は軍による処罰を支持した そうした時代の空気と研究者は,無縁ではなかった.731部隊以外でも学術界では匪賊を蔑視する感情が広がっていた.それを示す資料が北海道大学で見つかっている.当時の厚生省が主催する研究会が発行した雑誌「民族衛生資料」だ.染色体を研究する大学教授の講演の記録には,軍に捕らえられた匪賊を,生きたまま研究材料としたことが,公に語られていた 「匪賊が人間を殺すならば,その報復ではないが,その匪賊を材料にしてはどうかと思いついた.死んだものは絶対にだめである…染色体の状態が著しく悪くなる.匪賊一人を犠牲にしたことは,決して無意義ではありません.これほど立派な材料は従来断じてないということだけはできます.」(「民族衛生資料」 北海道帝国大学教授 講演録) 14歳の時に731部隊に入隊した三角さんは,匪賊は死刑囚だから実験材料として利用して良いと教えられたという 「『こういう時代なんだから,そうしなきゃ,俺たちがやられるんだよ』と.そういった考えでしたね.口には出せないです.かわいそうだとかなんとかということを見ても,口に出せない.出したら,非国民だとやられちゃう.そういった雰囲気というか,そういった一般的な風潮がそうだったんです」(三角さん) 戦争が泥沼化していった1940年代.731部隊は中国中部の複数の都市で少なくとも3回,細菌を散布.細菌兵器での攻撃は国際条約で禁止されていたが,日本は批准しないまま秘かに使用した 「私がおりました間のことを申しますと,昭和16年に第1回,それから昭和17年に1回,中支において第731部隊の派遣隊は,中国の軍隊に対して細菌武器を使用しました.」(731部隊第一部(細菌研究)部長 川島清) さらに民間人にまで感染を広げる目的で,中国の集落に細菌をまいたと証言されていた 使われる細菌は,主としてペスト菌,コレラ菌,パラチフス菌であることが決定しました.ペスト菌は主としてペストノミの形で使われました.その他のものはそのまま水源とか井戸とか貯水池というようなところに散布されたのであります」(731部隊第一部(細菌研究)部長 川島清) そして戦争末期の1945年8月9日,ソ連が満州に侵攻,731部隊はただちに撤退を始める.部隊は証拠隠滅のため,全囚人を殺害.実験施設を徹底的に破壊し,箝口令をしいた.少年隊員の三角さんは,このとき死体の処理を命じられた 「その死体の処理に『少年隊,来い』って言って引っ張られて行って,死体の処理を各独房から引っ張り出して,中庭で鉄骨で井桁組んでガソリンぶっかけて焼いたわけ.焼いて全部焼き殺して骨だけにして,今度骨を拾うの.『いや,戦争っていうのがこんなものか』と.戦争ってのは絶対するもんじゃないと.つくづくそう思いましたね.ほんとにね,1人で泣いた」(三角さん) 人体実験を主導した医学者たちは,ソ連の侵攻前に,特別列車でいち早く日本に帰国.戦後,その行為について罪に問われることはなかった.アメリカは人体実験のデータ提供と引き替えに,隊員の責任を免除したのだ 多くの教え子を部隊に送ったと見られる戸田正三は,金沢大学の学長に就任.部隊との関わりは語らないまま,医学界の重鎮となった.チフス菌の爆弾を開発していた田部井和は,京都大学の教授となり,細菌学の権威に.凍傷研究の吉村寿人も教授に就任.「自分は非人道的な実験は行っていない」と生涯否定し続けた 「私は軍隊内において,凍傷や凍死から兵隊をいかにして守るかについて,部隊長の命令に従って研究したのであって,決して良心を失った悪魔になったわけではない」(吉村の回想「喜寿回顧」) 今回発見された音声記録.その最後には,被告たちが自らの心情を語った発言が残っていた.731部隊の軍医,柄沢十三夫は人体実験に使われた細菌を培養した責任者だった.戦争が終わってから初めて,罪の重さに気づいたと語っている 「自分は現在平凡な人間といたしまして,自分の実際の心の中に思っていることを少し申してみたいと思います.私には現在日本に,82になります母と,妻並びに2名の子どもがございます.なお,私は自分の犯した罪の非常に大なることを自覚しております.そうして終始懺悔をし,後悔をしております.私は将来生まれ変わって,もし余生がありましたらば,自分の行いました悪事に対しまして,生まれ変わった人間として人類のために尽くしたいと思っております」(731部隊 軍医 柄沢十三夫) 柄沢は刑に服した後,帰国直前に自殺したと伝えられている 今,私たちに問いかける医学者と731部隊の真実.それは日本が戦争へと突き進む中で,いつのまにか人として守るべき一線を越えていった,この国の姿だった この記事は,2017年8月13日に放送した 「NHKスペシャル 731部隊の真実~エリート医学者と人体実験~」 を基に制作しています この番組は nhk-ondemand で配信中 上記はNHKによる捏造虚報情宣

ご批判,ご指摘を歓迎します 掲示板 に 新規投稿 してくだされば幸いです.言論封殺勢力に抗する決意新たに!

0 notes

Link

「三波春夫」といえば、『お客様は神様です』というフレーズがすぐに思い浮かぶ方が少なくないようです。印象強くご記憶いただいていることを有難く存じます。 ですが、このフレーズが真意とは違う意味に捉えられたり使われたりしていることが多くございますので、ここにちょっとお伝えさせて頂きます。 三波本人が生前にインタビューなどでこのフレーズの意味を尋ねられたとき、こう答えておりました。 『歌う時に私は、あたかも神前で祈るときのよう��、雑念を払ってまっさらな、澄み切った心にならなければ完璧な藝をお見せすることはできないと思っております。ですから、お客様を神様とみて、歌を唄うのです。また、演者にとってお客様を歓ばせるということは絶対条件です。ですからお客様は絶対者、神様なのです』 歌手として歌を歌う、「セリフ入り歌謡曲」や「長編歌謡浪曲」で歴史上の人物や物語を歌い語る、その折の三波春夫の心構えを表現した言葉であり、お客様に歓んでいただくことを歌手人生の第一義として追及して生きた、三波春夫らしい心情を表したものでした。 また、三波春夫の舞台をお客様が楽しみにお越しになり、三波も一所懸命に舞台をつとめるといった、楽しさや高揚感がいっぱいの、歓び合う場での思いを表したものでした。 そしてその始めは、「お客様は神様です」という型にはまった言い方ではありませんでした。いきさつについての本人の著述を最後にご紹介いたしますが、“お客様を神様とみる”という心構えであることを舞台の上で話したことが始まりで、それは芸能生活としては22年目、歌手デビューから数えると4年目の1961(昭和36)年のことでした。 その後、漫才トリオのレツゴー三匹さんが「三波春夫でございます。お客様は神様です」という表現を流行させて、「お客様は神様です」という言い方が世の中に定着したというのが経緯です。 三波にとっての「お客様」とは、聴衆・オーディエンスのことです。また、「お客様は神だから徹底的に大事にして媚びなさい。何をされようが我慢して尽くしなさい」などと発想、発言したことはまったくありません。 しかし、このフレーズが真意と離れて使われる時には、「お客様」は商店、飲食店、乗り物のお客さん、営業先のクライアントなどになり、「お客様イコール神」となります。 例えば買い物客が「お金を払う客なんだからもっと丁寧にしなさいよ。お客様は神様でしょ?」という風になり、クレームをつけるときなどには恰好の言い分となってしまっているようです。店員さん側は「お客様は神様です、って言うからって、お客は何をしたって良いっていうんですか?」と嘆かれています。 また、クレーマーやカスタマーハラスメント問題を取り上げている番組などでは「“お客様は神様です”というのがありますからね」と、真意を紹介することなく引き合いに出されることもあります。 このようなフレーズへの誤解は三波春夫の生前から有りましたが、言葉や文章などでの短い説明ではこと足りないと思うのは、生前の三波春夫も、現在の私もです。説明となるものを挙げるとしましたら、三波春夫のライブをご覧いただいて心意気を感じ取っていただくことだったのかもしれません。 “雑念を払って澄み切った心で歌う”というような心構えに至ったのには、三波春夫のそれまでの人生経験が土台としてありました。 16歳で初舞台を踏んだ浪曲の世界は、芸がまずければ「下手くそ! 聴いてられないぞ!」と、お客様が舞台に上がって来てサッサと幕を引いてしまわれるような、目や耳の肥えたお客様ばかりでした。幸いに途中で「やめろ!」と言われたことはなかったそうですが、舞台に立つ時は常にお客様との真剣勝負でした。 20歳では応召して陸軍に入隊することとなり、戦場を駆け巡り、終戦後はシベリアで捕虜となり、4年間の抑留生活を送りました。 抑留中、絶望の中にある仲間を励ますために、また自分自身が希望を持って生きるためにも、時間を見つけては一所懸命に浪曲を語って聞かせ、皆で演劇も創りました。藝で、いかに人に喜んでいただけるかを徹底的に追及し始めたのは、このときからでした。 戦後は浪曲の世界に戻り、33歳で歌謡界に転向して歌手となったのですが、プロとして藝を向上させるには自分自身の心を磨き、鍛えてゆかなければならないと思い、“求道者”と言われるほど真面目に生きました。男性歌手初の和服の歌手であり、歌手が座長の芝居と歌謡ショーの大劇場の1ヶ月公演の一番手であったことを始め、前例が無いなどということは恐れずに、「常に新しい藝を、新しい作品を」をモットーにしておりました。 永六輔さんは三波春夫のことを「歌う学者」と呼んでくださいましたが、酒タバコは嗜まず、空き時間は本を読み、作詞やエッセイ、歴史本を書くために原稿用紙に向かっている人でした。 笑顔がトレードマークのようでしたが、いつも人に笑顔を向けられる自分であるようにと、心がけていました。日常、腹の立つこともありますし、不愉快な思いもしますが、そのまま仕事に入ってしまっては良い舞台はつとめられません。ですから、心の持ち方のスイッチをいつでも切り替えて笑顔が出来るように、と努力していました。 これらは、若い時に先輩から「普段の暮らし方が舞台に出るんだよ」と教えられたことを心におき、より良い舞台をつとめられ���ように、お客様に歓んでいただける歌手であるために、の切磋琢磨でした。 三波春夫が藝一筋に生きた姿勢は、DVDなどでお目にかける舞台などに表れているかと存じます。ご興味がおありになりましたら、どうぞご高覧くださいませ。 最後に、三波春夫自身が「お客様は神様です」について著述している文章をご紹介させていただきます。 株式会社三波クリエイツ 代表取締役 三波美夕紀 三波春夫著『歌藝の天地』 (1984年初刊 2001年文庫化 いずれもPHP研究所)より 「お客様は神様です」の発端 お客様は神様です」という言葉が流行ったのには、びっくりした。よく、この言葉の真意はどこにあるのかと聞かれるが、私も、その答えに困ることがある。テレビなどで、短い時間で喋るには、うまく説明が付かない。 皆さんのほうでは、面白がって、「お客様は仏様」だの「うちのカミサンは神様です」とか、「選挙民は神様じゃ」などといった言葉になって広まっていった。いやはやどうにも賑やかなこと。 そのあげくに、「こんなふうに言われるのは、どう思います?」とくる。 しかし、振り返って思うのは、人間尊重の心が薄れたこと、そうした背景があったからこそ、この言葉が流行ったのではないだろうか? 私が舞台に立つとき、敬虔な心で神に手を合わせたときと同様に、心を昇華しなければ真実の藝は出来ない―――と私は思っている。つまり、私がただ単に歌を唄うだけの歌手だったらならば、きっとこんな言葉は生まれなかったと思うのです。浪花節という語り物の世界を経てきたからではないだろうか。 つまり、浪花節の台詞の部分は「瞬時のうちに一人で何人もの登場人物を的確に表現」しなくてはならない。そうしなければ、決してドラマは語れないのである。 われわれはいかに大衆の心を掴む努力をしなければいけないか、そしてお客様をいかに喜ばせなければいけないかを考えていなくてはなりません。お金を払い、楽しみを求めて、ご入場なさるお客様に、その代償を持ち帰っていただかなければならない。 お客様は、その意味で、絶対者の集まりなのです。天と地との間に、絶対者と呼べるもの、それは「神」であると私は教えられている。 あれはたしか、昭和三十六年の春ころ、ある地方都市の学校の体育館だった。 司会の宮尾たかし君と対談の際にこんなやりとりがあった。 「どうですか、三波座長。お客様のこの熱気、嬉しいですね」 「まったくです。僕はさっきから悔やんでいます」 「!?」 「こんないいところへ、何故もっと早く来なかったんたろう、と」 ここで、お客様はどっと笑ってくれる。ここまでは、昨日通りの対談内容。 すると、宮尾君はたたみかけて、 「三波さんは、お客様をどう思いますか?」 「うーむ、お客様は神様だと思いますね」 ウワーッと客席が歓声の津波!私ははっとしたが、宮尾君もびっくり。客席と私の顔を���比べて、 「カミサマですか」 「そうです」 「なるほど、そう言われれば、お米を作る神様もいらっしゃる。ナスやキュウリを作る神様も、織物を作る織姫様も、あそこには子供を抱いてる慈母観音様、なかにゃうるさい山の神・・・・・・」 客席はいっそうの笑いの渦。その翌日から、毎日このパターンが続いて、どこもかしこも受けまくった。宮尾君は、お父さんが落語家であり、本人も研究熱心だから、司会者としても一流。漫談もうまい。 こうして、このやりとりを続けて全国を廻るうちに、レッツゴー三匹が舞台を見て、おおいに流行らせたのである。 追記: “翌日から、毎日このパターンが続いて…”とありますが、三波と宮尾さんが自発的にしたのではなかったのです。山陰地方を廻るツアー中のこの出来事でしたが、”三波春夫が、お客様を神様だと言う面白い場面があるよ”という評判がすぐに広まり、各地の主催者さんから「あの場面、必ずやって下さいね。お客様も待っていらっしゃいますから」と言われ、連日この2人のトークの場面をやらなければならなくなった、というのが真相です。

0 notes

Photo

いよいよ本日! シベリア抑留体験講演会! シベリアってナニ? 〜74年ぶりにシベリアの地を踏む〜 9月16日 18時半〜20時半 利尻町交流促進施設どんと大ホール 語り部 吉田欽哉氏 利尻町仙法志字神磯 リーシリーボーイズ コンブアッペカッチャ #利尻島 #rishiri #利尻 #シベリア #シベリア抑留 #シベリア抑留体験を語る会 #シベリア抑留日本人慰霊碑 #リーシリーボーイズ #リーシリーボーイズのコンブアッペカッチャ氏の素の一面 #リーシリーボーイズファンクラブ #利尻昆布 #吉田欽哉 #利尻町 #利尻町交流促進施設どんと @ 利尻島 (利尻町役場利尻町交流促進施設 どんと郷土資料室) https://www.instagram.com/p/B2dWOq9gb8I/?igshid=1hdwjbj7lrbvc

#利尻島#rishiri#利尻#シベリア#シベリア抑留#シベリア抑留体験を語る会#シベリア抑留日本人慰霊碑#リーシリーボーイズ#リーシリーボーイズのコンブアッペカッチャ氏の素の一面#リーシリーボーイズファンクラブ#利尻昆布#吉田欽哉#利尻町#利尻町交流促進施設どんと

0 notes

Text

第一章 若い感受性ゆえの挫折

1976年、私は中国のごく一般的な家庭の3人兄弟の末っ子として、ハルピンという街に生まれた。両親はともに教員をしていて、中国では大学の教員は基本的に大学キャンパス内のマンションに住むことができるので、私は子供の頃、キャンパスならではの運動施設や広場、緑豊かな公園などに恵まれ、伸び伸びと過ごせたと思う。

当時のハルピンは三階までの建物が多く、街の中でも荒地があちこちあり、それらはすべて子供にとって楽園だった。夏には、トンボや蝶を追ったり、バッタを捕まえたり、冬には野外でアイススケートしたり、橇を作って遊んだりしていた。近所の子供たちもよく一緒に遊ぶ時代で、今の中国の街では見られない風景だった。

ハルピンは20世紀始め、ロシアが中国の東北地域の植民地支配を始めた頃、鉄道の重要な拠点として街をつくられた。ロシア本土の街と違って、極東にあって、ヨーロッパ的な都市を一から作るため、ロシア側にはしっかりとした都市計画があったようだ。20年代ではとても美しいロシア風の街のひとつで、シベリア鉄道の終起点の一つでもあった。当時ヨーロッパからの資本や銀行がたくさん入っており、ユダヤ人も大勢おり、アジアで上海の次に国際色の強い街だった。30年代に入ると日本に占領され、満鉄の重要な街として日本にも知られた。ロシア風の古い建物が多く、文化的にも東欧からの影響が濃く存在していた。今でも北京より遥かにお洒落で、ファッションセンスのある街である。

50年代以後、毛沢東の「北大荒(中国の東北にある黒竜江省など人口密度の少ない地域)開拓」の呼びかけに応じて、多くの若者が故郷を離れ、全国各地からハルピンにやってきた。そのためハルピンの人口は膨らんだ。中国には各地方の方言があるが、ハルピンは一番標準語に近いと言われる。各地方の人たちが集まったので、標準語を使うしかなかったからだ。

母と父は大学卒業後少し南にある遼寧省からやってきた。父は普通の鉄道員の家庭出身だが、母は資本家家庭出身で、波乱万丈の中国近代史を間近で見てきた。小さい時から母はよく戦時中のことや、社会主義の前の中国のことを話してくれていたので、日本への最初の印象はその時出来上がったように思う。

そのことに少し触れたい。母の曽祖父は清王朝の官吏で、清が滅んだ後、賭博場(今でいうカジノ)を経営し、瀋陽で(満州時代は奉天と呼ばれた)では多少名の知られた人物であった。軍閥張作霖とも親交があり、1931年の満州事変(日本関東軍による張作霖暗殺、満州出兵)の後は日本軍から警戒されていて、相当な不遇にあった。しかし三人の娘は皆顔立ちが綺麗だったために、それぞれ満州時代の商売人や当時の高官に嫁いだ。私の祖母の嫁ぎ先、すなわち私の祖父は瀋陽で屈指の商売人だった。日本とも貿易があったため、よく母を連れて日本に来たりしていた。母は、日本の女の人が和服を着て綺麗だったと私によく話してくれた。瀋陽の中心街に住んでいたので、(東京でいうと銀座のような場所)、平和に暮らす日本人しか見ていないので、日本に対して非常に良い印象を持っていたようだ。

母は南満洲鉄道の「アジア号」の話をよく聞かせてくれた。当時家族で豪華な車両を貸し切りに「アジア号」に乗っていたといつも自慢げに話していた。「アジア号」は当時では世界一速かったらしい。私には半信半疑だったが、何年前に日経新聞を読む時に、偶然に「日本が世界に誇る列車、アジア号」の話が出てきて、とても懐かしかった。

私の子供頃は、よく「一休さん」と「おしん」、そして「姿三四郎」がテレビで放送されていた。そのお蔭で、その時代の中国人は皆日本に対してとても好感を持っていた。礼儀正しく、辛抱強く、真摯的で、それが90年代以前の中国人の日本に対する印象であった。もちろん、愛国主義教育で戦時中日本はどれだけ中国に対して悪いことをしたかという教育と、日中戦争をテーマとした映画の中では日本は「鬼」と化しているが、だれでも戦時中の日本人と実際の日本人とは別者に考えていた。それは今でも同じだ。最近日本のメディアではよく、中国人は愛国主義教育のため日本を嫌いになっていると言うが、それは単に中国の事情知らないだけである。或いは意図的なものかもしれない。最近の日本嫌いは、どちらかというと、日本人が自ら自分の美徳を見捨てたところにあると思う。昔の日本人ほど尊敬できるところは少なくなった、というところからだと思う。

また、私の中では、昔から「自国が弱ければ虐められるのが当然」という考えがあった。歴史知識があるなら当然思うことかもしれない。中国はアヘン戦争以後、日本だけでなく、ヨーロッパ列強に侵略されていた。だからといって、日本の侵略戦争を好意的に解釈するつもりはない。侵略戦争はいつの時代でもどこでも起きている。しかし、近代に入ってからは、���量の民間人の虐殺の伴う侵略、とくに残酷な手段による虐殺は許し難い。ナチス・ドイツを許し難いのは戦争を起こしたからではなく、大量の民間人を意図的に迫害し、虐殺したことにあると思う。第一次世界大戦もドイツによるものだったが、そこには大きな違いがあった。

それが過去であって、狂った時代であって、少しでもまともな人はそれが今の日本と結びつかないだろう。政治家たちは政治交渉のカードとして出すかもしれないが、本気で当時の日本と今の日本と同じ風に見る人はいないと思う。むしろ、中国の教科書には、明治維新の意義やそれに対する評価が高く、中国ではそれがうまくできなかったから取り遅れたというような論旨も見えた。私が日本留学を選んだのは、経済、技術大国となった日本への憧れもあるが、それ以上に明治維新や戦後急速な復興を成し遂げた日本に対する尊敬の気持ちがあったからだと思う。

当時の中国では、優秀な学生たちは皆海外留学を望む時代だった。留学のことを「渡金(金箔を付けるという意味)」と言われ、企業でも大学でも留学経験のある人を重要視される傾向もあった。国としても外国に学び、自国を高めたいという時代であって、個人レベルでは、当時の中国人は海外にいくことはほとんど不可能な時代で、外の世界を見る唯一の手段は留学だった。先端の知識への渇望と好奇心が私達を駆けたてたかもしれない。

私の場合、高校入ってからよく英語で海外の本や雑誌を読んでいたので、当時の中国の雑誌の世界観が私にはとても狭かったし、いつか海外留学したいという気持ちが強かった。当時の中国の優秀な学生は皆アメリカ、またはドイツか日本留学を選ぶ時代であった。私は日本留学を考えた。猛勉強をして、高校一年生の時にはすでに高校の卒業試験を受けて、試験に合格し、卒業証書をもらい、留学の手続きを始めた。

* * *

こうして、1992年1月、高校三年の前期を終えて、私は一人で東京にやってきた。東京・小平で月1万5千円の木造のぼろアパートを借り、高円寺にある日本語学校に通い始めた。

当時の中国は貧弱そのもので、ほとんどの留学生は自分で生計を立てなくてはいけなかった。本国からの仕送りを受けるどころか、多くの留学生は日本で稼ぎ、本国に送金する時代だった。私も、日本語はゼロから勉強し始めたが、三ケ月ほどでなんとか伝えたいことは言えるようになり、アルバイトを探し始めた。たまたま知人の紹介で、ある指圧の先生の下で指圧を習い、三鷹、立川そして福生などで指圧のアルバイトをしていた。仕事を選ぶまでもなく、とにかく経済的に自立したかった。

家に帰るのはいつも深夜で、疲れてすぐに寝てしまう時もあった。これでは目標としたこの年の進学には間に合わなくなるので、アルバイトが終わっても家には帰らず、家の近くの東京学芸大学の教室に忍び込んで、朝まで勉強したりしていた。今思えば、喫茶店やファミリーレストランでも勉強できたが、当時まず知らなかったことと、生計のことと進学の学費など考え、とにかくお金は使えなかった。それに、当時の中国は一食10円程度の時代だったので、日本に来てすべてがあり得ないくらい物価が高かった。来日まもなく月20万円ほど稼げたが、ほとんど貯金に充てた。

苦労したという人もいるかもしれないが、私はそれを苦労と全然感じなかった。それより当時の中国はATMもコピー機械すらなかった時代なので、日本に来てすべてが新鮮に感じた。とにかく日本語を覚え、進学のことだけを考えていた。アルバイトに相当の時間をつぎ込んだはずだが、意外と日本語の勉強も猛スピードで進んでいた。

大抵の人は日本語学校に一年半か二年間通うけれど、私は半年経ったところ、今年の受験でも行けると感じた。日本語はまだまだ習っていない文法や語彙も多かったけれど、雑誌や新聞を読んで、知らないものと出会ったら自分で辞書さえ調べれば、理解できるようになった。もう一年日本語学校に通うことは時間の無駄だと感じた。

しかし、私の通った学校は社会人向けで、進学指導はなかった。多くの日本語学校では進学指導があることさえ知らなかった。すべて自分で準備するものだと思っていた。そして、その年の9月から、午後のアルバイトに行くまでの時間、東京学芸大学の図書館に通い、日本の高校の教科書を巡りはじめた。

その二ヶ月後に、日本語能力試験とセンター試験を迎えた。有機化学ではほとんどカタカナでとても覚えられなかったし、微積と線形も中国の高校では今外されて、大学で勉強することになっていたので、さっぱりできなかったが、それ以外の部分はほぼ満点を収めたので、留学生の中では7番目だった。

当時の自分は情報がなかったので、早稲田が日本で一番いい大学と思い込んでいた。早稲田の試験を受ける時に、試験官はとても傲慢だったのを覚えている。しかし試験問題は、それでも高校生の試験問題なのかと思うくらい簡単だった。

1月に入ってたまたまある塾の数学の先生と出会い、彼は私の成績を見て、あなたはとても早稲田に行く人ではないよと言われた。そして旧帝国大学のことを教えてくれて、東大か、京大、東工大を受けるべきだと言われた。せっかくだから日本の政治経済の中心地に残りたいので、東大と東工大を出願したところ、東大は高卒2年以内でないと受ける資格がないと言われ、結局東工大しか受けられなかった。

そのことを少し説明しないといけない。私は高校入って海外留学したいという気持ちがあったので、高校の授業を一年で一通り勉強し、高一の時にも卒業試験を受けて卒業証書を取得していた。そのため、卒業証書では、二年過ぎてしまったことで東大を受ける資格はなかった。そのことは、自分の中でとても悔しい思いをした。

その後の早稲田の面接の時に、20人ほどの先生たちに一周囲まれて、日本語もまだ慣れていない来日一年目の自分は、とても緊張していた。しかし、聞かれているのはほとんど学費払えるかの経済問題。少しずつ、私が勉強しに来ているのに、なんて学費のことばかり質問するのだと反抗心が強くなり、もともと東大を受けられない悔しい気持ちが胸いっぱいだったので、なぜかすごく胸が張って答えられるようになったと今でも覚えている。

しかしその後の東工大の試験はまったく違った。試験官も全く高圧的な態度はないが、試験問題は泣きそうなくらい難しかった。数学は三割しか解けなかった気がする。それでも合格できたのは物理と化学、英語が良かったかもしれない。面接の時も面接官はとても優しかったのを覚えている。うちの学科に来ないか、そんな具合だった。

大学入学まで残りの二ヶ月はとにかく学費・生活費を稼ぎ、高校で習っていなかった微積と線形代数を勉強した。そんな思いだけだった。深夜のコンビニのアルバイトもした。昼間はまた普通に指圧のアルバイトをしていた。ある時、コンビニのバイトで徹夜上がり、昼間も普通に勉強できて、倍の時間を使えたと嬉しくて電話で母に話した。そうしたら、母に「体壊すよ」とすごく叱られた。でも母の言うことを聞かなかった。そんな生活を一週間ほど続けていたある日、電車を乗っていたら、吐いてしまった。母が正しかった。

東工大入学後、更に悔しく感じることはたくさんあった。それまで高卒で東工大に入学した留学生は私一人だけだった。なぜなら、中国では高校で微積と線形代数を教科書で扱わないし、また英語の試験は国によって試験問題はまったく違うので、よほど余裕がないと、外国で受ける、つまりまったく系統の違い試験問題を受ける時にいい成績を取りづらい。だから、中国で大学に一度入って一年、二年で中退して来日した学生の方が高卒の人より遥かに有利だった。中国の大学は日本と違って、高校並に勉強できるところなので、彼らは微積や線形代数、そして英語がとても余裕だった。

だから、東大が高卒二年以内という制約あって、競争少ないため、留学生にとって東工大より遥かに入りやすかった。東工大の場合、大学中退した実力のある学生たちが上位並んでいるので、中国高卒の留学生が東工大に入れた人はこれまで私以外いなかった。私の場合、数学以外は、彼らに差を付けられなかった。英語でさえ、もともと海外留学を考え、高二の時猛勉強したことがあり、そのお蔭ですっかり英語が好きになり、自然科学、経済、歴史、哲学まで英語で読むことが好きになった時期があって、高二の時に中国大学院の入学試験(5級)に合格していた。

こうして、東大を受ける資格のない留学生の中の成績上位の学生たちは皆東工大に来ていたので、私の成績は東工大では7番目となったため、初年度奨学金をもらえなかった。東大を受けられれば一番になれたのに。悔しくて学校に事情を話しに行った。留学生課の先生は細かい事情を当然知るすべがなく、一応理解を示し慰めてくれた。しかし、期待したところ、何も具体的に助けてくれなかった。今思えばたった月7万円の奨学金だが、しかし、当時の私たちには大きな意味があった。なにせ、親の一ヶ月の給料は4千円だった時代。生計を自分で立てている私たちには学習時間にそのまま直結するものだった。そのことで、私の後の人生に大きな影響を与えた。二つのことを心に銘記させられた。

一つは日本の奨学金制度に対する疑問から。奨学金は、優秀な学生にあげるべきなのに、日本の場合は、各大学に平均的にあげる傾向があった。援助金のようなものだった。皆平等に扱うという発想からかもしれない。私が日本の平等意識に疑問を抱き始めたのはその時からだった。

もう一つは人に頼ろうとしなくなったこと。だれかが同情してくれて助けてくれるだろうと期待したところ、結局、自分しか頼りにな��ないことはその時思い知らされた。その時から、人や社会に頼らず、自分の力で生きていく、と心の中に決めた。それは今の自分の生き方そのものになっている。

後の話だが、私が創り上げた馬上の旅では、日本的でないものがたくさんあった。たとえば、乗馬の際に、私は参加者を平等に扱っていない。素質のある人が私は特別扱いして伸ばしていく、けっしてできる人を抑制して平均に合わせるようなことはしない。普通の日本人の考えだったら、だれかを特別扱いして他の人から反発を受けるだろう。しかし私はそんなことを気にしない。素質のある人を伸ばすことで、他の人にビジョンを示すことができる。そうすると他の人も頑張ってくれる。結果的に皆が早く上達できる。どんどん上にいくからこそ見える世界がある。それこそ人の権利を尊重することにあると思う。もし、私が旅での中で結果的な平等のやり方にしてしまったら、だれでも不完全燃焼になってしまい、魂まで喜びを覚えるような境界は一人も達せなかっただろう。今の日本社会はまさにこういった結果的平等の考えによって、完全燃焼ができなくなっている。抑圧的な社会になっていく。日本社会はそういう意味で、平均に合わせようという力が大きすぎる。もっと上に行けて、もっと大きなものを知れる人の権利が奪われたのと同然なのだ。

奨学金を得られなかった分、自分で稼いてやる。そんな気持ちの中、大学の最初の二年間は、アルバイトを沢山した。田園調布駅で朝の通勤ラッシュ時にホーム要員として働き、夜は工場で働き、土日は指圧のアルバイトを入れ、7つものアルバイトを掛け持ちしていた。地下鉄サリン事件の時は、永田町のビルで朝の掃除のアルバイトをしていた。事件があと10分でも早ければ、自分も被害者になったかもしれない。

今思えば、これらのアルバイトの経験は、日本社会を間近で見る貴重な機会になった。その後、独立創業する自分に大きな意味があったと思う。

7つのアルバイトはいずれも朝9時から夜5時までの学校の時間に重なっていなかったので、大学の友人たちは私が全くアルバイトをしていないと思われた。しかし当時、アルバイトで月20万円ほども稼いだ。当時の一か月の生活費の出費は家賃を含めて3万円程度だったので、実はそんな稼ぐ必要はなかったが、中国からの貧しい留学生の中では、多く稼げることはそれも一つ能力を測る基準であった。今思えば、私達は学生でありながら、生計を自分で立てている時点で、多く稼げる人もそんなに稼げない人も、立派に社会人として独立していたと思う。が、同じ条件、同じ出発点だからこそ、その中に自然と競争意識が生まれ、一つの価値観が形成されていく。

同じ東工大でも、アルバイトが見つからない人はたくさんいた。私に紹介してほしいと頼みに来る人もいた。私は可能な限り彼らを助けていたが、同時に彼らを叱りたくもなった。私たちは能力も状況も同じなのに、何て自分で見つけられないのだ。99軒に断られても、100軒目に期待する。それが当時の私の心意気だった。自分ができない、失敗だと認めない限り、できないことはない。その時からそう思い始めた。

経済の独立への執念が強かったため、勉強は疎かにした。勉強時間はほとんど電車の中だけになってしまった。学習意欲も次第と下がっていた。そうさせたのは、日本の大学教育に対する失望感と進学後の挫折もあった。

後で分かったことだが、東工大の授業は、日本の大学の中でもとりわけ難しかった。特に自分の専門とする制御システムの学科はそうだった。東工大の二年生の授業は東大の大学院一年レベルとも言われた。とにかく自分の研究をそのまま伝えている先生が多くて、どう教えれば学生のためになるかということをまったく真剣に考えていなかった。大学の先生は研究者である前に、まず教師であって教えることが仕事だということを忘れている先生が多かった。

勿論、当時の私の日本語能力も問題だった。授業中一生懸命聞いていても、いざ演習となると、隣でずっと寝ていた学生から、これは先生が言ったのではないかと言われたりした。理系の場合、外国語で学ぶ時、ある程度知識を俯瞰できる余裕がなければいけないことは身をもって知った。

そして、東工大の学生は、物理問題もすべてが微積で考える。それが微積を独学で習い、まだ自由に操れない自分は、微積の考えについていけなかった。高校まで物理も数学も学校では一位だった自分が、そんなふうに「差」を付けられてしまうことがとても悔しかった。今でも納得しない。微積の考えを高校の時点で物理に導入することは私が賛同できない。考えが安易になって、直感的な“物理力”ができなくなる。

大好きな勉強に楽しみがなくなった。しかし、その一方で自信はあった。その自信はどこか別なところに訴えようとした。

1 note

·

View note

Text

「文化の薫る山口に…」 中原中也記念館名誉館長 福田 百合子さん [後編]

◯外郎の家

チェン「福田先生は山口の外郎(ういろう)の商家のたいへんな大家族のお生れなわけですが、どういったことから文学の道に進まれることになったのでしょうか?」

.

福田「やっぱり戦争の影響っていうのが大きいですね。太平洋戦争があったものですから、外郎と云ってもお砂糖も配給制度になりますし、兄が4人もいたんですけど、みんな戦争に行ってしまって。だから家は祖母や母や叔父、叔母、わりあい年寄りのなかにおりましたので、いろんな話を聞くことが出来ました。山口の歴史や言葉について、生活習慣について。そういうことでずいぶん刺激を受けて、言葉には興味を持ったんですけど、文学をとは思わなかった。兄がシベリアに行って戦病死して、父も相当衝撃を受けたのですが、父もそれからすぐに亡くなったんです。外郎屋を継ぐ人がいなくなって続けていけなくなった。どうしようかという時に、ちょうど宮野の女専ができまして、そこに入るなら国語方面、文学方面しか行けないなって思って受験しました。そこで、太田静一という中也の研究家、嘉村礒多の研究家にお会いしました。それから、古典の世界を。両方教えてもらったので、そこからだと思います」

.

チェン「福田先生の書かれた小説〝外郎の家〟のなかでも細やかにその辺の事情は綴られていましたね。山口を代表する大きな商家が途絶えてしまう、そのさみしさ、僕自身は華僑の生まれですが祖父母の苦労して築いた家業を継がなかった訳ですが、自分の境遇と重ねながら読ませていただきました」

.

福田「そうですね。お父様のね…… 身につまされたでしょう」

.

◯香月泰男との思い出

チェン「先ほど、お兄様のシベリアのお話に触れさせていただきましたが、山口でシベリアと云うと画家の香月泰男さんがいますね。僕は香月泰男美術館がとっても大好きな場所で山口に帰省すれば必ず足を運んでいたんですが、僕が東京の美大にいた頃にはよく周りから香月泰男美術館があるなんてうらやましい、中原中也記念館があっていいねえって云われてたんですが、もっと山口のなかでその魅力が広まってもいいのにって思いがすごくあるんです」

.

福田「私は生前とてもよくしてもらいましたし……」

.

チェン「福田先生の最初の出版の装丁を香月泰男さんがなさったんですよね」

福田「そうです。〝心のふるさと散歩〟というKRYで随筆の放送をしたんですが、それを集めて文芸山口叢書の第1巻として出すことになった時に香月先生が装丁と挿絵を描いてくださって。だから原画も持っております。シベリアからお帰りになったということで、私は兄が亡くなった訳ですから、そのことを先生に話したら、ある種の後ろめたさをきっと持たれたと思うんですが、とってもよくしていただいて、アトリエにも上げていただいて、2階に抑留時代の飯盒があって、飯盒の焦げたススを墨にすり込んでシベリアシリーズの黒の原色として使ったのを、秘密なんだけどって云って教えてくださったり、平和の象徴の鳩もよくモティーフにされてましたが、それは河原で拾ってきた石にちょっと目をつけて鳩だよねーっておっしゃってたり。おもちゃシリーズがありますよね。あれなんかも、とても器用でいらしたから、ちょっとこうやって触ったり引っかけたりで作っておられましたね。最期のとき、新聞社からいち早く電話をもらって駆けつけたんです。ご遺体の手がまだ温かかった。ほんとうに身につまされました…… 古川薫さんもよく通われていて、著者に書いておられました。シベリアへの共通した恨みや思い入れを語られる時に、なんかこう心が通じ合えた気がいたしました」

.

チェン「ほんとうに過酷な状況下で生きて帰られた。あの辛さを、シベリアシリーズとして描かれたのはみなさんよくご存知な訳ですが、一方で、福田先生も触れられたように、子どもが見て笑顔になるような、心がほっこりするようなおもちゃをたくさん作られてますね」

.

福田「そうですね。最晩年には、ヨーロッパや南方を旅行されて、どんどん明るくなって色彩も豊富になって温かい華やかな作風も現れて楽しかったのですが、その最中に…… まあワインがお好きでたくさん召し上がってたのもあって、そのせいもあるかも知れませんが。そしてやっぱりシベリアの寒さや厳しさがお身体に響いていたんだと思いますね」

.

◯古川薫との思い出

チェン「また、近年お亡くなりになられた古川薫さんとも交流がおありだったそうですね」

.

福田「そうなんですよ。方言を集めた書物の企画も、古川さんが山口新聞時代に声をかけてくださったものだったんです。それよりももっと前、山口大学の頃、サッカーをされておられた頃から関わりがありました。それから文芸山口の会合の時には一緒にたいへんな大雪の中を山口駅まで歩いて行った思い出もあります」

.

◯藤原義江、二村定一、山口の芸能

チェン「僕は、古川薫さんの〝漂泊者のアリア〟の藤原義江さんの記念館につい先日、下関に行った際に訪ねてみたんです」

.

福田「そうでしたか。ありますね」

.

チェン「はい。ところが、藤原義江記念館を見て、ちょっと胸が痛んだというか…… 個人の方が一生懸命に苦しいなか運営なさっておられるという風情で。下関には、藤原義江さんだけでなく、例えば、二村定一さん、あるいは田中絹代さんという、云ってみれば芸能界の先駆者のようなとってもモダンな方がいっぱいおられる。山口はどうしても明治維新のこと中心にPRしますが、こういった昔の文化・芸能のことにももっとスポットを当てていただきたい。古川薫さんが、著書で光を当ててくださったように」

.

福田「沢田研二がNHKホールで演じてた時にも、古川夫妻がみえてて、あれはなかなか熱演で」

.

チェン「そうですね。沢田研二さんがああやって舞台にされて、藤原義江さんのことが広く知られるようになりましたね」

.

福田「私は、実物を知ってて、山口師範の講堂で見たこともあったんです。その時にはバイオリンの諏訪根自子なども一緒でした」

.

チェン「そうなんですか! 藤原義江ご本人をご覧になったことがあったんですね!」

.

福田「当時〝世紀の恋〟と謳われた藤原あき夫人も綺麗でした。たいへんな名家の方ですからこう髪を膨らませて」

.

チェン「そうでしたか。今で云うハーフで、堂々たる風格で、美しい横顔のお写真が残っていますが」

.

福田「そうですね。ちょっと、私どもでは考えられないような生涯、それを観たくて、当時アリアがどんなものかも知らずに、音楽的にはなにもわからないまま、多くの人が高商の講堂に足を運んだものです」

.

チェン「藤原義江さんはオペ��で日本の第一人者ですし、また、二村定一さんは日本における初のジャズシンガーと云える方ですよね」

.

福田「そして防府には、大村能章もいますしね。掘り起こせばほんとに豊かな人材がいます」

.

チェン「はい。松島詩子さんもいますね!」

.

福田「そうそう! 松島詩子も実際に会ってます」

.

チェン「そうなんですか! あのすごいドレスの」

.

福田「金龍館に淡谷のり子も来て、戦後すぐでしたから停電になってたいへんでしたが(笑)」

.

チェン「商店街にあった映画館の金龍館ですね。僕は戦前の音楽に憧れがあるので、僕の立ち上げた劇団でも扱って、もちろん二村定一さんのアラビアの歌なんかもやったんですが、観に来て下さった多くの方が知らなかった初めて聴いたって云われる方がほとんどで。一緒にやった若い人も、もちろん知らない訳なんですが、昔にこんなモダンな人がいて美しいメロディーあったんだったって事に若い感性に響くものがいっぱいあったようなんです。だから、決して昔のものでもう終わったということではなく、また光を当てたり、良さを伝えていくってことをほんとうに大切にしていきたいと思ってるんです」

.

福田「そうですね。そういうものを耳にするとまた自分で新しい作曲をしようというものが出てくるかもしれませんしね」

.

チェン「そうですね。やっぱり何かかから、影響を受けて、感化やインスピレーションを受けて創作というもの生まれるものですしね」

.

福田「そうですね」

.

◯詩人の故郷、山口

チェン「話が多岐に及んで、山口の芸能についても触れていただきましたが、福田先生のご専門の中也を始め、山口にはまた、金子みすゞ、種田山頭火、まど・みちおさんなど詩人の方々もたくさん輩出しているわけです。また、宇野千代や下関出身の林芙美子もいますね。こういった、素晴らしい文学の方々がいっぱいおられるわけですが、僕は、これこそが山口の宝なんではないかって思いがとてもあるんです。愛媛県松山市は正岡子規の故郷で、その弟子筋の高浜虚子がいたり、中村草田男がいたりということで、俳句甲子園をやっていますね。去年は、東京の名門の開成高校を下して山口県の徳山高校が優勝して盛り上がったわけですが。この俳句甲子園は全国的にも注目を集めていて、これが映画化されたり、サントリーの地域文化賞を受賞したり、俳句を中心とした町興しが非常に成功したケースと云われています。山口はこれだけ錚々たる詩人の方がいっぱい居ますので、詩のメッカ、詩の故郷であるという事をもっと浸透させてうまくPRできるんではないかと考えているんです」

.

福田「一応、中原中也賞というのがありまして、福島のご出身の詩人の和合亮一さんなどが受賞されて、ワークショップで小学校に詩を教えに来てくださったり、福島との交流もあって。また、いまは〝ぼうしの詩人賞〟と云って、小中学生を��象にした賞も設立したんです。けど、これもいかにして宣伝をしてみんなに行き渡るようにしないといけないわけで、その意味では、山口はそういう発信力が、ちょっと遠慮深いかもしれませんね…… もうちょっと堂々とたくさんしていってもいい気がします。でも、徐々に浸透していってくれればとも思います」

.

チェン「そうですね。それにはまず、やっぱり地元の故郷の方が、中也や山頭火などの理解を深めて大切にしてほしいなって思います」

◉中原中也の舞台公演のお知らせ

日時:2019年3月30(土)、31(日)

会場:国指定重要文化財 山口県政資料館 旧議事堂

主催:劇団ジャンク派

福田「そうですね。私はまた、近代文学館として、中也、みすゞ、まど・みちおと繋ぎ、面で捉えるような、文学廻廊にするという将来構想をずっと前から持っているんです。山頭火と中也も繋がるし、みすゞとも繋がるし、婦人画報でまど・みちおとも繋がっている」

.

チェン「なるほど! それはたいへん素敵な構想ですね! しかし、福田先生がこうやって山口のこれからについていっぱい思い描いているおられる事があって語ってくださってるわけなんですが、みなさん、びっくりされると思いますが、女性の先生ですからお年のこと触れさせてもらってたいへん恐縮なんですが…… 福田先生は、今年で90歳になられたんですよね…?」

..

福田「はい満90です。もう卒寿というわけですから、人生卒業なんですけど…… まだ、もう少し、みなさんとご一緒させていただきたいと思っています」

.

チェン「昭和3年のお生まれでしたよね」

.

福田「はい、9月ですから、もう半分は過ぎましたけど…(笑)」

.

チェン「いやー! 素晴らしいです…… いつもたいへんよく歩いていらっしゃいますよね」

.

福田「今日も、ここまで歩いて参りました」

.

チェン「寒い最中をほんとうにありがとうございます。そして、僕はびっくりしたのは、東京でお会いした時、羽田空港から、六本木のホテル、そして、銀座とご一緒させていただきましたが、とっても歩く速度も速くって、浜松町で山手線に乗り換えてとか、この道からゆけば早く着くとか、全部先生が教えてくださって、とても90歳の先生とは思えませんでした。びっくりして、驚異的だとすら感じています。しかも、いつまでもお美しい。こんな90歳の方っていうのは、日本中探してもなかなかいないんじゃないかと思っています」

.

福田「いえいえ、それはちょっとオーバーですよ(笑)」

.

チェン「ここで、ちょっと総括的にお伺いしたいと思っています。これまでも、折に触れお話いただいていましたが、福田先生の思われる〝山口のいいところ〟山口県の魅力についてお話いただけないでしょうか」

.

福田「はい。山口は地理的に本州の端に位置している事から、よく吹き溜まりだという人がいますが…(笑)私は、ここから発信していく、海を控えていて、遥かに展開が出来る位置的なメリットがあると思っています。そして、非常に総合的に物事を考えられる。それは、瀬戸内側と日本海側と中山間部がありますし」

.

チェン「玄界灘にも繋がってその向こうには大陸がある」

.

福田「はい、九州や四国とも近い、文化的には京文化とも近い、そうゆうことを考えますとやはり総合的な1つの良さを持っていると思います」

.

チェン「なるほど。この山口、長州の地から、新しい日本を創ろうと志した多くの志士たちも生まれ育ち飛び立っていきました。これもお国柄なんですかね」

.

福田「歴史的なそういう面もあると思いますけど。近代的な意味でも、これから、方々へ飛び立っていくインターナショナルな人々の集約力もあるけど、発展力もあるというふうに思います」

.

チェン「なるほど。すごく明るいお話をいただきました。逆に、山口のこれからを考える為にも、〝山口の残念なところ〟課題、これからよくしてゆかなくてはならない取り組みなど、そういったものがあればお聞かせいただけないでしょうか」

.

福田「昔は、田んぼが広がり、それが水を受ける機能を果たし、結果、洪水も少なくしたと云ういいところもあったのでしょうけど、都市化してその機能も充分に発揮できなくなっているような、中途半端な地域性に終わっているんじゃないかと思います。先ほど云った文教的な意味合い、あるいは、個々の都市がそれぞれの特色を持ちながらそれを総合的に高めていく、そう云う発想が少し足りないんじゃないかと思います」

.

チェン「云ってみればグランドヴィジョンが描けなくなっている。僕はすごく思うのは、昔の方、政治家なども風土をよく理解してグランドヴィジョンを持っている。例えば、東京大学を作れば、一方で大阪ではなく京都大学があり、国立美術館も、東京と京都。山口には、山口大学がありますが、前身となる高商は、やはり戦前は下関が非常に重要な港であった事から、日本に4大高商を作るにあたって、東京に一橋大学、神戸に神戸大学、そして山口と長崎に作った。このように地域の特性をうまく活かす、よく地理を理解している。山口も、やはり山口ならではの地域の特性・風土をよく理解して、ここにはこういうものが必要だと云うようなグランドヴィジョン、展望を描ける人材がほんとうに必要だと感じています」

.

福田「それがいると思いますね。やはり住んでる者が声を���げていかなくてはいけませんね」

.

チェン「はい、ですから、地域のポテンシャルや良さをまだ理解しきれていない、活かしきれてない、それが残念なことだなぁと思っています」

.

福田「そうですね」

.

チェン「福田先生の年齢をお聞きしてびっくりいたしましたが、若い人も負けていれませんね。90歳の福田先生がこれからの山口のことを思って精力的に様々な取り組みをなさっておられるわけですから。その多くがボランティアの活動で、ご尽力なさっておらえますね。地方の時代とも云われますが、一方で地方消滅なんて言葉も話題になりました。ほんとうに真剣に考えていかなくてはと思います」

.

福田「そうですね。みんなで一緒に考えなきゃいけませんね」

.

チェン「最後に、福田先生から、このメディアをご覧になってるみなさんに向けて、メッセージを一言いただけないでしょうか?」

.

福田「はい。とても空気が美味しくって、風がとても気持ちよく、そして光も充分な、山口へぜひどうぞ」

.

チェン「福田先生、長い時間に渡り、僕の至らない点が多くあったにも関わらず、今日は、様々な話に及びたいへん貴重なお話をお伺いすることができました。ほんとうにありがとうございました」

.

福田「いいえ。どうも失礼しました」

.

.

終

.

取材場所:一の坂川 喫茶ラ・セーヌ

#中原中也#福田百合子#山口市#山口県#詩#山口大学#風土#グランドヴィジョン#藤原義江#二村定一#古川薫#香月泰男#種田山頭火#金子みすゞ#田中絹代#宇野千代#俳句甲子園#正岡子規#俳句#林芙美子#まど・みちお#愛媛県#松山市#劇団

0 notes

Link

戦後にストライキを繰り返し、平成初期には学校現場で「日の丸・君が代」反対闘争を展開した日本教職員組合(日教組)が、協調路線に転換を図って20年余り。文部科学省が3月1日発表した調査結果によると、加入率は42年連続で低下した。平成最後となった2月の教育研究全国集会(教研集会)では、かつての闘争路線をほうふつさせる場面が一部で見られた一方、歴史をめぐり多面的な見方が示されるなど、過激な主張は鳴りを潜めた様子だ。日教組のいまを探った。(寺田理恵)

北九州市で2月1~3日に開かれた教研集会。初日の全体集会の会場に響いたのは、朝鮮民謡だった。九州朝鮮中高級学校(北九州市)の生徒らが開会に先立ち、歌や踊りを披露。高校授業料無償化の対象外とされたことに「なぜ差別を受けなければならないのか」と訴えた。

企画した地元教組の代表は筑豊炭田などを挙げ、「戦前は炭鉱や工場の労働力として多くの朝鮮人が従事させられた」とあいさつ。「福岡県の教職員は在日朝鮮、韓国人の人々との交流を図り、差別に立ち向かう教育を行ってきた」とアピールした。

同校の卒業生らは平成25年、対象外は違法だとして国を相手取った訴訟を福岡地裁小倉支部に起こしている。地元教組は教研集会の要綱にも「国による差別政策と断固としてたたかう『無償化裁判闘争』を支援してきました」と明記。かつての闘争路線を想起させた。

多面的な歴史観も

教研集会は、全国から授業実践を持ち寄り、今後の授業に生かすのが本来の目的だ。闘争が盛んな時期は、その成果を強調する報告が行われた。来賓として訪れた行政機関幹部に対し、「帰れ」コールが起きたこともあるが、過激な光景は今では見られない。

今年提出されたリポートは624本。教科や課題ごとに24分科会で意見が交換され、一方的な歴史の見方の修正を図るような議論も見られた。歴史教育の分科会で、豊臣秀吉の朝鮮出兵を「日本軍の一方的な侵略行為」と印象付ける内容のリポートに対し、「このころスペインが世界で侵略をしている」と指摘が出るなど、多面的な見方が示された。

核や憲法などをテーマとした平和教育の分科会では、「安倍首相は国民生活におかまいなし」などと政権批判を書き込んだリポートが複数みられた一方、先の大戦について日本による加害だけでなく、シベリア抑留や地域の空襲体験など被害を題材にした実践発表も相次いだ。

加入率の低下続く

文部科学省によると、日教組は全国一斉学力調査反対闘争(昭和36~37年)、新学習指導要領(国旗・国歌など)反対闘争(平成元~7年)といった国の教育政策に反対する闘争を繰り返した。

昭和41~60年には賃上げなどを要求して全国統一ストライキを実施してきたが、平成7年に協調路線へ転換。文科省の調査によると、日教組の30年10月1日時点の加入者数は約23万人で、加入率は22・6%。昭和33年度は86・3%に上っていたが、52年度から42年連続で低下しており、過去最低を更新した。

今回の教研集会では、「われわれの史観と歴史は違っていた。今まで教えた子供にごめんなさいと言いたい」と、識者が語る場面もあった。一揆などの民衆運動が歴史を変えるという史観に基づく授業が行われた背景に、当時の活発な組合運動があったと話していた。

日教組傘下の神奈川県教組委員長を務めた教育評論家の小林正・元参院議員は、「活動を支えてきた団塊の世代が大量退職し、行政に影響を与えて人事に介入するようなことは、ほとんどできていないのではないか。研究成果を年1回集まって発表する力はあるが、過激な授業実践が評価される時期は過ぎたようだ」と話している。

◇

日本教職員組合(日教組) 国内最大の教職員団体。地方公務員法の職員団体(都道府県などの単位組合)の連合体で、日本労働組合総連合会(連合)に加盟しているが、労働組合法の適用を除外されている。昭和22年に結成。労働界の再編に伴い、平成元年に全日本教職員組合協議会(全教、現・全日本教職員組合)と2つに分裂した。

5 notes

·

View notes

Photo

【高知県立大学で蔵書3万8000冊焼却 貴重な郷土本、絶版本多数】 - 高知新聞 : https://www.kochinews.co.jp/article/207853 2018.08.17 08:45

{{ 写真 : 価値のある本を大量に焼却していたことが分かった県立大の永国寺キャンパス図書館(高知市永国寺町) }}

高知県立大学(野嶋佐由美学長)が、永国寺キャンパスの図書館が昨春新設される際、旧館よりも建物が小さいため全ての蔵書を引き継げないとして、約3万8千冊に及ぶ図書や雑誌を焼却処分にしていたことが8月16日までに分かった。中には戦前の郷土関係の本をはじめ、現在は古書店でも入手が難しい絶版本、高値で取引されている本が多数含まれている。焼却せずに活用する方策をなぜ取らなかったのか、議論になりそうだ。

■《新図書館の狭さ理由》

同大によると、焼却したのは3万8132冊(単行本や新書などの図書2万5432冊、雑誌1万2700冊)。2014~16年度中に断続的に13回に分けて、業者に委託して高知市の清掃工場に運び込み、司書らが立ち会う下で焼却したという。

焼却した図書2万5432冊のうち、複数冊所蔵している同じ本(複本)を減らしたのが1万8773冊。残りの6659冊は複本がなく、今回の焼却で同大図書館からは完全に失われた。

こうした「完全焼却された図書」のうち、郷土関係は、土佐藩の国学者、鹿持雅澄が著したものを大正、昭和期に発行した「萬葉集古義」(1922~36年)をはじめ、「自由民権運動研究文献目録」(84年)、10年がかりで全国の自然植生を調べた「日本植生誌」の四国の巻(82年)など年代やジャンルをまたいで多数。満州(中国東北部)やシベリア抑留、戦地などから引き揚げてきた高知県を含む全国の戦争体験者の話をまとめた連作もある。

また、複本を処分した1万8773冊についても、県内の他の図書館にほとんど残っていない郷土の希少本、戦前や戦中の古い本、自治体や大学、企業などの歴史をまとめた年史物、人気のある歴史辞典や国語辞典、市場で入手希望が絶えない絶版本などのタイトルが並ぶ。

幸徳秋水、植木枝盛、中江兆民、馬場辰猪、寺田寅彦の全集や日記のほか、高知市民図書館発行の「土佐日記の風土」(87年)と「西原清東研究」(94年)、県文教協会発行の「土佐及び紀州の魚類」(50年)、県内戦没学生の「運命と摂理 一戦没キリスト者学徒の手記」(68年)、岡上菊栄女史記念碑建設会の非売本「おばあちゃんの一生:岡上菊栄傳」(50年)などがある。

同大は焼却前に教員が本を引き取る機会を設けたが、学生や地域住民は対象外だった。永国寺図書館を管理運営する同大総合情報センターは「新館が小さいがために除却せざるを得なかった。学内の承認を経て、大学図書館として必要ないものを中心に、教員に十分チェックしてもらって適切に処置した」としている。(天野弘幹)

◆《永国寺キャンパスの図書館》 現在の蔵書約22万冊。県民は利用できる。県公立大学法人傘下の県立3大学(高知県立大、高知短大、高知工科大)による共有だが、運営は工科大を除く2大学で構成する「総合情報センター」が担当。廃止が決まっている高知短大は体制を縮小しており、実質的に高知県立大が運営している。2015年の3大学法人統合後、工科大が永国寺キャンパスで授業を行うようになり、その約1万2千冊を収蔵。今回焼却したのは高知県立大と高知短大名義の本で、工科大の本は手を付けていない。

0 notes

Text

ラーゲリから来た遺書

辺見じゅん著のラーゲリから来た遺書を読みました。

ラーゲリとは戦後満州からシベリアへ抑留された日本人や朝鮮人が収容された収容所のこと。元満鉄調査部のソ連研究にあたる北方調査室に勤務していた山本幡男を中心にノンフィクションの物語は進んでいきます。

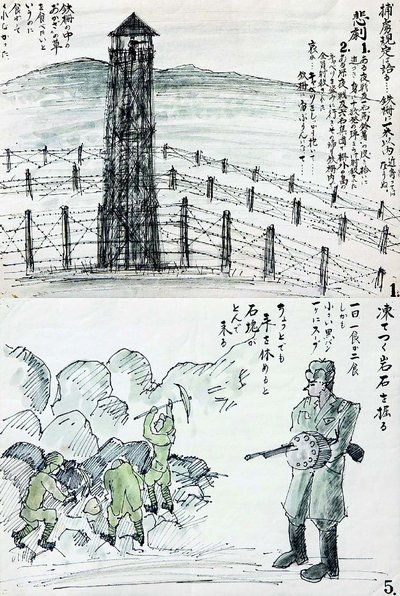

山本は学生時代、社会主義に傾倒し、東京外語大学ではロシア語を専攻していましたが、活動の結果大学を退学します。それでももともとの頭の良さを買われ、当時アジア随一の大企業であった満州鉄道に入社することができました。しかし、それが仇となり戦後はシベリアに抑留されます。山本は仕事柄ロシア語も堪能で情報を扱っていたため、特に用心され、スパイ容疑を掛けられ政治犯として重罪とされました。ロシアを愛し、社会主義の理想に燃えた山本は、戦後は遠いシベリアの地でスパイ容疑を掛けられ、執拗にソビエト人の看守と赤化した日本人に虐められ続けました。時には狭く、暗い独房に入れられ、食事もまともに与えられず南京虫の餌食になります。独房から戻されても若いマルキストから反動と吊し上げられます。シベリアの冬は寒くマイナス30℃にもなります。体力の無いものはどんどんと死んでいき、死体は墓も作られず、そのまま白樺の下に埋められます。真冬には氷床が横たわり、土を掘り返すこともできないため、まだ土が掘れるうちにあらかじめ死体の数を予測して土を掘り起こしておくのでした。粗末な服、食事、寝床と重労働にどんどん体力は奪われていきますが、山本はただじっと耐えるしかありませんでした。

それでも山本は日本に帰国する希望を捨てません。日本には幼いころに別れた4人の子供と妻と母がいるのです。いつかきっと日本に帰る。それだけを夢見て、日々の辛苦に耐え続けるのでした。ダモイ(帰国)は近いぞ!山本は良くそういって皆を励ましますが、そのたびに現実は裏切られるため、いつしか「山本のダモイはあてにならん。」とまで言われるようになりました。ラーゲリではうかつにおしゃべりすることもできません。何かあれば密告される恐れがありますし、誰がソビエト側のスパイかもわかりませんでした。それでも、信頼できる友人たちとやがて、山本は隠れて句会を始めます。いつか日本に帰ったとき、自由に日本語を操れなければ使い物にならなくなる。日本の感性や頭をしっかりとさせておきたい、そんな思いからでした。句会は思いのほか盛況となり、こんな何もないシベリアの大地にも自然と四季と感性があるなら、人生は豊かになれると気づきます。

ハバロフスクの収容所には主に政治犯や銃犯罪者が収容されていましたが、その他の民間人などは皆順次帰国していきました。政治犯、重罪犯は概ね25年の懲役です。しかし、1953年にスターリンが死去すると、ダモイへの期待は一気に高まりました。しかし、そんな山本に容赦なく病魔の手が伸びていくのでした。

末期の咽頭癌、寝たきりとなった山本は徐々に声を出すこともできなくなり、筆談をするようになります。体力を奪われ、希望は闇に覆われつつある中、山本は病床から見える一本の木から一つの詩を作りました。

「裸木」

アムール遠く濁るところ 黒雲 空をとざして険悪 朔風は枯野をかけめぐり 万鳥巣にかへって粛然

雄々しくも孤独なるかな 裸木 堅忍の大志 痩躯にあふれ 梢は勇ましくも千手を伸ばし いとはるかなる虚空を撫する

夕映 雲を破って朱く 黄昏まさに 曠野を覆わんとする 風も寂寥に脅えて吠ゆるを 雄々しきかな裸木 沈黙に聳え立つ

極まるところ空の茜は緑と化し 日輪はいま連脈の頂きに没したり 万象すべて闇に沈む韃靼の野に ああ裸木ひとり 大空を撫する

裸木はまさしく山本自身でした。大自然の中、大宇宙の中、一人、確かに存在する命。生命を噛みしめ、手の届かない大空に思い切り手を伸ばす。虚心坦懐に手を伸ばす。そんな命の歌でした。

やがて山本の命は誰の目から見ても燃え尽きようとします。山本を敬愛する周囲の人間は誰も言いだせませんでしたが、元大本営参謀、シベリア抑留後は日本人会の団長も務めたことがある瀬島龍三が遺書を書くことを薦めます。もう起き上がることもできない、首の幅が顔よりも大きくなるほど病状は酷いものでしたが、山本は「本文」「お母様!」「妻よ!」「子供達へ」の4部、 ノートにして15頁、字数にして4500字もの遺書を書きあげます。そして、これを満鉄時代の上司である佐藤健雄へ託した後、やがて山本も静かに息を引き取っていきました。

ノートなどが見つかれば、共謀罪或いはスパイ罪として独房に入れられるかもしれません。あるいは念願のダモイの際に見つかるなら、またラーゲリに連れ戻されるのです。ソ連側は形に残る一切の情報も流出することを警戒しました。そこで佐藤たちが考えたことは、何名かによって記憶して持って帰ることでした。また、誰かが見つかった時、芋づる式に捕まることを防ぐため、4つの文章をばらばらに何人かでバラバラに記憶することとしました。

遺書を記憶するだけでもリスクは付きまといますし、ましてしっかりと記憶できるかどうかも不安視されます。それでも彼らは山本の遺書は、シベリアの地に沈んでいった者たちの無念を、願いを運ぶことだと奮い立ちます。担当の一人、瀬崎は次のように考えました。

「瀬崎が山本の願いをなんとか実現させたいと思ったのは、子供たちへの遺書を読んだときだった。日本人として自分が死に臨んだときには、このような立派な遺書を書きたいとしみじみ思った。これは山本個人の遺書ではない。ラーゲリで空しく死んだ人々全員が祖国の日本人すべてに宛てた遺書なのだ、と思った。」

ある者は紙に残すことを恐れ、ひたすら記憶に頼り、ある者は書き写したノートを丸めて芯棒にして糸を巻き付け、ある者は、服の縫い目の中に押込み、誰が何を担当しているかもわからない状態にし、各々が苦心しました。そして、シベリアに抑留されて実に10年の歳月が過ぎ、1956年の日ソ共同宣言と同時に全抑留者の釈放がようやく決定されました。

1957年の1月の半ばに一人の男が、山本の妻、モジミに手紙を持ってきました。戦後、山本がシベリアに抑留され、女手一つで4人の子供と山本の母を世話してきたモジミは長男の大学受験に合わせ、大宮に引っ越してきていました。6畳と3畳二間、古い借家に6人が身を寄せ合って生きているところ、シベリアから夫の遺書を持って訪ねてきただけでなく、その男は、山本が死んでから2年と4ヶ月、この日のためにひたすら記憶に努めていたのでした。その後も直接訪ねて来る者、封書にして送ってくる者が時間差でやってきましたが、最後に来た手紙は、シベリアから帰還後実に33年も経った、昭和62年の夏のことでした。それまで7人もの男たちがそれぞれ、記憶したもの、大事に隠し持ってきたソ連のノートを送り届けたので、最後の男は遠慮していたが、自らも人生の晩秋を迎え、どうしても遺書が気になり、郵送したのでした。

彼らが日本に届けたものは一体なんだったのでしょうか。単なる個人の遺書だけではない、見返りなど当然無い、それでもやり遂げた、そこに込められたメッセージとは。私は読後、自分の魂が揺さぶられながらそんなことを考えていました。ダモイできずシベリアの大地で朽ちて行く無念、後悔、残された家族への思い、悔しさ、言うに言えない、しかし、確かにそこに私はいたのだ!確かに私は人間なのだ!そんな人間の実存そのもののメッセージ、死に行く者は、生きる者へ、生きる者は、死に行く者へ、自らを託したのではないだろうか。未来へ、希望を届けたのではないだろうか。人間の醜さと弱さ、美しさと強さ、深い、深い人間の奥底を見つめることのできる永久保存の傑作でした。お薦めです。

余談になりますが、文中登場した元大本営参謀の瀬島龍三は帰国後伊藤忠商事で活躍し、中興の祖と呼ばれるに至ります。山崎豊子の不毛地帯のモデルになった人��す。私がシベリア抑留に興味を抱いたのも、瀬島龍三を知ってからでした。彼の話はまた別の機会にできればと思います。

0 notes