#アプリで加工してみたシリーズ

Explore tagged Tumblr posts

Text

「宮崎正弘の国際情勢解題」

令和六年(2024年)10月6日(日曜日)

通巻第8446号

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

犯罪集団、地下銀行は暗号通信、違法両替商、ダミー預金

マネーロンダリングの実態解明、依然として道半ば

****************************

FBIが中国人スパイやロシア・マフィアに対する捜査で、主眼としているのは表向き、麻薬密輸である。しかし真の狙いはマネロンである。

地下銀行を通じて、流れ込み、流れ出る巨額はアメリカ経済をゆすがしかねないほどの規模であり、それも年々歳々拡大し、手口は巧妙となってネットでは暗号が使われ、しかも暗号ソフトはロシア製が卓越しており、ハッカー技術は中国の軍の部隊が実績を誇る。

この稿を書きながら筆者が連想したのは、最近のハリウッドのスパイ・アクション映画の印象的な場面だった。たとえばデンゼル・ワシントンの『エクタリアン』シリーズでは、マネロンのアジトはぶどう園である。必ず登場が、おきまりの怪しげなバアだ。

マギーQ主演の『マーベラス』では、連絡網に使われたアジトは古書店、クリーニング店、食肉加工場だった。マーク・ウォールバーグ主演の三重スパイを描いた『マイル22』ではフードセンターなどだった。

まさしくNYホークル州知事の元秘書だった中国人女スパイ、孫文の夫君は食肉加工の経営者だった。台湾代表が申し込んだNY知事との面会を、かってに断って中国の外交に貢献したなどは『微罪』でしかない。それくらいのことで豪邸を購入し、ハワイに別荘が建てられるほどの報酬はない。夫君はダミー口座など83の銀行通帳を保有していたという。FBIの狙いはマネロンの隠れ蓑が食肉工場ではないかと踏んでいるようだ。

ロシア・マフィアがマネロンの舞台としていたのはキプロス、マルタ、ドバイである。ロシア人富豪たちの在欧資産、3000億ドル強が凍結された。これらは口座の存在がばれたからで、ほかに相当額が地下銀行を通じて隠匿されていると推測で��る。

2024年10月になって、ロシアの法執行機関は、「ユニバーサル匿名決済システム」(UAPS)と暗号通貨取引所「CRYPTEX」を提訴した(『モスクワ・タイムズ』、10月2日)

中国人経営のバイナンスも手入れを受けたし、ロシア実業家デュロスの暗号通信アプリ「テレグラム」もマフィア、ギャング、テロリストが利用していたが、それを放置したとしてフランス官憲はデュロスを拘束している。

暗号通信によるマネーロンダリングは世界で猖獗している。

こうした匿名決済システムは、サイバー犯罪者に送金やマネーロンダリングのサービスを提供していた。「CRYPTEX」 は、顧客確認のコンプライアンス要件を満たす個人情報を提供しなくても口座が開設できるほどに杜撰だった。犯罪集団にはコンピューとのプロが雇用されており、銀行業務に関する豊富な知識を利用し、2013年にUAPS、CRYPTEXなど33の関連サービスを創設した(CRYPTは暗号の略)。

表向き、通貨両替、ビットコイン等の暗号通貨取引、送金と現金の授受。うらでは偽造口座の銀行カードや個人口座の転売など違法行為を行っていた。犯罪収入を合法化するためマネロンの巧妙化であり、そうしたイノベーションを実現したのが、サイバー犯罪者やハッカーだった。

ロシアでは、これまでに判明した不法行為で1120億ルーブル(11億8000万ドル)の取引がなされ、ギャング団の収入は米ドル換算で3890万ドルと計算された。

さきの中国人スパイ夫妻のマネロン捜査は、これからが本番である。

10 notes

·

View notes

Text

2025年1月11日(土)

私は世間並みの三連休、ツレアイ(訪問看護師)はいつも通りに月曜日は仕事、それならと今日は遠出のランチを楽しむことにした。向かった先は地下鉄日本橋駅を少し西に行った<大阪うどん いなの路>、彼女は舞茸天ぷらうどん、私は名物の肉吸いにおにぎり二つ。牛肉を扱うせいか少し甘味の味付けではあるが、評判通り美味しくいただいた。体重は・・・、減らんわなぁ・・・。

5時起床。

朝のあれこれ。

6時に彼女が起床、洗濯開始。

朝食は頂き物の島原のそば、三ツ葉と昆布を効かせて美味しくいただく。

洗濯物を干す。

珈琲をいれる。

木曜1限の<共生社会と人権>、毎回授業後にClassroomにコメントを記入してもらうが、これが出欠確認、第2回から13回までの出欠状況を確認し、受講生毎にコメントをシートにコピーする。これが、成績評価の資料となるのだ。

阪急桂駅から天下茶屋行きの準急に乗って日本橋へ、<大阪うどん いなの路>へとやってきた。以前、露の都師匠のサイトに弟子の棗さんが初めて訪れたという書き込みがあったので、何時か行ってみたいと思っていた店である。狭い間口の小さな店、中に入ると満席状態で外で10数分待機、その間に何組も後に続く。ようやく呼ばれて2階席へ、QRコードを読み取っての注文と会計というシステム、普段外食しない私にはとても新鮮。

アプリで会計を済ませ、下に降りて店員に画面を見せて退出する。

法善寺界隈を散歩してから帰路へ、桂駅でいつもの揚げ物を購入して帰宅する。

彼女はあちこち買い物に走る。

私は朝の続きで、<共生社会と人権>の各回のコメントを受講生ごとのシートに貼り付ける。

連休ということで(?)手抜きの夕飯、唐揚げ・竜田揚げ・ササミの大葉揚げ、レタスとトマトとブロッコリー、スパークリングワイン。

土曜は寅さん、今夜はシリーズ第14作。

博が工場で手のケガをしたところへ、寅さんが戻って来てひと騒動となる。やがて旅に出た寅さんは、佐賀県の呼子で、女房に逃げられた男(月亭八方)から赤ん坊を押し付けられ、呑まず食わずのまま柴又へ帰る。赤ちゃんが高熱を出すが、とらや一家が恐れていたのは、寅さんが美人看護士の木谷京子(十朱幸代)と会ってしまうことだった… 博のケガをきっかけに、中小企業に従事する人々の���遇や、看護士の労働問題の現実を描いている。彼らと対照的なのは、雇用とは無縁の寅さんの自由さ。赤ん坊を押し付けられた寅さんの戸惑いぶりと、マドンナと逢わせまいとする、人々のリアクション。マドンナ、木谷京子に十朱幸代。彼女が参加しているコーラスグループのリーダー、大川弥太郎に上條恒彦。“労働者の代表”のような弥太郎と意気投合した寅さんが、京子との仲を取り持とうとするが、果たして…

片付け、入浴、体重は1,200g増。

パジャマに着替え、残りワイン舐めながら日誌書く。

歩数が少ないので、どうしてもムーブが届かない。

2 notes

·

View notes

Text

清らかなスイスの冬を表現した「スパルタン ウィンターマジック リミテッドエディション2024」が新発売。事前予約を10月21日(月)から開始。

ビクトリノックスは、2024年11月3日(日)に「スパルタン ウィンターマジック リミテッドエディション2024」を発売いたします。

清らかで美しいスイスの冬からインスピレーションを得た人気シリーズの第6弾の最新作です。

透明なアイスブルーのハンドルが特徴で、パーソナライズが可能です。また取り外しが可能なモミの木をモチーフとしたチャームが付いています。

10月21日(月)から11月2日(土)までの期間中に直営店舗にて事前予約をいただいた公式アプリメンバー様(新規入会を含む)には公式アプリに500ポイントを付与いたします。 ぜひこの機会にご来店くださいませ。

スパルタン ウィンターマジック リミテッドエディション2024 価格:9,900円(税込)

スイスの冬の美しさからインスピレーションを得たビクトリノックス ウィンターマジック コレクションの最新版です。

今年は、スイスの冬の清らかな雰囲気を彷彿とさせる透明なアイスブルーのハンドルを備えています。さらに特別感を添えているのはモミの木をモチーフとしたチャームです。

取り外しが可能なこちらのチャームは、キーリングにつけたり、アクセサリーとしてブレスレット、ネックレスなどお好みのものにつけて、ファッションアクセサリーとしてもお楽しみいただけます。

スペシャルギフトボックスに梱包されており、コレクターズアイテムとして、また冬を愛する方への贈り物としても最適です。魅力的なデザイン性に加え、日常生活で役立つ12の機能を備えた実用的なアイテムです。

商品紹介

ウィンターマジック マルチツールは世界でわずか10,000本、日本国内では限定300本の販売となります。

ラージブレード(大刃)

スモールブレード(小刃)

コルクせん抜き

カン切り

- マイナスドライバー 3mm

せん抜き

- マイナスドライバー 6mm

- ワイヤーストリッパー

リーマー(穴あけ)、千枚通し

キーリング

ピンセット

つまようじ

事前予約について

期間:2024年10月21日(月)~11月2日(土)

店舗: 全国のビクトリノックス直営店舗(アウトレットストアを除く) サッポロファクトリー店、うすい百貨店、銀座店、東武百貨店池袋店、日本橋髙島屋S.C.店、横浜ランドマークプラザ店、テラスモール湘南店、東武百貨店船橋店、羽田エアポートガーデン店、グランフロント大阪店、名古屋栄三越店、福屋八丁堀本店、福屋広島駅前店、マークイズ福岡ももち店

対象:ビクトリノックス メンバーズアプリ新規ご入会会員様と既存会員様

特典:公式アプリに500ポイントを付与いたします。

ビクトリノックスは、すべてのナイフとツールに厳しい品質基準を満たすステンレススチールを使用しています。いずれの商品も材料や製造工程に起因する故障に対して修理または交換を永久保証しています。ビクトリノックスは、135年以上にわたりスイスで高品質なナイフを製造してきた実績を誇りにしています。

2 notes

·

View notes

Text

TEDにて

ジェニファー・パルカ:コーディングでより良いスマートな賢い政府を創造する!

(詳しくご覧になりたい場合は上記リンクからどうぞ)

注意!!現在、基本的人権を侵害するストーカーアルゴリズムしか能力のない人工知能です。

注意!!現在、基本的人権を侵害するストーカーアルゴリズムしか能力のない人工知能です。

注意!!現在、基本的人権を侵害するストーカーアルゴリズムしか能力のない人工知能です。

国家システムの単位である行政府を、インターネットのように運営できないだろうか?インターネットは、オープンで許可を待つ必要がない世界です。

コーダー(プログラマーのことです)であり、活動家のジェニファー・パルカは、そんな風に行政府を運営できるだろうと考えています。

迅速かつ安く作られたアプリは、一般市民をスマートな賢い行政府とつなぎ、ご近所との関係も築く強力で新しいやり方であるでしょうと言っています。

これは公共経済学の分野で言われる「行政府の失敗」のリスクを低くする試みです。「市場の失敗」に対し、これらを改善するために行政府の介入が正当化されることになる口実に使用されるためです。

理論的には、産業政策で「市場の失敗」が回避できたことによる経済メリットが政策推進で生じる「行政府の失敗」のデメリットを上回る時に産業政策は正当化されます。

しかし、「市場の失敗」が生じる形態は、個別の具体事例により大きく異なることから、ここの事例に対して市場の機能不全がどれほどの弊害を引き起こし得るかを評価することが出発点になります。

「市場の失敗」��程度を指標化できれば良いが、最先端の経済学を持ってしても、そこまで信頼性に足る指標は存在しませんのでクリエイトする必要があります。

プログラムは人間の限界をはるかに超えて 、光速まで処理できるので、人工知能の時代には、人間の議論のスピードを超えていける可能性すらあります(新型コロナウイルス2020がパンデミックを引き起こして、人間の概念を数値化できないストーカー人工知能では、不可能!と判明した)

MITの物理学者であり、AIの研究者であるマックス・テグマークの言うように・・・

ロケットの話と似ていて技術が単に強力になれば良いというものではなく、もし、本当に野心的になろうとするなら、コントロールの仕方と、どこへ向かうべきかも理解しないといけません。

エリエゼル・ユドカウスキーが、「友好的なAI」と呼ぶものです。そして、これができれば素晴らしいことでしょう。病気、貧困、犯罪など苦痛というマイナスの経験を無くすことができるだけではなく、様々な新しいプラスの経験から、選択する自由を与えてくれるかもしれません。

そうなれば、私たちは自分の手で運命を決められるのです。そして、準備がないままにつまづきながらアジャイル(=機敏さ)で進んで行くとおそらく人類史上最大の間違いとなるでしょう。

それは認めるべきです。冷酷な全世界的独裁政権が可能になり、前代未聞の差別、監視社会と苦しみが産まれ、さらに、人類の絶滅さえ起こるかもしれません。

しかし、注意深くコントロールすれば、誰もが裕福になれる素晴らしい未来にたどり着くかもしれません。貧乏人は、金持ちにより近づき、金持ちはさらに金持ちになり、みんなが健康で夢を追い求めながら自由に人生を送れることでしょう。

その他に、行政府自身が社会システム全体の資源配分の効率化を目的とする保証はないため政治家や官僚は自らの私的利益のために行動を歪め、市場の失敗を矯正するどころか資源配分をより非効率にする可能性すらあります。

数年前、こんな活動を始めました。超人気の技術屋や設計屋に1年間休職してもらって、彼らが気に入りそうにもない職場環境で働いてもらおうというものです。

つまり、市の行政機関で働いてもらうのです。「コード・フォー・アメリカ」と呼んでいて、マニア版「ピースコープ(平和部隊)」のような活動をします。

毎年、フェローを選んで市の行政機関で働いてもらいます。途上国に送り出すのではなく、市役所と��う未開の地に送り込んでます。

そこで、フェローは役立つアプリを作って市役所職員と検討します。しかし、実際には、彼らは今ある技術で何ができるかを示しているのです。

もし、行政府が使う技術をご存知でしたら、通常こんな風には、ものごとが進まないのをご存知でしょう。

通常なら行政府の情報システム調達には2~3年かかるところを、昨年プロジェクトに参加した別のチームは3人で2カ月半しかかけずにこのプロジェクトを終了しました。

アプリは、数日で書きあげられてバイラルに広がっていきます。これは行政府機関に対する威嚇射撃のようなものです。これは行政府運営を改善する方法を示唆しています。

多くの人が、行政府そうあるべきと考えるような民営の会社のようにするのではなく、技術系の会社のようにするのでもなく、インターネット自体が成り立っている方法です。

許可を待ってから動くものではなく、オープンで依存せずに自らを創造していくものです。

そして、それこそが重要なのです。しかし、このアプリでもっと重要なのは、新しい世代が行政府の問題にどう取り組んでいるのかを表しているからです。

硬直した組織の問題としてではなく、皆で取り組む問題として捉えています。これは非常によい知らせです。デジタル技術を使った共同行動が非常に得意だと分かったからです。

行政府について考えないといけないことで大切なことの一つは、政治とは違うということです。これはほとんどの人が理解できるのですが、入力を与えれば出力が得られると考えてし��うのです。

すなわち、行政府のシステムへの入力は投票と考えてしまうのです。人は政治に惹きつけられているように思われますが、もし、行政府機関に力になってほしいなら、官僚機構を惹きつけられるものにしなければならないでしょう。

なぜなら、官僚機構でこそ、実際の行政府の仕事がなされているからです。行政府への期待を捨てた人には、どんな世界を子供たちに残したいと思うのか?

を自問する時です。子供たちがどれほど巨大な 問題に直面するか考えなければなりません。

私たちを代表して行動する行政府機関を正すことなくして、私たちが行くべき所に辿りつくことができるでしょうか?ジョン・ロックの言うように、行政府なしではできませんし、より効率的であるために私たちには政府が絶対に必要です。

ジョン・ロックは、イギリスの哲学者。哲学者としては、イギリス経験論の父と呼ばれ「人間悟性論」において経験論的認識論を体系化しました。社会契約説と立憲主義を簡単に説明すると自然は、誰のものでもない!同意ある制限付きの権利は、政府(行政府)が勝手に作っているだけ!

厳しい自然から抜け出したければ、多数派の管理する社会に入って従わなければならないようになっていく。

つまり、行政府。この政府の優劣が重要と説いた初めての人とされている。マイケルサンデルが著書で言っています。

よい知らせは、市民社会システムを強化していくことにより規模を拡張していくというやり方で最新技術を用いて行政府機能の抜本的な再編成が実現できることです。

この国には、インターネットで育った世代がいて、この世代は協力して実行するのがそれほど難しいことでないと知っています。システムを正しく設計しさえすればよいのです。

このため、この世代が行政府の問題に直面したら、主張する代表者を決める選挙のような手段はあまりあてにしません。手を使うのです。手を使って行政府がよりよく機能するためのアプリを作るのです。

2020年に発表されたAppleシリコン搭載Macの方は・・・

「Mシリーズ」チップとして名称が付いてます。これは、Rosetta2と言うソフトウェアなどを活用。

3回目のAppleシリコン搭載Macへの大規模な国家システムに匹敵するくらいの全体的なOSレベルでのシステム移植の自動化を行っています。

このレベルで、しかも、最速で!移行の自動化ができるノウハウを保有しているのは全世界で、唯一、Appleのみ。

他に、Intel CPU向けとAppleシリコン向けコードを同梱したソフトウェア「Universal 2」もあります。

さらに、Appleシリコンは、iPhone用に、当時のスティーブジョブズがゼロから開発構築した遺産です!

高度なセキュリティーや高いプライバシーに投資を積極的に行い、力を入れています。

Appleはこれらの対策として提案した内容がこれ。

データミニマイゼーション!

取得する情報・できる情報を最小化する。データが取れなければ、守る必要も漏れる可能性もない!

オンデバイスでのインテリジェンス!

スマートフォンなど機器のなかで処理を完結させることでプライバシーにかかわる部分を端末内に留める。

クラウドにアップロードして、照会プロセスを最小化することで、漏洩や不適切な保存の可能性を排除する!

高い透明性とコントロール!

どんなデータを集め、送っているのか、どう使うのかを明示し、ユーザーが理解したうえで自身で選んだり変更できるようにする!

セキュリティプロテクション!

機器上などで、どうしても発生するデータに関しては指紋認証や顔認証などを使ったセキュリティ技術で、漏えいがないようにしっかりと守るセキュリティプロテクション!

機器上などで、どうしても発生するデータに関しては指紋認証や顔認証などを使ったセキュリティ技術で、漏えいがないようにしっかりと守る

202012のApp Storeプライバシー情報セクションは、3つ目「透明性とコントロール」の取り組み。

位置情報などは自己申告だが、アップルとユーザーを欺いて不適切な利用をしていることが分かればガイドラインと契約違反になり、App Storeからの削除や開発者登録の抹消もありえます。

このプライバシー情報の開示は12月8日から、iOS、iPadOS、macOS、tvOSなどOSを問わず、新アプリの審査時または更新時に提出が求められるようになっています。

最後に、マクロ経済学の大目標には、「長期的に生活水準を高め、今日のこども達がおじいさん達よりも良い暮らしを送れるようにする!!」という目標があります。

経済成長を「パーセント」という指数関数的な指標で数値化します。経験則的に毎年、経済成長2%くらいで巡航速度にて上昇すれば良いことがわかっています。

たった、経済成長2%のように見えますが、毎年、積み重ねるとムーアの法則みたいに膨大な量になって行きます。

また、経済学は、大前提としてある個人、法人モデルを扱う。それは、身勝手で自己中心的な欲望を満たしていく人間の部類としては最低クズというハードルの高い個人、法人。

たとえば、生産性、利益という欲だけを追求する人間。地球を救うという欲だけを追求する人間。利益と真逆なぐうたらしたい時間を最大化したいという欲を追求する人間。などの最低生活を保護、向上しつつお金の循環を通じて個人同士の相互作用も考えていく(また、憎しみの連鎖も解消する)

多様性はあるが、欲という側面では皆平等。つまり、利益以外からも解決策を見出しお金儲けだけの話だけではないのが経済学(カントの「永遠平和のために」思想も含めて国家や権力者は透明性を究極にして個人のプライバシーも考慮)

(合成の誤謬について)

合成の誤謬とは、ミクロの視点では正しいことでも、それが、合成されたマクロ(集計量)の世界では、必ずしも意図しない結果が生じること。物理学では、相転移みたいな現象です。性質が変わってしまうということ。

ミクロのメカニズムが個人同士の経済における仕組みであるのに対して、マクロのメカニズムは、国家間や経済全体の循環における仕組みだからである。

例えば、家計の貯蓄などがよく登場するが悪い例えです。前提条件が、所得が一定の場合!!所得が一定じゃない増加する場合は?これは、論じていませんので参考になりません!!(法人が提供する製品やサービスの価格も一定の場合も前提条件です)

1930年代のアメリカ経済が金融危機2008と似たような状態に陥った時、ケインズは、「倹約のパラドックス」というケインズ経済学の法則を発見しています。

それは、ポール・A・サミュエルソン(1915-2009)が、近代経済学の教科書「経済学」の冒頭で「個人を富裕にする貯金は、経済全体を貧困にする!(所得が一定の場合)」というわかりやすい言葉で表現しました。しかし、庶民の所得が増加し、貯蓄が投資、消費に回る場合には、「倹約のパラドックス」は生じません。

その後、この「倹約のパラドックス」は、アメリカの経済学者・ケネス・J・アロー(1921- )が「合成の誤謬」を数学的論理に基づいて「個人個人がそれぞれ合理的選択をしても、社会システム全体は合理的選択をするとは限らない」を検証してみせた。 要するに、部分最適ではなく、全体最適させていくということ。

つまり、新産業でイノベーションが起きるとゲーム理論でいうところのプラスサムになるから既存の産業との 戦争に発展しないため共存関係を構築できるメリットがあります。デフレスパイラルも予防できる?人間の限界を超えてることが前提だけど

しかし、独占禁止法を軽視してるわけではありませんので、既存産業の戦争を避けるため新産業だけの限定で限界を超えてください!ということに集約していきます。

なお、金融危機2008では、マイケル・メトカルフェも言うように、「特別資金引出権(SDR)」は、2008年に行われた緊急対策で、一国だけで行われたのではなく、驚くほど足並みの揃った協調の下に国際通貨基金(IMF)を構成する188ヶ国が各国通貨で総額2500億ドル相当を「特別資金引出権(SDR)」を用いて世界中の準備通貨を潤沢にする目的で増刷してます。

このアイデアの根本は、元FRB議長であったベンバーナンキの書籍「大恐慌論」です。この研究がなければ、誰一人として、変動相場制での当時の状況を改善し解決できなかったと言われています。

それ以前では、固定相場制でのマーシャルプランが有名です。

続いて、トリクルダウンと新自由主義

インターネットの情報爆発により隠れていた価値観も言葉となり爆発していくことになった。

しかし、法定通貨の方が、その価値、概念に対する通貨量拡大として価格で応じることができず、圧倒的に通貨量が足りない状況が生まれていたのが、2010年代の問題点のひとつでした。

リーマンショックの後に、新自由主義が誤りであることが、ピケティやサンデルによって指摘され、当時のFRBバーナンキ議長が、通貨供給量を大幅に増やした対策により、ベースマネーの金融、銀行間の相互不信を解消して収束した。

それでも、まだ足りないが、適正水準に収まったことで、さらに価値も増幅され、マネーストックの財政政策から再分配、事前分配を大規模に行い、さらなる通貨供給量が重要となっている現在の日本国内。

例えば

Googleがしようとしてた事は、まだ新産業として、基礎研究から発展できない機械学習の先端の成果をすべて持ち込んだ社会実験に近いこと。

シュンペーターの創造的破壊は、一定数の創造の基礎を蓄積後に、未来を高密度なアイデアで練り上げてから破壊をするのが本質です。

こうして、憎しみの連鎖や混乱を最小限にする。

アルビン・トフ���ーの言うように、法人と行政府とのスピードの違いが縮まらないのは、構造上の違いであって、それを補うためにプラスサムな連携するということが、必要になってくることを説いています。

三権分立が、規制のないGAFAMを非政府部門としてMMT(現代貨幣理論)からプラスサムに連携したらどこで均衡するのか?という社会実験も兼ねています。

このような前提で、あらゆるインターネット企業が、創業時、貢献するためコンセプトの中心であったものが、今では、悪性に変質して違う目的に成り下がっています。

再分配、事前分配の強化がスッポリ抜けてる欠点があり、ここに明かしたくないイノベーションの余地があります!!

2021年には、新自由主義のような弱肉強食では自然とトリクルダウンは生じないことは明らかになる。

確かに、トリクルダウンは発生しないが、法律で人工的に同じ効果は、貨幣の再分配、事前分配という形にできる可能性は高い。

再分配や事前分配をケムにまく「金持ちを貧乏にしても、貧乏人は金持ちにならない」「価値を生み出している人を罰するつもりがないのであれば税に差をつけないほうがいい」(サッチャー)

とあるが、新自由主義は誤りで、ピケティやサンデルによると違うみたいだ。

(個人的なアイデア)

As Alvin Toffler says, the speed of the government and the speed of the company are fundamentally different from each other, so it will be more difficult to go backwards.

アルビントフラーも言うように、政府のスピードと企業のスピードは根本的に異なるため、どうしても後手に回ることが多くなります。

Therefore, by carefully intervening in the market, utilizing the power of artificial intelligence etc., if you speed up the routine work of bureaucrats including police to light speed

そのため、市場への介入は慎重にして人工知能などのパワーを活用して、警察を含めた官僚のルーティンワークを光の速さまで高速化すれば

It may approach the speed of the company. Also, it is privacy infringement to use artificial intelligence in surveillance cameras in Japan without a court warrant.

企業のスピード並みに近づけるかもしれません。また、日本では裁判所の令状なしに監視カメラに人工知能を使用するのはプライバシー侵害です。

Perhaps also to conceal the communication of the Constitution of Japan? Pressure against the common people who are weak? I read the number of the car without permission.

It is installed as a huge politician of the influence, a government office, a police, a television station and a large and medium enterprise for reporting

How about showing an example?

もしかして、日本国憲法の通信の秘匿にも?弱者である庶民への圧力?自動車のナンバーも無許可で読み取っています。

影響力の巨大な政治家、役所、警察、テレビ局や大中企業の内部通報用として搭載して

手本を示してはいかがでしょうか?

Since it is not applied in Japan, it may be better to mandate a warrant application legally.

日本では、適用されていないから令状申請を法律で義務化すればいいかもしれない。

続いて

前提として、公人、有名人、俳優、著名人は知名度と言う概念での優越的地位の乱用を防止するため徹底追跡可能にしておくこと。

人間自体を、追跡すると基本的人権からプライバシーの侵害やセキュリティ上の問題から絶対に不可能です!!

これは、基本的人権がないと権力者が悪逆非道の限りを尽くしてしまうことは、先の第二次大戦で白日の元にさらされたのは、記憶に新しいことです。

マンハッタン計画、ヒットラーのテクノロジー、拷問、奴隷や人体実験など、権力者の思うままに任せるとこうなるという真の男女平等弱肉強食の究極が白日の元にさらされ、戦争の負の遺産に。

基本的人権がないがしろにされたことを教訓に、人権に対して厳しく権力者を監視したり、カントの思想などを源流にした国際連合を創設します。他にもあります。

参考として、フランスの哲学者であり啓蒙思想家のモンテスキュー。

法の原理として、三権分立論を提唱。フランス革命(立憲君主制とは異なり王様は処刑されました)の理念やアメリカ独立の思想に大きな影響を与え、現代においても、言葉の定義を決めつつも、再解釈されながら議論されています。

また、ジョン・ロックの「統治二論」を基礎において修正を加え、権力分立、法の規範、奴隷制度の廃止や市民的自由の保持などの提案もしています。現代では権力分立のアイデアは「トリレンマ」「ゲーム理論の均衡状態」に似ています。概念を数値化できるかもしれません。

権限が分離されていても、各権力を実行する人間が、同一人物であれば権力分立は意味をなさない。

そのため、権力の分離の一つの要素として兼職の禁止が挙げられるが、その他、法律上、日本ではどうなのか?権力者を縛るための日本国憲法側には書いてない。

モンテスキューの「法の精神」からのバランス上、法律側なのか不明。

立法と行政の関係においては、アメリカ型の限定的な独裁である大統領制において、相互の抑制均衡を重視し、厳格な分立をとるのに対し、イギリス、日本などの議院内閣制は、相互の協��関係を重んじるため、ゆるい権力分立にとどまる。

アメリカ型の限定的な独裁である大統領制は、立法権と行政権を厳格に独立させるもので、行政権をつかさどる大統領選挙と立法権をつかさどる議員選挙を、別々に選出する政治制度となっている。

通常の「プロトコル」の定義は、独占禁止法の優越的地位の乱用、基本的人権の尊重に深く関わってきます。

通信に特化した通信プロトコルとは違います。言葉に特化した言葉プロトコル。またの名を、言論の自由ともいわれますがこれとも異なります。

基本的人権がないと科学者やエンジニア(ここでは、サイエンスプロトコルと定義します)はどうなるかは、歴史が証明している!独占独裁君主に口封じに形を変えつつ処刑される!確実に!これでも人権に無関係といえますか?だから、マスメディアも含めた権力者を厳しくファクトチェックし説明責任、透明性を高めて監視しないといけない。

今回、未知のウイルス。新型コロナウイルス2020では、様々な概念が重なり合うため、均衡点を決断できるのは、人間の倫理観が最も重要!人間の概念を数値化できないストーカー人工知能では、不可能!と判明した。

複数概念をざっくりと瞬時に数値化できるのは、人間の倫理観だ。

そして、サンデルやマルクスガブリエルも言うように、哲学の善悪を判別し、格差原理、功利主義も考慮した善性側に相対的にでかい影響力を持たせるため、弱者側の視点で、XAI(説明可能なAI)、インターネット、マスメディアができるだけ透明な議論をしてコンピューターのアルゴリズムをファクトチェックする必要があります。

<おすすめサイト>

マット・カッツ:シリコンバレーの技術屋が行政府で働くとどうなるか?

ブー・スリニバサン: 資本主義とはイデオロギーではなくオペレーティングシステムである!

この世のシステム一覧イメージ図2012

マックス・テグマーク: AIに圧倒されるのではなく、AIからパワーを得る方法

データ配当金の概念から閃いた個人的なアイデア2019

セザー���ヒダルゴ:政治家をあるものに置き換える大胆な構想

ヘイリー・ヴァン・ダイク:政府支出を年に何百万ドルも節約している技術者集団

人工知能時代の行政府システムのアイデア

クレイ・シャーキー:インターネットが (いつの日か) 政治を変える

イギリス保守党。党首デービッド・キャメロン: 政府の新時代

マーク・フォーサイス: 政治における言葉について

デイヴィッド・ブルックス:人間の本質と社会的動物

ルトハー・ブレフマン:貧困は「人格の欠如」ではなく「金銭の欠乏」である!

個人賃金→年収保障、ベーシックインカムは、労働市場に対する破壊的イノベーションということ?2022(人間の限界を遥かに超えることが前提条件)

世界の通貨供給量は、幸福の最低ライン人間ひとりで年収6万ドルに到達しているのか?2017

��ティーナ・ウォーバーグ: ブロックチェーンが経済にもたらす劇的な変化

<提供>

東京都北区神谷の高橋クリーニングプレゼント

独自サービス展開中!服の高橋クリーニング店は職人による手仕上げ。お手頃50ですよ。往復送料、曲Song購入可。詳細は、今すぐ電話。東京都内限定。北部、東部、渋谷区周囲。地元周辺区もOKです

東京都北区神谷のハイブリッドな直送ウェブサービス(Hybrid Synergy Service)高橋クリーニングFacebook版

#ジェニファー#パルカ#プログラム#政府#国家#コロナ#App#政治#オープン#アプリ#プライバ���ー#市民#ワーク#関係#真麻#ヒーリング#日本#食#和食#公共#インター#ネット#ベーシック#インカム#NHK#zero#ニュース#発見#discover#discovery

4 notes

·

View notes

Quote

2025年05月16日 12時30分 Appleが中国に依存し取り込まれている実態を暴露する「Apple in China」 Appleに関する報道で知られるビジネスジャーナリストのパトリック・マギー氏が、著書「Apple in China」の中で、Appleのティム・クックCEOがどのようにして中国への依存を深めていったのかを論じました。 Book Review: ‘Apple in China,’ by Patrick McGee - The New York Times https://www.nytimes.com/2025/05/15/books/review/apple-in-china-patrick-mcgee.html The Dark History of How China Captured Apple | Vanity Fair https://www.vanityfair.com/news/story/apple-in-china-patrick-mcgee-interview Appleは2008年以降、中国で2800万人以上の労働者を訓練してきたと発表しており、マギー氏によるとこれはカリフォルニア州の労働人口全体よりも大きな数字だとのこと。 また、Appleの中国への年間投資額は、バイデン政権がアメリカ国内の半導体生産を強化し、中国に対抗するために打ち出した「一世一代の投資」に充てた総額を上回り、ハードウェアの価値を含めるとその数字はさらに倍増すると、マギー氏は指摘しています。 「この急速な再編は、ベルリンの壁崩壊にも匹敵するような、技術とノウハウの一大移転という地政学的事件という意味合いを持っています」と、マギー氏は記しています。 by Sue Ream Appleが中国に目を向けるようになったのは、1990年代半ばから後半にかけての中国の労働市場に横行していた、「低賃金、低福祉、低人権の魅力」に引きつけられたのが発端です。 当時の中国を視察したAppleのエンジニアは、広東省深センの工場を訪れた際に、「施設にはエレベーターがなく、場当たり的に作られた階段の段数は不規則で、1階から2階への階段は12段で、次の階へは18段、次は16段、次は24段という具合になっており、1段ごとの高さもまちまちだという有様に衝撃を���けた」と振り返ったとのこと。 その後、2000年代の転換期を迎えた中国の指導者たちは、世界貿易機関(WTO)加盟を目前に控え、外国投資家から学んだ輸出主導型経済の実現に向けて邁進するようになりました。台湾の大手サプライヤーであるFoxconnが、Apple製品を組み立てる中国人労働者のために大規模な居住区を建造したのもちょうどそのころです。こうして新調された組み立てラインで最初に生産されたのは、いわゆる「中国速度」で作られたiMacでした。 中国の労働者が大規模にApple製品を生産し始めてから10年以上が過ぎるころには、中国の消費者もApple製品を大量に購入するようになりました。当時の中国を取材していたあるジャーナリストは、「Appleが中国でやっていることが、Foxconnなどのサプライヤーから虐げられる労働者の物語へとすり替えられていることに歯がゆさを覚えました」と述べています。 当時、工場の寮の外には自殺防止用の網が張られており、賃金は低水準で、Apple自身も中国のサプライチェーンで深刻な労働搾取が行われていることを認識していたとのこと。 しかし、2010年代までに中国は大きく発展し、多くの中国人の生活は自由で豊かになりました。そして、それに伴って少なくとも中国の大都市部での暮らしはアメリカよりも進んだものとなっていきます。この中国の成功の象徴になったのが、中国で生産されるiPhoneでした。 ところが、習近平国家主席が権力を掌握すると、国営メディアがAppleの「西洋的な高慢さ」を標的としたキャンペーンを展開し始めるようになります。そして、それにおもねるかのように、Appleは中国のアプリストアからアメリカのニュースメディアのアプリを削除し、中国のユーザーデータをアメリカではなく中国国内に保管するよう指示する中国政府の要求に応じました。さらに、中国政府が労働権擁護の取り組みを厳しく取り締まるようになると、Appleのサプライチェーンに対する監査もほとんど行われなくなりました。 こうして2015年を迎えると、Appleは中国への法人投資額で最大手となり、内部文書によると当時の年間投資額は約550億ドル(約8兆円)に上っていました。これは、クックCEOが中国メディアに語った「Appleは中国で約500万人分の雇用を創出しました」という言葉にも表れています。 Appleが中国依存を深める中、中国もAppleをあてにするようになりました。マギー氏によると、中国政府が2015年に発表した、2025年までに中国を製造業強国に発展させることを目指すロードマップ「中国製造2025」の成否は、「自主イノベーションの大量促進者」としてのAppleが頼みの綱だったとのこと。 中国は経済的にも技術的にもAppleを最大限活用しており、マギー氏は「Appleがマルチタッチガラスの製造方法や、iPhone内の1000を超える部品を完璧に組み上げる方法をサプライチェーンに教えるそばから、Appleのサプライヤーはその技術をHuawei、Xiaomi、Vivo、Oppoといった中国企業に提供しました」と記しています。 「Apple in China」の中で、マギー氏はクックCEO���、本来であればサプライチェーンを中国外にも分散させるバックアッププランを進めるべき時に中国政府に追従したことで、期せずしてAppleを地政学的な泥沼のどん底に導いたリーダーとして描いています。 マギー氏は「ティム・クック氏は、財務面でおそらく過去20年間で最も成功したCEOでしょう。しかし、彼がどのようにしてAppleでこれほどの財務的成功を収めたのかを知れば知るほど、Appleの経営パラダイム全体に疑問を抱くようになるはずです」と述べました。 一方、Appleはメディアの声明で、「『Apple in China』には真実ではない点や、不正確な点が満載であり、事実確認も行われていません」と述べて、書籍の内容を否定しました。 この記事のタイトルとURLをコピーする ・関連記事 Appleがトランプ関税回避のためiPhoneを満載した飛行機5機をわずか3日間でインド・中国からアメリカへ飛ばしたことが明らかに - GIGAZINE 中国は3つの方法でインドでのiPhone生産を意図的に妨害しているとの報道 - GIGAZINE iPhone生産拠点のインド移転に中国が抵抗、iPhone 17の生産機械が輸出申請を却下される例も - GIGAZINE iPhoneの中国市場での販売台数が前年同期比18.2%減でAppleの年間シェアは4位に後退 - GIGAZINE Appleが2025年登場のiPhone17シリーズで値上げを検討、政治的摩擦を恐れて「トランプ関税」を理由にしない方針か - GIGAZINE Appleが中国でのAI機能提供に向けてTencentやByteDanceと交渉中との報道 - GIGAZINE ・関連コンテンツ 中国の半導体製造業が資金不足により苦境に立たされている ジェフ・ベゾスがTwitterを買収したイーロン・マスクと中国の関係が悪化するのではと指摘 AppleがiPhone生産の40~45%をインドに移してリスクの高い中国からの脱却を検討中 FoxconnがAppleとともにアメリカ国内に8000億円かけてディスプレイ工場設立へ 半導体産業の覇権を握る「TSMC」を巡る現況とは? Huaweiは中国政府の数十億ドルの支援のおかげで新規事業を拡大してサプライチェーンを構築し利益を押し上げることに成功 何世代も先の未来を守る「長期的思考」を行うための6つのポイント インドのiPhone工場で起きた暴動についてウィストロンが謝罪

Appleが中国に依存し取り込まれている実態を暴露する「Apple in China」 - GIGAZINE

0 notes

Text

2024-06-13 / connecting the dots

最近はどこへいってもLLM LLMの大合唱だけれども、かくいう自分もなんだかんだマルチモーダルな人になっていて vision-language pre-training で最近はメシを食っている。ふと考えてみると、今の自分っていうのは色んな偶然に左右されているなと思う。好むと好まざるとにかかわらず(村上春樹風味)。そんなことを考えていた時に頭に思い出された諸々の殴り書き。

---

「アプリケーション開発がやりたい」と面接で主張していたにも関わらず、新卒で入社した会社ではインフラの保守運用色が強いチームに配属になったところからスタートした自分のキャリア。けどこれがきっかけでサーバやネットワークの事を勉強することができて(まぁ当時は不満だったけれども)、それがのちにクラウドベンダーへ転職することにつなが��た。そのクラウドベンダーではITシステムの下から上まで、幅広い知識が求められ、前職で経験したITインフラ関連の知識だけでなく、学生時代にやっていたプログラマのアルバイトで経験したり就職してから終業後や週末にやっていたwebアプリケーション開発の知識も総動員した。

しばらくは幅広く色んな分野を引き続き勉強していくだけで手一杯だったけれど、ある程度経ってからは自分独自の領域を作らないとと焦る中で、当時チームに専門家が少なかった(一人いたのだが、自分が入社して程なく米国本社へと転籍して我々からは遠くにいってしまった)ビッグデータ関連の技術に目をつけて勉強を始める。当時、会社のCTOがブログで論文読みのシリーズを書いており、それに感化された自分もMapReduceやBigTableなどビッグデータ関連の論文を読んでみようと思いつく。また、それらを学ぶ中で機械学習という分野に出会うことになる(自分が卒業した大学の情報科学科には当時、機械学習の授業は無く、シンボリックないわゆる論理型人工知能しか知らなかった。)遅かれ早かれ、これだけブームになって現在に至るわけで機械学習には手を出していたと思うが、この時点でビッグデータ関連の技術に自分のフォーカスを持っていっていなければその後自分がどうなっていたのかは全くわからない。機械学習に非常にワクワクさせられ、かつ久しぶりに論文を読む中で楽しさを感じていた自分はいつからか博士課程に行って研究をしてみたいと思うに至る。

幸いカリフォルニアのとある大学院に受け入れてもらえることが決まり、2017年に渡米(そういえば、このブログを始めたのは確か「これからの貴重な留学生活を全て記録してやろう」と思い立ってのことだった。。程なくして更新は滞ってしまったが。。)DQNやAlphaGoに興奮していた自分は自然に強化学習をテーマとして選ぶ。入学のほんの一年半か二年ほど前からほぼ独学でスタートした機械学習だったので博士課程では散々苦労したけれどもなんとか学位を取得することができ(もちろんここで簡潔に書き切れるようなボリュームではない)、卒業後はとあるBig Techの画像検索のチームにサイエンティストとして就職する。

思えばこのチームに入ったのも本当に偶然だった。最初は、前職の同僚のコネクションを頼ってリファラルをもらい最初のインターンの機会をなんとか掴んだところから始まった。最初にインターンをしたチームの仕事は人事関連 x 機械学習(今だとHR Techとか言うのだろ��か)で、正直自分の興味としてはハテナだったのだが、とにかく一度やってみないことにはわからないだろうという性格なので飛び込んでみることに。米国本社でのインターンは非常に楽しく充実した経験になり、幸いリターンオファーまで頂くことができて成功���ったが、やっぱり分野的に自分の興味関心とは少しズレている感じがありオファーは断り次の夏は研究室にこもろうと決意する。という事で、リターンオファーを断ったのでインターンのことは全く考えていなかったのだが翌年の春に突然リクルーターからメールが来て、「Visual Searchのチームに興味はないか?」とのこと。「この夏は研究室にこもってバリバリ研究するぜ!」と燃えていたはずなのに、少し考えた後にはもう「Visual Search!面白そう!!」となってYESと返信していた自分(研究の進捗が芳しくなくてちょっと逃避したかったのもあるかな 笑。)面接は1st phone screen的な非常にカジュアルな会話だけでなぜか終わり、ラッキーなことにオファーをゲット。その年と翌年の二度のインターンを経てフルタイムオファーを貰うという流れにつながる。この時の面接官でかつインターンの際のメンター・マネージャーだった同僚には、なんで自分に声をかけてきたのか、それともあれはリクルーターが偶然自分のレジュメをプールの中からピックアップして彼に共有しただけのことなのか聞けてはいない。インターンリターンオファーは半年前に断っていたのに、なぜ自分に再度連絡が来たのかはわからないし、特に知ろうともしていないのだけど。

長くなったが、そんなこんなで入社した画像検索のチーム。強化学習を博士課程で研究していた自分にとってはそれなりに未知の分野だったので、必死でキャッチアップを試みる日々が始まった。入社からしばらく経って、一部の同僚たちが画像検索に使うモデルのマルチモーダル化に取り組んでいることに気づく。コンピュータビジョンのキャッチアップだけでも手一杯なのに自然言語のことまではちょっと手が回らないなぁ、と横目で見ていたのだが、入社から半年ほどした頃になんと自分にも関連したプロジェクトの話が回ってきて、(「仕方がなく」と言うとアレだけれど、実際「仕方がない」と覚悟を決めて)必死にキャッチアップが始まる。そうこうしている中で、ChatGPTの登場を機に世の中が猫も杓子もLLMという状況に。

ようやく冒頭の内容に戻るが、ふと自分のこれまでと現状を眺めてみると、実験で使う環境の整備にはこれまで培ったITインフラ・クラウドの知識が動員され、データの処理にはそれらの知識に加えてPySparkなどのビッグデータ関連の知識を用い、そして実験結果のビジュアライズにはwebアプリ開発の知識がそこそこ役に立っている。そしてコアの部分としては機械学習の知識、特にマルチモーダルなモデルのトレーニングから、さらにここにきてRLHFの登場により自分の強化学習のバックグラウンドまで役にたつという流れができている。こうして見てみると、今までやってきたことが集まって今の自分を構成しているんだなと本当に思う。Steve Jobsが "connecting the dots" という話をしていたけれども、確かにこれは振り返ってみるととても自然に思えるけれども自分が前に進んでいる時にそれらを繋げようと意識していたかというと意識していないことの方が多いし、その時は偶然目の前に現れた機会に自分の持��る道具でただただ立ち向かっているだけで必死になっていてそんなことは考えていないことが往往にして多い。こうしてそれなりに見通しの良い場所に立っている幸運に感謝しつつ、また一年後なのか三年後なのか五年後なのかわからないけれど後ろを振り返った時に、どんな自明なつながりを発見することになるのか今から楽しみだ。(こうやって振り返る際には喉元過ぎればなんとやらで、実態は毎日毎日キャッチアップと成果を出すのにひぃひぃ言ってるのの繰り返しなんだけどね)

0 notes

Video

youtube

【スターリンク衛星 初撮影】現代の銀河鉄道・夜空に輝く星々に流れる「スターリンクトレイン」(2023/08/18)

🛰️スターリンク(Starlink)衛星って何ですか?🛰️ ---------------------- スターリンクは、スペースX社が運営する人工衛星を利用したインターネット・プロジェクトです。 この衛星によって、人々は地球上のどこにいても、空を通してインターネットに接続することができるようになります。

私たちの上空に小さな宇宙コンピューターが浮かんでいると想像してみてください。これらの宇宙コンピューターは人工衛星と呼ばれています。これらの衛星は3000機以上が地球を周回しており、2023年9月から空中に打ち上げられています。

これらの衛星のおかげで、都市やその他のインフラから遠く離れた場所に住んでいてもインターネットを利用することができます。この衛星と通信するための特別な小さなデバイスが必要で、このデバイスが空を通してインターネットに接続する。これにより、インターネットへのアクセスがより安く、さまざまな場所で利用できるようになる。

しかし、ひとつだけ細かいことがある。スターリンク・サービスは、運営許可を得た国でしか使えないのだ。今のところ、45カ国で許可を得ている。

このプロジェクトはすべて、アメリカのワシントン州レッドモンドに本社を置くスペースX社によって作られ、管理されています。彼らはシステム全体を構築するために約100億ドルという大金を費やしました。

彼らは2014年にこのプロジェクトに取り組み始め、2018年にプロトタイプ衛星を飛ばした。2019年、多くの衛星を打ち上げ、人々にサービスを提供し始め、2021年か2022年の終わりまでに世界の大半をカバーすることを目指しています。

また、すでに承認されている12,000基に加えて、さらに30,000基の衛星を軌道に投入する許可を求めたが、この要請は米国で行われました。2020年には北米とヨーロッパで試験運用を開始し、現在は日本でもサービスを提供しています。

SpaceXはGoogleやMicrosoftのような大企業と契約を結び、システムの地上部分の管理を支援している。しかし、天文学者からは、これらの衛星が夜空の観測を妨害し、空を明るくしてしまうのではないかという懸念がある。しかしスペースX社は、衛星の明るさを抑え、不要になったら取り外せるようにすることで、この問題を解決しようとしています。

最後に、スペースX社はスターリンクを科学、探査目的にも使用したいと考えています。3つの異なる軌道ベルトで数千の衛星を打ち上げる計画だ。

▼スターリンクを探すサイト・アプリ▼ ------------------------------ ・SpaceX Starlink 衛星トラッカー https://findstarlink.com/

・ヘブンズ・アバブ https://www.heavens-above.com/

・SpaceStationAR(@isstter) https://twitter.com/isstter

・Starlink Tracker App https://vitotechnology.com/apps/satellite-tracker

・夜の星を簡単に識別 | Star Walk https://starwalk.space/ja

・SpaceStationAR https://ssar.hisa.dev/

どうぞ、最後までお楽しみください。

⭐️チャンネル登録はこちらから⭐️ https://www.youtube.com/@soranohoshi このチャンネルでは、宇宙や星空の情報や知識を親しみやすく、 ゲームやアニメ感覚でシェアしていくチャンネルです。 今後の動向や、宇宙や星々に興味がわきましたら、 是非!チャンネル登録もしていただけると嬉しいです。

アンケートや感想、いいねボタンも大変励みになります。 お気軽にご参加くだ��い。

日々の星空ライフを充実したものに。 今後、人類のさらなる宇宙への挑戦を見守っていきましょう。

📘資料・出典📘 -------------- ・フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 ・天文学辞典:天体に関する用語を3,000語以上収録・解説。 https://astro-dic.jp/

🎬おすすめ動画リスト🎬 ---------------------- ▼ステラナビゲータ 星空動画を配信しようシリーズ https://youtube.com/playlist?list=PLVD9xZXaEKsVirbBIz-F5nUGJ8hHvnsFd

🔽ブログやSNS🔽 --------------- ▼Twitterアカウント https://twitter.com/kikuchon37

0 notes

Photo

カフェ風車広島駅ビルアッセ店の クリスマスパフェ。 バニラ味のソフトクリームを中心に、 ピスタチオアイスや ブルーベリー、ヨーグルトなどを 宝石のようにちりばめてみました。 平日はコーヒー&紅茶の パフェドリンクサービスを していますので、 合わせてお楽しみください♪ (冬休みはのぞきます⛄️) #カフェ風車 #パフェとチーズ風車 #広島駅 #アッセ #広島駅ビル #ekie #hiroshimastation #parfait #パフェ #パフェ巡り #スイーツ #スイーツ部 #オムライス #カフェ #喫茶店 #ランチ #ソフトクリーム部 #アプリで加工してみたシリーズ ↓ #消えそうな色コーデ ↓ #できたかな (カフェ風車&生そば処水車) https://www.instagram.com/p/B6MwQwthNZE/?igshid=1kpv70jb5qt2

#カフェ風車#パフェとチーズ風車#広島駅#アッセ#広島駅ビル#ekie#hiroshimastation#parfait#パフェ#パフェ巡り#スイーツ#スイーツ部#オムライス#カフェ#喫茶店#ランチ#ソフトクリーム部#アプリで加工してみたシリーズ#消えそうな色コーデ#できたかな

0 notes

Text

#おでかけ #リトルワールド

バリ島の家と花シリーズ。曇り空でしたが、色合いを加工してみたら少し青空っぽくなりました。加工の闇。写り込んだものを消すことだって加えることだってできてしまうわけで、実在する世界を写したはずなのに事実ではないという。

うっかり元から入っているカメラアプリ以外で人物を撮ると、顔も勝手に修正されてますからね。目がでかくなりすぎて宇宙人みたいになっている妹。では目がめちゃくちゃ小さい私だったらちょうど良い大きさになるのだろうか、というと、アプリの補正を加えても小さい目は小さいままでした。なんなの。本当に救済せねばならないところは救済してくれないのか。

南の島に行ってみたいけれど、辛いものとフルーツの酸味と魚のにおいが苦手な私は果たして楽しめるんだろうか?

6 notes

·

View notes

Photo

『呪怨 -ザ・ファイナル-』舞台あいさつの裏側/ビルボード東京ライブ、バックステージ!

ついに映画『呪怨 -ザ・ファイナル-』が公開になりました☆ そして初日舞台あいさつにお祝いの花束を届けに行って参りました! 今日はそのバックステージのショットを公開!

ばばーーーーーーんっ!!

花束をステージに届ける為に舞台袖で待機中の私。。。 ホラー映画だからではあり��せん。 何しろ映画の舞台あいさつに出るなんて初めての経験。 微笑んでカメラに向かったつもりだったけど、全然笑顔になっていなかった。 という事でその時の心境をマンガ風に表現してみました。(これアプリを使って自分で加工したのよ笑) 舞台袖ではこんなでも、ステージに立ってしまえばそれはそれ。 余裕の笑みでお花を渡して参りました。 そして舞台あいさつの後には打ち上げパーティー! 主演の平愛梨さんと。

二人がそろったら式場のスタッフさんみたいになったので、おふざけでトレーを持ってみました。(笑) 伽椰子役の最所美咲さんと。

映画では特殊メイクと髪の毛でほとんど素顔は見られませんが、実物はと��も明るく、とてもお綺麗な方でした! 俊雄役の小林颯くんと。

白塗りの下はこんなにかわいい男の子。「中身は34歳(笑)」と冗談で言われるほど礼儀正しい颯くんでした。 そして最後にピンぼけしちゃってるけど、監督の落合さんと。

監督、デカい!(笑) 私が出番前に控え室であわあわしていたら自然に話相手になって気を紛らわせてくださいました。 体も大きいけど器も大きい方でした! この日の衣装は全てAULA AILA。 幸美さんご協力ありがとうございました! そして長年続いた呪怨シリーズのファイナルという節目で主題歌を歌う、という貴重な機会を与えてくださった皆々様、本当にありがとうございました!

TAKAKOです! 先日ビルボード東京で行われた”マライア・キャリー『#1 インフィニティ』リリース・パーティー”に出演したステージ裏でのショットを公開しちゃいます☆ という事でまずはDJ Kaoriさんとのツーショット!

なんだかんだ気が付くと長~いお付き合いのKaoriさん☆ でも全然変わらない美貌とピカピカお肌! そして新曲「Circle of Life」をライブで初披露という事もあって、SWEEP君 、Maestro-Tさんも観に来て下さいました!

そしてそして、これまた長~いお付き合いのCRiBのNATSUも遊びに来てくれました!

急な告知だったから、観に来れた人はあんまり居ないかな~?? ライブは2年ぶりでしたがビルボード東京という素敵なステージで、しかもDJ Kaoriさんと一緒という事もあって楽しく歌わせてもらいました!!

Hair and Makeup by Yuki Otsuka

3 notes

·

View notes

Text

<未来をこころざすシンセ:Roland V-Synth review> 前編:V-Synth の紹介と、仕様解説

あまりに情報量が多すぎるので、2分割します。 「前編:V-Synth の紹介と、仕様解説」 「後編:V-Synth の背景・誕生・そしてシンセの未来へ」

以下、前編です。

●メーカー名 Roland

●機種名

・V-Synth(初代:’03年発売:オープンプライス、発売当時の実勢価格は、29万円くらいか?)

・VC-1 "V-Card; D-50 for V-Synth/VariOS“(V-Card シリーズって、1枚3万円くらいやったっけ?)

・VC-2 "V-Card; Vocal Designer“

「シンセサイザーは、こんなことで良いのか!?」

という強大なアンチテーゼに対し、ローランドが出した渾身の回答、そして問題作、その名も「V-Synth」シリーズ。日本語では「ヴイシンセ」と読む。

そしてそのオプションとなるソフトウェア・ライブラリー「V-Card」シリーズ。この豪華3機種へのレヴューを、まとめてお送りします。ついでに先行機種 VP-9000 や VariOS(ヴァリオス)も、少し触れておく。

2003 年に発売された、初代 V-Synth。

61 鍵、ベロシティ、チャンネルアフタータッチ対応キーボードシンセ。フルデジタル。

2年後の 2005 年には機能拡張された3Uラックサイズ/デスクトップ型音源モジュール V-Synth XT が、さらに2年後の 2007 年にはフルモデルチェンジによる後継機種キーボードシンセ V-Synth GT が発表。

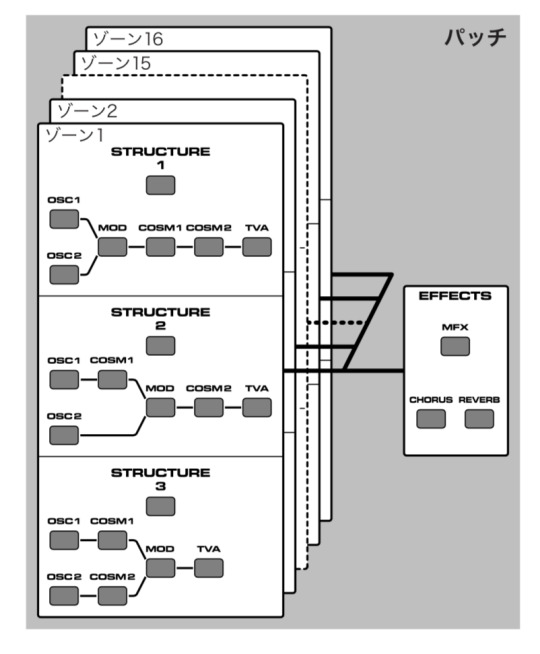

ローランドが独自開発した VariPhrase(ヴァリフレーズ)テクノロジーを使ったサンプリングシンセであり、と同時にヴァーチャルアナログシンセでもあり、さらには COSM(コズム;Composite Object Sound Modeling)テクノロジーによる各種オブジェクトをモデリングした音色加工セクションもある。これら3つをちゃんぽんにして音創りする、一種のセミモジュラーシンセ。

この当時のローランドには「V-Product」と呼ばれる、一連の革命的なスター商品があった。’95 年発売の V-Guitar VG-8 に始まり、V-Studio VS-880、V-Drums TD-10K、V-Mixer VM-7000、V-Bass、VP-9000 VariPhrase Processor、そして V-Synth / VarIOS / V-Card。いずれも Virtual のV、Victory のV、そして V-Synth などに限って言えば VariPhrase のVや、Variable のVもあろう。このあとで V-Piano、さらには R-Mix という PC / Mac 用ソフトにおいて VariPhrase を応用した V-Remastering という技術まで出して、V-Product の波は終わった。

V-Synth は、ソフトシンセみたいな音が出るハードシンセであった。ではソフトシンセで良いじゃないか、というと、そこはハードならではの、演奏できる楽器��しての存在意義があった。 だが、それは単に物理的だから直感的、というだけではない。この意義ついて、一般的に思いつくよりもずっと深い次元にいたるまで、そして前人未到の楽器の未来への展望にいたるまで、ここではつぶさに見ていく。

●音源方式

これが、丸ごと可変する。当時そのようなスタンドアローン楽器はめずらしかったので、ローランドでは「Open System Architecture」と呼んでいた。機能が丸ごと変わるという点では、古く 80 年代後半にあった同社 S-50 や MC-500 に始まる一連の「クリーン設計」と呼ばれたプロ仕様サンプラーやシーケンサーがあった。が、V-Synth は、既存のどの機種とも関係なく、まったく隔絶した、異なる単独プロジェクトとして開発された。

V-Synth は、ソフトウェアシンセ同様の処理で音源を生成。どんなアプリを起動するかによって、機能も出る音もまるで変わる。

デフォルトでは V-Synth として起動し、他のアプリは V-Card シリーズという PCMCIA カードに収められて販売された。V-Card のアプリを起動させるには、電源オフのときにそのカードを V-Synth 本体背面にあるスロットに挿し込んでから電源を入れるだけ。すると、カードから自動的にシステムソフトをロードして起動する。各システムソフトは切替制で、二つ以上の共存は不可。さらに、いったん V-Card からソフトを流し込んで起動したあとは、そのカードを抜いて本体だけにしても、変わらず稼働し続ける。電源オフにすれば、当然ロードしたアプリは消えるので、設定はそれまでに保存せねばならない。

最終的には、以下の3種類のシステムソフトが用意された:

・V-Synth ・VC-1 "V-Card; D-50 for V-Synth/VariOS“ ・VC-2 "V-Card; Vocal Designer“

つまり V-Synth の実態は、アプリによって機能が可変するフレキシブルなソフトシンセであり、しかもそれが最適化された専用ハードを身にまとっている点がユニークなのである。いわば「ソフト・ハードシンセ」。内部的には、32bit 浮動小数点処理をしていた。

以下、おのおのの概略:

▼V-Synth モード

デフォルトでは、このモードで起動する。すなわち V-Card を使わずに電源投入すると、このモードで起動する。

基本的には

・2基の可変型オシレーター ・1基の加算・乗算セクション ・2基の COSM セクション(モデリングフィルターなど音色加工部分) ・1基のアンプ ・3基の内蔵エフェクト

からなり、おおむね減算方式にのっとった音創りができる。

さらに各セクション同士の結線は、3種類のストラクチャーから選べるという、準モジュラーシンセであった。

このときの音源方式は「Elastic Audio Synthesis」と呼ばれる。

これは、ローランド独自の VariPhrase 技術と COSM 技術とを併用したフルデジタル音源方式。Elastic とは英語で可塑的(かそてき)、可逆的、柔軟、そんな意味。

VariPhrase とは、オーディオファイルをリアルタイムにタイムストレッチしたり、リフレーズしたり、声ならジェンダーまで変えたりと、自在にひねくりまわせる技術。フレーズループをこねくりまわす際は、わざわざアタックトランジェント部分は自動的にそのままに残すなど、工夫もされている。

VariPhrase が誕生するまでのオーディオファイルは、いったんサンプリング / レコーディングしたら、そのあとはカット&ペーストする以外には編集できない「硬い」ものであった。すでにタイムストレッチはあったが、時間かかるノンリアルタイム処理かつ不可逆処理であり、しかも文字通りの破壊的エディットだったので、音が破綻することのほうが多かった。VariPhrase は、リアルタイム・タイムストレッチの草分け的存在であるだけでなく、一歩進んでオーディオファイルを自由自在にひねくりまわせる、画期的新技術であった。

この VariPhrase 音源のほかに、アナログを超えたヴァーチャルアナログ音源もあり、これも音創りに動員できるパラメーターは半端ではない。時々、V-Synth の VA 部は JP-8000 そのものと言われるが、JP-8000 からは機能・性能・精度ともに大きく進化。

加えて COSM 技術による各種モデリングでもって音色を加工するセクションも装備。1鍵ごとに違う処理をマッピングできたりもするので、ただのフィルターだけに、とどまらない。

そもそも COSM とは、Composite Object Sound Modeling の略であり、モノを構成する複数の部品ごとにモデリングし、それらを組み合わせることで、あらゆるモノの音を再現しようというコンセプトにもとづくモデリング手法。部分を組み合わせると、その総和を超えたあたらしい音がする、という発想である。

そして、これらをすべて統合し、柔軟な音声をもたらす音源方式「Elastic Audio Synthesis」。そのおもしろさはいろいろあるも

「世界で唯一、サンプルを時間軸制御できるハードシンセである」

ことが、もっとも大きいと言われる。しかも条件によってはフォルマントも制御可能。つまり、VariPhrase 型サンプリングシンセでもある。マルチサンプリングはできないが、そのかわり Roland 独自のリアルタイム可変 PCM ともいうべきものであり、相当にイカれた音にまでサンプルを加工できる。

なお、V-Synth では、外部音声を入力して加工することも可能。

▼VC-1 "V-Card; D-50 for V-Synth/VariOS“ モード

LA 音源を搭載した、D-50 そのまんま。

V-Card シリーズのうち、VC-1 という機種を、あらかじめ V-Synth 背面のカードスロットに差し込んでから電源スイッチを on にすると、このモードで起動する。のちの音源モジュール V-Synth XT では、V-Card の中身が丸ごと内蔵され、電源を落とすことなく切りかえれるようになった。

ローランド初のデジタルシンセである伝説の名機 D-50 を、モデリングどころか、D-50 実物のソースコードを、まんま移してきたという「D-50 そのまんまモード」。モデリングではなく、D-50 そのものになる。このため、D-50 のシステム・エクスクルーシヴを、まんま読み込むので、昔 D-50 でつくった音色が最新の V-Synth から出てきたときは思わず吹き出した。しかもこのおかげで、PG-1000 という当時あったプログラマーなるエディター・ハードウェア(!)で音創りもできる。

▼VC-2 "V-Card; Vocal Designer“ モード

VC-2 という V-Card を、V-Synth カードスロットに差し込んで電源投入すると、このモードで起動する。やはりのちの V-Synth XT では内蔵され、電源を落とすことなく切りかえれるようになった。

よくヴォコーダー・モードと思われがちだが、ただのヴォコーダーにあらず! VP-330 のようなヴィンテージ・ヴォコーダーの再現はもちろん、大聖堂における壮大な混声合唱を意のままに自分の声で歌詞を吹き込めるクワイア・モデリングマシンなどなどにもなる。気分は第九かハレルヤコーラスか、はたまたカール・オルフ作曲カルミナ・��ラーナ!

なお、あとから出てきた VP-550、VP-770 という機種は、このアルゴリズムをリファインし、専用ハードへ移植して単独機にしたもの。

▼Open System Architecture

先述の通り、V-Synth のように機能がまるまる切り替わるという仕組みを、当時のローランドでは「Open System Architecture」と呼んでいた。

このように機能がまったく変わる機種は、古くはローランドの S-50, W-30 といったプロ向けサンプラー、そして MC-500, MC-500mkII といったシーケンサーがあった。S-50, S-550, S-330 はサンプラー機能のほかに、Director-Sというシーケンス・ソフトを読み込ませることで、本体音源を駆動する原始的なワークステーションになった。

MC-500 シリーズは、MIDI シーケンサーになるほかに、リズムバンク・ライブラリーや、Sys-Ex を送受信して管理するバルクライブラリアンなどのシステムソフトが後追いで発売され、これらを読み込ませることでリズムマシンになったり、気の利いた Sys-Ex ライブラリアンになったりした。

このアプリによって機能が変わる設計思想は、当時「マイコン」と誤解されて呼ばれし原始的なパソコンになぞらえ「クリーン設計」と呼ばれた。

また、V-Synth と同時に発表された赤い VariPhrase 1U音源モジュール VariOS は、V-Producer II ない V-Producer III というパソコン上で動作する小さな DAW ライクなコントロール・ソフトウェアが付属し、通常はこれと併用することで曲づくりする VariPhrase 音源モジュールとして動作した。

と同時に、V-Synth 同様、V-Card シリーズを読み込ませることで、D-50 モジュールや Vocal Designer モジュールにもなった。さらに、パソコン上で動作するコントロール・ソフトウェアとモジュール本体ファームウェアの切り替えにより、VariOS-8 という VA ポリシンセモジュールにも、VariOS 303 という TB-303 を意識した VA ベースシンセにもなった。

このため、VariOS には「Open System Module」という肩書まであった。

というわけで、これら V-Synth や VariOS は、やはり専用ハードの衣をかぶった��フトシンセ、と言えよう。

こういう機種が存在していたことから、ローランドでは、

・ソフトシンセ ・ハードシンセ

という分類をせず

・PC / Mac ベースのシンセ ・スタンドアローンのシンセ

という分類をしていた。

つまり本質的にデジタルシンセとは全てソフトシンセなのであり、その動作プラットフォームが、

・パソコン上なのか ・スタンドアローンなのか

の違いでしかないという認識である。そしてスタンドアローンであれば、ソフトに最適化した独自のハードを身にまとうことになる。

故にハードシンセといえば、リアルアナログシンセしか無い、というのが当時のローランドのスタンスであった。

なお V-Synth の後継機種 V-Synth GT では、Open System Architecture は廃止された。よって、V-Card 非対応となり、D-50 モードが無くなった。そのかわり Vocal Designer は常に起動して VariPhrase / COSM 系による「Elastic Audio 音源」とレイヤーできるようになったが、そのアルゴリズムは、音質はよりクリアに、パラメーターはリファインされてより単純化されているらしい。さらに Elastic Audio 音源による2音色重ねもできるようになり、AP-Synthesis(Articulative Phrase Synthesis)と呼ばれる生楽器の奏法や挙動をモデリングした独自のシンセシスも搭載し、これを他のプリセット音源波形へあてはめることで非現実的ながらにリアルな表情変化をもたらす楽器音も出るようになった。

●同時発音数

最大 24 音だが、演算負荷によって可変。

それはソフトシンセと同じで、負荷がかかれば発音数が減る。普通のハードシンセでは、音色をレイヤーすれば発音数が半分になるものだが、V-Synth では例えばどの音源波形を使うのか、どのフィルターを使うのかによっても発音数が変わる。重たい処理を重ねまくった場合、同時発音数は最小4音ポリくらいになってしまうが、そのぶん、音が非常に個性的になるので、私は不便に思ったことが無い。初代 nord lead も Dave Smith の Evolver 最上位機種も4音。あれって音が個性的でクールだよね! もっと言うなら名機 prophet-5 ですら5音ポリだったのだが、みんなそれを 120% 使いこなして様々な音楽をしていた。そして V-Synth も、それらにならぶ名機たらんとして開発されたのである。

●内蔵エフェクトの性能と傾向

▼V-Synth モード

・リバーブ1基 ・コーラス1基 ・41 アルゴリズムのマルチエフェクトを1基

計3基のエフェクトを内蔵。基本的には、同社初の VariPhrase 音源機である VP-9000 のそれを踏襲したもの。

独立リバーブは、SRV-3030 からリファインしたというクリアなリバーブのほかに、専用 EG がついたノンリニア・リバーブというゲート・リバーブの拡張版、左右に音が飛ばせるステレオ・ディレイなどになる。

独立コーラスは、複数のコーラス・アルゴリズムがあるほか、フランジャーやショート・ディレイにもなる。

そしてマルチエフェクトには、チェイン・アルゴリズムなどのほかに、単発もののなかに過去の名機エフェクターを COSM 技術でモデリングしたものがいくつかあり、それらはテープエコー RE-201、ディメンジョン SDD-320、フランジャー SBF-325、BOSS コンパクトペダルのフランジャーをステレオ化したものなど。あと歪み系や、ビットレート落としなどもある。

このエフェクト群だけは、音源部からは独立した DSP で処理しているため、24bit 固定小数点処理であり、またエフェクトの演算負荷が重い軽いにかかわらず、本体シンセの発音数は変わらない。

▼VC-1 "V-Card; D-50 for V-Synth/VariOS“ モード

まんま D-50 で動作するモードなので:

・パッチあたり2基の変調系(コーラス/フランジャー) ・パッチあたり1基の空間系(リバーブ/ディレイ)

D-50 と同じく、空間系はエフェクトタイプを選べず、他のパッチからコピってエディットする! 当時はデジタルリバーブを内蔵しただけでも御の字だったので、これでもまったく不便だともなんとも思わなかったのである。

▼VC-2 "V-Card; Vocal Designer“ モード

なんと V-Synth モードとおんなじエフェクトが出現する。すなわち 41 アルゴリズムのマルチエフェクトと、独立したリバーブ、そしてコーラス。

さらに別途、マイク入力された音声を整えるため、上記とは別に入力音声用ノイズ・サプレッサー、コンプ、リミッターも装備。

●内蔵波形、プリセットの傾向

▼V-Synth モード

まず VariPhrase 処理された PCM 波形と、VA すなわちヴァーチャルアナログ波形とがある。オシレーターにて、どちらの音源波形を出力するか、モード選択する。

VariPhrase エンコードされた PCM 音源波形は、内蔵フラッシュメモリーに貯蔵され、その数や内容は、バージョンによって変化しており不定。なんと音源波形は書き換え可能で、ユーザーが個々の波形を消去することもできれば、ファクトリー・リセットで復活させられる。ユーザーが自分でサンプリングしたり、ネット上でひろった著作権フリーの .wav / AIFF ファイルを USB 経由で取り込んだりした波形も、ここに保存される。最大、計 999 波形を保存可能。

なので、プリセット波形ではなく、プリローデッド波形ということになる。

一方 VA 音源波形には;

・鋸歯状波 ・矩形波 ・エイリアスが少ない鋸歯状波 ・エイリアスが少ない矩形波 ・ランプ波 ・三角波 ・サイン波 ・ホワイトノイズ ・JUNO 波(変調鋸歯状波)

がある。

鋸歯状波と矩形波とでは、エイリアスの多い少ないによって、2バリエーションある。多いほうは、かなりエイリアスノイズが出る。少ないほうは、処理が重たくなるので発音数が減る。当時、多くのメーカーが必死でエイリアス除去につとめるあまり、音色がおもしろくなかったので、実はエイリアスがあったほうが、かえってガッツのある音が出ていた。実際、海外機種ではエイリアスを意図的に流出させる機能を持ったものすらあり、V-Synth もそれにならった選択肢を設けている。

JUNO 波というのは、α JUNO シリーズにあった変な倍音構成の鋸歯状波のようなパルス波のような、みょーちきりんな波形を���デリングしたもの。また多くの VA 波形は PWM によって変形できる。つまり鋸歯状波や三角波でも、PWM によって変形可能。

これが Ver.1.5 になると;

・D-50 の鋸歯状波 ・D-50 の矩形波 ・サブオシレーター

が追加された。いずれも V-Synth 本来のものよりは、いくぶん丸い音がする。

さらに Ver.2.0 では、過去の DSP シンセの名機 JP-8000 にあった音源波形を、改良したものなどが追加。それらは;

・JP-8000 にあった SuperSaw ・ポリ化された Feedback Osc. ことフィードバック・オシレーター ・そして新規開発された X-Mod(クロスモジュレーション)オシレーター

上記のうち;

・SuperSaw は、言うまでもなく鋸歯状波を7つ重ねたモデリング波 ・Feedback Osc. は、JP-8000 ではモノフォニックだったが、V-Synth ではポリフォニック化 ・X-Mod オシレーターでは、オシレーター2がモジュレーターに、オシレーター1がキャリアになる ・しかも SuperSaw や Feedback Osc. は、JP-8000 ではオシレーター1でしか使えなかったが、V-Synth では2つのオシレーターで使えるようになったので、鋸歯状波 14 波重ねという、あほなくらい分厚い音もでるようになった。

SuperSaw 波は、JP-8000 に搭載されて以来、トランステクノの定番音色となったが、わたしゃ Feedback Osc. のほうが好き。なんかいかにもシンセシストが憧れるギターみたいな、シンセによる近未来ギターを先取りする意欲的な、そんな音色変化がとてもいい。どうせなら JP-8000 にあった、D/A がアホになった三角波のエミュレーションとかも加えてほしかった。

なお肝心の音については主観的な意見になるが、いずれの VA 波も、リアルアナログからすると硬質な印象を受ける。ただし、Clavia nord シンセほどブライトな高次倍音に満ちたブライドな音でもない。つんざく押しの強さがほしければ、VariPhrase 波をシンセサイズしておぎなうと良い。後述する COSM セクションと併用すると、とんでもない重低音もだせるが、重低音でも輪郭がはっきりして粘る感じなところが、リアルアナログとは違う新しさ。

プリロードされている音色に関し、総じて言えるのは、シンセならではの抽象的なシュールな音が得意ということ。ていねいにマルチサンプリングされたアコースティック楽器みたいな音は、まず出ない。その代わり「どうやって、こんな音つくった!?」と言いたくなる音は、いくらでも出る��

これらの音色もまた、内蔵フラッシュに保存され、すべて書き換え可能。これもバージョンによって数・内容ともに変化している。

ところで Ver. 2.0 と、それ未満のバージョンとでは、VariPhrase 音源波形がまったく異なるので、両バージョンの間には音色の互換性が無いという、またおもいきったことをしたものである。Ver.1.51 以下のプリロード波形やプリロード音色は、VariPhrase の特性を生かした曲芸的なものが多く、私は大好きだったが、どうも実戦的でなく玄人ウケだったらしい。たしかに私でも、音色によってはっきり好みが分かれるものがあった。そこで Ver.2.0 からは、世界中のアーティストが作成した、より即戦力となるプリロード波形とプリロード音色が採用されることになり、互換性を犠牲にしてまでしてそれを断行したあたり、なみなみならぬ意気込みをかけたテコ入れである。

このバージョンアップは、ユーザーが簡単に行えるようになっているのだが、裏技を使うと、システムプログラムだけ Ver.2.0 に上げて、音源波形は Ver.1.51 以下のままという、いわば「キメラ」「キマイラ?」とでも言うべく、ハイブリッド・バージョンにもできた。ただし、この場合、誤動作や変なことになってもメーカーの保証外! たとえば Ver.2.0 で追加された Sound Shaper という音創りマクロ機能は、この場合だと正しく動作しない。私は、ハイブリッド・バージョンやっちゃいました! はい、メーカー保証外です! 自己責任です! 私は、あまりにも古いバージョンでたくさん音色を創ってしまったのだが、シンセシスだけは Ver.2.0 の恩恵を受けたかったので、あえて、メーカーの保証を捨ててまでして行いました! 良い子の皆さんは真似しないようにしましょう。やり方? どっかの海外ユーザーサイトに載ってました! ここでは紹介しません!(アメリカのローランド US 社が、勝手に「自己責任でどうぞ」ってアップしとるワwwww https://www.roland.com/us/support/by_product/v-synth/updates_drivers/f0fd62e8-e5b2-4a99-9f96-8e9d6a526207/ フランクフルト・ムジークメッセで「どうしても教えろ」と詰め寄られた海外スタッフが、社員バッジを外し、あくまで1民間人となって、自己責任を前提に教えたところ、それがネットでまたたくまに伝播し、それを勝手にアメリカさんが拾ったらしい。さぁ皆さん、故障しても誰にも文句いわないでね、DIY ってそういうもんでしょ)

なお、音源モジュール V-Synth XT は、最初から Ver.2である。

そして後継機種 V-Synth GT に至っては、まったくそれまでの機種とは互換せず、しかも V-Synth GT 独自の Ver.1と Ver.2とがあり、それでまた音色が違う。V-Synth シリーズとは、どこまでも果てしなく輪廻転生しつづけるシンセらしい。

▼VC-1 "V-Card; D-50 for V-Synth/VariOS“ モード

音源波形は D-50 のものと同じであり、さらに新規 PCM 波形も追加されているため、D-50 と上位互換する。

・一種の先駆的 VA とも言えるシンセサイザー・パーシャルには、鋸歯状波と矩形波との2種類の音源波形があり、どちらも PWM がかかるところも D-50 と同じ。 ・PCM パーシャルには 128 種類の音源波形があり、このうち最初の 100 種類が D-50 と同じもの。新たに追加された新波形には、V-Synth モードの Feedback Osc. をサンプリングした音などがあったりする。V-Synth と違って、ユーザーが波形を追加することはできない。

プリセット音色は、オリジナルの D-50 にあったものの他に、かつて別売されていた純正の ROM カード・サウンドライブラリーの音色がすべて網羅されている大サービスぶり。いずれも黎明期の PCM シンセならではの、荒削りでいて個性的かつ気持ちよくノイジーな LA 音源特有の音ばかり。ジャン=ミシェル・ジャールが、アルバム「REVOLUTION」や「Waiting for Cousteau」等でそのまんま使った音色などがある。

▼VC-2 "V-Card; Vocal Designer“ モード

12 のアルゴリズムがあり、音源波形はアルゴリズムによって異なる。リアルなクワイアから、ヴィンテージ・ヴォコーダー系の音源波形、ノイズなど、さまざま用意されており、これらをキャリア波として使う。

マイクを使わず鍵盤を弾くだけで音源波形を鳴らすアルゴリズムもあり、このときはユーザーが音源波形を追加することも可能。

●エディットの自由度と可能性

これまた膨大で深い。

4階調モノクロ表示のグラフィック液晶ディスプレイは、QVGA(Quarter VGA すなわち 1/4 VGA)サイズなので、今から見れば小さくて表示もラフ。PC / Mac / iOS エディターアプリもない。ただ、これは当時のハイエンド機種には、よくあった仕様であり、マルチタッチではないがタッチスクリーンであるだけ、まだましとも言う。V-Synth XT ではカラー液晶に、さらに後継機種の V-Synth GT では視野角の広い TFT カラー液晶になり、表示されるグラフィックスもちょっとばかし近未来的なテイストへとなった。

ただしタッチスクリーンをいじってると、そればっかりにのめりこみ、横にあるたくさんのノブの存在を忘れてしまう。中央値を出すにはセンタークリックのあるノブを使うなど、適当に使い分けるのが良い。

▼V-Synth モード概観

先述のとおり、基本的には、

・2基のオシレーター(各オシレーターが専用の音量 EG つきなので、各オシレーター自体が1台のシンセのような威力を発揮する) ・1基のモジュレーター(オシレーターミキサー+変調機) ・2基の COSM セクション(フィルターなど音色加工部分) ・1基のアンプ ・3基の内蔵エフェクト

からなり、おおむね減算方式にのっとった音創りができる。

さらに、エフェクト以外のブロックは、3パターンの「ストラクチャー」と呼ばれるプリセットされた接続方式でもって配置を変えられる。タイプ1は、COSM セクションが直列に並び、2つのオシレーターを2基直列接続の COSM へ流すもので、Jupiter-8 などと似たもの。タイプ3は各オシレーターと各 COSM セクションとが並列に並び、オシレーター専属の音量 EG のおかげもあって、ほぼ2系統のシンセシスとして動作するもの。タイプ2は、その中間的存在。

▼V-Synth モード;オシレーター概要

2基のオシレーターの各々にて:

・VariPhrase 音源波形 ・VA 波形 ・ステレオの外部音声入力:これはオシレーター1への代入のみ

から1つ選んでアサインする(PCM パーシャルとシンセ・パーシャルをアサインできた D-50 に似てる)ため、2つのオシレーターを両方とも VariPhrase オシレーターにすることも、両方を VA オシレーターにすることも、片方ずつ異なる方式のオシレーターにすることも可能。ステレオの外部音声入力をオシレーター1に代入することで、外部音声を様々な変態 COSM フィ���ターで奇想天外に加工できるのも良い。

▼V-Synth モード;VariPhrase 基礎編

PCM オシレーターに VariPhrase を採用しているため、マルチサンプリングはできず、むしろ時間軸やフォルマントをどう料理するかに力点が置かれている。

VariPhrase 音源波形として、ユーザーがサンプリング / リサンプリングした波形を内蔵フラッシュメモリーに保存できるほか、数百種類の音源波形がプリセットされているが、気に入らない波形を削除 / 復活できるところがすごい。ぜひとも、すべての PCM シンセに、こうしてほしい。音色パッチもすべてが RAM なので、これも全部自作の音にできる。これもすばらしい。コルグは昔から音色メモリーは RAM ベースだったが、音源波形までもが削除できるシンセは聞いたことが無い。どのメーカーも、こうしてほしいものだ。

VariPhrase 波形をどうやってつくるかというと、サンプル波形を VariPhrase エンコードすれば良い。

サンプルそのものは、本体で自力サンプリングした波形、USB 経由でインポートしたサンプル、あるいは内蔵エフェクトまで込みでリサンプリングした波形が使える。

それらユーザーサンプルを、まずはタッチパネルで波形編集し、

そのあと VariPhrase エンコーディングして初めて音源波形として使用する。

エンコードタイプも複数あり、対象となるサンプルに応じて使い分ける。この結果、ピッチを変えてもテンポ(V-Synth では Time という)が変わらない、あるいはテンポを変えてもピッチが変わらない、ソロ音声をサンプリングした場合はフォルマントも変わらず、演奏はポリフォニックでできる。あるいは意図的に、ピッチやテンポ、フォルマントを独立して自在に変えられる。変えるのはノブ、鍵盤、二次元パッド、ペダル、各種物理操作子などなどで、両手両足で自在にできる。

ただし、どのメーカーのタイムストレッチでもそうなのだが、波形との相性があり、きれいにストレッチできるケースと、歪んだりデジタルノイズが乗ったりローファイに崩れてしまうケースとがある。意図しない音色変化が生じてしまって使いものにならないケースもあるが、きれいにストレッチできなくても、その歪みかたが妙におもしろくて使ってしまうケースもある。冨田勲が、moog IIIp の音の歪みやすさを逆手にとって音創りしていたり、Art of Noise が初期の8bit なフェアライト CMI を駆使して個性を出していたのと同じ。

また、エンコーディング前にはうまくループが取れていたのに、エンコードするとループノイズが再発する場合もあり、そんなときは、ループの開始と終了ポイントを数波ぶんループ長が短くなるよう設定しなおすと回避できる。隙間の多いフレーズ・ループなら、ほぼ問題なく一発で動作する。

すごいやろ。

それでもまだダメなときは、こんな使いこなしワザもある;

V-Synth 上の波形編集で、こんなふうに、時間軸上にループを作ったとしますね

|----------|----Loop----|

上記に対して、ループ部分を2サイクルぶん、付け足しましょう

|----------|----Loop----|----Loop----|----Loop----|

そして、エンコードするとき、2つ目のループ区間のみを、ほんまのループ範囲として指定するのです

|----------|----Loop----|====Loop====|----Loop----|

すごいやろ。

なんでそもそもエンコーディングしないといけないのかというと、ひとえにレイテンシー無く反応させるためである。 事前にコンパイルしたオブジェクトにしてしまうことで、あとは、MIDI 音源としてのレイテンシーのみにゆだねてしまう、つまり DAW のプラグインなどではなく、楽器として必須の条件なのであった。

余談ながら「VariPhrase」という単語は、日本語では「バリフレーズ」、英語になると「ヴェァリフレイズ」と巻き舌かつ中間母音を含んだ難しい発音になるも、イタリア人がしゃべると「ヴァrrrリフrrrrレイズ」と、まるで日本語みたいに、しかも江戸っ子べらんめぇ調になるのには、ちょっとだけ驚いた。イタリアンは、バス停のことを「フェルマータ」って言うし、「ゆっくり気をつけて!」っていうときは「ピアノピアノピアノ!」って叫ぶし、ドイツ人にいたっては、ハープシコードのことを「チェンバロ」って言ぅてたし、生で聞くと少し感動。

▼V-Synth モード;VariPhrase 発展形「Time Trip」

V-Synth に見る VariPhrase テクノロジーで、従来と違う、最も分かりやすい進化点が Time Trip 機能。「タイムトリップ」という、すごい名前がついているが、文字通り「音のタイムトリップ」を実現する。

先行機種 VP-9000 では正方向にのみ時間制御できたが、V-Synth では逆方向でも時間制御できるようになった。ピッチを変えることなく正再生~停止~逆再生まで、なめらかに変化する。タンテのスクラッチと似て非なるところは、ピッチが変わらず、再生速度=テンポだけが変わるところ。V-Synth ではこれを Time Trip と呼び、その名も Time Trip Pad と呼ぶ2次元パッドや、LFO、EG、D Beam、ベロシティなど様々なコントローラでも制御可能。Time Trip Pad には円が描いてあり、これをなぞると、1拍で1周するようになっているので音楽的にフレーズの進みぐあいを視覚で確認しながら制御できる。円の向心方向にも、別パラメーターをアサイン可能で、指を半径方向に動かしたり、小さく円を描くか、大きく描くかで音が変えられる。

さらにこのような極座標系のみならず、よくある X-Y 座標系にも切替えることが可能。すぐれたフィジカルコントローラあっての、すぐれた音源。それでこそ楽器。

なお、モジュール版の V-Synth XT では、液晶画面に Time Trip Pad や X-Y Pad を表示させて使える。SF の電影照準器みたいで、操作しててもわくわくする。

この Time Trip 機能は、V-Synth シリーズにのみ搭載されている機能で、指一本で、フレーズサンプルのピッチを変えずに、スピードだけ変えたり再生方向を正逆切替えられるので、タンテのスクラッチとも違う新しい表現。むろん設定でピッチも可変するようにすれば、D-Beam で心底リアルなスクラッチをかけたりもできる。手を曲芸のようにひらひらさせながらスクラッチかけるワザは、ローランドのデモンストレーター David Ahlund(デイヴッド・オーランド)氏が「D-Scratch」と命名して、よくやっていた。

鍵盤やパッドやノブやペダルや D-Beam などがついていることもあり、この「フレーズサンプルがリアルタイムに弾ける・あやつれる」というところが唯一無比のすぐれたところで、単なるタイムストレッチではなく、よってサンプルのピッチやテンポ合わせするだけの Melodyne や ACID、ableton LIVE などと決定的に違うところである。V-Synth は、やはり楽器。手で弾ける、演奏できる楽器なのだ。

じつは先行する Roland 社のグルーヴボックスに D2 というオレンジ色の機種があり、あれにも Time Trip という機能がついててパッドまであるのだが、あれは MIDI シーケンシング上のトリックと逆再生 PCM 音源波形をわざわざ積んでる「まがいもの」であって、VariPhrase ではないw

▼V-Synth モード;VariPhrase 応用編

V-Synth では、単一のフレーズサンプルを全鍵おなじテンポで弾けるだけでなく、メロディやハーモニーも思いのままに弾ける。リズムループをサンプリングして弾くと、ドスの効いたベードラは低い鍵盤で、スネアは高い鍵盤で鳴らすにも何の設定もエディットも要らず、ただレガートで弾けば思いつきでどんどん試して聴ける、弾くだけの快適さ。がばっと和音を押さえて高次倍音を持ちつつもヘヴィなリズム音にする、なんてのも一発。

あるいはタイムというパラメータをノブでリアルタイムでいじる、LFO かける、EG で制御するのも良い。LFO をフレーズサンプルの BPM と同期させれば、正再生・逆再生が交互に出てくるリズムループがつくれる。LFO は MIDI クロックなどでも BPM 同期できる。つまり、シーケンサーの拍に合わせて正再生・逆再生が交互に出てくる。オシレーターが2つあるから、もっと複雑なことも可能。

人声によるソロなど、モノフォニックなフレーズサンプルの場合、フォルマントが可変してポリで演奏できるので、単一のサンプルにてフォルマントを崩さずに超ソプラノから超バスまで幅広い音域で演奏したり、あえてフォルマントを加工することでジェンダーを変えられる。2つのオシレーターのうち片方を女性ヴォーカルに、もう片方を男性ヴォーカルにしてハモらせたりできる。このときも、もちろん鍵盤でリアルタイムにおもいつくままにメロディなりハーモニーなり、それこそハモりとソロとを瞬時に弾き分けたりできる。

ReCycle! みたく、音節ごとにマーカーをつけてドラムマップみたく鍵盤上に展開でき、これをアルペジエイターで駆動し Time Trip Pad をいじると、ノーマルなフレーズの中にリバース再生が入り乱れる変態リズムが速攻でつくれる。マーカーは、VariPhrase エンコーディング時に自動的にトランジェント・ピークを検出して割り振られるばかりか、自分で自由に追加削除もできる。

しかも波形上にマーカーがついているだけで、実際にぶった切っているわけでは無いのが REX ファイルと違うところで、波形としては元の単一のまま管理できる。

また、VariPhrase にはグラニュラーシンセシスも含まれているので、サンプルのピッチはそのままに極端にテンポをゆっくりに落とすと、ちょうど動画の一部を極端に拡大すると個々のピクセルが明滅しながら姿を現すように、原音とは似ても似つかない、うごめく倍音群が得られておもしろい。これもその当時までに無い音創り。世界で唯一のグラニュラー・スタンドアローンシンセとも言える。おかげで、切り裂くような耳に痛い過激な倍音も平気で出るので、フィルターで加工しがいがある。

しかもアタックトランジェントのピーク部分だけは、無加工のまま残してくれるので、アタックがなまることも無い。

さらに、なにも時間軸にこだわらなくとも、たとえばフォルマントをノブや X-Y パッドで自在にいじりながら弾くだけでも、非常に感覚的。風変わりなフィルターみたく使える。

たとえば生ピの音をサンプリングし、フォルマントを XY パッドでいじりながら弾くと、まるでピアノ弦が木製になったような、変な木琴のような正体不明の音が出る。クラヴィの音を、フォルマント崩さずに XY パッドでピッチベンドしながら弾きまくっている人もいた。

というわけで要約すれば、サンプルの、ピッチ、タイム(テンポ)、フォルマントの三大要素を、独立して演奏できるところが、あたらしい。

▼V-Synth モード;VA オシレーターと、オシレーター EG、そして Time Variant の真意

VA 音源波形は、ただのモデリングにとどまらず、先述のとおり多くの波形で PWM が効いたり、Fat という低域を強調するようなパラメーターや、Impact という、アタックを強調するパラメーターなどが追加されている。特に Fat には、専用 EG があるので時間軸上で音の太さを変えれたり、LFO やベロシティで音の太さを変えれたりする。PWM は鋸歯状波や三角波のような音源波形にも効き、やはり専用 EG があるほか、LFO やベロシティで変調できる。

たいがいの VA 波形で、サブオシレーターが使えるのもいい。最大4オシレーター駆動できるので、輝くようなストリングスとか創れる。

各オシレーターには、専用アンプこと専用 TVA があり、これまた音量 EG や LFO、ベロシティ変調までが用意されているので、ほとんどオシレーター1個だけで1台のシンセに匹敵する音創りが可能。

これを含め、オシレーターには4基の EG が存在する。

VariPhrase オシレーターでは:

・ピッチ EG ・タイム EG ・フォルマント EG ・オシレーター専用音量 EG

VA オシレーターでは:

・ピッチ EG ・PWM EG(矩形波以外の大半の波形でも PWM かかる) ・Fat EG ・オシレーター専用音量 EG

このように、オシレーター変調が充実しているのが、このシンセの特徴でもある。

ローランドは、旧来の VCF, VCA をデジタル化するにあたり、DCF, DCA という名を使わず、あえて TVF, TVA という名を使った。ここでの TV とは Time Variant の略で、時間軸上を変化することを意味し、すなわち音に時間的変化���与えてこそシンセサイズであるという意味が込められていた。したがって V-Synth のオシレーターは、いわば「Time Variant Oscillator」なわけで、時々刻々と表情が変化、それも自在に変化できるオシレーターなのである。PPG / waldorf のウェーヴテーブルやエンソニック VFX などにあったトランスウェーヴの未来形、とも言えよう。

▼V-Synth モード;モジュレーター・セクション

2つのオシレーターをミックスする「モジュレーター」だが、単なるオシレーターミキサーを超え、以下の処理が可能;

・単純な加算ミックス ・FM ・リング変調 ・エンベロープフォロワーによって検出されたオシレーター2の音量カーヴでオシレーター1の音量を変調する「エンベロープ・リング変調」 ・ハードシンク

上記のうち1つが選べる。このうち加算ミックス以外の変調方式系では、オシレーター2がモジュレーターに、オシレーター1がキャリアになる。なお、ハードシンクだけは、オシレーター2波形がアナログモデリング波形に限定される。

モジュレーター・セクションでは、まず他のシンセになかなか無いのがエンベロープ・リング変調。これは、先述のとおりオシレーター2をモジュレーターに、その音量変化をエンベロープ・フォロワーで取り出し、オシレーター1をキャリアとしてその音量に当てはめて変化させるもの。オシレーター2にフレーズループをアサインすると、その音量変化にしたがってオシレーター1の音量が追随するので、EG や単純な LFO にとらわれない複雑なリズム感のあるコード弾きができたりする。

あと知人に教えてもらったのだが、モジュレーターセクションにて FM を選び、モジュレーターにサイン波を、ピッチをキーフォローさせず、言わば fixed frequency 状態にして、キャリアに PCM 波形を選ぶと、元の PCM 波形には無い新しい倍音を生み出せる。

▼V-Synth モード;COSM セクション

COSM セクションには 16 タイプのアルゴリズムがあり、単なる LPF, HPF から、ウェーヴ・シェイパーやアンプ・モデリング、ギターのボディの鳴りをモデリングしたレゾネーター、Lo-Fi、ポリフォニック・コンプなど、いろいろある。これも元は 15 タイプだったのが Ver.1.5 以降は、TB-303 のフィルターをモデリングした TB Filter が加わり 16 タイプとなった。この調子でもっともっと増えてくれるのかと期待したのにねー。

TB Filter は、効きが滑らかで、またオリジナルの TB-303 には無いパラメーターも追加されてて深い。これはのちの AIRA(アイラ)シリーズに採用されている Analog Circuit Behavior モデリング音源ではなく、さらにのちの Roland Cloud プラグインに採用されている Analog Behavior モデリング音源でもない。原始的なモデリングであり、その分、かえって独特。

すべてボイスごとに処理されるので、じつはポリフォニック・ディストーション、ポリフォニック・オーバードライヴ、ポリフォニック・コンプレッサーなどにもなり、和音でも音が濁ったり相互干渉することがないので、クリアな歪み処理ができる。なかでも、レゾネーター・ギターのボディをモデリングしたものや、言ってみればポリフォニック・アンシミュ(!)というものもあり、秀逸。

特に白眉は、2種類のサイドバンド・フィルター。じつはテレビに内蔵されている画像処理の回路からモデリングして音創りに転用してみたものらしい。これはどうやら整数次倍音と側帯波のみを残していく、一種のコムフィルターのようなものらしく、フィルターを絞れば絞るほど金属的な響きがして、最後には全倍音が消滅する。ホワイトノイズからでもピッチ成分を抽出できて音創りできる。

外部音声を、オシレーター1に代入できるので、フィルター・バンクとして外部音声を COSM 加工できる。

▼V-Synth モード;秘技「COSM マッピング」

この COSM セクションで、じつは一番大きなポイントは、1パッチあたり最大 16 ゾーンに鍵盤を分割し、各ゾーンに違う COSM 処理をアサインすることで、まったく異なる音色加工ができること。やろうと思えば1鍵1鍵ごとに違う処理をアサインできることである。

具体的には、キースプリットで複数のゾーンに分割し、おのおの違う設定にすれば、ゾーンにまたがって手で弾くだけで奇想天外な加工ができる。最大 16 ゾーンにまで分割し、それを1パッチとすることが可能。ただ、ゾーンまわりのエディットは、ちょっと不親切な画面でめんどう。その苦労を乗り越えれば、アルペジエイターで外部音声を切り刻むときなどで他には無い変態加工ができる。

先述のとおり、内蔵エフェクトにはヴィンテージ機種のモデリングもあるので、外部音声をそれで加工することも可能。

▼V-Synth モード;制御系、変調ソース系

全般的に EG が多く、先述のとおり VariPhrase のフォルマントやタイムをおのおの専用 EG で変調できたり、VA オシレーターにて Fat という低域を強調するパラメーターにも専用 EG があったり、フィルターのレゾナンスにまで専用 EG がついてたりする。EG そのものは古典的な ADSR 方式で、D-50 以降の多ポイントのものではないが、デプスをマイナスにできるので、これまたなつかしいテクで EG カーヴを上下反転させることができ、スフォルツァンド的な「hit and run」とも言われる音色変化も可能。最近、このように EG カーヴを反転できるデジタルシンセは、意外に無い。

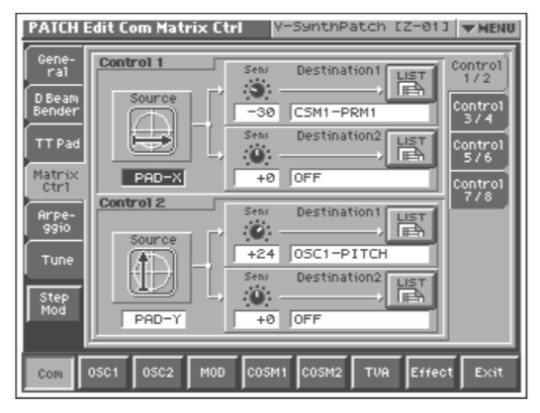

アルペジエイターには、ノート情報のみならず、D Beam など操作子のリアルタイム変化も記録できる。2連装の D Beam による音色変化も楽勝で記録。Elektron で言うパラメーターロックである。

Ver.2.0 になると、4トラックのマルチ・ステップモジュレーターも装備されるようになった。16ステップ4トラックの簡易ループシーケンサーで、これもただのシーケンサーではなく、V-Synth のパラメーターも変化させられる。タッチスクリーンのおかげで、指一本でステモジのカーヴを描ける。DAW のオートメーションに近い。

アルペジエイターとどう違うのかと言えば、ステモジは鍵盤でトランスポーズできる。そして、アルペジエイターもマルチ・ステモジも、音色パッチごとにパターンを記憶可能。

マトリクス・コントロールと呼ばれる、モジュレーションマトリクスがあり、これが歴代ローランド・シンセの中では恐らく最大規模。13ソース、45デスティネーションあり、そこから最大8ソース / 16 デスティネーションまで選んで結線できる。

2つの汎用ノブもあり、さまざまに変調ソースとして使える。

D Beam は2連装なので2つのパラメーターを同時に制御でき、空間的リボンコントローラーみたく、効きしろの長いコントローラとして使える。V-Synth は独特の音色変化がおもしろいので、D Beam と最も相性の良いシンセではないだろうか。

▼V-Synth モード;エディット総括と、その後の機種への展開

初代 V-Synth とは、色彩豊かな PCM シンセでもあり、サンプラーでもあり、しかもそれが動的にリアルタイムで変化できる VariPhrase と、これまたアクの強いアナログ・モデリングのカップリング、しかもリング変調も FM 変調もハードシンクもでき、鍵ごとにことなるモデリング処理をあてはめれる COSM モデリングマップまで実現できるので、ただの VA よりもずっとずっと色彩豊かなバリエーションに富んだ音を出してくれる機種である。そしてさまざまなコントローラやアルペジエイターとマルチなステモジのおかげで、すべてが意のままにあやつれる。外部音声にも加工できる。

このようにパラメーターが膨大なのだが、初代 V-Synth Ver.2.0 以降と、V-Synth XT には、Sound Shaper(サウンド・シェイパー)という、マクロ・エディット機能があり、これを使うと目的の音がすばやく創れるようになった。サウンド・シェイパーをつかってラフにエディットし、いったんセーヴしてから、通常のフル・エディットで細かく詰めることも可能。ただしこれは、音源波形も Ver.2.0 コンテンツになっていることが前提。

V-Synth GT では、Sound Shaper II となって、マクロ・エディットからフル・エディットへ移行できるようになったらしい。

なお、あとから SH-201 という廉価版の VA シンセが出たが、これは V-Synth の VA 部分を拾い集めてパラメータを簡略化したかわりに、外部音声入力に対してのみ効く専用の独立したフィルターを追加した機種。機能を限定しているかわりに、CPU 処理ではなく DSP 処理としている。

SH-201 は、外部音声に対し、鍵盤を弾いたときと弾いていないときとで違う加工処理をあてはめられるらしく、キーのオン/オフによって外部音声が変わるという芸当ができる。これには打鍵時には外部音声をシンセ本体の加工処理でおこない、離鍵時に独立した専用オーディオ・フィルターで加工するというワザを使う。片方を LPF、もう片方を HPF にするとおもしろいかもしれない。アルペジエイターを併用すると、外部音声がリズミカルにきざめる。

なお、専用エディターソフトが付随し、これは VSTi にも AU にも対応しているので、DAW 上でトラックをフリーズさせたような使い方ができる。プラグインエディターというものは、このころからだんだん普及し始めた。

▼VC-1 "V-Card; D-50 for V-Synth/VariOS“ モード

D-50 そのまんまモードなので、詳細は拙作の D-50 レヴューにゆずるとして、ここでは V-Synth 上における使い勝手を少々。

D-50 モードのときは、一度にたくさんのパラメーターがタッチパネルでエディットできるので、D-50 より操作しやすい。D-50 のジョイスティック機能は、X-Y パッドがつかさどる。さらに各種の操作子にも、パラメーターをアサインできる。

パッケージ箱の中に PC / Mac 上で動作するエディターソフトも CD-ROM で入っており、このソフトは、SoundQuest というソフトハウスによって開発されたもの。なのだが、こちらは一転して使いにくいという噂。

V-Synth の D/A コンバーターは、D-50 のそれよりはるかに優秀なので、エイリアスノイズが出にくくクリアな音になっている。それを見越してか、VC-1 には「V-Synth 音質モード」と「D-50 音質モード」とがあり、前者は V-Synth ならではのクリアな音質で D-50 サウンドを満喫でき、後者は私みたいに D-50 のエイリアス大好き人間にとってうれしい D-50 の粗い音質をわざわざモデリングしたものとなっている。その D-50 音質モードでも、まだ実機よりは、じつは音質が良い。

▼VC-2 "V-Card; Vocal Designer“ モード

基本はヴォコーダーなのだが、12 のアルゴリズムがあり、それらは以下の5種類に大別できる:

・Modeling Choir:生々しい大合唱(クワイア)、男声や女声のヴォーカル、シンセ音ヴォーカルのモデリング ・Vocoder:いわゆるヴォコーダーが数種類 ・Poly Pitch Shifter:その名のとおり、ポリフォニックのピッチシフター ・Keyboard:鍵盤を弾くだけで鳴るクワイアなどで、ユーザーが音源波形を追加可能 ・Processor:外部音声を利用するトーキングモジュレーター的なアルゴリズム

各アルゴリズムには複数のパラメーターがあり、通常のヴォコーダー的な、子音を取り出す一種の HPF の設定とかのほか、フォルマントを変えたり、声をうなり声に濁らせたり、シンセ波形をキャリアに使うときは2つあるオシレーターの設定をしたりできる。

鍵盤でピッチを指定するほか、アルゴリズムによっては、マイク入力された声からピッチ検出して、それに自動的に追随したピッチでキャリア波を鳴らせるので、自分で自由に歌い上げて声色だけ変えるという芸当もできる。

マルチコードメモリーがあり、1オクターヴ内の1鍵ごとに、異なるコードをメモリーしておける。単なるコードの平行移調だけにとどまらず、鍵盤ごとに違うコードフォームがワン・キーで弾けるという芸当が可能。

出てくる音はヴォコーダーの範囲を越えたもので、ロボティックなヴィンテージ・ヴォコーダーの再現から、シンセ音でヴォコる、リアルな男性や女性コーラスを歌詞つきで歌わせる、リアルかつ壮大な混声合唱団に歌詞つけて歌わせるなど、様々にできる。ハリウッドのスペクタクルみたく、エピックな大仰な映画音楽みたく、大編成混声合唱団を真似るのに最適!

●拡張性

先述のとおり、PCMCIA カード・スロットあり。

PC カードアダプターを併用することで、バックアップメディアとして CompactFlash や Micro Drive などが使える。また、前述のとおりこのスロットにシステムプログラム入りの V-Card シリーズなる PC カードを差し込んでから起動すると、まったく別のシンセとして起動する。起動したあとは、カードを抜いても問題ない。

VariPhrase エンコーディングされたユーザーサンプル波形は、.wav 形式で保存される。USB 経由でこのファイルはパソコンと送受でき、しかも普通の .wav ファイルとして認識されるため、ダブル���リック一発で簡単に再生でき、DAW で利用できる。逆にパソコンから .wav ファイルを V-Synth を USB 転送し、それを V-Synth 上でエンコードして使える。音色パッチまでそのまま USB でパソコンと送受できるので、インターネットで音色交換することも楽勝となった。これらは今ではあたりまえだが、当時はまだ珍しい先端機能であった。

V-Synth XT では、USB での音声ストリーミングにも対応し、結果 USB オーディオインターフェイスとしても使えるようになった。

V-Synth XT では、外部音声入力がファンタム電源供給可能な XLR / フォーンとの混合ジャックになった。

V-Synth GT になると USB ホストとしても機能するようになり、USB メモリーなどがストレージメディアとして使えるようになった。

SPD/F ならびに ADAT Lightpipe に準拠した、デジタル���オーディオ出力端子が、コアキシャルとオプティカルと、ともにそろって装備。なかなか贅沢。

●あなたにとっての長所

抽象的な表現でなんだが V-Synth モードのとき「近未来の音」がするところ。それまで、どんなシンセが出てきても

「へん、しょせん俺さまの ensoniq VFX には、かなわねーのさ。VFX の音は永遠に新しいのさ。」

と内心ひそかに思っていたのが、これをいじってて完全にやられてしまった。

音源波形そのものを、根底から操作できるシンセは、そうそうない。まるで、音の遺伝子操作、音源波形の遺伝子操作をやっているかのようだ。

しかも音の時間軸を双方向に制御できるスタンドアローンシンセは、V-Synth しかない。「時間」すらをもパラメータとする、他に例の無いシンセ。

そして音源方式もすごいが操作子もすごい。Time Trip Pad による、波形わしづかみ感覚! これもまた唯一無比。たまたま鍵盤もついているので、なんとフレーズサンプルをクリエイティヴに弾けてしまう。これも他ではできない。

VA の音にて、とんでもない重低音が出る。しかも、それでも輪郭のはっきりした音なので、そこが新鮮でもある。

非常に非常に主観的な好みだが、ローランドのシンセの中では、もっともキータッチが好み。あと私が好きなキータッチを持つ機種と言えば、ensoniq VFX SD と Emu Emax SE。かつては CASIO VZ-1 のキータッチが好きだったが、今では軽すぎるように思うことだろう。まぁ、こればかりは人それぞれということで。

D Beam と、最も相性が良いシンセではないだろうか?

自力サンプリングやリサンプリングし、波形編集してシンセサイズできるのも、無限の可能性があっていい。

今ではあたりまえだが、USB でパソコンと接続し、ファイル送受できるのは、めっちゃ便利。ネットで見つけた著作権フリーの .wav ファイルを、ドラッグ&ドロップで V-Synth に入れてエンコーディングすれば音源波形になる。パソコンへのバックアップも、簡単かつ高速で済む。

私が D-50 でつくった音色の延命策。かつ、壮大なクワイアも意のままに歌詞つけてできてしまうところもまた、唯一無比。

●あなたにとっての短所

誰でも挙げることだが、マルチティンバー・モードの使い勝手の悪さ。

設定画面がたった一つしかなく、しかも非常に限定されたパラメーターしか存在しない。しかも内蔵エフェクトが、すべて第1チャンネルのものに統一されてしまう。なので、わたしゃマルチで使うことは、ほぼ諦めた。

電源投入時に内蔵フラッシュ・ストレージから内蔵バッファ・メモリーへと音源波形をいっせいに全部ロードしてくれるのだが、これが遅い。こういうところは、音源波形をロードすることなく波形 ROM から一発で読み出してくれる既存の PCM シンセに、軍配が上がる。一瞬で起動できないと、ちょっとスタンドアローンシンセらしくない。あ、そうか。これは事実上ソフトシンセなんだって、自分でも書いていたね。

まぁ往年のアナログシンセなんて、電源投入してから温度が安定するまで、最低でも半時間以上は待ってから弾いたもんであり、そんなんで済めばまだかわいいもんですが、でもやっぱ今はデジタルなんだから一瞬で起動しようね。近ごろのワークステーションも起動時間が長いが、あんまし待たせるもんじゃないよ、スタンドアローン機種は。

ちなみに V-Synth GT Ver.2.0 では、少しだけ、起動が早くなっているらしい。

音源波形メモリーの構造とその容量も、マニュアルからは分かりにくい。あとから V-Synth Book という販促物となる書籍が出たのだが、そこに詳しく図解されている。まず内蔵されているのは:

・16MB の内蔵 SSD ・50MB の内蔵 RAM

すなわち上記 16MB の内蔵ストレージないし外部ストレージとしての PCMCIA カードに音源波形が保存され、電源を投入するとそれらから 50MB の内蔵バッファへと音源波形をロードしてくれるのだが、それに気づくまで時間がかかる。おまけにタッチスクリーンでのメニューには「Memory」ではなく「Disk」と表示されるので、それが実は音源波形ストレージの事だと気づくのに時間がかかる。ま、たしかに USB でパソコンと接続すると、外部ドライヴすなわち「Disk」としてパソコンでは認識されるのだが、今までのシンセ使いにとっては、いきなり PC ライクすぎる言葉づかいかも。

音源波形メモリーそのものも、もっと容量がほしいなぁ。いくらタイムストレッチできるからって、バッファ 50MB というのも、今となっては少なすぎ。しかもそれを全て埋めると、前述のとおり起動時間がかかる。KRONOS も、そうやんなー。

USB でパソコンと接続して作業しているときに、他に何もできないのは不便。VariOS では普通に送受でけてるやないかい。

USB メモリーが接続できたらいいのに。V-Synth GT から出来るようになったけど。

わたしゃエイリアス・ノイズも好きで、それも音創りの一環とおもっているが、世間的には嫌われているらしい。たしかに普通の鋸歯状波とかで高域を鳴らすと、少し漏れて聴こえる。でもそれって、個性なんちゃうのん? かつて冨田勲が駆け出しのころ、当時の日本には存在しなかったエフェクターであるファズをイギリスから取り寄せて、それを時代劇でサムライが二人とも刀を抜いて睨みあっている緊迫シーンで「びやぁーん」って使って悦に入ってたら、スタジオエンジニアがヘッドフォンかなぐり捨てて「音が歪んでます!」って怒ったらしいが、それくらい柔軟な発想がないと、いかんぜよ。いつから電子楽器は、ノイズを否定するような、ド近眼な音づくりツールになったん?

海外メーカーのシンセやサンプラーなんか、ともすればエイリアス除去フィルターのカットオフが、パラメーターとしてユーザーに解放されていて、エイリアスばりばりの音も意図的に出せるようになっている。えらい。V-Synth も、もっと幅広く自在にクォリティを変えれるようになってほしい。

フロントパネルに向かって右側に配列された、おびただしい数のエディット・ノブを、ぐりんぐりん存分にいじくりまわすと、音がモタることがある。MIDI CC ではなく、Sys-Ex を送信するからである。これを回避するには、マトリクス・コントロールを多用するしかないらしい。うーん、せっかくたくさんあるノブなのに、それもどうかと。まぁ、左側のアサイナブル・ノブ2つを使えばええんですが。

アルペジエイターがゾーンごとに分割して使えないのは、困る。複数のゾーンをまたがって打鍵すると、そのとおりにアルペジエイターが起動してしまうのは、困るのだ。これは V-Synth GT では迂回策ができるようになったらしいのだが、私は持っていないので分からない。

サイドバンド・フィルターの音色変化は、非常におもしろいのだが、かけすぎるとアタックがナマるのは、ちょっと。

あと、かけすぎるとどんな音でも同じ音になってしまうので、うっすらかけるとか、さじ加減を習得せんならん。まぁこれはどんなフィルターでも同じで、LPF をかけすぎるとみんな丸い音になってしまうのと同じこと。要は使いこなしであり、まさにこれこそ、さじ加減。

ユニゾンモードが、ほしいよぉ。

SuperSaw は鋸歯状波7つ分あって音の繊細さは買うが、どの波形でもユニゾンできるのが、望ましい。デジタルでユニゾンさせると音が暴れるからとかなんとか言われたけど、それも音創りやで。

TVA にパン設定やパン・モジュレーションがあるのは良いが、せっかくオシレーターごとにも専用 TVA がついているので、そちらにもパン・モジュレーションをつけてほしかった。広がる VA シンセパッド音を背景に、ゆっくり左右に移動する VariPhrase 波形とかできたら、冨田サウンドそこのけに広大な空間演出ができるのに。

V-Card は、せめて3種類、できれば5種類くらいは出してほしかった。変態グラニュラー・シンセシスとか可能に思えるのだが、出してほしかった。2つの音色のグレインを混ぜる比率を変えることで、2音色を変態なぐあいにモーフィングできるとか、その比率を EG や LFO や D Beam で変えるとか!

「後編:V-Synth 背景・誕生・そしてシンセの未来へ」へ、つづく https://nemosynth.tumblr.com/post/630759093029765120/%E6%9C%AA%E6%9D%A5%E3%82%92%E3%81%93%E3%81%93%E3%82%8D%E3%81%96%E3%81%99%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%82%BBroland-v-synth-review-%E5%BE%8C%E7%B7%A8v-synth

Copyright (C) 2009-2020 Nemo-Kuramaguchi All Rights Reserved. Revision log; First revision published on Oct 1st, 2020.

3 notes

·

View notes

Text

ビクトリノックス 銀座店が3月20日(木)リニューアルオープン|よりパーソナライズされた体験を提供するフラッグシップストア

ビクトリノックス ジャパン株式会社(本社:東京都港区/代表取締役社長: 西川洋祐)は、2025年3月20日(木・祝)に「ビクトリノックス 銀座店」をリニューアルオープンいたします。

140年に渡るビクトリノックスとスイスの伝統を背景に、革新と品質、機能性、そしてマルチツールを連想させるアイコニックなデザインを融合した新コンセプトのもと、スイスのブルンネン店や、イギリスのロンドン店に続き、日本では初めてのリニューアルオープンとなります。

店舗は上質な銀座の街並みに調和するように設計されており、外観には日本の伝統的な格子とビクトリノックスの象徴であるステンレススチールを組み合わせました。

内装にはスイスからインスパイアされた自然素材を使用し、高級感があり、明るく魅力的で入りやすい雰囲気を提供しています。

新設される「マルチツール STORY PANEL」では、マルチツールを「EVERYDAY」「OUTDOOR&SPORTS」「TRADES&CRAFTS」の3つにカテゴライズし、商品の機能や特徴を記載した12個の回転パネルで活用シーンをイメージしやすくしています。また、30種類のマルチツール(安全を考慮し、全て刃落とし済)を実際に手にとって体験いただけます。

この店舗では「ビクトリノックスジャパンホスピタリティー」をテーマに、日本とビクトリノックスの歴史や文化を融合させ、日本の商業・文化の中心地である銀座にふさわしい最上級のおもてなしを提供いたします。

取扱商品は、スイスの自社工場で140年に渡り培った技術を活かし、「小さな工具箱」として親しまれているマルチツールをはじめ、ウォッチやトラベル&ビジネスギアなどさまざまなライフスタイルに役立つ多彩な商品を取り揃えております。

リニューアルオープン記念

リニューアルオープンを記念し、5,500円(税込価格)以上お買い上げのビクトリノックスメンバーズアプリ会員様(新規ご入会を含む)には、ビクトリノックスオリジナルギフトをプレゼントいたします。

ぜひこの機会にご来店くださいませ。

店舗詳細

ビクトリノックス 銀座店

住所:〒104-0061 東京都中央区銀座8丁目6-3 1F(Google Map)

TEL:03-5537-5832

営業時間:11:00-20:00(※日・祝:11:00-19:00)

お取り扱いアイテム:マルチツール、トラベル&ビジネスギア、ウォッチ

店舗コンセプトと取り扱いアイテム

ロンドンに拠点を置く著名なブランドイノベーションスタジオである、Dalziel & Powがビクトリノックスの新ストアのコンセプトとデザインを手掛けました。このデザインは、ビクトリノックスのライフスタイル、信条、価値観を反映したモダンで高級感のある空間を創り出しています。

素材:140年に渡る歴史で培われた技術と触感的な体験を融合させています。ブランドの産業的ルーツを強調するため、主要な備品や設備にはビクトリノックスの象徴であるステンレススチールが使用されています。床から天井までの窓で自然光を取り入れ、内部には木製パネルを使用し、自然の要素をデザインに取り入れています。

外観:ブランドの象徴であるステンレススチールと日本の伝統的な格子と組み合わせています。ステンレススチールの外壁は2階部分まで続き、強いインパクトを与え、行き交う人の目を引きます。また、ロゴのビクトリノックスレッドがアクセントとして際立っています。

①ショーケース

エントランスを入ってすぐのショーケースには、期間限定や数量限定のプレミアムなマルチツールが展示されています。ご来店の際には、その時期のおすすめアイテムをご覧いただけます。

②コミュニティーテーブル

トラベル&ビジネスギアやマルチツールをご購入いただいたお客様には、パーソナライズに関するご相談が可能です。また、お会計や新規アプリご加入時のサポートを提供するスペースとなり、ごゆっくりとショッピングをお楽しみいただけます。

③マルチツールコーナー

1897年に誕生して以来、「小さな工具箱」として世界中で親しまれているマルチツールは、日常生活からアウトドア、工芸や防災アイテムとしても人気があります。

今回新たに設置される「マルチツール STORY PANEL」では、マルチツールを「EVERYDAY」「OUTDOOR & SPORTS」「TRADES & CRAFTS」の3つにカテゴライズしています。回転する12個のパネルには、表にはマルチツールとその特徴と機能が、裏にはキーフレーズとイメージ画像が記載されており、商品の使用シーンをイメージしやすくなっています。

また、展示されている30種類のマルチツール(安全を考慮し、全て刃落とし済)を実際に手にとって体験いただけます。これにより、お客様は自分の目的とライフスタイルに合ったマルチツールを探索し、選ぶことができます。

またエングレービングマシーンが設置されており、マルチツールやトラベル&ビジネスギアのハンドル部分にお名前やメッセージを刻印し、パーソナライズしていただけます。

ビクトリノックスのマルチツール | ビクトリノックス・ジャパン

④トラベル&ビジネスギアコーナー

ビクトリノックスのトラベル&ビジネスギアは、スイスでデザイン、設計され、多機能で整理しやすく収納力に優れたアイテムを展開しています。軽量なバックパックやスーツケース、ポーチなどのアクセサリーも豊富に取り揃えています。

フェルトで覆われたインタラクティブテーブルでは、スーツケースやバッグを開けて内部まで細かくご覧いただけるフリースペースとしてご利用いただけます。

商品には11年の保証が付いており、スーツケースのホイールに関しては、その場で無料修理を承ります。

ビクトリノックス・トラベル&ビジネスギア | ビクトリノックス・ジャパン

⑤ウォッチコーナー

ビクトリノックスのウォッチはスイスのデレモンにある自社工場で設計、製造、テストを行っています。これらのウォッチは、最高品質と精密さを誇り、さまざまなシリーズが揃っています。

伝統的なシグネチャーデザインはマルチツールを連想させるもので、時計のケースやブレスレットには、ビクトリノックスのアイコンであるステンレススチールを使用しています。また5年間の保証が付いています。インタラクティブテーブルではウォッチを試着するなど、ごゆっくり商品をご覧いただけます。

ビクトリノックス・ウォッチ | ビクトリノックス・ジャパン

*当店ではキッチンカトラリーのお取り扱いはしておりません。

#Victorinox#MyVictorinox#ビクトリノックス#マルチツール#トラベル&ビジネスギア#ウォッチ#travel#business#Watch#bag#新店舗#オープン#ブランド#ニュース#東京#tokyo#銀座#Ginza

1 note

·

View note

Text

youtube

「Mシリーズ」チップM4チップが、iMac Macmini MacbookProにも搭載されました。

「Mシリーズ」チップM3 登場したのは、2023年のハッピーハロウィンの時期🎃でした。朝に発表する従来のイベントの時間帯ではなく夕方。

AppleシリコンM3の処理能力は、8コアのM1 Pro やIntel Core i9-13900KSやAMD Ryzen 9 5900Xと同じくらいになっていました。

M3の動作周波数は4.05GHzで、動作周波数が高くなっています。3nmに微細化されたことで実現されました。

驚くべきことにAppleシリコン8コアのM3の処理能力は、20コアのM1 Ultraと比べて、少し遅いくらいの速度を叩き出していました。

さらにAppleシリコンM3 Maxの処理能力は、Intel Core i9-13900KS やAMD EPYC 9554やAMD Ryzen 9 5900Xをすべて上回っていました。

当初「intel4」と呼ばれる開発ロードマップを描いていたが、生産予定が1年以上遅れ初めているため・・・「intel3」も遅れています。

さらに、2024年前半から製造予定の「Intel 20A」で、新たなトランジスタアーキテクチャーのRibbonFETとPowerViaが導入できる?(2023年後半の時点)

あれから半年後の2024年11月のiMac Macmini MacbookProの発表の時期になっても「intel」からリリースされていません。現状に危機を抱いているMicrosoftも他社に向けての開発を模索しています。

Microsoftは「CPU、GPU、NPUを搭載している」「AIアシスタントのCopilotを利用可能」 「Copilotキーを搭載している」の3点を満たしたPCを「AI PC」と定義しており、AI処理に特化プロセッサ「NPU(ニューラルプロセッシングユニット)」を搭載したPCの普及にも力を入れています。

Intelが2023年12月に発表したノートPC第14世代SoC「Core Ultra」シリーズはCPU・GPU・NPUを合わせて最大35TOPSの処理能力。

今回の「Mシリーズ」チップM4のNeural Engineは、M3チップと同じ16基構成。最大ピークスループットは2倍を超える38TOPSに処理能力を引き上げている。

M1チップが11TOPS(trillion ops/sec)、M2が15.8TOPS、最速のM3でも18TOPSでした。

「Mシリーズ」チップM2から始まるAppleシリコン版チックタック戦略?の「タック」?機能強化かな?

今後は、Appleの得意分野のソフトウェアで何を実現してくれるか?楽しみです。

その後、2024年6月に実用に向けた大規模言語モデルApple インテリジェンスが発表。

「Private Cloud Compute」により、AppleはAIにおけるプライバシーの新しい基準を打ち立ててます。

さらに、iOSのメッセージングアプリ「iMessage」から量子暗号を用いた「PQ3」を導入します。

Intelが「AI PC」というキーワードを多用してアピールしていることからも分かるように、最近はハードウェアの中にAI処理に特化した演算エンジンを統合する動きが加速している。元をたどると、これはスマートフォン向けSoCから始まったもので、Appleから始まっている。

Appleはその取り組みをiPhoneで行ってきたのだが、「AI」ではなく「機械学習(ML)」という言葉で表現してる。

手に乗るPCであるiPhoneはすでに累計の世界販売台数10億台を超えていてMicrosoftのPCの台数に近づいています。Androidスマホともトリレンマ?

期待が膨らみますが、こんな重要な分岐点でAppleシリコンはメモリ主導なシステムなのに・・・

ユニファイドメモリがDDR5になって最低スペックが16Gbや32Gbになるかと思いきや8Gbなのは時価総額が巨大なAppleにしてはケチくさい。省電力なメモリ管理に自信があるとはいえ容量が少なすぎます。

Neural Engineも最低スペックを32基構成にして引き離してくれることを期待していましたが、大規模言語モデルがOpenAIから次々とリリースされていき・・・

とうとう2024年2月15日にテキストプロンプトから最長1分の動画を生成可能なAIモデル「Sora」を発表。

そこに対抗すること。今後の期待も含めて同じような機能をApple標準アプリ内に搭載するか、もしくは、新アプリとしてリリースして欲しい。

さらにApple Vision Proのファイル形式でAIモデルを通して出力できれば・・・マルチメディア資産が豊富なAppleなので・・・

空間(によるスペイシェル)コンピューターでより高画質な物理シュミレートされた3Dモデルをゲームエンジン内にも簡単に生成できるようになればいいな。

ジェネレーティブ人工知能の大規模言語モデルに物理演算エンジンを組み込んでApple標準アプリも機械学習搭載、強化学習搭載にしてほしい。

その後、iMac Macmini Macbookなど最低スペック。ユニファイドメモリがDDR5になって最低スペックが16Gbに引き上がりました。

さすが、Appleです!!

参考までに、intelとは異なるメモリ主導型アーキテクチャなのでメモリ帯域幅がAppleシリコンでは重要になります。

「Mシリーズ」チップM1は、約50GB/s。M2とM3は、約100GB/s。M4は約120GB/sのメモリ帯域幅。

M2 Proは、約200GB/s。M3 Proは、約150GB/s。M4 Proは、約273GB/s。

M2 Maxは、約400GB/s。M3 Maxは、14コア:300 GB/s。16コア:400 GB/s。M4 Maxは、14コア:410 GB/s。16コア:546 GB/s。

です。

実用に向けた大規模言語モデルApple インテリジェンスから・・・

Apple標準アプリもジェネレーティブ人工知能に対応する方向性なので・・・

Neural Engineもコア数の最低スペックが上がって対応してくれることを期待します。

というか・・・Appleも説明しているようにM4、M4 Pro、M4 MaxはApple Intelligenceのために設計されています。

Apple IntelligenceによってMacの新しい時代が幕を開け、パーソナルコンピュータにパーソナルインテリジェンスがもたらされます。

パワフルな生成モデルと業界初のプライバシー保護を組み合わせることでApple Intelligenceのサーバー側の処理速度はあがりつつ

AppleシリコンのパワーとNeural Engineも連携させて活用することで端末側の性能を補い、自分らしさを表現したりする新しい方法を可能にします。

また対抗するではなく融合してしまいました。Siriと作文ツールにChatGPTが統合され

ユーザーはツール間を行き来しなくてもChatGPTの専門知識にアクセスできるようになります。

Apple Intelligenceが、あらゆる段階でAppleユーザーのプライバシーを保護しながら、そのすべてをサーバー側からサポートしてこなします。

その中核はデバイス上の処理であり、より複雑なタスクでは、プライベートクラウドコンピューティングによって

Appleの保有する一段と大規模なサーバベースのモデルへのアクセスをAppleユーザーに無料で提供してくれます。画期的な個人情報保護も兼ね備えてます。

さらにAppleユーザーは、アカウントを作成しなくても無料でChatGPTにアクセスできます。

Apple Intelligenceに特化したプライバシー保護が組み込まれており、ユーザーのIPアドレスは匿名化され、OpenAIはリクエストを保存しません。

自分のOpenAIアカウントとの連携を選択したAppleユーザーには、OpenAIのデータ利用に関するポリシーが適用されます。

Macminiの大きさがCDケースと同じくらい小さくなりました。

さらに、Apple Vision Proにも「Mシリーズ」チップが搭載されているためApple Intelligenceに対応できます。

<おすすめサイト>

iMacの発表 - 10月29日(日本時間)

Mac miniの発表 - 10月30日(日本時間)

Apple Vision Pro 2024

「Mシリーズ」チップM4チップが早くも2024年5月のiPad Proから登場しました。

<提供>

東京都北区神谷の高橋クリーニングプレゼント

独自サービス展開中!服の高橋クリーニング店は職人による手仕上げ。お手頃50ですよ。往復送料、曲Song購入可。詳細は、今すぐ電話。東京都内限定。北部、東部、渋谷区周囲。地元周辺区もOKです

東京都北区神谷高橋クリーニング店Facebook版

#Apple#シリコン#intel#CPU#GPU#AI#GPT#人工#知能#steve#jobs#スティーブ#ジョブズ#メモリ#オングストローム#Intelligence#トランスフォーマー#Vision#ジェスチャー

0 notes

Quote

2024年9月10日 2024年9月11日 Appleは、iOS 18の一環として新たに「Visual Intelligence」機能を発表しました。この機能は、カメラを使って目の前の情報を瞬時に把握できるAI技術で、Googleの「Google Lens」とよく似ています。iPhone 16と16 Proに搭載された新しい「Camera Control」ボタンを活用することで、ユーザーは気になる対象物をカメラで捉え、その情報を手軽に取得することができます。プライバシーを重視し、画像がデバイス外に保存されない点もAppleならではの特徴です。 Contents iPhone 16で搭載されるVisual Intelligenceとは? AppleがiPhone 16で導入する「Visual Intelligence」は、AI技術を駆使してカメラを通じてリアルタイムに情報を取得する機能です。ユーザーはカメラを対象物に向けるだけで、その物体や場所に関連する詳細なデータを瞬時に得ることができます。これはGoogleの「Google Lens」に似た仕組みですが、Appleは自社のAI技術を用いてさらにプライバシーに配慮した設計を行っています。 この新機能は、ビジネスシーンでも大いに活躍する可能性があります。たとえば、名刺や会議資料をカメラで捉えるだけで、日時や場所、参加者の名前などの情報が自動で取り込まれ、整理されることで業務効率が大幅に向上します。また、商品やサービスの情報をすぐに調べたい場合でも、この機能を利用すれば、即座にインターネット上の情報にアクセスできるため、時間を節約し、迅速な意思決定をサポートします。 iPhone 16に搭載されたこのAI機能は、Appleの一貫したプライバシー重視の姿勢が反映されています。カメラで取得した画像やデータは、デバイス内で処理され、クラウドに保存されることはありません。これにより、個人情報の漏洩リスクを最小限に抑え、安心して使用できる点がビジネスパーソンにとって大きな魅力です。 Google Lensと比較したAppleの独自アプローチ Appleの「Visual Intelligence」は、Google Lensと多くの点で比較されますが、Appleは自社の強みを活かして独自のアプローチを取っています。Google Lensは主にクラウドベースの技術を使用しており、ユーザーがカメラで撮影した画像をインターネット上で処理する一方で、Appleは「オンデバイスAI」を中心に据えています。このアプローチにより、画像やデータはデバイス内で処理され、ユーザーのプライバシーが強化されています。 また、Appleはユーザー体験を重視しており、直感的でシンプルな操作を実現しています。新たに搭載された「Camera Control」ボタンを使用することで、ワンステップで対象物に関する情報を引き出せるのが大きな特徴です。ビジネスシーンでは、この使いやすさがストレスフリーな情報取得に貢献します。たとえば、ビジネス会議中に資料や製品の詳細を即座に調べたい場合、手軽にカメラを向けるだけで情報が得られ、スムーズな業務遂行をサポートします。 このように、Google LensがクラウドベースのAIによる膨大なデータを活用する一方で、Appleはプライバシーと操作性に重点を置き、ユーザーに安心感と利便性を提供する点が、両者の大きな違いです。今後、AIを活用したビジネスの現場での競争がさらに激化する中、どちらのアプローチが主流となるか注目されるでしょう。 カメラ操作ボタン「Camera Control」の使い方 iPhone 16では、新たに「Camera Control」ボタンが導入され、これを利用することでAI機能を簡単に操作できるようになりました。ボタンはiPhone本体の側面に配置されており、これを長押しすることで「Visual Intelligence」機能が起動します。ユーザーはカメラを対象に向けるだけで、瞬時に関連情報が表示され、ビジネスシーンにおける時間効率を大幅に向上させます。 具体的な使用例としては、会議中に配布された資料や名刺、製品カタログなどをカメラにかざすだけで、その詳細情報が即座に表示される点です。また、旅行や出張先でレストランの営業時間や場所を素早く確認することができ、現地での調査や検索の手間を省くことができます。こうした機能は、特に多忙なビジネスパーソンにとって非常に有用であり、短時間で効率的に業務を遂行するための強力なツールとなります。 「Camera Control」は、複雑な設定や操作を必要としない点も大きな特徴です。これまでのスマートフォンでは、特定のアプリを開いて情報を取得する必要がありましたが、iPhone 16ではこのボタンひとつで全てが完結します。Appleはこの直感的な操作性をさらに高めることで、日常的な業務においてもAIの活用が自然なものになることを目指しています。 AIとプライバシー:Appleが画像を保存しない理由 Appleの「Visual Intelligence」機能は、画像データの処理においてプライバシーを最重視しています。この機能では、カメラで撮影した画像や関連情報がデバイス内で処理され、Appleのサーバーに送信されることはありません。これにより、ユーザーは自分のプライバシーがしっかりと保護されていることを確認できます。このアプローチは、他社のクラウドベースのAI技術と一線を画すもので、Appleのプライバシーに対する強固な姿勢がうかがえます。 この仕組みにより、特にビジネスパーソンにとっては、機密性の高いデータを扱う場面でも安心して利用できるメリットがあります。例えば、クライアントの名刺や会議資料を撮影して情報を取得する際、そのデータが外部に送信される心配がないため、企業のセキュリティポリシーを遵守しながら作業を進めることができます。これは、ビジネス上のプライバシー保護が重要視される現代において、極めて重要な要素です。 Appleは常にユーザーのプライバシーを中心に据えた製品設計を行っており、Visual Intelligenceもその延長線上にある機能です。AIを活用しつつも、個人情報や画像データが外部に漏れるリスクを排除するための工夫が随所に見られます。このように、Appleのアプローチは、他社のAI技術とは異なる独自の価値を提供しており、企業においてもプライバシーに対する意識が高いユーザーには最適です。 第三者アプリとの連携で広がる可能性 AppleのVisual Intelligenceは、Apple独自のAI機能に留まらず、第三者アプリとの連携も視野に入れた設計が特徴です。ユーザーは、カメラを使って取得した情報を基に、他のアプリケーションとシームレスに連携し、さらなる活用が可能となります。例えば、Googleで見つけた商品や場所を調べたり、学習メモを記録し、AIベースのツールで分析することが容易に行えます。 この連携機能により、ビジネスシーンでは他の業務用アプリやクラウドサービスとVisual Intelligenceを連動させ、業務効率をさらに高めることが期待されます。例えば、CRMシステムにカメラで取得した情報を自動で転送し、顧客データの管理やマーケティング分析に活用することが可能です。また、会議で共有されたホワイトボードの内容を即座にデジタル化し、プロジェクト管理ツールと連携させることで、チームの効率的な進行管理をサポートします。 このように、Visual Intelligenceは単なるAIカメラ機能にとどまらず、ビジネスのさまざまな場面で幅広く活用できる可能性を秘めています。Appleのエコシステムを活用しながらも、第三者アプリとの連携を通じて、独自のカスタマイズされた業務フローを構築できる点が大きな強みです。 いつ登場?Visual Intelligenceのリリース時期 Appleは、Visual Intelligence機能を2024年後半にリリース予定としていますが、正確な日時はまだ発表されていません。iPhone 16シリーズと共に提供されるこの機能は、iOS 18の一部として登場し、アップデートにより段階的に展開される見込みです。ビジネスパーソンにとって、最新のAI技術をいち早く導入することで、業務の効率化を図ることが可能となります。 リリース後は、iPhone 16および16 Proに搭載された「Camera Control」ボタンと連動し、カメラを利用した新しいAI体験が提供されます。このボタンを長押しすることでVisual Intelligenceが起動し、ビジネスの現場で役立つ情報を素早く取得することができます。また、Appleのプライバシー重視の設計により、デバイス上で全てのデータ処理が行われ、クラウドに送信されることなく安全に使用できる点も魅力です。 この機能がどの程度の頻度でアップデートされ、さらにどのような新機能が追加されるかは今後の注目ポイントです。Appleはユーザーからのフィードバックを重視し、リリース後の改善を図ることで、ビジネスシーンにおけるニーズに的確に応えることが期待されます。 執筆/編集 編集部 編集部 Reinforz Insight編集部。経営・戦略・新規事業開発・マーケティング・テクノロジー・デバイス・データAI活用・カーボンニュートラル・メタバースといった先端テーマ、株式投資や暗号資産といった投資・マーケットに関わる情報やインサイトをお届けします おすす

iPhone 16で進化するカメラ:AppleのVisual Intelligenceが切り拓くAIの未来 | Reinforz Insight

0 notes

Text

Sacrament

作品解説

周囲の視線のシガラミ

この作品では“彼女”と“少女”が存在する。 本作で村上さんは演者揃っての演出指導はなかった。二人同時に演出することで意識的に相手とのタイミングを図り予定調和に合わせてしまうためそれぞれ個々に指導した。脚本は 3 ページ。セリフは削って必要最低限に。言葉を使わず視線や目線だけでどう伝えるか。そして、共在ではなく“彼女”と“少女”それぞれが存在するということが重要だったという。 作中では、朝昼の屋外でないと光を取り込まないトイカメラで撮った写真がある。夢の中での幻想、意識の中を漂っている浮遊感、目眩や立ちくらみの中に映る白昼夜を想起させる“彼女”と“少女”の写真だ。その写真の中で“彼女”がひとり鮮明に映ってこっちを見ている写真があ った。“少女”から見た“彼女”と“彼女”から見た“少女”の違いというものを感じた。 “少女”と会っていないときの“彼女”はまるで人形のようだった。体内には血液が流れているはずなのに体外は死んでいるような、何かに制御され息苦しそうな“彼女”がいた。人間は心臓で血液が作られる。その血液は身体のあちこちに栄養を運び血液は再び心臓へ帰ってくる。生物は血液に生かされている。血液の巡らない身体はただの肉の塊になる。脈が打つたびに生きることの無力さを感じてしまう。そんな無力さを感じさせる彼女の体内を巡る血液が速度を上げて心臓に帰 ってきたとき体外は一体何をしているのだろうか。体外が誰かに見られているとき体内の血液は一体どのように巡って行くのだろうか。 “彼女”と“少女”が存在している音に耳を傾け、見ている方々が二人にとっての“誰か”となり“彼女”と“少女”の存在を目で追って欲しい。

キュレーター 山本 和Commentary

Chains of the surrounding gaze. In this piece, there is a "she" and a "girl". Murakami avoided instructing the actors together as a group. She was afraid by directing two or more actors at once, they might try to synchronize their acting. The script was only three pages long. She kept it to the minimum. Challenging how to carry the message through the eyes and looks alone, with least words. Murakami said it was essential that "she" and the "girl" not rely on each other, but stay independent. A photograph is shown in the film, taken with a toy camera that can only capture light in the daytime outdoors. Photo of "she" and the "girl" evokes the illusion of a dream, a floating awareness, and daydreams within the dazzles. There was a photo of "she" surely looking this way. I understood the difference between the way "she" looked at the "girl" and the way the "girl" looked at "her". While "she" isn't in front of the "girl", she is like a doll. Blood inside her body should be flowing, but the way she looks from outside, she is lifeless, having a suffocated look of being controlled by someone. Blood carries nutrients from the heart to parts of the body and back to the heart. All living things depend on blood. A body without blood circulation is just a lump of flesh. With every pulse, we feel the helplessness of life. What are the inner desires of "she" and the "girl", dressed like dolls? While blood circulates through their bodies from their hearts and back again? What does their skin touch? Please don't miss their presence and the moments they are living.

Hiyori Yamamoto

作者から・・・

周りからの視線を意識するということは今を生きる私にとってごく当たり前のように存在していて、私の周りに生きている人たちも常になにかしらのカメラの前で生活している。スマートフォンの内カメラ、パソコンの内カメラ、今や色々なカメラが街や私たちを取り組んでいる。 街中でカメラを回すことは不思議なことではない。渋谷ではテレビ局のインタヴューワーが街ゆく人々にいろいろなことを聞いて回っているし、駅のホームでは自分たちの自撮り動画と音楽を合わせたアプリを使用して、楽しげに映像をスマートフォンで撮っている女の子がいる。 しかし、その中でも大きな違いが見られる出来事があった。人混みに家庭用のビデオカメラを回す時、目の前に行き交う人々は、気にはするものの何のないように通り過ぎて行くのだが、撮る機械をスマートフォンに変えた途端、私の存在に気づいたように避けて顔を隠して歩いたり足早になったりする。動画で撮ることが日常となった今、なぜスマートフォンだけ避けられやすいのかと考えた時、私は即時にどこでも投稿できることが理由になっているのだと思う。 そんなカメラに近い存在が“少女”なのだと思う。自らの身体を近くで観察したり、他人から見た自分を自覚したり、映像を通してそんな過程を覗き込んで初めて自己を見つめて行くのだ。

村上 杏

過去作品

ポートレイト・シリーズ (2015-)/ パラノイア・ヘッド (2017)/Lucid Dream(2017)/Meat Murder(2018)/ 空が墜落する (2018)/ 人の顔 (2018)/ 鉱物 館 mineral coffin (2019)/ hipster (2019)

村上 杏(監督)×山本 和(キュレーター) 対談

村上さんが本作の着想を得たのは少女の消費を感じたときだ。

物語や作品の中で幼い少女の裸体がアートとして残される残酷さ、表現の身勝手さ、女性という存在が男性からすると虚像のように捉われる感覚に違和感を感じていた。フェミニズムデモに参加している女性たちは新聞やメディアに取り上げられデモに参加すらしていない悪意ある人たちに外見が批判されてしまう。「ブスのくせにデモやっている」「モテなくてひねくれた女どもの末路」「胸がでかい態度もでかい」など数々の女性を蔑んだ視線。『女の子をそういう目で見て欲しくない』 女性への視線というものが彼女を本作の制作に駆り立てていく。消費されていく自分

杏「やっぱりこう、1秒1秒生きているわけじゃん。肉体として。その中でも自分の自撮りが流れてしまったり、一瞬目に入っただけで消費されていく自分というものが。やっぱり儚い」 和「生きているだけで消費されていくものなのかな、やっぱり人間って」 杏「んー。されかたにもよるけどね。自分をよく見せるために加工したものもどうせインスタに乗せて流れる。それをちゃんと見ている人がいるかもわかない。だけどみんな乗せちゃう。不思議だよね。自分の個人の記録として乗せている意識でやっているけど、全世界に発信にしているわけだから、もはやプライベートってどこにあるのだろう?」 和「うん」 杏「私たちの世代は映画の凝り固まった世界を変えていかなくてはいけないと思うし、女性の身体の表現をどう変えて行くかが大事だと思う。私の作っているものは切り離せない、女性の身体や顔っていうものが」 和「杏さんにとっての女性の身体とは」 杏「んー。難しいな。(笑)でも、突き詰めていくとやっぱり皮膚なのかな」 和「皮膚?」 杏「うん。高校生の時に『生きる肌を纏う』っていう写真集を作ったの。服って着て、肌に触れた時自分の身体の存在が認識できる。自分の体がどこにあるのかって鈍感だけど、衣服が自分の体に触れることで自分の形がわかってくる。逆に何も着ていないと自分の体がどこにあるのかわかんない。」 和「うん」 杏「例えばタオルをかぶることで初めて自分の体がここまであるんだって認識できる。自分の存在がどう自分で認識できる���の始まりが衣服なのかなって思う」

写真集『生きる肌を纏う』 うごめく皮膚

杏「自分の肌が透けて血管が見えるとか痣ができて点々ができているとか」 和「赤い点々とか?」 杏「そうそう。点々ができて痣できてとか、服とか、寝ると服のシワが手に写ったりするのとかを撮っていたりした」

杏「作中の“彼女”も鏡に向かって洗顔する場面で、自分の肌を触らせるのも視覚として触れることで自分の形がわかる。曖昧になった輪郭を触って確かめる。これって自分の肌なのかな?この裏には何があるんだろう?そういう体の観察的なニュアンスもある。」 和「自分の顔って鏡を見ないとわからないから、わたし人と話す時に頭の中で自分の顔を美化しがちなの。その後トイレで鏡を見ると想像の顔と鏡に映る顔が違っていてあれ?って思う時がある」 杏「あるある。だから一番裸な部分は顔なんだよね。隠せないところっていう意味で。だから顔っていいんだよね。人間の顔好き」

サクラメント (英:sacrament 羅:sacramentum)は、キリスト教において神の見えない恩寵を具体的に見える形で表すことである。それはキリスト教における様々な儀式の形で表されている。 日が落ちて真っ暗な夜に見て下さい 街の明かりをカーテンで遮断して下さい 部屋の明かりも付けないで下さい そして、 Sacramentが見えなくなった時目を閉じて自分たちの視線を遮断して下さい 自分がどういう目線で “彼女”と“少女”を見ていたのか 少し考えてみてください

http://dance-media.com/videodance/zokei/project2020/pg622.html

2 notes

·

View notes

Audio

日めくりピアノ万葉集:ピアノ短歌作品番号2331:Dawn had come up 05022020本日の曲が降りて来てくれましたのでアップさせて頂きます。あなたに気に入って頂ければ幸いです。 ◆楽譜を付けた音楽付き動画もアップしました。曲はプロジェクトで最も人気があるヒット曲の「Somewhrere you remember」です。曲名登録時にスペルミスしてしまったので、ずっとこれを使っています。良ければ弾いてみて下さい。 https://youtu.be/PUMt2zZ59pk ◆創作ノート: 聴いた瞬間に解る。誰が鍵盤を叩いても音は出るのだけど、完全に制御され抑制され統一された美しい音で紡がれた自由気儘な音楽。瑞々しい生まれたての加工されていない素朴な自然美。これはやはり魯山人の云う日本的なものなのだろうか。洋楽伝統の楽器なれど、日本のこころで弾けば日本の音が鳴る。 ☆☆☆☆☆ ◆雑談: ~時間短縮版です~ ■音楽:Youtube動画で努力中です。少し広がりつつあるような気がしています。いつも結果出ませんけどね。(継続中)■歴史:■ドラマ・映画:「メンタリスト」視聴中。たくさんあるのでそれは嬉しい。■プロモーション:ちょっと別のアクション実行。少し様子を見ます。どぶ板営業。時間をかなりかけていますがまあ効果は薄いかな。ちょっと考慮中です。(継続中)■unity ちょっとベースで考え中。創るのなら絶対に良いアプリを創りたい。今は音楽+画像+映像に集中。(継続中)■画像:(継続中)新しい方向性検討として、コラージュイラスト創りを開始。これまでの抽象画作品を再活用しての新しい概念創出を努力する。Photoショップのマスク処理をマスターしてしまいそうです。■映像:(継続中)いろいろ検討中。■物語:ちょっとベースになるものが見つかったかな。■PS4:ちょっとお休み。動画撮影優先。■運動:■造形:■考え:■その他:時代と共にPC性能はアップする。だけどPCの操作性は劣化する。いろいろな企業がちょっとずつ、PC側に処理を追加して重くする��ら。そして最新のPCハードでないと使えなくするというビジネスモデル。セキュリティなんて無限に心配を煽れるので、寡占化した現在では厳しい状態になっている。ところで、このずっと使っているPCは文字入力でさえ遅すぎて不健康極まりない。 ■「抽象CGアート」 ARTSTATION-PRO.. : ) ARTSTATION: chairhousehttps://www.artstation.com/chairhouse ARTSTATIONで高品質プリントアウト販売ストア。https://www.artstation.com/chairhouse/prints ■グッズ制作: お店トップはこちら。https://chairhouse.booth.pm ■動画関連:Youtube - 最近Youtube動画をかなり創っていますのでここで紹介させて下さい。 ----------------------------★最近の評判動画です。 プロジェクト目標半分達成ご挨拶動画:初めての語りです(恥ずかしい限り)3分程度、聞き取れない滑舌悪い語りhttps://youtu.be/OLxRY8k3BXE 最近1年の動画まとめ動画:なんと69曲で3時間の巨大動画https://youtu.be/lbLvDE0PNWk プロジェクト初期の66曲(3時間)動画:「わたしのきもち」「恋」とかの初期(2014年)の初々しい曲達が入っています。https://youtu.be/5LVNxv3OFok 自然流ピアノ即興音楽創作の秘伝公開https://youtu.be/dYPU64lETCY 最初の第1選集アルバムのレビュー動画:名曲揃いの初アルバム紹介ビデオのレビューです。https://youtu.be/b3aG7n_Wf0M ----------------------------★アルバムフル動画シリーズ:これは絶対のおすすめです。気持ち良い1時間を過ごせます 最近自分でもやっているのですけど、眠るときにこの動画を再生すると、すんごく良く眠れます。こころがリフレッシュ。 そういえば、あるお母さんは赤ちゃんを寝せているときに、自分の音楽をずっと再生してくれていると言ってました。 もう大きくなったろうけど。絶対に幼児に良いとの自信があるのだそうです。嬉しい限りです。 選集アルバムは、創作から数年経過した時点でもう一度の選別作業を勝ち抜いた曲だけが採用されています。 なので、気持ち良さがちょっとレベルが違います(自画自賛すんません)。 「ピアノ万葉集 - 第16選集」全曲高音質搭載動画(17曲、50分):「ピアノ万葉集-第16選集フル動画」 https://youtu.be/-aPNQ8K-AGQ 「ピアノ万葉集 - 第15選集アルバム」の無料フル動画(20曲、50分):「ピアノ万葉集-第15選集フル動画」 https://youtu.be/A-i1mcNuzY8 「ピアノ万葉集 - 第16選集」短縮版動画(17曲、8分)はこちらです。特徴的なメロディを抽出しています。https://youtu.be/TiX95gUvnPg ----------------------------★楽譜付ピアノ演奏動画https://youtu.be/6odlqY1N3Pg - わたしのこころhttps://youtu.be/LFO0VEG1vEs - 孤非(恋)https://youtu.be/PUMt2zZ59pk - Somewhrere you remember ----------------------------★最近のピアノライブビデオ 1曲1動画の「創造の瞬間」シリーズですhttps://youtu.be/2k_qI3xXvM8https://youtu.be/ZL6nsguLxvghttps://youtu.be/GeWaz0Lcthchttps://youtu.be/jGxOSOytK44https://youtu.be/RizdGfB49Gwhttps://youtu.be/0T2pergQWq4https://youtu.be/sdiO1TfuQnohttps://youtu.be/YNEuEChahXE ----------------------------

1 note

·

View note