#tugend

Explore tagged Tumblr posts

Text

Die Lust an der Gerechtigkeit – Oder: Warum es keinen Spaß macht, ein schlechter Mensch zu sein.

Kennen Sie das: Sie sehen eine bestimmte Situation, in der ein Mensch offensichtlich ungerecht behandelt wird – und ärgern sich. Sie haben mit der Situation selbst gar nichts zu tun und auch nicht mit dem Opfer der Ungerechtigkeit, trotzdem ärgert Sie das, was sie da erleben. Irgendetwas ist aus den Fugen geraten, das auch Sie betrifft. Etwas gerät ins Wanken, auf dessen Stabilität auch Sie angewiesen sind: Verlässlichkeit in einer Gemeinschaft, das Ringen um Ausgleich und die Geltung des Prinzips rational begründeter Unterschiede.

Heute kann man das sogar messen und empirisch nachweisen. In ökonomischen Entscheidungsexperimenten bestraft die Gemeinschaft Trittbrettfahrer.

Im Labor lassen sich physiologische Reaktionen nachweisen, wenn Menschen Filme gezeigt werden, die ungerechtes Verhalten thematisieren: Die Pupillen werden weit, der Blutdruck und die Herzfrequenz steigen. Wir regen uns über Ungerechtigkeiten auf, auch, wenn wir persönlich nicht in diese involviert sind. Das heißt, wenn unsere empirische Person nicht betroffen ist.

Doch unser Menschsein ist betroffen, soweit wir eben andere Menschen ungerecht behandelt sehen. Die Empathie mit dem Anderen führt bis hin zur Identifikation – das Mit-Leid ist vorprogrammiert (Stichwort: Spiegelneuronen).

Wenn wir also gerecht sind, dann deshalb, weil wir in einer gerechten Welt leben wollen, in der alle (auch wir selbst) gerecht behandelt werden. Auch dann, wenn wir keine Konsequenzen fürchten müssen, sind wir gerecht, um die universale Gerechtigkeit zu stärken. Wir geben etwa Trinkgeld auf der Durchreise, auch, wenn wissen, dass wir höchstwahrscheinlich nie wieder in diesem Restaurant essen werden.

Die Verwirklichung der Gerechtigkeit ist eines der stärksten Motive menschlichen Handelns – stärker als Furcht und Egoismus.

Platons idealer Staat

Jemand, der felsenfest von dieser These überzeugt war, ist der Philosoph Platon. In seiner Politischen Utopie Politeia beschreibt er nicht nur den idealen Staat als Verwirklichung der Gerechtigkeit, sondern begründet auch, warum dessen Ständeorganisation Gerechtigkeit garantiert.

Die Politeia ist ein sehr komplexes Werk, das mitnichten nur Platons Staatslehre enthält. Es ist die Grundlage seiner Philosophie, enthält Gedanken zur Ethik, Seelenkunde, Erziehung, Kultur, Soziologie und Eugenik. Weit über die akademische Philosophie hinaus bekannte Texte Platons sind darin enthalten, wie das Sonnen-, Linien- und Höhlengleichnis.

Im Kern geht es in der Politeia aber um das Problem der Gerechtigkeit und die Frage, welche Staatsverfassung am ehesten Gerechtigkeit ermöglicht.

Platon zufolge setzt sich der ideale Staat aus drei Ständen zusammen.

Für die wirtschaftliche Struktur des Staates ist der Stand der „Handwerker und Bauern“ zuständig.

Für die Sicherheit des Volkes ist der Stand der „Wächter“ da

und die politische Leitung obliegt den Philosophen.

Der jeweilige Stand eines Menschen wird durch seine Erziehung bestimmt

Ziel der Erziehung ist die Weisheit. Diese zu erreichen gelingt aber nicht jedem. Tatsächlich ist Platons ideales Erziehungssystem so aufgebaut, dass es hauptsächlich auf die Ausbildung von Philosophen ausgerichtet ist.

Die Rangordnung basiert auf den antiken Tugenden:

Besonnenheit als Tugend des Nährstands,

Tapferkeit die typische Tugend des Wehrstands

und Weisheit die des Lehrstands.

Die Gerechtigkeit als vierte Tugend entspricht der ganzen Gesellschaft.

In dem gerechten Staat nimmt jeder einzelne Stand seine Aufgabe wahr, ohne dabei die Tätigkeit der anderen Stände zu beeinträchtigen.

Platons Idealstaat liegt damit der Gedanke zugrunde, dass jeder nur eine Sache gut machen kann und sich deshalb allein darauf beschränken sollte.

Deshalb gibt es eine strikte Trennung der Stände: Nährstand, Wehrstand und Lehrstand sind gesellschaftliche Kasten ohne Aufstiegschance oder Abstiegsrisiko.

Die Basis bildet dabei die Mehrheit der Bevölkerung: der Nährstand.

Er umfasst Handwerker und Bauern, die das Volk materiell versorgen. Für den Wehrstand sollen die besten Leute ausgewählt werden, um den Staat nach innen und nach außen zu verteidigen.

Aus diesen Kreisen soll wiederum eine Elite ausgesucht werden, die den Lehrstand bildet, um den Staat zu regieren. Dabei ist die wichtigste Forderung Platons, dass die Philosophen herrschen oder die Herrscher wenigstens philosophieren sollen, da nur durch Philosophie die Idee des Wahren, Guten und Schönen erkannt und so der Staat gerecht regiert werden kann.

Das ist der eigentliche Kernsatz der Politeia. Das wird dadurch unterstrichen, dass er genau in der Mitte des Textes steht. Weil der Herrscher aber diese Idee erkannt hat und somit unfehlbar ist, unterliegt er keiner anderen Kontrolle als seiner eigenen Einsicht.

Deshalb ist Platons Idealstaat keine Demokratie, sondern eine Aristokratie.

Platon beschreibt in der Politeia eine Analogie von Staat, Tugenden und Seelenteilen in Bezug auf ihren Aufbau. Die drei Stände des Staates entsprechen den drei Tugenden ebenso wie den drei Teilen der Seele.

Die Seele kann nur intakt und somit glücklich sein, wenn alle Teile im Gleichgewicht sind, also Harmonie vorliegt. Ebenso kann der Staat nur funktionieren, wenn alle drei Stände im Gleichgewicht sind und alle Stände gemäß den ihnen entsprechenden Tugenden ihre spezifischen Aufgaben (regieren, verteidigen, erwerben) erfüllen, ohne sich in die Geschäfte des jeweils anderen Standes einzumischen.

Und dabei nimmt Platon eine klare Hierarchisierung der Stände vor, die mit dem Wert der Tugenden und der Größe der Lust korreliert. An der Spitze stehen nach Platon nicht nur die weisesten, sondern auch diejenigen Menschen mit der größten Lust an der Realisierung ihrer spezifischen Fähigkeiten.

Die alles übersteigende Lust liegt für Platon nämlich im Streben nach jener Tugend, die die Gerechtigkeit wie keine andere befördert: Weisheit. Also: Weise sein (Lehrstand) – und damit gerecht, das macht Spaß! Mehr Spaß als alles andere, etwa die Lust an der Ehre (Wehrstand) oder an der Begierde (Nährstand).

Nur der Gute, der Gerechte kann wirklich glücklich werden

Interessant ist einerseits die Absage an den Materialismus (den man vom Vater der Idealismus auch erwarten darf), andererseits die Lösung des Motivationsproblems auf einer sehr einfachen Ebene.

Platon wusste nichts von Spiegelneuronen und Empathieforschung, ahnte aber, dass wir selbst etwas „davon haben“, wenn wir gerecht sind: einen angenehmen Zustand, den er „Lust“ nennt.

Für die Antike ist das typisch: Zwischen Glück und Güte wird kein Keil getrieben (wie das später Kant tun wird), sondern sie bedingen einander. Nur der Gute, der Gerechte kann wirklich glücklich werden.

Und: Wer das Glück sucht, sollte einfach mal etwas Gutes tun. „Gut sein“ als Gesamtheit tugendhafter Lebensvollzüge und „Glücklich sein“ als Gefühlskomponente fielen in der Antike zusammen.

Auf die Frage „Geht es Dir gut?“ antwortete man „Ja, ich handle gut.“ Es geht mir gut, wenn ich gut handle!

Wahrheitsliebe als höchstes Gut

Auf die Lustarten (und die Überlegenheit der Weisheitsliebe) geht Platon ein, nachdem er die Dreiteilung seines Staates analog zur Dreiteilung der Seele entwickelt hat. Der Lehrstand, also die Philosophen, regieren das Gemeinwesen, weil sie mit dem bei ihnen besonders gut ausgeprägten Teils der Seele (der Vernunft) die Tugend der Weisheit am besten verwirklichen können, wobei ihnen ihre Weisheitsliebe hilft.

Der Wehrstand, die Wächter, verteidigen den Staat; ihre Tugend ist die Tapferkeit, getragen von einem Übermaß an Mut, motiviert durch die Ehrliebe.

Der Nährstand, also die Handwerker und Bauern, sorgen dafür, dass in der Gesellschaft die materiellen Grundbedürfnisse gesichert sind, getragen von der Tugend der Besonnenheit, zugleich jedoch die Begierde als Hauptcharakterzug nutzend, um geschäftstüchtig und produktiv zu sein – Motiv: die Lust der Begehrlichkeit.

Platon kommt zu dem Schluss, dass die Weisheitsliebe die angenehmste Lust sei, gefolgt von der Ehrliebe und der Begehrlichkeit, die bei Platon an einigen Stellen auch als Gewinnsucht erscheint und damit schon sprachlich abfällt.

Die Lust des Weisen sei rein und wahr, die Lust des Ehrliebenden und des Gewinnsüchtigen seien dagegen nichts als „Schattenrisse“.

Platon übernimmt hier das Bild aus dem Höhlengleichnis für die Klassifizierung der Lustarten: Analog zu der Annahme, nur die Philosophen sähen die Dinge so, wie sie sind (und nicht bloß deren Schatten an der Wand), erscheint ihm auch allein ihre Lust als „echt“ – eben: rein und wahr.

Als reine Lust gilt bei Platon Phänomene, die über dem körperlichen Wohlbefinden (Schmerzfreiheit) liegen, Ausdrucksformen der Ästhetik, das Schöne an Gestalt, Geruch und Klang.

Philosophen empfinden mehr “wahre” Lust

Wahr sind Lustempfindung dann, wenn sie den Menschen wirklich erfüllen und dieses Gefühl des Erfülltseins von Dauer ist. Die Überwindung der seelischen Leere durch Erkenntnisse von großer Bedeutung und Beständigkeit ist nach Platon eine wahre Lust.

Denn der Mensch erhält damit mehr Anteil am idealen Sein (dem Ideenhimmel) und richtet sein Leben auf die Ewigkeit hin aus. Das Füllen der inneren Leere mit Wissen über die äußere Welt sorgt damit für wahrhaftes Wohlbefinden und wahre Lust.

Der Philosoph mit seiner Weisheitsliebe hat demnach den größten Genuss, weil er echte Lust empfindet und daher den besten der drei möglichen Lebensentwürfe verwirklicht.

Platon quantifiziert sogar die Überlegenheit des Philosophenherrschers hinsichtlich der Lust im Vergleich zu den anderen Entwürfen und kommt zu dem Ergebnis, dass der Philosoph ein Vielfaches an Lust empfindet und 729-mal glücklicher sei als der aus dem zur Herrschaft gelangten Nährstand hervorkriechende Tyrann (Politeia, Vers 587e).

Ausblick: Lust an der Gerechtigkeit

Man muss Platon hier nicht in jedem Detail folgen.

Die platonische Herleitung des Gerechtigkeitsbegriffs über die reine und wahre Lust des Weisen ist sicher für komplexe Gesellschaften unterbestimmt.

Doch grundsätzlich ist die Begründung des Zusammenhangs von Gerechtigkeit im Gemeinwesen und individuellem Wohlergehen interessant.

Gerade in einer Zeit, in der der Gute als der „Dumme“ gilt und egoistische Ellenbogenmentalität zu herrschen scheint, kann uns Platon etwas Wichtiges mit auf den Weg geben: Wir werden so nicht glücklich.

Denn: Es macht einfach keinen Spaß, schlecht zu sein. Wenn wir hingegen die Weisheit lieben und damit der Gerechtigkeit mehr Bedeutung beimessen als unserem Ansehen und unserem Kontostand, dann können wir wirkliche Lebensfreude erfahren.

#gerechtigkeit#platon#der staat#politeia#antike#wahrheit#verlässlichkeit#philosophie#dr. bordat#tugend

0 notes

Text

Humor

Die Tugend des Humors im Umgang mit Menschen im Autismus-Spektrum erhält durch die Definition des Humors als die Begabung, der Unzulänglichkeit der Welt und der Menschen sowie den alltäglichen Schwierigkeiten mit heiterer Gelassenheit zu begegnen (Adler, 1982), eine besondere Bedeutung. Diese Haltung hilft, Barrieren zu überwinden und menschliche Verbindungen zu stärken, auch wenn…

#Asperger#Autismus#Autismus und Gesellschaft#Autismus-Spektrum-Störung#frühkindlicher Autismus#Humor#Kommunikation Autismus#Tugend#Wahrnehmung

0 notes

Text

Zukünfte (15): Hat die Hoffnung eine Zukunft?

Kann man angesichts der existenziellen Dimension der Krisen, die der Mensch selbst herbeigeführt hat, der Klimaerwärmung, der Verschmutzung unseres Lebensraums und des Artensterbens, noch hoffen? Oder kann man hoffen wieder lernen?

Es scheint, als sei Hoffnung in aller Munde. Kann man angesichts der existenziellen Dimension der Krisen, die der Mensch selbst herbeigeführt hat, der Klimaerwärmung, der Verschmutzung unseres Lebensraums und des Artensterbens, noch hoffen? Oder müssen wir die Hoffnung fahren lassen? Der Heidelberger Altphilologe Jonas Grethlein hat sich eingehend mit der Geschichte und Gegenwart der Hoffnung…

View On WordPress

0 notes

Link

0 notes

Text

Glück

Aristoteles Eudaimonia – eine Werbelogik um Philosophen zu gewinnen. Gut situiert. Mußevoll. Tugendhaft. Stolze Wandelhalle. Wandelhalle Stolzer. Ziel: eigenes Glück.

Jesus Makarios – ein Zuspruch für Benachteiligte, Unterdrückte. Lärm der Suchenden. Aufgeregtes Volk. Sehnsüchtige. Wirrer Alltag in Natur. Verwirrte Menschen um und um. Ziel: Segen für Mitmenschen.

(Nikomachische Ethik; Matthäusevangelium 5)

0 notes

Text

0 notes

Text

Schau dir "118: Kids Are Characters Too" auf YouTube an

youtube

0 notes

Text

Metro Goldwyn Meyer was disturbed to learn that Red Skelton's wife Edna had plagiarized his Guzzler's Gin routine from Fred Allen's writer Harry Tugend.

10 notes

·

View notes

Text

Stanley Fish

Stanley Fish ist ein entweder katholischer Name oder aber ein Künstlername. Wo Fleisch ist, da ist auch Fisch. Wo weder Fleisch noch Fisch ist, da sind Kraut und Rüben.

1 note

·

View note

Text

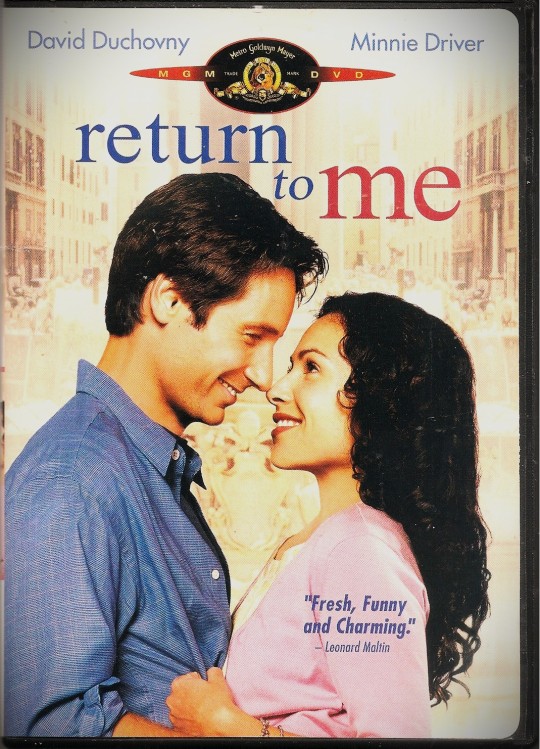

Bad movie I have Return to Me 2000

#Return to Me#David Duchovny#Minnie Driver#Carroll O'Connor#Robert Loggia#Bonnie Hunt#David Alan Grier#Joely Richardson#Eddie Jones#Jim Belushi#Marianne Muellerleile#William Bronder#Brian Howe#Chris Barnes#Adam Tanguay#Karson Pound#Tyler Spitzer#Laura Larsen#Austin Samuel Hibbs#Dick Cusack#Joseph Gian#Tom Virtue#Holly Biniak#Tamara Tungate#Kevin Hunt#Thomas A. Senderak#Jennie Lew Tugend#David Pasquesi#Claire Lake#Carol Hunt

0 notes

Text

Transform your home or commercial space with our curated selection of waterline tiles. Inspired by the fluidity of water and the allure of coastal landscapes, each tile is a masterpiece, bringing a touch of sophistication and coastal ambiance to any environment.

#ceramic mosaic art#Fenice Designer Swimming Pool Waterline Tile#Khalik Designer Swimming Pool Waterline Tile#Tugend Designer Swimming Pool Waterline Tile

0 notes

Text

There's a (mostly) dead American Christmas tradition originating from rural southern Germany where a mysterious fur-clad figure known at the Belsnickel (aka Belznickel) visits your house and gives gifts to the virtuous and punishes the devilish with his birchwood whip. He's a much lesser-known folkoric Christmas figure than his German and Austrian cousins Knecht Ruprecht and Krampus, but I have a soft spot for him. He was once very popular in the Eastern United States as far north as Maine and as far south as South Carolina until Santa Claus fully took over around the 1920s. He's special to me, because he's one of the only Christmas figures that doesn't know if you've been naughty or nice, but instead plays games to test your character.

Once a year I dress up and visit a Christmas party, where the guests have to play Belsnickel's ten games. Some of the games are traditional German games, some are traditional German-American games from the 18th century, and some are my original creations. They evolve from year to year, since some games have twists and surprises that would be spoiled if revealed. You can play them too!

These are Belsnickel's Ten Games of Virtue, 2024 edition!

Game 1: Die Versuchung. Belsnickel's game of temptation.

Belsnickel arrives in the house and makes his introduction. As he does, he "accidentally" drops a treat on the floor while greeting the guests. If someone picks up the present and returns it to Belsnickel, they are rewarded by being allowed to keep the gift. If they try to steal the treat for themselves, they are whipped on the wrist and made to return the gift.

Game 2: Der Weisheitswettwerb. Belsnickel's Game of Wisdom.

Participants are invited to recite a wise proverb, quote, aphorism, or verse of religious scripture. Whoever impresses the Belsnickel the most with their wisdom gets an extra good present.

Game Three: Der Aufmerksamkeitstest.

Belsnickel's game of attention and memory. During his introduction, he taught the participants two German words. If they recite them correctly, they get a treat. If they do it incorrectly, they get whipped on the wrist.

Game Four: Die Frage der Tugend. Belsnickel's game of virtue.

Belsnickel invites the participants to tell of a time they showed great virtue since last Christmas. Belsnickel then choses the two best stories, and stops to ponder who should get the prize. If one of the two finalists recommends that their competitor should get the prize, they both get a prize. If they bicker and argue that they are the more vortuous one, they get whipped.

Game Five: Das Anschuldigungspiel. Belsnickel's Accusation Game.

In this game, participants may point out and accuse others of devilish behavior. The accused has sixty seconds to defend themselves. If they defend themselves, the accuser is whipped instead. At the end of the game, anyone who refused to make accusations is rewarded with a little treat.

Game Six: Das Lehrspiel. Teach Der Belsnickel.

Belsnickel wants to learn. He chooses a topic and everyone in the group is invited to share a compelling fact about that topic with him. The fact that fascinates him the most gets a reward!

Game Seven: Freude für das Monster. Cheer up Belsnickel

Belsnickel has some self esteem issues. He's one of the least popular Christmas figures. Cheer him up by telling him he's the best, specifically why he's better than Santa Claus and his rival Krampus. He'll reward whoever cheers him up and boosts his self esteem.

Game Eight: Bestraften oder Bestraft. Punish or Be Punished

In this game you may give up one of your gifts to have another player punished, whether or not they are guilty of anything. This only works a certain number of times though. After a random number of punishments, Belsnickel will punish you instead for targeting another participant.

Game Nine: Das Glückspiel. Belsnickel's Game of Chance.

Two relatively expensive and highly desirable treats are placed in the center of a table, and each participant is invited to wager one of their treats to participate in the game. They each split into groups of heads or tails, until everyone is eliminated expect for one finalist. The winner is offered the two treats, followed by the rest of the pile. Belsnickel then reminds them how great the starting prize was, and tells them he'd be very impressed with their virtue if the winner returned the other player's wagers to everyone else. If they return the wagers, they are praised, if they take them, their winnings come with a slap on the wrist from Belsnickel's birchwood whip.

Game Ten: Ein Samen zum Planten. Belsnckel's Seeds.

My version of Belsnickel loves pumpkins! He gives each participant a handful of pumpkin seeds to plant the following summer, with instructions to bring him a pumpkin next December. You get a great prize if you bring him a pumpkin! But beware, Belsnickel knows what cultivar of pumpkin you're growing with those seeds. If you cheat and bring him a pumpkin you didn't grow yourself, he'll know, and you'll be in big trouble!

Try playing Belsnickel's games! Also, can you guess which games are traditional, and which ones are part of my own personal tradition?

21 notes

·

View notes

Text

It is June! It is Pride Month!

For this wonderful occasion we have created a brand new design:

This design features a mesh-up from two woodcuts from 'Das buoch der tugend' by Hans Vintler from 1486, displaying devils marrying two wonderful couples. The texts above reads 'love is love' in hand written calligraphy.

We are a two people design project and me, who is running this blog and our instagram, is a bisexual woman, so I really enjoyed creating this design :)

It is available in simple black, black with rainbow lettering, white and white with rainbow lettering!

Happy Pride!

Medieval Margins is a Norway based design project by medieval-excited HEMAists, combining art from real medieval manuscripts with hand-drawn calligraphy

PS: We also have stickers ;)

#medieval#medievalcore#medieval art#medieval design#pride#pride month#pride 2024#gay#lesbian#bisexual#wlw

38 notes

·

View notes

Text

Verachtung gehört zur Achtung. Man ist der Verachtung so weit fähig, wie man der Achtung fähig ist. Wie viele treffliche Gründe rechtfertigen unser Verachten. Wer das Schlechte oder das Niedrige nicht verachtet, steht mit ihm im Bunde. Und was gilt die Achtung dessen, der nicht zu verachten weiß? Immer schon dachte ich, daß man etwas auf Verachtung aufbauen könne; heute weiß ich was: die Sittlichkeit. Denn nicht der Hochmut verachtet, sondern die Tugend.

Henry de Montherlant, Brief eines Vaters an seinen Sohn

9 notes

·

View notes

Text

Wie jede Blüte welkt und jede Jugend

Dem Alter weicht, blüht jede Lebensstufe,

Blüht jede Weisheit auch und jede Tugend

Zu ihrer Zeit und darf nicht ewig dauern.

Es muß das Herz bei jedem Lebensrufe

Bereit zum Abschied sein und Neubeginne,

Um sich in Tapferkeit und ohne Trauern

In andre, neue Bindungen zu geben.

Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne,

Der uns beschützt und der uns hilft, zu leben.

Wir sollen heiter Raum um Raum durchschreiten,

An keinem wie an einer Heimat hängen,

Der Weltgeist will nicht fesseln uns und engen,

Er will uns Stuf´ um Stufe heben, weiten.

Kaum sind wir heimisch einem Lebenskreise

Und traulich eingewohnt, so droht Erschlaffen;

Nur wer bereit zu Aufbruch ist und Reise,

Mag lähmender Gewöhnung sich entraffen.

Es wird vielleicht auch noch die Todesstunde

Uns neuen Räumen jung entgegen senden,

Des Lebens Ruf an uns wird niemals enden,

Wohlan denn, Herz, nimm Abschied und gesunde!

15 notes

·

View notes