#sensoren

Explore tagged Tumblr posts

Text

Sensoren (manga)

Definitely a very interesting manga that aims to challenge existing perspectives of Imperial Japan during World War II, and I found it to be both fascinating and troubling.

As I read through the work, I found myself becoming increasingly skeptical of the author's motives. While the manga raises some valid points about the use of information to further certain goals and the harshness of majority rule, it largely serves as an example of revisionism and, at times, flat-out misinformation.

The author attempts to frame the West as the real bad guys and downplays the atrocities committed by Japan during the war. This leads to some truly unhinged perspectives, such as the author's claim that photos displaying Japanese war crimes are fake, comparing them to UFOs and ghosts.

Despite the warning of its right-wing origins, I was not prepared for what the manga presented. Assuming the author truly believes in what they wrote, Sensoron seems to be attempting to capture younger audiences in order to return to a more nationalist way of thinking. The manga is highly controversial in the sentiment it promotes and the evidence it brings forward to support its argument.

One of the most interesting parts of the manga is its critique of Japanese individuality, which the author claims was stolen by the state. They argue that the country's education system has led the youth astray by emphasizing having a strong identity, and that the individual has become detached from public life, with no sense of civic duty and only focused on self-interest. While this may allude to differences between generations, it seems to be a larger critique of Japanese culture as a whole.

Overall, I found Sensoron to be a troubling work that raises questions about how history can be interpreted and manipulated to fit certain agendas or narratives. It reminds us to be critical of the information that comes our way and to always fact-check sources before making an ultimate decision.

0 notes

Text

It's interesting how the manga addresses the issue of nationalism and the manipulation of information to make one's country look better or others look worse. It's a topic that's relevant not just in Japan but globally, especially in our age of easy access to information and the spread of misinformation.

The boss's actions in the manga, spraying bug spray in the bathroom and justifying it with white lies, is a reflection of how people can be brainwashed into believing false information. This is a reminder to fact-check sources and not believe everything we see and read online. The boss's argument about the manipulation of evidence is also thought-provoking, as it raises the question of what we can truly trust. This is a crucial issue in today's society, where false accusations and misinformation can have serious consequences on a person's life. It's a reminder to be vigilant and critical of the information we consume, especially in this age of rapid technological advancements.

Sensōron

I don’t read much manga myself, believe it or not. Besides a few entries here and there that are either best enjoyed through manga or content I’m too anxious to wait for, I often prefer to watch anime. Though I know my way around manga for the most part, I have to say that Sensōron was quite dense. It was quite different from your average read because it felt as if the main character was talking to you directly. There was a very short yet loose narrative about a publication studio but that was only used as an analogy to segway into the real bread and butter of the manga: nationalism.

Each country has nationalism and there are often times when people of a certain country either make up stories or bend the truth to either make themselves look better, or others look worse. This is a main topic of the manga. The idea of false depictions of events are talked about thoroughly in the manga. When Poka-Q, a worker for the boss, takes too long in the bathroom, the boss sprays bug spray in the room to make him leave and justifies his actions by making up white lies about Poka-Q. Through these means, his employees believe him. This action mimics the idea of brainwashing that occurs globally. In the manga, brainwashing in Japan occured by convincing a lot of the youth that Japan was always in the wrong because of WWII’s events and deserved to be demeaned. The boss argues that many of the facts and images used throughout history to justify Japan’s inferiority and the sanctification of places like the US may have been forged or taken out of context. He uses the Nanjing Massacre as a common example of photos taken out of context that justify an event he deems has no real evidence.

Though I won’t comment on the events directly, the argument here can be universally applied. It’s a straightforward message of “don’t believe everything you see and read.” Oftentimes, you must fact check yourself and the sources you find online due to the massive spread of misinformation. With tools such as photoshop, image editors, and other facts, images can be skewed to prevent telling the complete story. Furthermore, like the boss’ example, evidence may be used in situations where they are not directly tied yet are passed off as legit and directly tied to an event. You must be careful what you trust. Furthermore, with artificial intelligence growing rapidly and voice modulations becoming an ever present idea, even voice recording and videos may be the subject of fact checking as any form of “evidence” can be faked in our day and age. The boss also talks about this idea of “evidence” which I found interesting. He critiques the idea that without evidence, you can’t always trust or believe something. However, sometimes the evidence may just be some testimonies or accusations by people who are making things up. The question then becomes, do you trust this form of evidence or not? This is a big problem we face in our society where any form of accusation can have serious consequences on a person’s life, despite the accusations and potential “evidence” being forged or taken out of context.

2 notes

·

View notes

Text

De E-Bike Revolutie Verkennen met DYU

De e-bike-industrie bloeit, en een merk dat opvalt is DYU. Ze maken indruk door enkele van de meest betaalbare e-bikes met koppel-sensoren op de markt aan te bieden. Deze innovatieve fietsen bieden niet alleen een economische optie voor rijders, maar verbeteren ook de rijervaring met hun responsieve koppel-sensoren, waardoor een soepelere en aangenamere rit mogelijk is.

Als je de voordelen van e-bikes wilt verkennen, is DYU een uitstekende keuze. Hun modellen combineren betaalbaarheid met kwaliteit, waardoor het voor mensen gemakkelijker dan ooit is om te genieten van de vrijheid van fietsen zonder te veel uit te geven. Bovendien, met de extra functie van koppel-sensoren, kunnen rijders een meer intuïtieve rit ervaren die zich aanpast aan hun trapkracht.

Al met al baant het merk DYU de weg voor een heldere toekomst in de e-bike-industrie, en helpt het om milieuvriendelijke transportmiddelen toegankelijk te maken voor iedereen. Doe vandaag nog mee aan de e-bike-revolutie en ontdek het plezier van fietsen met DYU!

#e-bike#DYU#koppel-sensoren#betaalbaarheid#innovatie#rijervaring#milieuvriendelijk#transport#fiets#revolutie

0 notes

Text

Calliope Mini 3 Tutorial: JacDac Sensoren und Aktoren - Ein praktischer Workshop für Anfänger

In diesem neuen Beitrag präsentiere ich dir die Calliope Mini Startbox mit JacDac Sensoren & Aktoren. In dieser Box findest du alles, was du für spannende Projekte am Calliope Mini 3 benötigst, ausgenommen den Mikrocontroller! Du bekommst diese im offiziellen Shop unter Jacdac Erweiterungen StartKit A für derzeit 49,95 € zzgl. Versandkosten. https://youtu.be/CD8PCHjmaRE Disclaimer: Die in diesem Tutorial verwendete Calliope Mini 3 Startbox mit JacDac Sensoren und -Aktoren wurde mir freundlicherweise von der Firma Calliope gesponsert. Trotz dieser Unterstützung bleibt meine Meinung zu den Produkten und den hier vorgestellten Inhalten unabhängig und basiert auf meinen eigenen Erfahrungen und Einschätzungen. Für diesen Beitrag benötigst du den neuen Mikrocontroller, da die Vorgängermodelle über keine JacDac Schnittstelle verfügen.

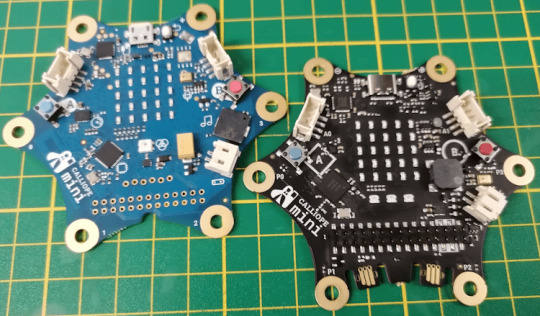

Calliope Mini 1.3 & Calliope Mini 3

Was ist die JacDac Schnittstelle und wie funktioniert diese?

Die JacDac-Schnittstelle ist so konzipiert, dass sie eine nahtlose Integration von Sensoren und Aktoren mit dem Calliope Mini 3 ermöglicht. Die Magie liegt darin, dass die Geräte automatisch erkannt werden, ohne dass du komplizierte Konfigurationen durchführen musst.

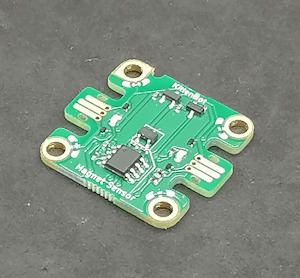

Chip mit Informationen zum Sensor auf einem Magnset Sensor mit JacDac Schnittstelle Dies geschieht, weil die JacDac-Schnittstelle ein standardisiertes Protokoll verwendet, das es den Sensoren und Aktoren ermöglicht, sich selbst zu identifizieren, sobald sie an den Calliope Mini 3 angeschlossen werden. Jeder Sensor und Aktor verfügt über einen eingebauten Chip, der dem Calliope Mini 3 mitteilt, welche Art von Gerät angeschlossen ist und welche Funktionen es bietet. Durch diese automatische Erkennung wird die Verwendung von Sensoren und Aktoren deutlich vereinfacht, insbesondere für Anfänger. Du musst dir keine Gedanken über komplizierte Konfigurationen oder Treiberinstallationen machen. Stattdessen kannst du dich darauf konzentrieren, deine Ideen in die Tat umzusetzen und kreative Projekte zu realisieren.

Was ist in der Startbox A enthalten?

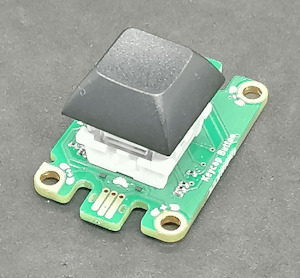

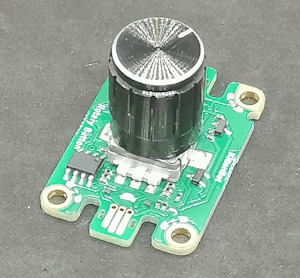

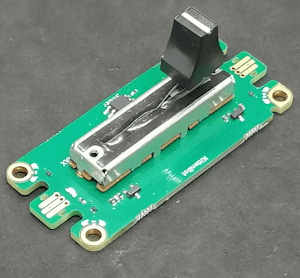

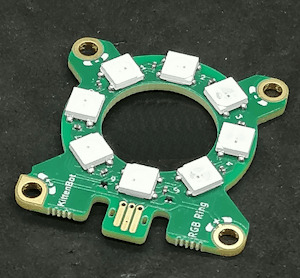

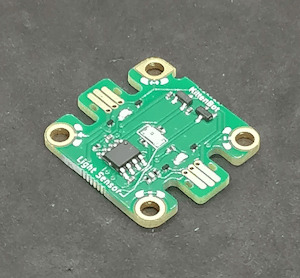

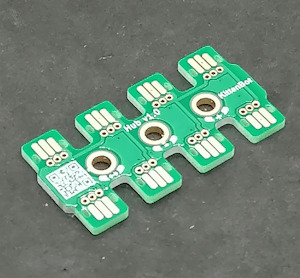

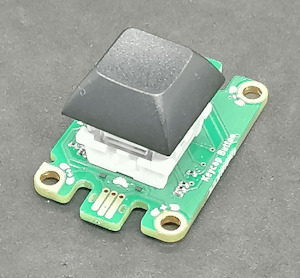

In dieser Startbox A findest du nachfolgende Sensoren & Aktoren: - zwei Taster, - einen Drehregler, - einen Schieberegler, - ein RGB-Ring, - ein Magnetsensor, - ein Lichtsensor, - ein Hub, - Kabel in diversen Längen

Du benötigst quasi nur noch einen Calliope Mini 3 und einen PC zum Loslegen.

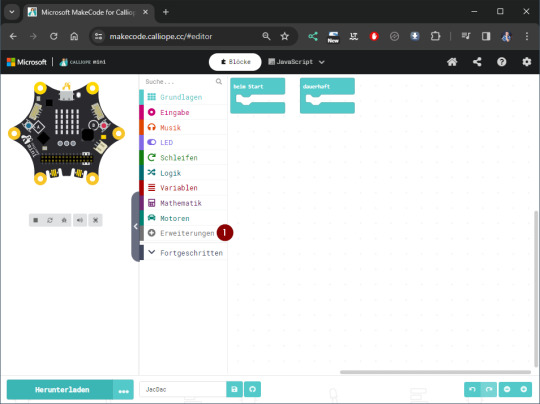

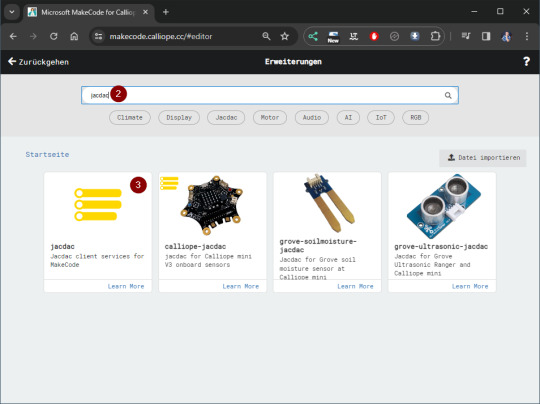

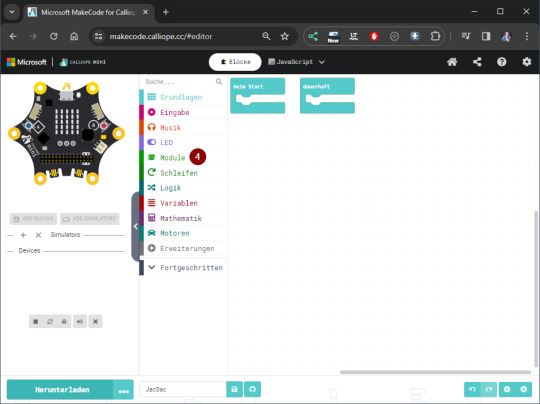

Erster Schritt - Upload eines leeren Programmes mit dem JacDac Service

Bevor wir in MakeCode mit den JacDac Sensoren arbeiten können, müssen wir zunächst ein leeres Programm mit dem JacDac Service auf den Calliope Mini 3 hochladen. Dazu wird der Mikrocontroller via USB an den Computer angeschlossen und im Browser (Google Chrome) gekoppelt. In MakeCode navigieren wir zu den Erweiterungen (1) und suchen dort nach "jacdac" (2). Aus den Suchergebnissen wählen wir nun den JacDac Client (3) aus. Wenn diese Erweiterung hinzugefügt wurde, dann sollten wir den Eintrag Module (4) sehen.

Dieses leere Programm müssen wir jetzt auf den Calliope hochladen und können danach JacDac Sensoren & Aktoren anschließen.

Aufbau einer kleinen Schaltung mit JacDac am Calliope Mini 3

Kommen wir jetzt zum interessanten Teil des Beitrages und bauen eine kleine Schaltung am Calliope Mini 3 auf. Taster via JacDac am Calliope Mini 3 anschließen und programmieren in MakeCode Im ersten Schritt möchte ich den mechanischen Taster nutzen, um am Calliope Mini die 3 RGB LEDs durchzuschalten. Der Calliope hat zwar zwei Taster und somit müsste man keinen zusätzlichen verwenden, jedoch bietet sich dieses kleine Beispiel als Einstieg an, da man hier bereits bekanntes auf den Taster anwenden kann.

Der Taster verfügt über zwei JacDac Schnittstellen, somit können wir diesen nicht nur mit dem Calliope verbinden, sondern an diesen noch weitere Sensoren / Aktoren anschließen. Dem Set liegen Kabel in verschiedene Längen bei und damit verbinden wir jetzt den Taster mit dem Calliope.

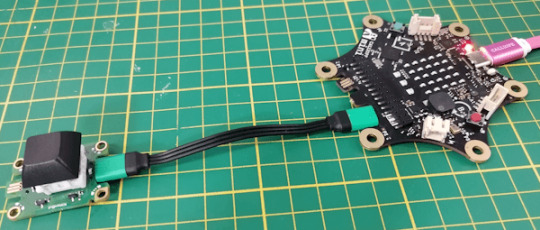

Calliope Mini 3 mit Taster über JacDac Schnittstelle verbunden

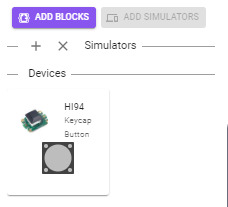

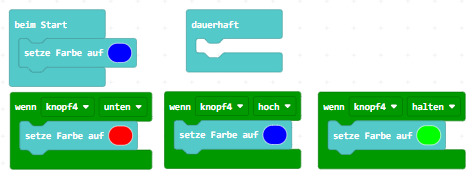

Sobald wir den Taster an den Calliope angeschlossen haben, wird dieser in MakeCode angezeigt. Um jetzt die passenden Blöcke zum Auswerten der Aktion am Taster zu erhalten, müssen wir noch auf die Schaltfläche "ADD BLOCKS" klicken. Unter dem Menüpunkt Module findest du jetzt den Knopf bzw. den Taster mit seinen Blöcken. Den Block "wenn knopfX..." kennst du sicherlich schon von den Tastern des Calliope jedoch hat dieser drei Status, unten, gedrückt und halten.

Das kleine Programm zum Steuern der RGB LED Leiste am Calliope Mini 3 sieht wie folgt aus:

Im oben verlinkten YouTube Video zeige ich dir noch eine weitere Schaltung mit dem 8bit RGB LED Ring und dem Schieberegler.

Fazit zur Startbox A mit JacDac Sensoren & Aktoren für den Calliope Mini 3

Die Startbox enthält vieles, was du für einen Einstieg in die Erstellung von kleinen Projekten mit JacDac Sensoren & Aktoren benötigst. Besonders in Verbindung mit MakeCode und dem Calliope Mini 3 ist es sehr einfach für Anfänger diese Komponenten zu programmieren. Da die JacDac Schnittstelle nicht speziell für den Calliope Mini 3 entwickelt wurde, kannst du dieses Set auch nutzen um mit anderen Mikrocontroller wie den BBC micro:bit oder einen speziellen RP2040 Mikrocontroller zu programmieren. Das Set kostet bei Calliope im Shop der Zeit knapp 50 € jedoch ist dieses vergleichsweise mit anderen Shops sehr günstig und somit ist dieses Angebot ggf. auch für andere Mikrocontroller interessant. Read the full article

0 notes

Text

11. Was ist Amazon IoT und was kann es für Cloud Computing leisten?: "Amazon IoT: Erfahren Sie, wie Cloud Computing mit Amazon IoT verbessert werden kann"

#AmazonIoT #CloudComputing #Verbinden #Sicherheit #Kommunikation #Datenerfassung #KIBasiert #Dateiverwaltung #Automatisierung #Entscheidungsfindung

Cloud Computing ist ein Konzept, das es ermöglicht, auf entfernte IT-Ressourcen zuzugreifen. Dieser Zugriff kann über das Internet erfolgen. Mit Cloud Computing können Unternehmen auf eine Vielzahl von IT-Diensten zugreifen, die von einem Cloud-Anbieter bereitgestellt werden. Dies ermöglicht es den Unternehmen, Kosten zu senken, indem sie nur für die tatsächlich verwendeten Ressourcen und Dienste…

View On WordPress

#Amazon IoT ist eine Plattform#automatisierte Entscheidungsfindung und mehr. Mit Amazon IoT können Unternehmen ihre Produkte effizienter verwalten und Entwickler können sc#Automatisierung#Cloud Computing#darunter sichere Kommunikation über das Internet#Dateiverwaltung#Datenerfassung#die es Unternehmen und Entwicklern ermöglicht#Echtzeit-Datenerfassung#Entscheidungsfindung#Geräte#KI-basiert#KI-basierte Analysen#Kommunikation#Sensoren und Anwendungen mit ihren Cloud-Anwendungen zu verbinden. Es bietet eine Reihe von Funktionen#Sicherheit#Verbinden

0 notes

Text

Januar 2025

Das Schlafzimmer als Kühlschrank

Meine Mutter besteht darauf, jeden Morgen ihr Schlafzimmer zu lüften, indem sie entweder das Fenster oder die Tür nach draußen öffnet. Dann verlässt sie das Zimmer und vergisst das Thema. Stunden später, manchmal erst abends, merke ich, dass es in der Gegend ihrer Schlafzimmertür noch kälter ist als sowieso schon in diesem Teil des Hauses. Bisher haben wir das Problem durch Vorhaltungen (ich) und gute Vorsätze (die Mutter) zu lösen versucht. Aber als wir gemeinsam das Haus verlassen und ich beim Zurückkommen feststelle, dass die Schlafzimmertür nach draußen die ganze Zeit weit offen stand, sage ich: So geht es nicht weiter!

Ich bespreche das Problem mit meinen Geschwistern und mit dem Techniktagebuch-Redaktionschat mit der Bitte um einen "möglichst einfachen" technischen Weg. "Zusatzproblem: sie hört nicht gut, einen akustischen Alarm wird sie entweder nicht hören oder er wird sie sehr erschrecken (letzteres hat irgendwie mit den Hörgeräten zu tun)." Verschiedene Lösungen werden vorgeschlagen:

Esther: "Vielleicht kann sie einen wichtigen Gegenstand (Brille, Fernbedienung) auf das Fensterbrett vom offenen Fenster legen, damit sie zeitnah auf der Suche danach wieder am Fenster vorbeikommt."

Vorteil: angenehm untechnisch, wartungsfrei. Nachteil: Ans Hinlegen des Gegenstands müsste sie denken, und zwar jedes Mal.

Lennart: "Mir fallen da spontan Sensoren von Shelly ein, die man an Fenster/Tür klebt. Die funken den Zustand in die Shelly-Cloud und man kann z.B. einen Zwischenstecker damit verknüpfen, der sofort oder nach fünf Minuten eine Lampe einschaltet oder so. Vielleicht ist das schon way beyond 'möglichst einfach'. Aber immerhin muss man dafür keinen lokalen RasPi administrieren."

Volker: "Das ist ein Dauerthema bei uns. Insbesondere wenn abends Frau oder Tochter im Bad waren und mal kurz lüften, dann aber vergessen, das Fenster zu schließen und ich im Winter morgens bei 7° duschen muss. Ich hatte da die Idee, dass ein Sensor beim Öffnen prüft, welches Bluetooth-Gerät gerade am nächsten dran ist, und dann anhand der MAC-Adresse oder so weiß, wer 10 Minuten später vom Smarthome eine Benachrichtigung bekommen muss, das Fenster wieder zu schließen."

Mia Culpa: "Ich habe keine Ahnung, ob ein automatischer Fensterschließer mit Zeitschaltuhr helfen würde, aber ich gebe zu bedenken, dass u.a. diese Features ausgelobt werden: 'Verbesserte Schnurführung durch den Rollenbügel', 'Doppelte Reißkraft der Kolben-Schnur Einheit (verstärkte Einpressung und zusätzliche Verklebung)', 'Deutlich verbesserte Charakteristik der Zeiteinstellung mit der Einstellschraube'. Schau mal Pügumat (der hat allerdings keine Zeitschaltuhr)."

Volker: "Das Fenster ist dann aber nur 'zu' und nicht zu. Der Griff ist nicht gedreht und die Riegel nicht drin, das heißt, dass es ziehen wird und Einbrecher sich verarscht vorkommen, weil sie das Fenster nur aufdrücken müssen."

Ich denke ein bisschen nach und komme zu dem Schluss, dass es nicht der Öffnungszustand der Fenster ist, der einen Alarm auslösen sollte, sondern die Temperatur im Schlafzimmer. Im Sommer ist es ja egal, wenn das Fenster den ganzen Tag offen steht (okay, die Tür weniger, aber es ist eine Gegend ohne viele Einbrüche, und es gibt bei der Mutter auch nichts zu stehlen.)

Dann finde ich heraus, dass in Handys Temperatursensoren drin sind und es deshalb Apps gibt, die bei bestimmten Temperaturen Alarm schlagen können. Ich installiere so eine App auf dem alten Handy meiner Mutter und lege das Handy erst ins Schlafzimmer, dann vor die Tür und dann in den Kühlschrank. Überall zeigt die App 25 Grad an. Ich lösche die App und verwerfe den Plan wieder.

Lennart hat auch dafür eine Lösung, nämlich den "Shelly H&T": "Das ist noch einfacher als die Fenstersensoren, weil man es aus der Steckdose speisen kann (also nie Batterien leer) und es im Gegensatz zu den Fenstersensoren direkt WLAN spricht. Jetzt überlege ich bloß noch, ob es was braucht wie 'Alarm nur wenn die Differenz zu Zimmer B größer als x°C' oder ob es eine universell gültige Temperaturschwelle gäbe, die als Indikator ausreicht."

Das mit der Differenz zu Zimmer B wäre toll, denn dann würde das System auch im Frühling und im Herbst ohne Nachjustieren funktionieren. Letztlich ist es zu diesen Zeiten aber wohl nicht so wichtig – Hauptsache, mitten im Winter steht nicht den halben Tag das Fenster offen.

Esther: "Hast du denn irgendwo bei ihr schon einen raspi am laufen? Bei uns empfängt ja einer via Funk die Messdaten von den Wetterfühlern und schickt uns Telegram-Nachrichten, wenn es zB zu kalt in einem Raum wird. Man kann zB den CO2-sensor von TFA Dostmann mit USB an den raspi anschließen, oder man gibt dem raspi eine Antenne, damit der die gefunkten Daten von ganz normalen Wettersensoren abgreifen kann. Diese Wetterstationen senden ja einfach über irgendeine Funkfrequenz, auf der der raspi lauschen kann."

Das gefällt mir gut, denn einen Raspberry Pi gibt es im Haushalt schon, und Telegram-Nachrichten wären ideal, die würde meine Mutter mit nicht mehr als zwei, drei Stunden Verzögerung sehen. Den Bot dafür habe ich auch schon geschrieben.

Lennart: Ich habe Olimex-Mikrocontroller für mich entdeckt, auf denen kann man Tasmota installieren, alle möglichen Sensoren anschließen und das dann an einen RasPi (mit in meinem Fall IOBroker) weiterleiten. Ich habe das exemplarisch mal hier beschrieben: SR04, Tasmota, ESP32, MQTT und IOBroker – Schuetz-IT."

Undine: "Meine Idee dafür ist ganz untechnisch: Wenn sie vor diesem Fenster einen Vogelfutterplatz einrichten würde, ginge sie deswegen öfter zurück ins Zimmer. Mindestens um zu gucken, ob dort alles in Ordnung ist, noch nachgefüttert werden muss, auch mal ein Kernbeißer auftaucht u.ä. So würde es bei meiner Mutter funktionieren."

Bei meiner leider nicht. Vor dem Fenster ist schon ein Vogelfutterplatz. Man sieht ihn aber aus der Küche viel besser, er muss nur einmal pro Woche aufgefüllt werden und außerdem bin ich für seine Befüllung zuständig.

Am Ende ist es mein Bruder, der eine einfache Idee hat: Man kauft ein Kühlschrankthermometer mit einer Funkverbindung zwischen Sensor und Pieps-Gerät. Bei diesen Thermometern lassen sich die Grenzwerte des Piepsens frei einstellen (zwischen minus weißnichtgenau und plus 60 Grad). Dann piepst es zwar – was ich eingangs als Problem beschrieben hatte –, aber es piepst nicht im Schlafzimmer, wo die Mutter es niemals hören wird, sondern es piepst nahe an einem Ort, an dem sie sich oft aufhält. Hören wird sie es also, und das Problem mit dem möglichen Erschrecken nehme ich in Kauf, weil die Lösung so schön einfach ist.

Ich bestelle für 20 Euro ein Kühlschrankthermometer bei Ebay, stelle den Alarm-Grenzwert für die Schlafzimmertemperatur auf 9 Grad ein und klemme den Sensor an den Schlafzimmerspiegel. In einem ersten Test funktioniert es sehr gut. Da man ja beim Kühlschrank auch nicht sofort angepiepst werden möchte, wenn man nur mal kurz die Milch rausholt, bildet das Gerät einen Mittelwert über die letzten zehn Minuten und piepst erst, wenn dieser Mittelwert unter dem Grenzwert liegt. Das ist zufällig auch für den Lüftungszweck ideal.

Damit ist das Problem hoffentlich entweder behoben oder durch ein bequemeres ersetzt.

Update: Zwischenstand nach wenigen Tagen – es funktioniert genau wie erhofft und ist sehr befriedigend.

(Kathrin Passig)

#Kathrin Passig#Fenster#lüften#Sensor#Thermometer#Temperatur#Raspberry Pi#Telegram#Olimex#Pügumat#Bluetooth#Kühlschrankthermometer#Esther Seyffarth#Undine Löhfelm#Lennart Schütz#Mia Culpa#Volker König#best of

14 notes

·

View notes

Text

História de uma lei inconstante e polar

Bricolage/ Gestellschieberei/ Ameisenwege

1.

Das Gesetz, das kann ein lesbares Objekt sein oder ein Objekt, das lesen lässt (und damit aus den Mahlen und klammen Sendungen sich bildet, die man auch Letter nennt, weil sie Objekte sind, die lassen).

Es gibt eine Formulierung von Walter Benjamin, die auch auf Aby Warburg bezogen wird, und zwar aus den Anstössen heraus, die Walter Benjamin Mitte der zwanziger Jahre (wieder einmal scheiternd) dazu getrieben haben, Anschluss an die Bibliothek Warburg zu bekommen. Diese Anstösse erwähnt, Walter Benjamin in Passagen des Haufens flatternder Blätter, den man seine geschichtsphilosophischen Thesen nennt . Er erwähnt die Anstösse, zensiert das aber und streicht die Passage wieder durch. Er hatte diese Anstösse als magische und mantische Praktiken bezeichnet. Zensieren ist auch eine magische und mantische Praktik, vor allem vor der 'Enteignung der Wahrsager': zur Zeit der Censoren (die insoweit Sensoren sind) geht die juridische Kulturtechnik mit Divinationen, Schätzungen, Messungen und Musterungen einher. Die Bronzeleber von Pienza, die Warburg am Anfang des Atlasses abbildet, ist ein instituierendes Objekt der Censur, mit ihm übte man, Wahrheit zu sagen.

Walter Benjamin teilte insoweit mit Aby Warburg ein Interesse an demjenigen Teil des römischen Rechts, der so unterschwellig ist, dass manche bestreiten, dass es sich hierbei überhaupt um römisches Recht handelt. Auch Marie Theres-Fögen, von der die Geschichte und Theorie der Enteignung der Wahrsager stammt, bestritt mit einer Vorstellung, nach der auch das römische Recht schon System und ausdifferenziert gedacht wird, dass es sich bei der magischen und mantischen Praxis, also auch bei den juridischen Kulturtechniken der römischen Censoren und der ratgebenden Wahrsager um Recht handelt. Zum Recht soll das erst geworden sein, als es verboten wurde. Das sehe ich anders. Was die Rechtswissenschaft davon brauchte, hat man später teilweise vorsorglich zur Hilfswissenschaft erklärt, heute spricht man teilweise auch (in speziell deutscher Großzügigkeit und Gastlichkeit) von Nachbarwissenschaften (also mit Tschühüss-Vorbehalt).

Mit der Forschung zur Multinormativität bei Thomas Duve und um Thomas Duve sowie in der Forschung zur Multidisziplinarität bei Marietta Auer und um Marietta Auer herum wird eine solche Praxis glücklicherweise auch wieder Gegenstand der Rechtsgeschichte und Rechtstheorie. Was daran marginal oder peripher sein soll, zieht sich kapillar mitten durch das Recht, durch alle seine Stellen und Passagen, denn dieses Recht ist elementar zeitlich und gemessen. Neben dem Forschungsprojekt zu Warburgs Staatstafeln sind in Bezug auf das MPI auch die Forschungsprojekte von Karolyne Mendes Mendonca Moreira ("Incarnated Spirits") zu afrikanischen Praktiken und und Hoachen Ku (u.a. zu customs oder in Warburgscher Lesart: Trachten) zu erwähnen, die beide ebenfalls magischen und mantischen Praktiken nachgehen.

2.

Warburg ist durch seine Kenntnis dieses Teils des römischen Rechts berühmt geworden: das betrifft seine Arbeiten zur Messung und Verwaltung von Zeit, seine Kenntnisse der Kalendergeschichte. Er hält einen berühmten und legendären Vortrag von Rom (nicht nur Lacan), den hält er 1912 in der Bibliothek, die heute zum Max-Planck-Gesellschaft gehört und die den ehrwürdigen Titel Hertziana trägt. Ihm gelingt aufgrund seiner Kenntnisse über die Messung und Verwaltung von Zeit, aufgrund seiner Kenntnisse der Kalendergeschichte eine Entzifferung des ikonographischen Programms im Palazzo Schifanoia Ferrara (das einer Synopse und Umrechnungstabelle gleicht). Diese Kenntnis geht mit einer Kenntnis in Astronomie und Astrologie einher, weiter mit einer Kenntis der Geschichte der Alchemie und Hermetik - und immer mit einer Kenntnis magischer und mantischer Praxis. Aus einer Begegnung mit magischer und mantischer Praxis heraus, dem Reigen, das unter dem Begriff Schlangenritual bekannt geworden ist, hat Warburg überhaupt erst angefangen, seine Geschichte und Theorie römischen Rechts oder aber eines Rechts, in dem Antike nachlebt, zu entfalten. Auf die Idee, deswegen Kunst und Irrationalität aufeinander zu verpflichten und insoweit Recht und Kunst zu ausdifferenzieren, auf die Idee kommen weder Warburg noch Benjamin, aber beide gehören ja auch nicht zur Kritischen Theorie Frankfurter Schule Abteilung Nichtbenjamin und Benjamin ist ja sogar der Gründer der Kritischen Theorie Frankfurter Schule Abteilung Benjamin.

3.

Es gibt also eine Formulierung, die von Walter Benjamin stammt und die Georges Didi-Huberman in seinem Buch über den Atlas oder die unruhige fröhliche Wissenschaft auf Aby Warburg bezogen hat. Lesen, was nie geschrieben wurde: das sei etwas, zu dem Benjamin und Warburg Routinen, Rechniken oder Verfahren entwickeln würden. Lesen, was geschrieben nie steht, auch so weit gedehnt will ich das deuten. Die magischen und mantischen Praktiken haben es mit einem Lesen jenseits der Begriffe der Schrift, jenseits des Schreibens und jenseits des Stehens zu tun. Lesbar werden hier auch andere Graphien und andere Choreographien, solche, die nicht allein begriffen werden und damit nicht im Begriff aufgehen, die nicht Schrift sind und die auch etwas anderes tun als zu stehen und darin (be-)ständig zu sein.

Die Kenntnisse solcher magischen und mantischen Praktiken werden unter anderem im römischen Recht in einem Material archiviert, das unterschwellig oder minor ist. Nach Cornelia Vismann: Das Material ist nicht verfasst, ist keine Verfassung römischen Rechts und bietet dem römischen Recht keine Verfassung, nur Fassungen, nur Versionen und damit Drehungen und Verdrehungen, nur Verkehr und Verkehrungen. Dieses Material verwaltet nur und ist nur verwaltet, sortiert laufend um ohne jemals die Ordnung zu sein. Es ist aktenförmig, wird teilweise zwar mit dem verwechselt, was ein Buch sein soll, ist und bleibt aber Aktenmaterial, voller Listen, Tabellen und Bildern. Das Material ist so unbeständig, das es ab dem 19. Jahrhundert mit dessen nationalen und universitären Bemühungen um Homogenisierung, Systematisierung , Authentifizierung und Aneignung als zu zwielichtig gilt, um ernsthaft am Stolz des Wesens römischen Rechts teil zu haben. Eventuell überlässt Mommsen sogar darum seinem Schüler Otto Seeck die Edition des unbeständigen und damit zwielichtigen Materials. Insofern ist schon fraglich, ob diese Material, das weder auf Heterogenität noch auch Homogenität verpflichtet werden kann, Text ist. Fabrikat ist es. Das berühmteste Material ist die notitia dignitatum (jenes Material, das auch als Atlas lesbar ist und lauter Tafeln auf Tafeln zeigt). Was die Zeitmessung und die Kalender anbetrifft interessiert sich Warburg explizit in seinem Atlas für den Kalender von 354, den Kalender des Filocalus (er bildet Auszüge daraus ab und nutzt für Tafel 78 noch die kalendarische Struktur, um das diplomatische Protokoll eines diplomatischen Protokolls zu entfalten).

4.

Für eine Geschichte und Theorie unbeständigen und polaren Rechts schlage ich vor, einmal den Affinitäten zwischen demjenigen nachzugehen, was Aby Warburg Gestellschieberei nennt, demjenigen, was Lévi-Strauss bricolage nennt und was Jesper Svenbro in seiner Geschichte und Theorie der Kulturtechnik Lesen Ameisenwege nennt. Südamerika bietet sich an, dann das ist ein Ort, an dem die Ameisen mit dem Laub abhauben, dauernd (vermutlich, weil hier eine Flat-Rate-Sommerlichkeit noch die anderen drei Jahreszeiten belegt). In Deutschland wird saisonal stoßgelüftet, in Brasilien hauen die Ameisen mit dem Laub ab: Das sind Reihenfolgen, Sequenzen, denn alles was hier vorkommt, kommt auch dort vor, nur in anderen Reihenfolgen.

Solche Ameisenwege sind Dienstwege der bricolage, auf ihnen werden Gestelle geschoben - und auch die sind zu den gründlichen und vorgeschobenen Linienzügen zu zählen: Das wäre eine Arbeitsthese. Ameisen, die mit dem Laub abhauen, erlauben auch was, dazu entlauben sie allerdings. Ameisen sortieren auch, selbst wenn sie die Blätter so sortieren, wie es auf den Blättern von Benjamins Thesen nicht nur beschrieben wird, sondern wie es Benjamins Blättern passiert ist, also auch wenn darin Kippen, Kehren und Wenden vorkommen, die mit katastrophalen und apokalyptischen Wirbeln oder Ventilierungen einhergehen.

#história e teoria de uma lei inconstante e polar#Gestellschieberei#bricolage#ameisenwege#Die Ameisen hauen mit dem Laub ab

5 notes

·

View notes

Text

Milliarden für Anti-Migrationsforschung

Diese 3,5 Milliarden hätten auch bei Integration helfen können

Wir erinnern uns, dass Kanzlerin Merkel bei jeder Gelegenheit versprach sich um legale Wege der Migration zu kümmern. Stattdessen wurden über 20 Jahre noch mehr Milliarden in die Flüchtlingsabwehr-Organisation FRONTEX investiert. Für die "Arbeit" von Frontex hat die EU-Kommission in den vergangenen 17 Jahren mehr als 800 migrations-bezogene Projekte zur Sicherheitsforschung gefördert.

Unter der Überschrift "Stop Orwell 2020" haben wir damals über mehrere Jahre diese Projekte verfolgt und dabei so skurrile Projekte wie den Grenzschutzstreifen-abfahrenden Roboter oder den schweiß-messenden Lügendetektor-Stuhl in den Projektbeschreibungen gefunden.

Mit ihren 800 Projekten aus dem EU-Fond für innere Sicherheit und Grenzmanagement hat die Kommission kürzlich vor den 27 EU-Staaten in der Ratsarbeitsgruppe „Grenzen“ sogar noch Reklame für ihre Arbeit gemacht. Dies wurde erst nach einer Informationsfreiheitsanfrage öffentlich. Dabei ging es um

"Küstenschutz und militärische Marinen",

Entwicklung unbemannter Systeme in der Luft, auf See oder Unterwasser,

Sensoren und KI-gestützte Algorithmen an schwierigen geografischen Grenzabschnitten,

Systeme zur "Vorgrenzaufklärung" (Pre-frontier Intelligence) - - - Ähm, das müsste ja außerhalb der EU sein, was sagen die betroffenen Staaten dazu? Na ja, die Türkei wird bezahlt und Libyen wurde zerschlagen ...

Entwicklung neuer Kontrollsysteme mit biometrischem Abgleich zur Beschleunigung der Grenzabfertigung,

Techniken zur Röntgenanalyse für Zollbehörden, um ganze Lastwagen auf illegale Waren zu untersuchen.

Beim letzten Punkt fällt uns der Aufschrei der bundesdeutschen Politik und Presse ein, als es in den 80-iger Jahren hieß, dass DDR Grenzorgane Kfz bei der Ein- oder Ausreise "bestrahlen" würden. Und das erinnert uns wieder an George Orwells "Farm der Tiere" - wenn zwei das Gleiche tun, ist es noch lange nicht das Gleiche ...

Auf jeden Fall ist dem damals von uns begleiteten FP6 mit weiteren Milliarden auch "Horizon 2020", das FP7, gefolgt und nun steht das nächste Horizon-Europe-Cluster "Zivile Sicherheit und Gesellschaft" in der Abstimmung - für noch mehr Milliarden.

Mehr dazu bei https://netzpolitik.org/2024/grenzueberwachung-und-kontrolle-eu-hat-35-milliarden-in-forschung-zur-migrationsabwehr-investiert/

Kategorie[21]: Unsere Themen in der Presse Short-Link dieser Seite: a-fsa.de/d/3DU Link zu dieser Seite: https://www.aktion-freiheitstattangst.org/de/articles/8969-20241117-milliarden-fuer-anti-migrationsforschung.html

#StopOrwell#Forschung#Asyl#Abschiebungen#EuGH#Urteil#Flucht#Folter#Abschiebung#Migration#Frontex#Fluggastdatenbank#EuroDAC#Europol#Schengen#Roboterhunde#Verfolgung

3 notes

·

View notes

Text

Ursachen, Symptome und Behandlung von Mundgeruch

Die Ursachen von Mundgeruch im Sinne einer Halitosis oder “Foeter ox ore” sind vielfältig. Grob lassen sie sich einteilen in Ursachen, die auf die Mundhöhle beschränkt sind (orale Ursachen) und solche, die andere Gründe haben. Im Mundhöhlenbreich spielt vor allem die bakterielle Zersetzung organischen Materials eine Rolle. Dabei werden flüchtige Schwefelverbindungen so genannte “volatile sulphur compounds; VSC” frei, die den Hauptbestandteil der üblen Geruchswahrnehmung ausmachen. Bedingungen dafür sind unter anderem mangelnde Mundhygiene,Zahnbelag, Infektionen mit Pilzen (z.B. candida albicans), Zungenbelag, Karies, offene Wurzelkanäle sowie unsaubere Prothesen. Des weiteren können Entzündungen des Zahnfleisches (Gingivitis) oder allgemein in der Mundhöhle, sowie eine Parodontose zu unangenehmem Geruch führen.

Nicht-orale Ursachen von Halitose sind am häufigsten im Nasen-Rachen-Raum zu finden und fallen in den Fachbereich des HNO-Arztes. Verstärkter Sekretfluss, Nasennebenhöhlenentzündungen (Sinusitis), chronischer Schnupfen sowie Entzündungen sind hier die Hauptursachen.

Zudem können Gründe bei allgemeinen Erkrankungen, starkem Rauchen, bestimmten Ernährungsgewohnheiten, Erkrankungen des Magen-Darmtraktes, bei Diabetes mellitus und der Einnahme von Medikamenten gefunden werden.

Diagnose der Halitose

Halitosis lässt sich in 3 Untergruppen einteilen. Halitosis, Pseudo-Halitosis und Halitophobie.

Halitosis beschreibt einen deutlichen Mundgeruch, der objektiv diagnostizierbar ist und von anderen wahrgenommen wird. Ein verstärkter Mundgeruch tritt auf bei dem Genuss von Alkohol oder Knoblauch (physiologische Halitosis). Ein starker unangenehmer Mundgeruch kommt durch die Zersetzung von organischen Verbindungen zustande (pathologische Halitosis).

Von der Pseudohalitosis spricht man, wenn der Betroffenen einen Mundgeruch angibt oder wahrnimmt, der sich aber nicht objektiv bestätigen lässt.

Die Halitophobie ist ein Hineinsteigern in die Vorstellung unter Mundgeruch zu leiden für den es keinerlei Belege gibt und der Patient lässt sich nur schwer vom Gegenteil überzeugen.

Die objektive Beschreibung des Mundgeruches gestaltet sich allerdings recht schwierig. Ein recht einfaches aber nicht sehr genaue Methode ist die der “organoleptische Messung”. Der Untersucher bittet den Patienten ihn anzusprechen und prüft dabei den Geruch der austretenden Luft. Eine Klassifizierung in Schweregrade geschieht über den Abstand bis zu dem der Untersuchende etwas riecht. Grad 1 ist bis 10 cm von Gesicht des Patienten, Grad 2 bis 30 cm und Grad 3 bis 1m. Diese Methode dient allerdings nur der generellen Einschätzung, da sie durch verschiedene Faktoren beeinflusst wird.

Eine genauere Analyse erlaubt der Einsatz von Instrumenten wie der “Elektronischen Nase” und “Sulfat-Monitoren”. Ursprünglich für die Lebensmittelchemie entwickelt leisten chemische Sensoren für die zu riechenden Stoffe inzwischen gute Dienste in der Diagnostik des Mundgeruches. Luft wird aus dem Mundraum des Patienten gesammelt und die Zusammensetzung auf VSC und organische, aromatische sowie aminhaltige Verbindungen als auch Ammoniakderivate hin analysiert.

Eine kostengünstiger und meist für den täglichen Gebrauch in der Praxis geeignetere Geräte sind “Sulfat-Monitore” oder auch “Halimeter”. Sie messen spezifischen den Gehalt der VCL in der Ausatemluft. Auch hier wird Luft aus Mundraum des Patienten angesaugt und analysiert. Der Normbereich der VSC liegt bei 50- 150 ppb (parts per billion; engl).

Eine eindeutige Diagnose ist nur in der Verbindung von organoleptischen und gerätegestützten Analysen möglich.

Behandlung von Mundgeruch

Je nach Ursache ist eine fachgerechte Behandlung notwendig. Da 90% der Ursachen auf Prozesse in der Mundhöhle zurückzuführen sind, ist der Zahnarzt der erste Ansprechpartner. Grundlegend ist eine Reduktion der VSC durch Aufspaltung der Verbindungen und eine Reduktion der Mikroorganismen und deren Nahrungsgrundlagen. Ablagerungen und Plaque sind mit einer professionelle Zahnreinigung und eine Parodontosebehandlung anzugehen. Oft lässt sich der Mundgeruch wirksam mit einer Verbesserten Mundhygiene und verändertem Putzverhalten bekämpfen. Nach neueren Untersuchungen trägt auch eine gründliche reguläre Reinigung der Zunge zu einer Reduktion des Geruches bei. Die Industrie vertreibt zunehmend Zungenreiniger in verschiedenen Formen, teils integriert in den Bürstenkopf, teils alleinstehend. Des weiteren empfehlen sich Mundspüllösungen die nachweislich eine Reduktion der VSC bewirken. Das kauen von Kaugummis um den Speichelfluss und damit die Reinigung der Mundhöhle zu fördern zeigt hingegen keinen nachhaltigen Effekt.

4 notes

·

View notes

Text

dormakaba Belgium N.V.

youtube

toegangscontrole

deurpomp

Beveiliging en gemak bij Dormakaba België

Bij Dormakaba België staan veiligheid en toegankelijkheid voorop. Ons assortiment beveiligingssystemen is ontworpen om bedrijven en instellingen te helpen hun panden, personeel en bezoekers optimaal te beschermen. Wij bieden producten die passen bij de eisen van de moderne werkplek.

Elektronische sluitsystemen

Sleutels raken kwijt en kunnen makkelijk worden gekopieerd. Daarom bieden wij elektronische sluitsystemen die deze problemen aanpakken en tegelijkertijd flexibiliteit en veiligheid bieden. Met onze producten kunnen bedrijven nauwkeurig bepalen wie toegang heeft tot welke ruimtes en wanneer. RFID-kaarten, PIN-codes, biometrie en mobiele toegang via smartphones maken deel uit van ons aanbod, zodat elke organisatie een oplossing vindt die past bij haar specifieke beveiligingsbehoeften.

Bedrijven die zich bevinden in panden zoals kantoren, ziekenhuizen en hotels profiteren van de mogelijkheid om toegangsrechten gemakkelijk te beheren en aan te passen, zonder dat fysieke sleutels nodig zijn. Onze systemen zijn ontworpen om de veiligheid te maximaliseren en het beheer te vereenvoudigen.

Automatische deuren voor drukke omgevingen

Voor locaties met een hoog bezoekersaantal zijn automatische deuren een onmisbare toevoeging. Ze bieden niet alleen gemakkelijke toegang, maar verbeteren ook de energie-efficiëntie van gebouwen. Onze automatische deuren zijn uitgerust met sensoren en nooduitgangsopties en zijn stil in gebruik. Ze worden veel toegepast in omgevingen zoals luchthavens, ziekenhuizen, winkels en kantoorruimtes, waar ze bijdragen aan een veilige en comfortabele doorstroom van mensen.

Deze deuren zijn ontworpen voor intensief gebruik en zijn een betrouwbare keuze voor bedrijven die willen zorgen voor een soepel verloop van dagelijkse operaties, zonder in te boeten op veiligheid of gebruiksgemak.

automatische schuifdeuren

toegangscontrole systeem

Beveiliging met interlocksystemen

In ruimtes waar een hoog beveiligingsniveau vereist is, zoals banken, laboratoria en gevangenissen, bieden onze interlocksystemen een oplossing. Deze systemen zorgen ervoor dat slechts één deur tegelijk geopend kan worden, wat de kans op onbevoegde toegang verkleint. Interlocksystemen zijn een belangrijk onderdeel van beveiligingssystemen in kritieke omgevingen waar gecontroleerde toegang van het grootste belang is.

Door toegangscontroleopties zoals biometrische verificatie en anti-tailgating technologieën in te bouwen, verhogen deze systemen de veiligheid en beperken ze de risico's op onbevoegde toegang. Ze bieden klanten een betrouwbare manier om toegang te beheren en te controleren.

Eenvoudig bezoekersbeheer

Het beheren van bezoekersstromen is belangrijk voor elk bedrijf. Onze bezoekersbeheersoftware biedt een gebruiksvriendelijke oplossing om alle bezoekers makkelijk te registreren en te monitoren. Dit systeem maakt het mogelijk om gedetailleerde rapporten te genereren en geeft inzicht in wie er op elk moment in het gebouw aanwezig is. Zo verhoogt het de veiligheid en helpt het bedrijven te voldoen aan privacywetgeving.

Bescherming van persoonlijke eigendommen

Lockersystemen en elektronische sleutels zijn van belang in omgevingen waar persoonlijke veiligheid voorop staat, zoals sportcentra, scholen en kantoren. Onze lockers en persoonlijke beveiliging bieden bescherming tegen diefstal en verlies. Met flexibele aanpassingsopties zorgen deze systemen ervoor dat persoonlijke eigendommen veilig blijven, waar ze ook worden gebruikt.

Uitgebreide service en onderhoud

Om ervoor te zorgen dat beveiligingssystemen altijd optimaal functioneren, bieden wij verschillende soorten service- en onderhoudsdiensten. Regelmatig onderhoud en snelle reparaties zorgen ervoor dat onze klanten altijd kunnen vertrouwen op hun beveiligingssystemen. Ons serviceteam staat klaar om te helpen met technische ondersteuning en preventief onderhoud, waardoor de prestaties van alle systemen worden gemaximaliseerd en downtime wordt geminimaliseerd.

schuifdeur automatisch

automatische deursluiter

Duurzaamheid centraal

Onze inzet voor duurzaamheid komt tot uiting in de producten die we ontwikkelen. We richten ons op energie-efficiëntie en gebruiken milieuvriendelijke materialen om onze ecologische voetafdruk te minimaliseren. Door producten te leveren die zowel innovatief als milieubewust zijn, helpen we bedrijven niet alleen om hun beveiliging te verbeteren, maar ook om duurzamer te werken.

Waarom kiezen voor Dormakaba?

Dormakaba België is toegewijd aan het leveren van betrouwbare en innovatieve beveiligingssystemen. Onze producten zijn ontworpen om te voldoen aan de specifieke behoeften van verschillende sectoren, van kleinschalige ondernemingen tot grote instellingen. Met een focus op kwaliteit en klanttevredenheid en een sterke nadruk op duurzaamheid, blijven we een vertrouwde partner voor bedrijven die hun beveiligingsstrategieën willen verbeteren.

automatische deuren

schuifdeuren buitendeur

contact us

dormakaba Belgium N.V. https://www.dormakaba.com/be-nl ADDRESS: Monnikenwerve 17 8000 Brugge PHONE: 050 45 15 70

Facebook

Instagram

YouTube

X

LinkedIn

2 notes

·

View notes

Text

Lynix (Schiffsklasse)

Schiffe der Lynix Klasse haben eine stromlinienförmige, kompakte Bauweise, die darauf ausgelegt ist, sowohl im Weltraum als auch in der Atmosphäre verschiedener Planeten, hohe Geschwindigkeiten zu erreichen. Sie bestehen aus leichten und widerstandsfähigen Materialien wie Titanlegierungen oder speziellen Verbundstoffen, die eine hohe Festigkeit bei minimalem Gewicht bieten.

Daten:

Daten Besatzung 3 - 17 Personen Länge 105 Meter Volk Skaáhurii Modell Lynix Mk-1 Technologie Syn-Tech Atmosphärenflug geeignet Ja Antriebsart Syn-Tech Partikelstrahl und Impulsstrahltriebwerk Hangerplätze für 2 Kleine Shuttles am Heck Bewaffnung 4 modulare Geschütztürme und 6 feste modulare Waffelslots

Das Raumschiff ist mit einem fortschrittlichen Syn-Tech Partikelstrahl-Antriebssystem ausgestattet, sowie konventionellen Impulsstrahltriebwerken für den Einsatz in der Atmosphäre. Bewaffnung: Schiffe dieser Art können mit vielen verschiedenen Waffen modular ausgerüstet werden. Darunter zählen unter anderem, aber nicht ausschließlich Raketenwerfer, Railguns, Partikelkanonen und viele Weitere. Die Schützen werden zudem von einem leistungsstarken Zielcomputer unterstützt, der dazu konzipiert wurde, schnelle und präzise Angriffe durchzuführen, während sich das Schiff in Bewegung befindet.

Technologie und Sensoren:

Das Schiff ist mit Lang- als auch Kurzstreckensensoren ausgerüstet, welche vor allem zum Aufspüren von Schiffen als auch Bodentruppen entwickelt wurden. Diese sind in der Lage bis zu 150 m tief in Felsboden einzudringen und ein exaktes 3D Modell des Terrains zu generieren, die zwischen organisch und anorganisch unterscheiden können. So ermöglicht es der Crew umfassende Berichte über die Umgebung zu erstellen, noch bevor diese betreten wird.

Manövrierfähigkeit:

Die Manövrierfähigkeit der Schiffe ist entscheidend für die militärische Einsatzfähigkeit. Es verfügt über agile Steuerflächen/-triebwerke, die schnelle Kursänderungen und hohe Wendigkeit sowohl im Vakuum als auch der Atmosphäre eines Planeten ermöglichen. Besatzung: Die minimale Besatzung beträgt 3 Personen, bestehend aus einem Piloten, einem Navigator und einem Technischen Crewmitglied.

Die maximale Besatzungsgröße beträgt 17 Personen, was der maximalen Anzahl an Quartierplätzen entspricht.

Die Quartiere:

Die Lynixklasse besitzt insgesamt 4 Quartiere mit jeweils Platz für 4 Besatzungsmitglieder und ein Kommandantenquartier, das neben den Schlaf und Aufbewahrungsmöglichkeit auch einen Schreibtisch sowie Kommunikationsausrüstung und einen kleinen Besprechungstisch besitzt.

Räumlichkeiten:

4 x Quartiere a 4 Betten

1 x Kommandantenquartier

1 x Labor/Krankenzimmer

1 x Waffenkammer

1 × Besprechungsraum

1 x Mannschaftsraum mit Küche

4 x Multifunktions-/lagerraum

1 x Hanger mit Platz für 2 Shuttles

2 notes

·

View notes

Text

Create more sustainable and healthier spaces using Relative Feuchte Sensoren! At MESSmatik AG, we offer different types of data loggers such as MSR, Tinytag, and Sterlis. For more information, you can visit our website https://www.messmatik.ch/ or call us at +41 61 481 89 20

1 note

·

View note

Text

Projekt: LEGO-Roboter

Interview mit dem Projektleiter, Herrn Brüwer

von den Bloggern Lukas und Danial

Blogger: "Worum geht es in dem Projekt?"

Herr Brüwer: "Es geht darum Roboter zu bauen, die programmierbar sind. Über Sensoren kann man die Länge des Lichts steuern."

Blogger: "Was ist Ihr Ziel für diese Woche?"

Herr Brüwer: "Das Ziel für diese Woche ist, verschiedene Roboter auszuprobieren und zu programmieren und zu gucken, was man alles machen kann."

Blogger: "Auf was freuen Sie sich in dieser Woche?"

Herr Brüwer: "Den Schülern programmieren beizubringen und zu sehen, wie sie die Roboter bauen."

Blogger: "Wie schätzen Sie die Motivation der Schüler ein?"

Herr Brüwer: "Bis jetzt sind alle gut dabei und sie programmieren und bauen."

Interview mit dem Schüler:

von den Bloggern Danial und Lukas

Blogger: "Wie findest du das Projekt bisher?"

Schüler: "Ich finde das Projekt gut, weil man mit Technik was macht und dem Aufbau von Technik."

Blogger: "Warum?"

Schüler: "Man kann daraus lernen und macht sehr Spaß."

Blogger: "Woran arbeitest du gerade?"

Schüler: "Wir arbeiten an einem Farbsorierer."

Blogger: "Was gefällt dir nicht so gut an dem Projekt?"

Schüler: "Ich habe manchmal Probleme, die ich nicht lösen kann."

6 notes

·

View notes

Text

Wasserleck-Sensoren im Vergleich: Shelly Flood vs. Tuya Wasserleck Sensor

In diesem Beitrag möchte ich zwei Wasserleck-Sensoren miteinander vergleichen. Zum einen ist es der Shelly Flood und der andere ist ein Wasserleck Sensor der Firma Tuya.

Wasserleck-Sensoren im Vergleich: Shelly Flood vs. Tuya Wasserleck Sensor Beide Sensoren habe ich dir bereits in separaten Beiträgen ausführlich vorgestellt. - Sicherheit im Smart Home: Der Shelly Flood Wasserleck Sensor im Fokus - Smartes Hochwasser-Alarm: Erfahrungen mit dem Tuya Wasserleck-Detektor

Tuya Wasserleck Sensor

Shelly Flood

Vergleich der technischen Daten von Shelly Flood & Tuya Wasserleck Sensor

Schauen wir uns zunächst die technischen Daten der beiden Sensoren an: Shelly FloodTuya Wasserleck SensorMikrochipESP8266EXTuya CB3SStromversorgungCR123A BatterieCR123A BatterieSchnittstelle2,4 GHz WiFi2,4 GHz WiFizusätzliche FeaturesTemperatursensor, BatteriestatusBatteriestatusAbmessungen70 mm x 19 mm55 mm x 30 mm Schnittstellen zu Smarthome Systemen Beide Sensoren bieten die Möglichkeit, sich über verschiedene Schnittstellen mit Smart-Home-Systemen zu verbinden. Beide sind mit Google Home und Amazon Alexa kompatibel. Allerdings zeichnet sich der Shelly Flood durch die Integration der Shelly Cloud aus, was ihm einen klaren Vorteil verschafft, da er mit einer Vielzahl weiterer Systeme interagieren kann. Ein gemeinsames Merkmal beider Geräte ist die Fähigkeit, andere Geräte über intelligente Szenarien zu steuern. Diese Szenarien können nahezu frei konfiguriert werden, was eine flexible Anpassung an individuelle Bedürfnisse ermöglicht.

Preisvergleich der Wasserleck Sensoren

Beim Thema Preis gehen beide Sensoren weit auseinander, zum einen liegt dieses daran das, dass Gerät von der Firma Tuya aus dem asiatischen Raum kommt und der Shelly in Europa vertrieben wird. Shelly Floodhttps://shellyparts.de/18,98 €https://www.berrybase.de/19,90 €https://www.reichelt.de/26,95 € Wie erwähnt gibt es den Tuya Wasserleck Sensor aus dem asiatischen Raum und somit recht günstig für 3,97 € auf aliexpress.com. Dort findest du diverser Ausprägungen und Packungen wobei, wenn du ein Mehrpack kaufst noch deutlich günstiger kommst.

Cloud Support der Wasserleck Sensoren

Beide Sensoren lassen sich über eine App auf dem Smartphone einrichten und senden Benachrichtigungen im Falle eines Wasserlecks. Die entsprechenden Apps sind sowohl für iOS als auch für Android-Geräte verfügbar. Im Fall der Tuya-Geräte stehen zwei Apps zur Verfügung: Tuya Smart und Smart Living. Beide Apps weisen jedoch, wie ich feststellen konnte, den gleichen Aufbau auf.

Pushbenachrichtigung -Shelly Flood

Pushbenachrichtigung -Tuya Smart App Für beide Geräte ist die Anmeldung bei einer Cloud erforderlich, da dort die Daten und Konfigurationen gespeichert werden. Beim Tuya-Gerät besteht zwar die Möglichkeit, ohne ein solches Konto zu arbeiten, jedoch darf der Zwischenspeicher der App nicht gelöscht werden und es ist erforderlich, sich mindestens alle 30 Tage einmal anzumelden. Beide Systeme bieten jedoch die Option eines kostenfreien Kontos. Es ist jedoch zu beachten, dass bei Verwendung dieses kostenlosen Kontos eine Verbindung zu einer chinesischen Cloud hergestellt wird. Dadurch werden die Daten in dieser Cloud gespeichert, und es ist nicht transparent, welche Verwendungsmöglichkeiten oder Zugriffe auf die Daten durch diese chinesische Cloud bestehen. Zusätzliche Benachrichtigungen Der Tuya Wasserleck Sensor kann zusätzlich SMS & Anrufe tätigen, jedoch muss man hier zusätzliche Pakete kaufen. Der Shelly Flood bzw. die Shelly Cloud versendet zusätzlich eine E-Mail bei Erkennung einer Überschwemmung an das hinterlegte Konto.

Welcher Wasserleck Sensor ist jetzt besser?

Eine gute Frage wäre nun "Welcher Wasserleck Sensor ist jetzt besser?" oder "Welchen soll ich kaufen?". Diese kann man so einfach nicht beantworten. Wenn du bereits einige Shellys im Einsatz hast, dann ist es sinnvoll bei diesem System zu bleiben und dir kann ich nur den Shelly Flood empfehlen. Wenn du jedoch noch kein Smarthome Gerät eingerichtet hast und lediglich deine Waschmaschine oder Spülmaschine etwas sicherer zu machen, dann kann ich dir den günstigen Tuya Wasserleck Sensor empfehlen. Dieser Sensor ist sehr günstig und warnt dich genauso gut wie der Shelly. Ich könnte mir gut vorstellen, dass besonders bei Gemeinschaftsräumen mit anderen Mietparteien wo Waschmaschinen stehen, man kein 30 € teures Gerät lose aufstellen möchte. Hier tun die knapp 4 € eines Tuya Sensors nicht ganz so weh. Read the full article

0 notes

Text

Von der Narretei des überlichtschnellen Reisen

(Folge 8)

In dieser Folge möchte einmal für das gemütliche interplanetare Reisen "eine Lanze brechen" (alteisenzeitlich für: "einen Laserstrahl verbiegen"). Auf dem obigen Foto ein kleines Beispiel, was man bei gemütlicher Reisegeschwindigkeit so zu sehen bekommt. Hier ist es ein (von mir entdeckter!) Exoplanet um Proxima Centauri, vermutlich ein "Wasserplanet". Sowas bekommt man natürlich nicht zu sehen, wenn man licht-/überlichtschnell von Galaxie zu Galaxie auf den galaktischen Schnellrouten dahinrast.

Hier noch ein Beispiel für eine kleine blaue Sonne im Sternbild Kassiopeia, auch von mir entdeckt, weil für die Erdteleskope viel zu dunkel. Das Foto ist mit der Bordkamera und der Rechenleistung des Bordcomputers zustande gekommen (was ich übrigens sehr begrüße, wenn der Bordcomputer ausnahmsweise auch mal macht was ich will und nicht nur selbstvergessen an bzw. mit sich rumspielt).

Hier noch ein nettes Beispiel für einen noch unbenamsten Nebelplaneten, der um Sirius B im Sternbild Orion kreist. Schön, daß er überhaupt sichtbar war, ein Glückstreffer sozusagen.

Natürlich lassen sich außer Planeten auch noch andere schöne Dinge entdecken, wenn man sich mit gedrosseltem Schub durch die Sonnensysteme driften lässt, zB hier, eine Nebelbank im Orionnebel:

Es gibt immer wieder eine Überraschung oder etwas lustiges zu sehen. Allerdings muss man sich auch auf unangenehme Dinge einstellen, zB einen auf der Lauer liegenden Vogonenkreuzer, die sich gerne mal in solchen Nebelbänken verstecken. Hier hilft nur, dem Bordcomputer strenge Ansagen zu machen, daß er gefälligst auf die olfaktorischen Sensoren zu achten hat! Diese dreckigen Vogonenkreuzer stinken nämlich im wahrsten Sinne des Wortes "zu Himmel". In dem Fall gilt: Nichts wie weg!

(Folge 9 folgt)

11 notes

·

View notes

Text

Dezember 2024

Mein Smart Home App Zoo

In diesem Jahr wurden einige Bauarbeiten an unserem Haus und im Garten vorgenommen. Auf dem Dach wurde eine Photovoltaik Anlage installiert, die Gaszentralheizung wurde durch eine Wärmepumpen Heizung ersetzt und es gibt eine Wallbox für ein noch anzuschaffendes E-Automobil.

Im Garten gibt es jetzt einen sich-selbst-regenerierenden Naturteich mit Schwimmbecken und zwei neue Terrassenplätze in den hintersten Ecken, die schon an den Garten der Ghanaischen Botschaft grenzen.

Mit der neuen Technik kamen auch einige neue Smart Home Apps auf mein Handy.

Die Apple HomeKit App steuert schon länger die Beleuchtung in meiner Mancave. Die Miele App kommuniziert mit unserer Waschmaschine und informiert mich über das Ende des Waschprogramms, egal wo ich auf der Welt bin. Außerdem kann ich den Füllstand der integrierten Flüssigwaschmittelcontainer sehen - zumindest wenn diese leer sind.

Die Smart Life App von Tongue kommuniziert mit zwei WiFi Schaltern um die Umwälzpumpe des Teichs und die Lampe des Schwimmbeckens zu schalten.

Allerdings sitzen die Schalter im Pumpenschacht, der durch einen Metalldeckel verschlossen ist. Wenn der Deckel offen ist, reicht das WLAN aus der Wohnung bis in den Schacht. Der Deckel blockt es aber recht effektiv ab. Dann muss ich mit dem Handy neben dem Schacht stehen, um Pumpe oder Licht zu schalten. Außerdem kann ich mit der Smart-Live App noch die Lampe am Grillplatz hinten im Garten ein- und ausschalten.

Die Meross App brauchte ich, um ein paar Temperaturfühler in unserer Wohnung einzurichten, nach der Einrichtung kann ich die Temperatur auch in der Apple HomeKit App lesen, aber keine weiteren Details anzeigen lassen oder die Sensoren einrichten.

Die Vaillant App ist für die Steuerung der Wärmepumpenheizung nötig und zeigt auch Fehlfunktionen an.

Die FoxCloud App zeigt den Status der Photovoltaik Anlage an und die FoxSwitch App kann die Wallbox steuern bzw, Status anzeigen.

Die BURGsmart App kann angeblich mit dem Schloss an unserer Eingangstür kommunizieren, aber das funktioniert extrem unzuverlässig, auch das Pendant auf der Apple Watch ist nicht besser. Türcodes kann man leider nicht mit der App verwalten, dazu braucht man eine Windows App, die mir wegen fehlender Hardware aber nichts nützt.

Die Philips Hue App hab ich gebraucht, um die Beleuchtung in der Mancave zu initialisieren und ins HomeKit Universum zu bringen.

Wozu ich die Bosch Home Connect App installiert habe, weiß ich aktuell schon nicht mehr. In der App ist kein Gerät ansprechbar.

Der Zoo unterschiedlicher Apps nervt mich, ich hätte gerne eine Zukunft, in der es kompatible Systeme gibt und in der ich mir aussuchen kann, in welcher App ich alle Statusinformationen sehe und die verschiedenen Geräte steuern kann.

(Henning Grote)

6 notes

·

View notes