#narrativa Stefano Benni

Explore tagged Tumblr posts

Text

"Il Bar sotto il Mare" di Stefano Benni: magia, poesia e risate al Teatro Menotti. Milano

Dal 12 al 31 dicembre a Milano, uno spettacolo che intreccia storie, musica e comicità surreale

Dal 12 al 31 dicembre a Milano, uno spettacolo che intreccia storie, musica e comicità surreale Dal 12 al 31 dicembre 2024, il Teatro Menotti di Milano ospita la prima milanese di “Il Bar sotto il Mare”, adattamento teatrale del celebre romanzo di Stefano Benni. Con la regia di Emilio Russo e un cast eccezionale, lo spettacolo promette un’esperienza unica fatta di racconti, musica dal vivo e…

#adattamento teatrale#Alessandria today#atmosfere magiche#Capodanno a teatro#cast teatrale talentuoso#commedia poetica#commedie teatrali#Cosimo Zannelli#Emilio Russo regia#esperienze culturali Milano#eventi Capodanno Milano#eventi teatrali dicembre#Fabrizio Checcacci#Google News#Il Bar Sotto il Mare#italianewsmedia.com#letteratura e teatro#libri e teatro#Lorenzo degli Innocenti#Musica dal vivo#narrativa comica#narrativa Stefano Benni#narrativa surreale#performance straordinarie.#Pier Carlo Lava#Poesia in musica#poesia teatrale#primo milanese#produzioni Tieffe Teatro#Riflessioni Poetiche

0 notes

Text

Solitudini di Grazia Verasani

La solitudine dell’artista SOLITUDINI di Grazia Verasani è uno degli ultimi nati della casa editrice Oligo. In questa bella intervista, l’autrice ci racconta come e perché è arrivata a parlare di solitudine e solitudini. Il libro, che si legge tutto di un fiato (poco meno di 50 pagine), è un concentrato di spunti e riflessioni su argomento che non ha tempo: la solitudine. Grazia Verasani è riuscita meravigliosamente a cogliere la solitudine nei suoi diversi aspetti, raccontandoci quella di alcuni scrittori famosi per veicolarci che, spesso, la solitudine è una condizione ricercata e non sempre, necessariamente, sofferta. Con grande delicatezza, l’autrice ripercorre la propria concezione di solitudine attraverso quella di grandi scrittori come Ovidio, Katherine Mansfield, Emily Dickinson, Robert Walser, Schopenhauer, a volte abbracciandone la visione, altre volte allontanandosene. La lettura di SOLITUDINI di Grazia Verasani sarà certamente un grande stimolo alla riflessione, non solo sulla nostra vita, ma anche su quella degli altri. SOLITUDINI di Grazia Verasani: intervista all’autrice Com’è nata la scelta di trattare l’argomento della solitudine? L’amico scrittore Davide Bregola mi ha proposto di scrivere il libricino preannunciandomi l’argomento. Ho accettato subito, avevo letto altre pubblicazioni di Oligo, provavo stima per il loro lavoro, e poi un trattatello sulla solitudine era stimolante, sapevo di poter dire la mia sul tema, ero felice di dare un contributo. Che rapporto c’è, secondo lei, tra scrittura e solitudine? E’ un rapporto molto stretto, direi inestricabile. Per scrivere occorre isolamento, silenzio, almeno per me. Non scrivo mai con musica di sottofondo, proprio per cercare una mia musicalità. La magia della scrittura è che nonostante tu sia fisicamente solo nell’atto, nel gesto di scrivere, in realtà sei in compagnia dei tuoi personaggi, delle tue storie, e quindi la solitudine viene meno. Creare è questo. Un “prodotto” della solitudine che rende meno soli sia chi lo realizza che chi ne usufruisce. In “Solitudini” lei cita uno scrittore che amo molto, Robert Walser. Può raccontare ai lettori perché ha scelto di parlarne? Ho conosciuto letterariamente Robert Walser grazie al mio mentore Gianni Celati, che trovava similitudini tra la mia scrittura e quella del magnifico, disperato autore svizzero. Ho letto tutti i suoi libri, e anche saggi e biografie. Una delle mie bibbie è il suo “Jakob von Gunten”. Walser era un grande solitario, un camminatore solitario, proprio come Celati, ma amava la natura ed era curioso delle persone, dell’arte, della vita semplice. Il suo valore letterario purtroppo è stato riconosciuto post mortem, e la sua è stata una lunga vita manicomiale. Un genio assoluto. Molti scrittori hanno delle vere e proprie “ossessioni”, temi intorno ai quali scriveranno per tutta la vita, lei ne ha? Sì, devo dire che quasi tutta la mia narrativa ruota intorno al tema del suicidio. Ho dovuto fare i conti col suicidio da ragazzina, un trauma che mi ha segnato e ha inevitabilmente centralizzato i miei scritti. Da “Quo vadis, baby’” a “Tutto il freddo che ho preso”, da “From Medea a “Lettera a Dina” il suicidio è spesso, volente o nolente, protagonista o comprimario. Un���ossessione in cerca di catarsi. Progetti per il futuro? Sta già lavorando a qualcosa in particolare? Sì, sto scrivendo un romanzo, breve e denso, e un po’ distopico, un ritratto della nostra epoca e dei rischi morali che stiamo correndo. Può essere definito “nero”, ma io non amo le etichette. Cerco sempre di scrivere liberamente e sono quando ho un’idea che mi convince, che mi smuove, e che sento in qualche modo necessaria. Grazia Verasani vive a Bologna. Ha iniziato a scrivere incentivata da Gianni Celati, Roberto Roversi, Tonino Guerra e Stefano Benni. Dal suo noir d’esordio Quo vadis baby? (Mondadori 2004) il regista premio oscar Gabriele Salvatores ha tratto l’omonimo film e prodotto la serie tv Sky. Sono seguiti libri di successo per Feltrinelli, Giunti, La Nave di Teseo e Marsilio, che ha pubblicato Come la pioggia sul cellofan (2020) e Non ho molto tempo (2021, memoir dedicato all’amico Ezio Bosso). Tra le opere teatrali segnaliamo From Medea-Maternity Blues (Sironi, film nel 2012 per la regia di Fabrizio Cattani, presentazione alla Mostra del Cinema di Venezia, premio per la miglior sceneggiatura al BIF festival, Nastro d’argento e due Globi d’oro) e tra le collaborazioni TV la sceneggiatura della docufiction Amati Fantasmi (Rai5, 2021). Read the full article

0 notes

Photo

“Non so se mi crederete. Passiamo metà della vita a deridere ciò in cui altri credono, e l’altra metà a credere in ciò che altri deridono.” 🧜🏻♀️🧚🏻♀️🧞♀️

#gif#il bar sotto il mare#stefano benni#feltrinelli#currently reading#night reading#books and libraries#book#book lover#narrativa italiana#spilled thoughts

21 notes

·

View notes

Text

In Biblioteca puoi scoprire autori e opere che non conoscevi o di cui avevi sentito parlare ma che ancora non avevi avuto modo di leggere. Ed è per questo che abbiamo deciso di dedicare un angolo alla scoperta di questi "tesori nascosti".

Oggi l'opera prescelta è "Il paradiso degli orchi" di Daniel Pennac.

Il libro narra la storia di Benjamin Malaussène, che di mestiere fa il capro espiatorio, mansione per la quale viene strigliato dai clienti per oggetti malfunzionanti. Anche se il lavoro è molto duro, Benjamin è costretto a svolgerlo poiché ha una famiglia molto numerosa alle spalle: Louna, Clara, Thérèse, Jérémy, il Piccolo e il cane Julius. La famiglia Malaussène vive nel quartiere di Belleville, accanto a un ristorante arabo gestito dalla mamma adottiva della famiglia, Yasmina, e da tutta la sua famiglia. Infatti, la vera madre dei Malaussène è uno spirito libero e molto spesso scompare per lunghissimi periodi, tornando incinta e abbandonata dal suo ennesimo grande amore. La storia ha inizio quando, nel Grande Magazzino dove Benjamin lavora, inizia ad esplodere una serie di bombe. L'uomo viene subito sospettato a causa del suo lavoro e per la sua presenza nell'edificio ad ogni esplosione.

Nonostante tutti questi inconvenienti, Ben riesce sempre a tenere di buon umore i suoi fratelli raccontando loro delle storie del libro che egli stesso ha scritto. Un giorno, a sorpresa, sua sorella Clara spedisce questo libro a undici case editrici. Per scoprire chi sia realmente il colpevole dello scoppio delle bombe, Ben, con i suoi fratelli e Theo, iniziano ad indagare sul caso. Si viene a scoprire che, durante la seconda guerra mondiale, proprio nel Grande Magazzino erano stati uccisi dei bambini per mano di alcuni anziani che attualmente vi lavoravano, da qui il nome "orchi". Grande aiuto viene dato da una giornalista, Julie, la quale ben presto s'innamora della disastrata famiglia Malaussène e dello stesso Benjamin. Infatti, nel finale, riesce a scrivere un articolo sul mestiere del capro espiatorio e, dopo che Benjamin è stato allontanato e assunto presso una nuova agenzia, le Edizioni del Taglione, i due si metteranno insieme.

È Stefano Benni che dobbiamo ringraziare se nel 1991 Pennac sbarca in Italia con la fortunatissima saga di Malaussène. Benni legge Pennac, rimane affascinato dalla sua scrittura e lo propone a Feltrinelli. Oggi, nel retro della copertina del Paradiso degli orchi troviamo la sua bellissima introduzione nella quale lo definisce “uno scrittore d’invenzione, un talento fuori dalle scuole”.

Il protagonista, Benjamin Malaussène, nel grande Magazzino, svolge una professione a dir poco singolare, il capro espiatorio; la sua mansione è quella di muovere a compassione i clienti furiosi che presentano i più svariati reclami. Trasformare la rabbia in clemenza, l’indignazione in commiserazione, ecco il vero lavoro di Benjamin. Il risultato? Il ritiro di ogni denuncia e reclamo da parte di ogni cliente inferocito. Questo stato di cose verrà appunto turbato dalle inaspettate, incomprensibili e ripetute esplosioni all’interno del Grande Magazzino. Gli ingredienti di una detective story ci sono tutti: cadaveri, indagini della polizia, indiziati, ma la contaminazione di generi fa sì che il noir si sposi con toni comici e ironici, con trovate intelligenti e leggere. Pennac mescola il crudo realismo con il magico. Le brutture che si stanno consumando al Grande Magazzino vengono trasfigurate e esorcizzate dai racconti che, la sera, Benjamin fa alla nutrita banda dei fratelli e delle sorelle. Il racconto e il raccontare spazzano via ogni genere di preoccupazione sulla proprio sorte, sulla realtà opprimente. Le esplosioni tragiche vengono viste attraverso una lente fantastica, giocosa e il tutto diventa un’avventura.

La presentazione dell’intreccio non rende giustizia al romanzo, la cui forza sta soprattutto nella straordinaria capacità narrativa dell’autore, nel ritmo veloce della sua narrazione, nelle innumerevoli sorprese che scandiscono la successione di eventi pieni di suspense. Daniel Pennac, pseudonimo di Daniel Pennacchioni (1944), è uno scrittore francese. Pessimo allievo, solo verso la fine del liceo ottiene buoni voti, quando un suo insegnante, nonostante la sua dislessia, comprende la sua passione per la scrittura e, al posto dei temi tradizionali, gli chiede di scrivere un romanzo a puntate, con cadenza settimanale. Ottiene la laurea in lettere all'Università di Nizza nel 1968, diventando contemporaneamente insegnante e scrittore. La scelta di insegnare, professione svolta per ventotto anni, a partire dal 1970, gli serviva inizialmente per avere più tempo per scrivere, durante le lunghe vacanze estive. Pennac, però, si appassiona subito a questo suo ruolo. Scommettendo contro amici che lo ritenevano incapace di scrivere un romanzo giallo, nel 1985 pubblica “Il paradiso degli orchi” (Au bonheur des ogres), primo libro del ciclo di Malaussène. Comincia così la fortunata serie di romanzi che girano attorno a Benjamin Malaussène e a un quartiere di Parigi, Belleville. Nel 1992, pubblica il saggio “Come un romanzo”(Comme un roman, in francese), manifesto a favore della lettura. Il 26 marzo 2013 è stato insignito della Laurea ad Honorem per il suo impegno nella pedagogia presso l'Università di Bologna. Nella Lectio magistralis in occasione della Laurea honoris causa, Pennac si sofferma a lungo nella spiegazione della parola “passeur”(letteralmente: facilitatore) per poi nella parte finale definire il “passeur supremo” colui che non fa domande su cosa si pensa del libro appena finito di leggere perché le nostre ragioni di leggere sono strane quanto le nostre ragioni di vivere. E nessuno è autorizzato a chiederci conto di questa intimità.

#tesoronascosto#tesorinascosti#consigliodilettura#libroconsigliato#danielpennac#ilparadisodegliorchi#feltrinelli#narrativafrancese#biblioteca#consigliobibliotecario#consigliolibresco#bibliotecacomunale#bibliosanvale#cosaleggere#ilpiaceredileggere#lettura#leggereèunpiacere#consiglibibliotecari#libri#settembreinlettura#limportanteèleggere#orchi#ciclodimalaussène#seriedibelleville#caproespiatorio#scrittorefrancese#parigi#bibliotecasanvalentino#bibliosanvalentino

3 notes

·

View notes

Text

La Ultima Lagrima – Stefano Benni

[LIBRO de POESIA] Título del Libro: La Ultima LagrimaAutor: Stefano BenniDescripción del Libro: Clientes que compraron este libro también compraronAdquiere este maravilloso libro deStefano Benni,La Ultima Lagrimacliqueando aquí. No hay etiquetas para este libro. http://dlvr.it/NFHSFq

#Libro de Poesia#Libro de Stefano Benni#Libros de Poesia en castellano#Narrativa Extranjera del XIX al XXI#Poesía

0 notes

Text

La Ultima Lagrima – Stefano Benni

Título del Libro: La Ultima LagrimaAutor: Stefano BenniDescripción del Libro: Clientes que compraron este libro también compraronAdquiere este maravilloso libro deStefano Benni,La Ultima Lagrimacliqueando aquí. No hay etiquetas para este libro. http://dlvr.it/NFHS08 (Amor)

#Libro de Poesia#Libro de Stefano Benni#Libros de Poesia en castellano#Narrativa Extranjera del XIX al XXI#Poesía

0 notes

Text

“Siamo stati l’elettroshock del sistema, abbiamo svegliato elefanti che dormivano”. I cataloghi irripetibili di Theoria e Transeuropa

Piccola o grande, letteraria o generalista, quando chiude una casa editrice ne andrebbe rispettato il lutto, vegliato il dolore. Oltre alla redazione sottosopra e all’onta degli ufficiali giudiziari che passano a requisire ciò che possono, sotto cataste di inediti, cartoni di copie saggio e montagne di bozze incompiute restano soprattutto i sogni di chi – attraverso la più impervia e impegnativa delle imprese culturali – credeva di contribuire all’alito del mondo. Certo se si tratta di editori a pagamento o dal catalogo insignificante verrebbe da dire poco male, ma un’indagine del Centro per il libro (2015) stabilì che tra quelle in difficoltà a chiudere erano soprattutto le case editrici con un’identità (38%) mentre sigle senza troppi scrupoli riuscivano più o meno a cavarsela (53%). Per formazione personale, in questo breve viaggio nell’editoria di fine anni Novanta prenderò in analisi due casi che esperti e studiosi considerano irripetibili: Theoria e Transeuropa (limitatamente alla loro prima vita, dalla fondazione al declino), due case editrici che quasi senza sospettarlo hanno riscritto le regole del gioco, anticipato modelli e riferimenti, sparigliato i giochi. Altri tempi, vero. Altri libri, veri.

*

Stagione irripetibile

Ciascuna sommersa dai suoi guai e dai suoi debiti, verso metà dei Novanta alcune sigle editoriali molto diverse tra loro decisero di costituire un’alleanza. Nacque Logica, composta da Costa&Nolan, il Lavoro Editoriale, Leoncavallo Libri, Piero Manni, Moretti&Vitali, Pequod, Vignola, Theoria e Transeuropa (questa la formazione stando al catalogo del 1999). In particolare intendo soffermarmi sull’esperienza di queste ultime due sigle, sul coraggio con cui seppero costruire un catalogo che – ancora oggi, a vent’anni di distanza – raccoglie il meglio della narrativa italiana. Molti autori che esordirono o pubblicarono con Theoria e Transeuropa in quel periodo, sono diventate firme autorevoli della nostra letteratura. Quello che successe grazie a due binomi animati dalla stessa lucida follia, Repetti-Cesari e Canalini-Tondelli, non si è mai più verificato nell’editoria e nell’impresa culturale in genere. Certo oggi sarebbe impossibile riproporlo per modalità e contenuti, ma quella capacità di osare e quella tendenza all’anarchia pura – accumulando molti debiti, sia detto fuori di retorica – non appartiene al nostro tempo così come allora non appartenne a nessun altro. Nessun altro riuscì a imprigionare il vento di quella stagione, nessun altro riuscì a intuire che quelle botteghe editoriali (ne spuntava una a settimana) avrebbero potuto salvare il movimento, sottrarlo all’egemonia da cui sarebbe stato schiacciato.

*

Repetti-Cesari, la scuola romana

Fondata da Beniamino Vignola che ne affidò da direzione editoriale a Paolo Repetti e al compianto Severino Cesari (poi fondatori di Einaudi Stile Libero), la collana Letterature di Theoria fu inaugurata da Diario di un millennio che fugge (1986, Marco Lodoli). Solito laboratorio romano e piccolo borghese, si pensò quando nacque. Costituita senza molti soldi ma con idee abbastanza chiare, Theoria era animata da una determinazione e da una lucidità che i grandi gruppi editoriali sottovalutarono pentendosene quasi subito. Soprattutto Feltrinelli, che dopo gli anni d’oro di Stefano Benni stava cercando giovani narratori. Theoria, tra gli altri, ospitò nel suo catalogo Navigazione di Circe e Poche storie (1987 e 1993, Sandra Petrignani), l’esordio assoluto Per dove parte questo treno allegro (1987, Sandro Veronesi), Acqualadrone (1988, Eugenio Vitarelli), L’apparizione di Elsie (1989, Aldo Rosselli), Voi grandi (1990, Lidia Ravera), Zero maggio a Palermo e Oggi è un secolo (1990 e 1992, Fulvio Abbate), Il banchetto nel bosco e Il suono del mondo (1990 e 1991, Giampiero Comolli), quindi il grande Sandro Onofri (con Luce del Nord del 1991 e Colpa di nessuno del 1995), il folgorante romanzo Questo è il giardino (1993, Giulio Mozzi) e l’impietoso ma perfetto esordio di Sebastiana Nata (1995, Il dipendente). Repetti e Cesari ebbero anche il merito di pubblicare Il branco (1994: il titolo con cui fu anticipato integralmente da Nuovi argomenti era La baracca, eguagliando un onore appartenuto solo a Sciascia) di Andrea Carraro: un lungo piano sequenza narrativo, con la camera sempre fuori dal capanno, durante cui una ventina di balordi della periferia romana violentano due turiste tedesche. Il romanzo (da cui sarà tratto il film di Marco Risi) diventa un caso: vero, non quelli di oggi. Il magazine Anna raccoglie 500mila firme per sollecitare il cambio dell’imputazione nel codice penale, la violenza sessuale da reato contro la morale diventa reato contro la persona anche grazie a Theoria e Carraro. Sempre in Letterature trovarono spazio Emmanuel Carrère, William Faulkner, William Styron, Acheng, Andrej Platonov, William Goyen, Mohamed Mrabet, Edwin Muir, Can Xue, Irina Liebmann, Melissa Pritchartd, Su Tong, Alexander Stuart, Franz Fühmann e Xu Xing. Difficile raccontare Theoria senza franare nell’enfasi dell’entusiasmo, ma Repetti e Cesari – come dichiararono a Giulio Ferroni su La Stampa – ignoravano «di aver contribuito a un elettroshock del sistema, abbiamo svegliato elefanti che dormivano». Erano i tempi di un’editoria pensata con più saggezza, meno soggetta agli entusiasmi e alle depressioni del mercato, più vicina agli interessi politici (Theoria non faceva eccezione, considerata molto vicina alla sinistra) ma paradossalmente più libera di sperimentare, più adatta alla ribellione proprio perché ne conosceva le vie di fuga. Casa editrice d’identità si diceva, in cui gli scrittori che passavano o esordivano sapevano che avrebbero avuto carriere importanti, vivevano quel battesimo sapendo che padrini migliori al momento non ce n’erano. La fine fu traumatica, in una vecchia intervista – rilasciata dopo aver dato vita a Stile Libero, quindi dopo il passaggio in Einaudi-Mondadori – Cesari ne raccontò il requiem: «Eravamo sommersi dai debiti, morti per troppa crescita. Avevamo continuo bisogno di stampare e non avevamo i soldi per la tipografia. Incassavamo tardi da distributori e librerie, macinavamo premi su premi, consensi e recensioni ma nessuno sapeva che stavamo morendo. Dovevamo andare avanti ma la strada era finita». Da qualche anno il marchio ha ripreso le pubblicazioni sotto altra direzione editoriale.

*

Canalini-Tondelli, la provincia laboratorio

Non fu vera scuola, non geograficamente, nel senso che gli autori che hanno pubblicato per la prima Transeuropa provengono da quasi tutte le regioni italiane. Quello che però Massimo Canalini (il più grande talent scout italiano, secondo il Corriere della Sera) riuscì a realizzare, fu una master class a testi aperti. Ad Ancona ne arrivavano 5/10 al giorno, il postino li raccoglieva e consegnava al citofono Transeuropa/Il Lavoro Editoriale: la casa editrice nata dal fiuto di Canalini e dall’amicizia con Pier Vittorio Tondelli, al quale il ruolo di scrittore stava stretto e cominciava a cercare nuove strade per raccontare il suo tempo. Erano gli anni in cui un manoscritto arrivato da Bologna aveva bruciato le prime 300 copie in due giorni, si chiamava (e chiama, perché è un classico) Jack frusciante è uscito dal gruppo, il suo autore stava finendo il liceo e si chiamava (e chiama) Enrico Brizzi. Al Salone di Torino gli aspiranti esordienti facevano ore di fila per parlare con Canalini, oggi agli aspiranti esordienti gli editor sorridono come agli orizzonti in cartolina. Transeuropa aveva già pubblicato Alba rossa (1990, Joyce ed Emilio Lussu), Cani sciolti (1988, Renzo Paris), Charles (1986, Claudio Piersanti), Clapton (1990, Lorenzo Marzaduri), il bellissimo Compleanno dell’iguana (1991, Silvia Ballestra) a cui aveva fatto seguito La guerra degli Antò (1992), Feste perdute e Fuoco magico (1997 e 1989, Gilberto Severini), Giochi crudeli (1990, Claudio Lolli), Il collezionista di Vigevano (1998, Piersandro Pallavicini), Il ferroviere e il golden gol (1998, Carlo D’Amicis), Indianapolis (1993, Romolo Bugaro), Infernuccio itagliano (1988, Gianni D’Elia), Norvegia (1993, Angelo Ferracuti), Outland rock (1988, Pino Cacucci), Profezia di Palazzo (1997, Riccardo Angiolani), Sandrino e il canto celestiale di Robert Plant (1996, Andrea Demarchi) solo per citarne alcuni. Senza contare le antologie Giovani blues (1986) e Belli&Perversi (1988) entrambe a cura di Pier Vittorio Tondelli, e gli altri progetti di ricerca narrativa Coda (a cura di Silvia Ballestra e Giulio Mozzi, 1996), Fifth Coda 1 e 2 (1997 e 1998) entrambi curati da Andrea De Marchi. Anche la storia di quella Transeuropa, oggi sarebbe impraticabile: per i tempi (i testi che arrivavano in redazione venivano letti ad alta voce, discussi ed editati live… spesso alla presenza dell’autore) ma anche per la lingua, che tra fine anni Novanta e inizi Duemila stava assorbendo distorsioni che avrebbero reso qualsiasi audacia un territorio già esplorato (Brizzi scrisse Jack Frusciante senza maiuscole e con pochissimi a capo, oggi gli editing consistono nell’eseguire il minor editing possibile). Il viaggio di quella Transeuropa finì meno traumaticamente di Theoria, attualmente prosegue sotto altra direzione editoriale (Giulio Milani). Ma forse perché avvenne tutto in una piccola provincia, il laboratorio Canalini-Tondelli è riportato nei saggi sull’editoria come un’esperienza straordinaria, unica nel suo genere. Su quella Transeuropa sono state scritte più di 30 tesi di laurea in Editoria e Storia dell’impresa culturale.

*

Divieto di resurrezione

La storia delle resurrezioni editoriali è piena di slanci e naufragi, autentici miracoli e operazioni ambigue che ancora attendono una ragione imprenditoriale e letteraria. Un record lo stabilisce Baldini&Castoldi: nata nel 1897, risorta nel 1991 e assunta nuovamente ai cieli d’inchiostro nel 2013 (da pochi anni sotto il controllo de La Nave di Teseo). Rizzoli (2016) sarebbe fallita se non fosse stata acquisita da Mondadori. Così come la sopravvivenza di Einaudi (1994) sarebbe stata tutt’altro che garantita da banche, fondazioni e creditori che ne inseguivano tutto il pignorabile, se non fosse stata salvata sempre da Mondadori. Qualche caso all’inverso? Non è mai riuscita la resurrezione della Camunia di Raffaele Crovi (fondata nel 1984, passata a Giunti nel 1994 e poi scomparsa), falliti tutti i tentativi di riportarla in vita e recuperarne il catalogo in cui spicca il Campiello de I fuochi del Basento (1987, Raffaele Nigro).

Al momento sarebbero almeno 20 i marchi editoriali italiani a cui imprenditori, scrittori, funzionari pubblici in pensione o semplici avventori sarebbero interessati. Una ventina di fantasmi a piede libero, personaggi reali e spettri dell’ultra vita letteraria in cerca di editore. A tutti gli interessati a questo recupero – col rispetto che si deve a chi rischia e suda in proprio – vorrei poter dire «no, grazie». Le case editrici non sono tabacchi o cancellerie, né case assegnate alle aste giudiziarie (col seguito di maledizioni dei proprietari a cui sono state sottratte), così come non sono auto sequestrate e mai ritirate. Le case editrici sono piante irriproducibili, ecosistemi dalla scomoda ma necessaria solitudine, alfabeti universali in cui nessuno sa come esprimersi, habitat a misura di chi – spesso partendo dal nulla – si imbarca in un’avventura più massacrante che suggestiva. Andrebbe vietata per legge la possibilità di riacquisirne il marchio, perché nessuno come chi l’ha creata può ereditarne il seme. Assistere ai fantasmi di queste esperienze in giro per le stanze delle nostre letture, a tutti questi defunti trattenuti in vita (da sentenze di tribunali) pur di esercitare il fascino di un nome, non solo è ingiusto ma in qualche modo anche indegno. Le case editrici, quelle vere, assolvono una missione, specie in momenti come questo diventano presidi di democrazia, culle del pensiero di cui troppo poco si interessa il nostro Paese. Di contro, assistere a tentativi di recupero di quella missione, di ripristino di quel pensiero rappresenta un obbligo che sa di dileggio, una violenza che sa di profanazione. Non accorgersene va contro l’anarchia di cui i libri sono bandiera. Vuol dire manomettere le sentenze della storia, e questo nemmeno ai libri è consentito. Figurarsi agli Editori.

Davide Grittani

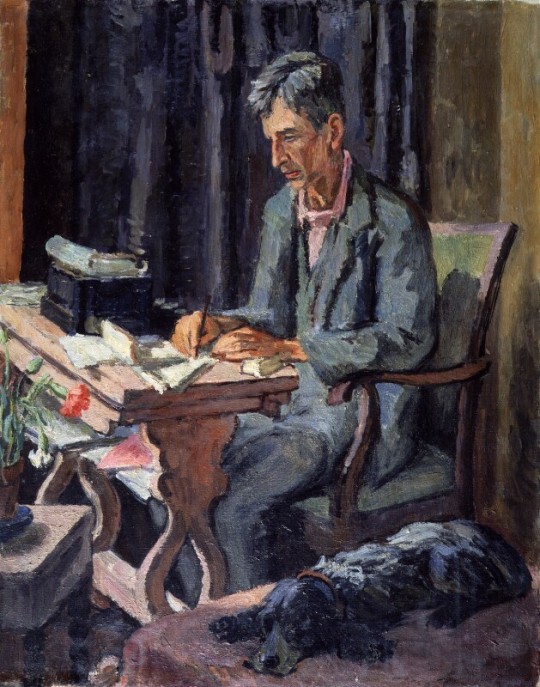

*In copertina: Pier Vittorio Tondelli in una fotografia di Celestino Pantaleoni. La fotografia è tratta da qui, materiali tondelliani sono al Centro di Documentazione Pier Vittorio Tondelli

L'articolo “Siamo stati l’elettroshock del sistema, abbiamo svegliato elefanti che dormivano”. I cataloghi irripetibili di Theoria e Transeuropa proviene da Pangea.

from pangea.news https://ift.tt/2CHBctZ

0 notes

Text

Il romanzo borghese è morto, e neanche io mi sento tanto bene

Il romanzo borghese è morto, e neanche io mi sento tanto bene

Se ne è parlato molto fra amici, nelle chat, ho letto articoli su FB, ho annotato riflessioni con qualche editore, autore al telefono. Insomma il mondo del libro s’interroga sul futuro del romanzo, pare. Perché l’esperienza Covid ci ha catapultati in una narrativa totale, talmente forte da avere, come ha annotato qualcuno, cannibalizzato l’immaginario. Il lettore che prende un qualunque libro in mano non sa più compiere quel salto necessario fra il reale e il racconto. La realtà supera la fantasia, da sempre, ma in alcune occasioni come questa può anche anestetizzarla. Che i lettori non leggano più e gli autori non scrivano più, è però inimmaginabile. E allora che dobbiamo aspettarci da qui a pochi mesi?“Per carità il romanzo borghese”. “Il romanzo borghese è morto”. “Che nessuno scriva più di drammi da salotto, di tensioni familiari, di gite al faro”. Questo è quello che si sente dire in giro. Chi aveva già in antipatia la narrativa borghese adesso la vede come alienabile, chi non aveva ancora preso posizione si sente quasi intimidito dal coro unanime, dalla crociata contro il romanzo borghese.Ma sarà davvero così? Il romanzo borghese è morto? Il killer è il Corona Virus? In libreria guarderemo con sospetto chi prenderà una copia di un qualunque interno familiare?Non ne sono convinto.Intanto perché il romanzo borghese nasce intorno ad un mostro. La borghesia stessa, le sue dubbie origini, le sue ancora più dubbie aspirazioni, e soprattutto le sue regole, codici che bloccano l’accesso alla comunicazione, all’espressione dell’individualità. Il romanzo borghese maneggia il mostro del rimosso, del non detto, è il luogo naturale dove esprimere tutte le frustrazioni contenute in quel vaso di cui Freud s’intestò l’apertura. E quindi l’universo del contagio, del silenzio, dell’altro visto come straniero/amico/vittima/omicida/untore è il suo luogo naturale.E borghese fino al midollo è poi qualunque narrativa di genere horror. Basta solo guardare al Dickens della paura, Stephen King, per rendersi conto quanto borghesi, provinciali, indistinguibili siano i suoi protagonisti e quanto mediocri siano le loro vite. Ma è proprio questo sfondo che permette all’Inconoscibile di prendere forma, per via di quelle regole borghesi del “non se ne parla”, che alimentano la paura. Altro che Covid, avanti un altro nel meraviglioso mondo delle paure borghesi.Ma il romanzo borghese non è solo nato intorno al mostro – la reclusione dei Ramsey e le proteste omicide del loro bimbo si potrebbero calare perfettamente nei giorni del virus, a proposito di Gita al faro - ; e il romanzo borghese non è solo l’orizzonte degli eventi, quando il mostro diventa cuore del racconto – per intenderci, i giorni che stiamo vivendo non farebbero fatica ad essere descritti in un libro di King – ; ma il romanzo borghese è, un po’ come il teatro, una macchina scenica capace di contenere ogni narrativa potenziale. Nella sua architettura è contenitore onnicomprensivo. (L’epica, che era morta, se ha avuto dei rigurgiti nel Novecento, lo deve proprio a quei tentativi di essere riletta in chiave di romanzo borghese. E il florilegio della diaristica contemporanea non avrebbe senso se, esplicito o no, non si facesse riferimento ad un contesto borghese). Ad aggravare le cose (ma sarà davvero grave?), la globalizzazione ha trasformato ogni classe sociale altra in un’unica ameboide classe borghese, per cui a qualunque latitudine, in qualunque condizione sociale o economica di nascita, sotto qualunque governo o regime si nasca, si farà fatica a non trovare un piccolo borghese, almeno potenziale, che sogna la sua piccola scalata sociale, il suo piccolo benessere, il suo conflitto con il passato, o invariabilmente, tanto è lo stesso, con il presente o il futuro.E non è forse il trionfo della retorica borghese la narrativa che abbiamo già fatto di questo Virus?Una nuova, ennesima, esaltazione della casa e della famiglia come nucleo non solo di sopravvivenza ma perfino di sanità sociale. Se stai a casa, se stai in famiglia ti salvi, se invece stai per strada ti perderai. E quanto borghese può essere questo sbandierato bisogno di ritorno alla normalità? Il ritorno al tutto uguale, la rivendicazione dell’appartenenza ad un pezzetto di ingranaggio sociale quasi come unica ragion d’essere, come fondamento di una vita. Io sono ciò che faccio ogni giorno, e se mi togliete il daffare cosa resta di me? Perfino i rigurgiti nazionalistici, il ritorno alla bandiera, all’inno patrio, e tutto l’abecedario del linguaggio marziale che fino a qualche tempo fa era risibile patrimonio di qualche La Russa o Salvini, e che adesso infarcisce perfino le pubblicità degli assorbenti, è un cascame del romanzo borghese. Piccoli, borghesi e condivisibili sono i nostri moti dell’anima: dopo secoli di schiacciasassi etici e religiosi, non sappiamo concepire un’emozione che non sia minima, come un cioccolatino, ben confezionata, e sempre appetibile. Ovviamente il prezzo di questa produzione e di questo consumo esasperato di zuccheri non può che essere il diabetico mostro sociale, il rimosso che ci scorre nelle vene inzuccherate e in perenne fame glicemica. Qualcuno mi massacrerà, e chi è arrivato a leggere fino qui, probabilmente mi manderà a stendere, ma che cos’era quel primo vagito di Stefano Benni su Repubblica? Quel raccontino ai tempi del virus, quella favoletta domestica, se non una conferma che non se ne esce? Altro che la morte del romanzo borghese. Il romanzo borghese se la mangia a colazione la morte, qualunque forma la Vecchia Signora assuma, e a pranzo si spolpa ogni logica da sopravvissuto. A cena, quando lo si crederebbe sazio, si siederà a tavola e ingurgiterà i residui di ogni balbettio distopico che tanto va di moda, proprio come un piccolo borghese addenta un sushino al cinesino sotto casa. E prima di andare a letto, digerito qualunque orizzonte letterario, il romanzo borghese sorridendo, con la certezza che quanto più è odiato tanto più è celebrato, si addormenterà soddisfatto, perché tanto lo sa che non c’è niente di più borghese della posa di chi si dichiara anti-borghese.Che sia un male non saprei dirlo. Il concetto di bene e male mi obbliga a dosi di antiemetico da cavallo e al momento ho già il mio bel daffare con gli antidepressivi.Resta il grande tema del come dire l’Indicibile. Ma, alle ansie da pagina bianca dei più sensibili autori, ai tentennamenti etici dei maestri dell’equilibrio, ai fremiti eroici dei gaudenti della distopia, avranno già rimediato secoli di cinismo covati nelle grandi scuole di narrativa sparse per il globo, nelle cui aule l’olocausto, tanto per citare l’Indicibilità della storia, già da tempo è - orrendo a dirsi - un chewing-gum masticato e appiccicato sotto a ogni banco di borghesissimi scrittori da batteria.

0 notes

Text

“Scrivo contro i libri sfrontatamente consumistici, i libri inventati dall’industria, insomma le monete false”. Sulla salutare ferocia di Giovanni Raboni

«Una stroncatura, pur che abbia un minimo di fondamento, serve alla buona salute della letteratura cento volte di più, non solo del silenzio, ma anche di un elogio infondato». Così scriveva Giovanni Raboni sul Corriere della sera il 25 luglio 1998, e questa convinzione ha guidato anche Luca Daino nel confezionare l’antologia di stroncature raboniane, pubblicata da Mondadori con il titolo Meglio star zitti? – Scritti militanti su letteratura cinema teatro (Milano 2019). Giovanni Raboni poeta (1932-2004) è monumentalizzato nel Meridiano Mondadori del 2006 e in Tutte le poesie 1949-2004 (Einaudi 2014), ma non era soltanto un grande e talora grandissimo poeta: sommo traduttore dell’intera Recherce proustiana, è un esemplare forse irripetibile di critico militante, ed era giusto rendere accessibile anche questo versante della sua multiforme attività.

*

L’orizzonte culturale di Raboni è segnato dalla scuola fenomenologica milanese di Enzo Paci, dove ha appreso, come dice Daino, «l’attitudine a “far apparire l’oggetto”, cioè ad ascoltare i testi, a interrogare l’incontro con essi muovendo da una vigorosa attenzione osservatrice e descrittiva». E il criterio di Raboni critico è di distinguere il vero dal falso: nel caso, i libri autenticamente originali dalla profluvie cartacea immessa dall’industria culturale e sollecitata dalle mode. Per esempio, a proposito del bestseller La Compagnia dei Celestini di Stefano Benni, «annoverato fra gli autori che una parte non irrilevante della critica si ostina a considerare barocchi o neogaddiani», a Raboni tali autori «sembrano soltanto mediocri falsari che tentano di dissimulare sotto roselline di stucco, incrostazioni di finta madreperla e glasse colorate la superficie di una scrittura non meno piatta e desolata del retro di un casamento popolare».

*

Mi trovo quasi sempre d’accordo con le valutazioni di Raboni, con due eccezioni importanti. La prima riguarda Milan Kundera, del quale Raboni giustamente considera capolavoro Lo scherzo, ma poi avrebbe «abbandonato la strada maestra dell’implicito cioè della metafora narrativa, per il viottolo asfaltato dell’esplicito, cioè dell’aforisma e della struttura a vista». L’insostenibile leggerezza dell’essere segnerebbe poi «la sua resa definitiva alla confezione di lusso, all’esibizione del paradosso, allo smercio dell’intelligenza in pillole». Troppo severo. E dire che Raboni era amico di Kundera fin da quando era ostracizzato a Praga: ma succede di essere più esigenti con gli amici che con gli estranei. L’altra eccezione riguarda nientemeno che Jorge Luis Borges. Raboni ritiene capolavori Finzioni e L’Aleph, ma poi «la produzione di Borges si è fatta smisurata e ripetitiva e, da ultimo, decisamente insignificante». Al punto che «il nostro tempo verrà ricordato, con grave e (speriamo) compassionevole stupore, come quello in cui si è potuto credere che Jorge Luis Borges fosse un grande scrittore». Eh, no. Personalmente, continuerò a rileggere Borges fino alla (lontanissima) fine dei miei giorni, e, del resto, uno che ha saputo definire la guerra tra Gran Bretagna e Argentina per il possesso delle isole Falkland (o Malvinas, 1982) «la lotta di due calvi per un pettine», merita comunque il Nobel. Pienamente d’accordo, invece, con il drastico ridimensionamento di Italo Calvino e di Stefano D’Arrigo, di Gibran e anche di Guareschi. Doveroso (e divertente) lo smantellamento di Umberto Eco romanziere: «Il nome della rosa è l’ingegnosa imitazione in legno di balsa o in polistirolo dei grandi romanzi che una volta si costruivano in pietra e mattoni»; e «un’autentica patacca è l’ultimo romanzo di Eco» (la stroncatura è del 24 febbraio 1990, quindi è da riferirsi a Il pendolo di Foucault).

*

Quanto al cinema, «lo stile registico di Alberto Bevilacqua [nella Califfa] appartiene (come d’altronde la sua prosa) al peggior dilettantismo, quello di chi non ha il coraggio d’essere un dilettante e cerca di nascondere la propria insipienza linguistica fingendo ambizioni che non ha». E non si salva neppure le musica di Morricone, che «sembra tolta di peso da un documentario sulla pesca delle anguille». In Aprile, di Nanni Moretti, oltre a «qualche banalità antidiluviana sull’omologazione della stampa, nient’altro che la più trita liturgia della delusione e del disimpegno, la più scontata celebrazione dell’impotenza (il documentario “civile” che si vorrebbe fare e non si riesce a fare), il più infantile, dispettoso, insignificante rifugiarsi nelle delizie del privato». Nella recensione al Satyricon di Federico Fellini, Raboni esprime una sentenza che vale per tutto il lavoro del grande regista: «Un poeta può anche ignorare il significato e la portata della propria visione del mondo; ma non può “impedirsi” di averne una. Mentre con questo film si direbbe che Fellini abbia cercato, più o meno consciamente, proprio questo: “impedirsi” di avere una visione del mondo. Di qui la sua scelta di oscurità, il suo optare per una rappresentazione ciecamente materica, priva di qualsiasi “chiave” e di qualsiasi possibilità di decifrazione».

*

Tra le recensioni teatrali, ecco che cosa Raboni pensava di Zitti! Stiamo precipitando: «L’ultima commedia di e con Dario Fo in scena al Nuovo, mi è parsa così sconclusionata, così priva di senso e di mordente da risultare, alla fin fine, persino indescrivibile (…) Va da sé che qualche momento mimico di Fo (affiancato come di consueto da Franca Rame) è comunque godibile; ma è davvero poca cosa in oltre due ore e mezzo di approssimative, farraginose e innocue scempiaggini». La stroncatura di Raboni è del 3 dicembre 1990. Il 9 ottobre 1997 Dario Fo ricevette dal Re di Svezia il Premio Nobel per la letteratura, con la seguente motivazione: «Perché, seguendo la tradizione dei giullari medioevali, dileggia il potere restituendo la dignità agli oppressi».

*

Ma non si deve immaginare che Raboni abbia scritto solo stroncature: Luca Daino, che ne ha scelte 170, nelle pagine finali dell’antologia ha compilato una corposa bibliografia dei testi critici raboniani. Quando nacque il quotidiano Avvenire – dalla fusione del bolognese Avvenire d’Italia con il milanese L’Italia – Raffaele Crovi, che curava il coordinamento culturale del nuovo giornale fortemente voluto da Paolo VI, decise che Giovanni Raboni fosse il critico cinematografico, e io il critico televisivo, mansione che mantenni per oltre quindici anni, cioè fin quando ci fu la televisione, non l’amalgama di immagini, notizie e pubblicità che a tutt’oggi scorre sui teleschermi. Il primo numero di Avvenire uscì il 4 dicembre 1968 e Raboni oltre che di cinema, si occupò di letteratura e di altri argomenti culturali. Daino ha antologizzato diversi articoli extra-cinematografici di Raboni pubblicati su Avvenire, e mi piace ricordarne due sull’industria culturale e sull’editoria di poesia. Il 22 febbraio 1969 aveva scritto: «I libri da stroncare – ammesso che la stroncatura sia l’arma giusta e sufficiente – non sono i bei libri che non ci piacciono, i bei libri diversi da quelli che scriviamo o vorremmo scrivere; ma i libri sfrontatamente e starei per dire scientificamente consumistici, i libri “inventati” dall’industria, insomma le monete false – gli Arpino, i Bevilacqua, i Castellaneta, tanto per citare le prime tre lettere dell’alfabeto – che l’industria vuole imporci (e di fatto, con il prezzolato e colpevole avallo della critica, ci impone) per vere e sonanti». Tornò sull’argomento il 25 luglio 1971, sempre su Avvenire. A proposito della riluttanza degli editori a pubblicare libri di poesia, accampando motivi e/o scuse come la scarsa vendibilità, la ristrettezza del mercato eccetera, Raboni osservava: «Francamente, credo che i motivi siano più profondi, e ideologicamente più pregnanti. La poesia è, da sempre, uno strumento di conoscenza “oppositiva”, di messa in discussione della realtà costituita, insomma (se mi si vuol perdonare l’uso di una parola così logorata dall’uso) di “dissenso”. Ebbene, le industrie editoriali, che evidentemente fanno parte integrante, come strutture, di un sistema che rispecchia e tende a conservare l’esistente, non hanno certo interesse a favorire la diffusione di ciò che può essere portatore di anticorpi, di dubbi, di elementi non epidermici di discussione. Meglio insomma, dal loro punto di vista, un tranquillo, solido romanzo – magari “di sinistra”, magari “sulla contestazione – che non un libro di poesia dove può darsi che la contestazione sia presente, invece, “all’interno”, come progetto linguistico e come visione del mondo».

*

La collaborazione di Raboni con Avvenire si interruppe nell’autunno del 1971, quando il poeta e critico cinematografico, inviato alla Mostra di Venezia recensì con entusiasmo il film I diavoli, di Ken Russell, film profondamente anticristiano, inadatto al pubblico del quotidiano della CEI. Fu una decisione credo consensuale, e comunque inevitabile. Nell’Antologia curata da Luca Daino c’è anche l’intervento di Raboni, sul Corriere del 6 marzo 1994, in mia difesa nella polemica che divampò dopo una mia stroncatura dell’ultima stesura dei Fratelli d’Italia di Alberto Arbasino. Scrisse Raboni: «Sebbene (l’ho letta e posso testimoniare) la sua [cioè mia] stroncatura palesasse intenzioni e motivazioni esclusivamente letterarie, è probabile che in Cavalleri non si sia visto il critico del quale si mette in dubbio la competenza o non si condividono le opinioni, ma il censore cattolico del quale bisogna respingere l’invadenza: equivoco che, se fosse vero, la direbbe lunga sui complessi di superiorità e insieme di inferiorità di cui la cosiddetta cultura laica continua ad essere alquanto comicamente infarcita». Ho ricordato quel lontano episodio, anche se direttamente mi riguarda, perché dimostra la libertà di spirito di Raboni e denuncia un andazzo della «cosiddetta cultura laica», a tutt’oggi non tramontato.

Cesare Cavalleri

*L’articolo qui pubblicato è edito sull’ultimo numero di “Studi Cattolici” (Febbraio 2020, n.708) come “Giovanni Raboni: non solo stroncature”

L'articolo “Scrivo contro i libri sfrontatamente consumistici, i libri inventati dall’industria, insomma le monete false”. Sulla salutare ferocia di Giovanni Raboni proviene da Pangea.

from pangea.news https://ift.tt/2TzQgyk

0 notes