#lettere biografiche

Explore tagged Tumblr posts

Text

Van Gogh, l’uomo: un viaggio nella vita di Vincent attraverso le sue lettere. Silvana Ramazzotto Moro esplora l'uomo dietro il genio in un'opera unica

Un ritratto umano di Vincent Van Gogh. Con il libro “Van Gogh, l’uomo”, edito da Guido Miano Editore nel dicembre 2024, Silvana Ramazzotto Moro offre un contributo prezioso alla comprensione dell’uomo dietro il celebre pittore.

Un ritratto umano di Vincent Van Gogh. Con il libro “Van Gogh, l’uomo”, edito da Guido Miano Editore nel dicembre 2024, Silvana Ramazzotto Moro offre un contributo prezioso alla comprensione dell’uomo dietro il celebre pittore. L’autrice, appassionata di filosofia, letteratura e arte, si immerge nelle lettere di Van Gogh per restituire al lettore una visione autentica e priva di…

#2024 pubblicazioni#Alessandria today#Alessandro today#analisi tematica Van Gogh#arte e filosofia#arte e spiritualità.#arte giapponese#Arte moderna#Autoritratto#biografia intima#biografia Van Gogh#Critica letteraria#cultura e arte#Enzo Concardi#Google News#Guido Miano#Guido Miano Editore#Guido Miano Milano#introspezione artistica#italianewsmedia.com#japonisme#letteratura artistica#lettere biografiche#lettere di Van Gogh#Letture consigliate#malattia Van Gogh#malintesi su Van Gogh#Michele Miano#narrativa biografica#Pier Carlo Lava

0 notes

Text

Senza inoltrarci in quelle che sono le informazioni biografiche del grande e unico Thomas Sankara, partiamo subito a razzo sottolineando che costui, la prima cosa che fece una volta al potere nel 1983 fu disfarsi del nome “Alto Volta”. Prese due parole, una della lingua Moré e una della lingua Dioula, e le mise insieme: Burkina Faso. Tradotto in italiano più o meno è come dire “la terra degli uomini integri”. Questo fu il principio, il seguito è la parte più bella. Cos’è che fece Sankara per il suo popolo?

Avviò una campagna di alfabetizzazione a livello nazionale, aumentando il tasso di alfabetizzazione dal 13% nel 1983 al 73% nel 1987;

Fece piantare oltre dieci milioni di alberi per prevenire la desertificazione;

Diede il via ad una serie di costruzioni di strade e una ferrovia per unire la nazione, senza l’ausilio di aiuti stranieri;

Aprì la strada alle donne all’interno delle sfere governative e rese effettivo il congedo di gravidanza durante l’istruzione;

Bandì le mutilazioni genitali femminili, i matrimoni forzati e la poligamia a sostegno dei diritti delle donne (in maniera sana, niente femminismo e altri derivati della Scuola di Francoforte);

Ridistribuì la terra dai feudatari e la diede direttamente ai contadini, (esattamente come fece Pëtr Arkad’evič Stolypin il più grande uomo politico russo prima di essere assassinato e di cui abbiamo parlato in un articolo a lui dedicato e a cui Putin non è degno di lucidare nemmeno le scarpe). Con Sankara, la produzione di grano del Burkina Faso è passata in tre anni da 1700 kg per ettaro a 3800 kg per ettaro.

Ma questo non è tutto, c’è ancora una questione da affrontare, la più importante: il debito. Quello che Sankara voleva più di ogni altra cosa era eliminare gli aiuti internazionali dal quale il paese (così come tutta l’Africa) dipendeva, fonti di assistenzialismo e impedimento per uno sviluppo interno. Egli gridò al mondo la verità, ossia che i prestiti finanziari servissero solo a produrre il debito tramite il quale gli usurai ai vertici delle banche centrali e private potevano controllare e indirizzare l’azione governativa in tutta l’Africa, esattamente come continuano e continueranno a fare. Egli aveva predetto ciò che sta accadendo proprio in questo momento, ossia una guerra su larga scala ai popoli della terra e non tra i paesi. Egli lo disse a chiare lettere che gli stati operano tutti sotto la stessa unica regia. Proprio ora, come abbiamo sottolineato altre volte, stiamo vivendo questa guerra che è incentrata sulla popolazione europea, in particolare sul piano economico, al fine di farla farla cadere e aderire al grande reset, attraverso il suo inserimento nel blocco euroasiatico, epicentro della Sinarchia Universale, conosciuta più comunemente come Nuovo Ordine Mondiale.

Ciò che decretò la condanna a morte di Sankara fu il discorso sul debito del 29 luglio del 1987 pronunciato ad Addis Abeba in occasione del vertice dell’Organizzazione dell’unità africana dove erano presenti i leader di tutti i paesi del continente. Sankara evidenziò come l’eliminazione del debito fosse di vitale importanza per lo sviluppo dell’Africa e che dovesse essere affrontato con una strategia comune a tutti gli stati africani. Corre voce a tal proposito che il Burkina Faso dipendeva (e tutt’ora dipenda) dalla Francia. Corre voce che Parigi era (ed è) di gran lunga il suo principale donatore di aiuti, fornendo circa 60 milioni di dollari ogni anno, i quali costituivano il 40% del bilancio del Burkina Faso già negli anni ’80. E corre voce che il Paese già a quel tempo dovesse alla Francia circa 155 milioni di dollari e che il debito pubblico consumava un quarto delle entrate statali. Ebbene, l’unica cosa vera di tutte queste voci è l’ultima. I debiti non erano e non sono con la Francia, bensì con la Banca centrale degli Stati dell’Africa Occidentale (BCEAO) di cui abbiamo parlato prima, governata dalla Banca per i Regolamenti Internazionali che abbiamo analizzato prima, il cui governatore, come detto, è membro del WEF. La BCEAO nasce nel 1959 ed è l’unica autorizzata ad emettere moneta (il Franco CFA che nei programmi futuri dovrebbe trasformarsi nella Eco) nei paesi che abbiamo visto prima: Benin, Burkina Faso, Costa d’Avorio, Guinea – Bissau, Mali, Niger, Senegal e Togo. La banca risponde direttamente alla Lazard Frères e alla famiglia Concordia, rami francesi del gruppo Rothschild, ecco perché erroneamente si attribuisce alla Francia un dominio che in realtà di francese ha poco o nulla. Certo questo lo si comprende solo se si conosce la vera storia dei potentati dietro alle colonie prima e del neocolonialismo tutt’ora in atto poi; quindi, chi è che muove i paesi gli uni contro gli altri? Chi è che finanzia guerre, rivoluzioni,, colpi di stato e tutte quelle altre cose che conosciamo bene? La risposta è davanti ai nostri occhi.

In tutta onestà, credo che la realtà parli da sola, non penso che ci sia bisogno né di un mio personale punto di vista né chissà che altro. Si può scegliere di guardarla in faccia, oppure credere alle peggiori sciocchezze che vengono propagandate da una parte e dall’altra. Una cosa però la posso dire, ossia che sono sicuro che in questo momento, Sankara a vedere quel pagliaccio di Ibrahim Traoré, si stia rivoltando nella tomba. Dal Sud Africa al Burkina Faso, passando per il Niger e via via tutti gli altri, attraverso questo fil rouge, in Africa si sta preparando il territorio adatto per il Grande Reset. Come abbiamo visto l’Africa è stata sfruttata e martoriata, ma ha ancora tantissimo da offrire e lo spostamento dell’ago della bilancia di cui abbiamo parlato in precedenza è la prova che il peggio per questa bellissima e meravigliosa terra deve ancora arrivare. Vi lascio con tre estratti significativi di quel famoso discorso di Thomas Sankara pronunciato ad Addis Abeba poco prima di essere ucciso da Blaise Compaoré, servo dell’usurocrazia che gli succedette al potere per ben ventisei anni. No, non c’entra la CIA, non c’entra la Francia, queste sono mere storielle di facciata per far sì che le persone guardino il dito e non la luna. La morte di Sankara fu opera degli USURAI.

Estratto 1

«Riteniamo che il debito debba essere visto dalla prospettiva delle sue origini. Le origini del debito vengono dalle origini del colonialismo. Quelli che ci prestano denaro sono quelli che ci hanno colonizzato. Sono gli stessi che gestiscono i nostri stati e le nostre economie. Questi sono i colonizzatori che hanno indebitato l’Africa attraverso i loro fratelli e cugini. Noi non avevamo collegamenti con questo debito. Quindi non possiamo pagarlo. Il debito è il neocolonialismo, in cui i colonizzatori si sono trasformati in “assistenti tecnici”. Dovremmo piuttosto dire “assassini tecnici”. Ci presentano denaro, come se il sostegno di qualcuno potesse creare sviluppo. Ci è stato consigliato di rivolgerci a questi istituti di credito. Ci sono stati offerti dei buoni accordi finanziari. Siamo indebitati per 50, 60 anni e anche di più. Ciò significa che siamo stati costretti a compromettere la nostra gente per oltre 50 anni. Nella sua forma attuale il debito è una riconquista dell’Africa abilmente gestita, intesa a soggiogarne la crescita e lo sviluppo attraverso regole straniere. Così, ognuno di noi diventa lo schiavo finanziario, vale a dire un vero schiavo, di coloro che erano stati abbastanza traditori da immettere denaro nei nostri Paesi con l’obbligo di ripagarlo. Ci viene detto di ripagare, ma non è una questione morale. Non si tratta di questo cosiddetto onore di ripagare o meno. Signor Presidente, abbiamo ascoltato e applaudito il primo ministro norvegese quando ha parlato proprio qui. Lei è europea ma ha detto che l’intero debito non può essere ripagato. Il debito non può essere rimborsato, innanzitutto perché se non lo rimborsiamo, i prestatori non moriranno. Questo è certo. Ma se ripaghiamo, saremo noi a morire. Anche questo è certo. Chi ci ha portato all’indebitamento ha giocato d’azzardo come in un casinò. Finché hanno avuto guadagni, non c’è stato dibattito. No, signor presidente, hanno giocato, hanno perso, questa è la regola del gioco e la vita continua. Non possiamo rimborsare il debito perché non abbiamo i mezzi per farlo. Non possiamo pagare perché non siamo responsabili di questo debito. Non possiamo ripagare ma gli altri ci devono quello che la più grande ricchezza non potrebbe mai ripagare, cioè il debito di sangue. Il nostro sangue è stato sparso.»

Estratto 2

«Non possiamo essere complici. No! Non possiamo andare a braccetto con coloro che succhiano il sangue della nostra gente e vivono del sudore della nostra gente. Non possiamo seguirli nei loro modi omicidi. Signor Presidente, abbiamo sentito parlare di club: il Club di Roma, il Club di Parigi, il club la qualunque. Sentiamo parlare del Gruppo dei Cinque, del Gruppo dei Sette, del Gruppo dei Dieci e forse del Gruppo dei Cento. E che altro? È normale che anche noi abbiamo il nostro club e il nostro gruppo. Facciamo in modo che Addis Abeba diventi ora il centro da cui emergerà un nuovo inizio. Un Club di Addis Abeba. È nostro dovere creare un fronte unito di Addis Abeba contro il debito. Questo è l’unico modo per affermare che il rifiuto di rimborsare non è una mossa aggressiva da parte nostra, ma una mossa fraterna per dire la verità. Inoltre, le masse popolari europee non sono nemiche delle masse popolari africane. Ma coloro che vogliono sfruttare l’Africa sono anche quelli che sfruttano l’Europa. Abbiamo un nemico comune! Quindi il nostro Club di Addis Abeba dovrà spiegare a tutti che quel debito non sarà ripagato!”

Estratto 3

«Vorrei che la nostra conferenza si assumesse l’urgente necessità di dire chiaramente che non possiamo ripagare il debito. Non con spirito bellicoso, ma per impedirci di essere assassinati individualmente. Se il Burkina Faso è il solo a rifiutarsi di pagare, io non sarò più qui per la prossima conferenza! Ma con il sostegno di tutti, di cui ho bisogno, con il sostegno di tutti non dovremmo pagare. In tal modo, dedicheremo le nostre risorse al nostro sviluppo. E vorrei concludere dicendo che ogni volta che un paese africano acquista un’arma, è contro un Paese africano. Non è contro un paese europeo, non è contro un paese asiatico, ma è contro un paese africano. Di conseguenza, dovremmo approfittare della questione del debito per risolvere anche il problema delle armi. Sono un soldato e porto una pistola. Ma signor presidente, vorrei che ci disarmassimo. Quindi miei cari fratelli, con il sostegno di tutti, faremo la pace in casa nostra. Utilizzeremo anche le nostre immense potenzialità per sviluppare l’Africa, perché il nostro suolo e il nostro sottosuolo sono ricchi. Abbiamo abbastanza uomini e un vasto mercato – da nord a sud, da est a ovest. Abbiamo capacità intellettuali sufficienti per creare o per lo meno utilizzare la tecnologia e la scienza ovunque le troviamo. Signor Presidente, formiamo questo fronte unito di Addis Abeba contro il debito. Prendiamo l’impegno di limitare gli armamenti tra i Paesi deboli e poveri. Pistole, mazze e coltelli che compriamo sono inutili. Facciamo anche del mercato africano il mercato degli africani: produciamo in Africa, trasformiamo in Africa, consumiamo in Africa. Produciamo ciò di cui abbiamo bisogno e consumiamo ciò che produciamo invece di importare. Il Burkina Faso è venuto qui mostrando il tessuto di cotone prodotto in Burkina Faso, tessuto in Burkina Faso, seminato in Burkina Faso, per vestire i cittadini del Burkina Faso. La nostra delegazione ed io siamo vestiti dai nostri tessitori e mangiamo i prodotti dei nostri contadini. Non c’è un solo filo proveniente dall’Europa o dall’America o altrove. Non farei una sfilata di moda, ma direi semplicemente che dobbiamo accettare di vivere come africani: questo è l’unico modo per vivere liberi e dignitosi. La ringrazio, signor presidente.”

------

10 notes

·

View notes

Text

Melodramma e poesia si incontrano al Maschio Angioino

Al Maschio Angioino, presso la sala della Loggia, l’Associazione Culturale Noi per Napoli, con il patrocinio morale del Comune di Napoli presenta i lavori del tenore Luca Lupoli, autore del nuovo saggio dal titolo "Il Melodramma di Pietro Metastasio, il Primato del Testo"", edito dalla casa editrice “Pagine", la giornalista, scrittrice, e della docente di materie letterarie Maria Cuono autrice di Tutto con il cuore, la nuova versione di Verso l’orizzonte, edito dalla casa editrice Kimerik". Interverranno alla presente kermesse culturale in qualità di relatori il M° Olga De Maio soprano, il dottor Ermanno Corsi,Direttore e giornalista RAI, il professor Ettore Massarese, la dottoressa Lydia Tarsitano. Modera la dottoressa Daniela Merola, giornalista e scrittrice. La silloge poetica intrisa di sentimenti e personaggi “La mia silloge poetica è rivolta sia ad un pubblico giovanile che adulto, in cui si affrontano temi vari, che vanno dalla guerra, all’abbandono dei cani. È un testo molto scorrevole intriso di sentimenti, dall’amicizia, l’amore, ai ricordi di vita vissuti intensamente, alle paure, ai segreti, alle dediche a persone che hanno fatto parte della mia vita come mia madre, il più grande punto di riferimento, ed a personaggi del mondo dello spettacolo conosciuti durante le loro esibizioni” afferma Maria Cuono. Il saggio su Metastasio al Maschio Angioino ”Questo secondo lavoro editoriale è un saggio storico-culturale incentrato sulla figura del drammaturgo Pietro Metastasio, dopo quello dedicato all’ Opera ed alla figura del compositore partenopeo Mario Persico, pubblicato l’anno scorso con Aletheia Editore, risale ad un periodo della mia vita in cui stavo terminando gli studi e in cui ho deciso di dedicare il suo tempo”, sostiene Luca Lupoli, autore del recente saggio su Metastasio. L’opera, basata su un’accurata analisi dei carteggi di Metastasio, introduce una delle figure più importanti del panorama teatrale Settecentesco: Pietro Metastasio, poeta e librettista italiano, considerato uno dei maggiori esponenti del melodramma, una forma di opera lirica caratterizzata dalla fusione di musica e dramma. Il testo Il testo spazia attraverso il pensiero e la personalità dell’autore, conoscibili grazie alle sue famose lettere, note come i carteggi di Metastasio, attraverso cui è possibile una comprensione più approfondita delle sue relazioni personali e professionali e delle sue idee estetiche. Metastasio è stato il fautore dell’importanza della predominanza del testo sulla musica, tanto da poter poi definire il concetto di teoria metastasiana. L’opera è arricchita dalle ricerche biografiche, bibliografiche e delle fonti condotte dal soprano M° Olga De Maio, con la prefazione del Prof. Ettore Massarese, rinomato regista, attore, docente di Letteratura Teatrale Italiana e Discipline dello spettacolo presso l’Università Federico II di Napoli, mentre la bella grafica della copertina è stata ideata e realizzata dal Prof. Giuseppe De Maio, docente di Arte e grafico. Foto di Didier da Pixabay Read the full article

0 notes

Photo

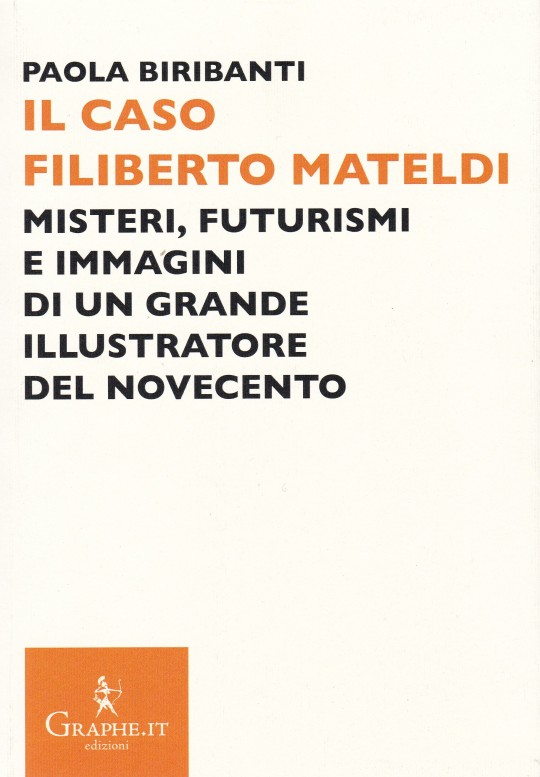

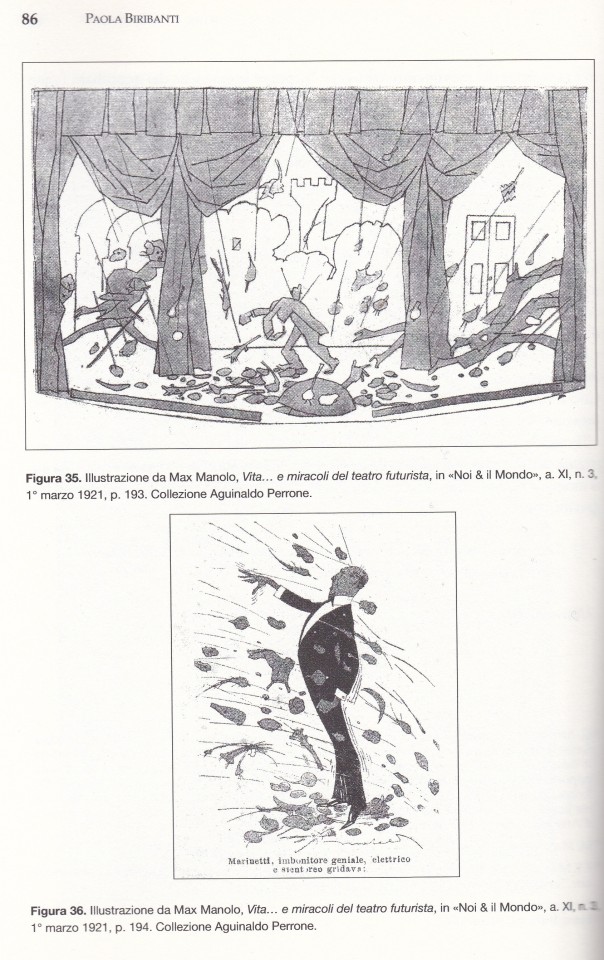

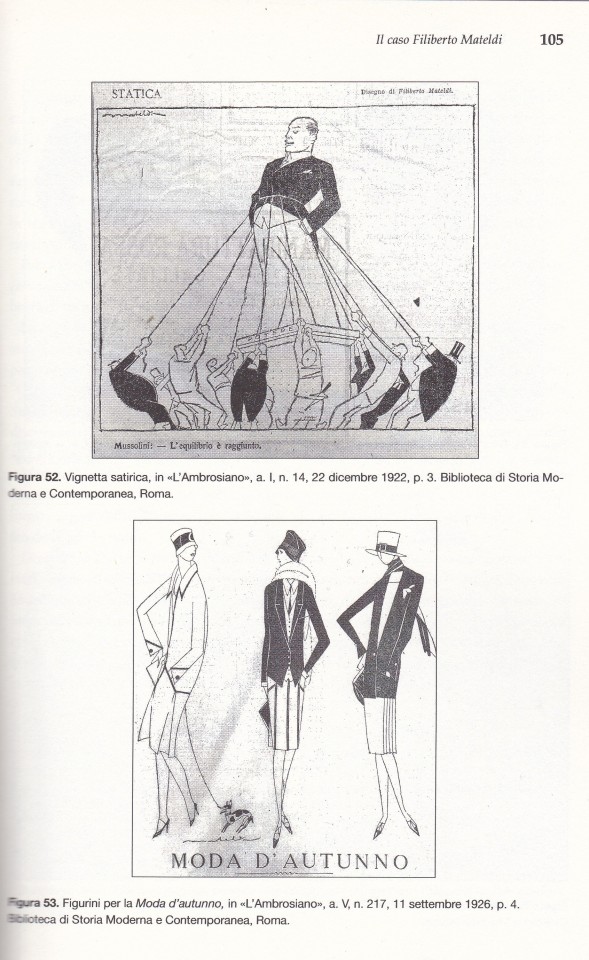

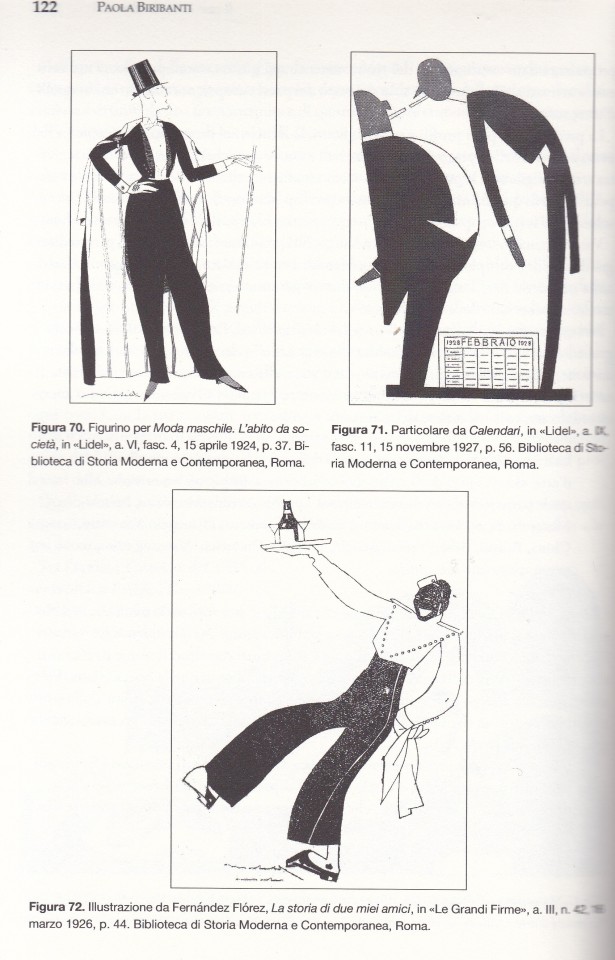

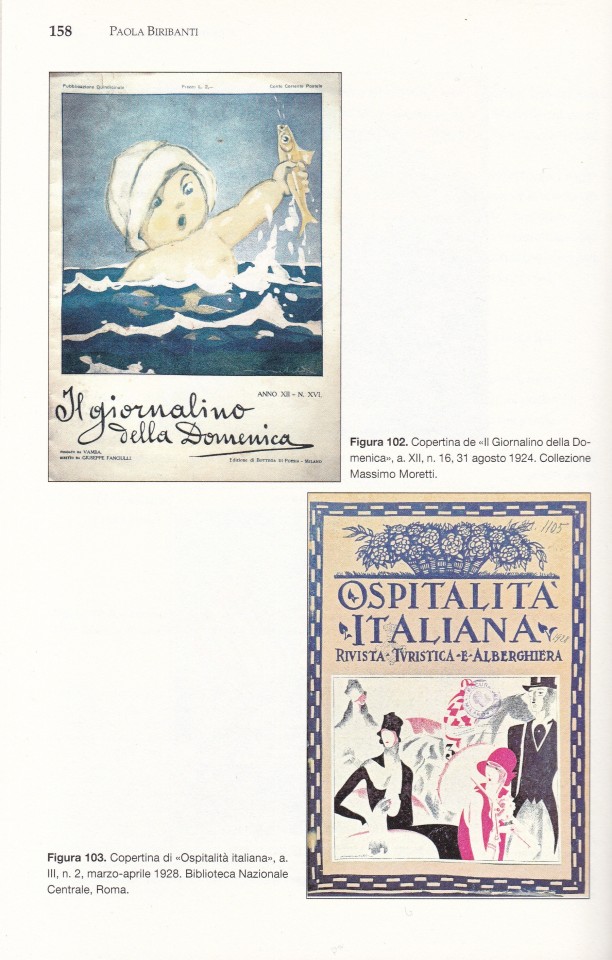

Il caso Filiberto Mateldi

Misteri, futurismi e immagini di un grande illustratore del novecento

Paola Biribanti , prefazione di Gianni Brunoro

Graphe.It Edizioni, Perugia 2021, 172 pagine,ISBN 978-88-9372-118-9

euro 24,50

email if you want to buy :[email protected]

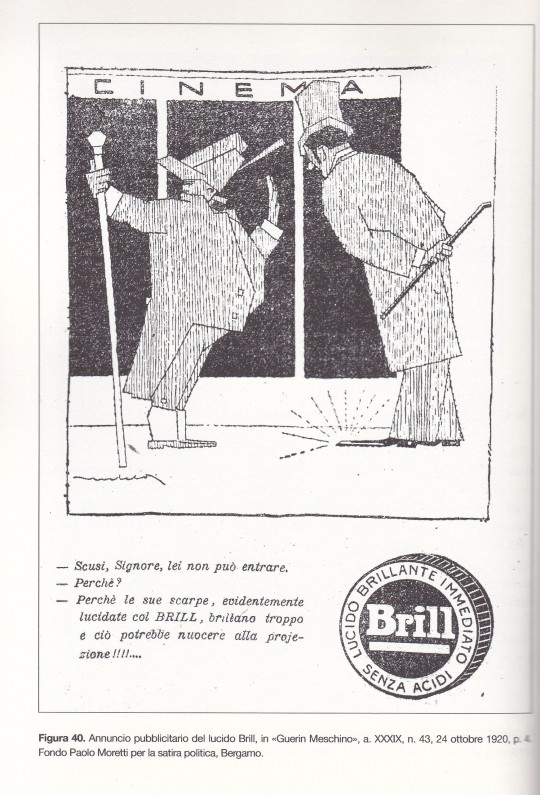

La prima monografia dedicata a uno dei massimi disegnatori italiani. Vignettista satirico tra i più mordaci degli anni Venti, arbiter elegantiae sulle riviste di moda dell’Italia bene degli anni Trenta, illustratore di punta di una pietra miliare della letteratura per l���infanzia come La Scala d’oro UTET, cartellonista innovativo, scenografo, attore presso alcune tra le più importanti compagnie del primo Novecento e capocomico della Compagnia del Teatro Futurista, Filiberto Mateldi è stato un talento multiforme. Indefessamente attivo, in Italia e in Argentina, fino alla morte prematura, nel 1942. Perché, nonostante la fama in vita e il numero e l’importanza delle collaborazioni («Il Giornalino della Domenica», il «Corriere dei Piccoli», «Dea», «Lidel», «Il Balilla», «Pasquino»...), sul maestro e marito di Brunetta Mateldi Moretti, celebrità della grafica di moda, la bibliografia esistente è così scarsa? Perché le notizie biografiche sono tanto vaghe? Grazie a un’approfondita ricerca storico-anagrafica e al prezioso materiale messo a disposizione dagli eredi, Paola Biribanti è riuscita a trovare una soluzione al “caso Mateldi”. Nel corso delle indagini sul personaggio, sono emerse notizie diverse da quelle finora considerate acquisite e particolari che hanno aperto varchi verso la scoperta di nuove e inaspettate dimensioni nella sua vita tumultuosa, che fanno de Il caso Filiberto Mateldi, non solo la prima monografia interamente dedicata a uno dei massimi disegnatori italiani, ma un riferimento imprescindibile per i dati biografici e professionali su di lui. Il volume, impreziosito dalla prefazione di Gianni Brunoro, è riccamente illustrato e corredato di lettere, fotografie, bozzetti e disegni inediti.

22/02/22

orders to: [email protected]

ordini a: [email protected]

twitter:@fashionbooksmi

instagram: fashionbooksmilano, designbooksmilano tumblr: fashionbooksmilano, designbooksmilano

#Filiberto Mateldi#vignettista satirico#arbiter elegantiae#letteratura infanzia#cartellonista#scenografo#Teatro Futurista#Corriere dei Piccoli#Lidel#Brunetta Mateldi#Guerin Meschino#fashionbooksmilano

6 notes

·

View notes

Photo

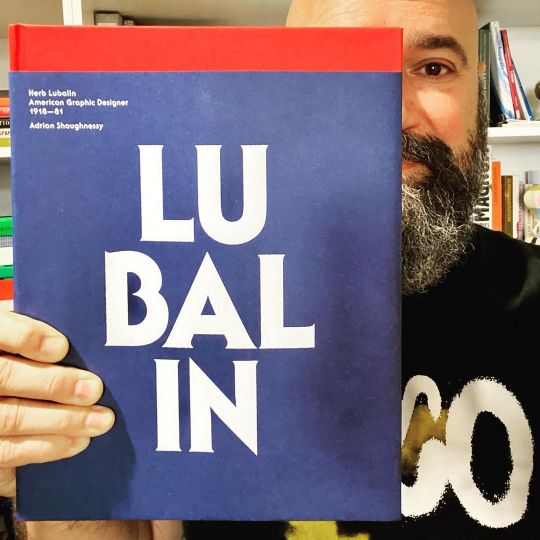

Herb Lubalin. American Graphic Designer. 1918-81. Adrian Shaughnessy. @uniteditions 📚 Esiste un modo per celebrare i 100 anni dalla nascita di uno dei più influenti graphic designer del ‘900? Sì, dedicargli un libro. E che libro! La prima edizione andò esaurita in brevissimo tempo nel 2012 e grazie ad una campagna su Kickstarter sono riuscito ad ottenere questa versione, a cento anni esatti dalla nascita. Una pubblicazione meravigliosa per contenuti e qualità editoriale, per ripercorrere l’incredibile ruolo che ha avuto questo designer newyorkese nell’estetica e nella comunicazione visiva di tutti noi, ancora oggi a 40 anni dalla scomparsa. La monografia definitiva: 70 pagine biografiche con interviste a designer famosi e familiari, e 3 macro sezioni ricchissime di contenuti visivi: Advertising (come molti, è partito da lì), Typography (progettava con le lettere - e in qualche caso le lettere stesse - ma non amava farsi chiamare tipografo) e Editorial (i suoi meravigliosi progetti editoriali, impaginati in modo magistrale). In una parola: Immenso. Può un post spiegare la grandezza di Lubalin. Lo ammetto, non credo proprio. L’uso libero, dinamico ma sempre elegante dei caratteri, il “rifiuto” delle regole tipografiche tradizionali e del rigore modernista con lo scopo di creare una “tipografia��� personale ed espressiva, è qualcosa di unico ancora oggi. Che fossero annunci pubblicitari, marchi o progetti editoriali, le sue composizioni tipografiche riuscivano a diventare contenuti visivi oltre che testuali. E senza l’uso di font stravaganti o senza togliere la possibilità di leggere il testo (Carson spostati). Immenso è dir poco! #booklover #bookstagram #everymonday ••• #chiani #artdirection #illustration #creativedirection #graphicdesign #brandidentity #branding #design #visualdesign #strategy #advertising #packaging #communication #concept #photography #managers & #designers #myartismydirection #designthinking @chianidesign #designboutique #vierijacopochiani #freelance #unicorn #palazzoschio #creativecollective #2021 #vicenza (presso Chiani) https://www.instagram.com/p/CTMb0wnLaxD/?utm_medium=tumblr

#booklover#bookstagram#everymonday#chiani#artdirection#illustration#creativedirection#graphicdesign#brandidentity#branding#design#visualdesign#strategy#advertising#packaging#communication#concept#photography#managers#designers#myartismydirection#designthinking#designboutique#vierijacopochiani#freelance#unicorn#palazzoschio#creativecollective#2021#vicenza

3 notes

·

View notes

Photo

"VOCI POSSIBILI" Laboratorio sulla vocalità contemporanea a cura di Monica Benvenuti & NicoNote Firenze, 20 > 22 settembre 2019 Nell’ambito del Tempo Reale Festival 2019, Y

VOCI POSSIBILI è un percorso di studio e di ricerca rivolto a cantanti, performer, compositori a cura di Monica Benvenuti & NicoNote alias Nicoletta Magalotti

➡ Per accedere al corso non sono richiesti pre-requisiti, non c’è selezione tuttavia è gradita una breve presentazione. Verranno accettate tutte le iscrizioni fino al numero massimo di partecipanti.

VOCI POSSIBILI | Laboratorio sulla vocalità contemporanea II

Nell’ambito del Tempo Reale Festival, Y e di Suoni e musica di ricerca – Formazione 2019

20 > 22 settembre 2019, Villa Strozzi VOCI POSSIBILI | Laboratorio sulla vocalità contemporanea II Un percorso di studio e di ricerca rivolto a cantanti, performer, compositori a cura di NicoNote e Monica Benvenuti Nell’ambito del Tempo Reale Festival, Y e di Suoni e musica di ricerca – Formazione 2019

Ecco un nuovo appuntamento di VOCI POSSIBILI, il percorso di studio sulla vocalità contemporanea iniziato a gennaio di quest’anno, ideato e curato da NicoNote e Monica Benvenuti in collaborazione con Tempo Reale. Rivolto ad allievi di provenienze culturali differenti, si propone di indagare la vocalità contemporanea servendosi di un approccio trasversale. La traiettoria d’indagine di questo corso di studi, vuole essere inclusiva della formazione sia accademica, sia empirica. Il percorso formativo è articolato in appuntamenti di workshop seminariali: il prossimo è previsto per il 20/21/22 settembre 2019, e un terzo appuntamento sarà programmato l’inverno prossimo. Ogni appuntamento di VOCI POSSIBILI è un momento di approfondimento e di studio nuovo ed indipendente, e non è necessario aver frequentato i workshop precedenti. VOCI POSSIBILI vuole essere un momento di studio e di riflessione, di indagine e approfondimento sulla vocalità contemporanea in maniera aperta, sensibile a contributi molteplici, focalizzati su temi che vengono individuati e proposti di volta in volta. Come in un arazzo ogni Voce è un filo che racconta una storia, porta in sé mondi e ne evoca altri. Andremo ad indagare queste vocalità molteplici, nel solco di quelle che si definiscono “extended vocal techniques”.

In questo secondo appuntamento si tornerà a lavorare su brani di John Cage, Kurt Weill, Luciano Berio, Sylvano Bussotti, e su altri che verranno indicati in progress. Si indagheranno partiture che richiamano molte voci, da mondi e fonetiche differenti e richiedono approcci vocali e territori espressivi diversi. Le insegnanti lavoreranno empiricamente nello spazio attraversando fisicamente frammenti di improvvisazione. Dall’analisi della partitura il vocalista giungerà a intercettare innanzitutto una propria aderenza quasi drammaturgica alla partitura, fino alle voci necessarie alla esecuzione. Una ricerca che soggiace allo strumento vocale.

Gli incontri si svolgeranno presso lo Studio B di Tempo Reale, via Pisana 77, Firenze. 20 settembre pomeriggio: ore 14-19 21 settembre mattina: ore 11-13 pomeriggio: ore 14-19 22 settembre mattina: ore 11-14

Costo: 140€

Per iscriversi è necessario inviare entro il 10 SETTEMBRE il modulo di iscrizione opportunamente compilato all’indirizzo: [email protected] accedere al Corso non c’è selezione. Tuttavia è gradito un breve cv. I posti sono limitati a un numero massimo di 20 partecipanti e a un numero minimo di 7. Il workshop non prevede la partecipazione di uditori. L’iscrizione si intende confermata solo se perfezionata dalla compilazione del modulo di partecipazione e dal pagamento anticipato della quota di iscrizione. Ove non si raggiungesse il numero minimo di partecipanti il Corso non avrà luogo e la quota di iscrizione verrà rimborsata integralmente.

+ info : www.temporeale.it

[programma] [modulo iscrizione]

– Note biografiche:

NicoNote e Monica Benvenuti sono due vocaliste, colleghe nel campo dello spettacolo vivente.

Entrambe si occupano di ricerca del suono e della voce da molti anni con percorsi artistici originali e peculiari. Si sono incontrate dieci anni fa al Teatro dell’Elfo a Milano ospiti del festival “Cantami, o Diva”, originale rassegna sulla vocalità contemporanea.

Monica Benvenuti cantante fiorentina, laureata in lettere e filosofia, nei primi anni della sua carriera si è dedicata prevalentemente al repertorio barocco e classico; in seguito ha sviluppato un interesse specifico per la musica del Novecento e contemporanea, che l’ha portata a esplorare le potenzialità della voce umana in rapporto ai diversi linguaggi, dalla recitazione al canto lirico, attraverso molteplici livelli espressivi.Ha tenuto concerti in Germania, Francia, Spagna, Belgio, Repubblica Ceca, Ungheria, Svezia, Giappone (Tokio, Suntory Hall), Brasile, Stati Uniti, spesso interpretando musiche a lei dedicate. Nel 2004 e’ invitata da Sylvano Bussotti come protagonista de La Passion selon Sade presso il Teatro de la Zarzuela di Madrid, con la direzione di Arturo Tamayo. Sempre di Bussotti interpreta ancora: nel 2007 l’ opera Silvano-Sylvano, presso l’Accademia di S. Cecilia, in un ruolo scritto per Lei, nel 2008 la prima esecuzione assoluta delle musiche per Rara Film, nel 2013 Furioso di Amneris, Ulrica, Eboli, Azucena e delle streghe, per voce e orchestra, nella Stagione dei Pomeriggi Musicali di Milano, replicato a Lugano nel 2016. Ha cantato all’Opera di Roma nel balletto con la regia di Beppe Menegatti, Georg Trakl e la sorella Grete, rivelazione e declino, come cantante e attrice, a fianco di Roberto Herlitzka. Nel 2007 è protagonista della prima assoluta di Beards del drammaturgo belga Stefan Oertli, eseguita, tra l’altro, al Theatre de la Place di Liegi e al Bozar di Bruxelles.Dopo varie esperienze di teatro musicale, debutta come attrice nel monologo “Non io” di Samuel Beckett, con la regia di Giancarlo Cauteruccio (premio dei critici italiani 2006). Negli ultimi anni ha interpretato Acustica, Pas de Cinq e Der Turm zu Babel di Mauricio Kagel, Como una ola de fuerza y luz di Luigi Nono, diverse edizioni del Pierrot Lunaire di Arnold Schoenberg, nonché moltissime opere vocali di John Cage e Le Marteau sans maître di Pierre Boulez. Ha inciso per Arts, Materiali Sonori, Nuova Era, Sam Classical, ARC Edition, Ema Records, Sheva Collection.(www.monicabenvenuti.com)

NicoNote progetto artistico e alias creato nel 1996 da Nicoletta Magalotti, italiana-austriaca con base nella felliniana Rimini, cantante, performer, compositrice. Artista trasversale, non definibile nella sua unicità produce una cifra personalissima nelle sonorità e nei formati. La sua formazione passa attraverso maestri come Yoshi Oida, Akademia Ruchu, Roy Hart Theatre, Gabriella Bartolomei. Agisce in territori molteplici legati alla musica, al teatro, alle installazioni, al clubbing. Ha all’attivo tour musicali e teatrali in Italia e in tutta Europa, Canada, Argentina, Brasile. A metà degli anni 80 è stata la voce della band Violet Eves, protagonista della new wave italiana con l’etichetta indipendente IRA records di Firenze, insieme a Litfiba, Diaframma, Moda, Underground Life. Negli anni 90 insieme al dj David Love Calò cura un privèe/installazione (all’interno della roboante disco Cocoricò) il Morphine, luogo di radicali sperimentazioni musicali e performative.Nel suo peculiare percorso trasversale è stata diretta più volte da registi quali Romeo Castellucci / Socìetas Raffaello Sanzio, Francesco Micheli, Patricia Allio, Maurizio Fiume, Fabrizio Arcuri e altri, ha collaborato con musicisti di estrazione molto diverse da Patrizio Fariselli degli Area a Mauro Pagani, dai producer house Mas Collective a Teresa De Sio, da Dj Rocca a Piero Pelù e Andrea Chimenti a Ghigo Renzulli, da Roberto Bartoli (Tommaso Lama, Steve Grossman) a Stefano Pilia da Bart Sailer (Wang Inc) a Luca Bergia (Marlene Kuntz) e Davide Arneodo (Perdurabo, Marlene Kuntz), da Enrico Gabrielli a Elisabeth Harnik (Joëlle Léandre) e altri. Una discreta discografia attraversa il suo percorso dal 1985 ad oggi, con varie sigle Violet Eves, Nicoletta Magalotti, AND, Dippy Site, Slick Station e svariati Featurings. A firma NicoNote gli album Alphabe Dream (Cinedelic 2013) poi Emotional Cabaret (Doc Live 2017), l’album “segreto” interamente dedicato a riletture dei Violet Eves, dal titolo Deja V. (Mat Factory 2018). Recentemente ha debuttato a WeReading Festival Itinerante con una lettura sonora dedicata ad Amelia Rosselli. In uscita CHAOS VARIATION V a firma NicoNote & Obsolete Capitalism Sound System (Rizosfera/ RoughTrade 2019) un progetto tra elettronica e filosofia con dediche ad Artaud, Bussotti, Deleuze-Guattari.(www.niconote.net

+INFO:

https://temporeale.it/formazione/voci-possibili-laboratorio-sulla-vocalita-contemporanea-ii/?fbclid=IwAR1F8ySWGI7KICxqMlsjQLneEmzX55nFJvmgsmEbq9DliSNj_j9cjGjvsns

4 notes

·

View notes

Photo

Nuovo post su https://is.gd/Pov43B

Caro alle Muse: Luigi Marti da Ruffano a Pallanza

di Paolo Vincenti

Il poeta salentino Luigi Marti nasce nel 1855 a Ruffano da Pietro ed Elena Manno. La sua era una famiglia della media borghesia delle professioni ma tuttavia indigente a causa dell’alto numero dei suoi componenti. Dovevano infatti pesare non poco sul magro bilancio famigliare quindici figli, come apprendiamo da alcune memorie inedite di Pietro Marti(1863-1933)[1], l’ultimo e il più noto dei suoi fratelli. Pietro infatti fu storico e giornalista, fondò e diresse molte riviste letterarie, ad alcune delle quali collaborò lo stesso Luigi. Esperto di arte e di archeologia, fu Direttore della Biblioteca Provinciale “Bernardini”di Lecce e nonno del famoso poeta Vittorio Bodini[2].

Altri fratelli furono: Donato, il primogenito, Giuseppe, Francesco Antonio, nato nel 1856, Maria Domenica Addolorata, nel 1858, Caterina, Raffaele, nato nel 1859, Pietro Efrem (che morì dopo 3 mesi) nel 1861. La loro fu una famiglia di letterati, a partire da Giuseppe, per il quale Pietro Marti, nelle sue memorie, ha parole di grande lusinga ed ammirazione, sebbene le condizioni di estrema povertà impedirono anche a lui di spiccare il volo verso la gloria artistica. Alfredo Calabrese, Le memorie di Pietro Marti cit., p.33.

Luigi trascorre gli anni della fanciullezza a Ruffano proprio sotto la guida del fratello maggiore Giuseppe, che però scompare prematuramente. A lui il poeta era molto legato, tanto da dedicargli la sua opera Un eco dal Villaggio. Dopo lo smembramento della famiglia (Pietro e Raffaele, per esempio, vennero condotti a Lecce in un orfanotrofio), Luigi, insieme ad Antonio e altri fratelli, si trasferisce a Maglie per gli studi ginnasiali presso il Liceo Capece e poi a Lecce presso il Liceo Palmieri, nel cui Convitto entra con la qualifica di “Prefetto di Camerata”[3], dove consegue il titolo di Dottore in Lettere. Oltre all’amore per la storia e lo scavo erudito, ha una notevole inclinazione per le arti visive, in particolare per il disegno, che però non estrinseca se non in bozzetti che restano manoscritti e nelle illustrazioni di alcune sue opere, arabescate da ornati e volute e piccoli quadrettini. L’amore per il disegno però si riflette nelle sue composizioni poetiche e nei romanzi, in cui si avverte una potenza espressiva che ha la stessa forza del colore sulle tavole pittoriche, specie nelle descrizioni paesaggistiche e degli spettacoli della natura, come dalla critica del tempo gli viene unanimemente riconosciuto. I suoi principali referenti letterari sono il Foscolo e il Carducci.

Maestro elementare a Lecce, con i fratelli Pietro e Raffaele fonda nel capoluogo nel 1884 una scuola privata, che era uno dei due ginnasi privati leccesi insieme a quello del Collegio Argento[4].

Nel 1880 pubblica una delle sue opere più apprezzate e conosciute: Un eco dal villaggio[5]. Quest’opera viene positivamente recensita dallo Stampacchia, da Nicola Bortone, ecc. “In quei versi freme l’animo e l’ingegno di un giovane, che sente profondamente gli affanni del proletariato, e li rende in una forma, alcune volte, rude, ma sempre efficace e solenne”, scrive La Direzione (probabilmente il fratello Pietro Marti) nelle note biografiche del libro Il Salento[6]. L’opera è dedicata “alla memoria di mio fratello Giuseppe morto giovanissimo vissuto a bastanza per conoscere e patire”. Raccoglie poesie di alto impegno civile, in cui l’autore affronta temi come le raccomandazioni, i debiti contratti con gli usurai (“L’obligazione”), la prostituzione minorile, le sperequazioni della giustizia che si dimostra debole con i forti e forte con i deboli (“Ladro di campagna”), il riposo del contadino (“Il villano”). Nell’Introduzione, “A chi legge”, scritta dallo stesso autore, Marti fornisce dei cenni esegetici della propria poesia, alla quale è dedicata la liminare lirica della raccolta (“Alla Poesia”).

Egli è anche un apprezzato giornalista ed assidua è la sua collaborazione ai giornali diretti dal fratello Pietro Marti; in particolare la sua firma compare spesso su “La Voce del Salento”, insieme a quella dell’altro fratello, Raffaele, storico e scienziato, col quale condivide gli interessi eruditi[7]. La musa della poesia invece lo accomuna al fratello Antonio, autore di pregevoli opere liriche[8]. Nel1889, pubblica La Verde Apulia[9]. Nella raccolta, che si compagina di dodici sonetti, insieme ai versi, sono presenti molte note archeologiche, geografiche e storiche, sui luoghi che via via i componimenti toccano, e inoltre disegni illustrativi di mano dello stesso autore, sicché questo libro può essere considerato una summa del talento e delle conoscenze del Nostro. Canta di Leuca e del suo Faro, di Otranto, “Niobe delle città marittime”, di Maglie, dove erano sepolti un fratello ed il padre, di Lecce, “l’Atene delle Puglie”, di Brindisi, con le sue vestigia romane e il suo porto a testa di cervo, di Taranto, di Gallipoli, “molle Sirena’ del mar Jonio”, dei grandi personaggi che hanno illustrato il Salento, come il Galateo, Liborio Romano, Giuseppe Pisanelli. Sono versi che dai critici vengono accostati al Byron e al Foscolo per la loro vigoria ed icasticità.

Nel 1889 pubblica un’altra raccolta poetica, intitolata Liriche[10]. Nella prima pagina è riportato il titolo della Prima sezione, ovvero Odi (Strofe libere), con alcuni versi in epigrafe tratti dalle “Egloghe”(IV) di Virgilio: paulo maiora canamus. Si tratta di componimenti di carattere civile, dall’intonazione sostenuta, che si rivolgono ai principali protagonisti della scena pubblica italiana dell’epoca, a cominciare da Umberto I di Savoia, cui è dedicata l’esordiale lirica, occasionata dall’epidemia di colera che si verificò nel 1884, passando per Victor Hugò (“Nel giorno della sua morte”), Garibaldi (in “Monumento a Caprera. Visione”), e Giosuè Carducci, cui è dedicata “Per i caduti in Africa”. Seguono liriche di argomento salentino, dedicate a Castro, ai Martiri di Otranto, et alia. Si apre poi la seconda sezione, Sonetti, fra i cui versi compaiono ancora personaggi di spicco dell’Italia postrisorgimentale, Garibaldi, Giuseppe Libertini, Giovanni Prati, ma anche personaggi ai quali l’autore si sente evidentemente consentaneo, come Giulio Cesare Vanini, che omaggia con due poesie, Antonio De Ferrariis Galateo, Liborio Romano e Giuseppe Pisanelli.

Accanto alle opere poetiche, produce opere di erudizione varia e disparati argomenti, come Ricordi delle conferenze del R. Provveditore agli Studi Francesco Bruni sulla Ginnastica Educativa, stampata a Lanciano, presso Rocco Carraba, nel 1881, in cui riprende le conferenze tenute dal Provveditore agli Studi della Provincia di Lecce Bruni, che in apertura di libro gli scrive una lettera gratulatoria. Fra le altre opere: Umberto I di Savoia, che è una lunga lirica al Sovrano (nella copia conservata presso la Biblioteca Provinciale di Lecce, sulla prima pagina è scritta una dedica, di mano dell’autore: “Al chiarissimo Dottore Gaetano Tanzarella per stima ed affetto”)[11]; e poi ancora A Vittor Hugò[12], L’Africa a Giosuè Carducci[13], Manfredi nella Storia e nella Commedia dell’Alighieri,[14]Umberto I e la Verde Apulia[15], Manfredi nella Divina Commedia: Conferenza[16], Bonaparte e la Francia: nella mente e nelle opere di Ugo Foscolo[17]. Per motivi di insegnamento da Lecce si trasferisce a Pallanza, in provincia di Novara, dove si sposa e comunque non interrompe la sua attività letteraria.

Nel 1891 esce Un secolo di patriottismo[18]. Nel 1896 è la volta di Il Salento. Poemetto lirico[19]. Questa sua fatica letteraria è pubblicata nella collana “Il Salotto Biblioteca tascabile”, edita da Salvatore Mazzolino e diretta da Pietro Marti, il quale in Appendice scrive delle Annotazioni in cui commenta i vari sonetti con approfondimenti storici e cenni di critica letteraria. Si tratta di un excursus storico sull’antico Salento, scritto in versi: l’autore tocca le città di Lecce, Brindisi, Taranto, Otranto, evocando le antiche vestigia e la gloriosa storia di queste città, e non mancano riferimenti a personaggi illustri del passato quali Vanini, Liborio Romano e Galateo.

Nel 1902 pubblica il poema Dalle valli alle vette Cantiche[20]. La copia conservata presso la Biblioteca Provinciale di Lecce, reca sull’antiporta una dedica autografa dell’autore a Cosimo De Giorgi, mentre la dedica a stampa recita: “A te che mi aleggi d’ intorno”. In epigrafe, subito dopo la dedica, è scritto: “Ho cercato alla profonda quiete delle valli, alla pura sublimità de le vette, il vigore necessario a spogliarmi delle vecchie consuetudini ed aprir l’anima a la nuova fede. Nelle Cantiche che pubblico, si riflette, con le impressioni della natura e della vita, il divenire della mia coscienza”. E la raccolta infatti si apre con “La mia arte”, quasi manifesto programmatico della poetica dell’autore. Il poema è diviso in sezioni: Valle Ossola, Valle Anzasca, Pestarena, Macugnaga, Ascensione, Tra i ghiacci, Valle del Mastellone, Riti e costumi, Valle Canobina, Emigrazioni, Valle Diveria, Ancora in alto, Inno alla natura, per un totale di 68 liriche.

Altre opere creative sono: Conflitto d’anime (Romanzo) e Verso Roma (Nuove cantiche), sulle quali non abbiamo ottenuto ancora riscontri. Inoltre scrive Orazioni, Discorsi, articoli, pubblicati in riviste e volumi miscellanei.

Da Pallanza, per motivi di lavoro, si trasferisce a Salerno, dove muore prematuramente all’età di 56 anni[21]. Questo, appena tracciato, è solo un primo parziale profilo bio-bibliografico del poeta di origine ruffanese, in attesa di ulteriori doverosi approfondimenti.

Note

[1] Alfredo Calabrese, Le memorie di Pietro Marti, in “Lu lampiune” n.1 Lecce, Grifo, 1992, pp.27-34.

[2] Sulla figura dell’erudito Pietro Marti (1863-1933) esiste una cospicua bibliografia. Tra gli altri: Carlo Villani, Scrittori ed artisti pugliesi antichi, moderni e contemporanei, Trani, Vallecchi, 1904, p.578 (nuova edizione Napoli, Morano, 1920, pp-137-138); Domenico Giusto, Dizionario bio-bibliografico degli scrittori pugliesi (dalla Rivoluzione Francese alla rivoluzione fascista), Bari, Società Editrice Tipografica, 1929, pp.187-188; Aldo de Bernart, Nel I centenario della nascita di Pietro Marti, in “La Zagaglia”, Lecce, n. 21, 1964, pp.63-64; Pasquale Sorrenti, Repertorio bibliografico degli scrittori pugliesi contemporanei, Bari, Savarese, 1976, pp.375-376; Ermanno Inguscio, La civica amministrazione di Ruffano (1861-1999). Profilo storico, Galatina, Congedo, 1999, pp.174-175; Paolo Vincenti, Pietro Marti da Ruffano, in “NuovAlba”, dicembre 2005, Parabita, 2005, pp-17-18; Aldo de Bernart, In margine alla figura di Pietro Marti, in “NuovAlba”, aprile 2006, Parabita, 2006, p.15; Ermanno Inguscio, Vanini nel pensiero di Pietro Marti, in “Note di Storia e Cultura Salentina”, Società Storia Patria Puglia, sezione di Maglie, n. XX, Lecce, Argo, 2009, pp.137-148;Idem, Pietro Marti direttore di giornali, in “Terra di Leuca. Rivista bimensile d’informazione, storia, cultura e politica”, Tricase, Iride Edizioni, a. VII, n. 39, 2010, p. 6; Idem, L’attività giornalistica di Pietro Marti, in “Note di Storia e Cultura Salentina”, Società Storia Patria Puglia, sezione di Maglie, n. XXI, Lecce, Argo, 2010-2011, pp.227-234;Idem, Il giornalista Pietro Marti, in “Terra di Leuca. Rivista bimensile d’informazione, storia, cultura e politica”, Tricase, Iride Edizioni, a.VIII, n.40, 2011, p.7;Idem, Liborio Romano e le ragioni del Sud nel periodo postunitario. Il contributo di Pietro Marti sul patriota salentino, in “Risorgimento e Mezzogiorno. Rassegna di studi storici”, n.43-44, dicembre 2011, Bari, Levante, pp.147-161; Idem, Pietro Marti e la cultura salentina. Apologia di Liborio Romano, in “Note di Storia e Cultura Salentina”, Società Storia Patria Puglia, sezione di Maglie, n. XXII, Lecce, Grifo,2012, pp.164-185; Aldo de Bernart, Cenni sulla figura di Pietro Marti da Ruffano, Memorabilia 35, Ruffano, Tip. Inguscio e De Vitis,2012; Ermanno Inguscio, Pietro Marti, il giornalista, il conferenziere, il polemista, in “Note di Storia e Cultura Salentina”, Società Storia Patria Puglia, sezione di Maglie, n. XXIII, Lecce, Argo, 2013, pp.40-58; Idem, Pietro Marti (1863-1933) Cultura e giornalismo in Terra d’Otranto, a cura di Marcello Gaballo, Fondazione Terra D’Otranto, Nardò, Tip. Biesse, 2013.

[3] Aldo de Bernart, Il Salento nella poesia di Luigi Marti, in “Nuovi Orientamenti”, Gallipoli, marzo-aprile 1984, n.85, p.25.

[4]Ermanno Inguscio, Pietro Marti (1863-1933) Cultura e giornalismo in Terra d’Otranto, a cura di Marcello Gaballo, Fondazione Terra D’Otranto, Nardò, Tip. Biesse, 2013, p.34.

[5] Luigi Marti, Un eco dal villaggio, Lecce, Tip. Scipione Ammirato, 1880.

[6] Luigi Marti, Il Salento. Poemetto lirico, Taranto, Mazzolino, 1896, p. 4.

[7] Raffaele Marti (1859-1945) fu autore di moltissime opere, quali: Foglie sparse, Taranto, Tip. Spagnolo, 1907; Gli acari o piaghe sociali. Dramma in quattro atti e cinque quadri, Lecce, Tip. Conte, 1913; Le coste del Salento Viaggio illustrativo, Lecce, Tip. Vincenzo Conte, 1924; Lecce e suoi dintorni. Borgo Piave, S. Cataldo, Acaia, Merine, S. Donato, S. Cesario ecc., Lecce Tip. Gius. Guido, 1925. L’estremo Salento, Lecce, Stabil. Tipografico F.Scorrano e co., 1931. Su Raffaele si rinvia a Paolo Vincenti, Un letterato salentino da riscoprire: Raffaele Marti in “Il Nostro Giornale”, Supersano, giugno 2019, pp.41-43.

[8] Fra le opere di Antonio Marti (1856-1935): Povere foglie, Lecce Tip. Editrice Sociale- Carlino, Marti e Cibaria, 1891, e Scritti vari –Novelle e Viaggi, Intra,Tipografia Bertolotti Paolo e Francesco,1893.

[9] Luigi Marti, La Verde Apulia Lecce, Stab. Scipione Ammirato, 1885.

[10] Idem, Liriche, Lecce Tip. Garibaldi, 1889.

[11] Idem, Umberto I di Savoia, Lecce, Editrice Salentina, 1884.

[12] Idem, A Vittor Hugò, Lecce, Editrice Salentina, 1885.

[13]Idem, L’Africa a Giosuè Carducci Lecce, Stab Tipografico Italiano, 1887.

[14] Idem, Manfredi nella Storia e nella Commedia dell’Alighieri Lecce, Tipografia Salentina, 1887.

[15] Idem, Umberto I e la Verde Apulia, Lecce, Editrice Salentina, 1889.

[16] Idem, Manfredi nella Divina Commedia: Conferenza, Lazzaretti, 1889.

[17] Idem, Bonaparte e la Francia: nella mente e nelle opere di Ugo Foscolo, Pallanza, Tipografia Verzellini,1892

[18] Idem, Un secolo di patriottismo, Pallanza, Tipografia Verzellini, 1891.

[19] Idem, Il Salento. Poemetto lirico, Taranto, Mazzolino, 1896.

[20] Idem, Dalle valli alle vette Cantiche, Milano, La Poligrafica, 1902.

[21] Aldo de Bernart, op.cit.,p. 26.

1 note

·

View note

Photo

Esiste un punto di vista differente sul fondamento ultimo delle conoscenze esoteriche, vale a dire quello dei direttisti, i sostenitori della trasmissione diretta. Per loro è esoterico tutto ciò che si manifesta attraverso un’esperienza spirituale, mistica. Il criterio discriminante, pratico-operativo e soggettivo allo stesso tempo, è l’esperienza del risveglio, l’enstasi. Se il vedista o il teosofo sono tradizionalisti, lo yogi e il sufi sono direttisti. E’ evidente che non c’è contrapposizione assoluta tra le due visioni che al contrario si completano vicendevolmente. Riguardo all’etimologia è curioso notare che nacque prima il termine “essoterico” (che possiamo considerare l’antonimo di esoterico) e il primo ad utilizzarlo fu Aristotele nel 348 A.C. (Politica, VII, 1, 1323 a 22) volendo indicare con esso le sue riflessioni giovanili platonizzanti (andate per lo più perdute) in contrapposizione alle opere più mature, che egli chiama “acroamatica” (infatti come abbiamo detto il vocabolo ‘esoterico’ non esiste ancora). E, cosa ancor più importante, nessuno dei due termini possiede in quella fase il significato ‘occulto’ che gli attribuiamo oggi, ma unicamente un senso cronologico. Luciano di Samosata nel 166 D.C. usa per la prima volta il termine ‘esoterico’ in una sua satira (Vendita di vite) per quanto alcuni ritengano che abbia potuto trarlo da dossografi anteriori come Dicearco o Adrasto. Finalmente con Clemente Alessandrino, nel 208, emerge il significato esoterico del termine ‘esoterico’ (Stromata, V, cap. 9). L’aggettivo descrive una dottrina che ricorre a vari procedimenti di occultamento e contiene un insegnamento segreto e rigeneratore. Piuttosto problematici risultano i tentativi di ripartire in gruppi le varie tipologie di esoterismo che si sono sviluppate nel corse dei secoli. Molto utile e schematica appare la classificazione degli esoterismi ‘morfologici’ proposta da P.Riffard (L’Esoterismo, Vol. I), che istituisce innanzitutto una distinzione in Arti e Scienze, idea onnipresente, le prime per lo più pratiche e le seconde teoriche: Arti ScienzeAlchimia Divinazione Astrologia Divinazione Lerurgia Magia Medicina occulta TalismanicaIniziatica Metafisica Scienza dei cicli Scienza delle lettere e dei nomi Scienza dei movimenti Scienza dei numeri Scienza dei prodigi Ciascuna di esse presenta al suo interno ulteriori rami: per es. nelle arti divinatorie ritroviamo le mantiche (divinazione mediata) e la veggenza (divinazione diretta); oppure nella scienza dei numeri si va dall’aritmosofia all’isopsefia. Naturalmente le varie discipline non vanno considerate in compartimenti stagni, in quanto le intersezioni sono evidenti ed inevitabili. Tra le discipline astrologiche per es. abbiamo la genetlialogia che si occupa della delineazione del carattere e della personalità di un individuo a partire dallo studio del suo Tema Natale. Tale studio determina spesso il riconoscimento di fattori destinici con evidenti ricadute biografiche, quindi l’astrologia genetliaca ha una componente ‘mantica’ (divinatoria). Il fatto si fa ancora più evidente allorquando si prenda in considerazione la previsione degli avvenimenti (per es. attraverso l’analisi dei transiti o delle direzioni). Fonte: l'antro della magia

5 notes

·

View notes

Link

8 MAR 2019 11:20“NICOLA ZINGARETTI HA LA TERZA MEDIA E SI VERGOGNA” - MARIONE ADINOLFI SGANCIA LA BOMBA SUL TITOLO DI STUDIO DEL NEOSEGRETARIO PD – IL SUO STAFF SMENTISCE: "SI ISCRISSE ANCHE ALLA FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA E SOSTENNE TRE ESAMI" - MA ADINOLFI CHE DA TURBO-CATTOLICONE HA DIVORZIATO, SI E' SPOSATO A LAS VEGAS ED E' UN GIOCATORE SEMI-PROFESSIONISTA DI POKER, HA IL CORAGGIO DI FARE LA MORALE AGLI ALTRI?

Stefano Zurlo per “il Giornale”

Non era il primo della classe. E non ha lasciato tracce memorabili della propria carriera scolastica. Anzi. All'istituto De Amicis, nel quartiere capitolino del Testaccio, il dirigente scolastico Massimo Quercia accoglie i segugi di Open con una battuta che trasuda sarcasmo: «Perché il fratello dell' attore ha pure studiato?» Sembra di stare in un film di Alberto Sordi o, se ci fosse una rima, in un sonetto del Belli.

E invece Nicola Zingaretti ha passato i canonici cinque anni proprio al De Amicis, istituto tecnico, per diventare perito odontotecnico. Un percorso anonimo, grigio ma cosi grigio da suscitare rigurgiti dietrologici, come sempre accade nel nostro claustrofobico Paese quando un personaggio guadagna la ribalta. E allora Mario Adinolfi, presidente del Popolo della famiglia, accende le polveri: «Nicola Zingaretti ha la terza media e se ne vergogna un po'. Infatti in tutte le notine biografiche ai giornali evita di citare il proprio titolo di studio».

Siamo in pieno giallo curriculare, un filone che in Italia ha una straordinaria tradizione: basta pensare ai master generosamente seminati qua e là dal premier Conte, al pasticcio combinato dall'ex ministro Valeria Fedeli che aveva cercato in tutti i modi di rivendere come laurea un più modesto diploma. E poi, naturalmente, scavando un po', si può risalire fino al thriller dai colori scuri ambientato alla Statale di Milano in anni lontani, quando Antonio Di Pietro scivolava silenzioso fra i banchi della facoltà di legge, tanto da alimentare un indimostrato, fantomatico complotto spionistico secondo cui la sua laurea fu confezionata dalle manine esperte di obliqui 007. E dunque Mani pulite fu telecomandata da un' occulta regia.

La storia del fratello di Montalbano, oggi presidente della Regione Lazio e fresco segretario del Pd, è più prevedibile.

Nicola, classe 1965, infanzia nella periferia profonda della Magliana, papà funzionario di banca, arriva fino ai gradini della Sapienza e li si arena.

Lui, che è già un tipo ecumenico e arrotondato, non vuole alimentare polemiche di retroguardia, ma il suo staff lascia filtrare una dichiarazione risolutiva, in attesa dei documenti che arriveranno nei prossimi giorni: «Si iscrisse alla facoltà di lettere e filosofia, numero di matricola 597468, e sostenne tre esami». Con un exploit in storia del risorgimento: 30. E un ottimo 28 in storia dei partiti politici, dove in seguito avrebbe detto la sua. Poi abbandonò i libri, risucchiato dal demone della politica.

Una vicenda ordinaria, senza doppifondi e retroscena, già portata a galla da Enrico Lucci nel corso del programma Nemo. «Me devi dì una cosa - aveva esordito Lucci nella puntata del 23 novembre 2018 - non ti chiederò. Tu... Stavamo insieme all'università, ma te sei laureato?».

Insomma, Lucci e Zingaretti erano compagni di corso e il conduttore televisivo confessa all'onnipresente Open di ricordare benissimo l' allora coordinatore della cellula comunista della Sapienza, Nicola Zingaretti. Da escludere che si tratti di un caso di omonimia. E infatti il successore di Renzi alla guida del Pd non si sottrae alla domanda: «Ahi, ahi, ahi, no. Questa è una delle colpe della mia vita». Un invito a nozze per l' irriverente microfono che subito banchetta su quella frase: «Me lo ricordo, studiava. Studiava tanto. Era tanto serio».

Sberleffi e pagelle. Nel giorno in cui la biografia del governatore e della sua famiglia restituisce un frammento drammatico: la bisnonna materna fu deportata ad Auschwitz. La madre, invece, si salvò fortunosamente. E le beghe scolastiche sono spazzate via dal vento della storia.

0 notes

Photo

Nuovo post su https://is.gd/tPkMjI

Gli Arcadi di Terra d'Otranto (8/x): Donato Maria Capece Zurlo di Copertino

di Armando Polito

Il suo nome pastorale era Alnote Driodio e, se nella scelta di Alnote non ho idea a chi o a cosa si sia ispirato, per Driodio posso solo ipotizzare che si tratti di un nome composto dal greco δρύς (leggi driùs) che significa quercia e ὅδιος (leggi òdios) che significa relativo alle strade, per cui l’allusione sarebbe alla predilezione per i percorsi boschivi, abitudine più che legittima per un pastore arcade che, come vedremo, nei suoi componimenti nomina spesso la quercia. In Arcadia era entrato il 9 giugno 17051.

Di lui mi sono già occupato in http://www.fondazioneterradotranto.it/2015/01/04/donato-maria-capece-zurlo-di-copertino-poeta-e-agente-del-fisco/, dove il lettore potrà trovare più dettagliate notizie biografiche. Qui si intende integrare quanto lì già detto con la riproduzione del testo, con il mio commento, di tutti i suoi componimenti sparsi in raccolte e che sono stato in grado di reperire.

Un primo, cospicuo gruppo, è in Componimenti in lode del nome di Filippo V monarca delle Spagne, recitati dagli Arcadi della colonia Sebezia il dì 2 di maggio 1706 nel Regal Palagio e pubblicati per ordine di Sua Eccellenza dal Dottor Biagio Majola De Avitabile, Vice-Custode della stessa colonia, Parrino, Napoli, 1706, pp. 40-46 e 59-62 (la numerazione romana è mia e continuerà anche per i componimenti di altre raccolte).

I

Che merta1, e avrà di tutto il Mondo impero

dividendo il dominio egli2 con Giove,

giust’è, Lileia3; e a me forz’è, ch’approve

de la tua saggia mente il bel pensiero.

Vanti pur chi che sia superbo, e altero,

o le passate glorie, o pur le nove;

fiso è nel Ciel, che il gran Nome rinove

del primo Augusto i giorni; altro io non chero4.

E presso ‘l fonte, ove tu bella meni

l’armento ,teco assiso a l’aura fresca,

o qual nobil corona intesser voglio;

se delle antiche idee i’ non mi spoglio,

tra quercie, olivo, mirto, e lauri ameni

farò, che ‘l Giglio d’oro5 il pregio accresca.

1 meriti

2 Filippo V

3 Alle pp. 397-405 di Rime scelte di poeti illustri de’ nostri tempi, Frediani, Lucca, 1709, vi sono alcuni sonetti di Biagio Maioli d’ (nome pastorale Agero Nonacride) , fra i qualia p. 403 quello in risposta ad uno di Teresa Francesca Lepoz (errore per Lopez; nome pastorale: Sebetina Lileia) per la tragedia Felindo.

4 chiedo; dal latino quaero.

5 Nello stemma di Filippo V compaiono gigli inquartati d’azzurro.

II

Farò, che ‘l Giglio d’oro6 il pregio accresca7

d’ambe l’Esperie8 a le famose genti;

e l’alloro real serto diventi

di gloria, e di valore, e seme, ed esca9;

e tanto del gran Nome il vanto cresca,

sin che foran10 del Sole i raggi spenti;

o che l’Arcade11 in fin del Ciel rallenti

l’asse12, che di rotar non già gl’incresca13.

E solcando lassuso ormai Boote14

le celesti campagne, anco rivolga

le bellicose, e le benigne stelle.

Da polo a polo separando quelle,

dal nostro ogni maligno influsso tolga,

e mandi pace chi n’è donno15, e pote.

6 Vedi la nota 5 di II.

7 In questo, come nei sonetti successivi fino al n. VII, viene ripreso il verso del precedente.

8 Ἐσπερία (leggi Esperìa), da ἐσπέρα (leggi espèra) che significa sera, occidente, in latino Espèria, era il nome con cui i Greci definivano l’Italia posta ad occidente della Grecia. Qui (siamo in piena guerra di successione tra Spagna e Francia) la voce ha il significato estensivo di Europa.

9 alimento

10 saranno

11 il pastore d’Arcadia

12 Insieme con il precedente sin che foran del Sole i raggi spenti è la figura retorica (consiste nel subordinare l’avverarsi di un fatto a un altro ritenuto impossibile) detta adynaton, che è dal greco ἀδύνατον (leggi adiùnaton), che significa cosa impossibile.

13 rincresca

14 Una delle costellazioni.

15 signore, padrone (in questo caso è Dio); dal latino dominu(m)>*domnu(m) per sincope>donno per assimilazione.

III

E mandi pace chi n’è donno, e pote

a l’Europa, che giace oppressa, e geme

sotto ‘l gravoso d’armi incarco, e freme

più fiero Marte, e regni abbatte, e scote;

e la porti volando a genti ignote

ne le lungi dal Mondo isole estreme,

o dove il Sol non giunge, o dove preme

le fiere il ghiaccio, e le contrade vote.

Che dove di Filippo il Nome impera,

e va col dì girando a paro a paro,

deve il Mondo goder tranquilla pace;

qual’è16 lungo il Sebeto17, ove si giace

l’armento a l’ombra, e ‘l Pastorello caro

presso a l’amata Safirena18 altera19.

16 Sic, ma a quel tempo era forma regolarmente in uso.

17 Antico fiume di Napoli. La sezione napoletana dell’Arcadia Romana (Sebezia) prese il nome da esso.

18 Safirena è il nome dell’autrice del componimento che chiude la raccolta; non credo, però, che sia il nome pastorale parziale di una poetessa dell’Arcadia e perché non è presente in nessun catalogo di questa accademia e perché in Rime scelte di poeti illustri de’ nostri tempi Rime scelte di poeti illustri de’ nostri tempi, op. cit., a p. 400 in un componimento di Biagio Maioli d’Avitabile si legge: Appressarsi vid’io dal lato monco/due Ninfe altere, Safirena, ed anco/Silvia, delle più belle, e più vezzose. Vedi anche la nota 20 di IV.

19 superba

IV

Presso a l’amata Safirena altera

cerca anco Agero20 pace, e intesse il serto

al gran Monarca Ibero21, ond’è, che ‘merto

maggior suo mostri, e la sua gloria intera.

Adorni il forte crin nuova maniera

di quercia, e alloro, che salito a l’erto

colle, ove per cammin dubbioso, e incerto

seco congiunse la gran donna fiera22.

Ond’è che ‘sacro olivo al capo augusto,

di perpetuo riposo i segni apporti,

e di feconda, e gloriosa prole23;

e così di trionfi e carco, e onusto,

dopo secoli molti a le sue sorti

cedendo no, ma vivo al ciel ne vole.

20 Dietro Agero si nasconde Biagio Maioli d’Avitabile , che pubblicò la raccolta, il cui nome pastorale, come s’è detto, era Agero (perché nativo di Agerola) Nonacride, fondatore della colonia Sebezia. Pubblicò Lettere apologetiche-teologico-morali scritte da un dottor napoletano a un letterato veneziano, Offray, Avignone, 1709. Un suo sonetto è in Rime e versi per le nozze degli Eccellentissimi Signori Giacomo Francesco Milano Franco d’Aragona, Principe di Ardore, ed Arrighetta Caracciolo de’ Principi di Santobuono, Ricciardo, Napoli, 1725, p. XXXIX.; un altro in Francesco Martello (a cura di) Laudi Mariane, Tipografia all’insegna dell’ancora, Napoli, p. 84. In rapporto a quanto detto nella precedente nota 18 si ha la conferma che Safirena sarebbe un nome di fantasia, non arcadico e, dunque non corrispondente ad una persona reale.

21 Filippo V di Spagna.

22 Maria Luisa di Savoia con cui Filippo V si era sposato nel 1701 in prime nozze.

23 Dalla coppia nacquero quattro figli (il primo, Luigi, il 25 agosto 1707 (la recita cui fa riferimento il titolo della raccolta era avvenuta il 2 maggio dell’anno precedente).

V

Cedendo no, ma vivo al ciel ne vole

dopo secoli molti il gran BORBONE,

e vincitor in fiera aspra tenzone,

scorra per quanto scopre, e gira il Sole.

Onde fia breve spazio l’ampia mole

per le sue glorie: e poche al paragone

del gran Nome saran l’alte corone

tutte, e quante pur darne il Mondo suole:

che maggior’è del gran FILIPPO il merto

emulator de l’Avo Re24, che Grande

poggiò sul colle faticoso, ed erto;

e giunse per sentier mai non impresso

col suo saper, con l’opre memorande,

ad altri, u’25 di salir non fu concesso.

24 Luigi XIV, di cui Filippo V era nipote.

25 dove

VI

Ad altri, u’ di salir non fu concesso,

fu Duce al gran NIPOTE26 il gran LUIGI27,

e segnando di lui gli alti vestigi28,

poggia su de la gloria un tempo istesso:

e con un marchio eternamente impresso,

a scorno del Danubio, e del Tamigi,

faranno i cuori tutti a’ lor piè ligi

per quanto mira il Sol lungi, e da presso.

Tornerà da per tutto il secol d’oro:

stillerà mele il bosco, e nutriranno

l’erbe fresche, a l’armento ora nocive.

Ed o qual de’ Pastor sarà il ristoro?

Qual sarà la mia bella? *29 e quai saranno

le Pastorelle ora ritrose, e schive? **

26 Filippo V

27 Luigi XIV

28 orme

29 Non riesco a comprendere la funzione di quest’asterisco e dei due successivi (che, fra l’altro, non compaiono nel verso iniziale del componimento successivo)

VII

Le Pastorelle ora ritrose, e schive

diverran tutte miti a’ lor Pastori,

e adorneranno co’ novelli fiori

le fronti sotto l’ombre a l’aure estive.

E pronta ogn’una al suon di dolci pive30

dirà l’istoria de’ passati amori;

spargendo a l’aria i suoi più cari ardori,

de’ fiumi innamorar farà le rive.

Benché tra duri affanni il forte Alnote31,

colpa d’empio destin, molto ha sofferto,

offre in tanto col cuor fido, e sincero,

bello vie più che mai quanto esser pote

d’olivo, quercia, lauro, e mirto il serto

tra gli aurei Gigli32 al gran Monarca Ibero33.

30 zampogne

31 Alnote Driodio era il nome pastorale dell’autore.

32 Vedi la nota 5 del componimento I.

33 Filippo V di Spagna.

VIII

Spirto gentil, che da celeste soglia

per sentiero di luce a noi scendesti,

cui sol di fregio, onde t’adorni, e vesti

non già d’incarco34 è la corporea spoglia.

Non t’incresca or, che lungo stame avvoglia35

per Te la Parca36, e l’abitar fra questi

confini, a l’ampio ingegno tuo molesti,

soffri anco a nostro pro37 con lieta voglia.

Ch’accio ti sia men grave, e no ‘l disdegne

diè il suo maschio fulgor Giove al tuo volto,

Marte alla man de la sua spada il pondo38:

così fornito di divine insegne

non Tu terrestre abitator, ma volto

fia39 per Te in nuovo Cielo il nostro Mondo.

34 peso

35 avvolga

36 In origine da sola, tutelava la nascita. Poi, sulla scorta delle Moire greche (Cloto, Lachesi ed Atropo, che, rispettivamente, filavano, misuravano e recidevano il filo della vita) divennero tre.

37 vantaggio

38 peso (latinismo, da pondus).

39 sarà

IX

Sebethe blandule, atque vos Sebethides

nymphae, et venusta collium cacumina,

quos alluit Thetis alma, Sirenum parens,

quis iste vos insuetus afflavit decor?

Ut nunc nitetis? Ut recens auctà acriùs

nunc dignitate, ac lumine ardetis novo?

Nempè ille vos invisit, à Gallia prius

Iberiam usque, et inde ab ipsa Iberià

ad nos reductus. Ipse vos, teneo probè,

collustrat, ipse nunc PHILIPPUS vos beat.

Utinam tuae illae, Urbs alma, Sirenes, quibus

alios morandi creditur canora vis

inesse, habenda si senum est dictis fides,

tam suave cantent, ille ut intellectum suae

iam postmodum incipiat pigere Hispaniae.

Neu forte probro id ille sibi verti putet,

ille, inquam, honori natus, atque gloriae

quem non voluptas frangat, illecebraque.

Hic namque virtus, atque deliciae simul

constant. Italiae proprium hoc nostrae est decus,

cui larga utrumque contulere sidera

mite solum, et acre ad inclyta ingenium. Haec domus

veraeque virtutis, voluptatumque; ut his

perfusa mens, non obruta, illi etiam vacet.

(Amato Sebeto e voi ninfe del Sebeto e vette leggiadre dei colli, che bagna la benigna Teti, genitrice delle Sirene, che cos’è questo inconsueto decoro che si è sparso su di voi? Come ora vi fate affidamento? Come da poco tempo ardete di una dignità ora alquanto fieramente accresciuta e di una nuova luce? Evidentemente vi ha visti lui riportato prima dalla Francia fino alla Spagna e poi a noi dalla stessa Spagna. Egli, ne sono giustamente convinto, vi onora, ora lo stesso Filippo vi rende felici. Alma città, voglia il cielo che quelle tue Sirene, nelle quali si crede, se bisogna dare fiducia alle parole degli antichi, che ci sia la forza canora di ammaliare gli altri, cantino tanto soavemente che egli subito dopo cominci a provare fastidio per il concetto di Spagna. E non per caso egli potrebbe pensare che ciò gli si rivolga a vergogna, egli, dico, nato per l’onore e la gloria, che non il piacere e le lusinghe potrebbero frantumare . Qui infatti ci sono nello stesso tempo la virtù e le gioie. Questo è l’onore proprio della nostra Italia, cui le stelle donarono l’una e l’altra cosa, il suolo mite e l’ingegno pronto a cose rinomate. Questa è la casa della vera virtù e dei piaceri, sicché la mente pervasa, non distrutta, da questi, ha tempo anche per quella)

X

Monarchia Hispana Galliam alloquitur

Misella Gallia, heus, quid hoc tibi accidit?

Quem tu edidisti, quemque virtutum omnium

lacte imbuisti, iamque suspiciens, tuà

maturiùs spe videras adolescere,

nobis repentè vindicavimus, tuum

in nos decus transtulimus. Ἅλλοι μὲν κάμον,

ὥναντο δ’ἅλλοι, dicimus proverbio.

En ille nunc adultus in sino tuo,

magnique confirmatus exemplis AVI,

germen PHILIPPUS inclytum à stirpe inclytà,

nostras decoraturus advenit plagas.

Sed si qua nostri te invidia pulsat, malam hanc

iam mitte curam. Quidquid est, aequi, ac boni

consulere praestat. An absque praemio hoc putas

abire tibi? Foedus meherclè inibimus,

quo nemo arctius, iam animos iuvat,

sociasque vires iungere. Ecquidnam additis

posthàc, amabò, impervium nobis erit?

Iam iam trucesque Mauri, et omnis Africae

nefanda pestis, Odrysiique, et quisquis est

quem nulla iuris sanctitas, nulla, aut fides,

Deùmve tangit religio, poenas luent,

timidaque nostro colla subiicient iugo.

Utinam quod auspicatus est olim Deus,

cum et mi PHILIPPUM, tibique LODOICUM dedit,

perficiat ipse, et iusta si vota haec probat,

concipere quae nos iussit, his ille annuat.

(La monarchia spagnola parla alla Francia

Misera Francia, che ti è successo? Colui a cui tu desti i natali40, che educasti col latte di tutte le virtù e già contemplante avevi visto troppo presto crescere con la tua speranza, lo abbiamo all’improvviso rivendicato a noi, abbiamo trasferito il tuo onore nel nostro. Alcuni si affaticano, altri ereditano41, diciamo con un proverbio. Ecco quegli ora adulto nel seno tuo e rafforzato dagli esempi dell’avo42, Filippo, germe famoso di stirpe famosa, è giunto alle nostre terre per portare onore. Ma, se qualche nostra invidia ti turba, manda via questa cattiva preoccupazione. Checché ci sia di equo e di buono conviene decidere. O ritieni opportuno per te star lontano da questo premio? Per Ercole, daremo inizio ad un patto con il quale nessuno ancora è capace di unire più strettamente gli animi e le forze alleate. Cosa mai, per favore, sarà impervio poi per noi dopo che ci saremo aggiunti? Ormai ormai i selvaggi Mauri ed ogni nefanda peste d’Africa e i Traci e chiunque c’è che non è toccato da alcuna santità del diritto o da nessuna fede o religione degli Dei, pagano le pene e sottomettono al nostro giogo i timidi colli. Voglia il cielo che ciò che un tempo Dio auspicò quando diede a me Filippo e a te Ludovico, lo mandi a compimento e se approva questi giusti desideri arrida a quelle cose che ci ordinò di pensare)

40 Filippo V era nato a Versailles.

41 Proverbio greco tramandatoci da Zenobio (grammatico del II secolo d. C.) tratto da raccolte più antiche perdute.

42 Luigi XIV

Un gruppo ancora più cospicuo è in Rime scelte di poeti illustri de’ nostri tempi, op. cit., pp. 238-251

XI

Altri di Mida43 l’or, di Creso44 i regni

abbia, e serva45 Fortuna alle sue voglie,

altri in campo guerriero auguste spoglie

tolga, d’immortal gloria eccelsi pegni.

Ad altro Mondo alcun drizzi i suoi legni47,

e per fregiar l’antico, il nuovo spoglie48,

di Socratiche carte altri s’invoglie49,

e ‘l vanto involi50 a’ più sublimi ingegni,

altri canti di Marte i pregi, e l’armi,

e del fiato migliore empia le trombe,

e strider faccia il luttuoso Sistro51.

Degni il mio plettro52 di più molli carmi

Amore, e lieta al gentil suon rimbombe53

di Focide54 la sponda, e del Caistro55.

43 Mitico re della Frigia, cui Dioniso aveva dato la capacità di trasformare in oro tutto quello che toccasse, compreso il cibo. Per non morire, chiese ed ottenne da Dioniso di perdere quel nefasto potere.

44 Re di Lidia famoso per la ricchezza.

44 sottoposta

47 Per metonimia: navi.

48 spogli

49 Può stare tanto per s’avvolga (parallelo all’avvoglia della nota 35; in tal caso vale per si lasci circondare dagli studi filosofici) oppure per s’invogli (si appassioni).

50 elevi

51 Strumento musicale dell’antico Egitto.

52 Per metonimia poesia.

53 rimbombi

54 Antica regione della Grecia; la sponda è quella del fiume Cefiso.

55 Fiume della Lidia.

XII

Le corna al Toro, ed al Lion i denti,

al Cavallo le zampe, il corso56 a’ Cervi,

a’ Pesci il nuoto diè Natura, e servi

fe57 del mobile Augello58 e l’aria, e venti,

che ale diegli a cangiar i luoghi algenti59,

e dove, o Sol, co’ dritti rai60 più fervi,

all’Uom non l’unghie dure, o forti nervi,

ma fe57 sproni d’onor caldi, e pungenti.

Alla Donna per lancia, e per iscudo

diè61 ‘l vago62 viso, che sì il Mondo apprezza.

Così son le sue sorti a ciascun fisse.

E ‘n saldo marmo sì rea legge scrisse:

il ferro, e ‘l foco, non che un petto ignudo,

vinca, chi armata sia d’alta bellezza.

56 la corsa

57 fece

58 uccello

59 freddi, latinismo da algentes.

60 raggi

61 diede

62 grazioso

XIII

Narri omai63 chi per prova intende Amore64,

qual’è65, come ci assale, e punge, e coce

quel suo dardo, che sì ratto, e veloce

entra per gli occhi, e si nasconde al core.

De’ sospir, dell’angoscie, e del dolore

dica, e del pianto, e d’amarezza atroce,

com’è ‘desio66, che qual 67 veneno68 nuoce,

se nell’Inferno sia pena maggiore.

Or’io bramo la vita, or di morire

son vago, or muto resto, ed ora sgrido

contro me stesso, e non incolpo altrui.

Scorrono tarde l’ore del martire,

e di godere un dì lieto diffido69,

perché, Donna, pietà non veggio70 in vui71.

63 ormai

64 chi per esperienza sa cos’è l’amore

65 Vedi la nota 16 di III.

66 desiderio; desio è forse dal latino *desedium, da desidia, (da desidere, che significa stare seduto, composto da de+sedere) che significa ozio, inoperosità, accostato per il significato a desiderium, che è da desiderare composto da de+siderare; questo secondo componente (che significa essere colpito da un malore o da una paralisi, cioè da un influsso maligno degli astri) è in comune con considerare ed è da sidus=astro. Nel latino medioevale, poi, anche assiderare (da ad+siderare), da cui la voce italiana. Riassumendo il rapporto semantico con sidus: in desiderare e considerare è prevalso il concetto di osservare gli astri per trarne auspici, in assiderare quello dell’influsso malefico.

67 come

68 veleno, dal latino venenum.

69 non spero

70 vedo

71 voi

XIV

Amor vidi volar nelle tue gote,

Madonna72, e nido far negli occhi tuoi;

né degna ti credei di star fra noi,

ma del più alto Ciel sull’auree rote73.

Un’immago di sé forse far pote74

l’alma75 natura, e l’ha ritratta poi,

bella in te, qual cristal de’ raggi suoi

imprime il Sol, qualora in lui percote.

Se a rimirar di te mi volgo il vago76

lume77, che con sua luce ogn’altro oscura,

non ha, credo Beltà forme più belle.

E se poi quel rigor, che avare stelle

posero ne’ tuoi sguardi, anche m’appago,

non ha, dico, Onestà legge più dura.

72 Composto da ma (riduzione di mia) e donna, che è dal latino domina(m), che significa signora, padrona, è l’appellativo generico della donna amata particolarmente caro al Petrarca.

73 Viene ripreso il concetto stilnovistico della donna angelo (in particolare e par che sia una cosa venuta 8da cielo in terra a miracol mostrare del famoso sonetto dantesco), con inversione del percorso cielo>terra).

74 può

75 che dà vita; dal latino àlere, che significa nutrire.

76 grazioso

77 sguardo

XV

Poiché in dura prigion di ferro grave

ebbe quel Grande 78 il suo nemico avvinto,

gittonne in mar la chiave, e certo il vinto,

già del suo mal nulla più teme, o pave79.

Tal mentr’io di catena aspra, e soave

sento legato il core, e di duol cinto,

perché non esca mai dal laberinto,

ad Amor, chi l’avea, ne diè la chiave;

ed ei gl’impose legge assai più dura,

di quante a’ suoi prigion’ 80 unqua81 prefisse,

sicché ogni amante per pietà ne pianse

e ‘l mezzo, e ‘l fin della mia vita oscura

nel saldo marmo d’una fronte scrisse

col suo dorato strale82, e poi lo franse.

78 Difficile l’identificazione con qualche personaggio famoso, per cui quel Grande potrebbe essere nenericamente riferito ad un detentore del potere.

79 prova spavento; latinismo (da pavere, che significa aver paura).

80 prigionieri

81 mai; latinismo da unquam.

82 freccia

XVI

Al Sig. Niccolò Amenta83

Quando lo spirto uman per gran tragitto

dall’alto suo principio84 in noi discese,

sue rare doti in numeri comprese

di celeste armonia, siccome è scritto.

Ma poiché alla ragione il suo diritto

sentiero il van desio85 rivolse, offese

tosto, e sconvolse il bell’ordine, e rese

delle potenze discordi il conflitto.

Ma sia fortuna, o sia pur’arte, o incanto,

o portata dal Ciel la nobil Cetra,

Amenta, solo è tuo, non d’altri il vanto,

il di cui suon quella pietate impetra86,

qual non sper’io da un duro cor, e intanto

coll’ordin primo ci solleva all’Etra87.

83 Niccolò Amenta (1659-1719), avvocato, autore di numerose commedie (La Gostanza, Il Forca, La Carlotta, Le gemelle, La Fiammetta, La Giustina, La fante, La Carlotta, La somiglianza), fu arcade col nome pastorale di Pisandro Antiniano. Due sonetti e un epigramma in distici elegiaci sono in Pompe funerali celebrate in Napoli per l’Eccellentissima Signora D. Caterina d’Aragona, Roselli, Napoli, 1697, pp. 197-199. Fu autore anche di Capitoli, s. n., Firenze, 1721; ricordo qui, a riprova degli stretti rapporti di alcuni personaggi tra loro, che alle pp. 126-129 c’è un componimento (in pratica una lettera in versi) da lui dedicato a Francesco Capece Zurlo (a quest’ultimo Donato Maria dedica il componimento n. XXXVII).

84 da Dio

85 Vedi la nota 16 di III.

86 implora

87 cielo; dal latino aethra(m), a sua volta dal greco αἴϑρα (leggi àithra), affine ad αἰϑήρ (leggi aithèr), da cui l’italiano etere, che significa aria.

Seguono cinque sonetti di tema amoroso:

XVII

Chiaro ruscello, ove la bianca mano

bagnò la bella fronte, ond’arso ho ‘l core,88

oh se temprar89 potessi in te l’ardore90,

per cui da morte vo91 poco lontano.

Ma rinfresco trovar io spero invano,

mentre al tuo dolce, e cristallino umore

arder sento nel cor foco maggiore,

che prima, e provo altro tormento strano.

Se dentro l’acque ancor foco ritrovo,

e ‘l foco l’aura accresce, onde respiro,

l’alma e qual mai più refrigerio attende?

Ma questo non è già miracol nuovo,

perché dovunque posa, e ovunque gira,

tutto Madonna92 del suo foco accende.

88 Riecheggia il celebre Chiare, fresche e dolci acque/ove le belle membra/pose colei che sola a me par donna/… (Petrarca, Canzoniere, 126).

89 mitigare

90 il fuoco d’amore

91 vado

92 Vedi la nota 72 di XIV.

XVIII

Con piacevole, vago, e bello aspetto,

dolci parole d’accortezza piene

son l’armi, con cui Amor contro me viene

spesso leggiadro, e fere93 in mezzo al petto.

Ond’ardo, e agghiaccio insieme, e giungo a stretto

varco di morte, e vivo pur mi tiene

la doglia94 no, ma, che va per le vene,

non so che di soave, e di diletto.95

Or timore m’assale, e spero, ed amo,

e ‘l corso all’alma del desio sospende96

Così della mia vita i giorni vanno.

Or piango, or taccio, e gridar’alto bramo97:

Donna, quei dardi, Amor, che da te prende,

questi, e mille altri effetti al cor mi fanno.

93 ferisce

94 dolore

95 da mettere in costruzione così: la doglia no, ma non so che di soave e di diletto che va per le vene.

96 e sospende per l’anima il corso del desiderio

97 Riecheggia l’or muto resto, ed ora sgrido di XIII.

XIX

Sappia, chi del mio stato ha maraviglia,

non son questi miracoli d’Amore,

che vivo io sembri (avendo entro arso il core)

nella fronte, nel volto, e nelle ciglia.

E chi perciò di amor si riconsiglia98,

sperando non perir tra tanto ardore,

vo99, che conosca, come suol di fuore

lo stato mio al vivo si assomiglia.

Che come suol dal Ciel fulmine ardente

cenere far cadendo ovunque tocchi,

qual pria ,lassando la sembianza esterna,

così riman la scorza, e quel lucente

raggio d’Amor, ch’esce di duo100 begli occhi,

e sol si strugge l’alma, ove s’interna.

98 riconvince

99 voglio

100 due; dal latino duo.

XX

Per vincer l’Onestà, che io tanto esalto,

ed aprir di sua rocca Amor l’entrata,

tre volte indarno101 della porta armata

percosse col suo strale102 il duro smalto.

Venne Pietà poi nel secondo assalto,

tutta del pianto mio molle, e bagnata;

ma perché le apra l’anima indurata,

non le val pianger forte, o gridar’alto.

Sicché lor vinti, io sol rimango assiso103

presso l’amato ostello104, e parto, e torno,

qual105 chi per via dubbiosa e tema, ed erri.

E invan nel mio pensier m’interno, e fiso106,

che, per entrare in sì dolce soggiorno,

è ancor chi batta, e non è chi disserri107.

101 invano

102 freccia

103 seduto, fermo

104 rifugio; è l’amata.

105 come

106 fisso, concludo

107 apra

XXI

O Rosignuol108, che tra quei verdi rami