#epidemier

Explore tagged Tumblr posts

Text

När pesttiden närmade sig slutet kunde de inte längre föreställa sig den närhet som hade varit deras, inte heller att ständigt ha en människa inpå sig som de när som helst kunde vidröra.

Albert Camus, Anteckningar II : januari 1942 - mars 1951

0 notes

Text

můj táta má ve zvyku si bezdechým šeptem zpívat "já se dneska odpoledne bojíííím ♫" do melodie Já se dnes dopoledne žením od Milana Chladila, když dělá něco neurčitě rizikového a dělá to tak často a konzistentně, že ať už se mi děje sebevětší, sebedramatičtější hoře, je to nevyhnutelně první věc, co si můj mozek začne pobrukovat. pokaždý, když pro mě v životě jela záchranka. pokaždý, když zakopnu a vím, že hodím držku. když mě smetla nečekaně obří vlna pod hladinu daleko od pláže. když mi týpek na ulici hodil pod nohy hořící pochodeň. když mi při vaření chytnula na sporáku utěrka. když mě pronásledoval týpek v jedenáct v noci přes tři bloky. když jsem spadnul z raftu. když jsem zahučel vprostřed lesa do jámy, chytře skryté pod kobercem ostružin. když jsem stanul tváří v tvář stádu kanců. když jsem opět stanul tváří v tvář stádu kanců. když jsem potřetí stanul tváří v tvář stádu kanců. když mě jako malou málem zadupal běsnící kůň, co se vyřítil z hvozdu. když se mi rozleje kafe. když jsem šplhal na strom, abych hrdinně vysvobodil kamarádku a místo toho jsme sletěly obě. když vidim sršáně. když potkám sousedku. když-

jsem si plně a s odevzdaným zármutkem vědom, že "já se dneska odpoledne bojííím ♫" jednou bude ta poslední věc, co si řeknu před smrtí a mám nulovou schopnost tomu jakkoliv zabránit. "já se dneska odpoledne bojíííím ♫" je vryto do mýho DNA a je úplně jedno, jak smutnej a angsty byste o mně psali příběh — pokud byste psali moje POV, museli byste jako moji poslední myšlenku napsat "já se dneska odpoledne bojííím ♫". hodně štěstí s vytvářením tagu pro Milana Chladila na AO3.

jakože asi děkuju, tati.

#těch setkání se stádem kanců bylo víc protože náš pan hajnej jednou zapomněl zavřít vrata od jejich obory a oni se nadšeně přemnožili#a tak začala dosud trvající kančí epidemie#já se dneska odpoledne bojím#kot#čumblr#česky

167 notes

·

View notes

Text

Gwaine overhears some of the nobleborn knights complaining about how much he talks, saying they wish he'd learn when to shut up. He tries to shrug it off but noticeably doesn't say more than he needs to during his patrol with Leon that night.

Leon: What's got you so quiet? I kind of miss your usual chatter Gwaine: I don't need your mockery Sir Leon Leon: I was being sincere. If I'm being entirely honest you're my favorite person to do patrols with. It's a relief to not feel the need to fill the silence when you're more than willing to do so. And your stories, while most likely embellished, are very entertaining. I always look forward to hearing them Gwaine: Most people get tired of my voice Leon: Then most people are fools. I enjoy the sound of your voice Gwaine: Well in that case, did I ever tell you about the time I got into a bar fight with a crew of pirates in Mercia?

#Gwaine and Leon are the epidemy of he talks and he listens#Leon: Petrol with Gwaine? I think you mean story time with Gwaine#Gwaine is insecure about being too much#Meanwhile Leon can't get enough of him#bbc merlin#merlin#sir gwaine#sir leon#leon x gwaine#leowaine

143 notes

·

View notes

Text

An early 17th-century "plague panel" from Augsburg

Plague panel with the triumph of death. Panels of this kind were placed on the walls of houses to warn against the plague. A plague epidemy raged in Augsburg between 1607 and 1636.

#Plague panel#Augsburg#plague#epidemy#epidemic#17th-century#17th century#art#artwork#Skull and crossbones#1607 and 1636

70 notes

·

View notes

Text

" La ricerca del patogeno procedeva a ritmi serrati, ma venne ostacolata da indizi confusi e da false piste. Tanto per iniziare, i sintomi somigliavano in po’ troppo a quelli dell'influenza – di un’influenza del peggior tipo, per essere precisi. Stiamo parlando della cosiddetta aviaria, provocata dal virus H5N1, con il quale Hong Kong aveva già avuto una brutta esperienza appena sei anni prima. In quell'occasione diciotto pazienti si erano infettati a causa di uno spillover da uccelli domestici. Sembra un numero esiguo, ma la parte peggiore della storia è il tasso di letalità: sei decessi su diciotto. Le autorità sanitarie erano state assai tempestive nella risposta e avevano imposto la chiusura dei mercati dove si vendevano animali e ordinato lo sterminio di tutti i polli di Hong Kong – un milione e mezzo di volatili pigolanti condannati a morte. A ciò era seguito un periodo di decontaminazione di sette settimane. Queste misure draconiane, unite al fatto che H5N1 non si trasmetteva con facilità da uomo a uomo ma solo da uccello a uomo, avevano permesso di spegnere il focolaio del 1997. Ma nel febbraio 2003, proprio quando dal Guangdong iniziavano a filtrare e-mail e messaggi preoccupati relativi a una «strana malattia infettiva»*, l’influenza aviaria tornò a colpire Hong Kong. Era un fenomeno del tutto indipendente dalla crisi della SARS, ma all'epoca era difficile accorgersene. "

*World Health Organization (2006), p. 5.

---------

David Quammen, Spillover. L’evoluzione delle pandemie, (Traduzione di Luigi Civalleri; collana La collana dei casi), Edizioni Adelphi, 2014.

[ Edizione originale: Spillover. Animal Infections and the Next Human Pandemic, W.W. Norton & Company, Inc., 2012 ]

#David Quammen#Luigi Civalleri#pandemie#epidemie#saggi#saggistica#citazioni#divulgazione scientifica#scienza#influenza aviaria#malattie#malattie infettive#biologia#scienze#scienze naturali#libri#letture#leggere#H5N1#Coronavirus#zoonosi#spillover#COVID-19#Repubblica Popolare Cinese#Cina#mode alimentari#alimentazione#cibo#wet markets#Guangdong

10 notes

·

View notes

Text

Who wants to be a test subject to my evil invention? Who knows what will happen, it could be fun. Just stand in front of the nozzle of my dastardly device and I will press the big red button to activate it. Simple as that.

#i am the epidemy of gay and also evil#art#art i made#evil invention#mad scientist#invention#dastardly device#nefarious#evil#mal intent#test subject#big red button#machine#device#object#ray gun#scifi#sci fi and fantasy#inator#science#science fiction#come test my invention#nothing bad will happen#i promise#colors#blender#3D art#3D#blender art#please i need people to test this on

10 notes

·

View notes

Text

Im Niederdorf hielten sich die unhygienischen Zustände bis weit ins 20. Jahrhundert hinein, wie diese Aufnahme von 1930 zeigt. (Bild BAZ)

«Die Cholera ist der schlimmste Feind des Volkes»

Eine Cholera-Epidemie hat 1867 in Zürich Angst und Schrecken verbreitet und die Behörden überfordert. Manchen hat sie aber auch die Augen geöffnet für die Lebensumstände der ärmeren Bevölkerung.

Adi Kälin, 30.07.2017, 06.00 Uhr

Am 31. Juli 1867 teilt Bezirksarzt Carl Zehnder der kantonalen Medizinaldirektion mit, dass es vermutlich drei Choleratote in Zürich zu beklagen gebe. Eine schlimme Nachricht, denn die Zürcherinnen und Zürcher wissen, was die Cholera anrichtet und wie rasch man daran sterben kann. Schon 1855 hatte die Stadt eine Epidemie mit 114 Toten erlebt.

Nun ist eine Wäscherin gestorben, die im Gasthaus «Zum schwarzen Weggen» im Niederdorf für eine Familie arbeitete, die vor der Cholera aus Rom geflohen war. Die Mutter und ihr 18-monatiges Söhnchen hatten sich allerdings längst angesteckt gehabt. Der Knabe stirbt wie die Wäscherin am 30. Juli, ein Pöstler, der im Gasthaus sein Essen bezog, in der Nacht darauf.

Eine noch «viel gewaltigere Heimsuchung»

In den nächsten Tagen werden immer neue Erkrankungen und Todesfälle gemeldet – bis man am 10. August endlich glaubt, alles hinter sich zu haben. Der Eindruck täuscht allerdings, denn bald wird klar, dass die erste Phase der Epidemie nur die «Vorläuferin einer viel gewaltigern Heimsuchung» gewesen war, wie es in einem Bericht der Medizinaldirektion an den Regierungsrat steht.

Auch Leute, die zuvor die Seuche eher verharmlost und vorgebracht hatten, dass es andere Städte viel härter getroffen habe, sehen die Sache nun plötzlich anders. Eine Einsendung in der NZZ berichtet vom «schlimmen gelben Zettel» an den Haustüren im Niederdorf, der vor den Gefahren der Cholera warnte. Wer dennoch habe eintreten müssen, «fand in einigen dieser Häuser eine solche Anzahl von Kranken und Sterbenden, dass ernste Besorgnis, teilweiser Schrecken und schwere Trauer nur zu sehr begründet waren».

Die Behörden zeichneten auf Stadtplänen ein, in welchen Häusern wie viele Personen an Cholera erkrankt waren. Rot = 1 Fall, gelb = 2, grün = 3, blau = 4, schwarz = 5-7. Auffallend ist die Häufung im Niederdorf. (Bild e-rara)

Nach den ersten Krankheitsmeldungen hatte die kantonale Cholerakommission sofort den Bundesrat und die Regierungen der Nachbarkantone informiert und Verhaltensregeln für Behörden und Einwohner erlassen. Alle Massnahmen zielten darauf hin, weitere Ansteckungen zu vermeiden – weshalb die Stadt zur Reinhaltung der Strassen und zur raschen Beerdigung der Toten angehalten wurde.

Den Einwohnern riet man, den Kontakt mit Ausscheidungen der Kranken zu vermeiden, vor allem aber in den Wohnungen für frische Luft zu sorgen. «Enge, gegen Höfe und Ehgräben liegende Schlafzimmer» seien zu meiden. Besser stelle man die Betten ins grosszügigere Wohnzimmer. Ausserdem wurde die Desinfektion der Krankenzimmer und Abtritte empfohlen.

Eine Kanalisation gab es noch nicht

Tatsächlich gab es damals in Zürich noch keine Kanalisation und keine Wasserversorgung. Fäkalien landeten in einer speziellen Grube oder in den schmalen Gräben zwischen den Häusern, aus denen sie gelegentlich abgeholt und den Bauern zum Düngen überlassen wurden. Dass es einen Zusammenhang zwischen diesen Zuständen und der Cholera geben dürfte, war den Behörden damals zwar klar. Wie die Krankheit genau verbreitet wird, wussten sie aber noch nicht. Eine Theorie besagte, dass die schlechten Gerüche der Abtritte die Ursache seien. Eine andere machte den durch menschliche Fäkalien verseuchten Boden verantwortlich.

Bezirksarzt Zehnder untersuchte akribisch, ob sich in der Nähe von verseuchten Brunnen oder eines verdreckten Ehgrabens die Cholerafälle häuften, fand aber keinen Zusammenhang. Vielmehr sah er in den feuchten, überfüllten Wohnungen eine mögliche Ursache. Die Infektion geschehe also eher über das «Stubengift» als über das «Abtrittgift». Tatsächlich verbreitet sich der Erreger der Cholera, wie man heute weiss, vor allem über verunreinigtes Trinkwasser.

Wenn Bezirksarzt Zehnder von der Cholera sprach, bediente er sich einer militärischen Sprache und bezeichnete die Krankheit als den Feind, den man geeint bekämpfen müsse: «Wenn irgendeinmal, so befindet sich dann gewiss ein Land, ein Volk im Belagerungszustand, wenn der schlimmste seiner Feinde, wenn die Cholera droht.»

Am nächsten Tag vielleicht schon tot

Eugen Escher, der später Chefredaktor der NZZ wurde, war zu jener Zeit Zürcher Stadtschreiber und also direkt involviert in die Bekämpfung des «Feindes». In seinen Lebenserinnerungen beschreibt er die seltsame Stimmung in der Stadt: «Es war eine eigentümlich schwere Zeit, welche damals die Bevölkerung durchlebte, nur zu vergleichen mit dem Aufenthalt in einer von der Aussenwelt abgesperrten, vereinsamten, zu jeder Stunde des Tages und der Nacht von unberechenbaren Geschossen heimgesuchten Festung.» Seine Familie blieb zwar verschont, doch wurde ihm eines Morgens gemeldet, dass der nebenan wohnende Weibel erkrankt sei und schon im Sterben liege. «Mit dem Gedanken, des kommenden Tages ungewiss zu sein, pflegte man sich abends zu trennen.»

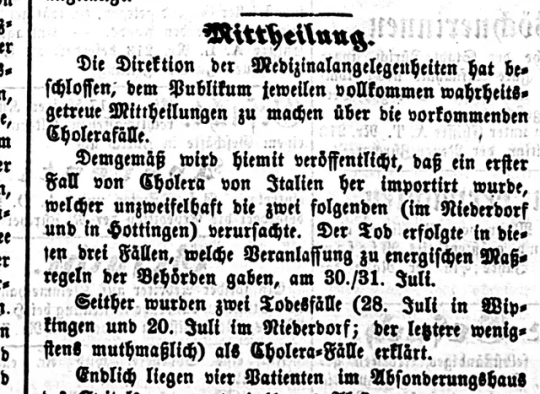

Regelmässig wurde die Bevölkerung über den Verlauf der Epidemie informiert. Im Bild die erste Mitteilung vom 2. August 1867, wie sie in der NZZ erschien.

Von Anfang August an wurde in den Zeitungen täglich ein «Cholera-Bulletin» veröffentlicht, in dem man «dem Publikum jeweilen vollkommen wahrheitsgetreu Mittheilungen» machte, wie die Medizinalkommission schrieb. Diese Art der Kommunikation funktionierte, sonst aber waren die Behörden mit dem Ausmass der Epidemie heillos überfordert, wie es der Medizinhistoriker Flurin Condrau in seiner Lizenziatsarbeit aus dem Jahr 1992 schildert. So sperrte man in einer ersten Phase Häuser, in denen es Cholerakranke gab, einfach für neun Tage ab. Hinein und hinaus konnte nur, wer die Bewilligung des Bezirksarztes hatte. Bald aber musste das harte Regime gelockert werden, weil sich viele Betroffene nicht daran hielten oder mit Schadenersatzforderungen drohten.

Zusätzlich richteten die Behörden im Kantonsspital ein «Absonderungshaus» für Cholerakranke ein. Dieses war nach kurzer Zeit allerdings so überfüllt, dass man zusätzlich eine Notbaracke mit 48 Betten auf dem Kasernenareal baute. Die Tonhalle auf dem Sechseläutenplatz wurde kurzerhand zum «Evakuationshaus» umgenutzt, gedacht für Gesunde aus Häusern mit Cholerakranken. «Welcher Kontrast!», schrieb die NZZ. «Der Raum, welcher während des Musikfestes als Bierhalle diente, ist jetzt Wohn- und Speisesaal für dorthin Evakuierte.» Auch der Gartenpavillon auf dem Platzspitz wurde umgenutzt: Dort desinfizierte man Kleider und Bettwäsche.

«Panikmassnahmen» der Behörden

Die Behörden reagierten aber auch mit «Panikmassnahmen», wie es Condrau nennt: Es wurden beispielsweise Tanz- und Marktveranstaltungen abgesagt, und der Bevölkerung empfahl man, sich beim Genuss von Sauser zurückzuhalten. In die Abteilung Überreaktion dürfte auch die Anordnung an die Firma Escher Wyss gehören, sämtliche Abtritte, für deren Unbedenklichkeit man nicht garantieren könne, zu schliessen. Die Firma, die damals gegenüber dem Platzspitz über tausend Arbeiter beschäftigte, wehrte sich: Wenn man diese Massnahmen umsetze, müsse man den ganzen Betrieb schliessen. Es handle sich wohl um eine «Ausschreitung des Amtseifers». Die Behörden beliessen es daraufhin bei der Desinfizierung. Akribische Anordnungen gab es auch für die Beerdigungen. Der Polizeivorsteher ordnete an, dass die Trauergemeinde Abstand vom Sarg halten müsse und dass dieser nicht getragen werden dürfe.

Den Höhepunkt erreichte die Epidemie in der Zeit vom 15. bis 21. September. Allein in dieser Woche wurden 231 neue Erkrankungen gemeldet. 153 Personen starben, wie Stadtschreiber Eugen Escher vorrechnet. Er berichtet weiter, wie die ganze Zeit «eine schauerliche Öde der Strassen» vorherrschte. Es bleibe ihm ein Abendspaziergang am Bettag in Erinnerung, «den ich bei herrlichem Wetter und wundervoller Gebirgsaussicht mit meiner Frau nach Enge machte, fast ohne einem lebenden Wesen zu begegnen».

Einzelne Gemeinden hatten begonnen, ihr Gebiet für Leute aus betroffenen Dörfern zu sperren. Oberhöri verbot zudem seinen Einwohnern bei einer Busse von 15 Franken, nach Zürich zu reisen. All dies veranlasste den Regierungsrat zu einer «Kundmachung». Er fand, man dürfe zwar die Gäste aus anderen Dörfern kontrollieren, aber nicht generell ausschliessen. Wenn das weiter geschehe, müsse der Kanton eingreifen. Angesichts der Bedrohung gehe es um ein «Einstehen aller für das Ganze». Die Kundmachung schloss mit dem Satz: «Auch das grösste Übel mindert sich, wenn wir ihm mit männlichem Herzen entgegentreten.»

Wein für die Cholerawäscherinnen

Die Cholera löste aber auch eine Solidaritätswelle innerhalb der Stadt und bei befreundeten Kantonen aus. Im Innern bildete sich ein «Hülfskomitee», das sich vor allem mit der Schaffung einer zusätzlichen Suppenküche für Arme hervortat. Weil Zürich den Glarnern 1861 nach dem Brand ihres Dorfes geholfen hatte, revanchierten sich diese nun – zunächst mit einer grösseren Lieferung «Veltliner-Wein», der zur Stärkung an die Kranken, aber auch an die Hilfspersonen wie Ärzte, Polizisten und «Cholerawäscherinnen» abgegeben wurde, später auch mit einer gesammelten Geldsumme, wie es Eugen Escher beschrieb. Auch in der NZZ wurde übrigens Rotwein gegen die Cholera empfohlen – «wegen seiner sehr wohlthätigen Wirkung auf die Gesundheit».

Die letzten neuen Cholerafälle traten im Oktober auf, ab Mitte des Monats war die Epidemie praktisch überstanden. Im Ganzen waren im Kanton Zürich 771 Personen erkrankt und 499 der Krankheit erlegen. Sofort begannen nun die Diskussionen, was man hätte besser machen können. Der Vorwurf, die Behörden hätten erst nach der Epidemie die Einführung der Kanalisation beschlossen, ist allerdings nicht gerechtfertigt. Studien dazu hatte der Stadtingenieur Arnold Bürkli schon drei Jahre zuvor angestellt, und die Gemeindeversammlung hatte einige Monate vor dem Ausbruch der Krankheit den Bau seines Abwassersystems beschlossen. Die Cholera war also sicher nicht der Auslöser dafür, möglicherweise hat sie aber die Umsetzung der «Kloakenreform» beschleunigt.

Aussersihl war – neben der Innenstadt – von der Cholera-Epidemie am stärksten betroffen. Das Foto zeigt das Werdquartier im Jahr 1912. (Bild BAZ)

Natürlich war den Verantwortlichen auch nicht entgangen, dass die Cholera die Quartiere der ärmsten Bevölkerung am heftigsten getroffen hatte – den alten Stadtkern, wo 131 Menschen starben, und den von Neuzuzügern überquellenden Vorort Aussersihl mit 92 Toten. Es gibt Historiker, die den Erfolg der demokratischen Bewegung zu jener Zeit direkt mit der Cholera in Zürich verknüpfen. Durch die Krankheit habe sich das Protestpotenzial der ärmeren Bevölkerung erhöht, was die Schaffung neuer Volksrechte begünstigt habe.

«Working Poor» des 19. Jahrhunderts

Eines hat die Epidemie sicherlich bewirkt: Sie hat die Situation der Arbeiterschaft einer grösseren Bevölkerungsschicht vor Augen geführt. Im «Bote am Zürichsee» war am 30. Oktober zu lesen: «Man hat bei Gelegenheit der Cholera die Entdeckung gemacht, dass viele unserer Mitbürger so gestellt sind, dass es ihnen beim besten Willen unmöglich ist, sich ordentlich zu ernähren.» Das führe schliesslich zu «Verdumpfung», zu «Gleichgültigkeit gegen Alles und damit zur Liederlichkeit und Sittenlosigkeit».

In den folgenden Jahren errichtete Arnold Bürkli die Kanalisation und die Wasserversorgung. Dennoch wurde Zürich 1884 noch einmal von einer Epidemie – dieses Mal war es Typhus – heimgesucht. 600 Menschen erkrankten, 60 starben. Befördert wurde die Seuche durch die mangelhafte Wasserfassung in der Limmat, die darauf weit in den See hinaus verlegt wurde.

«Die Cholera ist der schlimmste Feind des Volkes» | NZZ

1 note

·

View note

Text

What a creative spell 👏🏼😯

2 notes

·

View notes

Text

She woulda been the Murray of supernatural

they killed charlie because if she got her hands on dean and cas in later seasons destiel would’ve gone canon on screen

#stranger things#murray bauman#supernatural x stranger things crossover when?#that would actually be so sick i kinda wanna write a fanfic for that#sam and dean ‘hah we know about every evil creature to exist#’yes yes yes creatures exist get yourself together’ winchester#meeting those fuckass kids#‘yeah yeah theres this guy named vecna and he controls this mind flayer and this is our friend El#she has powers#sam:#’oh boy do you drink demon blood too?’#el:#you have to drink blood? what is wrong with you#sam: no i used to tho#el: no i was just experimented on by this guy who pretended to be my papa for years until i eventually escaped by this guy whos the big bad#dean: what the fuck#we thought our dad was bad#i am so writing a fanfic for this now. are there any existing ones cause i feel like i just had a whole ass epidemy#crossover#fanfiction#fanfic

2K notes

·

View notes

Text

La statue de Balto, chien héros de l'Alaska immortalisé à Central Park

Nouvel article publié sur https://www.2tout2rien.fr/la-statue-de-balto-chien-heros-central-park/

La statue de Balto, chien héros de l'Alaska immortalisé à Central Park

#blizzard#Central Park#chien#epidemie#héro#hiver#husky#New York#sauvetage#Sculpture#secours#statue#traineau#animaux

1 note

·

View note

Text

Det jag tycker bäst kännetecknar den här perioden är separationen. Alla skildes från omvärlden, från dem de älskade och från sina vanor. Och i avskildheten tvingades de som kunde det att meditera och de övriga att leva som jagade djur. Det fanns kort sagt inget mellanläge.

Albert Camus, Anteckningar II : januari 1942 - mars 1951

0 notes

Text

Murtaja Zbret Në Devoll: Zona Në Karantinë, Fermerët Humbasin Tufat

Një valë e re e murtajës së ruminantëve të vegjël ka tronditur zonën e Devollit, duke e futur fshatin Shuec në listën e vatrave të infektuara nga kjo sëmundje shkatërruese. Vetëm në një tufë prej 170 krerësh, 13 bagëti kanë ngordhur, duke alarmuar autoritetet veterinare. Konfirmimi Zyrtar Dhe Ndërhyrja Sipas njoftimit nga Shërbimi Veterinar i Korçës, specialistët kanë konfirmuar praninë e…

#agjencia veterinare korçë#alarm shëndetësor te bagëtitë#bashkia devoll në emergjencë#epidemi bagëtish shqipëri#fermerët humbin tufat#fermerët në ankth nga murtaja#izolimi i zonave rurale#karantinë veterinare shqipëri#kriza veterinare në juglindje#masat veterinare emergjente#ministria e bujqësisë ndalon lëvizjen#murtaja e ruminantëve të vegjël#murtaja në devoll#murtaja tek kafshët#murtaja zgjeron zonat e prekura#ndalim i kullotave dhe tregtimit#ndihma për blegtorët e prekur#ngordhje masive bagëtish#rrezik për blegtorinë#sëmundja te delet dhe dhitë#sëmundje infektive në blegtori#shkatërrim ekonomik për fermerët#shpërthim sëmundjesh tek kafshët#shuec devoll murtajë#skandali shëndetësor në bujqësi

0 notes

Text

Nedávná epidemie záškrtu v západní Evropě byla způsobena migračními trasami, nikoli zeměmi původu

Studie zveřejněná v časopise New England Journal of Medicine odhalila, že největší epidemie záškrtu v západní Evropě za posledních 70 let, která vypukla v roce 2022 mezi migranty a v roce 2023 se rozšířila na další ohrožené skupiny obyvatel v několika evropských zemích, je výsledkem kontaminace během migrační cesty nebo v cílových evropských zemích, nikoli v zemích původu. Continue reading…

0 notes

Text

WHO Nyatakan Epidemi Mpox Masih Jadi Darurat Kesehatan Global

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada Senin (9/6) menyatakan bahwa wabah mpox atau cacar monyet masih dikategorikan sebagai darurat kesehatan global. Sejak awal kemunculannya, virus ini telah menginfeksi lebih dari 37.000 orang di berbagai negara. Direktur Jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, menyampaikan keputusan ini setelah pertemuan para pakar internasional. Meski terdapat kemajuan di…

0 notes

Text

“ Un virus non deve automaticamente fare ammalare il suo ospite, perché è nel suo interesse soltanto replicarsi e diffondersi. Certo, deve entrare nelle cellule dell’ospite, sovvertire i loro meccanismi fisiologici per creare sue copie, e spesso così facendo le distrugge; ma non sempre tutto ciò è causa di danni seri. Un virus può starsene buono dentro un organismo, senza fargli male, replicandosi senza esagerare e trovando un modo per spostarsi da un ospite all’altro, il tutto senza causare sintomi. La relazione tra un patogeno e il suo ospite serbatoio, per esempio, tende a evolversi fino a raggiungere una tregua permanente, a volte dopo lungo contatto e molte generazioni di accomodamenti evolutivi, nel corso dei quali il parassita si fa meno virulento e il parassitato più tollerante. Tra le caratteristiche che rendono un organismo serbatoio, per definizione, c’è proprio l’assenza di sintomi. Non tutte le relazioni tra virus e ospite evolvono in direzioni così piacevoli, che rappresentano una forma speciale di equilibrio ecologico. E come tutti gli equilibri biologici, sono situazioni temporanee, provvisorie, contingenti. Quando avviene uno spillover [=passaggio da una specie vivente ad un'altra] il virus entra in un nuovo ospite e la tregua si rompe: la reciproca tolleranza non è trasferibile, l’equilibrio si spezza, si instaurano nuove relazioni. Una volta entrato in un organismo a lui non familiare, il virus può trasformarsi in un innocuo passeggero, una moderata seccatura o una piaga biblica. Dipende. “

David Quammen, Spillover. L’evoluzione delle pandemie, (Traduzione di Luigi Civalleri; collana La collana dei casi), Edizioni Adelphi, 2014. [Libro elettronico]

[ Edizione originale: Spillover. Animal Infections and the Next Human Pandemic, W.W. Norton & Company, Inc., 2012 ]

#David Quammen#Luigi Civalleri#pandemie#epidemie#saggi#ricerca scientifica#saggistica#citazioni#Spillover#COVID-19#divulgazione scientifica#biologia#epidemiologia#parassitismo#malattie infettive#scienza#scienze#letture#leggere#libri#popolazioni umane#Coronavirus#adattamento#evoluzionismo#scienze naturali#infezione#guarigione#mortalità#pandemia#salto di specie

14 notes

·

View notes

Text

Alerte à la rougeole dans le monde : "Il est probable que le virus atteigne aussi Israël"

Alors que la rougeole se propage dans plusieurs régions des États-Unis, du Vietnam, du Maroc et du Mexique, des experts tirent la sonnette d’alarme sur un risque accru d’épidémie en Israël. Le professeur Cyril Cohen, spécialiste en immunothérapie, met en garde : “Le monde est un village global, et nous avons constaté une baisse du taux de vaccination ces dernières années en Israël. Étant donné…

0 notes