#diáspora

Explore tagged Tumblr posts

Text

vagabundo soy en este desierto que es la vida | photo and words by víctor m. alonso

vagabundo soy en este desierto que es la vida, diáspora de todo el silencio y todas las noches que emigran como una turba de soledad, un bullicio sin sonido que abandona el centro de quien soy, el eje de todo lo que tengo en el ámbito sentimental de mi existencia vagabundo soy en este desierto que es la vida

#photographers on tumblr#poets on tumblr#víctor m. alonso#vimalsu999#isla negra#diáspora#vagabundo en este desierto que es al vida#en este desierto que es la vida#poema de amor#amor#poema de amor a mi manera#para ti

124 notes

·

View notes

Text

El lugar del Piyyut en la liturgia judía marroquí – Jaanine Zineb (traducción)

🇪🇸 El piyyut marroquí es una poesía litúrgica judía fundamental en las prácticas religiosas y culturales de las comunidades judías de Marruecos. Compuestos en hebreo, árabe y judeoespañol, estos poemas se cantan durante ceremonias religiosas y reflejan una historia de convivencia entre judíos y musulmanes, con influencias de las tradiciones musicales andaluzas y árabes. Transmitidos de generación en generación, los piyyutim son esenciales para preservar la identidad y la memoria colectiva de los judíos marroquíes, tanto en Marruecos como en la diáspora.

🇺🇸 Moroccan piyyut is a form of Jewish liturgical poetry that plays a central role in the religious and cultural practices of Jewish communities in Morocco. Composed in Hebrew, Arabic, and Judeo-Spanish, these poems are sung during religious ceremonies and reflect a history of coexistence between Jews and Muslims, with influences from Andalusian and Arab musical traditions. Passed down through generations, piyyutim are crucial for preserving the identity and collective memory of Moroccan Jews, both in Morocco and within the diaspora.

#Moroccan piyyut#judío#jewish#judaism#judaísmo#cultura judía#jumblr#piyyut marroquí#piyyut#morocco#marruecos#poesía litúrgica judía#poesía litúrgica#poesía#Hebrew#Arabic#Judeo-Spanish#judeoespañol#ladino#musulmanes#diáspora#spanish#Moroccan Jews#judíos marroquíes#Andalusian#Arab#music#música#kantes#judíos

15 notes

·

View notes

Text

Viernes 29 de noviembre 2024

mi amiga Andrea (es salvadoreña) nos invitó a la Feria de la Pupusa, fue un día muy bonito

se sintió como un apapacho al corazón que me invitara a ver la cultura de su comunidad

2 notes

·

View notes

Text

#colombia#caribe#diáspora#palenque#Palenque de San Basilio#palenke#afro colombiano#afro colombianos#costa colombiana#diáspora africana#african diaspora

2 notes

·

View notes

Text

La población boricua en Estados Unidos sigue creciendo y podría duplicar a la de la isla en 2025

En los últimos años, la migración de puertorriqueños hacia Estados Unidos ha alcanzado niveles récord, al punto de que la diáspora boricua en EE.UU. podría duplicar a la población de la isla en 2025. Según estimaciones recientes, alrededor de 5.8 millones de personas de origen puertorriqueño residen actualmente en Estados Unidos, lo que representa cerca del 9% de la población hispana en el país.…

#actualidad#Boricuas en EE.UU.#breaking news.#Comunidad Puertorriqueña#Crisis en Puerto Rico#cultura boricua#Diáspora#Emigración#Florida#identidad puertorriqueña#Latinos en Estados Unidos#Migración Boricua#Mundox#Mundoxnews#noticias#Noticias Hoy#Nueva York#Oportunidades en EE.UU.#Población Boricua#Puerto Rico#Puerto Rico noticias.#Última hora

0 notes

Text

De mim a Madragana, filha de Aloandro

View On WordPress

1 note

·

View note

Text

diáspora | ph. victor m. alonso

["estos ojos \ sólo se abren \ para evaluar la ausencia" Alejandra Pizarnik, APROXIMACIONES, fragmento]

#photographers on tumblr#poets on tumblr#víctor m. alonso#vimalsu999#isla negra#alejandra pizarnik#diáspora#poema de amor#amor#poema de amor a mi manera

42 notes

·

View notes

Text

Diferencias entre Judíos Ashkenazim y Sefaradim

🇪🇸 Los judíos ashkenazíes y los judíos sefardíes son dos grandes grupos dentro del pueblo judío, distinguidos principalmente por sus orígenes geográficos, tradiciones y costumbres. Los ashkenazíes provienen de Europa Central y del Este, en áreas como Alemania, Francia, Austria, y, en tiempos medievales, su tradición religiosa y cultural estuvo influenciada por la filosofía y la cultura occidental. Por otro lado, los sefardíes son los descendientes de los judíos expulsados de la Península Ibérica en 1492, y sus raíces se encuentran en España y Portugal. Este grupo se caracteriza por una mezcla de influencias españolas y árabes, sobre todo en el caso de los judíos andaluces. Además, dentro del grupo sefardí, existe una subcategoría de judíos mizrajíes, que provienen de regiones orientales como Irán, Irak, Arabia Saudita y Yemen, y cuya tradición está más cercana a la de los babilonios. A pesar de estas diferencias, todos los grupos comparten la misma base religiosa en la Torá y en el estudio del Talmud, aunque sus costumbres y ritos varían, como la forma de leer la Torá. Los ashkenazíes siguen una tradición basada en el Talmud de Jerusalén, mientras que los sefardíes lo hacen siguiendo el Talmud de Babilonia. Estas divisiones reflejan una rica diversidad dentro del pueblo judío, influenciada por su dispersión y adaptación a diferentes culturas a lo largo de la historia.

youtube

🇺🇸 Ashkenazi Jews and Sephardic Jews are two major groups within the Jewish people, distinguished primarily by their geographic origins, traditions, and customs. Ashkenazim come from Central and Eastern Europe, from regions like Germany, France, and Austria, and in the medieval period, their religious and cultural traditions were influenced by Western philosophy and culture. In contrast, Sephardic Jews are descendants of those expelled from the Iberian Peninsula in 1492, with roots in Spain and Portugal. This group is characterized by a blend of Spanish and Arab influences, particularly in the case of the Andalusian Jews. Additionally, within the Sephardic group, there is a subcategory of Mizrahi Jews, hailing from Eastern regions such as Iran, Iraq, Saudi Arabia, and Yemen, whose traditions are closer to those of the Babylonians. Despite these differences, all groups share the same religious foundation in the Torah and the study of the Talmud, although their customs and rituals vary, such as the way they read the Torah. Ashkenazim follow a tradition based on the Jerusalem Talmud, while Sephardim follow the Babylonian Talmud. These divisions reflect the rich diversity within the Jewish people, shaped by their dispersion and adaptation to different cultures throughout history.

#Judíos#Ashkenazi#Sefaradim#Mizrahi#Diáspora#Tradiciones#Talmud#Torá#Ladino#Yiddish#Historia#Cultura#Expulsión#Religión#Rituales#Identidad#Liturgia#España#Israel#Oriente#Sephardic#JewishHistory#Torah#Diaspora#Iberia#Judaism#Rituals#Babylonia#Andalusian#Synagogue

9 notes

·

View notes

Text

“Trasfondo Histórico del Conflicto Israelí-Palestino: Raíces de un Enfrentamiento Centenario” El conflicto entre israelíes y palestinos, que ha perdurado a lo largo de décadas, tiene sus raíces en una historia compleja y multifacética. Para comprender plenamente la naturaleza de este enfrentamiento, es esencial explorar sus orígenes históricos, que se remontan al siglo XIX, por no extendernos…

View On WordPress

#DESPLAZAMIENTO POBLACIONES#DIÁSPORA#GUERRA DE RELIGIÓN#GUERRA ISRAELO-PALESTINA#HISTORIA CONFLICTO ORIENTE MEDIO#SIONISMO

0 notes

Text

En marzo de 1492, tras la conquista de Granada, España decreta la expulsión de todos los judíos de sus reinos, otorgándoles un plazo hasta el 31 de julio para marcharse, llevándose sus bienes pero sin oro ni plata. Se estima que el 90% de los judíos del mundo vivían entonces en la península ibérica, lo que provocó grandes migraciones hacia Portugal, Italia, los Países Bajos y, principalmente, las ciudades del Imperio Otomano como Esmirna, Estambul y Salónica. Muchos descendientes de estos judíos expulsados conservaron el idioma judeo-español, también conocido como ladino, el cual integra elementos del turco, hebreo y lenguas eslavas. Sin embargo, este idioma, junto con su rica cultura y tradición, enfrenta la amenaza de desaparición debido a la falta de hablantes nativos y a las tragedias del siglo XX.

Notas de una lengua de cerca y de lejos - el ladino y la memoria

(1) La historia

(imagen obtenida de http://cantigasdesefarad.es/wp-content/uploads/2012/12/copy-Alfonsopng.png)

Marzo de 1492. En España se ha conquistado Granada, tras ocho siglos de domino árabe. Unos meses más tarde, Colón llegará a las costas de una isla de las Bahamas, pero nadie lo sabe todavía. El sentimiento nacional en el país ibérico ha crecido, y con él, el sentimiento antijudío. El día 31 se decreta un ultimátum:

Sepades e debedes saber que porque Nos [Fernando e Isabel] fuimos informados que en estos nuestros reinos había algunos malos cristianos que judaizaban e apostataban de nuestra Santa Fe Católica, de lo cual era mucha causa la comunicación de los judíos con los cristianos […] Nos en concejo e parecer de algunos prelados, e grandes e caballeros de nuestro reino, e de otras personas de ciencia e de conciencia […] acordamos de mandar salir a todos los judíos e judías de nuestros reinos, que jamás tornen; […] que fasta el fin del mes de julio que viene salgan todos con sus fijos e fijas e criados e criadas e familiares judíos, […] de cualquier edad que sean, e non sean osados de tornar, [bajo pena de muerte…]. Les damos licencia e facultad […] que puedan sacar […] sus bienes e hacienda por mar e por tierra, en tanto non saquen oro, ni plata, ni moneda […] ni las otras cosas vedadas […].

Según Jacobo Sefamí (2013), algunos estiman que en ese momento vivían en la Península Ibérica el 90% de los judíos del mundo.

Las olas de migración se dirigen a Portugal, a Italia y a los Países Bajos, aunque la gran mayoría se establece en las grandes ciudades del Imperio Otomano. Esmirna, Estambul (entonces Constantinopla) y Salónica están entre las que se vuelven más importantes centros para la diáspora judía.

Escritores del siglo veinte como Elías Canetti, Clarisse Nicoïdski y Marcel Cohen, y posteriormente y en América Latina Myriam Moscona y Denise León, son descendientes de estas familias. Todos, sin importar su país de origen, registran que en sus casas, especialmente sus abuelos, les hablaban en español. Sin embargo, no era este el español en ninguna de sus variantes más estandarizadas, sino uno que conserva una gran cantidad de giros antiguos y que integra otros tantos novedosos, originarios en buena parte de préstamos del turco, del hebreo, y de las lenguas eslavas habladas en los Balcanes. Muchos lo consideran una lengua aparte del español y entre sus muchos nombres están el ladino, el judezmo, el judeoespañol, el español sefardí y el djudyo.

“Avla”, cuenta Myriam Moscona que le decía su abuela, “de las kozas komo las sientes de mi. No solo avles este espanyol tuyo de djente moderna. Ansina te vas a ambezar [aprender] a dezir las kozas prenyadas kon su gueso de orijín. Me estas entendiendo kualo digo, janum[querida]?” (Moscona, Tela de sevoya, 2012)

“Yo naci en Asnières,” explica Marcel Cohen, “ke es una svideka cerka de Paris, ama [pero] mi padre y mi madre eran cerka de los treynta kuando vinieron a morar en Francia […;] en casa nunka decharon de avlar djudyo y ansina es ke yo me embezi [aprendí]” (Moscona & Sefamí, Por mi boka, 2013)

(2) Los biervos

En La memoria, la historia, el olvido (2000), Paul Ricoeur habla de la especial relación entre el espacio y el tiempo, y de cómo muchas veces los lugares que nos rodean nos sirven de recordatorio de los eventos que hemos vivido en ellos. Estos recordatorios, también, se extienden más allá de la experiencia individual: el filósofo francés usa de ejemplo la ciudad, y explica cómo ésta “confronta, en el mismo espacio, épocas diferentes, ofreciendo a la mirada la historia sedimentada de los gustos y de las formas culturales” (Ricoeur, 2000, pág. 194).

Propongo un ejercicio: imaginemos la lengua (la que queramos) como una ciudad en la que podemos caminar y desplazarnos, pues ésta, dice Moscona “es un lugar, aunque su espacio es inasible”. Si así fuera, quizás cada una de sus palabras podría ser un edificio, y cada una de sus construcciones, una calle o una avenida. Nuestra lengua-ciudad sería distinta de una ciudad real en la posibilidad que tendríamos moverla y reorganizarla cada vez que formáramos una frase. A pesar de ello, este espacio conservaría la característica que Ricoeur le otorga de “ofrecer a la mirada la historia sedimentada”. Parados frente a cada uno de sus vocablos, caminando entre ellos, podríamos recuperar y acomodar partes importantes de la historia de la lengua.

Imaginemos ahora que la ciudad-lengua que exploramos es el ladino: ¿qué encontraríamos? Como hispanohablantes, probablemente lo primero que nos llame la atención sea la extraña ortografía. Las kas (k) en vez de cus (q) y ces © en su sonido fuerte nos pueden indicar el paso del idioma por Turquía, donde las ces © se pronuncian como las yes (y) del español y sólo las kas (k) revelan aquella pronunciación. También es por la cercanía con este país que el ladino, que antes se escribía en letras hebreas, adoptó el alfabeto que conocemos. El gobierno de Mustafá Kemal Ataturk, buscando un acercamiento ideológico con Europa, impulsó en 1928 el paso de las letras árabes a las latinas en el turco. Los hablantes del judeoespañol, influenciados por sus compatriotas, empezaron a escribir su lengua con este alfabeto.

¿Y si separamos palabras extrañas, a dónde podrían llevarnos? El “bre” de la abuela de Myriam Moscona nos deja en los Balcanes, donde esta palabra es una interjección de énfasis sin traducción simple. Marcel Cohen registra que los djudyos de Salónica saludaban “ke jaber”, una versión sorprendente del “ne haber” en turco (¿qué noticias, qué tal?) con el “qué” del castellano. Los niños de Denise León son “chuyucos” (del turco “çocuk”) y su suerte es mazal (del hebreo). Ninguna frontera parece sólida ante la historia de las lenguas.

Ansina se llama un poemario de Moscona, y “ansina” dice también León: esa palabra vieja que también se conserva en México y que a veces se mira como incorrecta por estar alejada del estándar de la lengua. La propia palabra para “palabra”, “biervo”, viene del castellano antiguo “vierbo”. Muchos otros vocablos de este origen se usan en judeoespañol[1]. Por eso, el poeta argentino Juan Gelman, durante su exilio por la dictadura, escribe un poemario en este idioma: pretende, en estos tiempos difíciles, “buscar el sustrato de ese castellano, sustrato a su vez del nuestro […] como si la soledad extrema del exilio me impulsara a buscar en las raíces de la lengua, las más profundas y exiliadas de la lengua.” (Gelman, 1994) Es un poemario de amor, pero el amor en el horror puede ser también resistencia.

¿óndi sta la yave di tu curasón?

il páxaru qui pasara es malu

a mí no dixera nada

a mí dexara timblandu

¿óndi sta tu curasón agora?

un árvuli di spantu balia

no más tengu ojus cun fanbre

y un djaru sin agua

dibaxu dil cantu sta la boz

dibaxu di la boz sta la folya

qu’ilárvuli dexara

cayer di mi boca

(Gelman, 1994)

(3) La muerte de la lengua

“La muerte de la lengua es la desaparición del tiempo,” nos dice Moscona en su prólogo a Por mi boka, “la abstracción contenida en un espacio capaz de plegar al universo para potenciarlo en un punto, en un lugar. La lengua también es un lugar, aunque su espacio es inasible. Cuando se debilita un idioma, cuando va a morir, no sólo perdemos sus palabras. Este fenómeno da mucho que pensar en América Latina, donde tantas lenguas se cubren de cenizas.” (Moscona & Sefamí, Por mi boka, 2013).

Según Ethnologue, en la actualidad quedan alrededor de 112 mil hablantes de ladino (para comparación, el mismo sitio registra el doble de hablantes de tzotzil). A pesar de que parece contar con un gran apoyo académico dentro de varias universidades, ya no hay niños que lo hablen. Y de acuerdo a Tracy K. Harris (1994), el 86 por ciento de sus informantes en su trabajo Death of a Language: the History of Judeospanish creen que la lengua está muriendo. Myriam Moscona comparte este sentimiento.

El siglo veinte pasó rápido y con mano dura. En el genocidio llevado a cabo por los nazis murieron una gran parte de los hablantes del judeoespañol; luego, en el Israel al que migraron de forma masiva se impulsó el uso del hebreo en lugar del ladino y del yiddish. Muchos de los escritores que la emplean ahora en sus obras mencionan la experiencia de la muerte de su lengua.

“Karo Antonio,” empieza una carta Marcel Cohen,

“Kyero eskrivirte en djudyo antes ke no keda nada del avlar de mis padres. No saves, Antonio, lo ke es morirse en su lingua. Es komo kedarse soliko en el silensyo kada dya ke Dyo da, komo ser sikileoso [estar abatido] sin saver porke.” (Moscona & Sefamí, Por mi boka, 2013)

“Shemá [escucha] Israel. Yo ablo una lingua muerta.”, dice una niña en la Esmirna de principios del siglo veinte, personaje de Denise León, “[…] La lingua se me pega al garguero[a la garganta] kada vez ke me alevanto en un kavesal [una cama] ke no es mi kavesal, en una kamareta [habitación] ke no es la mía, en una kaza ke no es mi kaza. […] Shéma Israel. Todo se acabará conmigo. Afuera es domingo i las palabras son lentas.” (Moscona & Sefamí, Por mi boka, 2013)

En 2013, en la presentación del libro Por mi boka, una señora mayor pidió un espacio en los comentarios para cantar una canción en este (casi) español que recordaba de su infancia. Otras mujeres presentes reconocieron la melodía y la siguieron. Acaso mucho de lo que queda de esta lengua es así: nostalgia y recuerdo. La memoria grabada en el ritmo y la poesía, y una soledad en los que la conservan.

(4) Coda

No saves, Antonio, lo ke es morirse en su lingua.

Axticmati, Antonio, tlen eli quemman ce miqui pan itlahtol.

Nor'ï mitiskï tú, Antonio, ambéskï uarhini chaari wandákua.

Dya gi paruge Antonio k'o nge ri tu'u kja o jñage.

Kwat do’ ayyu’ya:namme Antonio, kwa'hoł de'ona dom benan ashepba.

Mujé ke machí, Antonio, cho riká niima susaa ra'ichaali

En el momento presente, según la UNESCO, existen en México ciento cuarenta y tres lenguas vulnerables o en peligro, y más de seiscientas en América Latina. En Estados Unidos y Canadá superan las doscientas cincuenta. Años de colonización, violencia y discriminación las empujan a desaparecer, pero todavía no son sólo nostalgia y recuerdo. Tenemos la obligación de escuchar las voces que las hablan, como la que nos avla con el gueso de orijín.

(Las lenguas que aparecen arriba son, en orden, ladino, náhuatl, purépecha, mazahua, zuñí y rarámuri. Los traductores fueron Victoriano de la Cruz, Karla Shareni Murillo Granados, Nikki Tsabetsaye, Rani Yamutewa, Elouise Lozano, Cheyanne Lozano, Yotari Peyo, Marcos Ramírez, Daniel Vargas y Alfonso González; con ayuda de Ernesto Castro y Paulo Peña)

Bibliografía

Castilla, F. I. (31 de marzo de 1492). Edicto de Granada. Obtenido de http://www.ladeliteratura.com.uy/biblioteca/granada.pdf

Gelman, J. (1994). Dibaxu. Buenos Aires: Espasa Calpe/Seix Barral.

Harrys, T. K. (1994). Death of a language: the history of Judeo-Spanish. Newark: University of Delaware Press.

López, A. M. (1998). Notas sobre lo hispánico y lo extrahispánico en el judeoespañol: Formación de las palabras sefardíes. Estudios Humanísticos. FIlología, 75-94.

Moscona, M. (2012). Tela de sevoya. Ciudad de México: Random House Mondadori.

Moscona, M., & Sefamí, J. (2013). Por mi boka. Ciudad de México: Lumen.

Ricoeur, P. (2000). La memoria, la historia, el olvido. Madrid: Editorial Trotta.

[1] Aunque también, dice Ana Riaño (1998), no hay que caer en la ilusión de que el ladino es simplemente el dialecto o lengua en que se ha conservado intacto el español “de los Reyes Católicos”. Todo idioma, mientras está vivo, posee creatividad y creación. Además de los préstamos y adaptaciones, un ejemplo de esto es la palabra “chikes” (infancia), que proviene de raíces latinas, pero no se usa en ninguna otra lengua romance.

(Este texto fue publicado originalmente en https://www.kuyua.com/single-post/2017/11/14/Notas-sobre-una-lengua-de-lejos-y-de-cerca-%E2%80%93-el-ladino-y-la-memoria. Incluye además un video en lengua navajo)

#1492#expulsión#judeoespañol#ladino#historia judía#sefardíes#sefarad#diáspora#diáspora judía#granada#reyes católicos#conquista de granada#expulsión de los judíos#influencia cultural#migración judía#imperio otomano#salónica#esmirna#estambul#lengua en peligro#legado sefardí#judaísmo#israel#judaism#jewish#judío

3 notes

·

View notes

Text

Very proud of myself for reading a short text in haitian creole and being able to not only recognize the kongo words used... but also understand the whole thing thanks to that.

#the way I laughed out loud when I read one specific word... like wdym you guys also call *them* mundele?#they spread us across the americas but we still manage to understand each other is CRAZY#several languages AND oppressors later we STILL UNDERSTAND EACH OTHER !!!#in our own african tongues !!!!!! no less#like a sister from bahia once said#realmente a diáspora africana é uma só graças a dios#my notes

5 notes

·

View notes

Text

Enredamentos Históricos

Trindade e Venezuela são separadas geograficamente por apenas dez milhas em seu ponto mais próximo, mas são muito diferentes historicamente, politicamente e socialmente. Essas diferenças decorrem de histórias coloniais separadas (Império Britânico vs. Império Espanhol) com os legados resultantes de linguagem e afiliações políticas. Os dois países também têm pontos em comum, principalmente as reservas de petróleo e gás que alimentam suas economias. Ambos os países têm fortes comunidades católicas romanas, uma herança de um passado colonial espanhol compartilhado (Trindade esteve sob domínio colonial espanhol até o início do século XIX, antes de ser cedida aos britânicos como parte de uma negociação de tratado). E ambos têm fortes comunidades religiosas da diáspora africana, incluindo religiões baseadas em Yorùbá de Ifá/Orixá, no entanto, suas linhagens de iniciação Ifá/Orixá têm histórias separadas. Na Venezuela, a comunidade Orixá do século XX estava ligada às linhagens cubanas, com sacerdotes (conhecidos pelo título Babalawo ou Babaloricha) vindos de Cuba para realizar iniciações quando as pessoas não faziam a viagem para Cuba. Isso é muito diferente da religião dos Orixás de Trindade, que era em grande parte endogâmica nos séculos XIX e XX.

Embora Trindade fosse em grande parte um porto indireto de escravos, a colônia britânica recebeu um grande fluxo de pessoas, em relação à sua população, do então Golfo de Benin. No início de 1800, dez mil ou mais pessoas foram transportadas como cativas libertadas durante o bloqueio naval britânico da África Ocidental (Adderley 2006). Após sua chegada a Trindade, elas constituíam uma parcela significativa da população "de cor livre" na colônia britânica, onde, por meio de uma peculiaridade da lei espanhola que estava nos livros, elas podiam possuir terras. Isso se tornou muito importante para uma religião que está intimamente ligada à terra e que incorpora itens rituais sagrados no solo. A religião que surgiu em Trindade foi crioulizada pelo menos duas vezes, pois as pessoas da África Ocidental representavam muitas comunidades com línguas, culturas e histórias distintas, embora relacionadas. Perto do final do século XVIII, um grande número de fazendeiros franceses fugindo dos combatentes africanos pela liberdade no Haiti e outras colônias francesas do Caribe se reassentaram em Trindade e trouxeram consigo uma significativa população escravizada de ascendência africana em troca de concessões de terras do governo colonial. Enquanto alguns dos escravos nasceram na África, muitos outros foram removidos por gerações. Esses escravos crioulizados desenvolveram suas próprias expressões religiosas, semelhantes ao que agora é associado ao Vodu haitiano. Quando se estabeleceram em Trindade, esse complexo de práticas espirituais foi trazido à conversa com as expressões religiosas das comunidades africanas escravizadas existentes e aquelas dos recém-chegados contratados e libertos da África Ocidental. Dessa história complexa de mistura e diálogo, Trinidad Orisha surgiu em meados de 1800 com uma linhagem espiritual que continua até o presente.

No novo milênio, houve grandes mudanças em Trinidad Orisha, pois uma nova linhagem de Ifá baseada em Yorùbá (uma literatura oral contendo a história, sabedoria e conhecimento coletados do povo Yorùbá, acessados por meio de um sistema de adivinhação, todos sob o mesmo nome) surgiu localmente (Castor 2017, esp. cap. 5). Ifá também serviu como ímpeto para maiores níveis de comunicação entre os devotos Yorùbá na Venezuela e Trindade. No início dos anos 2000, uma linhagem iniciática de Ifá e ensinamentos da parte nigeriana de Iorubalândia estavam sendo estabelecidos em ambos os países. Isso foi impulsionado em parte por líderes religiosos locais viajando para a África Ocidental para iniciações, treinamentos e peregrinações a locais sagrados e festivais. Ao fazer isso, eles se esforçaram para se conectar à "fonte" histórica das religiões da diáspora e trazer o que aprenderam e vivenciaram de volta para casa com eles. Essa troca religiosa incluiu uma série de festivais e conferências em Trindade e Venezuela com participantes não apenas de ambos os países, mas também de nações de todas as Américas e da África Ocidental. Dentro dessas circulações, sacerdotes nigerianos de Ifá e Orixá (sacerdotes homens — Babalawo ou Babalorisa — e sacerdotisas, que detêm o título de Iyanifa ou Iyalorisa) também viajaram em ambas as comunidades, promovendo conexões entre os dois países.

Embodying Black Religions in Africa and Its Diasporas - Yolanda Covington-Ward

#trindade e tobago#venezuela#diáspora africana#yoruba#traducao-en-pt#cctranslations#embodyingbr-ycw#escravidão#orixás#trinidad orisha#ifá#iorubalândia#áfrica#nigéria

2 notes

·

View notes

Text

Nostalgia

Acordei com essa música na cabeça

É linda a minha terra e a relação de meu povo com o meio ambiente.

2 notes

·

View notes

Text

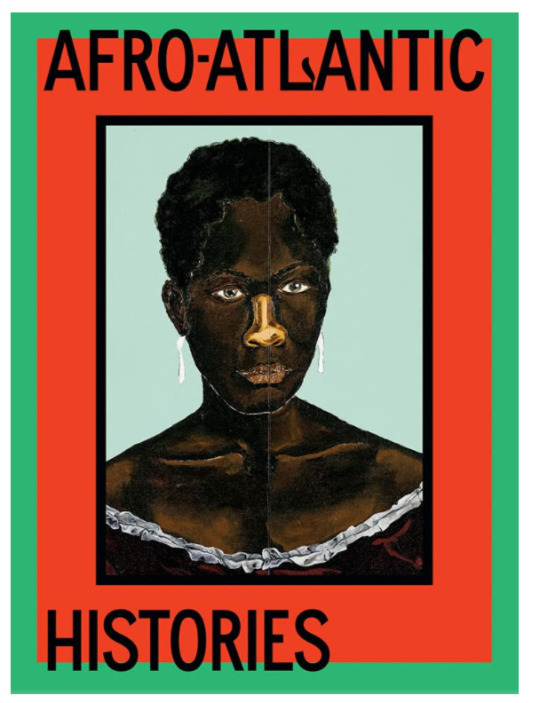

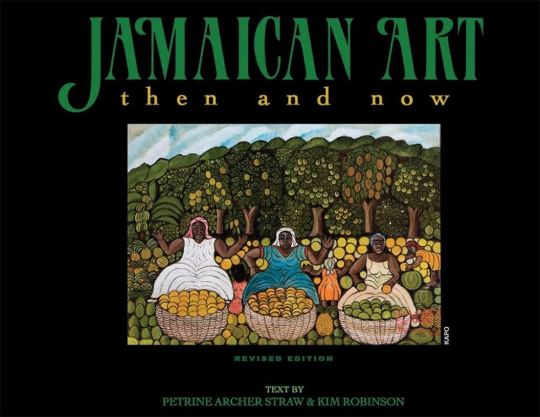

My study resources / recursos en mis estudios

Caribbean: Art At the Crossroads of the World

Jamaican Art: Then and Now (Revised Edition)

Encyclopedia of Latin American & Caribbean Art

Afro-Atlantic Histories

9 notes

·

View notes

Text

3 notes

·

View notes