#SÉRIE NOIRE GALLIMARD

Explore tagged Tumblr posts

Text

Partageons mon rendez-vous lectures #29-2023 & critiques

Voici ma critique littéraire sur Livres à profusion. Caryl Férey, Okavango Okavango de Caryl Férey, Editions Gallimard En lecture, #Erlendur5, Les Roses de la nuit d’Arnaldur Indridason Les roses de la nuit d’Arnaldur Indridason – Editions Points Présentation de l’éditeur : La vengeance des victimes. Elle est condamnée, il l’aime, elle l’entraîne dans sa vengeance mortelle. A la sortie d’un bal,…

View On WordPress

#AVIS OKAVANGO#AVIS OKAVANGO DE CARYL FÉREY#avis romans Caryl Férey#ÉTIQUETTESAVIS CARYL FÉREY#Caryl Férey#Editions Gallimard#gallimard#gallimard éditions#OKAVANGO#OKAVANGO DE CARYL FÉREY#romans Caryl Férey#SÉRIE NOIRE GALLIMARD

0 notes

Text

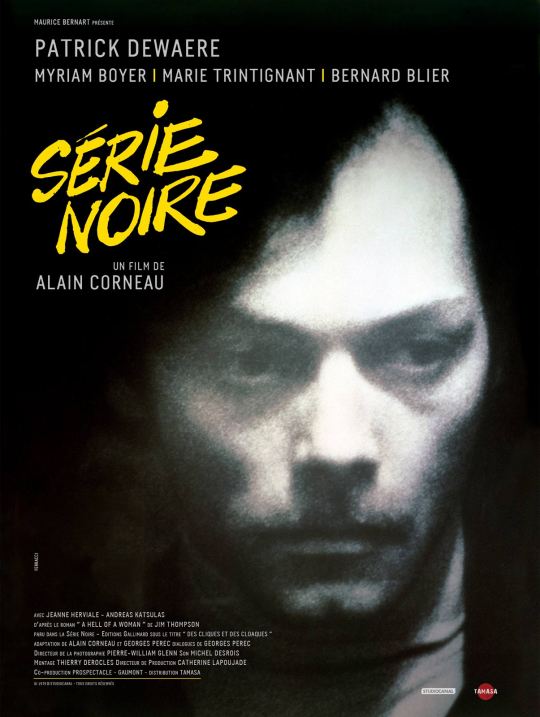

Série Noire or the true colors of an actor

During my year at the university, I took the habit of watching a movie every time I could. And upon this new passion, I decided to start following people with similar interests on social media. This is how I stumbled upon the movie Série Noire and most precisely the actor Patrick Deweare. I discovered the actor via a photo that someone posted. I could not explain why but the looks of the actor in this exact photo stuck with me and without knowing further information about the movie, I decided to watch it.

The actual photo I stumbled upon that day

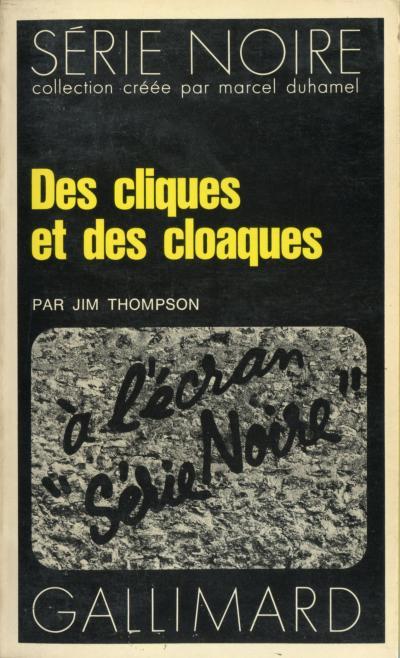

Although I jumped into this movie with no information, for the sake of the blog, I am going to contextualize the movie. Série Noire is a movie made by Alain Corneau in 1979. The story is adapted from a novel written by Jim Thompson which was translated into French by the director himself with the personal help of famous writer Georges Perec. Corneau chose to adapt the novel after wanting to take a turn in his filmography. For Série Noire, Corneau specifically wanted Patrick Deweare to play the main character. To the point that he said that he wouldn’t pursue the project if the actor refused to take the role. Upon reading the script, Patrick Deweare agreed immediately to join Corneau in this movie. This character was exactly the kind of role that Dewaere wanted to play, indeed at the time he felt like he was always behind in his acting career. He had most of his famous actor friends (like Gerard Depardieu) taking on the main role in most of the big movies while he was stuck on the same kind of second role.

Série Noire poster aside from the novel it is from. The poster took its design from the Gallimard "Série Noire" collection at that time.

Serie Noire tells the story of a failing door-to-door commercial whose relationship with his wife is also reaching a dead end. One day, as he is prospecting in his district, he stubble upon a vicious old woman who wants to buy him one of the dressing gowns he is selling. But the thing is that the woman wants to pay him, by giving him her young niece's body. Franck disgusted by this technique doesn’t touch her and goes away. But from this day on he fell for her. To distract himself from his chaotic life and find a way to save her, he starts a life of lies, robbery, and murder. The movie follows him as he rushes his life into an infernal spiral.

One scene stuck with me during the watching of this movie. This scene is the one in which Mona tries to join Franck at his work several days after they killed her aunt and got her out of her condition. The scene where they are in a deserted industrial place in the suburbs shows the two characters in all their despair. By trying to escape their conditions, they got themselves into a worse situation. Franck knows that since meeting Mona he spiraled into making the worst decision in a try to leave his bleak life and suburb. The desperation of his character can be seen in this scene as he rushes his head into his car multiple times. This scene, which was improvised at the time by Patrick Deweare shows how trapped the character feels. How desperate he is. What makes the scene even more striking is the fact that it was improvised, even more, so when we know the actor's life at the time. He was going through a lot of things such as break up, drugs, and debts and had the reputation of being an « écorché vif ». Which would later become even more real following his suicide in 1984. Deweare also had the reputation of being someone who had difficulties in leaving his roles on set. He lived his roles to the fullest which sometimes created even more conflict in his intimate life. After filming one of the murder scenes Deweare even thought he had killed someone as it was confessed by some of his friends who saw him that day, "But do you realize that today I killed someone? It is not anything to kill someone“. So this scene confirms Franck Poupart's despair but also feels like an implied way to show Deweare's true hopelessness. That's what makes it striking, that’s what makes it feel even more raw.

youtube

The extract in question

Out of the aspect of following the downfall of a character, Série Noire is a movie that also works as an implied social critic of that time. By watching the movie we get how the environment in which the characters evolve is one of the aspects that makes them this tormented. The grayness of the suburbs, the poverty, and the loveless marriage are what pushes Franck to a point of no return. He convinces himself that Mona could be his way to escape, even though deep down he knows his life is hopeless. It pushes him to a point that he even considers the most absurd way of getting out of this bleak life, with scenarios of murders and robbery. This absurdity is something that I searched for in several movies after Série Noire and that I only found again by watching Buffet Froid, a movie made the same year by Bertrand Blier. Both movies expose stupid situations which the characters get into because of the cruelty of society. Both movies evolve in cold and deserted scenery (empty subway, sad deserted industrial zones, cold and bare apartments…) which are only furnished by the sorrowfulness of the characters. In Série Noire just like in Buffet Froid, murder is never here in a gratuitous way, it serves a message, it denounces something. The madness in which poverty and dehumanization can put someone through. Murder is a response to the condition in which the characters live.

Exemple of empty cold scenery setting that both movies shows. Série Noire by Alain Corneau, 1979 (right), Buffet Froid by Bertrand Blier, 1979 (left)

Out of the social critics that the story holds, the filming of this movie could today also serve as a critic of filming conditions. Indeed, this movie was filmed in only six weeks and was described by everyone on the project as a very laborious filming. There is the fact that Deweare was mostly under the substance and was only lucid during the scene shooting. But also overall Marie Trintignant resumed her experiences as the following "I have the impression that we all threw ourselves into the scenes, into the elements, like animals … It was a violent film. Everything was violent!“. Moreover, the actress then aged 16 forever kept after effects of this filming because of the nude scene she had to take part in. She developed trouble with nudity following this shooting. So, with the recent discussions around the film industry, we can wonder if this movie could have been released in today’s setting.

Personally, even though I devoured Patrick Deweare's filmography following this watching. I didn’t find a more striking movie on it. I adored "Mauvais Fils", and I loved "La meilleure façon de marcher" but never has my mind been blocked as much as in this movie. Série Noire beyond being a brilliant movie, really showed all the talent and character of Patrick Deweare person. So much that his performance haunts you even after the end of the movie. Leaving you wondering if you faced a character during these last hours or the real desperation of a man. 5500 characters without space, 15/10/2023.

3 notes

·

View notes

Text

“Penguin Classics Sci-Fi”

Royaume-Unis, 2020, offset, 181 x 111 mm

La collection “Penguin Classics Sci-Fi” est une collection qui présente au public une série classique de la littérature internationale de science-fiction. Elle a été créée en 2020 au sein de la maison d’édition Penguin. Aujourd’hui, la collection compte 21 titres. Son directeur artistique est Jim Stoddart.

1 - Quelle lecture faites-vous du registre iconographique sélectionné pour cette collection ? En quoi vous semble-t-il pertinent dans un tel contexte ? Expliquez.

On peut voir que le registre iconographique est très important sur les couvertures. En effet, il prend une grande place dans cet espace, qui présente également le logo de la maison d’édition, le titre de l’ouvrage ainsi que celui de l’auteur. À travers l’histoire des collections de la maison d’édition Penguin, on peut remarquer la répétition de cet espace important laissé aux images, comme pour la collection Penguin Crime ou encore la collection New Penguin Shakespeare. Cette idée de représenter une image sur un fond blanc/crème, qui prend beaucoup de place, fait également penser aux livres Folio de Robert Massin aux éditions Gallimard (1972).

Pour le traitement graphique apporté aux images, on peut voir des auteurs différents à chaque livre. Jim Stoddart a choisi des dessins différents signés par un maître de l’art moderne (ex : Le Corbusier pour We de Yevgeny Zamyatin). On retrouve là une constance dans le choix d’avoir un auteur de l’art moderne pour chaque livre. Cette volonté vient peut-être d’une envie de mettre en lien l’univers singulier et imaginaire d’un artiste et celui d’un monde de science-fiction. Le mouvement moderniste est caractérisé par une recherche d’innovation et de rupture avec les conventions établies ; il valorise l'expérimentation formelle et l’abstraction, des codes qu’on peut facilement mettre en lien avec ceux de la science-fiction.

Les images, bien que provenant d'artistes différents, ont une cohérence graphique entre elles. On retrouve pour chacune d’elles un dessin fin au trait noir sur un fond blanc/beige. Cette idée dénote des habitudes qu’on peut voir sur les couvertures habituelles de ce genre (images très chargées, présence iconographique diverse…).

2 - Comment interprétez-vous le choix typographique opéré ici, et la façon dont le caractère est employé dans les couvertures ? En quoi ces options produisent-elles un effet de redondance par rapport aux images qu’elles accompagnent ?

Sur les couvertures, on retrouve un seul et unique caractère, le Theinhardt, qui a été créé par François Rappo et publié par la fonderie Optimo en 2009.

Cette typographie est utilisée en deux couleurs : en violet pour le titre (c’est également la couleur du logo) et en gris clair pour le nom de l’auteur. Elle est située en haut, ferrée à gauche pour le titre en violet, et ferrée à droite pour le nom de l’auteur. Le Theinhardt est un caractère sans-serif qui, dans ce cas, est utilisé en un seul corps ainsi qu’en tout minuscule. Ce choix appuie l’envie de créer une modernité sur les couvertures, reliant ainsi texte et image. Cette manière de mettre en place le titre, en tout minuscule et en haut de la page, évoque différentes collections, comme la New Penguin Shakespeare publiée à la fin des années 60 et créée par David Gentleman, la collection Penguin Crime, publiées toutes deux chez Penguin, mais on retrouve également ce système de titrage dans la collection DTV de Celestino Piatti.

3 - Quel semble avoir été le but poursuivi par le directeur artistique en ce qui concerne la perception traditionnelle du genre littéraire concerné par cette collection ?

Le but du directeur artistique Jim Stoddart avec cette collection était de sortir des codes traditionnellement attribués aux genres de la science-fiction (images colorées très présentes, souvent en pleine page, caractère typographique très expressif…). La volonté de mettre en avant des histoires d’autres univers par une illustration plus subjective permet ainsi de ne pas orienter le lecteur directement et d’insister davantage sur l’aspect de découverte. On retrouve également une volonté très présente dans les collections de Penguin : celle de créer un ensemble important, par le placement des images, des titres, des couleurs… tout en gardant une singularité propre à chaque livre, qui possède le dessin d’un maître d’art pour chaque ouvrage. Cela permet de mettre en avant l’aspect unique du texte par rapport à un autre ouvrage dans la collection. On le retrouve par exemple dans la collection Great Loves (2007) de David Pearsons : sur chaque livre, une plante/fleur différente est présente tout en gardant un cadre et une structure similaires.

0 notes

Text

A Very Short Introduction

OXFORD UNIVERSITY PRESS, A Very Short Introduction / Royaume-Uni, 1995- / offset / 178x111mm

Cette collection didactique a été lancée par l’éditeur universitaire Oxford University Press en 1995. Chaque mince volume (entre 100 et 150 pages à peu près), rédigé par un spécialiste issu du champ de la recherche, rassemble les connaissances fondamentales liées à un sujet particulier relevant des sciences humaines ou expérimentales, de la technologie, du droit, de la philosophie, de l’Art, ect. La série compte aujourd’hui plus de 600 titres. La ligne graphique actuelle, introduite en 2000, repose sur l’emploi de peintures abstraites réalisées spécialement pour chaque ouvrage par Philip Atkins, auquel a succédé en 2008 l’artiste Joanna Usherwood. Les caractères typographiques employés sont le Lithos de Carol Twombly (Adobe, 1989) pour le titre, et l’Helvetica Neue pour le reste des informations (auteur, nom de la collection).

1/ Quelle stratégie d’image de marque l’éditeur semble-t-il adopter ici ? En quoi celle-ci vous paraît-elle pertinente dans ce contexte d’édition particulier ?

À travers la collection A Very Short Introduction, Oxford University Press privilégie nettement l’unité de la série grâce à une ligne graphique forte et reconnaissable, qui s’applique de la même manière à tous les ouvrages. La collection dure depuis 25 ans et propose plusieurs centaines d'ouvrages : pour l’éditeur, il est donc important de rendre la collection reconnaissable en un regard. Le but est de créer une image de marque durable afin de s’imposer comme une référence auprès de ses lecteurs. En effet il s’agit d’Oxford University Press, soit une institution jouissant d’une grande renommée et d’un certain prestige, qui doit faire preuve d’exemplarité. Il est donc important que ses ouvrages fassent preuve d’une grande qualité notamment grâce à une identité commune, comme cela peut être le cas avec la collection Blanche de Gallimard. Cette unité se trouve au niveau de la composition. Les éléments se trouvent toujours au même endroit : le titre, le nom de l’auteur et de la collection se trouvent tous au milieu de la page, ferrés à droite, tandis que le nom de l’éditeur est en pied aussi ferré à droite. Les caractères typographiques sont toujours les mêmes et les visuels se ressemblent beaucoup. Ces similitudes peuvent rappeler la collection Insel Verlag, où les éléments typographiques sont toujours centrés en haut de la page, dans un cartel blanc, avec un motif all-over comme visuel. Toutefois, la peinture utilisée varie sur chaque ouvrage afin de différencier facilement les titres, rendant ainsi plus visible l’identité de chaque livre contrairement à la collection Blanche. Cela aide aussi les lecteurs à repérer de potentiels certains thèmes en particulier. De plus, nous pouvons nous questionner sur le lien entre la colorimétrie et le sujet. Si cela peut sembler logique pour certains titres que la couleur s’accorde avec la thématique, comme Typography de Paul Luna (en noir, gris et blanc, ce qui rappelle l’encre d’impression) ou encore Agriculture de Paul Brassley & Richard Soffe (en vert fonçé, blanc et marron/rouge, rappelant la Nature), le lien est plus compliqué à établir pour d’autres ouvrages, comme Molecular Biology (en violet, gris et orange). Ce potentiel lien entre le sujet et la colorimétrie n’est pas sans rappeler la collection de Faber&Faber Poetry, où la trichromie employée sur la couverture s’adapte à chaque nouveau livre pour évoquer subtilement le sujet.

à gauche : collection Blanche de Gallimard

à droite : collection Poetry de Faber&Faber

collection Insel Verlag de Suhrkamp

2/ Le caractère typographique sélectionné pour composer le titre de chaque volume de la collection est d’un dessin assez inhabituel dans un tel contexte. Comment expliquez-vous ce choix ?

L’utilisation du Lithos comme titre courant est devenu un élément systématique et iconique de cette collection, au même titre que les peintures de Philip Atkins et Joanna Usherwood. Sa présence sur chacune des couvertures accentue davantage l’image de marque développée par l’éditeur. Pour dessiner son caractère, Twombly s’est fortement inspiré des inscriptions gravées de la Grèce Antique, utilisées pour honorer et rendre visible les personnalités publiques et les divinités. Cela se ressent dans les formes asymétriques et très arrondies, très organiques et presque ludiques des différents caractères. De plus, le dessin général évoque clairement les gravures sur pierre, qui traversent les âges sans changer. Le terme lithos, employé pour nommer ce caractère, est d'origine grecque et signifie pierre, ce qui renforce l'idée de la gravure. En choisissant ce caractère, Oxford indique sa volonté d’inscrire ses ouvrages dans le temps afin de les faire perdurer et les rendre accessibles au plus grand nombre. Par ailleurs, l’absence d’empattements éloigne le Lithos des caractères plus littéraires, que l’on aurait pu attendre d’un éditeur universitaire tel qu’Oxford University Press. Ce choix permet donc aussi d’ancrer ces couvertures dans un registre plus contemporain, en concordance avec les visuels utilisés.

3/ Si vous deviez changer l’un des éléments visuels identifiant cette collection, lequel serait-ce et pourquoi ?

Malgré les intérêts du Lithos, présentés précédemment, il me semble que le choix de ce caractère n’est pas entièrement approprié. En effet, de par ses inspirations, il ancre la couverture dans l’univers de la Grèce Antique et lui donne un fort côté historique. De plus, la texture des visuels donne un certain grain au caractère, ce qui crée l'impression que le caractère est vraiment gravé. Or, cette dimension historique et ce côté plastique ne sont pas adaptés à tous les sujets proposés l’éditeur : il est en effet difficile de trouver un lien entre Antiquité et biologie moléculaire par exemple. Cet écart entre le sujet et le choix typographique n’est pas sans rappeler la collection de Faber&Faber Beckett, dont le caractère réalisé par le studio A2/SW/HK évoque davantage un monde industriel que l’univers de l’auteur. Pour estomper ce problème, nous pourrions donc imaginer des variations dans le choix typographique du titre, tout comme il y a des variations dans les visuels employés. La collection Great Ideas, dont les couvertures ont été imaginées David Pearson, démontre qu’il est tout à fait possible d’entretenir une image de marque et une unité reconnaissable tout en utilisant un caractère ou un lettrage propre à chaque ouvrage. L’Helvetica resterait le caractère employé pour les informations, créant un invariant entre tous les sujets de la collection A Very Short Introduction.

à gauche : collection Beckett de Faber&Faber

à droite : collection Great Ideas de Penguin

0 notes

Text

Marguerite Duras ou le mystère des origines

AFP

Par Béatrice Gurrey Publié le 26 août 2024 à 05h00, modifié le 30 août 2024 à 12h35

ENQUÊTE « Marguerite Duras, l’éternelle mythologie » (1/6). Morte en 1996, l’autrice de « L’Amant » et d’« Un barrage contre le Pacifique » est toujours lue, jouée, étudiée, dans le monde entier. Son enfance romanesque en Indochine, riche de douleurs et de tabous, qu’elle place au cœur de son œuvre, explique en partie cette fascination. Retrouvez tous les épisodes de la série « Marguerite Duras, l’éternelle mythologie » ici.

L’Amant vient d’avoir 40 ans. Il est beau et jeune pour l’éternité. Marguerite Duras, elle, a 70 ans lorsqu’elle publie, en 1984, aux Editions de Minuit, ce best-seller international traduit depuis en 44 langues. « Je suis mondiale ! », s’émerveille-t-elle. Son public d’intellectuels avertis et par avance conquis devient une foule immense d’admirateurs. L’écrivaine punaise dans l’entrée de son appartement parisien de la rue Saint-Benoît, dans le 6e arrondissement, la double page publicitaire parue dans Le Monde, montrant les courbes de vente du livre. A côté, une photo de la banquise, noire de pingouins, annotée de sa main : « Les lecteurs de L’Amant. »

L’estimation en volatiles est trop modeste : à ce jour, le livre s’est vendu à 2,4 millions d’exemplaires dans le monde, toutes éditions confondues. Prix Goncourt le plus acheté de l’histoire, ce titre emblématique du catalogue reste une manne pour son éditeur : L’Amant n’a jamais été édité en poche.

La métaphore des pingouins, juge la journaliste et écrivaine Laure Adler dans sa biographie Marguerite Duras (Gallimard, 198), en dit long sur le changement qui s’opère alors chez cette petite femme rieuse, autoritaire, élevée au rang de mythe à la force de l’écriture. Mais qui a besoin d’être rassurée. Ce succès phénoménal dépasse ses espérances. Elle se met bientôt à parler d’elle à la troisième personne. « Duras », dit-elle. Ce pourrait être le titre de l’un de ses trente romans, dix-neuf films et quinze pièces de théâtre où l’œuvre écrite se métamorphose sans cesse de la littérature à la scène et de la scène à l’écran, quand ce n’est pas l’inverse.

Morte en 1996, à 81 ans, Marguerite Duras est toujours lue, jouée, étudiée, dans le monde entier. Le Square, dialogue entre deux inconnus dans un jardin public, paru en 1955 comme roman dans la collection « Blanche » de Gallimard, vient de reparaître, en mai, dans la collection Folio Théâtre, car la pièce, adaptée jadis par Duras, est annoncée au programme du baccalauréat professionnel 2025. Elle a été montée six fois, dont une en 1995 à la Comédie-Française, avec Jeanne Balibar dans le rôle féminin. L’écrivaine, éditée dans La Pléiade en quatre tomes, parus en 2011 et 2014, a figuré au programme de l’agrégation de lettres. Elle est étudiée au lycée et dans les classes préparatoires.

Depuis 2022, la comédienne Dominique Blanc a repris un peu partout en France la version théâtrale de La Douleur (P.O.L, 1985), créée en 2008 par le metteur en scène Patrice Chéreau avec le chorégraphe Thierry Thieû Niang. Ce récit de l’attente et du retour de déportation de Robert Antelme, son mari, en 1945, avait tourné pendant quatre ans, jusqu’au Vietnam et au Japon. Quant au film India Song, au charme aussi exotique et entêtant qu’une mousson, il est vénéré par les cinéphiles et a rempli la salle Henri-Langlois (400 places) en mai, lors de la rétrospective Marguerite Duras à la Cinémathèque française, à Paris. Le « off » du Festival d’Avignon proposait également, en juin et juillet, une représentation de l’interview exclusive de l’écrivaine par Bernard Pivot, pour « Apostrophes », après la sortie de L’Amant.

L’écrivaine Marguerite Duras et le journaliste Bernard Pivot, sur le plateau de l’émission littéraire « Apostrophes », à Paris, le 28 septembre 1984. CHARLES PLATIAU/AFP

Ultime et radical changement après la parution de son best-seller, Marguerite Duras devient aussi très riche, grâce au prix Goncourt. « Ils auraient pu me donner le Nobel », bougonne-t-elle. Il lui importe surtout de faire marcher le commerce : dotée d’un redoutable esprit pratique, elle harcèle son éditeur pour qu’aucun exemplaire ne manque dans les rayons des Fnac ou des librairies. Jérôme Lindon (1925-2001), créateur d’une des maisons d’édition les plus élitistes de Paris, court partout pour trouver du papier. « Minuit était distribué par le Seuil. Il n’y avait pas assez de place pour les zéros dans le logiciel », note en souriant l’écrivain et traducteur René de Ceccatty, directeur de collection au Seuil. L’ancien critique littéraire du Monde constate, plus de dix ans après la sortie du livre, des chiffres de vente stupéfiants : « Il figurait encore parmi les meilleures sorties mensuelles. »

Passion pour les étoffes

Devant un tel triomphe, Jérôme Lindon se décide à organiser une fête, ce qu’il ne fait jamais, au Théâtre du Rond-Point et, évidemment, il ne prévoit pas assez de champagne. La future reine de la soirée, quant à elle, se plaint comme une petite-bourgeoise :

« Je n’ai rien à me mettre !

– Choisissez ce que vous voulez, Marguerite, vous m’enverrez la note, propose Lindon, royal.

– Non, non, je fais mes vêtements moi-même !

– Ah, eh bien, achetez du tissu. »

L’écrivaine se rend chez Charvet, place Vendôme, qui habille les rois et les chefs d’Etat, où elle acquiert trois coupons de très beau tissu, avant d’envoyer sa facture. « Je ne vais pas me gêner, j’ai dit deux, je vais en acheter trois », confie-t-elle à son compagnon Yann Andréa. C’était, nous raconte Marianne Alphant, essayiste et ancienne critique littéraire à Libération, un « dialogue d’avares ». Car Lindon s’étrangle : « Mais Marguerite, pourquoi trois coupons ? »

Cette « don Juane » a une passion prédominante pour les étoffes qui la suivra jusqu’à sa mort. Le tussor, ou le tussor de soie grège, habille indifféremment Léo, Monsieur Jo, l’amant chinois, trois personnages qui ne font qu’un, dans des livres différents. « Elle regarde les vêtements, l’automobile. Autour de lui, il y a le parfum de l’eau de Cologne européenne avec, plus lointain, celui de l’opium et de la soie, du tussor de soie, de l’ambre de la soie, de l’ambre de la peau. » Peut-on l’écrire de façon plus sensuelle que dans ces lignes de L’Amant de la Chine du Nord (1991) ?

La journaliste Luce Perrot, qui a longuement interviewé Duras pour TF1, en 1988, se rappelle la gourmandise avec laquelle elle lui confie, hors micro, son « envie d’un petit manteau en gazar ». Cette étoffe à base de soie crue et de taffetas, a été conçue spécialement pour le grand couturier Cristobal Balenciaga, en 1958. Etonnante Marguerite Duras, qui aime le luxe et défend les pauvres – en souvenir de sa période indochinoise et communiste.

Aujourd’hui encore, sa machine à coudre trône dans une petite pièce de la maison de Neauphle-le-Château (Yvelines), achetée en 1958, avec les droits d’Un barrage contre le Pacifique (1950). C’est une maison pour écrire, habitée par toutes les femmes de ses romans, hantée par les personnages de ses films. Son fils, Jean Mascolo, 77 ans, habite dans ce décor resté intact, jusqu’au moindre bouquet de fleurs séchées. Il dort toujours dans sa chambre d’enfant au premier étage, décor du film Le Camion (1977), que Duras tourne avec Gérard Depardieu. Dehors, le jardin paysager offre ses bosquets de marguerites, et les canards s’ébrouent dans la vaste mare. Elle disait « le parc » et « l’étang ».

Œuvre magnétique

Pourquoi, près de trente ans après sa mort, Duras fascine-t-elle autant ? Il y a le personnage romanesque, fait d’excès et de contradictions, de zones d’ombre aussi, masqué derrière sa mythologie. Il y a, bien sûr, une œuvre magnétique et dense, construite sur un style reconnaissable entre mille – autant admiré que moqué. Et au cœur de cette œuvre, l’enfance, dont elle a gardé une approche enchantée et douloureuse.

En 1965, quand le cinéaste François Truffaut doit inviter sur France Culture une personnalité sur un sujet qu’il connaît intimement, l’enfance maltraitée, il choisit Marguerite Duras, comme une évidence. Pendant l’émission, l’écrivaine précise : « J’aime les enfants, beaucoup. Les fous, les enfants [petit rire]. Je crois que l’enfance n’est pas l’âge qui précède l’âge adulte… Une sorte de préhistoire… Fermée. Sans communication avec l’autre âge. » Duras a ce don de parler de plain-pied avec les très jeunes, d’entrer sans effort dans la poésie. « Qu’est-ce qui est plus beau, la Terre ou la Lune ? », demande-t-elle, lors de ce dialogue qu’elle a organisé avec des petits. « La Lune parce qu’elle est trouée, la Terre elle a que des bosses », lui répond l’un d’eux. Aucune mièvrerie, jamais, dans ces conversations d’égal à égal.

Mais sous la tendresse de Marguerite Duras pointe toujours la sorcière des contes, chargée de rappeler la cruauté de l’existence. On pense à Zouc, nom de scène d’Isabelle von Allmen, l’humoriste suisse que Duras admirait, et dont elle a chroniqué un spectacle dans Le Monde, en 1984. Dans une saynète intitulée La Fourmi, Zouc, toujours de noir vêtue, s’accroupit, attendrie, près du sol : « Oh, la fourmi, la toute p’tite fourmi ! » « Ah, tu vas à l’école ? » Pan, la main s’abat avec violence sur l’animal imaginaire.

Cette dureté de l’enfance, combien de fois Duras l’a-t-elle ressentie elle-même ? Elle naît Marguerite, Germaine, Marie Donnadieu, le 4 avril 1914, à Gia Dinh, dans la banlieue nord de Saïgon (actuelle Hô Chi Minh-Ville) dans une famille impossible. « Jamais bonjour, bonsoir, bonne année. Jamais merci. Jamais parler. Jamais besoin de parler. Tout reste, muet, loin. C’est une famille en pierre, pétrifiée dans une épaisseur sans accès aucun », écrit Duras dans L’Amant. Elle recréera donc une famille de pierre (Stein en allemand) à sa convenance, dans son œuvre : Lol V. Stein, Aurelia Steiner, Samuel Steiner, Yann Andréa Steiner.

Ses parents sont deux veufs, enseignants coloniaux, qui se remarient. Leur histoire, comme le raconte Jean Vallier dans sa biographie très documentée en deux volumes, C’était Marguerite Duras (Fayard, 2006-2010), ressemble à la vie kafkaïenne des petits fonctionnaires en Indochine, dont la santé, entre le choléra, le paludisme ou la dysenterie, n’est pas épargnée. Le père de Marguerite, le doux Henri Donnadieu, dit Emile, directeur de l’école de Gia Dinh, voit son épouse mourir des fièvres. Sa mère, l’institutrice Marie Legrand, voit aussi son mari, un certain Flavien Obscur, mourir des fièvres, dans la même école. La veuve Obscur – cette appellation réjouissait Marguerite – épouse alors Emile Donnadieu. Ils ont trois enfants, Pierre, Paul et la future écrivaine. Emile succombera, à son tour, aux fièvres coloniales en 1921. Quel mortel tribut !

Marie et Henri Donnadieu, avec leurs trois enfants, Paul, Marguerite et Pierre, à Hanoï, vers 1918. COLLECTION JEAN MASCOLO

L’aîné de la fratrie, Pierre, naît lui aussi à Gia Dinh, le 7 septembre 1910. La sage-femme qui a procédé à l’accouchement, au domicile des parents, déclare le nouveau-né et le présente aux bureaux de l’inspection. On ne sait rien de la naissance de Paul, l’autre garçon, le 23 décembre 1911, ni de celle de Marguerite deux ans après celui qu’elle a pourtant toujours appelé le « petit frère » – on verra pourquoi. Marguerite a 4 ans quand son père change de poste, en 1918, sans sa famille.

Immense tabou

Que s’est-il passé pour que Marguerite et Paul aient des traits si indéniablement eurasiens et pas Pierre ? Auraient-ils été adoptés, comme il était fréquent de le faire à l’époque en Indochine ? L’hypothèse parfois avancée est que Mme Donnadieu aurait « fauté » avec un Vietnamien, ou même avec le Chinois de L’Amant, qui serait alors le sien et non celui de sa fille. C’est l’idée formulée par l’écrivain Michel Tournier dans Célébrations (Mercure de France, 1999). Elle ne tient pas, pour des raisons de date. Il paraît plus vraisemblable que Marguerite soit bien la fille de son père, auquel elle ressemble et qui ne mesurait que 1,60 mètre.

Sa mère biologique ne serait donc pas Marie Legrand, mais une Vietnamienne – et pourquoi pas Dô, l’énigmatique et belle domestique au service de la famille qui restera auprès de Marie Donnadieu jusqu’à sa mort, en France ? Simple supposition. Comment expliquer, sinon, que la mère choie à ce point son fils aîné, mais batte comme plâtre Marguerite et Paul, qu’elle traite de « sales petits Annamites » ?

Le frère aîné, Pierre, n’est pas en reste. Violent, drogué, voleur, sadique, pervers et proxénète sur les bords, il abat sa malédiction sur Paul, son cadet, puis sur la benjamine, Marguerite. L’enfance de Duras est bien tissée de cris, de hurlements, de coups, de drames, nimbée de haine. Dans un texte bouleversant, Les Enfants maigres et jaunes, publié en 1975 dans la revue Sorcières, puis décliné en émission de radio par Violaine de Villers, Marguerite Duras décrit sa mère. « Je regarde les poignets, les chevilles, je ne dis rien, que c’est trop épais, que c’est différent, je trouve qu’elle est différente : ça pèse plus lourd, c’est plus volumineux, et cette couleur rose de la chair. »

Il y a aussi cet amour pour le petit frère, cette solidarité sans faille qui les lie : « Et nous, toi et moi, dans la pénombre de la salle à manger coloniale, on la regarde qui crie et pleure, ce corps abondant rose et rouge, cette santé rouge, comment est-elle notre mère, comment est-ce possible, mère de nous, nous si maigres, de peau jaune. » La question est posée aux enfants, sans ménagement, sur leur métissage, aux colonies. Ils ne répondent jamais.

Si l’on considère qu’il existe un mystère des origines, immense tabou, alors les réponses de Marguerite Duras s’éclairent différemment. Lorsque Bernard Pivot la reçoit pour une émission spéciale d’« Apostrophes » en 1984, il lui demande, mais enfin, pourquoi, comment, ce fils aîné, Pierre, est-il à ce point le préféré de la mère ? Elle lui répond après un silence : « Parce que c’était son enfant. Son enfant. »

« Marguerite aime brouiller les pistes, elle aime obliger les gens à se demander si ce qu’elle dit est vrai ou pas », note le doyen du département de français à l’université de Hanoï, Tran Van Cong, interrogé par Le Monde. Ce dernier, auteur d’une thèse sur l’inceste dans l’œuvre de Marguerite Duras, n’a aucun doute sur les origines à demi vietnamiennes de l’écrivaine.

Cette terre natale, qu’elle quitte à 20 ans pour ne plus jamais y revenir, va lui coller longtemps aux semelles. De ce chaos brûlant, elle tire la « trilogie indochinoise » : Un barrage contre le Pacifique, ou la lutte désespérée de sa mère pour empêcher la mer de Chine – même si le Pacifique sonne mieux pour le titre – de détruire ses rizières, au Cambodge, à la saison des hautes eaux ; L’Amant, récit de la liaison d’une lycéenne de 15 ans, Marguerite, avec un riche Vietnamien de père chinois, à Saïgon, à la fin des années 1920 ; L’Amant de la Chine du Nord, version scénaristique du livre précédent. L’héroïne n’y est jamais nommée autrement que « l’enfant », qui vit pourtant une passion érotique torride avec un jeune homme.

Son imaginaire se nourrit non seulement des personnages, réels et proches ou juste aperçus, mais de tout un bestiaire exotique. Il passe par les panthères noires et les singes tués par son frère Paul au Cambodge, dans la jungle de la chaîne de l’Eléphant, où se trouve la concession de la mère, ou par la saveur âcre des échassiers à la viande dure et forte, servie à table familiale tous les soirs.

Cette enfance exotique inspire aussi à la romancière l’invention d’une géographie débordante qui s’étend à toute l’Asie. Même si elle n’a jamais mis les pieds en Inde, elle invente un consul de France à Lahore (aujourd’hui au Pakistan), ou une mendiante à Calcutta. Dans Les Lieux de Marguerite Duras, de Michelle Porte (film en 1976 et livre en 1979 aux Editions de Minuit), la romancière souligne, comme épatée par sa propre créativité, que le site balnéaire de S. Thala, emblématique du « cycle indien » (Le Ravissement de Lol V. Stein, Le Vice-Consul, L’Amour, La Femme du Gange, India Song, Son nom de Venise dans Calcutta désert), n’est autre que thalassa, la mer en grec ancien. La mer, présente dans presque tous ses livres.

Rage de vérité

Le temps passant, Duras retire ses masques. Le thème de l’inceste entre son frère Paul et elle, comme un amour absolu dont elle est l’initiatrice – d’où le « petit frère » – devient très clair dans L’Amant de la Chine du Nord, écrit dans une sorte de rage de vérité, « dans le bonheur fou d’écrire », dit-elle. La scène est explicite, le « petit frère » revient tous les soirs, puis elle assure : « C’est là qu’ils s’étaient pris pour la seule fois de leur vie. » Souvent, elle compare la peau du « petit frère » à celle de l’amant chinois. Ce sont les mêmes.

L’inceste frère-sœur est au cœur de sa pièce Agatha (Editions de Minuit, 1981), qu’elle adapte la même année en film. « Il est impossible que Marguerite, totalement bilingue en vietnamien, ait ignoré la légende de la femme et de l’enfant de pierre », estime le professeur Tran Van Cong. Ce conte très ancien et très populaire, sur le thème de l’inceste involontaire, est connu de tous les Vietnamiens.

Saura-t-on un jour la vérité sur l’enfance de Duras ? Elle avait en horreur l’idée que l’on puisse écrire sur sa vie. « L’histoire de ma vie n’existe pas. Ça n’existe pas. Il n’y a jamais de centre. Pas de chemin, pas de ligne. Il y a de vastes endroits où l’on fait croire qu’il y avait quelqu’un, ce n’est pas vrai, il n’y avait personne », assène-t-elle dans L’Amant.

Elle qui a dit « mon père est mort quand j’avais 4 ans », alors qu’elle en avait 7, choisit pour devenir écrivain ce nom de Duras, dans le Lot-et-Garonne, à 10 kilomètres de l’endroit où Emile Donnadieu est enterré. Le berceau de sa famille paternelle. Et s’il fallait lire le titre du roman Emily L. (Editions de Minuit, 1987) « Emile lit Elle » ? Emile est le prénom d’usage de son père pour le différencier de son frère aîné également prénommé Henri. Elle, c’est Marguerite, qui a prétendu : « Je n’ai jamais eu de père. »

De 1922 à 1924, entre l’âge de 8 et 10 ans, après la mort de son père au domaine du Platier, qu’il venait d’acheter, Marguerite vit là avec sa mère et ses frères, entre les villages de Pardaillan et de Duras. L’enfance indochinoise connaît alors une parenthèse de deux ans, qui participe de la construction de l’écrivaine. La majestueuse demeure abrite le bonheur d’une brève enfance campagnarde, que l’on retrouve dans le court-métrage envoûtant de Violaine de Villers et Balthazar Bogousslavsky, Son nom de Duras dans le Platier en ruines (2020). Marguerite passe des journées entières dans le parc, tandis que ses frères aînés, Pierre et Paul, tentent d’apprendre le latin chez un curé.

Comme elle le confie à Marianne Alphant : « L’écriture, je sais d’où elle vient. » Elle vient de ce « pays de Duras » et d’une autre douleur. La petite fille a obtenu de sa mère de garder quelques têtes de bétail. « Mes plus beaux souvenirs, c’est de partir avec les vaches, le long du Dropt, et la fin de mon bonheur, c’est là. » Car un train arrive sans siffler et tue la « Brune » en lui arrachant une corne. L’animal, tel un être sacrificiel, se vide de son sang.

« Je suis restée près de Brune, je lui parlais, je criais et je pleurais. Ce sont de grands souvenirs, parce que c’était avec la mort que j’étais. » Marguerite Duras raconte encore : « Une jeune vache, une jeune fille, qui avait la tête arrachée à moitié qui appelait, qui n’a jamais cessé d’appeler. C’est ça que ça veut dire, l’écriture. » Elle a déjà le sentiment confusqu’elle est « sur le chemin pour devenir quelqu’un comme un écrivain ». Elle a aussi cette phrase, si durassienne : « J’ai un souvenir très violent de l’innocence des vaches. » De ce pays, de cette histoire, de cette douleur, Duras tire son nom de plume. Ce n’est pas rien.

0 notes

Text

Okavango : Caryl Férey

Titre : Okavango Auteur : Caryl Férey Édition : Gallimard Série Noire (17/08/2023) Résumé : Engagée avec ferveur dans la lutte antibraconnage, la ranger Solanah Betwase a la triste habitude de côtoyer des cadavres et des corps d’animaux mutilés. Aussi, lorsqu’un jeune homme est retrouvé mort en plein coeur de Wild Bunch, une réserve animalière […]Okavango : Caryl Férey

View On WordPress

0 notes

Text

🇮🇹 Serie Verde Spionnagio Editoriale Ribalta

Nel 1965 l’agente Francis Coplan passa alla milanese Ripalta che adotta una campagna pubblicitaria incredibile: dice che Paul Kenny è un vero agente segreto che svela i segreti delle sue missioni nei romanzi, e manda i giro notizie di libri ritirati per mano dei servizi segreti. Il marketing spregiudicato funziona sempre, e i libretti della testata “Serie Verde Spionaggio” vanno alla grande. La Ripalta con questa collana presenta in Italia i romanzi francesi della “Fleuve Noir” mentre la concorrente mondadoriana - Segretissimo - attinge alla “Série Noire” (Gallimard), “Espionnage” (Presses de la Cité), “Crime Club”, “L'Arabesque Espionnage” e varie altre testate francesi dichiaratamente dedicate alla spy story.

#spionaggio #espionnage #paperbacks #Paul Kenny #Claude Rank #Francis Coplan #Force M #Ripalta #Serie Verde

5 notes

·

View notes

Photo

Ο Γιάννης Μαρής δημιούργησε με τρόπο πειστικό και αφηγηματικά ελκυστικό μια νουάρ Αθήνα, μολονότι η πόλη δεν ήταν ποτέ νουάρ. Ιδιαίτερα μέσα από τα κλασικά πλέον μυθιστορήματά του της δεκαετίας του 1950, όπως το Έγκλημα στο Κολωνάκι (1953) και το Έγκλημα στα παρασκήνια (1954), έκανε χιλιάδες αναγνώστες να βλέπουν την Αθήνα αλλά και τον κόσμο μέσα από τη λογική και την πλοκή του αστυνομικού μυθιστορήματος. Δεν είναι τυχαίο ότι συγκρίνουν σήμερα τον Γιάννη Μαρή, ως προς την τυπολογία των μυθιστορημάτων του, με έναν άλλο μεγάλο της ελληνικής λογοτεχνίας, τον Μ. Καραγάτση.

Συνδεδεμένος με τις εφημερίδες «Ακρόπολις» και «Απογευματινή», όπου τα μυθιστορήματά του δημοσιεύονταν σε συνέχειες, και με τον εκδοτικό οίκο Ατλαντίς-Πεχλιβανίδης (ο εκδοτικός οίκος της σειράς κόμικ «Κλασσικά Εικονογραφημένα»), ο υπερταλαντούχος και πολυγραφότατος Γιάννης Μαρής έφτιαξε από μόνος του την παράδοση του αστυνομικού μυθιστορήματος στην Ελλάδα. Είναι πραγματικά ένας άθλος, αν σκεφτούμε ότι στη Γαλλία η περίφημη σειρά αστυνομικής λογοτεχνίας Série Noire στηρίχτηκε από τον κορυφαίο εκδοτικό οίκο της χώρας, τον Gallimard.

Δεν θα μπορούσε να υπάρχει πιο νουάρ Αθήνα από αυτήν που βρίσκουμε στο μυθιστόρημα Ο δολοφόνος φορούσε σμόκιν. Είναι ένα μυθιστόρημα που δημοσιεύτηκε σε συνέχειες στην «Απογευματινή» πριν βρει το δρόμο του ως αυτοτελής έκδοση στη σειρά της Ατλαντίδας. Ανήκει κι αυτό στη χρυσή δεκαετία του 1950, ακριβέστερα το 1956.

Είναι μεσάνυχτα όταν ένας νεαρός άντρας παίρνει τον «υπόγειο» από τον Πειραιά για να επιστρέψει στο σπίτι του στην Αθήνα, κάπου στην περιοχή της πλατείας Λαυρίου (αρχή της Γ’ Σεπτεμβρίου, δίπλα στην Ομόνοια). Πρόκειται για τον 28χρονο ταλαντούχο οπερατέρ Αγγελίδη, που έχει πάει στον Πειραιά για να δει μια αστυνομική ταινία στον κινηματογράφο Καπιτόλ, μια ιστορική αίθουσα που λειτουργούσε από τον Μεσοπόλεμο στο Πασαλιμάνι. Έχει αρχίσει να βρέχει και το τρένο κυλάει αργά προς την Αθήνα. Στο βαγόνι υπάρχουν ελάχιστοι, μισοκοιμισμένοι επιβάτες.

Ο Αγγελίδης, μισοκοιμισμένος κι αυτός, κοιτάει μηχανικά από το παράθυρο τις εικόνες της πόλης. Λίγο πριν από τον σταθμό του Θησείου, τα φώτα του τρένου φωτίζουν έναν κάθετο προς τις γραμμές δρόμο. Και μέσα στα ελάχιστα δευτερόλεπτα που κράτησε το φως βλέπει μια συγκλονιστική σκηνή: ένα αυτοκίνητο σταματάει, η πόρτα του ανοίγει και ένα γυναικείο σώμα κυλάει στον χωμάτινο δρόμο. Ο οδηγός φοράει σμόκιν.

Έτσι αρχίζει το μυθιστόρημα, παρασύροντας τον αναγνώστη για περισσότερες από 400 σελίδες σε μια πλοκή με πολλές ανατροπές μέχρι την αποκάλυψη του ανθρώπου με το σμόκιν, που δεν ήταν τελικά ο δολοφόνος. Εκείνο που είναι όμως πιο συναρπαστικό στο μυθιστόρημα αυτό είναι πώς το τυχαίο μπορεί να αλλάξει τη ζωή ενός ανθρώπου, να τον κάνει εμμονικό και να τον μετατρέψει σε έναν ερασιτέχνη ντετέκτιβ, όπως γίνεται εδώ με τον Αγγελίδη.

Από το μυθιστόρημα δεν λείπει και ο αστυνόμος Μπέκας, που μάλιστα τολμάει υπέρβαση καθήκοντος, ρισκάροντας τη θέση του στο Σώμα επειδή τελικά εμπιστεύεται τον Αγγελίδη, τη μαρτυρία του, το πάθος του και τη διαίσθησή του. Ο Μπέκας είναι, όπως ξέρουμε, ο βασικός μυθιστορηματικός ήρωας του Μαρή, πολύ στέρεος, πολύ πειστικός. Ο άλλος σταθερός ήρωάς του είναι ο δημοσιογράφος Γιάννης Μακρής, αρχισυντάκτης της εφημερίδας «Πρωινή», το alter ego του Γιάννη Μαρή.

Αξίζει να αναφέρουμε, για τη σημασία των συμπτώσεων ή καλύτερα των σατανικών συμπτώσεων, ότι λίγους μήνες μετά την έκδοση του μυθιστορήματος του Γιάννη Μαρή, η Άγκαθα Κρίστι κυκλοφόρησε το «4.50 from Paddington» (στα ελληνικά Το τρένο των 16.50, εκδόσεις Ψυχογιός), του οποίου η αστυνομική πλοκή στηρίζεται σε παρόμοιο γενονός.

Η ηρωίδα της Κρίστι στο μυθιστόρημα αυτό, η Έλσπεθ ΜακΓκίλικαντι, βλέπει από το τρένο, φευγαλέα, τον στραγγαλισμό μιας γυναίκας. Την υπόθεση αναλαμβάνει η Μις Μαρπλ, φίλη στο μυθιστόρημα της ηρωίδας.

Ο κόσμος στο μυθιστόρημα Ο δολοφόνος φορούσε σμόκιν είναι από τους πιο αγαπημένους του Μαρή. Είναι ο κόσμος του σινεμά και των μοντέλων. Και στους δύο ο Μαρής συναντά όμορφες κοπέλες, συνήθως λαϊκής καταγωγής, που είναι έτοιμες να δώσουν τα πάντα για λίγη διασημότητα, για καλή ζωή, για ρούχα, για κοσμήματα. Συναντά επίσης τους πλούσιους «διαφθορείς», τους «λεφτάδες», τους ανθρώπους με τα σμόκιν που μπορούν να φτάσουν ακόμα και στο έγκλημα προκειμένου να καλύψουν τις… δουλειές του. Είναι «λεφτάδες», αλλά τις περισσότερες φορές τα χρήματά τους έχουν ύποπτη προέλευση.

Είναι ένα κλισέ, ένα στερεότυπο στη λογοτεχνία του Μαρή, που δεν μας ενοχλεί όμως καθόλου. Παρουσιάζεται πάντα πειστικά, ακόμα κι αν στηρίζεται στην υπερβολή. Το θύμα είναι ένα μοντέλο, ένα μανεκέν. Δεν θα αποκαλύψουμε για ποιον λόγο το έβγαλαν από τη μέση. Το όνομά της ήταν Ζιζή Μενδρινού.

Είναι πολύ σημαντική η σημειολογία των ονομάτων στον Γιάννη Μαρή. Κάθε όνομα χαρακτηρίζει και μια ταυτότητα. Ας πούμε, το άλλο μοντέλο στο μυθιστόρημα αυτό ακούει στο όνομα Ηρώ Μαλίλο. Η σταρ του σινεμά, την οποία κινηματογραφεί ο Αγγελίδης στην εταιρεία όπου δουλεύει, ακούει στο όνομα Λόλα.

Όσο για την εταιρεία, πρόκειται για τριτοκλασάτη, όπου διάφοροι πλούσιοι χρηματοδοτούν ταινίες, αρκεί να παίζουν σ’ αυτές οι ερωμένες τους. Οι πλούσιοι στο Ο δολοφόνος φορούσε σμόκιν ακούνε στο όνομα Δετζώρτζης και Δέξιππος.

Ο οπερατέρ Αγγελίδης, ως ερασιτέχνης ντετέκτιβ, εμπλέκει στην εξιχνίαση του μυστηρίου την αγαπημένη του, φοιτήτρια της Ιατρικής Καίτη Καρέζη, που νοικιάζει κι αυτή ένα δωμάτιο στο ίδιο σπίτι με τον Αγγελίδη, στην πλατεία Λαυρίου.

Ο σκηνοθέτης και συγγραφέας Ανδρέας Αποστολίδης στην εισαγωγή που υπογράφει για την έκδοση αυτή της Άγρας μιλάει για τα ονόματα στον Μαρή. «Δανείζεται συχνά ονόματα ηθοποιών του κινηματογράφου», γράφει. «Όπως της πρωτόβγαλτης τότε Τζένης Καρέζη, του Φαίδωνα Γεωργίτση, που θα γίνει Φαίδων Καψής, της Μάρως Κοντού, που θα γίνει Κόντη. Είχαν προηγηθεί η Βαργή από τη Βεργή, και η Κορν από τον Χορν».

Πραγματική πρωταγωνίστρια του μυθιστορήματος, το είπαμε κιόλας, είναι η Αθήνα. Οι συνοικίες της, η πλατεία Λαυρίου, τα Πατήσια, η Αλεξάνδρας αλλά και η οδός Δημοκρίτου, στο Κολωνάκι, όπου βρίσκεται το διαμέρισμα της Ηρώς Μαλίλο. Είναι επίσης η οδός Μητσαίων, στην Ακρόπολη, όπου βρίσκεται το σπίτι του αστυνόμου Μπέκα. Είναι ακόμα τα μέσα μεταφοράς, λεωφορεία, τρόλεϊ αλλά και το τραμ (μια λεπτομέρεια, που, αν δεν είχαμε άλλα στοιχεία, θα μας επέτρεπε τη χρονολόγηση του βιβλίου).

Είναι τα εστιατόρια και τα ζαχαροπλαστεία, ο Φλόκας, ο Ζωναράς, το εστιατόριο Πάνθεον, η ταβέρνα «Τα Καλάμια». Είναι οι πρωινές και οι απογευματινές εφημερίδες, με τις δεύτερες να έχουν πιο πρόσφατες ειδήσεις σε σχέση με τις πρώτες, λεπτομέρεια καθοριστική για την πλοκή. Είναι και οι Σπέτσες, όχι όμως ως νησί της χάι σοσάιετι, όπου φτάνει κανείς με το πλοίο «Καραϊσκάκης». Τέλος, είναι οι ερωτικές σκηνές ή καλύτερα ο ερωτισμός, που ποτέ δεν γίνεται πορνογραφικός.

Και μια εξομολόγηση: διαβάζοντας Μαρή δεν έχω αισθανθεί ποτέ προδομένος ως αναγνώστης.

Daily inspiration. Discover more photos at http://justforbooks.tumblr.com

5 notes

·

View notes

Text

Auteur(s) : Chase -

Editeur : Gallimard

Langue : Français

Parution : 01/01/1945

6 500,00 €, les 413 premiers numéros de la Série Noire cartonnée Gallimard, très bon état, nombreuses éditions originales avec jacquette.

fr.shopping.rakuten.com

2 notes

·

View notes

Text

#305

dans le sillage de l’horizon

s’abandonner au contentement

rêver d’île, de phare

.

et

.

éloigner

le mythe puissant du grand large

lentement

saluer

les eaux noires du port.

.

© Sophie Grenaud

#PoemeFondu, c’est quoi ?

Un poème fondu est écrit à partir de la page d’un livre, en utilisant uniquement les mots contenus dans cette page. Pas d’obligation d’utiliser tous les mots, mais interdiction d’en ajouter ! C’est une invention de Michèle Grangaud.

Ce poème appartient à une série de 385 écrits en 2019, à partir de L’inconnu sur la terre, de J.M. Le Clézio, aux éditions L’imaginaire (Gallimard).

#Sophie Grenaud#SophieGrenaud#Poeme Fondu#PoemeFondu#poetsontumblr#poesie#poetry#french poetry#poemes#prose

8 notes

·

View notes

Text

Okavango de Caryl Férey

Okavango de Caryl Férey – Editions Série Noire Gallimard Okavango de Caryl Férey, présentation A la demande d’un blanc, un jeune homme, pisteur, se rend dans une réserve pour traquer un rhinocéros. Il a peur des esprits, des rumeurs, mais l’argent le fait continuer. Il est tué. Rainer du Plessis est un mercenaire, exterminateur d’animaux. Il est devenu très riche et puissant. Solanah essaie de…

View On WordPress

#avis Caryl Férey#avis Okavango#avis Okavango de Caryl Férey#avis romans Caryl Férey#éditions gallimard#Caryl Férey#gallimard#gallimard éditions#Okavango#Okavango de Caryl Férey#romans Caryl Férey#série noire gallimard

0 notes

Text

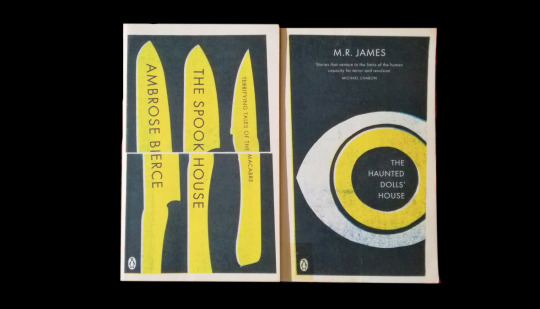

« Gothic Horror » par PENGUIN BOOKS

Royaume-Uni, 2008 Offset, 181×111 mm (71/8 × 45/8)

La collection rassemble dix classiques de la littérature fantastique et du « roman d’horreur » anglophone au format poche.

La ligne graphique a été conçue par la graphiste Coralie Bickford-Smith, qui a créé pour chaque couverture une image originale utilisant la technique du cyanotype, un procédé primitif de la photographie inventé en 1842 par le savant britannique John F. W. Herschel (1792-1871). Le caractère typographique employé est le Futura (1927) de Paul Renner (1878-1956).

Aperçu des différents titres de la collection

Quelle relation établissez-vous entre le procédé iconographique employé ici et les romans rassemblés dans cette collection ?

Le moyen technique utilisé par la graphiste Coralie Bickford-Smith pour atteindre ce rendu visuel est le cyanotype. Le cyanotype est un ancien procédé photographique développé au XIXe siècle. Il implique l'application de deux solutions chimiques sur un support, suivi d'une exposition à la lumière ultraviolette. L'exposition crée une réaction chimique produisant un motif bleu distinctif. Après le lavage, l'image finale se dévoile en positif blanc sur un fond bleu prusse intense. Dans cette collection de « Gothic Horror », le principe est utilisé à l’aide d'objets et d'animaux quelconques en rapport avec les récits qu’ils représentent.

Le lien à établir entre le procédé iconographique et les romans est assez simple. Le cyanotype, créé à partir de la lumière, vient dessiner une image de façon positive. L’objet se dessine grâce à l’assombrissement du fond qu’il ne protège pas de la lumière. L’image semble résulter de la pénombre, surgir de ce fond bleu. Cette esthétique « d’apparition » fait écho à l’ambiance sombre et fantomatique des récits gothiques. On peut aussi remarquer que l’utilisation d’un papier non couché donne du relief à ces effets de lumière et d’ombre par la présence du grain. La technique du cyanotype crée par ailleurs un effet de « flottement », de flou fantomal ; les contours des objets, alors vaporeux, deviennent eux-mêmes des figures fantomatiques. Cet aspect « éthéré » dessine un aspect surnaturel, renforçant l’atmosphère lugubre des couvertures.

Détails, On s'aperçoit du flou fantimatoque créé par le procédé cyanotype et de l'aspect profond que confère le grain à l'image.

Enfin, le procédé du cyanotype vient limiter la palette colorimétrique à deux tons : jaune, bleu, et le blanc du papier qui s’inscrit en défonce. Cette restriction crée une uniformité, établissant un lien logique entre chaque titre de la collection. Cependant, cela n’altère pas l’individualité de chaque titre qui est librement composé à partir d'objets liés à leur intrigue.

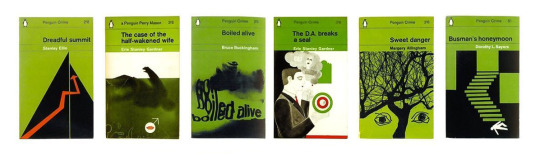

La graphiste a fait le choix de composer à partir de deux tons après s’être inspirée de la ligne éditoriale d’anciennes collections de romans policiers. Cette palette réduite n’est en effet pas sans rappeler la collection Mystery and Crime (1948-1961) de Penguins, où la triade de couleurs vert, noir et blanc inscrit chaque titre dans la collection. Personnellement, cela m’a immédiatement rappelé la collection Série Noire de Gallimard, elle aussi limitée à deux tons, tons, se rapprochant ailleurs à ceux choisi dans la collection Gothic Horror. Cette référence à l’univers de la littérature policière n’est pas anodine et vient renforcer l’univers sinistre dans lequel la collection s’inscrit.

Exemple de collections de romans policiers adoptant des palettes de couleurs restrictives.

Enfin, dans la suite du registre iconographique, on peut remarquer « l’inconsistance » des marges des cyanotypes. Celles-ci ne sont pas toutes similaires et ne forment jamais un rectangle parfait. Ces fonds créent des formes difformes, diverses aux aspects surréalistes sur chaque récit. Ce détail, qui peut paraître dérisoire, me rappelle l’univers architectural géométrique et surréaliste du film du Cabinet du docteur Caligari, un métrage s’inscrivant comme référence dans l’histoire visuelle du genre gothique.

Détails, Mirroir entre la forme d'encrage et l'architecture du film Le Cabinet du Docteur Caligari

On remarque par ailleurs que certains de ces titres dépassent ces contours définis ; The Masque of the Red Death, The Beetle et The House on the Borderlands. Cette liberté de composition dessert les intrigues de ces histoires, The House on the Borderland étant un récit incorporant une histoire d'autres dimensions, The Masque of the Red Death explorant les limites au-delà de la mort, ou encore avec The Beetle où cette sortie du cadre fait écho à l’aspect grouillant des coléoptères.

Détails, Titre où figure du hors-champs

Comment qualifieriez-vous le vocabulaire typographique (choix du caractère et de ses différentes variables, présence dans la composition) utilisé par la graphiste ?

La composition typographique se dévoile simplement, à l'aide d'un caractère linéal sans empattement. Elle dénote des conventions du milieu de la littérature gothique en s'éloignant de caractères très décoratifs et pleins d'arabesques. L'attention est portée sur l'apport d'informations de manière claire mais discrète, afin de ne pas sacrifier l'impact visuel des éléments iconographiques. On remarque que les informations principales se déclinent en majuscules (titre, mention d'auteur) tandis que les citations secondaires se déclinent en bas de casse. Ces citations, ayant pour vocation d'intéresser le lecteur au livre, ne prennent alors pas le dessus sur le visuel, contrairement aux pastilles et systèmes de recommandations que l'on peut apercevoir aujourd'hui, lesquels viennent dénaturer les visuels. Ces nouveaux procédés prennent le dessus sur le récit, projetant la recommandation au premier plan. La recommandation semble alors être le seul argument de vente du livre, tandis qu'ici, l'inscrire de façon plus discrète permet de ne pas détourner l'attention du titre.

La composition distincte et simple la collection « Gothic Horrors » n'est pas sans rappeler la composition des Penguin Classics en Gill Sans, un caractère moderne similaire au Futura. Ce choix suit la tradition de composition britannique et inscrit la collection dans la lignée visuelle associée à la maison d’édition Penguins. Cet aspect est amplifié par l'exagération de l'interlettrage et lune composition majoritairement centrée, comme défini dans la collection Classics par les règles de Jan Tschichold.

La simplicité du caractère permet par ailleurs de s'adonner à des compositions plus originales. Comme on peut le voir sur deux des titres de la collection : The Haunted Doll's House et The Spook House. Ces deux titres font office d'exceptions, s'imbriquant aux éléments iconographiques de manière à ne pas les dénaturer ou détourner des choix visuels forts. L’unification de la collection s'établit à partir de plusieurs paramètres (tons, procédés…) qui s'entrecroisent plutôt que seulement sur une mise en page définie.

Détails, Titre où l'informations se décline autour de l'iconographie

Comment évaluez-vous le degré d’originalité de cette ligne graphique en regard du genre littéraire considéré et de la forme visuelle sous laquelle il est généralement présenté ?

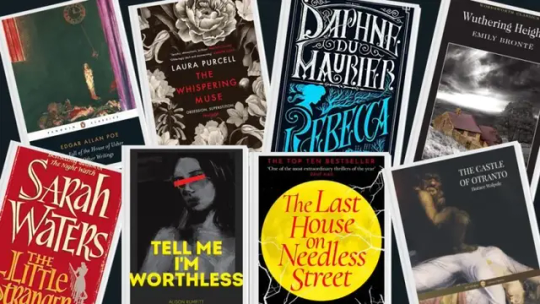

La collection Gothic Horrors de Penguin se démarque réellement du milieu littéraire gothique par sa ligne graphique. En effet, plutôt que de jouer sur des images suggérant la peur, tout se décline ici par l'abstraction. L'aspect lugubre émane du procédé techniques utilisé et du résultat qu'ils produit, plutôt que des éléments hautement figuratif. En effet, la ligne graphique du genre gothique semble souvent reposer sur des représentations littérales de l'épouvante, avec des personnages dans des situations effrayantes. En lien avec le récit gothique, l’abstraction, a ici, pour but de maintenir le suspense, conditionnant ainsi le lecteur au genre du récit qui l'attend. Cela lui permet également de construire de lui-même l'univers lugubre du récit, sans avoir d'image préconçue.

Exemple d'autres couvertures du même genre littéraire, où l'on aperçoit une sur-ornementation, la présence de caractères stylisés au possible, et une utilisation iconographique naïvement figurative, ne laissant aucune place à l'imaginaire.

Enfin, on remarque que cette collection Penguin se démarque aussi par son choix typographique, qui s'écarte vraiment de l'utilisation simple de caractères gothiques ou de tout autre caractère décoratif et sophistiqué. Ici, aucune arabesque, aucun empattement, aucune graisse marquée n'apparaît sur les couvertures. S'éloignant de toute sur-ornementation associée au style gothique, ici, toute la puissance graphique repose sur une iconographie sobre et légèrement suggestive.

7100 caractères

0 notes

Photo

Refonte d’une mise en page éditoriale Ces éditions ont pour objet des réflexions sur l’actualité sociétale. Pour mon approche personnelle, j’ai décidé d’utiliser un format facilement transportable et économique, en accord avec les principes du tract. La couleur du papier diffère en fonction du contenu, ces éditions font partie d’une série où chaque volume est différent, mais similaire. La mise en page se veut économique : un corps de texte faible, des photos de petite taille, une impression en noir et blanc. Le ton se veut ironique. Parce qu’il est souvent question de politique, de faux-semblants et du mépris des différentes classes sociales, l’idée était de contrebalancer la gravité des propos par des photographies humoristiques et des typographies moqueuses. L’utilisation de la Didone pour les citations (souvent péjoratives) permet d’en souligner le ridicule, comme avec cet extrait du tract «Jojo le gilet jaune», où les mobilisations sont qualifiées de mouvement de beaufs. Aucunes capitales, symboles d'une supériorité sociale, ne sont utilisées.

Redesign of an editorial layout The purpose of these editions is to debate on current societal news. For my personal approach, I decided to create an easily transportable and economical format, in accordance with the principles of the leaflet. The color of the sheets differ, according to the content, and these editions are part of a series where each volume is different, but similar. The layout is economical: a small font size, small photographs, black ink. The tone is meant to be ironic. Because it is often about politics, pretense and contempt for the different social classes, the idea was to balance the seriousness of the remarks with humorous photographs and mocking typographies. The use of Didone for quotations (which are often pejoratives) underlines their ridiculousness, as with this extract from the leaflet "Jojo the yellow vest", where the protests are qualified as a movement of hicks. No capital letters, symbols of social superiority, are used.

http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Tracts

3 notes

·

View notes

Text

LES JUMEAUX, 2016/2019

SÉRIE LES JUMEAUX, 2016/2019 DE SAMUEL BUCKMAN

PAR CORINNE SZABO

http://pointcontemporain.com/samuel-buckman-les-jumeaux/

jumeau_wim_delvoye_coudeville_sur_mer_2016

« C’est une image faite de nœuds, comme toute image dans laquelle nous vivons. De petits nœuds, attachés dans le tissu du temps. »

Richard Powers, Le Temps où nous chantions (1)

Il s’agit d’une simple photographie en couleur sur laquelle apparaît un tronc d’arbre en gros plan avec deux rayures rouge et blanche. Comme l’indique le titre, Jumeau/Daniel Buren – 2016 GR 20 - Col de Bavella-Paliri – Corse, l’artiste a photographié ce motif lors d’une marche en Corse en 2016 car il lui évoquait l’outil visuel de Daniel Buren, soit des bandes de 8,7 cm alternativement blanches et colorées posées dans le paysage. Une autre photographie représentant un cercle dans une falaise intitulée Jumeau/Gordon Matta-Clarck - 2016 - Col de Bavella - Corse cite les spectaculaires « cuttings » de Gordon Matta-Clark, dissections géométriques de bâtiments abandonnés voués à la démolition. Des croix noires sur le mur d’un monastère en Espagne renvoient au suprématisme de Malevitch, un cochon croisé en Normandie évoque les travaux de tatouage ou de naturalisation de Wim Delvoye, un caveau familial vide dans le cimetière marin de Bonifacio nous connecte aux installations modulaires de Sol Lewitt, une Vierge de Sanguësa rappelle une photographie de Lio en Madone prise par Pierre et Gilles dans les années 1980, une vitrine contenant les pages ouvertes de journaux locaux nous conduit à l’Album de Hans-Peter Feldmann…

La série Les Jumeaux de Samuel Buckman est basée sur la rencontre instantanée de l’objet au cours d’une déambulation et sur la remontée d’une mémoire artistique dont les restitutions photographiques permettent de faire émerger la connexion. Cette connaissance du monde basée sur la contemplation et la réanimation du souvenir est issue d’un vagabondage qui refuse toute préméditation et qui profite au contraire du choc visuel afin que la mémoire artistique se mette au travail.

La rencontre fortuite et la mémoire involontaire

Conformément à son étymologie latine, le « souvenir » (sub-venire) est ce qui survient, surgit, émerge, affleure, autrement dit ce qui vient du dessous, ce qui ce qui est là latent, « en dessous ». Pour comprendre de manière plus intuitive cette idée de remontée de la mémoire, nous faisons un détour par Proust, par la façon dont il conçoit la réminiscence, lui aussi, sur le modèle de la chute, du heurt ou de l’accroc et par la distinction qu’il opère entre mémoire involontaire et mémoire volontaire. Si le passé semble se tenir dans quelques objets (la madeleine, les pavés inégaux, la serviette, le son de la cuiller contre l’assiette), il ne se tient en réalité pas tout entier dans l’objet mais dans la rencontre (dans la butée pourrions-nous dire) de cet objet avec notre corps. C’est en effet l’idée que l’auteur reprend tout au long de la Recherche avec la madeleine qui trempée dans le thé évoque Combray et dans la série des réminiscences qui vient clore Le Temps retrouvé (2). C’est parce que le narrateur heurte du pied un pavé que Venise et la place Saint-Marc ressurgissent : le fait de trébucher sur ce pavé déclenche ainsi un « accroc » dans l’ordre de la mémoire.

Samuel Buckman joue également sur cette rencontre non préméditée, non organisée où l’objet croisé pendant la pérégrination (un engin, un nid, deux chaises, un porte-cierge, des journaux, des projections lumineuses) permet cette mémoire involontaire proustienne qui nous propulse dans un autre temps et dans un autre espace qui ne sont pas ceux du quotidien et de la banalité mais ceux liés à la production artistique (une œuvre d’art, une démarche artistique, un nom d’artiste). Cette mémoire, qui se caractérise par une forme d’immédiateté, déclenche immédiatement et de manière impérieuse la réminiscence faisant ressurgir un pan entier de la connaissance visuelle et artistique de l’artiste. Et cette mémoire « vivante » qui se distingue de la mémoire externe (volontaire et programmée) passe précisément par la question de l’expérience et du corps.

La déambulation comme locus memoriae

C’est bien par le déplacement que le corps tout entier de Samuel Buckman est impliqué dans sa pratique. Longues marches solitaires dans des endroits isolés, visites de lieux sacrés, déambulations dans les villes ou les villages dont les noms indiquent la géographie de la rencontre, l’artiste se fait flâneur et récolte les bribes d’un quotidien que l’on ne voit pas. L’artiste est en effet, pour Walter Benjamin (3), un « flâneur » dont le rapport au paysage urbain ou naturel se déploie surtout avec son corps et avec les souvenirs qu’il transporte avec lui. Le déplacement permet alors de se reconnecter à des images mentales : ici, le souvenir des œuvres à travers notre culture visuelle.

Par cette pratique qui consiste à parcourir et reparcourir des territoires et à y collecter des traces, Samuel Buckman décrit une nouvelle modalité d’ « ars memoriae ». Inventés dès l’Antiquité et développé à la fin du Moyen-Age et à la Renaissance, « les arts de la mémoire » (4) désignent les dispositions mises en œuvre pour une remémoration, pour une anamnèse. Il s’agit de se fabriquer un itinéraire mental dans un système de lieux et d’images-souvenir puis de parcourir ces lieux afin de retrouver les images. L’art de mémoire est donc un dispositif, une organisation, un agencement de la mémoire personnelle dont le corps en marche construit ses propres « loci» susceptibles de délivrer une « imago agens », une image frappante. Marcher et se mesurer à un espace, c’est donc simultanément y trouver des images mémorielles enfouies mais susceptibles d’émergence dont le corps porte les traces et le souvenir inconscient. À chaque fois, le corps en mouvement apparaît donc comme un instrument du souvenir, un véhicule sensible et les arts de la mémoire qui consistent précisément à opérer ce passage d’une image à une idée sont souvent, pour cette raison, comparés à un jeu de piste ou à une partie de chasse. C’est donc bien au flâneur que revient la tâche ardue d’incarner à travers son art des émotions presque perdues, d’endosser le difficile devoir de conjuguer la mobilité de la vie avec la lenteur de notre esprit et de permettre la résurgence des lieux et des images.

Le montage et l’ouverture

Ces souvenirs artistiques ou ces images frappantes sont collectés et déplacés par Samuel Buckman dans un double espace mémoriel : celui de photographier l’objet qui a déclenché le souvenir et celui de nous montrer cet objet sous un nouveau point de vue grâce à un titre qui le déplace dans un domaine qui n’est pas le sien (une balançoire pour enfant photographiée dans un square nommée Jumeau/Pierre Ardouvin – 2016 - Crazannes, le bâtiment administratif du Guggenheim peint en bleu portant le titre Jumeau/Yves Klein – 2016 - Bilbao – Espagne). L’artiste devient alors le narrateur et l’interprète de cet objet. C’est dans cette discordance entre deux temporalités et deux espaces différents et dans l’agencement concret de lieux incompatibles et de temps anachroniques et hétérogènes, que Samuel Buckman joue sur le montage et sur une vision « stéréoscopique » : le jumeau, le double que l’on ne voit pas mais qui actionne notre mémoire visuelle repose sur une simultanéité de type synchronique ; l’association d’un objet photographié (l’image) à une référence artistique (le titre de la photographie). La photographie est avant tout un principe de simultanéité contradictoire : en mettant à l’arrêt le souvenir, elle permet de saisir d’étranges conjonctions, d’étranges télescopages entre les temps. Nous sommes ici au cœur de la problématique de l’image comme « anachronie » où l’erreur chronologique crée des disjonctions. Les photographies de Samuel Buckman sont avant tout des images saccadées où le passé (l’œuvre citée) et le présent (la rencontre avec l’objet) entrent en collision pour former une « correspondance ». Cette immobilité du temps est ainsi à comprendre au sens d’une « dialectique à l’arrêt » définie par Benjamin dans Le livre des passages : le devenir s’immobilise dans « une constellation » où se rencontrent, sur le mode d’un choc anachronique, l’Autrefois et le Maintenant. Ces montages de temporalités différentes rendant compte des symptômes déchirant « le cours normal des choses » engendrent un renouvellement des relations entre les images. Leur interaction permet alors une prise de conscience : celle de se reconnecter à notre culture visuelle, à notre savoir égaré mais aussi à l’hétérogénéité du monde, au flux ambiant, à une sorte d’ouverture spatio-temporelle qui permet la création et la réflexion.

Conçue comme un inventaire, la série des Jumeaux fait l’objet d’une collection dont la fécondité peut générer de la part du spectateur une « émancipation du regard » et une ouverture. Il faut ainsi, pour terminer, rappeler qu’en positionnant l’atlas de Aby Warburg comme modèle, le travail de Samuel Bukman consiste à réactiver, à travers la photographie, l’œuvre comme lieu de mémoire et de faire ainsi de la pratique hypomnésique (5) une pratique de mémoire. Les photographies deviennent un espace poétique où la vision de l’artiste est utilisée comme un signe qui redonne à voir le monde. Dans cette perspective, l’objectif premier du travail de Samuel Buckman est de réévaluer nos modes mêmes de connaissance et de nous engager dans cette expérience du « non-savoir qui nous éblouit chaque fois que nous posons notre regard sur une image de l’art. » (6).

jumeau_daniel_buren_GR_20_col_de_bavella_paliri_ 2016

jumeau_gordon_matta_clarck_col_de_bavella2016

jumeau_hans_peter_feldmann_vistoria_gastelz_2016

1. Richard Powers, Le Temps où nous chantions, roman de 2003, Editions du Cherche-midi 2. Marcel Proust, A la Recherche du Temps perdu, roman écrit entre 1906 et 1922 et publié entre 1913 et 1917, Gallimard 3. Walter Benjamin, Paris, capitale du XIXe siècle. Le livre des passages, 1939, publié en français en 1989 4. Pour mémoriser les lieux d’un discours, les orateurs dans l’Antiquité recommandaient de parcourir mentalement, de manière répétée, les mêmes lieux, réels ou fictifs. La fréquentation répétée d’un même lieu permet de retrouver les idées qu’on y a déposées sous forme d’images. 5. Un tel processus d’assimilation et de sédimentation d’un matériau extérieur est décrit par Foucault sous le nom d’«hupomnêmata » dans la partie consacrée à L’écriture de soi des Dits et Écrits, 1976-1988. Le terme d’« hupomnêmata » désigne les citations, les pensées consignées par écrit et littéralement faites siennes. Ils constituent une mémoire matérielle des choses lues, entendues ou pensées et les offrent ainsi comme un trésor accumulé à la relecture et à la méditation ultérieures. 6. Georges Didi-Huberman, Devant l’image, Paris, Minuit, 1990

http://pointcontemporain.com/samuel-buckman-les-jumeaux/

5 notes

·

View notes

Photo

MACBETH de Jo Nesbo Dans une ville industrielle ravagée par la pauvreté et le crime, le nouveau préfet de police Duncan incarne l’espoir du changement.

0 notes

Text

L'Agent Seventeen, John Brownlow (Gallimard / Série Noire) - Fanny

View On WordPress

0 notes