#Centro Studi Cura e Comunità

Explore tagged Tumblr posts

Text

Festival delle Medical Humanities: Un Viaggio tra Narrazione, Ascolto e Arti Visive Applicate alla Salute. Il Festival si svolge dal 15 al 20 ottobre con eventi online e incontri in presenza ad Alessandria

La quinta edizione del Festival delle Medical Humanities "Iconografia della Salute" ha preso il via il 15 ottobre 2024 ad Alessandria.

La quinta edizione del Festival delle Medical Humanities “Iconografia della Salute” ha preso il via il 15 ottobre 2024 ad Alessandria. Quest’anno il festival è dedicato al tema “Parola e relazione” e prevede un ricco programma di eventi tra presentazioni di libri, conferenze, tavole rotonde e mostre. La manifestazione si propone di esplorare l’interazione tra narrazione, ascolto e arti visive nel…

#Accademia del Paziente Esperto#Alessandria#Alessio Pini Prato.#arte nella cura#arti visive#ascolto e medicina#Centro Nazionale Malattie Rare#Centro Studi Cura e Comunità#cura e relazione#EUPATI#Eventi ad Alessandria#eventi online#Festival 2024#Festival delle Medical Humanities#Giuseppe Opocher#Graphic Medicine#Iconografia della Salute#Istituto Superiore di Sanità#laboratori sulla salute#Malati di Letteratura#manifestazione interdisciplinare#Mariateresa Dacquino#Medicina Narrativa#Musicoterapia#narrazione e salute#oncologia innovativa#professionalità sanitaria#resistenza al Parkinson#salute e cultura#Sandro Spinsanti

1 note

·

View note

Text

Lambert Maguire, a cura di Fabio Folgheraiter, Il lavoro sociale di rete. L'operatore sociale come mobilizzatore e coordinatore delle risorse informali della comunità, Edizioni Centro Studi Erickson, Trento, 1989. Indice del libro

View On WordPress

0 notes

Text

Favara, XVI Edizione della Festa della Legalità. Ecco il programma dal 3 al 12 Maggio 2024

Dal 3 al 12 maggio 2024, si svolge a Favara la XVI Edizione della "Festa della Legalità", voluta e coordinata da Gaetano Scorsone. Ecco il programma degli appuntamenti in cartellone: Venerdì 3 maggio Ore 09.30, il Liceo Statale “M. L. King” in collaborazione con il Centro Studi “A. Russello”, presenta il Convegno: La Grande Sete di… Giustizia, Aula “C. Marrone”. Saluti: Dirigente Scolastico Prof.ssa Mirella Vella; Antonio Palumbo (Sindaco di Favara); Dott.ssa Maria Buffa (Dirigente USR Sicilia); Dott. Gaetano Scorsone (Coordinatore Festa della Legalità). Interventi: -Prof. Salvatore Ferlita (Università Kore, Presidente Centro Studi “A. Russello”); -Dott. Salvatore Cardinale (Magistrato a riposo); -Dott. Antonio Liotta (Editore, Vice Sindaco di Favara); -Prof. Calogero Sorce (Docente Liceo “M. L. King”); -Letture di Sara Chianetta (Vice Presidente Centro Studi “A. Russello”); -Interventi artistici a cura del Gruppo Teatro “I Ragazzi del King” diretto dalla Prof.ssa Arianna Vassallo. Modera la Professoressa Giada Attanasio (“Docente Liceo M.L.King”). Domenica 5 maggio Ore 08.30, l’A.I.D.O. Gruppo Comunale Favara “N. Papa–S. Urso”, il C.A.M.E. dei Templi di Favara e la Chiesa Madre presentano l’evento: Memoria, Gratitudine, Preghiere: percorsi di legalità di una comunità in cammino. Programma: - Ore 08.30-09.15: Afflusso delle auto e moto d’epoca e dei partecipanti presso il “Saracen Bar” di Via Capitano Callea n. 119; - Ore 09.30: Inizio percorso della memoria con l’omaggio a Stefano Pompeo presso il Cimitero di Piana Traversa (deposizione composizione floreale, lettura profilo, preghiera); a seguire visita alla Stele del Beato Giudice Rosario Angelo Livatino – sp3 -, fermata in Via Padre Pino Puglisi e in Corso Vittorio Veneto (scaletta) per ricordare rispettivamente il Beato Pino Puglisi, Gaetano Guarino e Stefano Pompeo; - ore 11.30: Santa Messa in Chiesa Madre, celebrata dall’Arciprete don Nino Gulli. Al termine, consegna del IV Trofeo “Gaetano Tuzzolino/Gaetano Parello” alla Tenenza dei Carabinieri di Favara da parte del C.A.M.E. dei Templi. Lunedì 6 maggio Ore 10.30, l’A.N.F.F.A.S., l’I.I.S.S. “E. Fermi” e la Pro Loco “Castello” presentano il workshop inclusivo per il rispetto dei Beni Comuni: Insieme si può, presso la sede dell’A.N.F.F.A.S. di Via E. Berlinguer n.23 di Favara. Interventi a cura di persone con disabilità dell’Associazione ospite e degli Alunni dell’I.I.S.S. “E. Fermi”. Martedì 7 maggio Ore 09.30, l’I. C. “A. Camilleri” e l’Associazione “Favara per il Futuro” presentano In classe con Livatino, plesso “Mendola-Vaccaro”. Interventi di Autorità locali ed esponenti dell’Università Kore di Enna. Ore 11.00, l’I. C. “G. Guarino” con la partecipazione degli studenti dell’I.P.S.S.E.O.A. “G.Ambrosini”, in una dimensione di continuità e orientamento, presenta lo spettacolo teatrale Voli di colombe, ali di farfalle, dedicato a bambini vittime innocenti della mafia. 0re 16.30, l’I. C. “Falcone Borsellino” presenta lo spettacolo La classe dei banchi vuoti, tratto dall’omonimo libro di Don Luigi Ciotti, con il coordinamento degli insegnanti Maria Cristina Marrella e Francesco Brutto. Mercoledì 8 maggio Ore 09.30, l’I. C. “V. Brancati” presenta il Convegno La lotta per la legalità, la giustizia e la libertà. L’ultimo discorso di Giacomo Matteotti, presso il Castello Chiaramonte di Favara. Saluti: -Prof.ssa Carmelina Broccia, Dirigente Scolastico; -Antonio Palumbo, Sindaco del Comune di Favara; -Dott.ssa Miriam Mignemi, Presidente del Consiglio Comunale; -Dott.ssa Etta Milioto, Presidente Commissione Pari Opportunità; Interventi: -Dott. Paolo Cilona, giornalista e scrittore; -Francesco Curaba, già Dirigente Scolastico; Intermezzi musicali a cura dell’orchestra dell’Istituto. Letture e approfondimenti: -Prof.ssa Giuseppina Mira, poetessa; -Alunni delle classi terze di scuola secondaria di I grado. Coordina la Prof.ssa Ombretta Canu, docente I. C. “V.Brancati”. Ore 15.00, l’Associazione Culturale Unitre visita la Casa Circondariale “P. Di Lorenzo” (Petrusa) per presentare Conciliazione e Tradizioni popolari, momento di intrattenimento con poesie, canzoni, recitazioni, letture, sketch di vita vissuta, barzellette, serenate e altro ancora al fine favorire un positivo afflato di spontanea inclusione, di umana condivisione e di pari dignità. Oltre ad una rappresentanza dell’Unitre è prevista la presenza del Presidente del Consiglio Comunale di Favara, Dott.ssa Miriam Mignemi. Ore 19.30, presso la Chiesa di San Giuseppe Artigiano, Veglia di Preghiera per la Pace e la Legalità, aperta a tutta la comunità cittadina. Giovedì 9 maggio Ore 20.30, la Compagnia Teatrale “Arcobaleno” e il Comune di Favara presentano: Anime, tratto da Anime che si chiamano di Antonella Morreale, Castello Chiaramonte. Regia di Antonella Morreale e Franco Sodano. Musiche di Franco Sodano e Gigi Finestrella. Musici: The Angels e Myriam Russello. Venerdì 10 maggio MANIFESTAZIONE FINALE Ore 09.30, inizio afflusso delle rappresentanze scolastiche e associative, degli ospiti, delle Autorità e della cittadinanza, in Piazza don Giustino per prepararsi alla Marcia della Legalità. Ore 10.00, partenza del corteo da Piazza don Giustino in direzione Piazza Cavour, attraversando Via Roma, Via Vittorio Emanuele, Via Cesare Battisti. Ore 10.30, Piazza Cavour: deposizione Corona di fiori al Monumento ai Caduti delle Guerre e alle Vittime innocenti della mafia; saluti delle Autorità; scopertura e presentazione della maxi tela dedicata all’Esercito Italiano -Istituzione Madrina della manifestazione - con l’intervento del Maestro Vincenzo Patti; consegna del 6° Trofeo “Salvatore Cucchiara” al Vigile del Fuoco Antonio Lattuca; passaggio dello Stendardo della Legalità dall’Unitre Empedocle all’Istituto Studi e Ricerca "Calogero Marrone”. La consueta iniziativa Pane, Olio e… Legalità offrirà la possibilità di gustare il buon pane favarese, donato dai Maestri Panificatori cittadini e arricchito dalla qualità dell’olio frutto della nostra terra. Il gustoso assaggio sarà accompagnato da pensieri sulla Legalità che gli studenti delle Scuole cittadine, insieme ai loro familiari, hanno appositamente preparato. A curare l’organizzazione e la distribuzione gli Allievi dell’I.P.S.S.E.O.A.“G. Ambrosini”. Saluti finali Read the full article

0 notes

Text

"Il 41° Congresso di Cardiologia, promuovere la salute del cuore attraverso la conoscenza, la cura e la prevenzione"

di Riccardo Rescio

Il Congresso di Cardiologia "Conoscere e Curare il Cuore" rappresenta un appuntamento imprescindibile per la comunità medica e cardiologica internazionale.

Questo importante evento, in programma dal 29 febbraio al 3 marzo 2024 nella prestigiosa location della Fortezza da Basso, celebra la sua 41ª edizione sotto l'egida del Centro per la Lotta contro l'Infarto Fondazione Onlus.

Da oltre quarant'anni, il Congresso si distingue come un faro di conoscenza nel panorama cardiologico, offrendo un'ampia panoramica sugli ultimi progressi nella diagnosi e trattamento delle malattie cardiovascolari.

Grazie alle ricerche in biologia molecolare, studi sperimentali, fisiopatologia, indagini epidemiologiche e studi clinici, gli esperti presenti potranno approfondire le tematiche più attuali e condividere le migliori pratiche per promuovere la salute del cuore.

Anche questa edizione, diviene catalizzatore di idee e innovazioni nel settore cardiologico, offrendo ai partecipanti l'opportunità unica di scambiare conoscenze, esperienze e scoperte scientifiche.

La prevenzione delle malattie cardiache riveste un ruolo centrale in questo contesto, poiché investire in stili di vita salutari, effettuare controlli regolari e sensibilizzare sull'importanza di ridurre i fattori di rischio come il fumo, l'obesità, il diabete e l'ipertensione rappresenta il fondamento per preservare la salute del cuore e ridurre l'impatto delle patologie cardiovascolari sulla popolazione mondiale.

Firenze 1° marzo 2024

Centro per la Lotta contro l'Infarto

0 notes

Text

Per contribuire ai necessari lavori di restauro della Chiesa romana, venerdì 8 dicembre (festa dell’Immacolata Concezione), la Sala concerti della Basilica di Santa Cecilia in Trastevere, ospiterà, con inizio alle ore 17,00, un concerto di musica classica eseguito dal “Can Roig Ensemble di Barcellona” composto dai professori della scuola municipale di musica “Can Roig i Torres” Mario Bugliari (Viola), Maria Teresa Folqué (Chitarra), Carles Franco (Violino), Medeya Kalantàrava (Violino), Elisabetta Renzi (Violoncello) e Isabel Suoto (Flauto traverso). Il nome del gruppo “Can Roig Ensemble” proviene dall’edificio modernista in cui ha sede la scuola, ubicato nel centro storico di Santa Coloma de Gramenet municipio dell’area metropolitana di Barcellona, che, oltre all’ordinaria attività pedagogica, promuove progetti didattici di carattere sociale per dinamizzare l’ascolto e la pratica della musica nei diversi centri educativi del municipio. L’idea di organizzare dei concerti (ad ingresso gratuito) per sostenere mediante offerte i restauri della Basilica di Santa Cecilia in Trastevere, di cui è Rettore Mons. Marco Frisina e resi possibili dall’ospitalità della Comunità del Monastero delle Benedettine di Santa Cecilia in Urbe, di cui è Abbadessa Maria Giovanna Valenziano, è “nata” nel 2015. Anche ciò che verrà raccolto in occasione del concerto dell’8 dicembre è finalizzato ai restauri, ed in specifico ai restauri dei materiali lignei. L’edificio antichissimo, che sorge sui resti della domus romana dove visse Santa Cecilia, ha una stratificazione nei secoli, dal Paleocristiano al Romanico, dal Gotico al Liberty. Sempre minata dall’umidità, a causa della vicinanza del Tevere, la Basilica ed i suoi arredi hanno bisogno di continua sorveglianza e di continui interventi di restauro. Di qui la necessità di un aiuto concreto. La Basilica è patrimonio dello Stato Italiano, affidato alla cura delle Benedettine, da sempre vigili custodi delle memorie di arte e di fede. Anche nell’ottica di valorizzare tale patrimonio, il Monastero, negli anni, ha attivato tre scuole-laboratorio, aperte a tutti, senza limiti di età né requisiti di partenza. La scuola “Cantantibus Organis”, nata con l’intento di fare esperienza dell’ars celebrandi in ambito monastico, gode del Patrocinio dell’Ufficio Liturgico della Diocesi di Roma e dell’Aiscgre, Associazione Internazionale Studi Canto Gregoriano e si avvale della collaborazione dell’“Academia Latinitati Fovendae”. Il suo nome richiama Santa Cecilia, martire della prima comunità cristiana di Roma, di cui il Monastero conserva la memoria. Tra gli insegnanti: sr. Dolores Aguirre ccv, Luigi Pastoressa, Nico De Mico, Mons. Giuseppe Liberto. La scuola “Petali e Pennelli” per l’acquisizione delle tecniche dell’acquerello botanico. Insegnante Aurora Tazza. Il “Laboratorio per la conservazione, manutenzione e recupero dei beni - memoria delle attività del Monastero”. Insegnante Daniela Caporali Viggiani. Il programma del concerto sarà caratterizzato dalla varietà timbrica dei vari insiemi: undici valzer di Franz Schubert arrangiati per flauto e chitarra da Th. Pinschof e Jochen Schubert; il quartetto per flauto, chitarra, viola e violoncello scritto da Schubert nel 1814 sulla base del trio Notturno op.20 per flauto, viola e chitarra di Vaclav Thomas Matiegka virtuoso della chitarra e compositore di successo nei circoli amatoriali di musica di Vienna; il trio incompiuto in si minore D471 per violino, viola e violoncello di Franz Schubert, scritto negli anni 1816-17 quando ancora spensieratamente scriveva per le frequenti serate cameristiche celebrate in compagnia degli amici; il quintetto in re maggiore G448 di Luigi Boccherini per due violini, viola, violoncello e chitarra ricco di sonorità “spagnoleggianti” che l’ambiente di Madrid gli ispirava. Di fatto il compositore visse a Madrid dal 1768 fino alla morte nel 1804, prestando il suo servizio come compositore di corte all’Infante Luigi

fratello del re Carlo III di Borbone dedicandosi soprattutto alla produzione da camera con opere di tutti i generi, tra cui ben 125 quintetti. In occasione del concerto, la Reverenda Madre aprirà la Cripta della Basilica e, al termine della visita, si potrà verificare il progresso dei restauri dei materiali lignei del Monastero, eseguiti dal “Laboratorio per la conservazione, manutenzione e recupero dei beni - memoria delle attività del Monastero” con la guida della restauratrice Daniela Caporali Viggiani. Anche questa iniziativa è sostenuta dal Maestro Claudio Giuliani, dalla Coop. Sociale “Apriti Sesamo”, dall’Associazione “Ghibli” nella persona di Giulia Romano, e dall’Associazione “Palatinum”.

0 notes

Text

La coscienza del luogo

appunti sul tragitto #3

Alberto Magnaghi è architetto, urbanista e Professore emerito di Pianificazione Territoriale presso il Dipartimento di Architettura dell’Università di Firenze, dove ha fondato il Laboratorio di Progettazione Ecologica degli Insediamenti, laboratorio di ricerca che raggruppa docenti, ricercatori, collaboratori, laureati, laureandi, dottori, dottorandi e studenti in forme mobili di discussione e di lavoro comune.[1] I suoi studi sul territorio lo hanno portato alla fondazione della Scuola Territorialista italiana, approccio contemporaneo alla pianificazione e al design urbani e regionali oggi condivisi dai cosiddetti Territorialisti, teorici e studiosi impegnati nella formulazione di nuovi modelli per affrontare il problema ecologico, che condividono una critica alla nozione tradizionale di sviluppo sostenibile e concentrano l’attenzione sulla necessità di un ritorno a una prospettiva locale. Nell’analisi storica dello sviluppo del concetto di territorio, alla ricerca delle cause e delle condizioni che hanno generato l’ odierna crisi ecologica, Magnaghi spiega come prima dell’avvento della modernità meccanizzata il territorio fosse individuabile come “l’ambiente dell’uomo”, un terzo elemento prodotto dalla co-presenza e co-evoluzione della natura insieme agli insediamenti umani.

Nel libro Il principio territoriale, il teorico analizza come la situazione di distacco degli abitanti dal proprio territorio caratteristica della modernità sia sintomo di una più generale trasformazione di questi in lavoratori, clienti e consumatori atomizzati, messa in atto e perpetuata negli anni dai sistemi socio-economici e tecno-finanziari globali.[2] La società capitalistica moderna, basata sull’avanzata tecnico-scientifica e fatta di reti globali e realtà dislocate ha strutturato una nuova concezione di territorio come sito inanimato, semplice spazio vuoto su cui adagiare i meccanismi della civiltà delle macchine. La civilizzazione moderna ha preteso di svilupparsi a prescindere dall’ambiente naturale, interrompendo il processo di co-evoluzione tra uomo e natura per instaurare una dinamica di dominio e controllo del primo sulla seconda.

Quello che è il risultato di un processo di stratificazione lungo tutta la storia, denso di saperi, conoscenze e memorie è stato quindi concettualmente svuotato e strumentalizzato ai fini produttivi. In questo modo, con l’abbandono del concetto di territorio come ambiente di cui l’uomo è parte, l’azione sulla natura è stata rivolta al dominio e al controllo e ha generato enormi danni per entrambe le parti coinvolte: l’ambiente e l’umanità. Constatato che il sistema in cui abbiamo investito e su cui pensavamo di poter fare affidamento non è sostenibile e ha inoltre fallito nella promessa di un miglioramento del lavoro e della vita per tutti, si rende evidente la necessità di nuove forme di progettazione e organizzazione, in grado di rimettere al centro i bisogni dell’ecosistema territorio ripartendo dai valori base della comunità. Risanare il rapporto tra abitanti e spazi abitati significa recuperare i saperi contestuali del vivere e riconoscere le identità dei luoghi, espresse nei loro paesaggi. In quest’ottica si rende necessaria anche una nuova narrazione degli stessi abitanti contemporanei che devono diventare costruttori dei patrimoni locali attraverso il recupero del rapporto con il territorio, in senso individuale e comunitario. Questo è possibile attraverso un cambio di prospettiva, per cui gli abitanti tornino ad avere cura del territorio e ad impegnarsi quotidianamente nel rapporto con esso, considerando il luogo come bene patrimoniale comune.

La struttura capitalistica della società e la conseguente disgregazione delle forme di solidarietà sociale e di classe hanno generato da tempo risposte oppositive, nella forma di mobilitazioni globali contro le azioni dannose e in favore di modalità più consapevoli di progresso. La globalizzazione ha fatto inevitabilmente riemergere la dimensione locale, in cui si attivano modalità di mutuo soccorso e la crescita di coscienza del luogo collettiva e individuale. Lo studioso riconosce l’esistenza in Italia di varie forme di organizzazione sociale basate sulla partecipazione, sulla valorizzazione attiva del patrimonio territoriale realizzata attraverso la collaborazione:

La produzione sociale del territorio e del paesaggio, attraverso la partecipazione collettiva alla produzione di un patrimonio vivente deve promuovere un processo che sappia sottrarre il patrimonio storico e paesaggistico alla sua funzione museale e mercantile verso una sua riappropriazione e qualificazione attiva come bene comune per l’elevazione della qualità della vita, dell’ambiente e dei paesaggi contemporanei.

A questo fine diventa fondamentale che gli abitanti dei territori riprendano consapevolezza di saperi, identità, culture accumulate nei tempi lunghi della storia e si ridefiniscano attraverso l’appropriazione di questa mole di conoscenze, costruendo una propria “coscienza del luogo”. Ed è a mio parere in questo snodo che si evidenzia la rilevanza del contributo che l’arte contemporanea può fornire all’interno di un più ampio progetto di riterritorializzazione. Attraverso le pratiche partecipative non convenzionali, le forme di residenza artistica context specific e le altre varie forme che la progettualità artistica assume oggi, si apre la possibilità di creare situazioni specifiche per gli abitanti dei singoli territori e costruire spazi di prossimità, in cui riattivare le relazioni e generare reti dal basso. Il ritorno al territorio si concretizza in un contro-esodo verso le zone marginali, rimaste escluse dai processi di agglomerazione urbana.

[1] http://www.lapei.it/

[2] Alberto Magnaghi, Il principio territoriale, Bollati Boringhieri, 2020

#arte contemporanea#pratiche territoriali#alberto magnaghi#villa d'ogna#territorio#coscienza del luogo#contemporaneo

1 note

·

View note

Text

Armonie in Amicizia: Musica ed Emozioni al Day Hospital Onco-Ematologico di Alessandria

Il 14 novembre 2024, il Coro Unitre Alessandria si esibisce presso l’Ospedale Civile di Alessandria per regalare un momento di serenità a pazienti e famiglie.

Il 14 novembre 2024, il Coro Unitre Alessandria si esibisce presso l’Ospedale Civile di Alessandria per regalare un momento di serenità a pazienti e famiglie. Il Day Hospital Onco-Ematologico dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Alessandria ospiterà, il 14 novembre 2024 alle ore 17, l’evento musicale “Armonie in Amicizia – Quattro passi tra musica ed emozioni”. Questo speciale concerto, che…

#Alessandria cultura#Alessandria eventi#Alessandria today#AOU Alessandria#Armonie in Amicizia#assistenza oncologica#benessere pazienti#benessere psicofisico#BIOS Donne Operate al Seno#Centro Studi Medical Humanities#coinvolgimento comunità#comunità ospedaliera#concerto benefico#concerto per pazienti#Coro Unitre Alessandria#Cultura Alessandria#cura attraverso la musica#DAIRI#Day Hospital Onco-Ematologico Alessandria#donazione pianoforte#Elia Fumagalli#eventi benefici#evento ospedaliero#famiglia Taulino#Google News#italianewsmedia.com#Monica Elias#musica e salute#musica in ospedale#musica terapeutica

0 notes

Text

Mario Giacomelli: Figure/Ground

da https://www.getty.edu (trad. G.Millozzi)

--- Nato in povertà, in gran parte autodidatta, Mario Giacomelli è diventato uno dei più importanti fotografi italiani. Dopo aver acquistato la sua prima macchina fotografica nel 1953, ha iniziato a creare ritratti "umanistici" di persone colte nei loro ambienti naturali e astrazioni drammatiche di paesaggi. Ha continuato a fotografare nella sua città natale, Senigallia sulla costa adriatica italiana, ma non solo, per quasi cinquant'anni. Rese in bianco e nero ad alto contrasto, le sue fotografie sono spesso grintose e crude, sempre intensamente personali.

Questa interessante mostra a Los Angeles (USA) presso il Centro della Fondazione Getty è dedicata alla memoria di Daniel Greenberg (1941-2021) ed è stata possibile grazie alla donazione da lui fatta insieme a Susan Steinhauser.

----------------

Mario Giacomelli (1925-2000) è unanimemente considerato come uno dei più importanti fotografi italiani del XX secolo. Nato in povertà, ha vissuto tutta la sua vita a Senigallia, una città sulla costa adriatica italiana, nelle Marche. Dopo aver perso suo padre all'età di nove anni ed aver completato ad undici la scuola elementare, ha fatto l'apprendista tipografo e lo stampatore, iniziando da autodidatta a dipingere e a scrivere poesie. Con i soldi donati da un anziano dell’ospizio dove la madre lavorava, aprì una sua tipografia, attività che gli ha assicurato la stabilità finanziaria per tutta la vita. Il suo impegno con la fotografia è iniziato poco dopo, profuso la domenica, quando il negozio era chiuso.

Dopo aver acquistato la sua prima macchina fotografica nel 1953, Giacomelli ottenne rapidamente numerosi riconoscimenti per la cruda espressività delle sue immagini, che echeggiavano molte dei temi del cinema neorealista del dopoguerra e della letteratura esistenzialista, con i loro interessi sulle condizioni della vita quotidiana e della gente comune come pensiero, individuale ed affettivo. La sua preferenza per la pellicola con grana grossa e per la carta da stampa ad alto contrasto lo ha portato a creare composizioni audaci e geometriche con neri profondi e bianchi luminosi. Focalizzando più frequentemente la sua macchina fotografica sulle persone, i paesaggi e le marine delle Marche, Giacomelli ha trascorso diversi anni ad esplorare la sua personale idea fotografica, ampliandola e reinterpretandola, o riproponendo un'immagine realizzata per una serie per includerla in un'altra. Dando inoltre alle sue opere titoli derivati dalla poesia, trasformò soggetti familiari in meditazioni su temi esistenziali, il tempo, la memoria e sul senso dell'esistenza stessa.

LA FORMAZIONE DI GIACOMELLI

Da giovane Giacomelli prestò per un breve periodo servizio nell'esercito italiano durante la II Guerra Mondiale. La sua pratica fotografica mostra l'influenza di due approcci prevalenti nella fotografia europea del dopoguerra: l' "umanesimo", che è spesso associato al fotogiornalismo, e l'espressione artistica come mezzo per esplorare la psiche interiore, derivata dalla teoria della fotografia soggettiva avanzata dal tedesco Otto Steinert (1915-1978). In Italia, questi approcci hanno trovato le loro rispettive controparti nei circoli fotografici "La Gondola", fondato a Venezia nel 1948, e "La Bussola", nato a Milano nel 1947. Giacomelli, da fotografo autodidatta, ha scambiato idee e conoscenze con i membri di entrambi i club. Fu anche cofondatore del circolo "Misa", una sezione locale de "La Bussola" che prese il nome dal fiume che scorre a Senigallia.

Le persone ed i luoghi di Senigallia sono motivi ricorrenti nell'opera di Giacomelli. Oltre a rivelare il suo interesse per le diverse comunità della sua città natale - dalle fotografie di una famiglia rom ai bambini che si divertono sulla spiaggia - dimostrando la sua capacità di combinare impulsi umanistici ed espressivi. Giacomelli sin da giovane capì come la grana grossa, il movimento e l'alto contrasto potevano fare di più che fornire semplicemente una sensazione di astrazione in quanto accrescevano anche il potere emotivo delle immagini.

I PRIMI LAVORI (1956–60)

Mia madre 1956, stampato 1981, Mario Giacomelli, stampa alla gelatina sali d'argento. Il J. Paul Getty Museum, dono di Daniel Greenberg e Susan Steinhauser. Riprodotto per gentile concessione di Mario Giacomelli Archive © Rita e Simone Giacomelli

Nel 1955 Giacomelli acquistò la fotocamera Kobell di seconda mano con obiettivo Voigtländer che avrebbe impiegato per il resto della sua carriera. In seguito la descrisse come qualcosa che era stato "rattolato", ossia tenuto insieme con del nastro adesivo e che perdeva sempre parti! Realizzata dai produttori milanesi Boniforti & Ballerio, la fotocamera utilizzava rullini 120 per produrre negativi 6 x 9 cm e dandogli la possibilità di usarla con obiettivi intercambiabili ed un flash sincronizzato. Per Giacomelli non era un dispositivo per registrare la realtà, ma un mezzo di espressione personale. La sua prima collaborazione con membri di club fotografici locali e nazionali e la sua sperimentazione con l'illuminazione naturale e artificiale, esposizioni multiple e altre tecniche con questa nuova macchina fotografica ed in camera oscura hanno presto portato a quella raffinatezza di un linguaggio visivo unico che lo contraddistingue.

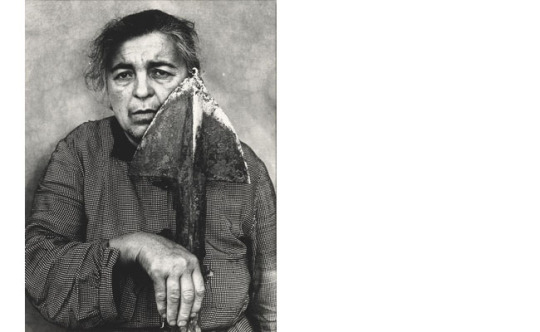

Tra le prime fotografie di Giacomelli ci sono ritratti di familiari e amici: l'immagine di sua madre che tiene in mano una vanga è una delle sue più significative. Ha anche scattato fotografie di nature morte e studi di figura nella sua casa e nel giardino; i nudi esposti in mostra ritraggono il fotografo e sua moglie, Anna. Relativamente convenzionali nella composizione, queste opere illustrano come Giacomelli abbia imparato il suo mestiere, fornendo anche la misura in cui il suo soggetto è stato suggerito dalle persone e dai luoghi a lui più vicini.

OSPIZIO | VERRÀ’ LA MORTE E AVRÀ I TUOI OCCHI (1954–83)

Verrà la morte e avrà i tuoi occhi, n. 97 , 1966; stampato 1981, Mario Giacomelli, stampa alla gelatina sali d'argento. Il J. Paul Getty Museum, dono di Daniel Greenberg e Susan Steinhauser. Riprodotto per gentile concessione di Mario Giacomelli Archive © Rita e Simone Giacomelli

La prima opera che Giacomelli espose in serie fu Ospizio. Raffigura i residenti della casa per anziani di Senigallia, dove sua madre lavorava come lavandaia, che ha visitato per diversi anni prima di iniziare a fotografarvi. Realizzate con il flash, le immagini che ne risultano sono caratterizzate da uno studio inflessibile di individui che vivono i loro ultimi giorni. In seguito si riferirà a queste come le sue fotografie più vere e dirette perché riflettevano la sua stessa paura di invecchiare.

Giacomelli ha continuato questa serie per quasi tre decenni, ribattezzandola nel 1966 Verrà la morte e avrà i tuoi occhi come il titolo di una raccolta di poesie dello scrittore Cesare Pavese (1908-1950). Nel portfolio pubblicato nel 1981 ha intensificato le qualità inquietanti del declino e dell'isolamento mentale e fisico ingrandendo piccole porzioni dei suoi negativi e stampando su carta accartocciata anziché piatta.

"Verrà la morte e avrà i tuoi occhi, questa morte che ci accompagna dalla mattina alla sera, insonne".

—Tradotto da Geoffrey Brock, 2002

LOURDES (1957 e 1966)

Lourdes, 1957, Mario Giacomelli, stampa alla gelatina sali d'argento. Il J. Paul Getty Museum, dono di Daniel Greenberg e Susan Steinhauser. Riprodotto per gentile concessione di Mario Giacomelli Archive © Rita e Simone Giacomelli

In contrasto con Ospizio / Verrà la morte e avrà i tuoi occhi, la serie Lourdes descrive persone che vivono con malattie, ferite o disabilità che sono alla ricerca di una guarigione miracolosa. Giacomelli ricevette l'incarico di fotografare in questo luogo di pellegrinaggio cattolico nel sud della Francia nel 1957. Fortemente addolorato da ciò che vide, usò solo pochi rullini, restituì la somma che gli era stata anticipata e per un po’ di tempo non mostrò a nessuno le immagini scattate. Si recò poi di nuovo a Lourdes nel 1966, con la moglie e il secondo figlio. Questa volta era alla ricerca di una cura, per il loro figlio, che aveva perso la capacità di parlare a seguito di un incidente.

Lourdes è l'unica serie realizzata da Giacomelli fuori dall'Italia, anche se gli è stato attribuito un gruppo di fotografie realizzate in Etiopia (1974) ed un altro in India (1976). Giacomelli acquistò macchine fotografiche e pellicole per due persone che stavano programmando un viaggio in questi paesi, ed entrambi hanno tratto spunti e suggerimenti da precedenti discussioni con lui quando fotografarono nelle rispettive località. Giacomelli in seguito fece delle stampe dai negativi e firmò il suo nome su alcuni di essi, riconoscendo così la sua collaborazione.

PUGLIA (1958)

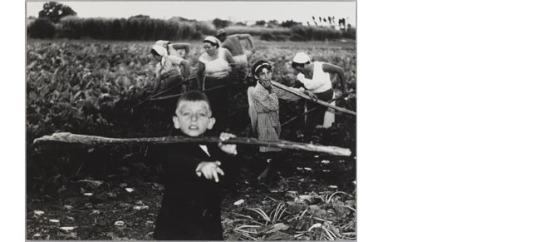

Puglia , 1958; stampato 1960, Mario Giacomelli, stampa alla gelatina sali d'argento. Il J. Paul Getty Museum, dono di Daniel Greenberg e Susan Steinhauser. Riprodotto per gentile concessione di Mario Giacomelli Archive © Rita e Simone Giacomelli

Giacomelli gestiva la sua tipografia, la Tipografia Marchigiana, nel centro di Senigallia. Un’attività di successo che divenne ben presto un luogo di ritrovo per fotografi, artisti e critici, il cui indirizzo stampato lo ritroviamo sul verso di tutte le sue fotografie. Nei suoi primi anni, l'attività occupava la maggior parte del tempo di Giacomelli, lasciandogli solo la domenica per le sue escursioni fotografiche. Così esplorava più spesso la vicina sua città, le sue spiagge e la campagna circostante nelle Marche, solo di tanto in tanto viaggiava anche più lontano.

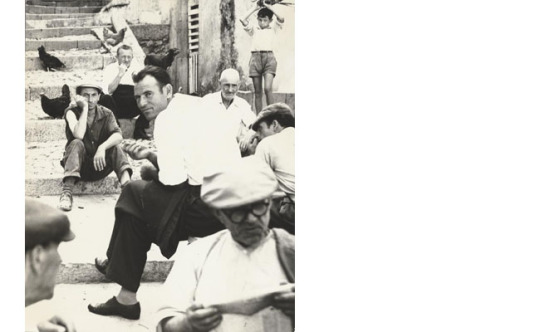

Per questa serie, realizzata in Puglia, la provincia più a sud-est d'Italia (il “tacco dello stivale”), dovette fare un viaggio di circa 480 chilometri. Lì ha concentrato la sua attenzione sull'interazione di più generazioni di cittadini che si riuniscono tranquillamente sullo sfondo della tipica architettura semplice e imbiancata delle città collinari come Rodi Garganico, Peschici, Vico del Gargano e Monte Sant'Angelo. Queste immagini ci forniscono un'idea della capacità di Giacomelli di coinvolgere i suoi soggetti, sottolineando anche il fondamentale impulso umanistico nel suo lavoro.

SCANNO (1957-1959)

Scanno, n. 52 , 1957-1959; stampato 1981, Mario Giacomelli, stampa alla gelatina sali d'argento. Il J. Paul Getty Museum, dono di Daniel Greenberg e Susan Steinhauser. Riprodotto per gentile concessione di Mario Giacomelli Archive © Rita e Simone Giacomelli

A seguito della sua continua osservazione dei residenti dell'ospizio di Senigallia, le fotografie, che Giacomelli ha realizzato durante i viaggi a Scanno nel 1957 e nel 1959, dimostrano ulteriormente la sua capacità di descrivere le persone in un determinato tempo e luogo. In questo paese situato nell'Appennino dell'Italia centrale, a circa 430 chilometri a sud di Senigallia, Giacomelli incontrò uomini e donne che svolgevano le loro faccende quotidiane o si radunavano in piazza, drappeggiati in abiti o mantelli scuri, con il capo coperto di cappelli o sciarpe. Anche quando si radunano, i soggetti sembrano isolati o persi nei propri pensieri. Sia a fuoco nitido, che sfocato dal movimento, l'individuo, che accidentalmente guarda direttamente nella sua macchina fotografica, suggerisce un senso di mistero o furtività. Giacomelli ha usato, per fotografarli, una bassa velocità dell'otturatore e una ridotta profondità di campo.

GIOVANI SACERDOTI | NON HO MANI CHE MI ACCAREZZANO IL VOLTO (1961–63)

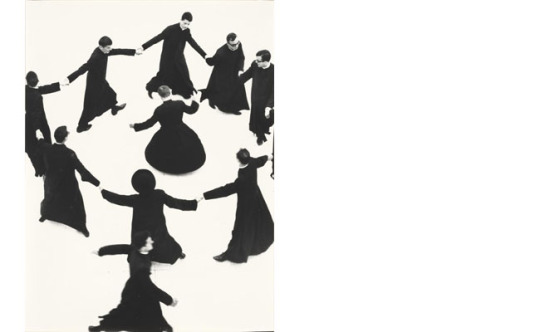

Giovani sacerdoti, n. 74, 1961–63; stampato 1981, Mario Giacomelli, stampa alla gelatina sali d'argento. Il J. Paul Getty Museum, dono di Daniel Greenberg e Susan Steinhauser. Riprodotto per gentile concessione di Mario Giacomelli Archive © Rita e Simone Giacomelli

Tra le immagini più memorabili di Giacomelli ci sono quelle dei pretini (giovani sacerdoti) del seminario di Senigallia, che ha catturato mentre giocano nella neve o si rilassano nel cortile. Ancora una volta accoppiando le forme particolari di figure vestite di nero (questa volta, seminaristi in tonaca) su uno sfondo bianco (ambienti innevati o assolati), queste fotografie suggeriscono uno stato d'animo più spensierato di quanto non sia evidente in altre serie. Sebbene sembrino coreografie impostate, sono invece il risultato della sfrenata giovialità dei preti mentre corrono, lanciano palle di neve o giocano a girotondo, unite alla lungimiranza di Giacomelli di lasciare che le scene si svolgessero naturalmente, mentre le riprendeva dal tetto.

Dopo aver conquistato la fiducia dei seminaristi, Giacomelli iniziò ad interagire con loro, ma questa interazione si interruppe bruscamente quando propose ai giovani dei sigari in cambio di alcune fotografie che intendeva presentare a un concorso sul tema del fumo. Il rettore del seminario, scandalizzato dalla proposta, gli negò ulteriori accessi. Giacomelli in seguito diede a questa serie il titolo Non ho mani che mi accarezzano il volto, traendo le parole dai primi due versi di una poesia di padre David Maria Turoldo (1916-1992) dedicata ai giovani che abbracciano solitaria vita religiosa. Questo titolo conferisce intensità ai momenti di esuberanza e cameratismo che accompagnano le intense ore di studio in seminario.

I PRIMI PAESAGGI (1954–60)

Paesaggio: Fiamme sul campo , 1954; stampato 1980, Mario Giacomelli, stampa alla gelatina sali d'argento. Il J. Paul Getty Museum, dono di Daniel Greenberg e Susan Steinhauser. Riprodotto per gentile concessione di Mario Giacomelli Archive © Rita e Simone Giacomelli

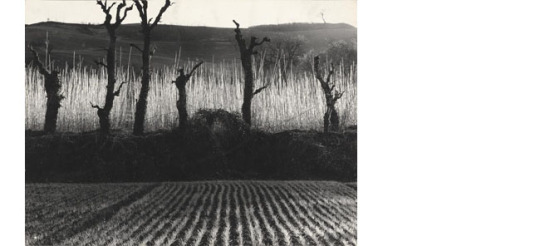

La regione italiana delle Marche è caratterizzata da dolci colline, piccole fattorie e frazioni, tra i primi soggetti fotografati da Giacomelli. Come per i suoi ritratti e gli studi di figure di questo periodo, le composizioni dei suoi primi paesaggi sono abbastanza convenzionali, con elementi in primo piano al centro e sullo sfondo, altri organizzati attorno alla linea dell'orizzonte chiaramente distinguibile. Tuttavia, man mano che affinava la propria tecnica, Giacomelli si posizionava spesso in cima a una collina puntando la macchina fotografica verso il basso o alla base di essa puntandola verso l'alto, eliminando così l'orizzonte e creando un disorientante assieme di forme geometriche. Il suo particolare sviluppo del negativo, l'uso di carta da stampa ad alto contrasto e le manipolazioni in camera oscura hanno ulteriormente migliorato le qualità grafiche distintive delle sue immagini. Non era raro per lui incidere forme sui suoi negativi per aggiungere drammatici contrappunti.

Negli anni Giacomelli è tornato più volte in alcuni siti, documentandoli durante le diverse stagioni e rotazioni di colture. In seguito avrebbe incorporato fotografie realizzate per uno scopo in una serie che aveva altre ambizioni iniziali, in particolare quella di fungere da commento sulla capacità sia degli eventi naturali sia degli interventi umani di cambiare le caratteristiche della terra.

LA BUONA TERRA (1964-1966)

La buona terra, 1964-1966: stampato anni '70, Mario Giacomelli, stampa alla gelatina sali d'argento. Il J. Paul Getty Museum, dono di Daniel Greenberg e Susan Steinhauser. Riprodotto per gentile concessione di Mario Giacomelli Archive © Rita e Simone Giacomelli

Per questa serie, Giacomelli ha seguito le vicende di una famiglia di contadini per diversi anni mentre conducevano la loro vita quotidiana nelle campagne intorno a Senigallia, seminando e raccogliendo colture e curando il bestiame. Una volta ottenuta la loro fiducia, ha iniziato a realizzare fotografie che sottolineassero la natura ciclica della loro esistenza, includendo sia l'intreccio di più generazioni sia l'intreccio di compiti e responsabilità quotidiane, con momenti di svago e riposo. La buona terra racconta una storia di resilienza, autosufficienza e continuità.

L'ultima di queste immagini è simboleggiata dal motivo ricorrente degli imponenti pagliai che fanno da sfondo al lavoro, al gioco e alla celebrazione del matrimonio di una giovane coppia.

Periodicamente Giacomelli chiedeva alla famiglia, con la quale intratteneva un'amicizia al di là di questo progetto, di utilizzare il proprio trattore per arare precise sagome nei campi incolti. Le immagini risultanti, che costituiscono la base della sua serie Consapevolezza della natura, affrontano la questione degli interventi dell'uomo sul paesaggio. Alcuni esempi sono in mostra parte finale del percorso.

METAMORFOSI DEL TERRITORIO (1958-1980)

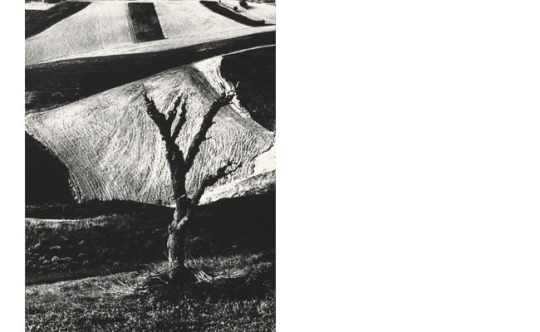

Metamorfosi della terra, n. 5 , 1971; stampato 1981, Mario Giacomelli, stampa alla gelatina sali d'argento. Il J. Paul Getty Museum, dono di Daniel Greenberg e Susan Steinhauser. Riprodotto per gentile concessione di Mario Giacomelli Archive © Rita e Simone Giacomelli

Le fotografie raccolte sotto il titolo Metamorfosi della Terra sono state realizzate nell'arco di circa due decenni nelle campagne senigalliesi. Senza una linea dell'orizzonte per ancorarli, sono disorientanti, richiedendo allo spettatore di fare affidamento su una casa o un albero solitario come punto focale. L'ambiguità prospettica abbonda: Giacomelli ha scattato le fotografie da un punto di vista elevato o abbassato? Ha tenuto la telecamera parallela o perpendicolare al terreno? Questa confusione è il risultato dell'intrinseca "verticalità" della regione collinare marchigiana, o Giacomelli si è affidato alla manipolazione in camera oscura (come la stampa su fogli di carta fotografica inclinati diagonalmente) per creare configurazioni ad angolo retto di forme che altrimenti dovrebbero retrocedere nella distanza ad un determinato punto, seguendo i principi della prospettiva?

Queste ambiguità sono ulteriormente intensificate dall'intenzione di Giacomelli di affrontare con questo lavoro le questioni di abbandono e perdita ecologica. Profondamente in sintonia con la geografia rurale e le pratiche agricole marchigiane, diffida delle conseguenze che hanno accompagnato il passaggio dai secolari sistemi di frazionamento e rotazione delle colture ai moderni metodi di meccanizzazione e concimazione che sovraccaricano il terreno mantenendolo in costante uso. La serie è quella del lamento.

CONSAPEVOLEZZA DELLA NATURA (1976-1980)

Consapevolezza della natura, n. 38 , 1977-1978; stampato 1981, Mario Giacomelli, stampa alla gelatina sali d'argento. Il J. Paul Getty Museum, dono di Daniel Greenberg e Susan Steinhauser. Riprodotto per gentile concessione di Mario Giacomelli Archive © Rita e Simone Giacomelli

Le fotografie di questa serie sono tra le più iconiche di Giacomelli, notevoli per la loro astrazione grafica e grintosa, che ha ottenuto grazie ad una prospettiva aerea e utilizzando pellicole scadute per esasperare il contrasto tra bianco e nero. Trovando una poetica reciprocità nel ritrarre una terra in “triste devastazione” con una pellicola “morta”, Giacomelli ha percepito queste immagini come un mezzo per resuscitare la sua amata campagna marchigiana e dotarla di un diverso tipo di bellezza. I campi arati pulsano con un'intensità ritmica che è assente dalle immagini precedenti, in parte perché ha chiesto che alcuni di questi solchi fossero incisi appositamente nella terra (come già anticipato, dalla famiglia di contadini che ha descritto in La buona terra). Un timbro sul verso di ogni stampa descrive ulteriormente la serie come “l'opera dell'uomo e il mio intervento (i segni, la materia, la casualità, ecc.) registrati come documento prima di perdersi nelle relative pieghe del tempo”. Le immagini risuonano concettualmente con la Land Art o Earth Art, un movimento artistico attivo alla fine degli anni Sessanta e l'inizio degli anni Settanta, in cui gli artisti usavano il paesaggio per creare sculture e forme d'arte site-specific. Come era sua abitudine, Giacomelli ha incorporato fotografie di serie precedenti, che potrebbero essere state fatte da una collina vicina o che non includevano i suoi interventi.

LAVORI SUCCESSIVI (anni '80)

Le mie Marche, anni '70-'80, Mario Giacomelli, stampa alla gelatina sali d'argento. Il J. Paul Getty Museum, dono di Daniel Greenberg e Susan Steinhauser. Riprodotto per gentile concessione di Mario Giacomelli Archive © Rita e Simone Giacomelli

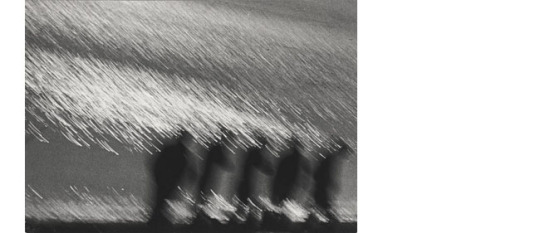

Giacomelli ha concepito molte delle sue serie come sequenze che raccontano storie di individui in un determinato tempo e luogo. Ha intervallato ritratti e paesaggi, ma ha anche unito questi generi in doppie esposizioni o sperimentando tempi di posa lunghi e muovendo la fotocamera durante l'esposizione per sfocare le linee tra la figura e lo sfondo. E ancora una volta, ha spesso riproposto un'immagine realizzata per una serie in un'altra serie, rafforzando il senso di fluidità che collega tutto il suo lavoro. Molte di queste sequenze sono state ispirate da poesie, non nel tentativo di illustrarle, ma per creare narrazioni parallele.

Sebbene le fotografie in questa sezione derivino da serie diverse, ne condividono il senso nell'impostazione, nella posizione o nell'atmosfera. Più facilmente classificabili come paesaggi, segnano un notevole passaggio dalla precedente posizione di Giacomelli di criticare il lento degrado della terra a quella che invece pone le basi per una contemplazione più metafisica dell'interconnessione tra spazio, tempo ed essere. La maggior parte è stata realizzata negli anni Ottanta, quando Giacomelli rifletteva sulla perdita della madre (morta nel 1986), sulla sua crescente reputazione internazionale come fotografo e sulla propria mortalità.

IL MARE DELLE MIE STORIE (1983-1987)

Il mare delle mie storie, 1983–87, Mario Giacomelli, stampa alla gelatina sali d'argento. Il J. Paul Getty Museum, dono di Daniel Greenberg e Susan Steinhauser. Riprodotto per gentile concessione di Mario Giacomelli Archive © Rita e Simone Giacomelli

Giacomelli ha annotato che il mare a cui si fa riferimento nel titolo di questa serie era quello della sua infanzia, l'Adriatico, ma in realtà era anche il mare di tutta la sua vita. Ha realizzato le sue prime fotografie lungo la costa di Senigallia dopo aver acquistato una macchina fotografica nel 1953. Circa trent'anni dopo, la curiosità su come una prospettiva aerea potesse trasformare l'aspetto delle persone lo ha portato a ricorrere ad un amico che possedeva un aeroplano per farlo volare sopra le spiagge della regione. Le composizioni risultanti creano motivi astratti sulla sabbia, generati dalle forme e dalle ombre di bagnanti, di sedie a sdraio, d'ombrelloni e di barche.

VORREI RACCONTARE QUESTO RICORDO (2000)

Vorrei raccontare questo ricordo, 2000, Mario Giacomelli, stampa alla gelatina sali d'argento. Il J. Paul Getty Museum, dono di Daniel Greenberg e Susan Steinhauser. Riprodotto per gentile concessione di Mario Giacomelli Archive © Rita e Simone Giacomelli

Il titolo poetico di questa serie riflette lo stato d'animo sempre più pensieroso dell'ultimo lavoro di Giacomelli. Di tanto in tanto intravediamo il fotografo stesso mentre si occupa di uno strano assortimento di oggetti di scena, tra cui cani e uccelli di peluche, un manichino e una maschera. Il suo brusco ritaglio, la leggera sovraesposizione per invertire i valori tonali e la pittura o il graffio di aree sul negativo introducono elementi dell'assurdo o del surreale come mezzi per affrontare l'inevitabilità della propria mortalità. La serie, una delle sue ultime, è una meditazione sulla malinconia, la perdita e il passare inesorabiole del tempo.

RIFLESSIONI SU GIACOMELLI

Giacomelli muore nel novembre 2000 dopo una lunga malattia. Aveva continuato a lavorare su diverse serie fotografiche fino ai suoi ultimi giorni, con il commovente titolo Vorrei raccontare questo ricordo attestando fino alla fine il suo temperamento profondamente introspettivo. Dai suoi inizi poco promettenti come ragazzo povero e poco istruito, Giacomelli ha reindirizzato il corso della sua vita, mantenendo un'attività di stampa di successo che gli forniva sicurezza finanziaria e dedicandosi alle arti come personale mezzo di espressione. Sebbene fosse autodidatta in poesia, pittura e fotografia, è stato con quest'ultimo mezzo che ha creato un senso di continuità e fluidità per tutta la sua vita. Ha ottenuto riconoscimenti internazionali come uno dei fotografi più importanti d'Italia nonostante abbia realizzato la maggior parte delle sue fotografie nella sua città natale, Senigallia e nelle vicine Marche.

“Naturalmente [la fotografia] non può creare, né esprimere tutto ciò che vogliamo esprimere. Ma può essere una testimonianza del nostro passaggio sulla terra, come un quaderno…

...Per me ogni foto rappresenta un momento, come respirare. Chi può dire che il respiro di prima sia più importante di quello dopo? Sono continui e si susseguono finché tutto si ferma. Quante volte abbiamo respirato stanotte? Potresti dire che un respiro è più bello degli altri? Ma la loro somma costituisce un'esistenza”.

—Mario Giacomelli, 1987

LA COLLEZIONE GIACOMELLI

Tra il 2016 e il 2020, i collezionisti di Los Angeles Daniel Greenberg e Susan Steinhauser hanno donato 109 fotografie di Mario Giacomelli al J. Paul Getty Museum. La loro collezione copre ampie aree della produzione di Giacomelli, da alcune delle sue prime immagini a quelle realizzate negli ultimi anni della sua vita. Attingendo dalle loro donazioni, questa mostra è concepita non come una retrospettiva completa, ma come un'opportunità per considerare la visione dei collezionisti nell'assemblare questi fondi in un periodo di vent'anni, facendo comprendere quelle che percepivano come le preoccupazioni chiave della pratica di Giacomelli: la gente e il paesaggio, così come la gente nel paesaggio – il rapporto “figure/ground” del sottotitolo della mostra.

Il Getty Museum è riconoscente anche all'Archivio Mario Giacomelli, con sede a Senigallia, Sassoferrato e Latina, per l'assistenza nella conferma di titoli e date. Nel corso della sua carriera Giacomelli è tornato alle singole immagini, ripensandole e rielaborandole per serie successive, complicando spesso il compito di assegnare titoli o date definitivi. Grazie anche a Stephan Brigidi dei Bristol Workshops in Photography per aver fornito informazioni sui portfolio dell'artista del 1981, La gente e Paesaggio. Le stampe dei portfolio sono dislocate nei quattro percorsi della mostra e presentate in cornici più leggere ed in misura più grande.

---Tutte le immagini in mostra: link

------------------------

Mario Giacomelli: Figure / ground

29 giugno-10 ottobre 2021

Getty Center

1200 Getty Center Drive, Los Angeles, CA 90049 ' +13104407300

Orario: 10.00 – 17.00, chiuso il lunedì

1 note

·

View note

Text

Come posso contattare le biblioteche bergamasche che non fanno parte della RBBG?

Nella provincia di Bergamo ci sono molte biblioteche non collegate alla Rete bibliotecaria bergamasca con cataloghi ricchi e utili.

Sistema bibliotecario urbano [Bergamo CITTÀ] Il Sistema Urbano di Bergamo è costituito dalle otto biblioteche di pubblica lettura della città di Bergamo e dal centro di catalogazione.

CATALOGO BIBLIOTECHE CITTA' DI BERGAMO

Biblioteca civica "Angelo Mai"

Biblioteca centrale "Antonio Tiraboschi"

Biblioteche rionali Biblioteca Ambiveri - Biblioteca Caversazzi - Biblioteca Gavazzeni - Biblioteca Colognola - Biblioteca Pelandi - Biblioteca Loreto - Biblioteca Valtesse

ALTRE BIBLIOTECHE IN CITTA’

Biblioteca dell'Accademia Carrara via San Tomaso, 53 - 24121 Bergamo - Tel. 035/270272 - [email protected]

Biblioteca del Museo di Scienze Naturali "E.Caffi" piazza Cittadella, 3 - 24129 Bergamo - Tel 035286050 [comprende il Centro di riferimento per l'educazione ambientale - via Reich, 49-51 - 24020 Torre Boldone] - Tel. 035-399464 035-399614

Biblioteca Musicale "Gaetano Donizetti" via Arena, 9 - 24129 Bergamo - Tel 035233781 - [email protected]

Biblioteca del Museo Archeologico piazza Cittadella, 9 - 24129 Bergamo - Tel. 035242839

Biblioteca del Museo storico di Bergamo Piazza Mercato del Fieno, 6/a - 24129 Bergamo - tel.035247116 - [email protected]

Biblioteca Fondazione "Serughetti-La Porta" viale Papa Giovanni XXIII, scala d - 24121 Bergamo - tel 035-219230 - [email protected]

Biblioteca Centro Servizi Bottega del Volontariato della provincia di Bergamo via Longuelo, 83 - 24129 Bergamo Tel. 035/234723 - [email protected]

Biblioteca dell'Istituto di Ricerche Farmacologiche “Mario Negri” Via Stezzano, 87 - 24126 Bergamo - Tel: 035-4213318

Biblioteca dell'Archivio di Stato di Bergamo via Fratelli Bronzetti, 24-26-30 - 24124 Bergamo - tel. 035/233131- [email protected]

Biblioteca della Fondazione "Adriano Bernareggi" via Pignolo, 76 - 24121 Bergamo - tel. 035-248772 - [email protected]

Biblioteca "Di Vittorio" - CGIL Via Garibaldi, 3/E - 24122 Bergamo - Tel. 035-3594350 - [email protected]

Biblioteca del Clero di S. Alessandro in Colonna presso Biblioteca Mons. Giacomo Maria Radini Tedeschi - Istituto diocesano Preti del S. Cuore via Garibaldi, 10 - 24122 Bergamo - tel. 035/270657 - [email protected]

Biblioteca "Girolamo Zanchi" del Centro culturale protestante Bergamo via T. Tasso, 55 - 24121 Bergamo - tel. 340 16 95 685 - [email protected]

Biblioteca dell'Istituto Bergamasco per la Storia della Resistenza e dell'Età Contemporanea (ISREC) via T. Tasso, 4 - 24121 Bergamo - tel. 035-238849 - [email protected]

Ateneo di scienze lettere ed arti (già Accademia degli eccitati) - Biblioteca via Torquato Tasso, 4 - 24121 Bergamo - Tel. e fax 035.247.490 - [email protected]

Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII - Centro Documentazione scientifica Piazza OMS 1 -Piano: 0 - Civico: 55 - Torre 7 - 24127 Bergamo - Tel. 035.267.3701- [email protected]

Camera di Commercio Largo Belotti, 16 - 24121 Bergamo - Tel. 035.422.5243 - [email protected]

Celim Bergamo, Organizzazione del Volontariato Internazionale Cristiano - Centro Documentazione via Conventino, 8 - 24125 Bergamo - [email protected]

Fondazione Alasca Lab80 Archivi dell’audiovisivo via Pignolo, 123 - 24121 Bergamo - Tel. 035 344246 - [email protected]

Centro Studi, Osservatorio Politiche Sociali - CSD Via Fratelli Calvi 10, Palazzina B - 24122 Bergamo - Tel.035387656 - [email protected]

CISL - Biblioteca "Giuliano Zonca" via Giovanni Carnovali, 88/A - 24126 Bergamo - Tel. 035.324.759 - [email protected]

Biblioteca Seminario Vescovile "Giovanni XXIII" via Arena, 11 - 24129 Bergamo - Tel. 035.286.221/252 - [email protected]

Unione Italiana Ciechi - Biblioteca non vedenti via Torquato Tasso, 4 - 24121 Bergamo - Tel. 035.399.980 - [email protected]

Servizi bibliotecari dell'Università di Bergamo Le tre biblioteche dell'Università di Bergamo sono i punti di servizio del sistema bibliotecario di Ateneo che contempla una biblioteca umanistica, la biblioteca di Economia e Giurisprudenza e la biblioteca di Ingegneria.

Mediateca provinciale Via Angelo Goisis 96/B - 24124 Bergamo - Tel. 035 320828 - [email protected]

Brembate di Sopra Fondazione Famiglia Legler Via Legler 14 -24030 - tel 035 4371563

Camerata Cornello Biblioteca del Museo dei Tasso e della storia postale via Cornello, 22 - 24010 Camerata Cornello Tel. 0345 43479 [email protected]

Dalmine Biblioteca della Fondazione Dalmine piazza Caduti del 6 luglio 1944, 1 - 24044 Dalmine - Tel. 035 5603418 - [email protected]

Museo del Presepio Via XXV Aprile, 179 - tel 035 563383

Gandino Biblioteca parrocchiale di S. Maria Assunta Via Bettera, 14 - 24024 Gandino BG - Tel 035/745425 - [email protected]

Lovere Biblioteca dell'Accademia di Belle Arti "Tadini" Piazza Garibaldi, 5 - 24065 Lovere - tel. 035 962780 - [email protected]

Romano di Lombardia Biblioteca parrocchiale - Museo d'arte e cultura sacra vicolo Chiuso, 22 - 24058 Romano di Lombardia - tel 0363-910633 - [email protected]

Altri cataloghi

Beni Culturali Diocesi di Bergamo La storia e la cultura bergamasca attraverso gli oggetti prodotti nel corso dei secoli dalle comunità cristiane del territorio. L'archivio contiene i beni culturali mobili ecclesiastici di tutto il territorio della Diocesi di Bergamo ed è costituito da oltre 270.000 schede e circa 280.000 immagini digitali.

Sistema bibliotecario della Regione Lombardia Il Polo regionale lombardo vede la partecipazione di 82 biblioteche di varia titolarità e 3 sistemi bibliotecari urbani con oltre 500 postazioni di lavoro collegate e numerose postazioni a disposizione del pubblico. L’OPAC del Polo regionale lombardo SBN comprende materiale antico, moderno e musica, e, in misura per ora ancora limitata, collegamenti a risorse digitali.

Biblioteca Digitale della Lombardia La sezione consente l'accesso a un primo nucleo di documenti inerenti territorio, storia e arte della Lombardia. I documenti disponibili appartengono al patrimonio librario di cinque istituzioni: Biblioteca Civica Angelo Mai di Bergamo, Biblioteca Civica Centrale di Monza, Biblioteca Civica Ricottiana di Voghera, Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda e Ufficio Biblioteche della Provincia di Brescia.

Catalogo del Servizio Bibliotecario Nazionale Il Catalogo SBN è la rete delle biblioteche italiane promossa dal MiBACT (Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo), dalle Regioni e dalle Università, e coordinata dall'ICCU. Vi aderiscono attualmente biblioteche statali, di enti locali, universitarie, di istituzioni pubbliche e private, operanti in diversi settori disciplinari (oltre 5.600 a giugno 2015). Le biblioteche che partecipano a SBN sono raggruppate in Poli locali.

Catalogo dei periodici italiani Il sito del Catalogo Italiano dei Periodici ACNP è un progetto che ha avuto origine negli anni '70 su iniziativa dell’ISRDS-CNR per realizzare un Archivio Collettivo Nazionale dei Periodici (da qui la sigla ACNP). Dal 1988 il Centro Inter-Bibliotecario (dal 2011 Area Sistemi Dipartimentali e Documentali) dell'Università di Bologna cura, in collaborazione con il CNR, le procedure gestionali on-line e l'OPAC del catalogo.

Catalogo Libro Parlato Lions Il sito del "Libro parlato Lions" è un servizio totalmente gratuito che - da oltre trent'anni - mette a disposizione di tutti i suoi utenti la propria "AUDIOBIBLIOTECA" interamente costituita da libri registrati da "viva voce"; un "service" della grande tradizione dei Lions, i "cavalieri della luce per i non vedenti", come li ha denominati la cieca Helen Keller alla Convention Internazionale dell'Associazione Lions del 1925. Possono essere utenti tutti coloro che non possono leggere autonomamente: ciechi, ipovedenti, persone anziane con difficoltà di lettura, disabili fisici e psichici, pazienti ospedalizzati, dislessici.

1 note

·

View note

Photo

Comunicato stampa del 13/09/2020

IN PROVINCIA DI ENNA RINASCE LA FIAMMA TRICOLORE

La Comunità militante di Barrafranca, che nei mesi scorsi ha dato vita al Centro Studi “Praesidium”, attivo sul territorio con varie azioni di denuncia sui molti disservizi comunali, sulla difesa e cura del verde pubblico, diffusione di locandine in ricordo del giudice Paolo Borsellino e altre iniziative, unitamente ai rappresentanti di Leonforte, Aidone, Calascibetta, Villarosa, (presto altri con cui siamo in contatto si aggiungeranno), annuncia l’adesione al Movimento Sociale – Fiamma Tricolore, già concordata con il segretario regionale Mario Settineri e con il segretario nazionale Attilio Carelli. Per molti di noi che hanno militato e provengono dalla storia gloriosa del Movimento Sociale Italiano e dalla Fiamma Tricolore fondata da Pino Rauti dopo il tradimento e l’abiura di Fiuggi, si tratta di un ritorno nella nostra casa politica di sempre. Tempo addietro fummo costretti a compiere altre scelte, sempre comunque in linea con i nostri ideali, per contrasti politici con l’allora segretario Luca Romagnoli, poi finito in Fratelli d’Italia. Per fortuna, la classe dirigente della Fiamma ha saputo mantenere salde le radici difendendo la propria identità di unico soggetto politico legittimato come erede del Movimento Sociale Italiano di Almirante e Rauti e un progetto autenticamente alternativo basato sul trinomio Identità-Sovranità-Socialità.Da oggi anche in provincia di Enna rinasce la Fiamma Tricolore: Avamposto di libertà contro la dittatura del pensiero unico e del politicamente corretto; Presidio di difesa della nostra cultura e identità nazionale; Alternativa sociale e nazionalpopolare per la rinascita della Patria.Nelle prossime settimane comunicheremo la data per l’inaugurazione della sede provinciale alla presenza dei massimi dirigenti del Movimento.

Centro Studi Praesidium – Ufficio stampa

0 notes

Link

Esistono due tipi di contenuto a sfondo razzista nelle curve del tifo organizzato. Una forma larvata di micronazionalismo, anzi una sorta di localismo aggressivo, si manifesta un po’ ovunque, negli stadi calcio, per effetto della vocazione territorialista che si annida in ogni tifoseria. Questa attitudine è riflesso di una componente originaria. Non ci sarebbero stati ultrà, senza appartenenza ai luoghi, alle città, agli spazi eletti a presidio di tali aggregati giovanili. È una vocazione che può sfociare in comportamenti e messaggi apertamente xenofobi, ma non è detto che ciò debba avvenire sempre. Al contrario, in molti stadi italiani come in altri contesti europei, dove per diverse ragioni il bagaglio simbolico delle singole tifoserie si è orientato verso l’antirazzismo militante e la componente identitaria ha interiorizzato tale scelta di campo, la rivendicazione dell’odio razziale è stata bandita. Esiste però un altro tipo di razzismo negli stadi. Ed è quello veicolato da militanti e organizzazioni di estrema destra, molto abili nel portare all’esasperazione una tendenza di per sé costitutiva di ogni aggregato ultrà: l’individuazione del nemico. Queste organizzazioni incontrano condizioni favorevoli. La maggior parte dei frequentatori di una gradinata presenta infatti un carattere verginale nella padronanza del lessico politico; soprattutto nei primi anni assorbe parole d’ordine e miti basati sulla semplicità del messaggio. D’altronde i gruppi della destra radicale autonoma trovano terreno favorevole non solo nella predisposizione delle curve a “farsi patria”, ma anche nel sistema poliziesco strutturatosi intorno al panorama del tifo organizzato negli ultimi decenni, che ha sterilizzato la componente solidaristica presente in diversi contesti curvaioli, accentuandone le pratiche paramilitari. A deviare l’immaginario verso la causa xenofoba contribuiscono i media mainstream che per semplificazione comunicativa, e spesso per esigenze di bottega, comprimono le categorie simboliche del razzismo e dell’ultrà, le appiattiscono rendendole omogenee e complementari. C’era una volta Verona “La cultura della nostra terra contro l’idiozia delle vostre menti. Verona prima solo nell’eroina”. Il compianto ultrà Ettore Covello andava orgoglioso di questo striscione esposto a suo tempo in un Cosenza-Verona in risposta alle provocazioni neonazi degli ultrà scaligeri nella gara di andata. Nella sua tesi di laurea specialistica mai discussa, perché la morte prematura ne ha troncato sogni e prospettive, Covello individua il sostrato xenofobo nei rituali del pallone e rileva il carattere multidirezionale della discriminazione razziale dentro e intorno al football: “È spesso motivo di comportamenti violenti all’interno di una medesima tifoseria, infatti vi sono casi di insulti razzisti tra gli stessi tifosi di una squadra. Sono diverse le testimonianze di tifosi neri e meticci che dichiarano di essere stati insultati sugli spalti da altri tifosi, e ciò fa sì che la loro presenza sugli spalti sia molto limitata”. Questa casistica di eventi perlopiù spontanei, in qualche modo connaturati al gioco del calcio sin dalle sue origini, è testimoniata da un’ampia letteratura. In “Compagni di stadio” Solange Cavalcante ricorda le pesanti restrizioni per il tesseramento dei giocatori neri che in Brasile e altrove furono attuate per tutta la prima metà del ‘900: “Più tardi – un più tardi che si fece attendere fino agli anni Cinquanta – dirigenti e leghe dovettero cominciare ad aprire le porte dei club ai neri, non potendoli più lasciare fuori a guardare. Nonostante ciò, per ora la porta aperta dei club sarebbe stata solo quella secondaria, quella della servitù. Accettarono i giocatori neri e meticci, ma a patto che non accedessero ai club per gli stessi percorsi dei bianchi, che usassero retine e si stirassero i capelli, schiarendosi la pelle del volto con la polvere di riso”. Dal canto suo, Ettore Covello evidenzia quanto sia labile il confine tra spontaneità e propaganda studiata a tavolino. A partire dagli anni novanta, numerose sono state le iniziative di chiara finalità politica, che i gruppi egemoni di alcune delle principali curve italiane hanno prodotto per innestare un razzismo consapevole e schierato nella messaggistica differenzialista che nei linguaggi del calcio non è mai mancata, a tutti i livelli, persino istituzionali, nel passato recente come in quello remoto. Si pensi solo alle infelici esternazioni omofobe e antisemite del presidente della FIGC, Carlo Tavecchio. “Nel 1983/84 a Verona si sentirono i primi “Buuh” razzisti nei confronti di Cerezo, – scrive Covello – e nel 1996 si tentò di comprare un giocatore di colore, l’olandese dalla pelle scura Ferrer, ma dalla curva, in occasione del derby con il Chievo, appesero un fantoccio tinto di nero con una corda al collo e addosso la scritta “Negro go away”; dietro, un paio di ultrà gialloblu, indossarono il cappuccio del Ku-Klux-Klan. Inoltre esposero uno striscione in dialetto veronese che recitava: “Il negro ve l’hanno regalato, dategli lo stadio da pulire”, e sui muri della città avevano scritto “Meglio in C che un giocatore negro”. Verona diviene così, sin dagli anni novanta, laboratorio di un neonazismo futbolisticoriproducibile, alla portata del supporter spontaneo e sprovveduto, non assimilabile al militante dell’estrema destra. Il razzismo attecchisce nell’iconografia della tifoseria gialloblu, entra a far parte del suo codice costituente, assume la portata di tratto peculiare della volontà di insubordinazione che permea una comunità ultrà e la distingue dal restante contesto della tifoseria d’appartenenza. Dick Hebdige, fondamentale studioso degli stili di vita giovanili conflittuali e delle pratiche di insorgenza spontanee non riconducibili alle forme della politica militante, spiega che “la risposta sottoculturale non è semplice affermazione né rifiuto, né sfruttamento commerciale e neppure ribellione sincera. Non è semplice resistenza a un ordine esteriore né esplicito conformismo alla cultura familiare. È, sia una dichiarazione di indipendenza, di alterità, di intenzione estranea che un rifiuto dell’anonimato, della condizione subordinata. È un’insubordinazione. Allo stesso tempo è anche una conferma della condizione di sottomissione, una dichiarazione di impotenza”. Nei suoi studi, Hebdige sottolinea la tendenza innata delle sottoculture ad assorbire i feticci della società dei consumi, plasmandoli e riadattandoli in una sorta di bricolage semiologico. Ma – per dirla con Roland Barthes – emerge anche la loro ineluttabile propensione a lasciarsi assorbire e mitizzare, a farsi comprare per essere rivendute. Significative le celebrazioni per i 40 anni del punk, che in questi giorni attraversano le accademie e le istituzioni museali deputate al consenso. Dunque nella saldatura tra insubordinazione e xenofobia è custodita la risposta alla domanda: Come prolifera il razzismo negli stadi? In un contesto come il recinto del calcio sociale, imperniato sull’istinto, sui messaggi a bassa frequenza o comunque su un’autoimposta limitazione della capacità critica, quando non trova una corrente culturale avversa che si affermi in modo conflittuale, pratichi l’uso della forza e imponga un autocontrollo nel campo della simbologia politica, la discriminazione razziale e quella di genere attecchiscono con maggiore facilità. Il luogo comune che attribuisce solo alla cultura di destra l’attitudine alla violenza e al comunitarismo, assimila l’identità ultrà al neofascismo, trascurando quanto tali componenti siano presenti anche nei movimenti sociali della sinistra antagonista. Che alla violenza non attribuiscono un primato, ma si riservano di esercitarla. Narciso ultrà Nel mito di Narciso il protagonista si innamora della propria immagine specchiata nell’acqua, al punto da caderci dentro e morire annegato. È un formidabile esempio di oggettivazione del soggetto vivente. Lo specchio liquido fotografa, immortala, restituisce il ritratto. Si tramuta esso stesso in Narciso, lo rimpiazza fino al punto che lui ci si tuffa dentro e rinuncia al proprio essere. Avviene un fenomeno analogo nei gruppi ultrà. Lo specchio infatti è costituito dai media e dall’immagine che costruiscono di ogni singola tifoseria. Gli ultrà reagiscono facendo propria la fotografia fornita dai mezzi d’informazione, rivendicando i tratti e gli aggettivi che nei loro confronti sono adoperati, spesso in senso dispregiativo. I social network amplificano questa tendenza, in quanto vettori di un’altra determinante componente del narcisismo: l’autocontemplazione. Le curve abitate dagli ultrà assorbono e capovolgono. Sono piene di stendardi che clonano le formule retoriche della vulgata mediatica: “Sparuta minoranza”, “Opposta fazione”, “Cani sciolti”. Ciò avviene non solo nella simbologia, ma anche nelle pratiche e negli slogan. Accadde a Firenze, nel periodo dei mondiali di Italia ’90. Un gruppo di commercianti del centro storico assoldò delle ronde per liberarele strade dagli ambulanti nordafricani. Ci furono delle spedizioni punitive notturne, alcuni migranti finirono in ospedale. Sui media trovò ampio risalto il caso di una città come Firenze, dalle tradizioni democratiche, turbata da tali gravi episodi. Dalla curva Fiesole, da sempre di impostazione sinistroide, si alzarono cori come “Chi non salta è marocchino”. È chiaro che il processo di assimilazione e insubordinazione aveva spinto una parte della tifoseria viola a specchiarsi nella stigmatizzazione che i media producevano nei confronti della loro città, fino a identificarsi con quelle accuse. Quale fascismo Decisivo diventa allora comprendere quale sia l’intensità della retorica fascista che può trovare spazio tra gli ultrà. Anzitutto va ribadito che ad imporsi nell’iconografia e nella prassi, in alcuni contesti curvaioli, non è il cosiddetto fascismo in livrea. Nel suo “Nazi-rock. Pop music e destra radicale”, Valerio Marchi spiega che già tra gli anni sessanta e settanta si afferma una nuova figura di giovane fascista: “Si caratterizza per una matrice sociale più variegata rispetto al ‘modello sanbabilino’ e per una dimensione culturale che tende ad appaiare alle coordinate storiche dei nazional-rivoluzionari tutta una serie di temi, di stili e di atteggiamenti, di ‘nuovi consumi’ mutuati dalla Sinistra. Alla consueta predisposizione all’atto violento, alla lugubre esaltazione della guerra e della morte, ai residui di nostalgismo inizia ad affiancarsi un senso di autocritica sulle commistioni del proprio ambiente con settori deviati dello Stato e, con essa, una messa in discussione di alcuni valori tradizionali e del proprio quotidiano modo d’essere”. È proprio questo tipo di neofascismo ad attecchire nelle curve. Ed è lo stadio Olimpico di Roma a fungere da laboratorio. Tutta una serie di messaggi confezionati con notevole acume politico e spiccata conoscenza della comunicazione di massa, hanno favorito lo slittamento delle forme ancestrali della xenofobia presente nel football verso qualcosa di più concreto. Sarebbero tanti gli episodi da esporre. Molti anni fa, nella stagione 1988/89, la fanzine degli ultrà laziali, “Mr. Enrich”, proponeva in copertina l’immagine derisoria di due giornalisti che affannosamente corrono verso la sala stampa di uno stadio di calcio. Ribaltando contro di loro uno slogan molto in voga ai danni degli ultrà, “Calmati! È solo un gioco”, li disegnava in abiti tipici e presunti tratti somatici ebraici, a saldare l’odio contro la categoria giornalistica al rancore antisemita. “I giornalisti sono insolenti e cinici come gli ebrei”, sembrava voler dire la vignetta del magazine biancoazzurro. Gli effetti semantici sulla mente di un giovane ultrà laziale, lettore abituale della fanzine e sprovvisto di strumenti culturali per decodificare il messaggio, sono immaginabili. Ai propri calciatori che sfilavano sotto la Nord con una frase inneggiante all’antirazzismo, già un paio di decenni or sono i laziali rispondevano con uno striscione eloquente: “I vostri miliardi per le nostre borgate”. Chiara l’associazione del degrado dei quartieri popolari alla denuncia urlata dell’invadenza degli stranieri. Da terreno esclusivo di un proletariato solidale e geneticamente comunista, le periferie si trasformano così in sede privilegiata di una destra sociale radicale e radicata. E lo striscione esposto, sempre in quel periodo storico, nel derby contro la Roma: “Ieri rossi, oggi bianchi, ma di nero solo Aldair” stuzzicava la Sud nell’orgoglio neofascista, poco tempo dopo la sua conversione in territorio nero, conseguente alla cacciata del CUCS. Per capire in che misura tale propaganda abbia contribuito a innervare una mentalità xenofoba persino nei luoghi meno inclini a recepirla, è prezioso un libro di Giuliano Santoro, “Al palo della morte”, che con la questione degli ultrà non ha legami diretti. Il racconto ricostruisce il contesto in cui maturò l’omicidio del pakistano Shahzad, avvenuto nel 2014 a Roma nel quartiere Tor Pignattara. “Ci diceva che non era come noi, che non era una spia come noi, che noi siamo dei comunisti di merda e delle zecche e che saremmo dovuti tornare ai Parioli”, riferiscono i testimoni del delitto a proposito delle urla minacciose lanciate contro di loro da una delle persone coinvolte nell’assassinio a sfondo razziale. Nella mentalità borgatara, i Parioli non sono più dunque la zona franca dei romani ricchissimi, ma un nido di comunisti. Quando ad ammazzare è un “ultrà” La morte di Emmanuel Chidi Namdi, il nigeriano ucciso nella scorsa estate a Fermo dal 39enne Amedeo Mancini, segna il culmine nella distorsione funzionale attuata dai media mainstream in questo Paese. Sin dal primo istante, Mancini è anzitutto un “ultrà della Fermana, dunque un fascista”. La seconda identità è conseguenza della prima e comunque diventa un particolare marginale. La maggior parte delle testate giornalistiche ha deciso che l’assassino, in quanto ultrà, è intrinsecamente razzista. Che Mancini fosse un ultrà della Fermana, è indiscutibile. Il problema sorge quando il legame tra la sua militanza in curva diventa inscindibile dalle sue convinzioni razziste. In taluni casi, il tono è addirittura indulgente. Scrive Il Resto del Carlino: “Intorno ad Amedeo Mancini, l’ultrà della Fermana Calcio che nella tragica e controversa lite di Fermo ha sferrato un cazzotto al profugo nigeriano Emmanuel (poi morto per la ferita alla testa susseguente alla caduta), ci sono la direttrice del carcere di massima sicurezza di Ascoli…”. Dunque la lite è “controversa”, e comunque è stato sferrato solo un “cazzotto”. Povero ragazzo – viene quasi da pensare leggendo le cronache di quei giorni –, in fondo la sua xenofobia è soltanto un istinto difensivo maturato in tanti anni di stadio. Ma può guarire. Sì, è vero, ha colpito Emmanuel dopo aver dato della “scimmia” alla compagna della vittima, però si sa che questi ragazzi usano la forza più per gioco che per cattiveria. Se ha sbagliato, è perché fa l’ultrà. E tutti gli ultrà sono un po’ razzisti, sebbene spesso manifestino questa “attitudine” in senso goliardico. “Fascista” e “violento” diventano due connotati accessori e inevitabili dell’identità curvaiola. E per i media “Ragazzi carichi di passione” son pure quelli che seguono la nazionale di calcio. Peccato che ogni tanto si lascino andare a saluti romani e slogan antisemiti. Del resto sono “estremisti”. Sì, va bene, sono “di destra”. Ma secondo il rapporto periodico di polizia sui gruppi ultrà, nella black list bisogna inserire anche tanti gruppi “di estrema sinistra”, come quelli che sulle gradinate hanno aderito alla campagna “Welcome Refugees”, esponendo striscioni di benvenuto ai migranti. Così il vecchio teorema degli “opposti estremismi”, sempre utile per giustificare la legislazione d’emergenza, torna in voga e appiattisce linguaggi e appartenenze. Sesto tempo La violenza xenofoba è dunque quella più riproducibile e al contempo la meno rischiosa da praticare. Basta individuare un nemico debole e aggredirlo per ottenere legittimazione e rispetto nel gruppo dei pari. Pratiche e linguaggi razzisti negli stadi hanno attecchito sul sostrato preesistente. Tuttavia, c’è una via d’uscita? La risposta forse può arrivare dal restante panorama ultrà europeo che essendo anagraficamente posteriore quindi periferico rispetto a quello italiano, può conservare dei tratti distintivi utili alla comprensione di certe dinamiche. È noto che nella maggior parte dei casi, i gruppi dell’est europeo aderiscono ai movimenti nazionalisti in ascesa nei rispettivi Paesi. L’argomento meriterebbe una trattazione specifica e adeguata. Eppure in altri contesti, come la Germania e l’Inghilterra, esistono tifoserie schierate apertamente in senso antirazzista. In Italia la risposta al quesito “Che fare?” è custodita in un possibile diverso modo di inquadrare il municipalismo conflittuale. Fino a quando l’appartenenza a un territorio sarà considerata campo esclusivo delle destre, tutto l’armamentario simbolico futbolistico slitterà verso l’identitarismo delle “patrie locali”. Ma recuperando la lezione di tanti movimenti che nella difesa dei propri luoghi e dei beni comuni, esercitano la forza fisica e la ragione contro le multinazionali e i poteri costituiti posti a tutela dei loro interessi, è possibile inoculare degli anticorpi culturali in ciò che resta delle curve degli stadi di calcio. Il solidarismo e la contaminazione con le altre etnie possono e devono diventare motivo d’orgoglio anche nei linguaggi degli ultrà. Un vecchio slogan antixenofobia dei Cosenza Supporters recitava: “Per il pallone è indifferente CHI lo calcia”. Claudio Dionesalvi “Nuova Rivista Letteraria”, Alegre, novembre 2016 da Inviato da nessuno

2 notes

·

View notes

Text

Ladri di occhi: una triplice alleanza che ruba la vista a settecento milioni di occhi nel mondo – uno screening tra i parlamentari costituito gruppo interparlamentare