#麦田ひかる

Explore tagged Tumblr posts

Text

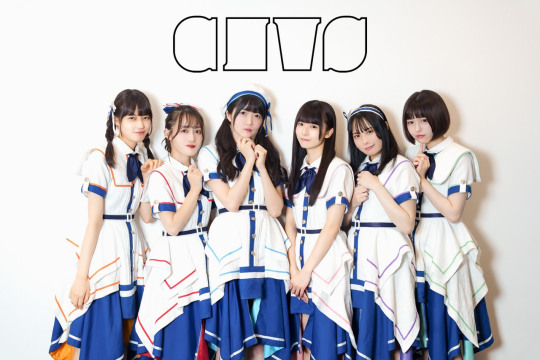

#麦田ひかる #mugita hikaru #真っ白なキャンバス #白キャン #pure white canvas

16 notes

·

View notes

Text

アイドル情報専門ページ【R-IDOL】

|真っ白なキャンパス|インタビュー

– チケット情報・販売・購入・予約 | 楽天チケット

3 notes

·

View notes

Text

京都でよかったデートの記録 0412 6歳下の学生起業家と梅田でランチデート。なんでわたしと会おうと思ったんだろう?と思っていたら前の彼女が10歳以上年上だったとのことで合点、そしてとても好感度があがった。目が切れ長で歯並びが綺麗なところがとても好みだった。若いのに色気あるね、と言おうかと思ったけどわたしが言うと褒めているというより恫喝めく気がしないでもなくてやめた。起業してる人って頭よくてほれぼれするし、わたしの奇天烈な行動にも笑顔で聞き流してくれて、話が早くて助かる。 梅田から西梅田まで送ってもらった。 0414 清水五条の工房に行き、清水焼の器を買った。本当はマグカップだけでよかったのだけれど、どうしてもパスタ皿にひとめぼれして、すこし思い切った価格だったけれどこれも出会いだからと思って2つセットで買った。そしたら職人さんにとても感動されて「工房まで買いに来てくれたひと初めてなんです。嬉しいので一つなにかプレゼントします、なんでも」と言われ、恐縮して、追加で2つ茶碗をえらんで一つプレゼントにしてもらった。不恰好に膨らんだ厚い手が、さまざまな色に灼けていてとてもセクシーだった。蕎麦屋さんをいろいろ紹介してくれたが(一緒に行ってくれたらいいのに)と思っていた。 日が空いたけどやっぱり焼き物の職人さんかつ同世代の方と知り合う機会ないと思うから、蕎麦屋に誘ってみよう。蕎麦食べたらすぐ帰るから、って。 0418 「アンゼルム・キーファー:ソラリス展」を高橋君にとても勧められたので、絵を描く趣味があるという起業家を誘って2回目のデートをした。 わずかな隙間の窓から漏れる昼間の陽射しの力だけで照らされてぎしぎし鳴る木の廊下を歩く。暗く翳った部屋の中で、彫刻や巨大なアクリル画をゆっくり見て回った。 暑い日だったのでそのあとジェラートを食べた。地下鉄の階段を下りながら彼が振り返って「楽しかったです」と恥ずかしそうに告げてきたのが印象的だった。 0418夜 吉田寮のKG+の展示を見に行った際、別なイベントが食堂でやっており、たまたま話しかけられて親しくなった人が哲学専攻の博��5年生だった。東京が地元で、高校時代から生粋のドラマーらしい。小説の話をしたら「仕事しながらものつくりも並行してる人って本当にすごい」と言ってくれた。 院に進んだ時点で自分の人生は王道の、まっとうな人生からはずれている、と零していて、わずかに劣等感と矜持の両方を感じた。「自転車のサドル高すぎたから、今度直してあげるよ また寮来て」とLINEが来て、なんてかわいいデートの誘い方なんだろう、とそれだけでめろめろになった。 0421 シェアハウスを介して2度会った26歳の学部3年生から「もっと話してみたかったのでお茶しませんか」と直球のデートの誘いがあったのでよろこんで承諾してコーヒーショップヤマモトへ行った。 わたしのこと好きってコト⁉と思ったけどそういうことではなくて、単純に人間としてわたしに好奇心を寄せてくれたみたいでそっちの方がうれしいかもしれない。 とても綺麗な顔をしていて、わたしは好きじゃないけどめちゃ女の子からモテそうだなあと思ったらやはりそうだった。モテの弊害の話聞いて面白がる。波長があって、サンドイッチと1杯だけで3時間粘った。 3カ月後から東京へ引っ越すらしいので次は東京で会おうね、と言って別れた。 0421夜 桂離宮へ予約を取っていたのだが同行者飛んじゃったんだよねと熊野寮で船橋さんに愚痴った。「俺建築好きだし行きたいな」と言われたが、食堂で、本を読みながらごはんを食べているめがねの男の人がとてもセクシーで、どうしても目がいってしまい、彼が読んでいた本は「辞書で読むドイツ語」(何それ)で、好ましくてどうしようもなかった。 「彼は建築の学生だよ。学年は知らないな」と船橋さんが教えてくれた。「わたしあの人と桂離宮行こうと思う。ごはん食べながら本読むなんて、ありえないくらい貪欲だからわたしと気が合うよ」と宣言して、食べ終わった後彼の部屋に案内してもらった。「24日の16時に桂離宮に同行してくれませんか」とドアから出てきた途端いきなり要求した。とても緊張した。彼は突然の闖入者に戸惑いながらも面白がってくれて、「ゼミあるけど行きましょう」と言ってくれた。M1で、博士はヨーロッパで取る予定だそうだ。 「きみのコミュニケーションは気さくなんじゃなくてごり押しだよ」と高橋君に指摘されたが、本当にその通りだと思う。

29 notes

·

View notes

Text

おはようございます。

宮城県仙台市は晴れのち曇りのお天気です。

昨日は仙台漆教室初日でした。

午前中はお皿の研ぎの作業。

お昼は近くのお蕎麦屋さんにて、美味しい蕎麦とミニ天丼を頂きました。

いつもありがとうございます。

その後、お昼過ぎからは午前中に研いだお皿の中塗り作業で、アッと言う間に1日目が終了。

漆教室終了後、晩ご飯をお誘い頂き、近くのお寿司屋さんにて、美味しいお刺身を頂きながらの一献。

長旅のクタビレや緊張感も少し緩む、美味しいひとときでした。

本当にありがとうございました。

そして今日は仙台漆教室2日目。

今日もアレヤコレヤと有りますが、一つ一つコツコツ頑張ります。

皆様にとって今日も、良い一日と成ります様に。

https://jujiro.base.ec

#秋田県 #湯沢市 #川連漆器 #川連塗 #川連 #国指定伝統的工芸品 #伝統的工芸品 #秋田工芸 #秋田の物作り #漆 #うるし #ウルシ #髹漆 #寿次郎 #仙台漆教室 #寿次郎漆教室 #寿次郎漆体験 #金継ぎ #修理修復 #伝産法改正 #個人の未来と産地の未来 #kawatsura #japanlaquer #JapanTraditionalCrafts #KawatsuraLacquerwareTraditionalCrafts #jujiro

22 notes

·

View notes

Text

溝蕎麦[Mizosoba] Persicaria thunbergii

溝[Mizo] : Ditch, gutter

蕎麦[Soba] : Buckwheat

It grows in shady areas of wetlands, often in clumps. It is roughly eighty centimeters tall, and produces many small flowers, about five millimeters long, at the top of the stalks. The flowers are lovely in bloom, and in bud they look like 金平糖[Konpeitō], a confectionary, which are also lovely.

It is in the same family as 蓼[Tade](Smartweed), 蕎麦[Soba](Buckwheat), etc. and looks similar from a distance.

路のほとりに咲󠄁ける草にて葉と莖とは蕎麥に似て花󠄁は半ば薄紅なるが多く川邊にあり。蕪村が「水かれがれ蓼かあらぬか蕎麥か否か」といひしは此花󠄁にはあらずやと、見るたびに思ふなり。車夫に名を尋󠄁ねたれども知らず。或は溝蕎麥といふ者か。

[Michi no hotori ni sakeru kusa nite ha to kuki to wa soba ni nite hana wa nakaba usukurenai naru ga ooku kawabe ni ari. Buson ga「Mizu karegare tade ka aranu ka soba ka hi ka」to iishi wa kono hana niwa arazuya to, miru tabi ni omou nari. Shafu ni na wo tazunetaredomo shirazu. Aruiwa mizosoba to iu mono ka.]

A grass that blooms by the roadside, the leaves and stems resemble (those of) Buckwheat, and the flowers are half light crimson, a lot of it are in abundance by the riverside. Every time I see them, I wonder if Yosa Buson referred to these flowers when he said(read in his haiku) "Is it Smartweed, Buckwheat, or neither that is blooming in the drained rice field?" I asked the rickshaw puller its name, but he did not know. Perhaps this is what Mizosoba is? From 車上所見[Shajō shoken](Findings on the vehicle) by 正岡 子規[Masaoka Shiki] quoted from 写生文範[Shasei bunpan](Literary sketch models) by 福田 琴月[Fukuda Kingetsu](A writer of children's literature, 1875-1914) https://en.wikipedia.org/wiki/Masaoka_Shiki Source: https://dl.ndl.go.jp/pid/864852/1/49

35 notes

·

View notes

Text

風、凩、凧、凪

河川敷のハゲた裸の喬木のこずえに白い凧が引っかかってた。ずっと書こうと思って、書けなかったこと。あの女の鼻にかかったファルセット。下高井戸のカラオケバンバンのたばこくさい壁紙。酔い止めの副作用で乾いた口腔のまま、羽田から京急で帰って、川崎駅の蕎麦屋で一杯ひっかけるのがならいだった。唇が荒れていた。失調した生活と、修論の〆切と、記憶の中の生活の中の記憶の中の生活の中の記憶の中の生活の中の以下無限。暑さは体にこたえる。寒さは心にくる。空気が澄んでいて、夜空がタワマンより手前にあった。ここからあそこまで全部が冬で、全部が夜だった。

18 notes

·

View notes

Text

「お化けの棲家」に登場したお化け。

1、骨女〔ほねおんな〕 鳥山石燕の「今昔画 図続百鬼』に骨だけ の女として描かれ、 【これは御伽ぼうこうに見えたる年ふる女の骸骨、牡丹の灯籠を携へ、人間の交をなせし形にして、もとは剪灯新話のうちに牡丹灯記とてあり】と記されている。石燕が描いた骨女 は、「伽婢子」「牡丹灯籠」に出てくる女つゆの亡霊、弥子(三遊亭円朝の「怪談牡丹灯 籠」ではお露にあたる)のことをいっている。これとは別物だと思うが、「東北怪談の旅」にも骨女という妖怪がある。 安永7年~8年(1778年~1779年)の青森に現れたもので、盆の晩、骸骨女がカタリカタリと音をたてて町中を歩いたという。この骨女は、生前は醜いといわれていたが、 死んでからの骸骨の容姿が優れているので、 人々に見せるために出歩くのだという。魚の骨をしゃぶることを好み、高僧に出会うと崩れ落ちてしまうという。 「鳥山石燕 画図百鬼夜行」高田衛監修・稲 田篤信・田中直日編 「東北怪談の旅」山田 野理夫

2、堀田様のお人形

以下の話が伝わっている。 「佐賀町に堀田様の下屋敷があって、うちの先祖はそこの出入りだったの。それで、先代のおばあさんが堀田様から“金太郎”の人形を拝領になって「赤ちゃん、赤ちゃん」といわれていたんだけど、この人形に魂が入っちゃって。関東大震災のとき、人形と一緒に逃げたら箱の中であちこちぶつけてこぶができたから、修復してもらうのに鼠屋っていう人形師に預けたんだけど少しすると修復されずに返ってきた。聞くと「夜になると人形が夜泣きしてまずいんです」と言われた。 (『古老が語る江東区のよもやま話』所収)

3、ハサミの付喪神(つくもがみ)

九十九神とも表記される。室町時代に描かれた「付喪神絵巻」には、「陰陽雑記云器物百年を経て化して精霊を得てよく人を訛かす、是を付喪神と号といへり」 という巻頭の文がある。 煤祓いで捨てられた器物が妖怪となり、物を粗末に扱う人間に対して仕返しをするという内容だ が、古来日本では、器物も歳月を経ると、怪しい能力を持つと考えられていた。 民俗資料にも擂り粉木(すりこぎ)や杓文字、枕や蒲団といった器物や道具が化けた話しがある。それらは付喪神とよばれていないが、基本的な考え方は「付喪神絵巻」にあるようなことと同じで あろう。 (吉川観方『絵画に見えたる妖怪』)

4、五徳猫(ごとくねこ) 五徳猫は鳥山石燕「画図百器徒然袋」に尾が2つに分かれた猫又の姿として描かれており、「七徳の舞をふたつわすれて、五徳の官者と言いしためしも あれば、この猫もいかなることをか忘れけんと、夢の中におもひぬ」とある。鳥山石燕「画図百器徒然袋」の解説によれば、その姿は室町期の伝・土佐光信画「百鬼夜行絵巻」に描かれた五徳猫を頭に 乗せた妖怪をモデルとし、内容は「徒然袋」にある「平家物語」の 作者といわれる信濃前司行長にまつわる話をもとにしているとある。行長は学識ある人物だったが、七徳の舞という、唐の太宗の武の七徳に基づく舞のうち、2つを忘れてしまったために、五徳の冠者のあだ名がつけられた。そのため、世に嫌気がさし、隠れて生活するようになったという。五徳猫はこのエピソードと、囲炉裏にある五徳(薬缶などを載せる台)を引っ掛けて創作された 妖怪なのであろう。ちなみに土佐光信画「百鬼夜行絵巻」に描かれている妖怪は、手には火吹き 竹を持っているが、猫の妖怪ではなさそうである。 ( 高田衛監修/稲田篤信・田中直日編『鳥山石燕画図百鬼夜行』)→鳥山石燕『百器徒然袋』より 「五徳猫」

5、のっぺらぼー 設置予定場所:梅の井 柳下 永代の辺りで人魂を見たという古老の話しです。その他にも、背中からおんぶされて、みたら三つ目 小僧だったり、渋沢倉庫の横の河岸の辺りでのっぺらぼーを見たという話しが残っています。 (『古老が語る江東区のよもやま話』所収) のっぺらぼーは、顔になにもない卵のような顔の妖怪。特に小泉八雲『怪談』にある、ムジナの話が良く知られている。ある男が東京赤坂の紀国坂で目鼻口のない女に出会い、驚き逃げて蕎麦 屋台の主人に話すと、その顔も同じだったという話。その顔も同じだったという話。

6、アマビエアマビエ 弘化3年(1846年) 4月中旬と記 された瓦版に書かれているもの。 肥後国(熊本県)の海中に毎夜光るものが あるので、ある役人が行ってみたところ、ア マビエと名乗る化け物が現れて、「当年より はやりやまいはや 6ヵ月は豊作となるが、もし流行病が流行ったら人々に私の写しを見せるように」といって、再び海中に没したという。この瓦版には、髪の毛が長く、くちばしを持った人魚のようなアマビエの姿が描かれ、肥後の役人が写したとある。 湯本豪一の「明治妖怪新聞」によれば、アマピエはアマピコのことではないかという。 アマピコは瓦版や絵入り新聞に見える妖怪で、 あま彦、天彦、天日子などと書かれる。件やクダ部、神社姫といった、病気や豊凶の予言をし、その絵姿を持っていれば難から逃れられるという妖怪とほぼ同じものといえる。 アマビコの記事を別の瓦版に写す際、間違 えてアマビエと記してしまったのだというのが湯本説である。 『明治妖怪新聞」湯本豪一「『妖怪展 現代に 蘇る百鬼夜行』川崎市市民ミュージアム編

7、かさばけ(傘お化け) 設置予定場所:多田屋の入口作品です。 一つ目あるいは、二つ目がついた傘から2本��腕が伸び、一本足でピョンピョン跳ねまわる傘の化け物とされる。よく知られた妖怪のわりには戯画などに見えるくらいで、実際に現れたなどの記録はないようである。(阿部主計『妖怪学入門』)歌川芳員「百種怪談妖物双六」に描 かれている傘の妖怪「一本足」

8、猫股(ねこまた) 猫股は化け猫で、尻尾が二股になるまで、齢を経た猫 で、さまざまな怪しいふるまいをすると恐れられた。人をあざむき、人を食らうともいわれる。飼い猫が年をとり、猫股になるため、猫を長く飼うもので はないとか、齢を経た飼い猫は家を離れて山に入り、猫股 になるなどと、各地に俗信がある。 このような猫の持つ妖力から、歌舞伎ではお騒動と化け猫をからめて「猫騒動もの」のジャンルがあり、

「岡崎の猫」「鍋島の猫」「有馬の猫」が三代化け猫とされる。

9、毛羽毛現(けうけげん) 設置予定場所:相模屋の庭 鳥山石燕の「今昔百鬼拾遺」に毛むくじゃらの妖怪として描かれた もので、 「毛羽毛現は惣身に毛生ひたる事毛女のごとくなればかくいふ か。或いは希有希現とかきて、ある事まれに、見る事まれなれば なりとぞ」とある。毛女とは中国の仙女のことで、華陰の山中(中国陝西省陰県の西 獄華山)に住み、自ら語るところによると、もともとは秦が亡んだため 山に逃げ込んだ。そのとき、谷春という道士に出会い、松葉を食すことを教わって、遂に寒さも飢えも感じなくなり、身は空を飛ぶほど軽くなった。すでに170余年経つなどと「列仙伝」にある。この毛羽毛現は家の周辺でじめじめした場所に現れる妖怪とされるが、実際は石燕の創作妖 怪のようである。 (高田衛監修/稲田篤信・田中直日編『鳥山石燕 画図百鬼夜行』→鳥山石燕「今昔百鬼 拾遺」より「毛羽毛現」

10、河童(かっぱ) 設置予定場所:猪牙船 ◇ 河童(『耳袋』) 江戸時代、仙台藩の蔵屋敷に近い仙台堀には河童が出たと言われています。これは、子どもたちが、 なんの前触れもなく掘割におちてしまう事が続き探索したところ、泥の中から河童が出てきたというも のです。その河童は、仙台藩の人により塩漬けにして屋敷に保管したそうです。 ◇ 河童、深川で捕獲される「河童・川太郎図」/国立歴史民俗博物館蔵 深川木場で捕獲された河童。河童は川や沼を住処とする妖怪で、人を水中に引き込む等の悪事を働く 反面、水の恵みをもたらす霊力の持ち主として畏怖されていた ◇ 河童の伝説(『江戸深川情緒の研究』) 安永年��(1772~1781) 深川入船町であった話しです。ある男が水浴びをしていると、河童がその男 を捕えようとしました。しかし、男はとても強力だったので逆に河童を捕えて陸に引き上げ三十三間堂の前で殴り殺そうとしたところ、通りかかった人々が河童を助けました。それ以来、深川では河童が人 間を捕らなくなったといいます。→妖怪画で知られる鳥山石燕による河童

11、白容商〔しろうねり〕

鳥山石燕「画図百器 徒然袋」に描かれ、【白うるりは徒然のならいなるよし。この白うねりはふるき布巾のばけたるものなれども、外にならいもやはべると、夢のうちにおもひぬ】 と解説されている。白うるりとは、吉田兼好の『徒然草」第六十段に登場する、 芋頭(いもがしら)が異常に好きな坊主のあだ名である。 この白うるりという名前に倣って、布雑巾 の化けたものを白容裔(しろうねり)と名づけたといっているので、つまりは石燕の創作妖怪であろう。古い雑巾などが化けて人を襲う、などの説 明がされることがあるが、これは山田野理夫 の『東北怪談の旅』にある古雑巾の妖怪を白 容裔の話として使ったにすぎない。 『鳥山石燕画図百鬼夜行』高田衛監修・稲 田篤信・田中直日編

12、轆轤首〔ろくろくび〕

抜け首、飛頭蛮とも つな いう。身体から首が完全に分離して活動する ものと、細紐のような首で身体と頭が繋がっているものの二形態があるようである。 日本の文献には江戸時代から多くみえはじ め、『古今百物語評判』『太平百物語』『新説 百物語」などの怪談集や、『甲子夜話』『耳 囊」「北窓瑣談」「蕉斎筆記』『閑田耕筆』と いった随筆の他、石燕の『画図百鬼夜行」に 代表される妖怪画にも多く描かれた。 一般的な轆轤首の話としては、夜中に首が 抜け出たところを誰かに目撃されたとする内 容がほとんどで、下働きの女や遊女、女房、 娘などと女性である場合が多い。 男の轆轤首は「蕉斎筆記』にみえる。 ある夜、増上寺の和尚の胸の辺りに人の 首が来たので、そのまま取って投げつけると、 どこかへいってしまった。翌朝、気分が悪いと訴えて寝ていた下総出 身の下働きの男が、昼過ぎに起き出して、和 尚に暇を乞うた。わけ その理由を問えば、「昨夜お部屋に首が参りませんでしたか」と妙なことを訊く。確か に来たと答えると、「私には抜け首の病があります。昨日、手水鉢に水を入れるのが遅い とお叱りを受けましたが、そんなにお叱りに なること��ないのにと思っていると、 夜中に首が抜けてしまったのです」 といって、これ以上は奉公に差支えがあるからと里に帰って しまった。 下総国にはこの病が多いそうだと、 「蕉斎筆記』は記している。 轆轤首を飛頭蛮と表記する文献があるが、 これはもともと中国由来のものである。「和漢三才図会』では、『三才図会」「南方異 物誌」「太平広記」「搜神記』といった中国の 書籍を引いて、飛頭蛮が大闍波国(ジャワ) や嶺南(広東、広西、ベトナム)、竜城(熱 洞省朝陽県の西南の地)の西南に出没したことを述べている。昼間は人間と変わらないが、夜になると首 が分離し、耳を翼にして飛び回る。虫、蟹、 ミミズなどを捕食して、朝になると元通りの 身体になる。この種族は首の周囲に赤い糸のような傷跡がある、などの特徴を記している。中国南部や東南アジアには、古くから首だけの妖怪が伝わっており、マレーシアのポン ティアナやペナンガルなどは、現在でもその 存在が信じられている。 日本の轆轤首は、こうした中国、東南アジ アの妖怪がその原型になっているようである。 また、離魂病とでもいうのだろうか、睡眠中に魂が抜け出てしまう怪異譚がある。例えば「曽呂利物語」に「女の妄念迷い歩 <事」という話がある。ある女の魂が睡眠中に身体から抜け出て、 野外で鶏になったり女の首になったりしているところを旅人に目撃される。旅人は刀を抜いてその首を追いかけていく と、首はある家に入っていく。すると、その家から女房らしき声が聞こえ、 「ああ恐ろしい夢を見た。刀を抜いた男が追 いかけてきて、家まで逃げてきたところで目 が醒めた」などといっていたという話である。これの類話は現代の民俗資料にも見え、抜け出た魂は火の玉や首となって目撃されている。先に紹介した「蕉斎筆記』の男の轆轤首 も、これと同じように遊離する魂ということ で説明ができるだろう。 轆轤首という妖怪は、中国や東南アジア由 来の首の妖怪や、離魂病の怪異譚、見世物に 出た作りものの轆轤首などが影響しあって、 日本独自の妖怪となっていったようである。 【和漢三才図会』寺島良安編・島田勇雄・竹 島淳夫・樋口元巳訳注 『江戸怪談集(中)』 高田衛編/校注『妖異博物館』柴田宵曲 『随筆辞典奇談異聞編」柴田宵曲編 『日本 怪談集 妖怪篇』今野円輔編著 『大語園』巌谷小波編

13、加牟波理入道〔がんばりにゅうどう〕

雁婆梨入道、眼張入道とも書く。便所の妖怪。 鳥山石燕の「画図百鬼夜行」には、便所の台があるよう 脇で口から鳥を吐く入道姿の妖怪として描かれており、【大晦日��夜、厠にゆきて「がんばり入道郭公」と唱ふれば、妖怪を見さるよし、世俗のしる所也。もろこしにては厠 神名を郭登といへり。これ遊天飛騎大殺将軍 とて、人に禍福をあたふと云。郭登郭公同日 は龕のの談なるべし】と解説されている。 松浦静山の『甲子夜話」では雁婆梨入道という字を当て、厠でこの名を唱えると下から入道の頭が現れ、 その頭を取って左の袖に入れてまたとりだすと 頭は小判に変化するなどの記述がある。 「がんばり入道ホトトギス」と唱えると怪異 にあわないというのは、江戸時代にいわれた 俗信だが、この呪文はよい効果を生む(前述 ことわざわざわい ●小判を得る話を含め)場合と、禍をよぶ 場合があるようで、「諺苑」には、大晦日に この話を思い出せば不祥なりと書かれている。 また、石燕は郭公と書いてホトトギスと読ませているが、これは江戸時代では郭公とホト トギスが混同されていたことによる。 ホトトギスと便所との関係は中国由来のようで、「荊楚歲時記』にその記述が見える。 ホトトギスの初鳴きを一番最初に聞いたもの は別離することになるとか、その声を真似すると吐血するなどといったことが記されており、厠に入ってこの声を聞くと、不祥事が起 こるとある。これを避けるには、犬の声を出 して答えればよいとあるが、なぜかこの部分 だけは日本では広まらなかったようである。 『鳥山石燕画図百鬼夜行』高田衛監修・稲 田篤信・田中直日編 『江戸文学俗信辞典』 石川一郎編『史実と伝説の間」李家正文

14、三つ目小僧

顔に三つの目を持つ童子姿の妖怪。 長野県東筑摩郡教育委員会による調査資料に名は見られるが、資料中には名前があるのみ で解説は無く、どのような妖怪かは詳細に語られていない。 東京の下谷にあった高厳寺という寺では、タヌキが三つ目小僧に化けて現れたという。このタヌ キは本来、百年以上前の修行熱心な和尚が境内に住まわせて寵愛していたために寺に住みついたものだが、それ以来、寺を汚したり荒らしたりする者に対しては妖怪となって現れるようになり、体の大きさを変えたり提灯を明滅させて人を脅したり、人を溝に放り込んだりしたので、人はこれ を高厳寺小僧と呼んで恐れたという。困った寺は、このタヌキを小僧稲荷として境内に祀った。この寺は現存せず、小僧稲荷は巣鴨町に移転している。 また、本所七不思議の一つ・置行堀の近くに住んでいたタヌキが三つ目小僧に化けて人を脅したという言い伝えもある。日野巌・日野綏彦 著「日本妖怪変化語彙」、村上健司校訂 編『動物妖怪譚』 下、中央公論新社〈中公文庫〉���2006年、301頁。 佐藤隆三『江戸伝説』坂本書店、1926年、79-81頁。 『江戸伝説』、147-148頁。

15、双頭の蛇 設置予定場所:水茶屋 「兎園小説」には、「両頭蛇」として以下の内容が著してある。 「文政7年(1824)11月24日、本所竪川通りの町方掛り浚場所で、卯之助という男性 が両頭の蛇を捕まえた。長さは3尺あったという。」

文政7年(1824)11月24日、一の橋より二十町程東よりの川(竪川、現墨田区)で、三尺程の 「両頭之蛇」がかかったと言う話です。詳細な図解が示されています。 (曲亭馬琴「兎園小説」所収『兎園小説』(屋代弘賢編『弘賢随筆』所収) 滝沢馬琴他編 文政8年(1825) 国立公文書館蔵

16、深川心行寺の泣き茶釜

文福茶釜は「狸」が茶釜に化けて、和尚に恩返しをする昔話でよく知られています。群馬県館林の茂 林寺の話が有名ですが、深川2丁目の心行寺にも文福茶釜が存在したといいます。『新撰東京名所図会』 の心行寺の記述には「什宝には、狩野春湖筆涅槃像一幅 ―及び文福茶釜(泣茶釜と称す)とあり」 とあります。また、小説家の泉鏡花『深川浅景』の中で、この茶釜を紹介しています。残念ながら、関 東大震災(1923年)で泣茶釜は、他の什物とともに焼失してしまい、文福茶釜(泣き茶釜)という狸が 化けたという同名が残るのみです。鳥山石燕「今昔百鬼拾遺」には、館林の茂森寺(もりんじ)に伝わる茶釜の話があります。いくら湯を 汲んでも尽きず、福を分け与える釜といわれています。 【主な参考資料】村上健司 編著/水木しげる 画『日本妖怪大辞典』(角川出版)

17、家鳴(やなり) 設置予定場所:大吉、松次郎の家の下) 家鳴りは鳥山石燕の「画図百鬼夜行」に描かれたものだが、(石燕は鳴屋と表記)、とくに解説はつけられて いない。石燕はかなりの数の妖怪を創作しているが、初期の 「画図百鬼夜行」では、過去の怪談本や民間でいう妖怪などを選んで描いており、家鳴りも巷(ちまた)に知られた妖怪だったようである。 昔は何でもないのに突然家が軋むことがあると、家鳴りのような妖怪のしわざだと考えたようである。小泉八雲は「化け物の歌」の中で、「ヤナリといふ語の・・・それは地震中、家屋の震動 する音を意味するとだけ我々に語って���・・その薄気 味悪い意義を近時の字書は無視して居る。しかし此語 はもと化け物が動かす家の震動の音を意味して居た もので、眼には見えぬ、その震動者も亦(また) ヤナ リと呼んで居たのである。判然たる原因無くして或る 家が夜中震ひ軋り唸ると、超自然な悪心が外から揺り動かすのだと想像してゐたものである」と延べ、「狂歌百物語」に記載された「床の間に活けし立ち木も倒れけりやなりに山の動く掛軸」という歌を紹介している。 (高田衛監修/稲田篤信・田中直日編『鳥山石燕画図百鬼夜行』、『小泉八雲全集』第7巻)

18、しょうけら 設置予定場所:おしづの家の屋根 鳥山石燕「画図百鬼夜行」に、天井の明かり取り窓を覗く妖怪として描かれているもの。石燕による解説はないが、 ショウケラは庚申(こうしん) 信仰に関係したものといわれる。 庚申信仰は道教の三尸(さんし)説がもとにあるといわ れ、60日ごとに巡ってくる庚申の夜に、寝ている人間の身 体から三尸虫(頭と胸、臍の下にいるとされる)が抜け出し、天に昇って天帝にその人の罪科を告げる。この報告により天帝は人の命を奪うと信じられ、対策とし て、庚申の日は眠らずに夜を明かし、三尸虫を体外に出さ ないようにした。また、これによる害を防ぐために「ショウケラはわたとてまたか我宿へねぬぞねたかぞねたかぞ ねぬば」との呪文も伝わっている。 石燕の描いたショウケラは、この庚申の日に現れる鬼、ということがいえるようである。

19、蔵の大足

御手洗主計という旗本の屋敷に現れた、長さ3尺程(約9m)の大足。(「やまと新聞」明治20年4月29日より)

20、お岩ちょうちん

四世鶴屋南北の代表作である「東海道四谷怪談」のお岩 を、葛飾北斎は「百物語シリーズ」の中で破れ提灯にお岩が 宿る斬新な構図で描いている。北斎は同シリーズで、当時の 怪談話のもう一人のヒロインである「番町皿屋敷のお菊」も描 く。「東海道四谷怪談」は、四世南北が暮らし、没した深川を舞台にした生世話物(きぜわもの)の最高傑作。文政8年(1825) 7月中村座初演。深川に住んだ七代目市川團十郎が民谷伊 右衛門を、三代目尾上菊五郎がお岩を演じた。そのストーリーは当時評判だった実話を南北が取材して描 いている。男女が戸板にくくられて神田川に流された話、また 砂村隠亡堀に流れついた心中物の話など。「砂村隠亡堀の場」、「深川三角屋敷の場」など、「四谷怪 談」の中で深川は重要な舞台として登場する。

21、管狐(くだぎつね) 長野県を中心にした中部地方に多く分布し、東海、関東南部、東北の一部でいう憑き物。関東 南部、つまり千葉県や神奈川県以外の土地は、オサキ狐の勢力になるようである。管狐は鼬(いたち)と鼠(ねずみ)の中間くらいの小動物で、名前の通り、竹筒に入ってしまうほどの大きさだという。あるいはマッチ箱に入るほどの大きさで、75匹に増える動物などとも伝わる個人に憑くこともあるが、それよりも家に憑くものとしての伝承が多い。管狐が憑いた家は管屋(くだや)とか管使いとかいわれ、多くの場合は「家に憑いた」ではなく「家で飼っている」という表現をしている。管狐を飼うと金持ちになるといった伝承はほとんどの土地でいわれることで、これは管 狐を使って他家から金や品物を集めているからだなどという。また、一旦は裕福になるが、管狐は 大食漢で、しかも75匹にも増えるのでやがては食いつぶされるといわれている。 同じ狐の憑き物でも、オサキなどは、家の主人が意図しなくても、狐が勝手に行動して金品を集 めたり、他人を病気にするといった特徴があるが、管狐の場合は使う者の意図によって行動すると考えられているようである。もともと管狐は山伏が使う動物とされ、修行を終えた山伏が、金峰山 (きんぷさん)や大峰(おおみね)といった、山伏に官位を出す山から授かるものだという。山伏は それを竹筒の中で飼育し、管狐の能力を使うことで不思議な術を行った。 管狐は食事を与えると、人の心の中や考えていることを悟って飼い主に知らせ、また、飼い主の 命令で人に取り憑き、病気にしたりするのである。このような山伏は狐使いと呼ばれ、自在に狐を 使役すると思われていた。しかし、管狐の扱いは難しく、いったん竹筒から抜け出た狐を再び元に 戻すのさえ容易ではないという。狐使いが死んで、飼い主不在となった管狐は、やがて関東の狐の親分のお膝元である王子村(東京都北区)に棲むといわれた。主をなくした管狐は、命令する者がいないので、人に憑くことはないという。 (石塚尊俊『日本の憑きもの』、桜井徳太郎編『民間信仰辞典』、金子準二編著『日本狐憑史資料 集成』)

22、かいなで 設置予定場所: 長屋の厠 京都府でいう妖怪。カイナゼともいう。節分の夜に便所へ行くとカイナデに撫でられるといい、これを避けるには、「赤い紙やろうか、白い紙やろうか」という呪文を唱えればよいという。 昭和17年(1942年)頃の大阪市立木川小学校では、女子便所に入ると、どこからともなく「赤い 紙やろか、白い紙やろか」と声が聞こえてくる。返事をしなければ何事もないが、返事をすると、尻を舐められたり撫でられたりするという怪談があったという。いわゆる学校の怪談というものだが、 類話は各地に見られる。カイナデのような家庭内でいわれた怪異が、学校という公共の場に持ち込まれたものと思われる。普通は夜の学校の便所を使うことはないだろうから、節分の夜という条件が消失してしまったのだろう。 しかし、この節分の夜ということは、実に重要なキーワードなのである。節分の夜とは、古くは年越しの意味があり、年越しに便所神を祭るという風習は各地に見ることができる。その起源は中国に求められるようで、中国には、紫姑神(しこじん)という便所神の由来を説く次のような伝説がある。 寿陽県の李景という県知事が、何媚(かび) (何麗卿(かれいきょう)とも)という女性を迎えたが、 本妻がそれを妬み、旧暦正月 15 日に便所で何媚を殺害した。やがて便所で怪異が起こるようになり、それをきっかけに本妻の犯行が明るみに出た。後に、何媚を哀れんだ人々は、正月に何媚を便所の神として祭祀するようになったという(この紫姑神は日本の便所神だけではなく、花子さんや紫婆(むらさきばばあ)などの学校の怪談に登場する妖怪にも影響を与えている。) 紫姑神だけを日本の便所神のルーツとするのは安易だが、影響を受けていることは確かであろう。このような便所神祭祀の意味が忘れられ、その記憶の断片化が進むと、カイナデのような妖怪が生まれてくるようである。 新潟県柏崎では、大晦日に便所神の祭りを行うが、便所に上げた灯明がともっている間は決して便所に入ってはいけないといわれる。このケースは便所神に対する信仰がまだ生きているが、便所神の存在が忘れられた例が山田野理夫『怪談の世界』に見える。同書では、便所の中で「神くれ神くれ」と女の声がしたときは、理由は分からなくとも「正月までまだ遠い」と答えればよいという。便所神は正月に祀るものという断片的記憶が、妖怪として伝えられたものといえる。また、「赤い紙やろうか、白い紙やろうか」という呪文も、便所神の祭りの際に行われた行為の名残を伝えて いる。便所神の祭りで紙製の人形を供える土地は多く、茨城県真壁郡では青と赤、あるいは白と赤の 男女の紙人形を便所に供えるという。つまり、カイナデの怪異に遭遇しないために「赤い紙やろう か、白い紙やろうか」と唱えるのは、この供え物を意味していると思われるのである。本来は神様に供えるという行為なのに、「赤とか白の紙をやるから、怪しいふるまいをするなよ」というように変化してしまったのではないだろうか。さらに、学校の怪談で語られる便所の怪異では、妖怪化した便所神のほうから、「赤い紙やろうか、白い紙やろうか」とか「青い紙やろうか、赤い紙やろうか」というようになり、より妖怪化が進ん でいったようである。こうしてみると、近年の小学生は古い信仰の断片を口コミで伝え残しているともいえる。 島根県出雲の佐太神社や出雲大社では、出雲に集まった神々を送り出す神事をカラサデという が、氏子がこの日の夜に便所に入ると、カラサデ婆あるいはカラサデ爺に尻を撫でられるという伝 承がある。こ��カラサデ婆というものがどのようなものか詳細は不明だが、カイナデと何か関係があるのかもしれない。 (民俗学研究所編『綜合日本民俗語彙』、大塚民俗学会編『日本民俗学事典』、『民間伝承』通巻 173号(川端豊彦「厠神とタカガミと」)ほか)

23、木まくら 展示予定場所:政助の布団の上 江東区富岡にあった三十三間堂の側の家に住んだ医師が病気になり、元凶を探した所 黒く汚れた木枕が出た。その枕を焼くと、死体を焼く匂いがして、人を焼くのと同じ時間がかかったという。 (『古老が語る江東区のよもやま話』所収)

24、油赤子〔あぶらあかご〕鳥山石燕の『今昔 画図続百鬼』に描かれた妖怪。【近江国大津 の八町に、玉のごとくの火飛行する事あり。土人云「むかし志賀の里に油うるものあり。 夜毎に大津辻の地蔵の油をぬすみけるが、その者死て魂魄炎となりて、今に迷いの火となれる」とぞ。しからば油をなむる赤子は此ものの再生せしにや】と記されている。 石燕が引いている【むかし志賀(滋賀) の】の部分は、「諸国里人談』や『本朝故事 因縁集」にある油盗みの火のことである。油盗みの火とは、昔、夜毎に大津辻の地蔵 の油を盗んで売っていた油売りがいたが、死 後は火の玉となり、近江大津(滋賀県大津 市)の八町を縦横に飛行してまわったという もの。石燕はこの怪火をヒントに、油を嘗める赤ん坊を創作したようである。 『鳥山石燕画図百鬼夜行』高田衛監修・稲 田篤信・田中直日編 『一冊で日本怪異文学 100冊を読む」檜谷昭彦監修『日本随筆大成編集部編

13 notes

·

View notes

Text

ギャラリールモンドのチャリティー展CAT POWER 2023に参加します。「動物の殺処分を無くしたい」という考えに賛同するイラストレーター47名の原画・グッズを販売します。売上の30%が動物愛護団体に寄付されます。

会期

2023年7月25日(火)〜8月6日(日)12:00 - 20:00

日曜日は17時まで 月曜定休日

【参加イラストレーター】

芦野公平/網中いづる/あんのん/IQGM /石橋 瞭/ICHGO CHA~N/いとう瞳/及川真雪/楓 真知子/桂川峻哉 /かわいちひろ /木内達朗/killdisco/Kumi Takahashi/黒木仁史/小林マキ/コマツタスク/こみひかるこ/三枝かりん /サイトウユウスケ/坂口友佳子/ささきえり/サタケシュンスケ/Jessie /しのはらえこ/シバタリョウ /白根ゆたんぽ/杉山真依子/Studio-Takeuma/須田浩介/髙橋 育 /タカヤママキコ/土谷尚武/ナカムラユウキ/najuco/濵 佳江 /原 倫子/番地規紗 /藤本 巧/マコカワイ/前田 麦/末山りん/モニョチタポミチ/八幡瑛子/ユア/吉岡里奈 /リック

96 notes

·

View notes

Text

秋旅2023 小海線 HIGH RAIL 1375 ~ 野辺山・小諸

JR線で最も標高の高いエリアを走る路線 小海線にのって、一路 小諸へ。

今回も前々から一度 乗ってみたいと思っていた小海線、せっかくなのでJR東日本ののってたのしい列車シリーズの HIGH RAIL 1375 にて小淵沢から小諸までを乗り通してみた。普通列車で途中下車しちゃうと次の列車はいつだろう…… となってしまいますが、このような観光列車は見所の駅では少し長めに停車してインスタント途中下車を楽しむのを待ってくれる、というのがシンプルにこの子を選んだ理由なのです。あわせて紅葉が楽し��そうな小諸城跡の懐古園も散策します。

朝、ほどほどの時間の特急あずさにて小海線の起点 小淵沢へ。小淵沢駅に降り立つと、キリっとした冷たく澄んだ空気がお出迎え。やっぱり都内とは違うね。ありきたりな言葉ですが空気がおいしい。改札横からのお出汁の香りに誘われ立ち蕎麦へ、遅めの朝食として軽く腹ごしらえ。寒いときには格別!の駅そばをいただいた後、列車の出発時刻まであたりを散策。列車内でのお楽しみ、お弁当とお酒を丸政さんで仕入れる(食べてばかり)。

程よい時間に、改札を抜けホームへ。青色に塗装されたキハ100系気動車へ。最近 キハ100系に乗ることが多いような…、非電化のローカル線だと自ずとそうなってしまうか。今回は私は窓側を向いた1人用のシングルシートをセレクト。隣を気にすることなく大きな窓を独り占めできるリクライニングシート。

ほどなく列車は出発、急な勾配を進みどんどん高地へ。別荘地帯を抜けJRで2番目に標高の高い駅 清里に到着、しばしの停車。かっこいいHIGH RAIL 1375の車両でも撮影しておきましょう(PhotoshopとPixelの消しゴムマジックで他の乗客を消しているのは内緒です)。清里を出発すると次は野辺山。この区間にはJR最高地点 標高1,375mの地点が。列車は速度を落とし、乗客は皆 カメラを構える(ガラスの反射で変な模様なでちゃった 涙)。数分で野辺山に到着。

JRで最も標高の高い駅 野辺山。ここでもしばし停車時間があり、改札外出ることも可能。白く一見教会を思わせるような駅舎を見学。駅正面には冠雪した山々の美しい姿を拝むこともできます、写真は失敗しちゃいましたが…。観光バスでお越しの外国人観光客がたくさん。小海線に乗るわけではなく、駅だけを見に来ている?不思議な感じでした。

まもなく列車は発車。野辺山をあとにすると、列車は高原を下り佐久盆地を目指します。後半の見どころは、右へ左へと移り変わる千曲川。お弁当を食べながらのんびり楽しみましょう。長野側の主要駅にいくつか停車し、列車は北陸新幹線との接続駅 佐久平を経て、終点 小諸に到着。2時間強の列車旅でした。

小諸では小諸城址に整備された庭園 懐古園へ。戦国時代、武田信玄の軍師 山本勘助によって設計されたという言い伝えの小諸城。城郭が城下町よりも低地にあることから穴城とも呼ばれていたとか。懐古園は大正時代に町によって整備された史跡の自然景観を活用した公園。ちょうど紅葉シーズン真っただ中ということで、空気の澄んだ青空のもとで映える色づいた葉にシャッターをきってみた。不思議とここは人が少なく空いていましたねぇ。これくらいが写真を撮る身としてはありがたいものですが。

ひとしきり園内を回り身体も冷えてきたので、足早に小諸の街を散策しつつ帰路へ着きました。

36 notes

·

View notes

Text

大学入ってから一番考え事してた1日の舞

どうも、後輩が入ってくることが信じられず体験稽古全ブッチしたい気分のてにです。まあそもそも水金バイトで月曜は5限があるのでフルで行ける日が存在しないのですが...いやでも体験稽古で話した先輩の存在ってデカいんだよな〜ってことで授業終わったら速攻向かいます。さて、役者紹介を書きたいんですが白湯ってことで人数多いのでちょっとサボってふざけます。ところどころ情緒不安定ですがお気になさらず

ホット

箏

初演出お疲れ様!突然やったことない事が降ってきて困ってたのをよく覚えてます。でも稽古頑張ってダメ出してて最後までやりきって。ホントすごいなって。また演出見てみたいな。オムニとか?いや早すぎ出木杉杉鱸〜〜〜

錫蘭リーフ

新人とは一転してシリアスなキャラになりましたね〜。いつかセイロンがカフェで働いてる姿見たいな〜なんて。実は大道具班に入ったこと無いのは内緒

園堂香莉

我らが照明スパチ。これからも照明班を繁栄させていきましょう!なぽりさんは毎回思いますが声が通るな〜と。舞台上で聞きやすいなんですよね。お勧めのたい焼き屋さん教えてください

海月

ちゃうかではちょっと強気というかなんというかな役が多い気がする。気のせいかな。また演出してほしいですね。照明班、永遠に

森々仙入

36期男子の良心。コイツを貶したら誰が生き残るんだって思うぐらい偉大な兄貴。ラムダは頑張ってはぜにヘアアレンジしてもらいなさい!

黒井白子

白子さんと共演するのは初めてですね。本当に演劇好きなんだなあっていうのが伝わってきて僕も負けじと頑張ろうって思わせてくれました

和來

いや、ほんと申し訳ない...梅田とかに衣装探しに行けば良かったのに僕の体力が無いばっかりに...ふっふっふを魔王っぽく言って欲しかったな〜

粕味

言わずもがな。僕と同じく公演ごとに髪弄られる枠となるんだ。僕らの力じゃメイク案は変えられぬのだから。

叶イブ

我が照明班の同志、スミに忠誠を誓う者。あなたはクラッシャーの一人ですね。何のとは言いませんが...今後被害者の会を設立します。稽古初期と比べて名取だいぶマイルドになって安心しました

水原一PAY

僕の思う平和はただの仮初だったと気づかせた大罪人。こちらもふぃあ同様被害者の会を設立します。ゴマすりはもっと擦るんだ、甘えよぉおおお!

暁レミエル

当パンの存在忘れててスミません...せっかく1週間前に教えてくれたのに締め切り遅れるし...宣美ってそんなもんか!なわけあるかい。

アイス

海泥波波美

外公に続き2回目の演出。僕が好きなコテコテ演出が作り上げられていくのが大好きです。稽古してて本当に楽しかったです。あと1回だけでも演出してくれることを祈って。

縦縞コリー

こりさん主人公じゃああああああん。何気に僕がちゃうかに入ってから一度も主人公の姿見てない気がしますね。待ち望んでましたよ!!

あろハム権左衛門

あろーさんの前で吹田を馬鹿にしたら抹消されちゃう...助けて、エピえも〜ん!また秋公のおふざけ3人組見せてください。あれのおかげで地面師見たくなりました。マダミテナイケド

西峰ケイ

おふざけ役も良いですがシリアスも似合いますよね!今回の公演では「こっちもこっちで大変なんだ」のセリフが好きです。水族館のシーンも良かったな〜。おいしそ~

衿君

今回は筋肉担当じゃなくて残念です...もう一度あの上腕二頭筋が見たかった...でもエリックさんのセンター分けが見れて満足です。またがっころの時みたいに共演したいな

テキストを入力

エピさあああああああん いや、ほんとね、その ぐすっ、八つ当たりしたい気分です。ってのは冗談で(ホントかな?)これまで一体何回共演してきたと思います?オムニのころからずっと舞台で会話してる気がしますね。エピさんがいる時の安心感ハンパないって!!あ、でもアイスの1ステで笑わせてきたので許しません。なんかいつもよりも面白かった。秋公何が何でも出て欲しいな...

こけまる

僕は見てしまった、新歓期間でボールペンを持っていないこけさんを...あれは、誰だ...?とりサーのシーンのテンポ好きだな〜。ボケってやっぱりハイテンポでこそだなと思いました

白

君も来てしまったか、はぜサロンに。もうバチバチに決まってイキった大学生になっちまったな...僕と一緒にヘアアレンジ練習していこうぜ!

紅みそか

新歓期間で一体何度偽みそかさんに会ったことか...「は〜い」が聞こえてくる...もう本物が分かんなくなってきました。「あぁダメだ最後の一言が不謹慎すぎて全部吹っ飛んだわ」が笑いを誘う言い方で良いな〜

ミル鍋

暴走してましたね〜。でもそれでこそゆにさんだなと。特に何か?みたいなあの顔が迫真でいいないいな、ゆ〜にさんっていいなでしたね。何でも笑って許してくれる姉貴です。

埖麦

現状僕の気持ちを共有できる理解者。むぎなら俺の気持ちが分かるよな!つらいッピね〜。暴走するゆにさんをよく止めた!いや、止められたか...?楽ステは止められると信じて

白湯

鞠凸二郎

毎度毎度髪セットしてもらってもう...ほんと頭が上がりません...また変な役になっちゃって...もう普通の役には満足できない体になっちゃったか...

中森ダリア

gal ちょっとひらりさんあまりにもチンピラだったな〜。小物感というかなんというか。舞台で笑いそうになって最高でした!「ここに居座らせてもらうからなー」がイチオシ

雨々単元気

僕 祝、ジョジョ7部アニメ化決定!俺は照り焼きチキンなんだああああああ(元ネタ : 俺はアポロ11号何だあああああ)いやそれ6部やないかい

東愛莉

もしかして今まで共演したこと箸1膳だけでは?と今気づいてしまった。あれは共演...?ん〜怪しい。白湯で舞台上でも一緒にいることが多いからかなり仲良くなれた希ガス。舞台上で結構しょうもないこと言い合ってましたね〜。

帝京魂

今回の公演で一番仲良くなれた先輩じゃないかな〜と。秋公で座組も違ったし今まではあんまり機会がなかったけどオムニ同じがっころですよ!?大体たい焼き行っちゃってましたけど...こんさんってダメが的確で好きなんですよね。どう直せばいいのかセットで言ってくれて改善しやすいというか。ちなみに僕の推しは褒められるのを待ってる時のこんさんです。

新歓が終わったらしばらく灰になります。優しくしてね... 灰って何だ...? 人間ってね、一人で考え込んでも何も生まれないし解決しないんだよ(キリッ) 何事も他人に頼ることさ ってなわけねええだろおおおお

(ドガッ、ガクンッ)

僕に合う服を一緒に買いに行ってくれる人募集中だよ〜、ファッション楽しもうね。 そこ!どうせまた買わないんだろとか言わない!

2 notes

·

View notes

Text

#麦田ひかる #mugita hikaru #真っ白なキャンバス #白キャン #pure white canvas

17 notes

·

View notes

Text

おすすめの動画を見つけたよ! #ミクチャ

】 https://mixch.tv/m/4epGp8wr

2 notes

·

View notes

Text

と、東北に帰ってきました!

また車で飛ばして、流石に体がしんどかったので;途中、鹿島神宮近くのホテルで一泊して、鹿島神宮を早朝参拝して帰りました。

その後疲れが響いたのか;風邪ひいて2日ほど寝込んでしまいましたが;な、なんとか持ち直しました;;

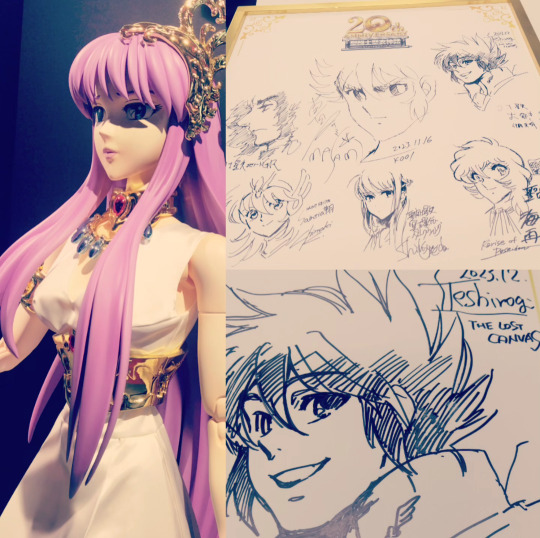

1日目、車田先生や皆さんにお会いする機会を頂けて、翌日ようやく、担当と一緒に秋葉原の魂ネイションの会場へ行ってボードにテンマを描かせて頂きました!

その後会場も回らせて貰ったのですが、いやぁ圧巻でしたねぇ…!

様々な名シーンの再現があったり、聖域陣、海皇陣、冥王陣、北欧陣と集まって並ぶとやっぱり歴史も感じるし迫力ありました!

店内のBGMで『花の鎖』や『The Realm of Athena』が流れていて地味にそれに感動してしまいました…涙

そして肝心のテンマと輝火をチェックし忘れたことに後で気づくという…バカバカ;;秋葉原なんてもう滅多に行けないのに:::

…というわけでチマっとですが、車田先生とスピンオフ勢揃い踏みのボードに加わりましたよというお知らせでした。

気が向いた方、是非チェックしに足を運んで頂けますと嬉しいです!

後は一度は来てみたかった鹿島神宮…!

早朝だったので人も少なかったですが、通勤通学の方々が神宮の隣?中?の森を自転車で疾走していくのが、なんか衝撃でした;

それでもあんなに綺麗に自然を保存しているのは凄いですねぇ。

早く出発しなければいけなかったので、参道のお土産屋さんや蕎麦屋さんが開店する前に離れてしまったのが無念でしたが; いつか落ち着いて香取神宮と一緒にまた参拝しに来たいものです。

ではでは!

22 notes

·

View notes

Text

北の大地2024 #1

instagram

インバウンドでごった返す小樽運河もこの時間ならば誰も居ません(^_^)v

小樽から札幌を抜けて石狩湾沿いを北上してます。jさん元気そうだね😊

カシオペアの丘は初でしたが麦畑と海が良いですね快晴の時に再訪したいな。

新日本海フェリーの船内で焼いたあんこ入りクロワッサンでモーニング。美味しいんですよ😋

更に北上して雨竜郡北竜町のひまわりの里。丘一面ひまわり。スケールが北海道ですね。秋には種拾いで蝦夷リス大忙しですね(゚∀゚)

同じ雨竜郡の萌の丘。ここも初でしたが長居したくなる風景でした。日本一の田園風景と賞賛されたそうです(*´∀`)

小樽と稚内を結ぶオロロンラインの由来になっているウミガラスのモニュメントです。「オロロン」と鳴くそうですよ(ΦωΦ)ペンギンジャナイヨ

初山別村に有るみさき台公園キャンプ場。温泉も食事処もあるのに無料のキャンプ場なんですよ。ここの夕暮れの風景が良いんです🌅

今日も元気だビール🍺が美味い(*´ω`*)

渡道2日目に続く

6 notes

·

View notes

Text

#たべもの #チョコミント #くりくりの里

椛の湖でぼんやりしていたら、いつしかお昼どきに。どうやら同僚、桜を観ることだけを考えていて、昼ご飯のことなど気にもしていなかったらしい。

田舎はお店が少ないから、昼ご飯の場所を目星付けておかないと食べ損ねるよ!とは言ったものの……。普段あんまり田舎の方に遊びに来ないんだろうか?どこかあるでしょー!と、呑気な様子……。

グーグルマップで検索してみたところ、案の定近くにはあまり食べられそうなところがなかったので、とりあえず中津川の駅前方面に向かうことにしました。

途中「くりくりの里」という、障がい者の方の作ったものなどを販売する施設(道の駅のようなものを想像していただければ)を見つけて立ち寄りました。おみやげ物コーナーをうろうろしていると、レジ横でジェラートが売られていて、なんとチョコミントがある!ぞ!

チョコミントと聞けば食べないわけにはいかないので、もちろん食べましたとも。主張しすぎないけどちゃんと存在感のあるミント、色も自然のままの色で優しいチョコミントアイスでした。

このくりくりの里には和食レストランもあって、今考えればここでご飯を食べておけば良かったんですが、まあ駅前まで行けば蕎麦のひとつやふたつ食べられるでしょ、と軽く考えてそのまま出発。

そう、もう後の展開は読めるかと思いますが、いざ中津川の駅前に着いて、近くにある蕎麦屋を片っ端から覗いてみたのですが、どこもかしこも「本日分完売のため閉店」の張り紙。もう口が完全に蕎麦になっていたので蕎麦以外を食べる気はなく、まあ昼ご飯を食べそこねる羽目になりましたよね。(最終的に、夕方ぐらいに土岐のサガミで蕎麦にありつきましたとさ)

食べるのが大好きな友人と出掛ける時は事前のラインで絶対ご飯の話になって、お互い近隣の飲食店をリサーチしておくのであまり食に困ることはないのですが、そうか……あんまり食に興味ない人からのお誘いだと、出掛けて昼ご飯とかカフェに入るという概念がないのか……という学びでした。私はちょっとドライブに出かけた時はその土地のお店に入りたいと思う派なんですが、まあでも車内でコンビニ飯の方が気楽で良いという人もいるし、個々の価値観の違いかぁ……。

途中、とても眺めの良い橋があったので慌ててスマホを構えました。

天気の良い日だったので、遠くの山々が重なっているのもよく見えます。こういう景色がふと見えるから山に訪れたくなるんだよなぁ。

8 notes

·

View notes

Text

2025年1月26日(日)

三重県紀北町・奥川ファームから隔週に届く定期便、今回も平飼い有精卵(30個)・特別栽培米(5kg)・畑無農薬野菜・手作りパン・地鶏・手打十割蕎麦が届いた。大きな白菜が入っていたので、明日は鍋にしていただこう。手打蕎麦、冷凍保存したものを1把ずつ解凍して朝食にいただく。糖質制限のためにそば湯は我慢しているが、冬の寒い朝などネギと天かすを利かせて熱い汁でいただくと体が温まる。奥川さん、いつもありがとうございます!

5時30分起床。

洗濯開始。

朝食準備。

朝食は温かい蕎麦・野菜あれこれ・フルーツとヨーグルト・牛乳。

洗濯物を干す。

珈琲をいれる。

露の新治師匠から着信、今日午後の落語会のネタについて、配慮ご無用と返事する。

奥川ファームから定期便、蕎麦は冷凍庫へ、タマゴは冷蔵庫へ。大きな白菜があるので、明日の夕飯は鍋に決定。

早めのランチは辛ラーメン+残りご飯、バスで阪急桂駅、天下茶屋行き準急で日本橋、地下鉄千日前線に乗り換えて鶴橋まで。

今日は<先発完投型落語会〜露の新治の巻〜>、鶴橋駅から徒歩2分程度の会場は細長いビルの6階、折しも国際女子マラソン開催中、ヘリコプターの音がけたたましいが、一席目のマクラの途中で収まってホッとする。「狼講釈」「風呂敷」「柳田格之進」の三席、久しぶりの柳田が秀逸、ディテールの説明が丁寧、登場人物のキャラクターがとても克明な描写で素晴らしい。

終演後は<茶話会>とのことだったが、お先に失礼する。

いつも通り、阪急桂駅の<御膳>で揚げ物購入して帰宅する。

鶏の唐揚げ・竜田揚げ・イカの磯辺揚げ、残りもののイカの天ぷらにレタスとトマト、キュウリのぬか漬け、干し芋。

録画番組視聴。

サラメシ(32)福岡・真夜中のごみ収集▽テレメシ▽三重・ラッコ飼育員

初回放送日:2025年1月23日 真夜中に家庭ごみの収集が行われる福岡市。深夜、ごみ収集車が出発し作業員たちがごみを収集していく。サラメシタイムは休憩時間に車の席で。真夜中のサラメシで選ぶ食事は?▽テレワーク中のランチにお邪魔する「テレメシ」。オフィスは東京、でも自宅がある三重県で週5日在宅勤務という男性のサラメシ▽三重の鳥羽水族館で40年以上ラッコを飼育してきたベテラン飼育員。昼のサラメシタイムも気になるのは…。

男はつらいよ 葛飾立志篇 公開日:昭和50年12月27日 / 上映時間:100分

寅さんを訪ねた女学生・最上順子(桜田淳子)は、もしや寅さんが実父ではないかと、さくらたちを困惑させる。ひと騒動あって、寅さんはまたもや旅の人。その間に、御前様の親戚の大学助手の筧礼子(樫山文枝)がとらやに下宿することになる。柴又に戻ってきた寅さんは、俄然向学心に燃え、礼子が家庭教師となる。伊達眼鏡をかけて猛勉強する寅さんは、やがて礼子の恩師・田所教授(小林桂樹)と意気投合する。その田所は礼子に思慕を寄せていた… 寅さんが決然と「己を知るために」学問を志す。その動機はなんと、美しきマドンナという不謹慎さ。喫茶店で寅さんが初対面の礼子に「何のために学問をするのか?」と質問をするが、それは旅先で出会った僧侶(大滝秀治)の言葉を鵜呑みにしたもの。マドンナに樫山文枝を迎え、映画やテレビの『日本沈没』で地震学者を演じていた小林桂樹が、役名も同じ田所先生として登場! 巻頭で寅さんを「瞼の父かも?」と、訪ねてくるのは、人気アイドルだった桜田淳子。

片付け、入浴、体重は50g増。

パジャマに着替え、ホワイトホースのハイボール舐めながら日誌書く。

明日は有休取得、原稿執筆再開するのだ。

4 notes

·

View notes