#陶磁器デザイン

Explore tagged Tumblr posts

Photo

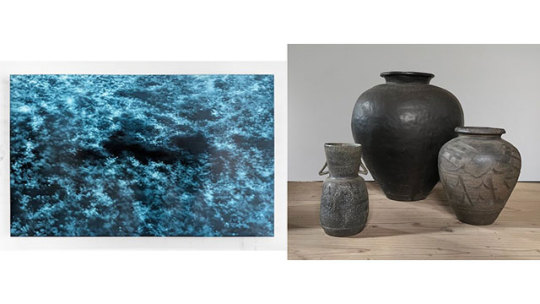

高屋永遠展「流転と無限」・珠洲焼応援プロジェクト「やさしいくろとたゆたうあお」 会 期 2025年7月2日(水)~7月6日(日) 会 場 大阪・関西万博会場 EXPOメッセ「WASSE」B-7(大阪市此花区) 開館時間 10:00~20:00 ※7月6日(日)は10:00~12:00まで 休館日 会期中無休 入場料 無料 ※会場への入場には大阪・関西万博入場チケットが必要 ホームページ https://whynot.tokyo/pages/suzu 高屋永遠展「流転と無限」と珠洲焼応援プロジェクト「やさしいくろとたゆたうあお」は、現代美術と伝統工芸という異なるジャンルでありながら、共通の精神性...

0 notes

Text

マグ

マグは、マグカップの略称で、取っ手が付いた飲み物を入れるための容器です。一般的に陶磁器やガラス、ステンレスなどで作られ、コーヒーや紅茶、スープなどを飲む���に使用されます。マグカップは、容量が大きく、取っ手があるため持ちやすいのが特徴で、日常的に広く使われています。デザインや素材も多様で、シンプルなものから、キャラクターやイラストが描かれたもの、芸術的なデザインのものまで、様々な種類があります。また、保温性に優れたステンレス製のマグや、蓋付きで持ち運びできるタイプなど、用途に合わせて様々なバリエーションが存在します。マグは、飲み物を楽しむための身近なアイテムとして、多くの人に愛用されています。

手抜きイラスト集

3 notes

·

View notes

Text

ラーメンどんぶり展

21_21 DESIGN SIGHT で「ラーメンどんぶり展」を見る。美濃焼に関するプロジェクトの「美濃のラーメンどんぶり展」をきっかけとした企画展で、ラーメン用のどんぶりにさまざまなアプローチで迫ったり、ラーメンという食べ物を解剖したり美濃焼を紹介したりしている。

冒頭のエリアにはラーメン屋のカウンターを模したものが置かれている。壁にはさまざまなマンガのラーメンに関連するコマや、ラーメンに関する基本的なデータが並べられていた。

コレクターの加賀保行氏のラーメンどんぶりコレクション。基本的に各ラーメン店の屋号などが入ったオリジナルデザインのどんぶりが収集対象とのことで、壮観だった。

下の写真は、ラーメンという食べ物を分析的に紹介するコーナーの展示のひとつ。麺や具材だけでなく、スープ、香り、食感など、思いつく限りの要素が“解剖”されていた。

ここからはラーメンどんぶりの“解剖”。温度とか……

重さとか……

各部ごとに厚みを変えてあることがわかる断面とか……

器を作る原料とか……

どんぶりの製作に使う道具類も。展示されていた実物はわずかだったが、美しい写真が壁に多数掛かっていた。

各界の著名人がデザインしたアーティストどんぶりのコーナーの“お品書き”。

アラン・チャン。

北川一成。ラーメンを盛ると白無地に見えるが、食べ進むとオバケが登場するデザイン。

祖父江慎。どんぶりにカエル、れんげにカエルの卵やオタマジャクシ。

田名網敬一。田名網の作品は個人的にあまり好きではない……とこれまでは思っていたのだが、このラーメンどんぶりが素晴らしく良かったので、認識を改めた。さすが展覧会チラシ等のメインビジュアルに選ばれただけある。

アーティストどんぶりのエリアには、建築家やデザイナーが設計したラーメン屋台の展示もあった。

このあとに続くのは美濃焼のコーナー。壁際には伝統的な焼き物のラーメンどんぶりが並んでいたが、ラーメンよりはそばやうどんが似合いそうな気がした。下の写真は志野(左)と黄瀬戸(右)。

フロアいっぱいに、バラエティに富む美濃焼が展示されていた。アート作品もあれば……

庶民的な日用品もあれば……

工芸作品もあり……

タイル製品も……

工業製品も……

工業製品の中には、自分の好きな碍子もあった。

美濃焼の多様性を支えるさまざまな土が、「MINO COSMOS 土の宇宙」として円形に展示されていた。

焼き物の土をリサイクルする試みの紹介。廃棄された陶磁器は、そのままでは土に還らない。それを細かく砕くとセルベンと呼ばれる素材になり、再利用して新たな製品にすることが可能だという。

セルベンを使った製品の例。

来場者がラーメンどんぶりをデザインできるお絵描きコーナーも用意されていて、おそらくその一部が壁に飾ってあった。

2 notes

·

View notes

Text

#おでかけ #たじみ陶器まつり

偶然私の休日とたじみ陶器まつりの日程が合ったので、母親と一緒にふらりと出掛けてきました。今まで春の陶器まつりには訪れたことが何度かあるのですが、秋の方は初めてです。春はオリベストリートですが、秋は卸団地の方での開催なんですね。

今回は無地のシンプルおしゃれな小皿が欲しかったので、それをメインに探しに出掛けました。メインというか、和柄の陶磁器は家にもっさりとあるので、もうこれ以上増やせないのです。

色々惹かれるお皿はあったんですが、最終的に選んだのは、ほんとにシンプルな、グレーとブルーグレーの色違いの丸皿。お皿って結局料理メインなので、できる限りシンプルなものが一番使いやすいかなぁと思うのです(もちろん好みの問題なんでしょうけど)。

それにしても素敵な陶器がたくさんあって、物欲を抑えるのに必死でした。ついつい過去に色々買ってしまって、もう使い切れないから絶対に買うまいと数年前から決めているのですが(特にカップ類)。いい感じのコーヒーカップを見つけてしまい、母親と「いいよね!」「いいよね!」と言い合い、でもここで買ったとしても食器棚の肥やしになるだけ……そう、使わないコーヒーカップなど、カップへの冒涜だ……などとお互いに繰り返して我慢しました。

確かにおしゃれなデザインのものを買ったとしても、結局日常的に使っているのはどこかの貰い物のような、何の変哲もない大きめのマグカップで、そしてそういうものこそ何故か割れない。

多分どこの家庭でもあるあるの現象だと思います。割れてもさほど惜しくないものは割れない。何年も、何故か割れない。

8 notes

·

View notes

Text

4.2

旧暦二月二十四日。半月。欠けゆく下弦の月。

朝あわただしく諸手を間違えて、長船・岡山巡りのつもりが、大阪中之島・長船巡りへ。

まあいいか。

気温はあったかく、桜はもとよりたくさんの花が咲いていた。

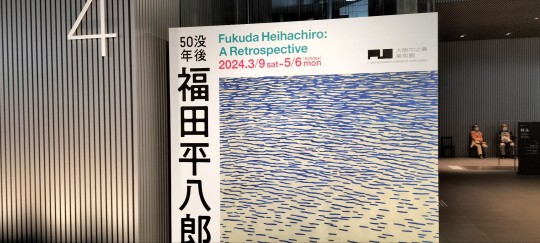

福田平八郎前期を逃すまいと、展示替えになるのを中心に駆け足で見てきた。

福田平八郎といえば、平たくてポップな色彩で好きだったんだけど、初期は写実を一生懸命やってからの、抽象(というわけじゃないけど)的とゆうかデザイン的とゆうか、だった。やはり、見ることが何よりの頼り、らしい。それがわかる展示で、竹の絵が特に良かった。色合いと模様。

葉っぱのグラデーションというか、たった一枚でも色がどこもちがうのを細密に描いた経験をもと、中期以降はその変化をデフォルメして表しているかも。後期行ったとき、色の変化とか規則性をもっと見てみたい。柿の葉紅葉のスケッチおもしろかった。そうだよね、あれ色すごいもんね。あと鉢の中のはまぐり、黒い器の中の桃、と、御椀的なもののなかの静物が見応えあった。やっぱ色がいいし、現実でも桃の肌の色彩と、蛤の貝の肌の色彩は、見ごたえあるわ。

福島天満宮にお参りしたとき、落ちてた葉っぱのこの色彩よ。とてもいい。これ、楠か。楠の春の落ち葉はカラーリーフの観葉植物ばりの派手なはっぱ。

いつか描いてみたいな。

では新福島から香登へ。

12:18

香登。

よく考えたら喉痛いし、身体火照りがちだし、風邪ぎみやんか。急遽歩いてドラッグストアへ。みたことないとこ。あとラ・ムーじゃない大黒天でラ・ムーの激安お惣菜かって栄養補給。

備前長船の地、山に抱かれた土地か。田舎じゃないか‥そりゃそうか。

刀剣博物館の映像で、刀の作り方をみた。

この手間ひまのかけ方、そりゃ文化財になるわ。国宝重文の、美術工芸品総数の多くを占めるわけだわ‥。特に平安から江戸まで、人を斬ろうが斬るまいが時代に合わせて価値を保ち続けてきたのは、この作り方が根底にあるのだな。

刃文の鑑賞は陶磁器と同じに思える。用ではなく、景色を楽しむ。でもそれは研ぎにもよる。ややこしすぎて、奥が深いな刀剣。

刀剣博物館の丁寧な説明により、刃文の匂いと沸がちょっとだけわかった。まだわからないところは多すぎるが。おもしろい。おもしろいか?でももっと深くまで行ってみよう。刀剣の女性ファンはこんな、こんなマニアックな鑑賞を楽しんでるんだろうか。まじで遠目の形だけで十分だと思ってた。

作り方を見れて、鍛えと刃文が少し理解できかけてきた。さあ、帰って寝よ。また来るわ。鍔の企画展示も面白かった。精巧な透かし彫りの鍔、刀振り回してたら割れるとは思うが‥、透かしまくりのきゃしゃなのに室町のもあった。

18:24

3 notes

·

View notes

Text

【小平】武蔵野美術大学「うつわと和菓子」展(5/12〜6/15)

武蔵野美術大学工芸工業デザイン学科陶磁専攻の学生23人が老舗和菓子屋「とらや」の菓子を題材に制作した器の企画展示。中高生向け陶芸体験も。

鷹の台キャンパス: 会期 2025年5月12日(月)〜5月17日(土) 時間 9:00〜18:00(最終日は17:00まで) 会場 武蔵野美術大学鷹の台キャンパス 観覧料 無料

市ヶ谷キャンパス: 会期 2025年6月13日(金)〜6月15日(日) 時間 10:00〜20:00(最終日は17:00まで) 会場 武蔵野美術大学市ヶ谷キャンパス 観覧料 無料

0 notes

Text

GWは旧田島うるし工場で、こちらの展覧会を開催いたします。

運営メンバーである、大久保陽平君と彼の20年来の友人である相沢孝一郎さんの展覧会「領域展」を開催いたします。工芸出身2人ですが、その「領域」に囚われず“表現したいこと”を大切に発表し続けています。

「領域」、内と外、ボーダー、あちらとこちら。関連する言葉が次々と浮かび上がります。ゆるりと空間を分ける日本らしく、興味深いキーワードです。想像が広がります。楽しみです。ぜひご高覧くださいませ。

5/4(日)14:00からは、

2人よるLive「月になりたい」開催予定。入場無料となっております。この機会にぜひお越しください。

お待ちしております。

@tsukininaritai

@okuboyohei_ceramic_works

@tajimaurushi

【以下詳細】

相沢孝一郎 × 大久保陽平

- 領域展 -

2025.4.29(TUE)-5.11(SUN)

10:00- 18:00 ※休廊日 5.7(WED)

旧田島うるし工場

和歌山県海南市船尾166

@tajimaurushi

………………………………………………………………………

この度、相沢一郎(絵画)、大久保陽平(陶芸)の作品展示を開催します。

展示テーマは「領域」。この言葉は、国境、領土、権限、勢力、作用、能力、分野、神、など生活の中で幅広い意味で使われています。領域は、はっきりとした輪郭があるわけではなく、曖昧で不確かではあるが、確かにそれは存在しています。その曖昧さの中に私たちの生活もあります。

今回この「領域」というものに焦点をあてたのは、私たちが同じ大学で染織と陶芸という2つの領域を学んできたからだと感じています。相沢は染織、大久保は陶芸を専攻し、お互いに表現活動を続けてきました。染織や陶芸といった工芸は、人の営みに寄り添い発展してきたものであり、日常生活と深く根付いています。この工芸は、日本人の生活においての精神性を語るためには必要不可欠なものかもしれ��せん。

そのように強く結びついている工芸、生活、精神は、私たちの居場所を作り、そこに居心地の良さを与えます。工芸は生活へと繋がっている。それが営みであり文化でもあるのでしょう。

私たちは、その工芸という目線を持ちながら、染織や陶芸の「領域」にとらわれず“表現したいこと”を大切にし、技術を試行錯誤しながら作品を発表してきました。相沢の表現の領域は、絵画や音楽など多様な表現媒体に幅を広げ、大久保はいわゆる陶芸という領域の端の方にいる表現であると言えます。

日常の美しさやはかなさ、日常生活品による世界の見え方など、生活の曖昧さや自分の曖昧さに情熱を注ぎ“表現したいこと”を大切にして作品を創造しています。

本展示会は二人の作品をひとつの空間に展示し「領域」を交差しながら、二人の今を体感していただればと思い、開催します。

………………………………………………………………………

※会期中のイベント情報

Live「月になりたい」

5.4(SUN) 14:00 開演予定

月になりたい(Vo. / Gt. 相沢一郎 Dr. 大久保陽平)

満ちたり欠けたり、見えたり見えなくなったり、強そうに見えたり弱々しく見えたり・・・ありのままをさらけ出す。相沢孝一郎・大久保陽平によるバンド

相沢孝一郎 美術家・音楽家

@tsukininaritai

1984年群馬県生まれ、2007年京都芸術大学(旧京都造形芸術大学)美術工芸学科 染織テキスタイルコース卒業、現在、美術と音楽、両方の表現活動を行う。大学では染織テキスタイルデザインを学ぶ。表現の追求により、染織の色やデザインの感覚を活かしながら絵を描く。日常の中にある「悲しさ」や「美しさ」が表現のエネルギー。見るもの、聞くもの、触れるものが悲しく感じる。それらは美しい。

大久保陽平 陶芸家

@okuboyohei_ceramic_works

1984年和歌山県生まれ、2007年 京都芸術大学(旧京都造形芸術大学)美術工芸学科陶芸コース卒業、2009年金沢美

術工芸大学 大学院美術工芸研究科 工芸專攻修士課程修

、2009-12年 岐阜県立多治見工業高等学校専攻科常勤講師、2017年国際陶磁器フェスティバル美濃坂崎重雄セラミックス賞受賞、2024年 和歌山市在住中学校美術教

諭、海南市旧田島うるし工場 共同運営

#領域

#領域展

#二人展

#工芸

#絵画

#染織

#陶芸

#曖昧さ

#情熱を注ぐ

#和歌山県

#海南市

#旧田島うるし工場

#相沢孝一郎

#大久保陽平

#月になりたい

1 note

·

View note

Text

2025 | 4 | 30 WED → 5 | 4 SUN

久野真琴 陶展

2025 | 4 | 30 WED → 5 | 4 SUN

OPEN 13:00 - CLOSE 19:00

FALL

○

八王子で製作する陶芸家、久野真琴さんの個展です。

毎日の暮らしを彩る食器や花器を中心に 様々なヘンテコなカタチも並びます。 皆様のお気に入りが見つかりますように。(DMより転載)

去年の展示のようすはこちら。

→ 今後の展示やイベントの予定

○

○

久野真琴

Makoto Kuno

1982年、岐阜県生まれ。2005年、武蔵野美術大学工芸工業デザイン学科陶磁コース卒。同学科の教務補助員として勤務した後、12年に東京都八王子市に築窯する。

kunomakoto.com

twitter.com/kunomako

instagram.com/kunomakoto/

○

作家在廊日

未定

○

展示DM

○

FALL

167-0042 東京都杉並区西荻北3-13-15

地図 | 13:00 - 19:00 | 月・火お休み

○

SNS

→ twitter.com/gallery_FALL → instagram.com/fall_mishina/

1 note

·

View note

Text

0 notes

Text

TEDにて

ジニーン・べニュウス:自然界のデザインのストーリー

(詳しくご覧になりたい場合は上記リンクからどうぞ)

バイオミミクリーとは、スティーブジョブズも言っているように・・・ただの模倣ではなく、生物を観て構成要素を応用するテクノロジーのこと。

つまり、まだ誰も見たことのない自然界から受けるインスピレーションに基ずいた独創性のある模倣や表現を行うこと(人間の限界を遥かに超えていることが条件です)

バイオミミクリー分野での最近の動向に関する感動的な話です。

ジニーン・べニュウスは我々の作る製品やデザイン、システムに、自然界が既に及ぼしている影響について、心温まるいろいろな実例を挙げながら、説明します。

太陽光のエネルギー変換効率向上、水素燃料電池、極小のガラスのレンズが常温で製造できる可能性、グリーンケミストリー時間とともに、自然に帰って分解される素材など

これらの生物は、寿命が短いので、何万世代の後の子孫のことも本能で考慮して、環境に適用して生存していきます。

しかも、土台である自然や生態系を壊さないようにしつつ、その解答を探し出して、しかも、自らに有益な大気も生成します。

私たち、人間はどうでしょうか?ガラパゴス視察旅行の写真です。廃水を浄化する水処理技術者に同伴しました。

実は、数人の技術者は視察の趣旨に乗り気でなく、初めは 「我々は、もう既にバイオミミクリーを駆使して、細菌を使った水の浄化をしています」と言いました。

私達が答えたのは「それは、必ずしも自然からヒントを得るとは言わず、バイオ処理やバイオ支援技術の事ですね」廃水処理に微生物を利用するのは「順応」という非常に古い技術です。

バイオミミクリーは、生物を見て着想して応用すること(人間の限界を遥かに超えていることが条件です)

その時から、技術者の姿勢が変わりました。自然界について学ぶ姿勢から、自然界から学ぶ姿勢へ転換したのです。それは、重大な方向転換です。

彼らが気付いたのは、課題の答えが至る所に存在し、見方を変えるだけで答えが見えてくるということです。38億年の実地試験を経て1千万~3千万。または、それ以上の種がまく適応した解決策を持っていると思うのです。

特定の状況に対応した解決策というのは重要です。その状況とは、地球環境なのです。型どおりの真似ではなくて、意識的に生物の才能を模範とします。デザイン原理と自然界の才能から、何かを学び取るのです。

触れておきたいことは、ソフトウエアでは、既に、生物から多くを学んでいます。免疫システムのように、ウイルスの感染を予防したり、遺伝子制御や生物の発育を参考にしたり

神経回路のようなネットワーク、遺伝的アルゴリズムや進化的コンピューティング等。ソフトウエアは多くを学んでいます。

不思議なのはハードウエアは立ち遅れていることです

ここに来るときに乗った飛行機や車、座っている椅子、人間が造る世界をどうやって再設計しましょう?

さらに、重要なのは、今後、10年間。生物から何を学ぶべきかです。生物には、数々の優れた技術があります。

一つ目は生物はどうやって物作りするか?

二つ目は生物はどうやって物を最大限に活用するか?

3つ目は生物はどうやってシステムに物を織り込むか?

自然界は、個別に物を扱う訳ではありません。自然界のシステムから遊離している物はないのです。

太陽エネルギー変換、ナノテクノロジー、バイオシリコンは、半導体製造に欠かせません。

今、我々が陥った進化の節穴から抜け出すために、生物学は何を提供できるでしょうか?

生物学から12の提言があります。ざっと概説します。

一つ目は、私自身ワクワクする自己組織化です。

ナノテク分野では皆様が聞いていると思います。貝の話に戻ります。貝は自己組織化する物質です。左下には真珠母の写真があります。

海水から形成された無機質と高分子化合物の層構造で非常に硬いです。人工のハイテク・セラミックスよりも二倍硬いです。実に面白いのは窯で作られる陶磁と違って、真珠は海水生物の体の中と近くで作られます。

サンディア国立研究所のジェフ・ブリンカー博士が、自己組織化製造過程を開発しています、室温での陶磁の製造を想像してください。

つまり、結晶化と同じ原理を使って、物体を液体に浸して、液体から出すと蒸発によって、ジグソーパズルのように、液体中の分子がギッシリ固まります。

すべての硬質材料をこんな風に作れたらどうでしょうか?

太陽電池の構成要素を液状のまま屋根に吹きかけて、光を取り入れる層構造が、自己組織化することを想像してください。

IT界にとって面白いのがバイオシリコンです。

これがケイ酸塩で、できている珪藻です。

半導体製造に欠かせないシリコンは、製造工程で発癌物質を発生します。これは現在模倣している生物無機物の生成過程です。

カリフォルニア大学サンタバーバラ校の珪藻を見てくださ��。アーンスト・ハンケル氏の研究成果です。

鋳型化プロセスで液体プロセスによって凝固して、室温でこのような構造ができることを、想像してください。

完全なレンズの製造を想像してください。左側はクモヒトデです。レンズが体一面を覆っています。

ルーセント・テクノロジー社の研究では、レンズの歪みが全くありませんでした、今や最も歪みのないレンズの一つとして知られています。体じゅうに沢山付いています。興味深いのは、これもまた自己組織化です。

ルーセント社のジョアナ・アイゼンバーグ博士は、低温でこのようなレンズ作りを開発中です。彼女は光ファイバーも研究しています。これは光ファイバーを持つ海綿動物です。海綿動物の基部に見えます。我々の光ファイバーより多く光を透過できます。しかも、結び目を作れるほど柔軟です。

または、「二酸化炭素の素材利用」です。これで、二酸化炭素を抑制できます。

次の壮大な構想は「二酸化炭素の素材利用」です。

コーネル大学のジェフ・コーツ博士の考えでは、植物にとって二酸化炭素は、最大の有害物質ではありません!!温室効果ガスのひとつでしかありません。

我々がそう思っているだけで、植物はひたすら、二酸化炭素から、でんぶんとブドウ糖を作り続けるのです。

彼が触媒を発見して二酸化炭素からポリカーボネートを、作る方法を開発しました。如何にも植物らしい、生分解性プラスチックができるのです。

作る方法を開発しました。如何にも植物らしい、生分解性プラスチックができるのです。

太陽エネルギー変換は、最も魅力的な構想です。

アリゾナ州立大学では紅色細菌を模倣して、エネルギー収集装置を研究しています。アリゾナ州立大学では紅色細菌を模倣して、エネルギー収集装置を研究しています。

興味深いのは、ヒドロゲナーゼという酵素が、陽子と電子から水素を作り、水素に触媒作用を、引き起こすことが最近分かりました。

燃料電池と可逆性燃料電池の正極に、起きているのと基本的に同じです。

人造の燃料電池はプラチナを使います。生物はごく普通にある鉄を使います。水素に触媒作用を起こすヒドロゲナーゼを最近模倣できるようになりました。

プラチナなしでできるというのは、燃料電池にとって大変朗報です。

「形の力」これは鯨です。

鯨のひれには、円形小突起があり、その小さいなこぶは、抵抗削減の効率を高めます。

例えば飛行機の翼では、効率が、32%向上します。

飛行機の翼の縁につけるだけで、かなりの化石燃料の節減になります。

「色素なしの色」孔雀は形で色を作り出します。光を通す層に跳ね返されて色がつくことを、薄膜干渉と言います。

表面層が色を作り出す自己組織化製品、を想像してください。

水だけで自浄するような表面を作ることを、想像してください。葉がお手本です。

拡大画像に注目してください。塵埃が付着している水のしずくです。これは蓮の葉の拡大写真です、ロータサンという商品を作っている会社があります。

ビルの外壁のペンキが乾くと自浄能力がある葉のこぶを模倣して、雨水がビルをきれいにします。

水が我々にとり大きな問題になります。

のどの乾きをいかに癒すか、水を引き込む二つの生物がいます。左側は霧から水を引き込むサカダチゴミムシダマシで、右側は空気から水を引き込むダンゴ虫です。真水は飲みません。

モントレーの霧やアトランタの蒸し暑い空気から、ビルに入る前に水を吸い取る技術は大変重要です。

分離技術がこれから脚光を浴びます。

鉱石の採掘が不要になると言ったらどうでしょう?

廃棄物の流れから金属を採取できたらいかがでしょう?

微生物は水の中から微量の金属を選り分けて、採取することができます。サンフランシスコにあるMR3という会社は、微生物の分子を模倣した濾過器を使い、廃水から金属採取を実現しています。

グリーン・ケミストリーは水の中の化学です。我々の化学は、有機溶剤の中の化学です。これは蜘蛛の糸いぼから糸が出る瞬間の写真です。

美しいでしょう。グリーン・ケミストリーは産業化学の代わりに、自然界のレシピを採用しています。

生物は周期表にある元素の一部しか使わないので簡単ではありません。我々は毒性の元素でも使ってしまいます。グリーン・ケミストリーの目的は、周期表のほんの一部を利用して、簡潔なレシピで蜘蛛の糸のように、奇跡的な物質を創造することです。

「時限つき分解」包装用資材が役割を果たして、もはや必要でなくなった時に分解し始めます。

これは近海にいるムール貝です、糸で石に張り付いています。丁度2年経つと、糸の分解が始まります。

「医療」とても良い話です。

向こうにいるのはクマムシです。世界中で、ワクチンを患者まで、届けられないことが問題になっています。

理由は、冷却をずっと維持できないからです。いわゆるコールド・チェーンが壊れます。

ブルス・ロスナー氏が調査した結果、クマムシは完全に乾いても何ヶ月間も生き続けられて、再生できることが分かりました。氏はワクチンを乾燥する方法を発見しました。

クマムシの細胞にあると同じような、糖カプセルにワクチンを包みます。それでワクチンを冷却保存する必要がなくなります。グローブ・ボックスに入れても大丈夫です。生物から学習するのです。

これは水についてのセッションですが、水がなくても生きられる生物から学べば、常温で保存可能なワクチンを製造できます。

12まで話す時間はありませんが、お伝えしたいもっとも大事なことは、生物は環境に適合したことに加え、凄いことを成し遂げる技を習得し

それにより自分自身と子孫を支えてくれる、この地球環境を保全していることです。

生物は、非常に大切なことを考えています。

今から1万世代先の子孫に、遺伝子を残そうとしています。

そのためにも子孫を支える地球環境を、破壊しない生き方を探っているのです。

デザインでは、それが一番大きな挑戦です。幸い、名案を提供してくれる天才生物が何百万もいます。生物との対話を頑張りましょう。

ありがとうございます。

折角ですから、12番目までざっと聞きましょう。

本当ですか?はい、超短縮版でお願いします。スライドは美しくて、アイデアは壮大ですから残りを聞かない訳にはいきません。

わかりました。マイク持ったまま続けます。今、医療について話しました「検出と反応」フィードバックは大きな課題です。

バッタです。1平方キロに8千万匹が密集しても、バッタは衝突しませんがバッタです。私達は毎年360万件の交通事故を起こしています。バッタにはとても大きな神経細胞があるとニューカスル大学の研究者が発見しました。

彼女はバッタの大きな神経細胞に基づいて衝突回避回路を作っている最中です。

11番目は、大変大きな意義があります。

それは肥沃度を増すことです。収穫するたびに土地がより豊沃になる農業です。

肥沃度が増せば、より多くの作物が取れます。地球の収容能力をもっと増して、より多くの命が繁茂する機会を作る必要があります。

他の生物は実行しているのです。

生態系全体がしているのです。

命が繁茂する機会を増しています。

農業は正反対のことをしてきました。

草原が土壌を作る仕組に基づいた農業、土着の有蹄動物が放牧地の健全性を増加させる仕組に基づいた牧畜、水を浄化するだけではなく、すばらしい生産性を生み出す沼地の仕組に基づいた廃水処理。

これらが簡単なデザインの概要です。

簡単そうに見えますが、自然界が38億年を掛けて作り上げたものです。

つまり、取り巻く環境を改良する、仕組を見出せなかった生物はもう存在していないのです。滅亡しています。

これが12番目の構想です。

生物の秘密の裏技、いわばマジック・トリックは、生物が生物の利益となる状況を自ら創出するということです。

土壌を作り、空気をきれいにし、水を浄化し、私達が生きるために必要な大気を作り出します。

しかも素敵なことを行いながら、そして他の様々なニーズを満たしながら。

ですから、これらは相互排他的ではありません。ゲーム理論のプラスサム状態です。

私達には義務があります。自らのニーズを満たしつつ、地球をエデンの園にするのです。

ジニーン、ありがとうございました。

こういう新産業でイノベーションが起きるとゲーム理論でいうところのプラスサムになるから既存の産業との

戦争に発展しないため共存関係を構築できる���リットがあります。デフレスパイラルも予防できる?人間の限界を超えてることが前提だけど

しかし、独占禁止法を軽視してるわけではありませんので、既存産業の戦争を避けるため新産業だけの限定で限界を超えてください!

(合成の誤謬について)

合成の誤謬とは、ミクロの視点では正しいことでも、それが、合成されたマクロ(集計量)の世界では、必ずしも意図しない結果が生じること。物理学では、相転移みたいな現象です。性質が変わってしまうということ。

ミクロのメカニズムが個人同士の経済における仕組みであるのに対して、マクロのメカニズムは、国家間や経済全体の循環における仕組みだからである。

例えば、家計の貯蓄などがよく登場するが悪い例えです。前提条件が、所得が一定の場合!!所得が一定じゃない増加する場合は?これは、論じていませんので参考になりません!!(法人が提供する製品やサービスの価格も一定の場合も前提条件です)

1930年代のアメリカ経済が金融危機2008と似たような状態に陥った時、ケインズは、「倹約のパラドックス」というケインズ経済学の法則を発見しています。

それは、ポール・A・サミュエルソン(1915-2009)が、近代経済学の教科書「経済学」の冒頭で「個人を富裕にする貯金は、経済全体を貧困にする!(所得が一定の場合)」というわかりやすい言葉で表現しました。しかし、庶民の所得が増加し、貯蓄が投資、消費に回る場合には、「倹約のパラドックス」は生じません。

その後、この「倹約のパラドックス」は、アメリカの経済学者・ケネス・J・アロー(1921- )が「合成の誤謬」を数学的論理に基づいて「個人個人がそれぞれ合理的選択をしても、社会システム全体は合理的選択をするとは限らない」を検証してみせた。 要するに、部分最適ではなく、全体最適させていくということ。

つまり、新産業でイノベーションが起きるとゲーム理論でいうところのプラスサムになるから既存の産業との 戦争に発展しないため共存関係を構築できるメリットがあります。デフレスパイラルも予防できる?人間の限界を超えてることが前提だけど

しかし、独占禁止法を軽視してるわけではありませんので、既存産業の戦争を避けるため新産業だけの限定で限界を超えてください!ということに集約していきます。

なお、金融危機2008では、マイケル・メトカルフェも言うように、「特別資金引出権(SDR)」は、2008年に行われた緊急対策で、一国だけで行われたのではなく、驚くほど足並みの揃った協調の下に国際通貨基金(IMF)を構成する188ヶ国が各国通貨で総額2500億ドル相当を「特別資金引出権(SDR)」を用いて世界中の準備通貨を潤沢にする目的で増刷してます。

このアイデアの根本は、元FRB議長であったベンバーナンキの書籍「大恐慌論」です。この研究がなければ、誰一人として、変動相場制での当時の状況を改善し解決できなかったと言われています。

それ以前では、固定相場制でのマーシャルプランが有���です。

続いて、トリクルダウンと新自由主義

インターネットの情報爆発により隠れていた価値観も言葉となり爆発していくことになった。

しかし、法定通���の方が、その価値、概念に対する通貨量拡大として価格で応じることができず、圧倒的に通貨量が足りない状況が生まれていたのが、2010年代の問題点のひとつでした。

リーマンショックの後に、新自由主義が誤りであることが、ピケティやサンデルによって指摘され、当時のFRBバーナンキ議長が、通貨供給量を大幅に増やした対策により、ベースマネーの金融、銀行間の相互不信を解消して収束した。

それでも、まだ足りないが、適正水準に収まったことで、さらに価値も増幅され、マネーストックの財政政策から再分配、事前分配を大規模に行い、さらなる通貨供給量が重要となっている現在の日本国内。

例えば

Googleがしようとしてた事は、まだ新産業として、基礎研究から発展できない機械学習の先端の成果をすべて持ち込んだ社会実験に近いこと。

シュンペーターの創造的破壊は、一定数の創造の基礎を蓄積後に、未来を高密度なアイデアで練り上げてから破壊をするのが本質です。

こうして、憎しみの連鎖や混乱を最小限にする。

アルビン・トフラーの言うように、法人と行政府とのスピードの違いが縮まらないのは、構造上の違いであって、それを補うためにプラスサムな連携するということが、必要になってくることを説いています。

三権分立が、規制のないGAFAMを非政府部門としてMMT(現代貨幣理論)からプラスサムに連携したらどこで均衡するのか?という社会実験も兼ねています。

このような前提で、あらゆるインターネット企業が、創業時、貢献するためコンセプトの中心であったものが、今では、悪性に変質して違う目的に成り下がっています。

再分配、事前分配の強化がスッポリ抜けてる欠点があり、ここに明かしたくないイノベーションの余地があります!!

2021年には、新自由主義のような弱肉強食では自然とトリクルダウンは生じないことは明らかになる。

確かに、トリクルダウンは発生しないが、法律で人工的に同じ効果は、貨幣の再分配、事前分配という形にできる可能性は高い。

再分配や事前分配をケムにまく「金持ちを貧乏にしても、貧乏人は金持ちにならない」「価値を生み出している人を罰するつもりがないのであれば税に差をつけないほうがいい」(サッチャー)

とあるが、新自由主義は誤りで、ピケティやサンデルによると違うみたいだ。

2024年のノーベル経済学賞でも指摘しているように・・・

国家システムが繁栄するかどうかは、幅広い政治参加や経済的な自由に根��す「包括的な制度(ポジティブサム)」の有無にかかっているとデータでゲーム理論から実証した。

欧州諸国などによる植民地支配の時代のデータを幅広く分析し、支配層が一般住民から搾取する「収奪型社会(ゼロサム)」では経済成長は長く続かない(収穫遁減に陥る?)

一方、政治や経済面での自由や法の支配を確立した「再分配や事前分配を同時に行う包括型社会(ポジティブサム)」なら長期の成長を促すと理論的に解明した(乗数効果とは異なる経路の収穫遁増がテクノロジー分野とシナジーしていく?)

「再分配や事前分配を同時に行う包括型社会(ポジティブサム)」は、日本の高度経済成長時代のジャパンミラクルが、一度、先取りして体現しています。

2020年代からはもう一度、ジャパンミラクルが日本で起こせる環境に入っています。安倍総理が土台、管、岸田総理が再分配や事前分配の包括型社会(ポジティブサム)の土台を形成しつつあります。

日本の古代の歴史視点から見ると・・・

安土桃山から江戸幕府初期の農民出身徳川家康が国際貿易を促進しつつ再分配や事前分配の包括型社会(ポジティブサム)を形成してます。

その後、大航海時代の覇権争いを避けるため数代かけて「収奪型社会(ゼロサム)」になってしまい、綱吉の頃には基本的人権の概念も希薄になり選挙もないため

低収入者の農民から商人も収奪していきます。

江戸幕府末期まで数度改革をしましたが、ノーベル経済学賞の人達によると包括型社会(ポジティブサム)に転換しずらい

結局、薩摩と長州が徳川家康式の国際貿易のイノベーションを復活させるも(水戸藩の文献から)国民主権の憲法や選挙がないため

明治維新を起こすしかなく、第二次大戦で原爆が投下されるまで軍備拡大して資源が枯渇します。

国家システムの独裁から法人や個人の優越的地位の乱用にすり替わるため、財産権や特許権などを含めた低収入者の基本的人権を尊重することで独占禁止法の強化も必要になっていくことも同時に示しています。

(個人的なアイデア)

経済学者で、ケンブリッジ大学名誉教授のパーサ•ダスグプタが、イギリス政府に提出した報告書の中に登場。

経済学を学ぶと、登場する資本や労働などの生産要素の投入量と算出量の関係を示す生産関数があります。

こうした関数は、様々な前提条件に基づきますが、経済学者は、収穫逓減の法則と言うものをよく知っています。

このような人工的な生産関数とは、他に天然由来の生産関数。

つまり、自然から収穫できる生産関数を導き出し、地球全体の生産関数というエコシステムを数値化することでバランスをコントロールできるかもしれないというアイデア。

ここでは、自然資本���呼びます。

自然資本を加味すれば現在の経済成長ペースがどこまで持続可能かを分析することもできます。

人間は、国内総生産GDPを生み出すため、自然から資源を取り出して使い、不要になったものを廃棄物として自然に戻す。

もし、自然が自律回復できなくなるほど、資源が使われて、廃棄されれば、自然資本の蓄積は減少し、それに伴い貴重な生態系サービスの流れも減っていくことになります。

さらに、教授は、経済学者も経済成長には限界があることを認識すべきだと説いています。地球の限りある恵みを効率的に活用しても、それには上限があります。

したがって、持続可能な最高レベルの国内総生産GDPと言う臨界点の水準も存在するということが視野に入るようにもなります。これは、まだ現時点では誰にもわかりませんので解明が必要です。

なお、地球1個分は、ずいぶん昔に超えています。

<おすすめサイト>

アラン・セイボリー:砂漠を緑地化させ気候変動を逆転させる方法

リサ・ジャクソン:2030年までにカーボンニュートラル(気候中立)達成を目指すAppleの誓い

クリスティン・ベル:「ネット・ゼロ(相対的なCO2排出量ゼロ)」とは何か?

人工知能にも人間固有の概念を学ぶ学校(サンガ)が必要か?2019

ドナルド・ノーマン:感情に訴えるデザインの3つの要素

日本ではスティーブジョブズは産まれない理由

ニコラスネグロポンテ:今後の未来への30年史

マリアナ・マッツカート:投資家、危険を冒す者、改革者 — それが政府?

ハーヴィ・ファインバーグ: 新しい進化の準備はできていますか?

リサ・ニップ:宇宙での生存に備えて人類が進化する方法

<提供>

東京都北区神谷の高橋クリーニングプレゼント

独自サービス展開中!服の高橋クリーニング店は職人による手仕上げ。お手頃50ですよ。往復送料、曲Song購入可。詳細は、今すぐ電話。東京都内限定。北部、東部、渋谷区周囲。地元周辺区もOKです

東京都北区神谷高橋クリーニング店Facebook版

#ジニーン#べニュウス#steve#jobs#スティーブ#ジョブズ#Apple#デザイン#バイオ#太陽光#発電#分子#生物学#自然#環境#化学#CPU#GPU#微生物#二酸化炭素#NHK#zero#ニュース#発見#discover#discovery

1 note

·

View note

Photo

至福のひととき カップ&ソーサー展 会 期 2025年4月29日(火)~8月31日(日) 会 場 横山美術館(愛知県名古屋市東区葵1-1-21) 開館時間 10:00~17:00(入館は16:30まで) 休館日 毎週月曜日(祝・休日の場合開館、翌平日休館)、夏期(8月12日~8月18日) 入場料 一般1,000円(800円)、高・大学生・シニア65歳以上800円(600円)、中学生600円(400円)、小学生以下無料 ※( )内は20名以上の団体料金/障がい者手帳をお持ちの方700円 ホームページ https://www.yokoyama-art-museum.or.jp/お問合せ 052-9...

0 notes

Text

トンスイ

日本の陶磁器の一種で、小鉢や小皿として用いられる器です。その特徴は、縁の一部がやや突出している独特の形状で、この突出部分を「耳」と呼びます。呑水は、主に料理の取り皿や薬味を入れる器として使われ、食卓を彩る役割を果たします。また、その形状から、つまみなどを取り分ける際にも使いやすく、和食器として重宝されています。呑水は、様々な陶磁器の産地で作られており、伝統的なデザインからモダンなデザインまで、幅広い種類があります。独特の形と使い勝手の良さから、日本の食文化において長く愛されてきた器の一つです。

手抜きイラスト集

#呑水#Drinking Water#Acqua potabile#Agua potable#Trinkwasser#Eau potable#手抜きイラスト#Japonais#bearbench#art#artwork#illustration#painting

1 note

·

View note

Text

「シン・東洋陶磁―MOCOコレクション」展

大阪市立東洋陶磁美術館で、リニューアルオープン記念特別展「シン・東洋陶磁―MOCOコレクション」を見る。惹句にあるように“オールスター・珠玉の約380件(国宝2件、重要文化財13件含む)”が揃った、なんとも贅沢な特別展である。全面的に撮影可能。無料のアプリをダウンロードすれば音声ガイドも聞ける(書き起こしもあって文字でも読める)。

また、美術館の公式サイトでは収蔵品画像オープンデータが公開されており、この展覧会に出品されている作品も参照することができる。さらに、公開されている画像は“当館への申請が必要なく、自由にダウンロード、複製、再配布することができます。例えば出版物やウェブサイトへの掲載、講演会等でのスクリーンへの投影、テレビ番組での放送、販売商品への印刷など、営利・非営利に関わらず利用が可能です”とのこと。でも、公式画像は美しいけれども展覧会の臨場感(?)が出ないので、いつもどおり自分で撮ったしょぼいスマホ写真を載せることにする。

展示は全部で13のパートに分かれており、それぞれに格好良さげなタイトルがついている。

1 「天下無敵(てんかむてき)-ザ・ベストMOCOコレクション」

この展示室では陶磁器と六田知弘の写真作品《壁の記憶》との取り合わせが楽しめる。《壁の記憶》は写真家が世界各地で撮った壁の写真のシリーズのようである。展示風景はたとえばこんな感じ。

このようにコーディネートされており、意外性��あってなかなかよかった。上の赤い写真作品の壁はベネチア(イタリア)、下の白っぽいのはサンティアゴ・デ・コンポステーラ(スペイン)。

展示室から展示室へと移動する途中に特別あつらえらしい展示ケースがあり、国宝の油滴天目が鎮座していた。たしかに美しいが、正直なところ自分の好みではあまりなく、油滴天目なら以前別の美術館で見た別のもの(もっと油滴が細かくて繊細に光る感じ)のほうが好みだったなあと思い出すなどした。

2 「翡色幽玄(ひしょくゆうげん)-安宅コレクション韓国陶磁」

青磁好きにはたまらない展示室。あれもこれも全部青磁、もちろんクオリティも高い。

3 「粉青尚白(ふんせいしょうはく)-安宅コレクション韓国陶磁」

下の写真の3点は日本では三島とか三島手と呼ばれるタイプの焼き物。三島は朝鮮半島製のほうが日本のより圧倒的に良い出来で、とても好き。

そして次の3点は粉引の瓶。日本の茶人などの間で好まれたタイプで、たしかに良い風情である。

4 「清廉美白(せいれんびはく)-安宅コレクション韓国陶磁」

《青花 草花文 面取瓶》。日本では「秋草手」と呼ばれる文様。面取の具合も文様も端正で美しい。

《白磁 角杯》。遊牧民族が酒などを飲むのに用いていた角の形の杯を模したもの。王室用の白磁らしく、品がある。

ロビーの展示ケースにあった、ルーシー・リー《青ニット線文鉢》。

これもロビーにあった、《青花 虎鵲文 壺》。18世紀後半、朝鮮時代の作。ここに描かれた虎が美術館のキャラクターに採用されて「mocoちゃん」と呼ばれることになった。MOCOは美術館の英語名の略である。

6 「優艶質朴(ゆうえんしつぼく)-李秉昌コレクション韓国陶磁」

《青磁象嵌 雲鶴文 椀》。象嵌技法にすぐれた一品。釉薬の貫入がまったくないのも特徴。

《白磁鉄地 壺》。下半分はちょっと見には焼き締めのようだがそうではなく、鉄絵具を塗ったもの。16世紀朝鮮時代の作だが不思議と現代的に見え、たとえば「ルーシー・リー(あるいは誰か他の現代の陶芸家)の作品だよ」などと言われたらつい信じてしまいそうである。無理を承知で言うならこれはうちにも欲しい。

6 「陶魂無比(とうこんむひ)-日本陶磁コレクション」

中国や朝鮮半島の優品を見てしまうと、日本の焼き物は正直かなり見劣りしてしまう。悪くないものはあるのだが、ほうっと溜め息をついたりつくづく感心しながら眺めるようなものはなかなかない(好みの問題かもしれないが)。そんな中で自分の目に留まったのはこれ。料理が映えそうなデザインで、実際に使ってみたいと思った。

7 「陶花爛漫(とうからんまん)-李秉昌コレクション中国陶磁」

このパートに展示してある作品は、古いものだと新石器時代ごろまで遡る。中国文明の先進ぶりを目の当たりにして恐れ入る。この下の美しい白磁の杯も、さすがに紀元前とまではいかないが隋の時代(7世紀)の作。高台に釉薬が溜まって緑がかって見えるのもチャームポイント。

8 「喜土愛楽(きどあいらく)-現代陶芸コレクション」

現代の作家の作品がロビーにいくつか並んでいた。下の写真は金子潤《2フィート・トール・ダンゴ》。ガラス張りのロビーだが、作品の背後には薄手のシェードが掛けてあった。

9 「明器幽遠(めいきゆうえん)-安宅コレクション中国陶磁」

MOCO��ヴィーナスこと《加彩 婦女俑》。自分がお目にかかるのはこれで2度目である。360度回転する展示台にお乗りあそばされている。

こんなふうに回っておられる。

後ろ姿のなんと優美なことか。

《黒釉刻花 牡丹文 梅瓶》。白化粧をした上に黒釉をかけ、黒釉を削り落として文様を表現する技法(掻落し)で作られたもの。掻落しで自分の好みに合うものはあまり多くないのだが、これは堂々とした存在感でひときわ目を引いた。

《木葉天目 茶碗》。本物の木の葉(桑の枯葉)を焼き付けて作られた天目茶碗。加賀藩前田家伝来とのこと。

10 「天青無窮(てんせいむきゅう)-安宅コレクション中国陶磁」

点数は少ないが、うっとり眺めてしまうようなものばかり集めた特別な室。

《青磁 水仙盆》。これは以前この美術館を訪れた際にも見たので、またお会いできましたねと声をかけたくなった。宋の時代に宮廷用の青磁を生産していた汝窯の逸品。美しいが、これよりもっと素晴らしいのがこの世に存在している(台湾の故宮博物院が持っている)というのもまたすごい。

国宝《飛青磁 花生》。自分のスマホ写真では到底うまく色を再現できないのが残念。

この特別な展示室では自然光による採光がなされているのが大きなポイント。青磁の微妙な色合いをよく見ることができるとされる。

11 「皇帝万歳(こう��いばんざい)-安宅コレクション中国陶磁」

中国の皇帝の身辺を彩るにふさわしい、文様が華やかだったり色鮮やかだったりする作品の多い室。

《釉裏紅 牡丹文 盤》。銅顔料が使われており、たまたま中央部の牡丹の花のところだけ赤っぽく濃いめに発色したというのがおもしろい。

抹茶色が特徴的な《茶葉末釉 双耳方形瓶》。茶葉末釉は個人的にそれほど好きな色ではないのだが、これはとても出来が良いように見えて印象に残った。

12 「百鼻繚乱(ひゃくびりょうらん)-沖正一郎コレクション鼻煙壺」

いわゆる嗅ぎタバコ入れが勢ぞろい。下の写真はほんの一部である。

この虫づくしのはどこか現代的な感じがする。とてもいい。虫好きな人がこぞって欲しがるのではないか。自分も欲しい。

13 「泥土不滅(でいどふめつ)-現代陶芸コレクション」

現代の陶芸作家の作品がいくつか展示されていた。これは星野曉《表層・深層》。

併設のカフェには「陶片クッキー」なるメニューがある。これは注文せざるを得ない。作家がひとつずつ彩色(アイシング)を施しているというから凝っている。ふたつとも涼しげな色合いなのは、もしかして夏だから? 海や水辺をイメージしたとか? 別の季節にも行ってクッキーの色合いを確かめてみたい。なお、味のほうはいまいち口に合わなかった……惜しい。

4 notes

·

View notes

Text

中国ブランド構築の難しさ ~景徳鎮はなぜ衰退したのか

筆者の上海の自宅には、「白底青花」でセンスのよい中国モチーフをあしらった、有田の窯元「深川製磁」製のコーヒーカップがあって、お客が来るとそれを使ってコーヒーを出す。家人がデザインがらみの仕事をしている関係で、当家には中国人画家やデザイナーなどのお客が多いのだが、このカップを見ると、例外なく「へぇ、中国にもおしゃれな磁器があるんだね。どこで買ったの?」と感心される。しかし、日本製であると知ると、残念そうではあるが、「そうか、やっぱり」という顔をする。 なぜ有田が成長したのか

有田の成長の要因は、地域を挙げての「粗製濫造」防止に対する取り組み、言い換えれば「有田」という地域そのものをブランド化するための努力にあったことが、これまでの研究で明らかになっている。まちづくりプランナーで、有田の歴史研究にも取り組む山辺眞一さんの手による「有田の陶磁器製造業から新たな展開――事例研究・地方産業の形成」(1995年)によれば、有田では以下のような取り組みが行われてきた。 ※( )内はその狙い、目的

1866年 陶業盟約(協同組合)の結成 (職工子弟の共同教育、商標保護、競争乱売の防止) 1867年 巴里万国博覧会への出品 (海外でのブランドイメージの構築) 1871年 日本初の陶磁器技術者養成学校「勉脩学舎」(現有田工業高校)設立 (人材育成) 1879年 九州初の企業法人「香蘭社」の設立 (陶工・絵付師・陶商の結社) 1888年 有田貯蔵銀行(現佐賀銀行)設立 (設備投資資金の融資) 1896年 有田品評会(現在の有田陶器市)開催 (商品の品質向上を競う)

このように、まだ江戸幕府の時代、すでに陶工子弟の共同教育や「有田(伊万里)」という商標の保護、乱売の防止などといったブランド育成策を掲げて地域が取り組みを始めていたことがわかる。パリ万国博覧会に出展したのも明治維新前である。1871年の「勉脩学舎」(現有田工業高校)の設立は、その資金を地元有志の寄付でまかなったという。今日まで100年以上も続いている「有田陶器市」の原点は品質向上を競い合う品評会であった。こうした「ヒト・モノ・カネ」すべての面にわたる地域を挙げた取り組みが、今日に至る有田の歴史を支えてきたのである。

0 notes

Text

犬山城下町に行ってきました

城下町付近を通過することはあったのですが、城下町そのものへ立ち寄ったのはかなり久しぶりになります。天気のいい日で絶好の散策日和でした!

立ち寄った感想としましては、「やってんな!」の一言に尽きます。いい意味で。

というのも、古い町並みを生かしつつ店舗やそこで取り扱われている商品は明らかにZ世代達への「映え」重視だったからです。いやぁ、城下町に老若男女が入り混じる様はただただすごいの一言に尽きます。家族連れやカップル、シニアの団体から海外旅行客までいろんな人がワイワイ歩いておりました。和服姿の若者も結構いて、同行者は成人式今日だっけ???と言っておりましたが、よくよく考えたらあれ貸衣装のお店でしょうね。

毎年晩秋に香嵐渓へ行き現地のわたあめ製造機(でいいのか?)にトライしているのですが、昨年の香嵐渓来訪時は寒さに屈し未挑戦となってしまったためここでリベンジを果たしました。やったねたえちゃんわたあめできるよ!

余談ですがピンと立った小指に自らの中に眠るももちイズムを感じました。

昼食はフードコート?で摂りました。色んなキッチンカーが集まっているところがありそこで色々食べたのですが、外で食べると普段食べているものがより美味しくなるので不思議ですね。みたらし団子やお汁粉もご馳走になったのですが、ペロリと平らげてしまいました。い、いやほら伊逹みきおが白い食べ物はカロリーゼロって言っていたのでね、餅もカロリーゼロなんですよはい

これめっちゃ良かったです(アフィリエイトではないです)!ぬめりやべたつきのない軽いテクスチャでスーッと伸ばすことが出来、伸ばしてすぐ肌に馴染みます。ハンドクリーム、冬場は特に塗った方がいいとは思いつつ塗ったら物を触れなくなってしまうのが嫌で嫌で……このハンドクリームはすぐにさらりと馴染むので実に良いです。

どんでん館(入館料100円)は犬山祭で使われる山車が格納されており、間近で見ることが出来ます。唐子、会社にいる苦手なおばさんに激似で見ていて意識が狂いそうになりました。設定はいじっていないにも関わらず撮った写真が異常に暗くて怖かったです!

ここから先は面白い話ではないので、余りお勧めできません。

犬山へ行く数週間前に、常滑焼の産地として知られる常滑へ行ってきたのですが……犬山の栄えぶりを目にした後では、今の常滑は結構しんどいのでは、と思ってしまいます。随所に焼物が飾ってあったり古民家が残ったりしてはいるのですが、現実問題、若者が楽しめるようなコンテンツが余りなかったんですよね(常滑市陶磁器会館で販売されている常滑焼も、決して若者向けデザインではないかな、と)。

ハート型絵馬等、犬山は注目されるアイテムを自ら造り流行らせることでブランディング大勝利状態です。名鉄が一間合い噛んでいるのか??それにしても、常滑ってなかなかいい場所なので、上手い具合に方向転換できないかなーと勝手に頭を悩ませている次第です。

さて、猛烈に眠くなってきたので寝ます。

0 notes

Text

デミタス:コーヒー愛好家のための確かな優れもの

デミタスとは

デミタス(Demitasse)は、コーヒーを飲むための小さなカップのことです。その語源はフランス語で「半分」を意味する「demi」と「カップ」を意味する「tasse」が組み合わさったものです。一般的に、エスプレッソやアフターディナーコーヒーを飲むために使用されます。

デミタスの特徴

サイズ: ティーカップよりもはるかに小さく、容量は60mlから90ml程度が一般的です。

形状: 口が小さく、底が広い形状をしているものが多く、コーヒーのアロマを逃がさないように設計されています。

素材: 陶器、磁器、ガラスなど、様々な素材で作られています。

デミタスの歴史

デミタスの起源は、19世紀のヨーロッパにまで遡ります。当時、エスプレッソマシンが発明され、濃厚なエスプレッソを少量ずつ楽しむ文化が生まれました。それに合わせて、小さなカップであるデミタスが開発されたのです。

デミタスとコーヒーの関係

デミタスは、コーヒーの風味を最大限に引き出すために重要な役割を果たします。

温度: 小さなカップのため、コーヒーが冷めにくく、熱々の状態で味わえます。

香り: 口が小さいため、コーヒーの香りが口の中に広がりやすく、豊かなアロマを楽しむことができます。

量: 少量で濃厚なコーヒーを味わうことができるため、食後のリラックスタイムや、甘いデザートとのペアリングに最適です。

デミタスの種類

デミタスには、様々な種類があります。

素材による分類: 陶器、磁器、ガラスなど、素材によって雰囲気が異なります。

形状による分類: 形状も様々で、シンプルなものから装飾が施されたものまであります。

産地による分類: ヨーロッパ、日本など、産地によってデザインや特徴が異なります。

デミタスの選び方

デミタスを選ぶ際には、以下の点に注意しましょう。

コーヒーの種類: 飲むコーヒーの種類に合わせて選びましょう。エスプレッソには小さなカップ、アメリカンコーヒーには少し大きめのカップなどが適しています。

デザイン: キッチンやダイニングの雰囲気に合わせて、デザインを選びましょう。

素材: 素材によって、コーヒーの温度が保たれる時間や、口当たりの感じが異なります。

デミタスを使ったコーヒーの楽しみ方

デミタスを使ったコーヒーの楽しみ方は様々です。

エスプレッソ: エスプレッソをデミタスで飲むのが最も一般的です。

アフターディナーコーヒー: 食後に、少量のコーヒーをデミタスで楽しむのもおすすめです。

デザートとのペアリング: デザートと一緒に、デミタスでコーヒーを飲むと、より一層美味しくいただけます。

デミタスに関する豆知識

デミタスカップとソーサー: デミタスには、通常ソーサーが付いています。ソーサーは、カップを置くだけでなく、スプーンを置いたり、コーヒーをこぼした際に受け止めたりする役割があります。

デミタススプーン: デミタスには、専用の小さなスプーンが用意されていることがあります。

デミタスセット: デミタスカップ、ソーサー、スプーンがセットになったものが販売されています。

まとめ

デミタスは、コーヒーをより深く楽しむためのアイテムです。様々な種類があり、コーヒーの種類や好み、ライフスタイルに合わせて選ぶことができます。デミタスを使うことで、コーヒータイムがより豊かなものになるでしょう。

些細な日常

食後の美味い珈琲に問われる元気の活かし方

0 notes