#近江八幡山城跡

Explore tagged Tumblr posts

Video

Hachimanyama by hirorin 2013

#近江八幡#太皷谷稲成神社#神社仏閣城郭#近江八幡山城跡#近畿#Hachimanyama Castle Ruins#Kinki#Omi-Hachiman#Taikodani Inari Shrine#近江八幡市#滋賀県#日本#flickr

0 notes

Video

Hachimanyama by hirorin 2013

#近江八幡#太皷谷稲成神社#神社仏閣城郭#近江八幡山城跡#近畿#Hachimanyama Castle Ruins#Kinki#Omi-Hachiman#Taikodani Inari Shrine#近江八幡市#滋賀県#日本#flickr

0 notes

Text

近江八幡山城

本能寺の変の後灰燼にきした安土城の隣に豊臣秀吉によって築かれた近江の国城。険しい山頂から見下ろす琵琶湖が絶景

関白豊臣秀次の���城とされたが、秀次の切腹と共に僅か10年で廃城😱石垣の佇まいが侘しさを感じさせる

ロープウェイ山頂駅の二の丸跡

夜景が綺麗なこちらは全国のプロポーズに相応しい場所「恋人の聖地」に認定されている❣️

二の丸跡からの景色

紅葉シーズン真っ盛り。山全体が赤く染まる

二の丸跡にある展望館にあった和傘

紅葉シーズンで竹あかりに彩られるお願い地蔵

竹あかりの紅葉に暫し鑑賞

西の丸と本丸に向かう別れ道

本丸の高石垣。右から北の丸に

本丸の虎口に京都の瑞龍寺から移築された門

桝形虎口の門を登って本丸に

瑞龍寺

本丸から一旦降って北の丸に

西の湖

北の丸から本丸の周りをぐるりと回って西の丸に

西の丸からやや降って最後��出丸跡に

出丸跡からの絶景

出丸から30分ほどで下まで降れるが今日は時間と体力が無いのでロープウェイで下山🚡

続きは以下から

水の都の城下町は以下から

#photographers on tumblr#travel#cool japan#castle#photography#photo#instagood#tour#landscape#バイクで行く景色#kyoto#history#temple#light up#日本の歴史#豊臣秀吉#近江#琵琶湖#八幡山城#日本の景色#絶景#日本の城#紅葉#秋#ツー��ング

8 notes

·

View notes

Text

各地句会報

花鳥誌 令和6年1月号

坊城俊樹選

栗林圭魚選 岡田順子選

………………………………………………………………

令和5年10月2日 花鳥さざれ会 坊城俊樹選 特選句

日本海見ゆる風車や小鳥来る 泰俊 駅近の闇市跡に後の月 同 山門を標とするや小鳥来る 同 師の墓の燭新涼のほむらかな 匠 渡り鳥バス停一人椅子一つ 啓子 紫に沈む山河を鳥渡る 希 ひらひらと行方知らずや秋の蝶 笑 なりはひの大方終了九月尽 数幸

(順不同特選句のみ掲載) ………………………………………………………………

令和5年10月4日 立待花鳥俳句会 坊城俊樹選 特選句

朱の色に蝋涙たれし日蓮忌 ただし コスモスのたなびく道を稚児の列 洋子 抱かれて稚児は仏よ日蓮忌 同 めらめらと朱蝋のうねり日蓮忌 同 ピストルの音轟ける運動会 誠

(順不同特選句のみ掲載) ………………………………………………………………

令和5年10月5日 うづら三日の月花鳥句会 坊城俊樹選 特選句

友の墓秋空の下悠然と 喜代子 棟上げの終はりし実家や竹の春 由季子 菊人形幼き記憶そのまゝに さとみ 長き夜や楽し思ひ出たぐり寄せ 都 強持てに進められたる温め酒 同

(順不同特選句のみ掲載) ………………………………………………………………

令和5年10月6日 鳥取花鳥会 岡田順子選 特選句

蜜と恋どちらも欲しく秋の蝶 都 八幡の荘園かけて飛ぶばつた 美智子 彼岸花軍馬の像を昂らせ 都 露の手に一度限りの炙り文 宇太郎 杖の歩や振返るたび秋暮るる 悦子 露けしや既視感覚の病棟に 宇太郎 コスモスの乱れ見てゐて老いにけり 悦子

(順不同特選句のみ掲載) ………………………………………………………………

令和5年10月7日 零の会 坊城俊樹選 特選句

天高く誇り高きは講談社 きみよ 華やかに滅びゆく香や秋の薔薇 和子 秋冷を暗くともして華燭の火 千種 白帝は白い梟従へて きみよ 薔薇は秋その夜会より咲き続け 順子 肘掛に秋思の腕を置いたまま 光子 爽やかや罅ひとつなきデスマスク 緋路 一族の椅子の手擦れや秋の声 昌文 邸宅の秋に遺りし旅鞄 いづみ 洋館に和簞笥置いて秋灯 荘吉

岡田順子選 特選句

栗の毬むけば貧しき実の二つ 瑠璃 流星を見ること永きデスマスク いづみ 正五位のまあるき墓を赤蜻蛉 小鳥 秋天の青は濃度を増すばかり 緋路 月光の鏡の中で逢ふ二人 きみよ 聖堂は銀に吹かるる鬼芒 いづみ 実石榴をロイヤルホストで渡されて 小鳥 石榴熟る女人の拳より重く 光子 秋の灯を落して永久のシャンデリア 俊樹 毬栗を踏み宰相の家を辞す 緋路

(順不同特選句のみ掲載) ………………………………………………………………

令和5年10月9日 色鳥句会 坊城俊樹選 特選句

コスモスの島にひとつの小学校 修二 檸檬の香そは忘れざる恋なりき 美穂 嫁がせる朝檸檬をしぼりきる 朝子 母乳垂る月の雫のさながらに 睦子 タンゴ果て女は月へ反りかへる 同 護送車の窓には見えぬ草の花 成子 やはらかく眉をうごかし秋日傘 かおり 天と地を一瞬つなぐ桐一葉 朝子 流れ星太郎の家を通り過ぎ 修二 正面に馬の顔ある吾亦紅 朝子 傘たゝみ入る雨月のレイトショー かおり 幾千の白馬かけぬく芒原 成子 古備前に束ねてさびし白桔梗 睦子 糸芒戻れぬ日々を追ふやうに 愛 黒葡萄いつもの場所の占ひ師 修二

(順不同特選句のみ掲載) ………………………………………………………………

令和5年10月9日 なかみち句会 栗林圭魚選 特選句

新生姜甘酢に浸り透き通り のりこ 風を掃き風に戻されむら芒 秋尚 ��音にはたと止まりし虫の声 怜 朝露に草ひやひやと眩しかり 三無 出来たての色の重たき今日の月 秋尚 徒競走つい大声で叫びたり ことこ 秋落暉炎のごときビルの窓 あき子 秋祭り見知らぬ顔の担ぎ手に エイ子 秋霜や広がる花を沈ませて のりこ 面取ればあどけなき子や新松子 あき子

(順不同特選句のみ掲載) ………………………………………………………………

令和5年10月9日 武生花鳥俳句会 坊城俊樹選 特選句

万葉の歌碑一面に曼珠沙華 信子 金木犀優しき人の香りかな みす枝 昇る陽も沈む陽も秋深めゆく 三四郎 廃線の跡をうづめて草紅葉 信子 駅に待つ猫と帰りぬ夜寒かな 昭子 天の川下界に恋も諍ひも 同 ひらひらとバイクで走る盆の僧 同 蟋蟀の鳴く古里や母と歩す 時江

(順不同特選句のみ掲載) ………………………………………………………………

令和5年10月10日 萩花鳥会

夜鴨なく門川暗くひろごれり 祐子 サムライ衆ナントで決戦秋の陣 健雄 これ新酒五臓六腑のうめき声 俊文 露の身や感謝の祈り十字切る ゆかり 虫食ひのあとも絵になる柿落葉 恒雄 すり傷も勲章かけつこ天高し 美惠子

………………………………………………………………

令和5年10月14日 枡形句会 栗林圭魚選 特選句

魁の櫨紅葉の朱句碑の径 三無 花よりも人恋しくて秋の蝶 幸子 咲き初めし萩の風呼ぶ年尾句碑 秋尚 女人寺ひそと式部の実を寄せて 幸子 豊年の恵みを先づは仏壇へ 和代 篁を透かし二三個烏瓜 三無 日の色の波にうねりて豊の秋 秋尚 曼珠沙華に導かれゆく道狭し 白陶 二人居の暮しに適ふ豊の秋 亜栄子 林檎好き父と齧つたあの日から 三無

(順不同特選句のみ掲載) ………………………………………………………………

令和5年10月14日 さくら花鳥会 岡田順子選 特選句

ガシャガシャと胡桃を洗ふ音なりし 紀子 秋日和小児科跡は交番に 光子 歩かねば年寄鵙に叱咤される 令子 稲の秋チンチン電車の風抜けて 実加 不作年新米届き合掌す みえこ

(順不同特選句のみ掲載) ………………………………………………………………

令和5年10月15日 風月句会 坊城俊樹選 特選句

街騒も葉擦れも消して秋の雨 三無 大寺の風を擽る榠櫨の実 幸風 尾を引きて鵯のひと声雨の句碑 秋尚 水煙に紅葉かつ散る結跏趺坐 幸風 菩提樹を雨の宿りの秋の蝶 千種

栗林圭魚選 特選句

観音の小さき御足やそぞろ寒 三無 絵手紙の文字の窮屈葉鶏頭 要 駐在も綱引き離島の運動会 経彦 小鳥飛び雨止みさうにやみさうに 千種 秋霖や庫裏よりもるる刀自の声 眞理子 句碑の辺に秋のささやき交はす声 白陶 秋黴雨だあれもゐない母の塔 亜栄子 梵鐘の撞木の先や秋湿り 眞理子

(順不同特選句のみ掲載) ………………………………………………………………

令和5年10月16日 伊藤柏翠記念館句会 坊城俊樹選 特選句

考へる事に始まる端居かな 雪 おは黒を拝み蜻蛉と僧の云ふ 同 道草の一人は淋しゑのこ草 同 朝霧の緞帳上がる音も無く みす枝 秋灯火優しき母の形見分け 同 役目終へ畦に横たふ案山子かな 英美子 孫悟空のつてゐるやも秋の雲 清女 穴感ひ浮世うらうら楽しくて やす香 栗食めば妹のこと母のこと 同 天高し飛行機雲の先は西 嘉和 屋根人を照らし名月たる威厳 和子 秋深し生命線の嘘まこと 清女 蜩に傾きゆける落暉かな かづを

(順不同特選句のみ掲載) ………………………………………………………………

令和5年10月18日 福井花鳥会 坊城俊樹選 特選句

枯れて行く匂ひの中の秋ざくら 世詩明 一声は雲の中より渡り鳥 同 見えしもの見えて来しもの渡り鳥 同 菊まとひ紫式部像凜と 清女 越の空ゆつくり渡れ渡り鳥 和子 秋扇に残る暑さをもて余す 雪 山川に秋立つ声を聞かんとす 同 鳥渡る古墳の主は謎のまま 同 鳥渡る古墳は謎を秘めしまま 同

(順不同特選句のみ掲載) ………………………………………………………………

令和5年10月20日 さきたま花鳥句会

SLの汽笛を乗せて刈田風 月惑 寝ころびて稜線を追ふ草紅葉 八草 残る海猫立待岬の岩となる 裕章 大夕焼分け行く飛機の雲一本 紀花 曼珠沙華二体同座の石仏 孝江 白萩の花一色を散り重ね ふゆ子 秋の野や課外授業の声高に ふじ穂 秋寒し俄か仕立てのカーペット 恵美子 秋空や山肌動く雲の影 彩香 爽籟や赤子よく寝る昼下り 良江

………………………………………………………………

令和5年10月21日 鯖江花鳥句会 坊城俊樹選 特選句

生身魂梃子でも動かざる構へ 雪 古団扇此処に置かねばならぬ訳 同 飾られて菊人形の顔となる 同 亭主運なき一枚の秋簾 一涓 菊の香に埋り眠る子守唄 同 叱りてもすり寄る猫や賢治の忌 同 友の家訪へば更地やそぞろ寒 みす枝 叱られて一人で帰るゑのこ草 同 朝霧が山から里に降りて来し やすえ 隣家より爺の一喝大くさめ 洋子 菊師にも判官贔屓あるらしき 昭子 人の秋煙となりて灰となる 世詩明

(順不同特選句のみ掲載) ………………………………………………………………

令和5年10月27日 月例会 坊城俊樹選 特選句

靖国の秋蝶は黄を失ひて 愛 柿に黄をあづけ夕日の沈み行く 緋路 神池の何処��とぼけた鯉小春 雅春 細りゆく軍犬像や暮の秋 愛 うらがへり敗荷の海のなほ明し 千種 英霊の空はまだ薄紅葉かな 愛

岡田順子選 特選句

秋蝶に呼ばれ慰霊の泉かな 愛 鉢物はしづかに萎れ秋の路地 俊樹 年尾忌も近し小樽の坂の上 佑天 道幅は両手くらゐの秋の路地 俊樹 秋天へ引つ張られたる背骨かな 緋路 老幹の凸凹としてそぞろ寒 政江 板羽目の松鎮まれる秋の宮 軽象 御神樹の一枝揺らさず鳥渡る かおり

(順不同特選句のみ掲載) ………………………………………………………………

1 note

·

View note

Text

真夏の名古屋、近江八幡&京都

先週土曜は名古屋へ。ご自宅の新築をご検討中のお施主様をご紹介いただき、お話を伺い、候補の敷地を見にいきました。

打ち合わせと合わせて、省エネとデザインの双方を兼ね備えたご紹介者のご自宅を拝見させていただきました。

屋根には太陽熱温水器が乗り、

サッシは��製トリプルガラス。

建築家、中村好文さんの設計で、キッチンやすべての家具が造り付け、

細かいディテールが満載。

椅子までも。

面積の大きな住宅でありながら、それをあまり感じさせないスケール感が印象的でした。天井の高さや家具の配置やディテールが、絶妙なバランスで素敵でした。

名古屋での打ち合わせのあと、近江八幡の友人に会いにゆく。前々日に突然連絡し「行きたいとこある?」ということで、まずは安土城。

下調べもままならぬまま行ったら、ビックリな登りの安土山。

久しぶりに会った友と話に夢中になって登るも、汗だくだく。やっとこさ天守閣跡にたどりつく。

琵琶湖をのぞむ。昭和になって大小の内湖が干拓されたとのこと、信長の見た景色は、眼下にもっともっと広大な湖が広がっていたことでしょう。

1576年から3年かけて作られた安土城は、1582年の本能寺の変のあと焼失してしまった、わずか三年のたらずの存在だった幻の城、今残っているのは���摠見寺の三重の塔と

二王門のみ。

日本で初めて天守閣を備えた城であり、世界で初めての木造高層建築だそう。復元された最上部5、6階の天守閣、豪華絢爛。

色々な説がある織田信長が、本当に実在していたのだということを実感した後は、近江八幡のラコリーナへ。

建築家藤森照信氏の設計。百聞は一見にしかず、な迫力の緑の重なり。

もともと国民宿舎だった場所だそうで、広大な敷地の中央の田んぼには、社員で植えたという稲が実っていました。

低い軒と、屋根からの水が滴りおちるのが印象的でした。

そのあと、近江八幡の八幡堀を歩く。

近江八幡はヴォーリズの街。ということで散策。

滋賀県立八幡商業高校。

旧八幡郵便局。

ヴォーリズ邸。そういえば、軽井沢の塩沢にある朝吹山荘(睡鳩荘)もヴォーリズだったと思い出す。

近江八幡を駆け足でまわり、友と別れて、一路、京都へ。

友人と合流!

洒落たお店。

移動した先のおそばやさんも似た佇まい。入り口の低いお店が多い。

酢橘無花果そばがおいしかった。

そしてシメは銭湯!

長い1日。サウナでさっぱり。翌日の京都散策へ続く。。。

0 notes

Photo

Exploring Hachimanyama Castle and Views of Lake Biwa. Lover's Sanctuary on top of Hachimanyama Castle in Ōmihachiman, Shiga-ken, Japan.

#Hachimanyama Castle#Hachimanyama Ropeway#Japan#Shiga Prefecture#lLake Biwa#Ōmihachiman#八幡山ロープウェー#八幡山城 西の丸址#八幡山城跡#琵琶湖#近江八幡市

5 notes

·

View notes

Photo

花手水別角度から #花 #花手水 #花手水めぐり #八幡山城跡 #近江八幡 #滋賀 #しがトコ #滋賀写真部 #canon #canonphotography #canonphoto #canoncamera #canoneos #canoneoskissx10 #カメラ女子 #カメラのある生活 #カメラ散歩 #カメラ旅 #カメラ好きな人と繋がりたい #カメラ女子と繋がりたい #カメラ上手くなりたい (Shiga Prefecture) https://www.instagram.com/p/Cc-MVPtvVq4/?igshid=NGJjMDIxMWI=

#花#花手水#花手水めぐり#八幡山城跡#近江八幡#滋賀#しがトコ#滋賀写真部#canon#canonphotography#canonphoto#canoncamera#canoneos#canoneoskissx10#カメラ女子#カメラのある生活#カメラ散歩#カメラ旅#カメラ好きな人と繋がりたい#カメラ女子と繋がりたい#カメラ上手くなりたい

0 notes

Text

『犬王』舞台巡り【山陽道編】

友魚の旅路/平家都落ちルートも巡りたいよね、という記録です。関西在住・北部九州出身なのでこの経路なんてもう数え切れんほど往復しているが視点を変えるだけでこんなにも新鮮な旅ができるってすごいなあと思う。

行った場所:腕塚(腕塚堂・腕塚神社)/草戸千軒町遺跡/厳島神社/花岡八幡宮/壇ノ浦古戦場・赤間神宮ほか

腕塚(兵庫県神戸市・明石市)

腕を埋めて腕塚。一の谷の戦いに破れ西へと落ちゆく途中で非業の死をとげた平忠度の腕を埋めたと伝えられる"腕塚"は神戸市長田区駒ヶ林と明石市天文町の2箇所にある。え どゆことじゃ?と思ったけど知りたいこと全部書いてある論文ありました(大坪舞2008「祭祀される忠度の腕ー伝承を引き寄せる場をめぐってー」『論究日本文学』88)。こちらを参考にすると、そもそも忠度死地は『平家物語』でも史実でも絞り込めない。両地の忠度伝承は、駒ヶ林��17世紀後半(腕塚そのものは19世紀)、明石は17世紀初頭(腕塚は17世紀後半)までは遡れそう、とのこと。

駒ヶ林の腕塚は一の谷からちょっと東に位置。地下鉄海岸線駒ヶ林駅が最寄り。長田港に面する民家に囲まれて"腕塚堂"がある。細い路地に入っていくけど看板や標石があるので迷いはしないと思う。ガレージみたいなお堂。北西に忠度胴塚もある(こっちは看板少なくてわかりにくかった。伍魚福さんの隣)。

明石の腕塚は一の谷から西へ10kmほど離れる。山陽電鉄人丸前駅下りてすぐの"腕塚神社"。神社といってもお堂はごく小さい。木製の腕は地元の彫刻家の方が奉納されたもので、これで患部を撫でるとよくなるとか(境内においてあった「腕塚神社縁起」より)。東南に忠度塚と忠度公園もある。駅をはさんで北の丘陵にある人丸神社は柿本人麻呂を祀るが、境内に"盲杖桜"があり目の見えない人とのゆかりが深い。このへんからは明石海峡と行き交う船たちがよく見えます。

当たり前ですが京都とは全然景色が違っている。南が海、北が山。海を眺めていると友魚としてはこのへんまでは始めて来た場所であっても(見えなくても)"知ってる景色"なんだろうし逆に平家の人びとにとっては都を落ちて流浪の身になってしまったことを思い知らされる景色なんだろうなと思う。

どちらの腕塚も、いまも地元の人に愛されているのが伝わってくるたたずまい。腕塚が複数箇所にあるの、後世の人たちが"物語"を求めた結果だと思うのでそんな人間の営みが愛おしくなります。

草戸千軒町遺跡(広島県福山市)

直接の舞台ではないのですが、湯浅監督がふくやま草戸千軒ミュージアム(広島県立博物館)の街並み復元模型に言及されていたので。博物館では中世の人々の生活に関連する出土品を沢山見られる。本編で町の人たちが持ってて印象的な曲物の容器もいっぱい並んでる。

草戸千軒町遺跡は当時の海岸線で芦田川の河口付近にあった中世の港町。友魚と谷一さんも寄ったかな?と思っていたのですが、拠点的な大都市というわけではないようなのと、どうやら14世紀後半は一時的に町が衰退していたようなので寄ってないかもしれません。友魚が魚をほぐしているシーンはまだ広島らしいので(オーコメより。広島を2年もまったり旅していたのはちょっと謎)、このあたりかなと思っていたのですが、お金持ちがの人がいるのは尾道とか鞆とかかな。

遺跡現地は博物館から西南約2kmに位置。調査後に掘削されあとかたもありませんが、法音寺橋に説明板が設置されている。橋を渡って芦田川の右岸には草戸稲荷神社と明王院(常福寺)がある。明王院は本堂が1321年、五重塔が1348年に建てられたものなので、友魚たちが見たかもしれない建物がそのまま残っていることになる。明王院入り口付近の石垣にはひょうたん形の石が組み込まれている箇所があり(現地に説明板あり)、犬王ポイント高いように思います。

厳島神社(広島県廿日市市)

あれに見えるは厳島(ここでお社は映さないの超好き)。斎き島=神様をお祀りする島 として古くから信仰されてきた。1151年に安芸守となった平清盛は厳島神主家の佐伯氏と関係を深め、12世紀後半に海上の社を造営。その後何度か建て替えられているが、主要な建物の配置は基本的には変わっていないらしい。特に印象的な回廊は、現在のものは永禄~慶長年間(1558~1615)の再建。作中の回廊は、1241年に再建され、1537年に焼けたものにあたる。

干潮のタイミングで訪問したので、社殿が建ってるベースとの距離感がわかってよかった。友魚が落ちちゃっても自力で這い上がれそうな深さで安心(海の子なので心配には及ばないんだろうけど)。社殿が海に浮かんでいる姿が見られなかったのがかなり残念だけど、昼に干潮だと夜に満潮になる、という関係が理解できた。

大鳥居は改修中だったので足場が組んであり近くまで行けず。でも社殿の柱にもフジツボいっぱい付いてるのが確認できました。大鳥居も何回か建て替えられていて、現在のものは明治期の再建。1325年に2代目が倒壊してから1371年に3代目が建てられるまで空白期間があるので、友魚訪問時(1360年代後半くらい?)、実際には建ってなかったぽい。

しゃもじって琵琶みたいな形だな~と思いながらお土産見てたのですが、弁財天の琵琶っぽい工芸品としてつくられるようになったんですね。知らなかった。

花岡八幡宮(山口県下松市)

境内に友魚が雨宿りしてた塔(閼伽井坊多宝塔)がある。多宝塔の建てられた時期、立て看板では「室町中期」となっているのですが、ガイドブックやウェブ上で「室町末期」説も見るのでど~いうこっちゃと思っていたのですが、建築様式からみて室町中~後期、解体修理で見つかった木片に永禄3年(1560)の墨書あり、ということのようです(下松市HPより)。また、お宮そのものも創建当初の鎮座地から1489年頃に現在地に動いているらしい。作中で描かれているのは実際よりも少し下った時期の姿になるのかなと思います。

多宝塔の実物は思っていたより小さい印象を受ける。というか、ここに友魚があの感じで座っているのを想像すると、まだだいぶこどもだな...?!と感じました。

旧山陽道に面した丘陵上に位置し、高いところにあるのでめちゃくちゃ石段を登る。現代人にとっては雨宿りにちょっと寄るレベルを越えてるので、参道入り口あたりでお寺の人が友魚に声をかけたのかもとか想像します。

壇ノ浦古戦場・赤間神宮ほか(山口県下関市)

鴨の河原と同様、壇ノ浦も始まりの場所であり終わりの場所。

壇ノ浦古戦場跡は関門大橋の下関側のふもとに「みもすそ川公園」として整備されている。ちょうどこのあたりに友魚��暮らしていた集落があったのかなと想像できる景色。作中では霧に包まれて対岸は描かれていないけど、九州側の門司がかなり近くに見える。この土地も"境界"ですね。

赤間神宮は壇ノ浦古戦場跡から南西1kmに位置。壇ノ浦の戦いで入水した安徳天皇を祀る。江戸時代までは阿弥陀寺で、明治の神仏分離により天皇社赤間宮へ。1940年に赤間神宮に改称。1958年につくられた水天門は「波の下にも都がございます」の竜宮城を地上に造りだす意図でデザインされている。

耳なし芳一の舞台でもあり、境内の片隅に芳一堂あり。宝物館ではいろんな種類の琵琶も見られる。境内に平家蟹の標本も置いてる。

生きてる平家蟹は市立しものせき水族館海響館で見られる。海響館ができるまえの旧下関市立水族館は長府にあったのだけど、敷地内に"鯨館"という鯨形の建物があった。現在は中には入れないけど外観は見られます。小さい頃訪れたことがあって、でっかい鯨!のイメージだったけど今回再訪したら思っていたより小さいな...となりました。場所は関見台公園。下関は近代捕鯨発祥の地とされ、鯨とゆかりが深い。たまたまかもしれませんがモチーフの重なりが面白いです。

旅してこの文章を書くことで、山陽道、というか瀬戸内の海辺が友魚の旅路であり作中作(腕塚、鯨、竜中将)の舞台でもあるという重なりをはっきり認識できたのでよかった。この作品の重層的につくられているところが大好きです。

文献(本文中で言及したものを除く)

小川國治編 2001『長州と萩街道』街道の日本史43 吉川弘文館

県立広島大学宮島学センター2020「宮島 大鳥居のひみつ」

広島県歴史散歩編集委員会編2009『広島県の歴史散歩』山川出版社

ふくやま草戸千軒ミュージアム2020『瀬戸内の交流 まちのにぎわい 人のつながり』

峰岸隆2015『日本の回廊、西洋の回廊』鹿島出版会

山口県歴史散歩編集委員会編2006『山口県の歴史散歩』山川出版社

山口佳巳2008「仁治度厳島神社廻廊の復元的研究」『国立歴史民俗博物館研究報告』第148集

頼祺一編 2006『広島・福山と山陽道』街道の日本史41 吉川弘文館

7 notes

·

View notes

Text

【福井県謡曲古跡めぐり若狭/嶺南編】11箇所目 番外編その4 2021/3/18

八幡神社の能舞台

《福井県小浜市小浜男山》

境内社名 大神宮、若宮神社、高良神社、稲荷神社、粟島神社、天満神社、船玉神社、三輪神社、松尾神社、大山祗神社、六月祓神社、彦狭智神社、姫宮神社、秋葉神社

旧社格 県社

主な祭典 放生祭

御祭神

應神天皇

神功皇后

多紀理比賣神

多紀都比賣神

市伎島比賣神

由 緒

創立年代不詳。『続日本紀』神護景雲4年(770)8月庚寅朔日・若狭国目従七位下伊勢朝臣諸人、内舎人大初位下佐伯宿禰老を勅使として、若狭彦神八幡神宮に鹿毛馬1疋を奉らしむと見える。

『八幡考』(伴信友著)では、この記録は当社のことであると考証し、創建あるいは前年の神護景雲3年とも考えられると述べている。

文永2年(1265)の『太田文』には八幡宮2町2反小浜とある。

応永2年(1395)8月、国主左京大夫一色詮範が大鳥居を再建し、同7年6月に神殿を造営、遷宮の儀に若狭税所代海部衛門五郎理泰勅使となる。

同12年、大鳥居倒壊のため、とくに税所代阿部新三郎忠俊、勅使となって祭礼が行われ、流鏑馬なども奉納された。

大永元年(1521)11月の多宝塔供養の勧進状が現存している。

天文7年(1538)守護武田信豊が太刀(銘吉入道宗長)一振(市文化財指定)を奉納し、同17年に大鳥居を再建するなど、歴代の国主も篤い尊敬を寄せたが、永禄2年(1559)9月朔日松永久秀の乱によって社殿は、炎上し、由緒記等多くの文書が焼失した。

天正3年(1575)丹羽長秀が当国を領有し、禁制を下して代々の国主これに順った。

天正13年(1585)の丹羽長重の禁制状が現存する最古のものである。

天正20年(1592)国主浅野長政の子長継・族臣家次・朝鮮出陣を前に一族の武運を祈り神殿を造営。

この時の神官渡辺氏は浅野家の長の家を賜わり、渡辺左近長良と名乗ったという。

また、社地が城郭に接近していたため、社を後瀬山の北麓に遷したが、慶長年間(1596~1614)に、国主京極高次が旧知に復した。

寛永11年(1634)酒井氏が若狭を領し、正保元年(1644)酒井忠勝公が拝殿を造営した。

寛文7年(1667)に酒井忠直が漂着した蛮檣の環鉄で太刀(銘近江守久道=市文化財指定)一振を造らせ奉納した。

同年紫宸殿の御簾を下賜され殿中に懸げた。

元文(1736~)の頃より幕末にかけて、町内の氏子がそれぞれの職業の守護神として、松尾社〔酒屋〕彦狭智社〔桶屋〕などを奉斎した。

明治2年には菊の御紋章を勅許されて、神紋を「菊花に対い鳩」と定めた。

明治9年には郷社、同15年には県社に列格。

氏子崇敬者の信仰益々篤く、20年毎に屋根葺替・社殿修築を伴う式年大祭が厳修され続けている。

例大祭には「八幡神社ほ放生会」(市無形文化財指定)が執行され、大太鼓・神楽・山車・神輿の他に、武州川越から伝えられた獅子舞も奉納される。

これは、若狭地方最大の祭礼である。

#能楽 #能 #Noh #申楽 #猿楽 #狂言 #風姿花伝 #世阿弥 #芸術論 #幽玄 #歌舞劇 #演劇 #能面 #マスク #文化 #旅行 #トラベル #名所旧跡 #神社 #寺院 #像 #碑 #巡礼 #古跡 #謡曲 #福井 #若狭 #嶺南 #Travel #GoTo #ruins #wreckage #Shrine #temple #torii #a-Noh-stage #stage #能舞台 #古典

2 notes

·

View notes

Video

Hachimanyama by hirorin 2013

#近江八幡#太皷谷稲成神社#神社仏閣城郭#近江八幡山城跡#近畿#Hachimanyama Castle Ruins#Kinki#Omi-Hachiman#Taikodani Inari Shrine#近江八幡市#滋賀県#日本#flickr

0 notes

Video

Hachimanyama by hirorin 2013

#近江八幡#太皷谷稲成神社#神社仏閣城郭#近江八幡山城跡#近畿#Hachimanyama Castle Ruins#Kinki#Omi-Hachiman#Taikodani Inari Shrine#近江八幡市#滋賀県#日本#flickr

0 notes

Text

近江八幡山城追記

豊臣秀次の居城として知られる近江八幡山城跡。かなり険しい山頂は紅葉の名所でもある🍁山全体が赤く色づく

徒歩でも上がれるけどロープウェイだと僅か4分

ロープウェイで上がると紅葉のお出迎え

眼下には琵琶湖と近江の街並み

山頂のお願い地蔵

ロープウェイ山頂駅の展望館内の展示

山城からの下山路

山城が険しすぎた為麓に置かれた居館跡

此処も紅葉が綺麗

#photographers on tumblr#travel#cool japan#castle#photography#photo#instagood#tour#landscape#バイクで行く景色#history#紅葉#ロープウェイ#日本の歴史#滋賀県#近江#日本の城

3 notes

·

View notes

Photo

近江八幡 八幡山。 おはよーございます! ここはロープウェイで登りました。それにしても琵琶湖ってほんとデカいw SONY α7III×FE 24-105mm F4 G OSS #sony #α7III #sonya7III #japan #shiga #ohmihachiman #shigaphotography #japan_photogroup #art_of_japan_ #photo_jpn #IGersJP #igersjapan #ig_japan #icu_japan #japan_of_insta #japan_daytime_view #igersjp #lovers_nippon #loves_nippon #滋賀 #近江八幡 #八幡山 #お写んぽ #写真好きな人と繋がりたい #写真撮ってる人と繋がりたい (八幡山城跡) https://www.instagram.com/p/CVgXbo9BhLP/?utm_medium=tumblr

#sony#α7iii#sonya7iii#japan#shiga#ohmihachiman#shigaphotography#japan_photogroup#art_of_japan_#photo_jpn#igersjp#igersjapan#ig_japan#icu_japan#japan_of_insta#japan_daytime_view#lovers_nippon#loves_nippon#滋賀#近江八幡#八幡山#お写んぽ#写真好きな人と繋がりたい#写真撮ってる人と繋がりたい

1 note

·

View note

Photo

京都を愛したデヴィッド・ボウイが涙した正伝寺の日本庭園

NEWS WEEK

ニューズウィーク日本版ウェブ編集部

<訪日外国人にも人気の日本庭園。なぜ歴史に名を残した人たちが日本庭園にたどり着くかを考えると、その見方も変わってくる。デヴィッド・ボウイは日本のテレビCMに起用された際、自ら正伝寺を撮影場所に希望したという>

金沢の兼六園や岡山の後楽園、水戸の偕楽園など、人々を魅了する日本庭園は各地にあるが、訪れるのは日本人だけではない。

実際、Japanese gardens(日本庭園)に関する英語の情報はインターネットにあふれており、アメリカには日本庭園の専門誌まである。今や日本庭園は、日本を訪れる外国人にとって外せない「見るべきもの」となっているのだ。

京都を中心に庭園ガイドをしている生島あゆみ氏はこのたび、「なぜ、一流とされる人たち、歴史に名を残した人たちは、日本庭園にたどり着くのか」をテーマに執筆。『一流と日本庭園』(CCCメディアハウス)を刊行した。

庭園そのものだけでなく、それらを造った人物、深い関わりのある人物の人生を見つめた上で、庭園との結びつきを読み解いた。これ1冊で日本庭園の見方・楽しみ方が変わるというユニークな一冊だ。

足利義満は金閣寺を、稲盛和���は和輪庵を造った。スティーブ・ジョブズは西芳寺に、デヴィッド・ボウイは正伝寺に通った。ここでは本書から一部を抜粋し、3回に分けて掲載する(今回は第2回)。

※第1回:利他の心に立つ稲盛和夫が活用する京都の日本庭園「和輪庵」

◇ ◇ ◇

デヴィッド・ボウイ(1947年〜2016年)と正伝寺(しょうでんじ)(京都)

たびたび京都を訪れていたデヴィッド・ボウイが、その美しさに涙したという正伝寺の庭。白砂に七・五・三の刈り込み、遠方に望む比叡山の借景......。世界的なアーティストは何を感じとったのか。

親日家のデヴィッド・ボウイ

ボウイは、親日家で有名でした。また仏教や禅に造詣が深かったようです。BBCテレビ『デヴィッド・ボウイの日本流への熱情』によると、ボウイが20歳頃、舞踊家リンゼイ・ケンプ氏のもとで、ダンスとマイムを習いました。このケンプ氏が、伝統的な歌舞伎の様式に大きな影響を受けていたそうです。歌舞伎や能という伝統芸能が、ボウイが日本文化を知る入り口になりました。

また、チベット仏教の高僧はボウイと親交があり、彼が仏教の僧侶になるつもりだったと証言しています。もともと、仏教に深い関心があったようです。

アルバム『ジギー・スターダスト』全盛期の頃に、スタイリスト・高橋靖子、写真家・鋤田正義、ファッションデザイナー・山本寛斎などがボウイと親交があったそうです。

鋤田正義はボウイを京都で撮っていますが、ボウイの希望は京都の人々が日常の生活を送るような場所で、というものでした。

ボウイが梅田行きの阪急電車の前でさっそうと立っている姿は、ファンだけでなく京都に住んでいる人達をも魅了します。切符を買っていたり電話ボックスで受話器を持っていたりする写真などもあります。古川町商店街では、当時、創業70年のうなぎ店の名物八幡巻きを買っている姿もありました。

スターダムにのし上がった1970年代後半、プレッシャーなどからドラッグの誘惑に苛まれ、ベルリンに移り音楽活動をしていた時期がありました。名盤「ロウ」「ヒーローズ」「ロジャー」のベルリン三部作を制作しました。この頃、ボウイはツアーの合間を縫うように京都を訪れていました。ボウイにとっては大きなターニングポイントで、自分自身をリセットするために京都に来ていたそうです。

大徳寺の僧侶は、ボウイと親交がありました。日本、そしてその精神の奥にある禅に、ボウイは向き合っていったのだそうです。WOWOWドキュメンタリー『デヴィッド・ボウイの愛した京都』で「禅の中では、自由を得るというのが究極にあり、特に死ぬことからの自由のことだと。変わるというのは自分が死ぬことで、ボウイは、自分が変わることから真の自由を求めていたのではないでしょうか。」と僧侶は話していました。

「新しい自分、本当の自分の姿を京都で見つけたのです。京都の時間の流れを、ボウイは大切にしていたようです。常に今が大事だということです。」と彼は続けます。

ボウイは芸術や文化、歴史を学ぶ才能に溢れていたと言います。美術品のコレクターではなく、その物の精神を自分のものにしていく才能があったそうです。「ヒーローズ」のB面に収録されたインストゥルメンタル曲「モス・ガーデン」では、美しい琴の音色が聞こえてきます。これはファンが、直接本人に手渡したおもちゃの琴の音色です。これを弾きこなして、自分の音楽表現をしている才能に凄さを感じます。

1990年代には、イマンと新婚旅行に京都に来ていますが、滞在したのは老舗旅館「俵屋」でした。また、江戸時代創業の蕎麦屋「晦庵(みそかあん)河道屋(かわみちや)」本店もお気に入りだったそうです。俵屋と河道屋は、スティーブ・ジョブズも好きでした。二人が遭遇した可能性は少ないと思いますが、好みが似ているのが不思議です。

正伝寺の歴史とその庭園

ボウイが愛した正伝寺は、どのようなお寺なのでしょう。正伝寺は、京都市北区西賀茂にあります。五山送り火で有名な船山の南側に位置しています。臨済宗南禅寺派の諸山の格式を持つお寺です。山号は吉祥山(きっしょうざん)。寺号は正伝護国禅寺で、本尊は釈迦如来です。

正伝寺は、1260年、宋より来朝した兀庵普寧(ごったんふねい)禅師の高弟が、京都一条今出川に創建しました。1265年に兀庵普寧禅師は宋に帰りますが、その後、東巌恵安(とうがんえあん)が跡を継ぎ、1282年にこの西賀茂の地に移りました。

応仁の乱で荒廃しましたが、徳川家康が再興します。本堂は、1653年に金地院の小方丈が移築されたものです。伏見桃山城の御成殿(おなりでん)の遺構を移したものとも言われています。方丈の広縁の天井には、伏見城落城時、徳川家臣・鳥居元忠と家臣らが割腹し果てた廊下の板を、供養のため天井に貼った「血天井」があります。

方丈の各室の襖絵は、1605年頃、徳川家康の命により狩野山楽が描いた中国・杭州西湖の風景です。山楽の残した貴重な作品です。

庭園は白砂とサツキ等の刈り込みが並ぶ枯山水です。方丈の東側に造られており、敷地は363平方メートルです。

方丈から見て白砂の奥に、右から、七つ、五つ、三つと、植栽の大刈り込みがあるだけです。これを七・五・三形式と言いますが、通常は石が七・五・三に置かれ、植栽で表されているのは正伝寺だけです。

植栽構成は、三つがサツキのみ。五つがサツキとサザンカ、七つがヒメクチナシ、アオキ、サザンカ、サツキ、ナンテン、ヤブコウジ、チャと組み合わされています。

この庭園は江戸初期に造られました。小方丈が金地院から移築されているので、小堀遠州作とも言われていますが、時期的に見て、別の作庭家との説もあります。

江戸初期には、滋賀県の大池寺庭園や奈良県大和郡山の慈光院庭園など大刈り込みの庭園が他にも存在しています。龍安寺の石組が「虎の子渡し」と言われるのに対し、正伝寺の七・五・三とする刈り込みは「獅子の児渡し」と言われています。ゴツゴツした石が虎で、ふわっとした植栽の刈り込みを獅子と見立てたのでしょうか。

明治維新以降、寺領・社殿の召し上げなど苦しい時代になります。正伝寺の明治期の写真が残っていますが、高木が増え、刈り込みも乱れた様子です。

戦前の1934年、重森三玲を中心とした京都林泉協会の会員有志が、後から加えられたであろう石を取り除くなど荒れた状態を整えました。こうした努力により、かつての姿を取り戻した現在の庭園は、京都市の名勝に指定されています。

庭に敷き詰められた白川砂と緑の刈り込みの植栽、下界を遮断する漆喰塗りの塀の構成の向こうに、遠山として望めるのが比叡山です。遠くにポツンと比叡山だけを見渡せる巧みな借景の取り方が、正伝寺の庭をより特別な存在にしています。

正伝寺とデヴィッド・ボウイ

京都の北に位置する正伝寺は、最寄りのバス停から歩いて20分ほどかかりアクセスが良くありません。山門を抜けると登り坂の山道が続きます。本堂まではおよそ250メートル。静かな山道はやがて、下界と離れた特別な禅の庭へと誘ってくれます。

実はこの人里離れた禅寺の正伝寺の庭は、知る人ぞ知る名勝なのです。どうしてボウイがこの庭のことを知っていたのでしょうか。おそらく、彼の友人だった米国出身の東洋美術家・デヴィッド・キッドの存在が大きかったのだと思います。

デヴィッド・キッドは、九条山に邸宅を持っており、「桃源洞」と名付けていました。ボウイはここをよく訪れたそうです。ボウイは、桃源洞の居間にあった平安時代の地蔵菩薩を眺めて時を過ごしていたそうです。菩薩の控えめな様子から深い哀れみを感じていたのではないでしょうか。

1979年の年末、広告代理店が宝焼酎「純」のコマーシャルにボウイを起用する提案をしました。���ーティストとして非常に高い純粋性を持った人として、彼以外にいないということでした。

ボウイはお気に入りの俵屋に泊まり、撮影は嵐山にある松尾大社近くの公園や正伝寺で行われました。正伝寺を希望したのは、ボウイ本人だったそうです。宝ホールディングスの元会長・細見吉郎は、学生時代からずっと京都に住んでいましたが、当時、この寺の存在を知らなかったそうです。整然とした枯山水庭園と比叡山の眺めに感動し、訪れる人も少なく、静寂に包まれていたので「ボウイさんが正伝寺を指定した理由が分かった」と語っています。

――「撮影中にボウイさんは庭園を見つめ、涙を浮かべていた」と細見さんは振り返る。「景観に感動したのか、何か悲しい思いをしたのかは聞けなかった。繊細で純粋な人だった」と記憶をたどる。――(日本経済新聞「D・ボウイが涙した静寂」/2016年2月19日)

宝焼酎「純」の販売数量は、1980年からの5年間で11倍に増えたそうです。

コマーシャルには、ボウイ自身が作った「クリスタル・ジャパン」という、雅楽を意識したインストゥルメンタルの曲が使われました。正伝寺の庭の白砂の上に、グラス片手に座っているシーンはとても印象的です。

私がこの庭を訪ねたのは、紅葉が始まる頃でした。デヴィッド・ボウイが愛した庭を鑑賞しようと、海外からの観光客の姿もありました。

刈り込みが美しい庭の方丈前には数人がいましたが、みな庭を観ており、沈黙だけが心地よい空間を作っていました。しばらく静観していると、心が洗われたような気持ちになりました。

ボウイもまた、心を清めるように真の美を前にしていたのかもしれません。庭には、自分をリセットするとともに、自由にしてくれる作用があるのかもしれません。

※第3回は5月23日に掲載予定です。

※第1回:利他の心に立つ稲盛和夫が活用する京都の日本庭園「和輪庵」

『一流と日本庭園』 生島あゆみ 著 CCCメディアハウス

正伝寺 京都府京都市北区西賀茂北鎮守菴町72

http://shodenji-kyoto.jp/

正伝寺は、京都市北区西賀茂にある臨済宗南禅寺派の諸山の格式を持つ寺である。山号は吉祥山。寺号は詳しくは正伝護国禅寺という。本尊は釈迦如来。

15 notes

·

View notes

Photo

Exploring Hachimanyama Castle and Views of Lake Biwa. This is where you buy your ticket.

#Hachimanyama Castle#Hachimanyama Ropeway#Japan#Shiga Prefecture#lLake Biwa#Ōmihachiman#八幡山ロープウェー#八幡山城 西の丸址#八幡山城跡#琵琶湖#近江八幡市

4 notes

·

View notes

Photo

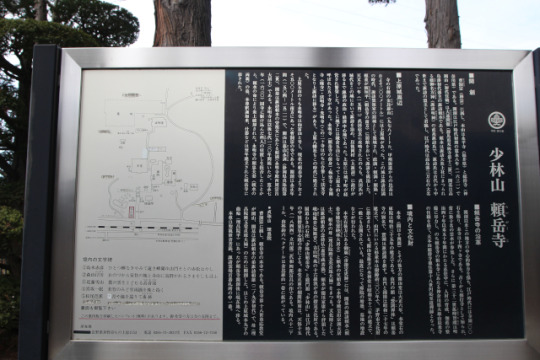

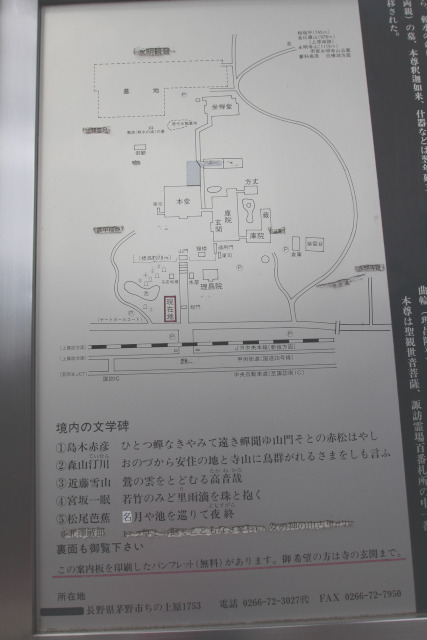

少林山 頼岳寺

■開創 曹洞宗(禅宗)に属し、本山は永平寺(福井県)と総持寺(神奈川県)である。開創は江戸時代初期の寛永八年(一六三一)で開山(初代住職)は大通関徹(群馬県双林寺第十三世)、開基は高島藩初代の諏訪頼水である。頼水は諏訪大社上社にまつられる健御名方神(諏訪明神)の直系諏訪氏で、諏訪氏は古代から中世まで諏訪の盟主として君臨し、江戸時代は高島藩三万石の大名であった。

■上原城周辺 寺の右側の金比羅山(九七八メートル、甲州街道からの比高はおよそ二〇〇メートル)には上原城があった。この城は諏訪頼満の時代、諏訪惣領家の居城として築城され、政満・頼満・頼隆・頼重が板垣平(頼岳寺の南方)に居館をおいて諏訪を統治した。天文十一年(一五四二)武田信玄に攻略されたのちも、武田氏が城代をこの城において諏訪を治め、以後岡村(上諏訪)に政庁が移るまで諏訪の政治・経済の中心地であった。上原には城下町が経営され反映された。とくに城下には鎌倉五山にならって上原五山と呼ばれた五ヶ寺があった。永明寺(頼岳寺の前身)・極楽寺・金剛寺(廃寺)・法明寺・光明寺(この二ヶ寺はのちに合併して法光寺となり上諏訪に移る)があり、上原八幡社もこの時代に建立された。

上原五山のうち永明寺は向富山と号し、現在の頼岳寺よりおよそ五〇〇メートル南方にあった曹洞宗の寺である。開創は永正年間(一五〇四-一五二一)で、開山は慈山永訓(静岡県真珠院第二世)。開基は諏訪頼水の曽祖父にあたる頼満(永明寺殿西周宗昌大居士)である。永明手寺は以後七代一三〇年間続いたが、寛永七年(一六三〇)同寺に駆け込んだ科人の引渡しを拒否したことから。頼水の命により炎上破却された。永明寺の頼忠夫妻(頼水の両親)の墓、本尊釈迦如来、什器などは翌年建立された頼岳寺に移された。なお永明寺の跡地には「永明寺跡」の記念碑が建っている。

■頼岳寺の沿革 開創以来この地方の中心的勢力を保ち、江戸時代には寺領一〇〇石を賜り、末寺は十四ヶ寺である。古くから修行寺として知られ、常に数十名の雲水が参集した。さらに第三十二世狐峰智餐璨は明治十年以来五十年間にわたる在住中に。人材の育成、伽藍の整備に尽力し、のち頼岳寺の祖本寺にあたる神奈川県大雄山最乗寺の住職を経て、大本山総持寺独住第十八世円応至道禅師となった。

■境内と文化財 本堂(間口十四間)とその後方の開山堂は大正六年、本堂右の庫院は明治三十五年の建立である。山門の額「鵞湖禅林」は頼岳寺の別名で、鵞湖は諏訪湖を指す。山門と鐘楼は昭和二十七年の建立で、山門にいたる杉並木は樹齢三〇〇年で、茅野市文化財に指定されている。開山堂後方の座禅堂は昭和五十三年の建立で、一般にも公開されている。最近になって庫院の増築、墓地の増設などが行われた。

本堂右後方にある御廟(市指定史跡)には、開基の諏訪頼水(頼岳寺殿昊窓映林大居士)と頼水の父頼忠(永明寺殿昊山宗湖大居士)、頼水の母(理昌院殿玉英貞珠大姉)をまつる。文化財としては諏訪頼忠の念持仏(虚空蔵菩薩)、頼水が徳川家康から拝領した琥珀観音(聖観音)、吉山明兆(きちざんみんちょう)の十六羅漢が市の指定文化財である。国道わきの石柱「少林山頼岳寺」と総門額「少林山」は江戸時代の中国僧東皐心越(とうこうしんえつ)の書による。本堂正面の欄間彫刻は、天保十五年(一八四四)立川流二代和四郎冨昌の作である。境内八十二アール、山林約六ヘクタールは金比羅山一帯に拡がっている。

■貞珠山 理昌院 曹洞宗に属し、頼岳寺の末寺である。頼岳寺第十八世尊応教堂が開山、開基は諏訪頼水の弟諏訪頼雄(二ノ丸家初代)で、母(理昌院玉栄貞珠大姉)のために開創した。はじめ上原城本丸下の曲輪(理昌院平)にあったが頼岳寺開創後に現在地に移る。本尊は聖観世音菩薩、諏訪霊場百番札所の中一番。

0 notes