#絵本ミュージアム

Explore tagged Tumblr posts

Photo

館外展示「出張!江戸東京博物館」会 期 2025年2月22日(土)~2月26日(水) 会 場 東京都美術館 ロビー階第4公募展示室、1階第4公募展示室、2階第4公募展示室(東京都台東区上野公園 8-36)※会場は江戸東京博物館ではございませんので、ご注意ください。休室日 なし観覧料 無料アクセス JR上野駅「公園改札」より徒歩7分、東京メトロ銀座線・日比谷線上野駅「7番出口」より徒歩10分、京成電鉄京成上野駅より徒歩10分ホームページ https://www.edo-tokyo-museum.or.jp/news/exhibition-news/39675/visiting-edohaku-2...

2 notes

·

View notes

Text

「お化けの棲家」に登場したお化け。

1、骨女〔ほねおんな〕 鳥山石燕の「今昔画 図続百鬼』に骨だけ の女として描かれ、 【これは御伽ぼうこうに見えたる年ふる女の骸骨、牡丹の灯籠を携へ、人間の交をなせし形にして、もとは剪灯新話のうちに牡丹灯記とてあり】と記されている。石燕が描いた骨女 は、「伽婢子」「牡丹灯籠」に出てくる女つゆの亡霊��弥子(三遊亭円朝の「怪談牡丹灯 籠」ではお露にあたる)のことをいっている。これとは別物だと思うが、「東北怪談の旅」にも骨女という妖怪がある。 安永7年~8年(1778年~1779年)の青森に現れたもので、盆の晩、骸骨女がカタリカタリと音をたてて町中を歩いたという。この骨女は、生前は醜いといわれていたが、 死んでからの骸骨の容姿が優れているので、 人々に見せるために出歩くのだという。魚の骨をしゃぶることを好み、高僧に出会うと崩れ落ちてしまうという。 「鳥山石燕 画図百鬼夜行」高田衛監修・稲 田篤信・田中直日編 「東北怪談の旅」山田 野理夫

2、堀田様のお人形

以下の話が伝わっている。 「佐賀町に堀田様の下屋敷があって、うちの先祖はそこの出入りだったの。それで、先代のおばあさんが堀田様から“金太郎”の人形を拝領になって「赤ちゃん、赤ちゃん」といわれていたんだけど、この人形に魂が入っちゃって。関東大震災のとき、人形と一緒に逃げたら箱の中であちこちぶつけてこぶができたから、修復してもらうのに鼠屋っていう人形師に預けたんだけど少しすると修復されずに返ってきた。聞くと「夜になると人形が夜泣きしてまずいんです」と言われた。 (『古老が語る江東区のよもやま話』所収)

3、ハサミの付喪神(つくもがみ)

九十九神とも表記される。室町時代に描かれた「付喪神絵巻」には、「陰陽雑記云器物百年を経て化して精霊を得てよく人を訛かす、是を付喪神と号といへり」 という巻頭の文がある。 煤祓いで捨てられた器物が妖怪となり、物を粗末に扱う人間に対して仕返しをするという内容だ が、古来日本では、器物も歳月を経ると、怪しい能力を持つと考えられていた。 民俗資料にも擂り粉木(すりこぎ)や杓文字、枕や蒲団といった器物や道具が化けた話しがある。それらは付喪神とよばれていないが、基本的な考え方は「付喪神絵巻」にあるようなことと同じで あろう。 (吉川観方『絵画に見えたる妖怪』)

4、五徳猫(ごとくねこ) 五徳猫は鳥山石燕「画図百器徒然袋」に尾が2つに分かれた猫又の姿��して描かれており、「七徳の舞をふたつわすれて、五徳の官者と言いしためしも あれば、この猫もいかなることをか忘れけんと、夢の中におもひぬ」とある。鳥山石燕「画図百器徒然袋」の解説によれば、その姿は室町期の伝・土佐光信画「百鬼夜行絵巻」に描かれた五徳猫を頭に 乗せた妖怪をモデルとし、内容は「徒然袋」にある「平家物語」の 作者といわれる信濃前司行長にまつわる話をもとにしているとある。行長は学識ある人物だったが、七徳の舞という、唐の太宗の武の七徳に基づく舞のうち、2つを忘れてしまったために、五徳の冠者のあだ名がつけられた。そのため、世に嫌気がさし、隠れて生活するようになったという。五徳猫はこのエピソードと、囲炉裏にある五徳(薬缶などを載せる台)を引っ掛けて創作された 妖怪なのであろう。ちなみに土佐光信画「百鬼夜行絵巻」に描かれている妖怪は、手には火吹き 竹を持っているが、猫の妖怪ではなさそうである。 ( 高田衛監修/稲田篤信・田中直日編『鳥山石燕画図百鬼夜行』)→鳥山石燕『百器徒然袋』より 「五徳猫」

5、のっぺらぼー 設置予定場所:梅の井 柳下 永代の辺りで人魂を見たという古老の話しです。その他にも、背中からおんぶされて、みたら三つ目 小僧だったり、渋沢倉庫の横の河岸の辺りでのっぺらぼーを見たという話しが残っています。 (『古老が語る江東区のよもやま話』所収) のっぺらぼーは、顔になにもない卵のような顔の妖怪。特に小泉八雲『怪談』にある、ムジナの話が良く知られている。ある男が東京赤坂の紀国坂で目鼻口のない女に出会い、驚き逃げて蕎麦 屋台の主人に話すと、その顔も同じだったという話。その顔も同じだったという話。

6、アマビエアマビエ 弘化3年(1846年) 4月中旬と記 された瓦版に書かれているもの。 肥後国(熊本県)の海中に毎夜光るものが あるので、ある役人が行ってみたところ、ア マビエと名乗る化け物が現れて、「当年より はやりやまいはや 6ヵ月は豊作となるが、もし流行病が流行ったら人々に私の写しを見せるように」といって、再び海中に没したという。この瓦版には、髪の毛が長く、くちばしを持った人魚のようなアマビエの姿が描かれ、肥後の役人が写したとある。 湯本豪一の「明治妖怪新聞」によれば、アマピエはアマピコのことではないかという。 アマピコは瓦版や絵入り新聞に見える妖怪で、 あま彦、天彦、天日子などと書かれる。件やクダ部、神社姫といった、病気や豊凶の予言をし、その絵姿を持っていれば難から逃れられるという妖怪とほぼ同じものといえる。 アマビコの記事を別の瓦版に写す際、���違 えてアマビエと記してしまったのだというのが湯本説である。 『明治妖怪新聞」湯本豪一「『妖怪展 現代に 蘇る百鬼夜行』川崎市市民ミュージアム編

7、かさばけ(傘お化け) 設置予定場所:多田屋の入口作品です。 一つ目あるいは、二つ目がついた傘から2本の腕が伸び、一本足でピョンピョン跳ねまわる傘の化け物とされる。よく知られた妖怪のわりには戯画などに見えるくらいで、実際に現れたなどの記録はないようである。(阿部主計『妖怪学入門』)歌川芳員「百種怪談妖物双六」に描 かれている傘の妖怪「一本足」

8、猫股(ねこまた) 猫股は化け猫で、尻尾が二股になるまで、齢を経た猫 で、さまざまな怪しいふるまいをすると恐れられた。人をあざむき、人を食らうともいわれる。飼い猫が年をとり、猫股になるため、猫を長く飼うもので はないとか、齢を経た飼い猫は家を離れて山に入り、猫股 になるなどと、各地に俗信がある。 このような猫の持つ妖力から、歌舞伎ではお騒動と化け猫をからめて「猫騒動もの」のジャンルがあり、

「岡崎の猫」「鍋島の猫」「有馬の猫」が三代化け猫とされる。

9、毛羽毛現(けうけげん) 設置予定場所:相模屋の庭 鳥山石燕の「今昔百鬼拾遺」��毛むくじゃらの妖怪として描かれた もので、 「毛羽毛現は惣身に毛生ひたる事毛女のごとくなればかくいふ か。或いは希有希現とかきて、ある事まれに、見る事まれなれば なりとぞ」とある。毛女とは中国の仙女のことで、華陰の山中(中国陝西省陰県の西 獄華山)に住み、自ら語るところによると、もともとは秦が亡んだため 山に逃げ込んだ。そのとき、谷春という道士に出会い、松葉を食すことを教わって、遂に寒さも飢えも感じなくなり、身は空を飛ぶほど軽くなった。すでに170余年経つなどと「列仙伝」にある。この毛羽毛現は家の周辺でじめじめした場所に現れる妖怪とされるが、実際は石燕の創作妖 怪のようである。 (高田衛監修/稲田篤信・田中直日編『鳥山石燕 画図百鬼夜行』→鳥山石燕「今昔百鬼 拾遺」より「毛羽毛現」

10、河童(かっぱ) 設置予定場所:猪牙船 ◇ 河童(『耳袋』) 江戸時代、仙台藩の蔵屋敷に近い仙台堀には河童が出たと言われています。これは、子どもたちが、 なんの前触れもなく掘割におちてしまう事が続き探索したところ、泥の中から河童が出てきたというも のです。その河童は、仙台藩の人により塩漬けにして屋敷に保管したそうです。 ◇ 河童、深川で捕獲される「河童・川太郎��」/国立歴史民俗博物館蔵 深川木場で捕獲された河童。河童は川や沼を住処とする妖怪で、人を水中に引き込む等の悪事を働く 反面、水の恵みをもたらす霊力の持ち主として畏怖されていた ◇ 河童の伝説(『江戸深川情緒の研究』) 安永年間(1772~1781) 深川入船町であった話しです。ある男が水浴びをしていると、河童がその男 を捕えようとしました。しかし、男はとても強力だったので逆に河童を捕えて陸に引き上げ三十三間堂の前で殴り殺そうとしたところ、通りかかった人々が河童を助けました。それ以来、深川では河童が人 間を捕らなくなったといいます。→妖怪画で知られる鳥山石燕による河童

11、白容商〔しろうねり〕

鳥山石燕「画図百器 徒然袋」に描かれ、【白うるりは徒然のならいなるよし。この白うねりはふるき布巾のばけたるものなれども、外にならいもやはべると、夢のうちにおもひぬ】 と解説されている。白うるりとは、吉田兼好の『徒然草」第六十段に登場する、 芋頭(いもがしら)が異常に好きな坊主のあだ名である。 この白うるりという名前に倣って、布雑巾 の化けたものを白容裔(しろうねり)と名づけたといっているので、つまりは石燕の創作妖怪であろう。古い雑巾などが化けて人を襲う、などの説 明がされることがあるが、これは山田野理夫 の『東北怪談の旅』にある古雑巾の妖怪を白 容裔の話として使ったにすぎない。 『鳥山石燕画図百鬼夜行』高田衛監修・稲 田篤信・田中直日編

12、轆轤首〔ろくろくび〕

抜け首、飛頭蛮とも つな いう。身体から首が完全に分離して活動する ものと、細紐のような首で身体と頭が繋がっているものの二形態があるようである。 日本の文献には江戸時代から多くみえはじ め、『古今百物語評判』『太平百物語』『新説 百物語」などの怪談集や、『甲子夜話』『耳 囊」「北窓瑣談」「蕉斎筆記』『閑田耕筆』と いった随筆の他、石燕の『画図百鬼夜行」に 代表される妖怪画にも多く描かれた。 一般的な轆轤首の話としては、夜中に首が 抜け出たところを誰かに目撃されたとする内 容がほとんどで、下働きの女や遊女、女房、 娘などと女性である場合が多い。 男の轆轤首は「蕉斎筆記』にみえる。 ある夜、増上寺の和尚の胸の辺りに人の 首が来たので、そのまま取って投げつけると、 どこかへいってしまった。翌朝、気分が悪いと訴えて寝ていた下総出 身の下働きの男が、昼過ぎに起き出して、和 尚に暇を乞うた。わけ その理由を問えば、「昨夜お部屋に首が参りませんでしたか」と妙なことを訊く。確か に来たと答えると、「私には抜け首の病があります。昨日、手水鉢に水を入れるのが遅い とお叱りを受けましたが、そんなにお叱りに なることもないのにと思っていると、 夜中に首が抜けてしまったのです」 といって、これ以上は奉公に差支えがあるからと里に帰って しまった。 下総国にはこの病が多いそうだと、 「蕉斎筆記』は記している。 轆轤首を飛頭蛮と表記する文献があるが、 これはもともと中国由来のものである。「和漢三才図会』では、『三才図会」「南方異 物誌」「太平広記」「搜神記』といった中国の 書籍を引いて、飛頭蛮が大闍波国(ジャワ) や嶺南(広東、広西、ベトナム)、竜城(熱 洞省朝陽県の西南の地)の西南に出没したことを述べている。昼間は人間と変わらないが、夜になると首 が分離し、耳を翼にして飛び回る。虫、蟹、 ミミズなどを捕食して、朝になると元通りの 身体になる。この種族は首の周囲に赤い糸のような傷跡がある、などの特徴を記している。中国南部や東南アジアには、古くから首だけの妖怪が伝わっており、マレーシアのポン ティアナやペナンガルなどは、現在でもその 存在が信じられている。 日本の轆轤首は、こうした中国、東南アジ アの妖怪がその原型になっているようである。 また、離魂病とでもいうのだろうか、睡眠中に魂が抜け出てしまう怪異譚がある。例えば「曽呂利物語」に「女の妄念迷い歩 <事」という話がある。ある女の魂が睡眠中に身体から抜け出て、 野外で鶏になったり女の首になったりしているところを旅人に目撃される。旅人は刀を抜いてその首を追いかけていく と、首はある家に入っていく。すると、その家から女房らしき声が聞こえ、 「ああ恐ろしい夢を見た。刀を抜いた男が追 いかけてきて、家まで逃げてきたところで目 が醒めた」などといっていたという話である。これの類話は現代の民俗資料にも見え、抜け出た魂は火の玉や首となって目撃されている。先に紹介した「蕉斎筆記』の男の轆轤首 も、これと同じように遊離する魂ということ で説明ができるだろう。 轆轤首という妖怪は、中国や東南アジア由 来の首の妖怪や、離魂病の怪異譚、見世物に 出た作りものの轆轤首などが影響しあって、 日本独自の妖怪となっていったようである。 【和漢三才図会』寺島良安編・島田勇雄・竹 島淳夫・樋口元巳訳注 『江戸怪談集(中)』 高田衛編/校注『妖異博物館』柴田宵曲 『随筆辞典奇談異聞編」柴田宵曲編 『日本 怪談集 妖怪篇』今野円���編著 『大語園』巌谷小波編

13、加牟波理入道〔がんばりにゅうどう〕

雁婆梨入道、眼張入道とも書く。便所の妖怪。 鳥山石燕の「画図百鬼夜行」には、便所の台があるよう 脇で口から鳥を吐く入道姿の妖怪として描かれており、【大晦日の夜、厠にゆきて「がんばり入道郭公」と唱ふれば、妖怪を見さるよし、世俗のしる所也。もろこしにては厠 神名を郭登といへり。これ遊天飛騎大殺将軍 とて、人に禍福をあたふと云。郭登郭公同日 は龕のの談なるべし】と解説されている。 松浦静山の『甲子夜話」では雁婆梨入道という字を当て、厠でこの名を唱えると下から入道の頭が現れ、 その頭を取って左の袖に入れてまたとりだすと 頭は小判に変化するなどの記述がある。 「がんばり入道ホトトギス」と唱えると怪異 にあわないというのは、江戸時代にいわれた 俗信だが、この呪文はよい効果を生む(前述 ことわざわざわい ●小判を得る話を含め)場合と、禍をよぶ 場合があるようで、「諺苑」には、大晦日に この話を思い出せば不祥なりと書かれている。 また、石燕は郭公と書いてホトトギスと読ませているが、これは江戸時代では郭公とホト トギスが混同されていたことによる。 ホトトギスと便所との関係は中国由来のようで、「荊楚歲時記』にその記述が見える。 ホトトギスの初鳴きを一番最初に聞いたもの は別離することになるとか、その声を真似すると吐血するなどといったことが記されており、厠に入ってこの声を聞くと、不祥事が起 こるとある。これを避けるには、犬の声を出 して答えればよいとあるが、なぜかこの部分 だけは日本では広まらなかったようである。 『鳥山石燕画図百鬼夜行』高田衛監修・稲 田篤信・田中直日編 『江戸文学俗信辞典』 石川一郎編『史実と伝説の間」李家正文

14、三つ目小僧

顔に三つの目を持つ童子姿の妖怪。 長野県東筑摩郡教育委員会による調査資料に名は見られるが、資料中には名前があるのみ で解説は無く、どのような妖怪かは詳細に語られていない。 東京の下谷にあった高厳寺という寺では、タヌキが三つ目小僧に化けて現れたという。このタヌ キは本来、百年以上前の修行熱心な和尚が境内に住まわせて寵愛していたために寺に住みついたものだが、それ以来、寺を汚したり荒らしたりする者に対しては妖怪となって現れるようになり、体の大きさを変えたり提灯を明滅させて人を脅したり、人を溝に放り込んだりしたので、人はこれ を高厳寺小僧と呼んで恐れたという。困った寺は、このタヌキを小僧稲荷として境内に祀った。この寺は現存せず、小僧稲荷は巣鴨町に移転している。 また、本所七不思議の一つ・置行堀の近くに住んでいたタヌキが三つ目小僧に化けて人を脅したという言い伝えもある。日野巌・日野綏彦 著「日本妖怪変化語彙」、村上健司校訂 編『動物妖怪譚』 下、中央公論新社〈中公文庫〉、2006年、301頁。 佐藤隆三『江戸伝説』坂本書店、1926年、79-81頁。 『江戸伝説』、147-148頁。

15、双頭の蛇 設置予定場所:水茶屋 「兎園小説」には、「両頭蛇」として以下の内容が著してある。 「文政7年(1824)11月24日、本所竪川通りの町方掛り浚場所で、卯之助という男性 が両頭の蛇を捕まえた。長さは3尺あったという。」

文政7年(1824)11月24日、一の橋より二十町程東よりの川(竪川、現墨田区)で、三尺程の 「両頭之蛇」がかかったと言う話です。詳細な図解が示されています。 (曲亭馬琴「兎園小説」所収『兎園小説』(屋代弘賢編『弘賢随筆』所収) 滝沢馬琴他編 文政8年(1825) 国立公文書館蔵

16、深川心行寺の泣き茶釜

文福茶釜は「狸」が茶釜に化けて、和尚に恩返しをする昔話でよく知られています。群馬県館林の茂 林寺の話が有名ですが、深川2丁目の心行寺にも文福茶釜が存在したといいます。『新撰東京名所図会』 の心行寺の記述には「什宝には、狩野春湖筆涅槃像一幅 ―及び文福茶釜(泣茶釜と称す)とあり」 とあります。また、小説家の泉鏡花『深川浅景』の中で、この茶釜を紹介しています。残念ながら、関 東大震災(1923年)で泣茶釜は、他の什物とともに焼失してしまい、文福茶釜(泣き茶釜)という狸が 化けたという同名が残るのみです。鳥山石燕「今昔百鬼拾遺」には、館林の茂森寺(もりんじ)に伝わる茶釜の話があります。いくら湯を 汲んでも尽きず、福を分け与える釜といわれています。 【主な参考資料】村上健司 編著/水木しげる 画『日本妖怪大辞典』(角川出版)

17、家鳴(やなり) 設置予定場所:大吉、松次郎の家の下) 家鳴りは鳥山石燕の「画図百鬼夜行」に描かれたものだが、(石燕は鳴屋と表記)、とくに解説はつけられて いない。石燕はかなりの数の妖怪を創作しているが、初期の 「画図百鬼夜行」では、過去の怪談本や民間でいう妖怪などを選んで描いており、家鳴りも巷(ちまた)に知られた妖怪だったようである。 昔は何でもないのに突然家が軋むことがあると、家鳴りのような妖怪のしわざだと考えたようである。小泉八雲は「化け物の歌」の中で、「ヤナリといふ語の・・・それは地震中、家屋の震動 する音を意味するとだけ我々に語って・・・その薄気 味悪い意義を近時の字書は無視して居る。しかし此語 はもと化け物が動かす家の震動の音を意味して居た もので、眼には見えぬ、その震動者も亦(また) ヤナ リと呼んで居たのである。判然たる原因無くして或る 家が夜中震ひ軋り唸ると、超自然な悪心が外から揺り動かすのだと想像してゐたものである」と延べ、「狂歌百物語」に記載された「床の間に活けし立ち木も倒れけりやなりに山の動く掛軸」という歌を紹介している。 (高田衛監修/稲田篤信・田中��日編『鳥山石燕画図百鬼夜行』、『小泉八雲全集』第7巻)

18、しょうけら 設置予定場所:おしづの家の屋根 鳥山石燕「画図百鬼夜行」に、天井の明かり取り窓を覗く妖怪として描かれているもの。石燕による解説はないが、 ショウケラは庚申(こうしん) 信仰に関係したものといわれる。 庚申信仰は道教の三尸(さんし)説がもとにあるといわ れ、60日ごとに巡ってくる庚申の夜に、寝ている人間の身 体から三尸虫(頭と胸、臍の下にいるとされる)が抜け出し、天に昇って天帝にその人の罪科を告げる。この報告により天帝は人の命を奪うと信じられ、対策とし て、庚申の日は眠らずに夜を明かし、三尸虫を体外に出さ ないようにした。また、これによる害を防ぐために「ショウケラはわたとてまたか我宿へねぬぞねたかぞねたかぞ ねぬば」との呪文も伝わっている。 石燕の描いたショウケラは、この庚申の日に現れる鬼、ということがいえるようである。

19、蔵の大足

御手洗主計という旗本の屋敷に現れた、長さ3尺程(約9m)の大足。(「やまと新聞」明治20年4月29日より)

20、お岩ちょうちん

四世鶴屋南北の代表作である「東海道四谷怪談」のお岩 を、葛飾北斎は「百物語シリーズ」の中で破れ提灯にお岩が 宿る斬新な構図で描いている。北斎は同シリーズで、当時の 怪談話のもう一人のヒロインである「番町皿屋敷のお菊」も描 く。「東海道四谷怪談」は、四世南北が暮らし、没した深川を舞台にした生世話物(きぜわもの)の最高傑作。文政8年(1825) 7月中村座初演。深川に住んだ七代目市川團十郎が民谷伊 右衛門を、三代目尾上菊五郎がお岩を演じた。そのストーリーは当時評判だった実話を南北が取材して描 いている。男女が戸板にくくられて神田川に流された話、また 砂村隠亡堀に流れついた心中物の話など。「砂村隠亡堀の場」、「深川三角屋敷の場」など、「四谷怪 談」の中で深川は重要な舞台として登場する。

21、管狐(くだぎつね) 長野県を中心にした中部地方に多く分布し、東海、関東南部、東北の一部でいう憑き物。関東 南部、つまり千葉県や神奈川県以外の土地は、オサキ狐の勢力になるようである。管狐は鼬(いたち)と鼠(ねずみ)の中間くらいの小動物で、名前の通り、竹筒に入ってしまうほどの大きさだという。あるいはマッチ箱に入るほどの大きさで、75匹に増える動物などとも伝わる個人に憑くこともあるが、それよりも家に憑くものとしての伝承が多い。管狐が憑いた家は管屋(くだや)とか管使いとかいわれ、多くの場合は「家に憑いた」ではなく「家で飼っている」という表現をしている。管狐を飼うと金持ちになるといった伝承はほとんどの土地でいわれることで、これは管 狐を使って他家から金や品物を集めているからだなどという。また、一旦は裕福になるが、管狐は 大食漢で、しかも75匹にも増えるのでやがては食いつぶされるといわれている。 同じ狐の憑き物でも、オサキなどは、家の主人が意図しなくても、狐が勝手に行動して金品を集 めたり、他人を病気にするといった特徴があるが、管狐の場合は使う者の意図によって行動すると考えられているようである。もともと管狐は山伏が使う動物とされ、修行を終えた山伏が、金峰山 (きんぷさん)や大峰(おおみね)といった、山伏に官位を出す山から授かるものだという。山伏は それを竹筒の中で飼育し、管狐の能力を使うことで不思議な術を行った。 管狐は食事を与えると、人の心の中や考えていることを悟って飼い主に知らせ、また、飼い主の 命令で人に取り憑き、病気にしたりするのである。このような山伏は狐使いと呼ばれ、自在に狐を 使役すると思われていた。しかし、管狐の扱いは難しく、いったん竹筒から抜け出た狐を再び元に 戻すのさえ容易ではないという。狐使いが死んで、飼い主不在となった管狐は、やがて関東の狐の親分のお膝元である王子村(東京都北区)に棲むといわれた。主をなくした管狐は、命令する者がいないので、人に憑くことはないという。 (石塚尊俊『日本の憑きもの』、桜井徳太郎編『民間信仰辞典』、金子準二編著『日本狐憑史資料 集成』)

22、かいなで 設置予定場所: 長屋の厠 京都府でいう妖怪。カイナゼともいう。節分の夜に便所へ行くとカイナデに撫でられるといい、これを避けるには、「赤い紙や��うか、白い紙やろうか」という呪文を唱えればよいという。 昭和17年(1942年)頃の大阪市立木川小学校では、女子便所に入ると、どこからともなく「赤い 紙やろか、白い紙やろか」と声が聞こえてくる。返事をしなければ何事もないが、返事をすると、尻を舐められたり撫でられたりするという怪談があったという。いわゆる学校の怪談というものだが、 類話は各地に見られる。カイナデのような家庭内でいわれた怪異が、学校という公共の場に持ち込まれたものと思われる。普通は夜の学校の便所を使うことはないだろうから、節分の夜という条件が消失してしまったのだろう。 しかし、この節分の夜ということは、実に重要なキーワードなのである。節分の夜とは、古くは年越しの意味があり、年越しに便所神を祭るという風習は各地に見ることができる。その起源は中国に求められるようで、中国には、紫姑神(しこじん)という便所神の由来を説く次のような伝説がある。 寿陽県の李景という県知事が、何媚(かび) (何麗卿(かれいきょう)とも)という女性を迎えたが、 本妻がそれを妬み、旧暦正月 15 日に便所で何媚を殺害した。やがて便所で怪異が起こるようになり、それをきっかけに本妻の犯行が明るみに出た。後に、何媚を哀れんだ人々は、正月に何媚を便所の神として祭祀するようになったという(この紫姑神は日本の便所神だけではなく、花子さんや紫婆(むらさきばばあ)などの学校の怪談に登場する妖怪にも影響を与えている。) 紫姑神だけを日本の便所神のルーツとするのは安易だが、影響を受けていることは確かであろう。このような便所神祭祀の意味が忘れられ、その記憶の断片化が進むと、カイナデのような妖怪が生まれてくるようである。 新潟県柏崎では、大晦日に便所神の祭りを行うが、便所に上げた灯明がともっている間は決して便所に入ってはいけないといわれる。このケースは便所神に対する信仰がまだ生きているが、便所神の存在が忘れられた例が山田野理夫『怪談の世界』に見える。同書では、便所の中で「神くれ神くれ」と女の声がしたときは、理由は分からなくとも「正月までまだ遠い」と答えればよいという。便所神は正月に祀るものという断片的記憶が、妖怪として伝えられたものといえる。また、「赤い紙やろうか、白い紙やろうか」という呪文も、便所神の祭りの際に行われた行為の名残を伝えて いる。便所神の祭りで紙製の人形を供える土地は多く、茨城県真壁郡では青と赤、あるいは白と赤の 男女の紙人形を便所に供えるという。つまり、カイナデの怪異に遭遇しないために「赤い紙やろう か、白い紙やろうか」と唱えるのは、この供え物を意味していると思われるのである。本来は神様に供えるという行為なのに、「赤とか白の紙をやるから、怪しいふるまいをするなよ」というように変化してしまったのではないだろうか。さらに、学校の怪談で語られる便所の怪異では、妖怪化した便所神のほうから、「赤い紙やろうか、白い紙やろうか」とか「青い紙やろうか、赤い紙やろうか」というようになり、より妖怪化が進ん でいったようである。こうしてみると、近年の小学生は古い信仰の断片を��コミで伝え残しているともいえる。 島根県出雲の佐太神社や出雲大社では、出雲に集まった神々を送り出す神事をカラサデという が、氏子がこの日の夜に便所に入ると、カラサデ婆あるいはカラサデ爺に尻を撫でられるという伝 承がある。このカラサデ婆というものがどのようなものか詳細は不明だが、カイナデと何か関係があるのかもしれない。 (民俗学研究所編『綜合日本民俗語彙』、大塚民俗学会編『日本民俗学事典』、『民間伝承』通巻 173号(川端豊彦「厠神とタカガミと」)ほか)

23、木まくら 展示予定場所:政助の布団の上 江東区富岡にあった三十三間堂の側の家に住んだ医師が病気になり、元凶を探した所 黒く汚れた木枕が出た。その枕を焼くと、死体を焼く匂いがして、人を焼くのと同じ時間がかかったという。 (『古老が語る江東区のよもやま話』所収)

24、油赤子〔あぶらあかご〕鳥山石燕の『今昔 画図続百鬼』に描かれた妖怪。【近江国大津 の八町に、玉のごとくの火飛行する事あり。土人云「むかし志賀の里に油うるものあり。 夜毎に大津辻の地蔵の油をぬすみけるが、その者死て魂魄炎となりて、今に迷いの火となれる」とぞ。しからば油をなむる赤子は此ものの再生せしにや】と記されている。 石燕が引いている【むかし志賀(滋賀) の】の部分は、「諸国里人談』や『本朝故事 因縁集」にある油盗みの火のことである。油盗みの火とは、昔、夜毎に大津辻の地蔵 の油を盗んで売っていた油売りがいたが、死 後は火の玉となり、近江大津(滋賀県大津 市)の八町を縦横に飛行してまわったという もの。石燕はこの怪火をヒントに、油を嘗める赤ん坊を創作したようである。 『鳥山石燕画図百鬼夜行』高田衛監修・稲 田篤信・田中直日編 『一冊で日本怪異文学 100冊を読む」檜谷昭彦監修『日本随筆大成編集部編

13 notes

·

View notes

Text

海と空

【元絵】 題名:海と空 (1958) 作者:野田好子 媒体:油彩 所蔵:富士山かぐや姫ミュージアム 【使用作品】 巻頭見開き1 [047-150] [047-151] 『貸本版悪魔くん』第二集 (1963) 太平洋上空で反応を示したファウスト博士の霊波 [047-267-002] 『貸本版悪魔くん』第二集 (1963) 太平洋上空で反応を示したファウスト博士の霊波 [048-028-004] 『悪魔くん』「悪魔くん登場」 (1966) 扉絵 [049-268-001] [049-269-001] 『悪魔くん復活千年王国』「いでよ、悪魔!の巻」 (1970) 太平洋上空で反応を示したファウスト博士の霊波 [049-280-001] 『悪魔くん復活千年王国』「いでよ、悪魔!の巻」 (1970) 太平洋上空で反応を示したファウスト博士の霊波 [050-246-001] 『悪魔くん世紀末大戦』「序章 これまで��「悪魔くん」」 (1987)

『貸本版悪魔くん』(水木しげる漫画大全集 047)

『悪魔くん』(水木しげる漫画大全集 048)

『悪魔くん復活 千年王国(上)(水木しげる漫画大全集 049)

『悪魔くん復活 千年王国(下)/悪魔くん 世紀末大戦』(水木しげる漫画大全集 050)

2 notes

·

View notes

Text

202408大塚国際美術館と直島

ずっと行きたいと思い続けていた大塚国際美術館と直島に行った。特に直島は、ひとり旅だと結構お金もかかるし、かとい��てアート系に興味ない人と行く場所でもなく、、、しかし今年は友達が一緒に旅をしてくれたので、念願が叶いました。ありがとう。豊島美術館の時間が取れなかったので、ここはいつかリベンジしたいです。

大塚国際美術館、あまりにも広大。1日いても足りないくらいだった。ルーヴルやナショナルギャラリー、コートルードには過去行っているので、本物を見ているものも一部ある。日本の美術館の企画展で、貴婦人と一角獣なども見たし。全て陶器に絵付けし、サイズも原画に忠実で、圧巻。もちろん、それまで見たオリジナルと比べると魅力は劣るものの、ここはそういう目的の場所ではない。本物を見に、バチカンに、ギリシャに、イタリアに、フランスに、あらゆる国に全て回れるか?あちこちにあるゴッホのひまわりを同じ場所に集めて見比べられるか?あらゆる受胎告知を一気見できるか?修復前と修復後のレオナルドの最後の晩餐を向かい合わせで鑑賞することができるか?壺絵を平面にして見ることができるか?古代から近現代まで、一気に駆け抜けることができるか?可能性の実験、追及がここでできる。記録として残しておける。ここで気になったものがあれば、本物を見に行けばいい。きっかけになる。まずはここにきてみればいい。すごいところだった。細部を近くでじっと見ることも、通常なら難しいし。観察のしがいがある。ただやはり、システィーナ礼拝堂など、宗教的なものはそこに信仰があるからこその厚みがあるので、素晴らしくはあるものの、信仰抜きの展示は虚しいなとは感じたし、スペインでゲルニカを見た時の本物のエネルギーの圧と比べると、ややあっさりしすぎな感じもあったり、しかしこれはわたしの感情であり、いかに感情でものを見ているかという表出でもあるなとも思う。

直島、晴れた夏の青、海と空、ロケーションの贅沢。初めて、安藤忠雄の建築に感動した。こういうのだけ作っていればいいのに!(暴論)地中美術館のモネの展示もモネで初めて感動した。靴を脱いで、大きな白い部屋に入る。地下なのに柔らかい自然の光だけで目の前に大きな睡蓮の絵がある。(部屋自体には計5点)こんなに美しい睡蓮に出会ったことがない。時間と光の移り変わりの睡蓮を、時間と光の移り変わりのために見るための部屋。正直、そこまでモネが好きなわけではないので、パリに行った時も他との兼ね合いでオランジュリー美術館をスキップしてしまったのだけど、今になって後悔している。ウォルター・デ・マリアのタイム/タイムレス/ノー・タイム、ここの美術館で1番好き。圧倒される。神殿のような静かな空気を壊しては行けないようで、ここだけ時が止まっているみたい。階段を登ると音が響く。時が移れば光の加減が変わって、また違う表情を見せるのだろう。だから時間の概念がないわけではないし、時は止まってはいないのだけど、この空間から外だけの時間であり、ここは時間がなくて、それを永遠というのかもしれない。永遠は長いのではなくて、ある種の無である状態かもしれない。ウォルターは確か作品についてはあまり言及しない人だった気がする。美術館ではない屋外の展示は写真が撮れる。直島の景色を花崗岩の球体に移して、石は何を我々に見せているのだろう。(見えて/見えず 知って/知れず)

タレルの光の展示は好きだし、直島のオープンスカイは直島の空の良さがあるけど、他2人に比べるとここのロケーションを活かせるかといえば、まぁまぁになってしまうのが少し残念。

李禹煥の本領は美術館ではない。国立新美術館の展示に行ったけれど、もの派の本領は美術館では語れない気がした。いや李禹煥「美術館」なんですが、スケールが違う。作品を語らせるためにある場所なのがすごかった。

全て上げているとキリがない。ベネッセのミュージアムは夜中まで。ブルースナウマン100生きて死ねを暗い中で静かに鑑賞している。深夜映画を観ているみたい。〇〇(行動や感情)AND DIE,LIVEのワードのネオンがひとつずつ不規則に光り、最後は全て光る。暴力的で乱暴な気もするし、ワードの組み合わせがめちゃくちゃで元気が出る気もするし、全てがネオンで品はあまりなくて、死も生も、期待もないし失望するほどでもなく、そういうものかなという気もする。

ヴァレーギャラリー、草間彌生のナルシスの庭、自分の写り込みはどうでもよくなって、どうしても球の集合体が卵に見えて、再生をイメージする。でもそこに映るのが自分なら、自分の再生産なのかも、アタシ、再生産(いや舞台少女じゃないですけど、まぁシェイクスピアも、この世は舞台、人はみな役者と言っているし)

杉本博司も何年か前の美術館展で杉本博司展示があって行ったわけですが、妙な陳腐さがあったのですが、これも時間というものを詰め込んではいけないのだと思った次第。昼の時の回廊、夜の時の回廊、時間とは本来、贅沢でゆとりのあるものだと身に沁みた。

直島でずっとお金と芸術についてぼんやり考えていた。結局、こういうものを楽しむには金と時間が必要だ。感動と共に、金と時間がすべてなのでは?という虚しさが脳裏にはずっとあった。何もかも素晴らしい。けれど、所詮は持てるものの楽しみでしかないものなのでは。

2 notes

·

View notes

Text

大洋さんから届いた絵 #265

松本大洋さんから、ひと言。

「広島県立歴史博物館 (ふくやま草戸千軒ミュージアム)に行きました。 中世の建物が再現された空間に入ると 昔の時代に行ったような気分でしたよ。」

16 notes

·

View notes

Text

ミュシャ展 マルチ・アーティストの先駆者

天童市美術館で「ミュシャ展 マルチ・アーティストの先駆者」を見た。

ポスターのデザインは、山形市にある東北芸術工科大学のグラフィックデザイン学科の学生によるコンペで決まったものとのこと。このような地元の大学との協働はとてもいい取り組みだと思う。「選択と集中」などという益体もないお題目が聞こえてくることもままあるが、選択も集中もさせず全国各地津々浦々に大学やミュージアムが存在することが大事。

展示は、ミュシャがパリで生計を立てるために始めた挿絵の仕事から始まる。

雑誌の表紙。

書籍の挿絵。

書籍の表紙。

ポストカード。

蔵書票。

挿絵の次は華やかなポスター類のコーナー。

《スラヴ叙事詩》展のポスター。

これはチェコの作曲家たちを描いたカレンダー。

四季の連作装飾パネル。

ポスターの次は生活の中のデザイン。下はレストランのメニュー。絹に刺繍をしたもの。

有価証券。ミュシャに詳しくなかったので、このようなモノのデザインも手がけていたのかと驚いた。

紙幣や郵便切手。

切手。

パッケージデザインの数々。

箱の形で展示ケースに収まっていたものも。

立体もある。贈答用品や装飾用品。

このあと、ミュシャがごく若い時期に描いたものが少数展示されていた。この下の写真は初恋の人のイニシャルをデザインしたものとか。

ミュシャのノートの複製。

挿絵やポスターのような複製を前提とした仕事が目立つミュシャだが、素描や油彩など、いわば一点ものも残っている。最後のコーナーではそのような作品が集められていた。素描が特に気に入った。

本番では不採用になった習作。

この下2点、若くない女性がモデルなのはめずらしい気がする。

働く少女2点。

2 notes

·

View notes

Text

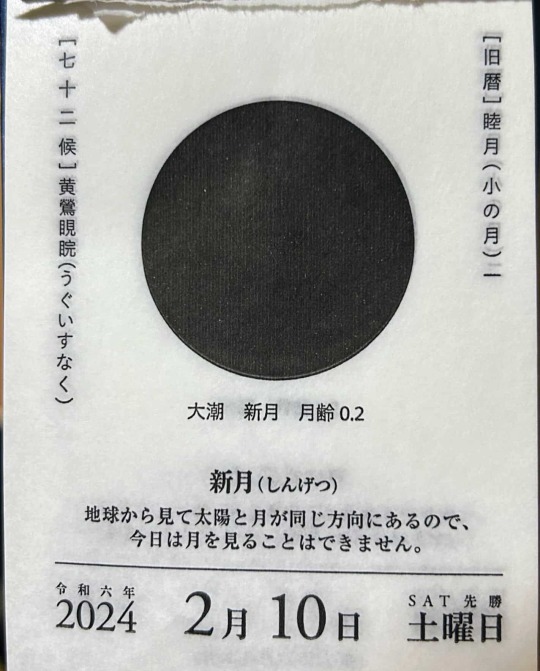

2024年2月10日(土)

三重県紀北町・奥川ファームから隔週に届く定期便、今朝も無事にやって来た。平飼い有精卵(50個)・特別栽培米・畑無農薬野菜(大根/白菜/ホウレン草/水菜/ブロッコリー/カリフラワー/サツマイモ)・十割手打蕎麦・地鶏(2羽)、そして手作り���ンというメニューだ。を、無農薬放置栽培のレモン、大きく無骨で逞しい。奥川さん、いつもありがとうございます。

5時45分起床。

今日は旧暦の元日だ。

日誌書く。

朝食。

洗濯。

びーんず亭に珈琲発注。

奥川ファームから定期便届く。

当面のメニューを考える。

酢タマネギ仕込む。

龍谷ミュージアムへと向かう。

シリーズ展「仏教の思想と文化」では、インドで誕生した仏教がアジア全域に広まり、日本の社会にも根づいていく約2500年の歩みを、大きく「アジアの仏教」と「日本の仏教」に分けて紹介します。 今回の特集展示は「眷属(けんぞく)」がテーマです。 眷属は、仏菩薩など信仰の対象となる主尊に付き従う存在です。彫刻・絵画では主尊のまわりを囲むようにあらわされ、仏法を守護したり、主尊を信仰する者に利益を与えたりする役割を担っています。代表的な眷属として、釈迦如来に従う八部衆、薬師如来の十二神将、不動明王の八大童子などが挙げられます。インドの神々にルーツを持つものも多く、武将や貴人、子どものほか、動物や鬼のような姿など、その造形は多彩でとてもユニークです。本展では、仏教美術における名脇役ともいえる眷属に焦点をあて、その個性豊かな姿を紹介します。

なんとかギリギリで間に合った。

ランチ、息子たちはサッポロ一番塩ラーメン、私たちはお好み焼き&焼きそばという日清食品賞味期限ギリギリ安売りを消費する。

ツレアイはWeb研修、私はHDD&BDの整理。

あやふや亭のドメイン更新。

BlueSkyのアカウント取得、とは言え本当に使うかどうか。

早めの夕飯準備、ポークステーキ・キャベツと薄揚げの炒め物・レタスとトマト、スパークリングワインはロゼ。

録画番組視聴。

桂福丸「月並丁稚」

初回放送日: 2024年2月10日 土曜の早朝は関西の笑いをたっぷりと!▽今回は桂福丸の落語「月並丁稚(つきなみでっち)」▽らくご男子に「挑戦状」が…?▽小学生審査員が登場・スゴ技披露にビックリ!

刑事コロンボ

第69話「虚飾のオープニングナイト」/ Columbo Likes the Nightlifeシーズン 1, エピソード 69 プライスは念願だった自分のクラブの内装工事を進めていた。友人トニーからの融資も決まり、後はオープンの日を迎えるばかりだった。しかし、離婚した妻ヴァネッサを訪ねたトニーは、彼女とジャスティンが付き合っていることを知り逆上する。

片付け、入浴、体重は50g増。

今日もウォーキングはサボり、水分は1,140ml。

3 notes

·

View notes

Text

23年10月2週目

仕事で他部署の先輩の言動にイライラする。元々会話が噛み合わないが、全て逆張りされているような感じがする。あちらもそうなんだろうけど。ルーチン業務が増えて、それをこなすだけで残業を目一杯使ってしまう。仕事が進まなくて持ち帰ってはみたもののやる気が起きなくて、家で仕事はしていない。そのことを考えると憂鬱な気持ちになる。明日また考えよう。

週末は最後の渋谷TSUTAYAへ。『11ミニッツ』『愛の神、エロス』『デスプルーフinグラインドハウス』『幸福なラザロ』を借りた。そのうち後者3作はそのまま六本木のホテルステイ中に鑑賞。おかげで忙しかった。1年以上ぶりの都内ホテルステイだったけど、今回はご飯を食べたり買いに行く以外はずっとホテルにいた。理想的な滞在。しかも今回利用したremmホテルは通常が14時チェックインの12時チェックアウトなので、追加料金なしで22時間滞在できた。BDプレーヤーは500円でレンタルした。お部屋で入れるお茶はロビーから選んで持ち出せるんだけど、ここのはちみつ紅茶が美味しいと家族から聞いていてそれも目的の1つでもあった。大学を卒業してから夜の東京を歩くことがなくなり、なんだか知らない外国の街を1人で探索している気分になる。そういうとき私は心から、楽しい!という気持ちを噛みしめる時間を過ごすことになり、自分のことが大好きな無敵な自分になれる。先に書いたとおり仕事はストレスを抱えているけれど、それもほとんど思い出すことなく過ごせたので(1泊程度だと完全に忘れることは無理だったけど)改めて、もっとホテルの単価を落としてでも、時々やった方がいいなと思った。ただ、今回のホテルは同じ階で誰とも会うことなく静かに過ごせたのが良かった。あと映画を観たりして過ごすならテレビが大きくてベッドから見られることも必須条件だなと。誰かと共有したいこともあるけれど、誰かといると基本は会話が生まれるので、楽しいをギュッと抱きしめる時間を持てることが1人時間の良さだと思う。

日曜は友達とデート。何年も前に気になっていたけど、結局1度も行けていなかったアートアクアリウムに。昔は夏のイベント的な感じだったと思うけど、今は常設展のようになっているらしい。これは今年の美術館としてカウントして良いのかちょっと微妙なところ。センスの良さが光る展示だけれど、これって金魚はいるんだろうかと疑問ではある。外国人受けしそうなミュージアムだった。私が外国から訪れたなら行きたいかも。その後ランチしておしゃべり。友達はいつも自分が調べて予約してとかしてるから、その辺をやってもらえるのすごく嬉しいと何度も言っていた。もうママたちにしてあげられることはそれくらいしかないので、時々希望に応えられているか不安になるけど、それで喜んでくれるなら当分友達の子供たちが大きくなるまではやってあげたいなと思う。友達も旦那さんは女友達のように話を聞いてくれないし、という話になり、どこのカップルも同じなんだなと思った。カップルのキャッチボールをすることを求めるのはやっぱり難しい話なんだろうか。

ドラマのこっち向いてよ、向井くん、を見ていたら、元カノが別れた理由が私と同じすぎて、妹と私たちのドラマじゃん!っと一瞬で盛り上がり、その後苦しくなった。もう結婚したいって言わないで、苦しいから。

そして、今年も4分の1を切ってしまったので、Wishlistの振り返り

台湾に行く

それ以外のアジアに行く

ビーチに行く

雪見温泉行く

行ったことない県に行く

サウナで整う

温泉の泉質を研究する

批評を書く

税理士の簿記論を取る

ヘミングウェイの英文法の本を読み切る

リベラルアーツを勉強する

読書会に参加する

雑談の練習をする

質問を用意する

楽しみなデートをする

フィルムカメラを使う

友達に友達を紹介してもらう

美術館に行く

西洋美術を観る

現代アートを観る

台湾映画を観る

中東映画を観る

ヨーロッパの国別に映画を観る

会社の机の上を片付ける

部屋の机の上を片付ける

物を手放す

ネイルシールを作ってもらう

足裏のメンテナンスに行く

整体に行く

美顔器買う

姿勢をよくする

美容医療を試す

週3回23時までに寝る

体脂肪率24%

月1でフィクション以外も読む

良い古本屋を見つける

本を売る

新書を買う

夏目漱石を読む

司馬遼太郎を読む

誠品書店で本を買ってカフェで本を読む

香水をつける

怒り��コントロールの練習をする

イライラを態度に出さない

パンミー食べる

水着を着る

友達の子供を抱っこする

職場の近くで家を探す

婦人科で検診受ける

魚料理を作る

スパイスを買ってみる

スコーンを作る

塗り絵する

具合悪くならないお酒の飲み方をマスターする

筆記具を買い直す

なりたい体型を意識して筋トレする

旅行先で映画を観る

旅行先で本を買う

建築を見る

演劇を見る

好きな会社の株を買う

NISAを始める

自分の人生は自分で楽しくする

仕事に小さくても楽しみを見出す

人の人生の野望を聞く

人生の野望を考えて人に話す

良いと思ったことはどんどん褒める

優雅な生活で最高の復讐をする

この3ヵ月かなり前進したような気がする。叶えたものが32個。気になってたけどずっとやれていないことに着手したり、旅行の予定に組み込んだり、気持ち的に概ね吹っ切れたのが良かった。あと3ヵ月というか、12月はまた忙しいので実質2ヵ月くらいであと何個達成できるだろう。

2 notes

·

View notes

Text

アタリを取ったままになっていた絵日記に色を入れました。

4月に行った #東洋文庫ミュージアム の #フローラとファウナ 展。

東西の動植物藤倉図譜の展示です。

展示品の中から蘭アルバム、諸蟹譜、和英通韻以呂波便覧、紅葉図譜を。

他にも描きたいものはありましたが、このサイズではちょっと描きにくく、また機会があればと。

ここは 大好きなミュージアム。

#モリソン書庫 は1日中観ていられる気がします。

本をイラストに描くのはとっても楽しい。

#art #coloredpencil #fabercastell #polychromos #色鉛筆 #ファーバーカステル #ポリクロモス #1日1絵 #イラストグラム #今日何描こう #今日何描いた #絵を描く暮らし #トラベラーズノート #travelersnotebook #pensketch #ペンスケッチ #sketchjournal #スケッチジャーナル

2 notes

·

View notes

Text

KENJI KOBAYASHI EXHIBITION 2025

小林健二展

-月京離宮つきのみやこのはなれみや-

会 期| 4月26日(土)〜5月18日(日)

時 間| 12:00-19:00 水、木曜日休み 5/18は17:00まで

会 場| ASTRoPE(アストロープ)

住 所| 福岡市中央区平尾1-4-7土橋ビル203号

小林健二(1957年東京都生まれ)は、絵画を中心に、詩・音楽・映像・写真など多様な手法で表現する現代アーティストです。目には見えない自然現象や人のこころに深い関心を寄せ、科学や物理学とアートを融合させた独自のアプローチが特徴です。

作品には詩的な物語性が宿り、幻想的でありながらどこか懐かしさを感じさせる世界が広がります。 まるで夢や記憶の奥底に眠る風景を目の当たりにするような感覚を呼び起こし、精密でありながら儚げなフォルムや独自の色彩が、異世界の遺物や未来に存在するもの、遠い昔に見た光景のように感じさせます。

また、膨大な知識と確かな技法を背景に、象徴やモチーフが見る人の想像力を刺激し、それぞれの物語を紡がせます。 視覚的な美しさにとどまらず、哲学的・科学的な思索を内包しながら、詩的な視点で世界の在り方を静かに問いかけ、私たちに新たな気づきをもたらします。

今回は月の伝説に基づく話をテーマにした絵画を中心に約20点を展示いたします。みなさまのお越しをお待ちしております。

主な展覧会

2005年「地球に咲くものたちー小林健二氏の鉱物標本室からー」個展(石と賢治のミュージアム/岩手)

2003年「ひかりさえ眠る夜に-ON A NIGHT WHEN EVEN LIGHT HERSELF SLEPT」個展(福井市美術館/福井)

2000年「時の万華鏡」グループ展(福井市美術館/福井)

「水晶の塔をさがしてー現代アートが開く「私」の世界」グループ展(福岡市美術館/福岡)

1999年「内と外-Inside and Outside-」グループ展(富山県立近代美術館/富山)

1994年「美術と博物展」グループ展(福井県立美術館/福井)

1992年「色の博物誌・青ー永遠なる魅力」グループ展(目黒区美術館/東京)

1991年「BEYOND THE MANIFESTOー美術とメッセージー」グループ展(水戸芸術館/茨城)

0 notes

Photo

特集展示 ほとけに随侍するもの 会 期 2025年4月23日(水)~8月31日(日) 会 場 半蔵門ミュージアム(東京都千代田区一番町25) 開館時間 10:00~17:30(入館は17:00まで) 休館日 毎週月曜日・火曜日 入場料 無料 ホームページ https://www.hanzomonmuseum.jp お問合せ 03-3263-1752 特集展示「ほとけに随侍するもの」では、脇侍や眷属など、主尊に随侍するものをテーマとしています。観音が衆生を導くため33の姿に変化した応現身の像として、福島県会津の寺に伝来した梵王身像(法用寺旧蔵)や早稲田大学會津八一記念博物館所蔵の応現身像6軀を紹...

0 notes

Text

「銀河鉄道999」50周年プロジェクト 松本零士展 創作の旅路開催

漫画家・松本零士の表現に迫る 没後初の大展覧会が大開催大決定! 「銀河鉄道999」50周年プロジェクト 松本零士展 創作の旅路』

『銀河鉄道999』『宇宙海賊キャプテンハーロック』など数々の名作原画に加え、デビュー前の初期作品や新たに発見された原画も初公開!

東京シティビュー(六本木ヒルズ森タワー52階)で、2025年6月20日(金)から9月7日(日)まで『「銀河鉄道999」50周年プロジェクト 松本零士展 創作の旅路』が大開催される。

1938年に福岡県で生まれ、戦時下の少年時代から夜空を見上げるのが好きで、宇宙を舞台に未来のテクノロジーと壮大なファンタジーが融合したスペースオペラに、平和への願いと未来への希望を込めた松本零士。 永遠の命に憧れ、機械の体を手に入れる旅に出た鉄郎、そして共に銀河鉄道999で旅する黒衣と長い金髪が印象的な謎の美女メーテル、絶対に自身の不遇に諦めることなく未来へ挑むおいどんこと大山昇太など、松本零士が生み出した数多くの魅力的な登場人物たちは大宇宙の終わりなき「時の輪」を旅する。 そこには、いつも生きることの尊さ、命の大切さが描かれていた。

本展では初期作品を含む300点以上の原画、初公開の資料や貴重な思い出の品々を通して、マンガとアニメというふたつのフィールドで独自の世界観を表現し続けた松本零士のアーティストとしての技術と力、70年を超える創作活動で未来に託したメッセージを読み解く展示内容となっている。

星々が夜空に輝く東京シティビューの美しい夜景に時の輪を重ねて、見果てぬ夢の向こうへ冒険の旅に出かけよう。

松本零士プロフィール 本名・松本晟(まつもと あきら)。1938年1月25日に福岡県久留米市で生まれ、戦後東京に出るまでを同県北九州市の小倉で過ごす。6歳の頃から絵を描き始め、9歳で運命的な本(『新寶島』『月世界紳士』いずれも著者は手塚治虫)との出会いをきっかけに漫画を描き始める。 15歳の時に投稿作『蜜蜂の冒険』が「漫画少年」の第一回漫画新人王で新人王を受賞して掲載された。これが商業誌デビューとなる。18歳の時に手塚治虫の手伝いを1度したことはあるが、誰かのアシスタントについて師事することは無く、独学で漫画の画法を身に付けていく。 実質的な漫画家デビューは1957年「少女」掲載の『黒い花びら』。しばらくは少女漫画誌での執筆が続く。 1968年代に入り青年漫画誌が誕生し始めたころ「漫画ゴラクdokuhon」に『セクサロイド』を発表。以降、青年漫画誌での執筆が増え、少年・青年漫画のジャンルで活躍するようになった。 1970年代にはアニメーション作品に関わることも増え、多くの作品がアニメーションとしてテレビ放送や劇場公開され、SF漫画・アニメブームの火付け役となり、作品は日本を飛び出し世界中に広まった。 活動の範囲は、漫画の執筆だけにとどまらず、(公社)日本漫画家協会の常務理事(2000年~2018年)として漫画家の地位向上等に取り組む傍ら、(公財)日本宇宙少年団の理事長(1994年~2021年)として、宇宙・科学をテーマとした青少年教育活動にも力を注ぐなど、多くの団体で要職にあずかり精力的に各地を飛びまわっていた。2023年2月13日星の海に旅立つ(享年85)。 代表作 『男おいどん』『ガンフロンティア』『(漫画)宇宙戦艦ヤマト』『クイーンエメラルダス』『ザ・コクピットシリーズ』『宇宙海賊キャプテンハーロック』『銀河鉄道999』『新竹取物語1000年女王』ほか。

【特別協力:零時社からのコメント】 父、松本零士が星の海に旅立って早2年、このたび関係各社様のご尽力により、 原画展を開催する運びとなりました。あんなに大切にしていたペンの1本でさえ持たず旅に出てしまった松本ですが、遺された、まさに星の数ほどの原画1枚1枚には、その時々の松本がたしかに息づいています。 机に向かい一心不乱にペンを動かす、そんな父の横顔を見ながら私は育ちました。幼い頃は仕事ばかりの父に淋しい思いもしましたが、今、遺された原画を通して、あの頃の父に、少年の日の父に会えた奇跡を、嬉しく幸せに思っております。 「遠く時の輪の接するところで再び巡り会える」松本が常々申していた言葉ですが、それは未来に限らず、過去にも存在しているのかもしれません。本展覧会を通じて、ご来場された皆様おひとりおひとりが、それぞれ想い想いの「時の輪の接するところ」にて松本に出逢っていただけましたら幸いです。 ((株)零時社 代表取締役 松本摩紀子)

【50周年プロジェクトについて】 松本零士の代表作である『宇宙海賊キャプテンハーロック』『銀河鉄道999』が、1977年の漫画連載開始から2027年に50周年を迎えます。これを記念していくつものプロジェクトが動いており、今回の展覧会はその50周年プロジェクトの第一弾です。今、万感の想いをこめて、50周年プロジェクト、発進します。

【特別映像「松本零士に想いをよせて」公開】 松本零士の親友・ちばてつやと「銀河鉄道999」や「宇宙戦艦ヤマト」に影響を受け宇宙飛行士になった山崎直子の対談が実現。 若き日の松本零士のエピソードや、ちばの漫画への思い、山崎の宇宙への思いや松本が残した影響など、改めて松本零士の魅力を語った秘蔵映像を公開いたします。

【配信概要】

配信作品:特別映像「松本零士に想いをよせて」 配信日 :2025年2月13日(木) 配信場所:東映アニメーション公式YouTubeチャンネル https://www.youtube.com/c/ToeiAnimationjp ©️松本零士/零時社・東映アニメーション

【開催概要】 「銀河鉄道999」50周年プロジェクト 松本零士展 創作の旅路 「The Galaxy Express 999」50th Anniversary Project Leiji Matsumoto Exhibition -Journey of Creation

2025年6月20日(金)~9月7日(日) 東京シティビュー(東京都港区六本木 6-10-1 六本木ヒルズ森タワー52階) 主催:東京シティビュー 特別協力:零時社 企画制作:東映、東映アニメーション 監修:表 智之(北九州市漫画ミュージアム) 後援:J-WAVE、TOKYO MX 公式サイト https://leiji-m-exh.jp 公式SNS(X)@leiji_m_ex(https://x.com/leiji_m_ex)

問い合わせ:東京シティビュー 03-6406-6652(受付時間 10:00~20:00) ※その他の詳細情報は、順次公開予定です。

<巡回展情報> 北九州会場:北九州市漫画ミュージアム 会期:2025年9月27日(土)~1月12日(月祝)

©️松本零士/零時社

back to HOME back to MOBSPROOF back to MOBSPROOF web magazine

0 notes

Text

2024年の文化活動(一覧)

全部で130件。2024年も美術館を中心に巡ったのだがその中でも、金にものを言わせて地方の県立・市立美術も範疇としたのが大きな変化だった。取っ掛かりは宇都宮美術館。酷暑の真っただ中に行ったカスヤの森現代美術館、佐倉市美術館。念願だった茨城県近代美術館、ひらめきで思い立った郡山市立美術館。母親と行った東京国立博物館、意外に良かった国際こども図書館なども印象深かった。 一方、美術館巡りのサイクルは飽和状態なので新機軸を作りたいところでもある。その一つはクラシック・コンサートか。少しずつ楽しめる場所を増やしていきたい。

私たちのエコロジー:地球という惑星を生きるために@森美術館

即興 ホンマタカシ@東京都写真美術館

見るまえに跳べ 日本の新進作家 vol.20@東京都写真美術館

プリピクテ Human/人間@東京都写真美術館

テオ・ヤンセン展@千葉県立美術館

千葉ポートタワー

坂本龍一トリビュート展 音楽/アート/メディア@NTTインターコミュニケーション・センター [ICC]

ICC アニュアル 2023 ものごとのかたち@NTTインターコミュニケーション・センター [ICC]

第21回東京音楽コンクール 優勝者コンサート@東京文化会館

キュビズム展 美の革命@国立西洋美術館

もうひとつの19世紀 ―ブーグロー、ミレイとアカデミーの画家たち@国立西洋美術館

マリー・ローランサン ― 時代をうつす眼@アーティゾン美術館

石橋財団コレクション展@アーティゾン美術館

恵比寿映像祭 2024@東京都写真美術館

中平卓馬 火―氾濫@国立近代美術館

古代エジプト美術館

星野概念氏&いとうせいこう「心のことを話してみる場所」

消防博物館

FACE展2024@SOMPO美術館

広がるコラージュ@目黒区美術館

IIDA 101 飯田���國@目黒区美術館

VOCA展2024@上野の森美術館

ガラスの器と静物画 山野アンダーソン陽子と18人の画家@東京オペラシティアートギャラリー

『シュルレアリスム宣言』100年 シュルレアリスムと日本@板橋区立美術館

印象派 モネからアメリカへ@東京都美術館

オラファー・エリアソン展:相互に繋がりあう瞬間が協和する周期@麻布台ヒルズギャラリー

イヴ・ネッツハマー ささめく葉は空気の言問い@宇都宮美術館

マティス 自由なフォルム@国立新美術館

早稲田大学演劇博物館

没後50年 木村伊兵衛 写真に生きる@東京都写真美術館

TOPコレクション 時間旅行@東京都写真美術館

記憶:リメンブランス―現代写真・映像の表現から@東京都写真美術館

ヒロ杉山 個展「Sculpture」@Lurf MUSEUM

ここは未来のアーティストたちが眠る部屋となりえてきたか?――国立西洋美術館65年目の自問|現代美術家たちへの問いかけ@国立西洋美術館

真理はよみがえるだろうか:ゴヤ〈戦争の惨禍〉全場面@国立西洋美術館

ブランクーシ 本質を象(かたど)る@アーティゾン美術館

石橋財団コレクション選 特集コーナー展示 清水多嘉示@アーティゾン美術館

第8回 横浜トリエンナーレ@横浜美術館

パーフェクト・カモフラージュ展@ワタリウム美術館

マイケル・ケンナ写真展@代官山ヒルサイドフォーラム

Playground Becomes Dark Slowly@日比谷公園

昭和を駆け抜けた超特急 ~燕、そして新幹線へ~@昭和館

北欧の神秘―ノルウェー・スウェーデン・フィンランドの絵画@SOMPO美術館

マイ祭2024@自由学園明日館

第75回 東京みなと祭@東京国際クルーズターミナル

デザインフェスタvol.59@東京国際展示場

LOVE LIGHTPIA@お台場シンボルプロムナード公園

SusHi Tech TOKYO 2024@シンボルプロムナード公園

海王祭@東京海洋大学

池口史子展@美術愛住館

特別展「法然と極楽浄土」@東京国立博物館

デ・キリコ展@東京都美術館

都美セレクション グループ展 2024@東京都美術館

上野動物園

三島喜美代―未来への記憶@練馬区立美術館

ホー・ツーニェン エージェントのA@東京都美術館

翻訳できない わたしの言葉@東京都美術館

サエボーグ「I WAS MADE FOR LOVING YOU」/津田道子「Life is Delaying 人生はちょっと遅れてくる」@東京都美術館

MOTコレクション@東京都美術館

日本映画と音楽 1950年代から1960年代の作曲家たち@国立映画アーカイブ

谷川町子のデザイン@長谷川町子記念館

TRIO パリ・東京・大阪 モダンアート・コレクション@国立近代美術館

日本のグラフィックデザイン2024@東京ミッドタウン デザインハブ

徳川美術館展 尾張徳川家の至宝@サントリー美術館

海の日プロジ��クト@東京国際クルーズターミナル

ヨーゼフ・ボイス ダイアローグ展@GYRE GALLERY

若江漢字《地中海 ― I・始まり》@カスヤの森現代美術館

三笠公園

2024イタリア・ボローニャ国際絵本原画展@板橋区立美術館

2024 JAGDA 亀倉雄策賞・新人賞展@ギンザグラフィックギャラリー

絵本で知る世界の国々―IFLAからのおくりもの@国際こども図書館

シアスター・ゲイツ展:アフロ民藝@森美術館

フィロス・コレクション ロートレック展 時をつかむ線@SOMPO美術館

111年目の中原淳一@松濤美術館

台湾好包フェス2024@HANEDA INNOVATION CITY

開館30周年記念 生誕100年記念 深沢幸雄展@佐倉市美術館

空想旅行案内人 ジャン=ミッシェル・フォロン@東京ステーションギャラリー

ポール・マッカートニー写真展 Paul McCartney Photographs 1963–64 Eyes of the Storm@東京シティビュー

東京おもちゃショー2024@東京ビッグサイト

作品と空間@アーティゾン美術館

高田賢三 夢をかける@東京オペラシティアートギャラリー

となりの不可思議 収蔵品展080 寺田コレクションより@東京オペラシティアートギャラリー

平田晃久―人間の波打ちぎわ@練馬区美術館

サラダ音楽祭 メインコンサート@東京芸術劇場

TOPコレクション 見ることの重奏@東京都写真美術館

今森光彦 にっぽんの里山@東京都写真美術館

いわいとしお×東京都写真美術館 光と動きの100かいだてのいえ@東京都写真美術館

マインドフルネス(基礎編)

田中一村展 奄美の光 魂の絵画@東京都美術館

大地に耳をすます 気配と手ざわり@東京都美術館

Maker Faire Tokyo@東京ビッグサイト

物、ものを呼ぶ─伴大納言絵巻から若冲へ@出光美術館

日本現代美術私観:高橋龍太郎コレクション@東京都現代美術館

開発好明 ART IS LIVE ―ひとり民主主義へようこそ@東京都現代美術館

MOTコレクション 竹林之七妍 特集展示 野村和弘 Eye to Eye—見ること

ツーリズムEXPO JAPAN@東京ビッグサイ

東京都交響楽団 第1009回定期演奏会Aシリーズ@東京文化会館

レガシー ―美を受け継ぐ モディリアーニ、シャガール、ピカソ、フジタ@松岡美術館

田名網敬一 RETROSPECTIVE@国立新美術館

第70回記念 一陽展@国立新美術館

2024 国際航空宇宙展@東京ビッグサイト

ICC アニュアル 2024 とても近い遠さ@NTTインターコミュニケーション・センター

サイエンスアゴラ2024@テレコムセンタービル

産総研一般公開2024@産総研 臨海副都心センター

国際交流フェスティバル2024@東京国際交流館

「みんなの選んだグッドデザイン」プレゼン大会@東京ミッドタウン デザインハブ

東京都交響楽団 プロムナードコンサート@サントリーホール

コレクション・ストーリー ー諸橋近代美術館のあゆみー@諸橋近代美術館

ART WEEK TOKYOその1:渡辺志桜里 宿/Syuku@資生堂ギャラリー

ART WEEK TOKYOその2:束芋「そのあと」@ギャラリー小柳

ART WEEK TOKYOその3:青山悟展「永遠なんてあるのでしょうか」@ミヅマアートギャラリー

ART WEEK TOKYOその4:オノデラユキ@ウェイティングルーム

ART WEEK TOKYOその5:ヴァジコ・チャッキアーニ@スカイザバスハウス

オルガンコンサート@東京オペラシティ

松谷武判 Takesada Matsutani@東京オペラシティアートギャラリー

北川民次展―メキシコから日本へ@世田谷美術館

ミュージアム コレクションⅡ かわりゆくもの、かわらないもの―TRANSITION@世田谷美術館

デザインフェスタvol.60@東京ビッグサイト

レオ・レオーニと仲間たち@板橋区立美術館

Vintage Market@東京ビッグサイト

没後100年 中村 彝 展―アトリエから世界へ@茨城県近代美術館

SIDE CORE 展|コンクリート・プラネット@ワタリウム美術館

奇想の版画 1500ー1650 帝都プラハを交差するヨーロッパ版画@郡山市立美術館

中村彝アトリエ記念館

佐伯祐三アトリエ記念館

ベル・エポック―美しき時代 パリに集った芸術家たち ワイズマン&マイケル コレクションを中心に@パナソニック汐留美術館

オープニング展@URSHIMA MUSEUM

松本かづち展@江東区森下文化センター

再開館記念「不在」 ―トゥールーズ=ロートレックとソフィ・カル@三菱一号館美術館

0 notes

Text

2024年見たもの色々

すっかり人混みが苦手になってしまい出不精に拍車がかかってしまったな1年でした。

ライブは相変わらず感染予防が気になって積極的に行こうとは思えず、その代わり美術展とか静かに鑑賞するものへと興味が移っているかなと。

知識があるとより楽しめることを実感もしたので来年はただ出かけるだけじゃなく見る目も養いたい。

【ライブ】2

・Bruno Mars @ TOKYO DOME

・Taylor Swift @ TOKYO DOME

【歌舞伎】13

・猿若祭二月大歌舞伎 夜の部(猿若江戸の初櫓/義経千本桜 すし屋/連獅子) @ 歌舞伎座

・猿若祭二月大歌舞伎 昼の部(新版歌祭文 野崎村/釣女/籠釣瓶花街酔醒) @ 歌舞伎座

・三月大歌舞伎 昼の部(元禄忠臣蔵 御浜御殿綱豊卿) @ 歌舞伎座

・四月大歌舞伎 夜の部(於染久松色読販/神田祭/四季) @ 歌舞伎座

・歌舞伎町大歌舞伎 昼の部(正札附根元草摺/流星/福叶神恋噺) @ THEATER MILANO-Za

・六月大歌舞伎 昼の部(上州土産百両首/義経千本桜 時鳥花有里/妹背山婦女庭訓 三笠山御殿) @ 歌舞伎座

・八月納涼歌舞伎 第三部(狐花) @ 歌舞伎座

・八月納涼歌舞伎 第一部(ゆうれい貸屋/鵜の殿様) @ 歌舞伎座

・八月納涼歌舞伎 第二部(梅雨小袖昔八丈 髪結新三/艶紅曙接拙 紅翫) @ 歌舞伎座

・錦秋十月大歌舞伎 夜の部(婦系図/源氏物語 六条御息所の巻) @ 歌舞伎座

・明治座十一月花形歌舞伎 夜の部(鎌倉三代記/於染久松色読販 お染の七役) @ 明治座

・明治座十一月花形歌舞伎 昼の部(菅原伝授手習鑑 車引/一本刀土俵入/藤娘) @ 明治座

・十二月大歌舞伎 第三部(舞鶴雪月花/天守物語) @ 歌舞伎座

【映画】6

・きっと、それは愛じゃない

・鬼平犯科帳 血闘

・バンドワゴン

・室井慎次 敗れざる者

・室井慎次 生き続ける者

・ラブ・アクチュアリー

【美術】21

・フランク・ロイド・ライト - 世界を結ぶ建築 @ パナソニック汐留美術館

・マティス 自由なフォルム @ 国立新美術館

・中尊寺金色堂 @ 東京国立博物館

・Hello! セサミストリートの世界展 @ 松屋銀座

・歌舞伎衣装展 @ 銀座三越

・宇野亜喜良展 @ 東京オペラシティ アートギャラリー

・Tiffany Wonder @ TOKYO NUDE

・「オドルココロ」資生堂のクリエイティブワーク @ 資生堂ギャラリー

・Miss Dior Exhibition 〜Stories of a Miss〜 @ 六本木ミュージアム

・本城直季写真展 Small Cruise @ art gallery by Baycrew's

・浮世絵お化け屋敷 @ 太田記念美術館

・ロベール・ドアノー写真展 第一部「パリ郊外〜城壁の外側〜」 @ FUJIFILM SQUARE

・ハニワと土偶の近代 @ 東京国立近代美術館

・マティス - 色彩を奏でる @ POLA MUSEUM ANNEX

・草間彌生作品展 @ 日本橋三越

・ロベール・ドアノー写真展 第二部「"えいえんの3秒"の原点」 @ FUJIFILM SQUARE

・さくらももこ展 @ 森アーツセンターギャラリー

・ルイーズ・ブルジョワ展:地獄から帰ってきたところ 言っとくけど、素晴らしかったわ @ 森美術館

・ソール・ライター「Beauty in the Overlooked Ordinary」 @ art cruise gallery by Baycrew's

・テレンス・コンラン - モダン・ブリテンをデザインする @ 東京ステーションギャラリー

・モネ 睡蓮のとき @ 国立西洋美術館

0 notes

Text

2024/12/19 8:00:07現在のニュース

メディア回顧 ファクトチェックの難しさ浮き彫りにした選挙 ドラマ原作改変問題も([B!]産経新聞, 2024/12/19 7:57:31) 「闇バイト」防止へ 啓発授業 怪しい求人 どう見分ける? 「バイトル」運営企業が杉戸農高で(東京新聞)|dメニューニュース(東京新聞のニュース一覧|dメニュー(NTTドコモ), 2024/12/19 7:47:57) スマホの外にもいろんな世界が 角川武蔵野ミュージアム 2代目館長・池上彰さんが語る(東京新聞)|dメニューニュース(東京新聞のニュース一覧|dメニュー(NTTドコモ), 2024/12/19 7:47:57) 縄文から弥生 何が変化? 船橋の出土品から探る 船橋市内で企画展 「土器の文様にもこだわり」(東京新聞)|dメニューニュース(東京新聞のニュース一覧|dメニュー(NTTドコモ), 2024/12/19 7:40:23) 「鳥獣から作物を守って」 肉を切り分け争奪 君津で「御狩祭」開催(東京新聞)|dメニューニュース(東京新聞のニュース一覧|dメニュー(NTTドコモ), 2024/12/19 7:40:23) 八千代松陰・鈴木琉胤選手 22日高校駅伝に出場 「世代最強」有終の都大路へ けが克服…「自分の駅伝に」(東京新聞)|dメニューニュース(東京新聞のニュース一覧|dメニュー(NTTドコモ), 2024/12/19 7:40:23) ゴールドマンと日本経済(3)企業年金運用に風穴 生保・信託と競合辞さず 未上場株投資にも力 - 日本経済新聞([B!]日経新聞, 2024/12/19 7:36:51) 川崎市上下水道局の職員処分 「犯人」決めつけ問題視 三宅市議、別人の可能性指摘 市議会一般質問(東京新聞)|dメニューニュース(東京新聞のニュース一覧|dメニュー(NTTドコモ), 2024/12/19 7:31:56) 多摩川河川敷・野球場の不正利用問題 収まらぬルール違反 矢沢市議、啓発活動を要望 市長「断固たる措置」(東京新聞)|dメニューニュース(東京新聞のニュース一覧|dメニュー(NTTドコモ), 2024/12/19 7:31:56) 「世界中に1万発以上の核兵器 どう思う?」 元高校生平和大使7人が茅ケ崎の小学校で授業(東京新聞)|dメニューニュース(東京新聞のニュース一覧|dメニュー(NTTドコモ), 2024/12/19 7:31:56) 思い出の校舎��新聞ちぎり絵に 横浜・矢向小の児童31人が思い思いに制作(東京新聞)|dメニューニュース(東京新聞のニュース一覧|dメニュー(NTTドコモ), 2024/12/19 7:31:56) 川崎市高津区が投票所入場券の郵便料金滞納 利息4万4230円が発生(東京新聞)|dメニューニュース(東京新聞のニュース一覧|dメニュー(NTTドコモ), 2024/12/19 7:31:56)

0 notes

Text

「へびの憩う空き地」展

慶應義塾ミュージアム・コモンズでKeMCo新春展2025「へびの憩う空き地」を見る。干支のヘビにちなんだ新年企画である。

虫が歌合をするモチーフに着目した「うたとへび」コーナーに展示されていた大物、「虫の歌合」。元禄年間前半ごろに活躍したと思われる居初つなという人物が描いた絵巻物を、屏風に仕立てたもの。居初つなが絵も字も手がけているが、原作は作者不詳の物語であるとのこと。展示解説によれば、なかなかおもしろいストーリー展開になっているらしい。

下の画像、右は蝶の幼虫と成虫が、左ではヘビとカエルが対戦している。人間の頭の上にリアルな虫が乗っている擬人化も楽しい。

「動物界のへび」では博物学的な展示がなされていた。下の右側の本は17世紀初めに発行されたコンラート・ゲスナー『動物誌(四足動物)』で、実際のヘビだけでなく想像上のヘビもいろいろ描かれているとのこと。そんな方針でいいのか?とか、ヘビは四足動物ではないのでは?とか、ツッコミどころがあるのもおもしろい。

本物のアオダイショウの標本。美しい。

「恐ろしげなへび」コーナーには道成寺や児雷也などが登場。アップロードNGなので写真はないが、楳図かずおの『へび女』も展示されていた。

次いで「象徴するへび」と題されたコーナー。まず目に留まるのは十二支のおもちゃの錦絵。ヘビは、デカい張り子の犬の上あたりでちょこんととぐろを巻いている。

医学関係の書物に表れるヘビ。象徴としてはアスクレピオスの杖のヘビが有名だが、ヘビに咬まれたときの対処法などを記した書物があったのがとてもよかった。

装飾品のヘビの皆さん。

「明治のへび」コーナー。明治2(1869)年、すなわち明治最初の巳年に書かれた日記。

明治38年の巳年に発行された『時事新報』。ヘビの記事が載っている。

慶應なので、福沢諭吉の墨書なども。

「物語のへび」。七夕の物語の絵巻で、ヘビが描かれている場面がふたつ。下の画像はヘビというより龍に見えるが、天人の天稚彦(あめわかひこ)がヘビの姿で現れたところ。

もうひとつは、天稚彦の父親が、天稚彦の妻に無理難題をふっかけてヘビ責めにしているところ。

そしてこの下は、泉鏡花の『両頭蛇(蛇くひ)』に尾崎紅葉が朱を入れたものらしい。

「想起させるへび」。いわば、ヘビに「見立て」たものがいろいろ。石の塊は蛇紋岩、白くて細長いものはスネイクと呼ばれるおもり。

政界(政海)の人々を水生生物に見立てた風刺画。

『ラテン語神話集』。右ページにヘビらしき絵が見える。

ほかには、展示室の外に「舞踏とへび」コーナーがあり、土方巽関連資料などが展示されていた。なぜ土方?と思ったら、1970年に開催された土方の舞踏詩画集展示即売会場で、生きたヘビがケースの中でうごめいていたとのこと。

別室には、慶應の塾生による企画コーナー。持ち帰り用ポストカードにヘビのスタンプを押したり、iPadでヘビのおみくじを引いたり、「へびの願い事パブリックアート」づくりに参加したりできるようになっていた。

ヘビの展示とは別に、階段の途中の展示台に岡崎和郎「招福猫」が置かれていた。よくよく見ると人間くさい顔つきをしており、単純にネコかわいい〜などとは言えない雰囲気があった。

0 notes