#恋愛ドキュメント

Explore tagged Tumblr posts

Text

【まさにロックスター✨】最高の宝石ドレスで大満足💕/ マイ・ドリーム・ウエディングドレス シーズン15

#ドレスデザイン研究室#アメリカ人#アメリカ文化#アメリカ生活#ウエディング#ウェディングドレス#カップル#ドレス#ブーケ#リアリティショー#リアリティ番組#��ーホリ#国際恋愛#外国人#婚活#恋愛ドキュメント#文化の違い#海外#海外ドラマ#海外生活#海外留学#留学#結婚#結婚式#英語#英語勉強

0 notes

Quote

園 子温(その しおん、 1961年〈昭和36年〉12月18日 - )は、日本の映画監督・脚本家。愛知県豊川市出身[3][4]。 来歴 出生から高校 1961年(昭和36年)、愛知県豊川市生まれ[3][4]。父である園音巳は英語を教えていた愛知大学の教授であった[1]。豊川小学校、豊川東部中学校を卒業[4]。とても厳格な家庭で育った反動で17歳の時に実家を飛び出し、上京したとされるが[1]、豊橋東高校は卒業している[4]。17歳で詩人デビューし、『ユリイカ』と『現代詩手帖』に詩が掲載された。 大学入学以降 映画監督として活動する以前は漫画家志望でもあり、法政大学入学後、20歳の時に出版社に漫画の持ち込みを行うも「まだ他人の気持ちがよく判らないんじゃないかな」と言われボツを喰らう[5]。 その後、リベンジのため本を読み漁り、映画を年間何百本と鑑賞したことがきっかけで8mm映画を撮り始める。 1986年、8mm映画『俺は園子温だ!』がぴあフィルムフェスティバル(PFF)入選。翌年、8mm映画『男の花道』でグランプリを受賞[4]。 1990年、ぴあフィルムフェスティバルスカラシップ作品として制作された16mm映画『自転車吐息』は、第41回ベルリン映画祭正式招待された[4]。 1993年、『部屋』を制作。翌年、サンダンス映画祭審査員特別賞を受賞。 『桂子ですけど』(1996年)、『風』(1998年、通産省制作)など、映画制作を続ける。 一方、街頭詩パフォーマンス「東京ガガガ」を主宰する。4000人のパフォーマーが渋谷のストリートで展開。このドキュメントを収めたジャン=ジャック・ベネックスのテレビ番組はフランスで視聴率40パーセントを超える。 ファッションデザイナー荒川真一郎とのプロデュース、短編『0cm4』(1999年)を上映した。 1994年3月10日〜17日、吉祥寺バウスシアター全館を貸し切り「園子温��臨祭」を開催。 1995年、100時間に及ぶ素材からなる大長編映画『BAD FILM』制作に取りかかる(2012年完成)。 2000年、『うつしみ』を制作、劇場公開。 2001年、『自殺サークル』を公開。新宿武蔵野館における過去最高の観客動員数となった。カナダファンタ映画祭(ファンタジア2003)にて“観客賞”を獲得。同時に“今年、最も優れた映画に贈る賞”も獲得。2002年度日本映画プロフェッショナル大賞第10位 。 2002年、『HAZARD』という ニューヨークを舞台にオダギリジョー扮する不良青年の青春映画を制作した。 2003年、前作に続けてオダギリ、田中哲司、村上淳、市川実和子等が出演した『夢の中へ』を制作。さらに同年、宮崎ますみ主演でR18指定の家族劇『奇妙なサーカス』を制作。 2006年『紀子の食卓』を公開。第40回カルロヴィヴァリ映画祭・コンペティション部門の“特別表彰賞”と、国際シネマクラブ連盟による“ドン・キホーテ賞”を受賞。また韓国で開催された第10回プチョン国際ファンタスティック映画祭コンペティション部門の観客賞と主演女優賞受賞した。 2007年、テレビ朝日系ドラマ『時効警察』に監督として参加した。 2008年、『愛のむきだし』を公開。第9回(2008年)東京フィルメックスにおいて観客の投票によって選出される「アニエスベー・アワード」を受賞。第59回(2009年)ベルリン映画祭に出品され、「カリガリ賞」「国際批評家連盟賞」を受賞した[4]。続く『ちゃんと伝える』では故郷・豊川を舞台にした。 2011年、『冷たい熱帯魚』を公開。第67回ヴェネツィア国際映画祭オリゾンティ・コンペティション部門に正式出品した[4]。さらに同年『恋の罪』を公開。 結婚以後 2011年10月23日、監督した映画『冷たい熱帯魚』『恋の罪』に出演した神楽坂恵と婚約した旨が報じられた。結婚以降も妻の神楽坂を多くの自身の作品に出演させている。 2012年、『ヒミズ』を公開。古谷実の同名漫画を映画化で映画監督と脚本を担当した。園にとって、初の漫画原作物の映画化担当であった。第68回ヴェネチア国際映画祭コンペティションに出品され、主演の染谷将太、二階堂ふみが「最優秀新人俳優賞(マルチェロ・マストロヤンニ賞)」を受賞した[4]。 10月、原発事故を描いた『希望の国』を公開。 第37回トロント国際映画祭にて「NETPAC アジア最優秀映画賞」を受賞。主演の夏八木勲は第63回芸術選奨・文部科学大臣賞並��に第67回毎日映画コンクール男優主演賞を受賞した。 2013年4月、テレビ東京系ドラマ『みんな!エスパーだよ!』にて総合監督を務めた。同月、「芸人」宣言をし舞台デビュー。9月、『地獄でなぜ悪い』を公開。 第70回ヴェネツィア国際映画祭オリゾンティ部門に正式出品された[4]。第38回トロント国際映画祭では、ミッドナイト・マッドネス部門観客賞を受賞[4]。 2014年6月、小説「毛深い闇」を河出書房新社より出版。8月、井上三太原作の『TOKYO TRIBE』を公開。11月、雑誌「GQ JAPAN」が「GQ MEN OF THE YEAR 2014」を受賞した。 2015年5月、和久井健原作、綾野剛主演で『新宿スワン』を公開。園作品最大のヒットを記録。同年6月、「魂の集大成」と謳ったSFファンタジー怪獣映画『ラブ&ピース』を公開。第5回北京国際映画祭にて日本映画として初の出品作になった。カナダ・モントリオールの第19回ファンタジア国際映画祭では観客賞を受賞したものの[4]、翌2016年公開されて81億円の興収を出した『シン・ゴジラ』と同じ長谷川博己主演の映画であるが興収は5300万円であった[6]。 2015年7月、山田悠介の原作にオリジナル要素を加えた『リアル鬼ごっこ』を公開。第19回ファンタジア国際映画祭にて最優秀作品賞(シュバル・ノワール賞)、審査員特別賞を受賞した[4]。スペイン・マラガ・ファンタスティック映画祭では最優秀作品賞と特殊効果賞を受賞[4]。 同年9月、テレビドラマシリーズも監督(3人)と脚本(4人)の一人として担当した『みんな!エスパーだよ!』の映画化時には、脚本を田中眞一と共に[7]、監督は一人で務め、全面愛知県の東三河でロケしている[4][7]。 2015年7月、初の個展「ひそひそ星」展を開催。同時期にワタリウム美術館オン・サンデーズにて絵本「ラブ&ピース」の原画展も開催。9月、Chim↑Pom発案の「Don’t Follow the Wind」展(ワタリウム美術館)にて映像インスタレーションを発表した。 2015年に地元の「とよかわ広報大使」に就任する[4]。 2016年4月、美術館では初の個展、園子温展「ひそひそ星」をワタリウム美術館にて開催。5月、第40回トロント国際映画祭にてNETPAC賞(最優秀アジア映画賞)を受賞した『ひそひそ星』を劇場公開する。大島新監督のドキュメンタリー映画「園子温という生きもの」が公開される。 心筋梗塞による入院以後 2019年2月7日、心筋梗塞を発症し、病院に救急搬送され手術を受ける[8]。同月21日、退院[9]。6月25日、「Netflixオリジナル作品祭」に出席し、病後初めて公の場に姿を見せた[10]。 2021年10月8日、ハリウッド初挑戦となる映画である、『プリズナーズ・オブ・ゴーストランド』が公開された[11]。ニコラス・ケイジを主演として起用し、2019年に撮影を終えていた『エッシャー通りの赤いポスト』のワークショップ参加者も多数参加した作品である。 2021年12月25日、原点回帰のインディーズ作品として2019年に撮影が完了していた『エッシャー通りの赤いポスト』が公開された[12]。51名の無名役者が参加するワークショップで制作された映画作品であり、出演者が店舗や路上で宣伝活動やチケットの手売りを行ったり、関東の複数のミニシアターで多数回の舞台挨拶も行った。 性加害報道以後 詳細は「#不祥事」を参照 2022年3月、セクハラ・性行為強要を告発される。(#不祥事参照) 2022年11月7日、SmartFLASHが報じたところによると、12月20日から上映される『もしかして、ヒューヒュー』にて、偽名を用いて脚本を担当したと、妻であり事務所社長でもある神楽坂が取材に応じている[13]。 人物 洋画好き 著書によれば幼少期・少年期から映画好きであり、それも洋画ばかり見ていた。少年期から好きな作品にアメリカンニューシネマのアーサー・ペン『俺たちに明日はない』『左利きの拳銃』やフランス映画のジャン・ギャバン主演『望郷』や『ジャンヌ・ダルク裁判』にフランソワ・トリュフォー作品、1960年代までのアメリカ映画はかなり見ていたと述べている。好きな監督にウィリアム・ワイラーやイタリアのヴィットリオ・デ・シーカ、好きな役者・スターにジョン・ウェイン、リチャード・ウィドマークやジャン・ギャバン、アラン・ドロン、ソフィア・ローレン、リリアン・ギッシュ、ポール・ニューマン、イングリッド・バーグマンなどを挙げ、とりわけイングリッド・バーグマンとは本気で結婚したいほど好きな思いを抱いていたという[14]。 出演したラジオ『スカパー! 日曜シネマテーク』でルネ・クレマン監督のフランスの反戦映画の名作『禁じられた遊び』を好きな映画に挙げ、「この映画は小学生の時にテレビで見ました。当時はほぼ毎日、地上波で夜9時から映画番組があって、ゴダールやトリュフォーすらも放送していたんです。家族で『ウルトラマン』を見た後にゴダールを見るなんて、今ではちょっと信じられないですよね(笑)」と述べている[15]。 深作作品・格好良いヤクザ好き また別の回のラジオ『スカパー!日曜シネマテーク』では深作欣二監督の『仁義なき戦い』を選んでおり「深作監督とお話する機会はなかったんですが、僕にとっては心の師匠。映画を作る時は常に深作監督のことが頭にあり、『地獄でなぜ悪い』でも「深作警察署」が登場したり、『仁義なき戦い』の音楽が流れたりします。それくらいずっと憧れてきた、影響を受けてきた監督です。」「ヤクザ映画なんですが、実は深作監督も菅原文太さんもすごく真面目���タイプで、ヤクザに対して距離感を持っている人です。でも実はそれがヤクザが格好良く描ける秘訣。コッポラが『ゴッドファーザー』を撮った時も同じで、ヤクザやマフィアをまったくリスペクトしてない人が撮ると、客観的に描けるので格好良くなるんです。」と評している[16]。 主張 ジャパニーズアニメ嫌悪 2016年は「近年稀に見る邦画の当たり年と言われた本年」と呼ばれたが、そのなかでも話題を一手に集めたのは、新海誠監督のアニメ映画『君の名は。』と、庵野秀明監督の『シン・ゴジラ』の二作品であり、『君の名は。』は年間興行収入ランキング1位の251.7億円、『シン・ゴジラ』は3位であるが、例年なら邦画興行収入で首位となるレベルの81億円を記録する大ヒットとなった。しかし、園子温は2016年12月9日に、「糞ジャパアニメ、すべて死ね。」「あとよ、怪獣映画のリメイクで儲けたクズどもも。」「二度と怪獣映画のリメイクごときで現代の311を語るな、クズども」、と下記の島国辺境ツイートと共に四時間にわたって連続で罵倒のツイートをした[17]。後に上記のツイートは削除された。ネット上では『シン・ゴジラ』と同じ長谷川博己を主演で前年に撮られた自身の怪獣映画『ラブ&ピース』が興収5300万円だったことから、「園が嫉妬のあまり中2病を発症させた」と園を批判するツイートが殺到した[6]。 ただし、インターネットメディアリテラは園による『君の名は。』『シン・ゴジラ』批判について、「まさに正論だと思うが、しかし、こうした意見はしょせん異端に過ぎない。」と賛意的な報道をした[6]。 護憲・SEALDS支持 自民党が2016年の参院選で改憲を現実のモノにしようとしているとして、2015年9月11日に安倍晋三内閣における特定秘密保護法・集団的自衛権行使容認への反対や護憲、「従来の政治的枠組みを越えたリベラル勢力の結集」を訴える『TAKE BACK DEMOCRACY(民主主義を取り戻せ)#本当に止める SEALDs 5時間SPECIAL!!!!!』に、磯部涼(司会)、SEALDs、中野晃一上智大学教授、日本学術会議の廣渡清吾前会長らと共に出演した[18]。 2016年12月に上記のジャパニーズアニメーションへの批判の際に、「評論家のための評論しやすい映画ばかり。狙ってんのかお互い癒着して。革命家も産めない肉体のない言葉、、乾いた言葉を。」「去年見たSEALDSの何倍も何倍も薄めた小さなセカイ系とやら。セカイ系の正体は地球上の規模じゃねえ。このセカイの小さな島国辺境の、空想されたせ・・か・・い・・やめろ。」とツイートしている[6]。 批判 宇野維正はキネマ旬報にて、2021年12月に園が映画監督を務めた「エッシャー通りの赤いポスト」について、「現実から浮遊したスモールワールドで若い女優が暴れ回り、反体制的なイメージと戯れる」という園子温自身のシグネチャー・モデルに回帰した作品で5段階中星1という完全否定的な評価をしている。園の帰属する「日本のサブカル村」についても演者も含んだ村内で互いに誉め合っている2010年以前と変わっておらず、園の作品は客観性の徹底的な欠如はずっとそのままであるとし、「ここまでの作家的増長の責任は、本人よりもそれを看過してきた業界にあるのではないか」と業界を含めた批判をした[19]。 園子温作品の著名なファン・友人 ファンであり友人である著名な者として、水道橋博士[20]や『映画秘宝』を創刊した映画評論家・コラムニストの町山智浩が知られる。町山は2009年のベスト10を選んだ際に、園の『愛のむきだし』を一位に選んだ。同年に日本で公開されたクリント・イーストウッド監督・主演『グラン・トリノ』を二位にして「『グラン・トリノ』は『愛のむき出し』を見るまで一位の作品」「どちらも(『グラン・トリノ』と『愛のむきだし』)「不在の聖母」を描いた作品。」と評した[21]。水道橋博士とは親交が深く[22]、お笑いライブを二人で開催したりしている[23]。水道橋博士は園子温を「映画監督として圧倒的に天才」と絶賛している[24]。他に園と親交が深い友人として、茂木健一郎、会田誠[25]、宮台真司がいる。宮台はあいちトリエンナーレの「表現の不自由展」に対する批判意見への反論に友人・園子温の作品を例にあげ、「そもそもアートは心に傷を付ける。心を回復させる娯楽とは違う」「こうした基本的なことでさえ、行政、政治家、そして市民までもが分かっていないことに驚きました」と開催を擁護している[26]。 2009年のキネマ旬報のオールタイムベストの日本映画編のアンケートにおいて、熊切和嘉は自身のベスト10に園の『紀子の食卓』を選んでいる。熊切は『紀子の食卓』を鑑賞した日の夜に興奮のあまり園に電話をし、「あの妹役(吉高由里子)って誰ですか!?」と直接聞いたと述べている[27]。 不祥事 2022年3月、『週刊文春』による性加害告発の流れが起きている中、日本人ハリウッド俳優で映画『硫黄島からの手紙』等に出演した松崎悠希が、Twitterにてアクターズヴィジョンのワークショップにおける園のセクハラ・性行為強要を告発。被害者は何十人もいるとしている[28]。告発後、アクターズヴィジョンは園のワークショップ映画第二弾に向けて行われる予定だったオーディションの中止を発表した[28]。 4月1日、園の制作プロダクション「シオンプロダクション」のホームページで謝罪コメントを掲載。「事実関係を整理して、改めて発表いたします」としている[29]。 4月4日、「週刊女性PRIME」が園の性加害を出演女優らが告発した記事を掲載。[30]。週刊女性PRIMEが園に電話取材を行ったところ性加害疑惑について否認。電話口を代わった女性から文書での質問を要求されたため対応したものの、期限までの回答はなかった[30]。 4月6日、「週刊女性PRIME」の報道を受けて園が謝罪文を発表。関係者や作品の視聴者にお騒がせしたことを謝罪し、監督として今後の在り方を見直したいと記した。一方で性加害の報道内容については事実と異なる点が多く、自分以外の関係者にも迷惑が掛かっていることを考慮し、法的措置をとる姿勢を示した[31]。その後、5月18日付で『週刊女性』を発行する主婦と生活社を相手取り、損害賠償や謝罪広告、ネット上の記事の削除を求める訴訟を東京地方裁判所に起こした[32]。 12月27日、主婦と生活社が『週刊女性』2022年4月5日発売号および4月12日発売号の記事と同一内容の「週刊女性PRIME」のインターネット上の記事を全文削除することを受け入れ、裁判上の和解により解決した[33][34]。 作品 映画監督作品 LOVE SONG(1984年、劇場未公開) 俺は園子温だ!(1985年、劇場未公開) 愛(1986年、劇場未公開) 男の花道(1986年、劇場未公開) 決戦!女子寮対男子寮(1988年、劇場未公開) 自転車吐息(1990年5月12日) 部屋 THE ROOM(1993年10月23日) BAD FILM(1995年当時未完、2012年完成。Hi-8撮影によるオリジナルビデオ。2015年1月6日DVD発売) 桂子ですけど(1997年2月8日) 男痕 -THE MAN-(1998年10月31日) 0cm4(パリコレクションバージョン)(1999年7月14日) うつしみ(1999年12月18日)[35] ある秘かなる壺たち(2000年2月7日)- 公開時のタイトルは「性戯の達人 女体壺さぐり」 風(2001年1月27日。製作は1998年。16mmフィルム作品) 父の日(2001年、劇場未公開) 自殺サークル(2002年3月9日) プロムナイト(2002年、未完) ノーパンツ・ガールズ 大人になったら(2005年11月12日。製作は2004年) 夢の中へ(2005年6月11日) Strange Circus 奇妙なサーカス(2005年12月24日) 紀子の食卓(2006年9月23日) HAZARD(2006年11月11日。製作は2002年) 気球クラブ、その後(2006年12月23日) エクステ(2007年2月17日) 愛のむきだし(2009年1月31日) Make the last wish(2008年、未完) ちゃんと伝える(2009年8月22日) 冷たい熱帯魚(2011年1月29日) 恋の罪(2011年11月12日) ヒミズ(2012年1月14日) 希望の国(2012年10月20日) 地獄でなぜ悪い(2013年9月28日) TOKYO TRIBE(2014年8月30日) 新宿スワン(2015年5月30日) ラブ&ピース(2015年6月27日) リアル鬼ごっこ(2015年7月11日) 映画 みんな! エスパーだよ!(2015年9月4日) MADLY(2016年4月14日) ひそひそ星(2016年5月14日) 新宿スワンII(2017年1月21日) アンチポルノ(2017年1月28日) クソ野郎と美しき世界「ピアニストを撃つな!」(2018年4月6日) 愛なき森で叫べ(2019年10月11日、Netflix) 緊急事態宣言「孤独な19時」(2020年8月28日、Amazon Prime Video) プリズナーズ・オブ・ゴーストランド(2021年10月8日、ハリウッドデビュー作品) エッシャー通りの赤いポスト(2021年12月25日) テレビドラマ 時効警察 第4話 (2006年2月3日) 「犯人の575は崖の上」 第6話 (2006年2月17日)「恋の時効は2月14日であるか否かはあなた次第」 帰ってきた時効警察 第3話 (2007年4月27日)「えっ!? 真犯人は霧山くん!?」 第6話 (2007年5月18日) 「青春に時効があるか否かは熊本さん次第!」 みんな!エスパーだよ! - 総合監督 第7話・番外編では自らもカメオ出演 第1話 (2013年4月12日) 「なんで僕に超能力だん?バス停の風、大作戦!」 第6話 (2013年5月24日) 「エスパー抗争勃発?縛られたあの娘を救え、大作戦!」 第7話 (2013年5月31日) 「禁断のコーヒー!?"セクシー女"大量生産を止めろ、大作戦!」 第10話 (2013年6月21日) 「(最終章・序)恋の罪!?モーニングコーヒーはあなたと!」 第11話 (2013年6月28日) 「(最終章・破)時は来た!善と悪の最終決戦…チームエスパー解散!?」 第12話 (2013年7月5日) 「(最終回・青春の夢)僕が世界を救うんだ!ワンワンワン大作戦!?」 番外編〜エスパー、都へ行く〜(2015年4月3日) ビデオ・オン・デマンド 東京ヴァンパイアホテル(2017年6月16日配信開始、Amazonプライム・ビデオ) 愛なき森で叫べ:Deep Cut(2020年、NetFlix) ミュージックビデオ Mail Me / 桃井はるこ (2000年) 書籍 『自殺サークル 完全版』(2002年4月 河出書房新社 / 2013年9月 河出文庫) 『夢の中へ』(2005年 幻冬舎) 『愛のむきだし』(2008年12月 小学館 / 2012年1月 小学館文庫) 『希望の国』(2012年9月 リトルモア) 『非道に生きる』(2012年10月 朝日出版社) 『けもの道を笑って歩け』(2013年9月 ぱる出版) 『毛深い闇』(2014年6月 河出書房新社) 『受け入れない』(2015年6月 中経出版) 受賞歴 映画賞 俺は園子温だ! ぴあフィルムフェスティバル入選 男の花道 ぴあフィルムフェスティバル入選 自転車吐息 第4回PFF(ぴあフィルムフェスティバル)スカラシップ作品 第41回ベルリン映画祭フォーラム部門正式出品 部屋 THE ROOM サンダンス映画祭 in Tokyo 審査員特別賞 自殺サークル 第7回ファンタジア国際映画祭(カナダ) 画期的映画部門観客賞・画期的映画賞審査員賞 StrangeCircus奇妙なサーカス 第56回ベルリン国際映画祭フォーラム部門 ベルリナー・ツァイトゥング紙・新聞読者審査賞 第10回ファンタジア国際映画祭(カナダ) グランプリ・最優秀主演女優賞(宮崎ますみ) 紀子の食卓 第40回カルロヴィ・ヴァリ国際映画祭 特別表彰 国際シネクラブ連盟(FICC)ドン・キホーテ賞 第10回プチョン国際ファンタスティック映画祭 観客賞・主演女優賞(吹石一恵) 第28回ヨコハマ映画祭 最優秀新人賞(吉高由里子) 気球クラブ、その後 第16回日本映画批評家大賞審査員特別監督賞 エクステ 第3回��ースティン・ファンタスティック映画祭 ホラー審査員賞 愛のむきだし 第59回ベルリン国際映画祭フォーラム部門 カリガリ賞・国際批評家連盟賞 第11回バルセロナ・アジア映画祭 観客賞 第13回ファンタジア国際映画祭(カナダ) 審査員特別賞・最優秀主演女優賞(満島ひかり)・観客賞(アジア映画部門金賞・革新的映画部門金賞) 第8回ニューヨーク・アジアンフィルムフェスティバル グランプリ 第13回プチョン国際ファンタスティック映画祭 NETPAC賞特別賞(満島ひかり、安藤サクラ) 第9回東京フィルメックス アニエスベー・アワード(観客賞) 第34回報知映画賞 最優秀新人女優賞(満島ひかり) 第64回毎日映画コンクール 監督賞・スポニチグランプリ新人賞(西島隆弘、満島ひかり) 第83回キネマ旬報ベスト・テン 助演女優賞(満島ひかり)・新人男優賞(西島隆弘) 第31回ヨコハマ映画祭 助演女優賞(安藤サクラ)・最優秀新人賞(満島ひかり) 第14回日本インターネット映画大賞 新人賞(満島ひかり) 冷たい熱帯魚 第67回ヴェネチア国際映画祭オリゾンティ・コンペティション部門正式出品 第43回シッチェス・カタロニア国際映画祭 カーサ・アジア最優秀作品賞 ファンタスティック・フェスト2010 ファンタスティック部門 長編部門脚本賞 第13回ドーヴィル・アジア映画祭 批評家賞 第15回ファンタジア国際映画祭(カナダ) 観客賞(アジア映画部門金賞) 第35回日本アカデミー賞 最優秀助演男優賞(でんでん) 第54回ブルーリボン賞 作品賞 第66回毎日映画コンクール 男優助演賞(でんでん) 第36回報知映画賞 作品賞・助演男優賞(でんでん) 第21回東京スポーツ大賞 作品賞・監督賞・助演男優賞(でんでん) 第85回キネマ旬報ベスト・テン 監督賞・助演男優賞(でんでん) 第33回ヨコハマ映画祭 監督賞・助演男優賞(でんでん) 第16回日本インターネット映画大賞 作品賞・監督賞・助演男優賞(でんでん) 恋の罪 第64回カンヌ国際映画祭監督週間正式出品 第44回シッチェス・カタロニア国際映画祭 カーサ・アジア最優秀作品賞 第85回キネマ旬報ベスト・テン 監督賞 第16回日本インターネット映画大賞 監督賞 ヒミズ 第68回ヴェネチア国際映画祭 マルチェロ・マストロヤンニ賞(染谷将太、二階堂ふみ) 第14回ドーヴィル・アジア映画祭 批評家賞 第30回ブリ��ッセル国際ファンタスティック映画祭オービットコンペティション部門 グランプリ 2012年映画芸術日本映画ワーストテン2位 希望の国 第37回トロント国際映画祭 NETPACアジア最優秀映画賞 第86回キネマ旬報ベスト・テン日本映画9位[36] 2012年映画芸術日本映画ワーストテン1位 地獄でなぜ悪い 第38回トロント国際映画祭ミッドナイト・マッドネス部門 観客賞 ファンタスティック・フェスト2013 ガットバスターコメディー部門 作品賞・監督賞 リアル鬼ごっこ 第19回ファンタジア国際映画祭 最優秀作品賞(シュバル・ノワール賞)/審査員特別賞/最優秀女優賞(トリンドル玲奈)[37] ひそひそ星 第40回トロント国際映画祭 NETPACアジア最優秀映画賞[38] 映画賞以外 GQ MEN OF THE YEAR 2014(2014年)[39] 出演 テレビ スタジオパークからこんにちは(2011年12月20日、NHK総合) 園子温ケーブルテレビ実験室(2013年4月 - 2013年9月、ケーブルテレビJCN) アウトデラックス(2013年8月22日、フジテレビ) 有吉ジャポン(2013年11月8日、TBS) 100秒博士アカデミー(2013年12月3日・10日、TBS) ブラマヨとゆかいな仲間たち アツアツっ!(2013年12月21日、テレビ朝日) さんまのまんま(2014年3月8日、関西テレビ) 言いにくいことをハッキリ言うTV(2014年3月31日、テレビ朝日系列) 踊る!さんま御殿!!(2014年4月15日、日本テレビ) 竹山ロックンロール(2014年5月10日・17日・24日、テレビ埼玉・千葉テレビ・tvk・サンテレビ) たかじんNOマネー(2014年5月17日、読売テレビ) 情熱大陸(2014年6月15日、TBS) ダウンタウンDX(2014年6月26日、読売テレビ) ゴロウ・デラックス(2014年7月17日、TBS) ニノさん(2014年8月3日・10日、日本テレビ) - 「だって男の子だもん」回 ゲスト キン肉マン THE LOST LEGEND(2021年10月8日 - 12月10日、WOWOW) - 本人 役 ラジオ 園子温のズバリ!ラジオ(2013年1月25日、ニッポン放送) スカパー!日曜シネマテーク 特別版(2014年5月5日、TOKYO FM) ドキュメンタリー映画 園子温という生きもの(大島新監督 2016年) 伝記 速水由紀子『悪魔のDNA 園子温』祥伝社、2013年 参考文献 東方出版『KAMINOGE』vol.64 家賃3部作 園子温監督による実際の事件をベースとした3シリーズ 冷たい熱帯魚 - 1993年に埼玉県熊谷市で発生した埼玉愛犬家連続殺人事件がベースとなっている映画である。 恋の罪 - 1997年に東京都で発生した東電OL殺人事件がベースとなっている映画である。 愛なき森で叫べ - 2002年から福岡県北九州市で発生した北九州監禁殺人事件がベースとなっている映画である。 関連項目 サブカル[19] Category:園子温の監督映画 日本の映画監督一覧 脚注 [脚注の使い方] ^ a b c “厳しいを通り越して異常!? 園子温の「犬神家の一族」みたいな実家とは”. AERA dot.. (2016年5月16日) 2020年7月29日閲覧。 ^ 園子温 12月公開映画に「脚本・山本孝之」でステルス復帰!妻・神楽坂恵も“偽名”は「事実」と認める FLASH ^ a b c “愛知)園子温監督の復帰作品、豊橋市でロケ”. 朝日新聞DIGITAL. (2019年8月12日) 2020年7月29日閲覧。 ^ a b c d e f g h i j k l m n o p とよかわ広報大使 - 園子温氏の紹介 - 豊川市公式HP ^ 『月刊漫画ガロ』(青林堂)1996年4月号 ^ a b c d “園子温が『シン・ゴジラ』『君の名は。』を罵倒!「金儲け映画ごときで3.11を安易に暗喩にしたてるな」 (2016年12月18日)”. エキサイトニュース. 2022年4月4日閲覧。 ^ a b https://sgttx-sp.mobile.tv-tokyo.co.jp/static/html/bangumi/esper/introduction.php テレビ東京 ^ “園子温監督、心筋梗塞で入院し手術、命に別条なし”. スポーツ報知 (報知新聞社). (2019年2月7日) 2019年2月7日閲覧。 ^ “園子温監督が退院「これからも作品をつくり続けます」 事務所通じコメント”. スポーツ報知 (報知新聞社). (2019年2月21日) 2019年2月21日閲覧。 ^ “園子温監督 心筋梗塞後、初の公の場で「1回死んでよみがえって来ました」”. デイリースポーツ online (株式会社デイリースポーツ). (2019年6月25日) 2019年6月25日閲覧。 ^ “映画『プリズナーズ・オブ・ゴーストランド』”. bitters.co.jp. 2022年2月7日閲覧。 ^ “映画『エッシャー通りの赤いポスト』オフィシャルサイト”. 映画『エッシャー通りの赤いポスト』オフィシャルサイト. 2022年2月7日閲覧。 ^ bw.asuka (2022年11月7日). “園子温の “ステルス復帰” に「セコすぎる」の声声声…神楽坂恵の言い分にも苦言”. Smart FLASH/スマフラ[光文社週刊誌]. 2022年11月8日閲覧。 ^ 『非道に生きる』(2012年10月 朝日出版社)13p-16p ^ http://www.tfm.co.jp/movie/index.php?itemid=79809&catid=1737 ^ https://web.archive.org/web/20140222062821/http://www.tfm.co.jp/movie/index.php?itemid=69985 ^ “園子温監督、過去には「糞ジャパアニメ、すべて死ね」ツイッターで暴言事件も | リアルライブ”. archive.ph (2022年4月9日). 2022年4月10日閲覧。 ^ “DOMMUNE PROGRAM INFORMATION 2015/09/01 (火)”. DOMMUNE. 2022年4月4日閲覧。 ^ a b “映画鑑賞記録サービス KINENOTE|キネマ旬報社”. www.kinenote.com. 2022年4月4日閲覧。 ^ “水道橋博士が語る、天才・園子温監督の生き様 | CINRA”. www.cinra.net. 2022年4月4日閲覧。 ^ 『映画秘宝』2010年3月号 ^ “水道橋博士、園子温監督のモノマネで「地獄」を体験”. ORICON NEWS. 2022年4月4日閲覧。 ^ Inc, Natasha. “園子温が芸人デビュー、水道橋博士とお笑いライブ開催”. お笑いナタリー. 2022年4月4日閲覧。 ^ “水道橋博士が語る、天才・園子温監督の生き様 | CINRA”. www.cinra.net. 2022年4月4日閲覧。 ^ “1億円突破!園子温監督『地獄でなぜ悪い』を茂木健一郎、会田誠、水道橋博士がヒットの秘密を分析!”. シネマトゥデイ. 2022年4月4日閲覧。 “大ヒットを記念するトークショーに園子温監督が登場。日ごろから親交の深い脳科学者・茂木健一郎氏、現代美術家・会田誠氏、お笑いタレントの水道橋博士とともに、ジョークと毒舌、ときには会場を煙に巻くような過激なトークを繰り広げた。” ^ “そもそもアートは誰かの心を傷つける。宮台真司さん 「生半可な覚悟で見に行けば不快になって当然です」”. ハフポスト (2019年12月30日). 2022年4月4日閲覧。 ^ 「キネマ旬報オールタイムベスト 映画遺産200」。2009。同書57pの熊切のアンケートより ^ a b “日本人ハリウッド俳優、園子温監督のセクハラ告発「知り合いは身体を要求された」被害者は何十人も?”. リアルライブ (リアルライブ). (2022年3月31日) 2022年3月31日閲覧。 ^ “性加害報道の園子温監督 制作プロが謝罪【全文】 11年に20歳下出演女優と結婚”. デイリースポーツ (デイリースポーツ). (2022年4月5日) 2022年4月5日閲覧。 ^ a b “園子温の性加害を出演女優らが告発!「主演にはだいたい手を出した」と豪語する大物監督の“卑劣な要求””. 週刊女性PRIME (主婦と生活社). (2022年4月4日) 2022年4月4日閲覧。 ^ “園子温監督、性加害疑惑報道を受け直筆謝罪文を発表「今後のあり方を見直したい」「事実と異なる点が多く…」法的措置とる姿勢も”. 中日スポーツ (中日新聞社). (2022年4月6日) 2022年4月6日閲覧。 ^ “園子温監督、週刊女性側を提訴 「性行為強要」の記事「事実異なる」”. 朝日新聞デジタル (2022年5月19日). 2022年8月9日閲覧。 ^ “園子温監督が「週刊女性」記事巡り出版社と和解 性行為強要の記事を削除”. 産経ニュース. 産経デジタル (2024年2月1日). 2024年2月1日閲覧。 ^ “園子温氏、“性加害疑惑”週刊誌訴訟で和解を報告「記事は全文削除されております」【コメント全文】”. ORICON NEWS. oricon ME (2024年2月1日). 2024年2月1日閲覧。 ^ “公式ホームページ” 2022年9月6日閲覧。 ^ “2012年・第86回キネマ旬報 ベスト・テン”. キネマ旬報社. 2018-08-07m閲覧。 ^ “トリンドル玲奈に最優秀女優賞!初主演『リアル鬼ごっこ』が作品賞含む3部門受賞の快挙!”. シネマトゥデイ (2015年8月6日). 2015年9月22日閲覧。 ^ “園子温監督が夫婦で作った『ひそひそ星』がトロントでNETPAC賞受賞!【第40回トロント国際映画祭】”. シアターガイド (2015年9月21日). 2015年9月24日閲覧。 ^ “GQ MEN OF THE YEAR 2014”. GQ JAPAN (2014年11月20日). 2014年11月21日閲覧。

園子温 - Wikipedia

2 notes

·

View notes

Text

2024年8月30日に発売予定の翻訳書

8月30日(火)には34点の翻訳書が発売予定です。そのうち14点がハーパーコリンズ・ジャパンからです。 なお、夏目漱石『それから』の英訳版を含みます。

テッド・ヒューズ詩集 カラス

テッド・ヒューズ/著 木村慧子/翻訳 山中章子/翻訳

小鳥遊書房

「カウボーイビバップ」のサウンドトラック

ローズ・ブリッジス/著 長尾莉紗/翻訳 小室敬幸/解説

DU BOOKS

アメリカを変えた夏 1927年

ビル・ブライソン/著 伊藤真/翻訳

白水社

禁書目録の歴史 : カトリック教会四百年の闘い

ロビン・ヴォウズ/著 標珠実/翻訳

白水社

脱成長と食と幸福

セルジュ・ラトゥーシュ/著 中野佳裕/翻訳

白水社

黄金の獅子は天使を望む

アマンダ・チネッリ/著 児玉みずうみ/翻訳

ハーパーコリンズ・ジャパン

裏切りのゆくえ

サラ・モーガン/著 木内重子/翻訳

ハーパーコリンズ・ジャパン

大富豪と遅すぎた奇跡

レベッカ・ウインターズ/著 宇丹貴代実/翻訳

ハーパーコリンズ・ジャパン

声なき王の秘密の世継ぎ

エイミー・ラッタン/著 松島なお子/翻訳

ハーパーコリンズ・ジャパン

カサノヴァの素顔

��ランダ・リー/著 片山真紀/翻訳

ハーパーコリンズ・ジャパン

十二カ月の恋人

ケイト・ウォーカー/著 織田みどり/翻訳

ハーパーコリンズ・ジャパン

愛を宿したウエイトレス

シャロン・ケンドリック/著 中村美穂/翻訳

ハーパーコリンズ・ジャパン

伯爵夫人の条件

ペニー・ジョーダン/著 井上京子/翻訳

ハーパーコリンズ・ジャパン

公爵の花嫁になれない家庭教師

エレノア・ウェブスター/著 深山ちひろ/翻訳

ハーパーコリンズ・ジャパン

ギリシア富豪と路上の白薔薇

リン・グレアム/著 漆原麗/翻訳

ハーパーコリンズ・ジャパン

嵐の夜が授けた愛し子

ナタリー・アンダーソン/著 飯塚あい/翻訳

ハーパーコリンズ・ジャパン

忘れられた婚約者

アニー・バロウズ/著 佐野晶/翻訳

ハーパーコリンズ・ジャパン

追いつめられて

シャーロット・ラム/著 堀田碧/翻訳

ハーパーコリンズ・ジャパン

禁じられた結婚

スーザン・フォックス/著 飯田冊子/翻訳

ハーパーコリンズ・ジャパン

桜の花のかがやき 上巻

稲見春男/翻訳

リフレ出版/東京図書出版

桜の花のかがやき 下巻

稲見春男/翻訳

リフレ出版/東京図書出版

疫禍動乱 世界トップクラスのワクチン学者が語る、Covid-19の陰謀・真実・未来

ポール・A・オフィット/著 ナショナル ジオグラフィック/編集 関谷冬華/翻訳

日経ナショナルジオグラフィック社

And Then

Soseki Natsume/著 Norma Moore Field/翻訳

チャールズ・イー・タトル出版

地球のためになる365のこと : 1日1つ持続可能(サステナブル)な暮らしへの ステップ

ジョージーナウィルソン=パウエル/著 吉田綾/監修・翻訳 上川典子/翻訳

東京書籍

エクスペリエンス・マインドセット

ティファニー・ボバ/著 高橋佳奈子/翻訳

日本能率協会マネジメントセンター

水文学〔原著第2版〕

Wilfried Brutsaert/著 杉田倫明/翻訳 筑波大学水文科学研究室/監修・翻訳

共立出版

マーシャの日記 その後 : 旧ソ連のユダヤ人差別

マーシャ・ロリニカイテ/著 清水陽子/翻訳

新日本出版社

肥満の科学 : ヒトはなぜ太るのか

リチャード・J・ジョンソン/著 中里京子/翻訳

NHK出版

サラゴサ手稿 下

ヤン・ポトツキ/著 工藤幸雄/翻訳

東京創元社

雪山書店と嘘つきな死体

アン・クレア/著 谷泰子/翻訳

東京創元社

ほん��うの名前は教えない

アシュリィ・エルストン/著 法村里絵/翻訳

東京創元社

ドキュメント民営刑務所 : 潜入記者の見た知られざる刑務所ビジネス

シェーン・バウアー/著 満園真木/翻訳

東京創元社

かぼちゃスープ

ヘレン・クーパー/著 せなあいこ/翻訳

好学社

皮はぐ者

ミシェル・ペイヴァー/著 さくまゆみこ/翻訳

評論社

0 notes

Text

思い出を振り返る

編集 | 削除

Tuesday 11 February 2014

2014年1月9日(木)夜10時4分、おかあさんが92歳で亡くなった。おかあさんは、自分の母のことではない。ハルオは、26歳の時人生のターニングポイントを迎えた。それはカメラマンになる修行を始める時だった。キーパーソンは、カナダ人のジョン。ジョンとの出会いは、ハルオが当時勤めていたカメラ量販店(24〜26歳)でのことで販売員(ハルオ)とお客(ジョン)の関係から始まった。そのジョンにカメラマンになりたいと伝えるとジョンはある女性を紹介してくれた。その女性は、ハルオが師事する事になったカメラマンGが手掛けていた雑誌の編集者をしていた。ハルオは、ジョンを介してその女性と会いまもなくカメラマンGを紹介してもらい彼の元で働きながら写真を学ぶことになった。

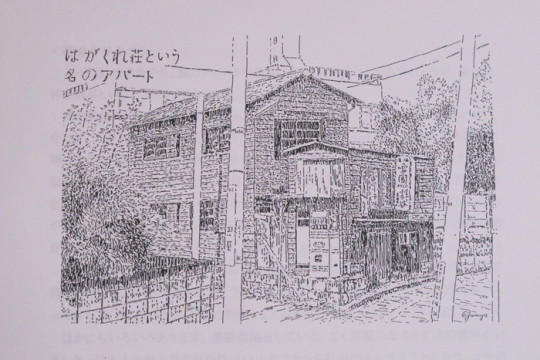

ハルオは、当時国分寺に住んでいた。カメラマンGの仕事場は中目黒にあった。一方ジョンは中目黒に近い下北沢のアパート「葉隠荘」に住んでいた。そのアパートは、いわゆる外人ハウスで管理人がいなくある意味無法地帯のアパートだった。そのアパートがあった敷地内におかあさんが営む一杯飲み屋「小料理 小千谷」があった。ハルオは、国分寺のアパートをキープしながら葉隠荘(3畳部屋)に移り住んだ。そしておかあさんと出会った。おかあさんは、当時70歳だった。1991年のことだ。「小千谷」とはおかあさんの生まれ故郷新潟県小千谷のことだ。「小千谷」カウンターに5席ほどの小さい飲み屋でおかあさんが一人で切り盛りしていた。メニューは、300円と600円のみ。瓶ビール(大瓶)500円。おかあさんは、自分のことを『昔はあばずれ、今は聖母マリア』と言った。そして『おかあさん』と呼んでと言われる。おかあさんは、外国人しかいない葉隠荘に日本人がやって来たことが嬉しかったのだろうかハルオとおかあさんはすぐに打ち解けて仲良くなった。「小千谷」は夕方から12時まで営業していたので仕事が遅くなった時でもお店は開いていてよくハルオはおかあさんに会いにお店に寄った。おかあさんは昔の下宿屋のおばちゃんみたいな存在だった。おかあさんは世田谷区に住まいがあり旦那さんと暮らしていたが葉隠荘にも1室部屋を持っていた。その部屋はジョンの部屋(6畳部屋)の隣りだった。ジョンもハルオも20代後半の血気盛んな時期で週末となればどこからともなく外国人たちがジョンの部屋に集まりテクノミュージック(後にトランス)を聞いて騒いだ。ボロアパートの葉隠荘だから音は筒抜けでおかあさんは最年長でテクノを聞いていたことになるだろうか。聞くだけならともかくその音はおかあさんには不快でよくジョンの部屋に来て『うるさいよ〜』と注意に来た。

「小千谷」には、常連のお客さんがたくさんいて当然おかあさんのファンでもあった。おかあさんが道で拾った鶏をカゴに入れて飼っていた時があった。そのカゴは「小千谷」の店先に置いてあってある日おかあさんはそのコメコと名付けた鶏を写真に撮っている女の子Aと出会う。そして「うちにも写真を勉強しているハルオ君という子がいるよ』と伝えハルオはその女の子と「小千谷」で会った。ハルオは、その女の子を気に入りやがて2人は付き合う様になった。おかあさんは愛のキューピッドをし他にもおかあさんがお客さんとお客さんの縁を取り持ち結婚までしたカップルがいた。ハルオには、18歳で上京して以来2番目に仲良くなったTという友人がいるがそのTも「小千谷」が気に入り常連になった。そのTもやはり常連だった女性と恋に落ちその縁は今でも続いている。

ハルオが葉隠荘にいた期間は3年間だったがその間に「小千谷」が30周年を迎えた。近くの北沢八幡宮の宴会場を借りて大勢の人が集まり盛大に開催された。おかあさんは、得意のかっぽれを踊った。おかあさんはハルオに葉隠荘の外観写真を撮ること依頼しその写真を使い記念テレフォンカードを作った。おかあさんが何かの病気になり病院に入院した。それは大したことではなかったが退院の日ハルオはおかあさんに頼まれて迎えに行った。当時ハルオは400ccのバイクに乗っていておかあさんをシートの後ろに乗せて葉隠荘まで連れ帰った。そのことは後々までもおかあさんの記憶に残っていて時折そのことを懐かしんでハルオに話した。

「小千谷」には焼き飯というメニューがあってとても美味しく量がありハルオはよく好んで食べた。他には、刺身や漬け物、焼き魚等のメニューがあった。時折ハルオが朝仕事に出掛けると葉隠荘の入り���におかあさんからハルオに宛てたメモがありお店で残ったメニューの焼き飯やおにぎり、惣菜、を詰めてハルオに弁当を持たせてくれた。おかあさんは"お母さん"だった。ハルオは、バイクで交通事故に遭い肩甲骨と鎖骨を折って入院したことがあった。その際にはハルオの母も看病にやって来たのでハルオの母とおかあさんは顔を合わせている。その後年賀状のやり取りも続く。

ハルオが葉隠荘に住んで約3年後葉隠荘が取り壊しになる話が進められていた。丁度ハルオはカメラマン修行も終えた頃で立退料を大家の代理から30万円貰って早々に羽根木公園の近くのアパートに引っ越しをした。その後も暫く葉隠荘も「小千谷」もそのまま健在だったが遂に取り壊しをする時がやって来た。おかあさんが75歳前後のことだろうと思う。ハルオは、葉隠荘が取り壊される日、ドキュメント写真を撮った。その後まだ元気だったおかあさんは世田谷区上町駅近くの商店街に「小千谷パート2」を開店させた。ハルオは、定期的におかあさんに会いに行った。さてその店が何年続いたか?2〜3年?ハルオには記憶にない。下北沢という好条件にあった時に比べ上町ではお客さんが少なくなっていた。それでもおかあさんはお店を続けたかったんだと思う。

おかあさんは、水泳を好んで良くプールに出掛けていた。『ハルオ君、今度私が泳いでいるところを撮って』とおかあさんに言われたことがあったが実現には至らなかった。『小千谷パート2』が終りかけた頃、おかあさんは、自分史を書いた。その文章を常連のお客さんたちが小冊子に纏めた。その中にハルオについての話を書いてくれた。

2006年、ハルオは、写真展「十人十ゑろ」を開催した。しばらくおかあさんとは会っていなかったがおかあさんに写真展の話をすると行きたいと言ってくれた。しかしおかあさんは足が悪くなっていて自力では来れない。ハルオは、タクシーをチャーターしておかあさんの送迎をした。「十人十ゑろ」は10人の女性の素肌(殆どがヌード)をキャンピングテントの中で撮影した作品だった。その後おかあさんとのやり取りは年賀状や時折の電話で続いて行った。

2008年、ハルオは25年間住み慣れた東京から静岡に引っ越しをした。この年の前後(記憶が乏しい)におかあさんに会いに行った。場所は下北沢から近い世田谷区の淡島通り付近の喫茶店。おかあさんの住まいは一戸建だったがとても小さく人を迎い入れるには難があった。おかあさんの足は更に悪くなっていた。その時は、ハルオはおかあさんがキューピッドをして付き合うことになった女の子Aと行った。Aとのお付き合いは半年も続かなかった。しかし元々Aはカメラマンになりたかった女の子でハルオに触発されてか付き合っている頃から写真学校の夜間部に通い晴れてカメラマンになっていた。ハルオとAは、友達として連絡を取り合っていたのでいい機会と一緒におかあさんに会いに行ったのだった。ハルオは、写真を撮って後でおかあさんにその写真を額に入れて贈った。おかあさんはその後世田谷の住まいをそのままにして小千谷に近い新潟県長岡市に身を寄せた。始めはおかあさんだけ��その後旦那さんも。

2011年、おかあさんからハルオに手紙が届いた。その日は偶然にもハルオの誕生日だった。手紙が入った封筒には、現金2万円と写真も入っていた。その時何故現金が入っていたのか分らずハルオは、誕生日プレゼントだと勝手に思った。(しかしそれは後で気付いたが新潟までの往復の交通費だった。)そして写真だがそれが驚いたことにおかあさんのヌード写真だった。おかあさんが50〜60歳位の頃の温泉の露天風呂に入っている写真で下半身はタオルで隠れていて上半身は裸で乳首は見えそうで見えてはいなかった。手紙に『ハルオ君の個展か何かに出せるんじゃないかと勝手に考えました。自分のうぬぼれかも知れないけどそんな風に役立てて下さい。お願いします』とあった。随分大胆だなとハルオは驚いた。ハルオは、この時以前プールの写真を撮ってとリクエストされたことを思い出した。

手紙を貰った後中々新潟までおかあさんに会いには行けなかった。 ハルオは、それがはがくゆく気になっていたのでおかあさんに会いに行く決意をする。 おかあさんに貰った交通費2万円を使い時がやって来たのだ。

2013年春、 その旨をおかあさんに伝えようと身を寄せていた新潟県長岡市のお宅に電話すると旦那さんが危ないからまたの機会にして欲しいと言われ延期した。おかあさんには2人のお子さんがいて長女さんは大阪に住んでいて息子さんはすでに亡くなっていた。その息子さんの奥さんがおかあさんと旦那さんの世話をしていたのだ。間もなく旦那さんは亡くなられた。そして10月の始め、おかあさんに会いに静岡から車で出掛けた。久しぶりに会ったおかあさんは、すでにガンに侵されていた。部屋の中で2時間ほど話した。写真も撮った。しかしおかあさんの笑顔は撮れなかった。おかあさんは、長年の伴侶だった旦那さんが亡くなり生きることよりも死ぬことを願っている様に見えた。ハルオは、おかあさんと別れた後おかあさんの勧めで小千谷にも寄って来た。おかあさんの実家は小千谷駅近くにあった。甥っ子さんが寿司屋を経営し、その同じ通りにおかあさんの幼馴染みが住む金物屋があって両方訪ねた。幼馴染みの方はご健在で写真も撮ることが出来た。

『おかあさん、これから手紙を定期的に送っていい?』そうハルオはおかあさんに尋ねると承知してくれたのでその後迷惑にならない様に気を使いながら手紙(葉書)を送った。しかしおかあさんはそれから3ヶ月後に帰らぬ人になってしまった。

おかあさんのご冥福を心からお祈り致します。 長い間本当にありがとうございました。 安らかにお眠り下さいね。

2014年2月21日(金) ハルオ

0 notes

Text

2023年11月25日の記事一覧

2023年11月25日の記事一覧 http://dailyfeed.jp/feed/23663/2023-11-25 (全 23 件) 1. Sonar Pocket - あなたのうた 2. Sonar Pocket - 100年先まで愛します。 3. Sonar Pocket - 365日のラブストーリー。 4. Sonar Pocket - 好きだよ。〜100回の後��〜 5. Sonar Pocket - GIRIGIRI 6. 尾崎裕哉 - Glory Days 7. Eripiyo (CV:Fairouz Ai) - ♡桃色片想い♡ - Special ED ver. 8. Kotori - 秘密 9. 千住明 - 新・ドキュメント 太平洋戦争 - Main Theme Ver. A 10. 千住明 - Family Love 11. 千住明 - VIVANT 12. 千住明 - 日曜美術館 2009 13. 千住明 - Father's Land 14. 上妻宏光 - 風林火山 ~月冴ゆ夜~ 15. 千住明 - 「人生の隙間」 - 恋する気持ち 16. 千住明 - Crime and Punishment 17. 千住明 - Lullaby of Resembool 18. エドヴァルド・グリーグ - Grieg: Old Norwegian Romance with Variations, Op. 51: XIX. Andante molto tranquillo (Orchestral Version) 19. HimeHina - ヒビカセ 20. T-Pistonz+KMC - マジで感謝! 21. CHERRYBLOSSOM - DIVE TO WORLD 22. Tayori - 風のたより 23. 河野マリナ - たからもの via 複数のRSSをまとめるのデイリーフィード - DailyFeed http://dailyfeed.jp/feed/23663 November 26, 2023 at 05:00AM

0 notes

Text

「これ見た?」

って仲の良い友人からなんでもない日に連絡が来た真っ昼間。「アイナに見て欲しい」その思いの吐露になんだか嬉しくなって、なんだろうと覗いた吹き出しの文章に送付されてたタイトルはもう既に見覚えのある作品で。単純に好みが似てるんだよなあ。そんな小さな幸せも一緒に咀嚼しながら舌で転がして味を噛み締めつつ、目に入るその作品名「モアザンワーズ」私は原作のファンで、その後に映像化されるのを知って。正直、よくある話で原作漫画が好きなあまり実写化を観るつもりはなかったんだけど、その可愛い友人からのゴリ押しということもあり。いざ観たら2日、3日で全部一気見のコンプリートするっていうね。食わず嫌いはほんとダメだな、って思った。まず、ドラマの魅せ方がめちゃくちゃに憎い。全くの素人が言えることじゃないのは分かってますが、ワンカットで撮影されてるシーンが多くて実際に登場人物の日常をリアルタイムで観察してるような、そんな感覚。言わばドキュメントを観ているようで。胸が苦しくなるようなシーンや、どこにもぶつけようがない痛いくらいの感情がストレートに心に突き刺さって。ただただ圧巻。もう観て、としか言いようがないんだけど。観た人にしか分かんないよこの気持ちは。で、何より衝撃的だったのは作品にEXITの兼近さんが出てるんですが、それがまた。あんな声色出せるんだってかなり意表を突かれた。最初の登場シーン、本当に誰だか分かんなかったくらいに。結構内容的には重くて、だから好みは別れるかも知れないけど、近い作品で言うと大倉さんの「窮鼠はチーズの夢をみる」かな。あれも凄く、凄くすき。海辺のシーンでの成田さんのセリフは圧巻だった。"好きってその人だけが例外になる"。もうまさにそれだ、っていう好きとは、の模範解答。恋愛における"人を好きになるということ"に対しての多幸感と惰性が入り交じった正解みたいな言葉なのに、別れを決意した最後の台詞なのがもう、ギュッとなるよ。愛しくて狂おしい。

ぜひ、興味のある方は二作品見てみて下さい。アイナの推しです。

0 notes

Text

2019年4月5月6月7月読んだ本

「新潮日本文学1森鴎外集」 「新潮日本文学6谷崎潤一郎集」 「新潮日本文学8志賀直哉集」 「新潮日本文学10芥川龍之介集」 「新潮日本文学15川端康成集」 「新潮日本文学35太宰治集」 「新潮日本文学44井上靖集」 「新潮日本文学45三島由紀夫集」 「新潮日本文学46阿部公房集」 「新潮日本文学56遠藤周作集」 「新潮日本文学60司馬遼太郎集」 「新潮日本文学62石原慎太郎集」 「新潮日本文学64大江健三郎集」 「精神分析入門」フロイト 角川文庫 「ボォヴァリー夫人」フロベール 角川文庫 「笑いと忘却の書」ミラン・クンデラ 集英社 「プラトン的恋愛」金井美恵子 講談社 「モモ」ミヒャエル・エンデ 岩波少年文庫 「美徳の不幸」マルキ・ド・サド 角川文庫 「砂漠の惑星」スタニスワフ・レム ハヤカワ文庫SF 「金星応答なし」スタニスワフ・レム ハヤカワ部個SF 「エデン」スタニスワフ・レム ハヤカワ文庫SF 「声で読む日本の詩歌166おーいぽぽんた」編集委員 茨木のり子、大岡信、川崎洋、岸田衿子、谷川俊太郎 福音書店 「別冊ライトニングVol.185 デニムコンプリート」枻出版 「ユリイカ2017年2月臨時増刊号 総特集 矢野顕子」青土社 「みすず6月号」 「ちくま7月号」 「ミュージックマガジン7月号」 「ルーカス・クラナッハの飼い主のメキシコ旅行」山本容子 徳間書店」 「ルーカス・クラナッハの飼い主は旅行が好き」山本容子 徳間書店 「英語の壁」マーク・ピーターセン 文春新書 「常識の世界地図」21世紀研究会 文春新書 「ナショナリズムの克服」姜尚中、森巣博 集英社新書 「物語ラテンアメリカの歴史」増田義郎 中公新書 「自然再生」鷲谷いづみ 中公新書 「森と文明の物語」安田喜憲 ちくま新書 「おしごと年鑑2019」朝日新聞社 「おしごと年鑑2018」朝日新聞社 「おしごと年鑑2017」朝日新聞社 「第5回言の葉大賞言葉の力を感じるとき」京都柿書房 「言の葉大賞2018春号」言の葉協会 「言の葉大賞2017春号」言の葉協会 「クルアーンやさしい和訳」監訳者水谷周 国書刊行会 「イエス・キリスト」遠藤周作

��� 追記 「新潮日本文学3夏目漱石集」 「新潮日本文学6志賀直哉集」 「言の葉大賞2019春号」言の葉協会 「ドキュメント検察官」読売新聞社会部 中公新書 「ナノテクノロジーの世紀」餌取章男、菅沼定憲 ちくま新書 「二十歳の原点」高野悦子 新潮文庫 「花のノートルダム」ジャン・ジュネ 新潮文庫

4月から他の施設に移送になり中学の勉強を教えてもらってます。ここではあまり本が借りられませんが、勉強に専念します。

15 notes

·

View notes

Text

2019年8月18日(日)

立秋・末候は「蒙霧升降(ふかききりまとう)」

森や水辺に白く深い霧がたちこめる頃。朝夕のひんやりとした心地よい空気の中、深い霧が幻想的な風景をつくりだします。(暦生活)

前任校のセミナーハウスが信州・蓼科にあったので、子どもたちの小さい頃は毎年家族の夏休みを過ごしていた。高原の朝は確かに幻想的であったなぁ・・・と、近頃はやたら遠い目をすることが増えてしまった。

今朝の朝ご飯、昨晩の残りの「笹寿し」をかき玉汁と一緒にいただく。

尾瀬あきら「どうらく息子 18 (ビッグコミックス)」がやっと届く、これで全巻完結。いやぁ、なかなかの力作・佳作、すっかり予定が狂ったとは言え、今年の盆休みがとても充実したものとなった。

ツレアイは正真正銘の休日、アフリカン太鼓の練習に出かける。

息子たちのランチは素麺、私は牛飯@松屋。32個も届いたときはどうなることかと思ったが、昨晩長男に10個持たせたのでずいぶんと冷凍庫に余裕が出���た。葱と紅ショウガをトッピング、少し甘めなので七味で調整。

午後1時にホンダ五条店、定期点検。店内は冷房が効いているが、外は37度を超える猛暑。半年間洗車していないので、車もタイヤも見違えるほどにピッカピカ。

帰宅して録画番組視聴。

「京都人の密かな愉しみ Blue 修業中 祇園さんの来はる夏」

待望の第3弾!祇園祭の夏は恋の季節! さらに目が離せない、せつない京都青春群像!

陶芸家見習いの釉子役にあたらしく吉岡里帆を迎え、庭師見習いの幸太郎(林遣都)、板前見習いの甚(矢本悠馬)、パン職人見習いの葉菜(趣里)、農家見習いでワケありな影を持つ鋭二(毎熊克哉)、それぞれのひと夏を描く。幻想的な宵山(よいやま)、荘厳な山鉾(やまほこ)巡行でクライマックスを迎える祇園祭は、熱き青春の恋の舞台。番組では今年1150年の節目を迎える祭を完全ドキュメント。ドラマとドキュメンタリー、虚と実を行き来しながら、若者たちの愛と涙が祇園祭の熱気の中で交錯する。

昨晩はライブで観たが、改めて録画を観直す。祇園祭の説明が大変うまくできており、教材としても使用できる(全部は長いが)。おしむらくは、粽(ちまき)の説明の中に、「庶民将来子孫也」の解説が欲しかった。

今夜も家族揃って早めの夕飯、昨晩の料理の残りをアレンジ。

長男にいただいた「八潮杜氏」は鳥取県倉吉市の酒、本当に綺麗な仕上がりで平気で一気飲みできそうなほど。

録画番組視聴。

日本の話芸 桂吉弥 落語「くしゃみ講釈」

第398回NHK上方落語の会から桂吉弥さんの口演で落語「くしゃみ講釈」をお送りします(2019年7月4日(木)NHK大阪ホールで収録)。【あらすじ】後藤一山という講釈師に小町娘との仲を邪魔された男。なんとか仕返しをと考えていると、友だちが「後藤一山が講釈をやってる最中に、火鉢に胡椒の粉をくすべたら、くしゃみが出て講釈がやれなくなる」と教えた。件の男、八百屋へ胡椒(こしょう)の粉を買いに行くのだが…

同じNHKの収録ではあっても、「上方落語の会」ではなく「日本の話芸」枠で放送されるのは「全国区扱い」の証拠。結構なことである。

今週は完全休養日、明日からは普段のリズムに戻さなくては。

1 note

·

View note

Text

レッドホットジャム Vol.304 女優と飲み・・・そして泊まりSEX : 美咲恋 - 無料動画付き(サンプル動画)

レッドホットジャム Vol.304 女優と飲み・・・そして泊まりSEX : 美咲恋 - 無料動画付き(サンプル動画) スタジオ: レッドホットジャム,女優と飲み・・・そして泊まりSEX 時間: 120分 女優: 美咲恋 「最後なので思いっきり飲んでイキまくりたいです!」と語るのはちっちゃなボディに巨乳を持つ美咲恋ちゃん!なんと引退宣言ですっ!!最後の一本になってしまうかものこの作品ありのままの恋ちゃんが見れると~っておきの見逃せない一本ですっ!!! チャプター1ではデビュー当時の話、本音トークやプライベートの話。そして台本無し、演技無しでねっとりじっくり愛撫で始まる本気のイキまくりハメ撮りSEX! チャプター2では、美咲恋ちゃん!今まで本当にありがとう!恋ちゃんファンへの感謝を込めて最後に最高のアクメ!本気で求め合う男と女の本能のSEX。女優最後にふさわしい涙の引退ドキュメント!素直でま DVD・DVD販売サイト【DVD村】 DVD正規販売のDVD村です。動画ダウンロード$1.49!サンプル動画あり、ブルーレイ、DVDあり。

0 notes

Photo

「ムラカミロキ」映像上映

2/21(火)

東京 高円寺 Fourth Floor Ⅱ

超未来映像!VOL.10

open. 19:00 / start. 19:30 Adv. / Door. ¥2,000+1drink

●上映作品

監督:ムラカミロキ

「症例A -映画characterから見る殺人者への考察-」 6min 「character」35min

「人は言葉でしか現実を語れない、けれども言葉で現実は語れない」 別の所へ行ってしまった女。それを追い続け、自分なりの偏愛と恋愛を続ける男。

監督:野上亨介

「デ・クーニングは許せない!」20min

かつて描いた中途半端な絵画がずっと気になっていた‥‥途中放棄されたアクリル絵画を再開させ、完成させるプロセスを細かく追いながらも、さまざまな「リフレクション=反省」によって中断させながら描写をつづける様子を追った美学的ドキュメント。2023最新作品。

高円寺フォースセカンドにて拙作『character』とその関連作品『症例A』が約10年ぶりに同時上映されます。よろしくお願いします。

Fourth Floor Ⅱ second 〒166-0003 東京都杉並区高円寺南4-6-7 第5日東ビル B1 Twitter: @kouenji4th https://twitter.com/kouenji4th

https://fourthfloor.jp/

https://murafake.hatenablog.com/entry/2023/02/20/163126

0 notes

Text

【VS激ヤバママ】主役の座を奪わないで!非常識ママに困惑花嫁🧖♀️ / マイ・ドリーム・ウエディングドレス シーズン15

#ドレスデザイン研究室#アメリカ人#アメリカ文化#アメリカ生活#カップル#リアリティショー#リアリティ番組#ワーホリ#国際恋愛#外国人#恋愛ドキュメント#文化の違い#海外#海外ドラマ#海外生活#海外留学#留学#英語#英語勉強

0 notes

Text

#文芸賞 に関するニュース 全36件

文芸賞に沢大知さん - 佐賀新聞

文芸賞に沢大知さん 「眼球達磨式」 - 中日新聞

中公文芸賞に山本文緒さん - 日本経済新聞

山本文緒さんの『自転しながら公転する』が、第16回中央公論文芸賞を受賞しました! - PR TIMES

芥川・直木賞贈呈式 澤田瞳子さんら4氏が感慨と抱負 - 産経ニュース

第4回徳島新聞 阿波しらさぎ文学賞・審査評 - 徳島新聞

<今週の激推シネマ>「仮面ライダーバルカン&バルキリー」 「ゼロワン Others」シリーズ完結編 刃唯阿に仮面ライダー滅亡迅雷の破壊指令(MANTANWEB) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース

「内向の世代」代表する作家の一人、坂上弘さんが死去…「優しい碇泊地」で読売文学賞 - 読売新聞

芦田愛菜「大きな幸せも大切だけど…」日常の小さな幸せに共感(シネマトゥデイ) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース

第20回(2021年度)小林秀雄賞・新潮ドキュメント賞、受賞作品が決定しました - PR TIMES

島本理生が描く、コロナ禍で迎えたひと夏の物語。(ananweb) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース

傑作。見逃さないで。「本屋大賞」翻訳部門No.1作家の新刊 - ニフティニュース

島本理生が描く、コロナ禍で迎えたひと夏の物語。 - ananweb

【文芸時評】9月号 資本主義の矛盾と芸術 早稲田大学教授・石原千秋 - 産経ニュース

千葉雅也さんが語る「小説を書く人生」 2冊目は「オーバーヒート」 - 毎日新聞 - 毎日新聞

【書評】『貝に続く場所にて』石沢麻依著 大震災と現在つなぐ時空 - 産経ニュース

『岬のマヨイガ』新キャストに江原正士、桑島法子ら 公開前予告&場面写真公開も公開(クランクイン!) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース

『岬のマヨイガ』大竹しのぶ絶賛 超絶作画の本編映像“昔話シーン”解禁(クランクイン!) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース

全国高校生読書体験記コンクール作品募集 - 愛媛新聞

第3回「日本おいしい小説大賞」受賞作を、村崎なぎこ『百年厨房』に決定しました! - PR TIMES

第165回直木賞受賞の佐藤究さん、書くことで気づかされた「物語とは、敗れた者たちのためにあるんだ」(スポーツ報知) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース

小林秀雄賞に「音楽の危機」(時事通信) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース

『ONE DAY, 2050 / Sci-Fi Prototyping』 を『Sony Park展』にて8/31(火)から開催 - PR TIMES

一つの物語から生まれた、文楽と落語と直木賞。3つの芸が生み出す新しいコラボイベント - PR TIMES

【ユーザー投票で決める新しい賞】「次にくるライトノベル大賞」始動! 10月1日(金)13時から作品エントリー開始!:時事ドットコム - 時事通信

朝刊小説「かたばみ」連載を前に 木内昇 - 東京新聞

[レビュー]嫌韓と嫌日の二分法を超えて(ハンギョレ新聞) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース

インパクトのある強いタイトルで時流をうまく捉えた「文庫化」作品(レビュー)(Book Bang) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース

ロングセラーを読む 無言の棋士と豊穣な観戦記 川端康成著「名人」 - ライブドアニュース - livedoor

「殺人」がキーワード? 文芸書ランキングで存在感を示す、“どんでん返し”づくめの極上ミステリ(リアルサウンド) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース

村上春樹の小説『風の歌を聴け』『1973年のピンボール』、貴重な執筆秘話と自作朗読をラジオで披露!(TOKYO FM+) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース

坊っちゃんって実は“コミュ障”!? 現代を生きるヒントが満載の“書店仕込み”の名著ガイド - auone.jp

長身イケメン…!13歳のエリザベス王女が恋したフィリップ王子との出会い(婦人画報) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース

各界の読み巧者が唸った『謎ときサリンジャー ――「自殺」したのは誰なのか』 新潮選書からついに刊行!:時事ドットコム - 時事通信

ファンタジーならではの謎解きに注目!『聖女ヴィクトリアの考察』刊行記念 春間タツキインタビュー - カドブン

『かぐや様は告らせたい』続編が初登場首位!『孤狼の血』続編は4位スタート - シネマトゥデイ

文芸賞:受賞作ドットジェイピー

0 notes

Text

☆円盤、その他

※未取り込みの物は(未)記載あり

★7ORDER

・UNORDER

★Kis-My-Ft2 ※未取り込み多数の為お問い合わせください

LIVE

・Kis-My-Ftに逢えるde Show vol.3(本編)

・Everybody Go at 横浜アリーナ(本編)

・Kis-My-MiNT(本編、初���特典)

・SNOW DOMEの約束(本編、オフショット、Goodツアー)

・Kis-My-Journey(本編、初回特典、通常特典)

・KIS-MY-WORLD(本編、各WORLD、ドキュメント、ユニットドキュメント、アンコール、新春)

・ISECREAM(本編、密着、ソロドキュメンタリー、アンコール、ハプニング&名珍場面)

・MUSIC COLOSSEUM(本編、メイキング〜打上げ)

・Yummy(本編、アンコール、密着、7Yummy)

・FREE HUGS!(本編、ソロ密着、密着、ハプニング&名場面)

・To-y2(本編、ドキュメント、KIS-MY-TV)

シングル

・PICK IT UP

初回A(MV、MV字幕、メイキング、キスマイスポーツ、裏キスマツ荘、マルチアングル)

初回B(KIS-MY-TV)

・赤い果実

初回A(MV、MV字幕、MVダンス、MVダンス字幕、メイキング)

初回B(ゆるスポ、裏スナック)

・You&Me (HOMEレコーディング、ZERO)

・LOVE

初回A(MV、MV字幕、メイキング、ゆるスポ)

初回B(MV、MV字幕、メイキング、裏Yummy)

・君、僕。

初回A(MV、MV字幕、メイキング)

初回B(KIS-MY-PARTY)

・君を大好きだ

初回A(MV、MV字幕、メイキング、もしもシリーズ)

EXTRA盤(Extra Yummy!!)

・HANDS UP

初回B(永遠結び、永遠結び字幕、ルラルララ、インタビュー)

・Edge of Days

初回A(MV、MV字幕、メイキング)

初回B(MV、MV字幕、ゆるスポ、騙しているのは誰?)

・ENDLESS SUMMER

初回A(MV~メイキング)

初回B(KIS-MY-TV)

・Luv Bias

初回A(MV、メイキング)

初回B(KIS-MY-TV)

・Fear/SO BLUE(初回A、初回B、通常)

・Two as One(初回A、初回B、特別版)

アルバム

・Kis-My-1st

SHOP(あしあと)

・KIS-MY-WORLD

初回A(MV、ミッション、振付け、ユニットレコーディング)

SHOP(北山)

・ISECREAM

初回4(各Re:、ソロMV、6movies、Re:制作密着)

初回2(MV、メイキング、シェアハウス)

・MUSIC COLOSSEUM

初回A(MV、MV字幕、メイキング、KIS-MY-TV)

・Yummy!!

初回A(キスマイ語録、キスマツ荘後篇)

・FREE HUGS!

初回A(MV、MV字幕、MV Lip、MV Lip字幕、メイキング)

初回B(KIS-MY-TV)

・To-y2

初回A(MV、MV字幕、AFA、BNA)

初回B(KIS-MY-TV)

・BEST of Kis-My-Ft2 2011-2021(Blu-Ray)

★舞祭組

LIVE

・舞祭組村のわっと! 驚く! 第1笑(密着、SP企画)

シングル

・棚からぼたもち(MV、メイキング)

・てぃーてぃーてぃーてれって(MV、メイキング)

・やっちゃった(MV、メイキング)

・道しるべ

初回A(MV、メイキング)

初回B(合宿)

アルバム

・舞祭組の、わっ!

初回A(シングルMV、メドレーMV、メイキング)

初回B(100日ドキュメント)

★King & Prince

・1stコンサート(本編)

・2ndコンサート(本編)

★素顔

・8.8祭(本編、ドキュメント、ISLAND FES)

・ぷれぜんと(本編、メイキング)

・雪Man in the Show(本編、メイキング)

・関西Jr(本編、メイキング)

・CHANGE THE ERA -201ix-(本編、メイキング)

★JUMP

・1st(本編、メイキング)

・I/O(本編、メイキング)

★SixTONES

LIVE

・TrackONE-IMPACT(本編、ドキュメント、コメンタリー、Rough xxxxxxダイジェスト)

・OneST(本編、ドキュメント、コメンタリー)

・Feel da CITY(全Blu-Ray)

シングル

・Imitation Rain(初回、With)

・NAVIGATOR

・NEW ERA(初回、限定)

・僕が僕じゃないみたいだ(初回A、B)

・マスカラ(初回A、B)

・共鳴(初回A、B)

・わたし(初回A、B、マルチアングル)

アルバム

・1ST(初回A、B)

・CITY(初回A、B)

★関ジャニ∞

・十祭(本編)

・十五祭(本編)

・8UPPERS FEATURE MUSIC FILM / DIRECTOR’S GIFT(未)

★Sexy Zone

・2019PAGES(本編)

・サマパラ2016(佐藤、菊池)

・サマパラ2017(佐藤、菊池、中島)

★KAT-TUN

LIVE

・お客様は神サマー(未)

・海賊帆(DISC1、DISC2)

・UNION(本編)

・CAST(本編)

・IGNITE(本編、MC集)

シングル

・Roar(初回、FC限定)

・We Just Go Hard feat.AK-69/EUPHORIA(全形態)

★多数出演

・One!(本編)

・滝沢歌舞伎

2010(第一幕)

2012(第一幕、第二幕、特典ファミリー公演)

2014(第一幕、第二幕、ドキュメント)

2015(第一幕、第二幕、ドキュメント、シンガポールドキュメント)

2016(第一幕、第二幕、ドキュメント)

2018(第一幕、第二幕、ドキュメント、カンパニー、BBQ、千秋楽)

ZERO(第一幕、第二幕、ドキュメント)

・滝沢革命

2009(第一幕)

・滝沢演舞場(第一幕)

・銀河英雄伝説

撃墜王(未)

輝く星、闇を裂いて(本編、特典)

第三章 内乱(本編、特典、カーテンコール)

第四章 後篇 激突(本編、特典)

・○○な人の末路(月、海 ※特典含む)

・Twenty★Twenty

・SUMMARY2004(本編)

・PLAYZONE

2005(本編)

太陽からの手紙(本編、特典)

・キフシャム国の冒険

・DREAM BOY(DISC1、DISC2-1〜3)

・DREAM BOYS

2006 KAT-TUNVS関ジャニ∞(未)

2008 亀梨田中屋良(未)

2017 玉森宮田千賀(本編)

★ドラマ・映画

・BAD BOYS(ドラマ本編、ドラマメイキング、 劇場版)

・お兄ちゃんガチャ(本編)

・ごくせん3(本編)

・ごめんね青春(本編)

・メンズ高校(事前番組)

・スプラウト(本編)

・ゼロ一攫千金ゲーム(本編)

・バカレア(ドラマ本編、ドラマメイキング、劇場版本編、劇場版メイキング)

・一億円のさようなら(本編1-3話)

・少年たち劇場版(本編、メイキング、舞台挨拶)

・未満警察(本編)

・節約ロック(本編)

・簡単なお仕事(本編)

・花晴れ(本編)

・野郎組(本編)

・荒ぶる荒野(本編)

・HIGH and LAW(THEMOVIE、2ENDOFSKY、FINALMISSION、REDRAIN)

・グラスホッパー(本編)

・最後の約束(本編)

・午前0時、キスしに来てよ(本編)

・京都大奏行進曲

・foney(本編)

・忍ジャ二(本編、メイキング)

・俺スカ(本編、メイキング)

・仮面ティチャー(ドラマ)

・SHARK

・SHARK2(本編、特典)

・フリーター、家を買う(本編、特典 ※高比率)

・美男子ですね(本編、特典)

・黒崎くんのいいなり

・花より男子

・近キョリ恋愛

・DIVER(1〜5話)

・映画ごくせん(本編、特典)

0 notes

Text

『シチューションズ 「以後」をめぐって』

シチュエーションズ

1。百年の失語

「新潮」の四月号に、「震災はあなたの〈何〉を変えましたか? 震災後、あなたは〈何〉を読みましたか?」という特集が載っていた。総勢二十八名の作家が、編集部が投げ掛けた先の二つのアンケートに答えている。中でも印象的だったのは、「ワイルドサイドを歩け」というタイトルの付いた、町田康による回答の一節だ。

いま小説を書ける奴は小説家じゃないですよねぇ、と死んだ父に語りかけて小説を書いている。四月号と言いながらその実、三月に出て、そこに載る文章を一月に書いていること。その矛盾がいま露になってなにも言えない。

ここでは二つの問題提起がされている。「いま小説を書ける/書く」とは如何なることなのか、という、端的かつ直截な問い。それから「月刊」である文芸誌の制度的な慣習への違和感の表明。「いま露になってなにも言えない」と言うのだから、二つ目の問題は一つ目と実は繋がっている。読者の側からみれば、この三月に、四月号と記された誌面で、一月には書かれていた言葉を読んでいるという「矛盾」は、もちろん今に始まったことではないし、文芸誌だけのことでもない。だが、このささやかなタイム・パラドックスは、この企画が「100年保存大特集」と銘打たれていることによって、一挙に加速拡大することになるだろう。「100年」という数字は、或る途方も無さとリアリティとを併せ持っている。百年後の未来は、それほど遠くはなく、それほど近くもない。 なぜ「100年」なのか、という時間についての説明は、なぜか「新潮」には無いのだが、たとえば、アンケートに回答を寄せてもいる古川日出男が、十七人の作家・詩人の「3・11」をめぐるアンソロジー『それでも三���は、また』のために書き下ろした短篇「十六年後に泊まる」の中に、ひとつの答えを見つけることが出来るかもしれない。二〇一一年の五月、十六年目の結婚記念日に、作家は妻を伴って、約一年ぶりに福島の実家へと帰郷する。その経緯を綴ったエッセイ風の小品だが、小説の最後にふたりは東京に戻るべく、ホテルを出てタクシーに乗る。

僕はどんなタイミングで思い出してもよかったのだが、実際にはこのタイミングで、イギリスの科学誌『ネイチャー』になる論文が掲載されたとの報道を思い出した。福島第一原発の廃炉には数十年から一〇〇年かかる、と、その論文��指摘していた。たとえば三十年後か四十年後ならば、僕にも廃炉を見届けられるチャンスはあるだろう。妻にもあるだろう。しかし、一〇〇年後には? 僕は、自分はこの地上にはいないし、妻もいないし、この運転手もいないな、と感じた。いや、理解した。われわれは誰もいない。

この後一行で、小説は終わる。つまり「一〇〇年後」とは、ひとつには、たとえば「福島第一原発の廃炉」が完了するまでに要するかもしれない時間のことである。 私たちは、今から百年前に書かれた小説を、そこに書かれた言葉を読むことが出来る。もっとずっと昔に書かれた言葉だって読むことが出来る。だが、百年前に何かを書いていた人々は、百年後か、それ以上先の未来に、自分の言葉が誰かに読まれていることを、たとえそう望んでいたとしても、確信することは出来なかった。それは百年後には廃炉が成されているのかどうかを、そう願う人々の誰ひとりとして確かめることが出来ないのと同じである。 保坂和志は、新しいエッセイ集『魚は海の中で眠れるが鳥は空の中では眠れない』の中で、こんなことを書いている。

私は自分の本が一〇〇年後にも読まれているとは思っていない。一〇〇年後に読まれていると想像することができたら、幸福感か満足感を味わうことができるかもしれないが、私はそういう風には楽天家ではない。

いかにも保坂氏らしい、率直な発言だが、「しかしそれでは何故、なぜ自分は小説を書くのか?」と、すぐさま氏は続ける。

小説家が小説を書くのは、小説を書くという行為を通じて何かを考えたいからだ。そして、できるなら人間の考えるという営みに関わりたい。 ここで注意してほしいのだが、私は作品という形で残りたいと思っているのではなく、考えたり感じたり記憶したりするプロセスに小説を書くことで関わりたいと思っているのだ。

保坂氏が言っているのは、特に「いま」には限らない普遍的なことだろうが、作家たち、言葉の使い手たち、あるいは、言葉に限らない諸芸術表現の作り手たちの多くが、あれからの一年間を、一種の失語症に直面しつつ過ごし、今もなお、そこから完全には出てこられていない者もいる、という事実を鑑みると、「いま」こそ「考えたり感じたり記憶したりするプロセス」に立ち戻ってみること、そこからふたたび始めるしかないのではないか、とも思う。それは未来の他者に向けて、タイムカプセルに「保存」される言葉を、後悔抜きに紡ぎ出すためにも必要とされている。百年後の読者は、ことによると、いま以上に、失語への動揺と絶望を乗り越える術を求めているのかもしれないのだから。 ところで、もうひとつ押さえておかなくてはならないのは、町田康が韜晦まじりに記した「いま小説を書ける奴は小説家じゃないですよねぇ」に対して、それでも書いてしまった者はどうなのか、という問題である。それは、鈍感にも難なく書けてしまえた、ということなのか。失語症への共感が強化される場では、ともすればそれは短慮による仕業と解されかねない。ならば、失語の強迫と誘惑に抗い、勇気を奮ってようやく言葉を発した、ということならば赦されるのか。失った言葉を取り戻した者と、言葉を失わなかった者の差異は、何処にあるのか。あるいは、こう言ってしまってもいい。短慮で何が悪いのか? 高橋源一郎の『恋する原発』は、二〇一一年に書かれ出版された「純文学」のなかでも、もっとも倫理的な作品のひとつだった。無論、「3・11」のチャリティーAVを作ろうとする話だなんて、不謹慎という物議=ウケを狙った火事場泥棒的な無恥の所業であるという非難もあっただろう。各章が全部途中から日本語吹き替えミュージカル仕立てになるだなんて、幾らなんでも悪ノリが過ぎるという批判もあり得るだろう。軽挙妄動、正に短慮そのもの、あんなのは不誠実のフリをした誠実さのフリをした不誠実だよ、と。だが私はそうは思わない。あれは不誠実のフリをした誠実さのフリをした不誠実のフリをした(…)やはり紛れもない誠実さなのだ。言い換えればそれは、自分の紛れもない不誠実さを隠さない、ということでもある。重要なことは、高橋氏が「短慮」を怖れず、そこから逃げもしなかったということだ。私が感銘を受けたのは、演技でもいいから真面目にやってないと誰もまともに受け取らないだろう状況において、演技ではない不真面目を丸出しにすることでしか表現され得ない何かがあるのだということに、たぶんあの時点では『恋する原発』だけが意識的だったからである。 二〇一一年に高橋氏がツイッターに投稿した「つぶやき」に、同時期に書かれたエッセイや評論、小説などの断片を挟み込んだ本『「あの日」からぼくが考えている「正しさ」について』の「おわりに」に、高橋氏はこう書いている。

いつもの年より、ずっとたくさんの「ことば」を、ぼくは書いた(発した)。いつもなら書かないだろう、そんな「ことば」も、ずいぶんあった。 中には、いいものも、たいしてよくないものも、つまらないものもあるだろう。繰り返しや、混乱もあるだろう。でも、ぼくは、その「ことば」たちと一緒に、真剣に、なにかを探ろうとしたのだった。

若干いい子ぶってるように読めなくもない。だが、それでもやはり、ここには「失語」に抗する「ことば」の遣い手であるひとりの作家の姿がある。「ひとりの人間が、なんの準備もなく、ある事件に巻き込まれる。その様子を、正確に再現してみたかった」と高橋氏は記している。そしてそれは、書くこと、書き始めること、書いてしまうことによってしか試行されないのではないか。 失語が抱える問題は、わたしは言葉を失った、とは言えてしまうということである。これはいわゆる「表象不可能性」のパラドックスに似ている。「表象不可能なもの」は「表象不可能」として、実質的には表象されている。真正の「表象不可能」とは、けっしてそう呼ばれてはならないし、呼べもしないものなのだ。同様に、くだんの「震災」と「原発」によって惹き起こされた失語症もまた、そう表明し告白されることによってパラドキシカルな発話として機能し、発語を選んだ者を無意識に断罪する。そして、それはそれで無理もないことだとも思うのだ。だが、忘れられてはならないのは、わたしは言葉を失った、とさえ口に出来ない者たちへの想像力と、短慮の謗りを恐れず発語を選んだ者たちへの真っ当な理解である。そうではないか?

2。「後ろめたさ」と「みっともなさ」

映画『311』には、ドキュメンタリー作品としては些か例外的なことだが、監督として四人の名前がクレジットされている。森達也、綿井健陽、松林要樹、安岡卓治。森にかんしては説明は不要だろう。綿井は、アフガン、イラク、東ティモール、(津波被害の)パプアニューギニア等々を現地取材してきた国際派の映像ジャーナリスト。四名の中で最も若い松林は気鋭のドキュメンタリー映画作家。そして森の『A』『A2』、綿井の『Little Birdsーイラク戦火の家族たち』、松林の『花と兵隊』のプロデュースを務めたのが安井である。 二〇一一年三月二六日から三一日にかけて、彼らは一台の車に同乗し、東北へと向かった。岩手県陸前高田、大船渡、遠野市、宮城県仙台、石巻、東松島市、福島県三春、浪江、大熊町と廻り、四名が各々ビデオカメラでその一部始終を記録した。そうして残った五〇時間強の素材を、追って安井が編集し、一本の長篇ドキュメンタリー映画として完成したのが『311』である。だが四人とも、それぞれの動機によって、とにもかくにも「現認」するために行ってみよう、というだけで、当初は作品にするつもりなどなかったという。映画化へと至る顛末については、公開に合わせて刊行された四人の共著『311を撮る』に詳しい。 『311を撮る』の中でも、ロードショー公開に先んじて山形国際ドキュメンタリー映画祭で上映された際の観客からの激しい反応について触れられているが、確かにこの映画の評価は賛否両論が真っ二つに分かれるだろう。「震災」と「原発」をめぐっては、すでに夥しい数の映像作品が撮られているが、その中でも『311』は極めつけの問題作だと言える。その理由を安岡卓治は一言でこう述べる。「この映画は、被災地を取材しているが、主人公は取材した我々自身だ」。 作品にするつもりがなかったのだから当然と言えば当然かもしれないが、映画の冒頭、被災地へ出発してまもない頃の四人の言動は、まだどこか緊張感を欠いている。確かに『311』の「主人公」は、四人の監督自身である。だが、それとは別に、実はこの映画には前半と後半で、それぞれ「主役」が居る。前半の主役は「線量計」である。福島第一原発から約150kmに位置する東北自動車道で計ってみると、見る見るうちに数値は上昇していく。東京とは比較にならない、その上がりっぷりに驚きと戸惑いを隠せない彼らだが、それでもその言葉の端々には、びびりながらも面白がっているような雰囲気が窺える。「健康への影響は?」「直ちに?」「直ちに、ある��思います」という、当時何度も繰り返されていた枝野官房長官の言い草をもじったやりとりは、まだ軽口の次元を出ていない。しかし道中が進むにつれて、線量は飛躍的に上がっていく。線量計が発するピコピコという電子音がずっと聞こえている。防護服を買い、マスクとゴーグルで顔を覆った彼らは、福島第一原発を目指すが、8kmのあたりでタイヤがパンクしてしまい、敢えなく引き返すことになる。その修理の間も、ビニール袋に包まれた線量計は、ピコピコを発している。すでに数値は東京の百倍を超えている。 作戦(?)を練り直した彼らは、今度は津波被害に遭った地域を目指す。陸前高田で、あまりにも圧倒的な被害の甚大さに茫然とする四人。まだ地震から二週間ほどしか経っておらず、あちこちで行方不明者の懸命な捜索が続けられている。仙台で共同通信の多比良孝司記者と合流して、石巻の赤十字病院や避難所となった高等学校などを取材し、石巻市立大川小学校に辿り着く。まるで爆撃に遭った跡のような壊滅的な光景がひろがっている。ふと気づくと、四人の中でも森達也が画面に映し出されることが増えている。森が被災者に話しかけ、インタビューする様子を、別の者が撮影し、そのカメラのファインダーを、もうひとりが撮影していたりもする。だが、映画の後半の「主役」は、この過程で唐突に映し出される「豚の死骸」である。いつしか四人の暗黙の目標は、遺体を撮ることへと収斂していっている。なぜならば、どこに行っても、すでに遺体はすべて運び出された後であり、その不可解といえば不可解な事実への微妙な違和感が募っていったからだ。人間の遺体が撮れなかったので代わりに豚の映像を置いたのだと言えば、不謹慎と思われても仕方がないが、それでもおそらく間違いなく、確実に、しかも大量に存在していた筈であるのに、イメージとしては徹底して不在の「人間の死」を代補するものとして、無造作に土の上に横たわる「豚の死」は、編集段階で残されたのだと思われる。 『311』の賛否両論を二分する重大な出来事が起きるのは、この後である。青いビニールシートで覆われた、おそらくは遺体を運んでいる様子を、やや後方から撮影していた彼らは、その場に居た男性から突然、木片を投げつけられる。なぜ撮ろうとするのか、撮らないでくれ、どういうつもりなのだと詰め寄る男性に、森が抗弁する姿を、ドキュメンタリストとしてのあるべき態度だと捉えるか、何もそこまでやらなくても、流石にみっともないのではないかと思うかで、この作品への評価は真逆になる。実際、あまりにも後味の悪いラストであるという感想も、映画を観た者から多々寄せられたという。その中には、森たちと同じ、取材する立場の人間も居た。 ひとつ確実に言えることは、しかしこの後味の悪さは、安岡卓治が編集作業を通して発見し、四人の合意の上で、意図的に刻印されたものだということである。『311を撮る』は、四名が一章ずつを書き下ろした共著であり、内容的な擦り合わせや統一は敢て行なわなかったという。結果として、それぞれの考えや受け取り方の違いが鮮明に出ている。綿井健陽は、百戦錬磨のジャーナリストらしく冷静な熱意をもって取材に当たりながらも、過去に経巡ってきた戦場をも超える被災地の惨状に茫然とする。彼は遺体を撮ることに強く執着し、後になって自らの執着について省察を続ける。彼はその後も何度か別のチームで福島へと向かうことになるだろう。松林要樹は、映画祭や試写で浴びた批判について「褒められるよりけなされたほうが、どこか納得のゆく気持ちが起きる」と記している。「消化不良の感情はいまだにある。この生煮えの感覚をどう乗り越えていくのか」。彼は『311』の取材から東京に戻った四月一日の翌日、南相馬市に支援物資を届ける旧友の車に同乗し、ふたたび被災地に向かった。彼はそれから幾度も南相馬を訪ね、そこに生きる人々と触れ合いながら撮影を続け、やがて『相馬看花ーー第一部 奪われた土地の記憶』という一本の映画として完成させ、『311』と同じく山形国際ドキュメンタリー映画祭で上映するに至る(私はこの作品を未見だが、必ず観るつもりでいる)。プロデューサーであり編集者でもあるという、他の三人とは異なる立場を背負った安岡卓治は、何よりもまず、これを作品として完成させること、そして完成した映画を公開することにかんして、その是非について悩み続ける。その時、彼の頭を過ったのは、ジョナス・メカスの「われわれの欲しいのは血の色をした映画なのだ」という言葉だったという。彼は書いている。

映画『311』は、何もなしえなかった我々の無力さを描いている。ネガティブなスタートラインだと思う。それは、二〇一一年三月時点の我々の姿をはっきりと刻み込むことだ。この無念さを消したり、何かキレイごとで覆い隠したりはしない。

森達也は、あの日のあの時間、「ドキュメンタリー番組企画コンペティション」の審査会のため、六本木の高層ビルに居た。仕事は中止され、交通機関も動かないので、地震と津波が東北に齎した、今まさに齎しつつある悲劇を知らぬまま、居酒屋で泥酔した森は、夜になってから被害の規模を知って愕然とする。彼はそれから二週間近く、自宅に閉じこもってひたすらテレビを見続けた。他には何もせず、時には泣いたりしていた。だから綿井健陽から被災地への同行を求められた時も、最初は「無理だよ」と答えている。だが、森はその直後、自分から綿井に電話して「行く」と告げたのだった。

心変わりした理由は、自分でもよくわからない。このま家でテレビを観続けながらメソメソしていても仕方がないと思ったことは確かだ。(略)被災したわけではないし家族が津波で流されたわけではない。食べるものに困っているわけでもないし、寒さに凍える夜を過ごしているわけでもない。 つまり僕は非当事者なのだ。 ところが気分的には当事者になりかけている。最も悪いパターンだ。ならば現地に行くべきだと考えた。もちろん現地に行ったとしても、当事者になれるはずはない。でも非当事者には非当事者の役割がある。自分にも自分の役割がある。

森は完成した映画を「被災者たちを後景にしてセルフ・ドキュメントを撮るようなもの」と認めている。それは安岡がいう「我々の無力さを描く」ということでもある。無力な非当時者であるしかない自分は、そのままの存在として、被災地にカメラを向け、カメラを「反転」させて、無様でみっともない自らの姿を映し出す。善意の取材者を装い(と敢て書くが)、何とかして被災地に在る者たちから「悲劇」を聞き出そうと、それを無理にでもカメラに記録させようとする森の物腰は、ともすればトゥーマッチな露悪趣味のように見えなくもない。映画の中盤から、水を得た魚のように活躍し出す、このような森の態度は、大川小学校のシーンで、いわば負のクライマックスを迎えることになる。だが、森は自分の非道ぶりを、誰よりもよくわかった上で、そうしているのだ。彼はただ「自分の役割」に忠実たろうとしているだけだ。

自覚すること。自分は残酷な存在なんだと思い知ること。撮ったり取材することは鬼畜の所業なのだと認めること。後ろめたさを引きずること。

森は、英語で「Survivor's Guilt」と呼ばれる感情について書いている。それは、生き残った者、死ななかった者の罪の意識、後ろめたさのことだ。彼はアウシュヴィッツを生き延びた作家プリーモ・レーヴィの死に触れ、Survivor's Guiltを特権意識とパレスチナへの憎悪に転化させたイスラエルについて述べる。そして、大切なのは、「sens of guilt」を引きずること、引きずりながら前に進むことだ、と書く。 四人の監督の認識は、少しずつ、部分的にはかなり異なっている。だが、全員が認めているのは、『311』という映画が、「後ろめたさ」についての映画であるということだ。それは「非当事者」であるがゆえの感情である。だが、何をどうしたとしても「当事者」にはなれない事態というものが、この世界には存在している。だから出来ることと言えば、背負ってしまっ��「後ろめたさ」をけっして手放さず、それと向き合い、むしろ凝視するようにして、そしてそれでも何ごとかをやるつもりがあるのなら、ただやればいいだけだ。それはしかし、当事者ではありえないからこそ出来ることがある、などといった、やはり綺麗事というしかないような言い訳とは違う。そうではなく、それはあたかも鈍感であるかのような表情で、他人に晒け出されるのはもちろんのこと、自分自身にも翻って突き刺さってくるだろう、ある歴然とした、みっともなさに耐えることなのだ。 『311』は、どうしようもなくみっともないドキュメンタリー映画である。だが私は、こう言ってよければ、ある爽やかさを感じた。それは「後ろめたさ」が乗り越えられているからではなくて、まったく反対に、そこに「後ろめたさ」がくっきりと映っているから、四人の監督が、それぞれの「後ろめたさ」を大事に抱え持っていることが、正にその後味の良くない「みっともなさ」ゆえに、よくわかるからである。

3。「俺だって考えてる」

『魚は海の中で眠れるが鳥は空の中では眠れない』の「��えがき」で、保坂和志はこんなことを書いている。

この連載が終わりに近づいたところで三月十一日の地震と津波があった。福島第一原発の事故もあった。私は当然それについて書くことになるのだが、それはそんなに“当然”だったのだろうか? 私はあの地震のことも津波のことも原発のことも本当に書かないではいられなかったんだろうか、そのとき私の関心は他のほとんどの人と同じくそのことにしかなかったんだからそういう意味では当然なのだが、それでもやっぱりそのことが私の心のすべてを占めていたわけではないことを考えると、結局私はまわりの人というよりもむしろ私自身に向かって、 「俺だって考えてる」と、言い訳したりポーズを取ったりしていただけなんじゃないか。

「俺だって考えてる」と言いたいがためにだけ書かれたと思しき「ことば」は、間違いなく数多ある。むしろそれを言いたい相手が「まわりの人」ではなく「私自身」であるだけましではないかと思う。私はかなり早い時点から、多少とも社会的な発言を求められていると自認しているらしき連中による「俺だって考えてる」に辟易させられていた。何かを思うこと、何ごとかを考えるということと、それを他者に伝えること、公に発言することは、まったく別の次元にある。無論、外に出さなければ誰にもわからないわけだが、ひとは考えてもいない/思ってもいないことだって口に出せるし、書けてしまう。それに「俺だって考えてる」と誰かに思われたくて書かれるようなことは、保坂氏も言うように、大概は退屈である。だが時として、とりわけ非常時には、ひとは「退屈」を真摯さと取り違える。それで益を得る者も居る。 だから私は、長らく「震災」と「原発」にかんする発言に、たぶん人一倍警戒的であったし、シニカルでもあった。その種の求めは、ほぼ全て断った。私の目と耳には、多くのそうしたものは「俺だって考えてる」に翻訳されたし、だから自分がそうしても結局は「俺だって考えてる」になってしまうのではないか、と思っていたからである。この自分でも幾分神経過敏ではないかとも思える感覚は、いまも基本的には変わっていない。だが、多少の変化はある。 スガ秀実の『反原発の思想史』は、戦後の「反核=反原子力=反原発」の歴史を専らニッポンの左翼運動/思想史の視点から読み直すことで、従来の了解に野太い楔を打ち込む刺激的な一冊だが、全体の論旨からするとやや傍系に属する部分に、ごく短い和合亮一への言及がある。一九五四年に編まれた『死の灰詩集』に鮎川信夫が浴びせた痛烈な批判にかんして触れた箇所で、スガはいささか唐突に、こう書く。「在住地福島からツイッターによって発信され、詩集として刊行されている和合亮一の詩(『詩ノ黙礼』、『詩の礫』、『詩の邂逅』、いずれも二〇一一年)は、震災・原発事故以後の「国民感情」におもねっただけのものではないのか、どうか」。 「国民感情」というのは、鮎川信夫が、詩人の代表的団体である現代詩人会による「反核」の表明である筈の『死の灰詩集』が、執筆者の顔ぶれとしても、また本質的にも、大東亜戦争総力戦体制下における愛国的/戦争賛美的な「文学報告会編『辻詩集』の戦後版」だと喝破したこと、両者に共通するのは、その時々の「国民感情」におもねってみせる姿勢だとしたことに因っている。そしてスガはこう続ける。

和合の詩は、たとえば、宮沢賢治という東北出身の「国民的」詩人を頻繁に参照することで適当にソフィスティケートされており、適当に「つぶやき」であり適当に「叫び」である。「南相馬市を見捨てないで下さい」と言うことは、実際にそうであるか否かは問わず、「見捨てる」と言うはずもない、「国民感情」におもねっているのではないのか。そのソフィスティケーションは、震災直後から公共広告機構のCMでいやというほど流された、金子みすゞ程度のゆるいものである。そのゆるさが、おもねりの証明なのだ。

スガは和合の「ツイッター詩」を、あくまでも「詩」として、あるいは「詩集」として、つまり「作品」として評価し審判しているが、それは現実には、余震と放射線量に脅えながら毎日毎晩、携帯からきれぎれに発された「つぶやき」の集積である。もちろんそれらは和合自身によって明確に「詩」であると宣言された上で、ネット上に送り届けられたものではある。詩の言葉として客観的に読めば、そこに「ゆるさ」があることは確かだが、現代詩の中でもアバンギャルドな作風であった和合が、あのようなナイーブでストレートなフレーズの数々を書き付けざるを得なかったという事実が意味するものを、和合の「詩」の「以前」と「以後」の落差をこそ読むべきではないか。「南相馬市を見捨てないで下さい」という台詞に、「国民感情」は「見捨てる」と言うわけがない、と返すのは、あまりにも和合に酷ではないだろうか。絶対に見捨てられる可能性などないと、あの時点で和合に確信出来た筈がないのだから。 たとえば「以前」の和合亮一の「詩」とは、次のようなものである。

(「GO NO GO」、冒頭より「ゲームオーバー/リセット」まで) (「爆笑悶絶反転大龍」、冒頭より「驚天動地の現実に取り残される一行としての龍」まで)

二〇〇五年に刊行された和合の第四詩集『地球頭脳詩篇』の二篇から抜粋した。すこぶる「現代詩」らしい書法と言っていいだろう。和合はもともと、ヴァラエティに富んだ主題を、先行世代のさまざまな達成を踏まえた華麗なテクニックを駆使して作品化してきた。彼は「現代詩」の「現代詩らしさ」に、極めて敏感な詩人である。そんな彼が、二〇一一年三月十八日深夜の「ツイッター詩」では、こう書きつける。

あなたの街の駅は、壊れていませんか。時計はきちんと、今を指していますか。おやすみなさい。明けない夜は無いのです。旅立つ人、見送る人、迎える人、帰ってくつ人。行ってらっしゃい、おかえりなさい。おやすみなさい。僕の街に、駅を、返してください。(『詩の礫』)

これを前掲の諸作と同じ次元にある「詩」として読むならば、むろん明らかに弛緩している。それは間違いない。それに和合の振る舞いの内に、スガをして先の批判を綴らせるような部分がまったく無いとは、私も思わない。けれども、もっと重要なことは、かくのごとき「ツイッター詩」が、自分が過去に書いてきた「現代詩」とは較べるべくもない水準にあることを誰よりもよく知っている筈の和合自身が、それを敢て「詩」と呼んだ、ということなのではないか。それは「現代詩」としての純然たる価値判断とは別の、だが切実極まりない理由によって為されたことだ。「失語」に必死で抗するために、どうしても発さざるを得なかった言葉なのだ。これもまた「短慮」かもしれない。だが、和合は「これは詩ではない」と述べることだって出来たのだ。しかし彼はそうしなかった。このことの意味を考えなくてはならない。 ところで、スガ秀実は、こんなことも書いている。

アドルノは、「アウシュヴィッツ以降、詩を書くことは野蛮である」(『プリズメン』)という有名な言葉を残した。しかし、「福島」以降の「詩」の問題とは、おもねることのない野蛮な���を書くことなのである。そのような詩を書ける詩人は、今の日本において皆無に近いだろう。

「野蛮な詩」が必要とされているという指摘は、あまりにも正しい。「詩」に限らずとも、今こそ「野蛮」さが必要とされている。だが、その「野蛮」さとは、単純な意味で「国民感情」と逆立すれば、そう見えればいいわけではないだろう。「短慮」や「後ろめたさ」や「みっともなさ」だけではないのはもちろんのことだが、「俺だって考えてる」に陥らず、「失語」をも回避するためには、一見「野蛮」とは思えないような、新しい「野蛮」が要請されているのではないか。このことは今後、時間を掛けて考えていきたい。

4。「三月一一日」と「三分一一秒」

『反原発の思想史』の和合亮一への言及に続けて、スガ秀実は、「映画においても、似たような事態が発生している」と書き添えている。

『殯の森』で二〇〇七年のカンヌ国際映画祭グランプリを獲得したことで知られる映画監督の河瀬直美は、三月一一日の「福島」に際し、世界の著名な映画監督に三分一一秒の短篇を作ってもらい、それを集めてオムニバスの六〇分にして、被災地を巡回上映すると呼びかけた。この試みが愚劣なのは、まず何よりも、「三分一一秒」という言葉の無意味な美学化にある。

ここでもスガの言っていることは正しい。だが同時に、やはりどこか不十分であるとも感じる。私は河瀬直美企画のオムニバスは観ていないが、同じく「三分一一秒」の短篇映画四十二本から成る、仙台短篇映画祭映画制作プロジェクト作品『明日』を観ることが出来た。「ショートピース!仙台短篇映画祭」は、従来は短編映画の一般公募をメイン・プログラムとする映画祭だが、震災によって昨年度の開催が危ぶまれる中、発足十一年目にして、はじめてとなる映画制作に踏み切った。映画祭実行委員の菅原睦子が『明日』のパンフレットに寄せた文章は、「映画祭をやりたい。ただ、その思いだけだった」という一行から始まる。

そのとき久しぶりにスタッフが顔を合わせ、みんなで寄り添いながら確認したことは、「予算も会場もなくなったけれど、今年も映画祭をやりたい」、「できることなら、上映する映画を新たにつくってもらおう」ということだった。 映画をつくってもらうなんてことが、本当に頼めるのか。つくってもらうなら、どんな内容がいいのか。躊躇していた私を、4月7日、2度目の���きな地震が襲った。春の訪れとともにやっと回復の兆しを見せ始めた街から、再び電気が消えていく。そんな光景を目の当たりにし、私はどこか壊れてしまったのかもしれない。「つくってもらうぞ!」という勢いで、本当に勢いだけで、監督や制作に携わっている70人近い方々にメールを出した。 けれども、勢いでメールを出した元気は、翌日にはあっけなくしぼんでいた。映画をつくるなんてことを、こんな時に言っていいのか。能天気な発想ではなかったか。沿岸部の大変さや福島のことを考えると、あまりに考えなしの行動と映るのではないだろうか。やってしまったことに不安が跳ね返ってきて、一気に気持ちが悪くなってしまった。 そんなとき、ひとつ、ふたつと返信が届き始めた。「やりましょう」。何度も何度もメールを見た。小さなノートパソコンのモニターが、闇を照らす光のように思えた。

こうして四十一人の監督による四十二本の短編映画が完成した(ひとりだけ二本制作した者がいるのだ)。決まり事は二つだけ、テーマは「明日」、そして「三分一一秒」であること。当然のことながら内容は非常にヴァラエティに富んでいる。参加した監督も、塩田明彦、山下敦弘、篠原哲雄、鈴木卓爾、入江悠、瀬田なつき、真利子哲也、甲斐田祐輔、佐藤央、濱口竜介、堀江慶、内藤瑛亮、田中羊一、等々、若手から中堅まで注目の才能が揃っている。河瀬直美もいる。だが私がもっとも印象深かったのは、唯一、二本を監督している冨永昌敬の作品だった。 二つの「三分一一秒」は連作になっており、どちらも冨永監督が手を変え品を変えつつ継続しているシリーズ「シャーリー・テンプル・ジャポン」で主人公シャーリーを演じている俳優(福津屋兼蔵)が映画監督に扮している。最初の『妻、一瞬の帰還』は、監督が病院から退院してきた妻を迎えに行くと、どうやら嫉妬心のあまり精神に異常を来していたらしい彼女はすぐさま自分が入院中の夫に疑いの目を向けて錯乱し、そのまま自ら「病院」へと引き返す。『武闘派野郎』は、その翌日の話である。前日の妻の台詞の中で語られていた若い女性(妻の前夫の妹)が男友達を連れて監督の家を訪ねてくる。単細胞丸出しの男友達は映画に出たいと言って初対面の監督に不躾な質問を浴びせ続けたあげく、腕相撲で勝負しようと挑みかかる。 何しろ「三分一一秒」しかないので、どうしてもコントみたいになってしまうし、実際かなり笑えるのだが、しかしよく考えてみると、かなり巧妙に出来ていることがわかる。二本立てなのは、一本目の翌日が二本目ということで、これによって「明日」というテーマをクリアしたということだろう。人を食っているといえばそれはそうだが、企画を逆手に取った、冨永昌敬らしい発想だと思う。また映画のラストは二本とも、家に居候している友人の「何かあったの?」という問いかけに対して、監督が「何でもない」とぶっきらぼうに答えるというものである。ではこの友人はどこから来たのか? ひょっとすると被災地かもしれない。そう考えられる証拠は映画のどこにもないのだが、しかしこの二本が『明日』というオムニバス映画の一部であるということが、観客にそのような想像力を働かせることを許している。 じつは先ほどの菅原氏の文章の中で、彼女に『明日』の製作を決意させたのは、冨永昌敬であったことが明かされている。冨永監督の映画『パンドラの匣』のロケ地は南三陸町であり、彼は二〇一一年四月一日に同地を見舞った帰りに仙台へも立ち寄り、かねてより親交のあった映画祭のメンバーと再開した。引用部分冒頭の「そのとき」とは、冨永監督の来訪時のことを指している。『明日』のパンフに彼は「映画制作のこと」という文章を寄せているのだが、そのとき、彼は「企画上映やりましょう。みんなで短い映画を持ち寄れば大きなプログラムになりますよ」「どんなに忙しい監督だって5分や3分の短編だったら撮ってくれるでしょ」などと叫んだのだという。そこから、いつしか「三分一一秒」の短篇オムニバスという企画が立ち上がっていったということらしい。

だからこの企画は、不特定多数の被災者や被災地に向けて発案されたものではないと僕は思っている。ましてやこの未曾有の国難下の日本に救いをもたらすような殊勝な意志でも決してない。何よりも願うべくは仙台短篇映画祭の健全な開催なのであって、そのためならばと、多くの作り手たちが手製の小品を持ち寄ったというのが正確なところではないだろうか。(中略) その中身がどんな「3分11秒」であろうと、積み重ねれば「6分22秒」にも「9分33秒」にも「12分44秒」にもなる。いや、いずれ「3日11時間」くらいの大作にまで膨張するかもしれない(いったい何年後だろう?)。まあともかく、うずたかく積まれた小さな固い石の集まりが、やがて強固な防波堤となり、映画を愛するこの美しい町を人知れず囲んでしまうことを僕は夢想する。

真に感動的な文章だと思う。なぜ冨永作品だけ二本あるのか、という素朴な疑問への答えも、これで明らかだろう。もちろんそれは「三分一一秒」を「六分二二秒」に、そしてそれ以上に「膨張」させていき、遂には「強固な防波堤」を築くという「夢想」を実践的に示唆するために行なわれたことなのだ。ほとんど巫山戯ているとしか思えない内容の二本の「三分一一秒」によって、冨永昌敬は仙台の映画の友人たちの想いに応えようとしたのである。明日には「明日」が存在しているということ。無数の「三分一一秒」が「防波堤」にだって成り得ること。このふたつの事実を示すことによって。そう考えれば、監督と友人による「何かあったの?」「何でもない」の反復も、また別の意味を帯びてくるのではないか。 ここでようやっとスガの指摘に戻るが、ひとつ確実に言えるだろうことは、もしも「三分一一秒」という言葉の「無意味な美学化」と言える作業が為されているのだとしたら、それは「三月一一日」を「三分一一秒」に短絡的に変換することだけではなく、そうして現れることになった「三分一一秒」を殊更に問題化してみせることによって完遂されるのだということである。菅原睦子の文章には「三分一一秒」にかんする言及は一切ない。冨永昌敬が書いているように、それはいわば単なる思いつきでしかない。「三」と「一一」という数字=言葉には、何の意味もありはしない。もちろん「三月一一日」についての「三分一一秒」の映画というと、すぐに思い出されるのは、「九月一一日」をめぐって世界十一カ国の監督たちがそれぞれ「11分9秒1フレーム」の短篇を撮ったオムニバス映画『セプテンバー11』である。おそらく河瀬直美には、あの作品のことが頭にあっただろう。だが『明日』は違う。それはただ「どんなに忙しい監督だって5分や3分の短編だったら撮ってくれる」ということなのだ。四十二本の「三分一一秒」は、無意味ではあるが美学化されてはいない。そこには「三」と「一一」という数字=言葉によって悲劇をシンボライズするという意図は存在していない。それはただ、誰かに撮ってもらえたらと願う、未だ見ぬ映画へのささやかなきっかけとして差し出されているだけなのだ。 スガ秀実の言う「「三分一一秒」という言葉の無意味な美学化」は、その批判としての正当性、有効性を十分に認めた上で尚、それ自体も「美学的」であると私には思える。それは「三月一一日」から「三分一一秒」を抽出するという行為に対する趣味的価値判断であるからだ(「無意味」というのは言い換えれば、美しくない、醜い、ということだろう)。だが『明日』における「三分一一秒」は、要するに只の口実に過ぎない。四十一人の監督の誰ひとりとして「三分一一秒」に「意味」を感じてはいなかっただろう。けれども、この無意味で美しくはない「口実」がなければ、仙台短篇映画祭の菅原睦子は、依頼のメールを送ることは出来なかったのだ。

5。切り返しとオーバーラップ

『なみのおと』は、「仙台短篇映画祭」と同じく、せんだいメディアテークを拠点とする「3がつ11にちをわすれないためにセンター」の活動の一環として、東京藝術大学大学院映像研究科によって製作された長篇ドキュメンタリー映画である。ともに同大学院を修了した濱口竜介と酒井耕の二人は、二〇一一年七月から幾度か三陸沿岸部を訪ね、六つのインタビューを撮影した。この映画では(『311』とは対照的に)被災地の光景は、まったく映されない。津波の跡も瓦礫も原発も登場しない。二時間半近い上映時間のほとんどは、自らの被災体験を話す人々を捉えた映像である。昭和八年の三陸大津波を体験した老姉妹、気仙沼の消防団員たち、かけがえのない親友を喪った初老の女性、石巻市議会議員の男性、津波で家ごと流されたが九死に一生を得た夫婦、相馬市で働く若い姉妹。それぞれ数十分の長さを持った各シーンの間に車での移動のショットが挟み込まれる以外は、他の要素は一切ない、シンプルな佇まいの作品である。 この映画は「オーラル・ヒストリー(口述による歴史)」の試みであるとされている。「この“語り”は、実際は過去や未来のためという以上に、今まさに起こっている「復興」の活動そのものなのではないだろうか、という気がしています。それは、瓦礫をただの瓦礫にしないための、個人と共同体の歴史を取り返す作業であるからなのです」(「作者のことば」山形国際ドキュメンタリー映画祭・東日本大震災復興支援上映���ロジェクト「ともにあるCinema with Us」カタログ)。実際、全体としては淡々とした雰囲気を保ちながらも、だがしばしば抑えようとする感情が否応無しに溢れ出すこともあるインタビューイたちの話は、いずれも実感と今だ生々しい記憶によって語られているだけに、現在形の歴史性とでも呼ぶべき強度を備えている。 だが、それと同時に、この映画を観る誰もを少なからず戸惑わせることになるのは、インタビューの撮られ方である。通常のドキュメンタリー映画において、インタビュー場面は、基本的に長廻しで撮影するか、一連の語りを複数のカメラで撮影しておいて編集するという形が取られることが多い。だが、この映画では、まるで劇映画のように、いや、もっと精確に言うなら、まるで小津安二郎の映画のように、いわゆる「切り返し」が多用されているのである。 最初の老姉妹のシーンを例に説明しよう。インタビューイが複数居る場合、別々に撮影するか、横に並んでもらって話を聞くのが普通である。だが『なみのおと』では、二人は互いに向かい合って坐っている。つまり対話をしているように見えるのだが、にもかかわらず、二人をそれぞれ真正面から撮ったショットが細か��挟まるのである。だが二人の話は切れ目なしに続いている。対面する二者を正面から捉えた画面が交互に編集されることを「切り返し」という。これは劇映画においては特に珍しいことではないが、ドキュメンタリーでは奇妙な印象を与える。明らかにインタビューである筈なのに、あたかも緻密なカット割りが施されているように見えるからである。この奇妙さは、インタビューイが更に多い消防団員のシーンでは、より強調されることになる。また、インタビューイが一人しかいないシーンでは、聞き手を務めているらしき監督が対面して「切り返し」が行なわれている。 一体どのようにして、このような場面が撮られたのだろうか。推測の域を出ないが、おそらく各々のインタビューは二度(もしくはそれ以上)行なわれている。監督たちはまず普通にインタビューイに話を聞いて(二名以上の場合は個別にインタビューして)、その上で各シーンの構成をカット割りまで含めて或る程度準備してから、本番(?)の撮影に臨んだのだ。その際、インタビューイは、同じ体験談を二度以上することになるが、それゆえに個々の話は反芻され、整理されて、却ってリアリティを増しているのである。二名が対面するシーンでは、各々の真向かいからややずれた位置にカメラを据えて撮影したと思しきショットもあるが、しかし「切り返し」が引き絵になった時にはカメラは消えている。これは相当に計算して撮影していないと不可能なことである。 濱口竜介と酒井耕は、いずれも元々はフィクション映画を撮ってきた監督であり、『なみのおと』が初めてのドキュメンタリー作品である。「切り返し」という劇映画的手法の導入が意図的なものであることは明白だが、ではなぜ彼らはこのような(おそらくはかなり面倒な)方法をわざわざ取り入れたのだろうか。もちろん、まず第一に、人の顔を真正面から撮ることによって得られる美学的側面ということがあるだろう。この映画の感想をネットで幾つか読んでみたが、この点にかんする言及はやはり多かった。だが、表情をつぶさに映し出すということのみならば、ドキュメンタリーであれば「切り返し」を用いなくても出来ることである。だからむしろ、より重要なことは、カメラに、ではなく、生身の誰かに語りかける、誰かと語り合う、ということだったのではないか。インタビューはその本性上、問いと答えの応酬という形式を取る。だが問われる前から、インタビューイの内には、誰かに向けて語られるべき記憶の物語が潜在している。如何にしてそれを、出来る限りそれそのものに近い姿で掴み出すか。逆説的なようだが、劇映画的「切り返し」は、そのためにこそ召喚されたのだ。「ドキュメンタリーは嘘をつく」と言ったのは森達也だが、その反対側には「フィクションは現実を晒す」という真理が存在している。『なみのおと』における「切り返し」は、いうなればフィクションとドキュメンタリーとハイブリッドである。先ほど、インタビューは二度以上行なわれたのではないかという仮説を述べたが、だからといって一度目が本物であり、二度目以降は演技ということではない。そうではなく、一度目から多少は演技であり、二度目以降にも真実は宿っている。『なみのおと』では撮る側も撮られる側も、そのことに意識的にならざるを得ない。ただカメラを回して質問を口にするだけでは、或いはカメラの前で自由に会話してくださいと求めただけでは、どうしても露わにならないことがある。それは「切り返し」のようなあからさまな作為の介入、フィクション性の導入によってこそ、画面に現れてくるのである。 これと似た感覚を、『311』の監督のひとりである松林要樹の単独作品『相馬看花ーー第一部 奪われた土地の記憶』でも味わった。前回も触れておいたように、『311』のロケから東京の下宿に戻って間もない四月三日、松林は支援物資を届けるという友人の車に同伴して、ふたたび被災地に向かい、福島県南相馬市原町区を訪ねた。彼はそこで偶然に南相馬市議会議員の田中京子と知り合う。地震と津波による被害のみならず、福島第一原発から20キロ圏内に自宅がある為に避難所生活を余儀なくされている田中夫妻と南相馬市原町区江井地区の人々との交流は、思いがけない継続的な撮影へと松林監督を誘っていった。そうして一本の映画として出来上がったのが『相馬看花』である。 成立の経緯だけではなく、これはまさしく『311』の「続編」と呼ばれるべき作品である。『311』への「消化不良の感情」を隠そうとしていなかった松林監督が、自分なりの落とし前をつけようとした映画であると言っていい。田中氏の導きによって、震災と原発事故によって生活を根こそぎ損なわれた人たちとの幾つもの出会いがあり、彼は只管それをカメラに記録していく。それはやがて、この土地に深く刻印された、原子力発電所との、必ずしも望まれたわけではない共生の歴史=記憶を遡っていくことになる。「第一部」と題されているということは、当然「第二部」以降も予定されているのだろうし、事態は今現在も刻々と変化しているのだから、文字通りのドキュメントとしての役割を、この映画が担っていることは間違いない。だが私は、そればかりではなく、一編の「映画」として、『相馬看花』は紛れもない傑作であると思う。それは何よりもまず、この映画における「映像=イメージ」の複雑かつ繊細な用いられ方による。 『相馬看花』には、松林要樹が撮影したもの以外にも、複数の「映像=イメージ」が登場する。田中夫妻と親しくなった彼は、警戒区域への一時帰宅が認められた際に、居住者ではない自分は同行が許されないため、ビデオカメラを貸して撮ってきてもらうことにする。映画には田中氏の撮影による一時帰宅の一部始終が、ほぼそのまま取り入れられている。また、そのとき松林監督は、田中夫妻に自宅から一枚の写真を持ってきてくれるように頼む。それは原発から約15キロにある小高神社であげた夫妻の結婚式の記念写真である。まだ立ち入りが可能だった或る日、田中久治氏に桜を撮ってくれと言われて、その神社を訪れた折に想い出話を聞いたことがあったのだ。数十年も昔のモノクロ写真には、若かりし頃の田中夫妻と一緒に、すでに松林もよく知っている人達の姿が映っている。小高神社は、東京電力が原発の安全祈願を行なう所でもある。 結婚式の写真だけではなく、この映画には数枚の写真が画面に現れる。興味深いのは、それら写真の幾つかが、まず説明抜きにカットインやオーバーラップで提示されるということである。たとえば若き田中京子氏と子どもたちが写った写真は、最初に出てきた時には何であるかわからない。彼女の回想がその写真に記録された過去へと差し掛かると、ふたたび画面に写真がオーバーラップしてきて、ようやく観客はあれはこれだったのか、と納得することになるのだ。このようなカットバックならぬカットフォワードとでも呼ぶべき手法が、この映画では何度か使用されている。 もっとも印象的なのは、粂という老夫婦のエピソードである。足の不自由な妻のため、避難勧告が出てからも自宅に留まっていた二人を、田中氏と共に松林は訪ねる。水道も電気も止まった屋敷で、夫妻は炭で暖を取って生活していた。酒が足りないと話す粂氏に、次に来る時は一升瓶を持ってくると約束した松林は、ふたたび友人の写真家を伴って被災地を取材した折に、酒を土産に粂家を再訪する。粂氏は引退してから既に二十数年が経っているが、かつては福島第一原発の安全専任者として働いていた。帰りがけに写真家は夫妻を屋敷の軒先で撮影する。レンズに向かって穏やかに微笑む二人の背後に原発の鉄塔が見えている。それからまた暫く経って、粂夫妻は避難所に移っている。松林は写真を渡しに二人に逢いに行く。粂氏はとても喜んで、お返しだと言って自分のカメラで松林を撮る。だが現像されたその写真が画面に映し出されることはない。 このように『相馬看花』は、直截的なテーマとはまた別に、「映像=イメージ」と「見ること」をめぐる映画という側面を持っている。複数の古い写真や、作者とは異なる者による映像の意図的な挿入が、この映画に豊かな時空間的膨らみを与えている。それらはいずれも、いつかどこかで誰かが見た光景である。更には、素性がすぐにはわからないイメージのオーバーラップ/カットフォワードが、観客の「見ること」への意識を刺激する。そもそも題名からして「相馬で花を看る」という意味である。看ること。見ること。テーマとは別だと言ったが、しかし松林要樹にとっては、あの『311』の「続編」として、自分はいったい何を撮れるのか、撮るべきなのか、という現在進行形の内省と、南相馬の人々との親密なかかわりの中で、原発に蝕まれた土地の記憶=歴史への問題意識の深まりと共に、自然と導き出されてきたものであることも、また確かだろう。 『なみのおと』と『相馬看花』、二本の映画に共通しているのは、ドキュメントするためにこそフィクション��必要なのだ、という意識もしくは無意識である。「映画」に記録されているのは、常に既に嘗て「現在」であった「過去」であり、そうでしかない。だがそれが見られるのは常に「現在」である。だから「過去」を「現在」へと呼び戻すためには、その回帰に真の意味での切実さを与えるためには、何らかの仕掛けが要るのだ。それをフィクションと、ここでは呼んでいる。それは冨永昌敬の、一見したところ何とも不真面目な二本の「三分一一秒」に宿っていた誠実さとも響き合っている。そして私は、このあたりに「野蛮」へのヒントがあるような気がしているのだ。

6。算数・距離・測定

「群像」の五月号に掲載されていた大澤信亮の評論「出日本記」を読んで、あれこれ考えた。「言葉が出てこない。問いが定められない。何を考えても嘘になる。そういう状態が九ヶ月間続いた」という驚くほどに率直な「失語」の告白から、この文章は始まっている。

何が自分を立ち止まらせているのか、わかっている。未曾有の大災害という事件ではない。一人の他者だ。二〇一一年三月二十四日。福島の農家の方が自殺した。六十四歳の男性だった。三十年以上も有機農業を続けてきた人だった。そんな人が「もうだめだ」と自ら命を絶った。もう生きることが出来ないと。ここが出発点だと思った。 (中略)何かを書こうとすると、いつも男性のことが頭をよぎった。津波や地震で亡くなった方たちには、自然な同情も共感も抱けない私が、どうしてこの出来事にこうも囚われるのか。自殺と背中合わせの働くということ。そこに届く言葉が自分に言えるのか。そう考えてしまう。

このような述懐をナイーヴと取るか真摯と取るかは読み手によるだろうが、ここで自問されている「どうしてこの出来事にこうも囚われるのか」への答えは明らかだと思う。地震や津波は基本的には自然災害だが、農家の男性の自殺には間接的ではあれ下手人が居るからだ。撃つべき敵が特定されているからだ。だからここで言われているのは数万人の死者たちと一人の自殺者の対立ではない。ひとりの背後に無数の人々を見ているのである。だが敢てこのような、受け取り方によっては如何にも不謹慎な言い方を挑発的にしてみせることで、大澤氏は百二十枚に及ぶ自身の論考の発進力としている。だが同時にこういうことも言える。たとえば「東日本大震災の犠牲者は二万五千人。だが日本の毎年の自殺者は三万人」というような言表がある。この数字は正しいのだろう。しかし、このデータによって提示されているのは、数が多い方が相対的に深刻だということではもちろんない。当然のことである筈だが、私たちはしばしば、この点を見誤る。数が問題なのではない。数万人だろうが、たった一人だろうが、望まれざる死であったことには変わりない。二万五千よりも三万の方が多いという算数は、たとえ生真面目な心性に基づくものであったとしても、してはならない。世の中には、数えてはいけないことがあるのだ。 今回の地震は千年に一度の大地震だった。そういう出来事に対して普通の感覚だけで考えてはいけないと思った。千年に一度の出来事には、千年を超える思想だ。

こんなことを真っ直ぐに書き付けられるのが大澤信亮という批評家の個性であり、才能だとも思う。千年は「100年保存」の十倍、「あれから一年」の千倍である。無論こんな算数もしてはならない。ここで言われていることは、俺は「千年を超える思想」のつもりで書いてみせる、という個的な決意表明であって、それ以外ではない。だから私はひとりの読者として、その意気やよし、と思いつつ、この論考を読んだ。だが、その感想を述べるのは、ここでの目的ではない。千年と書いてあったから読む気になったわけでも、千年とあったのに読む気をなくさなかったのでもない。ただひとつ言っておきたいのは、次のようなことである。 震災後、百年後であれ、千年後であれ、自分が綺麗さっぱり居なくなってしまった後の「この世界」に向けて何事かを語るという仕草が、以前にも増して散見されるようになった。そしてそれらは多くの場合、或る種の「責任」の意識とワンセットで語られているよう���思う。しかし私は、こうなる以前から、そういった言説には微妙な違和感を禁じ得なかったのだ。それはまず第一に、百年後に向けて何かをすることと、「百年後に向けて何かをするべきだ」と語ることの間に横たわる断層が、どうしても気になってしまうからである。そこには欺瞞の萌芽がある。「自分が存在しなくなった未来」を云々したがる者ほど、実のところは「今」に強く拘泥し、責任感の披瀝の陰で、目先の利得に汲々としていることがあるのではないか。そして今度の出来事が、そのような者に都合の良い言質を与えたということなのではないか。私にはそう思える。断っておくが、大澤信亮がそうだというのではない。むしろ逆だ。「出日本記」を通読すれば誰にだってわかるように、大澤氏にはパフォーマティヴな戦略性がほとんどない。いや、戦略の有効性と限界を十二分に知悉した上で、敢て潔く毅然として勇ましくそれを捨ててみせている、というのが、彼の唯一のパフォーマンスと言うべきかもしれない。 先の引用のもう少し先で、大澤氏は平野啓一郎による「被災地への距離」と題された「被災地見学記」を取り上げ、批判している。自身の体験に照らして、平野氏の文章には、臭い、すなわち「潮の強烈な臭気と、瓦礫の下の死体の腐臭」の描写が存在していないことに触れ、「それは、主体に否応なく侵入してくる外部の経験を、氏の「書くこと」自体が遠ざけているからではないか」と大澤氏は述べる。

もし、書くということが「距離」を作るだけだとしたら、恐ろしいことだ。

「その距離は被災地と東京の距離以前に、作家と現実との距離のように思えた」。私は平野氏の文章を読んでいないので、この批判がどの程度当たっているのか、或いはまったくの言いがかりであったりするのかどうかは知らない。それよりも目に飛び込んできたのは「距離」の二文字である。 『震災とフィクションの“距離”』は、「2011年3月から9月の期間に15人の小説家が執筆し、期間限定で著作権を解除、転送自由のチャリティ作品として「早稲田文学」サイトで発表された16作品を一挙収録。並行して公開された英中韓3カ国語のバージョンと、執筆者たちによる対談・座談も同時収録(オビ文より)」された単行本である。参加している作家は、古川日出男(二編)、阿部和重、円城塔、福永信、芳川泰久、青木淳悟、松田青子、村田沙耶香、中村文則、木下古栗、中森明夫、牧田真有子、川上未映子、鹿島田真希、重松清の十六名。震災にかかわる小説アンソロジーとしては、古川、阿部、川上、重松の四人の執筆者が重なっている『それでも三月は、また』と並ぶものである。 個々の作品については、また後で触れることがあるかもしれないが、さしあたり私は、書名にもなっている座談会「震災と「フィクション」との「距離」」を、色々な意味で興味深く読んだ。「フィクション」には「言葉・日常・物語…」とルビが振られている。出席者は阿部和重、川上未映子、斎藤環、辛島デイヴィッド、市川真人。かなり長い鼎談で、さまざまな事が語られているのだが、たとえば「百年後」ということに対して、川上氏はこんな風に問うている。「たかだか三百キロ離れた福島のことを想像できなかったわけでしょう? 百年後のことを想像できる人がいると思う?」。

市川 それこそが、作家の責任なんじゃないのかな。百年後について、想像力を駆使して書けるじゃないですか、作家たちは。 川上 でも、想像力を駆使して書いたことは、結局、解決にはならないんじゃないですか。フィクションが寄り添うものだったり耐え難い現実の緩衝剤だったり、そういう役割はできても、そういう存在をつくることと、百年後の未来を想定していま現実的にどう振る舞うかを考えることは、似ていて違うことだと思うんです。

この座談会は二〇一一年六月三日に収録されたものなので、その後、意見が多少変わったことだってあり得るが、右のやりとりを経て、市川氏は、文芸評論家であり編集者の「読む者」としての立場から、関東大震災後の坪内逍遥の発言に批判的に言及し、今こそ「癒し」としての矮小な「私」性への逃避を是とすることのない「大きな作品」を読みたいのだと述べ、川上氏は「大きな話には大きな話にしか達成できないものがあって、小さいものには小さいものの役割がある」と躱しつつ、では「書く者」である自分は、小説によって何を成せるのか、という心境を具体的に語ってゆく。 大小はともかく、ここで「書くこと」と「読むこと」の両極から交叉的に測られているものが「距離」である。それは「作家と現実との距離」であり、出来事と「フィクション」を隔てる「距離」である。では、この「距離」は、果たして測定可能なのだろうか? 頑張れば踏破出来るのだろうか? もしも、書くということが「距離」を作るのだとしたら?

7。ベルリン・レクチャー

佐々木敦です。日本の、東京の、渋谷という街から参りました。 僕は三年前にも、ここでレクチャーをしたことがあります。そのときは日本の九〇年代以降のポップ・ミュージックについて、実際に音楽を掛けながら色々とお話しました。僕は複数の芸術・文化について文章を書いているのですが、しかし今日は、このイベントでただひとりの日本人スピーカーとして、やはり昨年の三月十一日以降の出来事にかんして語らないわけにはいかないだろうと思います。これから皆さんに幾つかの映像をお見せします。��ずれもおそらく海外ではまだあまり知られていない、日本の新しいクリエイターによる作品です。まず最初は、ドキュメンタリー映画作家松江哲明による長篇映画『トーキョードリフター』の予告編です。

(『トーキョードリフター』予告編、YouTubeによる上映)

この映画は、どういう作品かと言いますと、前野健太というシンガーソングライターが、昨年の五月の或る日の夕方から翌日の早朝にかけて、東京のあちこちを移動しながら、ギターで弾き語りをする、その模様をひたすら記録した、ただそれだけの、たった一晩のドキュメンタリー映画です。 実はこの作品は、以前に同じ組み合わせで作られた映画の続編ともいうべきものです。二〇〇九年の一月一日に、松江監督は、東京の吉祥寺という街を、前野健太がギターで弾き語りをしながら歩き続ける様子を、八〇分間ワンカットで撮影し、一本の映画として発表しました。『ライブテープ』という作品です。『トーキョードリフター』は、それと同じように、やはり前野さんが歌うだけの映画です。 松江監督は、日本で「セルフ・ドキュメンタリー」と呼ばれている、従来のドキュメンタリー映画が題材としてきた社会的、あるいは政治的な主題というよりも、自分や自分の周囲のささやかな事象にフォーカスして映画を撮る、ここ数年の新しいドキュメンタリー作家たちの潮流の中心人物といわれている人です。予告編の中で松江さんが話していたのは、こんなことです。ドキュメンタリーを撮る者ならば、なぜ福島に行かないのか、行くべきではないのかと、たくさんの人から何度も言われてきた。だが、福島を撮ることだけが、ドキュメンタリー作家としての使命を果たすことなのだろうか。自分はむしろ、この暗い東京を、映画に記録しておきたいと思ったのだ。 ご存知の方もおられるかもしれませんが、福島第一原発の事故によって、電力供給が不足するとのことで、東京では、かなり大がかりな節電を行なわなければならない状況が生じました。その結果、たとえば渋谷という街の駅前、ハチ公前というのですが、そこはもともと交叉点に位置するビルに設置された複数の屋外大型ビジョンに絶えず映像が映し出されており、色とりどりのイルミネーションに彩られた、大変に明るく賑やかな場所なのですけれども、節電によってほとんどの照明が落とされて、非常に暗くなっていました。渋谷に限らず、東京の繁華街は、この頃はどこも暗かった。 そもそもヨーロッパに較べると、東京の夜は明る過ぎるので、多少明るさが減ってもいいような気もしますが、ともあれ以前に較べると、異常と呼んでもいいほどの暗さであったわけです。この映画は、そんな暗い東京の姿を捉えています。節電対策がほぼ解除されて、以前の明るさが戻ってきたのは、九月半ばのことでした。つまり半年間くらい、東京は暗かった。この映画が撮影された五月の段階では、まだ人々は暗さに慣れていなかったのではないかと思います。しかもこの日は雨も降っていて、全体として、うら寂しい感じを受けます。松江監督は、この暗い東京を撮っておきたいと考えたのです。 この映画は昨年の十二月に劇場公開されましたが、僕もそのときに見て、大変に驚きました。なぜなら、東京がこんなに暗かったということを、僕自身、いつのまにか忘れかかっていたからです。明かりが戻って来てから、まだ三ヶ月しか経っていないにもかかわらず、暗い東京の記憶は早くも薄れかかっていた。いや、もちろん覚えていたのですが、映像で見ることによって、あらためて強い衝撃を受けたのです。僕は渋谷に事務所を構えているので、日々の変化は目の当たりにしていた筈なのですが、それでも非常に驚いた。このことだけでも、この映画には存在意義があると思います。 予告編の最後で、松江監督はこんなことを言っています。「映画って、どんなにネガティヴな状況でも、もう撮った時点で、絶対ポジティヴになるんですよ」。この作品は、夜が明けて、雨が上がって、朝を迎えたところで終わります。そこには、明日は必ずやって来る、というメッセージが込められているようにも思えます。これを単なる楽観主義と言ってしまえば、それはそうかもしれません。実際、この作品は松江監督の以前からの支持者の間でも賛否両論があるようです。でも僕は、この試みは、とても貴重なものだと思います。 去年の三月十一日以後、日本のアーティスト、芸術家たちは、それぞれにショックを受けて、自分が属しているジャンルにおいて、さまざまな形で、このかつて体験したことのない事態に応接しようとしてきました。それは、僕がかかわっている分野だけでも、音楽、映画、美術、演劇、小説など多岐にわたっています。僕は、そうした沢山の表現を、必ずしも自分から進んで、ということではありませんが、結果として数多く体験、鑑賞してきて、色々なことを考えるようになりました。 当然、よいと思えるものもあれば、これはどうかなと思うものもあります。中には、あの日以前の自分の問題意識の欠落に対して、誰に向けてということなのかはわかりませんが、一種の言い訳をしているかのように思える表現もありました。僕はそれは欺瞞だと考えざるを得ない。その中で、僕が自分として好ましいと思えたものは、あの一連の出来事、地震、津波、原発事故というものを、必ずしも直截的に扱ったものではない、ことによると、一見する限り、ほとんど無関係にさえ見えるようなものが多かったのです。それは、どういうことなのでしょうか? ここで、次の映像を見ていただきます。

(『福島でゴドーを待ちながら』、YouTubeによる上映)

いまご覧になったのは、かもめマシーンという、まだとても若い劇団による公演『福島でゴドーを待ちながら』の抜粋です。チェーホフの『かもめ』と、この国の偉大な劇作家ハイナー・ミュラーの『ハムレットマシーン』を合体させたユニークなネーミングですが、まだ日本でも知名度が高いとは言えません。出演者一名、観客一名、たった五回の公演ですとか、オーストリアのノーベル賞作家エルフリーデ・イェリネクの『雲。家。』をビルの屋上でひとり芝居で上演するとか、実験的なアプローチを取ることが多いカンパニーです。 ビデオにもあったように、彼らは去年の八月に、サミュエル・ベケットの『ゴドーを待ちながら』を、福島第一原発から20.5キロの路上で上演しました。現在も半径20キロ圏内は警戒区域となっており、法律で立ち入りを禁じられ、自宅のある住人たちも戻ることが出来ません。彼らはそのぎりぎりの場所で、演劇の公演を行なったのです。 彼らはのちに、この公演のドキュメント・ブックを制作しています。それによると『ゴドー』という選択には、二〇〇三年にスーザン・ソンタグが、サラエヴォで『ゴドー』を上演したということが、ひとつのインスパイアになっていたようです。また、それだけでなく、この戯曲の内容、ゴドーという男をずっと待っているのだが、いつまで経っても現れない、という設定が重要であったのだろうとも思います。 しかしドキュメント・ブックによれば、この公演はいわば思いつきのノリで実行されたようです。『ゴドー』は割と長い戯曲で、そのまま上演したら二時間を優に超えてしまうだろうと思いますが、かもめマシーンの主宰で演出家の萩原雄太は、登場人物の数を三人に減らして(もとは五人)、更に台詞を極端に削って、約三十分の作品に切り詰めました。上演場所は、とにかく福島まで一台の車に同乗して行って、それからロケハンをして決めたそうです。 公演といっても、このようなものですから、とにかくやる���と自体に意義があるのだと考え、観客ゼロであっても上演はするつもりで、ほとんど告知もしなかったらしいのですが、当日になると、なんと東京からたったひとりだけ観客がやってきたそうです。台詞を削ったと言いましたが、それどころか実際には、これはこの戯曲でもっとも有名なくだりであるとは思いますが、ウラジーミルとエストラゴンの「もう行こう」「ダメだよ」「なぜさ?」「ゴドーを待つんだ」「ああ、そうか」というやりとり、これが何度か繰り返される以外は、ほぼ完全に無言劇にしてしまったそうです。そうして一度きり上演された様子が、先ほどの映像です。三人の若い役者は、ただぼんやりと突っ立っているように見えますね。 20.5キロというのは、放射線量的には、おそらくはかなり高い地域です。そんな危険な場所まで東京からわざわざ行って、まだ二十代の役者たちが、ひとりしか観客の居ない、もしかしたら誰も観なかったかもしれない芝居を演じる、この明らかに無謀と言ってよいだろう試みは、ひとりよがりで自己満足的な行為かもしれません。いえ、それは確かにそうなのです。松江哲明は、敢て福島には行かずに、震災以後の問題を描くことを選んだ。反対に、かもめマシーンは、福島に行かなければならないと考えた。それは彼らが演劇という営みによって、この出来事に応答しようとするためには、どうしても必要なことだったのです。両者のアプローチは対照的ですが、しかし動機の部分、なぜ映画を、演劇をやるのか、という根っこのところに存在しているものは、実はかなり近いのではないかと思うのです。 先ほども述べたように、僕はあの日以来、数多くの「震災以後の表現」に接してきました。思うに、それらの表現に潜在している問いは、次のようなものだと思います。今、あの日以後である今、わたしたちに「何が出来るのか?」「何をすべきなのか?」「何がしたいのか?」。これらの問いへの答えは、それぞれに誠実であったり、真摯なものであったりします。だが、中には僕の目には欺瞞に映るものもあります。それは、これらの問いが、自らの内側から発されているというよりも、その者と外界との関係というか、社会とか公とか呼ばれているようなものから暗に強いられている、この出来事にダイレクトに応じる責任感の披瀝を求められている、そう思うがゆえに提示されていると思える場合です。 常々思うことですが、芸術というものは、本来的には、究極的には、あってもなくてもいいものです。そしてしかし芸術は、それでも存在し、作り出され、生まれてくるものであり、それによって、ある人の生そのものが救われたり、大きく変わったりすることだってある、そういうものだと思うのです。ただ単純に、震災以後の状況に対して、意味のあることをしたいと考えるのであれば、募金やボランティアをすればいいのです。その方が有意義だし実利的です。だが、それはそれとして行なったりもしつつ、それでも芸術の名において何かをするというのであれば、それは自分だってこの問題について真面目に考えているのだというアリバイ工作のようなものでなくてもいい筈です。あってもなくてもいいものであるからこそ、それでも芸術を為そうとするからには、「何が出来るのか?」「何をすべきなのか?」「何がしたいのか?」という問いよりも、むしろ「何をしないではいられないのか?」という問いの方が重要なのではないかと僕は思います。松江哲明は暗い東京を撮らずにはいられなかった。かもめマシーンは福島の路上でベケットを上演せずにはいられなかった。どちらも、誰に求められたのでも強いられたのでもなく、しかも結果として自分にとって益や誉れにはならないかもしれないような危うい試みであるのに、彼らはどうしてもそうせざるを得なかったのです。そのことに僕はむしろ本当の意味での誠実さを感じます。しなくてもいいのにしないではいられない、ということ。これこそが僕は信用に足るものだと思っています。 それでは三つ目、先の二つとはまた趣きの異なる作品を見ていただこうと思います。東京デスロックという劇団の『再/生(RE/BIRTH)』という作品です。東京デスロックは、多田淳之介が主宰、演出を務めるカンパニーです。『再/生』は、スラッシュのない『再生(REBIRTH)』として二〇〇六年に初演された作品の改訂版です。しかし、このふたつの作品は、結果として大きく違ったものになっています。ではまず、最初のヴァージョンの『再生』から御覧ください。

(DVDを再生しながら)照明が暗めの部屋に若者たちが集って、食べ物をつまんだり飲み物を呑んだりしながら、他愛のない話をしています。一見すると、ホームパーティ、いわゆる呑み会の光景です。やがて彼ら彼女らは音楽に乗ってダンスをし始めます。ドイツでも知っている方が多いと思いますが、日本を代表するテクノ・ユニット電気グルーヴのヒット曲「Shangri-La」が爆音で流され、若者たちは激しく踊り狂います。そして、こういう展開になります。 (早送りして)踊っていた若者たちが突然、一人ずつぶっ倒れていって、遂に全員が床に倒れ伏します。そう、実は、これは集団自殺の場面だったのです。これだけでもショッキングですが、この作品の凄いところはこの先です。 (更に早送りして)ふたたび音楽が流れ出すと、死んでいた筈の若者たちはむくりと起き出して、劇のいちばん最初から、まったく同じ芝居を繰り返します。『再生』というタイトルは、ここからきています。そしてやがてまた踊り出し、音楽が最高潮に達したところで、床に突っ伏して皆、死ぬ。そしてまた音楽が始まると共に最初のシーンに戻ります。この作品は、この一連のプロセスを、精確に三度、反復する、というものです。

『再生』は、舞台上での死は常に虚構の死でしかないという、演劇という表現が持っている絶対的な条件を逆手に取った作品だと、まずは言えます。また、こちらの方がより重要だと思いますが、繰り返しも三度目になると、毎回、全力で踊っていた役者たちはさすがに疲れてきて、死んでいる演技をしなくてはならないのに息があがってしまい、虚構の死がより強調されてしまう。ここには、演劇という一種の反復表現に潜むアポリアが垣間見えています。僕は以前、或る本で、この作品について分析したことがあります(『即興の解体/懐胎』)。多田淳之介は、このように、演劇を根本から凝視め直し、批判しようとするユニークな作風で知られています。では、昨年の七月に初演され、今年の三月に早くも再演された『再/生』では、どのように変わったのでしょうか?

(DVDを再生しながら)最初に女優がひとり舞台に出てきて、観客にこう語りかけます。「今は、幸せについて考えています。そもそもなんでそんなこと考えて、考え始めたのかというと、ずっと前から考えていたような気もするんですが、考え始めたきっかけといえば、あるとき、といってもいつだったかもうわからないんですが、過去のあるときのわたしは、幸せではなかった、と思ったんですね。過去のあるときのわたしは、幸せじゃなかった、と思って、じゃあそれじゃあ今、わたしは幸せなのか、という逆説?、がふっと湧いて来たのが、そもそものきっかけといえば、そうです」。この台詞はリアルタイムで録音されていて、すぐに再生されます。女優はアルカイックな微笑みを浮かべながら、今しがた発したばかりの自分の声を黙って聞いている。そしてそれもまた録音されていて、再生される。そうしているうちに、他の役者たちが現れて、音楽が流れ出し、彼ら彼女らは踊り始めます。しかしそのダンスは『再生』とは違って、きわめてアブストラクトというか、なんとも奇妙な踊りなのです。こんな風に。 (早送りして)いま流れているのは、日本で非常に人気のあるバンド、サザンオールスターズの「TSUNAMI」という曲です。これは昔の曲ですが、昨年の三月十一日以降、日本ではよくあることなのですが、一時的にテレビやラジオ等でのオンエアが自主規制されました。見ていてわかると思いますが、役者たちは奇妙なダンスを踊りつつ、唐突に床に倒れ、また起き上がるという仕草を繰り返しています。全員バラバラに踊っていますが、そこだけ共通している。そして何曲かを経て、Perfumeの「GLITTER」が始まります。Perfumeは中田ヤスタカという天才肌のプロデューサーが手掛けている三人組の人気女性ユニットで、三年前のレクチャーでも紹介しました。アップテンポのエレクトロ・ポップが大音量で流れる中、ダンスもヒートアップしていきます。 (早送りして)曲のラストで、役者たちは全員、床に倒れて動かなくなります。しかし暫くすると、曲が最初から再生され出して、彼ら彼女らは起き出して、また奇妙なダンスを踊り始める。やがて音楽は盛り上がって、全員が倒れる。これが何度も繰り返されます。つまり『再/生』は『再生』とはほとんど別の作品と言ってもいいと思いますが、ここだけは同じなのです。音楽も違うしダンスも全然変わっていますが、この反復という方法だけは、前作を踏襲している。僕は『再/生』を実際に劇場で観ましたが、一曲丸ごとフルに踊って、死んで、すぐにまた踊り出すという反復は、『再生』以上にハードなもので、何度目かになると、役者たちは息も絶え絶えになっていて、ほんとうにこの場で死んでしまうのではないかと心配になるほどでした。しかし、また曲が流れ出すと、彼ら彼女らは必ずまた起き上がり、奇妙なダンスを始めるのです。上演が終わったとき、役者たちは汗だくでした。僕を含む観客は、彼ら彼女らに惜しみない拍手を送りました。実際、僕は、涙が出るほど感動していたのです。しかし、この作品のどこが、それほど感動的だったのでしょうか? 僕は『再生』から『再/生』へのアップデートは、二〇一一年三月十一日に起こった幾つかの出来事と、その後に生じ、今なお続いているさまざまな出来事と、無関係ではないと思います。倒れて死んで生き返る、その機械的でやみくもな反復という要素において、二作は繋がっている。二〇〇六年のヴァージョンでは、それは集団自殺を示唆したものであり、また演劇へのラディカルな批判を含むものだった。 しかし去年の夏に上演された『再/生』になると、描かれていることは更に抽象化され、ほとんど演劇というよりもパフォーマンスのようなものになっている。でも、僕はこれはやはり演劇だと思うのです。単なるナンセンスで巫山戯た作品のように思われる方も居るかもしれませんが、ここには間違いなく、あの日以後のわれわれの生と、そしてわれわれ以外の人たちの数多の死に対する、演劇という芸術からの応答が存在していると僕は思います。倒れて死んで生き返る、倒れて死んで生き返る、というひたすらな、ひたむきな反復が、役者たちの酷使される身体によって演じられることによって、多田淳之介という人が、いったい何を表現しようとしたのか、そのことをよくよく考えてみなくてはならない。 東京デスロックの『再/生』は、僕が出会ってきた「震災以後の表現」の中でも、際立って印象的な作品でした。もっとも感動した作品と言ってもいいと思います。確かに、ここには明確な問題提起や、わかりやすい主張はありません。しかし、真顔でストレートに語ってみせている者が真にシリアスであるとは限らないのと同様に、一見すると迂遠だったり無関係とも思えるような表現の内に、切実なメッセージが隠されていることもあると思うのです。 以上、駆け足で、三つの作品を見てきました。僕の考えは、おそらく日本人の中でも、また芸術や文化に携わる者の中でも、かなりマイナーなものかもしれません。しかし、僕は敢て、このドイツという特殊な場所で、こういう話をしたいと思いました。ご清聴を感謝します。ありがとうございました。

8。ベルリン・レクチャー補記

前節は、五月五日にベルリンの劇場HEBBEL AM UFER(HAU)で催されたフェスティバル「APOCALYPSE NOW (AND THEN) ーTHE END OF THE WORLD IN POP CULTURE」で行なった講演の採録である。いささか大仰なタイトルだが、フェス全体のコンセプトやプログラムの内容にかんして、私はほとんど知らないままだった。正直に言っておくなら、聴衆はけっして多くはなかった。一時間足らずのごく短いレクチャーであったし、やや舌足らずなところもあると思うので、以下に幾つかの事柄を補足的に記しておきたい。 私のレクチャーはこの日の二つ目のプログラムで、その前に話したのはドイツ人アーティスト、ニナ・フィッシャー&マロアン・エル・ザニだった。二人は長年、チームで活動を続けており、札幌市立大学准教授として日本に長期滞在したこともある。私は以前、東京・初台のインターコミュニケーション・センター(ICC)等、幾つかの機会に、二人の展示を観たことがあった。ICCでの《ニーチェが洗礼を受けた教会》というインスタレーションは、かなりミスティックな作風だったが、二人は一方で、きわめてアクチュアルな問題意識に沿った映像作品も手掛けている。長崎県の端島=軍艦島を題材とする《サヨナラ・ハシマ》や、成田空港拡張反対運動を描いた《成田フィールド・トリップ》など、日本で制作された作品も多い��� ���二人は昨年の九月から年末にかけて京都に滞在し、原発事故にかんする一連の取材を行なった。レクチャーは、そのインタビュー映像の一部や、福島から一時避難してきた若い主婦が京都の街頭でマイクを握って脱原発を訴える様子、渋谷の駅前に貼られた東北地方への観光キャンペーン・ポスターの映像(私が自分のレクチャーの始めにわざわざ「渋谷から来た」と言ったのは、先に渋谷の光景が映されていたからである)、あるいは黒澤明監督のオムニバス映画『夢』に一篇で、富士山の噴火と原発の爆発が描かれるカタストロフィックな「赤冨士」というエピソードなどを上映しながら行なわれた。二人の明確にアクティヴィスト的なスタンスからすると、私が用意した三つの作品は、ややもすればなまくらなものだと感じられたかもしれない。 二つのレクチャーの後、これまたごく短い時間ではあったが、ニナとマロアン、男性の評論家と女性のモデレータ(いずれも名前は忘れた)、私の五名でパネル・ディスカッションも行なわれた。こうした場のパネルにありがちなことだが、やはり議論は特に深まることなく散漫なまま終わってしまった、という印象だったが、ニナとマロアのどちらかが話していたことで(パネルは録音しなかったので記憶を頼りに書いているのだ)、日本の若いアーティストたちは、ダイレクトにこの問題を扱うことを避けているのではないか、という感想があった。それはそうかもしれない。だが、そうとばかりも言えないし、私が紹介した『トーキョードリフター』『福島でゴドーを待ちながら』『再/生』は、いずれもけっして避けているのではない。むしろ、かくのごときあり方こそが、事態に真正面から全力で向き合おうとした結果なのだ。だが、日本の現状に深い知識と理解を持ち、初対面の私に対しても終始すこぶる感じの良かったニナとマロアンにさえ、私が言いたかったことが、どの程度ちゃんと伝わったのかはわからない。何しろ日本人相手にだって、しばしば、あまりわかられてはいないのではないかとも思っているからだ。 それは、詰まるところ、こういうことだ。どうせ言いたいことは変わらないので、以前に書いた文章の一部を、そのまま引用する。「あれだけの出来事があったのだから、ニッポンのありとあらゆる表現は、否応無しに、意識するとしないとにかかわらず、大なり小なり、何らかの影響を受けることになるのは間違いない。一見まるで無関係無関心に思えるものであったとしても、けっして「あの日以後」であることから逃れられてはいない。むしろ、あからさまにそのことを問題にしているものよりも、もしかしたら影響は深刻かもしれないのだ。「あの日以後」を自分なりに受け止めて、内面化し、これから自分がやっていくことに繋げてゆこうとすることと、そのことを他者に対して公的に宣言することのあいだには、やはり大きな違いがある。どうして、わざわざ問いを口にしなければならないのか。それは問いに答えようとする以前に、すでに一種のパフォーマンスなのではないか。そう思うと僕はそこに微かな欺瞞の芽を感じ取ってしまう。しかもそれは、いまや或る絶対的な正しさによって保証されているパフォーマンスであり、真っ向から批判することが、どうにも許されないような欺瞞なのだ」(「「音楽に何ができるか」と問う必要などまったくない」、季刊アルテス1号)。 ことによると、いや、間違いなく私は、この「欺瞞」ということに、おそらく必要以上にこだわっているのだろう。それは認める。だが、私が批評を生業とする者の端くれとして、自分の役目というと大袈裟なようだが、実際そう思っているのは、「以後」であることに、はっきりと自覚的な表現よりも、ほとんどそのようには見えなかったり、真面目にやっているとは思えなかったり、表現者自身でさえ、その意味をよくわかっていなかったりするような試みや営みの中に、他ならぬ「以後」の徴を、その刻印を、その傷を読み取っていくことこそが、いまや必要なのではないか、ということなのだ。なぜなら、いずれにしろ、すべては「以後」なのだし、そうであるしかないのだから。避けるも避けないも、逃げるも逃げないも、望むと望まざるとにかかわらず、われわれはあまねく「以後」を生きているのである。省みるまでもなく、これが端的な事実なのだ。だとすれば、殊更にそのように標榜することはなくても、しかし実は「以後」を全身で受け止めてしまっている、そう思える表現を、繊細かつ大胆に、時には無理にでも見出してゆくことの方を、私はやりたい。それは「以後」の無意識を探ることにもなるだろう。 毎年、秋から冬にかけて、池袋近辺を中心に催されている舞台芸術のフェスティバル「フェスティバル/トーキョー」の昨年度「F/T11」のドキュメント・ブックが送られてきた(私も寄稿している)。F/Tでは会期中に何度かシンポジウムが行なわれるのだが、その内の一つ、宮台真司、黒瀬陽平、鴻英良(司会)とのパネルにおいて、宮沢章夫が、次のような発言をしているのを読んだ。

われわれが目にしている表層に演劇があるわけではない。その向こう側に描くべき対象があるから、目の前に黙っている人がいても、僕たちはそこに何か別の言語が出現していると考えます。ですから僕は「語らなくてはいけないことのためにこの方法がある」とは考えません。僕は、そこに立つ人の内面より、その表層的なシルエットがどんな劇言語を発するか、それによって空間がどう変化するかを知りたいし、それが、僕が舞台上で、何かを表現することなんだと思います。 (「日本・現代・アート〜「終わりなき日常」の断絶から」)

これは「演劇」にかんしてだけのことではないだろう。別の芸術、別のジャンルをここに嵌め込んだとしても、宮沢氏の言っていることは正しい。むろん「語らなくてはいけないことのためにこの方法がある」がすべてよくないということではない。ただ、それはあやまちも生むこともあれば利用されることもあるということは知っておかなくてはならない。そういうことだ。 或る芸術、或る表現が、私たちの前に示されるとき、それはいずれにしろ「表層」として現れる。だがしかし「表層」が只の表層に留まり切ることは、人間に想像力と思考力がある限り、あり得ない(だからこそ、かつて「表層批評」なるものは力を持ったのだった)。ひとは必ずそこから意味を引き出す。それがどんな意味であれ。しかし、ならば「表層」の向こう側に鎮座する「意味」から、その表現、その芸術が生まれてきたのかというと、そうとは限らない。まず、どこからかどうしてか、ふと、或る「表層」が出現し、しかし如何なる理由でそれが出現したのか、それが何なのか、誰にも理解できず、それがどのような「意味」を持っているのか、次第にわかってくるのは、誰か他者へと送り届けられてから、ということだってある。こんなことはわざわざ言うまでもない大前提である筈だが、いつのまにか周りを見渡すと、創造や表現をコミュニケーション・ツールとしてのみ考え、そうであるからには誤解抜きに十全に伝わらなくてはならないとする、一種の神経症めいた感覚が蔓延しているようにも思えるのだ。「表層」に、ありうべき「意味」すなわち「語らなくてはいけないこと」を何もかも染み込ませずにはいられない作り手の心性には、生真面目さとともに、弱さと疾しさが仄見えている。それは強さと責任感を装うこともある。 「震災以後の無意識」は、あらゆるところにある。それはわれわれ全員を覆っている。ありとあらゆる芸術表現は、まるでそうは見えなかったとしても、その影響下にある。たとえ「以前」と少しも変わっていなかったとしても、そこには変わらなさという論じられるべき問題があるのだ。そう考えるならば、「以後」にかかわる批評の対象は、視界と同じだけのひろがりを持ってゆくことになるだろう。 ベルリンのレクチャーで、私が「何をしないではいられないのか?」が重要だと述べてみたのは、あってもなくてもいいのだが、しかし不断に生み出されている芸術と呼ばれる営みは、つまりは別にしてもしなくてもいいものなのだが、だからこそ、やるからには何らかの強い動機づけがあって欲しい、パブリックな視点からしたら、取るに足らないような個人的な動機であったとしても、それが切実なものとして迫ってくれば、そこには必然性が生じる。そのような必然性こそが試されているのだ、ということを言いたかったのである。それはささやかなものであるかもしれないが、しかし当人にとっては、けっして譲ることのできないものでもある。自分でもよくわからないが、どうしてもそうしないではいられない、ということ。必ずしも結果を見越して為されるわけではないそれは、いわば実験である。そんな「以後」の「実験」の数々を、私は見届けたい。 ところで、このように論を繋いでくると、お前はそうやって「以後」というタームをやたらと述べ立てることで、何かを語ったつもりになっているようだが、そのような「以後」の強調こそが一種のフレームアップであり、お前が忌み嫌う「欺瞞」を招き寄せることにもなっているのではないか、という物言いがつけられるかもしれない。さんざん「以後」的な振る舞いをした者からそう言われるのだとしたら噴飯ものだが、しかし「以後」という問題設定について、その有効性をはかるところから、より踏み込んだ精査が必要であることは確かだろう。「以後」というからには「以前」があるのである。いや、むしろ「以後」によって「以前」は形成される。次回、私はこのことを、何篇かの小説を取り上げて論じてみたいと思う。

9。「以後」との遭遇

今、あなたが目にしている「文學界」には「二〇一二年八月号」と記されている筈である。だが、この号が出るのは八月にはまだ一ヶ月近くある七月七日であり、私がこれを書いているのは六月の二十日過ぎのことだ。前に町田康の「四月号と言いながらその実、三月に出て、そこに載る文章を一月に書いている」という文を引用したが、どういうわけかは省くとして、雑誌にはこのような慣習があり、したがって「一月号」とあるならば、それはおおよそ前年の十一月下旬に入稿されていることになる。 ということは、単行本の奥付に「初出「群像」2011年1月号〜2012年1月号(2011年8月号を除く)」とある多和田葉子の『雲をつかむ話』は、実際には二〇一〇年十一月から二〇一一年十一月にかけて入稿されており、「文學界」の「二〇一〇年一月号〜二〇一一年十二月号」に連載された保坂和志の『カフカ式練習帳』は、二〇〇九年十一月から二〇一一年十月にかけて書き継がれていたわけである。もちろん連載小説だからといって、毎月の入稿時に合わせて書かれたとは限らない。何回分か纏めて執筆されていたり、実は連載開始前に全て完成していたということだってありえる。けれども、執筆期間のある日以前には絶対に書かれ得なかっただろう言葉がそこに読まれる場合、ひとつづきの小説の内に、時間の切れ目のようなものが挿し込まれているさまを、われわれ読者は目撃することになる。 『雲をつかむ話』は、近年の多和田葉子の長編小説の例に漏れず、先の展開の予測がまったく不可能な、奇怪にして優美なロマネスクであるが、全十二章の最後から二番目のチャプターの終わりがけ、やや唐突に、次のような記述が現れる。

地球の一部ではあっても、ある国の一部としてすぐに受け入れられるとは限らない。仙台からわざわざバンコクに飛んで、用もないのにしばらく滞在してからロンドンに飛んだのも、疑われないようにと用心を重ねた結果だった。わたしは欧州連合のパスポートを持っているわけだから、すっとパスポート審査をパスできるかと思えば、向こうはわたしの顔をじっと見てパスポートの出生地の欄に「東京」と書かれているのを発見して眉をひそめ、「アジアですね」と注意深く言う。これが第一の罠だ。出生地が東京ですね、と言うのでもなく、今バンコクから来たんですね、と言うのでもない。アジアという場所があるわけではないのに、わざと曖昧な言葉を使って泳がせて尻尾を出させて捕まえようとしているのだ。

語り手の「わたし」は、飛行機から降りて入国手続きをしようとしている。この章は、『雲をつかむ話』という極めて謎めかした小説が、一種の種明かしへと急速に収斂していくパートであり(尤も種が明かされるからといって謎が解けるとは限らない)、さながら探偵小説のような、或いは訝しい夢のような暗合に満ちている。しかし、このパスポートをめぐる挿話には、それらとはまた違った、妙に生々しい不穏さが纏わり付いている。「パスポート審査官の目が成田のスタンプにとまったのが分かった。眉が寄せられ、わたしを見る目が豹変した」。ああ、そういうことか。やはりそうなのか。

案の定、制服の女性が二人すぐにあらわれた。身体が触れないように左右からわたしを連行する二人の緊張した表情には、哀れみのようなものも混ざっていた。Rと書かれたドアの前まで来ると、英語で書かれた説明書を持たされ、部屋には一人で入るように言われた。中には機械があって、どのようにその機械を使えばいいのかは説明書に書いてある、と言うのだ。読まなくても分かる。身体に放射性物質がついていないか調べる機械なのだろう。一人その部屋に入れば、外から鍵をかけられてしまうかもしれない。しかも調べた数値は外からしか読めないようになっているかもしれない。そしてもしも数値が高かった場合は監禁されて、その後いったいどうなるのか。

『雲をつかむ話』の「わたし」は、長年ドイツに住む日本人の小説家で、日本語とドイツ語の両方で作品を発表している。数年前にハンブルグからベルリンに転居した。最近は学会や講演でアメリカに行くことも多い。つまりは、限りなく「多和田葉子」に近い人物なのだが、しかしこの小説が、いわゆる「私小説」とは似て非なる、いや、似ても似つかぬものであることは、読めばわかる。だが、虚実というより虚に虚を織り重ねてゆくかのごとき幻惑的な語り/騙りのなかで、この箇所だけが、陳腐な表現を許していただけるなら、無闇とリアルなのだ。無論、作者である「多和田葉子」が現実に同様の体験をしたのでは、などと言いたいわけではない。そうであろうがなかろうが、読者には関係のないことである。しかし、このシーンが「二〇一一年三月十一日」以前に書かれていなかったことだけは間違いない。そしてこの端的な事実は、「人は一生のうち何度くらい犯人と出逢うのだろう」という魅力的な一文によって開始され、「わたし」が思い出すままに時間と空間を自在に経巡ってゆくこの小説の、フィクションとしての臨界点を露わにしているように思えるのだ。 ところで、これと酷似した場面を、多和田はアンソロジー『それでも三月は、また』に書き下ろした短篇「不死の島」でも書いている。

パスポートを受け取ろうとして差し出した手が一瞬とまった。若い金髪の旅券調べの顔がひきつり、唇がかすかに震えている。声を出すのは、わたしの方が早かった。「これは確かに日本のパスポートですけれどね、わたしはもう三十年前からドイツに住んでいて、今アメリカ旅行から帰ってきたとこです。あれ以来、日本へは行っていませんよ。」そこまで言って言葉を切り、それから先、考えたことは口にはしなかった。「まさか旅券に放射性物質がついているわけないでしょう。ケガレ扱いしないでください。」受け取ってもらえないパスポートを一度手元に引き戻して、今度は永住権のシールを貼ってあるページを開いて改めて差し出すと、相手はふるえる指先でそれを受け取った。

言葉遣いは更にリアルで、ますます実際の体験談のような気がしてしまうが、しかし実はこの小説の舞台は二〇二三年なのだ。掌編というべき「不死の島」が描く「日本の未来」は、おそろしくグロテスクなものである。二〇一三年に天皇主義者による脱原発クーデターが起こり、それがきっかけで勃発した政変の果てに日本政府自体が民営化され、すべてが経済合理性と隠蔽体質に覆われる。放射能汚染に対する疑惑と忌避もあって、日本国は世界から孤立してゆく。二〇一七年に「太平洋大地震」が起こったが、すでに日本への渡航は途絶えていたため、それでどうなったのかはわからない。二〇二三年、日本に密航してきたポルトガル人の旅行記が出版される。それによると、二〇一一年に福島で被爆したとき百歳を越えていた老人たちは「死ぬ能力を放射性物質によって奪われて」、全員がまだ生きている。その代わり、当時子供だった者たちは重篤な障害を発症した。「若いという形容詞に若さがあった時代は終わり、若いと言えば、立てない、歩けない、眼が見えない、ものが食べられない、しゃべれない、という意味になってしまった」。老人が若者を介護する社会が訪れる。そんな中、ふたたび巨大地震が起こったのだった。「わたし」は二〇二三年の今になって思う。「福島で事故があった年にすべての原子力発電所のスイッチを切るべきだったのだ。すぐまた大きな地震が来ると分かっていたのに、どうしてぐずぐずしていたのだろう」。 「不死の島」は「震災以後」を主題とする数多の小説の中でも、際立った問題作である。だが「日本国のパスポート」をめぐる挿話にかんしては、連載が「震災以前」に始まっていた『雲をつかむ話』の最終回直前に語られたものの方に、むしろ不意撃ちのようなインパクトがあった。それは、小説家が書くつもりではなかった、小説が書き始められたときには書かれる筈ではなかったことが、現にここに書かれてある、という静かな衝撃だった。 保坂和志の『カフカ式練習帳』は、フランツ・カフカが遺した膨大なノート、そこに記された創作メモや随想、身辺雑記、日常の観察、小説の一部、等々のような種々雑多な断片を、連載小説という枠組みの中で意識的に書いてみるという、特異な方法意識に支えられた「長編小説」である。「思いついたらいつでも書けるように家の中のあちこちにノートを置いておいてその場で書き出す」。そうして数冊のノートに徒然に書かれた断片群が、毎月編集者によって回収されてランダムに並べられることで、連載の各回が構成されたのだという。したがって長短さまざまな断片と断片のあいだには基本的に連続性や一貫性は存在していない。それでも一冊となった際に、れっきとした「長編小説」としての佇まいを持っているのは、保坂和志の「小説家」としての技量と才覚、そしておそらくそれ以上に「小説」という営みに隠された神秘というべきだろうが、しかし同時に、このことは、ずっと昔から長い時間をかけて書き貯められていたのではなく、あくまでも連載期間の責務(?)として日々書かれていったものであるということも深く関係していると思われる。つまり『カフカ式練習帳』の断片群は、すべてが、ある具体的な時間のフレームの内に収まっているのだ。 『カフカ式練習帳』に「地震」という単語がはじめて登場するのは、連載も三分の二を過ぎようとしたあたりである。 二月五日午前十時五十六分に起きた地震は、震源が千葉県南島沖で、マグニチュード5・2。震源の深さは六十四キロ。東京二十三区は震度3だった。ちょうどそのとき私は外にいた。震度3とはとても思えない強い揺れを瞬間感じ、揺れと同時に、私の右のスガスガから左のスガスガにピアノ線がピンッと張られたような、右から左に弾丸よりずっと小さな粒子が貫通したような、感覚があった。痛みというよりも電気にちかいか、右のスガスガから左のスガスガは方角としてはほぼ南から北だった。私はやや上体を屈めて、外の猫たちに餌を出していた。

この断片を含む回は「文學界」の「二〇一一年五月号」に掲載されている。したがって、それは二〇一一年の三月下旬に入稿された筈だ。おそらくは「三月十一日」以後のことである。だが、ここに書かれているのは「二月五日」にあった千葉県沖を震源とする震度3の地震のことである。「三月十一日」の「地震」に言及した断片は、この回にはない。 『カフカ式練習帳』が、日記やエッセイのようにも読める断片が多くを占めているにもかかわらず、れっきとした「長篇小説」であるということは、たとえばこうした点にも現れている。ここには書くこと、書かれること(読まれること)の選択と操作がある。しかしそれでも、これ以降の連載��は、「三月十一日以後」を、さまざまな形で刻印された言葉が紛れ込んでゆく。たとえば、こんな断片がある。

津波が迫ってきたが、もう逃げられないので娘と二人で二階に駆け上がるしかなかった。駆け上がっている途中で、津波が足許から膝までどんどん上がってきて、二階に上がったときには津波が背より高くなり、二人とも完全に津波にのみ込まれた。いったんは観念したが体を沈めると足が床についた。床を思いきり蹴ると顔が天井と水の隙間に出た。窓が開いているのが見えた。そこから出られると思い、娘と窓からでて屋根に這い上がった。這い上がると今度は引き波で屋根が沖に流された。二人で屋根に載ったまま沖を漂ううちにあたりは夜になった。娘が携帯を出すと、通話はできないが機械は壊れていなかった。携帯のライトは何も明かりのない海の上ではすごく明るい。娘と二人でそれぞれの携帯を手に持って必死に振っていると、津波を逃れて沖に行っていた漁船がもどってきたところに発見された。

保坂氏に娘はいない筈である。勿論いたとしても変わりはないが。私は、この断片が、ノートに手書きの文字で書かれてある光景を想像する。保坂和志が、こんな断片を、ノートに書きつけている姿を想像する。 「大地震の日にもうジジは生きていなかった」と始まる比較的長めの断片は、「三月十一日以後」を刻印された断片群の中でも、最も重要なものだ。ジジとは猫の名前である。言うまでもないことだが、保坂作品において、猫たちとは、生と死、そして時間という不可思議なるものの象徴でもある。

あの大地震のときにジジは生きていないで良かった。スマトラの大地震と津波にあれだけ反応したジジの反応が、今回どれだけ激しかったことか。しかし、生きていないで良かったということが本当にありうるのか。いくつもの苦痛を抱えて生きていることと死ぬことのどっちがより望ましくないことなのか。 生きていないで良かったと思うのはジジがもう生きていないからだ。

誤解を畏れずに述べよう。前言を覆すようであるが、これは「小説」ではない。精確に言うと、この断片のみを読むのなら、それは「小説」と呼ばれる必要は、おそらくない。そして、そんなことは重々わかった上で、保坂氏は、これを書いている。そう思える。

震度3程度で「余震におびえる」というのは言葉の綾にすぎず、気持ちの連続が中断したり、やっていたことが中断したり、気持ちが平静になりきれなかったりしていた日々、私と妻で何度も口にし合った「ジジが生きてなくて良かった」という言葉は、誰のために何のために言われていたのか。被災者の中に血縁も友人もいないのに一日一度は涙ぐむような、今もこれからも楽観的になることが難しいときに、せめてもの良かったことが、ジジがもう地震や津波と呼応して具合が悪くならずにすんだことだと、悪いことばかりじゃなく、いいことだってあるじゃないかと二人で確認し合っていたのか。 それとも、 「今はジジが生きていなくて良かった。でもジジが生きていたときはもっとずっと良かった」 と、ジジが生きていた日々は巨大地震が起きる以前の世界だったと一緒にしているのか。

ここに書かれているのは、最早どうしたって「以前」には戻れない、という酷薄な真理である。巨大地震が起きる以前、ジジが生きていた日々には、もうけっして戻れない。猫の死と大災禍は、到底受け入れ難いが受け入れるしかない事実という意味では同じことなのである。つまり保坂氏は、ほんとうは単にこう言いたいのだ。ジジが死んでいなければよかったのに。巨大地震が起きていなければよかったのに。両方とも起こっていなければよかったのに!……この反実仮想の無意味さをやり過ごすためには、彼は「今はジジが生きていなくて良かった」と言うくらいしか出来ないのだ。 『カフカ式練習帳』には、「不死の島」の「わたし」と同じ怒りを抱え持つ、こんな直截な断片さえある。

『日本人はなぜ戦争を止められなかったのか』という番組名を見て、 『日本人はなぜ原発を止められなかったのか』という番組が、三十年後、五十年後に作られる恥を感じた。

10。「徹底的に推敲しろ」

こんな時に思い出すのはプーラのことだ。 言葉づかいは少し間違っているかもしれない。こんな時に思い出せるのは、と訂正したほうが真っ当なのかもしれない。しかし、真っ当とは何だろう? あらゆるイメージがあらゆる人たちに〝その日〟の以前と以後とで異なる感情を与えている。だとしたら、この瞬間、この今に忠実に回顧するしかない。ふり返るしかないのだ。

古川日出男の「プーラが戻る」の冒頭部分である。この短篇小説は、二〇一一年三月二十五日に「早稲田文学」のウェブサイトに掲載され、のちに単行本『震災とフィクションの“距離”』に収録された。中学校のプールの底に棲み、冬になって水が抜かれるとともにどこへともなく消えてしまった怪獣プーラの想い出を語るこの愛すべき小品は、おそらく古川が「三月十一日以後」に書いた最初の小説である。周知のように、その後、古川は中編小説『馬たちよ、それでも光は無垢で』を「新潮」二〇一一年七月号に発表する。すなわち入稿されたのは五月下旬ということになるが、では書き出された日時はというと、他ならぬ小説の中で告げられている。

この文章を起筆したのは二〇一一年の四月十一日だ。十枚ほど書き進めて、すると、福島県の浜通り地方で余震があった。最大震度は6弱。 巨きな余震があるたびに、私は推敲する。 余震が、私に何かを許さない。「徹底的に推敲しろ」との声がする。