#家具好きな人と繋がりたい

Explore tagged Tumblr posts

Text

壁一面に広がるLEDライト付きワードローブ ガラス扉クローゼット 洋服キャビネット 衣装会社

#ワードローブ・洋服収納#フルカスタマイズ可能#チェスト家具おしゃれ#ワードローブオーダー#新築家具家電#造作家具#家具好きな人と繋がりたい#新築家具ローン#ワードローブおしゃれ#ワードローブオーダーメイド

0 notes

Text

何年か前私はここでイ��スタントオナニーの話をした。名前の通り手っ取り早い自慰行為なんだけど、今はその逆でタイパより丁寧さに最近力を入れている。手っ取り早くしすぎたせいで、慣れもあったし、なんせ、行為自体早く終わらせなきゃ悪、みたいな思いが勝手に付いてきていた。セックスレスにも繋がるけど、慣れと手っ取り早さを行為に当て嵌めてはいけない。

最近読み始めた本がある。アンソロジー本で『私の身体を生きる』各著者の性や身体に関することがエッセイとして書かれている。私の知らない部分を見入っては圧巻というか関心というか。20代後半になって性に関することで悩んだり通院することになったり三大欲求であると共に切るに切り離せないものだと思っているので、これを機に振り返ってみようと思う。

私の初体験は知らない男だった。知らないというのは素性をそこまで知らずインターネットで知り合った男だった。私は16、向こうは32。家の縛りや慣習に辟易として早く捨ててしまいたいと思っていた。初めて行ったラブホテルは部屋になぜか自転車が置いてあったので今でも印象に残っている。わからないなりに咥えたり喘いでみたりしたけど挿入時は痛みがあった。出血はしなかったことに安心した。その後、大学進学のための上京で欲が爆発した。行為が好きだった、裏にはいつと贖罪があった。好きにさせてしまった、と思えば身体を差し出して許しを乞うてみたり、可哀想だから、と頭ひとつ出て相手を見下している部分もあった。そんな私を知った母親から「私は純潔で父に捧げた」と言われた時は取り戻せない後悔より、だから?と見下していた。

コロナ禍に学生に戻った時なんてTinder無双をした。チンソムなんてしょうもない事もしていた。

欲だから浮き沈みもあって、修論書いていた時は1年間性行為と無縁だった。っていいように書いてみたものの、無双の中で出会った男に無理矢理犯されて痛みと共に下物の色がおかしくなってその時初めて婦人科に行った。M字開脚に放心になりながらも、異形成と知りコルポスコピーも受けた。癌になるかならないかのグレーゾーン判定を受けた時は人生呆気ないかも、と思った。結局なんやかんやで生き延びているし、最近の定期検診も大丈夫だったので適度に生き抜いていきたい。

再社会人になってからも少し遊んでいたが、ピルを飲み始めたら体調が悪くなった。常に気持ちが悪く、欲もどうでもよくなった。丁度その頃付き合い始めた恋人と燃えあがるような想いと行為だったのに、ピルと具合の悪さが続いて花火のように消化してしまった。ちょっとした興味本位もあったのに、なんだかなぁ。

夜になると欲を消化しないと眠れない日々が続いた。冒頭のようにしていたら、上手く達せられなくて、脚ピンの良くない体位でどうにか、を繰り返した。パブロフの犬。

夫婦間のレスの投稿をXかnoteかはてなで読んだ。行為が嬉しさだと気付いたような文を読んだ時は、幸せの先の嬉しさか、嬉しさゆえの幸せか鶏卵になった。

飲み会や日常で聞く下ネタに嫌悪を抱いている。どうでもええわ。が核心。勝手に私の知らないところで勝手にどうにかしてください。奥ゆかしさこそみたいなものもある気がする。(知らんがな)

29にして常日頃将来を見つめ直し思い悩んでいる。性もそう。このままじゃと思って伝えたけど、家族になり過ぎる前に妊娠出産を得ないと安寧に縋ってしまうかもしれないと自分自身で思う。この脅迫概念に近しいものは、時期やイベントが過ぎれば呆気なかったなと思うかもしれない。わからないが故に時間と共に杞憂して焦っている。女故の性に囚われてしまっている。

消費期限と揶揄されることがあり、焦るにせよみないにせよ人生80年、100年ある中でなんたる微々たるものよ。

私の性は自分のものでいたいけど、世間的にといい家族といいレールに敷かれる上でぞんざいに扱われている気がする。

22 notes

·

View notes

Text

「宮崎正弘の国際情勢解題」

令和七年(2025年)2月23日(天皇誕生日)弐

通巻第8666号

ペンタゴン高官五人を解任、民間業者5400人解雇

チェーンソーのごとく、無駄の削減に伐採音が鳴り響く米国

*************************

トランプ大統領が言い放った。「ゼレンスキーにはうんざりだ。バイデンの三年間、かれは何をしていたというのだ?」。彼の支持率は4%しかない」

ウクライナは米国の要求した鉱物資源開発権を拒否から承認へと立場をかえた。マスクが「それならスターリンクの提供をやめる」と条件をつけたらしい。

またウクライナのポロシェンコ前大統領は選挙を「10月26日におこなう」とした。なぜ10月26日なのかの根拠は示されないが、ウクライナの選挙の難題は海外にいる数百万の有権者をいかに投票に繋げるかということだろう。英誌『エコノミスト』が「もし、いまウクライナで大統領選挙が行われたら、ザルジニー前司令官が65%の票を集める」と予想したという情報がある。

さてトランプは、統幕本部議長のチャールズ・ブラウン(黒人二番目の大将だった)の解任を発表し、ダン・ケイン退役空軍中将を後任に指名した。

さらに「『ミラー派』に繋がる高官五人をつづけて解任する」とした。リザ・フランテッツテ(女性初の海軍作戦本部長)、ジム・スライフェ(空軍司令)などがリストにのぼっている。またペンタゴンと契約企業の5400人を解雇した。

すでに1月28日、ピート・ヘグセス国防長官は、反トランプのミリーを要人警護の対象から外し、機密情報へのアクセス権限を取り消した。そればかりかミリーの在任中の行動などを調査するよう指示した。

前日にヘグセスはブラウンとあったばかりだった。ペンタゴンの高官らの解任理由は「軍の効率化、戦える軍隊の再建」だが、ミリー前統幕本部長は、トランプを「ファシスト」呼ばわりし、軍内のWOKEに関心が深く、またDEI政策を進めた。つまりトランスジェンダーも入隊させ、アフガニスタンでは無様な撤退を演じた。

潜水艦に乗り込んだ女性兵士は帰還時に多くが妊娠していたり、戦闘現場に女性兵士を送り込むと能率が下がった。あまりのことに、白人の軍人家庭は三代続けて軍人になったが、孫たちを軍に就職させない現象がおきた。能力ではなくWOKEの理解派、DEIが出世の基準となった��め、黒人という理由で能力がある白人軍人たちを飛び越えて昇進した。バイデンのDEI政策の狂気とも云われたが、民主党政権の軍認識はそのていどのものだった。

アメリカの多くの有権者はドラスティックな改革を望んでいる。うんざりしたのは「コメディアンではそこそこ成功しただけのゼレンスキー」(トランプ)ばかりではなく民主党の腐敗した執行部だった。トランプは公約したことを実行しているだけである。

ジョン・ダン・ケイン新統幕本部長は、F16のパイロット出身で退役空軍中将。2021年からCIA軍事担当副局長を務めた。それまでにも国防次官補(調達・維持担当)の特別アクセスプログラム中央事務所長、現役時代は統合タスクフォース「生来の決意作戦」の副司令官だった。

ケインはバージニア軍事大学を卒業し、経済学の学士号を取得している。

面白い世論調査がある。

YOUGOVという世論調査期間が5000人のアメリカ人に聞いた。トランプとゼレンスキーと、そしてプーチンと誰が『独裁者ですか?』

平均的な回答

ゼレンスキーが独裁者 22%

トランプ 41

プーチン 71

民主党支持者に絞り込むと

ゼレンスキー 15%

トランプ 68

プーチン 83

共和党支持者はまるっきり逆で

ゼレンスキー 33%

トランプ 11

プーチン 68

さてどちらが独裁者かというのは判定基準によるだろう。

トランプは正式に選挙で選ばれたが、たとえ大統領命令をだしても、一方的に高官を指名しても議会が反対すれば成立しない。軍をかってに動かすわけにも行かず、州兵動員も州法の改正もアンタッチャブル。大統領権限の埒外である。トランプを批判するメディアは健在で表現、報道の自由は確保されている。

他方、ゼレンスキーは選挙の洗礼を受けていない。かれを批判するメディアはウクライナに存在しないし、野党は11の政党が解散を命じられている。このように最低の民主主義の判断基準から言ってもトランプが独裁者という事実はない。左翼の情報操作ということが分かる。

▼土産はチェーンソーだった

ヴァンス副大統領は保守政治行動会議(CPAC)で次の演説を行った。

「若い男性への私のメッセージは、男性だから、冗談を言うのが好きだから、友達とビールを飲むのが好きだから、あるいは競争心が強いからという理由で、あなたは『悪人』だという(面妖な)メッセージを、この壊れた文化から受け取らないようにすることです。文化的なメッセージは、男性であろうと女性であろうと、すべての人を��じように考え、同じように話し、同じように行動する両性具有の愚か者に変えようとします。私たちは、神が男性と女性とを目的を持って創造したと考えています。皆さんが若い男性として、若い女性として成長することを望んで

います。そして、私たちは公共政策を通じてそれを可能にするよう支援します」

大統領選挙では若い男性(18歳から29歳)の49%、男性全体で54%がトランプに投票した。

恒例の「保守政治行動会議(CPAC)」に登壇したのは副大統領のほかにスティーブ・バノン、イーロン・マスク、ゲストがアルゼンチンのミレイ大統領だった。ミレイは「おみやげ」と言ってマスクにチェーンソーを贈呈した。「斬って斬って斬りまくれ」というわけだ。。

そして斬りまくっている。最初に手をつけたのはUSAID、ついで教育省の幹部55名、この勢いはさらに増した。連邦政府機関のすべての部署に設置されたDEI関連ポスト閉鎖である。すっきりした。

起業家のイーロン・マスクが率いる政府効率化省(DOGE)のもと、各省庁で政府職員の解雇が進み、波紋が広がっている。

国防総省は声明で、「効率性を高め、大統領の優先事項と部隊の即応性の回復に再び焦点をあてるため、職員を5~8%減らす」と述べた。

現在、連邦政府の7万5000人が退職勧告に応募している。

女性報道官は27歳の才媛キャロライン・リビット女史。CPACに登壇して若い女性に「夢を捨てず自分を信じることが大事」と語りかけた。

「トランプ大統領が作り上げた素晴らしい内閣を見てください。アイデンティティ政治には関心がありませんが、大統領は米国史上初の女性首席補佐官スージー・ワイルズ氏を任命し、農務長官にはブルック・ロリンズ氏が就任しました。内閣全体を見渡してください。素晴らしい女性がいます。教育省を率いるリンダ・マクマホン氏など、女性の閣僚リストは尽きません。」

意気消沈の民主党は牙城がカリフォルニア州だが、ロス大火の責任問題が議論されたロスでは、2月23日になってバス市長はレスビアンの消防局長を解任した。バス市長自身は、当日南アフリカへ訪問に出かけていたが、その責任を転嫁するかたちとなった。

左翼メディアも意気消沈している。このトランプ改革の勢い、どこまで続くか?

13 notes

·

View notes

Text

「みんなの表町書店2」のこと

残暑、と呼ぶには、あんまりにもひどく継続中の酷暑に思考能力を奪われたまま、気づけば9月も後半に差し掛かり、いい加減にこの夏の事を振り返っておかなければ、と、今年、2024年もひと月限定でオープンしたシェア型書店「みんなの表町書店」について、まとまりのないまま書いてみる。

.

.

「冬雨文庫」という名前で昨年に引き続き一箱本屋の棚主として出店させていただいた。昨年同様、私家版の詩集と、私物の読了本を並列に置くスタイルを取った。今年は本箱も自作して、工具と材料もほとんどは100均で揃え、それなりの形になったと思う。

.

昨年は持病の症状が強く出ていた事、はじめての催しで勝手がわからなかった事もあって、棚主が交代で担当する店番ができなかったのが心残りではあった。けれど今年は比較的持病も落ち着き、数回のイベント出店を経たこともあって自信もついたのか、計三回店番を担当した。

ただ「店番をする」だけでは面白くない、と思ったので、レジ横のスペースに冬雨の個人所蔵の私家版詩集やzineを並べて展示した。一般書店で流通していない、文学フリマやネットで個人が販売している本の数々。冬雨として自分が作った本を並べる、という選択肢もあったのだろうけれど、岡山という地で、表町商店街という人の行き来が比較的多い場所において、自分ひとりの宣伝をするよりは、私が今まで出会って心動かされた作家を紹介する機会にしたかった。

.

.

.

「自作の頒布」というのも出店の大きな動機であるのだけれど、きっと、詩を書き始める以前の、小学生時代に図書室の主と化していた、ただの本好きのひとりとして、この場にいられる事が嬉しかったのだと思う。昨年に比べて、棚主の数も増えて、「みんなの」という言葉をより感じるイベントになっていたと感じた。

「常設のお店ではない」ということも良い方向に働いているのだろう、各々の棚主が趣向を凝らした棚は見ごたえがあり、「本当にこの本をこの値段で買っても良いのだろうか」というような本との出会いも数多かった。

���体的に数えてはいないのだけれど、売れた本の数と、買った本の数がそれほど変わり無いのではないか、と思うほど楽しませていただいた。

売買、という通貨を通じた形ではあるけれど、私の実感としては見ず知らずの人々とそれぞれの持ち寄った本を交換し合っている感覚であって、(それは身内で楽しんでいるだけじゃないかとの批判点かもしれないが)好ましく思えることだった。

.

.

(みんなの表町書店で私が購入させていただいた本たち)

.

.

これまで関わることのなかった人々との会話が発生した、というのも嬉しい機会だった。特性としてコミュニケーションそれ自体が得意とは言い難い私でも、好きなものを介してであればそれなりに楽しく話すこともできるのだ、ということは発見であった。

.

.

人と繋がるために創作をする、という考え方は好きではない。誰かと出会うために、繋がりをつくる為に、何かをつくるようになるくらいであれば、すっぱりやめてしまえば良いと私は私自身に対して思っている。

ただ、それとはまた別のレイヤーにあることとして、本が好きであることに変わりはなく、町のなかのひとりの生活者として、「みんな」のなかの一人として、魅力的だと思える場が在ることは望ましいことである、とも思っている。

.

.

正直にいえば、岡山市が「文学創造都市」と急に名乗りはじめたことに疑問を抱かないでもない(ずっと岡山に暮らしていた者の実感として)。「都合良く文学という言葉を利用してるんじゃねえよ」というような呆れる気持ちもないとは言わない。

シェア型書店、という形を絶賛する立場を取りたいと思える訳でもない。従来の新刊書店や古書店に代替可能な形式ではあり得ないと思う。あくまでも「本」という文化の楽しみ方のいち形式でしかないのでは、と個人的には考える。その「文化」を大切にする、持続可能的に守って行くことを考えるならば、新たな催し事を増やす、ではなく、例えば図書館の予算であったりとか、常日頃から営業している町の本屋さんの現状を何とかする方が先決なのでは、とか考えたりもする。

.

.

.

着地点がみえなくなってきた。

.

.

.

きれいにまとめることはできなかったけれど、書きたかったことは大体書くことができたような気もする。

ひと夏の思い出として、素敵な場をもうけてくださった主催者さま、また、出店者の皆さま方、そして冬雨文庫の本を手にとってくださった方々、本当にありがとうございました。

来年も「みんなの表町書店」は開催予定とのこと。

毎年の夏の定番となれば良いな、と今の時点では感じているし、「商店街の空き店舗活用」という目的も、何かしら良い形で達成されると良いなぁと思っています。

.

.

「冬雨文庫」としての売上 8,400円につきましては、令和6年9月能登半島豪雨への支援として、「特定非営利活動法人ピースウィンズ・ジャパン 空飛ぶ捜索医療団"ARROWS"」に寄付いたしました。

2024.9.23 冬雨千晶

19 notes

·

View notes

Text

2025-4月号

アンビグラム作家の皆様に同じテーマでアンビグラムを作っていただく「月刊アンビグラム」、主宰のigatoxin(アンビグラム研究室 室長)です。

『アンビグラム』とは「複数の異なる見方を一つの図形にしたもの」であり、逆さにしたり裏返したりしても読めてしまう楽しいカラクリ文字です。詳しくはコチラをご参照ください⇒���ンビグラムの作り方/Frog96

◆今月のお題は「キッチン」です◆

今月は参加者の皆様に「キッチン」のお題でアンビグラムを制作していただいております。作家の皆さんがこのお題をどのように調理したのか、楽しみにご覧ください。

皆様のコメントがいただけますと幸いです。

「台所」 敷詰振動型:ちくわああ氏

日本語で言うと台所。 「ム」の末広がりが「戸」の形にぴったり生きていますね。縦太横細のお作法が丁寧で気持ちいい作字だと思います。

「厨/台所」 回転共存型:lszk氏

台所には厨という別の呼び方もあります。 本作では字画の大きな省略を使わず、大胆な変形で文字を両立させています。アルファベットのようにも見えてきて読むのが難しかったかもしれません。

「焜炉」 回転型:うら紙氏

キッチンにあるもの。もともとは持ち運びができるものを言いました。 途切れている場所をつなげて読むか離したまま読むか、認識が自動的に切り替わります。文字の雰囲気がガスコンロの火のようにも見えます。

「炊飯器/冷蔵庫」 図地反転型: いとうさとし氏

どちらもキッチンの必需品。 矩形枠から一部図形をはみ出させているのは仕方ないところでしょうか。それを差し引いても対応のすごさと可読性の高さですばらしい作品になっています。

「製氷皿」 回転型:繋氏

冷凍庫で使いますが、最近の冷蔵庫には付属されていないことが多いです。 「氷」の形と配置がよいですね。「制」部分の省略が適切で非常に読みやすいです。

「鍋掴み」 回転型:douse氏

日本では鍋が根付いているのがよくわかるネーミング。 「咼/国」の対応が見所です。てへんとの重なりや、字画を斜めに切ってある部分など、どれも絶妙です。

「IH調理器」 鏡像型:螺旋氏

電磁誘導加熱式の調理器具。仕組みを知っている人はどれだけいるか。 「IH」で平行線部分の長さが違っているところも配置が適切なので不自然に見えません。「調理器」の字形も外枠の角丸矩形とそろっていてスマートです。

「割烹着」 図地反転鏡像型: いとうさとし氏

和式エプロンであり、着物の袖が収まるようになっているのが特���。 「烹」はほぼ左右対称の文字なので、これが図地反転鏡像軸の中心にきているのが驚きです。とても味わい深い字形になっていますね。

「菜箸」 回転型:douse氏

調理、盛り付け、取り分けなどに使う長い箸。 余りがなく自然に対応付くのがすばらしい発見ですね。商品パッケージになりそうな趣のあるデザインでステキです。

「圧力鍋 お米の旨味を逃さない!!」 鏡像型:すざく氏

圧力鍋は、蓋を密閉して鍋の内部の圧力を上げることで高温調理が可能。 文字列生成で。「圧力/咼」のところ、書体も含めて調整が上手ですね。左右対称な文字同士を左右鏡像で対応付けている「米/未」のところも面白いです。

「タルト・タタンの夢/近藤史恵」 回転共存型:兼吉共心堂氏

「タルト・タタンの夢」は近藤史恵による推理小説でシェフが主人公。 「罒」や「史」など、カスレを使って閉領域を形作るのは筆文字表現ならではでしょう。これで読めると割り切った「藤」の大胆さもよいですね。

「変な家 第一章 知人からの相談」 回転(共存)型+鏡像型+敷詰[回転+鏡像]型:つーさま!氏

物語の中で話される謎の空間は「リビングと台所の間」。 可読性が高くすばらしいですね。「章」は左右対称ですが「第/章」のように鏡像で別の文字に対応付けされるのが気持ちいいです。

「5分煮たものがこちらです」 回転型:Jinanbou氏

料理番組でよくあるやつです。 文字組みが巧みですね。各文字も読みやすいうえ、流れも自然になっているステキなデザインになっています。思い切った「が」が、こちら感があってよいですね。

「危険!包丁二刀流」 回転型:かさかささぎ氏

やるならゲームだけにしておきましょう。 文字列生成で。三角形の部分は片方が細く、包丁感を表しているでしょうか。普通の文字と袋文字を行ったり来たりするのも一種の二刀流。

「板前」 旋回型:douse氏

日本料理職人のことで、法律上は調理師。 絶品��輪郭調整で、「又/月」がきれいに切り替わります。お品書きの紙に書いたような表現がよいですね。

「料理長」 鏡像型:てるだよ氏

飲食店の厨房を取り仕切る人。 「米」部分は右側がなくても自然に読めますし、「長」の平行線部分もこのような形状でも読めるのですね。よい作品に仕上がっています。

「厨房の担当」 回転型:あおやゆびぜい氏

キッチンスタッフ。 お互いに入り組んだ文字組が面白いですね。先端を丸くする処理など、書体もポップで楽しい作品です。

「家庭料理」 交換型:無限氏

一般家庭で日常的に作られ、食べられている料理。 「家/庭」「料/理」それぞれが交換型で表現できるというすばらしい発見です。「里」がよい形ですね。

「火の用心」 鏡像型:lszk氏

火の扱いには気を付けましょう。 ギザギザの形状が巧妙で、「の/用」の切り替わりも自然に表現されています。水平ではないところも読みやすさの秘密ですね。

「成分無調整牛乳」 回転型:ぷるーと氏

生乳の成分をそのまま保持し、加工時に脂肪分やタンパク質を調整していない牛乳。 それぞれの文字のポイントとなる箇所を意識して作字��れているように見えます。つながってもよいところも隙間を開けたり、統一感を出すように調整されていますね。

「食戟のソーマ」 回転型:douse氏

週刊少年ジャンプに連載されていた料理漫画。 縦の姫森ルーナ型ですね。かな部分の拾い方が上手で、文字のバランスがとても良いですね。「食」の縦画に施されたひげ処理により、縦画の位置の認識ずらしを実現しています。

「みりん」 回転型 「とろみちゃん」 旋回型:kawahar氏

照りを付ける調味料と、とろみをつける調味料。 同じグリフを使用しているのでまとめて紹介します。「とろみちゃん」は絶妙な調整によって6面相になっています。交差部分の2種類の処理��巧みですね。

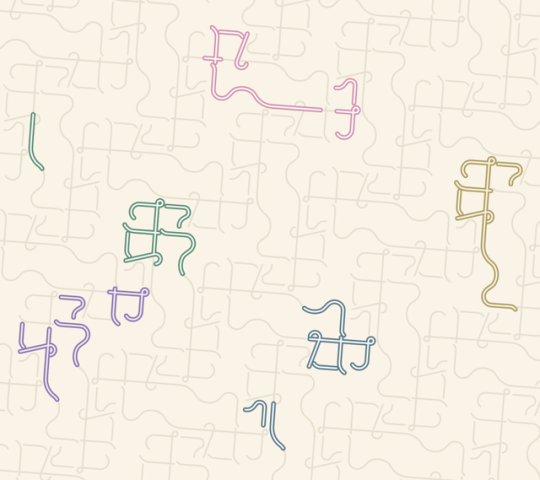

「さとう/しお/す/せうゆ/みそ」 特殊敷詰回転共存型:松茸氏

調味料のさしすせそ。この順番で入れるのが好ましいとされています。 一つ読めれば全部読めてくる作品ですね。どうやってこの敷き詰め方を実装したのか、驚くばかりです。ずっと眺めていると、この不思議な文字たちがいとおしく見えてきます。

「砂糖醤油」 特殊敷詰振動式複合型:Σ氏

比率はお好みで。酒・みりん・だしとともに煮切ったものもよし。 鏡映と180度回転を組み合わせた敷詰です。「糖/醤」は適切な変形の上できれいに対応付けられていて驚きました。ペン字風のちゃんとした文字然としているところがAI文字っぽく見えてきます。

「黒酢」 旋回型:オルドビス紀氏

長期間発酵・熟成されており、アミノ酸が豊富です。 堂々としたひげ文字調の書体がステキですね。「酉」の下部ではカスレを効果的に利用しています。

最後に私の作品を。

「賄い飯」 回転型:igatoxin

15年以上冷蔵庫の肥やしになっていたネタを調理しました。

お題「キッチン」のアンビグラム祭、いかがでしたでしょうか。御参加いただいた作家の皆様には深く感謝申し上げます。

さて次回のお題は「対語」です。賛成/反対、白い/黒い、夫婦、紅白、有の実、当箱、グループルビ など 参加者が自由に対語というワードから発想・連想してアンビグラムを作ります。

締切は4/30、発行は5/8の予定です。それで���皆様 来月またお会いしましょう。

——————————–index——————————————

2023年 1月{フリー} 2月{TV} 3月{クイズ} 4月{健康} 5月{回文} 6月{本} 7月{神話} 8月{ジャングル} 9月{日本史} 10月{ヒーロー} 11月{ゲーム} 12月{時事}

2024年 1月{フリー} 2月{レトロ} 3月{うた} 4月{アニメ} 5月{遊園地} 6月{中華} 7月{猫} 8月{夢} 9月{くりかえし} 10月{読書} 11月{運} 12月{時事}

2025年 1月{フリー} 2月{記憶} 3月{春} 4月{キッチン}

※これ以前のindexはこちら→《index:2017年~》

6 notes

·

View notes

Text

Fさん宅の訪問販売

Fさんというのは、新卒のときに就職した会社の営業部にいた中年男性のことである。この会社の営業部は、何故か、非常に容姿に恵まれた人が多い中、Fさんは、お世辞にもイイ男とは言えなかった。どちかというと、贔屓目にみても、中の下か、下の上だろうという容姿である。しかし、自信家のFさんは、自分がイイ男でスタイルも抜群であると固く信じ込んでいた(実際は、背が低く、頭と顔が大きく、かなりのメタボのぽっちゃり体型で、手足が太くて短いのに、無理に海外のハイブランドのスーツを着ているため、脚の裾は引きずっており、手は指先しか出ておらず、ウエストはベルトの上にお腹の肉がぷよぷよと乗っかって、シャツのボタンは今にも弾き飛びそうだった。だが、あるとき、私の所属する部署の新人に鼻っ柱をへし折られ、ヤケクソ��起こし、落ちる所まで落ちたが、上司の励ましによってスタイルを取り戻し、その後、男性ホルモン注射に夢中になってしまったという経歴?を持つ、かなり残念でかつ痛くて変な人である)。

さて、Fさんはかなり前に離婚したバツイチで、Fさんは実家から会社へ通っていた。Fさんのお母様はかなり前に他界しており、当時大学生だったの息子さんの衣食住の面倒は、Fさんのお父様が見ていた。Fさんのお父様は、Fさんと血が繋がっているとは思えない程、紳士で、Fさんが離婚した後も、元若嫁であるFさんの奥様と週に2~3回の頻度で子供を交えて会っていたらしい。恐らく、Fさんが、どこか遠くに単身赴任して滅多に家に帰って来なければ、Fさんと元奥様は離婚しなかっただろうと、会社の皆が思っていた。Fさんは、よく会社で、「親父の面倒はオレがみてやっている」と言っていたが、「お父様がFさんの面倒を見て下さってるの間違いじゃないですか?」と私は反論していた。ちなみに、営業部の全員が私と同じ意見だったが、それを言うとFさんはふてくされて仕事をしなくなってしまうので、営業部の人達は私と同じ事を言えなかったらしい。

なぜ、親子近く年上のFさんに対して私が反論できたかというのは、違う部署だったことと、Fさんが戦場記者や戦場カメラマンに対して、コンプレックスと憧れを抱いていたからである。Fさんも、最初から営業マンではなく、元戦場記者だった。だが、新人の頃に戦地を取材したFさんは、戦場の悲惨さ・目の前で無抵抗な女性や子供や惨殺されるところ、病院に運ばれても、次々と人々が死んでゆくこと、昼も夜も怯えながら仕事しなければならない地獄に耐えられず、たった一度の取材をしただけで営業部に異動したのである。だから、戦場記者や戦場カメラマンを続けていられる私の上司のMさんや、カメラマンのYさん、同期のS君や私などはFさんから一目置かれていた。

前置きが長くなってしまった。そんな、人間性にはかなり問題がある(面白いと言えなくはないが、家族には絶対なりたく人である)Fさんだが、Fさんのお父様は、世界的に有名な大手総合商社の経営企画部の部長&取締役だった超エリートである。それゆえ、基礎年金・厚生年金・企業のOB年金を含め、Fさんのお父様の収入は凄い額で、普通のサラリーマンの平均年収の2~3倍はあろう額だった。そのためか分からないが、Fさんの家の家計は、全てお父様の年金や投資して運用している不労所得などから支出していた。その事を当然だと思っているふてぶてしいFさんは、息子の���育費や自分の食費や被服代など生活に必要なお金を一切家に入れず、給与は全てFさんのお小遣いになっており、Fさんは非常に金遣いが荒かった。

そんな、金遣いの荒いFさんが大好きだったものは、訪問販売である。あるとき、何処のメーカーの物を取り扱っているのか得体の知れない訪問販売の営業マンがFさん宅を訪れ、羽毛布団を紹介した。この羽毛布団は100年使っても羽毛がダメージを受けることなく、干さなくても湿気たりしないので、お手入れも簡単、その気になれば洗濯機でも洗える、乾燥機OK、そして何よりこの羽毛布団で寝ていれば、金運が上がるという怪しさ満載のシロモノだった。そして価格はなんと1枚70万円である。常識で考えたら、日干しやそれが無理でも乾燥機で布団を干さないとダニの巣窟になるのは当然のことであることは、大人であれば誰でも知っている。しかも、高級マザーグースダックの羽毛布団を普通の家庭用洗濯機で洗ってしまったら、へしゃげてしまい、布団がダメになることも少し考えたら分かることである。第一、布団はある程度長く使っても、寿命というものがあり、ウン十年も使うような物ではない。まして、100年も使ったら、中はダニやダニの死骸や埃の巣窟、そもそも100年後に自分が生きている可能性の方が遥かに低い。しかも、1枚70万円である。寝る布団の質で金運なんぞ上がる訳がない。金運は、本人が為替や株式の仕組みをよく勉強して、如何に上手に投資するか、今までに無かったようなモノを起業して大ヒットするかなど��本人の努力が必須である。そんな、ぼったくり価格の胡散臭い羽毛布団なんぞ、即断るのが常識だと思うが、高級品やハイブランドが大好きなFさんは違った。Fさんは即決で羽毛布団を自分とお父様と息子さんの3人分を購入し、合計210万支払ったのである。

どちらかといえば、私も「安物を沢山」よりも「高い物を長く大事に使う」タイプの人間である。だが、その考えを適用する物には、向いている物と向いていない物がある。例えば、腕時計などは、いい物であれば、きちんとメンテナンスを続けていれば、自分の代だけでなく、子供に譲ることもできる。財布も私が現在使っている物は、就職した時に購入したものをまだそのまま使っている。だが、布団はそういう買い方に向いていない物だと思う。70万円の布団を1枚より7万円(それでも高いが)の布団を10回買い替える方が、余程、衛生的で清潔で快適である。

Fさんの訪問販売でのお買い物は、羽毛布団だけにとどまらなかった。羽毛布団で金運が上がったのか下がったのかは謎だが、多分、何の変化もないと思われる。羽毛布団の訪問販売の営業マンが来てから2か月後、Fさん宅に、また別の訪問販売業者が訪れた。今度��アコヤ貝をうる業者だった。アコヤ貝は、おなじみの真珠を養殖する為の貝である。真珠が欲しければ、アコヤ貝を自分で育てて真珠にするのではなく、真珠として出来上がっている物を買うのが普通である。だが、Fさん宅を訪れた業者は違った。『このアコヤ貝には、直径15mmを超える花玉真珠の原石が眠っている。来年の春に、このアコヤ貝を開けると、まばゆいばかりに光り輝く、立派な直径15mm以上の花玉真珠が必ずできているはずである。アコヤ貝1枚の中に、少なくとも真珠は3つ以上入っている。その真珠を宝石店に売りに行けば、1粒あたり最低でも300万、平均で500万以上の値段で買い取ってくれるだろう。今回は、特別にあなただけに、アコヤ貝を1枚あたり50万円でお譲りしましょう』という、如何にも胡散臭いシロモノだった。これはいくら何でも断るだろうと普通は思うが、とにかく「普通でないもの。後にプレミアが付く」などのキャッチフレーズが大好きだったFさんはアコヤ貝に飛びついた。そして、訪問販売の兄ちゃんに薦められるがままに、アコヤ貝を10枚も購入したのだ。そのアコヤ貝は、側部が透明になっている円柱状の入れ物に入っており(イメージとしては、ツナ缶が透明になったような物)、何処からでもアコヤ貝が見られるようになっており、上部は缶詰よろしく、開封用のフックまで付いていた。何故、私がそんな事を知っているかというのは、Fさんが会社でみんなに自慢するために、合計500万も投資したアコヤ貝の缶詰(?)を全部持ってきて、デスクの上に並べてニマニマしていたからである。なお、待ちに待った翌年の春、Fさんは嬉しそうに、アコヤ貝を空けていたが、花玉真珠はおろか、10枚あった貝の中に真珠ができていた貝は4枚だけで、しかも到底真珠とは言えない黄ばんだ小さな粒(直径3~4m程度)で、僅かに場所によっては真珠色に輝いているかな?というような物だった。

それでも、懲りないFさんが、訪問販売で散財した物は計り知れない程多い。私が知っているだけでも、食器棚を改造したとしか思えないガラスの観音扉になっている500万円の真っ白な仏壇(私が某安価な家具チェーンで8万円で買った自宅にある食器棚ソックリだったし、観音扉を開けさせてもらい、中を見たら、側面に一定の間隔で穴が開いていた。その穴は何の為に必要なのか尋ねてみらた、「『気』を通すために、必ず開けておかないというえない穴」だそうである。でも『気を通す』と言っているが、穴は外部に貫通しておらず、どう見ても、食器棚の中棚を取り付ける為のフック穴としか思えなかった。そして、肝心の『気』とは何か?と尋ねてたら、Fさん本人もよく分からないと答えるものだから、思わずひっくりかりそうになった。)、南西向きの屋根があるにも拘らず、高層マンションに面した北向きの屋根に付けられた600万円のソー��ーパネル、法外な値段のオール電化工事で(オール電化にも拘らず、台所のコンロは何故かガスのまま)など例を挙げていったらキリがない。

私が転職してかなりの年月が経ち、更に関西に引っ越してきて、そろそろ5年近くなる。Fさんが今でも散財を続けているのか、とても気になるが、3年程前に、Fさんのお父様の訃報連絡があった。Fさんのお父様はどんな思いで息子の散財を見ていらしたのかと思うと、やはり、高齢の親に心配をかけるような親不孝物にはなりたくないと思ってしまった。

8 notes

·

View notes

Text

「お化けの棲家」に登場したお化け。

1、骨女〔ほねおんな〕 鳥山石燕の「今昔画 図続百鬼』に骨だけ の女として描かれ、 【これは御伽ぼうこうに見えたる年ふる女の骸骨、牡丹の灯籠を携へ、人間の交をなせし形にして、もとは剪灯新話のうちに牡丹灯記とてあり】と記されている。石燕が描いた骨女 は、「伽婢子」「牡丹灯籠」に出てくる女つゆの亡霊、弥子(三遊亭円朝の「怪談牡丹灯 籠」ではお露にあたる)のことをいっている。これとは別物だと思うが、「東北怪談の旅」にも骨女という妖怪がある。 安永7年~8年(1778年~1779年)の青森に現れたもので、盆の晩、骸骨女がカタリカタリと音をたてて町中を歩いたという。この骨女は、生前は醜いといわれていたが、 死んでからの骸骨の容姿が優れているので、 人々に見せるために出歩くのだという。魚の骨をしゃぶることを好み、高僧に出会うと崩れ落ちてしまうという。 「鳥山石燕 画図百鬼夜行」高田衛監修・稲 田篤信・田中直日編 「東北怪談の旅」山田 野理夫

2、堀田様のお人形

以下の話が伝わっている。 「佐賀町に堀田様の下屋敷があって、うちの先祖はそこの出入りだったの。それで、先代のおばあさんが堀田様から“金太郎”の人形を拝領になって「赤ちゃん、赤ちゃん」といわれていたんだけど、この人形に魂が入っちゃって。関東大震災のとき、人形と一緒に逃げたら箱の中であちこちぶつけてこぶができたから、修復してもらうのに鼠屋っていう人形師に預けたんだけど少しすると修復されずに返ってきた。聞くと「夜になると人形が夜泣きしてまずいんです」と言われた。 (『古老が語る江東区のよもやま話』所収)

3、ハサミの付喪神(つくもがみ)

九十九神とも表記される。室町時代に描かれた「付喪神絵巻」には、「陰陽雑記云器物百年を経て化して精霊を得てよく人を訛かす、是を付喪神と号といへり」 という巻頭の文がある。 煤祓いで捨てられた器物が妖怪となり、物を粗末に扱う人間に対して仕返しをするという内容だ が、古来日本では、器物も歳月を経ると、怪しい能力を持つと考えられていた。 民俗資料にも擂り粉木(すりこぎ)や杓文字、枕や蒲団といった器物や道具が化けた話しがある。それらは付喪神とよばれていないが、基本的な考え方は「付喪神絵巻」にあるようなことと同じで あろう。 (吉川観方『絵画に見えたる妖怪』)

4、五徳猫(ごとくねこ) 五徳猫は鳥山石燕「画図百器徒然袋」に尾が2つに分かれた猫又の姿として描かれており、「七徳の舞をふたつわすれて、五徳の官者と言いしためしも あれば、この猫もいかなることをか忘れけんと、夢の中におもひぬ」とある。鳥山石燕「画図百器徒然袋」の解説によれば、その姿は室町期の伝・土佐光信画「百鬼夜行絵巻」に描かれた五徳猫を頭に 乗せた妖怪をモデルとし、内容は「徒然袋」にある「平家物語」の 作者といわれる信濃前司行長にまつわる話をもとにしているとある。行長は学識ある人物だったが、七徳の舞という、唐の太宗の武の七徳に基づく舞のうち、2つを忘れてしまったために、五徳の冠者のあだ名がつけられた。そのため、世に嫌気がさし、隠れて生活するようになったという。五徳猫はこのエピソードと、囲炉裏にある五徳(薬缶などを載せる台)を引っ掛けて創作された 妖怪なのであろう。ちなみに土佐光信画「百鬼夜行絵巻」に描かれている妖怪は、手には火吹き 竹を持っているが、猫の妖怪ではなさそうである。 ( 高田衛監修/稲田篤信・田中直日編『鳥山石燕画図百鬼夜行』)→鳥山石燕『百器徒然袋』より 「五徳猫」

5、のっぺらぼー 設置予定場所:梅の井 柳下 永代の辺りで人魂を見たという古老の話しです。その他にも、背中からおんぶされて、みたら三つ目 小僧だったり、渋沢倉庫の横の河岸の辺りでのっぺらぼーを見たという話しが残っています。 (『古老が語る江東区のよもやま話』所収) のっぺらぼーは、顔になにもない卵のような顔の妖怪。特に小泉八雲『怪談』にある、ムジナの話が良く知られている。ある男が東京赤坂の紀国坂で目鼻口のない女に出会い、驚き逃げて蕎麦 屋台の主人に話すと、その顔も同じだったという話。その顔も同じだったという話。

6、アマビエアマビエ 弘化3年(1846年) 4月中旬と記 された瓦版に書かれているもの。 肥後国(熊本県)の海中に毎夜光るものが あるので、ある役人が行ってみたところ、ア マビエと名乗る化け物が現れて、「当年より はやりやまいはや 6ヵ月は豊作となるが、もし流行病が流行った���人々に私の写しを見せるように」といって、再び海中に没したという。この瓦版には、髪の毛が長く、くちばしを持った人魚のようなアマビエの姿が描かれ、肥後の役人が写したとある。 湯本豪一の「明治妖怪新聞」によれば、アマピエはアマピコのことではないかという。 アマピコは瓦版や絵入り新聞に見える妖怪で、 あま彦、天彦、天日子などと書かれる。件やクダ部、神社姫といった、病気や豊凶の予言をし、その絵姿を持っていれば難から逃れられるという妖怪とほぼ同じものといえる。 アマビコの記事を別の瓦版に写す際、間違 えてアマビエと記してしまったのだというのが湯本説である。 『明治妖怪新聞」湯本豪一「『妖怪展 現代に 蘇る百鬼夜行』川崎市市民ミュージアム編

7、かさばけ(傘お化け) 設置予定場所:多田屋の入口作品です。 一つ目あるいは、二つ目がついた傘から2本の腕が伸び、一本足でピョンピョン跳ねまわる傘の化け物とされる。よく知られた妖怪のわりには戯画などに見えるくらいで、実際に現れたなどの記録はないようである。(阿部主計『妖怪学入門』)歌川芳員「百種怪談妖物双六」に描 かれている傘の妖怪「一本足」

8、猫股(ねこまた) 猫股は化け猫で、尻尾が二股になるまで、齢を経た猫 で、さまざまな怪しいふるまいをすると恐れられた。人をあざむき、人を食らうともいわれる。飼い猫が年をとり、猫股になるため、猫を長く飼うもので はないとか、齢を経た飼い猫は家を離れて山に入り、猫股 になるなどと、各地に俗信がある。 このような猫の持つ妖力から、歌舞伎ではお騒動と化け猫をからめて「猫騒動もの」のジャンルがあり、

「岡崎の猫」「鍋島の猫」「有馬の猫」が三代化け猫とされる。

9、毛羽毛現(けうけげん) 設置予定場所:相模屋の庭 鳥山石燕の「今昔百鬼拾遺」に毛むくじゃらの妖怪として描かれた もので、 「毛羽毛現は惣身に毛生ひたる事毛女のごとくなればかくいふ か。或いは希有希現とかきて、ある事まれに、見る事まれなれば なりとぞ」とある。毛女とは中国の仙女のことで、華陰の山中(中国陝西省陰県の西 獄華山)に住み、自ら語るところによると、もともとは秦が亡んだため 山に逃げ込んだ。そのとき、谷春という道士に出会い、松葉を食すことを教わって、遂に寒さも飢えも感じなくなり、身は空を飛ぶほど軽くなった。すでに170余年経つなどと「列仙伝」にある。この毛羽毛現は家の周辺でじめじめした場所に現れる妖怪とされるが、実際は石燕の創作妖 怪のようである。 (高田衛監修/稲田篤信・田中直日編『鳥山石燕 画図百鬼夜行』→鳥山石燕「今昔百鬼 拾遺」より「毛羽毛現」

10、河童(かっぱ) 設置予定場所:猪牙船 ◇ 河童(『耳袋』) 江戸時代、仙台藩の蔵屋敷に近い仙台堀には河童が出たと言われています。これは、子どもたちが、 なんの前触れもなく掘割におちてしまう事が続き探索したところ、泥の中から河童が出てきたというも のです。その河童は、仙台藩の人により塩漬けにして屋敷に保管したそうです。 ◇ 河童、深川で捕獲される「河童・川太郎図」/国立歴史民俗博物館蔵 深川木場で捕獲された河童。河童は川や沼を住処とする妖怪で、人を水中に引き込む等の悪事を働く 反面、水の恵みをもたらす霊力の持ち主として畏怖されていた ◇ 河童の伝説(『江戸深川情緒の研究』) 安永年間(1772~1781) 深川入船町であった話しです。ある男が水浴びをしていると、河童がその男 を捕えようとしました。しかし、男はとても強力だったので逆に河童を捕えて陸に引き上げ三十三間堂の前で殴り殺そうとしたところ、通りかかった人々が河童を助けました。それ以来、深川では河童が人 間を捕らなくなったといいます。→妖怪画で知られる鳥山石燕による河童

11、白容商〔しろうねり〕

鳥山石燕「画図百器 徒然袋」に描かれ、【白うるりは徒然のならいなるよし。この白うねりはふるき布巾のばけたるものなれども、外にならいもやはべると、夢のうちにおもひぬ】 と解説されている。白うるりとは、吉田兼好の『徒然草」第六十段に登場する、 芋頭(いもがしら)が異常に好きな坊主のあだ名である。 この白うるりという名前に倣って、布雑巾 の化けたものを白容裔(しろうねり)と名づけたといっているので、つまりは石燕の創作妖怪であろう。古い雑巾などが化けて人を襲う、などの説 明がされることがあるが、これは山田野理夫 の『東北怪談の旅』にある古雑巾の妖怪を白 容裔の話として使ったにすぎない。 『鳥山石燕画図百鬼夜行』高田衛監修・稲 田篤信・田中直日編

12、轆轤首〔ろくろくび〕

抜け首、飛頭蛮とも つな いう。身体から首が完全に分離して活動する ものと、細紐のような首で身体と頭が繋がっているものの二形態があるようである。 日本の文献には江戸時代から多くみえはじ め、『古今百物語評判』『太平百物語』『新説 百物語」などの怪談集や、『甲子夜話』『耳 囊」「北窓瑣談」「蕉斎筆記』『閑田耕筆』と いった随筆の他、石燕の『画図百鬼夜行」に 代表される妖怪画にも多く描かれた。 一般的な轆轤首���話としては、夜中に首が 抜け出たところを誰かに目撃されたとする内 容がほとんどで、下働きの女や遊女、女房、 娘などと女性である場合が多い。 男の轆轤首は「蕉斎筆記』にみえる。 ある夜、増上寺の和尚の胸の辺りに人の 首が来たので、そのまま取って投げつけると、 どこかへいってしまった。翌朝、気分が悪いと訴えて寝ていた下総出 身の下働きの男が、昼過ぎに起き出して、和 尚に暇を乞うた。わけ その理由を問えば、「昨夜お部屋に首が参りませんでしたか」と妙なことを訊く。確か に来たと答えると、「私には抜け首の病があります。昨日、手水鉢に水を入れるのが遅い とお叱りを受けましたが、そんなにお叱りに なることもないのにと思っていると、 夜中に首が抜けてしまったのです」 といって、これ以上は奉公に差支えがあるからと里に帰って しまった。 下総国にはこの病が多いそうだと、 「蕉斎筆記』は記している。 轆轤首を飛頭蛮と表記する文献があるが、 これはもともと中国由来のものである。「和漢三才図会』では、『三才図会」「南方異 物誌」「太平広記」「搜神記』といった中国の 書籍を引いて、飛頭蛮が大闍波国(ジャワ) や嶺南(広東、広西、ベトナム)、竜城(熱 洞省朝陽県の西南の地)の西南に出没したことを述べている。昼間は人間と変わらないが、夜になると首 が分離し、耳を翼にして飛び回る。虫、蟹、 ミミズなどを捕食して、朝になると元通りの 身体になる。この種族は首の周囲に赤い糸のような傷跡がある、などの特徴を記している。中国南部や東南アジアには、古くから首だけの妖怪が伝わっており、マレーシアのポン ティアナやペナンガルなどは、現在でもその 存在が信じられている。 日本の轆轤首は、こうした中国、東南アジ アの妖怪がその原型になっているようである。 また、離魂病とでもいうのだろうか、睡眠中に魂が抜け出てしまう怪異譚がある。例えば「曽呂利物語」に「女の妄念迷い歩 <事」という話がある。ある女の魂が睡眠中に身体から抜け出て、 野外で鶏になったり女の首になったりしているところを旅人に目撃される。旅人は刀を抜いてその首を追いかけていく と、首はある家に入っていく。すると、その家から女房らしき声が聞こえ、 「ああ恐ろしい夢を見た。刀を抜いた男が追 いかけてきて、家まで逃げてきたところで目 が醒めた」などといっていたという話である。これの類話は現代の民俗資料にも見え、抜け出た魂は火の玉や首となって目撃されている。先に紹介した「蕉斎筆記』の男の轆轤首 も、これと同じように遊離する魂ということ で説明ができるだろう。 轆轤首という妖怪は、中国や東南アジア由 来の首の妖怪や、離魂病の怪異譚、見世物に 出た作りものの轆轤首などが影響しあって、 日本独自の妖怪となっていったようである。 【和漢三才図会』寺島良安編・島田勇雄・竹 島淳夫・樋口元巳訳注 『江戸怪談集(中)』 高田衛編/校注『妖異博物館』柴田宵曲 『随筆辞典奇談異聞編」柴田宵曲編 『日本 怪談集 妖怪篇』今野円輔編著 『大語園』巌谷小波編

13、加牟波理入道〔がんばりにゅうどう〕

雁婆梨入道、眼張入道とも書く。便所の妖怪。 鳥山石燕の「画図百鬼夜行」には、便所の台があるよう 脇で口から鳥を吐く入道姿の妖怪として描かれており、【大晦日の夜、厠にゆきて「がんばり入道郭公」と唱ふれば、妖怪を見さるよし、世俗のしる所也。もろこしにては厠 神名を郭登といへり。これ遊天飛騎大殺将軍 とて、人に禍福をあたふと云。郭登郭公同日 は龕のの談なるべし】と解説されている。 松浦静山の『甲子夜話」では雁婆梨入道という字を当て、厠でこの名を唱えると下から入道の頭が現れ、 その頭を取って左の袖に入れてまたとりだすと 頭は小判に変化するなどの記述がある。 「がんばり入道ホトトギス」と唱えると怪異 にあわないというのは、江戸時代にいわれた 俗信だが、この呪文はよい効果を生む(前述 ことわざわざわい ●小判を得る話を含め)場合と、禍をよぶ 場合があるようで、「諺苑」には、大晦日に この話を思い出せば不祥なりと書かれている。 また、石燕は郭公と書いてホトトギスと読ませているが、これは江戸時代では郭公とホト トギスが混同されていたことによる。 ホトトギスと便所との関係は中国由来のようで、「荊楚歲時記』にその記述が見える。 ホトトギスの初鳴きを一番最初に聞いたもの は別離することになるとか、その声を真似すると吐血するなどといったことが記されており、厠に入ってこの声を聞くと、不祥事が起 こるとある。これを避けるには、犬の声を出 して答えればよいとあるが、なぜかこの部分 だけは日本では広まらなかったようである。 『鳥山石燕画図百鬼夜行』高田衛監修・稲 田篤信・田中直日編 『江戸文学俗信辞典』 石川一郎編『史実と伝説の間」李家正文

14、三つ目小僧

顔に三つの目を持つ童子姿の妖怪。 長野県東筑摩郡教育委員会による調査資料に名は見られるが、資料中には名前があるのみ で解説は無く、どのような妖怪かは詳細に語られていない。 東京の下谷にあった高厳寺という寺では、タヌキが三つ目小僧に化けて現れたという。このタヌ キは本来、百年以上前の修行熱心な和尚が境内に住まわせて寵愛していたために寺に住みついたものだが、それ以来、寺を汚したり荒らしたりする者に対しては妖怪となって現れるようになり、体の大きさを変えたり提灯を明滅させて人を脅したり、人を溝に放り込んだりしたので、人はこれ を高厳寺小僧と呼んで恐れたという。困った寺は、このタヌキを小僧稲荷として境内に祀った。この寺は現存せず、小僧稲荷は巣鴨町に移転している。 また、本所七不思議の一つ・置行堀の近くに住んでいたタヌキが三つ目小僧に化けて人を脅したという言い伝えもある。日野巌・日野綏彦 著「日本妖怪変化語彙」、村上健司校訂 編『動物妖怪譚』 下、中央公論新社〈中公文庫〉、2006年、301頁。 佐藤隆三『江戸伝説』坂本書店、1926年、79-81頁。 『江戸伝説』、147-148頁。

15、双頭の蛇 設置予定場所:水茶屋 「兎園小説」には、「両頭蛇」として以下の内容が著してある。 「文政7年(1824)11月24日、本所竪川通りの町方掛り浚場所で、卯之助という男性 が両頭の蛇を捕まえた。長さは3尺あったという。」

文政7年(1824)11月24日、一の橋より二十町程東よりの川(竪川、現墨田区)で、三尺程の 「両頭之蛇」がかかったと言う話です。詳細な図解が示されています。 (曲亭馬琴「兎園小説」所収『兎園小説』(屋代弘賢編『弘賢随筆』所収) 滝沢馬琴他編 文政8年(1825) 国立公文書館蔵

16、深川心行寺の泣き茶釜

文福茶釜は「狸」が茶釜に化けて、和尚に恩返しをする昔話でよく知られています。群馬県館林の茂 林寺の話が有名ですが、深川2丁目の心行寺にも文福茶釜が存在したといいます。『新撰東京名所図会』 の心行寺の記述には「什宝には、狩野春湖筆涅槃像一幅 ―及び文福茶釜(泣茶釜と称す)とあり」 とあります。また、小説家の泉鏡花『深川浅景』の中で、この茶釜を紹介しています。残念ながら、関 東大震災(1923年)で泣茶釜は、他の什物とともに焼失してしまい、文福茶釜(泣き茶釜)という狸が 化けたという同名が残るのみです。鳥山石燕「今昔百鬼拾遺」には、館林の茂森寺(もりんじ)に伝わる茶釜の話があります。いくら湯を 汲んでも尽きず、福を分け与える釜といわれています。 【主な参考資料】村上健司 編著/水木しげる 画『日本妖怪大辞典』(角川出版)

17、家鳴(やなり) 設置予定場所:大吉、松次郎の家の下) 家鳴りは鳥山石燕の「画図百鬼夜行」に描かれたものだが、(石燕は鳴屋と表記)、とくに解説はつけられて いない。石燕はかなりの数の妖怪を創作して���るが、初期の 「画図百鬼夜行」では、過去の怪談本や民間でいう妖怪などを選んで描いており、家鳴りも巷(ちまた)に知られた妖怪だったようである。 昔は何でもないのに突然家が軋むことがあると、家鳴りのような妖怪のしわざだと考えたようである。小泉八雲は「化け物の歌」の中で、「ヤナリといふ語の・・・それは地震中、家屋の震動 する音を意味するとだけ我々に語って・・・その薄気 味悪い意義を近時の字書は無視して居る。しかし此語 はもと化け物が動かす家の震動の音を意味して居た もので、眼には見えぬ、その震動者も亦(また) ヤナ リと呼んで居たのである。判然たる原因無くして或る 家が夜中震ひ軋り唸ると、超自然な悪心が外から揺り動かすのだと想像してゐたものである」と延べ、「狂歌百物語」に記載された「床の間に活けし立ち木も倒れけりやなりに山の動く掛軸」という歌を紹介している。 (高田衛監修/稲田篤信・田中直日編『鳥山石燕画図百鬼夜行』、『小泉八雲全集』第7巻)

18、しょうけら 設置予定場所:おしづの家の屋根 鳥山石燕「画図百鬼夜行」に、天井の明かり取り窓を覗く妖怪として描かれているもの。石燕による解説はないが、 ショウケラは庚申(こうしん) 信仰に関係したものといわれる。 庚申信仰は道教の三尸(さんし)説がもとにあるといわ れ、60日ごとに巡ってくる庚申の夜に、寝ている人間の身 体から三尸虫(頭と胸、臍の下にいるとされる)が抜け出し、天に昇って天帝にその人の罪科を告げる。この報告により天帝は人の命を奪うと信じられ、対策とし て、庚申の日は眠らずに夜を明かし、三尸虫を体外に出さ ないようにした。また、これによる害を防ぐために「ショウケラはわたとてまたか我宿へねぬぞねたかぞねたかぞ ねぬば」との呪文も伝わっている。 石燕の描いたショウケラは、この庚申の日に現れる鬼、ということがいえるようである。

19、蔵の大足

御手洗主計という旗本の屋敷に現れた、長さ3尺程(約9m)の大足。(「やまと新聞」明治20年4月29日より)

20、お岩ちょうちん

四世鶴屋南北の代表作である「東海道四谷怪談」のお岩 を、葛飾北斎は「百物語シリーズ」の中で破れ提灯にお岩が 宿る斬新な構図で描いている。北斎は同シリーズで、当時の 怪談話のもう一人のヒロインである「番町皿屋敷のお菊」も描 く。「東海道四谷怪談」は、四世南北が暮らし、没した深川を舞台にした生世話物(きぜわもの)の最高傑作。文政8年(1825) 7月中村座初演。深川に住んだ七代目市川團十郎が民谷伊 右衛門を、三代目尾上菊五郎がお岩を演じた。そのストーリーは当時評判だった実話を南北が取材して描 いている。男女が戸板にくくられて神田川に流された話、また 砂村隠亡堀に流れついた心中物の話など。「砂村隠亡堀の場」、「深川三角屋敷の場」など、「四谷怪 談」の中で深川は重要な舞台として登場する。

21、管狐(くだぎつね) 長野県を中心にした中部地方に多く分布し、東海、関東南部、東北の一部でいう憑き物。関東 南部、つまり千葉県や神奈川県以外の土地は、オサキ狐の勢力になるようである。管狐は鼬(いたち)と鼠(ねずみ)の中間くらいの小動物で、名前の通り、竹筒に入ってしまうほどの大きさだという。あるいはマッチ箱に入るほどの大きさで、75匹に増える動物などとも伝わる個人に憑くこともあるが、それよりも家に憑くものとしての伝承が多い。管狐が憑いた家は管屋(くだや)とか管使いとかいわれ、多くの場合は「家に憑いた」ではなく「家で飼っている」という表現をしている。管狐を飼うと金持ちになるといった伝承はほとんどの土地でいわれることで、これは管 狐を使って他家から金や品物を集めているからだなどという。また、一旦は裕福になるが、管狐は 大食漢で、しかも75匹にも増えるのでやがては食いつぶされるといわれている。 同じ狐の憑き物でも、オサキなどは、家の主人が意図しなくても、狐が勝手に行動して金品を集 めたり、他人を病気にするといった特徴があるが、管狐の場合は使う者の意図によって行動すると考えられているようである。もともと管狐は山伏が使う動物とされ、修行を終えた山伏が、金峰山 (きんぷさん)や大峰(おおみね)といった、山伏に官位を出す山から授かるものだという。山伏は それを竹筒の中で飼育し、管狐の能力を使うことで不思議な術を行った。 管狐は食事を与えると、人の心の中や考えていることを悟って飼い主に知らせ、また、飼い主の 命令で人に取り憑き、病気にしたりするのである。このような山伏は狐使いと呼ばれ、自在に狐を 使役すると思われていた。しかし、管狐の扱いは難しく、いったん竹筒から抜け出た狐を再び元に 戻すのさえ容易ではないという。狐使いが死んで、飼い主不在となった管狐は、やがて関東の狐の親分のお膝元である王子村(東京都北区)に棲むといわれた。主をなくした管狐は、命令する者がいないので、人に憑くことはないという。 (石塚尊俊『日本の憑きもの』、桜井徳太郎編『民間信仰辞典』、金子準二編著『日本狐憑史資料 集成』)

22、かいなで 設置予定場所: 長屋の厠 京都府でいう妖怪。カイナゼともいう。節分の夜に便所へ行くとカイナデに撫でられるといい、これを避けるには、「赤い紙やろうか、白い紙やろうか」という呪文を唱えればよいという。 昭和17年(1942年)頃の大阪市立木川小学校では、女子便所に入ると、どこからともなく「赤い 紙やろか、白い紙やろか」と声が聞こえてくる。返事をしなければ何事もないが、返事をすると、尻を舐められたり撫でられたりするという怪談があったという。いわゆる学校の怪談というものだが、 類話は各地に見られる。カイナデのような家庭内でいわれた怪異が、学校という公共の場に持ち込まれたものと思われる。普通は夜の学校の便所を使うことはないだろうから、節分の夜という条件が消失してしまったのだろう。 しかし、この節分の夜ということは、実に重要なキーワードなのである。節分の夜とは、古くは年越しの意味があり、年越しに便所神を祭るという風習は各地に見ることができる。その起源は中国に求められるようで、中国には、紫姑神(しこじん)という便所神の由来を説く次のような伝説がある。 寿陽県の李景という県知事が、何媚(かび) (何麗卿(かれいきょう)とも)という女性を迎えたが、 本妻がそれを妬み、旧暦正月 15 日に便所で何媚を殺害した。やがて便所で怪異が起こるようになり、それをきっかけに本妻の犯行が明るみに出た。後に、何媚を哀れんだ人々は、正月に何媚を便所の神として祭祀するようになったという(この紫姑神は日本の便所神だけではなく、花子さんや紫婆(むらさきばばあ)などの学校の怪談に登場する妖怪にも影響を与えている。) 紫姑神だけを日本の便所神のルーツとするのは安易だが、影響を受けていることは確かであろう。このような便所神祭祀の意味が忘れられ、その記憶の断片化が進むと、カイナデのような妖怪が生まれてくるようである。 新潟県柏崎では、大晦日に便所神の祭りを行うが、便所に上げた灯明がともっている間は決して便所に入ってはいけないといわれる。このケースは便所神に対する信仰がまだ生きているが、便所神の存在が忘れられた例が山田野理夫『怪談の世界』に見える。同書では、便所の中で「神くれ神くれ」と女の声がしたときは、理由は分からなくとも「正月までまだ遠い」と答えればよいという。便所神は正月に祀るものという断片的記憶が、妖怪として伝えられたものといえる。また、「赤い紙やろうか、白い紙やろうか」という呪文も、便所神の祭りの際に行われた行為の名残を伝えて いる。便所神の祭りで紙製の人形を供える土地は多く、茨城県真壁郡では青と赤、あるいは白と赤の 男女の紙人形を便所に供えるという。つまり、カイナデの怪異に遭遇しないために「赤い紙やろう か、白い紙やろうか」と唱えるのは、この供え物を意味していると思われるのである。本来は神様に供えるという行為なのに、「赤とか白の紙をやるから、怪しいふるまいをするなよ」というように変化してしまったのではないだろうか。さらに、学校の怪談で語られる便所の怪異では、妖怪化した便所神のほうから、「赤い紙やろうか、白い紙やろうか」とか「青い紙やろうか、赤い紙やろうか」というようになり、より妖怪化が進ん でいったようである。こうしてみると、近年の小学生は古い信仰の断片を口コミで伝え残しているともいえる。 島根県出雲の佐太神社や出雲大社では、出雲に集まった神々を送り出す神事をカラサデという が、氏子がこの日の夜に便所に入ると、カラサデ婆あるいはカラサデ爺に尻を撫でられるという伝 承がある。このカラサデ婆というものがどのようなものか詳細は不明だが、カイナデと何か関係があるのかもしれない。 (民俗学研究所編『綜合日本民俗語彙』、大塚民俗学会編『日本民俗学事典』、『民間伝承』通巻 173号(川端豊彦「厠神とタカガミと」)ほか)

23、木まくら 展示予定場所:政助の布団の上 江東区富岡にあった三十三間堂の側の家に住んだ医師が病気になり、元凶を探した所 黒く汚れた木枕が出た。その枕を焼くと、死体を焼く匂いがして、人を焼くのと同じ時間がかかったという。 (『古老が語る江東区のよもやま話』所収)

24、油赤子〔あぶらあかご〕鳥山石燕の『今昔 画図続百鬼』に描かれた妖怪。【近江国大津 の八町に、玉のごとくの火飛行する事あり。土人云「むかし志賀の里に油うるものあり。 夜毎に大津辻の地蔵の油をぬすみけるが、その者死て魂魄炎となりて、今に迷いの火となれる」とぞ。しからば油をなむる赤子は此ものの再生せしにや】と記されている。 石燕が引いている【むかし志賀(滋賀) の】の部分は、「諸国里人談』や『本朝故事 因縁集」にある油盗みの火のことである。油盗みの火とは、昔、夜毎に大津辻の地蔵 の油を盗んで売っていた油売りがいたが、死 後は火の玉となり、近江大津(滋賀県大津 市)の八町を縦横に飛行してまわったという もの。石燕はこの怪火をヒントに、油を嘗める赤ん坊を創作したようである。 『鳥山石燕画図百鬼夜行』高田衛監修・稲 田篤信・田中直日編 『一冊で日本怪異文学 100冊を読む」檜谷昭彦監修『日本随筆大成編集部編

13 notes

·

View notes

Quote

Q.氷河期世代が「死ぬまで踏み台」と話題のようですが、いったい何が問題なんですか? A.問題の根源を解決しないまま先送りすることを「将来世代にツケを回す」などと言いますが、まさにその「ツケ」を集中的に回され、絶望的な貧乏クジを引かされた世代だからです。 具体的には、 「就職時に不景気で、既存社員の雇用を守るために採用枠が減らされ」 「不本意ながら非正規雇用を選ばざるを得ず、キャリア形成機会を逃し」 「『非正規は自己責任!』『仕事があるだけ幸せと思え!』『お前の代わりなんていくらでもいる!』とパワハラで使い潰され」 「結果的に給与アップは見込めないのに、高齢化社会を支えるために搾取され続け」 「歴史的な賃金上昇率の中でも自分たちの賃上げは抑制され、その分を若手の賃金アップに回され」 「自分たちが高齢者になる頃には年金や医療も充分な恩恵を受けられそうになく」 「当然ながら子供を持つ余裕なんて全然なく、少子化で介護してくれる人もおらず、野垂れ死にするイメージしか持てない、完全に見捨てられた世代」 という状況ですね。 また、その被害が「氷河期世代自体」のみならず、「会社組織」、そして「社会全体」と広範に及んでいることも根深い問題です。どういうことなのか、氷河期世代ど真ん中、1999年大学卒の私が説明しますね。 (1)「氷河期世代自体」の被害 彼らの新卒当時は正社員の求人が乏しく、不本意ながら非正規雇用を選ぶ人も大勢いました。彼らは「頑張って働いていれば、景気が回復した暁には正社員として雇ってもらえる」と期待して不安定な状況に耐え続けましたが、結果的に景気回復期となっても、正社員への転職はなかなか進みませんでした。 なぜなら、雇用が安定している会社の多くは「年功序列制度」をとっており、そういった会社で中途採用の対象となるのは、「会社から折に触れて教育研修を施され、将来の幹部候補としてのキャリアを積んできた正社員」が中心。社会人スタート時点で非正規雇用の人や無職期間が長かった人は、採用対象とは見なされなかったからです。 そういった就業環境や社会構造も非正規化の要因であることが当時はあまり理解されておらず、氷河期世代は世間からは「就職できなかったのは自己責任!」「選り好みしなければ仕事などいくらでもある!」などと批判され、厳しい環境でも本人にとっては「やっとの思いで得た職」でもあるため転職にも踏み切れず、求人を出していた所もブラック企業が多かったりするなど、辛い立場に置かれました。 (2)「会社組織」の被害 氷河期世代の就職時点で正社員の求人が乏しかった理由は、景気後退期と重なり、各企業が既存社員の雇用を守るため、その調整手段として「新卒採用を極端に絞り込んでしまった」からです。結果として、その時点では確かに既存社員の雇用は守られました。しかし年を経るにつれて組織の年齢構成はいびつになり、氷河期から約20年後には「次世代を担うべき中間管理職の層が薄い/空洞化している!」と危機感を抱くハメになってしまいました。 また氷河期世代は劣悪な労働環境下でも低賃金でもよく働いたので、一部の経営者や管理職は当時の非正規労働者の働きぶりがいまだに一定の基準となっており、彼らと引き比べて「最近の非正規の若者は働きが悪い!」「打たれ弱い!」などという不��に繋がっているケースもあります。実際、いまだに「最低賃金スレスレの時給で正社員レベルの仕事を求める企業や店舗」が多いのは、当時の残痕ではないかと思われます。 (3)「社会全体」の被害 我が国では構造上、非正規雇用のままではいくら経験実績を積んでも給与アップは見込めません。一方で当時はまだ「結婚して所帯を持って一人前」といった価値観も一般的でしたので、家族を養えるだけの余裕が持てない以上、結果として氷河期世代の非婚化、晩婚化にも繋がってしまいました。 タイミングが悪いことに、この就職氷河期は人口ボリュームゾーンである団塊ジュニア(第二次ベビーブーム)世代がちょうど社会に出る時期と一致しました。彼らが滞りなく安定した正社員として就職でき、相応の金銭的余裕が確保できていれば、「第三次ベビーブーム」が訪れ、今ほど少子化対策で右往左往することもなかったかもしれません。 氷河期世代に対しては「自分たちの苦境をなんでも社会とか時代のせいにするな!」「他責が過ぎる!」といった批判が寄せられることがあります。たしかにどんな世代にもそれぞれの苦労があったことと思いますが、氷河期世代はとくに「身近に前例がない状態で、心の準備が間に合わないまま、不遇と冷遇に押し流されてしまった世代」と言えるのではないでしょうか。 先般のコロナ禍中における採用抑制も同様ですが、新卒就職時の景気次第で特定の年代が理不尽を押し付けられ、職業人生が左右されてしまい、単なる雇用形態の違いが、将来の社会保障を脅かす問題になるなんておかしいのです。幅広い年代で雇用調整を請け負えるような仕組みが必要ですね。 しかし少々気になるのは、最近やたら「就職氷河期世代の悲哀」を扱った報道を目にすることです。もしかしたらマスコミの皆さん方は、既に国として氷河期世代の救済を諦めたことをどこかで察知していて、一応アリバイとして氷河期世代に同情的な報道をしておき、いざ氷河期世代を本格的に見捨てた際に「あのとき我々メディアは警鐘を鳴らしたのに、政府は何もしなかった!」と批判する準備をしているのではないかと勘繰ってしまいます。

Xユーザーの新田 龍さん

4 notes

·

View notes

Text

Persona 3 Movie Midsummer Knight's Dream blu-ray interview.

劇場版「ペルソナ3」第2章

インタビュー

熊谷 純 (脚本)

田口智久 (シリーズ演出・第2章監督/第4章監督)

足立和紀 (プロデューサー)

第1章では、主人公である結城理の笑顔を見せるというテーマがありましたが、第2章はどのようなコンセプトのもと制作されたので しょうか?

足立和紀氏(以下、足立): 第1章で笑顔を取り戻した理が、仲間たちとどのような夏休みを過ごすのかが第2章のテーマです。より踏み込んだ言い方をすると、第1章ではある理由 で死に無頓着だった理に仲間ができ、その守るものができた理に死を突きつけることが非常に大きなテーマになっています。

田口智久氏(以下、田口): そうしたコンセプトをくみ取りつつ、第2章では劇場作品ならではの間やフィルム感というものを重視した作りを心がけ ました。

具体的にはどういった部分になるのでしょうか?

田口: たとえば、登場人物がただ歩いているシーンやドアを開けて部屋に入るシーンなど、我々の間では“段取り”と呼ばれる部分を��く描いています。普通はカットするようなシーンなのですが、あえてそこをしっかり描くことで、キャラクターの心情を見てくださる方に伝えやすくなると思ったわけです。

熊谷さんは脚本という立場で、第2章のなかでとくに気を遣って描かれた部分はありますか?

熊谷純氏(以下、熊谷): 第2章は描かなければいけないシーンがとにかく多いんです。たとえば、荒垣真次郎と天田乾の関係、アイギスやストレガの登場、屋久島旅行などそうですね。それら別々のセンテンスを、いかにうまくつなげて1本のストーリーとして仕上げるかという点は、脚本を書く際に注意を払った点です。第1章と比べても難しかった記憶がありますね。

第1章と比べて、第2章ならではの苦労もあったかと思いますが、いかがですか?

熊谷: やはり、登場人物が多いのは大変でしたよ。戦闘シーンなどでも、気がつくとセリフのないキャラクターがいたりして、できるだけ全員にしゃべらせるよう意識して書く必要はありました。とくに人間の言葉を話せないコロマルの扱いには苦労しましたね(笑)。

田口: コロマルは身長も人間よりかなり低いので、仲間全員が映るシーンなどでは、意識して構図を考えないとフレームから外れてしまうこともあって大変でした。

足立: 犬ならではのアクションもあるので、見栄えのするキャラクターでもあるんですけどね。第3章以降でも見せ場となるシーンはあるので、コロマルファンの方は楽しみにしていてください。

逆に、登場人物が増えたことで楽になった部分などもあるのでしょうか?

田口: ありません(笑)。単純に人数が増えれば描かなくてはいけないキャラクターが増えるので、作業としては大変ですね。

熊谷: 1度、打ち合わせのときに田口監督から「戦闘メンバーは4人にして、ほかは留守番をしていることにしましょうか?」って相談されたことがありましたね(笑)。

田口: ウソ!?

熊谷: あったよ。俺は覚えています。気持ちはわかるけど、この人は何を言っているんだろうって思いましたから(笑)。

田口: 本当ですか?記憶にないなぁ。でも、気持ちをわかってもらえたなら(笑)。ただ、第3章の絵コンテを拝見させてもらったのですが、人数が多いのにすごくスマートにまとまっていて、さすが元水永慶太郎監督だなぁと思いました。

熊谷: ストレガとの願いなどは、9人対3人みたいになって、ストレガがかわいそうになりますよね笑。

足立: 確かに人数的には苦難というイメージになりにくいんですね(笑)。

戦闘、日常含め、さまざまなシーンがありましたが、なかでもこだわったシーンはどこでしょう?

熊谷: 俺は、タカヤが影時間に迷い込んだ一般人に銃を突きつけるシーンは気に入っていますね。タカヤももちろんペルソナ使いなんで、彼は本当は銃なんて使う必要ないんです。でも相手に明確な「死」を突きつけるために、あえて物理的な手段をとってる。そのあたりはこの作品の検底のテーマにも繋がってる気がして、印象深いところです。

田口: 僕にとっては、すべてが見てもらいたいシーンなので、どこか1つというのは難しいのですが、やはり冒頭の戦闘シーンには力が入りましたし、あとは屋久島で理とアイギスが初めて出会うシーンもこだわって作りましたね。

足立: 僕もそれらのシーンは、自信を持ってみなさんにお届けできるお気きなのは、天田がお墓参りをするシーンですね。あの長尺のワンシーンは非常に田口監督のこだわりを感じますし、天田の葛藤が決意に変わる間を描けていて、劇場作品ならではのシーンだと思います。

田口: そういっていただけると、かんばって30秒もの長尺を使ったかいがあります。

足立: でも、本当は1分使いたかったんですよね?

田口: 1分使うつもりだったんですけど。編集スタッフに止められてしまって(笑)。

第2章は、荒垣の死も大きなウェイトを占めるシーンかと思いますが、いかがでしょう?

田口: あのシーンは、天田役の緒方恵美さんがすばらしい演技を見せてくださって、そこに絵を合わせる形で制作したシーンなんです。息継ぎの部分も細かく描くなどこだわったぶん、緒方さんにも気に入っていただけたようですし、なにより劇場まで足を運んでくださったみなさんの心に残るシーンに仕上がったのではないかと感じています。

熊谷: そのシーンは、第2章における大きなエピソードですが、ゲームのままに再現すると荒垣と天田だけで完結してしまうシーンでもあるんです。この作品は、あくまで主人公である結城理の物語なので、そこにいかにして理をからませられるかは苦労したところですね。苦労したぶん、理の人間的成長に繋がるシーンになったと思っています。

足立: ラストはたしかに胸を打つシーンになっていますが、個人的にはエンディングまでの流れも含めて1つのシーンとしてすばらしい演出になっていたと思っています。エン ディングに流れた「One Hand, One Heartbeat」という曲は鎮魂歌をテーマにして作られているんですが、川村ゆみさんの歌唱も相まってすばらしい曲だと思いますし、なにより劇場でみなさんがすすり泣く声を実際に聞いたときの印象が強く残っていて、それらをまとめていいラストになったという実感を持ちました。

たしかにエンディングの曲は感情に訴えかけるものがありました。

足立: あの曲は、第2章の劇伴も制作していただいた小林哲也さんが手がけた楽曲なのですが、小林さんはぺルソナ関連のライブでもバンドマスターを務めるなど、『ペルソナシリーズ』の音楽に精通された方です。それだけに、お客さんにも好意的に『ぺルソナシリーズ』の楽曲として受け入れてもらえたのだと思っています。「One Hand, One Heartbeat」も、決して泣かせる曲ではないと僕は思っています。それでも、とくとくと語りかけるような静の曲調が、あのラストシーンとマッチしたことで、みなさんの感情を揺さぶる名曲になったのではないでしょうか。

ほかにも第2章では、シャドウではない人間の敵である“ストレガ”が登場しました。

田口: ストレガの3人は、『ペルソナ3』という作品をとおしての敵となる存在なので、とにかく強く印象づけなければいけないという思いがありました。そうした小者感をただよわせてはいけないという考えが、チャリオッツ戦における演説のシーンにつながっています。あのシーンを描いたことで、理の心情を揺るがすことができ、敵としていいスタートが切れたのではないかと思っています。

熊谷: 第2章がはじまる時点では、まだSEES.のメンバーの中にはシャドウと戦うことへの明確な意義を持っていない者もいます。一応それなりの理由はあるんだけど、なりゆき感が強いっていうか。そこに、明確な戦う意義を持ったストレガが現れたことで、彼らはもう一度自分と向き合わなければならなくなる。そういう意味で、ストレガってS.E.E.S.が一段階上に行く為にも必要な敵なんでしょうね。

チャリオッツ戦で思い出したのですが、アイギスのオルギアモードの効果時間はあんなに短いものなのですか?

田口: いいところで使えなくなる、というのはある意味原作通りですよね(笑)、第3歳以降にもオルギアモードで戦うシーンってあるんですか?

足立: もしかしたら、最初で最後かも(笑)。

熊谷: 脚本には書いていませんが。自分的にはオルギアモードで戦っているシーンはありますよ。

田口: いや、それはちゃんと書いておいてくださいよ(笑)。

足立: そういえば、オーバーヒートのときにアイギスの声が機械音になるという案もありましたね。

田口: けっこうギリギリまでは機械音でした。ただ、やはりイメージと違うということでボツになりましたけど(笑)

ほかにも、それぞれにここは見てほしいというお気に入りのシーンはありますか?

足立: 僕は、荒垣がコロマルをもふもふするシーンは、アイギスが「家政○は見た」のようにのぞいているカットも含めて好きですね。

田口: 僕は、ハーミット戦が気に入っていて、あの戦闘ではS.E.E.S.のメンバーが作戦を立ててチームとして行動している雰囲気を出せたと思っているんです。それまでは、全員が固まって戦っていたと見える部分もあったので、あのシーンでチームにしての成熟を感じてもらえるとうれしいですね。

熊谷: 作戦といえば、俺は屋久島でのナンパのシーンは好きですね。あの無駄に力の入った作戦感は気に入ってます。きっと、あのとき失敗したことで「作戦は大切だ」と気付いて、ハーミット戦へとつながっていったんだと思います(笑)。

田口: 熊谷さんのなかではそういう構成だったんですね(笑)。

Blu-ray/DVDには、第1章と同じくディレクターズカットが挿入されています。具体的にどのようなシーンが追加されているのでしょう?

田口: 大きなシーンとしては、ハーミット戦のあとで荒垣が苦しみ出すシーンがありますが、そこでその場から離れた荒垣を真田が追いかけて言い争うというシーンが追加されています。あとは、理が夏休みを楽しんでいるという描写が点描で挿入されていますね。

足立: あとは、屋久島のシーンで桐条美鶴が父親の桐条武治にさとされるワンシーンが追加されています。どれも重要なシーンではあるのですが、上映時間や流れの関係でやむなくカットしたシーンを復活させているので、Blu-ray/DVDを見返す際にはそのあたりにも注目して楽しんでいただければと思います。

ここからは少し先のお話もうかがいたいと思いますが、第3章は田口監督から元永慶太郎監督にバトンタッチされるということですが。

足立: そうですね。絵コンテを見た感じでは戦闘シーンなどはすごくワクワクするような流れになっていましたね。田口監督から見て、元永監督はどんな監督ですか?

田口: たしかに、戦闘シーンはこれぞアニメーションのバトルという作りが見事な監督さんなので、勢いのある戦闘を楽しんでいただけると思います。ほかにも、最低限の要素でまとめるのがすごくうまい監督さんなので、不必要なシーンが一切ない構成で、テンポよく見ていただけるのではないかと思います。

足立: 田口監督は、劇場作品ならではの間などを積極的に作る監督だったので、また違った味が出るかもしれませんね。

熊谷: 知人が第2章を見たときに、田口監督は引きの構図が多いよねって言ってたよ。

田口: それは意図的に引きの構図を作っているんですよ。第1章のコンテをあとで見たときに、顔のアップが多すぎたかなと反省したんです。たしかに顔のアップは迫力があるのですが、情報量が少なくなってしまう。そこで第2章では、引きの構図を意図的に増やして、まずはお客さんにどういうシーンなのかをしっかり理解していただこうと思いました。そのなかで顔のアップのカットをとくに重要なシーンに持っていけば、より際立って印象に残ると考えたんです、とお伝えください(笑)。

その第3章ですが、どのような内容になりますか?

足立: 第2章が衝撃的なシーンで幕引きとなったので、冒頭のシーンに頭を悩ませました。あのムードを引きずった状態で始めてしまうと、立ち直るころには90分経ってしまいそうでしたからね(笑)。どのような始まり方になるかには注目してもらいたいですね。あとは、第2章に負けず劣らず描くべきエピソードが多いので、全体を通して見ごたえのあるシーンの連続になっていると思います。

熊谷: そうですね。物語の流れを重視してゲームとは少し構成を変えているので、そのあたりも楽しんでいただければと思います。

足立: あとは、新キャラクターである“望月綾時”がストーリーの中心となる存在なので、彼がどのような活躍を見せるのかと、主人公である理と同じく綾時も演じられる石田彰さんの演技、とくに理と親時の掛け合いは見どころの1つになると思います。

最後に、『ペルソナシリーズ』ファンに向けてメッセージをお願いします。

熊谷: 第3章は第2章と比べて、キャラクターの描写に時間をかける作りになっています。足立さんがおっしゃった理と綾時のほかにも、アイギスなども、じっくり描いているので、そこに期待していただきつつもうしばらくお待ちいただければと思います。

田口: 第2章は、限られた時間のなかであれだけの内容を消化しつつ、決めるところをしっかりと見せられたのではないかと思っています。とくにラストシーンは、キャストの演技にも応えられ、劇場作品としても見どころがあり単体でも楽しめる作品になったはずです。第3章までは、このBlu-ray/DVDをじっくり見返していただけるとうれしいですね。

熊谷: ちなみに、もし3章の次があったらまた監督やってみたいですか?

田口: それはもう、機会があればぜひ。

足立: すごく大変そうだったから、てっきりもうやりたくないものだと(笑)。

田口: そんなわけで劇場版「ペルソナ3」第3章もお楽しみに!

熊谷: そんなまとめですか(笑)。

足立: 第3章のサブタイトルは、“Falling Down”ということで“秋” と“堕ちる”をかけたタイトルになっています。テーマとしても、第1章では死に無頓着だった理が、第2章で死を突きつけられ、第3章ではその死をどう乗り越えていくかが描かれていて、タイトルにそった内容が展開していきます。この第2章Blu-ray/DVDをラストまでご覧頂き、この先どのように物語が進んでいくのかが気になった方は、第3章もきっと楽しんでいただけると思うので、期待してお待ちください。

5 notes

·

View notes

Text

House in Shukugawa 夙川の家 (共同設計|arbol)

ミニマルな空間と美しい曲線が生む 優しく包容力のある住まい The minimalist space and beautiful curves create a tender and inclusive home

夙川の家は兵庫県西宮市に位置し、四方を2階建ての隣家に囲まれたコンパクトな旗竿地にある。 プライバシーの観点から外に開くことが難しい敷地条件に対し、内部を周囲から切り離して住み手のための”独立した世界”をつくることを目指した。 ”中庭”と”大きな気積をもったドーム空間”により、閉じた箱の中でも窮屈さを感じることなく、美しい緑や光を愛でながら居心地良く過ごすことができる。包み込むような空間が家族の団欒を生み、暮らしを受け止める包容力のある住まいとなっています。

“House in Shukugawa” is located in Nishinomiya City, Hyogo Prefecture, on a compact flagpole-shaped lot surrounded on all sides by two-story neighboring houses. The site conditions made it difficult to open the house to the outside for privacy reasons, so we aimed to create an independent world for the client on the inside. The “courtyard” and “domed space with a large volume” allow the residents to spend a cozy time while enjoying beautiful greenery and light, without feeling cramped in a closed box. The enveloping space creates a family gathering, and the house has the tolerance to accept the people’s life.

- ⚪︎ロケーション 夙川の家は、兵庫県西宮市の豊かな自然と古くからの邸宅街が広がる夙川沿岸の閑静なエリアに位置している。この場所のように地価が比較的高いエリアでは、邸宅街と対照に土地が細分化され住宅が密集している部分も多くみられる。本邸も、四方を2階建ての隣家に囲まれたコンパクトな旗竿敷地での計画だった。 ⚪︎ご要望 クライアントから伺った理想の住環境や要望は、次の5つに整理できる。

自然とのつながり(緑、光、風、四季を感じれること)

プライバシーを確保しつつhyggeを大切にできること(hygge:デンマーク語で「居心地がいい空間」や「楽しい時間」をさす言葉)

陰翳礼讃の精神で光や陰翳を繊細に感じられること、照明計画も同様に均一な明かりではなく変化や緩急があること

全体に繋がりがあり、用途に合わせて空間ボリュームが多様に調整されていること

インテリアから建築まで飽きのこない普遍性のあるデザインであること

これらのテーマと敷地条件をもとに、建築形態を検討していった。 ⚪︎デザインコンセプト プライバシーの観点から外に開くことが難しい敷地条件に対する解決策として、あえて周囲を隔絶し「中庭」と「ドーム空間」によって建物内部にクライアントのための“独立した世界”を構築する住まいを提案した。また共有していただいた好みのインテリアイメージには、ヨーロッパの空気感を感じるものが多く意匠にもそれらの要素を取り入れることにした。

まずコンパクトな敷地の中で可能な限り大きく建物のフットプリントを設定し、周囲に対して閉じた箱型の木造2階建てとした。次に内部でも自然や四季を感じ取れるよう、安定した採光が確保しやすい北側の角に中庭を配置。その周りを囲むようにホールやダイニングスペース、キッチンなどのアクティブなスペースを設けた。寝室や浴室といった個人の休息スペースは、必要最小限の大きさにして2階に配置した。(1ルームの寝室は、���動式収納家具によって部屋割りを調整可能) この住まいの最大の特徴はドーム型のホールであり、それは人々の暮らしを受け止める包容力のある空間となっている。適度な求心的プランが家族の団らんを生み、中庭の抜けとドームの大きなヴォイドが人が集まった際も居心地の良さを保証する。閉じた箱でありながら窮屈さを感じることなく、親密なスケールで家族や友人達と心地良く過ごすことができる。 またタイル張りの床、路地テラスのようなダイニングスペース、バルコニーのような踊り場、ドームとシンボリックなトップライトなどにより、1階は住宅でありながらセミパブリックな空気感を醸し出している。これがプライベートな空間である2階とのコントラストを生み、小さな家の中に多様さと奥行きをつくり出している。 採光については、単に明るいことだけではなく相対的に明るさを感じられることも重要である。ホールの開口部は最小限として基準となる照度を下げつつ、中庭に落ちる光が最も美しく感じられるよう明るさの序列を整理した。また壁天井全体を淡い赤褐色の漆喰仕上げとすることで、明るさを増幅させるとともに影になった部分からも暖かみを感じられるよう設計している。 空間操作としては、中庭外壁隅部のR加工、シームレスな左官仕上げとしたドーム天井、ドームと対照的に低く抑えた1階天井高などが距離感の錯覚を起こし、コンパクトな空間に視覚的な広がりをもたらしている。 ⚪︎構造計画 木造軸組構法の構造材には、強度が高いことで知られる高知県産の土佐材を使用。上部躯体には土佐杉、土台にはより強度や耐久性の高い土佐桧を用いた。工務店が高知県から直接仕入れるこだわりの材であり、安定した品質の確保とコスト削減につながっている。 ⚪︎造園計画 この住まいにおける重要な要素である中庭は、光や風を映し出す雑木による設え。苔やシダなどの下草から景石や中高木まで、複数のレイヤーを重ね、コンパクトでありながらも奥行きのある風景をつくり出している。またコンパクトな分植物と人との距離が近く、天候や四季の移ろいを生活の中で身近に感じ取ることができる。石畳となっているため、気候の良い時期は気軽に外へ出て軽食を取るなど、テラスのような使い方も可能。草木を愛でる豊かさを生活に取り入れてもらえることを目指した。 敷地のアプローチ部分には錆御影石を乱張りし、大胆にも室内の玄関土間まで引き込んで連続させている。隣地に挟まれた狭い通路であるため、訪れる人に奥への期待感を抱かせるような手の込んだ仕上げとした。また石敷きを採用することにより来訪者の意識が足元に向かい、ホール吹抜けの開放感を演出する一助となっている。 ⚪︎照明計画 ベース照明は、明るすぎず器具自体の存在感を極力感じさせない配置を心掛けた。特に中庭の植栽を引き立てる照明は、月明かりのように高い位置から照射することで、ガラスへの映り込みを防止しつつ、植物の自然な美しさを表現できるよう配慮している。ホールについても、空間の抽象度を損なわないために、エアコンのニッチ内にアッパーライトを仕込み、天井面に器具が露出することを避けた。 対して、人を迎え入れたり留まらせる場(玄関、ダイニング、リビング、トイレ)には、質感のある存在感をもった照明を配置し、インテリアに寄与するとともに空間のアクセントとしている。 ⚪︎室内環境 居心地のよい空間をつくるためには快適な温熱環境も不可欠である。建物全体がコンパクト且つ緩やかに繋がっているため、冬季は1階ホールとキッチンに設置した床暖房によって、効率よく建物全体を温めることができる。壁天井には全体を通して漆喰(マーブルフィール)による左官仕上げを採用し、建物自体の調湿性能を高めている。 換気設備は「第1種換気※1」を採用。温度交換効率92%の全熱交換型換気ファン(オンダレス)により、給排気の際に室内の温度と湿度を損なうことなく換気を行うことができるため、快適で冷暖房負荷の削減に繋がる。CO2濃度や湿度をセンサーにより検知し、自動で換気量を増やす仕組みも取り入れている。 また断熱材は、一般的なボードタイプよりも気密性が高く、透湿性に優れた木造用の吹き付けタイプを使用。サッシはLow-E複層ガラス+アルゴンガス充填で断熱性を高めた。 ※1「第1種換気」..給気、排気ともに機械換気装置によって行う換気方法 ⚪︎まとめ 近隣住宅が密集する環境の中で、周囲を隔てて内部空間を切り離すことで、住み手のための世界を築くことができた。仕事で毎日を忙しく過ごすクライアントだが、ここでの時間は、仕事を忘れ、好きなものに囲まれ、家族や友人たちと心から安らげる時を過ごしてほしい。心身共に癒やされるような家での日常が、日々の活力となるように。この住まいがそんな生活を支える器になることを願っている。 ⚪︎建物概要 家族構成 |夫婦 延床面積 |70.10㎡ 建築面積 |42.56㎡ 1階床面積|39.59㎡ 2階床面積|30.51㎡ 敷地面積 |89.35㎡ 所在地 |兵庫県西宮市 用途地域 |22条区域 構造規模 |木造2階建て 外部仕上 |外壁:小波ガルバリウム鋼板貼り、ジョリパッド吹付 内部仕上 |床:タイル貼、複合フローリング貼 壁:マーブルフィール塗装仕上 天井:マーブルフィール塗装仕上 設計期間|2022年11月~2023年7月 工事期間|2023年8月~2024年3月 基本設計・実施設計・現場監理| arbol 堤 庸策 + アシタカ建築設計室 加藤 鷹 施工 |株式会社稔工務店 造園 |荻野景観設計株式会社 照明 |大光電機株式会社 花井 架津彦 空調 |ジェイベック株式会社 高田 英克 家具制作|ダイニングテーブル、ソファ:wood work olior. ダイニングチェア:tenon インテリアスタイリング|raum 撮影 |下村写真事務所 下村 康典 、加藤 鷹 資金計画・土地探し・住宅ローン選び|株式会社ハウス・ブリッジ テキスト|加藤 鷹

-

House in Shukugawa ⚪︎Positioning the land as the background Located in Nishinomiya City, Hyogo Prefecture, the surroundings along the Shukugawa River are quiet, with abundant nature and a long-established residential area. Due to the high value of land and the relatively high unit price per tsubo, there are many areas where land is densely subdivided into smaller lots. The site was a compact, flagpole-shaped lot surrounded on all sides by two-story neighboring houses. These conditions were by no means good. However, the client purchased the lot because of its good surrounding environment and the fact that it was in an area that he had grown familiar with since childhood. ⚪︎Requests The ideal living conditions and requests we recieved from the client can be organized into the following five categories.

To be able to feel nature (greenery, light, wind) even inside the house

To be able to value "hygge" (Danish word meaning "comfortable space" or "enjoyable time") while ensuring privacy

To be able to feel light and shade sensitively in the spirit of " In Praise of Shadows(Yin-Ei Raisan)" and the same goes for the lighting design

The entire space is connected and the spatial volume is adjusted in a variety of uses

Timeless design that can be cherished for a long time

Based on these themes and the site conditions, the architectural form was studied. ⚪︎Design concept The site conditions made it difficult to open the house to the outside for privacy reasons, so we aimed to create an independent world within the house in line with the client's preferences. Many of the interior images they shared with us had a European feel, and we decided to incorporate these elements into the design.

First, the footprint of the building was set as large as possible in relation to the site, and it was designed to be boxy and closed to the outside. To allow the interior to experience nature and the four seasons, a courtyard was placed in the north corner, where it is relatively easy to secure lighting. The hall (living and dining room), kitchen, and other active spaces are located around the courtyard. Rooms for individual rest, such as bedrooms and bathrooms, were kept to the minimum necessary size and placed on the second floor. (The storage furniture in the bedroom is movable in order to accommodate changes in usage.) The most distinctive feature of this project is the domed hall. It is a tolerant space that accepts people's lives. The moderate centripetal plan creates family gatherings, the courtyard and the large volume of the dome guarantee a cozy feeling even when people gather. Here, one can spend comfortable, quality time with family and close friends without feeling cramped. In addition, the tiled floor, the alley terrace-like dining space, the balcony-like stairs, and the dome and symbolic top light give the first floor a semi-public atmosphere even though it is a house. This contrasts with the private second floor, creating variety and depth within the small house. In terms of lighting, it is important not only to be bright, but also to have a sense of relative brightness. While minimizing the openings in the hall to lower the overall illumination level, we organized the sequence of brightness so that the light falling on the courtyard would be perceived as beautiful as possible. The walls and ceiling are finished in a uniform light reddish-brown plaster, which allows the warmth of the light to be felt while amplifying the brightness of the space. In terms of spatial manipulation, the soft curvature of the outer courtyard wall corners, the seamless plastered dome ceiling, and the low ceiling height of the first floor in contrast to the dome create the illusion of distance and visual expansion in a compact space. ⚪︎Interior Environment A comfortable thermal environment is also essential for creating a cozy space. As the entire building is compact and gently connected, the volume can be efficiently heated in winter by floor heating installed in the ground-floor hall and kitchen. The walls and ceilings are plastered (with a Marble Feel) throughout to enhance the building's own humidity control. The ventilation system is "Class 1 Ventilation*1. The ventilation system uses a total heat exchange type ventilation fan (ondaless) with a temperature exchange efficiency of 92%, which allows ventilation without compromising indoor temperature and humidity during air supply and exhaust, resulting in comfort and reduced heating and cooling loads. The insulation is of the sprayed wooden type, which is more airtight and has better moisture permeability than ordinary board-type insulation. Low-E double-glazing glass with an argon gas filling are used to enhance thermal insulation.

*1 "Type 1 Ventilation". A ventilation method in which both air supply and exhaust are done by a mechanical ventilator. ⚪︎Structural Planning Tosa wood from Kochi Prefecture known for its high strength, were used for the structural members of the wooden frame. Tosa cedar was used for the upper frame, and Tosa cypress was used for the foundation because of its higher strength and durability. The construction company purchased these materials directly from Kochi Prefecture, ensuring stable quality and reducing costs. ⚪︎Landscaping plan The courtyard, an important element of the house, is designed with a mix of trees that reflect the light and wind. Multiple layers, from undergrowth such as moss and ferns to landscape stones and medium height trees, create a compact yet deep landscape. The compactness of the space also means that the plants are close to people, allowing the users to feel the weather and the changing seasons in their daily lives. The cobblestone pavement enables the use of a terrace-like space, where one can casually step outside for a light meal when the weather is nice. We aimed to bring the richness of loving plants and trees into people's lives. The approach to the site is made up of tan-brown granite, which is boldly pulled into the entrance floor of the house to create a continuous line. Since it is a narrow passageway between neighboring properties, we created an elaborate finish to give visitors a sense of anticipation of what lies ahead. The use of stone paving also directs visitors' attention to their feet, helping to create a sense of openness in the hall atrium. ⚪︎Lighting Plan The base lighting is not too bright, and the presence of the fixtures themselves is minimized as much as possible. In particular, the lighting that enhances the plants in the courtyard illuminates from a high position, like moonlight, to prevent reflections on the glass and to express the natural beauty of the plants. In the hall, lights were installed in the air conditioner niche avoiding the exposure of fixtures on the ceiling surface, so as not to spoil the abstractness of the space. On the other hand, at the place where people are welcomed in or stay (entrance, dining room, living room, and restroom), lighting with a textured presence is placed to contribute to the interior design and accentuate the space. ⚪︎Summary In an environment where neighboring houses are densely packed, we were able to build a world for the residents by separating the interior spaces from their surroundings. The client spends his busy days at work, but during his time here, he wants to forget his work, surround himself with his favorite things, and spend truly restful moments with his family and friends. We hope that daily life in a house that heals both body and soul will be a source of daily vitality. We hope that this home will be a vessel to support such a lifestyle. ⚪︎Property Information Client|Couple Total floor area|70.10m2 Building area|42.56m2 1floor area|39.59m2 2floor area|30.51m2 Site area|89.35㎡ Location|Nishinomiya-shi, Hyogo, Japan Zoning|Article 22 zone Structure|Wooden 2 stories Exterior|Galvalume steel sheet, sprayed with Jolipad Interior|Floor: Tile flooring, composite flooring Walls: Marble Feel paint finish Ceiling: Marble Feel paint finish Design Period|November 2022 - July 2023 Construction Period|August 2023 - March 2024 Basic Design/Execution Design/Site Supervision| Yosaku Tsutsumi, arbol + O Kato, Ashitaka Architect Atelier Construction| Minoru Construction Company Landscaping|Ogino Landscape Design Co. Lighting|Kazuhiko Hanai, Daiko Electric Co. Air Conditioning|Hidekatsu Takada, Jbeck Co. Dining table and sofa|wood work olior. Dining chairs|tenon Interior styling|raum Photography|Yasunori Shimomura, Shimomura Photo Office (partly by O Kato) Financial planning, land search, mortgage selection|House-Bridge Co. Text | O Kato

#architecture#architectdesign#design#インテリア#インテリアデザイン#buildings#furniture#home & lifestyle#interiors#夙川の家#住宅#住宅設計#建築#アシタカ建築設計室#空間デザイン#住まい#Ashitaka Architect Atelier

10 notes

·

View notes

Text

2024.12.03

70年前のこの場所に、Cat ch.22が出来て13年。

夏の暑い時期にDIYで100日掛けて作り

完成した頃は、冬になってた訳。

エアコンも電話も繋がってない中、オープン。

DIYで作り上げたものだから、地元の工務店や

施工業者を介さずスタート

そこから浸透するのが地元イズムらしいが

スッカリ、そのルールが逸脱したものだから

見渡せば、知り合いが全く居ない所からのスタート

施行中にヤクザは来るし、地元出身なのに

東京モンが!と絡まれ、挙句、昔から知り合いだった

先輩からもイチャモン付けられ、散々だった。

それでも、そこのレベルに落ち着く訳には

行かないから、唯一の自分の居場所として

音楽が続けられる場所、サーフボードや、

映画DVDのコレクション、好きな酒に囲まれ

都内の自宅から運んで来た家具も

そのまま店に使ってCat ch.22はスタートした

今はライブイベントがある店と思われてるだろうが

ライブハウスだとも思ってないし、

ライブイベントの為に、バンドのブッキングを

自分から営業しまくった事は、一回も無い

つまり、ワイが尾道にCat ch.22って店を出した

って話を、都内の仲間、先輩が知って

Kaz.!ライブ出来るの?やらしてよ!となっただけだ

32年前に業界に入ってから、沢山の人と仕事したり

イベントに出たりとしてきたが

Cat ch.22が出来てから、

毎年会う様になった人の方が多い

業界は狭いけど、毎年必ず会うなんて無いもんな…

年間300日くらいは、コッチで悔しい思いしてるけど

それでも腐る事なく、いつでも勝負出来る様に

刃を研ぎ続けるしか、まだ方法を知らない

しかし、13年間必ずこの日に来てくれる仲間も居るし

様変わりした常連達も、海外からの連中も含め

みんなのお陰で、ココがある

13年。長いけど…あっ!ちゅう間やったなぁ

2 notes

·

View notes

Text

ニューヨークスタイルの大理石長方形ダイニングテーブル おしゃれな家族団らん食卓テーブル 高級フレンチレストランテーブル

#ダイニングテーブル#ダイニングテーブル2人用#一枚板テーブルdiy#家具好きな人と繋がりたい#新築マンション#マイホーム購入#家づくり勉強会#ダイニングテーブルセラミック#家づくりアカウント#オフィスデスク埼玉#新築家具買えない#オフィスデスク整理#注文住宅のかっこいい工務店#オフィスデスク引き出し#オフィスデスク東京

0 notes

Text

いきなり偉そうなことを書いて各方面から顰蹙を買いそうなんだけど、あえて言う。僕は自分の日記より面白い日記を読んだことがない。これはハッタリでもなんでもなくて、それくらいの気持ちがないと何処の馬の骨とも知れないチャリンコ屋の日記に1,500円や2,000円を出して購入してくれている方々に申し訳が立たない。ただし「自分より」と言うのには注釈が必要。『富士日記』や『ミシェル・レリス日記』みたいな別次元の傑作は対象外として、近年、雨後の筍のように量産されているリトルプレスやZINEを体裁とした日記やエッセイ群を見据えての発言と思って頂きたい。商売としての仕入れはさておき、個人的に興味があったので色々と手を伸ばして読んでみたものの、そのほとんどが「私を褒めて。私を認めて。私に居場所を与えて」というアスカ・ラングレーの咆哮をそのままなぞらえたような内容、若しくは「持たざる者同士でも手を取り合い、心で繋がっていれば大丈夫」的な似非スピリチュアルなマジカル達観思想で構成されているので、正直ゲンナリした。しかもタチの悪いことに、そういうものを書いている人たち、あわよくば商業出版の機を窺っていたりするものだから、出版社や���集者の立場からしたらまさに入れ食い状態。「ビジネス万歳!」という感じでしょう。晴れて書籍化の際には口を揃えて「見つけてくれてありがとう」の大合唱。いやいやいや、ちょっと待って、あんたら結局そこにいきたかっただけやんってなりません?これまでの人生をかけて手にした「生きづらさ」の手綱をそんなにも容易く手放すんかい!と思わずツッコミを入れたくもなる。現世で個人が抱える「生きづらさ」はマジョリティに染まらぬ意思表明と表裏の関係にあった筈なのに、どっこいそうはさせないとばかりにどこからともなく湧いてくる刺客たちの誘惑にそそのかされては、呆気なく自らの意志で握手(悪手)に握手(悪手)を重ねる。ミイラ取りがミイラになるとはまさにこのことだ。以前、僕もある出版社の編集長から「DJ PATSATの日記を当社で出版させてほしい」という誘いを受けたけれど、もちろん丁重にお断りした。僕は自主で作った300冊以上の読者を想定していないし、それより多くの読者に対する責任は負いかねるというような趣旨の言葉を伝えた。そもそもなぜ僕が友人(マノ製作所)の力を借りながらわざわざシルクスクリーンという手間をかけて制作しているのかを理解しようともしない。編集長は口説き文句のひとつとしてECDの『失点・イン・ザ・パーク』を引き合いに出してこられたのだけれど、いま思えばそういう発言自体が安易というか不遜だと思わざるを得ない。結局その方は僕を踏み台にしようとしていただけだったので、負け惜しみでも何でもなく、あのときの誘いに乗らなくて良かったといまも本気でそう思っている。まぁ、これは僕個人の考え方/価値観なので他者に強要するものでもなければ、共感を得たいと思っている訳でもない。逆に彼らも推して知るべしだ。誰もが商業出版に憧憬を抱いている訳ではない。昔から煽てられることが好きじゃないし、賑やかで華やかな場面がはっきりと苦手だ。だからと言って消極的に引きこもっているつもりもなく、寧ろ積極的に小さく留まっていたいだけ。かつては各地の井の中の蛙がきちんと自分の領域、結界を守っていたのに、いつしかみんな大海を目指すようになり、やがて井の中は枯渇してしまった。当然、大海で有象無象に紛れた蛙も行き場をなくして窒息する。そのようなことがもう何年も何年も当たり前のように続いている現状に辟易している。そんな自分が小さな店をやり、作品を自主制作して販売するのは必要最低限の大切な関係を自分のそばから手離さないためである。何度も言うているように自営とは紛れもなく自衛のことであり、率先して井の中の蛙であろうとする気概そのものなのだ。自衛のためには少なからず武器も必要で、言うなれば作品は呪いの籠った呪具みたいなもの。そんな危なっかしいものを自分の意識の埒外にある不特定多数のコロニーに好んで攪拌させたりはしない。多数の読者を求め、物書きとして生計を立てたいのなら、最初から出版賞に応募し続ける。だからこそ積年の呪いを各種出版賞にぶつけ続けた結果、見事に芥川賞を射止めた市川沙央さんは本当に凄いし、めちゃくちゃにパンクな人だと思う。不謹慎な言い方に聞こえるかもしれないが、天与呪縛の逆フィジカルギフテッドというか、とにかく尋常ならざる気迫みたいなものを感じた。なぜ彼女がたびたび批判に晒されるのか理解できない。それに佐川恭一さん、初期の頃からゲスの極みとも言える作風を一切変えることなく、次々と商業誌の誌面を飾ってゆく様は痛快そのもの。タラウマラ発行の季刊ZINEに参加してくれた際もダントツにくだらない短編を寄稿してくれて、僕は膝を飛び越えて股間を強く打った。

佐川恭一による抱腹絶倒の掌編「シコティウスの受難」は『FACETIME vol.2』に掲載。

ついでにこれまた長くなるが、かつてジル・ドゥルーズが真摯に打ち鳴らした警鐘を引用する。

文学の危機についていうなら、その責任の一端はジャーナリストにあるだろうと思います。当然ながら、ジャーナリストにも本を書いた人がいる。しかし本を書くとき、ジャーナリストも新聞報道とは違う形式を用いていたわけだし、書く以上は文章化になるのがあたりまえでした。ところがその状況が変わった。本の形式を用いるのは当然自分たちの権利だし、この形式に到達するにはなにも特別な労力をはらう必要はない、そんなふうにジャーナリストが思い込むようになったからです。こうして無媒介的に、しかもみずからの身体を押しつけるかたちで、ジャーナリストが文学を征服した。そこから規格型小説の代表的形態が生まれます。たとえば『植民地のオイディプス』とでも題をつけることができるような、女性を物色したり、父親をもとめたりした体験をもとに書かれたレポーターの旅行記。そしてこの状況があらゆる作家の身にはねかえっていき、作家は自分自身と自分の作品について取材するジャーナリストになりさがる。極端な場合には、作家としてのジャーナリストと批評家としてのジャーナリストのあいだですべてが演じられ、本そのものはこの両者をつなぐ橋渡しにすぎず、ほとんど存在する必要がないものになりさがってしまうのです。本は、本以外のところでくりひろげられた活動や体験や意図や目的の報告にすぎなくなる。つまり本自体がただの記録になってしまうわけです。すると、なんらかの仕事をもっているとか、あるいはただたんに家族がある、親族に病人がいる、職場に嫌な上司がいるというだけで、どんな人でも本を産み出せるような気がしてくるし、このケースに該当する当人も、自分は本を産み出せると思い始める。誰もが家庭や職場で小説をかかえている……。文学に手を染める以上、あらゆる人に特別な探究と修練がもとめられるということを忘れているのです。そして文学には、文学でしか実現できない独自の創造的意図がある、そもそも文学が、文学とはおよそ無縁の活動や意図から直接に生まれた残滓を受けとる必要はないということを忘れているのです。こうして本は「副次化」され、マーケティングの様相を帯びてくる。

ジル・ドゥルーズ『記号と事件 1972-1990年の対話』(河出文庫p262-263)

僕は制作の際にはいつも必ずドゥルーズのこの言葉に立ち返っては何度も確認作業を繰り返し、ようやっとリリースにこぎつける。しかしそもそもが作品化を企んでいる時点で自分まだまだやなぁと思うに至る訳で、なんとも一筋縄ではいかない。そういう意味では滝野次郎という人がインスタグラムに投稿している日記のような文章には、はじめから読まれることを意図しているにもかかわらず、本来ならば読まれることを目的とした日記からは真っ先に削除されるような状況ばかりが羅列されていて、なかなかどうして凄まじい。馴染みの飲食店で見つけたお気に入りの女性店員を執拗に観察したり、断酒を誓った直後に朝から晩まで酒浸りであったり、謎の投資で10分間で40万円を失っていたり、銀行口座と手持ちの金を合わせても1,000円に満たなかったり、それでも「俺は俺を信じる」と闇雲に自身を鼓舞していたり、そうかと思えば急に脈絡もなくひたすらに左手のハンドサインを連投していたりと、しっちゃかめっちゃか。比肩しうるは円盤/黒猫から出版された『創作』くらいか。あらゆる規範から逃れるべくして逃れ得た、いま最もスリリングな読み物であることに間違いはないが、同時に、これは断じて文学ではない……とも言い切れない不気味な何かが海の藻屑のように蠢いている。

(すでに何らかの隠喩ではないかと勘ぐったり……)

16 notes

·

View notes

Text

【世代交代】カーナビに「ドラックストアのある交差点を左」って言われた際、目の前にドラッグストアが3店舗見えていた私が、それでもサッポロポテトを選ぶ理由.zip

(PS:下の方にビアゲの役者紹介があります)

西南図書館24周年、おめでとうございます。私は「『いきのこり⚫︎ぼくら』にのせて懐かしいものを紹介しているだけのYouTube shorts 撲滅委員会」で会計をしている、近未来ミイラです。最近こういう動画を目にする機会減ってきたでしょう?あれ、私たちのおかげなんですよ。感謝してくださいね。そして皆さんはくれぐれも過去に囚われて、旅行先にLと書かれたコンタクトレンズだけを持ってくるような真似はしないように気をつけてください。この世にはRも必要です。私は本気です。やってやんよ。

さて、仕事の引き継ぎと通信速度ははやい方がいいだなんて言いますが、ちゃうかで引き継ぐべきものは仕事だけではありません。解散の挨拶、ケミの折り方、大集会室に見回りが来るのが20:00頃と22:00頃だという研究結果。まぁ色々ありますが、中でも私が引き継がねばならないと考えているのが、かの有名な天照大神の自宅に併設されたクラブハウスでDJをした経験があるという、NASUKA A.K.A. たぴおか太郎 さんによるtumblerなのです。

私は、たぴおかDJアゲ太郎が引退する前に、何とかしてこれを継ぎたい。習うより慣れよ。私は早速たぴおか太郎になりきることにしたのでした。

しかし、桃色サンゴへの道はそう容易いものではないということくらい容易く想像できます。このままでは私がなすかさんの文体の全体を会得するより前に、先輩が引退してしまいます。

先輩の稽古日誌を観察していたら、とりあえずちゃんと稽古日誌としての役目は果たしていたので、一旦そのパートやります。でも稽古してないのでただの日誌です。

⭐️間接照明って名前ダサくないか?稽古日誌

コンクリートと殴り合い(敗北)

タンバリンに鉛筆で落書き(怒られた)

海老の小道具の精度に脱帽(すごい)

はらぺこあおむしを逆から読む(退化)

たなからバター餅(略してたなばた)

ピコ太郎の再燃(アツい)

おせち料理を意地でも漢字で書く(御節)

蚊が何故かまだ猛威をふるっている(許せん)

⭐️直接照明とは言わないのにね〜〜〜

ここまで書いて私は思ったわけです。いやたぴおか太郎難しすぎんか???

もう諦めようかな……。

???「君には失望したよ……」

はっ!?その声はっ!?!?

???「どうも、愛称として後ろに『ぴ』をつけられることもある、秋公演の舞台上でも大活躍した、あのお菓子です」

ま、まさかお前はっ!!!イモケン!?!?

いや犬けんぴかよ!!!!!

犬ケンってもうこれ犬×2じゃねぇか。

犬「難しいということだけを理由に書かないというのは、それはただ諦めていることに等しごほっ!おっ」

あ、犬ケンピが喉に刺さってる

開いている記事のセキュリティ証明書に問題があります。

エラー吐いちゃったよ。まず犬ケンピ吐かないと。

この記事の閲覧を続けますか?

はい わからない いいえ

多分そう部分的にそう 多分違うそうでもない

いや選択肢アキネイター!!!

犬「なんか、もうネタ切れ感あるし、やめるわ」

あぁ飽きネイターだった。

……ということで、

【結論】たぴおか太郎はたぴおか太郎にしかできない

ところで、本当に何も用がないのにtumblerを荒らすのもマズイと思ったので、この場をお借りしてビアゲの役者紹介をします。やってたことはしおりと同じです。この人を主役にするなら、こんなタイトルこんな劇。

以下本チラ掲載順。兼役の2人は省略しています。ごめんね。

東愛莉

『東博士の自由研究所』

使い捨てカイロをたくさん繋げて、使い捨てホットカーペットにしたり。香水を鍋で茹でて香湯にしたり。裏起毛の服をひっくり返して着て表起毛にしたり。東博士の自由研究は、今日も失敗続き。意味のないように思えるその研究内容に、周りは呆れて、中にはバカにする者も。しかし東博士は、そんなことお構いなしに、日々楽しそうに研究を続けているのである。そんな研究所にやってきた一人の青年。どうやら人生がつまらないらしい。そんな彼を見た東博士はこう言う。「ちょうどよかった!今ね、ちゃんこ鍋を作っている蓋の上でトントン相撲をする研究をしたかったけど、人手が足りなかったの。ちょっと手伝ってよ!」

辛い過去がありつつも、今をとにかく楽しく生きると決めた東博士から、元気をもらうことができる公演になると思います。

大良ルナ

『心外、しかし純愛。』

「運命は、自分で掴みに行くものよ。」占い師のその言葉を鵜呑みにした少女は、自らの手で運命の人を掴みに行くことにした。しかし、容姿を見て選り好んでしまうと、それは運命でもなんでもない。そこで彼女は思いついた。人気の多い公園で目を瞑り、手を広げながらふらふらと歩き、一番最初にぶつかった人を抱きしめよう。その人を運命の人にしよう。早速実践。視界が真っ暗になってから2分ほど経った時、ドンと胸元を突く感覚。これはと思って抱きしめようとすると、それは思っていたよりも小さかった。胸元から聞こえる声。「くるっぽー。」いや鳩じゃん。これじゃ運命の鳩じゃん。人外は流石になぁ……。いやでも、このクリっとした瞳に綺麗な毛並み。正直、割とアリ。

鳩とのハートフルラブコメです。私にはハッとする衝撃の展開が広がるピジョンが見えています。

児

『教室における感慨と、その二面性についての考察』

7月某日。俺のクラスに転校生がやってきた。15人。もともと3人しかいなかった俺のクラスに、転校生がやってきた。15人。なんでも、近くの村にあった高校のすぐ近くで土砂崩れが起きて、校舎が倒壊したらしい。15人はそこから一番近いところにあった、船で30分の小さな島にあるこの高校に通う羽目になったそうだ。かわいそうに。転校生15人は、その慣れない環境に緊張……するはずもなかった。昨日までの穏やかな生活が嘘のように、喧騒に包まれた教室。俺の教室を、俺の居場所を、返してくれないか……?

教室では静かであるべきか、にぎやかであるべきか。それともにぎやかな教室を静かに眺めているべきか。

うみつき

『髪と縁』

またフラれた。これで何回目なんだろう。付き合ってみるたびに、「なんか思ってたのと違うわ」って言われる。いやいや、思ってたのと違うところを受け入れられるのが「好き」ってもんじゃないの?いや、愚痴なんか言っててもしょうがないけどさ。私は失恋した時、必ず髪を切ると決めている。他人の。普段は別の仕事をしているけど、フラれた次の日は実家の美容院の手伝いをする。別にこの仕事が好きってわけじゃないけど。自分以外の誰かのためにハサミを持つのが、なんか落ち着くというか。

その日店にやってきたのは、私をフった男だった。殺してやろうかな、これで。

統括のフォーニャー

『liebrary』

「はい。どうされましたか?看板?あぁいえ、これであってますよ。この図書館に置いてある本は、全部嘘なんです。この世界で生まれたすべての嘘が、ここに集められるんです。ですから、あなたがついた嘘もあれば、あなたがつかれた嘘もありますよ。あ、面白いですか。それはそれは、ありがとうございます。はい。またぜひどうぞ」そうして客を見送った女は、ついさっき新しく生まれた本を手に取る。「そっか、面白くないか」

嘘が分かるということは、本当が分かるということ。そこに計り知れぬ苦悩があるということは、嘘じゃない。

緒田舞里

『0で割るということ』

よっ。元気?こっちは元気だよ。ちゃんとご飯も食べてるし。大丈夫。……仕事?あぁ、うん。楽しいよ、ちゃんと。あぁ、ほら、最近さ、ちょうどクリスマスに向けての準備とか始まっててさ、この時期って夜にパフォーマンスの練習入ったりするじゃん?それがちょっと大変ってだけ。でも、私ってそういうの好き、だしさ。多分。あ、ごめんね、こっちばっかり話して。そっちはどう?……なんてね。

二宮はそう独り言を呟きながら、右側に供えた花のバランスを整えた。

白

『ニッポンのこれから審議会』

説明しよう!ニッポンのこれから審議会とは、ニッポンのこれからについて審議する会のことである!発足後初の会議となる今回の議題は、「ニッポンにとって不要なモノ」 つまりはニッポンが削るべき要素を洗いざらい洗い出すということになる!年賀状?節分??お盆???ニッポンには今や企業が儲かることしか考えていないような形骸化した文化が山ほどあるではないか!いつまでこんなの残してるんだ!消せ!!しかし、そんな議論の流れに静かに異議を唱える男がいた……。

だんだんとアツくなっていくぶらんの演技にご注目ください。

岡崎仁美

『カヌレ』

おかしい。利用客が減少の一途を辿る小さな駅構内にある、小さなケーキ屋さん。今までいろんなケーキを売っていたのに。今ではショーケースの中は、一面濃い茶色。カヌレしか売っていないじゃないか。奇妙な品揃えを覗いていたら、店の奥から出てきた女性店員に話しかけられた。「こんにちは!カヌレはいかがですか!?」

コイツはカヌレしか食わない。コイツはカヌレしか売らない。利用客が減り、カヌレが増える。これは一体何を意味しているのか。新感覚カヌレホラー公演。逃げろ。

雨々単元気

『にじいろアジト』

大阪の南の北の方。そのさびれた倉庫では、夜な夜な5人の学生が身を寄せ合っていた。各々の事情により、学校に通うことを諦めている彼らには、共通する一つの目的があった。「この世には、やけに綺麗な虹ってもんがあるらしい。それが見たい。」

セカイ系のお話にしたいです。彼らが虹を見たことが無いのは、彼らが昼間に外に出ないからではなく、地球外生命体が地球を黒い幕で覆い隠して、宇宙から隠蔽しようとしているからなんですね。まさに黒幕。まぁ確かに地球ってずいぶん異質な惑星ですし、宇宙にとっては無い方が都合がいいのかも知れません。ちなみにこの公演の愛称は「ニジアジ」。

舞原の絞り滓

『大器晩声』

ある公園で開催された大声大会。その喧騒に怒り、近所に住むおじさんが怒鳴り込んで来た。……いやコイツが優勝じゃんか。(『大声大会』) 「あの、すみません。キッズメニューの裏の間違い探しってなくなったんですか?」「はい。その代わりといってはなんですが、この店の中には、既に10個の間違いがございます」(『間違いなく間違い』) 訪問販売で契約したタイムマシンがパチモンだった。「夕仏マシン」だった。時間は夕方限定、場所は仏や大仏の目の前にしかいけないらしい。……じゃあ、修学旅行のあの日を、もう一度だけ。(『驚麗』)

などなど、全7編のショートストーリーからなるオムニバス公演。そのうちいくつかは、まほろさんに演出してもらいたいです。

じゃがりーた三世

『何点かお伝えしたいことがございます』

ある山奥の宿泊施設で、人が死んだ。死体の様子から見るに、他殺であることは間違いなさそうだ。この施設から人が出入りした形跡も無いため、ここにいる6人のうちの誰かが、コイツを殺した。「とりあえず電話で警察を呼ばないか!?」そう言い出した男に対して、周りは呼びかけた。「忘れたのかお前!この施設では、携帯電話などの音や光の出る機器類は、必ず電源から切らないといけないじゃないか!」……じゃあ、このカメラで証拠の写真を、いや、許可のない撮影録音は禁止か。……もうこんなところにいられるか!俺は抜けさせてもらうぞ!え?途中休憩はございません?そんなことしらねぇよ!俺は出ていくからな!?……係の者がいないから、出られない。

前説で語られたルールが、全て適応されている空間で起こる推理合戦。ところで、上演時間は60分ということは、それってつまり……

オーム

『非常に新車』

とある交差点で車両同士の接触事故が起きた。畜生、この後マスコミに向けたプレゼンがあるってのに、どうしてこんなときに……。

仕方なく車の外へ出ると、相手の運転手は私の顔を見るなりこう言った。「あれ、ZESSANの岩本社長ですよね!?え、すご!私ずっとZESSANのクルマのファンなんですよ!今日もほら、先日発売されたばっかりのやつ乗ってるんです!すごいっすよねこれ、自動運転機能も充実してて!ハンドルから手離してても余裕で運転できてましたもん、さっきまで」

絶対にバレてはいけない事故。どうにかマルク収めなければ。

テキストを入力

『いまどうしてる?』

背が高いその男は、公園のど真ん中にある、さらに背の高い街頭の下に立っている。その公園にやってくる人は皆、紙にデカデカと自分の近況を書き、背の高い男に渡していく。男はその紙を体のいたるところに貼り付けて、ただずっとその場に立ち続ける。公園には、ただ人が書いた紙を見にくるだけの人もいれば、紙越しに喧嘩をしている人もいる。背の高い男はそれを見て、何を思うのか。

キャスパ曲というか、エンディング曲には、ゲスの極み乙女の「灰になるまで」を使いたいです。(ツイ)廃ではないです。

縦縞コリー

『優しすぎた男』

理不尽に呑まれ、後悔に苛まれ、そんな優しさが誉。しかし彼は優しすぎた。完成間近のレポートのデータを友人に消されても怒れないし、飲み会の参加費を1人だけ二重に請求されていることに気がついても指摘できない。いや、それは優しさというか、弱さなのではないか……?

キャスパには、トリプルファイヤーというバンドの「次やったら殴る」という曲を使います。舞台上でふにゃふにゃしたこりちゃんを観ましょう。

大福小餅

『a hole new world』

ざく。ざく。まだ掘った方がいいかな。ざく。ざく。もうちょっと深い方がいいかな。ざく。ざく。ま、こんなもんか。よし。……あれ、これ私が穴の中入っちゃったら、誰が私を埋めるんだ?あ、ちょうどいいところに人が。すみませーん、私を埋めてくれませんか?

埋まりたい人と通りすがりの人の二人芝居。普段あんまりネガティブなことを言っているイメージがないこふくが、ものすごくブルーな気持ちの役をやっているのを観たい。

叶イブ

『世迷言病』

「こんにちは」「あ゛ぁ゛!?こんにちは!!」「えっと、今日はどこが悪くていらしたんですか?」「見りゃ分かるだろ!!口だよ!!」「……口?何か口内炎みたいなできものがありますか?それとも痛みが」「ちげぇよバカ医者がよ!!そのまんまの意味だっつーの!!先週末くらいから口が悪くなってんの!!」

「よまいごとやまい」と読みます。高圧的なキャラ、似合う気がします。病が完治した後とのギャップがメロい。多分。

はぜちかきつ

『喫茶・愛のペガサス』

「本格中華やめました」 亡き父親が経営していた喫茶店をいやいや継ぐことになった男は、とりあえず中華料理の販売を停止した。どうせなら店の名前も自分好みに変えたかったけど、常連の客からの反対の声も大きく、仕方なくこのままにしている。そもそも駅から少し離れていて、人が多くないような街の喫茶店なので、お客さんのイリはまばら。まぁ、ワンオペでも全然回るし、むしろ空きの時間で趣味の小説を書けているくらいだから、これはこれでいい生き方なのかもしれない。……その日、見慣れない客がやってきた。オーバーサイズの服を着た、ショートカットの女の子。

優しくて大きい(器が、という意味)ハゼは、喫茶店オーナーとか似合いそうです。

2 notes

·

View notes

Text

美味しい自家製の炊き立て『おにぎり』はいかがですか?

もちろん具も自家製。

おにぎりを外で買おうと思ったことも無いぐらい

お米も美味しいベストな炊き上がり。

我が家でも作ると『美味しいね』と言う声が上がり、あっという間になくなります。

おうちの食事が美味しいと

家族円満であることは間違いないので

家族が大変喜ぶ。

美味しさは家族の幸福度かもしれませんね。

お写真はレシピ制作、掲載、連載分より引用しております。

料理研究家 指宿さゆり

ーーーーーーーーーーー

#料理研究家指宿さゆり

#レシピ開発

#レシピ制作

#レシピ制作専門スタジオ

#料理は教養

#食は品性

#グルメ好きな人と繋がりたい

#新宿グルメ

#onigiri

#japanesefood

#有楽町グルメ

#パパ手作り

#こどもごはん

#成長期

#グルメスタグラム

#学校給食

#おにぎり

#おにぎり弁当

#学校行事

#おにぎり弁当

#新橋グルメ

#銀座グルメ

#神戸料理教室

#神戸グルメ

#食育

#東京グルメ

#おにぎり屋

#おにぎり専門店

#新宿グルメ

#子育て

2 notes

·

View notes

Text

2024-11月号

アンビグラム作家の皆様に同じテーマでアンビグラムを作っていただく「月刊アンビグラム」、主宰のigatoxin(アンビグラム研究室 室長)です。

『アンビグラム』とは「複数の異なる見方を一つの図形にしたもの」であり、逆さにしたり裏返したりしても読めてしまう楽しいカラクリ文字です。詳しくはコチラをご参照ください⇒アンビグラムの作り方/Frog96

◆今月のお題は「運」です◆

今月は参加者の皆様に「運」のお題でアンビグラムを制作していただいております。今月も見るだけで運気が上がりそうなアンビグラムが集まっておりますので、ごゆるりとご鑑賞ください。

今号も失礼ながら簡易的なコメントとさせていただいております。皆様のコメントがいただけますと幸いです。

「運否天賦」鏡像型:化学氏

うんぷ(ぴ)てんぷ。幸運と不運は天に決められているということ。 字画の途切���と飾りによる切り替えが見事です。ステキなタイポグラフィです。

「逆境/成功」 鏡像型:KSK ONE 氏

不運からつかむ幸運。 伸びやかなヒゲを生かした書体で強弱の付け方がが有効的です。遊びのある筆画でも読みやすくなっています。

「ケガの功名」 回転型:てるだよ氏

「怪我の功名」とは、失敗や過ちなどから、偶然にも好結果が生まれること。 「ケガ」をカタカナにすることで字画密度がそろってうまく対応付けできるのですね。文字送りも適切です。

「家相」 図地反転複合型: いとうさとし氏

家の配置や方角・間取りから、その家の吉凶を判断するもの。 「相」を優先で「家」の形状がかなり崩れていますが、しっかり読める範囲でおさまっているのが流石です。

「運命の悪戯」 回転型(共存型):lszk氏

人知の及ばないものに弄ばれているかのような、奇妙な巡り合わせ。 作者らしい書体でうまいデフォルメですね。「の」は別字形の共存型で驚くべき形状です(cf.過去の例)。

「運命の悪戯」 回転型(共存型):douse氏

この言葉でのネタかぶりは運命の悪戯か。 かっちりとした対応と作字。lszk氏の作との違いを見るのも楽しいです。「命/悪」で字画共有するため「の」を横に置いていますが表現の仕方がよいですね。

「四柱推命/九星気学」 図地反転型: いとうさとし氏

四柱推命と九星気学は古代中国から伝わる占術で、陰陽五行説に基づく代表的な占い。四柱推命の方が九星気学よりも古い。 アンビグラマビリティが低そうなのに仕上げてしまう達人技。「学」は言葉の流れで読ませていますね。

「12星座占い�� 回転型:螺旋氏

別名「星占い」、西洋占星術を簡略化したもの。 ステキな書体での作字で星占いの書籍の表紙にしたくなるデザインですね。「星/占」の密度差の解決も見事です。

「おみくじ/うらない」 図地反転型: いとうさとし氏

おみくじは運勢を全般的に占ってくれます。 この言葉同士で対応付けできる驚き。大きく崩れた「な」も流れでその文字に見えてきます。

「いのり」 図地反転型亜種:kawahar氏

水晶玉に うんと いのりをこめる。 「図」と「地」のほかの領域もあるため純粋な図地反転ではないですがいくつか作例があるタイプの作品。バランスが良いですね。

「地雷除去」 旋回型(×2):Jinanbou氏

マインスイーパーでよく起こる運命の2択。 低解像度のドット処理による作字が成功しており非常に読みやすいですね。

「ボイジャー探査機のレコード盤」 回転敷詰同一型:繋氏

1977年に打ち上げられた2機のボイジャー探査機に搭載されたレコード。地球外知的生命体や未来の人類が見つけて解読することを期待している。 とても魅力的な書体。どのように敷き詰められるのか、知的な皆さんによる解読を期待します。

「ビギナーズラック」 回転型:.38氏

初心者が往々にして得る幸運のこと 。 変わった位置につけた濁点と「ッ」の点々を中央に揃え、うまく対応付けています。楽しい作品。

「ノーペアで、挑む所以」 回転型:T.A.氏

役がない状態でもブラフで勝負に挑む理由とは…… 読点が反対側で有効に生きています。半分だけの半濁点の形が良いですね。

「単にラッキーなだけ」 回転型:無限氏

クッキークリッカーの隠し実績から。 クッキーのチョコチャンクが効果を発揮していますね。文字送りにも工夫があります。

「配牌」 回転型:lszk氏

麻雀牌モチーフによる読み方の示唆だけではなく、閉領域の並びの中間をとると五筒に近くなっています。中央部の短いはらいの共有がぴったりです。

「乱数調整」 回転型:ちくわああ氏

主にコンピュータゲームで擬似乱数の生成を調整すること。 「乱数」をはさむように「調整」がある、特殊な文字送り。プリント基板に合う書体が対応付けにマッチしていますね。「調整」の対応が気持ちいいです。

「期待値」 回転重畳型:超階乗氏

平均値のこと(確率変数を含む関数の実現値に確率の重みをつけた加重平均)。 左下は顔のようなマークでしょうか。細かい線によって文字の特徴づけに成功しています。「期」は単体では読みにくそうですが「待」に引っ張られて読みやすくなっているようです。

「四つ葉のクローバー」 回転型:douse氏

幸運のシンボル。 何処にも無駄がなく驚きました。手書きのマーカーペン風で少し字画を遊ばせているのがポイントでしょうか。

「仕合せ」 回転型:peanuts氏

運命に従って巡り合わせた相手との出会い。 流れるような美しく伸びやかな作字がステキです。「仕/せ」の切り替えがキレイですね。

「幸せ者(者)」 回転型:Σ氏

幸運な人のこと。 点付きの「者」にして手書き書体にするとぴったりはまるのですね。表現もとてもステキです。

「海野十三/運の十さ」 振動型:兼吉共心堂氏

作家「うんのじゅうざ」が「運の十さ」にも読める。 「海野/運の」の対応が流石です。筆文字のポテンシャルを本作でも感じます。

「「その男の云う事を聞くがよい。」」 鏡像型:結七氏

芥川龍之介の「運」からの引用。 略字の「亊・闻」を使っていますね。色を変えている部分はおしいですが、長文をうまく対応付けしていて素晴らしいです。

「運動量保存則」 回転重畳型:かさかささぎ氏

外力が無視できるとき、物体系の運動量の和は保存される、という法則。 対応付けの発見と巧みな文字組によって実現された素晴らしい作品。字画の強弱も生きています。

「等加速度直線運動」 図地反転鏡像型:つーさま!氏

加速度が一定かつ初期速度が加速度と平行か0で、変位が直線の運動。 どの文字も読めるようにするための調整が大変そうですが、やはり鏡像軸上の文字に注目です。

「運ぶ」 回転型:douse氏

物をほかの場所に移すこと。 「運」単体でもアンビグラマビリティは高いのですが「運ぶ」にするとさらに回しやすいのですね。ぴったりです。

「夕時を運べ」 鏡像フラクタル型:松茸氏

文字列生成で。 鳥とキラメキの図形が生きています。拡縮を絡めることで敷詰可能となる発見が素晴らしいです。

「赤血球」 回転型:うら紙氏

赤血球に含まれるヘモグロビンが酸素を運びます。 字画のカーブの具合が揃っていてまとまり感があります。共有のさせ方も見事です。

「運搬」 旋回型:ラティエ氏

人や物を運び移すこと。 アンビグラマビリティの高い言葉ですね。ベルトコンベアの表現が楽しいです。 先行作との違いもご確認ください。

最後に私の作品を。

「配送」 敷詰振動式複合型:igatoxin

物をくばり届けること。無事に届くかは運次第(?)

お題 運 のアンビグラム祭、いかがでしたでしょうか。御参加いただいた作家の皆様には深く感謝申し上げます。

さて次回のお題は「時事」です。2024年を振り返り、時事ネタでアンビグラムを作ります。

締切は11/30、発行は12/8の予定です。それでは皆様 来月またお会いしましょう。

——————————–index——————————————

2023年 1月{フリー} 2月{TV} 3月{クイズ} 4月{健康} 5月{回文} 6月{本} 7月{神話} 8月{ジャングル} 9月{日本史} 10月{ヒーロー} 11月{ゲーム} 12月{時事}

2024年 1月{フリー} 2月{レトロ} 3月{うた} 4月{アニメ} 5月{遊園地} 6月{中華} 7月{猫} 8月{夢} 9月{くりかえし} 10月{読書} 11月{運}

※これ以前のindexはこちら→《index:2017年~》

11 notes

·

View notes