#堆肥の切り返し

Explore tagged Tumblr posts

Text

「たき火会」(後編)

たき火会場所: 奈良山園(2023年12月9��) たき火会展示: 茅スタジオ(2023年12月20日〜24日) 料理番長: 旅する料理人・三上奈緒 写真: 中村紋子 企画/書手: 茶畑ゆか

前編はこちら: https://boustudio.tumblr.com/post/773976874312466432

今回のたき火会でつくったメイン料理のひとつは灼熱のバウムクーヘン!もちろん、たき火で作ります。

これが、、、、ものっすごく熱い!!!!

体がじりじりと焼けていくような感じがしつつも、わーわー言いながら頑張って、バウム(層)ができるようにひとかけずつ、くるくる竹を回しながら火で炙っていきます。 やってみるまで知らなかった、この熱さ、大変さ。

火って、、、熱いね。体が燃えるね。

バウムクーヘンの生地に使うメレンゲも、もちろん手作業で作っていきました。

たくさんたくさん泡立て器でかきまぜながら、徐々に白っぽく、ツノが立つ位にまでなっていったメレンゲ。こども達もたくさんがんばりました。

そしてようやくできたバウムクーヘン!

ものすごく美味し��ったのですが、一瞬でなくなりました笑 ほんとうにあっという間だった!みんな腹ペコだったんだなぁ。

このバウムクーヘンで用いた小麦は、「柳久保小麦」です。 奈良山園のある東久留米が原産と言われている、背の高い柳久保小麦は、茅葺屋根だったころはその藁が屋根に用いられて重宝され、生産量も多かったそうなのですが、だんだんと茅葺屋根が無くなってくると共に、背が高くない、倒れづらい品種に移り変わっていったそうです。

この地域が原産の柳久保の作る量を少しずつ増やすべく取り組んでいる農園のひとつが奈良山園でもあります。ふつうの小麦よりも強い感じ。ぎゅぎゅっとおいしい小麦でした。

こうやって料理をする人たちもいる一方で、落ち葉をあつめるのに夢中になっているこども達も。

延々と落ち葉を集めまくるこども達。この日は12月なのになんでみんな半袖なんだろう。笑

こども達は、初めて���る落ち葉焚きに大興奮。 そう、現代の東京では落ち葉焚きなどをするのは本当に難しいのです。なので、今を生きる東京のこども達はいちども落ち葉焚きをしたことがない子がほとんどです。

でも今日は違う!めいっぱい落ち焚きをしていいんだ!

山盛りの落ち葉に火をつけることに興奮し、落ち葉の量に感動し、これで焼き芋をつくるんだと張り切っていました子も。

(ちなみにこの日の焼き芋は失敗し笑、まだまだ硬い感じでしたが持ち帰ってそれぞれの家庭でおいしくいただきました。)

奈良山園のお野菜がたーっぷりのポトフは 味付けは鹿の骨肉と塩のみなのに、ほんとうに美味しかった。 こんなにスープが力づよく美味しいのは、野菜がすくすく育っていることが大きいんだろうな。それは土の元気さから生まれるものだったりするんだろうな。

持ち帰り、翌日にいただいたスープがまた信じられない位おいしくて。翌日の味に感動して、あの夢のようなひとときを朝食をいただきながら思い返したんだと、展示に足を運んでくださる方もいました。

たき火会では、ゴミを極力出さないことも目標にしています。 なのでカトラリー類は全て持ち込みが基本です。忘れた方は自分で木や竹から作ったりすることも。その場で残った料理がもし出たら持ち帰れるようにタッパーも持参しています。

灰は肥料に、野菜くずは堆肥に。かまどは庭石、椅子は切り株だったり持ち込んでもらったり。道具や食器は持ち寄り。そういう小さなことを重ねていくと、ほんとうに出るゴミは少なくなります。イベントがゴミ製造装置ではいけないと思うのです。イベントのあとは出来る限り、すべてまた自然へ返っていきます。

たき火会はすべてが繋がっていて、その中のひとつだけを求めても得られないものが沢山あります。

その単純な事実をかみしめ、楽しみながら「みんなでつくる」をするのが、たき火会です。

たき火会の告知ページはこちら:https://www.boustudio.com/takibi *回ごとに内容が変わっていくので、前回と同じ内容にはなりません。次はどんなたき火会になるんだろう!

1 note

·

View note

Text

2023/11/16

抜根と胴枯れ細菌病

来年度に向けて新しい苗を植える準備、古い切り株を抜根、植える穴を準備を始める。天候を考慮し、有給をとって作業、

大畑下の清水白桃、抜根作業、上質な桃をつける良い木であったが5年ほど前から元気がない。果実の変形、枝による熟れ具合がきょくたんにことなる。枝の先端が枯れるなどふぐあいがおおい。

長い間お世話になったが、引退していただき、バトンタッチをおねがいする。

掘り返した根を観察すると、古くて深い根は、枯れて断面が白くスポンジ状になっている。浅い新しい根のみが活動している状態、深い部分が酸素不足なのかもしれない。土壌は非常に硬い粘土質で、石のように硬い。何れにせよ堆肥を入れたり真砂土を入れ、通気性を改善し、時間があれば消毒もおこないたい。

その後、松尾園下の園地へ移動、枯れたしみずはくとうのばっこんをおこなう。 この木は今年の春から調子が悪く、春から若葉も少なく、少しだ��残した果実もおおきくせいちょうすることはなかった。8月には落葉し、来季の復活は望めない状態であった。残念ながら戦力外通告、伐採となった。

掘り返してみると、切り株から異様な甘いアルコール臭がする。胴枯れ細菌病の可能性が高い。

切り株も根も健全な樹木に比べ、強度が低く裂けやすい。胴枯れ細菌病は水はけの悪い土地で発生しやすい伝染病である。可能な限り根を排除して、暖かいうちに掘り返し天地返しをするとよいとされる。

問題の桃の木は、坂道から雨水が流れ落ちやすく、長い間みずけのおおいじょうたいであった。昨年、暗渠を入れたが、じゅうぶんではなかったようだ。地下水が湧きやすい土壌であるから、全ての果樹に排水対策が必要

0 notes

Text

インド ポアブス農園 AA ウォッシュ

PRICE:100g 750円 200g 1400円

焙煎度:中深煎り

【Coutry 生産国】INDIA

【生産エリア】インド南西部、ケララ州北部、ネリヤンパティ丘陵

【農園】ポアブス農園 【農園主】トーマス・ジェイコブ

【品種】S7、BBTC、S8

【生産処理方法】ウオッシュド

(16時間ドライ発酵、水洗後、一晩浸水すすぎ)

【規格・サイズ】S19…9%、S18…26%、S17…33%、S16…20%、S15…12%

【栽培、農薬使用】

有機JAS認証・デメター(Demeter)認証(バイオダイナミック農法)

【STORY】 ※仕入先情報抜粋です。

■インド南西部・ケララ州は、インドの中で最も自然が豊かに残り、人々の生活水準も高い地方として知られています。 このケララ州を貫く西ゴード山脈の山中、パラムビクラム自然公園に隣接したセータルグンディの地でポアブス社が、世界でも最高水準の自然農法を駆使して、インドのスペシャリティコーヒーを生産しています。 その農法は、土壌と植物、動物の相互作用だけでなく、天体の動きにも着目した農業を行う、バイオダイナミック農法を採用しています。乳牛を飼い、またコーヒー以外の農作物も生産する事で、農園自体が一つの循環系となるものです。

■初めに生豆を4~5日間しっかり乾燥させ、その後、数日間にわたり豆が水分を均一に吸い込むように用心深くかき混ぜます。 その後、6月~8月に発生するモンスーンに生豆を晒すことで豆が水分を吸収し膨張します。その豆を袋詰めし、積み重ねることで豆が更に膨張します。 この工程(乾燥・かき混ぜ・袋詰め)を3回ほど繰り返すことで、コーヒー豆が黄金色に変わります。

■コーヒー農園は、シェードツリーにしっかりと守られ、農園内で精選される有機肥料により、ゆっくりと育てられます。

■バイオダイナミック農法とは、天体の運行に合わせて農作業が行われます。 太陽や月・またその他の太陽系惑星や星座の位置関係で、地球に注がれるエネルギ���の質や流れを図った上で農法が実践されます。具体的には、宇宙から最もエネルギーが注がれる満月の日に種蒔きや堆肥を与えたりします。 収穫もそれぞれの作物とその用途に合わせて作業日が決定されます。 最も大切なものは、生命力、種や作物、土壌、調合剤などの研究も生命力を中心に行われています。

■バイオダイナミック農法の作物は、地中深くまでしっかりと根を張り、従来の作物より18%以上根が深く育つとされています。 学術的にもその有効性が実証され”有機栽培の最高峰”と呼ばれるようになりました。 健康な土壌は健康な植物を育み、健康な動物を育てる事が、私達の健康に繋がると言う考えが、欧米では、広がっています。

■デメター認証は、バイオダイナミック農法の作物や製品に与えられる認証です。 デメター認証を受けるには、バイオダイナミック農法で栽培された農産物を用い、加工・保存・包装・流通に至るまで、細かい基準があり、環境保護、安全性、農産物の生命力を最大限に生かす方法であるかどうかまで問われ、厳しい審査をパスしなくてはなりません。 その為、世界で最も基準が厳しい有機栽培(オーガニック)認証の1つと言われています。アメリカやEUのオーガニック(有機栽培)基準よりもかなり厳しい基準を設けており、健康や環境に対する意識の高い消費者に支持されています。

■欧米では、デメター認証を所得している事が信頼に繋がり、一種のステータスとして認識されています。又、欧米では、ワインやオリーブオイル・乳製品・肉など幅広い食品でデメター認証商品が販売されていますが、数量は限定的となっています。

■甘い酸味と香り、マイルドな口当たり、優しく調和の取れた味わいが特徴です。

■バイオダイナミック農法で栽培されたコーヒーを飲むことで、健康・活力に少しでもプラスの効果を与えたいと、生産者である、農園主の拘り思いが、生んだコーヒーです。

from cheech: この豆のポイントはやはり、バイオダイナミクス農法。ワインとかでたまにみかけたりします。なかなか手に入るコーヒー豆ではないのでサンプルもなく買いました。ミルクとかにも相性がいいコーヒーです。個性的だけど飲みやすいですね。良き❤

☆☆地図旅☆☆

0 notes

Text

バラの苗木は今が買い時!美しいニューフェイス&プロが教える「秋バラ」の必須ケア2023秋

秋はバラが2回目の最盛期を迎える季節です。秋のバラは色も濃厚で香りも豊か。でも、そんな秋のバラを咲かせるためには絶対やったほうがいいケアがあります。猛暑の日照りと高温多湿で葉が縮れたり葉を落としたりしていませんか? 対処は一日でも早ければ早いほうがベスト! 手当てが遅れると来春の開花にまで影響してしまうことも。今すぐ行いたい秋のバラのお手入れテクニックと、大苗の予約がスタートした最新品種のバラをご紹介します。

2023年秋新品種・人気のバラの予約受付開始!

秋はバラの新品種発表の季節。秋から冬にかけて出回る“大苗”と呼ばれる苗は、プロの生産者が2年の歳月をかけて丹精込めて育てた充実した苗ばかりです。

いち早く秋に苗を入手して、冬を越せば来春の素晴らしいバラ景色が期待できます。平田ナーセリーではイングリッシュローズをはじめとした海外有名ブランドのバラ苗や日本作出品種など、今年秋に本格的にデビューするバラ苗も予約販売スタート。平田ナーセリーのバラ苗は苗がしっかりと発根し、初期成育が良いように独自のブレンドをした培養土で植え付け管理を行った、安心の一鉢をお送りしています。

今年もオーガニック栽培に適した丈夫な苗をラインナップ! その中でもおすすめの品種をご紹介します。

ダナヒュー

Dannahue (Ausa6b15)/DAVID AUSTIN社2023年発表の新品種 コンパクトで整った樹形は鉢植えでも扱いやすく、マンションのベランダなどの少し陰になる所でもよく育ちます。アプリコットイエローの明るい花色は他の植物との調和も良く、バラ栽培初心者からベテランの方まで納得の品種です。

アレキサンドラ・ダビッド・ニール

Alexandra David-Néel/仏デルバール社 淡いモーヴピンクのウェーブがかった花弁は、いかにもフレンチローズといった華やかさが特徴、樹形は中型のシュラブでトゲが少なく扱いやすい。耐病性も言うことが無くオーガニック栽培にはうってつけのバラ。オベリスク仕立てやコンパクトなつる仕立てにおすすめの品種です。

コート・ドール

」Côte-d’Or/仏デルバール社 見ているだけで元気が出てくるビタミンカラーの黄色の花は、春・秋の涼しい時期にはオレンジがかった別の表情を見せてくれます。四季咲き性が強く春~秋まで繰り返し花が咲き続けてくれます。

ル・タン・デ・スリーズ

Le Tepms des Cerises/仏デルバール社 華やかな赤紫の花色を持つバラは、香りの強いものが多く、この ‘ル・タン・デ・スリーズ’ も、ローズとフルーツの香りを辺り一面に漂わせてくれる芳香花が魅力です。強香種の中では花もちが良いというのも嬉しいポイント。名はフランスのシャンソンの名曲「さくらんぼの実る頃」から。

レヴリ

Réverie/河本バラ園 ブラウンがかった藤色の美しい花びらが優しく波打つロゼット咲き。 コンパクトな樹形で房咲き。繰り返し良く咲き、耐病性も良い性質です。

エミル・ドゥ・フォレ

Miel de Forêt/河本バラ園 和紙を重ねたようなロマンチックなカップ咲き。耐病性が強く、樹形もコンパクトで初心者の方にも扱いやすいバラです。

プリマヴィスタ

Prima vista/ロサオリエンティス 形の整ったロゼット咲きに美しいピンクの花色、そして濃厚なダマスクの香り。この3拍子揃ったバラは、その名の通り見る人すべてを一目惚れさせてしまう魅力に満ちています。

弱ってしまったバラを超回復‼︎ この秋やっておきたい「土壌改良テクニック」

皆さんのお庭や鉢植えのバラの状態はいかがでしょうか? 新しいバラをお迎えして、いろんな品種を楽しむこともバラの楽しみの一つですが、何年もかけて愛着のある株を維持して、美しく咲かせることもまたバラの楽しみの一つです。

しかし今年の連日の猛暑、大雨などの異常気象によって、屋外に出て手入れするのも億劫で、次第に元気がなくなっていくバラを眺めているばかりといった方もいらっしゃるのではないでしょうか?

9月下旬から10月にかけては、さすがに日中の気温も落ち着い���外での作業もしやすくなる時期です。さあ、今すぐお持ちのバラをチェックしましょう!

それらは「バラの夏バテ症状」です。そんな夏バテしたバラをそのままにしておくと、来春の花にまで悪影響が及んでしまうことも。今すぐ手当てを行えば春の花が、うまくいけば、秋バラも元気に咲くかもしれません。 では、どのような手当てをすればよいのでしょうか? まずは鉢植えも庭植えも、バラの株元の土の状態を確認しましょう。

日頃の水やりや雨によって、何もしなければ表土は少しずつ溶けて固まってしまいます。ぎっしり土が詰まってしまうと根に空気が届かなくなり、水をやっているのにすぐに水切れしてしまいます。 水をやったとき、以前はすーっと水が吸収されていたのに、今は水たまりができて、じわじわとしか土に吸収されなくなっている。そんな症状はないでしょうか?

また、上根がびっしりと生えて土の表面にむき出しになっていませんか? 上根はバラにとって肥料や水分を一番吸収する大事な部分です。そこに真夏の直射日光が長時間当たると、どうなるでしょう?

真夏の地表面の温度は50℃近くまで上がることもあります。さすがのバラの根もこの温度には参ってしまいます。根が人間で言うところの熱中症になってしまい、上根が傷んだり、枯れてしまいます。大事な上根が傷んだバラは、水も肥料も吸収できなくなって、やはり弱ってしまいます。

秋バラに即効性がうれしいバラの回復レシピ

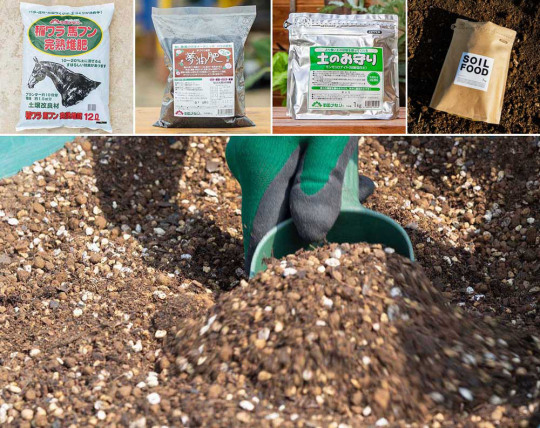

秋バラの夏バテには「ふかふかのよい土」を!

「ふかふかのよい土」とは、「土の団粒構造を維持」することです。簡単にいうと、大・中・小の土の粒の間に隙間が空いていて、根が水分と酸素を無理なく取り込めて根が育つ環境をキープしている状態のこと。土の団粒構造を保つためには有機資材が一番です。 ここからは、夏バテしたバラの土壌改良におすすめの有機資材をご紹介します。

SOIL FOOD

SOIL FOOD(ソイル フード)は、花壇や畑、プランターなどの、劣化して固くなった土を改善するために生まれた土壌改良材です。有機物や腐植酸が多く含まれ、植物にとって欠かせないアミノ酸や微量要素が豊富なので、植物の成長を健全化するのに役立ちます。また、肥料内に含まれる多くの有用微生物たちが土の団粒構造化を促進し、ふかふかの土に蘇るので、特にバラの夏バテ症状を回復させるための土壌改良におすすめです。 このSOIL FOODは、公共浄化センターや食品メーカーから発生する有用資源残さを利用した製品で、自然環境に優しい循環型の有機質肥料です(この肥料は、国の安全基準以上の試験を行い、安全性の確認を行っています)。

<稲ワラ馬フン完熟堆肥>

平田ナーセリーがこだわりの製法で作る「稲ワラ馬フン完熟堆肥」は、使い始めてすぐにベストな働きを発揮できるようにと、3〜6カ月かけて完全に発酵が進んだ状態なので、いつ使用しても根の生育を妨げる心配がありません。

<夢油肥>

上記の「稲わら馬ふん堆肥」をベースに、バラに活力を与える油粕などを加え、善玉菌で発酵させた有機100%の完全オーガーニック肥料です。植物の成長に必要な多くの栄養素と、アミノ酸が濃縮されています。土の団粒構造の維持に加え、体力を落としているバラの株に負担をかけることなく、素早く栄養素を送り届けることができ���新しい根の発生を促してくれます。

バラの株張り(枝の先端がある位置)と同範囲の表土に、4種の資材を混ぜてばら撒き、表土5~10cm程度を掘り起こしながら資材をすき込みます。次に、株元付近にウッドチップを敷いてマルチングをし、仕上げに2種の液肥を希釈した水を葉にかかるようにあたえるだけの短時間で、夏バテしたバラの回復をスタートすることができます。表土を掘り起こしているとき、根が多少切れても全体量のたった5%程度ですから心配は無用です。

次回の記事に続きます

0 notes

Text

大麦栽培と大麦とえんどう豆のパン

ライ麦とオーツ麦の栽培ができたので、2019年に大麦の栽培に挑戦しました。

大麦もヴァイキング時代の主要な穀物で、粥やパンにしたり麦芽にしてビールの原料になったりと多くの用途があります。

大麦はおおまかに二条大麦と六条大麦の二種に分かれており、今回は二条大麦を育てました。

(後からヴァイキング時代は六条大麦が主流だと知ったときは衝撃でした。)

こちらでは2019年10月20日から2020年6月10日までの大麦栽培の様子を振り返ります。

前回の教訓から種まきの時期を変えました。

春に種を播くと登熟期に梅雨が被ってカビが生えたりするので秋播きに変更し、またバーク堆肥と苦土石灰を土に混ぜて土壌改良を試みています。

その結果土壌酸度が4.5から5.5程度になり、大麦の適正土壌酸度の7よりもだいぶ酸性よりですが、すこしはマシになったかと思います。バーク堆肥は混ぜる事により土が固まるのを防ぎ、通気性と排水性を高め根が伸びるのを助けます。

9月末ごろに苦土石灰を混ぜ、10月20日に三列に分けて大麦を播種しました。

10/26 発芽。その後育って写真は11/21のもの。

この時期になると気温が低いので成長がスロー。何度か麦踏みもしている。

冬を越して2020/4/27。雪の下で耐え縮こまっていた葉も4月に入って暖かくなると成長が再開する。

左側で咲いているのはホソバタイセイの花。

5/2 穂が顔を出す。草丈があまり伸びず心配していたのですこし安心。

5月上旬に花が咲き、写真は5/22 穂が膨らんできた。

6/8 穂が黄金色に。収穫ももうそろそろ。梅雨に入るギリギリまで待とう。

6/10 梅雨が近づいていたので急いで収穫。まだ青い穂も��ったが全て収穫し、その後穂を切り取って乾燥させた。

6/20 ハサミでちまちま芒を切り取り、家庭用精米機で脱穀する。

この大麦は皮麦と呼ばれる種子に皮がつく品種なので、できるだけ皮も取れるように長めに精米機にかけ精麦した。

脱穀と精麦が完了し、計量。370gなら少ないもののいろいろ使えるかな。

ちなみに皮はしつこくへばりついてなかなか剥がれなかった。

8/2 大麦とえんどう豆の平焼きパンをつくるためコーヒーミルを使い製粉する。この製粉のやり方はやはりだいぶ無理があり、とても疲れた。

赤えんどう豆もゆでて潰したりと力作業が多かった。

パン作り。今回は出土品を参考に考古学の観点からヴァイキング時代の料理を再現したレシピブック「An Early Meal」から、ビルカ出土の大麦とえんどう豆の平焼きパンを作ってみます。

https://www.medieval.eu/viking-bread-and-food/

このレシピでは乾燥えんどう豆を使うのですが、ふさわしいものが身近になかったので赤えんどう豆で代用しています。

大麦粉と茹でて潰した赤えんどう豆を混ぜて生地にし、めん棒で薄く円状に成形したものを今回はスキレットで焼いてみました。

大麦はやはり小麦に比べて大味に感じましたが、えんどう豆の風���と香ばしさも相まって美味しかったです。

これ以外にも粥にしてみたりと大麦料理に挑戦してみましたがこのパンが一番美味しかったと思います。

今回の大麦栽培は試行したことと結果にわりと手応えがあり、収量も前回よりも増えたので調子に乗ってまた品を変え麦栽培を続けています。

2021年10月10日

2 notes

·

View notes

Photo

もみ殻と米ぬかを材料にした堆肥を仕込み中。今週末、2回目の切り返し(発酵を均一にするためのかき混ぜ作業)の予定です。 堆肥は、畑の微生物のための栄養補給所のようなものです。よい栄養補給所をつくれば野菜栽培に都合のよい微生物が増えて、土の中の環境を野菜が生きやすい環境にしていってくれます。 (土の中の水や空気や、土のまとまり具合や栄養の染み出し具合などが変わってくるそうです) 畝々の畑はもともとよい場所もあるけれど、まだまだの場所もあります。まだまだの場所を良くしたい。 60℃以上の発酵熱を出すように材料のバランスや水分や酸素量を調節するのが大切で、そうすると、人と栽培野菜にとって問題になりうる病原菌や寄生虫などの卵が死滅、草の種も死滅して、食べ物生産の場所に相応わしい有機物資材になり��す。 #もみ殻堆肥 #発酵 #畝々小農舎 #ferment #compost https://www.instagram.com/p/B8K6MIzJXAb/?igshid=pifykkt8qjgk

5 notes

·

View notes

Text

▲バイオマス由来高分子での材料今の所 不可能らしい

本文を入力してください

▲バイオマス由来高分子での材料今の所 不可能らしい 子供の頃には 遠足などに行く時に 母か祖母かが 作ってくれた弁当。 竹の皮で包んだおにぎりを 食べるのが楽しみだった。 うちは貧乏だから中身は 少し千切った梅干しが入っていた。 無論周りは少し塩のかかった塩味のついたおにぎり。 少しずつ齧るのが楽しみだった。 子供なんて こんなことだけで幸せだった。 今の子は 弁当箱に色んなキャラクターなどをアシライ美味そうに飾ったもの。 夢があるから幸せなのかな。 私は普段はアルミの大きな厚みの弁当箱にご飯は押しつぶすように入っていて 真ん中に梅干しが一つ。 この弁当箱も何年かで梅干しか塩のおかげかで真ん中だけ腐って穴が開く。 あれは今わかっていることは錆びたのだろう。 子供の頃は なんで腐るのかなと不思議思ったもので有った。 いつ頃からか スーパーに並んでいるものは中身が透けて見えるラップがかかる。 受け皿は白いきれいなトレイに。 今は色んな柄の入ったものに変わっている。 今のものはほとんどが石油から加工したものばかり。 ラップは今の科学では自然由来の透明フィルムで密閉性のものは出来ないらしい。 トレイなども竹の皮を代用に使えないかと色々と調べてみたが作れるは作れるが高くついてとても歯がたたないようだ。 石油だけに依存して戦後ずっとそれに寄りかかっきたから。 フリーエネルギーなんてのも無理。 設備を研究するのにコストが高くて手が出ないようだ。 サウジアラビアが石油の増産を始めた。 販売価格がスダンどで せめて リッター100円まで落ちないのかな。 今の値段は 誰かどこかで値を上げているらしい。 30円は下がるようだ。これから先の話は総て闇の中。 フリーエネルギーも何度も発明したけど闇に葬られてしまっている。 私が書いたことは 今で言う 都市伝説。 真か嘘とか 真か嘘か。 面白い話か どうかな。今の時代 すぐにナンチャッテと 言ってごまかす。 それが落ちだろうね。下手すると死が待っている。 ●植物由来プラスチックへの期待と問題点 - 廃棄物資源循環学会 file:///C:/Users/asahi/AppData/Local/Temp/070525oku-1.pdf 資源がバイオマスでも石油でも、生まれつき「環境にやさしいプラスチック」などは 存在しません。育ててや さしくするのです。 (財団法人・生産開発科学研究所)奥 彬 1.環境にやさしい材料とはどのようなものですか? 世間には「環境にやさしい」という言葉が溢れていますが、それを正しく使用している例は少ないようです。 「リサイクル」や「エコ」という言葉が使われる場所でも、言葉の重さを考えずに 漠然と使われ、また真の姿を見せたくない本音が隠されています。 そもそも生産と消費活動には環 境負荷ゼロのものなどなく、そこにかなりのエネルギーと資源が投入されています。 バイオマスや資源作物から有機材料を作るときも、開墾・耕作・収穫・化学原料への変換に、多くのエネルギーと資機材用の資源が消費されています。 それを考えると「環境にやさしい」という言葉の多くは正しくないことがわかります。 ●日本バイオプラスチック協会.バイオマスプラQ&A http://www.jbpaweb.net/bp/bp_faq2.htm 2. バイオマスプラスチックの特徴と意義 Question1. バイオマスプラスチックと生分解性プラスチック(グリーンプラ)はどう違うの? Answer1. 生分解性プラスチックは、プラスチックとしての機能や物性に加えて、ある一定の条件の下で自然界に豊富に存在する微生物などの働きによって、分解し最終的には二酸化炭素と水にまで変化する性質を持つプラスチックです。したがって、農業用のマルチフィルムや、食物など有機性廃棄物の堆肥化のための収集袋など、微生物分解性の機能を活用できる分野では、環境負荷低減に寄与することから注目されている素材です、これに対しバイオマスプラスチックは特別な性質を利用するものではなく、原料として植物などの再生可能な有機資源を使用することにより、枯渇が危惧され地球温暖化の一因ともされている石油にできるだけ頼らずに持続的に作ることができることから注目されている新しいプラスチック素材です。 したがって、バイオマスプラスチックと生分解性プラスチックは、全く異なった2つの概念をもっています。 Question2. バイオマスプラスチックが最近注目されているのはなぜ? Answer2. バイオマスプラスチックの原料に使われる植物などの再生可能資源は、数億年の長い年月をかけて地中に蓄えられた化石資源と異なり、大気中の炭酸ガスを植物の炭酸同化作用(光合成)により吸収した結果蓄えられたものなので、使用後燃焼などにより二酸化炭素に戻っても、地球温暖化の原因と言われている大気中の温室効果ガスの濃度上昇を来たすことがありません。このようにバイオマスプラスチックは人間の快適な生活に必要な自然環境を維持しながら、有用なプラスチック素材を供給できることから、今後より一層の普及が期待されております。 ●Bee Eco Wrap / 地球に優しい、プラスチックを使わない ... https://www.beeecowraps.jp/ Bee Eco Wrapとは GOTSオーガニック認証を受けたコットン生地に、化学物質を一切使わず持続可能な方法で採集したミツロウとコールドプレス製法のホホバ油、木の樹脂を独自にブレンドしたWAXを浸透させ作られています。 天然の材料を独自のブレンドで製法することにより、どんな形にもフィットし、何度でも繰り返し使えるフードラップができ���した。 オーガニック素材を使用したこの商品は、製作工程も一つ一つ丁寧に全て手作業で作られています。 ●サランラップ®の豆知識 サランラップ®|商品紹介|旭化成ホームプロダクツ株式会社 https://www.asahi-kasei.co.jp/saran/products/saranwrap/history.html 高品質のサランラップ®がどのように作られているのかをご紹介します。 1.サランラップ®ができるまで

2.サランラップ®の歴史 サランラップ®の誕生秘話や、歩んできた歴史をご紹介します。 20世紀初頭(1900年代) サランラップ®はいきなり誕生した商品ではありません。 20世紀初頭世界初の合成樹脂ベークライトが誕生しますが、以来アメリカでは合成樹脂の研究を熱心に進めていました。その研究の成果が(ポリ塩化ビニリデン)という形で実を結び、この合成樹脂をアメリカは戦争に活用しました。 この合成樹脂は、太平洋戦線で兵士を悩ませた蚊から身を守るための蚊帳、ジャングルを行進する兵士を水虫から守る靴の中敷き、銃や弾丸を湿気から守るための包装フィルムなどが、主な用途だったそうです。 ●透明な紙”って、なに? | Cellulose nanofiber Materials http://www.nogimasaya.com/research/transparent/ ”透明な紙”って、なに? 一般の方向けに、よくある質問をまとめました。 研究者の方は、末尾参照。 (2013年3月19日、一部書き換えました。) Q1.透明な紙って、何? これが、「透明な紙」です。 木材(セルロースナノファイバー)から作りました。 厚みは、30ミクロンです。、サランラップ(約10ミクロン)より、3倍ぐらい厚いです。 Q2.いつ、どこで、発明されたの? 2008年1月30日(水)23時40分頃、京都で発明されました。 今から2000年前、中国で紙が発明されて以来、ずうっと紙は「白色」でした。 当然、私も生まれてから、白い紙しか見たことがありませんでした。 だから、「透明な紙」ができた時は、ほんとにビックリしたし、目を疑いました。 あれから5年。。 いろんな人が、いろんな知恵を出して、どんどんレベルアップしています。 いよいよかも知れませんね!! ●バイオプラスチックで問題は解決?-海洋プラスチック汚染の対策 https://lessplasticlife.com/marineplastic/responses/bioplastics/ 2018/09/16 バイオプラスチックという、いわゆる環境に優しいとされるプラスチックがあります。 石油を使わずに再生可能な植物などを原料に作られ、ごみになっ��も自然環境で分解される、そんなエコなイメージがあります。このバイオプラスチック、はたして海洋プラスチック汚染の救世主となるでしょうか。 最初に知っておきたい事実として、まず、すべてのバイオプラスチックが植物などの生物資源から作られるわけではありません。石油などの化石資源を原料にするものもあります。 すべてのバイオプラスチックが微生物に分解されるとは限らず、まったく分解されないものもあります。 目次 ・バイオプラスチックとは? ・バイオマスプラスチックとは? ・生分解性プラスチック(グリーンプラスチック)とは? ・加水分解型と酸化分解型の生分解性プラスチック ・3種類のバイオマスプラスチック ・バイオプラスチックは海のプラスチック問題を解決するのか? ・自然環境を忠実に反映していない「生分解性」 ・一人歩きする生分解性プラスチックのエコなイメージ ・生分解性バイオマスプラスチックへの期待 ・まとめ:結局バイオプラスチックはどうなの? .バイオマスプラスチックとは? プラスチックは普通、石油などの化石資源から合成されて作られます。しかし、原料を石油ではなく、植物などのバイオマスを利用するプラスチックが”バイオマス“プラスチックです。 限りある化石資源を消費する従来のプラスチックの代替になるプラスチックとして期待され、研究・開発が進められています。 ◆「生分解性プラスチック」が地球に優しいウソホント | プラなし生活 https://lessplasticlife.com/marineplastic/driver/biodegradable_plastic/ 2017/10/24 「生分解性プラスチック」という言葉を聞いたことがあると思います。 捨てられても自然に分解される地球にやさしいエコなプラスチックとちまたに言われ、ここ数十年にその開発と製品化が活発に進められています(Ojeda 2013)。 生分解性プラスチックは、捨ててもいつかは消えてなくなると思われていました。ところが、「生分解性」プラスチックは必ずしも海の中で分解するとは限らないのです。 目次 ・海中では分解しない生分解性プラスチック? ・ 「生分解性」と表示することの問題点 ・酸化型の生分解性プラスチックの問題 ・海中で分解するタイプの生分解性プラスチック ・まとめ 現在市場に出回っている生分解性プラスチックの大半はポリ乳酸(PLA)ですが、これは生分解に50度以上の温度を必要とするため海洋環境中では分解されません。 海中で50度以上の環境は深海の熱水噴出孔付近くらいでしょう。「生分解性」と書いてあっても、それはコンポストという特殊な条件で生分解するのであって「海洋生分解性」ではないのです。仮に分解したとしても、それにはとてもとても長い時間が必要になります。 ◆プラスチックQ&A|プラスチックの世界|ポリオレフィン等衛生協議会 http://www.jhospa.gr.jp/plastics/faq.html 06.プラスチックに紙のような通気性がないのは、なぜでしょうか。 紙は、木材パルプを摺り潰して作った繊維を接着させて作られます。ですから天然紙は、バレーボールやテニスのネットを折りたたんだような、繊維同士が絡み合った構造になっていて、繊維と繊維との間には拡大鏡で見ることができるような相当大きなすき間があります。 これに対して、プラスチックは、繊維と繊維がからみ合ったような構造ではなく、均一で緻密な構造になっています。すき間は高分子の分子間にありますが、これは電子顕微鏡で見ても分からないほど小さいものです。したがって、プラスチックのフィルムは��体が簡単に通れないほど目の細かいフィルターの様なもので、紙のような通気性はありません。 プラスチックはそれぞれの特性を活かして使い分けられていますが、いずれにしても、穴の空いていないプラスチックでは、人間が呼吸できるほどの通気性はありませんので、プラスチックの袋を子供さんがかぶったりしないようにご注意下さい。 13.使い捨て(ワンウェイ)のプラスチック容器は、資源のむだ使いではないでしょうか? 容器包装材がワンウェイ化をたどっているのは、プラスチックが金属やガラス、紙などに比べ、軽くて強い、清潔で加工しやすいなどの利点から、流通の合理化が図れる事によります。その結果、生産者はコストを下げることができ、消費者は欲しい商品を安く買うことができるのです。 しかし、資源の有効利用や環境保護という観点で、使用後の処理方法については見直す必要があります。2000年4月から容器包装リサイクル法が施行され、現在は国や業界が、循環型社会をめざして、リターナブル容器やリサイクル可能な製品・材料の開発、再生可能な材料を使用した容器開発等を進めています。また、消費者においても安易な使い捨ての生活を見直し、ゴミを分別する、リサイクル可能な容器の回収に協力するなど双方の努力から、環境と利便性とのバランスが維持できるのではないかと考えます。 29.電子レンジでラップフィルムや容器を使用しても大丈夫でしょうか。 電子レンジというのは、食品自体に高周波(マイクロ波)をあて、食品自体を振動させ、その摩擦熱で食品中の水分を加熱する機器です。 ここで二つ疑問があると思います。一つは高周波をあてることによってラップ等に何らかの変化が起きるのではないかということですが、これに関しては、いろいろな実験から全く変化はないことが証明されています。 二つ目は熱による変化です。加熱された容器の熱が伝わり、容器自体も加熱されます。お芋やご飯など水分を主体としたものを包んで電子レンジに入れても100℃以上にはなりませんが、沸点の高い油性の物は、時として180℃以上になり、容器の耐熱温度を超える恐れがあります。 プラスチックには多くの種類があり、耐熱温度もまちまちですので、品質表示等にしたがって使用することをお勧めします。 ◆JP2003146358A - トウモロコシ皮や竹皮加工品 - Google Patents https://patents.google.com/patent/JP2003146358A/ja (57)【要約】 【課題】発泡スチロール成型容器は土中に埋立てしても分解せず、焼却すれば悪臭を発生するので公害になっていた。これを天然産品の竹皮やトウモロコシ実皮を積合して作った容器はその悪臭ガス発生や黒煙の発生がなく土中に埋立てても分解されるので、発泡スチロールの代換品として開発する事を目的とした。 【解決手段】発泡スチロール食品包装容器を天然品の竹皮1aやトウモロコシ実皮や葉蘭、バナナ葉を片面とし、これに接合剤3aを挟着して積合した紙質板を積合し、加熱成型した抗菌性発酵性食���容器。プラスチックを使用しても発酵性であるから土中に埋立てとしても分解し、二次公害性はない。 ◆会社情報|株式会社松本 http://www.takenokawa.com/corporate/index.html 株式会社松本は、竹の皮食品容器のパイオニアです。 BAMLEE製品は、環境にやさしい、時代の先端を行く最高品質ブランドです。 BAMLEEの輪は、人々を豊かに守る、世界に広がっていく輪です。 竹皮をさらに進化、より使い易く

当社は竹皮を取扱い100年余りとなります。 私たちの国日本では、遠く昔は鎌倉時代から食品を包む、運ぶ為に「竹皮」が使われて来ました。 スーパーマーケットが台頭し、ほとんどのパッケージがプラスチックに変わるまでは、竹皮は食品包材として広く使われており、おにぎり、ちまき、肉等においては、現在も使用されています。 一枚の竹皮が、蒸す、温める、冷凍、通気性、抗菌等の多くの機能を持っており、人工のものでは叶えられない天然ならではのすばらしい素材です。 当社はその素材を使い、更に使いやすくデザイン性のあるオリジナルの竹皮容器の製造を行い、現在では日本各地の駅弁、菓子容器として広く使っていただいています。 そして現在も更に竹皮容器を進化させた容器の開発を進めているところです。 天然素材の良さを皆様にお伝えし、活用方法を知っていただく事は、私たちの大きな役割だと考えています。 当社の理想は、「他社とは競争しないビジネス」であり、紙容器、プラ容器もオリジナル容器として商品化するなど商品開発に力を入れています。 又近年は、行政及び福祉施設と連携して放置竹林の整備を行い、その竹林で間伐した竹を粉砕して、乳酸発酵させ、土壌改良剤としての「竹パウダー」の製造販売を開始いたしました。 竹皮、竹の活用事業を積極的に推し進めたいと思っています。 「環境」と「福祉」をテーマに常に共創出来る会社であり続けたいと思っています。 代表取締役社長 松本彰 ◆国産竹皮10枚組 熟練職人が厳選してお届け|虎斑竹専門店 https://www.taketora.co.jp/fs/taketora/ki00031 国産の天然竹皮 竹皮は古くから身近で便利な食品の包材として多用されてきました。 天然の抗菌性に加えて通気性に優れており、おにぎりなどが蒸れずに美味しくいただけるのです。また竹皮特有の淡く甘い香りが���欲をそそります。 抗菌力と通気性 竹皮は抗菌作用と通気性に優れた自然素材です。しなやかな竹皮は丈夫で食品をしっかり包み込み、おにぎり弁当には最適の包材なのです。 また牛肉や魚類、和菓子などの包装材としても昔から重宝されてきており輸入竹皮が多くなった現在でも高級なこだわり食材には国産竹皮が使用されています。 ◆和のお弁当に早変わり。「竹皮」の使い方とアレンジまとめ 2018年10月10日 https://macaro-ni.jp/28533 見た目もすてきで食材も長持ちする「竹皮」に包んだお弁当。「自分でも使ってみたいけれどちょっとハードルが高くて…」という方のために、竹皮の使い方を詳しくご紹介します。案外簡単で、一度トライしたら、何度も使ってみたくなること間違いなしですよ♪ 竹皮に包まれたおにぎりを見ると「なんだかとてもおいしそう……!」と思いませんか?いつものアルミホイルなどのお手軽アイテムを竹皮に変えるだけで、雰囲気もぐっとすてきになります。 しかし、いざ自分で竹皮を使うとなると、その使い方がわからず、なかなかトライしてみることもできないもの。そこで今回は、竹皮の使い方を、活用法も交えながら詳しくご紹介したいと思います。 思いのほか簡単で、メリットもたくさん!ぜひ参考にしてみてくださいね♪ ◆竹皮の使い方/包み方:白ごはん.com https://www.sirogohan.com/recipe/takekawa/ ●調理時間:10分以下 竹皮の包みを懐から取り出し、おにぎりとたくあんを、指に米粒をつけながらもぐもぐと食べる、 こんなシーンを日本昔ばなしや時代劇でよく見かけますよね。 古くから日本では竹皮が食べ物の包装手段のひとつとして、多くの人に使われてきました。 なぜ竹皮?ということもさることながら、まずはおにぎりを竹皮で包む、その包み方を紹介しようと思います。 ●竹皮を包むときの材料 (分量不問) 竹皮 … 適量 ●竹皮の使い方/包み方 1.竹皮の戻し方 まずはそもそもなぜ竹皮でおにぎりを包むのか? それは竹皮の持つ“防腐性”と“吸湿性”などの特徴に気づいた先人たちが使い始めたからだと思われます。 最近は東急ハンズなどでも取り扱いがあるため、比較的手に入れやすくなってきました。ぜひ一度お試しください↓ 竹皮は必要な枚数だけ水戻しするのではなく、予備で1枚くらい余分に戻したほうがよいと思われます(慣れないうちは特に)。 バットなどに竹皮を入れ、竹皮がしっかり沈むようにたっぷりの水を加え、竹皮が浮かないように重しをします。 戻す時間は最低1時間は戻したいものです。包む2〜3時間前に戻すことができれば十分だと思います。

2 notes

·

View notes

Video

instagram

Rainy work. Keep leavening compost. The temperature inside of these compost lumps are now about 60-65℃ or 45℃ around. It’s depends on progress. 堆肥の仕込み状況、今現在45度前後の熱を帯びる状態のものと、60度前後のもの、仕込んだ日にちによりますが順調に進んでいます。 雨の日は堆肥の切り返しや育苗に最適ですね。雨は降るけどもう寒くない、、春ですね。 #rainy #work #Omefarm #Tokyo #OrganicFarm #beekeeping #flower #herb #plant #tree #honey #Rawhoney #rooftopbeekeeping #Farm #agriculture #seed #water #soil #compost #vegetable #food #nowaste #青梅 #農業 #東京 #養蜂 #無農薬無化学肥料 #植物性発酵堆肥 #循環型農業 #堆肥 (Ome Farm Osoki) https://www.instagram.com/p/B9kd93wlJou/?igshid=d9cbw56ovl9d

#rainy#work#omefarm#tokyo#organicfarm#beekeeping#flower#herb#plant#tree#honey#rawhoney#rooftopbeekeeping#farm#agriculture#seed#water#soil#compost#vegetable#food#nowaste#青梅#農業#東京#養蜂#無農薬無化学肥料#植物性発酵堆肥#循環型農業#堆肥

1 note

·

View note

Text

iFontMaker - Supported Glyphs

Latin//Alphabet// ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789 !"“”#$%&'‘’()*+,-./:;<=>?@[\]^_`{|}~ Latin//Accent// ¡¢£€¤¥¦§¨©ª«¬®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ Latin//Extension 1// ĀāĂ㥹ĆćĈĉĊċČčĎďĐđĒēĔĕĖėĘęĚěĜĝĞğĠġĢģĤĥĦħĨĩĪīĬĭĮįİıIJijĴĵĶķĸĹĺĻļĽľĿŀŁłŃńŅņŇňʼnŊŋŌōŎŏŐőŒœŔŕŖŗŘřŚśŜŝŞşŠšŢţŤťŦŧŨũŪūŬŭŮůŰűŲųŴŵŶŷŸŹźŻżŽžſfffiflffifflſtst Latin//Extension 2// ƀƁƂƃƄƅƆƇƈƉƊƋƌƍƎƏƐƑƒƓƔƕƖƗƘƙƚƛƜƝƞƟƠơƢƣƤƥƦƧƨƩƪƫƬƭƮƯưƱƲƳƴƵƶƷƸƹƺƻƼƽƾƿǀǁǂǃDŽDždžLJLjljNJNjnjǍǎǏǐǑǒǓǔǕǖǗǘǙǚǛǜǝǞǟǠǡǢǣǤǥǦǧǨǩǪǫǬǭǮǯǰDZDzdzǴǵǶǷǸǹǺǻǼǽǾǿ Symbols//Web// –—‚„†‡‰‹›•…′″‾⁄℘ℑℜ™ℵ←↑→↓↔↵⇐⇑⇒⇓⇔∀∂∃∅∇∈∉∋∏∑−∗√∝∞∠∧∨∩∪∫∴∼≅≈≠≡≤≥⊂⊃⊄⊆⊇⊕⊗⊥⋅⌈⌉⌊⌋〈〉◊♠♣♥♦ Symbols//Dingbat// ✁✂✃✄✆✇✈✉✌✍✎✏✐✑✒✓✔✕✖✗✘✙✚✛✜✝✞✟✠✡✢✣✤✥✦✧✩✪✫✬✭✮✯✰✱✲✳✴✵✶✷✸✹✺✻✼✽✾✿❀❁❂❃❄❅❆❇❈❉❊❋❍❏❐❑❒❖❘❙❚❛❜❝❞❡❢❣❤❥❦❧❨❩❪❫❬❭❮❯❰❱❲❳❴❵❶❷❸❹❺❻❼❽❾❿➀➁➂➃➄➅➆➇➈➉➊➋➌➍➎➏➐➑➒➓➔➘➙➚➛➜➝➞➟➠➡➢➣➤➥➦➧➨➩➪➫➬➭➮➯➱➲➳➴➵➶➷➸➹➺➻➼➽➾ Japanese//かな// あいうえおかがきぎくぐけげこごさざしじすずせぜそぞただちぢつづてでとどなにぬねのはばぱひびぴふぶぷへべぺほぼぽまみむめもやゆよらりるれろわゐゑをんぁぃぅぇぉっゃゅょゎゔ゛゜ゝゞアイウエオカガキギクグケゲコゴサザシジスズセゼソゾタダチヂツヅテデトドナニヌネノハバパヒビピフブプヘベペホボポマミムメモヤユヨラリルレロワヰヱヲンァィゥェォッャュョヮヴヵヶヷヸヹヺヽヾ Japanese//小学一年// 一右雨円王音下火花貝学気九休玉金空月犬見五口校左三山子四糸字耳七車手十出女小上森人水正生青夕石赤千川先早草足村大男竹中虫町天田土二日入年白八百文木本名目立力林六 Japanese//小学二年// 引羽雲園遠何科夏家歌画回会海絵外角楽活間丸岩顔汽記帰弓牛魚京強教近兄形計元言原戸古午後語工公広交光考行高黄合谷国黒今才細作算止市矢姉思紙寺自時室社弱首秋週春書少場色食心新親図数西声星晴切雪船線前組走多太体台地池知茶昼長鳥朝直通弟店点電刀冬当東答頭同道読内南肉馬売買麦半番父風分聞米歩母方北毎妹万明鳴毛門夜野友用曜来里理話 Japanese//小学三年// 悪安暗医委意育員院飲運泳駅央横屋温化荷開界階寒感漢館岸起期客究急級宮球去橋業曲局銀区苦具君係軽血決研県庫湖向幸港号根祭皿仕死使始指歯詩次事持式実写者主守取酒受州拾終習集住重宿所暑助昭消商章勝乗植申身神真深進世整昔全相送想息速族他打対待代第題炭短談着注柱丁帳調追定庭笛鉄転都度投豆島湯登等動童農波配倍箱畑発反坂板皮悲美鼻筆氷表秒病品負部服福物平返勉放味命面問役薬由油有遊予羊洋葉陽様落流旅両緑礼列練路和 Japanese//小学四年// 愛案以衣位囲胃印英栄塩億加果貨課芽改械害街各覚完官管関観願希季紀喜旗器機議求泣救給挙漁共協鏡競極訓軍郡径型景芸欠結建健験固功好候航康告差菜最材昨札刷殺察参産散残士氏史司試児治辞失借種周祝順初松笑唱焼象照賞臣信成省清静席積折節説浅戦選然争倉巣束側続卒孫帯隊達単置仲貯兆腸低底停的典伝徒努灯堂働特得毒熱念敗梅博飯飛費必票標不夫付府副粉兵別辺変便包法望牧末満未脈民無約勇要養浴利陸良料量輪類令冷例歴連老労録 Japanese//小学五〜六年// 圧移因永営衛易益液演応往桜恩可仮価河過賀快解格確額刊幹慣眼基寄規技義逆久旧居許境均禁句群経潔件券険検限現減故個護効厚耕鉱構興講混査再災妻採際在財罪雑酸賛支志枝師資飼示似識質舎謝授修述術準序招承証条状常情織職制性政勢精製税責績接設舌絶銭祖素総造像増則測属率損退貸態団断築張提程適敵統銅導徳独任燃能破犯判版比肥非備俵評貧布婦富武復複仏編弁保墓報豊防貿暴務夢迷綿輸余預容略留領異遺域宇映延沿我灰拡革閣割株干巻看簡危机貴揮疑吸供胸郷勤筋系敬警劇激穴絹権憲源厳己呼誤后孝皇紅降鋼刻穀骨困砂座済裁策冊蚕至私姿視詞誌磁射捨尺若樹収宗就衆従縦縮熟純処署諸除将傷障城蒸針仁垂推寸盛聖誠宣専泉洗染善奏窓創装層操蔵臓存尊宅担探誕段暖値宙忠著庁頂潮賃痛展討党糖届難乳認納脳派拝背肺俳班晩否批秘腹奮並陛閉片補暮宝訪亡忘棒枚幕密盟模訳郵優幼欲翌乱卵覧裏律臨朗論 Japanese//中学// 亜哀挨曖扱宛嵐依威為畏尉萎偉椅彙違維慰緯壱逸芋咽姻淫陰隠韻唄鬱畝浦詠影鋭疫悦越謁閲炎怨宴援煙猿鉛縁艶汚凹押旺欧殴翁奥憶臆虞乙俺卸穏佳苛架華菓渦嫁暇禍靴寡箇稼蚊牙瓦雅餓介戒怪拐悔皆塊楷潰壊懐諧劾崖涯慨蓋該概骸垣柿核殻郭較隔獲嚇穫岳顎掛括喝渇葛滑褐轄且釜鎌刈甘汗缶肝冠陥乾勘患貫喚堪換敢棺款閑勧寛歓監緩憾還環韓艦鑑含玩頑企伎忌奇祈軌既飢鬼亀幾棋棄毀畿輝騎宜偽欺儀戯擬犠菊吉喫詰却脚虐及丘朽臼糾嗅窮巨拒拠虚距御凶叫狂享況峡挟狭恐恭脅矯響驚仰暁凝巾斤菌琴僅緊錦謹襟吟駆惧愚偶遇隅串屈掘窟繰勲薫刑茎契恵啓掲渓蛍傾携継詣慶憬稽憩鶏迎鯨隙撃桁傑肩倹兼剣拳軒圏堅嫌献遣賢謙鍵繭顕懸幻玄弦舷股虎孤弧枯雇誇鼓錮顧互呉娯悟碁勾孔巧甲江坑抗攻更拘肯侯恒洪荒郊貢控梗喉慌硬絞項溝綱酵稿衡購乞拷剛傲豪克酷獄駒込頃昆恨婚痕紺魂墾懇沙唆詐鎖挫采砕宰栽彩斎債催塞歳載剤削柵索酢搾錯咲刹拶撮擦桟惨傘斬暫旨伺刺祉肢施恣脂紫嗣雌摯賜諮侍慈餌璽軸叱疾執湿嫉漆芝赦斜煮遮邪蛇酌釈爵寂朱狩殊珠腫趣寿呪需儒囚舟秀臭袖羞愁酬醜蹴襲汁充柔渋銃獣叔淑粛塾俊瞬旬巡盾准殉循潤遵庶緒如叙徐升召匠床抄肖尚昇沼宵症祥称渉紹訟掌晶焦硝粧詔奨詳彰憧衝償礁鐘丈冗浄剰畳壌嬢錠譲醸拭殖飾触嘱辱尻伸芯辛侵津唇娠振浸紳診寝慎審震薪刃尽迅甚陣尋腎須吹炊帥粋衰酔遂睡穂随髄枢崇据杉裾瀬是姓征斉牲凄逝婿誓請醒斥析脊隻惜戚跡籍拙窃摂仙占扇栓旋煎羨腺詮践箋潜遷薦繊鮮禅漸膳繕狙阻租措粗疎訴塑遡礎双壮荘捜挿桑掃曹曽爽喪痩葬僧遭槽踪燥霜騒藻憎贈即促捉俗賊遜汰妥唾堕惰駄耐怠胎泰堆袋逮替滞戴滝択沢卓拓託濯諾濁但脱奪棚誰丹旦胆淡嘆端綻鍛弾壇恥致遅痴稚緻畜逐蓄秩窒嫡抽衷酎鋳駐弔挑彫眺釣貼超跳徴嘲澄聴懲勅捗沈珍朕陳鎮椎墜塚漬坪爪鶴呈廷抵邸亭貞帝訂逓偵堤艇締諦泥摘滴溺迭哲徹撤添塡殿斗吐妬途渡塗賭奴怒到逃倒凍唐桃透悼盗陶塔搭棟痘筒稲踏謄藤闘騰洞胴瞳峠匿督篤凸突屯豚頓貪鈍曇丼那謎鍋軟尼弐匂虹尿妊忍寧捻粘悩濃把覇婆罵杯排廃輩培陪媒賠伯拍泊���剝舶薄漠縛爆箸肌鉢髪伐抜罰閥氾帆汎伴畔般販斑搬煩頒範繁藩蛮盤妃彼披卑疲被扉碑罷避尾眉微膝肘匹泌姫漂苗描猫浜賓頻敏瓶扶怖附訃赴浮符普腐敷膚賦譜侮舞封伏幅覆払沸紛雰噴墳憤丙併柄塀幣弊蔽餅壁璧癖蔑偏遍哺捕舗募慕簿芳邦奉抱泡胞俸倣峰砲崩蜂飽褒縫乏忙坊妨房肪某冒剖紡傍帽貌膨謀頰朴睦僕墨撲没勃堀奔翻凡盆麻摩磨魔昧埋膜枕又抹慢漫魅岬蜜妙眠矛霧娘冥銘滅免麺茂妄盲耗猛網黙紋冶弥厄躍闇喩愉諭癒唯幽悠湧猶裕雄誘憂融与誉妖庸揚揺溶腰瘍踊窯擁謡抑沃翼拉裸羅雷頼絡酪辣濫藍欄吏痢履璃離慄柳竜粒隆硫侶虜慮了涼猟陵僚寮療瞭糧厘倫隣瑠涙累塁励戻鈴零霊隷齢麗暦劣烈裂恋廉錬呂炉賂露弄郎浪廊楼漏籠麓賄脇惑枠湾腕 Japanese//記号// ・ー~、。〃〄々〆〇〈〉《》「」『』【】〒〓〔〕〖〗〘〙〜〝〞〟〠〡〢〣〤〥〦〧〨〩〰〳〴〵〶 Greek & Coptic//Standard// ʹ͵ͺͻͼͽ;΄΅Ά·ΈΉΊΌΎΏΐΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩΪΫάέήίΰαβγδεζηθικλμνξοπρςστυφχψωϊϋόύώϐϑϒϓϔϕϖϚϜϞϠϢϣϤϥϦϧϨϩϪϫϬϭϮϯϰϱϲϳϴϵ϶ϷϸϹϺϻϼϽϾϿ Cyrillic//Standard// ЀЁЂЃЄЅІЇЈЉЊЋЌЍЎЏАБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯабвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюяѐёђѓєѕіїјљњћќѝўџѢѣѤѥѦѧѨѩѪѫѬѭѰѱѲѳѴѵѶѷѸѹҌҍҐґҒғҖҗҘҙҚқҜҝҠҡҢңҤҥҪҫҬҭҮүҰұҲҳҴҵҶҷҸҹҺһҼҽҾҿӀӁӂӇӈӏӐӑӒӓӔӕӖӗӘәӚӛӜӝӞӟӠӡӢӣӤӥӦӧӨөӪӫӬӭӮӯӰӱӲӳӴӵӶӷӸӹӾӿ Thai//Standard// กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธนบปผฝพฟภมยรฤลฦวศษสหฬอฮฯะัาำิีึืฺุู฿เแโใไๅๆ็่้๊๋์ํ๎๏๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙๚๛

see also How to Edit a Glyph that is not listed on iFontMaker

#FAQ#ifontmaker2#Symbols#Dingbat#Cyrillic#Greek#Coptic#thai#character set#character sets#list#language

9 notes

·

View notes

Photo

先週末に降った雨、昨日吹いた強風が、春の嵐だったんだろう。 今年は全てが目まぐるしい。 昨年末播かれたタネが育つが如く…。 昨年末からの変化と言えば、我々と一緒に仕事したいという強い思いを持った若者が現れた事、お店を移転せざるを得なくなった事。 これに付帯して次々と動きがあって秋からノンストップで繁忙期が続いているかの様だ…。 その時撒いた種が芽吹いて、育って、いよいよ畑へと移植(定植)される時節を迎えた。多くの助っ人が来てくれて手を貸してくれる。代わりに提供出来るものはなんだろう? まかないと、山の水で淹れたコーヒー。 人によってはここで出会う人同士が人生について語らいながら苗を植えたり、種をまいたり、水をやったり、堆肥を切り返す。 そんな時間こそ大切なんだと言ってくれる人が殆どである。 この農業方法は、我々でなければ成り立たないし、東京では我々が折れたら後にも出来るチームは現れない… 皆わかってくれていると思う。 次は養蜂道具の手入れだ… なんと来週から一気に気温が上がるみたいで、間に合うのか?? #spring #omefarm #kale #東京農業 #定植 #苗 (Ome Farm Osoki) https://www.instagram.com/p/CaQWMwHBVJi/?utm_medium=tumblr

0 notes

Text

「たき火会」(後編)

たき火会場所: 奈良山園(2023年4月16日) たき火会展示: 茅スタジオ(2023年4月14日〜17日) 料理: 旅する料理人・三上奈緒 写真: 中村紋子 企画/書手: 茶畑ゆか

告知ページ: https://www.boustudio.com/takibi

「たき火会」イベントレポート前編はこちら。

徐々に料理ができあがってくるにつれて、火のまわりに人が増えてきました。(ぜんぜん料理に構わず竹切りに没頭している子もいますが、それもまたよしです)

鹿肉もいい感じに焼けてきました。

その脇で、せっせと副菜づくりをすすめます。

そして、ついに、パエリア完成ー!!

最後の仕上げに、裏で摘んできた木の芽をぱらぱらかけます。

みんなで作ったパエリア、手作りマヨネーズといろいろ果物のマリネ。 どれもほんっとうにおいしそうです。

今回使わせてもらった野菜はすべて、奈良山園をはじめとした東久留米の志あふれる農園の野菜たち。

野菜や鹿に対する感謝の気持ち、その野菜を作ってくれた人たちや鹿肉をきちんと処理してくれた人たちに対する感謝の気持ち、ごはんを作ってくれたこと、竹を切ってお皿をつくってくれてありがとうの気持ちをこめて「いただきます」をみんなで言おうねと、旅する料理人の三上奈緒さんが話してくれます。今日のごはんは正真正銘「みんなで作った食卓」だし、こどもたちが一番のはたらきものでした。

いただきます!と元気に言って、さあ、待ちに待ったごはんタイムです。

3時間かけてたき火でじっくり焼いた鹿肉はすごくパワフルで、みんなで作ったパエリアは最高においしくて、畑の果物でつくった塩とお酢だけのマリネも絶品、手づくりマヨネーズも最高!「おいしー!」とそこかしこで聞こえてきます。たき火を囲みながらおいしいご飯をもりもり食べました。

普段は野菜をほとんど食べないというお子さんももりもり野菜を食べていて驚いたと感想をくださった親御さんが何人かいらっしゃったのですが、よい土で元気に育った野菜のおいしさを感じていたのかもしれません。

おもしろいことにもつまらないことにもとっても正直なこどもたちが、筍掘りから竹細工づくり、たき火料理に食事会と、飽きている時間が一瞬もなかったように感じます。大人たちにいっぱい質問してひっぱり回し、そしてこども達同士で仲良くなって遊びまわっている風景がとてもよかったです。

暮らしの中に当たりまえにあったはずの「火」。その火を囲むことで自然と生まれる交流。そして火から遠ざかる都会で暮らすわたしたち。火がわたしたち人間の始まりにあり、火をかこむことで仲間となり文化が生まれてきたのではないか、という三上さんの問いかけは胸に迫るものがあります。

⎯⎯

4月16日、旅する料理人・三上奈緒(みかみ なお)さんと一緒に、茅スタジオにほど近い東久留米の奈良山園でたき火をしてきました。

発端は、なぜこんなにも私たちの暮らしは火から遠ざかっているのだろうという疑問から。東京に住んでいると火がとても遠い存在に感じられます。IHも増え、日々の暮らしに火はほとんど必要ないかのよう。でも火はかつて人々の生活の中心にあったはずです。

わたしたちの求める豊かさとは何なのか、どういう風景が豊かだと感じるのかを捉え直したいと思いながら様々な企画をしていますが、その中でも今回は「豊かな食のあり方とは何なのか」ということに焦点をあて、企画していました。栄養たっぷりなものを食べていれば「豊か」なのか、地域と繋がっていれば「豊か」なのか、コンポストがあってヴィーガンで地球環境に気をつかっていれば「豊か」なのか。

そこで見え隠れしてくるキーワードは、スローフード運動で主題となっていた「顔の見える関係性」なのかもしれません。しかしコミュニティが解体され尽くしてきた日本、得に東京においてそれを再構築するとしたら何から始めればよいのだろうと考えると、火を共に囲むことがまず必要なのではないかと感じました。なので、まずはここ、東京の西で火を囲むことから。

だれもが食事が出てくるのを待つだけの「お客様」ではなく、こどもも大人もみんなが自分にできる仕事をし、みんなで食卓をつくりながら共に火を囲む。そんな三上さんの提唱するAround the fireの精神に共鳴し、奈良山園の畑に春が訪れる中、たき火を囲んできました。

たき火会は、その後もとっても面白いです。 参加していただいた皆様から絶え間なく届く熱い感想たち。もっと深く考えてみたいと哲学対話に参加してくださる奈良山園のスタッフさん達や参加者の方々。じつはとっても参加したかったのだけど行けなかったとお話してくださる方々。後から知ったけど、本当に行きたくて残念だったとお話してくださる方々。たき火会をきっかけとして生まれたご縁がたくさんあり、それは今でも生まれつづけています。

大事に続けていきたい企画です。また冬にやりたいねと三上奈緒さんと奈良山園の野崎林太郎さんとでお話しています。

⎯⎯

▶︎旅する料理人 三上奈緒 https://www.naomikami.com/ 東京農業大学卒。「顔の見える食卓作り」をテーマに、色を通じて全国各地の風土や生産者の魅力を繋ぐ。焚き火を囲み、自然の惠みを料理して、一つの食卓を作る喜びを。食卓から未来を想像する学び場Around the fireを主宰。Edible schoolyard japanのchef teacherをはじめ、子ども達の食教育も行う。目で見て肌で感じたものが全て。全ては自らの足で歩く。が信条。海に山に川に、料理のフィールドはどこへでも。石を組み、木でアーチを組み、焚き火で料理する、プリミティブな野外キッチンを作りあげる。

▶︎たき火会の場所について たき火会の場をかしてくださり、当日のアクティビティでは素晴らしいスタッフさん達の連携プレーでこども達をサポートしてくださった東久留米の奈良山園。実は江戸時代から400年以上続く農園です。奈良山園が目指しているのは循環型農園。どうして「循環型農園」と銘打っているのか、については次回更新予定の対談で詳しく描かれます。

▶︎食べもの飲みものスペシャルサンクス 奈良山園 https://narayama-farm.com/ ココミニトマト 関ファーム @sekifarm.coco ラディッシュ、さつまいも 晴の字農園 @harunojinouen しいたけ、にんじん、かぶ 高橋農園 キウイフルーツ 大島農園 @ohshima_nouen アスパラガス 松本農園 @jizo_yasai お手伝い&アドバイス 柿の木園 @kakinokifarmtokyo クラフトビール「パラダイスビアー」のセレクト ヤギサワバル @yagisawabar_official

パンの差し入れ マウパン @mau_pan_higashimurayama プチフール @petit_four_romi

▶︎イベントで出るゴミたち たき火会のあと。 灰はさつまいもの肥料に。野菜くずは堆肥に。竹のお箸やお皿は乾かしてまた燃料に。かまどは庭石。椅子は切り株。道具や食器は持ち寄り。イベントがゴミの製造装置ではいけないよ、という三上さんの教え。イベントのあとはできる限り全てまた自然へ返っていきます。

===

告知文

旅する料理人・三上奈緒(みかみ なお)さんと一緒に、茅スタジオにほど近い東久留米の奈良山園でたき火をします。

発端は、なぜこんなにも私たちの暮らしは火から遠ざかっているのだろうという疑問から。東京に住んでいると火がとても遠い存在に感じられます。IHも増え、日々の暮らしに火はほとんど必要ないかのよう。でも火はかつて人々の生活の中心にあったはずです。

そんなことを考えながら去年の夏に訪れた長野県中川村。そこにはAround the fireという活動を主催する、旅する料理人の三上奈緒さんがいました。三上さんと巡る中川村には、地産地消、自給自足、里山と共に生きること、顔の見える関係性、循環など、様々なキーワードが飛び交う「これから」を見据えた人びとの姿がありました。

私は中川村の人々の背中を見つめながらも、まずはここ、東京の西で火を囲むことから始めたいと思います。だれもが食事が出てくるのを待つだけの「お客様」ではなく、地元の畑で自ら野菜を採り、こどもも大人もそれぞれができる仕事をし、火を囲みながらみんなで食卓をつくっていく。そんなAround the fireの精神に共鳴しながら、奈良山園の畑に春が訪れるなか、たき火をかこみたいと思います。

東京で、共にたき火をしませんか。

1 note

·

View note

Text

3月11〜12日

桃の植え替え作業

扇田の白鳳と清水白桃を植え替えた。

11日、カスミンボルドーを予防後、昼から植え替え、

カスミンボルドーは500倍で展着剤はアビオンえ500倍、全果樹園で600リットルをさんぷした。

センコー病の予防消毒剤であるが、センコー病の酷い果樹園ではいcボルドー412を開花前に散布しることが望ましい。

硫黄合剤を散布して一週間以内、開花後は薬害のリスクが高いので、今回は標準的な仕様書に基づきカスミンボルドーを散布した。

1日目 白鳳の植え替え、

樹齢4年目(推測)誘引を行なっていない垂直に伸びた樹形

ユンボで周囲を掘り、根をできるだけ切らないように掘り出す。想像以上に根は広く広がっており、半径1メートル以内を掘る。ユンボのブームと枝が干渉し、根の下側にバケットを入れるためには、枝の上からアームを伸ばす必要がある。比較的枝が垂直方向に伸びていたのでバケットが入りやすかった。

主幹にスポンジシートを巻き付けて、ロープで引き上げたがスポンジシートは簡単に破壊された。スリリングと古いフリースなどが好ましい。

以前移植した柿畑に比べ、土が固く同じように掘り返しても簡単に抜けなかった。強引に釣ったため主枝が大きく傷ついた。もっと慎重に作業すべきであったが、根の乾燥を防ぐために作業を急いた。

植えあなは以前に準備したものだが、成木に合わせて拡張した。掘りだした根をストレスなく伸ばすには半径1メートル50センチ以上の大きさが必要、穴の深さも根の形状により調整する必要がる。

清水白桃の植え替え

4年目以上の成木、昨年も30個程度のしゅうかくがあった。これまで老木の間で育ってきたので老木方向には根が少ない。法面方向に根が多く伸びていた。枝が低く広がっていてユンボのアームが入りにくい。アームを低く伸ばした状態で遠くから根を掘る。死角が多く一人ではさぎょいうこんあんである。根は乾燥すると脆く簡単に折れる。

最後は手掘りで根の周辺の土を落とす。ほぼ完全に土を落とした状態でロープを巻いてユンボで吊り上げる。根本の最も低い位置に短いロープを巻けばギリで軽トラの荷台に吊り上げることができた。一人の人力で軽トラックに乗せるには無理がある。(根が折れる)

清水白桃は大畑最上段の南端に移植、散水しながら土を被せた。ここの畑は、パーライト、ピートモス、など推奨される資材を真砂土に混ぜ合わせたもの、堆肥は少量

0 notes

Text

雪の威力

霜月半ばを過ぎると晴天の朝に立ち込める濃霧の中では万物が色を失くして黒い影になり、とりまく山並みの紅葉はすっかり色を失くして暗くくすみ、杉林の沈んだ暗録色と共に遥か遠い山々の藍墨色に溶け込んで、日ごとに近づくモノクロームの世界を先取りしているようだ。色鮮やかな紅葉があっという間に消えたこの時季、朱赤や黄赤をたわわに実らせた柿が目立つばかりで「持ち主が老齢で柿もぎできないなら、代わりに取って上げよう」などと余計なことを思わせるが、熟柿に集まる小鳥たちが見向きもしないのは未熟のためだろう。庭の芝生が赤く染まって草紅葉の風情を醸し、ご近所のきれいに刈り込まれた満天星の真紅の垣根に出会えば、散歩の足を停めて見入ってしまう。

十日ほど前、山の畑で「誰がこんなに植えたの?」と呆れるくらいのダイコンを抜き、妻が葉を切り取って仕分けしている間に、私は冬越しのための穴を掘り底にダイコンを寝かせて土に埋め、その上に雨除けシートを被せて土を被せて固定する。畑に散らした葉などを片付けていると雨が落ち始めた。ニンニクと玉ネギの草取りと追肥を終えて、今年の畑仕舞いにする予定だったが「後日にしよう」と諦めた。それから続いたぐずついた天気に足止めされて気を揉んでばかりだった。冬を迎える前の天気はぐずつきがちで、時たま雲間から顔を出す太陽は「明るくなったぞ」と思わせても、あっという間に厚い鉛色の雲に覆われてしまう。薄曇りの土曜、日曜は妻の予定で動けず、ままならない。

二十四節気の小雪の朝、週刊の天気予報にシーズン初めての雪ダルマが登場し「いよいよ雪か」「そのようね」緊張感を漂わせる。「いつ畑に行けるかなー、雪の前にやってしまわないと」予想していなかった雪の予報に焦りを感じて妻に話すと「今日やってしまいましょうよ」いきなり今日を持ち出され「えっ、今日は雨の予報じゃなかった?」と言えば、その言葉を待っていたように「今日は午後二時の降り始めだから、午前中は大丈夫のようです」早朝出勤の息子を送り出したあとTV-DATAを何度も見て「今日の午前なら」と決めていたようだ。私は時間を計り「よしやるか、二時には帰って来られると思うよ」と立ち上がり「必要なものを車に積むよ。寒いから防寒着を忘れないで」と妻に声を掛ける。今日の行動を今日決めて動くことは苦手な私だが、雪の威力には敵わない。

準備を終えて車を発進させた堤防で、私が日頃話している立石さんの畑を見せようと思いつき「下の畑を見て、草がひとつも見えないだろう」「本当だ、すごくきれい」「昨日、耕運機で堆肥を鋤込んだようだ。これが本当の畑仕舞いだ」「とても真似できませんね」「参考になるけどね」。初冬の雲が垂れ込めた広々とした畑はさすがに寒く、あちこちに植えられた柿の古木が枝もたわわな柿色に包まれている。妻は「誰も取らないのかしら?モッタイナイ」去年と同じセリフ「多分、クマのエサでしょう」同じ答を返す。ほぼ予定の時間で作業を終えるとポツリポツリと降り出した雨に「まだ一時前なのに」妻は時刻にこだわり「作業を終えるのを待ってたみたいだね」私は畑の神様を感じる。二日後の朝「外は真っ白ですよ」妻に初雪を告げられ「とうとう来たか」。2021.11.25

1 note

·

View note

Text

[わたしのゴミゼロの世界 - my Zerowastism -]Yuri:530 tumblr VOL.3

2021.02.12 FRI 21:00:00

530はゼロウェイストなライフスタイルを様々なコラボレーターとともに作っていくコミュニティです。ゼロウェイストというテーマを今まで取り上げてこなかった様々な視点で書き残していきたい。物質的なゴミの減量にとどまらないゼロウェイストの奥深さを、読者の皆さんと一緒に探っていきたい。そんな想いのもと、2021年1月から隔週でニュースレターを配信していきます。上半期のテーマは、530メンバーの「わたしのゴミゼロの世界 - my Zerowastism -」。

TEXT BY YURI UTSUNOMIYA

はじめまして、宇都宮裕里です。2年前の530conference 2020にボランティアとして関わったことがきっかけで、以来メンバーとして活動をしています。普段は表参道でのコミュニティコンポストプロジェクト『1.2 mile commnunity compost』の運営をおこない、コンポストという資源循環と地域循環を都市部でつくっています。今回は、自分のこれまでを振り返りながら自分の中のゼロウェイストな世界のイメージを共有していきたいと思います。

なぜ?を感じる瞬間

私がゼロウェイストというコンセプトに興味を持つに至った幾つかの要素を振り返りたいと思う。もともと、環境問題には興味があった。具体的な動機は覚えていないが、小学4年生の頃(2005年ごろ)の授業の発表ではパワーポイントを使って背景を鮮やかな水色に彩り「ツバルの海面上昇」について取り上げたこともあった。なぜ日本とツバルが同じ地球にいながらツバルの人々が海面上昇の危機にさらされているのか、という素朴���疑問がわいたからだ。

それは、正しいとされていたり普通だとされている考え方があるにも関わらず、現実にはそれとは反対のことが起きている。なぜ、そういったことが起きてしまったか理由を知ることで、解決に近づくことができると考えている。

つまり、ゴミのポイ捨てをした人にポイ捨てをさせてしまう社会に対して、強烈に興味が湧いてしまうのである。

ポートランド留学

ゼロウェイストに興味を持ったもう一つの理由は、学生時代にアメリカのオレゴン州ポートランドへ留学し、環境学を学びながら「全米一住みやすい街」と言われる生活レベルとまちづくりを体感したことだと思う。この街は、住民や行政、経済性と環境性、都市開発と自然など実際にバランスの取れた都市だ。留学当時、街に対して環境やサステナビリティの理想郷というイメージを持っていて、この街で過ごせた期間は、自分にとって英語圏文化をインストールするだけにとどまらず、「人生を変える」ターニングポイントになったと思っている。

ゼロウェイストとの出会いを生んだ植物

元々漠然と環境問題に興味があった私をゼロウェイストという特定の問題にのめり込ませたのは、ヘンプ(大麻)という植物だった。留学先の授業のテーマでもあったプラスチックバッグを削減するための代替素材として、「ヘンプが来ると思う。」という、現地のクラスメイトの発言が妙に引っかかり調べ始めたのがきっかけだった。誤���のないように補足すると、ヘンプというのは、大麻の中でも酩酊成分(THCと呼ばれる成分)の含有量がごくわずかな品種のことを指し、いわゆるマリファナとは区別される。 そして、調べてみると資源としての有用性が昔から言及されていることを知った。ポートランドはマリファナ製品の販売が許可されていたし、路上でもその香りを感じることもあった。日本では大麻の所持は違法だが、その土地の文化を理解していたことで、そのものの存在を受け入れることができた。 ヘンプもまた、知れば知るほど興味深い。とくに、産業用の品種でTHCをほとんど含まないヘンプとその成分が多く含まれるマリファナが、そもそも日本では一緒くたに「違法薬物としての大麻」としてくくられる。これは、ノンアルコールビールで考えれば、度数があってもなくてもそれが「ビール」であれば規制されるということだ。物事には状況があるのに、どうしてそれを分解しようとしないのか、と思う。今振り返っても、ヘンプに反応したのは、自分にとっては自然だった。 そして、資源としてのヘンプの可能性を感じたのは以下のようなことだった。その茎は種まきから3ヶ月ほどで人間の背丈以上に成長し、農薬や化学肥料も必要とせず地球上のほとんどの場所で栽培が可能と言われている。しっかりと根を張るので、収穫後には土を柔らかくし土壌に空気の層を作り出す。また、過剰な施肥によって土壌内に蓄積され地下水汚染の原因にもなる硝酸体窒素を吸い上げ除去するという実験結果も出ている(出典:北海道ヘンプ協会)。そして、収穫後には余すことなく活用できるという点もまた、資源という観点では重要だ。例えば、茎は発酵をさせることで繊維を取り出し(精麻)、衣類の元になったり、種子は「麻の実」として調味料に使われていたり、中身のナッツやナッツを絞ったオイルはオメガなどを含むスーパーフードとしても現在注目されている。また、実用化こそ定着はしていないが、バイオ燃料としての可能性も期待されている。一方で実例としては、実際にメルセデスベンツやBMWの内装部品にヘンプフラックス(参考:https://www.hempflax.com/en/)という素材が採用されているほか、繊維を活用し調湿性や保温性などの特徴を活かした断熱材や茎の部分と石灰を混ぜ合わせたブロック(通称ヘンプクリート)など、建材としての活用例もある。 このように成長スピードが速い点や、余すことなく活用できるという点にヘンプの可能性を見出すことができる。とくに、日本も戦前までは盛んに栽培され、政府も栽培を後押しするほどの一大産業だったという歴史もあり、前述の活用事例以前から、日本人の衣食住を支えていたとも言える。 特に「住」の部分は興味深い。茎を発酵させ繊維を取った後の茎の部分をおがら(麻幹)と呼ぶが、繊維を取った後にそれを廃棄せず、有効活用をする。日本固有の住居のひとつである合掌作りの茅葺き屋根の下地として用いられていた記録があり、今でもその様子は白川郷の茅葺き屋根で見ることができる。(参考:https://www.asahi.com/articles/ASMBD5DJQMBDONFB010.html)。

わたしのゼロウェイストな世界

ヘンプが好きすぎて少し長くなったが、ヘンプを使って資源問題の一部を解決することができるのではないか考えている。ヘンプはプラスチックの原料になりうるセルロースという繊維成分を多く含むため、理論上植物性のプラスチックを生成することが可能である。もともとプラスチックバッグを減らすための手段としてヘンプが使えないかと考えていたが、それを社会にインストールして産業として後押しされるようなしくみを作ることためには、まずは生分解性プラスチックの部分から組み立てる必要があると考えていた。 そんな中で、出会ったのが株式会社4Natureだった。資源の循環や地域の人の循環などを作りバランスの良い仕組み作りを構築している。もともと回収・堆肥化を見据えてサトウキビストローの販売をおこなっている。天然成分かつ生分解性のサトウキビストローを扱うことは、自分自身の関心である植物性プラスチックや、その機能をバランスよく社会に実装するためのしくみを考える実践の場としてとても刺激的な場であり、自然な選択だった。 現在、表参道で1.2 mile community compostという都市部での堆肥の行き場を考えるコミュニティの企画・運営をおこなっている。現在、行政のごみ焼却コストにも莫大な税金が投じられ、水分が約90%を占める生ごみを必死に焼却している。また、都市部での生ごみの処理は、狭いベランダやバルコニーでは活用方法に限界があったり、身近に畑も少ないことから生ごみの分解後の活用方法が課題となっている。 ただ、生ごみをなくすことはわたしたちが身近に取り組めることではあるが、堆肥になった時の活用の選択肢も同時に持っておくことも大切だ。ゼロウェイストという考え方に都市部でのコンポストを当てはめると、コンポストはあくまでも、ごみを出さない暮らしを実現するためのツールでしかない。 学生の時にヘンプに対して感じた可能性は、今現在4Natureで行っているサトウキビストローの販売やコミュニティコンポストなどに感じるものと共通していると思う。それは、これまで価値や可能性が見出されなかったものに対して、新しい価値を見出してバランスのよい社会の仕組みを構築するということだ。その仕組みが広がり、日常生活の中の行動が変わった先に、あえてお互い何かアクションをすることがちょっといいよねと思える社会になったらいいなと思う。

0 notes

Text

刀剣の漫画セリフうち(21話の3)

身長〇〇cm…体重〇〇kg、視力…聴力……「霊力」…(※ちなみに、この審神者くんは、中1の平均身長よりは低めなイメージ。2205年の平均がどんなもんかはわからないが…)

…刀剣男士7振り分の霊力は有しているものとします!

………。主、それを俺にも読ませてくれ

えっ!?

なんだか、上手くいき過ぎな気がする

ちょ、ちょっと山姥切…

……そら見ろ、条件が付いているじゃないか

条件1、貴本丸所属の山伏国広が監督する「修行」について、審神者の霊力に効果が見られるかどうかを観測するため継続すること

おおおっ!?

………言いたくなかったのに

そう言えば、主はなんで修行してたんだったか?

……熱中症になった時に、ひょっとして霊力不足かなと…

熱中症⁉︎俺はそんな話聞いてないぞ

…心配かけるかと思って…

(しゅんとしながら)…今回の結果は、前に測ったのが入学式前だから、普通に体が半年分成長したというだけだろうな

今のところは、修行の効果はなかったんですか?

修行とは、あんな短い期間だけで成果が出る類のものではない!しかし!案ずることはない、主殿!

拙僧は主殿の学業を妨げる気は勿論ない。継続的に、無理なくできるように考えようぞ!

本当かよ…

主殿は、学業に励みつつ、歴史も守る道を選んでくだされた

ならば拙僧も、共に…共に…………(微妙に、なんて言うか迷った顔をした)

……共に、修行を!する所存である!

そうか、はああ…ちょっと今、俺後悔してるよ…

条件2は、審神者の健康を維持するため、そして刀剣男士が自身でエネルギーを補給することを徹底するために…

本丸内の畑、および厨…台所が機能しているか点検。合格した場合は認められる

政府所属の刀剣が一振り、視察に来る予定。これは、貴本丸の北谷菜切による「本丸の運営を担当する」という主張が、理に適ったものであるかも同時に判断するものである

日時は…

政府所属の刀剣って、南海先生かな?

南海先生でしたら嬉しいですね!画面越しでお会いするだけじゃなく、やっぱり直接お話ししてみたいです!

誰だったとしても、これは歓迎しないとねー!

「視察の人が来る前日、畑」

畑に台所か…

そういえばこの城は、一応二の丸、三の丸まであることになっているな。この人数でどうやって管理しているんだと言う感じだが…

メタな話だね…

それでこの間、朝尊殿に話してみたら「ファンタジーでどうにかなってる、でいいよ」との返答だった…(※というか、私はお城の維持・管理について、何の知識もないのですが、どういうのを読めば勉強できるのかな…)

でも、畑と台所はそうもいかないからね!視察の人が来るまで、頑張っていこう!

うむ!

内番の度、俺が使っている鍬よ!お前は、この畑仕事においては相棒といったところ!これからも俺がこの手で握り、ふるってやろうぞ!

僕たちの正体が正体だから、その鍬も聞こえていそうだね。喜んでいると思うよ

がはははは!

さて…収穫したら、僕が料理してあげようか…

光忠の方は、何故野菜を口説いておるのだ!

そ、そんなことしてないよ!

「台所」

包丁ザクザク〜(包丁を使いながら)

この間の南海先生とのおしゃべりで、何だか繰り返す言葉が好きになっちゃったよ

視察に来られる政府の方はどんな方でしょう。どんなお料理を出しましょうね(卵をときながら)

※鍋の前に立ちながら、二人の様子を山姥切がみている

(それにしても、こうしている分には北谷菜切は、特に変わりなく喋っている…)

(「戦いたくない」と言うこと…。ここじゃなくて別の本丸だったら、さらに誹りを受けていたかも知れないのに、こいつは口に出して嫌だと言った)

(それは、臆病じゃない。むしろ、かなり勇気がいることだったんじゃなかろうか)

(そもそもこいつは、勇気がないとか戦えないとか、そういう風に見えない)

(連隊戦は実戦じゃないから手伝ったとか言ってたが、あの時の戦う姿勢は、なかなか堂々としてた…と思う)

(※連隊戦当時のなーちりーが楽しそうに笑ってる)ありゃ、おれが一番?あっははっ、頑張りすぎた?

(じゃあなんだ。戦えるのに戦いたくないって言うのは、誰かの命を奪いたくないということか?)

溶き卵はここに置いてときますねー

ありが���うね

(それとも、自分が「戦えること」が、嫌とかか…?)

(……詮索しないと主が決めたはずなのに、ひっそり顔色伺ってこんなこと考えて…俺の心はやっぱりねじくれてるんだな…)

や、山姥切さん、山姥切さん!お鍋噴いてます!

……あっ!

あっはは!大丈夫かい?

…ああ。すまないな

お気になさらずに!

俺なんて雑事がお似合いなのに、それすら満足にできないとはな…

そんなふうに言うなよー。主さんだって大切なお仕事だって言ってたじゃないか

うん…

大丈夫ですって。山姥切さんは、きっとちょっと箱入り息子だっただけですよー

えっ?

そういうボクも、割と箱入り息子でした!

…ああそういう。物吉は物理的に箱に入れられてたことがあるんだな

そうです。えへへ…こういう冗談を言えば、人を笑顔にできるかなと模索してたんですが…

刀剣男士同士しか通じないシャレじゃないか

物吉さんは、箱にしまってもらっていたのかい?

はい。それに素敵な刀袋もいっぱい用意していただいて…

そのお家で、ずっと大切にされてきたんだね。かわいいねー

北谷菜切もずっと大切にされてきたんだよな

そうだねー

ふうん…

「視察の日」

(口元を隠した黒っぽい服の青年が立っている)

あっ、政府の刀剣男士さんですか?どうぞ

それでは、早速見せていただく

念のため、自己紹介もしておこう。私は、水心子正秀

なんか、どっかで聞いたことがある名前だねー

まずはこちらへどうぞ!

(水心子くんが書院?に通されると左右に刀剣達が座り、上座に主くんが座っていた)

なんだか、時代劇みたいですごく偉そうなんですけど…、こういう風なお出迎えの方が、返っていいだろうと言われて…

なるほど。この本丸の刀剣達の助言なのだな。あなたは審神者であり、私は一振りの刀。勿論、この扱いでいい

この刀さんは水心子正秀さんというお名前だよ

水心子?どこかで聞いたことがあるような…

朝尊殿の話で、一度出てきた刀工の名前だったと思うぞ

あーうん…南海太郎朝尊は…(こほん)、私のことはいい。今回の視察は厳しく行うので、そのつもりで!

そうだね、ゆっくりして行って欲しいな!お料理を作るところも見ていってくださいね。ぜひ食べて帰ってくださいね!

えっ…あ……そ、そうだな!味も見なければいけない!

(…かな?うう、なんで僕がこんな仕事をしているんだろう…)

(※回想にて)僕はどうしても行けなくなってしまったので、お願いしたいんだけどね

な、何故私が!?

まあこれも、我々が守るべき人間を慮る練習と思って。行ってもらう本丸は中学生の男の子が主をしてるわけだしね、いたいけだとは思わないかね?

うううう…

(※回想終わって畑についた)

なるほど、よく育っている。南瓜に無花果…

えー、肥料はどういったものを

あれと…これと…。まあ、土をふかふかにするためには、馬の糞なども利用するがな。よければ、厩も見ていくか?

お茶なんかも飲みながら名馬を鑑賞っていうのも、武将の素敵なコミュニケーションだったよね

い、いや…さすがに、堆肥の話をした直後にそれをする気には…

それもそうか

「台所」

山菜を採ってきたのである

そっちに置いといてくれる?

実は…イノシシもとってきたのである!(※本丸視察ネタかも。外で生きてるのが縄に繋がれてる)

わっ⁉︎

ありゃ、水心子さん。大丈夫かい?

ま、待ってくれ。あなた達は、イノシシを解体できるのか?

山伏さんがね。でもおれも教わろうかって思う

刀だった時に、西表島なんかはイノシシ猟があるって聞いたけど、別の島だからよく知らないしねー

あっでも解体した時に下顎の骨はとっておいて、後で竜宮の神様にお渡しするために海に流すってことを、昔やってたとかなんとか

菜切殿からは、山の神への祈りについても興味深い話が聞けるのである

いやー山伏さんが聞きたがるから、どっかで聞いたなーって話をしてるだけ。猟師さん本人しか分からないこともいっぱいあるからねー

で、でも解体も習うって……あ、あなたは戦いが嫌ということでは…

食べて繋ぐために命をいただくことと…おれが気にしてることって、別の問題で…

はあ…そうか。それにしてもすごいなあ…

えっ?

い、いや!いやいや!なんでもない!料理を続けてくれ!

そうかい?じゃあ、イノシシの肉も食べてもらいたいんだけど…

おれの住んでたところでは、ハレの日によく豚肉の料理を出すんだよ。水心子さんには「いなむどぅち」ってお味噌汁作ろうねー

「猪(いな)もどき」…イノシシもどきって意味だよ。今日は本当にイノシシ肉で作れるねー(※なんか、昔は本当に猪肉使ったっぽい。後向こうのイノシシは、こっちのより小さいリュウキュウイノシシらしい)

は、はああ…

(ああ、そういえば。いつか清麿と、百人一首をやってた時…)

“これやこの行くも帰るも別れては知るも知らぬも逢坂の関”

“ねえ、水心子。今、いろんなところでできている本丸に、古今東西さまざまな記憶を持つ刀が、人の体を持って集まっている”

“その光景はきっと、この和歌そのものだろうね”

(僕は今、ものすごい経験をさせてもらってるかもしれない…)

※この後、お料理を食べるシーンがあり、水心子くんがお吸い物を飲んで、「おいしい」とかいうシーンにしようとは思っているのだが…、作者「いなむどぅち」を食べたこともなければ、他のメニューも思いつかないので、ちょっと絵にするまでに調べてきます…

視察の結果を発表しよう…合格とする!

わーありがとうございます!

こちらも、貴重な経験をさせてもらった…

水心子くんは、普段はどこで働いているんですか?

くん!?

あっごめんなさい…

い、いや……私は、もちろん刀剣男士としての誇りを持ち、戦場をかけている

それ以外の時間は…「私」は、政府が運営する博物館で、お手伝いというか…働かせてもらっている

そちらの仕事も誇りを持って取り組むつもりだ

へー

よかったら、見に来るといい。それでは

さようなら

はー!じゃあこれで、なーちりー君のことも認めてもらえたね!

そして、新しい仲間を迎えることにもなっちゃったね!

うん…それは…

次回に続くよ!

(続く)

0 notes

Photo

【リニア工事の残土処分のため? 相模原市の急斜面に「不思議な牧場」建設計画】 - ハーバー・ビジネス・オンライン : https://hbol.jp/224332 : https://archive.is/xPYzq : https://archive.is/6fmzM : https://archive.is/GsnDk : https://archive.is/h9Qzo : https://archive.is/qu8EW 2020.07.24 樫田秀樹

■《リニア新幹線の残土を捨てるためのカモフラージュ?》

{{ 図版 1 : 津久井農場の完成予定CG(住民説明会の資料より) }}

2018年秋、神奈川県相模原市の田所健太郎市会議員(共産党)が、筆者に「不思議な牧場計画」について話してくれた。あくまでも地元住民からの二次情報だが、以下のような内容だった。

市の山の中に大量の残土が捨てられる。噂では、その数㎞近くで工事が行われるリニア中央新幹線のトンネル掘削の残土らしい。山の中に捨てれば不法投棄だが、山の急斜面を残土で平坦地にして「津久井農場」という牧場を建設するという。

だが、その残土は東京ドーム1杯分にも相当する100万m^3にもなる。しかも、事業者は地元の人間ではない。自動車で1時間かかる茅ヶ崎市から通勤して、250頭もの牛がいるのに夜は無人になる。

「地元では、なぜ、わざわざ牧場計画地に斜面を選んだのか、この事業者が本当に酪農をやりたいのかが見えてこないという人がいる。牧場造成に名を借りたリニア残土捨て場であり、牧場の造成直後に事業者は『やっぱり無理でした』と牧場経営を放棄するのではとの噂もあります」

もちろん、この話が本当なのかの確証は田所議員にはない。リニアとの関連性も断言していない。ただ、そういう噂を耳にしたということだった。

JR東海が計画するリニア中央新幹線は2027年に開通予定で、東京(品川駅)から名古屋までを40分で結ぶ予定だ。2014年から工事に入ったが、準備工事(ヤード整備、斜坑の掘削など)は進んでいるものの、本丸であるトンネル掘削はほとんど未着手。

一つの要因として、東京ドーム約50杯分の5680万m^3もの膨大な残土の処分地が決まっているのが全体の2割台しかないからだ。建設残土は不法投棄を防止するため、「資源」として有効活用できる場所でなければ捨てることはできない。つまり、残土を有効利用できる処分地が決まらない限り、トンネルは掘れないのだ。

田所議員と話した2018年時点で言えば、フジタはリニア工事を愛知県、長野県、岐阜県などで進めている。津久井農場予定地の近くのリニア工事にも入札するのではと噂されていた(*後述するが2020年6月25日に津久井トンネル他東工区を {{ フジタが落札 : https://www.kentsu.co.jp/webnews/html_top/200626300023.html : https://archive.is/oZvja }} している)。リニア工事と津久井農場は関係があるのだろうか?

■《莫大なお金をかけて、なぜ急斜面の土地に牧場を作る謎》

{{ 図版 2 : 津久井農場計画について語る鈴木秀徳氏 }}

そこで筆者は情報を整理しようと、2019年夏に地元で反対運動を展開する相模原市緑区韮尾根(にろうね)地区在住の鈴木秀徳さんと落ち合った。

鈴木さんは居住地のすぐ近くの斜面に地上80mの高さに残土を積む計画に恐怖と疑問を抱いていた。こういう説明だった。

事業者である有限会社「佐藤ファーム」の佐藤誠代表は、茅ヶ崎市で若いときから酪農を営んでいた。だが、県立高校の耐震化建替えに伴う仮校舎用地として牧場用地を提供したことで、1999年に休業。津久井農場が2024年に運営開始予定というから、実に25年ぶりの牧場経営となる。それなのに、250頭もの牛を飼育する経営体制は構築されていない。

筆者は、佐藤代表はかなりの資産家なのかと思った。というのは、相模原市では残土の受け入れ業者に対して、残土の不法投棄を防止するため、市への保証金支払いを課している。100万m^3では、4億300万円が必要となる(造成後に返金される)。

「造成工事にも数十億円はかかる」と鈴木氏は予測するが、さらに、残土を搬入するため、1日300台のダンプカーが集落の狭い道を何年もかけて延べ約25万台も通る。つまり、道路拡幅が必要となる。これにもおそらく億単位のお金がかかる。

またこれだけの大事業なので、環境アセスメントの手続きを受けなければならない。環境調査を外部の業者に委託するために、さらに億単位のお金がかかる。

もっともわからないのが、津久井農場の計画地は佐藤代表が1998年に購入したが、1999年の休業を見越しての土地取得だったとしても、なぜ牧場にするには使いづらい急斜面を選んだのかということだ。そして、なぜ20年以上も経っての牧場再開なのかだ。

環境アセス手続きでは、環境調査が終わったあとに計画を文書化した「環境影響評価準備書」(以下、準備書)を公表して住民説明会を開催しなければならないが、鈴木氏と会った2か月後の2019年9月5日、その説明会が開催されるというので、筆者も参加した。まずは、鈴木氏の話を一方的に聞くだけではなく、佐藤代表の主張にも耳を傾ける必要があるからだ。

≫――――――≪

■《事業者は「答えられません」を連発》

{{ 図版 3 : 住民説明会 : 2019年9月5日に開催された住民説明会。佐藤誠氏はていねいにお辞儀を繰り返していた }}

2019年9月5日19時。相模原市の串川地域センターで開催された住民説明会には、一般市民が約30人集まった。佐藤代表からは純朴な印象を受けた。市民が入室するたびに「よろしくお願いします」と丁寧に頭を下げていたその姿からは、悪い人ではないと思った。

説明会では、佐藤代表の横に造成工事を請け負う準ゼネコン「フジタ」の社員2名と環境アセスを行った「パシフィック・コンサルタンツ」社の社員1名が座った。津久井農場計画について40分の説明があった後、私は質問の手を上げた。

「これだけの大事業なのに、総事業費の説明がない。いくらかかるのですか?」

すると、この質問には佐藤代表が答えず、フジタの社員が「私的な牧場計画ですので、資金計画に関わることはここでは回答を控えさせていただきたい」と答えた。私的な牧場計画だから? なぜフジタ社員がマイクを?

「なぜ、あなたが回答するのですか? 私は事業者の佐藤さんに尋ねているんですが」

こう私が発言すると佐藤代表はマイクを持ったが、やはり「答えられません」という回答しか返ってこなかった。これに限らず、他の市民からの資金に関する質問には、事業者である佐藤代表が答えずフジタ社員が答えるというパターンが続いた。

■《予定地の近くで大量の残土が発生する工事は、リニアのトンネル掘削しかない》

{{ 図版 4 : 津久井農場予定地 : 津久井農場予定地(鈴木氏撮影) }}

会場から出た質問への佐藤代表の回答を整理すれば、計画の概要は以下の通りだ。

佐藤代表は58歳。2024年には63歳になる。20年前までは約100頭の牛を育てていたが休業。いつかは規模拡大して牧場再開をしたいと夢見ていたという。しかし、平坦な土地を売ってくれるところはなく、山ならいくらでも売ってくれたので、1998年に土地を購入した。

だがそこを開発しようにも、周辺地域で他業者が残土受け入れを始めたことで、佐藤ファームもその目的だと誤解されるため「今は待つように」と行政に言われて結局20年待った(これは理解に苦しむが)。そしてフジタと出会い、造成をお願いすることになった。

佐藤氏の3人の息子(大学生)も跡を継ぎたいと言っているが、3人とも専攻は農業とは無縁で、酪農の修行もしていない。夜は無人になるが「問題ない」という。できれば地元の方を雇いたいとのことだ。

また、残土を運ぶ市道「志田線」は道幅が5.5mしかない。フジタは「これを片側3mの2車線にして、加えて3mの歩道も設置したいが、最終決定ではない」と説明した。

100万m^3の残土を受け入れると、10トンのダンプカー1台あたり1万5000円が入るので、25万台では40億円弱の収入になるとの試算もある。その正確な数値はわからないまでも、佐藤代表によると「それでも残土を積んでの造成にはお金が足りない」という。

この準備書説明会は9月8日にも行われたが、参加した市民によれば(私は不参加)、やはり具体的な数字は出されなかった。「試算中です」「答えられません」との回答だけが頻発したという。

そしてこの2回の説明会を通じて、住民が佐藤代表とフジタに突きつけた質問が「それだけ大量の残土を排出するのは、予定地の近くならリニア中央新幹線のトンネル掘削しかない。リニアの残土を受け入れるんじゃないですか?」ということだ。

確かに、津久井農場から数kmの距離には、JR東海が2027年に開通を目指すリニアのトンネル掘削とその前段階となる斜坑掘削の工事が予定されている。

地域住民は「あの急斜面を牧場に選ぶのは不自然。結局、津久井農場は、リニア残土を体よく埋め立てるカモフラージュじゃないのか」と見ている。これに対してフジタは「どこの残土にするかは数社と交渉中」と答えるだけだった。

≫――――――≪

■《引っ越す予定がない住民が引っ越すことになっている》

{{ 図版 5 : 内藤さん宅 : いつの間にか引っ越すことにされていた内藤さん宅(左) }}

津久井農場の造成で予想される問題は、沢が埋まる可能性、土砂崩れの危険性が指摘される。地元住民に直結する問題は、生活道路である市道志田線���1日に300台もの大型ダンプカーが通ることだ。そうなると犬の散歩もできなくなり、1日中排気ガスや騒音、振動に悩むことになる。

志田線は幅5.5mしかなく、乗用車同士でもすれ違いが難しい。そのため、フジタは、その道を拡幅する必要があるが、この件を巡って、住民に不信を抱かせる事件が発生した。

その拡幅工事には、ある家屋の立ち退きが必要となる。フジタは相模原市に「一軒の家が引っ越すことになった」と報告して計画を進めようとしたが、その家の家族はそのことをまったく知らなかった。

コトが発覚したのは10月4日。その前日、鈴木氏は韮尾根の住民から情報収集を行っていたが、その一人である内藤ひろみさんから「9月下旬に、フジタが来訪して『工事期間中に庭を2m幅だけ貸してほしい。工事終了後に返す』との説明を受けた」との情報を得た。

鈴木氏は翌日、相模原市環境政策課に電話で「そんな話があるのか」と尋ねると、夕方に返信の電話があり、「工事期間中、内藤さんは一時的に引っ越すことになっている」と回答した。

驚いたのは内藤さん本人だ。

「そんな話は一度もしていません!」

{{ 図版 6 : 相模原市の環境影響評価審査会 : 相模原市の環境影響評価審査会。正面の白いシャツが片谷会長 }}

さらに問題は続く。

10月9日。フジタ社員F氏が内藤宅を訪問。内藤さんの兄が「引越しとはどういうことなんだ」と問い質すと、その話を初めて聞いたというF氏は返答も説明もできなかった。この時点でフジタを信用できなくなった内藤さんは「信用できないから、土地は貸さない」ときっぱりと断った。ところが――。

環境アセス手続きでは住民説明会のほかに、相模原市が常設する有識者で構成された「環境影響審査会」で計画が審議されるのだが、その第2回目となる11月28日、フジタは内藤宅が転居することになる資料をそのまま提出したのだ。

20年1月20日の第3回目の審査会で、委員の一人は「引っ越す予定がない住民が引っ越すことになっている。これは誤植なのか?」と疑問を呈すると、審査会の片谷教孝会長は「地権者の同意なく着工はできない。具体的方針を出してもらう」と佐藤ファームへの正しい対応を求めた。

■《事業者は「知りませんでした。今、初めて聞きました」》

この事件で韮尾根自治会が抱いた疑問は、「施工業者を指導する立場にある佐藤代表がこの件に関与していない」ということだった。住民約20人と佐藤代表は、2019年12月21日に話し合いを持った。

そこでわかったのは、佐藤代表は工事の内容はもちろん、審査会で配布された資料にもまったく目を通していないという事実だった。つまり、工事のすべてをフジタに丸投げしていたのだ。だから、内藤さんの引っ越し話も当然だが知らなかった。以下、当日の録音データから書き起こす。

内藤:なぜウチが引っ越すことになったのか説明してほしい。 佐藤:把握していません。申し訳ありません。 内藤:でも(フジタ作成の)書類は佐藤さんが認めたもの。工事は承知しているんですよね。どこを拡幅するかご存知ですよね。 佐藤:知りませんでした。今、初めて聞きましたので。

この発言に鈴木氏は徒労感を覚えた。さらに、佐藤代表の経営者としての姿勢にも疑問の目が注がれた。

住民:2020年から2024年までの5年間の工事で、どれくらいの支出があるか計算しているんですよね。 佐藤:まだ計算していないです。 住民:普通は、土地を買った時点で、大ざっぱな計算をするはず。工程表も作る。どの時点で借金が終わるかの計算もするよ。 住民:佐藤さんは、工事をフジタにまかせているの? 佐藤:はい……。

{{ 図版 7 : 話し合い : 2019年12月26日 住民(向かって左)と佐藤誠氏(正面左)とフジタ社員(向かって右)とが話し合いを持った。その場で、津久井農場計画が佐藤氏からフジタへの丸投げだったことが明らかにされた }}

さらに住民は、佐藤代表が某政治家に紹介されてフジタとつながったことも知った。そして5日後の12月26日、筆者の目の前で佐藤代表とフジタが住民と話し合った。ここで住民が「佐藤さんはフジタに丸投げしているんですよね」と念を押すと、フジタも「はい」と認めた。そして鈴木氏が、内藤家転居の件で「いったい誰が市役所に虚偽の報告を伝えたのか?」と問うと、フジタは「調査します」とだけ約束した。

≫――――――≪

■《住民との話し合いでも決着つかず、反対署名が開始される》

2020年1月18日、フジタの社員6人と佐藤代表が韮尾根地区を来訪。ここでも虚偽報告の真相は明かされなかった。ただし、この計画で初期から住民との折衝に当たっていたフジタのW氏が「(市に転居の話をしたのは)一番可能性があるのは私だと思います」と���昧に回答し、10月9日に内藤さんの引っ越し話を初めて聞いたというF氏もその後、社内で問題を精査していなかったことも明らかになった。

さらに、住民の憤りに火をつけたのは2月10日。この日の話し合いで、佐藤代表は受け入れ残土を100万立米から60万m^3に減らすことを表明。フジタは、その場合でも「道路を拡幅したら1日160台のダンプカーによる運搬が34か月、拡幅をしなければ120台で45か月かかるので、どちらかを選んでほしい」と住民に要請した。

これは拡幅そのものを問題視している住民の神経を逆なでしたものだった。これを機に、志田線沿いの地権者8人は「用地交渉には一切応じない」「事業者等の訪問や連絡は一切断る」とした意思表明書を佐藤ファームに送ることになる。

また、この一連のできごとから津久井農場計画そのものを信用できなくなった住民たちは、10月から農場計画に反対する署名活動を展開。すると、地域の外からも署名に応じる人が増え、最終的には2247件が集まったのだ。

2月には、韮尾根自治会が審査会の全委員と本村賢太郎市長にも問題の詳細を文書で送付した。この文書が汲み取られたのであろう、2020年2月26日に審査会は本村市長に宛てて「志田線の拡幅は確定していない。(事業者は)何か確定した条件で見直しての環境保全措置や事後調査を実施すること」(概要)との答申案を提出。

本村市長は、そこにさらに「地元自治会から地域環境悪化への懸念に関する要望書が署名を添えて市に提出されたことも念頭に置き」などの文言を加え、佐藤ファームに対して「地域住民等との意思疎通を図ること」との意見を表明したのだ。

環境アセス手続きでは、市長意見を取り入れてアセスの最終報告書というべき「環境影響評価書」を作成しなければならない。だが、市長意見に従えば、地域住民と佐藤ファームとが協議のうえで同意に至らなければ、評価書は作成されず、計画は進まないことになる。

佐藤代表はその後「住民からの質問に丁寧に答えます」と表明し、話し合いを要望しているが、コロナ禍での外出・集会自粛の影響で7月6日時点でも話し合いは実現していない。

■《残土を受け入れの数十億円が最初から目的だった!?》

{{ 図版 8 : 佐藤誠氏の過去を知る嶋田俊一氏 : 佐藤誠氏の過去を知る嶋田俊一氏 }}

この取材の過程で、私は「佐藤誠代表を知っている」という男性と知り合った。相模原市緑区在住の嶋田俊一氏だ。

約10年前、佐藤代表の父親と懇意にしていた横浜市在住のK氏から「佐藤の息子(佐藤代表)が土地を2か所、それぞれ1億円で騙されて買ってしまった。その処分に困っている。相談に乗ってくれないか」との連絡を受けた。

嶋田氏は佐藤代表と一緒にその土地(今の津久井農場計画地)を見に行った。佐藤代表は「ここを残土捨て場にしようと思う」と説明したが、嶋田氏は「残土捨て場は谷にするべき。この急斜面では無理だ」と告げ、以後、寺院関係者に「墓地にならないか」と打診をしたが、すべて断られた。

そして2009年には佐藤代表に「私が仕事で回収するスーパーやドラッグストアなどからの段ボールの保管場所としてあの土地を使い、とりあえず利益を出し、廃品回収業の下地を作ることを検討してみては」との手紙を送ったが、返事はなかった。

また2か所の土地のもう1か所は、反社会勢力組織が産廃などの不法投棄を始めた。これにK氏が対処し、それを片づけさせたこともあるという。

ところが、5年ほど前から佐藤代表とは音信不通になる。そして2019年8月、偶然にインターネットで津久井農場計画を知った。嶋田氏は「この土地の件で世話をした人間に何の連絡もないとは」と憤ったという。

もしこの話が本当だとすれば、佐藤代表は農場などやる気はなかったことになる。ただし、フジタとつながったことで、残土を受け入れれば数十億円の金が入ってくるということで、改めて農場経営を目指した可能性も否定はできない。

そこで筆者は4月上旬、佐藤代表に宛てて「嶋田氏の話は事実なのか、佐藤ファームの住民への説明責任、フジタを紹介した政治家とは誰か、そして万一の土砂崩れでの補償の用意はあるのか」など17の質問を手紙で送った。

すると1週間後に佐藤ファームの顧問弁護士から「後日、弁護士から回答を入れる」との電話が入った。そして回答がFAXで入ったのは、1か月以上も経った5月22日のことだった。

その内容は「地元説明会等において通知人(佐藤代表)自らご説明を差し上げて参りたいと考えているところであり、個別の対応は差し控えさせていただきます」という実質上の“ゼロ回答”だった。

だがこれは、佐藤代表が地元住民から筆者と同様の質問が出されても回答すると明言したことである。実際に地元自治会は、佐藤代表に対して質疑をする予定だ。

≫――――――≪

■《フジタはJR東海から「残土の処分地を口外するな」と言われている!?》

{{ 図版 9 : 右が内藤ひろみさん。左が韮尾根自治会の落合会長 : 右が内藤ひろみさん。左が韮尾根自治会の落合会長 }}

5月中旬。韮尾根自治会で気になる動きがあった。フジタの意向を受けた住民のH氏が内藤さん宅を訪問。H氏は「橋本(相模原市の中心部)に引っ越せば、資産価値も上がります」と引っ越しをほのめかしたが、内藤さんは「フジタと佐藤ファームとは交渉は一切しない」と引っ越しを拒否。だがH氏は、「フジタはもう引けないところまで来ているから、道路の拡幅がなければ、別方向から残土を運ぶかもしれない」と説明した後にこう告げたのだ。

「フジタは、どの残土を持ってくるかは先行して伝えられない。JR東海から(口外を)止められているらしいんですよね」

これはリニア工事からの残土を意味するのか? 内藤さんからこの録音データが送られてきたとき、鈴木氏ら住民は「やはりか」との思いを抱いた。そして、それが決定的になったのは6月25日。

JR東海が、リニア工事のうち津久井農場に近い「津久井トンネル(東工区)」の施工者をフジタに決め、契約を交わしたのだ。これにより、そこから発生する60万m^3(津久井農場への搬入量と同じ)もの残土を、フジタが津久井農場に運ぶ可能性が高まった。

すると、フジタが排出する残土を佐藤ファームが数十億円で引き取り、そこから佐藤ファームが農場造成への数十億円をフジタに支払うことになるのだろうか? 佐藤代表の話では「(100万m^3の段階で)農場造成にはそのお金だけでは足りない」ということだが、その足りない分はどう工面するのか? 佐藤代表は住民の前でそれをどう説明するのだろうか。

JR東海の発表のあと、フジタのF氏から韮尾根自治会の落合会長に「受注したリニア工事は農場計画とは一切関係ない」との電話が入った。では、60万m^3もの残土をどこから運ぶのか? それを明かさないままでは住民合意には至らない。

住民が知るべきことはまだまだある。たとえば、2019年12月時点で佐藤ファーム、津久井農場での牧場施設(牛舎や堆肥舎など)の建設(約4億3000万円)については未契約だった。これはいつ契約されるのだろう。

また、膨大な残土を急斜面で造成する以上は、土砂崩れの可能性もある。そうなった場合の補償は誰が行うのか。土砂崩れを怖れて隣接する愛川町でも反対運動が起こっている。この問題を今しばらく追いかけてみたい。

<文・写真/樫田秀樹>

●樫田秀樹 かしだひでき●Twitter ID: {{ @kashidahideki : https://twitter.com/kashidahideki }} 。フリージャーナリスト。社会問題や環境問題、リニア中央新幹線などを精力的に取材している。 {{ 『悪夢の超特急 リニア中央新幹線』(旬報社) : https://www.amazon.co.jp/dp/4845113643/ }}で2015年度JCJ(日本ジャーナリスト会議)賞を受賞。

0 notes