#原音忠実度:B+

Explore tagged Tumblr posts

Text

【完全ワイヤレスイヤホン QCY ArcBuds HT07 レビュー】重量感重視のマイルドニュートラルサウンド

免責事項 このレビューは誠実な品質レビューを読者に伝えるためにQCYから提供されたサンプルに基づいて書かれています。 これを掲載することによる原稿料のような報酬または対価は一切受け取っておらず、個人的な試験での測定データや個人的見解に基づいて誠実に評価したものです。 当サイトのプライバシーポリシーをご確認ください。 「audio-sound @ premium」はamazon.co.jpおよびamazon.comほか通販サイトの取扱商品を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイト宣言プログラムである、Amazonアソシエイト・プログラム等の参加者です。 QCY ArcBuds…

View On WordPress

0 notes

Text

2024.12.12

【新CDリリースのお知らせ】

ピアノ協奏曲「宿命」

2024年7月15日に世界初演を果たしたピアノ協奏曲「宿命」をCD化。

12月18日迄に先行ご予約を頂いた方のみ、特典として、ミュージカル「レ・ミゼラ��ル」平原誠之ピアノ独奏版、1枚3,000円相当分を全員にプレゼントいたします。

(万が一在庫切れになりました場合は別のCDに代えさせて頂きますことをご了承願います)

ご予約枚数1枚につき特典CDを1枚お付けいたします。

ファンクラブ会員の皆さまにつきましては、今月発行の会報誌と合わせまして郵送いたしますので、来年1月まで特典期間を延長させて頂きます。

一般発売は、12月19日の平原誠之ディナー・コンサートからおこないます。皆さまのお申し込みを心よりお待ちいたしております。

このCDは、平原自身が1音1音綿密に生演奏に近付けて作り込んだコンピュータ音源になります。独自の間合い、溜め、テンポ感などを忠実に再現し、この度のCD販売用に新たに作り込んだものになります。

【お支払い方法】

銀行振込、クレジットカード、コンビニ決済、Amazon PAY、d払い、auかんたん決済、ソフトバンクまとめて支払い・ワイモバイル支払い

【特設サイト】

ピアノ協奏曲「宿命」 作曲:平原誠之

第1楽章「混沌」/重々しく、荘重に〜やや急速に〜快活に速く ニ短調

人生のターニングポイントとなった阪神・淡路大震災の経験と今までの生きてきた自身の半生を表現。壁にぶち当たることや紆余曲折は生きる上で大きな力に代えてくれることを頭では感じながらも、様々な葛藤が音の洪水となり、感情のまとまりがなく全体的に悲劇的で激情的な構成に包まれている。

第2楽章「祈り 〜ドラマティコ〜」〈感情の豊かさをもって、歌うように〉/ゆるやかに〜緩慢に〜中庸に ヘ長調

一筋の光明が差し込み、逆境を力に代えていく様子を描いている。中間部はシューベルトの「アヴェ・マリア」の副次的音型をモチーフにし、第2楽章の主旋律・主声部を優しく引き立てながら天使の世界観を表現している。

また中間部のクラリネットでは、敢えて8小節のみA管クラリネットを使用し、精神性を持った哀愁感を表現している。 劇的なメインテーマ「ドラマティコ」から、ラストは慈愛、祈りとともに静寂に終える。

第3楽章「ファンタジア 〜疾風怒濤〜」〈情熱的に、感情の豊かさをもって、波打つように〉/歩くような速度で〜中庸の速度で〜快活に〜緩慢に ヘ短調

過去の出来事を疾風のごとく転々と表現している。展開の早い演劇・ミュージカルのように、駆け抜けるような場面転換を繰り返し、舞台の演劇的要素を持って作曲をおこなっている。

ファンタジア:形式にとらわれず自由に楽想を展開し、現実離れした創造力も持ち、幻想の赴くままに作曲した作品を指す。

疾風怒濤:激しい風が吹き荒れ、大きな波が荒れ狂うさま。転じて、時代が激しく動き、大きな変化が社会に起こること。比喩的に非常に困難な状況を意味する。

第4楽章「威風堂々」〈最終楽章〉/ゆったりと荘厳に〜歩くような速度で、荘厳で、行進曲風に〜やや急速で荘厳に〜熱烈、火のように ニ長調

今までの感情の荒波からは解き放たれ、自らの意思で、未来を切り拓いていく強さ、自信、希望、威厳に満ちた華麗なる構成をもつ。交響曲的な作曲法をとり、第4楽章のみ3台ピアノ版で先ずは作曲をおこなった後にオーケストレーションをおこなう。“感性の赴くままの作曲家平原誠之”から、“緻密に推敲を重ね構築する作曲家”へと、1歩前進へと繋がった記念すべき作品となり、自身の今までの音楽人生の集大成ともいえる力作となっている。

〈楽器編成〉

【木管楽器】

ピッコロ1管編成、フルート2管編成、オーボエ2管編成、クラリネット(B♭管およびA管)2管編成、ファゴット2管編成

【金管楽器】

ホルン(F管)4管編成、トランペット(B♭管)2管編成、テナートロンボーン2管編成、バストロンボーン1管編成、チューバ1管編成

【打楽器・その他】

ティンパニ、コンサートバスドラム、スネアドラム、シンバル、独奏ピアノ

【弦楽器】

第1ヴァイオリン、第2ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロ、コントラバス

〈平原誠之コメント〉

誰しもが生まれながらにして幾ばくかは定まっているこの人生。人は宿命の枠の中で、人生の意義、意味、目的を探り、見つけていかなければならなく、人生は自分探しの旅ともいえます。私はなぜ音楽の道を授かったのか。私以上に技術の長けた音楽家は世界中に星の数ほどいます。やなせたかし先生の言葉に繋がってきますが、なんのために私は生まれて、何をして生きるのか。答えられない日々を沢山過ごしてきたように感じます。生きているとおそらく誰しもが、偶然の産物では片付けられない必然的な運命を感じたことがあることと思います。たった1秒でもずれていたら今のこの出逢いはなかった、ほんの僅かなタイミング差で運命の分かれ道になっていた経験も、少なからず多くの皆さまも体験していることと思います。私もまるで見えない力によって動かされているような経験を多く体感してきました。その積み重ねから、自分は音楽の道に進むべき使命を持った人間なのではないだろうかと考えるようになり、しかし私は英才教育を受けた音楽家ではありません。そう考えた時に、他とは違う、なにで世界で勝負できるかと考えた時に、いかに心を込めて真摯に音楽と向き合うことの大切さ、そして最も大切なことは、誰の真似でもない、独自の世界を貫き通すという考えに達しました。それには、14歳の時に経験した阪神・淡路大震災が大きく繋がっています。

震災が運んできた音楽の道。沢山の出逢いがあって今の私は生かされています。先祖代々繋がってきた魂をも意識しながら、天命のごとくこの「宿命」の作曲を生み出しました。皆さまのお心に寄り添うことができる作品になっていましたらこんなに嬉しいことはありません。それぞれ皆さまが今まで懸命に歩んでこられた半生を振り返りながらお聴き頂けましたら幸いです。

1 note

·

View note

Text

映画に登場するジュエリー③・改

左:Anne Boleyn by Unknown English artist / oil on panel, late 16th century, based on a work of circa 1533-1536 / 21 3/8 in. x 16 3/8 in. (543 mm x 416 mm)/Purchased, 1882 / Primary Collection / NPG 668(出典:National Portrait Gallery)

右:Mary Boleyn, in the style of Holbein, by Unknown artist (出典:Wikipedia Commons)

今回取り上げるのは美しい姉妹が主役の歴史劇。時代の波にのまれ、悲劇の人生を送った女性を彩ったのはどのようなジュエリーなのか。(以下ネタばれを含みます)。

『ブーリン家の姉妹』(原題:The Other Boleyn Girl)2008年

新興貴族の一家に生まれた姉妹を主役とする、アメリカとイギリスの合作による歴史劇。勝ち気で野心家の姉アンをナタリー・ポートマン、愛情ぶかい妹メアリーをスカーレット・ヨハンソンが演じる。このふたりが姉妹役という設定はややムリがあるようにも思うが、じっさいのアンとメアリーも、性格のみならず見た目も対照的だったようだ(冒頭の肖像画の向かって左がアン、右がメアリー)���

姉妹は弟のジョージとともに育てられ、やがて美しい女性へと成長する。裕福な家に生まれたふたりの人生は順風満帆かと思いきや、出世欲にかられた父トマスが王家の仲間入りをもくろみ、その駒として我が娘をあやつりだしたところから、アンとメアリーの人生も、姉妹の仲も変調をきたしだす。

ルネサンス時代のイギリスを舞台にしたこの物語は、うすぐらい屋内のシーンが多く画面も暗ければストーリーも暗い。そこに華をそえるのが、姉妹のかがやくばかりの美貌と、息をのむほど美しいゴージャスな衣装である。衣装担当はサンディ・パウエル。ロンドン出身のベテラン衣装デザイナーで、過去に15回アカデミー賞の衣裳デザイン部門にノミネートされ、そのうち3回で最優秀賞を受賞している。本作の衣裳に関するDarnell Lisby氏の論考を読むかぎり、パウエルの仕事ぶりは、歴史劇の衣裳担当者として申し分のないものだったらしく、入念なリサーチをもとに歴史に忠実なデザインをこころがけつつも、ときにやや邪道な着こなしも織り交ぜることで人物描写に一役買ったようだ。もっともわかりやすいのは、意志が強く冷徹な面ももちあわせるアンは寒色系、思いやりがあって温厚なメアリーの衣裳は暖色系で統一するという、色による性格描写だ。これらの衣裳の一環として登場する豪華なジュエリーもまた、なかなかの見ものである。

そのうちひとつが、本作のメインビジュアルでナタリー・ポートマンが身につけているネックレスだ。ゴールド製の「B」のイニシャルに大粒のドロップ真珠が3つ下げたペンダントトップを、真珠の一連ネックレスにつるしたものである。これはアン・ブーリンの肖像画に描かれている一品を模してつくられたと思われる。凝った細工の華やかなジュエリーが流行していた当時の風潮やアンの家柄を鑑みると、異色に見えるほどシンプルなデザインだ。そのシンプルさゆえ時代を選ばないためか、いまもレプリカが出まわっており、海外ドラマの『アグリー・ベティ』(2006-2010)ではアメリカ・フェレーラ扮する主人公ベティの必須アイテムにもなっていた。『ブーリン家の姉妹』では、アンとブーリン家の運命を象徴する存在のようにあつかわれているのが印象的だ。

このネックレスは、一家の命運を担ったアンが宮廷に送りこまれるシーンから登場し、その後ずっと身に着けている。これはあくまでわたしの推測にすぎないが、このネックレスは、ブーリン家の代表として務めをまっとうせよという思いをこめて、両親に持たされたという設定ではないだろうか。我が娘を自分がのし上がるための手段としてしか見られない愚かな父親とは異なり、厳格ながらも道理をわきまえた愛情ぶかい彼女たちの母親は、なにかと危なっかしい上の娘を守ってほしいという親心を、このネックレスに託したかもしれない。だが、アンがこのネックレスを身につけるようになったころから、一族の家運は音をたてて傾きだす。

本作には、アンがこのネックレスを自らの手で外すシーンが一度だけ登場する。それは彼女が家族に背負わされた重すぎるプレッシャーから解放される瞬間だと考えることもできるだろう。だがその瞬間は決してよろこばしい形で訪れてはくれなかった。

見ている者の胸がしめつけられるような、美しくも悲しいこのシーンでは、この「B」ネックレスにかんするある点が明らかになる。それは、このネックレスが金属製のクラスプではなく、両端のリボンで結ぶことで固定されるように作られているという点だ。この作り、アンほどの身分の女性が身につけるネックレスにしては、素朴すぎるように思われる(申し訳ていどに、リボンの付け根に玉飾りのようなものがついているのは確認できるが…)。おまけにそのころの真珠は、価格が下落傾向にあったとはいえまだまだ高級品である。それをリボンで結んで固定するというのは頼りないように思われるし、高級感もそがれてしまわないだろうか。あるいは当時、このような様式のネックレスはリボンで結び留めるのが一般的だったという可能性も考えられるが、手元の文献やネットのリサーチでは確認できなかった。ご存じの方がいたらぜひ教えていただきたいものである。

最後に、後日譚について軽く触れておくと、彼女の娘のエリザベスが後に女王となり、半世紀近くの長きにわたりイングランドを統治した。エリザベス1世は真珠好きであったことで知られ、肖像画の豪華絢爛なドレスにはかぞえきれないほどの真珠がちりばめられている。彼女の若かりし日を描いた1枚の絵を見ると(下図参照)ある点に興味をひかれる――首元に大粒真珠のネックレスが照り輝き、楕円形のペンダントトップには3粒のドロップ真珠が下がっているのだ。トップの形こそ異なるものの、全体のシルエットはアンが身につけていた「B」ネックレスと似ていなくもない。当時、ドロップ真珠を下げたペンダントは多く出まわっていたとはいえ、この母娘のジュエリーの類似は、見る者の想像力をかきたてる符号ではないだろうか。

この時代の多くのジュエリーと同様、アンの「B」のネックレスもまた、その後の所在はわかっていない。

*こちらの文章は、2021年7月16日に投稿したものですが、ネタバレを多く含むと判断し、2021年8月24日に加筆修正しました。

Elizabeth I when a Princess / Formerly attributed to William Scrots (fl. 1537–1554)/ painting / circa 1546 / oil on oak wood / 3' 6 3/4" x 2' 8 1/4" / Royal Collection:RCIN 404444 (出典: Wikipedia Commons)

※画像に関する注釈:実際の映画の画像は著作権の都合により使用できないため肖像画を挿入しています。映画の装いを知りたい方はぜひ作品をご覧ください。

参考: 2008 – CHADWICK, THE OTHER BOLEYN GIRL https://fashionhistory.fitnyc.edu/2008-chadwick-the-other-boleyn-girl/

3 notes

·

View notes

Quote

記事 BLOGOS編集部 2020年08月13日 12:00 コロナで変わるサラリーマンの働き方 「転勤」をめぐる物語も変化するか - 真実一郎 サラリーマンにとって転勤とは「忠誠心のリトマス試験紙」 新型コロナウイルスが、サラリーマンの働き方を大きく変えようとしている。 在宅勤務の長期化、ビデオ会議の浸透、コワーキングスペースの併用、フレックス制の導入。決まった時間に決まった場所で働く、という従来の管理型から、自由な時間に自由な場所で働くActivity Based Workingへ。感染を防ぐ「新しい生活様式」に対応する形で、リモートワークへの急激なシフトが進んでいる。 政府が経済界に対して在宅勤務7割を要請するなど、今後も都市部および大企業のホワイトカラーを中心に、この流れは加速化するだろう。 こうした中で注目したいのが、富士通やカルビーが表明した、単身赴任の削減・解除の動きだ。リモートワークを勤務形態の基本とすることで、オフィスに縛られることが無くなれば、居住地を移してまで働く必要は薄れていく。「転勤」の二文字からサラリーマンが解放される可能性が急浮上しているのだ。 単身赴任や転勤は、サラリーマンを縛り続けてきた「不自由さ」の象徴だ。それを象徴するエピソードがある。『課長島耕作』(弘兼憲史)第1巻の第7話で、島耕作はニューヨーク支店への転勤を命じられる。海外勤務経験は出世への必須条件だ。しかし妻子に猛反対されてしまい、単身赴任することを決断する。 そのときに島の上司たちが交わす会話の内容は衝撃的だった。 常務「あの男もよく単身で行くことを承諾したな」 部長「彼はなかなか見どころがあります。非常に忠誠心を持った男ですし」 常務「うちも大手スーパーのD社をみならって転勤に関する考査を三段階に分けたらしい。つまり転勤の辞令が出た時に無条件に従う奴をA、条件付きで従う奴をB、転勤を拒否する人間にはCというふうにランク分けして、給与に格差をつけるというやり方だ」 部長「なるほど、それはいい考え方ですな! 近頃の若い奴は家庭を会社より大切にする傾向がありますから」 常務「島君はAだな」 『課長 島耕作』第1巻 この話が描かれたのは1985年。当時の大手企業で実際に採用されていたといわれる評価制度が引き合いに出されていて、ここに日本企業の本音が垣間見える。転勤という制度には、社員を会社に縛りつける忠誠心を試すリトマス試験紙、という側面があったのだ。 昭和・平成のサラリーマン漫画に描かれてきた転勤模様 転勤の辞令を受け入れたのは、島耕作だけではなかった。 『釣りバカ日誌』(作・やまさき十三、画・北見けんいち)の主人公で愛妻家の浜崎伝助は、1983年に四国支社転勤を言い渡され、単身赴任を決断した。『サラリーマン金太郎』(本宮ひろ志)の矢島金太郎も、妻子を残して1995年に東北支社に転勤。『だから笑介』(聖日出夫)の大原笑介は1996年にアメリカに赴任。同じく1996年、『総務部総務課山口六平太』の六平太は、松山への突然の転勤辞令に淡々と従っている。 代表的なサラリーマン漫画の登場人物たちは、働き盛り真っ最中に転勤を承諾し、会社への忠誠心を示すことで、上層部からの評価を高めていった。逆に転勤を断れば、出��の道は断たれてしまう。 2000年に描かれた『クッキングパパ』第66巻の第645話では、大平課長という有能で人望もある登場人物が、なぜ課長のまま定年を迎えるのか、その理由が明かされる。博多本社で同期トップと評価されていた大平には、かつて東京支社転勤と部長昇進を断り、地元で妻子と過ごすことを優先させた過去があった。その後も転勤を断り続けたため、部長への道は閉ざされてしまったのだ。

コロナで変わるサラリーマンの働き方 「転勤」をめぐる物語も変化するか - 真実一郎

6 notes

·

View notes

Text

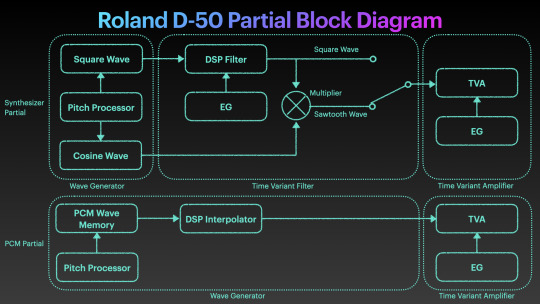

episode 4 - Roland D-50

「これはかなわん。もうダメだ」

発売されたばかりのYAMAHA DX7を買ってきたROLAND開発部門の菊本忠男氏、たった1日でDX7本体のすべてを解析し思わずうめいた。

先行機種YAMAHA GS1ではMSI(中規模集積回路)をしかも55個もずらずらと並べていたデカい音源回路基板も、DX7ではより集積度の高いLSI(大規模集積回路)しかもたった2個のみ搭載したコンパクトな基板へと進化。おかげでちょっとしたグランド・ピアノ型だったGS1よりずっと小さく軽量コンパクト、そして安く故障も少なく安定稼働、おまけにぐっと高機能高性能な新機種へと変ぼう。それもたった2年で。

「たった2年で?」

あえて乱暴な比較をするならGS1は260万円、DX7は24万8千円とお値段ほぼ1/10。300万400万する日産EV「LEAF」が、たった2年で30万40万で新車が買えるなんてことがありますか、てなもんでそれを実際にやり遂げてしまったのがYAMAHA DX7とも。

2020年になる辺りから事実上の第三次世界大戦となり、人類にとって十年くらい早過ぎたであろう社会変革をゴリ押し、かつひそかに未来すらをも暗示するむちゃぶりパンデミック。豪華グルーズ客船が言わばウィルスからの奇襲攻撃を受けて以来2週間のうちに1年分の社会変化が来たとするなら、DX7当時の2年間はひょっとして今では1カ月くらいでしかないものであろうか。

とてもYAMAHAには追い付けない、そう思い知った菊本氏は打ちのめされたという。革命児FM音源。

風雲児DX。眼前に突き付けられし厳然として動かざる現実、それは長い長い4年間の始まりとなった。

♬ ♬ ♬

近代経営の基本たる知的財産ビジネス、その実践。まさしくYAMAHAはスタンフォード大学からもらったFM音源ライセンスを縦横無尽に駆使していた。このため他のメーカーは軒並みFM音源をあきらめるか、FM音源を使いたければYAMAHAにライセンス料を払うかの二者択一となった。それ以前からFM音源を採用し商売していたイタリアのCRUMAR(クルーマ��)や米国DKI(Digital Keyboards Inc.)は販売していたFMシンセを売ることができなくなり倒産。NED(New England Digital)がSynclavier Iを開発したときは、YAMAHAにライセンス料を支払うこととなった。

前述のCRUMARが開発したFMシンセとは、GDSことGeneral Development System。これは汎用コンピューターPDP-11を使うことでFM合成やサイン波加算合成をデジタル演算にて実現したものであり、ウェンディ・カルロスが史上初のCG映画『TRON(トロン)』で使用。さらにCRUMARとともにGDSを共同開発したDKIは、GDSをよりコンパクトにまとめて外部コンピューター無しで稼働するFMシンセSynergy(シナジー。同名のアーティストとは違うのでご注意)を開発。いずれもベル研究所での開発結果がベースになっているのだが、共に廃業。後にウェンディは、米国キーボード・マガジンのインタビュー記事にて「だって私が『スイッチト・オン・バッハ』をレコーディングしたとき既にFM変調を使って音創りしていたのに、YAMAHAが特許を取ったのにはびっくりした。まぁでもこういうことは起きるものなのよねぇ」などと述懐している。

KORGはデジタル化に乗り切れずDW-8000の開発が遅れ、途中でスペックを削ったDW-6000を必死のぱっちで仕上げて先に発売。DW-6000を買ったユーザーは9カ月後にDW-8000が発売されてアゴ外れるほど驚愕したあげく、友人たちにバカにされる。だがそのDW-8000も振るわずついにYAMAHAの資本参加を受けて子会社に。SEQUENTIALも押し寄せる低価格日本製品に打ち勝てずエンジニアが大勢E-MUへ転職、YAMAHAが技術提携を持ち掛けてくるにあたり逆に身売りを提案。かくしてSEQUENTIALはYAMAHA子会社KORGの一部門"KORG R&D"なる米国開発拠点となって生きながらえ、後のWaveStationやモデリング技術などを開発した。

さて冒頭に出てきたROLAND。かねてから同社はMC-8、DCO、DCB、じつは4音ポリのサンプラー試作機、そしてMIDIなどと着実にデジタル化を進めるも突然変異の如くDXが出てきたことに衝撃を受け、「ただちにデジタル・シンセを実現し発売せよ!」との檄(げき)が飛ぶ。だがその開発は苦難を極め遅々として進まない。営業的にはJX/Junoシリーズは善戦し、販売数だけを見ればアナログとデジタルとは互角であったが、世間でのプレゼンスでは完敗であり、社内も「こらあかん」の一色であったという。

♬ ♬ ♬

確かにYAMAHAが商品化したFM音源には弱点があった。音創りが難解過ぎて自分で納得のいく音が作れないに等しかったのである。だがその自由過ぎるプリセットやライブラリー音色とぶっちぎりの高性能ぶりに誰もが納得するしかなく、ゆえにアナログには未来が無いとすら言われた。

では音創りしやすいデジタル・シンセとは? とてもYAMAHAには追い付けないと打ちのめされたはずのROLANDの菊本氏が考えに考え抜いて編み出したのが、"分析型合成"であった。作りたい音色を分析して幾つかの要素へと分解し、それら要素をおのおの個別に合成してから最後に組み合せることで作りたい音色を実現するのである。

グロッケンの音を分析すれば、

a. マレットによる打撃ノイズ b. 金属板の不規則振動が生み出す非整数次倍音による複雑な波形 c. 共鳴管から響き渡る残響としての整数次倍音による規則的な波形

などの要素に分解できよう。これら各々を個別に合成、すなわち、

a. 打撃ノイズはPCMサンプルで再現 b. 非整数次倍音はリング・モジュレーションで再現 c. 整数次倍音はデジタルによる減算方式で再現

これらを最後に全部足し合わせれば良い。つまり部分音合成を行うのである。

まるごとサンプリングすれば早い? シンセはリアルな音を作るのではなく理想の音を創る。リアルよりアイディアル。Not real but ideal sound! これが菊本氏の哲学であった。菊本方式の利点は理想の音が創りやすいだけでなく、最後に加算する比率を変えれば簡単にバリエーションを生み出せるため応用が効くことにもあった。言わば"福笑い"の原理。目、鼻、口、眉毛などの要素をどう配置するかによってどんな表情でも再現できるのと同じ。サンプラーは写真、シンセはアニメ。

そもそもなぜシンセなのかと問われれば、ユーザーが自身にとって理想の音、理想のバリエーション、理想の表情、理想の表現を創れるから。そこにシンセの存在意義があるのであり、お仕着せのサンプルをそのまま使うようでは電子楽器エンジニアとしての矜持(きょうじ)にかかわる。写実主義ではなく印象派。実写ではなくアニメ。サンプラーではなくシンセ。自由に音を合成できてこそシンセ。シンセ独立宣言! 近視眼的なディテールばかり追うのではなく、ユーザーが理想の音を探し求めて創ることこそがシンセのアイデンティティであり、そもそも固有の音を持たないがゆえのレゾンデートルであった。

まず先行してこれをアコピ音色に限定し具現化したのがデジピの名機ROLAND RD-1000、その音源モジュールMKS-20、家庭用デジピHP-5500S/5600S、これらの心臓部となったSA音源(Structured Adaptive音源)。アコピ再現に特化すべく音を10の部分音(パーシャル)に分解し福笑い的に再合成することで、ピアニシモからフォルテシモまで表情豊かに変化する新デジタル音源である。その開発現場にて当時の非力なパソコン上で実験的に"ごーん"と鳴らしたその1音を聴いた梯郁太郎氏が「これは新しい工場を建てんならん!」と言って、今の本社工場を建てたという。そしてその新時代サウンド創りを最後に引き受けた若手エンジニアが、誰あろう現ROLAND社長の三木純一氏であったという。

そのSA音源は不思議な音源であり、単体で聴くと実はあんましアコピっぽくない。アコピしか知らんピアニストに弾かせると「何これ、ぶよぶよして変!」と糾弾される。確かにアナログ・シンセよりはずっとモノホンっぽいが、リアルさで言うならやはりサンプラーに軍配が上がった。だがサンプラーは高価であっただけでなく、何よりもSA音源ピアノはアンサンブルに混ぜたりすると不思議にもサンプラーなんかよりずっとリアルに聴こえたのである。おまけにサンプラーは解像度が上がれば上がるほど音抜けが悪くなるのに対し、SA音源は分厚いバンド・サウンドでも抜けて聴こえる。ドライブしまくる自己陶酔型ギター野郎がヒャッハーとなって哄笑(こうしょう)とともに爆音の壁で空間を埋め尽くしても、SA音源ピアノは抜けて聴こえる。

かくしてスタティックなサンプルと違い、動的に表情豊かなSA音源ステージ・ピアノRD-1000が誕生。その新しいサウンドと新しい表現力によって、ダイナミクスあふれる伝説の名機として数知れないプロ・ミュージシャンから指名されるに至った。その高い評価はサンプリングではなくシンセサイズこそが楽器であることの証左となった。

写実主義ではなく印象派。だが大本命シンセ向けデジタル音源の開発は遅々として進まない。巨大なブレッドボードから出てきたサウンドはノイジーなもので、一同ガックリきたという。いつまでたっても新製品が出せずどこまでも果てしなく遅れ続けるデジタル・シンセ開発に、もはや売れるネタが無いという悲鳴も現場からは上がったそうだ。

このときメシのタネにすべくとはいえ、都市伝説的に「アナログでもまだやり残したことがあります!」というコンセプトで投入されたのがROLAND JX-10 "Super JX"であったとも言われる。MIDIキーボード・コントローラーとしても使える幅広い76鍵、JX-8Pを2台分搭載した音源、スプリット/レイヤーはもちろん、スプリット時に真ん中だけオーバーラップさせたり、逆に真ん中だけ空白にして外部の音源モジュールだけを鳴らしたり、レイヤー時には4DCOで重層的に音創りしたり、チェイスという名のMIDIディレイを左右にパンさせたりと、アナログ・シンセでも空間演出というやり残した課題があると示した機種であった。4DCO駆動して創ったエレピの音色は太くて味わい深くてリアルな説���力に満ち、FENCE OF DEFENSEが愛用せしダークなストリングスも何か終末的な世界を暗示して最高、貫禄のボディにチタン・カラーも高級感あったよね。

だが同じ1986年の年末、圧倒的物量を誇るYAMAHAはDX7IIを発表。旧DX7の欠点を丁寧につぶす���けでなく新機能マイクロ・チューニングやフラクショナル・レベル・スケーリングなどなどおごり、そしてダメ押しにこちらも旧機種2台分の音源を搭載、完全無欠の完璧FMシンセその完成形、もはや最終兵器チェック・メイト。

♬ ♬ ♬

しかしROLAND "Super JX"の空間演出機能は、その翌春3月ついに同社からデビューした待望のデジタル・シンセD-50にそのまま受け継がれることになった。ちょっちヘンテコに思えたデザインもなんのその、なだれを打ってD-50は売れまくり、野火のように広がるLA音源サウンドで地球は塗りつぶされ、ヒット・チャートはD-50の音でぱんっぱんに充満、あまりにも斬新過ぎるプリセット音色の数々に「ふぇ、Farlightの音がする~!」と今は亡きフォーライフ梅田店にて展示品を弾いたnemosynthさん2週間前にKORGの中堅FMシンセが届いて喜んでいたばっかなのに負け犬決定に打ちのめされてしゃがみ込み、そのKORGのエンドースを受けていたキース・エマーソンはソロ作品『ザ・クリスマス・アルバム』でD-50とサード・パーティ音色ライブラリー「Voice Crystal」とを組み合せて弾き倒し、そのままキースはロゴを隠したD-50とともに「Voice Crystal」の宣伝写真にちゃっかり収まり、デュラン・デュランが来日したときニック・ローズのステージ・セットの中にあったD-50を小室哲哉が表敬訪問がてらちゃっかり試奏し、かくしてD-50は圧倒的劣勢から単騎ですべてをひっくり返した名機として、その後も長く語り継がれることになる。

D-50の音源部分はFM音源のように予測しがたい非線形(ノンリニア)演算で音創りするのではなく、加算や減算など見通しの良い線形(リニア)演算でのみ音を創れるのがポイントであった。ゆえに線形演算音源ことLinear Arithmatic SynthesisつまりLA音源、そして線形シンセことLinear Synthesizerと銘打たれた。 SA音源では10あったパーシャルもLA音源では使いやすく4つにとどめ、デジタル減算方式とPCM音素片とのカップリング、そして リング変調を挟み込んだ7つのストラクチャーでもって準モジュラー・シンセとなった。そのためパーシャル は“PCMパーシャル”と“シンセ・パーシャル”の2種類に分化。D-50における“PCMパーシャル”はマルチサンプル されていないPCM音素片100種類から1つ選んで鳴らしてアンプEGを通すだけ���“シンセ・パーシャル”はデジタル 演算による減算方式での音創り。その“シンセ・パーシャル”を構成する各ブロックは、

◎WG(Wave Generator、いわゆるオシレーター) ◎TVF(Time Variant Filter、-12dB/oct のレゾナント・フィルター) ◎TVA(Time Variant Amplifier)

と名付けられた。

デジタル化するにあたり、デジタル・フィルターなどと言わず“タイム・バリアント・フィルター”というような 名前に変えたのは、音色は時間軸上を変化するからこそ音色でありすなわち時間芸術である、という意味から。そ して時間軸を念頭に置いたこの思想はずっと後のVariPhraseテクノロジー誕生にまでつながる。これらの点におい てROLANDは当時倒産して存在していなかったMOOGの正統な後継者として、自身を強く意識しているところがあ った。

それがゆえにLA音源では必ずしも波形メモリー容量をおごらず500KBしかない。しかもそこに収録されたPCM 音素片とは、アコピのハンマー・ノイズや尺八のブレス・ノイズといったトランジェント成分、あるいは減算方式 で合成しにくい金属倍音など複雑で豊かなハーモニクスを持つスペクトラム波形など、およそリアルとは言いがた い素材に徹したものばかり。

だがそれは高価だったメモリーに依存しないだけでなくそもそも音創りにこだわったがゆえであり、それゆえシ ンプルにサンプル波形を加工することもせず、最大4パーシャルに加えてリング変調をかましつつ7種類のストラ クチャーによって結線を変えるというやや複雑なセミモジュラー構造へと具現化した。すなわちそれはサンプリン グというモノマネにとどまらず自由度が高いサウンド・デザインができてこそシンセというクラフツマンシップの 表れであり、シンセ・メーカーとしての矜持ゆえであった。その哲学にこそD-50の真骨頂があった。

YAMAHAが打ち立て��金字塔に遅れること実に4年。だがROLANDは全く違った、実にROLANDらしい回答に 到達。かくして徹頭徹尾フル・デジタル準モジュラー・シンセD-50爆誕。ターゲットを要素ごとに切り分け個別撃 破するという明快な論理。広大なアーキテクチャーでもってアナログとデジタルとサンプラーのすべてを兼ね備え る部分音合成シンセ。何よりも緻密な音創りを実現すべく増大の一途をたどるパラメーターを見通しよく並べるこ とで“使えるパラメーター”としたことに、LA音源を産んだ深層意識があった。破竹の勢いで快進撃を遂げた新時代 の音はその帰結に過ぎなかった。そしてD-50の宣伝キャッチ・コピーは“世界よ、これがローランドの音だ。”であった。

♬ ♬ ♬

だが、勝てばそれで良かったのであろうか?

台風の目となったDシリーズ登場から4年後、ROLANDはLA音源をやめて普通のROMplerシンセを出すようになる。そこ で一世風靡したのはライブラリー・ビジネスであった。JV-80以来ローランドは実に11年にわたり同じ音色配列、 同じ音源をアップデートしつつも、ずーっと使い回し続けることになる。

JV-80にてオプションとして拡張基板によるエクスパンション・ボード音色ライブラリーに対応。JV-1080では 音源部にS-770/JD-990譲りのストラクチャーによるセミモジュラー構造を取り入れ、ラインナップがそろってき たエクスパンション・ボードに同時4枚対応。XV-5080ではステレオ波形4段ベロシティ・スプリットに対応しな がらS-700系/AKAI S1000/S3000系のCD-ROMライブラリーも読み込み、WAV/AIFFも読み込み、幾つかのPCM 音源波形は新規のものに差し替え、一層の高解像度/高音質化も目指し、ここにJV/XVシリーズは一つの完成形を見た。

しかし仕様がアップデートされていても基本的には同系統の音源をずっと使い回していたわけで、それは取りも 直さず人気絶頂だった音色ライブラリーとの互換性をキープするためであった。事実JV-1080、JV-2080、XV- 5080はどこのレコスタへ行ってもスタンバイしている、文字通り定番機種となった。このライブラリーへの互換性を絶ってでもすべての音源波形を総入れ替えする英断を下したのは、実はFantom-SとFantom-S88というワークステーション・シンセにおいてである。時に2003年。

かくして理想の音色をユーザーが創れる世界を目指したLA音源は、音色を作らず選ぶ時代が来てしまったことを 知る。そしてアイディアルというよりリアルを求めたPCM音源へ、そちらの方がはるかに需要が大きいことを知っ たのだった。

♬ ♬ ♬

興味深いことにD-50と同時にもう一つのLA音源モデルが大ブレイクしていた。8パート・マルチ音源モジュー ルMT-32によるDTMパッケージ商品「ミュージくん」そして「ミュージ郎」の隆盛である。当時の非力なMS- DOSマシンを中核と��、横にDTM音源モジュールを置いて発音処理を任せ、後はPC上で走るシーケンス・ソフト でそいつをMIDI駆動する。開発部長が自分で試してみたらかつてなくリアルなオケができたので「これはいける で!!」と思わず叫んだとかいう、そしてDTPをもじってDTMという言葉が生まれ、ノンリアルタイム・ミュージッ クという言葉までも生まれた。すなわちDTMとはリアルタイム性しかないと思われた作曲と演奏に、レンダリング のごときノンリアルタイムという新しい突破口を与えることで全く演奏できない人でも演奏できるようになるとい う、それもマウス 1個でできてしまうという、これも一つの楽器の民主化でありそこが最もユーザーの共感を呼ん だ。

かくしてLA音源というカタパルトから飛び出したROLAND「ミュージ郎」は、DTMパッケージの元祖として洪 水のように店頭を埋め尽くし、後追いでやってきたKORGの「Audio Gallery」もKAWAIの「Music Palette」も入 り込む余地すらなく、YAMAHA「Hello! Music!」がようやく国民的知名度でもってROLANDと人気伯仲、DTM盟 主の座をめぐってGS/XG標準競争へと発展。最後には両者共にGM2を推進することで合意、DTM界のベルリンの 壁崩壊などと言われるにまで至った。かつて松武秀樹たった一人が孤独かつ忍耐強く続けていたROLAND MC-8に 始まるシーケンシングは広く世間一般庶民が会得できる立派なスキルとなり、バブル期には1曲制作2万円、ボツ でも1万円もらえるという破格の学生バイトまで出現した。

ついにパソコンが直接に楽器を弾く、自宅で目の前で小さなコンピューターがシンセの小箱を弾く。そんな新時 代感覚はさらにLA音源から離陸しシーケンス・ファイル・フォーマットをも変えて“スタンダードMIDIファイルが GM音源を鳴らす”という図式になり、その図式のまま通信カラオケになり、着メロ・ビジネスに至るまで異形の進 化を遂げた。すなわち田舎のカラオケ・ボックスで未来のヒロインが拍手喝采の中スポットを浴びてピース・サイ ンで写メに収まり、オキニのケータイで着メロのセンスを競う、LA音源はもはや一つの音源方式/一つのテクノロジーの枠をはみ出してしまい、文字通り電子楽器文化と産業社会の潮流を変える壮大なパラダイムシフトをもたらした一つの礎となった。

既にお気づきであろう。ここにあるのは楽曲制作である。音創りはミニマムに押しとどめ、いかに大勢のニーズ たる楽曲制作をしやすくするか、顕在市場の期待に応えるか。これがDTMの宿命であった。それがカラオケであれ 着メロであれ成果物たる楽曲を広く配信することに違いはない。LA音源はまたしてもサウンド・デザインではな く、完成された楽曲を提供するための言わばプラットフォームの一つとして機能したのであった。そしてそれらコ ンテンツ配信時代が立ち上がる黎明期において影で市場を支えたのは、さらに前の世代が作った膨大なシーケン ス・データ、すなわちパソコン通信ニフティ時代、それこそAMDEK CMU-800やROLAND MKS-7を火を噴くく らい使い倒せし先駆的DTMユーザーたちが若い人々のために量産したシーケンス・データであった。

非力なパソコンの脇に専用音源モジュールを置き、パソコンはシーケンシングに専念しつつ重たい処理は外部音 源が引き受けるというDTMの様式美は、日本人の箱庭的美意識にも訴求し独自の興隆を見せる一方、海外では掟破 りのDAWにプラグインという次世代型の制作環境へと先に移行することになった。それはそのまま演算能力の飛躍 的向上に伴いソフト・シンセやモバイル・アプリ、ウェブ・アプリ、スマホDTMの時代へとつながる。

♬ ♬ ♬

リアルよりも理想の音を追い求めたLA音源は、シンセでもDTMでも一時代を築き上げた後、共に次世代として逆にリアルを選ぶPCM音源へ席を譲った。PCM音源の方が需要が多いのは仕方ないとして、だがなぜそのときにLA 音源��残さなかったのか? という菊本氏の音創りへの想いはいったん伏線として潜り、D-50生誕から15年以上も たってV-Synthという形で再浮上することになる。機会があれば、これについていずれどこかであらためて考察で きるやも。

キーボーディスト見岳章は、RD-1000とEmulator IIとをMIDIでスタックして使っていた。当時からサンプリン グとシンセサイズとを重ねることで、リアルさと表現力とを両立していたのである。ちなみにD-80という上位機種 も企画されていた。D-50をそのまんま横に引き伸ばしたような弩級シンセだったらしい。

シンセ独立宣言。自由に音を合成できてこそシンセ。相次ぐKORGやSEQUENTIALの命運を横目で見ながらそれ でも文字通り自らの生存を賭して必死で討議され続けたであろう LA音源の意義、それが目指したもの。唯一の生き 残りとして勝ち取ったビクトリー。そして圧倒的劣勢からたった1機種ですべてをひっくり返しながらも「勝てば それで良いのか?」と問わずにおれなかったD-50。だがそこにもう一つ、奇跡のようにきらめくデジタル音源方式 をひっさげ彗星のごとく登場したメーカーがあった。一時期CASIOと並ぶ新興シンセ勢力として台頭し、CASIO が VZ-8Mを最後にプロな音楽文化から距離を置いて楽器の民主化に専念するようになったあとも、シンセ少女やシン セ坊やたちをワクワクさせた「もう一つのK」。可能なら次回はここにフォーカスを当ててみたい。

(2021年12月10日Sound&Recording公式サイト初出)

1 note

·

View note

Text

2007/12/27 RYUZO Interview THE REAL "B" DOCUMENT

ここ数年のインディ・ヒップホップ・シーンを語る際、絶対外せないのが京都のR-RATED勢。ANARCHY「ROB THE WORLD」の成功を経て、遂にボスのRYUZOがファースト・ソロ・アルバム「DOCUMENT」を完成させた。キャリアの長さに裏打ちされたRYUZOのハードコア・メンタリティの源泉を探る。

インタビュー:伊藤雄介(Amebreak)

B・ボーイやヘッズの胸に刺さるようなアルバムにしたかったんですよ。ホンマにヒップホップど真ん中のモノを作りたくて。そればっかり意識してましたね。

2007年も豊作の1年だったと言って良いであろう日本語ラップ・シーン。個人的な印象だと、今年はサイプレス上野やSHINGO☆西成等、強くヒップホップを感じさせながらも一捻り加えたタイプの作品や、ICE DYNASTY周辺のような、実に若々しい感覚のメジャー志向強い作品に良作が多かったと感じているのだが、12月にリリースされたRYUZOのファースト(!)フル・アルバム「DOCUMENT」は、そんなシーンの流れとは一線を画すどストレートな内容が逆に痛快ですらある。ひょっとしたら今の若いリスナーの中には、今回RYUZOが打ち出しているストイックなまでのB・ボーイ・スタンスを古臭く感じる人もいるかも知れない。だが、その生真面目なまでにB・ボーイ・マナーに忠実なスタイルは、近年あまり使われる事のなくなった、優れたヒップホップ・ミュージックに対して与えられる賛辞:ノー・ギミックという言葉が相応しく、この筋の通った感性があるからこそ、今のR-RATEDの活躍があるのだと改めて痛感させられるだろう。MC歴10数年にして遂に華開いた感あるRYUZOのスタンスは、今のような多様性溢れる時代だからこそ大切にしたいものだ。

■素晴らしいアルバムだと思いますが、ご自身の手応えは?

「作ったな、みたいな。色々と揃ったんですよね。スタジオも作れたし、ヒップホップのお金で自分の環境を整える事が出来たから。ホンマに繋がった人と音楽を作る事が出来た」

■具体的にどういうアルバムにしようと思いましたか?

「最初はコンセプトを決めて一枚のアルバムを作ろうとも思ったんだけど、そうじゃなくて、B・ボーイやヘッズの胸に刺さるようなアルバムにしたかったんですよ。ホンマにヒップホップど真ん中のモノを作りたくて。そればっかり意識してましたね。作る前に凄く悩んでたんだけど、でも、俺が日本で一番のB・ボーイで一番のヒップホップ・ジャンキーでしょ、みたいなアルバム作ったろ、って閃いたんですよね。若い子達のラップも凄いスキルも上がっている中で俺がフレッシュ感を出そうとなったらそれしかないかな、と。逆にフレッシュでしょ?みたいな」

■そこはシビアな考えなんですね。

「俺はホンマにリサーチしまくるんですよ。ANARCHYやSEEDA、SIMONみたいのもいればサイプレス上野みたいのも出て来るし、その中で何をすべきなのかな、というのは凄く考えました。会社的なマーケティングという意味もありますしね。で、リサーチしてたら、こういう内容のアルバムって今ないな、って。DABOが『B.M.W. VOL.1』をやった時は若手がまだかまだかという空気の中でDABOが上手く出したと思うんですよ。良い意味で世代交代のボタンを押したと思うんですけど、(一方で)世代が交代した事によって結構おかしい事になってるんちゃうの?って思って。言うたら、みんなハスラー・ラップみたいな事を歌ってるじゃないですか。若いヤツらとかブンブンじゃないですか。それはちょっとちゃうんやないかな?��俺は思うんですよ。それはそれでやってるヤツらは別に良いけど、俺が好きなヒップホップはそこじゃないんですよ」

■ANARCHYを筆頭に感じられる京都らしさ、っていうのがあると思うんですけど、今回のRYUZO君のアルバムからはそれとは似て非なる雰囲気を感じて。突き詰めていくとそれってLOW DAMAGE(註:DJ KENSAWとDJ TANKOを中心とした大阪ヒップホップ・シーンのパイオニア的存在のクルー。クルーの一員としてRYUZOは95年にクラシック“OWL NITE”に参加している)色なのかな、って勝手に解釈したんですけど。

「そこなんですよ。アルバム作る時に『俺は何処から来たんや』って考えた結果、やっぱLOW DAMAGEだったんですよね。あのオッサン達にある程度の事は叩き込まれてたんですよね、体で。お金とか一銭ももらってへんけど、今思うとあの時もらってなくて良かったな、って思いますもん、真剣に。何がドープか、とかから、黒人連中との付き合い方、ナメられへんような振る舞いとかも含めて全部学びましたもんね。そこの原点回帰があったから今回KENSAWさんにトラック頼んだっていうのもあるし」

■その原点回帰はここ1〜2年の間に芽生えたもの?

「そうですね。何か余裕が生まれたのかな?みたいな」

■それはANARCHYのアルバムが成功して?

「それもあるし……。やっぱ中途半端な、成長過程なヤツが集まってもケンカになるだけなんですよね。こういうB・ボーイ同士で会社やって、一枚作品作ろうとしたら、メジャーの会社に飲み込まれるだけやし。今だったら俺達しかいないからそういう事もないし。色んなヤツがメジャーで出して色んな事してる中で、ひたすら京都にこもって音楽作っていった結果(の余裕)ですかね」

■いつ位からアルバムは作り始めたんですか?

「1年位前に、ANARCHYのアルバムを作ってる時に1曲とかは録ってるかも知れないけど、真剣にガーッと作ったんはここ3ヶ月位ですね。社長としてやる時はやらないと示しがつかないじゃないですか(笑)」

■ANARCHY達はRYUZO君みたいな上の世代から良いプレッシャーを感じてここまで来たと思うんですけど、逆にRYUZO君は若手の勢いに背中を押されて頑張るみたいな関係性もありましたか?

「もちろんですね。アイツらはビンビンきよるんすよ。やっぱり負けたないし、(R-RATEDは)ANARCHYだけや、って言われたくないじゃないですか」

■MAGUMA MC'Sのアルバムやミニ・アルバム「RELOADED」が出た辺りって、一匹狼で張り合いがなかったっていうのはありますか?

「それはありますね。やっぱりライヴァルがいいひんかったらダメですね。俺、MACCHOのインタビューで『対等でヤバイと思う人は?』って質問で 俺でもヒロシ("E"QUAL)でもなく、般若の名前が挙がってるのを読んで悔しかったですもん。俺達YOUNG GUNZで一緒にやってきたけど、MACCHOというB・ボーイの心には刺さってへんのやな、って思いましたもん。そこは絶対に負けたくないですしね」

今メジャーの人が金を払ってくれても、日本語ラップは結果出せないじゃないですか。そんな状態でやってても次の世代に何も繋がらへんと俺は思ったんですよ。逆に、俺達が自分達でやる事によって『自分達が出来るのはコレです。この位の枚数売れます』って言ってから、ホンマに俺達が出来ひん仕事を出来るプロの人達と組んでやった方がシーン的にもデカくなると思うし。

■LOW DAMAGEの話に戻ると、日本語ラップ・ヘッズ的に一番アガるのがDJ KENSAWさんとのリユニオン(“DOPEST BROTHER'S BACK”だと思うんですよ。 「10年位口聞いてなかったですからね。口聞いてないっていうか、会わないんですよ、あの人梟城にこもってるから(笑)。今回は俺から電話したんですよ。『KENSAWさん、そろそろ一曲やりたいんですけど』って言ったら『うん、そやな、俺もそう思っとった』って言い出して、あのオヤジ(笑)。でも、流石やな、って思って。『とりあえずRYUZOでっていうトラックを送るから聴いてみて。そこから何曲か選んでくれたらそこから無限大に枝分かれしていくから』って言われて200曲位来て、選べるか!と。で、『KENSAWさん、渾身の一曲を』って頼んで(笑)。でも、そこで俺は更にヤラれたんですよ。正直DJもトラック提供もあまりしてへんから、曲も作ってないのかな、位の考えでいたら、あの人はトラック作りまくってたんですよね……ヤバくないですか? で、『R-RATEDにラッパーいっぱいいるから他のヤツにもトラック選ばして良いですか?』って訊いたら『いや、それはRYUZOとやってからやな』って言いよったんですよ。こないだDJプレミアが来日した時にその話をしたんだけど、『俺も金ないし、喉から手が出る程その金が欲しかったけど、それ、俺っぽくないやろ?』って言ってきて。このオッサン、生粋やな、って」 ■KENSAWさんと曲をやろうと思ったのは何故? 「“OWL NITE”カマゲンしようかな、とも思ったんだけど、今ラップしてないヤツもいるし、若いヤツ入れるのも違うし。俺とKENSAWさんやったらみんなビックリするんちゃう?って思ったんすよ。でも、そもそも送ってきた音がヤバかったんですよね」

■アルバム制作の最初の方に作ったんですか? 「アルバム用として���ったのは一番最初かな」 ■やっぱりこのアルバムのカラーを決定付ける起点になった曲なんですね。 「また、1ヴァース16小節しか歌ってないのも『ぽい』でしょ? 俺は曲全体通しての意味とかを考えるタイプなんだけど、KENSAWさんとの曲やる時は『ドープ』と『イル』しかなかったですよ。取りあえずブッ飛んだ事を言う、っていう」 ■KENSAWさんとはどうやって出会ったんですか? 「18歳位の時、KENSAWさんがやってるパーティに行って、『フリースタイルやらせろや』位のテンションで行ったんですよ。95〜96年位ですね。その後電話がかかってきて、『レコード作るからお前入れ。テープ送ったからそれで8小節書いてスタジオに来い』って言われてスタジオ行ったら、『今日スタジオ2時間位しか使えないからそん中で録れよ』ってTANKOさんに言われて、完成したのが“OWL NITE”ですね。その時まで茂千代と(MISTA)O.K.I.君しか知らなかったですね」 ■そもそもRYUZO君がマイク握るようになったきっかけは? 「隣の兄貴の部屋から聴こえてくる音楽を洗脳されるように聴いてましたね。映画『ポケットいっぱいの涙』(英題『MENACE II SOCIETY』)を観て、B・ボーイの格好しだして、『ラップやったらモテるでしょ』ってラップ始めて。最初はウソ英語でラップしてて、当時は日本語ラップなんて知らなかった。『REAL TIME COMPACT VOL.1』(YOU THE ROCK★やMICROPHONE PAGER等が参加した93年リリースのコンピレーション)を聴いてヤラれたんですよ。その頃RHYMESTERが京都に来たのかな? 客が5〜6人しかいない中で抜群のライヴをして、そこで日本語ラップの洗礼を受けましたね。その頃にMAGUMA MC'Sを始めたんだと思います」 ■当時ハマッた日本語ラップは? 「キングギドラ『空からの力』、MICROPHONE PAGER『DON'T TURN OFF YOUR LIGHT』、LAMP EYE『下克上』、RHYMESTER『EGOTOPIA』辺りですかね」 ■やっぱり王道の日本語ラップ・クラシックにヤラれたんですね。 「いまだに全部歌えまっせ。だから、あの人達に言わせたら『お前長い事いるな』って思ってると思いますよ。クラブで出て来た瞬間耳元でフリースタイルしてましたからね」 ■今回のアルバムを聴いても、RYUZO君が生粋のMCである事は明らかですが、何故いちMCとは真逆のレーベル・オーナーになろうと思ったんですか? 「色々なレーベルとやって、足りひんものも見えてましたからね。あと、今の日本のヒップホップ、1万枚売れたら大万歳みたいな状況でメジャーとやっても、メジャーも損するし俺達も金儲からへん。ビジネス的に見えてるじゃないですか。だから、今はまだ俺達はメジャーと一緒にやる時期じゃないと思うんですよね。今メジャーの人が金を払ってくれても、日本語ラップは結果出せないじゃないですか。そんな状態でやってても次の世代に何も繋がらへんと俺は思ったんですよ。逆に、俺達が自分達でやる事によって『自分達が出来るのはコレです。この位の枚数売れます』って言ってから、ホンマに俺達が出来ひん仕事を出来るプロの人達と組んでやった方がシーン的にもデカくなると思うし」 ■じゃあ、必ずしもアンチ・メジャーというわけではないんですね。 「『RELOADED』出した時とか、エイベックスと物凄い仕事やりやすかったっすよ。担当の人も凄い頑張ってくれたし、俺も勉強になったし。でも、メジャーの契約金と印税だと俺の周りで動いてくれるヤツの分まで還元できないじゃないですか。結局ストリートの事は俺達しか出来ひんし、例えばBoAちゃん担当してる人がB・ボーイな動き出来るかっつったら出来ひんのはしゃあないと思うんですよ。その状況の中で、それだけしか売れへんのだったら、結局B・ボーイにしか届いてないっていう事じゃないですか。本当はそれ以上の所を狙いたいんですけど、俺達になってくると歌っている内容で狙えないでしょ。KREVA君とかになると話は別だろう��ど」 ■そこは冷静に見てるんですね。 「超冷静ですよ。逆にそっちも、良い曲も作れなイカンと思うんですよ」 ■今の所、R-RATEDの現状はどうですか? 「いや、全然しんどいですよ。ANARCHYのアルバムがある程度売れてみんな俺達が金持ってるって思ってるかも知れんけど、全部次のアルバム用にプールしてるだけですからね。でも、昔みたいにみんな車をスシ詰めで乗って、泊まる所がなくてDABOの家に泊めてもらう、とかはなくなりましたね(笑)。それだけでも一歩成長したかな、って」 ■今後のR-RATEDの予定は? 「俺に関しては来年からツアーですね。今まではANARCHYとパックで周ってたんですけど、今回は一人でツアーに出て、ANARCHYはその間アルバムの制作ですね。あと、1月にANARCHYの本がポプラ社から出るんですよ。かなりちゃんとした本で、ただの不良話じゃなくて、ANARCHYと彼の親父の話ですね。で、3月にアイツのアルバムが出ます。夏にはRUFF NECKのアルバムを出そうと思ってます。アイツらには『取りあえずウータンのアルバム聴いとけ』って言ってます(笑)。LA BONOも制作中です」

1 note

·

View note

Text

映画メモ

自殺サークル

園子温か… キューブリックみたいにしたかったんだろうなというのはわかる

サイレトントワールド2013

氷結パニック いろんな原因で氷河期になるんだなあという… ヒロイン役の人、サメ映画とかでよく見かけるな!w 車内のカットが全然動いてなかったり、ヒロインが棒だったりでなかなかのB級感だけどもそんなもんだと思って観ればそれなりに面白いよ! 兄さんがやたら倒れる! サメ降ってきそうだけども降ってこない!

セトウツミ

男子高校生がしゃべるだけの映画 原作の勢いとかセンスみたいのはなくなっちゃってるんですか、 実写だからこその表情芸とか音は良いなと思います 笑いたいなら原作かなー

攻殻機動隊standalonecomplex solid state

ちゃんと観てなかった気がするので… 実写映画のベースはこれかな? 難しい言い回しや政治の話や取っ付きにくいはずなのに何度も見返して楽しいのはすごいなあこのシリーズ やっぱり少佐かっこいいし、タチコマの動きが好きです 完全介護でもそのまま干からびるとか高齢化他人事ではない感じ

ハイジャック・ゲーム

期待しないで観たら思ったより面白かった! 基本的に男性が役立たずで、女性で回っていってすごいw あなたのオトコの扱い方最高!って言ってたCAさんはゲイなのでは(¯•ω•¯) 多少主人公が頼りないところはあるけども、ぐだりがちな飛び降りシーンでサクサク突き落としたりするとこ好き

VR:ミッション25

バーチャルゲーム空間で25階分のビルを攻略せよという映画 ハハーン?さてはアメリカ版デスゲームだな? デスゲームのセオリーに忠実で、揉め事ありギスりあり裏切りありスパイありで定番といえばていばんなのだけれども、 舞台が馴染みのある洋FPSなので楽しいです

アイズ

リメイク元が観たかったんですが、なかったのでハリウ��ド版再視聴 角膜移植したら見えすぎるようになった話 ホラー表現がJホラー寄りでとても好みな分、ラストの大味さは残念 でもエレベーターとか自分の顔がちがうとかほんと好み やっぱり幽霊はこうでないとネ! いやでも免許は大事だと思うよ…失業させといて謝罪もないのはどうかな…

1 note

·

View note

Text

【中華イヤホン Hidizs MS5 レビュー】合理的な高域調整機能を備え、つながりのよいきれいな高域にフォーカスして聞かせるディテール重視のイヤホン

免責事項 このレビューは誠実な品質レビューを読者に伝えるためにHidizsから提供されたサンプルに基づいて書かれています。 これを掲載することによる原稿料のような報酬または対価は一切受け取っておらず、個人的な試験での測定データや個人的見解に基づいて誠実に評価したものです。 当サイトのプライバシーポリシーをご確認ください。 「audio-sound @ premium」はamazon.co.jpおよびamazon.comほか通販サイトの取扱商品を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイト宣言プログラムである、Amazonアソシエイト・プログラム等の参加者です。 Hidizs…

View On WordPress

0 notes

Text

【新譜入荷情報!】ドラゴンボール、YUKI、MAYER HAWTHORNEなどなど!!

高橋洋樹 / 橋本潮 / テレビまんが「ドラゴンボール」から魔訶不思議アドベンチャー! / ロマンティックあげるよ【レコード / J-POP】

TVアニメ『ドラゴンボール』の『魔訶不思議アドベンチャー! / ロマンティックあげるよ』が7インチ再発!TVアニメ『ドラゴンボール』の主題歌シングルが、放送35周年を記念してアナログ復刻!

http://soundchannel.shop-pro.jp/?pid=159444435

影山ヒロノブ / MANNA / テレビまんが「ドラゴンボールZ」からCHA-LA HEAD-CHA-LA / でてこい とびきりZENKAIパワー!【レコード / J-POP】

TVアニメ『ドラゴンボールZ』初代テーマソング『CHA-LA HEAD-CHA-LA / でてこい とびきりZENKAIパワー!』の7インチ再発!初代オープニングテーマの「CHA-LA HEAD-CHA-LA」は、好きなアニメソングランキングの上位常連曲であり、世代を超えて親しまれている国民的アニメソングです。

http://soundchannel.shop-pro.jp/?pid=159444591

SHUNSKÉ G & THE PEAS / SOUL JAM VOL.1&2【レコード / POPS】

R&Bやソウルの名曲をカバーした配信EPシリーズがアナログ化!ソウル・シンガーのSHUNSKÉ Gを中心に、CRCK/LCKSやshowmoreなどのメンバーが集まり結成された和製ソウル・バンド。Stevie WonderからMISIAまで、時代を超える名曲の極上カバー全6曲を収録!

http://soundchannel.shop-pro.jp/?pid=159542736

角銅真実 / OAR -LP-【レコード / J-POP】

音楽の魔法のひとときを。各方面から高い評価を得る、“うた”にフォーカスしたメジャー・デビュー作。CDとは異なるアートワーク&曲順で待望のアナログ化。独特な空気感をまとうオリジナル曲に加えて、浅川マキ「わたしの金曜日」やフィッシュマンズ「いかれたBaby」のカヴァーを収録。石若駿、中村大史、西田修大、マーティ・ホロベック、光永渉、巌裕美子、中藤有花、大石俊太郎、網守将平、大和田俊など、ジャンルレスに活躍するシーンの精鋭がバックアップ。

http://soundchannel.shop-pro.jp/?pid=157566061

蓮沼執太フルフィル / フルフォニー -LP-【レコード / J-POP】

蓮沼執太率いる総勢26名の現代版ポップ・オーケストラによる合奏協奏曲集!数多くのライブの現場で演奏されてきたお馴染みの楽曲が音源化!横尾忠則によるアートワークも鮮やかな、公式サイトでのみ販売された2020年作が待望の一般流通開始です。

http://soundchannel.shop-pro.jp/?pid=160954280

TOKYO NO.1 SOUL SET / SOUND ALIVE LP -2LP-【レコード / J-POP】

限定商品!!実に8年ぶりとなる30周年記念オリジナルフルアルバムが豪華LP2枚組で登場!LPのみのボーナストラックとして原田郁子をボーカルに迎えた「止んだ雨のあと」を収録!

http://soundchannel.shop-pro.jp/?pid=159482495

DJ KAWASAKI / ONE WORLD -2LP-【レコード / SOUL】

打ち込みなし!完全生演奏!全曲作曲&編曲! 過去と現在が融合した唯一無二のスタイル。 11年振りのオリジナル・アルバムが堂々完成!!sauce81、Maylee Todd、Monday満ちる、多和田エミ他参加。

http://soundchannel.shop-pro.jp/?pid=160021062

HUBERT LAWS / ELOISE LAWS / FAMILY【レコード / SOUL】

LP『Aurex Jazz Festival '81 - Fusion Super Jam』からのフルート奏者ヒューバート・ロウズの人気曲のシングルカットで、日本盤オンリーの7インチを再発。

http://soundchannel.shop-pro.jp/?pid=159203134

MAYER HAWTHORNE / RARE CHANGE / ONLY YOU【レコード / SOUL】

約5年ぶりにリリースされた最新アルバム『RARE CHANGES』より、アルバム・タイトル曲「RARE CHANGES」と、「ONLY YOU」を両A面仕様で7インチ・リリース!古きよきソウルミュージックを解釈し現代に再構築するメイヤー・ホーソンの魅力を堪能できる珠玉の逸品です。

http://soundchannel.shop-pro.jp/?pid=159175126

ABSTRACT ORCHESTRA / MADVILLAIN VOL. 1 -LP-【レコード / HIPHOP】

J Dillaトリビュートのカバー・アルバムを担当、Illa Jをフィーチャーしたシングルも話題になりファンから絶大な支持を得ているABSTRACT ORCHESTRAが今度はMADVILLAINのトリビュートカヴァーアルバムをボム!!

http://soundchannel.shop-pro.jp/?pid=162054645

★商品に関してのご質問お問い合わせなどお気軽にご連絡ください★

SOUND CHANNEL MUSIC STORE

岩手県盛岡市菜園2-1-9 2F

営業時間 : 11:00~19:00

TEL : 019-601-6723

SOUND CHANNEL HP : http://sound-ch.jp/

WEB SHOP : http://soundchannel.shop-pro.jp/

Blog : http://soundchannel.tumblr.com/

Facebook : https://www.facebook.com/soundchannelmusicstore

Twitter : https://twitter.com/sound_channel

instagram : http://instagram.com/soundchannel_musicstore/

(WEB SHOPお問い合わせよりお気軽にご連絡ください)

0 notes

Photo

J.R.Monterose "J.R.Monterose" 気になったアルバム、題して「気にアル」を5枚。 最初は、ジャケット・デザインにいつもそそられつつも低い知名度から手にしていなかったアルバムの代表例で、幻のテナーマンJ.R.モントローズが1956年に録音した最初で最後のBlue Noteリーダー作!そして、このメンバーなら期待も膨らみます。▲Jazz beginner's personal challenge No.72。 1956年10月21日、Van Gelder Studio, Hackensack, New Jersey 録音。 オリジナルは、 #BlueNoteRecords - BN 1536 、本盤はオリジナルのアナログ・ソースからマスターされた180g重量盤 Virgin Vinyl HQ-180のBlue Note Records Connoisseur Lp シリーズ、 Blue Note B1 7243 8 29102 1 3 と実に長い品番でバーコード入り、1994年 #CapitolRecords , Inc からのリリース。 オリジナルはかなりの高値となっているモントローズ屈指の名盤でマニアには人気盤とのこと。さて、どんな演奏、どんな音質でしょうか。 録音評は... 当たり前の相変わらずBlue Noteの音質。新しいリリースなので期待したのですが、リマスターしているわけではないBlue Note好きには安心の音。カートリッジをShure SC35CからShure M44-7に替えてみます。テナーとトランペットは艶っぽく元気に甦ります。さらに、MONOなので、Grado MC+ MONOに交換。くすんだテナーなど元音源を最も忠実に再現、ピアノの音色なども自然。でも、Shure M44-7がベストマッチ。ハード・バップに合った力強い音色が魅力を倍増します。 重量盤は高音質盤と言われますが、厳密には少し違います。重量盤(大体180g)は、レコード自体の重みがある分(通常120g〜130g前後)、回転が安定することで、ピッチの揺らぎを抑えることができ、より忠実に曲が再現されます。これが"重量盤=音が良い"の真実。良くすると言うより、原音の忠実な再現性です。 演奏評は... 独特のくすんだ音色、「ぷっ、ぷっ」と鋭くスタッカートを混ぜながらのくねくね蛇行したフレーズ、万人受けする演奏ではないと思います。しかし、何か強烈な中毒を起すような個性がマニアには支持されているそう。私的には、印象に残る曲や特長に欠けているかなぁと。 J.R.モンテローズと言えば、有名なアルバムは(と言っても他人名義だが)チャールズ・ミンガスの「直立猿人」。フリーっぽいのは苦手なのですが、しかし、本作の方のモンテローズの演奏はピュア��ハード・バップで、まるで別人。 本作は、そのチャールズ・ミンガスのバンドを脱退して心機一転、ホレス・シルヴァー、イラ・サリヴァン、ウィルバー・ウェアらと共演した初のリーダー作で、渋めのテナーを聴かせる力強いハード・バップ作となっている点が見逃せません。 盤イチは... シルヴァーのファンキーな感覚が再評価されるスリリングなSide 1-1 "The Third"かな、クールです。 #JRMonterose (ts) #IraSullivan (tp) #HoraceSilver (p) #WilburWare (b) #PhillyJoeJones (ds) Produced by - #AlfredLion Produced for releace by - #MichaelCuscuna Recording by - #RudyVanGelder Mastering by - #WallyTraugott Liner Notes - #LeonardFeather Cover Photo - #FrancisWolff Cover Design - #ReidMiles J.R.モンテローズ... デトロイト生まれ、マルチ・リード奏者、作曲家、編曲家。Jack Montrose(ジャック・モントローズ)と間違いやすいが別人。 生涯に渡り、米国や欧州の小さなジャズ・クラブを渡り歩いた。スタッカート、低音の咆哮、高音のこぶしなどを多用する個性の強い演奏から、一部に熱烈なファンがいるが、知る人ぞ知るという存在。ケニー・ドーハムのJazz Prophetsやチャールズ・ミンガスのバンドで活躍、骨太かつ逞しいプレイで50年代のジャズ・シーンに輝いたテナー・サックス奏者だと。 #jazz #fuzey #vinyl #jazzvinyl #vinylcollection #ジャズ #スイングジャーナル #レコード *作品を知るとジャズはもっと輝きます。情報くださる先輩諸氏に感謝。 https://www.instagram.com/p/CQ2rM9csHV4/?utm_medium=tumblr

#bluenoterecords#capitolrecords#jrmonterose#irasullivan#horacesilver#wilburware#phillyjoejones#alfredlion#michaelcuscuna#rudyvangelder#wallytraugott#leonardfeather#franciswolff#reidmiles#jazz#fuzey#vinyl#jazzvinyl#vinylcollection#ジャズ#スイングジャーナル#レコード

0 notes

Text

ナイトマリンみたびてぃっぷす

今回、緊急事態宣言下でカラオケ使えず かなり良くない環境で録音したんで 音質をごまかすために屋上にしたんだという所まで 考察しちゃったナイスブレインのみんなー! てぃっぷすはじまるよー!!(ハセガワ君ほんまお疲れ様でした)

【Aパート】 ・白黒の世界 各回想へ飛ぶ合間の白黒世界はメルヴィンの心の中的なフィールドです。 実はこれの元ネタはおいらの大学時代に友人から聞いた実体験なんですが、 なんでもその友人は、 「記憶とは色から忘れる物で、昔の思い出はみんな白黒だ」というんですね。 世の中には他にも、記憶は全て映像のようにメチャクチャ覚える人や 自分の記憶は全部1.5倍速になるという人もいるなど、人の認識ってかなり様々なんです。 そこに着想を得てメルヴィン病を患うメルヴィンの脳内を想像したところ、 「人と触れ合った記憶は(セピアだけど)鮮明で、一方自分自身の意識は白黒殺風景」 というのが一番似合うかなあと思いああいう演出にしました。 え、そう言うおいらの古い記憶はどんななのかって? 確か大学時代の知り合いに殺されて暫く幽霊やってた気がするんですが、 いかんせん花に転生する前の記憶が曖昧なので 『アンダーソンの怪人屋敷』と『ひとみに映る影1巻』をご確認下さい。(ダイマ) ・メリンダの名前の由来 以前の考察てぃっぷすでも書きましたが、改めてご紹介。 メリンダ・スーの名前の由来は、 スタートレックの同人小説「A Trekkie's Tale(スタトレヲタの物語)」 に登場する��リキャラ「Mary Sue(メアリー・スー)」です。 物語のあらすじはこうです。 スタトレ原作のどのキャラよりも高スペックの完璧美少女メアリー大尉が、 原作キャラを助けたり大大大大大活躍した果てに殉職してしまいます。 そして偉大なるメアリーの命日は祝日に制定されました、メデタシメデタシ。 ↑を読んで「えぇ…二次創作でオリキャラにそんな活躍させるの…?」と 同人界隈の皆さんはドン引きされる事でしょう。 というのも、この小説が書かれた経緯ですが、当時の同人界隈では ファンが二次創作で勝手に原作ぶっ壊し性能の最強オリキャラ登場させちゃう いわゆる痛い夢小説が横行していたとの事。 それを風刺して書かれたのがA Trekkie's Taleで、 メアリーは「痛いオリキャラちゃんの擬人化」だったというわけです。 さて、ここで話をリトルミス・メリンダに戻しましょう。 ナイトマリンのメリンダは、「難病を憐れむ周囲の大人達にヨイショされて お姫様めいた生涯を全うし、みんなから愛されながら死ぬ事を約束された女の子」です。 本人も自分の寿命を知っていてその境遇に甘んじていましたが、 ヨハンと出会った事によりついに 「チヤホヤされなくていい、悲劇のヒロインじゃなくていい、ただ死にたくない」 という本音を暴露します。 この後メリンダはヨハンと合体(結婚)しますが、苗字がワーグナーになったら もう「都合の良すぎるお姫様」の名前とはかけ離れてしまいますね。 メリンダは果たして無事目覚める事ができるのか!?お楽しみに! ・遊び場にいたロリとショタ これは小ネタですが、あの二人の名前が特になかったんで ファイに名付けて貰ったところ、 「ソフィアとニコラス」との事なんでそれでいきたいと思います。(超適当) 苗字はぜひ考えてお便り下さい(超超適当) ちなみにこの二人の人種としてはそれぞれソフィアがアフリカ系、 ニコラスがギリシャ系ってイメージでデザインしたんですが、 実は1話で#&♭がストリートライブをしていたシーンに 成長した二人と思しきモブがいます。

ニコラスのヒゲがめっちゃ濃くなってるのテルマエみがあるよね。 ・ソフィアとニコラスからの贈り物 人形フレッドが後のリトルハーミッツの始祖であるのは見たまんまですが、 ソフィアとニコラスがメルヴィンに贈ったプレゼントも ナイトマリンでエンカウントするキャラ達の元ネタになっています。 ニコラスが与えた「イルカさんと遊ぶ絵」は「傷心のサーファー」及び「イルカ」、 ソフィアが与えた「よく眠れるクリオネのお守り」は「忘我漂流者」です。 ・ポット出の変なジジイ 今回、ついに毒毒孫コン祖父だと判明したアルノルトですが、 前作「托卵の聖母」をプレイされていない方に 彼の詳しいプロフィールをご紹介しまぁす! まず「聖母」に登場したアルノルトの情報から整理すると、 彼は子供の頃は非常に成績がよく、しかし成長後は その知能の高さと狡猾な性格ゆえイカサマギャンブラーになってしまいます。 にも関わらず彼は敬虔なクリスチャンであり、 聖母マリアを騙る怪物を躊躇なく刺殺するという過激な行動も厭いませんでした。 そして後に孫のメルヴィンに障害が発覚すると 彼は「自分のせいで孫に神から天罰が下った」と思い込みますが、 それは「一瞬でも偽聖母の誘惑に乗ってしまった」のが理由だと思っており、 「偽聖母とはいえ女性を刺したから」とは1ミリも思っていません。 このように、実はアルノルトは本作が開始する前から かなりリアルガチなサイコパス狂信者おんじでした。 そして本作においても、 「普通の人間なら人を傷つけたら自分の精神力も減るのに アルノルトだけは精神攻撃を使ってもSPが減らない」 「自分からは決して攻撃して来ないハーミッツやクリオネを 一方的に悪魔認定して孫に戦闘するようけしかける」 「メリンダの善意を曲解して難病の子に一番言っちゃいけない罵詈雑言を浴びせる」 と最初からクライマックスでした。 ちなみにヨハンがかつて自身の良心から生み出した「リック」という人工自我が、 過去作の音声解説編にて「ワーグナー一族は元々ダウン症など先天的障害が多い」 と発言していたので、メルヴィンだけではなくアルノルトもまた IQが高かれど何かしら人格障害だった可能性は否定できませんね。 【Bパート】 ・断片的なバイオリンの音 今回Bパートの演出として、メリンダとヨハンの親密度が高まるごとに BGMとか効果音が仕事していくようになっていく感じにしました。 で、最初の方やメリンダがションボリしてるシーンでは 誰かがバイオリンを練習してるっぽい適当な音が鳴っているんですが、 実はそのメロディのリズムがモールス信号になってます。 ・- ・・-・ ・・-・ ・・ -・ ・・ - -・-- これは『affinity』、親近感や親和性を意味します。 互いに身体的、精神的な欠落のある二人が惹かれあっていく丁度いい表現ですね。 ・二人の素敵な着こなしコレクション 作中でメリンダが着用しているトップスと、 ヨハンが着用しているスクラブ(手術着)について解説していきます。 なおボトムスはめんどくさいから全部一緒ですが ちゃんと二人とも毎日洗濯しているのでごあんしんください(迫) ① メリンダ : スタートレック風T 最初なので名前の由来の原典に忠実な服にしました。 どうでもいいけど改めて原作のtrekkie's tale読んだら 余りにもよくできすぎてて画面にローリングソバットしてしまいました。 同じく風刺作品である「アタシは死んだ。スイーツ(笑)」に近いものを感じますね。 ヨハン : 聴診器スクラブ 初登場時なので普通にスクラブっぽいグリーン地にしました。 ていうか首から聴診器下げてる柄が完全にだいぶ前に流行った ヘッドホン柄Tシャツのソレですよね。(舞台が2010年だからセーフ) なお動画では残念ながら殆ど見えないんですが、 ポケットの問診票っぽいファイルに 「Trauschein(ドイツ語で「婚姻届」)」って書く小ネタも挟んでいました。 ② メリンダ : 外国のロリが着せられがちなピンクT とりあえずキラキラしたの着せときゃ女児は喜ぶだろう感と だぶか親の方が率先して着せたがってるやろ感を醸し出すコーデ。 明らかにメリンダの趣味じゃなさそうな色合いと カーディガンで隠されちゃったユニコーンさんがミソです。 ヨハン : 「dyscopia」スクラブ dyscopiaは英語圏の医者スラングで、 『生活環境が悪すぎて入院でもさせなきゃどうにもならない患者』 という意味です。(※侮蔑的な言葉なので使用要注意ヨ!) たとえば後期高齢者だけど家族も皆老人だという患者や、 金銭的な理由などからブラック企業を辞められない患者、 アレルギー持ちなのに親に根性論でアレルゲンばっか食わされる患者など。 主にメルヴィンの話をしている晩のヨハンが これを着ているというのが最大の皮肉ですね。 ③ メリンダ : 抗議の地味T 前日にキラヤバな服を着させられたメリンダが怒って 手持ちで一番ミニマルな服着てやったぜ、なやーつ。 ヨハン : ラスボススクラブ タピオカの話をした晩のスクラブは、 過去作『キッズルーム』ファンの皆様にはお馴染み タピオカウイルススクラブです! ④ メリンダ : チャリT 愛で地球を救ったりしがちな番組っぽいTシャツです。 対してカーディガンがコンビニのビニール袋みたいな色と透け感。 偽善的なそれ���の団体をそれとなく皮肉るメリンダちゃんの 反骨精神満載なコーデですね。 ヨハン : タピオカミルクティースクラブ pixivのアンケート結果に則って描いたやつです。 タピオカミルクティー柄に投票した人は手上げなさい先生怒らないから。 ⑤ メリンダ : プリンセス・ナイトマリン 紺カーディガンに白ニットT、フレッドと似たような色使いです。 ゲームのドット絵のメリンダが着ていた物と一緒ですね。 最終的なナイトマリン世界でのお姫様ルックはこの配色ベースで 水着とウエディングドレスをちゃんぽんした感じの服にしようと思っています。 ヨハン : 死神先生 同じく、ナイトマリン世界内の死神先生衣装のルーツとなるスクラブです。 メリンダはヤドカリのお姫様になりましたが、ヨハンは果たして何の海洋生物になるのか よいこの考察クラスタ諸兄はわっかるっかな?答えは4話Aを待つべし!! ・ハセガワ君が泣きそうになったあの長台詞の解説 「まず患者からゲノムDNAを抽出する。」 ゲノムDNAは、本人の遺伝子情報が全部入った完全なDNAです。 患者の細胞を採取し、科捜研の女とかによくある遠心分離機で ぐるんぐるんするとなんか抽出できるそうです。 「患者のDNAを切断、タピオカウイルスと ライゲーションさせクローン細胞を培養。」 ライゲーションとは、大腸菌とかが持つプラスミドという なんかDNAが輪っかみたいになってる分子をちょっと切り、 その切り口に別のDNAを貼っつける事で合成遺伝子を作る技術です。 今回の場合、タピオカウイルスが保有する 健康でIQめっちゃ高いけど性格最悪な遺伝子入りのプラスミドに、 メリンダから採取した心優しいけどすぐ老化しちゃう欠陥を持つ遺伝子を ちゃんぽんする事で、パーフェクト遺伝子を作ろうとしています。 なんでタピオカちゃん大腸菌と同じDNA細胞持ってんのとかそういう りかけいのツッコミは「プリシジョンなめるなよ」で一蹴させて下さい。 そして出来上がったパーフェクト細胞ちゃんを培養して肉塊にします。 「生成した肉腫をコールドスリープ状態にした 患者の側頭葉や軟部組織に投与し、患者のDNA塩基配列が 完全変異するまで異常染色体を持つ細胞を蹂躙させる。」 上の工程で作った肉塊を低体温睡眠状態のメリンダちゃんにくっつけると、 カッチカチなメリンダちゃんの体は氷点下でも活動できる超強靭なタピオカ肉塊に なす術もなく浸食されてしまいます。 なんでタピオカちゃんそんな過酷な気温でも生きられんのとかそういう りかけいのツッコミは「ゲルマン民族なめるなよ」で(ry 「やがて患者が人体の形を失ったタンパク質塊になったら、 防腐処置も兼ねてタピオカ保菌者であるドナーの肉体と接合。」 そして元のメリンダちゃんの遺伝子が完全になくなるまでムシャムシャされると、 その体はもはや人の形をしていない踏んづけたハンバーグみたいになってしまいます。 するといくら低温キープしているとはいえ端からどんどん腐っちゃうので、 タピオカウイルスに耐性のあるヨハンの体とくっつけて血液や酸素を運びます。 「遺伝子のエンハンサーとドナーの臓器をモデルにアルゴリズム化した 人工知能やプリンターを用いて人体を再構築する。」 そうした延命状態をキープしつつ、めっちゃ頭のいいAIが 受精卵から赤ちゃんを作るように少しずつ ハンバーグメリンダちゃんをぺちぺちこねこねしたり、 ヨハンの体からメリンダに内臓を複製したりして メチャクチャ時間かけて23歳の美女をイエス高須クリニックすんだよ!!!! わかったか!!?!?(文系作者の限界) ・カーステレオの小ネタ① 朝、ヨハンの隠れ家でメリンダがラジオを止めるシーン。 あのラジオがあからさまに旧式のカーステレオです。 ヨハンはしこたま金持ってますが、各国の潜伏先では そのへんに不法投棄されてた廃車やジャンク品、 自分が人格洗脳したロボトミー奴隷の所持品を再利用して 使っているイメージなのでそうしましたw ちなみに元々ヨハン(というより人格の根本であるタピオカ)は 肉体を超精密に動かせる『プリシジョン』という脳力を所持しているため、 DIYはかなり得意な方と見受けられます。 ・カーステレオの小ネタ② カーステレオの横のラベルに書かれた数字、 あれはアルファベットを並び順に1~26の数字に変換した暗号です。 実は超下らない事書いてあるんで答えここに掲示しちゃいます。 『19,1,9,11,9,14 16,12,15,20,20 1,14,10,13,5 14,9 8,1,13,1,20,20,5 13,1,19,21 20,15,11,21,14,9 2,12,1,3,11』 ↓ 『SAIKIN PLOTT ANIME NI HAMATTE MASU TOKUNI BLACK』 鬼ヤバですね!!!(コミックス2巻楽しみ) ・カーステレオの小ネタ③ あのAM局の周波数、実はハワイには実在しません。 ていうかぶっちゃけAM郡山ですwwwwwwww 今回以上になります。核心回だから解説も多くなってしまいました。 ここまで御覧頂き誠にありがとうございます! 次回はいよいよラスボス顕現&メルヴィン覚醒回! また作業量多そうでウボアー!!!

0 notes

Link

今日の東京は、ポカポカ陽気。窓からは小鳥のお喋り、黄金色の銀杏並木、雪の冠をかぶった富士山が楽しめますが、しばらくは家に篭って大人しくしていようと思います。というのは、コロナウィルス感染拡大だけが原因ではなく、先日外出��に派手に捻挫してしまい、事実上外出不可能になってしまったからです😅(今は大分腫れが引いてきました)秋学期を今週で無事に終え、ここらでゆっくりしなさい、というメッセージなのかもしれません。とりあえず、明日から始まるNetflixの『The Crown』のシーズン4と、16日に延期された野口聡一さんの『クルードラゴン』の打ち上げを見るのが楽しみです。

とはいえ、昨日は春学期のPrime90のアイデアを考えていました。まだ仮題ですが、3回のレクチャーの内容を『スピリチュアリズムの先駆者たち』『ミディアムシップへの道のり(個人的体験談)』『スピリチュアリズム in LONDON Part 2』にしたいと思っています。

また、来学期用の誘導瞑想のBGMも作っていました。Zoomクラスとなり、より良い音でクラスを運営するために色々試してきましたが、誘導瞑想の動画に使う音源をアプリ(GarageBand)で作るという、新たな楽しみが増えました。今まで音楽は数学的で少し苦手だったのですが、アプリを使うと直感的に作曲ができるという発見が、私にとって今年の大きな学びになりました。皆さんにとって、今年の新たな学びは何でしたか?

4年前の私のブログで、アメリカ大統領選挙で敗退したヒラリー・クリントンの素晴らしいGood Loserなスピーチを紹介しました。今回はスピリチュアルで感動的な、カマラ・ハリスのスピーチを紹介したいと思います。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(公民権運動を率いた)ジョン・ルイス下院議員は亡くなる前に、「民主主義は状態ではない」と書いています。それは行為であり、彼が言いたかったのは、アメリカの民主主義は保障されていないということです。民主主義のために闘う私たちの意志を強くしないと、民主主義も強くならないのです。

民主主義を守り、決して民主主義があることを当たり前と思わず、保護すること。私たちの民主主義には闘争が必要です。犠牲を伴います。しかし、そこには喜びがあり、進歩があります。なぜなら、私たち国民には、より良い未来を築く力があるからです。

そして、この選挙で私たちの民主主義が問われ、アメリカの魂が危機に瀕し、世界が見ている時、みなさんはアメリカの新しい日を保障してくれました。

この素晴らしいチームのスタッフとボランティアのみなさん。これまで以上に多くの人々を民主主義のプロセスに巻き込んでくれたことに感謝します

そしてこの勝利を可能にしてくれたのは... 一票一票を確実に数えるために疲れを知らず働いてくれた全国の投票所の職員と選挙管理者の皆さんのおかげです。みなさんが民主主義の一体性を守ってくれたことに、国中が感謝しています。私たちの美しい国をかたちづくる人々、記録的な数の投票をしていただき、ありがとうございます。

そして私たちは困難な時を過ごしています。特にここ数ヶ月は、悲しみや痛み、懸念や闘争が相次ぎました。しかし、私たちはまた、国民の勇気と回復力、寛大な精神も目撃してきました。私たちの暮らしのために、そして地球のために、礼儀と正義を求めて、みなさんは投票しました。

そしてみなさんは、明確なメッセージを示しました。 希望と団結と良識の科学を選んだのです。そして、みなさんはジョー・バイデンを次の大統領に選びました。

ジョーは癒やしと団結をもたらす人物です。(交通事故などで妻子を失うという)自らの喪失体験が彼に目的意識を与えました。そして、国としての目的意識を取り戻すのにも役立つでしょう。

母シャンバラ・ゴパラン・ハリスは、いつも私たちの心の中にいました。 彼女が19歳でインドからアメリカに来たとき、この瞬間を想像していなかったかもしれません。しかし、アメリカとはこのようなことが可能な国であると、彼女は深く信じていました。 だから私は、母のことや、これまでの黒人、アジア系、白人、ラテン系、アメリカ先住民の女性たち、今夜のこの瞬間のために道を切り開いてくれた人々のことを今、思っています。全ての人々の平等と自由と正義のために多くのことを犠牲にして闘った女性たちです。その中には、あまりにも見落とされがちになってきた黒人女性たちのことも含まれています。彼女たちが私たちの民主主義のバックボーンであることを証明してくれました。

女性たちは、100年以上にわたり権利のために闘ってきました。100年前には(女性に参政権を保障した)憲法修正19条の成立に向けて、55年前には(人種差別を禁止する)投票権法の制定のため、そして今2020年には、投票権を行使し、投票して声を届ける権利を守るために戦い続けている、私たちの国の新しい世代の女性たちがいます。

今夜、私は彼女たちの闘争に思いを馳せます。

ジョーは、この国に存在する最も実質的な障壁の一つを破るための大胆さを持ち、副大統領に女性を選んだのです。

私は副大統領となる最初の女性かもしれません。しかし、私で最後ではありません。

なぜならば、今夜これを見ている全ての少女たちが、アメリカは可能性に満ちた国だと思うからです。そして私たちの国は、ジェンダーを問わずアメリカの全ての子どもたちに明確なメッセージを送りました。大志を持って夢を見なさい。信念を持ってリードしなさい。他の人がやったことがない方法で自分自身を見なさい。そして、私たちは、あなたが取るどんなステップも讃えることを知っていてください。

アメリカ国民のみなさん、誰に投票したかに関わりません。私はジョーがオバマ大統領にしたように、忠実で正直で、準備ができていて、あなたとあなたの家族のことを考えて毎朝起きるよう、懸命に努力します。

なぜなら今が、本当の仕事が始まる時だからです。生命を守り感染対策を行うこと、勤労者のための経済の再建、この社会と司法制度の制度的人種差別を根絶すること、気候危機に立ち向かうこと、 団結と国の魂を癒すこと。

簡単な道のりではではないでしょう。しかし、アメリカは準備ができています。ジョーと私もです。

日本語訳:貫洞欣寛 BuzzFeed Chief Editor, News, Japan

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

スピリチュアリズムを本当に理解したならば、人種や性差別、年齢や職業で人を判断することなど、無意味だと知るでしょう。何故ならば、あなたは以前、今とは全く違う時代や境遇の中で魂の学びを何度も経験していて、来世もそれは続いていくからです。

現在、アイイスの冬のイベント、2021年春学期クラスのお申し込みを受付中です。2021年度のスピリチュアル・ヒーリングコースも1月から開始します。(ヒーリングコースは年に一度の募集となります。)。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ミディアムシップへの招待状

お申し込みはこちらからどうぞ。

11月28日(土)10:00〜17:00(途中1時間のお昼休憩あり) 11月30日(月)10:00〜17:00(途中1時間のお昼休憩あり)

両日ともに同じ内容です

料金:9,000円(会員7,200円)

講師:森 梢

参加資格:どなたでもご参加できます

この6時間のワークショップは、ミディアムを目指す方、ミディアムシップや霊性開花に興味がある方に向けたプログラムです。

私たちは皆、異なる美しいエネルギーを持つ光です。 ミディアム全員が、異なったミディアムシップの個性を持っています。

自分自身の知覚を信頼することで本当の自分に出会い、他にはない自分だけのオリジナルな光への道を模索することがミディアムシップの本質です。

前半は最新の情報を含むレクチャー、後半は様々なテクニックを用いた実習を行うことで、ミディアムシップに必要な知覚に気づくお手伝いをいたします。

レベル別に実習を行いますので、初心者の方でも安心してご参加いただけます。

ミディアムシップという一期一会の光のストーリーを、一緒に紡いでみませんか。

レクチャー・実習では以下の内容を予定しています。

・祈り・瞑想とミディアムシップの関係 ・パワーとエネルギー ・デモやカウンセリングの適正時間とその理由 ・ミディアムシップへの個人的なアプローチ ・Noと言われた時の対処法 ・自分の想像と霊界からのメッセージの違い ・ミディアムシップに必要な環境の整え方 ・Sitting in the Power ・知覚実習(クレアヴォヤント・ノウイングetc.) ・レベル別カウンセリング(エビデンシャル・アセスメント)実習 ・質疑応答

持ち物:紙と筆記用具

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ウェブ サイキックアート with スピリット

お申し込みはこちらからどうぞ。

水曜日:16:00~18:00 開催日程:1/13、1/27、2/10、2/24、3/10

講師:森 梢 料金:7,500円

持ち物:

・B4のスケッチブック

・鉛筆(4B・2B・B・HB各1本)

・色鉛筆(12色程度のもの)

サイキックアートに興味のある方に、楽しみながら絵に親しみ、ご自身の画風を捉えながらスピリットとともに絵を描いていただくクラスです。 瞑想、ヴィジュアライゼーション、ポートレートを描く基本のテクニックなどの実習を通して、様々な人物の特徴や時代背景を踏まえたエビデンシャルなサイキックアートを描く事を目的とします。

また、様々な画材によるテクニックで霊界とつながるレッスンも行います。 人物の特徴やコスチューム、髪型の描き方などもレクチャーいたします。 指導霊・先祖霊・友人、知人霊や過去世、ハイヤーセルフ等、光の世界のスピリット達や、ヴィジュアライゼーションの心象風景等を絵に落とし込んでいきます。 サイキック・アートのデモンストレーションにも挑戦していただきます。

ワークショップのご案内

スピリチュアルリーディングのご案内

デモンストレーションのご案内

プロフィール

0 notes

Photo

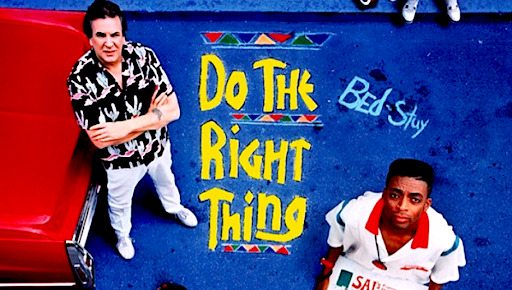

スパイク・リー監督・主演『ドゥ・ザ・ライト・シング』 (その1:物語の現場はどうなっていたか) 原題:Do The Right Thing 制作:アメリカ. 1989年. スパイク・リー監督自身が主役のムーキーを演じて1989年に制作した本作は、ほぼ完全に31年後の2020年5月25日にミネソタ州ミネアポリスで起きた、「黒人男性拘束死事件」を再現した内容になっている。31年前の映画が現在を再現するのは通常ではありえない話だが、ここに本作の重要なポイントがある。

映画はパブリック・エネミーの”Fight The Power"をBGMに、ティナ役のロージー・ペレスがボクシング・グローブをつけて踊りまくるシーンからはじまる。"Fight The Power"は本作のために作られたヒップホップ曲で、文字通り権力(The power)と闘おうとアジるものだ。 また、歌詞の冒頭にある「Another summer」は、人種問題に関係する事件がしばしば夏に起こることに関連づけたものだ。1) BGMが終わり本編がはじまるとすぐに、街の「ウィ・ラブ・ラジオ」DJダディが、「Hot!」「最高気温は37℃」「溶けるヘアスプレーは止めておけ」などと繰り返すのも、人種問題の多くが真夏に繰り返されてきたからだろう。開始からの数分に込められたこうしたメッセージは、これから同種の問題が起こることを強く示唆するものだ。 映画の進行を詳細に記録した理由 本稿を書くにあたり、はじめは物語を簡略に記述しようとした。しかし、書き進めるうちに、スパイク・リー監督がこの映画に込めたメッセージを理解するには、作品に描かれた現場をできるだけ詳しく知る必要があると思うようになった。 なぜなら、この映画の主人公は街の住民たちであり、その地域で暴動が起き一人の黒人が死に至る理由を理解するには、だれか一人の心情や行動を知るだけでは無理があると思ったからだ。本作に主人公がいないわけではない。スパイク・リー監督自身が演じるピザ配達員ムーキーが中心人物として重要な役回りを果たしている。殺害されるのは黒人ラジオ・ラヒームだ。彼を殺害したのは白人警官たちである。 しかし、暴動による人の死は、手の込んだ偽装殺人ではない。殺人の意図を持った犯人が暴動を偽装して目的人物を殺すのとは異なり、環境の変化が起点となって被害者が出る。その意味ではカミュの『異邦人』の世界に近い。主人公ムルソーは「太陽が眩しかったから」という理由でアラビア人を射殺した。 だが、『ドゥ・ザ・ライト・シング』に『異邦人』のような不条理さはない。黒人が死に至る背景には合理的な理由がある。ただし、その背景は文化や歴史のように深くて複雑だ。この不合理ではないが複雑な歴史的背景を少しでも理解するには、事件の発生にかかわる「環境の変化」、つまり刻々と変化する事件の現場を知る必要があると思った。 以上が、本稿で長々と映画の進行に沿って概要を書き留めた理由である。できるだけ現場を書き留めようとしたが、割愛した部分もある。それでも、かなり長い記述になった。 もし、すでに『ドゥ・ザ・ライト・シング』をご覧になった方は、以下の記述は読み飛ばしていただき「その2:事件の背景と本作に込めらたメッセージ」をご参照いただければ幸いである。 なお、文中で引用した会話の部分は括弧に入れ、原則として太字で示した。 はじまりを告げる真夏の微妙な平衡感覚 物語は黒人、イタリアン、ヒスパニック、コリアンなどが暮らす1989年当時のブルックリン、通称ベッドスタイを舞台に描かれる。 早朝のベッドスタイの一角に、白のリンカーン・コンチネンタルらしいクルマが横付けになる。サル親子が開店準備にやってきたのだ。店の前はゴミだらけだ。長男のピノが空き缶を蹴り上げる。彼らは街の外の人々だと思わせる。現在は治安も良くなったようだが、映画は当時のベッドスタイを、クーラーの修理にもパトカーの警備が必要な場所として描いている。背景に映る建物の外壁には "BED-STUY DO-OR-DIE" の壁画が見える。文字通り、当時のベッドスタイは生きる覚悟がいる場所だった。 映画の主人公はこの場所で生活するさまざまな人々だが、主にピザ屋「Sal's Famous Pizzeria」を経営するイタリア系アメリカ人のサルと息子二人、店の配達員ムーキー、大型ラジカセで”Fight The Power"を響かせながら歩くラジオ・ラヒーム、ムーキーの友人でサルの店に通い詰めのバギン・アウト、どもりの路上写真売りスマイリー、市長というあだ名の酔っ払いダー・メイヤー らを中心に描かれる。 住民たちは「クソ暑い!」「ゴロツキ!」「平和を��」「酔っ払いじいさん!」「愛だって?」「ママなんか、くたばれ!」などと口汚い言葉を飛ばし合う。言い合いは日常茶飯事だ。ピザ屋ではピノとビト、ムーキーが口論をはじめる。長男のピノは、ムーキーと仲がいい弟のビトが気に食わない。ビトをムーキーの前でたしなめる。 「お前は、ビト・フランゴーネだ。ビト・モハメッドじゃねえ」 「モハメッドはよしてくれ」 「悪いか」 「オレはカゲキ派じゃねえ」 白人警官が乗ったパトカーがベッドスタイの街を巡回する。行き交う白人警官と黒人の目線が、互いの薄目に憎しみを込めて描かれる。目線で結ばれた映像がスローモーションで流れる。サングラスをした警官が「クソったれ」ともらす。イタリア系、アメリカ系、アフリカ系、そして韓国系それぞれのアメリカ人が互いを罵り合う日常。しかし、ときに警官は白人と黒人のケンカを仲裁し、新品のスニーカーを踏まれた黒人は、誤って踏んだ街の白人と、なんとか折り合いを付けて生きる様子も描かれている。 その微妙なバランスを象徴するのが、ラヒームの4本の指をつなぐ指輪だ。ラヒームは右手に ”LOVE”、左手に ”HATE"のナックルリングを嵌めている。ムーキーはピザの配達途中にラヒームの指輪を褒めたことでその意味を聞かされる。 「左拳の "HATE"、これが原因で人間は殺し合う。」 「右拳の "LOVE"、この5本の指が人の魂に触れる。」 続けてラヒームは、両方の拳はいつも戦い、最後は「愛の右手のKO勝ち!」と右手を振り上げる。そして、「ムーキー、おれはお前を愛している」と言って話を終える。ラヒームのTシャツには "BED-STUY DO-OR-DIE" の文字が見える。ラヒームは真夏の陽炎に揺れながらも炎上に耐えるベッドスタイの象徴のようだ。 平衡を揺さぶる生活の疲れ 街並みを背景に、DJダディがミュージシャンの名前を読み上げる。ブルックリン出身のラッパー、ダディ・ケイン、R&Bのルーサー・ヴァンドロス、戦後ブルックリンでも活躍したジャズピアニスト、セロニアス・モンク・・・読み上げられる名前の数は60を下らない。DJは「あんたたちのおかげで、我々は毎日の暮らしに耐えている」と語りかける。偉大なミュージシャンへのリスペクトが街の人々をクールダウンに誘う。 ピザ屋でサルが長男のピノに「おれは疲れた」と漏らすシーンがある。ピノは店を売り払って引っ越そう、黒人はイヤだ、ここは猿の惑星だ。友達が笑うんだと言う。 しかしサルは、おれはここで25年やってきた。なぜそんなに憎む、おれはビザを食べた子供らが大人になるのを見てきた。お前の友達は食わしてくれるか、家賃を払ってくれるか、本当の友達がお前を笑うか、この窓から子供たちが育っていくのを見てきた、俺はそれを誇りに思うと諭す。二人が語り合うピザ屋の通り向こうには、コリアン系アメリカ人夫婦が営む雑貨店が見える。 話が終わりかけたころ、ガラス窓の向こうから写真売りのスマイリーが、キング牧師とマルコムXの写真を買ってくれと言い寄ってくる。穏健な改革派だったキング牧師、暴力は時に改革につながるというマルコムX、その二人が手を取る写真が「正しいこと」の立ち位置の難しさを象徴している。 サルは、スマイリーに向かって「働け! 仕事を探せ、消えやがれ!」と罵るピノを制し、スマイリーに2ドルを渡しその場を取り持つ。開店直後にもサルは息子らの反感のなかで、掃除を申し出たメイヤーにお金を渡していた。店が破壊された翌朝にも、サルはムーキーに、投げつけるようにだが給料を渡す。サルはこの街で唯一、お金を提供する側の人物として描かれている。だが、登場人物の多くは無職だ。 出口のない「正しいこと」 この街の人々はみなピザ屋の常連客だ。バギンは日に三回もサルの店にやってくる。しかし、「月賦で支払うか?」とからかわれたバギンはサルと言い争いをはじめる。 「壁の写真に黒人がいない、白人だらけだ」 「黒人の写真なら自分の部屋に飾れ。オレの店にはイタリア系の写真を貼る」 「客は黒人だけだ。黒人から金を取っているくせに!」 こうして罵り合ったあげく、バギンは「こんな店、ボイコットだ!」と叫んで店を出る。このときはムーキーが「お前はイカレたのか? オレが迷惑だ。」とバギンに不快感を示す。ムーキーは「黒人でいろ」というバギンの声を背に店に戻るが、サルには「二度とバギンを店に入れるな」と言われる。ムーキーはいう。 「ここは自由の国だ」 「自由だと? ��由などない、ここはオレの店だ」 サルになじられたムーキーは諦め顔で配達に向かう。その道すがら、通りでメイヤーに呼び止められ「正しいことをしろ」と声を掛けられる。アパートの階段ではスマイリーに出会い、「給料もらったら、写真を買うよ」と約束する。ムーキーの正しさは自由の行使と抑圧に挟まれたままだ。 愛と憎しみはいつも同居して戦っているというラヒーム。黒人の写真がないことに腹を立て、サルの店のボイコットに動くバギン。キング牧師とマルコムXの写真をアピールするスマイリー、黒人でいろというバギン。正しいことをしろというメイヤー。働いた分の金は渡すが自由はないというサル。この街は猿の惑星だ、街を出ようというピノ。黒人ミュージシャンを敬愛するDJダディ。そして、働く気も乏しく、働き口があったとしても収入はわずかだ。 さまざまな事情と生活の疲れに覆われた真夏の黒人街・・・こうして、陽炎に揺れるベッドスタイの街に、事件への伏線が張られていく。ここまでが『ドゥ・ザ・ライト・シング』の前半である。 平衡点をさまよう人々の熱気 ボイコットを決意したバギンは街の仲間を誘う。しかし、「なんでだ、サルが何をした? あのウマいピザをか? 頭がイカレタか、ノーだ!」「わたしたち、あのピザで育ったの」と、誰も取り合おうとしない。ムーキーにも「バカなマネはよしな」と窘められる。妹のジェイドにも、「くだらない、別のことにエネルギーを使ったら! 街のためになることをやって」と言われる始末だ。バギンの不満もまた、出口を求めてさまよいはじめる。 一方で、サルの店ではムーキーが「お前は給料に見合った働きをしていない。このままじゃクビだ」とサルから罵声をあびせられる。妹のジェイドと店で食事をしようとしていた気持ちを挫かれたムーキーは、ジェイドに妙に親切なサルに下心を感じとる。ムーキーはジェイドを店から連れ出し忠告するが、すぐに反論に会う。 「二度と店にくるな、サルはお前とヤリたがっている」 「いらぬお世話よ、私は大人。家賃も払えない兄貴のくせに!」 「いいかげんに独り立ちして!」 言い争う二人の後ろの壁には、"TAWANA TOLD THE TRUTH(タワナは真実を語った)"の落書きがある。タワナ(タワナ・ブロウリー)は本作が制作される二年前、警官を含む6人の白人男性に輪姦されたと告発した黒人女性の名前だ。だが、その後陪審院は申し立ては虚偽だと結論づけた事件として知られている。 この落書きはムーキーの気持ちにも、サルの潔白を表すようにも見え、人々の平衡が崩れはじめたことを暗示するかのようだ。ここを乗り切れば陽は陰っていく。だが、こうしてベッドスタイの午後はさらに熱を帯びていく。 このあと、配達先のティナのアパートでじゃれ合う恋人のティナとムーキーの姿は、街と人々の熱気の行方を巧みに表現している。抱きたくてたまらないというムーキーに、ティナは「暑い日にセックスはイヤ! ここは37℃あるのよ」という。それでも服を脱がせるムーキー。だが、ムーキーは冷蔵庫から氷を取ると、裸のティナに氷を滑らせてティナの身体を冷やすのだ。ここにDJの「愛する二人に冷風を届けよう」の声とともに、スローな曲が被さる。愛こそが過剰な熱気を冷やすと思わせる描写だ。 ボイコットが街と人の平衡を破る 街には、サルが気に食わない者もいる。黒人の写真がないことに不満を漏らすバギンと、ラジオの音に文句を言われたラヒームの二人だ。 夜になり二人が出会う。「あいつは、ドン・コルレオーネ気取りだ。キザったタレ目のシルベスター・スタローン。ボイコットだ!」「賛成だね。その通りだ。兄弟!」と、バギンとラヒームは意気投合する。スマイリーが通りかかり「ま、ま、まま・・・マルコムX」とからむ。キング牧師ではなくマルコムXなのは、穏健が暴力へと転じたことの暗示だろう。こうして、まず三人が真夏の平衡点を超えていく。 サルの店は閉店時刻を迎え、給料が渡されようとしていた。そのとき、常連の若者たちが店を訪れる。サルはいったん閉めた店を、ピザ4切れまでだと客を通す。給料を手にアパートに帰り、ティナとのセックスを楽しみにしていたムーキーは落胆する。そこへ、ラジオで “Fight The Power" を鳴らしながらラヒーム、バギン、スマイリーの三人がやってくる。 「音を切れ!」 「写真を掛けろ!」 「ジャングル音楽を切れ!」 「バカヤロー!」 「閉店だ、出て行け!」 「くたばれ!」 「イタリア野郎!」 あらん限りの罵声が飛び交うなか、ついにサルが護身用のバッドを握り締める。ムーキーが叫ぶ。 「サル! バットはよせ!」 「黒のチンポ吸い! くたばれ!」 その瞬間、サルのバットがラジオ目掛けて振り下ろされる。熱気はついに平衡点を超えた。爆発だ。カウンター越��にラヒームがサルに襲いかかり、居合わせた者たちの乱闘が始まる。サルとラヒームは縺れ合ったまま通りに転がり出る。 警棒で首を絞められ窒息死するラヒーム 間も無くパトカーで駆けつけた警官たちが二人を分けに入る。バギンは手錠を掛けられ、パトカーに押し込まれる。一方では、三人の警官がラヒームを羽交い締めにしてサルから引き離す。だが、警官たちは背後からラヒームの首を警棒で絞め上げたたまま緩めようとしない。 「放せ! 死んじまう!」 「やりすぎだ!」 もがきながら警官の腕を振り解こうとするラヒームの左拳に、 "HATE" のナックルリングが光る。ラヒームの足は宙に浮いたままだ。悲鳴が上がる。 「ラヒーム! ノー!」 警察に首を吊るされたラヒームの動きが止まる。息絶えたラヒームの右手に "LOVE" のリングが見える。人々が口々に怒りの声を上げはじめる。 「殺人だ。あいつらまた、黒人を殺しやがった!」 「黒人の街で、黒人が殺された」 「黒人を皆殺しにする気か?」 「もうガマンできねえ」 「ポリ公ななんか、おっ死ね」 残骸とゴミが散乱するベッドスタイの夜の街から、ラジオ・ラヒームの巨体を乗せたパトカーが走り去る。 ピザ屋に投げられた憎しみのゴミ缶 警官が去った店の前で茫然と立ち尽くすムーキー、サル、ビト、ピノ。そこへ群衆が詰め寄る。抗議の声が上がる。ラヒームの死への怒りがサルらへと向けられたのだ。一触即発の状況だ。 「ここまでにして帰れ、後悔することになるぞ」 「サル父子に責任はない」 メイヤーが懸命にとりなすが収まらない。サルらに向けて人々が叫ぶ。 「また黒人を殺しやがった」 「お前らをぶち込んでやる」 「ラジオがいけないのか」 「それで殺されたのか?」 「"写真をかけろ"と言ったから?」 その喧騒のなかサルらの表情を見入りながら、もう限界だというように頭を抱えるムーキーの姿があった。両手で顔を覆い祈るような表情を見せたあと、ムーキーはゴミ缶に向かって歩き、ゆっくりとゴミ缶を手にする。両手にゴミ缶を抱えたムーキーが店に歩み寄る。そして、 「憎しみだ!」 の叫び声とともに、ムーキーは店の大窓目掛けてゴミ缶を投げつけた。 「ガシャーン!!」 崩れ落ちるガラス。この瞬間を境に、破壊、叫び、暴力、悲鳴へが爆発する。人々が店になだれ込み、椅子、テーブル、食材、店のすべてが破壊し尽くされ、レジからは金貨が盗まれる。「何てことしやがる」「オレの店に手を出すな!」とサルが叫ぶが、破壊行為は止まらない。 怒声と破壊音が飛び交う混乱のなか、おろおろとスマイリーが店に火を放つ。燃え上がるサルの店。壁に飾られた白人たちの写真フレームが割れ、写真が燃えていく。冷静だったはずの住民も拳を振り上げ、「燃やせ! 燃やせ!」と叫び声を上げる。 やがて、群衆の一部が次はお前らだと、サルの店の向かいにあるコリアン雑貨店に向かう。しかし、「俺、白人。違う、オレ黒人。みんなと同じだ」という店主の窮余の叫びが笑いを誘い難を逃れる。その様子を茫然とながめる、イタリア系のビト、ピノ、サル。 パトカーと消防車が駆けつける。警官が家に帰れというと、ムーキーは「ここが家だ!」と叫ぶ。警官に捕まりそうな群衆の一人が、「放せ、アラバマのバーミンガムじゃねえぞ」と抗議の声を上げる。消防の高圧放水を浴びた黒人の住民たちが、次々と吹き飛ばされる。 この情景は、かつて公民権運動の中心となったバーミングハムでの運動家と警官の衝突になぞらえたものだろう。2) このときも子どもや聴衆に向けて激しい放水が行われた。「やめて! やめて!」と叫ぶ住民をメイヤーが抱きしめる。そのそばには、道路に座り込むムーキーの姿があった。燃え盛る炎に 「Fight the power!(権力と戦おう)」とナレーションが被さる。微笑みを浮かべたスマイリーが、焼け残った壁に売り物のキング牧師とマルコムXの写真をピン留めする。 翌朝に訪れる「涼しい」日常 ベッドスタイの街に翌朝が訪れ、DJダディの ”愛の言葉” が流れる。 「こちらは、"ウィ・ラブ・ラジオ"局」 「しゃべってるオレは"愛のダディ"」 「君らは仲良く暮らして行きたくないのか?」 「まぎれもない真実だよ、ルース」 そして、ラジオから「今日も猛暑だ! 起きろ」の音声が流れる。ティナの部屋の同じベッドで目を覚ますムーキーに、「父親らしくして」とティナが文句をいう。別のアパートの一室ではメイヤーが「街は無事だったか」と尋ね、「私たちもね」と答える声がする。 給料をもらいにアパートを出たムーキーが、丸焼けになった店跡で力なくたたずむサルの元へと歩みを進める。 「何だ」 「給料を払ってくれ」 「クビだ」 「ラヒームが死んだんだぜ」 「知ってる。あの野郎がボイコットを叫び。お前は黙って見てた」 「ラヒームが殺されるのもね。店には保険が下りるさ」 「これは金の問題じゃない」 「オレがこの腕で作り上げた店だ!」 「給料は給料だろ? 払ってくれ」 週給の250ドルを要求するムーキーにサルは、罵りながら100ドル紙幣を丸めては500ドルを投げつける。2枚を投げつけて返すムーキー。だが、最後にムーキーは地面に落ちた200ドルを手に子どものいるアパートに帰って行く。 ラジオからニューヨーク市長の談話を伝えるDJの音声が流れる。昨晩の騒動に関するものだ。 「原因を調査し、同様の事件の発生防止に全力を注ぐ」 「市長の我々の市長(メイヤー)からビールをおごらせよう」 「選挙が近づいているよ。選挙名簿に早く登録を」 「暑さは当分続くよ。今日の言葉は"涼しさ"」 「"涼しさ"だよ」 「愛のダディが補償する真実だよ」 「では、我らの兄弟ラヒームにこの曲をーーー」 カメラが捉える風景は焼け落ちたサルの店から、通りを歩むムーキーの姿へ、そしてゴミが散乱したままの通りを横切る白人の夫人と紳士を捉え、遠景に"BED-STY DO-OR-DIE"と記された壁面を映し出す。 このあと、穏健な改革を目指したキング牧師と、暴力は時に改革のために必要だとするマルコムXの言葉が流れ、最後に「(本作を)無意味に警官に殺された6人の黒人の家族に捧げる」との字幕が映されて映画は終わる。その筆頭に掲げられたEleanor Bumpursの殺害事件について、Wikipediaには次のように書かれている。3)

1984年10月29日、ニューヨーク市警によるエレノア・バンパーズ銃撃事件が発生した。ニューヨーク市警は市の命令を受け、ブロンクスの公営住宅からの立ち退きを執行し��うとしていた。バンパーズは高齢者であるうえに、障害のあるアフリカ系アメリカ人だった。警察の援助を要請する際、住宅局の職員は、バンパーズが感情的に乱れていたこと、沸騰した煮汁を投げると脅したこと、立ち退きに抵抗してナイフを使用していたことを警察に伝えた。バンパーズがドアを開けるのを拒否したことで、警察が押し入る格闘のなか、警官の一人が警官ンパーズに発砲した12ゲージのショットガン2発が致命傷になった。 この銃撃事件は、1980年代のニューヨークで人種的緊張を煽ったいくつかの黒人の死亡事件の一つで、障害者や感情的に不安定な人への対応のまずさにより、警察内部に変化をもたらした。バンパーズを撃ったスティーブン・サリバン巡査は、第二級過失致死罪で起訴されたが、最終的には無罪となった。バンパーズの家族は市を1000万ドルの損害賠償を求めて訴え、20万ドルで和解した。

他の5人はいずれも黒人で、このうち4人は警官による発砲、あるいは逮捕後の暴力による犠牲者である。Michael Griffithは白人の暴徒により殺された。Edmund Perryは17歳の少年だった。 (その2:事件の背景と本作に込められたメッセージ)

1)例えば、1919年の夏から初秋にかけて発生した人種暴動事件を指す「赤い夏」や、1965年8月にかけてアメリカ合衆国のワッツ市��現在はロサンゼルス市に吸収)で発生した暴動事件など。 2)Wikipedia「バーミングハム運動」 https://ja.wikipedia.org/wiki/バーミングハム運動 3)Wikipedia「エレノア・バンパーズ銃撃事件」 https://en.wikipedia.org/wiki/Shooting_of_Eleanor_Bumpurs

0 notes

Text

【アンケート企画】 「2017年の3本」

WLでは読者のみなさんから2017年に見た舞台作品の中で印象に残った3本を、その理由などを書いたコメントとあわせて募るアンケートを実施しました。WLスタート以来毎年行っているこの企画、3回目の今回は20名の方にご参加いただきました。掲載は到着順です。

雨宮 縁(会社員) ・劇団四季『ノートルダムの鐘』(四季劇場〔秋〕) ・ホリプロ『パレード』(東京芸術劇場 プレイハウス) ・ホリプロ『ファインディング・ネバーランド』(東急シアターオーブ ) 『ノートルダムの鐘』は何が悪なのか? 怪物は誰なのか? 人間の業と差別について圧倒的なクワイアの歌声で問われる秀逸な作品。 ミュージカル『パレード』はストレートプレイを見ているようなミュージカル。アメリカ南部で起こった実話の冤罪事件をミュージカル化した異色作。ある少女殺人事件をきっかけに人種差別や成功者への妬みなどから警察やマスコミ、政治家様々な立場の人達により犯人に仕立て上げられていく恐ろしさ。これが物語ではなく実話であるというさらなる恐ろしさに声が出ない程の衝撃だった。実力者ぞろいの出演者達で見応え満点だった。 ブロードウェイミュージカル『ファインディング・ネバーランド』は来日公演。ミュージカルらしい作品。イマジネーションの世界は自由だと夢のあるミュージカル。窮屈な現実から解き放される感動作で前向きな気持ちにしてくれます。(年間観劇本数:24本)

小田島 創志(大学院生・非常勤講師) ・KAAT『オーランド―』(KAAT神奈川芸術劇場) ・やみ・あがりシアター『すずめのなみだだん!』(小劇場てあとるらぽう) ・地人会新社『豚小屋』(新国立劇場 小劇場) 1.KAAT『オーランド―』…ジェンダー、言葉の意味、文化慣習、時代精神などの脱自然化を、舞台上で緻密に表現。観客の想像力を喚起する役者さんの演技も白井さんの演出も圧巻。「男である」「女である」のではなく、「男になる」「女になる」というボーヴォワール的な価値観を、演劇的にスタイリッシュに表現していて素晴らしかった。 2.やみ・あがりシアター『すずめのなみだだん!』…個人と社会、個人と宗教の関係性を、コミカルかつ丁寧な言葉を紡いで描いた意欲作。テーマが複層的で、観客側の思考を誘う。 3.アソル・フガード『豚小屋』…個人よりも集団が過剰に優先され、個人の犠牲の上に集団が成り立つ状況下で、戦争に駆り立てられる庶民の「受難」を、北村有起哉さんと田畑智子さんの壮絶な演技で伝えていた。(年間観劇本数:53本)

豊川 涼太(学生) ・ロロ『父母姉僕弟君』(シアターサンモール) ・木ノ下歌舞伎『東海道四谷怪談 通し上演』(あうるすぽっと) ・ままごと『わたしの星』(三鷹市芸術文化センター 星のホール) 今年の3本を選んでみると、全てが再演(初演はどれも観ていない)だった。 特にロロ『父母姉僕弟君』はキティエンターテイメントプロデュースで、より大きなサイズで大きなスケールで上演できていた。 他の方々も語るように、再演賞を設ける等、演劇界全体で再演文化の定着に力を入れて欲しい。(年間観劇本数:50本程度)

なかむら なおき(観光客) ・月刊「根本宗子」『スーパーストライク』(ザ・スズナリ) ・劇団四季 『ノートルダムの鐘』(四季劇場〔秋〕) ・こまつ座『イヌの仇討』(紀伊國屋サザンシアター TAKASHIMAYA) 『スーパーストライク』は良し悪しの前にもっとも欲していることが届く作品だったので。『ノートルダムの鐘』はあえて出来事だけを表現して観客に判断を任せているのが面白かった。そして『イヌの仇討』は忠臣蔵を下敷きに目に見えない得体の知れない大きな力を描いていて続々としたなぁと。あ、これらは趣味です。 で、上演された作品を見ると、今の世の中に応答するような作品が多いように思うのです。そして小劇場界隈で育ってきた演出家が大劇場の演出を務めるようになってきているように思うのです。また少し変わったかなぁと思うのです。(年間観劇本数:100本ぐらいですかね)

北村 紗衣(研究者) ・ケネス・ブラナー演出、トム・ヒドルストン主演『ハムレット』(RADA) ・カクシンハン『マクベス』(東京芸術劇場 シアターウエスト) ・モチロンプロデュース『クラウドナイン』(東京芸術劇場 シアターイースト) 今年は『ハムレット』を6本見て、アンドルー・スコット主演版や川崎ラゾーナ版なども良かったのですが、ヒドルストンの『ハムレット』が一番好みでした。ハムレット以外の若者役を全員女性にするキャスティングが効いていました。カクシンハンの『マクベス』はまるでゴミみたいなセットでしたが、内容はゴミとはほど遠いエネルギッシュなものでした。『クラウドナイン』は大変面白かったのですが、あまりよく考えずに「レズ」とか「少年愛」などという言葉を使っているマーケティングは大変残念でした。 (年間観劇本数:121本)

町田 博治(会社役員) ・青☆組『グランパと赤い塔』(吉祥寺シアター) ・小松台東『山笑う』(三鷹市芸術文化センター 星のホール) ・ SPAC『アンティゴネ ~時を超える送り火~』(駿府城公演特設会場) 『グランパと赤い塔』 吉田小夏が人の綾なす思いを紡ぎ、丁寧に織り上げられる。 背筋が伸び厚みと洒脱さを合わせ持つ老紳士を佐藤滋が見事に演じ、福寿奈央の初老の妻も見事。二人が作品に一本の筋を通す。 裏の主役とでも言うべき女中役を大西玲子が、目線、ことば、仕草、身体で見事に演じていた。役者が皆素晴らしい。 『山笑う』 兄と妹、地方と都会、肉親ゆえの諍い。 静かに光る小さな宝石の様な作品。 松本哲也の演出がシリアスさと笑いを���ランスさせ絶妙。厚みのある演技、役者達のバランスも絶妙。 『アンティゴネ』 冒頭女優石井萠水がミニ・アンティゴネを演じ客を引き込む。 舞台は一面水。灯篭が浮かび明かりが揺れる。あの世と現世の境としての水、水上で舞台が静かに進む。背後に投射された動きが影となり、台詞、歌唱が絡み、幻想的。 「弔い」にこだわるアンティゴネ、最後、円く連なってゆく静かな盆踊りが弔いを暗示胸を締め付ける。(年間観劇本数:299本)

文月 路実(派遣社員・フリーライター) ・ゴキブリコンビナート『法悦肉按摩』(都内某公園) ・NODA・MAP『足跡姫』(東京芸術劇場プレイハウス) ・ 範宙遊泳『その夜と友達』(STスポット) 「五感を総動員する」と謳っていたゴキコンの本公演は、まさにその通りの悪夢だった。入り口で目隠しされ、何が何やらまったくわからない状態で味わう地獄。四方八方から泥水や血糊や汚物や虫が飛んでくる。突然役者が飛び出してきて身体の上に載る。内容はいつも通りのひどい話だ。テント内はかなり暑く、なにやら異臭がすごい。終わったときには頭に虫がとまり、レインコートは泥や血糊でぐしょぐしょ、汗で眉毛が半分消えておったとさ。そんなに過酷だったのにもかかわらず爽快感を覚えたのは不思議。普段使わない感覚を刺激されたからか。これこそが演劇の力なのでは。『足跡姫』は勘三郎へのオマージュ。ここ数年の野田作品のなかで一番ストレートに「想い」が伝わってきて、純粋に美しいと思った。『その夜と友達』は、生きづらさを抱えた「夜」というキャラクターが個人的に刺さった。「しんどさ」を知ってしまった人間にも希望はあるのだと信じたい。(年間観劇本数:42本)

永田 晶子(会社員) ・努力クラブのやりたくなったのでやります公演『フォーエバーヤング』(人間座スタジオ) ・燐光群『湾岸線浜浦駅高架下4:00A.M.(土、日除ク)』(ザ・スズナリ) ・dracom Rough Play 『ぶらんこ』(OPA_Lab) 上演日順です。 ・説明が削られ、描くべきことだけ残った合田団地氏の劇作は、努力クラブの魅力のひとつです。同世代の俳優による静かな演技で、人生における中途半端な時間の儚さをより楽しめました。 ・燐光群の公演で、劇場という閉ざされた空間が持つ危うさを確かめました。戯曲に負けない強い演技と、暗闇にわずかな光を感じるラストシーンが印象的でした。失われた街に思いを馳せる機会にもなりました。 ・既存戯曲を本読み一回・稽古一回で上演するラフプレイを観て、演劇は一度きりの瞬間に在ると思いました。会場全体に広がる「わ��りあえなさ」に、戸惑いつつも笑いました。戯曲を忠実に辿ろうとするデッサンのような行為は、dracom の新作での慎重な表現にも繋がっていたと思います。(年間観劇本数:100本くらい)

青木 克敏(地方公務員) ・SPAC『アンティゴネ〜時を超える送り火〜』(駿府城公演特設会場) ・ロシア国立サンクトペテルブルク マールイ・ドラマ劇場『たくらみと恋』(世田谷パブリックシアター) ・NAPPOS PRODUCE『SKIP〜スキップ』(サンシャイン劇場) あまりぱっとしない演劇状況に思えました。その中で、SPACの宮城聰さんの取り組みは素晴らしいものに感じています。アンティゴネは構成がしっかりとしていて分かりやすいかったですが、私の価値観を揺るがしてくれるほどの感動を、与えてくれました。たくらみと恋では、俳優陣をはじめとして芸術レベルの高さを見せつけられました。そして、スキップ。なんだかんだ言っても、キャラメルボックスは、夢と希望をいつだって分かち合おうと走り続ける劇団です。(年間観劇本数:32本)

矢野 靖人(一般社団法人shelf代表理事・芸術監督) ・WORLD STAGE DESIGN『The Malady of Death』(台北国立芸術大学) ・HEADZ『を待ちながら』(こまばアゴラ劇場) ・SCOTサマーシーズン2017『サド侯爵夫人 第二幕』(新利賀山房) The Malady of Death”はバンコクの盟友、僕がいちばん信頼している僕自身のプロデューサー的存在でもあるリオンが演出する作品とあってわざわざそれを観るためだけに台湾まで行った作品。そういうことが出来る/したいと思える仲間がいることに感謝。今年いちばん記憶に残っている。デュラス晩年の最後の恋人は実はゲイで、しかし献身的にデュラスを愛し、デュラスに尽くしたという。美しく儚い作品だった。鈴木忠志「サド侯爵夫人 第二幕」はこの超絶技巧のこのアーティフィシャル(人工的)な日本語台詞をねじ伏せた俳優陣に快哉。久しぶりに劇場で観劇した飴屋法水さんの「を待ちながら」はこちらが思っていた以上に泣けるほどに清々しくベケットで。選外に1作品、APAFワン・チョン氏演出の「Kiss Kiss Bang Bang2.0」を。ノンバーバル且つインターナショナルな演劇の新たな可能性を垣間見せてくれた。(年間観劇本数:43本)

野呂 瑠美子(一観客) ・劇団昴ザ・サードステージ『幻の国』(サイスタジオ大山第1) ・劇団チョコレートケーキ『熱狂』(シアターウェスト) ・文学座創立80周年記念公演『中橋公館』(紀伊国屋ホール) どの時代をどういう切り口で、どのように選ぶかは作者の意識と力量による。劇団チョコレートケーキの古川健さんは、大きな歴史の流れを巧妙に切り取り、多大な資料を元に、新たに肉付けをして、その時代がどんなであったかを観客に見せてくれる。『幻の国』『熱狂』ともに、3時間ほどの舞台からは、困難な時代に置かれた人々の思いと息遣いが伝わってくるようであった。文学座の真船豊の『中橋公館』も、殆ど知られることがなかった、外地・北京で敗戦を迎えた日本人の様子をよく伝えていて、感心した。どの作品も、過ぎ去った時代を描きながら、実は現代をきちんと映し出している秀作揃いで、感動とともに、印象深い作品となった。最近あまり見なくなった歌舞伎だが、今年は仁左衛門の『千本桜』がかかり、おそらく彼の一世一代の知盛であろうと思われて、拝見した。人生は速い。(年間観劇本数:80本)

片山 幹生(WLスタッフ) ・SPAC『病は気から』 (静岡芸術劇場) ・ゴキブリコンビナート『法悦肉按摩』 ・平原演劇祭2017第4部 文芸案内朗読会演劇前夜&うどん会 「や喪めぐらし」(堀江敏幸「めぐらし屋」より) ノゾエ征爾翻案・演出のSPAC『病は気から』は17世紀フランス古典主義を代表するモリエールの喜劇の現代日本での上演可能性を切り拓く優れた舞台だった。ゴキコンはいつも期待を上回る斬新で過激な仕掛けで観客を楽しませてくれる。高野竜の平原演劇祭は昨年第6部まで行われ、いずれも既存の演劇の枠組みを逸脱する自由で独創的なスペクタクルだったが、その中でも文庫版200頁の小説を4人の女優がひたすら読むという第4部の企画の体験がとりわけ印象的だった。食事として供された変わったつけ汁でのうどんもおいしかった。(年間観劇本数:120本)

kiki(勤め人) ・日本のラジオ『カーテン』(三鷹市芸術文化センター 星のホール) ・あやめ十八番『三英花 煙夕空』(平櫛田中邸/シアトリカル應典院) ・風琴工房『アンネの日』(三鷹市芸術文化センター 星のホール) カーテン:この一年で拝見できた日本のラジオの作品はどれも面白かったが、結局一番好みにあったのがコレ。劇場の使い方や題材の面白さに加えて、奥行きのある人物描写で15人のキャストの魅力が充分に生きた。 三英花 煙夕空:あやめ十八番初の二都市公演で、東京と大阪の会場がどちらも物語によく似合いつつ印象はガラリと変わって面白かった。音の響きや照明も変わり、キャストも変わって、東京公演では濃密な仄暗さが、大阪公演ではエッジの効いた明暗がそれぞれ印象に残った。 アンネの日:風琴工房の題材への取り組み方にはいつも心惹かれるが、観る前には地味だろうと思っていたこの作品がこの一年で最もツボにハマった。描かれた人々の誠実さと強さ、それを演じるキャスト陣の説得力が魅力的だった。(年間観劇本数:155本)

りいちろ(会社員) ・第27班 ��ャビネット公演B『おやすみ また明日 愛してるよ』(シアターミラクル) ・コマイぬ『ラッツォクの灯』(石巻 GALVANIZE gallery) ・アマヤドリ『青いポスト』(花まる学習会 王子小劇場) 2017年も足を運ぶ先々に多彩な舞台の力がありましたが、中でも常ならぬ舞台の密度や呼吸を感じた3作品を。 この一年、くによし組や劇団ヤリナゲ、劇団普通、KAZAKAMI、遠吠え、キュイなど若い作り手たちの作品にも心惹かれつつ、てがみ座『風紋』、風琴工房『アンネの日』、青組『グランパと赤い塔』、うさぎストライプ『ゴールデンバット』、ワワフラミンゴ『脳みそあるいてる』など実績のある作り手の更なる進化を感じる作品も数多く観ることができました。FunIQの5人の作演での連続上演の試み,ロロの「いつ高シリーズ」やシンクロ少女の『オーラルメソッド4』のように過去作品と新作を合わせて上演することも作品の世界観を再認識させ作り手の進化を感じさせる良いやり方だったと思います。またあやめ十八番や水素74%などの歴史建造物での上演にも、スイッチ総研の諸公演やガレキの太鼓ののぞき見公演などの企みにも捉われました。(年間観劇本数:315本)

矢作 勝義(穂の国とよはし芸術劇場 芸術文化プロデューサー) ・ イキウメ『天の敵』(東京芸術劇場 シアターイースト) ・TBSテレビ『俺節』(TBS赤坂ACTシアター) ・風琴工房『アンネの日』(三鷹市芸術文化センター 星のホール) 『天の敵』は、戯曲・演出・美術・俳優など全てのピースが寸分の狂いもなく組み合わされた、これまで観たイキウメ作品の中で一番素晴らしい舞台でした。 『俺節』は、主演の安田章大の歌・芝居ともに素晴らしく、回りを固める小劇場系の俳優も一丸となり、見事に劇世界を支えていました。何と言っても、脚本・演出の福原充則の仕事ぶりが充実していました。 風琴工房の詩森ろばさんは、2017年の1年間で多数の作品を生み出していましたが、なかでも『アンネの日』は、教養エンターテイメントと名付けたいと思います。事実の羅列や解説にとどまらず、それをエンターテイメントに昇華しながらも、一つの物語として創り上げられたとても素敵なものでした。 番外として、自身の劇場制作の、青木豪作、稲葉賀恵演出の「高校生と創る演劇『ガンボ』」と桑原裕子作・演出の穂の国とよはし芸術劇場プロデュース『荒れ野』を上げておきたいと思います。(年間観劇本数:132本)

須川 渡(研究者) ・ dracom『空腹者の弁』(ウイングフィールド) ・山下残『無門館の水は二度流せ 詰まらぬ』(アトリエ劇研) ・アイホールがつくる「伊丹の物語」プロジェクト『さよなら家族』(AI・HALL) 今年も関西で多くの作品を観ました。劇場の閉館はたびたび議論になりますが、dracomと山下残はこの問いかけに作品という形で応答していました。dracomはウイングフィールドという場所で演劇を続けること、山下残はアトリエ劇研がなくなることの意味を、どちらも非常に挑戦的な方法で示していました。『さよなら家族』は、伊丹という場所と時間をかけて丁寧に向き合った秀作です。スタイルは様々ですが、観客である私も、同じ場所にとどまって演劇を観続けるとはどういうことかに思いを巡らせた1年でした。 (年間観劇本数:133本)

かいらくえんなつき(演劇ウォッチャー) ・ロロ いつ高シリーズvol.4『いちごオレ飲みながらアイツのうわさ話した』(こまばアゴラ劇場) ・悪魔のしるし『蟹と歩く』(倉敷市立美術館 講堂) ・範宙遊泳『その夜と友達』(STスポット) 2017年も前半は大阪にいたので、関東近辺の演劇はそこまで多くは観ていません。とはいえ、ここにどうしても挙げたいと思う関西の作品に出会えなかったのは、残念。 選んだのは今後ずっと忘れないだろうなと思う観劇体験だったものです。 この他に挙げられなかったのは、FTで上演された『忉利天(とうりてん)』 (構成・演出・美術:チェン・ティエンジュオ)。 これだけをみていうのもと思いますが、それでもいいたくなるぐらい、中国の勢いを感じさせられ、それと裏返しの日本の閉塞感を感じました。 2017年は(も?)色々と区切りとなる出来事の多かった1年だったような気がしています。 毎年同じようなことを書いている気がしますが、2018年はもっともっと新しい刺激的な作品に出会いたい!!(年間観劇本数:おそらく150本くらい)

薙野 信喜(無職) ・ Schauspiel Leipzig『89/90』(Berliner Festspiele) ・Akram Khan Company「Until the Lion」(Main Hall, ARKO Arts Theater) ・日本総合悲劇協会『業音』(西鉄ホール) 2017年は、海外で観た20数本の作品の印象が強い。パリで観たオペラ・バスティーユ『ラ・ボエーム』、オデオン座『三人姉妹』、コメディ・フランセーズ『テンペスト』、ベルリンドイツ劇場『フェードル』『しあわせな日々』、ソウルで観た Yulhyul Arts Group『Defeat the ROBOT 3』、明洞芸術劇場『メディア』の印象が強烈だった。

九州に来演した作品では、ヨーロッパ企画『出てこようとしてるトロンプルイユ』、サードステージ『舞台版ドラえもん のび太とアニマル惑星』、イキウメ『散歩する侵略者』、トラッシュマスターズ『たわけ者の血潮』 などが楽しめた。 九州の劇団では、劇団きらら『プープーソング』、そめごころ『ちずとあゆむ』、転回社『夏の夜の夢』 がおもしろかった。(年間観劇本数:156本)

でんない いっこう(自由人) ・東京芸術劇場『リチャード三世』(東京芸術劇場 プレイハウス) ・新国立劇場『プライムたちの夜』(新国立劇場小劇場) ・文学座『鳩に水をやる』(文学座アトリエ) 1.リチャード三世の人格形成に身体の障害を前面に出さなかったし、最期の苦しみを、脳内の様子が突然飛び出し襲い掛かるような映像と音響で訴えたプルカレーテ演出の意外性が惹きつける。 2.人は何に向って本心を言えるのか、自身の老後は応答するロボットを考えていたが、人型のAI・スライムなら2062年でなくとも頷けてしまう身近な物語であった。人を失した悲しみ、本来わかりえない存在、一個の人間。 3.童話作家だった男、今は認知症の鳩に水をやる男。誰にわかると言うのだ、その内面の心理が。過去を生きている男に通じる回路を持たない今を生きてる者達。次点は若い俳優、演出家の成長が嬉しい『その夜と友達』『ダニーと紺碧の海』『ナイン』気になる劇作・演出家で楽しかった『ベター・ハーフ』大野一雄に惹かれ、その時代の映像が見たくて、疑念を持ちながら観たのに何故か後半引き込まれてしまった『川口隆夫「大野一雄について」』等がある。(年間観劇本数:27本)

小泉 うめ(観劇人・WLスタッフ) ・点の階『・・・』(京都芸術センター 講堂) ・風琴工房『アンネの日』(三鷹市芸術文化センター 星のホール) ・神里雄大/岡崎藝術座『バルパライソの長い坂をくだる話』(京都芸術センター 講堂) 前半は人生最高ペースの観劇本数だったが、後半は落ち着��て、おしなべてみれば例年並みの本数になった。そのため見逃したと思っている作品も多い。演劇が演劇であるが故の悔やみである。 『・・・』 ファンタジーという言葉だけでは済まされない不思議な観劇体験となった。窓の外の雪や隙間から入ってくる冷たい空気までもが演劇だった。 『アンネの日』 詩森の戯曲はいつも緻密な取材力とそこからの跳躍力に支えられているが、この戯曲からは一人の女性として、ひいては一人の人間としての彼女の姿が明瞭にうかがえ、彼女の代表作となるだろう。 『バルパライソの長い坂をくだる話』 神里のターニングポイントと言える。再び上演される機会もあるだろうが、あの場所であの役者陣でのスペイン語上演は、当然のことながら二度とないものを観たという印象が強い。 西日本での観劇も例年よりは少なかったが、結局KACで上演された2本を選んでいるあたりも私らしいところか。(年間観劇本数:355本)

2 notes

·

View notes

Text

翻訳記事:エンカウンター・オヴ・ザ・ウィーク「テーロスでの遭遇:せっかちな謎かけ」

原文はこちら

注:シナリオの翻訳記事となります。DM以外が読むと大きなネタバレとなります。

著: James Haeck

翻訳:つくも

今週の遭遇は古典的な神話的クリーチャーを基軸にした「エンカウンター・オヴ・ザ・ウィーク」の初回だ。この神話は西方のギリシャ・ローマ神話として最もよく知られているが、地中海や小アジアの古代文明に存在していた文化の神話も含まれている(紀元前8世紀~紀元後6世紀までの長い期間のものだ)。このような文化や神話には、エジプト、ペルシャ、フェニキア、カルタゴなどのものが含まれる。

これらの遭遇は、古代の地球を舞台にしたファンタジー世界観でそのままプレイすることもできるし、次のサプリメントである『Mythic Odysseys of Theros』で解説されるテーロス次元に合わせて調整することもできる。

テーロスのスフィンクス

テーロス次元におけるスフィンクスは、『ダンジョンズ&ドラゴンズ』で描かれるそれと同じものだ。彼らは定命の者を弄ぶことを楽しむ謎かけの達人である。さらに、彼らは神々の奇妙な力を用いたり、神々の命じによってアイテムや強大な力、聖域などを守っていることもある。

この遭遇のスフィンクスはカラキアという名のギュノスフィンクスでである。彼女はかつてスリルを求めて怪物と戦った強大な戦士であり、左のこめかみから左目とライオンの口を横切り顎の右まで続く長い傷を含む、多くの傷跡が長年の戦いの証として刻まれている。

彼女は神々の一人から、このダンジョンの伝説の遺物を彼女を打倒できぬ侵入者から守るように命令されていた。

彼女は1000年近くこの命令に忠実であり続けたが、時が経つにつれて退屈で飽き飽きしてしまった。過去100年間でも、ダンジョンの手薄な部分に巣を作ろうとした不作法なマンティコアがいたくらいだったので、娯楽を探し求めていたのだ。冒険者たちが彼女の領域に入るやいなや、自らの人生に娯楽の潤いを与えるためだけに彼らをとらえ、謎かけに答えるように強いる。謎を解くことに成功した冒険者は彼女を「打ち負かす」わざを持っていたことになり、自分の責務が果たされたことになるのだ。

遭遇を調整する

この遭遇は冒険者の社交性とプレイヤーの謎解きの実力が試されるため、どのレベルのキャラクターにも向いている。ただし、謎解きを間違えた場合には戦闘になる可能性が高くなる。その場合は、以下のリストのレベルに応じたクリーチャーに変更することで、遭遇を高レベルや低レベルのキャラクターに対応させることができる。これらのクリーチャーはダンジョンの他の住人であり、スフィンクスは彼らと友好的ではないかもしれないが、彼らは互いを傷つけないことに同意している。

等級1 (2レベル): ギュノスフィンクス1体, インプ5体 等級2 (5レベル。記載通り):ギュノスフィンクス1体、マンティコア10体 等級3(11レベル):アンドロスフィンクス1体、キメラ10体(各キメラは異なる色のドラゴンの頭を持つ);この遭遇セットとは、長さ1000フィート以上、高さ2000フィート以上の洞窟の部屋で遭遇する。 等級4 (17レベル): エンピリアン 1体、 デーヴァ5体、プラネター 3体; 長さ2000フィート以上、高さ500フィート以上の疑似次元で遭遇する。

これはまだ序章にすぎない。D&D Beyond Encounter Builder を使用して、あなたのパーティの人数や強さに合わせて、この遭遇をさらにカスタマイズすることができる。もしあなたがその等級でも強力なパーティでプレイしているのであれば、より高い等級の遭遇と対戦させるのではなく、その等級のクリーチャーの数を増やすことを選ぶようにせよ。

社交的な遭遇:せっかちな謎かけ

遭遇の調整ガイドラインに従っている場合、この遭遇はあらゆるレベルのキャラクターに適している。

キャラクターは墓所やダンジョンの新しい部屋に入ると、すぐに荘厳なスフィンクスの存在に気がつく。以下を読み上げるか、読み替えて伝える。

君たちは両側に高い壁がある短い上がり階段がある部屋に入る。階段を上っていくと、青い炎が燃える光でかすかに照らされた、砂が敷かれた闘技場に到達した。扉は君たちの背後で閉じて鉄棒がそこに滑り込む。君たちの前には、長く無造作なたてを金の装飾で飾った荘厳なスフィンクスが立っていた。割れんばかりの歓声と野次の波が君たちの周囲で沸き起こり、君たちは部屋の周囲の円形劇場型の座席に鎮座する10匹ばかりのマンティコアに気が付く。

「ようこそ墓荒らしたちよ」とスフィンクスは唸りを上げる。「我が名はカラキア。我が背後には汝らが求むる宝物がある。しかし神は我に、我を打ち倒したもののみにこの宝を与えよと命じられておる」彼女は大きくあくびをし、前足を交差させる。「だが、我はここであまりにも長い間見張りをしており、退屈至極であった。汝らは我の謎かけに答え、我をこの責務から解放してくれる者であるか?」

カラキアが足を踏み鳴らすと、この部屋を照らす青い炎が明るくなり、部屋の壁全体に無数のレリーフが現れた。それらのレリーフには、神々、神話の舞台、怪物、呪文、そして強大な英雄が振るう魔法の武具が描かれている。

このギュノスフィンクスの背後には墓所の内部の聖域に続く扉があり、入口と同様に閉じられている。この部屋にいる10体のマンティコアは荒々しいひげと手に負えない怒りを抱えている。これらの粗暴なクリーチャーは長年にわたってカラキアの唯一の娯楽であり、マンティコアたちも同様に退屈を抜け出すための“新顔”を求めている。

カラキアが攻撃を受けた場合、彼女はその牙をむき出しにし、無慈悲に襲い掛かる。一人の冒険者を殺したのち、彼女は目に炎を灯らせ残りの冒険者に向き直り、「定命の者たちよ、我を怒らせるな。我よりも謎を解く方がはるかに簡単であるぞ」と告げる。

カラキアの謎かけ

カラキアは冒険者たちに5つの謎かけを用意している。それぞれの謎に答えることができるのは一度だけで、自信ありげに答えを漏らした者がいればそれを答えようとしたとみなす。

不正解の場合、観客席にいるマンティコアから攻撃を受ける(後述の「不正解」を参照)。キャラクターが正解すれば、彼女は嬉しそうに正解であることを告げ、報酬を与える(後述の「正解」を参照)。

キャラクターがどの謎も正解できなかった場合は、彼女は謎かけを最初からもう一度繰り返し、パズルを解くための追加の機会を与えます。

謎かけ:

1:我は定命の者を超えた魔術であり、いにしえに忘却された神話や物語を明らかにする神聖な知識である。我の名はいかに?(答え:レジェンド・ロア呪文)

2:我が翼は空を横切り太陽の戦車を牽く。我は太陽のしもべであり、英雄の友。我は無数の伝説の中を飛び回る。我の名はいかに?(答え:ペガサス)

3:銀の女狩人(テーロス次元が舞台なら新緑の女狩人)とは我であり、我は欺瞞を象ったものを貫き音もなく殺す光である。我の名はいかに?(答え:ムーンビーム呪文)

4:全ての道の最後にある都市は我。水を渡ってのみたどり着ける。6つの瞳を持つ門番が我が門を監視しており、昼も夜もなく警戒を続けている。我の名はいかに?(答え:地獄)

5:我は定命の者が神々への崇敬によって作り出した武器であり、空を切り裂く力を持った槍。幼きいとこたちは運動選手や戦士によって投げられるが、我は魔法の柄をもとに作られている。我の名はいかに?(答え:ジャヴェリン・オヴ・ライトニング)

手がかりを与える

キャラクターが謎を解くのに役立ちそうな情報を思い浮かべるため、【知力】判定を行うことができる。この判定の難易度は何段階かあり、より高い難易度で成功すれば追加の手がかりが得られる。複数のキャラクターが同じような判定結果だった場合、その判定の結果で参照できるすべての手がかりを得るまでの間は、低い難易度の手がかりのみを受け取ることになる(訳注:全員で判定を行った結果が似たり寄ったりだったとしてもボーナスはないということと思われる)。

キャラクターの世界観的知識ではなくプレイヤー当人の謎解き技術に頼るようにさせたい場合には、難易度25の結果を削除することを検討せよ。または、これらの難易度を(キャラクターレベルが11以上の場合には)5、(キャラクターレベルが17以上の場合には)10上昇させ、これらの結果を手の届きにくい場所に置くことを検討することもできる。

部屋の壁は神々、怪物、魔法、魔法のアイテム、神話の舞台など、キャラクターが謎に答えるために調べられるものを描いた無数のレリーフで覆われている。

謎かけ1:「レジェンド・ロア」 ・難易度10:この謎かけは呪文の説明をしているようだ。 ・難易度15:この呪文はおそらく占術の類であり、定命の者たちの記憶から消えた情報を明らかにする非常に強力な呪文であろう。 ・難易度25:知識の神々を崇拝する聖職者には「レジェンド・ロア」と呼ばれる呪文が与えられることが多いことを思い出せ。

謎かけ2:「ペガサス」 ・難易度10:この謎は不思議なクリーチャー、おそらく本物の翼をもつクリーチャーを説明しているようだ。 ・難易度15:説明から判断すると、この謎かけのクリーチャーはおそらく偉大な英雄の物語と神々についての神話の双方に登場しているだろう。 ・難易度25:ヘリオス神の戦車(テーロス次元を舞台にしているならヘリオッド神)は翼のある馬によって牽かれていることを思い出す。これらのペガサスは太陽を東から西に引き寄せ、彼らの種族はしばしば神話の英雄の活躍に役立ってきた。

謎かけ3:「ムーンビーム」 ・難易度10:この謎が説明している現象は、殺す力を持つ呪文のように聞こえる。 ・難易度15:ここで言及されている銀の女狩人は、おそらく月に関連付けられている女神アルテミスであろう(テーロス次元を舞台にしている場合は、「ここで述べられている新緑の女狩人とはおそらく月の円環のドルイドに崇拝されている女神ナイレアであろう」と読み替える)。 ・難易度25:ムーンビームの呪文が銀色の光を呼び覚まし、それが音もなくシェイプシフターを殺し真の姿を明らかにするであろうということを知っている。

謎かけ4:「地獄」 ・難易度10:この謎が描写している場所は超自然的で、定命の者の世界ではないように感じる。 ・難易度15:6つの目を持つ1人の門番については、それが3つの頭を持ち、それぞれに1組の目があることを意味するのではないか。 ・難易度25:全ての魂の最終的な到達地点は地獄界であり、その門は三つ首の犬ケルベロスによって守られている。そこに到達するには冥府の河(三途の川)を渡らねばならない。

謎かけ5:「ジャヴェリン・オヴ・ライトニング」 ・難易度10:これはおそらく魔法のアイテムであり、雷の力が付与された手投げ武器である。 ・難易度15:これが何であれ、それは戦士や運動選手の両方によって使われた。ジャベリンは戦争とスポーツの両方で使用される武器である。 ・難易度25:あなたは、巨大な神ゼウス(テーロス次元を舞台にしているならケラノス神)が投げた稲妻を模倣するために作られた、稲妻に変身する槍の話を聞いたことがあるだろう。それらはジャヴェリン・オヴ・ライトニングと呼ばれている。

不正解の場合

キャラクターが謎かけに正しく答えられなかった場合、カラキアは「ああ、それはかなり的外れだ」(もしくは「惜しいな」)と言い、マンティコアたちはキャラクターを愚弄し野次を飛ばす。そのうち一体は急降下してキャラクターを攻撃し、唸りながら「まったく高尚なゴミくずめが! 血をよこせ!」と言う。マンティコアたちはそれを促すうなり声を上げ、カラキアは中途半端にそれを止めようとする。彼女は片方の前足を無気力に振り、「止まれ、待て、席に戻れ」と疲れたようにつぶやく。

マンティコアに殺意はなく、ただ仲間を楽しませ、キャラクターよりも強いことを証明したいだけである。近接攻撃でキャラクターのヒットポイントを0にした場合、それはキャラクターを気絶させるにとどまる。マンティコアの最大ヒットポイントが半分まで低下したならば、観客席に退却して傷口をなめる。

間違った解答が出されるたび、さらに1体のマンティコアが降りてくる(つまり、2つめの間違った解答は2体のマンティコアの攻撃を誘発し、以降も同様に増えていく)。最初はヒットポイントが最大のマンティコアが攻撃を行うが、群衆が怒り狂うにつれて負傷しているものも攻撃を始める。

正解の場合

キャラクターが1つでも謎かけに正解すると、スフィンクスはあくびをし、彼女の前足を振って扉の鍵を解除する。彼女は不満げに「汝らは自由にここを通ることができる。……だが、我はとても退屈しておる。長きに渡りこの扉を守ってきた���にとって、汝らは神々が見捨てた時代に見た最初の娯楽だ。ここに我があつめた小物がいくつかあるゆえ、今しばしの時を我の謎かけに費やさぬか?」とつぶやく。

キャラクターがその場に残りたい場合、彼女は最大4つの魔法のアイテムを持っており、より多くの正解を出した場合にそれらを与える。1つの謎かけを解いた後には、そのほかの謎かけに回答するチャンスは1度だけ与えられる。カラキアはこの時点から、5つの謎かけを最初からやり直させることはない。これらのさらなる報酬はあなたが選んだ魔法のアイテムである。例を下記に示す:

・スカイブレンダー・スタッフ(訳注:Guildmaster's guide to Ravnicaに収録) ・リング・オヴ・アニマル・インフルエンス(DMG収録) ・ジャヴェリン・オヴ・ライトニング3本(DMG収録) ・ホースシューズ・オヴ・ア・ゼファー(DMG収録)

魔法のアイテムを付与する代わりに、彼女の超自然的な力としてリムーヴ・カースやディスペル・マジック、レジェンド・ロアなどの呪文を唱えることを報酬にすることもできる。

結末

キャラクターたちがカラキアの謎の少なくとも1つを正解できたなら、彼らは自由に部屋を通り抜けることができる。スフィンクスの部屋の先にあるものがなんであるかは、あなた次第となる。もしキャラクターたちが謎を解くことができずこの部屋の中で倒れてしまったならば、ゲームの雰囲気や難易度に応じてスフィンクスは彼らを追い出すか、容赦なく食べてしまうかもしれない。

****** ギリシャ神話とマジック・ザ・ギャザリングのテーロス次元にインスパイアされた神話的な設定での冒険をもっと楽しみたい方は、2020年6月2日にデジタル版が発売されるD&D Beyond Marketplaceで『Mythic Odysseys of Theros』をプレオーダーしよう! お近くのゲームストアで『Mythic Odysseys of Theros』をいち早く予約注文された方には、D&D Beyondのデジタル版が50%オフになるコードをプレゼントします!(訳注:日本では開催されていないキャンペーンです。残念ながら)

この遭遇は気に入りましたか? 「エンカウンター・オヴ・ザ・ウィーク」シリーズの遭遇をチェックしてみてください。また、私がDMs Guildで書いた冒険、例えば、マインドフレイヤーの悪役が登場するサスペンスフルな異界ミステリー『The Temple of Shattered Minds』などを見つけることができるでしょう。私の最新のアドベンチャーは、プラチナ・ベストセラー『Encounters in Avernus』に収録されています。これは、ギルドの達人たちによって作成された60以上のユニークな遭遇を集めたもので、アヴェルヌスや九層地獄の他の場所でのキャンペーンを強化するために使用できます。プラチナベストセラーのタクティカルマップもチェックしてみてください。これはギルドの達人たちが作成した88のユニークな遭遇のコレクションで、『Tactical Maps: Adventure Atlas』の美しいポスターバトルマップと組み合わせて使用することができます。

著者紹介:James HaeckはD&D Beyondのリードライターであり、Waterdeepの共著者でもあります。Dragon Heist, Baldur's Gate. Guild Adeptsのメンバーであり、Wizards of the Coast、D&D Adventurers League、その他のRPG会社のフリーライターでもあります。ワシントン州シアトルに婚約者のハンナと動物の仲間のMeiとMarzipanと一緒に住んでいます。Twitterでは、@jamesjhaeckで時間を潰している彼の姿を見ることができます。

また、DMのJasmine "ThatBronzeGirl" Bhullar、ToddとMeagan Kenreck、Lauren Urban、B. Dave Waltersが出演する新しいD&Dストリーム「Silver & Steel」の最新エピソードもチェックしてみてください。 ******

0 notes

Text

もう仕事が忙しくて忙しくて…

せっかくのマキタソのCD発売イベントへ全く行くことができず、泣きそうな気持ちを忘れるために働く…

皆様ご無沙汰してます。

社畜神村d(゚∀゚。)デス!!

風邪でダウンして、家にいるので、投稿できましたww

さて、マキタソのCD『リスペクト!私が昭和を歌ったらこんな感じ!』を、仕事中以外はずーーーーーっと聴いていますが、少しだけ感想を。

どの曲も世代的に、イントロ流れればすぐ分かる、歌詞カード見なくても、うる覚えで口ずさめる、そんな素晴らしい曲の選択です。自分自身も大好きな曲ばかりです。

相変わらず素晴らしい歌唱力であることは疑いようもありませんが、マキタソの歌手としての歌唱力の素晴らしさを100%引き出せてるかというと、そうではない気がします。

もちろん、マキタソの愛する曲を選択したから、比べようもありませんが、オリジナルの『Anytime Musix』と比べて、あの鳥肌の立つような、素晴らしさをもっともっと!!と欲してるのは私だけでしょうか?

とは言え、このCDの制作にあたって、マキタソとスタッフさんが、どれだけ力を入れ、工夫をし、真剣に取り組んできたかは、ヒシヒシと伝わってきます。

今日はその一環を一曲だけ書きたいと思います。

『待つわ』

原曲との比較で、

もともとデュオで歌われているこの曲は、

ハモリもほぼ同音量で収録されていました。

マキタソは、ハモリの音量比率を下げて、メロディラインを強調しています。この曲の持つ、寂しさと切なさの女心を見事に歌っています。

ハモリのパートにも工夫がされています。

1番のAメロの最後の方、「永久のゆめー♪」のところは、原曲ではユニゾンになってますが、マキタソはハモリに変えてます。

ほかにも、Bメロの最後の方、「流して流されてー♪」も同様です。

サビでも「ふられる日までー♪」の「でー♪」は、原曲ではユニゾンです。

さらに、1番のハモリはすべて主旋律の下3度を基本としたハモリですが、2番では、1オクター��上のハモリにしています。

このように、原曲では聴けない細かな工夫がされています。

今ハモリの部分だけ触れましたが、他にも楽器の一つ一つにこだわりを持って、ある部分は忠実に、ある部分はアレンジ、そして見事な叩き込み(我らが岡田の兄貴をはじめとするアレンジャーのさんの努力の賜物ですな)。

聴けば聴くほど、マキタソのこのアルバムに対する意気込みとひたむきさと真剣さが、そして、それでいながら楽しんでいる姿が目に浮かびます。

そう考えると、最初に感じた私の物足りなさは、新しい曲でなかった、耳慣れた曲だったからで、歌声、歌唱力は、何回も聴いているとさすが!としか言えないレベルなのだと改めて感じます。

出来れば次は、是非オリジナルを!

ファンとは我儘なものですw

以上、イベントに行けてない悔しさから長文失礼いたしました。

#マキタソ

#荒牧陽子

#リスペクト!私が昭和を歌ったらこんな感じ!

#涙を流しながら聴いてるのは内緒

#年明けからはファン活動できるかなぁ

0 notes