#千島説

Explore tagged Tumblr posts

Text

こんにちは

あんなに暑かったのに本当に暑さ寒さも彼岸まで?!・・・お彼岸あたりから急にこざむくなってきましたね!

さて、前回もモノポリを再度投稿しました。

モノポリとはなんぞや?と気になる方は前の投稿を見てみてくださいね。

わかりやすく説明くださっているXからの投稿 BULLETさんから

◯全てを支配する帝国・・・

���をクリックするとみれます

↑をクリックするとみれます

ルパン小僧さんのXより

そう!現在罷り通っている医療システム自体もお金儲けのサイクルになっていることをお気づきでしょうか。

病院も経営してくとなると、患者さんが沢山来たほうがいいわけで・・

治してしまったらお客さん(患者)が減ってしまう。。。

というこは治すではなく、症状を抑えるシステムになっています。

根本的に治してしまったら、病院には来なくなるわけで・・・

それで、薬漬けにする。

やたらめったら薬局が増えた時になんか変だなと思いましたがそんなカラクリが・・・

また、健康診断で定期的に放射線を浴びせ

(要するに定期的に被曝させられています。外国ではびっくりされますよ。日本だけですから)

少しでも悪いところを指摘して、病院で再検査、検査料

(MRI や CT等)で儲ける。

定期的に装置を使っていないと、経営の方から指摘を受けたりするようです。

とにかく衣食住>が人体に有害なもので脅かされ未病者を増やしている現況です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーー

衣:化学繊維で皮膚がかぶれたりや静電 気で生体エネルギーに影響を及ぼしている

食:遺伝子組み換え商品や加工品や��存料・色んな添加物等の毒

住:塗装料、建材の接着剤等の化学薬品の毒

ーーーーーーーーーーーーーーーーーー

要するに、知っているいわゆるエリートと言われている人たちは真実を隠して今の社会システムを作り出しているということですね。

病院に依存するシステムが出来上がっていることを気づきましょう!

いつでも治しているのは自分

自分の自己治癒力で治しています!

衣食住がやられていたのは、庶民に本当の力を持たれると困るからなんです。

今までは権力者に追従、服従、ひれ伏せで当たり前の世界、一般庶民は奴隷でした。

ですが、水瓶座の時代

(地の時代から風の時代へ以降) で奴隷社会は終わります!

・・ということは

従う必要はない

宇宙時代「自由意志」が尊重される時代がやってまいりました。

なので、とりあえず自分の直感に従い、従来の反対のことをしていけばわたしたちは本当の力が発揮できるのではないでしょうか⁈

もう、自分の力を信じて、心の羅針盤にそぐわない意志に服従する必要はない

恐怖や依存でまわっていた世界から自立(自律)の時代へ本格的に移行します。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーー

衣:綿・麻・絹等の天然素材・周波数が高い本物を着る

食:加工品ではなく本物・旬のものを食べる

(医食同源・元々食べものは薬)

住:天然の本物素材のものを使う

ーーーーーーーーーーーーーーーーーー

とりあえず、わたしは医療の専門でもないけどみんなに発酵食で健康になってほしくて始めたyoutube ですが、調べるうちにだんだんおかしいな。。。になって真実を探究するうちに今は陰謀論的な感じになっていますが・・・

明らかに陰謀ですから(笑)

では、医療の真実とは?

わたしがとっても腑に落ちて納得したのが

【千島説】

以前YouTubeでソマチッドの話も紹介したことがありますがそれです!

YouTube始めた頃のものなので、酔っ払いの話になっています・・(笑)

地球の中の共生微生物は(今現在人間は共生できていない)人間を含む地球上の生物全般ですが、フラクタルな関係になっています!

ミクロの世界でいうと、人間と共生関係にいる微生物はミトコンドリアやソマチッドを含むミクロのすごい方々が頑張ってくれているので、わたしたちは健康でいられているんです!

youtube

始めた頃の動画になります。恥ずかしかったのでだいぶ顔盛りまくりになっていますが、よかったらみてみてくださいね。

千島説について詳しくはまた次回〜!

#発酵は発光だよ#fermentedfoods#youtube#真実#千島説#ソマチッド#奴隷解放#ロスチャイルド#ロックフェラー#水瓶座時代#風の時代#宇宙の法則#衣��住改革#自由意志#微生物#フラクタル#fractal#Youtube#自己治癒力

0 notes

Text

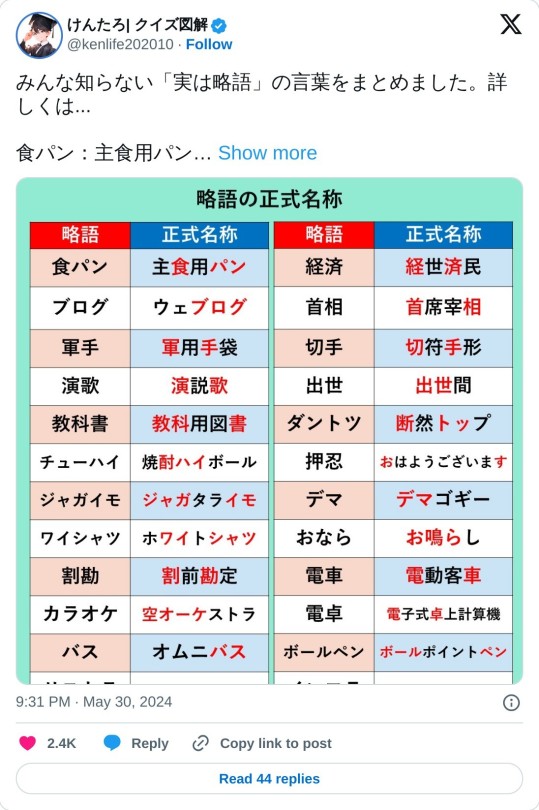

みんな知らない「実は略語」の言葉をまとめました。詳しくは...

食パン:主食用パン

食パンの語源に関しては複数ありどれが正しいかわかりませんが、有力な説を2つ紹介します。1つは、「主食用パン」の略。パンが日本に入って来た当時はイースト菌などもなく、比較的小さな菓子パンだけ��作られていました。それからパンが大きく膨らむようになり、米の代わりになり得るようになったため、「主食用」と名付けられました。もう1つは、消しパンではない「食べられるパン」の略。昔は美術のデッサンなどでパンを消しゴム代わりに使用していたためです。

ブログ:ウェブログ

ウェブサイトの一種で日記形式のもの。英単語でも”blog”がありますが、もともとは”Web”と記録を意味する”log”が合わさった言葉である”web log”の略です。

軍手:軍用手袋

元々軍隊用の手袋として使われていたためです。日露戦争の際に、寒冷地を戦場とする兵士に支給するために考案されたものです。その後、荷物運搬や土いじりなど日常生活で使われるようになりました。

演歌:演説歌

元々は自由民権運動の政治運動家(壮士)たちが演説の代わりに歌った壮士節が始まりとされます。1930年代にジャズやクラシックが大衆歌に組み込まれていき、歌詞も政治とは関係のない叙情詩的なものに変わっていきました。

教科書:教科用図書

主に小・中・高および特別支援学校などで学ぶ時に配布される中心的な教材のことで、「教科用図書」の略です。教科書と教材の違いは、文部科学大臣の検定に合格したものが教科書と呼ばれます。

チューハイ:焼酎ハイボール

焼酎とハイボールを組み合わせた「焼酎ハイボール」の略語。焼酎やウォッカなど無色で香りのない酒類をベースに、炭酸で割ったものを一般的に指しますが、炭酸ではなくウーロン茶で割ったウーロンハイもチューハイの一種です。

ジャガイモ:ジャガタライモ

ジャガイモはそもそも南米原産の食材であり、日本には16世紀末にインドネシアのジャカルタからオランダ人により伝えられました。そのため当時は「ジャガタライモ」と呼ばれていましたが、後に略されていきました。ちなみに日本では中国語由来の馬鈴薯とも呼ばれます。

ワイシャツ:ホワイトシャツ

主に男性が背広の下に着るシャツのことですが、元々は和製英語である「ホワイトシャツ」の略。よく「Yシャツ」と記載されることがありますが、これは完全に当て字です。一方で、「Tシャツ」はアルファベットのTの字に似ているためこう呼ばれるようになりました。

割勘:割前勘定

友人との飲み会などでよくある割勘は「割前勘定」の略。割前とは分割してそれぞれに割り当てることを意味する言葉です。���戸時代後期の戯作者で浮世絵師として有名な山東京伝が発案されたと言われており、当時は「京伝勘定」と言われていたそうです。ちなみに世界的に見ると割勘の文化は少数派で、男性や年上が払うのが一般的のようです。

カラオケ:空オーケストラ

歌のないオーケストラの意味で、「空(から)オーケストラ」から「カラオケ」と略されました。カラオケは日本で1960年後半に誕生したとされ、その後世界に広がっていきました。そのため英語でも”karaoke”と書きます。ちなみに中国語では「卡拉OK」と突然アルファベットが出てくる不思議です。

バス:オムニバス

ラテン語で「すべての人のために」という意味の「オムニバス」が語源で、フランスの乗合馬車の発着所の雑貨屋の看板に書かれていたことに由来します。そこから多くの人が利用する乗合自動車をオムニバスと呼ぶようになり、その後略されました。

リストラ:リストラクチャリング

英語で「再建」を意味する”restructuring”から略されたものです。リストラと聞くと人員削減をイメージしますが、本来の意味は事業構造を再構築することです。その中の一環として、人員削減が起こります。

リモコン:リモートコントロール

英語で「遠隔操作」を意味する”remote control”から略されたものです。TVなどに向かってリモコンから赤外線をデジタル信号で送ることでチャンネルや音量などを操作することができます。

ソフトクリーム:ソフト・サーブ・アイスクリーム

海外では「柔らかいクリーム?」となり伝わらない和製英語です。英語では” soft serve icecream”であり、ソフトクリームサーバーの製造などを行っている日世の創業者・田中穰治が日本でソフトクリームを広めるのにわかりやすくするために省略したとされています。

ペペロンチーノ:アーリオ・オーリオ・ペペロンチーノ

唐辛子をオリーブ油で炒めたパスタ料理。正式名称は「アーリオ・オーリオ・ペペロンチーノ」と言います。イタリア語で「アーリオ」は「ニンニク」、「オーリオ」は「オリーブオイル」、「ペペロンチーノ」は「唐辛子」を意味しています。

経済:経世済民

中国の晋朝について書かれた歴史書である『晋書』に書かれた「経世済民」を略した言葉です。現在の政治と同じような意味で昔から使われていました。明治以降、”economy”の訳語として頻繁に使われるようになったようです。

首相:首席宰相

首席はトップを意味し、宰相は辞書で調べると「古く中国で、天子を補佐して大政を総理する官。総理大臣。首相。」と載っています。首相の言葉の中に首相が含まれている二重表現のような言葉です。ただ「首相」は日本国憲法に記載された言葉ではなく、報道などで使われる内閣総理大臣の通称です。

切手:切符手形

お金を払って得た権利の証明となる紙片のことを古くから「切手」と呼んでいました。日本の近代郵便制度の創始者である前島密が、“郵便物に貼って支払済を表す印紙”に「切手」という言葉をそのまま当てたそうです。

出世:出世間

元々は仏教語で、仏陀が衆生を救うためにこの世に出現することを指す言葉で、「出+世間」でした。そこから略され、日本では僧侶が高い位に上ることを意味するようになり、世間一般でも役職が上がることなどを指す言葉となりました。

断トツ:断然トップ

2位以下を大きく引き離すことを指す言葉ですが、元は「ずば抜けて」の意味を持つ「断然」と首位を表す英語の”top”が合わさった言葉の略。そのため「断トツの1位」という表現は二重表現になります。

押忍:おはようございます

朝の挨拶である「おはようございます」から「おっす」と短くなり、さらに「おす」へと略されました。そこから「自我を押さえて我慢する」という意味を込めて「押忍」という漢字が当てられました。

デマ:デマゴギー

大衆を扇動するための政治的な宣伝を意味するドイツ語の「デマゴギー」を略したものです。元の意味の通り、政治的な意味合いを持つ言葉でしたが、昭和になってから、単純に「嘘」や「根拠のない噂」の意味で使われるようになりました。

おなら:お鳴らし

屁を「鳴らす」の名詞である「鳴らし」に「お」をつけて婉曲に表現した言葉で、そこから一文字略されました。元々の言い方の方が上品な感じがあって良いですよね。というのも、一般庶民は昔から「屁」と言っていましたが、宮中に仕える女房たちは隠語として用いていたためです。

電車:電動客車

電動客車をより細かく表現すると、「電動機付き客車」または「電動機付き貨車」となります。電車は架線あるいは軌道から得る電気を動力源として走行しています。

電卓:電子式卓上計算機

計算機という本来役割を表す意味の言葉が略されています。1963年に世界初の電卓が登場し、1964年に現在のシャープから日本初の電卓が発売されました。当時の価格は53万5千円と車を買えるほどの値段でした。今では100均で売られているものもあるのに驚きですね。

ボールペン:ボールポイントペン

英語で”ball-point pen”と言い、これを略した言葉です。ボールという単語が使われている理由は、ボールペンの構造上、先端に小さな回転玉(ボール)があるためです。

インフラ:インフラストラクチャー

英語で「下部構造」や「基盤」を意味する”infrastructure”から略されたものです。電気・ガス・水道・電話・道路・線路・学校や病院などの公共施設など、私たちの生活に欠かせないものを指す言葉となっています。

シネコン:シネマコンプレックス

「コンプレックス”complex”」が「複合の」を表す英単語で、同一ビル内に複数のスクリーンを備えた複合型映画館のことを表します。国内の代表的なものとしては、TOHOシネマズ、イオンエンターテイメント、MOVIX、ユナイテッド・シネマなどがあります。

シャーペン:エバー・レディー・シャープペンシル

シャーペンが「シャープペンシル」の略ということを知っている方は多いと思いますが、実はこれも略語。1838年にアメリカで「エバーシャープ」という筆記具が登場し、その後1915年に現シャープの創設者である早川徳次氏が国内初となるものを考案し、「エバー・レディー・シャープペンシル」という商品名をつけヒットさせました。

ピアノ:クラヴィチェンバロ・コル・ピアノ・エ・フォルテ

イタリア語で「小さい音と大きい音を出せるチェンバロ」という意味です。いつの間にか「小さい音」を表すピアノだけに略され、楽器を表す名詞となりました。元のピアノの意味は今でも音の強弱を表す「メッゾピアノ」や「ピアニッシモ」と合わせて音楽記号として使われていますね。

279 notes

·

View notes

Photo

[Photo above: an Ainu woman in 1920s]

Legends and myths about trees

Forest spirits and natives (4)

Korpokkur (or Korbokkur) – ‘People under the butterbur leaves’

Korpokkur are the tribes of dwarfs in folklore of the Ainu people of the northern Japanese islands, meaning 'people under the butterbur leaves'.

The Ainu believe that the korpokkur were the people who lived in the Ainu's land before the Ainu themselves lived there. They were short of stature, agile, and skilled at fishing. They lived in pits with roofs made from butterbur leaves.

Long ago, the korpokkur were on good terms with the Ainu, and would send them deer, fish, and other game and exchange goods with them. The little people hated to be seen, however, so they would stealthily make their deliveries under the cover of night.

One day, a young Ainu man decided he wanted to see a korpokkur for himself, so he waited in ambush by the window where their gifts were usually left. When a korpokkur came to place something there, the young man grabbed it by the hand and dragged it inside. It turned out to be a beautiful korpokkur woman with a tattoo on the back of her hand (the tattooing of Ainu women is said to be based on this). She was so enraged at the young man's rudeness that her people have not been seen since. Their pits, pottery, and stone implements, the Ainu believe, still remain scattered about the landscape.

[History of Ainu]

The Ainu are an indigenous people from Sakhalin in the north to the Kuril Islands and Kamchatka Peninsula in the north-east and around the northern Japanese archipelago, especially in Hokkaido. The Ainu have long had an economic zone around the Sea of Okhotsk region.

They worshipped bears and wolves, as well as gods embodied in the elements of nature, such as water, fire and wind.

Ainu is the Ainu language for 'human' and is believed to have originally meant 'human' as a concept as opposed to 'kamui' (a designation referring to nature based on the spirit that everything in nature has a heart).

The Ainu people were conquered and their land confiscated by neighbouring Japan and Russia between the 15th and 18th centuries. Later, in the 19th century, forced them to convert, apply their customs and belong. During the Soviet era, hundreds of Ainu were executed or forcibly relocated. Today, the population and the Ainu language are in decline and there are revival efforts for their traditional culture.

木にまつわる伝説・神話

森の精霊たちと原住民 (4)

コロポックル (又はコロボックル) 〜「蕗の葉の下の人々」

コロボックルは、アイヌ語で「蕗の葉の下の人」という意味を持つ、アイヌに伝わる小人族のこと。

アイヌがこの土地に住み始める前から、この土地にはコロボックルという種族が住んでいた。彼らは背丈が低く、動きがすばやく、漁に巧みであった。又屋根をフキの葉で葺いた竪穴にすんでいた。

昔、コロボックルはアイヌと仲が良く、鹿や魚などの獲物を送ってもらったり、品物を交換したりしていた。しかし、小人たちは人目につくのを嫌い、夜陰に紛れてこっそりと配達していた。

ある日、アイヌの青年がコロボックルを一目見たいと思い、いつも贈り物を差し入れる窓際で待ち伏せしていた。そのコロボックルがそこに何かを置こうとすると、青年はそれを手で掴んで屋内に引きずり込んだ。すると、それは美しい女性のなりをしておりその手の甲には刺青があったという (なおアイヌの婦人のする刺青はこれにならったものであるといわれている)。コロボックルは青年の無礼に激怒し、一族を挙げて北の海の彼方へと去ってしまった。以降、アイヌの人々はコロボックルの姿を見ることはなくなったという。現在でも土地のあちこちに残る竪穴や地面を掘ると出てくる石器や土器は、彼らがかつてこの土地にいた名残である。

[アイヌの歴史]

アイヌ民族は、北は樺太から北東の千島列島・カムチャツカ(勘察加)半島、日本列島北部周辺、とりわけ北海道の先住民族である。アイヌ民族は永くオホーツク海地域一帯に経済圏を有していた。彼らは、熊やオオカミ、さらに水、火、風といった自然の要素に具現化された神を崇拝して��た。

アイヌとはアイヌ語で「人間」を意味する言葉で、もともとは「カムイ」(自然界の全てのものに心があるという精神に基づいて自然を指す呼称) に対する概念としての「人間」という意味であったとされている。

アイヌ民族は、15世紀から18世紀にかけて、近隣国の日本とロシアに征服され、土地を没収された。その後、19世紀には改宗、慣習の適用、帰属を余儀なくされた。ソ連時代には数百人のアイヌが処刑されたり、強制移住させられた。現在、人口やアイヌ語は減少しつつあり、伝統文化の復興に向けた取り組みが行われている。

#trees#tree legend#tree myth#forest spirit#nature worship#ainu#drawf#koropokkur#hokkaido#sea of okhotsk#kamchatka peninsula#folklore#legend#mythology#nature#art

310 notes

·

View notes

Text

みんなが好きな「『百年の孤独』みたいな大河小説」ベスト10|秋永真琴

『楡家の人びと』北杜夫

『チボー家の人々』ロジェ・マルタン・デュ・ガール

『ブッデンブローク家の人びと』トーマス・マン

『大地』パール・バック

『千年の愉楽』中上健次

『べっぴんぢごく』岩井志麻子

『笛吹川』深沢七郎

『ルーツ』アレックス・ヘイリー

『アブサロム、アブサロム!』ウィリアム・フォークナー

『永遠の都』加賀乙彦

『警官の血』佐々木譲

『天冥の標』小川一水

『紀ノ川』有吉佐和子

- - - - - - - - - - - - - - - - 「響け!ユーフォニアム」も部活の年代記なのかも。

(順不同)

『ときめきトゥナイト』池野恋

『精霊たちの家』イザベル・アシェンデ

『嵐が丘』エミリー・ブロンテ

『炸裂志』エン・レンカ

『大聖堂』ケン・フォレット

『警察署長』スチュアート・ウッズ

『枯木灘』中上健次

『奇蹟』中上健次

『ワイルド・スワン』ユン・チアン

『邯鄲の島遥かなり』貫井徳郎

『平家物語』古川日出男/訳

『血脈』佐藤愛子

『源氏物語』紫式部

『奏で手のヌフレツン』酉島伝法

『俺の屍を越えてゆけ』桝田省治(ゲームデザイン)

『助左衛門四代記』有吉佐和子

『指輪物語』J・R・R・トールキン

『チグリスとユーフラテス』新井素子

『星へ行く船(他、コバルト文庫のシリーズ)』新井素子

『彼方なる歌に耳を澄ませよ』アリステア・マクラウド

『火星夜想曲』イアン・マクドナルド

『黎明の王 白昼の女王』イアン・マクドナルド

『灯台へ』ヴァージニア・ウルフ

『ジ��イ・ラック・クラブ』エィミ・タン

『ウォーリアーズ』エリン・ハンター

『異形の愛』キャサリン・ダン

『王朝四代記』ククリット・プラモート

『ベルリン三部作(1919・1933・1945)』クラウス・コルドン

『六道ヶ辻シリーズ』栗本薫

『鳥の歌いまは絶え』ケイト・ウィルヘルム

『地下鉄道』コルソン・ホワイトヘッド

『征途』佐藤大輔

『あすなろ坂』里中満智子

『ケインとアベル』ジェフリー・アーチャー

『ゲームの達人』シドニィ・シェルダン

『氷と炎の歌』ジョージ・R・R・マーティン

『エデンの東』ジョン・スタインベック

『グリークス』ジョン・バートン/ケネス・カヴァンダー(編)

『リーマン・トリロジー』ステファノ・マッシーニ

『雪の練習生』多和田葉子

『鯨』チョン・ミョングァン

『火の山-山猿記』津島佑子

『レオポルトシュタット』トム・ストッパード

『地の果て至上の時』中上健次

『岬』中上健次

『彼女はマリウポリからやってきた』ナターシャ・ヴォーディン

『九時半の玉突き』ハインリヒ・ベル

『土地』パク・キョンニ

『レ・ミゼラブル』ビクトル・ユゴー

『棺のない埋葬』 ファン・ファン

『楊家将演義』作者不明

『デューン砂の惑星』フランク・ハーバート

『ゴッドファーザー』フランシス・フォード・コッポラ監督

『北京から来た男』ヘニング・マンケル

『ドラゴンクエストV 天空の花嫁』堀井雄二(ゲームデザイン)

『舟を編む』三浦しをん

『櫂』宮尾登美子

『孟夏の太陽』宮城谷昌光

『血族』山口瞳

『華麗なる一族』山崎豊子

『大奥』よしながふみ

『血脈 西武王国・堤兄弟の真実』レズリー・ダウナー

『シンセミア』阿部和重

『流離譚』安岡章太郎

『雲の都』加賀乙彦

『ロマンシングサ・ガ2』河津秋敏(ゲームデザイン)

『サガフロンティア2』河津秋敏(プロデューサー)

『颶風の王』河﨑秋子

『リア家の人々』橋本治

『アラビアの夜の種族』古川日出男

『聖家族』古川日出男

『白夜を旅する人々』三浦哲郎

『導きの星』小川一水

『地図と拳』小川哲

『機動戦士ガンダムAGE(小説版)』小太刀右京

『われ逝くもののごとく』森敦

『本格小説』水村美苗

『始まりの魔法使い』石之宮カント

『夜明け前』島崎藤村

『カムカム・エヴリバディ』藤本有紀(脚本)

『男樹』本宮ひろ志

25 notes

·

View notes

Quote

女性作家はハードな調教物を書きたがるけど、女性が誘惑を書くと売れる。だが、誘惑を書く女性作家はそんなにいないと編集者が言っていました。 そのときは、なぜ女性はハードな調教物を書きたがるのか、なぜ女性が誘惑を書くと売れるのかわかりませんでした。 女性がポルノを書くのは怒りのためであり、怨念が滲んでしまうから売れないのではないか。誘惑を書くと売れるというのは、読者に楽しんで頂こうと思うからではないか、と思います。 思い出話をします。 23年前のことです。私は新婚で社宅に住んでいました。妊娠して喜んだのもつかの間、流産しました。社宅は子供と赤ん坊とママでいっぱい。身体は辛いし、精神状態は最悪。赤ん坊の泣き声が突き刺さりました。子供と赤ん坊とママたちを殺してやりたかった。三回連続で流産し、私はボロボロになりました。 外出することもままならないほど体調を崩していた私は、怒りをぶつけて小説を書きました。ベビーを抱く若妻が、夫の目の前で凌辱されて感じてしまうお話です。 官能小説雑誌の、読者の官能小説募集に投稿したところ、編集プロダクションの社長から電話がかかってきました。編「あなたの小説読みました。ヘタだけど若妻がリアルだねー。色っぽく書けていていいねー。告白手記書いてよー。あなたみたいに下手なほうが、告白手記らしくなるんだよね」私「私は普通の主婦ですよ。告白するような体験してませんよ」編「あれはね。ライターさんに書いてもらってるんだ。創作なんだよ。読者さんも、嘘だってわかったうえで楽しんでいるんだよ」 依頼に基づいて書いた告白手記が、私のデビュー作になりました。 今思うと、私の投稿作は、男性読者が引くほどハードでした。 赤ん坊と子供とママなんて殺してやりたいという、怨念をぶつけて書いたからです。 読者のことなんて、少しも考えていなかった。たぶん、ぜんぜん抜けなかったと思います。 編集プロダクションの社長は、月に数本の依頼を続けてくださいました。原稿用紙一枚千円。原稿用紙30枚。月に3万円ほどの仕事です。 この社長はすばらしい方で、うまく書けたときはすぐさま電話を掛けてきて、「いいねー。エロいねー。興奮するよー。次もまた書いてねー。依頼するからねー」と褒めてくださいます。いまひとつだったときは電話はありません。 私は、もっとたくさん依頼が欲しいと思いました。送られてきた見本誌は全部読み、上手いなと思うものは丸写しして、一生懸命に仕事をしました。 告白手記を一年ほど続けた頃、「短編小説書いてみようか?」と誘いが来ました。また一年ほど続けたとき、「長編を書いてみようか?」と言われました。普通のライター業をしたり、エロゲシナリオライターをしたり、エロゲノベライズを書いたりしました。 私はその後、フランス書院ナポレオン大賞、幻冬舎アウトロー大賞特別賞、宝島社日本官能小説大賞を受賞し、今に至ります。 女性が書いたハードものは、男性読者が引くほどハードになってしまいます。怒りをぶつけて書くからです。女性が書いたハードものは、重くてスカッとしません。怨念で書いているから当然ですよね。 女が誘惑物を書くとき、読者さんのことを考えて、楽しんで貰おうとして書いています。 女性が誘惑を書くと売れるというのは、読者さんに楽しんで頂こうと思う意識のせいかのではないか、私はそう思います。 小説は、恨みよりも愛で書きたいものです。

女性が書くハード系が、男性が引くほどハードになってしまう理由。|わかつきひかる

146 notes

·

View notes

Text

「宮崎正弘の国際情勢解題」

令和七年(2025年)3月27日(木曜日)

通巻第8712号

トランプ、対中技術禁輸、高関税の一方で、話し合い路線を堅持する。

経済使節団、米国財界人、相次いで中国のイベントに参加

*************************

スティーブ・デインズ上院議員(モンタナ州選出。共和党)は中絶反対、同性婚反対、資源開発促進などで、トランプ米大統領に最も近い議会人である。

ディンズは、3月22日から三日間、米国企業代表7人を伴って北京を訪問し、李強首相、何立峰副首相と会談した。米国の有力な上院議員が中国を訪問するのはトランプ政権発足いらい初めてである。

会談は公表された限りでは『ありきたり』のことを話し合ったに過ぎない。

「米中両国は率直な対話に前向きであり、相互への敬意に基づき、ウィンウィンでやっていける。両国は共通の利益と幅広い協力の余地がある。パートナーとなり、友人となり、相互の成功と共通の繁栄を達成し、両国と世界に利益をもたらすことができる」。なんだか、小学生の紙芝居の台詞。

注目は企業トップ七社を帯同していること。地政学的な安全保障など軍事的ポイントは口にせず、ビジネスに特化したミッションである。つまり、トランプは、なぜこの時期に、代理人のような施設を北京に送り込んだか?

対中技術禁輸、中国製��への高関税をかける一方で、話し合い路線を堅持する。この点では米国財界、とくにGAFAM、テスラ、エヌビディアなどとは共通認識である。

トランプは台湾問題に関しては土壇場まで曖昧戦略でいくと言明しているし、多くの自動車産業は中国を撤退する気配はない。

3月25日、入れ違いにアップルのティム・クックCEO、クアルコムのクリスティアーノ・アモンCEOら米国企業トップが訪中し、王文濤商務大臣と会談した。両者は対外開放拡大への中国の公約を再確認した。

また3月23,24日は北京で「中国発展フォーラム」が開催され、インド、日本、デンマークなどの企業CEO多数が参加した。日本からは武田薬品CEOの出席が確認された。

さらに恒例のボーアオフォーラムが3月25日から28日まで海南島で開催中。これは中国版「ダボス会議」だ。

今年のテーマは「変化する世界の中のアジア 共同の未来に向かって」。世界から60以上の国・地域から凡そ2千人が出席する。

嘗て習近平も自ら出席して基調演説を行い、親中派の福田康夫元首相などが日本代表とつとめたが、近年は形骸化し、世界トップクラスの参会者はいなくなった。

このため李強首相は二年連続で欠席すると発表された。

5 notes

·

View notes

Text

2024-12月号

アンビグラム作家の皆様に同じテーマでアンビグラムを作っていただく「月刊アンビグラム」、主宰のigatoxin(アンビグラム研究室 室長)です。

『アンビグラム』とは「複数の異なる見方を一つの図形にしたもの」であり、逆さにしたり裏返したりしても読めてしまう楽しいカラクリ文字です。詳しくはコチラをご参照ください⇒アンビグラムの作り方/Frog96

◆今月のお題は「時事」です◆

今月は参加者の皆様に「時事」のお題でアンビグラムを制作していただいております。今年一年間の出来事を振り返りながらお楽しみください。

今号も失礼ながら簡易的なコメントとさせていただいております。皆様のコメントがいただけますと幸いです。

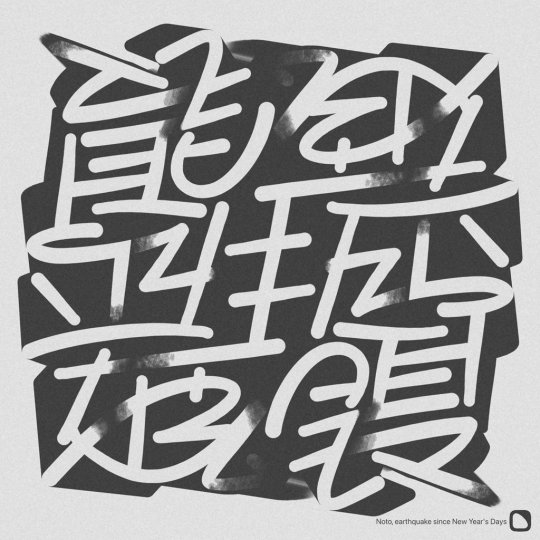

「能登 正月から地���」 回転型:.38氏

今年は元日から大変なニュースで始まりました。 .38氏の作品は線の太さをあまり変化させないのが特徴である分、かすれた線が効果的ですね。

「能登半島」 敷詰回転型:Jinanbou氏

一年を通して余震や豪雨に見舞われまだまだ大変な状況です。 敷詰できる配置の発見がすばらしいです。斜め線分のパーツが面白いです。

「月面着陸」 鏡像型:てるだよ氏

探査機「SLIM」が日本初の月面着陸に成功。 「面/陸」がぴったりですね。作字のお作法がそろっていてきれいです。

「北見遊征」 回転型:douse氏

今年デビューした、にじさんじのライバー。 線の強弱の扱いが見事ですね。大型ディスプレイに表示しているような表現がステキです。

「後遺症」 図地反転回転型: いとうさとし氏

COVID19の後遺症、ワクチンの後遺症などの話題も多く聞かれました。 どの文字も読みやすくて驚きます。水平垂直な線と斜めの線を対応付けするあたりが注目ポイントです。

「気ままに整地生活」 回転型:無限氏

10年続いた人気動画シリーズが完結を迎えました。 ドット表現にふさわしい舞台ですね。特に「整」が上下の密度差をうまくクリアして面白いです。

「百年の孤独」 回転型:うら紙氏

ガブリエル・ガルシア=マルケスのベストセラー。初刊訳から半世紀以上、作家没後10年を経て、今年6月に新潮文庫で再刊。 独特の書体による表現で立体的にも感じ、少し角度を変えるともっと読みやすくなるのかな、と思案してしまいます。

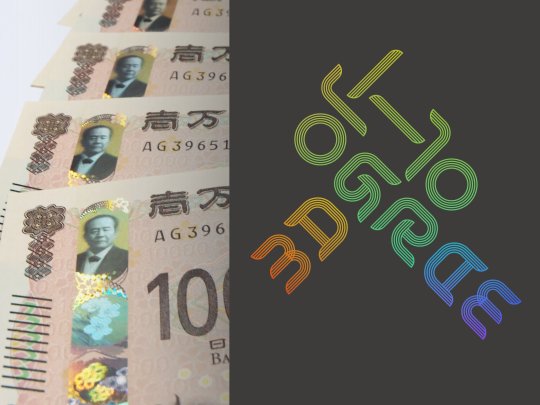

「3D HOLOGRAM」 鏡像重畳型:松茸氏

20年ぶりの新紙幣には��造防止用の3Dホログラムが。 見る角度で絵が変わるホログラムに対して、文字ごとに見る角度を変えていくところがついになっているようで面白いです。

「千円札/北里」 回転共存型:lszk氏

新紙幣の千円札は北里柴三郎が肖像画。 とってもわかりやすいです。シンプルながらぴったりで見事な対応付けですね。

「福沢諭吉/渋沢栄一」 共存型:兼吉共心堂氏

一万円札は諭吉さんから栄一さんに。 「一」の引き出し方がよいですね。全体的に密度差をクリアする方法がためになります。

「パリ五輪」敷詰回転型:Σ氏

パリでの開催は1924年以来100年ぶり。 点対称図形4つをうまく組み合わせていて、敷詰の威力を感じます。字形もスタイリッシュでステキです。

「巴里五輪」回転型:lszk氏

日本勢は海外開催のオリンピックとして最多のメダルを獲得しました。 「輪」の形に驚きました。リングのあしらいが良い効果ですね。 Σ氏の作品と合わせてちょうど5つの輪になっているのが示し合わせたようで面白いです。

「佐渡島の金山」回転型:すざく氏

佐渡島(さど)の金山が世界文化遺産登録されました。 とても読みやすく素晴らしい作品ですね。重ね合わせが絶妙で、「金」の冠部分が最高です。

「伊能忠敬界隈」 旋回型×3:螺旋氏

異常なほど歩く習慣を持つ人々を指すネットスラングで、一説によると40km/day以上歩くことが必要とのことです。 「伊→忠」90度、「能→界」270度、「敬→隈」斜め鏡像という組み合わせですが、この対応の発見だけでも奇跡的です。

「帰ってきたニコニコ」 敷詰回転型:てねしん氏

6月にあったサイバー攻撃で停止していたニコニコ動画等のサービスが8月にようやくサービス再開。 重ね部分がわかりやすい表現になっているので読みやすいですね。「ニコニコ」の表現が「にこにこ」にも振動するので面白いと思いました。

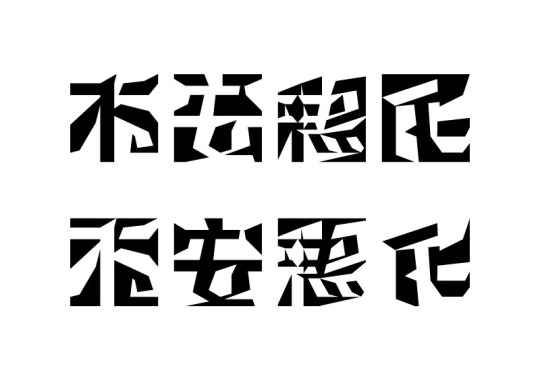

「不法移民/治安悪化」 図地反転共存型: いとうさとし氏

クルド人など不法移民問題により治安が悪化しているの言う話が多く聞かれました。 これも読みやすく仕上がっていますね。「移/悪」が特に見事だと思います。

「オトノケ」鏡像型:結七氏

Creepy Nutsの楽曲で、テレビアニメ『ダンダダン』OPテーマ。 「オ」の鏡像性を生かしてうまくまとめています。ちょっとした字画の曲げがこだわりでしょうか。

「低緯度オーロラ」 回転型:繋氏

10月の磁気嵐が最も大規模で、北海道だけではなく能登や兵庫でも観測されたようです。 「韋度」がきれいに対応できるのですね。残りもきれいに配置できています。

「冨安四発太鼓」 図地反転鏡像(共存)型:ちくわああ氏

キングオブコント2024で披露された、ダンビラムーチョのネタ中に登場する芸能。 中間調処理を活用して読めるようにしていますね。図地反転して裏返すと文字組が変わるので一応共存型になります。

「アンビクイズ」 図地反転鏡像型:つーさま!氏

Σ氏によるアンビグラム関係クイズが披露されました。 一点濁点が「ビ」「ズ」の両方で共通しているのがよいですね。アンビグラムとはなかなか気付けないのがこのタイプの面白いところです。

「戦争/陰謀」 図地反転回転共存型: いとうさとし氏

戦争について回る陰謀論、多くのポストが見られました。 こちらも読みやすくて素晴らしいですね。図地反転は漢字のパーツ構成の違いを簡単に超えてくるのが魅力の一つだと思います。

「祠」 フラクタル型:超階乗氏

「あの祠壊しちゃったの?」というミームが流行りました。 一文字で自己再帰的な作品はほとんどなかったと思います。部分的に見れば「祠」と「𡭕」の振動型であると理解すればよいですね。

「闇バイト/一寸先闇」 鏡像共存型:ヨウヘイ氏

闇バイト関連の事件が多発しました。 墨のぼかしのような表現がうまく使われています。文字の配置が巧みです。

「ハリス トランプ」 旋回型:kawahar���

アメリカの大統領選はカマラ・ハリス氏とドナルド・トランプ氏の対決となりました。 この形状の万能感がすごいですが、使いこなせるのはkawahar氏だけかもしれません。

「(下から)『ECHO』『少女A』『愛して愛して愛して』『強風オールバック』『メズマライザー』/ 祝 VOCALOID youtubeの再生数 1億回突破 おめでとう」 回転共存型:ラティエ氏

今年、史上2~6番目に1億回再生を達成したボカロ曲のタイトルです。 超大作ですね。作り上げた熱量に脱帽です。対応させる言葉に応じて書体をうまく切り替えていますね。

最後に私の作品を。

「to the NEXT/to the 一番上」 回転共存型:igatoxin

Creepy Nuts「Bling-Bang-Bang-Born」の歌詞より。 アンビグラムにおいてもこうなりたいものですね。

お題 時事 のアンビグラム祭、いかがでしたでしょうか。御参加いただいた作家の皆様には深く感謝申し上げます。

さて次回のお題は書き初めということで『フリー』です。各自思い思いのネタでアンビグラムを作ります。

締切は12/31、発行は1/8の予定です。参加してくださった皆様も、読者の方々も、今年もありがとうございました。来年もよろしくお願いいたします。

——————————–index——————————————

2023年 1月{フリー} 2月{TV} 3月{クイズ} 4月{健康} 5月{回文} 6月{本} 7月{神話} 8月{ジャングル} 9月{日本史} 10月{ヒーロー} 11月{ゲーム} 12月{時事}

2024年 1月{フリー} 2月{レトロ} 3月{うた} 4月{アニメ} 5月{遊園地} 6月{中華} 7月{猫} 8月{夢} 9月{くりかえし} 10月{読書} 11月{運} 12月{時事}

※これ以前のindexはこちら→《index:2017年~》

10 notes

·

View notes

Text

『親愛なる日本国民よ!

平和を大切にする世界の全ての人よ!

私は、戦争によって歴史の石に影のみを残すことになってしまったかもしれない国からここへ来た。しかし、私たちの英雄的な人々は、私たちが戦争をこそそのような影にしてしまうべく、歴史を戻している。

私は、世界に戦争の居場所はないと信じている。人類は、とても長い道を通ってきたのであり、血塗られた対立で多くの命を失ってきた。死が空から降ってきて、死が海からやってきた。放射線が死をもたらした。人々は、互いに死を持ち寄ってきた。ある者は、人類の歴史は戦争抜きには想像できないと述べる。私たちは、人類の歴史は、戦争抜きにしなければならないと述べる。

ウクライナは殲滅戦の中心地にいる。私たちの大地には、私たちウクライナ人を単に服従させたいだけではない侵略者がやってきた。ロシアは世界に嘘をついている。あたかも「ウクライナ人など存在しない」と。

もし私たちがこれほどまでに勇敢でなければ、ロシアの私たちに対するジェノサイドは成功してしまっていたかもしれない。ウクライナは影だけになってしまっていたかもしれない。全ての人々が、影だけに!

しかし、ウクライナ人は、果てしなく勇敢である。果てしなく自由を愛して��る。そして、私たちは生きていく! そして、私たちは自由に生きていくのだ。

敵は核ではない兵器を使っているが、ロシアの爆弾と砲弾で焼き尽くされた町々の廃墟は、私が先ほどここで見たものと似ている。私にとっては、その平和記念館を訪れられたことは光栄である。そのような機会を与えてくれたことにつきとても感謝している。あなた方の民が自分たちの歴史で目にしてきたことは、何千という家族のありふれた生活の代わりに、灰だけが残り、町の代わりに焼け落ちた廃屋が残り、建物の代わりに瓦礫だけが残る、というものだ。

今、広島は復興している。そして、私たちは、現在、ロシアの攻撃の後で廃墟となっている全ての私たちの町、一軒たり��無傷のものの残っていない私たちの一つ一つの村の復興を夢見ている。

私たちは、自分たちの領土を取り戻すことを夢見ている。ロシアに占領されていた北部の領土を取り返したように、私たちは、東部と南部のウクライナ領を取り返さなければならない。私たちは、現在ロシアに拘束されている人々を取り戻すことを夢見ている。それは、捕虜や、民間人や、追放された大人や拉致された子供だ。私たちは、勝利を夢見ている! 私たちは、勝利の後の平和を夢見ている。

しかし、そのためには、その侵略者が負けなければいけないだけではなく、現存する戦争の野心が敗北せねばならないのだ。そして、それは世界中の全ての人にとって重要なことである。私は、世界にウクライナの団結の呼びかけを聞いてもらうために、ここ、広島にいる。

ロシアは、文明的なものの全てを踏みにじった。ロシアはもう、1年以上私たちの最大の、欧州にて最大の!原子力発電所を占拠し続けている。ロシアは、戦車から原子力発電所を砲撃した世界のテロ国家である。原子力発電所を武器や弾薬の保管用演習場にした者は他に誰もいない。ロシアは、私たちの町を多連装ロケットシステムで砲撃するために、原子力発電所によって身を隠しているのだ。もし世界の誰かが、ロシアの他の戦争犯罪をまだ無視することができるのであれば、そのような人道に対する罪は、間違いなく全ての人を行動に駆り立てしまうことだろう。

これを話しているのは、1986年にチョルノービリの放射線の惨劇を経験せざるを得なくなった、私たち、ウクライナなのだ。私たちの大地の一部は、いまだに立入禁止区域、汚染区域である。想像して欲しい。ロシア軍はその区域を通って進軍してきたのだ。彼らは、ソ連時代に放射線に汚染された物質を埋めた森に塹壕を掘っていたのだ。

そのような水準の悪と愚行のロシアの行動が悪い結果をもたらすことなく放置されるのだとすれば、世界は間違いなく破滅するだろう。国の要職に就く他の犯罪者たちが同じような戦争を望んでいる中では、それは時間の問題に過ぎない。

もしロシアに占領した領土をほんの一片でも与えてしまったら、国際法はもう決して機能することはないだろう。

ウクライナは「平和の公式」を提案した。公正で現実的なものだ。その最初の項目は、放射線・核の安全だ。ロシアは、放射線・核で世界を脅迫することを止めて、現在占拠している原子力発電所をウクライナと国際原子力機関(IAEA)の完全な管理下に戻さねばならない。

私たちの平和の公式には、全部で10の項目があり、その1つ1つの意味が国連(総会)決議によって確認されている。そこには、私たちの国に対するロシアの戦争を終わらせるために機能するあらゆるものが含まれている。

しかし、ウクライナの「平和の公式」の力は、ロシアの侵略の野心を止めて、ロシアが侵害した安全を回復した後でなお、世界にもう1つの追加的な結果をもたらすものでも��る。それは、他の潜在的侵略者を麻痺させる、というものだ。戦争を望む者一人一人が、世界が平和を望む時にはどれだけ団結し、どれだけ覚悟を示すのかを目にしたら、戦争を始めることには意味がなくなるのだ。

これまで世界には、侵略者を止められるような公式がなかった。ウクライナはそれを提案している。ウクライナは世界に、戦争からの救いを提案している。そのためには、団結して、ロシアを最後の侵略者にしなければならない。そのロシアのウクライナへの侵攻の敗北後に、平和のみが栄えるようにだ。

私たち、人類は、異なる文化、異なる見方、異なる国旗を有している。しかし、私たちは、自分のため、自分の子供、孫のために等しく安全を望んでいる。そして、戦争が訪れてしまったら、私たちの命は、等しく灰じんと化してしまうのだ。

戦争からは影のみが歴史の石に残るよう、それが見られるのが記念館だけとなるようにするためには、世界の誰もが、あらゆる可能なことをしなければならない。

世界の誰もが、他国の人々を尊重しなければならない。

世界の誰もが、国境を認めなければならない。

世界の誰もが、正義を守らなければならない。

世界の誰もが、命を大切にしなければならない。

世界の誰もが、自らの義務として平和を受け止めなければならない。

広島よ、この数日間、通りで見られた青と黄の旗について、私はあなたに感謝している。ウクライナの旗があるというのは、自由への信念、命への信念、私たちを信じる心があるということを証明している。ありがとう!

日本よ、ありがとう。岸田文雄首相よ、全ての日本の人たちよ、包括的な支援をどうもありがとう!

戦争の全ての犠牲者を永遠に追悼する。

平和が訪れますように!

ウクライナに栄光あれ!』

4 notes

·

View notes

Quote

私の手元に、古ぼけた書類の束がある。手製の表紙をめくると目に入ってくるのは軍の最高機密を意味する「軍機」の朱印だ。昭和16年12月8日、日米開戦の象徴となった真珠湾攻撃に関する詳細な計画、命令書である。なぜこんなものが私の元に来たのか、そして軍の機密のその中身とは――。 「進藤三郎」という男 昭和15年9月13日、圧倒的勝利に終わった零戦のデビュー戦を指揮し、漢口基地に帰還した進藤三郎大尉 平成12(2000)年2月2日、ひとりの元海軍少佐が88年の生涯を終えた。その人の名は進藤三郎。太平洋戦争に興味のある人ならまず知らない人はいないであろう戦闘機乗りである。 進藤は昭和15(1940)年9月13日、制式採用されたばかりの零式艦上戦闘機(零戦)13機を率い、中国・重慶上空で中華民国空軍のソ連製戦闘機33機と交戦、27機を撃墜(日本側記録。中華民国側記録では被撃墜13機、被弾損傷11機)、空戦による零戦の損失ゼロという鮮烈なデビュー戦を飾った。続いて、昭和16(1941)年12月8日のハワイ・真珠湾攻撃では、空母赤城戦闘機分隊長として第二次発進部隊制空隊の零戦35機を率いた。その後、激戦地ラバウルの第五八二海軍航空隊飛行隊長、空母龍鳳飛行長などを歴任し、筑波海軍航空隊飛行長として派遣先の福知山基地で終戦を迎えた。 戦後はトラック運転手や福島県の沼沢鉱山長などの職を転々としたのち、生家のある広島に戻って東洋工業株式会社に入社、出向した山口マツダで常務取締役まで務めた。 戦争中はその華々しい「活躍」がしばしば新聞にも載るほど著名な海軍軍人だったが、戦後は一転して平凡な会社員生活で、戦争の話はよほど心を許した相手にしか、最後まですることを好まなかった。 進藤が保管していた書類に入る前に、進藤自身の「真珠湾攻撃」について、1996年から99年にかけての私のインタビューをもとに再現しよう。 突然の転勤命令 昭和16年4月、新編された当時の赤城戦闘機隊搭乗員たち。中列中央・飛行隊長板谷茂少佐、その右・分隊長進藤三郎大尉。このメンバーのうち数人は、のちに第五航空戦隊に異動した 昭和14(1939)年、ドイツ軍がポーランドに侵攻したことに端を発する欧州での大戦は、日本がドイツと軍事同盟を結んだことで、もはや対岸の火事とは言えなくなっていた。日米関係は悪化の一途をたどり、昭和16年7月28日、日本軍の南部仏印進駐を機に、アメリカは日本への石油輸出を全面的に禁止、イギリス、オランダもこれに同調する。世にいう「ABCD包囲網」である。 この制裁措置は、石油その他の工業物資の多くをアメリカからの輸入に依存してきた日本にとって、まさに死命を制するものだったった。米英蘭との戦争は、もはや不可避と考えられた。海軍も、極秘裏に開戦準備に入る。 航空母艦赤城、加賀の第一航空戦隊、蒼龍、飛龍の第二航空戦隊を主力に、第一航空艦隊(一航艦=司令長官・南雲忠一中将)が新たに編成されたのは、昭和16(1941)年4月のことである。一航艦は、空母と少数の駆逐艦だけで編成されたが、実戦に際しては、臨時に配属する速力の速い戦艦、巡洋艦、駆逐艦などを合わせ、これが世界初の試みとなる「機動部隊」として作戦に従事することになっていた。 進藤は、機動部隊の編成にともなう人事異動で、南雲中将の座乗する旗艦赤城の戦闘機分隊長に転勤を命ぜられた。進藤の直接の上官、赤城戦闘機隊の飛行隊長は板谷茂少佐である。 「支那事変での長く続いた戦地勤務で、私の体は疲れ切っていました。できれば今度は内地の練習航空隊の教官配置につけてもらえないかと思っていた矢先の転勤命令。空母乗組は“搭乗員の華”、誰もが羨む配置なんですが、正直なところ、はじめはうんざりしましたね」 と、進藤は振り返る。 猛訓練で体が悲鳴を上げていた 機動部隊の旗艦・空母赤城。巡洋戦艦を建造中に空母に改装。当時世界最大級の航空母艦だった 空母搭載の飛行機隊は、洋上訓練や出撃のとき以外は、陸上基地で訓練を行うのを常としていた。搭乗員が揃うと、赤城戦闘機隊は、鹿児島・鴨池基地を拠点に、飛行訓練を開始した。 まずは、搭乗員全員の零戦での慣熟飛行から始まり、着艦訓練の前段階として、母艦の飛行甲板を想定した、飛行場の限られた範囲に飛行機をピタリと着陸させる定着訓練が行われる。5月になると空戦、無線電話、着艦訓練と、訓練もより実戦的になり、空戦訓練は、1機対1機の単機空戦よりもチームワークを重視する編隊空戦に重点が置かれ、2機対3機、3機対6機の編隊同士の空戦訓練が、実戦さながらに行なわれた。吹流しを標的とする射撃訓練も、さかんに行われた。 9月に入ると空母翔鶴、瑞鶴からなる第五航空戦隊が新たに機動部隊に加わり、赤城の搭乗員の一部は五航戦に転勤する。進藤の回想。 「猛訓練が進むにつれ、疲労がどうしようもないほど蓄積してきました。体がだるく、食欲もない。8月には黄疸の症状も出始め、周囲から『君の目は黄色いじゃないか』と言われるほどでした。これはもう、海軍をクビになっても仕方がない、休暇療養を願い出ようと決心したんですが……」 ところが、そう決心した矢先の、進藤の記憶によれば10月1日頃、各航空戦隊の司令官、幕僚、空母の艦長、飛行長、飛行隊長クラスの幹部が、志布志湾に停泊中の赤城の参謀長室に集められ、ここで南雲中将より、「絶対他言無用」との前置きのもと、真珠湾攻撃計画が伝えられた。航空参謀・源田実中佐からは、この作戦に対応するための訓練を急ピッチで進める旨の指示もあった。 少佐の本音 揚子江上空を飛ぶ零戦一一型。進藤大尉が撮影した 「しまった。これを聞いたからには、休ませてくれとは言えないな」 と、進藤は観念したと言う。傍らにいた板谷少佐が、やや興奮の面持ちで、 「進藤君、こりゃ、しっかりやらんといかんな」 と、声をかけてきた。だが、解散が告げられ、基地に帰る内火艇に乗り込むときに、 「俺たちはただ命令通りに死力を尽くして戦うだけだが、その後始末はどうやってつけるつもりなのかな」 と、誰にともなくつぶやいた板谷少佐��言葉がいつまでも心に残った。こちらのほうが本音なんだろうな、と進藤は思った。 昭和16年10月には、戦闘機隊の訓練は仕上げの段階に入りつつあった。訓練項目に航法通信訓練が加えられ、コンパスと、波頭を目視して判断する風向、風力を頼りに長距離を飛ぶ三角航法、無線でモールス信号を受信する訓練などが行なわれた。高高度飛行の訓練も実施され、耐寒グリスを塗った20ミリ機銃による、高度8000メートルでの射撃訓練も行われた。一航戦では、18機対18機の大規模な空戦訓練も実施された。二航戦は9機対9機、五航戦は3機対3機までしかできなかったという。 11月に入ると、志布志湾に機動部隊の6隻の空母と飛行機が集められ、11月3日、南雲中将より機動部隊の各艦長にハワイ作戦実施が伝達された。その日の夜半、「特別集合訓練」が発動され、翌4日から3日間にわたって、全機全力をもって、佐伯湾を真珠湾に見立てた攻撃訓練が、作戦に定められた通りの手順で行なわれた。 〈十一月四日 「ハワイ」攻撃ヲ想定 第一次攻撃隊 〇七〇〇(注:午前7時)発進、第二次攻撃隊〇八三〇発進。十一月五日 第一次〇六〇〇、第二次〇七三〇。十一月六日〇五〇〇ヨリ訓練開始〉 と、進藤はメモに書き残している。11月6日には、戦闘機隊が半数ずつ、攻撃隊と邀撃(ようげき)隊の二手にわかれ、攻撃隊はいかに敵戦闘機の邀撃を排除して攻撃を成功させるか、邀撃隊はいかに攻撃隊を撃退するか、という訓練も行なわれた。激しい訓練で、攻撃隊の九九式艦上爆撃機のなかには不時着する機も出た。 特別集合訓練が終了すると、赤城、蒼龍は横須賀、加賀、飛龍は佐世保、翔鶴、瑞鶴は呉と、それぞれの母港に入って準備を行い、飛行機隊はふたたび、陸上基地に戻って訓練を続けた。このとき、戦闘機が洋上で単機になってしまった場合に備えて、無線帰投方位測定機(クルシー)を使っての帰投訓練が熊本放送局の電波を利用して実施されている。 覚悟を決めた日 第二次発進部隊制空隊(零戦)指揮官・進藤三郎大尉の命令書(軍機) 11月中旬には、各母艦は飛行機隊を収容し、可燃物、私物の陸揚げや兵器弾薬、食糧の最後の積み込みを終え、佐伯湾に集結した。 赤城が佐伯湾を出たのは、11月18日のことである。行動を隠匿するため、出航と同時に、各艦は厳重な無線封鎖を実施した。 空母6隻を主力とする機動部隊は北へ向かい、千島列島の択捉島(えとろふとう)単冠湾(ひとかっぷわん)に集結した。湾の西に見える単冠山は、すでに裾まで雪に覆われていた。11月24日、6隻の空母の全搭乗員が赤城に集められ、真珠湾の全景模型を前に、米軍の状況説明と作戦の打ち合わせが行われた。機動部隊の行動についてはもちろん、攻撃隊の編成や各隊ごとの無線周波数など、詳細な作戦計画が、すでにでき上がっていた。進藤が保管していた機密書類はこの日の日付から始まっている。 11月26日、機動部隊は単冠湾を抜錨、各艦、単冠山に向かって副砲、高角砲の試射を行った。凍てつく空気に、砲声が轟いた。艦隊はそのまま針路を東にとった。 「自信を持って戦いに臨める。しかし、今度こそは生きて帰れないだろうな」 と、進藤は、遠ざかってゆく雪の単冠山を見ながら、しばし物思いにふけった。 時化模様の航海が続いた。護衛の戦艦、巡洋艦、駆逐艦、補給船、潜水艦など、総勢31隻もの艦隊を、隠密裏にハワイ北方までたどり着かせなければならない赤城艦上の機動部隊司令部は緊張の連続だった。 12月1日、機動部隊は日付変更線を越えた。機動部隊は日本時間で行動するので、時差で時間感覚がずれてくる。この日の御前会議で、日本は英米との開戦を決定する。 12月2日、「新高山ノボレ 一二〇八」 という暗号電報が、聯合艦隊司令部より届いた。これは、「X日(開戦日)を12月8日とす」という意味である。開戦は、12月8日午前零時と決まった。ただし、日米の外交交渉次第では、まだ作戦が中止になることもあり得る。しかし反転命令は出ず、矢はついに弦を放れた。 12月8日午前1時半(日本時間)。第一次発進部隊が次々と6隻の空母を発艦した。 第一次発進部隊は、零戦43機、九九艦爆51機、九七艦攻89機(うち雷撃隊40機、水平爆撃隊49機)、計183機で、総指揮官は淵田美津雄中佐である。第一次攻撃では、雷撃隊が二列に並んで停泊している米戦艦の外側の艦を攻撃、水平爆撃隊が上空より内側の艦を爆撃する。さらに艦爆隊は飛行場施設を爆撃することになっていた。 そこらじゅうで火柱が 九九式艦上爆撃機。急降下爆撃を行う 機動部隊の各母艦では、第一次の発艦後、すぐに第二次発進部隊の準備が始められた。 第二次は零戦36機、九九艦爆78機、九七艦攻(水平爆撃のみ)54機、計168機が発艦し、うち零戦1機と艦爆2機が故障で引き返している。こんどは、艦爆が第一次で撃ちもらした敵艦と飛行場を狙い、艦攻が敵飛行場を水平爆撃することになっていた。 赤城から発艦するのは、零戦9機と九九艦爆18機。2時13分、進藤の搭乗する零戦、A1(本来はローマ数字だが、機種依存文字のためアラビア数字で表記)‐102号機は、その先頭を切って発艦した。第二次発進部隊の総指揮官は瑞鶴艦攻隊の嶋崎重和少佐、進藤は、制空隊(零戦隊)全体の指揮官を務める。 「第一次の発進を見送ったときにはさすがに興奮しましたが、いざ自分が発進する段になると平常心に戻りました。真珠湾に向け進撃中、クルシーのスイッチを入れたら、ホノルル放送が聞こえてきた。陽気な音楽が流れていたのが突然止まって早口の英語でワイワイ言い出したから、これは第一次の連中やってるな、と奇襲成功を確信しました」 第一次に遅れること約1時間、真珠湾上空に差しかかると、湾内はすでに爆煙に覆われ、ものすごい火柱が上がっていた。心配した敵戦闘機の姿も見えない。空戦がなければ地上銃撃が零戦隊の主任務になる。進藤はバンクを振って(機体を左右に傾ける合図で)各隊ごとに散開し、それぞれの目標に向かうことを命じた。 「艦攻の水平爆撃が終わるのを待って、私は赤城の零戦9機を率いてヒッカム飛行場に銃撃に入りました。しかし、敵の対空砲火はものすごかったですね。飛行場は黒煙に覆われていましたが、風上に数機のB-17が確認でき、それを銃撃しました。高度を下げると、きな臭いにおいが鼻をつき、あまりの煙に戦果の確認も困難なほどでした。それで、銃撃を二撃で切り上げて、いったん上昇したんですが」 頭によぎった最悪のシナリオ 開戦を告げる昭和16年12月9日の新聞紙面 銃撃を続行しようにも、煙で目標が視認できず、味方同士の空中衝突の危険も懸念された。進藤は、あらかじめ最終的な戦果確認を命じられていたので、高度を1000メートル以下にまで下げ、単機でふたたび真珠湾上空に戻った。 「立ちのぼる黒煙の間から、上甲板まで海中に没したり、横転して赤腹を見せている敵艦が見えますが、海が浅いので、沈没したかどうかまでは判断できないもののほうが多い。それでも、噴き上がる炎や爆煙、次々に起こる誘爆のすさまじさを見れば、完膚なきまでにやっつけたことはまちがいなさそうだと思いました。胸がすくような喜びがふつふつと湧いてくる。 しかしそれと同時に、ここで枕を蹴飛ばしたのはいいが、目を覚ましたアメリカが、このまま黙って降参するわけがない、という思いも胸中をよぎります。私は昭和8年、少尉候補生のときの遠洋航海でアメリカに行き、そのケタ違いの国力と豊かさをまのあたりにしていますから、タダで済むはずがないことは容易に想像できる。これだけ派手に攻撃を仕掛けたら、もはや引き返すことはできまい。戦争は行くところまで行くだろう、そうなれば日本は…………負けることになるかもしれないと、このときふと考えました」 空襲を終えた攻撃隊、制空隊は、次々と母艦に帰投し、各指揮官が発着艦指揮所の前に搭乗員を集め、戦果を集計した。進藤は、赤城の艦爆隊と合流して帰還した。南雲中将が、わざわざ艦橋から飛行甲板上に下りてきて、「ご苦労だった」と進藤の手を握った。 ほどなく、最後まで真珠湾上空にとどまっていた総指揮官・淵田中佐の九七艦攻が帰艦する。大戦果の報に、艦内は沸き立った。しかし日本側にとって残念なことに、いるはずの敵空母は真珠湾に在泊していなかった。 艦上では、第三次発進部隊の準備が進められている。蒼龍の二航戦司令官・山口多聞少将からは、蒼龍、飛龍の発艦準備が完了したとの信号が送られてきた。しかし、南雲中将は、第三次発進部隊の発艦��とりやめ、日本への帰投針路をとることを命じた。 激しい戦闘の代償 日本機の空襲を受けるハワイ・真珠湾の米艦隊 「当然もう一度出撃するつもりで、戦闘配食のぼた餅を食いながら準備をしていましたが、中止になったと聞いて、正直ホッとしました。詰めが甘いな、とは思いましたが…………」 体調不良を押してここまできたが、ようやく任務が果たせた。緊張の糸が切れた進藤は、そのまま士官室の祝宴にも出ず、私室で寝込んでしまった。 真珠湾攻撃で日本側は、米戦艦4隻と標的艦1隻を撃沈したのをはじめ、戦艦4隻、その他13隻に大きな損害を与え、飛行機231機を撃墜、あるいは撃破するなどの戦果を挙げた。資料によって異なるが、米側の死者・行方不明者は2402名、負傷者1382名を数えた。いっぽう、日本側の損失は、飛行機29機(第一次9機、第二次20機。うち零戦9機、九九艦爆15機、九七艦攻5機)と特殊潜航艇5隻で、戦死者は64名(うち飛行機搭乗員55名。別に、12月9日、上空哨戒の零戦1機が着艦に失敗、搭乗員1名死亡)。米軍の激しい対空砲火を浴びて、要修理の飛行機は100機あまりにのぼった。 ――ちなみに、真珠湾攻撃当時、連合艦隊司令長官・山本五十六大将57歳、機動部隊指揮官・南雲忠一中将54歳、航空参謀・源田実中佐37歳、攻撃隊総指揮官・淵田美津雄中佐39歳、第二次発進部隊指揮官・島崎重和少佐33歳、雷撃隊指揮官・村田重治少佐32歳、第一次制空隊指揮官・板谷茂少佐32歳、第二次制空隊指揮官・進藤三郎大尉30歳、加賀戦闘機分隊長・志賀淑雄大尉27歳、そして昭和天皇40歳だった。 真珠湾攻撃の帰途、二航戦の蒼龍、飛龍は、ウェーク島攻略作戦に参加するため、本隊を離れた。残る赤城、加賀、翔鶴、瑞鶴は、12月23日から24日にかけ瀬戸内海・柱島の泊地に投錨する。各艦の飛行機隊は、零戦隊は佐伯基地経由で岩国基地へ、艦爆、艦攻は鹿屋基地経由で宇佐基地へと向かい、ここでしばしの休養が与えられた。 進藤は、12月25日、岩国基地から呉海軍病院に直行し、軍医の診察を受けた。診断の結果は、「航空神経症兼『カタール性』黄疸」、二週間の加療が必要とのことで、そのまま入院することになった。十二月三十日付で赤城分隊長の職を解かれ、さしあたって任務のない「呉鎮守府附」の辞令が出る。この日から広島の生家での転地療養が認められ、進藤は、ひさびさに正月を両親と迎えることができた。 再び始まる苦しい戦い 昭和17年11月、進藤大尉がラバウルに向け出発直前、東京駅にて 「海鷲・進藤大尉」の帰郷は誰からともなく近所に伝わり、毎日のように真珠湾の話をねだりに客がやってくる。子供たちは、道で進藤の姿を認めると、憧憬のまなざしで、直立不動になって挙手の敬礼をした。 真珠湾攻撃から帰った進藤は、療養生活を送ること2ヵ月半、ようやく黄疸の症状もおさまり、昭和17(1942)年2月12日、〈大分海軍航空隊司令ノ命ヲ受ケ服務スベシ〉の辞令を受けて大分空に着任。四月一日、戦闘機搭乗員の訓練部隊として徳島海軍航空隊が新たに創設されると、その飛行隊長兼教官に補せられた。 最前線・ニューブリテン島ラバウルで作戦中の第五八二海軍航空隊飛行隊長兼分隊長への転勤辞令が出たのは、昭和17年11月8日のことである。処分しそびれていた真珠湾攻撃の軍機書類の保管を元海軍機関大佐の父に託してラバウルに向かう。五八二空に着任したとき、進��は新たに部下となる隊員たちに、 「海軍戦闘機隊のモットーは編隊協同空戦だ。搭乗員が戦果を挙げる陰には、整備員や兵器員といった裏方の努力が不可欠である。けっして一人の手柄を立てようなどとは思わず、より長く、より強く、一致団結して戦い抜くように」 と訓示をした。そして、進藤の長く苦しい戦いがここから始まる。

1941年12月8日の「真珠湾攻撃」に「零戦35機」を率いて参加した当事者の「貴重な証言」(現代ビジネス) - Yahoo!ニュース

5 notes

·

View notes

Text

村田沙耶香+倉本さおり『読むこと、書くこと』

日程:2025年4月4日(金)

開場:19時 開演:19時30分

会場:twililight(東京都世田谷区太子堂4-28-10鈴木ビル3F /三軒茶屋駅徒歩5分)

来店定員:26名さま

---

書評家・倉本さおりさんの対談シリーズ『読むこと、書くこと』。

twililightが3周年��迎えようとする中で、ほぼ唯一、シリーズとして続けてきた大切な企画を、『わたしにもやってみることができる』で開催させていただきます。

27回目のゲストは村田沙耶香さんです。

村田沙耶香さんにとって生まれて初めての連載小説『世界99』が集英社から書籍化されました。村田さんにとっても、連載小説は「やってみる」という挑戦だったのではと思います。

連載と書き下ろしでは、どのような違いがあったのでしょうか。

また、村田さんはご自身のことを「平凡」と仰られていますが、書く小説は毎回予想を覆すような展開に驚かされるものばかり。

平凡と仰る人がどうしたらこのような新しい視点に満ちた小説を書くことができるのでしょうか。

村田さんと倉本さんのお話が、参加者の方にとって、「わたしにもやってみることができる」と思えるきっかけになりますように。

終演後にはサイン会も開催します。ぜひご参加ください。

--

《料金》 来店参加:2000円 配信参加:1000円

--

《予約》

--

《プロフィール》

村田沙耶香(むらた・さやか)

1979(昭和54)年千葉県生れ。玉川大学文学部芸術文化学科卒。2003(平成15)年「授乳」で群像新人文学賞(小説部門・優秀作)受賞。2009年『ギンイロノウタ』で野間文芸新人賞、2013年『しろいろの街の、その骨の体温の』で三島賞、2016年「コンビニ人間」で芥川賞受賞。著書に『タダイマトビラ』『殺人出産』『消滅世界』『生命式』『信仰』『世界99』などがある。

--

倉本さおり(くらもと・さおり)

書評家。週刊新潮「 ベストセラー街道をゆく!」連載中のほか、新聞や文芸誌、週刊誌を中心にレビューやコラムを執筆。TBS「 文化系トークラジオLife」サブパーソナリティ。共著に『 世界の8大文学賞 受賞作から読み解く現代小説の今』(立東舎)、『 韓国文学ガイドブック』(Pヴァイン)など。

3 notes

·

View notes

Text

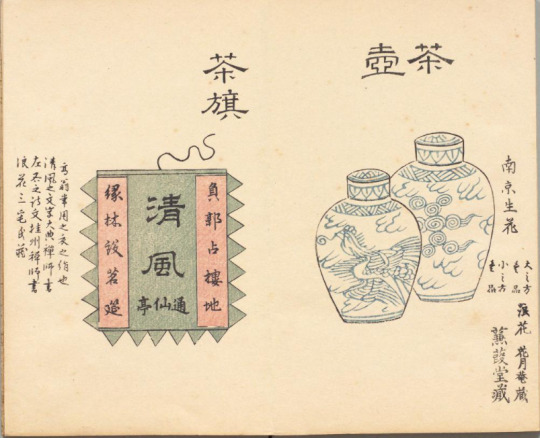

【かいわいの時】文久二年(1862)四月二十三日:南画家田能村直入らが大煎茶会「青湾茶会」を開催(大阪市史編纂所「きょうは何の日」)

清湾茶会には、天気がよかったこともあり千二百人もの人が参加したと記録されています(『清湾茶会図録』)。茶席は、大長寺から桜宮まで本席7副席4の11席で、1席の定員10人。1200人だと、延べ120席を11会場で回した勘定になり、1席30分としても6、7時間は要したであろうと思われます。

ところで、この茶会に参加した国学者の近藤芳樹(長州藩士。当時、京にて情報収集活動を行う)が、周防防府の酒造家で文化人のパトロンであった上田光美に送った書簡[註1]によると、

・切符500人前を前日より発売 ・当日に300人前を追加

正規チケットを持った参会者は1200人中800人で、つまり、あとの400人はタダ乗りとゆうことになりそうです[註2]。

船の席は小舟で送迎するので混雑はなかったが、その外の席には一度に大勢の者が押しかけ大混乱。切符を持っている人が席に入れず身動きもとれず、「あいつは切符も持たんと茶ァ飲んでけつかる」などと大声で叫んで大騒動になった。(近藤書簡を超訳)

茶会は、お世辞にも「清風」とは言い難い状況で、そんな中でも、切符をもった近藤さんは、ゆうゆうと全席コンプリートしたと述懐。勤王の志士でも、茶会は別格であったようだ。本人は9席と供述。実際は11席なので、2席は飛ばしたようです。世情穏やかならぬ幕末にあっても、たまたま京・大坂に滞在中であった近藤は茶会を楽しむ余裕があったようです[註3]。

[註1]『近藤芳樹書牘集一』(山口県文書館蔵)。幕末期の国学者。周防(すおう)の人��本姓田中、通称晋一郎、号は寄居(ごうな)。旧長州藩士で明倫館助教。維新後、東京に移り住んで、宮内省御用掛に任じ、御歌所寄人(よりうど)などをつとめた。本居大平、村田春門また山田以文に師事して、国文学、律令学を学んだ。同じ大平門の加納諸平を尊敬して最も歌をよくし、幕末歌壇に際立った活躍をした。学績として《令義解校本》《淫祠論》など、歌論書に《古風三体考》《寄居歌談》、紀行文に《陸路廼記(くぬかちのき)》がある(改訂新版 世界大百科事典 「近藤芳樹」の意味・わかりやすい解説 )。

[註2]売茶翁は、売茶の折、「茶銭は黄金百鎰より半文銭まではくれ次第、たゞのみも勝手、たゞよりはまけまうさず」(『近世畸人伝』1790)とゆう看板を掲げており、切符の代金はいくらであったのか定かではないが、タダで飲まれても文句はいえない。按ずるに、切符は単なる整理券で、茶会はタダだったのかもしれない。「僧侶の身分を放棄し、餓死に繋がる決断を下した売茶翁の声に想いを巡らし、且、清湾茶会が売茶翁の追善と懸賞の爲に開催されたとするなら、“無錢飮食”とゆう表現は、如何なものであらうか」(千三屋)。

[註3]近藤書簡には「伏見も大騒動ニ御座候然處大都會と申ものハ妙なものに而此内ニ過ル二十三日網島ニ於煎茶の大會御座候」とあり、丁度同じ日の夜に起こった伏見の寺田屋騒動にも触れている。

(写真)木村孔陽編・青木夙夜画『賣茶翁茶器圖』1823・1924復刻より「茶籏」 賣茶翁の茶道具は、翁と親交のあッた木村蒹葭堂が其の姿・形を記録した。翁沒後60年の文政6年(1823)に、蒹葭堂の後嗣・木村孔陽が、この圖を蒹葭堂と交友のあッた南畫家・青木夙夜に冩させ、圖譜にまとめて刊行した(千三屋)。高翁(賣茶翁)の衣の紘(切れ端)で作成、「清風」の文字は大典禅師書。

14 notes

·

View notes

Text

こんばんは✨今回は

肚(はら) : 腹 について・・・

月へんに 土 と書いて【はら】

日本では昔から言葉に はら を使っています。

_______________________

肚の底から笑う

肚が座っている

肚が立つ

肚を据える

肚を割って話す

肚落ちする

肚黒い

_______________________

はら とは

自分のココロの底、本当の自分の意思に一番近いところという意味合いなんですね。

武士道には、人間の腹(肚)には、霊魂と愛情が宿っているという思想があり、真心と潔白を示すために腹中を見せるのが、切腹の意味だと言われています。

はら は體(カラダ)的にも超腸✨重要な場所ですね。おへそまわりに経絡の重要な丹田もありますし、ヨガでいう第2チャクラもあり、三次元的には腸があります。

チャクラとはカラダのエネルギーの渦(ボルテクス)があるところてすが、第1.と第2チャクラはエネルギー的に地球とのエネルギーの入り口となっています。

常在菌は無菌である血液,皮下組織,脳脊髄,腹腔,肺胞を除いてどこにでもいます。カラダの中で常在菌が沢山いるところが腸になります。

第一に、常在菌がいないとわたしたちは生きられないんですよ。

腸には脳に次いで、多くの神経細胞があり、感情にも深くかかわっているため、「第二の脳」ともいわれています。脳と関係が密接で腸の不調は脳に反映され、脳に受けたストレスは腸に反映されます。

このネットワークを腸脳相関

(ちょうのうそうかん)といいます。

最近では、鬱病の人や認知症も腸内環境を整えたら改善されたという事例も沢山有ります。腸内細菌(腸内フローラ)が深く関わっているようです。

脳と腸のお話しはコチラPIVOTから

youtube

また、腸が実は血液を作っていると最近ではいわれています。

(骨髄造血説の否定)

___________________________

【腸造血説: 千島説】

血液は命なり

食べ物→胃腸→血液

植物が土壌中に根を下ろし、水分や栄養分を吸収するから 「根本」

血液はカラダの隅々まで浸透している。

腸の絨毛は植物の根に該当する。

________________________________

医学博士・千島喜久男さんの本を読みましたがとっても納得しました!千島説に1票!

腸内環境が悪く、血液も汚れ、肝臓での解毒も追いつかないと、排出する臓器の肺や皮膚に問題がでてくるのだと考えられますね。とってもしっくりきます!

なので、免疫機能を上げるには、やはり腸強菌のカラダになることが超腸大事!

hirokazuさんのXから

https://x.com/hirokazupapi/status/1774201034887635151?s=46&t=vZmGIdFdH9EcSckOSz9b6w

・・でなにが言いたいかというと

殺菌・消臭・除菌・界面活性剤等の化学物質

をあなたは食べますか?

洗濯・洗浄なら石鹸・重曹・クエン酸 ・セスキ・マグネシウム等で十分できます。

こちらは、もともと地球にある天然の成分です。(化合物ではない・毒ではない)

海洋汚染の約7割が家庭用排水と言われています。

今の市販のスイーツにバターもどきのマーガリンがほぼ使われています。

マーガリンは食べるプラスチックなのをご存知でしょうか。

外国ではほぼ使われていません。

わたしたちの肚(はら)🟰土壌

にあたるところは、フラクタル的にいうと地球(大地)なんです。

血液🟰体液・海

添加物と化学物質まみれのモノを一般大衆はそんなものとは思わずに普通に体内に入れている状況です!

地球環境🟰体内環境てす

まず日々の衣食住でお金を落としている商品にまずよく目を向けてみて!

使っている成分は毒ではないのか?誇大広告ではないのか?とか

📺広告・プロパガンダに惑わされなければ、ちゃんとしたマトモな事をやっている会社がわかってきます。

売れなくなればメーカーは作らなくなる。

(お金はエネルギー)

まずは、自ら(水から)自分を大切にしカラダを健康にすること✨ですね!

自分に毒を与えないように✨

(食べ物もエネルギー)

食べ物だけではなく聞いて気分が落ちるような情報📺ニュース等も含まれます。

どれだけ自分をご機嫌で心地よいリラックスした状態でいれるかが大切ですね。

エネルギーとは自分が放ったものが返ってくるもの。

自ら毒を放てば自分に毒が返ってきます。

日々自分が選択しています。

循環とフラクタル それは自然の(宇宙)の理で抗えない真実です。

#Youtube#発酵は発光だよ#fermentedfoods#腸活#発酵料理#微生物#千島説#千島喜久男#pvot#エネルギー#血液の浄化#フラクタル#fractal#肚#腹#チャクラ#麹#紅麹#味噌#新地球

1 note

·

View note

Text

2025.2.9 抗議集会「こんないヤバい大阪・関西万博 ーメガイベントの暴力を考える」

大阪・関西万博、開催が近づくにつれボロボロな状況が隠せない中で、それでも中止しない。やめられない。これは私たちがTokyo2020オリパラで経験したものそのままです。バベルの塔のようにそびえる新国立競技場のすぐそば、千駄ヶ谷社会教育館は小さいが街の暮らしに身近なかんじ。ここに、関西を拠点に活動するバビロン解体企画のかたをお呼びして、一緒に万博及びメガイベントの問題を考え、抗議する集会を開きました。

前半では、大阪・関西で現在とこれまでなにがやられた、やられているのかを、釜ヶ崎を中心に活動する研究者原口剛さんに話していただき、休憩をはさんで後半、昨年12月1日に行われた釜ヶ崎強制執行について、現地で共同炊事に参加している方にお話を伺いました。そのあと質疑応答で議論を深めました。

第一部 大阪・関西万博でなにが起きているのか 原口剛さん

1)なぜ、いまさら「万博」なのか

・高度経済成長期の「64年五輪→70年万博」の反復により現実から目を背ける。

・維新のプロパガンダ。カジノ誘致のためといえば難しい公的投資を「万博のため」で正当化。

・80年代以降のイベント中毒都市。堺屋太一「イベントオリエンテッドポリシー」を維新が継続。「大阪都構想」など、さらに強権的に開発を進めたがっている。

2)性暴力とハラスメントの祭典

・アンバサダーに、宝塚歌劇団やダウンタウン、テーマ事業プロデューサーに河瀨直美が名を連ねる。(※ダウンタウンは25年3月31日にアンバサダーを退任)

3)こんなにヤバい「人災の島」

・2024年3月には万博会場の一部でメタンガスに引火した爆発事故発生。廃棄物処分の埋め立て地である人工島、夢洲。

・2024年7月5日、海外パビリオンの建設現場で車両から鋼材(長さ10メートル、厚さ5ミリ)を吊り上げて運び出す際、誤って鋼材を落下。幸いけが人はいなかった。

・2024年9月9日、会場建設現場で、労働者が階段から転落、2~3メートルの高さから落下。頭から出血し病院に搬送。

・2024年11月1日、海外パビリオン建設に従事していた労働者が約3メートルの高さから落下、腕の骨を折る重��。

工期の遅れを取り戻すべく強行される突貫工事。

・島には北の橋と南の地下トンネルしか出口がない中、台風や地震の際、逃げ場がない。

4)自然の支配と「採掘」

・夢洲は誰も住んでいない。2008年オリパラ誘致した際、舞洲を会場、夢洲を選手村にする計画だったが、北京に負けた。

・淀川左岸線工事。もともと進められていた建設プロジェクトだが、万博関連事業として推し進められる。新大阪駅と会場を結ぶシャトルバス専用道路として暫定利用の予定。大深度地下を使った高速道路。

・リニア中央新幹線建設プロジェクト。「万博開催やIRの実現を契機に大阪・関西への訪問客の増加が見込まれる」として全線開通の前倒し(2045年→2037年)を、大阪、三重、奈良が国とJR東海に要望(2025年1月21日)

5)こんなにヤバい、膨らむ費用

・会場建設費 1250億円(2017年当初)→1850億円(2020年12月)→2350億円(2023年11月)

・会場運営費 809億円(2019年12月)→1160億円(2023年12月)

・インフラ整備 約9兆7000億円、アクションプラン 約2兆8000億円、など間接的費用も。

6)内ゲバ、自己崩壊、責任のなすりつけ

・売れないチケット、進まぬ建設。

・維新 対 政府(自民)、吉村 対 万博協会…。

7)こんなにヤバい、「気運醸成」と参加の強制

・メディアと学校をつうじた動員。学校の修学旅行、遠足、すでに3つの市町村が拒否宣言。

8)こんなにヤバい、都市全域を舞台とした<社会実験>と浄化の暴力

・維新の都市開発の目玉は、「カジノ」「万博」そして「うめきた」※(都市再生緊急整備計画地域)。

※旧国鉄車庫あと。立ってる文字「GRAND GREEN OSAKA」のところで原口さんが学生たちに解説していたら、警備員が飛んできた。

・大阪メトロによる「顔認証を用いた次世代改札の社会実験」

・大阪市内全域での路上喫煙禁止と罰金。

・東洋ショー弾圧、太融寺ホテル街※の「浄化実験」(言説というもうひとつの闘いの領域)。

※「立ちんぼ」が居づらくなるように、地元住民と大阪府警曽根崎署が連携して道路を目立つ黄色に塗装。「警視庁科学警察研究所からアドバイスを受け、目立つ場所を嫌がる人間の心理を利用し、」「自発的により良い選択に導く行動経済学の理論「ナッジ理論」に基づき」「府警はこの一年で約30人を売春防止法違反容疑で摘発している。」(産経新聞)

・釜ヶ崎、2024年12月1日、強制排除。

■万博への問いと抗い

・2025年万博を批判する声ですら70年万博を神話化していないか。帝国主義・植民地主義の原点である「第五回内国勧業博」(1903年)を忘れ去っていないか。

・現在、なんら熱狂を呼び起こすことなく、冷笑や揶揄や無関心が広がっている。万博に踊らされていないという事実は重要、けれども、いやいやながら黙認していることになりかねない。このまま黙認し続ければ都市は連中の好き放題に開発され、公園からは<居場所>が根こそぎ奪われ、警察暴力や監視テクノロジーが我がもの顔で街を支配するだろう。あちこちに現れる万博宣伝ロゴを圧倒するほどの、反万博の声を!

・万博を「自己崩壊」にまかせるのではなく、私たちの手で葬り去ること。メガイベントに繰り返しNOを突き付けてきた、国内外人びとの声とともに!

質疑応答

・開催費用などについて、五輪では、IOCが出す部分もあったり、一方、都と国、二重に取られてる感じがあったりしたが、万博では費用負担はどうなっているか?

間接的費用についてはもう少し調べないといけないが、会場建設費と運営費は、国と自治体(大阪市)と経済界が三分の一ずつ出すことになっている。IOCにあたる組織はない。建設費がこれ以上になってももう国は出さないと言っているので、そうなれば大阪市が負担することになるだろう。

・大阪・関西万博という名称、「関西」、関西広域連合(鳥取や徳島も含む)も地域おこしってかんじでかんでるのか?と思うが。

万博協会の理事は、理事長はもちろん経団連会長、理事には経済界の会頭や、大学の学長、それが京都の大学とか、大阪だけじゃないいろんなところから集まってる。「空飛ぶ車」の実験を神戸港でやるとかいう話などおいしいとこを絡みたいということは関西中に広がっている。

・五輪では、自衛隊が出てくるとかハードな警備と監視のシステムがすごかった。大阪では、大阪メトロの顔認証システムなど、警備より監視のほうかな、と思うんですが。

今、僕が感じているのは、情報テクノロジーを使った監視が、いま、どれくらいいけるのか試み、実験したがってる、「社会実験」の名のもとにいろんなことがやられている。五輪でも社会実験はやられていたと思うが万博、関西ではこれが目に付く。その一つが顔認証改札。すぐに実用というよりは、一回実験でデータを取ってどのくらいうまくいくのかをこの機会にやってみる。データを集めることをやる。ガタイのいい警官が出てくるのではなく、情報をいかに吸い取るかという仕掛けが街中いろんなところに増えている。チケットも、実験。実験は評判悪くて失敗しているが、狙いが重要。デジタルチケット、登録するのに万博IDを取得しなければならず、そのためにいろんな個人情報を入力しなければならない。どれだけ自発的に情報を出させることができるかを実験している。たぶん国レベルだとマイナンバーカードでどれくらい情報をコントロールできるか、できれば口座まで握りたいのが本音で、その実験を万博チケット販売のデジタル化という名目で行われている。ただ、みんなが万博行きたくてチケットに殺到してるなら成功するが、そうじゃないので紙のチケットも作りますと言っている。でもすでに100万人くらいのデータを取ったはずです。

・(大阪メトロで顔認証改札を見てきた人から)メトロの職員さんは顔認証改札を通っていたので、登録させれているのじゃないかと思います。

第二部 フリートーク

・釜ヶ崎、センター周辺で暮らしている野宿の人たちに対する強制執行 釜ヶ崎で共同炊事に参加している方

5年くらい、釜ヶ崎センター前で、毎週月曜日に共同炊事と寄り合いを一緒にやっている���のです。5年間、ニュースになったりしていないけれど生活している人にはすごく困った大きな排除もありました。まず、今の形でセンターまわりでひとが軒下で住んだり寝たりするようになったのと、私たちが共同炊事と寄り合いを始めたのは2019年3月31日、あいりん総合センターが閉鎖されかけた日でした。もちろんその以前から続いていることもありますが、ひとつの始まりがその時で、閉鎖が阻止されて24日間占拠、私もそこに住んでいました。当時100人くらいの人が寝泊まりしていて共同炊事もするようになりました。4月24日に急にセンターの中から追い出しがあり、シャッターを閉められてからは軒下で寝るようになりました。団結小屋も建って、そこから共同炊事を毎週月曜日にするようになりました。その後2020年4月に、大阪府が、市もおカネを出していますが、府が寝ている人たちと団結小屋を追い出すための立ち退き訴訟を提訴しました。一審、二審、そして2024年5月に最高裁判決が出ましたが、毎回、判決前に追い出しできる、仮執行はつかなかったのが、画期的でした。

2022年、みんなが体洗ったり、共同炊事に使っている、近くの公園のトイレの水道、それが工事で改修されて、蛇口が3個から1個に、ひねる式がプッシュ式ですぐ止まっちゃうやつにかえられて、それはとても困ったので区役所の担当課に電話で抗議したんですが、今もプッシュ式のままで。

あと、仮庁舎の横の高架下でけっこう寝てる人がいたんですけど2022年8月に急に追い出しがあって、それまでちょっとした門があったのが背が高くてがっしりした門に作り替えられ夜間施錠されるようになりました。抗議して交渉したのですが、その後開けられることはなくずっと夜間寝られない状態になりました。夏の暑さや冬の風をしのげる貴重な場所でした。

2022年にそのようなことが続きました。センターの解体、建て替えが市や府の想定より4年遅れているそうです。裁判があったから。センターに手を出せないのでそれ以外の場所で排除を進めていたと思います。

昨年12月1日に追い出されてしまい、今は鋼板が張られてその場所では寝られないし共同炊事していた場所もないので、道路にはみ出して毎週月曜日に寄り合いと共同炊事をやっています。毎週警察が来て、「道路を不正使用」メジャーで測って、「何センチはみ出してる」「2回警告しました」と言ってくる。別の場所で共同炊事をやると次の週「ここで炊き出しやらないでください」と張り紙される、行く先々で追い出そうとして来るなと思っています。

あと、西側の山王では、友達が地上げ屋にあって立ち退かされたりしています。五輪の時の霞ヶ丘アパートと同じように、ここも高齢の方が多く、近所の関係、コミュニティがしっかりあって、死ぬまでここで住みたいと思っていたかたがいます。

・会場から質問、感想と応答

〇地上げは釜ヶ崎や山王だけじゃなく大阪全体で起きているのか?

●原口さん 家賃が払えなくて立ち退かされることは大阪中で起きていると思うが、更新の時に大家が変わって、それだけでなく家賃を挙げるというケースは僕は山王でしか聞いていない。今、釜ヶ崎の周りの状況がどうなっているかと言うと、環状線が走ってて天王寺と新今宮駅がメインストリート、ここから南にかけて安い家賃の家があるんです。小さな店がまだたくさん残ってたのが一掃され2010年代にあべのハルカスができて、一気に地価が上がり、天王寺公園は近鉄不動産に管理が売り払われてPPFです。ここ一帯、ショッピングモールとかタリーズコーヒーとか。やばい公園には必ずスタバかタリーズコーヒーが出てくる。子どもの遊ぶのも有料で、ちょっと不審だったりするとプライベートセキュリティが飛んでくる場所になってしまった。もともと空き地だった場所を大阪市が売り払って星野リゾートがドーンと進出してきて、労働者の街だったところが一部激変した。今、ここは万博の宣伝広告をやっているのを見せられた。山王町はドヤ街だけど、築50年とか当たり前な木造の家がならんでいて、家賃がメチャクチャ安くて、デベロッパーから見たらこんなおいしい場所はない、しかも隣の天王寺は地価がどんどん上がっている。オーナーったタイミングで家賃値上げします、というアプローチでプレッシャーかけてくるのは山王ならでは。

〇五輪では選手村の名目で晴海の都有地を9割引きで払い下げました。大阪府の財政状況は全都道府県の中で最悪ですが、万博をやることにより借金が増えます。財政の問題、我々の税金の無駄な使い方の問題だと言うのが私の意見です。

●原口さん 税金の問題は大問題です。万博をやることで市民一人当たり2万円の負担、とすでに報じられていて、大阪で生活する人が万博に冷淡になっている背景のひとつになっています。もっと追及していかないといけない問題であることは間違いないです。しかし一方で、財政の問題として語られすぎると、財政分析のできる専門家が話してみんながそれを聴いて学ぶという関係にどうしてもなってしまう。もっとそれだけじゃないところでも問いを広げ声を上げることが僕の問題関心なんです。たとえば、公園、にぎやかに見えるけれどおカネを持ってる人だけが使える公園、おカネを持ってないとおことわりの公園って、公園なの?大学で言うと儲かる大学にならないといけないという、企業的論理でいかに財政を回復させるかにフォーカスを当ててしまっているところが、ぼくらが万博に対してNOと言えなさになっているところが僕の問題意識としてあります。

〇学校では財政や税金の授業をやらないが、私たちが払わないと罰せられるのに使い方については何兆円という会計の中身が明らかにされていない。50年前と同じ考え方で見てもダメ。新しい見方で税金、財政の問題を見ていくことで全体が見えてくるんです。

●原口さん 税金の問題も確かに重要です、その視点をありがとうございます。ぼくとしては路上で声を上げるとか政治のいろんな可能性もあると。

〇私は釜ヶ崎には行ったこともあって大阪でちょっとだけ育ったこともあるのですが、今は東京に住んでいて、このあたりの風景自体がだいぶ変わったなと。そこでもう少し詳しく聞きたいのは、センターが労働者にとっての顔だとおっしゃっていましたが、一つの公共の場所であった。そこでどういうことができて、何をする生活する中でどれだけ必要だったかを教えてください。あと、民間じゃなく公的な場所をみんなで作っていく、みんながどう使いやすい場所にしていくかの実践、それを教えてください。

●釜ヶ崎で共同炊事に参加してる方 ありがとうございます。それすごく大事なお話です。あいりんセンターは70年にできました。70年万博で労働者を集めることと関係してできたと思います。まず、一階の広い場所で日雇い労働者が仕事を求める、探す場所でもあり、行かなかった人あぶれた人が日中を過ごしたり、人と会ってしゃべったり、しゃべらなかったり、将棋指したり、娯楽室もあって居場所だったり。水場もたくさん蛇口があって、シャワー室もあって。いい写真ですね(写真見る)。私自身は閉鎖される前はそんなにたくさん過ごしていたわけじゃないので。でもシャッターが閉められなくなってそこからみんながそこで寝るようになった時の空間もすごく良くて。すごく広いこの場所でみんなそれぞれの場所で布団を敷いて寝たり、私も寝てましたけど、人と集まれるし、屋根があって雨がしのげるし、風もしのげるし、そういう場所ってまちなかにメチャクチャ少ないです。もちろんセンター開いてた頃は夜間閉められていたんですけど。この場所を壊さないでまた開けてほしいなと思うんです。寝るのにいい場所だったなって。追い出されて以降はそこで寝ていた人の何人かは生活保護を申請した後に入る施設に行った人もいるんですけど、ここに入っちゃうともう会えないんです、会いに行っても会わせてもらえない。今も近くで野宿を続けている人もいます、ほんとうに雨の人か困るなと思います。今まではあまり人が寝ていなかったセンターの向かい側の高架下で布団敷いて、3、4人、道の端、駐車場の南側のところに布団敷いて寝てるけど、ギリギリで車が通るし、職安も全部高架下なんですけど、高架下でみんななんとか寝る場所を探して今も野宿していて、なくてもなんとかはするんですけど、やっぱり雨がしのげるああいうセンターみたいな場所は絶対必要。水が自由に使える場所も少なくて、足が悪い人はちょっと離れた公園に行くのもたいへんだし、トイレもそう。あと、ここに行ったら人と会ったりできる場所。今もセンターの前やセンター向かいの仮センターの駐車場とかで会えるし、毎週月曜に寄り合いにもなんとなく来たらいっぱいしゃべれるけど、やっぱりセンターみたいななんとなく人と会えるかなという場所は絶対必要。壊してほしくないな。鋼板も、外してほしくて、鋼板があると狭くて本当に嫌ですね。

●原口さん これは中から撮った写真ですけど、シャッターが閉められて、広大な空間が、今文字通りのデッドスペース、誰も使えない空間になっている。猫が大量にいるという説もありますが、ほんとうかどうか。2019年にあったのは、3月31日にシャッターが下ろされようとして、下ろさせまいと、みんながシャッターの下に体を横たえて阻止した。阻止できちゃった。あの当時みんなこういう感覚だったと思うんです���、阻止できちゃった、どうしようってなった時に、みんな思い思いにやり始めた。ある人は図書館を作り始めたり、ある人はスクリーンを用意していろんな映画を上映できるスペースを作ったり、この空間でいろんな人が集まって、もちろん共同炊事もそうですし、食や本や映画を共有するようなコミューン状態が40日間続いたんです。その場所を奪うな、というのが一番気持ちの中心、思いの中心。今、釜ヶ崎の運動は大きく二つに分かたれてしまって。それは、橋下徹が市長になった時に、西成特区構想というプロジェクトを始めた。これからは西成、この場合釜ヶ崎なんですが、ここへの政策を付ける、えこひいきする、と言いだした。下からの声、現場から出てきたアイデアにカネを付けると。そのあと中身については何も言わず沈黙を作った。その沈黙って、NPOがこれまで実現しなかった政策、案を熱心に作るグループと、まず不当なことに関して声をあげるグループが、それまで距離はありながらもいろんな行動を共にしていたのが、くっきりラインが入ってしまって現在に至るんです。今、争点となっているのは、まちづくり、政策のテーブルに乗ったグループの主張は、「センターという場所を残すのじゃなく、機能を残すのだ。」場所を残せと言うのと機能を残せと言うのは全然違ってくる。機能というのは職業紹介、あるいは雇用保険を受給する、そういう窓口さえ作れば、たとえば40階建ての高層ビルで13、14、15階にそういう窓口を作ったという形になったら、機能は残ったといえるかもしれないけれど、場所は潰されてしまっているわけですよね。そこが大きな論点になっている。僕は、僕の仲間も、場を奪うな、を重視している。この写真、いろんなひとたちにとって、釜ヶ崎の労働者にとっても、今生活保護を受けて暮らしている人びと、あるいは支援という形でかかわった人たちにとっても多分こういった風景は原風景だと思う。基本的に労働市場、いちば、築地の市場と同じように天井がムチャクチャ高いという構造をしていてたくさんの人が集まれる、実際にたくさん集まって、一人一人見ていくと新聞読んでる人もいれば、立ち話してる人もいる、こういう状態が1970年以降続いてきた。この写真の中に職業紹介の窓口機能とか、雇用保険の受付機能とか、一つも映っていない。「機能を残せ」というスローガンだと、この、人が集まってるスペースというのは必ずしも必要じゃない、なくされてもいい、という話になってしまうんです。今、都市開発、ジェントリフィケーションの中で奪われようとしているもの、今センターが閉められてしまってそのまわりですごく窮屈にさせられてしまったたけれど、しつこく続けているものが守っている、こういった集まれる場所を釜ヶ崎からなくさせないことだと、僕は思っています。これって釜ヶ崎だけじゃなくていろんな都市の中で自由に集まれる場所、特に雨の日なんかに、公園に行っても雨をしのげる場所って、ここ十年二十年で大阪ではメチャクチャ少なくなった、実はあるんだけど、たとえばタリーズコーヒーとかコーヒー買わないと雨すらしのげない。大きな屋根があるってどれほど重要かという話だと思うんです。それともうひとつは、70年万博が決まって、働き手、労働者が足りないという時に全国から若い単身の労働者をギュウギュウに集めて、結果できたのが今の釜ヶ崎です。70年万博のために作られたと言っても過言ではない街が、今「2025年。70年万博よ、もう一度」とかいう時、「アンタラ価値のある場所を勝手に占拠している、わがままな人たちだ」と言わんばかりに立ち退かされるというのはあまりにひどい、必要な時には働いてね、もう必要なくなったから出ていけ、というのがまかり通っている。この50年スパンで見るとよりクリアに見えると思います。

○今回の万博では、万博関連の仕事があったわけではない、ということですか?東京五輪の時、日雇いの人たちの中に、仕事が増えるんじゃないか、インバウンドで観光客が来て、とか税金使う分、リターンもあるんじゃないかという、オリンピック側も喧伝していたし、長い不況の時代を経て一発逆転、復興五輪というのを期待した人も一定数いたと思うんですが、ふたを開けてみたら結局インバウンドも建設の仕事も大企業が吸い取っていくわけですね。湯水のようにスポンサーが税金を使って、リターンもスポンサーや電通みたいなプロモーターにたまっていく仕組みが明らかになった。労働者の街をつぶしていくってことは、もう初めから仕事はないぞってことかと思って、ふざけんな、としか言いようがない。

○このまえ読んだ本では1929年朝鮮の博覧会の時から、同じで、近隣だけじゃなく遠くの人まで「儲かる」「行くといいことがある」とすごく言われて、行ってみたが、儲けたのは帝国のひとだけ、ということが書いてありました。それと、水道の話、蛇口が3つから一個に、プッシュ式になって不便という話、神宮通公園のトイレもセンサーで水が出る仕組みでやかんに水が汲みづらい。テクノロジーによるいじめ、使い方を限定している。駅の自動改札もそう、改札機能だけでカチカチいわせないから耳の不自由な人には不便。

○そうですね、明治公園も元の明治公園とは似ても似つかない、四季の庭には木がいっぱいあった、広くて、デモ、集会、フリーマーケットもあって、野宿の人もいた、有機的な。今はスターバックスがあって、「インクルーシブ広場」では子どもを遊ばせてくださいね、ここではイベントの趣旨に従って遊んでくださいね、と管理者の想定した使い方しかできない広場になってしまった。機能じゃなくて場所が大事なんだということがすごい重要だと。釜ヶ崎センターも自然環境に例えると、一つの動物がいなくなるとどんどん生態系が崩れるじゃないですか、微生物がいて肉食動物がいて、木から落ち葉が落ちたり、そうやって有機的に成り立っているもんだと思うんですけど、センターもそんな感じがしていて、雇用保険の窓口とかそういうことだけじゃなく、寝る場所があり、人と出会う場所であり、食堂があり、仕事を求めて集まったり、有機的につながって成り立っていた場所をつぶすのは許せない、築地もそうで、ただ市場じゃなく有機的な場所だった、という話で。私たちにとってほんとうに価値の高い場所だけど、資本だとか行政にとって経済的に価値のないものに見えるからメガイベントを引き金にして潰していく。メガイベントは暴力だと強く感じました。

○みなさんにとって1964年東京五輪はどういうモノとしてとらえていますか?私は小学生でしたが高速道路ができてインフラ整備、あと学校にプールができた。

○私が調べた中に、64年オリンピックでブルーのポリバケツ、ごみを入れる容器を普及させ、街をきれいにするキャンペーン、あとお花いっぱいにするキャンペーンが学校と町内会の呼びかけによってなされたというのが出てきます。そこの延長に書かれていたのは、浮浪者、障がい者、街でフラフラしている人を収容するものが必要だということで、大きな精神病院が作られた。郊外に巨大な収容施設がオリンピックのために安心安全を守るために作られた。街にいると困る人を収容するために作られたという64年五輪のレガシーです。今回のオリンピックでも宮下公園がオリンピックを迎えるのにふさわしい公園、安心安全ということで、公共の場がここのみちを歩いてください、ここではトイレに行ってください、ここではちゃんと座ってください、寝ないで座ってください、ここでフットサルをしてください、用途が確定していて、誰もがウチャッと居られる場所はなくしていった。それは安心安全、秩序を守るためにやっている。釜ヶ崎の排除も、そういった治安を守るとかそういうニュアンスがあるんじゃないかと心配があります。釜ヶ崎が男性が多いということもターゲットにされやすいかもしれません。あと、70年万博を調べても、立ちんぼの検挙がものすごい、あったんですよね。それと釜ヶ崎の排除と、別々だったけど、同時に起こったんですよね。釜ヶ崎の人は隣の風俗街に行ってたし、風俗街の人たちもお客さんとそこで賄ってたんだけど、そこで運動がつながれなかったのか、どういうことなのかな、と思っています。今回もストリップ劇場とか立ちんぼの人、が検挙されたり、コロナ中も100人くらい立ちんぼが検挙されてるんですが、安心安全とか、見栄えとか…。この写真(かつてのセンターの中の風景)美しいと思うんですけど、こういったものをこわいという人もいるんだろうな。昨日行ったフィールドワーク、整然とした、高層ビルとか、オリンピック跡地のほうがはるかに恐ろしいと思って気分が悪くなってしまうんですが、向こう側が言う、危ない、コワい、恐怖をあおってくる、そういう教育。道徳教育にオリンピックが組み込まれていってあれを正しいもの、と、正義のようにされていくのとつながっていると思うんです。釜ヶ崎、あんな怖いところはなくすべきだ、と、学校で教育されるんじゃないか、少なくともオリンピック教育は年間36時間されてしまった、かなり大きな罪があるんじゃないかと思うんです。しかも今回は東京からも修学旅行で万博行くと聞いたんですが、釜ヶ崎の排除とか見に行くんじゃないですよね、何が危険とか、何が心地よいか、大きく人びとに影響してくるのを感じます。同時に釜ヶ崎って男性の人が多いんだけれども男性以外のジェンダーの人たちが居られるようにどういうふうに考えるのかっていうのは一方で重要な問題で、それは大阪府とか橋下、吉村にそういった場所を作ってほしいと言うのじゃなく、ちゃんとトランスの人とか女の人が居られる場所を考えていくというのを小さな規模で釜ヶ崎の中で考えていくとか、そういった場を邪魔しないということが重要なんですけど、これが安心安全なんだとトップダウンで上から押さえつけていく装置が万博、オリンピックなんだなあと思います。

○私は64年オリンピックで高速道路、インフラが整備されたという話を聴いて、インフラや高速輸送手段というのは、「通過」だということを本で読んだんですが、通過してしまう、そこの間にある人々の暮らしというのは雑音でしかなくなる、必要なものを必要な時に必要なだけ調達するのに都合のいいシステムを整えるだけで、人びとの積み重ねてきた歴史と暮らしを無視して通過していくものとして思っていて、どんどん通過したり、用途を規定するとか、そういう価値観が進んでいく、前のオリンピックからずっと連綿として、そういう捉え方をしています。

○大阪都構想って何だったのか、どういうふうに開発と結びついているのか、万博とどうつながっているのか。今回釜ヶ崎の排除があった時、西成区役所とか大阪市、大阪府に抗議の電話をしたんですが、僕の住んでいる渋谷区と東京都との役所間の関係とちがう、西成区は上からの府や市に動員掛けられたから出向した、言われたからやっただけ、みたいな、渋谷区と東京都だとそれなりに独自性、自立性ががあって、都に言われたからって区が出向することはあり得ない。都構想は行政間の形をどう変えようとしたのか?それと万博や開発とどう絡んでいるのかを教えてください。

●原口さん 大阪都構想は住民投票で否決されたんです。この十年間で数少ないよかったことの一つです。よく言われるのは「大阪市を守れ」「「大阪市がつぶされる」という理解なんですが、実際、権力の作動の仕方がどう変わってくるかというと、より重要なのは一つは開発を強烈に進めるということなんです。今までは大阪市が大阪府がそれぞれに開発をする。ある場合には連携しなければならない、調整が必要になってくる。もちろん市長や府知事が勝手にやれるわけではない、大阪市議会、大阪府議会にかけなければならない。特定の開発を進めるためにいくつもの調整とプロセスが必要だったんだけど、維新、橋下徹が、「あまりに不合理なシステムだ、動きが遅すぎる」と糾弾してのし上がってきた。都構想になるとふたつの枠組みが一つになるのでトップが決断して議会にかける、今まで承認を得て、調整をしてという合意を取り付けるプロセスのいろいろな段階が取っ払われる、そこがみそだと思うんです。都市にかかわる政策決定っていろいろあると思うんですが、維新というのは旧来の自民党より土建的な、極右的、権威的建物を建てたがる。都構想は2度否決されているのでまだこのシステムは完成していない。あと、維新政治の特徴は、「街が安心安全、明るくなった」、雑然としていたところを「明るくした」、「街が良くなった」と成果にするんです。「昔は暗かった天王寺公園を明るくした」とアピールする。明るくすることが良いことだと単純化された思考が加速されています。

●釜ヶ崎で共同炊事に参加している方 子育て世代、子どもや女性の安心安全が口実に使われる。センター前を区役所の人がうろうろしてたので話してみたら、「ここを通学路にするために安全を確保しないといけない」とか言われて、イメージ付けしてくるな、と思ったことがありました。あと、釜ヶ崎は男性の立場の人が多い街で、自分も性加害がほかの場所と比べて多いのかなという偏見をもっていた。性加害は他の場所でもあり、釜ヶ崎がほかの場所と違うということはない。嫌な思いをすることはあるけれど、それは他の場所と変わらない。嫌な思いをする人をできるだけ減らせるよう、みんなで環境を作っていくことを考えている、うまくいっているかわからないけれど、それはどこでもやるべきことだと思っています。

〇僕が釜ヶ崎にいたころは先ほどの写真の頃ほど活気はなかったけれど、多くの人がそこで寝転がったり丁半博打打ったり、荒っぽい人もいて、それも含めて楽しかったんですが、ゼロ年代すでに日雇いの街から福祉の街に変革する時期で2008年最後の暴動が一つの契機になったと思うんです。以前は南海線のガード下にいた手配師、手配師の存在というのは、今では失われた風景になっているのでしょうか?

●釜ヶ崎で共同炊事に参加している方 強制執行の前まではセンターの敷地で早朝、手配師が来て軒下に居たんですが、あそこが鋼板でおおわれてから、向かいの仮センター駐車スペースがその役割として、最大25台くらいしか止められないので、半減でしょうか、正確には言えないですが。今もいると思うんですが圧倒的に少なくなってると思います。

〇今回の万博とそれに付随する事業で、釜ヶ崎に経済的恩恵みたいなものって生まれているんでしょうか?例えば星野リゾートができた、それにより地域に雇用が生まれたとかも含めて。

●原口さん 僕の知る限りでお答えします。前提として70年万博が釜ヶ崎を潤したというのは違う。むしろ大局的に見れば、労働者を全国から集めるだけ集めて、そのあと放置しちゃった。ギュウギュウに集めすぎたのでドヤがのちのカプセルホテルのように寝るだけの部屋になった。部屋に部屋を重ねて高層化して、その中で家事が何回も起こった。ひとたび火事になるとあっという間に全体を燃やす、火事一つとってもそれで命を落とす労働者が何人もいたんです。地域に利益があったかと言うことですが、たとえば、星野リゾートを考えるとわかりやすいと思います。ある人に聞けば利益があるというし、ある人にとってはもう追い出されてばかり、ということになる。星野リゾートが来たら、土地を所有している人にとっては地価が上がって直接メリットになりますが、家を借りている立場だと真逆になります。家賃が高くなりますから。経済的恩恵っていうのは地域にあまねく回ると言うより、特定の誰かにはメリットあっても、誰かには全く関係ない、あるいは誰かにとってはとてつもない抑圧やデメリットになる。

〇星野リゾートができたところはもとは市の土地だったわけですよね。公共用地の私有化、どちらかというと私たち搾取されて取られちゃって、たぶん高くない値段で売られた。私の住んでる神奈川でも横浜市役所が移転して旧市役所も星野リゾートに売ったんですけどムチャクチャ安い値段で売って、住民訴訟も起きているんですけど、私たちに還元さ��なければいけない財産を再開発の名目で搾取されて、今日の話では、釜ヶ崎という街を解体していくわけだから、新しいものにしたとしても私たちの財産は私たちには還元されず、体よく奪われていくということがわかりました。

参加者は多くなかったものの、熱のこもった議論が交わされ、学びの多い集会となりました。オリパラ、万博、もうたくさん。これ以上間違った道を突き進むのは止めないといけないと思いました。

2 notes

·

View notes

Photo

[Photo above: Banyan tree in Shuri Castle Park]

Legends and myths about trees

Forest spirits and natives (5)

Kijimuna – Mischievous red-haired spectres

Kijimuna are legendary small tree spirits from the Okinawa Islands in Japan, who live in trees (generally old banyan trees). They are said to look about 3 or 4 years old and have red hair.

Another name for the kijimuna is bungaya, which means roughly large-headed. The Kijimuna are known to be very mischievous, playing pranks and tricking humans. One of their best-known tricks is to lie upon a person's chest, making them unable to move or breathe such as sleep paralysis. Even though the Kijimuna are tricksters, they have been known to make friends with humans.

They are skilled fish catchers and only eat the left or both eyes of the fish they catch. Therefore, if you become friends with a Kijimuna, you can always get a fish and become rich. They are good at diving and fishing and catch a lot of fish in seconds. But all the fish they catch have no eyes. They can also run around on the water surface and can stand on the water while carrying people.

They are extremely hatred of hot pot lids, octopus, chickens and human farts, and it is forbidden to let them near the Kijimuna. They also die (or are forced to move to another tree), if a nail is driven into the tree in which they live. They will take terrible retribution, including murder, against anyone who breaks these prohibitions.

Nevertheless, as long as one do not break these prohibitions, they are basically harmless to humans, and many lores say that they are "good neighbours" with humans.

[History of Ryukyu Islands (collective name for Amami Islands, Okinawa Islands, Miyako Archipelago and Yaeyama Archipelago)]

The Ryukyu Islands are known to have been inhabited by humans for about 32,000 years.

The Ryukyu Kingdom was a monarchy, existed in the southwestern islands of Japan for about 450 years, from 15th century to 19th century. It developed through diplomacy and trade with China, Japan, Korea and Southeast Asian countries, and the castle of the Ryukyu dynasty, Shuri Castle, was the political, economic and cultural centre of its maritime kingdom. In the late 19th century, the Japanese Government, dispatched troops to oust King Shoutai from Shuri Castle and proclaimed the establishment of Okinawa Prefecture (Ryukyu Disposition). Here, the Ryukyu Kingdom was destroyed.

Genetic studies have shown that populations in the Ryukyu Islands (Okinawa Islands, Miyako Archipelago and Yaeyama Archipelago) have no direct genetic link to mainland China or Taiwanese populations and have identical paternal lines to mainland Japan, and nuclear DNA analysis in 2018 showed that genetically, Ryukyuans are the most closely related, followed by mainland Japanese, from the Ainu (Ref) perspective.

Furthermore, in 2021, a paper on archaeogenetics published in the journal Nature stated that DNA analysis of prehistoric human bones excavated from the Nagabaka (lit. Long graveyard) site in Miyakojima City showed that they were "100% pure Jomon", a research finding that indicates that prehistoric archipelago people came from the Okinawa Islands.

木にまつわる伝説・神話

森の精霊たちと原住民 (5)

キジムナー 〜 いたずら好きな赤毛の妖怪たち

キジムナーは、日本の沖縄諸島に伝わる伝説の小さな木の精霊で、樹木 (一般的にはガジュマルの老木) の中に住んでいる。見た目は3、4歳くらいで、赤い髪をしていると言われている。

キジムナーの別名は「ブンガヤ」であり、「頭の大きい」という意味である。キジムナーは非常にいたずら好きで、いたずらをして人間をだますことで知られている。最もよく知られているのは、人の胸の上に横たわり、身動きや呼吸をできなくさせる「金縛り」だ。そんなキジムナーだが、人間と仲良くなることもある。

魚捕りが巧みであり、しかも捕った魚の左目または両目だけしか食べない。その為、キジムナーと仲良くなれば魚をいつでも貰え、漁運に恵まれる。海に潜って漁をするのが得意であっという間に多くの魚を獲る。でも、彼らが獲った魚は全部目が無い。また、水面を駆け回ることができ、人を連れながらでも水上に立てる。

熱い鍋蓋、タコ、ニワトリ、人間のおならを極端に嫌い、それらのものをキジムナーに近付けるのは禁忌である。また住んでいる木に釘を打たれると死ぬ (或いは別の木への転居を余儀なくされるとも)。これらの禁忌を破った人間に対しては、殺害を含む恐ろしい報復を為す事も辞さない。

然し、禁忌さえ破らなければ基本的に人間には無害な存在であり、人間とは「良き隣人」であると言う伝承が多い。

[琉球諸島 (奄美群島、沖縄諸島、宮古列島、八重山列島の総称) の歴史]

琉球諸島には、約3万2千年前から人類が住んでいたことがわかっている。

15世紀から19世紀までの約450年間、日本の南西諸島に存在した君主制国家、琉球王国は、中国をはじめ日本、朝鮮、東南アジア諸国との外交・貿易を通して発展し、琉球王朝の王城、首里城はその海洋王国の政治・経済・文化の中心にあった。しかし、19世紀後半、日本政府が軍隊を派遣し首里城から国王尚泰 (しょうたい) を追放し沖縄県の設置を宣言した(琉球処分)。これによって、琉球王国は滅亡した。

遺伝子研究では、琉球列島 (沖縄諸島、宮古列島、八重山列島) の集団は、遺伝的に中国本土や台湾の集団との直接的なつながりはなく、日本本土と同一の父系を持つという研究結果や、2018年の核DNA分析から遺伝的に、アイヌ(参照)から見て琉球人が最も近縁であり、次いで日本本土人が近縁であるという研究結果が発表されている。

さらに、2021年には、宮古島市の長墓遺跡から出土した先史時代の人骨をDNA分析した結果、「100%純粋な縄文人」であったとする考古遺伝学の論文が雑誌「ネイチャー」に掲載され、先史時代の列島人が沖縄諸島から来たことを示す研究結果が発表されている。

#trees#tree legend#tree myth#kijimuna#banyan tree#tree spirit#okinawa#ryukyu islands#ryukyu kingdom#syuri castle#legend#mythology#folklore#nature#art#history

160 notes

·

View notes

Quote

番号の順番は、明治の東京15区時代以来の慣習で、千代田区を中心に「の」の字を書くようにして順番を定めるというものによる。 以下は、各23区の番号、市区町村コード、英語表記をまとめたものである。英語で特別区は「special wards」で表現されるが、各区は「city」と表現されるようになった。 番号 市区町村コード 特別区 city 01 13101 千代田区 Chiyoda 02 13102 中央区 Chuo 03 13103 港区 Minato 04 13104 新宿区 Shinjuku 05 13105 文京区 Bunkyo 06 13106 台東区 Taito 07 13107 墨田区 Sumida 08 13108 江東区 Koto 09 13109 品川区 Shinagawa 10 13110 目黒区 Meguro 11 13111 大田区 Ota 12 13112 世田谷区 Setagaya 13 13113 渋谷区 Shibuya 14 13114 中野区 Nakano 15 13115 杉並区 Suginami 16 13116 豊島区 Toshima 17 13117 北区 Kita 18 13118 荒川区 Arakawa 19 13119 板橋区 Itabashi 20 13120 練馬区 Nerima 21 13121 足立区 Adachi 22 13122 葛飾区 Katsushika 23 13123 江戸川区 Edogawa

東京特別区23区の番号について 解説/説明 - 知識 - シマウマ用語集

12 notes

·

View notes

Text

■サピエンス全史

もうかなり熟読しているが、少し時間ができたのでもう一度、ユヴァル・ノア・ハラリ「サピエンス全史」読み返す。至福だなぁ。

第一部 認知革命

第1章 唯一生き延びた人類種

135億年前「物理学」という物語りが始まり、38億年前「生物学」という物語りがはじまった。

7万年前、〈認知革命〉とともに歴史学がはじまった。そして1万2千年前に〈農業革命〉があり、500年前〈科学革命〉が起きた。

サピエンスは、人類のなかで唯一生き延びた種。ネコ科ヒョウ属にはヒョウもライオンもトラもいるが、人類種にはサピエンスしかいない。なぜか?

3万年前に近隣のネアンデルタール人が滅んだ具体的な理由は断定できない。しかし殺戮にせよ自然的淘汰にせよ、サピエンスの存在が関与していたことはまちがいがない。

その競争にサピエンスが勝ち残ったのは、「言語」によるものだ。

第2章 虚構が協力を可能にした

7万年ほど前に、サピエンスはその「内部構造」を変化させた。見かけこそ変わらないが、それ以降のサピエンスは認知能力(学習、記憶、意思疎通の能力)で格段に優れていた。

それ以前にアフリカを出たサピエンスはどれも成功しなかったが、それ以降の遠征は成功し、南極をのぞく世界中へくまなく進出した。

この「言葉」によるドラスティックな変革を〈認知革命〉と呼ぶ。聖書の創世記「知恵の木の実」を思わせる「言葉の獲得」だが、それ自体はたまたまサピエンスに起きた偶然の結果だった。

この認知革命が、世界の大変革につながるが、それは言葉のどんな効果によるのか。

• 存在しないものについての情報を伝達する能力

• たとえば伝説や神話、神々、宗教

• 総じて虚構、すなわち架空の事物について語る能力

実際には「虚構」は判断を誤らせる危険なものだ。だが、集団で嘘を信じることは、かぎりない力の元となった。鋭い牙や爪を持ったり、走力や筋力で勝ることより、桁違いに強大だ。

われわれはほとんど意識しないが、国もお金も人権も法律も会社も、みな虚構、擬制である。歴史の大半はどうやって膨大な数の人を納得させ、信じてもらうかという問題を軸に展開してきた。

第3章 狩猟採集民の豊かな暮らし

サピエンス20万年の歴史の19万年分、つまり95パーセントは狩猟採集のという生活形態だった。認知革命は狩猟採集の時代に起きている。

文字ももちろんなく、詳しいことはほとんどわからないが、ある程度たしかなことをあげれば、

• 農耕以前は「石器」の時代というより「木器」の時代

• 彼らは毎月毎週、あるいは毎日すべての持ち物を手で持って移動していたので、運べるのは本当に必要な所持品だけ

• 精神的、宗教的、情緒的生活は、器物や道具といった人工物の助けなしでおこなわれた

• 狩猟採集社会のもっとも大きな特徴は「多様性」

• 「群れ」と成員は一つの例外「犬」をのぞいて、すべて人だった、つまり家畜もない

• 平均的な人は、自集団以外の人を見かけたり声を聞いたりすることなく何ヶ月も過ごした。一生を通じて出会う人はせいぜい数百人程度。

• つまりサピエンスは広大な範囲にまばらに分布していた。

• 「狩猟採集」というが、一般的な「狩りをする人」のイメージよりも「採集」がメインだった

• 狩猟採集には多大な「脳」力と技能が必要で、個人レベルで見れば、その頃のサピエンスが史上もっとも秀でていた

• 一般に背が高く健康的だったが、平均寿命は30〜40歳。それは子供の死亡率が高いせいで、60からときに80歳まで生きる人もいた

• その理由は食物の多様性、感染症の少なさなど

• 感染症��農耕社会以降の家畜は由来のものが多く、そもそも人同士の距離ががまばらで感染・伝播の機会がほとんどない

• とはいえ、きびしく、情け容赦のない、欠乏と苦難の社会ではあった

最後に、狩猟採集時代のサピエンスが、平和主義者だったか好戦的な種族だったのかは興味がつきない。対サピエンス同士、対他の人類間、どちらの相手にも、平和的な好戦的か断定はできない。好戦的な部族もあったかもしれないし平和的な部族もあったのだろう。とにかく多様であった。

第4章 史上最も危険な種

しかし、餌の対象となる他の動物たちにとって、危険極まりない存在であった。

オーストラリアの例

• 4万5千年前のオーストラリアへの進出は、屈指のできごとだった。コロンブスのアメリカ発見、アポロ11号の月面着陸に匹敵する。

• それ以前にオーストラリアへ到達した人類はいなかった。

• それはサピエンスが特定の陸塊で食物連鎖の頂点に立った瞬間だった。

• 大型カンガルー、フクロライオン、大コアラ、大サイズの鳥、ディプロトドン(象サイズのウォンバット)などすべて姿を消した。

南北アメリカの例

• 最後の氷河期は、7万5千年前から1万5千年前にかけて。7万年前と2万年前の二度のピークがあった。

• 1万6千年前、サピエンスはシベリアから凍結したベーリング海を超えてアラスカをとおりはじめてアメリカ大陸へ渡った。

• それ以前にアメリカ大陸へ渡った人類はいなかった。

• アメリカに到達からわずか1000年から2000年の間に大きなげっ歯類、馬、ラクダ、巨大アメリカライオン、サーベルタイガー、象より大きなオオナマケモノなどを駆逐しながら南米南端に達する。

• この騒ぎからただ一つ無傷だったのがガラパゴス諸島。

そして第二部の農業革命に続く。

余談だが、訳者の柴田裕之(しばたやすし)氏は、自分の愛読書の主要なところで顔を出す。

• 「サピエンス全史」ユヴァル・ノア・ハラリ

• 「ホモデウス」ユヴァル・ノア・ハラリ

• 「神々の沈黙」ジュリアン・ジェインズ

• 「ユーザーイリュージョン」トール・ノーレットランダージュ

柴田さんが訳しているのなら、読む価値があるかな、などとも思う。

74 notes

·

View notes