#価格連動リスク

Explore tagged Tumblr posts

Text

【疑問が解決】どうして1ドルを保てるの?ステーブルコインの仕組みと崩壊リスクを徹底解説

#世界一わかりやすい暗号資産のハナシ#Circle#PayPal#USDY#価格連動リスク#分散型ステーブルコイン#デルタ中立戦略#価格安定#XAUt#金連動#JPYC#インフレヘッジ#法定通貨担保型#暗号資産#MakerDAO#仮想通貨#デジタル決済#ブロックチェーン#TerraUST崩壊#イーサリアム#DAI#USDe#LUNA#ステーブルコイン#アルゴリズム型#Ripple#PYUSD#USDC#Tether#USDT

2 notes

·

View notes

Quote

沈静化の兆しが見えない“令和のコメ騒動”。混迷を極めるなか、現場ではかつてない地殻変動が起きている。桁違いの資金と独自の販売網を持つ大手商社が農家に直接乗り込み、高値での買い付けを次々に成立させているという。コメをめぐる壮絶な争奪戦が、静かに、しかし確実に加速している──。食料問題の最前線を追い続けるノンフィクション作家・窪田新之助氏が、その深層に迫る。【全3回の第3回。全文を読む】 「違約金」100万円の請求 さらに農家の「JA離れ」を加速させる事態も起きている。 秋田県横手市にある水田75ヘクタールで稲作をしている農業法人の代表・鈴木眞一さん(仮名)さんのもとには、JAから、契約した数量を出荷しなかった理由について回答を求める文書が届いた。鈴木さんは「(商社との取引に変更し

沈静化の兆しが見えない“令和のコメ騒動”。混迷を極めるなか、現場ではかつてない地殻変動が起きている。桁違いの資金と独自の販売網を持つ大手商社が農家に直接乗り込み、高値での買い付けを次々に成立させているという。コメをめぐる壮絶な争奪戦が、静かに、しかし確実に加速している──。食料問題の最前線を追い続けるノンフィクション作家・窪田新之助氏が、その深層に迫る。【全3回の第3回。全文を読む】

「違約金」100万円の請求

さらに農家の「JA離れ」を加速させる事態も起きている。 秋田県横手市にある水田75ヘクタールで稲作をしている農業法人の代表・鈴木眞一さん(仮名)さんのもとには、JAから、契約した数量を出荷しなかった理由について回答を求める文書が届いた。鈴木さんは「(商社との取引に変更しないと)会社が倒産するため」と、正直に記した。 すると後日届いたのが、100万円超の請求書だった。JA秋田ふるさとは、契約を守らなかった農家に1俵当たり1000円の「違約金」を課したのだ。鈴木さんの会社は言われた通り、これを支払った。 「会社が潰れる事態だと回答したのに違約金を取る。会社が取り組んできた地域保全や食料供給を持続させることよりも、契約を優先するというJAのドライな対応に驚きました。先行き不透明な状況下において、JAとの契約はリスクになると判断せざるを得ません」 鈴木さん以外にも、秋田県内の複数の農家のもとに違約金の請求書が届いたという。 そのひとつであるJA秋田なまはげ(秋田市)の関係者は、「商社より値段が安かったJAに、契約通りに出荷してくれた農家がいる手前、今回の措置はやむを得なかった」と打ち明ける。 農家の出荷量がJAと契約していた数量に達しないことは、特別なことではない。稲の作柄が天候に左右される以上、起きうることではある。だから例年であれば、JAは不問に付してきた。 ただ、2024年産に限っては違うようだ。JAグループの2024年産主食用米の集荷量��、前年比14%減の179万トンとなり、全国の生産量の26%にとどまった。これは全国で、商社だけでなく卸の新顔が産地に買いに入った影響とみられる。

JA秋田ふるさとは「2024年産から地元の農家さんがJAを通さずに商社と契約したという話が聞こえ、全量をJAに卸している農家さんから不満の声が挙がるようになり、JAとして対策を講じたということです」(米穀課)と回答。 JA秋田なまはげは「ご回答は控えたいと思います」(米穀課)とした。 現在、コメの産地では、農家の高齢化と離農を背景にして、生産現場が弱体化している。 そのため、近い将来にコメの需給が逆転するという予測もある。日本総研が昨年3月に出したレポートで、コメの国内自給率が2030年代には100%を切る可能性があると指摘した。 コメの生産が需要に追いつかなけれ��、商社や卸などの買い手がより高値をつけてでもコメを買い取ることは、市場原理においてなんら不思議ではない。 JA秋田ふるさとで改革派として知られた元組合長の小田嶋契氏(現秋田県立大学生物資源科学部客員研究員)はそうした現状を踏まえ、こう推察する。 「商社や卸が直接取引や産地支援に動いているのは、いまのうちに産地をつないでおけば、大きなビジネスチャンスになると考えているはず」 そうした状況を踏まえれば、米価は今後も現在以上の高水準で推移し続けると見るべきだろう。価格を下げるために備蓄米を無制限に放出することなど、その場しのぎに過ぎないといえる。 【プロフィール】 窪田新之助(くぼた・しんのすけ)/ノンフィクション作家。1978年福岡県生まれ。明治大学卒業後、2004年に日本農業新聞に入社し、2012年よりフリーに。著書に『データ農業が日本を救う』(インターナショナル新書)、『農協の闇』(講談社現代新書)など。2024年、『対馬の海に沈む』(集英社)で第22回開高健ノンフィクション賞を受賞。 * * * 関連記事《【巨大資本でJAを圧倒】伊藤忠食糧、豊田通商…大手商社が産地に乗り込みコメを爆買い 止まらぬ価格高騰の裏で起きていた“仁義なき争奪戦”現地ルポ》では、倒産寸前の米農家を救った商社マネーのカラクリや、大手商社がJAよりも選ばれる理由など、窪田氏の��ポート全文を紹介している。 ※週刊ポスト2025年6月20日号

18 notes

·

View notes

Text

「宮崎正弘の国際情勢解題」

令和六年(2025年)1月4日(土曜日)

通巻第8578号 <前日発行>

日本の産業の華、自動車業界は深刻な状態に陥っている

日産とホンダ、三菱自工はなぜ経営統合するのか?

*************************

GDP世界���位と誇らしげだった曾ての経済大国・日本は、2011年に中国に抜かれ三位となり、22年にはドイツに抜かれて、世界第四位に転落した。まもなくインドに追い抜かれそうだ。

と思いきや、いまや日本は韓国にもぬかれて「名目GDP」は世界第22位である。なんという凋落ぶりだろう。

この数字は内閣府が2024年12月に発表した「国民経済計算の年次推計」により、23年の我が国の名目GDPはひとりあたり33849ドルで、OECD加盟国の38ヶ国中、じつは、22位に後退していた。ただし統計はドルを建値としているため過度の円安を忖度する必要があるが、この要因を加味しても、劣勢は変わらない。

そのうえ日本の世帯の半数以上は65歳という高齢化社会、曾てのダイナミズムは息切れどころか、殆ど失われている。「団塊の世代」はすでに現場を離れ、老人ホームが各地で盛業中だ。日本の産業は鉄鋼、造船、機械、自動車、精密部品から「介護」に移転した。

日本の産業の代表格だった鉄鋼は、粗鋼生産の首位を中国に明け渡して以来、インドにもぬかれて第三位に転落した(以下4位が米国、5位ロシア、6位韓国、7位ドイツ、8位がトルコ、9位ブラジル。そして10位はイランである<出典「世界鉄鋼協会、2023年>)。

まして1月3日、バイデン大統領は日本製鉄のUSスチール買収を阻止するとした。この措置により日米鉄鋼業は「なかよく」衰退へ向かう。きっと中国とインドは祝杯をあげているだろう。

昨今、半導体のトップを台湾、二位を韓国に譲って以来、日本の半導体は技術開発競争で、はるか後塵を拝してきた。

中国は台湾侵攻を企て、世界一の半導体製造企業TSMCをそのまま工場ごと飲みこむと言いだし、危機感を募らせた米国の梃子入れで、日本は官民挙げて、いきなり2ナノ半導体を生産するラピダスを北海道千歳に設立した。

ふたたび世界トップクラスを狙うことになったわけだが、ハイテク半導体開発競争で二十年の空白を回復するには時間がかかるだろう。

花形は自動車だった。トヨタのレクサスはBMW、ベンツと並んだ評価を得てきた。突然変異は脱炭素、地球温暖化というフェイク情報により、いきなり中国のEVが優勢となったことだ。

アメリカのGM、フォードなど三大巨人は技術開発の遅れが目立ち、ドイツのVWは国内工場を閉鎖すると言いだし、ルノー、プジョー、イタリアのフィアット、英国のオースチンも昔の面影はない。

▼日産とホンダはなぜ経営統合に踏み切るのか

衝撃ニュースはホンダと日産の経営統合だ。

これに三菱自工が加わる動きをしめしている。中国のBYDの追い上げは凄まじく2023年には販売が中国市場に限って言えば、40%以上の増加となって、テスラを抜いた。ここに異業種のアップルやファーウェイ、鴻海精密工業などがEVにソフト面で算入する。欧米勢は自動車工場で大量のレイオフを実施し、明日の衰退を射程にいれているかのようだ。

BYDの中国市場寡占状態は、中国に進出した欧米、日本勢を脅かし、日産と東風汽車は蘇州の合弁工場を閉鎖してしまった。日本車の中国市場でのシェアはほぼ半減である。

テスラはあれほど熱烈に中国から歓迎されたが、BYDの躍進を前に、露骨なプレッシャーに遭遇した。イーロンは中国漬けになった側面があって、台湾問題では「平和的統一が望ましい」と誰かに吹き込まれた無内容な発言を繰り出している。

中国ばかりか、タイでは日本車のシェアが90%から76%に激減した。日産はタイの工場でレイオフに踏み切った。

日本の自動車関連産業にはたらく労働者は、部品下請け、孫請けに関連企業をふくめると558万人である。この日本の重要産業地図が中国のEVに蚕食されつつある。この惨状を政治は認識できていないようである。

次世代のハイテクを切り開くのは生成AI、チャットGPTといわれるが、この分野では米国の先行ぶりが顕著である。世界の議論はAIをいかに規制するかだ。しかしながら新しいルールづくりに日本は参加を要請されていない。

ただしAIリスク監視の国際基準つくりはOECDが運用することになり、マイクロソフト、オープンAI、グーグル、メタのほかフランスのミストラル、カナダのアコーヒア、そして日本からはNTTとNECが加わっている。

この傾向、トレンドがみえた段階でエヌビディアが突出して優位にたち、逆に米国の王者だったインテルは激しく後退した。インテルのCEOは辞任することになり、曾ての栄光のポジションから降りる。

次世代のもうひとつのビジネスは宇宙。とくに独自通信網を構築するために中国は自国だけの「スターリンク」構築に乗り出した。

この脅威を前にして日本の遅れは決定的である。

イーロン・マスクの「スペースX」が打ち上げたスタ-リンクだが、中国は国有企業「中国衛星網路集団」、上海市政府の「上海垣信衛星科技」ならびに民間企業の「北京藍箭鴻撃科技」などが壱万から壱万五千個の低軌道通信衛星を打ち上げている。

中国は月の裏側に米国に先駆けて上陸し、またICBM600基という軍事技術を誇るから低軌道通信衛星のシステム構築は比較的容易だ。これらは日米が急いできた次時世代通信「6G」時代のインフラ構築である。すでに中国は宇宙で地球測位システム「北斗」を運用している。

これからの日本の出番?

16 notes

·

View notes

Text

うまく騙されないように、人の思考のクセを知っておこう。

コミュニケーション

ブログ:安達裕哉の記事一覧

Twitter:安達裕哉(Books&Apps)

著作:頭のいい人が話す前に考えていること(ダイヤモンド社)

人には、どの人にもある「思考のクセ」が存在しています。

そうしたクセは、普段あまり意識されることはありませんが、「知っている」人は、それを良くも悪くも「実態を隠す技術」や「他人を操作する技術」として使うことがあります。

例えば、「アンカー効果」として知られている思考のクセがあります。

これは「予測を立てる直前に見た数字をアンカー(よりどころ)にしやすい」という傾向です。

当然これは、金儲けにも利用できます。

数年前、アイオワ州スーシティーのスーパーマーケットがキャンベル・スープのセールを行い、定価から約一〇%引きで販売した。数日間は「お一人様12個まで」の張り紙が出され、残り数日間は「お一人何個でもどうぞ」の張り紙に変わ���た。 すると、制限されていた日の平均購入数は七缶で、制限なしの日の二倍に達したのである。

このように、心理に関する知識は、成果を大きく左右することもあります。

では、このような「思考のクセ」。

他にどのようなものがあるのでしょうか。

1.直感で信じたものを覆すことはほとんどない。

言い換えれば、「第一印象で決まる」。

例えば、採用面接で面接官は

「最初の数分で得た、候補者への印象を検証するために、残りの殆どの時間を使う」

と言われています。(採用ミスはこうして起きます。)

第一印象が良ければ「採用するための質問をする」

悪ければ「落とすための質問をする」のが面接官です。

逆に言えば、候補者側は「とにかく第一印象を重要にせよ」というアドバイスに従う必要があるということです。

これは「文章」にも当てはまります。

例えば、人物描写をするときに、その人の特徴を示す言葉の並び順は適当に決めてはいけません。

明るい 素直 けち

と書くほうが、

けち 明るい 素直

と書くよりも、良い印象となります。

2.ベストケースしか想定しない

将来予測をするとき、人は「最もうまくいくケース」しか考えません。

しかし、実験によれば、99%の確率で終わると宣言した時間で実際にタスクを終わらせる人間は45%のみです。

これは「ホフスタッターの法則」と呼ばれ、コストを過小評価し、便益を過大評価する人間の思考の癖です。

稲盛和夫は「悲観的に計画し、楽観的に実行せよ」と述べましたが、経験的にこれを知っていたのでしょう。

3.人は独自性を誇張する傾向にある

「うちは特別だからね」という話をどの会社でも聞きます。

しかし実際にそれが特別であるケースは少なく、仮に違っていたとしても、その差はわずかに過ぎないのです。

むしろ、独自性バイアスは、必要以上のコストを掛けて、自分たちの独自性を守ろうとしますから、組織に不利益をもたらします。

むしろ「独自性を誇張しない人のほうが独自性がある」と認識すべきです。

4.物語VSデータは、物語が勝つ

人は物語が大好きなので、プレゼンテーション資料も、報告書も、物語性のあるものが好まれます。

これだけなら良いのですが、物語のできが良すぎると、人間はデータを見なくなります。

場合によっては、「データが少ないほど、物語としての辻褄が合いやすい」ので、データを排除しようとする人もいるくらいです。

ストーリーの出来で重要なのは情報の整合性であって、完全性ではない。むしろ手元に少ししか情報がないときのほうが、うまいこと��べての情報を筋書き通りにはめ込むことができる。

賢くあろうとすれば、自分に有利なデータではなく、自分に不利なデータも集めなければなりません。

そうして初めて「物語」に騙されずに済みます。

5.確率を理解できない人は多い

まず、次の文章を読んでください。

リンダは三一歳の独身女性。外交的でたいへん聡明である。専攻は哲学だった。学生時代には、差別や社会正義の問題に強い関心を持っていた。また、反核運動に参加したこともある。

では、次の質問に答えてほしい

リンダは銀行員か、それともフェミニスト運動に熱心な銀行員か、どちらだと思いますか

聡明な人であれば、当然前者を選択するでしょう。

しかし、多くの人は後者を選択します。

複数の主要大学の学部生を対象に実験を行ったところ、八五~九〇%が、確率の論理に反して二番目の選択肢を選んだのである。しかも呆れたことに、この連中はとんと恥じる様子がなかった。 あるとき自分のクラスで「君たちは、初歩的な論理ルールに反していることに気づかなかったのかね」と怒ってみせたところ、大教室の後ろのほうで、誰かが「それが何か?」と言い放ったものである。

確率は説得の材料として、全く役に立たない事がよく分かります。

6.心配が多かったり、忙しすぎると、頭が悪くなる

多くの心理学研究によれば、自分を律することと、注意深く頭を使うことは、どちらも等しく、脳に負荷をかける行為です。

したがって、認知の負荷が高くなると、誘惑に負ける可能性が高いのです。

認知的に忙しい状態では、利己的な選択をしやすく、挑発的な言葉遣いをしやすく、社会的な状況について表面的な判断をしやすいことも確かめられている

このため、例えばある行為の結果について心配しすぎると、実際に出来が悪くなることも多いのです。

常に忙しく、給料も安い「ブラックな職場」では、利己的で、口が悪く、思慮の浅い人が増えてしまう。

ですから、これはもはや「社会悪」と呼んでも良いのではないかと思います。

7.好き嫌いで決まる

多くの人は

「それが好きな場合は、メリットばかり思い出す。」

「嫌いな場合は、リスクばかり思い出す。」傾向にあります。

スロビックのチームは感情ヒューリスティックのメカニズムを調べる実験を行い、水道水へのフッ素添加、化学プラント、食品防腐剤、自動車などさまざまな技術について個人的な好き嫌いを言ってもらったうえで、それぞれのメリットすると、二つの答はあり得ないほど高い負の相関を示した。すなわち、ある技術に好感を抱いている場合はメリットを高く評価し、リスクはほとんど顧慮しない。逆にある技術をきらいな場合はリスクを強調し、メリットはほとんど思い浮かばない。

したがって、物事を通しやすくするには、あれこれ論理を組み立てるよりも、「好かれる人」になることが最も簡単です。

SNSを見れば、多くの人は、あれこれ理由をつけて主張をします。

「ワクチンが〜」

「フェミニズムが〜」

「子育てが〜」

「社会保障が〜」

でも、一皮むけば、

肯定的な意見は、「それが好き」。

否定的な意見は、「それが嫌い」。

そう覚えておいて、ほぼ間違いありません。

8.人は慎重に考えるよりも早く一つに決めたい

いくつもの選択肢を並行して考えることは、認知的な負荷が高い状態です。

認知的な負荷が高い状態は疲れますから、仮に選択が間違っていたとしても「早く決めて楽になりたい」と、思うのです。

これを「コミットメントの錯誤」と言います。

「たまたまモデルルームを見に行ったら、そこで買ってしまったよ」

と言う発言は、コミットメントの錯誤の典型であり、家や保険など、選択肢が無数にあり、かつ高額な買いものが、想像よりはるかに簡単に行われているのは、そのためです。

なお余談ですが、人には「自分が持っているものを高く評価する」という思考のクセ(保有効果)があり、高い買い物をしたとしても、後悔することはめったにありません。

「買わせてしまえばこっちのもの」と思っている営業マンは少なくないでしょう。

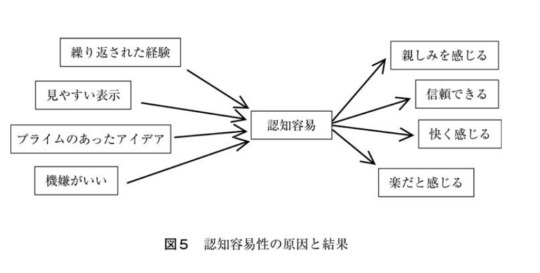

9.簡単にわかるものが好かれる

認知が容易なものほど好かれます。

例えば、見やすい表示、以前に聞かされたことのあるアイデア、見覚えのあるマーク。

こういったものは認識がしやすいため、それだけで「好ましい」と感じられます。

(出典:ダニエル・カーネマン ファスト&スロー)

また、機嫌がいいときや、体調のいいときには、「好ましい」と評価することが多くなりますから、上��の機嫌を見て、何かを提案するのは正しい行動です。

ただし、これは極端な話、「内容を問わない」という事でもあります。

「鶏の体温」という表現を繰り返し示された人は、「鶏の体温は四四度である(もっともらしい数字なら何でもよい)」という文章が出てきたときに、正しいと判断しやすい。 文章の一部になじんでいるだけで、全体に見覚えがあると感じ、真実だと考えるからだ。ある発言や文章の情報源を思い出せず、手持ちの情報とも関連づけられないとき、あなたはつい認知しやすさを手がかりにすることになる。

注意をしないと、「何度も見せられている」と言うだけで、それを真実だと信じてしまうかもしれません。

10.自分の頑張りには甘い評価をつける

チームで仕事をする場合、自分のほうが他のメンバーよりがんばっており、他のメンバーの貢献度は自分より小さいと考えがちです。

例えば、各自がチームに対して、どの程度の貢献をしているかを百分率で表してもらうと、チーム内のメンバーの数値の総和は100%を超えてしまいます。

あなたはもしかすると、自分に配分された報奨以上の貢献をしたのかもしれない。だがあなたがそう感じているときは、チームのメンバー全員も同じ思いをしている可能性が高い。このことは、誰もが肝に銘じておくべきである。

これは、性格的な要因はごく小さく、誰でも同じような傾向を示します。

なぜかと言えば、「自分の貢献が一番思い出しやすく」かつ「思い出せないものより思い出せるものの方が強力な説得力を持つから」です。

投票を呼び掛ける活動は、投票日直前にやるほうが強力、という、ごく当たり前の話ではありますが。

これを利用可能性ヒューリスティックスと言います。

人事評価は自己申告を基にしてはなりません。

大抵の場合、過剰評価となってしまいます。

25 notes

·

View notes

Text

「分割統治+権威主義」的な支配から逃れて生き抜くために、個人が、現在の社会状況において出来る対処法の中で、「その支配をしている側の一員になる」こと以外の対処法を、できるだけたくさん教えてください。

「分割統治+権威主義」的な支配構造は、社会を分断し、個人の自由や連帯を抑圧することで支配を強化する戦略です。このような環境で、支配側に加担せずに生き抜くためには、個人が主体性、知恵、コミュニティを活用して対抗する必要があります。以下に、現在の社会状況(2025年5月時点)を考慮し、具体的な対処法を多角的かつ豊富に挙げます。これらは、個人としての自律性、精神的・物理的レジリエンス、集団的抵抗の強化に焦点を当てたものです。

情報リテラシーの強化 多様な情報源を活用する 支配側は情報操作やプロパガンダで分断を強化します。信頼できる独立系メディア、学術的な資料、市民ジャーナリズム(例:Xでの一次情報)を参照し、単一の情報源に依存しない。 例:主流メディアだけでなく、海外の報道や現地の声をXで直接確認する。 クリティカルシンキングを磨く 情報の真偽を検証し、感情的な扇動や偏向に流されない。ファクトチェックサイト(Snopes、PolitiFactなど)や原典を確認する習慣を付ける。 例:政策発表の裏に隠れた意図を、公式文書や歴史的文脈から分析する。 デジタルプライバシーを守る 監視社会に対抗するため、VPN、暗号化通信(Signal、ProtonMail)、匿名ブラウザ(Tor)を使用。データ収集を最小限に抑えるため、不要なアプリを削除し、プライバシー設定を厳格化。 例:ソーシャルメディアでの個人情報公開を控え、位置情報追跡をオフにする。 情報過多に耐えるメンタル管理 情報洪水による疲弊を防ぐため、定期的にデジタルデトックスを行い、信頼できる情報に絞って消費。瞑想や読書で集中力を維持。 例:1日1時間だけニュースを確認し、残りはオフラインで過ごす。

精神的・心理的レジリエンスの構築 自己認識と価値観の強化 権威主義は個人のアイデンティティを操作します。自分の信念、倫理、目標を定期的に振り返り、外部の圧力に流されない基盤を作る。日記や対話を通じて自己を再確認。 例:週に一度、自分の行動が信念に合っているか振り返る時間を設ける。 コミュニティでの支え合い 孤立は支配側の思う壺。信頼できる友人、家族、志を同じくする人々と定期的に対話し、精神的な支えを得る。オフラインでの対面交流を重視。 例:地元の読書会やボランティア活動に参加し、顔の見える関係を築く。 ストレス管理と心のケア 抑圧的な環境はストレスを増大させる。ヨガ、運動、趣味、カウンセリングなどでメンタルヘルスを維持。無料のオンラインサポート(例:7 Cups)や地域の福祉サービスを活用。 例:毎日10分のストレッチや呼吸法で心を落ち着ける。 希望とユーモアの維持 権威主義は絶望感を植え付けます。ユーモア(例:風刺漫画、ミーム)や小さな成功体験(例:新しいスキルの習得)で希望を保つ。 例:Xで権威を批判するユーモラスな投稿を共有し、仲間と笑い合う。

経済的・物理的自立の強化 経済的依存の軽減 支配側は経済的圧力で個人を従属させる。副業、フリーランス、スキルアップ(例:プログラミング、デザイン)を学び、単一の雇用主や政府に頼らない収入源を確保。 例:UdemyやCourseraで需要の高いスキル��学び、オンラインで仕事を受注。 自給自足のスキル習得 食料や資源の供給が支配されるリスクに備え、家庭菜園、保存食作り、修理技術を学ぶ。地域の物々交換ネットワークに参加。 例:ベランダでハーブや野菜を育て、近隣とシェアする。 オフグリッド生活の準備 電力やインターネットの監視・制限に備え、ソーラーパネル、雨水収集、キャンプ技術を検討。完全なオフグリッドでなくとも、依存度を下げる準備を。 例:ポータブルソーラーチャージャーを購入し、停電時に備える。 移動の自由を確保 物理的抑圧に備え、パスポートの更新、緊急時の移動計画、信頼できる避難先の確認を行う。地域の法律やビザの状況を把握。 例:近隣国への移動手段(バス、鉄道)と費用を事前に調査。

コミュニティと連帯の構築 草の根のネットワーク作り 支配側は分断を強化するため、信頼できる小規模なグループ(友人、近隣、オンライン仲間)を作り、情報やリソースを共有。地域の協同組合や互助会に参加。 例:地元のフードバンクやスキル交換会を立ち上げる。 分断を乗り越える対話 支配側が煽る対立(例:人種、宗教、イデオロギー)を拒否し、異なる背景の人々と共通の利益(例:教育、環境)で協力。対話の場を積極的に作る。 例:地域で「多文化交流イベント」を企画し、偏見を減らす。 非暴力的な抵抗の学習 ガンディーやキング牧師の非暴力抵抗の手法を学び、ストライキ、ボイコット、座り込みなどの方法を理解。地域の状況に応じた抵抗を計画。 例:不当な政策に対し、署名運動や平和的なデモを組織。 文化的抵抗の推進 アート、音楽、文学、演劇を通じて支配に抗うメッセージを発信。文化は抑圧下でも人々を鼓舞する力を持つ。 例:地元のオープンマイクで権威を批判する詩を朗読。

制度や構造への戦略的関与 ローカル政治への参加 中央集権的な支配に対抗するため、地方選挙や地域の意思決定に参加。町内会や市民団体で声を上げ、草の根の変化を促す。 例:市議会で公共サービスの透明性を求める発言をする。 法的知識の習得 自分の権利(言論の自由、集会の権利など)を学び、抑圧的な法執行に対抗。無料の法務相談やNGO(例:Amnesty International)のリソースを活用。 例:不当逮捕時の対応を事前に学び、緊急連絡先を準備。 代替経済の支援 支配側の経済システムに依存しないよう、地元企業、協同組合、暗号通貨、地域通貨を支援。搾取的な大企業を避ける。 例:地元の農家から直接食材を購入し、コミュニティを強化。 教育と知識の共有 支配は無知に依存する。ワークショップ、勉��会、オンライン講座で批判的思考や歴史、権利を教え合う。子どもや若者に特に重点を。 例:地域で「メディアリテラシー講座」を開催し、参加者に広める。

創造的・個人的な抵抗 ミニマリズムの実践 消費社会への依存を減らし、必要最小限の生活で自由度を高める。物質的・精神的余裕を作り、支配側の経済圧力に耐える。 例:不要なサブスクを解約し、貯金を増やして緊急時に備える。 匿名での発信 安全を確保しながら、Xやブログで抑圧の実態を告発。匿名アカウントや暗号化ツールを使い、検閲を回避。 例:VPNを使い、Xで地域の不正を匿名で投稿。 時間の戦略的利用 支配側は忙しさで個人を疲弊させる。時間を意識的に管理し、自己啓発、休息、抵抗活動に割り当てる。 例:週末に1時間、コミュニティ活動の計画に充てる。 象徴的抵抗の実践 小さな行動(例:特定の色を着る、シンボルを掲げる)で抵抗の意志を示す。集団でのシンボル使用は連帯感を高める。 例:抑圧に抗議する色(例:白)を着てデモに参加。 注意点と補足 リスク評価: 各対処法は地域の政治状況や法制度によりリスクが異なる。行動前に現地の法律や安全性を確認し、無謀な行動は避ける。 持続可能性: 一度にすべてを実践するのは困難。自分に合った方法から始め、徐々に習慣化する。 グローバルな視点: 2025年の社会は、監視技術(AI、顔認証)や経済的不平等が支配を強化する傾向にある。技術や経済のトレンドを理解し、柔軟に対応。 文化的適応: 例えば、日本では集団主義が強いため、コミュニティベースの抵抗(町内会、協同組合)が効果的。一方、個人主義の強い地域では、匿名発信やミニマリズムがより現実的かもしれない。 具体例(2025年を想定したシナリオ) 状況: 政府が言論を制限し、監視カメラとソーシャルクレジットで市民を管理。 対処: Signalで信頼できる仲間と暗号化グループを作り、情報を共有。 地元の農家と直接取引し、食料の自給率を上げる。 Xで匿名アカウントを使い、監視政策の不正を告発。 週末に近隣で「デジタルリテラシー勉強会」を開催し、若者に監視回避法を教える。 ヨガや瞑想でストレスを管理し、精神的余裕を保つ。 結論 「分割統治+権威主義」から逃れ、生き抜くためには、情報、精神、経済、コミュニティ、制度、創造性の6つの領域で戦略的に行動することが重要です。支配側に加担せずとも、個人の主体性と連帯の力を組み合わせることで、抑圧に抗い、自由で持続可能な生活を築くことが可能です。もし特定の領域(例:技術的対処、コミュニティ作り)や地域(例:日本、都市部)に絞った詳細なアドバイスが必要な場合、教えてください!

ChatGPT said: 非常に本質的な問いです。「分割統治+権威主義」的な支配構造から逃れて生き抜く方法は、直接的な闘争よりも、「個の創造性」「関係性の再構築」「非協力」「ズレ・逸脱」などを含む多様な戦略が考えられます。以下に、「支配者の一員にならずに」できる具体的な対処法を、できるだけ多様な角度から挙げます。

◉ 1. 分子化・マイナー化する ドゥルーズ=ガタリの言う「分子的な逃走線」を選ぶ

権威主義的言語や価値から逸脱し、小さな実践・関係に軸足を移す

周囲と同じコードを使わず、自分だけの「文体」「生活リズム」「感覚圏」を持つ

◉ 2. ケアとつながりを再定義し、自律的な関係を育む 血縁や制度に依存せず、信頼ベースのミニマムな共同体(ケアの網)を形成する

資本や権威を介さず、贈与・共助・シェアリングを用いた経済圏をつくる

情報もケアも食料も、なるべく「顔が見える範囲」で自給的にまかなう

◉ 3. 制度や消費をボイコット/減速する クレジット・保険・SNS・TV・政治など、支配的制度から距離を取る

ミニマリズム的な生活で、消費と依存の連鎖から脱する

急がず、競わず、「遅さ(スロー)」を選び続ける

◉ 4. 情報戦を回避・転用する 二項対立の言説空間に加担せず、判断保留・非対立的言語を用いる

情報への過剰接続を断ち、読書や身体感覚など「非ネット空間」で思考する

嘘とノイズの多い空間では、沈黙や詩、曖昧さを武器とする

◉ 5. 労働の再定義と内在化 他者の価値尺度に依存せず、「自分のために働く」=生活と労働を一致させる

生産性を目的とせず、「耕す・直す・育てる・遊ぶ・見る・聞く」を重視

スキルを交換するコモンズ経済を試みる(物々交換、贈与)

◉ 6. 制度的ノイズの隙間に棲む 権威が届かない「抜け道」「日陰」「曖昧地帯」に棲む

都市の片隅、山間部、ネットの奥、路地裏、夜など、監視が希薄な時間・空間を選ぶ

移動と漂流を繰り返すことで、固定されず逃れ続ける(遊牧的主体)

◉ 7. 言語と表現を“脱コード化”する 権威的言語や、効率化された言語に乗らず、冗長・詩的・多義的表現を大切にする

日常的に「脱意味」「脱構築」を遊びとして実践する

志村けんのようなナンセンスな所作や、言葉遊びを通じて規範から逸れる

◉ 8. 身体を媒介にして自己を再構築する 瞑想・座禅・ヨーガ・野良仕事などで、制度外のリズムを身体に刻む

心身の感覚を研ぎ澄まし、他律的な価値評価(給料・称賛)から離れる

病・老い・弱さも力とする(健常者中心主義からの逸脱)

◉ 9. ユーモア・戯れ・子供性の再獲得 権威に対しては真面目に反発せず、ふざけ、笑い、滑稽さで脱臼させる

ドリフのコント的に「制度の中で制度をおちょくる」こと

「大人ぶらない」ことを意図的にやる(脱成熟の戦略)

◉ 10. 日々を“生成変化”として生きる 自分のうちに宿る「制度に回収されにくい微細なズレ・変化」に耳を澄ます

人間中心主義を離れ、動物・植物・風・微生物などとの関係のなかに存在を溶かす

決まったアイデンティティや立場に固執せず、仮面・変身・変奏を繰り返す

これらは、「直接対決」や「脱出」ではなく、ズラす・脱構築する・逸れる・自前化するという方向性です。支配構造に「勝つ」必要はなく、「取り込まれない」だけで十分です。

ご希望があれば、これらを図式化した「生成変化的サバイバル・マニュアル」も作成できます。関心はありますか?

3 notes

·

View notes

Quote

製品設計における最も一般的な認知バイアスのトップ 10 は次のとおりです。 確証バイアス 自分の視点や価値観を確認またはサポートする方法で情報を検索、解釈、支持、および思い出す傾向。それは意思決定における客観性の欠如につながります。 アンカリングバイアス 意思決定を行う際に、最初に遭遇した情報 (「アンカー」) に過度に依存する傾向。たとえば、最初のユーザー調査により、製品設計戦略のアンカーを設定できます。 偽りのコンセンサス効果 自分自身の態度、行動、信念が実際よりも広く他人に共有されていると考える傾向。 (「他の人も私と同じように考えている」)。 バンドワゴン効果 他の多くの人が同じことをしている(または信じている)ため、何かをする(または信じる)傾向。これは集団思考と集団行動に関連しています。 (「このデザインは素晴らしいとチームが思っているので、素晴らしいです。」) 可用性ヒューリスティック 人々が入手可能な情報の重要性を過大評価するバイアス。調査を行わずに商業的に成功した製品をリリースできる人を知っているため、ユーザー調査を行うことは重要ではないと主張する人もいるかもしれません。 ダニング・クルーガー効果 平均的なスキルを持つ人は、自分の能力を過大評価します。これは、最も能力の低い人が自分が最も優れていると信じてしまう現象です。 自信過剰バイアス マーケティング、プロトタイピング、コーディングなど、自分の能力に客観的に見て合理的な以上に自信を持ちすぎる傾向。自信過剰は、潜在的なリスクを過小評価したり、潜在的な問題を無視したりする可能性があります。 フレーミング効果 特定の選択や決定に対する人々の反応は、それがどのように提示されるか、または「組み立てられる」かに応じ��異なります。この効果は、同じ情報��、単にそれが提示されているコンテキストに基づいて、どのように異なる結論や行動につながるかを示しています。 サンクコストの誤謬 このバイアスは、製品の作成者が、戦略や行動方針に多大な投資を行ってきたため、たとえ放棄した方が有益であることが明らかであっても、その戦略や方針を放棄することを躊躇する現象を指します。 (「この製品は私の赤ちゃんです。」) 利己的なバイアス ポジティブな出来事は自分の性格のせいだが、ネガティブな出来事は外的要因のせいだと考える傾向。チームが勝った場合と負けた場合によくあることです。 (「私がデザインを担当していたため、成功した製品をリリースできた」 vs. 「チームが良いデザインとは何かを理解していないため、成功した製品をリリースできなかった」)。

Top 10 Cognitive Biases in Product Design | by uxplanet.org | Apr, 2024 | UX Planet

8 notes

·

View notes

Photo

(【シリーズ・酪農「有事」を追う(上)】離農加速、1万戸割れの衝撃 円安と需給緩和に政策遅延|JAcom 農業協同組合新聞から)

■「仲間が消えていく」

総会シーズンの6月。この間、現在の酪農危機と絡めいくつかの会見で関係者に訊いた。その一つ、6月20日のJミルク総会後の会見。筆者は副会長の隈部洋全酪連会長に「生乳需給緩和の対応が指定団体に偏在している。一方で酪農家の離農は歯止めがきかず、直近で1万戸割れの事態と見られる。地元・熊本では経済安保も踏まえ半導体メーカーTSМC進出で経済効果があるが、酪農家の離農にも結び付いているのではないか」と問うた。

隈部氏は「都府県では酪農の離農割合は7%と高い。最近下がってきたとはいえ、仲間がいなくなっていくのはやるせない。周辺酪農家の生産意欲、モチベーションが下がっているのが気がかりだ。高コストの中でも、何とか持続可能な経営ができるように、関係者の支援も含め頑張る時だ」と強調。そのうえで、「半導体企業の誘致は経済安保のためだというが、国防に果たす農業、食料の役割も忘れるべきではない」と付け加えた。

同氏は熊本県酪連出身だ。��日本最大級の酪農主産地を抱える熊本・JA菊池管内への半導体企業進出は好景気に沸く半面、農地転用、賃金高騰による農業雇用労働や地下水への影響など農業分野では課題も浮き彫りとなっている。坂本哲志農相も同JA管内出身だ。 「仲間が消えていく」という言葉に酪農の苦境がのぞく。

■リスクは指定団体に偏在

今の酪農の窮状を探るには、25日の全国連、指定生乳生産者団体で構成する中央酪農会議の記者会見がいいだろう。

中酪は円安に伴う資材高止まりなどコスト増加で酪農危機の打開が必要だとして国への要請内容を明らかにした。要請では、酪農経営の窮状で離農が引き続き高水準だとして、酪農危機の打開策として①全国の酪農関連の業界関係者参加による生乳需給安定対策の構築②「みどり戦略」推進も踏まえ直接支払いも含めた政策支援の実施③現在の危機的酪農経営への緊急的な支援対策の3項目を求めた。

これらに課題が〈凝縮〉している。後述するが、安倍長期政権下の「官邸農政」によって強硬導入された2018年4月施行の改正畜安法(畜産経営安定法)は大きな問題を抱えた制度改正だった。生乳流通自由化を促す一方で、当初から懸念されてきたように酪農家同士の不公平感を助長、生乳需給調整にも支障をきたす事態に陥っている。

筆者は「改正畜安法に伴い非系統が拡大し、需給調整の指定団体への負担が増している。非系統も含めた全業者参加の需給安定対策が欠かせない。国主導で基金造成など必要ではないか」「直接支払いに言及しているが、全中は適正な価格形成に力点を置き直接支払いには慎重な姿勢だ。この場合は環境負荷対策に限定してのことか」「緊急支援対策の具体的なイメージは何か」の3点を訊いた。

寺田繁中酪事務局長は「具体的中身はこれから検討していく。とりあえず、政策的支援を踏まえ大きな3本柱を示した。緊急支援対策は9月の理事会で詰めたい」と応じるにとどめた。いずれも関係機関との調整が必要な重要案件だが、今後の酪農危機打開のカギを握る。

■「先行指標」畜酪論議は不完全燃焼

2023年末の2024年度畜酪論議にさかのぼろう。今回の畜酪が関係者の注目を集めたのは、「畜酪危機」の打開策を探るのはもちろんだが、単なる畜種別の対策がどうなるかなどではない。今後の農政の行方を占う〈先行指標〉としての位置づけがあったためだ。

まず、生産基盤維持と直近のコスト高をどう政策価格に反映するのか。「国産シフト」を強調する食料安全保障、四半世紀ぶりの食料・農業・農村基本法���直し、それに伴う今後10年間の品目別目標生産数量と連動する次期酪農肉用牛近代化基本方針(酪肉近)の在り方。「2024物流問題」も絡む加工原料乳の集送乳調整金の算定をどうするのか。

さらに、日本農業のアキレス腱ともされる畜酪振興と飼料海外依存からの脱却をどう進めていくのか。国産飼料拡大は、飼料用米、発酵粗飼料(WCS)用稲や濃厚飼料代替の子実用トウモロコシ増産といった水田農業の今後の方向とも密接に絡む。いわば今回の畜酪論議は、食料安保再構築の大きな農政の流れの中での〈先行指標〉とも言えた。

農業全体の大きな課題であるコストを反映した適正価格実現では、加工原料乳生産者補給金単価をどうするのかが、今後の乳業メーカーと指定生乳生産者団体(指定団体)との乳価交渉、特に都府県も含めた全国酪農家の手取り価格に直結する飲用乳価交渉にも影響を及ぼす。

だが畜酪論議は課題を先送りし、不完全燃焼に終わった。

■酪農理解には「需給」「政治」「国際」

わずか1万戸の酪農家が、生乳730万tと主食であるコメよりも50万tも多い生産を実現している。国民に必要なたんぱく源を供給する酪農は、ほぼ全員が専業農家のいわば〈少数精鋭〉で、日本の基礎的食料生産を担ってきた。日本農業の今後を担う〈宝〉ともいえる存在だ。その酪農が〈有事〉に直面する。しかも、かつての需給緩和、自由化問題など対応策がある程度絞り込めた事態とは異なり、様々な要因が絡んだ「複合不況」の状況だ。

一方で、そうした危機的状況の理解が浸透しているとは言い難い。制度を理解していないメディアの一知半解さも加わる。一般的に資材高など酪農生産現場の窮状が語られることが多いが、それではあまりに一面的で解決策を探るのは難しい。

過去に前例のない酪農問題を理解するには複雑な生乳用途別の「需給」、さらには政策、酪農制度に絡む「政治問題」、他品目に比べ常に自由化攻勢にさらされ地政学リスクも高まる「国際問題」を踏まえることが欠かせない。シリーズ「酪農『有事』を追う」ではこうした観点も踏まえ、さらに課題を深掘りしていく。

2 notes

·

View notes

Text

ネオ幕府アキノリ党による100の政策

※内はアキノリ将軍未満による脚注。

🌾 文化・日本語

1. 『双京構想』京都を陪都に。

※ 上皇后両陛下に仙洞御所にお戻り頂く案などから上奏。

2. 文章の形式を国粋化。縦書き・漢数字を基礎に、時間や単位や数理や音楽も日本文化圏独特の書式を考案し漸次移行。

※ 漢数字に関しては画数が多く判読もしにくいため,西ローマ・アラビア数字くらい判読しやすく書きやすい数字用の文字を作ってフォントに組み込んだりを検討。

3. 日本語の電子媒体を刷新。

※ イーロン・マスク氏に会いに行ってXの東アジアの言語を全部縦書き漢数字(言語ごと)に直してもらう事を条件に,共栄圏での法人を作ってもいいと約束。ただし,その情報資産は共栄圏のものとし,資本の移動は認めない。 ※ 拡張かなを拡充し電子媒体に組み込む・体制化した際に方言の言語化も視野に。

4. 都内の外国籍労働者・親族等への日本語や法制に係る教育サービスの展開。

※ それぞれの民族に寄り添った親善団体と連携 ※ 裏で世界共栄化に関わる宣伝を行い、本国に情報輸出させる足がかりとする。😈

5. 都内の宗教共同体の実態把握・公的包摂・共生都市社会の推進。

※ 体制化までの中長期的に各宗教の日本化を試みる方針。

🌾 税制・社会保障・経済

6. 税制改革や都債発行を財源に,実質賃金の上昇率の安定向上(最低でも年3%水準)まで一律で都民税半額。

7. 都営ブロックチェーンの創設・ネオ幕府トークンの発行とサーバー維持管理。

※ 全国電子通貨を想定・通貨の名前は「球」読み方は本名が「たま」,「きう」が普及版。NAMが出典。 ※ いずれ日本円にとって代わる。😈 ※ 我々が全国化した折には武蔵国の地域トークンというか藩札を創設を想定。

8. 都債発行・時限的な商品券等の給付による地域経済振興。

9. 都民や都内に通学する学生への一律奨学金免除。

10. インボイス廃止を国政に提言・特に中小零細企業の事務処理負担を軽減。

11. 濫用的な投資や無軌道な開発,オーバーツーリズム等に因る地価や宿泊施設の価格高騰を抑制。

12. 外国企業等による国土の売買���制に係るモデル条例の策定。

13. 都内の特に大企業の法人税の納税率を向上・財源構成の平等化。固定資産税の累進化。

14. 社会保障費用の逆進性緩和・累進課税の推進。

🌾 教育・学術

15. 公営学生寮の確保・増大。

※ 国際法を典拠に一定の自治権を認める

16. 大学院まで教育全面無償化+困窮世帯向けに塾代含め支援検討。

17. 専門学校等の整理統合・総合大学との連携強化・学生や職員の有益な流動化を促進。

18. 図書館民営化の見直し。知識アクセス・公共教育インフラの維持。

19. PTAの有償化や情報共有・可視化の促進。

20. 教育委員会の体質改善・責任体制の明確化。

21. 都立高校の入試改革の見直し・効果的な外国語教育に転換/無益な学習負担の軽減化。

※ どうでもいいけどほんとに外語やるならマッチング実践とかだわ

22. カルト校則の全面廃止・学生の学ぶ権利や表現の自由を守る。

23. 入学しない大学への入学金支払義務の免除・ルール撤廃を東京から実践。

24. 部活動の地域化・民営化等による教員の負担軽減を都から実践。

🌾 交通・公共施設

25. 練馬─中野─杉並─世田谷区や足立─台東─江戸川区を縦断する都営線路の開拓。

26. 東京都-近隣の港湾に集中投資・世界一の港湾大都市圏を構築。

27. 満員電車の終局的な解消・時差通勤の促進(主に企業向け)や代替手段の公的導入検討。

28. 離島との往復費用の低廉化・人材や投資交流の活発化。

※ 将来伊豆諸島は伊豆の国に, 小笠原諸島以南は小笠原国にする。

29. 16歳未満(中学生)に対しての交通インフラ料金を子供料金にする・25歳以下に対してユース料金の公共交通機関・各商業施設での導入。

🌾 防災・戦時体制を想定した防衛

30. 全国のあらゆる自然災害に対し救援・復興の為の物資や人員輸送が可能な体制の整備。

31. 都内のあらゆる公共設備の耐震化推進。

※ 災害をある程度前提とする伝統的な都市デザインの可能性も検討。

32. 核戦争を想定した核シェルター建設・地下経済圏の構築促進。

33. 災害リスクを見据えた都民や隣接県民(都内の勤労者)向けに食料等備蓄・予備的分配。

34. 官公庁・民間企業に対するサイバー攻撃の防衛体制整備。

35. 東京都の空を米軍から取り戻す・首都圏の集団安全保障体制を見直し。

36. 近隣諸国の紛争や破局的災害を想定した都民の命と経済を守る有事法制・モデル条例の策定。

37. 安全保障や軍需産業分野の研究開発支援・学界に蔓延る偏見の改善。

🌾 恋愛・婚姻等の共生生活・性的少数者支援

※ 現在はヘテロが社会の主体である事を公共に認め(右翼を安心させ), その余裕の下に性的少数者への配慮を行う政治指針を宣言化。

38. パートナーシップや相続法制等に係る性的少数者の権利保障モデル条例の策定。

※ パートナーシップに日本語の造語を与えることを目的に研究会を行う、反動保守国学者や左派リベラルの論客もネオ幕府体制の責任もとで幅広く招聘したい。

39. 専門家や当事者の意見を参考に高齢者向けの公的恋愛支援事業を実験的に開設。

40. 既存の公営マッチングアプリ・ブライダル支援等政策の見直しと再構築。

41. ユース(18-25歳を想定)以下に対してのマッチングアプリ補助制度。

🌾 医療・福祉・地域協同・家庭問題

42. 視力矯正器具や歯列矯正等への保険適用・車椅子や補聴器の価格低廉化。ゆくゆくは無償化。

※ 歯を生やせるようになればすぐ保険適用を検討

43. ひきこもり老人を訪問し地域を協同化・社会的包摂を目指す・若年層のアルバイトで高齢者を訪問しスマホ教室とネット普及・生活状況の実態調査。

44. 民間に甘んじた無料塾・こども食堂等の公営化。

※ 都から職員を派遣して実態調査し一定の基準で認可を行い、その場で謝礼。 ※ その後恒久的に経済支援, 半官半民でネットワークをくみ人的支援を拡大 ※ 定期的に児童虐待や裏社会の斡旋等の有無を潜入調査。😈

45. 実態調査のうえ, 都心や下町に関わらず包括的な訪問診療・介護サービス等を拡充。

46. 学校や社内研修に基礎的な救急救命の教育カリキュラムを導入・相互扶助の日本を再建。

47. 地域交流や文化活動を活性化すべく公立小中学校等の空きスペース活用促進。

48. 既にある公園に遊具を拡充・児童の自由と安全を保障。遊閑地の利活用推進。

※ クレーム処理等は我々ネオ幕府が請け負う。

49. 生活保護の取得要件緩和と生活再建・出口支援。給付付き税額控除の試験的導入。

50. 公共施設から迅速・全面・包括的にバリアフリーデザインを実装。

51. 乞食(路上生活者・野宿者・炎上するだろうがこの言葉を使う,いささかの差別的感情を含まない)の住宅支援事業における不合理待遇(いわゆる「タコ部屋」等)の撤廃。

52. 「禁煙」でなく「分煙」。公共喫煙所の増設と依存症支援拡充。

53. 「帰宅困難家庭」の児童のシェルター確保・拡充。

54. 親の孤立防止。財政的支援やシッター利用・保育所等インフラの拡充。

55. 麻酔科医の待遇改善・拡充による無痛分娩・不妊治療等の普及・無償化を都から実践。

56. ヤングケアラーの実態調査・迅速な支援拡充。

57. 一定期間の債務等支払義務の凍結や世間からの隔絶を許容する「隠遁」制度の試験的導入による自殺予防。

58. 共同親権制度移行後の離婚親や子の権利保証に向けたモデル条例案の策定。

59. 犯罪被害者や遺族の情報秘匿や生活再建支援事業の拡充���都から実践。

🌾 環境・公共衛生・都市デザイン

60. 『江戸東京オシャレ特区』構想・ドレスコードの厳格なサービス業種の方でも自分らしい服装等の表現を保障。

61. 炭素繊維等による東京湾浄化・老若男女が利用可能な東京湾に。

※ 一〇年単位の長期計画で研究会に予算をつけて水質浄化に関わる各方面の専門家と企業に助成を。

62. タクシーや通勤通学バスや訪問介護車両や都内を往来する長距離トラック等に向けた電気自動車等の導入支援。

63. 道路にゴミ箱を増設し収集作業も増員・雇用創出。

※ 『乞食』の方々向けに最低でも3日に1度は湯船に疲れる水準の支援体制を迅速に構築。

64. 都内の樹林伐採ストップ・地域経済や文化に無益な再開発の見直し。国土を守る。

65. 引越しや住宅確保等に係る費用分担による近隣県への移住サポート。

※ 漸次地方都市にも移住サポートしたい・全国化したときに地域を蘇らせる。

66. 主に大企業の都外への本社機能移転・人口とリスク分散を段階的に進める。

67. 排除アート・「座らせないベンチ」の全面撤去。小憩できる都市デザインの再建。

68. ユース(12-25最程度を想定)以下に対して公営美術館・芸術施設の入場料無料化。

69. 路上表現・アーティスト等に向けた道路使用許可申請等手続きの簡素化・拡充

70. 官民連携で路上ライブ・イベント等を充実させ,『解放区』の乱立。

🌾 動植物

71. 動物殺処分0の次は都から始める愛玩動物の生体販売全面禁止。

※ ペットショップの店員かわいそうだから動物病院とか生物学研究所に転職もさせてあげて。そのために予算つけよう。 ※ 日本固有種の生物種は緩和したさがある,というかその系統を維持するための研究会や国家機関創設を提唱したい。

72. 特定外来種や有毒の微生物等の実態調査・飼育手段の包括的なデータベースを策定し公開。

73. 生物学系の人材活用・医療分野との連携を強化。

74. 孤立対策に動植物との共生を促進・AI利活用で安全・安定的な飼育体制を提供。

🌾 宇宙開発

75. 軌道エレベーターや公共/民間通信衛星等を想定した宇宙産業への公共投資。

※ 東京から日本〜東南アジアをまたぐ測天衛星網(GPS)を提唱

76. 核融合発電技術への積極的公共投資。

※ 戦時を想定した燃料備蓄

🌾 食糧自給・安全保障

77. 家庭菜園や地域農産・地産地消の促進。

78. 種苗法改正の見直し・食文化の保全。

※ 戦時を想定した食料備蓄

79. 酒税法の見直し・どぶろく文化を再興。

80. 生レバーやユッケ等の規制緩和。

81. 依存症対策や飲酒強制の予防規制を条件に, 飲酒解禁を18歳に引き下げ。

🌾 労働市場制度

82. 新卒一括採用の見直し・企業や経済団体等への協力要請。

83. 官公庁や民間企業の採用基準にポスドク枠拡充。

84. 生涯学習・リカレント教育普及に向けた労働市場改革。職業訓練給付や実施企業への支援等の拡充。

85. 様々な産業分野の企業に対して有給や育休利用の促進。

🌾 汚職・職権乱用の防止

86. 地方議会における縁故的な役職(選管等)の選定過程・給与等の見直し・再編と代替的職務の用意。

87. 刑事収容施設や入管施設内での侮辱や虐待や差別的待遇の実態調査・迅速な改善。

88. 市民オンブズマン制度の創設・拡充による第三者目線の地方議会の監査強化。

89. NPO法人設立や生活保護申請・政治団体含む会計監査の厳格化・責任体制の明確化。

🌾 表現・報道の自由

90. 小池都知事が実施していた様な一部のマスコミやジャーナリスト等の排除に反対・報道と表現の自由を守る。

91. 『表現の自由』の前提として,エンタメ・出版・コンテンツ業界に投資拡充・且つアーティストの食い扶持と表現の場を守り,層の厚さを維持。

92. NHKの過剰な集金を規制・困窮世帯の債務免除・公共の利益となる基礎的なコンテンツは保障するが国民の無償・平等な『知る権利』に配慮。

🌾 スポーツ

93. 『マイナースポーツに光を』・Eスポーツ含む多様な体育会系コンテンツにも積極的に投資。

94. 身体に障害を有する方々が主役であるパラスポーツ分野に投資拡充・宣伝を強化。

🌾 その他

95. 小池都知事の財政調整基金の使途・費用対効果について徹底的に監査。

96. 小池都知事や森本首相も関わる東京オリンピックに関する利権構造や裏金・役員の不審死・作業員の過労死等の真実究明。

97. コロナ禍におけるエンタメ産業や一部の飲食業界・性産業等への差別的待遇の見直し・適切で平等な補償体制の確約。

98. コロナ禍における緊急事態宣言の手続的正当性・費用対効果を徹底再調査。

99. お気持ちベースの『自粛要請』では無く必要な法整備・責任体制を明確化。

100. 多様な業種の方々に配慮し投���所を26時まで開放・且つ開票日を平日にスライドし行政コストを軽減。

3 notes

·

View notes

Text

【チャリを交通の主役に 魅力発信、片山右京の挑戦 疾走チャリノミクス(1)】 - 日本経済新聞 : https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFK132ME0T10C21A2000000/ : https://archive.is/XQzTa 2021年3月21日 2:00 (2021年3月22日 2:00更新)

環境に優しく、健康によく、密も避けられる夢の乗り物――。脱炭素や新型コロナウイルス禍で改めて脚光を浴びる自転車。チャリンコと侮るなかれ。IT(情報技術)などの最新テクノロジーを取り込み、自転車経済圏は国内外で広がる。競技から開発、安全対策までそれぞれのフィールドを全速力で走るチャリダー(自転車乗り)を追う。

■《自転車競技の中心にカミカゼ右京》 東京五輪の競技運営責任者に、新設するプロリーグのチェアマン――。いま日本の自転車競技界の中心には、元F1レーサーの片山右京(57)がいる。かつて怖い物知らずの走りから「カミカゼ・ウキョウ」と呼ばれた男だ。

{{ 図版 1 : 東京五輪の自転車競技スポーツマネジャーも務める片山 }}

「あなたの街へ興奮と感動を届けます」。こんなうたい文句で3月27日にシーズン1年目の幕を開ける自転車ロードレースのプロリーグ、ジャパンサイクルリーグ。新設に汗をかいた一人が片山だ。チェアマンとして組織体制作りやスポンサーの獲得に奔走。メインスポンサーには不動産大手の三菱地所が就いた。「多くの人たちが自転車に関心を持ち、スポーツとして応援しようとしてくれている」

人生最初の挑戦は小学校5年生の時、三重県から神奈川県の自宅まで走破した自転車旅行だったという。いったん遠ざかったが、F1レーサー時代、体力トレーニングで再び自転車に乗るようになった。引退後はその魅力に取りつかれ、数々の市民ロードレースに参加。2012年���は自らロードレースチームを立ち上げた。「40代半ばから本格的に始めても、毎年記録が上がったり、200キロメートル以上走れたりする。頑張った分だけ確実に力がつき、生きてるという感覚をもらえる」

■《登山で環境破壊に危機感》

自転車に託すのは競技への思い入れだけではない。F1引退後、自転車とともに登山にのめり込み、キリマンジャロなど世界6大陸の最高峰登頂に成功した。だが、そこで見たのは消えゆく氷河やプラスチックゴミなどの環境破壊だった。

人力でペダルをこいで進む自転車は二酸化炭素(CO2)を一切出さない。脱炭素への意識が世界的に高まるなか、究極のクリーンモビリティとして注目され始めた。片山は「今後30年で公共交通の構造が変わり、自転車はその中心の一つになる。皆が自転車に乗って動き回るようになれば、自動車が入りにくい裏通りの価値も変わる」と訴える。

■《日本の自転車利用、拡大の余地》

特定の移動手段の利用頻度から算出した「交通分担率」をみると、日本の自転車は13%。最も高いのは自動車の48%だが、国土交通省の調査によると、自動車の移動距離は5キロメートル未満がうち43%を占める。同省は「短距離の移動で今後、自動車から自転車へ交通手段がシフトする可能性がある」(道路局)とみている。

{{ 図版 2 : 日本の交通分担率の内訳 主要国の交通における自転車分担率 }}

■《車椅子に乗る15歳の社長》

「自転車産業はITとの融合でもっともっと成長する」。シェアサイクル事業、チャリチャリを展開するneuet(ニュート、東京・港)の社長、家本賢太郎(39)は、真っ赤な自転車が並ぶ本社内のガレージで力を込める。家本は15歳でネット関連のコンサルティング企業、クララオンライン(同)を立ち上げた異色の経歴を持つ。

{{ 図版 3 : クララオンラインとニュート社長を兼務する家本(東京・港) }}

脳腫瘍の手術の後遺症で14歳から18歳まで車椅子生活を送った。電車など公共交通機関での移動に大変な不便を感じ、「移動に選択肢があることは幸せと感じるようになった」。特に羨望のまなざしで見たのは、自らの力だけで自由に移動できる自転車だ。

車椅子生活を終えた後、自転車は家本の趣味になる。そしてITを武器にアジアへ事業を拡大した際、中国で目の当たりにしたのはシェアサイクル事業の勃興だ。鍵となっていたのが、あらゆるモノがネットにつながるIoTだ。ITに精通した家本は「これなら自分にもできる」と思い立つ。

■《ITからシェア自転車に》

17年秋には福岡市でシェアサイクル事業を展開しようとしていたメルカリから「一緒にやりませんか」と声がかかり、IoT関連のサポートなど裏方仕事に携わった。そして19年夏、「ここから先は僕にリスクを取らせてほしい」と事業譲渡を持ちかけ、チャリチャリとして再スタート。今は名古屋、東京と事業を広げ、専用駐輪場(ポート)は430カ所、保有台数は2000台に達した。

{{ 図版 4 : シェアサイクル「チャリチャリ」の専用駐輪場は430カ所に達した }}

チャリチャリはITの塊だ。利用者はまずスマートフォンにアプリをダウンロードし、付近のポートにある自転車を探す。見つけたらサドルの下にあるQRコードをアプリで読み取り、解錠。利用後は近くのポートに駐輪し、施錠する。料金は1分4円で、アプリに登録したクレジットカードに課金される。24時間365日利用できる。

全地球測位システム(GPS)が搭載されているため、万が一ポート以外に放置されても、すぐに見つけ出せる。買い物や通勤などの短距離移動はシェアサイクル、サイクリングなどの遠出は自分の自転車と住み分けが進めば、「日本が長年抱える放置自転車の解決につながる」。

日本のシェアサイクル事業は地方自治体が関わっていることが多いが、チャリチャリは行政から補助金を一切貰っていない。自立には利用率の向上が必須で、昼間人口の多さや人口密度の高さに加え、公共交通機関の乗り換えが不便な場所などを狙ってポートの候補地を探す。「シェアサイクルが日本でちゃんと事業として成り立つことをみんなに見せたい」

■《環境派市長「パリをつくり替える」》

チャリノミクスは国境を越える。「環境保護を進めるため、今すぐパリをつくり変えなければいけない」。市長のアンヌ・イダルゴ(61)は自転車で���リ中心部を疾走する。優先レーンを作るなどして、全ての道で24年までに危険なく自転車を利用できるようにする目標を掲げる。

{{ 図版 5 : イダルゴ市長は環境保護のため、市民に自転車の利用を呼びかけている(パリ)=ロイター }}

14年に就任したイダルゴは環境派として、セーヌ川沿岸の一部を自動車進入禁止にするなどの政策を取ってきた。コロナ禍で人との接触を避ける動きが強まったのをきっかけに自転車の利用を一層促す。20年には自転車用レーンを60キロメートル分延ばすと表明した。

かつて自動車で混雑していたルーヴル美術館前の有名なリボリ通りはいまや、自転車で混み合うほどの様変わりだ。「大気汚染や騒音が著しく減っている」。イダルゴは胸を張る。

フランス政府も自転車の利用を後押しする。コロナ発生後、自転車の修理費を50ユーロ(約6500円)まで補助すると発表した。一時は数カ月待たないと予約が入らないほど修理業者がにぎわった。市場は爆発的に拡大している。仏テレビLCIによると、20年の仏自転車販売台数は330万台と19年比3割近く増えた。

■《自転車経済、年7%で成長》

今後も世界的に自転車市場の拡大は続きそうだ。英調査会社テクナビオによると、20年の世界の自転車市場は約540億ドル(約5兆9000億円)で、25年まで年平均7%で成長するという。

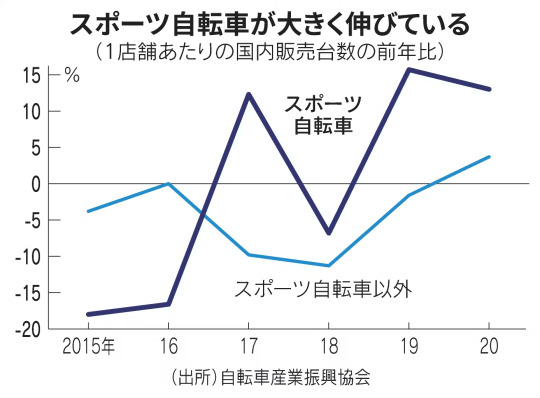

{{ 図版 6 : スポーツ自転車が大きく伸びている(1店舗あたりの国内販売台数の前年比) }}

日本国内の20年の自転車市場規模(国内生産と輸入の合計)は約1300億円。最近では特にスポーツ自転車の伸びが大きい。野村証券チーフエコノミストの美和卓(53)は「スポーツ車は単価が高いだけでなく、ヘルメットやライトなどを追加購入しないと走れない。アパレルや付属品など周辺市場の広がりに期待できる」と話す。自身も約15万円でロードバイクを購入し、本体以上のお金をかけてギアやホイールを好みの部品に取り替えた。

{{ 図版 7 : ロードバイクで通勤をする野村証券チーフエコノミストの美和(東京・千代田) }}

前日のニューヨーク市況のチェックから始まる美和の朝は早い。西東京市の自宅から東京・大手町の職場まではロードバイクで1時間半。夜の喧噪の名残ある新宿の繁華街を抜け、大手町が近づくころには皇居のお堀に反射する荘厳な朝日が見えてくる。6時過ぎに会社近くの駐輪場に愛車を止め、サイクルジャージからジャケットに着替えると、今日も美和の一日が始まる。

=敬称略、つづく

(生田弦己、松本萌、福井環、パリ=白石透冴)

4 notes

·

View notes

Text

9月の最終営業日、朝から関東在住の保育士ミサさんが「12時頃にタラウマラに行きます」と嬉しい連絡をくれたので、足の踏み場もない店内を少しでも片づけておこうと、開店するなり自転車整備に精を出す。中古自転車は入荷しただけでは商品にならず、一台一台きちんと点検し、メンテナンスをしないことには店頭に並べることもできない。当然、状態の良いものは手間も時間もかからず、それなりの価格をつけることができる。逆に程度の悪いものは手間も時間もめちゃくちゃにかかる。不具合箇所はすべて新品のパーツと交換しなければならないので、その時点で自ずと商品としての原価も上がる。だからと言って高額で売れる訳ではない。経年劣化、そもそもの状態が悪いのだから当然と言えば当然だ。このあたりがレコードや古書との決定的な違いだと思う。古いものに価値がある訳ではない。だから手間と時間とお金を存分に注いだものほどお客様には安価で提供しなければならないという地獄のような矛盾を自分のなかでどのように折り合いをつけていくかというところに、古物自転車商の醍醐味、面白さが潜んでいる。タラウマラの場合は自転車修理に加えて書籍や音源を含む物販の収入を売上のグロスに投入することで、利益を調整している。ただしそれぞれの柱がうまく機能し、循環していなければ焼け石に水となってしまうのだけれど。どれだけ尊敬するアーティストやレーベルからのリリース作品であっても、僕はその時々の状況や予算、実際の懐事情を鑑みて作品を入荷したり、しなかったりする。先様もそのあたりは理解してくれているのでとてもありがたい。出勤前にコーナンで大量に購入した整備用具一式を手に、自転車と向き合う。メラミンスポンジやウエスで清拭してやるとどんどん汚れが落ちて、注油の度に各部の動きもスムーズになってくる。はっきり言って気持ちが良い、が、しかし、ここで満足していたら、単なる金持ちの道楽と同じになってしまう。商売は趣味ではない。きちんとお金に変えていかないと意味がない。僕は人助けのために自営業をやっている訳じゃない。自分や家族がこのクソったれな世の中で何とか生きていくために全力で自衛している。整備を終えて店頭に並べた自転車が瞬く間に売れていく。淡路に引っ越してきたばかりだという男性と、タラウマラオープン当初に購入してくれていた常連さんが新たに買い替えの一台を選んでくれた。商品とお金が交差し、僕もお客さんも笑顔だ。ここは極めて重要、買い物の最終工程を機械に委ねたらあかん、感情だけは奴らに渡すな、マニュアルや利便性を自らの手で破棄してでも残る言葉と顔貌で交渉を成立させよう。このときの快感はなにものにもかえがたい。開店早々からお金も動き、僕も動き続け、修理のお客さんも後をたたない。秋とは思えない気温と首筋に照りつける強烈な日差しに汗びっしょり。あっという間にお昼、ミサさんの来店時間が迫っていた。と、そのとき、年齢も服装もばらばらの数名の男女が慌ただしくやってきて、こちらに対して一方的、矢継ぎ早に要求を伝えてくる。各者の言葉を要約すると、少し離れた場所で女性が自転車の後輪にスカートを巻き込んで身動きが取れない状態、だから助けてあげてほしいとのこと。そうこうしている間にも店頭ではパンク修理の依頼が2件、タイヤからチューブを引っ張り出しながら、いま店を離れることはできない旨を彼らに伝えると、助け隊のひとりが「こういうときに何とかするのがプロでしょ」と宣ったので、キレた。おうよ、そこまで言うなら行ってやる。幸いにもパンク修理のお客さんからも理解を得ることができたので、僕はタイヤを脱着させる際に使用する作業台と工具一式を担いで彼らの案内に従うことにした。店には「すぐに戻ります」の貼り紙。絶対すぐに戻る、どうかミサさん帰らないでね、という想いを込めて。目的の場所にはラグジュアリーな服装の女性が確かにロングドレスの裾を自転車の後輪に巻き込んでうずくまっていた。巻き込んだ際に転倒したようで足や腕、顎のあたりに擦過傷ができていた。可哀想に、せっかくのおめかしが台無しやんか。それ以上に女性を包囲する助け隊一派の存在が鼻についた。僕は女性にこれから行う作業内容を簡潔に伝え、最悪の場合はドレスの裾を切らなければならないかもしれないことを強く念押しする。女性は首を縦に振った。高そうな服やのに、もったいない、気の毒やなぁ、などという助け隊の言葉は徹底的に無視。早速サドルを作業台に引っ掛け、チェーンカバーを外し、後輪のネジを外していく。それにしても見事なまでの巻き込み具合で、薄いレースのような生地がバンドブレーキと車軸との僅かな隙間に幾重にも層になって絡まっている。まるで伊藤潤二の「うずまき」のようだ。ゆっくりと同時に要所で力を込めてタイヤを回転させ、生地を引っ張る。少しずつ隙間から生地がぬらぬらと出てくる。助け隊のおっさんどもはお姉ちゃん頑張れ、水飲んどきや、ケガして可哀想に、美しいお顔がえらいこっちゃ、バンドエイド買うてきたろか、と引き続きうるさい喧しい鬱陶しい。何よりも困惑したのが、僕の作業する位置が女性のドレスの裾を覗き込むような格好になるので、見てはいけないものを見てしまうかもしれないという妄執に取り憑かれて酷く落ち着かない。はっきりと集中力が削がれる。何度かプラスドライバーの先端がネジの駆動部を舐めた。それを察してか女性もくねくねと腰をよじらせたり足の位置を変えようとするので余計に艶かしくなってしまい、むしろ逆効果。僕はええいままよと心を鬼にして、生地を引きちぎらんばかりの勢いで力いっぱいに掴んだ。手応えあり。いける!タイヤが滑らかに回り始めた。すると興奮した助け隊のおっさんどもが我先にとタイヤを回そうとしやがったので、僕の指がスポークに挟まる。痛い痛い痛い。ギョリンと睨みつけると、おっさんは慌てて手を引っ込めた。そこから消耗戦を続けること約15分、ドレスの裾を破くことなく無事にタイヤから引き離すことができた。額からは滝のように汗が流れてくるが、助け隊は女性の身を案じるばかりでこちらには見向きもしない。当の女性は平身低頭、とても申し訳なさそうに謝罪の言葉を何度も述べて、費用をお支払いします、と言った。僕は彼女の申し出をきっぱりと断り、来た時と同じように作業台を肩から下げて颯爽と現場を後にした……なんていう安っぽい美談に落ち着く訳もなく、僕はケガをした女性ではなく助け隊の連中に作業費用を請求した。集まった金はたったの1,000円。非常にしみったれているが、それでも彼らには伝わったと思う、善意には覚悟もリスクも必要だということを。リスクなき善意はただの偽善、それはもう傍観者と何も変わらない。急いでタラウマラに戻って、お預かりした2台の自転車のパンク修理を終らせ、店内でひと息ついたタイミングでミサさんご来店。貼り紙を見て、近くで時間を潰してくれていたみたい。彼女の快活な笑顔を見ると、ようやく僕もまた笑顔��なれた。保育士であり、ドラム奏者でもある彼女が学生時代から好きだというMR. BIGの話で大笑いした。

MR. BIGと言えばこちら。イントロから鳴り響く、力強いドラムが印象的。

youtube

実はこの公開日記「Pat Sat Shit」のパーソナリティであるvideo loverもミサさんも、代田橋にあるバックパックブックスの宮里さんの紹介でタラウマラに来てくれた人たちだ。僕とバックパックブックスの出会いについてはまた改めてきちんと書きたいと思っているのだけれど、このおふたりの存在からしてすでに最高で、バックパックブックスはきっと素敵なお店に違いないと確信している。ミサさんは大阪に向かう飛行機のなかで拙書『ほんまのきもち』を読んで涙を流したと言う。だからということでもないんだけど、数ヶ月前に同じことを言ってくれたドラム奏者Hikari Sakashitaのソロ作品『Sounds In Casual Days 2』をプレゼントした。高い交通費を払って遠方から来てくれる方には、条件反射のように何か贈り物をしたいと思ってしまうのは、僕のなかにアメ玉を配り歩く大阪のおばちゃんイズムが備わっているからでしょう。はい、アメちゃん、どうぞ〜。

Hikari君のドラムが冴え渡るこの曲が今日の「気分」。

youtube

6 notes

·

View notes

Quote

すでに金融システムの綻びは見え始めている。 今年3月以降、全米で資産規模10〜30位内の地銀3行が相次ぎ破綻した。いずれも金利の急上昇で保有債券や貸出債権に大きな含み損を抱え、財務への不安が預金の流出や株価の急落を招いた。 米国ではリーマン危機後に金融システムの健全性を高めるため、大手銀行の自己資本や流動性を大幅に引き上げる規制強化を実施した。ただ中堅銀行はトランプ前政権時代の規制緩和を経て当局の監視も甘くなっており、盲点を突かれた格好だ。 米連邦預金保険公社(FDIC)の集計では、米銀全体の有価証券の含み損は23年4〜6月期に5584億ドルと3四半期ぶりに拡大した。売却損が出るため「売るに売れない」低金利の債券を多く抱える銀行はその分、利ざやの縮小で収益力が低下する。経営体力の落ちた地銀が融資に慎重になり、今後の景気を冷やすリスクがある。

リーマン・ショック15年、金融に再び火種 高債務・高金利で - 日本経済新聞

2 notes

·

View notes

Text

夏枯れがどこにいった?関税の荒波が世界マーケットを覆いながら、米国経済への躍進が止まらない トレーダー 夏への備え

市場概況

夏枯れ相場は幻想だったのか。例年なら取引量が細り、方向感を失うはずの8月相場だが、今年は関税という嵐が世界中のマーケットを駆け巡っている。テクノロジー株の比重が高いナスダック総合指数は4月3日に5.5%下落し、2000年以降の1日あたりの下落率ワースト20まであとわずかのところまで落ち込んだ状況から、現在は意外にも堅調な回復基調を見せている。

ナスダック総合指数の動向

トランプ政権の関税政策発表直後の激震から立ち直りつつあるナスダック総合指数。ビットコインがナスダックを追従するような動きでイライラさせられる数週間だったが、株価が苦戦から急落に転じる中、世界最大の暗号資産(仮想通貨)であるビットコインは独自の道を歩む兆しを見せている。これは非常に興味深い現象だ。

従来の相関関係が崩れ始めたことは、ハイテク株復活への序章かもしれない。AI関連銘柄を中心とした技術革新期待が、関税不安を上回る勢いで投資家心理を押し上げている。金利低下期待も重なり、高PER銘柄への資金流入が再開される兆しを見せている。

ドル円の展開

ナスダック(NASDAQ)とビットコイン(BTC)の最近の値下がりは、日本国債の利回りの急上昇と安全資産である日本円(JPY)の強化と時期を同じくしており、8月初旬に見られた市場力学を彷彿とさせる状況が続いていたが、ここにきて流れが変わりつつある。

円安圧力の再燃が予想される中、ドル安基調との綱引きが続く展開。日銀の政策正常化ペースと米FRBの利下げ観測が交錯する中、140円台後半から150円台前半でのレンジ相場が継続しそうだ。関税政策によるインフレ懸念が米国の金融緩和ペースを鈍らせる可能性もあり、ドル円は意外にも堅調推移が予想される。

Bitcoin円の動向

ビットコインの円建てでは1700万円台でのもみ合いが続く中、機関投資家による「デジタルゴールド」としての位置付けが定着しつつある。関税戦争がグローバル経済の不確実性を高める中、ビットコインは伝統的な安全資産とは異なる逃避先として存在感を増している。

経済指標と決算動向

8月の重要指標では、米雇用統計、CPI、小売売上高に注目が集まる。関税政策の実体経済への影響を測る重要なバロメーターとなりそうだ。決算シーズンでは、関税コスト転嫁の成否が企業業績の明暗を分ける展開が予想される。

特にハイテク企業については、サプライチェーンの再構築コストと新技術投資のバランスが株価を左右する要因となる。AIブームの持続性を占う上でも、今四半期の決算内容は極めて重要だ。

要人発言への注目

トランプ米大統領は、半導体と医薬品に対する関税を「向こう1週間程度以内に」発表すると述べた。この発言は市場に大きな波紋を呼んでいる。

パウエルFRB議長の今後の発言にも注目が必要だ。関税によるインフレ圧力と経済成長への影響を天秤にかけた微妙なバランス感覚が求められる中、金融政策の方向性を示すサインを市場は注視している。

関税の最新状況

トランプ米大統領は7月31日、4月に発表した世界一律の基本関税の最低税率を10%に据え置くことにした一方で、対米貿易黒字を抱える国・地域からの輸入品には15%ないしそれを上回る関税率を適用する方針が明確化された。

日本への影響も深刻で、米国は先に、日本に対する関税率を15%とし、自動車・同部品に対する関税率も15%に設定することが決定している。世界経済が受ける打撃は貿易戦争前の成長軌道と比べて、2027年末までに2兆ドル(約295兆円)に達するとの予測もある中、企業の対応力が試される局面だ。

市場見通し:リスクオン再開の兆し

金利低下がもたらす恩恵

FRBの利下げ観測の高まりとともに、長期金利の低下圧力が強まっている。これはグロース株にとって絶好の環境となり、ナスダック指数の上昇を後押しする要因となる。

株高シナリオの根拠

関税政策への初期の恐怖が和らぐ中、米国企業の適応力に対する信頼感が回復している。価格転嫁能力の高い優良企業を中心に、業績の底堅さが確認されれば、株価の上昇トレンドが本格化する可能性が高い。

ハイテク復活の条件

AI革命の継続と関税コストの適切な管理が、ハイテク株復活の鍵となる。特に半導体関税の詳細発表を控える中、業界再編や技術革新の加速が予想される。

ドル安・円安の同時進行

米国の金融緩和期待がドル安要因となる一方���日銀の慎重姿勢と関税による円流出懸念が円安圧力となる。この奇妙な組み合わせが、為替市場にユニークな動きをもたらしそうだ。

ゴールド・原油の反発期待

地政学的リスクの高まりと関税戦争の長期化懸念が、安全資産であるゴールドへの需要を下支えする。原油についても、供給網の混乱懸念と世界経済の底堅い成長期待が価格を押し上げる要因となる。

結論:夏枯れを吹き飛ばす関税の嵐

従来の季節性を無視するかのような激動の8月相場。関税という外的ショックが、市場参加者の思考回路を根本的に変えつつある。短期的な混乱は避けられないものの、米国経済の基礎体力と企業の適応力を考慮すれば、中長期的にはリスクオンモードへの回帰が期待される。

夏枚れどころか、熱いマーケットの幕開けとなる可能性が高い。関税の荒波を乗り越えた先に待つのは、新たな成長ステージかもしれない。投資家にとっては、恐怖と貪欲のバランスを保ちながら、変化に適応する能力が問われる相場展開となりそうだ。

トレーダー向け:夏休みシーズンのポジション管理戦略

夏休み前の基本原則

通常なら夏枯れ相場でポジションを縮小する時期だが、今年は関税リスクという爆弾を抱えた異例の展開。トレーダーとしては以下の点を意識したポジション管理が必要だ。

ポジション量の段階的削減

8月中旬から9月第1週までの夏休み期間は、平常時の50-70%程度まで削減を推奨

特に高ベータ銘柄(ナスダック個別株、暗号資産)は流動性低下で値幅が拡大しやすい

レバレッジ取引は通常の半分以下に抑制し、想定外の値動きに備える

関税発表リスクへの対応

半導体・医薬品関税の「1週間以内」発表を控え、該当セクターのポジションは最小限に

ストップロスは通常より厳格に設定(損切り幅を20-30%タイト化)

オプション戦略を活用したヘッジの検討(プロテクティブプット、コール売り等)

流動性リスクの管理

夏休み期間中の薄商いでスリッページが拡大する可能性を織り込む

指値注文を基本とし、成行注文は緊急時のみに限定

重要指標発表前後30分間は新規ポジションを控える

分散投資の再点検

単一通貨ペア(ドル円)への集中を避け、ユーロ円、豪ドル円でリスク分散

商品(ゴールド、原油)への一部資金移動で有事のヘッジ効果を狙う

ビットコインは全体の5-10%以下に抑制(ボラティリティ拡大リスク)

夏休み中のモニタリング体制

日次チェックは最低限に留め、週次での大きな流れを重視

アラート機能を活用し、重要レベル(ドル円145円、150円等)でのブレイクを監視

緊急時の損切り実行体制を事前に整備(指値逆指値の適切な配置)

夏休みだからこそ、守りを固めて次なる波に備える。これが2025年夏の鉄則である。

Bitcoin&Global Market Blog 天空の狐金融断章 2025年8月7日

#ナスダック#NASDAQ#ドル円#USDJPY#ビットコイン#Bitcoin#BTC#関税#トランプ政策#夏枯れ相場#ポジション管理#リスク管理#金利低下#株高#ドル安#円安#ゴールド反発#原油反発#ハイテク復活#リスクオン#経済指標#決算#要人発言#FRB#日銀#金融政策#トレーダー#投資戦略#夏休み#市場分析

0 notes

Quote

日本の政府や企業、個人が海外に保有する資産から負債を差し引いた対外純資産が34年ぶりに首位から転落した。6年連続で過去最高を更新したものの、経常黒字が続くドイツに抜かれた。 財務省の27日の発表によると、日本の2024年末の対外純資産残高は前年比12.9%増の533兆500億円。500兆円を超えるのは初めてで、円安に伴う外貨建て資産の円評価額が膨らんだ。 対外資産は前年比11.4%増の1659兆221億円、対外負債は10.7%増の1125兆9721億円だった。同日の閣議に報告した。 対外純資産は日本から海外への投資の傾向を反映している。同省によれば、昨年は企業からの直接投資が活発で、特に米国や英国への投資意欲が高い状態が続いた。投資先では金融や保険、小売りが目立ったという。 みずほ銀行の唐鎌大輔チーフマーケットエコノミストは、ドイツの逆転は「貿易黒字の伸びの大きさが日本との最大の違い」と説明した。その上で、重視すべきは順位ではなく構造の部分だと指摘。日本は2000年代前半の有価証券中心から近年は半分以上が企業買収などの直接投資に回っており、リスク回避局面で資金が「日本に戻りづらい構成になっている」と述べた。 加藤勝信財務相は同日の閣議後会見で、対外純資産はさまざまな要因の累積で、「海外投資家が保有する日本国内の証券あるいは株式の価格上昇は対外純資産の減少となる」と説明。日本の対外純資産は着実に増えており、「順位のみを持って日本の立ち位置等が大きく変わったと捉えるようなものではない」との見解を示した。 財務省によると、対外純資産の海外比較は国際通貨基金(IMF)で公表されている数値を基に、24年末の為替レートの1ドル=157円89銭で換算した。前年比では11.7%の円安。 対外純資産で首位に浮上したドイツ(569兆6512億円)では、堅調な貿易を背景に経常収支黒字が続いている。3位は中国で516兆2809億円。世界最大の純債務国は米国で、対外純債務は4109兆2625億円だった。 今後は、トランプ米大統領の関税政策で世界経済の不確実性が高まる中で、日本の対外投資にどのような影響が出るかが注目される。 みずほ銀の唐鎌氏は、トランプ関税の影響で直接投資が今後増える可能性があると指摘。既に表明している日本企業もあり、そうした動きが基本的に続くとの見方を示した。一方、世界的には資産を本国に回帰させたり、安全保障上の観点から直接投資を控えたりするケースもあり、「米国以外の投資が伸びていくかどうか注意して見た方がよい」と語った。 (加藤財務相の発言とエコノミストコメントを追加して更新しました)

日本の対外純資産、ドイツに抜かれ34年ぶり首位転落-過去最高は更新 - Bloomberg

3 notes

·

View notes

Text

「宮崎正弘の国際情勢解題」

令和七年(2025年)7月21日(月曜日。祝日)

通巻第8878号

ジョン・アダムズは言った。「アメリカでの全ての困惑、混乱、苦悩は、憲法の欠陥から生じるのではない。貨幣、信用、そして流通の本質に対する無知から生じる」

*************************

ビットコインが「詐欺だ」、「ペテンだ」、「ネズミ講だ」などと騒いでいた局面は終わった。のこる懸念はマネロンとテロリストへの送金手段としての悪用をいかに防ぐか、にある。なにしろハッカー軍団にとってミサイルや重火器を使用しなくてもボタンひとつで、巨額の横取りが出来る。

ジョン・アダムズは1787年に「アメリカにおいての全ての困惑、混乱、苦悩は、憲法の欠陥から生じるのではない。まして名誉や美徳の欠如から生じるのではなく、貨幣、信用、そして流通の本質に対する無知から生じる」と言った。ならば暗号通貨は大衆の無知蒙昧の結果、リスクを避けるために生み出された通貨になり得るのか。

2025年7月17日、議会はGENIUS法を可決し、翌日、トランプは署名を済ませた。ホワイトハウスにおける署名式にはコインベース社のブライアン・アームストロング、テザー社のパオロ・アルドイノ、サークル社のジェレミー・アレール、ジェミナイ社のキャメロン・ウィンクルボスとタイラー・ウィンクルボス、クラーケン社のデイブ・リプリー、チェーンリンク社のセルゲイ・ナザロフなど、業界リーダーや議員たちが取り囲んだ。

トランプは「バイデン前政権は、皆さん(暗号業界の人々)が話す内容をまったく理解できず、皆さんの半数が逮捕されていた頃から、長い道のりを歩んできた」とまずジョークを述べた。

「この新しいステーブルコイン法は、価値が世界中で移動する方法を革新し、金融システムへのアクセスを拡大し、数百万の人々に新たな経済機会を解き放つテクノロジーの実現に役立つ。我々は、可能性のごくわずかな一部分を垣間見ているに過ぎない」とアプトス・ラボCEOのアベリー・チングが祝辞を述べた。

トランプが応じた。

「言わせてもらおう。暗号資産コミュニティは長年、嘲笑され、無視され、見捨てられてきた。わずか1年半前まで、あなたたちは見捨てられていた。だから、この法律への署名はきわめて大きな承認だ」

英紙『フィナンシャル・タイムズ』(7月17日)によればトランプは退職金にも暗号通貨を振り向ける大統領令を発布する算段を整えたという。

トランプ米大統領は、米国の401(k)退職年金制度が株式や債券以外のオルタナティブ資産、例えば暗号通貨に投資することを許可し、その新しい投資オプションは、デジタル資産、金属、インフラ取引、企業買収、民間融資に重点を置いたファンドなど、幅広い資産に及ぶ可能性があるとした。

すでに労働省はバイデン政権時代に発行された、401(k)退職金プランへの暗号通貨の組み込みを制限するガイダンスを撤回している。

▼ニューハンプシャー、アリゾナ、オクラホマ、テキサスの州議会は承認

7月18日、ビットコイン時価総額が2兆ドルを突破した。価格も空前の12万ドルを更新した。運用資産5.9兆ドルを保有する「フィデリティ」は暗号通貨に投資できる新たな退職金口座を導入した。

州レベルでもすでにニューハンプシャー、アリゾナ、オクラホマ、テキサスの州議会は暗号通貨の公的準備金としての保有を承認している(テキサス州はビットコインなど5000億ドル以上の規模に業者を限定、アリゾナ州は知事が拒否している)。

コインの歴史を紐解けば紀元前600年、最初のコインが誕生している。これは当時の金融革命だった。物々交換の非効率性から脱却し、コインという交換手段を用いて取引を行うことが可能になったのだ。その後、数千年にわたりコイン、貨幣は発行されたが、政府の支出政策によって信用が揺らいできたのも事実だった。アメリカの赤字は36兆ドルを突破しており、紙切れに過ぎないドルを信用することは難しくなった。

古代ローマのデナリウス貨幣は帝国の繁栄を支えた。しかし後継のローマ皇帝たちが戦争資金や壮大な宮殿建設のために銀の含有量を減らし、貨幣価値を薄めると、市民は通貨への信頼を失った。西暦64年、ネロ皇帝が銀の含有量を98%から83%に減らした。するとローマ人の智恵は古い貨幣を蓄え、新しい貨幣を拒絶するようになる。

西暦260年までに、デナリウス貨幣の銀含有量はわずか5%にまで低下した。インフレが加速し、商業活動は衰退し、最終的に帝国の崩壊につながった。

アメリカ合衆国はイギリスからの独立を宣言した後、初の紙幣を発行した。

「コンチネンタル」と呼ばれる紙幣は、金や銀に裏付けられておらず、その価値に対する信念のみによって���付けられるというあやふやな通貨だった。それが最初のアメリカ合衆国政府が行った経済行為だった。

独立戦争に必要な兵士の給与と物資の調達に資金を必要としたため大英帝国紙幣の増刷に着手した。結果、市場に紙幣が溢れ、その価値は下落した。

物価は急騰し、商店はコンチネンタル紙幣での支払いを拒否し、価値の低いものを比喩した「コンチネンタル紙幣にも値しない」と表現することが一般的となった。

▼「新種の信頼」は暗号コードの中で誕生

1792年、建国から十六年後にして合衆国政府は金と銀の両方の価値をドルに連動させる複本位制を採用した。その後、1834年に事実上の金本位制に移行し、1971年のニクソン大統領の金兌換停止まで続いた。

以後、世界経済体制の基軸通貨として機能してきた米ドルは、その価値への信念という物理的にはつかみ所のない、すなわちアメリカ合衆国政府への信頼と信用という空気のような裏付けしかないものによって支えられてきた。

そして2008年の金融危機が到来した。

デジタル世界の影から、サトシ・ナカモトが、「ビットコイン」を発明した。このシステムとは皇帝も銀行もない。あるのは数学、暗号、そしてブロックチェーンと呼ばれる記録だけ。しかし「新種の信頼」が暗号コードの中で誕生したのである。皇帝が安価な銅貨に少量の銅を混ぜたり、議会が紙幣を増刷したりすることはできない。ビットコインは上限2100万枚しか存在しないからだ。

局面が代わった。この事態の到来にいかに対応するのか、日本政府、日銀、財務省の政策はまだ何も見えてこない。参院選で与党は過半数割れとなり、少数与党の連立が居座りを続けると言っている。だから何も決まらないだろう。

6 notes

·

View notes

Text

【見本付き】訂正印の正しい押し方|二重線の引き方から契約書の訂正方

近年バーチャルオフィスが普及し始め、簡単に企業ができるようになりました。契約書や公的書類など、重要な文書を作成する際に、書き間違いは誰にでも起こりうることです。そんな時、適切な方法で訂正しなければ、その書類自体の信頼性が損なわれたり、最悪の場合は法的な効力が認められなくなったりする可能性があります。特にビジネスシーンにおいては、訂正印の正しい押し方を知っているかどうかは、個人の信用、ひいては会社の信用にも関わる重要なビジネスマナーと言えるでしょう。修正テープや修正液で安易に消してしまうのは、重要な書類では絶対に避けなければならない行為です。なぜなら、「何をどのように訂正したのか」という履歴が不明瞭になり、後から改ざんを疑われる原因となるからです。この記事では、そうしたトラブルを未然に防ぐため、訂正印の基本的な押し方から、使用する印鑑の選び方、複数箇所を訂正する場合や契約書での特殊なケースまで、図解を交えながら徹底的に解説します。訂正印と混同されがちな「捨印」との違いや、そのリスクについても詳しく説明するため、この記事を読めば、もう訂正印の押し方で迷うことはありません。いざという時に慌てないよう、社会人として知っておくべき必須の知識を身につけましょう。

はじめに:訂正印とは?なぜ正しい押し方が重要なのか

訂正印は、書類上の誤記を訂正した際に、その訂正が正当な手続きによって行われたことを証明するために使用される印鑑のことを指します。単に間違いを修正するだけでなく、「誰が、いつ、どの部分を訂正したか」を明確にする役割を担っており、書類の作成者本人、あるいは契約の当事者全員がその訂正内容に合意していることを示す重要な証拠となります。もし訂正印がなければ、後から第三者が勝手に内容を書き換えたとしても、それを見分けることが困難になります。つまり、訂正印は書類の改ざんを防ぎ、その文書が持つ証拠能力や信頼性を維持するために不可欠な存在なのです。特に、金銭の貸し借りに関する契約書や、不動産取引の重要事項説明書、役所に提出する公的な申請書類など、法的な効力を持つ文書においては、訂正方法に厳格なルールが求められます。間違った方法で訂正してしまうと、その訂正箇所が無効と判断されたり、書類全体の有効性が問われたりする可能性があり、予期せぬトラブルや経済的な損失に繋がるリスクも少なくありません。だからこそ、正しい訂正印の押し方を理解し、実践することが極めて重要なのです。

訂正印は書類の信頼性を担保する重要な役割

訂正印が果たす最も重要な役割は、書類の「信頼性」と「証拠能力」を担保することにあります。ビジネスや行政手続きで交わされる書類は、その内容が正確であることを前提として扱われます。しかし、人間が作成する以上、誤記の可能性はゼロではありません。誤記が発見された際、その訂正が正当な権限を持つ者によって、適切な意図のもとで行われたことを客観的に証明する手段が訂正印なのです。例えば、契約金額を訂正する場合、訂正印が押されていれば、契約当事者双方がその金額変更に合意したことの証となります。逆に、訂正印がなければ、一方の当事者が勝手に金額を書き換えた可能性を否定できず、その契約は紛争の火種となりかねません。このように、訂正印は「訂正の正当性」を証明することで、第三者による不正な改ざんを抑止し、書類の完全性を守ります。結果として、その書類は取引や手続きの安全性を確保するための信頼できる証拠として機能し続けることができるのです。たかがハンコ一つと侮るのではなく、書類の命運を左右するほどの重要な役割を担っていると認識することが大切です。

間違った訂正は書類の無効やトラブルの原因に

訂正印の押し方を間違えたり、不適切な方法で訂正したりすると、その書類は法的に無効と判断されたり、深刻なトラブルを引き起こしたりする原因となります。最もやってはいけないのが、修正テープや修正液で元の文字を完全に消してしまうことです。これは、「何をどのように間違えたのか」という訂正の履歴を隠蔽する行為と見なされ、改ざんを疑われる最大の要因です。特に契約書などの重要書類でこれを行うと、相手方からの信頼を失うだけでなく、裁判になった際にその書類の証拠能力が著しく低下する可能性があります。また、訂正箇所にただ二重線を引いただけ、あるいは訂正印の押し忘れ、連名契約書での一部の人の押し忘れなども、訂正の意思表示が不完全であるとして、その訂T正が無効になることがあります。例えば、返済期日を訂正したつもりが無効と判断されれば、元の期日で返済義務が発生し、遅延損害金を請求されるといった事態も起こり得ます。このように、安易で不適切な訂正は、当事者間の認識のズレを生み、後々の紛争リスクを増大させる危険な行為なのです。正しい知識に基づいた慎重な対応が求められます。

この記事でわかること

これから書類の訂正を行う方が抱えるであろう様々な疑問や不安を解消するため、この記事では訂正印に関するあらゆる情報を網羅的に解説します。最後までお読みいただくことで、あなたは以下の知識を確実に身につけることができます。まず、最も基本的な「訂正印の正しい押し方」を、二重線の引き方から捺印、文字数の記載まで、具体的な4つのステップに分けて図解付きで理解できます。次に、どんな印鑑を使えば良いのか、シャチハタがなぜNGなのかといった「訂正印として適切な印鑑の種類」が明確になります。さらに、複数箇所を訂正する場合や、金額を訂正するときの注意点といった「ケース別の応用的な訂正方法」もマスターできます。また、ビジネスシーンでよく混同される「捨印」と訂正印の根本的な違いや、捨印に伴うリスクについても詳しく解説するため、不利益を被ることを未然に防げます。最後に、契約書、履歴書、公文書といった「書類別の注意点」も紹介するので、あらゆる場面で自信を持って対応できるようになるでしょう。この記事一本で、訂正印に関するあなたの「知りたい」がすべて解決します。

【図解】訂正印の正しい押し方|基本の4ステップ

訂正印の押し方には、社会的に広く認知された基本的なルールが存在します。これからご紹介する4つのステップは、どのような種類の書類であっても通用する、訂正の「型」とも言えるものです。この手順を正確に踏むことで、誰が見ても「いつ、誰が、どこを、どのように訂正したか」が一目瞭然となり、訂正の正当性と透明性を確保することができます。自己流の曖昧な方法で訂正するのではなく、この確立された手順に従うことが、書類の信頼性を守り、後々のトラブルを避けるための最も確実な道筋です。特に、契約書や公文書といった重要度の高い書類を扱う際には、この基本ステップを一つひとつ丁寧に行うことが、ビジネスマナーであり、自らの信頼を守る行為にも繋がります。ここでは、それぞれのステップが持つ意味を理解しながら、具体的な方法を学んでいきましょう。この4ステップをマスターすれば、今後いかなる書類の訂正においても、自信を持って対応できるようになるはずです。

ステップ1:訂正したい箇所に「二重線」を引く

書類の訂正における最初のステップは、間違えた文字や文章の上に、明確な「二重線」を引くことです。この時、ただ線を引けば良いというわけではなく、いくつかの重要なポイントがあります。まず、なぜ一本線や黒塗りではなく「二重線」なのでしょうか。その理由は、訂正前の元の文字が判読できる状態を保つためです。これにより、「何を」「何に」訂正したのかというプロセスが透明化され、不当な改ざんではないことを証明できます。���し元の文字を完全に消してしまうと、後から「都合の悪い文言を隠したのではないか」と疑われる余地を与えてしまいます。また、この二重線はフリーハンドで引くのではなく、必ず定規を使い、まっすぐ丁寧に引くことがビジネスマナーとされています。曲がった線や乱雑な線は、書類全体の品位を損ない、作成者の注意力が散漫であるという印象を与えかねません。書類の訂正は、単なる修正作業ではなく、その書類に対する誠実な姿勢を示す行為でもあるのです。したがって、訂正の第一歩として、定規を用いて正確な二重線を引くことから始めましょう。

二重線は定規を使ってまっすぐ引くのがマナー

訂正箇所に二重線を引く際、定規を使用することは、単に線をきれいに見せる以上の重要な意味を持つビジネスマナーです。フリーハンドで引かれた揺らいだ線は、たとえ訂正内容が正しくとも、相手方に「雑な仕事をする人だ」「この書類を軽んじているのではないか」といったネガティブな印象を与えてしまう可能性があります。特に、取引先と交わす契約書や、顧客に提出する見積書など、会社の信用を背負う書類においては、細部までの配慮が全体の信頼性を左右します。定規を使って引かれたまっすぐで美しい二重線は、訂正という行為自体に真摯に向き合っている証拠となり、丁寧で信頼できる人物であるという評価に繋がります。文書の訂正は、誤りを認めた上で、それを正式な手続きに則って修正するという、責任ある行動です。その第一歩である二重線を丁寧に引くことは、その後の手続き全体の信頼性を高めるための基礎となります。些細なことと感じるかもしれませんが、このような細部へのこだわりが、ビジネスにおける信頼関係を構築する上で非常に重要な要素となるのです。

元の文字が読めるように引くことがポイント

訂正の際に引く二重線は、元の文字を完全に隠蔽するものではなく、あくまで「この部分が訂正対象である」と示すためのものです。したがって、最も重要なポイントは、二重線を引いた後でも、その下にある元の文字が明確に読み取れる状態を維持することです。もし、線を何重にも引いたり、ボールペンで黒く塗りつぶしたりしてしまうと、訂正前の情報が失われてしまいます。これは、訂正プロセスの「透明性」を著しく損なう行為です。後日、その書類を確認した第三者(例えば、監査役や裁判官など)は、「なぜ元の文字を隠す必要があったのか?」という疑念を抱く可能性があります。それは、単なる誤記の訂正ではなく、何か不都合な事実を隠蔽するための改ざんではないかと疑われるリスクを生じさせます。正しい訂正とは、間違いを認め、その上でどのように修正したのかという履歴を明確に残すことです。元の文字が読める状態で二重線を引くことは、その訂正にやましい点がないことを無言のうちに証明し、書類の証拠能力を維持するための大原則なのです。

ステップ2:正しい内容を二重線の上または近くに「追記」する

二重線を引いて訂正対象を明確にしたら、次のステップとして、その近くに正しい文字や文章を「追記」します。この追記は、訂正後の正式な内容となるため、誰が見ても正確に読み取れるように、はっきりと丁寧に記入することが極めて重要です。一般的には、二重線を引いた箇所の真上や真下のスペースに記入しますが、もし十分な余白がない場合は、訂正箇所のすぐ横に記入しても構いません。ここで注意すべきは、文字が小さすぎたり、他の文字と重なってしまったりして、判読が困難にならないようにすることです。走り書きや崩し字は避け、できるだけ楷書体で、一文字一文字を丁寧に書きましょう。もし行間が詰まっていて、訂正箇所の上や下にどうしても記入スペースが確保できない場合は、無理に詰め込まずに「引き出し線(引出線)」を用いる方法もあります。訂正箇所から線を引いて、書類の余白部分に正しい内容を記入することで、見やすさを損なわずに訂正することが可能です。いずれの方法を取るにせよ、訂正後の情報が誤解なく伝わることが最優先であると心得ましょう。

文字が潰れないよう、読みやすく丁寧に記入する

訂正のプロセスにおいて、正しい内容を追記する際の丁寧さは、書類の信頼性を保つ上で決定的な要素となります。訂正の最終目的は、誤った情報を正し、正確な内容を関係者全員が共有することにあります。そのため、追記した文字が小さすぎて潰れていたり、急いで書いたために判読が困難だったりすると、訂正そのものの意味が失われてしまいます。せっかく正しい手続きを踏んで訂正しようとしても、その内容が読み取れなければ、新たな誤解や混乱を生む原因となりかねません。特に、数字や固有名詞、契約の根幹に関わる重要なキーワードなどを訂正する際には、細心の注意が必要です。誰が見ても一目で正確に認識できるよう、普段以上に意識して、はっきりとした楷書体で記入することを心がけましょう。小さなスペースに無理やり書き込むのではなく、必要であれば少し大きめの文字で、文字と文字の間隔にもゆとりを持たせることが大切です。この丁寧な一手間が、あなたの誠実な姿勢を相手に伝え、訂正された書類の信頼性を確固たるものにするのです。

記入スペースがない場合は引き出し線を使っても良い

書類のフォーマットによっては、行間が非常に狭かったり、文字が密集していたりして、訂正箇所の上や下に正しい内容を追記するための十分なスペースがない場合があります。このような状況で無理に文字を詰め込もうとすると、かえって判読しにくくなり、訂正の意図が正しく伝わらないリスクがあります。そうした場合に有効なのが、「引き出し線(引出線)」を活用する方法です。具体的には、まず通常通り訂正箇所に二重線を引き、そこから書類の上下左右にある十分な余白スペースに向かって、定規を使ってまっすぐな線を引きます。そして、その線の先に、正しい内容をはっきりと丁寧に記入します。この方法を用いることで、訂正箇所と訂正内容の関連性を明確に示しつつ、読みやすさを一切損なうことなく、スマートに訂正を完了させることができます。引き出し線を使うことは、イレギュラーな対応ではなく、正式に認められている訂正手法の一つです。スペースがないからといって諦めたり、雑な訂正をしたりするのではなく、このようなテクニックを知っておくことで、どんなフォーマットの書類にも適切に対応できるようになります。

ステップ3:訂正箇所に「捺印」する

訂正のプロセスにおける核心部分とも言えるのが、この「捺印」です。訂正箇所への捺印は、「この訂正は、書類に署名捺印した正当な権限を持つ人物(または当事者全員)が、責任を持って行いました」という意思を明確に表明する行為です。この印影があることで、その訂正は単なる書き損じではなく、正式な手続きを経たものであることが証明されます。捺印する場所は、引いた二重線と、その近くに追記した新しい文字の両方にまたがるように押すのが最も一般的です。これにより、「元の文字を消し、新しい文字を加えた」という一連の訂正行為全体を、一つの印鑑で承認したことになります。特に重要なのが、契約書のように複数の当事者(例えば、甲と乙)がいる書類の場合です。この場合、訂正箇所には、必ず当事者全員の印鑑(甲と乙の両方)を押さなければなりません。もし一方の印鑑しか押されていなければ、それは当事者全員の合意を得た訂正とは見なされず、法的な効力が認められない可能性があります。捺印は、訂正を完成させるための、最も重要な最終確認行為なのです。

二重線と追記した文字の両方にかかるように押すのが基本

訂正印を押す際、その位置は非常に重要です。最も適切とされるのは、訂正のために引いた「二重線」と、その訂正内容として「追記した文字」の両方に、印影がはっきりとまたがるように捺印することです。なぜこのような押し方が求められるのでしょうか。それは、訂正行為の全体性、つまり「何を削除し、何を追加したか」という一連の作業を、一つの捺印で包括的に証明するためです。もし二重線の上にだけ押してしまったり、追記した文字の横にだけ押してしまったりすると、後から悪意のある第三者によって、追記部分だけをさらに書き換えられるといった改ざんのリスクが残ります。しかし、二重線と追記文字の両方に印影がかかっていれば、その訂正箇所は一体のものとして固定され、部分的な改ざんが極めて困難になります。この押し方は、訂正の事実を確定させ、その完全性を保護するための、論理的かつ効果的な方法なのです。印鑑を押す際には、ただ押すのではなく、この「またがって押す」という原則を常に意識することで、書類の安全性を格段に高めることができます。

複数人が署名している場合の押印方法(全員の訂正印が必要)

売買契約書や業務委託契約書など、二者以上の当事者が署名・捺印して成立する「連名書類」の訂正には、最大限の注意が必要です。このような書類で訂正を行う場合、原則として、その訂正箇所には契約当事者「全員」の訂正印が必要となります。例えば、A社とB社の間で結ばれた契約書に誤記があった場合、A社の担当者だけが訂正印を押しても、その訂正は法的に有効とは認められません。なぜなら、契約は当事者双方の合意によって成立するものであり、その内容の変更(訂正)にも、当然ながら双方の合意が必要だからです。そして、その「合意の証」となるのが、当事者全員の訂正印なのです。誰か一人でも訂正印を押し忘れてしまうと、その訂正は一方的な変更と見なされ、後日「そのような訂正には同意していない」と主張される可能性があります。これは、契約の安定性を著しく揺るがす深刻な事態に繋がりかねません。したがって、連名書類を訂正する際には、必ず関係者全員に訂正内容を共有し、各自の訂正印をもれなく捺印してもらうという手続きを徹底することが不可欠です。

ステップ4:欄外に「訂正内容」を記載する

訂正印を押して完了、と安心するのはまだ早いです。訂正の正確性と安全性を万全にするための最後の仕上げが、書類の欄外(余白部分)に「訂正内容」を具体的に記載することです。これは、そのページで「何文字削除し、何文字追加したか」という事実を明記することで、将来的な改ざんを完全に防止するための非常に重要なステップです。例えば、「東京都」を「大阪府」に訂正した場合、欄外に「削除三字、加入三字」といったように記載します。この記載があることで、後から誰かが勝手に文字を付け加えたり、さらに別の言葉に書き換えたりすることができなくなります。つまり、訂正箇所だけでなく、訂正の「規模」までを確定させることで、書類の完全性を二重にロックする役割を果たします。この記載は、法律で厳密に義務付けられているわけではありませんが、特に不動産登記や商業登記など、公的な手続きで用いられる書類においては、慣習として必須とされることがほとんどです。重要な契約書などにおいても、この一手間を加えることが、より高いレベルの信頼性を確保することに繋がります。

記入例:「削除◯字、加入△字」

書類の欄外に訂正内容を記載する際の書き方には、一般的に用いられる定型句があります。これを覚えておけば、どのような場面でも迷わず対応できます。基本形は、「削除◯字、加入△字」という形式です。ここで使用する数字���、算用数字(1, 2, 3…)でも問題ありませんが、より丁寧で改ざんしにくいとされる漢数字(壱、弐、参…)を用いるのが望ましいとされています。例えば、誤った「商品A」という3文字を消して、正しい「商品B」という3文字を追記した場合は、欄外に「削除参字、加入参字」と記載します。もし、単に不要な文字を削除しただけであれば「削除参字」のみを、逆に文字を付け加えただけであれば「加入参字」のみを記載します。また、これらの文言は、訂正箇所の上部の余白に記載することが多いですが、下部や横の余白でも構いません。この欄外の記載と、訂正箇所本体の訂正印がセットになることで、訂正の正当性がより強固に証明されるのです。

なぜ文字数の記載が必要?改ざんを防ぐため

訂正の際に、わざわざ欄外に「削除◯字、加入△字」といった文字数を記載する最大の理由は、悪意のある第三者による「追記型の改ざん」を徹底的に防ぐためです。考えてみてください。もし、訂正箇所に二重線と訂正印があるだけで、文字数の記載がなかったらどうなるでしょうか。例えば、あなたが「100万円」を「150万円」に訂正したとします。この時、欄外の記載がなければ、誰かが後から「150万円を貸与し、さらに金利10%を加える」といった文言を、訂正箇所の近くにこっそり書き足すかもしれません。しかし、欄外に「加入壱字」と明記してあれば、そのような不正ができない。このように、文字数を確定させることで、訂正箇所の完全性を担保する役割があることを詳しく解説する。このように、文字数を特定し明記することは、訂正の範囲を確定させ、それ以外の部分が変更されて���ないことを保証する「封印」のような役割を果たします。この一手間が、あなたの権利と財産を、予期せぬ改ざんのリスクから守るための強力な防御策となるのです。

【重要】訂正印に使える印鑑・使えない印鑑

訂正印の押し方と同じくらい重要なのが、「どの印鑑を訂正印として使用するか」という問題です。どんな印鑑でも良いというわけではなく、書類の種類や性質によって、使用すべき印鑑、使用が認められない印鑑が明確に区別されています。もし不適切な印鑑を使用して訂正してしまうと、その訂正行為自体が無効と見なされ、書類の信頼性を損なうことになりかねません。特に、インク浸透印であるシャチハタの使用可否は、多くの人が迷うポイントですが、原則として公的な書類や重要な契約書での使用は認められていません。なぜなら、訂正印には、その訂正が「本人によって行われた」ことを証明する、身分証明書のような役割が求められるからです。ここでは、訂正印として最も適切とされる印鑑の原則から、シャチハタがなぜNGなのかという理由、そして訂正専用の小さな印鑑(簿記印)の正しい使い分けまで、詳しく解説していきます。この知識を身につけることで、あなたは場面に応じて最適な印鑑を選択し、訂正の有効性を確実なものにすることができるようになります。

原則は「書類に署名捺印したものと同じ印鑑」を使用する

訂正印を選ぶ際の最も基本的かつ重要な大原則は、「その書類に署名・捺印した際に使用した印鑑と、全く同じ印鑑を使用する」ということです。例えば、個人の場合は、契約書に実印を押したのであれば、訂正にも同じ実印を使用します。認印で契約したのであれば、訂正にもその認印を使います。法人の場合も同様で、契約書に代表者印(会社実印)を押したのであれば、訂正にも必ず同じ代表者印を使用しなければなりません。なぜこの原則がそれほど重要なのでしょうか。それは、書類の署名者と訂正者が同一人物であることを明確に証明するためです。もし署名印と訂正印が異なると、第三者が見たときに「本当に本人が訂正したのだろうか?別の誰かが違う印鑑で勝手に訂正したのではないか?」という疑念が生じる余地を与えてしまいます。契約の当事者が、自らの意思で内容を訂正したという事実を揺るぎないものにするために、署名印と訂正印を一致させることは、書類の整合性と信頼性を保つ上での絶対的なルールなのです。訂正の際には、まず「この書類にどの印鑑を押したか」を確認することから始めましょう。

なぜNG?シャチハタ(インク浸透印)が訂正印に使えない理由

多くの人が日常的に使用しているシャチハタ(インク浸透印)は、手軽で便利な反面、訂正印として、特に重要な書類に使用することは原則として認められていません。その理由は主に二つあります。第一の理由は、「印影が変形しやすい」という性質です。シャチハタの印面はゴム製であるため、押印時の力加減や経年劣化によって印影が微妙に変形したり、摩耗したりする可能性があります。正式な印鑑に求められる「恒久性」や「不変性」に欠けるため、長期的に証拠能力を維持する必要がある書類には不向きなのです。第二の、そしてより決定的な理由は、「同じ印鑑が大量生産されている」という点です。シャチハタは同じ苗字のものが工業製品として大量に作られており、容易に入手できてしまいます。そのため、本人のみが所有する唯一無二のものであるという「本人証明性」が極めて低く、悪用されるリスクが高いと判断されます。公的な手続きや法的な契約において、その行為が間違いなく本人によるものであることを証明する必要がある場面では、こうした大量生産品のシャチハタではなく、個別に作られた印鑑(認印、銀行印、実印など)の使用が不可欠となるのです。

訂正印専用の小さな印鑑(簿記印)はいつ使う?

文房具店などで、「訂正印」という名称で販売されている、6mm程度の非常に小さなサイズの印鑑を見かけることがあります。これは一般的に「簿記印」とも呼ばれ、その名の通り、主に会社の経理部門などで、帳簿や伝票といった内部書類の訂正に使われることを想定したものです。帳簿のように記入欄が狭く、細かい修正が頻繁に発生する書類において、通常の認印サイズでは訂正印が大きすぎて邪魔になってしまうため、このような小さなサイズの印鑑が重宝されます。しかし、この訂正印(簿記印)の使用は、あくまで限定的な場面に限られるということを理解しておく必要があります。社内ルールで認められている帳簿や伝票、回覧書類などの訂正には使用できますが、社外の取引先と交わす契約書や、役所に提出する公文書、銀行への提出書類といった、法的な効力を持つ重要な文書の訂正に、この小さな訂正印を使用することは絶対に避けるべきです。これらの重要書類では、前述の原則通り、署名・捺印に使用したのと同じ印鑑(認印や実印、代表者印)で訂正するのが鉄則です。

訂正印がない場合の対処法

外出先で急に書類の訂正が必要になった場合など、訂正に使うべき印鑑を手元に持っていないという状況も考えられます。このような緊急時、どのように対処すれば良いのでしょうか。まず、最も確実な方法は、印鑑が手元に戻るまで待つか、書類を持ち帰り、後で正規の印鑑を使って訂正することです。安易な代用はトラブルの元となります。もし、どうしてもその場で対応しなければならない場合、一つの方法として、訂正箇所に印鑑の代わりに自筆で署名(サイン)するという方法があります。二重線を引いて正しい内容を追記し、その横にフルネームで署名することで、誰が訂正したかを明らかにします。ただし、この方法は印鑑による訂正と比べて証拠能力が劣ると見なされることが多く、書類の種類や提出先によっては認められない場合もあるため注意が必要です。法人の場合、代表者印がないからといって担当者の認印で代用することは、原則としてできません。結論として、訂正印がない場合の最善の対処法は「安易な代用をせず、正規の印鑑で後から訂正する」ことであり、代替手段はあくまで最終手段と心得るべきです。

訂正印の押し方に関するよくある質問

ここまで訂正印の押し方について詳しく解説してきましたが、実際の運用においては、さらに細かい疑問や、想定外の事態に直面することもあるでしょう。例えば、慎重に押したつもりの訂正印が、滲んだり欠けたりして失敗してしまったらどうすれば良いのでしょうか。あるいは、書類全体に訂正箇所が多すぎて、もはや訂正印で対応できるレベルではない場合はどうすべきでしょうか。また、手軽な修正テープや修正液は、本当にいかなる場合も使ってはいけないのでしょうか。ここでは、そうした実践的な場面で多くの人が抱くであろう「よくある質問」をQ&A形式で取り上げ、それぞれの疑問に対して明確な答えを示していきます。これらの知識は、いざという時にあなたを助け、よりスムーズで確実な問題解決を可能にするはずです。

Q. 訂正印を押し間違えてしまいました。どうすればいいですか?

A. 訂正印の捺印に失敗してしまった場合、例えば、印影が滲んでしまったり、上下逆さまに押してしまったり、あるいは全く違う場所に押してしまったりというケースが考えられます。このような場合、慌てて失敗した印影を黒く塗りつぶしたり、修正液で消したりしてはいけません。正しい対処法は、まず、失敗した印鑑のすぐ隣に、もう一度、今度は正しく印鑑を捺印することです。そして、失敗した方の印影に、明確に二重線を引いて、その印影が無効であることを示します。これにより、「この滲んだ印影は間違いであり、隣のきれいな印影が正しい訂正印です」という意思表示をすることができます。この方法であれば、訂正のプロセスが透明に保たれ、後から見ても何が起こったのかを正確に理解することができます。重要なのは、失敗を隠そうとせず、失敗した事実も含めて、正しい手続きに則って処理するということです。この誠実な対応が、書類の信頼性を維持することに繋がります。

Q. 訂正箇所が多くて、きれいに訂正できません。

A. 一つの書類に訂正箇所が1つや2つではなく、10箇所以上あるなど、訂正が全体に及んでしまう場合があります。このような書類に、全ての箇所で訂正印による修正を施すと、書類全体が二重線と印鑑だらけになり、非常に見づらく、何が正しい情報なのか判読が困難になってしまいます。また、それだけ多くの訂正がある書類は、相手方に「内容を十分に確認せずに作成したのではないか」という不信感を与え、書類そのものの信頼性が根本から揺らいでしまいます。このような場合は、もはや小手先の訂正で対応するべきではありません。最善かつ唯一の解決策は、その書類を一度破棄し、完全に新しい用紙に、正しい内容で一から作り直すことです。契約書であれば、改めて製本し、再度当事者全員の署名・捺印をもらう手続きが必要になります。手間と時間はかかりますが、信頼性の低い書類を無理に使うよりも、完璧な状態の書類を準備し直すことが、結果的に将来のトラブルを未然に防ぎ、当事者間の良好な関係を維持するために最も賢明な判断と言えるでしょう。

Q. 訂正印ではなく、修正テープや修正液を使ってもいいですか?

A. 結論から言うと、契約書、公文書、会社の経理書類といった、証拠能力が求められる一切のビジネス文書において、修正テープや修正液の使用は絶対に認められません。なぜなら、これらの道具は元の文字を完全に覆い隠してしまうため、「何をどのように訂正したのか」という訂正の履歴が全く分からなくなってしまうからです。これは、訂正ではなく「隠蔽」や「改ざん」と見なされても仕方のない行為です。修正テープや修正液の上から文字を書くことは可能ですが、剥がれてしまったり、時間が経つと変色したりする可能性もあり、情報の恒久的な保存という観点からも不適切です。また、誰でも簡単に行える修正であるため、本人が修正したという証明もできません。これらの道具の使用が許されるのは、あくまで個人的なメモや、社内のごく私的な回覧物など、証拠能力が一切問われない文書に限られ���す。ビジネスシーンや法的な手続きにおいては、修正テープや修正液は法的に無力であると心に刻み、必ず訂正印を用いた正式な手続きを踏むようにしてください。

Q. 海外の契約書でも訂正印は使えますか?

A. 海外、特に欧米諸国との間で交わされる英文契約書などにおいては、日本の「訂正印」という文化は存在しません。欧米では、印鑑(Seal)よりも本人の直筆署名(サイン)が最も重要視される文化が根付いています。そのため、英文契約書で訂正が必要になった場合の一般的な作法は、訂正箇所に二重線を引き、その近くに正しい内容を追記し、さらにその箇所の欄外(margin)に、契約当事者全員が「イニシャルサイン」を記入するという方法が取られます。フルネームのサインではなく、名前と苗字の頭文字などを簡略化したイニシャルサインを書き込むことで、「この訂正に全員が合意しています」という意思表示を行います。日本の訂正印の代わりに、当事者全員のイニシャルサインがその役割を果たすわけです。したがって、海外企業との契約で訂正が必要になった際に、日本の常識で訂正印を押してしまうと、相手方を混乱させるだけで、法的な訂正の効力が認められない可能性があります。国際契約においては、印鑑文化の違いを理解し、サインによる訂正というグローバルスタンダードな方法に従うことが不可欠です。

最後に

この記事では、訂正印の正しい押し方の基本ステップから、使用する印鑑の選び方、ケース別の応用方法、そして関連する印鑑との違いまで、幅広く掘り下げて解説してきました。訂正印は、単なる間違いを修正するための道具ではありません。それは、書類の訂正という行為に、作成者としての責任と誠意を込め、その書類の信頼性と法的効力を維持するための、極めて重要な手続きです。正しい知識を持たずに安易な修正を行えば、意図せずして書類の価値を損ない、将来的なトラブルの火種を生んでしまうことにもなりかねません。逆に、今回学んだ知識を身につけ、どのような場面でも自信を持って、スマートかつ正確に訂正対応ができるようになれば、あなたのビジネスパーソンとしての信頼は大きく向上するでしょう。書類の訂正は、ミスをリカバリーする機会であると同時に、あなたの丁寧さや誠実さを示すチャンスでもあります。この記事で得た知識をぜひ実践の場で活かし、円滑で安全な文書管理にお役立てください。

0 notes

Text

25人が紡ぐ物語:真実の演技「アクショニング」への挑戦

私たち劇団天文座が現在制作中の新作舞台は、これまでの演劇の常識を覆すような壮大な挑戦をしています。25人もの登場人物が織りなす複雑な物語と、ジュディ・ウェストンの「アクショニング」という演技アプローチを軸に、真実の表現を追求する私たちの取り組みをご紹介します。

🎭 第一章:人生という舞台での「挑戦」

私たちの人生は、まるで壮大な舞台の上にいるかのようです。キャスト陣それぞれの「これまでで一番挑戦したこと」を聞くと、共感や学びが詰まった経験談が浮かび上がりました。

💫 メンバーたちの挑戦体験

コミュニケーションへの挑戦 ある俳優は、高校時代に「女子としか喋ってこなかったため、男子に話しかけること」が最大の挑戦だったと語ります。周りからは「やばい奴」と思われないかと不安を抱えつつも、全生徒の前でトップバッターとして発表しなければならない状況に直面。義務的に感じながらも「自分もやってみたかった」という内なる願望があったと振り返ります。この経験は、その後の彼女に自己嫌悪の念を残しながらも、新たな一歩を踏み出す勇気を与えました。

独立への挑戦 別の俳優にとっては、「一人暮らし」が最も大きな挑戦でした。漠然とした憧れから始めた一人暮らしでしたが、実際には「お金はかかるし、洗濯とか料理とかその家事の知識が全くない中、すごい調べまくって」という現実に直面。本を買うにも、生活用品を揃えるにもお金がかかり、「ATMがそこ尽きるぐらいまで全部買って」、不安を抱えながらも乗り越えた経験は、新しいことへの一歩を踏み出す際の「不安な挑戦」という感覚を教えてくれました。

演劇との出会いという挑戦 ある俳優は「この関西に来て演劇を始めたこと」を人生最大の挑戦だと語っています。元々「人前に出るのが苦手で喋るのも本当に嫌」な性格だった彼が、舞台と出会ったことで「こういう世界もあるんだ」と新しい可能性を見出しました。親元を離れ、人生をかけるほどやりたいことに出会えたこと、そしてそれを許してくれた両親への感謝、演劇を通じて出会えた人々への感謝を抱き、「生涯かけてお返ししていきたい」という強い思いを抱いています。

進路選択への挑戦 高校から大学ではなく専門学校への進学を親に納得させるため、「自分からこの専門に行きたいと、めちゃめちゃいろんな学校を調べて、その上でもこの学校がいいんだっていうのをはっきり証明した」ことが一番の頑張りだったという声もありました。

🎯 挑戦から見えてくる真実

これらの話から見えてくるのは、私たちの人生が「挑戦の連続」であるということです。どんなに困難に思えることでも、一歩踏み出して「行動」してみれば、案外できることがたくさんある、という共通の真実があります。しかし、人間は恐怖心から行動をためらいがちである、という側面もまた事実です。

🎬 第二章:演劇における真実の追求「アクショニング」

私たち俳優の仕事は、舞台の上で演技をすることです。演技とは、単に台詞を暗記して言うだけではありません。舞台の上で私たちは「その役の登場人物として行動をしていく必要がある」のです。この「行動の積み重ね」こそが演技であり、その行動の結果として感情が生まれる、というのが、今回深く掘り下げていくジュディ・ウェストンの**「アクショニング」**という演技アプローチの根幹をなす考え方です。

🔥 アクショニングの核心:感情は行動から生まれる

「アクショニング」とは、俳優が「��しい」「楽しい」「嬉しい」といった抽象的な感情を直接的に表現しようとするのではなく、**「具体的な行動(動詞)」**に焦点を当てることで、より自然で説得力のある演技を引き出すアプローチです。

従来のアプローチの問題点 例えば、一般的に「怒っているから大きな声を出す」と考えがちですが、アクショニングではそうではありません。これは感情を「説明している」に過ぎず、観客には「嘘の演技」と見抜かれてしまいます。ジュディ・ウェストンは、感情は「行動の結果として自然に湧き上がる」ものだと考えました。

アクショニングのアプローチ では、どうすれば良いのでしょうか?それは、**「相手に何をさせるか」**という具体的な「他動詞」で演技を考えることです。例えば「怒っている」という感情を表現したい時、「大きな声を出す」という結果ではなく、その感情の裏にある行動として「相手を非難する」「相手を馬鹿にする」「相手を陥れる」といった動詞を考えるのです。あるいは「助けを求める」「懇願する」といった動詞も考えられます。

このアプローチにより、演技に「明確な方向性」が生まれます。感情を無理に作り出すのではなく、目的を持った「能動的な行動」をすることで、感情が自然に湧き上がることを促し、結果として「本物で説得力のある演技」が実現するのです。演技は「嘘をつかない機会」であり、俳優が「自分自身の真実を表現すること」を目指します。例えば、俳優が「怒ってみて」と言われて演技しても、観客にはそれが「全員嘘」だと見抜かれてしまいます。重要なのは、感情を「作る」のではなく「生み出す」ことなのです。

このアクショニングという考え方は、ジュディ・ウェストン自身が映像系の演技コーチであったことから、リアリズムの演技を目指すものです。特に映像作品では、舞台よりも微細な表現が求められるため、サブテキストやアクショニングの基礎を身につけておくことは、芝居のクオリティを格段に向上させることにつながります。

🛠 アクショニングを支える具体的な要素

📚 豊富な動詞リストの活用 ジュディ・ウェストンの著書『演技のインターレッスン』には、約200個ものアクション動詞リストが掲載されています。この本は、俳優が演技を続けていく上で一度は手に取るべき良書とされていますが、現在では価格が高騰しており、入手困難な状況です。それでも、中古書店などで見つける機会があれば、ぜひ探してみる価値があるとのことです。

🎭 サブテキストの探求 アクショニングにおいて、セリフの裏に隠された意図や感情、すなわち**「サブテキスト」**を深く掘り下げることが非常に重要です。演出家は「お客様っていうのは俳優のセリフを聞きに来てんじゃねえんだよ。サブテキストを聞きに来てんだよ」と強調します。

日常においても、私たちは内心とは異なる言葉を発することがあります。例えば、理不尽な状況で内心では「ぶっ殺す」と思いつつも、実際には「すいません」と頭を下げる、といったギャップです。この「お前の頭おかしいんじゃないか」という言葉がサブテキストであり、実際の行動は「頭を下げる」である、という構造を理解することが、演技の奥行きを生み出します。サブテキストは基本的に「相手の中で生まれるもの」であるため、相手の反応を正確に捉えることが求められます。

⚡ プロセス重視の演出 アクショニングは、結果としてのセリフよりも、そのセリフに至るまでの**「過程(プロセス)」**を重視します。これは「リザルト演技」(結果を重視する演技)とは対極にある考え方です。俳優は、ただセリフをどう言うかではなく、「なぜそのセリフが出てくるのか」という過程に集中することで、より自然でリアルな演技が生まれます。

稽古の現場でも、演出家は俳優に対して「相手にセリフ言ってんのに、相手の反応があってから次の行動になるじゃないですか」と指摘します。俳優が自身のセリフを言うことに集中しすぎて、相手の反応を無視してしまうと、それは「結果だけ」の演技になってしまいます。これは「もったいない」ことであり、観客にも「無視した」と見抜かれてしまうのです。

🤝 監督と俳優の信頼関係 ジュディ・ウェストンは、監督が俳優を単なる指示の受け手ではなく、「独自な視点を持つアーティストとして尊重すること」を強調しています。俳優が安心して「リスクを犯かし、自由に役柄を探求できる環境」を築くことが極めて重要です。

ウェストン自身も、監督が「演技を体験すること」で、俳優の感情的なプロセスや課題への共感を深めることを推奨しています。舞台に立ったことのない者が監督をすることはあっても、俳優の気持ちが分からなければ真の指導はできません。これは、音響や照明といった他の分野でも同様で、自らが経験することで、その分野の専門家の気持ちを理解し、経験値を高めることができます。

🎨 実践的なテクニック

📖 脚本分析 脚本を分析する際には、ト書き(脚本に書かれた演出や感情の指示)にある形容詞や感情的な指示を一旦削除し、キャラクターの行動や感情的な歴史を深く探求します。常に「なぜ」「なんで」「どうして」という問いを立て、結果に行きつかないプロセスを積み重ねていくことが、脚本分析の肝となります。

🎪 リハーサル 稽古(リハーサル)では、即興や「アズ・イフ(as if)」といった手法を取り入れ、俳優が役柄を深く探求し、共演者との繋がりを築く場とします。特に、相手が今何をしているか、どう反応しているかという「相手を見る」視点は、自然な演技を生み出す上で不可欠です。

🎯 キャスティング キャスティングにおいて最も重視されるのは、「単に個の演技力」だけではありません。それ以上に「俳優間の関係性や化学反応」が重要視されます。演出家は、「下手くそだからこの役とか、うまいからこの役とかそういうのでは一切ない」と断言します。最も大事なのは「お客様が最高」と感じ、お客様の人生を変えるような作品を届けることであり、そのために「最高の状態をお届けできるように」キャスティングするのです。まるでバンドのメンバーを選ぶように、「それぞれのやっぱり自分の楽器に合った役」を選ぶことが、作品全体の調和を生み出すとされています。監督は、俳優の「長所しか見ない」という哲学を持ち、短所ではなく、その人が持つ最も良い部分を活かすことを重視しています。

🌟 第三章:25人の登場人物が織りなす壮大な物語の舞台裏

現在、私たち劇団天文座で制作が進められている新作脚本は、これまでの演劇の常識を覆すような壮大な挑戦をしています。

🤖 AIも驚く25人の登場人物

この新作脚本は、なんと25人もの登場人物が登場するという異例の規模で制作されています。驚くべきことに、AIに脚本の評価を依頼した当初は、「登場人物が多すぎます」「役割を兼ねて絞ることをお勧めします」と指摘され、わずか60点という低評価だったと言います。しかし、演出家は「それができたら苦労じゃねえわ」「わしの才能やからね」と、この挑戦に真っ向から向き合いました。そして、2幕が書き上がった時点で再度AIに評価させたところ、なんと**「この25人の登場人物をうまく使いました」と100点満点**の評価を得たのです。これは、一つ一つの役に意味を持たせ、アンサンブルに頼らない「地獄のような」作業だったと語られますが、座長の確固たる信念と努力が実を結んだ瞬間と言えるでしょう。

🌍 物語の世界観と深遠なテーマ

この物語は、非常に複雑で重層的な構造を持っています。キーワードとなるのは「忘れられた記憶」「壊れていく世界」「個人の選択」です。

物語の中心には、2つの世界が存在します。一方の主人公が世界を破壊しようとし、もう一人の人物がそれを修復しようと奔走するという展開は、観客を強く引き込むでしょう。この作品の演出家は、単なる悲劇を見せるのではなく、悲劇に至るまでの主人公の**「どれだけ美しくもがき苦しむのか。この過程を私は見たいの。最高の悲劇をこの手で演出したいのよ」**という、深遠なテーマと情熱を抱いています。

特に注目すべきは、主要人物の一人である川崎ユウトの役割です。彼は物語を「破壊することによって主人公が変わる」という重要な役割を担いますが、物語の「主人公はあなた(観客)」であり、川崎ユウト自身はヒーローとして描かれていません。むしろ、物語の構造上、「一貫したテーマ」として「加害者」の側面を持つ人物として描かれており、観客に安易な感情移入をさせない工夫がされています。これは、誰もがヒーローではないという現実を突きつけ、従来の物語の枠を壊す試みと言えるでしょう。

物語の根底には、10年前に中止になった文化祭と劇場の取り壊しという過去の出来事があり、登場人物たちはその「失われた言葉」や「記憶」を取り戻そうと奮闘します。しかし、彼らの行動は時に「自己満足」と批判され、また、人間関係の複雑さや「悪意のない悪意が一番人を追い詰める」という真実も描かれています。これは、人が目を背けてきた「本当のこと」に向き合う物語でもあるのです。

🎭 キャスティングに込められた演出家の意図

この25人の登場人物に対するキャスティングは、単に「演技が上手いか下手か」で決まるものではありません。前述の通り、「俳優間の関係性や化学反応」が重視され、それぞれの俳優が持つ「楽器に合った役」が選ばれます。

例えば、ある役者には「説明ゼリフがクソほど多い」役が割り当てられますが、演出家は「説明しちゃって欲しくない」「言葉で会話でやって欲しい」という高度な要求をします。これを実現するには「すごい技術がいる」とされ、経験値の豊かな俳優がその役に選ばれています。

🎪 監督から見た俳優たちの個性と演技

演出家は、俳優一人ひとりの演技の特徴を深く理解し、その個性を最大限に活かすようキャスティングしています。

🌟 高い技術を持つ俳優たち

川村: 説明的な台詞を「会話」として成立させる高い技術と豊富な経験を持つ。

Bさん: 「クッパ」(大雑把で力強い演技)もできるが、繊細な表現も可能であり、特に「含みがある」演技ができる稀有な存在と評価されている。彼女は「芯の強い女性」という監督の作品のテーマにも合致するタイプ。

🎨 繊細さを追求すべき俳優たち

福岡: 「繊細さ」を追求すべき俳優であり、力強く見えがちだが、本質は繊細な芝居に向いている。芝居の計算や引き算ができるタイプであるべきだと指導されている。

マグロ: 「繊細な芝居」ができるようになり、声も響くため、一本体を任せたいと考えるほど評価が高い。

中原: 繊細な持ち味を持つ俳優。

📈 成長が見られる俳優たち

俳優A: 以前は「クソクッパ」と言われるほど力強い演技だったが、最近は繊細さが出てきており、成長が見られる。

俳優B: 現状はまだ「クッパ」寄りの演技であり、繊細さに磨きをかける必要があるとされている。

🎭 独特のタイプを持つ俳優たち

Aさん: 悲劇的な声を持ち、「悲劇のクッパ」という独特のタイプ。

Bさん: クッパに見えて繊細な演技ができる。

:Cさん クッパ寄りのタイプ。

監督は、俳優が「自分の演技を、セリフを言うことに集中しすぎ」ていると指摘し、相手の反応を「見ること」の重要性を繰り返し強調します。稽古場では、俳優の身体の使い方、特に首の傾きや目線、呼吸など、具体的な身体表現の指導が行われています。これは、呼吸が通りやすい姿勢を保つことで、声が出やすくなり、演技の質が向上するという考えに基づいています。また、「アレクサンダーテクニック」のような、緊張によって現れる身体の状態を改善し、マイナスをゼロに戻すアプローチも重要だと考えています。

✍️ 第四章:物語を紡ぐ過程と演出家の哲学

この新作脚本は、現在2幕まで書き終わり、およそ8000字に達しています。全体で3幕構成を予定しており、残りの部分で物語がクライマックスを迎えます。座長は連日深夜まで執筆を続け、休憩を挟むとはいえ、ぶっ通しで書き上げることもあります。時には、3時間で8000字を書き上げるような速筆を見せることもありますが、今回の25人の登場人物を「うまく使う」という挑戦があったため、ペースは遅めだったと語られています。

🎭 演出家の創作への情熱

監督は、この物語を通じて「最高の悲劇を演出したい」という強い願望を抱いています。彼は、「物語を創作した後、台本は作者から離れる」ものとしながらも、自らの演出で「作者も驚くような答え」を見つけることが「腕のいい演出家の役目」だと考えています。そして、彼の「ただ一つの願い」は「もう一度新しい物語を生み出すこと」なのです。

🎨 引き算の演技という哲学

彼の演出哲学の根底には、「引き算の演技」という考え方があります。特に説明的な台詞においては、ただ説明するのではなく、いかに繊細に扱い、サブテキストをどれだけ作れるかが重要になります。これは、キャラメルボックス劇団の俳優たちの演技を例に挙げながら語られており、力強く見えても実は繊細な演技をする役者こそが、彼の求める理想に近いとされています。監督自身の作品には、「芯が強く、タフな女性」のキャラクターが多いのも特徴的です。

🎯 キャスティングの深い意図

キャスティングの意図についても、監督は「なぜね、その役を選んだかっていうのは絶対意図はあるんでね」と語ります。例えば、観客に語りかける役では、誰が語りかけるかによって観客の反応が変わることを計算し、繊細な声を持つ俳優を選ぶことで、「聞きたくなる」という効果を狙っていると明かしています。これは、彼の作品が単なる娯楽に留まらず、観客の心に深く響く「大作」であることを目指している証拠と言えるでしょう。

🌈 終わりに:物語が続く限り、挑戦は終わらない

今回の記事を通じて、私たちは、個人の日常的な挑戦から、演劇という芸術分野での「真実の表現」の追求、そして壮大な物語の創造まで、あらゆる局面で「行動」がいかに重要であるかを改めて認識しました。

ジュディ・ウェストンのアクショニングが教えるように、感情は行動から自然に生まれるものです。そして、舞台の上で「嘘をつかない」演技を追求するように、人生においてもまた、表面的な結果だけでなく、その過程に集中し、真実を見つめ、行動していくことが、私たち自身の物語を豊かにし、感動的なものへと導いてくれるのかもしれません。

25人もの登場人物が登場する新作舞台は、まさに挑戦そのものです。AIに「多すぎる」と指摘されながらも、それを「うまく使った」と100点満点を獲得したように、困難に見えることでも、信念を持って「行動」し続ければ、必ず道は開けます。

私たち一人ひとりが、自分の人生という舞台の上で、自分の感情の「サブテキスト」を探り、そして「嘘のない」行動を選択していくことで、より深く、より豊かな物語を紡ぎ出すことができるでしょう。この舞台が完成し、観客の皆さんの人生に新たな感動と「挑戦」の種をまくことを心より願っています。物語はまだ終わっていません。そして、私たちの挑戦もまた、続いていくのです。

0 notes