#伊根湾めぐり

Explore tagged Tumblr posts

Text

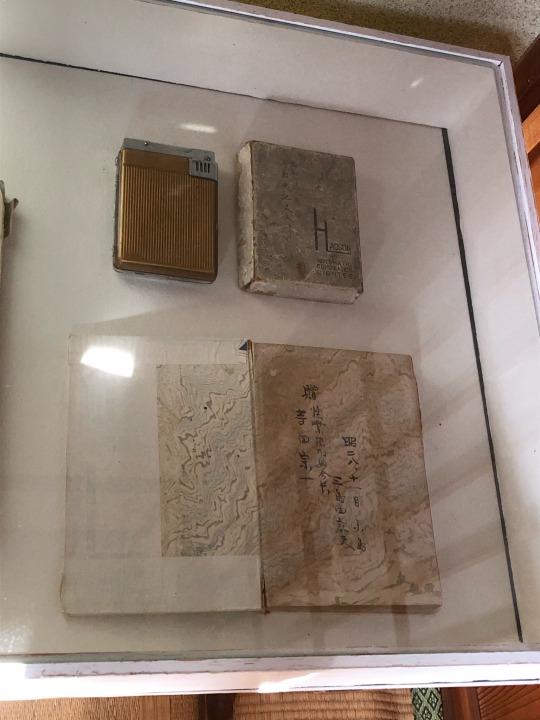

神島にて、三島由紀夫が『潮騒』取材中に滞在していた寺田家を、宿泊した旅館にお願いして案内してもらいました。

①寺田家に続く階段

②『潮騒』の登場人物、漁業協同組合長「宮田照吉」のモデルになった寺田宗一さん宅。現在はどなたも居住されていません。

③寺田家の屋根越しに臨む景色。島の電気供給に大切なケーブルは、まるで空に線を引いたように見えます。

④玄関を入ってすぐ。左側には原作の通り、急な傾斜の梯子階段がありますが、本当に梯子のように急な傾斜で撮影出来ませんでした。

⑤三島由紀夫が朝6時半に起きる毎日を過ごしていた2階のお部屋。

⑥2階の窓から三島由紀夫も眺めたと思われる眺望。

⑦三島由紀夫から寺田宗一さんへの贈り物など、所縁の品々。赤い机は当時、三島由紀夫が実際に使用していたもの。奥に山口百恵さんのパネルが❗️

⑧三島由紀夫のサインの入った品々。左上はシガレット入れの付いたライター、右上はその外箱。

⑨怖い程、澄み切ったエメラルドカラーの神島の海。

当時、28歳だった三島由紀夫が、

「人口千二、三百、戸数二百戸、映画館もパチンコ屋も、呑屋も、喫茶店も、すべて「よごれた」ものは何もありません。この僕まで忽ち浄化されて、毎朝六時半に起きてゐる始末です。ここには本当の人間の生活がありさうです。たとへ一週間でも、本当の人間の生活をまねして暮すのは、快適でした。」と川端康成宛の手紙に書いたように、現在も映画館、パチンコ屋、そして呑屋はありませんが、宿泊した旅館の姉妹店でもあるかわいい喫茶(軽食)店が時計台の隣にありました。

人口は昭和28年当時、1,200〜1,300人となっていますが、2022年で402人に…。澄んだ海のように島の人々は��活、気さく、親切で働き者ばかり、しかし荒波で知られる伊勢湾の海を相手に命懸けの漁業をされるのですから、遊びに来たのがちょっぴり恥ずかしくなるような旅でした。

#潮騒#潮騒��地#三島由紀夫#神島#寺田家#寺田宗一氏#離島#三重県#��羽市#漁村#yukio mishima#kamishima#kamishima-iland#toba-shi#mie prefecture#the sound of waves

112 notes

·

View notes

Text

2025年1月18日(土)は、名古屋に行く前に小田原を散策。今日持参したレンズはLAOWA 6mm F2 ZERO-D MFT、所有機材の中で最広角のレンズだ。

まずはお堀端通りから小田原城二の丸東堀をはさんで、二の丸東櫓と馬出門。奥に小田原城天守、右手前にはキンクロハジロ。東堀にはミコアイサのつがいもいて、多くの人がカメラを向けていた。

超広角レンズを持ち出したのは、御幸の浜から相模湾を撮りたかったから。あいにく雲が多く、水平線がはっきりしない条件になってしまったが、流木がいい感じに撮れた。

次回は青空のもとで、相模湾を撮りたい。時間帯も考えもの、逆光にならないよう、早朝や夕方もいいかもしれない。

御茶壺曲輪から二の丸に入り、イヌマキの大木と対面。ねじれたような幹にはすごみがある。

本丸に入り、天守閣を見上げる。超広角でアオっているので、人が倒れそうになるぐらい傾いているが、この空の色はとてもいい。

最後は天守閣最上階から4方向を撮影。順に箱根方面、真鶴・伊豆大島方面、房総方面、丹沢・大山方面。

金網を避けるため、手を上にいっぱい伸ばして撮影したが、逆光の2枚目だけはモニターが見えず、ファインダーを使って撮った。

ここからの眺めはさすがとしか言いようがない。

LAOWA 6mm F2 ZERO-D MFTは、昨年の北海道旅行の前に購入した。あまりにも画角が広くてなかなか持ち出す機会がないが、やはり撮っていて難しいが楽しい。

このレンズは重さわずか188g、当然サイズもコンパクト。それでいてF2の明るさ、さらにゼロ・ディストーション。LAOWAの光学技術はすばらしいと思う。

今日はG9と組み合わせたが、GM5と組み合わせれば重さはわずか399g。この組み合わせも一度試してみよう。

0 notes

Text

今週のオススメハードテクノ - Resident's Recommend 2024/02/22

今週のオススメハードテクノ - Resident’s Recommend 2024/02/22

はいこんにちは、こんばんは。さんごです。 222とゾロ目の日なのですが、竹島の日(島根県に編入された日)だったり猫の日(ニャンニャンニャン)だったり忍者の日(ニンニンニン)だったりおでんの日(ふーふーふー)だったりするらしいのですが、なんとヘッドホンの日、でもあるらしいです。 「ヘッドホンは2チャンネルの出力で音楽を楽しめることから、2の重なるこの日を記念日とした」って5.1chや7.1chの立場は一体…???となるのですが、まあ耳は2つしかねえからな!2chでいいな!ということで非常にHardonizeブログらしい音楽の話題からスタートです(?) 近況 ちょっと遠出してきました 愛知県は中部国際空港(セントレア)を擁する常滑市まで。常滑と言えば焼き物で常滑焼がとても有名ですがそういった文化的なアレには何一つ触れずに朝行って夕方には名古屋にUターンして、そのまま伊勢湾をぐる…

View On WordPress

0 notes

Text

心霊トンネルの選りすぐり怖い話

この記事はきりんツールを使用して作成し修正しました。

https://www.infotop.jp/click.php?aid=420081&iid=97357 第1章:心霊トンネルの選りすぐり怖い話

トンネルは、その暗闇と静寂が生み出す独特の雰囲気で、古くから怖い話の舞台として知られています。日本全国には、数多くのトンネルが存在し、その中には心霊現象が報告されることがしばしばあります。この章では、奇々怪々投稿サイトからの怖い話をピックアップし、具体的なトンネルにまつわる怖い話を紹介します。

怖い話投稿サイト「奇々怪々」からの選りすぐり

奇々怪々は、怖い話を投稿するウェブサイトで、トンネルにまつわる多くの怖い話が集められています。トンネルは昔から心霊スポットも多く、怖い話が生まれるスポットとしては定番ですね。トンネルに関連する怖い話の一部を以下に紹介します:

肝試しにて(短編) 投稿者:むる 2024/01/16 12:53に投稿されたこの話は、友人たちとの肝試しで訪れたトンネルでの奇妙な体験を描いています。突如現れる不可解な足跡、そして背後から聞こえる囁き…。

とある地方ラジオ番組の…(長編) 投稿者:とくのしん 2023/12/01 09:03に投稿されたこの長編は、地方のラジオ番組で語られたトンネルにまつわる恐ろしい都市伝説を描いています。リスナーから寄せられた実体験に基づく話は、聞く者の心を強く揺さぶります。

案山子村(長編) 投稿者:rark 2023/11/08 22:51に投稿されたこの話は、トンネルを抜けた先にあるという謎の村「案山子村」の不気味な伝説を描いています。訪れた者は二度と戻れない…そんな噂が囁かれる場所の真実に、勇敢な探求者が挑みます。 第2章:全国の心霊トンネルランキング日本は古来から���くの心霊伝説や不可解な物語が語り継がれてきた国です。特にトンネルは、その不気味な雰囲気から多くの心霊現象の舞台となっています。この章では、全国の心霊トンネルをランキング形式で紹介し、それぞれのトンネルにまつわる怖い話や目撃談を詳しく掘り下げていきます。1. 伊勢神トンネル(東海地方)東海最凶と名高い伊勢神トンネルは、伊勢湾台風による土砂災害で親子3人が亡くなった場所です。特に新道では女性の霊が、旧道では子供の霊が目撃されています。母親と勘違いされて霊界に連れて行かれるという言い伝えがあり、実際に女性が行方不明になる事例も報告されています。心霊体験の例も多く、訪れる者には注意が必要です。2. 中村トンネル(旧立石トンネル)(香川県)香川県の最凶スポットとされる中村トンネルは、入口にあった地蔵が笑うと無事にトンネルから出られないという伝説がありました。現在地蔵は無くなっていますが、このトンネルで奇妙な写真を撮った大学生が自殺を遂げたという話や、女の霊が出現するといった話が伝えられています。3. 旧天城トンネル(静岡県)「天城越え」で知られるこのトンネルは、明治に作られた古いトンネルで、有形文化財にも登録されています。周辺が公園として整備されているにもかかわらず、トンネル内部やその周辺で女の霊が目撃される話が多いです。この付近では昔、追い剥ぎや強盗が多かったことから、その犠牲者の霊ではないかとも言われています。4. 牛首トンネル(宮島トンネル)(石川県)石川県の最凶スポットとされる牛首トンネルは、トンネル内部に置かれた地蔵が血の涙を流すといわれています。「首無し地蔵を見ると死ぬ」、「老婆の霊が車に乗り込む」、「フロントガラスに大量の手形が付く」という噂があり、訪れた後に不可解な事故に遭遇するという話もあります。5. 開聞トンネル(鹿児島県)開聞トンネルは、狭く暗いトンネルで、昼間でも気味が悪く感じられます。トンネル内で血だらけの軍人が歩いていたり、異形のモノが睨んでいたりといった目撃談があります。地元住人によると、トンネルを訪れた人が発狂したり、事故を起こしたりと、かなり危険な心霊スポットであることが伺えます。 結章:トンネルと怖い話 - 恐怖心の心理的背景トンネルにまつわる怖い話は、ただ単に不気味な物語としてのみ存在するのではありません。これらの話には、人間の心理に深く根ざした恐怖という感情が反映されています。この章では、トンネルで怖い話を感じる心理的理由と、これらの話が文化的にどのような意味を持つのかを探ります。人間がトンネルで感じる恐怖の心理トンネルはその構造上、暗く閉塞的な空間です。人間は本能的に明るく開かれた場所を好み、暗く限られた空間には不安や恐怖���感じやすいです。また、トンネルは「一方から入り、もう一方から出る」という明���な道筋があり、この「途中で何かが起こるかもしれない」という不確実性が、人々の想像力を掻き立て、不安や恐怖心を増幅させます。トンネルの怖い話の文化的意味とその影響トンネルにまつわる怖い話は、文化や社会に深く根ざした意味を持ちます。これらの話は、人間の不安や恐怖を投影し、共感を生むことで共同体内で語り継がれます。また、これらの話は、人々に警鐘を鳴らし、注意を促す機能も果たしています。例えば、「トンネルでの注意散漫は危険」という教訓が、心霊話の形をとって伝えられることがあります。

0 notes

Text

各地句会報

���鳥誌 令和5年11月号

坊城俊樹選

栗林圭魚選 岡田順子選

………………………………………………………………

令和5年8月3日 うづら三日の月花鳥句会 坊城俊樹選 特選句

思ひ出はねぶた祭りの鈴の音 由季子 居合はずも気配感じて墓参り さとみ 小さき手の祈る姿や原爆忌 都 新刊にしをりはさみし今朝の秋 同

(順不同特選句のみ掲載) ………………………………………………………………

令和5年8月5日 零の会 坊城俊樹選 特選句

夏蝶の影夏蝶の見当たらず 和子 夏帽を墓誌にぱさりと一礼す 小鳥 炎帝の甘い息なり草いきれ 和子 ビルとなく夏草となく墓となく 千種 墓参直方体の石たちへ 緋路 刻む名のなき墓石の灼けてあり 和子 十字架の寝墓を埋めし夏の草 美紀 空蟬を俯きにして走り根に 要 炎天にかつて士族は墓じまひ いづみ

岡田順子選 特選句

睡蓮の影睡蓮の葉に揺るる 緋路 利通の墓へ鋼の夏日かな 俊樹 墓参直方体の石たちへ 緋路 葬列の中のたじろぐ黒日傘 三郎 あふひ句碑墓域にありて百日紅 佑天 奔放で供花ともならず猫じやらし 荘吉 青山の水に肥りし金魚かな 美紀 夏草に陋屋のごと耶蘇眠る はるか 立ち枯れの草より薄き八月の蝶 和子 イザベラの墓へ絵日傘高く上げ 小鳥

(順不同特選句のみ掲載) ………………………………………………………………

令和5年8月5日 色鳥句会 坊城俊樹選 特選句

金灯籠灯の曼陀羅をよへほ節 美穂 盆灯籠十万億土超ゆ君へ 久美子 流燈の火の川となり闇に浮く 孝子 流灯の破線となりて彼の世へと 睦子 行く夏や波に消えゆく砂の山 修二 家紋古る釣灯籠に代々の火を���久美子 黒髪に戴く山鹿灯籠かな たかし シヤンデリア墜ちてはじまる夏舞台 睦子 縁日やうすものの母追ひ越さず かおり ダリア立つ背に御仏のおはす如 勝利 炎帝を睨み返せし不動尊 かおり 戦争を知る人とゐて沙羅の花 朝子 恋に堕つ日々はまぼろし星月夜 美穂 風天忌しがらみ捨てて西東 修二 思ひの外長く連れ添ひ夕端居 光子 あの雲の八月六日兄の背に 朝子 河童忌やセピア色なる供華の水 睦子

(順不同特選句のみ掲載) ………………………………………………………………

令和5年8月7日 花鳥さざれ会 坊城俊樹選 特選句

九頭竜に天蓋として秋の空 かづを 饒舌を寡黙にしたる猛暑かな 同 老い包む羅にある粋を着て 同 絽の喪服広げて暫し母偲ぶ 笑 海上を照らし消えゆく花火舟 同 羅に心の綾は隠し得ず 雪 絽の美人正面見すゑ瞬かず 泰俊

(順不同特選句のみ掲載) ………………………………………………………………

令和5年8月8日 さくら花鳥会 岡田順子選 特選句

鳳仙花記念写真のまた増えて 裕子 秋薔薇キリスト葬は花のみに 令子 図書館の絵本を借りて秋の朝 実加 秋初め装丁だけで選ぶ本 登美子 褪せ果つるトーテムポール夏の月 同

(順不同特選句のみ掲載) ………………………………………………………………

令和5年8月8日 萩花鳥会

広島の原爆殘害眼前に 祐子 盆提灯座敷一変かの浄土 健雄 ひぐらしがよう帰ったと里日暮れ 俊文 七夕や家族揃うてバーベキュー ゆかり 庭野菜取りたて供ふ盆支度 恒雄 ひと日生く古稀の我また花木槿 美惠子

………………………………………………………………

令和5年8月9日 鳥取花鳥会 岡田順子選 特選句

化粧水嫁にねだりて生身魂 すみ子 立葵老女の夢は咲きのぼる 悦子 棚経を待つ朝よりの野良着脱ぎ 美智子 水脈長く長くや土用蜆舟 都 縁台の仰臥は浮遊天の川 宇太郎

(順不同特選句のみ掲載) ………………………………………………………………

令和5年8月12日 枡形句会 栗林圭魚選 特選句

烈日の寺の甍や蟬時雨 亜栄子 白粉のゆふぐれ匂ふ句碑明かり 文英 達者なる日を百歳の生身魂 同 好物に笑顔は童生身魂 恭子 小湾の潮香満ち足る島の秋 多美女 ビートルズ聴きつうたたね生身魂 亜栄子 草々に水やり終へて今朝の秋 恭子

(順不同特選句のみ掲載) ………………………………………………………………

令和5年8月14日 なかみち句会 栗林圭魚選 特選句

打水に乾きし土の匂ひして 迪子 蜩の声に憶ふは奥貴船 貴薫 新涼や虚子文学碑なぞり読む 怜 蜩や今日の仕舞ひにジャズを聴く 貴薫 新涼の風運び来る水の音 三無 蜩の声に包まれ森深き 秋尚 新涼の風運びゆくミサの鐘 怜 直したる服受け取りて涼新 貴薫

(順不同特選句のみ掲載) ………………………………………………………………

令和5年8月14日 武生花鳥俳句会 坊城俊樹選 特選句

耳に残る脱穀の音終戦日 昭子 大都市の火の海と化し終戦日 みす枝 薄れゆく記憶手繰りし原爆忌 英美子 俗論をまた聞かさるる残暑かな 昭子 喜んで逃げる爺婆水鉄砲 みす枝 しみじみと肩甲骨や更衣 昭子 夫の船べりを掴みて鮑海女 同 桐一葉風の意のまま落ちにけり 英美子 どの墓も供華新しき盆の寺 信子

(順不同特選句のみ掲載) ………………………………………………………………

令和5年8月16日 伊藤柏翠記念館句会 坊城俊樹選 特選句

火取蟲てふに一夜を果つ定め 雪 考へず居れば済むこと髪洗ふ 同 花火果て破に残りし余熱かな 真喜栄 漆黒の闇に銀漢ふりかぶり 同 百日紅又百日紅てふ団地 清女 それとなく秋を呼びゐる風の音 かづを 九頭竜の闇を沈めてゐる銀河 同 ゴジラ似の雲立ち上がる原爆忌 嘉和 地獄より来る祖もありぬ盂蘭盆会 世詩明

(順不同特選句のみ掲載) ………………………………………………………………

令和5年8月16日 福井花鳥会 坊城俊樹選 特選句

啼く声の細くとぎれし法師蟬 啓子 足さばき揃ひよせ来る盆踊り 笑子 灯籠に女心の一句添へ 希子 流灯の仏慮の風に促され 同 球児等もスタンド席も灼けてゐし 和子 地図上に台風の道あるらしく 同 盆の月古城の上にまかり出る 隆司 吟行も供養の一つ盂蘭盆会 泰俊 故郷の色町とほる墓参 同 表情のはみ出してゐるサングラス 雪 頷いてばかりも居れず生身魂 同 月夜の踊り雨夜の踊り見しと文 同 何となく日向水ある日向かな 同

(順不同特選句のみ掲載) ………………………………………………………………

令和5年8月16日 鯖江花鳥句会 坊城俊樹選 特選句

蝿叩きにも自らなる居場所 雪 頷いて居れば安泰生身魂 同 火を恋ひし火蛾の果てとはこんなもの 同 狙ひたる金魚に又も逃られし 同 音もなく傷も付けずに流れ星 みす枝 蜩の声が声呼び森震ふ 同 偕老に二本つましく牽牛花 一涓 来世又君に逢むと墓参 世詩明 夏まつり村の掟は捨て難し 同

(順不同特選句のみ掲載) ………………………………………………………………

令和5年8月18日 さきたま花鳥句会

鳳仙花迷路のごとき蔵の街 月惑 天高し殿堂入りの行進曲 八草 夕まずめ途切れ途切れに法師蟬 裕章 あの人に会ひたくなりし天の川 紀花 座の窪きまり南瓜のおほらかに 孝江 朝の厨一分間の終戦日 ふゆ子 夜咄やはたと団扇の風止まる とし江 炎暑寺水鉢かつぐ鬼を吸え 康子 一夜あけ光の洗ふ野分後 恵美子 尺��の花火の弾け音弾け みのり 強風に七夕飾りもつれけり 彩香

………………………………………………………………

令和5年8月20日 風月句会 坊城俊樹選 特選句

裏返り空を見詰むる秋の蟬 秋尚 校庭の空を奪ひし秋茜 経彦 大空に機関車の缶灼けゐたり 幸風 菩提樹を絡めとりたる葡萄葛 同 なびき癖各々違へねこじやらし 秋尚 山城の搦め手いづこ野路の秋 眞理子 一葉落ち青空丸く生まれたる 三無

栗林圭魚選 特選句

TARO展残暑を赤く塗り潰す 千種 おしろいの紅固く閉ぢしまま 秋尚 横山に行合の空今朝の秋 幸風 校庭の空を奪ひし秋茜 経彦 水被り残暑の石の獣めく 千種 たくさんの水飲み干して夏果てり 久 わが息の荒さをしづめ秋の蟬 千種 秋の蟬力惜しまず昼を裂き 三無 噴水の歪みもとより秋暑し 千種 妣の声聞きに葉月の恐山 経彦

(順不同特選句のみ掲載) ………………………………………………………………

0 notes

Photo

Picturesque Funaya Along the Sea of Japan, Ine-Kyoto-fu. This is the boot that travels around Ine Bay, Kyoto Prefecture, along the Japan Sea in the Tango Peninsula (丹後半島). It travels along the shore so you can get a close look at the "Funaya (舟屋) or boat houses".

#Black Kites#Ine-chō#Kyoto Prefecture#Photography#Tonbi#Tour of Ine Bay#birds#funaya#seagulls#カモメ#丹後半島#京都府#伊根湾めぐり#伊根町#舟屋#舟屋の里公園・レストラン舟屋#道の駅 舟屋の里伊根#鳶

16 notes

·

View notes

Text

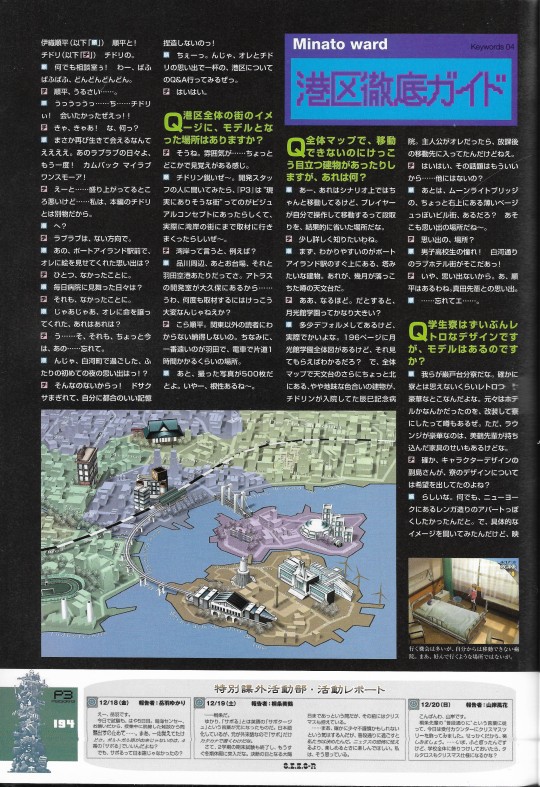

P3 Club Book pages 21-22 scan and transcription.

Minato Ward Keywords 04

港区徹底ガイド

行く機会は多いが、自分からは移動できない病院。まあ、好んで行くような揚所ではないが。

伊織順平 (以下「順」) 順平と!

チドリ (以下「チ」) チドリ の。

順 何でも相談室ぅ!わー、ぱふぱふぱふ、どんどんどんどん。

チ 順平、うるさい······。

順 うっうっうっ······ち······チドリぃ! 会いたかったぜえっ!!

チ きゃ、きゃあ!な、何っ?

順 まさか再び生きて会えるなんてええええ。あのラブラブの日々よ、もう一度!カムバック マイラブワンスモーア!

チ えーと······盛り上がってるところ悪いけど······私は、本編のチドリとは別物だから。

順 へ?

チ ラブラブは、ない方向で。

順 あの、ポートアイランド駅前で、オレに絵を見せてくれた思い出は?

チ ひとつ、なかったことに。

順 毎日病院に見舞った日々は?

チ それも、なかったことに。

順 じゃあじゃあ、オレに命を譲ってくれた、あれはあれは?

チ う······そ、それも、ちょっと今は、あの······忘れて。

順 んじゃ、白河町で過ごした、 ふたりの初めての夜の思い出はっ!?

チ そんなのないからっ!ドサクサまぎれて、自分に都合のいい記憶捏造しないのっ!

順 ちぇーっ。んじゃ、オレとチドリの思い出で一杯の、港区についてのQ&A行ってみるぜっ。

チ はいはい。

Q港区全体の街のイメージに、モデルとなった場所はありますか?

チ そうね。雰囲気が······ちょっとどこかで見覚えがある感じ。

順 チドリン鋭いぜ~。開発スタッフの人に聞いてみたら、『P3』は “現実にありそうな街” ってのがビジュアルコンセプトにあったらしくて、実際に湾岸の街にまで取材に行きまくった5しいぜ~。

チ 湾岸って言うと、例えば?

順 品川周辺、あとお台場、それと羽田空港あたりだってさ。アトラスの開発室が大久保にあるから······うわ、何度も取材するにはけっこう大変なんじゃねえか?

チ こら順平。 関東以外��読者にわからない納得しないの。 ちなみに、一番遠いのが羽田で、電車で片道1時間かかるくらいの場所。

順 あと、 撮った写真が500枚だとよ。いやー、根性あるね~。

Q全体マップで、移動できないのにけっこう目立つ建物があったりしますが、あれは何?

順 あ一、あれはシナリオ上ではちゃんと移動してるけど、プレイヤーが自分で操作して移動するって段取りを、結果的に省いた場所だな。

チ 少し詳しく和りたいわね。

順 まず、わかりやすいのがポートアイランド駅のすぐ上にある、搭みたいな建物。あれが、幾 月が落っこちた噂の天文台だ。

チ ああ、なるほど。だとすると、月光館学園ってかなり大きい?

順 多少デフォルメしてあるけど、実際でかいよな。196ぺージに月光館学園全体図があるけど、それ見てもらえばわかるだろ? で、全体マップで夫文台のさらにちょっと北にある、やや地味な色合いの建物が、チドリンが入院してた辰巳記念病院。主人公がオレだったら、放課後の移動先に入ってたんだけどねえ。

チ はいはい、その話題はもういいから······他にはないの?

順 あとは、ムーンライトブリッジの、ちょっと右上にある薄いべージュっぽいビル街、あるだろ? あそこも思い出の場所だね~。

チ 思い出の、揚所?

順 男子高校生の憧れ! 白河通りのラブホテル街がそこだあっ!

チ いや、思い出ないから。あ、順平はあるわね。真田先輩との思い出。

順 ······忘れてエ······。

Q学生寮はずいぶんレトロなデザインですが、モデルはあるのですか?

順 我らが巌戸台分寮だな。確かに寮とは思えないくらいレトロつ(2 characters aren't there)豪華なとこなんだよな。元々はホテルかなんかだったのを、改装して寮にしたって噂もあるぜ。ただ、ラウンジが豪華なのは、美鶴先輩が持ち込んだ家具のせいもあるけどな。

チ 確か、キャラクターデザインの副島さんが、寮のデザインについては希望を出してたのよね?

順 らしいな。何でも、ニューヨークにあるレンガ造りのアパートっぽくしたかったんだと。で、具体的なイメージを聞いてみたんだけど、映画の『ニューヨーク東8番街の奇跡』って知ってるか? 小さいUFOが出てくるやつ。あの話の舞台になってる建物が、副島さん内部の寮のイメージなんだってさ。

チ 映画、見たことないから······。

順 んじゃ、今度見に行こうぜ! レンタルでもいいや。な?な?

チ はいはい、次の質問行くわよ。映画は······まあ、そのうちね。

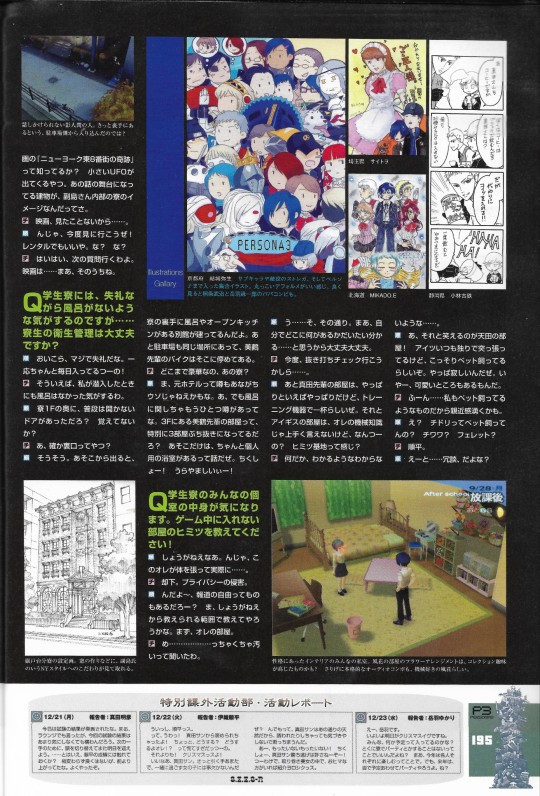

Q学生寮には、失礼ながら風呂がないような気がするのですが······寮生の衛生管理は大丈夫ですか?

順 おいこら、マジで失礼だな。一応ちゃんと毎日入ってるつーの!

チ そういえば、私が潜入したときにも風呂はなかった気がするわ。

順 寮1Fの奥に、普段は開かないドアがあっただろ?覚えてないか?

チ あ、確か表口ってやつ?

順 そうそう。あそこから出ると、寮の表手に風呂やオープンキッチンがある別館が建ってるんだよ。あと駐車揚も同じ場所にあって、美鶴先輩のバイクはそこに停めてある。

チ どこまで豪垂なの、あの寮?

順 ま、元ホテルって噂もあながちウンじゃねえかもな。あ、でも風呂に関しちゃもうひとつ噂があってな。3Fにある美鶴先輩の部屋って、特別に3部屋ぶち抜きになってるだろ?あそこだけは、ちゃんと個人用の浴室があるって話だぜ。ちくしょー!うらやましいぃ一!

Q学生寮のみんなの個室の中身が気になります。ゲーム中に入れない部屋のヒミツを教えてください!

順 しょうがねえなあ。んじゃ、このオレが体を張って実際に······。

チ 却下。プライバシーの侵害。

順 んだよ~、報道の自由ってものもあるだろー?ま、しょうがねえから教えられる範囲で教えてやろうかな。まず、オレの部屋。

チ め··················っちゃくちゃ汚いって聞いたわ。

順 う······そ、その通り。まあ、自分でどこに何があるかだいたい分かる······と思うから大丈夫大丈夫。

チ 今度、抜き打ちチェック行こうかしら······。

順 あと真田先輩の部屋は、やっぱりといえばやっぱりだけど、トレーニング機器で一杯らしいぜ。それとアイギスの部屋は、オレの機械知識じゃ上手く言えないけど、なんつーの?ヒミツ基地って感じ?

チ 何だか、わかるようなわからないような······。

順 あ、それと笑えるのが天田の部屋!アイツいつも独りで突っ張ってるけど、こっそりぺット飼ってるらしいぞ。やっぱ寂しいんだぜ。いやー、可愛いところもあるもんだ。

チ ふーん······私もペット飼ってるようなものだから親近感湧くかも。

順 え?チドリってペット飼ってんの?チワワ?フェレット?

チ 順平。

順 えーと······冗談、だよな?

話しかけられない影人間の人。きっと裏手にあるという、駐車場側から入り込んだのでは?

巌戸台分寮の設定画。窓の作りなどに、副島氏のいうNYスタイルへのこだわりが見て取れる。

性格にあったインテリアのみんなの私室。風化の部屋のフラワーアレンジメントは、コレクション趣味が高じたものかも?さりげに本格的なオーデイオコンポも、機械好きの風花らしい。

4 notes

·

View notes

Photo

雨停了,等等可以脫外套了 #伊根湾めぐり遊覧船 #惡名昭彰(在 伊根湾めぐり) https://www.instagram.com/p/B8KkuNxpjSz/?igshid=12r4dlor9ufot

0 notes

Text

織田先生よりシェア

シェアさせていただきます。

━━━━━━━━━━━━━━━━━

「立共合作」に隠された危うい路線

━━━━━━━━━━━━━━━━━

櫻井よしこ

日本共産党の志位和夫委員長は10月25日、BSフジの「プライムニュー ス」で、中国との向き合い方について、日本は軍事力を増強するのではな く話し合いで対処すべきだと主張した。その上防衛費は今より1兆円も削 減すべきだとも語った。

共産党の的外れは甚しい。志位氏はきちんと現実を見よ。中国が南シナ海 でフィリピンの島を奪ったとき、フィリピンは国際仲裁裁判所に訴え出 た。国際仲裁裁判所の判決は全面的にフィリピンの主張を認め、南シナ海 やフィリピンの島々を自国領だとする中国の主張には国際法の根拠も歴史 的事実としての根拠もないと断じた。

同判決を、しかし、中国は「紙クズ」と罵り、今日に至るまで南シナ海で の蛮行を続けている。このような中国と話し合いで問題を解決するという 志位氏の主張は意味をなさない。おまけに日本共産党は綱領で日米安全保 障条約の廃棄と事実上の自衛隊の解消を謳っている。

なのに日本国を危うくする共産党と立憲民主党が共闘して、衆院選を有利 に展開しているそうだ。有権者は志位氏や共産党、立憲民主党に騙されて はならないだろう。

10月23日、中国国防省は、中露の海軍艦艇10隻が17日から23日まで1週間 かけて海上合同パトロールを実施したと公表した。わが国の防衛省統合幕 僚監部も同日、中露両軍10隻の動きを写真と共に公表した。それを見る と、合同パトロールの実態はわが国をぐるりと周回しつつ、対潜水艦ミサ イルの発射訓練や艦載ヘリの発着艦訓練などを行う紛うことなき軍事的��� 威行動だった。

中露両軍は18日に津軽海峡を通過、19日、東北沖で対潜水艦ミサイルの発 射訓練を実施、20日には千葉県犬吠埼沖で日本領土に130キロまで接近し た。21日、伊豆半島沖で艦載ヘリが発着艦した。22日、高知県沖を通過 し、大隅海峡を通って東シナ海に入った際も長崎県男女群島沖で中国軍の ミサイル駆逐艦が艦載ヘリコプターの発着艦を行った。

中国人民解放軍(PLA)海軍からは駆逐艦「南昌」など5隻が、ロシア の太平洋艦隊からは大型対潜艦「アドミラル・トリブツ」など5隻が、ま た両軍から艦載ヘリ6機などが参加した。彼らは日本周回に入る前の 14~17日まで、ウラジオストク沖の日本海で合同軍事演習を実施した。ま た中国軍と分かれたロシア軍は対馬海峡から日本海に入り北上を続けている。

米国に対抗し、日本に警告するために彼らは殊更、軍事力を誇示する。中 露が最初に大規模軍事訓練を行ったのは16年前の8月だった。ウラジオス トク沖の日本海で戦後初の中露両軍による1万人規模の演習をしたのだ。 中国がロシアにもちかけて実現した同演習で最も注目されたのが、3日間 続いた山東半島での訓練だった。空爆を加えながら沿岸部から内陸部へと 兵力を投降下させていったが、それは明らかに山東半島を台湾に見立てた 上陸訓練だった。

日本を狙う精密誘導兵器

次に世界の耳目を集めた合同軍事演習は18年9月の「ボストーク2018」 だ。兵力30万、軍車輌3万6000台、航空機1000機、軍艦80隻の大規模演習 には中国軍の他、モンゴル軍も参加した。中国軍がロシアの国土で軍事演 習をしたこと自体、重要な変化ととらえられた。

また米国の軍事専門家、トマス・シュガート氏が明らかにしたように、中 国内陸部には、日本の嘉手納、横須賀、三沢の三基地を模したターゲット が造られており、PLAはそこに向けてミサイルの実射試験を行ってい る。横須賀に停泊中の艦艇、三沢や嘉手納のハンガーや駐機場まで再現さ れており、ピンポイントで弾道ミサイルが撃ち込まれた跡がある。中国は 日本を狙って、精密誘導兵器で個々の艦や航空機まで殲滅する訓練をして いるのである。

中国及びPLAの研究で知られる米戦略予算評価センター上席研究員のト シ・ヨシハラ氏は、中国は大海軍国家への道を非常に賢く歩んできたと指 摘する。即ち、国際社会に疑われないように注意深く力をつけてきたとい ���のだ。

中国が海軍力に目を向けたのは?小平の時代だ。?は中国海軍の父と言わ れる劉華清を重用し、息の長い戦略を継続してきた。今や世界第二の軍事 大国にのし上がった中国は、海上権力についての輝ける理論家、アルフ レッド・セイヤー・マハンから大いに学んだ。

海上権力が帝国を支える最大の力であることを理論化したマハンは、ある 国がシーパワーとなるには二つの重要な要素、国民性と政府の性質が必要 だと説いた。中国はマハンの教えに基づき、艦船や潜水艦、戦闘機などを 大量に造りつつ、その一方で中国の国民を「海軍の冒険支持へと誘導する ように、公然、猛然と努力してきた」とヨシハラ氏は書いている。

第二の毛沢東

06年12月、第10回海軍党代表大会で胡錦濤主席は「我が軍の歴史的使命を 新世紀へと引き継ぐための要求に応えられる強力な人民解放軍を構築」 し、「中国的特徴を持つ軍事問題の革命的要求に沿って、海軍構築の全面 的変革をもたらす」と宣言した。同路線は習近平主席に明確に引き継が れ、更に強化された。国民に中国の在るべき姿は海洋大国だと教育すると 共に、中国は世界を主導すべき偉大なる国家だと教えこんでいる。

中国で国民に対する徹底した愛国主義教育が進行中なのは明らかだ。米国 や日本で見られる若手アイドルをもてはやす「軟弱な」文化を排除し、中 国共産党を唯一絶対の存在として尊敬し、従うよう14億の国民に価値観の 統一を求めている。この行きすぎた愛国教育は最悪の場合、国民を対外強 硬策へと走らせてしまいかねない。

ヨシハラ氏はPLAの軍事戦略、とりわけ海洋戦略は毛沢東の積極防御ド クトリンから生まれたと指摘する。毛沢東は膨大な量の軍事著作を残した が、それらはすべて攻撃的内容だ。敵に対して劣勢な場合に仕方なくとっ た受動防衛戦術も「見せかけだけの防衛」で、それは反撃して攻撃に回る ための防衛だと、ヨシハラ氏は分析する。

現代中国の海軍戦略家は毛沢東とマハンの論理を取り込んで、第1列島線 の西側の水域の支配権を米軍から奪い去るのを当然視する。第二の毛沢東 に

なろうとしている習近平氏の下で、中国がより攻撃的になることは、可 能性として十分あり得ると考えておかなければならない。そんな国際情勢 の下で、日本がいま、すべきことは最大限の国防努力である。自衛隊の解 消、その前に日米安保の廃棄、米軍を日本から排除すると綱領に定める無 責任な共産党になど政治は任せられない。共産党と組んだ立憲民主も信頼 できない。共産・立民に票を投じることは日本を危うくすることに他なら ない。

41 notes

·

View notes

Text

“No.1143 韓国の思想的内戦 ~『反日種族主義』を読む

韓国内では、朱子学的全体主義勢力と自由民主主義文明勢力との命運をかけた政治的・思想的内戦が展開されている。

■1.朱子学的全体主義勢力と自由民主主義文明勢力との戦い<br /><br />

10月3日、9日と二度にわたって、文在寅政権に反対する50万人規模のデモがソウル中心部に発生した。韓国の保守リーダーたちは、これを「文明勢力」と呼んでいる。自由、人権、民主主義、市場経済、法治を信条とする近代文明を守ろうという勢力である。

彼らが反対している文在寅政権は、韓国を日米から離反させ、北朝鮮、中国の仲間入りさせようとしている。中朝とも中華型の全体主義体制をとっており、皇帝独裁を支える伝統的な朱子学と親和性が高い。

__________

つまり、いま韓国で展開している戦いは朱子学的全体主義勢力と自由民主主義文明勢力との体制の命運をかけた、妥協が不可能な戦いなのだ,[1]

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

とは、麗澤大学客員教授・西岡力氏の総括である。韓国内だけではない。日米 対 中朝の争いも、同様に両勢力の命運を賭けた戦いである。これに負ければ、我々日本国民も自由、人権、民主主義を失う。そういう戦いが目の前で展開されているのである。

この「朱子学的全体主義勢力」の本質を学問的に明らかにした『反日種族主義』[2]が、韓国で10万部を超えるベストセラーとなり、日本語版も発売2週間で20万部を超えている。

これを読むと、韓国内の前近代的な「種族主義」、すなわち思想的文化的に閉ざされた集団に閉じこもり、他集団を敵とする古代呪術的体制が学問的に解剖されており、こういう集団には、史実も学問的議論も国際常識も通用しない事がよく判る。

こういう種族主義的勢力に対抗して、生命の危険をかけても学問的に正しい事実を伝えようとする著者・李栄薫氏のような「文明勢力」がいることを知ると、少しは希望も湧いている。

■2.「日帝をどのように批判したらいいのか分からなくなる」

『反日種族主義』では、「従軍慰安婦」「徴用工」「植民地化」など韓国の訴える「反日」について、史実を踏まえて、その「嘘」が暴かれている。講義を聞いた韓国の学生たちは次のような感想を漏らすという。

__________

「今まで教科書で習って来たことが事実ではないという点を受け入れると、日帝(JOG注: 日本帝国主義)をどのように批判したらいいのか分からなくなる」

「日帝の植民地支配を正当化してしまうのではないかと怖くなる」[2, 827]

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

この感想自体が、韓国での研究も教育も非学問的なレベルのものである事をよく現している。というのは学生たちは「日帝は批判すべきもの」という前提を信じ込んでいるからだ。すなわち「日帝とは悪魔のように呪詛すべきもの」という「呪術的信仰」が暗黙の前提となっている。これがまさに「反日種族主義」の正体である。

■3.「日帝の所業に間違いない」

「呪術的信仰」の典型が「鉄杭騒動」である。日本は朝鮮を併合した後、土地調査のため、朝鮮の歴史上初めての近代的測量を行った。その過程で測量基準点の標識を朝鮮全土の高い山に設置した。

朝鮮では、土地には人体のように気脈が流れているという古代中国起源の風水の自然観が信じられていた。近代的測量の目的も技術も知らない当時の朝鮮人たちは、大地に打ち込まれた鉄杭を見て、「倭人たちが朝鮮に人材が出ないように穴(急所:つぼ)を塞ぎ回っている」と噂し、それを広めた。住人たちは夜、山に登っては、この棒を抜いて、金槌で砕いたという。

この迷信を国策に利用したのが、金永三政権が1995(平成7)年2月に始めた「光復50周年記念力点推進事業」だった。大統領の指示を受けた内務省が全国の地方自治体に公文を送り、日帝が打ち込んだ鉄杭を見つけて抜くよう指示をした。6ヶ月間で全国から439件の申告があり、うち日帝が打ち込んだ鉄杭だとして除去されたものは18本だった。

当時、『月刊朝鮮』の記者だった金容三氏は、この18本の鉄杭除去現場を訪ね、事実を調査した。慶尚道亀尾市の金烏市で除去された鉄杭を鑑定したのは、易術人・閔(ミン)スンマン氏だった。彼は「金烏山に鉄杭が打たれている場所は風水学的に明堂(優れた場所)だ」と言った。「龍が天に向かって立ち上がる場所に仏が横たわっており、その額の部分に鉄杭が打たれていた」と言う。

金氏が「仮にそうだとしても、この鉄杭が日帝が打った、という科学的で客観的な証拠は何ですか」と訊くと、彼は「証拠はないが、金烏山は風水的観点からして非常に重要なので、日帝の所業に間違いないと推定した」と答えた。

■4.「日本人は我々民族の精気と脈を抹殺しようと」

忠清北道永同郡で除去された鉄杭に関しては、郡庁の担当公務員が「日帝が打ったと言う根拠がなく、そうなのかどうなのか迷いながら抜いた」と語った。しかし、同年6月5日午後、盛大な山神祭とともに除去された。その行事は、日本のNHKやTBSも取材に来て、撮影したという。

同じ地方の永春���(JOG注: 面は日本の村に相当)でも3本の鉄杭が発見され、情報提供者たちは「1984年頃、永春面で抗日義兵と日本軍の間で大きな戦争が起こった。それで、抗日運動が再び起こらないように、日帝が将来、将軍の生所となる場所に鉄杭を打ち込んだのだ」と主張した。

永春面の前・面長であった禹ゲホン氏は、「それは日帝が打ったものではなくて、解放後住民たちが北壁の下に舟の綱を結ぶために打ち込んだものだ」と証言した。禹氏は「郡庁の人たちにこの事実を何度も説明したけれど、どんなに話をしても聞き入れてくれず、日帝が打った鉄杭に化けてしまった」と、虚しく語った。

江原道揚口郡では3本の鉄杭が除去された。それは表面に錆もなく、あまりにも新しくきれいなので、最近作られたものに間違いないと、金氏は思った。もしも日帝の仕業でなかったらどうしようかと、と心配した人々が「専門家の考証を受けた後で除去するのがよさそうだ」という意見を出したが、無視された。

この鉄杭も、マスコミの大々的な注目を浴びながら引き抜かれ、ソウル国立民族博物館で開かれた光復50周年記念の一部として展示された。そこには次のような説明文がつけられた。

__________

民族抹殺政策の一環として、日本人は我々民族の精気と脈を抹殺しようと、全国の名山に鉄杭を打ったり、鉄を溶かして注いだり、炭や瓶を埋めた。風水地理的に有名な名山に鉄杭を打ち込み、地気を押さえ人材輩出と精気を抑え付けようとしたのだ。[2, 2974]

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

■5.「祖先から受け継いで来た伝統文化に引きずられた結果」

住民たちが舟の綱を結ぶために打ち込んだ鉄杭まで持ち出して、それを「日帝」が「民族の精気と脈を抹殺」するために打ったものだとする。何の証拠もなく、自分たちの古代的信仰をそのまま日本への糾弾に使う。それは事実ではない、という地元の証言も聞き入れない。

しかも、それを首都の国立民族博物館という、学問的な権威が必要とされる場所で堂々と語る。ここには、近代的学問の論理的な姿勢はまるでない。そしてそれがいかに恥ずかしい事か、という認識もない。

李永薫教授は、韓国の教科書を執筆した歴史家は、日帝には「土地だけでなく食料も、労働力も、果ては乙女の性も収奪された、と教科書に書いてきました。その全てがでたらめな学説です」と述べている。その精しい内容は実証的な事実によって『反日種族主義』で検証されているが、「でたらめな学説」が横行している理由について、こう述べる。

__________

歴史家たちがでたらめな学説を作り出したのは、何かしらの邪悪な意図からというよりは、無意識による、幼い頃から彼らが呼吸して来た、祖先から受け継いで来た伝統文化に引きずられた結果だと言えます。[2, 556]<br />

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

すなわち「鉄杭」神話は、風水説という「伝統文化」に引きずられて生み出され、広められたものである。そこには史実も���理性も学問的検証もない。ただ空理空論で世界のあるべき姿を追求した朱子学的世界観である。李栄薫教授ら「文明勢力」が戦っているのは、このような前近代的思考に閉じこもった人々なのである。

■6.風水で朝鮮総督府庁舎も解体

金永三大統領は、鉄杭の除去に留まらず、旧朝鮮総督府の庁舎と総督官邸の解体まで指示した。その理由も、風水研究家が次のような主張をして、世論をリードしたからだった。

__________

北岳はソウルの主山だが、その優れた気脈が景福宮の勤政殿まで伸び、その血脈を広げ、そこから国中に白頭山の精気を分け与えるというのが、伝統地理家たちの考えだ。

ところが倭人た���が国土を強占した後、北岳の精気が景福宮に続く所に彼らの頭領である朝鮮総督の宿所を造り、気脈の首を絞め、国気の出発点である景福宮南側に総督府の庁舎を造り、首を絞め、口を塞ぐはめになった。当然二つの建物を撤去し原状復旧することが風水の正道だ。[2, 2139]<br />

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

文化界の有名人氏たちも「日帝が朝鮮王朝の景福宮を破壊し、そこに朝鮮総督府の建物を建てたため、国の脈が切れて国土が分断され、同族を殺し合う悲劇が訪れた」と賛同した。朝鮮戦争まで、風水で説明する。

1995年8月15日の光復50周年慶祝式で、朝鮮総督府庁舎の撤去作業が始まり、翌年11月13日、建物の地上部分の撤去が完了した。朝鮮総督府は日本統治時代に10年の工期を費やして完成した建物で、当時はイギリスのインド総督府やオランダのボルネオ総督府を凌駕する東洋最大の近代式建築物だった。

■7.「恥ずかしく清算すべき歴史」

朝鮮総督府庁舎は、戦後も大韓民国の重要な歴史が刻まれた舞台だった。1945年9月9日、ここで第9代朝鮮総督・阿部信行が米第24軍軍団長ジョン・ホッジ中将に降伏文書を手渡した。ソウルに進駐した米軍は、ここを米軍政庁として使った。

1948年5月31日、中央庁の中央ホールで大韓民国の国会が開かれ、同年7月17日には憲法がこの場で公布された。続いて7月24日には大韓民国の初代大統領の就任式が、8月15日には大韓民国政府の樹立の宣布が、中央庁の広場で行なわれた。

この建物は1950年10月7日まで国会議事堂として使われ、その後は李承晩大統領の執務室となり、朝鮮戦争で火を放たれたが、1962年11月22日、復旧され、その後、中央行政府の庁舎として使用されてきた。

朝鮮総督府庁舎は、大韓民国の建国以来の歴史の中心的舞台だったのである。それを風水で「国の脈が切れて国土が分断され」た事を理由として、解体撤去するというのは、どういう心理だろう。風水を信ずる多くの韓国民は快哉を叫んだが、金永三大統領の真の目的は別の所にあった。

金��三大統領の秘書官・金正男は、『月刊朝鮮』におけるインタビューで「金泳三大統領は、中央庁の建物で展開された韓国現代史が、自分の政権の正統性とはほど遠い恥ずかしく清算すべき歴史なので、その建物に対し愛着を感じなかったようだ」と発言している。

今までの韓国現代史を「恥ずかしく清算すべき歴史」とするのが、金永三大統領の歴史観だった。それは現在の文在寅大統領にも継承されている。その歴史観を李永薫教授は、次のように要約してる。

__________

日本の植民地時代に民族の解放のために犠牲になった独立運動家たちが建国の主体になることができず、あろうことか、日本と結託して私腹を肥やした親日勢力がアメリカと結託し国をたてたせいで、民族の正気がかすんだのだ。民族の分断も親日勢力のせいだ。解放後、行き場のない親日勢力がアメリカにすり寄り、民族の分断を煽った」 (『大韓民国の物語』文藝春秋)。[3]<br />

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

すなわち現在の大韓民国とは、「日帝時代の親日勢力」の残党がアメリカと結託して建てた国であり、本来の正統的国家は北朝鮮だというのである。3代続いている北朝鮮の金王朝こそ、朝鮮の正統な支配者であり、またその背後にある習近平の独裁政権も、伝統的な中華帝国の支配者と見る。

中国も北朝鮮も、それぞれの前近代的な伝統に基づく独裁国家である。そこには自由、人権、法治、市場経済という文明的概念はない。こういう東アジアの朱子学的全体主義勢力と戦っているのが、韓国内の自由民主主義文明勢力なのである。

■8.「今の日本は敵でなく、共産主義と共に戦う味方だ」<br /><br />

この夏、8月15日にもソウルで反文在寅の「太極旗デモ」が行われ、参加者は「日本は敵ではない」「反日は反逆だ」などのスローガンを大声で叫んだ。演説会でも「文在寅政権の反日は親北容共で韓国に有害だ」「反日は愛国ではなく反逆、利敵だ」「今の日本は敵でなく、共産主義と共に戦う味方だ」という発言が相次ぎ、参加者が大声で唱和した。[3]

__________

現在の韓国の反日は、文政権とその支持勢力が主導する「親北反日」で、それを見抜いた韓国の自由民主主義勢力がアンチ反日運動に立ち上がって、韓国内で激しい政治的、思想的内戦を展開しているのだ。[3]

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

西岡力教授の結論である。香港のデモも本質は同じだろう。自由な日本と台湾のすぐ隣、大陸との境界では、「激しい政治的、思想的内戦」が起こっていることを我々は認識しなければならない。『反日種族主義』が韓国でベストセラーになったのは、自由民主主義文明勢力の反撃の狼煙なのである。(文責 伊勢雅臣)”

16 notes

·

View notes

Text

あるいは永遠の未来都市(東雲キャナルコートCODAN生活記)

都市について語るのは難しい。同様に、自宅や仕事場について語るのも難しい。それを語ることができるのは、おそらく、その中にいながら常にはじき出されている人間か、実際にそこから出てしまった人間だけだろう。わたしにはできるだろうか? まず、自宅から徒歩三秒のアトリエに移動しよう。北側のカーテンを開けて、掃き出し窓と鉄格子の向こうに団地とタワーマンション、彼方の青空に聳える東京スカイツリーの姿を認める。次に東側の白い引き戸を一枚、二枚とスライドしていき、団地とタワーマンションの窓が反射した陽光がテラスとアトリエを優しく温めるのをじっくりと待つ。その間、テラスに置かれた黒竹がかすかに揺れているのを眺める。外から共用廊下に向かって、つまり左から右へさらさらと葉が��く。一枚の枯れた葉が宙に舞う。お前、とわたしは念じる。お前、お隣さんには行くんじゃないぞ。このテラスは、腰よりも低いフェンスによってお隣さんのテラスと接しているのだ。それだけでなく、共用廊下とも接している。エレベーターへと急ぐ人の背中が見える。枯れ葉はテラスと共用廊下との境目に設置されたベンチの上に落ちた。わたしは今日の風の強さを知る。アトリエはまだ温まらない。 徒歩三秒の自宅に戻ろう。リビング・ダイニングのカーテンを開けると、北に向いた壁の一面に「田」の形をしたアルミ製のフレームが現れる。窓はわたしの背より高く、広げた両手より大きかった。真下にはウッドデッキを設えた人工地盤の中庭があって、それを取り囲むように高層の住棟が建ち並び、さらにその外周にタワーマンションが林立している。視界の半分は集合住宅で、残りの半分は青空だった。そのちょうど境目に、まるで空に落書きをしようとする鉛筆のように東京スカイツリーが伸びている。 ここから望む風景の中にわたしは何かしらを発見する。たとえば、斜め向かいの部屋の窓に無数の小さな写真が踊っている。その下の鉄格子つきのベランダに男が出てきて、パジャマ姿のままたばこを吸い始める。最上階の渡り廊下では若い男が三脚を据えて西側の風景を撮影している。今日は富士山とレインボーブリッジが綺麗に見えるに違いない。その二つ下の渡り廊下を右から左に、つまり一二号棟から一一号棟に向かって黒いコートの男が横切り、さらに一つ下の渡り廊下を、今度は左から右に向かって若い母親と黄色い帽子の息子が横切っていく。タワーマンションの間を抜けてきた陽光が数百の窓に当たって輝く。たばこを吸っていた男がいつの間にか部屋に戻ってワイシャツにネクタイ姿になっている。六階部分にある共用のテラスでは赤いダウンジャケットの男が外を眺めながら電話をかけている。地上ではフォーマルな洋服に身を包んだ人々が左から右に向かって流れていて、ウッドデッキの上では老婦が杖をついて……いくらでも観察と発見は可能だ。けれども、それを書き留めることはしない。ただ新しい出来事が無数に生成していることを確認するだけだ。世界は死んでいないし、今日の都市は昨日の都市とは異なる何ものかに変化しつつあると認識する。こうして仕事をする準備が整う。

東雲キャナルコートCODAN一一号棟に越してきたのは今から四年前だった。内陸部より体感温度が二度ほど低いな、というのが東雲に来て初めに思ったことだ。この土地は海と運河と高速道路に囲まれていて、物流倉庫とバスの車庫とオートバックスがひしめく都市のバックヤードだった。東雲キャナルコートと呼ばれるエリアはその名のとおり運河沿いにある。ただし、東雲運河に沿っているのではなく、辰巳運河に沿っているのだった。かつては三菱製鋼の工場だったと聞いたが、今ではその名残はない。東雲キャナルコートが擁するのは、三千戸の賃貸住宅と三千戸の分譲住宅、大型のイオン、児童・高齢者施設、警察庁などが入る合同庁舎、辰巳運河沿いの区立公園で、エリアの中央部分に都市基盤整備公団(現・都市再生機構/UR)が計画した高層板状の集合住宅群が並ぶ。中央部分は六街区に分けられ、それぞれ著名な建築家が設計者として割り当てられた。そのうち、もっとも南側に位置する一街区は山本理顕による設計で、L字型に連なる一一号棟と一二号棟が中庭を囲むようにして建ち、やや小ぶりの一三号棟が島のように浮かんでいる。この一街区は二〇〇三年七月に竣工した。それから一三年後の二〇一六年五月一四日、わたしと妻は二人で一一号棟の一三階に越してきた。四年の歳月が流れてその部屋を出ることになったとき、わたしはあの限りない循環について思い出していた。

アトリエに戻るとそこは既に温まっている。さあ、仕事を始めよう。ものを書くのがわたしの仕事だった。だからまずMacを立ち上げ、テキストエディタかワードを開く。さっきリビング・ダイニングで行った準備運動によって既に意識は覚醒している。ただし、その日の頭とからだのコンディションによってはすぐに書き始められないこともある。そういった場合はアトリエの東側に面したテラスに一時的に避難してもよい。 掃き出し窓を開けてサンダルを履く。黒竹の鉢に水を入れてやる。近くの部屋の原状回復工事に来たと思しき作業服姿の男がこんちは、と挨拶をしてくる。挨拶を返す。お隣さんのテラスにはベビーカーとキックボード、それに傘が四本置かれている。テラスに面した三枚の引き戸はぴったりと閉められている。緑色のボーダー柄があしらわれた、目隠しと防犯を兼ねた白い戸。この戸が開かれることはほとんどなかった。わたしのアトリエや共用廊下から部屋の中が丸見えになってしまうからだ。こちらも条件は同じだが、わたしはアトリエとして使っているので開けているわけだ。とはいえ、お隣さんが戸を開けたときにあまり中を見てしまうと気まずいので、二年前に豊洲のホームセンターで見つけた黒竹を置いた。共用廊下から外側に向かって風が吹いていて、葉が光を食らうように靡いている。この住棟にはところどころに大穴が空いているのでこういうことが起きる。つまり、風向きが反転するのだった。 通風と採光のために設けられた空洞、それがこのテラスだった。ここから東雲キャナルコートCODANのほぼ全体が見渡せる。だが、もう特に集中して観察したりしない。隈研吾が設計した三街区の住棟に陽光が当たっていて、ベランダで父子が日光浴をしていようが、島のような一三号棟の屋上に設置されたソーラーパネルが紺碧に輝いていて、その傍の芝生に二羽の鳩が舞い降りてこようが、伊東豊雄が設計した二街区の住棟で影がゆらめいて、テラスに出てきた老爺が異様にうまいフラフープを披露しようが、気に留めない。アトリエに戻ってどういうふうに書くか、それだけを考える。だから、目の前のすべてはバックグラウンド・スケープと化す。ただし、ここに広がるのは上質なそれだった。たとえば、ここにはさまざまな匂いが漂ってきた。雨が降った次の日には海の匂いがした。東京湾の匂いだが、それはいつも微妙に違っていた。同じ匂いはない。生成される現実に呼応して新しい文字の組み合わせが発生する。アトリエに戻ろう。

わたしはここで、広島の中心部に建つ巨大な公営住宅、横川という街に形成された魅力的な高架下商店街、シンガポールのベイサイドに屹立するリトル・タイランド、ソウルの中心部を一キロメートルにわたって貫く線状の建築物などについて書いてきた。既に世に出たものもあるし、今から出るものもあるし、たぶん永遠にMacの中に封じ込められると思われるものもある。いずれにせよ、考えてきたことのコアはひとつで、なぜ人は集まって生きるのか、ということだった。 人間の高密度な集合体、つまり都市は、なぜ人類にとって必要なのか? そしてこの先、都市と人類はいかなる進化を遂げるのか? あるいは都市は既に死んだ? 人類はかつて都市だった廃墟の上をさまよい続ける? このアトリエはそういうことを考えるのに最適だった。この一街区そのものが新しい都市をつくるように設計されていたからだ。 実際、ここに来てから、思考のプロセスが根本的に変わった。ここに来るまでの朝の日課といえば、とにかく怒りの炎を燃やすことだった。閉じられた小さなワンルームの中で、自分が外側から遮断され、都市の中にいるにもかかわらず隔離状態にあることに怒り、その怒りを炎上させることで思考を開いた。穴蔵から出ようともがくように。息苦しくて、ひとりで部屋の中で暴れたし、壁や床に穴を開けようと試みることもあった。客観的に見るとかなりやばい奴だったに違いない。けれども、こうした循環は一生続くのだと、当時のわたしは信じて疑わなかった。都市はそもそも息苦しい場所なのだと、そう信じていたのだ。だが、ここに来てからは息苦しさを感じることはなくなった。怒りの炎を燃やす朝の日課は、カーテンを開け、その向こうを観察するあの循環へと置き換えられた。では、怒りは消滅したのか?

白く光沢のあるアトリエの床タイルに青空が輝いている。ここにはこの街の上半分がリアルタイムで描き出される。床の隅にはプロジェクトごとに振り分けられた資料の箱が積まれていて、剥き出しの灰色の柱に沿って山積みの本と額に入ったいくつかの写真や絵が並んでいる。デスクは東向きの掃き出し窓の傍に置かれていて、ここからテラスの半分と共用廊下、それに斜向かいの部屋の玄関が見える。このアトリエは空中につくられた庭と道に面しているのだった。斜向かいの玄関ドアには透明のガラスが使用されていて、中の様子が透けて見える。靴を履く住人の姿がガラス越しに浮かんでいる。視線をアトリエ内に戻そう。このアトリエは専用の玄関を有していた。玄関ドアは斜向かいの部屋のそれと異なり、全面が白く塗装された鉄扉だった。玄関の脇にある木製のドアを開けると、そこは既に徒歩三秒の自宅だ。まずキッチンがあって、奥にリビング・ダイニングがあり、その先に自宅用の玄関ドアがあった。だから、このアトリエは自宅と繋がってもいるが、独立してもいた。 午後になると仕事仲間や友人がこのアトリエを訪ねてくることがある。アトリエの玄関から入ってもらってもいいし、共用廊下からテラス経由でアトリエに招き入れてもよい。いずれにせよ、共用廊下からすぐに仕事場に入ることができるので効率的だ。打ち合わせをする場合にはテーブルと椅子をセッティングする。ここでの打ち合わせはいつも妙に捗った。自��と都市の両方に隣接し、同時に独立してもいるこのアトリエの雰囲気は、最小のものと最大のものとを同時に掴み取るための刺激に満ちている。いくつかの重要なアイデアがここで産み落とされた。議論が白熱し、日が暮れると、徒歩三秒の自宅で妻が用意してくれた料理を囲んだり、東雲の鉄鋼団地に出かけて闇の中にぼうっと浮かぶ屋台で打ち上げを敢行したりした。 こうしてあの循環は完成したかに見えた。わたしはこうして都市への怒りを反転させ都市とともに歩み始めた、と結論づけられそうだった。お前はついに穴蔵から出たのだ、と。本当にそうだろうか? 都市の穴蔵とはそんなに浅いものだったのか?

いやぁ、 未来都市ですね、

ある編集者がこのアトリエでそう言ったことを思い出す。それは決して消えない残響のようにアトリエの中にこだまする。ある濃密な打ち合わせが一段落したあと、おそらくはほとんど無意識に発された言葉だった。 未来都市? だってこんなの、見たことないですよ。 ああ、そうかもね、とわたしが返して、その会話は流れた。だが、わたしはどこか引っかかっていた。若く鋭い編集者が発した言葉だったから、余計に。未来都市? ここは現在なのに? ちょうどそのころ、続けて示唆的な出来事があった。地上に降り、一三号棟の脇の通路を歩いていたときのことだ。団地内の案内図を兼ねたスツールの上に、ピーテル・ブリューゲルの画集が広げられていたのだった。なぜブリューゲルとわかったかといえば、開かれていたページが「バベルの塔」だったからだ。ウィーンの美術史美術館所蔵のものではなく、ロッテルダムのボイマンス・ヴァン・ベーニンゲン美術館所蔵の作品で、天に昇る茶褐色の塔がアクリル製のスツールの上で異様なオーラを放っていた。その画集はしばらくそこにあって、ある日ふいになくなったかと思うと、数日後にまた同じように置かれていた。まるで「もっとよく見ろ」と言わんばかりに。

おい、お前。このあいだは軽くスルーしただろう。もっとよく見ろ。

わたしは近寄ってその絵を見た。新しい地面を積み重ねるようにして伸びていく塔。その上には無数の人々の蠢きがあった。塔の建設に従事する労働者たちだった。既に雲の高さに届いた塔はさらに先へと工事が進んでいて、先端部分は焼きたての新しい煉瓦で真っ赤に染まっている。未来都市だな、これは、と思う。それは天地が創造され、原初の人類が文明を築きつつある時代のことだった。その地では人々はひとつの民で、同じ言葉を話していた。だが、人々が天に届くほどの塔をつくろうとしていたそのとき、神は全地の言葉を乱し、人を全地に散らされたのだった。ただし、塔は破壊されたわけではなかった。少なくとも『創世記』にはそのような記述はない。だから、バベルの塔は今なお未来都市であり続けている。決して完成することがないから未来都市なのだ。世界は変わったが、バベルは永遠の未来都市として存在し続ける。

ようやく気づいたか。 ああ。 それで? おれは永遠の未来都市をさまよう亡霊だと? どうかな、 本当は都市なんか存在しないのか? どうかな、 すべては幻想だった? そうだな、 どっちなんだ。 まあ結論を急ぐなよ。 おれはさっさと結論を出して原稿を書かなきゃならないんだよ。 知ってる、だから急ぐなと言ったんだ。 あんたは誰なんだ。 まあ息抜きに歩いてこいよ。 息抜き? いつもやっているだろう。あの循環だよ。 ああ、わかった……。いや、ちょっと待ってくれ。先に腹ごしらえだ。

もう昼を過ぎて久しいんだな、と鉄格子越しの風景を一瞥して気づく。陽光は人工地盤上の芝生と一本木を通過して一三号棟の廊下を照らし始めていた。タワーマンションをかすめて赤色のヘリコプターが東へと飛んでいき、青空に白線を引きながら飛行機が西へと進む。もちろん、時間を忘れて書くのは悪いことではない。だが、無理をしすぎるとあとになって深刻な不調に見舞われることになる。だから徒歩三秒の自宅に移動しよう。 キッチンの明かりをつける。ここには陽光が入ってこない。窓側に風呂場とトイレがあるからだ。キッチンの背後に洗面所へと続くドアがある。それを開けると陽光が降り注ぐ。風呂場に入った光が透明なドアを通過して洗面所へと至るのだった。洗面台で手を洗い、鏡に目を向けると、風呂場と窓のサッシと鉄格子と団地とスカイツリーが万華鏡のように複雑な模様を見せる。手を拭いたら、キッチンに戻って冷蔵庫を開け、中を眺める。食材は豊富だった。そのうちの九五パーセントはここから徒歩五分のイオンで仕入れた。で、遅めの昼食はどうする? 豚バラとキャベツで回鍋肉にしてもいいが、飯を炊くのに時間がかかる。そうだな……、カルボナーラでいこう。鍋に湯を沸かして塩を入れ、パスタを茹でる。ベーコンと玉葱、にんにくを刻んでオリーブオイルで炒める。それをボウルに入れ、パルメザンチーズと生卵も加え、茹で上がったパスタを投入する。オリーブオイル��たっぷりの黒胡椒とともにすべてを混ぜ合わせれば、カルボナーラは完成する。もっとも手順の少ない料理のひとつだった。文字の世界に没頭しているときは簡単な料理のほうがいい。逆に、どうにも集中できない日は、複雑な料理に取り組んで思考回路を開くとよい。まあ、何をやっても駄目な日もあるのだが。 リビング・ダイニングの窓際に置かれたテーブルでカルボナーラを食べながら、散歩の計画を練る。籠もって原稿を書く日はできるだけ歩く時間を取るようにしていた。あまり動かないと頭も指先も鈍るからだ。走ってもいいのだが、そこそこ気合いを入れなければならないし、何よりも風景がよく見えない。だから、平均して一時間、長いときで二時間程度の散歩をするのが午後の日課になっていた。たとえば、辰巳運河沿いを南下しながら首都高の高架と森と物流倉庫群を眺めてもいいし、辰巳運河を越えて辰巳団地の中を通り、辰巳の森海浜公園まで行ってもよい。あるいは有明から東雲運河を越えて豊洲市場あたりに出てもいいし、そこからさらに晴海運河を越えて晴海第一公園まで足を伸ばし、日本住宅公団が手がけた最初の高層アパートの跡地に巡礼する手もある。だが、わたしにとってもっとも重要なのは、この東雲キャナルコートCODAN一街区をめぐるルートだった。つまり、空中に張りめぐらされた道を歩いて、東京湾岸のタブラ・ラサに立ち上がった新都市を内側から体感するのだ。 と、このように書くと、何か劇的な旅が想像されるかもしれない。アトリエや事務所、さらにはギャラリーのようなものが住棟内に点在していて、まさに都市を立体化したような人々の躍動が見られると思うかもしれない。生活と仕事が混在した活動が積み重なり、文化と言えるようなものすら発生しつつあるかもしれないと、期待を抱くかもしれない。少なくともわたしはそうだった。実際にここに来るまでは。さて、靴を履いてアトリエの玄関ドアを開けよう。

それは二つの世界をめぐる旅だ。一方にここに埋め込まれたはずの思想があり、他方には生成する現実があった。二つの世界は常に並行して存在する。だが、実際に見えているのは現実のほうだけだし、歴史は二つの世界の存在を許さない。とはいえ、わたしが最初に遭遇したのは見えない世界のほうだった。その世界では、実際に都市がひとつの建築として立ち上がっていた。ただ家が集積されただけでなく、その中に住みながら働いたり、ショールームやギャラリーを開設したりすることができて、さまざまな形で人と人とが接続されていた。全体の半数近くを占める透明な玄関ドアの向こうに談笑する人の姿が見え、共用廊下に向かって開かれたテラスで人々は語り合っていた。テラスに向かって設けられた大きな掃き出し窓には、子どもたちが遊ぶ姿や、趣味のコレクション、打ち合わせをする人と人、アトリエと作品群などが浮かんでいた。それはもはや集合住宅ではなかった。都市で発生する多様で複雑な活動をそのまま受け入れる文化保全地区だった。ゾーニングによって分断された都市の攪拌装置であり、過剰な接続の果てに衰退期を迎えた人類の新・進化論でもあった。 なあ、そうだろう? 応答はない。静かな空中の散歩道だけがある。わたしのアトリエに隣接するテラスとお隣さんのテラスを通り過ぎると、やや薄暗い内廊下のゾーンに入る。日が暮れるまでは照明が半分しか点灯しないので光がいくらか不足するのだった。透明な玄関ドアがあり、その傍の壁に廣村正彰によってデザインされたボーダー柄と部屋番号の表示がある。ボーダー柄は階ごとに色が異なっていて、この一三階は緑だった。少し歩くと右側にエレベーターホールが現れる。外との境界線上にはめ込まれたパンチングメタルから風が吹き込んできて、ぴゅうぴゅうと騒ぐ。普段はここでエレベーターに乗り込むのだが、今日は通り過ぎよう。廊下の両側に玄関と緑色のボーダー柄が点々と続いている。左右に四つの透明な玄関ドアが連なったあと、二つの白く塗装された鉄扉がある。透明な玄関ドアの向こうは見えない。カーテンやブラインドや黒いフィルムによって塞がれているからだ。でも陰鬱な気分になる必要はない。間もなく左右に光が満ちてくる。 コモンテラスと名づけられた空洞のひとつに出た。二階分の大穴が南側と北側に空いていて、共用廊下とテラスとを仕切るフェンスはなく、住民に開放されていた。コモンテラスは住棟内にいくつか存在するが、ここはその中でも最大だ。一四階の高さが通常の一・五倍ほどあるので、一三階と合わせて計二・五階分の空洞になっているのだ。それはさながら、天空の劇場だった。南側には巨大な長方形によって縁取られた東京湾の風景がある。左右と真ん中に計三棟のタワーマンションが陣取り、そのあいだで辰巳運河の水が東京湾に注ぎ、東京ゲートブリッジの橋脚と出会って、「海の森」と名づけられた人工島の縁でしぶきを上げる様が見える。天気のいい日には対岸に広がる千葉の工業地帯とその先の山々まで望むことができた。海から来た風がこのコモンテラスを通過し、東京の内側へと抜けていく。北側にその風景が広がる。視界の半分は集合住宅で、残りの半分は青空だった。タワーマンションの陰に隠れて東京スカイツリーは確認できないが、豊洲のビル群が団地の上から頭を覗かせている。眼下にはこの団地を南北に貫くS字アベニューが伸び、一街区と二街区の人工地盤を繋ぐブリッジが横切っていて、長谷川浩己率いるオンサイト計画設計事務所によるランドスケープ・デザインの骨格が見て取れる。 さあ、公演が始まる。コモンテラスの中心に灰色の巨大な柱が伸びている。一三階の共用廊下の上に一四階の共用廊下が浮かんでいる。ガラス製のパネルには「CODAN Shinonome」の文字が刻まれている。この空間の両側に、六つの部屋が立体的に配置されている。半分は一三階に属し、残りの半分は一四階に属しているのだった。したがって、壁にあしらわれたボーダー柄は緑から青へと遷移する。その色は、掃き出し窓の向こうに設えられた目隠しと防犯を兼ねた引き戸にも連続している。そう、六つの部屋はこのコモンテラスに向かって大きく開くことができた。少なくとも設計上は。引き戸を全開にすれば、六つの部屋の中身がすべて露わになる。それらの部屋の住人たちは観客なのではない。この劇場で物語を紡ぎ出す主役たちなのだった。両サイドに見える美しい風景もここではただの背景にすぎない。近田玲子によって計画された照明がこの空間そのものを照らすように上向きに取り付けられている。ただし、今はまだ点灯していない。わたしはたったひとりで幕が上がるのを待っている。だが、動きはない。戸は厳重に閉じられるか、採光のために数センチだけ開いているかだ。ひとつだけ開かれている戸があるが、レースカーテンで視界が完全に遮られ、窓際にはいくつかの段ボールと紙袋が無造作に積まれていた。風がこのコモンテラスを素通りしていく。

ほら、 幕は上がらないだろう、 お前はわかっていたはずだ、ここでは人と出会うことがないと。横浜のことを思い出してみろ。お前はかつて横浜の湾岸に住んでいた。住宅と事務所と店舗が街の中に混在し、近所の雑居ビルやカフェスペースで毎日のように文化的なイベントが催されていて、お前はよくそういうところにふらっと行っていた。で、いくつかの重要な出会いを経験した。つけ加えるなら、そのあたりは山本理顕設計工場の所在地でもあった。だから、東雲に移るとき、お前はそういうものが垂直に立ち上がる様を思い���いていただろう。だが、どうだ? あのアトリエと自宅は東京の空中にぽつんと浮かんでいるのではないか? それも悪くない、とお前は言うかもしれない。物書きには都市の孤独な拠点が必要だったのだ、と。多くの人に会って濃密な取材をこなしたあと、ふと自分自身に戻ることができるアトリエを欲していたのだ、と。所詮自分は穴蔵の住人だし、たまに訪ねてくる仕事仲間や友人もいなくはない、と。実際、お前はここではマイノリティだった。ここの住民の大半は幼い子どもを連れた核家族だったし、大人たちのほとんどはこの住棟の外に職場があった。もちろん、二階のウッドデッキ沿いを中心にいくつかの仕事場は存在した。不動産屋、建築家や写真家のアトリエ、ネットショップのオフィス、アメリカのコンサルティング会社の連絡事務所、いくつかの謎の会社、秘かに行われている英会話教室や料理教室、かつては違法民泊らしきものもあった。だが、それもかすかな蠢きにすぎなかった。ほとんどの住民の仕事はどこか別の場所で行われていて、この一街区には活動が積み重ねられず、したがって文化は育たなかったのだ。周囲の住人は頻繁に入れ替わって、コミュニケーションも生まれなかった。お前のアトリエと自宅のまわりにある五軒のうち四軒の住人が、この四年間で入れ替わったのだった。隣人が去ったことにしばらく気づかないことすらあった。何週間か経って新しい住人が入り、透明な玄関ドアが黒い布で塞がれ、テラスに向いた戸が閉じられていくのを、お前は満足して見ていたか? 胸を抉られるような気持ちだったはずだ。 そうした状況にもかかわらず、お前はこの一街区を愛した。家というものにこれほどの帰属意識を持ったことはこれまでになかったはずだ。遠くの街から戻り、暗闇に浮かぶ格子状の光を見たとき、心底ほっとしたし、帰ってきたんだな、と感じただろう。なぜお前はこの一街区を愛したのか? もちろん、第一には妻との生活が充実したものだったことが挙げられる。そもそも、ここに住むことを提案したのは妻のほうだった。四年前の春だ。「家で仕事をするんだったらここがいいんじゃない?」とお前の妻はあの奇妙な間取りが載った図面を示した。だから、お前が恵まれた環境にいたことは指摘されなければならない。だが、第二に挙げるべきはお前の本性だ。つまり、お前は現実のみに生きているのではない。お前の頭の中には常に想像の世界がある。そのレイヤーを現実に重ねることでようやく生きている。だから、お前はあのアトリエから見える現実に落胆しながら、この都市のような構造体の可能性を想像し続けた。簡単に言えば、この一街区はお前の想像力を搔き立てたのだ。 では、お前は想像の世界に満足したか? そうではなかった。想像すればするほどに現実との溝は大きく深くなっていった。しばらく想像の世界にいたお前は、どこまでが現実だったのか見失いつつあるだろう。それはとても危険なことだ。だから確認しよう。お前が住む東雲キャナルコートCODAN一街区には四二〇戸の住宅があるが、それはかつて日本住宅公団であり、住宅・都市整備公団であり、都市基盤整備公団であって、今の独立行政法人都市再生機構、つまりURが供給してきた一五〇万戸以上の住宅の中でも特異なものだった。お前が言うようにそれは都市を構築することが目指された。ところが、そこには公団の亡霊としか言い表しようのない矛盾が内包されていた。たとえば、当時の都市基盤整備公団は四二〇戸のうちの三七八戸を一般の住宅にしようとした。だが、設計者の山本理顕は表面上はそれに応じながら、実際には大半の住戸にアトリエや事務所やギャラリーを実装できる仕掛けを忍ばせたのだ。玄関や壁は透明で、仕事場にできる開放的なスペースが用意された。間取りはありとあらゆる活動を受け入れるべく多種多様で、メゾネットやアネックスつきの部屋も存在した。で、実際にそれは東雲の地に建った。それは現実のものとなったのだった。だが、実はここで世界が分岐した。公団およびのちのURは、例の三七八戸を結局、一般の住宅として貸し出した。したがって大半の住戸では、アトリエはまだしも、事務所やギャラリーは現実的に不可だった。ほかに「在宅ワーク型住宅」と呼ばれる部屋が三二戸あるが、不特定多数が出入りしたり、従業員を雇って行ったりする業務は不可とされたし、そもそも、家で仕事をしない人が普通に借りることもできた。残るは「SOHO住宅」だ。これは確かに事務所やギャラリーとして使うことができる部屋だが、ウッドデッキ沿いの一〇戸にすぎなかった。 結果、この一街区は集合住宅へと回帰した。これがお前の立っている現実だ。都市として運営されていないのだから、都市にならないのは当然の帰結だ。もちろん、ゲリラ的に別の使い方をすることは可能だろう。ここにはそういう人間たちも確かにいる。お前も含めて。だが、お前はもうすぐここから去るのだろう? こうしてまたひとり、都市を望む者が消えていく。二つの世界はさらに乖離する。まあ、ここではよくあることだ。ブリューゲルの「バベルの塔」、あの絵の中にお前の姿を認めることはできなくなる。 とはいえ、心配は無用だ。誰もそのことに気づかないから。おれだけがそれを知っている。おれは別の場所からそれを見ている。ここでは、永遠の未来都市は循環を脱して都市へと移行した。いずれにせよ、お前が立つ現実とは別世界の話だがな。

実際、人には出会わなかった。一四階から二階へ、階段を使ってすべてのフロアを歩いたが、誰とも顔を合わせることはなかった。その間、ずっとあの声が頭の中に響いていた。うるさいな、せっかくひとりで静かに散歩しているのに、と文句を言おうかとも考えたが、やめた。あの声の正体はわからない。どのようにして聞こえているのかもはっきりしない。ただ、ふと何かを諦めようとしたとき、周波数が突然合うような感じで、周囲の雑音が消え、かわりにあの声が聞こえてくる。こちらが応答すれば会話ができるが、黙っていると勝手に喋って、勝手に切り上げてしまう。あまり考えたくなかったことを矢継ぎ早に投げかけてくるので、面倒なときもあるが、重要なヒントをくれもするのだ。 あの声が聞こえていることを除くと、いつもの散歩道だった。まず一三階のコモンテラスの脇にある階段で一四階に上り、一一号棟の共用廊下を東から西へ一直線に歩き、右折して一〇メートルほどの渡り廊下を辿り、一二号棟に到達する。南から北へ一二号棟を踏破すると、エレベーターホールの脇にある階段で一三階に下り、あらためて一三階の共用廊下を歩く。以下同様に、二階まで辿っていく。その間、各階の壁にあしらわれたボーダー柄は青、緑、黄緑、黄、橙、赤、紫、青、緑、黄緑、黄、橙、赤と遷移する。二階に到達したら、人工地盤上のウッドデッキをめぐりながら島のように浮かぶ一三号棟へと移動する。その際、人工地盤に空いた長方形の穴から、地上レベルの駐車場や学童クラブ、子ども写真館の様子が目に入る。一三号棟は一〇階建てで共用廊下も短いので踏破するのにそれほど時間はかからない。二階には集会所があり、住宅は三階から始まる。橙、黄、黄緑、緑、青、紫、赤、橙。 この旅では風景がさまざまに変化する。フロアごとにあしらわれた色については既に述べた。ほかにも、二〇〇もの透明な玄関ドアが住人の個性を露わにする。たとえば、入ってすぐのところに大きなテーブルが置かれた部屋。子どもがつくったと思しき切り絵と人気ユーチューバーのステッカーが浮かぶ部屋。玄関に置かれた飾り棚に仏像や陶器が並べられた部屋。家の一部が透けて見える。とはいえ、透明な玄関ドアの四割近くは完全に閉じられている。ただし、そのやり方にも個性は現れる。たとえば、白い紙で雑に塞がれた玄関ドア。一面が英字新聞で覆われた玄関ドア。鏡面シートが一分の隙もなく貼りつけられた玄関ドア。そうした玄関ドアが共用廊下の両側に現れては消えていく。ときどき、外に向かって開かれた空洞に出会う。この一街区には東西南北に合わせて三六の空洞がある。そのうち、隣接する住戸が占有する空洞はプライベートテラスと呼ばれる。わたしのアトリエに面したテラスがそれだ。部屋からテラスに向かって戸を開くことができるが、ほとんどの戸は閉じられたうえ、テラスは物置になっている。たとえば、山のような箱。不要になった椅子やテーブル。何かを覆う青いビニールシート。その先に広がるこの団地の風景はどこか殺伐としている。一方、共用廊下の両側に広がる空洞、つまりコモンテラスには物が置かれることはないが、テラスに面したほとんどの戸はやはり、閉じられている。ただし、閉じられたボーダー柄の戸とガラスとの間に、その部屋の個性を示すもの��置かれることがある。たとえば、黄緑色のボーダー柄を背景としたいくつかの油絵。黄色のボーダー柄の海を漂う古代の船の模型。橙色のボーダー柄と調和する黄色いサーフボードと高波を警告する看板のレプリカ。何かが始まりそうな予感はある。今にも幕が上がりそうな。だが、コモンテラスはいつも無言だった。ある柱の側面にこう書かれている。「コモンテラスで騒ぐこと禁止」と。なるほど、無言でいなければならないわけか。都市として運営されていない、とあの声は言った。 長いあいだ、わたしはこの一街区をさまよっていた。街区の外には出なかった。そろそろアトリエに戻らないとな、と思いながら歩き続けた。その距離と時間は日課の域をとうに超えていて、あの循環を逸脱しつつあった。アトリエに戻ったら、わたしはこのことについて書くだろう。今や、すべての風景は書き留められる。見過ごされてきたものの言語化が行われる。そうしたものが、気の遠くなるほど長いあいだ、連綿と積み重ねられなければ、文化は発生しない。ほら、見えるだろう? 一一号棟と一二号棟とを繋ぐ渡り廊下の上から、東京都心の風景が確認できる。東雲運河の向こうに豊洲市場とレインボーブリッジがあり、遥か遠くに真っ赤に染まった富士山があって、そのあいだの土地に超高層ビルがびっしりと生えている。都市は、瀕死だった。炎は上がっていないが、息も絶え絶えだった。密集すればするほど人々は分断されるのだ。

まあいい。そろそろ帰ろう。陽光は地平線の彼方へと姿を消し、かわりに闇が、濃紺から黒へと変化を遂げながらこの街に降りた。もうじき妻が都心の職場から戻るだろう。今日は有楽町のもつ鍋屋で持ち帰りのセットを買ってきてくれるはずだ。有楽町線の有楽町駅から辰巳駅まで地下鉄で移動し、辰巳桜橋を渡ってここまでたどり着く。それまでに締めに投入する飯を炊いておきたい。 わたしは一二号棟一二階のコモンテラスにいる。ここから右斜め先に一一号棟の北側の面が見える。コンクリートで縁取られた四角形が規則正しく並び、ところどころに色とりどりの空洞が光を放っている。緑と青に光る空洞がわたしのアトリエの左隣にあり、黄と黄緑に光る空洞がわたしの自宅のリビング・ダイニングおよびベッドルームの真下にある。家々の窓がひとつ、ひとつと、琥珀色に輝き始めた。そのときだ。わたしのアトリエの明かりが点灯した。妻ではなかった。まだ妻が戻る時間ではないし、そもそも妻は自宅用の玄関ドアから戻る。闇の中に、机とそこに座る人の姿が浮かんでいる。鉄格子とガラス越しだからはっきりしないが、たぶん……男だ。男は机に向かって何かを書いているらしい。テラスから身を乗り出してそれを見る。それは、わたしだった。いつものアトリエで文章を書くわたしだ。だが、何かが違っている。男の手元にはMacがなかった。机の上にあるのは原稿用紙だった。男はそこに万年筆で文字を書き入れ、原稿の束が次々と積み上げられていく。それでわたしは悟った。

あんたは、もうひとつの世界にいるんだな。 どうかな、 で、さまざまに見逃されてきたものを書き連ねてきたんだろう? そうだな。

もうひとりのわたしは立ち上がって、掃き出し窓の近くに寄り、コモンテラスの縁にいるこのわたしに向かって右手を振ってみせた。こっちへ来いよ、と言っているのか、もう行けよ、と言っているのか、どちらとも取れるような、妙に間の抜けた仕草で。

3 notes

·

View notes

Link

防衛省は2019年7月23日、ロシア空軍の「A50」早期警戒管制機1機が同日朝、竹島周辺の領空を侵犯したと発表した。

一方、竹島の領有権を主張する韓国は同日、緊急発進した韓国空軍の戦闘機が、「A50が『領空侵犯』したとして機銃360発あまりの警告射撃を行った」と発表した。

日本政府はロシアと韓国に外交ルートを通じて抗議した。

竹島は日本固有の領土であるにもかかわらず日本の防空識別圏(ADIZ)に含まれていない。また、竹島周辺の彼我不明機は、航空自衛隊機による緊急発進の対象となっていない。

多くの国民は、この事実を今回の事案を通して、��めて知ったのではないだろうか。

日本では、ADIZや対領空侵犯措置についてあまりよく知られていない。自衛隊機はこれまで、領空を侵犯した軍用機に対して警告射撃をしたことが一度だけあるが、撃墜したことは一度もない。

世界の常識では、外国の領空を侵犯した航空機(軍用機であろうと民間機であろうと)は撃墜されてもやむを得ないというものである。

事例として、1983年9月1日、ニューヨーク発ソウル行きの大韓航空機007便がソ連の領空を侵犯し、宗谷海峡上空でソ連空軍戦闘機に撃墜される事案が発生した。

機体は宗谷海峡付近に墜落し、日本人28人を含む乗客乗員269人は全員死亡した。

この事例を国際法の観点から見れば、国家主権とは「国家が領域内(領土、領海、領空)においてもつ排他的支配権」であり、国家主権が侵されたときは自衛権が発動されるのである。これが国際社会の現実である。

外国の軍用機による竹島の領空侵犯は今回が初めてであるが、今後、中ロの日本海での軍事活動が活発になるに従い、同様の事例が増加することが予想される。

日本はどう対応すべきであろうか。竹島に関する問題点は2つある。

一つは竹島が日本のADIZに含まれていないことである。もう一つは、竹島が対領空侵犯措置の対象となっていないことである。

さらに重大なことは、なぜこのようになっているかを誰も知らない、あるいは答えられないことである。

第185回国会安全保障委員会(2013年12月)において、渡辺(周)委員(元防衛副大臣)は次のように述べている。

「実は私も防衛省で、どうして竹島と北方領土の上空は入っていないのか、我が国の領土だろうと。そのとおりですと」

「だったら、その領空は当然、領空の外側にある識別圏、これが入っていないのはおかしいんじゃないかと。ある意味では、防衛省の皆さんにも何回も尋ねて、大変苦しんでいた」

本稿の主旨は、現行のADIZの見直しと竹島に対する対領空侵犯措置の運用要領を見直すことである。

以下、初めに今回の竹島領空侵犯事案の概要を述べ、次に対領空侵犯措置とADIZについて述べ、次に日本および日本周辺のADIZの現況について述べる。

最後にADIZの見直しと竹島に対する対領空侵犯措置の運用要領を見直すことについて私見を述べる。

1.竹島領空侵犯事案の概要

(1)中ロ軍用機の行動

当該中ロ軍機は、中国空軍「H-6」爆撃機×2機、ロシア空軍「Tu-95」爆撃機×2機、ロシア空軍「A-50」早期警戒機×1機の計5機で、うち4機の爆撃機が合流して行動し、日韓のADIZに進入している。

竹島を「領空侵犯」したのは4機の爆撃機とは別行動していたロシア空軍のA-50早期警戒機の1機で、23日午前9時9分と33分にそれぞれ、およそ3分から4分間にわたって「領空侵犯」を行っている。

(2)日本の対応(緊急発進)

菅義偉官房長官は7月23日の記者会見で、ロシア機に対して自衛隊機の緊急発進で対応したと述べた。

一方韓国の中央日報日本語版(7月25日)は、「自衛隊戦闘機は東海(日本海)上でなく東シナ海に出撃させた。独島(竹島)は韓国領土のみならず実効支配しているので韓国ADIZの中に位置する。自衛隊戦闘機が出撃する名分がない。だが、菅官房長官はロシア軍用機の独島領空侵犯に関連し、自衛隊機を緊急発進させたかのように話した」と報じた。

日本は竹島を領空侵犯したロシア機に対して自衛隊機を緊急発進させたのか。

2012年8月28日の参議院外交委員会で、森本敏防衛大臣(当時)は、「自衛隊としては、従来から、竹島に対する対領空侵犯措置あるいは警戒監視活動などを行っておりません」と明言している。

また、防衛省の伊藤茂樹報道官は、「(竹島をめぐる問題は)外交により解決するとの立場から、緊急発進は実施していない(朝日新聞デジタル7月23日)」と述べている。

これらのことから、当初、緊急発進の対象は、中ロの爆撃機であったと思われる。その後、A-50の監視任務に転用されたと思われる。

なぜなら、防衛省は、転用された戦闘機が撮影したと見られるA-50の写真をHP上に公開している。

(3)ロシアからの遺憾の意の表明

竹島付近の空域で、韓国軍機がロシア軍機に対し警告射撃を行ったことをめぐり、韓国側が「ロシア側から遺憾の意が伝えられた」としていることについて、菅官房長官は、日本政府に対して遺憾の意が伝えられた事実はないと明らかにした(NHK7月24日)。

一方、韓国大統領府の高官は、24日、ロシア側が遺憾の意を表明したうえで、「機器の誤作動で計画していなかった空域に進入したと考えられる。意図を持って領空侵犯したのではない」と強調した。

ところが、ロシアのインタファクス通信は、24日にロシアが韓国に遺憾の意を表明したという韓国政府の主張について、「事実にそぐわないことがたくさんある。ロシア側は公式な謝罪をしていない」と否定した、と報じた(BBC7月25日)。

2.対領空侵犯措置とADIZ

国際法上、国家はその領空に対して完全かつ排他的な主権を有している。

対領空侵犯措置は、公共の秩序を維持するための警察権の行使として行うものであり、陸上や海上とは異なり、この措置を実施できる能力を有するのは自衛隊のみであることから、自衛隊法第84条に基づき、第一義的に航空自衛隊(以下、空自)が対処している。

空自は、我が国周辺を飛行する航空機を警戒管制レーダーや早期警戒管制機などにより探知・識別し、領空侵犯のおそれのある航空機を発見した場合には、戦闘機などを緊急発進(スクランブル)させ、その航空機の状況を確認し、必要に応じてその行動を監視している。

さらに、この航空機が実際に領空を侵犯した場合には、退去の警告などを行う。

ちなみに、領空とは、国家の領土・領海の上空空域をいう。領空の高度限界については、大気圏内というのが一応の通説となっている。領海とは、基線(海岸の低潮線)から12海里(約22.2km)の水域である。

防衛省は、対領空侵犯措置を有効に実施するために、我が国周辺を囲むようなADIZという空域を設定している。

(下図『我が国及び周辺国の防衛識別圏』を参照)

一般に、ADIZは、各国が防空上の観点から国内措置として設定しているものであり、領空の範囲を定める性格のものではないが、中国やロシアの軍用機が活発に活動している日本海に位置する竹島がADIZに含まれていないことは、防空上の観点から見ればあり得ないことである。

これに対して、東京から南へ1000キロの太平洋上に位置し、経空脅威が想定できない小笠原諸島がADIZに含まれてないことは妥当なことであろう。

日本のADIZは、もともと米軍が我が国の防空および航空管制を実施していたころに設置したものを、当時の防衛庁が、1969年に米軍の線引きをほぼ踏襲する形で、防衛省訓令「防空識別圏における飛行要領に関する訓令」によって規定したものである。

さらに、2010年に与那国島周辺空域のADIZの範囲を変更する防衛省訓令が発出されている。

ADIZは、ICAO(国際民間航空機関)により設定された飛行情報区(FIR:Flight Information Region)とは異なるものである。

民間航空機にあっては、あらかじめICAOの基準に基づき航空当局に飛行計画(フライト・プラン)が提出されているため、外国の民間航空機がADIZ内を飛行する場合においても、計画どおりの航路を管制されながら飛行する限り、緊急発進の対象とはならない。

3.日本および日本周辺国のADIZの現況など

(1)米軍によるADIZの設定

なぜ、竹島が日本のADIZに含まれなかったかについて筆者の推論を述べる。

米軍は1950年に日本のADIZを設定したとされる。

1950年6月に朝鮮戦争が勃発したのに伴い、日本と朝鮮半島 の防空任務を担当していた第5空軍の司令部と隷下部隊が朝鮮半島に移転した。

空白域となった日本の防空のため、第5空軍の隷下部隊として新たに第314航空師団が任命された。

この時、日本の防空と朝鮮半島の防空任務を分割する必要からADIZが設定されたものと筆者は推測する。

そして、固有の領土である竹島は、北方領土などとともにADIZに含まれなかった。その理由・背景については次のことが考えられる。

1946年1月、連合国総司令部は連合国最高司令官指令(SCAPIN)第677号をもって、一部の地域に対し、日本国政府が政治上または行政上の権力を行使することおよび行使しようと企てることを暫定的に停止するよう指令した。

日本が政治上・行政上の権力を行使しうる地域に「含まない」地域として鬱陵島や済州島,伊豆諸島、小笠原群島等のほか、竹島も列挙された。

1946年6月、連合国総司令部は連合国最高司令官指令(SCAPIN)1033号をもって、日本の漁業および捕鯨許可区域を定めた。

この領域は「マッカーサー・ライン」として知られている。本指令では、竹島周囲12海里以内の地域を日本の操業区域から除外している。

従って、当時、ADIZ作成に当たった米軍としては、上記2つの連合国最高司令官指令を考慮して、竹島をADIZの外に置かざるを得なかったと考えられる。

(2)日本によるADIZの設定

初めに、防空任務の空自への移管について、簡単に述べる。

終戦直後の第5空軍の駐留とともに、航空機の管制や防空のため日本周辺地域ではレー ダーサイトが逐次整備され、1946年頃から米軍航空警戒管制組織の編成、配置が開始された。

1950年6月の朝鮮戦争勃発に伴い、より本格的な固定レーダーサイトの建設が進められた。これらのレーダーサイトは1951年から逐次運用が開始され、1957年頃にはほぼ現在空自が運用している形が整った。

1954年7月1日、空自が発足した。

1957年6月13日、極東軍司令部と防衛庁が交わした「覚え書き」に従い、レーダーサイトの移管が進められた。

しかし、日米が共通の防空システム下での運用を開始するためには、具体的な手順や対領空侵犯措置の相違をどのようにするかという差し迫った問題が残されていた。

そして、1958年4月23日、「対領空侵犯措置に関する第5空軍司令官と航空集団司令官の間の取極」 (いわゆる「源田・スミス協定」)が締結され、領空侵犯機の撃墜要件を除いては手順の連携が図られ、同一の防空システム内での運用が可能となった。

その3日後の1958年4月26日、津島壽一防衛庁長官は空自に対し領空侵犯に対する行動命令を発出し、翌27日零時より実施するよう命じた。

空自は1950年に米軍が定めたADIZに基づき、沖縄空域(南西防衛区域)を除き対領空侵犯措置を開始したのである。

当時、沖縄は米国の施政権下にあった。沖縄の施政権が米国から日本に返還されたのは1972年5月である。そして、沖縄において自衛隊が対領空侵犯措置を開始したのは1973年1月である。

この間の1969年8月に、防衛省は、「防空識別圏における飛行要領に関する訓令」を制定している。

なぜ、この時期に当該訓令を制定したかについては不明であるが、筆者は次のように推測する。

1964年の佐藤栄作政権の発足により沖縄などの施政権返還を求める動きが高まり、1968 年には小笠原諸島の返還が実現し、さらに1969年11月の日米首脳会談で沖縄の施政権返還の方針が合意されている。

このような情勢の中で、独立国家として米軍の線引きを踏襲しているのはおかしいことに気づき、新たに自ら設定しようとしたのではないかと考えられる。

振り返れば、この時が竹島をADIZ内に取り込み、かつ竹島を対領空侵犯措置の対象とするチャンスであったのではないか。

当時、政府・自衛隊が、国内および米国とどのような協議をしたかは不明である。

(3) 与那国島周辺空域のADIZの範囲を変更

与那国島の西側3分の2が我が国の防空識別圏の外にあることについて、沖縄県および与那国町から累次の見直しの要望があり、政府・防衛省は、与那国島上空の我が国の防空識別圏の見直しについて検討した。

そして、2010年、与那国島西側の我が国領空およびその外側2海里について、我が国のADIZに含めることとする、与那国島周辺空域のADIZの範囲を変更する防衛省訓令(2010年6月16日省訓第23号)を発出した。

与那国島上空の防空識別圏の見直しに関する日本の台湾側との協議について、「台湾の外交部は5月29日、日本政府が台湾に隣接する沖縄県与那国島上空の防空識別圏を修正し、台湾側の洋上に広げる方針を決めたことに対し、『受け入れられない』とする声明を発表した。『日本が事前に十分な意思疎通をはからなかったのは遺憾』とした」とする報道(日経2010年5月30日)もある。

しかし、他方で「普天間問題をめぐる日米協議で、日本側は新たなADIZを与那国島より西側の台湾側洋上となる案を示し、米側は了承した。台湾側は与那国島を半月状に台湾ADIZから外しているとされ、台湾の理解は得られるとみている」とする報道(東京新聞2010年5月26日 )もある。

いずれにしても、与那国島を巡るADIZの見直しは、日台間の外交上の軋轢を生むこともなく行われた。

(4)中国による新規のADIZの設定

中国国防部は、2013年11月23日、「東シナ海防空識別圏」を設定した。これにより中国のADIZは、日本および韓国のADIZと一部重なることとなった。

特に、尖閣諸島は日本および中国双方のADIZ内に含まれることとなった。また、中韓間でかつて「領有権」を争った離於島(イオド、中国名・蘇岩礁)が、中国のADIZ内に含まれることとなった。

ADIZの設定と同時に、中国国防部は、すべての航空機に①中国当局に飛行計画の提出を義務づける②規則や指示に従わない場合は軍当局が防御的緊急措置をとる、などの規則を公表し、中国民用航空局も臨時航空情報で同規則を海外の航空関係者に通知した。

この措置に対して、日米両政府は「飛行の自由を不当に侵害する」と反発して規則に従わない意向を表明したが、航空各社は中国側に飛行計画を提出するなど対応が混乱した。

2014年12月、中国国防部が防空識別圏内で指示に従わない飛行機に対し、「防御的緊急措置を取る」とした運用規則を各国向けの航空情報から削除した(朝日新聞デジタル2014年12月28日)。

中国のADIZ設定により懸念される問題は、日本は尖閣諸島には領土問題は存在しないとしているが、中国の立場に立てば、中国の領土とする同諸島の上空は中国の領空ということになり、これへの侵入を阻止する権利を有すると主張するであろう。

従って、両国の戦闘機が尖閣諸島の対領空侵犯措置のため緊急発進した場合、上空で不測の事態が生起する可能性が否定できないことである。

(5)韓国のADIZの拡大

2013年、韓国国防省は、中国が「東シナ海防空識別圏」を設定したことに対抗して、韓国の「防空識別圏」を南方に拡大すると発表した。

拡大された範囲は、下図『我が国及び周辺国の防衛識別圏』において、韓国ADIZのうち破線表示された部分である。

これにより、中韓間でかつて「領有権」を争った離於島が、韓国のADIZ内に位置することになった。また、韓国のADIZは、日本のADIZとも一部重なることとなった。

韓国外交部の趙泰永報道官は記者会見で、「離於島は海中の暗礁で領土ではない」との見解を示した。韓国が、このように離於島が領土でないことを強調するのは、竹島を念頭に日本にADIZ拡大の口実を与えないためであると考えられる。

つまり、離於島が領土であれば、韓国は、中国と「領有権」争っている領土を自国のADIZ内に取り込むために中国のADIZ内に自国のADIZを拡大したことになるからであろう。

我が国および周辺国の防衛識別圏

(出典:平成30年版防衛白書)

4.現行のADIZの見直しおよび竹島に対する対領空侵犯措置の運用要領の見直し

(1)現行のADIZの見直し

現在、ADIZの外に位置している日本の領土は、北方領土、竹島よび小笠原諸島である。

小笠原諸島がADIZに含まれない理由は既述した。北方領土は現在返還交渉中であるので割愛する。以下、竹島について述べる。

政府は、竹島問題については、問題の平和的解決を図るため、粘り強い外交努力を行っていくという方針を堅持しているが、聞く耳を持たない韓国相手では、未来永劫この問題の解決は不可能であろう。

渡辺(周)委員(元防衛副大臣)は、第185回国会安全保障委員会(2013年12月6日)において次のように述べている。

「竹島と北方領土をADIZに入れた場合に、何かしらのお互いの外交的な一つの懸案になってしまうのではないか。そういう、現実的に考えれば、政治的な判断が、歴代政権の中にずっとあった」

このような国会の「事なかれ主義」に対する国民の不満は高まっていくだろう。国民民主党の玉木代表は、2019年9月1日、自身のツィッターで次のように述べている。

「政府は、ただ遺憾と言うだけでなく、少なくとも米国とも協議して竹島上空を日本のADIZ(防空識別区)に組み込むべきだ。実は、我が国が領土だと主張する竹島も、そして北方四島も日本ADIZの対象に入っていない。これでは、日本の本気度が疑われる」

日韓関係は戦後最悪であると言われる。これより悪くなることのない今、日本ADIZの見直しについて日本は韓国との協議を開始するべきである。

もともとADIZの設定・変更に外国の了解は必要ない。各国が独自に設定できるものである。しかし、関係国の了解を得るに越したことはない。

韓国は、中国のADIZ設定に対抗して自国のADIZを日本および中国のADIZ内に拡大したのである。ただし、韓国との協議に入る前に、米国政府・米軍との協議が欠かせない。

まずは、日米安全保障高級事務レベル協議(SSC)での意見交換からスタートすべきである。

(2)竹島に対する対領空侵犯措置の運用要領の見直し

対領空侵犯措置は、自衛隊法第84条に規定された自衛隊の行動の一つである。

第84条には「防衛大臣は、外国の航空機が国際法規又は航空法その他の法令の規定に違反して我が国の領域の上空に侵入したときは、自衛隊の部隊に対し、これを着陸させ、又は我が国の領域の上空から退去させるため必要な措置を講じさせることができる」と規定している。

この条文に反して、根拠が分からぬまま、竹島を対領空侵犯措置の対象外としていることは法治国家としてあってはならぬ行為である。根拠などについて是非、国会で明らかしてほしいものである。

政府・防衛省は、竹島領空を対領空侵犯措置の対象にするよう早急に運用要領を見直すべきである。

本来、ADIZの範囲と「対領空侵犯措置の発動」とは直接の関係はないものである。従って、ADIZの見直しと切り離して、早急に見直すべきである。

その際、韓国戦闘機との不測事態を回避するための手順を加えておかなければならない。また、公になっていない日本と米国との間の取り決めがあるかもしれないので、米国との協議が不可欠であることを付け加えたい。

おわりに

本稿は領空主権に関連するADIZと対領空侵犯措置について述べたが、国家主権には、領空主権のほか領海主権と領土主権がある。

領海主権と領土主権の主管は、それぞれ海上保安庁・海上自衛隊と警察・陸上自衛隊で���ろう。

それぞれの官庁においても竹島を管轄外としているのであろうか。そうであるならば、その根拠についても国会で明らかにしてほしいものである。

さて、韓国による竹島不法占拠を排除する��策をそろそろ真剣に検討すべきである。

政府は、平和的解決を図るため、粘り強い外交努力を行っていくとしているが、聞く耳を持たない韓国相手では、未来永劫この問題の解決は不可能である。

このままでは国際社会に、「日本は韓国による占拠を認める」という誤ったメッセージを送ることになりかねない。

では、日本は何をすべきか。日本は、早急に竹島問題について国際司法裁判所へ単独提訴するべきである。

安倍晋三首相は2014年1月30日の参院本会議での各党代表質問で、竹島を巡る韓国との領有権問題について「国際司法裁判所(ICJ)への単独提訴も含め、検討・準備している。種々の情勢を総合的に判断して適切に対応する」と表明した(日経1月30日)。

それから、既に5年以上経過している。

日本がICJに単独提訴して、韓国が同意しない場合は、韓国に理由の説明義務が生じるのである。

しかし、単独提訴には幾つかのリスクが伴う。それらのリスクに十分な対策を講じるべきである。中でも米国の支持の取り付けが重要であることは言うまでもない。

10 notes

·

View notes

Text

各地句会報

花鳥誌 令和4年2月号

坊城俊樹選

栗林圭魚選 岡田順子選

………………………………………………………………

令和3年11月4日 うづら三日の月 坊城俊樹選 特選句

小六月ぼちぼち仕舞ふ鍬と鎌 由季子 木枯や五分刈り頭分け目つけ さとみ 気にかゝる今日の運勢冬に入る 都 短冊の文字のくづしや一葉の忌 同 兄逝きて里は遠きに冬ざるる 同

(順不同特選句のみ掲載) ………………………………………………………………

令和3年11月6日 零の会 坊城俊樹 選特選句

江戸よりのお香に塗れ菊仏 順子 古井戸を漕ぎて船屋の冬支度 はるか 舟魂の神は留守なる佃島 いづみ 鉄を裁つ音が遠くや小六月 光子 参道は潮へつづき神の旅 同 馬鹿高きビルの月島秋日和 梓渕 菊日和ひなたのまんなかに赤子 光子 秋寂の魑魅魍魎のもんじや焼 炳子 汐風にすだれ名残の佃煮屋 はるか 冬蝶の羽根重たげに船溜り 美智子

岡田順子選 特選句

教会に貼る福音や野ばらの実 和子 離れ里紅葉且つ散り元は海 いづみ 聖ルカの曳く影長し冬近し 眞理子 もんじや屋の電球秋のエレキテル 俊樹 鉄を裁つ音が遠くや小六月 光子 参道は潮へつづき神の旅 同 聖ルカへひと声高く海猫帰る 三郎 江戸風味買ひに佃の冬浅し いづみ 佃煮を売りて一献今年酒 三郎 元漁師ばかりがゐたり報恩講 いづみ

(順不同特選句のみ掲載) ………………………………………………………………

令和3年11月8日 武生花鳥俳句会 坊城俊樹選 特選句

恋しても愛してならぬ木の葉髪 世詩明 神苑の葉擦れの音や神の旅 みす枝 吹かれても土を離れぬ秋の蝶 信子 幾度も糸先舐めて一葉忌 上嶋昭子 見えねども秋を惜しみてゐる鳥語 信子 おそろしき閉館あとの菊人形 上嶋昭子 褒貶は湯気の彼方におでん酒 同 秋天にハングライダーゆつたりと 錦子

(順不同特選句のみ掲載) ………………………………………………………………

令和3年11月8日 なかみち句会 栗林圭魚選 特選句

浅漬の出るおやつ時祖母の家 美貴 流れゆく綿虫瑠璃を極だたせ 三無 日輪に溶けて綿虫見失ふ 同 そば処まづは浅漬け山盛りに 迪子 浅漬の昆布のぬめりも一菜に 貴薫 大綿の行先未だ定まらず 秋尚 冬あたたかへら鮒釣りの竿の黙 三無 重力を無くし大綿さ迷ひぬ 秋尚 今もなほ冬温かき笠智衆 有有 冬あたたかベンチに鳩の忘れ羽根三無

(順不同特選句のみ掲載) ………………………………………………………………

令和3年11月11日 花鳥さゞれ会 坊城俊樹選 特選句

窓を打つ音傾ける古簾 雪 菩提樹は枯れ秋潮は音も無く 同 叡山の虚子碑しぐれて古り給ふ 匠 俊樹選なしと来る文そぞろ寒 清女 新米と仏に告げて供へけり 和子 手紙には里の落葉も入れもして 雪子

(順不同特選句のみ掲載) ………………………………………………………………

令和3年11月12日 さくら花鳥会 岡田順子選 特選句

峠路は叩く雨降る神の留守 あけみ か細くも白さ汚さず菊残る 紀子 白日の耳目を引いて冬の虫 登美子 まだ若き葉もありさうな柿紅葉 紀子 山間の忠霊場に木の実降る 同 干柿を吊るして揺れる風を見る 光子

(順不同特選句のみ掲載) ……………………………………………………………… 令和3年11月12日 鳥取花鳥会 岡田順子選 特選句

来ては去る鳥語の中に笹鳴も 和子 学園祭ネイルの指で大根売る 都 松茸や鉄灸の香に偲ぶ郷 宇太郎 山粧ふ電動椅子の行く田舎 同 渡し場の冬の小石に下駄乾して 悦子 鐘楼に釣鐘は無し帰り花 益恵 橡の実干す山家の縁を鉄に 美智子

(順不同特選句のみ掲載) ………………………………………………………………

令和3年11月12日 枡形句会 栗林圭魚選 特選句

今朝の富士凜とそびえて冬に入る 和代 陽子墓碑ぬくき冬日を肩に乗せ 三無 凩の夜は読みきかすごんぎつね ゆう子 庭を掃く音の乾きや冬に入る 三無 凩や磨き上げたる鍋ふたつ ゆう子 木洩れ日の落葉の音を踏み登る 秋尚 一湾に凩の波せめぎ合ふ 美枝子 凩やくつきり浮かぶ富士の峰 白陶 茶の花や暗き葉影にぽつんと黄 三無 多摩川も富士も一望冬に入る 教子

(順不同特選句のみ掲載) ………………………………………………………………

令和3年11月13日 札幌花鳥会 坊城俊樹選 特選句

秋天に知床岬盛り上がる 独舟 時雨るゝやかの花街は川向う 晶子 煙突の遺る銭湯冬の月 同 凩の夜の決断のプロポーズ 岬月 蝦夷富士の裾を踏みつけ大根引く 雅春 蝦夷富士のひつくり返る大根引 同 風花や小樽運河に舟一艘 同 (順不同特選句のみ掲載) ………………………………………………………………

令和3年11月16日 萩花鳥句会

茶の花やコロナの谷間吾娘来たる 祐子 畑で買ふ丹後枝豆宅急便 美恵子 初霜や名も無き草の薄化粧 吉之 庵主逝く嵯峨野路泣くや京しぐれ 健雄 茶の花や母の法要一人して 陽子 冬立つや里の浜辺は波静か ゆかり 野良猫も日向につどひ冬ぬくし 克弘

………………………………………………………………

令和3年11月16日 伊藤柏翆俳句記念館 坊城俊樹選 特選句

九頭竜の黙が募らせゐる寒さ かづを 師を偲ぶ三国時雨の中にかな 同 ひとつ付き二つ付いては秋灯る 富子 大根の畝高々と鍬を打つ 真喜栄 越前の七浦繋ぐ野水仙 みす枝 旧仮名の句集読みたる夜長かな 世詩明 高虚子を継ぐ��子忌を修しけり 同

(順不同特選句のみ掲載) ………………………………………………………………

令和3年11月17日 福井花鳥句会 坊城俊樹選 特選句

凩の風の縺れは雨が解く 世詩明 面影はしぐれの中に去来せる 和子 木枯しに病棟の樹の揺れ止まず 昭子 木枯しに独りの髪をかき上げつ 同 夫のこと母のこととも時雨るる夜 同 黒猫も散歩してゐし小六月 啓子

(順不同特選句のみ掲載) ………………………………………………………………

令和3年11月21日 風月句会 坊城俊樹選 特選句

刀傷めける一すぢ蔦紅葉 千種 水音と鳥語に紅葉且つ散りぬ 三無 冬鳥の礫の黒く梢渡る 斉 大玻璃戸腕組む漢冬に入る 亜栄子 移築校舎に金の標章鳥渡る 炳子 盆栽の松へと大いなる落葉 千種 火炎立て三和土を焦がす榾火かな幸風 どの道も櫟落葉やこの径も 亜栄子 行秋や薬舗の壁に由美かおる 月惑 縄文は地��の賑はひ落葉踏む 菟生 鬼ごつこ落葉舞ひ上げ走る鬼 三無

栗林圭魚選 特選句

お醤油の焼ける匂ひのして小春 久 盆栽の松へと大いなる落葉 千種 万葉の歌碑に散りつぐ紅葉かな 芙佐子 菅公の梅に冬芽の尖り立つ 同 防人を恋ふ妻の歌碑積む落葉 眞理子 静寂なるハケの小川の冬桜 文英 梁は漆黒の蔵神の留守 亜栄子 鯉跳ねて十一月の水歪む 三無

(順不同特選句のみ掲載) ………………………………………………………………

令和3年11月22日 鯖江花鳥俳句会 坊城俊樹選 特選句

角取れし男の如く古団扇 雪 虚子の野菊左千夫の野菊いづれとも 同 落葉踏み思索の道となりにけり 上嶋昭子 七五三まうすまうすと祝詞かな 同 今日ばかり御座す神の子七五三 一涓 晩秋や朽ちて横たふ榧巨木 紀代美 冬空に硝子をはめる指物師 世詩明

(順不同特選句のみ掲載) ………………………………………………………………

令和3年11月25日 九州花鳥会 坊城俊樹選 特選句

落葉して見知らぬ空のあるばかり 美穂 天空に続く棚田や神渡 千代 冬薔薇の空の向うは眩しくて かおり 蒼穹に掛けたる稲架やかくれ里 千代 終りなき螺旋階段冬の月 愛 大根積む仏頂面の女かな かおり テーブルの日向を歩く冬の蝿 桂 手に触るる化石の時間虎落笛 喜和 山茶花やエロスを説きし比丘尼逝く 久美子 不実なる昼と夜の顔月夜茸 睦子 驛ピアノ男の指が生む小春 美穂 メレンゲの如く白鳥眠りけり 久恵 箱階段踏めばみしりと冬館 かおり

(順不同特選句のみ掲載) ………………………………………………………………

5 notes

·

View notes

Photo

Picturesque Funaya Along the Sea of Japan, Ine-Kyoto-fu. The famous "Funaya (舟屋) or boat houses" in Ine Village, Kyoto Prefecture, along the Japan Sea in the Tango Peninsula (丹後半島).

#Black Kites#Ine-chō#Kyoto Prefecture#Photography#Tonbi#Tour of Ine Bay#birds#funaya#seagulls#カモメ#丹後半島#京都府#伊根湾めぐり#伊根町#舟屋#舟屋の里公園・レストラン舟屋#道の駅 舟屋の里伊根#鳶

13 notes

·

View notes

Text

LORO社員旅行(後編)

前回「LORO社員旅行(前編)」の続き、後編です。

天橋立観光&ライドをした僕らはいったん宿へ

屋外プールのついたヴィラ!(さすがに11月なんで誰もプール入らなかったですが)

ふだんなかなか会えないスタッフどうしで団らん。

まもなくして夜のBBQ準備開始

みんなお肉大好きです。

間違いないやつです。

さすがの関西チーム!マイタコ焼き機!

蜂蜜専門店doratoのハチミツも登場!(炭酸水と合わせてレモネード的なものを作ってもらったのですが、美味すぎ��した!)

イマドキのPCDJスタイルで盛り上げてくれました。

こうして各スタッフの意外な一面を見つつ、夜が更けていきました...

翌朝

朝焼けからオーシャンビューを堪能。

宿を出発して伊根湾で遊覧船に乗ります。

ここ伊根湾は通常本州の北側にある日本海側の中でも南を向いた港、その南側にも青島という島があるので風が強く吹かず、波があまり立たない穏やかなところです。

遊覧船でぐるっと湾を回ります。

みんなが投げてるのは船に群がるカモメやトビのエサやりで

うまいことキャッチして食べていきます。

波がたたない穏やかな海場なので、一階が船揚げ場、二階が住居な建物が立ち並びます。(これが「伊根の舟屋」というらしいです。)

そして今回の旅行の締めに昼食

カニ尽くし!!

黙々とカニをほじるスタッフ一同

天ぷらもカニ!贅沢っす。

こんな今回の社員旅行でした!このメンバーでまたとない経験をさせていただきました!

今後ともLOROグループをよろしくお願いいたします。

3 notes

·

View notes

Text

#8「世界大戦とレジスタンスの記録」

世界大戦におけるレジスタンスの記録は世界に様々にあります。では、日本の演劇において存在したのか? 戦後新劇や総力戦体制下の移動演劇に焦点に当てながら、日本の演劇人が満州事変から始まる世界大戦の中で何を見、考え、行動していたのかを探りました。 下記は、講義の概要をまとめたものです。 -- 講義では、「ジャガイモを掘るベケット石を投げるサ��ード」にまず触れました。「ジャガイモを掘るベケット」とは、第二次世界大戦におけるナチスドイツに対するレジスタンスの諜報員であったベケットがパリから逃げる時に、畑のジャガイモを食べながら生き延びたエピソードを指しています。(それが「ゴドーを待ちながら」の原風景となっていると、幾つかのベケット伝に書かれています。)また、「石を投げるサイード」は、パレスチナのインティファーダを指します。圧倒的に不利な状況にあっても侵略行為を犯すインスラエルに石を投げるサイードの姿勢。こうした世界大戦におけるレジスタンスの行為としてのささやかな振る舞いというものが、実は演劇活動とか、あるいはサイードのような思想家としての活動としての根拠になっているのではないか、と鴻さんは考えます。 そしてまた、こうした状況下での作家の姿勢について、戦後日本の新劇復興という活動も視野に入れながら、日本の演劇人について考えたとき、一体どういったことが起こっていたのでしょうか? ◼︎ドイツの、そして日本の戦争責任 鴻さんは、まずドイツの思想家カール・ヤスパースは『我々の戦争責任について』(橋本文夫訳、ちくま学芸文庫)について触れました。その著書の中で、ヤスパースは、「我々」すなわちドイツ人の戦争責任とは何かについて語っています。その中で、戦後の裁判についての言及がこうあります。 -- ……「この裁判は全てのドイツ人にとって、国民的な恥辱である。せめてドイツ人が判事であれば、少なくともドイツ人がドイツ人に裁かれることになるであろうに。」とある論者がいう。

これに対してはこう答えることができる。いわく、「裁判が国民的恥辱なのではなく、裁判を招来したゆえんのもの、[なぜ裁判が行われることになったのか?] すなわち、そのような政府が存在してかくかくの行為をしたという事実こそ、国民的恥辱なのである。国民的恥辱という意識はドイツ人にはどっちみち逃れられないものだが、それが裁判に対しての意識であって、裁判の起こるもととなった原因に対する意識でないとすれば、それは方向を誤っている。 さらにまた戦勝国がドイツ人の法廷といったものを構成させるか、あるいはドイツ人を陪審判事に任命したとしても、事情は少しも変わらない。 -- この部分を、ドイツ人を日本人として読み替えた時、それはそのまま東京裁判の話のようだと鴻さんは言います。また、ここで重要なのは、ヤスパースは戦勝国と敗戦国という区別をしている点でもあると指摘します。ヤスパース自身はドイツ人なので敗戦国の人間。この本は敗戦直後1946年にそうしたことを考えながら書かれているものです。 -- 戦勝国が敗戦国の人間による法廷といったものを構成させたり、あるいは、敗戦国の人間を陪審員に任命したとしても、事情は少しも変わらないのではないか。ドイツ人が法廷にいるのは、ドイツ人の自己解放力によるものではなく、戦勝国の恩恵によるものである。してみれば、国民的恥辱に変わりはないはずだ。裁判は、我々が犯罪的な政権から自己を解放したのではなく、連合国に敗北したことによって解放されたという事実から裁判が生じている。こうした状況の中から、戦後が出発しているということをどう認識するのかということが、実は大きな問題なのであるにもかかわらず、この裁判はインチキであるというような、要するに、戦勝国が敗戦国を裁くという絶対的に有利な立場から、法的な機関というものを無視することもできるような形で裁きの無効性を主張するような議論もよく起こるのだけれども問題は自らの力によって敗戦に追いやられた政権を、つまり、その独裁的な権力を倒すことができなかったということが、後々の我々に大きな禍根を残しているのだ。 -- ヤスパースは、世界大戦における戦争責任の問題は、過去に遡り、問題を様々な形で考え直していかなければならないのではないか、という提言を1946年にドイツの人たちに向けてしていた。この本の解説を書いている加藤典洋は、こういうような明瞭な提言というものが、悲しいかな、日本にはなかったと書いていると鴻さんは語ります。 ヤスパース自身は、ナチスの政権下でユダヤ人の妻がいました。ナチス党から離縁を勧告されたとき、それを拒否して大学を去りました。ヤスパースはそうした形で具体的な抵抗を示していたのです。しかし一方で、ヤスパースは殺されることがわかっていながら、それでも抵抗して死んでいくべきであるとは言いませんでした。ではどこまで抵抗するべきなのか? そこに、道徳の問題が絡んでくるとヤスパースは書いてる。そして、そこでは、ある種の抵抗をした人たちと、また多くの抵抗しなかった人たちを含めた、罪の問題をどう考えていけば良いのかという分類がなされている、と鴻さんは解説します。 ◼︎ 満州事変から第2次世界大戦へ、その歴史的局面 ヤスパースは、著書の中で、ナチスの政権が1933年に政権を取ったところで、後戻りのできない状況になっている、そこが一つの転換点だったと分析しています。第一次世界大戦が終わってから15年、新たな戦争を避けるための様々な局面もあったというのです。 例えば、日本軍の満州侵略という暴力行為がなかったなら、それに対する適切な国際的な対応というものがなされていたならば、ナチス的な政権の独裁というものも防げるような方策を考えることができたと書いています。 そのこと自体の検証はできないけれども、世界がどのように動いていくのかということを考察するときに、ドイツの思想家が1946年の敗戦の直後に、ドイツがこういうような状況に向かっていくのを阻止できなかった原因の一つに日本軍の満州侵略を上げていることは興味深いことであると鴻さんは考えます。 また、鴻さんは、満州事変が世界大戦へ向けた一つの転機であるというような発言をしているのは、ヤスパースだけではないと言います。フランスの思想家シモンヌ・ヴェーユは『フランス支配圏内における植民地の新たな主要件』という論文の中で、帝国主義社会における人間の大きな問題である植民地をどのように扱えば良いのか? と問い、日本について言及しているそうです。 フランスは、ドイツに対するレジスタンスをしながら、しかし、一方で植民地政策を続けていました。この頃、イギリスの植民地は南アフリカからアフリカ大陸を南北縦断するように、フランスの植民地は西アフリカからアフリカ大陸を東西縦断するように、それぞれが植民地展開をしていた。その縦横がぶつかるところで、植民地戦争が起こり、フランスはイギリスに負けたけれども、まだ植民地を持っていたのです。 シモンヌ・ヴェーユは、基本的には、植民地に関しては具体的な方策を考えながら解放を目指すべきであると考えていました。植民地住民は彼ら自身の利益を目指して、彼らの政治的経済的生活に関与すべきである、しかし、実際はそうではない。そうした政策が実際に遂行されるのであれば、あらゆる植民地問題が解決へ向かう。部分的な解放であれ、それによる自由が完全な解放へとつながる可能性がある、と1938年に語っています。 しかしながら、フランスはそうした解放への動きは全くしなかった。こういう状態で、もし日本が今、インドシナを奪おうとしたとき、日本がベトナム人(フランス植民地)を利用することは大いに考えられる。フランスが少しの自由を保障していれば、日本がそれを習うことは難しい。フランスは植民地解放へと動き出すべきであるとシモンヌ・ヴェーユは主張していたと鴻さんは説明します。 このようにシモンヌ・ヴェーユも、1938年に日本がフランス植民地インドシナをフランスから奪い取りに来るだろうことを予測していました。日本は、実際3年後の41年に真珠湾攻撃と合わせて、上陸作戦を開始します。37年盧溝橋事件をきっかけに、日本の中国大陸への具体的な侵略が開始されたとフランスの知識人たちは見ていたのです。 ◼︎ 外の世界がなかった日本 ー 総力戦体制と移動演劇 鴻さんは、1927年にヨシフ・スターリンは、中国革命は3段階で起こるだろうと予測していたと言います。 第1段階は、ブルジョワジーが革命を支持する形で外国帝国主義に対する戦いが開始される。第2段階は、ブルジョワ民主主義革命が起きて、それ以降はブルジョワは革命から離れていたにもかかわらず、農民の革命に対する支持が開始される。第3段階でソビエト的な革命が起こる、こうした将来が必ずやってくるとスターリンは考えたのです。そして、中国では実際に共産革命が起こりました。 また、スターリンは日本についても言及していると鴻さんは引用します。 -- 西欧で我々の敵である者たちは、皆もみ手をしながらこう言っている。中国で革命運動が起こった。これはボルェヴィキ(ソヴィエト)が中国人民を買収したのだと悪口を言っている。これはロシア人が日本人と戦う道へと導くであろうと皆が言っている。こんなことはデタラメである。中国の革命運動は信じられないほどである。我々は帝国主義者どもの束縛から中国を解放し、中国を単一国家にするために戦っている。中国革命に共鳴している。日本もまた、中国の民族運動の力を考慮する必要があることを理解する。 -- このスターリンの日本に関する予測は当たりませんでしたが、しかし、こうした裏には、自分たちの国以外の国がどのようになっているのか、その人たちが何を願い何を考えているのか、もしかしたら事態はこうなるかもしれないということを考えながら、スターリンが記述していることがわかる、戦後、ヤスパースは我々(ドイツ人)の戦争責任を考えていたけれども、日本人はそう言ったことは考えていなかったのか。では何を考えていたのか? と鴻さんは問います。 こうした日本の盲目性に関して、森秀男が「戦中と戦後をまたぐ――『女の一生』の場合――」という論文を書いています。鴻さんたちが、『シアターアーツ』で「戦争と演劇」という特集を組んだ時に、掲載された論文です。 これは、今も繰り返し上演されている文学座の『女性の一生』という作品について書かれたものです。作者である森本薫が『女の一生』を執筆時は戦中でした。戦���中に上演されたということは、それは“反戦”演劇ではなかったということです。戦時下で上演された『女の一生』の台本は、戦後の台本とは異な��ます。初演台本と戦後の改定された台本、そして定本として読まれている台本がそれぞれいろんな形で違っているのです。この初演台本は長いこと簡単には読めませんでした。この経緯についてよく知っている文学座の戌井市郎などに、森秀男さんが話を聞きながら、変更箇所について調べたことがこの論文に書かれているそうです。 『女の一生』が、どのように戦前の演劇から戦後の演劇へと変わったのか? 例えば、主人公のけいが想いを寄せるが、中国へと姿を消す栄二という登場人物は、戦後の改定において、最初は左翼的な人間だったのが、転向して情報員として戦争協力する仕事などをしながら、敗戦後、帰国する、という設定がなされたりしている。 1961年の『女の一生』パンフレットで、森本薫から杉村春子に当てた敗戦前後の私信の抜粋が公開されました。また、当時舞台女優に宛てた森本薫の手紙が残っています。そこでは、森本薫が次のように言っています。 -- 1945年8月3日付 『怒涛』や『女の一生』がダメなのは、描くことだけに力を入れて自分を込めるというか、なんといったらよいかわからんが、ともかく作家自体が芝居の中で求めているものがはっきりしない。あるいはないことだ。 -- 1945年10月11日付の手紙 とにかく皆誰かなんとかしてくれるだろうという他力本願を捨てて本当に一生懸命準備しなければならん。僕は『田園』から『女の一生』までの文学座を省みて、岩田豊雄に逃げられたり、戦争にいじめられたりしながら、我々自身大して自信もなく歩いて来た道は、そう無駄な道ではなかったと思う。我々は我々が到達したところからしか出発できない。しかも我々は率直に楽しめる現代劇から真面目に社会を考える現代演劇への第一歩を踏み出している。僕は色々と取り越し苦労をしているように見えるかもしれないけれども、今回の出発に関して新しい風は左翼演劇からは現れないということを断言する。左翼演劇ではなく、自分たちのやろうとしている演劇から新しい風が吹き始める。 -- 森秀男は、「森本薫は8月15日を境に、戦中と戦後という時代をほとんど苦労なしにまたぐことができたようだ。戦争中、時局に順応した作品を書かなければならなかったことへの自責の言葉は見当たらない」と書いています。 この時、「時局に順応した作品を書かなければならなかったことへの自責の言葉」がどういう風に語られるのかについて問題にしているのがヤスパースであり、その道徳的罪であるとか、政治的罪についてを『我々の戦争責任について』で書いている。戦争犯罪を実際に犯すことと、その国の政権が独裁的で侵略戦争をしていからという理由でそれに抵抗できなかった人間は、戦争犯罪人ではない。ただし、道徳的罪はあるだろうとヤスパースは言っている。そこで、自責の言葉がどういう風に語られるのかが問題である、と鴻さんは展開します。 ◼︎日本戦時下の移動演劇 ー その問題性と魅力 ここで、鴻さんは「だんだん日本の演劇人の戦争中の行動と、それに対する戦後の自責の念のなさという私の批判が始まるのではないかと思う人もいるかもしれないのですが、こういうことを踏まえた上で、私はいま全く違うことを考え始めている。」と、日本の移動演劇の歴史について語り始めます。 例えば、戦時下の演劇が孕む問題性とその魅力が同居するときにどうしたら良いのか? ー日本では戦中、移動演劇が盛んでした。演劇をより多くの人に見せるために、農村地帯や漁村、山村など様々な場所に展開しました。有名なのは、移動演劇の部隊であった桜隊が1945年8月6日広島にいたということです。その時に、原爆が落とされて、桜隊のメンバーが原爆で亡くなっています。(そのことを巡って、井上ひさしは『紙屋町さくらホテル』という作品を書きました。新国立劇場のこけら落としに執筆され、1997年に上演。鴻さんが劇評を執筆しています。) そして、戦争が終わり、他の移動演劇も敗戦とともに消えていき、なくなってしまいます。 演劇評論家の茨木憲は、『昭和の新劇』という本のなかで、戦後の新劇人たちは、戦時下において自分たちがやってきたことの反省において新劇活動をしなかったということを告発していると鴻さんは参照します。 日本の戦後新劇のはじまりを告げたのは、1945年12月に文学座と俳優座の合同公演として上演された、アントン・チェーホフの『桜の園』でした。1940年に国の一斉検挙があり、新協や新築地の両劇団は国情に適しないから解散するようにと命令された時、当局の推奨を受ける形で存続していた文学座は「国情に適した」劇団だったのでしょう。そして、戦後の合同公演で直ちに、雰囲気劇としてチェーホフを上演したのです。 ここには、森秀男によって詳細に分析された『女の一生』の改ざんの問題における日本の戦後新劇人の自覚のなさと共通するものが見られると鴻さんは考えます。 そして、茨木憲が著者の中で戦時下の空白期と書いているところに、実は移動演劇がありました。 戦時下に移動演劇連盟が作られたのが1941年6月。その後、1943年2月に再編成されます。この移動演劇の活動初期1年半で動員した観客の数は約450万という膨大な数に上ります。農村、山村、漁村、工場、鉱山などを周り国民に観劇の機会を与えることを目的に公演回数は3,500回を数えました。 時は真珠湾攻撃の直前。ビラ広告のキャッチコピーは「米英撃滅 今このとき!」。勇ましい宣誓文が続きます。 -- 我々は文化領域における翼賛運動の一助たる我らの職域を明瞭に自覚する 我々は協力一致の精神と誠実明朗の態度をもって我々の使命に奉仕する -- 移動演劇は、東京毎日新聞などの資本を得つつ、主に公的な資金で運営されていました。入場料は無料です。移動演劇は商業演劇のような単なる娯楽ではなく、教化=教え諭すことで、正しい国民を作っていくことを目的に上演されていたのです。 移動演劇連盟の委員長は、岸田國士。大政翼賛会の文化部長であった岸田國士が個人の資格で委員長になりました。そして、副委員長が伊藤熹朔、事務局長も兼任していました。伊藤熹朔は千田是也の兄です。このように、演劇界の重要人物たちが移動演劇連盟を仕切っていたのです。 伊藤熹朔は、昭和18年に『移動演劇の研究』という本を書いています。移動演劇は、劇場がないような場所でも上演をするので、ときには劇場作りから始めなければならず、巨大な装置は使えないという点から色々な工夫がなされていました。 ここで重要なのは、国民全員が見る体制を作ること、単に楽しむためだけでなく、国民が考える場所を提供することを目的に移動演劇が作られたと書かれていることだと鴻さんは指摘します。 いろいろな場所で上演できるような一種の実験的な試みを展開しつつ、新しい創意工夫のもとに移動しながら演劇を上演していく、こうした移動演劇という新しい様式を作り上げていったと伊藤熹朔は書いています。 鴻さんは、この研究書を読みながらロシア・アヴァンギャルドのアジプロ演劇を想起したそうです。ロシアでは、1918年にボルシェビキのプロパンダ演劇のための劇場が列車となり移動し上演するアジプロ列車というものができました。アジプロ船もありました。 当時の日本ではアジプロ列車についてどの程度知られていたのか不明ですが、移動演劇では、舞台美術家である伊藤熹朔が中心を担って、プロセニアム劇場ではない形の舞台で、どういう演劇を、具体的に作っていくのかが模索されました。 このように、劇場なしでの上演を巡って移動演劇に新しい可能性があると考えた人たちがいて、それが国策で行われました。非常事態において行われていたことが、重要な演劇的な意味合いを持っている可能性があると鴻さんは論じます。 研究書の中で伊藤熹朔は、移動演劇の起源はギリシア演劇の起源にあるテスピスの車輪だと書いています。そうした歴史的な起源にまで遡りながら、伊藤熹朔は自分たちがやっていることは芸術的な革新運動であると思っていた。それを国策演劇であるということで切り捨ててしまうと、その面が見えなくなってしまう。一方で、独裁政権化の軍事政権ファシズムが演劇による総力戦化という中でそういうことが行われていたことは事実です。この2つの歴史的事実をどう繋げて考えていくことができるのか? さらに、植民地主義の抱える矛盾。ソビエト科学アカデミーの中の歴史書シリーズの中に、「植民地に対する侵略と略奪がなければ資本主義の成長はありえない」という一文があります。資本主義がなければ私たちはいないのだけれども、その植民地をいかに解放するのかというシモンヌ・ヴェーユの悩み。 それらの文脈の中に、日本の移動演劇がどう位置付けられるのか? 鴻さんは、日本の植民地主義や戦争責任を巡る議論と移動演劇の活動を参照しながら、それを演劇論として論じるのは非常に困難な作業であるが、そうした探求を進めることこそ演劇研究の役割であると言って講義を終えました。 参考文献: カール・ヤスパース『われわれの戦争責任について』(橋本文夫訳、ちくま学芸文庫、2015年)[ドイツ語原典は、1946年出版、初訳は、1950年桜井書店から『戦争の責罪』として刊行され、その後『責罪論』、『戦争の罪を問う』などのタイトルで幾度も出版されている]。 伊藤喜朔『移動演劇十講』(健文社、1942年) 伊藤喜朔『移動演劇の研究』(電通出版部、1943年) シモーヌ・ヴェーユ『シモーヌ・ヴェーユ著作集1:戦争と革命への省察』(春秋社、1968年) スターリン『スターリン全集』7、10(大月書店、1952、53年) 文/椙山由香

4 notes

·

View notes