#中戸古墳

Explore tagged Tumblr posts

Text

羽根戸古墳群(28)D支群 その2-1

前回の投稿 > その1 砂利道の分岐点

その1の古墳から林道を南方向に進んでも良いのですが、今回は未舗装の道を歩き、D支群の南側エリアから探索することにしました。

YouTube > D支群 その2~南エリア・石室1(16分)

未舗装路をそれて林の中にはいりました。(案外わかりやすいそれらしい場所があります。)

すぐに墳丘と開口部が見つかり、その近くに他の古墳が隣接してあります。石室探検は後回しにして、古墳エリアの西側を一通り見て回りました。

南から4番目の古墳 … 羨道部の石材が転がる

左に目を転じると、

南から3番目の古墳 … 横穴の前に巨石が転がる(写真の後ろは崖あり)

左斜め上、

転がる巨石の先に

南から2番目の古墳 … 長い羨道部に巨石が残る

墳丘(南側から)

墳頂(南側から)

羨道部(南側から北面)

墳丘裏

羨道部(北側から南面)

上から

2024.4.28 ~ つづく

32 notes

·

View notes

Text

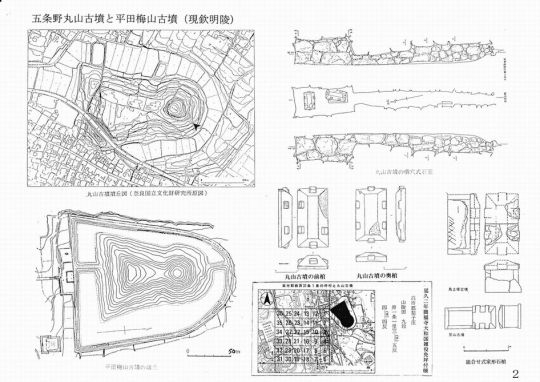

En esta publicación hablaremos sobre el Túmulo funerario de Hirata Umeyama, localizado en el pueblo de Asuka, distrito de Takaichi, prefectura de Nara, mide 140 m y se cree que fue construido a finales del período Kofun VI d.c, fue la tumba de un gran rey durante el período final de la soberanía de Yamato. - Está administrado por la Agencia de la Casa Imperial, que estableció un lugar de culto en el mausoleo Hinokuma-zakaago del emperador Kinmei, cabe destacar que el 90% de los kofun son sagrados. El túmulo funerario de Maruyama localizado en la ciudad de Kashihara, es el túmulo funerario más grande de la prefectura de Nara y el 6º en Japón y tiene una longitud de 318 m, se trata de la tumba del emperador Kinmei. - Cabe destacar que hasta que no se realicen estudios es difícil saberlo, pero como he dicho antes, al ser sitios sacros los estudios son dificultosos. "Konjaku Monogatari Shu" (Colección de cuentos de tiempos pasados), que se completó al final del período Heian, contiene una anotación que sugiere que el túmulo Hirata Umeyama fue la tumba del emperador Kinmei, por lo que ya se pensaba ser la tumba del emperador Kinmei en la Edad Media” - Durante el período Edo, el montículo y sus alrededores se vieron modificados en gran medida, en lo que respecta a su posición original, el túmulo de Hirata Umeyama tiene unas características del período Asuka. Debido a su relación con el túmulo funerario de Maruyama localizado en la ciudad de Kashihara, está a tan solo a unos 700 m de distancia. - Espero que os haya gustado y nos vemos en próximas publicaciones. - In this publication we will talk about the Hirata Umeyama Burial Mound, located in the town of Asuka, Takaichi district, Nara prefecture, it measures 140 m and is believed to have been built at the end of the Kofun VI period AD, it was the tomb of a great king during the final period of Yamato's sovereignty. - It is administered by the Imperial Household Agency, which established a place of worship in the Hinokuma-zakaago mausoleum of Emperor Kinmei, it should be noted that 90% of the kofun are sacred. The Maruyama Burial Mound, located in the city of Kashihara, is the largest burial mound in Nara Prefecture and the 6th in Japan and has a length of 318 m. It is the tomb of Emperor Kinmei. - It should be noted that until studies are carried out it is difficult to know, but as I said before, since they are sacred sites, studies are difficult. "Konjaku Monogatari Shu" (Collection of Tales of Bygone Times), which was completed at the end of the Heian period, contains an annotation suggesting that the Hirata Umeyama mound was the tomb of Emperor Kinmei, so it was already thought to be the tomb of the Emperor Kinmei in the Middle Ages - During the Edo period, the mound and its surroundings were greatly modified. Regarding its original position, the Hirata Umeyama mound has characteristics of the Asuka period. Due to its relationship with the Maruyama burial mound located in the city of Kashihara, it is only about 700 m away. - I hope you liked it and see you in future posts. - 今回は、奈良県高市郡明日香町にある平田梅山古墳について紹介します。古墳第六期末期に築造されたと考えられている全長140メートルの古墳です。ヤマト王権末期の大王の墓。 - 欽明天皇の檜隈坂合御陵に拝所を設置した宮内庁が管理しており、古墳の9割が神聖であることに注目すべきである。 橿原市にある丸山古墳は、全長318mで奈良県最大、全国6番目の古墳です。 - なお、研究してみないとわかりませんが、先ほども言いましたが、聖地であるため研究は困難です。 平安時代末期に成立した『今昔物語集』には、平田梅山古墳を欽明天皇陵とする注記があり、すでに欽明天皇陵であると考えられていた。中世の欽明天皇の - 平田梅山古墳は、江戸時代に墳丘とその周囲が大きく改変されましたが、その原位置は飛鳥時代の特徴を持っています。橿原市にある丸山古墳との関係で700mほどしか離れていない。 - 気に入っていただければ幸いです。今後の投稿でお会いしましょう

#平田古墳#日本#歴史#人類#ウネスコ#明日香村#奈良県#古墳時代後期#律令制#飛鳥時代#丸山古墳#橿原市#蘇我の墓#都塚古墳#平安時代#飛鳥歴史公園#欽明天皇#HirataKofun#Japan#History#Humanity#AsukaVillage#NaraPrefecture#LateKofuPeriod#AsukaPerid#MaruyamaKofun#KashiharaCity#Sogatomb#photography#geography

29 notes

·

View notes

Quote

元日は吾嬬神社へ初詣に行った。吾嬬神社は東京墨田区にある小さな神社。小さいが関東でも最も古い神社に属する。ご祭神は弟橘媛(オトタチバナヒメ)、彼女は日本武尊(タマトタケル)の妃とされている。 「すみだの史跡散歩による吾嬬神社の由緒」によれば、 この地は江戸時代のころ「吾嬬の森」、また「浮州の森」と呼ばれ、こんもりと茂った微高地で、その中に祠があり、後「吾嬬の社」と呼ばれたとも言われています。この微高地は古代の古墳ではないかという説もあります。 吾嬬神社の祭神弟橘媛命を主神とし、相殿に日本武尊を祀っています。当社の縁起については諸説がありますが、「縁起」の碑によりますと、昔、日本武尊が東征の折、相模国から上総国へ渡ろうとして海上に出た時、にわかに暴風が起こり、乗船も危うくなったのを弟橘媛命が海神の心を鎮めるために海中に身を投じると、海上が穏やかになって船は無事を得、尊は上陸されて「吾妻恋し」と悲しんだという。 のち、命の御召物がこの地の磯辺に漂い着いたので、これを築山に納めて吾嬬大権現として崇めたのが始まりだと言われています。

吾嬬神社へ初詣 - mmpoloの日記

2 notes

·

View notes

Text

#425 静岡市美術館で細見コレクションをご覧いただけます!

大阪、東京、名古屋で好評を博した「京都 細見美術館の名品-琳派、若冲、ときめきの日本美術-」が、4月13日(土)より静岡市美術館で開催されています。

静岡市美術館会場では、約1000点に及ぶ細見コレクションの中から重要文化財8件を含む名品104件を厳選して紹介します。古墳時代の考古遺物や平安・鎌倉時代の仏教・神道美術、室町時代の水墨画、茶の湯釜、桃山時代の七宝装飾、茶陶、江戸時代の風俗画、肉筆浮世絵、そして現代でも高い人気を誇る琳派、伊藤若冲など、コレクターの心をときめかせ、魅了した美の世界を存分にお楽しみください。 ▶静岡市美術館 WEBサイト ▶展覧会詳細はこちら[外部特設サイト] 「京都 細見美術館の名品-琳派、若冲、ときめきの日本美術-」 [開催会場]

静岡市美術館:2024年4月13日(土)~5月26日(日)

長野県立美術館:2024年10月5日(土)~11月17日(日)

2 notes

·

View notes

Text

20231203 樫原

ふつうに読めば「かしはら」「かしわら」で、奈良にあるのが、まさしくそうなのだが、京都の西にある町の名は「かたぎはら」という。江戸時代までは宿場町として栄えた。 以前、樫原廃寺跡を訪れたことがあって、このあたりまで足をのばすのは二度目か三度目である。(いや、ほんとうはもっと来ているのかもしれないけど)。 先々月あたりに、こちらに住む方のお話を聞く機会があって、あらためて目的地としてえらんだ。あとでしらべてみると家からの直線距離にすれば南西にむかって10キロ程度しか離れていない。道路にそってタテヨコにしか進めないので、じっさいにはもうちょっと走ることになるが、それでも往復30キロ程度である。 が、心理的な距離はずいぶんとある。理由のひとつは、その地が桂川のむこうにあるせいだと思っている。京都からみても、桂川は西のはじっこにあり、川幅はひろい。さらにそこをこえるとなると、ずいぶんと遠くまで来てしまった、感がある。また、西のほうは飛鳥時代の古墳など、京都がみやこになる前の時代のものが多く、よくわからないものがあちこちにある。 8時ごろに家を出て、9時すぎには樫原あたりにまで着いた。適当に走っているうちに、目的地にたどりつく。古い町屋があちこちに残る。ただし、京都の町中よりもちょっとずつサイズが大きい気がする。また、いわゆる『鰻の寝床』型の家は見当たらない。そして、道は碁盤の目ではなく、くねくねと地形にあわせて曲がる。 帰りは、ほぼ、来た道をもどった。桂川をこえ、天神川をこえ、七条を西にすすんで、西小路をあがる。ヨコに進んでタテに進む。あちこちでイチョウが落葉している。フィリピンで大きな地震があり、インドネシアのマラピ火山で大規模噴火があった。いずれも日本でも津波の到来が危惧された。大阪では南海トラフ地震で壊滅することがわかっている土地に、カジノ万博を強引におしすすめている。パナソニックをはじめとした関西企業が後押しをすすめているが、猛省をうながしたい。

5 notes

·

View notes

Quote

「雪ヶ谷」駅と「調布大塚」駅を統合して開業したため、二駅の駅名から採られた。 「雪ヶ谷」は開業当時、その所在地が荏原郡池上村大字雪ヶ谷だったことに由来する。また「調布大塚」は所在地が当時の調布村大字鵜ノ木の飛び地、字大塚だったので、その調布と大塚とを繋げたものである。なお「大塚」は、調布大塚小学校西北の稲荷社にある大塚古墳(正式名は鵜木大塚古墳)から付いた地名である。字大塚はのちの1932年の東京市編入に際して「大森区調布大塚町」となった。 そしてさらに1960年の住居表示実施に際し「大田区雪谷大塚町」と改称したが、同時に町域の南を中原街道で限った。そのためかつての「調布大塚」駅の地点は南雪谷二丁目に入っている。 地名に雪の字を冠する経緯は不明だが、かつては柚子(柚木)の群生地域だったことから「柚木谷」が訛ったという説と、この近辺の土壌が白土だったために、遠方から見て雪が積もっているように見える場所を示す「雪谷戸」が「雪ヶ谷」に訛った説、または「雪谷戸」と同じような意味を持つ「雪ヶ谷」がそのまま地名になったという説がある。 ちなみに日本全国の駅で「雪」が付く駅は当駅のみである。

雪が谷大塚駅 - Wikipedia

2 notes

·

View notes

Text

㊗️7周年‼️

こんにちは

なんと!このブログもなんと7年もやっていたようです。笑🤣

7年前と今とでは途中「流行病騒動」もあったからか?

時間の流れの感覚や世の中の流れ?的なものも全く違いますね!

密度の濃い年数を過ごしているような気がします。

それもそのはず!新(神)地球変容プロセスのミレニアム?時代を過ごしていますもんね!!!

自覚がある人はまだ少ないかもしれませんが、わたしたちはわざわざこの時を選んで産まれてきています。

今からどうなるかは、誰もわかっていなくて、今までに前例がないことからワクワクしますね。

兵庫特集���予告してから長いことYouTubeの更新が滞っていましたが・・・

やっと更新できました!

◼️予告から

youtube

兵庫県いろいろありましたしね!知事の事件とか・・苦笑

権力に関するこの問題は、兵庫県だけの問題じゃなく、現存の社会システムの氷山の一角。

報道されないけど同様に全国的に昔から根深く横行している問題ではないかと思われます。

お掃除が着実に進んでいるという合図?だったのかも?!

やはり、新たにエネルギーが集まる重要なところは浄化して綺麗になってから新しいエネルギーが入ってきますんでそれは自然の流れだったのでしょう?

そして、それは26000年ほどの間出会えてなかった異なるエネルギーとの出会い。

そして、天○家の紋章である16菊花紋が、なんと時計のような役割を意味していた?!

ようです。

◼️ガイアの法則から

人間にあるものは、地球にもある!ということで経絡やチャクラも地球にもあるんです。

地球の経絡やチャクラなどのエネルギーが世界に張り巡らされているということは、フラクタルである日本にも同じように緻密なエネルギーネットワークが張り巡らされています。

この番組は発酵メニューを食べて腸強菌の発光体(體 からだ)���作っていく番組なんですが、

人間には生体エネルギー(氣)が流れているということは、地球にもフリーエネルギー が流れているということ。

主要な神社仏閣や古墳をつなぐとレイライン上にエネルギーの流れが浮かび上がってきます。

そして、人間にもサイクルがあるように、地球にもサイクルがあるんです!

そんなの信じられない?と思う方もいるでしょうが・・・

真実の歴史・技術等は支配層が独占していますので、一般大衆には知らされない。気づいた者・世の中のためになるもの、お金にならないもの、支配層に不都合な真実は闇に長いこと葬られてきました。闇で見えなかったものは、今後目に見える形で一般大衆がわかるようになってくるのでしょうね。

ぜひ!兵庫県特集観てみてみてくださいね✨

youtube

兵庫県の淡路島。

鳴門海峡の 渦 は、満潮と干潮の潮の干満 ”差” によって生じた潮流と、海峡の地形によって渦潮が形成されています。

究極の二極性が差を生み出し、絶妙なバランスを保つようになっています。

エネルギーの統合が行われ、新たな文明が具現化していくのかも⁈

兵庫県

神の扉 と書いて 神戸(こうべ) 、その統合によってそろそろ神の扉が開くんでしょうか!!わくわく 😀

#youtube#発酵は発光だよ#微生物#宇宙の法則#fermentedfoods#ガイアの法則#兵庫県#レイライン#経絡#チャクラ#16菊花紋#エネルギー#アセンション#ライトワーカー#Youtube

1 note

·

View note

Text

2025/3/23 8:00:12現在のニュース

SEC、トランプ氏寄りに 市場の番人、仮想通貨に融和姿勢 次期トップ候補に推進派 - 日本経済新聞([B!]日経新聞, 2025/3/23 7:57:15) 実写映画「白雪姫」で物議 ディズニー、配役・設定巡り 多様性への反動強まる - 日本経済新聞([B!]日経新聞, 2025/3/23 7:57:15) 輝集人:白浜の廃校活用し福祉事業所を運営 末永将大さん(34) みんな、夢、実現の場に /和歌山 | 毎日新聞([B!]毎日新聞, 2025/3/23 7:54:16) 「ポスト尹」筆頭候補の豹変 - 日本経済新聞([B!]日経新聞, 2025/3/23 7:51:50) 地震と大火…村人はどう動いたか 171年前「安政南海地震」の記録(毎日新聞, 2025/3/23 7:49:34) ガザ、過去48時間に130人死亡 医薬品不足、人道危機深刻に(毎日新聞, 2025/3/23 7:49:34) 自転車やタラップ ごみ続々と1.5トン 伊東港、ダイバーら水中清掃(東京新聞)|dメニューニュース(東京新聞のニュース一覧|dメニュー(NTTドコモ), 2025/3/23 7:46:54) 想像くすぐる妖艶美の世界 イラストレーター・宇野亞喜良さん個展 群馬県立美術館で県内初 900点超展示(東京新聞)|dメニューニュース(東京新聞のニュース一覧|dメニュー(NTTドコモ), 2025/3/23 7:46:54) 文化財修復の技を間近�� 富岡市の妙義神社「本殿透塀」で見学会(東京新聞)|dメニューニュース(東京新聞のニュース一覧|dメニュー(NTTドコモ), 2025/3/23 7:46:54) ライドシェア導入1年、改革促進 「地域の足」需要調査へ - 日本経済新聞([B!]日経新聞, 2025/3/23 7:45:41) 「梱包」と「包装」の違いは? TOTOの包装プロが語る奥深い世界 | 毎日新聞([B!]毎日新聞, 2025/3/23 7:41:15) 百足塚古墳出土埴輪、国重文指定へ 新富町:朝日新聞([B!]朝日新聞, 2025/3/23 7:40:55) ドイツ改憲、債務抑制を転換 追加支出160兆円規模 国防費増額・インフラ投資 - 日本経済新聞([B!]日経新聞, 2025/3/23 7:40:41) 〈直言×デモクライシス〉言論、無制限の自由はない 佐藤卓己・メディア史研究者 - 日本経済新聞([B!]日経新聞, 2025/3/23 7:40:41) 分厚い教科書、理想手探り 20年でページ3倍 知識×思考力の両立途上 - 日本経済新聞([B!]日経新聞, 2025/3/23 7:40:41) <国吉好弘の埼玉NOW>日本代表 W杯切符 最強GKの系譜継ぐ(東京新聞)|dメニューニュース(東京新聞のニュース一覧|dメニュー(NTTドコモ), 2025/3/23 7:38:56) <センバツ甲子園>浦和実 悲願の初勝利 3−0で滋賀学園破る 変則左腕・石戸投手が完封(東京新聞)|dメニューニュース(東京新聞のニュース一覧|dメニュー(NTTドコモ), 2025/3/23 7:38:56) <各駅停車>銭湯(東京新聞のニュース一覧|dメニュー(NTTドコモ), 2025/3/23 7:38:56) <ひとキラリ>アニメと融合 世界に発信 「A−POP」で大会初連覇 船橋市出身・龍さん(東京新聞)|dメニューニュース(東京新聞のニュース一覧|dメニュー(NTTドコモ), 2025/3/23 7:38:56) スイーツ甲子園で「ペコちゃん賞」野田鎌田学園チーム 笑顔のチーズケーキ、不二家とコラボ開発 31日まで販売(東京新聞)|dメニューニュース(東京新聞のニュース一覧|dメニュー(NTTドコモ), 2025/3/23 7:38:56) モーグル堀島が「銀」、無念の途中棄権で2冠逃すも打倒王者へ収穫(朝日新聞, 2025/3/23 7:37:53) 振り飛車党同士の裏芸勝負 決着は突然に A級順位戦観戦記(毎日新聞, 2025/3/23 7:34:40)

0 notes

Photo

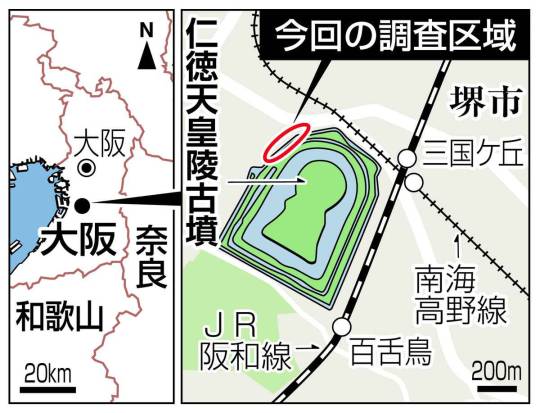

仁徳天皇陵古墳、外堤は後世に造成明治期に荘厳化か 2024/11/29 20:39

土が盛られていた仁徳天皇陵古墳の発掘現場=29日、堺市堺区の仁徳天皇陵古墳(泰道光司撮影)

国内最大の前方後円墳で世界遺産の仁徳天皇陵古墳(堺市堺区、5世紀中ごろ)を発掘調査している宮内庁は29日、後円部北西側の周濠や堤で、江戸時代中期から明治時代の間に行われた造成工事跡を確認したと発表した。

今回の調査個所では、江戸時代の元禄期(17世紀後半~18世紀初め)に新田開発で埋められ、明治時代に復旧したとの文献が残っており、記録が裏付られたことになる。調査担当者は「明治期に堤を高くして陵墓の荘厳化が行われたのではないか」としている。

今回は墳丘を囲む3重の堤のうち、真ん中の第2堤と一番外側の第3堤、一番外側の第3濠(ごう)などに7カ所の調査区を設けた。いずれの調査区でも、元の地層の上に土が盛られていた。一部には15~16世紀の陶器片や瓦なども混じっていた。

盛られていた土は第2堤では約1・8メートルの高さがあり、古墳が築造された当時は現在よりも低かったことが分かった。宮内庁陵墓調査室の土屋隆史主任研究官は「(築造された)古墳時代はもっと簡素で、現在の風景とは違っていたと考えられる」と推測している。

宮内庁は古墳の保全整備に向けた現状把握を目的に発掘調査を続けており、今回は平成30年、令和3年に続いて3度目となる。

(仁徳天皇陵古墳、外堤は後世に造成明治期に荘厳化か - 産経ニュースから)

0 notes

Text

「ハニワと土偶の近代」展

東京国立近代美術館で「ハニワと土偶の近代」展を見る。そもそもは考古学的な出土遺物である埴輪や土偶が、社会情勢によって都合よく使われたり、日本の美としてあるいは美術品として扱われたりするようになった近代を考察する展覧会である。

埴輪や土偶などにインスパイアされた美術作品が多く展示されており、個人的には、作品そのものより、考古遺物に対する関心のありようが考察されているキャプションのほうがはるかに興味深かった。土偶や埴輪などの造形的なおもしろさを愛でる視線は自分も持ってはいるが、歴史や歴史的遺物に対する過度にロマンティックな視線には批判的(なつもり)なので、作品よりキャプションが気に入ったのはおそらくそのためだろうと思う。

展示の最初のほう、下の左側の写真にある土偶のスケッチのキャプションに、「学術的な視線と、趣味人的なそれとの差をご覧いただきたい。観点の違いによって、表現は大きく変わる」とあり、これはとても大事な視点だと思った。右側は蓑虫山人《埴輪群像図》。ゆるふわなタッチの絵で、左の土偶のスケッチとは明らかに異なる。

紀元2600年記念グッズいろいろ。神武天皇の即位から2600年という虚構アニバーサリーイヤーを祝うために利用される埴輪。

埴輪の美について語る高村光太郎。戦争当時この詩人は戦争賛美詩を手がけていたそうで、埴輪を語る際も国粋主義に傾いているようである。

郵便はがきの切手として徴用された埴輪。「大東亜戦争記念」の消印がエグい。

グラビアに進出する埴輪。

戦後になると、歴史教科書も刷新される。日本神話の物語を歴史として教える教科書から、遺跡からの出土品について教える教科書へ。フィクションを歴史扱いするよりはずっとマシだが、戦争に負けて民族の誇りが傷ついたのを癒すダシとして考古学的発見が使われている感も否めない。

谷川俊太郎『詩集 二十億光年の孤獨』より「埴輪」。途中までしか読めないが、キャプションによると、皇紀2600年記念のときに利用されたことがほのめかされている由。ちなみにこの版では「埴輪」が「植輪」に誤植されてしまっている。

出土品が考古遺物というより美術品として扱われる事例いろいろ。

杉本健吉《埴輪修理》。キャプションいわく「ハニワを美しく修復し展示することは戦後社会の要請であり、新たに「歴史」を修復することでもあった」。

羽石光志《土師部》。戦時中この画家は忠臣の歴史画を描いていたが、GHQが武者絵を禁じたため、埴輪を平和なモチーフとして選んだ可能性があるようだ。

榎戸庄衛《はにわ》。

馬渕聖《土器と埴輪》。

斎藤清《土偶》、同《ハニワ》。

本物の埴輪もあった。とてもよい風情。

羽石光志《古墳》。

鳥海青児《はにわ》。

長谷川三郎《土偶》2点。

長谷川三郎《無題—石器時代土偶による》。

埴輪や土偶などにインスパイアされた立体作品オンステージ。向かって左端のほうには撮影不可物件が置いてあるためこういう撮りかたになった。

岡本太郎《顔》。いかにも彼の作品らしく表と裏で顔が異なる。

展示の最後のほうではサブカルチャーなども射程に入ってきて、たとえば下の写真は映画『大魔神』!

「ハニワと土偶とサブカルチャー年表」の下の展示ケース内に、関連作品がどっさり。あまりにもいろいろあって個別に紹介しきれません!と言っているかのよう。

『おーい!はに丸』の、はに丸とひんべえ。

0 notes

Text

つぶやき

電柱に道灌山の文字。どうやら今の開成中学あたりにある古墳?遺跡?らしい。家康以前に江戸城を築城した太田道灌とは無関係とな。あ、太田w — 通りすがりのビュコック (@nodayama48) Jun 15, 2024

0 notes

Text

羽根戸古墳群M支群~下見(2)

福岡市最大の古墳群である羽根戸古墳群の中でもM支群はたくさんの古墳が密集しています。

西部霊園自然公園内のため池の南側エリアです。

急ぎ足で見て回りましたが「これは一筋縄では探索しきれんな」って感じでした。(今回歩けてない場所もあり)

以下、かわり映えのしない写真が続きます。

ため池の南角っこから林に入って、南東に歩いてます。

2024.10.10 ~ つづく

7 notes

·

View notes

Text

2024年4月18日

2023-24 WEリーグ第15節 サンフレッチェ広島レジーナ 2-0 INAC神戸レオネッサ@エディオンピースウイング広島 2834人/12分 藤生 菜摘、34分 藤生 菜摘

第15節観客数

新サカスタにビアガーデン、ビール片手に広島レジーナ応援 INAC神戸戦で初企画(中国新聞)

旧広島市民球場跡地「ゲートパーク」、1年で630万人来場 目標の6倍超(中国新聞)

広島市中区の旧市民球場跡地に昨年3月末に開業した「ひろしまゲートパーク」で、1年目の来園者が約630万人に達したことが18日、分かった。市民の日常利用や、250日を超すイベント開催で目標の100万人を大幅に上回った。

指定管理者のNTT都市開発(東京)を代表とする企業グループが人の流れを推計するシステムで算出した。来園者の58%は市内在住で、気軽に立ち寄っている様子がうかがえた。市外は広島県内が16%、県外が26%。年代で大きな差はない。

また、1日千人以上が集まるイベントを90日以上開く目標を達成。期間中で通算1万人以上となった案件が18回あり、うち4回が10万人以上を数えた。全国を巡る大型飲食イベントなどの開催地に選ばれているという。周辺では、今年2月にサッカースタジアム「エディオンピースウイング広島」が開業。8月にはスタジアムの隣に広場エリアが、来年3月には広島城三の丸に飲食店や土産物店がオープンする。NTT都市開発の担当者は「各施設と連携し、中央公園エリアの回遊性を高めるゲート(入り口)の役割を強化したい」と話している。

Amazonで遺骨の永代供養が出来るサービスが登場 - お寺とのやり取りも不要(マイナビニュース)

ビーテイルは4月24日、Amazonを用いた新サービス「楽養(らくよう) ご遺骨 永代供養サービス」の提供を開始する。

提供を開始するのは、Amazonを使って手軽に遺骨の永代供養が出来るサービス。

方法は、Amazonで梱包キットを注文し、届いた梱包キットへ必要書類と遺骨を同梱して郵送するのみで、従来のようなお寺とのやり取りをせず、明瞭な金額で遺骨を供養する事が可能となる。

永代供養は、熊野の地にある、開創1200年の歴史を持つ大泰寺(だいたいじ)で執り行い、法要後に永代供養納骨証明書が贈られる。

日本人の祖先、大きく3系統か 理研がDNA解析で新説(日本経済新聞)2024年4月18日

日本人の祖先は縄文人や弥生人以外にもいる可能性がある(縄文時代の暮らしを再現した青森県の三内丸山遺跡)

理化学研究所の寺尾知可史チームリーダーらは3000人以上の日本人のゲノム(全遺伝情報)データを解析し、日本人の祖先には大きく3つの系統が関わっているとの研究成果をまとめた。日本人の祖先は縄文人と弥生人の大きく2系統としてきた定説の修正につながる可能性がある。

研究チームは、東京大学や理研が運営する日本人の遺伝情報のデータベース「バイオバンク・ジャパン」を使って、北海道から沖縄までの全国7地域から集めた計3256人分のDNAの全配列を詳細に分析した。

その結果、日本人の集団は3つの祖先系統が混ざって成り立ったと仮定すると、各地域の遺伝子配列の違いをうまく説明できることが分かった。3つの祖先系統のDNAはそれぞれ現代の沖縄、東北、関西の人々に比較的多く受け継がれている。

日本人の起源をめぐっては、弥生時代に大陸から日本列島に渡ってきた人々と縄文人の混血が進んだとする「二重構造モデル」が定説となってきた。ただ最近では遺跡で見つかった人骨の古代DNAの分析などから、古墳時代以降に渡来した人々の影響も大きいとする「三重構造モデル」などが提唱されている。

今回の研究成果の「3つの祖先系統」が縄文人や弥生人などと直接一致するわけではないが、理研の寺尾氏は「二重構造モデルでは説明が難しい」と指摘する。

絶滅した人類であるネアンデルタール人と関係する発見もあった。現代人の祖先はネアンデルタール人やデニソワ人と交雑したとされる。交雑によって日本人に受け継がれたとみられる���伝子配列が新たに40カ所以上見つかった。デニソワ人から受け継いだ配列の中には、身長や2型糖尿病と関連するものがあった。

研究成果は17日付の米科学誌「サイエンス・アドバンシズ」に掲載された。

安川新一郎(東京大学未来ビジョン研究センター特任研究員/グレートジャーニー合同会社代表)

ひとこと解説 神奈川県大磯に高麗山がありますが、高句麗から王子が戦乱を逃れて亡命してきた場所とされています。

現代人の我々の想像以上に当時の海洋航海技術は進んでおり、中国やそれに連動した朝鮮半島の動乱の度に、古墳時代以降も新天地日本を目指したと考えられ、全国各地でその痕跡が発見されています。同時に韓国でも日本式の前方後円墳が発見されるなど、両国の交流は、上流階級レベルで古く長きに渡っていたと考えられます。

アリューシャン列島からの東北系と、東南アジア、台湾から北上する沖縄系と、大きくみてこの3系統を日本人の祖先と見る新しい定説には納得感があります。

新型コロナ 広島県の新規感染者12%減 2週連続で減少 5類移行時の水準まで下がる 18日発表(テレビ新広島)

新型コロナウイルス。広島県は18日、先週1週間(4月8日~14日)に広島県内の定点調査で確認された新規感染者数は257人、定点あたり2.34人と発表しました。

先週は前週と比較すると感染者数は12%減となり、2週連続で減少しました。2月以降、減少傾向が続いていて、去年5月の5類移行時の水準まで下がっています。(前週は291人、定点あたり2.62人)

広島県は、現時点で医療がひっ迫している状況にはないが、引き続き手洗いや換���など基本的な感染対策をするよう呼び掛けています。

このほかの感染症では、インフルエンザは流行が収束に向かっていると考えられるため、18日、21週ぶりに警報が解除されました。また咽頭結膜熱については、県は引き続き警報を発令し警戒を呼び掛けています。

※「5類」移行後、広島県内の感染者数

5月8日~14日 259人 定点あたり2.31人

5月15日~21日 253人 定点あたり2.26人 前週比 横ばい

5月22日~28日 266人 定点あたり2.38人 前週比 横ばい

5月29日~6月4日 344人 定点あたり3.07人 前週比 微増

6月5日~11日 443人 定点あたり3.92人 前週比 微増

6月12日~18日 493人 定点あたり4.36人 前週比 微増

6月19日~25日 532人 定点あたり4.71人 前週比 横ばい

6月26日~7月2日 771人 定点あたり6.88人 前週比 微増

7月3日~9日 1,060人 定点あたり9.46人 前週比 微増

7月10日~16日 1,245人 定点あたり11.12人 前週比 微増

7月17日~23日 1,548人 定点あたり13.82人 前週比 微増

7月24日~30日 1,783人 定点あたり15.92人 前週比 微増

7月31日~8月6日 1,639人 定点あたり14.77人 前週比 横ばい

8月7日~13日 1,302人 定点当たり11.94人 前週比 微減

8月14日~20日 1,601人 定点あたり14.29人 前週比 微増

8月21日~27日 1,633人 定点あたり14.58人 前週比 横ばい

8月28日~9月3日 1,637人 定点あたり14.62人 前週比 横ばい

9月4日~10日 1,697人 定点当たり15.02人 前週比 横ばい

9月18日~24日 1,073人 定点あたり9.58人 前週比 微減

9月25日~10月1日 880人 定点あたり7.79人 前週比 微減

10月2日~8日 535人 定点あたり4.73人 前週比 減少

10月9日~15日 411人 定点あたり3.64人 前週比 微減

10月16日~22日 303人 定点あたり2.71人 前週比 微減

10月23日~10月29日 321人 定点あたり2.84人 前週比 横ばい

10月30日~11月5日 285人 定点あたり2.52人 前週比 微減

11月6日~12日 189人 定点あたり1.67人 前週比 減少

11月13日~19日 194人 定点あたり1.72人 前週比 横ばい

11月20日~26日 300人 定点あたり2.65人 前週比 増加

11月27日~12月3日 306人 定点あたり2.71人 前週比 横ばい

12月4日~10日 313人 定点あたり2.77人 前週比 横ばい

12月11日~17日 356人 定点あたり3.15人 前週比 微増

12月18日~24日 360人 定点あたり3.19人 前週比 横ばい

12月25日~31日 671人 定点あたり5.94人 前週比 増加

1月1日~7日 682人 定点あたり6.04人 前週比 横ばい

1月8日~14日 918人 定点あたり8.21人 前週比 微増

1月15日~21日 1,291人 定点あたり11.42人 前週比 微増

1月22日~28日 1,598人 定点あたり14.14人 前週比 微増

1月29日~2月4日 1,944人 定点あたり17.36人 前週比 微増

2月5日~11日 1,751人 定点あたり15.77人 前週比 微減

2月12日~18日 1,056人 定点当たり9.43人 前週比 微減

2月19日~25日 849人 定点あたり7.51人 前週比 微減

2月26日~3月3日 623人 定点あたり5.51人 前週比 微減

3月4日~10日 593人 定点あたり5.25人 前週比 横ばい

3月11日~17日 538人 定点あたり4.76人 前週比 微減

3月18日~24日 410人 定点あたり3.63人 前週比 微減

3月25日~31日 417人 定点あたり3.69人 前週比 横ばい

4月1日~7日 291人 定点あたり2.62人 前週比 微減

4月8日~14日 257人 定点あたり2.34人 前週比 微減

※前週との比較

急増減…1:2以上の増減

増減…1:1.5~2の増減

微増減…1:1.1~1.5の増減

横ばい…ほとんど増減なし

0 notes

Quote

こういう棚卸しは面白いな。関西も乗っかるわ。東京みたいに全部が一点に集中してないからエリアは京阪神+αで許してや。1 演劇あんま詳しくないけど、なんつっても宝塚やな。大箱は梅田芸術劇場、京都劇場、オリックス劇場あたりかな。それから、生き残ってる大衆演劇は阪神地域が中心なんちゃうかな。京都は学生が多いから小劇団もいっぱいあるで。増田はヨーロッパ企画のサマータイムマシンブルースを西部講堂で見たのがちょっとした自慢や。2 美術・建築建物が古いからな、世界遺産が5件あるで。姫路城、法隆寺、京都、奈良、百舌鳥古市古墳や。建物の中にも美術品がたくさんあるから、重文が町のそこらへんに転がっとるで。一見ただのベッドタウンでもいきなり西国三十三所に出くわす楽しみもあったりするしな。曜変天目基準やと関西は2点あるから関東より多いで。伝統建築だけやのうて、近代建築も京都・大阪・神戸の中心地に点在してるな。京都は南禅寺の水路閣、大阪は中之島の日銀、神戸は旧居留地が増田の好みや。もちろん現代建築も充実しとるで。ガラス張りの京都駅と梅田スカイビルは原広司の代表作やな。国立美術館・博物館やと、京都と奈良の博物館、大阪の国際美術館、それから万博記念公園の民族学博物館や。みんぱくはいいぞ3 メセナさすがにこれは大企業が多い東京の方が有利や。サントリーはなんで東京でがんばってるんやろな?ローム、京セラ、竹中工務店、神戸製鋼あたりが有名なんかな。4 伝統芸能落語は上方で成立して現代に至るからな、さすがに譲れんで。人形浄瑠璃もほぼ大阪の独自芸能や。歌舞伎は南座と大阪松竹座で盛んにやっとるで。能楽は明治期に東京に行ったけど、華道と茶道はほぼ京都文化ちゃうか?5 サブカルチャー関西やとほぼメインカルチャーな気もするけど、このカテゴリーでお笑いを外すのはありえんな。関西弁が方言の中で唯一全国どこでも意味が通じるのは7割ダウンタウンのおかげやと増田は思っとる。増田の経験やから今も盛んか分からんけど、京都にはオシャレ~な本屋やら雑貨屋もめっちゃあったで。6 漫画・アニメ出版社とテレビ局が東京に集中しとるからこれは東京が強いな。ただ京都には有名なスタジオがあるで。同人イベントはコミケほどやないけどCOMIC CITYが大規模にやっとる。インテックス大阪でやるから通称インテやな。7 音楽・映画元増田が書いてないけどこれも挙げとくで。箱の話がメインになるけどな。増田はクラシック畑やからいいホールが点在してる印象が強いんや。大阪のシンフォニーホールとフェスティバルホール、西宮の兵庫県立芸術文化センター、京都の京都コンサートホールあたりにはちょくちょくお世話になるで。でも海外オケの公演がなかなか来ないのは事実や。悲しいわ。ポピュラーやと大阪城ホールが一番有名やろ。ライブハウスがたくさんあるはずやけど、よく知ってる人が補完してくれるのを期待しとくわ。ジャズは神戸かと思ったらなぜか高槻で盛んやな。映画は(追記:単館が)京阪神合計で東京の半分くらいみたいやね。増田は行っ��ことないわ。8 食関西でこれを書かんと片手落ちや。京都と大阪の懐石、京都の精進料理とそばとラーメン、大阪の粉もんとスパイスカレー、神戸の鉄板焼きと芦���の洋菓子、みんな最高やな。もちろんパンも充実しとるで。(追記)トラバとブコメのおかげでいろんなこと知れたから増田は嬉しいわ!ブログでなく増田に書いてよかった!トラバでも書いたけど、ゲームは活動範囲が関西に収まってないかなって思って外したんや!アリスソフト好きやで!はてな?あかんあかん!お茶の一杯も出してから出直しや!スポーツは野球とかラグビーとか考えたけどガンバのしょっぱい成績が頭をよぎって外してしまったわ!エリアは東京と比べるために京阪神+αに絞ったから滋賀と和歌山は入れてないし奈良も世界遺産でしか入れてないんや!すまん!石山寺も黒壁スクエアも高野山もパンダも大好きや!猛虎弁みたいな妙な関西弁は書き文字にするとなんかポロッと出てしまうんや!堪忍な!

関西の文化(追記)

2 notes

·

View notes

Text

研究テーマ(2024/2/2)

今年度の最終テーマです。ゼミ参加者全員分(M2除く)です。

(当研究室所属) D ・The potential of the Maritime Silk Routes as Shared Heritage -Through Advocacy of the MaritimeExchange Network (MEN) – ・横浜・神戸・長崎における中華街の形成過程の相違とその要因 ・三内丸山遺跡の整備過程におけるボランティアガイドの意味づけの変化 ・文化財へのプロジェクションマッピング利用に関する計画論的研究 ・山西省都市における晋商と空間構造の関係及び晋商文化遺産の活用-大同、平遥、運城を例にして ・自然公園における国定公園の役割に関する研究 ・文化財施策による地域振興の独自性に関する研究

M ・郡上八幡における郡上踊りの役割に関する研究 ・エコツーリズムを通したアイヌ民族による自然管理の伝達に関する研究―阿寒湖アイヌコタンを事例としてー ・百舌鳥古墳群と都市化 ・宮島における各種指定による評価とガイド内容の関係

RS ・中国における伝建地区の空き家による郷土博物館の空間展示に関する研究ー日中比較の視点からー ・中国景徳鎮における文化遺産の保全と活用に関する研究―瑶里古鎮を例とし

他 ・文化遺産活用の評価と設計~オーセンティシティに注目して~ ・“歴史遺産を管理する”職業が成り立つための条件-ヘリテージマネージャー制度からの考察-

Dが多い。。。

0 notes

Photo

2023/03/09 屋敷内の啓翁桜の蕾 花芯にピンク色の花びら こたろうとの散歩中に、道端にフキノトウがたくさん発生してました! 道端の石碑をiPhone撮り‥‥‥ 八郷地区北部に、あんまり知られていない大きな前方後円墳があると聞いて、二カ所を検索し、地元の友人に詳細な場所を確認しました。 現在は、雑草だらけで入れないけど、大きな石棺の周囲には、周囲には土器がたくさん出てきたとのこと‥‥‥ 難台山楽城の際に、姫と家臣が、山の中腹の風穴から「有明の松」近くにある古墳まで辿り着いとの伝説 カレーのお代わりにセコマの完熟トマト酎ハイで乾杯 #iPhone日記 #屋敷内の花木 #啓翁桜 #蕾 #道標 #石仏 #足尾山 #中戸古墳 #セコマ完熟トマト酎ハイ https://www.instagram.com/p/CprDkUqSAYi/?igshid=NGJjMDIxMWI=

0 notes