#メリエス

Explore tagged Tumblr posts

Text

ジョルジュ・メリエス

ユニバース2

ジョルジュ・メリエスが映画のセットで忙しく動き回る中、メシア・クライストはその背後で静かに佇んでいた。カメラの前で俳優たちが幻想的な演技を繰り広げ、メリエスはその魔法のような世界を作り上げるために指示を出し続けている。彼の顔には真剣さと創造の熱意が満ちていた。

クライストは、目の前で繰り広げられるこの人間の努力に驚きながらも、どこか無関心だった。時折、目を閉じ、数千年の時を超えて見続けてきた光景が彼の心に浮かぶ。だが、彼が今ここにいる理由は、ただの傍観者としてではなく、映画という新しい形の神話が誕生する瞬間を見届けるためだった。

「物語は終わらない、ただ形を変えるだけだ」とクライストは心の中で呟いた。彼の視線が、スクリーンの向こうに広がる幻想的な世界に向けられたとき、そこには確かに彼がかつて語ったような神話の種が潜んでいるのを感じていた。

0 notes

Text

TEDにて

ドン・レヴィ:視覚効果から見る映画史

(表示されない場合は上記リンクからどうぞ)

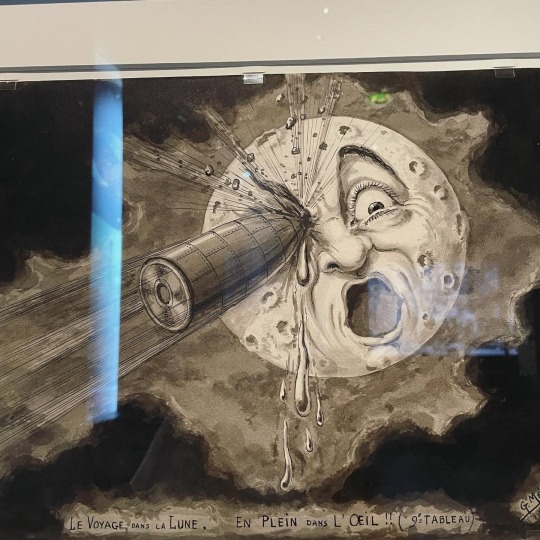

ジョルジュ・メリエスが、月の眼にロケットを打ち込んでから110年

視覚効果はその後、どのくらい進歩したでしょう?

映画芸術科学アカデミーの協力を得て、ドン・レヴィが、初期のトリックから現実としか思えないような現代の映画まで

特殊効果による視覚の旅に皆さんをお連れします。

映画製作者のジョルジュ・メリエスは、もともとマジシャンでした。映画は、マジックを見せるには、最高のメディアです。

映画では、観客の見るものを完璧にコントロールできるので製作者は、より高度な幻影を作ることを目指してさまざまな技術を開発してきました。

動画自体、静止画を連続して投影することで成り立つイリュージョンの産物です。リュミエール兄弟が発明した映画を見た当時の観客は心底、驚いたものです。映画を見慣れた現代の観客ですらスクリーンに釘づけになります、 。

製作者たちは、現実とのギャップを利用することで大きな効果を上げます。400年以上もの間、想像力豊かな人々は、イリュージョンを楽しんできました。

16世紀、ナポリの学者、デッラ・ポルタは、観察と研究を積み重ね、自然界を操作する方法を学びました。

世界や私達が知覚した世界像を操ることが、視覚効果の本質です。

映画芸術科学アカデミー、科学技術評議会の協力により視覚効果の本質を掘り下げることでテクニックの裏側にある真実が明らかになります。

視覚効果は、イリュージョンの原理に基づいています。

1、もの事は私達が知る通りだという「先入観」

2、もの事は私達の予想通り展開するという「思い込み」

3、「リアリティを支える背景知識」これは私達がもつ世界に関する知識でスケール感などがよい例です。

そして皆がこだわる4つ目の要素は「イリュージョンは絶対に気付かれてはならない」このため視覚効果は、常に完璧を目指してきました。

これからお見せするのは、手回しカメラを使っていた映画の草創期から最近のアカデミー賞受賞作まで視覚効果が進化し、時に繰り返す様子です。お楽しみください。

「ジョルジュ・メリエスは、映画には夢をとらえる力があると気づいた人物です」

「月世界旅行」(1902年)

オリジナルの手彩色の再現、(2011年)

「2001年宇宙の旅」(1968年)

アカデミー視覚効果賞、受賞

「気分はどう、ジェイク?」「アバター」(2009年)

「やあ、みんな」アカデミー視覚効果賞、受賞

「新しい���体へようこそ」

「ゆっくり始めていこう」「起きたいの?いいわよ」

「ゆっくり・・・気をつけて」

「機能障害はなさそうだ」「ボーっとする?めまいは?」「足の指、動かせるね」

「アリス、~不思議の国の大冒険~」(1972年)

「私、どうしたのかしら?」

「アリス・イン・ワンダーランド」(2010年)

アカデミー視覚効果賞。ノミネート

りロスト・ワールド」(1925年)

ストップモーション・アニメーション

「ジュラシック・パーク」(1993年)

CGアニメーション

アカデミー視覚効果賞、受賞

「スマーフ」(2011年)

Autodesk、Mayaで制作したキーフレーム、アニメーション

り猿の惑星:創世記(ジェネシス)」(2011年)

アカデミー視覚効果賞、ノミネート

「メトロポリス」(1927年)

「ブレードランナー」(1982年)

アカデミー視覚効果賞、ノミネート

「もう大丈夫だ」「雨ぞ降る」(1939年)

「心配するな」

アカデミー特殊効果賞、受賞第一作、(爆発音)

「最悪の状況は過ぎた模様です」「2012」(2009年)

CGによる破壊

「ロード・オブ・ザ・リング/王の帰還」(2003年)

ソフトウェアにより大規模な群衆を生成

アカデミー視覚効果賞、受賞

「ベン・ハー」(1925年)

ミニチュアと人形により動く群衆

「グラディエーター」(2000年)

CGによる競技場とデジタル群衆

アカデミー視覚効果賞、受賞

「ハリー・ポッターと死の秘宝、PART2」(2011年)

アカデミー視覚効果賞、ノミネート

アカデミー科学技術評議会の協力により制作

「今では、不可能なことも、ありえないことも、実現できる、ジョルジュ・メリエス」

ありがとうございます。

(個人的なアイデア)

ストーカー有村昆がしつこいから、仕方がない。

秘密を知ってるので映画業界の元ネタをバラします。

皆様、恨むなら日本の映画業界と「有村昆」を恨んで下さいね。

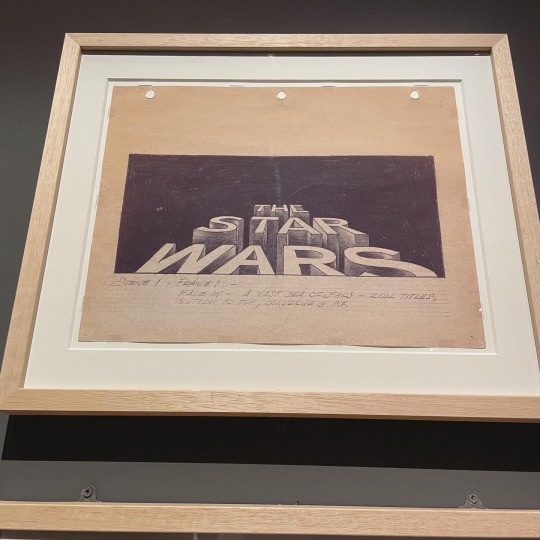

さて、元ネタ���以下から

アメリカの神話学者であるジョゼフキャンベルと言う人が古今東西の神話に登場する数々の物語を研究し

そこに共通した流れがあることを発見しました。

世界各国、様々な文化を持つ国で、どういう訳か共通して現れてくるこの流れは、人々の心を動かし、共感をよび、感動を生み出していました。

著書「千の顔をもつ英雄」の中で英雄の物語の基本構造を説明していますが、これを「ヒーローズ・ジャーニー(英雄の旅)」と呼びます。

名作には集合的無意識的な「ヒーローズ・ジャーニー(英雄の旅)」が原型の一つとして組み込まれています。

<おすすめサイト>

Apple Vision Pro 2024

ビラワル・シドゥ:あなたの想像力をスーパーチャージするAI搭載ツール

J・J・エイブラムス: 謎の箱

ロブ・レガート:迫真の映像の作り方

ジェームス・キャメロン: 「アバター」を生み出した好奇心

<提供>

東京都北区神谷の高橋クリーニングプレゼント

独自サービス展開中!服の高橋クリーニング店は職人による手仕上げ。お手頃50ですよ。往復送料、曲Song購入可。詳細は、今すぐ電話。東京都内限定。北部、東部、渋谷区周囲。地元周辺区もOKです

東京都北区神谷高橋クリーニング店Facebook版

#ドン#レヴィ#視覚#効果#ジョルジュ#メリエス#Apple#Vision#GPT#映画#ロケット#3D#進化#芸術#美#アカデミー#特殊#映像#ジェームス#キャメロン#NHK#zero#ニュース#発見#discover#discovery

1 note

·

View note

Text

★2024年読書感想まとめ

2024年に読んでおもしろかった本の感想集です。寝て起きると昨日のすべてを忘れてる……っつう繰り返しで日々一切が過ぎていくので、一年の記録をひとつにまとめとくのもいいかなと。以下ざっくばらんに順不同で。ちなみにNot 新刊、ほんとにただ読んだものの感想です。

◆◆小説◆◆

●アンナ・カヴァン『氷』(山田和子訳・ちくま文庫) 巨大な”氷”の進行によって全世界が滅亡の危機にさらされるなか、男はヒロインたる”少女”をどこまでも追い求める……。もっとゴリッゴリにスタイルに凝った幻想文学かと思って足踏みしてたのですが、こんなに動き動きの小説とは。意外なほど読みやすかったです。唐突に主人公の夢想(?)が挿入される語り口も最初は面食らったけどすぐに慣れたし。内容はウーン、暴力まみれの病みに病んだ恋愛小説という感じ? 構成の一貫性とかは疑問だったりしたんだけどそのへんはどうでもよく。後半尻上がり��面白くなっていくし色々吹っ飛ばす魅力があってかなり好きでした。 それと解説に書いてあった「スリップストリーム文学」というのがすなわち自分の読みたい小説群だなーという嬉しい発見もあり。つってもジャンル横断的な定義だから、該当するものを自分で探すのはムズいけどね。

●スタニスワフ・レム『惑星ソラリス』(沼野充義訳・ハヤカワ文庫) 何年も謎に包まれたままの海洋惑星に降り立った主人公が遭遇する怪現象の正体とは?……っていう超有名なSF。「実はこの海は生き物なんじゃね?」がオチだったらどうしよう……と思ってたけど杞憂、それは出発点に過ぎませんでした。途中に挟まる惑星ソラリスの(仮想)探険史の部分がすごく面白い。あとはこの小説のまとめ方はちょっと神がかってると思う……。自分はSFは全然明るくなく、ちょっと異様な感触みたいなものを求めてたまーに手に取るぐらいなのですが、その点この本はほんとにセンス・オブ・ワンダーを味わわせてくれて良かった……。SFオールタイムベスト1とかになるのもむべなるかなぁと。

●庄司薫『赤頭巾ちゃん気をつけて』(新潮文庫) 東大紛争終息直後の1969年を舞台に、あれこれ思い悩む男子高校生の一日を描いた中編。自意識過剰気味の饒舌な一人称文体が特徴で、すごくユーモラスだけど主人公がかなりナヨナヨした人物にも見える……。でもその中から、外界の強烈な変化に対してありのままで居られない精神の揺れみたいなものが浮かび上がってくるところがおもしろくて、確かに青春小説の名作かも……と思いました。 リアルタイムにはどうだったか知らんけど、今の眼で見るといわゆる”1968年”以降の状況とか、70年代カウンターカルチャー的な空気の”乱暴さ”に対する、一見弱々しいけど切実な返歌って感じもしました。 もっとも読み終えてから、この小説をあえて政治的な色で塗るならいわゆる”保守反動”的な感性に分類されるのかなぁとかはちょっと思ったけど。しかし、リベラルにあらざれば人にあらずみたいな価値観こそ断然間違ってるしなぁなどと、ひとりで勝手に問答したりもしました(笑)。それに現実的にはそんな二分法で単純に分けられるもんでもないだろうし。なんとなく「その時代の作品」という感じなのかと思ってたけど、今読んでも全然おもしろかったです。

●フランツ・カフカ『審判』(池内紀訳・白水uブックス) 理由も分からないまま突然逮捕された主人公が、裁判の被告の立場にずーーーっと留め置かれるっていうお話。何ひとつ確かでないものに延々振り回され続ける理不尽が、ときに笑っちゃうほど面白く、逆に陰惨すぎるくだりもあったりして、総じて非常に好みでした。バカバカしいけどブラックな不条理ユーモア小説? カフカって自分が漠然と抱いてたイメージよりもずっと大胆で、わりとアホなことをあっけらかんと書いたりもするのねーという発見がありました。このお話には裁判的なものの外枠と手続きのみがあって、そこに「法」はないのでは? というふうに読んでたのですが……。終盤の「大聖堂にて」っていう章が凄かったです。

●スコット・フィツジェラルド『グレート・ギャツビー』(野崎孝訳・新潮文庫) ニューヨーク郊外に暮らすギャツビーという名の大富豪の生き方を、たまたま隣に住んだ青年が垣間見る、みたいなお話。ストーリーそのものはわりとベタだと思うんですけど、それを語る会話パートの書き方の巧さと、ドラマの合間の地の文が醸し出すほどよい叙情性がすばらしい。純粋ゆえの虚飾、虚飾ゆえの純粋さみたいな、テーマの核心部分にもちょっと飛躍があって面白いなーと。この短さの中に、アメリカっていう国の一断面をパチリと切り取ってる感じがするのもまた。ひとことで言うと絶品でした。英語圏小説のランキング上位に入ってるのもむべなるかなぁと。

●三島由紀夫『仮面の告白』(新潮文庫) この人の長編はあんま肌に合わないかも……と思って敬遠してたのですが、初めて好きなものに出会えました。言わずと知れた一発目の代表作。同性にしか欲望を抱けない青年の葛藤を、韜晦まみれの絢爛たる文章で綴った青春小説。個人的には、いわゆる”ふつう”でない自分を露悪的に飾り立てるような自己陶酔を振りまきながら、でもそれは”ふつう”でない自分を守るための防御姿勢にすぎなくて、結局は苦々しい現実と向き合わざるを得ない……みたいな話として受け取りました。読み方合ってるのか分からんけど。前半が下地で、後半がその実践編(あるべきとされる自分との葛藤編)なのかな。特に後半のなんとも言えないみずみずしさとその帰結がよかったです。

●横溝正史『獄門島』(角川文庫) 初・横溝。瀬戸内海の小島で巻き起こる猟奇連続殺人事件に��田一耕介が挑む。事件の過程はわりとふつう……と思いながら読んでいきましたが結局かなりおもしろかったです。振り返ると1から10まで本格ミステリじゃなきゃ成立しないような物語だったなと思って。国内ミステリーベスト1になるのもむべなるかなぁと。

●筒井康隆『敵』(新潮文庫) 折り目正しく”余生”を送っている渡辺儀助の生活風景を描いた老境小説。章題が「朝食」「友人」「物置」などとなっていて、各章ではそのカテゴリーごとに儀助の暮らしが掘り下げられていき、その積み重なりから彼の老境が浮かび上がってくる、みたいな趣向。特に食生活に関する記述が多いのですが、自分がほとんど興味ないのもあって前半は正直重く……。しかし地盤が固まり「役者」が揃ってからの中盤以降がけっこう楽しく、終盤は圧巻! けっきょく御大はすごかった……。 的を射てるかは分からないけど、小説の語り口的にもかなりおもしろいことをやってるような。老主人公の生活が章ごとにあらゆる角度から掘り下げられていきますが、そこで語られてるのは「ここ数年の彼の生活のディティール」っていうフワッとした塊としての時間であって、実は小説内では「敵」関連以外ではほぼ全く時間が流れてないように思います。A→B→……→Zみたいに、出来事同士を順番につないでいくことでドラマを進行させていくのとは全然違う手法で物語を語っていて、しかもそれにかなーり成功しているような。もちろん類例はあるんでしょうけど、個人的にはとても新鮮な小説でした。

★★★総合しますと、いわゆる名作と言われてるものって確かによく出来たものが多い……っつうめ��ちゃくちゃふつうのことを思わされた年でした。というか単純に数を読めてないのよなぁ。

◆◆その他の本◆◆

●『石垣りん詩集』(ハルキ文庫) 石垣りんのテーマは、貧しさ、労働、生活の苦しみ、”女性”性、戦争、戦後の日本、生きること、殺すこと、食べること、それらもろもろに否応なく内在する「ここにあることの残酷さ」みたいなものかなと思いました。そうした感情を、ゴロッとした異物感のある黒いユーモアで表現している詩が自分は好き。婉曲的に表現された切実な慟哭という感じもします。特に「その夜」っていう、入院中の書き手が人生の孤独と疲労を歌う作品が凄かった……。こんなん泣いちゃうよ。 「詩」というジャンルに依然として親しめてないので、定期的に読んでいきたい。

●柳下毅一郎『興行師たちの映画史-エクスプロイテーション・フィルム全史-新装版』(青土社) エクスプロイテーション=「搾���」。リュミエールやメリエスといった黎明期の作り手にとって、映画は緻密に作り込む「作品」ではなく興行のための「見せ物」に過ぎなかった――というところから説き起こして、観客の下世話な関心を狙って作られた早撮り・低予算・儲け第一主義映画の歴史をたどった本です。 取り上げられてるのはエキゾチズム(物珍しい異国の風景)、フェイク・ドキュメンタリー、魔術&奇術、畸形、セックス、特定人種向け映画、画面外ギミック映画などなど。現代の一般的な価値観や、映画=「それ単体で完結した(芸術)作品」みたいに捉えるとどうなのよ? ってものばかりなのですが、あの手この手でお客の関心をかき立て、乏しい小遣いを搾り取ろうとする映像作家たちの商魂たくましい姿が垣間見られる楽しい本でした。 見せ物小屋的映画論というのはある意味もっとも俗悪でいかがわしい映画論だと思うんだけど、確かにそれって実写映画のもっとも本質的な部分ではあるかも、という気がしてしまう……。個人的には、画面外のギミックで客を呼び込んだウィリアム・キャッスルの非・純粋なる邪道映画のパートが特に楽しかったです。一点だけ、エクスプロイテーションという概念設定はちょっと範囲が広すぎるような気はしないでもなかったかなぁ。でもこれを元に、観られるものをちょこちょこ観ていきたい所存。

●氷室冴子『新版 いっぱしの女』(ちくま文庫) 『海がきこえる』などの少女小説で有名な作者が、ふだん思ったことを自由に書き綴ったエッセイ集という感じでしょうか。一見柔らかいけどその実めっちゃ鋭い切り口と、それを表現するしなやか~な筆運びに痺れました。1992年に出た本だけど、新版が出てる通り読み物として全然古びてないと思う。おすすめです。

●『精選女性随筆集 倉橋由美子』(小池真理子選・文春文庫) この方のシニカルさと毒気がもともと好き、というのはあったのですが、とても良かったです。それでも最初のほうはあまりに歯に衣着せぬ攻撃性がなかなか……と思ったりもしたけど、中盤の文学論、特に大江健三郎、坂口安吾、三島由紀夫に触れたエッセイがなんともよくて。”内容はともかく独自の語り口を練り上げた文体作家として大江を読んでる”みたいなことを確か書いてたりして、言ってることが面白い。積んでる小説作品も読も~という気になりました。

●吉田裕『バタイユ 聖なるものから現在へ』(名古屋大学出版会) すんごい時間かかったけどなんとか読めた本。フランスの怪しく魅力的な思想家、ジョルジュ・バタイユの思想を、彼自身の記述を中心に先行テキストや時代背景なども織り交ぜて分析し���一本の流れにまとめた総論本。〈禁止と違反〉とか〈聖なるもの〉とか、彼の提出したテーマが結局面白いというのがひとつと、それらを論じていく手つきの周到さ・丹念さがすごい。特に日記や著書のはしばしの記述から、バタイユが影響を受けた先人の哲学(へーゲル、ニーチェ、マルクスとか)や同時代の思想潮流(シュルレアリスム、コミュニズム、実存主義とか)の痕跡を読み取り、そこから彼自身のテーマの形成過程を立体化していくあたりは本当に息詰まるおもしろさ。重量級の本でしたがめっちゃよかったです。もっとも自分は肝心のバタイユ自身の本を『眼球譚』しか読んでないので、現状この本のイメージしか持ててないというのはあるんだけど。とりあえず『内的体験』と『エロティシズム』だけはどうにか読んでみるつもり。

◆◆マンガ◆◆

●ジョージ秋山『捨てがたき人々』(上下、幻冬舎文庫) いろんな意味で深ーい鬱屈を抱えた狸穴勇介(まみあなーゆうすけ)という青年が、新興宗教の信者である岡辺京子という若い女性と出会ったことで始まる物語。性欲と金銭欲を筆頭に、あらゆる現世の欲望にまみれた救われぬ衆生たちの下世話で深刻な人間絵巻、といった感じでしょうか。ふつうに考えるとまぁそこまではいかんやろ……という境界を軽々と乗り越えてくる常軌を逸した展開がすごい。それと人間っつうのはホントにどうしようもない生き物だね~という気持ちにもさせられます。学生のときに買ったんだけど当時はつまらなくて挫折、自分にとってはあまりに読むのに早すぎたんだな……と今にして思いました。最序盤の伏線とかをきれいに回収し切ってはいないんだけど、この際そのへんはどうでもいいかなと。ここまで徹底的な方向へ流れていくならもう何も言えねえわ……って感じの終盤もすばらしい。 これが2024年に読んだものの中で一番面白かったです。

●小骨トモ『神様お願い』(webアクション)、『それでも天使のままで』(アクションコミックス) 両方とも短編集。子供のころや学生時代のイヤ~~~~~~~な記憶、それもおもに自分の弱さや性欲といった、一番目を向けたくない部分がどんどん脳裏によみがえってくる、えげつないけど得難いマンガでした。10代なんてまだまだ若いし人生これから! っていうのも本当だけど、それと同時に人生自体はとっくの昔に始まってて、けっこう多くのことは取り返しがつかないし人間の根っこの部分は歳食ってもそうそう変わりはしないっていう、しんどすぎるけど(自分にとっては)大切なことを思い出させてくれたところが何ともありが��かった……。お話の展開も総じてすんごいテクニカルな気がします。 それでも新刊の『天使』のほうが、『神様』よりほんのちょっとだけ優しさを感じる部分は多いかしら。

●吉田秋生『カリフォルニア物語』(全4巻、小学館文庫) 自分はおそらく作り手への愛とか感謝の念にはめっぽう乏しいほうで、何でも作品単体で眺めて、あーでもないこーでもない、ワンワンギャンギャン吠え猛ってしまう人間なのですが、吉田秋生だけは例外。何でも好き。丸ごと好き。読めるだけで幸せ。どのへんが琴線に触れてるのか正直自分でも分からないのですが、気になる部分があっても好きがそれを上回ってしまう気持ちというのは幸せだなーと思ったりします。 これは最初の代表作に当たるのかな。ニューヨークを舞台に行き場のない若者たちを描いた群像劇。彼女の描く、イタミやすい少年少女が自分は好き……。舞台はニューヨークなのに題名がこれなのもスマートでイカしてる。 もっともファンみたいに書いたけど、実は『BANANA FISH』と『海街diary』っつう一番大きいふたつをまだ読んでません。買ってはあるんだけどなんかもったいなくて……。でも2025年中には読もうかな。

●高橋しん『最終兵器彼女』(全9巻、ビッグコミックス) 部屋の片隅に長ら~く積んである『セカイ系とは何か』をいよいよ読むべく、『イリヤ』ともども手元に揃えてやっと読了。結果、あらゆる方向に尖りまくった傑作じゃん! と思いました。世界の崩壊に対して主人公2人の恋愛という、圧倒的に超無力なモノを対峙させ、理屈ではなくエモーショナルの奔流として無理矢理! 成立させた名作という感じ。まぁこの2人にほとんど感情移入できないほど自分が歳取っちまってることは悲しみでしたが、いい意味でのぶっ壊れっぷりが面白く。 それと自分はこれを読みながら、たまたま以前読んでいた米澤穂信の某初期長編を思い出したり。世界は刻々と変化しているのに自分たちは無力な青春の中で何もできないでいる、みたいなこの感じって90年代から00年代の日本独自の感覚なんでしょうかね……。ちなみに『イリヤ』はまだ1巻しか倒してませんが読みます。今年中にはきっと読みます。読み切ることになっています。

●梶本レイカ『悪魔を憐れむ歌⑤』 4巻までで連載が打ち切りになってしまったマンガを、作者ご自身が5巻を自費出版して完結させた作品、だと思います。 舞台はさまざまな腐敗に揺れる北海道警察管区。人間の四肢を逆向きに曲げて殺害する、「箱折犯」と呼ばれる過去の猟奇殺人が突如再開され、そこからふたりの男のウロボロスめいた運命の輪がまわり始める……。 出版形態のためかは分からないですけど、最終5巻はこれまで以上に描写のタガが外れてる感じで、それがすごい楽しかったです。1巻の出だしからはこんなとこまでフッ飛んでくる話だとは思わなかった……。それでいて猟奇殺人ミステリーとしてもなるほどーと思うところもあって。この方はすごい前に『コオリオニ』っていうマンガも読んだのですが、主要キャラクターをとつぜん突っ放す感じがこわい。けど面白い。お疲れさまでした。

◆◆補足◆◆

・安部公房もちょろちょろ読んだり。今のところは、異常どころかめっちゃ理知的なアイデア作家という印象なんだけどこれが覆ることがあるやいなや。 ・『めくらやなぎと眠る女』というアニメ映画の予習をするついでに村上春樹の短編もちょこっと。ファンには超怒られそうですが、彼の小説ってパスタ茹でたりジャズを聴いたり昔の恋愛とか人間関係の失敗を感傷的に懐かしんだりといった、ザ・村上春樹なことをやってるときは…………なんだけど、その先で訳分からんことになる話がたまにあってそれがめっちゃ面白かったです。現状読んだものだと「ねじまき鳥と火曜日の女たち」、「UFOが釧路に降りる」、「納屋を焼く」が最高でした。できれば全作読んでみたい。 ・フランク・ハーバートの『デューン』シリーズも2個目まで。SFファンタジーの大家というイメージで読んだらメインで使う語り口(作劇法?)が超・会話劇なのが意外でした。

★★★これを書いている2025年1月現在はドスト先生の『悪霊』を読んでいます。が、全体の十分の一すぎてもまだ若者世代の話に入らないので投げ出しそう……。シニカル成分100%の語り口はけっこう好みなのですが。前に読んだ『罪と罰』と比べても視点が格段にいじわるな気がして、これを書いてたときの作者の精神状態やいかに? 2025年はもうちょい数をこなせたらいいなと思っています。ではー。

2 notes

·

View notes

Text

無題

危機的な状況に瀕した時に、よかれあしかれ、立ち向かうか、逃げるか、いずれかの反応を示す動物の習性を「闘争・逃走反応」というのだと心理士が教えてくれた。「あのクライアントは闘争的な人だ」という風に使ったりするのだとか。思えば以前彼女と言い争いになった時に、「戦おうとするのをやめてほしい」といわれたことがあった。あれは闘争的な態度を嗜められたということだったのだろう。同音意義おもろ、と思ってもう少し調べてみると、英語だと"fight-or-flight response"というらしい。もとはウォルター・B・キャノンという米国の生理学者が提唱した概念で、キャノンは体内環境が一定に保たれる生理現象の名前を古典ギリシア語から取って「ホメオスタシス」と名付けた言葉に明るい人でもあるそうなので、ファイトとフライトの音の重なりも偶然ではないのだろう、と思う、思いたい。

*

朝5時に起きた。身支度を整えながら、テレビつけたらフジテレビで昔のポンキッキの映像が流れていて、メリエスの月世界旅行にガチャピンとムックが合成されている映像が流れていて、いま聴けば和田アキ子その人とわかる歌声で、さあ冒険だ、という歌が流れていた、流れていた、流れていた。俺はそれを小さい頃確かに観たことがあって、��れを忘れていたことを思い出したというか、ほとんど打撃的な懐かしさに撃たれて、休日出勤の憂き身が少し晴れやかになるようだった。外は朝日が滲むようで、肌寒く、電線にアルビノのカラスが留まっていた。いつもと逆方向の電車に乗った。

*

youtube

13 notes

·

View notes

Text

何度でも、「アンドロイドは電気羊の夢を見ない」と言う

さっき観た「世界サブカルチャー史:サイバーパンク編」で、(まあ、極当然だけど)『Blade Runner』への言及があり、例の「Deckardは人間か?それともレプリカント(人造人間)か?」問題も紹介された。それでまた思い出して、前にも考えたことをまた考えてみた。

(先に言っておくと、歴史(年表)的価値以外には、もはや顧みる必要のない作品(その点で、ジョルジュ・メリエスの『月世界旅行』と同じ)だと思っている人間の言うことなので、「ブレラン」信者は、この先を読んでも、きっと時間の無駄ですよ)

さて、「Deckardは人間か?それともレプリカントか?」を考えるときに、一番わかり易い方法は、舞台を19世紀(18世紀?)アメリカ南部にして、「人間」を「白人」、「レプリカント」を「黒人奴隷」に置き換えてしまうこと。そうすれば、Deckardが人間なのかレプリカントなのかで、映画のラスト(DeckardがRachelと「駆け落ち」する)の意味合いが根本的に違って、だから、勿論、映画の主題(というかnuance)も根本的に変わってしまう。あとは「そのどっちが自分の好みか?」というだけの問題になる。

①「Deckardは人間」と考えた場合:映画のラストは、白人男性が、恋に落ちた黒人奴隷の女性を連れて、南部を逃げ出す話。

②「Deckardはレプリカント」と考えた場合:自分も黒人奴隷だと気付いた(同僚によって気付かされた)男性が、同じ黒人奴隷の女性を連れて南部を逃げ出す話。

まあ、「アメリカ南部」と「白人」と「黒人奴隷���を、例えば「第二次大戦中のドイツ占領地」と「ナチ党員」と「ユダヤ人」にしても同じなのだが、要は、①は「出自を超越した男女の逃避行」で、②は「同じ出自の男女の逃避行」ということになり、根底が違うお話になってしまう。

最初はRidley派(Deckardはレプリ)だった私が、或時からHarrison派(Deckardは人間)に乗り換えた理由は、①の方が、主人公の「人間性」が広くて大きいものとして受け取れるから。②の方は、その行動からだけでは、〔出自を超越した価値観〕の持ち主なのか、それとも、偏狭な〔「我々と彼ら」主義者〕なのかが分からない(因みに、あの目も当てられない「続編」は、ガッツリと、この「我々と彼ら」の話)。主人公が最後に取った行動が、その作品の主題だと考えているから、当然、①の方が、私にとっては「好い映画」ということになる。だから、Harrison派になった。

ところで、映画(『Blade Runner』)と原作小説(『Do Androids Dream of Electric Sheep?』)では、レプリカント(アンドロイド)に仮託されたものが「真逆」になっている(のは、どちらも知っているヒトには有名な話)。

映画の「レプリカント」が、〔人工物でありながら、全ての人間を超越しうる潜在能力を持った、或る種の「超人」〕として描かれている一方で、原作小説の「アンドロイド」は、一見、あらゆる点で人間を超越した能力を持っているように見えて、しかし、人間にとって最も重要な能力(共感力=他者に感情移入する能力)を決定的に欠いた、「人間の出来損ない」として描かれている。

もっと広い目線で言い換えると、映画版は、そもそも人間というものは全員ダメだという立場。だから、登場する人間のキャラクターは皆、病気持ちのような顔をしているし、Sebastianはしっかり難病を患っている。自然淘汰の行き当たりばったりでなんとなく出来上がった〔天然の人間〕より、一人の天才(Dr. Tyrell)によって〈ちゃんと〉作られた〔人工の人間(レプリカント)〕の方が、〔より完全な人間〕なのだから、本当なら、最低でも人間と同等に扱われてもいいはずなのに、その出自だけを理由に、差別を受け、虐げられている、という作品思想。一方、原作小説版は、人間一般に対してそんな絶望はしてない。人間は、細々した欠陥を持つ、弱い存在で一向に構わないのだ。しかし、そんな人間の中にも、或る独特の冷徹さや邪悪さや無関心さを持った、掛け値なしにタチの悪い者たちが存在している。人間そっくりだが、根本が人間とは違う連中だ。そんな「人間未満」の連中を「人間ならざるもの」輒ち「アンドロイド」として描いている。

映画版のレプリカントは、謂わば「Posthuman」なのだが、小説版のアンドロイドは「未熟な人間」「体だけ大人になった邪悪で小賢しい子供」、所謂、ゴリッゴリの「サイコパス」のことなのだ(だからこそ、昔の早川SF文庫版の表紙絵はアレなのだ。アレが「分かる・分からない」が小説版の最重要なテーマだから)。

(2024年7月6日 穴藤)

0 notes

Text

『クラユカバ』『クラメルカガリ』

『クラメルカガリ』『クラユカバ』を公開初日に続けて観てきた。面白かった。以下ネタバレがある。上の写真は3月末に閉館してしまった地元の映画館で撮った。二度と足を運ぶことのできないクラガリになってしまったが、たくさんの名画に出逢わせてもらった。

まずクラガリが「亜炭堀りの坑道」を広げる途上で発見された正体不明の地下世界である、という設定がめちゃめちゃ良い。亜炭は我々の世界でさかんに用いられていたのは昭和40年代ごろまでだったそうだが、『クラユカバ』『クラメルカガリ』の人々にとっては過去の話ではない。地下世界発見の経緯や箱庭の成り立ち、懐かしいようで見覚えのない奇妙な街並みを舞台に生き生きと描かれる人々の暮らしぶりを観て我々が抱くのは、亜炭が「現在」の彼らの生活を支える身近な資源であるという実感だ。しかしそもそも亜炭とは、かつて地上に生息していた木々や植物が腐敗する前に土の下に埋もれ、そのまま地中で何十何百何千万年という永い時間をかけて変質していった結果できあがる代物だ。あの人々の生活から匂い立つ(亜炭は燃焼すると甘酸っぱいような独特の匂いを発したらし��)亜炭の存在感は身近かもしれないが、亜炭のもとになった木々は人類がまだ生まれてもいない数千万年前から地上にいた、と考えると途端に途方もなさが際立つ。 亜炭とは人間の文明以前からそこに在り、亜炭が埋もれている深部の地層もまたそれだけ古い時代からそこに存在し続けてきた。つまり亜炭が眠り続けていた深さの地下世界とは、人知も神秘も及ばぬ遙か遠くの「過去」の世界、ということだ。 木々のように腐敗もせず水のように流転もせずただただ地中に横たわり続けた「過去」が、永い時のなかで亜炭のごとき変容を果たし「過去」ではない何か、暗がりではではない何かに変容してしまったのだとしたら。それが亜炭堀りたちの見つけてしまった世界のきざはし、見世物一座が「くらゆかば」と消え去った暗渠の向こう、あるいは虫喰いを辿った先にある未踏の暗がり────「クラガリ」の始まりとするならば。タンネやトメオミの装束が博物館を司る機関の制服に似ていること、クラガリに「曳かれた」人間が過去にまつわる譫言を吐くばかりになっていたこと、「クラガリの端にしてほとりのクラブチ」で荘太郎が過去の幻影に囚われかけたこと。これらの理由を想像するのが個人的に楽しくなってくる。

クラガリに「惹かれるな」ではなく「曳かれるな」、なのはクラガリがすすんで誰かを呼んでいるわけではないという意味かもと思う。過去を求めた人間が地下へ、あるいは自分の内側へ深く深く潜っていった結果クラガリに接触してしまう。クラガリが「せり上がってきている」時ですらクラガリに何かを惹きつける意志はなく、何かを曳いたところでクラガリが変わることはない。暗がりで道を選ばされるのはつねに曳かれたほうだ。 加えて暗がりで人が観るものといえば夢、映画、幻灯の類いだろう。荘太郎も大幻灯を浴びて人形劇や紙芝居やメリエスの無声映画のごとき幻影を彷徨ううち、父と母と平穏に暮らしていた幼い頃の「過去」へと歩き去ってしまいそうになる。父の帰りを待ちながら老いて亡くなった荘太郎の母は人形劇の世界で身体の色が金から白に変わっていったし、過去の幼い姿でどこかへ歩いていこうとする荘太郎の世界は色がなく、その背後に並びはためく幟も白い。金とか灯りは生きてる人間の色、白はクラガリに行ってしまったひとの色なのかもな、と思う。そこに見世物一座の「千里眼」の少女によく似た、白い髪の幼いタンネがやってきて、「これ、忘れ物」と掌を差し出す。 色々あってサキを福面党から取り戻すことはできたものの、見世物一座は「くらゆかば」と去り、父は帰らないままだ。それでも荘太郎が思い出したように探偵事務所の引き出しを開けると、そこには幼いタンネが届けてくれたあの金色の巻き鍵がある。それは事務所の壁にかけられた時計の巻き鍵だ。荘太郎が子どもの頃クラガリに行ったことがある記憶をちょ��としゃべる冒頭のシーンで、荘太郎の後ろの暗がりが映り込む演出があったけど、あの事務所は荘太郎の過去が留まり続けたクラガリでもあったと思う。だから巻き鍵によって再び動き始めた時計が時を刻む音の響くラストは、過去は取り戻せないままなれど、止まっていた時間をようやく進めることのできた荘太郎にとって明るいものだった気がするのだ。

クラガリに曳かれながらもクラガリから抜け出でて自分の道を進む人間たちの話が『クラユカバ』であるならば、クラガリの真上で変わり続ける街とともに変わりながら生きる人間たちの話が『クラメルカガリ』なのだろう。物語の序盤で「箱庭紡ぎ」は街の「点と点を繋いで紡いでいく」仕事だと飴屋が言うが、それは『クラメルカガリ』という物語の構造そのものでもある。クラガリに曳かれる人間、曳かれた人間、街の変化を愛する人間、街を日々変えていく人間、変わっていく人間。それらひとりひとりの足取りが繋がり合いクラガリの上にひとつの物語が編まれていく。その変容を地図に、あるいは自分の内側に留めていく少女カガリの足取りは日々に翻弄されながらもまっすぐで迷いがない。作中でははっきりと描かれないが、虫食いの話になるたびカガリの顔が曇ったりなにか言いたげな顔をするのは彼女の両親の死んだ理由が虫食いに関係あるからではと思うのだが、それでも紡ぎの仕事は「嫌いではない」と彼女は言う。ユウヤの地図をすごいと評したカガリの、虫食いのことは書いてあったけど鉱泉の川に通じてるあの道のことは書いてなかった、との指摘も彼女なら至りうる。 というか『クラユカバ』でクラガリの端にふれると『クラメルカガリ』で地下の「虫食い」に潜ってまで地図を作りしかもその生き方を楽しんでいるカガリの生き様がちょっと異様であることが分かる。亜炭の鉱脈の上に成り立つ「泰平さん」と「箱庭」、そのさらに地中深くから時折湧いて出る虫食いを辿ればおそらくクラガリに行き着くのだし、特に映画の時系列は伊勢屋曰く「今は時期が悪すぎる クラガリがせりあがってきている」のだ。「箱庭」は日々様相が変わる街だから地図が必要なのだと飴屋は語るが、街がどれだけ変わろうとクラガリは変わらないのだろう。変わっていくのは地上にせり上がるクラガリに「曳かれ」る街のほうでしかない。 そういう街で箱庭紡ぎの仕事を担うふたりの街に対する思いが対比になっているのが面白い。ユウヤが日の当たる場所に行くまでの繋ぎに過ぎないと思っていた「紡」の仕事がカガリにとっては人生の楽しみであるというすれ違いは、カガリが記憶していた地下の脇道を「こんな細い道 俺だったらいちど地図にしたら忘れてる」と呟くユウヤの台詞にも表れている。ただしカガリがその道を覚えていたのは紡の仕事を気に入っているからだけではない。「もったいない、一緒に歩いたの大事な思い出だよ」と笑ったカガリにとって、ユウヤはこの街の記憶ごと大事にしたい存在なのだろう。この台詞にはカガリの街への思い入れと日々紡いでいるものへの意味が宿る。日の当たる場所に行きたかったユウヤが街を一時去るとき、「わたしユウヤくんの地図、好きだから��」と橋の上から笑顔で手を振るカガリには昇り始めた陽の光が当たっている。カガリとは地中のクラガリを行くための篝火であり、ユウヤにとっても日の当たらない場所=箱庭=クラガリを照らす篝火だったのではなかろうか。

ところで『クラユカバ』で荘太郎を福面党の一員と勘違いしてしょっぴこうとしたおっさんと『クラメルカガリ』でシィナ総長に声をかけていたおっさんが同一人物なのでこの二作はそんなに時間が離れてないんだろうな。『クラユカバ』で福面党にまぎれていたムジナの男が『クラメルカガリ』では髪が伸びた風体で石猿一家をけしかけていたあたりほぼ同時期というわけではなさそう。にしても福面党のボスが「御多福」なのは洒落がきいてる。ムジナと福面党の関係も気になるところだ。 演出面では、『クラユカバ』で車両から逃げる荘太郎が「じょうぶ~!!」て叫んでたシーンを『クラメルカガリ』のカガリがアブラムシから逃亡するときセルフオマージュしてたのが楽しかった。それと『クラユカバ』では荘太郎のお父さんが荘太郎になぜ探偵をやっているのか聞かれて「ここがむかし川だったことは知っているか?」、そんなふうに世の中に隠れている謎が好きで父さんは探偵をしているんだと答えたり、クラガリの入口を探していた荘太郎が街のじいさんに「トンネルを掘るときは一旦土地を開けてから埋める だから地図を見ればトンネルがどこを通ってるか分かる」と教えてもらったりと、『クラメルカガリ』ほどではないけど地図や土の記憶が大事なモチーフとして取り上げられてたのが良かった。荘太郎の降り立った橋のあたりとカガリが坑道から抜け出て川に流れ出たあたりはぱっと見近いかなって思��たけど実際はまったく関係ない景色なのかな。観直したさがある。 にしても『クラユカバ』を観るとこの深い深い世界のどの要素から『クラメルカガリ』が構築されたのか分かって楽しいし、『クラメルカガリ』を観てこの世界をもっと深く知りたいとおもった人に『クラユカバ』は当然充分応えてくれる。『クラユカバ』の停留所には「成田亭良悟」の名前が書かれたポスターが貼られているのだけれど、栄和島と伊勢屋とおなじく「まったくの別人」ながらもこの世界に成田良悟先生の言葉もまた息づいているのだなと思えて嬉しかった。伊勢屋に自分の留守を任せていく栄和島と任された伊勢屋の反応、原作を知ってても知ってなくても激アツだったな…… そういえば自分が映画館でこれを観ていたとき、伊勢屋の店が画面に映った瞬間後方の席から「カストリ…!?笑」て困惑した男性のデカめの声が聞こえてきて面白かった。かくいう自分は自律機関が出てきた瞬間「蒸気王じゃん!?」て叫ぶところだった。閑話休題。

ムジナの男がタンネ達と出くわす前に「ナマズとご対面だ」て言ってたのが気になってる。ナマズ=鬼(鬼灯色の瞳のタンネ)の由来がちょっと思いつかないし、地下を這う車両をシンプルに喩えた可能性はあるけれど、ナマズは地震を起こすと信じられて��た生き物だからムジナにとっては地下をわずらわすめんどくさい勢力としてナマズと呼んだのかな。だとしたらムジナたちって亜炭堀りに発見されるよりずっと昔からクラガリに潜んでる勢力なのかも。石猿一家が失敗したときも地下に帰る的なこと言ってとんずらこいてたし、新聞には浮世絵じみた絵で紹介されてるし。今後続編が制作されてムジナの行動理念が明らかになったら楽しそうだ。 ちなみに『クラメルカガリ』では蛙を鳥と云って出す屋台について「あれむしろナマズっぽいよね」とコメントしてた。箱庭はナマズ食が珍しくない文化なのか…?あとカガリとユウヤがごはん食べてた屋台の壁のお品書きに「目玉の甘」てあったけどあれなに?目玉の甘煮? 『クラユカバ』で荘太郎と稲荷坂が呑んでたお店もちょっと不思議で、荘太郎が生の中を追加したら新しいジョッキが来るんじゃなくて瓶から次いでくれるんだよね。「お兄さん!」て呼ばれた荘太郎が「ああもうそんくらいで」って止めたあと何かを継ぎ足して飲んでるあたり量でお代が決まるのか?と知りたくなった。というかあれ多分ビールじゃないよな(泡の載った金色だった覚えがない。自分が覚えてないだけかも)。テーブルにあった瓶のラベルにはホッペルと書かれてた。 『クラメルカガリ』のシィナが通信傍受機と同じ鞄に箱キャラメル入れてるのもめちゃいいし、シィナと飴屋の射的のシーンもなんてことないのに良さしかなかったな。ところでシィナさんと情報屋の伊勢屋はなんで知り合いなの?気になりすぎる。

管使いのタンネが管(たぶん管狐)のことを今いる地下より「ちょっと深いところ」の生き物だって言ってたけど、カガリも「ちょっと深いところ」の話してたんだよね~どこだったかな。管の色が金色なのも荘太郎が陥りかけたクラガリの過去の幻影に関係ありそう。そもそも見世物一座の人間たちがみんな白狐の面を被ってたからな……探訪記者の名前は稲荷坂でクラガリに近い人間の名前ぽさがある。 どちらの作品もいろんな生き物の名前や意匠が取り入れられてるの面白いよね。荘太郎に情報提供した男は兎の面つけてたし、朽縄博士(くちなわは蛇と書いてもくちなわと読む)の子どもたちは牛蛙だったり虫の姿だったり公園にはザリガニがいたり。ササラちゃんはササラ電車からの命名だったりするんかな。あとアブラムシよける機械のデザインが電動の蚊遣りぽかったなと思ってそこだけパンフ見たら名前が「ムシヨケ」だったしよく見たらデザインも蚊遣り豚だったので笑った。朽縄おじいちゃんが朽縄博士だと明らかになるシーンの真打登場感も良い。 真打といえば荘太郎を演じた六代目 神田伯山さんは講談師の方なんだよね。『クラユカバ』『クラメルカガリ』はどちらも台詞回しがきもちよいけど荘太郎の語り口は抑揚の良さも相まってなおさら好きだった。あと活弁士と稲荷坂と石猿親分を演じてる坂本頼光さんは本職の活弁士の方だし、女性声優さんたちが演じるタンネやトメオミやカガリといったクラガリを探る少女たちのまっすぐに発せられる声と、クラガリとともに生きてきた男性キャラクターたちの物語ることを宿命付けられたような声が双璧を成す、両作品のキャスティングも外せない良さだと思う。寺田農さん演じる朽縄が、老兵は去らず此処にある的な台詞を最後にクラガリじみた研究所へ帰っていくのも印象的だった。 もし今後続編が制作されるのなら「僕にもわからないんだ 自分が何者でどこへ行くのか」と語っていたタンネの来た道や行く道のこと、トメオミが珍妙な慣用句を引用するたび添えていた「その道に曰く」の「その道」の意味(クラガリに繋がってる余所の道だと思う)、「轍」や見世物一座の正体が語られたらいいなと思うし、「泰平さん」の「テリヤス工業」時代の話やこのあとの箱庭の姿もまだまだ観たい。パンフに載っていたインタビューでは、監督は『クラユカバ』『クラメルカガリ』の両作品で「まだ語られていないこと、解かれていない謎」について「世界を閉じたくない」「モヤっとしたものを残すことで観た方の記憶に残したい」から謎を残していると述べているし、成田良悟先生との対談では「ちゃんと考えてはいるんですけど」「もっと面白い設定を思いつくかもしれない」から「前もってテキストに書き起こさない」とも話している。だからここまで自分が書いた感想はあくまでも現時点で得られる情報からの推察に過ぎないし、正解は監督の頭の中にしかない。いつか続編で明かされるクラガリとその周辺の世界の正体が、今回の自分の想像よりも遙かに深く面白く最高であることを楽しみにしている。『クラユカバ』『クラメルカガリ』を観たあの日の映画館の暗がりは、それでようやく自分にとっての美しき「クラガリ」になるのだから。

1 note

·

View note

Photo

It is a parody illustration of Uma Musume.

To tell the truth, I've been focusing on parody illustrations of Uma Musume these days. Nowadays, there are many Harry Potter fan arts, but the frequency of Uma Musume fan arts increases.

Harry Potter's illustrations aren't going away, but they're updated less often.

ウマ娘のパロディイラストです。記念すべきパロディ第一弾です。

私は実を言うと、最近はウマ娘のパロディイラストに力を入れています。今はハリーポッターのファンアートが多いですが、ウマ娘のファンアートが増える頻度が高くなります。

ハリーポッターのイラストは描かなくなるわけではありませんが、更新頻度は低くなります。

#ミホノブルボン#umamusume#Uma Musume: Pretty Derby#Uma Musume#Furry Art#furry#パロディ#月世界旅行#georges méliès#a trip to the moon#furryart#japaneseanime#Cygames#mihono bourbon#parody#moon#kemomimi#ジョルジュ・メリエス#映画#movie

6 notes

·

View notes

Photo

美術展の不都合な真実 (新潮新書): 古賀 太 + 配送料無料

こが・ふとし 一九六一(昭和三十六)年福岡県生まれ。九州大学文学部卒業。国際交流基金で日本美術 の海外展開、朝日新聞社で展覧会企画に携わる。二〇〇九年より日本大学芸術学部教授。 専門は映画史、映像/アート・ビジネス。訳書に『魔術師メリエス』、共著に『戦時下の 映画』がある。

- - - - - - - - - - - - - - - -

美術館の舞台裏: 魅せる展覧会を作るには (ちくま新書): 高橋 明也 + 配送料無料

1章. 美術館のルーツを探ってみると… 2章. 美術館の仕事、あれやこれや大変です! 3章. はたして展覧会づくりの裏側は? 4章. 美術作品を守るため、細心の注意を払います 5章. 美術作品はつねにリスクにさらされている? 6章. どうなる?未来の美術館

8 notes

·

View notes

Text

📛 1599 「Wild Nights. Hot & Crazy Days (狂乱の夜)」。

本日の "2時のロードショー" は 道路を封鎖して レースを楽しむ若者らの面子に ポール・ウォーカー似の男が誘いを受けるところから始まります、シリーズ第2弾 「ワイルド・スピードX2」 が上映されています。ジョン・シングルトン監督作品。物語はさておき、この物語に ニクニクドミニクは登場しません。

えっと、ここのところ観直した映画も さらっと書き留めておきます。

「メリエスの素晴らしき映画魔術 と 月世界旅行 (2011年のフランス映画)」。

セルジュ・ブロンベルグとエリック・ランジュ監督作品。1902年 ジョージ・メリエス作の 「月世界旅行」 には 白黒とカラー(彩色)版があり 世界中に広まった。1993年 紛失していたカラー版をスペインで発見、それは劣化が激しく復元は困難を極めたが、現代の観客にこの名作を再発見してもらうべく、最新技術を駆使した緻密な作業で遂に甦った といった紹介から始まります、メリエスのとっても有名な作品 「月世界旅行 (眩いカラー版)」 が先に流れ、続いて 彼の映画ジンセーをテキトーにまとめたドキュメンタリー作品が流るるという ちょっぴりお得な 2本立て映画でした。途中、ミシェル・ゴンドリーや ジャン=ピエール・ジュネらがチラッと出演して メリエスについて熱く語っています。

「ネバーエンディング・ストーリー (1984年の米独映画)」。

ヴォルフガング・ペーターゼン監督作品。さまざまな雲がもくもくしているところから始まります、とある孤独な少年のはてしないいじめからの脱却までの日々を描いた ファンタジー映画です。少年バスチアンは 7時半頃にハッと夢から目覚め、登校時にワルなズッコケ3人組から カツアゲに遭いさうになり街の中を逃げ惑うのですけれど、ダストボックスの中に隠れ、様子を見て出た先に忍び込んだ建物、そこは本が山積みの書店だったのですけれど、そこで出会った本を 「必ずお返しします」 とメモ書きをして そっと持って帰ってしまったことから とんでもなくふしぎな出来事に巻き込まれます。そんなこんなで 当時映画館で観たっきりでしたので懐かしさを覚えた反面、やはり心に残るのは リマールのうただったりするところがツラミです。

「ワイルド・スピード (2001年のアメリカ映画)」。

ロブ・コーエン監督作品。アリゾナ 。大量のブツを載せた大きなコンテナがトレーラーに載せられ走り出した途端、3台の黒い車に付け狙われ囲まれた翌る日、緑色の車を爆走させる男ブライアンがツナサンド (パンの耳なし) を注文したところでドミニクに出会ったところから始まります、ニトロ燃料でぶっ飛ばす若者らの姿を描いたシリーズ第一弾です。 久しぶりに観た ("2時のロードショー" で上映) のですけれど、出演者が皆とてもヤングで初々しかったです。劇中、シャアの声に似た日本語吹き替えさんがいました。

「ナルニア国物語 第1章 ライオンと魔女 (2005年のアメリカ映画)」。

アンドリュー・アダムソン監督作品。雲の切れ間から無数の爆撃機が爆弾を投下、とある家族が防空壕に逃げ込む(パパのフォトを取りに戻る)���ころから始まります、クームに疎開した四人兄弟の日々を描いたウォルト映画です。ウォルト映画だのにウォルト映画っぽくない作りに ウォルト映画だったことを忘れてしまいさうになりますけれど、それより何より リーアム兄さんがキャストの中にいらしたことすらも忘れていました。

「硫黄島からの手紙 (2006年のアメリカ映画)」。

クリント・イーストウッド監督作品。2005年の硫黄島。"硫黄島戦没者顕彰碑" と海、そして その当時使われたであらう兵器がチラリと映ったところから始まります、とってもとってもヤバミな戦争映画です。どう見ても外国映画にしか見えない物語はさておき、いつかちゃんとした日本を描いたアメリカ映画に出会いたいなって思いました。

..

#崩壊3rd#tokyo#2 fast 2 furious#le voyage extraordinaire#le voyage dans la lune#the never ending story#the fast and the furious#the chronicles of narnia#the chronicles of narnia: the lion the witch and the wardrobe#tilda swinton#liam neeson#letters from iwo jima#clint eastwood#judas priest

3 notes

·

View notes

Text

7/28(水)→7/29(木)

日記を書き���げるとまずパリにいる槻舘さんに送る。たのしみにしてくれてる。すぐにメッセージが既読になって1分後くらいには「続きを楽しみにしています❤️」と返ってくる。文章を読むのが早い。修正が必要なときは即座にメッセージが届く。リアルタイム校正。昨日書いた日記では、ジェノベーゼは少し食べたとのこと。

7/28は帰国の日。早朝にソファベッドで目が覚める。ここはどこ? と思う。少しずつ前夜の記憶が蘇る。どうしてちゃんとここに寝てるのだろうと思う。iPhoneを探すけれど見つからない。本当に見つからない。ここにはないだろうと思ったソファベッドを折り畳むスペースの奥に落ちてた。見つけた頃には目が覚める。シャワーを浴びた。キッチンに置いてあった前夜の残り物のパンなどを少しずつつまみながら各方面からのメールに返信をしていく。まず荒木さんが起きてきて、そのあとは確か槻舘さん、川村さんの順番。昨夜の私の寝姿を撮った写真を見せてくれる。謝る。みなさん笑ってくれる。槻舘さんはこの朝も珈琲を淹れてくれる。私がパソコンにメールを打ち込んでる間に皆さんが朝食を済ませていく。お顔を整えながら槻舘さんがちなみに今日は何時に出ますか? と聞く。11時に出ることに。その時間に合わせてトランクの整理をして身支度を整える。飛行機の時間は19時だから空港には17時に到着目標。それまでの間に念願だったシネマテーク・フランセーズに連れて行ってもらう予定。これまで私が預かってた鍵を川村さんに託す。川村さんはもうしばらくパリに滞在予定。今度は川村さんが鍵の練習。この日記を書いてたらさみしくなってきた。その時はわからなかったけれどさみしかったのだと思う。

回数券がなくなったので、駅の券売機で乗車券の往復分と、槻舘さんに勧められて空港までのバスの乗車券を購入。川村さんもなぜか空港まで見送ってくれると言う。槻舘さんが、え、本当に行くんですか? と念押ししてる。川村さんは行きますと言う。電車を乗り継ぐ。シネマテークの最寄りの駅は工事中のため、手前の駅で降車。そこから一駅分歩く。しばらくしたところであれですよと槻舘さんが教えてくれ��。これまで写真などでも見たことがなかったから、ああこれがシネマテークと思った。立派な建物だった。ジョルジュ・メリエス展の大きな看板も見える。入口の人にiPhoneで検査陰性の証明を見せて中へ。荒木さんと川村さんがトイレに行く。槻舘さんはシネマテークにお知り合いがいるらしく、受付の人から4人分の展示鑑賞チケットを受け取って渡してくれる。私もやっぱりトイレに行きたくなり、向かう。トイレを出たところに『大人は判って���れない』の日本版の巨大なポスターが飾られていて圧倒される。荒木さんに前に立っ��もらって記念撮影。ジャン=ピエール・レオーと同じポーズをしてほしいとお願いしたら、振り返って見上げて確認しながら少しずつ調整してくれた。視線が左上だと槻舘さんからも演出が入る。エレベーターに乗って階上の展示室へ。メリエス展、超おもしろい。行きすぎた人たちが映画の歴史を作ってきたことを思う。競争に敗れて映画の発明者になれなかったエジソンのキネトコープの実物も見られて感動。メリエスの作品を大きなスクリーンで見ながら笑った。この間、川村さんはご自身の会社の方の送別会の時間だったらしく、iPhoneでずっと参加してる。イヤホンを忘れたみたいで、メリエス展に送別会の音が微かに混ざって聴こえてくる。どこにいるか見えなくなった川村さんを残して先に展示室を出て2階の書店へ。『月世界旅行』のエコバックと、槻舘さんはジャック・リヴェットのエコバッグを推してくれたけれどジム・ジャームッシュの映画の歴代の主人公たちがかわいく描かれたのに惹かれてそちらを購入。1階のカフェレストランへ。前夜のジェノベーゼが効いたのか荒木さんは食事は頼まずにドリンクだけ、槻舘さんと私はお肉のランチプレートを注文してテラス席で食べた。ビールも飲んだ。途中、槻舘さんを見かけて声をかけてくる人たち。一人はシネマテークのたぶんトップの方。その方が今日のチケットを用意してくれたと知って恐縮。川村さんも合流してランチ。書店でメリエス作品のブルーレイディスクを買ってた。私も買えばよかった。

食事を終えて駅までまた歩く。するとまた「Nanako?」と槻舘さんに気づいて声をかける人たち。顔が広い。地下鉄に乗って、何の話だったか忘れたけれど何かで盛り上がってる間に乗り換え駅を通過。引き返さずに迂回して元の駅までそのまま向かうことに。途中の乗り換えホームで、ああ、この人はきっとみんなが言ってたスリの人だろうとわかる人が近くに立つ。そちらに体を向けてたら大丈夫だろうと思って目は合わせないようにしつつ電車を待つ。少し時間がかかって槻舘さんの部屋に到着。急いで最後の帰り支度。こういう時は絶対に忘れ物をするからあちこち隈なくチェックする(あとで槻舘さんから髭剃りの写真が送られてきた。やっぱり忘れてた)。土産品を入れる用のバッグを槻舘さんが貸してくれたけれど小物が多かったからかトランク一つで大丈夫だった。荒木さんはトランクと借りた大きなバッグ。名残惜しくしてる時間もなく出発。川村さんが荒木さんの荷物を運んでくれる。オペラ座のある駅まで電車で移動。ちょうど空港行きのバスが停車してる。槻舘さんとお別れの挨拶。切り返しながら荒木さんと槻舘さんの写真をそれぞれ撮った。バスに乗り込む。手を振りながら槻舘さんは遠ざかっていった。最後までかっこよかった。

空港までの移動の時間、荒木さんはずっと寝てた。川村さんと二人で長く話す。空港に到着。降り場から空港に入れそうなドアは見当たるけれど開かない。近くを通ったこどもたちがあっちだよと教えてくれる。入ろうとしたら入口に警備の人がいて、航空チケットの確認をしてる。川村さんは中にも入れないとわかる。到着口でバスを降りて、中に入れなくて、どうやってまた戻るのか心配だったけれど、川村さんは大丈夫だと言う。飛行機の時間まで一緒にいられると思ってたけれど急なお別れ。記念に川村さんと荒木さんの写真を撮った。手を振りつつ中へ。ガラスの向こうに見える川村さんの姿が遠ざかっていく。さみしいねと荒木さんに言う。荒木さんもさみしいですと言う。まずトイレに行きたくなって二人で探す。まず私が荷物番をすることにして、荒木さんが先に入っていく。ぼんやり辺りを眺めてたら川村さんの姿が見える。手を振って知らせる。川村さんは入れましたと言う。どうやらどこにもタクシーやバスへの乗り場がなかったらしく、何とかして中に入ってきたとのこと。川村さんに荷物番を代わってもらってトイレへ。出てきたら荒木さんがうれしそうに川村さんと話してる。航空会社のカウンターでトランクを預けてカフェでゆっくりすることに。飛行機に乗ったらすぐに夕食が出る時間だったけれど、荒木さんは少しお腹が空いたみたいでサラダを入念に選んで購入。私と川村さんはビール。なぜか大きな生ビールが3つも出てくる。川村さんが2杯飲んでくれた。写真を撮って槻舘さんに送る。しばらく3人で話した。今度こそ本当にお別れ。最後にもう一度記念撮影。手を振った。

飛行機は行きと同じくらい空いてるかと思ったけれど、よく見ると私服の添乗員らしき人たちが窓際の席にずらっと座ってる。研修か何かかもしれない。行きに荒木さんの誕生日を祝ってくれた人たちがいたら映画祭の結果を伝えられると思ったけれど、見かけなかった。後で会社宛にお礼のメールを送ろうと思ったことをこの日記を書いてて思い出した。飛行機が上空に上がってすぐに夕食が出る。カレーが好きな荒木さんはカレーを選ぶかと思ったらお肉を選んでた。私はカレー。食後すぐに荒木さんは睡眠。私は「日記は書いたんすか?」の槻舘さんのプレッシャーを受けてパソコンを機内に持ち込んでいたため、執筆。頭がぼんやりして全然はかどらない。機内で使用できるwi-fiを購入したけれど、Tumblrのページも開かないくらいに遅い。ネットは諦めてワード文書を開いて下書きをするけれど、10分で1行くらいのペース。しばらくしてパソコンを閉じた。映画も何か見たかもしれない。どう過ごしてたかをほとんど覚えてない。眠らないのが私だけだったみたいで、ちょくちょく添乗員の人が他の席を使って横になってもいいですよと声をかけにきてくれる。行きと違って機内に緊張感があったからそのまま到着まで椅子に座ってた。そのまま羽田空港に着陸。

無事に日本に到着したことを槻舘さんと川村さんにメッセンジャーで伝える。covid19に対しての検査や手続きは想像してたよりもスムーズだった。もっとすごいのを覚悟してた。成田空港だとまた違ったりするのかもしれない。2時間ほどで到着ロビー���出られた。荒木さんの俳優賞の賞状だけ渡そうと思ってトランクから出す。荒木さんのカバンに無理やり入れようとしたけれど、やめた方がよさそうな音がしたので、まとめて持ち帰ることに。最後にもう一度持ってもらって記念撮影だけした。荒木さんとお別れ。遠くまで手を振った。

家までの帰り道、トランクを引きながら『春原さんのうた』の撮影場所でもあるキノコヤの前を通った。Closedの札が下がってる。このあとは自主隔離でしばらく家から出られなから渡せないと思い、観客賞の賞状を窓際に置いた。店主の黒川由美子さんに置いておきますとメッセージを送った。ちょうど夕日がきれいな時間だった。川沿いを歩いて帰った。

2 notes

·

View notes

Quote

メリエスのような興業関係者によって,エンタテインメントの分野で映画と演劇を合体させようとする欲張りで奇矯なスペクタルが試みられたことは,注目されてよいだろう。彼らは,文字どおり「スクリーンから飛び出す」ことを目指したのである。ここでは,マクス・ランデーのペテルブルグ公演(1913)について紹介しよう。 開演の時間を過ぎても,ランデーは現れない。ついに責任者が舞台に現れ,こう告げる。「どうやらランデーは間に合いそうにありません」。が,誰も席を立たない。突然,明りが消え,車を走らせ劇場へと向かうランデーの姿がスクリーンに映し出される。事故に遭うが,幸い怪我もなく,車を捨てて馬に乗りかえ,川は泳いで渡り,ついには気球に乗って,とうとう劇場の上空までやって来る。そして,屋根に穴を開け,ロープをつたって降りてゆく… その時,スクリーンが上がって,上の方から漆喰や梁の切れ端とともに,ロープをつたって当のマクス・ランデーが,あの有名な,けれどゆがんでぼろぼろになったシルクハットに,グレーのスポーツ・コート姿で降りてくるのだ。

http://www.tenri-u.ac.jp/topics/q3tncs00000fizfe-att/q3tncs00000fj07f.pdf

1 note

·

View note

Photo

「ジョルジュ・メリエス」

きっとこの名前を耳にしたところで、若い人、映画に興味のない人はピンとは来ないだろう。

ジョルジュ・メリエス。

彼は靴屋の息子として生まれ、靴屋になるために修行を積んでいた。ところが当時、人気だった奇術に魅了され、自らもその世界に入っていき、靴屋の権利と妻の持参金をもとでに劇場を買い取り、自らも奇術師、今の手品師になる。劇場は大繁盛で、このまま成功するかに見えたが、彼にとって新たなる出会いがあった。、映画である。当時、産声を上げたばかりの映画、リュミエール兄弟という黎明期の映像作家たちの作品を見て、その場でカメラが欲しい、と懇願するも、兄弟に断られる。

その後ロンドンに渡り、フィルムとカメラを手にした彼は、自らの劇場で興行するために精力的に映画を作った。それこそ1800年代後半の数年間で莫大な量の映画を作っている。

その後「月世界旅行」という世界初のSF映画、特撮映画を作ったこちで、彼は商業映画の父、と呼ばれるようになる。

だが戦争が彼からすべてを奪った。軍隊に入隊し、フィルムは焼かれ、劇場も失った。

映画への力を失った彼は、晩年、映画業界から贈られる支援金や駅での販売員などの仕事をして生活していたとされる。

私はこの話はある友人にした。メシア・クライストというたいそうな名前の男で、アマチュアで作家をしている、私の知り合いなのだが、彼曰く、世界というのは創造されることで構築され、フィクションの世界も現実との境目などなく、人間が認知できていないだけで、存在しているという。

長らく旅をしているらしい、若い友人は、不思議なことをいうものだと思った。

戦争は本当にすべてを奪う。

本日、日本を75年目の広島に原爆が落とされた日を迎えている。

新型コロナウイルスという未知の敵と戦う夏。

彼はそうしたニュースを見て、ただ祈っていた。私も祈るしかできない。日本人でもない彼が祈るように、これは人間の犯した罪なのだと私は思っている。

メリエスがすべてを失った。

映画はその失った世界を補完する義務があるのかもしれない。

2 notes

·

View notes

Text

ジョナス・メカス論(『(H)EAR』より)

ジョナス・メカスのフィルムを見ると、いつも強く感じることがある。それは、いま目の前に映っている光景が、まぎれもなく現実に起こったことだということ、それが過去のある時点にまちがいなく存在していたのだという、不意打ちの確信にも似た思いである。 『リトアニアへの旅の追憶』でも、『ロスト・ロスト・ロスト』でも、『時を数えて、砂漠に立つ』でも、その思いは何度となく僕を襲い、次第に激しい振動となって、やがては身体そのものに揺さぶりをかけてくる。僕にとってメカスを見るという体験は、映写の間中、不断に強度を増していく、この揺さぶりに身をさらすということである。そうだ、これはかつてほんとうに起こったことだ…… メカスの作品は、ほとんどが一種のドキュメンタリー映画と呼べるものなのだから、そんなことは当たり前だと思われるかもしれない。だが僕が言いたいのはそういうこととは少し違う。ちょっと回り道をしながら、もう少し詳しく説明してみよう。

●《それは=かつて=あった》

映画というものは、アニメーションやCGといった人工的な映像でない限り、必ずその時、ムービー・キャメラが向けられていた現実を、丸ごと含み込んだ形で成立する。たとえ何らかのフィクションが演じられていたとしても、そこで誰かが何者かの振り=演技をしており、また多くの場合、虚構の外側にいて、それを演出している者や、演技に加わることなくそれを見ている者=撮影者がいたという現実が、そこには織り込まれているのだ。これもまた、当然のことと言っていいだろう。すべての映画はドキュメンタリーである。この認識はある意味で正しい。 だが、逆に言うと、記録映画と呼ばれているものだって、厳密には生の映像そのものとは違う次元を不可逆的に持ってしまっている。その理由は次の三つの点に集約されるだろう。第一に、キャメラがそこにあるということ、自分がいま映されていると意識すること自体が、たとえ普段と同じ行為を行っているとしても、被写体に何らかの影響を及ぼさずにはおかないだろうということ。第二に、例えば隠し撮りのような、被写体がキャメラの存在に気づいていない場合でも、ムービー・キャメラの矩形のフレーミングが−−撮影者の意図はどうあれ−−そこに意味(もしくは見る者それぞれが独自の意味を見出すような契機)を生じさせてしまうということである。第三に、映像が光学的な技術によってフィルムに焼き付けられたもの(ビデオでも同じことだ)である以上、どこまでいってもそれは結局、現実そのものではなく、その似姿に過ぎない、ということである。 すべての映画はドキュメンタリー映画である。そしてまた,すべての映画はドキュメンタリーではありえない。この背反する二つの定義に挟み撃ちされるようにして、映画というものは成り立っている。リュミエール兄弟とジョルジュ・メリエスの対立などない。そこにあるのは映画の二面性ではなく、単に物語ることや、擬装することの有無に過ぎない。映画と現実は不可分の、相互に嵌入し合うような、曖昧な(と、敢えて言っておく)関係を保っており、完全に重ねることも、切り離すこともできないのだ。 以上のことを踏まえた上で(いずれも常識に属することではあるが)話を戻せば、僕が捕らわれた「これは現実に起きたことだ」という思いは、メカスのフィルムが、時に「日記映画」とも呼ばれる、彼が過ごしてきた日常をランダムに、いや、ほとんど絶え間なく(この言葉は正確ではない。だがこの点については後で触れよう)記録したもの、つまりはドキュメンタリーであるから、という理由によるのではない。また、かといって、すべての映画が、ある意味では「現実に起きたこと」であるという、ありふれた事実の再確認が、メカスを見ることによって、他の数多の映画の場合よりも強力に引き起こされたということでも、むろんない。それはメカスの映画以外には成し得ることのない、比類なく衝撃的な、そして感動的な体験なのである。

ところで、いささか唐突だが、ロラン・バルトは、写真についての有名な書物『明るい部屋』の中で、次のように書いている。

絵画や言説における模倣と違って、「写真」の場合は、事物がかつてそこにあったということを決して否定できない。そこには、現実のものでありかつ過去の���のである、という切り離せない二重の措定がある。……それゆえ「写真」のノエマ(=本質を志向するもの)の名は、次のようなものとなろう。すなわち、《それは=かつて=あった》……つまり、いま私が見ているものは、無限の彼方と主体(撮影者または観客)とのあいだに広がるその場所に、そこに見出された。それはかつてそこにあった。がしかし、ただちに引き離されてしまった。それは絶対に、異論の余地なく現前していた。がしかし、すでによそに移され相異している。(花輪光訳・以下同)

もちろん、バルトが語っているのは、あくまでも写真に関してであって、映画については全く事情が異なると、はっきりと述べている。彼によれば、明確な違いが少なくとも二つある。まず,写真は過去のある瞬間を凍結したものだが、バルトはこれを逆転して「その瞬間には、どれほど短い瞬間であっても、ある現実もののが目の前でじっと動かずにいた」のだという。 この考え方はおもしろい。だが映画の場合は、瞬間の映像が連なって動くことによって、その神聖なる停止(バルトは”ポーズ”と呼ぶ)は押し流され、否定されてしまう。もうひとつ、既に確認したこととも繋がるが、映画では「二つのポーズ、つまり俳優自身の《それは=かつて=あった》と役柄のそれとが混ぜ合わされている」ので、「現前」とその喪失との二重措定を、純粋に抽出することがむつかしくなってしまっている。以上の二点ゆえに、映画は、写真のように《それは=かつて=あった》を刻印、いや、生産することができないと、バルトは述べている。「なるほど映画においても、写真の指向対象は依然として存在しているが、しかしその指向対象は、横すべりし、自己の現実性を認めさせようとはせず、自己のかつての存在を主張しない。それは私にとりつかない。それは幽霊ではないのだ」 バルトの写真論は、僕にとって頷けるところも、そうでないところもある(少なくとも−−たぶん誰もがそうだと思うが−−ある部分はあまりにナイーヴに感じられる)。だが、もちろんここはそうした問題を子細に検討する場所ではない。ただ、僕が主張したいことは、僕がメカスのフィルムから受ける強度の揺さぶりが、バルトの言う写真の《それは=かつて=あった》と、極めてよく似ている、ほとんどそっくりだ、ということなのである。 くりかえすが、バルトは写真と映画を厳しく区別していて、両者の機能は本質的に異なるとまで言っている。しかし、こうしたバルトの理解に一点、変更を加えざるを得ないような、いわば映画の特異点として、メカスのフィルムは存在しているのではないかと、僕は思うのだ。では、それは一体、どのようにして可能になるのだろうか?

●現実が明滅する

リトアニアから弟のアドルファスとともにニューヨークにやってきたジョナス・メカスは、最初のうち、英語が全く話せなかった。知っている単語を大声で発音しても、誰にも通じなかったのだ。母国では詩人として活動していた彼は、言葉を使えない代わりに、借金をしてボレックスの一六ミリ・キャメラを手に入れる。NYに着いて二週間後のことだった。そして、それ以後、メカスはどこへ行くのにもボレックスを携えて、後に彼が「日記・ノート・スケッチ」と名付けること���なる膨大なフィルム断片=集積を、ひたすら撮り続けるようになった。これが、良く知られたフィルムメーカー=ジョナス・メカス誕生のエピソードである。それはもはや神話といってもいいかもしれない。一九四九年、メカスは二五、六才の青年だった。 メカスのフィルムの、どれでもいい、ほんのわずかでも見たことのある人なら、誰もが覚えていることだろう。あの非常に独特な映像のありさまを。ほとんど全編が手持ちによる、ブレなどまったく気にしていない乱暴なキャメラ・ワーク。音楽でいうならスタッカートの連続のような、きわめて短い−−そしてアタックの強い−−ショットの連なり。時に軽やかに、時に目眩がするほどに、めまぐるしく移り変わるイメージ。それはあまりにも通常の映画とは形態が異なっているので、予備知識なしに見たとしたら、ひどく驚かされることはまちがいない。はたしてこんなものを映画と呼べるのか? ボレックスは一六ミリのムービー・キャメラの中でも、一コマ単位での露光(俗に言うコマ撮り)ができることで、いわゆる「実験映画」の作り手からは重宝がられている機種である。メカスもこの機能をフルに使って、自分のフィルムを撮る。いくぶん比喩的な言い方になってしまうが、シャッターを一定時間、ジーッと押すのではなく、カチカチ、カチカチとやるわけだ。生活の中にキャメラを持ち込んだメカスは、あらゆるものにレンズを向けた(メカスに会うということは、彼に撮られるということを意味する)が、それは多くの場合、カチカチ、カチカチだった。だから前節で「絶え間なく」と書いたのは、やはり正確ではない。イメージは持続することなく、飛び飛びになっているのだから。 なぜこんなことをするのか? もしかすると、メカス自身がどこかで明確な理由を語っていたかもしれないが、残念ながら僕は知らない。ただ、それはたぶん、要するにボレックスにそういう機能が付いていたから、なのだろうと思う。何を馬鹿なと思われるかも知れないが、おそらく事実はそうなのだ。たとえば、文盲の者が拾った辞書に古語が載っていたとして、周りの誰ひとりとして、そんな言葉を話していなくとも、現に辞書にあるのだから躊躇なくそれを使った、ということなのではないか。少なくとも、ある時期までのメカスにとって、映画とは他者とのコミュニケーションのツールだったのだから、ボキャブラリーをフルに活用しようとしたのは、むしろ当然のことだろう。しかし、僕が強調しておきたいのは、メカスがコマ撮りならコマ撮りというものを、映画の「表現」の新しい手法として”発見”したのではなかった、そしておそらく今もそうではない、ということなのである。 「ヴィレッジ・ヴォイス」誌に連載していたコラム<ムービー・ジャーナル>の六五年一月九日付けの記事の中で、メカスは「逆説を一つ」と言い置いてから、次のように続けている。

映画は、たとえ最も観念的で、抽象的なものであっても、その本質は具体的である。動きと光と色の芸術である。偏見や先入観を捨てさえすれば、純粋に視覚的で動美学的な体験の具体性、光と動きの”リアリズム”、純粋な目の体験、映画という物質がわかる。画家が絵という物質や絵具を意識するようにならなければならなかったように、彫刻家が、石や木や大理石を意識しなければならなかったように、映画も成熟してくると、映画という物質−−光や動きやセルロイドやスクリーンを意識しなければならなくなった。 (『メカスの映画日記』飯村昭子訳・以下同)

「ニュー・アメリカン・シネマ」(米のインディペンデント映画作家による実験映画、個人映画を総称してメカスが用いた言葉。彼のいわゆる「ニュー・シネマ」とは別物)の運動家としてのメカスの功績については、いくら強調してもし過ぎるということはないが、彼自身のフィルムは、多くの「実験映画」の試みとは、実のところかなり位相が異なっているのではないかと思う。 何らかの意味での「実験映画」へと向かう心性には、次の二つのモメントがある。自己表現の探究、そして映画という形式自体の発展・進化である。誤解を恐れずに言えば、メカスはそのどちらにも興味がない。彼のフィルムには、メカスの「内面」は映っていない。より正確に言えば、メカスはフィルムに「内面」など決して移りはしないと言う真実に忠実である。あるのは、ボレックスというキャメラと、カチカチカチカチだけだ。それは徹底して、あっけないほどに具体的なのである。 また、メカスは映画というものを、さまざまな技法の束として捉え、やみくもにその先に進もうとするような、一種の進歩史観には与していない。彼の姿勢は、たとえば「拡張映画」といったような概念とは、ある意味では逆立するものだとさえ言っていい。映画は通常、一秒に二四コマの映像の連続から成っているが、メカスはそれはただの慣習に過ぎず、ムービー・キャメラと映写機のメカニズムからすれば、幾らでも変更が可能なのだという、単純極まりない原理に従っただけなのだ。 つまり、メカスのフィルムが革新的であることは疑いないが、しかしそれは映画という種に突然変異が起きたのではない。ただ単に、もともと潜在していた能力を露にしただけということなのである。だからこそ「成熟」であって「進化」ではないのだ。 ここでようやく、前節末尾のクエスチョン・マークに立ち戻ることができるように思う。映画とは言うまでもなくムーヴィング・ピクチャー、すなわち動く写真である。一定以上のスピードで写真が移り変わった時、網膜に受ける残像効果によって、実際には分断されたものでしかないイメージが、あたかも連続的に動いているかのような錯覚を与える、ということである。こんなことは確認するまでもないことだが、ではプロセスを逆さまに考えてみよう。ノーマルに動いている映像が、次第に速度を落とし始める。やがてそれはぎくしゃくした動きとなり、次第に紙芝居のようなものになって、ついには静止してしまう。そこにあるのはただ一枚の写真である。そこには確かに、ロラン・バルトが言う《それは=かつて=あった》が映っている……。 メカスのフィルム、それはむしろ、写真と映画の中間点に属しているのではないだろうか。むろんそれはムービー・キャメラで撮られ、映写機で再生されるのだから、映画と呼ばれるべきである。だが、それはいわば、写真の記憶を残しているのだ。バルトが写真のテーゼとしていたのは、止まることなく流れていく時間から、瞬間を抜き出すという「奇跡���である。時間は原理上、微分できないのに、ただ写真に撮るだけで、ありえざる無時間へと投げ込まれることになる(そこでは露光時間も抹消されてしまう)。それを永遠と呼ぶのはロマンチック過ぎるかもしれないが、時間が流れていないのだから、それもあながちまちがいではない。 おそらく、コマ撮りにも二種類あるのだ。運動へと向かうものと、静止へと向かうもの。それは一見、同じもののように思えるが、実は正反対なのである。メカスのフィルムは明らかに後者だ。たとえば石の写真を見ることと、それを延々と撮った映画を見ることは根本的に違う。ムービー・フィルムは−−現像処理でコマ延ばしでもしない限り−−まったく同一のイメージを記録することは不可能だ。それでも映画が写真を志向するとするなら、逆説的ではあるが、限りなく映像の持続を縮減していき、だが肉眼で把握できなくなるまでにはすることなく、連続写真がムーヴィング・ピクチャーへと至る境目に、いわば後ろ向きに到達するしかない。そう、メカスのフィルムは、めくるめく映像の奔流であるかに見えながら、実は一つ一つのイメージは止まりかかっているのである。 メカスのフィルムは、言うなれば映画の現像学が始まる以前に留まっている。カチカチ、カチカチという仕草によって、《それは=かつて=あった》が生まれては、また消える。写真的な無時間=神聖なる停止を、時間芸術である映画が欲望するという倒錯的な事態が、そこでは演じられているのだ。こう言い換えてもいいかもしれない。そこでは常に/既に過ぎ去ったものでしかない「現実なるもの」が明滅しているのだ、と。しかし、これだけではまだ十分ではない。語らねばならないことが、あともう少しだけ残っている。

●キャメラになった男

メカスは<ムービー・ジャーナル>の一九七〇年六月二五日付けのコラムで、エド・エムシュウィラーの作品に触れて、こう書いている。

カメラが人間のようになればいい、と彼が思っているわけではない。そうではなくてエムシュウィラーの本当の願いは自分がカメラになることなのだ! この男は狂っている。(略)彼はカメラになりたがっている。自分自身の道具になりたがっている。彼はカメラが盲目であることを承知している。カメラはすべて盲目である。カメラに世界をこのように見させているのはエムシュウィラーである。世界をこのように見る必要があるのは彼である。

これはほとんどメカスその人のことを語っているように、僕には思える。「自分がカメラだと思いこめるのは気狂いだけだ」。メカスもまた、完璧な気狂いである。彼とボレックスはもはや一体化している。それは、メカスがどんな時にもキャメラを手離さないという表面的な事実よりも、もっとはるかに積極的な意味を帯びている。メカスがキャメラを通してものを見ているのではない。メカスが見ているものと、キャメラのレンズが対峙しているものが同じであるかどうかは、さしたる問題ではない。以外に思うかもしれないが、メカスとキャメラの一体化は、見ることの水準にはないのだ。 ここにはもうひとつ重要な指摘がある。それは「カメラはすべて盲目である」という断言だ。キャメラとは、目の代用物ではない。それは光が通過する機構でしかない。フィルムが露光されて初めて、それは映像を生産することになる。キャメラは何も見ていない。それは現実の光景を映像に転写するだけである。メカスとキャメラの一体化は、このことに関係している。つまりそれは、ある何かをそのままの姿で留めること、保持していくこと、要するに「記憶」の水準に属しているのである。ここでメカスのフィルムが「日記」と名付けられていることが、きわめて重要な意味を持ってくる。 メカスのフィルムは、最初の長編の『樹木の大砲』や、演劇を記録した『営倉』といった、やや特殊な成立背景を持つものを除いて、基本的にすべて「日記・ノート・スケッチ」に属している。そこから抜粋、編集して独立した一個の作品の形にしたものが、たとえば『リトアニアへの旅の追憶』であり、『ロスト・ロスト・ロスト』なのである。しかし、とりあえず完成したものとされているからといって、それぞれの内容が不変ということではない。そこには、いつでも手を加えることが可能だし、事実、そうされてもいる。つまり、実際には、膨大なフィルムのロールがあるだけなのであり、それはいま、こうしている間にも、絶えず増え続けているのだ。それは「日記」かもしれないが、ページが束ねられていないのだ。僕たちがその全てを読む=目にすることは決してないだろうし、メカス自身にさえ、もう一度、最初から全部を見直すことは不可能かもしれない。 その中には、同じ場所が、同じイメージで収められている。それはかつてそうであったものであり、今は別のものとなってしまっているものだ。圧倒的な量の「かつて」の集積。それはやはり「記憶」と呼んでいいのではないだろうか。ただ、それが人間の記憶と異なるのは、時の流れによって喪失してしまったり、何かを塗布されたり、美化されたりしない、ということである。それはただ、そこにある。ムービー・キャメラを持った時から、メカスはかれ自身のものとは別の、ジョナス・メカスという名のキャメラの記憶を育んできたのである。 映像の断片による記憶。それは歴史とは違う。歴史とは、整然と垂直に構成されているものだが、記憶はもっと茫然とした、海のような広がりとして、静かにたゆたっている。メカスのフィルムには日付が付けられているものが多いが、そんなものはただの記号にしか過ぎない。いまやこう言ってしまってもいいと思うのだが、それは時間から切り離されたところに、じっと佇んでいるのだ。 永遠という語を、いささかの恥ずかしさもなく、ここでもう一度使いたい。それは永遠の領域に属している。やがて、ある時、それはふたたび取り出され、まばゆい光を得てスクリーンに映しだされる。何百、何千の《それは=かつて=あった》が明滅する。そして僕はまた、身体の内側から激しく揺さぶられることになるのである。

40 notes

·

View notes

Text

2022/05/09

ぐるぐる廻っていることがしょうもなく思えたりする。

でも惑星も銀河もぼくらも全部ぐるぐる廻ってるだけだし、意味なんて誰かが勝手に言ってるだけだし。

並べて世は事もなし、ワンちゃんみたいに燥ぐのだ。

『君が感じた虚無感を矮小化するな!それを切実ってゆう。悩みを宇宙規模にして紛らわせようなんて、根本的な解決になってないわけ。』

違うよ。解決なんてできっこないから。

解決した気になるしかできない。悩んでも仕方のないことはあって、悩んでも仕方のないことって理解するために、ぼくらは宇宙旅行を空想するのさ。

『メリエス?それはやっぱり逃避だ!なんの役にも立ちやしない。現実逃避だ!目を背けるな!グロテスクで、奇怪で、不条理なこの世界から!』

君こそ夢を見てるのだ。ぼくらはそんなに丈夫にできてないから、大きなものに向き合ったら、抱えきれなくて、ぺしゃんこになるんだ。ライフハックじゃないか。

『軒先から、ぴちゃ、ぴちゃ、と音がする。それは何かが滴る音に違いなかった。でも雨なんかここ最近降っていないし、水滴なんかの音が、封鎖された家の中にまで聞こえるのはやっぱりおかしかった。』

やっぱり?

『見えた?なにもないんだよ。ここには。』

ああ、そうだよね。結局、同じことじゃないか。

『廻るのをやめたら。』

もっと大きな円の一部になるだけだ。

0 notes

Text

『ヴァリエテ』再見

Youtubeで映画『ヴァリエテ』(1925)を見た。E・A・デュポン監督によるドイツのサイレント映画。十数年以上前に一度観たことがあり、Youtubeに上がっているのを見つけて懐かしさついでに流し見したのだが、一時間半程度の尺のなかに見どころがたくさん詰め込まれていて思いのほか魅せられてしまった。字幕の飾り文字もフルオーケストラの演奏も絢爛でよく作り込まれており、カメラワークも100年近く前の古典映画とは思えないほどに機微が効いていて斬新である。主人公を演じるエミール・ヤニングスの名演はサイレント(台詞なし)のハンデを補って有り余るほど技術が高く、身体と顔の表情が物語の進行に従って千変万化する(小太りの中年男の一挙一動に何故か目が離せない!)。以前観たのが十数年前なのであらすじはほとんど記憶になかったが、有名な空中ブランコのシーンは割と鮮やかに覚えていたし、主人公が自分の妻を寝取った若い曲芸団員を殺害するくだりの「怒り」の演技はあらためて本作の一番の見せ場だと思った。

興味深いのは、本作が様々なジャンルや様式の混成体に見えるところだ。映画の冒頭、受刑者となった主人公の肩を落とした後ろ姿が判事と真向かう構図であらわれるのだが、背中のゼッケンにしるされた囚人番号のデフォルメチックな「28」という数字は表現主義を想起させるし(「いかにもドイツらしい!」と思った)、曲芸師がきりきり舞いの華やかな身体術を披露する空中ブランコの演技シーンはアクション映画の先駆的表現だ。中盤で曲芸団の演技が次から次へと披露される場面は映画と見世物の舞台の融合といった趣きで、まるでジョルジュ・メリエスの奇術の世界の進化形のよう。物語の基調は三角関係をベースとした愛憎入り混じる恋愛ドラマだし、主人公による若き曲芸師の殺害シーンは迫真性溢れるサスペンスの場面として鑑賞者を一挙に緊張状態に導く。加えて、殺人を犯した主人公に追いすがる妻が勢いあまって階段を転げ落ちるシーンは、シリアスなサスペンスの後に続く場面とは思えないほどスラップスティック調である。つまり、ここには節操がないまでに映画のあらゆる様式が接ぎ木されているのだが、換言すればそれは、『ヴァリエテ』という古典映画が後続の映画の参照項たりえる映像文法をたっぷり内臓させているということでもある。とにかくサービス精神旺盛な一作。『ヴァリエテ』がサイレント映画黄金期の傑作と呼び声高いゆえんがあらためて確認できた。

それにしても物語終盤のヤニングスの「怒り」の演技は素晴らしい。というよりも、俳優が身体まるごとで表現する「怒り」の感情が、映画のフレームいっぱいに充満してひとつの映像言語に高められるまでの一連のシークエンスが素晴らしいと言うべきだろうか。この場面では、フレーム内に極力余計な要素を映し込まず、ヤニングスの「顔」にフォーカスするという大胆なカメラワークが採用されている。さらに、殺される曲芸団員役のワーウィック・ウォードが、ヤニングスの異様な怒りに気づくや否や、怯え、萎縮し、命乞いの懇願から反撃に繰り出すという感情変化を短い時間のなかで巧みに演じているのも効果を挙げている(じりじりと相手を追い詰めるヤニングスと滑稽なまでに表情を転変させるウォードとの対比)。そして、ヤニングスの「顔」がスクリーンに真向かうかたちで映し出され、一歩一歩前に――つまり映画を見ている私たちの側に向かって――接近してくるとき、殺されるウォードの「逃げ場のなさ」は鑑賞者と共有され、鬼気迫る殺害シーンの迫真性を最大限にあらわすものとなる。「怒り」の矛先がスクリーンの手前に溢れ出すこの場面こそ、鑑賞者が「いま、自分は映画を見ている」という現存在を再帰的に自覚する瞬間であり、「映画を見ること」の快楽やスリルがもっとも高潮する最大の見せ場なのではないか。

サイレント映画の映像文法、映像言語には学ばされるところが多い。最近めっきり映画の鑑賞タイムが減ったので、今後は余裕があるときにサイレント映画あたりを気軽なスタンスで観るようにしたい。分析に踏み込むような何かにつながるかどうかはまだわからないが。

0 notes