#о гумилеве

Explore tagged Tumblr posts

Photo

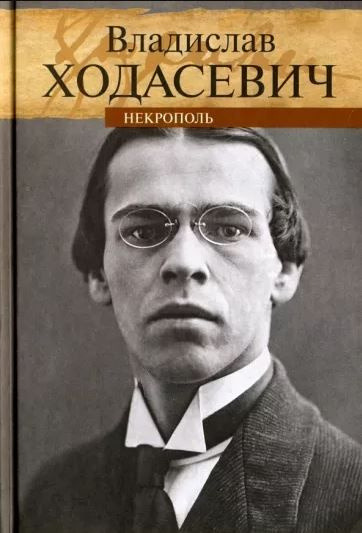

Владислав Ходасевич – Некрополь

Есть Ходасевич – поэт и его творчество.

А есть Ходасевич – современник поэтов серебряного века – в этом качестве (и как критик и судья) он и выступает в этой книге.

Напоминает «Окаянные дни» Бунина только с какими-то житейскими и оттого очень любопытными подробностями из жизни тех, кто сегодня составляет наследие Серебряного века русской литературы.

Поэты, писатели, их музы, критики, друзья и недруги.

Поэтому и читать книгу предложил бы тем, кто интересуется историями людей: как жили, о чём думали, что их заботило?

Ходасевич делится своими впечатлениями.

Например, что

- Брюсов, жил в доме на цветном бульваре напротив цирка и был большой охотник до пирогов с капустой;

- он часто вступал в полемику с Андреем Белым и о сложном характере последнего;

- Блока нельзя упомянуть без Гумилева - такие разные, но стоящие в памяти рядом

Иной раз Ходасевич позволяет себе высказывать своё мнение и спустя век это смотрится не то чтобы смело, а скорее как надменная гордость и позиция свысока:

мол я-то знаю этих ваших Брюсовых-Блоков-Гумилевых, не самые образованные люди.

Посудите сами:

«В Гумилеве было много хорошего. Он обладал отличным литературным вкусом, несколько поверхностным, но в известном смысле непогрешимым. К стихам подходил формально, но в этой области был и зорок, и тонок. В механику стиха он проникал, как мало кто. Думаю, что он это делал глубже и зорче, нежели даже Брюсов.

Вроде и похвалил, а вроде и принизил и не сразу разберёшься - признание это или холодное снисхождение.

Это он последний видел Гумилева, и какой тот был живой и тёплый (несвойственно ему);

И это Ходасевич же не подошел к Блоку до отъезда того в Москву, где он вскоре умер, потому что тогда это показалось неуместно.

В этом слышится нарциссизм: я господин, а эти - умерли.

И даже поразительно, с какой теплотой, признательностью и близостью автор пишет о Гершензоне - основавшем Союз писателей и помогавшем ему лично в 1916-18м годах находить подработку.

Правда есть место и глубоким разборам творчества:

Подробнее всего (настоящий критический и эволюционный анализ творчества) написано о Есенине и его поэме Инония (как вершине творчества Есенина-Пророка), а когда новая Русь не настала - о падении и разочаровании поэта.

В таком контексте даже самые известные стихи Есенина вроде

«Я обманывать себя не стану» или

«Да! Теперь решено. Без возврата»

видятся одой разочарования в новом строе и упрёком большевикам.

И всё же - интересные факты, личные впечатления о редких статьях поэтов, изданных в собрании их сочинений, которые я точно никогда читать не буду - были полезны.

#что бы почитать?#владислав ходасевич#некрополь#поэты серебряного века#литература 20 века#русская классическая литература#свидетельства очевидца#смутные дни#автобиографии#книги2023#о горьком#о брюсове#о есенине#об андрее белом#о гумилеве#о блоке#о сологубе

0 notes

Text

Вот вам наш Санкт-Петербург - град Святого Петра. Кто его строил? Петр, скажете? Так ведь не Петр же в болоте по горло стоял и сваи забивал? А Петра косточки в соборе на золоте лежат. А вот те, чьи косточки, тысячи и тысячи, вот тут, - он топнул ногой, - под нами гниют, чьи душеньки неотпетые, ни Богу, ни черту не нужные, по Санкт-Петербургу этому, по ночам, по сей день маются и Петра вашего, и нас всех заодно, проклинают, - это русские косточки, русские души.

***

Необыкновенно ученый, полусумасшедший.

***

Сталкиваясь с разными кругами “богемы”, делаешь странное открытие. Талантливых и тонких людей - встречаешь больше всего среди ее подонков. В чем тут дело? Может быть, в том, что самой природе искусства противна умеренность.

***

Среди тысячи деревянных ложек - есть одна серебряная. И ударяет она по тонкому звенящему стеклу. Слышите?

***

Сомов - как бы холодно ни улыбнулись, читая это, строгие блюстители художественных мод, - Сомов удивительнейший портретист своей эпохи: трагически-упоительного заката “Имперского Петербурга”.

***

Аня? Живет там же, на Фонтанке, у Летнего сада. Мало куда выходит - только в церковь.

***

1911 год. В “башне” - квартире Вячеслава Иванова - очередная литературная среда. Весь “цвет” поэтического Петербурга здесь собирается. Читают стихи по кругу, и “таврический мудрец”, щурясь из-под пенсне и потряхивая золотой гривой, произносит приговоры. Вежливо-убийственные по большей части. Жестокость приговора смягчается только одним - не��озможно с ним не согласиться, так он едко-точен. Похвалы, напротив, крайне скупы. Самое легкое одобрение - редкость.

***

Слишком едкая веселость. Слишком жуткие взгляды.

***

- Прочтите стихи, Анна Андреевна.

- У меня теперь стихи скучные.

И она читает “Колыбельную”:

...Спи, мой тихий, спи, мой мальчик,

Я дурная мать.

Долетают редко вести

К нашему крыльцу.

Подарили белый крестик

Твоему отцу.

Было горе, будет горе,

Горю нет конца.

Да хранит Святой Егорий

Твоего отца...

Еще два года. Две-три случайные встречи с Ахматовой. Все меньше она похожа на ту, прежнюю. Все больше на монашку.

***

Она стоит одна. К ней подходят, целуют руку. Чаще всего - молча. Что ей, такой, сказать. Не спрашивать же, “как поживаете”.

Еще полгода. Смоленское кладбище. Гроб Блока в цветах. Еще две недели - панихида в Казанском соборе по только что расстрелянном Гумилеве.

***

Но приехав в Петербург, Клюев попал тотчас же под влияние Городецкого.

- Ну, Николай Васильевич, как устроились в Петербурге?

- Слава тебе, Господи, не оставляет Заступница нас грешных. Сыскал клетушку-комнатушку, много ли нам надо? Заходи, сынок, осчастливь. На Морской, за углом, живу...

Я как-то зашел к Клюеву. Клетушка оказалась номером “Отель де Франс”, с цельным ковром и широкой турецкой тахтой. Клюев сидел на тахте, при воротничке и галстуке, и читал Гейне в подлиннике.

***

Гумилев в советские времена часто вздыхал: — Жаль, что Городецкого нет. — Он, кажется, у белых? — Да. На юге где-то. Это, впрочем, к лучшему. Застрянь он здесь, его живо бы расстреляли. — Нас же не расстреливают? — Мы другое дело. Он слишком ребенок: доверчив, восторжен... и прост. Стал бы агитировать, резать большевикам правду в лицо, попался бы с какими-нибудь стишками... Непременно бы расстреляли. Слава Богу, что он у белых. Но мне его часто недостает— то��о веселья, которое от него шло. И прибавлял, улыбаясь: — В сущности, вся наша дружба с ним—дружба взрослого с ребенком. Я — взрослый, серьезный, скучный. А Городецкий живет — точно в пятнашки играет. Должно быть, нас и привлекло друг в друге то, что мы такие разные.

***

Мрачная петербургская квартира зимой, унылая дача летом. И зимой и летом - обеды в грозном молчании, разговоры вполголоса, страх звонка, страх телефона.

***

- Зачем пишется юмористика? - искренне недоумевает Мандельштам. - Ведь и так все смешно.

***

Я прочел это и еще несколько таких же «качающихся» туманных стихотворений, подписанных незнакомым именем, и почувствовал толчок в сердце: — Почему это не я написал? Такая «поэтическая зависть» — очень характерное чувство. Гумилев считал, что она безошибочней всех рассуждений определяет «вес» чужих стихов. Если шевельнулось — «зачем не я» — значит, стихи «настоящие».

***

Комнаты небольшие. Мебель сборная. На стенах снимки с Боттичелли: нежно-грустные дети-ангелы на фоне мягкого пейзажа, райски-земного. Много книг. Если посмотреть на корешки — подбор пестрый. Жития святых и Записки Казановы, Рильке и Рабле, Лесков и Уайльд. На столе развернутый Аристофан в подлиннике. В углу, перед потемневшими иконами, голубая «архиерейская» лампадка. Смешанный запах духов, табаку, нагоревшего фитиля. Очень жарко натоплено. Очень светло от зимнего солнца. Это комнаты Кузмина в квартире Вячеслава Иванова.

***

Когда в 1909 году я познакомился с Кузминым, Кузмин только что сбрил бороду. Если бы это касалось кого-нибудь другого — можно было бы о бороде и не упоминать. Но в биографии Кузмина сбритая борода, фасон костюма, сорт духов или ресторан, где он завтракал,— факты первостепенные. Вехи, так сказать. По этим «вехам» можно проследить всю «кривую» его творчества.

***

И внешность почти уродливая и очаровательная. Маленький рост, смуглая кожа, распластанные завитками по лбу и лысине, нафиксатуаренные пряди редких волос—и огромные удивительные «византийские» глаза. Жизнь Кузмина сложилась странно. Литературой он стал заниматься годам к тридцати. До этого занимался музыкой, но недолго. А раньше? Раньше была жизнь, начавшаяся очень рано, страстная, напряженная, беспокойная. Бегство из дому в шестнадцать лет, скитания по России, ночи на коленях перед иконами, потом атеизм и близость к самоубийству. И снова религия, монастыри, мечты о монашестве. Поиски, разочарования, увлечения без счету. Потом — книги, книги, книги, итальянские, французские, греческие. Наконец, первый проблеск душевного спокойствия — в захолустном итальянском монастыре, в беседах с простодушным каноником. И первые мысли об искусстве—музыке.

***

Комаровский недавно выписался из больницы. Припадок был очень тяжел. Думали — не выживет. Нет — выжил. Ровным, чуть деревянным голосом он читает стихи, начатые «там». О чем мог мечтать человек, лежа на койке сумасшедшего дома? О Риме, о славе, о Цезаре.

Его поэзия блистательна и холодна. Должно быть, это самые блистательные и самые «ледяные» русские стихи. «Парнас» Брюсова — перед ним детский лепет.

***

Он не оканчивает фразы. Точно вспомнив что-то приятное, берет меня за локоть и улыбается. — Стреляют,— говорит он.— Вы верите? Я не верю. Помните, у Тютчева: В крови до пят, мы бьемся с мертвецами, Воскресшими для новых похорон. Мертвецы палят по мертвым. Так что, кто победит — безразлично. — Кстати,— он улыбается снова.— Вам не страшно? И мне не страшно. Ничуть. И это в порядке вещей. Страшно будет потом... живым.

***

С некоторых пор Рюрик Ивнев — постоянный гость в «Бродячей собаке».

Он сидит ночи напролет в нише красного камина, один, молча, часами. Птичье личико бледно, кажется, еще бледнее обыкновенного, близорукие светлые глаза щурятся на огонь. Перед ним «на низком столике» остывающая чашка черного кофе: вина он не пьет.

***

Он поднял глаза. В их водянистой голубизне мелькнуло что-то тяжелое, «сумасшедшинка» какая-то... — Зачем сижу... Видите ли... В обыденной жизни я изнемогаю от сознания собственной нереальности. А здесь, в этой обстановке, призрачной, нелепой, я не чувствую этого... Я призрак, и кругом призраки... И мне хорошо...

И сейчас же,— точно испугавшись,— расплывается жеманной улыбочкой.

***

Клюев. С умными холодными глазами.

***

Сани летят по рыхлому снегу, по льду, через Неву. Желтый зимний рассвет медленно расползается по небу. После бессонной ночи кружится голова. И это удивительное лицо, эти серые, сияющие, широко раскрытые глаза, эти отрывистые слова, «печальные и страстные». — Да, в ссылку, на костер. Я не могу так жить. Я не хочу так жить. С того времени, как я впервые увидел Ларису Рейснер, прошло года три. Я часто встречаю ее то там, то здесь по разным литературным местам. Особенной дружбы между нами нет: стихи ее мне чрезвычайно не нравятся, манера держаться — тоже. Она держится «по-московски»: в одно и то же время и «декаденткой» и синим чулком, и «товарищем» и потрясательницей сердец. На мой «петербургский» взгляд, все это достаточно безвкусно. Короче—я давно не завидую морскому кадету. Но... Но сейчас, под этим бледным небом на пустынной Неве, глядя в ее удивительное лицо, слыша ее голос, я как-то забываю все это и испытываю что-то вроде страха, как перед существом из другого мира. Валькирия?.. Может быть, и впрямь Валькирия. В Сибирь?.. На костер?.. Пожалуй, и впрямь пойдет в Сибирь, не побоится костра.

***

Однажды, в минуту откровенности, Сологуб признался (в разговоре с Блоком): — Хотел бы дневник вести. Настоящий дневник, для себя. Но не могу, боюсь. Вдруг, случайно, как-нибудь, подчитают. Или умру внезапно—не успею сжечь. Останавливает меня это. А, знаете, иногда до дрожи хочется. Но мысль — вдруг прочтут, и не могу. О самом главном—не могу. — О самом главном? — Да. О страхе перед жизнью.

***

Жена Сологуба, Анастасия Чеботаревская, была маленькая, смуглая, беспокойная. Главное—беспокойная. В самые спокойные еще времена — всегда беспокоилась. О чем? О всем.

***

И вот Сологуб умер. В последний раз, когда я его видел (зашел прощаться перед отъездом за границу,— осенью 1922 года), он сказал: — Единственная радость, которая у меня осталась,— курить. Да. Ничего больше. Что ж — я курю.

***

И странно перекликаются образы, которые они вызывают: Лермонтов «с свинцом в груди», покрытый шинелью, под проливным дождем. Каннегиссер с пулей в затылке, в подвале Чека.

***

В «Бродячей собаке», часа в четыре утра, меня познакомили с молодым человеком, высоким, стройным, черноглазым. Точн��е—с мальчиком. Леониду Каннегиссеру вряд ли было тогда больше семнадцати лет.

***

Маскарады, вернисажи, пятичасовые чаи, ночные сборища. Мир уайльдовских острот, зеркальных проборов, в котором меняется только узор галстуков. Кончится это страшно. Но о конце никто не думает.

Кончится это так. Когда в оранжерейную затхлость жизни, «красивой и беззаботной», ворвется февраль 1917 года, те, в ком этот «быт» не доконал еще человека,— опрометью бросятся на «свежий воздух». И чем больше осталось человеческого, тем стремительней бросятся, тем менее рассуждая... А резкие перемены температуры — опасная вещь.

***

Каннегиссера очень долго не казнили. Зачем это было нужно — не знаю. Долгие недели такой «жизни» даже трудно себе представить. А ведь он «прожил» их и, кроме страшной судьбы, которую сам себе выбрал, оставался тем же Ленечкой Каннегиссером, двадцатилетним, влюбленным, гордым... Солдату, когда ему режут палец, если и «не так больно», как «Александру Блоку»,— все же страшно, невыносимо больно. А тут еще эта адская «таблица умножения»:

Красивый х двадцатилетний х веселый х влюбленный х гордый... и еще поэт.

***

В кабинете следователя было несколько человек. Когда отец Каннегиссера был уже на улице, его окликнули. Чекист в кожаной куртке, один из бывших в кабинете. Он протягивал фотографии.

— Вот. Нам всем раздавали. Возьмите.

И, помолчав, прибавил:

— Ваш сын умер как герой...

Два маленьких бледных отпечатка, такие, как делают для паспортов. Особенно страшен один, в профиль. Это—Каннегиссер? Тот, которого мы знали, красивый, веселый, гордый мальчик? Да, Каннегиссер. Только ни его красоты, ни молодости, ни веселья, ни стихов—уже нет. Осталось на этом лице только одно — гордость. Губы крепко сжаты. Глаза смотрят спокойно и холодно. Волосы гладко причесаны и щеки выбриты. Но есть в этом лице что-то такое, от чего вздрогнет всякий, взглянувший на этот портрет, даже не зная, чей он, откуда он...

***

Каннегиссера держали в Кронштадтской тюрьме. На допросы в Петербург его возили по морю в катере. И вот рассказ одного из возивших матросов. В середине пути разыгралась буря, и катер начало заливать.

Каннегиссер сказал:

— Если мы потонем, я один буду смеяться.

В том, что эти слова подлинные, не усомнится никто из знавших Каннегиссера. Весь он в этой фразе. Он бы и рассмеялся, наверное, если бы катер перевернуло. А везли его из тюрьмы в застенок. Позади— долгие недели в ожидании казни. Впереди—никакого просвета, никакой надежды.

***

Блок и Гумилев. Антиподы — в стихах, во вкусах, мировоззрении, политических взглядах, наружности — решительно во всем. Туманное сияние поэзии Блока— и точность, ясность, выверенное совершенство Гумилева.

***

Все письма перенумерованы и ждут своей очереди. Но этого мало. Каждое письмо отмечается Блоком в особой книжке. Толстая, с золотым обрезом, переплетенная в оливковую кожу, она лежит на видном месте на его аккуратнейшем—ни пылинки—письменном столе. Листы книжки разграфлены: № письма. От кого. Когда получено. Краткое содержание. Краткое содержание ответа и дата. Почерк у Блока ровный, красивый, четкий. Пишет он не торопясь, уверенно, твердо. Отличное перо (у Блока все письменные принадлежности отборные) плавно движется по плотной бумаге. В до блеска протертых окнах—широкий вид. В квартире тишина. В шкафу, за зелеными занавесками, ряд бутылок, пробочник, стаканы...

— Откуда в тебе это, Саша?—спросил однажды Чулков, никак не могший привыкнуть к блоковской методичности.— Немецкая кровь, что ли?—И передавал удивительный ответ Блока:—Немецкая кровь? Не думаю. Скорее—самозащита от хаоса.

***

В дневнике Блока 1909 г. есть запись: «говорил с Георгием Ивановым о Платоне. Он ушел от меня другим человеком». В этой записи, быть может, объяснение и писем и разговоров. Должно быть, Блок не замечал моего возраста и не слушал моих наивных реплик. Должно быть, он говорил не столько со мной, сколько с самим собой. Случай — я был перед ним, в его орбите,— и он посылал мне свои туманные лучи, почти не видя меня.

***

Пяст, поэт-дилетант, лингвист-любитель, странная фигура в вечных клетчатых штанах, носивший канотье чуть ли не в декабре, постоянно одержимый какой- нибудь «идеей»: то устройства колонии лингвистов на острове Эзеле, то подсчетом ударений в цоканье соловья— и реформы стихосложения, на основании этого подсчета, и с упорством маниака говоривший только о своей, очередной, «идее», пока он был ��ю одержим.

***

Зоргенфрей — среднее между Пястом и Ивановым — говорит вполне вразумительно и логично. Только заводит разговор большею частью на тему о ритуальных убийствах— это его конек. Он большой знаток вопроса — изучил Каббалу, в переписке с знаменитым ксендзом Пранайтисом. Точно в насмешку, природа дала ему характерную еврейскую внешность, хотя по отцу он прибалтийский немец, а по матери грузин.

***

Эти четверо — Зоргенфрей, Иванов, Пяст и Чулков— неизменные собутыльники Блока, когда, время от времени, его тянет на кабацкий разгул. Именно — кабацкий. Холеный, барственный, чистоплотный Блок любит только самые грязные, проплеванные и прокуренные «злачные места»: «Слон» на Разъезжей, «Яр» на Большом проспекте. После «Слона» или «Яра» — к цыганам...

***

...Чад, несвежие скатерти, бутылки, закуски. «Машина» хрипло выводит — «Пожалей ты меня, дорогая» или на «Сопках Маньчжурии». Кругом пьяницы. Навеселе и спутники Блока.— «Бог»,— неожиданно выпаливает Иванов и замолкает, скалясь и по- водя рыжими зрачками. Зоргенфрей тягуче толкует о Бейлисе. Пяст, засыпая, что-то бормочет о Лопе де Вега...

Блок такой же, как всегда, как на утренней прогулке, как в своем светлом кабинете. Спокойный, красивый, задумчивый. Он тоже много выпил, но на нем это не заметно.

Проститутка подходит к нему. «О чем задумались, интересный мужчина? Угостите портером.» Она садится на колени к Блоку. Он не гонит ее. Он наливает ей вина, гладит ее нежно, как ребенка, по голове, о чем-то ей говорит. О чем? Да о том же, что всегда. О страшном мире, о бессмысленности жизни. О том, что любви нет. О том, что на всем, даже на этих окурках, затоптанных на кабацком полу, как луч, отражена любовь.

***

Но когда-нибудь споры о личности Блока вспыхнут с новой силой. Это неизбежно, если Россия останется Россией и русские люди русскими людьми. Русский читатель никогда не был и, даст Бог, никогда не будет холодным эстетом, равнодушным «ценителем прекрасного», которому мало дела до личности поэта. Любя стихи, мы тем самым любим их создателя—стремимся понять, разгадать, если надо — оправдать его.

***

Объяснение в том, что Блок только казался литератором, взрослы�� человеком, владельцем «Шахматова», «квартиронанимателем», членом каких-то союзов... Все это было призрачное. В нереальной реальности, в которой он жил и писал стихи, Блок был заблудившимся в «Страшном мире» ребенком, боявшимся жизни и не понимавшим ее.

***

За создание «Двенадцати» Блок расплатился жизнью. Это не красивая фраза, а правда. Блок понял ошибку «Двенадцати» и ужаснулся ее непоправимости. Как внезапно очнувшийся лунатик, он упал с высоты и разбился. В точном смысле слова он умер от «Двенадцати», как другие умирают от воспаления легких или разрыва сердца.

***

— Да... Этот ваш Гумилев... Нам, большевикам, это смешно. Но, знаете, шикарно умер. Я слышал из первых рук. Улыбался, докурил папиросу... Фанфаронство, конечно. Но даже на ребят из особого отдела произвел впечатление. Пустое молодечество, но все-таки крепкий тип. Мало кто так умирает. Что ж — свалял дурака. Не лез бы в контру, шел бы к нам, сделал бы большую карьеру. Нам такие люди нужны...

***

...Семилетний Гумилев упал в обморок от того, что другой мальчик перегнал его, состязаясь в беге. Одиннадцати лет он покушался на самоубийство: неловко сел на лошадь—домашние и гости видели это и смеялись. Год спустя он влюбляется в незнакомую девочку-гимназистку. Он следит за ней, бродит за ней по улицам, наконец, однажды подходит и, задыхаясь, признается: «Я вас люблю». Девочка ответила «ду��ак» и убежала. Гумилев был потрясен. Ему казалось, что он ослеп и оглох. Он не спал ночами, обдумывал способы мести: сжечь дом, где она живет? похитить ее? вызвать на дуэль ее брата? Обида, нанесенная двенадцатилетнему Гумилеву, была так глубока, что в тридцать лет он вспоминал о ней смеясь, но с оттенком горечи...

Гумилев подростком, ложась спать, думал об одном: как бы прославиться. Мечтая о славе, он вставал утром, пил чай, шел в Царскосельскую гимназию. Часами блуждая по парку, он воображал тысячи способов осуществить свою мечту. Стать полководцем? Ученым? Изобрести перпетуум-мобиле? Безразлично что—только бы люди повторяли имя Гумилева, писали о нем книги, удивлялись и завидовали ему.

Понемногу эти детские мечты сложились в стройное мировоззрение, которому Гумилев был верен всю жизнь. Гумилев твердо сч��тал, что право называться поэтом принадлежит тому, кто не только в стихах, но и в жизни всегда стремится быть лучшим, первым, идущим впереди остальных.

***

Незадолго до смерти — так, за полгода — Гумилев мне сказал: «Знаешь, я сегодня смотрел, как кладут печку, и завидовал—угадай, кому?—кирпичикам. Так плотно их кладут, так тесно, и еще замазывают каждую щелку. Кирпич к кирпичу, друг к другу, все вместе, один за всех, все за одного. Самое тяжелое в жизни — одиночество. А я так одинок...»

***

Наперекор этой чуждой ему современности, не желавшей знать ни подвигов, ни славы, ни побед, Гумилев и в стихах и в жизни старался делать все, чтобы напомнить людям о «божественности дела поэта», о том, что

...в Евангелии от Иоанна Сказано, что слово—это Бог.

Всеми ему доступными средствами, всю жизнь, от названия своей юношеской книги «Путь конквистадора» до спокойно докуренной перед расстрелом папиросы,— Гумилев доказывал это и утверждал. И когда говорят, что он умер за Россию, необходимо добавить— «и за поэзию».

***

Блок и Гумилев ушли из жизни, разделенные взаимным непониманием. Блок считал поэзию Гумилева искусственной, теорию акмеизма ложной, дорогую Гумилеву работу с молодыми поэтами в литературных студиях вредной. Гумилев как поэт и человек вызывал в Блоке отталкивание, глухое раздражение. Гумилев особенно осуждал Блока за «Двенадцать». Помню фразу, сказанную Гумилевым незадолго до их общей смерти, помню и холодное, жестокое выражение его лица, когда он убежденно говорил: «Он (т. е. Блок), написав «Двенадцать», вторично распял Христа и еще раз расстрелял Государя».

Я возразил, что, независимо от содержания, «Двенадцать» как стихи близки к гениальности.— «Тем хуже, если гениально. Тем хуже и для поэзии и для него самого. Диавол, заметь, тоже гениален—тем хуже и для диавола и для нас...»

***

Мандельштам, приехав из Грузии, недолго прожил в Петербурге, с полгода. Шумная московская жизнь казалась ему вольным миром—здесь он задыхался... — Если здесь задыхаешься, там сломаешь шею,— холодно сказал ему на прощанье Гумилев. Это был разрыв—его отъезд; обе стороны—и Мандельштам и его петербургские друзья — это сознавали. — Может быть, и не сломаю! — Сломаешь,—твердо повторил Гумилев.

***

От хорошей жизни в Москве его явно тянуло об��атно «домой». Я ему посоветовал оставаться в Москве— все-таки здесь была какая-то жизнь. В Петербурге— одни дорогие могилы.

***

Мандельштам, самый безнадежный из ее должников, осмелился ей написать:

Не сожалей, что тебе задолжал я одиннадцать тысяч: Помни, что двадцать одну мог я тебе задолжать.

***

Известно, что чем левей искусство, тем труднее разобрать, гений ли автор или бездарность. На некоторой (всем доступной) «высоте» левизны различить это становится просто невозможным.

***

Вот семнадцатилетний мальчик с голубыми глазами и розовым припухлым ртом—Константин Олимпов, сын Фофанова. Он был уже в белой горячке—стрелялся, топился, бросался на мать с ножом, дважды сидел в доме для умалишенных.

***

Имя Александра Добролюбова нынешнему молодому «послевоенному» поколению не говорит ровно ничего. Его просто никто не слышал. А между тем этот таинственный полулегендарный человек, кажется, жив и сейчас. По слухам, бродит где-то в России—с Урала на Кавказ, из Астрахани в Петербург,— бродит вот так, мужиком в тулупе, с посохом — так, как мы его видели или как он почудился нам на полутемной петербургской улице.— «Скажите, господа, где помещается «Аполлон»?» Впрочем, и старшее поколение, даже те, кто его знали лично, были или звались его друзьями, тоже немного знают об Александре Добролюбове, т. е. о том Добролюбове, который в картузе и с посохом где-то, зачем-то бродит—уже очень долго, с начала девятисотых годов,— по России. Они знают только ту часть его жизни, которую он неизвестно почему вдруг прекратил, уйдя от нее вот так с посохом, куда глаза глядят и без оглядки, порвав со всем навсегда...

Странная и необыкновенная жизнь: что-то от поэта, что-то от Алеши Карамазова, еще многие разные «что-то», таинственно перепутанные в этом человеке, обаяние которого, говорят, было неотразимо. Он был из состоятельной культурной семьи, писал стихи, кажется, был очень избалован и изнежен, кажется, даже было в его ранней молодости время, когда его считали снобом. Его стихи называли, вполне серьезно, гениальными— я это слышал от таких людей, которые знают, что такое стихи.

***

И снова он стоит, неподвижный, старомодно-живописный, переменно-вежливый, откинув голову, полузакрыв глаза, и горбинка на его правильном, тонком носу матово просвечивает, как восковая... Но если �� такую минуту заглянуть ему в глаза — можно испугаться: такая ледяная тоска в этих мутно-голубых, полузакрытых, полубезумных глазах. Таким я увидел поэта Владимира Пяста впервые — в 1910—1911 году.

Даже главная страсть его жизни, может быть, единственная страсть,— к Эдгару По, далеко выходившая за пределы литературного поклонения, просто даже несравнимая с ним, страсть, державшая его в постоянном каком-то экстазе и доводящая его порой вплотную к той точке, где обрываются и «судьба» и «залоги» и начинается просто сумасшествие,— даже эта страсть, несомненно, у Пяста очень глубокая и где-то в глубине своей переплетавшаяся корнями с очень важными и трагическими вещами, с самой сутью жизни,— «на поверхности» выглядела только странно и смешно.

***

Пяст очень любил сладости — в кармане у него постоянно были леденцы, шоколад. В отличие от своего бога «Эдгара» — он ничего не пил. Неверно было бы сказать, что он был мрачным, нелюдимым человеком,— напротив, он даже любил острить, рассказывать анекдоты. Он был очень щедр, добр, услужлив вежлив. Но все его как-то сторонились — от него распространялась какая-то неопределенная тяжесть, от смеха его становилось тоскливо и неловко.

***

Герман Юрий... Открытое лицо, синие светлые глаза, нежная и злая тень на лице с таким прозрачным ребяческим румянцем. Его в корпусе не особенно любили: был в нем какой-то, одинаковый для всех, холодок, которого «не переступить», и все это чувствовали. Он был всегда «сам по себе», и в толпе мальчишек младших классов, и среди юношей, собравшихся на последний товарищеский ужин перед тем, как навсегда расстаться с корпусом и друг с другом.

***

«Меня,— говорит,— каждый агент Чека знает по имени, а в лицо никто. Вот и не могут поймать. Главный же секрет,—говорит,— в том, чтобы не бояться. И чего мне бояться: вооружен я прекрасно, живым в руки не дамся. Ну, выследят, предположим, уложу я десяток товарищей, это уж обязательно, это при мне. А убьют ли они меня—еще вопрос. Они боятся, а я не боюсь — это большой шанс на моей стороне. А убьют — что ж. Цезаря убили, Лермонтова убили, Столыпина убили, половину моих полковых товарищей уложили на войне. Почему, скажите, пожалуйста, хуже быть убитым, чем умереть от язвы желудка?» И говорит это так ��росто, точно «выпьем чаю».

***

И вот тут на мгновенье я испытал жуткое чувство, которого не вызывали во мне ни дозоры чекистов, ни обыски, ни выстрелы. Я вскрикнул — «Герман», и он, чуть отшатнувшись, остановился и оглядел меня с головы до ног своими синими ледяными глазами. Это был ужасный взгляд. В нем была немедленная и неотвратимая смерть. Шесть пуль из нагана в упор моментально, сейчас же, прежде чем я успею что-то подумать, сказать, протянуть руку, были в этом взгляде.

***

Он хотел восстановить культ богини Иштар и издать стихи Пушкина в его, Шилейки, исправлении, а также не прочь был, если позволит здоровье, поступить в мореходные классы.

***

То, что известие о смерти этого странного человека дошло до нас через Анну Ахматову,— не случайно. Среди поворотов и зигзагов его пестрой судьбы был и такой. 1918 год, теплый вечер, Владимирский собор, священник, шафера, певчие. У аналоя Шилейко и Анна Ахматова, недавно разведенная с Гумилевым. «Венчается раб Божий Владимир с рабой Божией Анной.» В первую русскую поэтессу и одну из самых прелестных женщин Петербурга Шилейко был давно романтически и безнадежно влюблен. Еще бы не безнадежно! И вот: собор, певчие, венчается раб Божий.

***

Зимой 1919 года я встретил на Невском доктора К. Знаменитый невропатолог, лейб-медик Николая II, первым определивший у Протопопова прогрессивный паралич и сказавший об этом государю. Как-то он мне сказал, что счастлив: его книга, результат десятилетнего труда, кончена. «Я умру—книга останется—я теперь ничего не боюсь.» Он ошибался. Месяца через два после этого разговора он был арестован. Пока К. сидел в тюрьме, вещи его растаскали соседи, а рукописи сожгли на растопку. Десять лет труда замечательного русского человека улетели в трубу чьей-то «буржуйки» с такой же легкостью, как улетела в трубу вся русская жизнь; из тюрьмы К. выпустили в апреле, в июне он умер.

***

— Только тоски человеческой взять не может водка. Стыд—без остатка. Совесть — точно и нет никакой. Честь — а ты выпей еще стаканчик и пошлешь эту самую честь к черту, как шлюху на Лиговке. А вот тоска — как алмаз. Ничего с ней не поделаешь. Стоит в груди и не тает.

***

Несколько точек во враждебном хаосе, так и представлялся Петербург. Вышел из дому и пробираешься. Ближе всего Дом искусств на Мойке. Следующий пункт—Миллионная, Дом ученых, потом Моховая — «Всемирная литература», Бассейная — Дом литераторов. Краем света была квартира Гумилева на Преображенской. На Преображенской Петербург обрывался.

***

...Еще полгода—газетная заметка: «Покушалась на самоубийство артистка Паллада Б. Причина романтическая». Больничная палата. Бледная, неподкрашенная, на пять лет постаревшая Паллада. Жалкое растерянное лицо, жалкий растерянный лепет. — Зачем я не умерла? Я так его любила, так... Все прощала ему, все для него забыла. Он знал, что я не шучу, что отравлюсь. Он глядел, как каменный: как знаешь, твое дело. И ушел. Из окна ему кричала — Даже не обернулся.

***

Кстати, как раз имя Розанова — пожалуй, самое характерное из прославленных «имен» предреволюционной эпохи. Были писатели более знаменитые широкой и всероссийской знаменитостью, но ни Леонид Андреев, ни Горький, ни Мережковский все-таки не имели розановского влияния и обаяния. Его одного постоянно называли гениальным. В книгах Розанова самые разные люди — особенно молодежь — искали и находили «ответы» — которых до него не нашли ни у Соловьева, ни у Толстого, ни у Достоевского, ни у кого.

Безо всяких сомнений—Розанов был писателем редкостно одаренным. Но что, в конце концов, он утверждал? Чему учил? С чем боролся? Что защищал? Какие выводы можно сделать, прочтя его всего — от «Детей лунного света» до «Апокалипсиса нашего времени»? Ничего, ничему, ни с чем, ничего, никаких! Любая его книга с тем же талантом и находчивостью «убедительно» противоречит другой, и каждая страница любой из этих книг с изощренным блеском опровергает предыдущую или последующую страницу...

Делал он это с поразительной умственной и литературной изобретательностью. В этом и заключался, пожалуй, «пафос» розановского творчества—непрерывно соблазнять, неустанно опустошать. Он был, повторяю, большим талантом и искусником слова. Но и был настоящим «профессионалом разложения» — гораздо более успешно, чем любой министр... или революционер, подталкивающий империю к октябрьской пропасти.

Георгий Иванов

1 note

·

View note

Text

«Современники» К. Чуковского

Редкость: цветная фотография К. Чуковского (1882—1969), сделанная Исааком Тункелем.

Книга «Современники. Портреты и этюды» бесценна для читателей русской литературы живыми и яркими воспоминаниями о писателях XX века. Именно перу Чуковского принадлежат мемуары о Чехове. Без них довольно трудно понять его характер и творчество в целом.

Особое место в книге занимает глава, посвященная истории знакомства Чуковского с Куприным (1870—1938). Она интересна как обыкновенному читателю (в том числе ребятам, которые приступают к изучению творчества Куприна на уроках литературы), так и исследователю. Страница за страницей воссоздается неоднозначный образ писателя. Вот, к примеру, Куприн красит волосы знакомому тюремщику, который собрался жениться:

— Ну, господи благослови! — сказал Куприн и, сунув в жестянку малярную кисть, мазнул ею по седой голове старичка. Старичок ужаснулся:

— Зеленая!

— Ничего! Через час почернеет!

Капли краски так и застучали дождем по газетным листам, которыми старичок был прикрыт как салфетками, чтобы не испачкался его новый костюм.

Вскоре его седая щетина стала зеленой, как весенний салат.

Он выпил еще одну рюмку, хихикнул и блаженно уснул.

Спал он долго — часа два или три. К ночи он проснулся с мучительным воплем. Краска стала сохнуть. Кожа на его крохотном темени стягивалась все сильнее.

Старичок заметался по комнате.

Потом он подбежал к зеркалу и горько захныкал: голова осталась такой же зеленой.

— Ничего, ничего, потерпите! Еще десять-пятнадцать минут...

Время идет. Каскад забавных «зарисовок» постепенно сменяется воспоминаниями о куда более серьезных событиях из жизни художника. Вот он пишет рассказ «Тост» для журнала Чуковского «Сигнал». Чуковский вспоминает об этой истории с благодарностью:

Конечно, знаменитый писатель мог поместить свой рассказ в каком-нибудь более солидном издании. Предоставив его нашему журналу, он оказал мне большую поддержку, о которой я и теперь, через шестьдесят лет, не могу не вспомнить с живейшей признательностью.

Затем следует закрытие журнала властью и арест его главного редактора — Чуковского. Жена Куприна вносит за него залог в десять тысяч рублей и тем самым спасает от заключения.

Так проходят годы. Чуковский, воссоздавая линию жизни Куприна, делится последними своими воспоминаниями о писателе:

Осенью 1919 года он совершил самую большую ошибку, какую когда-либо совершал за свою жизнь: перешел советскую границу и стал эмигрантом.

Эти последние воспоминания рисуют еще один облик Куприна — печальный и грустный:

В 1937 году Куприн возвратился на родину такой изможденный и хилый, что его невозможно было узнать, словно его подменили. В этом немощном, подслеповатом человеке с такой тоненькой шеей, с таким растерянным, изжелта-бледным лицом не осталось ни единой черты от того Куприна, какой запечатлен в его книгах.

Приезд Куприна на родину в 1937 году

Эти строки во многом перекликаются с впечатлениями Бунина, встретившего Куприна на улице Парижа. Куприн обнял его «с такой трогательной нежностью, с такой грустной кротостью», что у того «слезы навернулись на глаза». Куприн возвращается на родину для того, чтобы умереть на родной земле: жить ему оставалось меньше года. Одиночество, тоска и, наконец, «горькая, безысходная бедность».

«Я изнемогаю без русского языка...» — признается Куприн в письме И. Е. Репину.

И это только одна из глав книги Чуковского. Там же вы найдете главы о Горьком, Короленко, Андрееве, Сологубе, Ахматовой, Гумилеве, Маяковском, Луначарском, Алексее Толстом, Пастернаке, Тынянове, Зощенко, Макаренко, Репине и других.

31 марта исполняется 135 лет со дня рождения К. Чуковского.

Источник: Логово совы - «Современники» К. Чуковского. Опубликовано с помощью IFTTT.

0 notes