Text

Capitolo 33 - Spazio d'immagine

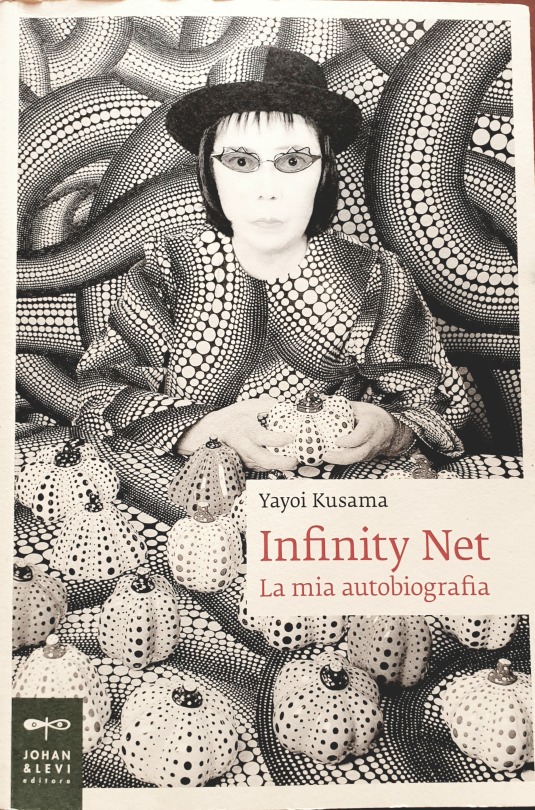

Nel 2001 in occasione della prima edizione di Yohokohama Triennale, oggi alla sua ottava edizione, Yayoi Kusama partecipa con due opere che vogliono essere il suo personale omaggio al nuovo inizio dell’arte contemporanea in Giappone e all’inizio del XXI secolo. Per la prima opera, ospitata al chiuso nella sala del Pacifico Yokohama, Kusama riveste di specchi un’intera stanza, al soffitto appende delle sfere riflettenti e infine ricopre anche il pavimento di sfere specchiate, di modo che

“Chi entrava vedeva la propria immagine riflessa in millecinquecento sfere, e riusciva a percepire l’infinito mutamento di prospettiva generato dai propri movimenti, in un’esperienza di repetitive vision.” (Y. Kusama)

Intitola l’opera Endless Narcissus Show.

Nella seconda opera, questa volta all’aperto, le sfere riflettenti sono duemila, hanno un diametro di 30 centimetri, sono di acciaio inossidabile e bagnate galleggiano in una sezione del canale lungo la passeggiata che collega la stazione ferroviaria Sakuragicho all’area portuale di Shinko. Assecondando il flusso delle onde e i loro movimenti, le duemila sfere riflettono per gli spettatori il profilo delle nuvole, il bagliore intermittente della luce, le geometrie del porto. Il titolo dell’opera è Narcissus Sea e l’artista così ne descrive l’effetto

“Le infinite palle a specchio si avvicinavano e poi si allontanavano, tornavano ogni volta a mutare il loro aspetto in risposta al movimento continuo e senza posa del canale. Emettevano suoni delicati, ora un ticchettio, ora un cicalio. Era una visione stupefacente: creature enigmatiche che si moltiplicavano nell’acqua.”

Da una stanza tutta per sé del primo trentennio del Novecento siamo passati a una stanza tutta piena di sé del nuovo Millennio, dove con un movimento spontaneo e naturale gli individui della società liquida di Z. Bauman del XX secolo, seguendo il flusso della corrente senza sosta, si sono riversati nel narcisismo senza fine di Kusama e degli individui del XXI secolo.

Le esperienze di repetitive vision affollano i nostri schermi e le immagini che più si ripetono sono autoritratti estemporanei e giornalieri di persone comuni e di personaggi famosi. I selfie si diffondono nei primi anni del Duemila, arrivano con l’uso delle fotocamere digitali, che permettono di duplicare un’immagine all’infinito e l’uso delle piattaforme social, con le quali è possibile condividere e diffondere la propria immagine infinitamente.

La prima piattaforma che permetteva di pubblicare il proprio autoritratto fu MySpace, la piattaforma offriva uno spazio di presentazione di sé stessi e un modo di affermarsi fu proprio occupare lo spazio della galleria fotografica, non con le proprie opere ma inserendovi i propri selfie, prendere il proprio spazio significava fare mostra e negozio di sé stessi.

La parola selfie viene dall’Inglese ed ha la stessa radice del termine selfish che definisce chi non tiene in considerazione gli altri e i loro bisogni, chi è o si comporta da egoista. Non voglio né insinuare né affermare che chi si faccia dei selfie sia egoista o per forza narcisista. Amo ricevere i selfie delle persone che mi sono care, amo vedere i loro volti, leggere sulle loro espressioni come stanno e penso che sia una meravigliosa opportunità quella di comunicare usando la propria immagine ma ritengo comunque significativo porre l’attenzione sulla diffusa abitudine di ritrarre sé stessi e su quanto sia diventata necessaria sia a livello individuale sia a livello sociale.

Un tempo chi voleva rintracciarci aveva bisogno di conoscere il nostro indirizzo di posta fisico o il nostro numero di telefono fisso, adesso basta che digiti il nostro nome su una qualsiasi App social per trovarci subito dopo, sorridenti sulla foto del nostro profilo. Mentre prima bisognava recarsi all’indirizzo e suonare il citofono per raggiungerci o telefonarci per parlare con noi, adesso raggiungerci significa accedere ai nostri contenuti social, conoscerci significa guardare le nostre foto e leggere i nostri slogan.

Facebook è stata la prima piattaforma social completamente basata sull’identità degli iscritti, tanto da avere la parola Face nel proprio nome, per essere riconosciuti e connettersi alla propria comunità di seguaci bisognava metterci la faccia. In Facebook, come anche in altri social, Instagram incluso, l’uso dei selfie è indispensabile per il successo di un account e di recente alcune aziende, alla vecchia lettera di presentazione preferiscono l’invio di un video di pochi minuti, in cui i candidati che aspirano a ricoprire la posizione offerta, si presentano rispondendo alla domanda: perché saresti la persona giusta per questo lavoro?

Presentarsi è mostrarsi seguendo i dettami del marketing, applicando correttamente armocromia e make-up fotografico, post editing grafico per rendere fotogenico qualsiasi volto e la grammatica degli slogan vincenti.

Gli individui del secolo scorso con relazioni e identità fluide, senza legami duraturi, senza passato e senza progetti gettati nel futuro, immersi nell’eterno scorrere del presente sono confluiti in una società di individui che si autodefiniscono sul dire non sul fare, sull’apparire non sull’essere, sul presentarsi non sull’essere riconosciuti dalla comunità di riferimento in base alle opere compiute. Una società di individui che occupano posti di potere decisionale fondamentali per la comunità, che occupano spazi pubblici con l’opportunità di influenzare il pensiero di molte persone, che occupano spazi educativi e culturali con la responsabilità di formare le nuove generazioni, che occupano spazi di influenza, occupano questi spazi non per il riconoscimento dovuto alle loro opere, perché in possesso di quelle competenze che li rendono i candidati migliori per quel determinato ufficio o servizio, ma perché capaci di presentarsi e abili nell’uso del linguaggio del successo, perché come le palle a specchio di Kusama sono capaci di mutare, pur restando uguali, in risposta al movimento senza posa del canale.

Individui che fondano la loro narrazione sull’essersi fatti da soli, sull’aver raggiunto il successo partendo dal basso e non scoraggiandosi mai, sempre fissi sulla meta, pronti a tutto per raggiungere i propri obiettivi, perseverando sempre. Siamo pieni di narrazioni di individui che non devono ringraziare nessuno per la loro ricchezza e il loro successo, incapaci di riconoscere l’aiuto ricevuto, individui che si appropriano delle intuizioni o delle scoperte di altri e di altre senza darvi il giusto riconoscimento, individui che si presentano come eroi solitari, con capacità straordinarie e una visione del mondo non comune, ostinati nel loro desiderio di realizzare i propri sogni, disposti a tutto per farlo e soprattutto vincenti, vincenti su tutto e tutti.

Questi individui sono come le sfere di Kusama, pianeti solitari che nella perfezione della loro forma sono impermeabili a qualsiasi cosa provenga dall’esterno, assumono i contorni del mondo esterno senza subire cambiamenti, s’identificano con i movimenti della corrente senza esserne trascinati, riflettono l’immagine dell’altro da sé senza esserne tuttavia trasformati, così pericolosamente dissociati da abusare segretamente di quelle stesse donne che pubblicamente, e nella vita virtuale, esaltano difendendone i diritti.

Sfere di acciaio inossidabile sorde alle sollecitazioni del mondo esterno come a quelle del loro mondo interiore, unità compatte con una separazione netta tra dentro e fuori, continuamente fluttuanti tra verità e menzogna, tra bene e male, acrobati equilibristi dell’ Endless Narcissus Show.

A Est di Roma, 28 agosto 2023 h 2:04 p. m.

#LOVEINTblog#stalking online#violenza#abuso#potere#resistenza#Yayoi Kusama#cyberstalking#identificazione#Narciso#Endless Narcissus Show#mito#sorveglianza#Selfie#verità#Narcissus Sea#ossessione#inviolabilità della persona#empatia#riflesso#individualismo#arte#Facebook#Istagram#libertà#privacy#azione

1 note

·

View note

Text

Capitolo 32 - Il narcisista

Sono passati poco più di due mesi dalla pubblicazione dell’ultimo capitolo di questo blog, nonostante le mie intenzioni fossero di concludere questa denuncia in forma di racconto entro l’estate, sono accaduti degli eventi che mi hanno turbato così tanto, non solo da non poterne scrivere, ma da rendermi incapace di scrivere qualsiasi altra cosa fino ad oggi. Gli eventi sono legati a questo violento stalking che subisco da anni e anche se qualcuno mi ha consigliato di tacere per il momento, di non attirare ulteriormente l’attenzione, penso che sia proprio questo il momento necessario per scrivere e per continuare a raccontare, per non smettere di riflettere e far riflettere, per non implodere in questo inevitabile senso di impotenza.

C’eravamo lasciati con Cotta, il fanatico amico di Ovidio che violenta Eco e nella conclusione del capitolo, alludevo al fatto che la violenza di Cotta su Eco nascesse proprio dalla conoscenza che questo ha del valore della fanciulla. Cotta è l’unico a sapere che Eco non è una selvaggia così stupida che può solo limitarsi a ripetere le frasi che le vengono rivolte dagli altri, incapace di pronunciare un suo personale discorso, ed è anche l’unico che può rimanere affascinato dalla sua cultura essendo stato, non solo un amico di Ovidio, ma un fan dello scrittore, un seguace così invasato da spingersi ad un auto esilio per ritrovare le orme dell’amico e i resti dello scrittore. In un luogo desolato come Tomi, ai limiti della dignità umana, Cotta è l’unico che può comprendere la straordinarietà di Eco ed è proprio per questo che la violenta, vuole possederla ma sa di non esserne all’altezza, sa di non avere le capacità e le doti necessarie per avere da Eco quello che le prenderà comunque con la violenza.

Questa estate le notizie di femminicidi e stupri di donne non sono mai mancate, la violenza di genere è diventata un fatto quotidiano nel nostro Paese e come sempre succede con ciò che si ripete spesso, nessuno fa più caso all’orrore che gli cammina affianco. L’orrore è quotidiano e lascia ormai indifferenti, nella frazione di un fotogramma i nostri telegiornali passano dalla guerra a scene di vacanze, di lidi balneari e di interviste ad italiani in Albania dove il mare è splendido e il divertimento è per tutte le tasche.

Quando ogni giorno consumiamo i pasti davanti a un telegiornale che trasmette notizie di guerra, morte e distruzione senza che ci passi l’appetito, come possiamo poi indignarci per una donna che muore ammazzata, per una ragazza che viene drogata e poi stuprata?

Io invece vorrei soffermarmi a riflettere con voi, pensare insieme a quale tipo di uomo possa essere capace di drogare una donna per fare sesso con lei, quale tipo di uomo sia capace di stuprare una donna mentre è incapace di esercitare la sua volontà, invitarvi a chiedervi quale tipo di uomo sia capace di godere abusando di una donna che si trova in uno stato di simil morte, con un corpo che non reagisce. Come mai è diventato così frequente? Come mai gli abusatori, che restano spesso impuniti, sembrano delle così brave persone?

Questa volta invece di rimandare come di consuetudine la risposta ai successivi capitoli rispondo subito che il solo tipo di uomo capace di fare questo è un narcisista patologico, uno che usa gli altri come oggetti per il suo piacere, che considera gli altri solo degli strumenti del suo godimento e del suo successo, è lo stesso uomo che sarebbe impotente, proprio in senso letterale, davanti a quella stessa donna se lei fosse cosciente e consapevole.

“L’uomo mostra una entusiastica inclinazione per donne da lui profondamente stimate, che però non lo eccitano al rapporto amoroso, ed è potente nei soli riguardi di altre donne che non «ama», per le quali ha poca stima o che addirittura disprezza.” (Sigmund Freud in Psicologia delle masse e analisi dell’Io)

Il narcisista è qualcuno che non ha completato lo sviluppo psichico maturando, ma è rimasto fissato, è bloccato in una fase ben precisa di questo sviluppo senza riuscire ad andare avanti; incapace di attraversare e superare il momento edipico, il narcisista continua a vivere nella rivalsa di quel momento.

Nell’abuso sessuale con l’uso di droghe, la donna vittima diventa arrendevole, sottomessa, incapace di senso critico nei confronti della situazione, le è impedita ogni iniziativa personale, la sua coscienza è annullata, stordita, il senso di realtà compromesso a tal punto da percepire la situazione come se fosse un sogno che al mattino si dimentica.

Gli ultimi eventi di cronaca hanno visto uomini abusare in questo modo di donne, agendo in coppia con altri uomini oppure riprendendo la violenza con il proprio smartphone per poi condividere in rete il video. Ogni persona sana moralmente giudicherà questa azione, la sua brutalità e la trivialità dell’abuso, inspiegabile ma per ogni buon psicoanalista è direttamente collegabile a qualcosa che è andato storto durante la fase edipica.

L’uomo che droga una donna e dopo ne abusa insieme all’amico, è un uomo che è rimasto bloccato alle ferite della maturazione edipica, quando il bambino deve accettare di non poter sposare e possedere la madre, deve accettare che il padre non è un rivale da eliminare e cominciare a dirige la sua energia libidica, il suo investimento amoroso al di fuori dei familiari, rivolgendosi al mondo sociale esterno.

Un ragazzo, un uomo che abusa di una donna dopo averla drogata è qualcuno che non riesce a godere senza ripetere la scena edipica: possedere la madre-oggetto mentre il padre-rivale guarda e accetta la sconfitta. Chi abusa in questo modo di una donna è qualcuno incapace di godere di un rapporto reciproco perché ha bisogno, per raggiungere il piacere, dello sguardo di un altro uomo, della fantasia della sua celebrazione vittoriosa davanti a un rivale che viene finalmente sconfitto. È la messa in scena di un trauma che ha condotto a una deviazione, esitata in un comportamento violento e criminale. Un padre troppo autoritario, aggressivo verbalmente, fisicamente o psicologicamente nei confronti di una madre sottomessa e un figlio ricettacolo dei dolori della madre, rifugio per questa, depositario delle sue confidenze intime e designato a riscattarla da questa immeritata sofferenza.

Un figlio che la saprà amare e la salverà, un eroe! Questo stesso figlio negli anni continua ad assistere alla sottomissione della madre a un padre che non stima, con il quale però s’identifica perché la madre, che è l’oggetto del suo amore, continua ad amarlo. Le scene di violenza si susseguono accompagnate sempre da quelle di sottomissione. Il bambino a questo punto non capisce più cosa sta succedendo e per difendersi da tutta questa angoscia, si ritira in sé stesso, regredisce alla fase di narcisismo originario in cui la sua psiche e il suo corpo erano principio ed esito del piacere, la madre era percepita come un oggetto buono dispensatore di cure e amore, indistinta da sé stesso, che al primo richiamo esaudiva i suoi desideri in una perfetta simbiosi. Il suo Io ritorna allora ad essere il punto di partenza e quello di arrivo di ogni evento, gli altri diventano solo oggetti del suo piacere e le relazioni sono solo strumenti per accrescere l’immagine ideale di sé. Un esilio dalla realtà assoluto in cui non esiste coscienza morale, autocritica o assunzione di responsabilità, esiste solo il piacere dell’Io. Un esilio in cui l’altro è vissuto come oggetto d’amore da possedere o come rivale sul quale vincere privandolo dei suoi tesori.

Un narcisista è l’eroe di una madre, passivamente aggressiva, docilmente sottomessa a un padre violento, che ha trasformato il figlio in un dio nel quale non ha saputo confidare e che non è stata capace di amare. Il narcisista, a differenza di altre persone che come lui sono cresciute in famiglie disfunzionali e violente, che hanno cercato di riconoscere gli eventi accaduti, hanno provato a dare un nome alla violenza subita, hanno fatto il lavoro necessario a rimarginare le ferite, per essere in grado di allontanarsi da quel passato evolvendo psicologicamente, è qualcuno che ha deciso di prendersi tutto quello che vuole, di prenderselo come rivalsa ai suoi dolori, come vincita che conferma il suo potere, o con l’insensibile naturalezza di chi per allontanare un cane che intralcia il suo passo gli dà un calcio sul muso.

È proprio il narcisista il tipo di uomo che può provare piacere nell’abusare una donna drogata, incosciente e inconsapevolmente sottomessa, mentre un altro uomo o una fotocamera lo guardano. Chi considera la donna un oggetto, chi la svaluta, chi si sente minacciato dalla sua intelligenza, chi si relaziona solo con gli altri uomini e solo in termini di competizione e di potere è il tipo di uomo che può abusare di una donna dopo averla resa inerme.

Chiunque con uno sviluppo psichico e morale sano sa che fare l’amore o godere di una sessualità libera è come danzare insieme, che se un uomo per godere ha bisogno di umiliare, picchiare, sottomettere, comandare e veder soffrire una donna, siamo decisamente lontani dall’amore libero e spaventosamente vicini alla malattia mentale.

Uno sviluppo psichico normale non è uno sviluppo in cui non vi siano stati eventi critici, esperienze negative o traumatiche, uno sviluppo psichico normale è quello che procede confrontandosi con questi eventi per progredire, attraversando il dolore che hanno recato, elaborando un significato per non restare imbrigliati nella rete dei traumi. Lo sviluppo psichico procede tutta la vita e in ogni fase di essa tende al mantenimento della salute mentale e morale della persona. Una persona sana psichicamente e moralmente è incapace di considerare un altro uomo, una donna, un bambino o un animale solo e soltanto un oggetto del proprio piacere.

Gela, 16 agosto 2023 h 12:00 a. m.

#LOVEINTblog#stalking online#violenza#abuso#potere#resistenza#Eco#cyberstalking#identificazione#Narciso#Edipo#mito#sorveglianza#SigmundFreud#verità#ComplessodiEdipo#ossessione#inviolabilità della persona#empatia#Ovidio#Metamorfosi#Christoph Ransmayr#Il mondo estremo#droga#libertà#privacy#azione

1 note

·

View note

Text

Capitolo 31 - Il sonno della coscienza genera mostri

“… intorno a lui fu consultato il vate profetico per sapere se avrebbe visto i lunghi giorni di una matura vecchiaia: «Se non si conoscerà» egli disse. La profezia dell’augure a lungo sembrò menzognera, ma la confermarono la fine, gli avvenimenti, nonché il genere di morte e la singolarità della follia.”

Metamorfosi di Ovidio

Il lui della citazione è Narciso e come ci racconta Ovidio, era un giovane di straordinaria bellezza che dopo essersi specchiato nelle acque di un lago, s’innamora follemente della sua immagine riflessa e nel tentativo di afferrarla cade in acqua e muore annegato. La singolarità della follia è quella di amare sé stesso più di qualsiasi altro essere al mondo e come da profezia, la morte avviene nel momento in cui si conosce, si vede per la prima volta.

Il mito di Narciso è tra i più conosciuti della mitologia greca e tra i più utilizzati in psicologia come in letteratura per raccontare individui insensibili e manipolatori o descrivere società basate sull’egotismo e l’apparenza.

In Introduzione al narcisismo (1914), Sigmund Freud definisce narcisismo originario un particolare stadio dello sviluppo psichico durante il quale il bambino, o la bambina, basta a sé stesso, nel senso che il suo corpo è il punto di partenza e di arrivo delle pulsioni e del piacere. È quel momento in cui dipendiamo completamente dall’accudimento materno, il momento in cui ogni nostra necessità viene soddisfatta senza che sia necessario far nulla fuorché piangere, è il momento in cui la simbiosi con chi ci accudisce è assoluta, non siamo capaci di distinguere ciò che è io da ciò che è il corpo dell’adulto che ci accudisce. Abbiamo fame, sete, vogliamo dormire, essere coccolati oppure vogliamo giocare o essere cambiati e senza nessun altro sforzo che sia quello di agitarci scompostamente e piangere, otteniamo ciò che desideriamo, quello di cui abbiamo bisogno. Nel momento di massima dipendenza siamo quasi come degli dei, otteniamo pronta soddisfazione senza la necessità di affidare alle parole la nostra richiesta e solo con il movimento.

Crescere comporta però ripetere continuamente l’esperienza dell’essere incapaci, da soli, di soddisfare le nostre necessità, di essere fisicamente e psicologicamente inadatti a rispondere alle richieste dell’ambiente; crescendo ci scontriamo con i limiti che l’educazione pone al soddisfacimento del nostro piacere e con la frustrazione che deriva dai divieti morali e civili che la nostra società impone. Questo è il momento edipico, un momento fondamentale secondo Freud nello sviluppo psichico normale e in quello patologico dell’essere umano e per spiegarlo prende a prestito un altro mito di origine greca, quello di Edipo.

Questa volta a consultare l’indovino Tiresia sono il re Laio e sua moglie Giocasta, al quale pongono la stessa domanda che i genitori di Narciso posero all’augure: il loro primogenito vivrà sereno e abbastanza a lungo da godersi la vecchiaia? Sì, il bambino vivrà a lungo, abbastanza da invecchiare ma sarà causa di morte per il padre, è la risposta del veggente. I genitori sconvolti dalla profezia, decidono di uccidere il bambino, ma non essendo capaci di farlo affidano il neonato a un cacciatore, chiedendogli di abbandonarlo nel bosco così che muoia di fame e di freddo. Il cacciatore compassionevole non esegue però l’ordine del re, salva il bambino affidandolo alle cure di altri due genitori regali, senza figli, che lo accolgono con immensa gioia.

Una volta cresciuto, Edipo per dimostrare il suo valore di uomo e di futuro re, si mette in marcia, esercito a seguito, con l’intenzione di conquistarsi un proprio regno. Durante il cammino giunge dinnanzi ad una strettoia, all’altro capo della quale c’è Laio con il suo esercito in marcia. Nessuno dei due sa chi sia l’altro, ma entrambi sanno che il diritto di passaggio spetta a Laio in quanto re e in quanto anziano. Come sappiamo Edipo freme dalla voglia di mostrare le sue doti virili e i suoi talenti da guerriero così, invece di cedere il passo a Laio in rispetto alle leggi e agli dei, comanda al suo esercito di attaccare per imporre il suo diritto di passare per primo. Sarà proprio la sua spada ad uccidere il padre. Edipo trionfante e inconsapevole conquista il regno di Laio, sposa la madre e dall’unione dei due nascono ben quattro figli. Dei miti greci e delle leggende la cosa che più mi piace è che la verità anche se giace nascosta per anni e anni, trova sempre il modo di manifestarsi e una volta nota a tutti, la giustizia segue implacabile. Edipo venuto a conoscenza dell’orrida verità, si accecherà con le sue stesse mani e si costringerà a una vita in esilio vagando per strade sconosciute coperto di stracci.

Freud utilizza il mito di Edipo per spiegare un passaggio fondamentale della maturazione psichica durante il quale l’Io smette di trovare godimento in sé stesso e si rivolge all’ambiente, cerca di soddisfare i suoi bisogni nella relazione con i genitori, uno dei quali diventa l’oggetto del suo amore, l’altro diventa oggetto d’identificazione e d’imitazione, una sorta di ideale. Il primo atto costitutivo dell’Io come Essere in relazione con è una scelta d’amore e contemporaneamente è il desiderio di voler essere come quel modello in grado di possedere l’oggetto amato.

Il processo di identificazione è alla base del complesso edipico, il bambino s’identifica con l’oggetto amato che vuole per sé e con il quale non ammette distanza o separazione, ma s’identifica anche con il rivale in amore, l’altro genitore al quale vuole somigliare, che imita e che vorrebbe sostituire. L’identificazione è il primo legame emotivo che istauriamo con un’altra persona perché sia nell’innamoramento che nell’ammirazione tendiamo a emulare il comportamento delle persone amate e ammirate, in Psicologia delle masse e analisi dell’Io (1921) Freud dice che a volte l’Io copia la persona amata a volte quella non amata (quella ammirata) e che l’identificazione è immedesimazione, la stessa che utilizziamo per comprendere l’Io estraneo di altre persone, la stessa che sta alla base dell’empatia. L’Io dunque crea un legame emotivo identificandosi con il soggetto che ammira e dunque con ciò che vorrebbe essere oppure con l’oggetto e dunque con ciò che vorrebbe avere.

Il legame emotivo che si istaura mediante l’identificazione è ambivalente, tende all’avvicinamento e alla tenerezza con l’altro con cui ci si identifica ma allo stesso tempo tende all’allontanamento e a cercare di separarsi da questo. Le forme di relazione basate sull’identificazione sono forme primordiali di relazione, l’altro è vissuto come un oggetto, come qualcosa che si vuole avere interamente, o in parte appropriandosi dei suoi attributi, in questo aspetto predatorio e aggressivo risiede l’ambivalenza del legame.

Narciso vuole afferrarsi ed Edipo non vuole solo diventare re, vuole essere re come Laio, vuole il suo regno, il suo esercito e la sua regina.

“[L’identificazione] Si comporta come una propaggine della prima fase orale dell’organizzazione libidica nella quale l’oggetto bramato e apprezzato veniva incorporato durante il pasto e perciò distrutto in quanto tale. Come è noto il cannibale rimane fermo a tale stadio; egli ama i nemici che mangia e non mangia se non quelli che in qualche modo può amare.”

Tre saggi sulla teoria sessuale (1905)

È sempre Freud a parlare e sembra far eco al poeta che dal carcere di Reading canta:

“Troppo poco si ama, o troppo a lungo;

C’è chi vende l’amore e chi lo compra,

Chi commette il delitto lacrimando

E chi senza un sospiro:

Poiché ogni uomo uccide ciò che ama,

Ma non per questo ogni uomo muore.”

Infatti a morire sono solo le donne che vengono divorate da uomini che amano solo sé stessi. I dati circolati dopo la morte di Giulia Tramontano, la giovane donna incita di sette mesi uccisa dal suo compagno, dicevano che in Italia 3 donne al giorno sono vittime di violenza e l’85% di loro muore uccisa da compagni, mariti, padri e figli, proprio da quegli uomini che le amano di quel tipo d’amore che le considera soltanto oggetti utili al loro nutrimento e al loro piacere. Ecco che tipo di amore è quello di ogni uomo che uccide ciò che ama, lo stesso tipo di amore in nome del quale chi mi stalkerizza giustificava la sua azione abusante nei miei confronti. In questi anni mi sono chiesta come potesse una persona, che mi ossessionava con la sua presenza sempre lì dov’ero io ad ascoltare ogni mio respiro, a guardare ogni mia azione, sempre pronto a sottolineare i miei gesti, gli eventi della mia vita con poesie d’amore, canzoni, articoli, sempre lì a ripetere le mie parole, i miei argomenti, a imitare i miei gesti, i miei modi di dire, che a ogni mio tentativo di liberarmi da questa sorveglianza globale rispondeva che sarebbe rimasto per sempre perché mi amava troppo, come può questo uomo non aver mai nemmeno tentato, di avere una relazione normale con me? Non aver mai cercato d’incontrarmi o di parlarmi per comunicare, non soltanto per ripetermi come un’eco infinita. In linea con Freud ritengo che la risposta stia proprio nella fame smodata e insaziabile dell’oralità, e nella violenza dell’identificazione come esporrò nel prossimo capitolo.

Adesso, dopo aver parlato di uomini, di miti e di parole ripetute, mi piacerebbe concludere con la storia di un personaggio femminile Eco, la ninfa ripetente, così come l’ho trovata nel libro di Christoph Ransmayr, Il mondo estremo.

La storia è ambientata agli estremi confini del mondo conosciuto, nella città di Tomi, sul Mar Nero, dove Ovidio fu esiliato e dove morì. Il protagonista è Cotta, amico del poeta, che aveva assistito al suo ultimo discorso pubblico a Roma prima dell’esilio. Cotta si reca nella città selvaggia perché vuole rintracciare le ultime tracce di Ovidio e delle Metamorfosi, muovendosi in un mondo in cui il mito si trasfigura in realtà. In questo romanzo Eco è una donna straniera, povera e sola, dalla pelle così chiara e delicata che se si espone al sole inizia a squamarsi e a decomporsi, per questo vive in una caverna in cima alla montagna. Eco è capace di discorrere di molte cose, sa molto e ha vissuto a servizio di Ovidio fino alla morte di quest’ultimo, ma a Tomi generalmente quando le rivolgono la parola si limita a ripetere le ultime parole di chi le ha parlato. Essendo una straniera, povera e donna, gli uomini della città ferrigna, si presentano di notte nella sua caverna e portando polli, stoffe, grano o farina pretendono di accoppiarsi con lei, lei per sopportare quei momenti, rimane in silenzio e immagina di trovarsi a passeggiare per sentieri di montagna. Cotta è l’unico a sapere che Eco non ripete soltanto parole, ma parla in modo tale da fargli venire il sospetto che Ovidio stesso possa aver scritto le Metamorfosi ripetendo le storie ascoltate dalla donna. Nonostante questo, o forse proprio per questo, anche Cotta la violenta.

Roma, 12 giugno 2023 h 9.33 a. m. – 15 giugno 2023 h 3.05 p. m.

#loveintblog#LOVEINTblog#stalking online#violenza#abuso#potere#resistenza#Eco#cyberstalking#identificazione#Narciso#Edipo#mito#sorveglianza#SigmundFreud#verità#ComplessodiEdipo#ossessione#inviolabilità della persona#empatia#Ovidio#Metamorfosi#Christoph Ransmayr#Il mondo estremo#Oscar Wilde#libertà#privacy#azione#Ballata del carcere di Reading

3 notes

·

View notes

Text

Capitolo 30 – In Copertina

Erano gli ultimi anni del secolo scorso, era di domenica pomeriggio, mia sorella ed io ritornavamo a casa dopo essere state al cinema e ci fermammo a guardare un mucchio di libri ammassati sulle tavole di una bancarella. Eravamo adolescenti allora e vivevamo a Gela, dove oltre la biblioteca, c’era soltanto una cartoleria che su ordinazione ti permetteva di acquistare i libri richiesti, non avevamo una libreria dove poter girare e prendere un libro tra le mani, iniziare a leggerlo e scegliere tra classici e contemporanei, tra poesia e romanzi, tra i saggi. Imbattersi in una bancarella di libri era per noi quindi, una gioia simile a quella che avevamo da bambine, vedendone una di caramelle e zucchero filato.

Mia sorella comprò La critica della Ragion Pura di Kant ed io trovai Psicopatologia della vita quotidiana di Freud. Qualche anno dopo ci saremmo ritrovate a Roma, lei a studiare Filosofia io Psicologia, con l’abitudine di conciliare cinema e libreria quando volevamo trascorrere una domenica tranquilla insieme.

Fu quel libro di Freud a farmi capire che da grande avrei voluto diventare una psicologa. Sapevo poche cose di me e mi conoscevo poco a diciotto anni, ma ero certa che qualunque cosa avessi fatto, se avessi amato farla non mi sarei mai stancata, né scoraggiata di fronte agli ostacoli che inevitabilmente s’incontrano quando s’inizia a realizzare il proprio progetto lavorativo. Entrare nel mondo del lavoro per me, non poteva significare principalmente entrare nel mercato, non mi chiedevo quanto volessi guadagnare, ma cosa potessi fare per sentirmi gratificata dal mio lavoro.

Allora come oggi, considero il denaro nel suo valore strumentale, quello di servire a soddisfare le nostre necessità e dove eccede ad ampliare le nostre possibilità. Non so fare denaro, so guadagnarlo con la mia professionalità perché ho proprio scelto di stare al mondo, mettendomi a servizio dei miei simili con le mie competenze, le mie conoscenze e la mia umanità. Non riuscirei a vendere niente a nessuno e non m’interessa nemmeno imparare come si fa.

Scrivere, disegnare e fotografare sono quello che faccio per nutrire la mia vita, sia abitando comodamente la mia solitudine sia potendone condividere il processo con altri. Quando ancora a Valencia provai la strada della fotografia, mi resi conto che non riuscivo a provare nessun piacere nel fotografare secondo un tema dettato da altri, anche se non mi era impossibile. Partecipai ad alcuni contest organizzati dalla scuola che avevo frequentato, una di queste volte la mia foto fu inserita in una mostra collettiva e fu anche acquistata. Il titolo della mostra era Ponte en Portada, che tradotto significa mettiti in copertina, i fotografi dovevano integrare loro stessi nella copertina di un qualsiasi stampato. Fu divertente, ma anche quando dovetti farlo per lavoro, mi accorsi che non mi sentivo a mio agio a dover fotografare secondo richiesta. Nella scrittura come nella fotografia, in ogni forma di espressione che scelgo ho bisogno di sentirmi libera, di sceglierne la misura, la forma, il contenuto, il materiale, ho bisogno di sapere di essere sola o al contrario di essere insieme a, ho bisogno di poter essere io a decidere se quello che ho scritto, disegnato, fotografato è qualcosa che vorrò mostrare oppure no. Potermi esprimere in libertà e con questa consapevolezza è il mio diritto ad essere lasciata in pace, il mio diritto a stare bene, il mio diritto di essere nelle condizioni di lavorare bene, amare bene, vivere felice. Non essere spiata, impedire che i dettagli della mia vita privata vengano usati da altri per le proprie pubblicazioni, non ha a che vedere soltanto con il furto di una proprietà intellettuale, ha principalmente a che vedere con l’inviolabilità della mia persona, con la salute che è il fondamento di tale inviolabilità e con la possibilità di percepirmi libera di realizzare il mio progetto di vita.

Una volta riacquistato un adeguato benessere psicofisico, mi resi conto di non voler cambiare vita, che l’unico lavoro che davvero volessi fare era il mio, la psicologa e che dopo questa brusca interruzione, ero pronta a riprendere. Ero finalmente uscita dal burn-out.

Quando l’impiegato del Ministero dell’Istruzione di Valencia mi disse che per la validazione dei titoli professionali sarebbe passato almeno un altro anno, decisi che fosse arrivato il tempo di andare via. Ero rimasta ferma due anni e aspettarne un altro non avrebbe avuto senso, così tornai in Italia con l’intenzione di riprendere a lavorare, continuare a formarmi e approfondire il tema del trauma psichico.

Trascorsi l’estate del 2019 in Sicilia a casa di mia madre mentre pianificavo il mio prossimo futuro. Prima di lasciare Valencia avevo creato una serie fotografica genere collage, nella quale provavo a dare forma all’abuso che avevo vissuto, mettevo insieme in forma di immagini i temi che oggi tratto in questi capitoli. Usavo anche allora i libri, le loro copertine e i loro titoli, lasciando una traccia che mi ha permesso oggi di annodare i fili di qualcosa che a quel tempo era incomprensibile. Creai un account su Instagram che chiamai @passeggeridellinfinito dove postai la mia serie e qualche altra fotografia. Ancora non sapevo tutto quello che so oggi sulle piattaforme di social, pensavo che fosse una finestra dalla quale poter esprimere il mio punto di vista, denunciare quello che mi era accaduto e che consideravo oramai passato. Come ho avuto modo di scrivere già, non era così.

Quell’estate fu molto difficile, finii al pronto soccorso per una colica renale, ricordo di aver provato un dolore fisico indicibile e di aver perso dieci giorni di mare. Mia madre ed io nei giorni precedenti il mio incidente di salute, discutemmo in maniera molto accesa mentre ci trovavamo a mare. Non avevo, come d’abitudine, nessun dispositivo con me, ma quando tornai a casa Instagram era di nuovo pieno di post su madri e figlie che litigano, su rapporti familiari disfunzionali, su testimonianze e quanto altro potesse riferirsi a quel particolare momento della mia vita privata, che ancora oggi ricordo con dispiacere.

Un paio di anni dopo scoprirò che Oloferne, in uno dei suoi interventi televisivi parlando dell’importanza della privacy e della tutela dei nostri dati personali, citando anche le rivelazioni di Snowden dice,

riporto a memoria ma penso mi scuserete se per amor di precisione non vado a ricercare il video e mi espongo ancora a quella vista,

“il furto dei nostri dati non ha a che fare con la privacy nel senso di qualcuno che ascolta mentre mia madre mi dice Stronzo…”

A settembre, tramite amazon.com avevo acquistato il libro di Snowden e quello di Greenvald, ma ho aspettato le vacanze di natale del 2019/20 per leggerli entrambi. Il video di Oloferne è di novembre 2019.

Non aveva mai nemmeno per un secondo smesso di spiarmi, di ascoltarmi, di guardarmi, di ripetermi, di pensarmi, ero diventata per lui il suo lavoro.

Roma 1 maggio 2023 h: 14.36 p. m.

#LOVEINTblog#stalking online#Italia#abuso#potere#resistenza#hacker#cyberstalking#misoginia#diritto alla pace#solidarietà#libertà#sorveglianza#socialmedia#verità#lavoro#ossessione#inviolabilità della persona#empatia#privacy

1 note

·

View note

Text

Capitolo 29 – Il male della sorveglianza (II parte)

Era il 1890 quando il giudice Louis Brandeis definiva il diritto alla privacy, il diritto di essere lasciati in pace in quanto fondamento dell’inviolabilità della persona, ed era il 2013 quando G. Greenvald raccoglieva la testimonianza di E. Snowden e The Guardian pubblicava i documenti che dimostravano come il governo degli Stati Uniti, in barba a ogni diritto inalienabile e ignorando la Costituzione, aveva messo in atto il più organizzato e potente sistema di sorveglianza di massa.

È 2023 adesso e ci sono io che ho vissuto, e vivo, sulla mia pelle gli effetti di una sorveglianza perpetua, non da parte del governo che ha creato l’architettura informatica in grado di consentire questa sorveglianza, ma da parte di un uomo in grado di accedere a tali strumenti, in possesso delle capacità per sfruttarli e con l’accanita intenzione di usarli contro di me.

“Con l’abolizione della sfera privata, si perdono vari aspetti di solito associati alla qualità della vita. Come molti di noi sanno per esperienza, la privacy permette una liberazione dalle costrizioni. A tutti è capitato di adottare un certo comportamento credendosi soli – ballare, confessare qualcosa, esplorare la propria sessualità, esprimere idee non ancora collaudate – per poi accorgersi con vergogna di essere stati visti da altri. Solo quando ci sappiamo al riparo da occhi indiscreti ci sentiamo realmente liberi di sperimentare, di testare i nostri limiti, di esplorare nuovi modi di vivere e di pensare, di essere noi stessi.”

È sempre Greenvald a parlare e continua affermando che la privacy è indispensabile per la libertà e la felicità umana poiché è in essa che germogliano la creatività, il dissenso e la sfida all’ortodossia. L’autore cita alcuni esperimenti effettuati per indagare gli effetti psicologici e sociali sulle persone che sapevano di essere osservate, dimostrando quanto la sorveglianza di massa sia per sua natura intrinsecamente repressiva e capace di annichilire il comportamento di chi vi è sopposto.

In uno degli esperimenti citati, P. Zimbardo chiede ai soggetti di esprimersi a favore o contro la legalizzazione della marjuana. Il campione è suddiviso in due gruppi, ad un gruppo viene detto però, che quello che diranno verrà condiviso con le Forze dell’Ordine a solo scopo di ricerca. I risultati mostrano una percentuale nettamente a sfavore della legalizzazione della marjuana nel gruppo che sapeva che la polizia avrebbe conosciuto le loro risposte.

In un altro esperimento i soggetti acconsentivano ad essere osservati in tutti gli ambienti della propria abitazione, tranne in bagno e in camera da letto, per una settimana. Non soltanto fu difficile trovare persone che accettassero di sottoporsi allo studio, ma chi vi partecipò dopo appena poco tempo, si sentì a disagio a compiere azioni, compiute senza nessun problema prima, come assumere farmaci o stare nudi sotto la doccia. L’essere osservati caricava d’importanza anche atti precedentemente considerati privi di importanza.

In un altro degli esperimenti riportanti in No place to hide, i ricercatori avevano dotato i componenti di gruppi familiari di localizzatori, in modo da potersi tenere sotto controllo tutto il tempo, e ognuno era veramente sempre sotto controllo. Quando un familiare voleva vedere dove si trovasse l’altro, accedeva al dispositivo per vedere la localizzazione e contemporaneamente al familiare cercato, arrivava la notifica di chi lo aveva cercato. Inoltre ognuno poteva disattivare il dispositivo in qualunque momento e questo veniva comunicato a tutti gli altri. Ogni volta che si usava il dispositivo si riceveva poi un questionario, vi si chiedeva perché lo avesse usato e come si sentiva dopo aver localizzato il familiare. I soggetti risposero che, anche quando non stavano facendo nulla di male, né avevano intenzione di farlo, si sentivano in ansia, quasi colpevoli di non saper giustificare cose normali come scegliere un percorso piuttosto che quello abituale per andare a lavoro. Inoltre, anche quando decidevano di sottrarsi alla localizzazione spegnendo il dispositivo, si sentivano a disagio a doverne giustificare il motivo.

A nemmeno 10 anni di distanza dalla pubblicazione del libro di Greenvald, esistono App per la sicurezza familiare che consentono proprio di geolocalizzare tutti i dispositivi inseriti tra i familiari ed esistono genitori che la usano.

Le persone che sanno di essere osservate cambiano radicalmente comportamento, tendono a esprimersi il meno possibile, a isolarsi, a diffidare di chiunque, a dimostrare la loro innocenza, ad aderire all’ordine sociale stabilito e a non deviare dalle regole comunemente accettate; le loro possibilità di scelta e di azione sono estremamente ridotte, non riescono ad opporsi e a dissentire, vivono costantemente in uno stato di ansia, di vergogna e di paralisi emotiva.

Fra tutte le ricerche alle quali mi sono dedicata in tutti questi anni per capire cosa stava accadendo, a cominciare dalle rivelazioni di E. Snowden fino ad imparare ad installare Linux sul mio pc, è soltanto nel libro di Gleen Greenvald che ho avuto il coraggio di leggere la letteratura scientifica riguardante gli effetti psicologici sulla sorveglianza di massa e quelli sulla manipolazione online del comportamento. Non sono ancora riuscita ad avventurarmi in questa parte della storia. Mi sono bastati quelli citati nel suo libro per sentirmi ancora una volta di fronte a qualcosa di più grande di me, qualcosa d’inconcepibile, qualcosa di spaventoso. Lessi, infatti, il libro di Snowden e quello di Greenvald all’inizio del 2020 e mi ci sono voluti tre anni per accettare di essere anche io dentro la storia che raccontavano, di essere io uno di quei soggetti.

Chi sorvegliava me era ben attento a farmi sapere che nulla sfuggiva al suo sguardo, dentro e fuori casa, nel web come nel mondo reale, che era impossibile sottrarsi al suo controllo e poco a poco, mi convinsi che non ci fosse realmente nulla da fare. Accadeva che mentre passeggiassi con Paco chiacchierassi con qualcuno che a sua volta portava a spasso il suo cane. Non avevo il telefono con me durante quelle conversazioni casuali e non scambiavo il mio numero con quella persona, erano giusto chiacchiere come si fanno nella vita quotidiana normale. Poi arrivata a casa qualcosa di quella conversazione, il nome della persona, qualcosa che avevo detto, il suggerimento di visitare qualche posto particolarmente bello di Valencia, erano tra le notifiche sul mio telefono, in un post di Oloferne, erano un suggerimento con una notifica di YouTube.

Ogni dettaglio della mia vita era sempre continuamente visto, sottolineato e riportato. YouTube proponeva video sulla maniera di farsi il bidet il giorno dopo che cambiando casa, ne trovai una con un bagno sempre senza finestre ma con il bidet. Ancora, mi suggeriva video su particolari maniere di usare il bagno, di dormire, di fare le pulizie, abitudini che riconoscevo come mie. Le poche volte che cucinavo, perché magari avevo visto e comprato dei gamberi freschi, era tutto un pullulare di ricette con i gamberi, di storie sui gamberi e di quanto fosse crudele la pesca dei gamberi. Dentro casa iniziai a immobilizzarmi, ad accartocciarmi su me stessa e a dormire molto.

Iniziai anche a isolarmi, perché non potevo prevedere cosa le persone mi avrebbero detto o peggio chiesto, mentre in casa mia potevo limitarmi e controllare io stessa le informazioni che davo allo stalker, l’incontro con gli altri era sempre imprevedibile, non sapevo cosa avrei potuto dire e mi spaventava come Oloferne avrebbe potuto usare le mie parole. Altre volte, quando le persone che incontravo mi erano care, mi preoccupavo della loro privacy. Così, a differenza di come ero sempre stata, diventai solitaria e introversa, sempre meno incline a istaurare rapporti intimi con chiunque.

Ciò che mi annichiliva non era la paura del giudizio sulle mie azioni da parte di chi mi spiava, era che ogni mia parola, ogni mio gesto, ogni azione mi venissero sbattuti in faccia ventiquattro ore su ventiquattro, come se mi trovassi in una delle Infinity Mirror Room di Yayoi Kusama, stanze ricoperte di specchi che mi rimandavano all’infinito la mia immagine e l’unico scopo era farmi sapere che lui era lì, che c’era sempre, che era impossibile sottrarsi a questo sguardo. Ciò che mi annichiliva era il bisogno di trovare un perché a tutto questo, una ragione che non riuscivo a trovare e che trovata la quale, pensavo, avrei potuto usare per liberarmi.

Nei mesi durante i quali non ho avuto accesso alla rete, ho imparato come porre una distanza che mi permettesse di non subire queste forme di turbamento del reale, così viene definita una delle azioni di manipolazione del comportamento online nei documenti pubblicati da Greenvald in No place to hide, apprendendo l’arte del congelamento e dell’inespressività. Fingendo oggi, fingendo domani e il giorno dopo ancora, che queste notifiche non avessero nessun effetto su di me, è diventato quasi vero e ho iniziato a comprendere quale fosse l’effetto che lo stalker voleva produrre inviandomele.

Ritornai alla rete non soltanto perché sentivo il bisogno di stare con gli altri e di poter comunicare con i miei cari, ma soprattutto perché conobbi Miguel, un ragazzo giovane che per la modica cifra di 40 euro, ogni mese prendeva il mio pc e cambiava ogni componente fondamentale che poteva essere hackerata, poi me lo restituiva come nuovo. Come ho scoperto qualche anno dopo, nemmeno questo fu sufficiente ad impedire ad Oloferne di avere accesso alle mie produzioni scritte o fotografiche, ma in quel momento fu per me indispensabile credere, che in qualche modo, stavo riuscendo a sottrarmi al suo abuso e a contrastare questa violenza.

Fu indispensabile credere che, in qualche modo, riuscissi a difendere la mia inviolabilità.

Roma 8 aprile 2023 h: 1.00 p. m.

#LOVEINTblog#stalking online#Spagna#abuso#potere#resistenza#hacker#cyberstalking#misoginia#diritto alla pace#solidarietà#libertà#sorveglianza#socialmedia#verità#Gleen Greenvald#No Place ti Hide#inviollabilità della persona#empatia#loveintblog#privacy#azione

1 note

·

View note

Text

Capitolo 28 – Il male della sorveglianza (I parte)

“Si doveva vivere (o meglio si viveva, per un’abitudine che era diventata, infine, istinto) tenendo presente che qualsiasi suono prodotto sarebbe stato udito, e che, a meno di essere al buio, ogni movimento sarebbe stato visto.”

George Orwell, 1984

Quando si parla di privacy e di diritto alla privacy siamo tutti abbastanza confusi. Dite di no? Allora come ve lo spiegate che almeno una volta, durante la vostra giornata, dovete acconsentire al trattamento dei vostri dati personali affinché una procedura possa seguire il suo corso? Che sia inviando il vostro Curriculum Vitae, che sia per una transazione commerciale o per ricevere il referto delle vostre analisi, autorizzate qualcuno, sotto forma di azienda o di istituzione, a conoscere, trascrivere e conservare i vostri dati personali. Se stessimo realmente comprendendo l’importanza della nostra privacy, oggi non saremmo noi quelli obbligati a firmare un accordo di resa sui nostri dati, dovrebbero essere le aziende e le istituzioni a dover firmare, per garantirci che i nostri dati non saranno in alcun modo trattati.

La confusione però è attribuibile alla nostra responsabilità soltanto in parte, quello che ci confonde è il frutto di decenni di manipolazione dell’informazione. Note aziende vietano ai dipendenti di utilizzare piattaforme social di creazione straniera, accusando i governi di spionaggio. La diffusione di documenti segreti che rivelano gli abusi da parte dei governi durante le campagne militari in altri Paesi, ci ha sbattuto in faccia come quegli stessi governi, che per decenni hanno violato privacy di ogni cittadino facendo appello alla nostra sicurezza, avevano nel frattempo, un grande interesse a tenere nascoste le loro attività. Mentre si pretendeva la trasparenza da parte dei cittadini, contemporaneamente i governi pretendevano la segretezza sulle loro attività.

Per poter operare indisturbati e per poter continuare ad operare utilizzando un sistema di sorveglianza e di controllo di massa è stato necessario prima svalutare e minimizzare la privacy, dopo demonizzarla.

“I governi di tutto il mondo hanno speso notevoli energie per convincere i cittadini ad attribuire scarso valore alla privacy. Una litania di giustificazioni ha indotto le persone a tollerare gravi incursioni nella propria sfera privata e tale è il successo di quest’opera di persuasione che in molti plaudono alla raccolta, da parte delle autorità, di ingenti quantità di dati su ciò che la gente dice, legge, compra, fa e frequenta.”

Sono le parole di Glenn Greenwald tratte dal capitolo 4 del suo No place to hide, da cui prendo il titolo per questo mio capitolo, Il male della soveglianza. Come dice l’autore tale è il successo di questa opera di persuasione che non solo accettiamo che siano i nostri, o gli altrui, governi ad appropriarsi dei nostri dati e della nostra privacy, accettiamo che siano anche aziende commerciali a farlo e abbiamo persino ceduto alla persuasione del gamificare la nostra privacy con l’imprudente uso che facciamo della rete, dei social e di quello che condividiamo attraverso questi.

Greenwald sottolinea come anche i magnati di internet abbiano contribuito e supportato le autorità nell’assalto alla nostra privacy e cita le parole di Eric Schmidt, amministratore delegato di Google nel 2009, che in un’intervista alla CNBC così risponde alla crescente preoccupazione per la diffusione dei dati degli utenti raccolti:

“Se c’è un’azione che si vuol tenere nascosta agli altri, forse non bisognerebbe proprio compierla.”

Quando ho letto questa frase nel prezioso libro di Greenwald, mi sono chiesta se Schmidt sia umano. In un millesimo di secondo infatti, mi sono venute in mente moltissime situazioni, comprese esigenze fisiologiche che richiedono di solito una certa intimità e solitudine, per le quali l’aut aut del o in pubblico o non la fai, sembra abbastanza parossistico, se non una vera e propria tortura.

Ma a ben vedere la frase di Schmidt è perfettamente in linea con la propaganda di svalutazione e demonizzazione della privacy che è stata portata avanti in questi decenni e che ha indotto ogni cittadino e ogni cittadina a ritenersi al sicuro da una sorveglianza governativa mediante una svalutazione di se stessi e dei propri diritti. Quale interesse potrebbe avere il governo a spiare una persona qualsiasi come me? Che notizie rilevanti per la sicurezza del Paese potrebbe mai fornire un cittadino qualunque come me?

Ognuno di noi pensando che tiktok potrebbe spiarci avrà sorriso e pensato e allora? È questo il primo atto di svalutazione della nostra stessa privacy, pensare che dato che non stiamo facendo nulla di male, sia normale appropriarsi di quello che diciamo, di quello che facciamo, di quello che scriviamo, di ciò che leggiamo o mangiamo, di quello che ci accade mentre sediamo sulla tazza del gabinetto o nella nostra camera da letto. Questo primo atto è il segno che la persuasione ha fatto breccia in noi, perché siamo stati indotti a pensare alla nostra innocenza, siamo stati indotti a volerne dare una prova e a cadere nel secondo tranello della propaganda, indurci a pensare che soltanto chi ha da nascondere qualcosa deve temere di essere sorvegliato. È sospetto chi difende la privacy, non avrà per caso qualcosa da nascondere?

La privacy non è la prova della nostra innocenza, come non è qualcosa che possa essere ceduto per contribuire alla sicurezza nazionale di governi che sprecano le risorse dei contribuenti in sistemi di sicurezza atti a proteggere la segretezza del loro operato. La privacy non è un’azione che possiamo scegliere di fare o non fare, non è una scelta, non è una parte accessoria della nostra vita, ne è la parte essenziale.

L’ambito privato è quello in cui possiamo agire, pensare, parlare, scrivere, sperimentare e scegliere come essere, è il nostro luogo sicuro, in cui ci sentiamo al riparo anche dal giudizio degli altri. La privacy è una condizione imprescindibile dell’essere liberi.

Greenwald rintraccia la formulazione più famosa del perché la privacy sia desiderata in modo assoluto e universale, nelle parole del giudice della Corte Suprema Louis Brandeis che in un caso del 1928, riferendosi al diritto ad avere una privacy parla del diritto di essere lasciati in pace come il più vasto dei diritti e il più apprezzato da un popolo libero e attribuisce una portata assai più ampia di quella di molte libertà civili, al valore della privacy.

Greenwald cita un’estratto della sentenza:

“Gli estensori della nostra Costituzione si sono adoperati per assicurare condizioni favorevoli al perseguimento della felicità. Hanno riconosciuto l’importanza della natura spirituale dell’uomo, dei suoi sentimenti, del suo intelletto. Sapevano che solo una parte della sofferenza, del piacere e della soddisfazioni della vita risiede nelle cose materiali. Hanno tentato di proteggere gli americani nelle loro convinzioni, nei loro pensieri, nelle loro emozioni, nelle loro sensazioni. A differenza del governo, hanno conferito loro il diritto di essere lasciati in pace.”

La privacy è il nostro diritto alla pace, ad essere lasciati in pace, non ha a che fare con il nostro conto in banca, con i nostri possessi o le nostre risorse materiali, è la parte più importante della nostra esistenza, è ciò che ci consente di essere chi siamo.

Prima di diventare giudice di Corte Suprema, Brandeis in un articolo intitolato Il diritto alla privacy e apparso su Harwad Law Review, scrive anche

“Il principio che tutela gli scritti e ogni altra produzione personale, non dal furto e dall’appropriazione fisica, ma dalla pubblicazione in qualsiasi forma, non è in realtà quello della proprietà privata, ma quello dell’inviolabilità della persona.”

Era il 1890.

(Continua)

Roma, 2 aprile 2023 h: 4.41

#LOVEINTblog#stalking online#Spagna#abuso#potere#resistenza#hacker#cyberstalking#misoginia#diritto alla pace#solidarietà#libertà#sorveglianza#socialmedia#verità#speranza#empatia#loveintblog#privacy#azione

1 note

·

View note

Text

Capitolo 27 – L’indagine del tempo e del dolore

IV.14

È difficile conciliare

tre diverse andature,

tre differenti volontà direzionali.

Diventa faticoso il cammino.

Da quando siamo in tre

al mattino

il dolore sta davanti

Paco, guinzaglio permettendo,

a tratti lo affianca,

io li seguo stancamente.

da Canti Malinconici

Mio padre era il mio migliore amico, a lui potevo confidare ogni cosa, di lui potevo fidarmi e sapevo che qualsiasi cosa fosse accaduta, sarebbe sempre stato dalla mia parte. Ero sicura che se avessi avuto bisogno di aiuto, sarebbe stato pronto a venire in mio soccorso ovunque mi trovassi. Era la mia base sicura, quella che mi ha permesso di muovermi nel mondo vigile e senza paura.

Chiunque abbia avuto la fortuna di avere un genitore o una persona dalla quale si è sentito capito, conosciuto, protetto e amato, sa che nemmeno la morte può cancellare quel profondo sentimento. Introiettiamo dentro di noi l’amore ricevuto e diventa una guida per noi, una luce sempre accesa che illumina un passo e quello dopo.

Il lavoro del lutto, l’attraversamento del dolore, l’elaborazione della perdita di una relazione importante, conduce solitamente ad amarsi di più, proprio per rendere grazie dell’amore ricevuto. Ci si riprende, si ritorna a stare bene perché si è certi che quel nostro caro avrebbe voluto così. I dolorosi ricordi dei giorni della malattia e di quelli della separazione definitiva vengono sostituiti dai ricordi cari, si rievocano i momenti belli, quelli divertenti, la nostalgia prende il posto del pianto, il sorriso ritorna sul volto.

Vivere a Valencia, sola, senza poter comunicare con amici e familiari, sapere che ciò era dovuto al potere di un uomo che mi stava schiacciando, sopportare il fallimento dopo ogni mio tentativo di liberarmi da questo abuso, rese per molto tempo insopportabile la mancanza di mio padre, tanto da rendere il lutto molto complicato. Non c’era più nessuno che avrebbe fatto qualunque cosa per aiutarmi.

Ero depressa, mi sentivo sola al mondo e alcuni giorni mi sembrava quasi di non sapere più chi fossi. Mi alzavo al mattino solo perché dovevo portare fuori Paco e dopo la passeggiata non riuscivo a fare niente. Ero in una città bellissima e sconosciuta, ogni sera programmavo per il giorno seguente, la visita a un museo, a uno dei tanti giardini o semplicemente una passeggiata al mare e puntualmente il giorno dopo, la mia apatia annullava il programma. Mi sentivo impotente e me ne davo la colpa. Mi accusavo di essere stata una stupida a giocare uno stupido gioco con persone senza scrupoli, mi vergognavo della mia ingenuità e della mia incapacità di riuscire ad uscirne.

Sapere di essere vista in ogni momento, in un certo senso mi faceva sentire come paralizzata, mi muovevo il meno possibile e sempre al buio, o in penombra. Misuravo ogni passo e ogni parola. Fare la doccia aveva completamente smesso di essere un momento piacevole, ogni volta il cuore iniziava a battermi all’impazzata, mi sentivo in ansia e quindi iniziai a farne sempre meno. Ero diventata pavida, insicura, apatica e triste.

Prima di lasciare l’Italia, come ho scritto in un capitolo precedente, dissi ad alcune persone quello che mi stava accadendo ma rivelai il vero nome di Oloferne soltanto a tre persone, due delle quali non credendomi mi presero per una mitomane. Perché un personaggio famoso avrebbe dovuto interessarsi a me tanto da spiarmi?

Oggi come allora io so la verità ma fu bruciante come il sale sulla ferita aperta, sapere che chi mi conosceva, da quasi tutta la vita, potesse pensare di me che avessi bisogno di una menzogna per esistere. Fu doloroso vedermi con i loro occhi e pensare che per darmi valore avrei avuto bisogno di inventarmi l’amore ossessivo di un tipo famoso. Una di queste due persone nonostante la sfiducia iniziale, ha voluto capire cosa stesse realmente accadendo durante questi anni e ancora oggi, per come è in suo potere, mi aiuta e mi sostiene nella lotta a questo stalkeraggio, l’altra non è più nella mia vita.

Non ero nel mio momento di massima lucidità e stavo vivendo una situazione sopraffacente per le mie risorse, non trovare l’aiuto che cercavo e pensare che nessuno avrebbe creduto mai a questa storia, perché io ero nessuno e lui una persona di fama internazionale, mi fece sentire di non valere più niente. Il trattamento che avevo ricevuto ogni volta che avevo chiesto aiuto o avevo confidato a qualcuno quello che mi stava accadendo, non trovare empatia, compassione e nemmeno simpatia, nella maggioranza delle persone alle quali mie ero rivolta, trovare invece chi volesse guadagnarci, chi volesse approfittarne e chi ridesse di me, mi indusse a mettere in dubbio le mie possibilità, il mio valore, a mettere in dubbio chi fossi io, chi i miei amici e chi i nemici, a non saper più discernere il vero dal falso, a temere il futuro.

Per continuare a scrivere di questo periodo della mia vita che faccio molta fatica a rievocare, ho dovuto rileggere tutto quello che ho scritto in quel periodo, ho visto le foto che ho scattato, i disegni che ho fatto e so che ho veramente rischiato di perdermi. Mi ha tenuto in vita la fede, è stata la rete sottile che ha tenuto insieme l’essere frammentato che ero, ma di questo preferisco parlare in un altro momento, adesso riconosco, che ancora una volta, i miei salvavita sono state la pagina bianca e la macchina fotografica. Ho potuto dare forma all’indicibile quando l’indicibile era ammettere che stavo mettendo ogni briciola delle mie scarse forze nel sopravvivere ad un altro giorno di insopportabile malessere.

Mi rivolsi a uno psicologo e il percorso intrapreso mi fu molto utile per superare l’immobilità in cui mi trovavo e per riattivare le mie povere risorse.

È di questo periodo uno scritto che nessuno ha mai letto, tranne chi mi stalkerizza e mi spia, che s’intitola La domanda. Rifletto sulla sofferenza considerando la vita dell’uomo di tutti i dolori, Cristo, e cerco di trovare la risposta alla domanda:

quanto dolore può sopportare l’essere umano prima di morirne?

Scrissi anche un diario, il Diario di Valencia che conclusi il giorno prima del mio ritorno in Italia. Sentirmi, non tanto libera di scrivere, di disegnare o di fotografare senza sguardi indiscreti, quanto libera dal dover assistere alla predazione che ne faceva Oloferne e chiunque altro fosse presente, mi aiutò a stare ogni giorno un poco meglio. M’iscrissi a un corso di fotografia e a quel punto, per iniziare ad avere una vita sociale acquistai un nuovo smartphone, con un numero spagnolo collegato ad internet, ripresi i contatti con i miei amici e mi senti in grado di vivere dimenticandomi di quello che stava accadendo. Il corso di fotografia mi permise di stare insieme a delle persone con i miei stessi interessi e mi fornì molte occasioni per conoscere la città, anche di notte. Uscivamo per sessioni fotografiche e il tempo passava più piacevolmente. Incoraggiata dallo psicologo iniziai le pratiche per la richiesta del riconoscimento dei titoli accademici e professionali, mi stavo impegnando a stare bene e a ridare forma alla mia vita.

Anche se non ho mai provato a pubblicare niente di quello che scrivo e che fotografo, l’ho sempre fatto avendo un progetto in mente. I miei racconti o le mie riflessioni riguardano temi ben precisi, argomenti che in quel momento ho bisogno di conoscere e trattare. Così come le mie raccolte di poesia non sono momenti sparsi d’ispirazioni fugaci, sono indagini su qualcosa dentro di me e le mie serie fotografiche sono la forma che provo a dare a ciò che vivo.

Il primo progetto fotografico che iniziai ma non portai a termine fu Migranti. Avrei voluto fotografare solo persone che come me, avevano lasciato da adulti il loro paese natale per ricominciare una nuova vita. Feci soltanto due foto, perché per ritrarre qualcuno devo conoscerlo, devo ascoltare la sua storia, trascorrere del tempo insieme, osservare tanto, imparare a riconoscere le sue espressioni, catturare quella che ho scelto per rappresentarlo. Per come avevo in mente il mio progetto avrei dovuto espormi, conoscere e farmi conoscere, ascoltare le loro storie e raccontare la mia, ma era proprio quello che non potevo fare, perché io stavo facendo una fatica immane cercando di uscire fuori dalla mia storia, io volevo solo dimenticarla, fare finta che non ci fosse nessuna storia, così come avevano detto tutti.

Abortii il progetto Migranti e mi dedicai ad altri più accessibili al mio spirito. Sono di questo periodo le serie Claustrofobia, Are you alive e Piccoli Umani che ho pubblicato sul mio sito. Altri progetti di quel periodo invece non sono stati pubblicati.

Sul finire del 2020, quando ritornata in Italia, ho scoperto che Oloferne aveva pubblicato un libro nel quale intervistava fotografi che avevano ricevuto riconoscimenti importanti per le loro foto di migranti, ho comprato e ho letto il libro. Fu l’inizio della scoperta che in nessun momento della mia vita, aveva smesso di spiarmi e di utilizzare ogni mio pensiero, progetto o evento di vita, per farne una pubblicazione. Comprai il libro perché ancora una volta pensai che si fosse ispirato a me, ma con un’intenzione in qualche modo buona.

Mi dispiace aver sprecato il mio denaro, penso che sarebbe più giusto che i ricavati di questo libro andassero alle ONG che si occupano di salvare le vite dei migranti piuttosto che nelle tasche di Oloferne. Non c’era nessuna buona intenzione che riguardasse me, ero stata ancora una volta, solo una buona idea da sfruttare e da commercializzare. Parla di empatia in questo testo e considerando il fatto che non aveva smesso nemmeno un minuto di guardare, spiando, quanto stavo male e quanto soffrissi, non penso vi stupirete se affermo che in questo libro parla di empatia come un paleontologo parla di dinosauri, come chi ha studiato un fenomeno senza mai conoscerlo, senza mai sperimentarlo, senza mai viverlo e quindi senza poterlo comprendere davvero.

Roma, 30 marzo 2023 h: 4.47 p. m.

#LOVEINTblog#stalking online#Spagna#abuso#potere#resistenza#hacker#cyberstalking#misoginia#valencia#solidarietà#libertà#sorveglianza#socialmedia#verità#speranza#empatia#loveintblog#privacy#azione

1 note

·

View note

Text

Capitolo 26 – Si chiude una porta

“Quando si chiude una porta, si apre un portone”

È un proverbio che la mia nonna paterna era solita usare spesso, non lo ricordo io personalmente, perché è morta quando avevo solo dieci anni, i miei ricordi di lei hanno a che fare con odori, sapori, suoni e abbracci, sono ricordi fatti di emozioni e dubito che possano esserci state occasioni nelle quali abbia potuto dirlo per insegnarmi qualcosa o darmi conforto; che lo ripeteva spesso lo so attraverso mio padre, lui ha tenuto vivo nella mia vita il ricordo di lei ripetendo le sue parole, i suoi insegnamenti e anche la sua cucina.

La frittata di patate e cipolle, il pane fritto, la spremuta di mandarino, sono alcuni dei sapori della mia infanzia che con sorpresa ritrovai a Valencia, già dalla prima mattina in cui mi svegliai in quella città. Suppongo sia stata questa aria familiare a farmi decidere di restare lì, perché non avevo nessun motivo per restare, come non avevo nessun motivo per andare da qualsiasi altra parte. La porta di Barcellona, la stanza dell’amicizia di Cristian e la possibilità di liberarmi dagli hacker, si era chiusa e Valencia sembrava pronta ad accogliermi a braccia aperte; era semplice muoversi sia in auto che con i mezzi pubblici, o anche solo passeggiando a piedi. Paco poteva venire con me ovunque, entrare nei negozi, stare con me al bar, al ristorante, le case erano molto carine, anche quando erano piccole e i prezzi degli affitti piuttosto bassi. In una settimana, trovai un monolocale arredato, a due passi dal centro, che affittai subito.

Da quando avevo potuto percepire il piacere che Oloferne aveva provato non solo nel provocare la competizione tra me e l’altra instagramer, ma nel godere di come questa aveva prontamente e aggressivamente risposto, iniziai a provare fastidio per ogni suo tentativo di comunicare con me e smisi di comunicare con lui in qualsiasi modo, iniziai ad ignorarlo e questo non gli piacque affatto. Da quel momento in poi, i suoi post e le notifiche sul mio smartphone smisero di essere messaggi d’amore e divennero indicazioni e avvertimenti, continui segnali della sua presenza vigilante.

Il monolocale che affittai si trovava all’ultimo piano di un palazzo di una via chiamata Carrer Joaquín Costa. Una camera da letto, un bagno senza finestra e un piccolo soggiorno cucina con una porta balcone, per un totale di 20 mq. Con l’unica differenza della porta balcone che è stata una terrazza, e poi diventata un cortile, tutte le case dove ho vissuto da allora in poi, hanno mantenuto la stessa divisione degli spazi. Sempre piccoli quasi che li possa controllare meglio e sempre con bagni senza finestre quasi che si possa evitare di essere spiata. Fu in quella casa che iniziò, senza avere più termine, la sorveglianza globale dello stalker. Ancora oggi nessuna precauzione è riuscita a impedirgli di spiarmi.

Il giorno stesso che mi trasferii in quella casa, Oloferne postò sul suo Instagram la foto di un cane, dava il triste annuncio della morte del suo fedele compagno Joakim.

Avevo trovato nell’armadio della camera da letto, due piumoni invernali e avendo l’abitudine di parlare ad alta voce da sola, quando li vidi li definii di un opaco color foca. La prima notte dormii con i piumoni arrotolati intorno come sacchi a pelo, perché stavo morendo di freddo. La mattina dopo, quando ritornai dalla passeggiata con Paco e riattivai la connessione al mio telefono, trovai la notifica di un post di Oloferne, era il video di una foca sulla spiaggia che si stava svegliando, l’ora del post coincideva con l’ora in cui mi ero alzata.

Due sere dopo acquistai, in una bancarella sotto casa un piccolo orecchino a forma di triskelis, che indossai la mattina dopo nel mio bagno senza finestre. Era un orecchino minuscolo, il suo diametro sarà stato di due o tre millimetri, era così piccolo che tra i capelli neanche si vedeva, inoltre la camera del mio telefono era oscurata come quella del mio pc e del mio iPad, ma lo stesso sul mio smartphone apparve, pochi minuti dopo averlo indossato, un articolo che parlava della leggenda del simbolo del triskelis.

Non sapevo come avesse potuto fare, ma era chiaro che Oloferne era in grado di vedermi e ascoltarmi anche dentro questa casa, anche quando non avevo il cellulare con me, anche quando nessun elettrodomestico era presente, anche senza alcuna connessione alla rete.

Cercai su internet informazioni sulle telecamere e i microfoni per intercettazioni ma non trovai granché, trovai solo che i prezzi per effettuare una bonifica ambientale erano esorbitanti e mentre ciò che leggevo mi demoralizzava sempre di più, una notifica di YouTube salì a darmi il colpo di grazia. Era un video che mostrava l’impossibilità di trovare oggetti così piccoli e ben nascosti dentro prese di corrente, appendini per accappatoi, top di lampadari senza essere provvisti di un’adeguata strumentazione. Oloferne voleva farmi sapere che era lì dove ero io, sempre. Voleva anche farmi sapere che non sarebbe stato per niente facile farlo andare via.

Più lo ignoravo e cercavo di liberarmene più diventava aggressivo nel mostrarmi fin dove poteva arrivare, quanto era in grado di vedere, di ascoltare, di ripetere postando.

Dopo pochi giorni trovai un negozio che forniva assistenza informatica e vi incontrai i primi che provarono a ripulire i miei supporti, quando anche loro si resero conto della difficoltà di liberarsi dello stalker, dato che dopo nemmeno un paio d’ore dalla consegna del pc depurato, Oloferne lo aveva già hackerato nuovamente, mi consigliarono di liberarmi di tutti i miei supporti, cambiare numero di telefono, indirizzo email e di andare a sporgere denuncia. Il resto lo sapete, ho già raccontato cosa ne è stato della denuncia. Non ha avuto seguito, nessuno ha indagato, non ci sono state ricerche, proprio come aveva previsto Oloferne.

Nel frattempo l’inverno era arrivato e fu il più freddo inverno che Valencia aveva vissuto negli ultimi 62 anni. Avevo freddo sempre, avevo le mani ferite dal freddo, piene di tagli e geloni, mi coprivo dalla testa ai piedi e anche quando mi trovavo in casa, ero sempre completamente vestita. Avevo ormai imparato a spogliarmi senza mai rimanere nuda.

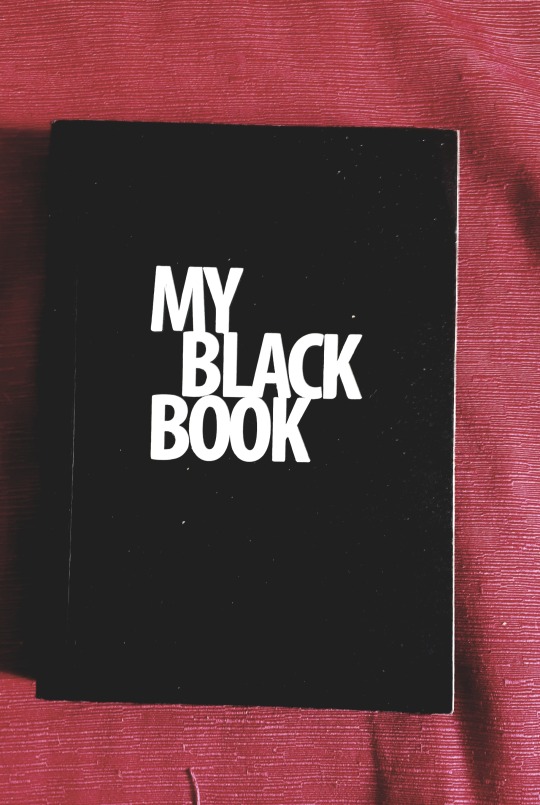

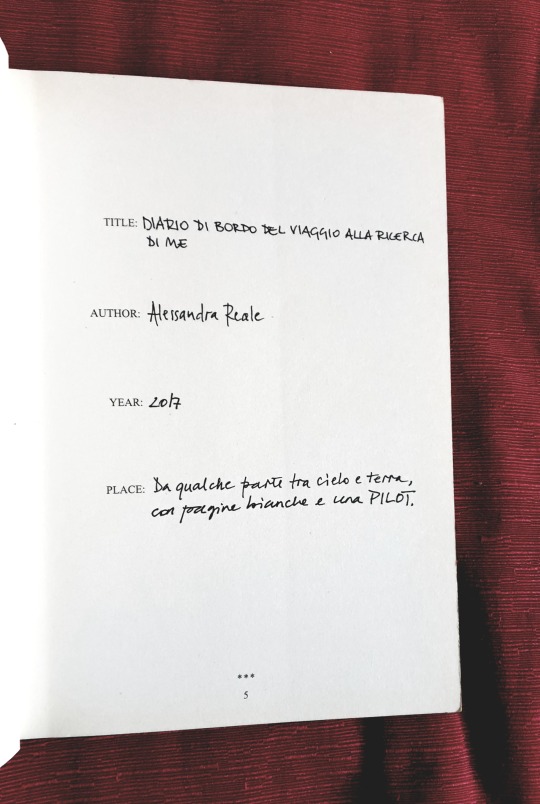

Cercavo di tenermi impegnata, almeno al mattino facendo un po’ di esercizio, era anche l’unico modo che avevo per contrastare i sintomi della Sindrome da Affaticamento che erano ritornati. Avevo dolore di nuovo a tutto il corpo, soprattutto alle mani, e mi sforzavo di fare ogni mattina una lunga passeggiata con Paco lungo il Rio Turia, poi mi fermavo qualche minuto a fare ginnastica nelle sue palestre a cielo aperto. Avevo smesso di scrivere quando, dopo aver iniziato un racconto sul nuovo computer portatile che avevo comprato da pochi giorni, mi accorsi che sia il fotografo inglese sia Oloferne avevano utilizzato nei loro post un riferimento al nome che avevo scelto per la protagonista del mio racconto, Eulalia Monterosa. Il fotografo aveva postato la foto di un monte innevato immerso nella luce rosata di un tramonto e Oloferne aveva citato l’opera di una scrittrice di nome Eulalia. Ormai a questi rimandi reagivo sempre più bloccandomi e inibendo ogni mia ulteriore espressione. Continuavo a disegnare il mio Black Book, è di questo periodo il disegno in cui vado in frantumi, e scrivevo ogni tanto qualche poesia, ma soltanto su un quaderno usando una pilot.

Il resto della giornata lo passavo a giocare a scacchi online. Su una piattaforma gratuita, giocavo con degli sconosciuti collegati da tutto il mondo e per non correre rischi, non giocavo mai con lo stesso user più di una partita. Ero dentro un loop. Giocavo per non sentire quell’angosciante senso di impotenza in cui ero precipitata, giocavo per non pensare, per non sentire il vuoto del tempo trascorso. Ripetevo una procedura automatizzata per non sentire l’ansia e la paura. L’importante non era vincere, era continuare a giocare, giocare e non pensare.

In quei giorni Oloferne aveva creato un suo proprio canale YouTube, dove si registrava facendo brevi monologhi e parlando di quello che lo interessava al momento. In un giorno mi arrivarono due notifiche dei suoi ultimi video. Nel primo parlava del pianista M. Petrucciani e nel secondo parlava di se stesso. Nel primo video raccontava la storia di questo pianista affetto da una malattia incurabile a causa della quale le sue ossa andavano in frantumi, comprese le ossa delle sue mani. Il famoso pianista soffriva moltissimo mentre suonava, ma nonostante questo smise di suonare il piano soltanto alla sua morte. Nel secondo video Oloferne raccontava di essere stato sin da piccolo molto ambizioso e di aver cercato di raggiungere il successo più di una volta prima di riuscirvi. La prima volta, come talento musicale, da bambino suonava il piano e partecipava a delle competizioni ma non ottenendo il successo sperato aveva provato come giovane giocatore di scacchi, senza riuscire nemmeno qui. Oloferne concludeva che la sua perseveranza e il suo riuscire a non scoraggiarsi di fronte ai fallimenti, erano stati premiati da ciò che era sempre stato nel suo destino: diventare un uomo di successo. Mi pare almeno che fosse questo il senso. Ma qualunque fosse ciò che voleva trasmettere con questi video, io non potei evitare di pensare alle mie mani ferite e a quanto risultasse tagliente la parola fallimento che per così tante volte aveva ripetuto. In nessun momento del video si faceva il minimo accenno al fatto che il fallimento che mi riguardava direttamente era l’incapacità di liberarmi dal suo sguardo non voluto. In nessuna parte del video si accennava al fatto che il mio disintegrarmi fosse una reazione al continuo sciacallaggio che lui faceva dell’intimità dei miei giorni.

Vedere ogni giorno le mie parole, i miei disegni, le mie foto, il senso che a questi avevo dato, moltiplicarsi in una eco infinita sui social, non aveva su di me l’effetto di farmi sentire pensata, amata, importante o degna di attenzione come forse speravano di ottenere gli stalker, avevano l’effetto di prendere qualcosa di molto caro della mia vita, frantumarlo e lanciarlo al vento, libero di moltiplicarsi ovunque perdendo così la sua unicità, la sua coesione, ogni cosa di me si ripeteva di parola in parola, di immagine in immagine, cambiando sempre un poco e sbriciolando continuamente ciò che avevo usato io per tenere unita una traccia di me, conservarne un senso. Più Oloferne utilizzava la mia vita, più me la sbatteva in faccia senza nessun riguardo, più mi sentivo polverizzata. Non mi sentivo speciale in quel fiume di bolle che mi ripetevano e che come niente scoppiavano al tocco, mi sentivo banalizzata, era come la self-obliteration di Kusama, solo che non avevo scelto io di praticarla su di me, ma qualcun altro e non era un modo d’amarmi, era un modo d’odiarmi.

A poco poco mi feci immobile, sempre più piccola, sempre meno attiva. Smisi di giocare a scacchi, disinstallai Instagram e anche YouTube dal mio telefono, bloccai le notifiche, ma non fu sufficiente. Così feci l’unica cosa che si potesse fare a quel punto, sparii dalla rete. Comprai un telefono di quelli classificati per gente anziana, che hanno ancora la batteria estraibile. Mia madre mi mandò una Sim registrata a nome del più caro amico di mio padre. L’unico numero che avevo in memoria era il numero di mia madre. Accendevo il telefono una volta al giorno per chiamarla, poi lo spegnevo e lo tenevo sempre spento, con la batteria staccata.

Sapevo che Oloferne mi controllava anche dentro la mia abitazione, non avevo alcuna speranza di riuscire ad impedirglielo oramai, ciò che stavo cercando di fare era di liberarmi io dalla sua presenza, dalla sua invadenza, dalla sua violenza. Provai a fare finta che non ci fosse, e anche se era impossibile, provai a impedirgli di farmi sapere che c’era. Gli impedii di comunicarmi cosa vedeva e cosa ascoltava della mia vita, cosa ne faceva di ciò che rubava dai miei giorni, provai in questo modo a sottrarmi alla svendita del mio calvario.

Roma, 18 marzo 2023 h: 6.53 p. m.

#LOVEINTblog#stalking online#Spagna#abuso#potere#resistenza#hacker#cyberstalking#misoginia#valencia#solidarietà#libertà#sorveglianza#socialmedia#verità#speranza#empatia#loveintblog#privacy#azione

1 note

·

View note

Text

Capitolo 25 – Per Una, dieci.

“…la forza dura più a lungo del potere. E la forza viene dall’interno.

[...]Il femminile deve sostituire la dominazione con la cura, la competizione con la cooperazione, e il saccheggio del pianeta e dell’umanità con il nutrimento e il sostegno. La donna del XXI secolo può sostituire il potere con la forza. Una rivoluzione morale, se volete.”

Ece Temelkuran, La fiducia e la dignità. Dieci scelte urgenti per un presente migliore.

Il movimento del MeToo nasce nel 2017, come un hashtag che diventa virale sui social. Un’attrice, Alyssa Milano invita tutte le donne del mondo a postarlo, condividendo la propria esperienza personale sugli abusi e i sopprusi subiti da uomini, per dimostrare quanto sia naturale ed esteso il comportamento misogino. E dato che oggi, il movimento è conosciuto in tutto il mondo, possiamo farci un’idea di quanto naturalmente estesa sia la misoginia, il maschilismo e la violenza di genere.

Nel 2018 quando ancora mi trovavo a Valencia, sono state uccise 33 donne soltanto ad agosto in Spagna. Il dato letto in un altro modo significa che in un mese, ogni giorno è stata uccisa una donna.